বৈষম্যের জন্ম—ধর্ম তার সহায়ক

অন্যদিকে ঐতিহাসিক যুগে সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগের ফলে, সৃষ্টি হলো গরিষ্ঠ সংখ্যক দাসের। শুরুর দিকে দাসেদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ক বৈরিতামূলক মোটেই ছিল না- বরং ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও নির্ভরতা-ভিত্তিক। কিন্তু উৎপাদন ও উৎপাদিকা দ্রব্যের সুষ্ঠু বণ্টন, শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে একদা যে গোষ্ঠীপতির সৃষ্টি হয়েছিল, উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে তথা সভ্যতা বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়, এই ব্যবস্থাই সৃষ্টি করল শাসকতন্ত্রের। বিপুল সংখ্যক দাসকে সুশৃঙ্খল, আজ্ঞাবহ, অধীনস্থ বাহিনীতে পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠল অজ্ঞতা ও কল্পনার সস্তান ঐ ঈশ্বর ও ধর্মচিন্তা। সৃষ্টি হলো পাপপূণ্য বোধ, ঈশ্বরের অভিশাপ-আশীর্বাদ ইত্যাকার নানাবিধ কৌশল (এবং আরো পরে কর্মফল, পূর্বজন্ম-পরজন্মের ধারণা)।

এর ফলেই মিশরের সম্রাট গগনচুম্বী পিরামিড বানিয়ে নিজের অনশ্বরতা প্রতিষ্ঠার অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করতে পেরেছে—কত সহস্র দাসের মৃত্যুভয়কাতর শ্রমের বিনিময়ে। পিরামিড যুগের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের কবরের পাশাপাশি, সম্রাটের পিরামিড দেখলে এই চূড়ান্ত বৈষম্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় (মোঅনজোদড়ো অর্থাৎ মৃতের স্তূপ) এই সুবিপুল রাজদম্ভের বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও, অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাসগৃহের তুলনায় দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকদের অপরিসর ঘরের বৈষম্য বেশ ভালোভাবেই চোখে পড়ে। কিন্তু এই সিন্ধু সভ্যতা ও নব্য-প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে ঐতিহাসিক কাল শুরুর সময়েই মূলত বিকশিত হয়েছিল। (এই অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ অব্দ নাগাদ প্রথম বসতি স্হাপন করে ভূমধ্যসাগরীয় অ্যাল্পিনয়েড-মঙ্গোলয়েড-অস্ট্রালয়েডদের মিশ্রদল; খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ থেকে ২৫০০ অব্দ—এই সময়কাল এর সর্বাধিক বিকাশের সময় বলে জানা গেছে।) এবং পরবর্তীকালে ‘সভ্যতা’ যত এগিয়েছে এই বৈষম্য, এই শ্রেণীবিভাজন আরো সম্পষ্ট হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই চতুর একনায়ক বা শাসক ও তার অনুগত, শাসকশ্রেণীর অংশীদার বাহিনী শ্রমজীবী গরিষ্ঠতর অংশকে নিজেদের অধীনস্হ রাখার জন্য—তাদের সবাকার কল্পিত ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক শক্তিকে কাজে লাগায়। দ্বিধাহীন দাসত্ব ও প্রশ্নহীন আনুগত্য তখন ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ পদ্ধতির সম্পৃক্ত অংশ হয়ে দাঁড়াল। ধর্মের আবরণে নানা গল্পকথার সৃষ্টি হলো এই প্রয়োজনে ।

সম্পৃক্ত অংশ হয়ে দাঁড়াল। ধর্মের আবরণে নানা গল্পকথার ও তথাকথিত নীতিমালার সৃষ্টি হলো এই প্রয়োজনে।

এর ফলে সমাজের বেশিরভাগ মানুষেরই কাজ হয়ে দাঁড়াল রাজা-পুরোহিত-শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করা। এর একটি গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল মানুষের জ্ঞানের বিকাশে। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষের দিকে মানুষ আরো অজ্ঞ, আরো অনভিজ্ঞ থাকলেও সামাজিক উৎসাহ পাওয়ার ফলে, যৌথ দায়িত্ব ও যৌথভাবে উপভোগের সম্ভাবনা থাকার ফলে এবং একই সঙ্গে ক্রমশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু বাড়তি সময় পাওয়ার ফলে, তাদের পক্ষে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু নব্য-প্রস্তর যুগের পরবর্তী ২০০০ বছরে অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যতা শুরুর তথা ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার প্রথম ২০০০ বছরে মানুষের চিন্তা-চেতনায় এই দাসত্বের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় তার বিজ্ঞান চর্চাও অবরুদ্ধ হয়। এই সময় মাত্র চারটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে বলে ঐতিহাসিকেরা দেখেছেন-যেমন, দশমিক পদ্ধতি (২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), লোহার আবিষ্কার (১৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ), বর্ণমালার আবিষ্কার (১৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) এবং শহরাঞ্চলে বা লোকবসতি অঞ্চলে পয়ঃপ্রণালীর আবিষ্কার (৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। স্পষ্টতই সমাজ-ব্যবস্থায় দাসত্বের মানসিকতা ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, ব্যাপক সংখ্যক মানুষের চিন্তাচেতনায় যে দৈন্য আসে, নতুন আবিষ্কারের উৎসাহ যে হারিয়ে যায় তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

এবং এই দাসত্বের বিকাশের সময় এই গরিষ্ঠ অংশ মানুষের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপায় ও প্রক্রিয়া ছিল ধর্ম ও ঈশ্বরচিন্তা (যে ধারাবাহিকতা আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলির বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এখনো রয়েছে)। কল্পিত ঈশ্বরকে ভক্তি-পূজা করলে পুণ্যলাভ হবে, মর্ত্যে না হোক মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা যাবে ইত্যাদি ধরনের বিশ্বাস রাজা-পুরোহিতরা নানা কৌশলে তাদের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করে, এবং এরাও এ ধরনের বিশ্বাসকে আপাত শাস্তিতে বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য উপায় হিসেবে প্রহণ করে।

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসগুলি হওয়া উচিত ছিল আরো পরিমার্জিত ও সময়োপযোগী। কিন্তু তা না হয়ে ক্রমশ সেটি মানুষের সভ্যতার চাকাকে আরো পিছিয়ে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহৃত হতে থাকল। এই সময় পর্যায়ে যতগুলি সভ্যতা বিকশিত হয়েছে, প্রায় সবক্ষেত্রেই এই দাসত্বের জড়তা, শাসকশ্রেণীর বিলাস, ক্রমবর্ধমান অত্যাচার শোষণ ও দম্ভ আর ধর্মের প্রতারক ব্যবহার কমবেশি স্পষ্ট হয়েছে। মানুষের উৎপাদিকা শক্তি একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছানোর পর, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী উদ্ভবের ফলে সাংস্কৃতিক চিন্তা তথা ধর্মবিশ্বাসের এমনতর ব্যবহার পরবর্তী সময়ে মাঝে মাঝেই এমন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল, -কিন্তু তা পরবর্তী আলোচনার বিষয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের পর্যায়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে শাসকগোষ্ঠী যে নিত্যনতুন নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছিল, তার ধারাবাহিকতা এখনকার বহু ধর্মের মধ্যেই রয়েছে। ঐতিহ্যের নামে, পূর্বপুরুষের প্রতি বিশ্বস্ততার নামে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতার নামে এই সব ধর্মানুশাসনকে এখনো আঁকড়ে রাখার মানসিকতা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যেই স্পষ্টভাবে রয়েছে বা এই নিকট অতীতেও ছিল।

ব্রোঞ্জ যুগের শ্রেণীবিভাগের সুস্পষ্ট ছাপ কবর দেওয়ার মতো ‘ধর্মানুষ্ঠানে’র মধ্যে দেখা যায়। অজস্র সাধারণ কবরের পাশাপাশি দু-চারটি কবরের সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে অজস্র মুল্যবান জিনিষপত্র, ঘোড়া এবং অন্য মানুষেরও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল রাজা, রাজপুত্র, গোষ্ঠীপ্রধানের করর। মৃত্যুর পরেও যাতে তার ‘আত্মা’ সুখে শান্তিতে থাকতে পারে ঐ উদ্দেশ্যেই তার দাসদাসীদেরও কবর দেওয়া হতো। এখনো যেমন ছোট হলেও ফলক বা সৌধ গড়ে দেওয়া হয়। এখনো—মৃত্যুর পরে—একই চিন্তার ধারাবাহিকতায় পিণ্ডদান, শেষ পারানির কড়ি, তৈজসপত্র অলঙ্কারাদি উৎসর্গ করা ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত আছে। এবং এক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের ‘আত্মার শান্তি’র আয়োজনেও বাস্তব বৈষম্য প্রকট। এই কয়েকশ’ বছর আগে দাসদাসীদেরও প্রভুর সঙ্গে কবর দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে তা বে-আইনী। তা হলেও মৃত্যুপরবর্তী জীবন ও ঐ জীবনকে সুখী রাখার মূল চিন্তাটি কয়েক হাজার বছরেও প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

ব্রোঞ্জ যুগে সূর্যের উপাসনাও (solar cult) একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী ভিত্তি পায়। এ যুগের এমনতর নিদর্শন পৃথিবীর নানা অংশেই ছড়িয়ে আছে। যেমন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ঘোড়ার টানা ব্রোঞ্জের রথ—তার ওপরে সূর্যচক্র, স্পেনে ব্রোঞ্জের ঘোড়ার মূর্তির পায়ের কাছে ও মাথায় সূর্যের অবয়ব, সুইডেনে রথের চাকায় সূর্যের প্রতীক ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় সূর্যবংশের কল্পনাও এসেছে—যার ছাপ যেমন পড়েছে ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যে।

ব্রোঞ্জ যুগে সূর্যকে ঘিরে এরকম ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারটি স্পষ্টত এসেছিল কৃষির বিকাশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। মানুষ অনুভব করেছে সূর্যই এই কৃষির প্রধান নিয়ন্ত্রক। অন্যদিকে শ্রেণীবিভাজনের ব্যাপারটিও তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজে যারা শাসকগোষ্ঠী তারা নিজেদের সূর্যবংশীয় অর্থাৎ সরাসরি সূর্য থেকে তাদের জন্ম—এরকম একটি অন্ধ ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে; উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শক্তিমত্তা, আভিজাত্য ও প্রশ্নাতীত নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করা।

লৌহ যুগে (শুরু প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে) মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা ও উৎপাদনের হাতিয়ার আরো সহজ ও উন্নত হতে থাকল। এর কিছু সময় পরে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটে—যাতে দাসব্যবস্হার অন্যতম চূড়ান্ত একটি রূপ লক্ষ্য করা যায় ৷

তবে পৃথিবীর সর্বত্র যে একই সময়ে একইভাবে এই নব্যপ্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগে, লৌহ যুগের বিকাশ ঘটেছে এবং একইভাবে ধর্ম আর তার নানা অননুশাসন, বিশ্বাস ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছে—তা আদৌ নয়। এখনো যেমন পৃথিবীর নানা প্রাপ্তে তথাকথিত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে নব্যপ্রস্তরযুগীয় ধর্ম বিশ্বাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে জটিলতর বা উন্নততর নানা আধুনিক ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—আবার বিপুল সংখ্যক মানুষ তথাকথিত ধর্ম বিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে মক্ত হতেও পেরেছেন। এই মুক্তি নিছক ধর্মবিশ্বাস থেকে নয়—এটি সামাজিক মুক্তির আর সামাজিক পরিবর্তন-পরিমার্জনের ইচ্ছার সঙ্গেও যুক্ত।

আর এই সামাজিক পরিবর্তন-পরিমার্জনের ইচ্ছা শুধু এখনকার নয়, আগেও বারবার ঘটেছে। যেমন হয়েছে আরব অঞ্চলে উচ্ছৃংখলতা ও নীতিহীনতার থেকে মুক্তির আন্দোলনে ইসলামের সৃষ্টি বা দাসব্যবস্থার উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে খ্রীষ্টধর্মের জন্ম কিংবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবিলতার প্রতিবাদ হিসাবে বৌদ্ধধর্মের। যখনি সমাজে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপর মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী তার চূড়ান্ত শোষণ ও অত্যাচার চালিয়েছে, আর স্বাভাবিক ভাবে ধর্মকে এ কাজে ব্যবহার করেছে, তখন সমাজের সুস্থ বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় এক সময় নতুন নেতৃত্বদায়ী প্রতিবাদী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, যারা সমাজ-ব্যবস্হা তথা ধর্মবিশ্বাসের রূপান্তর ঘটিয়েছেন — সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে, সামাজিক প্রয়োজনে। কিন্তু এটি পরবর্তী কালের ঘটনা।

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষভাগ অর্থাৎ শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্হার রূপান্তরে ধর্ম নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে, এবং এ কাজ করেছে কিছু মানুষই—তাকে চালিয়েছে কল্পিত ঈশ্বরের নাম করে ।

রাজা বা গোষ্ঠীপতিকে দেবতার আসনে বসানো, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন নামের দেবতার কল্পনা, ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের জন্য ধর্মের ব্যবহার এবং পেশাগতভাবে ধর্মগুরু পদের সৃষ্টি—এসব এই শ্রেণী বিভক্ত ব্যবস্থায় সম্ভব হয়েছে। ব্যাপক মানুষের মধ্যে আগেই সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন লোকবিশ্বাস অর্থাৎ তথাকথিত নানা ধরনের ধর্মবিশ্বাস ছিলই। এরই সঙ্গে ধর্মগুরু তথা পুরোহিত- যাজক গোষ্ঠী নিত্যনতুন, তাদের সুবিধাজনক, জটিল ও সূক্ষ্ম ধর্মীয় তত্ত্বকথা ও গল্প কাহিনী, অতিপ্রাকৃতিক ধারণাবলী (যেমন কর্মফল-ব্রহ্ম) সৃষ্টি ও প্রচার করতে থাকল।

শ্রেণীহীন পুরা-প্রস্তর যুগীয়, এমনকি নব্যপ্রস্তরযুগীয় সময়ের চেয়ে ঐতিহাসিক পর্যায়ে ধর্মের রূপান্তরে আরো কয়েকটি পার্থক্যও রয়েছে। একটি প্রধান তফাৎ হচ্ছে বর্ণমালা তথা লিপির ব্যবহারের ফলে। এর আগে প্রচলিত বিশ্বাস বা ধর্মচিন্তা উত্তরপুরুষের কাছে যেত মূলত শ্রুতির মাধ্যমে, প্রচলিত গল্প-কাহিনী, মৌখিক নির্দেশ ইত্যাদির সাহায্যে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের শুরুতে লিখিত মাধ্যম ক্রমশঃ প্রচলিত হতে পারায় এই শ্রুতি, এই কাহিনী ও নির্দেশাবালী, গোষ্ঠীর বিশ্বাস ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা সম্ভব—ফলে প্রায় অবিকৃতভাবে উত্তরপুরুষেরা সেগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। আর এর ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিচার থেকে কোন বিশ্বাস বা অনুশাসনকে পরিবর্তিত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। পণ্যের হিসেবনিকাশ, লেনদেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত, শারীরিক শ্রম থেকে মুক্ত বিশেষ যে গোষ্ঠী শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী ও লিখনবিদ্যায় পারদর্শী তারা ছাড়া এই লিখিত ধর্মানুশাসনকে ব্যাখ্যা করা আর পরিমার্জিত করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের আর কারোর রইল না।

সভ্যতার বিকাশে লিপি ও বর্ণমালার আবিষ্কার যেমন একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, তেমনি সেটি শাসকশ্রেণীর একটি হাতিয়ারও হয়ে উঠল। শ্রেণীবিভক্তির ফলে মানুষের প্রায় সব আবিষ্কারই (সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও) এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা শাসককুলের প্রয়োজনে আবিষ্কার করা হয়েছে। ধর্ম-ও তার ব্যতিক্রম নয়। তখনকার সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এটি ছিল একটি স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় দিক—কিন্তু তার প্রকৃত চরিত্র আমাদের জানা দরকার। ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাস নিছক বিশ্বাস ও কল্পনা থেকে, সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করার হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার এই ঐতিহাসিক পর্যায় মানুষেরই সৃষ্টি করা এবং ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এইভাবেই রাষ্ট্রের তথা জাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ধর্মের সৃষ্টি হলো—যেমন মধ্য আমেরিকায় অ্যাজটেক মায়া চিবচান (Chibchan)-ইনকা ইত্যাদি ধর্ম, চীনে ইন-তাও কনফুসিয়াস ইত্যাদি ধর্ম (বা দর্শন), ভারতীয় অঞ্চলে দ্রাবিড়, বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, মিশর-মেসোপটেমিয়া-এশিয়া মাইনর-সিরিয়া-ফিনিসিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম, ইরানীয় অঞ্চলের মাজদা বাদ (Mazdaism ) বা জরথুস্ট্র-আবেস্তা-অগ্নিউপাসক ধর্ম ইত্যাদি, ইহুদিদের ধর্ম (Judaism), গ্রীক ও রোমান ধর্ম ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক যুগে ধর্মের এই রাষ্ট্রীয় রূপ এবং ব্যবহার শুধু বৃহত্তর মেহনতী জনগোষ্ঠীকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যেই নয়, সাধারণভাবে মনুষ্য প্রজাতির অর্ধেক অংশ নারীদের অবদমিত করার জন্যও ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য অবশ্য শুরু হয়েছে আরো অনেক আগেই—অন্তত নব্য-প্রস্তর যুগের শেষ দিক থেকে তো বটেই। আরো আগে প্রকৃতিগতভাবে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্য ছিল। কিন্তু কি শারীরিক শ্রম ও দক্ষতা, কি কর্তৃত্ব—কোন ক্ষেত্রেই নারীদের হতমান ও অবদমিত করে রাখার মানসিকতার সৃষ্টি হয় নি। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাও চালু ছিল। নারী প্রাধান্যের অবশেষ এখনো পৃথিবীর নানা উপজাতি বা আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে টিকে আছে, যেমন আফগানিস্তানের এক উপজাতির নারীরা যুদ্ধ করে, শিকার করে আর পুরুষরা ঘরকন্নার কাজ করে। আফ্রিকার আশান্তি (Ashantee) ও ডাহোমি (Dahomey) গোষ্ঠীর রাজার দেহরক্ষীর কাজ করে নারীরা। সিংহল, কঙ্গো-লোয়োঙ্গো, পেরু ইত্যাদির কোন কোন গোষ্ঠীর নারীরা বহুপতি গ্রহণ করে। এ সব এখন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ মাত্ৰ।

ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পদের সৃষ্টি ও নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ঐ উপযোগী মানসিকতা গড়ে ওঠার ফলে সুনিশ্চিত উত্তরাধিকারী সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হলো। প্রকৃতিগতভাবে মাতৃত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ সম্ভব কিন্তু পিতৃত্ব নয়। পিতৃপরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অসাধারণ ও বিকল্পহীন। একমাত্র মায়ের সাক্ষ্যই জানায় সন্তানের পিতা কে অর্থাৎ কোন্ পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের (যা তখনি একটি গোপন প্রক্রিয়ার পরিগণিত হয়েছিল) ফলে এই সন্তানের সৃষ্টি। পাশাপাশি কোনো নারী যদি একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভবতী হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রে সে নিজেও সুনিশ্চিত হতে পারে না ভাবী সন্তানের প্রকৃত পিতা কে। অন্যদিকে মাতৃত্ব প্রমাণের জন্য পুরুষের সাক্ষ্য বা মতামতের বাস্তবত কোন প্রয়োজন নেই—যখন প্রাকৃতিকভাবেই মায়ের শরীর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষা ও বিকাশের জন্য পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব উভয়েরই সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নারীর বিকল্পহীন ক্ষমতা ও ভূমিকার কারণে বিশেষ করে তার জন্যই বিধিনিষেধ ও অনুশাসন প্রয়োজন হয়- যাতে সে বহুগামিনী না হয়। এইভাবে মূলত পিতৃত্বের সুনির্দিষ্টকরণের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাদির প্রচলন করতে হয়, যার অন্যতম হলো পুরুষ প্রাধান্য, পরিবার (Family)* ও বিবাহপ্রথা, সতীত্বের প্রচার, ইত্যাদি। এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু হয়—ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাই-ই কিংবা এছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বিকাশ সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা তথা পিতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নারীদেরই উপর বিশেষভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা শুরু হয় ক্রমবর্ধমান হারে। এর ফলে আপাত নিরাপত্তা ও সুস্থিতি পাওয়ার ফলে, এবং প্রাকৃতিক কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য, নারীরাও ধীরে ধীরে তা মেনে নেয় বা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

[*Family কথাটি এসেছে famulus থেকে, যার অর্থ এক মালিকের অধীনে একাধিক দাস বা ক্রীতদাস।]

স্পষ্টত যে ঐতিহাসিক যুগ ব্যক্তিগত সম্পত্তির দৃঢ়ভিত্তি লাভের যুগ, শ্রেণীবিভাজন সুসংহত হওয়ার যুগ, ঐ যুগে ধর্ম যেমন এই ঐতিহাসিক বিকাশকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে— তেমনই এই ঐতিহাসিক বিকাশের অন্যতম প্রধান নির্ধারক বা সহায়ক মাতৃকুলকে নিয়ন্ত্রিত ও অবদমিত করার জন্যও ধর্ম ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ধর্মীয় অনুশাসনকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাচীন সমস্ত তথাকথিত ধর্মীয় সাহিত্যে— পুরুষেরাই যার প্রধান সংকলক—এই উত্তরণ (বা অবনমন), এই পরিবর্তন নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সমগ্র নারী জাতি, অন্যদিকে গরিষ্ঠ সংখ্যক দাসেদের মানসিকভাবে অনুগত ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য মানুষের বিশ্বাসকেও সচেতনভাবে, বিশেষ উদেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এরই সুসংহত বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে রচিত তথাকথিত নানা ধর্মগ্রন্থে।

কোরআন-এ যেমন বলা হয়েছে, কোন নারী তার বিবাহিত স্বামীকে ভালো না লাগলেও যদি অন্য কোন পুরুষে অনুরক্ত হয় বা ব্যভিচারিণী হয় তবে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার কথা, কিংবা স্বামী শুধুমাত্র তিনবার ‘তালাক’ উচ্চারণ করেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে—সুতরাং নিতান্ত অনুগত থাকাই একমাত্র কাম্য। “পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা, আল্লাহ, তাহাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, এবং এই হেতু যে, পুরুষ (তাহাদের জন্য নিজে ধন ব্যয় করে)। ফলে সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুমমত চলিবে এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহর হেফাজতে (মান-ইজ্জত) রক্ষা করিবে। আর যে নারীদের কু-স্বভাবের আশংকা কর, তাহাদিগকে নসীহত কর; (যদি না মানে) তাহাদের সহিত এক শয্যায় শয়ন বন্ধ কর, এবং (তাহাতেও যদি সংশোধন না হয় ) তবে তাহাদিগকে প্রহার কর, কিন্তু যদি তাহারা তোমাদের কথা মান্য করে, তবে তাহাদের উপর (অত্যাচারের) কোন বাহানা, খুঁজিও না। … (কোরআন শরীফ অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের সামাজিক ও মানবিক শৃঙ্খলার নির্দেশ। এতে ঐ পুরুষ আধিপত্যের দিকটি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি মেয়েদের সম্পত্তির ভাগ দেওয়া, পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের অধিকার ইত্যাদি নানা মানবিক দিকও নির্দেশিত আছে)। জিহোবা বলেছে, ‘বন্দীদের মধ্যে সুন্দরী মহিলা খোঁজ, তাকে কামনা কর ও নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর…এবং যখনই তুমি তার মধ্যে আর আনন্দ পাবে না, তাকে ছেড়ে দাও, সে যেখানে খুশি যাক।’ মহাভারতে বলা হয়েছে, ‘স্ত্রীলোক পুরুষদেরই একান্ত অধীন,’ ‘ভর্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা’ কিংবা মনুসংহিতায় বলেছে, ‘স্ত্রী জাতি স্বভাবতই ব্যভিচারিণী,’ ‘ইহারা অপদার্থ ইহাই শাস্ত্রস্থিতি’ ইত্যাদি। হিন্দুদের প্রণম্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবন্ধ্য আরো বলেছেন, কোনো স্ত্রী যদি কখনো শয্যাসঙ্গিনী হতে না চায় তবে স্বামী যেন তাকে লাঠি দিয়ে প্রহার করে।

এরই অন্যপিঠে ঋগবেদে দেখা যায়, কিভাবে গবাদি পশুর সঙ্গে দাসদেরও অবাধে হস্তান্তর করা যেত। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, দাস বা শূদ্র ব্রাহ্মণদের চুল ধরলেও রাজা তার হাত কেটে ফেলবেন ইত্যাদি। Exodus -এ বলা হয়েছে, ‘তুমি যদি একটি হিব্রু ক্রীতদাস কেন, তবে সে ৬বছর তোমার সেবা করবে, যদি তার প্রভুই তাকে বিয়ে দিয়ে থাকেন তবে তার সন্তানাদি ও স্ত্রীও ঐ প্রভুরই সম্পত্তি হবে’, ইত্যাদি।

ধর্মের নানা প্রাসঙ্গিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ বিধিনিষেধ ও সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে মিশিয়ে এভাবে শাসক শ্রেণীর প্রতিভূরা শাসিত দাস ও নারীদের অধীনস্থ করতে থাকে। নব্যপ্রস্তর যুগ শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে, খ্রীস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর এবং তার পরবর্তী আরো কয়েক শ’ বছর ধরে সমাজ তথা ধর্মের এই রূপান্তর দ্রুত সংঘটিত হতে থাকে এবং লিখিত ধর্মশাস্ত্রাদিতে তার প্রকাশ পেতে থাকে। ধর্মের এই ব্যবহার ও এই রূপ এখনো টিকে আছে—আরো জটিল, সূক্ষ্ম, শক্তিশালী হয়ে। দীর্ঘদিনের আরোপিত বিশ্বাসের ফলে, শাসক-শোষিত সব ধরনের মানুষই এইগুলিকে ধ্রুব সত্য বলেই ধারণা করেছেন। এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে উৎসুক ব্যক্তিরা তাই ধর্মে কোন ধরনের আঘাত পড়লেই তা নিয়ে চরম উন্মাদনা ও বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

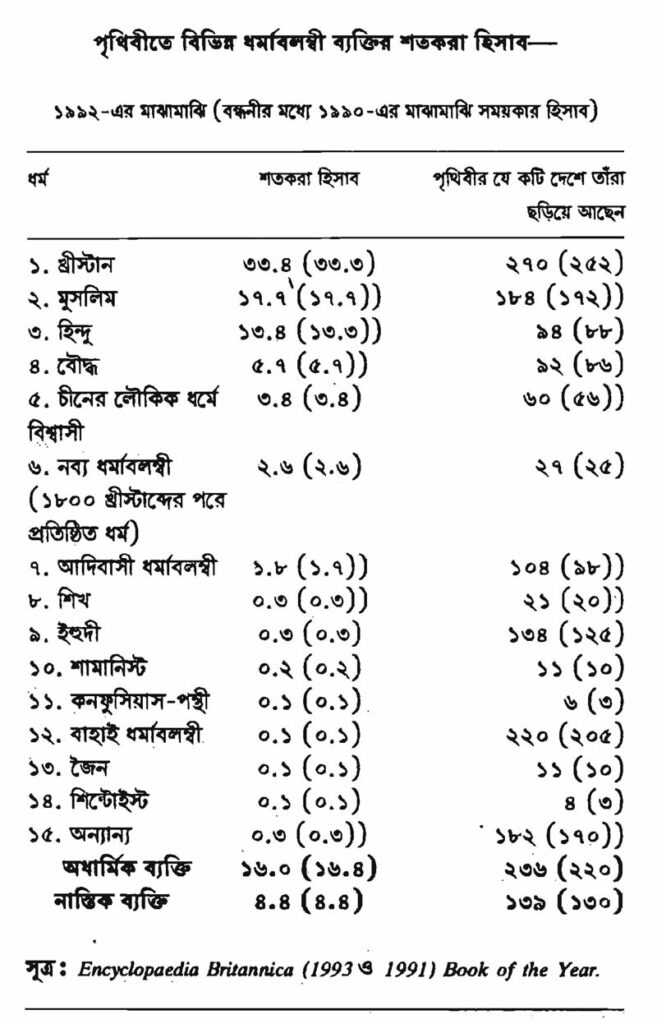

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির শতকরা হিসাব—

১৯৯২-এর মাঝামাঝি (বন্ধনীর মধ্যে ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়কার হিসাব)