ধর্ম চিন্তার স্তরভাগ

মানুষ যেভাবে ধর্মচিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে তার স্তরভাগ করলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ দেখা যায়, যেমন- আদিম (primitive), প্রাচীন (archaic), ঐতিহাসিক (historic), প্রাক্ আধুনিক ( early modern) ও আধুনিক (modern)। আধুনিক ‘ধর্ম’ এখনো পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু সৃষ্টি হওয়ার পথে, -যেটি বিজ্ঞানের সত্য, তথ্য ও যুক্তিবোধের সঙ্গে উপযোগী হয়ে, মানবিকতার সমস্ত সৎ মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে; কিন্তু এটি এখনো সম্ভাবনা এবং কিভাবে, কবে হবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এবং এই ‘ধর্ম’ আদিম চিন্তার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হওয়া ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা থেকে মুক্ত হয়েই সৃষ্টি হবে,—অন্তত ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি তাই। এখনকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের থেকে তা হবে গুণগতভাবেও পৃথক। অন্ধবিশ্বাস, অনড় অচল আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি তথা ধর্ম সম্পর্কিত প্রচলিত সমস্ত ধারণা থেকেই তা মুক্ত হবে। কিন্তু এটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় এ সত্য জানতে পারছে যে ঈশ্বর বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস তথা প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সব ধর্মমতই তাদের পূর্বসূরীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা, স্থূল গবেষণা, অনুসন্ধিৎসা, প্রয়োজন ইত্যাদির তাগিদে সৃষ্টি করেছে এবং মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির বিকাশের ইতিহাসে ক্রমশ আধুনিকতর ‘ধর্ম’ সৃষ্টির পথ সুগম করেছে।

পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষের সমাজ জীবনের আদিম অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কিভাবে ধর্মচিন্তার আদিম রূপটি মানুষের কল্পনা ও বিশ্বাসে পল্লবিত হয়েছে তার একটি আভাস আগে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে শেষ হওয়া পুরা-প্রস্তর যুগের শেষের দিকেই এটি একটি সংহত রূপ পায়। এখনকার গবেষকরা যাকে সর্বপ্রাণবাদ (animism, animatism) নামে অভিহিত করছেন, ঐ চিন্তাগত পদ্ধতি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। জড় বস্তুর মধ্যে কোনো শক্তি বা প্রাণের কল্পনা করাকে জড়াত্মবাদ (animatism) বলা যায়। একটি পাথরকে বা মাটির মূর্তিকে অলৌকিক শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজা করার তথা সন্তুষ্ট করার যে পদ্ধতি এখনো চালু আছে এটি এরই একটি বিকশিত রূপ। এ ধরনের পাথর ইত্যাদিকে fetish নামে অভিহিত করা হয়। আদিম মানুষ প্রায় সব জড় বস্তুতেই এ-ধরনের কোনো একটি শক্তির কল্পনা করেছে, তার বাস্তব ভিত্তিও ছিল, যদিও তার থেকে সিদ্ধান্তটা ছিল ভ্রান্ত। একটি পাহাড়ের আড়ালে থাকা জনগোষ্ঠী দেখেছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে পাহাড় তাদের রক্ষা করে, আবার পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথর বা ধ্বস তাদের ধ্বংসও করে। তাই পাহাড় তার কাছে নিশ্চয়ই একটি শক্তি হিসাবে গণ্য হয়েছে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানা পদ্ধতিরও ‘আবিষ্কার’ করেছে আদিম মানুষ। বজ্র, বিদ্যুৎ, সমুদ্র, জল,—প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যেই সে এ ধরনের একটি শক্তির কল্পনা করেছে, যে পদ্ধতিকে এখন সর্বপ্রাণবাদ (animism) হিসেবে বলা যায়। সর্বব্যাপী, রহস্যময়, ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোন একটি অলৌকিক শক্তির এই কল্পনাপদ্ধতিই পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠিতে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে-যেমন সংস্কৃতে ব্রহ্ম, প্রাচীন জার্মানিতে হামিঞ্জা, সিয়ক্স-এ ওয়াকান্ডা, মেলানেশিয়ায় মানা ইত্যাদি-কিন্তু সে অনেক পরের ব্যাপার।

স্যার এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলরের মতে এই সর্বপ্রাণবাদই ধর্মের সবচেয়ে আদিম রূপ। এমিল ডার্কহাইম দেখিয়েছেন, ধর্ম টোটেমবাদ (totemism) থেকে পরে সৃষ্টি হয়েছে (টোটেমবাদের সামান্য পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে), কিন্তু আদিম মানুষের জীবনে এই টোটেমবাদ ছিল সর্বপ্রাণবাদী চিন্তাধারাই। স্যার জেমস ফ্রেজার দেখিয়েছেন, রহস্যময় ক্রিয়াকান্ড করার শিল্প, যে-শিল্প দিয়ে নানা অদ্ভুত ক্রিয়া করা যায় এবং অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করা যায় বলে ভাবা হয়েছিল, ঐ ম্যাজিক শিল্প (ম্যাজিক আর্ট) অপবিজ্ঞান (pseudoscience) বা আদিম বিজ্ঞান হিসেবে বিকশিত হয়েছিল এবং ধর্ম সৃষ্টি হওয়ার আগেই যথাসম্ভব সর্বজনীনতা লাভ করেছিল, এবং মানুষের মনে এ-সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ়তর ছিল। অর্থাৎ আদিম মানুষ (এ সব ক্ষেত্রেই পুরা-প্রস্তরযুগের মানুষ) তার বাস্তব দৈনন্দিন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে এ-ধরনের ম্যাজিক তথা তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকান্ডের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছে এবং তার নিজের প্রশেজনে কাজে লাগিয়েছে, অন্তত সে মনে করেছে এর ফলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে অর্থাৎ রহস্যময়, বিপদ সৃষ্টিকারী অদ্ভুত শক্তিগুলিকে সন্তুষ্ট করা যাবে বা বশ করা যাবে। পৃথিবীর ঐসব ম্যাজিশিয়ানদের কাজকর্মে বিভ্রান্ত হয়ে, মানুষ এমন একজনের কল্পনা করেছে যার ক্রিয়াকান্ডে (অর্থাৎ প্রকৃতির কোনো শক্তিকে বশ করার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতায়) কোনো ভুল হয় না। এই চরম ক্ষমতাধর, অভ্রান্ত, সর্বশক্তিমান একজনই ঈশ্বর-গড-আল্লা হিসেবে নানা ভাষায় পরবর্তীকালে অভিহিত হয়েছে। ফ্রেজারের মতে, ম্যাজিক হচ্ছে মনুষ্যকেন্দ্রিক ধর্ম এবং ধর্ম হচ্ছে এই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ম্যাজিক। তিনি মানুষের চেতনা বিকাশের স্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, আগে সৃষ্টি হয় ম্যাজিক, তারপর ধর্ম, তারপর বিজ্ঞান।

আদিম কালেই মানুষ বাস্তব-অবাস্তব নানা বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছে, ও মেনে এসেছে। কোনো বিশেষ ফল খেলে শরীর খারাপ করে, এটি সে অভিজ্ঞতায় দেখেছে। আবার সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের ভীতিপ্রদ, অস্বাভাবিক ঘটনায় সে নিজেই কিছু আচরণবিধি ঠিক করেছে। শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা এ-ধরনের নানা আচরণবিধিকে (taboo) ফ্রয়েড বলেছেন, ধর্মের আদি রূপ। বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত সমূহ থেকে একটি জিনিস স্বতঃসিদ্ধ যে, ধর্ম মানুষের সভ্যতার বিকাশে, মানুষের নিজেরই তৈরি করা একটি পদ্ধতি।

প্রচলিত ধর্মমতের তিনটি দিক রয়েছে—বিশ্বাস (belief), অনুষ্ঠানাদি (worship) ও সংগঠন (organisation )। এই বিশ্বাসের ধারাটি সৃষ্টি হয়েছে ও সংবদ্ধ হয়েছে পুরা-প্রস্তরযুগে— যদিও তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিয়ানডার্থাল মানুষদের আমলেই। পুরা-প্রস্তরযুগের শেষ ২০,০০০ বছরে কি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, কি তথাকথিত আদিম ধর্মবিশ্বাস অতি দ্রুত বিকশিত হয়েছে। মানুষ যেমন তার পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র কিছুটা উন্নত করেছে, তেমনি ম্যাজিক ও অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানাদিও নিয়মিত অনুসরণ করতে শুরু করেছে,—যদিও তা আদিমভাবে। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে, নানা ধরনের ছবি এঁকে, বিচিত্র শব্দ করে ইত্যাদি নানাবিধভাবে সে রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তি ও কল্পিত শক্তিসমূহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। এই সব ক্রিয়াকান্ড পুরুষানুক্রমে করতে করতে সে তাতে অভ্যস্ত যেমন হয়ে উঠেছে, তেমনি তাদের মধ্যে সে পেয়েছে দৈনন্দিন সমস্যাসঙ্কুল জীবনে বৈচিত্র্য ও আনন্দ। আরো পরে এগুলিই বিকশিত হয়ে নৃত্যকলা, অঙ্কনশিল্প, সঙ্গীত শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে,—ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূতও হয়েছে। স্বপ্ন দেখার মতো অদ্ভুত একটি অভিজ্ঞতা আদিম মানুষের মনে আত্মা সম্পর্কিত বিশ্বাসের সৃষ্টি ও স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করেছে। এই টোটেম-ট্যাবু-আত্মা ইত্যাদি বহু বিশ্বাস ক্রমশ তার মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তখনো ছিল আদিম অবস্থায়, ধর্মীয় সংগঠন তো ছিল না বললেই চলে।

নব্যপ্রস্তরযুগে মানুষের জীবনযাত্রা দ্রুত আমূল পরিবর্তিত হয়। প্রায় ১০ হাজার বছর আগে এর সূচনা এবং ৬ হাজার বছর আগে পূর্ণভাবে বিকশিত। মানুষ নিছক খাদ্য সংগ্রাহক নয়, খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠল। কৃষিকর্ম, পশুপালন, মৃৎশিল্প, কাপড় বোনা, উন্নততর বাড়ি তৈরি করা ও বিশেষ করে হ্রদের উপর বাড়ি বানানোর মতো যুগান্তকারী আবিষ্কার সে করেছে। এ-সবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাদুবিদ্যা তথা দেবদেবী ও দুষ্ট ‘আত্মাদের’ বশে রাখা ও সন্তুষ্ট করার প্রক্রিয়া অর্থাৎ ‘ধর্মীয়’ অনুষ্ঠানাদিরও আমূল পরিবর্তন সে ঘটাতে থাকে নিত্য-নতুন প্রয়োজনে। মাটির উর্বরতা বাড়ানো, বেশি ফসল ফলানো, অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি আটকানো, পশুর মড়ক আটকানো ইত্যাদি ধরনের নানা বিচিত্র উদ্দেশ্যে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার ও বিশ্বাসের জন্ম হতে থাকে, -বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে। (অথর্ববেদে যেমন পরবর্তিকালে এরই ধারাবাহিকতায় বৃষ্টি কামনা, শত্রু-নিবারণ, পশুপোষণ, গাভীর রোগ উপশম থেকে শুরু করে পলায়নপর স্ত্রীর নিবারণ, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের ক্রোধ অপনয়ন, জ্বরের চিকিৎসা, কৃমির চিকিৎসা, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠের চিকিৎসা ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে বৈদিক মন্ত্র উল্লেখ করা আছে। কোন নিষ্ঠাবান হিন্দুও এখন আর এসব অনুসরণ করেন না। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে বুশম্যানদের মত আদিম অধিবাসীরা এখনো এ ধরনের মন্ত্র-তন্ত্র প্রার্থনায় বিশ্বাসী; তাঁদের একটি মন্ত্র বাংলায় এরকম- ‘হে চাঁদ! কাল আমি যেন একটি বারশিঙা হরিণ মারতে পারি তুমি ঐ উঁচু থেকেই তার ব্যবস্থা কোরো। ঐ হরিণের মাংস আমাকে খেতে দাও। আমার তীর দিয়ে ঐ হরিণকে আমায় মারতে দাও। … আমি মাটি খুঁড়ছি পিঁপড়ের জন্য। আমাকে খেতে দাও।’ এ কথাগুলিকেই সুললিত সংস্কৃতে অনুবাদ করলে হুবহু একটি বৈদিক মন্ত্র হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়।)

কল্পিত শক্তিকে সন্তুষ্ট করা বা অপশক্তিকে দূরে রাখার জন্য এ-ধরনের নানা অনুষ্ঠান বা পূজার (worship) জন্ম হয় এবং যার অনেকটাই বিকাশ ঘটেছে বিগত হাজার বছর ধরে। এ ধরনের অনুষ্ঠান কয়েক ধরনের হতে পারে-

ক. আনুষ্ঠানিক নাটক,

খ. প্রার্থনা, -এটি আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন কিছু পাওয়ার জন্য আবেদন, কোনো অপরাধের স্বীকারোক্তি, প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানানো (thanks giving), ‘তাঁর’ সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি প্রকাশ করা, ঐশ্বরিক অলৌকিক শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। হিন্দুদের বেদ-উপনিষদ, মুসলিমদের কোরান, খ্রীষ্টানদের বাইবেল-টেস্টামেন্ট সহ সব ধর্মগ্রন্থেই এসবের ধারাবাহিকতার ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। এসব কথা যে ঐ নব্যপ্রস্তরযুগীয় প্রার্থনা পদ্ধতির বিকশিত, সূত্রবদ্ধ রূপ তা স্পষ্ট। ধর্মচেতনার প্রাচীনতম বহিঃপ্রকাশের একটি হলো প্রার্থনা।

গ. নাচ,

ঘ. বিশেষভাবে কথাবার্তা বলা (বিভিন্ন ভাষার শ্লোক বা মন্ত্র),

ঙ. ব্যক্তি বা বস্তুকে পূজা করা,

চ. ধর্মোপদেশ,

ছ. নীরবে ধ্যান,

জ. ধর্মীয় গান-বাজনা

ঝ. শরীরকে বিশেষ ভঙ্গিমায় নিয়ে যাওয়া,

ঞ. আনুষ্ঠানিক অঙ্গভঙ্গি,

ট. অঞ্জলি, উৎসর্গ, বলি দেওয়া,

ঠ. দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছুকে সাজানো।

এখনকার প্রচলিত নানা ধর্ম ও লোকাচার থেকে এসবের প্রত্যেকটির উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নব্য-প্রস্তরযুগে। তাই ঐ সময়কার ধর্মকে আদিম ও ঐতিহাসিক ধর্মের মাঝামাঝি প্রাচীন ধর্ম নামে চিহ্নিত করা যায়। এখনো বহু আদিবাসী গোষ্ঠী, এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও, এই আদিম ও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের নানা কিছু অবশিষ্ট আছে।

তথ্যের স্বার্থে এটি জানা দরকার যে, পুরা-ও নব্য-প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি মধ্য-প্রস্তরযুগ (mesolithic period) নামে একটি সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তর পৃথিবীতে শুধুমাত্র উত্তর পশ্চিম ইয়োরোপে দেখা গিয়েছিল। পুরা প্রস্তরযুগের কাটা পাথর (chipped stone) ও নব্য-প্রস্তরযুগের মসৃণ করা পাথর (polished stone)-এর মধ্যবর্তী স্তরটি ছিল পাথরের ক্ষুদ্র অস্ত্রাদি (microlith) আবিষ্কারের সময়। খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০-২৭০০ বছর সময়কাল ব্যাপী এই তথাকথিত মধ্যপ্রস্তরযুগে ধর্মীয় চেতনার বিকাশ, নব্য-প্রস্তরযুগ থেকে গুণগতভাবে পৃথক কিছু ছিল না। তবে স্বাভাবিকভাবেই পুরনো ধ্যানধারণার পরিমার্জনা ঘটেছে।

কিন্তু নব্য-প্রস্তরযুগে কি সমাজে, কি ধর্মীয় বিশ্বাসে একটি গুণগত বিকাশ ঘটে। সেটি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি এবং বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থে ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতিকে ব্যবহার করা। মানুষ খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠেছে, নিজের পরিবেশের উপর আধিপত্য করার ও পরিবেশকে পাল্টানোর ক্ষমতা ধীরে ধীরে অর্জন করেছে, মোটামুটি স্থায়ী গ্রাম সৃষ্টি করেছে এবং ছোট ছোট সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গোষ্ঠীরই স্বার্থে বিশেষ এক একজনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গোষ্ঠীর নিরাপত্তা রক্ষা, খাদ্যোৎপাদন ইত্যাদির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তিনি বা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি কল্পিত অলৌকিক শক্তিসমূহকে সন্তুষ্ট করা, দূরে রাখা বা বশীভূত করার জন্য অনুষ্ঠানাদি করার দায়িত্ব পেলেন। সুনির্দিষ্টভাবে সৃষ্টি হলো এখনকার পুরুতঠাকুর, মোল্লাসাহেব বা যাজকবাবাজিদের পূর্বসূরীর। গোষ্ঠিরই স্বার্থে তাঁরা ধর্মানুষ্ঠানকে ব্যবহার করতেন, বিভিন্ন বিধিনিষেধ নিয়মকানুন পালন করতেন। কিন্তু পাশাপাশি সমাজের এই গোষ্ঠীপত্নি ও ধর্মগুরুরা ছিলেন অতি সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁদের সুযোগ-সুবিধাও ছিল বেশি। এই সময়কার কবরখানায় এই শ্রেণীগত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। কয়েকজনের কবরে প্রচুর হাঁড়ি-কুড়ি, পাথরের অস্ত্র এবং এমনকি অন্য কঙ্কালও পাওয়া গেছে। অন্যদিকে বহুজনের কবরই নেহাতই অনাড়ম্বর, সাদামাঠা।

অবশ্য নব্য-প্রস্তরযুগে শবদাহপদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এর নিদর্শন পাওয়া যায়, -কোথাও ব্যাপকভাবে, কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে। কোনো কোনো এলাকায় খুবই কম। যেমন ইউরোপের উত্তর ফ্রান্স অঞ্চলে এর প্রমাণ পাওয়া গেলেও বৃহত্তর ইউরোপে যথাসম্ভব এটি জানা ছিল না। মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেললে, কল্পিত ঐ আত্মা হয়তো নিশ্চিতভাবে দেহমুক্ত হতে পারবে এ-রকম ধারণা বোধহয় করা হয়েছিল। অথবা বাস্তব প্রয়োজনে (যেমন পচন আটকানো ইত্যাদি) হয়তো দাহপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, পরে তাতে আত্মাসংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ব্যাখ্যার সংযোজন করা হয়। ঠিক কি ধারণা হয়েছিল, তা এখনো বিতর্কিত, তবে এই দাহপদ্ধতির সঙ্গেও নানা অনুষ্ঠানাদি করা হতো, কবর দেওয়ার মতোই, যাতে দেহমুক্ত আত্মা ‘সুখে থাকতে’ পারে এবং জীবিতদের ক্ষতি না করে।

***

পৃথিবীতে নাস্তিক ও অধার্মিকের সংখ্যা

ঈশ্বর বা কোনো ধর্মে মতি না থাকলে অর্থাৎ বিশ্বাস না করলে ‘ইহকাল পরকাল ঝরঝরে’ এরকম ভাবার কারণ নেই। এ বিশ্বাস অত্যাবশ্যকও নয়। বর্তমানে পৃথিবীতে বহু ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না অর্থাৎ তথাকথিত নাস্তিক (atheist) কিংবা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না, কোনো ধর্মমত অনুসরণ করেন না অর্থাং ধর্মপরিচয়মুক্ত বা তথাকথিত অধার্মিক (nonreligious)। সব সময়েই এরকম মানুষ কমবেশি ছিলেন। সমাজের একজন মানুষ হিসেবেই এঁরা নিজেদের গণ্য করেন। কিন্তু কয়েক দশক আগেও এঁদের সরকারি পরিসংখ্যান ছিল না। পরের পাতায় পৃথিবীর মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি দেশে এ ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা দেওয়া হলো। অবশ্য নানা অপকৌশলে এসব দেশের মানুষের মধ্যে কাল্পনিক ঐ ঈশ্বরে বা প্রাচীন ধর্মে মোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও চলছে। আবার অন্য দেশেও, সরকারি হিসেবে না থাকলেও, এমন মানুষ বিরল নয়। যেমন ভারতে সরকারি হিসেবে নাস্তিক ও ধর্মপরিচয়মুক্ত ব্যক্তিদের না দেখানো হলেও, এমন মানুষ যে অনেক আছেন তা আমরা জানি। এ ধরনের ব্যক্তিদের উচিত, আদমসুমারিতে সরকারিভাবে এঁদের এই দিকটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। স্পষ্টতই তথাকথিত কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক দেশে শুধু নয়, ননকম্যুনিস্ট বা অ-সমাজতান্ত্রিক দেশেও এমন ব্যক্তি যথেষ্ট রয়েছেন। উভয়দেশেই বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী ব্যক্তিও প্রচুর রয়েছেন, যেমন চীনে লৌকিক ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা ২২ কোটি ৫২ লক্ষ, বৌদ্ধ ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ইত্যাদি। যে-সব দেশের শুধু নাস্তিকের বা শুধু অ-ধার্মিকের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে এমনটি নয় যে, অধার্মিকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন বা নাস্তিকেরা ধর্মে বিশ্বাস করেন; আসলে আদম সুমারির পদ্ধতি ও নিজেরা নিজেদের যেভাবে পরিচিত করান ঐ হিসেবেই পরিসংখ্যানটি করা হয়েছে। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে যে যার নিজের ধর্ম বা বিশ্বাসের কথা জানিয়েছিলেন। এছাড়াও দেখা গেছে, বিভিন্ন দেশের যে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিশেষ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিত, তাঁদের মাত্র প্রায় শতকরা ১০ ভাগ ধর্মাচরণ করেন।

***

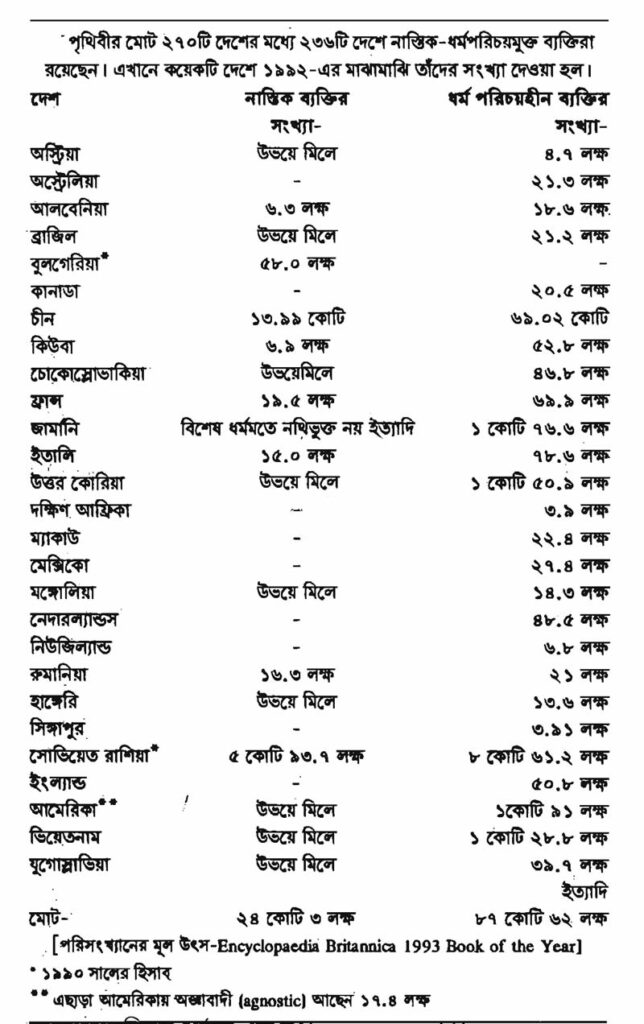

পৃথিবীর মোট ২৭০টি দেশের মধ্যে ২৩৬টি দেশে নাস্তিক-ধর্মপরিচয়মুক্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন। এখানে কয়েকটি দেশে ১৯৯২-এর মাঝামাঝি তাঁদের সংখ্যা দেওয়া হল।

এইভাবেই ধীরে ধীরে তথাকথিত নানা ধর্মবিশ্বাসের নানাবিধ দিক যুক্ত হতে থাকে অর্থাৎ এখনকার প্রচলিত ধর্মের নানা চিন্তাগত ও ব্যবহারগত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আদিম ও প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসে বিশ্বাস ও পূজাঅর্চনাদির ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হলেও, এখনকার অর্থে সাংগঠনিক রূপটি সে পায় নি। অবশ্য টোটেম ধারণার উত্তরসূরী হিসেবে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট করতে শুরু করেছিল। এর ধারাবাহিকতা এখনো আদিবাসিগোষ্ঠীদের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যেমন, ভারতে বিরহোড়দের মধ্যে ৩৭টি গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১২টি জন্তু জানোয়ারের নামে, ১০টি গাছের নামে, ৮টি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হিন্দুধর্মের জাতপাত বা এলাকার নামে এবং বাকি ৭টি নানা বস্তুর নামে। এই ধরনের কিছু কিছু সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও, তার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তখনো দৃঢ় হয় নি, -যা হয়েছে তা পরে, ধর্মবিকাশের ঐতিহাসিক স্তরে, যখন বিশেষ নামের সুসংহত ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে এবং নানা অঞ্চলে নানাবিধ নাম পরিগ্রহণ করেছে।

***

বিপুলা প্রকৃতি ও রহস্যময় পরিবেশের তুলনার মানুষের আপাত ক্ষুদ্রতা, শক্তিহীনতা ও অসহায়তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আদিম মানুষের মনে তথাকথিত ধর্মচিন্তার উন্মেষ ঘটে। ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা এবং তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরো বিকশিত কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করা নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধি করার প্রাথমিক ইচ্ছাও মিশেছিল এই ধর্ম উদ্ভবের প্রক্রিয়ার।

***

নব্য-প্রস্তরযুগের শেষের দিকেই কীভাবে মানুষের মধ্যে প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হয় এবং মুষ্টিমের গোষ্ঠীনেতার স্বার্থে জনসাধারণের ঐ ঐশ্বরিক, অলৌকিক, বিশ্বাসকে কীভাবে কাজে লাগানো শুরু হয়, তাও এখন জানা গেছে। এখন থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে নব্য-প্রস্তর যুগ শেষ হয়। এর শেষ দু-হাজার বছরে মানুষ একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতায়, নিজের শ্রম ও মস্তিষ্কের বলে। মানুষের সভ্যতার বিকাশে, তার সাংস্কৃতিক চেতনার রূপান্তরে এই প্রতিটি আবিষ্কারই অবশ্যম্ভাবী ছাপ ফেলেছিল। একই ছাপ পড়েছে ওতপ্রোতভাব মিশে থাকা তার ধর্মচিন্তার বিকাশ ও পল্লবিত হওয়ার প্রক্রিয়াতেও। মাটির জিনিস তৈরী করা, ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার (প্রথমে সোনা, তারপর তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল-এবং সবশেষে লোহা*), কৃত্রিম সেচব্যবস্থা, নদীকে পোষ মানানো, চাকার আবিষ্কার, পাল তোলা নৌকার ব্যবহার, লাঙলের ব্যবহার, চাষের কাজে গবাদি পশুর ব্যবহার, আদিম পঞ্জিকার উদ্ভাবন, সংখ্যার ব্যবহার, ইট আবিষ্কার করে তা দিয়ে ঘরবাড়ি বানানো, লেখার পদ্ধতি,-একের পর এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার মানুষের সমাজ, সভ্যতা, চিন্তাভাবনা সব কিছুকে প্রভাবিত করতে থাকে।

[*লোহা অবশ্য নব্য-প্রস্তর যুগের আবিষ্কার নয়, এ যুগ শেষ হয়ে ঐতিহাসিক সময় শুরু হওয়ারও দেড়-দু-হাজার বছর পরে লৌহ যুগের আবির্ভাব ঘটে। তবে সর্বত্র একই ধারাবাহিকতায় হয় নি। যেমন আফ্রিকার বেশিরভাগ অংশেই প্রস্তর যুগের পরেই লৌহ যুগ শুরু হয়েছে।]

এসবের ফলে মানুষের উৎপাদিকা শক্তি অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়তে থাকে। একজনের অধীনে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা হতে থাকে। আগের মতো সবাইকে খাদ্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন আর থাকে না। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, সম্পদের লেনদেনের নিয়মকানুন ও নিয়ন্ত্রণ করার তথা নেতৃত্বদায়ী শক্তির প্রয়োজন হতে থাকে। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষের দিকেই সমাজ ব্যবস্থার এই রূপান্তর আভাসিত হয়। কিন্তু তার পরবর্তী ঐতিহাসিক কাল যখন শুরু হয়, তার মধ্যেই এই নেতৃত্ব একটি প্রয়োজনীয় শক্তিশালী শাসনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নব্য-প্রস্তর যুগের ছোট ছোট গ্রামের তুলনায় বড় বড় জনপদের জন্ম হয়। মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক না থেকে খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠার ফলে এবং অন্যান্য উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল আয়ত্ত করার ফলে কিছু মানুষের হাতে বাড়তি সময় জুটে যায়। এই মানুষেরা সংখ্যায় কম হলেও তারা উৎপাদন ছাড়া অন্যান্য কাজকর্মে সময় দিতে সক্ষম হয়। এদের বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনাও তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল- এরা রাজা, পুরোহিত, আইন-প্রণেতা, গোষ্ঠীপতির ভূমিকা নেয় এবং এদের অনুগত হিসেবে কিছুজন শাসন প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ব্যাপকতর জনগোষ্ঠী এই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর অধীনস্থ হয়। শুরুর দিকে এ প্রক্রিয়া প্রয়োজন আকারে এসেছে, সঠিক নেতৃত্ব, সঠিক নির্দেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে। এই প্রয়োজনের স্বার্থেই নানা নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, আইন ও শৃঙ্খলার প্রচলন করতে হয়। এসবগুলিতেই মানুষের কল্পনার ঈশ্বর আর অতিপ্রাকৃতিক ভীতিপ্রদ, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসও সম্পৃক্তভাবে মিশেছিল। আর এভাবেই ঐতিহাসিক পর্যায়ের ধর্মের উদ্ভব।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ তুলনামূলকভাবে দরিদ্র থাকলেও, সে কারোর দাস ছিল না, দাসত্ব কেবল ছিল তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কাছে, কল্পিত ভয়াবহ পরমশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে, -কিন্তু কোন মানুষের কাছে নয়। তাই তখনকার ধর্মচিন্তায় বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের প্রতিভূর আসনে বসানো হয় নি, বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মাচরণ পদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুশাসন তখন ছিল অনুপস্থিত; এগুলি এসেছে পরে।