খণ্ডিত ভারত : হিন্দু, মুসলিম, ব্রিটিশ ও কংগ্রেস

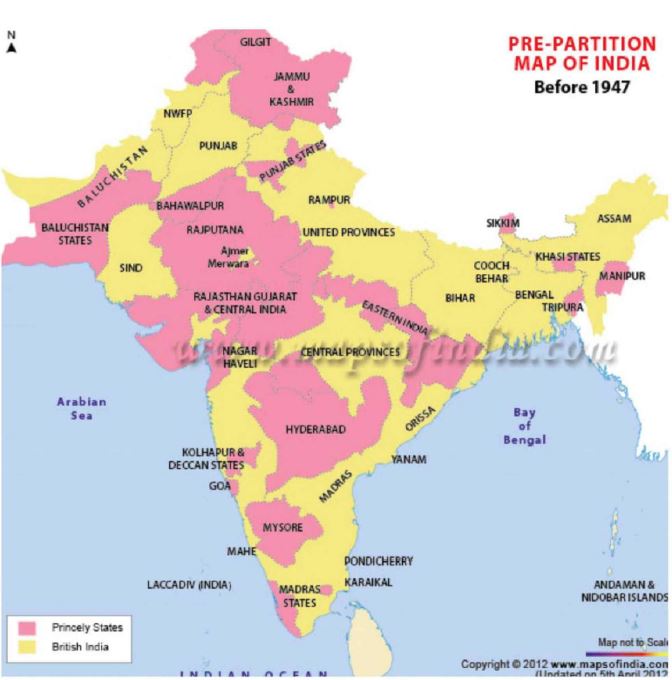

অবশেষে ভারত খণ্ডিত হল। Radcliffe Line-এ ভারত উপমহাদেশ তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল। Radcliffe Line-এর স্পর্শে পশ্চিমভাগ ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত ও পূর্বে ভারত-পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৫ জুলাইতে যুক্তরাজ্যের আইনসভাতে (ব্রিটিশ পার্লামেন্ট) পাশ হওয়া ভারতীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম ১৯৪৭ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনকে নির্দেশ করে, যা একমাস পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বাস্তবায়ন হয়। শুধু তাই নয়, আইনটির মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি অধিরাজ্যের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশসমূহ বিভাজনের ইঙ্গিতও নিহিত ছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয় ও আইনানুসারে ভারতের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলি একীভূত করে তাদের নেতৃবৃন্দের উপর কে কোন অধিরাজ্য চয়ন করবে সেই অধিকার দেওয়া হয়।

“তেলের শিশি ভাঙল বলে/খুকুর পরে রাগ করো।/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো!/তার বেলা?/ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা/জমিজমা ঘরবাড়ি/পাটের আড়ৎ ধানের গোলা/কারখানা আর রেলগাড়ি!/তার বেলা?/চায়ের বাগান কয়লাখনি/কলেজ থানা আপিস-ঘর/চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি/পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর!/তার বেলা?/যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গি মোটর/কামান বিমান অশ্ব উট/ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির/চলছে যেন হরির-লুট!/তার বেলা?/তেলের শিশি ভাঙল বলে/খুকুর পরে রাগ করো/তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা/বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!/তার বেলা?” ভাগ শুধু বাংলা হয়নি। ভাগ হয়েছে অনেক কিছুই। সব তছনছ হয়ে গেছে।

অবশেষে ভারত ভেঙে সৃষ্টি হল পাকিস্তান নামক একটি নতুন দেশ। দুই টুকরো একটি দেশ, যা ভারত রাষ্ট্রের পশ্চিমপ্রান্তের এক খণ্ড ‘পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারতের পূর্বপ্রান্তের আর-এক খণ্ড পূর্ব পাকিস্তান। কী হল, কীভাবে বাঁদরের পিঠে ভাগ হল সেটা একটু দেখা যাক। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল একটি মুসলিমপ্রধান ক্ষেত্র তৈরি করা, অপরদিকে ভারতীয় অধিরাজ্য চেয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে। ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলিই পরে পাকিস্তানের স্রষ্টা হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে উত্তর-পশ্চিমের বেলুচিস্তান প্রদেশ (বিভাজনের আগে ৯১.৮% মুসলিম জনসংখ্যা) ও সিন্ধুপ্রদেশ (বিভাজনের আগে ৭২.৭% মুসলিম জনসংখ্যা) পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রদেশগুলিতে অন্যান্য ধর্মের সংখ্যা নগণ্য হলেও (যদিও সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ছিল হিন্দুপ্রধান) উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব ছিল ৫৫.৭% মুসলিমপ্রধান ও পূর্ব ভারতের বঙ্গপ্রদেশ ছিল ৫৪.৪% মুসলিমপ্রধান। পাঞ্জাব প্রদেশের পশ্চিমভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, আবার পূর্ব পাঞ্জাব ভারতের একটি প্রদেশ হিসাবে ভারতীয় অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে অবশ্য পূর্ব পাঞ্জাব ভেঙে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচলপ্রদেশ নামে তিনটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত হয়ে যায়। বঙ্গপ্রদেশও পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত ভাগের আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (যা পূর্বে ডুরান্ড সীমার মাধ্যমে আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমানা নির্দেশিত ছিল) গণভোটের মাধ্যমে ঠিক হয় যে, তা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে। এই বিতর্কিত গণভোটটি যদিও পরবর্তীকালে এই প্রদেশে খুদা-ই-খিদমতগার আন্দোলনের মাধ্যমে স্থানীয় পাঠানরা বয়কট করে। এটি বর্তমানে খাইবার পাখতুনখোয়া নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। ডুরান্ড সীমা হল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে ২,৪৩০ কিলোমিটার (১,৫১০ মাইল) দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত। ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ কূটনীতিক মর্টিমার ডুরান্ড এবং আফগানের আমির আব্দুর রহমান খানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

পাঞ্জাবের ধর্মীয় জনবিন্যাস এমনই ছিল যেন কোনো রেখা দিয়েই হিন্দু, মুসলিম ও শিখপ্রধান অঞ্চল আলাদা করা কিছুই সম্ভব ছিল না। একই কারণে কোনোভাবেই ব্রিটিশ প্রস্তাবিত কোনো সীমা নির্ধারণকারী রেখা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ পরিচালিত মুসলিম লিগ এবং জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উভয়কে খুশি করতে পারেনি। উপরন্তু ধর্মের ভিত্তিতে করা যে-কোনো প্রকার বিভাজনের ফলস্বরূপ রেল ও সড়ক বিচ্ছিন্ন, সেচ পরিকল্পনা, বৈদ্যুতিন সংযোগ, এমনকি ভূ-সম্পত্তির টানাপোড়ন হওয়া সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না। যাই হোক, একটি সুপরিকল্পিত রেখা দিয়ে চাষি ও চাষের জমিকে বা সাধারণ মানুষকে সর্বনিম্ন হয়রানির সম্মুখীন করা যেত। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে উপমহাদেশে প্রায় ১.৪ কোটি জনসাধারণ বাস্তুহারা হয়। তাঁরা যে যেমনভাবে পারুক বাসে, ট্রেনে, আকাশপথে, এক্কাগাড়ি, লরিতে করে এবং অধিকাংশই পায়ে হেঁটে আপন জমিহারা হয়ে স্বেচ্ছায় দেশান্তরী হন। তাঁদের অনেকেই প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়, অনেকে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়ে বা অবসন্ন হয়ে মারা যান। এছাড়া ঊনপুষ্টিজনিত শরণার্থীদের অনেকেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কলেরা ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। এই সময়ে ব্রিটিশ বাহিনীর অনুমোদিত গণনা অনুসারে প্রায় ২,০০,০০০ জন শরণার্থী বিভিন্ন কারণে মারা যায়, যদিও জনগণনার মাধ্যমে জানা যায় যে এর পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষের কাছাকাছি ছিল। সাধারণ মানুষের মাথায় এমন বিপর্যয় এলো কেন? কেন এমন বিপর্যয়কে এড়ানো গেল না? সবাই ক্ষমতা পাওয়ার জন্য এতটাই মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন যে, এমন হঠকারিতায় দেশভাগ করে মানুষের উদ্ভূত দুর্দশার কথা মাথাতেই এলো না! কোন্ আনন্দে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হল? এরপরেও কোন আনন্দে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট উৎসবমুখর হয়ে উঠল, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ দিশাহারা হয়ে বাস্তুহারা হয়ে রক্তাক্ত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় মাইলকে মাইল হাঁটছে!

ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর ‘থটস অন পাকিস্তান’ নামক ৪০০ পাতার একটি গবেষণামূলক পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটি মূলত বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিম ও অ-মুসলিম জনসীমানা ও তার বিশ্লেষণের উপর নির্দেশিত। তাঁর গণনা অনুযায়ী তিনি দেখান পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা মুসলিমপ্রধান ও পূর্বাঞ্চলের যাকি ১৩টি জেলা শিখ বা হিন্দু, তথা অ-মুসলিমদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবার বাংলার ক্ষেত্রে ১৫ টি জেলা অমুসলিম তথা হিন্দুপ্রধান হিসাবে তিনি প্রকাশ করেন। তিনি ভেবেছিলেন মুসলিম জনগণ প্রাদেশিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে কোনোপ্রকার মতবিরোধ করবে না। তার মতে, যদি এরপরেও তাঁদের বিরোধ হয়, তবে এটাই বুঝে নিতে হবে যে তাঁরা তাঁদের নিজের মূল দাবিচ্যুত ও অন্যপ্রকার পরিকল্পনায় ব্যস্ত আছেন।

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের ব্যক্তিগত মুনশি স্যার ইভান জেনকিন্স, যিনি পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োজিত হন, তিনি ‘Pakistan and the Punjab’ নামক একটি স্মারকলিপি লেখেন। সেখানে তিনি পাকিস্তান বিভাজনকে ঘিরে তৎকাল ও পরবর্তী সময়ে কী কী সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এরপরেই বিকানেরের অমাত্য-প্রধান কে. এম. পণিক্কর ভাইসরয়কে একটি ফিরতি স্মারকলিপি পাঠান। তাঁর পাঠানো ‘Next Step in India’-তে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দেন যে, তাঁরা যেন মুসলিমপ্রধান অঞ্চল আলাদা করার মূলনীতি মাথায় রেখেই পাঞ্জাব এবং বাংলাতে বসবাসকারী সার্বিক সংখ্যালঘু হিন্দু এবং শিখদের দাবিগুলিও পুরণ করার চেষ্টা করে এবং সেইমতো স্থানীয় সমন্বয় ঘটানো হোক। এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে ভাইসরয় ভারতীয় রাজ্য মহাসচিবকে ‘Pakistan Theory’ নামে একটি চিঠি লেখেন। ভাইসরয় রাজ্য মহাসচিবকে জানান যে, সম্পূর্ণ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবপ্রদেশকে কোনোরকম ন্যূনতম আপোস না করে তার পরিকল্পনা মতো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। যেখানে একটি বিরাট সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি থাকার জন্য জাতীয় কংগ্রেস উভয় প্রদেশেরই প্রায় অর্ধেকাংশ ভারতীয় অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিই সেসময়ে বিভাজনের একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

রাজ্যসচিব তাঁর প্রস্তাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লর্ড ওয়াভেলকে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোর সঠিক নির্বাচন করে সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার কথা বলেন। পুনর্গঠন কমিশনার ভি.পি.মেনন এবং তাঁর সহকর্মী স্যার বি.এন.রাওকে এই কাজের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁরা ‘Demarcation of Pakistan Area’ নামে একটি চিঠি প্রস্তুত করে। তাঁদের চিঠি অনুসারে সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ পাঞ্জাবের পশ্চিমভাগের তিনটি বিভাগ রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান ও লাহোর বিভাগকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তাঁরা অনুমান করেছিল এর ফলে প্রায় ২২ লক্ষ শিখ ধর্মাবলম্বী পাকিস্তানে ও ১৫ লক্ষ শিখ ভারতে অবস্থান করবে। পাকিস্তানের লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা ও গুরুদাসপুর জেলাকে শিখপ্রধান অঞ্চল হিসাবে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (অমৃতসর ছিল একটি অ-মুসলিম প্রধান জেলা ও গুরুদাসপুর ছিল প্রান্তীয় মুসলিম প্রধান জেলা)। সম্পূর্ণ গুরুদাসপুর জেলার ভারতভুক্তির ক্ষতিপূরণ হিসাবে সীমানা নির্ধারণ কমিশন বঙ্গপ্রদেশের সামান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল দিনাজপুর জেলাকে সম্পূর্ণ পাকিস্তানের পূর্বপ্রান্তে যুক্ত করা হয়। ভারপ্রাপ্ত গৃহপরিকল্পনা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য জন থর্নের কাছ থেকে তাঁর মন্তব্য শোনার পর ভাইসরয় ওয়াভেল তা রাজ্যসচিবকে জানানোর ব্যবস্থা করেন। শিখদের ধর্মীয় পবিত্র শহর অমৃতসরকে পাকিস্তান থেকে বহির্ভুত করার এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুদাসপুর জেলাকেও ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়। রাজ্য মহাসচিব এই প্রস্তাবটি সমর্থন করে তা ভারত-ব্ৰহ্মদেশ সমিতিকে স্থানান্তর করেন ও জানান— “আমার মনে হয় না ভাইসরয়ের দ্বারা প্রস্তাবিত বিভাজন রেখার থেকে উত্তম কোনো প্রস্তাব হতে পারে”।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব ও মুসলিম লিগের প্রস্তাবিত দাবির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ কমিশনের যে কোনো প্রকার পরিকল্পনাই শিখদের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মাস্টার তারা সিং ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে এই বিভাজনের ফলে শিখরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাবে। তিনি পাঞ্জাবের ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের বিপক্ষে ছিলেন, বরং তিনি চেয়েছিলন পাঞ্জাব যেন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হয়। তাঁর মতে, একটি নির্দিষ্ট ধর্মের কখনোই পাঞ্জাবে শাসন করতে দেওয়া ঠিক নয়। অন্যান্য শিখরাও স্বীকার করেছিলেন যে, মুসলিমরা হিন্দু আধিপত্য ও শিখরা মুসলিম আধিপত্যযুক্ত স্থান এড়িয়ে চলতে চান। শিখরা ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দেন যে, পাঞ্জাবের অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত বিভাজন বা সম্পূর্ণ পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে যুক্ত করলে ব্রিটিশবাহিনীতে কর্মরত শিখ সেনাদলের মনোবল ক্ষুণ্ণ করবে। যেহেতু বাকি হিন্দুরা পাঞ্জাবকে বাদ দিয়ে বাকি ভারত নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল, তাই শিখ-নেতা মাস্টার তারা সিং হিন্দুদের সঙ্গে সমন্বয় না-ঘটিয়ে ব্রিটিশদের সরাসরি আলোচনা করতে আগ্রহী হন। ভারত ভাগের ফলস্বরূপ গিয়ানি কর্তার সিং একটি আলাদা শিখরাজ্য গঠন করার পরিকল্পনা করেন। অপরদিকে বিভাজন পরিকল্পনা ও সীমা নির্ধারণ চলাকালীন পাকিস্তানের পরিকল্পক মোহম্মদ আলি জিন্নাহ শিখদের পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে সমস্ত সাংবিধানিক স্বাধীনতা অধিকার দেওয়ার শর্তে পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দেন। শিখরা এই প্রস্তাবকে খারিজ করে দেয় ও পাকিস্তানের বিরোধিতা করতে থাকে। কারণ তাঁরা একটি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে থাকতে চাননি। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দিতে চাওয়ার একাধিক কারণ থাকলেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল, পাঞ্জাবের বিভাজনের ফলে শিখদের একাধিক পবিত্র ধর্মীয়স্থল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ে, যা ওই সমস্ত ধর্মস্থলগুলি অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে পড়ে যায়।

যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি অখণ্ড ভারত গড়ার পরিকল্পনা করেন ও মুসলিম লিগ একটি পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে, ঠিক একই সময়ে শিখনেতা ডাঃ বীর সিং ভাটি খালিস্তান’ নামে একটি পৃথক শিখরাজ্য গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধে অনড় শিখনেতাদের মধ্যে সকলেই পৃথক শিখরাজ্যের দাবিকে সমর্থন করেন। মাস্টার তারা সিং স্বাধীন খালিস্তানের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে ভারত বা পাকিস্তান অধিরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে যুক্ত হওয়ার কথাও বলেন। তবে শিখরা যেই অঞ্চলসমষ্টি নিয়ে ‘খালিস্তান’ গঠন করতে চেয়েছিলেন, সেখানে কোনো ধর্মেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। ফলে কোনো একটি ধর্মের ভিত্তিতে ‘খালিস্তান’ নামে পৃথক রাজ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ভারত থেকে পৃথক ‘খালিস্তান’ রাজ্যের দাবি উঠতে থাকে। প্রাথমিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশরা এই দাবি মেনেও নিয়েছিল। তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের চাপের মুখে শিখরা পরে তাঁদের এই দাবি থেকে থেকে সরে দাঁড়ায়। সাময়িক বললাম এই কারণে যে, ব্রিটিশ মুক্ত ভারতে আশির দশক জুড়ে শিখরা পুনরায় খালিস্তানের দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল। যাই হোক, সেদিন ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্ত শিখদের মূলগতভাবে নাড়া দিয়েছিল, কারণ যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় পক্ষই ব্রিটিশ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়, তখন দেখা যায় তাতে শিখদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত থেকে যায়। তাঁদের হয় একাধিক ধর্মস্থল বিসর্জন দিয়ে হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্রে যোগ দিতে হত, নতুবা নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে যোগ দিতে হত, যেখানে তাঁদের প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা ছিল বলে মনে করত। মাস্টার তারা সিং ৫ মে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকের মধ্যে তাঁদের পূর্ববর্তী দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব সত্ত্বেও শিখনেতারা ব্রিটিশদের অন্তর্বর্তী প্রস্তাবে মান্যতা দেয়। শিখরা ধর্মীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিতে ভারতীয় অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রসঙ্গত এটাও জেনে রাখা ভালো, ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ভারত উপমহাদেশে ৫০০টি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত দেশ হতেই পারত। সেই অধিকার প্রতিটি প্রদেশরই ছিল। সে ধর্মের ভিত্তিতেই হোক বা ভাষার ভিত্তিতে বা জাতির ভিত্তিতেই থোক। ভারত উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রক কখনো কৌশলে কখনো বলপ্রয়োগে সেইসব প্রদেশগুলোকে মূল উপমহাদেশে সংযুক্ত রাখতে পারলেও সবক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের পৃথক দেশ চাওয়াটার মধ্যে কোন অন্যায় বা অপরাধ দেখি না। ধর্মের জিগির তুলে পৃথক দেশ না-হলে কখনোই এত রক্তপাত হত না। শেষ কথা, উপরতলার নেতারা রক্তপাত না চাইলে কখনোই রক্তপাত হত না। পৃথক দেশের বীজ এখনও লুকিয়ে আছে এই সংযুক্ত রাষ্ট্রে। কেন্দ্রীয় শাসননীতিতে জাতিভিত্তিক অমর্যাদা, সংস্কৃতির অমর্যাদা, ভাষার অমর্যাদা, ধর্মীয় অমর্যাদা, কোনো বিশেষ ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা, অর্থ বরাদ্দে বঞ্চনা চলতে থাকলে পৃথক দেশের দাবি উঠতেই পারে। চাগিয়ে উঠছে সেই দাবি। “ভারত থেকে আলাদা হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করুক পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র”– এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদন রেখেছে খালিস্তানি সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে ভারতের অংশ হিসাবে না থেকে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলা উচিত এই দুই রাজ্যের। বলেছে এই দুই প্রদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ও অস্তিত্ব বাঁচাতে ভারত থেকে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভারতের অংশ হিসাবে না থেকে তাঁদের নিজেদের রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা উচিত। (Kolkata 24×7, 23 February, 2021) আপাত নিরীহ মনে হলেও সুপ্ত আছে বিচ্ছিন্নতার অঙ্কুর। আজ ভাবনায়, কাল বাস্তবে রূপ নেবে না একথা হলফ করে বলা কঠিন। শুধুমাত্র বঞ্চনা ও উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। এক ধর্মের দেশ হয়েও আটকানো যায়নি।

যাই হোক, ফিরে যাই ইতিহাসে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যেকার মতবিরোধ দূর করে একটি সঠিক সমাধানের লক্ষ্যে ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠান। কংগ্রেস ‘খাঁটি মুসলিম অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান তৈরির প্রস্তাবে মান্যতা দেয়। শিখনেতারা শিখদের স্বার্থে আম্বালা, জলন্ধর, লাহোর বিভাগ এবং মুলতান বিভাগের কিছু জেলা একত্রিত করে একটি শিখ স্বশাসিত অঞ্চলের প্রস্তাব দেন, যদিও তা ক্যাবিনেট সদস্যদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। জিন্নাহের সঙ্গে আলোচনার পর ক্যাবিনেট মিশন সিদ্ধান্ত নেয়, হয় অন্যান্য মুসলিম প্রধান জেলাগুলি নিয়ে (গুরুদাসপুর বাদে) একটি ক্ষুদ্র পাকিস্তান গঠন করতে হবে, নতুবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহত্তর পাকিস্তান গঠন হবে। প্রাথমিকভাবে ক্যাবিনেট মিশন সমস্ত প্রস্তাব-সংবলিত হয়ে একটি বৃহত্তর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব দিলেও শেষে অ-কেন্দ্রীভূত ভারতের শাসনব্যবস্থার কথা চিন্তা করে নেহরু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পাঞ্জাব এবং বাংলা উভয় প্রদেশেরই হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা প্রদেশ-দুটির বিভাজনকে ক্ষতিকর বলে মনে করেছিল। কারণ যদি ভারত ধর্মের ভিত্তিতে ভাগও হয় তবুও এই দুটি প্রদেশে মুসলিমরা সামান্য প্রান্তীয় সংখ্যাগরিষ্ট ছিল। কিন্তু ভারত-ভাগের সীমানা এই প্রদেশদুটির উপর দিয়েই নির্ধারিত হয়। ব্রিটিশ সরকারও এই যুক্তির সঙ্গে সহমত পোষণ করে। প্রাজ্ঞ আকবর আহমেদ মনে করেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের মৌলিক একক হল প্রদেশ। তাই প্রদেশ-ভাগের জায়গায় জেলাভিত্তিক বিভাজন হাস্যকর, অযৌক্তিক এবং বিভাজনের মূল উদ্দেশ্যকে খণ্ডিত করে। তিনি আরও বলেন যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তে বিচ্ছিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি তুলতে পারে। শিয়ালকোটের এই পণ্ডিত ও লেখক মনে করতেন, ভি. পি. মেনন ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মুসলিমদের একটি অপূর্ণ পাকিস্তান’ (Moth Eaten Pakistan) দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। এরপর নেহরু ভাইসরয় ওয়াভেলের সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাজন বিষয়ক আলোচনা শুরু করেন। নেহরু মেননকে জানান যে, এই বিভাজনের ফলে পাঞ্জাব ও বাংলার যথাক্রমে কৃষি ও শিল্পে উন্নত অংশগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর পাকিস্তান স্কন্ধ কাটা হয়ে তার গুরুত্ব হারাবে। নেহরু গান্ধিজিকে বলেছিলেন, “প্রায় অসম্ভব যে জিন্নাহ এবং মুসলিম লিগ এরকম একটি কন্ধ-কাটা পাকিস্তান তৈরিতে সম্মত হবে, যা পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক বা অন্যান্য দিক দিয়ে অগ্রসর হতে অপারক”। স্যার ক্রিপস বলেন, পাকিস্তান যা চেয়েছিল তার থেকে তাঁরা যা পাচ্ছে তা কিছু অংশে পরিবর্তনযোগ্য এবং এটা হতেও পারে যে, তাঁরা এই পরিকল্পনাকে অস্বীকার করবে। ৮ মার্চ তারিখে কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভাজনের সম্ভাব্য সমাধান পেশ করে।

১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্পষ্ট আদেশ নিয়ে পরবর্তী ভাইসরয় হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস নাগাদ। আকবর আহমদের মতে, মাউন্টব্যাটেন এবং তাঁর সদস্যরা সেখানে আসার আগে থেকেই পাঞ্জাব বিভাজনের সমস্ত সুপারিশের মূল্যায়ন করে রেখেছিলেন। দশদিনের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনের কর্মীরা সুনিশ্চিতভাবে বলেন যে, কংগ্রেস পাঞ্জাবের পূর্বদিকের ১৩ টি জেলা (অমৃতসর ও গুরুদাসপুর জেলা সহ) বাদে বাকি অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে বিনা বাধায় প্রস্তুত। জিন্নাহ ও মুসলিম লিগ এই প্রস্তাব মেনে নেয়। যদিও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে পরপর হওয়া ছয়টি আলোচনাসভাতে তিনি প্রদেশগুলির পাকিস্তানে সম্পূর্ণ ভুক্তির কথা তুলতে থাকেন। তিনি তীব্রভাবে অভিযোগ করেন যে, তাঁর পরিকল্পিত সম্পূর্ণ পাকিস্তানের পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভেঙে ভাইসরয় একটি অসম্পূর্ণ ও কন্ধ-কাটা পাকিস্তান তৈরি করতে চান। অ-মুসলিমদের জন্য গুরুদাসপুর জেলা একটি প্রধান ঝামেলার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পাঞ্জাব লোকসভায় তাঁদের সদস্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মুখ্য সদস্য লর্ড ইসমায়কে এবং জেলাশাসককে জানান যে, গুরুদাসপুর আসলে একটি অ-মুসলিম জেলা। তাঁরা বিস্তারিতভাবে বোঝান যে, গুরুদাসপুর জেলায় জনসংখ্যার দিক থেকে ৫১% মুসলিম হলেও সমগ্র জেলাটির জমির মাত্র ৩৫% মুসলিমদের মালিকানাধীন এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা এসেছে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির হারের কারণে। অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি হলেই হবে না, কোনো সম্প্রদায় কতটুকু জমিতে বাস করছে, সেটাও বিবেচ্য।

এপ্রিল মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর ইভান জেনকিন্স একটি মুক্তপত্র লেখেন যে, পাঞ্জাব মুসলিম এবং অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাজন হবে, কিন্তু সংলগ্ন তহশিল সংক্রান্ত বিষয়ে একমাত্র চুক্তির মাধ্যমেই সমন্বয় স্থাপন করা সম্ভব। তিনি পাঞ্জাব লোকসভাতে দুজন মুসলিম এবং দুজন অ-মুসলিম সদস্যদের নিয়ে একটি সর্বাধিক নিখুঁত সীমানা কমিশন তৈরি করে বিচার-বিবেচনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি আরও প্রস্তাব দেন যে, উচ্চ আদালতের একজন ব্রিটিশ বিচারক যেন এই কমিশনের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। জিন্নাহ এবং মুসলিম লিগ আলোচনা ও সভার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত দুটি প্রদেশের বিভাজনকে আটকানোর চেষ্টা করে যান, অপরদিকে উপেক্ষিত শিখরা পূর্বের মাত্র ১২টি জেলা ভারতে সংযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা করে এবং তাঁরা মনে করেছিল যে শিখদের পবিত্র গুরুদাসপুর হয়তো এই বিভাজনের ফলে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা পূর্ণতা পায় যখন ৩ জুন বিভাজনের পরিকল্পনার প্রকল্পে ১২ টি জেলা ভারতে ও ১৭ টি জেলা পাকিস্তানের যুক্ত করার কথা লেখা হয় এবং চূড়ান্ত সীমান্ত নির্ধারণ স্থির হয়। পরে তা পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে গুরুদাসপুরকে ভারতে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আদতে এটা ছিল শিখদের শান্ত করার প্রয়াস।

মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে ভয় দেখান— যদি তিনি বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগকে সমর্থন না-করেন তবে পরিকল্পনা করে তিনি শিখদের পক্ষ নেবেন ও মুসলিমদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরকম একটি সীমানারেখা তৈরি করবেন। পরবর্তীকালে সদস্য লর্ড ইসমায় বোঝান যে, জিন্নাহকে ভয় না-দেখিয়ে তাঁর মানসিকতাকে আঘাত করলেও একইরকম ফল পাওয়া যেতে পারে। শেষমেশ তাঁরা জিন্নাহর দাবি নাকচ করতে সক্ষম হন। ২ জুন জিন্নাহ আবার মাউন্টব্যাটেনের কাছে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ না-করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাকে ভয় দেখিয়ে বলেন –“আপনি হয়তো এইভাবে পাকিস্তানকে হারাতে চলেছেন”।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন লর্ড ওয়াভেলকে প্রতিস্থাপিত করে ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্তি হওয়ার আগেই তিনি বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের একটি অপরিকল্পিত সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন। কোন প্রদেশের কোন্ অঞ্চল কোন্ অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নির্ণয় করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের জুন মাসে একটি অন্তর্বঙ্গ এবং আর-একটি অন্তর্পাঞ্জাব উভয় সীমানা অঞ্চলে র্যাডক্লিফকে নিয়োগ করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নির্ণয় করে সেই ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবের ভারতীয় খণ্ড ও পাকিস্তানী খণ্ড ন্যূনতম প্রতিরোধের সঙ্গে নির্ধারণ করার জন্য ভারতে কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াও এই কমিশন অন্যান্য বিষয়গুলিকেও বিবেচনার মধ্যে আনে। সামান্য কিছু বিচ্যুতি বাদ দিয়ে অন্যান্য ভিত্তিক বিষয়গুলি সুস্পষ্ট না-হলেও র্যাডক্লিফ লাইনটি প্রাকৃতিক সীমানা, যোগাযোগ, জলসম্পদ ও সেচকার্যের উপরেও নির্ভর ছিল। এছাড়া কিছুক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক বিবেচনার মাধ্যমেও সীমানা ঠিক হয়। প্রতি কমিশনে চারজন করে প্রতিনিধি ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজন জাতীয় কংগ্রেসের ও অপর দুজন মুসলিম লিগের সদস্য ছিলেন। উভয়পক্ষের আগ্রহীদের অচলাবস্থায় বা তাঁদের হিংসাপূর্ণ আচরণের সময় র্যাডক্লিফই অন্তিম সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ৮ জুলাই একটি পক্ষপাতশূন্য সীমানা নির্ধারণের জন্য র্যাডক্লিফ মাত্র ৫ সপ্তাহ সময় পেয়েছিলেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর মহাবিদ্যালয়ের সহপাঠী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ও কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য লাহোর এবং কলকাতাতে এসে উপস্থিত হন। কমিশন সদস্যের মধ্যে মুখ্য দুজন ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের মুখ্য জওহরলাল নেহেরু ও মুসলিম লিগের সভাপতি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম বৃহত্তর সিদ্ধান্ত নিতে প্রথমে না চাইলেও সমস্ত দলীয় সদস্যরা তাঁর কাছে ১৫ আগস্টের পূর্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ করেন। মাউন্টব্যাটেন এইসময়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত ভাইসরয় পদে আসীন থাকতে রাজি ছিলেন। পদ প্রত্যাহারের ঠিক দু-দিন আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক চাপান-উতোর ও কুটনৈতিক কারণে স্বাধীনতার ঘোষণার দু-দিন পর অর্থাৎ ১৭ আগস্ট তারিখে চূড়ান্ত সীমানা ঘোষণা হয়।

দক্ষ অভিজ্ঞ মানুষ ও বিবেচকদের অভাব থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছাকৃত এই সিদ্ধান্ত যত দ্রুত সম্ভব নেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের নতুন নির্বাচিত শ্রমজীবী সরকার ক্ষয়ক্ষতি, ঋণের বোঝা ও তার টালবাহান সাম্রাজ্যের চাপ নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাইরের প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে ব্রিটিশরা তাঁদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ইতি ঘটাতে চান যেমন, তেমনই তাঁরা অন্যান্য অধিকৃত দেশের সঙ্গেও করেছিল। একই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায়, সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয় ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও। নিশ্চুপ অবস্থা ত্যাগ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লিগ উভয়ই সমান প্রতিনিধিত্ব করে গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতিত্ব প্রশমিত করতে থাকে। তাঁদের সম্পর্ক এতটাই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে ওঠে যে, বিচারকমণ্ডলীও তাঁদের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করতে নাকচ করে দেয় এবং বিষয়সুচি এতটাই বিষম হয়ে ওঠে যে, কোনো ছোটো বিষয়ও বাদ যায়নি। পরিস্থিতি এতটাই বিষম হয়ে ওঠে যে, স্বাধীনতার কিছু সপ্তাহ আগে লাহোরে অবস্থানরত এক শিখ বিচারকের স্ত্রী এবং তার দুই সন্তান রাওয়ালপিন্ডিতে খুন হয়। কার্যত বিপক্ষ দলের হিন্দু এবং মুসলিম সদস্য উভয় উভয়ের সংখ্যা লোপ করার জন্য পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমন হয় যে, পাঞ্জাবে সীমানা কমিশনকে একটি শিখপ্রধান অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে ভাগ করতে হয়। লর্ড ইসলায় ব্রিটিশ বাহিনীর উপর দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন– “প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজদের সহায়ক চমৎকার ভারতীয় সৈন্যদল”-কে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কিন্তু তা ছিল ব্রিটিশদের অন্যতম ঐতিহাসিক ভুল। যাই হোক, শিখ সৈন্যদল কোনোভাবেই তাঁদের সম্প্রদায় একটি মুসলিমপ্রধান দেশের জন্য যুদ্ধ করুক তা চায়নি, ফলে তাঁরা ভারতে থাকতে চায়। উপরন্তু ভারতে যুক্ত না-হলেও তাঁদের অনেকে আলাদা রাষ্ট্রের দাবিও করেছিল, যা ব্রিটিশরা ও কমিশন কোনোভাবে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। পাশাপাশি ভারত ভূখণ্ডের অন্যান্য তুলনামূলক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ভাগ্য প্রতিনিধির অভাবে বাকি দলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাংলা সীমানা কমিশন প্রতিনিধিরা কলকাতা শহর কোন অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে সেই প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আবার উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের তরফ থেকে কমিশনে কোনো সদস্য ছিল না। তাঁরা ভারতভাগের দু-দিন আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সমস্ত তথ্য থেকে অন্ধকারেই ছিল। ফলে তাঁরা কোনো সদস্যপদের আবেদন করারও সুযোগ পায়নি। বলা ভালো সংখ্যগরিষ্ঠরা তাঁদের আমল দেয়নি, কারণ তাঁরা অতি সংখ্যালঘু। এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেও সীমানা নির্ধারণ আশু প্রয়োজনীয় দেখে র্যাডক্লিফ নিজেই সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবেন। শুরুতে সবকিছু পর্যালোচনা করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু র্যাডক্লিফ নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন এবং আবার নতুন করে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে ভেবে এরপর কোনোপ্রকার পরিবর্তন করার কথা খারিজ করে দেন। দ্বন্দ্ব এড়িয়ে থাকা যাবে এরকম সীমানা নির্ধারণ করার মতো বিচক্ষণতা বা পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। পাঞ্জাব এবং বাংলায় আগেই হয়ে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬) ব্রিটিশদের ভারত বিদায়কে আরও নিশ্চিত করে তুলেছিল। উপনিবেশ-পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়া কী ধরনের অসাম্প্রদায়িকতা ও হানাহানি হতে পারে তার আভাস অর্ধশতাব্দী আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ও করদ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন ছিল। ফলে সময় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরই হাতে শতাব্দীর দুঃখজনক এই বিভাজনের ঘটনা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

র্যাডক্লিফ স্বতঃসিদ্ধ সত্যতার সঙ্গে নৈমিত্তিক বিভাজন করাকে ন্যায্য বলে ভেবেছিলেন। যদিও তাতে আরও অধিক অসংখ্য মানুষকে সাম্প্রদায়িকভাবে ভুক্তভোগী হতে হত। র্যাডক্লিফ ভারত ছাড়ার আগে তাঁর সমস্ত নথিপত্র বিনষ্ট করে দেন। তাই এই যুক্তির পিছনে র্যাডক্লিফের চিন্তাভাবনা জানা যায় না। সীমান্ত তৈরির পরিকল্পনা সম্পন্ন করে তা লাগু হওয়ার আগেই তিনি নিজে থেকে ভারতের স্বাধীনতার দিন ভারত থেকে বিদায় নেন। র্যাডক্লিফের স্ব-উক্তিতে বলেন যে, ভারতীয় জলবায়ু তাঁর শরীর পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া যতটা দ্রুততার সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল তার বাস্তবায়নও করা হয় সেরকমই দ্রুততার সঙ্গেই, কোনো বিবেচনা ছাড়া। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট র্যাডক্লিফের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগের দিন ১৬ আগস্ট তারিখে বিকাল ৫টার সময় ওই পরিকল্পনাটি ভারতীয় ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের পড়ার জন্য দু ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ছিল দুটি বড়ো প্রদেশ, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিমরা ছিল প্রায় সমান সংখ্যক। এর একটি হল ভারতের পূর্ব দিকে বাংলা প্রদেশ আর পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব প্রদেশ। র্যাডক্লিফের দায়িত্ব ছিল এই দুটি প্রদেশের মধ্যে বিভক্তি লাইন টেনে দেওয়া, যা ছিল অত্যন্ত জটিল কাজ। এই কাজটি করতে তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে কিছু আনাড়ি উপদেষ্টা, একটি পুরনো মানচিত্র আর জনসংখ্যার ভুল চিত্র সংবলিত তথ্য।

হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে সোজা লাইন টেনে বিভক্ত করার সুযোগ ছিল না। তখন এ নিয়ে উত্তেজনা ছিল চরমে এবং র্যাডক্লিফ নিজেও জানতেন যে এটা কতটা ঝুঁকির কাজ ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার কয়েকদিন পর। মতবিরোধ এবং বিলম্ব এড়ানোর জন্য বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজন গোপনে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৯ আগস্ট এবং ১২ আগস্টের মধ্যে পরিকল্পনা মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে গেলেও তা স্বাধীনতার দু-দিন পর সামনে আনা হয়, তার আগে নয়। রিড এবং ফিশারের মতে, কিছু পরিস্থিতিগত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মাউন্টব্যাটেন বা র্যাডক্লিফের ভারতীয় সহকারী পরিষদের সদস্যরা ৯ বা ১০ আগস্টে পাঞ্জাবের প্রদেশ বিভাজন ও তার রূপায়ণ সম্বন্ধে সমস্ত গোপন তথ্য নেহরু ও প্যাটেলকে ফাঁস করে দেয়। এই গোপন সংবাদ কীভাবে প্রকাশ হল, সেই বিষয়ে চিন্তা না-করে পরিবর্তনস্বরূপ শতদ্রু খালকে পাকিস্তানে না-দিয়ে ভারতের মধ্যে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যা শতদ্রু নদীর পূর্বদিকের প্রাচীরের কাজ করবে বলে মনে করা হয়। এই অঞ্চলে ৫ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যার সঙ্গে দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তহশিল থেকে যায়। এই পরিকল্পনা পরিবর্তনের দুটি কারণকে তুলে ধরা যেতে পারে যে, এই অঞ্চলে একটি সেনাবলের অস্ত্রদপ্তর ছিল এবং এটি ছিল শতদ্রু খালের মুখ, যা সমগ্র বিকানের রাজ্যের জলপ্রাপ্তির অন্যতম উৎস। ভারতের মরু অঞ্চলগুলিতে এই সেচখালের মাধ্যমেই চাষাবাদ হত।

লাখো লাখো মানুষ স্বাধীনতার আনন্দ উদযাপন করেছিল বটে, কিন্তু তাঁরা নিজেরা জানতই না যে তাঁরা ঠিক কোন্ দেশের অধিবাসী হতে যাচ্ছেন। ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ র্যাডক্লিফের আঁকা বিভক্তি লাইন লাইন অতিক্রম করতে হয় নিজের বসবাসের জন্য। শুরু হয় ধর্মীয় সহিংসতা, আর তাতে প্রাণ হারায় প্রায় ৫ থেকে ১০ লাখ মানুষ। এটি ছিল একটি ভয়াবহ ট্রাজেডি, যা এখনও রক্তাক্ত করে চলেছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ককে। তবে র্যাডক্লিফ দেশভাগ শেষ করে ভারত ছাড়ার আগেই পুড়িয়ে ফেলেন তাঁর সব নোট। পুরস্কার স্বরূপ দেশে ফিরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ‘নাইট’ উপাধি পান। তবে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে পাঞ্জাবি আর বাঙালিরা তাঁর সম্পর্কে কী চিন্তা করবে বা তাঁকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে। তিনি নিজেই বলেছেন, “অন্তত ৮ কোটি মানুষ আমাকে দেখবে ঘৃণা আর ক্ষোভ নিয়ে। তবে স্যার সিরিল র্যাডক্লিফ আর কখনোই ভারত ও পাকিস্তানে আসেননি।

দেশভাগের পরে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করলে সীমানা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের উপর পড়ে। আগস্ট মাসে লাহোর পরিদর্শনের পরে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসন্ন দাঙ্গা আটকানোর জন্য শীঘ্রভাবে পাঞ্জাব বাউন্ডারি ফোর্স (পাঞ্জাব সীমান্তরক্ষা বল) মোতায়েন করে। কিন্তু ৫০,০০০ লোকবল যুক্ত এই সেনাদল ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড আটকানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ৭৭ শতাংশ হত্যাকাণ্ডই হয়েছিল পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলগুলিতে। প্রদেশটির আয়তন অনুসারে লোকবল এতটাই কম ছিল যে, প্রতি বর্গমাইলেও একজন করে সেনা গোনা যেত না। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা ও দুর্ঘটনার শিকার হয়, প্রচুর মানুষ বাস্তুহারা হয়ে দেশান্তরী হন। এই বিপুল পরিমাণ বিশৃঙ্খলা আটকানোর। ক্ষমতা ওই সামান্য সেনাবাহিনীর ছিল না। ভারত এবং পাকিস্তান কেউই চুক্তি ভাঙতে রাজি ছিল না। তাঁরা নির্ধারিত সীমানার উভয়দিকের গ্রামগুলিতে আসন্ন বিদ্রোহর কথা মাথায় রেখে তা প্রশমনে তৎপর হয়, নয়তো এই বিষয়টির ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে উভয় দেশকে সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে। ফলে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ পড়তে পারে। সীমানা বিতর্ক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে তিনবার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধও ছিল বিতর্কিত সীমানা কলহেরই। ফল। সে সমস্যা অবশ্য কাশ্মীর সীমানার সমস্যা। সে কথায় পড়ে আসছি। তার আগে দেখে নিই দুই প্রদেশের বিভাজনে কী রূপ পেল প্রদেশ দুটি। প্রথমেই দেখব বাংলা বিভাজনের দেশভাগের পরও পুনরায় কীভাবে বিভাজিত হল জেলাগুলি।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশের সকলের জন্য স্বাধীনতা দিবস’ এলো না। ১৫ আগস্টের পরও বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান-হিন্দুস্তান নিয়ে দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল। র্যাডক্লিফ লাইন’ নিয়ে দুটি প্রধান বিবাদ হল— বাংলার পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা। এ ছাড়া বাংলার মালদা, খুলনা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অংশে ও আসামের করিমগঞ্জে বিবাদ হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল একটি অতি অ মুসলিমপ্রবণ অঞ্চল, যার ৯৭ শতাশই ছিল অ-মুসলিম এবং তাঁদের মধ্যে একটি সিংহভাগ মানুষই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অ-মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলটিকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্ট পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বাংলায় সীমানা নির্ধারণকারী কমিশনের কাছে আবেদন করে যে, যেহেতু এই অঞ্চলটি অতি অ-মুসলিমপ্রবণ, তাই তাঁরা ভারতেই থাকতে চায়। এমতাবস্থায় ভারতের অনেকেই ভেবেছিলেন। যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিশ্চয় ভারতেই থাকবে। যেহেতু তাঁদের কোনো সরকারি প্রতিনিধিত্ব ছিল না, তাই সরকারিভাবে এই বিষয় নিয়ে সেরকম কোনো প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হল না। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখ অবধি তাঁরা জানত না যে, তাঁরা কোন্ দেশের অংশ হবে। তাঁরা কোন্ দেশে থাকতে, তাও কেউ জানতে চাননি। ১৭ আগস্ট র্যাডক্লিফের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত ফল হিসাবে দেখা যায় এই অঞ্চলটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেওয়ার যুক্তি হিসাবে দেখানো হয় যে, তাঁরা ভারতের অনধিগম্য এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও শহরাঞ্চলকে গ্রামাঞ্চলিক সাহায্য ও কর্ণফুলী নদীর নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জরুরি। ফলে প্রায় জোর করেই এই অঞ্চলকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়। দু-দিন পরে তাঁরা পাকিস্তানে না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ও ভারতের পতাকা উত্তোলন করে। পাকিস্তানী সৈন্যদল তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং অ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য তাঁরা পাকিস্তানের অপসারণ দাবি করেন। র্যাডক্লিফের আর-একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি ছিল বাংলার মালদহ জেলাকে ঘিরে। জেলাটি সার্বিকভাবে সামান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু জেলাটি বিভাজনকালে অধিকাংশ অঞ্চলই ভারতকে দেওয়া হয়। তার মধ্যে ছিল মুসলিমপ্রধান চাঁচল মহকুমা এবং সদর-শহর মালদা। ১৫ আগস্টের প্রায় তিন-চার দিন অবধি এখানে পাকিস্তানের পতাকাই উত্তোলিত হয়েছিল। কিন্তু পরে পরিকল্পনা জনসমক্ষে এলে মালদার বসিন্দারা পাকিস্তানের বদলে ভারতীয় পতাকার উত্তোলন করেন ১৮ আগস্ট। মালদার ১৬টি থানার মধ্যে নাচোল, ভোলাহাট, গোমেস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ এই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্বতন অবিভক্ত খুলনা জেলা ছিল সামান্য হিন্দুপ্রধান জেলা(৫২ শতাংশ), যার খুলনা মহকুমা বাদে বাকি মহকুমা দুটি মুসলিমপ্রধান ছিল। তা সত্ত্বেও জেলাটিকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর ফলস্বরূপ ৭০ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭ আগস্টের আগে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন হয়েছিল। ১৭ আগস্ট থেকে ভারতের পতাকা উত্তোলিত হল। মুর্শিদাবাদকে ভারতে যুক্ত করে হিন্দুপ্রধান খুলনাকে পাকিস্তানে দেওয়া ছিল একটি শর্তমাত্র। যদি ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে থাকে, তাহলে কেন মুসলিমপ্রধান অঞ্চল ভারতে থাকবে, কেন হিন্দুপ্রধান অঞ্চল পাকিস্তানে যাবে? তাহলে কীসের জন্য এত রক্তারক্তি? কীসের জন্য জটিল ভাগাভাগি? যুক্তি দেখানো হয়েছে যেহেতু কলকাতা বন্দর হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এবং তা এই মুর্শিদাবাদেই গঙ্গা থেকে পৃথক হয়েছে, ফলে মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে থাকলে রাজধানী শহর কলকাতা ও কলকাতা বন্দর সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। এতই যখন অসুবিধা, তাহলে দেশভাগে এত ইন্ধন জোগানো হল কেন? কোন্ স্বার্থে?

সিলেট গণভোটের মাধ্যমে সিলেট জেলা আসাম থেকে পাকিস্তানে যোগ দেয়। কিন্তু সিলেটেরই করিমগঞ্জ মহকুমাটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, ১৯৮৩ সালে এই অঞ্চলটি আসামের একটি জেলার মর্যাদা পায়। মনে করা হয় ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের মুল ভুখণ্ডের যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সহজ পথে আসাম থেকে ত্রিপুরাতে আসা-যাওয়ার সিলেট থেকে করিমগঞ্জ মহকুমাটি সাড়ে তিনটি থানসহ পৃথক করা হয়েছিলো। ২০০১ সালে জনগণনা অনুসারে করিমগঞ্জ জেলার ৫২.৩% জনগণ ধর্মে মুসলিম। এছাড়া কোচবিহার জেলা থেকে দেবীগঞ্জ অঞ্চল এবং জলপাইগুড়ি জেলা থেকে পঞ্চগড় অঞ্চল পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ তথা রায়গঞ্জ মহকুমা, বালুরঘাট মহকুমা ও গঙ্গারামপুর মহকুমা পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নামে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবিভক্ত নদিয়ার জেলাকে কেটে পূর্বদিকের কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহরপুর মহকুমা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাকি কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা ও রানাঘাট মহকুমা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এদিকে যশোর জেলা থেকে বনগাঁ অঞ্চল কেটে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

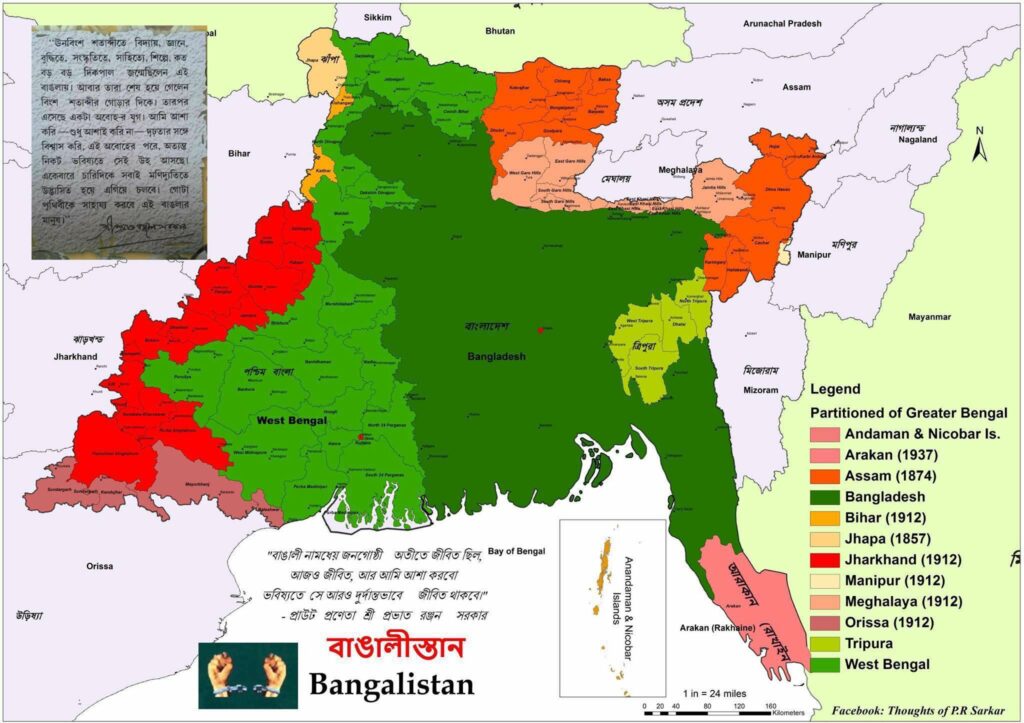

এতো গেল ব্রিটিশ র্যাডক্লিফের কীর্তি। বাস্তবে বাংলার মানচিত্রটা কেমন হল? আমাদের দেশীয় নেতারা স্বাধীনোত্তর বাংলার মানচিত্রকে কোথায় এনে দাঁড় করালেন? দেশ ভাগ (বাংলাদেশ) করে কেটেকুটে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেল ১,২২,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং পশ্চিমবঙ্গে রইল ৭৮,০০০ বর্গকিলোমিটার। ১৮৭১ সালের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের এই আয়তন অতি ক্ষুদ্র হল, প্রায় আট ভাগের এক ভাগ। এই দুর্ভাগ্য বাঙালিকে মেনে নিতে হল। কারণ বাংলাকে টুকরো টুকরো করার সিদ্ধান্ত শুধু ব্রিটিশরাই নেয়নি, পুঁজিপতি বিড়লা, কংগ্রেসের হিন্দুস্থানি নেতৃবৃন্দ, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট দলগুলির ক্ষমতালিপ্সা একই মোহানায় এসে মিশে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে ওই সীমানার কিছু রদবদল হল। অর্থাৎ দেশের মধ্যেই বাটোয়োরা শুরু হল। পূর্ণিয়া ও পুরুলিয়া জেলার খনিজসম্পদহীন কিয়দংশ অনুর্বর পশ্চিমবাংলায় ঢুকিয়ে নেওয়া হল এবং শিল্পসমৃদ্ধ ধানবাদ ও সিংভূম জেলাকে বাদ দিয়ে এই সীমানার পুনর্বিন্যাস করা হল। নবগঠিত পশ্চিমবাংলার আয়তন হল ৮৭,৬১৫ বর্গকিলোমিটার। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের জন্য থাকল ৩৬.২ শতাংশ জমি ও জনসংখ্যা ৩৫.১৪ শতাংশ। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে গেল ৬৩.৮ শতাংশ জমি ও জনসংখ্যা ৬৪.৮৬ শতাংশ। দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ও চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত হল। কিন্তু ত্রিপুরাকে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত করা গেল না, তাই আলাদাই রাখা হল।

বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী থেকে মুক্তি পেলেও দেশীয় সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে মুক্তি পায়নি এখনও। পশ্চিমবাংলাকে আরও টুকরো আরও ক্ষুদ্র করে শক্তিহীন করে দেওয়ার জন্য হীন চক্রান্ত চলছে। দার্জিলিংকে গোখাল্যান্ড, গ্রেটার কোচবিহার, কামতাপুরিদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। ১৯১১ সালে দিল্লিতে ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন চতুর্থবার বঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থাকে পাকাপাকি করে ফেলা হল, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাঙালি-বিরোধী হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার বিপ্লবী ছাত্র-যুবকরা সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওই বছরেই ঠিক করা হল বিহারের নিজস্ব সীমানা আগে যা ছিল তাই থাকবে, বাংলার অঞ্চলগুলি বাংলাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংভূম, ধলভূম ও পূর্ণিয়া জেলাকে পুনরায় বাংলাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ৮ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক লিংগুয়েস্টিক কনভেনশনে বলা হয়– বাংলার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক বাংলার সীমানা পুনর্গঠন করতে হবে। স্বাধীনতার কিছু আগে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি বঙ্গবিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু দাবি করেছিলেন স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলার দাবি। শ্রীবসুর দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিরও। অবশ্য একথা জেনে রাখা ভালো সোহরাওয়ার্দি তৎকালীন বাংলার সীমানাকেই অখণ্ড বাংলা রূপে বিবেচনা করেছিলেন। বিহার, ওড়িশা ও আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি সম্পর্কে দাবি জানাননি। কারণ তাঁর ভয় ছিল বিহার, ওড়িশা ও আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি। স্বাধীন বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে বৃহৎ বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। যদি ফলাফল উল্টো হত, অর্থাৎ বিহার, ওড়িশা ও আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি যুক্ত হওয়ার ফলে স্বাধীন বাংলায় মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হত, তাহলে হয়তো ভারতীয় উপমহাদেশে আর-একটি অন্য মানচিত্রের সৃষ্টি হত, অবশ্যই। সেই কারণেই স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলা অধরাই থেকে গেল। সেদিন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেরা ঠিক থাকলে। শ্যামাপ্রসাদের ক্ষমতা হত না বাংলাকে দু-টুকরো করার।

স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলারাষ্ট্র কেমন হত? বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাস বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব নামে খ্যাত। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দি তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এর পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। মুসলিম লিগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি সোস্যালিস্ট রিপাবলিক’ হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বসু-সোহরাওয়ার্দি চুক্তি’ ১৯৪৭ সালে ২০ মে তারিখে কলকাতায় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহে অখণ্ড বাংলার পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে ‘বসু-সোহরাওয়ার্দি চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন মুসলিম লিগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লিগের হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলি, এ. এম মালিক প্রমুখ নেতারা। অপরদিকে হিন্দুনেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বকশি প্রমুখ। সভায় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হল –(১) বাংলা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে– তা সে নিজেই ঠিক করবে। (২) হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। (৩) স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হবে। পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। উক্ত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া বাকি সদস্যপদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। (৪) সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে। এসব চাকরিতে শুধু বাঙালিদের নিয়োগ দেওয়া হবে। (৫) সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন। সেদিন যদি এই পরিকল্পনা ব্যর্থ না হত আজ বাঙালি বৃহৎ একটি নিজস্ব ভাষার রাষ্ট্র পেত। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেত। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক শোষিত হতে হত না। কোনো রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হয়ে থাকতে হত না, হুমকি শুনতে হত না। কেউ উঁইপোকা’, ‘বাংলাদেশী’ বলার পেত না। যে বাঙালি যে জোশ নিয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ছিনিয়ে এনেছিল, সেই জোশ নিয়ে সেদিন যদি বাঙালি লড়াই দিত, আজ বাঙালিই হত সবচেয়ে বৃহৎ ভাষাভিত্তিক জাতি দেশের নাগরিক।

এখন দেখা যাক অখণ্ড বাংলারাষ্ট্র প্রস্তাব কেন ব্যর্থ হল? অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস-মুসলিম লিগ উভয় দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে মুসলিম লিগের গোঁড়াপন্থী রক্ষণশীল নেতারা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধিও মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এই প্রস্তাবের প্রতি মৌন সমর্থন ছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রথম সারির। নেতাদের তীব্র বিরোধিতার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যায়। ফলে উভয় নেতা অখণ্ড বাংলারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মত বদলে ফেলেন। মুসলিম লিগের রক্ষণশীল নেতারা প্রথম দিকে এর সমর্থক হলেও পরে তাঁরা অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করার দাবি করতে থাকেন। বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিন, আকরম খাঁ। প্রমুখরা। আকরম খাঁ ১৬ মে দিল্লিতে জিন্নাহর সঙ্গে এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানান যে, অখণ্ড বাংলা মুসলিম লিগ সমর্থন করে না। ফলে ‘বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব’ মুসলিম লিগের সমর্থন হারায়। বৃহত্তর স্বাধীন। বাংলারাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব অর্থাৎ বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব প্রথম থেকেই কংগ্রেসের উঁচু পর্যায়ের নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলসহ বহু নেতা এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা কোনোমতেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতাকে হাতছাড়া করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তা ছাড়া পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আসামও তাঁদের প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে কংগ্রেস মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়েও শংকিত ছিলেন। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদও যুক্ত বাংলার চরম বিরোধী ছিলেন। ফলে যুক্ত বাংলা প্রস্তাব কংগ্রেসের সমর্থন হারায়।

তা ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও যুক্ত বাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকে। পশ্চিম বাংলাকেন্দ্রিক বাঙালি অবাঙালি, ব্যবসায়ী, বণিক, পুঁজিপতিশ্রেণি এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও যুক্ত বাংলার বিপক্ষে সোচ্চার ছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলে বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। এভাবেই প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলারাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। ওই সময়ে বাংলার ভিত্তি ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল গড়ে না-উঠার ফলে বাংলায় রাজনীতিবিদরা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থ ও সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে আজ বাংলার এই অবস্থা।

১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুনরায় লিংগুয়েস্টিক কনভেনশন ডাকলেন। সেই কনভেনশনে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ, গুজরাট, অসম, ওড়িশা ইত্যাদি প্রদেশগুলির সীমানা, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হবে। সেই কনভেনশনে বাংলার দাবিকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে রাখলেন না। বাংলার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করলেন না। স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে বাংলার সীমানাকে সংকুচিত করে ফেলা হল খুব পরিকল্পিতভাবে। এর ফলে প্রায় ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) বাঙালিকে উদ্বাস্তু হতে হল এবং আরও লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও উদ্বাস্তুর স্রোত তখনও অব্যাহত।

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের সময় ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত দুটি খনিজ সম্পদে পূর্ণ করদ রাজ্য ছিল। খরসুন ও সেরাইকেল্লা নামে এই দুই অঞ্চল ছিল বাংলা ভাষাভাষী প্রধান, যা বাংলায় অন্তর্ভুক্ত না করে বিহারে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হল। এই অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল। বিহারের তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং আন্দোলনকারীদের আন্দোলন গুলি করে দমন করেছিল। অসংখ্য অধিবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। ছোটোনাগপুরের মালভূম, ধলভূম, সিংভূম, রাঁচি ও হাজারিবাগ এই পাঁচটি বাঙালি অধূষিত জেলা বিহারে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মালভূম জেলার কংগ্রেসীরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ‘লোকসেক সংঘ’ নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করেন এবং মালভূম জেলাকে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলন করতে থাকে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ‘লোকসেবক সংঘ বিধানসভায় ১০ টি বিধায়ক ও লোকসভায় ২ টি সাংসদ লাভ করে। নির্বাচনের এত জনসমর্থন এবং লোকসেবক সংঘের ১০০০ কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পদব্রজে কলকাতায় এসে পৌঁছোলেন নেতৃত্ব। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্ব মালভূমিকে পশ্চিমবাংলায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়। এও জানানো হয় মালভূমের অধিবাসীদের মধ্যে ৯৭ শতাংশই বাঙালি এবং তাঁদের ভাষা সহ আচরণ, লৌকিক জীবন সবই বাংলার মূলধারার সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে মালভূমের অন্তর্ভুক্তির দাবি ও আন্দোলন উত্তোরত্তর তীব্র আকার ধারণ করল। ১৯৫৫ সালে হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, পানির ফজল আলিকে নিয়ে সীমানা কমিশন তৈরি করা হয়েছিল। ওই কমিশনের সামনে মালভূমের স্থানীয় অধিবাসীরা মালভূমের সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আসলে ওই কমিশনের ব্যাপারটাই ছিল ভুয়ো, লোক দেখানো। সীমানা কমিশনের সামনে কর্তৃপক্ষ ভুল মানচিত্র ও অন্যান্য তথ্য বিকৃতভাবে পরিবেশন করলে মালভূমের পশ্চিমবাংলায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টা বাতিল হয়ে গেল। ধলভূম, সিংভূম, রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলাতেও ৮২ শতাংশ বাঙালি। এইসব জেলার অধিবাসীরাও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য বহুদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ‘ধলভূম মুক্তি সমিতি’ নামে একটি সংগঠনও তৈরি হয়। ১৭৫ জন সমর্থক-কর্মীদের নিয়ে এই সংগঠন পদব্রজে পশ্চিমবাংলায় এসে বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক স্মারকলিপি পেশ করে। ধলভূম আকরিক লৌহ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের এক বিপুল ভাণ্ডার। সীমানা কমিশনের কাছে উপস্থাপিত বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে ধলভূমের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দাবিটি সরাসরি বাতিল হয়ে যায়। বাতিল হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে সিংভূমের অন্তর্ভুক্তির দাবিও। সিংভূমে ৯৬ শতাংশই ছিল বাঙালি। লৌহ-ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য বিবিধ সম্পদে ভরপুর ছিল সিংভূম। একইসঙ্গে রাঁচি ও হাজারিবাগের দাবিও নাকচ হল। (বাঙালীস্তান। : এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা— একলব্য)

নাকচ, নাকচ এবং নাকচ। কেন নাকচ? কারণ তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বাংলার রূপকার’ কংগ্রেসের বিধানচন্দ্র রায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের শ্রীকৃষ্ণ সিং– এ্যহস্পর্শ। কংগ্রেস কোনোদিনই চায়নি বাংলা শক্তিশালী হোক, শক্তিশালী থাক। বাংলা শক্তিহীন হোক সেই প্রচেষ্টাই চালিয়ে গেছে তাঁরা। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী নেহেরুর জিগরি দোস্ত ও দিল্লির দালাল ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। যে বাংলা খনিজ সম্পদে ভরপুর হয়ে উঠতে পারত, সেই সম্ভাবনাকে নিজের হাতে ধুলিস্যাৎ করে করে দিলেন রায়বাবু। এর সঙ্গে গোদের উপর বিষফোঁড়া চাপিয়ে বাংলার সর্বনাশ করলেন মাসুল সমীকরণ নীতি চালু করে। বাংলার যেটুকু খনিজ সম্পদ ছিল, তাও বাঙালির অধিকারে রইল না এই নীতির ফলে। সেদিন তিনি চাইলেই বাংলা বৃহৎ হতে পারত, শক্তিশালী হতে পারত, সমৃদ্ধ হতে পারত। সম্পূর্ণ হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাংলাকে নিঃস্ব করে রাখলেন। চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভ বাংলা জমিতে হলেও তার প্রধান ফটক বিহারের দিকে। সেখানে শুধুই হিন্দিওয়ালাদের দৌরাত্ম। বিধানচন্দ্র রায় কি সত্যিই বাংলার রূপকার, নাকি মিথ?

আমি বলব বেশিরভাগটাই মিথ। এই কথা শুনে কেউ আবার দৌড়ে আসবেন না যেন ভালো ভালো কাজের কথা শোনাতে। বাংলার রূপকার কতটা বাংলার ক্ষতি করেছেন, সেটা তো জানুন– (১) স্বাধীনতার সময় বাংলা ছিল ভারতের এক নম্বর রাজ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প সবেতেই বাংলা ছিল ভারতের প্রথম বা দ্বিতীয় রাজ্য। কিন্তু ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই সোনার বাংলা শুকিয়ে কাঠ! শিল্পে বাংলা অনেকটাই পিছিয়ে গেল, শিক্ষাতেও। (২) স্বাধীনতার পর বাংলার অন্যতম মূল সমস্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী, উদ্বাস্তু। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক হস্তান্তর হল। কিন্তু বাংলার কপালে ফাটা বাঁশ। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মেলেনি। তিনি তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তিনি কেন পারলেন না পাঞ্জাবের মতো একই অধিকার আদায় করে নিতে? কারণ ন্যূনতম সদিচ্ছা ছিল না তাঁর। (৩) একদিকে পাটের উপর শুল্ক বসিয়ে বাংলার পাটশিল্পকে ধ্বংস করা হল পরিকল্পনা করে। অপরদিকে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রকে পাইয়ে দেওয়া হল বস্ত্রশিল্পে রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে, আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে এবং ভর্তুকি দিয়ে। গুজরাটের কাপড়ের কলকারখানাগুলো ফুলে কেঁপে উঠল। আর বাংলার পাটশিল্প খতম হয়ে গেল। পাটশিল্পকে বাঁচাতে বিধানচন্দ্র রায়ের কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। (৫) প্রতিটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাংলার জন্য বরাদ্দ কম করা হচ্ছিল। অপরদিকে সংযুক্ত গুজরাট ও মহারাষ্ট্রকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছিল দু-হাত ভরে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নীরব ছিলেন কেন? চিঠি চাপাটির বাইরে বিধানছন্দ্র রায়ের আর কোনো ভূমিকাই ছিল না। (৬) মাশুল সমীকরণ নীতি বাংলার শিল্প সম্ভাবনাকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। বাংলায় থাকা খনিজ সম্পদের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল বাংলা, লাভ পেল অন্য রাজ্যগুলো। বাংলাকে ধ্বংস করার সাফল্য মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রকে ছাড়া আর কারোকে দেওয়া যায়? (৭) বাংলা থেকে মানভূমকে ভেঙে বিহারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানভূমের বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন করে বাংলায় ফিরে আসার জন্য। মানভূমের ঊষর একটা অংশ (যা আজ পুরুলিয়া) বাংলায় ঢোকে। বেশিরভাগ। অংশ রয়ে যায় তৎকালীন বিহারে (বর্তমান ঝাড়খণ্ডে)। টাটাদের চাপের সামনে মাথা নত করেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। (৮) পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রান্তিক মানুষদের দণ্ডকারণ্য, ওড়িশায় পাঠানো হয়। তাঁদের দুর্দশার শেষ ছিল না। তাঁদের জন্য কিছু করেননি বিধানচন্দ্র রায়। বাংলার সর্বনাশের মূল কারণ অবশ্যই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। দিল্লি পরিকল্পনা করে বাংলার ক্ষতি করেছে। তিনি সেই দলেরই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। দায় এড়াতে পারেন না।

এবার দেখা যাক পাঞ্জাব প্রদেশে কী হয়েছিল। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার মুসলিম প্রধান তহশিলগুলির সঙ্গে সঙ্গে র্যাডক্লিফ অমৃতসর জেলার মুসলিমপ্রধান অজনালা তহশিল, ফিরোজপুর জেলার মুসলিমপ্রধান জিরা ও ফিরোজপুর তহশিল, জলন্ধর জেলার মুসলিমপ্রধান জলন্ধর ও নাকোদার তহশিলকে পাকিস্তানের বদলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লাহোর জেলা সামগ্রিকভাবে ৬৪.৫ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও লাহোর শহরটি মোটামুটিভাবে ৮০ শতাংশ হিন্দু এবং শিখ অধ্যুষিত ছিল। র্যাডক্লিফ তাঁর মুল পরিকল্পনাতে লাহোর শহরটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন। সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের বক্তব্য অনুসারে –“আমি লাহোর শহরকে প্রায় ভারতের মধ্যে যুক্ত করতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে পাকিস্তানে কোনো বড়ো শহর থাকছে না। আমি আগে থেকেই কলকাতাকে ভারতের জন্য স্থির করে রেখেছিলাম।” যখন র্যাডক্লিফকে বলা হল যে, পাকিস্তানের মুসলিম সমাজ তাঁর ভারতের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য রুষ্ট হয়েছেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, “তাঁদের উচিত আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। কারণ নিয়ম মতো লাহোর শহর ভারতে যুক্ত হওয়ার কথা, পাকিস্তানে নয়।” কিন্তু এটা শুধুই যুক্তি ছিল। কারণ ভারতে স্বাধীনতা অধিনিয়ম এবং ভারত ভাগের ভিত্তি ছিল ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যেখানে লাহোরের ৮০ শতাংশ জমির মালিক অ-মুসলিমরা হলেও মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ভূসম্পত্তির পরিমাপ দেশভাগের মাপকাঠি ছিল না। বর্তমানে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা এটা স্বীকার করেন যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ফিরোজপুর জেলাকে উপহার হিসাবে ভারতকে দিয়েছিল, অবশ্য এই জেলার একাধিক তহশিল ছিল মুসলিমপ্রধান।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ পাঞ্জাব প্রদেশের সবচেয়ে উত্তরদিকের জেলাটি ছিল গুরুদাসপুর জেলা। জেলাটি তখন চারটি তহশিলে বিভক্ত ছিল, সেগুলি হল যথাক্রমে উত্তরে শঙ্করগড় তহশিল, পাঠানকোট তহশিল এবং দক্ষিণে গুরুদাসপুর তহশিল ও বাতালা তহশিল। এই চারটি তহশিলের মধ্যে ইরাবতী নদী দিকে অন্য তহশিলের থেকে বিচ্ছিন্ন শঙ্করগড় তহশিলটি পাকিস্তানকে দেওয়া হয়। তহশিলটি পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশের নারাওয়াল জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গুরুদাসপুর, বাতালা ও পাঠানকোট তহশিল ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুসলিমদের পাকিস্তানে গমন এবং হিন্দু ও শিখদের ভারতে আনয়নের মাধ্যমে এই জেলাটির জনবিন্যাস তহশিলগতভাবে পরিবর্তন করে জেলাটিকে দুটি অধিরাজ্যে ভাগ করা হয়েছিল। ওই সময়ে গুরুদাসপুর জেলা সামগ্রিকভাবে ৫০.২ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের রিপোর্ট অনুসারে গুরুদাসপুর জেলাকে ৫১.১৪ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে দেখানো। ১৯০১ সালে জনগণনা অনুসারে গুরুদাসপুর জেলাতে ৪৯ শতাংশ মুসলিম, ৪০ শতাংশ হিন্দু এবং ১০ শতাংশ শিখ জনসংখ্যা ছিল বলে জানা যায়। পাঠানকোট তহশিলটি হিন্দু প্রধান হলেও বাকি তিনটি তহশিল মুসলিম প্রধান ছিল। যদিও একমাত্র শঙ্করগড় তহশিলটিই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। র্যাডক্লিফের ব্যাখ্যা হল— গুরুদাসপুর ছিল শতদ্রু খালের মুখ, যা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলের উৎস, তাই এই অঞ্চলটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তা ছাড়া এই খালটি শিখদের পবিত্র অমৃতসর নগরের নিকাশি ব্যবস্থার মূল ছিল। লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিদ্ধান্ত নেন যে, গুরুদাসপুর জেলাটিও অমৃতসর জেলার সঙ্গে যে কোনো একটি অধিরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। পরে শিখদের ধর্মীয় স্থানের কথা চিন্তা করে তা ভারতে যুক্ত করার কথা ভাবেন। তিনি আরও বলেন— অমৃতসর থেকে পাঠানকোট অবধি রেল সংযোগটি বাতালা ও গুরুদাসপুর তহশিলের উপর দিয়েই বিস্তৃত। পাকিস্তানিরা মনে করেন যে, গুরুদাসপুর জেলার তিনটি তহশিলকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে দিয়েছিলেন সহজপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে জম্মুতে পৌঁছানোর জন্য। আবার শিরিন ইলাহি দেখান যে ভারতে অন্যান্য জায়গা থেকে সহজে কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য পাঠানকোট তহশিলই ব্যবহার করা হত, যা শুরু থেকেই একটি হিন্দু প্রধান তহশিল ছিল।

পাকিস্তান শুরু থেকেই ভেবে আসছিল যে গুরুদাসপুর জেলাকে ভারতে দেওয়াই হয়েছিল কাশ্মীরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করার জন্য। জাতীয় তথ্য অনুসারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার জন্য গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার জন্যেই সাক্ষর করেছিল। ১৪ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্টের মধ্যে মুস্তাক আহমেদ চিমা পাকিস্তানের হয়ে গুরুদাসপুরে ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হন কিন্তু পরে এর অধিকাংশ অঞ্চলই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি সেই পদ ত্যাগ করে পাকিস্তানে ফেরত চলে যান। ভারত বিভাজন ও ভারতের স্বাধীনতা অধিনিয়ম অনুসারে যেহেতু গুরুদাসপুর জেলা ছিল একটি মুসলিম প্রধান জেলা, তাই তাঁরা ভেবেছিল শর্তানুসারেই এই জেলা পাকিস্তানে যুক্ত হবে। কিন্তু কাশ্মীরে ভারতের হস্তক্ষেপ বাড়াতে গুরুদাসপুরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। জিন্নাহ এবং পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই বিভাজনকে সরাসরি ‘অনৈতিক এবং ‘ভুল সিদ্ধান্ত’ বলে দাবি করেন। মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সীমানা নির্ধারণ কমিশন পেশ হওয়ার পুর্বেই মুসলিম লিগকে সতর্ক করেছিলেন যে, এই আনীত কমিশনটি প্রহসন ছাড়া কিছুই না। তাঁর মতে মাউন্টব্যাটেন ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি আগে থেকেই হয়ে গিয়েছিল। সীমানা কমিশনের এক অমুসলিম সদস্য মেহের চাঁদ মহাজন তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে, ভারত-ভাগের সমস্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা লর্ড মাউন্টব্যাটেন আগে থেকেই করেছিলেন এবং তিনি সহ অন্যান্য অ-মুসলিম সদস্যরা ছিলেন লোক দেখানোর জন্য একটি পুতুলমাত্র। শুধু ব্রিটিশদের চাপে পড়ে শেষ মুহূর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে র্যাডক্লিফকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং কাশ্মীর প্রসঙ্গে সরকারিভাবে র্যাডক্লিফ জাতিপুঞ্জের কাছে পাকিস্তানের দাবিকে কখনো তুলে ধরতে দেননি।

মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান আরও বলেন যে, শুধু গুরুদাসপুর নয় ফিরোজপুর জেলার ফিরোজপুর ও জিরা তহশিল, জলন্ধর জেলার জলন্ধর ও রহোন তহশিল হুশিয়ারপুর জেলার দাসুয়া তহশিলগুলি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও সেগুলি পাকিস্তানকে দেওয়া হয়নি। এই তহশিলগুলি পাকিস্তানকে দেওয়া হলে পাঞ্জাবের কাপুরথালা জেলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তহশিলগুলিও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যেত। আবার অমৃতসরের অজনালা তহশিলও ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তানকে গুরুদাসপুর জেলার গুরুদাসপুর ও বালা তহশিলটি দেওয়াও যুক্তিযুক্ত ছিল। যদি সত্যিই সঠিক নিয়মে বিভাজন করা হত, তবে নির্ধারিত ১৬ টি পশ্চিম পাকিস্তানের জেলা ও গুরুদাসপুর জেলা ছাড়াও উপরোক্ত তহশিলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হত, যার ফলে কাংড়া জেলাটি হত ভারতের দিকে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত। এই সমস্ত অঞ্চলের একটি বৃহত্তর অঞ্চল পাকিস্তানে দিলে পাকিস্তান লাভবান হতে পারত এবং এক্ষত্রে তহশিলগুলি দেশভাগের গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে কাজ করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শঙ্করগড় তহশিল বাদে কোনো মুসলিমপ্রধান তহশিলই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না-করে ভারতে দিয়ে দেওয়া হয়। উপরন্তু পাকিস্তানের বদলে পাঞ্জাবের কোনো অ-মুসলিম প্রধান তহশিল পায় না।” জাফরুল্লাহ খানের মতে, “গুরুদাসপুর জেলার সদর ও বাতালা তহশিল যে কাশ্মীরকে সুগম্য করার ফন্দি নয় তা মেনে নেওয়াটা খুবই কষ্টসাধ্য। যদি গুরুদাসপুর ও বাতালা তহশিল পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া। হত, তবে পাঠানকোট তহশিলটি পাঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং পাকিস্তান বেষ্টিত হয়ে যেত। যদিও হুশিয়ারপুরের মাধ্যমে পাঠানকোটে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হত, কিন্তু রেল, সেতু ও সড়ক নির্মাণে সময় লাগত প্রচুর। কারণ সৈন্যবলের জন্য এই স্থানটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এবার আসা যাক কাশ্মীর প্রসঙ্গে। স্ট্যানলি ওয়লপার্ট তাঁর একটি বইতে লিখেছিলেন যে, প্রাথমিকভাবে র্যাডক্লিফ গুরুদাসপুর জেলায় তিনটি তহশিল ভারতকে উপহার হিসাবে তুলে দেন বটে, কিন্তু নেহরু এবং তাঁর প্রিয়ভাজন লর্ড মাউন্টব্যাটেন নিশ্চিত করেন যেন এই জেলাটিকে কোনোভাবেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না করে দেওয়া হয়। কারণ এটা ছিল পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীরের যাওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ। বিভিন্ন মতবাদের উপর ভিত্তি করে ইউনেস্কোর একটি সদস্যদল অতিসম্প্রতিকালে ব্রিটিশ শাসনকালের জটিলতা, ভারত বিভাজনের আইন এবং কাশ্মীরকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিতে ভারত এবং ভারতের উচ্চদলগুলির অবদান সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ উন্মোচন করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন জাতীয় কংগ্রেসের নেহরুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে র্যাডক্লিফকে বাধ্য করেন তিনি যেন ভারতকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গুরুদাসপুর জেলা ও অন্যান্য তহশিলগুলি উপহার দেন। এর ফলে কাশ্মীরের দখল নিতেও ভারতকে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। ঐতিহাসিক অ্যান্ড্রিউ রবার্টস বিশ্বাস করেন যে, মাউন্টব্যাটেন ভারত-পাকিস্তান সীমানাচুক্তি লঙ্ঘন করেছিলেন এবং ফিরোজপুর জেলার বহু নথিপত্র জাল করা হয়েছিল এবং গুরুদাসপুরের ক্ষেত্রে তিনিই যে কাশ্মীরকে ভারতে রাখার জন্য র্যাডক্লিফকে বাধ্য করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (Eminent chrchillians’– Andrew Roberts, Page 128 & Mountbatten and Kashmir Issuse’– Sher Muhammad Garewal) পেরি অ্যান্ডারসনের মতে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন সরকারিভাবে কোনোরকম পরীক্ষা বা সমীক্ষা এবং কোনো ভবিষ্যত বিবেচনা করেননি এবং তিনি কোনো কিছু চিন্তা না-করে নেহরুর পরিকল্পিত পথে চলেছিলেন এবং তাঁর শ্রমলাঘব করার জন্য তিনি তাঁকে উপহারস্বরূপ উক্ত তহশিলগুলি দেন। তিনিই রেডক্লিভের উপর গুরুদাসপুর জেলা বিষয়ে অনধিকার চর্চা করেন। ফলে ভারত দিল্লি থেকে কাশ্মীর অবধি বিনা বাধায় সড়ক যোগাযোগের পথ পেয়ে যায়। (“Why Partition?’– Perry Anderson)

আবার কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে কাশ্মীর ছিল একটি করদ রাজতান্ত্রিক রাজ্য, কারও সম্পত্তি নয়। ফলে কাশ্মীরের সঙ্গে দিল্লির যোগসাধনের জন্য গুরুদাসপুরের ভারতভুক্তির কথা মেনে নেওয়া যায় না। পাকিস্তানের নেতা তথা মুসলিম লিগই এই গুরুদাসপুর জেলার গুরুত্ব না-বুঝতে পেরে শুধু শঙ্করগড় তহশিল নিয়েই খুশি ছিল, যতক্ষণ-না ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে প্রবেশ করে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান এই জেলার গুরুত্ব বুঝতে অপারক ছিল। রেডক্লিভ এবং মাউন্টব্যাটেন উভয়ই এই ধরনের দোষারোপকে অস্বীকার করন। মাউন্টব্যাটেনের খসড়া সম্বন্ধীয় বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কাশ্মীরের ভারতে যুক্ত হওয়াকে ওই অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়। (Eminent Chrchillians’– Andrew Roberts)

[বাঁদরের পিঠে ভাগ চলছে: বাঁদিক থেকে বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ]

না, এখানেই শেষ নয়। ভারত বিভাজন ও অন্তর্ভুক্তি এখনও শেষ হয়নি। ভারত পুনর্গঠনের সময় সেই সমস্যাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশরা যে ভারতকে মুক্ত করেছিল, সেই ভারতে ৫৬৫ টি স্বাধীন দেশীয় রাজ্য বা প্রিন্সলি স্টেট ছিল, যা ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল না। দেশীয় রাজ্য বলতে বোঝায় ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত মৌখিকভাবে সার্বভৌম রাজ্য। ব্রিটিশরা সরাসরি এসব রাজ্য শাসন করত না। এসব রাজ্য কেবলমাত্র ব্রিটিশ আধিপত্য মেনে নিয়ে স্থানীয় শাসকের অধীনে পরিচালিত হত। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় সরকারিভাবে ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্য গোটা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে অবস্থিত ছিল। এগুলোর মধ্যে মাত্র ২১টির বাস্তবিক সরকার ছিল, যার মধ্যে চারটি ছিল বৃহত্তম। এগুলো হল হায়দ্রাবাদ, মহিশুর, বরোদা এবং জম্মু ও কাশ্মীর। চয়েস ছিল যে-কোনো প্রদেশ হয় ভারত নয় পাকিস্তানে যেতে পারে, অথবা স্বাধীন থাকতে পারে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে এসব রাজ্য নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একীভূত প্রক্রিয়া অধিকাংশই ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ছিল। সমস্ত রাজাদের এরপর পেনশন দেওয়া হয়। প্রায় দুশোর মতো রাজ্যের মোট এলাকা ২৫ বর্গ কিলোমিটারেরও (১০ বর্গমাইল) কম ছিল। তার মধ্যে কিছু ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসন ধরে রাখে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রেই কেবল ব্যতিক্রম হয়।

[গোলাপি অংশগুলি ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করদ রাজ্য এবং হলুদ অংশগুলি ব্রিটিশশাসিত ভারত।

ব্রিটিশরা হলুদ অংশের প্রদেশগুলির স্বাধীনতা দিয়ে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল। গোলাপি অংশগুলি নয়।]

হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, সিকিম ও কাশ্মীর– এই চারটি প্রিন্সলি স্টেট’ নিয়ে পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। তৎকালীন হায়দ্রাবাদের আয়তন ছিল ফ্রান্সের প্রায় অর্ধেক। আবার জুনাগড়ের নবাবের রাজত্ব ছিল মাত্র কয়েক বর্গকিলোমিটারের। কোনো কোনো রাজ্য, যেমন— পাতিয়ালা, কাশ্মীর আর হায়দ্রাবাদের ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী, ট্যাংক বহর, এমনকি নিজেদের রেল ব্যবস্থাও। অনেকের শাসনব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশদের থেকেও উন্নত। ব্রিটিশ-ভারতের এক-চতুর্থাংশ জনগণ আর এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল এসব রাজাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রিন্সলি স্টেটের এইসব রাজারা কখনোই ব্রিটিশদের বিরোধিতা করতেন না। প্রত্যেক রাজত্বে নিযুক্ত থাকত একজন ব্রিটিশ কর্মচারী, সেই বড়লাটের সঙ্গে রাজাদের যোগাযোগের বিষয়াদি দেখত। আর রাজারা নিজেদের সাধ্যমতো ব্রিটিশদের তোয়াজ করে চলতেন। কারণ সেই তোয়াজ বা আনুগত্যের বিনিময়ে রাজারা পেতেন বিরল রাজকীয় সম্মান, তোপধ্বনি করে সম্মান জানানো হত তাঁদেরকে। বড়ো রাজ্যগুলো পেত ২টি তোপের আখ্যা, কেউ-বা পেত ১৯ তোপের আখ্যা, কেউ ১৫ তোপের আখ্যা, কেউ ৯ ইত্যাদি। এর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে নানা সম্মানজনক পদক আর উপাধিও দেওয়া হত। সম্বোধন করা হত। His Hiness’ বলে। কথায় বলে সুখ বেশিদিন সয় না। রাজাদের সাধের রাজ্যপাটের ইতি ঘটা শুরু হল ১৯৪৭ সালের ‘Indian Independence Act’–এর পর। দেশীয় রাজন্যদের বলা হল যেন তাঁরা ভারত বা পাকিস্তান যে-কোনো একটিকে বেছে নেয়। ফলে কালাত, সোয়াত, ভাওয়ালপুরের মতো রাজ্যগুলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বেশিরভাগই দুর্বল রাজারা বিনা প্রতিবাদে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে সমস্যা হল হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীরের মতো শক্তিশালী রাজ্যগুলো নিয়ে। সেসময় ৮৬,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চল হায়দ্রাবাদের রাজা বা নিজাম ছিলেন মির উসমান আলি খান বাহাদুর। হায়দ্রাবাদের শাসককে ভারতে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন রাজন্য হিসাবে গণ্য করা হত। তিনি ১৯১১ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ শাসন। করেছেন। যে পাঁচজন দেশীয় রাজা ২১ টি গান স্যালুট পেতেন, তার মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণ ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার দাবি জানালেও নিজাম উসমান আলি বেঁকে বসলেন। নিজাম উসমান ভারত বা পাকিস্তান কোনো রাষ্ট্রেই যোগ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তিনি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে হায়দ্রাবাদকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই রাখতে চেয়েছিলেন।

শেষপর্যন্ত ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার হায়দ্রাবাদ দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযানের নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন পোলো’। তৎকালীন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদেশে মেজর জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরীর অধীনে এক ডিভিশন ভারতীয় সেনা ও একটি ট্যাংক ব্রিগেড হায়দ্রাবাদে আক্রমণ চালায়। নিজাম বেশ জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। হতাহতের সংখ্যাটা অনেকের মতে ৩০ হাজার থেকে ২ লক্ষের মধ্যে ছিল। আগ্রাসী ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে নিজাম উসমান বাহিনী ও নিজামের সরকারি বাহিনীর সহায়তাকারী গণ-মুক্তিফৌজকে পরাজিত করে। শেষমেশ হায়দ্রাবাদকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

জুনাগড়ও ছিল হিন্দু অধ্যুষিত মুসলিম নবাবের রাজ্য। ১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এই ঘটনার ফলে জুনাগড় রাজ্যে বাবি রাজবংশের নবাবের শাসনের অবসান ঘটে। জুনাগড় রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পক্ষ থেকে তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ভি. পি. মেনন জুনাগড় রাজ্যের নবাব তৃতীয় মোহম্মদ মহবত খানজিকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দস্তুরুল অমল সরকার ‘জুনাগড় নামক সরকারি গেজেটে নবাব পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পরেই তিনি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর স্বাক্ষর করা অন্তর্ভুক্তি চুক্তি নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল করাচি পৌঁছোলে পাকিস্তানের গণপরিষদ তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। ১৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও করেন। পাকিস্তান ও জুনাগড় রাজ্যের সরকারি গেজেটে এই চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার প্রতিবাদে রাজ্যের বাবারিয়াওয়াড় ও মাংরোল অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। যার ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে জুনাগড় রাজ্যে ভারতের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিব ভি, পি. মেনন ১৯৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জুনাগড় পৌঁছে রাজ্যের দেওয়ান শাহ নওয়াজ ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মেনন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে ভারত সরকারের বার্তা দিতে চাইলে ভুট্টো তা সম্ভব নয় বলে জানান। অসন্তুষ্ট মেনন জুনাগড় রাজ্যের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ব্যাপারে জোর দিলে ভুট্টো পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা জানান। ১৯৪৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাজকোট শহরে মহাত্মা গান্ধির আত্মীয় সমলদাস গান্ধি নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে আর্জি হুকুমত’ নামে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার পরবর্তীকালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই অস্থায়ী সরকারে তাঁদের কোনোরকম ভূমিকার কথা অস্বীকার করলেও মনে করা হয় যে, মেনন গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই এই পরিকল্পনার তৈরি করেন। ভারত সরকারের তরফ থেকে কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীকে জুনাগড়ের চারিদিকে কৌশলগত অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৪ অক্টোবর সৈন্যবাহিনীকে জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত ভারতে যোগদানে ইচ্ছুক বাবারিয়াওয়াড় ও মাংরোল অঞ্চল অধিকারের কৌশল স্থির করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর প্রস্তুতি হিসাবে ‘কাথিয়াওয়াড় ডিভিশন’ নামে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে ব্রিগেডিয়ার গুরুদয়াল সিংহকে তার প্রধান করা হয়। পোরবন্দরে তিনটি যুদ্ধজাহাজ এবং রাজকোট বিমানবন্দরে আটটি টেম্পেস্ট বিমান প্রস্তুত রাখা হয়। ভারত সরকার জুনাগড়ের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে মাল পরিবহন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে নবাব তৃতীয় মোহম্মদ মহবত খানজি ও তাঁর পরিবার ২৫ অক্টোবর জুনাগড় থেকে করাচি চলে যান। দেওয়ান শাহ নওয়াজ ভুট্টো ২৭ অক্টোবর জিন্নাহকে রাজ্যের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এবং ২৮ অক্টোবর পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব ইকরামউল্লাহকে সাহায্যের অনুরোধ করে চিঠি পাঠান। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাঠানো হয়নি। ১ নভেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাবারিয়াওয়াড় ও মাংরোল অধিকার করে নেয়। এই দিন ভুট্টো ভারতের পক্ষ থেকে সশস্ত্র আক্রমণের কথা উল্লেখ করে নবাব তৃতীয় মোহম্মদ মহবত খানজিকে টেলিগ্রাম করেন। এর প্রত্যুত্তরে নবাব তাকে জুনাগড়ের মুসলিম জনগণের স্বার্থরক্ষা করার সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করে টেলিগ্রাম পাঠান। ৫ নভেম্বর জুনাগড় রাজ্য পরিষদ একটি সভায় ভুট্টোকে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কর্তৃত্ব প্রদান করে। ভুট্টো ক্যাপ্টেন হার্ভে জনসন নামক মন্ত্রী পরিষদের একজন বরিষ্ঠ সদস্যকে ভারতীয় আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাজকোট পাঠান। ৭ নভেম্বর জুনাগড় রাজ্য পরিষদের একটি সভায় স্থির হয় যে, ভারত সরকারকে জুনাগড় রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করা হবে। সেইমতো ৮ নভেম্বর, ভুট্টো জনসনকে রাজকোটে ভারত সরকারের প্রতিনিধি নিলম বুচের কাছে পাঠিয়ে জুনাগড়ে আইনশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের জন্য সহায়তার অনুরোধ করে করাচি চলে যান। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে একটি আদেশনামায় লিখিত হয়, যেখানে দেওয়ান ভুট্টোর অনুরোধে ভারত সরকার দ্বারা জুনাগড় অধিগ্রহণের ঘোষণা করা হয়। ৯ নভেম্বর ভারতীয় সেনা সর্দারগড় ও বন্তভা অধিকার করে নেয় এবং ভারতীয় আধিকারিকেরা জুনাগড় পৌঁছে রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বৃহৎ সমস্যা হল স্বাধীন করদ রাজ্য কাশ্মীরকে নিয়ে। কাশ্মীরে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, শাসক একজন হিন্দু। কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং। হরি সিং ঘোষণা করেছিলেন, ভারত বা পাকিস্তান, কোনো রাষ্ট্রেই তিনি যোগ দেবেন না, বরং স্বাধীন থাকবেন। তা বললে হয়! রাজ্যের একদিকে ভারত, অপরদিকে পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রে মাঝখানে স্বাধীন থাকা যায়, যে রাজ্যটির দাবিদার দু-পাশের দুই দেশ! না, থাকা যায় না। সময় তার জবাব দিতে খুব বেশি দেরি করল না। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানের পার্বত্য গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মদতে ঢুকে পড়ে পাহাড়ি এই রাজ্যটিতে। এহেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজা হরি সিংয়ের দিশেহারা অবস্থা। ভীত হরি সিং উপায়ান্তর না-দেখে দ্বারস্থ হন ভারত সরকারের। শর্তসাপেক্ষে হরি সিংকে সাহায্য করতে ভারতও সেনা পাঠিয়ে দিল। যুদ্ধশেষে রাজ্যটির এক-তৃতীয়াংশের দখল যায় পাকিস্তানের কাছে (যে অংশটি আজও ‘আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত), বাদবাকি অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভারত। নিয়ন্ত্রণরেখার মাধ্যমে অখণ্ড কাশ্মীর খণ্ডিত হয়ে দুই অংশে পৃথক হয়ে রইল। হরি সিংয়ের অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতায় কাশ্মীরিরা আজও তার মাশুল গুনছে।

বেলুচিস্তান বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে বেলুচিস্তান ব্রিটিশ-ভারত রাজনৈতিক প্রভাবের অধীন হয়। সেসময় গোত্রপ্রধানেরা অঞ্চলটি শাসন করতেন। ১৮৩৮ ১৮৪২ সালের প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশরা অঞ্চলটি দখলে নিয়ে নেয়। ১৮৪১ সালে তাঁরা সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর ১৮৫৪ ও ১৮৭৬ সালে চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ-ভারত সাম্রাজ্যের সঙ্গে বেলুচিস্তানের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ১৮৭৭ সালে পাঁচটি জেলা নিয়ে ব্রিটিশ-ভারতের অধীনে বেলুচিস্তান প্রদেশ গঠন করা হয়।

১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগের মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি হল, তখন বেলুচিস্তানের চারটি করদ রাজ্যের মধ্যে তিনটি (মাকরান, লাস বেলা, খারান) পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। চতুর্থ প্রদেশ কালাটের খান নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করেন। মোহাম্মদ আলি জিন্না তাঁদের পাকিস্তানের সঙ্গে চলে আসার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কালাটের খান আহমেদ ইয়ার খান সময় চেয়ে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখেন। ধৈর্য হারিয়ে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পাকিস্তান কালাটকে তাঁদের অধীনস্থ হিসাবে ঘোষণা করে। এরপর এপ্রিলে সামরিক অভিযান হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে আহমেদ ইয়ার খান সন্ধিচুক্তি সই করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর দুই ভাই আঘা আবুদিল করিম বালুচ এবং রাহিম পাকিস্তান সেনার উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। ব্রিটিশ-ভারতের অংশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত কেন বেলুচিস্তান দখলে ন্যূনতম আগ্রহ দেখাল না, সেটা বোঝা গেল না। ইতিহাস এখানে নীরব রইল।

সর্বশেষ স্বাধীন রাজ্য ছিল হিমালয়ের পাদদেশের সিকিম রাজ্যটি। ৪০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী স্বাধীন সিকিম এখন ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। আয়তন ৭০৯৬ বর্গকিলোমিটার। সিকিমের স্বাধীন রাজাদের বলা হত ‘চোগওয়াল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরুর আগে সিকিম তার পার্শ্ববর্তী নেপাল আর ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। ব্রিটিশরা আসার পর তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নেপালের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় সিকিম। এ সময় রাজা ছিলেন নামগয়াল। কিন্তু ব্রিটিশরা তিব্বতে যাওয়ার জন্য একসময় সিকিম দখল করে নেয়। ১৮৮৮ সালে রাজা নামগয়াল আলোচনার জন্য কলকাতা গেলে তাঁকে বন্দি করা হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মুক্তি দিয়ে সিকিমের স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া হয়। প্রিন্স চার্লস ১৯০৫ সালে ভারত সফরে এলে চোগওয়ালকে রাজার সম্মান দেয়। চোগওয়ালের পুত্র সিডকং টুলকুকে অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করতে পাঠানো হয়। টুলকু নামগয়াল ক্ষমতায় বসে সিকিমের ব্যাপক উন্নতি করেন। ব্রিটিশের কাছ থেকে সিকিম তাঁর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা লাভ করেছিল।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় গণভোটে সিকিমের মানুষ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের বিরুদ্ধে রায় দেয়। ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু সিকিমকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবেই মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের পর সিকিমের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ১৯৬৩ সালে থাসি নামগয়াল এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে নেহরু মারা গেলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সিকিমের ‘চোগওয়াল’ হলেন পাল্ডেন থন্ডুপ নামগয়াল। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সিকিম দখল করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি কাজে লাগান লেন্দুপ দর্জি নামে সিকিমের এক বিশ্বাসঘাতককে। স্বাধীন দেশ সিকিমকে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গীভূত করার বিল ভারতীয় পার্লামেন্টে আনা হয় ১৯৭৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। ওই বিল পাস হয় ৩১০-৭ ভোটে। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সিপিআইএম) বিপক্ষে ভোট দেয় এবং সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সিকিমকে পাকাঁপোক্তভাবে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য করা হয়।

রাজনৈতিক সংস্কার অধীন ১৯৭৪ সালে ১ জুলাই সিকিমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। দলটি আইন পরিষদের ৩২টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসন পায়। দলের প্রধান কাজী লেন্দুপ দর্জি হন প্রধানমন্ত্রী। ভারত এটাই চেয়েছিল। কারণ কাজী লেন্দুপ দর্জি তো তাঁদেরই লোক। এই নির্বাচনের পর সিকিমকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তুতি নেয় ভারত সরকার। কিন্তু এর জন্য একটা বৈধতার সার্টিফিকেট দরকার। সেটা করে দেন কাজী লেন্দুপ দর্জি। ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি বললেন, ভারতের দুই পরিষদ— লোকসভা ও রাজ্যসভায় সিকিমের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করেও সিকিমকে আশ্রিত রাষ্ট্রের মর্যাদায় রাখা যেতে পারে। লেন্দুপ দর্জি যেহেতু ৩২টি আসনের ৩১টি আসনের নেতা, তাঁর মতামতই তো সিকিম জনগণের মতামত। সুযোগটা হাতছাড়া করল না ভারত। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ সালের চুক্তি, যাতে সিকিমকে ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়, তা বাতিল করল। সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্য করার বিল আনা হল পার্লামেন্টে। এই বিল সম্পর্কে চোগওয়াল এক বিবৃতিতে বললেন, “সিকিমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, যার নিশ্চয়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের চুক্তিতে, তা সিকিম জনগণের সম্মতি ছাড়াই এবং অজ্ঞাতে ভারতের পার্লামেন্টে সিকিমের প্রতিনিধি নেওয়ার ত্বরিত পদক্ষেপে অস্বীকার করা হয়েছে।”

প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধির কাছে পাঠানো এক বার্তায় চোগওয়াল বলেছেন, “বর্তমান পদক্ষেপ, যা হবে ১৯৫০ সালের চুক্তির একেপেশে বাতিলের শামিল এবং ভারতের সঙ্গে সিকিমের একীকরণ।” তিনি বলেন— “ভারত-সিকিম সম্পর্কের সর্বোচ্চ আশ্বাস দেওয়া হয় ভারত প্রদত্ত সিকিমের অস্তিত্ব বজায় রাখার রক্ষাকবচের মাধ্যমে।” চোগওয়ালের এই বার্তা ছিল অরণ্যে রোদন। অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে ফেলে সিকিমকে ভারতের অংশ করে নেওয়া হল। এ ঘটনায় ভারত তখন সারা বিশ্বে নিন্দাবাদ কুড়ায়। প্রতিবাদ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। প্রতিবাদে সিকিম দখল করে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়। কিন্তু চিন ছাড়া জাতিসংঘের বেশির ভাগ সদস্যরাষ্ট্র সিকিমের এ পরিবর্তনকে দ্রুত অনুমোদন করে। যদিও সিকিমে হিন্দু-মুসলিম কোনো ইস্যু ছিল না।

ভারতীয় সাংবাদিক সুধীর শর্মা ‘Pain of Loosing a Nation’ নামে একটি প্রতিবেদনে জানান, ভারত ব্রিটিশদের কাছ থেকে তার স্বাধীনতা লাভের গোড়া থেকেই সিকিম দখলের পরিকল্পনা করেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অনেকের সঙ্গে কথোপকথনে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর প্রাক্তন পরিচালক অশোক রায়না তাঁর বই ‘Inside RAW : the story of India’s Secret Service’-এ সিকিম সম্পর্কে লেখেন –“ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই সিকিম দখল করবে। সেই লক্ষ্যে সিকিমে প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টির জন্য আন্দোলন, হত্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। তাঁরা ছোটো ছোটো ইস্যুকে বড় করার চেষ্টা করে এবং সফলও হয়। তার মধ্যে হিন্দু-নেপালি ইস্যু অন্যতম।” সাংবাদিক সুধীর শর্মা লেখেন— লেন্দুপ দর্জি নিজেই শর্মাকে বলেছেন, ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর লোকেরা বছরে দু-তিনবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ দিতেন কীভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা যাবে। তাঁদের এক এজেন্ট তেজপাল সেন এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অর্থ দিয়ে যেতেন। এই অর্থ দিয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস পরিচালিত হত। শর্মা আরও লিখেছেন— এই ‘সিকিম মিশনের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ‘র’ (Research and Analysis Wing/RAW)।

সিকিমে ভারত সামরিক অভিযান শুরু করার আগে দেশটিতে অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ইন্দিরা সরকার ভারতীয় বাহিনী পাঠানোর অজুহাত হিসাবে রাজার নিরাপত্তার কথা জানিয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজপ্রাসাদের সামনে দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ কাজে তাঁরা ব্যবহার করে লেন্দুপ দর্জিকে। রাজতন্ত্র অবসানের পর সিকিম দখলে ভারতীয় সেনারা মুহুর্মুহু গুলি চালায়। প্রকাশ্য দিবালোকে সামরিক ট্রাকের গর্জন শুনে সিকিমের চোগওয়াল দৌড়ে এসে দাঁড়ান জানালার পাশে। তিনি দেখেন, ভারতীয় সৈন্যরা রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। মেশিনগানের মুহুর্মুহু গুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাজপ্রাসাদের ১৯ বছর বয়সি প্রহরী বসন্ত কুমার ছেত্রি ভারতীয় সেনাদের গুলিতে নিহত হন। আধা ঘণ্টার অপারেশনেই ২৪৩ প্রহরী আত্মসমর্পণ করে। বেলা পৌনে ১টার মধ্যেই ‘অপারেশন সিকিম’ শেষ হয়। প্রহরীদের কাছে যে অস্ত্র ছিল তা দিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সময় লড়াই করা যেত। কিন্তু রাজা ভুগছিলেন সিদ্ধান্তহীনতায়। তিনি আর-একটি সুযোগ হারালেন। বেইজিং ও ইসলামাবাদের কাছে জরুরি সাহায্য চাওয়ার জন্য রাজপ্রাসাদে ট্রান্সমিটারও বসানো ছিল। তিনি সাহায্য কামনা করে বার্তা পাঠালে চিনা সৈন্যরা প্রয়োজনে সিকিমে ঢুকে চোগওয়াল লামডেনকে উদ্ধার করতে পারত। কিন্তু রাজা সেটাও করতে ব্যর্থ হন। আত্মসমর্পণকারী রাজপ্রহরীদের ভারতীয় সেনাদের ট্রাকে তোলা হয়। প্রহরীরা তখনও গাইছিল ‘ডেলা সিল লাই গি, গ্যাং চাংকা সিবো’ (আমার প্রিয় মাতৃভূমি ফুলের মতো ফুটে থাকুক)। কিন্তু ততক্ষণে সিকিমের রাজপ্রাসাদে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় জাতীয় পতাকা। নামগিয়াল সাম্রাজ্যের ১২তম রাজা চোগিয়াল লামডেন তখন প্রাসাদে। বন্দি। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বি, এস, দাশকে ভারত সরকার সিকিমের প্রধান প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করে।

ভারতের সিকিম দখলের বিরুদ্ধে চিন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সিকিমের রাজপথে কোনো গণপ্রতিরোধ দেখা যায়নি। তাই বেইজিংয়ের ভূমিকাও সীমাবদ্ধ ছিল জাতিসংঘে প্রতিক্রিয়া জানানো পর্যন্তই। ১৯৭৭ সালে ভারতে ইন্দিরা গান্ধির টানা ১১ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৭৮ সালে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সিকিম সম্পর্কে মুখ খোলেন। তাঁর মতে, সিকিমের ভারতে অন্তর্ভুক্তি ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। এমনকি সিকিমের যেসব রাজনৈতিক নেতারা ভারতে যোগদানের পক্ষে কাজ করেছিলেন, তাঁরাও বলেছেন, এটা ছিল ঐতিহাসিক ভুল। কিন্তু ততদিনে তিস্তা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে।

ভারত ব্রিটিশ মুক্ত হল, ঘটে গেল এক অঘটন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মৃত্যু হল আততায়ীর গুলিতে, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। হত্যাকারী নাথুরাম গডসে –যে একই সঙ্গে হিন্দু মহাসভা আর আরএসএসের সদস্য ছিল। গান্ধিজির বুকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তিনটে গুলি ছুঁড়ে ঢুকিয়ে দেয়। ব্রিটিশ মুক্ত স্বাধীন ভারতে প্রথম সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়ে গেল। নাথুরাম গডসে ও তাঁর ভাই গোপাল গডসে গান্ধিহত্যার সপক্ষে যতই লম্বা-চওড়া বিবৃতি দিক না-কেন, সেগুলির কোনোটাই ধোঁপে টেকে না। একটা মানুষের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কিছু ভুলত্রুটি থাকতেই পারে, তাই বলে তাঁকে হত্যা করার অধিকার কারোর জন্মায় না। পৃথিবীতে এমন একটি রাজনীতিককে খুঁজে পাওয়া যায় না, যাঁর জীবনে কোনো ভুলত্রুটি নেই। তাই বলে সব রাজনীতিককে গুলি করে প্রাণ কেড়ে নিতে হবে? সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিজির ভূমিকা কোনোভাবেই ভারতবাসী অস্বীকার করতে পারে না। গান্ধিজির হিন্দুদর্শন আর আরএসএসে হিন্দুদর্শন কখনোই এক হতে পারে না। সেই হিসাবে নাথুরাম গডসের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো হিন্দু ছিলেন গান্ধিজিই। তাহলে গান্ধিজির দোষ কোথায়? দোষ পেয়েছিল আরএসএসের নাথুরাম। পাকিস্তানের ভাগে ভারতের তরফ থেকে বরাদ্দ হয়েছিল ৭৫ কোটি টাকা। দেওয়া হয়েছিল মাত্র ২০ কোটি টাকা। বাকি ছিল ৫৫ কোটি টাকা। পুরোটাই পাকিস্তানের প্রাপ্য অধিকার। যেমন সেনা ইত্যাদি দু-দেশে দু-ভাগে দেওয়া হয়েছিল, তেমনই কোশাগারের অর্থও ভাগ হবে। সেটাই ছিল বিভাজনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু দেশ স্বাধীনতার পর কাশ্মীরে পাকহানার অজুহাত দিয়ে প্রাপ্য বকেয়া টাকাগুলি পাকিস্তানকে দিতে চায়নি। তখন প্রতিবাদে গান্ধিজি জীবনের শেষ অনশনে বসেন। আরএসএসদের প্রধান অভিযোগ ছিল পাকিস্তানকে টাকা দেওয়া নিয়ে গান্ধিজি বাড়াবাড়ি করেছেন। কথায় কথায় অনশনের রোগটা গান্ধিজির বহু পুরোনো অভ্যাস। ভারতে সেইসময়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গান্ধিজির এই অনশনটা অনেকেই ভালোভাবে নেননি। যাই হোক, স্বাধীনতার পরদিনই ১৬ জানুয়ারি ভারত সরকার পাকিস্তানের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিয়েছিল।

সেই সময়ে গান্ধীজির ব্যক্তিগত সচিব পেয়ারেলাল নায়ারের সংরক্ষিত লেখাপত্র উদ্ধৃত করে ইতিহাসবিদ এ জি নুরানি লিখেছেন— “সেই শুক্রবারের দিন আরএসএসের সদস্যদের কিছু কিছু এলাকায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রেডিও সেট চালু করে ‘গুড নিউজ’এর জন্য অপেক্ষা করতে। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পরে আরএসএসের বিভিন্ন শাখায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সর্দার প্যাটেলকে এক যুবকের পাঠানো একটি চিঠি থেকে এ কথা জানা যায় যে, সে নিজের সম্বন্ধে দাবি করেছিল যে তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আরএসএসে যুক্ত করা হয় .. কিন্তু পরে তার মোহভঙ্গ হওয়ায় সে বেরিয়ে আসে। এর কয়েকদিন পরেই আরএসএসের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়, এবং দেশজুড়ে এই সংস্থাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি সরকারের প্রকাশিত এক ঘোষণাপত্রে জানানো হয়— “যে ঘৃণা আর হিংসার বাতাবরণ এ দেশে তৈরি করা হচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতাকে অঙ্কুরে নষ্ট করবার জন্য, তাকে সমূলে উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে … ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে বেআইনি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা বেআইনি অস্ত্রশস্ত্রের মদতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট, ডাকাতি এবং খুনের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এমনকি তারা প্রচারপত্র বিলি করে করে লোকজনকে আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করে হিংসার পথ বেছে নিতে প্ররোচিতও করছে বলে জানা গেছে … সংঘের এইসব হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে অনেকের প্রাণহানি পর্যন্ত হয়েছে। সবচেয়ে দামি যে প্রাণটিকে আমরা হারিয়েছি সবশেষে, তিনি হলেন স্বয়ং গান্ধিজি। এই পরিস্থিতিতে এই হিংসার পুনরাবৃত্তি যে-কোনো মূল্যে প্রথম সুযোগেই আটকে দেওয়া এই সরকারের জাতীয় কর্তব্য, যে কর্তব্যের বশে চালিত হয়ে সরকার সংঘকে বেআইনি সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করল।”

‘লৌহমানব’ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, যাঁকে আজকাল আরএসএস খুব নিজেদের লোক বলে দাবি করে থাকে, যে আরএসএস আশ্রিত সরকারি দল গুজরাটে ৩০০১ কোটি টাকা খরচ করে বিশাল একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি (স্ট্যাচু অব ইউনিটি) বানিয়েছে, তিনি সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গোলওয়ালকরকে একটি চিঠি লিখে আরএসএসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পিছনের কারণগুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, “আরএসএসের দেওয়া ভাষণগুলো “সাম্প্রদায়িকতার বিষে ভর্তি … যে বিষের দাপটে গোটা দেশ আজ গান্ধীজির মতো একজন মহাপ্রাণকে চিরতরে হারিয়েছে। আরএসএসের জন্য এক ফোঁটা সহানুভূতিও আজ সরকারের মনে বা কোনো সাধারণ মানুষের মনে অবশিষ্ট নেই। বরং বিরোধিতা বেড়েছে। বিরোধিতা চরমে ওঠে যখন মানুষ দেখে যে গান্ধিজির মৃত্যুর খবর পেয়ে আরএসএসের লোকেরা আনন্দে লাফাচ্ছে আর মিষ্টি বিতরণ করছে। এই অবস্থায় আরএসএসের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া সরকারের কাছে আর কোনো বিকল্প রাস্তা খোলা ছিল না।” এছাড়াও ১৯৪৮ সালের ১৮ জুলাই লেখা আর-একটি চিঠিতে প্যাটেল হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে লেখেন— “আমাদের পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, এই দুটি সংগঠনের (আরএসএস আর হিন্দু মহাসভা) কার্যকলাপের জন্যই, বিশেষত প্রথমটির জন্য (আরএসএস) এমন একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে, যার পরিণতিতে এই ঘৃণ্য নির্মম ঘটনা ঘটা সম্ভব হল।”

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সারাজীবনই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করেছেন, যা ছিল আদতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিরোধী রাজনীতি। আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা এম এস গোলওয়ালকর, যাঁকে সংঘীরা ‘গুরুজি’ বলে ডাকে, তাঁর সঙ্গে জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনেকগুলি চিঠি-চাপাঠি চালাচালি হয়। সেই চিঠিগুলির মূল বিষয় ছিল আরএসএসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলার আর্জি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একটি চিঠিতে গোলওয়ালকরকে লিখেছিলেন– “আরএসএস যে হিন্দুসমাজের সেবা করছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন তাঁরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের আক্রমণ করতে শুরু করল, সেটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। … তাঁদের প্রতিটা ভাষণেই ছড়িয়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ।

জিন্নাহ খুব খারাপ লোক। ব্যাটা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত থেকে কেটে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল গান্ধি, নেহরুরাও কি খুব ‘ভালো’? তাঁরা ধর্মকে সামনে রেখে জিন্নাহকে পাকিস্তান দেয়নি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে। যদি সেটাই হয়, তাহলে কেন মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলি কাড়াকাড়ি মারামারি খুনোখুনি করে ভারত ভূখণ্ডে রেখে দেওয়া হল? কেন হিন্দু অধ্যুষিত, শিখ অধূষিত ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি পাকিস্তানে জোর করে ঠেলে দেওয়া হল? ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি? নাকি এক বনে দুই সিংহ থাকতে পারে না, তাই ক্ষমতার ভাগাভাগি। ক্ষমতার ভাগাভাগি করতে গিয়ে ধর্ম-বাঘের পিঠে চড়ে বসলেন নেতারা। সেই বাঘের পিঠ থেকে আর নামতে পারলেন না তাঁরা। ধর্মের খেলা চালিয়ে যেতেই হল। এটা তো ঠিক, কংগ্রেস যদি সেসময় জিন্নাহ সহ মুসলিম লিগের উপরতলার নেতাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীন দেশের সরকারে রাখার সদিচ্ছা দেখাত, তাহলে নিশ্চয় মুসলিম লিগের ‘পাকিস্তান স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যেত। এত মানুষের রক্তও ঝরত না। এত মানুষকে বাস্তুহারা হতে হত না। তৎকালীন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা পাঞ্জাব, গুজরাট ও রাজস্থানকে ভারতের মধ্যে রাখার জন্য অখণ্ড বাংলা গঠনের দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। জিন্নাহ কখনোই এত দূরে পৃথক ভূখণ্ড পূর্ববঙ্গ নিতে রাজি ছিলেন না। সংস্কৃতি ও ভাষার দিক থেকে পৃথক বাংলার একখণ্ড তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল।

এমনিতেই হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে থাকার, একসঙ্গে দেশ পরিচালনা করার সদিচ্ছা গান্ধি-নেহরুদের বিন্দুমাত্র ছিল না। ছিল না বলেই মুসলিমদের পৃথক দেশ পাকিস্তানের বাহানা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান তো হল, ভারত কতটা মুসলিম মুক্ত হল? তিলমাত্র হয়নি। তাহলে কেন এত দেশভাগের আয়োজন হল? সেটাও তো বিনামূল্যে হয়নি। লাখো লাখো সাধারণ মানুষকে খুন হতে হয়েছে, হাজার হাজার মহিলা ধর্ষিতা হতে হয়েছে এবং পাকিস্তান গঠনের জন্য ৭৫ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য পাকিস্তানকে প্রথমে দেওয়া হল ২০ কোটি টাকা। বাকি ছিল ৫৫ কোটি টাকা। এই পুরো টাকাটা অবশ্যই পাকিস্তানের প্রাপ্য। কেউ দান-খয়রাত করছে না। দেশ ভাগ হওয়ার সময় যেমন সেনাবাহিনী হয়েছে, তেমনই আসবাব, ফাইল-নথি ও টাকাপয়সাও ভাগ হয়েছে। তখন ভারত সরকারের রাজকোশে পড়ে আছে মাত্র ৪০০ কোটি টাকা। ৬টি সরকারি প্রেসের মধ্যে ১টি দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানকে। লিয়াকত আলি খান আর-একটি

প্রেস দাবি করেছিলেন। সর্দার প্যাটেল সেই দাবি শুনে সাফ জানালেন– “আর দেওয়া যাবে না। আমরা কি মুসলিমদের আলাদা হতে বলেছিলাম?” এরপর মাউন্টব্যাটের ধমকানি খেয়ে প্যাটেল রাজি হন। শর্ত হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকিস্তানকে নিজের খরচায় আর-একটা প্রেস বানিয়ে নিতে হবে।