সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তথ্যপঞ্জি

১৯২১— ২ মে উত্তর কলকাতায় ১০০ নং গড়পার রোডে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি নির্মিত বাসভবনে জন্ম। বাবা সুকুমার রায়, মা সুপ্রভা রায়।

১৯২৩— নামকরণ অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ভাবনার ‘প্রসাদ’ বাতিল করে নতুন নাম রাখা হয় ‘সত্যজিৎ’। ওই বছরেই ১০ সেপ্টেম্বর বাবা সুকুমার রায়ের মৃত্যু ঘটে।

১৯২৬—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি প্রতিষ্ঠিত ইউ রায় অ্যান্ড সন্স দেউলিয়া ঘোষিত হয়। গড়পার রোডের বাড়ি ছেড়ে মা সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে চলে আসেন ভবানীপুরের বকুলবাগানে মামা প্রশান্ত কুমার দাশের বাড়ি।

১৯৩০—বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে ভরতি হলেন ষষ্ঠ শ্রেণিতে।

১৯৩৬— ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি। সে সময় ভয়েটল্যান্ডের ক্যামেরা ব্যবহার করে তোলা একটি ছবি ‘বয়েজ ওন পেপার’-এর ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন। সংগীত এবং চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯৩৭— কৈশোরিকা পত্রিকায় ‘নূতন ধাঁধা’ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়।

১৯৩৮— ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৪০— ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেন। ওই বছরই ১৩ জুলাই মা সুপ্রভা রায়ের ইচ্ছানুসারে ভরতি হন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে, অঙ্কনশিক্ষার পাঠ নিতে। ১৯৪০ সালের ২০ নভেম্বর সত্যজিৎ-অঙ্কিত প্রথম প্রচ্ছদে শোভিত হয়ে সুকুমার রায়ের ‘পাগলা দাশু’ প্রকাশিত হয়।

১৯৪১— তিন সহপাঠী দিনকর কৌশিক, পৃথ্বীশ নিয়োগী এবং আর মুত্থুস্বামীর সঙ্গে একমাসের জন্য অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শন। প্রথম লেখা ইংরাজি গল্প ‘Abstraction’ প্রকাশিত হয়।

১৯৪২— আবার তিন সহপাঠী দিনকর কৌশিক, পৃথ্বীশ নিয়োগী এবং আর মুত্থুস্বামীকে সঙ্গী করে পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারকে ভ্রমণ। ওই বছরেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৪৩— বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি. জে. কীমার-এ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে যোগদান। সিগনেট প্রেসের প্রাণপুরুষ ডি. কে. গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় পারিবারিক বন্ধু ললিত মিত্রের সূত্রে।

৩০ অক্টোবর সুকুমার রায়ের জন্মদিবসে সিগনেট প্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। মৌচাক পত্রিকায় প্রথম অলংকরণ প্রকাশিত হয় কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘অ্যাটাচী কেস’ গল্পের সঙ্গে। ধারাবাহিকভাবে বইয়ের মলাট আঁকা শুরু।

১৯৪৪— চিত্রনাট্য রচনার কাজে ব্রতী হন। ‘ঝিন্দের বন্দী’, ‘কালিন্দী’, ‘ফসিল’, ‘বিলাসমন’ প্রভৃতি কাহিনির চিত্রনাট্য এই সময়েরই ফসল।

১৯৪৫— সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত ‘পথের পাঁচালী’র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ‘আম আঁটির ভেঁপু’ বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের দায়িত্ব পান। ‘পথের পাঁচালী’-কে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার ভাবনার সূত্রপাত। ওই বছরই ২৯ জানুয়ারি কাকা সুবিনয় রায় প্রয়াত হন।

১৯৪৬— হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালনা করবেন বলে ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য রচনা। প্রযোজকের শর্তের সঙ্গে একমত না হওয়ায় সে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৭— চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত, রাম হালদার ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সঙ্গে ক্যালকাটা ফিলম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৪৭ সালের ৫ অক্টোবর।

১৯৪৮— মা সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে লেক অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে চলে আসেন। ওই বছরই চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ ‘What is wrong with Indian Films?’ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চিত্রনাট্য রচনা করেন হরিসাধন দাসগুপ্ত পরিচালিত সিগারেটের বিজ্ঞাপন চিত্র ‘এ পারফেক্ট ডে’-র। ২০ অক্টোবর, বোম্বাইয়ে চারুচন্দ্র দাস ও মাধুরী দেবীর কন্যা বিজয়ার সঙ্গে রেজিস্ট্রি মতে বিবাহ করেন।

১৯৪৯— কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ, পৌরোহিত্য করেন শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

১৯৫০— বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়া কলকাতায় আসেন ‘দি রিভার’ ছবির কাজে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে সাক্ষাৎ হয় তাঁর সঙ্গে, ‘রেনোয়া’র ছবির শুটিং ও কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। সিকোয়েন্স নামক ব্রিটিশ পত্রিকায় লিখলেন ‘রেনোয়া ইন ক্যালকাটা’ নামক মনোজ্ঞ প্রবন্ধে। ডি. জে. কীমার-এ পদোন্নতি লাভ করে আর্ট ডিরেক্টর হন। সেই সূত্রেই ৬ মাসের জন্য সস্ত্রীক ইউরোপ যাত্রা। ওই সময়েই লিন্ডসে অ্যান্ডারসন এবং গ্যাভিন ল্যাম্বার্টের সঙ্গে পরিচয়। লন্ডন ফিল্ম ক্লাবের সদস্য হন ও সাড়ে চার মাসে ৯৯টি ছবি দেখেন। অগুনতি প্রদর্শনী, থিয়েটার ও সংগীতানুষ্ঠান দেখে সমৃদ্ধ হন। প্যারিস, ভেনিস, সালজবুর্গ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ। দেশে ফেরার পথে জাহাজে বসে ‘পথের পাঁচালী’র চিত্রনাট্য রচনা। আন্তর্জাতিক মুদ্রণ প্রর্দশনীতে প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে পুরস্কার অর্জন। ডি. জে. কিমার-এ মতানৈক্যের কারণে চাকরিতে ইস্তফা ও বেনসন’স এজেন্সিতে যোগদান।

১৯৫১— প্রখ্যাত রুশ চিত্রপরিচালক পুডভকিন ও অভিনেতা চেরকাসভ কলকাতায় আসেন ও ‘ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি’-তে বক্তৃতা দেন। ‘পথের পাঁচালী’ চলচ্চিত্রায়িত করার ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু হয়।

১৯৫২— ‘পথের পাঁচালী’ দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেন অক্টোবর মাস থেকে। মার্কিন পরিচালক জন হুসটন বছরের শেষে কলকাতায় এসে ছবির রাফপ্রিন্ট দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

১৯৫৩— ৮ সেপ্টেম্বর পুত্র সন্দীপ রায়ের জন্ম।

১৯৫৪— ‘পথের পাঁচালী’ চিত্রায়নের পথে আসে নানান প্রতিকূলতা। মা সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ছবিটির প্রযোজনার ভার নেন।

১৯৫৫— মনরো উইলারের যোগসূত্র ধরে এপ্রিল মাসে নিউ ইয়র্কের ‘মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট’-এ ‘পথের পাঁচালী’ প্রথম প্রদর্শিত হয়। কলকাতায় ছবির মুক্তিলাভ ২৬ আগস্ট। ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের তরফ থেকে সংবর্ধনা প্রাপ্তি।

নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এ ২৬টি দেশের স্থিরচিত্র প্রদর্শনী-তে ‘পথের পাঁচালী’র স্থিরচিত্র স্থান লাভ করে।

১৯৫৬— প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ, কান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল হিসেবে ‘পথের পাঁচালী’ পুরস্কৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্ল্যাহার্টি সেমিনারে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত। ১১ অক্টোবর ‘অপরাজিত’-র মুক্তিলাভ। চাকরি থেকে পদত্যাগ।

১৯৫৭— ভেনিস যাত্রা। বিশ্ব পরিক্রমার সূত্রপাত। ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে ‘অপরাজিত’ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ‘গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট পার্ক’-এ ভূষিত হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর, ইডেন গার্ডেনস-এর রনজি স্টেডিয়ামে গণসংবর্ধনা। ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে আলোকচিত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ।

১৯৫৮— জানুয়ারি মাসে মুক্তিলাভ করে ‘পরশপাথর’। নিউ ইয়র্কে ভ্রমণ। ব্রুসেলস-এ বিশ্বের দশটি সেরা ছবি নির্মাণের প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক হন। ‘জলসাঘর’ মুক্তি পায় ১০ অক্টোবর।

১৯৫৯— সংগীত নাটক আকাডেমি ও পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত। ‘অপুর সংসার’-এর মুক্তিলাভ।

১৯৬০— ভিয়েনা চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সদস্য হন।। ১৯ ফেব্রুয়ারি ‘দেবী’ মুক্তিলাভ করে। নভেম্বর মাসে মা সুপ্রভা রায় প্রয়াত হন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সম্মানলাভ।

১৯৬১— নবপর্যায়ে সন্দেশ পত্রিকা শুরু করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনায়। দীর্ঘ দু-দশক পর ফের সাহিত্য রচনায় ব্রতী, এবার বাংলা ভাষায়। সন্দেশ-এর প্রথম সংখ্যায় এডওয়ার্ড লিয়রের লিমেরিকের অনুবাদ ‘পাপাঙ্গুল’ প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রোফেসর শঙ্কুর প্রথম গল্প ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’-র আত্মপ্রকাশ ঘটে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর মুখ্য সদস্যপদ লাভ। ৫ মে মুক্তি পায় ‘তিন কন্যা’ এবং তথ্যচিত্র ‘রবীন্দ্রনাথ’। ‘তিন কন্যা’ থেকেই স্বাধীনভাবে সংগীত পরিচালনার সূত্রপাত। (এর আগে ভারতীয় মার্গসংগীতের প্রথিতযশা শিল্পী রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ প্রমুখ সংগীত পরিচালনা করেছিলেন তাঁর চলচ্চিত্রে।)

১৯৬২— ১১ মে স্বরচিত কাহিনি অবলম্বনে প্রথম রঙিন ছবি ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ মুক্তি পায়। ২৮ সেপ্টেম্বর ‘অভিযান’ মুক্তিলাভ করে।

১৯৬৩— মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক হিসেবে যোগদান। টাইম পত্রিকার মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১১ জন চিত্রপরিচালকের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতিলাভ। সেপ্টেম্বর মাসে ‘মহানগর’ ছবির মুক্তি।

১৯৬৪— বার্লিন ভ্রমণ এবং পুনর্বার মস্কো যাত্রা। সেপ্টেম্বরে ‘চারুলতা’র মুক্তিলাভ। ‘এসো চিলড্রেন্স ওয়ার্ল্ড’-এর প্রযোজনায় দূরদর্শন চিত্র ‘টু’ মুক্তি পায়। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ‘মহানগর’-এর জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার।

১৯৬৫— মে মাসে ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ ছবির মুক্তিলাভ। প্রথম বাংলা বই ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ প্রকাশিত হয়। সন্দেশ পত্রিকার পাতায় ‘ফেলুদা’ সিরিজের প্রথম গল্প ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’ প্রকাশিত হয়। পদ্মভূষণ সম্মান লাভ। দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হন। আকাপুলকো, বার্লিন ও কেমব্রিজ যাত্রা। ‘পাঠভবন’ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৬৬— নিজের কাহিনি অবলম্বনে দ্বিতীয় ছবি ‘নায়ক’ মুক্তি পায় মে মাসে। বার্লিন এবং টোকিও সফর।

১৯৬৭— ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত। নিউ ইয়র্ক, প্যারিস এবং লন্ডন যাত্রা। ২৯ সেপ্টেম্বর ‘চিড়িয়াখানা’ মুক্তি পায়। ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ গ্রন্থের জন্য বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে ‘অ্যাকাডেমি পুরস্কার’ প্রাপ্তি।

১৯৬৮— ম্যানিলা যাত্রা। মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান অতিথি।

১৯৬৯— বার্লিন ও তিউনিশিয়া ভ্রমণ। ৮ মে মুক্তি পায় ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’। প্রথম ‘ফেলুদা’-র বই ‘বাদশাহী আংটি’ প্রকাশিত। জুলাই মাসে বড়ো পিসি সুখলতা রাও-এর মৃত্যু।

১৯৭০— বার্লিন যাত্রা। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ মুক্তি পায়। ‘প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা’, প্রথম গল্প সংকলন ‘এক ডজন গপপো’ এবং সুকুমার রায়ের ইংরেজি অনুবাদ ‘Nonsense Rhymes’ প্রকাশিত হয়। ওই বছরেই ডিসেম্বরে মুক্তি পায় ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’।

১৯৭১— সেপ্টেম্বর মাসে ‘সীমাবদ্ধ’ মুক্তি পায়। ‘সিকিম’ তথ্যচিত্রের মুক্তি এবং আকস্মিক অপসারণ। তেহেরান চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক। ‘স্টার অফ যুগোশ্লাভিয়া’ সম্মানে ভূষিত। লন্ডন ভ্রমণ। সাহিত্যে ‘আনন্দ পুরস্কার’ (সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার) লাভ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’ এবং ‘সোনার কেল্লা’। ‘Ray Roman’ টাইপফেস নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

১৯৭২— টরেন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির চিত্রনাট্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফর।

১৯৭৩— দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডক্টর অফ লেটার্স’ উপাধি লাভ। বার্লিন, শিকাগো, সুইডেন ভ্রমণ। ‘বাক্স রহস্য’, ‘নায়ক’ (চিত্রনাট্য) ও সম্পাদিত গ্রন্থ ‘সুকুমার সাহিত্য সমগ্র’-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৫ আগস্ট ‘অশনি সংকেত’ মুক্তিলাভ করে। ছোটো কাকা সুবিমল রায় প্রয়াত হন।

১৯৭৪— লন্ডনের ‘রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস’ থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ। শ্রেষ্ঠ মারাঠি ছবির জন্য পুরস্কার বিতরণ। পুনে-র ‘ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট’-এর দ্বাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ২৭ ডিসেম্বর ‘সোনার কেল্লা’ ছবির মুক্তি লাভ। তথ্যচিত্র ‘ইনার আই’। বিশ্ববিখ্যাত ‘দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’ গ্রন্থে নাম অন্তর্ভুক্তি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘কৈলাসে কেলেঙ্কারী’ ও ‘সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু’। নভেম্বর মাসে মেজোপিসি পুণ্যলতা চক্রবর্তী প্রয়াত হন।

১৯৭৫— ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানপত্র লাভ। পুনে শহরে নাগরিক সংবর্ধনা। ব্রিটিশ ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটি প্রদত্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ। প্রকাশিত হয় ‘রয়েল বেঙ্গল রহস্য’ ও সম্পাদিত গ্রন্থ ‘সুকুমার সাহিত্য সমগ্র’-র দ্বিতীয় খণ্ড।

১৯৭৬— ‘পদ্মভূষণ’ খেতাবে ভূষিত। প্রকাশিত হয় প্রথম ইংরাজি বই ‘Our Films, their films,’ ‘বিষয় চলচ্চিত্র’, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, ‘আরো এক ডজন’, ‘ফটিকচাঁদ’ ও সম্পাদিত গ্রন্থ ‘সুকুমার সমগ্র শিশুসাহিত্য’। মুক্তি পায় ‘জনঅরণ্য’ ও তথ্যচিত্র ‘বালা’।

১৯৭৭—ভারতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-এর আমন্ত্রণে ‘নর্টন লেকচারস’ দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা। প্রকাশিত ‘ফেলুদা এন্ড কোং’, ‘মহাসঙ্কটে শঙ্কু’।

১৯৭৮— ইংলন্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ‘ডি লিট’ প্রদান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে ‘দেশিকোত্তম’-এ ভূষিত। মুক্তিলাভ করে ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব তাঁকে সর্বকালের সেরা তিনজন পরিচালকের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাঁর আগের দুজন হলেন চার্লি চ্যাপলিন ও ইঙ্গমার বার্গম্যান। সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পায় ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’।

১৯৭৯— মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নয়জন চলচ্চিত্র নির্মাতার অন্যতম হিসাবে সম্মানিত। ৫ জানুয়ারি মুক্তি পায় ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’। প্রকাশিত হয় ‘গোরস্থানে সাবধান!’, ‘তিন রকম’, ‘একেই বলে শুটিং’।

১৯৮০— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ‘ডি লিট’। মুক্তি পায় ‘হীরক রাজার দেশে’। ‘পথের পাঁচালী’র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডি. এ. ভি. পি-র আয়োজনে ব্যাঙ্গালোরে উদ্বোধন হয় এক বর্ষব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর। প্রকাশিত হয় ‘স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু’।

১৯৮১— বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ‘ডক্টরেট’ উপাধি প্রদান। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ‘ডক্টরেট’ সম্মান। ‘একেই বলে শুটিং’ গ্রন্থের জন্য ‘শিশুসাহিত্য পরিষদ’ প্রদত্ত বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিকের সম্মান ‘ফটিক স্মৃতি পুরস্কার’ অর্জন। ‘শিশিরকুমার সাহিত্য পুরস্কার’ প্রাপ্তি। নিউ ইয়র্কে ‘মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট’-এ ‘ফিল্ম ইন্ডিয়া’ উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের সবকটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। নিউ ইয়র্কে বন্ধু ও শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। প্রকাশিত হয় ‘ছিন্নমস্তার অভিশাপ’, ‘হত্যাপুরী’, ‘আরো বারো’ ও সম্পাদিত গ্রন্থ ‘সেরা সন্দেশ ১৩৬৮—৮৭’।

১৯৮২— শিশুসাহিত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’ অর্জন। প্রকাশিত হয় ‘যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু’-তে। ‘ফরাসি টেলিভিশন’ ‘অঁরা ফ্রেজ’-এর প্রযোজনায় ‘পিকু’ নির্মাণ। ২৫ এপ্রিল ‘ভারতীয় দূরদর্শন’ প্রযোজিত ‘সদগতি’ প্রদর্শনের মাধ্যমে দূরদর্শনে রঙিন ছবির সম্প্রচার শুরু হয়। কান চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি, বিশ্ব চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য ‘হেডলেস অ্যাঞ্জেল ট্রফি’ দিয়ে সম্মান জানায়। ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক এবং বিশ্বের সেরা দশজন চিত্রপরিচালকের অন্যতম হিসেবে ‘গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক’ পুরস্কার লাভ। রোম চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ভিসকন্তি’ পুরস্কার লাভ।

১৯৮৩— ‘ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট’ থেকে বিশেষ ফেলোশিপ নেওয়ার আমন্ত্রণ। এপ্রিল মাসে প্যারিসে আয়োজিত হয় সত্যজিৎ রায় রেট্রোস্পেকটিভ। ১ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত। প্রকাশিত হয় ‘টিনটোরেটোর যীশু’, ‘শঙ্কু একাই ১০০’।

১৯৮৪— মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত। ১২ জুন চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা। ১৮ জুন আমেরিকার হিউস্টনে সেন্ট লিউকস হাসপাতালে হার্টে বাইপাস সার্জারি করেন ডা. কুলি। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন হয় ২১ জুলাই। ৪ আগস্ট লন্ডনে রওনা হন। ১৪ আগস্ট কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় ফিরে আবার একবার অস্ত্রোপচার। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ লন্ডনে ‘ঘরে বাইরে’র মুক্তিলাভ।

১৯৮৫— ৪ জানুয়ারি কলকাতায় ‘ঘরে বাইরে’ মুক্তি পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘ডি লিট’ সম্মান প্রদান। ‘দাদাসাহেব ফালকে’ পুরস্কারে ভূষিত। ভারতীয় এবং বিশ্ব চলচ্চিত্র শিল্পে অবদান, বিশ্বশান্তির উন্নতিসাধন এবং ইন্দো-সোভিয়েত সম্প্রীতির জন্য ‘সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু’ পুরস্কার অর্জন। প্রকাশিত হয় ‘ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু’, ‘তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ’, ‘মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প’ ও ‘The Apu Trilogy’ চিত্রনাট্য। ‘নন্দন’-এর উদ্বোধন করেন।

১৯৮৬— সংগীত নাটক আকাদেমি-র ফেলো নির্বাচিত (এর আগে ১৯৫৯ সালে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন)। সন্দেশ পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘নন্দন’-এ আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে সভাপতি। প্রকাশিত হয় ‘পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য’, ছড়া (অনুবাদ) ও কবিতার সংকলন ‘তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম’। কাকিমা পুষ্পলতা রায়ের মৃত্যু।

১৯৮৭— ফরাসি সরকার প্রদত্ত ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান ‘লিজিয়ন অফ অনার’-এ ভূষিত। ৩১ অক্টোবর মুক্তি পায় তথ্যচিত্র ‘সুকুমার রায়’। ‘পাঠভবন’ আয়োজিত ‘সুকুমার মেলা’-য় প্রধান অতিথি। প্রকাশিত হয় ‘দার্জিলিং জমজমাট’, ‘সুজন হরবোলা’, ‘ব্রেজিলের কালো বাঘ ও অন্যান্য’। নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয় ‘The Unicorn Expedition and other Fantastic Tales of India’, লন্ডনে Secker and Warburg ও ভারতে ‘Seagull Books’ থেকে প্রকাশিত হয় ‘Stories’. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি লিট সম্মানে ভূষিত। ১১ এপ্রিল রাশিয়ার ডুসানডে শহরে ‘সত্যজিৎ রায় ফিল্ম সোসাইটি’-র সূচনা। এন সি ই আর টি প্রদত্ত শিশুসাহিত্য পুরস্কার পান ‘টিনটোরেটোর যীশু’ বইটির জন্য। দাদাভাই নওরজী স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত।

১৯৮৮— প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ ‘একের পিঠে দুই’। ডিসেম্বরে একই সঙ্গে লন্ডন এবং নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফিলম গাইড’-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যায় বিশ্বের সেরা ১১ জন পরিচালকের মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়। এই সমকালের (বিগত ১৫ বছর) অন্যতম সেরা ছবি ‘চারুলতা’। পত্রিকার ব্যক্তিগত পছন্দের মধ্যে অবিশ্যি সেরা দশটির অন্যতম হল ‘অরণ্যের দিনরাত্রি।’ তালিকায় সমকালের সেরা দশটি ভারতীয় ছবির প্রথমেই রয়েছে ‘জনঅরণ্য’, তৃতীয় স্থানে ‘চারুলতা’। বিগত ১৫ বছরের অসাধারণ এগারোজন পরিচালক হলেন ইঙ্গমার বার্গম্যান, ফেদেরিকো ফেলিনি, আন্দ্রে তারকোভস্কি, স্ট্যানলি কুবরিক, আকিরা কুরোসাওয়া, উডি অ্যালেন, বুনুয়েল, বার্নার্ডো বার্তোলুচি, ফ্রঁসোয়া ত্রুফো, সত্যজিৎ রায় এবং ভিসকন্তি।

১৯৮৯— ২ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ কলকাতায় এসে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়কে ‘লিজিয়েন অফ অনার’ সম্মানে ভূষিত করেন। অসম সরকার কর্তৃক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পুরস্কার প্রদান; ১১ নভেম্বর অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল মহন্ত বিশপ লেফ্রয় রোডের বাসভবনে এসে এই পুরস্কার তুলে দেন সত্যজিৎ রায়ের হাতে। সেরা বিদেশি ছোটো গল্পের জন্য এফ এ এন সি এস (ফ্রান্স) এর তরফ থেকে পুরস্কার।

সান্তাক্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ‘অরসন ওয়েলস’ পুরস্কার। ডিসেম্বরে পুত্র সন্দীপ রায়ের বিবাহ।

১৯৯০— এশিয়ান পেন্টস প্রদত্ত ‘শিরোমণি পুরস্কার’ অর্জন। ২২ নভেম্বর পৌত্র সৌরদীপ রায়ের জন্ম এবং ‘আগন্তুক’-এর শুটিং শুরু। জানুয়ারিতে ‘গণশত্রু’ মুক্তি পায়। ডিসেম্বর মাসে ‘নন্দন’-এ ‘শাখাপ্রশাখা’র বিশ্বমুক্তি হয়।

১৯৯১— ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত ‘বিজয়শ্রী’ উপাধি। ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটিশ টেলিভিশন ‘চ্যানেল ফোর’-এ সত্যজিতের ১২টি ছবি ও তাঁর উপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ৭০ বছর উপলক্ষে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস-এর চলচ্চিত্র বিভাগ কর্ত,ক একটি ফলক উপহার। কান চলচ্চিত্র উৎসবে আয়োজন করা হয় বিশেষ প্রর্দশনীর। টোকিও চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি কর্তৃক বিশেষ সম্মান। ‘আগন্তুক’-এর মুক্তিলাভ। বেলজিয়াম থেকে ‘সত্যজিৎ রায় অ্যাট সেভেন্টি’ শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রন্থ প্রকাশ। নতুন ছবি ‘উত্তরণ/জাগরণ’-এর চিত্রনাট্য রচনা শেষ করেন। ২৩ নভেম্বর কলকাতার মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। নিউ ইয়র্ক থেকে চলচ্চিত্র জগতে সারাজীবনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ‘অস্কার’ প্রাপ্তির খবর ঘোষিত হয় ১৪ ডিসেম্বর।

১৯৯২—জানুয়ারি মাসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ভরতি হন।

১৬ মার্চ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই ‘অস্কার’ পুরস্কারের স্মারক লাভ। ১৯ মার্চ ভারত সরকার প্রদত্ত ‘জাতীয় অধ্যাপক’ সম্মান প্রাপ্তির খবর ঘোষিত হয়। ২০ মার্চ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘ভারতরত্ন’ প্রদানের খবর ঘোষিত হয়। ৩০ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে লস এঞ্জেলসে ‘অস্কার’ পুরস্কার প্রদান। সানফ্রান্সিসকো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটি কর্তৃক ‘লাইফ টাইম’ পুরস্কার ‘কুরোসাওয়া আওয়ার্ড’-এ ভূষিত। ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৫.৪৫ মিনিটে বেলভিউ নার্সিং হোমে প্রয়াণ।

.

(তথ্য সংযোজন এবং পরিমার্জন: স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়)

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রপঞ্জি

১৯৫৫—পথের পাঁচালী। ১৯৫৬—অপরাজিত। ১৯৫৭—পরশ পাথর। ১৯৫৮—জলসাঘর। ১৯৫৯—অপুর সংসার। ১৯৬০—দেবী। ১৯৬১—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তথ্যচিত্র)। তিন কন্যা। [বিদেশের জন্য ‘দুই কন্যা’]। ১৯৬২—কাঞ্চনজঙ্ঘা। অভিযান। ১৯৬৩—মহানগর। ১৯৬৪—চারুলতা। টু [দূরদর্শন বিজ্ঞাপনের জন্য]। ১৯৬৫—কাপুরুষ ও মহাপুরুষ। ১৯৬৬—নায়ক। ১৯৬৭—চিড়িয়াখানা। ১৯৬৮—গুপী গাইন বাঘা বাইন। ১৯৬৯-৭০—অরণ্যের দিন রাত্রি। ১৯৭০—প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৭১—সিকিম [তথ্যচিত্র]। সীমাবদ্ধ। ১৯৭৩—অশনি সংকেত। ১৯৭৪—দ্য ইনার আই [তথ্যচিত্র]। সোনার কেল্লা। ১৯৭৫—জনঅরণ্য। ১৯৭৬—বালা [বালা সরস্বতীর উপর তথ্যচিত্র]। ১৯৭৭—শতরঞ্জ কে খিলাড়ি। ১৯৭৮—জয় বাবা ফেলুনাথ। ১৯৮০—হীরক রাজার দেশে। ১৯৮০-৮১—পিকু [ফরাসি দূরদর্শনের জন্য]। ১৯৮১—সদগতি [ভারতীয় দূরদর্শনের জন্য]। ১৯৮৪—ঘরে বাইরে। ১৯৮৭—সুকুমার রায় [তথ্যচিত্র]। ১৯৮৯—গণশত্রু। ১৯৯০—শাখাপ্রশাখা। [১৯৯১] আগন্তুক।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি

১৯২১— ২ মে। সত্যজিতের জন্ম। বাবা সুকুমার রায়, মা সুপ্রভা রায়।

১৯২৩— সুকুমার রায়ের মৃত্যু।

১৯২৬— ভবানীপুর বকুলবাগানে মামারবাড়িতে।

১৯৩০— বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ভরতি হলেন।

১৯৩৬— ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি। এক ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় প্রথম। সংগীত ও চলচ্চিত্রের প্রতি ঝোঁক।

১৯৩৮— ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯৪০— ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ। শান্তিনিকেতনে অঙ্কন শিক্ষার জন্য ভরতি।

১৯৪২— তিন সহপাঠীর সঙ্গে অজন্তা, ইলোরা, সাঁচি, খাজুরাহো পরিদর্শন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে প্রত্যাবর্তন।

১৯৪৩— ডি. জে. কীমার বিজ্ঞাপন সংস্থায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে যোগদান।

১৯৪৪— চিত্রনাট্য লেখা শুরু।

১৯৪৫— সিগনেট প্রেসের সঙ্গে যুক্ত। ‘পথের পাঁচালী’র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ‘আম আঁটির ভেঁপু’ বইয়ের ছবি আঁকার ভার পেলেন। ‘পথের পাঁচালী’ চলচ্চিত্রে রূপ দেবার চিন্তা প্রথম মাথায় এল।

১৯৪৬— ‘ঘরে বাইরে’র পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য রচনা।

১৯৪৭— ক্যালকাটা ফিলম সোসাইটি গড়লেন।

১৯৪৯— বিজয়া দাসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। স্টেটসম্যান পত্রিকায় চলচ্চিত্রের সমালোচনা ছাপা হতে লাগল।

১৯৫০— বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়ার সঙ্গে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে সাক্ষাৎ। ডি. জে. কীমার আর্ট ডিরেক্টরের পদে প্রমোশন দিয়ে ইংলন্ডে পাঠানো। সাড়ে চার মাসে প্রায় নিরানব্বইটি সিনেমা দেখলেন।

১৯৫২— ‘পথের পাঁচালী’-র দৃশ্যগ্রহণ শুরু করলেন।

১৯৫৫— প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি লাভ করল।

১৯৫৬— প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার— কান চলচ্চিত্র উৎসবে ‘পথের পাঁচালী’ জুরিদের বিচারে শ্রেষ্ঠ।

১৯৫৭— ভেনিস যাত্রা। বিশ্ব পরিক্রমার সূত্রপাত।

১৯৫৮— নিউ ইয়র্ক, ব্রুসেলস।

১৯৫৯— সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার। পদ্মশ্রী খেতাব।

১৯৬০— ভিয়েনা চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সদস্য। সুপ্রভা রায়ের মৃত্যু।

১৯৬১— সন্দেশ পত্রিকা আবার প্রকাশ করলেন। ছবির সংগীত রচনা শুরু।

১৯৬২— বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সদস্য।

১৯৬৩— মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সদস্য। [টাইম পত্রিকার মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১১ জন চিত্র পরিচালকের অন্যতম]

১৯৬৪— বার্লিন, মস্কো।

১৯৬৫— দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সদস্য। পদ্মভূষণ খেতাব। বিদেশ যাত্রা। আকাপুলকো [Acapulco], বার্লিন, কেম্ব্রিজ।

১৯৬৬— বার্লিন, টোকিও। স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড অফ অনার, বার্লিন ফিল্মোৎসব।

১৯৬৭— নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডন। ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ।

১৯৬৮— ম্যানিলা ও মেলবোর্ন।

১৯৬৯— বার্লিন, তিউনেশিয়া।

১৯৭০— বার্লিন।

১৯৭১— লন্ডন। স্টার অফ যুগোশ্লাভিয়া। আনন্দ পুরস্কার।

১৯৭২— তেহরান এবং টরেন্টোয় চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি।

১৯৭৩— দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ লেটার্স উপাধি। বার্লিন, শিকাগো, সুইডেন।

১৯৭৪— রয়েল কলেজ অফ আর্টস, লন্ডন থেকে ডক্টরেট উপাধি। শ্রেষ্ঠ মারাঠি ছবির জন্য পুরস্কার বিতরণ। ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শন প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ সমাবর্তন উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ। দি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি।

১৯৭৪-৭৫—ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। ক্যালিফোর্নিয়ায় বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানপত্র লাভ।

১৯৭৫— বিগত অর্ধ শতাব্দীর বিশিষ্টতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেচনায় ব্রিটিশ ফিলম সোসাইটি কর্তৃক সম্মানিত। পুনে শহরে নাগরিক সংবর্ধনা।

১৯৭৬— পদ্মভূষণ খেতাব। প্রথম ইংরেজি বই ‘আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস’ প্রকাশিত।

১৯৭৬-৭৭—ভারতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।

১৯৭৮— অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ লিটারেচার সম্মানে ভূষিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি।

১৯৭৯— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ লিটারেচার সম্মান। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নয়জন চলচ্চিত্র নির্মাতার অন্যতম গৌরবের সম্মান।

১৯৮০— বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ লিটারেচার সম্মান।

১৯৮১— ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। ফটিক স্মৃতি পুরস্কার। [শিশুসাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ‘একেই বলে শুটিং’ বইয়ের জন্য বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিকের পুরস্কার]।

১৯৮২— শিশুসাহিত্যের জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার।

১৯৮৪— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অফ লিটারেচার সম্মান।

১৯৮৫— দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার।

ভারতীয় এবং বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পে অবদান, বিশ্বশান্তির উন্নতিসাধন এবং ইন্দো-সোভিয়েত সম্প্রীতির জন্য সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার।

১৯৮৬— সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। [১৯৫৯ সালেও এই পুরস্কার পেয়েছিলেন]।

১৯৮৭— ফরাসি সরকার কর্তৃক শিল্পকর্মে অবদানের জন্য ‘লিজিয়ন অফ অনার’ [Legion of Honour] সম্মানে ভূষিত।

ভারতীয়দের মধ্যে সত্যজিৎই প্রথম এই সম্মান গৌরবের অধিকারী। [১৯৮৯-র ২ ফেব্রুয়ারি ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেঁর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সত্যজিৎকে এই সম্মানে সম্মানিত করেন]।

১৯৮৭— ‘টিনটোরেটর যীশু’ বইয়ের জন্য শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার।

১৯৮৭— দাদাভাই নওরজী স্মৃতি পুরস্কার।

১৯৮৮— ডিসেম্বর— এ বছর একই সঙ্গে লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফিলম গাইড-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়কে গত ১৫ বছরে বিশ্বের সেরা ১০ জন পরিচালকের অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়কালের অন্যতম সেরা ছবি ‘চারুলতা’। ওই পত্রিকায় ব্যক্তিগত পছন্দের মধ্যে অবিশ্যি সেরা দশটির অন্যতম হল ‘অরণ্যের দিনরাত্রি।’ আবার এই সময়কালের সেরা দশটি ভারতীয় ছবির প্রথমেই রয়েছে ‘জনঅরণ্য’। তৃতীয় স্থানে ‘চারুলতা’। বিগত ১৫ বছরের অসাধারণ দশজন পরিচালক হলেন ইঙ্গমার বার্গম্যান, ফেদেরিকো ফেলিনি, আন্দ্রে তারকোভস্কি, স্ট্যানলি কুবরিক, আকিরা কুরোসাওয়া, উডি অ্যালেন বুনেল, বার্নার্ডো বার্তোলুচি, ফ্রঁসোয়া ত্রুফো, সত্যজিৎ রায় এবং ভিসকন্তি।

১৯৮৮-৮৯—অসম সরকার কর্তৃক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পুরস্কার।

[১১.১০.৮৯ সত্যজিৎ রায়ের বাসভবনে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল মহন্ত বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে সত্যজিৎ রায়ের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন]।

১৯৮৯— সেরা বিদেশি ছোটো গল্পের জন্য পুরস্কার এফ. এন. এ. সি. এস. ফ্রান্স।

১৯৯০— রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. সম্মান।

১৯৯০— শিরোমণি পুরস্কার, এশিয়া পেন্টস।

১৯৯১, জানুয়ারি—ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত ‘বিজয়শ্রী’ উপাধি।

,,৭০তম জন্মদিনে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্টস-এর চলচ্চিত্র বিভাগ কর্তৃক একটি ফলক উপহার।

২৫.১.৯১—ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ফিপ্রেসি পুরস্কার সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক’। (৭.৪.৯২ জাতীয় পুরস্কার, স্বর্ণকমল)।

এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক রবীন্দ্র শতবর্ষ ফলক— শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য— জানুয়ারি ১৯৯১।

২৩.১১.৯১—কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করলেন।

১৪.১২.৯১—নিউ ইয়র্ক থেকে চলচ্চিত্র জগতে অসামান্য অবদানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ‘অস্কার’ প্রাপ্তির খবর।

১৯ মার্চ, ১৯৯২—দেশের সাংস্কৃতিক জগতে অবদানের স্বীকৃতিতে ‘ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসর’-এর সম্মান দেবার কথা ভারত সরকারের ঘোষণা। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য মাসিক আট হাজার টাকা।

২০ মার্চ, ১৯৯২—দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘ভারতরত্ন’-র কথা ঘোষণা।

৩০ মার্চ, ১৯৯২—আনুষ্ঠানিকভাবে লস এঞ্জেলসে ‘অস্কার’ পুরস্কার প্রদান।

২৩.৪.৯২—মহাপ্রয়াণ।

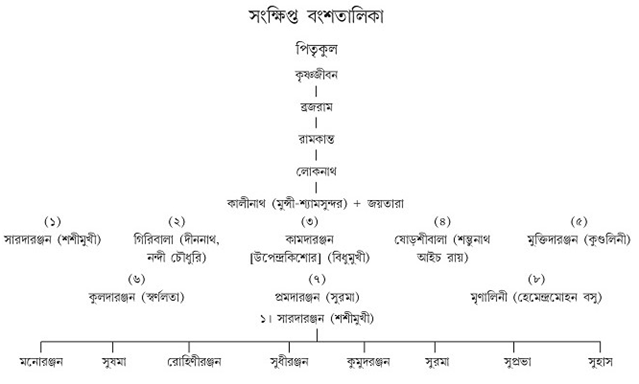

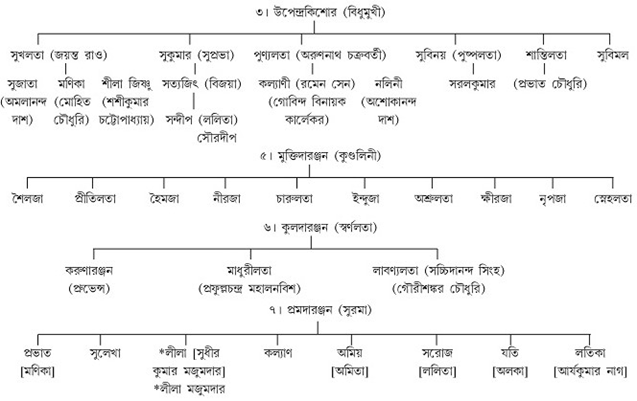

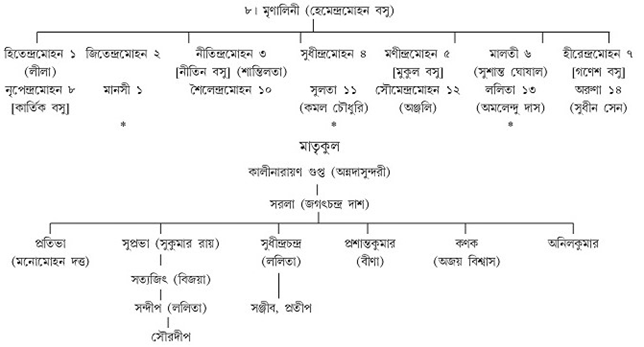

সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা

ঋণস্বীকার

উপেন্দ্রকিশোর— লীলা মজুমদার।

ছেলেবেলার দিনগুলি— পুণ্যলতা চক্রবর্তী।

যখন ছোটো ছিলাম— সত্যজিৎ রায়।

একেই বলে শুটিং— সত্যজিৎ রায়।

ঘরোয়া— সত্যজিৎ সংখ্যা, ২৬ মে, ১৯৭২।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ, ফেলুদা সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮০।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যা— বিশেষ ক্রোড়পত্র

বর্তমান ও আজকাল পত্রিকা

পোর্ট্রেট অফ এ ডিরেক্টর— সত্যজিৎ রে— মারি সিটন।

ফিল্মস অফ সত্যজিৎ রে— সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

‘এক্ষণ’ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৬।

আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস— সত্যজিৎ রায়।

শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার, শ্রীযুক্তা নলিনী দাশ, শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দ ঘোষ, শ্রীঅশোক মিত্র (অভিনেতা) এবং যারা পরম বন্ধুর মতো নানানভাবে সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন [এবং শ্রীঅমল পুষ্টি।]

সহায়ক গ্রন্থ

১) আমাদের কথা – বিজয়া রায় ( আনন্দ পাবলিশার্স)

২) এক দুর্লভ মানিক – অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ( আনন্দ পাবলিশার্স)

৩) ছবিতে সুকুমার : গ্রন্থনা – সন্দীপ রায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ (আনন্দ পাবলিশার্স)

৪) নিজের আয়নায় সত্যজিৎ :দীর্ঘতম ও শেষ সাক্ষাৎকার (বদ্বীপ)

৫) সত্যজিৎ : জীবন আর শিল্প – সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত ( প্রতিভাস)

৬) সত্যজিৎ মেলা ২০০১ : পুস্তিকা ( পাঠভবন)

৭) সত্যজিৎ রায়: তথ্যপঞ্জী – দেবাশিস মুখোপাধ্যায় (সৃষ্টি প্রকাশন)

৮) Portrait of a Director: Satyajit Ray – Marie Seton ( Penguin)

৯) Satyajit Ray : an intimate master – Edited by Santi Das (Papyrus)

১০) Satyajit Ray at 70 – Nemai Ghosh ( Orient Blackswan)

১১) Satyajit Ray: The Inner Eye – Andrew Robinson ( I.B.Tauris)

১২) The Vision of Ray: Cine Posters & Beyond – Parimal Ray (Pratikshan)