রসে-বশে

ছবি তোলার সময় কত মজার ঘটনাই না ঘটে, তা যদি সংগ্রহ করা যায় তবে দারুণ একটা বই হয়। সত্যজিৎ রায় নিজে ‘একেই বলে শুটিং’ বইয়ে কিছু ঘটনার কথা লিখেছেন। এখানে আরও কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হল।

সালটা বোধ হয় ইংরাজি ১৯৬৩। ‘মহানগর’-এর শুটিং চলছে টালিগঞ্জের স্টুডিয়োতে। শ্রীঅশোক মিত্র রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের মোড় থেকে একটু দক্ষিণে এগিয়ে মুক্তাঙ্গন থিয়েটারে অভিনয় করেন, জীবনে কোনোদিন সিনেমায় নামেন নি। তাঁর কাছে হঠাৎ প্রস্তাব এল ওই ছবির একটা চরিত্র করবার। তিনি তো থ, সত্যজিৎ ততদিনে বিশ্ববরেণ্য পুরুষ, তাঁর ছবিতে সুযোগ পাওয়া অসামান্য ব্যাপার।

যাহোক দুরু দুরু বুকে তিনি সত্যজিতের বাড়ি দেখা করতে গেলেন, তিনি তখন থাকতেন রবীন্দ্র সরোবরের কাছে।

বিরাট চেহারা, জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অশোকবাবু বেশ নার্ভাসই বোধ করছিলেন।

‘আপনি তো থিয়েটার টিয়েটার করেন?’ গম্ভীর গলায় সত্যজিৎ জিজ্ঞেস করলেন।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘কি করেন?’

‘আজ্ঞে স্কুলে পড়াই।’

‘কোন স্কুল?’

স্কুলের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠলেন সত্যজিৎ, ‘আরে ওটাই তো আমাদের বাড়ি ছিল, এক-শো নম্বর গড়পার রোড।’

‘কি পড়ান?’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

‘অঙ্ক করাই।’

‘অঙ্ক!’ সত্যজিৎ যেন একটু অবাক হলেন, ‘অঙ্কের মাস্টারি করেন আবার থিয়েটারও করেন, অঙ্কে যেন মিলছে না।’

যা হোক ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হল, সত্যজিৎ প্রোডাকশন ম্যানেজার ভানু ঘোষকে বলে দিলেন অশোকবাবুর গায়ের মাপটা নিয়ে নিতে, সেই মাপের পোশাক লাগবে।

নির্দিষ্ট দিনে স্টুডিয়োতে হাজির হলেন অশোকবাবু। ভানুবাবু, ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র, শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত৯ আর দু-একজন টেকনিসিয়ান ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল না অশোকবাবুর। ফ্লোরে সত্যজিৎ একা বসেছিলেন। অশোকবাবু দেখা করতেই তিনি হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে বললেন, ‘গুড।’ তখন সময় এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট, অশোকবাবুকে ঠিক এগারোটায় আসতে বলা হয়েছিল।

‘কারেক্ট টাইম,’ সত্যজিৎ আবার বললেন, ‘যান পোশাক পরে নিন, মেকআপ নেবেন না।’

অশোকবাবু ড্রেসমেকারের কাছে গেলেন, তাঁকে সাহেবি পোশাক পরানো হল, তখনও পর্যন্ত তিনি কিন্তু জানেন না কি পার্ট তাঁকে করতে হবে, কিংবা কি বলতে হবে। ড্রেসমেকার একটা টাই দিয়ে বলল গলায় বেঁধে ফেলতে। পোশাকটা পরিচালকের নির্দেশমতো হয়েছে কিনা সেটাও দেখিয়ে নেবার কথা বলে দেওয়া হল। অশোকবাবু গুটি গুটি সত্যজিতের কাছে পোশাক অনুমোদনের জন্য এসে দাঁড়ালেন।

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে,’ তিনি বললেন, ‘এবার টাইটা বেঁধে ফেলুন।’

অশোকবাবু মাথা চুলকোলেন।

‘কি হল?’ সত্যজিৎ একটু ভুরু কুঁচকোলেন।

‘আজ্ঞে টাই বাঁধতে জানি না।’

‘মাই গুডনেস,’ সত্যজিৎ স্বগতোক্তি করলেন, তারপর নিজের হাতে টাই বেঁধে দিলেন।

‘আপনার পার্ট মুখস্থ হয়ে গেছে তো,’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

‘আজ্ঞে কি পার্ট আমি তো জানি না।’

‘সে কি!’ সত্যজিৎ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, ‘ভানু আপনাকে স্ক্রিপ্ট দেয়নি?’ তারপরই গলা তুলে ভানু ঘোষকে৬ ডেকে বললেন, ‘এঁকে গতকাল স্ক্রিপটা দিয়ে আসনি?’

‘মানে,’ ভানু ঘোষ আমতা আমতা করে বললেন, ‘ছোট্ট পার্ট, ভেবেছিলাম ফ্লোরেই পড়িয়ে নেব।’

‘যত্ত সব!’ সত্যজিৎ বিরক্তি প্রকাশ করলেন, তারপর অশোকবাবুকে বললেন, ‘আপনার পার্টটা হচ্ছে এক অফিসারের, অনিল, মানে অনিল চ্যাটার্জির সঙ্গে আপনার আগে পরিচয় ছিল, সে আপনাকে ফোন করবে একটা চাকরির জন্য। আপনাকে কি বলতে হবে তা স্ক্রিপ্ট পড়ে নিন। দেড় পাতার মতো, মুখস্থ করতে পারবেন তো?’

‘আজ্ঞে তা বোধ হয় পারব।’

‘ঠিক আছে, আপনি এখানে বসেই পড়ে নিন।’

অশোকবাবু কয়েকবার পড়ে নিলেন। ছোট্ট ভূমিকা। ফোনে তিনি বলবেন চাকরি নেই, কিন্তু সুব্রত অর্থাৎ অনিল চট্টোপাধ্যায় যদি ওই মুহূর্তে অপিসে থাকেন তবে তিনি তাঁকে একটা ডানহিল সিগারেট খাওয়াতে পারেন। আরও দু-চারটে কথা।

সত্যজিৎ বলে দিলেন, ‘টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আমি মুখ দিয়েই করব, আপনি সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলবেন না, ব্যস্ত অফিসার তো আপনি, হরদম ফোন আসছে। বার দু-তিন বাজবার পর রিসিভার তুলবেন।’

‘অনিলবাবু আসবেন না?’ অশোকবাবু একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মানে ওঁর সঙ্গেই তো কথা।’

‘না, তাঁকে দরকার হবে না, আপনি তো আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি যেন ফোনে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এমনভাবে অভিনয় করবেন।’

তাই হল। সত্যজিৎ মুখ দিয়ে ক্রিং ক্রিং… করেই ইঙ্গিত করলেন, অশোকবাবু অমনি রিসিভার তুলে হ্যালো বলে কথা শুরু করলেন। বেশ বলছিলেন, হঠাৎ গর্জন হল ‘কাট।’

অশোকবাবুর হাত থেকে রিসিভারটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। তিনি ঘেমে টেমে অস্থির, ভাবলেন সিনেমা করার সুযোগটা বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল। নিশ্চয়ই যেমন করা উচিত ছিল তেমন পারেন নি, এবার স্টুডিয়ো থেকে গলাধাক্কা।

সত্যজিৎবাবু তাঁর দিকেই ছুটে আসছেন, আরও ঘাবড়ে গেলেন অভিনেতা।

‘না, না, আপনার কোনো দোষ নেই,’ সত্যজিৎ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, ‘একটু টেকনিক্যাল ভুল হয়ে গেছে, আপনি জল খাবেন?’

‘হ্যাঁ,’ অশোকবাবু ঘাড় কাৎ করলেন।

ভদ্রলোকের যে তখন ওটাই ভীষণ দরকার তা সত্যজিতের বুঝতে দেরি হয় নি। যা হোক দ্বিতীয়বার আবার শট নেওয়া হল, সত্যজিৎ বলে উঠলেন, ‘ভেরি গুড, থ্যাঙ্ক ইউ। যান এবার পোশাক ছেড়ে ফেলুন, আপনার ছুটি।’

অশোকবাবু খুশি মনে ভেতরে গিয়ে সব পোশাক ছাড়ছেন এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ভানুবাবু, ‘খুলবেন না, খুলবেন না,’ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘মানিকদা আপনাকে একবার ডাকছেন।’

অশোকবাবু আবার ঘামলেন। কি হল রে বাবা! গুটি গুটি ফ্লোরে গিয়ে হাজির হলেন। সত্যজিৎ বললেন, ‘আয়্যাম সরি। আমাদের একটা টেকনিক্যাল ভুল হয়ে গেছে। সিচ্যুয়েশনটা হচ্ছে মিড সামার, লাঞ্চ টাইম। আপনার টাই ওই সময় অত আঁটো থাকবে না, জামার আস্তিন খানিকটা গোটানো থাকবে। কপালে ঘাম জমবে, মানে এয়ার কন্ডিশনড রুমে থাকার মতো বড়ো অফিসার আপনি নন।’

আবার ছবি টেক করা হল। এত খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য, টেকনিক্যালি কোনো ভুল যাতে না থাকে সেদিকে এত সজাগ দৃষ্টি, এ না হলে সত্যজিৎ রায়। ইলিয়া সুকভ মিথ্যেই বলেননি, ‘ভারতীয় জীবনের বাস্তবতা বর্ণনায় সত্যজিৎ সৎ বলেই আজ তাঁর কৃতিত্ব এত বেশি। শিল্পে জাতীয়তা বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র সত্যজিতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।’

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, আমরা যারা সন্দেশের লেখক, টেকনিক্যাল ভুলের ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে আমরা টের পাই। লেখায় সামান্য ত্রুটি চোখে পড়লেই মানিকদা ‘টেকনিক্যাল ভুল’ মন্তব্য করে ফেরৎ পাঠান। তাই সন্দেশ পত্রিকায় লেখা পাঠাবার আগে আমাদেরও ও ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয় যাতে কোনো টেকনিক্যাল ভুল না থাকে।

আরেকটি ঘটনা। একটা দৃশ্যে আছে মাধবী মুখোপাধ্যায় আপিসের টয়লেট রুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে, ঠিক তখুনি ওখানে ঢুকবে তাঁর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সহকর্মিণী। সে বলবে, ‘ডোঞ্চয়্যু লাইক ইট?’ মাধবী অর্থাৎ ছবির আরতি এই প্রথম ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছিল, মনে একটা অপরাধ অপরাধ ভাব। তাড়াতাড়ি লিপস্টিক মুছে সে বেরিয়ে যাবে। ছোট্ট একটা শট।

সত্যজিৎ সবাইকে ছবি টেকের জন্য রেডি হতে বলে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভানু ঘোষ মাধবীকে বললেন আয়নার সামনে একবার দাঁড়াতে। বংশী চন্দ্রগুপ্ত আগেই টয়লেট রুমের সেট বানিয়ে রেখেছেন। মাধবী আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। তিনি লিপস্টিক লাগাচ্ছেন সেটা আয়নার ভেতর দিয়ে দেখানো হবে আর ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটি যে ঢুকছে সেটাও ফুটে উঠবে আয়নায়। ওই ভদ্রমহিলাও হাজির আছেন।

এদিকে হয়েছে কি মাধবীর মুখ আয়নার ঠিক মাঝখানে আসছে না [তা না এলে তো আবার টেকনিক্যাল ফল্ট হয়ে যাবে]। ক্যামেরা নিয়ে সুব্রত মিত্র৭ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, একবার ক্যামেরা উঁচু করছেন, তারপরই নামাচ্ছেন, যে অ্যাংগেলেই ক্যামেরা ফোকাস করেন না কেন মাধবীর মুখ আয়নার ঠিক মাঝখানে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। গলদঘর্ম হয়ে গেলেন সবাই, বংশী চন্দ্রগুপ্ত মাথা চুলকোচ্ছেন। ভানু ঘোষের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। তিনি তাড়াতাড়ি দেড় কি দু ইঞ্চি উঁচু কাঠের একটা ছোটো পিঁড়ি গোছের কিছু পায়ের কাছে বসিয়ে দিলেন। মাধবী ওটার ওপর দাঁড়াতেই তাঁর মুখ আয়নার ঠিক মাঝখানে ভেসে উঠল। ব্যস, সবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

সত্যজিৎ এসেই প্রশ্ন করলেন, ‘সব রেডি তো?’

‘হ্যাঁ,’ জবাব হল।

সত্যজিৎ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, ক্যামেরার ভেতর দিয়ে লুক থ্রু করলেন। তারপর মাধবীকে বললেন, ‘একবার এদিকে আসুন তো, বাইরে থেকে যেন টয়লেটে ঢুকছেন এমনভাবে হেঁটে আয়নার সামনে দাঁড়ান।’

ভানু ঘোষ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘মানিকদা, মাধবী কি হেঁটে টয়লেটে ঢুকবে?’

সত্যজিৎ তাঁর প্রোডাকশন ম্যানেজারের দিকে তেরছা ভাবে একবার তাকিয়ে জবাব দিলেন, ‘হেঁটে নয়তো কি হেলিকপ্টারে চেপে ঢুকবে?’

‘না… মানে—’

‘মানে আবার কি?’

‘মানে,’ সুব্রত মিত্র এবার বললেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম মাধবী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই অবস্থায় শট নেওয়া হবে।’

‘সে ভাবনা তো তোমাদের নয়,’ সত্যজিৎ বিরক্তভাবে বললেন, ‘হেঁটে আসবে কি দাঁড়িয়ে থাকবে সেটা আমি দেখব, তোমরা শট নেবার জন্য রেডি হও।’

‘না… মানে,’ ভানু ঘোষ আমতা আমতা করলেন।

‘ব্যাপারটা কি বল তো?’ সত্যজিৎ এবার ভুরু কুঁচকোলেন, ‘হোয়াটস দ্য প্রবলেম?’

‘মানে,’ সুব্রত মাথা চুলকে বললেন, ‘মাধবীর মুখ আয়নার মাঝখানে আসছিল না, একটা পিঁড়ি দিয়ে ওকে উঁচু করে দাঁড় করিয়ে তবেই ক্যামেরায় ঠিক অ্যাংগেলে পেয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম আয়নার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় শট নেওয়া হবে। কিন্তু মাধবী যদি হেঁটে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায় তবে ঠিক অ্যাংগেলে পেতে হলে ওকে ওটার ওপর উঠতে হবে… মানে ওভাবে উঠতে গেলেই একটা যে জার্কিং হবে, ক্যামেরায় সেটা এসে যাবে।’

সত্যজিৎ এতক্ষণে পিঁড়িটা দেখলেন, সমস্ত ব্যাপার বুঝলেন, তারপর অত্যন্ত বিরক্তভাবে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, ‘মাথায় সব গোবর, মাধবীকে দু-ইঞ্চি উঁচুতে দাঁড় না করিয়ে আয়নাটা দু-ইঞ্চি নামানো যায় না?’

সঙ্গে সঙ্গে বংশী চন্দ্রগুপ্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আয়না দু-ইঞ্চি নামাতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এই সামান্য ব্যাপারটা এতক্ষণ কারও মাথায় ঢুকছিল না, সত্যজিতের কিন্তু এক মুহূর্তও লাগল না ব্যাপারটা বুঝতে।

.

‘চিড়িয়াখানা’ ছবিতে উত্তমকুমার আর জহর গাঙ্গুলি ‘ভালবাসার তুমি কি জান’ সেই গান শুনতে আর ‘বিষবৃক্ষ’-এর ওই দৃশ্যটা দেখতে এসেছেন, এই শট নেওয়া হবে। উত্তমকুমার সেজেছেন ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ। লোটাস সিনেমা হলে শুটিং হবে। জহর গাঙ্গুলি এসে গেছেন। উত্তমকুমার একটু পরে আসবেন।

সত্যজিৎ যেখান থেকে শট নিতে চান সেখানে ক্যামেরা বসানো যাচ্ছে না। ভানু ঘোষ হলের ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে ছুতোর মিস্ত্রি ধরে আনলেন। সামনের দিকের একটা সারির সব চেয়ার খুলেই ফেলা হল ক্যামেরা সেট করার জন্য, অবিশ্যি প্রথম শোয়ের আগেই ওগুলো আবার ঠিকমতো বসিয়ে দেওয়া হবে এই শর্তে।

দীপালি রায়ের গানের শটটা৮ আগেই তুলে নেওয়া হল। জহর গাঙ্গুলির একটা কথা ছিল সেটাও টেক করা হল। এবার উত্তমের আসার জন্য প্রতীক্ষা। বাইরে ক্যামেরা রাখা হয়েছে। উত্তম এলেই জহর গাঙ্গুলি আর উত্তম গাড়ি থেকে ওই হলের সামনে নামছেন এই শট নেওয়া হবে।

দুপুরের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়া হবে তাই খাবার এসে গেছে, মস্ত এক ডেকচি ভরতি মাংস এসেছে, তার সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। এদিকে কেমন করে যেন রটে গেল লোটাস সিনেমায় উত্তমকুমারকে নিয়ে শুটিং হচ্ছে। প্রথমে হলের সামনে দু-চার জন করে লোক জমতে শুরু করেছিল, দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেল।

ভিড়ের চাপে সাংঘাতিক অবস্থা। বেগতিক দেখে লোটাসের ম্যানেজার সত্যজিতের কাছে জোড় হাত করে বললেন, ‘আপনারা শুটিং বন্ধ করে দিন, পাবলিক আমার হলের সব ভেঙে ফেলবে, ওদের ঠেকানো যাচ্ছে না।’

আসল শটটা অর্থাৎ ওই গানের দৃশ্যটা আগেই নেওয়া হয়েছিল তাই খুব অসুবিধে ছিল না, কিন্তু লাঞ্চটা সারা যায় কোথায়? ইউনিটের সব লোক খাবে, বড়ো জায়গা চাই।

জহর গাঙ্গুলিই শেষ পর্যন্ত বললেন, ‘চলুন আমার সঙ্গে মোহনবাগান টেন্টে, ওখানেই ব্যবস্থা হবে।’ জহর গাঙ্গুলি ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

তাঁর কথামতো মোহনবাগান টেন্টে যাওয়া হল। গাড়িতে যেতে যেতে জহর গাঙ্গুলি সত্যজিৎকে বললেন, ‘একি আপনি বোড়াল পেয়েছেন যে দিবারাত্র শুটিং করবেন? এর নাম তালতলা।’

‘পথের পাঁচালী’ তুলতে সত্যজিৎ বোড়াল গ্রামে গিয়েছিলেন, সেখানে অবাঞ্ছিত দর্শকের উৎপাত ছিল না। সেটাই মনে করিয়ে দিলেন জহর গাঙ্গুলি।

ইউনিটের মধ্যে একমাত্র বংশী চন্দ্রগুপ্তই সত্যজিতের মুখের ওপর কথা বলার সাহস রাখতেন, দুজনেই দুজনকে ‘তুই’ তুই’ করে বলতেন।

একদিন বংশী একটা সেট বানাচ্ছেন, সেটা বোধ হয় গুপী গাইনের ইনডোরের একটা সেট। মেঝে হবে শ্বেতপাথরের। বংশী মাটিতে শুয়ে নিজের হাতে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে কাজ করছিলেন। বংশী চন্দ্রগুপ্তর এই গুণ ছিল, নিজের হাতে সেটের কাজ না করলে তৃপ্তি পেতেন না। সত্যজিৎ কাজটা কতদূর হয়েছে দেখবার জন্য গেলেন। বাইরে জুতোর মস মস শব্দ শুনে বংশী ভেতর থেকে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘কে র্যা?’

.

‘আমি র্যা,’ সত্যজিৎ জবাব নিলেন।

‘জুতো খুলে আয়,’ হুকুম হল, ‘নোংরা হয়ে যাবে।’

তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন সত্যজিৎ তাঁকে বললেন, ‘জুতোটা খোল হে, বংশী আবার একটু ইয়ে—’

সত্যজিৎ ভেতরে ঢুকতেই ওই শোয়া অবস্থায় বংশী জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি ব্যাপার?’

‘দেখতে এলাম।’

‘এখন দেখবার কি আছে, কাজটা শেষ হোক তখন দেখিস।’

সত্যজিৎ চুপচাপ বেরিয়ে এসে জুতোয় পা গলালেন।

.

শুটিং-এর সময় সবদিকে এবং সবার দিকে নজর রাখতেন সত্যজিৎ। অশোক মিত্র প্রথম যেদিন স্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন, সাড়ে বারোটার মধ্যেই তাঁর ছুটি হয়ে গিয়েছিল। খুব ইচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের শুটিং দেখবেন, আগে কখনো সে সৌভাগ্য হয় নি। তখন লাঞ্চের সময়, সবাই খেতে বসে গেছে। ফ্লোরে শুধু সত্যজিৎ একা। তাঁর কাছে অনুমতির জন্য অশোকবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন।

অত বড়ো ফ্লোরে একটা লোহার হাতলহীন চেয়ারো উলটোমুখ হয়ে দু-পা দুপাশে ছড়িয়ে বসে আছেন সত্যজিৎ। লম্বা মানুষ, ওভাবে পা ছড়িয়ে উলটোভাবে বসতে সুবিধে হয়। সত্যজিৎ অবিশ্যি চুপচাপ বসেছিলেন না, সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে শিস দিয়ে গান করছিলেন, ‘তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি’— সুরটা সিলিংয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল।

অশোকবাবু মাথা চুলকোলেন, এখন ডিস্টার্ব করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছেন না। সত্যজিৎই তাঁকে বললেন, ‘কি ব্যাপার?’

‘আজ্ঞে আমি একটু শুটিং দেখতে পারি?’

‘অফ কোর্স, হোয়াই নট’, সত্যজিৎ জবাব দিলেন, ‘মাধবীর একটা ছোট্ট টেক আছে।’ তারপরই বললেন, ‘খেয়েছেন, আজ মুরগির মাংস আছে।’

‘আজ্ঞে, আমি বাড়ি থেকে খেয়েই এসেছি।’

‘ও, তবে একটু দই খান।’ তারপরই বলে উঠলেন, ‘ওঃ হো আজ তো আবার বেস্পতিবার, ইভনিংয়ে আপনার শো আছে, দই চলবে না, গলা বসে যেতে পারে।’

একদিনের সামান্য একটু আলাপে সবকিছু জেনে নিয়েছেন, মনে করে রেখেছেন।

বংশী চন্দ্রগুপ্ত আর সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে বেশ মজার মজার কথা হত, সব এখানে লেখা যায় না। বংশীবাবুর মৃত্যু বড়োই দুঃখজনক। আমেরিকায় একটা ট্রেন ধরবার সময় হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সত্যজিতের সঙ্গে প্রথম থেকে তিনি ছিলেন, অনেক সুখ-দুঃখের ভাগীদার।

.

‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবি তোলবার জন্য সদলবলে যাচ্ছেন সত্যজিৎ। দিল্লি থেকে যোধপুর, ওখানেও কয়েকটা শুটিং হবে। ট্রেনে একটা পুরোনো আমলের প্রথম শ্রেণির বগি পাওয়া গিয়েছিল। আজকাল অমন বগি চোখে পড়ে না। বেশ বড়ো কামরা, ওপর নিচ মিলিয়ে মোট চারটে বাঙ্ক বা গদীমোড়া আসন। সত্যজিৎ লম্বা মানুষ, এখনকার ফার্স্টক্লাশ কম্পার্টমেন্টে দু-পা বেরিয়ে যায় তাই পুরোনো কামরা পেয়ে তিনি খুশি, চওড়া আর লম্বা সিট, আরাম করে শুতে পারবেন।

ওই কামরায় ছিলেন তিনি, তপেন চট্টোপাধ্যায়, কামু মুখার্জি আর অশোক মিত্র। সত্যজিৎ নিচের সিটে আর তাঁর ওপরের বাঙ্কে অশোকবাবু। রাত হয়েছে, সত্যজিৎ একটা বই পড়ছিলেন। অশোকবাবু শুয়ে পড়ার আগে বললেন, ‘মানিকদা, ঘুমুলে আমার আবার একটু নাক ডাকে, আপনার অসুবিধে হবেনা তো?’

‘নাক ডাকে বুঝি,’ সত্যজিৎ বললেন, ‘অ।’ আর কোনো কথা বললেন না। অশোক মিত্র শুয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। মাঝ রাতে একটা বিকট আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল কামরার মধ্যে যেন একটা ভীষণ কাণ্ড চলছে। কি ব্যাপার! ধড়মড় করে তিনি উঠে বসলেন। একটু ধাতস্থ হয়ে বুঝতে পারলেন শব্দটা নিচ থেকেই আসছে। তিনি ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালেন। দেখলেন ততক্ষণে সত্যজিৎ উঠে বসেছেন আর নাকে কি একটা ড্রপ দিচ্ছেন। শব্দটা তবে ওখান থেকেই আসছিল!

তাঁকে ঝুঁকতে দেখে সত্যজিতের দু-চোখ কৌতুকে নেচে উঠল, কিন্তু গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, ‘কি বুঝলে?’ অশোকবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন দেখে বললেন, ‘এবার শুয়ে পড়।’

অশোকবাবু আবার শুয়ে পড়তে পড়তে ভাবলেন নাক ডাকার ব্যাপারে কার কাছে তিনি বিনয় দেখাতে গিয়েছিলেন। এ তো নাক ডাকা নয়, নাসিকা গর্জন। বাপরে!

.

যোধপুরে একটা শুটিং হয়েছিল, গুপী আর বাঘা হাল্লার দেশ থেকে পালিয়ে এসে একটা মাঠে বসে খাচ্ছে। সেটা দিনের বেলা। রাত্রে ওরা যখন ঘুমুচ্ছে, হাল্লার সৈন্যরা ওদের বন্দি করবে। সেটা পূর্ণিমার রাত। মাসটা ফেব্রুয়ারি হলেও দুপুরে প্রচণ্ড গরম, মাথার ওপর গনগনে সূর্য। পূর্ণিমার রাতের ছবিটা কিন্তু ওই দুপুরেই টেক করা হবে, ফিল্টার লাগিয়ে ক্যামেরার কারসাজিতে দুপুরকেই রাত দেখানো হবে, সূর্যও হয়ে যাবে পূর্ণিমার চাঁদ। সবটাই ক্যামেরার ট্রিক।

সত্যজিৎ বলে দিয়েছেন কেউ যেন মুখে রোদ পড়েছে বলে ভুরু না কোঁচকান কারণ জ্যোৎস্না রাতের সুন্দর এফেক্ট তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। বুঝুন ব্যাপারটা। মুখের ভাবভঙ্গি এমন করতে হবে যেন সূর্যের প্রচণ্ড তাপ নয়, পূর্ণিমার চাঁদ স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করছে অভিনেতাদের মুখের ওপর।

তিন-চারবার ছবি বাতিল করে তবেই চূড়ান্ত শট নেওয়া গিয়েছিল। আমরা ছবি দেখার সময় কেউ কি বুঝতে পেরেছিলাম ফাঁকিটা? একদিক দিয়ে গু-গা-বা-বা সত্যজিতের এক অনবদ্য সৃষ্টি, বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নতুন পদক্ষেপ।

জয়সলমীরের পাথর হলুদ, বালুকণা হলুদ, অনেকটা সোনা রং, সেজন্য যোধপুর শহরটাকে ইয়েলো সিটি বলা হয়। মনে থাকতে পারে জয়সলমীরেই ‘সোনার কেল্লা’র আউটডোর শুটিং হয়েছিল। গুপী গাইনের কাজ করতে গিয়েই ওখানে ‘সোনার কেল্লা’র ছবি করার কথা মনে হয়েছিল সত্যজিতের। ওখানকার পাথরের বাটি কিংবা জিনিসপত্তরও অনেকটা যেন সোনার বরণ।

জায়গাটা প্রায় মরুভূমি। একটা পুরোনো রাজপ্রাসাদ ছাড়া তেমন কিছু নেই। বাজার নেই, খাবার-দাবার, শাকসবজি সব ট্রাকে আসে যোধপুর থেকে। সিনেমার ইউনিটের জন্য সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। হয়তো একদিন এক ট্রাক শুধু টমেটোই এল, একদিন এক ট্রাক গাজর কিংবা এক ট্রাক শুধু আলু। তাই দিয়েই যেমন করে হোক রান্না করতে হত।

মরুভূমির দেশ, দিনের বেলা বেজায় গরম। শরীর যাতে কষে না যায় তাই দইয়ের ব্যবস্থা হল সবার জন্য। সেটা যোগাবার ভার স্থানীয় একজনকেই দেওয়া হয়েছিল। একদিন ইউনিটের কয়েকজন বেড়াতে বেরিয়েছেন। সারাটা অঞ্চল ঘুরেও একটা গোরু কি মহিষ তাঁদের চোখে পড়ল না। ব্যাপারটা কি! গোরু মহিষ নেই অথচ এত দুধ আসে কোত্থেকে! দই তো আর দুধ ছাড়া হয় না। খোঁজ করে জানা গেল গোরুর দুধ নয়, মহিষের দুধ নয়, দই হয় উটের দুধ থেকে। সবার মুখের প্রতিক্রিয়া তখন যদি একটা ছবিতে তুলে রাখা যেত তবে নিশ্চয়ই হাসির খোরাক হত।

.

সত্যজিৎ এমনিতেই এত বড়ো চলচ্চিত্র পরিচালক হননি, তাঁর ভাবনাচিন্তা এত গভীর যে অবাক হতে হয়। ‘মহাপুরুষ’ শুটিং-এর সময় তাঁর একজন নিয়মিত অভিনেতা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘মানিকদা, আমাকে কোনো পার্ট দেবেন না?’

ভদ্রলোক সত্যজিতের মোট পাঁচটা ছবিতে ছিলেন, তবে ছোটোখাটো ভূমিকায়।

সত্যজিৎ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমার করার মতো কোনো ভূমিকা থাকলে তোমাকে নিশ্চয়ই খবর দিতাম। এটায় তোমার কোনো ভূমিকা দেখছি না।’ তারপর একটু ভেবে বললেন, ‘তবে তোমার যদি খুব ইচ্ছে করে একটা ভূমিকা করতে পারো, সেটা চারদিনের শুটিং, কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় তুমি ওটা করো। একান্তই যদি তুমি করতে চাও, দুদিন পরে অনিল চৌধুরির সঙ্গে যোগাযোগ করো।’ অনিলবাবুর ওপর ভার ছিল ব্যবস্থাপনার।

যাহোক সেই ভদ্রলোক আর যান নি। এটা হল ১৯৬৫ সালের ঘটনা। ১৯৬৮ সালে ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবির জন্য সত্যজিৎ যখন তাঁর ইউনিট নিয়ে দিল্লি থেকে যোধপুর যাচ্ছেন, ওই ভদ্রলোক তাঁর কামরায় ছিলেন।

কথায় কথায় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ‘মানিকদা, আপনার মনে আছে ”মহাপুরুষ”-এ আমি একটা ভূমিকা চেয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন চারদিনের একটা শুটিং আছে, আমি তাতে থাকতে পারি কিন্তু আপনার ইচ্ছে নয় আমি ও ভূমিকা করি। একান্তই যদি আমি করতে চাই তবে যেন অনিলবাবুর সঙ্গে দেখা করি। ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও রহস্যময়।’

সত্যজিৎ বললেন, ‘দেখ, দৃশ্যটা ছিল মহাপুরুষ তাঁর দুহাতের ম্যাজিক দেখাচ্ছেন আর ভক্তের দল সামনে বসে আছে, তাদের মুখে ফুটে উঠেছে শ্রদ্ধা আর বিস্ময়। চারদিন ওই ছবিটা টেক করা হয়েছিল। ওই ভিড়ের মধ্যে তুমি থাকতে পারতে। কিন্তু তুমি পেশাদার অভিনেতা, ক্যামেরা-সচেতন। আমাকে প্রতিদিন ভক্তের মুখের ওপর একবার করে ক্লোজ শট নিতে হবে। যাদের এজন্য আনা হয়েছিল তারা সবাই আনকোরা, কখন কিভাবে তাদের মুখের ওপর ফোকাস হবে জানে না, তাই তাদের স্বাভাবিক এক্সপ্রেশন মুখে ফুটে উঠবে, আমিও সেটাই চাইছিলাম। কিন্তু তুমি তো আনকোরা নও, ক্যামেরা কখন কিভাবে কাজ করবে তা তুমি আগেই বুঝতে পারবে আর তখুনি মুখে একটা আলাদা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে, মানে ওই ভিড়ের দৃশ্যেও তুমি নিজেকে এসটাব্লিশ করার চেষ্টা করবে। সেটা আমার ইচ্ছে ছিল না।’

কি গভীর চিন্তা, ডিটেলসের দিকে কি গভীর দৃষ্টি!

.

গুপী গাইনে একটা মেলার দৃশ্য ছিল, সেটা তোলা হয়েছিল রামপুরহাটে। [একটা ছবিতে কত জায়গায় যেতে হয়েছিল, যোধপুর, জয়সলমীর আবার রামপুরহাট!] সন্ধ্যের পর সবাই বিশ্রাম করছেন, সত্যজিৎ অবিশ্যি কাজ নিয়ে আছেন, বোধ হয় ছবির এডিটিং করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডেভিড বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক১০। [তিনি ভারতে এসেছিলেন ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে। ১৯৬০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক ও পরে রিডার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ভারতপ্রেমিক। ‘টেরাকোটা’ শিল্পের ওপর গবেষণা করে তিনি বইও লিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সখ্যতা। ‘নায়ক’-এর চিত্রনাট্য তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে মারাত্মক পোলিও রোগের আক্রমণে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়]।

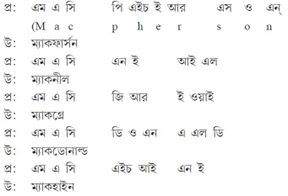

সত্যজিৎ রায় আর ডেভিড সাহেব ছিলেন একটা ঘরে, তার পাশের ঘরে আরও কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে দুজন একটা মজার খেলা খেলছিলেন। একজন ইংরেজির কয়েকটা শব্দ ভেঙে ভেঙে বলবেন, দ্বিতীয়জন তার সঠিক উচ্চারণ করবেন, পাঁচটা করে প্রশ্ন। তারপর যিনি জবাব দিচ্ছিলেন তিনি পাঁচটা উচ্চারণ করবেন, আগেরজনকে তার বানান বলতে হবে। যেমন প্রথমজন বললেন:

আর ও ইউ জি এইচ

[এমনি করে ভেঙে ভেঙে]

জবাব হবে ‘রাফ’।

দ্বিতীয়জনের যখন পালা এল, তিনি হয়তো বললেন, ‘ডায়াফ্রাম’।

জবাব: ডি আই এ পি এইচ আর এ জি এম।

এর মধ্যে যে একটা বলতে পারবে না তার নম্বর কাটা যাবে।

খেলা চলছিল।

‘হলনা’ প্রশ্নকর্তা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘ম্যাকহাইন নয়, ওটা হবে মেশিন (Machine)।’

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে সত্যজিৎ গুরুগম্ভীর গলায় প্রশ্নকর্তাকে ডাকলেন। তিনি যেতেই বললেন, ‘আমি একটা বানান করছি, বল দেখি কি হবে?’

অর্থাৎ কাজের মধ্যেও কানটা ছিল ওই ঘরে।

সত্যজিৎ বললেন:

সি এইচ ও পি এইচ ও ইউ এস ই।

যাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি তো গলদঘর্ম, ল্যাটিন না ফ্রেঞ্চ! ডেভিড সাহেব কাজ করছিলেন, তিনি পর্যন্ত মুখ তুলে সত্যজিৎকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইজ ইট ইংলিশ?’

‘ডেফিনেটলি,’ সত্যজিৎ জবাব দিলেন।

‘পারলাম না, মানিকদা,’ উত্তরদাতা পরাজয় মেনে নিলেন।

‘চপহাউস’ (Chophouse)।

শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে বলার জন্য এমন আকার নিয়েছিল যেন সত্যিই ফরাসি কথা।

.

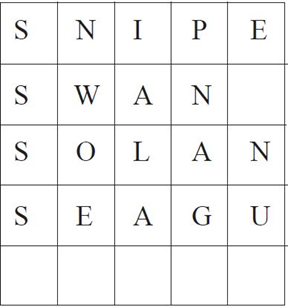

আরেকদিন শুটিংয়ের পর খেলা হচ্ছে। এখানে বলে রাখা ভালো, নানান মজার মজার খেলা নিয়ে ওঁরা অবসর সময়টুকু কাটাতেন। অনেক সময় খেলা নিজেরাই মাথা থেকে বার করতেন। সেদিন খেলার ব্যাপারটা ছিল, প্রত্যেকের কাছে একটা করে কাগজ থাকবে তাতে একটা ছক কাটতে হবে। যেমন ওপর, নিচ, পাশ মিলিয়ে পাঁচটা করে মোট পঁচিশটা খোপ থাকবে সেই ছকে। এবার একটা ইংরেজি অক্ষর নেওয়া হল, ধরা যাক ‘এস’— বলা হল ‘এস’ দিয়ে শুরু এমন পাখির নাম দিয়ে ওই খোপগুলো ভরাতে হবে। যেমন Snipe. Solan, Swan। অক্ষরগুলো পর পর খোপে বসাতে হবে। এবং অবিশ্যিই পাঁচ অক্ষরের মধ্যে, কম হতে পারে কিন্তু বেশি হতে পারবে না কারণ তার খোপ নেই। যেমন seagul ছ-অক্ষর হয়ে যাচ্ছে। যিনি সবচেয়ে বেশি খোপ ভরতে পারবেন তিনি খেলায় জিতবেন।

.

শহর, ফুল, মাছ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ওই খেলা শুরু হত। তবে একটা কথা হচ্ছে, একই শব্দ একাধিক খেলুড়ে লিখলে এক পয়েন্ট করে পাবেন, আর কেউ যদি এমন লিখতে পারেন যেটা অন্য কেউ লেখেননি তবে তিনি পাবেন দু-নম্বর। যেমন ‘সি’ দিয়ে একাধিক খেলুড়ে লিখলেন ‘ক্রো’ (Crow), তাঁরা পাবেন এক নম্বর, আর একজন লিখলেন Crane, অন্য কেউ ওটা লেখেননি, তিনি পাবেন দু-নম্বর। একটা নির্ধারিত সময়ের পর সবার নম্বর যোগ করে দেখা হবে কে বেশি পয়েন্ট পেয়ে জিতেছেন। অক্ষরগুলো যে ইংরেজিতে লিখতে হবে এবং শব্দটাও হবে ইংরেজিতে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলাবাহুল্য সত্যজিৎই এইসব খেলায় বেশির ভাগ জিতবেন কারণ তাঁর পড়াশোনা বিস্তর।

সেদিন খেলা শুরু হয়েছে ‘এম’ (M) অক্ষর দিয়ে। জীবজন্তুর নাম লিখতে হবে পাঁচ অক্ষরের মধ্যে। ‘মিউল’ (Mule), মুজ (Moose), মেয়ার (Mare) ইত্যাদি সবাই লিখলেন, ফলে পেলেন এক নম্বর করে। হঠাৎ একজন [নাম ইচ্ছে করে গোপন রাখা হল] চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি দু-নম্বর পেয়েছি, আমারটা কেউ লিখতে পারেনি।’

‘কি লিখেছেন আপনি?’ সবাই বলে উঠলেন।

‘কেন, ”এম” দিয়ে মহিষ’, ভদ্রলোক সগর্বে বলে উঠলেন।

এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে সত্যজিৎ গম্ভীর মুখে বললেন, ‘তোমাকে খেলতে হবে না, তুমি কাজ কর গিয়ে।’

.

ছবি বিশ্বাস মস্ত বড়ো অভিনেতা ছিলেন, সত্যজিৎ এক জায়গায় বলেছেন, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’, ‘দেবী’ আর ‘জলসাঘর’ এই তিনটি ছবিতে ছবি বিশ্বাসকে মনে রেখেই তিনি কাজে হাত দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে দুটি গল্প শুনেছিলাম। ‘জলসাঘর’-এ নৌকাডুবির খবর শুনে ছবি বিশ্বাস ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন সেই শটটা বার কয়েক নিতে হয়েছিল। ফাইনাল টেক-এর আগে সত্যজিৎ ওই দৃশ্যটা আগের একবারের মতো অভিনয় করে দেখাতে বললেন।

‘কত নম্বরটা?’ ছবি বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন।

সাতবার ওই শটটা নেওয়া হয়েছিল, তার কত নম্বরটা সত্যজিৎ দেখতে চান সেটাই জানতে চাইলেন ছবি বিশ্বাস। সত্যজিৎ হিসেব করে বললেন, ওটা কত নম্বর ছিল, আর ছবিবাবু নিখুঁত সেটা পুনরভিনয় করে দেখালেন। এই ছিলেন ছবি বিশ্বাস।

দ্বিতীয় গল্পটা কতদূর সত্যি জানি না, তবে কৌতুকজনক সন্দেহ নেই। একটা দৃশ্যে ছবি বিশ্বাসের হাতে লাঠি ছিল। ওই দৃশ্যটা আধখানা করেই তখনকার মতো বন্ধ রাখতে হয়েছিল। পরে বাকিটুকুর শট নেবার সময় সত্যজিৎ বললেন, ‘ছবিবাবু, লাঠিটা বাঁ হাতে নিন, আগের শটে ওটা বাঁ হাতে ছিল।’

‘না, ডান হাতে ছিল,’ ছবি বিশ্বাস জবাব দিলেন।

সত্যজিৎ আরও দু-একবার বলতেই ছবি বিশ্বাস বললেন, ‘মানিকবাবু, আমার নাম ছবি বিশ্বাস, অমন ভুল আমার হয় না।’

সত্যজিৎ একটু ফাঁপরে পড়লেন। অত বড়ো একজন অভিনেতা, বয়সেও অনেক বড়ো, তাঁকে তো আর হুকুম করা যায় না। অগত্যা তিনি স্ক্রিনে রাফ শটটা দেখালেন। সত্যিই লাঠিটা বাঁ হাতে ছিল।

‘ছবি বিশ্বাসেরও তবে ভুল হয়,’ নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন ছবি বিশ্বাস।

.

সত্যজিতের সম্বন্ধে কিছু লোকের ধারণা তিনি খুব গম্ভীর এবং দাম্ভিক, ইংরেজিতে যাকে বলে আনঅ্যাপ্রোচেবল। মোটেই না, আসলে ওঁর মন ফল্গুধারার মতো, কাছে থেকে না দেখলে, ভেতরটা বোঝা যায় না।

একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। শুটিংয়ের সময় সত্যজিতের গলায় একটা ভিউফাইন্ডার ঝোলানো থাকে। অনেকেই জানেন না তার সঙ্গে ছোট্ট একটা ম্যাগনেট আটকানো আছে। শুটিংয়ের মাঝে মাঝে সত্যজিৎ যাঁর বুক পকেটে খুচরো পয়সা আছে বুঝতে পারেন, ওঁর গলায় ওটা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এটা একটু ধরতো হে।’ ওটা ঝোলাবার সময় ভিউপয়েন্টটা সেই ভদ্রলোকের বুকপকেটে ঢুকিয়ে দিতে কিন্তু ভোলেন না। খানিক বাদে ওটা আবার তিনি সেই ভদ্রলোকের গলা থেকে খুলে নেন। তিনি বুঝতেই পারেন না যে, পকেট থেকে খুচরো পয়সা হাপিস হয়ে গেল, চুম্বক তা টেনে নিয়েছে। টেকনিশিয়ান কিংবা আর্টিস্টদের সঙ্গে সত্যজিৎ বেশির ভাগ এই রগড় করেন, পরে ওই পয়সা জমিয়ে চা খাওয়া হয়। এসব এখন অতীত ঘটনা।

দাম্ভিক কিংবা আঁতেল মানুষ কখনো অমন নির্মল পরিহাসের ধারকাছ দিয়েও যাবেন না, তাঁরা বরং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সবাইকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইবেন।

***

৬. ভানু ঘোষ সত্যজিৎ রায়ের ছবির প্রোডাকশন কন্ট্রোলার। ‘অভিযান’ এবং অন্যান্য বাংলা ছবি ‘গল্প হলেও সত্যি’, ‘থানা থেকে আসছি’ প্রভৃতিতে ছোটোখাটো চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পুরো নাম ভানু ঘোষ দস্তিদার।

৭. সুব্রত মিত্র (১৯৩০—২০০১) ভারতীয় চলচ্চিত্রে আলোকচিত্রীদের মধ্যে অগ্রগণ্য নাম। বাউন্স লাইট এবং বক্স লাইটের প্রণেতা। ভারতীয় চলচ্চিত্রে আলোর ব্যবহার সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল তাঁর হাত ধরে। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন ‘পথের পাঁচালী’ (১৯৫৫) থেকে ‘নায়ক’ (১৯৫৬) ছবি পর্যন্ত। মাঝে এক বছর চোখের সংক্রমণের কারণে ‘তিনকন্যা’ (১৯৬১) ও রবীন্দ্রনাথ (তথ্যচিত্র)-এর কাজ করেন সুব্রত মিত্রেরই সুযোগ্য শিষ্য সৌম্যেন্দু রায়। ১৯৮৬-তে নিউ দিল্লি টাইমস ছবির আলোকচিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯২ সালে ইস্টম্যান কোডাক তাঁকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে সম্মানিত করে, যা সত্যিই বিরলতম সম্মান। প্রচারবিমুখ এই অসীম প্রতিভাবান মানুষটি শেষ বয়সে সত্যজিৎ রায় ফিলম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মিত্র ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত— এই ত্রয়ী বাংলা ছবির গুণগত মানকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তা আজ প্রবাদে পরিণত।

৮. ‘দীপালি রায়ের গানের শটটা’ তথ্যটি ভুল, ‘চিড়িয়াখানা’ (১৯৬৭) ছবির অভিনেত্রী ছিলেন গীতালি রায়। ছবিতে সুনয়না দেবী/বনলক্ষ্মী দেবীর ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পরিচালক সলিল দত্তের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় তিনি ‘চারুলতা’, ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ এবং ‘চিড়িয়াখানা’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

৯. বংশী চন্দ্রগুপ্ত (১৯২৪—১৯৮১) প্রখ্যাত শিল্পনির্দেশক এবং তথ্যচিত্রনির্মাতা, সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘদিনের সতীর্থ। ‘পথের পাঁচালী’-র চলচ্চিত্রায়ণের কিছু আগে ফিলম সোসাইটির দিনগুলিতে সত্যজিতের সঙ্গে আলাপ এই কাশ্মীর থেকে আগত যুবকের। লম্বা চুল দেখে সত্যজিৎ প্রথমে তাকে ‘নাচিয়ে’ ভেবেছিলেন, অচিরেই ভুল ভাঙল এবং একজন প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে বংশী চন্দ্রগুপ্ত ধরা দিলেন সত্যজিতের কাছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় বোম্বে (মুম্বাই) চলে যান কাজ এবং উপার্জনের সন্ধানে, কারণ সত্যজিৎ মূলত বছরে একটা ছবি করতেন, তাতে করে বংশী চন্দ্রগুপ্তের আর্থিক সুরাহা তেমনভাবে হচ্ছিল না। তবে সত্যজিতের যখন প্রয়োজন হবে তখনই ফেরবার প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছিলেন আমৃত্যু, যার প্রমাণ ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ (১৯৯৪)র অসামান্য শিল্প নির্দেশনা। নিউ ইয়র্কে ট্রেন ধরবার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রয়াত হন এই শিল্পনির্দেশক। বিদেশের ক্রিমেটোরিয়ামে সত্যজিৎ-ই তাঁর শেষকৃত্য করেন।

১০. ‘ডেভিড বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক’ উল্লিখিত অংশে ডেভিড হলেন বিশিষ্ট ইংরেজ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ও গবেষক ডেভিড ম্যাককাচন (১৯৩০—১৯৭২)। বিশ্বভারতীতে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ও ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে আগমন। বাংলা টেরাকোটা মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও শিল্প নিয়ে অসামান্য গবেষণা করে গিয়েছেন। সত্যজিতের সঙ্গে আশ্চর্য সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল তাঁর। ১৯৭২-এর পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে ওঁর অকালমৃত্যু সত্যজিতকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। ভবানীপুর গোরস্থানে ডেভিডের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ। ডেভিডকে কোনোদিন ভুলতে পারেননি তিনি। ১৯৯১-৯২ সালে লেখা ফেলুদার শেষ উপন্যাস ‘রবার্টসনের রুবি’-তে ফেলুদার বয়ানে বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি ডেভিড ম্যাককাচনের নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা পাঠকদের জানাতে ভোলেননি সত্যজিৎ।