আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার

এটা নিশ্চয়ই আমার গর্ব যে, সত্যজিৎ রায়ের মতো এক বিরাট প্রতিভাকে জানবার এবং খুব কাছ থেকে দেখবার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যাঁকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে হইচই, যাঁর মুখের কথা খবরের কাগজের সংবাদ, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ যে মস্ত বড়ো সৌভাগ্য তা অতি বড়ো নিন্দুকেও বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবে না।

তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের আগে আমাদের মধ্যে চিঠি বিনিময় হয়েছিল। সে এক মজার ঘটনা। সন্দেশ পত্রিকায় ততদিনে আমার দুটি বড়ো লেখা বেরিয়েছে। বুক ঠুকে একটা উপন্যাস জমা দিলাম। লেখাটি সম্বন্ধে সন্দেশ-এর ছোটো সম্পাদিকা নলিনী দাশ আমার এক পরিচিতের কাছে বলেছিলেন, ওটা নাকি unusual (এই কথাটাই বলেছিলেন)। কিন্তু আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম যখন সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে দীর্ঘ এক চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছিলেন, কাহিনি বড্ড ইমোশনাল হয়ে গেছে, ফলে বাস্তব দিকটা ঠিক ফুটে ওঠেনি। কিভাবে কাহিনিটা সাজালে ভালো হবে তার একটা খসড়াও তিনি ওই চিঠিতে দিয়ে দিয়েছিলেন। [এখন ভাবি কত অমূল্য সময় তিনি ওটার পেছনে নষ্ট করেছিলেন, অন্যান্য সম্পাদকদের মতো এক কথায় ‘অমনোনীত’ মন্তব্য করে অনায়াসে ফেরৎ দিতে পারতেন]।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, চিঠিটা পেয়ে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল আমি যেভাবে লিখেছি সেটাই ঠিক। আমি তাঁকে সে কথা জানালাম এবং সেই সঙ্গে কিছু অনুযোগও করেছিলাম। তিনি জবাবে লিখলেন, লেখাটা যেন আমি সন্দেশ কার্যালয় থেকে ফেরৎ নিয়ে যাই। সেই সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবটা আমি যেন আরেকবার ভেবে দেখি, এ কথাও কিন্তু তিনি লিখলেন। আমি জানি না, অচেনা, অখ্যাত এক লেখককে এমনভাবে চিঠি লেখার মানসিক উদারতা পৃথিবীর ক-জন সম্পাদকের কাছে। মনে রাখতে হবে সত্যজিৎ রায়ের তখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। [সেই চিঠি দুটো অমূল্য সম্পদের মতো যত্ন করে আমি রেখে দিয়েছি]।

যাহোক, লেখাটা আমি নিয়ে এলাম। মাঝে মাঝে ওঁর চিঠিতে চোখ বুলোই। তারপর একদিন মনে হল, ওঁর কথামতো একবার নতুন করে লিখে দেখাই যাক না। দ্বিতীয়বার লিখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, গলদটা আমার কোথায় হয়েছিল, আর যে ভুলের কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন তা কত বড়ো সত্যি। আমার গল্পটা পড়েই ওঁর চোখের সামনে পুরো ছবিটা ভেসে উঠেছিল। এ না হলে প্রতিভা। নতুন করে লিখে দেখলাম, ওটা অনেক বাস্তবধর্মী এবং জমাটি কাহিনিতে দাঁড়িয়েছে।

আমি ওঁকে ফোন করলাম, সেই প্রথম কথা হল ওঁর সঙ্গে, তখনও কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। আমি কাহিনিটা মেজে ঘষে নতুন করে লিখেছি শুনে উনি খুশি হলেন, ওটা তাড়াতাড়ি সন্দেশ কার্যালয়ে জমা দিয়ে দিতে বললেন। ধারাবাহিকভাবে ওটা বেরুতে লাগল সন্দেশ পত্রিকায়, সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের দারুণ সব ইলাসট্রেশন। উপন্যাসটা সন্দেশ-এর পাঠক-পাঠিকাদের ভালোই লেগেছিল বলে শুনেছি। পরে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বই হয়েও বেরিয়েছিল, নাম ‘ডাকাবুকো’।

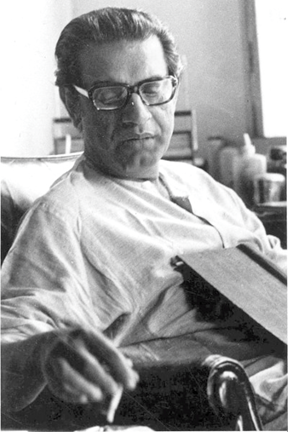

এরপর অনেকবারই সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি গিয়েছি। দ্বিতীয়বারেই তিনি আমাকে ‘তুমি’ করে নিয়েছেন, উনিও আমার ‘মানিকদা’ হয়ে গেছেন। কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, হিমালয়ের মতো, আর কি ভরাট গলা— একেই বোধ হয় বলে ‘সিংহ পুরুষ’। একটা কথা আমার মনে হয়েছে, বিরাট মানুষ হতে হলে হৃদয়টাও বিরাট হওয়া দরকার। ওঁর ঘরে বসে কত গল্প করেছি, অমূল্য সময় নষ্ট করেছি, কিন্তু কখনো ওঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি, কিংবা ব্যবহারে এতটুকু দাম্ভিকতা কখনো প্রকাশ পায়নি। নিজের হাতে চা এগিয়ে দিয়েছেন, সহজ অকুণ্ঠভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, মতামত চেয়েছেন, কই, কখনো তো মনে হয়নি তিনি আমাদের কাছ থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর যে মস্ত ব্যবধান তা তিনি কখনোই বুঝতেই দেননি। আমরা যেন তাঁর বন্ধু, ছোটো ভাই। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

অহংকার করার মতো জিনিস থাকলে মানুষ অহংকার করে, কিন্তু তা যদি উপছে পড়ে অর্থাৎ অহংকারের বস্তু মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন বোধ হয় অহংকারে অশ্রদ্ধা এসে যায়। সত্যজিৎ রায়ের জীবনেও তাই। এত বহুমুখী যাঁর প্রতিভা, সারা পৃথিবী জুড়ে যাঁর সম্মান, যাঁকে সম্মান দিতে পেরে দেশ-বিদেশের মানুষ ধন্য, অহংকার ব্যাপারটা তাঁর কাছে নগণ্য।

কত সাবজেক্ট নিয়ে যে ওঁর পড়াশোনা, কত বিভিন্ন বিষয়ে ওঁর জ্ঞান, তার সামান্য নমুনা পাওয়া যায় ওঁর বসবার ঘরের লাইব্রেরিতে চোখ বুলোলে। নিছক সাজিয়ে রাখার জন্য ওই লাইব্রেরি নয়, শত কাজের মধ্যেও নতুন বই পেলে তিনি ডুবে যান তার পাতায়।

সন্দেশ পত্রিকার সমস্ত লেখার চূড়ান্ত নির্বাচন তিনিই করেন, মনোনীত লেখার জন্য ছবি আঁকেন, অনেক রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয় [১৯৮৪-তে আমেরিকায় গিয়ে বাইপাস সার্জারি অপারেশনের পর অবিশ্যি অনেকটা নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়েছে]। এছাড়া আছে নিজের লেখা, সিনেমার কাজ, অজস্র চিঠির জবাব দেওয়া। কাজ এত ভালোবাসেন বলেই বোধ হয় তাঁর জীবন কর্মমুখর। [যতদিন সুস্থ ছিলেন।]

প্রসঙ্গক্রমে একদিন আলোচনার কথা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, নলিনীদি অর্থাৎ নলিনী দাশের বাড়িতে লেখার ব্যাপারে গিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে একজন লেখক বন্ধুও ছিলেন। সন্ধে পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ সত্যজিৎ রায় এলেন। কথায় কথায় গোয়েন্দা কাহিনির প্রসঙ্গ উঠল। উনি বললেন, গোয়েন্দা গল্প লেখা একদিক দিয়ে বিচার করলে অন্য কোনো লেখার চাইতে কঠিন। এখানে লেখককে সবসময় সজাগ থাকতে হয় যাতে আসল অপরাধীর পরিচয় আগেই প্রকাশ না হয়ে পড়ে। কাহিনির গতি স্বচ্ছন্দ এবং এমন ঘটনাবহুল হওয়া দরকার যাতে পাঠক-পাঠিকার মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, কে অপরাধী? তা বলে গোঁজামিল নয়। একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খাড়া করতে হবে, সূত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, আর গোড়া থেকেই থাকবে সাসপেন্স যা পড়ুয়াকে নিবিষ্ট করে রাখবে— এমন না হলে সার্থক গোয়েন্দা গল্প হয় না। তাই ভালো গোয়েন্দা কাহিনি লেখা যেমন কঠিন কাজ তেমন উৎরোতে পারলে ছেলে-বুড়ো সবার মন কাড়তে এর জুড়ি নেই। কথাটা কত বড়ো সত্যি তার প্রমাণ ফেলুদা, সব বয়সের মানুষের তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি।

আরেকটা জিনিস দিয়ে মানুষের বিচার করা যায়, তা হল হাসি। যেমন— মুচকি হাসি, মিচকি হাসি, ফিচেল হাসি, খিক খিক হাসি, তেমন দরাজ বা প্রাণখোলা হাসি। যাঁদের প্রাণটা বড়ো তাঁদের হাসিটিও দরাজ। সত্যজিৎ রায়ের বসবার ঘরে বৈঠকী আলোচনায় তাঁর ঘর কাঁপানো হাসি শোনেননি এমন মানুষ বোধ হয় বিরল। যেমন বিরাট মানুষ, তেমন বিশাল হৃদয় আর তেমন প্রাণখোলা হাসি— গ্রেট ম্যান হতে গেলে সব কিছুই যে গ্রেট হওয়া চাই।

আমরা তাঁকে নিয়ে নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারি। যাঁর প্রতিভার ছটায় অবাক পৃথিবী, তাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করব না কেন? তিনি যে আমাদেরই দেশের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের দেশের আর কোন স্রষ্টা এমন বিশ্বজোড়া সম্মান পেয়েছেন? শুধু আমাদের দেশ কেন, সারা বিশ্বে কতজন জীবিতকালে এত সম্মান পেয়েছেন তা বোধ হয় আঙুলে গোনা যায়। সত্যজিৎ রায় আমাদের অহংকার।