লেখক সত্যজিৎ

লেখক হিসাবে সত্যজিতের প্রতিভা অনেক পরে বিকাশ ঘটলেও তাঁর লেখার চেষ্টা কিন্তু অনেক আগে থেকেই। ডি জে কীমার-এ কাজ করার সময় বাংলা চলচ্চিত্রের ওপর তিনিই ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সেটা কলকাতার বিখ্যাত এক ইংরেজি দৈনিকে ছাপাও হয়েছিল। ওই পত্রিকায় তিনি চলচ্চিত্রের বিষয়ে আরও লিখেছিলেন, অবিশ্যি সবই ইংরেজিতে। এখানে বলে রাখা ভালো, ইংরেজি, বাংলা দুটি ভাষাতেই সত্যজিৎ সমান দক্ষতার সঙ্গে লিখতে পারতেন।

এরপরে একজন সুপরিচিত বাঙালি লেখকের একটা ছোটো গল্পের চিত্রনাট্য তিনি লিখেছিলেন, এটা অবিশ্যি বাংলায়। অত্যাচারী ইংরেজ ম্যানেজার আর এক আদর্শবাদী বাঙালি যুবকের সংঘাত নিয়ে এই কাহিনি। ওটা ছবি করার প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে যায়।

‘প্রিজনার অফ জেন্ডা’র বাংলা চিত্রনাট্যও তিনি লিখেছিলেন, ওটাও শেষপর্যন্ত চিত্রায়িত হয়নি। তারপর লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’-র চিত্রনাট্য। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন চিত্রনাট্যকে সাহিত্যের পর্যায়ে নিশ্চয়ই ফেলা যায়। [নিজের সব ছবির চিত্রনাট্য নিজেই লিখেছেন]। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে লন্ডন থেকে ফিরেই তিনি ‘পথের পাঁচালী’ চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরি করেছিলেন। চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর মুনশিয়ানার কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

তার আগে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জাঁ রেনোয়া তাঁর ‘রিভার’ ছবির শুটিং-এর জন্য কলকাতায় এলে সত্যজিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারপরই তিনি সিকোয়েন্স পত্রিকার সম্পাদক গ্যাভিন ল্যামবার্ট, যিনি পরে বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা সাইট অ্যান্ড সাউন্ড-এর সম্পাদক হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রেনোয়ার ওপর সিকোয়েন্স পত্রিকায় লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। জবাব এল লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের কাছ থেকে, ‘রেনোয়াকে নিয়ে লেখ,’ তিনি জানালেন। সত্যজিৎ লিখলেন, ‘কলকাতায় রেনোয়া’। তাঁর গোড়ার দিকের এই লেখাগুলো এত স্বতঃস্ফূর্ত আর আত্মপ্রত্যয়শীল যে, তিনি যদি সিনেমার সমালোচক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতেন, কিংবা ইংরেজি রচনা নিয়ে মেতে উঠতেন, তবে সেদিকেও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, তিনি ও পথে যাননি, কারণ সেক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষায় তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকে বঞ্চিত হতাম।

১৯৬১-র মে মাসের মধ্যে সাতটি ছবি হয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের তথ্যচিত্র বাদ দিয়ে। তিনি তখন বিশ্ববরেণ্য, তবে সে তুলনায় অর্থাগম তেমন হয়নি। যশ আর অর্থ সবসময় একসঙ্গে আসে না। কিন্তু সত্যজিতের জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিলাসী তিনি কোনোদিনই ছিলেন না, তাই কিছুটা সচ্ছলতা নিশ্চয়ই এসেছিল। ১৯১৩ সালে তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর ছোটোদের যে সচিত্র মাসিক পত্রিকা সন্দেশ প্রকাশ করেছিলেন, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর বাবা-কাকার স্মৃতি, তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলার চিন্তা তখন তাঁর মাথায় ঢুকেছে। এই সংকল্প নিয়ে ১৯৬১ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা সরিয়ে রাখছিলেন তিনি।

ওই বছরেই আবার নতুন কলেবরে আত্মপ্রকাশ করল সন্দেশ।১৭ সুকুমার রায় আমৃত্যু ওই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, কত মজার মজার ছবি-ছড়া-গল্প উপহার দিয়েছেন ছোটোদের। তাঁর মৃত্যুর পর সুবিনয় রায় ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন ওটা বাঁচিয়ে রাখতে— সন্দেশ তাঁদের পরিবারিক সম্পদ। সত্যজিতের কাছে ওই পত্রিকার মূল্যই আলাদা।

.

গোড়া থেকেই সত্যজিৎ ওই পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন। প্রথমদিকে লিয়রের ছড়ার কিছু অনুবাদও তিনি করেছিলেন…১৬ অনবদ্য সে ছড়া। পুরোনো সন্দেশ থেকে এমন তিনটে ছড়া উদ্ধৃত করা হল। যাঁরা সত্যজিৎ রায়কে শুধু ফেলুদার স্রষ্টা বলেই জানেন, তাঁদের কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য মনে হতে পারে—

এক যে সাহেব তার যে ছিল নাক।

দেখলে পরে লাগত লোকের তাক।

হাঁচতে গিয়ে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ

নাকের মধ্যে লাগল প্যাঁচ।

সাহেব বলে, ‘এইভাবেতেই থাক।’

সন্দেশ, ভাদ্র ১৩৭০ [শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের সৌজন্যে]

পাগলা গোরু সামলানো যা ঝক্কি

আমার কথা শুনবে কোনো লোক কি?

কাছে যখন পড়বে এসে

বলবে তারে মিষ্টি হেসে,

‘আমার ওপর রাগ কোরো না লক্ষ্মী।’

—ঐ—

কাটমুন্ডুর এক নেপালি

ঘোড়া ডেকে পড়ে গেল দু-ফালি।

আঠা দিয়ে জোড় লেগে

বলল সে মহা রেগে,

‘তোরা কেন ঘোড়াটাকে ক্ষ্যাপালি?’

সন্দেশ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫

এমন অনেক ছড়া আর লিমেরিক আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আনন্দের কথা, এইসব একত্র করে একটা ছড়ার সংকলন বেরুবে শুনেছি, লেখক সত্যজিতের প্রতিভার আরেকটা দিকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন সবাই।

এই ছড়া আর লিমেরিক পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আপনা থেকেই কলমের ডগায় ওগুলো এসে গেছে, আড়ষ্টতার ছিটেফোঁটাও নেই— সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। সত্যজিৎ রায় যে এত সুন্দর ছড়া লিখবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তিনি তো সুকুমার রায়েরই ছেলে, যে সুকুমার রায়কে মজাদার ছড়া রচনার জন্য বলা হয়, বাংলার ‘এডোয়ার্ড লিয়র’।

ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে ধারাবাহিক বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি কাহিনির অনুবাদও বেরিয়েছিল ওই পত্রিকায়। প্রোফেসর শঙ্কুর কাহিনিটা ‘নিউ স্ক্রিপ্ট’ থেকে প্রকাশ করলেন শ্রীঅশোকনন্দ দাশ, সত্যজিতের পিসতুতো দিদি নলিনী দাশের স্বামী। সেই বইটাই হিট— শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য বিবেচিত হয়ে দিল্লি থেকে পুরস্কৃত হল।

গল্প লেখা সন্দেশ-এ শুরু। বাপ-ঠাকুরদা ছোটোদের মন ভরাবার জন্য গল্প লিখতেন, ছবি আঁকতেন, তৃতীয় পুরুষ সেই পথেই গেলেন, বাঁচিয়ে তুললেন সেই পত্রিকাকে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত (বাংলা ১৩৭৭ থেকে ১৩৭৯) সন্দেশ ঢাউশ আকারে দ্বিমাসিক হয়ে বেরুচ্ছিল। কিন্তু গ্রাহক-গ্রাহিকাদের চাপে ওটাকে মাসিক করতে হয়; ফলে আকারেও ছোটো হয়ে যায়।

ফেলুদা পড়েনি এমন বাঙালি পাঠক-পাঠিকা বোধ হয় হাতে গোনা যায়। ‘ফেলুদা’ যেন এখন একটা ক্রেজ। সন্দেশ পত্রিকা থেকে নিউস্ক্রিপ্টের সহযোগিতায় প্রতি বছর ময়দানের বইমেলায় স্টল নেওয়া হয়। সেখানে সন্দেশ-এর সঙ্গে আমরা যারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, লেখক-গ্রাহক-পাঠক সবাই পালা করে ভলান্টারি সার্ভিস দিই। সেখানে দেখেছি, সবাই এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে ‘ফেলুদা’ আছে? ‘ফেলুদা ওয়ান টু’ বেরুবার পরেই ময়দানে বইমেলা। শুধুমাত্র ওই বইটাই আমাদের ছোটো স্টলটিকে সরগরম করে রাখল। ক্রেতার ভিড়ের চাপে আমরা অস্থির। বইটা আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বেরুলেও যেহেতু সত্যজিৎ রায় সন্দেশ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, তাই আমাদের দোকানে এত ভিড়। আনন্দ পাবলিশার্সও সত্যজিৎ রায়ের বই দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা সত্যজিৎ রায়ের বই বিক্রি করি ময়দানের মেলায়।

সন্দেশ পত্রিকা পুনরুজ্জীবিত করার পর থেকে কুড়ি বছরের বাছাই করা লেখা নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছেন সেরা সন্দেশ। দাম আশি টাকা। পাতায় পাতায় সত্যজিতের ইলাসট্রেশন, ঝকঝকে ছাপা, সাইজও বিরাট। সত্যজিৎ রায়েরই সম্পাদনা। বইটা আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হলেও যেহেতু সন্দেশ, তাই অনেকেই আনন্দ পাবলিশার্সে না গিয়ে আমাদের দোকানেই এসেছিলেন। অত দামি বই, কিন্তু ময়দান মেলায় আমাদের ওই ছোটো স্টল থেকেই মুড়ি মুড়কির মতো বিকোয় বইটা, আমরা দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারিনা।

গোয়েন্দা কাহিনিতে আমরা রবার্ট ব্লেক ও তার সহকারী স্মিথকে পেয়েছি, তেমন বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, ব্যোমকেশ-অজিত, প্রতুল লাহিড়ী-বিশু, এদেরকেও পেয়েছি। সহকারীরা সবক্ষেত্রেই যুবক কিংবা গোয়েন্দা সমবয়সি। সত্যজিৎই বোধ হয় প্রথম ফেলুদার অ্যাসিস্ট্যান্ট এমন একজনকে খাড়া করলেন যার বয়স চোদ্দো— বালকই বলা চলে। এটা অবিশ্যি প্রথম কাহিনি, ফেলুদার বয়স তখন সাতাশ। সত্যজিৎ পরবর্তীকালে আরেকটি চরিত্র যোগ করেছেন, রহস্য কাহিনির লেখক জটায়ু। সাসপেন্সের সঙ্গে হালকা হাসি ফেলুদার কাহিনিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কাকাবাবু আর তাঁর বালক অ্যাসিস্ট্যান্ট সন্তুকে নিয়ে লিখছেন, আর সমরেশ বসুর ছোট্ট গোয়েন্দা হল ‘গোগোল’।

ফেলুদার কাহিনি এমন সরস আর ঘরোয়া যে, পড়তে পড়তে মনে হয়, এ যেন আমাদের খুব পরিচিত। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে নানান জ্ঞাতব্য বিষয় এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন সত্যজিৎ যে, আমাদের অজান্তেই সমৃদ্ধ হয় আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার।

পৃথিবীতে এমন কিছু লেখক আছেন, যাঁদের সৃষ্ট চরিত্র তাঁদের মতোই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে কিংবা তাঁদেরও ছাপিয়ে গেছে। যেমন, কোনান ডয়েলের চাইতেও বিখ্যাত শার্লক হোমস, এর্কুল পোয়ারো তাঁর সৃষ্টিকর্ত্রী আগাথা ক্রিস্টির চাইতে কম পরিচিত নন। জেমস বন্ডের নাম সারা পৃথিবীর লোক জানে, কিন্তু তার স্রষ্টার নাম জিজ্ঞেস করলে চট করে হয়তো মনে আসবে না! শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ব্যোমকেশকে নিয়ে আরও কিছু কাহিনি লিখতেন, তবে ব্যোমকেশ বক্সী হয়তো শরদিন্দুকে ম্লান করে দিত। সত্যজিতের সৌভাগ্য, চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে তাঁর বিশ্বজোড়া নাম, নতুবা সত্যজিৎ রায়ের চাইতে ফেলু মিত্তিরই বোধ হয় জনপ্রিয় কিংবা বেশি পরিচিত হয়ে উঠত।

ফেলুদার কাহিনিতে হত্যাকাণ্ড থাকলেও খুনখারাপি তেমন নৃশংস হয়ে ওঠে না তার মূল কারণ সত্যজিৎ বিশেষ করে ছোটোদের জন্য কলম ধরেন, তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা সবসময় মনে থাকে তাঁর। একটা জটিল রহস্য সামনে রেখে শানিত বুদ্ধির খেলাই হল ফেলুদার কাহিনির মূল বিষয়বস্তু। লাটাইটা হাতে রেখে সূত্রগুলো তিনি ছড়িয়ে দেন কাহিনির সুতোর ভেতর দিয়ে।

সত্যজিতের গল্পের বিন্যাস, বলার ভঙ্গি, আমাদের মুগ্ধ করে, তন্ময় করে। আমরা যেন কাহিনির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, আর পড়তে পড়তে চলে যাই গ্যাংটক, কাশী, জয়সলমীর— সেখানকার পথঘাট-মানুষ, প্রাকৃতিক দৃশ্য কলমের আঁচড়ে আমাদের সামনে এমন নিপুণভাবে তিনি তুলে ধরেন যে, আমরাও যেন সশরীরে সেখানে গিয়ে হাজির হই; সেখানকার ধুলোমাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে পড়ি। তাঁর কাহিনির চমৎকার বুনোট, সহজ, সরস, অথচ সমৃদ্ধ ভাষা, আর প্রাঞ্জল বর্ণনা এমন একটা নিটোল গল্প আমাদের উপহার দেয় যে, তাকে এককথায় শুধু বলা যায় সুখপাঠ্য। কত বড়ো মুনশিয়ানা থাকলে পাঠকের মনকে এমনভাবে বেঁধে রাখা যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফেলুদার প্রথম আবির্ভাব সন্দেশ পত্রিকায়। ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’, ‘কৈলাস চৌধুরির পাথর’ (দুটোই বড়ো গল্প) আর উপন্যাস ‘বাদশাহী আংটি’। সেইসঙ্গে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি কাহিনির অনুবাদ, ‘ব্লু-জন গহ্বরের বিভীষিকা’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশ-এ। আনন্দ পাবলিশার্সের ফেলুদার প্রথম বই ‘বাদশাহী আংটি’, তারপরই ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’। এই দ্বিতীয় উপন্যাসের পেছনে একটা ইতিহাসে আছে।

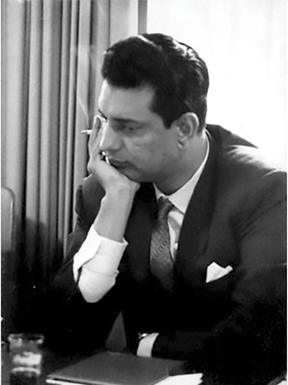

সেটা বোধ হয় ১৯৬৯ সাল। সত্যজিৎ রায়ের তখনকার প্রযোজক আর. ডি. বনশালের ছেলের বিয়েতে দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ১৮ গিয়েছেন, সত্যজিৎ তো আছেনই। প্রচুর খানাপিনার ব্যবস্থা। কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সত্যজিৎকে ওখানে দেখেই সাগরময় ঘোষের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল, তাঁকে দিয়ে দেশ পত্রিকায় লেখাতে হবে এবং পুজো সংখ্যায়। প্রোফেসর শঙ্কু তখন সবে বেরিয়েছে, সাগরময় ওটা পড়েছিলেন, ভালো লেগেছিল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশের কাহিনি লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। শেষ লিখেছিলেন ‘সজারুর কাঁটা’, দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। [যতদূর মনে পড়ে, আনন্দবাজার পত্রিকা-য় রবিবাসরীয় সংখ্যায় তাঁর একটি কাহিনি (বেণীসংহার?) ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল।] যাহোক শরদিন্দুবাবু লেখা কমিয়ে দেবার ফলে দেশ পত্রিকায় একটা প্রকাণ্ড ফাঁক দেখা দিয়েছিল।

সাগরময় সত্যজিৎকে বললেন, ‘প্রফেসর শঙ্কু’ বইটা তিনি পড়েছেন, ভালো লেগেছে। তারপরই তিনি তাঁকে দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করলেন।

সত্যজিৎ রায় স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হা-হা করে হেসে উঠলেন, যেন এমন মজার কথা কখনো শোনেন নি।

‘দেশ-এ উপন্যাস লিখব আমি!’ সত্যজিৎ হাসি থামিয়ে বললেন, ‘তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়েছে সাগরদা?’

.

সাগরময় ঘোষ তখনকার মতো চুপ করে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন, কিন্তু ১৯৭০ সালে শারদীয় সংখ্যায় সত্যজিৎকে দিয়ে লেখাবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। সত্যজিৎ রায় তখন ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, আজ লন্ডন, কাল নিউ ইয়র্ক, পরশু পশ্চিম জার্মানি, ছুটোছুটি করছেন। বিদেশে ফিলম ফেস্টিভ্যালে নিজের ছবি দেখানো, তাছাড়া জুরির কাজ এসব তো আছেই! তারই মধ্যে ছবির স্ক্রিপ্ট লেখা, নতুন ছবির কাজ, নিঃশ্বাস ফেলার সময় কোথায়! তার ওপর আছে সন্দেশ পত্রিকার জন্য গল্প নির্বাচন এবং ছবি আঁকা। কবির ভাষায় ‘একটা মানুষে কত কাজ করে!’

কিছুতেই সত্যজিৎকে ঘায়েল করতে না পেরে সাগরময় শেষ পন্থা বেছে নিলেন, একদিন বিশপ লেফ্রয় রোডে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন। তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে উঠে তিনি হাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরের প্রস্থ অতটা উঁচুতে হেঁটে ওঠার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। সত্যজিৎ তাঁর অবস্থা দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সাগরময় সেই সুযোগে তাঁর আর্জি আবার পেশ করলেন।

সত্যজিৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, ‘ছবির শুটিং নিয়ে আমি কি ব্যস্ত থাকি তা তুমি জানো সাগরদা, এসময় অন্যকিছু চিন্তা আমার মাথায় আসে না, আসা সম্ভবও নয়। তবে যদি সময় পাই ভেবে দেখতে পারি। একটা প্লট মাথায় এসে গেলে আমার সাতদিনের বেশি লাগবে না। তবে বড়োদের লেখা নয়, ছোটোদের জন্য গোয়েন্দা উপন্যাস যদি চলে তবেই।’

সাগরময় আশার আলো দেখলেন। শারদীয় সংখ্যার জন্য হাতে তখনও তিন মাস আছে, সুতরাং ছবি তোলার কাজটা ততদিনে হয়তো কিছুটা হালকা হয়ে আসবে। সত্যজিৎ কিন্তু একটা শর্ত দিলেন, লেখার জন্য তাঁকে তাগাদা করা চলবে না, মাথায় কিছু এসে গেলে তিনি নিজেই সাগরময়কে ফোন করবেন।

শারদীয় সংখ্যার কাজ যখন জোর কদমে চলছে, সেইসময় আগস্টের মাঝামাঝি আকাঙ্ক্ষিত ফোন পেলেন সাগরময়। সত্যজিৎ জানালেন, একটা আইডিয়া তাঁর মাথায় এসেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময় পেলে ওটা মাথা থেকে নামাতে পারবেন আশা করছেন। সাগরময় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। সেবার মহালয়া পড়েছিল পয়লা অক্টোবর, তার আগেই পত্রিকা বার করতে হবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা-য় ফলাও করে বিজ্ঞাপন ছাপা হল, ‘শারদীয় দেশ’-এ সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা উপন্যাস থাকছে।

আগস্ট মাসের শেষাশেষিই পাণ্ডুলিপি পেয়ে গেলেন দেশ পত্রিকার সম্পাদক, ১০৪ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি; প্রথমে নাম ছিল গ্যাংটকে ফেলুদা, পরে সত্যজিৎই নাম বদলে দিয়েছিলেন ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’।

তারপর থেকে দেশ পুজোসংখ্যায় ফেলুদাকে নিয়ে নিয়মিত লিখেছেন সত্যজিৎ, বলতে গেলে ওটাই পুজোসংখ্যা দেশ-এর প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ফেলুদার জন্যই ওই পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার দারুণ চাহিদা বাজারে। গত কয়েক বছর সন্দেশ পত্রিকা আর দেশ-এ পালা করে পুজো সংখ্যায় তিনি লিখেছেন। সন্দেশ তাঁর ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, বাবা-কাকার স্মৃতি বিজড়িত, ওটাকেও তো দেখতে হবে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাগরময় ঘোষ অমনভাবে পেছনে না লেগে থাকলে কালেভদ্রে শুধু সন্দেশ পত্রিকায় আমরা ফেলুদাকে পেতাম, আজ তাঁকে নিয়ে চারদিকে যে এত হইচই তার সুযোগ ঘটত না। আনন্দ পাবলিশার্স-এর ব্যবসার কাজ যে রমরমা, তার অনেকখানিই ফেলুদার জন্য। এ কথা বলছি এইজন্য, একবার বইমেলায় ঘুরছি, আমার সামনে দুজন আনন্দবাজার হাউসের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক কথা বলতে বলতে হাঁটছেন। কানে এল একজন আরেকজনকে পরিহাসচ্ছ্বলে বলছেন, ‘আমাদের বই কি আর বিক্রি হবে, সত্যজিৎ রায় একাই মেলা মাত করে রেখেছেন।’

শুধু ফেলুদা কেন, যাই লিখেছেন সত্যজিৎ তাই বেস্ট সেলার হয়েছে। প্রোফেসর শঙ্কুর সব কাহিনি, একডজন গপ্পো, আরও এক ডজন, ফটিকচাঁদ, আরও বারো ইত্যাদি নানান জাতের নানান স্বাদের, বৈচিত্র আর রসে টইটম্বুর কত গল্পই না উপহার দিয়েছেন সত্যজিৎ। তাছাড়া আছে তারিণী খুড়োকে নিয়ে নতুন কাহিনি। এর মধ্যে মোল্লা নাসিরুদ্দিন— সবই বেস্ট সেলার। এমনকি পিকুর ডায়েরি পর্যন্ত বাদ যায়নি। তার মধ্যেই আমরা পেয়ে গেছি প্রবন্ধের বই ‘বিষয় চলচ্চিত্র’, আত্মজীবনী ‘যখন ছোটো ছিলাম’। ইংরেজিতে লেখা তাঁর বই ‘আওয়ার ফিলমস, দেয়ার ফিলমস’-এর ভাষা যেমন সুললিত তেমন সিনেমা জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন আমরা পাই এই বইটিতে।

প্রতিভা এমন জিনিস, যাকে স্পর্শ করে তাকেই সোনা করে। সত্যজিতের হাতের আঙুলে বোধ হয় সোনার কাঠি রুপোর কাঠির ছোঁয়া আছে।

‘বাদশাহী আংটি’ ফেলুদা সিরিজের প্রথম বই। সন্দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে যখন ওটা বেরোয় তার আগে কি টাইপে বই ছাপা হবে, কোথায় কোথায় ছবি যাবে, টাইটেল পেজ কেমন হবে, সব সত্যজিৎ বলে দিয়েছিলেন। প্রূফও দেখেছিলেন নিজে। বই বেরুবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ। জুলিয়াস সীজারের মতো তিনি বলতে পারেন, ‘আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।’ [এখানে ‘দেখলামের’ বদলে ‘লিখলাম’ কথাটাই বোধ হয় সঙ্গত]। সেই যে জয়যাত্রা, আজও তা অব্যাহত আছে, সত্যজিতের এক-একটা বই ছাপা হয় কত হাজার তা চিন্তা করাও কঠিন, আর এডিশন? সেও এক ইতিহাস। সেই প্রথম এই ‘বাদশাহী আংটির’ই কুড়ির বেশি সংস্করণ বেরিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। ‘বাদশাহী আংটি’র রয়্যালটির টাকার চেক নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স-এর তরফ থেকে যে ভদ্রলোক১৯ ওঁর কাছে প্রথম গিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘লিখেও টাকা পাওয়া যায়?’

তবে সবচেয়ে মজার কথা, বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক লিখে যা টাকা পান ছবি থেকে বোধ হয় তার এক তৃতীয়াংশও আয় হয় না। অথচ আসলে এ লাইনে উনি তো আসতেই চাননি, একমাত্র সন্দেশ পত্রিকাকে বাঁচিয়ে তোলা ছাড়া। মাঝে মাঝে শখ করে ওই পত্রিকায় ছোটোদের জন্য লিখবেন এই ছিল সাধ, সেটাই হয়ে গেল প্রধান উপজীবিকা। এটা এখন অতীত ঘটনা।

একজন মানুষের মধ্যে এত গুণ ভাবাই যায় না। শিল্পী, বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার, সুরকার আবার লেখক হিসাবে বেস্ট সেলার। লিখেও তিনি পুরস্কার পেয়েছেন। দিল্লি থেকে ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ বইয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিকের পুরস্কার, ১৯৮১ সালে শিশুসাহিত্য পরিষদ থেকে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যর জন্য পেয়েছেন ফটিকস্মৃতি পুরস্কার [‘একেই বলে শুটিং’ বইয়ের জন্য] আর ১৯৮২ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। তাছাড়া সাহিত্যকর্মের জন্য দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন ‘ডি-লিট’ উপাধি। তাঁর কিছু কিছু বই এখন ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, সত্যজিৎ রায় চমৎকার লিমেরিক আর ছড়া লিখতে পারেন। তিনি যদি ওদিকে একটু সময় দিতে পারতেন তবে মজাদার ছড়াকার হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করতেন।

সত্যজিৎ রায়ের বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেন বেস্ট সেলারের তালিকায় মাথায় চেপে বসে? তার কারণ আর কিছুই নয়, গল্প বলার টেকনিকটা তিনি খুব ভালোই জানেন, ও গুণটা তাঁর বাপ-পিতামহের সূত্রে পাওয়া। আর ভাষা? স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ আর রসসমৃদ্ধ।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা একজন বাস্তববাদী গোয়েন্দা। আরামকেদারায় বসে ধূমায়মান কফিতে চুমুক দিতে দিতে বা সিগারেট কিংবা পাইপের ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছাড়তে ছাড়তে অথবা নস্যির টিপ গুঁজে, ধূসর মগজের খেল দেখিয়ে রহস্যের সমাধান সে করে না, সোজা চলে যায় কৈলাসে, গ্যাংটকে, রাজস্থানে আর সেইসঙ্গে আমাদেরও করে ভ্রমণসঙ্গী। এই যে মানসভ্রমণের সুখ, সেটাই বা কম কিসে। স্বচ্ছতোয়া নদীর মতো তর তর করে বয়ে চলেছে কাহিনি, কোথাও উপল খণ্ডে বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়নি। এমন সুখপাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনি আমাদের শুধু রোমাঞ্চকর অনুভূতিই উপহার দেয় না, আমাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়, লেখার মধ্যেও তিনি ‘ক্যুইজ মাস্টার’।

ফেলুদার কথাবার্তার ভেতর দিয়ে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায় তা আগেই বলা হয়েছে। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বার্ড ওয়াচিং, ইতিহাস, ভূগোল, গানবাজনা কি বিষয় নিয়ে না পড়াশোনা করেছে প্রদোষ মিত্তির! আসলে সে যে সত্যজিৎ রায়। যখন ফেলুদার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় তখন তার বয়স সাতাশ আর তোপসের চোদ্দো। তারপর প্রায় পনেরো বছর কেটে গেছে, ইতিমধ্যে আরেকজন জুটেছেন তাদের দলে, টাক মাথা, গোলগাল, রহস্য কাহিনির লেখক ‘জটায়ু’। তিন বয়সের তিনরকম চরিত্রের এক অভিনব কম্বিনেশন। রহস্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাস্যরস, সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন ধরনের হাস্য-রহস্য কাহিনি— এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

রহস্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা সত্যজিতের অসাধারণ। যেমন ‘রক্তবরণ মুগ্ধকরণ— নদীপাশে যাহা বিঁধিলে মরণ।’২০ বলুন তো এর অর্থ কি? পারলেন না তো! আচ্ছা তবে শুনুন ফেলুদার মুখে রক্তবরণ মানে ‘লাল’, মুগ্ধকরণ মানে ‘মোহন’, নদী হল ‘গাঙ’, বিঁধিলে মরণ হল ‘গুলি’— অতএব কি দাঁড়াল? লালমোহন গাঙ্গুলি। এমন হেঁয়ালি আরও আছে ফেলুদার নানান কাহিনিতে।

‘প্রোফেসর শঙ্কু’ই বা কম যায় কিসে! বরং বলা যায় সাবাশ প্রোফেসর শঙ্কু, আপনিই সত্যজিৎকে সাহিত্যে প্রথম স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমাদের অশেষ ঋণ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা আপনাকে সম্মান করেন, বিপাকে পড়লে আপনার শরণার্থ হন, আপনাকে তখন উড়ে যেতে হয় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। তবে সত্যজিৎ প্রথমে আপনাকে আবিষ্কার না করলে আপনাকেও কেউ চিনত না। আমাদের এই পোড়া দেশে প্রতিভার স্বীকৃতি পাওয়া যে কি কঠিন তা কি আমরা জানি না। সত্যজিতের কাছে আপনার ঋণও কম নয়।

সত্যজিৎ রায় ছবির পরিচালক না হয়ে যদি শুধুমাত্র শিল্প আর সাহিত্য নিয়ে থাকতেন তবে বোধ হয় তিনি স্বনামধন্য হতেন। তিনি হলেন জাত শিল্পী, পুরুষানুক্রমে তিনি সেই গুণের অধিকারী। সন্দেশ এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আঁকা তাঁর ইলাসট্রেশন এককথায় অনবদ্য। তাঁর আঁকা সব ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবামের মতো বই ছাপা হলে তা বোধ হয় এক দুর্লভ সংগ্রহ হত।

.

সম্পাদক হিসেবেও সত্যজিৎ রায় অনন্য, সবদিকে তাঁর নজর। সন্দেশ ছোটোদের পত্রিকা বলে নজরটা আরও তীক্ষ্ন, কোনোরকম গোঁজামিল দিয়ে গল্প শেষ করলে চলবে না। কোনো গল্প বা উপন্যাসে সামান্য ত্রুটি বা টেকনিক্যাল ভুল থাকলে আর রক্ষে নেই। হয় লেখককে ভুল শুধরে দিতে হবে নয় লেখা বাতিল, এ দুয়ের মাঝখানে কোনো আপোস নেই, তা সে যত নামি লেখকই হোন না কেন। একদিন ওঁর ঘরে বসে আছি, উনি এক নামি কবিকে ফোন করলেন, ‘আপনার কবিতাটা একটু ইয়ে…।’ কাছেই বসেছিলাম, জবাবটাও রিসিভার ছাপিয়ে কানে এল, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা বদলে দেব।’ সেই কবিও যেন অপরাধ করে লজ্জিত। শুধু গল্প-কাহিনি নয়, কবিতার বেলাতেও তিনি সমান খড়গহস্ত।

এক বিষয়ে সত্যজিৎ খুব কড়া, ছোটোদের যেমন তেমন লেখার বড়ি গেলানো চলবে না বা হেলাফেলা করা চলবে না, ওদের পরিবেশন করতে হবে ভালো ভালো জিনিস— ভিটামিনে ভরা সুষম তথ্য, যা ওদের মনের খোরাক বাড়াবে। ওদের জ্ঞান, সাহস, বুদ্ধি এসবের যাতে বিকাশ ঘটে তেমন লেখাই তিনি চান, সস্তা বাজিমাত করা লেখা নয়। আর এই সম্পাদনার জন্য যতদিন সুস্থ ছিলেন, তিনি যা পরিশ্রম করেছেন তার সিকি ভাগও কোনো ব্যবসায়িক পত্রিকার সম্পাদক করেন কিনা সন্দেহ। অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা এমনকি হাত পাকাবার আসরের লেখা ও ছবি পর্যন্ত তাঁকে দেখতে হয়েছে, তারপর আছে মনোনীত কাহিনির জন্য চোখ জুড়ানো ইলাস্ট্রেশন, পত্রিকার লে-আউট, কত পরিশ্রমই না করতে হয়েছে ওঁকে! এত ব্যস্ত মানুষ, তারই মধ্যে সন্দেশ পত্রিকার জন্য সময় দিতে হয়েছে। ওঁর কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই বাড়িতে, ব্যবসায়িক পত্রিকাগুলির মতো লোকজন নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, চলচ্চিত্রের কাজের জন্যও ওঁর কোনো ব্যক্তিগত সচিব নেই, নিজেই চিঠিপত্র টাইপ করেন, নিজেই সব কাজকর্ম করেন। টাইপ করাটাও মজার ব্যাপার। গদিমোড়া চেয়ারে বসে কোলের ওপর টাইপরাইটার মেশিনটা রেখে খটাখট টাইপ করে যান। ওঁর সবকিছুতেই যেন একটা বৈশিষ্ট্য। সাধে কি আর তিনি বিশ্বজিৎ সত্যজিৎ!

এরই মধ্যে চলে সিনেমার কাজ, পড়াশোনা আর অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপআলোচনা, তাঁদের আপ্যায়ন। অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কত সময় তাঁর হাতের রঙের তুলি কি পেনসিল কাজ করে চলে, কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ছবির সংগীতের সুর রচনা হয়ে যায় কিংবা তৈরি হয় চিত্রনাট্য। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকেই কাজ করেন। প্রতিভা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না, সৃষ্টির ক্ষুধা তাকে নিয়ে যায় মহৎ থেকে মহত্তরের পথে, আলস্যের সঙ্গে তার অহি-নকুল সম্পর্ক। সত্যজিতের মতো প্রতিভাধর মানুষ তাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালোবাসেন, প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে মূল্যবান। অথচ তাঁর কাছে প্রতিদিন কত লোক আসতেন, অনেকেই অকারণে সময় নষ্ট করতেন, তবু কিন্তু তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। কাউকে কটু কথা বলতে তাঁর বাধে। মানুষ সম্মানের চুড়োয় উঠলে দেখা যায় তার মধ্যে পরিবর্তন আসে, নিজেকে সে অন্যদের চাইতে আলাদা করতে চায়, কিন্তু সত্যজিতের মধ্যে সে অহমিকা নেই, আপাদমস্তক তিনি একজন ভদ্রলোক। তাঁর চারপাশে আত্মসচেতনতা বা অহঙ্কারের প্রাচীর নেই। [এ সব আজ অতীত]।

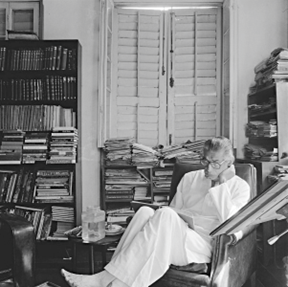

সত্যজিৎ রায় শুধু লেখেনই না, প্রচুর পড়াশোনাও করেন। তাঁর ঘরের লাইব্রেরি দেখলে অবাক হতে হয়, কত সাবজেক্টের ওপর যে দেশি বিদেশি বই, দুর্মূল্য আর দুষ্প্রাপ্য, তার হিসেব করে ওঠা সম্ভব নয়। ওগুলো কিন্তু সাজিয়ে রাখার জন্য নয়, প্রতিটি বই তাঁর পড়া, যেকোনো বই থেকে মুহূর্তে রেফারেন্স বলে দিতেন।

সম্পাদক সত্যজিৎ আরেকটা ভালো কাজ করেছেন। সন্দেশ পত্রিকার ভেতর দিয়ে একগুচ্ছ টাটকা তাজা শিশুসাহিত্যিক সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁরই। সন্দেশ পত্রিকা না থাকলে এঁরা বোধ হয় কোনোদিনই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতেন না। একেবারে অনামী লেখকের উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে তিনি সন্দেশ-এ ছাপিয়েছেন, এমন দুঃসাহস আর কোন সম্পাদকের আছে? আজ যাঁরা শিশুসাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত, যেমন, অজেয় রায়, শিশিরকুমার মজুমদার, রেবন্ত গোস্বামী, প্রণব মুখোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ইত্যাদি আরও অনেকেই এই পত্রিকা থেকে উঠে এসেছেন। বলতে গেলে সন্দেশ-ই তাঁদের হাতেখড়ি।

শুধু লেখকই নয়, শিল্পীদের অনেকেরই সন্দেশ-এ হাতে খড়ি, সত্যজিৎ তাঁদের শিক্ষাগুরু। এমন কয়েকজন হলেন দেবাশীষ দেব, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, রাহুল মজুমদার ইত্যাদি।

ছবির ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ রায় যেসব বুদ্ধিদীপ্ত এবং অভিনব প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করেছেন, সন্দেশ-এর গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছে তা অন্যতম আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, সত্যজিৎ রায় হাতে নেবার পর থেকে, নতুন পর্যায়ে সন্দেশ-এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে বাংলা ১৩৯৩ সালের বৈশাখ মাসে এবং সেই উপলক্ষ্যে নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ঘটা করে রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছিল ১৬, ১৭ ও ১৮ মে [১৯৮৬]। কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া একটি পত্রিকাকে এত বছর বাঁচিয়ে রাখাও কম কৃতিত্ব নয়।

তাছাড়া সন্দেশ পত্রিকার দৌলতেই আমরা নলিনী দাশের বিখ্যাত গণ্ডালু কাহিনি পেয়েছি, লীলা মজুমদার তাঁর রসালো গল্প কাহিনিতে সমৃদ্ধ করছেন সন্দেশ। তিনি তো আবার সত্যজিৎ রায়ের পিসি, উপেন্দ্রকিশোর তাঁর আপন জ্যাঠামশাই, সন্দেশ তাঁর বড়ো আদরের ধন। আর সত্যজিৎ রায়ের বই নিয়ে এত যে হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি, তার বেশির ভাগ গল্পই প্রথমে ছাপা হয়েছিল সন্দেশ পত্রিকায়। অনেকের মতে হতে পারে সত্যজিৎ রায়ের জীবনী লিখতে বসে সন্দেশ নিয়ে এত কথা কেন? তার কারণ, সত্যজিতের জীবনের সঙ্গে ওটা এত জড়িয়ে গেছে যে, ওটাকে বাদ দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের জীবনী সম্পূর্ণ হতে পারে না। জীবনের অনেক মূল্যবান সময় তিনি ব্যয় করেছেন বাপ ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠিত ছোটোদের ওই পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য— এটা যে অনেক স্মৃতির বাহক।

প্যারিস, ৪ অক্টোবর ১৯৮৮। পি. টি. আই-এর খবর সত্যজিৎ রায়ের ১১টি ছোটো গল্পের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে সত্যজিতের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কিছু রচনা ফরাসিতে অনূদিত হলেও ছোটো গল্প ফরাসি ভাষায় অনূদিত হল এই প্রথম। প্রখ্যাত ফরাসি দৈনিক ‘লা মঁদে’ গল্পগুলি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, ‘এই বইয়ের পাতায় পাতায় এক স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পের প্রকাশ ঘটেছে, প্রতিটি পৃষ্ঠাই এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকলা।’

প্যারিসের খ্যাতনামা প্রকাশক সংস্থা এফ. এন. এ. সি. ১৯৮৯ সালের শ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পকারের পুরস্কার দিয়েছে সত্যজিৎ রায়কে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ৫০,০০০ ফ্রাঁ— ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

একজীবনে দেশে বিদেশে যত পুরস্কার, উপাধি আর সম্মান তিনি পেয়েছেন, আমরা বড়ো মুখ করে বলতে পারি পৃথিবীর খুব কম মানুষের ভাগ্যেই তা জুটেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের সম্মান তিনি বাড়িয়েছেন, ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে, মাথা উঁচু করেছেন ভারতবাসীর।

তাঁর ঝোলায় জমা পড়েছে আরও কয়েকটি দুর্লভ সম্মান। দেশের সাংস্কৃতিক জগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে ভারত সরকার ১৯৯২-র মার্চ মাসে তাঁকে ‘ন্যাশনাল রিসার্চ প্রোফেসর’-এ সম্মানিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। ওই বছরই ৩০ মার্চ লস এঞ্জেলেসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ‘অস্কার’ পুরস্কার দিলেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ন।২২ তার কয়েকদিন আগে ২০ মার্চ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘ভারতরত্ন দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। আবার এপ্রিল ১৯৯২, জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে [৩৯তম] ‘আগন্তুক’ শ্রেষ্ঠ কাহিনি চিত্র বিবেচনায় ‘স্বর্ণকমল’ পুরস্কার পেয়েছে। জানুয়ারি ১৯৯১-তে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ওই ছবিই পেয়েছিল ‘ফিপ্রেসি’ পুরস্কার।

সত্যজিৎ আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার।

***

১৬. ‘প্রথমদিকে লিয়রের ছড়ার কিছু অনুবাদও তিনি করেছিলেন…’— সন্দেশ পত্রিকা পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৬১ সালে। সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সেই নবপর্যায়ের সন্দেশ-এ সত্যজিতের প্রথম লেখাটিই ছিল এডওয়ার্ড লিয়রের ‘দ্য জাম্বলিস’ অবলম্বনে রচিত লিমেরিক ‘পাপাঙ্গুল’। বস্তুত সন্দেশ পত্রিকার পাতা ভরানোর তাগিদেই চল্লিশ বছর বয়সে কলম ধরলেন সত্যজিৎ। সেই জয়যাত্রা তার অব্যাহত ছিল আমৃত্যু।

১৭. ‘ওই বছরই আবার নতুন কলেবরে আত্মপ্রকাশ করল সন্দেশ।’ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির প্রয়াণের পর সুকুমার রায় সন্দেশ পত্রিকার হাল ধরেন। আঁকা, লেখা দিয়ে তিনি সন্দেশ-কে সমৃদ্ধ করার কাজে চালিয়ে গিয়েছিলেন ১৯২৩-এ অকালমৃত্যুর আগে পর্যন্ত। এরপরই শুরু হয় পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ইউ রায় এন্ড সন্স-কে ঘিরে বিভিন্ন সমস্যা। কর্মচারীদ্বয় সুধাবিন্দু বিশ্বাস এবং করুণাবিন্দু বিশ্বাসের ষড়যন্ত্রে কিছুকালের মধ্যেই দেউলিয়া ঘোষিত হয় ইউ রায় এন্ড সন্স। এবং সমস্ত মালিকানা চলে যায় এই বিশ্বাসদের হাতে। এরপর ১০০ গড়পার রোডের বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরে মামা প্রশান্তকুমার দাশের বাড়ি চলে আসেন সুপ্রভা রায় এবং শিশু সত্যজিৎ। পরিবারের বাকি সদস্যরা ছড়িয়ে পড়েন নানা স্থানে। এদের মধ্যে সত্যজিতের মেজকাকা সুবিনয় রায় থাকতে শুরু করেন ভবানীপুরের শ্যামানন্দ রোডে। সত্যজিতের স্মৃতিকথা ‘যখন ছোটো ছিলাম’ থেকে জানা যায় যে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে সুবিনয় রায় আবার সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন, তবে দুঃখের বিষয় তিনি তা বেশিদিন চালাতে পারেননি। এরপর সুদীর্ঘ বিরতি, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে বন্ধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়য়ের উৎসাহে, তাঁর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় সন্দেশ পত্রিকা পুনরায় ফিরিয়ে আনেন সত্যজিৎ রায়। সেই থেকে বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সন্দেশ পত্রিকা আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি-এর স্বত্বাধিকারী।

১৮. সাগরময় ঘোষ (১৯১২—১৯৯৯) দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৩৩ থেকে ১৯৯৯ অবধি অমৃত্যু দেশ পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। রবীন্দ্র স্নেহধন্য কালীমোহন ঘোষের পুত্র। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষ ওঁর সহোদর ভাই। সত্যজিৎ রায়কে দেশ পত্রিকার পাতায় ‘ফেলুদা’ উপন্যাস লেখানোর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল সাগরময়বাবুর। বহু অনামী লেখককে তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন, দিয়ে গিয়েছেন প্রতিনিয়ত উৎসাহ। সম্পাদনার দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে লেখক সাগরময় ঘোষ খানিকটা অনাবিষ্কৃতই থেকে গিয়েছেন। ‘একটি পেরেকের কাহিনি’, ‘সম্পাদনার বৈঠকে’, ‘পরম রমণীয়’ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। সত্যজিৎ রায়কে ‘ফেলুদা’ কাহিনি লিখতে সম্মত করার গল্প তিনি সরসভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর ‘সত্যজিতের ফেলু মিত্তির’ নিবন্ধে।

১৯. ‘আনন্দ পাবলিশার্সের তরফে যে ভদ্রলোক— আনন্দ পাবলিশার্স-এর তৎকালীন প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (১৯৩৭—২০১৫) অধিক পরিচিত ছিলেন ‘বাদলবাবু’ নামে। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ওঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা তিনি তাঁর ‘পিওন থেকে প্রকাশক’ বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

২০. ‘রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধিলে মরণ’-এর উল্লেখ পাওয়া যায় সত্যজিৎ রায় রচিত ‘গোঁসাইপুর সরগরম’ নামক কাহিনিতে। রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু তাঁর নিজের নামে হেঁয়ালি হয়না বলে আক্ষেপ করায় ফেলুদা মুখে মুখে তাঁকে নিয়ে ধাঁধা বানিয়ে ফেলে। বলাবাহুল্য, হেঁয়ালি থেকে শুরু করে বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কবিতা এসবই আসলে সত্যজিৎ রায়ের আশ্চর্য মেধা ও কল্পনাশক্তি থেকে উত্থিত।

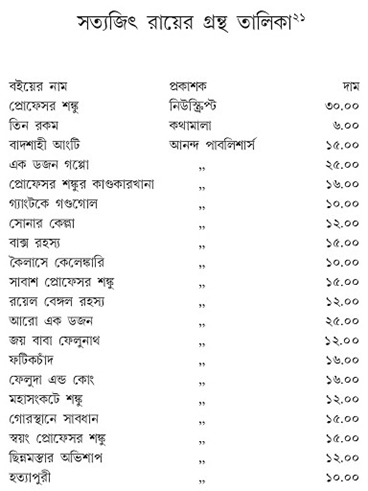

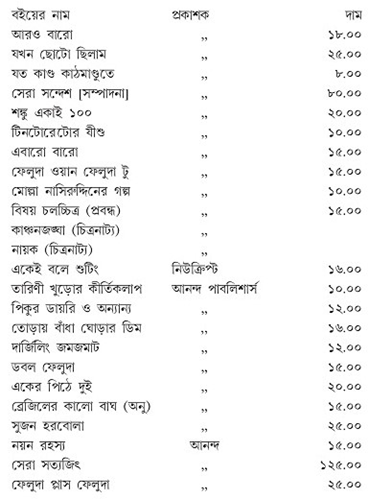

২১. সত্যজিৎ রায়ের গ্রন্থ তালিকা (১৯৯২-এ প্রকাশিত তালিকাটি ২০২০-তে এসে স্বভাবতই সম্পূর্ণ নয়, দামগুলিও সমসময়ের)।

২২. ‘অস্কার পুরস্কার দিলেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ন— এটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কারণ সত্যজিৎ রায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুরস্কার পান এবং সেটি বিজয়া রায়ের হাত দিয়েই প্রদত্ত হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রীদিলীপ বসু এবং আল সেয়ার্জ। ৩০ মার্চ ১৯৯২ বিদেশে অনুষ্ঠানের মঞ্চে সঞ্চালিকা ছিলেন অড্রে হেপবার্ন, তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরই পর্দায় ফুটে ওঠে সত্যজিতের পুরস্কারপ্রাপ্তির ভিডিয়ো রেকর্ডিং।