অধ্যায় ৯ – সভ্যতার রাজনীতির বৈশ্বিক অবস্থা

কোররাষ্ট্র এবং ফাটলরেখার দ্বন্দ্ব

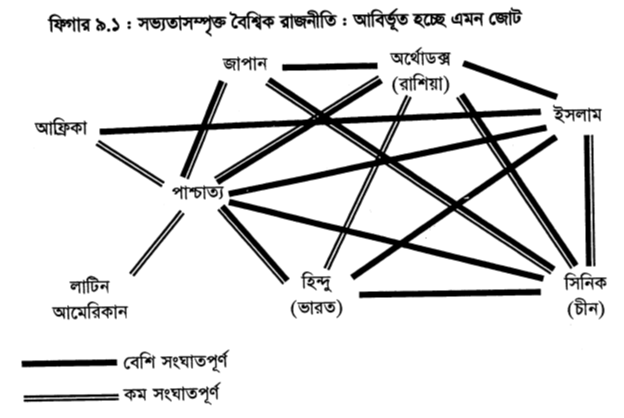

গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ই হল মানবসমাজের চূড়ান্ত পরিণতি। বৈশ্বিক পরিসরে সভ্যতার সংঘাত প্রকারান্তরে গোষ্ঠীসমূহের সংঘাত বৈ কিছু নয়। বর্তমানে আবির্ভূত বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠীগুলো কোনো কোনো সময়ে পূর্বনির্ধারিত জোট গঠন করে থাকে, নিতান্তই তাদের কিছু পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং বলাবাহুল্য এ-ধরনের জোট গঠন করার উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার বিরুদ্ধে তৃতীয় কোনো সভ্যতার সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ ও প্রভাব প্রতিরোধ করা। বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্ক কখনও খুব আন্তরিক থাকে না বরং তা প্রায়শই শীতল এবং শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন সভ্যতার যোগাযোগ এবং শীতলযুদ্ধের সময় স্থাপিত জোটসমূহ এখন টিকে থাকবে না বলেই মনে হচ্ছে। আন্তঃসভ্যতার ভেতর ‘অংশীদারিত্ব’ রাশিয়া ও আমেরিকার নেতারা যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে আবির্ভূত আন্তঃসভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন কারণে ওঠানামা করতে পারে, এমনকি তা সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই এ সম্পর্ক হয়তো ভবিষ্যৎ ‘ঠাণ্ডা শান্তি’ বয়ে আনতে পারে। রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের বেলায় যেমনটি বলেছিলেন বরিস ইয়েলৎসিন, ‘La guerra fria’ যার অর্থ হল, ‘অস্বস্তিকর সহাবস্থান’– একথাটি তখনকার মুসলমান এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের সম্পর্ক বর্ণনা করতে ১৩শ শতাব্দীতে ‘স্পেনিয়ার্ড ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৯০-এর দশকে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের ভেতর এখন একটি সভ্যতাসম্পৃক্ত শীতলযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।’ সভ্যতাভিত্তিক বিশ্বে শুধুমাত্র এমন একটি সম্পর্কই যে রয়েছে তা কিন্তু নয়। ‘শীতল শান্তি’, ‘শীতল যুদ্ধ’, ‘বাণিজ্য যুদ্ধ’, ‘প্রায় যুদ্ধাবস্থা’, ‘অপ্রয়োজনীয় শান্তি’, ‘ঝক্কি ঝামেলা জাতীয় সম্পর্ক’, ‘সর্বব্যাপী শত্রুতা’, ‘প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থান’, ‘অস্ত্রের প্রতিযোগিতা’—সম্ভবত এ-ধরনের বর্ণনাই প্রকৃত বর্ণনা যা বর্তমানে চলমান বিশ্বে সভ্যতাসমূহের সম্পর্কের বেলায় প্রযোজ্য। বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্বের বন্ধনের আজ বড় অভাব।

আন্তঃসভ্যতার সংঘাতের মোটামুটি দুটি প্রকার রয়েছে। আঞ্চলিক অথবা নিযুতাংশে প্রতিবেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ফাটলরেখা বরাবর; কিংবা একই সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর, যেমন প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ার অভ্যন্তরে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। যেখানে পুরোনো রাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন নতুন রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টির পাঁয়তারা চলেছে।

ফাটলরেখাযুক্ত স্থানে সংঘাত ঘটে চলছে মোটামুটিভাবে মুসলমান এবং অ-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এ-ধরনের সংঘাতের কারণ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এ বইয়ের দশ এবং এগারো অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কোররাষ্ট্রগুলোর ভেতরও সংঘাত দেখা দেয়। আর এর কারণ হল, বিভিন্ন সভ্যতার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা। এ ধরনের সংঘাত আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনের ধ্রুপদী ধাঁচের হয়ে থাকে, যথা :

১. জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের ওপর আপেক্ষিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তার কার্যাবলির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের নিমিত্তে

২. অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক অস্ত্রের দখলদারিত্ব, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার প্রতিরোধকরণ এবং আপেক্ষিক সামরিক শক্তি অর্জন ও প্রদর্শন বিষয়ে বিভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্রগুলো মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য;

৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বাজার সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক শক্তির অন্যান্য ইস্যুতে মতানৈক্য;

৪. এক সভ্যতা কর্তৃক অন্য সভ্যতার সাথে বসবাসরত এবং অত্যাচারিত তার রক্তধারার জনগোষ্ঠীর জীবন সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত কার্যক্রমের জন্য সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও সংঘাত;

৫. মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি সভ্যতা যখন অন্য একটি সভ্যতার উপর তার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে তৎপর হয় তখন সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়;

৬. কখনও কখনও ভূখণ্ড সম্পর্কিত ক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত দেশগুলোর সঙ্গে কোররাষ্ট্রযুক্ত হয়ে সংঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে।

এইসব ইস্যু প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির ইতিহাসে বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

প্রথমত, যখন বিভিন্ন সভ্যতাভুক্ত রাষ্ট্রগুলো সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন সেখানে সাংস্কৃতিক ইস্যু অগ্রগণ্য হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক পার্থক্য দ্বারা চালিত বিভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্রগুলোর ভেতর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে বিভক্তি দেখা দেয়, এবং তারা নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। প্রোপাগান্ডা তাদের অন্যতম বড় অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। শক্তি প্রয়োগে তারা পিছিয়ে থাকে না। কোররাষ্ট্রসমূহ সাধারণত একে অপরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে না। তবে মধ্যপ্রাচ্যের মতো অবস্থা এলে অবশ্য কোররাষ্ট্রগুলোও সভ্যতার ফাটলরেখা বরাবর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সরাসরি জড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, কোররাষ্ট্র যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে বিশ্বে বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের ভেতর পরিবর্তন সূচিত করে থাকে। প্রাচীন গ্রিকসভ্যতায় এথেন্সের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রকৃতপক্ষে পিলোপোনেসীয় যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল বলে থুসিডাইডিস মন্তব্য করেছেন। দেখা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন যুদ্ধ আসলে ‘আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধ’ ছিল, যা অহরহ সংঘটিত হয়েছে উদীয়মান ও অস্তমিত রাষ্ট্রশক্তিগুলোর মধ্যে। আধুনিককালে চীনের সভ্যতার বিকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে শক্তির ভারসাম্য আনতে সহায়ক হচ্ছে বলে মনে করা হয়। বিগত দিনে ঘটে যাওয়া প্রভাব- প্রতিপত্তিস্থাপন বিষয়ক যুদ্ধ, যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ শেষপর্যন্ত শান্তি পূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল। এর কারণ হল এই যে, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ তেমন ছিল না।

কেননা নৃগোষ্ঠীক ও রক্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই ছিল অধিক। শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের বেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে তেমন কোনো সাংস্কৃতিক সাযুজ্য নেই, সেজন্য সেখানে যে সশস্ত্র যুদ্ধ হবে না এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না। ইসলামের গতিপ্রকৃতি ও মুসলমানদের কার্যকলাপ সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটলরেখার জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে, চীনের উদয় সম্ভবত আন্তঃসভ্যতার কোররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাশ্চাত্য ও ইসলাম

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ পাশ্চাত্যের কিছু মানুষ যুক্তি দেন যে, ইসলামের সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোনোপ্রকার বিরোধ নেই, পাশ্চাত্যের বিরোধ আছে শুধু উগ্রপন্থী ইসলামিক শক্তির সঙ্গে। তবে ১৪শ বছরের ইতিহাস কিন্তু অন্যরকম কথা বলে।

ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের (অর্থোডক্স এবং পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্মের) সম্পর্ক খুবই ঝঞ্ঝাবহুল। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংঘাতে লেগে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে মার্কসীয়-লেনিনীয় মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ইতিহাসে ও বর্তমানে ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের দ্বন্দ্বের তুলনায় যেন নস্যি। একদা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময় প্রায়শই দুটি ধর্মের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্ক শত্রুতা এবং যুদ্ধংদেহী হয়ে পড়ে। জন এপিস্টিও বলেন যে, তাদের ‘ঐতিহাসিক গতিশীলতা’ থেকে দেখা যায়… প্রায়শই তারা একে অপরের প্রতিযোগী হয়েছে; কখনও কখনও ক্ষমতা, ভূসম্পত্তি ও আত্মার তাগিদে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে। শতাব্দীর-পর– শতাব্দী ব্যাপী এ দুটো ধর্মের অনুসারীগণ কখনও একে অপরের নিকট পরাজিত হয়েছে, জয়ী হয়েছে, আক্রমণ করেছে, আবার আক্রান্তও হয়েছে।

প্রারম্ভে আরবীয় ইসলামি শক্তি সপ্তম শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত অন্যদের বিতাড়িত করে উত্তর আফ্রিকা, ইরেবিয়া মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, উত্তর ভারত, জয় করে নেয়। প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে বিভক্তি স্থায়ী ছিল। কিন্তু এগারো শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রিস্টানেরা পুনরায় তাদের শক্তি প্রদর্শন করে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাসহ সিসিলি এবং টলেডো দখল করে নেয়।

সালে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা ‘ক্রুসেড’ শুরু করে দেয়। এরপর প্রায় এক ও অর্ধ শতাব্দীর ধরে খ্রিস্টীয় অধিপতিগণ পবিত্রভূমিসহ এর সংলগ্ন এলাকা, যেমন নিকট প্রাচ্যে ১২৯১ সালে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে তুরস্কের অটোম্যানগণ মঞ্চে আবির্ভূত হয়। তারা প্রথমে বাইজেনটাইনকে দুর্বল করে দেয়, এবং তারপর বলকান এলাকার অধিকাংশ এলাকাসহ উত্তর আফ্রিকা এবং ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল ও ১৫২৯ সালে ভিয়েনা দখল করে নেয়।

বানার্ড লুইস বলেন, ‘প্রায় একহাজার বৎসর কাল অর্থাৎ মুসলমানদের প্রথম স্পেনে পদার্পণ থেকে তুর্কিদের দ্বারা ভিয়েনা জয় পর্যন্ত ইউরোপ সর্বক্ষণের জন্য মুসলমানদের ভয়ে ভীত থাকত।” ইসলাম হল একমাত্র সভ্যতা, যা পাশ্চাত্যের টিকে থাকাকে অন্তত দুবার সন্দেহের আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল।

তবে ১৫শ শতাব্দীতে এসে অবস্থান বদল হয়। খ্রিস্টানরা ক্রমান্বয়ে ইবেরিয়া, গ্রানাডা (১৪৯২ সালে) পুনরুদ্ধার করে। ইতোমধ্যে ইউরোপ সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের বিষয়ে নতুন ব্যবস্থা আবিষ্কার করে, ফলে পর্তুগিজীয়রা মুসলমানদের দৃষ্টি এড়িড়ে ভারত মহাসাগর ও তারচেয়ে দূরবর্তী স্থানে চলে যায়। অন্যদিকে, রাশিয়া প্রায় দুইশতাব্দী ব্যাপী চলে আসা তাতারদের শাসনের অবসান ঘটায়। অটোম্যানগণ একটি শেষ ধাক্কা দেয়, তারা ১৬৮৩ সালে পুনরায় ভিয়েনা ঘিরে ফেলে, তবে সেখানে ব্যর্থতা তাদের পশ্চাৎপদতার দিকে নিয়ে যায়।

বলকান এলাকার অর্থোডক্সরা অটোম্যান শাসন মুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। হ্যাপবার্গ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, এবং কৃষ্ণসাগর ও ককেশীয় এলাকার দিকে রুশবাহিনীর নাটকীয় অভিযান প্রকৃতপক্ষে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভীত নড়বড়ে করে দেয়। তারপর থেকে অটোম্যানরা পিছু হটতে থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধাবসানের পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইটালি অসীম শক্তিবলে অটোম্যানদের অবশিষ্ট এলাকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন কায়েম করে শুধুমাত্র তুর্কি রিপাবলিক বাকি থাকে। ১৯২০ সালের ভেতর শুধুমাত্র চারটি মুসলমান দেশ— তুরস্ক, সৌদিআরব, ইরান ও আফগানিস্তান কেবল স্বাধীন রয়ে যায়, যেখানে কোনো অ-মুসলমান শাসন ছিল না।

১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশক থেকেই পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসনে ভাটা পড়তে থাকে। তবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানের পরে এই পতনের ধারা নাটকীয়ভাবে দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর বেশকিছু সংখ্যক মুসলমান জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্তমুসলমান দ্বারা দখলকৃত ৯২টি ভূমি অ-মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ১৯৯৫ সালের হিসেবে দেখা যায়, তারমধ্যে ৬৯টিতে আবার মুসলমানগণ তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আরও দেখা যায়, ওই সময়ে কম করে হলেও ৪৫টি রাষ্ট্রে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। দেখা যায় যে, শতকরা ৫০ ভাগ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে। ১৮২০ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এমন যুদ্ধের প্রায় সবই ছিল মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে। ধর্মগুলোর মধ্যে চলমান এই যুদ্ধের প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে কিছু স্বল্পকালীন সত্তা, যেমন বারশো শতাব্দীতে খ্রিস্টানদের ধৈর্য এবং বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে মৌলবাদের প্রসার। ওই দুটি সত্তার ওপরই দুটো ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক আজও নির্ণীত হচ্ছে।

এ দ্বন্দ্বের মূল কারণ মূলত দুটো ধর্মের বৈশিষ্ট্যের ভেতর লুকায়িত আছে। সাধারণত দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয় মতপার্থক্য থেকে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের ধারণা হচ্ছে ‘ঈশ্বর’ এবং সিজারের’ মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা। একথা সত্য যে, উভয় ধর্মের ভেতর আবার নানারকম মিলও রয়েছে। যেমন উভয়ই একঈশ্বরপন্থী ধর্ম, উভয়ই সর্বজনীন, উভয়ের মতাবলম্বীগণ দাবি করে যে, খাঁটি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মানবজাতির উন্নতি করা যায়। উভয় ধর্মই মিশনারিপন্থী। উভয়ই মনে করে যে, অধার্মিকদের হেদায়েত করে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করা যায় এবং এটি একটি পবিত্র দায়িত্ব। শুরু থেকেই ইসলাম যুদ্ধের ভেতর দিয়েই সম্প্রসারিত হয়েছে। সুযোগসুবিধা বুঝে খ্রিস্টধর্মও সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধের পথ নিয়েছিল।

‘জিহাদ’ এবং ‘ক্রুসেড’ শব্দদুটি সমার্থক। আর এ দুটি শব্দ কিন্তু প্রকারান্তরে বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মকেও পৃথক করে থাকে। উভয় ধর্মই ‘পরমকারণবাদে’ বিশ্বাসী কিন্তু অন্যসব ধর্ম তেমন ধারায় বিশ্বাস করে না। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহিংসতা অনেককিছুর ওপর নির্ভরশীল, যেমন জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা, ইত্যাদি। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল আরববিশ্ব থেকে বাইজানটাইন ও সামানিয়ান সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে অভিবাসন। এ- ধরনের অভিবাসন ছিল নজিরবিহীন। এর কয়েক শতাব্দী পরে সংঘটিত ক্রুসেড ছিল মূলত অর্থনৈতিক উন্নতি, জনসংখ্যার স্ফীতি, এগারো শতকে ইউরোপে ‘কুনাইক পুনঃজাগরণ’ যা অনেক অভিজাত ও কৃষককে পবিত্র ভূমির পানে ছুটে যেতে উৎসাহিত করেছিল।

অনেক কারণের সংমিশ্রণের ফলে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে দ্বন্দ্ব ও ক্রমবর্ধমান হারে সংঘাত ঘটতে দেখা যায়।

প্রথমত, মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বেকারত্ব বেড়ে যায়, এবং এসব বেকারদের ইসলামের নামে প্রলুব্ধ করে দল ভারী করাও সহজ হয়ে যায়। এদের অনেকে আবার অভিবাসনের মাধ্যমে পশ্চিমা জগতে পাড়ি জমায়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি পুনঃজাগরণ মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় এবং তারা পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে ইসলামি সভ্যতার তুলনা করতে গিয়ে কার্যত ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, মুসলমানেরা মনে করেন যে, পশ্চিমারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সর্বজনীন মূল্যবোধ, ইত্যাদি কথা বলে থাকে বিশ্বের অন্যান্যদের ওপর তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য। এভাবে, মুসলমানগণ পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে

চতুর্থত, কম্যুনিজমের পতনের ফলে আসলে মুসলমান ও পশ্চিমাবিশ্বের ‘সাধারণ শত্রুর (কম্যুনিজম) পতন হয়েছে, ফলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের আর কোনো সেতু থাকল না এবং কার্যত তখন একে অপরের খুঁত বের করতে থাকে এবং এভাবে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চমত, পশ্চিমাদের সঙ্গে অধিকতর সংস্পর্শে আসার ফলে মুসলমান এবং পশ্চিমা উভয়ের মধ্যে নিজ নিজ পরিচয়সূত্র জানার প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হয়। এতে করে তারা নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ হতে শুরু করে এবং এটিও বুঝতে থাকে যে, তারা এক নয় বরং আলাদা। ফলে বন্ধুত্বের বদলে পয়দা হয় শত্ৰুতা।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার মাত্রা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। তাই দেখা যায়, ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বে নবায়িত দ্বন্দ্ব মূলত ক্ষমতা ও সংস্কৃতির মৌল বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কে শাসক হবে, কারা শাসিত হবে? লেনিনের মতে রাজনীতির কেন্দ্রীয় ইস্যু হল ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমের প্রতিযোগিতা। লেনিন আরও বলেন, দুটি সভ্যতার মধ্যে কোনটি সত্য আর কোটি মিথ্যা এ প্রশ্ন উত্থাপন করা নিরর্থক। যতদিন পর্যন্ত ইসলাম ‘ইসলাম’ হিসেবে টিকে থাকবে (থাকবে বলেই মনে হয়) এবং পশ্চিমাবিশ্ব ‘পশ্চিমা’ হয়ে টিকে থাকবে, ততদিন এ দুটি বৃহৎ সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক বিগত ১৪শত বৎসর যেভাবে চলে এসেছে সেভাবেই বজায় থাকবে।

সামনের দিনগুলোতে এ সম্পর্ক আরও বিচলিত হওয়ার মতো, এমন সম্ভাবনা স্পষ্ট, যা সৃষ্টি হবে উভয়ের বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য থেকে। ঐতিহাসিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ সম্পার্কিত; যদিও তা বর্তমানে আর অতীতের মতো তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৯০-এর দশকে ২৮টি ফাটলরেখার মধ্যে ১৯টিই ছিল মুসলমান ও অ- মুসলমান এবং মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্পর্কিত। ১১টি ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান সম্পর্কিত, আর ৭টি ছিল পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত ফাটলরেখা। এগুলোর মধ্যে ১টি ছিল সহিংস এবং বলা যায় চরম সহিংস, আর তা সংঘটিত হয়েছে বসনীয় ও ক্রোয়াটদের মধ্যে। বলা যায়, এটি ছিল ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমা খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রত্যক্ষ ফাটলরেখা বরাবর সংঘাত। একদিকে ভূখণ্ড দখলের পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা, আর অন্যদিকে মুসলমানগণ কর্তৃক রাজ্যবিজয় পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়েছে বলে। মাত্র কিছুসংখ্যক এলাকায় পাশ্চাত্যের বলকান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সীমানা চিহ্নিতভাবে রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, আজকাল ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমের সংঘাত রাষ্ট্রীয় সীমানাকেন্দ্রিক না হয়ে বরং আন্তঃসভ্যতার ইস্যু-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে; যেমন অস্ত্র নিরোধ, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসন, ইসলামি মৌলবাদ এবং সেগুলোর ওপর পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ক।

শীতলযুদ্ধ পেছনে চলে যাবার পর এ-ধরনের ঐতিহাসিকভাবে পরস্পর শত্রুতামূলক সম্পর্ক, উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ১৯৯১ সালে বেরি বুজান বলেন যে, ‘একটি সামাজিক শীতলযুদ্ধ ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে এসে পড়েছে, যেখানে ইউরোপের অবস্থান ফাটলরেখার মধ্যে।’ এই ধরনের সংঘাতপূর্ণ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের, এবং সেইসঙ্গে অংশত খ্রিস্টতন্ত্র ও ইসলামের ঐতিহাসিক শত্রুতা থেকে উৎসারিত। অংশত পাশ্চাত্যের শক্তির প্রতি ঈর্ষাকাতরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও কলোনি-পরবর্তী বিশ্বে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তির আধিপত্য এবং বিগত দুই শতাব্দী ধরে উভয়ের মধ্যে তিক্ততার বলয়ে আবদ্ধ এবং তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের নিমিত্তে আগত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু, তিনি বলেছেন, ‘ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বের সামাজিকভাবে সংঘঠিত শীতলযুদ্ধ পশ্চিমা দুনিয়াকে তাদের পরিচয়ের প্রশ্নে আরও ঐক্যবদ্ধ করবে এবং তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে একত্রিত হবে।’ সুতরাং, শক্তিশালী ইউনিয়ন ইসলামের সঙ্গে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা শীতল যুদ্ধে যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা দেবে এবং এতে তারা উৎসাহও জোগাবে। ১৯৯০ সালে ইসলাম বিষয়ে একজন পণ্ডিত বার্নার্ড লুইস (‘মুসলমানদের প্রবল ক্রোধের উৎস’) সম্পর্কে বলেন :

এটি এখন সকলের নিকট পরিষ্কার যে সীমা অতিক্রমকারী কিছু বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা সরকারগুলো তাদের নীতির মাধ্যমে এগিয়ে নিচ্ছে এবং পরিস্থিতি অগ্নি-উন্মুখ করে তুলেছে। এ অবস্থাকে আমরা সভ্যতার সংঘাত বলে অভিহিত করতে পারি। এ- ধরনের সংঘাত যুক্তিবহির্ভূত হতে পারে, তবে অবশ্যই এটি আমাদের জুডো-খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বব্যাপী উভয়ের সম্প্রসারণ যখন ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা শত্রু দ্বারা প্রতিরোধমুখর, তখন সংঘাত অনিবার্য। তবে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা উস্কানি না দিলেও তাদের মতো একই ধারায় তাদের বিরুদ্ধে যুক্তিহীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি।

প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা ইসলামি সম্প্রদায় থেকেও পাওয়া যায়। মোহাম্মদ সিদ-আহমেদ নামে মিশরীয় একজন সাংবাদিক ১৯৯৪ সালে বলেন, ‘পশ্চিমা জুডো-খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সঙ্গে ইসলামি পুনঃজাগরণ আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান সংঘাত পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে পূর্বের চীন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।’ ১৯৯২ সালে একজন প্রখ্যাত ভারতীয় মুসলমান ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, ‘পশ্চিমের সঙ্গে মুসলমানদের পরবর্তী সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এবং তার দ্বারা আরবসাগর থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় মুসলমান জাতিগুলোর নতুন বিশ্ব নির্মাণে সংগ্রামের সূচনা শীঘ্রই শুরু করবে।’ তিউনেশিয়ার একজন আইনজীবীর মতে, ‘সংগ্রাম ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে; উপনিবেশবাদ ইসলামকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। তবে আমি ইসলামপন্থী নই। আমি মনে করি, এ সংঘাত ধর্মীয় সংঘাত। এ সংঘাত হল দুটি সভ্যতার মধ্যে ঘটান সংঘাত।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে ইসলামের সামগ্রিক প্রবণতা ছিল পশ্চিমাবিরোধী। এ-ধরনের মনোভাব অংশত ইসলামি পুনর্জাগরণের চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছে, এবং সেসঙ্গে তারা মনে করে যে, পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামের ওপর আঘাত এনেছে, যা প্রতিরোধ করা পবিত্র কর্তব্য।’ অতএব, তারা পশ্চিমাবিদ্বেষী হয়ে উঠছেন। এ বিদ্বেষের মাত্রা খুবই গভীর। অতীতে একজন মুসলমান বলতে পারতেন যে, ‘আমাদের অবশ্যই পশ্চিমামুখী হতে হবে।’ কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে এ-ধরনের বক্তব্য আর কারও পক্ষে এখন করা সম্ভব নয়। তাই, এখন মুসলমানদের মধ্যকার রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকদের পক্ষে পশ্চিমাবিশ্বের গুণগান গাওয়া খুবই দুরূহ কাজ। প্রকারান্তরে তারা পশ্চিমের তুলনায় মুসলমান সভ্যতার উন্নতর অবস্থার কথাই বলবেন। মুসলমানেরা এই ভেবে ভীত হন যে, পশ্চিমাসভ্যতা তাদের ওপর আরোপিত হলে তাদের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা পশ্চিমাসভ্যতাকে মনে করে বস্তু ও ভোগবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত, অধঃপতিত এবং অনৈতিক। এসকল কারণে এর প্রতিরোধ করা জরুরি, তা না হলে এর অনুপ্রবেশ মুসলমানদের মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলবে।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত পক্ষে ধর্মহীনতার শামিল। এর ফলে অনৈতিকতার মতো পাপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং সম্ভবত পশ্চিমা খ্রিস্টধর্ম থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শীতলযুদ্ধের সময় পশ্চিমারা তার শত্রুদের বলতেন “ঈশ্বরবিহীন কম্যুনিজম’, আর শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে মুসলমানেরা তাদের সভ্যতার দৃষ্টিতে পশ্চিমাবিশ্বকে বলেন “ঈশ্বর বিহীন পশ্চিমাবিশ্ব’।

পশ্চিমাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা, যেমন উদ্ধত, বস্তুবাদি, নির্যাতনকারী, পাশবিক এবং অধঃপতিত এটি শুধুমাত্র মৌলবাদী ইমামগণই পোষণ করেন না, সেসঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বে মিত্রগণ মনে করে থাকেন, এমনকি বন্ধু ও সমর্থকগণও বলে থাকেন। ১৯৯০-এর দশকে কিছু মুসলমান লেখকের বই-পুস্তক পশ্চিমা দুনিয়া কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে; তেমনি একটি পুস্তকে ইসলাম ও গণতন্ত্র (ফাতিমা মেরনিসি) আধুনিক, উদারনীতিকে তুলে ধরা হয়েছে।

এই পুস্তকে পশ্চিমাবিশ্ব সম্পর্কে যে প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে তা প্রায় তোষামদবিহীন। বলা হয়েছে যে, পশ্চিমাবিশ্ব ‘সামরিকমুখী’ ‘সাম্রাজ্যবাদী’ এবং ‘স্নায়ুরোগাক্রান্ত’ তারা অন্য জাতিকে উপনিবেশবাদী সন্ত্রাসের মধ্যে আতঙ্কিত করে রাখে (পৃ. সংখ্যা ৩,৯)। পশ্চিমাসভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে খ্যাত ‘ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ’ হচ্ছে সকলপ্রকার অরাজকতার মূল উৎস (পৃ.৮)। পশ্চিমাশক্তি ভীতিকর। আরববিশ্বকে শিক্ষা দেবার জন্য যদি বোমা নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়, তবে পশ্চিমাবিশ্ব একাই সে ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

‘… পাশ্চাত্য আমাদের সাধ্য ও সম্ভাবনাসমূহ তছনছ করে দিচ্ছে, তাদের উৎপাদিত পণ্য দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে চলেছে—এটি এমন একটি শক্তি, যা আমাদের নিঃশেষ করছে। আমাদের বাজার দখল করছে, আমাদের সম্পদ দখল ও নিয়ন্ত্রণ করছে, নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা…।’

পাশ্চাত্যবিশ্ব সামরিক বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে এবং তাদের উদ্ভাবিত অস্ত্রশস্ত্র অনুন্নত বিশ্বে বিক্রি করছে। পশ্চিমাবিশ্বের এহেন সর্বমুখী থাবা থেকে রক্ষা পেতে হলে মুসলমানগণকে তাদের নিজস্ব প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরি করতে হবে। নিজেদের জন্য নিজেরাই অস্ত্র তৈরি করতে হবে (সে অস্ত্র গতানুগতিক কিংবা পারমাণবিক তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলেননি) এবং এভাবে পশ্চিমাদের নিকট ‘সামরিক নির্ভরতা হ্রাস করতে হবে’ (পৃ. ৪৩- ৪৪)। এখানে পুনরায় বলা হচ্ছে যে, এসব কথা আয়াতুল্লাহ প্রদত্ত নয়।

তাদের রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় যুক্তি যাই হোক না কেন, মুসলমানেরা যুক্তি দেখান যে, মূল পার্থক্য হল তাদের সংস্কৃতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতি সংক্রান্ত। শেখ ঘানৌসী বলেন যে, ‘আমাদের সমাজ পশ্চিমাসমাজের মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মূল্যবোধ দ্বারা চালিত।’ একজন মিশরীয় সরকারি কর্মকর্তা বলেন, ‘আমেরিকানরা এখানে আসেন এবং প্রত্যাশা করেন যে, আমরা যেন তাদের মতো হই।’ তারা আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ‘আমরা তাদের থেকে ভিন্ন’- একথা বলেন মিশরের একজন সাংবাদিক। তিনি আরও বলেন যে, ‘আমাদের রয়েছে পৃথক পটভূমি এবং একটি ভিন্ন ইতিহাস। এজন্য আমাদের একটি ভিন্ন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার অধিকার রয়েছে।’ জনপ্রিয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে উচ্চমার্গের মুসলিম প্রকাশনাগুলো সাংঘাতিকভাবে এই চিত্রটি তুলে ধরে যে, কীভাবে পাশ্চাত্যবিশ্ব মুসলমানদের পদানত, অপমানিত এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানাদি ও সংস্কৃতিকে অবমূল্যায়ন করে থাকে।

পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া যে শুধুমাত্র মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাই নয়, সেসঙ্গে বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রেরসরকারের কার্যকলাপ থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

উপনিবেশোত্তর তাৎক্ষণিক স্বাধীন দেশের সরকারসমূহ সাধারণত পাশ্চাত্যের অনুসারী হয়ে থাকেন। তারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতাদর্শ এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশকে অনুসরণ করে থাকেন। এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন আলজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া, যেখানে স্বাধীনতার অর্থ ছিল একটি বৈপ্লবিক চেতনা। পরবর্তীতে একের পর একটি দেশ নানা কারণে পাশ্চাত্যপ্রীতি থেকে দূরে সরে আসতে শুরু করে। কেউ কেউ আবার প্রচণ্ডভাবে পাশ্চাত্যবিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে; যেমন ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরান, সুদান, লেবানন এবং আফগানিস্তান। কম নাটকীয়ভাবে যে-সমস্ত দেশে এ-ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাদের মধ্যে রয়েছে, তিউনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া। শীতলযুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থনদাতা দুটি দেশ তুরস্ক ও পাকিস্তান অন্যান্য মুসলমান দেশ কর্তৃক এবং সেসঙ্গে অভ্যন্তরীণভাবে ভীষণরকমের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে তাদের সখ্য চাপের মুখে পড়ে যায়।

১৯৯৫ সালে পরিষ্কারভাবে পাশ্চাত্যপন্থী দেশ হিসেবে একমাত্র কুয়েতের নাম উচ্চারিত হতে থাকে, যদিও দশবছর পূর্বেও দেশটি তত পাশ্চাত্যপন্থী ছিল না। পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মুসলমান দেশ কুয়েত অথবা সৌদিআরব এবং গাম্ফের শেখ- শাসকগণ সামরিকভাবে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল, অথবা মিশর এবং আলজেরিয়া পশ্চিমের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। ১৯৮০-এর দশকে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট শাসকদের পতনের পর তারা উপলব্ধি করে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে আর পূর্বের মতো তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার অবস্থা নেই, ফলে তাদের জন্য সংকট নেমে আসে। তেমনি, পাশ্চাত্যের

পাশ্চাত্যের ‘স্যাটেলাইট’ হিসেবে পরিচিত মুসলমানদেশগুলো যখন বুঝতে পারবে যে, পশ্চিমাবিশ্বের পক্ষে আর তাদেরকে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতার যোগান দেয়া সম্ভব নয়, তখন তাদের ভাগ্যেও অনুরূপ অসহায় পরিণতি চলে আসবে।

মুসলমানদের মধ্যে বেড়ে ওঠা পশ্চিমাবিদ্বেষী পরিস্থিতিকে পশ্চিমাবিশ্ব ‘মুসলমানদের দ্বারা সৃষ্ট ভীতি’ হিসেবে গণ্য করে থাকে। আর এ ভীতি আসে বিশেষভাবে মুসলমান মৌলবাদীদের নিকট থেকে। পরমাণুঅস্ত্র প্রসার, সহিংসতা এবং ইউরোপে অনাকাঙ্খিত অভিবাসনকারী হিসেবে মুসলমান ও ইসলামকে দেখা হয়ে থাকে। এ- ধরনের মনোভাব ও চিন্তাচেতনা সরকারি ও বেসরকারি জনমনেও দোল খায়। ১৯৯৪ সালে জিজ্ঞাস্য ছিল ইসলামি পুনঃজাগরণ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থের প্রতি হুমকিস্বরূপ কি না। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, এ প্রশ্নে ৩৫,০০০ নমুনার মধ্যে শতকরা ৬১ ভাগ উত্তর দেয় ‘হ্যাঁ’ এবং মাত্র ২৮ ভাগ উত্তর দেয় ‘না’। এর ১ বৎসর পূর্বে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, আমেরিকার জন্য কোন্ দেশ সবচেয়ে ভীতিকর, এর উত্তরে এসেছিল ইরান, চীন এবং ইরাকের নাম। অনুরূপভাবে, ১৯৯৪ সালে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল : আমেরিকার জন্য সাংঘাতিক ভীতি কোথা থেকে আসতে পারে। যথাক্রমে শতকরা ৭২ ভাগ জনগণ এবং বিশিষ্ট নীতি নির্ধারক শতকরা ৬৯ ভাগ বলেন যে, পারমাণবিক বিস্তার এবং শতকরা ৬৯ ভাগ জনগণ এবং শতকরা ৩৩ ভাগ নীতিনির্ধারক বলেন ‘আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ’। বলা বাহুল্য, উভয় বিষয় দুটিই ইসলামের সঙ্গে সংযুক্ত। উপরন্তু, শতকরা ৩৩ ভাগ জনগণ এবং শতকরা ৩৯ ভাগ নেতা ক্রমবর্ধমান ইসলামি মৌলবাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভীতির কথা উল্লেখ করেন।

ইউরোপীয়গণও আমেরিকানদের অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেন। ১৯৯১ সালের বসন্তকালে শতকরা ৫১ ভাগ ফরাসি জনগণ বলেন যে, ফরাসি দেশের জন্য প্রধান ভীতি আসবে দক্ষিণদিক থেকে। চারটি দেশকে ফরাসি জনগণ ভীতির চোখে দেখে থাকেন, যার প্রতিটিই হল মুসলমান দেশ। এর মধ্যে ইরাক শতকরা ৫২ ভাগ, ইরান শতকরা ৩৫ ভাগ, লিবিয়া শতকরা ২৪ ভাগ এবং আলজেরিয়া শতকরা ২২ ভাগ। পশ্চিমাবিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। জার্মানির চ্যান্সেলর এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেলের সুরে সুর মিলিয়ে ১৯৯৫ সালে বলেন যে, ‘ইসলামি মৌলবাদ কম্যুনিজমের মতোই ভয়াবহ’। ক্লিনটন প্রশাসনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, ‘ইসলাম হল পশ্চিমের বৈদেশিক শত্রু’।

পূর্বাঞ্চল থেকে দৃশ্যত সামরিক হুমকি কেটে যাওয়ার পর ন্যাটোর পরিকল্পনাগুলো এখন দক্ষিণমুখী। কেননা ন্যাটো মনে করে দক্ষিণদিক থেকে হুমকি আসতে পারে।

‘দক্ষিণের সৈন্যসারি’ সম্পর্কে একজন আমেরিকান ১৯৯২ সালে বলেন যে, তা যেন ন্যাটোর কেন্দ্রীয় ফ্রন্টকে পরিবর্তন করে দ্রুত নতুন ফ্রন্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণদিক থেকে আসা এই ভীতির মোকাবিলা করতে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন এবং পর্তুগাল যুগ্মভাবে সামরিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। মাঝেমধ্যে মাগরেব সরকারের সঙ্গে তারা ইসলামি চরমপন্থীদের মোকাবিলা করার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।

ইসলামি মৌলবাদীদের দ্বারা অনবরত হুমকি থাকার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপে সৈন্যসমাবেশ করে রাখতে হচ্ছে। মার্কিনবাহিনীর উপস্থিতি ইউরোপে ক্রমবর্ধমান ইসলামি মৌলবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো মহৌষধ নয়- বলে মন্তব্য করেন একজন প্রাক্তন মার্কিন সৈন্য। তিনি আরও বলেন, তবে এই সৈন্যরা ইউরোপে সামরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। স্মরণ করতে হবে যে, ‘১৯৯০-৯১ সালের গা যুদ্ধের সময় মার্কিন, ফরাসি এবং ব্রিটিশ বাহিনী ওইসব সেনাঘাঁটি থেকে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এভাবেই তারা উক্ত এলাকায় কাজ করছে। তবে তিনি এ সত্যটি বর্ণনায় সংযুক্ত করলে ভালো করতেন যে, ওইসব সৈন্য সেখানকার স্মৃতিগুলো ভীতির সঙ্গে স্মরণ করে উল্টো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, এবং তাকে ঘৃণাও করে থাকে।

১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লবের ভেতর দিয়ে ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি আন্তঃসভ্যতা সম্পর্কিত ‘প্রায়-যুদ্ধ’ সৃষ্টি হয়েছে। এটিকে প্রায়-যুদ্ধ বলা যায় মোটামুটি তিনটি কারণে।

প্রথমত, সমগ্র ইসলামি শক্তি সমগ্র পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না। মৌলবাদী রাষ্ট্র (ইরান, সুদান) তিনটি অ-মৌলবাদী রাষ্ট্র যেমন ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, সেসঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক ইসলামি সংগঠন যারা সৌদিআরবের অর্থপুষ্ট হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তারা আরও যুদ্ধ করছে সাধারণভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধেও।

দ্বিতীয়ত, এটি একটি প্রায়-যুদ্ধ এজন্য যে, ১৯৯০-এর গাল্ফ-যুদ্ধ ছাড়াও এ যুদ্ধ কিছু সীমিত ধারায় সংঘটিত হয়। যেমন সন্ত্রাস, হঠাৎ হঠাৎ বিমানশক্তি প্রয়োগ, চাপা বা লুক্কায়িত কাজকর্ম এবং অর্থনৈতিক অবরোধ। অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের পর্যায়ে এটি হয় না। তৃতীয়ত, এটি একটি প্রায়-যুদ্ধ, কেননা যতক্ষণ সহিংসতা থাকে ততক্ষণ এ যুদ্ধ থাকে এবং তারপরেও থাকে।

তবে প্রায়-যুদ্ধও একধরনের যুদ্ধ। ১৯৯১ সালে প্রায় দশসহস্রাধিক ইরাকি সৈন্য পশ্চিমাদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে মারা যায়। এ ছাড়া ১৯৭৯ সালের পরে প্রায়শই এ- ধরনের মৃত্যু সেখানে ঘটে চলেছে। পাশ্চাত্যের অনেক মানুষ সেখানে মৃত্যুবরণ করছেন, এমনকি প্রকৃত গাল্ফযুদ্ধে তারা তত মরেনি। উভয়পক্ষই মনে করে যে, এ সংঘাত একদিন পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেবে। ইতোপূর্বে খোমেনি যথার্থই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ইরান কার্যকরভাবে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।” আর গাদ্দাফি তো অহরহই বলেছেন পশ্চিমের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের কথা। অন্যান্য দেশের উগ্র মুসলমান-নেতৃবৃন্দ প্রায় অভিন্ন ভাষায় পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে আসছেন। অন্যদিকে আমেরিকা মোটামুটি ৭টি দেশকে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ৫টিই হল মুসলমান দেশ-ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, সুদান; এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিউবা ও উত্তরকোরিয়া। এসব দেশ পশ্চিমের শত্রুদেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা তারা সুযোগ পেলেই তাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিমাবিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেবে। মার্কিন কর্মকর্তারা অহরহ এসব দেশগুলোকে ‘অপরাধী’, ‘দুর্বৃত্ত’ দেশ হিসেবে বলে আসছেন। এজন্য তারা ওই দেশগুলোকে সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক ধারার বাইরে রেখে দেন, এবং সুযোগ পেলেই ‘একক’ বা ‘যৌথ’ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বোমাবর্ষণের ঘটনাকে আমেরিকা ‘আমেরিকার বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহপূর্বক শহুরে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধঘোষণা বলে মনে করে থাকে।’ যদি মুসলমানেরা মনে করে থাকেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্যদেশগুলো যদি মনে করে যে, ইসলামি শক্তিগুলো পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, তবে যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, একটি বড় ধরনের যুদ্ধ সম্মুখের দিনগুলোতে অপেক্ষা করছে।

এহেন প্রায়-যুদ্ধাবস্থায় প্রত্যেক পক্ষই মনে করে থাকে যে, তারা শক্তিশালী, অন্যদিকে বিরুদ্ধপক্ষ দুর্বল। ইসলামি উগ্রবাদীরা পশ্চিমের মুক্ত দেশসমূহে গাড়িবোমার মাধ্যমে আতঙ্ক ও প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। আর পশ্চিমের পেশাদার সামরিক কর্তৃপক্ষ ইসলামি শক্তির ওপর অপেক্ষাকৃত উন্নত বোমা বর্ষণ করে চলেছে। ইসলামি সন্ত্রাসীগোষ্ঠী পশ্চিমা কিছু বিখ্যাত নেতানেত্রীকে হত্যার লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে; অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামি শক্তিগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৫-এ পনেরো বৎসর আমেরিকা ১৭টি সামরিক অভিযান মধ্যপ্রাচ্যে পরিচালনা করেছে বলে একজন মার্কিন মুখপাত্র স্বীকার করেছেন। বলাবাহুল্য, প্রতিটি অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলমানদেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত এ-ধরনের অভিযান কোনো সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রায় নজিরবিহীন।

গাল্ফযুদ্ধ ব্যতীত অদ্যাবধি প্রত্যেক প্রতিপক্ষই এক্ষেত্রে সহিংসতাকে কিছুটা হলেও নিম্নমাত্রায় রাখতে চেষ্টা করেছে। সম্ভবত তারা এর দায়িত্ব এড়াতে চান বলেই এমন আচরণ করেছেন। দি ইকোনমিস্ট পত্রিকার মতে, ‘যদি লিবিয়ার সাবমেরিন আমেরিকার কোনো জাহাজ ডুবিয়ে দেয়, তাহলে আমেরিকা সরকার এ-ধরনের কার্যকলাপকে যুদ্ধ বলেই ধরে নেবে…। ১৬ অপরদিকে শীতলযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন যতটা না যুদ্ধে সহিংসতা এনেছিল এসব ক্ষেত্রে যুদ্ধ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সহিংস।

কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত বৃহৎশক্তিগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনমানুষ কিংবা সৈন্য হত্যা করে থাকে। প্রায়-যুদ্ধাবস্থাতেও এ-ধরনের মনমানসিকতাই সবসময় কাজ করে চলেছে।

আমেরিকা সবসময়ই বলে চলেছে যে, প্রায়-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানেরা খুবই সংখ্যালঘু, বৃহত্তর মুসলমানসমাজ তাদের এ ধরনের উগ্র কার্যকলাপকে সমর্থন দেয় না। হয়তো এ বক্তব্যের সত্যতা রয়েছে। যদিও বাস্তবতা অন্য কথা বলে থাকে। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সহিংস তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাত্রা মুসলমানদেশে একেবারেই নেই বলেই চলে। এমনকি, পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল মুসলমানদেশের সরকারগুলোও পশ্চিমের বিরুদ্ধে সহিংস তৎপরতার বিরুদ্ধে তেমন কোনো কার্যকর নিন্দা জ্ঞাপন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। অন্যদিকে, ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ মুসলমানদের সহিংসতার বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। দেখা যায়, সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার দ্বন্দ্বে সমজাতীয় সভ্যতা বা ‘আত্মীয়সুলভ সভ্যতা’ শক্তিগুলো একে অপরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের মানুষ মনে করে যে, তাদের সভ্যতা সর্বজনীন ও তাদের সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতির তুলনায় উন্নত। সুতরাং, উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার একটা দায়িত্ব তাদের ওপর রয়েছে। সম্ভবত এই মৌল কারণেই পাশ্চাত্য ও ইসলাম দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এশিয়া, চীন এবং আমেরিকা : সভ্যতাসমূহের আধার

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এশিয়ার, বিশেষ করে পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক পরিবর্তন একটি বড় মাপের ঘটনা। ১৯৯০-এর দশকে এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একটি রমরমা অবস্থার জন্ম দেয়। অনেকেই এই উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্বে বিভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা স্থাপিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। এই আশাবাদ অত্যন্ত সন্দেহজনক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটতে দেখা যায়নি। অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও একটি দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ায়; বিশ্বে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ভারসাম্যের পরিস্থিতি বদল করে দেয়। অর্থনৈতিক লেনদেন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তা মানুষের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করে থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য সম্পর্কে মানুষ বুঝতে শিখে থাকে। এ থেকে সৃষ্টি হয় ভয়ভীতি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ‘লাভ’ এবং ‘দ্বন্দ্ব’ দুটোই বাড়ায়। যদি পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হয় তবে বলা যায় : এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোকরশ্মি জন্ম দেবে এশিয়ার রাজনৈতিক অন্ধকার; এশিয়া হয়ে উঠবে রাজনৈতিকভাবে অস্থির এবং দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিপূর্ণ।

এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এশীয়দের উদীয়মান আত্মবিশ্বাস আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে তিনভাগে ভেঙেচুরে দিয়েছে। যেমন :

প্রথমত, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এশীয়দেশসমূহকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করছে। এর ফলে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা; পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস, শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা এতদঞ্চলে শীতলযুদ্ধের সময় ছিল অনুপস্থিত। এভাবে অত্র অঞ্চলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরস্পর শত্রুতা বেড়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক অগ্রগতি একদিকে এশীয় সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও পশ্চিমের সঙ্গে এশীয়দের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করছে। এ দ্বন্দ্ব প্রথমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুরু হয়েছে। তবে, এ সংঘাত পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে এশীয় প্রতিরোধের শক্তিকে দিন দিন বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, এশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে অত্র অঞ্চলে চীনের আধিপত্য বেড়ে যাচ্ছে। এতে করে অন্যান্য এশিয়দেশকে চীনের আধিপত্যের বাস্তবতা মেনে নিতে হচ্ছে, অথবা চীনের সঙ্গে ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করতে হচ্ছে।

কয়েক শতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্যবিশ্ব ‘এককভাবে’ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রথম পশ্চিমাবিশ্বের সম্পূরক হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং জাপান সম্পূরক শক্তি হিসেবে আসে আরও পরে, বিংশ শতাব্দীতে। ইউরোপই ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সহযোগিতার রাজনীতির প্রধান নায়ক। এমনকি শীতলযুদ্ধের সময়ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে, আর তা ঘটেছে একেবারে ইউরোপের অন্তরের অভ্যন্তরে। শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মৃত্তিকাতল হিসেবে এশিয়া, বিশেষ করে পূর্বএশিয়া চিহ্নিত হচ্ছে। এশিয়া এখন সভ্যতার মহাপাত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পূর্বএশিয়ায় রয়েছে কম করে হলেও ৬টি সভ্যতা-জাপানি, সিনিক, অর্থোডক্স, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং পাশ্চাত্য-এর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া যুক্ত হলে হিন্দুসভ্যতা সংযোজিত হয়। চারটি কোররাষ্ট্র, যথা-জাপান, চীন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ার মূল ঘটক দক্ষিণ এশিয়ায় রয়েছে শক্তিশালী ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া হল ভীতিকর একটি শক্তিশালী মুসলমান রাষ্ট্র। এতদ্ব্যতীত, পূর্বএশিয়ায় মধ্যমমানের শক্তিসম্পন্ন আরও কিছু রাষ্ট্র আছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, যেমন কোরিয়া, তাইওয়ান এবং মালয়েশিয়া। সেসঙ্গে আরও যুক্ত হচ্ছে সম্ভাবনাময় ভিয়েতনাম। এর ফলে সে অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুতর এবং জটিল ধরনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছে, যার সঙ্গে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের তুলনা করা চলে। ফলে, সেখানে দেখা দিয়েছে বহুধারা ও বহুমুখী শক্তির পরস্পর সমারোহ।

বহুমুখী ক্ষমতার বিন্যাস, বহুমুখী সভ্যতার ধারাই হল পূর্বএশিয়া ধারা। এ ধারাটিই কার্যত ইউরোপ থেকে পূর্বএশিয়াকে পৃথক করেছে। ক্ষমতা ও সংস্কৃতির এ ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখিতা। পশ্চিমাবিশ্বের সব দেশেই রয়েছে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা; আছে মুক্তবাজার অর্থনীতি, উচ্চমানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে পূর্বএশিয়ায় একটি দেশে ছিল সুস্থির গণতন্ত্র। অস্থির গণতন্ত্র ছিল তথাকার অধিকাংশ নব্য স্বাধীন দেশে।

৪ অথবা ৫টি দেশে ছিল কম্যুনিস্ট ধরনের স্বৈরশাসন। সামরিক সরকার, ব্যক্তিগত স্বৈরশাসন এবং ছিল প্রভাবশালী একদলীয় কৰ্তৃত্বমূলক শাসন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে পূর্বএশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ছিল অমিল। জাপান এবং সিঙ্গাপুরের অবস্থা ভিয়েতনাম আর উত্তরকোরিয়ার অবস্থা এক ছিল না। যদিও সেখানে বাজার-অর্থনীতির একটি প্রবণতা শুরু হয়ে গিয়েছে, তবুও সেখানে নানাধরনের এবং বিভিন্ন ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করার মতো। উত্তরকোরিয়ায় রয়েছে কম্যুনিস্ট ধরনের কর্তৃত্বমূলক অর্থনীতি, অন্যত্র রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানার সংমিশ্রিত অর্থনীতি। হংকং-এ রয়েছে ব্যক্তিমালিকানা এবং ধনতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি।

সময়ে সময়ে আধিপত্যবাদী কার্যক্রমের পরও পূর্বএশিয়ায় (ব্রিটিশ অর্থে) পশ্চিম ইউরোপের মতো একটি আন্তর্জাতিক সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে। ১৭ বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে একাধিক জোটগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়; যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো, পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার সংগঠন এবং অন্যান্য। তবে পূর্বএশিয়ায় একমাত্র আসিয়ান ব্যতীত ইউরোপের তুলনায় তেমন কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। সেখানেও তেমন কোনো বৃহৎ শক্তির উপস্থিতি নেই, যে শক্তি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান ‘আদিম প্রক্রিয়ার’ মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংহতি আনতে চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। ১৯৯০-এর দশকে আরও একটু বৃহত্তর আঙ্গিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে নিয়ে ‘এপিইক’ গঠিত হলেও বাস্তবে দেখা যায়, এ সংগঠনটি আসিয়ানের চেয়েও দুর্বল। এতদ্ব্যতীত, অত্র অঞ্চলে বহুপাক্ষিক একটি একক প্রতিষ্ঠান মুখ্য এশীয় শক্তিগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠেনি

পশ্চিম-ইউরোপীয় অবস্থায় বিপরীত ধারায় দেখা যায়, পূর্বএশিয়ার বিভিন্ন প্রকারের সংঘাতের পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ সজীব রয়েছে। চিহ্নিত দুটি বিবদমান শক্তি যেমন অশান্তির উদাহরণ হিসেবে ‘দুই কোরিয়া’ এবং ‘দুই চীনের’ নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ১৯৯৫ সাল থেকে মতাদর্শিক পার্থক্য হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দুই চীন এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কিঞ্চিৎ উন্নতির সূচনাপর্ব শুরু হয়েছে।

কোরিয়ার বিরুদ্ধে কোরিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও তার ধার অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়েছে। চীনের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধের ধার এখনও চকচক করছে। তবে, পূর্বের চেয়ে তা অনেক সীমিত, একথা মানতেই হবে। কেননা চীনের একজন জেনারেল বলেছেন, ‘পারিবারিক বা সমগোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে যুদ্ধের ধারা এখন সীমিত।১৮ যদিও দুই চীন এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে সহিংসতার সম্ভাবনা এখনও সীমিত রয়েছে, তবে প্রত্যাশা করা যায়, যেহেতু তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল প্রকট, সেহেতু হয়তো ভবিষ্যতে এসব শক্তিগুলো একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসবে।

পূর্বএশিয়ায় শীতলযুদ্ধকালীন সৃষ্ট সংঘাত বর্তমানের অর্থনৈতিক কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে পূর্বএশিয়ার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে বলা হচ্ছে : ‘বিবদমান ও সাংঘাতিক সংঘাতময় প্রতিবেশিত্ব বিরাজমান’ যা ‘দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জন্য পরিপক্বতা’ পেয়েছে, এ অঞ্চলে যেন সদাসর্বদা “শীতলযুদ্ধাবস্থা বিরাজমান’ থাকছে। তাই, এখানে সবসময়ই যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকবে।

১৯৯০-এর দশকে ইউরোপের তুলনায় পূর্ব ইউরোপে ও এশিয়ায় সীমান্ত বিরোধ অনিষ্পন্ন থেকে যায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধগুলোর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া এবং চীনের সীমান্ত বিরোধ, উত্তর দ্বীপাঞ্চলে চীন, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন এবং আরও রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ায় দক্ষিণচীন সমুদ্র বিরোধ। সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার, চীনের সঙ্গে ভারতের এবং উভয়ের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ ১৯৯০-এর দশকে অংশত হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু তারপর আবার তা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন চীন মঙ্গোলিয়া দাবি করে বসে। বাইরের শক্তির দ্বারা সমর্থিত ও মদদপুষ্ট সহিংসতা মিন্দানাও, পূর্ব তিমুর, তিব্বত, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, পূর্ব মায়ানমারে ঘটে চলেছে। ১৯৯০-এর দশকে পূর্বএশিয়ায় অন্যান্য স্থানে রাষ্ট্রীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছিল। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে কিছু মারাত্মক যুদ্ধ হতে দেখা গিয়েছিল, যা ঘটেছিল কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের মধ্যে এবং এশিয়ার মূল শক্তিগুলোর মধ্যে চীন আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাছাড়া পূর্বএশিয়ার প্রায় সকল প্রতিবেশী, যেমন কোরিয়া, ভিয়েতনামী, জাতীয়তাবাদী চীনাগণ, ভারতীয়, তিব্বতীয় এবং রুশগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে সীমান্ত বরাবরে সংঘাত করেছে। ১৯৯৩ সালে চীনের সামরিক বিশ্লেষণে ৮টি স্থানকে অতি-উত্তপ্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা চীনের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে মনে করা হয়। পূর্বএশিয়ার নিরাপত্তা সম্পর্কে বলা হয় ‘অত্যন্ত ভয়ানক’। শতাব্দীকাল ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবার পর অদ্যকার ইউরোপ হয়েছে শান্তির নিবাস এবং সেখানে যুদ্ধ অকল্পনীয় বিষয়। পূর্বএশিয়া কিন্তু তেমন নয়। এয়ারন ফ্রিডবার্গ যেমন বলেন, “ইউরোপের সংঘাতপূর্ণ অতীত হয়তো এশিয়ার ভবিষ্যৎ’।

অর্থনৈতিক গতিশীলতা, ভূখণ্ড সম্পর্কিত বিরোধ, পুনর্জাগরিত পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বএশিয়ার সামরিক খাতে বরাদ্দব্যয় ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও শিক্ষিত জনগণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পূর্বএশীয় সরকার তাদের পুরাতন ও অযুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং কৃষক-ধাঁচের সৈন্য পালটিয়ে যুগোপযোগী, আধুনিক, সম্প্রসারিত এবং আরও পেশাদারমুখী উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠন করছে। এভাবে পূর্বএশিয়ায় আমেরিকার আগ্রহ থাকার পরও পূর্বএশিয়ার দেশসমূহ সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পূর্বএশীয় দেশসমূহ সাধারণত ইউরোপ, আমেরিকা ও প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট থেকে অস্ত্র ক্রয় করে থাকে। তবে এখন প্রযুক্তিগত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশেই নিজেরা উন্নত ধরনের যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং যুদ্ধ-সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপন্ন করছে। জাপান এবং চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণকোরিয়া প্রভৃতি সিনিক রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে তাদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করছে। পূর্বএশিয়ার উপকূলীয় ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় রেখে তারা নৌবাহিনীকে উন্নততর সাজে সজ্জিত করতে মনোযোগ দিয়েছে। ফলে, দেশগুলো পূর্বে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্যতা না- রাখলেও এখন তারা ক্রমাগতভাবে সে যোগ্যতা অর্জন করে চলেছে।

এই ধরনের সামরিক যোগ্যতার বেলায় স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এতে করে সেখানে পারস্পরিক সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ২১ এমতাবস্থায় ক্ষমতায় অদলবদলের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারগুলো প্রয়োজনে ও বৈধভাবেই এগুচ্ছে। এখন থেকে আগামী দশ বৎসর পরে কে কার বন্ধু বা শত্রুতে রূপান্তরিত হবে, তা কে জানে?

এশিয়া-আমেরিকার শীতল যুদ্ধ

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এশিয়ার দেশসমূহের সম্পর্ক (ভিয়েতনাম বাদে) ক্রমাগতভাবে ছিল শত্রুভাবাপন্ন, আর সব বিতর্কিত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ও তা ধারণ করার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। সম্পর্কের এইরূপ প্রবণতা আমেরিকার সঙ্গে চীন ও জাপানের সম্পর্কের নিরিখে সমান্তরালভাবে নির্ণীত হয়। একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে জাপান এবং চীনও তাদের দেশে শীতলযুদ্ধাবস্থার কথা বলতে শুরু করে। এই যুগপৎ প্রবণতা বুশ-প্রশাসনের সময় শুরু হয় এবং ক্লিনটন- প্রশাসনের কালে তা গতি পায়। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এশিয়ার দুটি প্রভাবশালী দেশ চীন এবং জাপানের সম্পর্ক টানটান উত্তেজনার অবস্থার মধ্যে পতিত হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতির কোনোপ্রকার উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি।

১৯৯০-এর দশকে জাপান-আমেরিকার সম্পর্ক নানা কারণে ক্রমাগতভাবে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণগুলোর মধ্যে ছিল গাযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা, জাপানে মার্কিন সৈন্যের অবস্থান, আমেরিকা কর্তৃক উদ্ভাবিত মানবাধিকারের প্রশ্নে চীনসহ অন্যান্য দেশের অবস্থান সম্পর্কে জাপানের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব, শান্তিমিশনে জাপানের ভূমিকা ও অবস্থান এবং সর্বোপরী অর্থনৈতিক সম্পর্ক। বিশেষত তার মধ্যে বাণিজ্য অন্যতম। তাই দেখা যায়, বাণিজ্যের সম্পর্কের অবস্থান ছিল যে-কোনো বিচারে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। ক্লিনটন-প্রশাসনের যুগে আমেরিকার কর্মকর্তারা জাপানের নিকট থেকে প্রায়শই অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা পেতে চায়। অন্যদিকে, জাপানের কর্মকর্তারা উক্ত চাহিদা মানতে তেমন রাজি ছিলেন না। ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে জাপানের ওপর বাণিজ্য বাধানিষেধ আরোপের ক্ষমতা প্রদান করে। এটিকে জাপান কর্তৃক, এমনকি গ্যাট থেকেও তার সমালোচনা করা হয়। এর অল্পকাল পরে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ও গুরুতর অবস্থান গ্রহণ করে, এবং তার ফল হিসেবে আমেরিকার কোম্পানিগুলোকে জাপানে চুক্তি ও কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বকভাবে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৯৫ সালের বসন্তকালে ক্লিনটন–প্রশাসন জাপানের গাড়ির ওপর শতকরা ১০০ ভাগ ট্যারিফ ধার্য করার হুমকি প্রদান করে। আর এভাবে উভয় দেশের মধ্যে ‘বাণিজ্যযুদ্ধ’ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে জাপানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা জাপানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে আরম্ভ করেন।

এসকল বৎসরে উভয় দেশের জনগণ উভয় উভয়কে সহ্য করার শক্তি অনেকটা হারিয়ে ফেলে। ১৯৮৭ সালে শতকরা ৮৭ ভাগ আমেরিকার জনগণ উত্তর দেয় যে, তারা জাপানের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব পোষণ করেন। অথচ ১৯৯০ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৬৭ শতাংশে, আর ১৯৯৩ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৫০ ভাগে। অন্যদিকে, ১৯৮৫ সালে শতকরা ৭৩ ভাগ জাপানি মনে করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। ১৯৯৩ সালে শতকরা ৬৪ ভাগ জাপানি বলেন যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অ-বন্ধুসুলভ। ১৯৯১ সাল প্রকৃতপক্ষে শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মার্কিন-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এ বৎসর উভয় দেশই সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাতিল করে দেয়। এই প্রথমবারের মতো আমেরিকা জাপানকে সোভিয়েট ইউনিয়নের পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং জাপানকে তার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে, জাপানও অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার নিরাপত্তার জন্য প্রধান হুমকি হিসেবে মনে করতে শুরু করে।

জনগণের মননজগতে পরিবর্তন উভয়ে দেশের এলিটসমাজের সঙ্গে মিলে যেতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিপুলসংখ্যক অ্যাকাডেমিক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব মনে করেন যে, আমেরিকার উচিত জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত পার্থক্যের দিকটি মনে রাখা এবং জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও কঠোর পথ অনুসরণ করা। মিডিয়া, অ-ফিকশন প্রকাশনা এবং জনপ্রিয় উপন্যাসে জাপানের প্রতিচ্ছবি ক্ষতিকর হিসেবে ফুটিয়ে তোলা শুরু হয়। জাপানেও অনুরূপ এবং সমান্তরালভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়। জাপানের নতুন প্রজন্ম মার্কিনবিরোধী মনোভাব নিয়েই বড় হতে থাকে। তা হলে দেখা যায়, উভয় দেশই পরস্পরের প্রতি প্রতিরোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। উভয় দেশের ভোটারদের মনোভাবও সেভাবেই প্রস্তুত হতে থাকে।

১৯৮০-এর শেষদিকে এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্রমাগত বিরোধাত্মক হয়ে ওঠে। দুই দেশের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়ে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডেং জিওপিং একটি প্রবচনের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন, আর তা হল, ‘একটি নতুন শীতলযুদ্ধ’ এ প্রবচনটি উপর্যুপরিভাবে চীনের প্রচারমাধ্যমে প্রচার হতে থাকে। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয় যে, ‘চীন আমেরিকার সম্পর্ক ১৯৭৯ সালে দুই দেশের কূটনীনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির পর থেকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে।’ চীনের কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত চীনের বিষয়ে মার্কিনীদের অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ জানাতে থাকেন। তারা বলতে থাকেন যে, ‘আমেরিকা নতুন করে আধিপত্যের রাজনীতি শুরু দিয়েছে।’ পাশ্চাত্যের শত্রুভাবাপন্ন শক্তি, যেমনটি প্রেসিডেন্ট জিয়ান জেমিন ১৯৯৫ সালের আগস্টে বলেন, ‘আমেরিকা চীনের ভূখণ্ড ভাগাভাগি করে তাকে দুর্বল করতে চাইছে এবং এভাবে তারা চীনকে তাদের পদানত করতে চায়। আর সেসঙ্গে তারা চীনকে কৌশলগতভাবে দুর্বল করে তাকে অর্থনৈতিক হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে চায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত চীনের প্রায় সকল অভিযোগেরই প্রমাণ মেলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লি’কে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তাইওয়ানের নিকট ১৫০ এফ-১৬ এস বিমান বিক্রি করে, তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তিব্বতকে একটি দখলকৃত সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। চীনকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বেজিং এ অনুষ্ঠিতব্য ২০০০ অলিম্পিকের বিরোধিতা করে। তাছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলে। চীন কর্তৃক ইরানে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির উপাদান রপ্তানির তীব্র সমালোচনা করে। পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির কারণে যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র আরও অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগের হুমকি প্রদান করে এবং ‘ডব্লিওটিও’-তে চীনের সদস্যপদেরও বিরোধিতা করা হয়।

একপক্ষ অন্যপক্ষের ওপর পারস্পরিক গুরুতর অনাস্থার দৃষ্টিতে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ আনতে থাকে। আমেরিকা বলতে থাকে, চীন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্রি করছে। কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করছে, শ্রমিকদের দাসত্ব ও বন্দিত্বের অচলায়তনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, চীন অভিযোগ করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে উপেক্ষা করে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লি’কে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাইওয়ানের নিকট অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান বিক্রি করে দেয়।

চীনের সামরিক বাহিনী হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যা চীনের প্রতি মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। সামরিক বাহিনী চীনা কর্তৃপক্ষকে সবসময়ই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কঠোর পথ অবলম্বন করতে চাপ দিতে থাকে। ১৯৯৩ সালে ১০০ চীনা জেনারেল প্রেসিডেন্ট ডেং-এর নিকট পত্র পাঠায় বলে অভিযোগ রয়েছে। উক্ত পত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তাছাড়া, তারা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনকে ‘ব্লাকমেইল’ করার বিরুদ্ধে চীনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের শৈথিল্যেরও তীব্র সমালোচনা করে। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি গোপন রিপোর্ট চীনা সামরিক বাহিনী কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীনের প্রতি বৈরী আচরণ সম্পর্কে বলা হয়, ‘চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মতাদর্শিক এবং সমাজব্যবস্থাসংক্রান্ত ও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিরোধ উভয় দেশের সুসম্পর্ককে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। আমেরিকার জনগণ মনে করে যে, পূর্বএশিয়া ভবিষ্যতে নিজস্ব অর্থনীতির মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে… এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র পূর্বএশিয়ায় কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র দেখতে নারাজ। ১৯৯০-এর দশকে চীনা কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রকে চীনবিরোধী শক্তি হিসেবেই চিত্রিত করে।

চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী সম্পর্ক উভয়দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। জাপানের ক্ষেত্রে যেমন ছিল, তেমনি এক্ষেত্রেও আমেরিকার জনমত বিভক্ত হয়ে যায়। অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ মীমাংসা করার পক্ষে মত দেন। তারা বলেন যে, চীনের সঙ্গে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং এভাবে চীনকে গণতান্ত্রিক ধাঁচের জাতিরাষ্ট্রের সম্প্রদায়ভুক্ত করতে হবে। অন্যরা, চীনের প্রতি দৃঢ় ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতামত দেন। ১৯৯৩ সালে মার্কিনীরা ইরানের পরই চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিপদজনক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে। এভাবে দেখা যায়, প্রায় এক দশক ধরে জাপান এবং চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্রমাবনতির দিকে চলে যেতে থাকে। মার্কিন-এশীয় খারাপ সম্পর্ক বিভিন্ন মাত্রায় হতে থাকে। এমনকি একদিকে এটি ব্যক্তিগত পর্যায়, যেমন অটো-যন্ত্রাংশ বিক্রয়, ক্যামেরা বিক্রয়, সামরিক স্থাপনা সংক্রান্ত; অন্যদিকে মারণাস্ত্র বিক্রয়, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের নকল ও কপিকরণ ইত্যাদির সঙ্গেও সম্পৃক্ত। আমেরিকার জনগণ মনে করে যে, এশিয়ার দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সম্পর্ক মার্কিনস্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছে। আমেরিকার উচিত ছিল গতানুগতিক কূটকৌশল অবলম্বন করে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ তীব্র করা এবং একটি দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, অন্য দেশকে চাপে রাখা। কিন্তু এমনটি ঘটেনি। বৃহত্তর কারণগুলোর সঙ্গে ব্যক্তিগত ইস্যুসমূহ যুক্ত হয়ে উভয় দেশের সম্পর্ক আরও জটিল করে তুলেছে।

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এশীয় দেশগুলোর পরস্পরক্রিয়া, যেমন ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারিত যোগাযোগ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ প্রকারান্তরে একের কাছে অপরের স্বার্থ কোথায় তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এতে করে প্রত্যেক দেশের সমাজই কিছুটা হলেও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং তা প্রকারান্তরে দুইদেশের সম্পর্কের বেলায় বৈরী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ভীতি ১৯৫০-এর দশকে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তাবিষয়ক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছিল। ১৯৭০-এর দশকে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওই একই কারণে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং ১৯৭৯ সালে ক্ষণস্থায়ী হলেও মোটামুটিভাবে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে উভয়ের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে সোভিয়েট-ভীতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। মজার বিষয় হল, শীতলযুদ্ধাবসানের পর তাদের সেই ঐক্যের মূলসূত্র আর অবশিষ্ট রইল না এবং তদস্থলে নতুন করে কিছুর উদ্ভবও ঘটল না। ফলে, স্বভাবতই উভয় শক্তির মধ্যে পরস্পর স্বার্থের দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থা সজীব হয়ে ওঠে

তৃতীয়ত, পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পূর্বএশীয় দেশগুলোর মধ্যে এবং আমেরিকার সঙ্গে শক্তির ভারসাম্যের হেরফের ঘটিয়েছে। এশীয়রা তাদের নিজেদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় তাদের সভ্যতার উন্নতর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে। অন্যদিকে, শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে আমেরিকা মনে করে যে, তাদের সভ্যতা ও মূল্যবোধ সর্বজনীন এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য বা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। তাই তারা বিশ্বে অন্যান্য স্থানের মতো মনে করতে থাকে, এশীয় সংস্কৃতিকেও সর্বজনীন করার জন্য এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতিকে সুষ্ঠু করার জন্য হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এশীয় এবং মার্কিন সভ্যতার সাংস্কৃতিক পার্থক্য দৃশ্যপটে চলে আসে। এখনও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ কনফুসীয় মূল্যবোধ ধারণ করে রয়েছে। কনফুসীয় ধারার মধ্যে আছে : মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, কর্তৃপক্ষের প্রতি মান্য, পদসোপান পুরোহিততন্ত্র, ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া, ঐক্যমতের উপর গুরুত্বারোপ, দ্বন্দ্ব সংঘাত পরিহার, ‘মুখ রক্ষা এবং সর্বোপরি সমাজ ও ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা। অন্যদিকে দেখা যায়, আমেরিকার মূল্যবোধ ও বিশ্বাসসমূহ হল : ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সরকারের প্রতি সন্দিহান থাকা, কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করা, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখা, অতীতকে স্মরণে না রাখা, ভবিষ্যতের দিকে তেমন গুরুত্ব না দেয়া এবং বর্তমানে তাৎক্ষণিক পাওনা বুঝে নেয়া, ইত্যাদি। তাই দেখা যায়, এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎস সাংস্কৃতিক ও সমাজবোধের পার্থক্যের মৌল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ-ধরনের পার্থক্যের বিশেষ প্রকারের ফলাফল আমেরিকা ও প্রধান প্রধান এশীয় সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, আমেরিকার উৎপাদিত পণ্যের বেলায় জাপানের প্রতিরোধ এবং বিনিয়োগের প্রশ্নে বাধানিষেধের বিষয়ে কূটনীতিকেরা বিভিন্ন তৎপরতা চালাতে থাকেন। জাপান এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য-সংকট ও তা উত্তরণের নিমিত্তে দরদস্তুরের ধরন বরং শীতলযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্ত্রনিরোধ পরিস্থিতি থেকে উৎপন্ন সংকট ও দরদস্তুরের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৯৫ সালে জাপানের শিল্পজ সামগ্রী আমদানি জাপানের জি.ডি.পি.-এর শতকরা ৩.১ ভাগ ব্যয় হয়, যেখানে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের আমদানির পরিমাণ গড়ে ছিল শতকরা ৭.৪ ভাগ। জাপানে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ছিল অতি ক্ষুদ্র, অর্থাৎ জি.ডি.পি.’র মাত্র ০.৭ ভাগ। যেখানে আমেরিকায় এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ২৮.৬ ভাগ, আর ইউরোপে শতকরা ৩৮.৫ ভাগ। ১৯৯০-এর দশকে জাপানের বাজেট ছিল সর্বদাই উদ্বৃত্ত।

সামগ্রিকভাবে জাপানের অর্থনীতি পাশ্চাত্য দ্বারা নির্দেশিত সর্বজনীন পথে এগিয়ে যায়নি। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণ খুব সহজ সমীকরণের মাধ্যমে জানান যে, ডলারের অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে জাপানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের দাবিটি মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। অপরদিকে, ১৯৮৫ সালের প্লাজা চুক্তি ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি সংশোধন করে, তবে এর দ্বারা জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতির ক্ষেত্রে তেমন কোনোপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ইরানের মুদ্রার সঙ্গে ইয়েনের বিনিময় হার ইয়েনের সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে জাপানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে জাপান মুদ্রাজনিত কারণে বাণিজ্যসুবিধা বা উদ্বৃত্ত ধরে রাখতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, পশ্চিমাজগতে নেতিবাচক বাণিজ্যিক ভারসাম্যের কারণে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। জাপানের গড় বেকারত্বের হার ছিল শতকরা ৩ ভাগেরও কম, আর মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল শতকরা ১.৫ ভাগ।

১৯৯০-এর দশকে আমেরিকা এবং জাপানের অর্থনীতিবিদগণ দুটি দেশের ভিন্নধর্মী অর্থনীতির কথা স্বীকার করেন। জাপান কর্তৃক অত্যন্ত নিম্নমাত্রিক শিল্পসামগ্রী আমদানি সম্পর্কে একজন মন্তব্য করেন এভাবে যে, ‘এটি সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য কোনো অর্থনৈতিক মানদণ্ড দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।’ ‘জাপানের অর্থনীতি পাশ্চাত্যের যুক্তি মেনে চলে না।’ অন্য এক পণ্ডিতজন বলেন যে, ‘পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করুন না কেন, এটি কোনোপ্রকার মুক্তবাজার অর্থনীতি নয়। জাপানিরা … নিজস্ব ধারায় তাদের অর্থনীতিকে পরিচালিত করছে যা পাশ্চাত্যের ধারা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।’

তাহলে প্রশ্ন আসে : জাপানের অর্থনীতির বিশেষত্ব কী? প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশের চেয়ে জাপানের অর্থনীতির রয়েছে স্বতন্ত্র চরিত্র, কেননা জাপান হল মৌলভাবে একটি অপাশ্চাত্য দেশ। জাপানের সমাজ ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্য থেকে পৃথক, বিশেষ করে তা আমেরিকার সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। এহেন পার্থক্যসূচক দিকগুলো পণ্ডিতজনেরা তাদের বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাহলে বলা যায়, জাপান এবং আমেরিকার মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য দূর করতে হলে, যে-কোনো একটি দেশের অর্থনীতিতে কিংবা উভয় দেশের অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। আর এটি করতে গেলে উভয় দেশের কিংবা যে কোনো একটি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে আনতে হবে মৌল পরিবর্তন। আর এ-ধরনের পরিবর্তন আশাতীত। সমাজ ও সংস্কৃতি বদলায় একথা সত্য। আর তা হতে পারে বড় ধরনের কোনো সাংঘাতিক ঘটনার ফলশ্রুতিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের শোচনীয় পরাজয় পৃথিবীর অন্যতম যুদ্ধবাজ দুটি দেশের একটিকে শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত করে। এটি মনে করা যায়নি যে, হয় জাপান, নাহয় আমেরিকা একে অন্যের ওপর ‘অর্থনৈতিক হিরোশিমা’ প্রয়োগ করতে পারে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি দেশের সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতির ভেতর পরিবর্তন আনতে পারে। ১৯৫০-এর দশক ও ১৯৭০-এর দশকে স্পেনে এমনটি ঘটেছিল। সম্ভবত, অর্থনৈতিক সম্পদাদি জাপানকে আমেরিকার মতো করে দেয়, অন্তত এর ভোগবাদি চরিত্র তেমনই বলে। ১৯৮০-এর দশকে জাপান এবং আমেরিকা বলে যে, তাদের দেশ একে অপরের মতো হবে। অবশ্য, কাঠামোগত কিছু সংস্কারের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়, যাতে করে দেশদুটি মিলে যাবার পথে পা বাড়ায়। কিন্তু তা সফলকাম হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, দুই দেশের অর্থনৈতিক পার্থক্য গভীরভাবে তাদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার শেকড়ে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

তাহলে বলতেই হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে আছে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বীজ, আর সেই সংঘাতের ফল হিসেবে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের হেরফেরও লক্ষ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাঝেমধ্যে ওই সংঘাত থেকে কিছু লাভবান হলেও প্রকৃতপক্ষে লাভের মাত্রা ও তার প্রবণতা কিন্তু এশিয়ামুখী। অন্যদিকে, ক্ষমতার ভারসাম্যের হেরফের পুনরায় নতুন নতুন সংঘাতের জন্ম দিয়ে তাকে অবনতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, এশিয়ার সরকারগুলো তার নেতৃত্ব মেনে নিক এবং যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার সমাজের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাগুলো বাস্তবায়িত করুক। অন্যদিকে, এশিয়া ক্রমাগতভাবে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্বিত হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে আমেরিকার সমকক্ষ মনে করে থাকে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ‘আয়া’ মনে করলেও শক্তিশালী’ মনে করে না। এ উক্তিটি করেছেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট মি. উইনস্টন লর্ড। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন এবং বিস্তৃত ইস্যুতে দেখা যায়, এশীয়রা আমেরিকার অবস্থানের বিপরীতে ‘না’ বলে থাকে। এশিয়া ও আমেরিকার সম্পর্ক বিষয়ে একজন জাপানি বর্ণনা করেছেন যে, ‘এটি হল প্রথম বড় রেলগাড়ির ধ্বংসাবস্থা বিশেষ।’ ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কর্তৃক আমেরিকার বাজারে জাপানের পণ্যসামগ্রী প্রবেশের ওপর বাধা তুলতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মুরিহিরো হোসেকাওয়া তার দাঁতভাঙা জবাব দেন। এর এক বৎসর পরে জাপানের বিদেশমন্ত্রী এই ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে মুখ খোলেন এবং বলেন যে, জাতিতে জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে, অর্থনৈতিক ইস্যুতে প্রতিযোগিতার এই যুগে জাপানের জাতীয় স্বার্থ এর নিছক পাশ্চাত্য হিসেবে আমেরিকার পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৯০-এর দশকে আমেরিকার এশীয় নীতিতে, এশিয়া ও আমেরিকার পরিবর্তিত ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে

প্রথমত, আমেরিকা মেনে নেয় যে, এশীয় সমাজের ওপর চাপ প্রয়োগের ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের তেমন নেই। যুক্তরাষ্ট্র তাদের কার্যক্রমকে দুইভাগে ভাগ করে নেয়। এর একদিকে তারা রাখেন সেই বিষয়গুলো, যে বিষয়গুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। অন্যদিকে, আরও কিছু বিষয় যার মধ্যে সংঘাত বিরাজমান।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন অবশ্য চীনের ক্ষেত্রে আমেরিকার বিদেশ নীতিতে সর্বাগ্রে মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে মার্কিন ব্যবসায়ী, তাইওয়ান এবং অন্যান্যদের মতামত ও স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তিনি অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো থেকে ‘মানবাধিকারের বিষয়টি বিযুক্ত করেন’ এবং চীনের সরকারবিরোধীদের মদদ দেয়া থেকে কিছুটা বিরত থাকেন। ক্লিনটন প্রশাসন জাপানের ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ নীতি গ্রহণ করে এবং জাপানের নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের নিজস্ব ধারাকে মার্কিনীরা মেনে নেন এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক থেকে তা বাদ দেন। অবশ্য বলতে হয়, এই ক্ষেত্রটিই সংঘাতের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র। এভাবে চীন ও জাপানের বাণিজ্যের বেলায় ‘মানবাধিকারের অস্ত্রটি’ প্রত্যাহার করে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদাসর্বদা উপর্যুপরিভাবে এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে একটি লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে তারা প্রত্যাশা থেকে কিছুটা ছাড় দিতেও প্রস্তুত। এজন্য তারা, এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে নিয়মিত ‘গঠনমূলক কার্যক্রম’ চালিয়ে যেতে চায়। তবে, এশীয় দেশগুলো অধিকাংশ সময় আমেরিকার এ উদ্যোগকে দুর্বলতা হিসেবে দেখেছে এবং এভাবে তারা আমেরিকার দাবিকে কোনোপ্রকার গুরুত্ব দেয়নি। এই ধারণাটি বিশেষভাবে চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কেননা তারা মার্কিনীদের সঙ্গে এম.এফ.এন.-এর বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাতে থাকে। তাই বলা যায়, এশিয়ায় আমেরিকার বদান্যতার মূল্য দেয়া হয়নি। তা কখনও লেনদেনের পর্যায়ে আসেনি বরং সেখানে মার্কিনীরা বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক ইস্যুতে মার্কিনীদের সংঘাতের একটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করার মতো। এক্ষেত্রে জাপানকে আমেরিকা সবসময়ই অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি প্রদান করছে যদি-না তারা তাদের দাবিসমূহ মান্য করে। সার্বক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী সমঝোতার প্রচেষ্টার ফল হিসেবে অবরোধ প্রবর্তনের পূর্বমূহূর্তে চুক্তির পর্যায়ে উপনীত হওয়া গিয়েছে। তবে চুক্তি অনুযায়ী দৃশ্যত মর্কিনীদের বিজয় বলে মনে হলেও জাপান চুক্তির বিষয়াদি প্রয়োগে কোনোপ্রকার আন্তরিকতা দেখায়নি। ফলে, চুক্তি চুক্তি হিসেবেই রয়ে যায়। প্রায় একইভাবে দেখা যায়, চীন মানবাধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করলেও তা বাস্তবায়নের বেলায় গড়িমসি করেছে। কপিরাইট আইন বারবার লঙ্ঘন করেছে, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। এসব ক্ষেত্রে তারা তাদের পূর্বেকার ধারামতোই চলেছে।

সংস্কৃতিগত পার্থক্য ও এশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন এশিয়ার মানুষকে আমেরিকার বিরুদ্ধে একত্রিত হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৪ সালে দৃশ্যত এশিয়ার প্রায় সকল দেশ ‘অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে মালয়েশিয়া ও কোরিয়া অবধি’ জাপানের পশ্চাতে একত্রিত হয়ে মার্কিনীদের দ্বারা প্রণীত এশীয় দেশের আমদানি চাহিদার নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

প্রায় একই সময়ে আরও একটি ইস্যুতে এশীয় দেশসমূহ আমেরিকার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, যেমন এম.এফ.এন.-এর বেলায় মার্কিন নীতির ক্ষেত্রে চীনের পক্ষে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হোসো কাওয়া যুক্তি দেখান যে, মানবাধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা ‘অন্ধভাবে ও হুবহু’ এশিয়ায় প্রয়োগ করা যায় না। সিঙ্গাপুরের সি. কুয়ান ইউ আমেরিকাকে হুঁশিয়ার করে বলেন যে, ‘চীনে মানবাধিকার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যদি বেশি চাপাচাপি করে, তবে প্রশান্তমহাসাগরীয় এলাকায় আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে বন্ধুহীন হয়ে পড়বে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে আরও একটি বিষয়ে একত্রীকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়; তা হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় জাপানের প্রার্থীকে আমেরিকা-সমর্থিত প্রার্থীর বিপরীতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ সমর্থন জানায়। অন্যদিকে, বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থায় আমেরিকার সমর্থিত প্রার্থী মেক্সিকোর সেলিনাস-এর বিরুদ্ধে জাপান দক্ষিণকোরিয়ার প্রার্থীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। ১৯৯০-এর দশকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এশীয়রা সর্বোচ্চভাবে উপলব্ধি করে এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাধারণ (কমন) চরিত্র লক্ষণীয়, আর এরই ফলস্বরূপ এশীয়রা সামগ্রিকভাবে আমেরিকা থেকে পৃথক।

শীতলযুদ্ধাবসান আমেরিকার সঙ্গে এশীয় দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান পরস্পরক্রিয়া এবং আমেরিকার শক্তির আপেক্ষিক হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় দেশগুলো আমেরিকার চাপ ব্যর্থ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে। চীনের উত্থান আমেরিকার জন্য একটি বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। জাপানের চাইতে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত অনেক বেশি মারাত্মক, বিশেষ করে মানবাধিকার প্রশ্ন, তিব্বত ও তাইওয়ান ইস্যু, দক্ষিণ চীন সাগর এবং অস্ত্রনিরোধের ক্ষেত্রে তা বেশ উত্তপ্ত। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোনো প্রধান ইস্যু আজও দেখা যায়নি, যার ভেতর দিয়ে উভয় শক্তি ‘সাধারণ’ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। অতএব, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দিনদিন বেড়েই চলেছে।

জাপানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার পার্থক্য কার্যত সংস্কৃতির শেকড়ে সংযুক্ত। আর চীনের সাথে আমেরিকার দ্বন্দ্ব সাংস্কৃতিক পার্থক্যের চাইতেও বড় বিষয়, তা হল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আমেরিকার নেতৃত্ব বা বিশ্বে আমেরিকার প্রাধান্য চীন মানতে রাজি নয়। অন্যদিকে, এশিয়ায় চীনের নেতৃত্ব ও আধিপত্য মানতে নারাজ আমেরিকা। প্ৰায় দুইশত বৎসর ধরে আমেরিকা ইউরোপে একক ক্ষমতাধর কোনো শক্তির উত্থান প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। আর প্রায় শতবৎসর পূর্ব থেকে চীনের ‘দ্বার উন্মোচনের’ নীতি গ্রহণ করাসহ এশিয়া ও আমেরিকা ইউরোপের অনুরূপ নীতি নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে আমেরিকা দুটি বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে মূলত নাজি ও সাম্রাজ্যবাদী জার্মানি, সাম্রাজ্যবাদি জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে। আমেরিকার এই ঐতিহাসিক নীতি প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এবং বুশ কর্তৃক সমর্থিত ছিল।

চীনের উত্থানকে আমেরিকা সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ আমেরিকা মনে করে, এর ফলে চীন এশীয়-অঞ্চলে অপ্রতিরোধ্য প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হবে এবং ফলে সেখানে আমেরিকার স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। ভবিষ্যতে এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর আমেরিকা ও চীনের অবস্থান এবং সংঘাতের স্বরূপ নির্ভর করছে।

চীনের আধিপত্য : ভারসাম্যের সুবিধাজনক পক্ষে ঝুঁকে পড়া

৬টি সভ্যতা, ১৮টি দেশ, দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং দেশ ও সমাজ অভ্যন্তরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রশ্নে পার্থক্য-সম্বলিত পূর্বএশিয়া একবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধারার ভেতর যে-কোনো ধারায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে। অত্র এলাকার প্রধান এবং মধ্যম মানের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের সম্পর্ক একটি জটিল আকারে রয়ে গিয়েছে। বর্তমানের বহুধাবিভক্ত ও বহুমতসম্পন্ন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং সম্ভবত ভারত একে অপরের ভারসাম্য বিধান করছে এবং একে অপরের প্রতিযোগীও হচ্ছে। পূর্বএশিয়ার রাজনীতি দুইমেরুবিশিষ্ট শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এর একদিকে থাকছে চীন এবং জাপান; অথবা জাপান এবং আমেরিকা, বা আমেরিকা ও চীন। এর বাইরের দেশগুলো হয় ওই দুইমেরুর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বা জোটনিরপেক্ষ অবস্থানে থাকছে। অথবা, সেখানে একমেরুর ধারা কাজ করছে, যেখানে গতানুগতিকভাবে পদসোপানের ধারায় বেজিং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। যদি চীন তার অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে, যদি চীনের সংহতি বজায় থাকে, তবে চীন সম্ভবত পূর্বএশিয়ার নেতৃত্ব দেবে। অবশ্য, চীনের সাফল্য পূর্বএশিয়ার অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক খেলা এবং তার পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ার ওপর অংশত নির্ভরশীল।

চীনের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভূখণ্ডের পরিধি, গতিশীল ও উন্নয়নমুখী অর্থনীতি এবং আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পূর্বএশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে চীনের অর্থনৈতিক দ্রুত বিকাশের একটি ফলাফল। বিশ্বের প্রায় সকল বৃহৎ শক্তি, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন (প্রাক্তন) একপর্যায়ে সীমানার বাইরে সাম্রাজ্য, উপনিবেশ ইত্যাদি বিস্তারের পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর এসব কিন্তু ওইসব দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্প-উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। চীনের ক্ষেত্রেও সত্য যে, চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধি একই সঙ্গে ঘটে চলেছে।

প্রায় দুই হাজার বৎসরকাল যাবৎ চীন এশিয়ার অন্যতম সেরা শক্তি হিসেবে বজায় রয়েছে। চীন এখন তার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী। বিশেষ করে ব্রিটেন এবং জাপান কর্তৃক অপমানের দায় থেকে মুক্ত হতে চায় চীন। ১৯৮০-এর দশক থেকে চীন তার অর্থনৈতিক সম্পদাদি সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যয় করতে শুরু করে। যদি চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, তবে অর্থনৈতিক সম্পদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাববিস্তারজনিত ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে যাবে বলে মনে করা যায়। সরকারি পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৮০-এর দশকে চীনের সামরিক ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে সামরিক খাতে ব্যয় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালে ওই ব্যয় শতকরা আরও ২১ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে চীনের সামরিক ব্যয় পরিমাপ করা হয় মোটামুটিভাবে ২২ বিলিয়ন থেকে ৩৭ বিলিয়ন ডলার। এ ব্যয় ৯০ বিলিয়ন ডলারে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের সামরিক পরিকল্পনার স্থান ও ‘লক্ষ্য’ সোভিয়েট ইউনিয়নের দিক থেকে সরিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক করে নেয়। এ কৌশল ছিল যুগোপযোগী, কেননা সোভিয়েটশক্তি ছিল তখন ক্ষয়িষ্ণু। কৌশলগত এ পরিবর্তনের অংশ হিসেবে তারা তাদের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেয়। দূরপাল্লার যুদ্ধবিমান সংযোজন, যুদ্ধবিমানে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকেও আধুনিক করা হয়। এছাড়াও যুদ্ধবিমান বহনকারী বিমান তৈরি করারও পরিকল্পনা নেয়া হয়। এতদ্ব্যতীত, রাশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক কাজে লাগে এমন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের মতো সম্পর্ক স্থাপন করে চীন।

তাহলে দেখা যায়, চীন পূর্বএশিয়ার প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমাগত চীনমুখী হয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে চীনাবংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সবচেয়ে ভীতিকর হল চীন ক্রমবর্ধিতভাবে দক্ষিণ-চীন সাগরের দাবি জোরদার করছে। এটি অর্জনের জন্য তারা প্যারাসেল দ্বীপে ঘাঁটি স্থাপন, ১৯৮৮ সালে অনেকগুলো দ্বীপের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পরে এবং ফিলিপাইনের নিকট সামরিক উপস্থিতি জোরদার করে। তাছাড়া, ইন্দোনেশিয়ার ন্যাটোলা দ্বীপের নিকটবর্তী স্থানে গ্যাসক্ষেত্র দাবি করতে থাকে চীন। চীন পূর্বএশিয়ার মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতিকে স্বল্পমাত্রিক সহ্য করার নীতি থেকে সরে এসে এর বিরুদ্ধে জোরেশোরে সোচ্চার হতে থাকে। শীতলযুদ্ধের সময় জাপানের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিকে চীন উৎসাহিত করলেও শীতলযুদ্ধপরবর্তী সময়ে জাপানের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির বিরোধিতা করে। এভাবে, চীন পূর্বএশিয়ার আধিপত্য অর্জনের জন্য পুরোনো কায়দায় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পিছপা হয়নি।

এ-বিষয়ে চীনের কার্যক্রমকে এবং চীন যা চায় তা নিম্নলিখিতভাবে দেখা যায়—

- চীনারা তাদের ভূখণ্ডের সংহতিকে সমর্থন জানায়। তারা তিব্বতকে তাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়, তারা হংকং এবং তাইওয়ানকে চীনের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রতিজ্ঞ;

- পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে অর্থনীতি, মানবাধিকার, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং অন্যান্য ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব চীন কর্তৃক সমর্থিত হয়;

- এশীয় অঞ্চলে চীনের আধিপত্য মেনে নেয়া এবং পরমাণুঅস্ত্র এবং গতানুগতিক অস্ত্রকে সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ জানানো;

- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা, যাতে করে চীনের স্বার্থ সবসময় এবং সকল ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত থাকে এবং চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়;

- চীন থেকে অভিবাসী গমনে বাধা না দেয়া। অন্যান্য এশীয় দেশে চীনাদের মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রক্ষা করা;

- অন্যান্য এশীয়দেশ যেন চীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং চীনা অভিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং অভিবাসী চীনারা যাতে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা;

- চীন বা চীনা জোটের বিরুদ্ধে যে-কোনো শক্তির সঙ্গে, যে-কোনো ধরনের চুক্তি বা জোটগঠন থেকে বিরত থাকা;

- পূর্বএশিয়ায় ইংরেজির বদলে মান্দারিন ভাষাকে গুরুত্ব দেয়া।

বিশ্লেষকেরা চীনের আবির্ভাবকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে ওয়েলহেলমাইনের জার্মানির আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো বৃহৎশক্তির আবির্ভাব সবসময়ই অস্থিরতা বয়ে আনে এবং চীনের আবির্ভাবও এর ব্যতিক্রম নয়। লি. কাউন ইউ বলেন যে, ‘বৃহৎশক্তি হিসেবে চীনের অভ্যুদয় আগামী ৩০-৪০ বৎসরে বিশ্বে নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করবে।’ এটি বলা যায় যে, বিশ্বরাজনীতির খেলায় চীন একটি নতুন খেলোয়াড়। আর এটি সম্ভবত মানবেতিহাসে হবে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়।

যদি চীনের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে আরও এক দশক সামনে এগিয়ে যায় (যাবে বলেই মনে হয়) এবং চীন যদি তার ঐক্য বজায় রাখতে পারে (পারার সম্ভাবনা অধিক), তবে পূর্বএশীয় দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের খেলোয়াড় লাভ করবে।

ব্যাপকভাবে বললে বলতে হয়, এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো একটি বা দুটি পথে এই নতুন শক্তির উত্থানের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। একা অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ‘কোয়ালিশনের’ মাধ্যমে উদীয়মান শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে তারা যুদ্ধের মাধ্যমে ওই শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে। অন্যভাবেও টিকে থাকার চিন্তা তারা করতে পারে। রাষ্ট্রগুলো উদীয়মান শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে তালমিলিয়ে তার তাঁবেদার রাষ্ট্র হয়েও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। অথবা, তারা উপরোক্ত দুটি পথের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সাধন করেও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করতে পারে। যদিও এক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোনো ‘গ্যারান্টি’ নাও অর্জিত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারসাম্য সবসময়ই কাঙ্ক্ষিত এবং তাঁবেদারিত্বের চাইতে উত্তম। যেমনটি স্টিফেন ওয়াল্টি বলেন :

সাধারণ সমীকরণে দেশগুলো ভারসাম্যমুখী হয়ে থাকে। তাঁবেদার রাষ্ট্র হওয়ার বিপদজনক দিক থাকে, কেননা এক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা রক্ষা করার দায় বেশি বর্তায়, প্রভাবশালী শক্তিকে তোষামোদ করে তাদের নিকট থেকে সুবিধাদি অর্জন করে নিতে হয়। সুতরাং, শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি করে চলাই নিরাপদ। তবে এক্ষেত্রে প্রভাবশালী রাষ্ট্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলো এক্ষেত্রে সমমনা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কোয়ালিশন বা জোট গঠন করতে পারে …

ওয়াল্টি-এর বিশ্লেষণে প্রকৃতপক্ষে দুর্বল ও ক্ষুদ্রশক্তির জোটবদ্ধতার ইঙ্গিত রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ার জোটবদ্ধতার ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রগুলো বাহ্যিক শক্তির ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হতে চায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অধুনা ইউরোপেও সাধারণত শক্তির ভারসাম্যের রাজনীতি জনপ্রিয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি ভারসাম্যের স্বার্থে নিজ নিজ হিসাব মতো জোট গঠন করে ও জোট বদলায়। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর একটি অংশ ফিলিপ-II ও লুইস XIV, ফ্রেডরিক দি গ্রেট, নেপোলিয়ন, দি কাইজার এবং হিটলারের ভয়ে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং প্রয়োজনে জোট অদলবদল করেছিল।

শক্তির ভারসাম্য আনতে গিয়ে রাষ্ট্র হয় প্রাথমিক অথবা মধ্যম ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রথমত, ধরা যাক ‘ক’ রাষ্ট্র ‘খ’ রাষ্ট্রের শক্তির বিরুদ্ধে ভারসাম্য আনতে চায়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রটি ‘গ’ এবং ‘ঘ’ রাষ্ট্রের সঙ্গে জোট বাঁধে এবং তারা সম্মিলিতভাবে সামরিক শক্তি গঠন করতে পারে যা প্রকারান্তরে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার দিকে দেশগুলোকে নিক্ষিপ্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় ‘ক’ এবং ‘খ’ দেশদুটি প্রাথমিক পর্যায়ের পক্ষ থেকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত, দেশটি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো দেশকে আক্রমণাত্মক দেশ মনে না করেই ‘খ’ এবং ‘গ’ রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য আনতে ইচ্ছুক, কেননা হয়তো ‘খ’ এবং ‘গ’ একসময় শক্তিশালী হয়ে ‘ক’ দেশটির জন্য ভীতিকর হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায়, ‘ক’ দেশটি ‘খ’ ও ‘গ’ দেশের বিপক্ষে মধ্যমশক্তির ভারসাম্য আনয়নকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ‘খ’ এবং ‘গ’ বিবেচিত হবে পারস্পরিক ভারসাম্যের প্রশ্নে প্ৰাথমিক দেশ হিসেবে।

চীন যদি পূর্বএশিয়ার একটি আধিপত্যবাদী দেশ হিসেবে পরিপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয় তাহলে অন্যান্য দেশ সে ঘটনাকে কীভাবে গ্রহণ করবে? বলা যায়, এ-বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ও অভিব্যক্তি একরূপ হবে না। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীন তার প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই চীনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি করবে এবং চীনের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করবে; আর এরমধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। আমেরিকার এ-ধরনের মনোভাব এটাই প্রমাণ করে যে, ইউরোপ বা এশিয়া কারও দ্বারাই আমেরিকা আর অধস্তন পর্যায়ে যেতে বা অধীনস্থ হতে চায় না। তবে, ইউরোপের পক্ষে আমেরিকাকে অধীনস্থ করা আজ তার কোনো লক্ষ্য নয়, কিন্তু এশিয়ার জন্য তা হয়তো সত্য নয়। এশিয়া আমেরিকাকে অধীনস্থ করার স্বপ্ন দেখলেও দেখতে পারে। পশ্চিম-ইউরোপের শক্তিগুলোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার একটি শিথিল মিল রয়েছে। আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য ইউরোপ কোনো হুমকি নয়। কিন্তু একটি একত্রিত, শক্তিশালী চীন কিন্তু আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য বাস্তবিক হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে কি আমেরিকা তার স্বার্থরক্ষার জন্য সম্প্রসারণবাদী চীনের সঙ্গে পূর্বএশিয়ায় যুদ্ধে যাবে? চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে তা হবে আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে মাথাব্যথার মূল কারণ এবং বলাবাহুল্য, আমেরিকার নীতিনির্ধারকগণ এ বিষয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনের সঙ্গে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। যদি আমেরিকা পূর্বএশিয়ায় চীনের আধিপত্যের মনোভাব ও কার্যক্রম বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে আমেরিকাকে এ-কাজ সম্পন্ন করার জন্য জাপানের জোটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এশীয় জাতিসমূহের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক এবং মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে। আমেরিকান সৈন্যদের এশীয় এলাকায় উপস্থিতিকে আরও জোরদার করতে হবে। আমেরিকাকে তার সর্বজনীন মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে এবং আধিপত্য ও সম্প্রসারণের মধ্যে টিকে থাকার কৌশল ও মনোভাব রপ্ত করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দূরদৃষ্টির প্রশ্নে আমেরিকার সামর্থ্যের পুনর্মূল্যায়নসহ প্রয়োজনীয় সমঝোতার পথ দেখাতে হবে।

উপরের যে-কোনো পদক্ষেপেরই অনেক মূল্য ও ঝুঁকি রয়েছে। সমূহ বিপদ হল এই যে, আমেরিকার পক্ষে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ সঠিকভাবে নেয়া মুশকিল। যদি এ-কাজটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে না করা হয়, তবে হোঁচট খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ যুদ্ধ কার্যকরভাবে চালিয়ে নিতে না পারলে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

যদি অন্য রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্যের জন্য প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে চীনকে মধ্যমশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে জাপান হতে পারে তেমন সম্ভাবনাময় শক্তি। সেক্ষেত্রে, জাপানের ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন জাপানকে সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে, পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে হবে এবং অন্যান্য এশীয় দেশের সমর্থনে চীনের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় মাঠে নামতে হবে। জাপান হয়তো চীনকে প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোট গঠনে আপত্তি করবে না। যদিও এটি খুবই অনিশ্চিত। তদুপরি যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে শক্তি-ভারসাম্যের মধ্যম ভূমিকা গ্রহণেও অনিচ্ছুক এবং সামর্থ্যও রাখে না। নেপোলিয়নের সময়ে একটি নতুন ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপ এবং এশিয়ার ভেতর ভারসাম্য আনতে যুক্তরাষ্ট্র ন্যূনতম অবদান রেখেছিল। আর এর ফলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সকল হিসাবনিকাশ গরমিল হয়ে গিয়েছিল।

শীতলযুদ্ধের সময় খুব সঙ্গত কারণেই যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে শক্তির প্রাথমিক ভারসাম্যের দিকে মনোযোগ প্রদান করেছিল। কেননা এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। সেহেতু, যুক্তরাষ্ট্র কখনও ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তির জন্য মধ্যমশক্তি ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে সবসময়ই চাতুর্যপূর্ণ, ভঙ্গুর, ব্যর্থ এবং অ- দেশজ ভূমিকা পালন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন প্রদানের প্রশ্নে সবসময়ই দেশ অদলবদল করেছে। তারা কখনও অযৌক্তিক কিন্তু নীতিগতভাবে ঠিক ছিল এমন দেশকে সমর্থন নাও দিয়েছে, আবার এমন দেশকেও সমর্থন দিয়েছে যে-দেশটিকে সমর্থন দেয়া নীতিগতভাবে সঠিক। এমনকি জাপান যদি চীনের বিরুদ্ধে শক্তির ভারসাম্য আনতে গিয়ে প্রাথমিক দেশের ভূমিকা গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা নেবে তা হবে প্রশ্নবিদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্র কার্যকরভাবে ভীতিকর কোনো দেশকে প্রত্যক্ষভাবে বিরত করতে অন্যান্যদের সফলতার সঙ্গে জোটবদ্ধ করতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, এশীয় শক্তিসমূহের লেজুড়বৃত্তির মতো মনোভাব রয়েছে, তাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভারসাম্য আনার জন্য মধ্যম ভূমিকা পালন প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

লেজুড়বৃত্তির দেশ সাধারণত বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল থাকে। এ সম্পর্কে তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে :

প্রথমত, লেজুড়বৃত্তিসম্পন্ন দেশ সাধারণত একই ধরনের সভ্যতার অধীনস্থ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, দেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক ‘সাধারণ’ বিষয় থাকে, আর যেখানে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য নেই, সাধারণত সেখানে তেমন তাঁবেদার রাষ্ট্র দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, পরস্পর বিশ্বাসযোগ্যতার কোনো নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা নেই, তাই তা বদলাতে বা ওঠানামা করতে পারে। একটি বালক যখন অন্য বালকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন সে তার বয়স্ক ভাই-এর সাহায্য চায়। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে উক্ত বালক হয়তো তার বয়স্ক ভাইকে বাড়িতে ততবেশি পছন্দ করে না। রাষ্ট্রের বেলাতেও তেমন ঘটনা ঘটে এবং এভাবে বিভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক ভারসাম্যের মাত্রা ও গভীরতা ওই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ওঠানামা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলোর ভেতর পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে, বিশেষ করে আরবের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম দেশের বিশ্বস্ততার নিম্নমাত্রার কারণে সংকট তৈরি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রভাব ব্যতীতও তাঁবেদার রাষ্ট্রের ও তার ভারসাম্য ক্ষমতার বণ্টনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইউরোপীয় সমাজ অতীতে দীর্ঘদিন স্বৈরশাসনের অধীনে থাকলেও তারা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী আমলাতান্ত্রিক সংকটের, অথবা এশিয়ার ন্যায় ‘প্রাচ্য দেশীয় উৎপীড়ক শাসককে’ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানে শাসনতন্ত্র বহুত্ববাদী সমাজের ভিত্তি তৈরি করেছিল এবং এরকম একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে যে, ক্ষমতার কিছু অংশ অকৃত্রিম ও কাঙ্ক্ষিত। সেই মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ক্ষমতার ভারসাম্য অকৃত্রিম ও কাঙ্ক্ষিত এবং দেশদরদীদের উচিত হল তা রক্ষা ও বর্ধিষ্ণু করা। সুতরাং, ক্ষমতার ভারসাম্য যখন বিপর্যস্ত হয়, তখন ভারসাম্য রক্ষাকারী উপাদানগুলোকে সক্রিয় করার দরকার হয়। ইউরোপীয় মডেলের আন্তর্জাতিক সমাজ প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় মডেলের গণতান্ত্রিক সমাজ।

বিপরীতদিকে এশিয়ার সমতানির্ভর সাম্রাজ্যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক বহুত্ববাদিতার এবং ক্ষমতার ভাগবাটোয়ায় তেমন কোনো সুযোগই ছিল না। ইউরোপের তুলনায় চীনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে তাঁবেদারিত্ব ছিল অনেক বেশি প্রত্যয়ী।

চীনের সামরিক কর্তৃত্বের কাছে ‘স্বশাসিত’ ধারণা কোনো মূল্য বহন করত না, কিন্তু গতানুগতিক ইউরোপীয় সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্যের সমীকরণে এটি বজায় ছিল। চীনে ক্ষমতার কাছাকাছি থেকেই (কেন্দ্রীয়ভাবে) সিদ্ধান্ত নেয়া হত।’ এভারি গোল্ডস্টেইন যুক্তি দেখান যে, তাঁবেদারিত্বের সংস্কৃতি কর্তৃত্বের বেলায় কম্যুনিস্ট চীনের রাজনীতিতে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত খুবই পরিষ্কার ছিল। ১৯৬৬ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লব যখন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে অনিশ্চিত করে তোলে, তখন থেকেই কেবল ভারসাম্যের রাজনৈতিক চরিত্র সেখানে শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালে যখন আরও পরিষ্কারভাবে চীনে কর্তৃপক্ষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানান দেয়, তখন দেখা যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁবেদারি চরিত্র সেখানে পুনরায় বিপুল উদ্যমে শুরু হয়েছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, চীনে কখনও অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিষয়সমূহের ভেতর তেমন কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। বহিঃবিশ্বের ধারায় চীনের সংযোগ ছিল মূলত চীনের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি সম্প্রসারিত রূপ। রডরিক ম্যাক ফারকুহাব বলেন, বহিঃবিশ্বে চীনের প্রতিচ্ছবি আদতে কনফুসীয় ধারায় সমাজব্যবস্থার পদসোপান বা পুরোহিততন্ত্রেরই প্রকাশ বিশেষ। ‘বিশ্বাস করা হত যে, এক গগনে যেমন দুই সূর্য থাকে না, তেমনি এক ভুবনে দুই সম্রাট থাকে না।’ সে কারণে বলা যায়, চীনারা কখনই ‘একাধিক মেরু এবং বহুস্বার্থসম্বলিত নিরাপত্তার ধারণার প্রতি সদয় ছিল না।’ এশীয়রা স্বভাবগতভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেলায় ‘পুরোহিততন্ত্র মান্য করে থাকে।’ ইউরোপীয় ধরনের আধিপত্যবাদী যুদ্ধের অনুপস্থিতি কিন্তু পূর্বএশিয়ার ইতিহাসে রয়েছে। ইউরোপের ন্যায় প্রায়োগিক ধরনের শক্তির ভারসাম্যের আচার-আচরণ এশিয়ার অজানা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যশক্তির আগমনের আগপর্যন্ত পূর্বএশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছিল ‘চীনাত্বকেন্দ্রিক’ যেখানে অন্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধস্তনতা, সহযোগিতা ছিল প্রকট আর স্বশাসনের অনুজ্ঞা আসত বেজিং থেকে। বিশ্বজগতের নিয়ম সম্পর্কে কনফুসীয় আদর্শগুলো কখনও সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি। এশিয়ায়, বিশেষ করে চীনের পুরোহিততান্ত্রিক মডেলের আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তি-ভারসাম্যের ধরন সঙ্গত কারণেই ছিল ইউরোপের তুলনায় ভিন্নমাত্রিক।

বিশ্বব্যবস্থার ভারমূর্তির এমন ফলাফল হিসেবে চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তাঁবেদারির স্বাভাবিক প্রবণতার ঢেউ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করে। কনফুসীয় মতবাদের নিরিখে তারা তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাত্রা নির্ধারণ করার দরুন, তাদের বিদেশ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশ ও সংস্কৃতি-ভেদে পৃথক হয়ে থাকে। কোরিয়ার সংস্কৃতিও ঐতিহাসিকভাবে চীনের সঙ্গে মিলে যায়। শীতলযুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুর ছিল চীনের শত্রুভাবাপন্ন দেশ। ১৯৮০-এর দশকে অবশ্য সিঙ্গাপুর তার আগের অবস্থান বদল করে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অপরাপর দেশকে চীনের শক্তি বাস্তবতার কথা বিবেচনাপূর্বক তার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করে। ব্যাপক সংখ্যক চীনা-জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ হিসেবে এবং দেশটির নেতৃত্বের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দারুণ ঘৃণা থাকার কারণে মালয়েশিয়াও চীনের অনুসৃত পথের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদি থাবা থেকে রক্ষা পেতে এবং ভিয়েতনামের দিকে থেকে আসা হুমকি থেকে রক্ষা পেতে থাইল্যান্ড চীনের প্রতি নজর দেয়।

দক্ষিণপূর্বএশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম উভয়ই চীনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট আছে। ইন্দোনেশিয়া আকারে বড়, অবস্থান চীনের ভূমি থেকে দূরে, জনসংখ্যা মুসলমান-অধ্যুষিত, কিন্তু অন্যরাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত দক্ষিণ চীনসাগরে চীনের আগ্রাসন প্রতিহত করা তারপক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৯৫ সালের শরৎকালে ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিরূপ পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়, আর উভয় দেশই চীনকে তাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকির উৎস হিসেবে গণনা করে।