অধ্যায় ৪ – বিবর্ণ পাশ্চাত্য : ক্ষমতা, সংস্কৃতি এবং স্বদেশীয়করণ/দৈশিককরণ

পাশ্চাত্যশক্তি : আধিপত্য এবং তার ক্ষয়

পাশ্চাত্যের সভ্যতা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি চিত্র বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হল সর্বত্র পশ্চিমাদের বিজয়োল্লাস; যেন বিশ্বে তাদের প্রায় সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমের জন্য একমাত্র ভীতি এবং চ্যালেঞ্জস্বরূপ শক্তির বিলুপ্তির ফলে বিশ্ব নতুন ধরন পাবে, যার লক্ষ্য অগ্রাধিকারসমূহ এবং পাশ্চাত্যবিশ্বের প্রধান প্রধান স্বার্থগুলো সম্ভবত জাপানের সহায়তায় এগিয়ে নিতে হবে। যেহেতু একটিমাত্র বৃহৎ শক্তি বজায় থাকল, সেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতিবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো জাপান এবং জার্মানির সহায়তায় গ্রহণ করে থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা হল একমাত্র সভ্যতা যার স্বার্থ পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা ও অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এবং সে কারণে সকল অঞ্চল ও সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তাসহ অন্যান্য ইস্যুগুলোর ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। অন্যান্য সভ্যতার অন্তর্গত সমাজগুলো তাদের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের সাহায্য- সহযোগিতা চায়; বিশেষ করে তাদের লক্ষ্য অর্জন ও স্বার্থ রক্ষার জন্য।

- পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে একজন পণ্ডিত বলেন :

- আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মালিকানা অর্জন ও তা পরিচালনা করে থাকে;

- আন্তর্জাতিকভাবে শক্তিশালী মুদ্রাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে;

- আন্তর্জাতিক পণ্যের প্রধান ভোক্তা ও ক্রেতা;

- বিশ্বের প্রস্তুতকৃত প্রধান প্রধান পণ্যের সর্বোচ্চ সরবরাহকারী;

- আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে;

- অন্যান্য সভ্যতাভুক্ত সমাজগুলোর ওপর নৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে;

- সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে;

- আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণকারী;

- অগ্রগামী ও অগ্রবর্তী গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি ব্রতী হয়ে থাকে;

- বিশ্বে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ন্ত্রণকারী;

- মহাশূন্যের নিয়ন্ত্রক;

- উড়োজাহাজ নির্মাণশিল্প নিয়ন্ত্রণকারী;

- আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে;

- উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও তার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী।

দ্বিতীয় চিত্রটি হল এই যে, পশ্চিমাবিশ্ব খুবই আলাদা। এই সভ্যতাটি এখন অবক্ষয়ের পথের অবশ্যম্ভাবী পথযাত্রী। বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনীতিক এবং সামরিক ক্ষমতার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের অংশীদারিত্ব আপেক্ষিকভাবে অন্য সভ্যতাসমূহের তুলনায় ক্রমহ্রাসমান। শীতলযুদ্ধ পাশ্চাত্যের বিজয় এনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন সত্য হল, যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্য আজ খুবই পরিশ্রান্ত। পাশ্চাত্যবিশ্ব আজ তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে আসছে, জনসংখ্যা নিশ্চল হয়ে আছে, বেড়েছে বেকারত্ব, সরকারের বাজেট ঘাটতি প্রচুর, শ্রমনীতি উপেক্ষিত হচ্ছে বারবার। নিম্নহারের সঞ্চয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশের আজ সামাজিক পরিস্থিতি খণ্ডবিখণ্ডিত, নেশা এবং অপরাধ আজ নিত্যসঙ্গী } অর্থনেতিক শক্তি দ্রুত পূর্বগোলার্ধের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে এবং সেমতো রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিও পাশ্চাত্যে হ্রাস পেয়ে পূর্বদিকেই যেন বাড়ছে। ভারত অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রবর্তী পর্যায়ে চলে যাবার পথে। আর ইসলামি বিশ্ব ক্রমাগতই যেন পশ্চিমাবিদ্বেষী হয়ে উঠছে। পশ্চিমাদের উপদেশ, আদেশ আজ আর কেউ কর্ণপাত করতে চাইছে না; এতে করে পাশ্চাত্য নিজেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে বিশ্বের ওপর মার্কিন প্রভাব হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়টি নানারূপ বিতর্কের পর্যায়ে চলে যায়। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যপ্রান্তে বিশ্বশক্তিসমূহের ভারসাম্যের অবস্থা নিম্নরূপভাবে বিশ্লেষিত হয় যা উপরের বক্তব্যেরই সমৰ্থক :

বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপেক্ষিক ক্ষমতা দিনদিন দ্রুতগতিতে হ্রাস পাবে। তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা, ‘বিশেষ করে জাপান এবং চীনের তুলনায় আরও খারাপ এবং অবনতিশীল অবস্থার দিকে যাবে। সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক শক্তিসমূহ (সম্ভবত ইরান, ভারত এবং চীন) তরতর করে বেড়ে উঠছে এবং শক্তির ভারসাম্যে তাদের পাল্লা ভারী করছে, এ যেন ‘কেন্দ্র’ দুর্বল হয়ে ‘অঞ্চল’ শক্তিশালী হওয়ার মতো ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কাঠামোগত শক্তিও অন্য জাতির হস্তগত হচ্ছে। তাছাড়া রাষ্ট্রহীন সংগঠন তথা আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোও ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

উপরের দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী ছবির মধ্যে পাশ্চাত্যবিশ্ব কোন্ স্থানে এখন রয়েছে এবং তার বাস্তব চিত্র কী ইঙ্গিত বহন করছে? উত্তর হবে এমন যে, অবশ্যই দুটোই একত্রে কাজ করছে। পশ্চিমাবিশ্ব বিশ্বে আধিপত্য বজায় রাখছে এবং সম্ভবত তারা তাদের এ আধিপত্য একবিংশ শতাব্দীতেও দাপটের সঙ্গে বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তবে, একথাও সত্য যে, বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির ও সভ্যতার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে পশ্চিমাশক্তি দিনদিন তাদের ক্ষমতা হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এশীয় সভ্যতাসমূহ ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। চীন প্রায় এমন পর্যায়ে এসে গিয়েছে, যেখান থেকে সে বিশ্বে পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

বিশ্বক্ষমতার ভারসাম্যের প্রশ্নে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি বা ক্ষমতার স্থানান্তরের ফলে প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, অপাশ্চাত্য সভ্যতা ও শক্তিগুলো দিনদিন বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে এবং তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি বর্জনের ডাক দিচ্ছে।

পশ্চিমাশক্তির অবক্ষয়কে মোটামুটি তিনটি বৈশিষ্ট্যে ভাগ করে দেখা যেতে পারে : প্রথমত, এটি একটি ধীরগতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া। পশ্চিমাশক্তির উত্থানে সময় লেগেছিল প্রায় চারশত বৎসর। তাই পাশ্চাত্যশক্তির পশ্চাদপসরণেরও প্রায় অনুরূপ সময় লাগার কথা। ১৯৮০-এর দশকে একজন জাঁদরেল ব্রিটিশ পণ্ডিত হেডলি বুল (Hedley Bull) যুক্তি দেখান যে, ‘বিশ্বের অবশিষ্টাংশে প্রভাববলয় বিস্তারের শীর্ষশাখায় ইউরোপ অথবা পাশ্চাত্য ১৯০০ সালে আরোহণ করেছিল।

স্পেংলারের বই Decline of West-এর প্রথম সংখ্যা আসে ১৯১৮ সালে এবং ওই বইটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসচিন্তার একটি কেন্দ্রীয় খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি সমগ্র শতাব্দীব্যাপী প্রলম্বিত হয়েছিল। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের সামর্থ্যের ওপর, যা এস্ (S) বক্রতার ওপর প্রায়শই নির্ভরশীল; অর্থাৎ শুরুটা হবে ধীরগতিসম্পন্ন এবং তারপর তা দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে যা ব্যাপক বিস্তৃতিকে কমিয়ে দেবে এবং তারপর মসৃণভাবে সামনে এগিয়ে যাবে। একটি দেশের অর্থনীতির পশ্চাৎপদতা আবার এস্ (S) বক্রতার উল্টোযাত্রার ওপর নির্ভর করে ঘটে থাকে, যা সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। প্রথমে ছিল মধ্যমগতিসম্পন্ন, তারপর তা দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়; কিন্তু তলায় ছিল না শক্ত ভিত্তি। পাশ্চাত্যের পাশ্চাৎপদতা সেরকমই হবে, অর্থাৎ প্রথমে ধীর, তারপর হয়তো খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে চূড়ান্ত পতনের অবস্থাটি।

দ্বিতীয়ত, পশ্চাৎপ্রবণতা সোজা পথে ও সহজ রেখায় এগিয়ে যাবে না। এটি সবসময়ই অনিয়মিত, বিরতিপ্রবণ, পুনঃপ্রবর্তনরত এবং পুনরুত্থানের শামিল, যা পাশ্চাত্যশক্তির অবক্ষয়ের ও দুর্বলতার প্রদর্শনী বারবার ঘটাতে থাকবে। মুক্ত, উদার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্যকে সেই ক্ষমতা প্রদান করেছে যে ক্ষমতাবলে পাশ্চাত্য ভুলভ্রান্তিগুলো ঝেড়ে ফেলে তার অনুসৃত নীতির সহজ নবায়ন করতে পারে। অন্যান্য সভ্যতার যা নেই, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার থাকে, যেমন ক্ষমতার প্রধান দুটি কেন্দ্র। এই অবক্ষয়কে বুল (Bull) দেখেছেন এভাবে যে, এটি ১৯০০ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং যা আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইউরোপীয় উপাদানসমূহের অবক্ষয়। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপ ছিল নিজের বিরুদ্ধে নিজেই বিভেদায়িত। এর অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল সমস্যায় ভরপুর। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমাশক্তির আধিপত্যের নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বকে আপন কর্তৃত্বের মধ্যে নিয়ে আসে। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কলোনিবিমুখ প্রক্রিয়া পুনরায় ইউরোপের ক্ষমতা পূর্বতন কলোনিসহ বিশ্বের অন্যান্য অংশে দারুণভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসময় নতুন অবস্থান্তরকালীন এবং সাম্রাজ্যবাদী একটি বিকল্প ধারা তৈরি করে ফেলে। শীতলযুদ্ধকালে অবশ্য বলা যায়, আমেরিকার সামরিক ক্ষমতা সোভিয়েট ইউনিয়নের সমকক্ষ ছিল এবং আমেরিকার অর্থনীতি জাপানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। তারপরও সময়ে সময়ে তার সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৯১ সালে অন্য একজন জাঁদরেল ব্রিটিশ পণ্ডিত বেরি বুজান (Barry Buzan) যুক্তি দেখান যে, “গভীরতম বাস্তবতা হল এই যে, ‘কেন্দ্র’ (Centre) এখনও অধিকতর প্রভাবশালী এবং ‘অঞ্চল’ (Periphery) এখনও অধিকতরভাবে অধীনস্থ পর্যায়ে রয়েছে, যা যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল, এমনকি কলোনিকালীন সময়ে এমনটি ঘটেনি।’

তৃতীয়ত, ক্ষমতা ব্যবহার করে একজন মানুষ বা একটি গোষ্ঠী, অন্য মানুষ অথবা অন্য গোষ্ঠীর আচরণ বদলিয়ে দিতে পারে। আচরণ পাল্টাতে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমেও এটি সম্ভব। আবার শক্তি প্রয়োগ করেও তা করা যায়। অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রাতিষ্ঠানিক, জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক অথবা অন্যান্য বিষয়াদি ব্যবহার করে তা করা হয়ে থাকে। অতএব, একটি রাষ্ট্রের অথবা একটি গোষ্ঠীর ক্ষমতা সাধারণত তার সম্পদের নিরিখে পরিমাপ করা যায়, অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী তার জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারে; আবার অন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী তার ওপর খবরদারি করতে চাইলে সম্পদ ব্যবহার করেই সে প্রক্রিয়া দমন করা সম্ভব। পাশ্চাত্যবিশ্বের সে-ক্ষমতা থাকলেও সবটুকু আছে এমন বলা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা-সম্পদ পশ্চিমাবিশ্বের নিকট বিংশ শতাব্দীর শুরু হতে দিনদিন ক্ষয় হতে আরম্ভ করে এবং আপেক্ষিকভাবে পাশ্চাত্যবিরোধী অবশিষ্ট সভ্যতার হাত শক্ত হতে থাকে।

ভূখণ্ড ও জনসংখ্যা

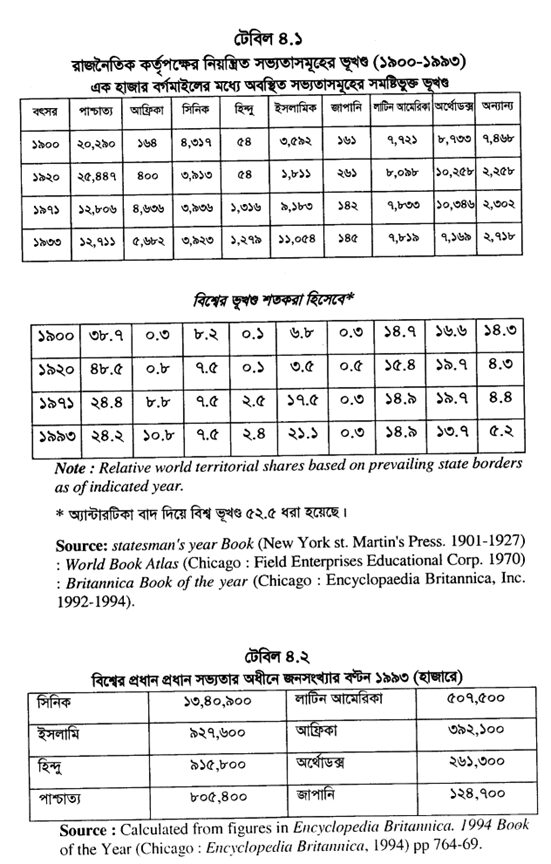

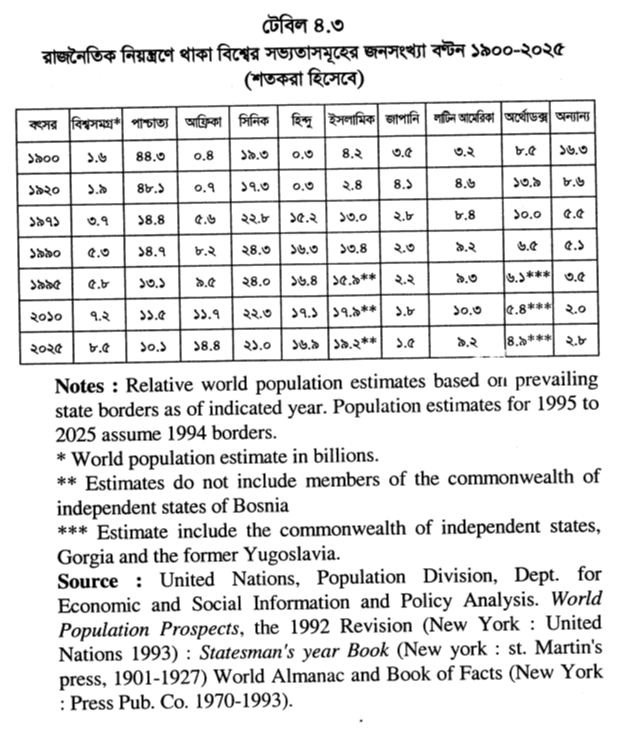

১৪৯০ সালে পশ্চিমাসমাজ ইউরোপের প্রায় সমগ্র উপদ্বীপ (বলকান এলাকা বহির্ভূত) অথবা সম্ভবত পৃথিবীর ৫২.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল ভূমির (অ্যানটারটিকা ব্যতীত) নিজেরা প্রায় ১.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল এলাকা করতলগত করে নিয়েছিল। ১৯২০ সালে পশ্চিমাবিশ্ব তার ভূমি সম্প্রসারণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২৫.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল এলাকা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের শাসনের আওতায় নিয়ে এসেছিল, যা ছিল প্রায় পৃথিবীর অর্ধেক এলাকা। ১৯৯৩ সালে এই ভূমির প্রায় অর্ধেক বেদখল হয়ে যায় এবং পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১২.৭ মিলিয়ন স্কয়ার মাইলে। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য পুনরায় তার, অর্থাৎ ইউরোপ তার আদি বা মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত হয় এবং সেসঙ্গে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডকে যুক্ত করে ফেলে। ইসলামি ও স্বাধীন সমাজের সংখ্যা বিপরীতভাবে বেড়ে যায় এবং তা ১৯২০ সালে ১.৮ স্কয়ার মিলিয়ন মাইল থেকে ১৯৯৩ সালে ১১ মিলিয়ন স্কয়ার মাইলে গিয়ে পৌঁছে। জনসংখ্যার বেলাতেও অনুরূপ চিত্রই পরিদৃষ্ট হয়। ১৯০০ সালে সমগ্র বিশ্বের শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ ইউরোপে ছিল এবং ইউরোপীয়রা বিশ্বের শতকরা ৪৫ ভাগ মানুষের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করত। আর ১৯২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮ শতাংশে। ১৯৯৩ সালে হংকং ব্যতীত পাশ্চাত্যরা পাশ্চাত্য জনগণ ভিন্ন অন্য আর কাউকে শাসন করত না। জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯৯৩ সালে পাশ্চাত্যবিশ্ব বিশ্বে ৪র্থ স্থানে ছিল। তার উপরে ছিল সিনিক, ইসলামিক এবং হিন্দুসভ্যতার অধীনের মানুষজন।

সুতরাং, স্পষ্টতই বলা যায়, সংখ্যাগত বিচারে পাশ্চাত্যরা জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে একটুখানি পিছিয়ে যেতে থাকে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ হতে শুরু করে। সংখ্যাগত দিক থেকে পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য সভ্যতার মানুষের মধ্যে (তুলনামূলক) ভারসাম্য বিচার করলে দেখা যায়, তাও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তা পাশ্চাত্যের পাল্লার চেয়ে অন্যান্য সভ্যতার পাল্লা ভারী করছে। অপাশ্চাত্যের মানুষজন পূর্বের তুলনায় এখন অনেক স্বাস্থ্যবান, শহুরে, শিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যু হার লাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে যা ৩০ বৎসর পূর্বেও ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। গড় আয়ু এসব এলাকায় দৃষ্টান্তমূলকভাবে বেড়ে গিয়েছে। আফ্রিকায় আগের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ১১ বৎসর এবং ২৩ বৎসর বেড়েছে পূর্বএশিয়ায়। ১৯৬০ সালের দিকে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ছিল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। ১৯৯০ সালের দিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে (আফ্রিকা ব্যতীত) দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগে। ভারতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ, আর চীনে শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ লিখতে ও পড়তে পারে।

দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের হার ১৯৭০ সালে ছিল গড়ে শতকরা ৪১ ভাগ, কিন্তু ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৭১ ভাগে। আফ্রিকা ব্যতীত অন্যান্য দেশে ১৯৯০ সালের দিকে দৃশ্যত শতকরা ১০০ ভাগ মানুষ (বয়স নির্বিশেষে) প্রাথমিক শিক্ষায় নাম লেখাতে শুরু করে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে এশিয়া, লাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের এবং আফ্রিকায় সক্ষম জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মানুষ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ালেখা করতে আসত। কিন্তু ১৯৯০ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগে (আফ্রিকা বাদে)। ১৯৬০ সালে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল গড়ে এক- চতুর্থাংশ, কিন্তু ১৯৯২ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৯ থেকে ৭৩ ভাগ লাটিন আমেরিকায়, শতকরা ৩৪ থেকে ৫৫ ভাগ আরবের দেশসমূহে, ১৪ থেকে ২৯ ভাগ আফ্রিকায়, ১৮ থেকে ২৭ ভাগ চীনে, ১৯ থেকে ২৬ ভাগ ভারতে বৃদ্ধি পায়।

অক্ষরজ্ঞান, শিক্ষা এবং নগরায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে মানুষ জড়ো হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করে, যা একদিকে অগ্রগতির জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে; অন্যদিকে, কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে নিরক্ষর কৃষকদের বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় তাকেও হয়তো হতাশ হতে হয়, কেননা শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায়। সামাজিকভাবে জড়ো হওয়ার ক্ষমতা সমাজের অগ্রগতির জন্য একটি অত্যন্ত বড় মাপের বিষয়। ১৯৫৩ সালে শতকরা ১৫ ভাগ ইরানি ছিল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, আর শহরে বাস করত মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ মানুষ, এমতাবস্থায় কারমিট রোজভেল্ট ( Kermit Rosevelt) সহ সিআই-এর (CIA) অন্যান্য কর্মকর্তারা খুব সহজেই একটি অগ্রগামী কর্মকাণ্ড দমিয়ে ফেলে এবং শাহ্ শাসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৯ সালে যখন শতকরা ৫০ ভাগ ইরানি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৪৭ ভাগ, তখন কিন্তু মার্কিনশক্তি আর শাহ্-শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও উষ্মাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক এখনো পাশ্চাত্যদেশ থেকে চীনা, ভারতীয়, জাপানি, আরবীয়, আফ্রিকান, রুশদেশে পরিদৃষ্ট হয়। একথা সত্য, এই তফাতের মাত্রা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। তবে অন্যদিকে আবার অন্য একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে। পাশ্চাত্যদেশসহ জাপান এবং রাশিয়ার জনগোষ্ঠীর গড় বয়স মোটামুটি স্থির রয়েছে। ফলে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর আর বিরাটসংখ্যক বৃদ্ধমানুষকে কাজের বোঝা টানতে হয় না। কিন্তু অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রে এ চিত্র ভিন্নতর। সেখানে বিরাটসংখ্যক শিশু রয়েছে যারা ওই সভ্যতার জন্য বোঝাস্বরূপ। অথচ, এরাই হল ভবিষ্যতের শ্রমশক্তি ও যুদ্ধের সৈনিক।

উৎপাদিত অর্থনৈতিক সামগ্ৰী

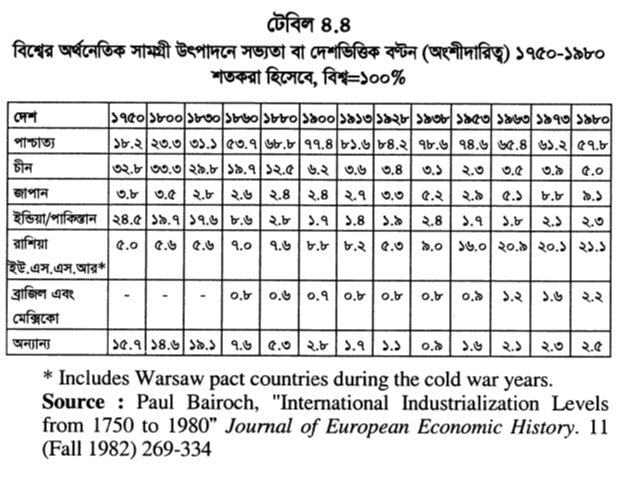

১৯২০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ এবং তাতে পাশ্চাত্যের অংশ ছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়। তবে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনেতিক উৎপাদনে পাশ্চাত্যের অংশীদারিত্ব হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে ১৭৫০ সালে চীনের অংশ ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, ভারতের অংশ ছিল এক-চতুর্থাংশ আর পাশ্চাত্যের অংশ ছিল এক-পঞ্চমাংশেরও কম। ১৮৩০ সালের মধ্যে পাশ্চাত্য চীনের চাইতে একটু এগিয়ে আসে। পল বাইরোচি (Paul Bairoch) যেমন বলেছেন পাশ্চাত্যের শিল্পায়ন অবশিষ্ট বিশ্বের শিল্পায়নকে নিরুৎসাহিত করেছে। ১৯১৩ সালে অপাশ্চাত্য দেশের বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে অংশ ছিল দুই-তৃতীয়াংশ; এরূপ হার তাদের বেলায় ১৮০০ সালেও একইভাবে ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শুরুতে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের অংশীদারিত্ব নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তা গিয়ে দাঁড়ায় ৪৮.২ শতাংশে। তবে তারপর আবার খ্রিস্ট-অংশীদারিত্ব হ্রাস পায় এবং এর অগ্রগতির মাত্রা কমবেশি ধীরগতিতে চলতে থাকে। অন্যদিকে স্বল্প-শিল্পায়িত দেশগুলোর উৎপাদন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চিম-অংশ বিশ্বব্যাপী সমগ্র উৎপাদনের ৫৭.৪ শতাংশে এসে দাঁড়ায়; এ পরিমাণ উৎপাদন ১৮৬০ সালে অর্থাৎ ১২০ বৎসর পূর্বের মতো ছিল।

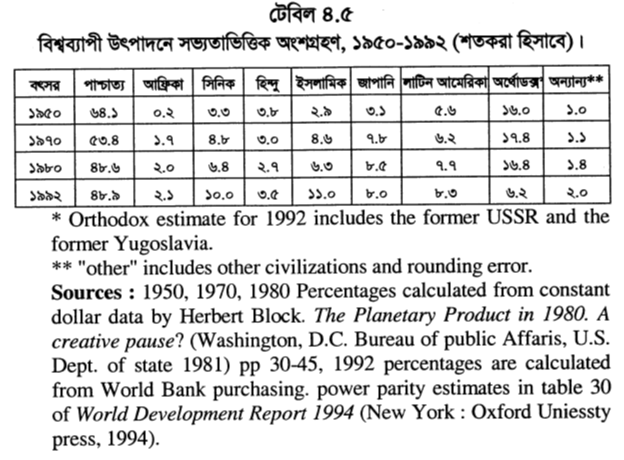

অর্থনীতিক উৎপাদন সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব নির্ভরশীল উপাত্তের অভাব রয়েছে। ১৯৫০ সালে, পশ্চিমাবিশ্ব মোটামুটি শতকরা ৬৪ ভাগ পণ্য উৎপাদন করেছে; ১৯৮০- এর দশকে এই উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৯ শতাংশে (টেবিল ৪.৫)। ২০১৩ সাল নাগাদ, আগাম হিসেব অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের পাশ্চাত্যের অংশ গিয়ে দাঁড়াবে ৩০%। ১৯৯১ সালে, অন্য একটি হিসাব মতে বিশ্বের সাতটি বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে চারটিরই মালিক হল অপাশ্চাত্য সভ্যতা : জাপান (২য় স্থান), চীন (৩য় স্থান), রাশিয়া (৬ষ্ঠ স্থান) এবং ভারত (৭ম স্থান)। ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতি এবং সর্বোচ্চ ১০টি দেশের মধ্যে পাঁচটি ছিল পাশ্চাত্যদেশের, বাকিগুলো অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। যেমন : চীন, জাপান, ভারত, রাশিয়া এবং ব্রাজিল। ২০২০ সালের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী দেখানো হয় যে, বিশ্বের প্রথম পাঁচটি অর্থনীতি হবে ৫টি বিভিন্ন সভ্যতার অন্তর্গত এবং প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০টি অর্থনীতির মধ্যে পাশ্চাত্য বিশ্বের ভাগে থাকবে মাত্র ৩টি। পাশ্চাত্যের এহেন আপেক্ষিক অধঃপতন মূলত বৃহত্তরভাবে যে ইঙ্গিত দেয় তা হল, পূর্বাঞ্চলে (পূর্বএশিয়ায়) দ্রুত উন্নয়ন সধিত হচ্ছে।

মোটামুটি অর্থনৈতিক উৎপাদন-অংশও অস্পষ্টভাবে পশ্চিমাবিশ্বের গুণগত সুবিধা এনে দেয়। পশ্চিমাবিশ্ব এবং জাপান প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রগামী প্রযুক্তি এবং শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। প্রযুক্তিসমূহ সাধারণত বিতরণযোগ্য, কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের আধিপত্য রক্ষার নিমিত্তে যতটুকু বিতরণ করলে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে ততটুকুই মাত্র বিতরণ করতে আগ্রহী থাকে। তবে বাস্তব সত্য হল এই যে, পশ্চিমাবিশ্ব যে প্রযুক্তিই তৈরি করে থাকে, তা যে-কোনোভাবে ধীরে হলেও অন্য সভ্যতার নিকট পৌঁছে যায়।

এটা উপলব্ধি সাপেক্ষ যে, বিশ্বে একদা চীন ছিল সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অর্থনৈতিক বিকাশ অপাশ্চাত্য বিশ্বকে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখার অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। অন্যান্য সভ্যতা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে; আর পাশ্চাত্যবিশ্ব আপেক্ষিকভাবে পেছনে চলে যাচ্ছে। বিগত দুইশত বৎসরের বিশ্বঅর্থনীতির ওপর পাশ্চাত্য আধিপত্যের দিন এখন সমাপ্ত হওয়ার পথে।

সামরিক সামর্থ্য

সামরিক শক্তির চারটি দিক রয়েছে, যেমন : গুণগত— সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, সম্পদাদি; প্রযুক্তিগত শক্তি—অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা ও উন্নত মান; সাংগঠনিক সক্ষমতা প্রাঞ্জলতা, নিয়মানুবর্তিতা, প্রশিক্ষণ, সৈন্যদের মনোবল, হুকুম প্রদান ও হুকুম পালনের পরিস্থিতি; এবং সামাজিকতা— অর্থাৎ সামরিক বাহিনী লালন পালন এবং তাকে প্রয়োজনমাফিক দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের সামাজিক মনোবৃত্তি। ১৯২০-এর দশকে পশ্চিমাবিশ্ব সামরিক ক্ষেত্রে উল্লিখিত গুণাবলির বহু যোজন অগ্রভাগে ছিল। তারপর থেকে পশ্চিমাদের সামরিক শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করে; বিশেষ করে অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে আপেক্ষিক শক্তির তুলনায়। এই ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি পশ্চিমাদের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার সামরিক শক্তির ভারসাম্যের ওপর প্রভাব রাখে এবং বলতে বাধা নেই : ভারসাম্যের পাল্লা অবশিষ্ট বিশ্বের সভ্যতার দিকে কিছুটা হলেও ঝুঁকে পড়ে।

আধুনিকীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সম্পদ এবং উন্নয়নের ইচ্ছা উভয়ই বাড়ে যা সামরিক ক্ষেত্রের জন্যও প্রযোজ্য, আর কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র এ-বিষয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৯৩০-এর দশকে জাপান এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন অত্যন্ত শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিল, যা তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে প্রদর্শিত করতে পেরেছে। শীতলযুদ্ধকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের দখলে ছিল বিশ্বের দুটি মহাশক্তিধর সামরিক শক্তির একটি। অধুনা পশ্চিমাশক্তি প্রচলিত সামরিক শক্তিতে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুস্থানে রয়েছে। তবে পশ্চিমাশক্তির এ উচ্চাবস্থান কতদিন বহাল থাকবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং বলাবাহুল্য, অনিশ্চিতও বটে। যদিও দৃশ্যত মনে হয়, পশ্চিমাদের এ শক্তি এগিয়ে যাবে, কিন্তু সেইসঙ্গে এটিও লক্ষণীয় যে, অপাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে উল্লেখযোগ্য হারে সামরিক শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে।

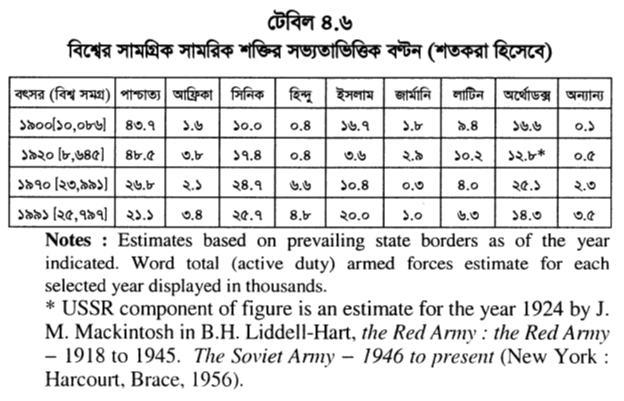

Sources: U.S. Arms Control and Disarmament Agency World Military Expenditures and Arms transfers (Washington, D.C: the Agency 1971 – 1994); Statesman’s Year Book (New York: St. Martin’s Press, 1901-1927).

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শীতযুদ্ধোত্তর বিশ্বে মোটামুটি ৫টি প্রধান প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়, যার দ্বারা বিশ্ব সামরিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা সম্ভব।

প্রথমত, সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন বেঁচে থাকা অবধি বহাল ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সামরিক শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে শুধুমাত্র ইউক্রেন পর্যাপ্ত পরিমাণ সামরিক শক্তি ও তার সামর্থ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। রাশিয়ার সামরিক শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়, তারা মধ্য ইউরোপ এবং বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। ‘ওয়ার্শ’ চুক্তি আর রইল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীকে পরাস্ত করার পরিকল্পনা বাদ দিতে হল। সামরিক সাজসরঞ্জামগুলো হয় ফেলে দেয়া হল, নতুবা তা অকার্যকর করে রাখা হল। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেট বরাদ্দ দারুণভাবে হ্রাস করা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া রাশিয়া তাদের সামরিক দর্শনেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। এখন থেকে তারা মনে করতে থাকল রাশিয়াকে রক্ষা করা এবং ‘অতি নিকটের প্রতিবেশী দেশগুলোর’ সঙ্গে বিবাদ মীমাংসা করা।

দ্বিতীয়ত, সামরিক খাতে রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য মনোযোগ ও বাজেট হ্রাসের ফলাফল পশ্চিমাবিশ্বের ওপরও কিছুটা বর্তায়। কেননা, মনে হচ্ছে এর জের হিসেবে পশ্চিমাজগৎ তাদের সামরিক ব্যয়বরাদ্দ, শক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম মনোযোগ দিচ্ছে এবং কার্যত তাদের বেলাতেও সামরিক শক্তি হ্রাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বুশ এবং ক্লিনটনের পরিকল্পনা মোতাবেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় শতকরা ৩৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে (১৯৯০ সালে) ৩৪২.৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৯৮ সালে ২২২.৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যসংখ্যাও শীতলযুদ্ধ সময়ের তুলনায় হ্রাস পায়। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সমগ্রসংখ্যা ২.১ মিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.৪ মিলিয়নে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক (অস্ত্রশস্ত্র) পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সামরিক বাহিনীর জন্য ক্রয় হ্রাস পেয়ে ২৯ থেকে ৬ জাহাজ এবং ৯৪৩ থেকে ১২৭টি যুদ্ধবিমান, এবং ৭২০টি থেকে শূন্য ট্যাংক, ৪৮ থেকে ১৮টি ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় করা বা সংগ্রহ করা হয়।

১৯৮০-এর দশকে অনুরূপভাবে ব্রিটেন, জার্মানি এবং কিছুটা হলেও ফ্রান্স তাদের সামরিক ব্যয় ও সামরিক শক্তি হ্রাস করেছিল। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে জার্মানির সামরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৩৭০০০০ থেকে ৩৫০০০০ এবং সম্ভবত তা পরে ৩২০০০০-এ নেমে আসে। ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা ১৯৯০ সালে ২৯০০০০ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৯৭ সালে ২২৫০০০-এ। ব্রিটেনে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯৮৫ সালে ৩৭৭১০০ থেকে ১৯৯৩ সালে ২৭৪৮০০-এ দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত, সামরিক বিষয়াদি পূর্বএশিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় যা রাশিয়া এবং পাশ্চাত্যবিশ্ব থেকে আলাদা। পূর্বএশিয়ার এখন সামরিক শক্তিবৃদ্ধি প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো। চীন এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থাপনকারী দেশ। চীনের অর্থনীতির দারুণ অগ্রগতির সঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে তাদের শক্তিবৃদ্ধি সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্বএশীয় অন্যান্য দেশসমূহ তাদের সামরিক শক্তির নবায়ন ও আধুনিকায়ন করছে এবং সেসঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয়ও বাড়াছে। জাপান অতি উচ্চমার্গের অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করছে। তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর এবং ইন্দোনেশিয়াও আগের তুলনায় এখন সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করছে এবং তারা সবাই যুদ্ধের জন্য উড়োজাহাজ, ট্যাংক, জাহাজ ক্রয় করছে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির ও অন্যান্য দেশ থেকে। অন্যদিকে ন্যাটো-র (NATO) সামরিক ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ সালে ৫৩৯.৬ বিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৪৮৫.০ বিলিয়ন ডলারে (১৯৯৩ সালের ডলারের হিসেবে)। পূর্বএশিয়ার সামরিক খরচপত্র প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে যা ৮৯.৮ বিলিয়ন থেকে ১৩৪.৮ বিলিয়ন ওই একই সময়ে।”

চতুর্থত, গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র আজ সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। যেসব দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ, সেসব দেশ এসব অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি করার যোগ্যতা রাখে। ১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ জঙ্গি উড়োজাহাজ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এ সংখ্যা ১ থেকে ৮-এ উন্নীত হয়েছে।

ট্যাংক তৈরির ক্ষেত্রে ক্ষমতা ১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬-এ; হেলিকপ্টার নির্মাণের বেলায় এক থেকে ৬-এ গিয়েছে এবং কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র এক থেকে বেড়ে হয়েছে ৭-এ।

তৃতীয়ত, বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রর হাতে আজ পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে (যেমন রাশিয়া, চীন, ইসরায়েল, ভারত, পাকিস্তান এবং সম্ভবত উত্তর কোরিয়া)। অন্যদিকে এ অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যথাক্রমে ইরান, ইরাক, লিবিয়া এবং সম্ভবত আলজেরিয়া

উপরের সকল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সামরিক শক্তির কৌশলগত দিকের আঞ্চলিকীকরণ প্রবণতা শীতলযুদ্ধোত্তর অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সামরিক শক্তির আঞ্চলিকীকরণ মূলত যুক্তির দিক থেকে সঠিক, কেননা এতে করে রাশিয়া এবং পাশ্চাত্যশক্তির অবক্ষয় এবং তার বদলে আঞ্চলিক শক্তিসমূহের (রাজ্য বা রাষ্ট্র) শক্তিবৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করছে। রাশিয়া বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে আর তেমন কোনো সামরিক শক্তির মালিক নয় একথা সত্য, তবে রাশিয়া নিকট-প্রতিবেশীদের ওপর কৌশলগত কারণে সামরিক আধিপত্য ধরে রাখতে চায়। চীন, দক্ষিণ এশিয়ার স্বার্থে একদিকে যেমন আঞ্চলিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার সামরিক কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করছে, অন্যদিকে তেমনি তার নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। ইউরোপীয় দেশসমূহ একইভাবে সামরিক শক্তির আঞ্চলিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে এবং এজন্য তারা ন্যাটো (NATO) জোট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে সামরিক শক্তিসমূহ আঞ্চলিক অস্থিরতা মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের আগের রাশিয়ামুখী সামরিক কৌশল বদলিয়ে এখন বিশ্বমুখী এবং পার্শিয়ান গাল্ফও উত্তরপূর্বএশিয়ামুখী করেছে। যদিও একথা বলা যায় যে, ইরাককে পরাস্ত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পার্শিয়ান ও গাল্ফ এলাকায় তার শতকরা ৭৫ ভাগ যুদ্ধবিমান, ৪২ শতাংশ অত্যাধুনিক যুদ্ধট্যাংক, ৪৬ শতাংশ যুদ্ধবিমান বহনকারী, ৪৬ শতাংশ জাহাজ, ৩৭ শতাংশ সামরিক সদস্য এবং ৪৬ শতাংশ নৌসেনা নিয়োগ করেছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সামরিকশক্তি বণ্টনের ধরন থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বৈশ্বিক দৃষ্টিতে সামরিক পরিকল্পনা করা হচ্ছে না, সেসঙ্গে তা বৃহৎ শক্তিগুলোর আঞ্চলিক স্বার্থ এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর নিজস্ব আঞ্চলিক স্বার্থকেন্দ্রিকও হয়ে পড়ছে। এভাবে এর ভেতর দিয়ে সভ্যতা-সম্পর্কিত ‘কোর-রাষ্ট্রগুলোর’ স্বার্থরক্ষার তৎপরতা লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মনে হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে পাশ্চাত্যবিশ্ব অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর তাদের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তাছাড়া এসময় তারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও তা আরও সময়োপযোগী করার জন্য গবেষণার কাজটি এগিয়ে নিতে সম্পদ ও মেধা নিয়োগ করবে।

বিশ্বে সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে তারা হয়তো আঞ্চলিক ‘কোর-রাষ্ট্র’ ও অপাশ্চাত্য বিশ্বের শক্তিসমূহ ছত্রভঙ্গ করতে চাইবে এবং এটি তারা সামরিক শক্তির উৎস—যেমন, সম্পদ ব্যবহার করেই করতে তৎপর হবে। ১৯২০ সালের দিকে পাশ্চাত্য উক্ত সামরিক শক্তি ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তার পর থেকে ওই শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করে, যদিও তা নিয়মিত ঘটছে বলে মনে হয় না। ২০২০ সালে, অর্থাৎ ওই সর্বোচ্চ পর্যায়ের একশত বৎসর পরে, সম্ভবত পাশ্চাত্য শতকরা ২৪ ভাগ বিশ্বভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে (সর্বোচ্চ ছিল ৪৯ ভাগ এবং তা থেকে নিম্নগামী); ১০ ভাগ বিশ্বজনসংখ্যা (পূর্বে ছিল ৪৮ শতাংশ); এবং সম্ভবত ১৫-২০ ভাগ সামাজিকভাবে কর্মউদ্দীপনাময় ও বিশেষ লক্ষ্যে জড়ো হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ৭০ ভাগের নিচে নেমে সম্ভবত মাত্র ৩০ ভাগ বিশ্বব্যাপী অর্থনেতিক উৎপাদন পাশ্চাত্যরা নিয়ন্ত্রণ করবে, সম্ভবত পূর্বের (সর্বোচ্চ) ৮৪ শতাংশ শিল্পপণ্যের পরিবর্তে পাশ্চাত্য মাত্র ২৫ ভাগ শিল্পপণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে এবং মাত্র ১০ ভাগ সামরিক শক্তি নিজেদের হাতে রাখতে পারবে, যা পূর্বে ছিল প্রায় ৪৫ ভাগ। উড্রোউহলসন, লয়েড জর্জ এবং জর্জেস ক্লিমেনসিউ একত্রে ১৯১৯ সালে দৃশ্যত বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্যারিসে বসে তাঁরা নির্ধারণ করতেন বিশ্বে কোন্ দেশ টিকে থাকবে আর কোন্ দেশ টিকে থাকবে না। তা ছাড়া নতুন দেশ সৃষ্টি, তাদের সীমানা নির্ধারণ, কে বা কারা ওই দেশের শাসক হবেন এবং মধ্যপ্রাচ্য কীভাবে এবং কাদের মধ্যে ভাগ হবে এসব নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা তাঁরা করতেন। তারা রাশিয়াকে আক্রমণের পরিকল্পনাও করতেন এবং চীনের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের পথ খুঁজতেন। ঠিক তার একশত বৎসর পরে যদি এমন কোনো কাজ করতে হয়, তবে তা পাশ্চাত্য বিশ্বের নেতারা করতে পারবেন না বরং তা করবেন হয়তো আঞ্চলিক ‘কোর’রাষ্ট্রের সদস্যরা ও তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো। তাছাড়া হয়তো পূর্বের ন্যায় মাত্র তিনটি দেশ তা না করে মূলশক্তি তখন সাত কিংবা আটটি শক্তিশালী সভ্যতার ওপর বর্তাবে। রিগান, থ্যাচার, মিতারো, কোহল-এর উত্তরাধিকারের পরিবর্তে তখন হয়তো ডেং জিয়পিং, নাকাসি, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়েলৎসিন, খোমেনি এবং সুহার্তের উত্তরাধিকারগণ এসব বিষয় ঠিক করবেন।

তাই বলা যায়, অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্যের অধিপত্যের যুগের অবসান হবে। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যের শক্তির দুর্বলতা এবং তৎপরিবর্তে বিশ্বে অন্যান্য শক্তির উত্থান কার্যত দৈশিককরণ প্রক্রিয়া ও অপাশ্চাত্য সভ্যতার আধিপত্যের ধারাকে এগিয়ে নেবে।

দৈশিককরণ : অপাশ্চাত্য সভ্যতার পুনরুত্থান

বিশ্বে সংস্কৃতির বণ্টন আসলে ক্ষমতার বণ্টন বৈ কিছু নয়। অর্থাৎ, ক্ষমতা ও সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাণিজ্য সবসময় হয়তো পরিচয় বা ফ্লাগ বহন করে না, কিন্তু সংস্কৃতি সদাসর্বদাই ক্ষমতাকে অনুসরণ করে থাকে। দেখা যায়, বরাবরই ইতিহাসে কোনো সভ্যতার সম্প্রসারণ একই সঙ্গে তার সংস্কৃতিকেও টান দেয় এবং সেসঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহার করে বিজয়ীশক্তি বিজিতদের ওপর তাদের মূল্যবোধ, রুচি, অভিরুচি, কার্যপ্রণালী, প্রতিষ্ঠানাদি চাপিয়ে দিতে চায়। তাই বলা যায়, সর্বজনীন সভ্যতার জন্য চাই যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নির্বিশেষে সর্বজনীন বা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য ‘ক্ষমতা’। প্রাচীন বিশ্বে রোমানশক্তি প্রায় সর্বজনীন সভ্যতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যশক্তি ইউরোপীয় কলোনির আকারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার আধিপত্যবাদী মনোবৃত্তি কার্যত অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকার আধিপত্যের মনোভাবও ক্ষয়িষ্ণু। এখন দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে স্বাধীনতা (পূর্বতন কলোনি)-প্রাপ্ত সভ্যতাগুলো, তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, জীবনাচার, নিজস্ব ভাষাচর্চা, ইতিহাস, ঐতিহ্যমুখী হয়ে উঠছে দিনদিন। এভাবে দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বব্যাপী অপাশ্চাত্য দেশের সমাজগুলো আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতা নিজস্ব হচ্ছে। অর্থাৎ, সর্বত্র তাদের কৃষ্টির পুনঃজাগরণ ঘটছে।

জোসেপ নাইয়ে (Joseph Nye) যুক্তি দেখান যে, একটি পার্থক্য রয়েছে ‘শক্ত শক্তি’ যা অর্থনীতিক ও সামরিক শক্তির উপর নির্দেশ-সম্বলিত, আর ‘নরম শক্তি’ যা আসলে অন্যরাষ্ট্র যা চায় তাকেই সমর্থন দেয়াকে বোঝায়, যেখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং মতাদর্শ-কেন্দ্রিক। নাইয়ে যেমন স্বীকার করেন যে ‘শক্ত শক্তির’ একটি বড় ধরনের ব্যাপ্তি ঘটেছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী, ফলে গতানুগতিক ‘শক্ত শক্তির’ একচেটিয়াত্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। বৃহৎ শক্তিগুলো আগের মতো – গতানুগতিক কৌশল প্রয়োগ করে বিশ্বে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারছে না। নাইয়ে আরও বলেন যে, ‘যদি কোনো রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং মতাদর্শ অনুসরণীয় হয়ে থাকে, তবে আপনাআপনিই অন্যান্য দেশ তা অনুসরণ করে থাকে এবং তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং এক্ষেত্রে ‘নরম ক্ষমতা’ হল ‘শক্ত ক্ষমতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর’।” তবে কীভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় একটি কৃষ্টি এবং মতাদর্শ অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে? ‘নরম ক্ষমতা’ তখনই ক্ষমতা হিসেবে গণ্য হয়, যখন তা ‘শক্ত ক্ষমতার’ মৌল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। একটি সভ্যতার বা দেশের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেলে তা প্রকারান্তরে ওই দেশের আত্মবিশ্বাসবোধ বাড়িয়ে দেয়, তারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে এবং আত্মম্ভরী হয়ে অহং-এর আশ্রয় নিতে পারে। এমতাবস্থায়, তারা তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে থাকে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হলে ওই দেশ তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ও পরিচয়সংকটে ভোগে এবং এমতাবস্থায় অন্য সভ্যতা থেকে অর্থনীতি, সামরিক এবং রাজনৈতিক বিষয়াদি সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেহেতু অপাশ্চাত্য দেশের সমাজগুলো নিজেদের অর্থনীতি, সামরিক এবং রাজনৈতিক সক্ষমতা বাড়াবার জন্য উদগ্রীব থাকে, সেহেতু এর মধ্যদিয়ে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানাদি এবং সংস্কৃতি এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়।*

[* ক্ষমতা এবং সংস্কৃতির মধ্যেকার সংযোগের বিষয়টি অগ্রাহ্য করে কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, একটি বিশ্বজনীন ‘একক’ সভ্যতা এগিয়ে আসছে এবং কেউ কেউ আরও যুক্তি দেখান যে, পাশ্চাত্যকরণ প্রকৃতপক্ষে আধুনিকীকরণের পূর্বশর্ত। তারা আসলে এর পেছনে পাশ্চাত্যের দ্বারা বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের থিসিসকেই সমর্থন দিচ্ছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কি তার আধিপত্য আদৌ টিকিয়ে রাখতে পারছে বা পারবে? এটি ভেবে দেখার বিষয়। কেননা, অবশিষ্ট সমাজ আজ নিজস্ব সভ্যতামুখী হচ্ছে এবং ওইসব বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে আগ্রহী। যেসব মানুষ একটি সর্বজনীন সভ্যতার সমর্থনে বক্তব্য দেন তারা কিন্তু কখনও সর্বজনীন সাম্রাজ্যের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেখান না। ]

সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাফল্য আসার দরুন ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ জনগণের নিকট একটা আগ্রহবোধ সৃষ্টি করেছিল। তবে, এ আগ্রহ ধরে রাখা যায়নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনীতির ও সামরিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানাদি অন্যান্য সভ্যতার মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কেননা, মানুষ ভেবেছিল তা তাদের ভাগ্যে ‘সম্পদ’ ও ‘ক্ষমতা’ এনে দিয়েছে। এ প্রক্রিয়াটি প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে চলমান ছিল- ১০০০ সাল থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত। উইলিয়াম ম্যাকনিল (William McNeill) দেখান যে খ্রিস্টধর্ম, রোমান আইন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য উপাদান হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়ায় প্রয়োগ করা হয়। তবে এ গ্রহণকার্যটির সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রতি ভয়ভীতি (সামরিক দিক থেকে) থেকেও উৎসারিত বলে মনে করার কারণ রয়েছে। যেহেতু পাশ্চাত্যের শক্তি ক্রমক্ষয়িষ্ণু, সেহেতু মানবাধিকার, উদারতাবাদ এবং গণতন্ত্রের মতো বিষয় ও ধারণাগুলো অন্য সভ্যতার ওপর ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতাও তাদের হ্রাস পাওয়ার পথে।

অপাশ্চাত্য সমাজের অনেক মানুষই পাশ্চাত্যের অর্থনেতিক উন্নতি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উচ্চতর মানবজীবনযাত্রা, সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক স্থিরতার প্রতি পরশ্রীকাতরতায় ভুগে থাকে। তারা মনে করে যে, ওইসকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং এজন্য তারা তাদের সমাজে সেগুলো প্রয়োগ করতে চায়। ধনী ও ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য তারা পাশ্চাত্যদের মতো হতে ইচ্ছুক।

এখন অবশ্য এই কেমালপন্থী মনোবৃত্তি পূর্বএশিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। পূর্বএশিয়া তাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে নাটকীয় অগ্রগতি পেয়েছে তার মূলে তারা পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত মতবাদ বা জ্ঞানকে বুঝতে চায় না বরং তারা উল্টোটিই ভাবতে ভালোবাসে। অর্থাৎ, এসব অগ্রগতির মূলে তাদের দেশজ মূল্যবোধ, কৃষ্টি, নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থেকে উৎসারিত বলে ভেবে থাকে। তারা বলতে চায়, সকল বিবেচনায়ই পশ্চিমাবিশ্ব থেকে আলাদা। তারা যখন দুর্বল ছিল, সম্ভবত তখন পাশ্চাত্যের নিকট তাদের মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, উদারনীতিবাদের জন্য মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু এখন তারা আর দুর্বল নয় বরং ক্রমাগতভাবেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা এখন আর সেই সমস্ত মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণ করতে চায় না, যে মূল্যবোধগুলো তাদের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রারম্ভিক পর্যায়ে কাজে লেগেছিল। তারা প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কেননা, পাশ্চাত্য তাদের নিজস্ব মূল্যবোধগুলোকে ‘সর্বজনীন’ বলে সবার উপর চাপিয়ে দিতে তৎপর ছিল। কিন্তু এখন এটি প্রমাণিত যে, অপাশ্চাত্যের সভ্যতা কোনো অংশেই অনুন্নত নয়, বরং তাদের চেয়ে উন্নততর।

অপাশ্চাত্য সভ্যতার পুনরুত্থানের মনোভাবকে রোনাল্ড ডোতি বলেছেন, ‘দ্বিতীয় প্রজন্মের দৈশিককরণ সত্তা’। এ প্রক্রিয়া পূর্বতন পাশ্চাত্যের কলোনি এবং স্বাধীন দেশ, যেমন চীন এবং জাপানেও ঘটেছে। ‘আধুনিকীকরণের প্রথম নায়ক’ অথবা ‘স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্ম সাধারণত পাশ্চাত্যের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কোনো ভাষায় পড়ালেখা সমাপ্ত করেছে। অংশত তারা কাঁচা বয়সে অবাক বিস্মিত মন নিয়ে পাশ্চাত্যে গিয়েছে, তাই তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা গলাঃধকরণ করার বিষয়টি সুগভীর এবং গুরুত্ববহ। তবে, সাধারণত দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকাংশ সদস্য তাদের দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় (যা প্রথম প্রজন্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) থেকে পড়ালেখা সমাপ্ত করে এবং নিজেদের ভাষায় পড়ালেখা চালিয়ে যায়; অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ভাষায় নয়। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘তারা অস্পষ্টভাবে বিশ্বজনীন সংস্কৃতির ধারণা লাভ করে থাকে, যা মোটেও পরিপূর্ণ নয় এবং তাদের জ্ঞানসমূহ দৈশিককরণের শামিল, কিংবা বড়জোর অনূদিত পাঠসামগ্রী-কেন্দ্রিক যা সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন ও মানের দিক থেকে নিম্ন।’

এইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাসকৃত স্নাতকগণ প্রভাববিস্তারকারী পূর্বের পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যের দেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রজন্মের প্রতি রাগান্বিত হয়ে ওঠেন এবং পুনঃপুন তারা দেশজ জাতীয়তাবাদী আন্দোলকারীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকেন। ১৩ যেহেতু পাশ্চাত্যের প্রভাব পেছনে সরে যাচ্ছে, সেহেতু তারা তাদের সম্পদ অর্জন করা ও ক্ষমতালাভের জন্য আর পাশ্চাত্যের দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজনবোধ করেন না। তারা তাদের নিজেদের সমাজের অভ্যন্তরের মালমশলা দিয়েই সম্পদশালী ও ক্ষমতাধর হতে চান। সেজন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ সমাজের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি নিয়েই এগুতে হয়। এ কারণে দৈশিককরণ প্রক্রিয়া গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

দৈশিককরণের প্রক্রিয়ার নিমিত্তে দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন নেই। প্রথম প্রজন্মের নেতা ও প্রতিনিধিরাই সে কাজ করে ফেলেন। এর উদাহরণ হিসেবে তিনজনকে দেখা যেতে পারে, যেমন মোহাম্মদ আলী জিন্না, হ্যারি লি এবং সালমন বন্দোরনায়েক। তাঁরা সবাই অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং লিঙ্কন ইন-এর অত্যন্ত অতি উজ্জ্বল স্নাতক। তাঁরা কেউ উপশহুরে আইনজীবী এবং সদাসর্বদা পাশ্চাত্যকরণরত এলিট – সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। জিন্না ছিলেন একজন প্রতিশ্রুতিশীল ধর্মনিরপেক্ষপন্থী মানুষ। একজন ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মতে লি (Lee) ছিলেন ‘সবচেয়ে উচ্চমার্গের ব্রিটিশ যিনি পূর্ব সুয়েজ থেকে এসেছিলেন’। বন্দোরনায়ক ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট মানের খ্রিস্টান। তারপরও স্বাধীনতালাভের আগে এবং পরে তাঁরা দৈশিক কৃষ্টিপন্থী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদেরকে পূর্বপুরুষের কৃষ্টিতে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং এজন্য তাঁরা তাঁদের পরিচয়, নাম, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিশ্বাসসমূহও বদলে ফেলেছিলেন। ইংরেজপন্থী আইনজীবী মি. এম. এ. জিন্না হয়ে উঠলেন পাকিস্তানের ‘কায়েদ-ই-আজম’ (জাতির পিতা)। হ্যারি লি হলেন ‘লি কাউয়ান ইয়েউ’। ধর্মনিরপেক্ষপন্থী জিন্না হলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলভিত্তির প্রতিক। ইসলামের একজন খেদমতকারী। ইংরেজায়িত লি-কে মান্দারিন শিখতে হল এবং তাঁকে কনফুসীয় দর্শনের একজন মুখপাত্র হতে হল। খ্রিস্টান বন্দোরনায়ক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি বৌদ্ধ এবং তিনি হলেন সিংহলী জাতীয়তাবাদী।

দৈশিককরণ প্রক্রিয়া মূলত পুরো ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে অপাশ্চাত্য বিশ্বে ছিল যুগের অনতম শ্রেষ্ঠ দাবি। ইসলামের পুনঃজাগরণ এবং পুনঃইসলামিকরণ হয়ে ওঠে ইসলামি সমাজের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে সমাজের অভ্যন্তরীণ প্রবণতা ছিল পাশ্চাত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ‘হিন্দুকরণ নীতি’ গ্রহণ করা, যা রাজনীতি ও সমাজের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। পূর্বএশিয়ায়, সরকারিভাবে কনফুসীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয় এবং তথায় রাজনীতিক নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের সমাজকে ‘আজিয়ানাইজেশন’ করা সম্পর্কে উচ্চবাক্য করতে থাকেন। ১৯৮০ সালের মধ্যভাগে জাপান মূলত ‘নিশোনজিনরন’ (Nishonjinron) অথবা ‘জাপানিকরণ’ তত্ত্বের ভেতর আবদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে একজন জাপানি বুদ্ধিজীবী যুক্তি দেন যে, ঐতিহাসিকভাবে জাপান ‘অন্যান্য সভ্যতা থেকে রসদ সংগ্রহ করে শরীরে পুষ্টি জুগিয়েছে এবং ওইসব বহিঃকৃষ্টিকে দৈশিককরণ’ করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে ও পন্থায়। শীতলযুদ্ধাবসানের পর রাশিয়া পুনরায় ‘ছিন্নবিচ্ছিন্ন’ হওয়ার মুখে নিপতিত হয়। বিশেষত প্রাক্তন পাশ্চাত্যকৃত এবং ‘স্লোভোফিলদের’ মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। প্রায় একদশক ধরে প্রবণতা হল, যেন ‘পূর্বতন’ থেকে ‘পরবর্তীতে উত্তরণ ঘটানো’। যেমন, পাশ্চাত্যপন্থী গবাচেভ ইয়েলৎসিনের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেন, রাশিয়ার মতো করে তিনি নিজেকে মানিয়ে নেন। যদিও তিনিও ছিলেন একজন পাশ্চাত্যপন্থী, কিন্তু সময়ের দাবি অনুযায়ী, তিনি রাশিয়ার কৃষ্টি তুলে ধরেন এবং ‘অর্থোডক্স’-এর ধারায় দৈশিককরণ করতে শুরু করেন। গণতন্ত্র সম্পর্কিত স্ববিরোধী অবস্থানের কারণে দৈশিককরণ প্রক্রিয়া পুনরায় আরও এগিয়ে যায়। আর তা হল, পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র কীভাবে অপাশ্চাত্য দেশে উৎসাহিত করে তা খাপখাইয়ে নেয়া হবে, যেখানে অহরহ পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাব ও আন্দোলন নিত্যসঙ্গী। তদুপরি, যেখানে স্বদেশী এলিটদের জন্য ক্ষমতা সংরক্ষণ করে রাখতে হয় এবং ১৯৭০-এর দশকে উন্নয়নশীল দেশে পাশ্চাত্যপন্থী ও পাশ্চাত্যঘেঁষা সরকারসমূহ একের-পর-এক করে সামরিক অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবের ভীতির মুখোমুখি হতে থাকে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সেখানে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। আর তা হল, উক্ত সরকারসমূহ ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হতে থাকে।

উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্য উদ্ভূত ব্যবস্থা; গণতন্ত্রের মূল্যবোধ সর্বজনীন; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রকে সবসময়ই আঞ্চলিকীকরণ এবং দেশজ সংকীর্ণ মূল্যবোধের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটাতে চাওয়া হয়। ফলে, গণতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, পাশ্চাত্যপন্থী রাজনীতিকরা সাধারণত সেখানে নির্বাচনে জয়ী হতে ব্যর্থ হন। তাই ভোটে জিততে হলে তাদের দেশীয় ‘লেবাস’ ধারণ করতে হয়। ফলে গণতন্ত্রের সর্বজনীন আবেদনগুলো প্রায়শই আঞ্চলিক, নৃগোষ্ঠীগত, জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় আবরণে আবৃত্ত হয়ে ওঠে এবং বলা বাহুল্য, তা প্রকারান্তরে সংকীর্ণ কৃষ্টির নিগড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

তাহলে দেখা যায়, ফলাফল হল এই যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে পাশ্চাত্যশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যপন্থী এলিটগণ সবসময়ই গণরোষের শিকার হচ্ছেন। কোনো কোনো মুসলিম- অধ্যুষিত দেশে মুসলিম মৌলবাদীরা নির্বাচনে জয়ী হচ্ছেন যেমনটি ঘটেছে আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে। সেখানে অবশ্য সেনাবাহিনী ১৯৯২ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্বাচনের সময় সদাসর্বদা সাম্প্রদায়িক সংহিসতা ঘটে থাকে। ১৫ শ্রীলংকার ক্ষেত্রেও

ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শ্রীলংকা ফ্রিডম পার্টি সেখানকার পাশ্চাত্যপন্থীদের নির্বাচনে হটিয়ে দেয়। এভাবেই সেখানকার গণতন্ত্র চলছে। ১৯৪৯ সালে দক্ষিণআফ্রিকান এবং পাশ্চাত্য এলিটগণ মেনে নেয় যে, দক্ষিণআফ্রিকা একটি পাশ্চাত্যপন্থী দেশ হবে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণআফ্রিকা দ্রুত পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ থেকে দূরে চলে যেতে থাকে, যদিও সেখানকার সাদা চামড়ার বাসিন্দারা সবসময়ই নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের মানুষ বলেই ভেবেছে। ওই এলিটগণ সমাজে তাদের স্থান করে নিতে এবং পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিক ধারাগুলো এগিয়ে নিতে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করেন, ফলে সেখানে অত্যন্ত পশ্চিমাপন্থী কালোবর্ণের এলিটগণ ক্ষমতায় আসার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে যদি দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে দৈশিককরণ প্রক্রিয়া কাজ করে, তবে তাদের উত্তরাধিকার হবে জুলু, খোঁজা প্রমুখ সম্প্রদায় আর দক্ষিণআফ্রিকা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের পরিবর্তে পরিণত ও পরিচিত হবে একটি আফ্রিকান দেশ হিসেবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বাইজানটাইন, আরবীয়, চীনা, অটোম্যান, মোগল এবং রুশগণ তাদের নিজস্ব শক্তি অর্জনের ওপর পশ্চিমাদের তুলনায় বেশি আস্থাশীল ছিল। সেসময় তারা সাংস্কৃতিক দৈন্য, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, দুর্নীতি, পাশ্চাত্যের অবক্ষয় ইত্যাদিকে ঘৃণা করত। পাশ্চাত্যের সাফল্য যখন আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে, তখন উল্লিখিত মনোভাব পুনর্জাগরিত হতে থাকে। জনগণ ভাবতে শেখে, ‘তাদের অন্যের নিকট থেকে আর আনবার তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই।’ ইরান হল একটি চরমমাত্রার দেশ, তবে, যেমন একজন মন্তব্য করেছেন, ‘পাশ্চাত্য মূল্যবোধ সেখানে নানাভাবে প্রত্যক্ষিত হতে থাকে। কিন্তু তা কোনোক্রমেই মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন এবং জাপানের চেয়ে বেশি ছিল না।

আমরা একটি বিষয় লক্ষ করছি তা হল, প্রগতিশীল যুগের অবসান ঘটেছে’, যে যুগ ছিল পাশ্চাত্য মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যুগ। আর বিশ্ব এখন বিভিন্ন ধারার বিভিন্নমুখী সভ্যতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং একে অপরের সহযোগী শক্তি হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এই বৈশ্বিককরণ প্রক্রিয়া মূলত ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য মুসলিম জনসংখ্যা-অধ্যুষিত বিশ্বে মুসলমানগণ অর্থনীতিক ও জনসংখ্যা বিষয়ক ধারায় বিশেষ গতি সঞ্চার করেছে।

ঈশ্বরের প্রতিশোধ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক এলিটগণ সাধারণভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আধুনিকীকরণের জন্য ধর্মকে সমাজ থেকে বিমুক্ত করতে হবে, যদিও ধর্ম সামাজিক জীবনের গভীরে শেকড় গেড়ে বসে আছে। এই ধারণাটি এগিয়ে নিতে চেয়েছেন মোটামুটি দু-ধরনের গোষ্ঠী; তারা হলেন এ-ধারণার জনক এবং যারা এ-ধারণার সমর্থক। আধুনিকীকরণ ধারার সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) সমর্থকগণ বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, প্রয়োগবাদী ধ্যানধারণার আগমনকে অভিনন্দন জানাতেন। কারণ তারা মনে করতেন যে, এই ধারাসমূহ সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, গালগপ্পো, কল্পকাহিনী, অযৌক্তিক চিন্তা এবং প্রথাগত অনুষ্ঠান—যেগুলো মূলত প্রচলিত ধর্মের ‘কোর’ বা ভিত্তি—তা সহজেই বিদূরিত করে ফেলবে। এমতাবস্থায় নবাগত সমাজ হবে সহনশীল, যৌক্তিক, প্রয়োগবাদী, প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ। অন্যদিকে, সমাজের রক্ষণশীল অংশ সতর্ক করে দিতে থাকেন যে, সমাজ থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাদি বিদায় করে দিলে তার ফলাফল হবে খুবই সাংঘাতিক। কেননা, তাঁরা মনে করেন যে, ধর্ম মানুষের নৈতিক মানকে সমুন্নত করে থাকে এবং তা ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের আচরণের মধ্যে দিয়ে উন্নত সমাজ গঠনে উত্তম ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে সমাজ থেকে ধর্ম তুলে দিলে এর শেষ পরিণতি হবে নৈরাজ্য, বঞ্চনা যা নাগরিক জীবনকে অস্থির করে তুলবে। অন্যদিকে টি.এস. এলিয়ট (T.S. Eliot) বলেন, ‘যদি তোমার ঈশ্বর না থাকে (এবং ঈশ্বর হল একটি হিংসুটে ঈশ্বর)’ ‘তুমি হিটলার এবং স্তালিনকে তোমার তরফ থেকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারো’।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এসে উপলব্ধি করা গেল যে, ওই সকল প্রত্যাশা এবং ভীতি দুটোই ছিল ভিত্তিহীন এবং অমূলক। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আধুনিকীকরণের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী একটি বাস্তবতা হয়ে ওঠে এবং একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণও ঘটে। এই পুনরুত্থান ‘লা রিভেনচি ডি ডায়ু’ (La Revenche De Dieu), যেমন গিলাম কেপেল ( Gilles Kepel) বলেন, ‘সমগ্র বিশ্বে তা পরিব্যাপ্তি লাভ করে এবং প্রত্যেক সমাজে ও প্রত্যেকটি সভ্যতায় দৃশ্যত প্রতিটি দেশে এরূপ ঘটতে থাকে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি যেমন কেপেলে দেখেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রবণতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভেতরে ধর্মকে আত্তীকরণ করার প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে ‘উল্টো ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে। একটি নতুন ধর্মীয় অভিগমনের আগমন ঘটে। মূলত লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে খাপ খাইয়ে নেয়া নয় বরং সমাজের মূলভিত্তি হিসেবে ধর্মীয় বা “পবিত্র ধারাকে” এগিয়ে নেয়ার ভেতর দিয়েই সমাজ পরিবর্তন করতে হবে। এই নতুন অভিগমন কার্যক্রমে মনে করা হল, ধর্মবিহীন আধুনিকতা অন্তঃসারশূন্য এবং এজন্য এর মূল লক্ষ্য; অর্থাৎ ঈশ্বরকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টার মৃত্যু ঘটেছে। এ ধারার বিষয়বস্তু আর ‘এগিওর্নমেন্টো’ (‘aggiornamento) থাকল না, তদস্থলে ইউরোপ দ্বিতীয়বার সুসমাচার বার্তায় (evangelization) ভরে উঠল; অন্যদিকে এর লক্ষ্য হিসেবে ইসলামকে আধুনিক করার পরিবর্তে আধুনিকীকরণকে ইসলামপন্থী করা হতে থাকল।

ধর্মীয় পুনঃজাগরণ অংশত কতিপয় নতুন লোকের ধর্মীয় ধারার সঙ্গে সংযুক্তির কারণে যেমন ঘটেছে, তেমনি অন্য কারণ এক্ষেত্রে কাজ করেছে। ধর্মের এ পুনরুত্থানের মূলে যে-কারণটি সর্বাধিক কাজ করছে তা হল, মানুষ ধর্মমুখী হতে থাকে এজন্য যে, তারা মনে করতে থাকল ধর্মের মধ্যে এমন বলবর্ধক শক্তি রয়েছে যা সমাজ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং এজন্য গতানুগতিক ধর্মের ভেতর দিয়েই উন্নয়ন সম্ভব। খ্রিস্টধর্ম, ইসলামধর্ম, ইহুদিধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, অর্থোডক্সসহ প্রায় সকল ধর্মই প্রবলশক্তিতে প্রতিশ্রুতিশীল, সময়োপযোগীভাবে ক্ষণিক বিশ্বাসীদের গভীরভাবে ধর্মের ভেতরে টেনে আনতে সক্ষম হয়। এই বিশ্বাস ও কর্মতৎপরতাগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সরকারি আচার-আচরণকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে পুনর্নির্ধারণ ও পুনর্গঠন করতে সচেষ্ট হয় এবং এ কাজগুলো মৌলবাদী ধারায় ঘটতে থাকে; আর তা ধর্মীয় শুদ্ধি অভিযানেও রূপ নেয়। এহেন মৌলবাদী আন্দোলনগুলো ছিল নাটকীয় এবং এর রাজনৈতিক ফল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় বিষয়গুলোর বিশ্বব্যাপী নবায়নকার্যক্রম অলৌকিকভাবে উগ্রপন্থী ও মৌলবাদী আকার ধারণ করতে থাকে। এই গোষ্ঠী সমাজ থেকে সমাজে তাদের মতাদর্শ ও লক্ষ্যগুলো মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলতে সচেষ্ট হয় এবং সরকারসমূহকে তাদের বার্তা পৌঁছাতে শুরু করে। এশিয়ায় কিছুটা হলেও কনফুসীয় ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ টিকে থাকলেও বাকি বিশ্ব কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধের নিগড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। জর্জ উইগেল ( George Weigel) এ প্রবণতা সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন : ‘বিশ্বে অ-ধর্মনিরপেক্ষকরণ তৎপরতা এগিয়ে যেতে থাকে এবং এটি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সামাজিক সত্তা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। ধর্মের সর্বব্যাপিতা এবং অপরিহার্যতার বিষয়টি নাটকীয়ভাবে সাবেক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। মতাদর্শের পতনের পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, অতি দ্রুত তা ধর্মের দ্বারা পূরণ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো ছিল, যা ভিয়েতনাম থেকে আলবেনিয়া অবধি বিস্তৃত হয়। রাশিয়ায় দেখা যায়, অর্থোডক্স মতবাদের পুনরুত্থানের কাজটি দারুণভাবে সংঘটিত হয়। ১৯৯৪ সালে শতকরা ১০ ভাগ রুশীয় অর্থোডক্স, যাদের বয়স ২৫ বৎসরের মধ্যে, তারা বলতে থাকে যে, তারা ‘নাস্তিকতা’ থেকে ‘ঈশ্বরবিশ্বাসী’ হয়েছে। মস্কো শহরে কার্যক্ষম গির্জার সংখ্যা ১৯৮৮ সালে যেখানে ছিল ৫০টি সেখানে ১৯৯৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫০টিতে। রাজনৈতিক নেতারাও সমভাবে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। ১৯৯৩ সালে একজন ধীশক্তিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের মতে : ‘রাশিয়ার শহরগুলোর বাতাস গির্জার ঘণ্টার ধ্বনিতে ভরপুর হয়ে উঠতে থাকে। গির্জাগুলো শহরের অন্যতম ব্যস্ত স্থান হিসেবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

একইসঙ্গে স্লাভিক রিপাবলিকগুলোতে অর্থোডক্সপন্থীদের উত্থান ঘটতে থাকে। মধ্য এশিয়ায় ইসলাম অতিদ্রুত পুনর্জাগরিত হয়ে ওঠে। ১৯৮৯ সালে ১৬০টি মসজিদ কার্যকর ছিল এবং মাত্র ১টি মাদ্রাসা কার্যক্ষম ছিল, কিন্তু ১৯৯৩ সালের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ মসজিদ ও ১০টি মাদ্রাসা গড়ে ওঠে ও তা কাজ করতে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান মৌলবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ও তা সমর্থন করতে শুরু করে এবং সৌদিআরব, ইরান, পাকিস্তান তাদের সমর্থন জোগাতে থাকে। এটি অবশ্যই একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলস্রোতোধারাসম্বলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনর্জাগরণের এ জোয়ারকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো দেশের ক্ষেত্রে হয়তো স্বতন্ত্র কারণ কাজ করে থাকতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, বিশেষ সময়ে একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক একাধিক দেশের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া কাজ করার পেছনে নিশ্চয়ই সর্বজনগ্রহণযোগ্য সাধারণ কারণ রয়েছে। বিশ্বজনীন সত্তা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত ব্যাখ্যার। তাহলে আমাদের দেখতে হবে বিশেষ দেশের জন্য স্বতন্ত্র কী-কারণ বা কারণসমূহ কাজ করেছে; তারপর বিভিন্ন স্বতন্ত্র দেশের ক্ষেত্রে ‘সাধারণ’ কোন্ কোন্ বিষয় এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনঃজাগরণ ও পুনরুত্থানের পশ্চাতে সবচেয়ে সুস্পষ্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটাতে গিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটানোর যে পাঁয়তারা চলছিল তারই প্রতিক্রিয়া বিশেষ। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা পরিচয়ের সূত্রগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল এবং সে মতো কর্তৃত্বের ধরনও ধ্বংস হতে আরম্ভ করেছিল। মানুষ গ্রামত্যাগ করে শহরমুখী হচ্ছিল। এভাবে তারা তাদের শেকড়চ্যুত হচ্ছিল। তারা নতুন পেশা ও চাকুরি নিচ্ছিল বা কোনো চাকরি বা কাজ পাচ্ছিল না। এক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছিল এবং নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ও পরস্পরক্রিয়া সাধিত হচ্ছিল। এতে করে তাদের নতুন পরিচয়টির জন্য প্রয়োজন পড়ছিল স্থায়ীভাবে শহুরে সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যাবার। নতুন মূল্যবোধ, নতুন জীবনব্যবস্থার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হচ্ছিল। এ অবস্থায় তারা ধর্মকে নতুন চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা মৌলবাদী ধারায় নিপতিত হয়; এ বিষয়টি এশীয় প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে লি কুয়ান ইউ বুঝাতে চান :

‘আমরা ছিলাম কৃষিভিত্তিক সমাজের আওতাভুক্ত। একটি অথবা দুটি প্রজন্মের ব্যবধান কৃষিভিত্তিক সমাজ শিল্পসমাজে পরিবর্তিত হয়। পাশ্চাত্যে বিগত ২০০ বৎসরে কী ঘটেছিল কিংবা এখানে বিগত ৫০ বৎসরে কী ঘটেছে তা জানতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের এ ঘটনাটি ঘটেছিল খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে, অনেকটা পাশ্চাত্যের নকলনবিশ এবং দুমড়ে মুচড়ে ঘটাবার মধ্যে দিয়ে। ফলে স্বভাবতই অনেক ক্ষেত্রেই অনেককিছু স্থানচ্যুত হয় এবং অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। যদি আমরা দ্রুত উন্নয়নপ্রাপ্ত দেশ যেমন কোরিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং এবং সিঙ্গাপুরের দিকে চোখ ফেরাই তবে কিছু অনন্য সত্য দেখতে পাই : ধর্মের উত্থান … প্রাচীন বিধিনিষেধ ও প্রথা এবং ধর্ম, পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় আনুগত্য ইত্যাদি কোনোকিছুই সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ছিল না। মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য, তথা কেন আমরা এই ধূলির ধরায় এসেছি এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট ও উন্নততর ব্যাখ্যা লাভের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সবকিছুই কিন্তু চাপের মুখে থাকা সমাজের পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।’

মানুষ শুধুমাত্র যুক্তিনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। নিজকে জানার আগে মানুষের পক্ষে যৌক্তিকভাবে নিজস্ব স্বার্থকেন্দ্রিক কাজ করা সম্ভব নয়। স্বার্থ রাজনীতির পূর্বসূত্র, আসলে কিন্তু তা কার্যত আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজ যখন দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে তখন প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আত্মপরিচয় সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। আত্মপরিচয় নতুন সূত্রে খুঁজতে হয় এবং এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন আত্মপরিচয়বোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ তখন নিজেকে প্রশ্ন করে থাকে : ‘কে আমি’? ‘আমি কোথায় আছি? এসব প্রশ্নের উত্তর যুক্তিনির্ভর না হয়ে স্বভাবতই কিন্তু বিশ্বাস বা ধর্ম সম্পর্কিত হয়ে যায়। যেমন হাসান আল তুরাবী (Hasan Al Turabi) বলেন, ‘মানুষের আত্মপরিচয় এবং জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে থাকে।’ এই প্রক্রিয়ায় মানুষ নতুন আত্মপরিচয় আবিষ্কার করে, অথবা নতুন ঐতিহাসিক পরিচয় নির্ধারণ করে থাকে। বার্নার্ড লুইস্ যুক্তি দেখান যে, ‘মুসলিম জগতে দেখা যায়, জরুরি সময়ে এমন একটি প্রবণতা পুনঃপুন ঘটতে থাকে যেখানে নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে মৌল পরিচয় কার্যত ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে খুঁজতে চাওয়া হয়।’ গিলস্ পেপেল একইভাবে আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রীয় মূলসুর খুঁজতে গিয়ে বলেন যে, ‘শুরু থেকে পুনঃইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার প্রথমেই আত্মপরিচয় পুনঃনির্মাণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেননা বিশ্বে (তাদের মতে) আত্মপরিচয়সংক্রান্ত বিষয়টি হারিয়ে গিয়েছে, ফলে মানুষ আত্মপরিচয়বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ভারতে হিন্দুত্বের নতুন পরিচয় বিনির্মাণের পর্যায়ে রয়েছে’, কেননা তথায় আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার প্রাবল্যে যে টানাপড়েন ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ‘হিন্দুত্বের’ দরকার অনুভূত হচ্ছে। রাশিয়ার বেলায় ধর্মীয় পুনঃজাগরণকে মূলত ১০০০ বৎসর পূর্বের অর্থোডক্স গির্জার প্রতি মানুষের উদগ্রভাবে যুক্ত হওয়ার বাসনারই বহিঃপ্রকাশ ও ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা, অর্থোডক্স মতবাদের সঙ্গে অজ্ঞাত কারণে জনগণের একটি অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে রয়েছে।

তবে রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ ‘সেন্ট্রাল এশিয়ার ইসলামিক রিপাবলিকসমূহেও ওই একই কারণে তথা ধর্মের প্রতি উদগ্র টানের ফলেই তথায় ইসলাম পুনর্জাগরিত হয়েছে। কেননা, সেখানে মস্কো ‘দীর্ঘদিন ধর্ম চাচা দমন করে রেখেছিল’। সমাজকে দ্রুত আধুনিক করতে গিয়ে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা, আধুনিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ধরনের পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং অর্থনেতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা যে-অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল এবং এতে আত্মপরিচয়বোধের ক্ষেত্রে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে ইসলামধর্ম তার পূর্বের স্থান দখল করতে শুরু করে। তবে, এক্ষেত্রে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম এইচ. ম্যাকনিল (William H. McNeill) বলেন, ‘এটি কোনো দৈব ঘটনা নয় যে, এই সমস্ত আন্দোলনের (মৌলবাদী ও ধর্মীয়করণমূলক) প্রায় সবই সেই সমস্ত দেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ার দরুন প্রাচীন গ্রামীণ ধারায় অধিকাংশ মানুষের বিবিধ প্রয়োজন মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিকীকরণের ফল হিসেবে শহরভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যমের সম্প্রসারণ গ্রামীণজীবনের মধ্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। ফলে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ও কৃষকের জীবনধারা ব্যাহত হয়েছে।

বৃহত্তরভাবে বলতে হয়, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনরুত্থান আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ, আত্মকেন্দ্রিক সন্তুষ্টি বিধানের প্রচলিত বিধানের এবং প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এ পুনরুত্থানের মাধ্যমে সমাজে উত্তম মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্মের প্রাধান্য, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, মানবিক সেতুবন্ধন ইত্যাদি সৃষ্টি করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। সেসঙ্গে বিভিন্ন চাহিদা, যেমন চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি, হাসপাতালভিত্তিক সেবার সম্প্রসারণ, কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা, বয়োবৃদ্ধদের যত্নআত্তির সুবন্দোবস্ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাহায্য- সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণসহ বঞ্চিতদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণ ইত্যাদি অর্জনের জন্য লক্ষ্য স্থির করা হয়। অতএব, সিভিল সমাজের মধ্যে যে অবক্ষয় ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মের মাধ্যমে তা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তার ফলেই ধর্মীয় জাগরণ ‘আন্দোলন’ হিসেবে এসেছে। তবে, এটি আসছে যেন বারবার মৌলবাদী আকারে।

যদি গতানুগতিক এবং চলমান, প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ধর্মসমূহ শেকড়উৎপাটিত মানুষের বা সমাজের চাহিদাপূরণে ব্যর্থ হয়, তবে সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মীয়গোষ্ঠী সে-স্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তারা তাদের সদস্যপদ সম্প্রসারণ করতে পারে এবং ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়গুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়া ঐতিহাসিকভাবে একটি ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মী অনুসারীদের দেশ। ১৯৫০ সালে সেখানে সম্ভবত মাত্র শতকরা ১ ভাগ থেকে ৩ ভাগ লোক খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বী ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত ও সর্বত্র নগরায়ন, পেশাগত বিশেষীকরণের প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়। এ প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধধর্ম সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে চলে আসে। একসময় বৌদ্ধধর্ম কোরীয় সমাজকে আর কিছু দিতে না-পারার পর্যায়ে চলে আসে। অর্থাৎ, পরিবর্তিত সমাজের নানামুখী চাহিদার সঙ্গে ‘নিশ্চল’ বৌদ্ধধর্ম বেমানান মনে হতে থাকে এবং তা অনেকটা ‘কর্মহীন’ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় খ্রিস্টধর্ম এগিয়ে আসে। খ্রিস্টধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুক্তি ও নিশ্চিত প্রশান্তির বার্তা নিয়ে সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনমুখী সমাজে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। ১৯৮০ সালের মধ্যে কোরিয়ার জনগণের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেয়।

প্রায় অনুরূপ ঘটনা লাটিন আমেরিকায় ঘটতে দেখা যায়। সেখানে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের মানুষের সংখ্যা ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯০ সালে প্রায় ৭ মিলিয়ন থেকে ৫০ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হিসেবে একজন ক্যাথলিক বিশপ ১৯৮৯ সালে বলেন যে, লাটিন আমেরিকার ক্যাথরিক গির্জা ‘সেখানকার নগরজীবনের প্রযুক্তিগত বিকাশের গতির সঙ্গে এগুতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের অত্যন্ত ধীরে চলো নীতির ফলে। তাছাড়া ক্যাথলিক ধর্মের কাঠামো হয়তো আধুনিক যুগের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণে ততটা পারদর্শী নয়।’ ব্রাজিলে ১৯৯০-এর দশকে, উদাহরণস্বরূপ, শতকরা ২০ ভাগ মানুষ ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট, অন্যদিকে শতকরা ৭৩ ভাগ লোক ছিল ক্যাথলিক। কিন্তু মজার বিষয় হল, রবিবারের গির্জায় যাতায়াতের সংখ্যা এরূপ ছিল, যেখানে ২০ মিলিয়ন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জায় যায়, সেখানে মাত্র ১২ মিলিয়ন ক্যাথলিক গির্জায় যায়। সুতরাং, ক্যাথলিক ধর্ম অনেকাংশেই ‘নিষ্ক্রিয়’ হয়ে পড়েছে। অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম আধুনিকীকরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, এর পুনরুত্থান ঘটছে। তবে লাটিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটে ক্যাথলিক অনুসারীদের তুলনায় প্রোটেস্ট্যান্টগণ বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। আর সেজন্যই হয়তো তারা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া এবং লাটিন আমেরিকার উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক মতাদর্শ আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত জনগণের মনস্তাত্ত্বিক, আবেগজড়িত, সামাজিক চাহিদাসমূহ মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যত্রও প্রায় একইরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। অর্থাৎ, যেখানে প্রচলিত ধর্ম যুগের দাবির সঙ্গে তালমেলাতে ব্যর্থ হয়, সেখানেই নতুনভাবে ধর্মীয় পুনরুত্থান ঘটে থাকে, অথবা, অন্য কোনো ধর্ম এসে সে-স্থান দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে কনফুসীয় মতবাদ সম্ভবত সবচেয়ে অরক্ষিত। কনফুসীয় দেশসমূহে প্রোটেস্ট্যান্ট বা ক্যাথলিক মতবাদ কিছু প্রতিশ্রুতি ও আশার আলো নিয়ে উপস্থিত হয়, যেমন দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। আর মুসলমান ও হিন্দু অধ্যুষিত দেশে মৌলবাদ ‘বিকল্প’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ১৯৮০-এর দশকে চীনে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পূর্ণমাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে এমন দেখা যায়, তখন আবার একই সঙ্গে তথায় খ্রিস্টধর্মও এগিয়ে যাচ্ছে (বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে)। সম্ভবত ৫০ মিলিয়ন চীনা অধিবাসী খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। সরকার নানাপ্রকারে খ্রিস্টধর্মের এ অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছে। যেমন, মিশনারিদের জেল-জরিমানা করা হয়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে; ইত্যাদি। ১৯৪৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যেখানে বিদেশীদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় যে, তারা কোনোপ্রকার ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিদেশ থেকে কোনোপ্রকার আর্থিক অনুদান আনা বা গ্রহণ করাও যাবে না।

সিঙ্গাপুরে চীনের মতোই প্রায় শতকরা ৫ ভাগ মানুষ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। ১৯৮০- এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সরকারি মন্ত্রীদের ‘সুসমাচার’ বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়, যা কি-না তাদের ভাষায় ‘দেশের স্পর্শকাতর ধর্মীয় ভারসাম্যের’ প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জেল- জরিমানা করা হয় এবং বিভিন্নভাবে খ্রিস্টীয় মতাবলম্বীদের অপমান-অপদস্ত করা হয়।

শীতলযুদ্ধাবসানের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক জীবনে মুক্ত ও উদার হাওয়া বইবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে পাশ্চাত্য গির্জার প্রতিনিধিরা প্রাক্তন সোভিয়েটের অর্থোডক্স মতাবলম্বীদের নিকট পৌঁছার অনুমতি পেয়ে যায়, যেখানে তারা পুনরুত্থিত অর্থোডক্স গির্জার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। চীনের মতো এখানেও ধর্মান্তকরণের ওপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। ১৯৯৩ সালে রুশ পার্লামেন্ট অর্থোডক্স চার্চের চাহিদা মোতাবেক আইন প্রণয়ন করে যে, বিদেশী ধর্মীয় সংস্থাকে অবশ্যই রাশিয়ার ধর্মীয় সংগঠনসমূহের সঙ্গে নিজেদের মান নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং তাদেরকে রাশিয়ার ধর্মীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে অধিভুক্ত হতে হবে, যদি তারা ধর্মীয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রম হাতে নিতে চায়।

প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন অবশ্য ওই বিলে স্বাক্ষর করতে নারাজ হন। ফলে এটি আর আইনে পরিণত হয়নি।৩ মোটের ওপর দেখা যায়, যেখানেই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জনগণের ধর্মীয় চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের প্রতিশোধমূলক ঘটনা ঘটেছে, তথা দৈশিককরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিজস্ব ধর্ম বিপুল উদ্যোগে জাগরিত হয়েছে, যাতে করে মানুষের ধর্মীয় আবেগপূর্ণ দিকটি সন্তুষ্ট করা যায়।

আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আবেগজনিত দিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট দুষ্টক্ষতের বাইরেও আরও কিছু কারণ রয়েছে, যা ধর্মীয় পুনঃজাগরণের জন্য অবদান রেখেছে। এ বিষয়টিকে আমরা শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, অপাশ্চাত্য দেশসমূহ পাশ্চাত্যের নিকট থেকে মতাদর্শ ‘আমদানি’ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অপাশ্চাত্য দেশের এলিটগণ পাশ্চাত্যের উদারনীতিবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেও পরে কিন্তু বিভিন্ন কারণে, বিশেষত দৈশিকরণের চাপের মুখে তাঁরা পাশ্চাত্যবিদ্বেষী হতে বাধ্য হন। প্রথমে তাঁরা মধ্যমপন্থী জাতীয়তাবাদী আকার ধারণ করেন। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া, এশিয়া, আরবীয়, আফ্রিকান এবং লাটিন আমেরিকার এলিটগণ সমাজতন্ত্র আমদানি এবং মার্কসবাদী মতাদর্শকে গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পশ্চিমা ধনতন্ত্র ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের পর চীন সতর্ক হয়ে যায় এবং বিভিন্নভাবে কিছু সংস্কার ঘটায় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যর্থতার ফলে একটি প্রবল শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্যের সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ, যেমন আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক, দ্রুত ওই শূন্যতা পূরণের জন্য নতুন মূল্যবোধ — যথা নব্য অর্থোডক্স এবং গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে সেখানে এগিয়ে যায়। তবে, শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পশ্চিমাদের এ দৌড়ঝাঁপ অপাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে টেকসই হবে কি না তা বলার সময় এখনও আসেনি। কেননা, বিষয়টি এখনও পুরোপুরি অনিশ্চিত। কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যে লক্ষ করল যে, ‘ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর’ হিসেবে সাম্যবাদ ব্যর্থ হয়েছে এবং এমতাবস্থায় নতুন ধরনের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানে ফেরার চাপ না-থাকায় জনগণ দায়মুক্ত হল এবং নতুন পথের সন্ধান করতে লাগল। আর ধর্ম সেই পথের প্রধান মতাদর্শিক কাণ্ডারী হয়ে হাজির হল, ফলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করল।

ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবিরোধী, সর্বজনীন ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্মের অংশ বাদ দিলে পশ্চিমাবিরোধী। তারা আপেক্ষিকতাবাদ, অহংবাদ, ভোগবাদ তথা ব্রুস. বি. লরেন্স (Bruce B. Lawrence)- এর ভাষায় ‘আধুনিকতাবাদ’ অস্বীকার করে থাকে। তবে মোটের ওপর তারা নগরায়ন, শিল্পায়ন, উন্নয়ন, ধনতন্ত্র, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত বিকাশ সমাজে প্রয়োগের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং, পাশ্চাত্যকরণবিবর্জিত আধুনিকতার তারা বিরোধী নন।

তারা আধুনিকীকরণকে গ্রহণ করছেন। লি কুয়ান ইউ (Lee Kuan Yew) বলেন, ‘তারা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রা পরিবর্তন করার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারা পশ্চাত্যকরণের ধারণা সঙ্গে একমত নন এবং তা গ্রহণে রাজি নন। আল তুরাবি (Al-Turabi) যেমনটি বলেন, ‘জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্র ইসলামি বিশ্বের উন্নয়ন ঘটাতে পারে না’ বলে তারা মনে করেন। ‘ধর্মই হচ্ছে উন্নয়নের মূল শক্তি’, এবং তারা আরও মনে করে ‘পরিশুদ্ধ ইসলামই একমাত্র সাম্প্রতিককালের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। যেমন একসময় পাশ্চাত্যে প্রটেস্টট্যান্ট গোষ্ঠী অগ্রগতির জন্য উপযোগী ছিল। সুতরাং, সাম্প্রতিক রাষ্ট্রে ধর্ম অযোগ্য বা উন্নয়নবিরোধী কোনো উপাদান নয়।

ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এমনকি দৃশ্যত ধর্মনিরপেক্ষ ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রে যেমন আলজেরিয়া, ইরান, মিশর, লেবানন, এবং তিউনেশিয়ায়। ইসলামি মৌলবাদীরা অত্যাধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে এবং আধুনিক সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন করছে। আর এভাবে তারা তাদের বার্তা চারদিক ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ধর্মীয় পুনরুত্থানকর্মীরা সমাজের প্রায় সকল স্তর থেকে এলেও তাদের বেশিরভাগ এসেছে দুটি দিক থেকে। যেমন, শহর ও ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী থেকে। সম্প্রতি গ্রাম থেকে শহুরে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন পড়ে সামাজিক, আবেগগত দিকসহ, বস্তুগত প্রাপ্তি এবং পথনির্দেশনার; যা কি-না ধর্মীয় গোষ্ঠী অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে ও সুষ্ঠু পন্থায় তাদের জন্য জোগাতে সচেষ্ট থাকে। অন্যকোনো গোষ্ঠী তাদের মতো এত সমর্থন জোগাতে পারে না। রিগস্ ডেব্রয় (Rigis Debray) যেমন বলেন, ‘তাদের নিকট ধর্ম আফিমের মতো; তবে তা যাদের উপর বর্তায় তারা কিন্তু দুর্বল।’ ধর্মীয় পুনরুত্থানকর্মীদের অন্য একটি গোষ্ঠী আসে নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে। ডোরি (Dore’s) তাদের আখ্যায়িত করেছেন ‘দ্বিতীয় প্রজন্মের দৈশিককরণ প্রক্রিয়ার সত্তা’ হিসেবে। কেপেল (Kepel) যেভাবে দেখিয়েছেন হয়তো তা সত্য নয়। কেপেল বলেন, ‘ইসলামি মৌলবাদীরা এসেছে মূলত সমাজের রক্ষণশীল অংশ থেকে, অথবা তারা নিরক্ষর চাষাভূষা মানুষ।’

অন্যান্যদের মতো ইসলামি পুনঃজাগরণ কর্মীরাও শহুরে মানুষ এবং তারা যাদের নিকট আর্জি পেশ করে থাকে তারা আধুনিকতামুখী সুশিক্ষিত এবং সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজকর্ম পেতে চায়। মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যুবক সন্তানসন্ততি ধার্মিক, কিন্তু তার পিতামাতা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও ঘটনা প্রায় একইরূপ, সেখানে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের নেতারা দৈশিককরণপন্থী। তারা সাধারণত দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে এসেছেন এবং প্রায়শই সফল ব্যবসায়ী এবং দক্ষ প্রশাসক। ১৯৯০-এর দশকে তাদের সমর্থককুল ক্রমবর্ধমানভাবে ভারতের নিখাদ মধ্যশ্রেণীর হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে এসেছেন, যাদের প্রায় সবাই বেনিয়া, হিসাবরক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, এমনকি ঊর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক। ৩৯ দক্ষিণ কোরিয়ার বেলাতেও প্রায় অনুরূপ মানুষই ক্রমবর্ধমানভাবে ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল।

‘ধর্ম’ দেশজ হোক কিংবা আমদানিকৃত হোক, তা কিন্তু আধুনিকাভিমুখী সমাজের উঠতি এলিটদের নিকট অর্থ ও দিকনির্দেশনা পৌঁছে দেয়। রোনাল্ড ডোরি, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়বোধের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, ‘তারা অন্যরাষ্ট্র কর্তৃক পদদলিত থাকায় বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং নিজ দেশে ওইসব নেতার বিরুদ্ধাচরণ করে; যারা বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’ উইলিয়াম ম্যাকনেইল (William McNeill) উল্লেখ করেন, “ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে ইউরোপীয় ও আমেরিকার আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কেননা তা আঞ্চলিক সমাজ, রাজনীতি এবং নৈতিকতা বিধ্বংসী। অর্থে বলা যায়, অপাশ্চাত্য ধর্মসমূহের পুনঃঅভ্যুত্থান মূলত পশ্চিমাবিশ্বের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জাগরণ। ধর্মের এই পুনরুত্থান কিন্তু আধুনিকতাকে অস্বীকার করা নয়, বরং আসলে এটি হল পাশ্চাত্যকে বাতিল করার প্রচেষ্টা বিশেষ এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদ, আপেক্ষিকতাবাদকে অস্বীকার করা; যা পাশ্চাত্যের সমাজকে কলুষিত করেছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। তাই এটি পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করা এবং এভাবে পাশ্চাত্যের প্রভাবের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার একটি ঘোষণা বিশেষ, যে ঘোষণা অবশ্যই একটি গর্বিত ঘোষণা, ‘আমরা আধুনিক হব, কিন্তু তোমার মতো (পাশ্চাত্যের মতো) হব না।’