অধ্যায় ১১ – ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি

পরিচয় : সভ্যতা সংক্রান্ত চেতনার উন্মেষ

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ যে-প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে তা তীব্র, সম্প্রসারণপ্রবণ, বিভাজ্য এবং অবরুদ্ধ চরিত্রের, সেসঙ্গে তা খুব সামান্যই সমাধানযোগ্য। এ প্রক্রিয়া ঘটনাক্রমে শুরু হয়ে থাকে, তবে তা যুগপৎভাবে হয় এবং প্রায়শই এর পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের ন্যায় একবার ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ শুরু হলে তার জীবনবৃত্ত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে এবং ‘ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়া’ ধারায় এগিয়ে যায়। এ-ধরনের যুদ্ধকে ‘পরিচয় সংক্রান্ত’ একটি শক্ত ধাঁচের বহুশাখাবিশিষ্ট যুদ্ধ বলা চলে। সহিংসতা যত বাড়ে ততই যেন শুরুর বিষয়গুলো আরও নিবিড় আকার ধারণ করে এবং আরও অনন্যভাবে চলতে চায়, সেই পরিচয়-সংক্রান্ত একান্ত বাক্য ‘আমাদের’ বিপরীতে ‘তাদের’ এবং গোষ্ঠীগত সংহতি চেতনা প্রাণ পায় ও কর্ম- উদ্দীপনা হয় প্রগাঢ়। রাজনৈতিক নেতারা এমতাবস্থায় নৃগোষ্ঠীক ও ধর্মীয় এবং সভ্যতার ধারায় তাদের সমগোত্রীয় মানুষের নিকট সমর্থনের জন্য আবেদন জানিয়ে থাকেন। তা হলে দেখা যায়, ঘৃণার একটি গতিপ্রকৃতি ও মনোভাব দারুণভাবে এখানে কাজ করে থাকে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আবেদনের সাথে উভয়সংকটজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এখানে যুক্ত হয় পরস্পরের প্রতি ভীতি, অবিশ্বাস, ঘৃণাবোধ ইত্যাদি। উভয়পক্ষই নিজেদের কার্যক্রমকে যুক্তিসঙ্গত বলতে ও প্রতিপক্ষকে পাপাচারী বলে বারবার ঘোষণা দেয়। এভাবে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় ও ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রুশবিপ্লবের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিকাশ, নরমপন্থী, গাইরোভিনস্ এবং মেনশেভিক প্রমুখ আমূল পরিবর্তনেচ্ছু জেকোবিন এবং বলশেভিকদের নিকট হেরে যায়। একই প্রক্রিয়া ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের বেলাতেও ঘটে থাকে। নরমপন্থীদের থাকে খুবই সীমিত লক্ষ্য ও দাবি, যেমন স্বাধীনতা নয় বরং স্বায়ত্তশাসন। তবে তাদের এ দাবি- দাওয়া কোনো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব হয় না, কেননা তা অঙ্কুরেই ব্যর্থ হয়ে যায়। এবং এর যথার্থতা আমূল পরিবর্তনে, বৈপ্লবিকদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যারা কি-না দাবিগুলো উগ্রধারা ও সহিংসতার মাধ্যমে অর্জন করতে তৎপর। ফিলিপাইনের বেলায় দেখা যায়, মোরো ফিলিপাইন সংঘাতে প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীগোষ্ঠী মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (নরমপন্থী), উগ্রপন্থী মোরো ইসলামি লিবারেশন ফ্রন্টের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়; তৎপর আবার তা আরও উগ্রপন্থী আবু সায়াক-এর অধীনস্থ হয়ে পড়ে। কেননা আবু সায়াক গোষ্ঠী অস্ত্রবিরতিকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮০-এর দশকে সুদানে অধিকতর ইসলামি উগ্রবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ১৯৯০-এর দশকে খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়, ‘দি সাউদার্ন সুদান ইনডিপেনডেন্টস্ মুভমেন্ট’, যারা স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে সরাসরি স্বাধীনতার দাবি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ইসরাইল এবং আরবের মধ্যে চলমান সংঘাতে প্রধান ভূমিকা পালনকারী ‘প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন’ (পিএলও) ইসরাইলি সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিয়ে যায়, কিন্তু পরে উগ্রপন্থী ‘মুসলিম ব্রাদারহুড হামাস’ পিএলও-এর কাজকর্মকে প্যালেস্টাইনি স্বার্থবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে।

অনুরূপভাবে প্রায় একই সঙ্গে ইসরাইলেও একটি উগ্রবাদী ইহুদি সংগঠন প্যালেস্টাইনিদের সঙ্গে সমঝোতার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার অভিযোগে ইসরাইলি সরকারকে দোষারোপ করতে থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে চেচেনদের সংঘাতে দেখা যায় এটি ১৯৯২-৯৩ সালে খুবই তুঙ্গে উঠেছিল। দুদায়েভ সরকার এমতাবস্থায় মস্কোর সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে সবচেয়ে বিপ্লবী সংগঠন ‘চেচেন জাতীয়তাবাদীদের’ দ্বারা সমালোচিত হয়। তাজিকিস্তানেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটে। ১৯৯২ সালে সেখানে সংঘাত প্রচণ্ড রকমের গতি পেয়েছিল, ‘তাজিক ন্যাশনালিস্ট’ -ডেমোক্রাটিক গ্রুপ ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব আরও শক্তিশালী করে এবং উগ্র ইসলামি গোষ্ঠীতে পরিণত হতে থাকে। যারা অধিক কৃতকার্যতার সঙ্গে গ্রামীণ ও শহুরে যুবকদের সংগঠিত করতে ক্ষমতা রাখে, তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। এসব যুবকদের হাতে সংগঠনটি আরও নিবিড়ভাবে ইসলামি চিন্তাচেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তারা গতানুগতিক ও চাতুর্যপূর্ণ বিধান ও প্রক্রিয়াসমূহ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেন। একজন তাজিক নেতা বলেন, ‘আমি কূটনৈতিক অভিধান ছুড়ে ফেলে দিয়েছি, আমি যুদ্ধক্ষেত্রের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছি। এ ভাষাটিই আমার জন্মভূমির বিরুদ্ধে রুশদের অপকর্মের প্রতিকারের আসল ভাষা।” বসনিয়ার আলিজা ইজোগাভিক-এর নেতৃত্বাধীন চরম জাতীয়তাবাদীদের পরিচালিত দল মুসলিম পার্টি অব ডিমোক্র্যাটিক অ্যাকশন (এসডিএ) দল হারিস সিলাডজিক-এর নরম ও মধ্যমপন্থী দলকে হটিয়ে দেয়।

তবে একথা সত্য যে, চরমপন্থীদের বিজয় কোনো স্থায়ী বিজয় নয়। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধাবসানে চরমপন্থী সহিংসতার চেয়ে বরং নরমপন্থী (সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান) আরো বেশি কার্যকর ও কাঙ্ক্ষিত। মৃত্যু এবং ধ্বংসের সীমা বৃদ্ধির পরও যখন কোনোপ্রকার সমাধান আসে না, তখন চরমপন্থী কার্যকলাপকে বিবেক ও বুদ্ধিদ্বারা চালিত নয় বলে ধরা হয় এবং এমতাবস্থায় নরমপন্থীরা আবার সংগঠিত হয়ে কাজে অবতরণ করেন এবং কার্যত তখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত ও যুদ্ধের অবসান করতে চাওয়া হয়ে থাকে।

যুদ্ধের দাপটে ‘বহুধাভিত্তিক পরিচয়’ ফিকে হয়ে যায়, তদস্থলে সংঘাতের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন পরিচয়সূত্র প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আর সেই পরিচয়টি হল সাধারণত ‘ধর্ম’। মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধর্ম ‘ঈশ্বরবিহীন’দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মানুষের কার্যক্রমকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে, অর্থাৎ এজাতীয় কার্যকলাপ ধর্ম দ্বারা সমর্থিত হয়। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ ভয়ভীতির মধ্যে থাকে। বাস্তবিকভাবে ধর্মীয় বা সভ্যতাভিত্তিক সম্প্রদায়ই আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত সংঘাতে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। তাদের প্রতি মানুষের সমর্থনও থাকে বেশি। যদি আফ্রিকার দুটি উপজাতির মধ্যে কোনো আঞ্চলিক যুদ্ধ বেঁধে যায়, এবং তা যদি মুসলমান ও খ্রিস্টান হিসেবে চিহ্নিত হয়; তাহলে মুসলমানেরা সৌদিআরব থেকে পায় অর্থ, আফগান মুজাহিদিন এবং ইরানের অস্ত্র, সামরিক উপদেশ ও কৌশল। অন্যদিকে খ্রিস্টানগণ পশ্চিমা দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকবেন, তাদের নিকট থেকে অর্থনৈতিক, মানবিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য।

বসনিয়ায় গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটলে সেখানে মুসলমানেরা পশ্চিমা দুনিয়ার নিকট সাহায্য চাইবেন, কিন্তু তেমন কোনো ঘটনা না ঘটলে তারা তাদের আত্মীয়তুল্য, সভ্যতার সঙ্গী অন্যান্য সভ্যতা ও মুসলমানগণের নিকট সাহায্যের আবেদন করবেন এবং বলাবাহুল্য, আশানুরূপ সাড়াও পাবেন। আর বাস্তব সত্য ঘটনাগুলো এভাবেই ঘটে চলেছে। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ আপাতদৃষ্টিতে আঞ্চলিক যুদ্ধ। তবে, এতে অংশগ্রহণকারীরা বহিঃদুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এ অবস্থায় সভ্যতার পরিচয় অংশগ্রহণকারী ও সমর্থকদের মূল চালিকাশক্তি বলে বিবেচিত হয়।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের কারণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সভ্যতাসম্পৃক্ত পরিচয়সূত্র আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়। তবে বলতে দ্বিধা নেই এটি বিশেষভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঘটে থাকে বেশি। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পরিচয়সূত্র ইউ (U)- আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার দরুন ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ হতে উৎপত্তি পরিবার, গোত্র বা গোষ্ঠী যাই হোক না কেন, তা অতি দ্রুত বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্পাদিত ও আবেদনময় হয়ে ওঠে। এরকম ঘটনা এমনকি সাদ্দাম হোসেনের মতো মৌলবাদবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের বেলাতেও দেখা গিয়েছে।

এক পাশ্চাত্যপন্থী পণ্ডিত আজারবাইজান সম্পর্কে বলেন যে, ‘আজারবাইজান সরকারও ইসলামের তুরুপের তাস’ ব্যবহার করে থাকে। তাজাকিস্তানের যুদ্ধ, তাজাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক ইস্যু নিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহীরা শীঘ্রই তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য ‘ইসলামের নাম’ ব্যবহার করতে শুরু করে দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর ককেসীয় ও রুশদের ভেতর যুদ্ধ হয়েছিল, ইসলামি নেতা সামিল নিজেকে একজন ইসলামপন্থী বলে দাবি করেন এবং প্রায় একডজন নৃগোষ্ঠী ও ভিন্ন ভাষাভাষিকে ‘ইসলামধর্মের জন্য ও রাশিয়ার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করেন।’ ১৯৮০-এর দশকে গজিয়ে ওঠা চেতনাকে দুদায়েভ ইসলামি বিপ্লবের নামে ১৯৯০-এর দশকে জনগণকে উদ্দীপ্ত করেন, যারও উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও রাজনীতি মুসলমান ইমামগণ ও ইসলামিদলগুলোকে তিনি সুসংগঠিত করেন, তিনি আর অফিসে তাদেরকে পবিত্র কোরআন দ্বারা শপথ করান (মজার বিষয় হল ইয়েলৎসিনও অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক দ্বারা অভিক্তি হয়েছিলেন)। ১৯৯৪ সালে তিনি প্রস্তাব করেন যে, চেচনিয়া হবে একটি ইসলামি রাষ্ট্র যা শরিয়া মোতাবেক শাসিত হবে।

চেচেন সৈন্যরা ইসলামি পবিত্র পোশাক পরিধানপূর্বক যুদ্ধে যাওয়ার মুহূর্তে উচ্চস্বরে ‘আল্লাহু আকবর’ (আল্লাহ্ মহান) ধ্বনি করে থাকে। কাশ্মীরের বেলাতেও তেমনই ঘটতে দেখা যায়। তারা দ্রুত আঞ্চলিক পরিচয় বা জাতীয় বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে পেছনে ফেলে তৃতীয় ধারার পরিচয়সূত্রের জালে আটকা পড়ে, যার মূল সুর হচ্ছে, কাশ্মীরে মুসলমানজাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ এবং এর মাধ্যমে আন্তঃইসলামি সংযোগ ও এক ইসলামি জাতীয়তার দিকে তারা ধাবিত হয়ে যাবে, প্রথমত পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বা বিশ্ব-মুসলমানদের অংশ হিসেবে। ১৯৮৯-এ তথায় পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় ‘আপেক্ষিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ’ গোষ্ঠীয় মাধ্যমেই কিন্তু কাশ্মীর বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। তারপর পাকিস্তানের সমর্থন দ্রুত সেখানকার ইসলামি মৌলবাদীদের দিকে পরিবর্তিত হয়, কার্যত বিদ্রোহের তারাই হল তখন থেকে মূল নিয়ন্ত্রক। অতএব বিদ্রোহীদের সূত্র বা ‘কোর’-নেতারা ইসলামি জেহাদকেই তাদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে ফেলে। অন্য একজন বিশ্লেষক বলেন যে, জাতীয়তাবোধ কার্যত ধর্মীয়বোধের উচ্চতায় তলিয়ে যায়, বিশ্বব্যাপী ইসলামি শক্তির সহিংস মনোভাব ও কাজকর্ম দ্বারা কাশ্মীরিরা উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, ফলে কাশ্মীরের হিন্দু- মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়।

মুসলমান-সম্পর্কিত পরিচয়ের বিষয়টি বসনিয়ার ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে বসনিয়ার সাম্প্রদায়িক পরিচয় ততবেশি শক্তসামর্থ ছিল না; সার্বীয়, ক্রোয়াট এবং মুসলমানেরা একে অপরে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে সুপ্রতিবেশীসুলভ বসবাস করে আসছিল; আন্তঃগোষ্ঠীক বিবাহ ছিল খুবই সাধারণ বিষয়; ধর্মীয় পরিচয় ছিল দুর্বল অবস্থানে। বলা হয়ে থাকে যে, বসনিয়ার মুসলমানেরা মসজিদে নামাজ আদায় করতে যেতেন না, ক্রোয়াটগণ ক্যাথেড্রালে যাতায়াত করতেন না, সার্বীয়রাও তেমনি অর্থোডক্স চার্চে যেতেন না। যখন যুগোস্লাভিয়া বৃহত্তর পরিচয়পর্বটি নস্যাৎ হয়ে গেল তখনই স্বল্প-অনুভূত ও সাদামাটাভাবে টিকে থাকা ধর্মীয় পরিচয় নতুন মাত্রা পেতে শুরু করে এবং তা চাঙা হয়ে যায় এবং সে সূত্র ধরেই যুদ্ধ বেঁধে যায়। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের বৃহত্তর সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে রসদ সংগ্রহপূর্বক সে লক্ষ্যে পরিচয় পুনর্গঠিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এজন্য তারা ধর্মকে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ধর্ম হয়ে ওঠে তাদের পরিচয়ের মূলসূত্র। বসনিয়ায় সার্বীয়রা চরম মাত্রায় সার্বীয় জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে, তারা বৃহত্তর সার্বীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় একাত্ম করে ফেলে, সার্বিয়ার অর্থোডক্স চার্চ ও অর্থোডক্স সম্প্রদায়ও সেমতো চিহ্নিত হতে থাকে। বসনিয়ায় ক্রোয়াটগণ জোরালোভাবে ক্রোয়েশীয় জাতীয়তাবাদী বনে যান। তারা নিজেদেরকে ক্রোয়েশিয়ার নাগরিক ভাবতে শুরু করেন; তারা তাদের ক্যাথলিকত্বের ওপর জোরারোপ করেন। অন্যান্য ক্রোয়েশীয়দের সঙ্গে তারা মিলেমিশে পশ্চিমের ক্রোয়েশীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে আগ্রহী হন।

মুসলমানদের সভ্যতার ধারায় চলে আসার বিষয়টি আরও উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ শুরুর আগে বসনিয়ার মুসলমানগণ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ও উদার দৃষ্টির মানুষ, তারা নিজেদেরকে ইউরোপীয় পরিচয়ে পরিচিত করতে চাইতেন। তারা বসনিয়ার রাষ্ট্রে ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বহুধারার সভ্যতার সুস্থ সম্মিলন হোক এমনটি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে এবং কার্যত যুগোস্লাভিয়া খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। ১৯৯০-এর দশকে ক্রোয়াট ও সার্বীয়দের মতো মুসলমানেরাও বহুধা সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হিসেবে আর বসনিয়াকে মেনে নিতে চায়নি; তারই প্রতিফলন ভোটের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়ে ওঠে। কেননা সেখানে ইজেদভিচ-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় ইসলামি ‘দি মুসলিম পার্টি অফ দি ডিমোক্রাটিক অ্যাকশন (এসডিএ)। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, কম্যুনিস্ট শাসনামলে ইসলামি তৎপরতার কারণে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে ‘দি ইসলামিক ডিক্লারেশন’ পুস্তকে যুক্তি দেখানো হয় যে একটি অমুসলিম ব্যবস্থায় ইসলাম অসহায়। সেখানে না আছে শান্তি, না আছে এমন পরিবেশ যাতে মুসলমান ও অমুসলমান মিলেমিশে সমাজে ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় বাস করতে পারে। অতএব, ইসলামিশক্তিকে চাঙা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এমন নতুন দেশে ‘মিডিয়া ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলো ইসলামি আলোয় উদ্দীপ্ত নৈতিক দিক থেকে উৎকর্ষ এবং বুদ্ধির দিক থেকে স্বচ্ছ ব্যক্তিদের হাতে থাকা দরকার।’

স্বাধীন বসনীয়ায় ইজতোবগোভিচ একটি বহু নৃগোষ্ঠীক দেশ হিসেবে বসনিয়াকে দেখতে চান, যেখানে মুসলমানগণই থাকবেন প্রভাববিস্তারকারী গোষ্ঠী, যদিও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব ছিল। অবশ্য একথা সত্য, তিনি দেশকে ইসলামের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায়ও বাধা প্রদান করেননি, যে লিগ্যাসি যুদ্ধের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। দেশকে ইসলামি দেশ বলে ঘোষণা দেয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর অনীহা প্রকৃতপক্ষে দেশের অমুসলমানদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। যুদ্ধশেষে বসনিয়ার সার্বীয় ও ক্রোয়াটেরা বসনিয়ার সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এলাকা ত্যাগ করেন। যারা থেকে যান, তারা কাজকর্ম, চাকুরি এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে ধীরে ধীরে বাদ পড়তে থাকেন। ‘ইসলাম বৃহত্তর মুসলমান সমাজের মধ্যে গুরুত্ব পেতে শুরু করে এবং …একটি শক্তিশালী ইসলামি জাতীয় পরিচয় সামাজিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।’

বসনীয় বহুধাশাখাবিশিষ্ট সংস্কৃতির গর্ভে সৃষ্ট জাতীয়তাবোধ মুসলিম জাতীয়তাবোধ দ্বারা অপসারিত হতে থাকে। ইসলামধর্মীয় জাতীয়তাবোধ আসলে গণমাধ্যমে বারবার প্রচার পেতে থাকে। স্কুল, কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয় এবং তারা অটোম্যান শাসনের ইতিবাচক দিক গ্রহণ করে, নতুন পাঠ্যবই প্রণীত হয়। বসনীয় ভাষা থেকে সার্বীয় ক্রোয়াট ভাবধারা বাদ দিয়ে অধিকতরভাবে তুর্কি ও আরবি শব্দ সংযোজন করা হয়। সরকারিভাবে মিশ্রবিবাহ ও সার্বীয় গানবাজনার ‘আগ্রাসী তৎপরতার’ ওপর আক্রমণ হতে থাকে। সরকারিভাবে ইসলামধর্মকে এগিয়ে নেয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়; আর মুসলমানদেরকে চাকুরির ও পদায়নের বেলায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হতে থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, বসনিয়ার সেনাবাহিনীকে ইসলামিকরণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৯৫ ভাগ। সেনাবাহিনীর একের-পর-এক ইউনিট নিজেদেরকে ইসলামের সঙ্গে চিহ্নিত করতে থাকে। ইসলামি আচার-প্রথার বাস্তবায়ন করতে থাকে, তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতীক ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। তদুপরি, সেনাবাহিনীর এলিট ইউনিট আগাগোড়া ইসলামিব্যবস্থা গ্রহণ করে ফেলে এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ইজেতোবগোভিচ-এর প্রেসিডেন্সির ৫ জন সদস্য আবেদন জানান (এর মধ্যে দুইজন ছিলেন ক্রোয়েশীয় এবং দুইজন ছিলেন সার্বীয়)। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তা নাকচ করে দেন। ১৯৯৫ সালে বহুসংস্কৃতির সমর্থক প্রধানমন্ত্রী হারিস সিলাজদজিক পদত্যাগ করেন।

রাজনৈতিকভাবে ইজেতোবগোভিচ-এর মুসলিম পার্টি (সিডা) বসনিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই দলটি ‘সেনাবাহিনী, বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং সরকারি এন্টারপ্রাইজ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যেসব মুসলমান এ দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না, ‘অভিযোগ আছে তাদেরকে অমুসলমানদের মর্যাদায় রাখা হত। তাদের জন্য কাজ পাওয়াও ছিল খুবই দুষ্কর।’ সমালোচকেরা বলতে থাকেন, উক্ত দল ইসলামি কর্তৃত্ববাদের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে থাকে, যা কম্যুনিস্ট সরকারের আচরণকেই মনে করিয়ে দেয়। মোটের ওপর আরও একটি মূল্যায়ন হল এমন : মুসলমান জাতীয়তাবাদ দিনকে দিন আরও চরমপন্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি এখন অন্যান্যদের জাতীয় বিষয়গুলোকে আমলে নিতে চায় না। এটি যেন নতুন মুসলমান ধারায় জাতীয়তাবাদের সম্পত্তি, অগ্রাধিকার ও রাজনৈতিক হাতিয়ার বিশেষ।

মুসলমান জাতীয়তাবাদের নতুন ধারার মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং লক্ষ্য হচ্ছে, সংস্কৃতির বহুত্ববাদিতাকে অস্বীকার করে তার একত্রীকরণ। ইসলামধর্মের মৌলবাদী ধারা যেন ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থের একচ্ছত্র অধিপতি হতে যাচ্ছে।” ধর্মীয় পরিচয়কে বড় ও প্রধান করে দেখার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধের কারণে নৃগোষ্ঠীক ‘ক্লিনজিং’ তৎপরতার প্রতি নেতৃত্বের অগ্রাধিকার এবং অন্যান্য মুসলমানরাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হয়ে ধীরে অথচ পরিষ্কারভাবে বসনিয়া বলকানের সুইজারল্যান্ড থেকে ইরানের ‘বলকানে পরিণত হয়ে যায়।

ফাটলরেখা বরাবর আঞ্চলিক যুদ্ধে একটি পক্ষ যে শুধু তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়ে যায় তাই নয়, সেসঙ্গে তারা একে অপরের সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অতএব, ভীতির গভীরতা থাকে ব্যাপক, কেননা এখানে প্রধান প্রধান সভ্যতার শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত থাকে। সেহেতু পরাজয়ের ফলাফল শুধুমাত্র যুদ্ধরত দেশের ওপর বর্তায় না, তা ওই দেশের ধারণকৃত বিশ্বব্যাপী সাযুজ্য রয়েছে এমন অন্যদের ওপরও বর্তায়। এ কারণে, সাধারণ বা মিল রয়েছে এমন বিষয় ও গোষ্ঠীগুলো সভ্যতাসমূহের বিশেষ ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধরত সভ্যতার এক কাতারে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আঞ্চলিক যুদ্ধ তখন ধর্মের যুদ্ধের আকার ধারণ করে সভ্যতার মধ্যে সংঘাত তখন সভ্যতার বিভিন্ন ধারার ভেতর ছড়িয়ে যায়। ১৯৯০-এর দশকে অর্থোডক্স ধর্ম ও অর্থোডক্স গির্জা পুনরায় রুশ-পরিচয়ের কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। ফলে, রাশিয়ার অন্য বিশ্বাসসমূহ সংকুচিত হয়ে পড়ে এক্ষেত্রে ইসলামের ওপর বেশি চাপ বর্তায়। রুশগণ তাজিকিস্ত ানে তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং চেচনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে বৃহত্তর সংঘাতে ইসলামের হাত থেকে অর্থোডক্সদের রক্ষা করতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের অপরপক্ষ হল প্রকৃতপক্ষে ইসলামি মৌলবাদ ও জেহাদি শক্তি এবং যারা ছিলেন ইসলামাবাদ, তেহরান, রিয়াদ এবং আঙ্কারার মদদপুষ্ট।

প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় ক্রোয়াটগণ দেখল যে, তারা অর্থোডক্স ও ইসলামের বিরুদে পাশ্চাত্যের মর্যাদা রক্ষার অকুতোভয় সৈনিক। সাধারণভাবে সার্বীয়রা তাদের শত্রুকে বসনিয়ায় ক্রোয়াট এবং মুসলমানদের মনে না করলেও, ভ্যাটিকানের প্রতি দুর্বল থাকে এবং মুসলমানদের দেখলে মৌলবাদী হিসেবে এবং ‘কুখ্যাত তুর্কি’ হিসেবে গালি দেয় এবং মনে করে এরাই খ্রিস্টধর্মকে শত শত বৎসর ভয়ভীতির ভেতর রেখেছিল।

কারাদ্দজিক নামে একজন পশ্চিমাঘেঁষা কুটনীতিক বসনিয়ার সার্বীয় নেতাকে বলেন যে, এ ঘটনাকে ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ হিসেবে দেখতে হবে। তিনি বলেন যে, ‘আমাদের উচিত হবে একটি মিলনসেতু তৈরি করা, যার কাজ হবে ইউরোপে তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা।’ অন্যদিকে, বসনিয়ার মুসলমানগণ তাদেরকে গণহত্যার শিকার বলে মনে করে। তারা আরও মনে করে যে, গণহত্যার বিষয়টি পশ্চিমাবিশ্ব তাদের মুসলমান-পরিচিতির কারণে মোটেও গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না। এমতাবস্থায়, তারা মুসলমানবিশ্বের সমর্থন পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব থাকে। সুতরাং, সবাই এবং প্রায় সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা যায় যে, যুগোস্লাভ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় এবং নৃগোষ্ঠীক-ধর্মীয় যুদ্ধ বৈ কিছু নয়। মিশা গ্লেনি বলেন যে, যুগোস্লাভ সংঘাত ক্রমান্বয়ে একটি ধর্মীয় সংঘাতে রূপ নেয়, যা ইউরোপের তিনটি বৃহৎ বিশ্বাস- যেমন রোমান ক্যাথলিকত্ব, পূর্ব-ইউরোপীয় অর্থোডক্স এবং ইসলামের মধ্যে সংঘটিত ধর্মীয় যুদ্ধ, আর এ যুদ্ধের ক্ষেত্র হয়েছে বসনিয়া।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের ধারণা হল সভ্যতার সংঘাত স্বজাত, আর এটি নতুন প্রাণ পেয়েছে ‘আলখাল্লা তত্ত্বের’ মাধ্যমে, যা কি-না শীতলযুদ্ধকালীন বজায় ছিল। আর এখন সভ্যতার একটি প্রধান বিবেচনার বিষয়, যার মূল প্রতিপাদ্য হল কীভাবে স্থানীয় সংঘাতে নিজেদের পরাজয় এড়ানো যায়, কেননা তার সঙ্গে বাঁচামরার সম্পর্ক জড়িত থাকে। ভারত-সরকার কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, এজন্য যে, কাশ্মীরের বিদ্রোহীরা জয়ী হলে ভারতের অন্যান্য নৃগোষ্ঠী, উপজাতি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো স্বাধীনতা ও বিচ্ছিন্নতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং ভারতের সংহতি শেষ করে দেবে। ভারত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। রাশিয়া যদি তাজিকিস্তানে রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান ঘটাতে না পারে, তবে যেমনটি বিদেশমন্ত্রী কজুরেভ দুসিয়ানী উচ্চারণ করে বলেন, ‘তাহলে তার পরিণতি হবে কিরগিস্তান এবং উজবেকিস্তানের মতো।’ যুক্তি দেখানো হয় যে, তাহলে রাশিয়ার মুসলমান প্রজাতন্ত্রগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ‘প্রাণ পাবে’ এবং কেউ কেউ বলেন, তাহলে সেদিন বেশিদূরে নেই যেদিন ইসলামি মৌলবাদীরা ‘রেড স্কয়ার’ দখল করে নেবে। এমতাবস্থায় ইয়েলৎসিন বলেন, ‘আফগান- তাজিক সীমানায় রাশিয়া অকার্যকর।’ অন্যদিকে, ইউরোপীয়রা চিন্তা করে যে, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় একটি মুসলমানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হল ইউরোপে মুসলমান অভিবাসী এবং ইসলামি মৌলবাদের একটি ঘাঁটি তৈরি হতে দেয়া। এ অবস্থাকে জাকুইস সিরাক বলেছেন, তাহলে ইউরোপে ইসলামের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে।

‘ক্রোশিয়া সীমানায় ইউরোপ অকার্যকর।’ ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ যত জোরদার হয়, উভয়পক্ষ ততই প্রতিপক্ষকে ‘অপশক্তি’ হিসেবে প্রমাণে তৎপর হয়ে পড়ে। প্রায়শই প্রতিপক্ষকে বলা হয় ‘মানবেতর’, সুতরাং তাদের হত্যা করা বৈধ। ‘পাগলা কুকুরকে গুলি করতেই হয়’, একথাটি চেচেন গেরিলাদের সম্পর্কে বলেছিলেন বরিস ইয়েলৎসিন। ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল ট্রাই সুত্রিশনো ১৯৯১ সালে, পূর্ব তিমুরের ধ্বংসযজ্ঞে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘এই অসভ্য-জাত মানুষজনকে হত্যা করতেই হবে… এবং আমরা তাই করছি।’ অতীতের শয়তান বর্তমানে আবার জেগে উঠছে : ক্রোয়াট উসতাসে (Ustashe) পরিণত হচ্ছে, মুসলমান ‘তুর্কি’ এবং ‘সার্বীয়’ চেতনিকদের ব্যাপক হত্যা, নিপীড়ন, ধর্ষণ এবং নির্দয়ভাবে বহিষ্কার করাকে এভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুনরায় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিয়ে থাকে—এটিই সত্য। প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় এবং মূল প্রতীকসমূহ এবং সংস্কৃতিকে তছনছ করাই হল মূল লক্ষ্য। সার্বিয়ায় পর্যায়ক্রমিক ও সুচারুভাবে মসজিদ, আশ্রম ধ্বংস করা হয়; অন্যদিকে ক্রোয়াটগণ অর্থোডক্স গির্জার উপর আঘাত হানে। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে জাদুঘর, লাইব্রেরির উপর আঘাত আনা হয়। সিংহলী নিরাপত্তা বাহিনী জাফনায় গণ-পাঠাগার জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তামিলদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ ‘অ-মেরামতযোগ্যভাবে বিনাশ করেছিল।’ সার্বীয় গোলন্দাজরা সাবায়েভোর জাতীয় জাদুঘর কামানের গোলার আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছিল। সার্বীয়রা বসনিয়ার জাভোরনিক শহর থেকে ৪০,০০০ মুসলমানকে পরিষ্কার করেছিল, অটোম্যান টাওয়ার ধ্বংস করেছিল, যা স্থাপিত হয়েছিল ১৪৬৩ সালে। সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির যুদ্ধে সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

সভ্যতার ধারায় সমাবেশ : জ্ঞাতিগোষ্ঠী পরিচিত রাষ্ট্র এবং নিজভূমি ছেড়ে বিদেশে অবস্থানরত জনগোষ্ঠী (ডায়াসপোরা)

শীতলযুদ্ধের চল্লিশ বছরে, সংঘাতের নিম্নগামী প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। এর কারণও ছিল। বৃহৎশক্তিগুলো তাদের সমমনাদের নিয়েই গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিল। তাদের ছিল অংশীদার, তারা প্রতিপক্ষ জোট ধ্বংস করত, তার রূপান্তর ঘটাত এবং তাদের জোটকে দুর্বল করত ও নিষ্কর্ম করতে যা যা প্রয়োজন তার কোনোপ্রকার কার্পণ্য করত না। এভাবেই বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কার্যকর থাকত। তৃতীয় বিশ্বের নতুন এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকত কোন্ দেশ কোন্ বড় শক্তির নিকটবর্তী হয়ে কী সুবিধা সহজে আদায় করবে এবং কোন্ জোটের অন্তর্ভুক্ত হলে কে কতটা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে লাভবান হবে। শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতে কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তখনকার বৃহৎ শক্তির মধ্যে একক সংঘাত বহুধর্মী সাম্প্রদায়িক এবং বহুপাক্ষিক সংঘাতের দ্বারা প্রতিস্থাপিতও হল। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সীমিত সংঘাতকে পেছনে ফেলে বহুমুখী সভ্যতাভিত্তিক বহুসংখ্যক সংঘাত সামনের কাতারে চলে এল।

বিভিন্ন সভ্যতার বহুপাক্ষিক গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক সংঘাত সবসময়ই প্রসারিত ও তীব্রতর হতে থাকে। যুদ্ধ ও সংঘাত যতই গভীর হতে থাকে, সংঘাতে লিপ্ত উভয় পক্ষই নিজ নিজ সভ্যতার আলোকে ও সম্পর্কিত অন্যান্য গোষ্ঠী, দেশ ও সম্প্রদায়ের নিকট থেকে সমর্থন আদায় করতে থাকে। একের-পর-এক একটি সমর্থন প্রাতিষ্ঠানিক অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য, বস্তুগত, মানবিক,কূটনৈতিক, আর্থিক, প্রতীকী, অথবা সামরিক (সমর্থন) জ্ঞাতি, গোষ্ঠী বা সাযুজ্য সভ্যতাসম্পন্ন দেশ ও সম্প্রদায় থেকে আসতে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে জড়িত সভ্যতার জ্ঞাতি, গোষ্ঠীরা সমর্থনদানসহ মধ্যস্থাকারীর ভূমিকাও নিয়ে থাকে। ফলে এই ধরনের ‘জ্ঞাতিগোষ্ঠী-রাষ্ট্র সিনড্রোম’ সম্পন্ন ফাটলরেখাযুক্ত সংঘাত আন্তঃসভ্যতা সম্পর্কিত সংঘাতের চেয়ে বেশি শক্তি ও সামর্থ্যসম্পন্ন হয়ে থাকে। আন্তঃসভ্যতাসম্পন্ন দেশগুলো ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে ও সংঘাতে সহযোগিতা, বিরোধিতা এর সমাপ্তির ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। শীতলযুদ্ধের সময়ের মতো বহুপাক্ষিক সভ্যতার সভ্যতা সংঘাত উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় না, বরং তা ক্ষুদ্রাবস্থায় নিচ থেকে উৎপন্ন হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠীর জড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন মাত্রা ও স্তর রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘাতে তারা পরস্পরকে অতিমাত্রায় আক্রমণ করে ও একে অপরকে হত্যা করে থাকে। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ, ইসরায়েল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যুদ্ধে এরূপ ঘটে থাকে। সেসময়ে সেখানে কিছু আঞ্চলিক গোষ্ঠীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, যা নিজে কোনো রাষ্ট্র নয়, এমনকি রাষ্ট্রের সেই অবস্থাতেও নেই। এরকম পরিস্থিতি বসনিয়া, নাগোরনো কারাবাকে আর্মেনিয়াদের বেলায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। এ-ধরনের সংঘাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরও অস্তিত্ব লক্ষণীয়। সাধারণত রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে প্রাথমিক পর্যায়েই সংঘাতে অংশ নেয়, যেমন ঘটেছিল প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া ও ককেসাসে আর্মেনীয় এবং আজারবাইজানের বেলায়।

এর পরও তৃতীয় পর্যায়ের কিছু শক্তি দূরত্বে অবস্থান করে অংশ নিয়ে থাকে। তারা যদিও যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু সভ্যতা-সংক্রান্ত যোগসূত্রের কারণে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পৃক্ত থাকে, যেমন- জার্মানি, রাশিয়াসহ ইসলামি রাষ্ট্রগুলো প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া ক্ষেত্রে এবং রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরান আর্মেনিয়া আজারবাইজান সংঘাতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। বলাবহুল্য, তৃতীয় পর্যায়ের এ-সমস্ত দেশ কিন্তু সভ্যতার কোররাষ্ট্র বিশেষ। প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীগণ ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে একটি ভূমিকা রাখে। তারা তাদের স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র ও জনবল নিয়েই প্রাথমিক পর্যায়ে আপেক্ষিকভাবে অর্থের আকারে আসা বাহ্যিক সাহায্য, অস্ত্র অথবা স্বেচ্ছাসেবীসহ সংঘাতে অংশ নেয় এবং কার্যত যুদ্ধের ফলাফলের ওপর তা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

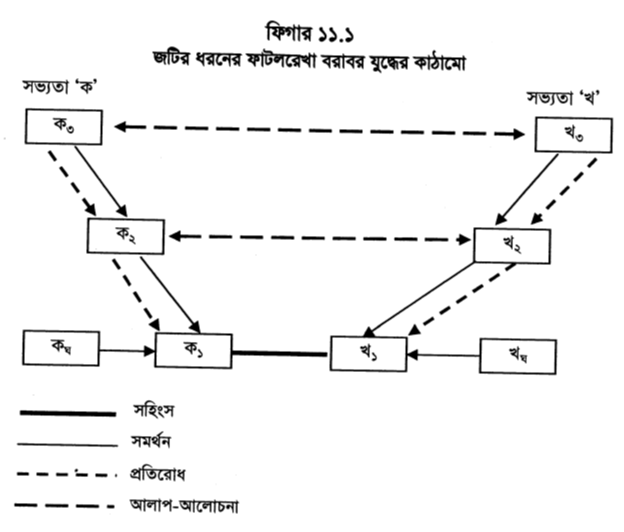

প্রাথমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত অন্যান্যদের ভূমিকা সর্বতোভাবে একরূপ নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আত্মনিবেদিতপ্রাণ থাকে ওইসকল গোষ্ঠী, যারা নিজভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কারণ তাদের বুকে থাকে দগদগে ক্ষত। এ কারণে দূরদেশে অবস্থান করেও তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী হিসেবে তারা এ সংঘাতে মরিয়া হয়ে সমর্থন জোগায়। বলা যায়, এক্ষেত্রে ওইসব বিদেশে অভিবাসীদের ভূমিকা থাকে অনেকটা ‘পোপের চেয়ে বড় খ্রিস্টানদের মতো।’ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের সরকারগুলোর স্বার্থ ও ভূমিকা সাধারণত খুব জটিল হয়ে থাকে। তারা কার্যত প্রাথমিক স্তরের অংশগ্রহণকারীদের সমর্থন জুগিয়ে থাকেন। এমনকি তারা যদি তা নাও করে থাকেন, তথাপিও তাদের বিরুদ্ধগোষ্ঠীর দ্বারা তারা সবসময়ই সন্দিহান থাকেন। আর এ কারণেই সম্ভবত তাদের মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পক্ষে দাঁড়াবার তাগিদ সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সরকারসমূহ, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করার বদলে সাধারণত যুদ্ধপ্রতিরোধের দিকে বেশি নজর দিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের সমর্থন দিয়ে থাকেন, সেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের ওপর প্রভাববিস্তারের সূত্র ধরে তারা তাদের কার্যক্রমকে প্রয়োজনবোধে ঢিলেঢালা ও নমনীয় করতেও ভূমিকা রাখতে পারেন। এমনকি সংঘাত বন্ধ করার বিষয়েও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। তারা কার্যত অনেক সময় বিরুদ্ধশক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে ফাটলরেখা বরাবর আঞ্চলিক যুদ্ধ ঠেকিয়ে রেখে প্রয়োজনবোধে কোররাষ্ট্রের অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে বৃহৎ যুদ্ধের লক্ষ্যমাত্রার দিকে অগ্রসর হতে পারে। ফিগার ১১.১-এ ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের রূপরেখা বিবৃত করা হল। এ সম্পর্কিত সকল যুদ্ধই একইভাবে চলে তা সঠিক নয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিত্রে বিবৃত ছকেই যুদ্ধ চলে, বিশেষ করে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া এবং ট্রান্সককেসীয়সহ প্রায় সকল ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধই সম্প্রসারিত হয়ে যায়, এবং তা প্রায় সকল স্তরের এবং পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে যুদ্ধের কবলে বন্দি করে ফেলে।

১৯৯০-এর দশকে যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, দেখা যায়, জ্ঞাতিগোষ্ঠীসম্পন্ন দেশ এবং নিজভূমি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী (ডায়াসপোরা) ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের ভেতর নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। প্রাথমিক গ্রুপ হিসেবে মুসলমানদেরকে এসব যুদ্ধে জড়িত থাকতে দেখা যায় বিধায় প্রায় সমুদয় মুসলমানদেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো প্রায়শই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে সৌদিআরব, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক এবং লিবিয়াকে সবচেয়ে সক্রিয় দেখা যায়। এসব দেশ সময়ে সময়ে কমবেশি মাত্রায় অন্যান্য মুসলমানদেশের সঙ্গে মিলেমিশে প্যালেস্টাইন, লেবানন, বসনিয়া, চেচনিয়া, ট্রান্সককেসীয়, তাজিকিস্তান, কাশ্মীর, সুদান এবং ফিলিপাইনে অমুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে হাত লাগিয়েছে।

সরকারি সমর্থনের পরও বিভিন্ন প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানগোষ্ঠী আফগানিস্তান যুদ্ধে অভিজ্ঞ ‘ভাসমান ইসলামি আন্তর্জাতিক যোদ্ধারা’ আলজেরিয়ায় অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ থেকে চেচনিয়ায় আর চেচনিয়া থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত ছুটে যায় যুদ্ধে অংশ নিতে। এই আন্তর্জাতিক ইসলামি যোদ্ধারা আফগানিস্তান, কাশ্মীর, বসনিয়ায় ইসলামি শাসন কায়েমের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে এবং যেসব দেশ ইসলামি শাসনের বিপক্ষে কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রোপাগান্ডা-যুদ্ধে অংশ নিতে নিজভূমি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, যেখান থেকে অন্যত্র তা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ‘দি আরব লিগ’ এবং ‘দি অর্গানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স’-এর মতো সংগঠনও সভ্যতা-সংক্রান্ত সংঘাতে মুসলমানদের গোষ্ঠীগুলোকে শক্তি জোগায়।

আফগানিস্তান যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল একটি প্রাথমিক স্তরের দেশ, আর শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে রাশিয়া চেচনিয়ার যুদ্ধে প্রাথমিক স্তরের অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করে, তাজিকিস্তানের যুদ্ধে দ্বিতীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে, তৃতীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে সাবেক যুগোস্লাভিয়া যুদ্ধে।

কাশ্মীরের যুদ্ধে ভারত প্রাথমিক স্তরের অংশগ্রহণকারী দেশ, আর শ্রীলংকায় ভারত পালন করে তৃতীয় স্তরের অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে। পশ্চিমের প্রধান প্রধান দেশসমূহ যুগোস্লাভ যুদ্ধে তৃতীয় স্তরের অংশগ্রহণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নিজভূমি উচ্ছেদিত অথবা অভিবাসনের জন্য গমনকৃত শক্তি (ডায়াসপোরা) ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে উভয়পক্ষে জোরালো ও প্রধান ভূমিকা পালন করে। সেইসঙ্গে তারা আর্মেনিয়া, ক্রোয়েট এবং চেচনীয় যুদ্ধে নিজ নিজ দৃষ্টিতে সমর্থন জানায়।

কাশ্মীরযুদ্ধে পাকিস্তান সকলপ্রকার কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমর্থন জোগায়, যার দ্বারা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের সামরিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রচুরসংখ্যক অর্থ ও অস্ত্র, সেসঙ্গে প্রশিক্ষণ সরবরাহ ব্যবস্থাসহ ধর্মীয় মন্ত্রণা প্রদান করা ইত্যাদি ধারায় সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিল। পাকিস্তান কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনদানের জন্য অন্যান্য মুসলমানদেশে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৯৫ সালের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে ১২০০ মুজাহেদিন যোদ্ধা আফগানিস্তান তাজিকিস্তান থেকে যোগ দেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আফগানযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আমেরিকানদের দেয়া স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র পেয়ে যায় সুদান। ফিলিপাইনের মরো বিদ্রোহীরা একসময় মালয়েশিয়ার অর্থ দ্বারা লাভবান হয়েছিল। তাছাড়া সৌদিআরব সরকারও তাদেরকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছিল। সেখানকার কয়েক হাজার বিদ্রোহী লিবিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেখানকার চরমপন্থী গোষ্ঠী আবু সায়াফ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মৌলবাদীদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। আফ্রিকায় দেখা যায়, সুদান সবসময়ই মুসলমান ইথিওপিয়ায় যুদ্ধরত ইরিত্রিয় বিদ্রোহীযোদ্ধাদের সামরিক সমর্থন দিয়ে এসেছে, যার বিপরীতে ইথিয়পীয়রা সুদানে যুদ্ধরত খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের সামরিক ও ধর্মীয়ভাবে সমর্থন জুগিয়েছে। তারা সেসঙ্গে তাদের সঙ্গে খুবই শক্তিশালী ধর্মীয়, বর্ণগত এবং নৃগোষ্ঠীক সম্পর্কের কারণে উগান্ডার নিকট থেকেও সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছে।

সুদানি সরকার প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের চীনা অস্ত্র ইরান থেকে পেয়েছিল। সেসাথে ইরান থেকে তারা প্রশিক্ষণও লাভ করে, যার দরুন তারা ১৯৯২ সালে জোরালোভাবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পেরেছিল। বিচিত্র ধরনের পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয় সংগঠনগুলো খ্রিস্টান বিদ্রোহীদেরকে খাদ্য, ঔষুধ, বিভিন্নরকমের সরবরাহ দেয়া, এমনকি সুদানি সরকারের অভিযোগে বলা হয়, সেসব সংগঠন বিদ্রোহীদের অস্ত্র পর্যন্ত সরবরাহ করে।

শ্রীলঙ্কায় হিন্দু তামিলবিদ্রোহীর সাথে বৌদ্ধ সিংহলীদের সরকারের মধ্যকার যুদ্ধে ভারত-সরকার শুরুতে বিদ্রোহীদের ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিল। ভারতের আনুকূল্যে বিদ্রোহীগণ প্রশিক্ষণ পায়, তাদেরকে অর্থ এবং অস্ত্রও সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে যখন শ্রীলঙ্কায় সরকার নির্দয়ভাবে তামিল বিদ্রোহীদের দমন করেছিল, তখন ভারতের জনমত শ্রীলঙ্কা সরকারের ‘গণহত্যার’ বিরুদ্ধে ব্যাপক নিন্দাবাদ নিক্ষেপ করেছিল। ভারত-সরকার ওই সময় বিমানের মাধ্যমে তামিলদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করেছিল, যার দরুন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, ভারত ইচ্ছাপূর্বকভাবে বিদ্রোহী দমনে তাঁকে বাধা প্রদান করছে। অবশেষে, ভারত ও শ্রীলঙ্কার সরকার একটি সমঝোতায় উপনীত হয়, যাতে বলা হয় যে, শ্রীলঙ্কান সরকার তামিলদের ‘প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন’ প্রদান করবে আর তামিল বিদ্রোহীরা ভারতীয় বাহিনীর নিকট তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবে। ভারত সেখানে তখন ৫০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু তামিল টাইগারেরা অবশেষে অস্ত্রসমর্পণে রাজি হয়নি। এমতাবস্থায়, ভারতীয় সৈন্যরা তাদেরই সমর্থনে গড়ে ওঠা তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৮ সালে ভারত সেখান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৯১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিহত হন। ভারত মনে করে, তামিল বিদ্রোহীদের দ্বারাই তিনি নিহত হয়েছেন। এভাবে বিদ্রোহীদের প্রতি ভারত-সরকার ক্রমাগতভাবে বিরোধাত্মক হয়ে ওঠে। তারপরও ভারত-সরকার তামিল বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনদান থেকে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের ৫০ মিলিয়ন তামিলদের বিরত রাখতে পারেনি। জনমতকে গ্রাহ্য করে তামিলনাড়ুর সরকার দিল্লির রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ৫০০ মাইল মুক্তসমূদ্র তীরবর্তীব্যাপী স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনের ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাওয়া টাইগারদের অস্ত্র এবং অন্যান্য সাহায্য অব্যাহত রাখে।

১৯৭৯ সালের শুরুতে সোভিয়েত এবং রুশগণ দক্ষিণে তাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান তিনটি ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে অংশ নেয়, যথা: ১. আফগানিস্তান যুদ্ধ ১৯৭৯-৮৯, ২. এরই জের হিসেবে যথাক্রমে ১৯৯২ সালে তাজিকিস্তান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ৩. ১৯৯৪ সালে চেচেন যুদ্ধ শুরু হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর তাজিকিস্তানে উত্তরাধিকার হিসেবে একটি কম্যুনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৯২ সালের বসন্তকালে ওই সরকার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইসলামি উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আঞ্চলিক এবং নৃগোষ্ঠীক শক্তি একত্রিত হয়ে এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিল। আফগানিস্তানের অস্ত্র দ্বারা সে যুদ্ধ আরও গতি পেয়েছিল; এতে করে রুশপন্থী সরকারকে ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানী দুসনবের দিকে হটিয়ে দেয়া হয়। ফলে রুশ এবং উজবেকিস্তান সরকার দারুণ রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং এর সঙ্গে ইসলামি মৌলবাদী শক্তির উত্থানে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তাজিকিস্তানে অবস্থানরত রাশিয়ার ২০তম রাইফেল ডিভিশন সরকারপন্থীদের অস্ত্র সরবরাহ করে এবং তারা তাজিক-আফগান সীমানায় অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তানে সম্মিলিতভাবে রুশ এবং উজবেক বাহিনীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময়ের সাথে রাশিয়ার অস্ত্র ও অর্থের বলে প্রাক্তন সরকার বাহিনী পুনরায় রাজধানী দুসনব পুর্নদখল করে এবং দেশের অধিকাংশ এলাকায় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। নৃগোষ্ঠী নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বিরোধী সৈন্য ও মানুষজন আফগানিস্তানে উদ্বাস্তু হয়ে আসে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান সরকারগুলো তাজিকিস্তানে রাশিয়ার এহেন সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান উদীয়মান ইসলামি শক্তিকে অর্থ, অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দেয়। ১৯৯৩ সালে সেখানকার হাজার হাজার যোদ্ধা আফগান মুজাহিদিনের নিকট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় বলে একটি অভিযোগ রয়েছে। ১৯৯৩ সালের বসন্তকালে, তাজিক বিদ্রোহীরা আফগান সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন আক্ৰমণ পরিচালনা করে এবং এতে কিছু রুশ সীমান্তরক্ষী নিহত হয়। রাশিয়া তার প্রতিউত্তরে উক্ত এলাকায় আরও সৈন্য পাঠায়, একটি ‘বিশাল অভিযান পরিচালনা করা হয়, এতে ভারী কামান এবং মর্টার যুক্ত করা হয়, সেসঙ্গে আফগান সীমান্ত বরাবর লক্ষ্যবস্তুর উপর বিমানহামলা চালানো হয়।’

আরব-সরকার বিদ্রোহীদের স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থের যোগান দেয়। এ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহীরা বিমানহামলার মোকাবিলা করতে থাকে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে রুশরা প্রায় ২৫০০০ সৈন্য তাজিকিস্তানে মোতায়েন করেছিল। তাজিক সরকারের সমগ্র অর্থের অর্ধেক অর্থ রুশ-সরকার সরবরাহ করেছিল। অন্যদিকে, বিদ্রোহীরা আফগানিস্তান এবং অন্যান্য মুসলমানদেশ দ্বারা ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে সমর্থন পায়। বার্নার্ড রুবিন বলেন যে, পশ্চিমাশক্তি সেসময় তাজিকিস্তান বা আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা দানে ব্যর্থ হয়, আর পশ্চিমা সংগঠনগুলোর এই ব্যর্থতাই তাজিকিস্তানকে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে, আর বিদ্রোহীগণ ও আফগানিস্তান তাদের সভ্যতার জ্ঞাতিগোষ্ঠী ‘ইসলামি শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। যে-কোনো আফগান সেনাধ্যক্ষ যদি বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজনবোধ করেন, তাহলে তাকে সেজন্য আরব এবং পাকিস্তানের দিকে হাত পাততে হয়, যারা মধ্যদিয়ে এশিয়ায় ‘জেহাদ’ ছড়িয়ে দিতে হয় অথবা তাঁকে মাদকব্যবসায় জড়িয়ে পড়তে হয়।

রাশিয়ার তৃতীয় মুসলমানবিরোধী যুদ্ধ উত্তর ককেসাসে চেচেনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধ ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল প্রতিবেশী অর্থোডক্স এবং মুসলমান ‘ইনগুয়িশ’দের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চেচেন এবং মুসলমান ইনগুয়িশদের সেন্ট্রাল এশিয়ার দিকে বিতাড়িত করা হয়। অসেটিয়ানগণ ইনগুয়িশদের সম্পত্তি বেদখল করে নেয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে বিতাড়িতরা দেশে ফিরে আসে এবং সম্পত্তির ও ভূখণ্ডের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা বিরোধ ও বিতর্কের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে ইনগুয়িশগণ প্রাইগোরোন্ডি অঞ্চলে হামলা চালায়। প্রাইগোরোড্ডি এলাকা পূর্বে সোভিয়েটগণ অসেটিয়ানদের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। রুশবাহিনী কোজাক ইউনিটের মাধ্যমে অর্থোডক্স অসেটিয়ানদের সমর্থনে ও ইনগুইশদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করে হামলার দাঁতভাঙা জবাব দেয়।

একজন মন্তব্যকারী মন্তব্য করেন যে, ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে ইনগুয়িশ গ্রামগুলোর উপর রুশবাহিনী ট্যাংক থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। এ ধ্বংস লীলায় অংশ নেয় অসেটিয়ান ‘অমোন’ (OMON) বিশেষ পুলিশবাহিনী। কিন্তু রুশবাহিনী শান্তিরক্ষার নামে তাদের জন্য সমর্থনবাহিনী প্রেরণ করে। ২৪ দি ইকোনোমি পত্রিকার মতে, ‘এক সপ্তাহে অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা অত্র অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল।’ এটি ছিল রুশ ফেডারেশনে প্রথম নৃগোষ্ঠী নিধন অভিযান। রুশরা এ অভিযানকে ইনগুয়িশদের জন্য গঠিত চেচেন জোটকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করে। এর ফলে চেচেনগণ কালবিলম্ব না করে ‘কনফেডারেশন অফ দি পিপল অফ ককেসাস (কেএনকে)’ নামে সংগঠিত হয়। কেএনকে রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে ৫০০,০০০ স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণের হুমকি প্রদান করে এবং তারা অবিলম্বে চেচনিয়া থেকে রুশবাহিনীর প্রত্যাহারের দাবি জানায়। অবশেষে মস্কো অসেনটিয়ান-ইনগুইস দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আর ঘৃতাহুতি না-দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু ইতোমধ্যে সেখানে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা ঘটে যায়।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনেক শক্তি ও গতিসহ ধ্বংসযজ্ঞসম্পন্ন সংঘাত শুরু হয়ে যায়, যখন রুশবাহিনী তাদের সমগ্র ও সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি দ্বারা চেচনিয়া আক্রমণ করে। দুটি অর্থোডক্স রিপাবলিক জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ায় নেতৃত্ব চেচনিয়ার বিরুদ্ধে রুশ-অভিযান সমর্থন দেয়। অন্যদিকে, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ‘কূটনৈতিক চাতুর্যর পরিচয় দেন, তিনি উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসতে আহ্বান জানান।’ রুশ-আক্রমণ উত্তর-অসেটিয়ান অর্থোডক্স সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়। সেখানকার শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ মানুষ রুশ হওয়ায় তারা আক্রমণের সমর্থক ছিল। অন্যদিকে রুশ-ফেডারেশনের ভেতরে ও বাইরে মুসলমানগণ চেচনিয়ার পক্ষাবলম্বন করে। আন্তর্জাতিক ইসলামি সংগঠন তৎক্ষণাৎ সেখানে আজারবাইজান, আফগানিস্তান, পাকিস্ত নি, সুদানসহ অন্যান্য এলাকা থেকে যোদ্ধা প্রেরণ করে। তুরস্ক, ইরান, সেখানে অস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য মুসলমানদেশগুলো চেচনিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। অস্ত্রশস্ত্রের অবিচল ও নিরবিচ্ছিন্ন চালান আজারবাইজান থেকে চেচনিয়ায় প্রবেশ করতে থাকায় রাশিয়া ওই সীমানা বন্ধ করে দেয়। ফলে, সেখান থেকে চেচনিয়ায় চিকিৎসা ও সেবামূলক সাহায্যও হুমকির মুখে পড়ে যায়।

চেচনিয়ার পক্ষে রুশ-ফেডারেশনের মুসলমানগণ দাঁড়িয়ে যায়। তবে, ককেসীয় এলাকায় রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে ‘পবিত্র যুদ্ধের’ ফলাফল তেমন আশাপ্রদ ছিল না। ভলগা-উড়াল অঞ্চলের ৬টি এলাকায় ৬টি প্রজাতন্ত্র অবিলম্বে চেচনিয়া থেকে রুশবাহিনীর প্রত্যাহার দাবি করে। ককেসীয় মুসলমান-অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্রের নেতারা রুশশাসনের বিরুদ্ধে বেসামরিক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে। চুভাস প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। চেচনিয়ার দুটি প্রতিবেশী প্রজাতন্ত্র ইনগুইস্তিয়া ও ডাজেস্তান ‘যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।’

ইনগুইগণ চেচনিয়া যাবার পথে রুশবাহিনীকে আক্রমণ করে বসে। এ আক্রমণকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ‘দৃশ্যত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ ঘোষণা বলে গণ্য করে। অন্যদিকে, ডাজেস্তানেও রুশবাহিনীর উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। রুশবাহিনী এর প্রতিউত্তরে ইনগুইস এবং ডাজেস্তানের গ্রামে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে চেচেনবাহিনী কিজসুয়ার এ অভিযান চালালে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে রুশবাহিনী পারভোমিশকোয়ে ধূলিসাৎ করে দেয়, এর ফলে ডাজেস্তানে রুশবিরোধী চেতনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। চেচেনের দিকটি চেচেন থেকে উচ্ছেদকৃত জনগণ দ্বারাও ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ককেসীয় পার্বত্য এলাকায় রুশবাহিনীর আক্রমণের ফলে ওইসব মানুষজন উচ্ছেদ হয়েছিল।

এইসব ‘ডায়াসপোরা’গণ অর্থ সংগ্রহ করে অস্ত্র তৈরি করে এবং স্বেচ্ছাসেবীদেরকে চেচনিয়ায় রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠায়। বিশেষভাবে জর্ডান এবং তুরস্ক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়, তুরস্কের গ্রহণ করা সিদ্ধান্তের সঙ্গে জর্ডান ঐকমত্য প্রকাশ করে রুশ বিতাড়নে চেচনিয়াকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। ১৯৯৬ সালে যখন যুদ্ধ তুরস্কে ছড়িয়ে পড়ে তখন ডায়াসপোরা সদস্য কর্তৃক রুশ ফেরি জব্দ করা হয় এবং তারা কিছু রুশকে জিম্মি করে ফেলে। এর ফলে রাশিয়া ও তুরস্কের ভেতর সম্পর্কের অবনতি হয়। এটি পুনরুদ্ধারের জন্য তুরস্ক-সরকার পুনরায় তদ্রূপ ঘটনা না ঘটার অভিপ্রায়ে রুশসরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দেয়।

চেচেনদের ডাজেস্তানে আকস্মিক আক্রমণ রাশিয়ার দাঁতভাঙা জবাব এবং ফেরি ছিনতাই ১৯৯৬ সালে যুদ্ধটিকে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের পর্যায় থেকে সাধারণ যুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করার মালমশলা জোগায় যা সংঘটিত হয় রুশবাহিনী এবং পার্বত্য জনসাধারণের মধ্যে। আর এটি এখানে কোনো নতুন যুদ্ধ ছিল না, কেননা ওই রেখা বরাবর ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক যুদ্ধ ও সংঘাত দেখা গিয়েছে। ‘উত্তর ককেসাস একটি স্ফুলিঙ্গের বাক্স’—এই বলে ১৯৯৫ সালে কিওনা হিল সতর্ক করে বলেন যে, ‘যেখানে একটি প্রজাতন্ত্রের সংঘাত এমন শক্তি রাখে যে, তা খুব সহজে সীমানা ছাড়িয়ে স্ফুলিঙ্গের— মতো দ্রুত অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সে পরিস্থিতিতে জর্জিয়া, আজারবাইজান, তুরস্ক এবং ইরানসহ উত্তর ককেসাসের ‘ডায়াসপোরা’ সংযুক্ত হয়ে পড়ে। চেচেন এলাকায় যুদ্ধ শুরু হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় না … কেননা, যুদ্ধ ও সংঘাত পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র অঞ্চল আতঙ্কিত হয়ে যায়।’ একজন রুশ বিশ্লেষক যুক্তি দেন যে, একটি অপ্রচলিত / অপ্রাতিষ্ঠানিক কোয়ালিশন সভ্যতার রেখা বরাবর তৈরি হয়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, নাগারনো-কারাবাক এবং উত্তর ওসেটিয়া মুসলমান আজারবাইজান, চেচনিয়া এবং ইনগুসিয়ার বিরুদ্ধে জেগে ওঠে।’ ইতোমধ্যে তাজিকিস্তানে যুদ্ধ করে রাশিয়া বুঝতে পেরেছে যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষয়ক্ষতিপূৰ্ণ।

প্রাথমিক হিসেবে অংশগ্রহণকারী দেশ আর্মেনিয়ার নাগারনো-কারাবাক এলাকা এবং আজারবাইজানের সরকার ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হল আরও একটি অর্থোডক্স মুসলমান ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ-এলাকা। নাগারনো-কারাবাক আজারবাইজান থেকে স্বাধীন হতে চায়। আর্মেনিয়া সরকার এখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে এবং রাশিয়া, তুরস্ক, ইরান তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী দেশের ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু এক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার আর্মেনীয় ‘ডায়াসপোরা’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৮৮ সালে এ যুদ্ধের যখন আরম্ভ তখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন জীবিত ছিল; এ যুদ্ধ গতি পায় ১৯৯২-১৯৯৩ সালে এবং ১৯৯৪ সালে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তির মাধ্যমে এটি স্তিমিত করা হয়।

তুরস্কসহ অন্যান্য মুসলমান দেশ এ-যুদ্ধে আজারবাইজানকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে রাশিয়া আর্মেনীয়দের সমর্থন দেয় এবং তাদের ব্যবহার করে আজারবাইজানের ওপর তুরস্কের প্রভাব প্রশমিত করতে চেষ্টা চালায়। এ যুদ্ধ ছিল অত্র এলাকায় প্রায় সমরূপ ইস্যুতে চলে আসা যুদ্ধের সবচেয়ে সর্বাধুনিক পর্ব। কেননা, কয়েক শতাব্দীকাল থেকেই অত্র এলাকায় রুশসাম্রাজ্যের সঙ্গে অটোম্যান সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব চলছিল; বিশেষ করে কৃষ্ণসাগর ও ককেসীয় এলাকার দখল বজায় রাখা নিয়ে; এ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, যখন তুরস্ক কর্তৃক আর্মেনিয়া প্রায় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এ যুদ্ধে তুরস্ক ছিল সবসময়ই এবং অনবরত আজারবাইজানের সমর্থক। অ-বাল্টিক এলাকায় আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের দেশ হিসেবে তুরস্ক কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশ ছিল আজারবাইজান।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তুরস্ক আজারবাইজানকে অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে। ১৯৯১-১৯৯২ সালে যখন সংঘাত ও সহিংসতা চরম আকার ধারণ করে, আর্মেনীয়রা আজারবাইজানের ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তুরস্কের জনমত ছিল তাদের নৃগোষ্ঠীকে ধর্মীয় জ্ঞানের অংশীদার আজারবাইজানীদের রক্ষা করার পক্ষে। এজন্য এ-কাজে তুরস্ক প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে থাকে। তুরস্কের জন্য এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ চাপ। তুরস্ক ভয় পেয়ে গিয়েছিল এজন্য যে, এর ফলে মুসলমান-খ্রিস্টান বিভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যার দরুন পাশ্চাত্য জগৎ আর্মেনিয়াকে সমর্থন জানাবে আর ন্যাটোজোট তুরস্কের ওপর রুষ্ট হয়ে উঠবে। এটি ছিল তুরস্কের জন্য একই কাজের জন্য পরস্পর বিপরীতমুখী তথা দ্বিমুখী এক ধ্রুপদী চাপ। তুরস্কের মতো ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে দ্বিতীয় স্তরের অংশগ্রহণকারী একটি দেশের জন্য পরিস্থিতি ছিল খুবই উভয় সংকটপূর্ণ। যাহোক, এর পরও তুরস্ক-সরকার আজারবাইজানকে সমর্থনদান অব্যাহত রাখে এবং আর্মেনিয়ার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। তুরস্কের একজন কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন যে, ‘এটি একেবারেই অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়ায়; যখন আপনার কোনো আত্মীয় বিপদে পড়ে আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন, সাহায্যের জন্য এগুবেন না।’ তিনি আরও বলেন যে, ‘আমরা দ্বিমুখী চাপের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের খবরের কাগজের পাতা ভর্তি নৃশংসতার ছবি ছাপা হচ্ছে… সম্ভবত আমরা আর্মেনিয়াকে বুঝাতে চাইব যে, অত্র এলাকায় অনেক তুর্কি রয়েছে।’ প্রেসিডেন্ট তুরগত ওজাল রাজি হন এবং বলেন যে, ‘তুরস্ক আর্মেনিয়াকে মোটেও পরোয়া করে না।’ তুরস্ক ইরানের সাথে আর্মেনিয়দের সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে যে, তারা যেন সীমান্তে কোনোপ্রকার পরিবর্তন প্রত্যাশা না করে। ওজাল তুরস্কের ভেতর দিয়ে আর্মেনিয়ার জন্য খাদ্য ও অন্যান্য পরিবহন বন্ধ করে দেন। ফলে ১৯৯২-১৯৯৩ সালের শীতে আর্মেনিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গণভোগান্তিও তাতে বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার মার্শাল ইয়েভগিনি সেপোসনিকভ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, ‘যদি তুরস্ক যুদ্ধে বেশি নাক গলায় তাহলে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করতে বাধ্য হব।’ এর এক বৎসর পরও ওজাল যুদ্ধমান থেকেছেন। তিনি বলেন, ‘আর্মেনীয়রা কী করতে পারে? যদি গোলাগুলি শুরু হয়… যদি তারা তুরস্কের দিকে অগ্রসর হয়। তবে তুরস্ক তার বিষদাঁত দেখিয়ে দেবে।

১৯৯৩ সালের গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে আর্মেনিয়া-আক্রমণ ইরানি সীমান্তের দিকে আসতে থাকলে ইরান ও তুরস্ক উভয়দেশই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে থাকে, কেননা উভয়দেশই আজারবাইজান এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলমানদেশগুলোতে তাদের প্রভাববলয় বজায় রাখতে চায়। তুরস্ক ঘোষণা দেয় যে, আর্মেনিয়া-আক্রমণ তুরস্কের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি বয়ে এনেছে। তাই তুরস্ক অবিলম্বে আজারবাইজান ভূখণ্ড থেকে আর্মেনীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায় এবং সেসঙ্গে তুরস্ক আর্মেনীয় সীমানায় অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করে। সেখানে রাশিয়া এবং তুরস্কের সৈন্যদের মধ্যে পারস্পরিক গুলি বিনিময়ের মতো ঘটনাও ঘটে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তানসুসিলার বলেন, ‘যদি আর্মেনীয় সৈন্যরা আজারবাইজান এলাকার নাখিচেভেন এলাকায় (যা তুর্কি সীমানা সংলগ্ন) প্রবেশ করে, তবে তিনি আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে বাধ্য হবেন। ইরানও আজারবাইজানের দিকে তার সৈন্য পাঠাতে শুরু করে এবং অভিযোগ রয়েছে ইরান আর্মেনীয়-আক্রমণের ফলে ইরানি ভূখণ্ডে উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির খোলে।

ইরানের কার্যকলাপ তুরস্কের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, রাশিয়াকে উত্তেজিত না করে তুরস্ককে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, তুরস্ক মনে করে হয়তো তাকে আজারবাইজানের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে ইরানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে হতে পারে। এই সংকট মোকাবিলাপূর্বক স্বস্তি আনার নিমিত্তে তুরস্ক, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের নেতৃত্ব আলাপ-আলোচনায় মিলিত হন। অবশ্য, এখানে আর্মেনীয় সরকারের ওপর মার্কিন চাপ ছিল। আর আর্মেনীয় সরকার চাপ সৃষ্টি করে নাগারনো কারাবাগের আর্মেনীয়দের উপর।

অতি ক্ষুদ্র জনসংখ্যা, ঘেরাটপযুক্ত সীমান্ত এবং অপ্রচুর সম্পদসম্পন্ন দেশ এবং শত্রুভাবাপন্ন তুরস্কের সঙ্গে সীমানা থাকার কারণে ঐতিহাসিকভাবেই আর্মেনীয়াকে তাদের নিরাপত্তার জন্য অর্থোডক্স আত্মীয়, জর্জিয়া এবং রাশিয়ার ওপর নির্ভর করেছে এবং তাদেরকে ‘বড়ভাই তুল্য মনে করছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর, নাগারনো কারাবাগের আর্মেনীয়রা স্বাধীনতার জন্য উশখুশ করতে থাকলে গর্বাচেভ সরকার তাদের দাবিকে উড়িয়ে দেন, এবং সেখানে রুশবাহিনী প্রেরণ করেন, যেখানে বাফুতে ছিল এমন একটি সরকার, যে সরকার ছিল কম্যুনিস্টদের অনুগত। সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আদর্শিক বিবেচনা বাতিল হয়ে সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সত্তাগুলো প্রথম কাতারে চলে আসে। আজারবাইজান রুশ-সরকারকে অভিযুক্ত করে যে, ‘ওই সরকার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে এবং তারা আর্মেনিয়ায় খ্রিস্টান সরকারকে সক্রিয় সমর্থন দিচ্ছে।’ আর্মেনিয়ায় রুশ সামরিক সহযোগিতা প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর দ্বারাই শুরু হয়েছিল এবং এতে করে আর্মেনীয় বাহিনী মুসলমানবাহিনী থেকে আধুনিক বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হলে রুশবাহিনীর ৩৬৬তম ‘মটরাইড রেজিমেন্ট’, নাগারনো-কারাবাগে অবস্থান করতে বলা হয়। ওই বাহিনী আর্মেনিয়া কর্তৃক খোদজালি শহরে আক্রমণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। অভিযোগ রয়েছে এতে ১০০০ আজেরীয়কে নিঃশেষ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে রুশ ‘সভেটনেজ’ বাহিনীও যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৯৯২-৯৩ সালের শীতকালে, যখন আর্মেনিয়ায় তুরস্কের দেয়া অবরোধের কারণে নাজুক অবস্থায় ছিল তখন ‘রুশ সরকার প্রায় বিলিয়ন রুবল ঋণ হিসেবে প্রদান করে আর্মেনিয়াকে যা তার অর্থনীতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। বসন্তকালে রুশবাহিনী আর্মেনিয়ায় নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর্মেনিয়া নাগারনো- কারাবাকে একটি করিডোর খোলে। ১৯৯৩ সালে কারাবাক আক্রমণে বলা হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালে ৪০টি ট্যাংক নিয়ে রুশবাহিনী অংশ গ্রহণ করেছিল। হিল এবং জুয়েটের মতে, আর্মেনিয়া তার বদলে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রজোটে ঢুকে পড়ে। এই দেশটি কাঁচামালের জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল; বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তি, খাদ্যের জন্য এবং তার চিরশত্রু তুরস্ক ও আজারবাইজানের বিরুদ্ধে লড়তে বরাবরই রাশিয়াকে নির্ভর করেছে। আর্মেনিয়া সিআইএস-এর সামরিক ও আর্থিকসহ সকল চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তাছাড়া রুশবাহিনীকে তার ভূখণ্ডে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে এবং রাশিয়ার দাবির মুখে রাশিয়ার জন্য সম্পত্তি প্রদান করেছিল।

আর্মেনিয়ায় রাশিয়ার সমর্থনের ফলে প্রকারান্তরে আজারাইজানের ওপর রাশিয়ার প্রভাব গতি পায়। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে আজারবাইজানের জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুলফেজ এচিয়েভ একটি অভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন। তার স্থলে প্রাক্তন কম্যুনিস্ট রুশপন্থী গাইদার আলিয়েভ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। আলিয়েভ আর্মেনিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাশিয়ার মতামত মেনে নিয়ে রাশিয়াকে প্রসন্ন রাখার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি আজারবাইজানের পূর্বের সিদ্ধান্ত বদলিয়ে আজারবাইজানকে সিআইএস-এর সদস্য করে নেন এবং রুশবাহিনীকে আজারবাইজানের ভূখণ্ডে অবস্থানের অনুমতি দেন। তিনি আজারবাইজানের তেলসম্পদ উন্নয়নের জন্য রাশিয়াকে একটি কনসোর্টিয়ামে যোগ দেবার রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন। বিনিময়ে রাশিয়া আজারবাইজানী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, আর্মেনিয়াকে চাপ দেয়, যেন আর্মেনিয়া কারাবাককে আর সামরিক সমর্থন না দেয় এবং তারা যেন আজারবাইজানের ভূখণ্ড থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। এভাবে এক শক্তির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে রাশিয়া অন্য শক্তিকে সমর্থন দিয়ে কিছু অর্জন করতে চাইল। অর্থাৎ, আজারবাইজানের উপর তুরস্ক ও ইরানের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করতে চাইল। এভাবে রাশিয়ার কূটচালে ককেসার এলাকায় আর্মেনিয়ার চিরশত্রু এবং মুসলমান শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

রাশিয়া ব্যতীত আর্মেনিয়া বড়ধরনের সমর্থন পেয়েছিল পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত সম্পদশালী আর্মেনিয়া ‘ডায়াসপোরা’দের নিকট থেকে। কমবেশি ১ মিলিয়ন আর্মেনীয় আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে ৪৫০,০০০ ডলার অর্থ প্রেরণ করেছিল। এই অর্থ দ্বারা আর্মেনিয়া তুরস্কের অবরোধ দ্বারা প্রণীত অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল, তাছাড়া অর্থের একটি অংশ আর্মেনিয়ার কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর জন্যও ব্যয় করা হয়। আর্মেনিয়ার সাহায্য তহবিলে আমেরিকায় ডায়াসপোরা সম্প্রদায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ১৯৯০-এর দশকে প্রদান করে। ডায়াসপোরীয়রা সেসঙ্গে তাদের বন্ধুপ্রতিম দেশে আর্মেনিয়ার পক্ষে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতায়ও অংশ নেয়। যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহৎ আর্মেনীয় সম্প্রদায় থাকেন ক্যালিফোর্নিয়া, ম্যাসাচুসেস্টস এবং নিউ জার্সিতে। তারা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় যে, কোনো বিদেশী সাহায্য আজারবাইজানে যাবে না। অন্যদিকে আর্মেনিয়া মার্কিনসাহায্য প্রাপ্তির তালিকার শীর্ষে (তৃতীয়) অবস্থান পায়। আর্মেনিয়ার বেঁচে থাকার জন্য এ আর্থিক ও মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আর্মেনিয়া “ককেসাসের ইসরাইল’ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। ৪ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ককেসাস এলাকায় রুশবাহিনীর আক্রমণে অনেক ‘ডায়াসপোরা’র সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ডায়াসপোরীয়রা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেচেনদের সাহায্য- সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দেয়। অন্যদিকে বিংশশতাব্দীর শুরুতে তুরস্ক কর্তৃক আর্মেনিয়া ধ্বংসলীলার কারণে যারা ডায়াসপোরা হলেন তারাই আবার তুরস্ককে প্রতিরোধ করলেন এবং আজারবাইজানকে পরাজিত করলেন।

১৯৯০-এর দশকে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া ছিল সবচেয়ে জটিল, বিভ্রান্তিকর এবং ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের সম্পূর্ণ ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল ক্রোয়েশিয়ায় ক্রোয়েশীয় সরকার এবং ক্রোয়েটগণ। ক্রোয়েশীয়রা সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় বসনীয় সরকার বসনীয় সার্বদের বিরুদ্ধে এবং বসনীয় ক্রোয়াটদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এরা সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সার্বীয় সরকার বসনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায় সার্বদের সাহায্য করে কার্যত বৃহত্তর সার্বিয়া’র চেতনাকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। ঠিক অনুরূপভাবে ক্রোয়েশীয় সরকার বসনিয়ায় ক্রোয়াটদের সাহায্য করে বৃহত্তর ক্রোয়েশিয়া প্রতিষ্ঠার দাবিকে উৎসাহিত করেছে। তৃতীয় পর্যায়ে, ব্যাপক সভ্যতা কাতারে এসে পড়ে; জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ভ্যাটিকান, অন্যান্য ইউরোপীয় ক্যাথলিক দেশ ও গোষ্ঠীসমূহ। এরপর ক্রোয়েশিয়ার সাহায্যে ছুটে আসে যুক্তরাষ্ট্র। সার্বিয়ার পেছনে চলে আসে রাশিয়া, গ্রিসসহ অন্যান্য অর্থোডক্স দেশসমূহ ও গোষ্ঠীবলয়। ইরান, সৌদিআরব, তুরস্ক, লিবিয়াসহ অন্যান্য ইসলামি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এবং ইসলামি দেশসমূহ বসনিয়ার মুসলমানদের সমর্থনে চলে আসে। বসনিয়া অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছিল। আর এটি ছিল সভ্যতার দলবহির্ভূত এবং গোলমেলে প্রকৃতির কার্যক্রম, কেননা ধারাটি এমন যে, সাধারণত সর্বজনীন প্রক্রিয়া হচ্ছে আত্মীয়ই কেবলমাত্র আত্মীয় কাছে এসে দাঁড়ায়। জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, তুরস্ক যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেসব ভূমিকার পেছনে ছিল ওইসব দেশের অভ্যন্তরীণ চাপের ফসল এবং জনমতের প্রতিফলন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের সমর্থন যুদ্ধরত উভয়ের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ দুটির মাধ্যমে যুদ্ধের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ বন্ধ করার দিকগুলো এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে যুদ্ধরত ক্রোয়াট ও সার্বীয়দের সাহায্যে ক্রোয়েশীয় ও সার্বীয় সরকার অস্ত্র, খাদ্য, অন্যান্য সরবরাহ নিরাপত্তায় অর্থের যোগান দিয়েছে। সার্বীয়-ক্রোয়েশীয় মুসলমানগণ সাবেক যুগোস্লাভিয়া বাইরে তাদের সভ্যতার আত্মীয়জনের নিকট থেকে অর্থ, অস্ত্র, সরবরাহ, স্বেচ্ছাসেবী, সামরিক প্রশিক্ষণসহ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন পেয়েছিল। বেসরকারি প্রাথমিক পর্যায়ের সার্বীয় ও ক্রোয়েশীয়রা ছিল খুবই মারমুখো, তারা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। তাদের লক্ষ্য অর্জনে তারা ছিল নিরাপোষ। দ্বিতীয় স্তরের শক্তি হিসেবে ক্রোয়েশীয় ও সার্বীয় সরকার প্রথমদিকে তাদের সভ্যতার আত্মীয়তুল্য ক্রোয়েশীয় ও সার্বীয়দের জোরালো সমর্থন দিলেও তারা পরে তাদের নানারকমের হিসাবনিকাশ বিবেচনা করে পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসে এবং অনেকটা মধ্যস্থতাকারী এবং যুদ্ধ-প্রতিরোধের জন্য ভূমিকা রাখতে থাকে। একই দৃষ্টিতে তৃতীয় স্তরের শক্তি হিসেবে রাশিয়া, জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রকে চাপ দিতে থাকে যাতে করে যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলা যায়।

১৯৯১ সালে যুগোস্লাভিয়া ভাঙন শুরু হয় যখন স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া তাদের স্বাধীনতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং পশ্চিমাবিশ্বের সমর্থন চেয়ে বসে। জার্মানি তার ক্যাথলিকত্বের কারণে দ্রুত সাড়া প্রদান করে। বন সরকার তাদের ক্যাথলিক জ্ঞাতিগোষ্ঠীর জন্য কিছু করতে জার্মানির বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠনের নিকট থেকে চাপ প্রাপ্ত হয়; ‘ক্রিশিয়ান সোশ্যাল পার্টি ইন বাভারিয়া’ ‘দি ফ্রাঙ্কফুর্টার এলিম্যান জুয়িটং’ এবং অন্যান্য মাধ্যম বনকে প্রবল চাপে রাখে। বাভারিয়া মিডিয়া মূল ভূমিকা পালনপূর্বক জার্মানিতে জনমত গঠন করে যাতে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বাভারিয়া টিভির ভূমিকা নিয়ে ফ্লোরা লুইস বলেন, ‘তারা প্রতিনিয়ত ক্রোয়েশীয়দের জন্য চাপ দিতে থাকে; তারা সবসময়ই সার্বীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রোয়েশীয়দের মনোবল ঠিক রাখার জন্য ‘প্রোগ্রাম’ প্রচার করতে থাকে; তবে ওইসব ‘প্রোগ্রাম’ ছিল খুবই একপেশে।’

জার্মানি সরকার স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে ছিল খুবই দ্বিধাদ্বন্দ্ব্বগ্রস্ত। কিন্তু জার্মান জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, তাই স্বীকৃতি ব্যতীত অন্যকোনো পথ খোলা ছিল না। জার্মানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর স্লোভানিয়া ও ক্রোয়েশিয়াকে স্বীকৃতির চাপ দেয় এবং তা অর্জন করে। তারপর নিজের দিকে তা ঘুরিয়ে এনে ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেবার পূর্বেই ১৯৯১-এর ডিসেম্বর মাসে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৫ সালে একজন জার্মান বিশ্লেষক মন্তব্য করেন, ‘সংঘাতের সমগ্র সময়, বন ক্রোয়েশিয়া ও তার নেতা ফ্রাঞ্জো তুজিম্যান ছিলেন জার্মানির বিদেশ নীতির লালিত্য সন্তান; তার উল্টাপাল্টা ব্যবহার ও বিরক্তিকর চরিত্রের পরও তিনি জার্মানির দৃঢ় সমর্থন নিয়ে এগিয়ে যান।

অস্ট্রিয়া এবং ইতালি অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নতুন দুটি দেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কাজটি এত দ্রুত ঘটেছিল যে অন্যান্য পশ্চিমাদেশগুলো পেছনে পড়ে থাকল, আর আমেরিকা এর পরই স্বীকৃতি দেয়। ভ্যাটিকানও এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। পোপ ঘোষণা করেন ‘ক্রোয়েশিয়া হল পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে ইউরোপের বর্ধনশীল দেশ।’ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি দেশের পরই দেশদুটিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।৩৬ তাই দেখা যায়, ভ্যাটিকান স্বয়ং এ সংঘাতে দলীয় আচরণ করেছে; ১৯৯৪ সালে উক্ত অঞ্চল ভ্রমণে গেলে এ সত্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করা গেল। সার্বীয় অর্থোডক্স সমর্থকেরা পোপের বেলগ্রেড যাওয়ার বিরোধিতা করে এবং সার্বীয়রা বলে যে, পোপ যদি সারায়েভো ভ্রমণ করতে আসেন, তবে তারা তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে অপারগ হবেন। তিনি জাগ্রেভে যান এবং সেখানে কাউন্সিল আলো জের্জেজি সেপটিনাক কর্তৃক তিনি খুবই সম্মানিত হন। তিনি আবার ফ্যাসিবাদী ক্রোয়েশীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুক্ত ছিলেন, যারা সক্রিয়ভাবে জিপসি এবং ইহুদি নিধনে ছিল সিদ্ধহস্ত।

পশ্চিমাশক্তির নিকট থেকে স্বীকৃতি নিশ্চিত করার পর, ক্রোয়েশিয়া তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করতে তৎপর হয়। যদিও ১৯৯১ সালে ইউ.এন.ও. যুগোস্লাভিয়া ওপর অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছিল। ক্রোয়েশিয়ায় ইউরোপের ক্যাথলিক দেশ, যেমন জার্মানি, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরি থেকে এবং সেসঙ্গে লাটিন আমেরিকার দেশ যেমন, পানামা, চিলি, বলিভিয়া থেকে অস্ত্র আসতে থাকে। ১৯৯৩ সালে ক্রোয়েশিয়া অনেকগুলো মিগ ২১এম জার্মানি ও পোল্যান্ড থেকে লাভ করে। ‘ক্রোয়েশিয়ার প্রতিরক্ষায় হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী পশ্চিম-ইউরোপ থেকে যোগ দেয়, যারা ছিল ‘ডায়াসপোরা’। তাছাড়া পূর্ব-ইউরোপের ক্যাথলিক দেশ থেকেও অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেয়। যারা স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিল তারা এই প্রতিজ্ঞা ধারণ করে যে, তারা একটি ‘খ্রিস্টীয় ক্রুসেডে’ যোগ দিতে এসেছে, যে ক্রুসেড ‘সার্বীয় কম্যুনিজম’ এবং “মুসলমান মৌলবাদীদের’ বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিমাবিশ্বের সামরিক বিশেষজ্ঞরা তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে। সাংস্কৃতিক সাযুজ্য ও আত্মীয়তুল্য এসব দেশের সহায়তা পেয়ে ক্রোশীয়রা তাদের বাহিনীকে সার্বিয়ার আক্রমণের ভীতিমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়।

ক্রোয়েশীয়দের দ্বারা বিরোধী নৃগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়া, মানবাধিকার লঙ্ঘন, যুদ্ধের নিয়মনীতি না-মানা ইত্যাদি সম্পর্কে পাশ্চাত্যবিশ্ব তেমন উচ্চবাচ্য করেনি বরং ক্রোয়েশীয়দের প্রতি তাদের সমর্থনের মাত্রা এত গভীর ছিল যে, তারা এসব অপরাধকে দেখেও না দেখার ভান করেছে, অথচ উল্লিখিত অপরাধমূলক কাজকর্মের তথ্য সার্বীয়রা সবসময়ই ফাঁস করে দিয়েছে।

১৯৯৫ সালে ক্রোয়েশীয় বাহিনী যখন সার্বিয়ার ক্রাজিনা আক্রমণ করে এবং সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তখনও পশ্চিমাবিশ্ব নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ওই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার উদ্বাস্তু বসনিয়া ও সার্বিয়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ক্রোয়েশিয়া তার বিপুল সংখ্যক ‘ডায়াসপোরা’ দ্বারাও উপকৃত হয়েছিল। সম্পদশালী ক্রোয়েশীয়রা পশ্চিম-ইউরোপীয় এবং উত্তরআমেরিকা থেকে প্রচুর অর্থসাহায্য হিসেবে পাঠায়, যা দিয়ে ক্রোয়াটগণ অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করেছিল। আমেরিকায় ক্রোয়াটদের সংগঠন ‘অ্যাসোসিয়েশন অব ক্রোয়েশিয়া’ কংগ্রেসে ও প্রেসিডেন্টের নিকট তাদের ফেলে আসা দেশের জন্য লবিং করেছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল এই যে জার্মানিতে প্রায় ৬০০,০০০ ক্রোয়েশীয় বসবাস করে, তাদের অনেকেই বেশ প্রভাবশালী। এখান থেকে শত শত স্বেচ্ছাসেবী ক্রোয়েশীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানিতে বসবাসরত ক্রোয়াটগণ সম্পদ ও জনমত জড়ো করেছিল তাদের নতুন দেশের পুনর্গঠন ও অগ্রগতির জন্য।

১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রোয়েশীয় বাহিনীকে আধুনিক করতে এগিয়ে আসে। ক্রোয়েশীয়গণ কর্তৃক ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অমান্যকরণ ইত্যাদি কার্যকলাপ উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র ক্রোয়েশীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ঊর্ধ্বতন অবসরপ্রাপ্ত সেনা-কর্মকর্তাদের ক্রোয়েশিয়ার সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজে লাগায়। ১৯৯৫ সালে ক্রোয়েশীয় বাহিনী কর্তৃক ক্রাজিনাতে ধ্বংসাত্মক আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির সায় বা ‘সবুজ সংকেত’ ছিল। আমেরিকার সামরিক উপদেষ্টাগণ আমেরিকার ধারায় আক্রমণের পেছনে অবদান রেখেছিল। এমনকি আমেরিকায় গোয়েন্দা স্যাটেলাইটও এক্ষেত্রে কাজ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ক্রোয়েশিয়া সম্পর্কে বলে যে, ‘দেশটি আমাদের ডি ফ্যাক্টো বন্ধুপ্রতিম’। আমেরিকার নিজস্ব হিসাব ছিল এমন যে, তারা মনে করে, চূড়ান্তভাবে এ এলাকাকে দুটি শক্তি শাসন করবে, যেমন একটি হল জাগ্রেভ; অন্যটি হল বেলগ্রেড। এর একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে (ক্রোয়েশিয়া), আর অন্যটি স্লাভিক থেকে ঢুকে মস্কোর দিকে বাঁধা পড়ে রয়েছে।

যুগোস্লাভ যুদ্ধে সার্বিয়ার পেছনে দৃশ্যত সমগ্র অর্থোডক্স দেশগুলো জড়ো হয়েছিল। রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী, সামরিক শক্তি, আইনপ্রণেতাগণ, অর্থোডক্স গির্জার নেতৃত্ব সবাই সার্বিয়াকে সহায়তার জন্য দৃঢ়ভাবে সোচ্চার ছিল। তারা বসনিয়ার তুর্কিদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং অত্র এলাকায় পাশ্চাত্য এবং ন্যাটোর ‘সাম্রাজ্যবাদী’ ভূমিকার সমালোচনা করেছে। রাশিয়া এবং সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশ্চাত্যের ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থার’ বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করেছে। দেখা যায় যে, রুশ-সরকারের মনোভাব ও রুশ-জনগণের মনোভাবের ভেতর কোনোপ্রকার পার্থক্য ছিল না। শতকরা ৬০ ভাগ মস্কোর অধিবাসী ১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে ন্যাটোর বিমান-আক্রমণের প্রতি ধিক্কার জানায়। রাশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা ‘স্লাভিক ভ্রাতৃত্ব’ রক্ষার স্লোগান দিয়ে বহু স্বেচ্ছাসেবী জোগাড় করেছিল, যারা সার্বিয়ার হয়ে লড়েছে। বলা হয়ে থাকে, হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী রাশিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস, সার্বীয় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের ভাষায় ‘ক্যাথলিক ফ্যাসিস্ট’ এবং ‘ইসলামি মৌলবাদীদের’ বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

১৯৯২ সালে ‘ইউনিফর্ম পরিহিত কোজাক’ ইউনিট রাশিয়া পাঠিয়েছিল, যারা বসনিয়ায় আক্রমণ চালিয়েছিল। রাশিয়া সার্বীয় এলিটবাহিনীর সঙ্গে ১৯৯৫ সালে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছে। জাতিসংঘের মতে, রুশ এবং গ্রিকবাহিনী জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নিরাপদ এলাকা জেপাতেও আক্রমণ চালিয়েছিল। ৪ অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও অর্থোডক্স বন্ধুরা সার্বিয়াতে প্রয়োজনমতো অস্ত্র সরবরাহ করতে কার্পণ্য করেনি। ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার সামরিক ও গোয়েন্দা সংগঠন দৃশ্যত ৩০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র (যারমধ্যে টি-৫৫ ট্যাঙ্ক ছিল) এন্টিক্ষেপণাস্ত্র এবং বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সার্বদের নিকট বিক্রি করে দেয়। রুশ সামরিক প্রযুক্তিবিদগণ সার্বিয়ায় ওইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও সার্বীয়দের তার ওপর প্রশিক্ষণ দিতে যায়। এতদ্ব্যতীত সার্বিয়া অন্যান্য অর্থোডক্স দেশ থেকেও সাহায্য ও অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছিল। এ দেশগুলোর ভেতর ছিল রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ও ইউক্রেন। রাশিয়া তার শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও সার্বিয়ায় প্রেরণ করেছিল যাতে সার্বিয়ায় জাতিসংঘের ত্রাণ ও অন্যসব জিনিস পৌঁছে যায়, কিন্তু তারাও সার্বীয়ার জন্য অস্ত্র সরবরাহ কাজে জড়িয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক অবরোধ থাকা সত্ত্বেও সার্বিয়ার গায়ে তেমন কোনো আঁচড় লাগেনি, এর কারণ ছিল জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য পণ্যের ব্যাপক চোরাচালন। গ্রিক সরকার এ কাজটিতে হাত লাগিয়েছিলেন, আলবেনিয়াও সায় ছিল। তিমিসোয়ারা হতে এসব চোরাচালানি পণ্য ও জিনিসপত্র ইটালি ও গ্রিক কোম্পানির হয়ে এ-হাত ও-হাত হয়ে যেত। খাদ্য, রাসায়নিক পণ্য, কম্পিউটার ও অন্যান্য পণ্য গ্রিস থেকে মেসিডোনিয়া দিয়ে সার্বিয়ায় যেত এবং সমপরিমাণ পণ্য আবার একই পথ দিয়ে রপ্তানির জন্য গ্রিসে আসত। ২ এভাবে ‘লিরা’ ও ডলারের বিনিময় হার তৈরি হত জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্য রাষ্ট্রের জন্য। আর এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ নিরর্থক হয়ে যায়।

যুগোস্লাভ যুদ্ধের বরাবর সময়ে গ্রিক সরকার অন্যান্য পাশ্চাত্যশক্তি ও ন্যাটোর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে সচেষ্ট ছিল। তারা ন্যাটো কর্তৃক বসনিয়ায় সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের বিরোধিতা করেছিল, জাতিসংঘ সার্বিয়ার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সার্বিয়া থেকে অবরোধ তুলে নিতে লবিং করেছিল। ১৯৯৪ সালে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী আঁন্দ্রে পাপানডু, সার্বিয়ার সঙ্গে অর্থোডক্স সম্পর্কের গুরুত্বের ওপর জোর দেন, খোলামেলাভাবে ভ্যাটিকানকে দোষারোপ করেন। জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়নও তার রোষানল হতে বাদ পড়েনি। কেননা, তার মতে, ওইসব সংগঠন ও শক্তি ১৯৯১ সালে শ্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছিল। অন্যদিকে তৃতীয় মাত্রার দেশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের নেতৃত্বে সমাসীন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিশ ইয়েলৎসিন ছিলেন ‘পরস্পরবিরোধী’ চাপের মুখে। একদিকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক উত্তম রাখার চাপ, অন্যদিকে সার্বীয়াকে সমর্থন দান করে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধকরণের প্রয়োজনীয়তার চাপ। অবশেষে, সার্বিয়ার দাবিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। রাশিয়ার কূটনৈতিক সমর্থন সার্বিয়ার প্রতি ছিল চলমান। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৫ সালে রুশ সরকার তীব্রভাবে সার্বিয়ার প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধের বিরোধিতা করে। রুশ-আইনসভা সর্বসম্মতিক্রমে অবরোধ প্রত্যাহার সংক্রান্ত দাবির বিলে ভোট প্রদান করে। সেসঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল হিসেবে রাশিয়া ক্রোয়েশিয়ার পক্ষে মুসলমানদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের দাবি জানায়। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া সার্বিয়ার অর্থনৈতিক অবরোধ শিথিল করার অনুরোধ জানায় এবং শীতকালে সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু ওই প্রস্তাব ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আটকা পড়ে।

১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে রাশিয়া আবারও বসনিয়া ও সার্বিয়ায় ন্যাটোর বিমানহামলার বিরোধিতা করে। ১৯৯৫ সালে রাশিয়ার ‘ডুমা’য় বোমাবর্ষণের ঘটনাকে সর্বসম্মতিক্রমে তীব্রভাষায় নিন্দা জানানো হয়। সেসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী কুজুরেভের পদত্যাগ চাওয়া হয়,

কেননা তারা মনে করে, কুজুরেভ বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার স্বার্থরক্ষায় পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯৯৫ সালে রাশিয়ার সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ‘গণহত্যার’ অভিযোগে ন্যাটোর বিরোধিতা করে। প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, বোমাবর্ষণ চলতে থাকলে পশ্চিমের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের দারুণ অবনতি হবে এবং ন্যাটোতে তার অংশগ্রহণ অসম্ভব করে তুলবে, ফলে শান্তিপ্রক্রিয়া সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে। ন্যাটো যখন সার্বিয়ায় বোমাবর্ষণ করতে থাকে তখন তিনি প্রশ্ন করেন, ‘আমরা কীভাবে এ অবস্থায় ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক ও কার্যক্রম ঠিক রাখতে পারি? ৪৪ রাশিয়া সবসময়ই সাবেক যুগোস্লাভ রিপাবলিকগুলোতে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর অবরোধের বিরোধিতা করে। অবরোধের ফলে বসনিয়ার মুসলমানগণ উপকৃত হচ্ছিল।

বিভিন্ন পন্থায় রাশিয়া জাতিসংঘে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে সার্বিয়ার স্বার্থরক্ষায় তৎপরতা চালিয়েছিল। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটোক্ষমতা প্রয়োগ করে। মুসলমানদেশের প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সার্বিয়া থেকে বসনিয়ায় ও ক্রোয়েশীয় সার্বদের নিকট জ্বালানি তেল চলাচল বন্ধ থাকবে। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়া জাতিসংঘের আরও একটি প্রস্তাব বাধা দেয় যেখানে নৃগোষ্ঠীক ক্লিনজিং-এর জন্য সার্বিয়াকে নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছিল। রাশিয়া ন্যাটোভুক্ত দেশ থেকে গণহত্যার বিচার করার জন্য বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাধা দেয়। কেননা, রাশিয়া যুক্তি দেখায়, ন্যাটো যেহেতু নিজেই যুদ্ধে পক্ষ নিয়েছে, তাই তার সদস্যরাষ্ট্র গণহত্যার বিচারকের সামনে বসতে পারেন না। বসনিয়া সার্ব সামরিক কর্মকর্তা রেদকো ম্লাদিচের যুদ্ধাপরাধের বিচারপ্রক্রিয়াতেও রাশিয়া বাধা দেয় ও তাকে রাশিয়ার রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার প্রস্তাব দেয়।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগোস্লাভিয়ায় ১২০০০ শান্তিসৈন্য মোতায়েনের প্রস্তাব নবায়ন প্রক্রিয়াকে রাশিয়া বাধাগ্রস্ত করে রাখে। তবে, ১৯৯৫ সালে রাশিয়া ১২,০০০ সৈন্য জাতিসংঘের শান্তিমিশনে যুগোস্লাভিয়ায় প্রেরণকে আর বাধা না দিলেও সমালোচনা করে বলে যে ক্রোয়েশীয়রা যখন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ক্রাজুনায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তখন পাশ্চাত্যশক্তি ওই অপকর্মের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সবচেয়ে কার্যকর সভ্যতাসম্পৃক্ত জোট গঠিত হয়েছিল বসনিয়ার মুসলমানদের নিয়ে, মুসলমানবিশ্বে। বসনিয়ার বিষয়টি সর্বজনীনভাবে মুসলমানজগতে একটি জনপ্রিয় ইস্যুতে পরিণত হয়। বসনীয়দের সাহায্যার্থে মুসলমান দুনিয়ার সরকারি ও বেসরকারি উভয়দিক থেকেই উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদেশের সরকার, বিশেষ করে উল্লেখ্য ইরান এবং সৌদিআরব একে অপরকে পাল্লা দিয়ে বসনিয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, উদ্দেশ্য ছিল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করা। সুন্নি এবং শিয়া, মৌলবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ, আরব, অ-আরব মুসলমান নির্বিশেষে সকল মুসলমানসমাজ মরক্কো থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত উক্ত জোটের সারিতে যোগ দেয়। বসনীয়ার মুসলমানদের সমর্থনের প্রকারভেদ ছিল কিছু মানবিক দিক (সৌদি আরব ৯০ মিলিয়ন ডলার ১৯৯৫ সালে সাহায্য দেয়) কূটনৈতিক দিক এবং সামরিক সাহায্য, যার দ্বারা ব্যাপক আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা যায়। যেমন ১৯৯৩ সালে আলজেরিয়ার উগ্র মুসলমান গোষ্ঠী দ্বারা ১২ জন ক্রোয়েশীয়কে হত্যা করা হয়েছিল। বলা হয়, ‘আর এটি ছিল আমাদের মুসলমান ভাইদের বসনীয়ায় গলা কেটে হত্যার বদলা। মুসলমানদের এই সমাবেশ যুদ্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটির প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে রাষ্ট্র হিসেবে বসনিয়ায় জীবনরক্ষার জন্য। কেননা সার্বিয়রা বসনিয়ায় বিরাট ভূখণ্ড বেদখল করে নিয়েছিল। এসব সমাবেশের কারণেই মুসলমানেরা তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সমাবেশগুলো মুসলমানদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ফলে তারা সর্বত্র ইসলামিকরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এর ফলে বসনিয়ার ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে যায় এবং বসনীয়া একটি মুসলমানদেশ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পর্যায়ে চলে আসে। আর এভাবে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বসনিয়া অপরাপর মুসলমানদেশের সারিতে যুক্ত হওয়ার সুযোগলাভ করে।

মুসলমানদেশগুলো পৃথক পৃথকভাবে অপর সমসভ্যতার রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পুনঃপুন বলতে থাকে যে, বসনিয়ার মুসলমানেরা স্বাধীন, তাই তাদের সঙ্গে তারা একাত্ম প্রকাশ করছে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে চাচ্ছে। ১৯৯২ সালে ইরান নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে আসে, আর বলতে থাকে যে, এ যুদ্ধ একটি ধর্মীয় যুদ্ধ, যা বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সার্বীয় খ্রিস্টানদের গণহত্যার ফলাফল। এ বিষয়টি মাথায় রেখে ফুয়াদ আজমি বলেন যে ‘ইরান যেন একেবারে বসনিয়ার মুসলমানরাষ্ট্রের জন্য নগদমূল্য প্রদান করে ফেলে। এবং সেসঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদেশগুলোর জন্য একটি ‘মডেল’ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে, সৌদিআরব ও তুরস্ককে তার পথ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ইরান ওআইসি-তে বিষয়টি তোলে এবং জাতিসংঘে জাতিসংঘের উত্থাপনের নিমিত্তে লবিং শুরু করে দেয়। ১৯৯২ সালে মুসলমান-নেতৃবৃন্দ সাধারণ সভায় গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। ওআইসি-এর পক্ষে তুরস্ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে, জাতিসংঘের ঘোষণার আর্টিকেল-৭ এর অধীনে সামরিক অভিযানের দাবি জানানো হয়।

১৯৯৩ সালে মুসলমানদেশগুলো শুরুতে বসনিয়ার মুসলমানদের রক্ষার জন্য পশ্চিমাবিশ্বকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে একটি সময়সীমা বেঁধে দেয় এবং বলে যে, ওই সময়সীমার মধ্যে পশ্চিমাবিশ্ব ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে তারা স্বাধীনভাবে নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ১৯৯৩ সালের মে মাসে ওআইসি পশ্চিমাজগৎ ও রাশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত মুসলমানদের রক্ষার জন্য শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, যে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সামরিক হস্তক্ষেপ নয় বরং সীমান্তে সার্বীয়দের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা অস্ত্র-সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব অস্বীকার করে। মুসলমানগণ বলে যে, অস্ত্র সরবরাহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে, সার্বীয়ার দ্বারা ভারি অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, সার্বীয় সীমান্তে পাহারা ও নজরদারী জোরদার করতে হবে এবং মুসলমান দেশ থেকে শান্তিরক্ষা মিশনের সৈন্য গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী মাসগুলোতে ওআইসি পশ্চিমাবিশ্ব ও রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও জাতিসংঘের মানবাধিকার কংগ্রেসে সার্বীয় এবং ক্রোয়াটদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং তাদের আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেসঙ্গে আবারও অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে কিছু পাশ্চাত্য বিশ্বকে অপ্রস্তুত করেই ওআইসি জাতিসংঘের নিকট শান্তিমিশনে ১৮,০০০ সৈন্য নেয়ার প্রস্তাব দেয় সৈন্যরা আসে ইরান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, তিউনেশিয়া, পাকিস্ত নি এবং বাংলাদেশ থেকে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর ভেটো প্রদান করে, আর সার্বীয়রা জোরালোভাবে তুরস্কের সৈন্য বহালের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ বাহিনীতে ২৫,০০০ সৈন্যের মধ্যে ৭,০০০ আসে তুরস্ক, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ থেকে। তুরস্কের বিদেশমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে ওআইসির একটি লবিং প্রতিনিধিদল বুট্রোস বুট্রোস ঘালি এবং ওয়ারেন ক্রিস্টোফারকে সার্বিয়া আক্রমণ করে দ্রুত এখানকার মুসলমানদের রক্ষা করতে বলে। পশ্চিমাবিশ্ব এ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে বলা হয়ে থাকে তুরস্কের সঙ্গে ন্যাটো জোটের সম্পর্ক অত্যন্ত টানাপড়েনের মধ্যে নিপতিত হয়।

পরবর্তীতে তুরস্কের এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি সফরে নাটকীয়ভাবে সারায়েভোতে মুসলমানদের জন্য কিছু করতে যান। ইতোমধ্যে ওআইসি পুনরায় বারবার বসনিয়দের জন্য সামরিক সহযোগিতা চেয়ে আবেদন জানায়। ১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে যখন পাশ্চাত্যবিশ্ব সার্বীয়দের আক্রমণ থেকে ‘নিরাপদ অঞ্চল’ রক্ষার্থে ব্যর্থ হল, তখন তুরস্ক বসনিয়ার জন্য সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বসনিয়ার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মালয়েশিয়া বসনিয়ায় অস্ত্রবিক্রির অঙ্গীকার করে। আর এ অঙ্গীকার করা হল জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই। আমিরাত বসনিয়ায় মানবিক সাহায্যদানের ঘোষণা দেয়। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে ওআইসি-এর ৯জন বিদেশমন্ত্রী যুক্তভাবে ঘোষণা প্রদান করেন যে, অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। আর একই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ওআইসি-এর ৫২টি দেশ একযোগে বসনিয়ায় অস্ত্র এবং অর্থনৈতিক সাহায্যদানের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ইসলামের নামে আবেদনের চাইতে অন্যকিছু তেমন সর্বসম্মত সমর্থন অর্জন করেনি। তবে, বসনিয়ার মুসলমানদের তুরস্কের প্রতি বিশেষ টান ছিল। বসনীয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে শাসিত হয়েছিল বাস্তবে ১৮৭৮ সাল অবধি। যদিও তত্ত্বগতভাবে তা ছিল ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এমতাবস্থায় বসনীয়ায় উদ্বাস্তু ও অভিবাসীসহ তুরস্কের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ। পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক বসনিয়ার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যর্থতা কার্যত তুরস্কের জনগণের মধ্যে একধরনের মর্মবেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া, সেখানে বিরোধী দল ‘ইসলামি ওয়েল ফেয়ার পার্টি’ এই ইস্যুটি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। অন্যদিকে, সরকারি কর্মকর্তারা বলকান এলাকার মুসলমানদের রক্ষার জন্য একটি দায়িত্ববোধ অনুভব করে। এ-কারণে সরকার প্রতিনিয়ত জাতিসংঘকে বসনিয়ায় মুসলমানদের রক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের দাবি জানাতে থাকে। ৮ মোটের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, মুসলমান উম্মা বসনিয়ায় সামরিক, আর্থিক, অস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং স্বেচ্ছাসেবী সরবরাহ করেছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বসনিয়া সরকার মুজাহিদিনদের আহ্বান জানায় এবং জানা যায় প্রায় ৪০০০ স্বেচ্ছাসেবী সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। এ সংখ্যা ছিল সার্বীয় ও ক্রোয়েশীয়দের জন্য যুদ্ধ করতে আসা বিদেশীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এসব মুজাহিদিন এসেছিল মোটামুটিভাবে মুসলিম দেশ থেকে। এ দলে ইরানের রিপাবলিকান গার্ডরাও ছিল, আর তারা ছিল আফগানযুদ্ধে অভিজ্ঞ। এদের মধ্যে আরও ছিল পাকিস্তানি, তুর্কি, ইরানি, আলজেরীয়, সৌদি, মিশরীয়, সুদানি, আলবেনীয়, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, এবং সুইজারল্যান্ড থেকে আগত তুর্কি-সম্প্রদায়। সৌদি ধর্মীয় সংগঠন অনেক স্বেচ্ছাসেবী সরবরাহ করেছিল, ১৯৯২ সালের শুরুতে দুইডজন সৌদি যুদ্ধে প্ৰাণ হারিয়েছিল। ১৯৯২ সালের শরৎকালে লেবাননের শিয়াইট গেরিলা হিজবুল্লাহ আসে, তারাও বসনীয়দের প্রশিক্ষণদানে নিয়োজিত হয়। তবে, প্রধান প্রধান প্রশিক্ষণের কাজ ইরানের রিপাবলিকান গার্ডরাই দিতে থাকে। ১৯৯৪ সালের বসন্তকালে একজন পশ্চিমা গোয়েন্দা বলেন যে, ইরানি রিপাবলিকান গার্ডইউনিট ৪০০ জন মানুষের একটি সন্ত্রাসীগোষ্ঠীকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়।

মার্কিন কর্মকর্তা জানান, ‘ইরানিরা ভাবতে থাকে যে, এ পথেই তারা ইউরোপের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।’ জাতিসংঘের হিসাব মতে, মুজাহিদিনরা প্রায় ৩০০০ থেকে ৫০০০ বসনীয়কে বিশেষ ইসলামিবিগ্রেড হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বসনীয় সরকার মুজাহিদদেরকে ‘সন্ত্রাসী, অবৈধ এবং নির্দয় কাজের জন্য ব্যবহার করতে থাকে।’ অবশ্য প্রায়শই এই ইউনিট স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নানাধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে, যা ছিল বসনীয় সরকারের জন্য ব্রিতকর। সব যোদ্ধা চলে যাবার পরও কিছু বিদেশী সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবী মানবিক কাজের নামে রেখে দেয়। তাদেরকে বসনীয় নাগরিকত্ব দেয়া হয়। বসনীয় সরকার তাদের নিকট ঋণী, বিশেষ করে ইরানিদের নিকট প্রচুর পরিমাণে তাদের ঋণ। একজন সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, সার্বীয় সরকার তাদের বিতাড়নে অক্ষম হয় তবে অনেক মুজাহিদিন থেকে যাবে।

মুসলমান উম্মার সম্পদশালী দেশসমূহ সৌদিআরব ও ইরানের নেতৃত্বে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বসনিয়ায় প্রেরণ করে। ১৯৯২ সালে যুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকের দিনগুলোতে সৌদি সরকার ও বেসরকারি উপায় থেকে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ বসনিয়ায় প্রেরণ করেছিল। যদিও সেসব অর্থ মানবিক সাহায্য হিসেবে দেয়া হত, কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, তা সামরিক উদ্দেশ্যে খরচ করা হত। বলা হয় যুদ্ধের প্রায় দুইবছরে বসনিয়া অস্ত্র কেনার জন্য ১৬০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে তারা ৩০০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত পেয়েছিল সৌদি আরব থেকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য, আর ৫০০ মিলিয়ন ডলার লাভ করে মানবিক সাহায্য হিসেবে। ইরান ছিল বসনীয়দের অর্থের অন্যতম প্রধান উৎস, যে-অর্থ দিয়ে তারা তাদের সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করেছিল। ইরান বসনিয়ার সামরিক খাতের জন্য শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল বলে একজন আমেরিকান কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। আর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় ২ বিলিয়ন ডলারের প্রায় শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ অর্থই প্রথমপর্যায়ে, বসনিয়ায় মুসলমানদের হাতে যায় অস্ত্র ও গোলাবারুদের খরচ হিসেবে। এসব অর্থ দিয়ে বসনীয় মুসলমানেরা হাজার হাজার এবং হরেক রকমের অস্ত্রশস্ত্র কিনতে সক্ষম হয়েছিল। দেখা যায় সেখানে একটি চালানে ৪০০০ রাইফেল ও প্রচুর পরিমাণে গুলি কেনা হয়। দ্বিতীয় চালানে ১১০০০ রাইফেল, ৩০টি মর্টার এবং ৭৫০,০০০টি গুলিগোলা কেনা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে কেনা হয় ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য রকেট, গুলি, জিপ, পিস্তল। এসব চালান আসত ইরান থেকে। তাই বলা যায়, ইরানই ছিল বসনিয়ার অস্ত্রের প্রধান ভান্ডার। সেসঙ্গে তুরস্ক এবং মালয়েশিয়াও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। কিছু অস্ত্র সরাসরি বসনিয়ায় বিমানে আসত; বেশিরভাগই আসত ক্রোয়েশিয়া হয়ে। আর এ-পথ বিমান ও ভূমি উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হত। ক্রোয়াটদের এই বদান্যতার প্রতিদান হিসেবে ক্রোয়েশিয়া চালানের একটি সঙ্গে পেতে।

অর্থ, মানুষ, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ইরান, সৌদিআরব, তুরস্কসহ অন্যান্য মুসলমানদেশ থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল বলেই বসনিয় বাহিনী মোটামুটিভাবে সুসজ্জিত হতে পেরেছিল। ১৯৯৪ সালের শীতকালে বসনিয়ায় সামরিক শক্তির সংহতি ও যোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এসব শক্তির বলে বসনিয়রা অস্ত্রবিরতি অমান্য করে প্রথমে ক্রোয়েশীয় মিলিশিয়া এবং তৎপর সার্বীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল। ১৯৯৫ সালের শরৎকালে বসনীয় বাহিনী জাতিসংঘের নিরাপদ এলাকা দিয়ে এসে সার্বীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে, এ যুদ্ধে বসনীয়ার সবচেয়ে বড় বিজয় ঘটেছিল এবং এর মাধ্যমে তারা সার্বীয়ায় দখলকৃত বিপুল ভূখণ্ড উদ্ধার করতে পেরেছিল। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে আবার বিধি ভঙ্গ করে তারা তুজলার সন্নিকটে এবং সারায়েভোর কাছাকাছি এক আক্রমণ পরিচালনা করে। আর এভাবে বসনিয়ায় একটি সামরিক ভারসাম্য আনতে সক্ষম হয়। এজন্য অবশ্য তাদের ধর্মীয়, নৃগোষ্ঠীক, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্যদের সহায়তার প্রদত্ত সাহায্য-সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়।

বসনীয়ায় যুদ্ধ ছিল সভ্যতার যুদ্ধ। তিনটি প্রাথমিক অংশগ্রহণকারী পক্ষই ছিল তিন ধরনের সভ্যতার প্রতিনিধি এবং তাদের ধর্মও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। একটি আংশিক ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃতিও ছিল পূর্বানুরূপ সভ্যতার মডেল বিশেষ। মুসলমান রাষ্ট্র ও সংগঠনগুলো সর্বজনীনভাবে বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য সমবেত হয়েছিল এবং তারা ক্রোয়েট ও সার্বদের বিরোধিতা করেছিল। অর্থোডক্স দেশ এবং সংগঠনগুলো সর্বজনীনভাবে সার্বীয়দের সমর্থন দিয়েছিল, আর এজন্য তারা মুসলমান এবং ক্রোয়াটদের বিরোধিতা করেছিল। পাশ্চাত্য এলিটগণ ক্রোয়াটদের সমর্থন জানিয়েছিল, সার্বীয়দের শত্রু ভেবেছিল, আর মুসলমানদের প্রতি উদাসীন কিংবা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। যুদ্ধে দেখা গিয়েছে ঘৃণা এবং সংঘাত পরিমাপ হয়েছে ধর্ম ও সভ্যতার পরিচয় দিয়ে। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য একথাটি খুব বেশিমাত্রায় প্রযোজ্য। মোটের ওপর বসনীয় যুদ্ধ থেকে যে দিকগুলো বেরিয়ে আসে তা হল :

প্রথমত, ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে প্রাথমিক অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সভ্যতার জ্ঞাতি, গোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্যদের নিকট থেকেই সাহায্য সহযোগিতা লাভ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, এ-ধরনের সাহায্য যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

তৃতীয়ত, সরকার এবং জনগণ সভ্যতাবহির্ভূত কারও নিকট থেকে রক্ত এবং অর্থ প্রত্যাশা করতে পারে না যারা কিনা ফাটলরেখাযুক্ত স্থানে যুদ্ধরত রয়েছে।

সভ্যতার এই যুদ্ধে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার নেতৃত্ব অন্তত গলাবাজির দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়- মুসলমানদের সহায়তা করেছিল। বাস্তবে অবশ্য মার্কিন সমর্থন ছিল খুবই সীমিত। ক্লিনটন-প্রশাসন জাতিসংঘের মুক্তএলাকায় তার বিমান ব্যবহার করার অনুমতি দিলেও সমতলে সৈন্য ব্যবহারের কোনো অনুমতি দেয়নি। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবির প্রতিও ছিল সহানুভূতিশীল। অবশ্য, একথা সত্য, আমেরিকা সর্বান্তকরণে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। কেননা তারা তাদের মিত্রদের ওপর এজন্য কোনোপ্রকার চাপ দেয়নি, তাছাড়া তারা নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও ইরান ও সৌদি অস্ত্র বসনিয়ায় চালান করা নিয়ে তেমন জোরালো উচ্চবাক্য করেনি। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা তার ওপর খুব খুশি ছিল না। আর বলা যায় এ- কারণে ন্যাটোর অভ্যন্তরে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। ডায়টন চুক্তির পর সৌদিআরব ও অন্যান্য মুসলমানদেশের সঙ্গে আমেরিকা ঐকমত্যে আসে যে, তারা বসনিয়ায় সৈন্যদের প্রশিক্ষণের কাজে অংশ নেবে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একমাত্র দেশ হিসেবে সভ্যতাবহির্ভূতভাবে বসনিয়ার পক্ষে কাজ করল? যুক্তরাষ্ট্রের এ-ধরনের বৈসাদৃশ্যমূলক কাজের ব্যাখ্যাই বা কী?

এমনও হতে পারে, এটি মোটেও কোনোপ্রকার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কাজ ছিল না। বস্তুত, এটি সভ্যতার বাস্তবসম্মত কার্যক্রমের অংশবিশেষ। বসনিয়ার পক্ষ নিয়ে এবং অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র হয়তো প্রকারান্তরে বসনীয়ার ওপর থেকে সৌদিআরব, ইরানসহ অন্যান্য মুসলমানদেশের প্রাধান্য হ্রাস করে মূলত বসনিয়াকে ইসলামি মৌলবাদীর খপ্পরে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। কেননা, বসনিয়ার ঐতিহ্য হল ইউরোপ-ভাবাপন্ন ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাই যুক্তরাষ্ট্রের বসনিয়া নীতিতে প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়। যদি তাই সত্য হয়ে থাকে তবে যুক্তরাষ্ট্র কেন সৌদি ও ইরানির সাহায্যে সায় প্রদান করল এবং কেন তারা অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য জোরালো ভূমিকায় গেল না। কেননা, অস্ত্র- প্রত্যাহারে গেলে পাশ্চাত্য সাহায্যে বৈধতা অর্জন করত।

কেন আমেরিকার কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে বলকান এলাকায় ইসলামি মৌলবাদ সম্প্রসারণের ভীতিকর দিক তুলে ধরতে ব্যর্থ হল? এসব বিষয়ে আমেরিকার তরফ থেকে একটি বিকল্প ব্যাখ্যা দেয়া হয় যা হল : আমেরিকার সরকার তার মুসলমান বন্ধুদেশের নিকট থেকে একটি চাপের মুখে ছিল। এক্ষেত্রে তুরস্ক ও সৌদিআরব ছিল পয়লা নম্বরে। তাই তাদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখতেই আমেরিকার বসনিয়া নীতি যে রূপ দেখা গিয়েছে, সে রূপ ছিল। ঐসব মুসলমানদেশের সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিল বসনিয়া-ইস্যু-বহির্ভূত এবং উভয়ের আদর্শ মিলিয়ে নেবার পথের সন্ধানের সম্পর্ক বিশেষ। আর এ-পথের অগ্রগতির মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেত, যদি আমেরিকা বসনীয়দের সাহায্যে এগিয়ে না আসত। তদুপরি এ-ধরনের ব্যাখ্যা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে না যে-কেন আমেরিকা অন্য ফ্রন্টে সদাসর্বদা ইরানকে চ্যালেঞ্জ জানালেও বসনিয়ায় তার অস্ত্রপ্রেরণকে মেনে নিল। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হল বসনিয়ার ওপর প্রভাববিস্তারের লক্ষ্যে সৌদিআরব ও ইরানের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল।

আমেরিকার এই বাস্তব রাজনৈতিক কূটচাল হয়তো আমেরিকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বভাবেরই প্রতিফলন। তাই এখানে অন্যান্য বিষয় তত মুখ্য নয়। আমেরিকা তার বিদেশনীতির অংশ হিসেবে সংঘাতে রত দুটি শক্তির মধ্যে উত্তম ও অধম সূত্রটি মনে রেখে উত্তমের অনুসারী হতে চায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, শুরুতে সার্বীয়দের বেপরোয়া কার্যক্রম আমেরিকার মনে এ ধারণা জন্মায় যে, তারা যেন ‘খারাপ মানুষ’, কেননা তারা বিপুলসংখ্যক নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল এবং গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল; অন্যদিকে বসনিয়া এ-ধরনের একটি ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা সহায়হীন এবং অন্যায়ের শিকার। যুদ্ধের সারা সময় আমেরিকার মিডিয়া বসনিয়া বাহিনীর ক্রোয়াট ও মুসলমানদের নৃগোষ্ঠীর নিশ্চিহ্নকরণ, যুদ্ধাপরাধ অথবা জাতিসংঘের ঘোষিত মুক্ত এলাকা লঙ্ঘন ইত্যাদির খুব কম খবরই প্রকাশ করেছে। বসনিয়া সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে রেবেকা ওয়েস্ট বলেন, ‘বলকানের পোষা মানুষগুলো তাদের অন্তর এমনভাবে তৈরি করেছে যে, তা যেন নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হয়েও নির্যাতন ভোগ করবে, ধ্বংস যেন জীবনসাথি, তবুও তাদের ধ্বংস নেই।

আমেরিকার এলিটগণও বসনিয়ার প্রতি নমনীয় ও সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন, কেননা তারা নীতিগত ও বাস্তবভাবেই বহুধা কৃষ্টির সভ্যতার পরস্পর সমাহার ও সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। বলাবাহুল্য, যুদ্ধের শুরুতে বসনিয়া এই ধারাকে মনেপ্রাণে ধারণ করেই এগিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সমগ্র সময় আমেরিকা বসনীয়াকে একটি বহুসাংস্কৃতিক জাতি হিসেবে এগিয়ে নিতে চেয়েছে। ক্রোয়াট ও সার্বীয়রা কেউই ওই রাস্তায় হাঁটতে চায়নি বরং তারা তার বিরোধিতা করেছে। গণহত্যা এবং নৃগোষ্ঠীর বিতাড়নের ভেতর দিয়ে বহুধা সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা যায় না। এসব কারণে আমেরিকার সরকার ও জনগণ বসনীয়দের প্রতি সমর্থনের হাত সম্প্রসারিত করেছিল। আমেরিকার আদর্শবাদ, রীতিনীতি, স্বভাবজাত মানবিক আবেদনময়ী মনোজগৎ, সাদাসিধে ও ছলাকলাহীন কথাবার্তা এবং বলকান সম্পর্কে অজ্ঞতা কার্যত তাদেরকে বসনীয়মুখী ও সার্বীয়বিরোধী করে তুলেছিল। সেইসঙ্গে বসনিয়ার সঙ্গে আমেরিকার তাৎক্ষণিক কোনো নিরাপত্তাসংক্রান্ত বা অন্যান্য স্বার্থের সম্পৃক্ততা ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র না-থাকার দরুন আমেরিকার সরকার বসনীয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার কোনো কারণ ও তাগিদ অনুভব করেনি। শুধুমাত্র তারা ইরান ও সৌদি থেকে অস্ত্রের চালান আসার বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। যুদ্ধে আমেরিকার মিত্ররা যেভাবে দেখতে চেয়েছে, আমেরিকার সেভাবে না-দেখতে চাওয়ায় মিত্রদের সঙ্গে আমেরিকার দুরত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তবে আমেরিকা মিত্রদের কাছ থেকে ছিটকেও পড়েছিল। যুদ্ধ দীর্ঘায়িতকরণে এবং বলকানে একটি মুসলমানরাষ্ট্র গড়ে তোলার বিষয়ে ইরানের ভূমিকা ও প্রভাব ছিল অগ্রগণ্য। তবে শেষের দিকে বসনীয়রা আমেরিকার প্রতি তিক্ত মনোভাবই পোষণ করে। অবশ্য এ মনোভাব তারা যতটা না প্রকাশ করেছে, অন্তরের অন্তস্থলে পোষণ করত তার চেয়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে বসনিয়া তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্য সভ্যতার অংশীদার মুসলমানদেশসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ; কেননা তাদের অস্ত্র, অর্থ, স্বেচ্ছাসেবক পেয়ে কার্যত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং অবশেষে সামরিকভাবে জয়ের মুখ দেখতে পেরেছিল।