অধ্যায় ২ – সভ্যতাসমূহ : ইতিহাসে এবং বর্তমানে

সভ্যতাসমূহের প্রকৃতি

মানবেতিহাস মূলত সভ্যতার ইতিহাস। মানুষের মানবিক দিকগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিহাস ভিন্ন অন্যকোনোভাবে বা পদবাচ্যে চিন্তা করার উপায় নেই। মানবসভ্যতার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কের গল্প প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত প্রলম্বিত করা যায়। এটি সুমেরু এবং মিশরীয়, ধ্রুপদী, মেসো আমেরিকান হতে খ্রিস্টীয় এবং ইসলামি সভ্যতা এবং সেসঙ্গে সিনিক ও হিন্দুসভ্যতা পর্যন্ত বিস্তৃত। অতীত ইতিহাস থেকেই সভ্যতাসমূহ মানুষের বৃহত্তর পরিচয় প্রদান করে আসছে। ফলে উদ্ভবের কারণসমূহ, উত্থান, পরস্পরক্রিয়া, সাফল্য, পতন এবং সভ্যতার ধ্বংস ইত্যাদি বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিকগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতজনের মধ্যে ম্যাক্স ওয়েবার, এমিলি ডার্কহেইম, ওসওয়ার্ড স্প্রেংলার, প্রিটিরিম সবোকিন, আরনল্ড টয়েনবি, আলফ্রেড ওয়েবার, এ.এল. ক্লোয়েবার, ফিলিপ বগবি, ক্যারল কুইংগলি, রাসটন কাউলবর্ন, ক্রিসটোফার ডাউসন, এস. এন. আইজেনস্টান, ফার্নাল্ড ব্রাউটেল, উইলিয়াম এইচ. ম্যাকনেইল, আদ্দা ব্রেজিম্যান, ইমানুয়েল ওয়ালার স্টেইন এবং ফিলিপি ফার্নোন্ডেজ আমেস্টো’-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এইসব বিজ্ঞজনেরা বিপুল আয়তনের জ্ঞানগর্ভ এবং পরিশীলিত রচনা তৈরি করেছেন যার দ্বারা তুলনামূলকভাবে সভ্যতার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ করা যায়। বিষয়বস্তুর পদ্ধতিগত দৃষ্টিনিক্ষেপণ, ধারণাগত দিক থেকে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তারপরও তাদের সকলের কাজের দ্বারা সভ্যতাসমূহের মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু, প্রকৃতি, স্বাতন্ত্র্য, গতিশীলতা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমত, কোনো একক সভ্যতা ও সভ্যতাসমূহের মধ্যে ‘সভ্যতা’ সম্পর্কিত বিস্তর ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি চিন্তাবিদদের চিন্তায় প্রকাশ পায় মূলত বর্বরতন্ত্র (বারবারিজম) শব্দটির বিপরীত শব্দ হিসেবে। সভ্যসমাজ আদিম সমাজের চেয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক; বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠিত রূপ, শহুরে জীবনধারা এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা মানবসমাজের বিচারে। সুসভ্য হওয়া যেমন উত্তম, তেমনি অসভ্য হওয়া অধম। সভ্যতার ধারণা একটি মানদণ্ড বিশেষ, যা দিয়ে কোনো সমাজকে বিচার করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা বুদ্ধিবৃত্তিক, কুটনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে নিজেদেরকে যে পর্যায়ে নিয়ে যায়, অ-ইউরোপীয়গণ এ অবস্থাকে ‘সুসভ্য’ বলে গণ্য করে। বিশেষ করে ইউরোপীয় প্রভাব ও বলয়াবদ্ধ দুনিয়ার ধারণা সেরকমই ছিল। একই সঙ্গে মানুষ কিন্তু সভ্যতার বহুমাত্রিকতা নিয়েও কথা বলতে শুরু করে। এর অর্থ হল : ‘সভ্যতা সম্পর্কে স্বীকৃতিকে আদর্শ বলে গণ্য করা হয়, কিংবা আদর্শ বলে মনে করা হয়।’ এভাবে সুসভ্যতা কী সে সম্পর্কে এর প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে আসা ব্রাউডেল-এর প্রবচনের মাধ্যমে একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়, যেমন : ‘সমগ্র সমাজের খুব অল্পসংখ্যক মানুষ বা গোষ্ঠীই মানবতার নামধারী হিসেবে পরিচিত এবং তারা এলিট।’

অন্যদিকে, এমন অনেক সভ্যতা রয়েছে যার প্রত্যেকটি সভ্যতা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য্য নিয়ে টিকে আছে। সভ্যতার একবাচনিক রূপে সভ্যতা ‘তার বৈশিষ্ট্য কিছুটা হারিয়েছে এবং ‘বহুবাচনিক’ অবয়বের সভ্যতা হয়তো একবাচনিক ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ অসভ্যতার মতো। আলোচনা থেকে বলা যায়, সভ্যতার বহুবাচনিক দিকই গ্রহণযোগ্য এবং বলাবাহুল্য, সভ্যতার বহুবাচনিক দিকই এ বইয়ে মূল আলোচ্য বিষয়। যদিও সভ্যতার একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বহাল রাখাই যুক্তিযুক্ত। সভ্যতার একবাচনিক দিক তখনই যথার্থ বলে মনে হবে, যখন এটির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী একটি ‘সর্বজনীন’ সভ্যতার জন্ম নেবে। এ যুক্তির হয়তো শেষ রক্ষা নাও হতে পারে, কিন্তু এটি যা ধারণ করে তা এগিয়ে নেবার দরকার রয়েছে। এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে আদৌ ‘সভ্যতা’ সামনের দিনগুলোতে ‘অসভ্য’ হবে নাকি ‘সুসভ্য’ হবে।

দ্বিতীয়ত, জার্মানির বাইরে সভ্যতা হল সাংস্কৃতিক সত্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান চিন্তাবিদগণ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য যন্ত্র, প্রযুক্তি এবং বস্তুগত বিষয়াবলি। অন্যদিকে, সংস্কৃতি; যেখানে থাকে একটি সমাজের মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা, উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক শৈল্পিক অবস্থা, নৈতিক গুণাবলি। জার্মানির এই চিন্তা জার্মানিতে টেকসই হলেও অন্যত্র তা গৃহীত হয়নি। কিছুসংখ্যক নৃবিজ্ঞানী সংস্কৃতিতে আদিম সমাজের মধ্যকার বিষয়াদিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চান। তাঁদের মতে সংস্কৃতি অপরিবর্তিত গ্রামীণ সমাজের সত্তা, অথচ শীঘ্রই তা জটিল হতে থাকে। উন্নয়ন, শহুরে ধাঁচ এবং গতিশীল সমাজের অংশ হিসেবে সভ্যতা পরিচিত হতে লাগল। তাহলে দেখা যায়, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ভেতর একটি পার্থক্যরেখা রয়েছে জার্মান-বহির্ভূত বিশ্বে। কিন্তু ব্রাউডেল বলতে চান ‘এটি বিভ্রান্তিমূলক যে, জার্মানগণ সংস্কৃতিকে সভ্যতা থেকে পৃথক ভাবেন। সে যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটিই কিন্তু মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা ও জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশ এবং একথাও সত্য যে, সভ্যতাও একটি সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি বা নির্দেশ। সভ্যতা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠানাদি, চিন্তাচেতনার ধরন-ধারণ ইত্যাদি যা একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে বিস্তার লাভ করে থাকে। ব্রাউডেল সভ্যতা বলতে বুঝেন ‘একটি স্থান’, একটি ‘সাংস্কৃতিক এলাকা’, ‘সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়াদির সংগ্রহশালা, যাতে থাকে নিজস্ব সত্তা’। ওয়ালেরস্টেইন বলতে চান, ‘এটি হল বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধকরণ, যার ভেতর থাকে প্রথাসমূহ, কাঠামোগুলো এবং সংস্কৃতি (বস্তুগত অর্থেও) এর প্রকারগুলো ঐতিহাসিকভাবে একটি সামগ্রিকতা গঠন করে থাকে, যা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার সত্তার সঙ্গে একত্রে সহাবস্থান করে।’ সভ্যতা হল, ডাউসন-এর মতে, “নির্দিষ্ট কিছু মানুষ কর্তৃক মৌলিক সাংস্কৃতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিশেষ।’ অন্যদিকে ডার্কহেইম এবং মাউসি’র মতে, ‘এটি হল একপ্রকার নৈতিক পরিবেশ, যা একটি জাতিকে বেষ্টন করে থাকে। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি আসলে একটি বৃহত্তর সংস্কৃতির খণ্ডিত অংশ মাত্র।’ স্প্রেংলার-এর মতে ‘সভ্যতা হল সংস্কৃতির অপরিহার্য গন্তব্যস্থান…।’

প্রাচীন গ্রিকসভ্যতার এথেন্স-এর বিষয়টি এখানে প্রণিধানযোগ্য। সাংস্কৃতিক উপাদান সভ্যতার সংজ্ঞায়নে বিবেচ্য হতে পারে। গ্রিসের এথেনীয়দের সেই বক্তব্য যা দিয়ে তারা শঙ্কামুক্ত হতে চেয়েছিল স্পার্টানদের নিকট থেকে; যখন তারা তাদের বলেছিল যে, স্পার্টানরা যেন পারসিয়ানদের বিরুদ্ধ ইস্যুতে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে এথেন্স এবং স্পার্টা যেন ভাই ভাই।

রক্তের সম্পর্ক, ভাষা, ধর্ম, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি নগররাষ্ট্র বিভক্ত গ্রিসীয় জীবনে সকলের জন্য প্রায় একইরূপ ছিল, যা তাদেরকে (সমস্ত গ্রিকদের) সম্মিলিতভাবে পারস্য এবং অন্যান্য অ-গ্রিসীয়দের নিকট থেকে করেছিল পৃথক। যে সকল উপাদান একটি সভ্যতা গঠনে ভূমিকা রাখে, তার মধ্যে সম্ভবত ধর্ম হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এথিনীয়রা তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিশ্বের সকল প্রধান সভ্যতার সঙ্গে কোনো-না-কোনো বৃহৎ ধর্মের সংযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের আত্মপরিচয়ের বেলায় নৃগোষ্ঠীগত ও ভাষাগত ঐক্য থাকলেও ধর্মের অনৈক্য তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যরেখা টেনে দেয়। এরকম ঘটনা লেবানন, পূর্বতন যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘটতে দেখা গিয়েছে।’

মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিবোধের পার্থক্যের নিরিখে সভ্যতার প্রকারভেদের সঙ্গে বস্তুগত বা প্রাকৃতিক ধারা উৎসারিত বিষয়, যেমন কুলপরিচয়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যদিও সভ্যতা ও কুলপরিচয়ের বিষয় দুটি সর্বতোভাবে একরূপ নয়। একই কুলবংশপরিচয়ের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সভ্যতায় বিভক্ত হতে পারে। অন্যদিকে, ভিন্ন ভিন্ন কুলবংশের মানুষ আবার একই সভ্যতার পতাকার নিচে একত্রিত হতে পারে। বড় বড় মিশনারি ধর্ম, যেমন খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম সমাজের বিভিন্ন কুলবংশপরিচয়ের মানুষকে একত্রিত করতে পেরেছে।

অবশ্য, মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একত্মবোধের সংকটের মূলে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আর তা হল তাদের মূল্যবোধ, বিশ্বাসসমূহ, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি, সমাজকাঠামো ইত্যাদি। এক্ষেত্রে তাদের দৈহিক গড়ন, মাথার আকৃতি বা গাত্রবর্ণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তৃতীয়ত, সভ্যতা বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেননা, সভ্যতার কোনো উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টনকারী সভ্যতাসমূহের আঙ্গিকেই সভ্যতার বিষয়টি বুঝতে হয়। টয়েনবি সভ্যতা সম্পর্কে যা দেখেন, তা হল ‘অন্যান্যদের দ্বারা বুঝে ওঠার পূর্বেই উপলব্ধি করার মতো’। সভ্যতা হল একটি ‘সামগ্রিকতা’। মেলকো সভ্যতা সম্পর্কে বলতে চান, সভ্যতা হল কিছু মাত্রার সংগতিপূর্ণ অবস্থা। এর গঠিত উপাদানসমূহ পরস্পরের আঙ্গিকে এবং বৃহত্তরভাবে সামগ্রিকতার দৃষ্টিতে নিরূপণ করতে হয়। যদি সভ্যতা কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়, তবে সেইসব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজন আছে, এবং বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগের চেয়ে সমসভ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অধিক কার্যকর। হয়তো রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতরভাবে সংঘাত ও কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার তৎপরতায় মনোনিবেশ করতে হবে। তারা একে অপরের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। হয়তো সেখানে পরিব্যপ্ত, নান্দনিক এবং দার্শনিকোচিত বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে। সভ্যতা হল সর্বোচ্চ এবং বিস্তীর্ণ সাংস্কৃতিক সত্তা। গ্রাম, অঞ্চল, নৃজাতিগোষ্ঠী, জাতীয় পরিচয়সমূহ, ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ—প্রত্যেকটি একটি পৃথক সাংস্কৃতিক উপাদান এবং বিভিন্ন মাত্রিক সাংস্কৃতিক তথা বহুমাত্রিকতার মধ্যে সভ্যতার পরিচয় মেলে। দক্ষিণ ইটালির একটি গ্রামীণ সংস্কৃতি ইটালীয় উত্তরাঞ্চলের কোনো গ্রামের সংস্কৃতি থেকে পৃথক, কিন্তু তারপরও কিন্তু একথা সত্য যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বৃহত্তরভাবে ইটালীয় সভ্যতার মধ্যে তারা একীভূত এবং সেসঙ্গে বলা যায়, ইটালির উক্ত উভয় গ্রামের সংস্কৃতি কিন্তু জার্মানির গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে পৃথক। ইউরোপীয় কমিউনিটি সম্মিলিতভাবে যে ‘সাধারণ সংস্কৃতি’ বহন করে, তা অবশ্যই চীনা বা হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে পৃথক। চীনা, হিন্দু এবং পাশ্চাত্য সম্প্রদায় কেউই কোনো বৃহত্তর সংস্কৃতির অংশ নয়, তারা বড়জোর সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং বলা চলে, সভ্যতা হল মানবসমাজের সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং সেই মানবসম্প্রদায় সভ্যতার মাধ্যমেই যে সংস্কৃতি গড়ে তোলে তা তাদেরকে অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করে। সভ্যতাকে কিছু সাধারণ লক্ষ্য ও উপাদান দ্বারা চিহ্নিত করা যায়; যেমন ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম, প্রথাসমূহ, প্রতিষ্ঠানাদি এবং মানুষের বিশেষ আত্মপরিচয় দেবার মতো বিধানসমূহ। মানুষের আত্মপরিচয়ের একটি স্তর থাকে; যেমন রোমের প্রেসিডেন্ট নিজেকে ‘রোমান’ বলেই পরিচয় দেবেন, যদিও তিনি একই সঙ্গে একজন ইটালিয়ান, একজন ক্যাথলিক, একজন খ্রিস্টান, একজন ইউরোপিয়ান, একজন পাশ্চাত্যের মানুষ। সুতরাং, সভ্যতা হল একটি ‘বৃহত্তর আমরা” যার ভেতর দিয়ে তারা অন্যান্যদের থেকে নিজেদের পৃথকভাবে এবং অন্যদেরকে তাদের নিজ মানুষ মনে করে থাকে।

সভ্যতার সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ জড়িত থাকে। যেমন চৈনিক সভ্যতা, অথবা খুবই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সভ্যতা, যেমন এঙ্গেলাফোন ক্যারিবিয়ান। মানবেতিহাসের সকল পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে খুবই ক্ষুদ্র জনসম্প্রদায়ের পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকলেও তারা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়নি। এই পুস্তকের মাধ্যমে সাধারণভাবে চিহ্নিত মানবেতিহাসের উল্লেখযোগ্য সভ্যতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সভ্যতার পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত কোনো সীমানা নেই, এবং সত্যিকথা বলতে কী এর কোনো সুনির্দিষ্ট শুরু বা শেষও নেই। মানুষের পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে, এর ফলে সভ্যতারও পরিবর্তন আসতে পারে। মানুষের সভ্যতা পরস্পর ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে ডিঙিয়ে যেতেও পারে। যেসব বিষয়গুলোর দ্বারা সংস্কৃতি ও সভ্যতা গঠিত বা পুনর্গঠিত হয় সেগুলোর মধ্যে ভিন্নতা আসা ও একটিকে অন্যটি ছাড়িয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

চতুর্থত, সভ্যতা মরণশীল, কিন্তু দীর্ঘজীবী; সভ্যতা বিকশিত হয়, খাপখাইয়ে নেয় এবং মানবসমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : সভ্যতার সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা থাকে। মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই সভ্যতা এগিয়ে যায়। এজন্য বলা চলে, সভ্যতার গল্পই পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম গল্প। সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন আছে, সরকার আসে এবং যায়, সভ্যতা টিকে থাকে এবং ‘টিকে থাকে এর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি মতাদর্শিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত’। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যতা হয় সহস্রবর্ষ টিকে থাকবে, অথবা লাটিন আমেরিকার মতো তা নতুন সভ্যতার সন্তান প্রসবের ভেতর দিয়ে দীর্ঘজীবী হতে চাইবে। সভ্যতা যখন দুঃখকষ্টের মধ্যে নিপতিত হয় তখনও সভ্যতা বিকশিত হয়। গতিশীলতা হল সভ্যতার আর একটি গুণবাচক দিক। সভ্যতার উত্থান এবং পতন আছে, সভ্যতা অন্যকিছুর ভেতর বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং এর বিভক্তি ঘটতে পারে। ইতিহাসের যে-কোনো শিক্ষার্থীই জানেন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে; সময়ের বালুকার অতলে সভ্যতার কবর রচনাও হতে পারে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তন বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে ঘটতে পারে। কুইগলি (Quigley) বিষয়টিকে সাতটি স্তরে ভাগ করে দেখতে চেয়েছেন, যথা : মিশ্রণ, ইঙ্গিত, সম্প্রসারণ, সংঘাত, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য, ক্ষয় এবং বহিরাক্রমণ। মেলকো (Melko) একটি মডেল প্রদান করেছেন যাতে বলা হয়েছে, সভ্যতা পরিবর্তন হয়ে অস্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছ পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যথা, স্বচ্ছ সামন্ততন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রের ভেতর দিয়ে স্বচ্ছ রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর, স্বচ্ছ রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে স্বচ্ছ সাম্রাজ্যবাদী অবস্থায় রূপান্তর। টয়েনবি (Toynbee) মনে করেন যে, সভ্যতা আসলে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য আবির্ভূত হয়। তারপর তা কালের আবর্তে ক্রমবিকশিত হয় এবং তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রচেষ্টায় অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় কর্তৃক সৃষ্ট অসুবিধাগুলো দূর করতে সচেষ্ট থাকে যা পরবর্তীতে সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত এবং পরিশেষে খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। যখন উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, তখন তত্ত্বসমূহ থেকে জানা যায় যে, সভ্যতাসমূহ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত অতিক্রম করে তা একটি সর্বজনীনতার দিকে এগিয়ে যায় কার্যত ধ্বংস ও খণ্ডবিখণ্ডিত হওয়ার জন্য।

পঞ্চমত, সভ্যতা হল সাংস্কৃতিক সত্তা, তবে রাজনৈতিক নয়। সভ্যতা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, কর আদায় করবে, যুদ্ধে অংশ নেবে, চুক্তির মধ্যস্থতা করবে, অথবা এইসব কাজ করবে যা সাধারণত সরকার করে থাকে, এমনটি আশা করা যায় না।

সভ্যতার সঙ্গে রাজনীতির একত্রীকরণ বা সংমিশ্রণ বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্নরূপে ও প্রকারে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং তা সময়ের আবর্তে পরিবর্তনশীল। অতএব, একটি সভ্যতা একটি বা একাধিক রাজনৈতিক ‘একক’ ধারণ করতে পারে। এই ‘একক’ হতে পারে নগররাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রসমূহের সংঘ, জাতিরাষ্ট্রসমূহ, বহুজাতিক রাষ্ট্র ইত্যাদি, যা একটি থেকে অন্যটি মাত্রা ও গুণগত দিক থেকে পৃথক। একটি সভ্যতা কখনও স্থির থাকে না বরং তা বিকশিত হয়। সুতরাং, সভ্যতার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তন সাধারণত ঘটে থাকে সভ্যতার গঠিত রাজনৈতিক উপাদানসমূহের মধ্যে। একটু কড়া ভাষায় বলা যায়, একটি সভ্যতা ও একটি রাজনৈতিক একক ‘একবিন্দুতে’ মিলে যেতে পারে। লুসিয়ান পাই (Lucian Pye) বলেছেন, ‘চীন হল এমন একটি সভ্যতা যা একটি রাষ্ট্র বলে ভান করে থাকে। জাপান হল একটি সভ্যতা যা প্রকারান্তরে একটি রাষ্ট্রও বটে।

প্রায় সকল সভ্যতা এক বা একাধিক রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক একক ধারণ করে থাকে। আধুনিক বিশ্বে প্রায় সকল সভ্যতাকেই দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের আঙ্গিকে থাকতে দেখা যায়। পরিশেষে, পণ্ডিতজনেরা বর্তমান বিশ্বের প্রধান সভ্যতাগুলোর পরিচয় সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। বিশ্ব-ইতিহাসে কতগুলো সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল সে-বিষয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। কুইগলি যুক্তি দেখান যে, ইতিহাসে ১৬টি সভ্যতার পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর সঙ্গে সম্ভবত আরও ৮টি সভ্যতাকে অতিরিক্তভাবে যুক্ত করা যায়। টয়েনবি (Toynbee) বলতে চান এ সংখ্যা ২১টি, তারপর তিনি আবার বলেন, সংখ্যা আসলে ২৩টি। স্পেংলার মাত্র ৮টি প্রধান সভ্যতার কথা স্বীকার করে থাকেন। ম্যাকনিল বিশ্বের ৯টি সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাগবাই (Bagby) মাত্র ৯টি সভ্যতার কথা বললেও পরে বলেন : যদি জাপান, আর্থোডক্স ও চীনকে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে ভিন্ন ধরা হয়, তবে সভ্যতার সংখ্যা দাঁড়াবে ১১টিতে। ব্রাডভেলও মাত্র ৯টি সভ্যতাকে চিহ্নিত করেছেন। আর রোসটোভনই ৭টি সভ্যতার কথা বলেছেন, যা বর্তমান বিশ্বে বজায় রয়েছে।

সভ্যতা চিহ্নিতকরণে এই পার্থক্য কেন? কারণ হল, কোথাও কোথাও চীন এবং ভারতকে একক সভ্যতা হিসেবে দেখতে চাওয়া হয়ে থাকে। অথবা আরও দু-একটি সভ্যতার কথা বলা হয়, যা ওই বৃহৎ সভ্যতার শেকড়বাকড় বিশেষ। এ পার্থক্যের পরও বলা যায়, বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলো একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এ প্রসঙ্গে মেলকো (Melko) সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, ‘যুক্তিসঙ্গত চুক্তি’, যা কমপক্ষে ১২টি সভ্যতার মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে ৭টি এখন টিকে নেই, যেমন মেসোপটেমিয়ান, মিশরীয়, ক্ৰিটান, ধ্রুপদী, বাইজানটাইন, মধ্যআমেরিকান, এনডেন এবং ৫টি, যেমন চৈনিক, জাপানি, ভারতীয়, মুসলিম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও জীবিত ও সক্রিয় রয়েছে।” একাধিক পণ্ডিতজন আর্থোডক্স রুশসভ্যতাকে তার জনকতুল্য বাইজানটাইন পশ্চিমি খ্রিস্টীয় সভ্যতা থেকে পৃথক করে দেখতে আগ্রহী। এই ৬টি সভ্যতা আমাদের বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেসঙ্গে লাটিন আমেরিকান ও আফ্রিকান সভ্যতাও সংযুক্ত।

আমরা বর্তমান বিশ্বের সভ্যতাসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে দেখতে পারি :

সিনিক (Sinic) : পণ্ডিতজন চীনের দুটি ভিন্নধর্মী সভ্যতার অস্তিত্বের কথা বলেছেন যা খ্রিস্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব হতে শুরু হয়েছে। এ দুটি সভ্যতার মধ্যে একটি শুরু হয়েছে খ্রিস্টের যুগ থেকে। এই সভ্যতাটিকে আমি (হানটিংটন) Foreign Affaris’ নামের লেখায় কনফুসিয় সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

এই সভ্যতাটিকে ‘সিনিক’ সভ্যতা বলাই অধিকতর সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কনফুসিয়াস-এর মতবাদ চৈনিক সভ্যতার একটি বড় অংশ। চৈনিক সভ্যতা কিন্তু বাস্তবে কনফুসিয় মতবাদ থেকেও বৃহৎ ও বিস্তৃত, যা চীনকে একটি রাজনৈতিক সত্তায় রূপান্তরিত করেছে। সিনিক শব্দটি অনেক পণ্ডিতজনদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, যার ভেতর দিয়ে চীনের জনগণের সাধারণ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে। এবং এর সঙ্গে মিল রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ, যেমন ভিয়েতনাম এবং কোরিয়া।

জাপানি : কোনো কোনো পণ্ডিতজন ‘একটি একক দূরপ্রাচ্যের সভ্যতার দৃষ্টিতে জাপানি ও চৈনিক সভ্যতাকে এক করে দেখে থাকেন। অনেকেই জাপানি সভ্যতাকে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ বরং জাপানি সভ্যতা হচ্ছে চৈনিক সভ্যতার ডালপালা, যার আগমন ঘটেছিল এবং তা ঘটেছিল ১০০ সালে এবং ৪০০ সালে।

হিন্দু : বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক ক্রমাগত চলমান সভ্যতা ভারতীয় উপমহাদেশে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ থেকেই ছিল। এটি ছিল ইন্ডিয়ান, ইন্ডাস অথবা হিন্দু এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা এই ‘হিন্দু’ নামটিই ধারণ করে আছে। যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, বিগত সহস্রাব্দে হিন্দুধর্ম উপমহাদেশের সবচেয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রভাবশালী কৃষ্টি হিসেবে কাজ করেছে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলা হয় ‘এটি ধর্মের চেয়েও বৃহৎ অথবা এটি একটি সামাজিক ব্যবস্থা যা এটি উপমহাদেশের সভ্যতার সবচেয়ে ‘কোর’ বিষয়। ১৫ আধুনিক হিন্দুধর্ম তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বহাল রেখেছে, যদিও ভারতে একটি বড় অংশ মুসলমান ও অন্যান্য ছোটখাটো সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী দ্বারা ভারত পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। সিনিক-এর মতো, ‘হিন্দু’ শব্দটি নিজে একটি সভ্যতা হিসেবে পরিচিত হয়, যা রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক।

ইসলামি : ইসলাম যে একটি স্বতন্ত্র ধরনের সভ্যতা তা প্রধান প্রধান পণ্ডিতজনই মেনে নিয়েছেন। সপ্তম শতাব্দীতে আরবিয় এলাকায় এই ধর্মের সূচনা হয় এবং দ্রুত তা উত্তর আফ্রিকা, ইবেরিয়ান উপদ্বীপসহ পূর্বদিকে এশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে ইসলামিক সভ্যতার ভেতর বিভিন্ন উপ- সভ্যতা, যেমন আরবিয়, তুর্কি, পার্শ্বীয়, মালয় প্রভৃতি যুক্ত হয়ে রয়ে যায়। পাশ্চাত্য : সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু হয়েছিল বলে ধরে নেয়া হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার তিনটি মূল অংশ রয়েছে বলে পণ্ডিতজনেরা মনে করে থাকেন, যথা : ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও লাটিন আমেরিকা।

লাটিন আমেরিকা : লাটিন আমেরিকার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে, যা পাশ্চাত্যজগৎ থেকে তাকে পৃথক করে। যদিও লাটিন আমেরিকার সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার একটি সন্তান তবুও লাটিন আমেরিকায় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সভ্যতার বাইরে নিজস্ব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এখানকার সংস্কৃতি কর্তৃত্বমূলক এবং অংশত বাধ্যবাধকতাপূর্ণ, যে সংস্কৃতি ইউরোপে আংশিক উপস্থিত থাকলেও উত্তর আমেরিকায় মোটেই নেই। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল এবং সেখানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় মতের সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল : লাটিন আমেরিকায় শুধুমাত্র ক্যাথলিক সংস্কৃতি রয়েছে। লাটিন আমেরিকার সভ্যতা নিজভূমির আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তৈরি হয়েছে যা ইউরোপে নেই। তবে লাটিন আমেরিকার সংস্কৃতি সর্বত্র একরূপ নয়। মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, পেরু এবং বালিভিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে আর্জেন্টিনা, চিলি এবং অন্যান্যদের সংস্কৃতির মিল এবং অমিল উভয়ই রয়েছে। লাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর ইত্যাদি উত্তর আটলান্টিক দেশসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক। লাটিন আমেরিকার অধিবাসীগণ মনোগতভাবে একে অন্যদের থেকে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বিভক্ত। কেউ বলে, ‘হ্যাঁ, আমরা পশ্চিমের অংশ বিশেষ। অন্যরা দাবি করেন, ‘না, আমাদের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে এবং আরো রয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত সাহিত্যসামগ্রী, যার দ্বারা লাটিন আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার পার্থক্য চিহ্নিত হয়।

লাটিন আমেরিকাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপসভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা যায় নতুবা পৃথক সভ্যতা, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার অতিনিকটবর্তী এবং তারা নিজেরাই দ্বিধাদ্বন্দ্ব্বগ্রস্ত এ-প্রশ্নে যে, তারা কি পৃথক না পাশ্চাত্যের অন্তর্ভুক্ত। বলা যায়, আসলে তারা পাশ্চাত্যের প্রভাববলয়ের অধীনস্থ সভ্যতার ধারক ও বাহক।

পাশ্চাত্য বলতে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, সেইসঙ্গে ইউরোপীয়দের দ্বারা বসতিস্থাপনকৃত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডকে বুঝায়। পাশ্চাত্যের দুটি প্রধান গঠিত উপাদান কালের আবর্তে পরিবর্তিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকানরা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেই তাদের সমাজ গঠন করেছিল। আমেরিকায় ছিল স্বাধীনতা, সাম্য, সুযোগসুবিধা ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎসহ বসবাসের স্থান; অন্যদিকে ইউরোপ ছিল নিপীড়িত, শ্ৰেণীসংগ্রাম, পুরোহিততান্ত্রিক এবং পশ্চাৎপদ। আমেরিকার একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। আমেরিকা এবং ইউরোপের সিদ্ধ বলে ধরে নেয়া বিরোধের ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি আমেরিকা অপাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে খুবই স্বল্পসংখ্যক যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল। যখন আমেরিকা বহিঃবিশ্বের সন্ধানে বের হল তখন থেকে তাদের বৃহত্তর পরিচয় বিশ্বের মধ্যে ইউরোপের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা ইউরোপের বিরুদ্ধে নিজেকে পৃথক পরিচয়ে পরিচিত করতে সক্ষম হয়। আর বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা নিজেকে বিশ্বপরিমণ্ডলে নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

‘পাশ্চাত্য’ শব্দটি এখন সর্বজনীনভাবে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাকে খ্রিস্টীয় জগৎ বলা হয়। বিশ্বে এই একটি সভ্যতা রয়েছে, যা কম্পাস নির্দেশনার মতো এবং যা কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, ধর্ম, অথবা ভৌগোলিক সীমারেখার আবদ্ধ নয়। ফলে এ সভ্যতা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার ঊর্ধ্বে থেকে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে। ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুতপক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতা। আধুনিক সময়ে সে অবস্থার অবসান হয়ে এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা কিন্তু ইউরোপীয় এবং উত্তর আটলান্টিক সভ্যতার ধারক ও বাহক। ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আটলান্টিক অঞ্চল মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া গেলেও ‘পাশ্চাত্য’ কিন্তু কোনোপ্রকার মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ‘পাশ্চাত্য’ শব্দটি আরও একটি ধারণাকে জাগিয়ে তুলেছে, আর তা হল ‘পাশ্চাত্যকরণ’ এবং এভাবে বিভ্রান্তিকর অবস্থা, যথা ‘পাশ্চাত্যকরণ’ ও ‘আধুনিকীকরণের’ উদ্ভব ঘটেছে। জাপানকে সহজেই ‘পাশ্চাত্যকরণকৃত’ বলা যায়, যতটা না যায় ইউরোপীয়- আমেরিকাকরণ। ইউরোপীয়-আমেরিকান সভ্যতা হল সর্বজনগ্রাহ্য এবং নির্দেশিত পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং যদিও এ শব্দটির মধ্যে সারবত্তার সাংঘাতিক অভাব রয়েছে তবুও এ পুস্তকে তা ব্যবহার করা হবে।

আফ্রিকা (সম্ভাব্য) : ব্রাউডেল ব্যতীত সভ্যতা সম্পর্কিত অন্যান্য পণ্ডিতজন আফ্রিকাকে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা বলে মানতে নারাজ। আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব এলাকা ইসলামি সভ্যতার অধীন। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে বলা যায়, ইথিওপিয়ার নিজস্ব সভ্যতা রয়েছে। আফ্রিকার অন্যত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী থাবার কারণে পশ্চিমা সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাচ, ফরাসি এবং ইংরেজ বসবাসকারীগণ একটি বহুধা চরিত্রের ইউরোপীয় সভ্যতার জন্ম দিয়েছে।১৮ আরও একটি গুরুত্ববহ দিক হল এই যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধারা আফ্রিকায় ও সাহারায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আফ্রিকার সর্বত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচয় খুবই স্পষ্ট এবং সর্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এর পরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো, আফ্রিকার সামগ্রিক পরিচয়ের চেতনাও এখানে কাজ করে চলেছে। তবে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে সাবসাহারা এগিয়ে যেতে চায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা একটি ‘কোর’ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

ধর্ম হল সভ্যতার একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয়। এ বিষয়ে ক্রিস্টোফার ডাউসন বলেন, ‘প্রধান ধর্মগুলো প্রকৃতপক্ষে প্রধান সভ্যতাসমূহের ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে থাকে।” ওয়েবারের মতে পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে চারটি, যেমন খিস্টধর্ম, ইসলাম, হিন্দুধর্ম এবং কনফুসীয়বাদ সরাসরি প্রধান প্রধান সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত। ৫মটি, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত নয়। কিন্তু এমনটি হওয়ার অর্থ কী? ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মতো প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টধর্মের মতো তা তার নিজস্ব জন্মভূমিতে টিকে থাকতে বা প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। প্রথম শতাব্দীর শুরুতে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে চীনে রপ্তানি হয় এবং পরবর্তীতে তা কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং জাপানে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এসব সমাজে বৌদ্ধধর্ম নিজের ক্ষমতাবলে গৃহীত এবং আত্তীকৃত হয় তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীনে এজন্য কনফুসীয় ও টয়ইজম নিপীড়িত হয়েছিল। কিন্তু যদিও বৌদ্ধধর্ম তাদের কৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়, কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে, ওইসব দেশের সমাজ বৌদ্ধধর্মকে তাদের সভ্যতার অংশ হিসেবে পরিচিত করতে চায়নি। বৈধভাবেই যাকে ‘দেৱেভেদা’ বৌদ্ধসভ্যতা আখ্যা দেয়া যায় তা শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড, লাওস এবং কম্বোডিয়ার রয়েছে। এতদ্ব্যতীত তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, ভুটান প্রভৃতি দেশে ঐতিহাসিকভাবে লামাপন্থী মহারানা বৌদ্ধধর্ম একটি সমাজ গঠন করেছে, যাকে বৌদ্ধসভ্যতার দ্বিতীয় অবস্থা বলা চলে। এরপরও বলা সঙ্গত হবে যে ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম একটি প্রধান ধর্ম হিসেবে ছড়িয়ে পড়লেও তা সভ্যতা বির্নিমাণে কোনো ভূমিকা রাখেনি।*

[* ইহুদি সভ্যতা সম্পর্কে কী বলা যায়? সভ্যতা সম্পর্কিত বিজ্ঞজনেরা এ বিষয়ে পূর্বে কমই উল্লেখ করেছেন। ইহুদি ধর্মাবলম্বী লোকদের দ্বারা তেমন কোনো বাস্তবসম্মত প্রধান সভ্যতা গড়ে ওঠেনি ঐতিহাসিক টয়েনবি এ সভ্যতাকে “বন্দিত্ব” বা “থামিয়ে দেয়া” সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যে সভ্যতা মূলত প্রথমদিকে সিরীয় সভ্যতার জঠর থেকে বিকশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে এটি’ ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং একথাও সত্য যে, কয়েক শতাব্দী ধরে ইহুদিরা পাশ্চত্য অর্থোডক্স এবং ইসলামি সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টির সঙ্গে ইহুদিরা একটি সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম, যেমন ধর্ম, ভাষা, মূল্যাবোধ, সাহিত্য, প্রতিষ্ঠানাদিসমূহ এবং একটি ভূমি ও একটি নিজস্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডল পেয়ে যায়। কিন্তু মনোজাগতিক বিষয়গুলো কেমন ছিল? ইহুদিবাদ ও ইসরায়েল নামসর্বস্ব ইহুদিবাদ হয়ে উঠেছে। কারণ তারা যেখানে বসবাস করেছে সেখানকার সভ্যতা দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে এবং কার্যত পশ্চিমাদেশে তারা পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারাই জীবনাচার গড়ে তুলেছে।]

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

শত্রুভাবাপন্ন সাক্ষাৎ : পনেরোশত শতাব্দী (১৫০০ শতাব্দী) পূর্ববর্তী সভ্যতা

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আগে দুটি পর্যায়ে ব্যক্ত করা হলেও বর্তমানে তা তিনটি ধারায় ব্যক্ত করা হয়। সভ্যতাসমূহের প্রথম আবির্ভাবের প্রায় তিন হাজার বৎসর পরে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন, যোগাযোগ হয় একেবারেই ছিল না, আবার কখনও কখনও তা ছিল প্রগাঢ়। এসব সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্ব-ইতিহাসবেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, সে-সম্পর্ক ছিল শত্রুভাবাপন্ন সভ্যতাসমূহ স্থান এবং কালভেদে একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। স্বল্পসংখ্যক সভ্যতা মাত্র বিশেষ সময়ে সজীব ছিল এবং কার্যত সেখানে একের অপরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয় ছিল। বেনজামিন সোয়ার্জ এবং স্যামুয়েল আইজেনড্যাট যুক্তি দেখান যে, ‘এক্সিয়াল’ এবং ‘এক্সিয়াল পূর্ব যুগের সভ্যতাসমূহকে যদি পৃথক সভ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া বা না-দেয়ার প্রশ্ন আসে, তবে সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, তা ছিল যথাক্রমে ‘অলৌকিক’ এবং ‘ইহজাগতিক নিয়ম’ এ দুটি ধারার অধীনে।

এক্সিয়াল যুগে তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্নধারায় বৈসাদৃশ্য নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর দ্বারা অলৌকিক কল্পকাহিনীর বিষয়টি প্রচার করা হত। পরবর্তীতেও এ ধারা চলমান থাকে, এদের মধ্যে ‘ইহুদিদের নবি এবং পুরোহিতগণ, গ্রিক দার্শনিক এবং সফিস্ট সম্প্রদায়, চৈনিক বোদ্ধাগণ, হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সংঘ এবং ইসলামি ওলেমা সম্প্রদায়’ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কোনো কোনো অঞ্চলে দুই কিংবা তিন প্রজন্ম একটানাভাবে সভ্যতার প্রতি অধিভুক্ত থেকেছে; তারপর ওই সভ্যতার মৃত্যু ঘটেছে, কিংবা মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ অন্য প্রজন্ম সেই স্থান দখল করে নিয়েছে। ২.১-এ রেখাচিত্রের (ফিগার) মাধ্যমে এই রেখাচিত্রটিতে (ক্যারল কুইগলি Carrol Quigly কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) ইউরোএশিয়ার প্রধান সভ্যতাসমূহের সময়ের আবর্তে পরিবর্তিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সভ্যতাসমূহ আবার ভৌগোলিকভাবেও পৃথক হয়েছে। ১৫০০ সাল পর্যন্ত এনডিয়ান (Andean) এবং মেসোআমেরিকার সভ্যতাসমূহের অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগাযোগ ছিল না, বা তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোনো সংযোগ ছিল না।

অবশেষে নীলনদের তীর বেয়ে এবং টাইগ্রিস, পূর্ব ইউফ্রেটিস, ইনডাস এবং ইয়োলো রিভার বরাবর যে সভ্যতাসমূহ গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ মোটেও ছিল না। ক্রমশ পূর্ব মেডিটেরানিয়ান, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তরভারতের বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল সীমিত আবর্তের মধ্যে। কারণ, সভ্যতাসমূহের ভৌগোলিক দূরত্বকে যোগাযোগব্যবস্থা দ্বারা জয় করা দুরূহ ছিল। মেডিটেরানিয়ান এবং ভারত মহাসাগরের জলপথের ভেতর দিয়ে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। বুদ্ধি- বিবেচনা এবং প্রযুক্তি এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু প্রায়শই তার জন্য শত শত বৎসর লেগেছে। সম্ভবত যুদ্ধের মাধ্যমে না ছড়িয়ে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিক শক্তিতে চীন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল উত্তরভারতে তার উৎপত্তির ৬শত বৎসর পরে। চীনে মুদ্রণশিল্প অষ্টম শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় এবং স্থানান্তরযোগ্য টাইপমেশিন একাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু ওই প্রযুক্তি ইউরোপে যায় পনেরোশ শতাব্দীতে। তাছাড়া দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে কাগজ আবিষ্কৃত হলেও তা সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে চালান হয় এবং পরবর্তীতে তা মধ্যএশিয়ায় যায় অষ্টম শতাব্দীতে; উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছে দশম শতাব্দীতে; স্পেন-এ পৌঁছেছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে আর উত্তর ইউরোপে যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। চীনে বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল ৯ম শতাব্দীতে, অথচ আরবে তা কয়েক বৎসর পর বিতরণ করা হলেও ইউরোপে বারুদ পৌঁছে চতুর্দশ শতাদ্বীতে।

আসলে সভ্যতার পারস্পরিক যোগাযোগের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে তখন, যখন একটি সভ্যতার মানুষের দ্বারা অন্য একটি সভ্যতা রাজ্যজয়ের মাধ্যমে পদানত হতে থাকে। সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার এহেন সংযোগ ছিল সহিংস, তবে সংক্ষিপ্ত এবং তা থেমে থেমে ঘটতে দেখা যায়। ৭ম শতাব্দীতে আপেক্ষিকভাবে অধিক স্থায়ী এবং অর্থবহ আন্তঃসভ্যতার মধ্যে মূলত ইসলাম ও পশ্চিমাবিশ্ব আর ইসলাম ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যবসাবাণিজ্য, সাংস্কৃতিক, সামরিক কর্মকাণ্ডের পরস্পর ক্রিয়া বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভারত এবং চীন যথাক্রমে কখনও কখনও মোগল এবং মঙ্গোলদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল; কিন্তু আবার উভয় সভ্যতাই বিশাল সময় ‘যুদ্ধরত রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অভ্যন্তরস্থ সভ্যতাসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত ছিল। তেমনি গ্রিসের অধিবাসীরা পার্সিয়ান বা অন্যান্য অ-গ্রিসীয়দের সঙ্গে যত যুদ্ধ করেছে, তার চেয়ে বেশি যুদ্ধ করেছে নিজেদের মধ্যে।

অভিঘাত : পাশ্চাত্যের উদয়

ইউরোপের খ্রিস্টান জগৎ একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা হিসেবে ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয় এবং বেশ কয়েকশত বৎসর তার সমমানের অন্যান্য সভ্যতাসমূহকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। চীনে ট্যাং সাং এবং মিং রাজবংশের শাসনকাল, ৮ম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামি বিশ্ব এবং ৮ম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজানটাইন শাসন সম্পদে, ভূখণ্ডে, সামরিক শক্তিতে, শৈল্পিক দৃষ্টিতে ও অর্জনে, কি সাহিত্যে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিকে ইউরোপকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় সংস্কৃতি উন্নত হতে শুরু করেছিল এবং এটিও ঘটেছিল ‘উন্নততর ইসলামি এবং বাইজানটাইন সভ্যতার সক্রিয় সহযোগিতার কারণে’। এই একই সময়ে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান, বাল্টিক তীরে খ্রিস্টানধর্মের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। রোমান আইনসহ ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য দিকগুলো এখানে প্রসারিত হয় এবং পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে প্রাচ্যের সীমানা স্পষ্ট হতে থাকে।

১২শ শতাব্দী থেকে ১৩শ শতাব্দীতে পশ্চিমারা স্পেন-এর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আনতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং সেইসঙ্গে মেডিটেরানিয়ান এলাকার ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে অবশ্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রসারতা ইউরোপের প্রথম সমুদ্রপাড়ের দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণকে ব্যর্থ করে দেয়। ২৬ তবুও ১৫০০ সালের দিকে রেনেসাঁর প্রভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতি উন্নত হতে থাকে; সামাজিক ক্ষেত্রে বহুত্ববাদিতা, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, প্রযুক্তিগত অর্জন ইত্যাদি একটি নতুন বিশ্বপরিস্থিতি ও সে- সম্পর্কিত রাজনীতির উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। এরপর ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যকে আর পেছনে যেতে হয়নি। তারা সামনে এগিয়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য সভ্যতার বিবিধ ধারা ইউরোপের একক ধারার দিকে ধাবিত হতে থাকে। বিশ্বসভ্যতাসমূহের ওপর পশ্চিমি বিশ্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

১৫০০ শতাব্দীর শেষের দিকে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ মোরস (Moors)-এর নিকট থেকে জয় করে নেয়া হয়। পর্তুগিজেরা এশিয়ায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত করে। আর অন্যদিকে স্প্যানিশরা আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়। পরবর্তী দুইশত পঞ্চাশ বছরে প্রায় পশ্চিম গোলার্ধের সবটুকুসহ এশিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ ইউরোপীয়দের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের প্রত্যক্ষ শাসনের ও প্রভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এরপর হেইতিও অনুরূপ ঘটনা ঘটায়। অতঃপর প্রায় সমগ্র লাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে ইউরোপের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ তারা স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অবশ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা যায়, কেননা তখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র থাবা বিস্তারে সক্ষম হয়। এশিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশসহ অন্যান্য এলাকার ওপর আধিপত্য পাকাপোক্ত করে ফেলে। আরও দেখা যায়, কেবলমাত্র তুরস্ক ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ইউরোপীয়রা বা ইউরোপীয় কলোনির মাধ্যমে (আমেরিকাসহ) ১৮০০ সালে বিশ্বের সমগ্র ভূখণ্ডের শতকরা ৩৫ ভাগ ভূমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছিল। দেখা যায়, ১৮৭৪ সালে তারা শতকরা ৬৭ ভাগ ভূমি নিয়ন্ত্রণে আনে। ১৯১৪ সালে এ প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৮৪ ভাগে। অটোমান সাম্রাজ্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালির মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হওয়ার জের হিসেবে ১৯২০ সালে বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্য তথা ইউরোপীয় বলয়ের শতকরা মাত্রা ও ভাগ আরও বেড়ে যায়। ১৮০০ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রায় ১.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইলে বিস্তৃত ছিল, যার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ মিলিয়ন। ১৯০০ সালে ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যের যুগে বলা হত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ‘সূর্য অস্ত যায় না’। তখন ১১ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল ভূমি এবং ৩৯০ মিলিয়ন মানুষ এই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল।” ইউরোপীয় সভ্যতার এই আগ্রাসী প্রসারের ফলে আদতে এনডিয়ান ও মোসোআমেরিকান সভ্যতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; ইসলামি, আফ্রিকান ও ভারতীয় সভ্যতা সংকুচিত হয় এবং অধীনস্থ হয়ে পড়ে। আর চৈনিক সভ্যতার ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি হয় এবং এতে করে চৈনিক সভ্যতাও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে তার অধীনস্থ হয়ে যায়। শুধুমাত্র রুশ, জাপানি এবং ইথিওপীয় সভ্যতা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় প্রতিরোধের শক্ত দেয়াল তৈরি করতে সক্ষম হয়। এভাবে তারা তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল। প্রায় চারশত বৎসর যাবৎ সভ্যতাসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের প্রশ্নে দেখা যায়, অন্যান্য সভ্যতাও পাশ্চাত্যের অধীনস্থ ছিল।

সভ্যতার প্রশ্নে এই অনন্য এবং নাটকীয় পরিবর্তন ও উন্নয়নের কারণ খুঁজতে গেলে তাকে ইউরোপীয় সমাজকাঠামো এবং শ্রেণীসম্পর্কের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া নগরায়ন এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, রাজতন্ত্রের আপেক্ষিক ক্ষমতা হ্রাস, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের সম্পর্ক, জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয় কাজে আমলাতন্ত্রের অপরিহার্যতা ও তার আগমন ইত্যাদি উক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয়দের প্রাধান্য বিস্তারের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল মূলত প্রযুক্তিগত। সমুদ্রপথে দূরের মানুষের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের প্রযুক্তি এবং সামরিক শক্তির প্রসার প্রকৃতপক্ষে ইউরোপকে অন্যান্য এলাকা দখলে আনতে সাহায্য করেছে। জিওফ্রি পার্কার বলেন, ‘পাশ্চাত্যের উদ্ভব কার্যত শক্তির ওপর নির্ভর করেই ঘটেছে। সত্যিকথা হল, সামরিক শক্তির ভারসাম্য পাশ্চাত্যের পক্ষে ছিল, যতটা না ছিল অবশিষ্টদের পক্ষে।’ এর ওপর নির্ভর করে পাশ্চাত্য জগৎ অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর ১৫০০ সাল থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে প্রথমবারের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল এবং এ ঘটনাকে তাই বলা যায় ‘সামরিক বিপ্লব’। অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের কারণ হিসেবে তাদের সাংগঠনিক উৎকৃষ্টতা, নিয়মানুবর্তিতা, সামরিক বাহিনীর উন্নততর প্রশিক্ষণকে বিবেচনা করা যায়। এসব কারণে পশ্চিমাদের হাতে চলে এসেছিল উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, যোগাযোগপ্রযুক্তি, সামরিক বাহিনী চলাচল ও অবস্থানের ক্ষেত্রে সুনিশ্চয়তা, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি, আর এসবই ছিল শিল্পবিপ্লবের ফল।

পশ্চিমারা বিশ্বকে পদানত করতে পেরেছিল তাদের উন্নত চিন্তাচেতনা বা ধর্মবোধ দিয়ে নয় বরং এটি সম্ভব হয়েছিল তাদের যুদ্ধবিগ্রহে পরিচালনার সুদক্ষতার কারণে। এ সত্যটি পাশ্চাত্য বিশ্ব প্রায়শই ভুলে যায়, আর অপাশ্চাত্যের মানুষ এটি ভুলতে চায় না।

মানবেতিহাসের যে-কোনো সময়ের চেয়ে ১৯১০ সালের দিকে বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক বিশিষ্ট অবস্থায় চলে এসেছিল। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশ পূর্বের যে-কোনো সময়ের চাইতে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল, এমনকি এর পরিমাণ ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকের প্রায় সমকক্ষ ছিল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ছিল পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। সভ্যতা বলতে তখন পশ্চিমা সভ্যতাকেই বুঝানো হত। আন্তর্জাতিক আইন বলতে হুগো গ্রোসিয়াস প্রদত্ত ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমা আন্তর্জাতিক আইনকেই বুঝানো হত। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও ছিল মূলত পশ্চিমাবিশ্বের প্রদত্ত ব্যবস্থা; কিন্তু ‘সুসভ্য জাতিরাষ্ট্র’ এবং ‘উপনিবেশিত ভূখণ্ড’ তারা একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করত।

১৫০০ সালের পরে পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এই আবির্ভাব ছিল বৈশ্বিক রাজনীতির দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। আরও একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর তা হল, পশ্চিমাবিশ্ব অপাশ্চাত্য বিশ্বের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বমূলক ও অধীনস্থ করে রাখার মনোভাবের পরিচয় দিলেও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সমতা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ-ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। কেননা, একই সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমতা নীতি চীন, ভারত এবং গ্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা গিয়েছিল। তারা ছিল একই বা সমরূপ সংস্কৃতির অধীনস্থ; যেমন তাদের ভাষা, আইন, ধর্ম, ইতিহাস, প্রশাসনিক চর্চা, কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূমি দখলীকরণ নীতি এবং সম্ভবত আত্মীয়তার গণ্ডি ছিল একই রূপ। ইউরোপের জনগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচয়ে বিভক্ত থাকলেও তারা ‘একই রকম সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য দিকে ও তাদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই ছিল বেশি।’

অবশ্য তারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং তারা তা করেছে কোনোপ্রকার শেষ পরিণতি ছাড়াই। তাছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে শান্তি ছিল নিয়মের ব্যত্যয় মাত্র। যদিও ইউরোপের বিরাট অংশ, প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকা অটোম্যান সাম্রাজ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত ছিল, তারা কখনও ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত ছিল না।

প্রায় ১৫০ বৎসর কালব্যাপী ইউরোপের অভ্যন্তরীণ সভ্যতা ধর্মীয় মতভেদ এবং রাজবংশীয় ও তৎসম্পর্কিত যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। এরপর প্রায় আরও দেড়শত বৎসরকাল ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি পর্যন্ত পশ্চিমাবিশ্বের সংঘাত ছিল মূলত রাজপুত্র, সম্রাট, পরিপূর্ণ রাজা বা রানী এবং সাংবিধানিক রাজা বা রানী; তাদের আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী; তাদের ব্যবসাবাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতির শক্তিসমূহ এগিয়ে নিতে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যে ভূখণ্ড তারা শাসন করত তা সম্প্রসারিত করতে চাইত। আর এ কারণে যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য হয়ে উঠত।

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের শুরুতে সংঘাতের প্রধান ধারা ছিল কিন্তু ‘জাতি’ ‘রাজপুত্র’ নয়। ১৭৯৩ সাল সম্পর্কে আর. আর. পালমার (R.R. Palmer) বলেন, “রাজার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে; কিন্তু জনগণের যুদ্ধ সবে শুরু হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বহাল ছিল।

১৯১৭ সালে রুশবিপ্লবের ফলে জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সঙ্গে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরম্ভ হল। প্রথমে এটি ছিল ফ্যাসিজম, কম্যুনিজম, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত। পরবর্তীতে কম্যুনিজম ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে সংঘটিত হতে থাকল। শীতলযুদ্ধের সময় এ দুটি মতাদর্শ দুটি বৃহৎশক্তিশিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু, এ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের কোনোটিই ইউরোপীয় গতানুগতিক অর্থে খাঁটি ‘জাতিরাষ্ট্র’ ছিল না। পর্যায়ক্রমে প্রথমে রাশিয়া, তারপর চীনে এবং শেষে ভিয়েতনামে মার্কসীয় শক্তি ক্ষমতায় আসার ফলে একটি উত্তরণপর্ব শুরু হল, যেখানে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গিয়ে দাঁড়াল ইউরোপ-পরবর্তী বহুধাবিভক্ত সভ্যতাকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়। মার্কসীয় দর্শন আসলে কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার পরিমণ্ডলে সৃষ্ট মতাদর্শ। কিন্তু ইউরোপে মার্কসবাদ শেকড় গাড়তে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, আধুনিকতামুখী এবং বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তনেচ্ছু এলিটগণ অপাশ্চাত্য সমাজের জন্য এটি মহৌষধ হিসেবে ‘আমদানি’ করে। লেনিন, মাউসেতুং এবং হু (HO)-ও নিজস্ব ধারায় নিজ নিজ দেশের ও সমাজে মার্কসবাদকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে, এবং তাঁরা তাদের দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর এটি মনে করা সংগত হবে না যে, ওই দেশগুলো পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বা তাদের দেশে পশ্চিমা ধাঁচের উদারগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে যাচ্ছে। অনেক পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ তেমনি ঘটবে বলে মনে করে পরে হতাশ হয়েছেন। কেননা, তাঁরা দেখতে পেলেন ওই সকল দেশ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের নিজস্ব সভ্যতাকেই চাঙা করতে শুরু করল।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া : বহুআকারবিশিষ্ট বিশ্বসভ্যতা

বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের প্রবণতা দূর হতে থাকে এবং একমুখী সভ্যতার আধিপত্য শুরু হয়। বিগত শতাব্দীতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারা বিলুপ্ত হতে থাকে।

প্রথমত, পাশ্চাত্যঘেঁষা ঐতিহাসিকগণের প্রিয় শব্দ ‘পাশ্চাত্যের অনবরত প্রসার’-এর পরিসমাপ্তি ঘটতে থাকে এবং ‘পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যাত্রা’ শুরু হয়। দেখা গেল, এতদিনের অসমভাবে ব্যবহৃত পাশ্চত্যের ক্ষমতা অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৯০ সালের বিশ্বের মানচিত্র, ১৯২০ সালের বিশ্বমানচিত্রের সঙ্গে খুব কমই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। সামরিক শক্তির ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমাবিশ্ব এখনও অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি চালিয়ে গেলেও সত্যিকথা বলতে, অপাশ্চাত্যের সভ্যতাসমূহ নিজস্বধারায় বিকশিত হওয়ার কারণে পশ্চিমাপ্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। আরও একটি বিষয় যোগ করতে হয়, আর তা হল পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক প্রণীত ইতিহাস অবশিষ্ট বিশ্ব কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এমনকি প্রায় প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজস্ব ধারায় ইতিহাস তৈরি করতে শুরু করছে।

দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত কারণে যে ফলাফল ও অগ্রগতি অর্জিত হয়, তার প্রভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তা পশ্চিমাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হতে শুরু করে এবং বিশ্ব ক্রমান্বয়ে বহুধাবিভক্ত সভ্যতার দিকে এগুতে থাকে। একইসঙ্গে, পশ্চিমাবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত যা শতাব্দীব্যাপী চলমান ছিল তা বর্ণহীন হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, পশ্চিমাবিশ্ব তাদের ‘যুদ্ধ যুদ্ধ’ মনোভাবসম্পন্ন রাষ্ট্রচরিত্র থেকে সরে আসতে থাকে। এভাবে পশ্চিমাবিশ্ব ‘সর্বজনীন অবস্থার’ প্রতি আকৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার অধিকতর সুযোগ পায়। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদও তারা এই নবযাত্রার কোনো ফলপ্রসূ অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে সম্ভবত পশ্চিমাবিশ্বের ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার নামে প্রায় আন্তর্জাতিকভাবে বিভক্ত হয়ে থাকার অবস্থাটি অনেকটা দায়ী। এ-ধরনের বিভক্ত অবস্থা এবং তাদের গঠিত উপাদানসমূহ এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নানাধরনের জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পূর্বের আন্তর্জাতিক অবস্থা ছিল মূলত সাম্রাজ্যের অবয়বে আবদ্ধ।

গণতন্ত্র হল পাশ্চাত্য ধাঁচের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তাই নতুন আবির্ভূত পাশ্চাত্য সভ্যতা সাম্রাজ্যনির্ভর না হয়ে বরং যুক্তরাষ্ট্রীয়, কনফেডারেশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংগঠননির্ভর হয়ে পড়তে থাকে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যে একটি সর্বজনীন সভ্যতার পদযাত্রার ধ্বনি শ্রুত হতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ, মার্কসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক গণতন্ত্র, রক্ষণশীলবাদ, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিজম, খ্রিস্টীয় গণতন্ত্র, বাণিজ্যতন্ত্র ইত্যাদি। এ সকল কিছুরই কিন্তু উদ্ভব ঘটেছে পাশ্চাত্য বিশ্বে। অন্যকোনো সভ্যতা এমন রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্ম দিতে পারেনি। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, পশ্চিমাবিশ্ব কোনো প্ৰধান ধর্মের জন্ম দেয়নি। তা হলে দেখা যায়, বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলো অপাশ্চাত্য সভ্যতার জঠরে জন্ম নিয়েছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার জন্ম হয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার পূর্ববর্তী সময়ে।

তা হলে অবস্থা এই দাঁড়াল যে, বিশ্ব এখন পশ্চিমাবলয়ের বাইরের পানে ছুটে চলেছে। পশ্চিমা সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিত আদর্শগুলো বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে দিনদিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। আর ধর্মীয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো তার স্থান দখল করে চলেছে। এভাবে অপাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের আপন প্রভাব- প্রতিপত্তি ও পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। ওয়েস্টফালিয়ন (Westphelian) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার বা অন্যভাষায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে ধর্মকে বাদ দেবার প্রচেষ্টা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। অন্যদিকে তার স্থলে ধর্ম জোরদার হচ্ছে। তাই এডওয়ার্ড মরটিমার

‘ধর্ম ক্রমাগত আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করছে।‘ বিশ্বে এখন বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আর তেমন সুযোগ নেই। কারণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ এখন গৌণ বিষয়। কিন্তু তার স্থলে বিশ্ব বিভিন্ন সভ্যতার ও তার অন্তরস্থ ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

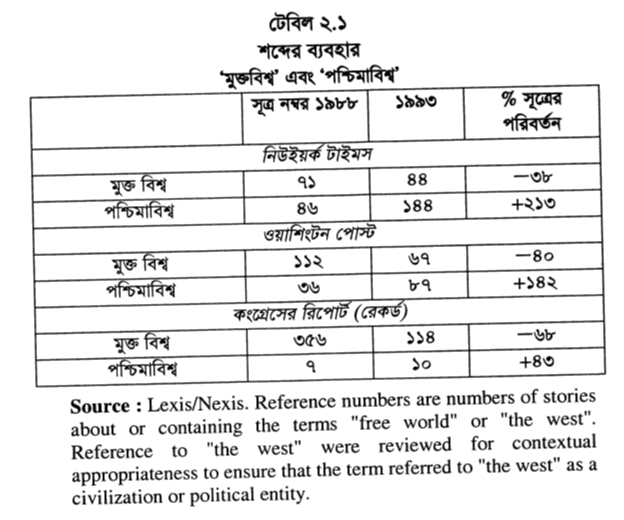

বৈশ্বিক রাজনৈতিক ভূগোল এখন ১৯২০ সালের ‘এক বিশ্বতত্ত্ব’, ১৯৬০ সালের ‘তিন বিশ্বতত্ত্ব’ থেকে ১৯৯০ সালে এসে বলতে গেলে ‘অর্ধডজন বিশ্বতত্ত্বের’ কবলে নিপতিত হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে ১৯২০ সালের সহগামী ‘বিশ্ব সাম্রাজ্য’, ‘মুক্ত বিশ্বের’ নিকট নিমজ্জিত হয়ে যায় (এ অবস্থায় অপাশ্চাত্য বিশ্বের অনেক দেশই কম্যুনিজমকে অস্বীকার করেছিল), তবে ১৯৯০-এর দশকে নিয়ন্ত্রিতভাবে পাশ্চাত্য ধারা ওইসব দেশের ওপর প্রভাব বজায় রেখেছে। আক্ষরিকভাবে বলা যায়, এই পরিবর্তন ঘটেছিল বিশ্বে ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে, যখন মতাদর্শিক অর্থে ব্যবহৃত মুক্তবিশ্ব, কার্যত পশ্চিমাবিশ্ব দ্বারা দ্রুত অপসারিত হচ্ছে (দেখুন টেবিল নং ২.১)। আরও দেখা যায় যে, ইসলাম একটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে এগিয়ে আসছে। তাছাড়া বৃহত্তর চীন, রাশিয়া এবং এর নিকটতম বিদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ সবকিছুই সভ্যতা ধারণ করে আছে।

![ফিগার (রেখাচিত্র) ২.১ পূর্ব গোলার্ধের সভ্যতাসমূহ [নিউলেথিক গার্ডেন কালচার] (সভ্যতা নয়)](https://library.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/image-39.png)

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এই তৃতীয় পর্যায় পূর্বের যে-কোনো সময়ের চাইতে সুগভীর, যা প্রথমপর্যায়ে ততটা ছিল না, অথবা সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক আদানপ্রদানের নিমিত্তে চালিত দ্বিতীয় পর্যায়েও তত ছিল না। তদুপরি, শীতলযুদ্ধের মতো কোনো একক বিভেদ সৃষ্টিকারী সত্তা পুরো বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারছে না বরং বিবিধ প্রকারের অনৈক্য বা ফাটল বজায় থাকছে পশ্চিমাবিশ্ব ও অপাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে।

হেডলি বুল (Hedley Bull) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বহাল থাকায় প্রশ্নে বলেছেন : “যখন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরস্পর অংশ নেয় এবং এমনভাবে আচরণ করে থাকে যাতে মনে হয় তারা সবাই একটি ‘পরিপূর্ণ’ ব্যবস্থার ‘অংশ’ হিসেবে কাজ করছে।’ একটি আন্তর্জাতিক সমাজ বলতে বুঝায়, যখন তাদের ‘পরস্পর স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি একরূপ থাকে এবং ওই ‘সাধারণ’ বিষয়ে তারা একত্রিত হয় এবং তারা সবাই একই ধরনের বিধিনিষেধের আওতাধীন হয়, একই প্রতিষ্ঠানিক ধারায় একত্রে কাজ করে থাকে এবং সর্বোপরি তাদের মধ্যে থাকে একটি ‘সাধারণ’ কৃষ্টি বা সভ্যতাবোধ। সুমেরীয়, গ্রিক, হেলেনিস্টিক, চৈনিক, ভারতীয় এবং ইসলামি ধারায় চালিত পূর্ববর্তী নেতৃত্বকে এবং বলা যায়, সতেরো শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিভূ। সতেরোশো সাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সভ্যতার ওপর প্রভাব রেখেছিল। ইউরোপের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ও তার ব্যবহার অন্যান্য দেশে ‘রপ্তানি’ হয়ে গিয়েছিল। তবুও ওইসব সমাজে এখন পর্যন্ত ইউরোপীয় ধারায় কোনো সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব মোতাবেক বিশ্ব হল একটি উত্তমভাবে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা; কিন্তু সমাজ হল প্রাচীন ধারার কবলে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংঘ।

প্রত্যেক সভ্যতাই নিজেকে পৃথিবীর ‘সভ্যতার কেন্দ্র’ বলে মনে করে থাকে এবং তারা সেভাবেই তাদের সভ্যতার ইতিহাস লিখে থাকে। এ কথাটি সম্ভবত অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে পশ্চিমাজগতের সভ্যতার জন্য অধিক সত্য। একক সভ্যতার মাহাত্ম্য’ সম্পর্কিত এ মনোভাব অধুনা বিশ্বে ক্রমাগত হ্রাস পেতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা, এখন বিশ্বে বিভিন্ন সভ্যতার চেতনাগুলো ধারালো হচ্ছে এবং সভ্যতার ‘এককত্বের’ পরিবর্তে ‘বহুত্ব’ ধারা বেশি অগ্রগামী হচ্ছে। সভ্যতা সম্পর্কিত বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন এবং বলাবাহুল্য, সভ্যতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তনকে তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করে থাকেন। ১৯১৮ সালে স্প্রেংলার পশ্চিমাবিশ্বের দ্বারা প্রভাবিত যুগগুলোকে প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক ধারায় বিভক্ত করার কার্যক্রমকে অদূরদর্শী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, এটি কেবলমাত্র পশ্চিমাজগতের জন্য বড়জোর সত্য হতে পারে। এর কিছুকাল পর টয়েনবি দেখান যে, পশ্চিমাবিশ্বের ‘সংকীর্ণতার ধৃষ্টতা আসলে অহংবোধের ভ্রম বৈ কিছু নয় এবং বিশ্ব ওইপথেই চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান, যেখানে মনে করা হয় ‘অপাশ্চাত্য বিশ্ব স্থবির বা অপরিবর্তনীয়’ এবং সেখানে ‘অগ্রগতি’ আনার দরকার রয়েছে। স্পেংলারের ন্যায় তিনি ইতিহাসের সমন্বয় বা ঐক্যের বিষয়ে কোনো পূর্বধারণা করেননি, যেখানে ধারণা করা হয় ‘সভ্যতার নদী একটিই যা আমাদের নিজস্ব।’ এ ছাড়া অন্যান্যদের সভ্যতার দাবি যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা সেখানে নদীর কোনো স্বাধীন প্রবাহ নেই, থাকলেও তা মরুভূমির বালুকায় পথ হারিয়ে বা শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। টয়েনবির পঞ্চাশ বছর পরে ব্রাউডেল বলেন যে, বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বুঝতে হলে জগতের সাংস্কৃতিক সংঘাত এবং বহুধাবিভক্ত সভ্যতার বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। এ সকল পণ্ডিত যেসব ভ্রম এবং কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ, মনে করা হয়ে থাকে যে, ইউরোপীয় সভ্যতাই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের সেরা এবং সর্বজনীন সভ্যতা।