অধ্যায় ১০ – উত্তরণমূলক যুদ্ধ থেকে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ

উত্তরণমূলক যুদ্ধ : আফগানিস্তান এবং গাল্ফ

মরক্কোর বিখ্যাত পণ্ডিত মাহ্দী এমাইদরা ‘গাল্ফযুদ্ধকে’ ‘সভ্যতার প্রথম যুদ্ধ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এ-ধরনের ‘দ্বিতীয়’ যুদ্ধ। প্রথমটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭৯-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট ও আফগানিস্তানের মধ্যে। উভয় যুদ্ধই সোজাসুজিভাবে এক দেশ দ্বারা অন্যদেশ ভৌগোলিকভাবে জয় করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা সভ্যতার যুদ্ধে পরিবর্তিত হয়। ওই যুদ্ধদুটি বাস্তবে সভ্যতার গরমিল থাকার কারণে তথা নৃগোষ্ঠীক দ্বন্দ্বের ফলে ঘটেছিল।

আফগানিস্তানকে করদরাষ্ট্র বানাবার অভিপ্রায় এবং সোভিয়েট আগ্রাসনের ফলাফল হিসেবে আফগানযুদ্ধের শুরু। এ যুদ্ধ ছিল শীতলযুদ্ধসময়কালীন যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধকে সংগঠিত করতে এবং যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে যুক্তরাষ্ট্র হাত লাগিয়েছিল। আর এভাবে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েট বাহিনীর বিতাড়ন চেয়েছে।

আমেরিকানদের নিকট সোভিয়েটের পরাজয় ছিল অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সেই মতবাদ, যাতে বলা হয়েছিল, কম্যুনিস্ট সরকারকে হটাতে প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া সোভিয়েটের এ পরাজয় আমেরিকানদের ভিয়েতনামে শোচনীয় পরাজয়ের কাটা ঘায়ে কিছুটা হলেও মলম লাগিয়ে দেয়। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলাফল ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী। যুদ্ধে পরাজয়ে সোভিয়েটসমাজের মানুষের সোভিয়েটের শক্তির ওপর আগের আস্থা আর থাকল না এবং সম্ভবত এটিও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার আর একটি কারণ। আমেরিকান ও পশ্চিমাদের নিকট জয় ছিল প্রত্যাশিত, তারা ভেবেছিল শীতলযুদ্ধের সময়ে এ জয় হবে একটি মাইলফলক, যা তাদের ওয়াটারলুর যুদ্ধে জয়ের স্বাদ এনে দেবে।

তবে যারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়েছিল তাদের জন্য আফগানযুদ্ধ ছিল ভিন্ন অর্থবহ। এটি ছিল ‘প্রথম বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধই একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, এটি কোনো জাতীয়তাবাদী বা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল না বরং এটি ছিল ইসলামের নীতির ওপর পরিচালিত একটি ‘জিহাদ’। এ জয় কার্যত ওই শক্তিকে দারুণ আশাবাদ এনে দেয়। তারা ইসলামি শক্তির চূড়ান্ত বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে জাপানিরা রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে যে আনন্দ পেয়েছিল, আফগানযুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় মুসলমানবিশ্বে তেমনি আনন্দ এনে দিয়েছিল। পশ্চিমাজগৎ যেখানে এ যুদ্ধজয়কে মুক্তবিশ্বের জয় মনে করেছিল; মুসলমানেরা সেখানে এ জয়কে ইসলামের জয় হিসেবে দেখেছিল।

আমেরিকার ডলার এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছিল আফগানযুদ্ধে সোভিয়েটকে পরাজিত করতে অপরিহার্য বিষয়। সেসঙ্গে ইসলামি বিশ্বের সমন্বিত শক্তিও কিন্তু এ যুদ্ধজয়ের জন্য ছিল অপরিহার্য। এখানে বিভিন্ন ধর্মী ও মতাবলম্বী ইসলামিশক্তি যুদ্ধে সহযোগিতা করতে নেমেছিল নিজ নিজ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। মুসলমানবিশ্বের মধ্যে সৌদিআরব থেকে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য এসেছিল। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালে সৌদিআরব ৫২৫ মিলিয়ন ডলার যুদ্ধের জন্য দিয়েছিল। তারা ১৯৮৯ সালে ৭১৫ মিলিয়ন ডলারের শতকরা ৬১ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৩৬ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। তবে সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ এসেছিল। ১৯৯৩ সালে তারা ১৯৩ মিলিয়ন ডলার আফগান সরকারকে দিয়েছিল। আফগান যুদ্ধের খরচ হিসেবে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩ বিলিয়ন থেকে ৩.৩ বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। যুদ্ধে ২৫,০০০ স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন মুসলমানদেশ থেকে যুদ্ধ করতে যায়। সৌদিআরবসহ অন্যান্য মুসলমানদেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধানত স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের জর্ডান থেকে বাছাই করে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। পাকিস্তান যোদ্ধাদের আশ্রয় ও থাকা- খাওয়ার ব্যবস্থাও করত। পাকিস্তানের মাধ্যমেই আমেরিকার টাকা খালাস করা হত। তবে, এ টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ তারা অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামি মৌলবাদীদের নিকট হস্তান্তর করত। সমস্ত টাকার শতকরা ৫০ ভাগ যেত সুন্নি-নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হাতে। যেসব মুসলমান দেশের সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ আফগানযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল মার্কিন ও পাশ্চাত্যবিরোধী এবং তাই তাদের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করাকে তারা অনৈতিক এবং ইসলাম বিরোধী মনে করত। অবশেষে, মোটামুটি তিনটি কারণে সোভিয়েটবাহিনী পরাজিত হয় : তারা প্রতিপক্ষের সমকক্ষ ছিল না, আমেরিকার প্রযুক্তি এবং সৌদি অর্থ, মুসলমানদের জনবল ও সর্বাঙ্গীণ আগ্রহ।

আফগানযুদ্ধের ফলে ইসলামি সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর কোয়ালিশন সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে ইসলামকে অ-মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়। এ যুদ্ধের ফলে সেখানে রেখে আসা হয় অভিজ্ঞ যোদ্ধা, সেনা ছাউনি, প্রশিক্ষণ ক্ষেত্ৰ, সেনানিবাসের সুযোগসুবিধা, এবং বৃহত্তর আন্তঃইসলামি যোগাযোগের সুবিধ, যার মাধ্যমে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ সৃষ্টি সহজে করতে পারে। বিরাট অঙ্কের সামরিক সাজসরঞ্জাম; প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ অপ্রতিরোধযোগ্য স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এ বিজয় তাদের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। তারা মনে করতে থাকে যে, পরবর্তীতেও অন্যান্য স্থানে ও ক্ষেত্রে তাদের জয় আসবে। এমতাবস্থায়, মুসলমানদের মধ্যে জেহাদি চেতনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ সালে একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, আফগান স্বেচ্ছাসেবীদের ভেতর ‘জেহাদি চেতনা’, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বোধ শাণিত হয়। ‘…তারা পৃথিবীর দুটি বৃহৎ শক্তির একটিকে ধরাশায়ী করে, এখন তারা অন্য দেশটিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে।

আফগানযুদ্ধ ছিল একটি সভ্যতাসংক্রান্ত যুদ্ধ, কেননা সর্বত্র মুসলমানগণ এ যুদ্ধকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে একটি ‘একত্রিত প্রয়াস’ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ, এ যুদ্ধে সর্বব্যাপী মুসলমানদের ঐক্যচেতনাকে জাগ্রত করেছিল, যে চেতনার শেকড় সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। গাল্ফযুদ্ধও তেমনি ছিল সভ্যতাসংক্রান্ত, কেননা পাশ্চাত্যর শক্তি প্রয়োগ করেছিল একটি মুসলমানদের আন্তঃদ্বন্দ্বের ভেতর। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের এ পদক্ষেপকে সমস্ত পাশ্চাত্য জনগণ সমর্থন জুগিয়েছিল। যুদ্ধে পাশ্চাত্যের অংশগ্রহণকে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাই তারা এর বিরুদ্ধে মানসিকভাবে একত্রিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের এসব কার্যক্রম ছিল তাদের দৃষ্টিতে ‘সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার বহিঃপ্রকাশ’।

আরব এবং অন্যান্য দেশের মুসলমান সরকারগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সাদ্দাম হোসেন ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে সীমান্ত লঙ্ঘন করে, যার দরুন আরবলিগ তাঁর এ-কাজকে নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব আনে। উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ১৪টি, বিপক্ষে ২টি এবং ৫টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ইরাকবিরোধী কোয়ালিশনে যোগ দিতে মিশর এবং সিরিয়া রাজি হয়। পাকিস্তান, মরক্কো ও বাংলাদেশ খুবই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ওই কোয়ালিশনের জন্য প্রেরণে রাজি হয়। তুরস্ক তার ভূমি দিয়ে ইরাকের তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয়। ওই পাইপলাইন দিয়ে ইরাকি তেল রপ্তানির জন্য ভূমধ্যসাগরের বন্দরে যেয়ে থাকে। তদুপরি, তুরস্ক তার বিমানবন্দর কোয়ালিশন বাহিনীকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। এসব কাজের বদলে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের তার দাবিকে আরও জোরদার করতে থাকে। পাকিস্তান এবং মরক্কো সৌদিআরবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করতে তৎপর হয়। মিশর তার দায়দেনা থেকে রেহাই পায়। সিরিয়া পায় লেবানন। বিপরীতভাবে ইরাক সরকার জর্ডান, লিবিয়া, মরিতানিয়া, ইয়েমেন, সুদান এবং তিউনেশিয়া এবং পি.এল.ও. হামাস, এফ.আই.এম. এবং এতকিছুর পরও সৌদিআরবের আর্থিক সাহায্য পেতে থাকে এবং পশ্চিমাবিশ্বের আগ্রাসী কাজের প্রতি দোষারোপ করা অব্যাহত রাখে। অন্যান্য মুসলমানদেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়া সমঝোতা প্রস্তাব দেয়, অবশিষ্টরা এ সবকিছু থেকে দূরে থাকতে চায় বা ক্লান্তিবোধ করতে থাকে।

মুসলমানদেশগুলোর সরকারগণ প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লিখিত ইস্যুতে বিভক্ত থাকলেও শুরু থেকেই আরববিশ্ব এবং সমগ্র মুসলমানসমাজের জনমত ছিল সাংঘাতিকভাবে পাশ্চাত্যবিদ্বেষী। বিশেষ করে কুয়েত-অভিযানের তিন সপ্তাহ পরে ইয়েমেন, সিরিয়া, মিশন, জর্ডান এবং সৌদিআরব ভ্রমণ শেষে একজন আমেরিকান রির্পোটার বলেন, ‘আরব বিশ্ব’ হল আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষে ভরপুর। তারা মনে করে, তারা নিজেরাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। মরক্কো থেকে চীন অবধি মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান সাদ্দাম হোসেনের জন্য মিছিল করে এবং ‘তাঁকে একজন মুসলমান বীর হিসেবে আখ্যায়িত করে।’ এটি স্ববিরোধী মনে হলেও সত্যবিবর্জিত নয় যে, ‘গণতন্ত্র নিজেই এই সংঘাতের অংশবিশেষ।’ সাদ্দাম হোসেনের প্রতি সমর্থনের প্রকৃতি ছিল ‘অকৃত্রিম এবং সর্বব্যাপী’, বিশেষ করে আরববিশ্বের সেই সকল দেশে, যেখানে রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলনামূলকভাবে কম।’ মরক্কো, পাকিস্তান, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলিষ্ঠভাবে পাশ্চাত্যের সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন; এদের মধ্যে ছিলেন কিং হাসান, বেনজির ভুট্টো, সুহার্তো প্রমুখ, যাঁদের বিরুদ্ধে বদনাম ছিল যে তাঁরা পাশ্চাত্যের ‘হুকুমদাস’।

কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এমনকি সিরিয়াতেও পরিলক্ষিত হয়, যেখানে ‘জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ গাল্ফ-এলাকায় বিদেশী সৈন্য উপস্থিতিকে মেনে নিতে পারেনি।’ ভারতের প্রায় ১০০ মিলিয়ন মুসলমান জনসংখ্যার ভেতর শতকরা ৭৫ ভাগ যুদ্ধের জন্য সরাসরি আমেরিকাকে দায়ী করেন। ইন্দোনেশিয়ার ১৭১ মিলিয়ন মুসলমান সর্বজনীনভাবে আমেরিকাকে এজন্য দোষারোপ করতে থাকেন। আরবের বুদ্ধিজীবীমহল সাদ্দাম হোসেনের নানাপ্রকার অন্যায় ও পাশবিকতা ভুলে গিয়ে আমেরিকার প্রতি গালমন্দ করতে থাকেন।

আরবীয় এবং অন্যান্য মুসলমানগণ সাধারণত যুক্তি দেখায় যে, সাদ্দাম হোসেন একজন নচ্ছার, স্বেচ্ছাচার, নিপীড়নকারী শাসক। কিন্তু তারা একই সঙ্গে (এফডিআর) ভাবতে থাকেন যে, ‘সে আমাদেরই একজন স্বৈরাচার’। তাদের মতে, জয়ের জন্য অভিযান একটি নিতান্তই পারিবারিক বিষয়, যা পরিবারের সদস্যদের প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে পরিচালিত হয়ে থাকে, আর যারা তার সূত্র ধরে ওই কাজে কিছু ভারিক্কি চালের তত্ত্ব, যেমন ‘আন্তর্জাতিক বিচার’ ইত্যাদি গালভরা বুলি আওড়ায়, আসলে তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধার করতে চায় এবং এভাবে আরবভূমিকে তাদের পদানত করতে প্রয়াসী হয়। একটি গবেষণা-রিপোর্টে আরব-বুদ্ধিজীবীদের মতামত পাওয়া যায়, ‘সাদ্দাম হোসেন একজন দয়ামায়াহীন, একনায়ক ও কর্তৃত্ববাদি শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সমগ্র আরববিশ্বের ঘোরতর শত্রু পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আমরণ লড়ছেন।’ তারা ‘আরববিশ্বকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।’ প্যালেস্টাইনের একজন অধ্যাপক বলেন, ‘সাদ্দাম যা করেছেন তা খুবই অন্যায়’, ‘তারপরও আমরা পশ্চিমাদের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরাকের রুখে দাঁড়ানোকে দোষারোপ করতে পারি না।’ পশ্চিমাবিশ্বে বসবাসকারী মুসলমানেরাও আরবভূমিতে অ-মুসলমান সৈন্যদের উপস্থিতিকে বিরোধী মনোভাব থেকেই দেখেছেন এবং তাকে তারা পবিত্র ‘ভূমিকে’ ‘অপবিত্র’ করার মতো কাজ বলে মনে করেছেন।’

এককথায় বলতে হয়, প্রচলিত মনোভাব হল এমন যে, ‘সাদ্দাম হোসেন অভিযান পরিচালনা করে খুব খারাপ কাজ করেছেন, কিন্তু পশ্চিমাবিশ্ব তাদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তার চাইতেও খারাপ কাজ করেছে। তাই বলতে হয়, সাদ্দাম পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে যথার্থ কাজই করেছেন, এবং তাঁকে সমর্থন দিয়ে আমরাও সঠিক কাজটিই করেছি।’

অন্যান্য ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের মতো সাদ্দাম হোসেন যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর পূর্বেকার ধর্মনিরপেক্ষ সরকার কিন্তু এ-কাজের ভেতর দিয়ে বা তিনি ইসলামের নিকট বিরাট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে বসলেন। মুসলমানজগতে ‘ইউ’ (U) আকারের পরিচয়-বণ্টনের সূত্রানুযায়ী সাদ্দামের সামনে অন্যকোনো বিকল্প ছিল না। আরববিশ্বে এ-ধরনের নেতৃত্ব পছন্দ বা বাছাই করা হয় আরবীয় জাতীয়তাবাদ অনুসৃত পথ ধরেই।

তৃতীয় বিশ্ব কর্তৃক পাশ্চাত্যবিরোধিতা সম্পর্কে একজন মিশরীয় বলেন, ‘এটি কার্যত ইসলামের উন্নত মূল্যবোধের স্বীকৃতি ও একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম, যার মধ্যে দিয়ে সমর্থকগোষ্ঠীকে একত্রিত করা সম্ভব। প্রাতিষ্ঠানিক এবং আচার-অভ্যাস উভয় দিক থেকেই বলা যায়, যদিও অপরাপর মুসলমানদেশগুলোর চাইতে সৌদিআরব অধিকতর ও কট্টর ইসলামপন্থী দেশ, কিন্তু তার পরেও (ইরান এবং সুদান ব্যতীত) সৌদিআরব বিশ্বব্যাপী ইসলামি সন্ত্রাসীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা ও তা লালনপালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো ইসলামি আন্দোলনই ইরাকের বিরুদ্ধে পশ্চিমা পদক্ষেপ সমর্থন করেনি বরং তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করেছে। সেহেতু বলা যায়, মুসলমানদের নিকট যুদ্ধটি অতিদ্রুত সভ্যতার যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল; আর সেক্ষেত্রে ইসলাম হল অনতিক্রমনীয়ভাবে একটি খুঁটি বিশেষ। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, সুদান এবং অন্যত্র ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী এ যুদ্ধকে ‘ইসলামের এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে’ যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে, যা কিনা ‘ক্রুসেডপন্থী ও ইহুদিদের’ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে ধরা হয়। তাদের পক্ষ থেকে ইরাককে সমর্থন দেয়াকে তারা এভাবে যুক্তিপূর্ণ করে যে, ‘এটি আসলে ইরাকি ‘জনগণের’ ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক যুদ্ধ বৈ কিছু নয়।’ ১৯৮০ সালের শেষদিকে মক্কার ইসলামি কলেজের ডিন সাকার আল- হাওয়ালি, একটি টেপরেকর্ডের মাধ্যমে ঘোষণা দেন যে, ‘এ যুদ্ধ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়… এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমাশক্তির যুদ্ধ…।’ এই টেপরেকর্ড সৌদিআরবের সর্বত্র বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছিল। প্রায় একই ভাষায় জর্ডানের বাদশাহ্ হাসান যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ‘এ যুদ্ধ সমগ্র আরব জাহানের বিরুদ্ধে, তাই এ যুদ্ধ কোনোক্রমেই শুধু ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ নয়।’ অধিকন্তু, ফাতিমা সেরনিসি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট বুশের বহুকথিত বক্তব্য, যেমন ‘ঈশ্বর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে’, এটিও একটি ধর্মীয় বক্তব্য বৈ কিছু নয়, এবং এ থেকেও বলা যায়, এটি একটি ‘ধর্মীয় যুদ্ধ’। যেন বলতে চাওয়া হয়, এটি একটি পরিকল্পিত আক্রমণ… যা ‘খ্রিস্টীয় ক্রুসেডের’ মতো। পাশ্চাত্য এবং ইহুদিশক্তি এই ক্রুসেডের জন্ম দিয়েছে এবং এটি তাদেরই যৌথ ষড়যন্ত্রের ফসল বলে যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। তারই ফলে ওই ‘খ্রিস্টীয়-ইহুদি সম্মিলিত ক্রুসেডের’ বিরুদ্ধে মুসলমানদের সম্মিলিত ‘জেহাদ’-এর আহ্বান জানানো হয়।

‘মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমাদের যুদ্ধ’—এ নীতি মেনে নেবার ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্যরেখা কিছুটা হলেও ফিকে হয়ে যায়। ফলে মুসলমানবিশ্বের মধ্যে ঐক্যপ্রক্রিয়া শুরু হয়। যুদ্ধের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুসলমানদেশের সরকার এবং ইসলামিগোষ্ঠীগুলো প্রতিনিয়ত ও জোরালোভাবে পশ্চিমাবিশ্বের নিকট থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিতে আরম্ভ করে। আফগান এবং গাল্ফ যুদ্ধ পরস্পর বিবদমান মুসলমান, এমনকি যারা একে অপরের শিরশ্ছেদ করতেও প্রস্তুত ছিল, তারা সবাই একত্রিত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ অর্জন করে। আরবের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, জাতীয়তাবাদি এবং মৌলবাদীরা; জর্ডান ও প্যালেস্টাইনের সরকারগণ, পিএলও এবং হামাস, ইরান এবং ইরাক; এরা সবাই মতভেদ ভুলে গিয়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করল। সাকার আল হাওয়ালী যেমন বলেন, ‘ইরাকের বাথপন্থীরা মনে করেন, আমাদের নিজের সংস্কৃতির মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কয়েক ঘণ্টার জন্য স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু ‘রোম’ আমাদের শত্রু কিয়ামত পর্যন্ত।

এই যুদ্ধ ইরাক এবং ইরাকের ভেতর পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি সুযোগ এনে দেয় এবং এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুদ্ধের কারণেই ইরানের শিয়া-নেতাগণ পশ্চিমাবিশ্বকে দোষারোপ করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ‘জিহাদ’ ঘোষণা করেন। ইরানের সরকারও পূর্বের শত্রুতার কথা ভুলে যেতে চাইল এবং উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।

আরববিশ্বের বাইরেও এই যুদ্ধের ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ ও সংঘাত হ্রাস করার সুযোগ পেল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঐক্যপ্রক্রিয়া এগিয়ে গেল। ইতোপূর্বে পাকিস্তান কখনও এমন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তেমন সুযোগ পায়নি। দক্ষিণাঞ্চলে সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধি ও ভারত থেকে আগত অভিবাসী মুসলমানদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগেই থাকত, আর এটি চলছিল প্রায় ৫ বৎসরের অধিককাল ধরে। কিন্তু দেখা যায়, তারা উভয়পক্ষই আমেরিকাকে তাদের ‘সাধারণ’ শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে লাগল এবং তারা হাতে হাত ধরে আমেরিকার আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে মিছিল করল। পশ্চিম সীমান্ত এলাকার অতি-সংরক্ষণশীল উপজাতিরাও, এমনকি তাদের নারীগণও রাস্তায় নেমে এসে আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। বিভিন্ন স্থানে পবিত্র শুক্রবার দিন যেখানে আগে মানুষ প্রার্থনা করেনি, সেখানেও প্রার্থনার জন্য সমবেত হতে থাকে।

জনমত ছিল তীব্রভাবে ওই যুদ্ধের বিপক্ষে। যে-সকল সরকার কোয়ালিশনে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা হয় পিছিয়ে যেতে শুরু করে, অথবা বিভক্ত হতে থাকে, কিংবা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে থাকে। হাফিজ আল আসাদের মতো নেতাও তার বাহিনীকে সৌদিআরবের পবিত্রস্থান সংরক্ষণের জন্য নিয়ে আসেন এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিবর্তে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে নির্দেশ দেন। তুরস্ক ও পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা যুদ্ধে কোয়ালিশনে অংশ নেয়ার জন্য তাদের সরকারের সমালোচনাপূর্বক নিন্দা জানাতে থাকেন।

মিশর ও সিরীয় সরকার কোয়ালিশন বাহিনীতে অনেক সৈন্য মোতায়েন করেছিল। তাদেরকে দেশের অভ্যন্তরে পশ্চিমাবিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য যথেষ্ঠ সৈন্য মোতায়েন করতে হয়। দেখা যায়, মুসলমানদেশে প্রায় সর্বত্র’ সরকার ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকে। ‘মাগরেব-এ ইরাককে সমর্থ দিতে যে গণবিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়, তা ছিল আশ্চর্য হওয়ার মতো।’ তিউনেশিয়ার জনগণ প্রকাশ্যে পশ্চিমাবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার জন্য প্রেসিডেন্ট বেন আলীকে অতিদ্রুত পশ্চিমাবিরোধী অবস্থানে চলে যেতে হয়। মরক্কো সরকার প্রথমে ১৫০০ সৈন্য কোয়ালিশন বাহিনী পাঠিয়েছিল, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জনগণ ইরাকের সমর্থনে একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। আলজেরিয়ায় ৪০,০০০ ইরাকপন্থী মানুষ প্রেসিডেন্ট বেনভিডিটকে তাঁর পাশ্চাত্যপ্রীতি অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য করে এবং তিনি ঘোষণা প্ৰদান করেন যে, ‘আলজেরিয়া তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ইরাকের পক্ষে অবস্থান নেবে। ১৪ ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে মাগরেবের তিনটি সরকার আরবলিগে ইরাককে নিন্দা জানিয়ে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু ওই বৎসরের শেষের দিকে তাদের দেশের জনগণের চাপে তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে আনীত নিন্দা-প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে।

পশ্চিমারা অনেক অপাশ্চাত্য দেশের এবং অমুসলমান সভ্যতার নিকট থেকে খুবই স্বল্প সমর্থন পেয়েছিল। ১৯৯১ সালে শতকরা ৫৩ ভাগ জাপানি যুদ্ধের নিন্দা জানিয়ে এর বিরোধিতা করে, অন্যদিকে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ এ যুদ্ধকে সমর্থন দেয়। হিন্দুদের মধ্যেও এ-প্রশ্নে দেখা দেয় বিভক্তি। তারা আসলে সাদ্দাম হোসেন এবং বুশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছে। ‘দি টাইমস অব ইন্ডিয়া’তে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয় যে, ‘ধর্মীয় গোঁয়ার্তুমির দ্বারা পরিচালিত ইহুদি-খ্রিস্টীয় প্রবল শক্তিধর পক্ষের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুসলমানদের যুদ্ধ।

গাল্ফযুদ্ধ এভাবে দেখা শুরু হয়েছিল যে, এটি ইরাক ও কুয়েতের মধ্যে যুদ্ধ। কিন্তু তারপর এটি ইরাক এবং পশ্চিমাদের মধ্যে যুদ্ধে রূপ নেয়। পরে এটি মুসলমান এবং পাশ্চাত্যের মধ্যেকার যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। আবার অনেকেই একে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার যুদ্ধ বলতে চান, যেমন বলা হয়, ‘এটি সাদা মানুষের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধ, নতুন অবয়বে তাদের প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব।

কুয়েত ব্যতীত কোনো মুসলমানদেশই যুদ্ধে তেমন আত্মনিবেদিত ছিল না। পুনরায় বলতে হয়, সর্বতোভাবেই সমগ্র মুসলমানবিশ্ব পশ্চিমা এ আক্রমণের বিরোধিতা করেছিল। যুদ্ধশেষে লন্ডন, নিউইয়র্কে বিজয়র্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যকোথাও এমনটি হয়নি। সোহেল এইচ. হাসমি বলেন, ‘এ যুদ্ধের সমাপ্তির ভেতর দিয়ে আরবীয়দের কোনোপ্রকার বিজয়-উল্লাস দেখার প্রয়োজন ছিল না।’ বরং উল্টোভাবে সেখানে হতাশা, বিব্রতকর, অপমানজনক, আতঙ্কজনক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছে। আবারও পশ্চিমারাই তাদের বিজয় নিশ্চিত করল।

আর একবার অধুনা ‘সালাহউদ্দিন’, যিনি আরবীয়দের মধ্যে আশার আলো প্রজ্বলিত করতে পেরেছিলেন, পরাজিত হলেন পশ্চিমাদের প্রবল প্রতাপশালী শক্তির কাছে, যা সমগ্র ইসলামি শক্তির জন্য অপমানজনক। ফাতিমা সেরনিসি জিজ্ঞাসা করেন, ‘এ যুদ্ধ পরাজয়ের চাইতে আরবীয়দের আর খারাপ কী হতে পারত? সমগ্র পশ্চিমাশক্তি তাদের সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের উপর বোমাবর্ষণ করল? এটিই ছিল চূড়ান্ত ও বিভীষিকা।

যুদ্ধের পর কুয়েতের বাইরে অন্যান্য আরবজগতে গাল্ফ-এলাকায় আমেরিকার সৈন্যর উপস্থিতির বিষয়ে বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কুয়েতকে শত্রুমুক্ত করা ও সাদ্দাম হোসেনকে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করার চেয়ে, যেন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনবাহিনীর উপস্থিতি বেশি শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এমতাবস্থায়, এমনকি মিশরের মতো দেশেও জনমত যেন সাদ্দামের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে লাগল। আরববিশ্বের যারা কোয়ালিশনে অংশ নিয়েছিল, তারা তাদের অবস্থান বদলাতে শুরু করল। ১৯৯২ সালে মিশর ও সিরিয়াসহ অন্যান্যরা দক্ষিণ ইরাকে বিমান উড্ডয়ন বাধানিষেধের বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। ১৯৯৩ সালে সৌদিআরব ও তুরস্ক ইরাকের বিরুদ্ধে বিমানহামলার বিরোধিতা করে। যদি পশ্চিমাবিশ্ব সুন্নি মুসলমান কর্তৃক শিয়া ও কুর্দিদের উপর বিমানহামলায় ব্যবহৃত হয়, তাহলে অর্থোডক্স সার্বীয়দের দ্বারা বসনিয়ার মুসলমানদের স্বার্থে কেন তারা বিমানশক্তি ব্যবহার করেনি? ১৯৯৩ সালের জুন মাসে যখন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট বুশ-এর জের ধরে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইরাকে বিমানহামলার নির্দেশ দেন, তখন কিন্তু তার বিশ্বপ্রতিক্রিয়া ‘সভ্যতার ধারায়’ প্রতিফলিত হয়।

ইসরায়েল ও পশ্চিম-ইউরোপ বিমানহামলার এ ঘোষণাকে জোরালো সমর্থন দিল। রাশিয়া স্বার্থরক্ষার জন্য এ কাজকে যুক্তিযুক্ত মনে করল। চীন এটিকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে চাইল। সৌদিআরব ও গাল্ফ-এর আমিরাতের দেশগুলো কোনো ধরনের মন্তব্য জানাল না। অন্যান্য মুসলমান দেশ, যেমন মিশর এ ঘটনার বিরোধিতা করে জানান যে, এটি পাশ্চাত্যের দ্বৈতনীতিরই উদাহরণ। ইরাক বলল যে, এটি ‘জাজ্বল্যমান আগ্রাসন’ যা মার্কিনের দ্বারা পরিচালিত একটি ‘নয়া আগ্রাসী ও স্বার্থপরতামূলক তৎপরতা’ বিশেষ। বারবার জিজ্ঞাস্য হতে লাগল, কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাশক্তি (আন্তর্জাতিক শক্তিধর সম্প্রদায়) সমরূপ কার্যকলাপের জন্য (জাতিসংঘের ঘোষণা অমান্য করা) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা দেখায়?

সুতরাং, গাল্ফযুদ্ধ ছিল শীতলযুদ্ধোত্তর প্রথম সম্পদশালী সভ্যতাসমূহের মধ্যে যুদ্ধ। প্রশ্ন দেখা দেয় : পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ তেলমজুদক্ষেত্রটি কি পশ্চিমাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সৌদিআরব নিয়ন্ত্রণ করবে? কেননা তাদের নিরাপত্তার জন্য এটি প্রয়োজন, নাকি পশ্চিমাশক্তিবিদ্বেষী স্বাধীন সরকারগুলো তা নিয়ন্ত্রণ করে এটিকে ‘তেল অস্ত্ৰ’ হিসেবে পশ্চিমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। পশ্চিমাশক্তি সাদ্দামকে উৎখাতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা গাল্ফ-এলাকায় তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে একটি স্থায়ীরূপ দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইরাক, ইরান এবং গাল্ফ সহযোগিতা কাউন্সিল এবং যুক্তরাষ্ট্র সমন্বিতভাবে গাল্ফ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করলেও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তা একচেটিয়াভাবে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ফাটলরেখা বরাবর সংঘটিত যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

বংশ, গোত্র, নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় জাতির মধ্যে যুদ্ধ পৃথিবীর সভ্যতার গোড়া থেকে অদ্যাবধি সবসময়ই সংঘটিত হয়েছে, কেননা এ সমস্ত বিষয় সর্বত্র এবং সকল সময়ে মানুষের আত্মপরিচয়ের শেকড় বা মূল হিসেবে কাজ করে থাকে। এসব সংঘাত বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে থাকে, এ কারণে তা বৃহত্তর ও প্রত্যক্ষভাবে অংশ-না-নেয়া মানুষের মতাদর্শিক অথবা রাজনৈকি ইস্যুকেন্দ্রিক হয় না, যদিও সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলোর বাইরে এর একটি মানবিক উৎকণ্ঠা অবশ্য থাকে। এ সংঘাতগুলো কলুষিত এবং রক্তাক্তও হয়ে পড়ে, কেননা সেখানে জড়িত থাকে পরিচয়ের মতো মৌল প্রশ্নাদি। তদুপরি এ ধরনের সংঘাত হয় দীর্ঘস্থায়ী; হয়তো কখনও কখনও সমঝোতা বা চুক্তির মাধ্যমে তা মীমাংসিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, এ সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী; তাই পুনরায় তা শুরু হতে বিলম্ব হয় না। একপক্ষীয় সামরিক আধিপত্য ও শক্তিসামর্থ্যের মাধ্যমে তার সমাপ্তি হলেও সেখানে ঘটে যায় গণহত্যা ও অন্যান্য মানবতাবিরোধী কার্যক্রম।

ফাটলরেখাসম্পৃক্ত যুদ্ধ মূলত বিভিন্ন সভ্যতার পরিচয়ে পরিচিত রাষ্ট্র, গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। ফাটলরেখা সম্পর্কিত যুদ্ধ সবসময়ই সহিংস আকারের হয়ে থাকে। এ- ধরনের যুদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে হতে পারে, আবার বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতরও হতে পারে। একই দেশের অভ্যন্তরেও ফাটলরেখাসমৃদ্ধ যুদ্ধ হতে পারে, রাষ্ট্র যদি সেখানে ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন পৃথক পৃথক এলাকা গঠিত দ্বারা হয়। এমতাবস্থায়, যে গোষ্ঠী সরকার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, সাধারণত সেই গোষ্ঠী স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং স্বাধীনতা অর্জন না-করা পর্যন্ত যুদ্ধ ও সংঘাত স্থায়ী হয়ে থাকে। একই রাষ্ট্রের মধ্যে এ-ধরনের যুদ্ধ হয়, যদি সেখানে ভৌগোলিকভাবে মিশ্রপ্রকৃতির জনগোষ্ঠী থাকে। উদাহরণস্বরূপ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত, মালয়েশিয়ায় চীনা ও মালয়া জনগোষ্ঠীয় মধ্যকার সংঘাত, অথবা সর্বশক্তি নিয়ে সংঘটিত যুদ্ধ; যখন তা নতুন রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে বেধে যায়, কিংবা কোনো জনগোষ্ঠীকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করতে চাওয়া হয়।

ফাটলরেখাজাতীয় যুদ্ধ অনেক সময় জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে শুরু হতে পারে। তবে সাধারণত ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে গিয়েই এ-ধরনের যুদ্ধ হয়ে থাকে। ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, সাধারণত একটি শক্তি কর্তৃক ভূখণ্ড বিজিত হয়। বিজয়ীশক্তি বিরোধী জনগণকে জোরপূর্বক বহিষ্কার করে, হত্যা করে, অথবা দুটি কাজই করে থাকে, যাকে বলা হয় ‘এথনিক ক্লিনজিং’। এ-ধরনের সংঘাত হয় সহিংস, নৃশংস এবং কদর্যপূর্ণ। উভয়পক্ষই ব্যাপক ধ্বংসলীলা, সহিংসতা, ধর্ষণ এবং জ্বালাও-পোড়ও ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

ভূখণ্ডের দাবিদাররা দায়দায়িত্ব পেলে শুধু সেই ভূখণ্ড তাদের নিজেদের মনে করে, মনে করে এটি তাদের জন্য ‘পবিত্র ভূমি’, এর সঙ্গে তারা নিজেদের গোত্রগত পরিচয় একাত্ম করে দেখে থাকে। এমন যৌক্তিকতা, কাশ্মীর, পশ্চিমতীর, নাগারনো কারাবাক, ড্রিনা উপত্যকা, কসোভোতে দেখতে পাওয়া যায়।

ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করলেও তার সকল বৈশিষ্ট্য এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। এ-ধরনের সংঘাত সাধারণত দীর্ঘসূত্রতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যখন এ-ধরনের যুদ্ধ একই দেশের অভ্যন্তরে ঘটে থাকে, তখন তা আন্তঃরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের চাইতে প্রায় ৬ গুণ বেশি সময় নেয়। যেহেতু এ যুদ্ধের মূল বিষয় থাকে মৌল ইস্যু তথা গোষ্ঠীগত পরিচয় ও ক্ষমতা-সংক্রান্ত; সেহেতু, তা আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যখন কোনোপ্রকার সমঝোতার মধ্যে আসতে চাওয়া হয়, তখন কোনো পক্ষই কিছু ছাড় দিতে প্রস্তুত থাকে না, এজন্য যদিও কখনও কখনও কোনো সমঝোতা অর্জিত হয়, তা মোটেই স্থায়িত্ব পায় না। ফাটলরেখা সংযুক্ত যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু পুনরায় শুরু হয় ( Off again-on again)। সাধারণত এ-ধরনের যুদ্ধে থাকে ব্যাপক সহিংসতা, আর কিছু সময়ের জন্য তা নিঃশব্দ হয়ে থাকে, কিন্তু তুষের আগুনের মতো হিংসাবিদ্বেষ ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে, তাই পুনরায় তা সময়সুযোগমতো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এ-ধরনের যুদ্ধে গণহত্যা থাকে নিত্যসঙ্গী। দীর্ঘসূত্রিতাসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে ফাটলরেখাসম্পন্ন যুদ্ধে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের ন্যায় প্রচুর হত্যালীলা সংঘটিত হয়। চলে বিপুল মাত্রায় শরণার্থীকরণ। উদাহরণ হিসেবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কিছু চিত্র তুলে ধরা যায় : ১৯৯০-এর দশকে ৫০,০০০ ফিলিপাইনে, শ্রীলঙ্কায় ৫০,০০০-১,০০,০০০, কাশ্মীরে ২০,০০০, সুদানে ৫,০০,০০০-১.৫ মিলিয়ন, তাজাকিস্তানে ১,০০,০০০, ক্রোয়েশিয়ায় ৫০,০০০, বসনিয়ায় ৫০,০০০-২,০০,০০০, চেচনিয়ায় ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০, তিব্বতে ১,০০,০০০, পূর্ব তিমুরে ২,০০,০০০ হত্যা ঘটেছে। স্বভাবতই এ-ধরনের ক্ষেত্রে প্রচুরসংখ্যক মানুষ শরণার্থী হয়ে যায়। ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী এবং পুনঃপুনঃ সংঘটিত হয়। যেমন সুদানের সহিংসতা শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সালে এবং এটি চলমান ছিল ১৯৭২ সাল অবধি, যখন দক্ষিণ সুদানিদের জন্য একধরনের স্বশাসন প্রদানের মাধ্যমে সমঝোতা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেখানে সহিংসতা আবার ১৯৮৩ সালে শুরু হয়ে যায়। ১৯৯১ সালে শান্তিচুক্তির ভেতর দিয়ে শেষ হলেও পুনরায় ১৯৯৪ সালে শুরু হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে অস্ত্রবিরতির একটি চুক্তি সেখানে অর্জন করা গেলেও, এর চার মাস পর, আগ্রাসী ব্যাঘ্ররা শান্তিচুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়, এবং এর ফলে যুদ্ধ পুরোমাত্রায় আবার শুরু হয়ে যায়।

ফিলিপাইনে মোরো বিদ্রোহীরা ১৯৭০-এর দশকে সহিংসতা শুরু করে, ১৯৭৬ সালে একটি চুক্তির ভেতর দিয়ে তা প্রশমিত হয় মিরডানা ও এর কিছু এলাকায় স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু, ১৯৯৩ সালে সেখানে সহিংসতার পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদ্রোহীরা শান্তি-আলোচনায় আসতে অস্বীকার করে চলেছে। রুশ এবং চেচনীয় নেতারা অসামরিকীকরণমূলক একটি চুক্তিতে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে পৌছলেও, পুনরায় সেখানে সহিংস যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যখন চেচনিয়রা রুশ এবং রুশপন্থী নেতাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়। ফলে, ১৯৯৬ সালে সেখানে ব্যাপকভাবে রুশ-আক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

প্রথমত, ফাটলরেখাসম্বলিত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেখানে থাকে চরম মাত্রায় সহিংসতা, মতাদর্শিক দ্বৈততাও থাকে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের মতো পুরোমাত্রায়। তবে, এদের মধ্যে দুটো বিষয়ে পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় : প্রথমত, সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ সাধারণত নৃ- গোষ্ঠীক, ধর্মীয়, বর্ণবাদী, ভাষাগত বিষয় ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়। ধর্ম যেহেতু সভ্যতার পরিচয়ের প্রধানতম মানদণ্ড, সেহেতু ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ প্রায়শই সংঘটিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে। কোনো কোনো বিশ্লেষক এ মাত্রাটিকে খাটো করে দেখতে চান।

তারা বলতে চান যে, মানুষ নৃগোষ্ঠীক পরিচয় ও ভাষার মধ্যে অংশীদারিত্ব আনতে পারে। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, আন্তঃসভ্যতা বিবাহ, যেমন সার্বীয় ও বসনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে ঘটা ধর্মীয় মতপার্থক্য ফ্রয়েডীয় ‘আত্মরতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পার্থক্য’২১ দূর করা সম্ভব। এই বিচার অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে গড়া একটি অদূরদর্শীর মতামতের মতো। কেননা হাজার হাজার মানবইতিহাস বলে যে, ধর্মীয় পার্থক্য কোনোমতেই কোনো ক্ষুদ্র পার্থক্যের মধ্যে পড়ে না, বরং তা হল, মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের পার্থক্য। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের কারণ তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ভিন্নতা থেকে সৃষ্ট যুদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ; বিশেষ বিষয়মুখী হয়ে থাকে, এবং কার্যত আপেক্ষিকভাবে তা অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর মধ্যে তেমন বেশি ছড়িয়ে পড়ে না। বিপরীতভাবে, ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ এমন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত হয়, যেসব গোষ্ঠী বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অংশবিশেষ। সাধারণ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে যেমন ধরা যাক গোষ্ঠী নং ‘ক’ গোষ্ঠী নং ‘খ’-এর সঙ্গে যুদ্ধরত এবং গোষ্ঠী নং ‘গ’ এবং ‘ঘ’ এবং ‘ঞ’ এর কোনো কারণেই যুদ্ধে জড়িত হবে না যদি-না গোষ্ঠী নং ‘ক’ বা গোষ্ঠী ‘খ’ প্রত্যক্ষভাবে গোষ্ঠী নং ‘গ’ ‘ঘ’ এবং ‘ঞ’-কে আক্রমণ করে। কিন্তু ফাটলরেখাসম্পৃক্ত যুদ্ধে, বিপরীতভাবে গোষ্ঠী নং ‘ক’ ১ ধরা যাক গোষ্ঠী নং ‘খ’ এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় উভয় গোষ্ঠী কিন্তু তাদের নিজ নিজ সভ্যতার লাইনে তথা আত্মীয়কুল পরিচয়, বংশ ইত্যাদি সমর্থক খুঁজবে। যেমন তখন তা হয়ে উঠবে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত বা গোষ্ঠী ‘ক২’ ‘কত’ ‘ক৪’ এবং ‘খ’ ‘খত’ ‘খ৪’ এবং এসব গোষ্ঠী তাদের আত্মপরিচয়ের গোষ্ঠী হিসেবেই যুদ্ধে নেমে পড়বে। যোগাযোগ ও যাতায়াত মাধ্যমের দ্রুতগতি ও সহজলভ্যতা প্রকারান্তরে ফাটলরেখাসমৃদ্ধ যুদ্ধকে ছড়িয়ে দেবার কাজ সহজ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন করে দিয়েছে। এভাবে ফাটলরেখার যুদ্ধ অতিদ্রুত ‘আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ’ করে থাকে।

বিশ্বের বর্তমান সাধারণ গতির সুবিধার কারণে ফাটলরেখায় অবস্থিত গোষ্ঠীগুলোর অন্যান্য বহিঃভাগে অবস্থিত তাদের আত্মীয়কুল এবং নৃগোষ্ঠীক ভাগীদারগণ তাদের নৈতিক, কূটনৈতিক, আর্থিক এবং বস্তুগত সমর্থন প্রদান করে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে সম্পর্কিত এই ‘সংশয়সম্পন্ন যুদ্ধ ও সংঘাত’ স্থায়ী ও সফল করার পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। এই ‘কিন্ কান্ট্রি সিনড্রম’ (Kin-country syndrome)-কে গ্রিনওয়েস আখ্যায়িত করেছেন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে। সাধারণ, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সহিংসতা ও আন্তর্জাতিকভাবে আন্তঃসভ্যতার সংঘাতের মতো রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। ১৯৯৫ সালে করাচিতে যখন একজন সুন্নি জেনারেল ১৮ মুসুল্লি হত্যা করলেন, তখন পাকিস্তান খুবই বেকায়দার মধ্যে পতিত হয়েছিল। হেবরনের প্যাট্রিয়ার্ক গুহায় প্রার্থনারত ২৯জন মুসলমানকে যখন ১৯৯৪ সালে একজন ইহুদি হত্যা করেছিল, তখন সে ঘটনা সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কার্যত তা মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বশান্তির পক্ষে মারাত্মক পরিণতি ডেকে এনেছিল।

ঘটনাপ্রবাহ : ইসলামের রক্তাপ্লুত সীমানাচিহ্ন

সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও ফাটলরেখা বরাবর সংঘটিত যুদ্ধসমূহ ইতিহাসের উপাদান বিশেষ। এক হিসাবে দেখা যায়, শীতলযুদ্ধাবস্থায় এমন নৃগোষ্ঠীগত যুদ্ধ অন্ততপক্ষে বিশ্বে ৩২টি ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে আরব এবং ইসরায়েল, ভারত ও পাকিস্তান, সুদানি মুসলমান ও খ্রিস্টান, শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ এবং তামিল, লেবাননের শিয়া ও মেরোনিটিদের মধ্যে হওয়া ফাটলরেখা সম্বলিত যুদ্ধ। পরিচিতি সম্পর্কিত যুদ্ধ যা ‘সিভিল যুদ্ধের’ প্রায় সমগ্র যুদ্ধের অর্ধেক পরিমাণ, এবং তা ১৯৪০-এর দশক ১৯৫০-এর দশকে ঘটেছে। কিন্তু এক- তৃতীয়াংশ সিভিল যুদ্ধ যা পরবর্তী দশকগুলোতে সংঘটিত হয়েছে (১৯৫০-১৯৮০) তাতে নৃগোষ্ঠীক পরিচয়-সম্পৃক্ততা ছিল প্রবল। তবে, শীতলযুদ্ধের কারণে এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রবল দ্বন্দ্বের মধ্যে, এগুলো তেমন প্রচার পায়নি, অর্থাৎ অবস্থা ছিল অনেকটা প্রায় সূর্যের নিচে প্রদীপের আলোর মতো নিষ্প্রভ। শীতলযুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘাত চাঙা হয়ে ওঠে। নৃগোষ্ঠীক চেতনাসমৃদ্ধ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত সংঘাত একের-পর-এক ঘটতে দেখা যায়। এ-ধরনের নৃগোষ্ঠীক এবং ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ কিন্তু পৃথিবীর সকল সভ্যতার বেলায় সমানভাবে হয়নি। প্রধান প্রধান ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ ঘটেছে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার সার্বীয় ও ক্রোয়েটদের মধ্যে, শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে এবং এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য স্থানে মুসলমান-অমুসলমানদের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কম-সহিংসসম্পন্ন যুদ্ধ ঘটেছে। প্রধান প্রধান অধিকাংশ ফাটলরেখা বরাবর সংঘাত হতে দেখা গেছে ইউরেশিয়া ও আফ্রিকায়, যেখানে সীমানা দ্বারা মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যরেখা টেনে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৈশ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে সংঘাত ঘটেছে পাশ্চাত্য এবং অবশিষ্টের ভেতর। স্থানীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণে দেখা যায়, তা ঘটেছে মূলত ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে।

ব্যাপক শত্রুভাবাপন্ন সহিংস সংঘাত হতে দেখা গিয়েছে আঞ্চলিক পর্যায়ে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে। বসনিয়ায় মুসলমানেরা একটি চরম বিপর্যয়পূর্ণ এবং রক্তাক্ত সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল, অর্থোডক্স সার্বদের সঙ্গে। আবার তারা ক্রোয়েশিয়ার ক্যাথলিকদেরও সংঘাতেরও মুখোমুখি হয়েছিল। কসোভোতে আলবেনীয় মুসলমানেরা সার্বীয় শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সমান্তরালভাবে একটি গোপন সরকার গঠন করে, এতে করে উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটতে থাকে চরম সহিংসতা। আলবেনীয় এবং গ্রিক সরকার উভয় দেশেই তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) অধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন। তুর্কি এবং গ্রিসীয়রা ঐতিহাসিকভাবে একে অপরের তরবারির নিচে মাথা দিয়ে রয়েছে। সাইপ্রাসে মুসলমান তুর্কি এবং অর্থোডক্স গ্রিকরা লাগালাগি বিবাদমান রাষ্ট্র গঠন করে রেখেছে। ককেসাসে তুর্কি এবং আর্মেনীয়রা ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরের শত্রু এবং আজেরিসে ( Azeris) আর্মেনীয়রা নাগারনো-কারাবাগে যুদ্ধরত রয়েছে।

উত্তর ককেসাসে প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ চেচেন, ইংগুইস ও অন্যান্য মুসলমানগণ স্বাধীনতার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে মে মাসে যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইংগুইস এবং অর্থোডক্স ওসেটিনাসদের মধ্যেও যুদ্ধ লেগে রয়েছে। ভলগা এলাকায় মুসলমান তাতারগণ রুশদের বিরুদ্ধে ১৯৯০-এর দশকে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সীমিত সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করে মোটামুটি একটি সমঝোতা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী রাশিয়া সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলমান জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করেছে। ১৯৮০-এর দশকে আফগান এবং রাশিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি প্রধান যুদ্ধ, সেখানে রাশিয়ার পরাজয়ের পর তাজিকিস্তানে ইসলামি পুনরুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে রুশবাহিনী নিয়োগ করা হয়। জিনজিয়াং এবং ইউগার্স এবং অন্যান্য মুসলমানগোষ্ঠী অত্র এলাকার মুসলমানদের চীনাকরণ প্রক্রিয়া ও তাদের নৃ-জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে রাশিয়ার আগ্রাসী তৎপরতা থেকে রক্ষার নিমিত্তে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান এবং ভারত তিনটি যুদ্ধে লড়েছে, একটি মুসলমানগোষ্ঠী ভারতের কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়ে চলেছে। আসামে মুসলমান অভিবাসীরা উপজাতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, ভারতের অনেক এলাকায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ-ধরনের ঘটনা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদ উত্থানের দ্বারা মদদপ্রাপ্ত হচ্ছে; উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলবাদী তৎপরতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধসম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ওপর অভিযোগ এনেছে, মায়ানমারে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় নিয়মিতভাবে চীনাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে; এবং সেসঙ্গে তারা তাদের অর্থনীতির ওপর চীনাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে। থাইল্যান্ডে মুসলমানগোষ্ঠী জোরালোভাবে বৌদ্ধধর্মপন্থী সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। দক্ষিণ ফিলিপাইনে একটি ইসলামি পুনঃজাগরণ আন্দোলনকারীরা স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাচ্ছে, আর তা করছে ক্যাথলিক সরকারের বিরুদ্ধে। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে ক্যাথলিক জনগণ অত্যাচারী মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘাত পূর্বের পর্যায়ে, অর্থাৎ ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের শুরুর দিকের মতো সংঘাতে রূপ নিয়েছে। ইসরাইল ইস্যুতে সেখানে ৪টি যুদ্ধ আরব ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। প্যালেস্টাইনীয়রা ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইনটিফাদামূলক (Intifada) অবস্থান গ্রহণ করেছে। লেবাননে মেরনাইট খ্রিস্টানগণ শিয়াইট ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। ইথিওপিয়ায় অর্থোডক্স ‘আমহারাস’ ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের দমন করে আসছে এবং এভাবে সেখানে তারা মুসলমান ‘ওরোমোরস’-এর দ্বারা প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। আফ্রিকার উত্তরের আরব ও মুসলমানদের সঙ্গে দক্ষিণের খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই রয়েছে। সুদানে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত যুদ্ধ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে হাজার হাজার মানুষ নিহত হচ্ছে। নাইজেরিয়ার রাজনীতিও সংঘাতপূর্ণ; সেখানে উত্তরাঞ্চলের (মুসলমান) ‘ফুলানি-হাউসা’ এবং দক্ষিণের খ্রিস্টান উপজাতির মধ্যে রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চাদ, কেনিয়া এবং তানজানিয়ায় মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই রয়েছে

ওইসব স্থানে মুসলমান ও খ্রিস্টান সভ্যতার ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট, অর্থোডক্স, হিন্দু, চীনা, বৌদ্ধ, ইহুদিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সংঘাতপূর্ণ; আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সহিংসতাপূর্ণ। মুসলমানদের নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, তারা সম্ভবত শান্তিপূর্ণভাবে অন্যান্য সভ্যতা ও প্রতিবেশীর সঙ্গে বসবাসে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় : মুসলমান এবং অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কি অন্যান্য সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্কের বেলাতেও প্রয়োজন? বস্তুত, তা নয়। মুসলমানেরা বিশ্ব-জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশীদার, কিন্তু সে তুলনায় বিশ্বে সংঘটিত, আন্তঃগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে তাদের অংশীদারিত্ব অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি।

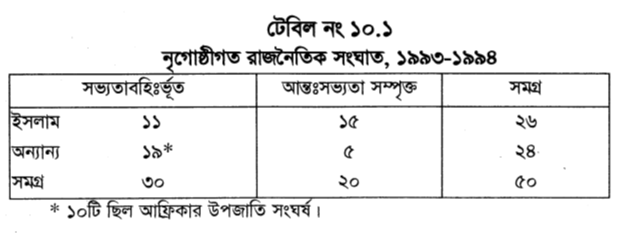

১. ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে সংঘটিত নৃগোষ্ঠীগত সংঘাতের ৫০টির মধ্যে মুসলমানেরা ২৬টিতে অংশ নিয়েছিল। বিষয়টি গভীরভাবে টেড রবার্ট গুড় (টেবিল ১০.১) কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন সভ্যতার ভেতর যার মধ্যে ১৫টিই ছিল মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে। দেখা যায়, ওই সময়ে অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চেয়ে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত তিনগুণ বেশি। মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মাত্রাও কিন্তু অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় বেশি। ইসলামের তুলনায় পশ্চিমাবিশ্ব মাত্র দুইটি আন্তঃসভ্যতা-বহির্ভূত ও দুইটি আন্তঃসভ্যতা-সম্পৃক্ত সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। গুড়ের হিসেব মোতাবেক ৬টি যুদ্ধের ভেতর ২,০০,০০০ বা তারও অধিক প্রাণহানি ঘটেছে সুদান, বসনিয়া, পূর্ব তিমুর-এর মধ্যে—তিনটিই ছিল মুসলমান-অমুসলমান সংঘাত; দুইটি (সোমালিয়া, ইরাক-কুর্দি) মুসলমান-মুসলমান সংঘাত এবং মাত্র একটি (এঙ্গোলা) ছিল অ-মুসলমান সংক্রান্ত সংঘাত।

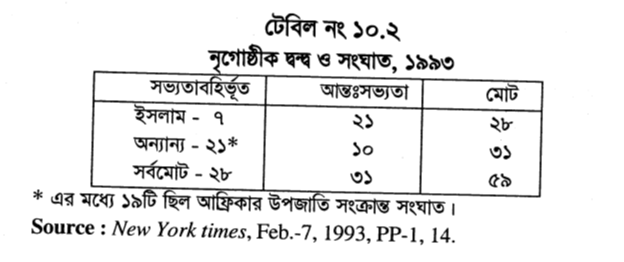

২. ১৯৯৩ সালে ‘দি নিউইয়র্ক টাইমস’ ৪৮টি এলাকা চিহ্নিত করে, যেখানে দেখা যায় ৫৯টি দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেছে। এর প্রায় অর্ধেকটিতেই মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে বা অমুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ৫৯টি সংঘাতের ভেতর ৩১টি সংঘাত ঘটেছে মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন সভ্যতার ভেতরে। গুড়ের প্রদত্ত তথ্যের সমান্তরাল, দুই-তৃতীয়াংশ (২১টি) সংঘাত ছিল মুসলমান ও অন্যান্যদের মধ্যে (টেবিল ১০.২)।

Source : Ted Robert Gurr, “Peoples Against State: Ethnopolitical. Conflict and the Changing World System,” International Studies Quarterly, Vol 38 (September 1994) PP 347-78. I have used Gurr’s classification of conflicts except for shifting the Chinese-Tibetan conflict, which he classifies as noncivilizational into the intercivilizational category, since it clearly is a clash between Confucian Han Chinese and Lamaist Buddhist Tibetans.

তিন ধরনের জটিল উপাত্ত মোটামুটিভাবে প্রায় একধরনের ফলাফল দিয়েছে : ১৯৯০-এর দশকের প্রারম্ভে মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে সংঘাতে বেশি ব্যস্ত ছিল। তারপর তারা অমুসলমানদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ আন্তঃসভ্যতা যুদ্ধই কিন্তু মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। মুসলমানদের সীমান্ত ছিল রক্তাক্ত, আর এটি হল তার অভ্যন্তরীণ মর্মকথা।*

[* কোনো একক বক্তব্য আমার (হানটিংটনের) Foreign Affirs প্রবন্ধে সংযুক্ত করা হয়নি যা কিনা “ইসলামের সীমানা রক্তাক্ত-এর চাইতে অধিক কঠিন।” আমি (হানটিংটন) এই মন্তব্য করেছি, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের ওপর পরিচালিত একটি সাদামাটা গবেষণা ও জরিপের ওপর ভিত্তি করে, যার ভিত্তি ছিল গাণিতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মুখফেরানো উৎস থেকে নেয়া। অথচ, এগুলোর তাৎপর্য ও যথার্থতা রয়েছে। ]

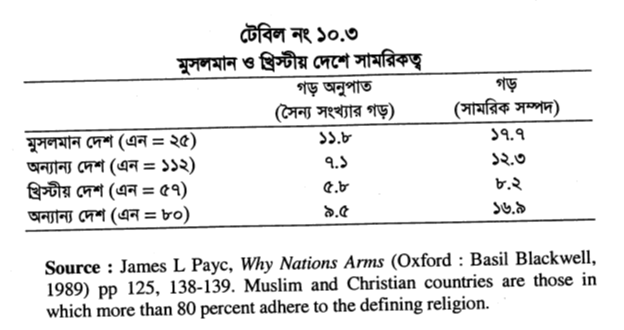

মুসলমানদের সহিংসপ্রবণতা তাদের সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে ইসলামি দেশের সামরিক শক্তির গড় (অর্থাৎ প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার কতজন) এবং সামরিক বাহিনীর সম্পদ (সামরিক বাহিনীর সংখ্যা ও দেশের সম্পদের গড়পড়তা হিসাব) দুটোই কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ছিল অতি উচ্চ। বিপরীতভাবে খ্রিস্টীয় অন্যান্য দেশের অনুপাতে জনসংখ্যার তুলনায় সামরিক বাহিনীর জনবল ছিল নিম্নহারে। খ্রিস্টীয় দেশের তুলনায় মুসলমানদেশে এ হার ছিল প্রায় দ্বিগুণ (টেবিল নং- ১০.৩)। জেমস পাইক বলেন, ‘খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, ইসলামের সঙ্গে সামরিকত্বের একটি সংযোগ রয়েছে। ২৫

মুসলমানদেশসমূহ সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সহিংসতা ও সংকটের অন্যতম উৎস; ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ১৪২টি আন্তর্জাতিক সংকটের ৭৬টি ছিল মুসলমান-সংক্রান্ত। ২৫টি ঘটনার মধ্যে সহিংসতা ছিল সংকটের প্রাথমিক পর্যায়; ৫১টি সংকটে মুসলমানদেশগুলো অন্যান্য উপায়ের সঙ্গে সহিংসতা আরম্ভ করেছিল। যখন তারা সহিংসতা শুরু করে, তখন তারা তা খুব জোরের সঙ্গেই করে থাকে। শতকরা ৪১ ভাগ ক্ষেত্রে তারা সহিংসতার পূর্ণমাত্রা ব্যবহার করেছে, তাছাড়া শতকরা ৩৮ ভাগ ক্ষেত্রে তারা সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। যখন মুসলমানদেশগুলো শতকরা ৫৩.৫ ভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতা আশ্রয় নেয় তখন যুক্তরাজ্য মাত্র ১১.৫ ভাগ ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭.৯ ভাগ ক্ষেত্রে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন শতকরা ২৮.৫ ভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতার পথ অবলম্বন করেছিল। প্রধান শক্তিগুলোর ভেতর কেবলমাত্র চীনের সহিংসতা মুসলমানদের সহিংসতা ছাড়িয়ে যায়। তারা শতকরা ৭৬.৯ ভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতা প্রয়োগ করেছে। ২৬ বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানদের মারমুখো এবং সহিংস প্রবণতাকে কোনো মুসলমান অথবা অমুসলমানের পক্ষেই অস্বীকার করার জো নেই।

কারণসমূহ : ইতিহাস, জনসংখ্যাসংক্রান্ত নীতি ও রাজনীতি

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ এবং সেক্ষেত্রে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের পশ্চাতে কী কারণ থাকতে পারে? প্রথমত, এ-ধরনের যুদ্ধের বিষয় মুসলমানদের শেকড়ের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত রয়েছে। থেমে থেমে ঘটে যাওয়া ফাটলরেখা বরাবর বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে যুদ্ধ অতীতেও বারবার সংঘটিত হতে দেখা গেছে, যা কিনা অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের জন্য নিয়ে এসেছে ভয়ভীতি ও চরম অনিশ্চয়তা। পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমান ও হিন্দু, উত্তর ককেসাসে রুশ ও ককেশীয়, ট্রান্স ককেসাস এলাকায় আর্মেনীয় ও তুর্কিরা, প্যালেস্টাইনে আরবীয় ও ইহুদিগণ; ক্যাথলিক, মুসলমান, বলকান এলাকায় অর্থোডক্স; সেন্ট্রাল ইউরোপ ও বলকান এলাকায় তুর্কি ও রুশ; সিংহলী এবং তামিলগণ শ্রীলঙ্কায়, আরবীয় এবং কৃষ্ণবর্ণের মানুষজন আফ্রিকায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। এ-ধরনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধ শতাব্দী ধরেই চলে এসেছে, যার ভিত্তি হল অসহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আর তা একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের বদলে সহিংসতার ভেতর দিয়ে সংঘাতময় সম্পর্ক তৈরি করেছে। একটি ঐতিহাসিক লিগ্যাসি যেন প্রস্তুত রয়েছে, যারা এ ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় তারা যেন খুব সহজেই তা করে ফেলতে পারে। এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই ইতিহাস জীবন্ত থাকছে ও এগিয়ে যাচ্ছে, এবং তা আতঙ্কিতভাবেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে।

‘বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যেন’ ‘পুনরায় বন্ধ হও এবং আবার কসাইখানা শুরু হও’ (Off again on again slaughter) ধরনের সহিংসতার ইতিহাস কেন এমন হল তা ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। মোটের ওপর কেউ কেউ বলতে চান যে, সার্বীয়, ক্রোয়াট, এবং মুসলমানগণ দশকের পর দশক ধরে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে যুগোস্লাভিয়ায় বসবাস করে আসছিল। মুসলমান এবং হিন্দুগণ ভারতে শান্তিতে বসবাস করছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক নৃগোষ্ঠীক মানুষ থাকলেও সেখানে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় ছিল, যদিও সোভিয়েট-সরকার কর্তৃক খুব সামান্য অথচ উল্লেখযোগ্য কিছু অশান্তির ঘটনা সেখানে ঘটেছে। বিষুবরেখা অঞ্চলের স্বর্গখ্যাত শ্রীলঙ্কা দ্বীপে তামিল এবং সিংহলীগণ সুখে শান্তিতেই ছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, ইতিহাস ওইসকল শান্তি-সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা বেশিদিন ধারণ করে রাখতে পারেনি। ‘শান্তি’ কার্যত ‘অশান্তির’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, কেন তেমন ঘটল, ইতিহাস নিজে তা ব্যাখ্যা করতে অপারগ। নিশ্চয়ই এমনকিছু ঘটনা ও উপকরণ অবাঞ্ছিতভাবে এসে গেছে, যার জন্য এমন কিছু ঘটে চলেছে।

জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধিজনিত বিষয়টি এখানে অন্যতম বিবেচ্য। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা অন্য একটি গোষ্ঠীর আপেক্ষিক জনসংখ্যা হ্রাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে থাকে এবং সেসব চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গ্রুপগুলোর ভেতর প্রতিরোধকজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হল এ অবস্থায় সামরিক শক্তির মধ্যেও ভারসাম্য নষ্ট হয়। কেননা, অধিক জনসংখ্যাবৃদ্ধিপ্রবণ গোষ্ঠীর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী কম জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অন্য গোষ্ঠী, যদিও সে গোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে উন্নত ও গতিশীলতা সত্ত্বেও সামরিক চাপের মধ্যে পতিত হয়ে পড়ে।

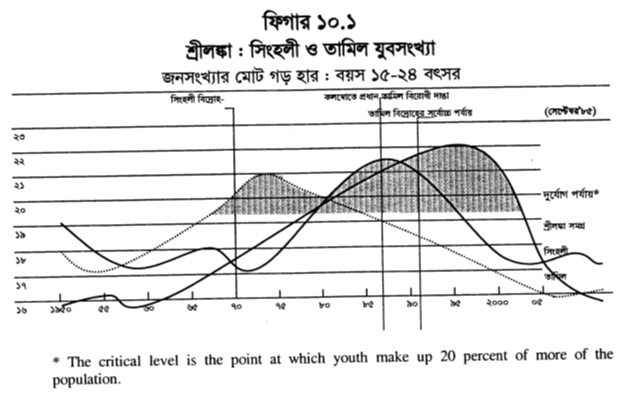

১৯৭০-এর দশকে লেবাননের ত্রিশবৎসরব্যাপী চলমান সাংবিধানিক নির্দেশাবলি ভেঙে পড়ার পশ্চাতে সেখানে শিয়াপন্থী জনসংখ্যার তুলনায় মেরনাইট খ্রিস্টানদের জোটে নাটকীয়ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গ্যারি ফুলার-এর মতে শ্রীলঙ্কায় সিংহলীদের ১৯৭০-এর দশকের বিদ্রোহ এবং ১৯৮০ দশকে তামিলবিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে ১৫ বৎসর থেকে ২৪ বৎসর বয়সী জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক রয়েছে। ওই সময় জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ ছিল যুবক (১৫-২৪ ) ২৭ (দেখুন ফিগার ১০.১)। একজন মার্কিন কূটনীতিক সিংহলী বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেন যে, এটি ঘটেছিল ২৪ বৎসর বয়সীদের কারণে এবং তামিল টাইগার বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও অন্যভাবে তত্ত্বটি সত্য ছিল, সেখানে ১১ বৎসর বয়সের বালক-বালিকারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ১১ বৎসর বয়সী, খুব কমই ছিল ১৮ বৎসর বয়সের উপরে।

দি ইকোনোমিস্ট পত্রিকা বলে যে, ‘টাইগারেরা ছিল কমবয়সী যোদ্ধা।’ একইভাবে দেখা যায়, রাশিয়ার ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধেও (রাশিয়ার দক্ষিণে ঘটেছিল রুশ এবং মুসলমানদের মধ্যে) জনসংখ্যার বয়স একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। ১৯৯০-এর দশকে সন্তান জন্মদানের মহিলাদের জন্য এ উর্বরতা রুশ-ফেডারেশনে ছিল শতকরা ১.৫ ভাগ, অন্যদিকে প্রাক্তন সোভিয়েট-অধীন সেন্ট্রাল এশিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এ হার ছিল প্রায় শতকরা ৪.৪ ভাগ। এজন্য সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিট হার ছিল ১৯৮০-এর দশকে রুশ-এলাকায় চেয়ে ৫ থেকে ৬ ভাগ বেশি। চেচনিয়ায় ১৯৮০-এর দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ২৬ ভাগ। চেচনিয়া ছিল তখনকার সময়ে রাশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল এলাকা, এর উচ্চজন্মহার প্রকারান্তরে অভিবাসী এবং যোদ্ধা সৃষ্টি করেছিল।

একইভাবে মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে উচ্চজন্মহার কাশ্মীরে অভিবাসী বৃদ্ধি করেছে এবং তারা সেখানে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে চলেছে।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার আন্তঃসভ্যতার যুদ্ধের কিছু জটিল কারণ ছিল; আবার একথাও সত্য এ-যুদ্ধ অনেককিছুর জন্মও দিয়েছে। সম্ভবত এ-যুদ্ধের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কসোভোর জনসংখ্যাবিষয়ক পরিবর্তন। কসোভো ছিল সার্বীয় প্রজাতন্ত্রের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। এ-ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন প্রদেশের অপ্রচলিত ক্ষমতা ছিল অনেক। তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯৬১ সালে এখানে জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ ছিল অর্থোডক্স সার্বীয়। আলবেনীয়দের জন্মহার ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং কসোভো শীঘ্রই যুগোস্লাভিয়ার একটি অন্যতম ঘনবসতি এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৮০-এর দশকের ভেতর শতকরা ৫০ ভাগ আলবেনীয়র বয়স ছিল ২০ বৎসরের নিচে। এ কারণে এবং জীবিকার সন্ধানে অনেক অর্থোডক্স কসোভো ছেড়ে বেলগ্রেড বা অন্যান্য স্থানে পাড়ি জমায়। ফলে ১৯৯১ সালে কসোভোতে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ছিল মুসলমান আর শতকরা ১০ ভাগ এসে দাঁড়ায় সার্বীয়। সার্বিয়া কসোভোকে জেরুজালেমের মতো তাদের জন্য ‘পবিত্র ভূমি’ মনে করে থাকে। এ ছাড়াও ১৩৮৯ সালের ২৮ জুনের সেই বিখ্যাত যুদ্ধে তারা যখন তুর্কি অটোম্যানদের দ্বারা পরাজিত হয়, তখন থেকে প্রায় ৫ শত বৎসর তারা অটোম্যানদের দ্বারা শাসিত হয়।

১৯৮০ সালের শেষার্ধের ভেতর জনসংখ্যার ভারসাম্য পুরোপুরি আলবেনীয় মুসলমানদের দিকে চলে এলে তারা কসোভোকে যুগোস্লাভিয়া একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে মর্যাদাদানের দাবি জানায়। সার্বীয় ও যুগোস্লাভরা এর বিরুদ্ধে চলে যায়; তাদের ভয়ভীতি ছিল : কসোভো যদি এ অধিকার প্রাপ্ত হয়ে, তবে একদিন-না-একদিন কসোভো আলবেনিয়ার অংশ হয়ে যাবে।

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে আলবেনীয়রা বিক্ষোভ ও দাঙ্গার মাধ্যমে তাদের দাবি বারবার জোরালোভাবে প্রকাশ করতে থাকে। সার্বীয়দের মতের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, নির্যাতন এবং সহিংসতার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। একজন ক্রোয়েশীয় বলেন, ‘১৯৭০-এর দশক থেকে কসোভোতে… অগণিত সহিংসতা চলছিল, যাতে সম্পত্তি ধ্বংস, লুটতরাজ, চাকুরিচ্যুতি, অপদস্থকরণ, ধর্ষণ, যুদ্ধ এবং হত্যা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। এর ফলে, সার্বীয়রা বলতে থাকে যে, তারা গণহত্যার শিকার হচ্ছে এবং তারা আরও জানিয়ে দেয় যে, এ অবস্থা তারা আর সহ্য করবে না।’ ১৯৮৬ সালে সার্বিয়ার এ দাবিগুলো সেখানকার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় নেতাগণ এবং সামরিক কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী সংবাদপত্র ‘প্রাকসিস’-এর সম্পাদক প্রমুখ উত্থাপন করেন যে, সরকারকে অতিদ্রুত এই গণহত্যা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

গণহত্যার যে-কোনো যৌক্তিক সংজ্ঞায় বলা যায়, এ অভিযোগ ছিল অতিরঞ্জিত। আলবেনিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল একজন সাংবাদিকের মতে, ‘আলবেনীয় জাতীয়তাবাদীরা সার্বীয়ার সহিংস কার্যক্রম এবং সম্পত্তি কিছু ধ্বংস করেছে।

এ সবকিছুই কিন্তু সার্বিয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে একটি অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়, আর শ্লোভোদান মিলোসোভিচ এ সুযোগটি দেখতে পান। ১৯৮৭ সালে তিনি কসোভোতে একটি বক্তৃতার মাধ্যমে সার্বীয়দের ইতিহাস তুলে ধরেন ও ভূমিরক্ষার জন্য আবেদন জানান। এর পরই সার্বীয়রা কম্যুনিস্ট, অ-কম্যুনিস্ট এমনকি কম্যুনিস্ট- বিরোধীরাও তার চারপাশে ভিড় করতে শুরু করে। সেসঙ্গে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা কসোভোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সার্বীয়দের অধিকার ও মানমর্যাদা রক্ষা করবে এবং আলবেনীয়দের উপর নির্যাতনসহ তাদেরকে সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে ছাড়বে। মিলোসোভিচ শীঘ্রই একজন জাতীয়তাবাদী নেতায় পরিণত হন। দুই বছর পর, ১৯৮১ সালের জুন মাসে, মিলোসোভিচ কসোভো ফিরে আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন ১ মিলিয়ন থেকে ২ মিলিয়ন সার্বীয়। তারা মুসলমানদের সঙ্গে ৬০০ বৎসর পূর্বেকার যুদ্ধের বৎসর উদযাপন করে তাদের জাতীয়তাবাদী ঐক্য ও চেতনা শাণিত ও আরও সুদৃঢ় করে তোলে।

সার্বীয়দের ভয়ে এবং তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আলবেনীয়রা পুনরায় বসনিয়ায় তাদের জনসংখ্যা নীতিতে পরিবর্তন আনে। ১৯৬১ সালে সার্বীয়রা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় ছিল শতকরা ৪৩ ভাগ, মুসলমান ছিল শতকরা ২৬ ভাগ। ১৯৯১ সালের মধ্যে বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে। সার্বীয় জনসংখ্যা শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৪ ভাগ। এই ত্রিশ বৎসরে ক্রোয়েশিয়ার জনসংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ থেকে শতকরা ১৭ ভাগে এসে দাঁড়ায়। একটি নৃগোষ্ঠী; অন্য নৃগোষ্ঠীকে বিতাড়িত ও নিশ্চিহ্ন করতে থাকে। একজন সার্বীয় যোদ্ধা ১৯৯২ সালে প্রশ্ন রাখেন, ‘আমরা কেন শিশুদের হত্যা করছি?’ উত্তর হল, ‘কারণ কোনো একদিন তারা বড় হয়ে উঠবে, তাই আমরা আগে থেকেই তাদের শেষ করে দিচ্ছি।’ এভাবেই মুসলমানদের জনসংখ্যার নীতি ও গতিপ্রকৃতির ওপর নির্মম প্রতিশোধের অগ্নি সেখানে জ্বলে ওঠে।

জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তন এবং কার্যত যুবসংখ্যাধিক্য বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আন্তঃসভ্যতার মধ্যে সংগঠিত প্রায় শতকরা ২০ ভাগ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধের জন্য দায়ী। এটি অবশ্য এ-সম্পর্কিত সবকিছুকে ব্যাখ্যা করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সার্বীয় ও ক্রোয়াটদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জনসংখ্যা নীতির কোনো সংস্রব ছিল না। তারা অতীত ইতিহাসে পরস্পরের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখেই বসবাস করে আসছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্রোয়েশীয়দের দ্বারা সার্বীয় হত্যা থেকেই সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে।

তাহলে বলা যায় : রাজনীতি সবসময়ই দ্বন্দ্বমুখর এবং রাজনীতি নিজেই দ্বন্দ্বের উৎস। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়, অটোম্যান, রুশসাম্রাজ্যের পতনের পর নৃগোষ্ঠীক এবং সভ্যতাসংক্রান্ত সংঘাত নতুন করে প্রাণ পায় এবং চাঙা হয়ে ওঠে। গজিয়ে ওঠা নতুন রাষ্ট্রসমূহ ছিল সেই সংঘাতের মূল কেন্দ্রভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানের পর ব্রিটিশ, ফরাসি ও ডাচ সাম্রাজ্য অবসানের পর একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। শীতলযুদ্ধাবসানের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ার পতন, আবারও একই ধরনের ফল বরং আরো জোরালো ও গতিশীলভাবে বয়ে আনল। জনগণ আর কোনোভাবেই নিজেদেরকে কম্যুনিস্ট বলে পরিচয় দিতে চাইল না; চাইল না বলতে যে তারা সোভিয়েট বা যুগোস্লাভ নাগরিক এবং তারা নতুন পরিচয় পেতে অত্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল। এজন্য তারা হাতের কাছে পেল প্রাচীনকালের ধর্ম ও নৃগোষ্ঠীক অস্ত্র। কর্তৃত্বমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া বক্তব্য, যেমন ‘মর্তে বা স্বর্গে কোনো ঈশ্বর নেই’, এমন বক্তব্য যা পাশ্চাত্যের উদারনীতির দ্বারা এগিয়ে নেয়া ধর্মনিরপেক্ষতা ও কম্যুনিস্ট মতাদর্শের বস্তুবাদী দর্শনের সারবস্তু গভীর সংকটে আপতিত হল। প্রকারান্তরে অনেকগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আমিত্ব প্রমাণের জন্য বিভিন্ন সভ্যতা সহিংসভাবে মেতে উঠল।

এই প্রক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রায়নের জন্য একটি প্রতিবন্ধক বলে বিবেচনা করা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর, ক্ষমতাসীন নতুন এলিটগণ কিন্তু সেখানে জাতীয় নির্বাচনের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখালেন না। যদি তারা তা করতেন, তবে রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনী বক্তব্যে নৃগোষ্ঠীক সমঝোতা আন্তঃসভ্যতার সমন্বয়মূলক বক্তব্য ও কর্মসূচি পেশ করতে হত, এতে করে হয়তো পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতেও পারত। হয়তো পার্লামেন্টে ‘কোয়ালিশন থাকত, বেরিয়ে আসত সমঝোতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু, তার বদলে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া নির্বাচন প্রজাতন্ত্রভিত্তিক সংগঠিত করা হল, এর ফলে রাজনৈতিক নেতারা দ্ব্যর্থহীনভাবে একটি কেন্দ্রমুখী (সমন্বিত) প্রচেষ্টার বিপরীতে স্থানিক ও সংকীর্ণ তথা কেন্দ্রবিমুখ জাতিগত, সংস্কৃতিগত, ধর্মগত বিষয়গুলো এগিয়ে আনলেন এবং স্বাধীনতার দাবিকে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় করে তুললেন। এমনকি বসনিয়াতেও ১৯৯০ সালে জনপ্রিয় নির্বাচনে ভোটারগণ সার্বিকভাবে নৃগোষ্ঠীক ধারাতেই ভোট প্রদান করেন। বহুধাবিভক্ত নৃগোষ্ঠীক সমন্বয় পার্টি (Multi Ethnic Reformist Party) এবং কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনে প্রত্যেকে শতকরা ১০ ভাগেরও কম ভোট লাভ করেন। মুসলিম পার্টি যা ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটির নামে চলছিল, তারা পায় শতকরা ৩৪ ভাগ ভোট, দি সার্বিয়ান ডিমোক্রাটিক পার্টি অর্জন করে শতকরা ৩০ ভাগ ভোট, ক্রোয়েশিয়ান ডিমোক্রাটিক ইউনিয়ন শতকরা ১৮ ভাগ পায়। মোটামুটিভাবে মুসলমান, সার্বিয় এবং ক্রোেয়াটিকদের ভোটের আনুপাতিক হার ছিল জনসংখ্যার বণ্টনের হারের অনুপাতের অনুরূপ।

প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ায় প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত নির্বাচনে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে তারাই জয়লাভ করেন, যারা জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্দীপ্ত ছিলেন এবং সে লক্ষ্যে বিরোধী নৃগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করতে তারা ছিলেন বদ্ধপরিকর।

নির্বাচনের প্রচারাভিযান দ্বারা কার্যত জাতীয়তাবাদী ও নৃগোষ্ঠীক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উস্কে দেয়া হয়, আর তার ফলে ফাটলরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর প্রকৃতপক্ষে সংঘাত বেড়ে যায়, যা প্রকারান্তরে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধকেই এগিয়ে আনে। বোগদান ডেনিস বলেন, ‘এথনস্ হয়ে ওঠে ডিমোস্ (E:hnos become demos )’, অর্থাৎ নৃগোষ্ঠীক পরিচিতিতে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র। ফলাফল হল, কার্যত যুদ্ধ আর সহিংসতা।

প্রশ্ন হল : বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কেন মুসলমানেরা অন্যান্য নৃগোষ্ঠীক ও সংস্কৃতিমনাদের চেয়ে অধিকভাবে সহিংস ও যুদ্ধপ্রবণ হয়ে উঠল? এটি কি সবসময়ের জন্যই সত্য ছিল বা আছে? অতীতে দেখা যায়, খ্রিস্টানরা তাদের অনুসারী খ্রিস্টানদের হত্যা করেছে, আবার অন্যান্যদেরকেও ব্যাপকভাবে হত্যা করছে। অতএব, সহিংসতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হলে অতীত ইতিহাসে থেকে অদ্যাবধি ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কাজটি সম্ভবত অসম্ভব। মুসলমানদের সাম্প্রতিক সহিংস হয়ে ওঠার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে তা চিহ্নিত করা দরকার। কেননা, মুসলমানেরা সম্প্রতি আন্তঃমুসলমান ও মুসলমানদের বাইরে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে অধিক মাত্রায়। এ সহিংসতার শেকড় অতীত ইতিহাসের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কিত বা সাম্প্রতিককালে তা কতটুকু এবং কেন দায়ী তাও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ৬টি সম্ভাব্য কারণ এ সম্পর্কে বলা যায় :

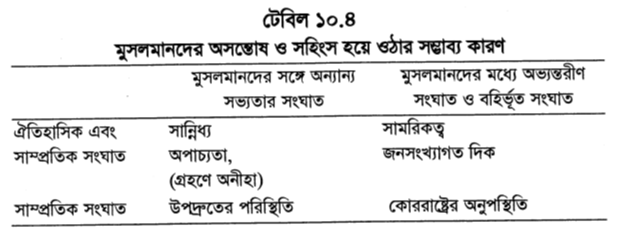

৬টির মধ্যে তিনটি মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতার কারণ ব্যাখ্যা করেছে, বাকি তিনটি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সহিংসতার কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। তিনটি সাম্প্রতিক এবং বাকি তিনটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কারণ অনুসন্ধান করতে উদ্যোগী হয়েছে। তবে, ঐতিহাসিকভাবে কোনো কারণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না তা নিয়ে বিতর্ক ও সন্দেহ রয়েছে। যদি ঐতিহাসিক কারণ না থাকে, তবে তার ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক সহিংসতার কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে চাওয়া ভুল হবে বলে মনে করা যায়। তা হলে বিংশ শতাব্দীর উপাত্ত ও প্রবণতার দ্বারা মুসলমানদের সহিংস হয়ে ওঠার কারণ নির্বাচনই অধিকতর নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত (টেবিল ১০.৪)।

প্রথমত, যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, ইসলাম শুরু হয়েছিল তরবারি দ্বারা পরিচালিত ধর্ম হিসেবে এবং সেজন্য তারা সামরিকত্বকে উৎসাহিত করে থাকে। ইসলামের উৎপত্তি হয়, ‘যুদ্ধপ্রিয় বেদুইনদের উপজাতির ভেতর থেকে’, এবং সেজন্য ‘সহিংসতার সঙ্গে ইসলামের মূলগত সম্পর্ক বিরাজমান। হযরত মুহাম্মদ নিজে ছিলেন একজন শক্ত যোদ্ধা ও প্রখর সেনাধিপতি। (কেউই জেসাস ক্রাইস্ট এবং বৌদ্ধ সম্পর্কে তেমন বলেন না)। ইসলামের মতবাদই হচ্ছে ‘নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো’ যখন তাদের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হল, তখন তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। অর্থাৎ, জিহাদের’ পরিবর্তে অতিদ্রুত মুসলমানদের মধ্যে ‘ফিত্না’ বা অভ্যন্তরীণ বিবাদ অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। কোরআন ও অন্যান্য ইসলামি ধারায় সহিংসতার আশ্রয়ের উল্লেখ করা হয়েছে; সেজন্য ‘অহিংস অবস্থা’ ইসলামে তত্ত্বে ও বাস্তবে ‘অনুপস্থিত’ বলেই ধরা যায়।

দ্বিতীয়ত, আরবে উৎপত্তি হলেও উত্তরআফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা, পরবর্তীতে সেন্ট্রাল এশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বলকান এলাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামের অধীনে চলে আসে। ফলে, ইসলাম অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। অনেকে এ-ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে অটোম্যান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে বলকান-অঞ্চলের দক্ষিণের শহুরে এলাকার অনেক স্লাভ এ-ধর্মে দীক্ষা নেয়, কিন্তু গ্রামীণ কৃষকেরা এতে তেমন সাড়া দেয়নি এবং এ কারণেই বসনিয়ার মুসলমান এবং অর্থোডক্স সার্বীয়দের ভেতর ধর্মীয় পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিপরীতভাবে, রুশসাম্রাজ্যের বলকান-এলাকার কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি, ককেসীয় এলাকায় তার উপস্থিতি এবং সেন্ট্রাল এশিয়া পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি কার্যত দুটি ধর্ম ও সংস্কৃতির (ইসলাম ও অর্থোডক্স) মধ্যে সংঘাত শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ব্যাপী দীর্ঘায়িত করে রেখেছিল। ইসলাম তার ক্ষমতা ও শৌর্যবীর্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পাশ্চাত্যের বিশেষ আনুকূল্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি আবাসস্থল স্থাপিত করলে পরে তখন থেকেই আরব-ইহুদি সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। এভাবে ইউরেশিয়ার মুসলমান ও অমুসলমান অবস্থান একই স্থানে লাগালাগি হতে শুরু করে। অন্যদিকে, পশ্চিমে সমুদ্র থাকার কারণে অপাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের সীমানা সৃষ্টির কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, এটি হয়েছিল সর্বপ্রথম প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে পাশ্চাত্যের মানুষ বসতি শুরু করেছিল।

তৃতীয়ত, মুসলমান-অমুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের তৃতীয় সম্ভাব্য কারণ হতে পারে—যেমন কোনো একজন দেশদরদীর মতে ইসলাম স্বভাবতই একটি অসহিষ্ণু প্রকৃতির ধর্ম (অপাচ্যতা—indigestibility)। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে অপাচ্যতার কারণে, মুসলমানেরা তাদের দেশে সংখ্যালঘুদের আপন করে নিতে ব্যর্থ হয়, যা অমুসলমান দেশ খুব সহজেই করতে পারে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ, তারা অমুসলমান সংখ্যালঘুদের সহজেই মানিয়ে নিতে সমর্থ হয়। খ্রিস্টধর্মের চেয়েও ইসলাম অধিকতর পরিপূর্ণ বিশ্বাসসমৃদ্ধ ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিকে এক করে ফেলেছে। “দারুল ইসলাম’ এবং ‘দারুল হার্ব’-এর মধ্যে কোনোপ্রকার সমঝোতার পথ নেই। কনফুসীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, পাশ্চাত্য খ্রিস্টান এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের পক্ষে অন্যধর্মের মানুষকে গ্রহণ করা সহজ; তারা অন্যধর্মের মানুষের কাছে বসবাস করতেও তেমন দ্বিধাবোধ করেন না। এক্ষেত্রে মুসলমান পরিচয়ে কোনো পার্থক্য করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, নৃগোষ্ঠীক চীন সহজেই থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ-জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। ক্যাথলিক ফিলিপাইনেও তাদের তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। নীতিগতভাবে সেসব সমাজে তেমন কোনো চীনা জনগোষ্ঠীবিরোধী তৎপরতা দেখা যায় না। কিন্তু বিপরীতভাবে মুসলমানদেশে চীনা জনগণবিরোধী সহিংস ঘটনা ঘটে চলেছে। এমনটি হতে দেখা যায় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানে চীনাদের ভূমিকা অত্যন্ত সংবেদনশীল, কিন্তু থাইল্যান্ড বা ফিলিপাইনে বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক ও সাবলীল

সামরিকত্ব, অপাচ্যতা এবং অমুসলমান গোষ্ঠীর প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব ইসলামের সার্বক্ষণিক বৈশিষ্ট্য। এর জন্য ইতিহাসের সকল পর্যায়ে মুসলমানগণ সবসময়ই সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর থেকেছে। আরও তিনটি ক্ষণস্থায়ী উপাদান উল্লিখিত তিনটি মৌল উপাদানকে উৎসাহিত ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে, যার জন্য বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানগণ এত মারমুখো হয়ে ওঠেন। মুসলমান-সমর্থক একটি চিন্তা থেকে বলা হয় যে, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানসমাজকে পদানত করে রাখার ঘটনা কার্যত মুসলমানদের সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার ‘বহিঃপ্রকাশ’ ঘটনা বলে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সেজন্য, অমুসলমান গোষ্ঠীসমূহ মুসলমানদেরকে একটি ‘বিকল্প লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। ওই মতামত বলে যে, মুসলমানগণ অমুসলমানদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল; তাছাড়া সেখানে পাশ্চাত্য জগতের ‘সিমেটিক’ বিরোধী আক্রোশও যুক্ত হয়েছিল। এজন্য মুসলমানগোষ্ঠী প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর, চেচনিয়াতে, রেড ইন্ডিয়ানদের মতো অপদস্থ, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও উচ্ছেদকৃত হতে থাকে (সাকার আহম্মেদ)। তবে তিনি (সাকার আহম্মেদ), মুসলমানেরা যে নির্যাতনের শিকার তা উল্লেখ করলেও, যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অবস্থা কী-রূপ আকার ধারণ করে, সে-বিষয়ে কিছু বলেননি। উদাহরণস্বরূপ সুদান, ইরান, মিশর এবং ইন্দোনেশিয়ার নাম উল্লেখ করা যায়।

গভীরভাবে দেখলে, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংঘাত সম্পর্কে বলা যায়, এটি হয়তো হত না যদি একটি ‘মুসলমান কোররাষ্ট্র’ থাকত। ইসলামের সমর্থকগণ সবসময়ই বলে থাকেন যে, পাশ্চাত্যের সমালোচকেরা যেমন বলেন যে, একটি কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত ষড়যন্ত্রমূলক পরিচালনাশক্তি রয়েছে যা মুসলমানদের সংগঠিত করে খুবই উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাশ্চাত্যে ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। যদি সমালোচকেরা এটি সত্য বলে ধরে নেন, তাহলে বলা যায়, তারা সত্যের সন্ধান পাননি। ইসলাম হল বিশ্বের অস্থিরতার অন্যতম উৎস। কারণ, সেখানে একক ও কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী কোনো শক্তি নেই। যে-সমস্ত দেশ, যেমন সৌদিআরব, ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মুসলমানদের নেতৃত্ব বলে নিজেদের মনে করে থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। তারা একে অন্যকে ‘ল্যাং মারতে চায়’। তাদের মধ্যে কেউই মুসলমানদের ভেতরকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রদানের যোগ্যতা রাখে না; এবং সেসঙ্গে তাদের কেউই অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধী মীমাংসার জন্য কৰ্তৃত্বমূলক কোনো নির্দেশ দেবার পর্যায়ে নেই।

চূড়ান্তভাবে বলা যায়, মুসলমানসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিস্ফোরণ এবং তার সঙ্গে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি, ১৫-৩০ বৎসর বয়সের যুবকদের সংখ্যাধিক্য, আসলে প্রাকৃতিক ও বাস্তব কারণ, যার জন্য মুসলমানদের অভ্যন্তরে ও অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব অহরহ লেগেই চলেছে। অন্যান্য কারণ যেভাবেই থাকুক বা কাজ করুক না কেন, এই বিষয়টি ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মুসলমানদের মধ্যে এবং দ্বারা সৃষ্ট সহিংসতার একটি বিরাট উৎস বিশেষ। হয়তো একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মুসলমানদের সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনসংখ্যার চাপ সহ্য করতে পারবে এবং এমনটি ঘটলে হয়তো মুসলমানদের মধ্যে সহিংস প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং কার্যত তা সাধারণভাবে ফাটলরেখা বরাবর সংঘাত ও দ্বন্দ্বকেও হ্রাস করবে।