অধ্যায় ৩ – সর্বজনীন সভ্যতা? আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ

সর্বজনীন সভ্যতার অর্থ

ভি. এস. নাইপাল বলেন : ‘সর্বজনীন সভ্যতা’র আবির্ভাব ঘটছে। কিন্তু এ শব্দের অর্থ কী দাঁড়ায়? সাধারণভাবে এর অর্থ : মানবতার সম্মিলনের সংস্কৃতি এবং বিশ্বব্যাপী সাধারণ মূল্যবোধ, বিশ্বাস, পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিতিকরণ প্রক্রিয়া, রীতি, প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, সর্বজনীন সভ্যতা বলতে যা বুঝায়, তা প্রগাঢ় কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। আবার বিপরীতভাবে তা কিছু অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু প্রগাঢ় নয়। আবার কিছু আছে যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অগভীর।

প্রথমত, সকল সমাজের মানবজাতি নির্বিশেষে কার্যত কিছু মৌলিক মূল্যবোধ ধারণ করে থাকে যেমন হত্যাকে সকলেই পাপকাজ বলে মনে করে থাকে। তাছাড়া পরিবারের মতো প্রতিষ্ঠান মানবসমাজে সর্বত্র এবং সকলের জন্যই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সকল সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমরূপ “নৈতিক বোধ’, যেমন কোনটি সঠিক বা কোনটি সঠিক নয় সে-সম্পর্কে একটি ন্যূনতম মাত্রার চিন্তা কাজ করে থাকে। এই বিষয়টিকে যদি ‘সর্বজনীন সভ্যতা’ বলে মনে করা হয়, তবে তা হবে অবশ্যই সুগভীর এবং প্রগাঢ়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি কোনোক্রমেই নতুন বা প্রাসঙ্গিক নয়। যদি মানুষ ইতিহাসের সকল পর্যায়ে সর্বত্র কিছু মৌলিক মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানাদি একইভাবে গ্রহণ করে থাকে, তবে তাকে মানুষের আচরণে ধ্রুব এবং স্থির বলে গণ্য করা চলে। একথাও সত্য যে, তা কখনও সে-ইতিহাসকে আলোকিত বা ব্যাখ্যা করে না যা মানুষের আচরণ বা স্বভাবগত পরিবর্তনকে ধারণ করে। আবার, সকল মানুষের জন্য যদি সর্বজনীন সভ্যতার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে আমরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সভ্যতাসমূহের জন্য কী ধরনের পরিচিতিমূলক শব্দ ব্যবহার করব? মানবগোষ্ঠী বিবিধ রকমের উপগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে পড়েছে, যেমন—উপজাতি, জাতি এবং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, যাকে সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। যদি সভ্যতা শব্দটিকে উন্নীত করা হয়, এবং কেবলমাত্র সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য সাধারণ বিষয়াদিকে সভ্যতা বলা হয়, তাহলে সাংস্কৃতিকভাবে বিভক্ত জাতি-গোষ্ঠীর জন্য বিভেদিত অবস্থাকে বুঝাবার জন্য নতুন শব্দ চর্চা করা অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অথবা ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীসমূহের অস্তিত্বহীনতাকে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভ্যাকলভ হাবেল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, ‘আমরা এখন মাত্র ‘একটি বিশ্বসভ্যতার মধ্যে অবস্থান করছি।’ ‘এটি একটি অগভীর প্রলেপ ব্যতীত কিছু নয়’, যা অসংখ্য বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, সম্প্রদায়, ধর্মীয়বিশ্বসমূহ, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্য, সাধারণ বিশ্বসভ্যতা প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের অন্তরালে এ সবকিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে আচ্ছাদন করছে বা গোপন করছে। ‘সভ্যতা’কে সংকীর্ণ করে যদি শুধুমাত্র বৈশ্বিক উচ্চতায় সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং সংস্কৃতিসমূহ বা ‘উপসভ্যতাসমূহ’ নামগুলি যদি বৃহৎ সাংস্কৃতিক সত্তাগুলোর জন্য প্রয়োগ করা হয় তবে তা শুধুমাত্র শব্দার্থিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, ‘সর্বজনীন সভ্যতা’ শব্দটি দ্বারা যা বুঝায়, তা হল, সুসভ্য সমাজসমূহের ভেতর ‘সাধারণ’ বিষয়াদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শহরাঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষা তাদেরকে আদিম সমাজ ও বর্বরদের থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করে থাকে। এটি মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিভাষা। এবং এই ধারণাকে কেন্দ্র করে সর্বজনীন সভ্যতার আবির্ভাব হচ্ছে যা নৃতত্ত্ববিদদের আতঙ্কিত করছে, কারণ সভ্যতার এ সংজ্ঞা আদি জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে না। মানবেতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সভ্যতার এ ধারণা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সভ্যতার এই বিশেষ ধারণা সভ্যতার বহুজাতিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তৃতীয়ত, ‘সর্বজনীন সভ্যতার’ বিষয়টি কিছু ধারণাকে বহন করে, যার মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ এবং মতবাদসমূহ যা বর্তমানে পাশ্চাত্য বিশ্বের মানুষ ধারণ করে আছে এবং সেইসঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের কেউ কেউ ধারণ করে থাকেন। এ-ধরনের সংস্কৃতিকে সম্ভবত ‘ড্যাভোস (Davos) সংস্কৃতি’ বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বৎসর কম করে হলেও হাজারখানেক ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, সরকারি কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্ব-অর্থনৈতিক ফোরামে (World Economic Forum ) যোগদানের উদ্দেশ্যে সুইজারল্যান্ডের ড্যাভোস শহরে জমায়েত হয়। সম্মেলনে সমবেত হওয়া প্রায় সকলেরই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসাবাণিজ্য, আইন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে। তাছাড়া তাঁরা সকলেই ইংরেজিভাষায় কথাবলায় দক্ষ, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তা, অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। তাঁরা আন্তর্জাতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রায়শই এক দেশ থেকে অন্যদেশে ভ্রমণ করে থাকেন। তাঁরা সাধারণত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদের তত্ত্ব বিশ্বাস করেন, বাজার অর্থনীতির সমর্থক, রাজনৈতিভাবে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পূজারি। এসবই কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার মৌল বিষয়। ড্যাভোস-সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা, বিশাল আয়তনের অর্থনীতি, সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং ড্যাভোস-সংস্কৃতি ব্যাপক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সারা বিশ্বব্যাপী কত মানুষ ড্যাভোস-সংস্কৃতির অংশীদার—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

পশ্চিমা দেশের বাইরে ড্যাভোস-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত সম্ভবত ৫০ মিলিয়ন মানুষ, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১% ভাগ। এটি অবশ্যই বিশ্বজনীন সংস্কৃতি থেকে বহুযোজন দূরে। যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ড্যাভোস-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা তাঁদের নিজেদের সমাজে ও দেশে খুব ভালো অবস্থানে নেই। হেডলি বুল বলেন, এই সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি টিকে আছে ‘কেবলমাত্র এলিটশ্রেণীর মধ্যে এবং অনেক সমাজে কূটনৈতিক পর্যায়েও এর শেকড় খুবই দুর্বল… এবং সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি বস্তুত সাধারণ নৈতিক সংস্কৃতি বা সাধারণ মূল্যবোধ কতটা ধারণ করে।’

চতুর্থত, আরও একটি ধারণা অগ্রবর্তী হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ধরন এবং সারা বিশ্বব্যপী বিস্তৃত জনপ্রিয় সংস্কৃতি ‘বিশ্বজনীন সভ্যতার’ সৃষ্টি করছে। এই যুক্তি প্রগাঢ় বা প্রাসঙ্গিক নয়। সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ অতীত ইতিহাস থেকে বর্তমান অবধি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। একটি সভ্যতা কর্তৃক ভালোকিছু আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হলে তা আপনাআপনিই অন্য সভ্যতার দিকে চলে যায়। সভ্যতাসমূহের এই গ্রহণযোগ্যতায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রভাব থাকে না এবং এ সাংস্কৃতিক প্রবাহ গ্রহীতা সভ্যতাসমূহের প্রকৃত সংস্কৃতিকে একেবারেই পরিবর্তন করতে পারে না। সভ্যতা আমদানির বিষয়টি নির্ভর করে এর চাকচিক্য বা চাপিয়ে দেয়া নীতির ওপর। উদ্বেলিত হয়েছিল আগের শতকে পশ্চিমা দুনিয়া, চীনা বা ভারতীয় সংস্কৃতি জনপ্রিয় হয়েছিল; কারণ তারা পশ্চিমা শৌর্যবীর্যের প্রতিফলন নিজেদের ভেতর দেখেছিল। উনিশ শতকে চীন এবং ভারতে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আমদানি ‘পপ সংস্কৃতি’ ও ‘ভোগপণ্য সংস্কৃতি’ পশ্চিমা সভ্যতার জয়ধ্বনি দিচ্ছে—এ ধারণা পশ্চিমা সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলশক্তি কিন্তু ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta); ম্যাগনা ম্যাক (Magna Mac ) নয়। আসল সত্য হল, অপাশ্চাত্য সমাজের মানুষ ‘ম্যাগনা ম্যাক’-এ কামড় বসায়, তবে এটি ম্যাগনা কার্টার গ্রহণ বুঝায় না।

ম্যাগনা ম্যাক গ্রহণ পশ্চিমাবিশ্ব সম্পর্কে মনোভাব-বিষয়ক কোনো ব্যঞ্জনা ও তার প্রকাশ করে না। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো স্থানে অর্ধডজন যুবক জিন্স (Jeans) পরিহিত হয়ে কোকাকোলা পান করে, র্যাপ শ্রবণ করে, কিন্তু তাদের আনুগত্য মক্কার প্রতি; আর আমেরিকার এয়ারলাইনে বোমা ছুড়তে তাদের চিত্ত দ্বিধাহীন। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে আমেরিকানরা মিলিয়ন মিলিয়ন জাপানি মটোরজান ক্রয় করেছে, ব্যবহার করেছে জাপানি টেলিভিশন সেট, ক্যামেরা এবং অন্যান্য ইলেট্রোনিক্স দ্রব্যাদি; কিন্তু নিজেরা

‘জাপানি’ হয়নি এবং বাস্তবে তারা জাপানের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল। বিবেচনাহীন অহংবোধ থেকে পশ্চিমাবিশ্ব ধারণা করতে পারে যে, অপাশ্চাত্যের মানুষ ‘পশ্চিমাপন্থী’ হয়ে উঠবে যদি তারা পশ্চিমা ভোগ্যসামগ্রী পেয়ে যায়। এ অবস্থা বিশ্বকে কী বলে? পশ্চিমারা যখন তাদের সভ্যতাকে, গ্যাসযুক্ত পানীয়, রংচটা প্যান্ট, চর্বিযুক্ত খাদ্য এমন খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে এক করে ফেলে?

বিশ্বজনীন জনপ্রিয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও কিছু পরিশীলিত যুক্তি দেবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়; যা ভোগ্যপণ্যকেন্দ্রিক না হয়ে মিডিয়াকেন্দ্রিক বলে মনে হয়। অর্থাৎ কোকাকোলা সংস্কৃতির বদলে এখানে হলিউডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। আমেরিকা-নিয়ন্ত্রিত ছায়াছবি, টেলিভিশন এবং ভিডিও শিল্প আসলে আমেরিকার এয়ারক্রাফট শিল্পকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমেরিকার তৈরি শত শত ছায়াছবি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রতি ১০০ ছায়াছবির ৮৮টি ছিল আমেরিকায় তৈরি। তাছাড়া দুটি আমেরিকান এবং দুটি ইউরোপীয় সংস্থা বিশ্বব্যাপী সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে প্রাধান্য বিস্তার করছে। এ অবস্থা মোটামুটি দুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তুলে ধরে। প্রথম হল, সর্বজনীনভাবে মানুষের প্রেম, যৌনতা, সংহিসতা, রহস্যময়তা, সম্পদ, ব্যবসায় লাভজনক অবস্থান ইত্যাদি মানবিক ঝোঁকসমূহকে মার্কিনিরা তাদের নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার্থে ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়ত হল, বিশ্বব্যাপী ব্যাপক যোগাযোগব্যবস্থা যে মানুষের বিশ্বাস ও চেতনার ও সম্মিলন ঘটাচ্ছে এমন প্রমাণ মেলা দুরূহ।

মাইকেল ভ্ল্যাহোস (Michael Vlahos ) বলেছেন : ‘চিত্তবিনোদন’ অর্থ সাংস্কৃতিক রূপান্তর বা পরিবর্তন নয়। তাছাড়া মানুষ ‘যোগাযোগ’ ধারণাটিকে নিজের পূর্বলব্ধ মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে। বিশ্বব্যাপী একই সময়ে প্রচারিত একই দৃশ্যমান চিত্রকল্প একেবারেই বিপরীতধর্মী ধারণা বা উপলব্ধির জন্ম দিতে পারে। পাশ্চাত্যের বসতঘর প্রশংসায় মেতে ওঠে, যখন তারা যোগাযোগমাধ্যমে বাগদাদে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানতে দেখে। পাশ্চাত্যের বাইরে মানুষ মনে করে পাশ্চাত্যবিশ্ব প্রয়োজনে প্রায় কালো ইরাকি এবং সোমালীয়দের সমুচিত শাস্তি দিতে দ্বিধা না করলেও সাদা চামড়ার সার্বীয়দের শাস্তি দেয় না, যে- কোনো মাপকাঠিতেই এটি ভয়ংকর সংকেত।

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সাম্প্রতিককালে পশ্চিমাদের শক্তির অন্যতম প্রধান প্রদর্শন। ফলে পশ্চিমাদের এই আধিপত্যবাদী মনোভাব অপাশ্চাত্য সমাজের অনেক জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমুখী করে তুলছে।

সুতরাং, অবস্থা কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে গিয়েছে। যেভাবে বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পশ্চিমাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে চলে গিয়েছে, এর মাধ্যমে যা প্রচার হচ্ছে তাতে কিন্তু অপাশ্চাত্য দেশসমূহ পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ মনোভাব সৃষ্টি করছে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে অপাশ্চাত্য সমাজে আধুনিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যত অঞ্চলভিত্তিক মিডিয়াশিল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করছে, যার ভেতর দিয়ে তারা তাদের নিজেদের কৃষ্টি, সভ্যতা, মূল্যবোধ ঐতিহ্য প্রচার করছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৪ সালে সিএনএন (CNN) ইন্টারন্যাশনাল আনুমানিক হিসাবে দেখায় যে, তাদের প্রায় ৫৫ মিলিয়ন সম্ভাবনাময় দর্শক রয়েছে, অথবা প্রায় শতকরা ১ ভাগ পৃথিবীর মানুষ এর দর্শক (ডেভোসের সংস্কৃতির সদস্যসংখ্যার প্রায় সমান)। সিএনএন-এর সভাপতি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, এদের ইংরেজি অনুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ। সুতরাং, আবার আঞ্চলিক ভাষায় (সভ্যতা সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবির্ভাব ঘটছে স্প্যানিশ, জাপানি, আরবি, ফরাসি (পশ্চিম আফ্রিকার জন্য) এবং অন্যান্য ভাষায় সম্প্রচার। তিনজন পণ্ডিত-এর মতে ‘বৈশ্বিক সংবাদ কক্ষ’ এখনও টাওয়ার অব ব্যাবেল-এর সাথে সংঘাতরত।” রোনাল্ড ডোর আরেকটি হৃদয়গ্রাহী পরিস্থিতির কথা বলেছেন, যেখানে কূটনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের একটি সমশ্রেণীর বৃদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি জন্ম নিচ্ছে। তিনি উপসংহারে একত্রীভূত সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন : ‘অন্যান্য বিষয় যদি সমপর্যায়ের হয় তবে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক মিলন বিভিন্ন জাতির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা কূটনীতিকবৃন্দের ভেতর সমঝোতা ও সহানুভূতি তৈরি করবে, কিন্তু যে বিষয়গুলি সমমান বা পর্যায়ের নয় সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে।

ভাষা, এবং ধর্ম যে-কোনো সভ্যতার অথবা সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় উপাদান। যদি একক বিশ্বজনীন সভ্যতার বিকাশ হয়, তবে সর্বজনীন ভাষা ও ধর্মের বিকাশেরও একটা প্রবণতা থাকে। এই ধরনের দাবি বা মন্তব্য সবসময়ই ভাষার প্রতি সম্মান দেখিয়েই বলা হয়ে থাকে। ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’ (Wall Street Journal ) – এর সম্পাদক বলেন যে, “বিশ্বের ভাষা হল ইংরেজি।” এই বক্তব্যের দুটি দিক থাকতে পারে, যার একটি বৈশ্বিক সভ্যতাকে সমর্থন করবে। আর তা হল, বর্তমান বিশ্বে ক্রমান্বয়ে ইংরেজিভাষায় কথাবলা মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, এ বক্তব্যের পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং যে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তা ঠিক বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করে।

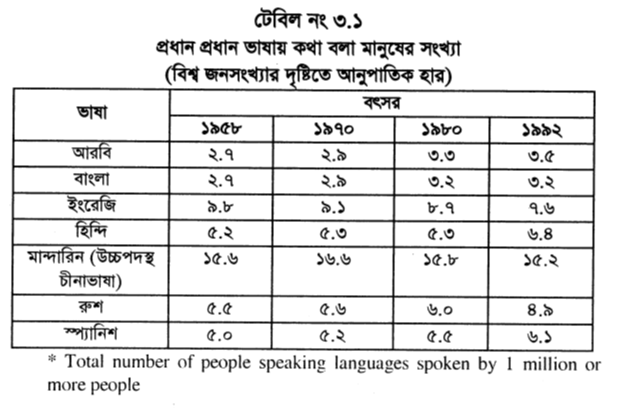

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, (১৯৫৮- ১৯৯২) পৃথিবীতে মোটের ওপর ভাষার ব্যবহারে তেমন কোনো নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়নি। বরং দেখা যায় ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ এবং জাপানি ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া মান্দারিন ভাষার ব্যবহারও পূর্বের চেয়ে কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে হিন্দি, মালয়, ইন্দোনেশীয়, আরবি, বাংলা, স্প্যানীয়, পর্তুগিজ এবং অন্যান্য ভাষায় কথাবলা লোকের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। ১৯৫৮ সালে বিশ্বব্যাপী ইংরেজিভাষায় কথাবলা লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯.৮, কিন্তু ১৯৯২ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৭.৬ ভাগে (টেবিল নং ৩.১ দেখুন)। এতে ইংরেজিতে কথাবলা লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১ মিলিয়ন।

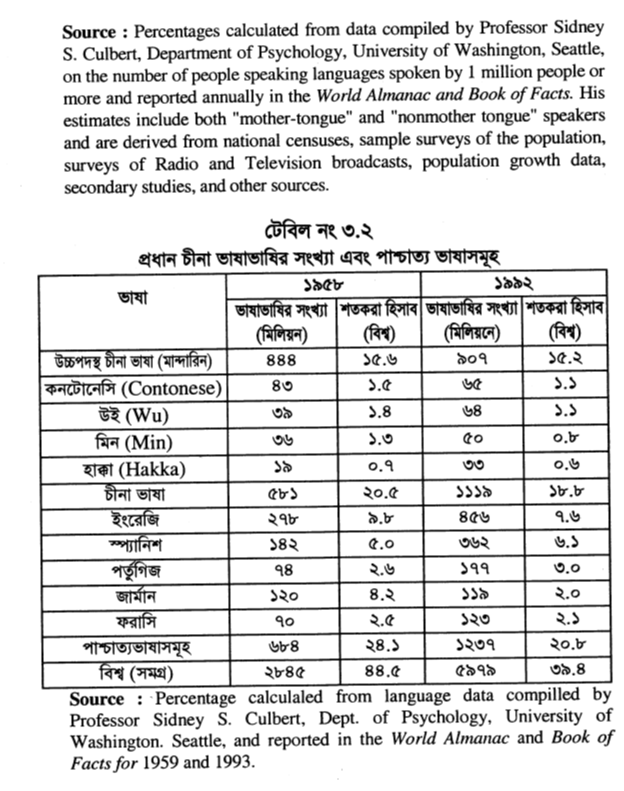

বিশ্বের মানুষের সংখ্যানুপাতে বিশ্বের পাঁচটি প্রধান পশ্চিমা ভাষায় (ইংরেজি, ফরাসি, জর্মান, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ) কথাবলা লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ওই ৫টি ভাষায় কথা বলত ১৯৫৮ সালে শতকরা ২৪.১ ভাগ, সেখানে ১৯৯২ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২০.৮ ভাগে। ১৯৯২ সালে শতকরা ১৫.২ ভাগ মান্দারিন (উচ্চপদস্থ চীনা ভাষা) ভাষায় কথা বলত, শতকরা ৩.৬ ভাগ মানুষ বিভিন্ন প্রকারের চৈনিক ভাষায় কথা বলত (দেখুন টেবিল নং ৩.২)। এক অর্থে বলা যায়, যে-ভাষা পৃথিবীর ৯২ ভাগ মানুষের অজানা সেটি বিশ্ব-ভাষার পর্যায়ে পড়ে না। অন্যভাবে বলা চলে : ইংরেজিকে বিশ্ব-যোগাযোগের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যেত যদি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণ এটিকে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করত; এটি যদি পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগের একমাত্র ভাষা হত, বা ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় এটি যদি বিশ্বে ব্যাপক যোগাযোগের (Language of wider communication, LWC) প্রধান ভাষা হত। মানুষ যখন অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, তখন তারা একটা-না-একটা উপায় খুঁজে নেয়। এক্ষেত্রে দোভাষীর শরণাপন্ন হতে হয়, যাঁরা ভাষার অনুবাদকের কাজ করে থাকেন। এ-ধরনের ব্যবস্থা অর্থ এবং সময় দুই নষ্ট করে। সর্বোপরি এটি বিব্রতকর। আর এ কারণে ইতিহাসের প্রায় সকল পর্যায়ে ‘লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা’ (Lingua Franca)-র আবির্ভাব ঘটেছে। লাটিন ভাষা প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ স্থান দখল করেছিল; ফরাসিভাষার আধিপত্য ছিল সোহালি এবং আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এবং ইংরেজি প্রায় সমগ্র বিশ্বে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত। একে অপরের সাথে দক্ষ ও সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্য কূটনৈতিক, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, পর্যটক সংক্রান্ত বিষয়াদি, বিমানচালক, বিমানচালনা নিয়ন্ত্রণকারীগণ-এর একটি ভাষা প্রয়োজন, যা অত্যন্ত কার্যকরভাবে সবাই ব্যবহার করতে পারে এবং বলাবাহুল্য, ইংরেজিভাষা সেই স্থান দখল করে নিয়েছে।

এই অর্থে ইংরেজি হল বিশ্বব্যাপী আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যেমন খ্রিস্টীয় দীনপঞ্জিতে সারা পৃথিবীতে সময়/তারিখ নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; যেমন আরবি সংখ্যা গণনাপদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়; আর মেট্রিক পদ্ধতি পরিমাপক মান হিসেবে বিশ্বে সর্বত্র ব্যবহৃত। একইভাবে ইংরেজিভাষা আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম; এটি বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির অস্তিত্বকেই স্বীকার করে। এভাবে ভাষাতত্ত্বে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’র মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বগত ও সাংস্কৃতিক প্রভেদ নিশ্চিহ্ন করে না বরং সাংস্কৃতিক প্রভেদের কারণে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে একটি সহযোগী ভাষা হিসেবে নিজেকে মানিয়ে নেয়। ভাষা আসলে যোগাযোগের একটি মাধ্যম, তাই এটি কোনো সম্প্রদায়ের পরিচয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, একজন জাপানি ব্যাংকার ইন্দোনেশিয়ার ব্যাংকারের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজিভাষায়। এটি পেশাগতভাবে করতেই হবে। এর অর্থ কোনোভাবেই তেমন নয় যে, তারা উভয়ই ইংরেজ-মনোভাবাপন্ন বা পাশ্চাত্যপন্থী।

এই কথাটি একইভাবে জার্মান এবং ফরাসি ভাষাভাষি সুইজারল্যান্ডের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা তারা সাধারণত পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিভাষায় ভাববিনিময় করে থাকেন, যদিও ইংরেজিভাষা তাদের জাতীয় ভাষা নয়। তেমনিভাবে ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ইংরেজিভাষা সেখানে একটি সহযোগী জাতীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এটি হয়েছে, কারণ ভারত একটি বহুভাষিক দেশ।

একজন প্রথিতযশা ভাষাতত্ত্ববিদ জসুয়া ফিসম্যান বলেন, একটি ভাষা তখনই ‘লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা’ অথবা LWC পর্যায়ে আসে যখন তা বিশেষ কোনো নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, অথবা মতাদর্শের সীমানায় থাকে না। অতীতে ইংরেজির সংকীর্ণ পরিচয় থাকলেও বর্তমানে ইংরেজি নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়কে উতরিয়ে গিয়েছে, অথবা খুবই স্বল্প পরিমাণে ওইসব সংকীর্ণতার বেড়জালে আবদ্ধ রয়েছে। যেমন, অতীতে আক্কাডিয়ান ( Akkadian), আরামাইক (Aramaic), গ্রিক (Grcek) এবং লাটিন ভাষার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরিত্র রক্ষায় সাহায্য করছে। তারা ইংরেজিভাষা ব্যবহার করছে অন্য ভাষাভাষির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য। তবে সেসঙ্গে তারা তাদের নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতাও আন্তরিকভাবে রক্ষা করতে চায়।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যারা ইংরেজিভাষায় কথা বলে থাকেন, তারা কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ, তাদের ইংরেজি ব্রিটিশ বা আমেরিকান ইংরেজির বাইরে আঞ্চলিক আমেজ মিশ্রিত ইংরেজি। তবে, এতে করে ইংরেজি তার ‘আভিজাত্য’ হারাচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে অ-বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে। চীনা ভাষার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়। আফ্রিকার পিতজিন (Pidgin) ইংরেজি (এটি আসলে আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষায় সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক বিচিত্র ধরনের ইংরেজি), ভারতীয় ইংরেজি, এবং অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত ইংরেজি ওই দেশের সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইতালীয়, ফরাসি এবং স্প্যানিশের মতো না হয়ে ইংরেজিভাষা থেকে আগত ভাষা বিশেষ সমাজে গুটিকতক মানুষের দ্বারা কথিত হয়, নতুবা তা একটি বিশেষ ভাষাভাষি মানুষের পরস্পরের যোগযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিষয়গুলো ভারতের ক্ষেত্রে একটি গবেষণাকাজের ভেতর দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। উক্ত কাজের সারমর্ম হচ্ছে : ১৯৮৩ সালে ভারতের ৭৩৩ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মানুষ ছিল ইংরেজিভাষাভাষি, আর ১৯৯১ সালে ৯৬৭ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ইংরেজিভাষাভাষি ছিল ২০ মিলিয়ন। তাই দেখা যায়, ভারতে ইংরেজিভাষাভাষি মানুষের সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে স্থির ছিল, যা মাত্র ২ থেকে ৪ ভাগের ব্যবধানে রয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ইংরেজি-এর অধ্যাপক তাদের The ground reality শীর্ষক গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেছেন যে, ‘কেউ যখন কাশ্মীর থেকে দক্ষিণের কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ করে থাকে; সে তখন তার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি নয় বরং হিন্দিভাষাকেই ব্যবহার করে থাকে।’ উপরন্তু, ভারতের ইংরেজি তার নিজস্ব স্বভাব অর্জন করেছে। বলা যায়, এখানে ইংরেজির ভারতীয়করণ হয়েছে পুরোমাত্রায়। ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি আত্তীকৃত হয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে সংস্কৃত ও ফারসিভাষা সেখানে আত্তীকৃত হয়েছিল।

বিশ্ব-ইতিহাসব্যাপী ভাষার বণ্টন আসলে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার বণ্টন। ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভাষা, যেমন ইংরেজি, মান্দারিন, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, রুশ-এ সবই ছিল সাম্রাজ্যের ভাষা, যে ভাষা দিয়ে তারা রাজ্য জয় করেছে এবং বিজিত স্থানে নিজস্ব (শাসকের) ভাষা মাধ্যমে ক্ষমতা চর্চা করেছে এবং ওই ভাষা তাদের বিজিতদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। ভাষা বণ্টনের হেরফের থেকে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রেও হেরফের এসেছে। প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ, মার্কিন কলোনি, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান এবং আর্থিক ক্ষমতা প্রকারান্তরে তাদের অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন শিক্ষা, সরকারব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য এবং প্রযুক্তিকেও একটি বৈধ এবং শক্তিশালী অবস্থানে আনতে পেরেছে।

স্বাধীনতা অর্জন করে প্রাক্তন কলোনির প্রায় সবগুলো সমাজই সাম্রাজ্যবাদী নীতি বদলাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভাষার ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব ভাষা প্রতিস্থাপনে সফলকাম হয়ে ওঠে। সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বর্ণযুগে রুশভাষা ছিল হ্যানয় এবং প্রাগে ‘লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা’। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওই স্থানে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে রুশভাষারও ব্যবহার হ্রাস পেতে থাকে। বার্লিন দেয়াল পতনের তাৎক্ষণিক পরে এমন একটি তেজি ভাব লক্ষ করা যায়, যেন সেখানে একটি দৃশ্যমান প্রবণতা এসেছিল, যাতে যুক্তজার্মানি আন্তর্জাতিক ফোরামে ইংরেজির বদলে জার্মানভাষায় কথা বলবে। জাপানের অর্থনৈতিক শক্তি মূলত অ-জাপানিদের জাপানিভাষা শিক্ষার দিকে টেনে নেয়। এইভাবে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অ-চীনাদের ক্ষেত্রে চীনাভাষা শিখতে উৎসাহিত করছে। চীনারা অতিদ্রুত হংকং-এ ইংরেজি হটিয়ে চীনাভাষা ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দেয়। চীনাভাষা দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। কেননা, ওই সকল অঞ্চলের সঙ্গে চীনের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হচ্ছে। যেহেতু অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বিশ্বে পশ্চিমাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, সেহেতু এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের বা এক-ভাষাভাষি লোকের সঙ্গে অন্য-ভাষাভাষি লোকের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিভাষার ব্যবহারও হ্রাস পেতে শুরু করছে। যদি দূরবর্তী ভবিষ্যতে চীনবিশ্বে প্রভাবশালী পশ্চিমা সভ্যতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়, তবে ইংরেজিভাষাও বিদায় হবে এবং তার স্থলে মান্দারিন ভাষা হবে বিশ্বে ‘লাংগুয়া ফ্রাঙ্কা’।

প্রাক্তন কলোনিগুলো স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে জাতীয়তাবাদী এলিটগোষ্ঠী কলোনিয়াল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং এভাবে নিজস্ব পরিচয় ব্যক্ত করতে থাকেন। তবে স্বাধীনতা অর্জনের পর এই জাতীয়তাবাদী এলিটগণ জনগণ থেকে নিজেদেরকে পৃথক ও উচ্চমার্গের বলে ভাবতে শুরু করেন এবং ইংরেজি, ফরাসি অথবা অন্যান্য পশ্চিমা প্রধান প্রধান ভাষার ওপর তাদের দক্ষতাকে এক্ষেত্রে তারা কাজে লাগাতে থাকেন।

অপাশ্চাত্য সমাজে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবণতা দেখা যায়। একদিকে, ইংরেজিভাষা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে; কেননা, আন্তর্জাতিক চাহিদার করণে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ইংরেজি লাগবে। আবার অন্যদিকে, নিজস্ব ভাষাকে এগিয়ে নেবার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ রয়েছে প্রবল। যেমন, উত্তর আফ্রিকায় আরবি ফরাসিভাষার স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছে, উর্দুভাষা পাকিস্তানে ইংরেজিভাষার বিপরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে, ভারতেও দেশজ ভাষা ইংরেজিকে প্রতিস্থাপিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটার বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৪৮ সালেই আঁচ করতে পেরেছিল; যখন তারা যুক্তি দেখান যে, ইংরেজির ব্যবহার জাতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করছে : যারা ক্ষুদ্র কিন্তু শাসক; আবার যারা সংখ্যাধিক্য কিন্তু শাসিত। কেউ কেউ অন্যদের ভাষায় কথা বলতে সক্ষম নয় এবং উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগে অক্ষম।’ কিন্তু চল্লিশ বৎসর ইংরেজি এলিটভাষা হিসেবে অটল থাকে এবং সেখানে এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেখানে ধরে নেয়া যায় একটি কৃত্রিম অবস্থা, যেখানে গণতন্ত্রের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকর রাখতে হয়। কিন্তু ইংরেজিভাষাভাষি ভারতীয় আর রাজনৈতিকভাবে সচেতন ভারতের মধ্যে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় ‘অধিক থেকে অধিকতর ভাবে’ এবং এ অবস্থা কার্যত সমাজের মধ্যে একধরনের অস্থিরতাকে উস্কে দিচ্ছে, যার একদিকে থাকছে গুটিকতক পদস্থ ইংরেজি-জানা মানুষ এবং অন্যদিকে রয়েছে মিলিয়ন মিলিয়ন ভোটার যারা তা জানে না।’ তবে যেভাবেই হোক না কেন, অপাশ্চাত্য দেশে সরকারি কাজকর্ম আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজস্ব ভাষায় করা হচ্ছে, এর ফলে পাশ্চাত্য ভাষাগুলোর প্রভাব- প্রতিপত্তি হ্রাস পাচ্ছে।

সোভিয়েট সাম্রাজ্য এবং শীতল যুদ্ধাবসানের পর সোভিয়েট যুগে যেসব ভাষা দমিয়ে রাখা হয়েছিল কিংবা বিস্মৃত হওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল সেসব ভাষা নতুন উদ্যমের সঙ্গে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। প্রায় সকল প্রাক্তন সোভিয়েট রিপাবলিকে তাদের ঐতিহ্যবাহী ভাষাগুলো পুনঃজাগরিত হতে থাকে। ইস্টোনীয়, লাটভীয়, ইউক্রেনীয়, জর্জীয় এবং আরমেনীয় ভাষা সেখানকার জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বাধীন দেশে মর্যাদার উচ্চাসন লাভ করেছে। মুসলমান-অধ্যুষিত রিপাবলিকগুলোতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। আজারবাইজান, কুরজিস্তান, টার্কিমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান তাদের রুশ শাসকদের প্রবর্তিত সাইরেলিক (Cyrillic) হস্তলিপি পরিত্যাগ করে প্রাক্তন তুর্কি ধারায় পাশ্চাত্য হস্তলিপিতে প্রত্যাবর্তন করেছে। অন্যদিকে, ফারসিভাষা-অধ্যুষিত তাজিকিস্তান ফারসির স্থলে আরবি হস্তলিপি প্রবর্তন করেছে। সার্বীয়রা আজকাল তাদের ভাষাকে সার্বীয় ভাষা বলে অভিহিত করতে গর্ববোধ করে থাকেন এবং তারা এটি করতে গিয়ে সার্বীয়-ক্রোয়াট থেকে সরে এসেছে। একইভাবে ক্রোয়াটেরা আজকাল তাদের ভাষাকে ক্রোয়েসি ভাষা বলে অভিহিত করে থাকে এবং তাদের ভাষায় তুর্কিভাষার ও অন্যান্য বিদেশী ভাষার শব্দগুলোকে পরিশোধিত করছে। ‘তুর্কি এবং আরবি থেকে আগত ভাষার স্তর বা কণাগুলো যা অটোম্যান সাম্রাজ্যের ৪৫০ বৎসরের শাসনের ফলে এসে জমেছিল, তা আবার বসনিয়ায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং পরিচয়-সংক্রান্ত অন্যান্য উপাদানগুলো পরিবর্তিত হওয়া সভ্যতার আর এক দিক। সুতরাং, ক্ষমতা ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ।

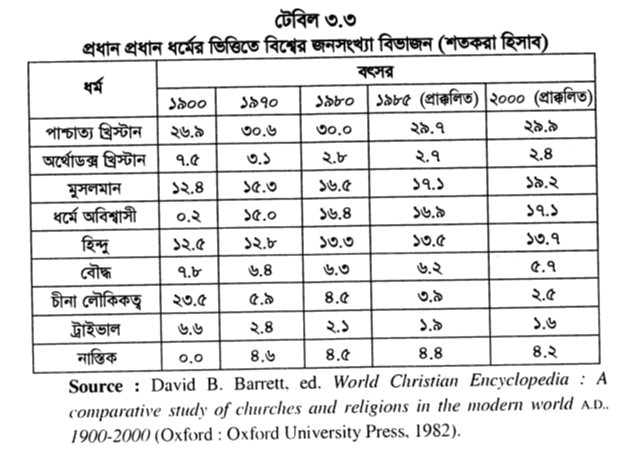

ধর্ম : ভাষার চেয়ে ধর্ম অপেক্ষাকৃতভাবে বিশ্বজনীন চেতনায়নে যেন একটু এগিয়ে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনরুত্থানের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এ-ধরনের পুনরুত্থানকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : এক. ধর্মীয় চেতনার বিকাশ এবং তার ফলাফল; দুই. ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান। এই পুনরুত্থান অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভিন্নতাবোধকেও উস্কে দিয়েছে। অবশ্য ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে এক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ধর্মের প্রতি অনুগত থাকা বা মনেপ্রাণে লেগে থাকার উপাত্ত ভাষার বিষয়ে যেমন স্বচ্ছ এবং উত্তমভাবে পাওয়া গিয়েছে, ধর্মের ক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ কিন্তু তত নির্ভরশীল বলে মনে হয় না। টেবিল ৩.৩-এ ধর্মের প্রতি অনুগত থাকার উপাত্ত উপস্থাপন করা হল।

এই উপাত্তের উৎস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই উপাত্ত ও অন্যান্য উৎস থেকে জানা যায় যে, ধর্মীয় চেতনার আপেক্ষিক শক্তি বিশ্বে পূর্বের তুলনায় তেমন একটা নাটকীয় হেরফের ঘটেনি। যে-বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, পরিবর্তন ঘটেছে একটি ক্ষেত্রে : ১৯০০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ‘ধর্মীয় বিষয়ে বিশ্বাসী নন’ এবং ‘নিরীশ্বরবাদীর’ সংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০০ সালে যেখানে এ সংখ্যা ছিল শতকরা ০.২, সেখানে ১৯৮০ সালে এসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২০.৯ ভাগে। এ থেকে বলা যায়, একটি বিরাটসংখ্যক মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসীদের সংখ্যা শতকরা ২০.৭ ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে চৈনিক লোকজ (ফোক) ধর্মীয় ধ্যানধারণা থেকে সরে আসার একটি যোগসূত্র রয়েছে। এক্ষেত্রে হ্রাসের পর ১৯০০ সালে এ সংখ্যা ছিল শতকরা ১৯.৫ ভাগ, আর ১৯৮০ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৪.৫ ভাগ। এই হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে কম্যুনিজমের একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে। অর্থাৎ, চীনে ফোকধর্ম থেকে অতিসহজে একটি বিরাট অংশ কম্যুনিজমের প্রভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বজনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ধর্মান্তরগ্রাহী দুটি বড় ধর্ম ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিগত ৮০ বৎসর কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। পাশ্চাত্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বির সংখ্যা ছিল ১৯০০ সালে শতকরা ২৬.৯ ভাগ, ১৯৮০ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩০ ভাগে। ১৯০০ সালে মুসলমানের সংখ্যা যেখানে ছিল শতকরা ১২.৪ ভাগ, সেখানে ১৯৮০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬.৫ ভাগে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এ দুটো ধৰ্ম আফ্রিকা, দক্ষিণকোরিয়াতে বৃদ্ধি পেয়েছে বেশি। সমাজের আধুনিকায়ন হয়েছে দ্রুতগতিতে, সেইসঙ্গে ধর্মদুটো তুলনামূলকভাবে পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। তবে, ওইসব সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার দিকে পরিবর্তনের ধারক ও বাহক হিসেবে নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ অথবা গণতন্ত্রের জন্য জীবন বলি দেবার মতো এলিটগণ, কিংবা বহুজাতিক কর্পোরেশনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী অবদান কিন্তু খ্রিস্টীয় মিশনারিদের। অ্যাডাম স্মিথ কিংবা টমাস জেফারসন কেউই মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনেতিক, নৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক চাহিদা; বিশেষ করে শহুরে জনগণ যারা প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের শহুরে হয়েছে, তাদের উপর্যুক্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেননি। যিশুখ্রিস্ট সম্ভবত পারেননি, তবে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ধারণা করা যায় সুদূর ভবিষ্যতে ‘মোহাম্মদ’ জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবেন। খ্রিস্টধর্ম প্রাথমিকভাবে ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল, আর ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল ধর্মান্তরকরণ ও পুনর্জন্মের মাধ্যমে। সমগ্র বিশ্বে ১৯৮০ সালে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ ভাগ, কিন্তু বর্তমানে তা হ্রাস পাচ্ছে এবং মোটামুটি প্রবণতা যাচাইপূর্বক অনুমান করা যায়, ২০২৫ সালে এ ভাগ হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৫-এ এসে দাঁড়াবে। মুসলমান জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত উচ্চ জন্মহারে ভবিষ্যতে বিশ্বে মুসলমান জনসংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানে তা শতকরা ২০ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ভবিষ্যতে তা খ্রিস্টান জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায়। এইভাবে বলা যায়, ২০২৫ সালে মুসলমানদের সংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগে গিয়ে ঠেকবে।

সর্বজনীন সভ্যতা : উৎস

সর্বজনীন সভ্যতার ধারণাটি স্বতন্ত্রভাবে পশ্চিমা সভ্যতাজাত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ধারণা ‘সাদা মানুষদের দায়িত্ব’ থেকে পশ্চিমাবিশ্বে জন্মনেয়া রাজনৈতিক, অর্থনেতিক আদর্শগুলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া এবং সেভাবে বিশ্বের অন্যান্য সমাজের ওপর তাদের কর্তৃত্ব করার বোধ সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে এসে সর্বজনীন সভ্যতার নামে পশ্চিমাবিশ্বে লালিত-পালিত সংস্কৃতির দ্বারা অবশিষ্ট বিশ্বকে সাংস্কৃতিকভাবে পদানত করার কাজটি সম্পন্ন হতে থাকে এবং বিশ্বের অবশিষ্ট সমাজে পশ্চিমাবিশ্বে উদ্ভাবিত সর্বজনীনতা, মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি চাপিয়ে দেবার প্রবণতা গতি পেতে থাকে। সত্যি কথা হল ‘সর্বজনীনতা’ এমন একটি মতাদর্শ যা পশ্চিমাবিশ্বের ‘সম্পত্তি’ এবং যা অবশিষ্ট বিশ্বের সভ্যতার সঙ্গে ‘সংঘাতপূর্ণ’। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে অভিবাসী হয়ে পশ্চিমাবিশ্বে আগত কিছু বুদ্ধিজীবী, যেমন নাইপল এবং ফুয়াদ আজিমি বিশ্বব্যাপী একটি সর্বজনীন বা ‘একক’ সভ্যতার পক্ষে ওকালতি করে গিয়েছেন। তবে, এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন দেখা দেয়, ‘কে আমি?’ ‘সাদা চামড়ার মানুষের অনুসারী নিগ্রো, একজন আরবদেশীয় বুদ্ধিজীবী অবস্থাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যা অভিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য। তাই দেখা যায়, ‘সর্বজনীন সভ্যতার’ ধারণা বিশ্বের অপাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা খুব কমই সমর্থিত হচ্ছে। অপাশ্চাত্যরা এটিকে ‘পাশ্চাত্য’ হিসেবেই দেখছেন, আর পাশ্চাত্যরা দেখছেন ‘সর্বজনীন’ হিসেবে। পশ্চিমারা রাজদূতের মতো কাজ করে যাচ্ছে, তারা বৈশ্বিক সমন্বয় বা সংহতির চেষ্টা করছে, বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ সৃষ্টি করছে, তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অপাশ্চাত্য সমাজ পশ্চিমাবিশ্বের এসব কার্যকলাপকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখছে। একক বিশ্ব হিসেবে দেখার প্রচেষ্টাকে অপাশ্চাত্য সমাজ তাদের জন্য একটি বিপদজ্জনক হুমকি হিসেবে গণ্য করছে। সর্বজনীন সভ্যতার আগমন ঘটেছে; এমন একটি ধারণার পক্ষে তিনটি যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে, যথা :

প্রথমত, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর (১ম অধ্যায়ে ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে) বিশ্বব্যাপী উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে এবং বলা হয় যে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিশ্ব-ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে এ যুক্তির সারবত্তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, এবং এটি মিথ্যা ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। শীতলযুদ্ধের সময় মনে করা হত যে, কম্যুনিজমের বিকল্প হচ্ছে উদারনৈতিক গণতন্ত্র—এটি কম্যুনিজম পতনের প্রথম ফসল—তাহলে বলা যায় ‘সর্বজনীনতা’ একটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ফসল। অবশ্য বলতে হয়, নানারকমের কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থা রয়েছে; রয়েছে জাতীয়তাবাদ, সংস্থাবাদ, বাজারভিত্তিক কম্যুনিজমও (চীন তার উদাহরণ) এবং বলা বাহুল্য, এসবই বর্তমান বিশ্বে চালু রয়েছে বহাল তবিয়তে। আরও রয়েছে সকল ধরনের ধর্মীয় মতাদর্শ এবং এর বিপরীতে আছে লোকায়ত (সেক্যুলার) আদর্শ। সম্ভবত বর্তমান বিশ্বে ধর্ম এবং ধর্মই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বা কেন্দ্রীয় শক্তি, যা মানুষকে বিশেষ লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও জড়ো করে চলেছে। এটি ভাবা নির্ভেজাল প্রগলভতা যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব এখন পশ্চিমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে সকল সময়ের জন্য এসেছে; আর মুসলমানগণ, চীনারা, ভারতীয়রা এখন পশ্চিমা উদারনীতিবাদকে তাদের একমাত্র বিকল্প হিসেবে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করবে। শীতলযুদ্ধ সময়ের বিভেদ বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু আরও সাংঘাতিক ও মৌলিক মানবতাবিরোধী বিভেদ রয়েছে যা নৃগোষ্ঠী, ধর্ম ও সভ্যতাসংক্রান্ত এবং বলতেই হয়, এ বিভেদ আরও বেশি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপ্রবণ। তাই নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যে আসবে তা জলজ্যান্ত ও নিশ্চিত দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে বিভিন্নধরনের পরস্পরক্রিয়া ও সহযোগিতার গতি পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে চলেছে। যেমন ব্যবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ, ভ্রমণ, মিডিয়া, বিদ্যুৎনির্ভর যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির ফলে বিশ্বব্যাপী একটি অভিন্ন কৃষ্টির উদ্ভব হচ্ছে। যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ ও যাতায়াত সহজ এবং সস্তা হয়ে এসেছে। তাছাড়া অতিসহজে টাকাপয়সা, পণ্যসামগ্রী, মানুষজন, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধ্যানধারণা ইত্যাদি একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায়। উল্লিখিত বিষয়ে, নিঃসন্দেহে বলা যায়, আন্তর্জাতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এসব তৎপরতার ফলে কী হচ্ছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এসব কর্মকাণ্ড কি মানুষকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও জীবনমুখী করছে, নাকি তার বিরুদ্ধ শক্তি তথা দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়তে সহায়তা করছে, এটি একটি বড় জিজ্ঞাসা। একটি ধারণা রয়েছে যে, এ-ধরনের তৎপরতা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ঝুঁকি হ্রাস করছে, যদিও এরকম বক্তব্য প্রমাণিত নয়, তবে এ সম্পর্কে কিছু নজির বিশ্বে বর্তমানে রয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং এটি শীতলযুদ্ধাবসান পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯১৩ সালে অবশ্য বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। তার পরের কয়েক বৎসর জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ এবং নরহত্যার কারণে এ গতি থমকে গিয়েছিল।

যদি সত্যি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যুদ্ধ-প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে কখন এবং কীভাবে তা ঘটে? অতীতের নজির মোটেই এ বক্তব্য সমর্থন করে না যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্বে শান্তি, সৌহার্দ্যের পরিবেশ বৃদ্ধি করতে পারে। ১৯৯০-এর দশকে পরিচালিত গবেষণা উল্লিখিত বিষয়টিকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। একটি গবেষণা এভাবে মন্তব্য করেছে যে, ‘বাণিজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটি বিবাদসৃষ্টিকারী শক্তি… এবং আন্ত র্জাতিক রাজনীতির জন্য এটি আরও প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আন্তর্জাতিক টানাপড়েন বাড়ায়, তাই তা আন্তর্জাতিক সুস্থিরতা ও শান্তি বৃদ্ধি করতে পারে না।২২ আরও একটি গবেষণাগোষ্ঠী এভাবে মন্তব্য করেছেন যে, উচ্চমার্গের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও পরস্পরনির্ভরতা প্রকৃতপক্ষে, ‘কখনও শান্তিপ্রবণ বা যুদ্ধপ্রবণ কোনোটিই নয়…।’ অর্থনৈতিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরতা কেবল তখনই শান্তির জন্য আশীর্বাদ হতে পারে, ‘যখন রাষ্ট্র উচ্চমার্গের বাণিজ্যসম্পর্ক বজায় রাখতে ভবিষ্যতের জন্য বদ্ধভাবে পরিকর থাকে।’ রাষ্ট্র যদি উচ্চমার্গের পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে আন্তরিক না থাকে, তবে সেখানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যেতে পারে।

বাণিজ্য এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বে নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাধারণ শান্তিবোধ উন্মেষের ব্যর্থতা সমাজবিজ্ঞানে একটি শ্বাসবায়ুরোধক ব্যঞ্জনা বৈ কিছু নয়। সামাজিক মনস্তত্ত্বে দেখা যায়, মানুষ অন্যদের চেয়ে নিজেদেরকে কিছু বিষয়ে সবসময়ই পৃথক ভেবে তৃপ্তিলাভ করে থাকে। যে-কেউ নিজেকে অন্যদের চেয়ে চারিত্রিকভাবে পৃথক ভেবে গর্বিত হয়।

নারীজাতির ক্ষেত্রে এ মনস্তত্ত্বটি আরও সত্য বলে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়। মানুষ তাদের পরিচয় এভাবে পৃথক করে দেখে যে ‘তারা কী নয়।’ বাণিজ্য, যোগাযোগ, ভ্রমণ ইত্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এতে করে মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছে। দুইজন ইউরোপীয়— একজন জার্মান, অন্যজন ফরাসি- যখন একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক ও পরস্পর ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন কিন্তু তারা একজন জার্মান এবং অন্যজন ফরাসি হিসেবেই তা করে থাকে।

দুইজন ইউরোপীয়— একজন জার্মান এবং একজন ফরাসি, যখন দুইজন আরবীয়- যাদের একজন সৌদি এবং অন্যজন মিশরীয়—পরস্পর কাজে অংশ নেয়, তখন কিন্তু তারা প্রথম দুজন ইউরোপীয় এবং শেষোক্ত দুজন আরবীয় হিসেবে অংশ নেয়। সাধারণত উত্তর আফ্রিকার ফরাসিদেশে অভিবাসী হিসেবে উক্ত অভিবাসী ফরাসিদের বিরাগভাজন হয়ে থাকেন। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যায়, সেখানে ইউরোপীয় ক্যাথলিক থেকে অভিবাসন জোরদার হচ্ছে। মার্কিনিরা কানাডা এবং ইউরোপীয় দেশের বিনিয়োগে বিরাগভাজন হয় না, কিন্তু তাদের দেশের জাপানি বিনিয়োগ সহ্য করতে তাদের কষ্ট হয়। ডোনাল্ড হরোউইজ (Donald Horowitz) বলেন : ‘একজন নাইরেজীয়ও লাগোসে একজন আইবো (Ibo) অথবা ওনিটচ্ছা আইবো (Onitsha Ibo); লন্ডনে সে একজন নাইজেরীয়; আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সে একজন আফ্রিকান। সমাজবিজ্ঞানে বৈশ্বিকরণের তত্ত্বে প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিতে চাওয়া হয়েছে। তারা বলতে চান, ক্রমান্বয়ে বৈশ্বিকরণ বিশ্বে ঐতিহাসিকভাবে একটি মাত্রা পর্যন্ত সভ্যতা-সংক্রান্ত এবং সামাজিক ও অন্যান্য পরস্পরনির্ভরতার কর্মপদ্ধতি, তরতর করে বেড়ে ওঠা সচেতনতা আসলে সভ্যতা, সামাজিকতা এবং নৃতাত্ত্বিক নিজস্ব অনুভূতিকে বিরক্তিকর অবনতির দিকে ধাবিত করছে। পৃথিবীব্যাপী ধর্মভিত্তিক পরস্পর শত্রুতার মধ্যে, ‘ঐশ্বরিক অবস্থার ভেতরে প্রত্যাবর্তন’ আসলে একটি একক ‘বিশ্বের প্রতি’ জনগণের চেতনার ও ইচ্ছার প্রকাশ বিশেষ।

পশ্চিমাবিশ্ব এবং আধুনিকীকরণ

একটি একক বা সর্বজনীন সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে—এ বক্তব্যের পক্ষে আরও যে যুক্তি দেখানো হয় তা হল, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিশ্বে আধুনিকীকরণের একটি বড় ধরনের কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া চলে আসে যা কার্যত সর্বজনীন সভ্যতার বিকাশের সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার, সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, সামাজিক কাজে সমবেত হওয়ার প্রবণতা এবং পেশার বিভিন্নকরণ ও সমাজের ব্যবস্থাপনার মান বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আধুনিকায়নের মানদণ্ড বলা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত স্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে মানুষের পক্ষে তা ব্যবহার করে প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুলভ করার ফলে আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা গতি পেয়েছে।

আধুনিকায়ন একটি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, যার ভেতর দিয়ে সমাজ আদিম অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে সভ্যসমাজে রূপ নেয়। অর্থাৎ, সভ্যতার আবির্ভাবের যাত্রা শুরু হয়েছিল টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস উপত্যকার, নীলনদীর তীরে এবং ইন্ডাস এলাকায় খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে। মনোভাব, মূল্যবোধ, জ্ঞান ও মেধা এবং কৃষ্টি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটি আধুনিক সমাজ থেকে গতানুগতিক সমাজ প্রায় রাতদিনের মতো তফাৎ। একথা সত্য, সভ্য পশ্চিমাবিশ্বই প্রথম সমাজকে আধুনিকায়নের দিকে ধাবিত করেছিল। অবশিষ্ট সমাজ পাশ্চাত্যের ন্যায় যখন শিক্ষা, কাজকর্ম, সম্পদ, শ্রেণীবিন্যাস, যুক্তিনির্ভরতা প্রভৃতি আধুনিক সংস্কৃতি অর্জন করে তখন ওই সমাজকে আধুনিক সমাজ বলা যায় এবং প্রকারান্তরে যা বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি।

গতানুগতিক ও আধুনিক সমাজের ভেতর এই তফাতের বিষয়টি মোটামুটিভাবে বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বিশ্বে খুবই স্পষ্টভাবে কিছু সমাজ রয়েছে যে সমাজগুলো খুবই আধুনিক; আবার এখনও অনেক সমাজ রয়েছে যে সমাজগুলো গতানুগতিক। সুতরাং, এ প্রশ্নে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমাজগুলোর মধ্যে কোনোপ্রকার একক মাত্ৰা নেই। কিন্তু যখন সকল সমাজ গতানুগতিক থাকে, তখন বিষয়টি কেমন দাঁড়ায়? এই বিশ্ব মাত্র কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। তাহলে কি বলা যায়, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে একটি একক বা সর্বজনীন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে? এ প্রশ্নের উত্তর হবে সম্ভবত ‘না’। ব্রাডেউল যুক্তি দেখান যে, ‘মিং-এর চীন… মোটামুটিভাবে ভ্যালোইস (Valois) ফ্রান্সের বেশি নিকটে ছিল… যতটা ৫ম রিপাবলিকের সময় মাউ সেতুং-এর চীন ফ্রান্সের নিকটে ছিল। আধুনিক সমাজগুলো মোটামুটি দুটো কারণে গতানুগতিক সমাজের চেয়ে একে অপরের সঙ্গে সহজে মিলে যেতে পারে :

প্রথমত, আধুনিক সমাজে এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের পরস্পরক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন হয়তো একক বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন সভ্যতার উদ্ভব না ঘটলেও বলা যায় এর ফলে এমন একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে অতিসহজে প্রযুক্তি, আবিষ্কার, উদ্যোগ, বাস্তব অভিজ্ঞতা, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অদলবদল করা সম্ভব হয়, যা কি-না গতানুগতিক সমাজে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, গতানুগতিক সমাজ মূলত কৃষিনির্ভর সমাজ। অন্যদিকে, আধুনিক সমাজ শিল্পভিত্তিক সমাজ, যেখানে হস্তশিল্প থেকে ধ্রুপদী বৃহৎ শিল্প, এমনকি আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্প থাকে। কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা রাখতে হয়, অন্যদিকে শিল্পভিত্তিক সমাজে প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা তেমন নেই বললেই চলে।

কৃষিব্যবস্থার ভিন্নতা নির্ভর করে মাটির গুণাগুণ, আবহাওয়াগত পার্থক্য, ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা ও এর মালিকানা এবং সরকারের নীতির ওপর। উইতজল-এর ‘জলশক্তি’ বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সভ্যতা তত্ত্বের মতে প্রচুর পরিমাণ জলসেচের ওপর কৃষির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং এজন্য তা প্রকারান্তরে কেন্দ্রীভূত সরকার ও আমলাতন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ে। কেননা, এসব কাজের ব্যয় মেটাতে সবসময় আমলাতন্ত্রকে এগিয়ে আসতে হয়। এর ব্যতিক্রম খুব কমই ঘটে থাকে। তাছাড়া নানাবিধ কারণে কৃষি পরিবেশ এবং অঞ্চলনির্ভর। অন্যদিকে, শিল্প কিন্তু তেমন নয়। শিল্পের সম্পর্ক সমাজকাঠামোর ভিন্নতার ওপর যতটা বর্তায়, ভূগোলের ওপর ততটা বর্তায় না। তাই শিল্পের মাধ্যমে সমাজ একীভূত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। শিল্পের অগ্রগতি ‘একক বিশ্বসভ্যতা’ সৃষ্টির পক্ষে বলে অনেকে ভেবে থাকেন। তাহলে দেখা যায়, গতানুগতিক সমাজের তুলনায় আধুনিক সমাজের অনেককিছুই সকলের জন্য সাধারণ (Common)। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, সমাজ আগামীতে একে অন্যের সঙ্গে মিলে যাবে, বা সকল সমাজ একরূপ ধারণ করবে?

তারা যা বলতে চান তা হল, এইরকম একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে যে আধুনিক সমাজ একটি ‘একক’ সমাজ। এ ধারণাটি হল পাশ্চাত্যের ধরন, আর আধুনিক সভ্যতা হল পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা হল শুধুই পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা হল আধুনিক সভ্যতা। এটি অবশ্য একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার উদয় হয়েছে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তা শরীরে পুষ্টি পেয়েছে। পাশ্চাত্য আসলে আধুনিক পাশ্চাত্য হওয়ার অনেক পূর্বেই পাশ্চাত্য ছিল। পাশ্চাত্যের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য যা তাকে অবশিষ্ট সভ্যতা থেকে পৃথক করে, তা হল, এটি পাশ্চাত্যকে অনেক পূর্বেই আধুনিক করে ফেলেছিল। তা হলে বলা কি যায় যে, পাশ্চাত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে পাশ্চাত্য আধুনিক হওয়ার শতবর্ষ পূর্বেই পাশ্চাত্য হয়ে গিয়েছিল? অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন বিজ্ঞজন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন।

ধ্রুপদী উত্তরাধিকারত্ব

সভ্যতা সম্পর্কিত তৃতীয় প্রজন্ম হিসেবে পাশ্চাত্য পূর্বের সভ্যতাসমূহ থেকে অনেককিছুই অর্জন করেছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ধ্রুপদী সভ্যতার উত্তরাধিকারত্ব। ধ্রুপদী সভ্যতা থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেককিছুই পেয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গ্রিক দর্শন ও তার যুক্তিবাদ, রোমান আইন, লাটিন ভাষা এবং খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য। ইসলামিক ও অর্থোডক্স সভ্যতাও ধ্রুপদী সভ্যতার উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু পেয়েছে। তবে পশ্চিমা সভ্যতা যতটুকু পেয়েছে ততটুকু তারা পেতে পারেনি।

ক্যাথলিকতন্ত্র এবং প্রটেস্ট্যান্টতন্ত্র

পাশ্চাত্য খ্রিস্টানতন্ত্র প্রথমে ক্যাথলিকতন্ত্র এবং পরবর্তীতে ক্যাথলিকতন্ত্র ও প্রোটেস্ট্যান্টতন্ত্র হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর এককভাবে প্রভাববিস্তারকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকটি সহস্রাব্দে এখন যাকে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে ডেকে থাকি, বাস্তবিকপক্ষে তা আসলে পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয় জগৎ বৈ কিছু নয়। খ্রিস্টের অনুসারীদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্রধর্মী সমাজ ও মানবতাবোধ ছিল, যা তাদেরকে টার্ক, মুরস্, বাইজানটাইন এবং অন্যান্যদের থেকে পৃথক মর্যাদায় সমাসীন করেছিল এবং সত্যি হল এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যরা অবশিষ্ট বিশ্বে গিয়েছিল মূলত ঈশ্বর ও সোনার জন্য (God and Gold)। ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার-আন্দোলন ও সংস্কারবিরোধী আন্দোলন এবং খ্রিস্টানজগতে বিভেদ আসলে উত্তরে ‘প্রোটেস্ট্যান্টতন্ত্র’ ও দক্ষিণে ‘ক্যাথলিকতন্ত্র’ দানা বাঁধে। এটি ছিল পশ্চিমা ইতিহাসের একটি অনন্য দিক, যা ছিল অর্থোডক্সদের মধ্যে অনুপস্থিত এবং লাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে বিতাড়িত।

ইউরোপীয় ভাষাসমূহ

ধর্মের পরই ভাষা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে একগোষ্ঠী থেকে অন্যগোষ্ঠীকে পৃথক করে থাকে। পশ্চিমাবিশ্ব অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে তার ভাষার ভিন্নতার দৃষ্টিতে পৃথক। জাপানি, হিন্দি, মান্দারিন, রুশ এবং এমনকি আরবিকে তাদের নিজ নিজ সভ্যতার জন্য ‘কোর’ ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পশ্চিমাবিশ্ব উত্তরাধিকারসূত্রে লাটিন পেয়েছিল। জাতিরাষ্ট্রের আবির্ভাব বিভিন্ন জাতীয় ভাষাকে জাগিয়ে তোলে, কিন্তু তার পরও অন্যান্য ভাষাসমূহ ছিল বৃহত্তরভাবে রোমান এবং জার্মানভাষার গোষ্ঠীভুক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ওইসব ভাষাসমূহ সাধারণত বর্তমান অবস্থায় চলে আসে।

আত্মিক এবং পার্থিব জগতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা

পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেখানে দীর্ঘদিন গির্জা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে ছিল। ঈশ্বর এবং গির্জা, গির্জা ও রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ ও পার্থিব কর্তৃপক্ষ— দ্বৈত সত্তা হিসেবে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বজায় ছিল। শুধুমাত্র হিন্দুসভ্যতায় ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। ইসলামে ‘ঈশ্বর’ ও ‘সিজার’ একই, চীন এবং জাপানে সিজারই ঈশ্বর’, অর্থোডক্স-এ ঈশ্বর হল ‘সিজারের কনিষ্ঠ অংশীদার’। গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং এসংক্রান্ত রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সভ্যতাকে একটি বিশেষ ধারায় নিয়ে গিয়েছে, যা অন্য সভ্যতার ক্ষেত্রে বিরল। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র এবং গির্জার কর্তৃত্বসংক্রান্ত বিভেদ প্রকারান্তরে সীমাহীনভাবে পাশ্চাত্যে স্বাধীনতাবোধ জাগরণে ভূমিকা রাখে।

আইনের শাসন

সভ্যতার জন্য আইনকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করার ঐতিহ্য রোমান সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত। মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদগণ প্রাকৃতিক আইনের ধারণাটি এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে রাজা শাসনকাজ পরিচালনা করবেন। সাধারণ আইনের (Common Low) ধারণা ইংল্যান্ডে জাগ্রত হয়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বৈরতন্ত্রের অধীনস্থ থাকার সময় আইনের শাসনের ব্যত্যয় ঘটেছিল। আইনের শাসনের ঐতিহ্যই পরবর্তীতে সংবিধানতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং বলাবাহুল্য এর সঙ্গে মানবাধিকার, সম্পত্তির ওপর অধিকারবোধ, অত্যাচারী শাসন রুখবার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। তবে, পাশ্চাত্য ব্যতীত অন্যান্য সভ্যতার বেলায় আইনের শাসনের ধারণাটি তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি, যার দ্বারা কি-না মানুষের চিন্তা ও আচরণকে সুপথে নেয়া যায়।

সামাজিক বহুত্ববাদ

ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমা সমাজ ব্যাপকভাবে বহুত্ববাদী। ডিউটস্ (Deutsch) বলেন, পাশ্চাত্যের পার্থক্যজনিত দিক হচ্ছে, ‘বিভিন্ন স্বয়ংচালিত ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর অস্তিত্ব; যে গোষ্ঠীগুলোর ভিত্তি আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি।” ৭ম এবং ৮ম শতাব্দীতে এই গোষ্ঠীগুলো প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় আশ্রম, নিষ্ঠুর নির্দেশ, গিল্ডসমূহের ওপর ভিত্তি করে; তা পরবর্তীতে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদির ওপর তার শেকড় গেড়ে বসে। সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীগুলো শ্রেণীভিত্তিক বহুত্বের দ্বারা আরও সমৃদ্ধ হয়। ওই সময়ে ইউরোপের সমাজে আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী স্বয়ম্ভর অভিজাততান্ত্রিক একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষকসমাজ ছিল; ক্ষুদ্র হলেও ছিল প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়। সামন্ততন্ত্রভিত্তিক অভিজাতব্যবস্থা কিন্তু ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। অন্যদিকে দেখা যায়, ওই একই সময়ে ইউরোপীয় বহুত্ববাদের বিপরীত চিত্র ছিল রাশিয়া, চীন, অটোম্যান সাম্রাজ্যসহ অবশিষ্ট অপাশ্চাত্য বিশ্বে, যেখানে গণদারিদ্র্যকবলিত সিভিল সমাজ, দুর্বল অভিজাততন্ত্র, কেন্দ্রীভূত এবং ক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্রের দাপট ছিল অহরহ।

প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাসমূহ

বহুত্বমতবাদভিত্তিক সমাজ পরবর্তীতে ভূ-সম্পত্তি, আইনসভাসমূহসহ অভিজাত সম্প্রদায়, যাজকমণ্ডলী, বণিক সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ রক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। এই সংগঠনসমূহ প্রতিনিধিত্বের প্রথা চালু করে, যা পরবর্তী প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে কাজ করেছে। চরম স্বৈরতন্ত্রের সময় উক্ত প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথেষ্টভাবে খর্ব করা হয়েছিল। এমনটি ঘটার সময় জনগণ জাগরিত হয়ে ওঠে তাদের রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের দাবি আদায়ের জন্য। ফ্রান্সে এমন ঘটনা ঘটেছে। পাশ্চাত্য ব্যতীত অন্যান্য সভ্যতার বেলায় এরূপ অবস্থা ও ঘটনা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটতে দেখা যায় না।

আঞ্চলিক পর্যায়ে ইতালির নগরগুলোতে স্বশাসনের দাবি জানানো হয়। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বের দাবি সেসময় কিছুটা মেনে নেয়া হয়েছিল। এসব ঘটনা পাশ্চাত্য ব্যতীত অবশিষ্ট সভ্যতার ক্ষেত্রে তেমন ঘটার কোনো ঐতিহ্য নেই বললেই চলে।

ব্যক্তিবাদ/ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

উপর্যুক্ত বিভিন্ন ধারাগুলো কার্যকর থাকার ফলে পশ্চিমাজগতে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তির প্রাপ্ত অধিকার, স্বাধীনতা, ইত্যাদি জাগ্রত হতে শুরু করে। ব্যক্তিবাদ আসলে ইউরোপে ১৪ এবং ১৫ শতকে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে ব্যক্তির পছন্দ- অপছন্দের দিকটি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ডিউট্স এ অবস্থাকে ‘রোমিও জুলিয়েট বিপ্লব’ (The Romeo and Juliet revolution) বলে অভিহিত করেছেন যা ইউরোপে সপ্তদশ শতকে কার্যকর ছিল। এমনকি সকলের জন্য সমঅধিকারের দাবি- ‘ধনীর ন্যায় হতদরিদ্রেরও ইংল্যান্ডে বসবাস ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে’- এরূপ বক্তব্য উঠে আসতে শুরু করে, যদিও তা সর্বজনীন গ্রাহ্যতা পায়নি। পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাদের সভ্যতার জ্যোতি হয়ে ওঠে। দেখা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৫০টি দেশের ওপর চালিত একটি গবেষণার ওপরে ২০টি দেশ ছিল পাশ্চাত্যের দেশ, যেখানে পর্তুগাল ও ইসরায়েল ব্যতীত ইউরোপের প্রতিটি দেশই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে উৎরে যায়।” তাই বলা যায়, সভ্যতার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড, অর্থাৎ ব্যক্তিবাদ পাশ্চাত্যে বলিষ্ঠভাবে মেনে চলা হলেও অবশিষ্ট বা অপাশ্চাত্যে তা অবজ্ঞার পর্যায়েই রয়েছে। অতএব, বিষয়টি পশ্চিমাবিশ্বকে অবশিষ্ট থেকে যৌক্তিকভাবে পৃথক করে থাকে। পশ্চিমাবিশ্বে সময় সময় অত্যাচারী স্বৈরশাসকের উদ্ভব হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে আইনের শাসন, মানবাধিকার, ব্যক্তিবাদ অমান্য করেছে এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বকে মেনে নেয়নি। আবার এটিও সত্য, পাশ্চাত্যে অবশিষ্ট সভ্যতাসমূহে এসব ধারা আরও কঠোর ছিল। যেমন, কোরান ও সুন্না হচ্ছে ইসলামি সমাজের সংবিধান ও আইনের মূল উৎস। জাপানে এবং ভারতে শ্রেণীব্যবস্থা অনেকটা পশ্চিমা দুনিয়ার মতো তাই অপাশ্চাত্য এই দুটি দেশে গণতান্ত্রিক ধারা ও তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। পশ্চিমাবিশ্বে একক দেশে কোনো ধারা বহাল নেই বা ছিল না। বিভিন্ন দেশের আদর্শগুলো সম্মিলিতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তার পার্থক্যসূচিত বৈশিষ্ট্যে উদ্দীপ্ত করেছে। এ সবকিছুই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একটি ‘কোর’ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এ সবকিছুই পাশ্চাত্যকে তাদের নিজেদের ও অবশিষ্ট বিশ্বব্যাপী আধুনিকায়নের শক্তি জুগিয়েছে।

আধুনিকীকরণ : পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া

পাশ্চাত্যের সম্প্রসারণ; আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ও পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া;- এ দুটি বিষয় অপাশ্চাত্যের সমাজকে এগিয়ে নিয়েছে। অপাশ্চাত্য সমাজের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায় তাদের সমাজের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাবের ফলাফল যেভাবে দেখতেন তা তিনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যথা : আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করো; এ দুটোকে আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করো; প্রথমটিকে গ্রহণ করো এবং দ্বিতীয়টিকে প্রত্যাখ্যান করো।

বাতিলকরণ মতবাদ

জাপান ১৫৪২ সালে প্রথমে পাশ্চাত্য প্রত্যাখ্যান-পর্ব শুরু করেছিল, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বহাল ছিল। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণকে গ্রাহ্য করা হয়েছিল, যেমন : সীমিত সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র পাশ্চাত্য দেশ থেকে ক্রয় করা; সীমিতভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের অনুমতি প্রদান করা। তবে খ্রিস্টীয় মতাদর্শের বিষয়ে দারুণ নিষেধাজ্ঞা ছিল। জাপান থেকে পশ্চিমাদের সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই প্রত্যাখ্যানকরণ প্রক্রিয়া ১৮৫৪ সালে অবসান হয় কমোডর পেরির তৎপরতা এবং ১৮৬৮ সালে মেজি শাসকদের পুনরুত্থানের ভেতর দিয়ে। চীনও জাপানের মতো দীর্ঘদিন তার সমাজে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। খ্রিস্টীয় দূতেরা অবশ্য সেখানে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল ১৬০১ সালে, কিন্তু ১৭২২ সালে তাদের বর্জন করা হয়। চীনে জাপানের মতো নয়; কিন্তু তাদের পাশ্চাত্য বর্জন নীতি ছিল চীনের সংস্কৃতির শেকড়ের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে তারা মনে করত চীনের সংস্কৃতি অন্যান্যদের চেয়ে বেশি উন্নত। জাপানের মতো চীনেও পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাবের অবসান ঘটে পাশ্চাত্য আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়ের ভেতর দিয়ে, যখন ব্রিটিশদের দ্বারা আফিম যুদ্ধের (১৮২৯-১৮৪২) কারণে এমনটি করা হয়েছিল। এ দুটো ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমাশক্তিকে পুরোপুরি অস্বীকার বা বাতিল করে অপাশ্চাত্য বিশ্বের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া বাস্তবসম্মত ছিল না। এ কারণে, তারা তাদের পাশ্চাত্য বর্জন নীতিতে অবিচল থাকতে ব্যর্থ হয়। বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে বিশ্বব্যাপী পরস্পরনির্ভরতার মাত্রা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ-বিষয়ে ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। একমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু গ্রাম ব্যতীত সামগ্রিকভাবে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ থেকে দূরে থাকা বর্তমান বিশ্বে খুবই কষ্ট কর। ডানিয়েল পাইপস (Daniel Pipes) বলেন যে, “ কেবলমাত্র গুটিকতক চরম মৌলবাদী (ইসলামি) আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। তারা টেলিভিশন নদীর পানিতে নিক্ষেপ করে থাকে, হাতঘড়ি পরে না, তারা অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনও বর্জন করে থাকে। তাদের অবিবেচক ও বাস্তববিবর্জিত কার্যকলাপের জন্য আনোয়ার সাদাতকে প্রাণ দিতে হয়েছে, তারা মক্কায় মসজিদ আক্রমণ করেছে

কেমালপন্থী (Kemalism)

পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি আর-একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত হতে পারে, যাকে টয়েনবি ‘হেরোডিয়ানিজম’ (Herodianisom ) বলেছেন, আর তা হল, আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যকরণ উভয়কেই স্বাগত জানানো। এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূল যুক্তি হল উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য আধুনিকায়ন অতীব প্রয়োজনীয় ও উপযোগী। অপাশ্চাত্য সমাজের নিজস্ব সভ্যতা যদি আধুনিকীকরণ ধারণ করতে না পারে, তাহলে ওই দেশজ সংস্কৃতি বর্জন অথবা বাতিল করতে হবে এবং সমাজকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে পুরোপুরি ও সার্থকভাবে পাশ্চাত্যকরণ করতে হবে। আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ একে অপরকে বলিষ্ঠ করে এবং দুটি বিষয় একত্রে সম্পন্ন করাই যুক্তিসঙ্গত। এই ধরনের অভিগমন চৈনিক ও জাপানি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন উভয় দেশ তাদের সমাজকে আধুনিক করতে গিয়ে তাদের ঐতিহাসিক ভাষাকে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজিভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষা করার প্রস্তাব করেছিল। এই মনোভাবটি অপাশ্চাত্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের এলিটগণের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। এর মূল কথা হল, ‘যদি তোমরা সফলকাম হতে চাও, তবে ‘আমাদের মতো’ হও; উন্নয়নের জন্য আমাদের পথই একমাত্র সঠিক পথ।’ আরও যুক্তি দেখানো হয় যে, অপাশ্চাত্য দেশের ধর্মীয় মনোভাব, মূল্যবোধ, নৈতিক ধারণাসমূহ সবই পরদেশী এবং কখনও কখনও উন্নয়নবিরোধী। উন্নয়ন হল সেই ধারা, যে ধারা দেশ ও সমাজকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে চায়, শিল্পায়ন ঘটাতে চায়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হল একটি বৈপ্লবিক এবং সম্ভাব্য স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম, যার ভেতর দিয়ে জনগণের জন্য একটি উন্নয়নকামী সমাজ গঠিত হয়ে আসবে। ৭ ডানিয়েল পাইপাস্ এই যুক্তিটি কেমাল আতাতুর্ককে উদ্ধৃত করে ইসলামধর্ম বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছেন।

মুসলমানদের একটি উপায় আছে, আধুনিকীকরণের জন্য পাশ্চাত্যকরণের প্রয়োজন রয়েছে… ইসলাম আধুনিকীকরণের অন্য উপায় অনুমোদন করে না … ধর্মনিরপেক্ষতাকে এক্ষেত্রে বাদ দেয়া সম্ভব নয় … আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিচিন্তা ও মননজগতের গ্রহণযোগ্যতা দাবি করে থাকে এবং এজন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক, প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কেননা তা করা না হলে সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কীভাবে পাওয়া যাবে, এটি একটি প্রশ্ন। পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহ ও পাশ্চাত্যের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, কেননা সেগুলো মুক্তচিন্তা ও সহজ জীবনযাপন সম্পর্কে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয়। মুসলমানেরা যখন মুক্তমনে পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারবে, কেবল তখনই তারা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হতে সক্ষম হতে পারবে।

৬০ বৎসর পূর্বে মোস্তফা কেমাল আতাতুর্ক এই কথাগুলো লিখেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে একটি আধুনিক তুরস্ক গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং এজন্য তিনি পাশ্চাত্যকরণ এবং সেসঙ্গে আধুনিকীকরণের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি গতানুগতিক ইসলামি অতীত থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। আতাতুর্ক চেয়েছিলেন তুরস্ক হবে একটি আধুনিক রাষ্ট্র, যেদেশের সমাজ মুসলমান-অধ্যুষিত ইসলামি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ প্রথাসমূহও ইসলামি ধারায় বহাল রয়েছে। তার পরও শাসক এলিটরা দেশটিকে একটি আধুনিক ও পাশ্চত্য ধাঁচের দেশে পরিণত করতে আগ্রহী। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কেমালপন্থীরা তুরস্কের মতো একটি অপাশ্চাত্য দেশে পশ্চিমা সভ্যতার বিকল্প সভ্যতার দেশে পরিণত করতে চেয়েছিল। অধ্যায়-৬-এ তাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সংস্কার কার্যক্রম

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিরিখে অপাশ্চাত্য দেশে আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যকরণ বর্জন করার ফলে একটি আশাহত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সমাজকে আধুনিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ‘কেমালিজমের’ মাধ্যমে আসলে একটি দুঃসাহসী কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে দিয়ে শত শত বছরের চলে আসা সভ্যতাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ একটি আমদানিকৃত নতুন সভ্যতা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছিল। আরও একটি তৃতীয় পথ থাকতে পারে; তা হল আধুনিকায়নের সঙ্গে প্রচলিত দেশজ ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, কাজকর্ম ইত্যাদিকে একেবারে ত্যাগ না করে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের সঙ্গে তাকে মানিয়ে নেয়া। এ পথটি প্রকৃতপক্ষে অপাশ্চাত্যের এলিটদের মধ্যে খুবই গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় পথ। চীনে চিং- রাজত্বের শেষের দিকে স্লোগান ছিল “Ti – Yong’, যার অর্থ হল : ‘চীন থেকে মৌলিক বিষয়গুলো গ্রহণ করো, আর পাশ্চাত্য থেকে বাস্তব কার্য সম্পাদনের ধারা নাও।’ জাপানে এটি ছিল ‘Wakon yosei’,

এর অর্থ হল, ‘জাপানি চেতনা আর পাশ্চাত্যের কায়দাকৌশল’। মিশরে ১৮৩০ সালে মোহাম্মদ আলী যে কার্যক্রম শুরু করেছিল, তার সারকথা ছিল ‘কলাকৌশলগত দিক থেকে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করো, তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পাশ্চাত্যকরণে সতর্ক থাকো।’ এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা একপর্যায়ে ব্রিটিশরা তাঁকে তাঁর যাবতীয় আধুনিকরণ কার্যক্রম থেকে সরে আসতে নির্দেশ দেয়। ফলে, যেমনটি আলি মাজরুই (Ali Mozrui) বলেন ‘মিশরীয় রাজত্ব জাপানের মতো ছিল না, যেখানে কৌশল এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন গ্রহণ করা হবে, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্যকরণ বাদ দিয়েই, তাছাড়া কেমাল আতাতুর্কের তুরস্কের মতোও ছিল না; যেখানে ছিল প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন এবং সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্যকরণ।’

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জামাল আল্দিন আল্ আফগানি, মোহাম্মদ আবদু এবং অন্যান্য সংস্কারবাদী ইসলামের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, ‘ইসলামের শক্তি, আধুনিক বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যের উত্তম দিকগুলো এক করে ফেলো এবং এভাবে ইসলাম কর্তৃক আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য করে তোলো এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ঘটানো যাতে ‘সাংবিধানিকতা’ এবং ‘প্রতিনিধিত্বশীল সরকার’ প্রতিষ্ঠা পায়। এটি ছিল একটি বৃহত্তর সংস্কারবাদী প্রচেষ্টা, যেখানে কেমালের ধারণাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে আধুনিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠান গ্রহণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯২০ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সংস্কারের এই ধারা অবশ্যই পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি অনুগত ছিল এবং মুসলমান এলিটদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জগুলো ইসলামি মৌলবাদের ধারায় আবির্ভূত হয়।

বাতিলকরণ মতবাদ, কেমালিজম এবং সংস্কারবাদিতা বিভিন্ন ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার ভিত্তি ছিল কিছুটা কাঙ্ক্ষিত, আবার কিছুটা সম্ভবপর। বাতিলকরণ মতবাদে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ উভয়কেই অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করা হয় এবং সেজন্য তা বর্জন করা হয়েছিল। কেমালিজমে আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ উভয়কেই কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করা হত এবং সেসঙ্গে বলা হত : পাশ্চাত্যকরণ ব্যতীত আধুনিকীকরণ সম্ভব নয়; সংস্কারবাদীদের মতে আধুনিকীকরণ সম্ভব এবং কাঙ্ক্ষিতও বটে, তবে এজন্য পাশ্চাত্যকরণের প্রয়োজন নেই। অতএব, বাতিলকরণ মতবাদের সঙ্গে কেমালিজমের সংঘাত সুস্পষ্ট। অন্যদিকে, কেমালিজমের সঙ্গে সংস্কারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও দৃশ্যমান, যেখানে বলা হয় : পাশ্চাত্যকরণ ব্যতীতই আধুনিকীকরণ সম্ভব।

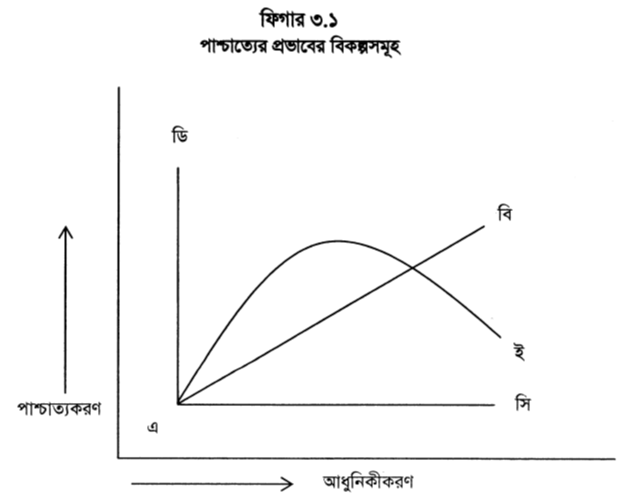

ফিগার ৩.১ ডায়াগ্রাম থেকে এই বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। বাতিলকরণ মতবাদকে ‘এ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কেমালপন্থীদের তীর্যকভাবে দেখানো হয়েছে, আর সংস্কারবাদীদের অনুভূমিকভাবে ‘সি’ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একটি সমাজ কীভাবে এগিয়ে যায়? সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, অপাশ্চাত্য একটি সমাজ তার নিজস্ব গতিতে সামনে এগিয়ে যায় উল্লিখিত তিনটি পথ ধরে, আর একে অপর থেকে পৃথক হয়ে চলে। মাজরুই যদিও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মিশরে এবং আফ্রিকায় আরও একটি স্বতন্ত্র পথ চলে যা ‘ডি’ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একটি বেদনাদায়ক সংস্কৃতি যা হল, পাশ্চাত্যকরণ কিন্তু প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ বিবর্জিত। তবে, আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ ঘটে থাকে পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি অপাশ্চাত্য দেশের সাড়া দেবার ওপর। প্রাথমিকভাবে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ দুটোই খুবই নিকটে এবং পরস্পরে সংযুক্ত থাকে। অপাশ্চাত্য সমাজ পশ্চিমাসমাজ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে চায় এবং এতে অগ্রগতি হয় খুবই ধীরগতিতে।

আধুনিকীকরণের মাত্রা যত বৃদ্ধি পায়, পাশ্চাত্যকরণের পরিমাণ তত হ্রাস পায় এবং সেইসঙ্গে দেশজ সংস্কৃতি পুনঃজাগরিত হতে শুরু করে। অন্যভাবে বলা যায়, আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সভ্যতাসমূহের ‘ভারসাম্যের’ ধারা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে বদলিয়ে দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে অপাশ্চাত্যে ‘দেশজ সংস্কৃতি’ চাঙা হয়ে উঠেছে।

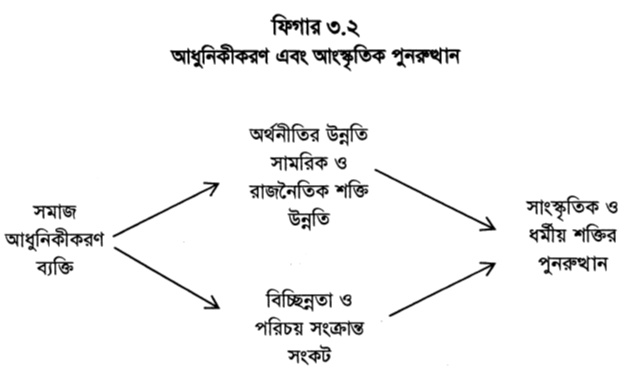

পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্যকরণ এভাবেই আধুনিকীকরণকে সহায়তা দিয়েছিল। পরবর্তীতে কিন্তু আধুনিকীকরণ অপাশ্চাত্যকরণকে উৎসাহিত করল। আর দেশজ সংস্কৃতি উপরে উঠে আসতে শুরু করল। সামাজিক পর্যায়ে আধুনিকীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হল এবং ওই বিষয়গুলো সমাজের মানুষকে নিজস্ব বা দেশজ সংস্কৃতির দিকে মুখ ফেরাতে উৎসাহিত করল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেখা যায় যে, আধুনিকীকরণ ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করল এবং একধরনের শূন্যতা জাগ্রত হল। যেহেতু ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সম্পর্ক জটিল হয়ে গেল, সেহেতু ব্যক্তি তার ‘পরিচয় সংকটে নিপতিত হল, আর ধর্মের মধ্যে এসব পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের উপায় খুঁজতে শুরু করল। এই কার্যকারণ ৩.২ ফিগারে দেখানো হল।

প্রাগ-অনুমান-নির্ভর এই সাধারণ মডেলটি সমাজ-বিবর্তনের তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টির সঙ্গে মিল রেখেই করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে প্রায় সকল অপাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় হাজার বৎসর বা তারও অধিককাল টিকে আছে। তারা কখনও কখনও অন্যান্য সভ্যতা থেকে কিছু ধার করছে একথাও সত্য, তবে তা করা হয়েছে টিকে থাকার স্বার্থে। চীনারা ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও পণ্ডিতজনেরা একমত যে, চীনে ‘ভারতীয়করণ’ ঘটেনি। চীনারা বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিল তাদের স্বার্থে এবং উদ্দেশ্যে। চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তারপরও ‘চীনা’ হিসেবেই থেকে গেল।

‘অপাশ্চাত্য সমাজসমূহ পশ্চিম-কে অনুকরণ করলেই তাদের আধুনিকায়ন আরম্ভ হবে।’ তবে মধ্যম রাস্তা গ্রহণেচ্ছু কেমালপন্থীদের এ যুক্তি এখনও প্রমাণিত হয়নি। কেমাল আতার্তুক-এর চরম অনুসারীদের অপাশ্চাত্যসমাজের পাশ্চাত্যকরণের পথ পাড়ি দিয়েই আধুনিকায়নের যে এগিয়ে যেতে হবে তাও সর্বজনীন হিসেবে গৃহীত হয়নি। তা হলে প্রশ্ন আসে : এমন কি কোনো অপাশ্চাত্য সমাজ রয়েছে, যার আধুনিকায়নের জন্য তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বাধা হিসেবে দাঁড়ায় এবং আধুনিকায়নের জন্য মৌলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে আধুনিকায়ন শুরু হবে? তত্ত্বগতভাবে এটি নিখুঁত সংস্কৃতির বদলে ‘নিমিত্তস্বরূপ বা উপায়ভিত্তিক সংস্কৃতি’র সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিমিত্তস্বরূপ বা উপায়ভিত্তিক সংস্কৃতি হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্যকে পাশ কাটিয়ে মধ্যমমাত্রার লক্ষ্য অর্জনে আত্মশক্তি নিয়োগ করা। এ অবস্থায় সমাজ পরিবর্তনের জন্য ওই সমাজের মৌল প্রতিষ্ঠানগুলোর গায়ে তেমন আঁচড় লাগাবার প্রয়োজন পড়ে না বরং তা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বহুকাল ধরে চলতে পারে। অন্যদিকে ‘নিখুঁতপন্থা’, ‘বলা চলে তাকে যা নিমিত্তকরণপন্থার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীনভাবে স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জন এবং চূড়ান্তভাবে স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে… সমাজ, রাষ্ট্র, কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি অব্যাহত রেখে বজ্রকঠিনভাবে সংস্কৃতি রক্ষা করা যেখানে ধর্মপথপ্রদর্শনার ক্ষেত্রে একটি পরিব্যাপক ভূমিকায় থাকতে পারে। তবে এ- ধরনের ব্যবস্থা নবচেতনা বিকাশের ও আবিষ্কারের পরিপন্থী ও বিরোধী।’ ডেভিড এ্যাপটার এই সূত্রটি আফ্রিকার গোত্রগুলোর পরিবর্তনধারা বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন। আইজেনড্যাট এশীয় সভ্যতার মাহাত্ম্য বিশ্লেষণে এ পথ গ্রহণপূর্বক প্রায় একইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন। কোনো সমাজের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের জন্য, ‘প্রয়োজন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতা।’ এই কারণে দেখা যায়, কনফুসীয় এবং ইসলামি সমাজের চাইতে হিন্দু ও ‘নিমিত্তবাদী’ জাপানি সমাজ দ্রুত এবং আগেই সহজে আধুনিকায়নের পথের যাত্রী হতে পেরেছে। তারা অতি সহজে এবং বিনা প্রতিবন্ধকতায় চলমান সংস্কৃতি পরিবর্তনের নিমিত্তে নতুন নতুন প্রযুক্তি সহজে আমদানি করতে সক্ষম হয়েছে। এর দ্বারা কি এই বুঝায় যে, কনফুসীয় এবং ইসলামি সমাজ হয় আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ পরিত্যাগ করবে বা তাকে আলিঙ্গন করবে? এ বিষয়ে পথ বাছাই অত সীমিত নয়। জাপান, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ানের বাইরেও সৌদি আরব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রিক হলেও ইরান কিন্তু ‘পাশ্চাত্যকরণ’ ব্যতিরেকেই তাদের সমাজকে আধুনিক করতে সচেষ্ট হয়েছে। ইরানের শাহ কট্টর কেমালপন্থী হলেও তার প্রতিক্রিয়ায় ইরানিরা পশ্চিমাবিরোধী হয়ে উঠলেও ‘আধুনিকতার’ বিরোধী হয়ে ওঠেনি। চীন নিজেও কিন্তু সংস্কারের পথে শুভযাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

ইসলামি সমাজের আধুনিক হওয়ার পথে অনেক কাঁটা ছড়ানো ছিল। পাইপস্ তাঁর যুক্তিতে অটল থাকতে চান যে, উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যকরণ একটি পূর্বশর্ত। আর ইসলামের সঙ্গে আধুনিকায়নেরও রয়েছে দ্বন্দ্বপূর্ণ সম্পর্ক। যেমন অর্থনীতিক দৃষ্টিতে সুদ, রোজা, উত্তরাধিকার আইন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি প্রশ্নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। তারপরও তিনি ম্যাক্সিন রোডিনসনকে উদ্ধৃত করে বলতে চান যে, এমন কোনো জোরালো অবস্থা মুসলিম সমাজে নেই যার দ্বারা তারা ধনতন্ত্রে উত্তরণের রাস্তা বন্ধ করতে পারে। কেননা, বিষয়টির অর্থনৈতিক গুরুত্বই সর্বাগ্রে :

ইসলামের সঙ্গে আধুনিকতার কোনোপ্রকার সংঘাত নেই। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিজ্ঞানচর্চা করতে পারেন, দক্ষতার সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে পারেন, অত্যাধুনিক অস্ত্র চালনা করতে পারেন। আধুনিকতার সঙ্গে কারও রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ধারণকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ধারার কোনো সম্পর্ক তেমন নেই; নির্বাচন, জাতীয় সীমানা, পৌর সমাবেশ বা অন্যান্য পাশ্চাত্যের ধারা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অত্যাবশকীয় শর্ত নয়। মুসলমানেরা কৃষির উন্নতির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে পারেন। কোনো কোম্পানিকে আধুনিক করতে বা পরিবর্তন করার বিষয়ে শরিয়ার কোনো বক্তব্য নেই। তেমনি কেউ কৃষি থেকে শিল্পে বিনিয়োগ করতে চাইলেও কোনো বাধা নেই। কেউ গ্রাম থেকে শহরে আসুক তাতে বাধা নেই। গণশিক্ষার বেলায়, যাতায়াত যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক কার্যাবলির ক্ষেত্রেও ইসলামে বাধানিষেধ নেই।

অনুরূপভাবে চরম পাশ্চাত্যবিদ্বেষী এবং কট্টর স্বদেশমুখী সংস্কৃতিবানরাও আধুনিক ই- মেইল, ক্যাসেট, টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য জাহির করে যাচ্ছেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিকীকরণের অর্থ কিন্তু পাশ্চাত্যকরণ নয়। অপাশ্চাত্য সমাজ তাদের ‘নিজত্ব’ রক্ষা করেই বা নিয়েই তাদের সমাজকে আধুনিক করতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পশ্চিমা মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানাদি এবং তার বাস্তবায়নের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। তবে এটি তখনই বিরোধাত্মক বা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে যখন আধুনিকীকরণের চাইতে পশ্চিমাকরণের প্রতিবেশী তোড়জোড় ও হাঁকডাক দেয়া হয়ে থাকে। এ অবস্থাকে ব্রুডেল বলেছেন প্রায় সর্বতোভাবে বালকসুলভ ভাবনা যে, একটি ‘একক সভ্যতা’ বা ‘একক আধুনিকীকরণ’ প্রক্রিয়া ইতিহাসকে বিবেচনায় না নিয়ে এক্ষেত্রে বিভিন্নতা বা বহুমাত্রিকতাকে উতরিয়ে পার পেয়ে যাবে। আধুনিকীকরণ এক অর্থে বরং সেইসব সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়, যেসব সংস্কৃতি প্রকারান্তরে একপর্যায়ে পাশ্চাত্যকে শক্তিহীন করে তোলে। মৌল ধারণায় বলা যায় : বিশ্ব ক্রমেই যত আধুনিক হচ্ছে, তা যেন ততই কম পাশ্চাত্য হয়ে পড়ছে।