অধ্যায় ৮ – পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য বিশ্ব : বিভিন্ন সভ্যতার আন্তঃসম্পর্কিত ইস্যুসমূহ

পাশ্চাত্যের সর্বজনীনতা

ইতোমধ্যে আবির্ভূত বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সভ্যতায় আবদ্ধ রাষ্ট্রের সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ না হয়ে প্রায়শই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠবে। কোনো কোনো সভ্যতা আদতেই অন্যসব সভ্যতার তুলনায় অধিক মাত্রায় সংঘাতপ্রবণ। ক্ষুদ্র পরিসরে ইসলাম এবং তার গোঁড়া অংশ, হিন্দু, আফ্রিকান ও তাদের প্রতিবেশী পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপক ফাটলরেখা ও সহিংস অবস্থা লক্ষ করা আর বৃহত্তর বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের মধ্যে বিভাজন এবং মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য এশীয় সমাজভুক্ত মানুষের বিভেদের কারণে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, মুসলমানদের অসহিষ্ণুতা এবং কারও কারও সিনিকসুলভ চিন্তাচেতনার কারণে ভবিষ্যৎ পৃথিবী মারাত্মক উত্তপ্ত ও সংঘাতময় হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমাজগৎ একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সভ্যতার ওপর আপন প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পাশ্চাত্য দুনিয়ার শক্তিসামর্থ্য এবং কৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার শক্তিসামর্থ্য ও কৃষ্টির আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কার্যত পাশ্চাত্যসভ্যতা পৃথিবীর সর্বজনীন সাধারণ সভ্যতা নির্মাণের বেলায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। তবে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার শক্তি ও সামর্থ্যের আপেক্ষিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর পাশ্চাত্য কৃষ্টির আধিপত্য ম্লান হতে শুরু করে। কেননা অপাশ্চাত্যের মানুষ তাদের একান্তই নিজস্ব সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল এবং তা লালন-পালন, ধারণ এবং পরিবর্ধনে ক্রমান্বয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে থাকে। পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের সভ্যতার বৈসাদৃশ্যসমূহ কার্যত তাদের উভয়ের সম্পর্কের বেলায় একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হতে শুরু করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি-পুষ্ট একটি ‘অভিন্ন বিশ্বজনীন সভ্যতা’ এগিয়ে নিতে আমেরিকার প্রয়াস উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের ফলে পশ্চিমাবিশ্বে এ ধরনের একটি মনোভাব সুদৃঢ় হয় যে, পাশ্চাত্য মতাদর্শ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উদারনৈতিকতাবাদ, প্রকৃত প্রস্তাবে সারাবিশ্বব্যাপী সমাদৃত, আর তা সর্বজনীন ও সুযুক্তিপূর্ণ। পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই একটি মিশনারি জাতি, বিশ্বাস করে যে, অপাশ্চাত্য দেশের জনগণ পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, সীমিত সরকারের ধারণা, মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আইনের শাসনের মতো বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে এবং সেই মূল্যবোধসমূহ নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ অপাশ্চাত্য সভ্যতাগুলো এ ধারা গ্রহণ করে তা এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হলেও অপাশ্চাত্য সভ্যতার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী সভ্যতাগুলো এ বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ এবং সংশয়গ্রস্ত হয়ে ওঠে, আর কার্যত এর বিরোধিতা করতে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, পাশ্চাত্যের নিকট যা ‘সর্বজনীন’, বাদবাকি বিশ্বের অন্যান্যদের নিকট তা ‘সাম্রাজ্যবাদ’ স্বরূপ।

পাশ্চাত্যবিশ্ব তাদের দ্বারা প্রণীত ও অনুসারিত আদর্শগুলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে। আর সেগুলো বজায় রাখতে ও সামনে এগিয়ে নিতে তারা সদাসর্বদা কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও ওইসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। এভাবে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থগুলোকে বিশ্বসম্প্রদায়ের ‘সামগ্রিক স্বার্থ’ বলে চালিয়ে নিতে চায়। অবস্থা এমন যে, কিছু কূট এবং সুবচনমূলক বিশেষ্য জাতীয় শব্দাবলি প্রয়োগ করে তারা অন্যের চোখে ধুলো দিয়ে থাকে (যেমন ‘মুক্তবিশ্ব’)। প্রকৃতপক্ষে এজাতীয় শব্দাবলির অন্তরালে যুক্তরাষ্ট্রসহ অপরাপর পশ্চিমাশক্তির স্বার্থরক্ষামূলক কার্যকলাপেরই বিশ্বব্যাপী ‘বৈধতা’ প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলো আসলে অপাশ্চাত্য দেশগুলোর অর্থনীতিকে নিজেদের বলয়াবদ্ধ করার এবং তার ওপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মুখরোচক শব্দ, যেমন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মতো কথা বলে থাকে। আইএমএফ-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমারা লাগসই ব্যবস্থা ও কৌশলের নামে বিভিন্ন জাতির ওপর নানাপ্রকারের শর্ত ও নীতি আরোপ করে কার্যত তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। অপাশ্চাত্য দেশে ভোট নিলে নিঃসন্দেহে দেখা যাবে আইএমএফ সেখানকার অর্থমন্ত্রী ও কতিপয় ব্যক্তির সমর্থন অর্জনে সক্ষম হলেও আপামর গণমানুষ তাদের বিপক্ষে ভোট দেবে। এই পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আইএমএফ-এর প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা তথা নেতিবাচক এক অভূতপূর্ব মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, যা কি-না আইএমএফ সম্পর্কে জর্জি আরভাটোভ (Georgi Arbatov’s)-এর মূল্যায়নকেই সমর্থন দেবে। আরভাটোভ বলেন, ‘আইএমএফ-এর কর্মকর্তারা নব্য বলশেভিক, যারা জনগণের অর্থ নিজেদের দখলে নিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক, পরদেশী এবং অকার্যকর বিষয়সমূহ চাপিয়ে দিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ওই সকল দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কঠিন পরিস্থিতির ভেতর ফেলে দেয়।` অপাশ্চাত্যরা অবশ্য পশ্চিমা নীতি ও প্রায়োগিক পর্যায়ে তার তফাতের বিষয়টি দ্বিধাহীনচিত্তে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয়। ভণ্ডামি আর দ্বৈতনীতিই হল দাম্ভিকতা এবং সর্বজনীনতার মূল্য।

গণতন্ত্রায়নের কথা বলা হলেও তার মাধ্যমে ইসলামিক মৌলবাদীদের ক্ষমতায় আসীন হওয়াকে সহ্য করা হয় না। ইরান এবং ইরাকের জন্য পরমাণুঅস্ত্র-বিরোধী সিদ্ধান্ত মানার কথা বলা হলেও, ইসরায়েলের জন্য তা মোটেও প্রযোজ্য নয়। মুক্তবাজার অর্থনীতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অমরত্বের সুধা মনে করা হলেও, কৃষির উন্নয়ন লক্ষ্যে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। চীনের বেলায় মানবাধিকারের বিষয়টি তাদের নিকট গুরুত্ব পেলেও সৌদিআরবের মানবাধিকার পরিস্থিতি তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তেলসমৃদ্ধ কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের আগ্রাসনের বিষয়টি শোরগোল তোলে, কিন্তু তেলসম্পদবিহীন বসনিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসনের ঘটনার কোনোপ্রকার বাদ-প্রতিবাদ নেই। অতএব, দেখা যায়, বিশ্বজনীন এককমানসমৃদ্ধ ধারণার প্রায়োগিক নীতির সংকট খুবই স্পষ্ট। বরং সর্বক্ষেত্রে দ্বৈতনীতিই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে অপাশ্চাত্য সমাজগুলো নিজেদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। পূর্বএশিয়া খুব চমৎকারভাবেই পাশ্চাত্যের অর্থনীতির সঙ্গে কমবেশি সমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এশিয়া ও মুসলিম দেশগুলো সামরিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারসাম্য আনার জন্য সংক্ষিপ্ত এবং সোজা পথের সন্ধান করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্বজনীন চাহিদা, পশ্চিমাশক্তির আপেক্ষিক ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি এবং অপাশ্চাত্য সমাজের ক্রমাগত আপনমুখী দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব কার্যত পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের সম্পর্ক কঠিন করে তুলছে। পরস্পরের প্রতি এই শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ককে মূলত দুটি বিভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। (ক) পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এবং চ্যালেঞ্জমুখী সভ্যতাসমূহ; যেমন চীন ও ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমাশক্তির সদাসর্বদা অপ্রীতিকর, বৈরী এবং শক্রমনোভাবাপন্ন সম্পর্ক রয়েছে। (খ) অপেক্ষাকৃত দুর্বল সভ্যতাসম্পন্ন লাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকা যেহেতু অনেকাংশেই পশ্চিমাশক্তি-নির্ভর, সেহেতু তাদের সঙ্গে, বিশেষভাবে লাটিন আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিমাশক্তির সীমিত ও স্বল্পমাত্রিক সংঘাত পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

রাশিয়া, জাপান এবং ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক আগের দুটি গ্রুপের তুলনায় ভিন্নতর এবং তা একই সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংঘাতের পর্যায়ের। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ‘কোররাষ্ট্র’ কখনও পাশ্চাত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জিং, আবার কখনও পাশ্চাত্যের সঙ্গে একই সূতায় গাঁথা। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ওই দেশগুলোর অবস্থা দোদুল্যমান। কখনও পশ্চিমাসভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার কখনও ইসলামিক ও ‘সিনিক’ সভ্যতার দোলাচলের ভেতর আবর্তিত হয়ে থাকে। ইসলামিক ও চৈনিক সভ্যতা সাংস্কৃতিকভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ যা পশ্চিমাসভ্যতার তুলনায় ভিন্নতর এবং তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে উন্নত। উভয় সভ্যতার শক্তিসামর্থ্য পশ্চিমের তুলনায় ক্রমবর্ধিষ্ণু। ফলে পশ্চিমের সঙ্গে তাদের মূল্যবোধ ও স্বার্থের সংঘাত বহুমাত্রিক এবং তীব্রতর। কারণ, বিশ্বে একক কোনো ইসলামিক ‘কোররাষ্ট্র’ নেই। ফলে বিভিন্ন প্রকার ইসলামিক দেশের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক বিভিন্নমাত্রিক।

১৯৭০ সাল থেকে মৌলবাদের উত্থানের ফলে মুসলিমজগতে একটি সুস্পষ্ট পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাব নিরবিচ্ছিন্ন ও সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে যায়। ফলে ওই দেশগুলো পাশ্চাত্যের প্রতি তাদের পূর্বের ধারণা পরিবর্তন করে ক্রমাগতভাবে পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাব গ্রহণ করতে আরম্ভ করে, যার দরুন পশ্চিমের সঙ্গে কিছু ইসলামিক গোষ্ঠীর প্রায়-যুদ্ধাবস্থা দেখা দেয়। সেসঙ্গে শীতলযুদ্ধকালীন অবস্থায় বজায় থাকা ইসলামিক রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত পারস্পরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বন্ধন দুর্বল হতে শুরু করে। বিশ্বসভ্যতার ভবিষ্যৎরূপরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে পাশ্চাত্য এবং অপাশ্চাত্যের ভূমিকা নিয়ে কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, ক্ষমতার বণ্টন এবং জাতি- রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও স্বার্থের প্রতিফলন ঘটবে কি-না বা এক্ষেত্রে ইসলাম এবং চীনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে কি- না—এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বাস্তববাদি তত্ত্ব দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, অপাশ্চাত্যের ‘কোররাষ্ট্র সমূহ একাঙ্গীভূত হয়ে পাশ্চাত্যশক্তির আধিপত্যের ওপর তাদের শক্তির ভারসাম্য ঘটাবে। কিছু কিছু অঞ্চলে এমনটি ইতোমধ্যে ঘটেছে। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ কোয়ালিশন অসম্ভাবনীয়ভাবে নিকটঅতীতে ঘটবে বলে মনে করা যায়। ইসলামিক এবং সিনিক সভ্যতা তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজকাঠামো, ঐতিহ্য, রাজনীতি এবং জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পরস্পর মৌলিক দিক থেকে পৃথক। সম্ভবত উভয়ের অন্তঃস্থায়ী বিধানগুলো একে অপরের সঙ্গে যতটুকু মিল, পাশ্চাত্যসভ্যতার সঙ্গে উভয় সভ্যতার মিলের মাত্রা তার চাইতে আরও বেশি। রাজনীতিতে ‘কমন শত্রু’ আসলে ‘কমন স্বার্থের’ ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়ে থাকে। ইসলামিক ও সিনিক সমাজ উভয়েই পশ্চিমাবিশ্বকে নিজেদের প্রতিপক্ষ ভেবে থাকে এবং সেমতো পশ্চিমাবিশ্বের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার মানসে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে, যদিও মিত্রপক্ষ এবং স্তালিন হিটলারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল। এই জোটবদ্ধতা বিভিন্নধর্মী ইস্যুকেন্দ্রিক, যেমন মানবাধিকার, অর্থনীতি বিষয়ক, সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উভয়ের ঐক্যজোট গঠন সম্পর্কিত; বিশেষ করে সামরিক দিক থেকে অধিকতর শক্তিধর পশ্চিমাবিশ্বকে মোকাবিলা করতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক শক্তি অর্জন করা, ইত্যাদি। ১৯৯০ সালে ‘কনফুসীয়-ইসলামিক সংহতি’ স্থাপিত হয়েছিল একদিকে চীন, উত্তরকোরিয়া; অন্যদিকে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া এবং আলজেরিয়ার মধ্যে—শুধুমাত্র পশ্চিমাবিশ্বকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে।

পশ্চিমের সঙ্গে অন্যান্যদের বিভেদের ইস্যুসমূহ আন্তর্জাতিক এজেন্ডা হিসেবে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ-ধরনের ইস্যু পশ্চিমাবিশ্বকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মমুখী করেছে, যেমন :

১. পশ্চিমাবিশ্বের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণুঅস্ত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ নীতি তৈরিকরণ, তথা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ও প্রয়োজনে তার পাল্টা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২. পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানাদি জোরেশোরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এজন্য পাশ্চাত্যের ধারায় মানবাধিকার ফর্মুলা, গণতন্ত্র ইত্যাদি অপাশ্চাত্যদেশসমূহে রপ্তানি করা।

৩. নিজেদের সামাজিক, সংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে অপাশ্চাত্য দেশের উদ্বাস্তু ও অভিবাসী স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা।

উল্লিখিত তিনটি বিষয় দ্বারা পাশ্চাত্যবিশ্ব উদীয়মান অপাশ্চাত্য ধারার বিপরীতে নিজেদের শক্তি, প্রভাব ও স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে।

অস্ত্রের দ্রুত বিস্তার

সামরিক শক্তিসামর্থ্যের পরিব্যাপ্তি মূলত বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল বিশেষ। অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার সুবাদে জাপান, চীনসহ কিছু এশীয় রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করেছে। ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। শীতলযুদ্ধোত্তর রাশিয়া যদি সফলতার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিতে পারে, তবে তাদের বেলাতেও সামরিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অপাশ্চাত্যের বহুদেশ উন্নত এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমাদেশ থেকে সংগ্রহ করেছে। রাশিয়া, চীন এবং ইসরায়েল নিজেরাই নিজস্ব ক্ষমতায় ও কায়দায় আধুনিক ও সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরি করেছে। অপাশ্চাত্য সমাজের হাতে অস্ত্র সংগৃহীত হওয়ার দরুন এ প্রক্রিয়া সম্ভবত একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরও গতি পাবে।

এতদ্সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় বিশ্বের যে-কোনো স্থানে এককভাবে সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে সক্ষম। দৃশ্যত মার্কিনিরা একাই বিশ্বের যে-কোনো স্থানে বিমানবাহিনীর সাহায্যে বোমাবর্ষণ করার শক্তি রাখে। বিশ্বের প্রভাবশালী সভ্যতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সমগ্র বিশ্বব্যাপী সামরিকভাবে প্রভাব বিস্তারের একটি কেন্দ্রীয় ও মৌলিক দিক। পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে গতানুগতিক সামরিক শক্তির ভারসাম্যের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্লা অনেক ভারী। অতএব, পাশ্চাত্যের এই সঞ্চিত শক্তির বিপরীতে অপাশ্চাত্য দেশের একটি প্রথমশ্রেণীর গতানুগতিক সামরিক প্রস্তুতি অর্জন করার জন্য যা-কিছু করণীয় তা করার সময় এসেছে। সময়ের প্রবাহে তারা উপলব্ধি করছে যে, এ অবস্থায় তাদেরও ব্যাপকভাবে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র অর্জন করা ও তা ব্যবহারের রীতি-কৌশল আরও দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী হতে ইচ্ছুক ‘কোররাষ্ট্র’ ও সভ্যতাসমূহ নিম্নোল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ওইসকল অস্ত্রশস্ত্র অর্জন করতে পারে।

প্রথমত, এ-ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ওই দেশগুলোকে তাদের প্রতিবেশী দেশ ও সভ্যতার ওপর কর্তৃত্ব করার শক্তি-সামর্থ্য যোগাবে।

দ্বিতীয়ত, এই অর্জিত শক্তি তাদের সভ্যতা ও অঞ্চলের ওপর যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্যান্য বহিঃশক্তির আক্রমণকে নিরুৎসাহিত করবে। সাদ্দাম হোসেন আরও দুতিন বৎসর বিলম্ব করে, পরমাণুশক্তি অর্জন করে কুয়েত অভিযান চালনা করলে, তিনি শুধু কুয়েত নয় সেসঙ্গে সৌদিআরবের তেলক্ষেত্রগুলোও নিজের দখলে আনতে পারতেন। অপাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে কিছু স্পষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে উত্তরকোরিয়ার সামরিক স্লোগান এরূপ ছিল : ‘আমেরিকানদের সৈন্যবাহিনী গঠন করতে দেয়া হবে না; আমেরিকানদের বিমানবাহিনীর শক্তি অর্জন করতে দেয়া হবে না; আমেরিকানদের সামরিক শক্তি অর্জনের সকল উদ্যোগে প্রচণ্ড বাধা দাও; যুদ্ধে আমেরিকানদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটাও’।

উপসাগরীয় যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আলোকিত একজন ভারতীয় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার বক্তব্য এক্ষেত্রে আরও পরিষ্কার, আর তা হল : পারমাণবিক শক্তি অর্জন না করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিও না। একথার সারমর্ম হচ্ছে : ‘তোমার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকলে যুক্তরাষ্ট্র তোমার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবে না।’ এ প্রসঙ্গে লরেন্স ফিডম্যান মনে করেন, ‘পরমাণুঅস্ত্র প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে টুকরো টুকরো করার প্রবণতা বৃদ্ধি করে চলেছে। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তিগুলোর দাপট আগের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। পরমাণুঅস্ত্র বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে শীতলযুদ্ধাবস্থার তুলনায় শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পশ্চিমাশক্তির ভূমিকা পূর্বের চেয়ে সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে, অর্থাৎ সবল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। প্রতিরক্ষা সচিব লেস এসপিন উল্লেখ করেছেন, ‘গতানুগতিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিমাদের তুলনায় অধস্তন অবস্থাকে (বর্তমান রাশিয়ার) পরমাণুঅস্ত্র পুষিয়ে দিয়েছে!’ অর্থাৎ পরমাণুশক্তি এখানে ‘সমতার’ ভূমিকা পালন করেছে।

শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ‘গতানুগতিক অবস্থানকে প্রকৃতপক্ষে শত্রুপক্ষের দ্বারা পরমাণুশক্তি অর্জনকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করেছে। ফলে শত্রুপক্ষ পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে’। শীতলযুদ্ধোত্তর রাশিয়া তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় পরমাণুঅস্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৫ সালে ইউক্রেনের নিকট থেকে ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমা ক্রয় করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাশিয়া বলতে চায় যে, তারা পশ্চিমাদের গতানুগতিক সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের খেসারত দিতে গিয়েই পারমাণবিক শক্তি অর্জনে ও তা আরও শক্তিশালী করতে আগ্রহী হয়েছে। শীতলযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণুঅস্ত্ররোধের প্রশ্নে জানায় যে, তারা পরমাণুঅস্ত্রের প্রথম ব্যবহারের সুযোগ থেকে সরে আসবে না। ফলে শীতলযুদ্ধোত্তর অবস্থায় ১৯৯৩ সালে রাশিয়াও জানিয়ে দেয় যে, তারা সোভিয়েট আমলে প্রথমে পরমাণুঅস্ত্র ব্যবহার না করার অঙ্গীকার আর রক্ষা করতে পারবে না। যুগপৎভাবে চীনও তার শীতলযুদ্ধাবসান পরবর্তী পরমাণু অস্ত্র- প্রতিরোধ প্রশ্নে জানায় যে, তারাও প্রথম অর্থাৎ সবার আগে পরমাণুঅস্ত্র ব্যবহার না- করার অঙ্গীকারে আর কঠোর থাকবে না। চীনের পরমাণু ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ‘কোররাষ্ট্র ও আঞ্চলিক শক্তিসমূহ সম্ভাব্য পশ্চিমা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারসাম্য আনার জন্য উদ্বিগ্ন ও তৎপর হয়ে ওঠে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পরমাণুঅস্ত্র পশ্চিমাবিশ্বকে আরও প্রত্যক্ষভাবে আতঙ্কিত করে তুলেছে। চীন এবং রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্রসহ দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আজ ইউরোপ এবং উত্তরআমেরিকায় আঘাত আনতে সক্ষম। উত্তরকোরিয়া, পাকিস্তান, ভারত তাদের ক্ষেপণাস্ত্রশক্তি উন্নত থেকে উন্নততর করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেসব ক্ষেপণাস্ত্র পর্যায়ক্রমে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার সক্ষমতা ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। সামরিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন পরমাণুশক্তি অনেক বিচ্ছিন্ন সহিংস তৎপরতায় যুক্ত হতে পারে এবং ক্ষুদ্রপরিসরে, যা অত্যন্ত সাংঘাতিক পরিণতি ডেকে আনতে পরে; যেমন সন্ত্রাস, বিক্ষিপ্ত সহিংসতা, গেরিলাযুদ্ধের বেলাতেও পরমাণুঅস্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল অস্ত্রের মধ্যে সীমিত ছিল। অর্থাৎ, সাধারণত শক্তিশালী গতানুগতিক সামরিক অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল না। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-উত্তর সময়ে পরমাণুঅস্ত্র গতানুগতিক সামরিক শক্তির পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। অতীতে সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত সীমিতভাবে সহিংস তৎপ চালাত, স্বল্পসংখ্যক মানুষের জীবনহানি ঘটত বা সীমিত আকারের সম্পদ বিনষ্ট হত। পরমাণুশক্তির ব্যবহারের ফলে পূর্বের এই ধারণা বর্তমানে বদলে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখন মাত্র গুটিকতক সন্ত্রাসী বড়মাপের সহিংসতা ও বহুমাত্রিক ব্যাপক ধ্বংস ডেকে আনতে সক্ষম। অপাশ্চাত্য শক্তিগুলো পৃথক পৃথকভাবে পরমাণুশক্তিতে দুর্বল বলে মনে হলেও তারা যদি একত্রিত হয়, তবে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে ইসলামিক ও কনফুসীয় দেশসমূহে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র জড়ো হতে থাকে। এর সব অস্ত্রের ব্যবহারবিধি ও প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিকভাবে তারা অবহিত হতেও শুরু করে। পাকিস্তান এবং সম্ভবত উত্তরকোরিয়া ক্ষুদ্রাকারে হলেও পরমাণুঅস্ত্র অর্জন করেছে বা অতি অল্প সময়ের নোটিশে তারা উক্ত অস্ত্র তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া তারা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করেছে। ইরাকের হাতে জমা হয়েছে প্রচুর রাসায়নিক ও জীবাণুঅস্ত্র। তাছাড়াও ইরাক পরমাণু অস্ত্র অর্জনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে শুরু করে। ইরান পরমাণুঅস্ত্র অর্জনে আগ্রহী এবং তা ব্যবহারের জন্য উদ্গ্রীব। ১৯৮৮ সালে ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি ঘোষণা করেন যে, ‘ইরানিরা অবশ্যই তাদের জন্য আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র, যেমন রাসায়নিকঅস্ত্র, জীবাণুঅস্ত্ৰ, তেজষ্ক্রিয় পদার্থ উদ্গিরণকারী অস্ত্র জমা রাখবে।’ এর তিন বৎসর পর তাঁর উপরাষ্ট্রপতি ইসলামিক সম্মেলনে বলেন, ‘যেহেতু ইসরায়েলের হাতে পরমাণুবোমা জমা রয়েছে, আমরা মুসলমানেরা অবশ্যই পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা অ্যাটম বোমা তৈরি করে যাব এবং তা করা হবে জাতিসংঘের পরমাণু অস্ত্র বিস্তার নিরোধক সিদ্ধান্ত অমান্য করেই।’ ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ সালে উচ্চপর্যায়ের এক মার্কিন অফিসার বলেন যে, ইরান পরমাণুঅস্ত্র তৈরি বা সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৯৫ সালে বিদেশ সম্পর্কিত মন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিসটোফার খোলামেলাভাবেই বলেন, ‘আজকাল ইরান পরমাণুঅস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।’ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র, যেমন লিবিয়া, আলজেরিয়া, সৌদিআরবও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে ইচ্ছুক। আলিমাজরুই বলেছেন যে, ইসলামের বিজয়পতাকা (ক্রিসেন্ট) পাশ্চাত্যসহ সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব ফেলেছিল। ইসলাম তার সেই যুদ্ধে অন্য দুই সভ্যতা, যেমন দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দু ও জৈনধর্ম এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক-ইহুদিবাদের সঙ্গে সমাপ্ত করলেই ভালো করত।

কনফুসীয়-ইসলামিক যোগসূত্রের বিষয়টি সম্প্রসারিত হচ্ছে আর তা ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ ভিত্তি পেয়ে থাকতে পারে। দেখা যাচ্ছে চীন অনেক মুসলিমবিশ্বে গতানুগতিক এবং অ-গতানুগতিক অস্ত্র হস্তান্তর করে চলেছে। আলজেরিয়ার মরুভূমির গোপন স্থানে শক্তিশালী পরমাণুচুল্লি স্থাপিত হচ্ছে, যেখান থেকে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হবে। লিবিয়ার নিকট রাসায়নিক অস্ত্র বিক্রি করা; সৌদিদের নিকট সিএসএস-২-এর মাধ্যমে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র দেয়া; পরমাণু প্রযুক্তি ও মালমশলা ইরাক, লিবিয়া, সৌদিআরব, উত্তরকোরিয়াকে দেয়ার সঙ্গে প্রচুরসংখ্যক গতানুগতিক অস্ত্র ইরাককে দেয়া হচ্ছে। চীন কর্তৃক উল্লিখিত কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উত্তরকোরিয়াও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদেশগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অস্ত্র সরবরাহ করছে।

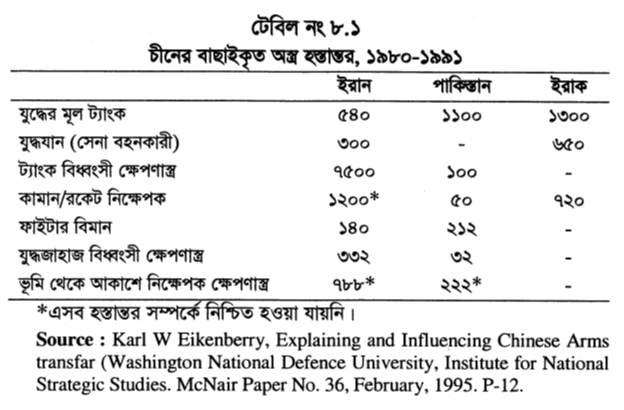

কনফুসীয়-ইসলামিক সামরিক সম্পর্কের একদিকে থাকছে চীন এবং উত্তরকোরিয়া আর অন্যদিকে রয়েছে পাকিস্তান ও ইরান। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চীনের তৈরি অস্ত্রের মূল গ্রাহক ছিল ইরান, পাকিস্তান এবং সেইসঙ্গে ইরাক। ১৯৭০ সালের প্রারম্ভে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক এক সামরিক সম্পর্ক রচিত হয়। ১৯৮৯ সালে চীন এবং পাকিস্তানের মধ্যে দশবৎসর মেয়াদি পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, অস্ত্রের উৎপাদন এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যৌথ গবেষণা, যৌথভাবে অস্ত্র উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সেসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে উভয়ের সম্মতিতে অস্ত্র বিক্রি করার মতো শর্তাবলি ছিল। ১৯৯৩ সালে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র-ক্রয়বিক্রয়ের আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সকল কিছুর ফলে পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি, সামরিক প্রযুক্তি চালান দেয়া ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে চীন আসলে পাকিস্তানের সামরিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করার পর্যায়ে চলে আসে। পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে জেটবিমান, ট্যাংক, গোলাবারুদ এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের যাবতীয় সাহায্য গ্রহণ করতে থাকে। এতদ্ব্যতীত চীন পাকিস্তানকে পরমাণুঅস্ত্র আয়ত্ত করার বিষয়েও সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। উপরন্তু পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে এম-১১, ৩০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পায় যা পরমাণুবোমা বহনে সক্ষমতা অর্জন করে। এ সব কাজই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বরখেলাপ। পাকিস্তানকে দেয়া বিভিন্নরকমের সামরিক সাহায্যের বদলে চীন পাকিস্তানের নিকট থেকে মধ্যাকাশে জ্বালানি ভর্তির প্রযুক্তিসহ স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র লাভ করে।

১৯৯০ সালের মধ্যে ইরানের সঙ্গে চীনের সামরিক সম্পর্কের দিগন্ত প্রসারিত হয়। ১৯৮০-এর দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ইরান তার সমগ্র অস্ত্রের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ সরবরাহ চীনের নিকট থেকে অর্জন করেছিল এবং ১৯৮৯ সালে চীন ইরানের একক সর্বোচ্চ অস্ত্র-সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। ইরানের পরমাণুঅস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টাতেও চীন দৃঢ়ভাবে হাত লাগায়। চীন-ইরান পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর দেশদুটি ১৯৯০ সালে, দশবৎসর ব্যাপী একটি সমঝোতা চুক্তিতে আসে যে তারা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, সামরিক কলাকৌশল ইত্যাদি পরস্পরের মধ্যে হস্তান্তর করবে। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি ইরানের পরমাণুবিশেষজ্ঞদের নিয়ে পাকিস্তান সফর করার পর চীনে যান এবং সেখানে তিনি পরমাণুঅস্ত্র সহযোগিতা বিষয়ে আরও একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এবং ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীন ইরানে দুটি ৩০০ এম ডাব্লিউ (300-MW) পরমাণুচুল্লি স্থাপন করে দেয়। ওই চুক্তি অনুযায়ী চীন ইরানে পরমাণুপ্রযুক্তি হস্তান্তর ও এ-সম্পর্কিত খবরবার্তা আদানপ্রদান, ইরানের বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের উন্নত ধারায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উপর্যুপরি চাপে ইরানের সঙ্গে উক্ত চুক্তিটি চীন ‘বাতিল’ করে। ‘বাতিল’ শব্দটি ইউএনও কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও চীন কিন্তু নিজে ওই ঘটনাকে ‘স্থগিত’ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। যা হোক, এর ফলে ৩০০ এম ডব্লিউ (300-MW) চুল্লি স্থাপনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চীন ইরানের নিকট ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্রনির্মাণ প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে চীন উত্তরকোরিয়ার মাধ্যমে ইরাকে সিল্কওয়ার্ম ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে। চীন ইরানকে ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির লাইসেন্স প্রদান করে। উত্তরকোরিয়া ইরানের প্রতি চীনের এসব কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন দেয় ও ইন্ধন জোগায়। তাছাড়াও উত্তরকোরিয়া বিভিন্ন কায়দায় ইরানকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। উত্তরকোরিয়া ১৯৯৩ সালে ৬০০ মাইল অতিক্রম করতে সক্ষম নরডং নামক ক্ষেপণাস্ত্র ইরানকে প্রদান করে। অন্যদিকে ইরান এবং পাকিস্তান একত্রে পরমাণুঅস্ত্র তৈরি করতে অগ্রসর হয়। ইরানের পরমাণুবিজ্ঞানীরা পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ অর্জন করে। ১৯৯২ সালে পাকিস্তান এবং চীন একত্রে পরমাণুঅস্ত্র বিষয়ক একটি প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করে। এভাবে চীনের সহযোগিতায় পাকিস্তান ও ইরান ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে।

এসব কার্যক্রমের ফলে পশ্চিমাশক্তিসমূহ বুঝতে পারে যে, বিষয়টি তাদের জন্য ভীতিকর। এজন্য পশ্চিমাশক্তিগুলো একত্রিত হয়ে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র সম্প্রসারণরোধের এজেন্ডা দ্রুত সামনে এগিয়ে নিয়ে আসে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯০ সালে জনমত জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৫৯ ভাগ আমেরিকান মনে করে যে, আমেরিকার বিদেশনীতিতে পরমাণুঅস্ত্র নিরোধক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হওয়া উচিত। ১৯৯৪ সালে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ এবং বিদেশনীতি প্রণয়নের সঙ্গে সংযুক্ত শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ বিষয়টি অনুরূপভাবেই দেখেছে। ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন পরমাণুঅস্ত্র বিস্তার নিরোধক এজেন্ডাটি সামনে নিয়ে আসেন এবং ১৯৯৪ সালের শেষার্ধে তিনি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে ‘জাতীয় জরুরি বিষয়’ হিসেবে ঘোষণা করেন। কেননা তিনি মনে করেন, ‘এটি জাতীয় নিরাপত্তা, বিদেশ নীতি ও মার্কিন অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকি’। তিনি আরও মনে করেন, পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রের সজ্জা ও ব্যবহার বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত করবে। ১৯৯১ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধকল্পে কাজ করার নিমিত্তে ১০০ জনবল নিয়ে কাজ শুরু করে এবং ১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এসপিন পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধকল্পে একটি পাল্টা ও প্রতিরোধক পরিকল্পনা পেশ করেন এবং এ-সম্পর্কে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের পদ সৃষ্টি করেন।

শীতলযুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এক নজিরবিহীন অস্ত্র- প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। এজন্য তারা উভয়ই প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর ও অত্যাধুনিক পরমাণুঅস্ত্র তৈরি ও তা নিক্ষেপণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে। এ প্রক্রিয়াটিকে ‘নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ের বিশ্বে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার ধরন বদলেছে মাত্র। পশ্চিমাবিদ্বেষীরা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহ করছে, আর পশ্চিমারা ওই কাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে চাইছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এটি ‘নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণ’ না হয়ে বরং নির্মাণের বিপরীতে নির্মাণহীনতায়’ নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বিশেষ। পশ্চিমাদের পরমাণুশক্তির আকার ও পারঙ্গমতা, ওই প্রতিযোগিতার অংশ নয়। অস্ত্র- প্রতিযোগিতার ফলাফল-নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণের জন্য চাই দুইদিকের সম্পদ, যথা : একাগ্রতা এবং প্রযুক্তিগত যোগ্যতা। এটি পূর্ববিহিত ছিল না। নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণ না হয়ে নির্মাণের বিপরীতে নির্মাণহীনতা ও তা দমিয়ে রাখার বিষয়টি খুবই প্রগাঢ় যা বরং সহজেই অনুমানসাপেক্ষ। কেননা পশ্চিমাদের অস্ত্রনির্মাণ কাজ দমিয়ে রাখার কৌশল প্রকারান্তরে অন্যান্য সমাজে অস্ত্রনির্মাণ ও অস্ত্র জড়ো করার গতিকে হ্রাস করতে পারে। অপাশ্চাত্য সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, পাশ্চাত্য অপাশ্চাত্য নির্বিশেষে সকল সমাজের জন্য অস্ত্রব্যবসা, অস্ত্রপ্রযুক্তি, অস্ত্রতৈরি সম্পর্কিত দক্ষতার বিনিময়ে প্রাপ্ত প্রচুর অর্থ, ‘কোর’রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক অভিলাষ, আঞ্চলিক শক্তি প্রসারের মনোভাব এবং এর প্রতিকার হিসেবে আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার তৎপরতা—এসবই পশ্চিমাদেরকে অস্ত্রনির্মাণ কাজ দমিয়ে রাখার মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

অস্ত্রনিরোধ সম্পর্কিত পশ্চিমাদের প্রচেষ্টার ফলাফল বিশ্বের সকল জাতির স্থিতিশীলতাসহ আন্তর্জাতিক টানাপড়েন দূর করে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, অপাশ্চাত্য সমাজ পাশ্চাত্যের এ-ধরনের তৎপরতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তারা মনে করে, পাশ্চাত্যের অস্ত্রনিরোধ সম্পর্কিত উদ্যোগ প্রকারান্তরে অপাশ্চাত্যের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের কূটকৌশল। এ কারণেই অস্ত্রনিরোধ সম্পর্কিত পশ্চিমা উদ্যোগ, বিশেষ করে মার্কিন প্রচেষ্টা আঞ্চলিক শক্তিগুলোর নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে ব্যর্থ হচ্ছে। এরকম ঘটনা কোরিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তরকোরিয়ার পরমাণুঅস্ত্রের কথা বিবেচনাপূর্বক তাকে ভবিষতের জন্য সমস্যাসংকুল বলে গণ্য করে। ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সোজাসাপ্টাভাবে ঘোষণা দেন, ‘উত্তরকোরিয়াকে পরমাণুবোমা তৈরি করতে দেয়া হবে না। এবং আমরা এ-বিষয়ে শক্ত অবস্থানেই থাকব।’

মার্কিন সিনেটরগণ, প্রতিনিধিসভার সদস্যবৃন্দ এবং বুশ-প্রশাসনের প্রাক্তন সদস্যরা পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই উত্তরকোরিয়ার পরমাণুশক্তি ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উত্তরকোরিয়ার পরমাণুশক্তির সম্ভাব্য বিস্তারকে মার্কিনিরা শুধু তাদের জন্যই নয়; সেসঙ্গে সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে। বিশেষ করে তা পূর্বএশিয়ার জন্য চিন্তার কারণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। উপরন্তু, এটি যদি দক্ষিণএশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

অন্যদিকে দক্ষিণকোরিয়া উত্তরকোরিয়ার পরমাণুবোমাকে আঞ্চলিক স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখতে চায়। দক্ষিণকোরিয়ার অনেকেই উত্তরকোরিয়ার বোমাকে একটি ‘কোরিয়ান বোমা’ হিসেবে দেখতে ভালোবাসে। তারা মনে করেন যে, উত্তরকোরিয়ার বোমা কখনও দক্ষিণকোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না, বরং তা ব্যবহৃত হবে ‘কোরিয়ার’ স্বাধীনতা ও স্বার্থের প্রশ্নে জাপান কিংবা অনুরূপ শত্রুভাবাপন্ন বা কোরিয়ার জন্য ভীতিকর অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে। দক্ষিণকোরিয়ার সামরিক বেসামরিক পদস্থ কর্মকর্তারা তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে রয়েছে একটি ‘একত্রিত’ কোরিয়া দেখবার জন্য। সুতরাং, উত্তরকোরিয়া পরমাণুবোমা হস্তগত করে নিন্দা কুড়ালেও প্রকারান্তরে পরবর্তীতে ওই বোমা দক্ষিণকোরিয়াকেই লাভবান করবে। এভাবে উত্তরকোরিয়ার বোমা এবং দক্ষিণকোরিয়ার শিল্পসমৃদ্ধি একত্রিত হয়ে সামনে এক কোরিয়া গঠিত হলে তারা পূর্বএশিয়ার একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে প্রকাশিত হবে। সুতরাং, উত্তরকোরিয়ার পরমাণুবোমাকে ওয়াশিংটন ১৯৯৪ সাল থেকে যেভাবে দক্ষিণকোরিয়ার নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়, আদতে ঘটনা তেমন হয়তো নয়।

এভাবে দেখা যায় যে, পূর্বএশিয়ার পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণের ফলে আমেরিকার নিরাপত্তা বিষয়ক স্বার্থ আর তখনকার আঞ্চলিক স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর একটি বড় ধরনের ফাঁক রয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই উভয়ের পরমাণুশক্তি সম্পর্কে ভীতিকে সহজ ও সরলভাবেই গ্রহণ করেছে, অথচ আমেরিকা উক্ত ভীতি দূর করার জন্য তাদের চেয়ে যেন বেশি উদ্বিগ্ন।

বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন দেশের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য আনার জন্য সমতাসাধনমূলক ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসার সম্ভবত খুবই সীমিত সাফল্য নিয়েই এগুচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কর্তৃক উভয় কোরিয়াকে কোনোভাবেই পরমাণু অস্ত্র অর্জন করতে দেয়া হবে না, এমন ঘোষণার একমাস পরেই যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে দেখা যায় যে, তারা ইতোমধ্যে ১টি বা ২টি পরমাণুবোমা অর্জন করেছে। এর পর যুক্তরাষ্ট্র তাদের কৌশল বদলিয়ে উত্তরকোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র আর সম্প্রসারিত না করার জন্য নানারকম প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। তবে ভারত ও পাকিস্তানকে পরমাণু অস্ত্র থেকে ফেরাতে বা উক্ত কার্যক্রম থেকে বিরত করতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়।

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে পারমাণবিক শক্তি বিস্তাররোধক সম্মেলনে এক্ষেত্রে চুক্তি নবায়নের প্রশ্নে যে জটিলতা পরিদৃষ্ট হয় তা হল : এ চুক্তিটি কি অনির্ধারিত সময়ের জন্য হবে, নাকি ২৫ বৎসরের জন্য হবে। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল অনির্ধারিত সময়ের জন্য চুক্তি হোক। কিন্তু সম্মেলনে অন্যান্য রাষ্ট্র এর বিরোধিতা করে বলে যে, এর আগে স্বীকৃত পাঁচটি বৃহৎশক্তির পারমাণবিক ক্ষমতা সীমিত করা দরকার। উপরন্তু মিশর চেয়েছিল এ চুক্তির নবায়ন করার আগে চুক্তিপত্রে ইসরাইলের স্বাক্ষর এবং ইসরায়েলের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র পরিদর্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এতকিছুর পরও সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ীই চুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান না-থাকা এবং কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুন মিশর ও মেক্সিকো কেউই শেষ অবধি যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছামাফিক সম্মেলনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নবায়ন হলেও সিরিয়া, জর্ডান, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, মিশর এবং মালয়েশিয়া ও আফ্রিকান জাতীয় রাষ্ট্র, নাইজেরিয়ার মতো দেশ এ-বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। ১৯৯৩ সালে পারমাণবিক শক্তির প্রসার রোধের প্রশ্নে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরিবর্তিত হয়ে পরমাণু অস্ত্র বিস্তারনিরোধক না হয়ে বরং তা পরমাণুঅস্ত্র বিস্তারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছে। তবে এ সবকিছুই বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যুক্তরাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে পরমাণু অস্ত্র প্রসার বিরোধী অবস্থান থেকে বরং পরমাণুঅস্ত্রের বিস্তারকে সঙ্গতিপূর্ণ ও সহনীয় করার চেষ্টা শুরু করে। শীতলযুদ্ধের সময়কার পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কিত মনোভাব আসলে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দুনিয়ার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরমাণুশক্তি ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যাপক প্রসার আসলে পরস্পরভাবে বিভক্তসভ্যতাসম্পন্ন বিশ্বে একটি অনিবার্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

মানবাধিকার এবং গণতন্ত্ৰ

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে কমপক্ষে ৩০টি দেশ কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে এসেছে। ভূমিধ্বংসের মতো এহেন পরিবর্তনের নানাবিধ কারণ রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিঃসন্দেহে এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর সেসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের কিছু প্রধান শক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন স্পেন, পর্তুগাল, লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, ফিলিপাইন, দক্ষিণকোরিয়াসহ পূর্ব ইউরোপে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রায়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। দেখা যায়, যে সকল দেশে খ্রিস্টধর্ম ও পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশি সেখানে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া অধিকতর গতি পেয়েছে। লাটিন আমেরিকার তুলনায় দক্ষিণ এবং মধ্য ইউরোপের ক্যাথলিক ও প্রটোস্টান্ট-অধ্যুষিত অঞ্চলে গণতন্ত্রের নতুন মাত্রা দ্রুত স্থায়িত্ব পেয়েছে। পূর্বএশিয়ায় ক্যাথলিক এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রভাবে প্রভাবান্বিত দেশ ফিলিপাইন ১৯৮০-এর দশকে গণতন্ত্রে ফিরে আসে। অন্যদিকে, দক্ষিণকোরিয়ায় ও তাইওয়ানের খ্রিস্টান নেতারা সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্রায়ন সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যায়। অর্থোডক্স রিপাবলিকসমূহে এ কাজটি তত গতি না-পাওয়ায় অনিশ্চয়তার দোলাচলে নিমজ্জিত হয়। মুসলিম-অধ্যুষিত রিপাবলিকসমূহে গণতন্ত্রায়নের অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৯০-এর দশকে কেবলমাত্র কিউবা ও আফ্রিকা ব্যতীত খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত এলাকায় গণতন্ত্রায়ন আশাব্যঞ্জক মাত্রা পেয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তি এবং গণতন্ত্রায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে এই আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক বিপ্লব অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হবে এবং এর ভেতর দিয়ে পশ্চিমাধাঁচের মানবাধিকার ধারণা ও রাজনৈতিকগণতন্ত্র সমগ্র বিশ্বে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে। পশ্চিমাবিশ্ব এ বিষয়টিকে তাই তাদের কর্মতৎপরতার সর্বোচ্চ এজেন্ডায় নিয়ে আসে। আমরা বুশ-প্রশাসনের নীতিতে এর প্রতিফলন দেখতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রবিষয়ক সেক্রেটারি জেমস বেকার ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষণা দেন যে, ‘গণতন্ত্র বাধাহীনভাবে বহাল রয়েছে’, এবং তিনি আরও বলেন, ‘সত্যিকথা বলতে কী শীতলযুদ্ধাবসান পরবর্তী বিশ্বে’ ‘প্রেসিডেন্ট বুশ গণতন্ত্রকে সুসংহত ও আরও গতিশীল ও অগ্রগামী করতে আমাদের নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন’। এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বারংবার বলতে থাকেন যে, গণতন্ত্রায়নের অগ্রাভিযানই হল তার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এজেন্ডা এবং তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি এ বিষয়টি সম্পর্কিত বাজেটে পূর্বের চেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ অতিরিক্ত বরাদ্দ দেন। উপরন্তু, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের প্রতিরক্ষাবিষয়ক সহকারী উল্লেখ করেন যে, বিশ্বে ‘গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ করাই হল ক্লিনটন সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য।’ প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের প্রতিরক্ষাসচিব বলেন যে, তাঁর সরকারের ৪টি মূল লক্ষ্যের মধ্যে গণতন্ত্রায়নের কার্যক্রম অন্যতম এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি তার অফিসে একটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্রায়ন নীতির সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয়টি এগিয়ে নেয়াও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায়, পশ্চিমাশক্তি নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে ঋণ ও অনুদান প্রদানের সঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার শর্তটি জুড়ে দেয়া হয়।

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এ-সম্পর্কিত ইউরোপ ও মার্কিন নীতি খুব সীমিত সাফল্য পায়। অপাশ্চাত্য সভ্যতার প্রায় সকল সদস্যই এ-বিষয়ে পশ্চিমা চাপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিন্দু, অর্থোডক্স, আফ্রিকান এবং এমনকি কিছুটা হলেও লাটিন আমেরিকার দেশসমূহও। তবে গণতন্ত্রায়নের পশ্চিমা কার্যক্রম ও নীতির সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ আসে ইসলাম এবং এশিয়ার দিক থেকে। এ প্রতিরোধের চেহারা মূলত ইসলামের সুউচ্চ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের মনোভাব ও এশীয়সুলভ সুদৃঢ় আত্মম্ভরীভাব থেকে উৎসারিত। এশিয়ার মূলধারার সঙ্গে সখ্য গড়ার বেলায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ী মূলত এশীয়দের অর্থনৈতিক অর্জন এবং তাদের ক্রমাগত বেড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস। এশিয়ার মুখপাত্রগুলো বারংবার পশ্চিমাবিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের ওপর সেকেলে নির্ভরশীলতা ও নতজানু অবস্থা বর্তমানে আর বজায় নেই। তাছাড়া ১৯৪০-এর দশকে জাতিসংঘ-প্রভাবিত পশ্চিমাবিশ্ব পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদন করলেও বর্তমানে সে-অবস্থা আর বজায় নেই। এশীয় মুখপাত্রগুলো আরো লিখতে থাকে যে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এখন ইতিহাস মাত্র। ‘এশিয়ায় মানবাধিকার এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা’ শীর্ষক এক লেখায় জনৈক সিঙ্গাপুরের কর্মকর্তা বলেন, ‘শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে বিশ্বপরিমণ্ডলে ক্ষমতার নতুন বিন্যাসকে অবশ্যই হিসাবে আনতে হবে … পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।’

তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তরকোরিয়ার মধ্যে পারমাণবিক বিষয়ক সমঝোতাকে যথার্থই বলা যায় ‘পুরোদস্তুর আত্মসমর্পণ’, আর চীন এবং অন্যান্য এশীয় দেশের সঙ্গে মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের নতজানু অবস্থা প্রকারান্তরে তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বৈ কিছু নয়। চীনকে ‘পছন্দের’ দেশের মর্যাদা প্রদানের প্রশ্নে দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন বিষয়ে ভীতি প্রদর্শনের পর ক্লিনটনের প্রশাসনের পররাষ্ট্র সচিবকে বেজিং-এ অপদস্ত করা হয়, এজন্য, এমনকি মুখরক্ষামূলক সদিচ্ছারও কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের মানবাধিকার বিষয়ে তার পূর্বের মনোভাব আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করতে হয় এবং এমএফএন (Most favoured Nations) মর্যাদা ও মানবাধিকার বিষয়কে পৃথকভাবে দেখতে হয়। এতে করে চীন স্পর্ধা পেয়ে গেল এবং উপর্যুপরিভাবে তারা ক্লিনটন-প্রশাসন অপছন্দ কার্যক্রম ঘটিয়ে যেতে থাকল। যুক্তরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের নিকট থেকেও প্রায় অনুরূপ আচরণ পেল এবং ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে সহিংসতাও এর একই সঙ্গে চলতে থাকল।

এশীয় দেশসমূহের কর্ণধারগণ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পশ্চিমা চাপ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে বিভিন্ন কারণে। আমেরিকান ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ সদাসর্বদা তাদের সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে, যাতে করে দ্রুত উন্নয়নশীল এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে সরকার অর্থনৈতিক সম্পদ নষ্ট করে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারের পথে কোনো বিঘ্ন না ঘটায়। এশীয় দেশসমূহ মানবাধিকার প্রশ্নে পশ্চিমা চাপকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বলে মনে করে, এবং কারও ওপর এ-ধরনের আঘাত আসলে তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং সম্মিলিত প্রতিরোধের চিন্তা করে। তদুপরি তাইওয়ান, জাপান এবং হংকং-এর ব্যবসায়ীরা চীনে বড়মাপের বিনিয়োগ করেছেন, আর তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে চীনের সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীরা আমেরিকার সুসম্পর্ক দেখতে চায়, যাতে করে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে এমএফএন বজায় থাকে। এ কারণে জাপান সরকার আমেরিকার মানবাধিকার নীতির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। তিয়ানআনমেনস্কয়ারের ঘটনার অব্যবহিত পরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিয়াজাওয়া ঘোষণা দেন যে, ‘মানবাধিকার সংক্রান্ত বিমূর্ত ধারণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে আগ্রহী নই।’ আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো মায়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর চাপ প্রয়োগে আগ্রহী নয়। এ নিয়ে আসিয়ান-এর সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতবিরোধ সৃষ্টি হতেও দেখা গিয়েছে।

এতদ্ব্যতীত মানবাধিকার প্রশ্নে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশও তাদের বিকাশমান অর্থনীতির স্বার্থে পশ্চিমাপ্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী।

এশিয়ার দেশসমূহ তাদের বিকাশমান অর্থনীতির স্বার্থে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে পশ্চিমা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি মূলত মানবাধিকার প্রশ্নে পশ্চিমা বক্তব্যকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে চালাবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির নিরিখে এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমাসভ্যতার সম্পর্ক আগের চেয়ে বদলে যাচ্ছে। সত্যি কথা হল, পশ্চিমাবিশ্বের তুলনায় এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রভাব সুদূর ভবিষ্যতে এশিয়ার সমাজ ও সরকারব্যবস্থার ওপর বর্তাবে বলে মনে করা যায়। এশিয়ার অন্যান্য দেশে গণতন্ত্র আসবে যখন ওইসব দেশের ক্রমবিকাশমান বুর্জোয়া এবং মধ্যমশ্রেণী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে।

অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধকল্পে চুক্তির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের ধারণা জাতিসংঘ কর্তৃক এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা কার্যত অমান্য হতে থাকে। কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইরাকের বিরুদ্ধে এ প্রশ্নে আনীত নিন্দাপ্রস্তাব জাতিসংঘে ভোটে পরাজিত হয়। লাটিন আমেরিকার গুটিকতক দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলো এ বিষয়টি এগিয়ে নিতে অনীহা দেখায় এবং পাশ্চাত্যের এ প্রচেষ্টাকে তারা ‘মানবাধিকার সাম্রাজ্যবাদ’ হিসেবে চিহ্নিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ সালে সুইডেন কমপক্ষে কুড়িটি পশ্চিমারাষ্ট্রের পক্ষে মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করলে দেখা যায়, এশীয় দেশসমূহ এ প্রস্তাবের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। ইরাকে মানবাধিকার লংঘনের প্রস্তাবও তেমনিভাবে ভোটে পাস হয়নি। ১৯৯০-এর দশকে প্রায় ৫ বৎসর চীন তার বিরুদ্ধে পশ্চিমা মদদপুষ্ট হয়ে আনীত মানবাধিকার লংঘনের প্রচেষ্টার অভিযোগটি এশীয় দেশসমূহের সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে অকার্যকর করে দেয়। ১৯৯৪ সালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে কাশ্মীরে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ আনার পর ভারত কিছু দেশের সম্মিলনে সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কিন্তু মজার বিষয় হল, পাকিস্তানের দুটি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র চীন এবং ইরাকও পাকিস্তানকে ওই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পরামর্শ দেয়। এর কারণ হল এই যে, উক্ত দুটি দেশেও বারবার মানবাধিকার লংঘন করা হয়ে থাকে। এ ঘটনার প্রক্রিয়া হিসেবে দি ইকনমিস্ট পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কাশ্মীরে ভারতের বর্বরোচিত মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনে ব্যর্থ হয়। সবসময় মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে এমন দেশসমূহ, যেমন তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি এ-বিষয়ে সমালোচনাকে উতরিয়ে যায়। তাই দেখা যায়, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন অত্যাচারী দেশসমূহের হাত থেকে মানবাধিকার রক্ষার মহৎ দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হচ্ছে, অথচ এ সংস্থাটির স্রষ্টাদের লক্ষ্য তা ছিল না’।

মানবাধিকার প্রশ্নে পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার পার্থক্য ও অমিল এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে পশ্চিমাবিশ্বের সীমিত সামর্থ্য জাতিসংঘের ভেতর দিয়ে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে ভিয়েনায় জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত বিশ্বমানবাধিকার সংক্রান্ত অধিবেশনে। এখানে একদিকে ছিল ইউরোপীয় ও উত্তরআমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ, অন্যদিকে ছিল গোষ্ঠীগত ৫০টি অপাশ্চাত্য দেশ। ১৫টি সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে লাটিন আমেরিকার দেশ (কিউবা), একটি বৌদ্ধধর্মালম্বী দেশ (মায়ানমার), চারটি কনফুসীয় দেশ যাদের মধ্যে আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত, অর্থনেতিক ব্যবস্থা, উন্নয়নের স্তর ইত্যাদি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে (সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, উত্তরকোরিয়া এবং চীন), ৯টি মুসলিম রাষ্ট্র (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেন, সুদান এবং লিবিয়া)। এশীয় ইসলামিক গোষ্ঠীর এই ঐক্যের মূল নেতৃত্ব ছিল চীন, সিরিয়া এবং ইরাকের হাতে। উল্লিখিত দুটি গ্রুপের মধ্যে লাটিন আমেরিকার দেশসমূহ (কিউবা বাদে) সবসময়ই পশ্চিমাশক্তিকে সমর্থন দিয়ে আসছে; আর আফ্রিকা এবং অর্থোডক্স দেশসমূহ কখনও কখনও পশ্চিমাশক্তিকে সমর্থন দিলেও মূলত তারা পশ্চিমাবিরোধী অবস্থাতেই থাকতে চায়।

সভ্যতার দিক থেকে দেশগুলোর মধ্যে চলমান বিভেদের ইস্যু নিম্নোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করা যায়। যথা : সর্বজনীনতা বনাম আপেক্ষিকতার আলোকে মানবাধিকার সম্পর্কিত মনোভাবের পার্থক্য; অর্থনৈতিক, সামজিক ও উন্নয়নের অধিকার সম্পর্কিত আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি বনাম রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার; সহযোগিতার প্রশ্নে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা; জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত কমিশন গঠন; ভিয়েনায় মানবাধিকার সম্পর্কিত সরকারি সম্মেলনে বেসরকারি মানবাধিকার নেতৃত্বের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক — যেমন দালাই লামাকে সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে দেয়া উচিত কি-না, কিংবা বসনিয়ার মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে নিন্দা প্রস্তাব নেয়া হবে কি-না ইত্যাদি। দৃষ্টিভঙ্গিগত এ পার্থক্যের অনেক অংশই পশ্চিমাবিশ্ব এবং ইসলামিক ব্লকের মধ্যে সীমিত থাকে। ভিয়েনা সম্মেলনের দুইমাস আগে এশিয়ার দেশগুলো ব্যাংককে মিলিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ‘মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো বিচার করতে হবে জাতীয় এবং আঞ্চলিক বিশেষত্ব, বিভিন্ন প্রকারের ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির আলোকে’। তারা আরও অভিমত ব্যক্ত করে যে, একটি জাতীয় রাষ্ট্রের ওপর মানবাধিকার সম্পর্কিত অবস্থা পরীক্ষণের কার্যক্রম বরং ওই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের মতো কাজ। তদুপরি, মানবাধিকার পরিস্থিতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাত্রা ঠিক করার বিষয়টি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ‘উন্নয়নের অধিকারের’ সর্বজনীন ঘোষণার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। ভিয়েনা সম্মেলনের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে মতপার্থক্য একটি জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল, যা সম্মেলনপূর্ব অবস্থায় জেনেভায় বসে বারবার সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

পাশ্চাত্যদেশগুলোর ভিয়েনা সম্মেলনের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ভালো ছিল না। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা তাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং কার্যবিবরণী পশ্চিমাবিশ্বের বিরোধীদের পক্ষে চলে গিয়েছিল। মহিলাদের অধিকার সম্পর্কিত উত্তম সিদ্ধান্তগুলো বাদ দিলে সম্মেলনের ফলাফল ছিল যৎসামান্য। একজন মানবাধিকার কর্মী উক্ত সম্মেলন সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেন : ‘ডকুমেন্টগুলো ছিল কালিমায় লেপটানো এবং স্ববিরোধপূর্ণ’ এবং ‘এ সম্মেলনটি ছিল এশীয় ও ইসলামি কোয়ালিশনের জন্য বিজয়সূচক আর পশ্চিমাবিশ্বের জন্য পরাজয়ের গ্লানিপূর্ণ’।

ভিয়েনা-ঘোষণায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সম্মিলিত হওয়ার অধিকার, ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোনো সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল না। এদিক থেকে বলা যায়, ভিয়েনা সম্মেলন ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণার তুলনায় ছিল দুর্বল। এই অবনতি আসলে পশ্চিমাবিশ্বের শক্তিহ্রাসের বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। একজন আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেন : ১৯৪৫ সালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ধারা আর অব্যাহত থাকল না; আমেরিকার আধিপত্য হোঁচট খেল, আর ১৯৯২ সালের ঘটনার পরও বলা যায়, তা আরও ছোট হয়ে গেল। বাস্তবে বিশ্ব আজ পশ্চিমাদের চেয়ে বরং আরব, এশিয়া এবং আফ্রিকার দখলে।

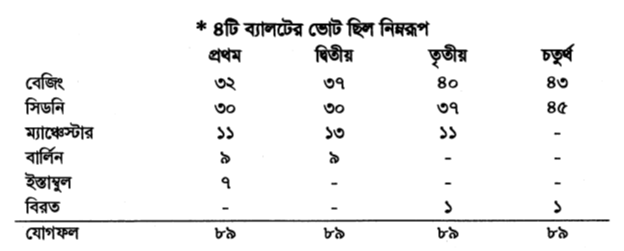

তাইওয়ান এবং হংকং চীনের এ-আন্দোলনে শরিক হয়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং মানবাধিকার সংগঠনসমূহ বেইজিংকে অলিম্পিক আয়োজনের সুযোগদানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ফলাফল ছিল সভ্যতার সংকটের ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রথম ব্যালটে বেইজিং আফ্রিকান জাতিসমূহের সমর্থনে ১ম স্থান দখল করে এবং সিডনি পায় ২য় অবস্থান। পরবর্তী নির্বাচনে (৩য়) যখন ইস্তাম্বুল ছিটকে পড়ে তখন কনফুসীয়- ইসলামিক সংযোগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বেজিং-এর পক্ষে বিপুল ভোট পড়ে। যখন বার্লিন এবং ম্যানচেস্টার ছিটকে পড়ে তখন তাদের উভয়ের ভোট চলে যায় সিডনির ঘরে এবং এভাবে ৪র্থ ভোটে সিডনি জয়ী হয়, যা কার্যত বেজিং-এর কপালে বড় ধরনের পরাজয় নিয়ে আসে। আর এজন্য বেজিং দায়ী করতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই। পশ্চিমাবিশ্ব বেজিং-এর এ পরাজয়ের কারণ হিসেবে মানবাধিকার বিষয়ে তাদের অবস্থানকে দায়ী করতে থাকে। তবে কেউ কেউ মনে করেন এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক, ‘পশ্চিমা রাজনৈতিক শক্তির একটি বড় ধাক্কা’। পৃথিবীর অনেক মানুষ নিঃসন্দেহে মানবাধিকার ইস্যুর চাইতে ধেলাধুলার বিষয়টির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মানবাধিকার ইস্যুতে ভিয়েনায় পশ্চিমাশক্তির পরাজয় ঘটেছিল। তবে অলিম্পিক ইস্যুতে ‘পশ্চিমা ধাক্কা’ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও পশ্চিমাশক্তির দুর্বলতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান বিশ্বে অপাশ্চাত্য সমাজের প্রতি পশ্চিমাদের ‘ধাক্কা’ দেবার শক্তির যেমন ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, তেমনি গণতন্ত্র সম্পর্কে পশ্চিমাবিশ্বের সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটছে। শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমাশক্তির দুর্বলতার চিহ্নও ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

শীতলযুদ্ধ-যুগে পশ্চিমাবিশ্ব ও যুক্তরাষ্ট্রকে ‘বন্ধুপ্রতিম স্বৈরশাসক’ ধরনের শাসককুলের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশেষ করে সেইসব সামরিক অথবা অত্যাচারী স্বৈরশাসক ছিলেন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। পশ্চিমাবিশ্বের জন্য এ-ধরনের শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বিষয়টি ছিল নীতিবিরুদ্ধ। শীতলযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমাবিশ্বের সহায়ক এবং বন্ধুপ্রতিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে ওই সকল দেশের সহযোগিতা প্রায়শই বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দিত। কেননা ওইসকল দেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ছিল বর্বরোচিত ও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। তাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সহযোগিতার বিষয়টি নানাভাবে যুক্তিসঙ্গত করতে চাওয়া হত। তারা ছিল কম্যুনিস্টদের তুলনায় ‘ছোট শয়তান’ এবং অত্যাচারী শাসক হলেও কম্যুনিস্ট বিশ্বের তুলনায় ছিল কম অত্যাচারী এবং কম মানবাধিকার লংঘনকারী দেশ। ধারণা করা হত, তাদের আয়ু খুবই সংক্ষিপ্ত এবং তারা সংশোধনযোগ্য, কেননা তারা অন্ততপক্ষে পশ্চিমা উদারনীতি গ্রহণে আগ্রহী ছিল। তদুপরি তাদের ওপর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। অতএব, ‘বড় শয়তানের’ বিরুদ্ধে ‘ছোট শয়তানকে’ ব্যবহার করার মধ্যে কোনোপ্রকার অপরাধবোধ না-থাকারই কথা।

শীতলযুদ্ধকালীন বন্ধুপ্রতিম ‘স্বৈরশাসক’ এবং ‘অ-বন্ধুসুলভ গণতন্ত্রের’ মধ্যে বাছাই করার কাজটি পশ্চিমাবিশ্বের জন্য ছিল খুব কঠিন কাজ। পশ্চিমাবিশ্বের সহজ সমীকরণ হল : গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার তাদের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ করবে এবং পাশ্চাত্যের প্রতি অনুগত থাকবে। যদিও তা সবসময় সত্য নয়, কেননা অপাশ্চাত্য দেশে প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্যবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা রয়ে যায়। আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনী ১৯৯২ সালে পরিষ্কারভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হতে যাওয়া মৌলবাদীদের পিআইএস নির্বাচন বাতিল করে তাদের ক্ষমতায় আসার পথ রুদ্ধ করে দিলে পশ্চিমাবিশ্ব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পশ্চিমাবিশ্ব আরও আশ্বস্ত হয় যখন ১৯৯৫ সালে তুরস্কে ওয়েলফেয়ার পার্টি এবং ১৯৯৬ সালে ভারতে মৌলবাদী দল বিজেপি ক্ষমতা থেকে চলে যায়। অন্যদিকে, ইরানের সরকারব্যবস্থাও ইসলামি বিশ্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার হলেও পাশ্চাত্যের প্রতি চরম বিদ্বেষী। আবার, সৌদিআরব এবং মিশরে যদি গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় আসে, তবে হয়তো ওই সরকারও পশ্চিমের প্রতি কম-সহানুভূতিশীল হবে এবং অগণতান্ত্রিক ধারার প্রতিই অনুগত থাকবে, এমন ধারণা করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। চীনে জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত সরকার হতে পারে কট্টর জাতীয়তাবাদী সরকার। পশ্চিমাজগৎ মনে করে যে, অপাশ্চাত্য দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে সরকারের জন্ম দেবে তা হবে পশ্চিমের প্রতি অবন্ধুসুলভ। সঙ্গত কারণেই তারা নির্বাচনের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারেন অথবা অপাশ্চাত্য দেশে গণতন্ত্রায়নের প্রতি সমর্থন দেবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন।

অভিবাসন

জনসংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, মানুষের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়া- আসা (অভিগমন) ইতিহাসের চালিকাশক্তি বিশেষ। বিগত শতাব্দীগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অসম অবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পার্থক্য এবং সরকারি নীতির ফলে গ্রিক, ইহুদি, জার্মান নৃগোষ্ঠী, নয়সি, টার্ক, রুশ, চেনিক এবং অন্যান্য স্থানে বিপুল সংখ্যায় অভিবাসন ঘটেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-ধরনের চলাচল ছিল শান্তিপূর্ণ, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল সহিংস। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়রা ছিল এমন একটি ‘ডিমোগ্রাফিক নৃগোষ্ঠী’ যারা বহিরাক্রমণ ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করত। ১৮২১ সাল এবং ১৯২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ইউরোপীয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অভিবাসী হয়েছিল, এর মধ্যে ৩৪ মিলিয়ন অভিবাসী হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। পশ্চিমারা ওই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান জয় করে সেখানকার সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়। উপরন্তু কম জনসংখ্যা- অধ্যুষিত স্থানগুলোকে তাদের মতো করে বসতি স্থাপন করবার জন্য বেছে নেয়।

ষোড়শ এবং বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা রপ্তানিতে ইউরোপ একক অবস্থানে চলে এসেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অভিবাসন প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে এবং দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈধ অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০০ মিলিয়ন, উদ্বাস্তু ছিল প্রায় ১৯ মিলিয়ন এবং অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন। এই নতুন ধাঁচের অভিবাসন কার্যত বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিকতা মোচনের ফলাফল। সেসঙ্গে নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম এবং মানুষকে সকল দেশে অভিবাসী হতে উৎসাহিত বা বাধ্য করে। এইসব রাষ্ট্রীয় নীতি অভিবাসী-সংখ্যাকে বাড়িয়ে তোলে। এতসংখ্যক অভিবাসনের কারণ অবশ্য আরও আছে, যেমন এটি আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। যাতায়াত-যোগাযোগের সহজলভ্যতা অভিবাসনের কাজকে সহজ, দ্রুত এবং কম-ব্যয়সম্পন্ন করে তুলেছে এবং অভিবাসীর সঙ্গে তার নিজস্ব দেশের পরিবারের সম্পর্ক বজায় রাখার কাজকে সহজ করে তুলেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমাজগৎকে দেশান্তরি হতে উদ্দীপ্ত করেছিল, তেমনি বিংশশতাব্দীতে অপাশ্চাত্য সমাজের দুর্বল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সেখানকার অধিবাসীদের দেশান্তরে যাবার প্রেরণা জুগিয়েছে। এক দেশ ছেড়ে বসবাসের জন্য অন্য দেশে চলে যাবার বিষয়টি নিজস্ব শক্তিসামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ। এক্ষেত্রে একটি ‘ধারা’ কাজ করে থাকে। যেমন মাইরন উইনার বলেন, ‘দেশান্তরের মতো কাজ যখন একবার শুরু হয় তখন তা আপন গতিতে সামনে এগিয়ে যায়। অভিবাসিত ব্যক্তি আপন দেশে এসে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকে অভিবাসী হতে উৎসাহিত করে এবং সেসঙ্গে অভিবাসন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। তারা তাদের জন্য অর্থসাহায্য, চাকুরি ও বাসস্থান খোঁজার মতো কাজও সম্পন্ন করে থাকে।’ এ পরিস্থিতিকে তিনি বলেছেন একটি বৈশ্বিক অভিবাসন সংকট’।

পশ্চিমারা উপর্যুপরিভাবে পরমাণুঅস্ত্রের বিস্তারকে বাধা দিয়েছে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো বিষয়কে সমর্থন দিয়েছে। অথচ, অভিবাসন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল বিপরীতমুখী। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দুই দশকে এ-সম্পর্কিত মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে, সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখেনি। ১৯৭০-এর দশকে ইউরোপীয় দেশসমূহ অভিবাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিশেষ করে জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড অভিবাসনের ভেতর দিয়ে কর্মচারী স্বল্পতার সংকট মোচনের উপায় খুঁজে পেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে অভিবাসী হওয়ার জন্য ১৯২০ সাল থেকে চালু ইউরোপীয় পক্ষপাতিত্বমূলক কোটার আইনে পরিবর্তন আনে। এর ফলে যে নতুন আইন সৃষ্টি হয়, তার অধীনে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে বিপুলসংখ্যক মানুষ সেখানে অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পায়। ১৯৮০-র দশকে উচ্চহারে বেকারত্ব ও অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ‘অ-ইউরোপীয়’ অভিবাসীর সংখ্যাধিক্যের কারণে ইউরোপ তাদের অভিবাসী-সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন আনে। এর কয়েক বছর পরে অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রও এ-সংক্রান্ত বিধিবিধান বদলিয়ে ফেলতে শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে অপাশ্চাত্যের অভিবাসী ও উদ্বাস্তু এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে। পশ্চিমাদেশে অভিবাসীর আন্তঃপ্রবাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর সংখ্যার সমকক্ষ হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে ২০ মিলিয়ন প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়, ১৫.৫ মিলিয়ন যায় ইউরোপে এবং ৮ মিলিয়ন যায় অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায়। আদি অধিবাসীর তুলনায় ইউরোপের প্রধান দেশসমূহে অভিবাসীর সংখ্যার হার গিয়ে দাঁড়ায় ৭ থেকে ৮ শতাংশে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৪ সালে অভিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮.৭ ভাগে গিয়ে ঠেকে, যা ছিল ১৯৭০-এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ক্যালিফোর্নিয়ায় ২৫ শতাংশ এবং নিউইয়র্কে জনসংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ১৬ ভাগ। কমপক্ষে ৮.৩ মিলিয়ন মানুষ ১৯৮০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। আর ১৯৯০-এর দশকের প্রথম ৪ বৎসরে যায় ৪.৫ মিলিয়ন মানুষ। প্রচুর সংখ্যক নতুন অভিবাসী অপাশ্চাত্য দেশ থেকে এসেছে। ১৯৮০ সালে জার্মানিতে বসবাসকারী বিদেশ থেকে আগতদের সংখ্যা ছিল ১৬,৭৫,০০০। ইতালিতে আগতদের মধ্যে বেশিরভাগই হল মরোক্কো, তিউনিসিয়া এবং ফিলিপাইন থেকে আসা।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় ৪ মিলিয়ন মুসলমান ফ্রান্সে বসবাস করে এবং ১৩ মিলিয়নের মতো মুসলমান অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে বসবাস করে। ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ অভিবাসী এসেছিল ইউরোপ এবং কানাডা থেকে; ১৯৮০- এর দশকে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ অভিবাসী এশিয়া, ৪৫ ভাগ লাটিন আমেরিকা এবং প্রায় ১৫ ভাগ আসে ইউরোপ ও কানাডা থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক জন্মহার খুবই কম, আর ইউরোপে তা প্রায় শূন্য পর্যায়ে। অভিবাসীদের মধ্যে জন্মহার খুবই উচ্চ এবং ধারণা করা হয় ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যা পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। এর ফলে পাশ্চাত্যে মানুষের মনের মধ্যে এমন ভয় ঢুকেছে যে, তারা এখন সেনাবাহিনী, ট্যাংক ইত্যাদি দ্বারা বিজিত হচ্ছে না বরং কালক্রমে অভিবাসীদের অধীনস্থ হয়ে যাচ্ছে যারা অন্যভাষায় কথা বলে, প্রার্থনা করে অন্য ঈশ্বরের, এমনকি তাদের কৃষ্টিও ভিন্ন।’ তারা আরও ভয় পাচ্ছে যে, ‘হয়তো অদূর ভবিষ্যতে অভিবাসীরা তাদের চাকুরি ছিনিয়ে নেবে, ভূমির সবটুকু দখল করবে, রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থায় অর্থের টান পড়বে এবং বন্ধ হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, অভিবাসীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্য বড় হুমকিস্বরূপ।’ তাদের এই ভয়ভীতির মূল শেকড়ে ডিমোগ্রাফির চেহারা ফুটে উঠতে শুরুতে করেছে, স্টানলি হোফম্যান যেমন বলেন, ‘এর ভিত্তি সাংস্কৃতিক সংঘাতের আশঙ্কার ওপর প্রতিষ্ঠিত যা আসলে জাতীয় পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ইউরোপের সকল অভিবাসীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান এবং বিষয়টি নিয়ে, বিশেষ করে মুসলমান অভিবাসীদের নিয়ে ইউরোপীয়রা ভাবতে থাকে। বিষয়টি জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত (ডিমোগ্রাফিক), কারণ ইউরোপীয়দের তুলনায় অভিবাসীদের উচ্চজন্মহার তাদের দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

জার্মানিতে তুরস্কের মুসলমানগণ বা ফ্রান্সে আলজেরীয় মুসলমানেরা কেউই সাংস্কৃতিকভাবে জার্মানি বা ফ্রান্সে একীভূত হতে পারেনি; ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও বিষয়টি অনুরূপ। জিন ম্যারি ডমেন্যাক বলেন এ বাস্তবতা থেকে, ‘ইউরোপের সর্বত্র একটি ভীতির সঞ্চার হচ্ছে।

অভিবাসীদের প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখিয়ে একজন আমেরিকান সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন :

ইউরোপীয়দের বৈরী মনোভাব বিশেষভাবে প্রায়শই কিছুটা নৈর্বচনিক প্রকৃতির। অ-আরবীয় অভিবাসীদের প্রতি তাদের ভয় বা ঘৃণা তত বেশি নয়। তাদের বৈরিতা মূলত মুসলমানকেন্দ্রিক। ফ্রান্সে অভিবাসী শব্দের সমশব্দ হিসেবে ইসলামকে গণ্য করা হয়ে থাকে, যে ধর্মটি এখন ফরাসিদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তর ধর্ম। তাদের এ মনোভাব আসলে নেতিবাচক এবং নৃতাত্ত্বিক ধারণা উৎসারিত বর্ণবাদি সাংস্কৃতিক বোধ থেকে জন্ম নেয়া।

ফরাসিরা বর্ণবাদিতার চেয়ে বহুগুণ বেশি সংস্কৃতিমনা। তারা আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষদের বেশি গ্রহণ করে যারা আইনসভায় ফরাসিভাষায় সুন্দর বক্তব্য দিতে পারেন। কিন্তু ফরাসিরা কোনোভাবেই মাথায় স্কার্ফ পরিধান করে মুসলিম মেয়েরা স্কুলে আসুক তা সহ্য করতে নারাজ।

১৯৯০ সালে শতকরা ৭৬ ভাগ ফরাসি মনে করে যে, ফ্রান্সে বেশিসংখ্যক আরবীয় বসবাস করছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপ অনুযায়ী ৪৬ শতাংশ আফ্রিকান, ৪০ শতাংশ এশিয়ান এবং ২৪ শতাংশ ইহুদি ধর্ম ও বর্ণের অতিরিক্ত জনসংখ্যা ফ্রান্সে বসবাস করছে। ১৯৭৪ সালে ৪৭ শতাংশ জার্মান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তারা আরবদেরকে প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে চায় না। পাশাপাশি শতকরা ৩৯ ভাগ পোলীয়দের, শতকরা ৩৬ ভাগ তুর্কিদের এবং শতকরা ২২ ভাগ ইহুদিদের প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে চায় না। পশ্চিম ইউরোপে সিমেটিক বিরোধিতা বৃহত্তরভাবে ইহুদিবিরোধিতায় রূপ নেয়।

১৯৯০-এর দশকে জার্মানিতে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ সহিংস মোড় নেয়। তাছাড়া মানুষ পূর্বের চেয়ে দক্ষিণপন্থী, জাতীয়তাবাদী এবং অভিবাসীবিরোধীদের পক্ষে বেশি ভোট প্রদান করতে থাকে। এই ধরনের সমর্থন পূর্বে কালেভদ্রে বৃদ্ধি পেত। জার্মানিতে ১৯৮৯ সালে রিপাবলিকান পার্টি ইউরোপীয় নির্বাচনে শতকরা ৭ ভাগ ভোট অর্জন করে, কিন্তু ১৯৯০ সালে ওই পার্টি জাতীয় নির্বাচনে ভোট পায় মাত্র ২.১ ভাগ। ফ্রান্সে ১৯৮১ সালে ন্যাশনাল ফ্রন্টের ভোট ছিল খুবই স্বল্প, কিন্তু ১৯৮৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯.৬ ভাগে এবং পরবর্তীতে বৃদ্ধির গতি সামনে অব্যাহত থাকে এবং ১২ থেকে ১৫ ভাগের মতো তা আঞ্চলিক ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের মধ্যে স্থিত হয়। ১৯৯৫ সালে দুজন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী সম্মিলিতভাবে প্রায় ১৯.৯ ভাগ ভোট পায়। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের মনোনীত মেয়র প্রার্থী টাউলন এবং নিস-এ জয়ী হয়।

ইটালিতে এমএসআই (MSI) ন্যাশনাল অ্যালাইন্স-এর সমর্থন ১৯৮০ সালের তুলনায় ৫ ভাগ থেকে ১৯৯০ সালে যথাক্রমে শতকরা ১০ এবং ১৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ সালে বেলজিয়ামে ফ্লেমিন ব্লক/ন্যাশনাল ফ্রন্টের ভোট স্থানীয় নির্বাচনে পূর্বের চাইতে ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তবে, এককভাবে ফ্রন্টের ভোট এন্ডিয়াফ-এ ২৮ ভাগ বেড়ে যায়। অস্ট্রিয়াতে সাধারণ নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টির ভোট ১৯৮৬ সালে ১০ ভাগের কম থেকে ১৯৯০ সালে ১৫ ভাগ এবং ১৯৯৪ সালে প্রায় ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত ইউরোপিয়ান পার্টিগুলো পাশ্চাত্যে মুসলমান-অভিবাসীবিরোধী; যেমন মুসলিমদেশে ইসলামিক পার্টিগুলো পাশ্চাত্যবিরোধী। উভয়ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু মনোভাব উগ্র আচরণ এবং সহনশীলতার অভাব দেখা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই সহিংসতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষণীয়। ইসলামিক এবং ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী পার্টি জাতীয় নির্বাচনের চাইতে স্থানীয় নির্বাচনে বেশি ভালো ভোট অর্জন করে থাকে। উভয়ক্ষেত্রেই সরকার অ-সর্বজনীন আচরণ করতে অভ্যস্ত। ইসলামিক দেশে দেখা যায়, সরকারগুলো ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে, প্রতীক হয় ইসলামধর্ম সম্পর্কিত, তাদের নীতি ও তার বাস্তবায়নেও ইসলামি গন্ধ মেশানো থাকে। আবার ইউরোপে প্রধান ধারার দলগুলো যেন ক্রমাগত ডানপন্থী এবং অভিবাসনবিরোধী সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ইসলামিক দেশের মতো ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী শক্তিও প্রায় ২০ ভাগ ভোটারের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রতিবাদী দলগুলো ওই সীমা লংঘন করতে পারে তখন, যখন তারা জোটবদ্ধ হয় বা যখন প্রতিপক্ষের তেমন কোনো ভালো বিকল্প না থাকে। এ-ধরনের ঘটনা আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং কিছুটা হলেও ইটালিতে ঘটতে দেখা গিয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অভিবাসনবিরোধী মনোভাবের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে অনেকটা বাধ্য হতে হয়। ১৯৯০ সালে ফ্রান্সে জ্যাক সিরাক ঘোষণা দেন যে, ‘অভিবাসন পুরোপুরিভাবে বন্ধ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্ৰী চার্লস পাসু ১৯৯৩ সালে ‘শূন্য অভিবাসনের’ পক্ষে যুক্তি দেখান। তাছাড়া ফ্রাসোয়া মিতোঁরো, এডিথ ক্রেসন, ভেলেরি জিসকার্ড ডি. ইস্টিং প্রমুখ ফরাসি প্রথমশ্রেণীর রাজনীতিবিদ অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ‘অভিবাসন’ ছিল অন্যতম মূল ইস্যু এবং এই ইস্যুর জন্যই রক্ষণশীল দলগুলো বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে ফরাসি সরকারের নীতির কারণে অভিবাসীদের সন্তানদের নাগরিকত্ব, বিদেশীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার এবং আলজেরীয়দের ফ্রান্সে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্তির বিষয় খুবই জটিল হয়ে যায়।

অবৈধ অভিবাসীদের নিজদেশে ফেরত পাঠাবার জন্য পুলিশকে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়। অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের এ-সংক্রান্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। জার্মানিতেও অভিবাসী-সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করে তা পূর্বের তুলনায় কঠোর করা হয়। চ্যান্সেলর হেলমুট কোল এবং অন্যান্য নামিদামি রাজনৈতিক নেতৃত্ব অভিবাসন আইন নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাদের উদ্যোগেই সরকার জার্মানির সংবিধানের আর্টিকেল XVI সংরক্ষণের এবং সংশোধনপূর্বক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের রাজনৈতিক কারণে শাস্তি দেয়ার বিধান রাখা হয় এবং সেসঙ্গে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের সুযোগসুবিধা হ্রাস করা হয়। ১৯৯২ সালে ৪,৩৮,০০০ মানুষ জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আগমন করে। কঠোর আইনের কারণে ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১,২৭,০০০। ব্রিটেন পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ অভিবাসীকে স্বাগত জানায়। ১৯৮০ সালে তারা আকস্মিকভাবে বাৎসরিক অভিবাসী গ্রহণের সংখ্যা হ্রাস করে ৫০,০০০-এ নামিয়ে আনে। ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ২০,০০০ থেকে ১০,০০০ এ কমিয়ে আনে। ইউরোপীয় ইউনিয়নেও অভিবাসী চলাচলের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। মোটের ওপর ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পশ্চিম-ইউরোপের দেশসমূহ অভিবাসনের সংখ্যা অনেক হ্রাস করে; যদিও অ-ইউরোপের মানুষের জন্য অভিবাসনের দুয়ার এখনও খোলা রাখা হয়েছে।

অভিবাসনের ইস্যু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের তুলনায় অনেক বিলম্বে আসে এবং তা কোনোভাবেই ইউরোপের ন্যায় আবেগমিশ্রিত হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই অভিবাসীদের দেশ হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিকভাবে দেশটি নবাগতদের আপন করে নিতে কোনোপ্রকার কার্পণ্য করেনি। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ইউরোপের অনুপাতে কম ছিল, যার দরুন অভিবাসনের কারণে কারও চাকুরি হারাবার ভয় ছিল না। আর এজন্য অভিবাসীদের প্রতি মনোভাব কঠোর হতে পারেনি। আমেরিকার অভিবাসীদের উৎসও ছিল ইউরোপের তুলনায় ভিন্নতর। সেখানে একক জাতীয়তার শক্তিশালী প্লাবনে দেশটি প্লাবিত হওয়ার ভয় ছিল না; যদিও একক বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের আধিপত্য এক্ষেত্রে উপেক্ষা করার উপায় নেই। তাছাড়া ইউরোপের তুলনায় সেখানকার অভিবাসীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভেদাভেদ ততবেশি ছিল না। মেক্সিকানরা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ও স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে, ফিলিপাইনের অভিবাসীরা ক্যাথলিক এবং ইংরেজিভাষায় কথা বলে থাকেন।

অভিবাসন সম্পর্কে উপর্যুক্ত ইতিবাচক দিক থাকবার পরও ১৯৬৫ সালের যে আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত এশিয়ান ও লাটিন আমেরিকান অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, সে আইন সম্পর্কে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ৩৩ শতাংশ মানুষ অভিবাসীর সংখ্যা হ্রাসের কথা বলেছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৮৬ সালে ওই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪৯ শতাংশে। আর ১৯৯০-১৯৯৩ সালে গিয়ে হয় ৬১ শতাংশ। জনমত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের উপর্যুপরিভাবে প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ অভিবাসীর সংখ্যা হ্রাস করার পক্ষে মতামত প্রদান করে। অভিবাসী সম্পর্কে আমেরিকানদের মনোভাবের এহেন পরিবর্তন শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গেই যে সম্পর্কিত তা নয়, সেসঙ্গে সাংস্কৃতিক, অপরাধ-সংক্রান্ত এবং জীবনযাপনের পদ্ধতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৯৪ সালে একজন পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন : ‘অনেকে, সম্ভবত অধিকাংশ আমেরিকান এখনও দেখে যে, তাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে ইউরোপীয় এবং আইনের উৎস হচ্ছে ইংল্যান্ড, আর ভাষা হচ্ছে ইংরেজি, আর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী ভাবধারা হতে আগত, যাদের ধর্ম জুডো-খ্রিস্টীয় শেকড়ের মধ্যে গ্রথিত, যাদের মহত্ত্ব মূলত প্রোটেসট্যান্ট ভাবাদর্শের।’ এ সবকিছু বিবেচনা করে শতকরা ৫৫ ভাগ জনগণ মোটের ওপর বলতে চায়, অভিবাসন এখন আমেরিকার সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ। ইউরোপীয়রা যেমন অভিবাসনের ক্ষেত্রে মুসলমান বা আরবদের ভয় করে, আমেরিকানরা সেখানে লাটিন আমেরিকান ও এশীয় উভয়কেই ভয় করলেও তাদের ভীতির পরিমাণ মেক্সিকানদের প্রতিই বেশি। ১৯৯০ সালে জনমত যাচাইয়ের জন্য যখন প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কোন দেশ থেকে আমেরিকায় অতিরিক্ত অভিবাসী গ্রহণ করা হয়েছে; তখন উত্তর পাওয়া গিয়েছিল মেক্সিকো থেকে সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া কিউবা, প্রাচ্য (দেশের নাম উচ্চারিত হয়নি), দক্ষিণ আমেরিকা, লাটিন আমেরিকা (দেশের নাম উচ্চারিত হয়নি), জাপান, ভিয়েতনাম, চীন এবং কোরিয়ার নামও উচ্চরিত হয়।

১৯৯০-এর দশকে ইউরোপের ন্যায় আমেরিকায় অভিবাসনবিরোধী ক্রমবর্ধমান গণউষ্মার পরিপ্রেক্ষিতে এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আদলে ডানপন্থী এবং অভিবাসনবিরোধী দলগুলো ভোট পেতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু অভিবাসনবিরোধী প্রচারমাধ্যম, স্বার্থকামী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা অধিকতর কর্মতৎপর এবং সরব হয়ে ওঠে। তাদের অধিকাংশের লক্ষ্যবস্তু ছিল ৩.৫ মিলিয়ন বৈধ ও ৪ মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসী এবং পরবর্তীতে সেমতো রাজনীতিবিদগণও এই মতামতে সাড়া দিতে থাকেন। ইউরোপের মতোই তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় অঙ্গরাজ্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে, যারা আসলে অধিকাংশ অভিবাসীর খরচপত্রের যোগান দিয়ে থাকেন। এর ফলে দেখা যায়, ১৯৯৪ সালে ফ্লোরিডা এবং পরবর্তীতে আরও ৬টি অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীরা ফেডারেল সরকারের নিকট অবৈধ অভিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি খরচ বাবদ ৮৮৪ মিলিয়ন ডলার দাবি করে মামলা দায়ের করে। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের গভর্নর পেট উইলসন অবৈধ অভিবাসীদের সামাজিক, আর্থিক নিরাপত্তার দাবি অস্বীকার করে জনসমর্থন নিয়েই নির্বাচিত হন।

১৯৯৪ সালে ক্লিনটন প্রশাসন তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে অভিবাসন আইন কঠোর করেন। তিনি অভিবাসী নিয়ন্ত্রণের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপসহ রাজনৈতিক আশ্রয়ের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আইন প্রণয়ন, সীমানা পাহারা জোরদারকরণ এবং মেক্সিকোর সঙ্গে সীমানা-দেয়াল তোলার ব্যবস্থা করেন। ১৯৯০ সালে গঠিত অভিবাসন আইন সংস্কার কমিশন ১৯৯৫ সালে বাৎসরিক অভিবাসীর সংখ্যা পূর্বের ৮,০০,০০০ থেকে নামিয়ে ৫,৫০,০০০ করার প্রস্তাব দেয়। অভিবাসীদের বয়স্ক সন্তান ও স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে অভিবাসী হওয়ার অগ্রাধিকার রাখলেও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের বেলায় তা কঠোর করার প্রস্তাব দেয়। বলাবাহুল্য, এই সংবিধি ‘এশীয়-আমেরিকান এবং হিস্পানিক সম্প্রদায়কে ক্রুদ্ধ করে দেয়’।

১৯৯৫-৯৬ সালে আইনসভার মাধ্যমে কমিশনের অনেক প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেসঙ্গে অভিবাসন প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত হয়। ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়ে অভিবাসন-বিষয়টি মার্কিন রাজনীতির অন্যতম প্রধান ইস্যুতে রূপ নেয়। ১৯৬০ সালে প্যাট্রিক বুচম্যান তাঁর রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অভিবাসনবিরোধী প্রচারণাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। ইউরোপের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অপাশ্চাত্য দেশ থেকে তাদের সমাজে অভিবাসী হয়ে আসার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কিন্তু এখানে একটি বড় প্রশ্ন দেখা দেয়, আর তা হল : ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্র কি আদৌ অভিবাসনের প্রবল জোয়ারের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম? ইতোমধ্যে ফ্রান্স এ-বিষয়ে কিছু হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অতএব, ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কী হবে এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা এখনই সম্ভব নয়। ইস্যুটি এমন নয় যে, ইউরোপ কি তাহলে মুসলমানীকরণ হবে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি হিস্পানিকরণ হতে যাচ্ছে?

তাহলে কি ইউরোপ এবং আমেরিকা এমন একটি প্রতীকী সমাজে পরিণত হচ্ছে, যে সমাজ দুটি ভিন্নধারার সভ্যতার দুটি সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে; যে সমাজ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে অভিবাসীদের ওপর এবং যারা আত্তীকরণের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারক হবে?

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, ইউরোপীয় সমাজ সাধারণভাবে অভিবাসীদেরকে তাদের মধ্যে একীভূত করতে চায় না। তাছাড়া এ কাজটি সহজও নয়, তদুপরি মুসলমান অভিবাসীগণ সাংস্কৃতিকভাবে আত্তীকৃত হতে চায় কি-না তাও পরিষ্কার নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, যেসব অভিবাসী স্থায়ীভাবে থেকে যাবেন তারা খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবেই সেখানে বিভক্ত হয়ে রয়ে যাবেন।

অনাগত এই বৈরী অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে ইউরোপের সরকারগুলো ও জনগণকে সম্মিলিতভাবে অভিবাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণারোপের ব্যয়ভার বহন করতে হবে; অভিবাসনবিরোধী কার্যক্রমের জন্য আর্থিক ব্যয় মেটাতে হবে; অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সামাজিকভাবে অভিবাসীদের পৃথক করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি ও সামাজিক সংকটের মোকাবিলা করতে হবে; আর যা করা প্রয়োজন, তা হল, যাতে করে শ্রমিকের স্বল্পতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য জন্মহার বৃদ্ধি সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

মুসলমান জনসংখ্যার আগ্রাসী পরিস্থিতি হ্রাস পেতে পারে মুসলিম দেশসমূহে জন্মহার হ্রাস করার মধ্যে দিয়ে। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই উচ্চ। তবে কোনো কোনো দেশে তা ইতিমধ্যে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আসলে অভিবাসন-প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। আর যেহেতু মুসলিমদেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে; সেহেতু আশা করা যায়, ২০২৫ সালের দিকে অভিবাসনের চাপও হ্রাস পাবে। অবশ্য কথাটি সাব-সাহারার আফ্রিকার জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক কর্মতৎপরতা ও কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়; সেহেতু বলা যায়, আফ্রিকার পশ্চিম ও মধ্যভাগের মানুষ অভিবাসী হতে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং আরও বলা যায়, এরূপ হলে ইউরোপের ‘মুসলমানকরণ’ নীতি ‘আফ্রিকাকরণ’ কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে বিদূরিত হবে। এটি অবশ্য আফ্রিকায় ‘এইডস্’সহ অন্যান্য রোগ, যেমন প্লেগ ইত্যাদির হ্রাস পাওয়া এবং দক্ষিণআফ্রিকার মানুষ অভিবাসী হতে কতটুকু আগ্রহী হয় তার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

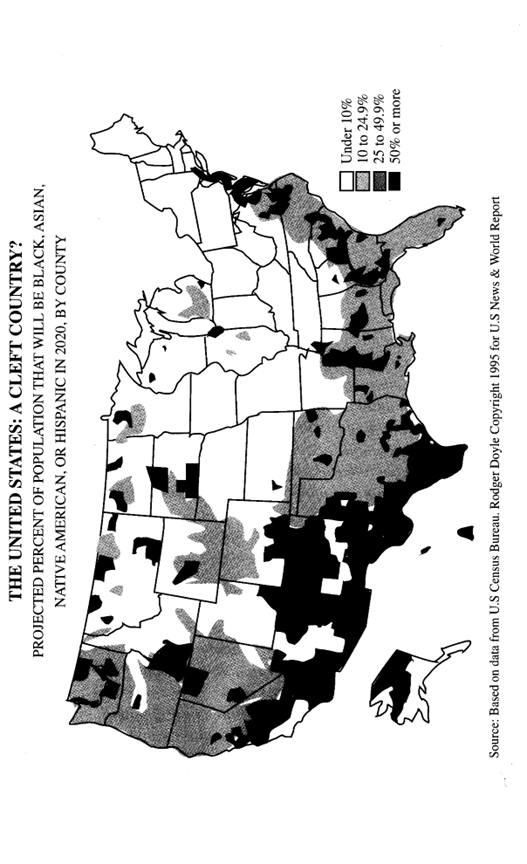

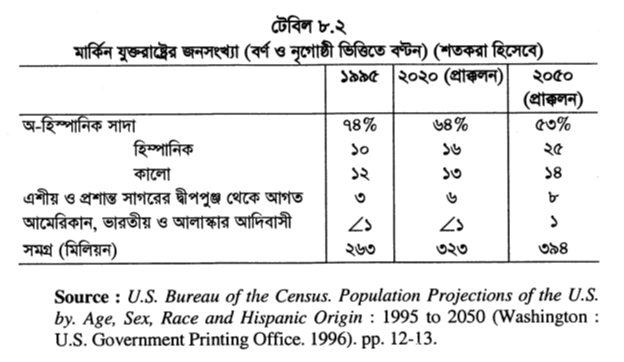

মুসলমানগণ যেমন ইউরোপের জন্য সমস্যাসংকুল, তেমনি মেক্সিকানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সমস্যাবহুল। যদি বর্তমান প্রবণতা নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে যায়, তবে আমেরিকার জনসংখ্যা একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে দারুণ পরিবর্তনের সূচনা করবে (টেবিল নং ৮.২)। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে, শতকরা ৫০ ভাগ সাদা আর ২৫ ভাগ হিস্পানিক। অভিবাসন আইনের পরিবর্তন করলে এবং কার্যকরভাবে অভিবাসনবিরোধী আইনের প্রয়োগ ঘটালে ইউরোপের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তেমন আশঙ্কা ততটা নাও থাকতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় ইস্যু হল এই যে, হিস্পানিকরা আমেরিকার সমাজে কতটুকু আত্তীকৃত হবেন, যেমন তাদের পূর্বপুরুষরা হতে পেরেছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের হিস্পানিকেরা যাতে করে দ্রুত আমেরিকার সমাজে মিলে যেতে পারে সেজন্য প্রচেষ্টা ও চাপ দুটোই আছে।

অন্যদিকে মেক্সিকোর অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের অভিবাসীদের চেয়ে নানা দিক থেকে পৃথক।

প্রথমত, ইউরোপীয় বা এশীয় অভিবাসীরা সাগর পাড়ি দিয়ে দূরদূরান্ত থেকে আসে, কিন্তু মেক্সিকানরা খুব কম-দূরত্ব থেকে আসে। তাছাড়া যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তারা অতিসহজে, এমনকি পায়েহাঁটা পথে তাদের দেশের ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মেক্সিকোর অভিবাসীরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে থাকে এবং তারা মেক্সিকোর সমাজব্যবস্থা ‘ইউকাটান’ থেকে কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তৃত করে ফেলেছে (ম্যাপ- ৮.১)।

তৃতীয়ত, কিছু ঘটনা থেকে দেখা যায় যে, আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় মেক্সিকানরা অন্যান্য অভিবাসীর তুলনায় বেশি প্রতিরোধ তৈরি করে থাকে। অর্থাৎ, মেক্সিকানরা অভিবাসী হয়েও নিজের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারে বেশ কট্টর। সে কারণে ১৯৯৪ সালে ক্যানির্ফোনিয়া ‘প্রস্তাব ১৮৭’ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয়।

চতুর্থত, অভিবাসী হিসেবে মেক্সিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের যে-অংশে বসবাস করে তা যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি অংশ যা যুক্তরাষ্ট্র ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেক্সিকোকে হারিয়ে জয় করে নিয়েছিল। এর কারণে, মেক্সিকানদের একটি প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটাই স্বাভাবিক যা মেক্সিকোর অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হতে চায়। হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই মেক্সিকানরা একবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বসবাসের সীমা এবং সংখ্যা বর্ধিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার ভেতর ‘শক্তির ভারসাম্যের’ পরিস্থিতি বারবার পরিবর্তিত হওয়ায় কার্যত পশ্চিমাদের জন্য তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, যেমন অস্ত্র সীমিতকরণ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন, অভিবাসন ইত্যাদি দিনদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে। এ সবকিছুকে মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমাদের উচিত হবে তাদের অর্থনীতিকে জোরদার করে সেগুলোকে অন্যান্য সমাজের জন্য লোভনীয় করে তোলা। সেইসঙ্গে নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করা, বিভিন্ন ধর্মীয় নীতিগুলোর মধ্যে যৌক্তিক, সময়োচিত এবং যথার্থ সমন্বয় সাধন করা, ইত্যাদি। এতে করে অন্যান্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে নাক গলানোর কম সুযোগ পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র নিরাপদ থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য অপাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যেকার পার্থক্যকে পরিকল্পিতভাবে উসকে দিয়ে ফায়দা লুটতে পারে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ এগিয়ে নেবার জন্য কার্যকর কৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জিং প্রতিপক্ষ সভ্যতার মোকাবিলা করে যাবে, অন্যদিকে এভাবে কিছু ‘সকলের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ স্বার্থ জড়ো করে অন্যান্য দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা সভ্যতাকে একত্রিত করা সম্ভব হবে।