অধ্যায় ৭ – কোররাষ্ট্র (প্রধান), এককেন্দ্রিকবৃত্ত এবং সভ্যতার সুবিন্যস্তকরণ

সভ্যতা ও তার সুবিন্যস্তকরণ

শীতলযুদ্ধের দুটি বৃহৎ শক্তির উচ্ছেদের ফলে আবির্ভূত বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রধান সভ্যতাসমূহের কোররাষ্ট্রগুলোর দ্বারা অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রলুব্ধ ও প্রতিরোধকরণ কার্যক্রম তেমন আর ফলপ্রসূ নয়। এই পরিবর্তন খুব পরিষ্কারভাবে পাশ্চাত্য, অর্থোডক্স এবং সিনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোররাষ্ট্রগুলোর সভ্যতার গোষ্ঠীবদ্ধতা, সদস্যরাষ্ট্র হওয়ার প্রশ্নে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিল থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে প্রতিবেশী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমরূপ, তারাও বিবেচ্য হচ্ছে এবং সর্বোপরি বিতর্কিত হলেও দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেশী দেশের ভিন্ন সভ্যতাকে কোনো কোনো সময়ে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, ওইসব সভ্যতাসম্পৃক্ত জোটের (ব্লকের) রাষ্ট্রগুলো কোররাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহকে কেন্দ্র করে ‘এককেন্দ্রিক বৃত্ত’ সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে সেখানে তাদের পরিচয় ও সংহতি ওই বৃত্তের বা জোটের (ব্লকের) ভেতরে একীভূত করতে চায়। একটি কোররাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না-পাওয়ার কারণে ইসলাম তার ‘সাধারণ সচেতনতা’ সৃষ্টির লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেও শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক স্তরের সাধারণ রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করতে পেরেছে মাত্র। নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রয়েছে, এমন রাষ্ট্রগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিল নেই, এমন রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে জোট সৃষ্টি করে থাকে। কোররাষ্ট্রের বেলায় এ-বিষয়টি খুবই সত্য। কোররাষ্ট্রগুলো সেইসব রাষ্ট্রকে নিজের মধ্যে টানে, যাদের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক সাযুজ্য রয়েছে এবং সেইসব রাষ্ট্রকে ভাগিয়ে দেয়, যার সঙ্গে তার সংস্কৃতির যোগসূত্র নেই। নিরাপত্তার খাতিরে কোররাষ্ট্র অন্যসংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা করতে পারে, তবে পরবর্তীতে আবার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধা করে না। উদাহরণ হিসেবে চীনের সঙ্গে তিব্বত, রাশিয়ার সঙ্গে তাতার ও মধ্য এশীয় মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষার বিবেচনায় কিছু রাষ্ট্র তাদের কোররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জর্জিয়া এবং রাশিয়া উভয়েই অর্থোডক্স দেশ; কিন্তু জর্জিয়রা ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে সবসময়ই কনফুসীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আসছে, যদিও তাদের মধ্যে শত্রুতার ইতিহাস রয়েছে। হয়তো সময়ের আবর্তে দেশগুলোর মধ্যে তাদের সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের আলোকে একটি বৃহত্তর সংস্কৃতিবোধ সৃষ্টি করবে, যা তাদেরকে একত্রিত করবে। যেমন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ একত্রিত হয়েছে।

শীতলযুদ্ধকালীন যে সুবিন্যস্তকরণ প্রক্রিয়া কাজ করেছে, তা ছিল মূলত তৎকালীন দুটি ব্লকের আধিপত্যের দৃষ্টিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং তৃতীয় বিশ্বে তার প্রভাব সম্পর্কিত। বর্তমান আবির্ভূত বিশ্বে বৈশ্বিক শক্তি সেকেলে, আর বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায় গঠন একটি অলীক কল্পনা মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রসহ কোনো দেশই আজ আর বিশ্বনিরাপত্তার ওপর উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখায় না। বর্তমান বহুধাবিভক্ত জটিল বিশ্বপরিস্থিতিতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সুবিন্যস্তকরণের একটি প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব হয় সভ্যতার নিরিখে সুবিন্যস্ত হবে, নতুবা আর কোনোভাবেই নয়। অধুনা বিশ্বে কোররাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সুবিন্যস্তকরণের উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। আর এ কাজটি সম্পন্ন হয় বিভিন্ন কোররাষ্ট্র ও সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও মীমাংসার মাধ্যমে।

বিশ্বে কোররাষ্ট্রসমূহ একটি নেতৃত্বদানকারী ও প্রভাবশালী ভূমিকা রাখছে। এজন্য বিশ্বকে আমরা ‘প্রভাবিত হওয়া বিশ্ব’ বলতে পারি। কিন্তু বিশ্বে কোররাষ্ট্র কর্তৃক প্রভাবিত অবস্থার ক্ষেত্রে সমজাতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন সদস্যরাষ্ট্রসমূহের তরফ থেকে ঠাণ্ডা মেজাজ ও পরিমার্জনজনক অবস্থাও সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমজাতীয় সংস্কৃতির বলেই কোররাষ্ট্রসমূহ তার সদস্যরাষ্ট্র ও বহিঃরাষ্ট্রের ও তার প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্ষমতাপ্রয়োগকে বৈধ করে দেয়। এমতাবস্থায়, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বুট্রোস বুট্রোস ঘালি কর্তৃক ১৯৯৪ সালে প্রভাব রক্ষার্থে শান্তিমিশনের জন্য সৈন্য আহ্বানকে অরণ্যে রোদন বৈ কিছু বলা যায় না। কেননা উক্ত আহ্বানে এক- তৃতীয়াংশের বেশি জাতিসংঘের শান্তিমিশন বাহিনীর লোক আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী শক্তিগুলো সরবরাহ করেনি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখতে সে-অঞ্চলের কোর ও সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই বলা যায়, জাতিসংঘ আঞ্চলিক শক্তির কোনো বিকল্প হতে পারে না। আঞ্চলিক শক্তিসমূহই কোররাষ্ট্রকেন্দ্রিক বৈধতা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

একটি কোররাষ্ট্র নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে। কারণ, সদস্যরাষ্ট্রসমূহ তাদের ওপর কর্তৃত্বকে সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার বন্ধন মনে করে। সভ্যতা হল বস্তুত একটি সম্প্রসারিত পরিবারের মতো। পরিবারের প্রাচীন সদস্যদের মতো কোররাষ্ট্র তার আত্মীয়রূপী সদস্যরাষ্ট্রের ওপর সমর্থন, প্রভাব ও নিয়মতান্ত্রিকতা আরোপ করে থাকে। এরকম আত্মীয় সম্পর্কিত কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে আরও অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে বিরোধ মীমাংসাপূর্বক এবং নিয়মাবলি আরোপপূর্বক আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখার ক্ষমতা সীমিত। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, এমনকি শ্রীলংকা কোনোক্রমেই ভারতকে নির্দেশদাতা দেশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় মেনে নেবে না; অন্যদিকে পূর্বএশিয়ার কোনো দেশই এরূপ দেশের ভূমিকায় জাপানকে মেনে নেবে না।

এরূপ মুরুব্বীসম্পন্ন কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে সভ্যতাকে সংকটাপন্ন করে তোলে। কেননা এমতাবস্থায় বিরোধসমূহ মীমাংসাপূর্বক নির্দেশাবলি প্রয়োগ করার তেমন কেউ অবশিষ্ট থাকে না। একটি ইসলামি কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতির কারণে বসনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল সে ধরনের এড্ হক ভূমিকা নিতে। অথচ, সার্বিয়ার ওপর রাশিয়া এবং ক্রোয়াটদের ওপর জার্মানি ‘কোররাষ্ট্রসুলভ’ ভূমিকা নিতে দ্বিধা করেনি। তবে, বসনিয়ার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেখানে তেমন কোনো সামরিক কৌশলগত অবস্থান ছিল না, এমনকি তাদের আগ্রহও ছিল না। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাছাড়া অসুবিধা আরও দেখা দেয়, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বসনিয়ার কোনোপ্রকার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল না, এবং আরও বলা যায়, ইউরোপ তার অভ্যন্তরে একটি মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনে অখুশি ছিল। বলাবাহুল্য, এ কারণে সেখানে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধপ্রবণতাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আফ্রিকা এবং আরববিশ্বে কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতির কারণে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে এবং এ কারণেই সুদানের গৃহযুদ্ধের কোনোপ্রকার মীমাংসা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, যেখানে কোররাষ্ট্র উপস্থিত, সেখানে সভ্যতার ধারায় নবতর আন্ত জাতিক নির্দেশাবলি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।

পাশ্চাত্যের প্রত্যাঘাত

শীতলযুদ্ধাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বৃহৎ, বহুমুখী, বিবিধ ধরনের সভ্যতাসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর কেন্দ্র। আর সোভিয়েট ইউনিয়নের পুনরায় সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ছিল তারা প্রতিরোধরত। খ্রিস্টশক্তির দ্বারা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠীবদ্ধতাকেও বহুভাবে নামকরণ করা হত, যেমন ‘মুক্ত বিশ্ব’, ‘পশ্চিমা জগৎ’, ‘মিত্রজোট’ ইত্যাদি, যা গঠিত ছিল অনেক রাষ্ট্র নিয়ে, যদিও সেখানে সমগ্র পাশ্চাত্যশক্তির সমর্থন ছিল না। তুরস্ক, জাপান, গ্রিস, কোরিয়া, ফিলিপাইন, ইসরায়েল এবং আরও একটু ঢিলাঢালাভাবে বলা যায়, অন্যান্য দেশ, যেমন তাইওয়ান, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তান প্রমুখ এ জোটভুক্ত ছিল না। এটি আরও অস্বীকৃতি পেয়েছিল সেইসকল দেশ থেকে, যে সকল দেশ স্বল্পমাত্রিক বহুধাকৃষ্টিসম্পন্ন, যার ভেতর ছিল সমগ্র অর্থোডক্স দেশসমূহ (গ্রিস ব্যতীত), সেইসকল কিছু দেশ, যারা ঐতিহাসিকভাবে ছিল পাশ্চাত্য, ভিয়েতনাম, কিউবা, কিছুটা স্বল্প আকারের হলেও ভারত এবং কিছু সময়ের জন্য একাধিক আফ্রিকার দেশ।

শীতলযুদ্ধাবসানের পর এই বহুদেশীয় ও বহুসভ্যতাবিশিষ্ট জোট ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন, বিশেষ করে ‘ওয়ার্শ প্যাক্টের’ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা ছিল নাটকীয়। খুব ধীরগতিতে হলেও বহুধাবিভক্ত সভ্যতাগুলোর দ্বারা গঠিত সেই জোটগুলো যেমন ‘মুক্ত বিশ্ব’, নতুন সাজে, নতুন অবয়বে পুনরায় পাশ্চাত্য ধারার সঙ্গে মিল রেখে মঞ্চে আসতে থাকে। পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্য নির্ধারণের সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণের প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে থাকে।

ইউরোপীয় কোররাষ্ট্রসমূহ, যেমন ফ্রান্স, জার্মানি একটি চক্রবদ্ধ হয়ে বেলজিয়ামের অন্তরস্থ গোষ্ঠীভুক্ত হয়। নেদারল্যান্ড এবং লুক্সিমবার্গ, এই দেশদুটি আগে থেকেই পণ্যসামগ্রী ও জনমানুষের চলাচলের ওপর বাধানিষেধ তুলে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছিল। অন্য সদস্যরাষ্ট্র, যেমন ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড এবং গ্রিস ১৯৯৫ সালে ওই সংগঠনের সদস্য হয়। অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া ছিল ওই সংগঠনের সহযোগী সদস্য। ১৯৯৪ সালে বাস্তবতার আলোকে জার্মানি এবং ফ্রান্সের শাসকদলগুলোর কর্মকর্তারা একটি পৃথক ইউনিয়ন গঠনের পক্ষে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। জার্মানরা প্রস্তাবনা পেশ করেন যে, ইউনিয়নের ‘মূল-প্রধান (হার্ডকোর) সদস্য হবে ইউনিয়নের আদি সদস্যরাষ্ট্রবৃন্দ, যা থেকে বাদ যাবে ইটালি এবং শুধুমাত্র জার্মানি ও ফ্রান্স থাকবে ‘কোর অব দি হার্ড কোর’ হিসেবে। হার্ডকোর সদস্যরা শীঘ্রই একটি আর্থ ইউনিয়ন স্থাপন করবে, যার দ্বারা দেশগুলোর বিদেশ ও সামরিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বিত করা হবে। প্রায় একই সঙ্গে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী এডুয়ার্ড বালার্ডর তিন-চাকা বিশিষ্ট ইউনিয়ন গঠনের উপদেশ দেন, যাতে থাকবে ৫টি প্রাক-সমন্বিত দেশ, কোররাষ্ট্র তাদের তৈরি করবে, অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্র মিলিত হয়ে ‘চক্র’ গড়ে তুলবে। নতুন রাষ্ট্রগুলো যারা সদস্যপদ লাভে আগ্রহী তারা ‘বহিঃচক্র’ গড়ে তুলবে। পরবর্তীতে ফরাসি বিদেশমন্ত্রী এলাইন জুপে, এ ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন : বহিঃচক্র গড়ে উঠবে অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে, যাতে থাকবে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলো, ‘মধ্যম চক্রে’ থাকবে সদস্যরাষ্ট্রগুলো। আর তারা সবাই সাধারণ রীতিনীতি ও নির্দেশ মান্য করবে, যেমন সাধারণ বাজার, আবগারি সংঘ ইত্যাদি। কতিপয় ‘অভ্যন্তরস্থ চক্র’ থাকবে, যারা ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে তৎপর থাকবে, আর এর সদস্যরা অন্যান্যদের তুলনায় হবে ‘সঠিক ও যথেষ্ট ভাবে কর্মতৎপর। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, আর্থিক সমন্বয়, বিদেশ নীতি ও তদ্রূপ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখবে ওই হার্ডকোরভুক্ত দেশগুলো। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভিন্নধর্মী কাঠামোর প্রস্তাব করেন, যার মূল বক্তব্য ছিল ‘কোর’ এবং ‘নন-কোর’ সদস্যের মর্যাদা, ক্ষমতা, সদস্য, সহযোগী সদস্যের অবস্থান এবং সদস্য আর অ-সদস্যদের মধ্যে ব্যবধানসংক্রান্ত।

শীতলযুদ্ধকালীন ইউরোপ একটি একক ইউনিট হিসেবে বজায় ছিল না। কম্যুনিজমের পতনের কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন : ইউরোপ কী? ইউরোপের সীমানা উত্তরদিকে। পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণদিকে জল দ্বারা তা নির্ধারিত। তবে দক্ষিণদিকের সঙ্গে সংস্কৃতির পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। কিন্তু ইউরোপের পূর্বপার্শ্বের সীমানা কোথায়? কারা ইউরোপীয় হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং এমতাবস্থায় কারা হবেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটো এবং এর সমতুল্য সংগঠনের সদস্য?

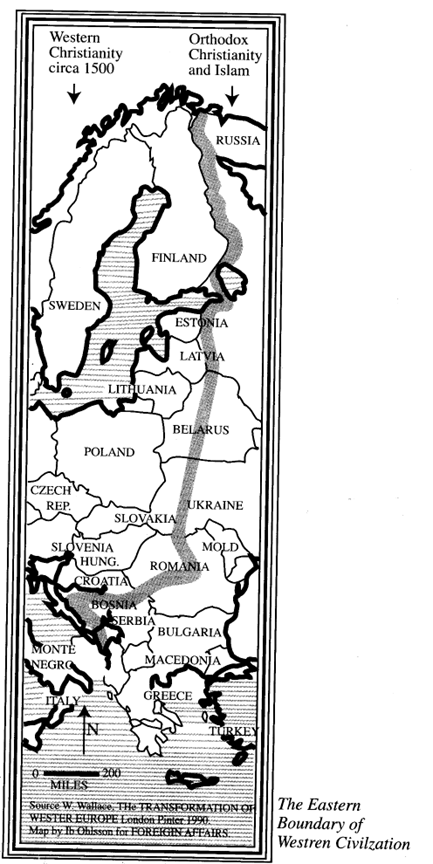

এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজে দেখতে হবে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারায়, যে ধারা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে মুসলমান এবং অর্থোডক্স জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই ধারা খুঁজতে পেছনে যেতে হবে, যেখানে রোমান সাম্রাজ্যের ভাগবাটোয়ারা যা ৪র্থ শতকে ঘটেছিল এবং যা পরবর্তীতে ১০ম শতকে ‘পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল’। এই ধারাটির বর্তমান রূপ কম করে হলেও বিগত পাঁচ শত বৎসর যাবৎ চলে আসছে। উত্তরদিকে যেখানে ফিনল্যান্ড, রুশদেশ এবং বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ অবস্থিত, যেমন ইস্তনিরা, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পশ্চিমে বেলারুল পর্যন্ত বিস্তৃত; অর্থোডক্স ইউক্রেনের মধ্যদিয়ে রোমানিয়া, ক্যাথলিক হাঙ্গেরীয় জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য দেশ, যেমন যুগোস্লাভিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভানিয়ার প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্যই বলকান এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের সীমারেখা এর জন্য বিবেচ্য। এটিকে ইউরোপের সাংস্কৃতিক সীমানা বলা চলে। শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে এটি ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সীমানা হিসেবে বিবেচ্য ছিল।

সভ্যতার নমুনা (প্যারাডাইম) এভাবে একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট গ্রহণযোগ্য উত্তর বের করে দিয়েছে সেই প্রশ্নের, যে প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল কোথায় ইউরোপের শেষ সীমানা? ইউরোপের শেষ সীমা মূলত পাশ্চাত্যে খ্রিস্টানধর্মের বিশ্বাসী মানুষের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং অন্য ভাষায় বলা যায় : ইউরোপের শেষ যেখানে, সেখান থেকে ইসলাম ও অর্থোডক্স-এর শুরু। এ-ধরনের জবাবই পশ্চিম ইউরোপীয়রা শুনতে ভালোবাসেন। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ-ধরনের বক্তব্যকে গভীরভাবে সমর্থন জানিয়ে থাকেন। মাইকেল হাওয়ার্ড যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ইউরোপের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি প্রদানের ওপর সোভিয়েট-যুগে কালিমা লেপন করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেন্ট্রাল ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ ছিল এর লক্ষ্যবস্তু। সেন্ট্রাল ইউরোপ বলতে সেই অঞ্চলকে বুঝায়, যেখানে একদা পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয়তন্ত্র বজায় ছিল। প্রাচীন ভূমি যেখানে ছিল হাপর্সবার্গ সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, চেকস্লোভাকিয়া (একত্রে) পোল্যান্ড এবং জার্মানির পূর্বাংশ। পূর্ব ইউরোপ বলতে বুঝায় সেইসব অঞ্চল, যা অর্থোডক্স গির্জা কর্তৃক আনুকূল্য পেয়েছিল। এ অঞ্চল মূলত কৃষ্ণসাগরীয় এলাকা, তথা বুলগেরিয়া, রুমানিয়াকে নিয়ে গঠিত। ‘আর ওইসব দেশগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তা রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে অবস্থিত।’ তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, পশ্চিম ইউরোপের প্রথম কাজ হবে সেন্ট্রাল ইউরোপীয়দের পুনঃআত্মস্থ করা, যাতে তারা আমাদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মধ্যে একাত্ম হয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে লন্ডন, প্যারিস, রোম, মিউনিখ, লাইফজিক, ওয়ার্শ, প্রাগ এবং বুদাপেস্ট-এর সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। এর দুইবৎসর পরে পিয়ারে বেহার মন্তব্য করেন যে, নতুন ফাটলরেখা আসছে যা হবে ইউরোপীয় খ্রিস্টধর্মভিত্তিক, এর একদিকে থাকবে পাশ্চাত্য খ্রিস্টতন্ত্র (রোমান ও প্রটেস্ট্যান্ট) এবং অন্যদিকে থাকবে ইউরোপ যা পূর্বাঞ্চলের খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত এবং ইসলামের ঐতিহ্যমণ্ডিত অংশ। আরও কেউ কেউ ইউরোপের বিভাজন দেখছেন এবং তারা বলেন যে, ইউরোপ গতানুগতিক পূর্ব ও পশ্চিমভিত্তিক বিভক্ত নয় এবং এ বিভক্তি হবে সংস্কৃতিভিত্তিক। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের রেখা, সেসাথে পোল্যান্ড এবং বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ ইউরোপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং অন্যটি হল পূর্ব-ইউরোপীয় বলকান দেশসমূহ যা এর বাইরে অবস্থিত। একজন ইংরেজ যুক্তি দেখান যে, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের গির্জার মধ্যে বড় মাপের ব্যবধান রয়েছে স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, রোমের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্টধর্ম দীক্ষিত হয়েছে বা ‘সেলটিক’, অর্থাৎ জার্মান মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে এসেছেন তার সেসব দেশ একদিকে; আর যারা পূর্ব বা দক্ষিণপূর্বে অবস্থানরত এবং খ্রিস্টধর্ম লাভ করেছে কন্সটান্টিনোপলের (বাইজানিটাইনের) নিকট থেকে তারা আছেন অন্যদিকে।

সেন্ট্রাল ইউরোপের মানুষজনও এই বিভেদিত ধারাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন না। ‘যেসব দেশ কম্যুনিজম থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাজার অর্থনীতিমুখী হয়েছে, সেইসব দেশ কিন্তু ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টের নিরিখে, এমনকি অর্থোডক্স ধারায় বিভক্তি থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত করতে পেরেছে।’ এক শতাব্দী আগে লিথুয়ানিয়ার প্রেসিডেন্ট যুক্তি দেখান যে, ‘লিথুয়ানীয়দের দুটি সভ্যতার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে, আর তা হল লাটিন বিশ্ব যা রোমান ক্যাথলিক ব্যাবস্থায় আত্তীকৃত হয়েছে, এবং যে ধারায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।’ বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়ার জন্য বিরাট সৌভাগ্য বয়ে আসে, কেননা তারা পাশ্চাত্যের অংশ হয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানাদিকে ঢেলে সাজাতে পারবে, কিন্তু সেইসঙ্গে তারা কিন্তু তাদের অর্থোডক্স বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায়। বিশেষ করে বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া এবং বাইজানটাইনের সঙ্গে সবসময়ই নিকটবর্তী থেকেছে।

ইউরোপের সঙ্গে পাশ্চাত্য খ্রিস্টরাজত্বকে এক করে দেখার কারণে সুস্পষ্টভাবে কিছু মাপকাঠি পাওয়া যায়, যাতে নতুন সদস্যের ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয় সত্তা, সুতরাং এর সদস্যসংখ্যাও ইউরোপের মধ্যে সীমিত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ১৯৯৪ সালে সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্য, এমনকিছু দেশ যেমন অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনকে সদস্যপদ দেয়া হয়। ১৯৯৪ সালের বসন্তকালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রাক্তন সোভিয়েটের সকল প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সদস্যপদ বিতরণ না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহকে বাধানিষেধের বাইরে রাখা হয়। সেন্ট্রাল ইউরোপের ৪টি দেশ, যথা পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়াকে সহযোগী সদস্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়, এবং সেসঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের দুটি দেশ, যথাক্রমে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াও সহযোগীর মর্যাদা লাভ করে। তবে পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ পেতে হলে এইসব দেশগুলোকে হয়তো একবিংশ শতাব্দীর কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়ার আগেই সেন্ট্রাল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করবে। তবে এখনও সন্দেহ রয়েছে, আদৌ বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া সদস্যপদ লাভ করবে কি না। অবশেষে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর সদস্যপদ লাভের বিষয়টি আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে। ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য ইতোমধ্যে দাখিলকৃত মুসলমান-অধ্যুষিত তুরস্ক, অতিক্ষুদ্র মাল্টা এবং অর্থোডক্স সাইপ্রাসের আবেদন ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মুলতুবি করে রাখা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে লক্ষণীয় যে, ওইসব দেশই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে, যেসব দেশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ধারণ করে থাকে এবং একই সাথে আর্থিকভাবে উন্নত।

যদি এই মানদণ্ড মেনে চলা হয়, তবে পোল্যান্ড, চেকপ্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ, যেমন স্লোভানিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং মাল্টা কোনো-না- কোনো সময় ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্ত হবে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে। কেননা ওই দেশগুলো ইউরোপীয় দেশ।

সভ্যতার যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বলা যায় যে, ন্যাটো এবং এর সদস্যপদেরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন রয়েছে। শীতলযুদ্ধের শুরু হয়েছিল সেন্ট্রাল ইউরোপে সোভিয়েট রাজনৈতিক-সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ সম্মিলিতভাবে ন্যাটো গঠন করেছিল, সোভিয়েট ইউনিয়নের আগ্রাসী সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলার নিমিত্তে। শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে ন্যাটো পশ্চিম-ইউরোপের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সংগঠন হিসেবে বিবেচ্য হচ্ছে।

শীতলযুদ্ধ শেষে ন্যাটোর কেন্দ্র এবং স্থানীয় পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে সেন্ট্রাল ইউরোপে পুনরায় যেন কোনোভাবেই রাশিয়ার আধিপত্য ও সামরিক আগ্রাসী ও নিয়ন্ত্রণ শুরু না হয় তা নিশ্চিতকরণ। একটি পশ্চিম ইউরোপীয় সংগঠন হিসেবে ন্যাটো খুব সঙ্গত কারণেই তার সদস্যপদ শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে সীমিত রাখে। অবশ্য, সেসব দেশকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী থাকতে হবে, আর রাজনৈতিকভাবে হতে হবে গণতান্ত্রিক, এবং সামরিক বাহিনীর ওপর থাকতে হবে পূর্ণ বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ

শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইউরোপের নিরাপত্তা বিষয়ে আমেরিকার কাজকর্ম ছিল সর্বজনীন। এ অভ্যাগম ছিল শান্তির লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা, যা ছিল ইউরোপীয় জনগণ এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলত ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ভূমিকার ওপর জোর দেয়া হয়। ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ইউরোপ-ভ্রমণের সময় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে উক্ত মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ক্লিনটন বলেন, ‘যুক্তির সীমানা এখন নতুন আচরণ দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে, পুরাতন ইতিহাসের নিরিখে নয়। আমি সবাইকে বলতে চাই ইউরোপের নতুন পথ আঁকতে আমরা অবশ্যই ইউরোপের সর্বত্র গণতন্ত্র, বাজার অর্থনীতি, এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। আমরা অবশ্যই স্বল্প ফলাফল চাই না।’ এর এক বছর পর ক্লিনটনের বক্তব্য, বিশেষ করে ‘পুরাতন ইতিহাস’ এবং ‘স্বল্প ফলাফলের’ বিষয়টি সভ্যতার সীমানা বা পার্থক্যের ভেতর প্রতিফলিত হতে দেখি। প্রশাসন সক্রিয়ভাবে ন্যাটোর সদস্যপদ সম্প্রসারণের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়, এজন্য প্রথমে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকপ্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়াকে বিবেচনায় রাখা হয়, তারপর সম্ভবত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের পালা আসবে।

রাশিয়া অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরোধিতা করে। তবে, রাশিয়ার সঙ্গে আছে এবং যারা তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী আর পাশ্চাত্যঘেঁষা, তারা যুক্তি দেখান যে, এ সম্প্রসারণ চূড়ান্তভাবে জাতীয়তাবাদী, এবং পাশ্চাত্যবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির হাত শক্ত করবে। ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্যকে খ্রিস্টত্বের সঙ্গে সংযুক্ত এমন দেশসমূহের মধ্যে সীমিত থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে, রাশিয়া নিশ্চিত হতে চায় যে, ন্যাটোর সদস্যপদ সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, মোল্দাভিয়া, বেলারুশ এবং ইউক্রেন-এ সম্প্রসারিত হবে না (যতক্ষণ না ইউক্রেন অখণ্ড থাকে)। রাশিয়া ন্যাটোর সম্প্রসারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে সীমিত রাখার পক্ষপাতী এবং অর্থোডক্স দেশসমূহের ওপর তার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বহাল রাখতে চায়। অর্থোডক্স দেশসমূহ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন, এমনটি তারা নিশ্চিত হতে চায়।

বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের জন্য সভ্যতার নিরিখে পার্থক্য নির্ণয়ের কার্যকারিতা ফলাও করা হয়। প্রাক্তন সোভিয়েট-বলয়ের অধীনস্থ প্রজাতন্ত্রসমূহের মধ্যে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলো ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য হিসেবে চিহ্নিত। বলাবাহুল্য, তাদের ভাগ্যও তেমনি ইউরোপের ভাগ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিনও বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সোভিয়েট বলয়ে আবদ্ধ হওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা অর্জনের সকল আন্দোলন ও কর্মসূচির একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটব্যবস্থার পতনের পর দ্রুত সেখান থেকে সোভিয়েটবাহিনীর অপসারণ চেয়েছে। রাশিয়াও এ বার্তা পেয়েছিল যে, তার অধীনস্থ অন্যান্য প্রজাতন্ত্র থেকে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্নতর; তাই তারা বহির্দেশীয়ও বটে। ক্লিনটন প্রশাসনের এই সাফল্যকে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী চিহ্নিত করেছেন এভাবে যে, ‘এ কার্যক্রম আসলে ইউরোপের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে বড় ধরনের অর্জন।

যখন ন্যাটোর সম্প্রসারণের জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তখন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে এর সম্ভাব্য সংকোচনের প্রশ্নটিও দেখা দিচ্ছে। গ্রিসের ন্যায় অপাশ্চাত্য একটি দেশ উভয় সংগঠনেরই সদস্য, অন্যদিকে তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য এবং ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী দেশ। এ সকল সম্পর্ক কিন্তু শীতলযুদ্ধের ঔরসজাত। তাই প্রশ্ন আসে : এসব দেশ কি শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সভ্যতার দ্বারা নির্ধারিত বিশ্বে পূর্বের ন্যায় অবস্থান করবে?

ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ প্রাপ্তির বিষয়টি জটপাকানো এবং ন্যাটো-জোটে তুরস্কের সদস্যপদ ওয়েলফেয়ার পার্টির দ্বারা আক্রান্ত। তুরস্কের ন্যাটো- জোটের সদস্যপদ বহাল থাকা নির্ভর করছে তাই ওয়েলফেয়ার পার্টির ওপর। ওয়েলফেয়ার পার্টি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে হয়তো ন্যাটো সদস্যপদ আর বহাল রাখবে না এবং হয়তো তুরস্ক কেমাল আতাতুর্কের পদাঙ্ক থেকে সরে এসে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং সেই ধারার নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে যাবে। এটি হতে পারে, তবে তুরস্কের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বলা যায়, এমনটি হয়তো সহসা ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। ন্যাটো-জোটে তুরস্কের ভূমিকা যাই হোক না কেন, তুরস্ক অনবরত এবং ক্রমাগতভাবে বলকান, আরববিশ্ব এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার প্রতি মনোযোগ দিয়ে চলেছে।

গ্রিস পাশ্চাত্যসভ্যতার অংশীদার নয়, কিন্তু ধ্রুপদী সভ্যতার এটি সূতিকাগার বিশেষ। গ্রিকসভ্যতার ওপর ভিত্তি করে অধুনা পাশ্চাত্যসভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তুরস্ককে বাধা দিতে গিয়ে গ্রিস বারবার বুঝাতে চায় যে, তারা খ্রিস্ট সংস্কৃতির উত্তরসুরি। সার্বীয়, রুমানীয়, বুলগেরীয়দের মতো না হয়ে গ্রিসের ইতিহাস পাশ্চাত্যের প্রশ্নে ঘোরানো পেঁচানো।

গ্রিস একটি ব্যতিক্রমী দেশ, যে দেশকে অর্থোডক্সসম্পন্ন ইউরোপীয় সংগঠনের বহির্জগৎ বলা চলে। এদেশটি এখনও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো-জোটের স্বাভাবিক সদস্য নয়। তাই উভয় সংগঠনের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে খাপখাওয়ানো গ্রিসের জন্য সমস্যা বটে। ১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত গ্রিস সামরিক শাসক কর্তৃক শাসিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন না-করা অবধি ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন করতে পারেনি। দেশটির নেতৃবৃন্দ প্রায়শই মূল ইউরোপীয় ধারা থেকে বাইরে চলে যান এবং পাশ্চাত্যদেশগুলোর বিরাগভাজন হয়ে থাকেন। অন্যান্য ন্যাটোভুক্ত দেশের তুলনায় দেশটি দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান নিদেনপক্ষে ব্রাসেলস-এর পর্যায়ে নিতে সর্বমহলের চাপের মধ্যে দেশটিকে থাকতে হয়। এসব কারণে, দেশটিকে ইউনিয়নের জন্য একটি ‘সমস্যাবহুল রাষ্ট্র’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অপ্রকাশ্যে ইউনিয়নভুক্ত অন্যান্য দেশগুলো, গ্রিসকে সদস্যভুক্ত করা যে একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল, এমন মনে করে থাকে।

শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে উপর্যুপরি এবং ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রিসের নীতিসমূহ পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মেসেডোনিয়ার বিরুদ্ধে গ্রিস-প্রদত্ত অবরোধকে পাশ্চাত্যবিশ্ব মোটেও সুনজরে দেখেনি। এমনকি ইউরোপীয় কমিশন গ্রিসের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে ইউরোপীয় ‘কোর্ট অব জাস্টিসে আবেদন পর্যন্ত করেছিল। প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে বিরোধের জের ধরে গ্রিস ইউরোপের মূল শক্তিসমূহের দ্বারা প্রণীত ও বাস্তবায়নের জন্য অগ্রায়নকৃত কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলে। গ্রিস সার্বিয়াকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন প্রদান করে এবং ওইসব এলাকায় জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর গ্রিস তার শত্রুসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিল। এক্ষেত্রে গ্রিস এবং রাশিয়া পারস্পরিক সহযোগিতায় ‘সাধারণ শত্রু’ তথা তুরস্কের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। গ্রিস রাশিয়াকে গ্রিস নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাসে অবস্থান গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। এভাবে তারা পরস্পরের তাদের অর্থোডক্স- ধর্মসুলভ সহমর্মিতার নিদর্শন প্রদর্শন করে। গ্রিস-নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাস অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাদের দ্বীপভূমিতে সার্বীয় ও রুশদেরকে অভিনন্দন জানায়।

১৯৯৫ সালে প্রায় ২০০০ রুশ ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সাইপ্রাসে কাজ শুরু করে দেয়। সেখানে রুশ, সার্ব এবং সাইপ্রাসীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রিস-সাইপ্রাসীয় সরকার রুশদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে শুরু করে। গ্রিস ও রাশিয়া ককেশীয় এবং সেন্ট্রাল এশিয়ায় তেলসম্পদ আবিষ্কারে যৌথভাবে কাজ শুরু করে। এরূপ একটি সমঝোতা স্থাপিত হয় যে, তেল পাওয়া গেলে ওই তেল মুসলমান – অধ্যুষিত তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলমান এলাকাকে এড়িয়ে বুলগেরিয়ার মধ্যদিয়ে পাইপলাইন সংযোগপূর্বক ভূমধ্যসাগরে নিয়ে আসা হবে। দেখা যায়, সর্বোপরি মোটামুটিভাবে গ্রিসের বিদেশনীতি ও সম্পর্ক ছিল সাংঘাতিকভাবে অর্থোডক্স ধর্মের প্রতি পক্ষপাতমূলক। গ্রিস নিঃসন্দেহে ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ বজায় রাখতে পারবে। সাংস্কৃতিক ধারায় সভ্যতা গঠনের প্রক্রিয়ায় বলা যায়, ওই সদস্যপদগুলো নড়বড়ে, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্টদের জন্য সমস্যাসংকুল হয়ে দেখা দেবে। শীতলযুদ্ধকালীন বৈরিতা শীতলযুদ্ধাবসানোত্তর বন্ধুত্বে রূপ নিচ্ছে, কিংবা বিপরীতভাবে বন্ধুত্ব বৈরিতায় রূপ নিচ্ছে।

রাশিয়া এবং তার নিকটতম বিদেশ/প্রতিবেশী

রাশিয়া এবং তার নিকটপ্রতিবেশী দেশগুলো জারতন্ত্র এবং কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার। তবুও সভ্যতার ব্লক হিসেবে রাশিয়া পশ্চিম-ইউরোপের অনেককিছুই সমানভাবে ধারণ করে থাকে। ‘কোর’ হিসেবে রাশিয়া ফ্রান্স এবং জার্মানির সমকক্ষ। বেলারুশ এবং মোলদাভিয়া, কাজাকিস্তানের স্লাভিক অর্থোডক্সের অভ্যন্তরীণ চক্রের খুবই কাছাকাছি নিজের অবস্থান নিশ্চিত করে রাশিয়া। ওইসব প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ রুশ-বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে, আর্মেনিয়া ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার মিত্র। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে ওইসব প্রজাতন্ত্রের প্রায় সকলখানেই ছিল রাশিয়ামুখী সরকারব্যবস্থা। আর ওইসব প্রজাতন্ত্রের সরকার সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অধিকাংশ অর্থোডক্স-সমর্থকসম্পন্ন দেশ হিসেবে পরিচিত জর্জিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও তা কিন্তু হালকা প্রকৃতির। ইউক্রেনের বিরাট অংশ অর্থোডক্স-সমর্থক হলেও উভয় দেশই ‘দৃঢ়’ জাতীয় পরিচয় দ্বারা চেতনাসমৃদ্ধ। অর্থোডক্স বলকান-এলাকায় বুলগেরিয়া, গ্রিস, সার্বিয়া এবং সাইপ্রাসের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ; যদিও রুমানিয়ার সাথে সম্পর্ক কিছুটা কম বন্ধুত্বের। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলমান রিপাবলিকসমূহ নানা কারণে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলো বিপরীতভাবে ইউরোপমুখী এবং অত্যন্ত কৃতকার্যতার সঙ্গে তারা রাশিয়ার প্রভাববলয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

মোটের ওপর বলা চলে, রাশিয়ার নেতৃত্বে অর্থোডক্স ধর্মীয় বিশ্বাসীদের নিয়ে একটি ব্লক গড়ে উঠেছে। এর আশেপাশে আপেক্ষিকভাবে দুর্বল মুসলমান রাষ্ট্রের অবস্থান রয়েছে, যে রাষ্ট্রগুলোর ওপর কমবেশি রাশিয়া কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় এবং অন্যরাষ্ট্র কর্তৃক উক্ত রাষ্ট্রগুলো প্রভাবিত হোক এমনটিও রাশিয়ার সহ্য নয়। বিশ্বের দ্বারা এই পদ্ধতি গৃহীত ও অনুমোদিত হোক, রাশিয়া এমন প্রত্যাশা ধারণ করে থাকে।

১৯৯৩ সালে ইয়েলৎসিন বলেন যে, বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের নিকট রাশিয়া প্রত্যাশা করে যে, ‘তারা যেন প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত অঞ্চলসমূহের ওপর রাশিয়ার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার কর্ণধার হিসেবে রাশিয়াকে মেনে নেয়।’ তৎকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন বৈশ্বিক স্বার্থে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল, অন্যদিকে রাশিয়া আঞ্চলিক ও সভ্যতার দৃষ্টিতে আজ একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত অর্থোডক্স দেশসমূহ ইউরেশিয়া ও বিশ্বব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ রুশ ব্লক অগ্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সময়ে তেমন ৫টি দেশই প্রাথমিকভাবে উচ্চমাত্রার জাতীয়তাবাদী ধারায় কাজ করেছিল। এভাবে তারা তাদের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করতে এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে মস্কোর প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। পরে অবশ্য অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতার আলোকে অন্তত ৪টি দেশকে রাশিয়ামুখী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল এবং কার্যত তাদেরকে ওই একই কারণে রাশিয়ামুখী রাজনীতিকেও এগিয়ে নিতে হয়েছিল। ওইসব দেশের মানুষ তাদের নিরাপত্তার জন্য মস্কোর সমর্থন প্রত্যাশা করেছিল। জর্জিয়ায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে সরকারব্যবস্থায় ওই একইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

আর্মেনিয়া ঐতিহাসিকভাবে আগাগোড়াই তার নিজস্ব স্বার্থে রাশিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তারই কারণে দেখা যায়, প্রতিবেশী মুসলমানদের দিক থেকে আসা ভয়ভীতি এড়িয়ে যেতে রাশিয়া সবসময়ই আর্মেনিয়ার পক্ষ নিয়েছে। এই জাতীয় সম্পর্ক সোভিয়েট-পরবর্তী যুগেও অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে আর্মেনিয়া রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং প্রাক্তন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসমূহের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে থাকে। দুটি দেশ পরস্পরের কৌশলগত স্বার্থ দেখে থাকে।

বেলারুশ তার জাতীয় পরিচয় সম্পর্কে খুবই চেতনাসমৃদ্ধ ছিল। দেশটি আর্মেনিয়ার চাইতেও অধিক মাত্রায় রাশিয়ার সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে। বেলারুশের অনেক মানুষ নিজের দেশের চেয়ে বরং পরিচয়ের বেলায় নিজেদের রুশ বলতে ভালোবাসে। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে বেলারুশের আইনসভা মধ্যমপন্থী ও নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তির দখলে চলে যায়। এরা ছিলেন মূলগতভাবে রাশিয়ামুখী রক্ষণশীলতার নিগড়ে আবদ্ধ।

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে শতকরা ৮০ ভাগ ভোটার ভ্লাদিমির জিরিনভস্কি নামে একজন রাশিয়ামুখী নেতাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। বেলারুশ শুরুতেই ‘কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস’ (CIS)-এ যোগদান করে। ১৯৯৩ সালে গঠিত অর্থনৈতিক ইউনিয়নে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে বেলারুশও চার্টার্ড সদস্য। দেশটি রাশিয়ার সঙ্গে একটি আর্থিক ইউনিয়ন গঠনে রাজি হয়। এভাবে বেলারুশ রাশিয়ার নিকট তাদের পরমাণুশক্তি হস্তান্তর করে। সেসঙ্গে দেশটি তাদের ভূমিতে অন্য অঞ্চলের জন্য রাশিয়ার সৈন্যসমাবেশের অনুমতি প্রদান করে। আর ১৯৯৫ সালে বেলারুশ রাশিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিভাত হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর মালদাভিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। অনেকেই ভেবেছিলেন যে, দেশটি হয়তো রুমানিয়ার সঙ্গে সংহতি সৃষ্টি করবে। এই ধরনের ঘটনা ঘটার ভীতি ও আশঙ্কার সঙ্গে আসলে সেখানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়। এই আন্দোলন ঘটতে থাকে পূর্বাঞ্চলের ‘রুশিফাইড’ এলাকায়। এতে মস্কোর গোপন সমর্থন ছিল, আর সক্রিয় সমর্থন ছিল রাশিয়ার ১৪তম সৈন্যবাহিনীর, যার ফলে সৃষ্টি হয় ট্রান্স-ডাইনেস্টার প্রজাতন্ত্রের। রুমানিয়ার সঙ্গে একত্রিত হওয়ার প্রশ্নে মালদাভিয়ার মনোভাব ও ইচ্ছায় পরবর্তীতে উভয় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক চাপের কারণে উক্ত বিচ্ছিন্নবাদী মনোভাব হ্রাস পায়। মালদাভিয়া সিআইএস-এ যোগদান করে এবং রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারিত করে। ১৯৯৪ সালে মালাভিয়ার রাশিয়ান দল পার্লামেন্টে বিপুল বিজয় অর্জন করে।

উল্লিখিত তিনটি দেশের জনমত বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনটি দেশে সরকার সামরিক-কৌশলগত কারণে ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে শুরু করেছিল। অনেকটা ইউক্রেনেও পরবর্তীতে তদ্রূপ ঘটনা ঘটেছিল। তবে জর্জিয়ার বেলায় ঘটনা অন্যরকম ঘটেছিল। ১৮০১ সাল অবধি জর্জিয় রাজা জর্জি-XIII-এর শাসনের সময় পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বজায় ছিল। তিনি আসলে তুর্কিদের থেকে তাঁর দেশ রক্ষায় ডাক দিয়েছিলেন। রুশবিপ্লবের তিন বৎসর পরে ১৯১৮-১৯২১ পর্যন্ত জর্জিয়া পুনরায় স্বাধীন থেকেছে, কিন্তু বলশেভিকরা জোরপূর্বক জর্জিয়াকে সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত করেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর জর্জিয়া পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেখানে তখন একটি জাতীয়তাবাদী কোয়ালিশন নির্বাচনে জয়ী হয়। কিন্তু এই দলের নেতার আত্মঘাতী কার্যকলাপের কারণে তিনি সহিংস তৎপরতার ভেতর দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী এডওয়ার্ড এ শেভার্ডনেজ দেশে ফিরে এসে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন এবং ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল অবধি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আফখাজিয়া নামক একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক তিনি বিরোধিতা প্রাপ্ত হন, এই গোষ্ঠীটি রাশিয়ার নিকট থেকে কার্যকর সমর্থন পেয়েছিল। তাছাড়া ক্ষমতাচ্যুত গামসখুরদিয়ার অনুসারীদের দ্বারাও তিনি বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকেন। কিং জর্জিকে ছাড়িয়ে যাবার মানসে তিনি বলেন যে, ‘আমাদের বড় মাপের কোনো পছন্দ নেই।’ এমতাবস্থায় মস্কোর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। রুশবাহিনী তাঁকে সমর্থন দেয়, তবে জর্জিয়ার সিআইএস যোগদানের বিনিময়ে। ১৯৯৪ সালে জর্জিয়া রাশিয়ার সময়সীমাবিহীন তিনটি সামরিক স্থাপনা গ্রহণের প্রস্তাবে রাজি হয়। রাশিয়ার এরূপ সামরিক হস্তক্ষেপ জর্জিয়ার সরকারব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতাকামী জর্জীয়দের এভাবে চূড়ান্তরূপে রুশমুখী করা হয়।

প্রাক্তন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসমূহের মধ্যে ইউক্রেন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ইউক্রেন স্বাধীনভাবেই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। তবে সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রজাতন্ত্রটি মস্কোর অংশ এবং শাসনাধীন চলে যায়। ১৬৫৪ সালে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যখন কাজাক নেতা বোহধান খেমেলিয়াৎস্কি (Bohdan Khamelnytsky) পোল্যান্ডের শাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলেন। রাশিয়ার জারের সঙ্গে তিনি জোটবদ্ধ হন, যার বিনিময়ে মস্কো পোল্যান্ডের শাসন মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে সমর্থন জোগাবে। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইউক্রেন স্বাধীন ছিল, ওই সময় বাদ দিয়ে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইউক্রেন রাজনৈতিকভাবে মস্কো কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তবে ইউক্রেন একটি ‘ফাটলযুক্ত রাষ্ট্র’ যার রয়েছে দুটি ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি। সভ্যতাসংক্রান্ত ফাটলরেখা মূলত ‘পাশ্চাত্য’ এবং ‘অর্থোডক্স’ ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন, আর এ-ধরনের টানাপড়েন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে।

অতীতে একসময় পশ্চিম ইউক্রেন ছিল পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যেভুক্ত। এর জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ‘ইউনিয়েটি গির্জার’ প্রতি অনুগত। এ- ধরনের গ্রির্জা অর্থোডক্স কার্যক্রম পরিচালনা করলেও পোপের আধিপত্য মেনে নিয়ে ছিল। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যারা পশ্চিম ইউক্রেনীয় বা ইউক্রেনীয় ভাষায় কথা বলে থাকেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কট্টর জাতীয়তাবাদী। অন্যদিকে পূর্ব ইউক্রেনীয়রা সর্বতোভাবে অর্থোডক্স-ধর্মে বিশ্বাসী এবং অংশত রুশভাষায় কথা বলে থাকেন। ১৯৯০- এর দশকে দেখা যায়, সেখানে শতকরা ২২ ভাগ ছিল রুশ, কিন্তু স্বদেশী মিলে শতকরা ৬১ ভাগ মানুষ রুশভাষায় কথা বলে থাকেন। সেখানে অধিকাংশ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) শিক্ষার্থী স্কুলে রুশভাষা শিখে থাকে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়া রুশ মানুষজনে ভরা ছিল এবং রুশ ফেডারেশনের অংশ বলে বিবেচিত হত। এমতাবস্থায় ক্রুশচেভ এটিকে ইউক্রেনের নিকট হস্তান্তর করেন, যা ছিল ৩০০ বৎসর পূর্বের খেমেয়েলিয়াৎস্কির প্রতি একটি স্বীকৃতি বিশেষ।

পূর্ব ও পশ্চিম ইউক্রেনের পার্থক্য সেখানকার জনসাধারণের চিন্তাচেতনা, আচার- আচরণের মধ্যদিয়েও প্রকাশ পেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯২ সালে পশ্চিম ইউক্রেনে বসবাসরত এক-তৃতীয়াংশ রুশ জনগোষ্ঠী (কিয়েভে যেখানে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ রুশ বসবাস করে থাকে) বলেন যে, তারা রুশবিরোধী বিদ্বেষ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। ১৯৯৪ সালে পূর্ব-পশ্চিম প্রভেদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভেতর দিয়ে খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পদাধিকারী লিওনিদ ক্রভচিক, যিনি রুশদের প্রতি দুর্বল ছিলেন এবং বলেন যে, তিনি এখন জাতীয়তাবাদী, একথার ফলাফল হিসেবে তিনি পশ্চিম ইউক্রেনের তেরোটি প্রদেশ থেকে শতকরা ৯০ ভাগ ভোট অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনিদ কুচমা, পূর্ব অঞ্চলের ১৩টি প্রদেশে থেকে সমসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট অর্জন করেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারণায় ইউক্রেনমুখী বক্তব্যকেই সর্বাগ্রে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। বাস্তবে খুবই সংকীর্ণ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ১৯৯৪ সালে ১৬৫৪ সালের পুরোনো দর্শন তথা খেমেলিয়াৎস্কিপন্থীরা সরকার গঠন করেন। একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ উক্ত নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, ‘নির্বাচনের ফলাফল ‘ইউরোপীয় সমর্থক স্লাভ’ যারা পশ্চিম ইউক্রেনে বসবাস করে থাকেন, অন্যদিকে ‘রুশ-স্লাভ’ যারা পূর্বাঞ্চলে বসবাস করেন তাদের মধ্যে পার্থক্যরেখা বলে দেয়। সেসাথে এও বলে দেয় ইউক্রেনীয়দের কী করা উচিত। এটি কোনোভাবেই কোনো নৃগোষ্ঠীক বিভেদ নয়, যতটা না সাংস্কৃতিক।

এ-ধরনের বিভেদের ফলাফল হিসেবে ইউক্রেন ও রাশিয়ার সম্পর্ককে তিনটি ভাবে দেখা যায়।

প্রথমত, ১৯৯০-এর দশকে পারমাণবিক শক্তি ক্রিমিয়া প্রসঙ্গ : ইউক্রেনে রুশদের অধিকার, কৃষ্ণসাগরে জাহাজ ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এ-দ্বন্দ্ব সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে বলে মনে করেছিলেন। কোনো কোনো পশ্চিমাবিশ্লেষক মনে করেন যে, যুদ্ধ বাধলে পশ্চিমাবিশ্বের উচিত হবে ইউক্রেনকে সমর্থন দেয়া, কেননা ইউক্রেনের হাতে রয়েছে পারমাণবিক শক্তি যার দ্বারা রাশিয়ার আগ্রাসনকে বাধা দেয়া সম্ভব। যদি সভ্যতা বলতে যা বুঝায় তা আমরা বুঝে থাকি, তাহলে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে সহিংসতা নিরর্থক। এ দুটোই স্লাভিক দেশ। দুটো দেশেই রয়েছে প্রাথমিকভাবে অর্থোডক্স ধর্মীয় সমর্থক মানুষ, যারা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে সম্পর্কিত এবং যাদের মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম অহরহ ঘটে যাচ্ছে। উভয়পক্ষের মধ্যে বহু বিবদমান ইস্যু এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী মানুষ থাকার পরও উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ কঠিন সময় পরিক্রমের মাধ্যমে বাধাবিপত্তিসমূহ দূর করে একটি নরম ও মধ্যমপন্থী উপায় বের করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৪ সালের মধ্যভাগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইউক্রেনে সর্বতোভাবে একজন রুশমুখী প্রেসিডেন্ট নির্বাচত হওয়ার পর মনে করা হয় যে, উভয়দেশের মধ্যে চলমান বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে, যেখানে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে মারমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে রয়েছে; রয়েছে রাশিয়া এবং বাল্টিক অঞ্চলের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা। কিন্তু দৃশ্যত রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে কোনোপ্রকার সহিংস সংঘাত ঘটতে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয়ত, এ-ধরনের একটি সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া যায় না যে, ইউক্রেন বিভাজিত হয়ে যেতে পারে, কেননা সেখানে ফাটলরেখা রয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বাঞ্চল রাশিয়ার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে। বিচ্ছিন্নতার ইস্যুটি প্রথম আসতে পারে ক্রিমিয়ার অবস্থা থেকে। ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রায় শতকরা ৭০ জনই রুশ। ১৯৯১ সালে একটি গণভোটের মাধ্যমে জনগণ রাশিয়ার কবল থেকে ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে ক্রিমিয়ার জাতীয় সংসদ তাদের স্বাধীনতার বিষয়টি অনুমোদন দেয়। তবে ইউক্রেনের চাপে পরে তা বাতিল করা হয়। রুশ পার্লামেন্টও ১৯৫৪ সালে ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়ার বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেছিল।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে ক্রিমিয়ার জনগণ এমন একজনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন, যিনি রাশিয়ার সঙ্গে ক্রিমিয়ার ঐক্য গড়ার জন্য প্রচারণা চালিয়েছেন। এ-ধরনের পরিস্থিতি অনেকের মনে প্রশ্ন এনেছে : তাহলে কি ক্রিমিয়াই পরবর্তী নয়াগোরনো-কারাবাক বা আফখাজিয়া হতে যাচ্ছে? তবে এর উত্তর কিন্তু সমস্বরে উচ্চারিত হয় : ‘না’। ক্রিমিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে থাকেন এবং মীমাংসায় আসার বদলে স্বাধীনতার দাবিতে একটি গণভোটের আয়োজন করেন। ১৯৯৪ সালের মে মাসে পুনরায় পরিস্থিতি অগ্নি-উন্মুখ হয়ে পড়ে; যখন ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ১৯৯২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করে, যার ফল হিসেবে কার্যত ক্রিমিয়াকে ইউক্রেন থেকে স্বাধীন করে দেয়। অবশ্য রুশ এবং ইউক্রেনের নেতৃবৃন্দ সহিংসতা রোধকল্পে এই ইস্যুটি ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন এবং এর দুইমাস পরে রুশপন্থী খুচমা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ক্রিমিয়ার স্বাধীনতার স্পৃহাকে খাটো করে দেখতে থাকেন।

ওই নির্বাচন অবশ্য বাস্তবে ইউক্রেনের রুশপন্থী পশ্চিমাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেতনাকে উস্কে দেয়। কিছু কিছু রুশ এ-ঘটনাকে সাধুবাদ দেয়। একজন রুশ জেনারেল বলেন : পাঁচ, দশ কিংবা পনেরো বৎসরের ভেতর ইউক্রেন অথবা পূর্ব- ইউক্রেন রাশিয়ার মধ্যে ফিরে আসবে। আর পশ্চিম-ইউক্রেন নরকে যেতে পারে। তবে পশ্চিমাবিশ্বমুখী ইউক্রেনের অংশটিকে কেবলমাত্র পশ্চিমাবিশ্বের কার্যকর সমর্থন পেয়েই টিকে থাকতে পারবে।

তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দৃশ্য হচ্ছে এই যে, ইউক্রেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে, তবে তা থাকবে ফাটলযুক্ত হয়ে। থাকতে পারে স্বাধীন হয়েও, অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই চলতে হবে। সেখানকার পরমাণু ও সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত ইস্যুর মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পরপরই অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত দীর্ঘস্থায়ী প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিক অগ্রাধিকারের বিবেচনায় রাখতে হবে। জন মরিসন রুশ- ইউক্রেন সম্পর্কের বিষয়কে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফ্রান্স এবং জার্মানি ইউরোপের কোররাষ্ট্রে উপনীত হয়েছে আর রাশিয়া ও ইউক্রেনকে কোর হিসেবে প্রতিভাত হতে হলে অর্থোডক্স বিশ্বের মধ্যে ঐক্য আনতে হবে।

বৃহত্তর চীন এবং এর যৌথ অগ্রগতির প্রত্যয় ও ক্ষেত্র

ঐতিহাসিকভাবে চীন নিজেকে একটি ‘সিনিক এলাকার মধ্যে পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে। এই সিনিক এলাকার মধ্যে আছে কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লিউ চিউ দ্বীপাবলি, অংশত কিছু সময়ের জন্য জাপান এবং এশিয়ার অন্তরস্থ এলাকার মধ্যে আছে অ-চীনা মানচুইউ, মঙ্গল, ইউহার্স, টার্ফ এবং তিব্বত। এসব দেশ নিরাপত্তাজনিত কারণেই নিয়ন্ত্রিত হত। এতদ্ব্যতীত ‘বহিঃএলাকায় রয়েছে ‘বারবারিয়ানরা’ যারা অন্যকোনো উপায় না-থাকার দরুন চীনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে। ১৩ অধুনা সিনিক সভ্যতার কাঠামো কেন্দ্রীয় কোর হল হানের চীন এবং তাকে ঘিরে রয়েছে প্রদেশসমূহ; কার্যকরভাবে যাদের রয়েছে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। প্রদেশসমূহ মূলত চীনাগোষ্ঠীভুক্ত হলেও অ-চীনাদের দ্বারা গঠিত প্রদেশ রয়েছে, যেমন তিব্বত, জিনজিং। চীনাসমাজ বস্তুত বেজিং-কেন্দ্রিক (যেমন হংকং, তাইওয়ান)। আবার এমনও রয়েছে যারা চীনমুখী এবং ক্রমাগতভাবে যাদের ভেতর চীনমুখিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে (সিঙ্গাপুর)। আরও আছে ব্যাপকভাবে চীনা-বংশোদ্ভূত মানুষ দ্বারা গঠিত দেশ, যেমন থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন এবং সেসঙ্গে আছে কিছু অ-চীনা দেশ, যেমন উত্তরকোরিয়া, ভিয়েতনাম। কিন্তু এদেশগুলোও ব্যাপকভাবে চীনের উদ্ভাবিত কনফুসীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত।

১৯৫০-এর দশকে চীন নিজেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্র হিসেবে পরিচিত করে। কিন্তু পরবর্তীতে এ সখ্য বজায় থাকেনি। চীন-সোভিয়েট বিভেদের ফলে চীন নিজেকে মার্কিন ও সোভিয়েট এ দুটি বৃহৎশক্তির বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের নেতা হিসেবে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়। এ কার্যক্রমের কিছু জমা এবং কিছু খরচ উভয়দিকই ছিল। নিক্সন-প্রশাসনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির পরিবর্তন হলে চীন নিজেকে তৃতীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মার্কিন-সোভিয়েট শক্তির খেলায় ভারসাম্যাবস্থায় আসতে চেষ্টা করে। তবে ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যখন দুর্বল মনে হচ্ছিল, তখন চীন নিজেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলতে এগোয়। ১৯৮০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে যখন আবার শক্তিশালী হতে থাকে এবং রাশিয়া যখন অর্থনীতির দিক থেকে দুর্বল হতে শুরু করে ও আফগানিস্তানের পাঁকে পড়ে যায়, তখন চীন নিজেকে দূরত্বে নিয়ে আসে। বৃহৎশক্তির প্রতিযোগিতা শেষ হলে চীনের ‘তুরুপের তাস’ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, চীনকে বিশ্বরাজনীতিতে তার ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হয়। চীন মোটামুটিভাবে দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে, প্রথমত, চীনকে চীনাসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিতকরণ। দ্বিতীয়ত, তারা মনে করে যে, এটি করতে পারলে চীনাসভ্যতা-অধ্যুষিত অন্যান্য সমাজ চীনামুখী হয়ে উঠবে। এভাবে একটি কোররাষ্ট্র হিসেবে চীন বিশ্বসভ্যতার ওপর দাঁড়াতে পারবে। চীন তার ঐতিহ্য ফিরে পাবে, যা তারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হারিয়েছে। পূর্বএশিয়ার একটি শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে চীন এভাবে আবির্ভূত হয়ে উঠবে।

চীনের এই অগ্রগণ্য ভূমিকাকে বিভিন্নভাবে দেখা সম্ভব। প্রথমত, এভাবে চীন বিশ্বব্যাপী কাজকর্মে নিজেকে যে ভূমিকায় দেখতে চায়; দ্বিতীয়ত, বিদেশে অবস্থানরত চীনারা কীভাবে চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে; তৃতীয়ত, হংকং, তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা। এর ফলে উক্ত দেশগুলোর সঙ্গে চীনের একাত্মতা চীনকে তাদের নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং এভাবে চীনকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শক্তিধর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

চীন সরকার মনে করে যে, চীন একটি কোররাষ্ট্র। চীনকে ঘিরে অন্যান্য চীনাসম্প্রদায় আবর্তিত হবে। চীনা পরিচয় বর্ণভিত্তিক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। চীনা হল তারা, যাদের ‘মধ্যে বর্ণ, রক্ত, এবং সংস্কৃতির ঐক্য রয়েছে’—এভাবেই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পণ্ডিতজনেরা বলে থাকেন। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে এজাতীয় চিন্তাচেতনা চীনের সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি মহল থেকে শোনা যেতে থাকে। দেশে এবং বিদেশে বসবাসরত চীনাদেরকে ‘মিরর টেস্ট’ ও এর মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে চীনা সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি নির্ধারণের মুখ্য মানদণ্ডে পরিণত হতে থাকে। চীনা-পরিচয়ের বিষয়টি বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত থাকলেও এখন চীনারা এ পরিচয় নির্ধারণের বেলায় সাংস্কৃতিক বিবেচনাকেই প্রধান বলে গণ্য করে থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে চীনা-পরিচয়টি অন্যান্য চীনাদের সঙ্গে চীনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণীত হতে থাকে। চীনাদের এই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিষয়টি প্রকারান্তরে মূল চীনের এবং চীনাসংস্কৃতি-অধ্যুষিত এলাকার আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। ফলে, সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে চীনাসংস্কৃতি এগিয়ে যায়।

সুতরাং, ‘বৃহত্তর চীন’ এমন একটি বিষয় যা কেবলমাত্র বিমূর্ত কোনো ধারণা নয়। এ ধারণাটি দ্রুত বিকাশমান সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে চীনারা চীনকে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। এ উন্নয়ন যে শুধু মূল ভূখণ্ডের চীনাদের দ্বারাই হয়েছে তা নয়। এ উন্নয়নের ছোঁয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্য তিন/চারটি ব্যাঘ্রকেও স্পর্শ করেছিল। পূর্বএশিয়ার অর্থনীতি দারুণভাবে চীনামুখী, চীন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং চীন-কেন্দ্রিক। ১৯৯০-এর দশকে হংকং, তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরে বসবাসরত চীনারা মূল ভূখণ্ডে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করেন, যে অর্থ ওইসময় মূল ভূখণ্ডের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। তাছাড়াও পৃথিবীর অপরাপর স্থানে বসবাসরত চীনারা চীনের মূল ভূখণ্ডের উন্নতির জন্য অর্থপ্রেরণ অব্যাহত রেখেছিল।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ফিলিপাইনে চীনা মানুষের সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগ, কিন্তু তারা ওই দেশের অভ্যন্তরীণ বিক্রির শতকরা ৩৫ ভাগ সম্পন্ন করত। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগে ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার চীনা ছিল শতকরা ২-৩ ভাগ, কিন্তু তারা শতকরা ৭০ ভাগ বেসরকারি গার্হস্থ্য পুঁজির নিয়ন্ত্রণ করত। ২৫টি বৃহৎশিল্পের ১৭টি চীনাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং একজন ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব দেশের শতকরা ৫ ভাগ গড় জাতীয় আয়ের মালিক বলে বলা হয়ে থাকে। ১৯৯০-এর দশকে থাইল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ ছিল চীনাবংশোদ্ভূত, কিন্তু ১০টি বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ৯টির মালিক ছিল চীনারা, যারা মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের মালিক। মালয়েশিয়ায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী চীনাবংশোদ্ভূত হলেও প্রায় সমগ্র অর্থনীতিই চীনাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাপান এবং কোরিয়া বাদে সমগ্র পূর্বএশিয়ার অর্থনীতি চীননির্ভর।

সম-উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর চীনের আবির্ভাব মূলত পারিবারিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ‘ব্যামবু নেটওয়ার্ক’ এবং সাংস্কৃতিক মিলের কারণে ঘটা সম্ভব। বিদেশে কর্মরত চীনারা পশ্চিমা বা জাপানি ব্যবসায়ীদের থেকে চীনে ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অনেক বেশি কার্যকর ও দক্ষ। চীনের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী দেখা যায়, বিশ্বস্ততা ও প্রত্যয়াবলি সবই নির্ভর করে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর। সবক্ষেত্রে লিখিত আইনকানুন বা অন্যান্য বিধিনিষেধ এতটা কার্যকর নয়। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসাবাণিজ্য খোলার জন্য চীনের চেয়ে বরং ভারতকে বেশি পছন্দ করে। কেননা চুক্তির কার্যকারিতা চীনে ব্যক্তিগত সম্পর্কনির্ভর, অতএব ঝুঁকিবহুল। একজন জাপানি মন্তব্য করেন যে, ‘চীন তাইওয়ান, হংকং এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যেন সীমানাবিহীন অবস্থার পর্যায়ে এনে লাভবান হচ্ছে।’ একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী, বিদেশে বসবাসরত চীনাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন এভাবে যে, ‘চীনাদের রয়েছে ব্যবসাভিত্তিক দক্ষতা, ভাষা দক্ষতাও তারা অর্জন করে থাকেন। এর সঙ্গে তারা ‘ব্যামবু নেটওয়ার্ক’ যুক্ত করে স্বাচ্ছন্দ্য পারিবারিক বন্ধনের ধারাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়…।’ চীনের মূল ভূখণ্ডে বসবাসরত এবং মূলভূখণ্ডের বাইরে বসবাসরত চীনাদের সম্পর্কে লি কুয়ান ইয়ো বলেন, ‘আমরা নৃ-জাতিগোষ্ঠীগতভাবে চীনা। পূর্বপুরুষদের থেকে বয়ে আসা কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি আমরা সকলে সমানভাবে বহন করছি…। আমরা চীনারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে এবং এগুতে চাই।’ তাদের এই নৈকট্যবোধের ভিত্তি সম্ভবত তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। এর ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সুনাম খুব সহজে অর্জিত হয়ে থাকে; আর বলাবাহুল্য, যে- কোনোপ্রকার ব্যবসায়িক অগ্রগতির জন্য এ-ধরনের সম্পর্ক একটি ইতিবাচক ভিত্তিস্বরূপ।১৮ ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে বিদেশে বসবাসরত চীনারা উন্নাসিক বিশ্বকে দেখিয়ে দেয় যে, কোয়াংসি (Quanxi) যোগাযোগ ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহাল থাকলে উন্নয়নের জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা এবং আইনকানুন তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় না। ১৯৯২ সালে হংকং-এ দ্বিতীয় চীনা বিনিয়োগ সম্মেলনে সমরূপ সংস্কৃতি যে উন্নয়নের মূল পূর্বশর্ত তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়। সিনিক বিশ্ব সর্বত্র এ বক্তব্য তুলে ধরে যে, সাংস্কৃতিক সাযুজ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে থাকে।

তিয়ানআনমেনস্কোয়ারে ঘটনার পর চীনে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক তৎপরতা হ্রাস পায়, কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দুর্বার গতিতে সামনে এগুতে থাকলে বিদেশে বসবাসরত চীনারা তাদের নিজভূমে অর্থ-বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে থাকেন। এর ফলাফল ছিল প্রায় নাটকীয়। চীনের সঠিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক মারাত্মক গতি পায়। ১৯৯২ সালে শতকরা ৮০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (১১.৩ বিলিয়ন ডলার) ছিল বিদেশে বসবাসরত চীনাদের। এর প্রধান উৎস ছিল হংকং (৬৮.৩ শতাংশ), তাইওয়ান (৯.৩ শতাংশ)। সিঙ্গাপুর, ম্যাকাও এবং অন্যান্য স্থান থেকেও বিনিয়োগ আসতে থাকে। ওই একই সময়ে বিপরীতভাবে চীনে জাপানের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৬.৬ ভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৪.৬ ভাগ। সমগ্র বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ৫০ বিলিয়ন ডলার, যার শতকরা ৬৭ ভাগ ছিল চীনা উৎস থেকে আগত। বাণিজ্যিক বিকাশও ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। চীনে তাইওয়ানের পণ্য রপ্তানি ১৯৮৬ সালে শতকরা ৮.০ ভাগ থেকে ১৯৯২ সালে বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ৩৫ ভাগ। চীনে সিঙ্গাপুরের রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১৯৯২ সালে শতকরা ২২ ভাগ, যেখানে পূর্বে ছিল শতকরা ২ ভাগেরও কম। ১৯৯৩ সালে মারি উইলডেনবাউম বলেন যে, সম্প্রতি অত্র অঞ্চলে জাপানের আধিপত্যের পরও চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিশেষ করে শিল্প, বাণিজ্য, অর্থবিষয়ক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব। কৌশলগতভাবে যেখানে প্রচুর পরিমাণ প্রযুক্তি এবং উৎপাদন-উপকরণ রয়েছে (তাইওয়ান); নজিরবিহীন বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী রয়েছে; রয়েছে বাজারজাতকরণের অপূর্ব সুযোগ এবং আছে সহায়ক ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি (হংকং); আছে চমৎকার যোগাযোগব্যবস্থা (সিঙ্গাপুর); আছে দারুণ আর্থিক অবস্থা (উপরের তিনটি একত্রে); আছে পুঁজি, আছে সম্পদ ও শ্রমিক (মূল চীন)। এতদ্ব্যতীত, চীনের রয়েছে বিশাল ও সম্প্রসারিত বাজার এবং ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে চীন উক্ত বিশাল বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করছে এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করছে।

চীনারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং কমবেশি তারা ওইসব দেশে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেও মাঝেমধ্যে সেসব দেশে চীনাবিরোধী তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো। ১৯৯৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার মিদান দাঙ্গা ছিল অন্যতম যা সহিংসরূপ নিয়েছিল।

মালয়েশীয় ও ইন্দোনেশীয়রা তাদের দেশে কর্মরত চীনাদের দ্বারা চীনের মূল ভূখণ্ডে বিনিয়োগ করার প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। এখানেই শেষ নয়, প্রেসিডেন্ট সুহার্তকে জনগণের নিকট বলতে হয়েছিল যে, চীনাদের দ্বারা পাচারকৃত পুঁজি ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ওপর কোনোপ্রকার বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাসরত চীনারা বারবার বলতে থাকেন, যেদেশে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যেদেশে কাজকর্ম ও বসবাস করছেন সেই দেশের প্রতিই তাদের আনুগত্য রয়েছে। তারা কোনোক্রমেই পূর্বপুরুষের দেশের প্রতি অনুগত নয়। ১৯৯০-এর দশকে দক্ষিণএশিয়ার দেশসমূহ থেকে চীনের দিকে পুঁজিপ্রবাহ কিন্তু তাইওয়ানিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনামে বিনিয়োগের কারণে বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়েছিল।

চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহযোগী এবং সংস্কৃতির সঙ্গী হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ক্রমান্বয়ে চীনের আবাসভূমির সঙ্গে নিজেদের অন্তরস্থ করে তুলছে। হংকং চীনের অংশ হওয়ায় আগের মতো আর লন্ডন কর্তৃক শাসিত হচ্ছে না, এখন তার শাসনকর্তা হল বেজিং। ব্যবসায়ীরা চীনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও এমন কাজ থেকে বিরত থাকেন, যে কাজ করলে চীন বিরাগভাজন হয়। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, চীনারা যখন সংক্ষুব্ধ হন তখন তারা অতিদ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখান। ১৯৯৪ সালের মধ্যে প্রায় শতাধিক ব্যবসায়ী বেজিং-এর প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন যারা আগে হংকং-এর পরামর্শক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৯০-এর দশকে হংকং-এর ওপর চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। মূল ভূখণ্ডের বিনিয়োগ সেখানে জাপান ও মার্কিন বিনিয়োগের যোগফলেরও অধিক পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯০-এর দশকে হংকং এবং চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয় দৃশ্যত সমাপ্ত হয়। রাজনৈতিক সমন্বয় ও সংহতি সমাপ্ত হয় ১৯৯৭ সালে।

চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ১৯৮০-এর দশকে তাইওয়ানের সম্পর্ক হংকং-এর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণে পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সাল থেকে চীনের এই দুটো প্রজাতন্ত্র একে অপরের স্বীকৃতিদানে বিরত থাকে। একের সঙ্গে অন্যের যুদ্ধংদেহী সম্পর্ক বজায় থাকে। সমুদ্রপাড়ে বহুসময় তারা একের প্রতি অপরে গোলাবারুদ ছুড়তে ব্যস্ত থাকে।

ডেং জিওপিং ক্ষমতা সুসংহত করার পর অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে পা বাড়ান, মূল ভূখণ্ডের সরকার বিরোধ মীমাংসার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে তাইওয়ানি সরকার তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং আগের তিনটি না’ নীতির (যেমন : কোনো চুক্তি নয়, কোনোপ্রকার মীমাংসা নয় এবং কোনোপ্রকার সমঝোতা নয়) পুনর্বিবেচনা করতে থাকেন। ১৯৮৬ সালের মে মাসে প্রথম মীমাংসা লাভ করা হয়। ঘটনাটি ছিল একটি ছিনতাই বিমান আকাশপথে ফিরিয়ে আনা বিষয়ে, আর এর পরবর্তী বৎসরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তাইওয়ানিদের মূল ভূখণ্ডে ভ্রমণের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়।

এরপর থেকে তাইওয়ান এবং চীনের মূলভূখণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হতে শুরু করে। এভাবে তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাজমান চীনাত্ববোধ জাগ্রত হয়ে পারস্পরিক আস্থার সৃষ্টি করে। তাইওয়ানের মীমাংসাকারীর মতে তাইওয়ান এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক হল ‘পানিতে ভরপুর রক্তের মতো’, তাই একে অন্যের জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেয়া দরকার। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে প্রায় ৪.২ মিলিয়ন তাইওয়ানীয় মূল চীনা-ভূখণ্ড ভ্রমণ করেন এবং প্রায় ৪০,০০০ মূলভূখণ্ডের চীনা তাইওয়ান ভ্রমণ করেন।

৪০,০০০ চিঠিপত্র এবং ১৩,০০০ ট্রাঙ্কল প্রতিদিন বিনিময় হতে থাকে। উভয় চীনের মধ্যে বাণিজ্য ১৯৯৩ সালে ১৪.৪ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছে। প্রায় ২০,০০০ তাইওয়ানি প্রায় ১৫ থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলার অর্থ মূলভূখণ্ডে বিনিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালের আগে তাইওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু তাইওয়ানিরা ১৯৯০ দশকে অনুভব করেন যে, ‘তাদের মূল বাজার মূলভূখণ্ড হওয়াই যুক্তিযুক্ত।’ তাইওয়ানি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্য মূল ভূখণ্ডের সস্তা শ্রমশক্তি ছিল একটি আকর্ষণীয় বিষয়। কেননা তাদের নিজেদের দেশে রয়েছে শ্রমিকের স্বল্পতা।

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে উভয় দেশের সরকারের ভেতর মীমাংসার অগ্রগতি হয়। ১৯৯১ সালে তাইওয়ান মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ গ্রাম্বিত করার জন্য ‘স্ট্রেইট এক্সচেঞ্জ ফাউন্ডেশন’ গঠন করে; অন্যদিকে মূ: চীনে ‘অ্যাসোসিয়েশন ফর রিলেশান অ্যাক্রোস দি তাইওয়ান স্ট্রেইট’ গঠন করে যাতে উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে তাদের প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে মূলভূখণ্ড ও তাইওয়ানে মিটিং হয়। ১৯৯৪ সালে একটি সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একথাও শোনা যায় যে, দুটি দেশের মধ্যে একটি ‘সামিট’ অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝিতে এসে দেখা যায়, উভয় দেশের মধ্যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে তাইওয়ানের অংশগ্রহণ, এবং তাইওয়ানের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পুনর্নির্ধারণ ইত্যাদি। তবে, শেষের এ বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। কেননা এ ইস্যুটিকে জোরের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে তাইওয়ানিরা মূলভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরাতে চায়নি। অন্তত ‘ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি’ এমনটি ভেবেছিল। এমনকি ডিপিপি নেতারা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, নির্বাচনে জয়ী হতে পারলে তাইওয়ানের স্বাধীনতার এজেন্ডাটি তারা তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে নেবে না।

দুটি সরকার একত্রে তাদের সাধারণ ও পরস্পর স্বার্থের বিষয়গুলো এগিয়ে নিতে একমত হয়। স্পার্টলি এবং অন্যান্য দ্বীপে চীনের সার্বভৌমত্বের দাবিটি একত্রে তুলে ধরা হয়। ১৯৯০-এর দশকে উভয় দেশ খুব ধীরে হলেও তাদের যৌথস্বার্থ এগিয়ে নিতে থাকেন, আর এভাবে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক সাযুজ্য ও পরিচয় বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

এই ঐক্যমুখী আন্দোলন অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৯৫ সালে বাতিল হয়ে যায়। কেননা তাইওয়ানি সরকার কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্যপদ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট লি টেংহিউ একটি ব্যক্তিগত সফরে আমেরিকা গমন করেন এবং তাইওয়ানে ১৯৯৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ১৯৯৫ সালে সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে চীন তাইওয়ানের আশেপাশে মিজাইল ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে এবং তাইওয়ান নিয়ন্ত্রিত দ্বীপগুলোর কাছাকছি সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। এই ধরনের ঘটনা মোটামুটিভাবে দুটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরে। যেমন তাইওয়ানের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন না করেই কি গণতান্ত্রিক ধরনের সরকার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব? ভবিষ্যতে কি তাইওয়ান স্বাধীনতা অর্জন না করেই গণতন্ত্র বহাল রাখতে পারবে?

মূল চীনা ভূখণ্ডের সঙ্গে তাইওয়ানের সম্পর্ক দুটি পর্যায়ে অতিক্রম করে তৃতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছে। চীনা সরকারকে সকল ‘চীনাদের সরকার’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের একটি দাবি জানানো হলে এ-প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে তাইওয়ানের অবস্থান কী হবে? এ ধারণা থেকে কি তাইওয়ান বাদ যাবে? এক্ষেত্রে চীনের মূল ভূখণ্ডের ধারণা হল ‘এক চীন বা এক দেশ, কিন্তু দুই ব্যবস্থা’।

তাইওয়ানের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গ দাবি করেন যে, তাইওয়ানের রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। তাইওয়ান আপেক্ষিকভাবে খুব সংক্ষিপ্ত সময় মূল চীন দ্বারা শাসিত হয়েছে। তাছাড়া তাইওয়ানের আঞ্চলিক ভাষা মান্দারিন ভাষা থেকে কিছুটা বোধাতীত। অর্থাৎ তারা বলতে চান, তাইওয়ানি সমাজ অ-চীনা এবং সে-কারণে তাদের স্বাধীন হওয়ার দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া তারা আরও বলতে চান, যেহেতু তাইওয়ানি সরকার আজকাল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সঠিক পরিমাণে সক্রিয় সে- কারণে তাইওয়ান চীনের অংশ, এটি ভাবার কোনোপ্রকার অবকাশ নেই। তাইওয়ান বস্তুত একটি স্বাধীন দেশ, যদিও বেজিং-এর নিকট একথাটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। আর এ কারণে, বারবার তারা অস্ত্রের জোরে তাইওয়ানিদের এ মনোভাবকে দমন করার পক্ষপাতী। চীনা সরকার মনে করে যে, ১৯৯৭ সালে হংকং এবং ১৯৯৯ সালে মাকাও-এর চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তি আসলে তাইওয়ানকে চীনা মূলভূখণ্ডের সঙ্গে একত্র হওয়ার দরজা উন্মোচিত করে দিয়েছে। তবে তা কবে হবে এটি সময় বলে দেবে। যে-কোনোভাবে বেজিং তাইওয়ানকে মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী। সামরিক রাস্তা এজন্য উপযুক্ত বলে তারা মনে কিংবা এ করে থাকেন। ধারণা করা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে শক্তি অথবা সমন্বয়, দুটো ধারার সংমিশ্রণে কাজটি সম্পন্ন হবে।

১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত সাংঘাতিকভাবে কম্যুনিজম-বিরোধী সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ছিল ঠাণ্ডা। তাছাড়া সিঙ্গাপুরের তুলনায় চীন অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল অনেক পিছিয়েপড়া দেশ। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলে সিঙ্গাপুর মূলভূখণ্ডের চীনদেশের সঙ্গে ঐতিহ্য অনুযায়ী সম্পর্কোন্নয়ন করতে সচেষ্ট হয়।

১৯৯২ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুর মূল চীনা ভূখণ্ডে ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। পরবর্তী বৎসরে ঘোষণা দেয় যে, চীনে ‘দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর’ নামে একটি শিল্পনগরী গড়ে তোলা হবে। সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট লি চীনের অগ্রগতির একজন গুণমুগ্ধ বনে যান। ১৯৯৩ সালে তিনি বলেন, ‘যেখানে কাজ সেখানেই চীন। ২৪ এভাবে দেখা যায়, সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ গতানুগতিক পথে অর্থাৎ শুধু মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় স্থির না-রেখে তা চীনের দিকে ধাহিত হন’ হয়।

১৯৯৩ সালে সিঙ্গাপুর প্রায় অর্ধেক চীনা প্রকল্পে সহায়তা দেয়। ১৯৭০-এর দশকে লি কুয়ান ইউ যখন চীন সফর করেছিলেন, তখন তিনি উপর্যুপরিভাবে মান্দারিন ভাষার পরিবর্তে ইংরেজিভাষায় কথা বলেছিলেন, তবে তার দুই দশক পরে তিনি আর তা করবেন বলে মনে হয় না।

ইসলাম : সংযুক্তিবিহীন চৈতন্য

আধুনিক পাশ্চাত্যের তুলনায় রাজনৈতিক আনুগত্যের কাঠামো আরবীয়দের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমের নিকট জাতিরাষ্ট্র হল রাজনৈতিক আনুগত্যসম্পন্ন একটি সর্বোচ্চ ব্যবস্থা। সংকীর্ণ চেতনা ও তা থেকে প্রসূত আনুগত্য জাতিরাষ্ট্রের আনুগত্যের মধ্যে বিলীন ও অধীনস্থ হবে, এটিই আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের প্রত্যাশা। ধর্মীয়, ভাষাভাষি, অঞ্চলভিত্তিক, কিংবা সভ্যতা-সংস্কৃতিভিত্তিক গোষ্ঠীচেতনা জাতিরাষ্ট্রের বৃহত্তর চেতনার নিকট কম-গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে। পাশ্চাত্যের জাতিরাষ্ট্রের চেতনা জাতির সমগ্র ভালোমন্দ ও অখণ্ড চেতনার ধারক ও বাহক, নাগরিকদের নিকট থেকে জাতিরাষ্ট্র তেমন আনুগত্য ও সমর্থন চায়। কিন্তু ইসলামি জগতের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের জাতিরাষ্ট্রের আনুগত্যের ভিত্তির বিপরীত ভিত্তি যেখানে কার্যকর?

ইসলামের আনুগত্য মাঝখানে ফাঁপা এবং তা পুরোহিততান্ত্রিক আনুগত্য বিশেষ। এ দুধরনের আনুগত্য সম্পর্কে ইরা লাপিডাম বলেন, ‘দুটি মৌল কাঠামোভিত্তিকভাবে বিষয়টি আবর্তিত হয় এবং একদিকে থাকে পারিবারিক ও রক্তসম্পর্ক, গোত্রসম্পর্ক; অন্যদিকে থাকে বিভিন্ন সংস্কৃতির একত্রীকরণ, ধর্ম এবং বৃহত্তর দৃষ্টিতে সামাজিক চেতনা। একজন লিবীয় পণ্ডিত প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। যেমন ‘গোত্রতন্ত্র এবং ধর্মীয় (ইসলাম) চেতনা এখনও আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে, এবং আরবীয়দের সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একথাগুলো অধিকভাবে সত্য। গোত্রতান্ত্রিকতা হচ্ছে আরবীয় রাষ্ট্রের রাজনীতির মৌল বিষয়। তাহমিন বাশির যেমন বলেন, ‘গোত্রের হাতে রাষ্ট্রীয় পতাকা।’

সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠাতা তার দক্ষতার মাধ্যমে গোত্রগুলোর মধ্যে ‘কোয়ালিশন’ গঠন করেছিলেন, আর এজন্য বৈবাহিক সম্পর্কসহ অন্যান্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। সৌদি রাজনীতি এখনও গোষ্ঠীভিত্তিক। সেখানে সুদারি (Sudairis) ও সামারাস (Shammars) গোষ্ঠীসহ অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। লিবিয়ার রাজনীতিতে কম করে হলেও ১৮টি পরস্পরবিরোধী গোত্র সক্রিয় রয়েছে। সুদানে রয়েছে ৫ শতাধিক গোত্র। আর সর্ববৃহৎ গোত্রের অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, সেন্ট্রাল এশিয়ায় জাতীয় পরিচয় বলে তেমন কিছু ছিলই না। ‘আনুগত্য ছিল গোত্র ও রক্তের সম্পর্ক, সম্প্রসারিত পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমিত; কোনোক্রমেই সেখানে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কোনো আনুগত্য সৃষ্টি হয়নি।’

এক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, ‘মানুষের মধ্যে চরমভাবে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরনের সাযুজ্য রয়েছে এবং ইসলাম হল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঐক্য আনয়নকারী শক্তি; কিন্তু তারপরও আমিরের শক্তি সেখানে বড়।’

চেচেন-এ বহুধাবিভক্ত গোত্র রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, ‘সোভিয়েট যুগে যদিও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি ছিল, কিন্তু বাস্তবে চেচনিয়ায় ছিল তাদের গোত্রকেন্দ্রিক নিজস্ব অর্থনীতি।

শুরু থেকে অদ্যাবধি ইসলামে রয়েছে ছোটছোট গোত্র এবং বিশাল ও বিশিষ্ট বিশ্বাস। গোত্র এবং উম্মা হল মুসলমানদের মূল চালিকাশক্তি এবং এভাবেই ‘আনুগত্য’ নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই জাতিরাষ্ট্র এ অবস্থায় প্রায় গুরুত্বহীন।

আরববিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর রয়েছে বৈধতার সংকট। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা স্বেচ্ছাচারী, তারা আসলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যাবাদের জাতক এবং তাদের সীমানা প্রায়শই অন্যান্য নৃগোষ্ঠী, যেমন বারবারীয় ও কুর্দীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এইসব রাষ্ট্রসমূহ আরবজাতিকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করে রেখেছে। অন্যদিকে সমগ্র আরবজাতিকে নিয়ে একটি প্যান-আরব রাষ্ট্র কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। অপরপক্ষে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপর আস্থাশীল হলে একটি জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অর্থহীন হয়ে যায়। একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন হিসেবে ইসলামি মৌলবাদীরা জাতিরাষ্ট্রের ধারণাতে আস্থা রাখে না। কেননা মুসলমানের অর্থই একত্রে একটি জাতি। মার্কসবাদ ও সর্বহারা শ্রমিকদের একজোট হওয়ার তাগিদে তারাও জাতিরাষ্ট্রে বিশ্বাস করে না। ইসলামে জাতিরাষ্ট্র অস্বীকার করার পরও যেসব রাষ্ট্র তেমনভাবে বিদ্যমান রয়েছে, সেসব রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিলক্ষিত হয়নি; শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হল ইরাকের সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলমান রাষ্ট্রের যুদ্ধ।

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামি পুনর্জাগরণের পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছে, ওই একই কারণসমূহ ইসলামি উম্মার পরিচয় নির্ধারণের বেলাতেও কাজ করেছে। একজন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত ১৯৮৯-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বলেন :

উপনিবেশবাদ সমাপ্তকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের বাস্তবতার সঙ্গে মুসলমানদের ভূমিতলে তেলসম্পদের প্রাচুর্যসহ বর্তমান অত্যাধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার প্রয়োগের কারণে বিশ্বে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভেতর পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মক্কায় হজ্জ্বব্রত পালনের সংখ্যা দিনদিন বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে। এসব মানুষের মধ্যে সেখানে পারস্পরিক ও সাধারণ পরিচয়ের চেতনা তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত হয়। সেখানে মিলিত হয় বিভিন্ন দেশের মুসলমান, যেমন চীন, সেনেগাল, ইয়েমেন, বাংলাদেশের হাজিগণ। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ-ফিলিপাইন আফগানিস্তানের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসে। তাদের মধ্যে সখ্য বৃদ্ধি পায়, আর তারা জাতিরাষ্ট্রের সীমানাকে হালকা ভাবতে শেখে। তেহরান, মক্কা, কুয়ালালামপুরে অহরহ মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে যাচ্ছেন। ক্যাসেট, ভিডিওর দ্বারা ইসলামের বাণীসমূহ জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে চলেছে।

বিশ্বে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যানুভূতি ও সংহতিবোধ জাগ্রত হওয়ার পেছনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনও অবদান রেখে চলেছে। ১৯৬৯ সালে সৌদিআরবের নেতারা পাকিস্তান, ইরান, মরোক্কো, তিউনেশিয়া, এবং তুরস্ককে নিয়ে রাবাত-এ ইসলামি সামিট গঠন করে। এই সংগঠন থেকে ইসলামি কনফারেন্স-এর জন্ম হয় জেদ্দায় ১৯৭২ সালে। দৃশ্যত, বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানগণ এই কনফারেন্সের আওতাধীন ।

খ্রিস্টান, অর্থোডক্স, বৌদ্ধ, হিন্দু অধ্যুষিত সরকারসমূহ আন্তঃরাষ্ট্রীয় কোনো সংগঠন গড়ে তোলেনি যা ধর্মের ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু মুসলমান সরকারগুলো তা করছে। এছাড়াও সৌদিআরব, পাকিস্তান, ইরান, এবং লিবিয়া সরকার অনেক বেসরকারি সংগঠনের দায়দায়িত্ব বহন করছে; যেমন বিশ্ব মুসলমান কংগ্রেস (এটি পাকিস্তানের দ্বারা সৃষ্ট), মুসলিম ওয়ার্ডলিগ (সৌদিআরব দ্বারা সৃষ্ট)। এভাবে মুসলমানগণ প্রায়শই ব্যতিক্রমী এসব সংগঠনের মাধ্যমে একাত্ম হয়ে উঠেছে …।

প্রথমত, ইসলামি চেতনার সঙ্গে সংযোগশীল থাকার আন্দোলনে দুটি স্ববিরোধী পরিস্থিতির জন্ম দেয়। প্রথমত, ইসলামি প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগিতাশীল ক্ষমতার কেন্দ্রের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায়। এ অবস্থায় মুসলিম উম্মার পরিচয়ের চেতনাকে পুঁজি এবং তা শাণিত করা হয় বিশেষ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই প্রতিযোগিতা একদিকে প্রতিষ্ঠিত সরকার এবং তাদের সংগঠন, ও অন্যদিকে সৌদিআরবকে তার কর্তৃত্ব রক্ষার্থে ভিন্নভাবে এগুতে অনুপ্রাণিত করে। তাই দেখা যায়, সৌদিআরব আরবলিগকে প্রতিরোধ করার মানসে ওআইসি’র জন্ম দেয়, যখন ‘আরবলিগ’ প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্ব ছিল। ১৯৯১ সালে গাযুদ্ধের পর সুদানের নেতা হাসান আল তারাবি একটি সংগঠন তথা ‘পপুলার আরব অ্যান্ড ইসলামিক কনফারেন্সের’ জন্ম দেন। এটি ছিল মূলত সৌদিআরব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওআইসি-কে খাটো করার জন্য। পিআইসি’র তৃতীয় সম্মেলন খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের শুরুতে। এ সম্মেলনে ৮০টি মুসলমান দেশের হাজার হাজার প্রতিনিধি যোগদান করে। উপরন্তু, আফগানযুদ্ধের ফলে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, যেমন আলবেনিয়া, চেচনিয়া, মিশর, তিউনেশিয়া, বসনিয়া, প্যালেস্টাইন, ফিলিপাইনসহ অন্যান্য স্থানে যারা মুসলমান হওয়ার কারণে সংঘাত-সংগ্রাম করেছে তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ ও যোগসূত্র বেড়ে যায় এবং অনেকেই আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নিতে যায়। যুদ্ধাবসানের পর তারা অনেকেই পেশোয়ারে অবস্থিত দাওয়া এবং জিহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং আফগানিস্তানে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক দায়দায়িত্বরত ক্যাম্পে প্রবেশ করেন। ইরানের শিয়া-পরিচয়ের কারণে সুন্নিদের সঙ্গে বিভেদ বজায় থাকে। সুদানের সঙ্গে ইরানের নিবিড় সামরিক সখ্য বজায় থাকে। ইরানের বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী সুদানের এ-সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা ব্যবহার করে, আর উভয় দেশের সরকার মিলিতভাবে আলজেরিয়াসহ অন্যান্য স্থানে মৌলবাদীদের সমর্থন জোগাতে থাকে। ১৯৯৪ সালে হাসান আল তারাবির সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে ইরান এবং ইরাক নিজেদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য পদক্ষেপ নেয়।

দ্বিতীয়ত, উম্মার ধারণা সর্বতোভাবে জাতিরাষ্ট্রকে অবৈধ করে দেয়। তবে উম্মা অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি বা দুটি কোররাষ্ট্র থাকা দরকার। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে মুসলমানদের তেমন কোনো কোররাষ্ট্র নেই। একটি একত্রিত ধর্মীয়-রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীকে ইসলামে বুঝানো হয়ে থাকে। এটি অর্জনের জন্য কোররাষ্ট্র একান্ত প্রয়োজন। অতীতে এমন কোররাষ্ট্র ছিল এবং সেক্ষেত্রে খিলাফত এবং সুলতানকে এক করে দেখা হত, অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ছিল এক এবং অভিন্ন। এ দুটো মিলিত হয়েই একক শাসক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরব কর্তৃক উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য বিজয় যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে তার রাজধানী ছিল দামেস্কো। তবে, এ থেকে অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদ ও পার্শির প্রভাবিত আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। দশম শতাব্দীতে অন্য একটি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কায়রো এবং কোরজাভোতে। এর চারশত বৎসর পরে তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্য মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করে ১৪৫৩ সালে কন্সটান্টিনোপল দখল করে এবং পরে ১৫১৭ সালে আর একটি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় অনুরূপ সময়ে অন্য তুর্কিগণ ভারতবর্ষ জয় করে এবং সেখানে পরবর্তীতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় পাশ্চাত্যের উদ্ভব ঘটে আর কার্যত তা অটোম্যান সাম্রাজ্য এবং মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। কোনোপ্রকার কোররাষ্ট্র পেছনে না-রেখেই তাদের পতন হয়। তাদের ভূখণ্ড পাশ্চাত্যশক্তির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। এসব রাষ্ট্র দুর্বলরাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেখানে খ্রিস্টধাঁচের বিদেশী ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়, আর তা ছিল গতানুগতি ইসলামি রাষ্ট্রের বিপরীত ধাঁচের। এ কারণে, বিংশ শতাব্দীতে এমন কোনো মুসলমানরাষ্ট্র অবশিষ্ট ছিল না, যে-রাষ্ট্র শক্তির জোরে ও সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বে এবং ধর্মীয় বৈধতার মাধ্যমে মুসলমান এবং অমুসলমান এলাকায় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

একটি কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতির কারণেই ভেতরে ও বাইরে ইসলামি দেশে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই রয়েছে। ইসলামের একটি বড় দুর্বলতা সংযুক্তিবিহীন চৈতন্য এবং সেসঙ্গে তা অন্যান্য সভ্যতার জন্য ভয়ভীতির একটি বড় উৎসও বটে। এই পরিস্থিতি কি স্থায়ী হতে চলেছে?

একটি ইসলামিক কোররাষ্ট্রের প্রয়োজন, যে রাষ্ট্রের থাকবে অর্থনৈতিক দৃঢ় ভিত্তি, সামরিক শক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতা, ইসলামধর্মীয় পরিচয় এবং ইসলামি উম্মাকে নেতৃত্ব দেবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় যোগ্যতা।

৬টি দেশ সময়ে সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে নেতৃত্ব দেবার জন্য সম্ভাব্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন তাদের কেউই আর একটি কোররাষ্ট্র হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করে না। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ মুসলমান দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এদেশটি প্রান্তে অবস্থিত ইসলামি দেশ এবং ইসলামের কেন্দ্রভূমি আরব থেকে বহুদূরে অবস্থিত, এখানকার ইসলামধর্ম কোমল ধরনের যা অনেকটা ‘দক্ষিণএশীয় ব্রান্ডের ইসলাম।’ এদেশের মানুষ এবং সংস্কৃতি একটি মিশ্র প্রকৃতির; যার ভেতর আছে দৈশিক জনগোষ্ঠী, মুসলমান, হিন্দু, চৈনিক এবং এখানে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবও রয়েছে।

মিশর একটি আরবীয় দেশ। মিশরে প্রচুর জনসংখ্যা রয়েছে। এর অবস্থান ইসলামি বিশ্বের ‘কেন্দ্রে’ এবং দেশটি ভৌগোলিক দিক থেকে এবং কৌশলগত অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ। মিশরে রয়েছে ইসলামি শিক্ষার জন্য অগ্রগামী একটি বিশ্ববিদ্যালয় ‘আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়’। মিশর একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তার রয়েছে নির্ভরতা। দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; তাছাড়া তেলসমৃদ্ধ আরবীয় দেশগুলোও মিশরের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়।

ইরান, পাকিস্তান এবং সৌদিআরব সকলই মুসলমানরাষ্ট্র এবং সবাই মুসলিম উম্মার ওপর নেতৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এজন্য তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। তারা বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার দায়দায়িত্ব বহন করে থাকে এবং বিভিন্ন ইসলামি গোষ্ঠীর জন্য অর্থের যোগান দেয় আফগানিস্তানে যুদ্ধে মুজাহিদিন গেরিলাদের সমর্থন দেয়। মুসলমান জনগণকে জয় করতে সেন্ট্রাল এশিয়ায় ইরান একটি বড় মাপের দেশ। তার অবস্থান কেন্দ্রস্থলে, জনসংখ্যা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তেলসমৃদ্ধতা এবং মধ্যমমানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেশটিকে একটি কোররাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার যোগ্যতা রাখে। বিশ্বে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানই হল সুন্নি, কিন্তু ইরান হল একটি শিয়াধর্মাবলম্বী দেশ। ফার্সিভাষা হল আরবির পরই মুসলমানভাষা। কিন্তু দেখা যায়, ফার্সি ভাষাভাষি লোক এবং আরবি ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সংঘাতময় ও দ্বন্দ্বপূর্ণ।

পাকিস্তানের ভৌগোলিক আয়তন এবং জনসংখ্যা, সামরিক শক্তি এর নেতৃত্বকে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল করে তুলেছে যে, তারা মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে, মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা সৃষ্টি এবং ইসলামি ধারার জন্য কথা বলার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু সমস্যা হল পাকিস্তান আপেক্ষিকভাবে একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ; দেশটি অভ্যন্তরীণ নৃগোষ্ঠীক দ্বন্দ্বে জর্জরিত; তাছাড়া রয়েছে অঞ্চলভিত্তিক বিবাদ। পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিরতার রেকর্ড খুব ভালো নয় এবং ভারতের সঙ্গে অনবরত বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই রয়েছে। এর জন্য পাকিস্তানকে অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। সেসঙ্গে অ-মুসলমান, যেমন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ওই একই কারণে সম্পর্ক রাখা তারা জরুরি মনে করে থাকে।

সৌদিআরব হল ইসলামের আদি বাসস্থান, ইসলামের পবিত্র আলো সেখানে প্রজ্বলিত হয়েছিল। এদেশের ভাষা আরবি। সৌদিআরবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলসম্পদের মজুদ রয়েছে। এর শাসকসম্প্রদায় দেশটিকে একটি কট্টর ইসলামি পথে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সৌদিআরব ছিল একক ইসলামি প্রভাবে প্রভাবশালী দেশ। সৌদিআরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে। এ ব্যয় তারা করে থাকে মসজিদ নির্মাণ থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক ও রাজনৈতিক দলের পেছনে। এ ছাড়াও তারা অর্থ দেয় বিভিন্ন ইসলামি সংস্থাকে, এমনকি সন্ত্রাসীগোষ্ঠীও এ অর্থের ভাগ পায়। তবে, কম জনসংখ্যা ও ভৌগোলিকভাবে বিপদসংকুল অবস্থানে অবস্থিত থাকার জন্য দেশটি তার নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল।

তুরস্কের রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা, মধ্যমানের উন্নয়ন পরিস্থিতি; রয়েছে জাতীয় প্রশ্নে প্রবল ঐকানুভূমি এবং সামরিক ঐতিহ্য। এ অবস্থায় তুরস্ক

একটি ‘কোর ইসলামি দেশ’ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয়, তুরস্কের সমাজ হল ধর্মনিরপেক্ষ। কেমাল আতাতুর্ক তুরস্ককে অটোম্যান সাম্রাজ্যের কবলমুক্ত করেছিল। তুরস্ক ওআইসি-এর চাটার্ড সদস্যপদ পর্যন্ত পায়নি, এর কারণ হল তার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। যতদিন পর্যন্ত তুরস্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্র ও তার নেতৃত্ব তুরস্ককে সহজে মেনে নেবে না।

তাহলে তুরস্ক কীভাবে এবং কী ধারায় নিজেকে উপস্থাপন করবে? এক হতে পারে, তুরস্ক একটি ভিক্ষুকরাষ্ট্রের মতো হতাশা ও লজ্জাজনকভাবে পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য ধর্না দেয়া বন্ধ করতে পারে এবং ইসলামি ঐতিহ্য ও চাহিদা মোতাবেক পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব এগিয়ে আসতে পারে।

তুরস্কে মৌলবাদ আবির্ভূত হওয়ার পথে, ওজালের সময় তুরস্ক আরববিশ্বের সঙ্গে সৌহার্দ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। তুরস্ক সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে নৃগোষ্ঠীক মিলের কারণে সেখানে একটি ভূমিকা রাখতে গিয়েছিল। তুরস্ক বসনিয়ার মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে তুরস্ক বলকান-এলাকার মুসলমানসহ মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

তুরস্ক অনেকটা দক্ষিণআফ্রিকার মতো হতে পারে। তুরস্ক বিদেশীমতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করতে পারে। যেমন দক্ষিণআফ্রিকা বর্ণবাদকে বাদ দিয়েছে এবং এভাবে প্রায় বিলুপ্ত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সভ্যতার দিকনির্দেশক রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে। ভালো-মন্দ উভয়দিক থেকেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পশ্চিমাদের মতাদর্শ। তুরস্ক ইসলামের নেতৃত্ব দেবার মতো গুণাগুণ রাখে। আর তা করতে হলে তুরস্ককে কেমাল আতাতুর্কের ‘লিগ্যাসি’ বাদ দিতে হবে, এমনকি রাশিয়া যেমন লেনিনকে বর্জন করেছে, তুরস্কের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আরও কঠোরভাবে বাদ দিতে হবে। এভাবে হয়তো তুরস্ক একটি ছিনরাষ্ট্র থেকে ইসলামের জন্য ‘কোররাষ্ট্রে’ উন্নীত হতে পারে।