অধ্যায় ৫ – অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব এবং চ্যালেঞ্জার সভ্যতাসমূহ

দৈশিককরণ ও ধর্মীয় পুনরুত্থান সম্পর্কিত বিষয়াদি একটি বৈশ্বিক প্রত্যয়। এ দুটি বিষয় মূলত এশিয়া এবং ইসলামের তরফ থেকে প্রত্যাগত পশ্চিমের প্রতি সাংস্কৃতিক চাপ হিসেবে আসা একটি বড় চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এটি বিংশ শতাব্দীর শেষদিকের গতিময় সভ্যতাসমূহের কর্মতৎপরতার অংশবিশেষ। এসময় মুসলমানসমাজে ইসলামের পুনঃজাগরণ ঘটে এবং তারা উপর্যুপরিভাবে পাশ্চাত্য মূল্যবোধসমূহকে পরিত্যাগ করতে থাকে। এশিয়ার পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য যে চ্যালেঞ্জসমূহ পায়, তা আসতে থাকে পূর্বএশীয় সভ্যতাসমূহ থেকে; যেমন সিনিক, জাপানি, বৌদ্ধ এবং বিশ্বের মুসলমানদের নিকট থেকে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকে। একই সাথে তাদের মধ্যে সভ্যতার পারস্পরিক মিলসমূহ সম্পর্কে তারা সচেতন হতে শুরু করে। এশীয় সভ্যতাগুলো ও মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের চেয়ে তাদের সভ্যতার উন্নত অবস্থার কথা উচ্চারণ করতে থাকে। বিপরীতভাবে অন্যান্য অপাশ্চাত্য সভ্যতা, যেমন হিন্দু, অর্থোডক্স এবং লাটিন আমেরিকার অধিবাসী ও আফ্রিকার জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমাবিশ্বকে জানিয়ে দিতে থাকে। তবে, ১৯৯০-এর দশকে এসে তারা তাদের সভ্যতা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে উন্নততর; একথা বলতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব্বগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, এক্ষেত্রে এশীয় ও মুসলমানগণ এককভাবে দাঁড়িয়ে যায় তারা একত্রে তাদের সংস্কৃতির ওপর গভীর আস্থা ব্যক্ত করতে থাকে, যা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে চলে যায়।

পাশ্চাত্যের প্রতি এসব চ্যালেঞ্জের পেছনে এর সঙ্গে সংযুক্ত আরও কারণ রয়েছে। এশিয়ার পক্ষ থেকে পাশ্চাত্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত এই চ্যালেঞ্জের পশ্চাতে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিজনিত ঘটনা। অন্যদিকে মুসলমানদের ভেতর থেকে আসা প্রতিরোধের পশ্চাতে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের দলবদ্ধতা। যে যাই হোক, পাশ্চাত্যের প্রতি এ দুটো চ্যালেঞ্জ চলমান থাকবে বলে মনে হয়, এবং একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বরাজনীতিকে তা অস্থির করে তুলবে; একথাও বলা চলে। এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি হয়তো সর্বত্র একই রূপ হবে না। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে অন্যান্য এশীয় সমাজের সরকারগুলো ও জনগণ প্রণোদনাপ্রাপ্ত হবে, সম্পদ ব্যবহারের প্রশ্নে অন্যান্য দেশের প্রতি তারা আরও চাহিদামুখী হয়ে উঠবে। মুসলমান সমাজে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং বিশেষ করে ১৫ থেকে ২৪ বৎসর বয়সের মানুষের সংখ্যার সম্প্রসারণ মৌলবাদীদের সুযোগ এনে দেবে। তাদের দল এভাবে ভারী হয়ে উঠবে। ফলে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় চেতনার পুনরুত্থান এবং অভিবাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক উন্নতি এশীয় সরকারসমূহের হাত আরও শক্ত করবে, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা মুসলমান ও অমুসলমান সরকারসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি করবে।

এশীয় দৃঢ়োক্তি

পূর্বএশিয়ার আর্থিক উন্নয়ন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রক্রিয়াটি ১৯৫০-এর দশকে জাপানে শুরু হয়েছিল। এসময় থেকে জাপান অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে এবং অর্জন করে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারা ‘এশীয় ব্যাঘ্র’-খ্যাত আর চারটি দেশে সম্প্রসারিত হয়। দেশগুলো হল : হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর। তারপর চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া এবং আরও পরে ফিলিপাইন, ভারত ও ভিয়েতনাম এশীয় উন্নয়ন ধারায় যুক্ত হয়। তারাও দ্রুত উন্নতি সাধন করতে শুরু করে। এসব দেশ উপর্যুপরিভাবে এক দশকের বেশি সময় ধরে তাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮-১০ ভাগ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। নাটকীয়ভাবে তাদের ব্যবসাবাণিজ্যেরও প্রসার ঘটতে থাকে। প্রথমে এটি ঘটে এশিয়া ও বিশ্বের মধ্যে এবং পরবর্তীতে তাদের নিজেদের মধ্যে। অথচ, একই সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ছিল খুবই কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ প্রশ্নে স্থবিরতাও লক্ষ্য করার মতো ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়ায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু জাপানই ব্যতিক্রম ছিল না, বরং সত্য হল, সমগ্র এশিয়াই উন্নত হচ্ছিল। তাই পূর্বের মতো অপাশ্চাত্য বা অনুন্নত সভ্যতা মানেই দারিদ্র্যপীড়িত, আর পাশ্চাত্য মানেই উন্নত এ ধারণা বিংশ শতাব্দীতে আর টিকল না। এশীয় দেশের দিনবদলের গতি ছিল অত্যন্ত জোরালো। কিশোরী মাহবুবানী যেমন বলেন, ‘যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লেগেছিল ৫৮ বৎসর, আর ব্রিটেনের জন্য লেগেছিল ৪৭ বৎসর (মাথাপিছু গড় আয় দ্বিগুণ করতে)’ অথচ জাপান তা মাত্র ৩৩ বৎসরে সম্পন্ন করে ফেলে, ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষেত্রে লাগে ১৭ বৎসর, দক্ষিণ কোরিয়ার লাগে ১১ বৎসর এবং চীনের লাগে মাত্র ১০ বৎসর।

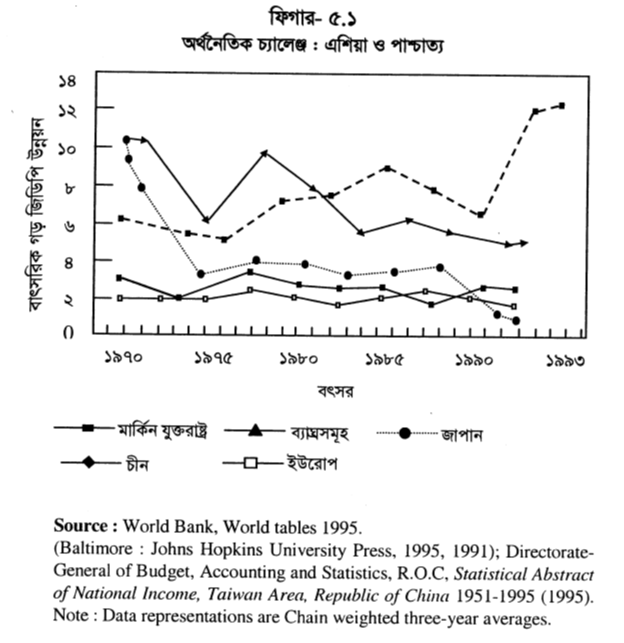

১৯৮০-এর দশকে চীনের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ এবং ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ার বাঘগুলো তার অতিনিকটবর্তী ছিল (ফিগার ৫.১)। ১৯৯৩ সালের বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে দেখা যায়, চীনের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং জার্মানির পরেই স্থান করে নেয় (৪র্থ স্থান)। বিভিন্ন জরিপ থেকে মনে করা হচ্ছে যে, একবিংশ শতাব্দীতে চীনের অর্থনীতি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতি। তাছাড়া ১৯৯০-এর দশকে ৩য় বৃহৎ অর্থনীতি ছিল এশিয়ার। ধরে নেয়া হয়, ২০২০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এশিয়ার ১০টিতে দাঁড়াবে। তখন থেকে এশীয় দেশগুলো পৃথিবীর সর্বমোট শতকরা 80 ভাগ উৎপাদন নিশ্চিত করবে। প্রতিযোগিতামুখর অর্থনীতির মালিকানাও এশীয় দেশগুলোর মধ্যেই থাকবে।

পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে এশিয়া এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন বার্তা নিয়ে এসেছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতাহ্রাসের প্রবল প্রভাব এশিয়ায় পড়বে। তাদের ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক সাফল্য ও আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা বৃদ্ধি করবে।

সম্পদ ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্পদ সদ্গুণের মানান্তর এভাবে যে, তা প্রকারান্তরে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রবণতা বৃদ্ধি করে থাকে। পূর্বএশিয়া অর্থনৈতিকভাবে সক্ষমতার পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির উচ্চমানবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং বলাবাহুল্য, তা তারা প্রদর্শন করতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, তাদের সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধগুলো যে- কোনো বিচারে পশ্চিমা মূল্যবোধের চেয়ে উচ্চমার্গের। এশীয় দেশগুলো ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা পূরণে অমনোযোগিতার পরিচয় দিতে থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের চাপের প্রতি নতি স্বীকার না-করার মনোভাবও তারা সুদৃঢ় করতে থাকে।

এ পরিস্থিতিকে ‘একটি সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ’ হিসেবে রাষ্ট্রদূত টসি কোহ্ ১৯৯৩ সালে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এ-ধরনের তৎপরতা সমগ্র এশিয়াব্যাপী ঘটে চলেছে। এর ফলে এশীয়দের মধ্যে ‘আত্মবিশ্বাসের’ ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে, এর মানে হচ্ছে, ‘এশীয়রা আর কোনোকিছুর জন্য আমেরিকা অথবা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী নয়।` এই সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর দুটি দিক রয়েছে। একদিকে হল প্রতিটি এশীয় দেশ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হচ্ছে; অন্যদিক হল : এশিয়ার দেশসমূহ তাদের মধ্যে মিল রয়েছে এমন অনুভূতির মাধ্যমে একত্রিত হয়ে পশ্চিমাবিশ্ব থেকে এশীয় সংস্কৃতির ভিন্নতা উপলব্ধি করছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পশ্চিমারা কেমালপন্থী সংস্কারের জন্য চীন এবং জাপানের ওপর চাপ দেয়, তখন তথাকার এলিটগণ সংস্কারবাদী কৌশল গ্রহণের পক্ষে মত দেয়। মেজি পুনর্জাগরণের ফলে একটি সংস্কারবাদী গোষ্ঠী জাপানে ক্ষমতায় আসে। তারা পশ্চিমা সভ্যতা অধ্যয়ন করে, পশ্চিমা কলাকৌশল ও তা বাস্তবায়নসূত্র, প্রতিষ্ঠানাদি, ইত্যাদি জাপানের আধুনিকীকরণের স্বার্থে প্রয়োগ করতে থাকে। তবে, জাপানিরা জাপানের গতানুগতিক সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো সংরক্ষণ করতে মোটেও পিছপা হয়নি। কারণ, তারা ভাবতে থাকেন যে, আধুনিকীকরণের জন্য জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতির উপাদান উপযোগী হতে পারে। এজন্য দেখা যায়, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যকে পর্যন্ত যৌক্তিক বলে রায় প্রদান করছে।

অন্যদিকে, চীনে ধ্বংসোন্মুখ চু-ইং রাজত্ব সফলতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ফলাফল প্রয়োগ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। চীন ছিল পরাজিত, শোষিত এবং জাপান ও ইউরোপীয় শক্তি কর্তৃক চরমভাবে অপমানিত। ১৯১০ সালে চু-ইং রাজত্বের পতনের ফলে চীনে দেখা দিল বিভেদ ও ‘সিভিল ওয়ার’। এমতাবস্থায় সান ইয়েট সিন (Sun Yat Sen’s)-এর তিনটি সূত্র—তথা ‘জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং জনগণের জীবনধারা সংরক্ষণ’, লিয়াং চি-ই-চেওসের (Liang Chi-ch’, Cao’s) এ উদারনীতিবাদ, মাউসেতুং-এর মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ইত্যাদি নিয়ে চীনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৪০-এর পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আমদানিকৃত মতাদর্শের প্রভাবে পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ, উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্র, খ্রিস্টীয় মতাদর্শ পরাজিত হয়ে যায় এবং চীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের সামগ্রিক পরাজয়ের ফলে জাপানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোপুরি হতাশার কালো মেঘ নেমে আসে। ১৯৯৪ সালে একজন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী সেসময়ের জাপানের অবস্থা বিবৃত করতে গিয়ে বলেন, ‘এখন সত্যিই খুবই দুঃসময়, কেননা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মানসিক অবস্থা বজায় রাখা কঠিন এবং এসবই ঘটেছে যুদ্ধের ফলে। যুদ্ধে পরাজয় ছিল জাপানের জন্য মস্তবড় একটি আঘাত। তাদের নিকট সমস্ত বিষয়টি ছিল অকর্মণ্য ও পতনের শামিল।” এমতাবস্থায়, জাপান বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তদুপরি, জাপান এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবার সংকল্প পোষণ করতে থাকে। যেমন, সোভিয়েট ইউনিয়নকে ছাড়িয়ে গিয়েছে চীন।

১৯৭০-এর দশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে কম্যুনিজমের ব্যর্থতা এবং উপর্যুপরি ধনতন্ত্রের মাধ্যমে জাপানের সফলতা, কার্যত অন্যান্য এশীয় দেশসমূহে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এর ফলে সোভিয়েট-বলয় থেকে চ্যুত হয়ে চীন নতুন করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পন্থা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এর এক দশক পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর পুনরায় চীনের নিকট চিন্তার খোরাক হিসেবে আমদানিকৃত সোভিয়েট মডেলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। চীনের নিকট প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তারা কি পশ্চিমাপথ অনুসরণ করবে নাকি প্রচলিত পথেই হাঁটবে? কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী এমতাবস্থায় পুরোপরি পশ্চিমাপথ অনুসরণ করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রবণতাটি চীনের সংস্কৃতিক পর্যায়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান নেয়। টেলিভিশন সিরিজ River Elegy এবং তিয়ানআনমেনস্কয়ার-এর ঘটনা তাদের এ চিন্তাকে আরও সামনে উসকে দেয়। তবে সত্যকথা হল, এই পশ্চিমা মতবাদ চীনের কয়েকশত এলিট বা ৮০০ মিলিয়ন গ্রামীণ কৃষক, কারও চিন্তাচেতনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই দেখা যায়, পুরোপুরিভাবে পশ্চিমাকরণ মতবাদ কোনো সমর্থন পায়নি। এ অবস্থায় চীনারা নতুন পথের সন্ধানে মেতে ওঠে, যাকে টি ওয়ং (Ti – Yong)-এর বর্ণনায় বলা যায় : একদিকে গণতন্ত্র এবং অন্যান্য বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা, অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের সাথে চীনের গতানুগতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলা।

মার্কসবাদ, লেনিনবাদের আমলে বিপ্লবী বৈধতার বদলে চীনা কর্তৃপক্ষ ‘কর্ম কৃতিত্ব ভিত্তিক বৈধতার সূত্রটি সামনে এগিয়ে আনে এবং সেভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জাতীয়তাবাদী দৃষ্টির নিরিখে চীনের সংস্কৃতিস্পর্শী বৈধতার বিষয়টির ওপর জোর দেয়। একজন বিশেষজ্ঞের মতে তিয়ানআনমেনস্কয়ার ঘটনা-পরবর্তী সরকার বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে চীনা জাতীয়তাবাদকে একটি বৈধতার নতুন মাত্রা হিসেবে সংযুক্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং এভাবে মার্কিনবিরোধী মনোভাব চাঙা করে ক্ষমতায় নিজেদের থাকার প্রয়োজনীয়তাকে বোধগম্য করতে থাকে। এভাবে চীনে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৯৪ সালে একজন বিশেষজ্ঞের বর্ণনায় বিষয়টি প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠেছে। বলা হয়, ‘আমরা চীনারা জাতীয় চেতনা অনুভব করছি, পূর্বে এমনভাবে যা অনুভব করিনি। আমরা যে চীনা, এটি ভাবতে আমরা গর্ববোধ করে থাকি।’ ১৯৯০ সালের শুরুতে চীন নিজেই, ‘যেখানে ফিরে যেতে চায় সেখান থেকে চীনাত্ববোধ প্রামাণ্যভাবে জাগ্রত হয়, যা মূলত দেশপ্রেম, স্বজাতপ্রেম এবং কর্তৃত্বমূলক।’ চীনা- সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পুনরুত্থানে গণতন্ত্রকে (যেমনটি লেনিনবাদে মনে করা হয়, তেমনি) একধরনের বিদেশী মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, ‘আমাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং পাশ্চাত্য তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়।’৫

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীনের বুদ্ধিজীবীমহল ম্যাক্স ওয়েবারের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে থাকেন যে, কনফুসীয় মতবাদ হল চীনের পশ্চাৎপদতার কারণ। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে চীনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঠিক উল্টোকথা বলতে থাকেন। তারা চীন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের মূল্যায়ন গ্রহণ করে বলতে থাকেন যে, কনফুসীয় মতবাদ চীনের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। ১৯৮০-এর দশকে চীনা সরকার কনফুসীয় মতবাদকে এগিয়ে নেবার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পার্টির ফোরামে কনফুসীয় মতবাদকে ‘চীনের সভ্যতার মূলস্রোত’ হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা হয়। সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইয়ে, সিঙ্গাপুরের উন্নয়নের মূলেও কনফুসীয় মতবাদকে চিহ্নিত করেন এবং বিশ্বব্যাপী এ মতবাদ প্রসারের জন্য মিশন ঠিক করেন।

১৯৯০-এর দশকে তাইওয়ান সরকার তাইওয়ানের অগ্রগতির জন্য চীনের ঐতিহ্যপূর্ণ সভ্যতার অভ্যন্তর থেকে মালমশলা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এজন্য তারা বলেন যে, ‘আমরা কনফুসীয় মতবাদের উত্তরাধিকার’। প্রেসিডেন্ট লি টেংহুই তাইওয়ানের গণতন্ত্রের মূল শেকড় হিসেবে খ্রিস্টের জন্মের একবিংশ শতাব্দীর কাও ইয়াও (Kao Yao), কনফুসিয়াস (খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে)-এর মেনসিয়াস (Mencius, খ্রিস্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে) দর্শনে অবগাহন করার পরামর্শ প্রদান করেন।’ চীনের নেতৃত্ব গণতন্ত্র বা কর্তৃত্বমূলক শাসন যেটিই গ্রহণ করুন না কেন, তারা এজন্য নিজস্ব ঐতিহ্য ও সভ্যতার ভেতর থেকেই এর উৎস অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হন; পশ্চিমাবিশ্ব বা পশ্চিমা সভ্যতা থেকে নয়।

‘হান জাতীয়তাবাদ’ (Han Nationalism), উক্ত সরকার কর্তৃক এগিয়ে নিতে চাওয়া হয়। এ জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে ভাষাগত, অঞ্চলগত এবং অর্থনেতিক দৃষ্টিতে শতকরা ৯০ ভাগ চীনাদের চাহিদা অবদমন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, এ জাতীয়তাবাদের দ্বারা অ-চীনা নৃগোষ্ঠীকে অধস্তন করা হয়; যারা চীনের জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ নিয়ে গঠিত। কিন্তু তারা চীনের ভূখণ্ডের শতকরা ৬০ ভাগ তাদের দখলে রেখেছিল। এ জাতীয়তাবাদী ধারার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম, খ্রিস্টীয় সংগঠনসমূহের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়। ওইসব সংগঠন ও ধর্ম, মাওবাদী ও লেনিনবাদী মতাদর্শের ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট মতাদর্শিক শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছিল।

১৯৮০-এর দশকে জাপানে অভাবনীয় অর্থনেতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। অপরদিকে পশ্চিমাবিশ্বের অর্থনেতিক অগ্রগতি ওই সময়কালে স্থবির হয়ে পড়েছিল। জাপানের এ সাফল্যের মূলে জাপানিরা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে, পশ্চিমা লেজুড়বৃত্তিকে নয়। জাপানি সংস্কৃতি সামরিক ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরাজয় ও দুর্যোগ বয়ে নিয়ে এসেছিল। আর সেই অবস্থান থেকে নিজেদের রক্ষা করার নিমিত্তে তারা কাজ করতে থাকে এবং সামরিক সংস্কৃতি বর্জন করে তারা অর্থনৈতিক উন্নতির সংস্কৃতি গ্রহণ করে, আর ১৯৮৫ সালের মধ্যে তার ব্যাপক সাফল্যও তারা দেখতে পায়। জাপানে মেজি সরকারের পুনঃক্ষমতায়নের ফলে যে-নীতি গ্রহণ করেছিল তা হল, ‘আমেরিকা থেকে দূরে থাকো, আর এশিয়ার সঙ্গে মিলে যাও।” এ নীতির দুটি ফলাফল চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, এর ফলে জাপান নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হওয়ার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ত, যদিও কিছুটা সমস্যাসংকুল, তবুও এশিয়াকরণ নীতির ফলে জাপান তার নিজস্ব সংস্কৃতির সীমানা রক্ষা করে অন্যান্য এশীয় সভ্যতার সঙ্গে ‘সাধারণ’ (Common) বা মিল রয়েছে এমন বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে আঞ্চলিক সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করতে প্রয়াসী হল। এর ফলে, সামগ্রিকভাবে এশীয় সংস্কৃতি চিহ্নিতকরণ ও তা এগিয়ে নেবার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান অবশ্য সংকট থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য পশ্চিমাবিশ্বের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিল, ফলে নানা কারণ থাকার পরও সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যায়নি জাপান। এক্ষেত্রে চীনের নীতির সঙ্গে জাপানের নীতির পার্থক্য লক্ষণীয়। তবে জাপানি সভ্যতার স্বতন্ত্র দিকই হয়তো জাপানি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে অন্যান্য দেশের স্মৃতি এবং অন্যান্য এশীয় দেশের প্রতি চীনের কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি জাপানকে পাশ্চাত্য থেকে দূরে রাখে এবং এশীয় দেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এভাবে জাপান তার নীতির দ্বারা একদিন যেমন নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হয়েছিল, তেমনি পাশ্চাত্য ও অন্যান্য এশীয় সংস্কৃতি থেকেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল।

চীন এবং জাপান উভয় দেশই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে আত্মপরিচয় খুঁজে পায়, সেসঙ্গে তারা পাশ্চাত্য নয় বরং অন্যান্য এশীয় সভ্যতার সঙ্গে তাদের সভ্যতার মিল রয়েছে এমন ধারাগুলো চিহ্নিত করে একটি ‘সাধারণ’ এশীয় সংস্কৃতি বির্নিমাণে নিয়োজিত হয়। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলে ‘এশীয় দৃঢ়োক্তি’ অনন্য ভূমিকা রাখে।

এই জটিল বিষয়টি চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে রয়েছে :

প্রথমত, এশীয়রা বিশ্বাস করে যে, পূর্বএশিয়া তার অর্থনেতিক সাফল্য ধরে রাখতে পারবে এবং শীঘ্রই তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য দ্বারা পাশ্চাত্যবিশ্বকে দলিত করতে পারবে এবং এভাবে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে এশীয়রা পশ্চিমের তুলনায় আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূমিকা রাখতে পারবে। একথা স্পষ্ট যে, অর্থনেতিক সাফল্য এশীয় সমাজের মধ্যে ‘ক্ষমতাধর হয়েছি’ এরূপ একটি মনোভাব দৃঢ়মূল করেছে এবং পশ্চিমের বিরুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নে তাদের দৃঢ়োক্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে। একজন মালয়েশীয় কর্মকর্তা একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন; তিনি বলেন, ‘যখন আমেরিকার গায়ে তীব্র জ্বর, সে জ্বর এশিয়ায় তখন কোনো হাঁচি বা কাশি সৃষ্টি করতে পারছে না। ‘ মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ‘এশীয়রা দ্রুত উন্নতির শিখরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে’, এর ফলে এশীয়রা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মতো করে বিকল্প প্রস্তাব আনার সক্ষমতা অর্জন করছে, সেসঙ্গে বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতেও এশীয়দের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আরও বলা হয় যে, পাশ্চাত্য দ্রুত এশীয়দের ওপর মানবাধিকারের তত্ত্ব ও অন্যান্য মূল্যবোধ চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।

দ্বিতীয়ত, এশীয়রা বিশ্বাস করে যে, তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি, যে সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি থেকে উন্নততর এবং যা সামাজিকভাবেও অনেক সমৃদ্ধশালী। ১৯৮০-এর দশকে জাপানের অর্থনীতি যখন অতিদ্রুত অগ্রগতির শিখরে আরোহণ করছিল, তাদের রপ্তানি, বাণিজ্য ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার—এসবই অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল; যখন পশ্চিমাবিশ্বের অর্থনীতি নিম্নগামী হচ্ছিল; তখন জাপানিরা প্রমাণ করতে চাইল যে, পশ্চিমাবিশ্বের সাংস্কৃতিক অবস্থার তুলনায় তাদের সাংস্কৃতির উচ্চমানই অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সম্ভব করে তুলছে। সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রেও প্রায় একইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে, একথা পূর্বএশিয়ার উঠতি দেশগুলো ভাবতে থাকে যে, এশিয়ার অগ্রগতির জন্য এশীয় মূল্যবোধ, নির্দেশসমূহ, পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, পরিশ্রমের মনন, যৌথভাবে কাজ করার মনমানসিকতা প্রভৃতি কনফুসীয় ধারাগুলো প্রবলভাবে কাজ করেছে। অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিকতা, সংকীর্ণতা, ব্যক্তিপূজা, অপরাধ, নিম্নমানের শিক্ষা, কর্তৃপক্ষের প্রতি অমান্যতার মনোভাব ‘প্রগতিবিমুখ মানসিকতা’ই আসলে পশ্চিমাদের অবনতির মূল কারণ। এমতাবস্থায় পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্বএশিয়ার সংস্কৃতি থেকে শিক্ষণীয় অনেককিছু গ্রহণ করতে হবে।

তাহলে একথা বলা সমীচীন হবে যে, পূর্বএশিয়ার মূলমন্ত্র কিন্তু তাদের সংস্কৃতির শেকড়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে; বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে যৌথ সামাজিক চরিত্রের আদর্শ এখানে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে। লি কাউন যথার্থই বলেন যে, এশীয় সংস্কৃতির যৌথচরিত্র তথা সমাজের সকলকে নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় জাপানি, কোরীয়, তাইওয়ানি, হংকংবাসীর এবং সিঙ্গাপুরের মানুষের চরিত্রের বিশেষ ইতিবাচক দিক-এ বিষয়টি ওই সকল দেশের উপরে ওঠার মূলে কাজ করে চলেছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দেখান যে, জাপান, কোরিয়ার উচ্চহারে সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলে তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি মূলশক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। কর্মের এই মূল্যবোধ এমন একটি দার্শনিক মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছে, যাতে মনে করা হয়, ব্যক্তির চেয়ে দেশ এবং জনগণ অনেক বড় বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, এশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পূর্বএশীয়রা যুক্তি দেখান যে, এখানে জনগণের জন্য চিন্তা করার একটি সংস্কৃতি খুবই সক্রিয় রয়েছে। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন ভিন্নমতাবলম্বী চৈনিক মত প্রকাশ করেছেন যে, এক্ষেত্রে কনফুসীয় মতবাদ এবং নিয়মানুবর্তিতা ম্যাজিকের মতো কাজ করে থাকে। একইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দর্শন অস্বীকার করা, একধরনের ‘নমনীয়’ কর্তৃত্ববাদিতা, অথবা অত্যন্ত সীমিত গণতন্ত্রও কিন্তু উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এশীয়রা মনে করে যে, দেশভিত্তিক স্বতন্ত্রসংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকলেও এশীয় অঞ্চলের কিছু ‘সাধারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি’ রয়েছে যা নির্বিশেষে সকল এশীয় দেশের জন্য ‘সাধারণ’ এবং বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্য থেকে এশিয়াকে তা সহজেই পৃথক করে দেয়। এমতাবস্থায়, ওই সংস্কৃতি চর্চা করে পারস্পরিক সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করার নিমিত্তে তারা কাজ করে যাচ্ছে। পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তারা বিভিন্ন আঞ্চলিক

ফোরাম গড়ে তুলেছে; যেমন আসিয়ান। এশীয় দেশগুলোর নিকটবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে, তাদের উৎপাদিত পণ্য পাশ্চাত্য বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া, আর দূরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার হস্ত আরও সম্প্রসারিত করে এশীয় দেশগুলোর বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যবসায়িক স্বার্থ সমুন্নত করা। ১৩ বিশেষভাবে এশীয়দের উন্নয়নের নেতৃত্বদানকারী জাপানের জন্য অত্যন্ত জরুরি হল অ-এশীয়করণ ও পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া থেকে দ্রুত সরে এসে তার উল্টোটি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অর্থাৎ যা করতে হবে তা হল আরও ‘এশীয়করণ’ চতুর্থত, যুক্তি দেখানো হয় যে, এশীয় উন্নয়নের মূল যেহেতু এশীয় মূল্যবোধ, তাই এটিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে অন্যান্য অপাশ্চাত্য সমাজ সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এমনকি পশ্চিমাবিশ্ব এশীয় মূল্যবোধ নিজেদের জন্য কার্যকর করে তাদের সংকট থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারে। অ্যাংলো স্যাকসন (Anglo Saxon) উন্নয়ন মডেল যা বিগত ৪ দশক উন্নয়নশীল জগতের নিকট আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং পবিত্র মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে, যা কি-না একটি শক্ত রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম বলে মনে করা হত, তা আজ অনেকটা অকেজো হয়ে পড়েছে—এটি পূর্বএশিয়ায় আর কাজ করছিল না বিধায় পূর্বএশিয়ার মডেল তার স্থলে কাজ করছে। মেক্সিকো, চিলি, ইরান, তুরস্ক, পূর্বতন সোভিয়েট রিপাবলিকগুলো এখন এশীয় উন্নয়নের সাফল্যের অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়; যেমন, তাদের পূর্বসুরীরা পশ্চিমা সাফল্যের মডেল গ্রহণকারী ছিল। এশিয়াকে অবশ্যই তার মূল্যবোধগুলো বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বিলিয়ে দিতে হবে এবং তা প্রকারান্তরে বিশ্বজনীন মূল্যবোধে পরিণত হবে। এভাবে এশীয় মূল্যবোধের সঙ্গে এশীয় সমাজ, বিশেষ করে পূর্বএশিয়ার চেতনা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। জাপানসহ অন্যান্য এশীয় দেশের এখন প্রয়োজন হল ‘প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া’ চালু করা এবং মনে করা যায়, এভাবে বিশ্বজনীনভাবে উন্নয়নের একটি মডেল বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ক্ষমতাধর সমাজগুলো বিশ্বজনীন মূল্যবোধ সম্পৃক্ত, অন্যদিকে দুর্বল সমাজগুলো সংকীর্ণ মূল্যবোধ সম্পৃক্ত। পূর্বএশিয়ার পর্বতপ্রমাণ আত্মবিশ্বাস আসলে পাশ্চাত্যের তুলনায় একটি এশীয় সর্বজনীনতা এনে দিয়েছে। ‘এশীয় মূল্যবোধ প্রকৃতপক্ষে সর্বজনীন মূল্যবোধ, ইউরোপীয় মূল্যবোধ হল ইউরোপীয় মূলবোধ’, এমন দাবি করেছেন ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মাহাতির মোহাম্মদ। ১৬ এর সঙ্গে চলে এসেছে ‘এশীয় পাশ্চাত্য তত্ত্ব’ কিছুটা হলেও নেতিবাচকভাবে যেমন করে একসময় বলা হত-পাশ্চাত্যের প্রাচ্য। পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার নৈতিক উৎকর্ষকেই প্রমাণ করে থাকে। যদি কখনও পূর্বএশিয়ার অগ্রগতিকে ভারত ‘উচ্ছেদ করে’ নিজেরা সে-স্থান দখল করে নেয়; তবে ভারতের হিন্দুসংস্কৃতির উচ্চমান নিয়ে জয়গান গাইবার জন্য বিশ্বকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন, তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ঐতিহ্যবাহী জাতিভেদ প্রথার অবদান এবং কীভাবে ভারত পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ‘লিগ্যাসির’ উৎপাটন করে নিজস্ব ধারায় ফিরে এল এবং সর্বোপরি ভারত কীভাবে সভ্যতার উচ্চস্তরে গিয়েছে, ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে হবে। সাংস্কৃতিক দৃঢ়োক্তি কার্যত চূড়ান্তভাবে বস্তুগত সাফল্য এনে দেয়, আর ‘শক্ত শক্তি’ প্রকারান্তরে ‘নরম শক্তি’ উপহার দেয়।

ইসলামের পুনঃজাগরণ

যখন এশীয়রা তাদের অর্থনীতির বিপুল বিকাশের ফলে ক্রমান্বয়ে আরও দৃঢ়োক্তিসম্পন্ন হচ্ছে, মুসলমানেরা একই সঙ্গে তখন ইসলামের ভেতর ফিরে যাচ্ছে; যা তারা মনে করে তাদের পরিচয়, জীবনের অর্থ, স্থায়িত্ব, স্থিরতা, বৈধতা, উন্নয়ন, ক্ষমতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সূতিকাগার। তারা এক্ষেত্রে একটি স্লোগান দ্বারা সবকিছু বুঝাতে চায়, আর তা হল, “ইসলামই হল সমাধান’। ইসলামের এই পুনঃজাগরণ* বিষয়টি সুগভীরভাবে সর্বশেষ পর্যায়ে ইসলামি সভ্যতার সঙ্গে সমন্বিত করে এবং পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় যে, দুনিয়া বা জগৎ-সংসারের যাবতীয় সমস্যার সমাধান পাশ্চাত্যের মতাদর্শের দ্বারা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ইসলামের দ্বারাই তা সম্ভব। এটি আধুনিকীকরণকে মেনে নেয়; কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং চূড়ান্তভাবে ইসলামের মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে ফেরে। সুতরাং, তাদের মতে ইসলামই অধুনা বিশ্বের একমাত্র পথ। যেমন ১৯৯৪ সালে একজন উচ্চপর্যায়ের সৌদি কর্মকর্তা ব্যাখ্যা দেন যে, বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যসামগ্রী উত্তম, কেননা তা ‘দীপ্তিময়’ এবং উচ্চতর প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুতকৃত ‘সামগ্রী’। … কিন্তু প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, ইরানের শাহ্ বলেছিলেন যে, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মই নয়, তা সমগ্র জীবনব্যবস্থাও বটে। সৌদিরা আধুনিকায়ন চায়, তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা পাশ্চাত্যকরণ পছন্দ করে বা পাশ্চাত্যের মতো হতে চায়।

[* কোনো পাঠক আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারেন কেন ‘পুনঃজাগরণ’ শব্দটি ইসলামি পুনঃজাগরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ হল এই যে, এর দ্বারা বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ অথবা তারও বেশি মানবতার কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কথা বলা হয়, যা আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব অথবা রুশ বিপ্লবের মতো ঘটনা, যেমন ‘আর’ ‘এস’ (‘r’s)-এর সুবিধা গ্রহণ করা হয়; এবং বলতে হয় যে এটি পাশ্চাত্যের প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারের মতো ‘f’-কে প্রায় একইভাবে সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছিল।]

ইসলামি পুনঃজাগরণ এমন একটি আজ্ঞা যার মাধ্যমে মুসলমানেরা উল্লিখিত সকল কিছু অর্জন করতে চায়। এটি বৃহত্তরভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন যা সমগ্র মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া হয়। মুসলমান ‘মৌলবাদী’ বলতে সাধারণভাবে বুঝায় রাজনৈতিক ইসলামের কথা; যা কি-না ইসলামের একটিমাত্র উপাদান নিয়ে কথা বলে থাকে, যেখানে ইসলামি ধ্যানধারণা, এবং অলংকারাদি ইত্যাদি যা মুসলমানগণ বুঝাতে চান। ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আসলে একটি প্রধানধারা, তবে তা চরমপন্থী নয়, আর তা বিস্তৃত, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো নয়।

পুনঃজাগরণের বিষয়টি প্রায় সকল মুসলিম দেশ এবং প্রায় জীবনের সকল ক্ষেত্ৰ যেমন সমাজ ও রাজনীতিকে স্পর্শ করেছে। জন এল ইপোজিট যেমন লিখেছেন অনেকেই দেখতে চান ধর্মীয় কাজকর্মে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মাত্রা (মসজিদে উপস্থিতি, প্রার্থনা, রোজা রাখা), ইসলাম সম্পর্কিত পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা ও তার বিস্তৃতি, ইসলামি পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রবণতা ও সংখ্যা, সুফিবাদের নবজাগরণ ইত্যাদি।

এর সঙ্গে বৃহত্তরভাবে দৈনন্দিন সবকটি কাজে ইসলামের দৃঢ়োক্তি সংযুক্ত কি-না তা জানা; অর্থাৎ সরকার ইসলামের অনুসারী কি-না, সংগঠন সেমতো গঠিত কি-না; আইন, ব্যাংক, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাদি ইসলামপন্থী কি-না দেখবার বিষয়। সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়ই ইসলামকে এগিয়ে নিতে চায়, কেননা এভাবে তারা গণমানুষের সমর্থন ও আস্থা অর্জন করতে চায়। অধিকাংশ সরকার ও শাসক, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার, যেমন তুরস্ক, তিউনেশিয়াতেও ইসলামের শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে সবাই সজাগ রয়েছে। স্পর্শকাতর ইস্যু হিসেবে ইসলামের ধারা সম্পর্কে তাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

প্রায় একইভাবে অন্য একজন খ্যাতিমান ইসলামি চিন্তাবিদ, আলী ই হিলাল দেশোকি বলেন যে, পুনঃজাগরণ বলতে বুঝায় পাশ্চাত্যের আইনের স্থলে ইসলামি আইনের পুনঃস্থাপন, ধর্মীয় প্রতীকসমূহের ও ধর্মীয় ভাষার বহুলব্যবহার, ইসলামিশিক্ষার সম্প্রসারণ (ইসলামসম্মত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণে শিক্ষা), ইসলামসম্মতভাবে সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। এর অর্থ হল : মেয়েরা বোরখা পরবে, ইত্যাদি; ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর ওপর ইসলামপন্থীদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করা, মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ঐক্য সংহতি বৃদ্ধি করা। ঈশ্বরের প্রতিশোধতত্ত্ব একটি বিশ্বব্যাপী বিষয়। কিন্তু ঈশ্বর অথবা আল্লাহ্ তার প্রতিশোধ নেয় উম্মার সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে।

ইসলামি পুনরুত্থানের রাজনৈতিক প্রকাশসমূহ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তা কিছুটা বৈরী মনোভাব পোষণ করে থাকে। তাদের লিখিত পুস্তক থেকে জানা যায় যে, তারা একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে আগ্রহী, সেইসঙ্গে তারা সমাজের আমূল পরিবর্তনেচ্ছু। জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তি অপছন্দ করে এবং গতানুগতিক সংস্কার এবং সহিংসতার মাধ্যমে পরিবর্তনের মধ্যে একটি মাঝামাঝি পথ তারা অনুসরণ করতে আগ্রহী। এর সঙ্গে অবশ্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদীদের ও সংস্কারবাদীদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়ই প্রচলিত ধারার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানাদির দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং স্থবিরতা উতরিয়ে গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট থেকেছে; উভয়ই ধর্মের নিখাদ প্রত্যাবর্তন চেয়েছে। নিয়মানুবর্তিতা, আদেশ, নির্দেশ প্রতিষ্ঠাকরণসহ মধ্যবিত্তের মধ্যে গতিশীলতা আনতে চেয়েছে। উভয় আন্দোলনই জটিল ধরনের আন্দোলন, যা থেকে বিভিন্নমুখী লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে চাওয়া হয়। কিন্তু তবুও দুটি প্রধান ধারা, যেমন ‘লুথারিজম’ (Lutherism) এবং ‘ক্যালভিনিজম’ (Calvinism), তেমনি মুসলিমদের ক্ষেত্রে ‘শিয়াইট’ (Shiaite) এবং ‘সুন্নি’ (Sunni) মৌলবাদীর অস্তিত্ব লক্ষণীয়। তাছাড়া জন ক্যালভিন এবং আয়াতুল্লাহ্ খোমেনির মধ্যে চিন্তা ও মননে সমরূপতা পরিলক্ষিত হয়। উভয়ই সন্ন্যাসবাদী নিয়মানুবর্তিতা সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। সংস্কারবাদিতা ও পুনরুত্থানবাদ উভয়ক্ষেত্রেই মূল স্পৃহা হল মৌলবাদী সংস্কার। সংস্কারকে অবশ্যই হতে হবে বিশ্বজনীন। একজন পিউরিটান মন্ত্রী ঘোষণা দেন যে, ‘… সংস্কার হবে সকল স্থানে, সকল মানুষের মনে, বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিম্নমানের বিচারক অপসারণে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংস্কার আনতে হবে, নগরে বন্দরে সংস্কার আনতে হবে, গ্রামাঞ্চলে সংস্কার লাগবে, নিম্নমানের স্কুলে শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সংস্কার ঘটাতে হবে, রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশের মধ্যে সংস্কার লাগবে, ‘বিধাতার’ প্রতি প্রার্থনা ও বন্দনায় সংস্কার করতে হবে।

অনুরূপ ভাষায় আলতুরাবি বলেন যে, ‘এই আত্মোপলব্ধির ব্যাপ্তি অনেকদূর। এটি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিষয় নয়, এটি শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, বা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়; এটি আসলে সবকিছুরই সমন্বয়ে গঠিত বড়কিছু, যা সমাজের আগাগোড়ায় সর্বত্র সংস্কার আনে।* বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ব-গোলার্ধের রাজনীতিতে ইসলামি দৃঢ়োক্তিসুলভ পুনরুত্থানের প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেমন করে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতিতে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনকেও তুচ্ছজ্ঞান করা হয়েছিল।

তবে ইসলামি পুনঃজাগরণ সংস্কার-আন্দোলন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে স্বতন্ত্র বা পৃথক। সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব শুধু আধুনিক ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের মধ্যে সীমিত ছিল। এটি স্পেন, ইতালি, পূর্ব-ইউরোপে তেমন কোনো অগ্রগতির চিহ্ন রাখতে পারেনি। বিপরীতভাবে ধর্মীয় পুনঃজাগরণ কিন্তু প্রায় সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে স্পর্শ করেছে। ১৯৭০-এর দশকের প্রারম্ভে ইসলামি প্রতীক, বিশ্বাসসমূহ, আমলসমূহ, প্রতিষ্ঠানাদি, রাজনীতি এবং সাংগঠনিক তৎপরতা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের দৃঢ়তা, আজ্ঞা এবং সমর্থন লাভ করে; যার পরিমাণ হবে বিলিয়ন মুসলমান, যার ব্যাপ্তি মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া এবং নাইজেরিয়া থেকে কাজাকিস্তান অবধি। ইসলামিকরণ আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে, কিন্তু পরে তা সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে। বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাগণ, এ আন্দোলন পছন্দ করুক বা নাই করুক, তারা আন্দোলনের সারবত্তা অবহেলা করতে পারেনি বরং নিজেরা তা ব্যবহার করেছে বিভিন্ন মাত্রায়। দৃঢ়, ভিত্তিহীন সাধারণীকরণ সবসময়ই ভুলের সম্ভাবনা ডেকে আনে। ১৯৯৫ সালে ইরান বাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিটি মুসলমান জনসংখ্যা- অধ্যুষিত সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে ১৫ বৎসরের ব্যবধানে পূর্বের চেয়ে অধিকতর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইসলাম ও ইসলামি মনোভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছে। এমনটি কিন্তু প্রায় সকল দেশে দেখা যায়। ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা ইসলামিকরণের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হল ইসলামি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্বের সকল সংগঠন দখল করা। ইসলামপন্থীরা বিশেষভাবে ইসলামি স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ নজর দেয়, কেননা তার মাধ্যমে তারা ইসলামি আদর্শ প্রচার করে সমাজে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক। এজন্য তারা ইসলামি আদলে সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত ও তা কার্যকর করে থাকে। উক্ত সোসাইটি প্রকারান্তরে উদারনীতিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে মোকাবিলা করার জন্যই গঠিত হয়ে থাকে। আর তারা এভাবেই তাদের লক্ষ্যসমূহ ও তা অর্জনের জন্য কর্মপন্থা স্থির করে থাকে।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে মিশরে ইসলামি সংগঠনগুলো একটি বিস্তৃত যোগাযোগজাল তৈরি করেছিল যা মূলত সরকারের স্বাস্থ্যসেবা, সমাজকল্যাণ, শিক্ষামূলকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গরিব মিশরীয়দের সাহায্য ও সেবা প্রদান করে। এভাবে তারা সরকারি কাজের শূন্যতা ও ব্যর্থতাকে পুঁজি করে এগিয়ে যায়। কায়রোয় ১৯৯২ সালের ভূমিকম্পের পর এইসব সংগঠন ব্যাপক ত্রাণকার্য পরিচালনা করে, খাদ্য ও চিকিৎসাসহ উদ্ধারকাজে হাত দেয়। কেননা সেখানে সরকারি তৎপরতা পর্যাপ্ত ছিল না। জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুড অত্যন্ত সচেতনভাবেই ইসলামি রিপাবলিক গঠনের লক্ষ্যে অবকাঠামো তৈরিতে হাত লাগায় এবং ১৯৯০-এর দশকের মধ্যে এই ক্ষুদ্র দেশের ৪ মিলিয়ন মানুষের জন্য বড় আকারের হাসপাতাল, ২০টি ক্লিনিক, ৪০টি ইসলামি স্কুল এবং ১২০টি কোরআন শিক্ষার নিমিত্তে মক্তব প্রতিষ্ঠা করে। গাজার পশ্চিমতীরের প্রতিবেশীদের এলাকায় ইসলামি সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং ছাত্রসংগঠন, যুবসংগঠন এবং ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক শিক্ষার ধাঁচে কিন্ডারগার্টেন এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে এতিমখানা, ক্লিনিক, অবসর জীবনযাপনের জন্য বৃদ্ধাশ্রম ইত্যাদি। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া গড়ে ওঠে মোহাম্মাদিজা (Muhhammadijah) যার ছিল মিলিয়ন সদস্য, যারা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি ধর্মীয়ভিত্তিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এজন্য দেশের সর্বত্র শিক্ষাসম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যপরিচর্যার জন্য অনেক ক্লিনিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। স্থাপন করে এমনকি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। এ সমস্ত দেশে এবং অন্যান্য সমাজে মুসলিম সোসাইটির ইসলামি সংগঠনগুলোর ওপর রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবার অধিকার না থাকলেও তারা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের আদলে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যায়, যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘটেছিল।

ইসলামি পুনর্জাগরণের রাজনৈতিক প্রচারণা এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচারণার তুলনায় তত বিস্তৃত নয়, তবুও এর রাজনৈতিক দিক অগ্রাহ্য করার মতো নয়, এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তিকে এর রাজনৈতিক উন্নয়নের দিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুসলমান- অধ্যুষিত দেশে ইসলামি পুনর্জাগরণে রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা সকল ক্ষেত্রে একরূপ নয়। দেশভেদে তা পার্থক্য সূচিত করে। তারপরও এর কিছু বৃহদায়তনিক ও সর্বজনীন দিক রয়েছে। কমবেশি ওইসব সরকারগুলো গ্রামীণসমাজের এলিট, কৃষক এবং বৃদ্ধদের তত একটা সমর্থন পায় না। অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদীদের মতো ইসলামপন্থীরাও কিন্তু আধুনিকীকরণের একটি ফসল। তারা অস্থায়ী এবং আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন যুবকদের নিজ নিজ দলে পেতে চায় (যা মোটামুটিভাবে তিনটি গোষ্ঠী থেকে আগত)।

একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে স্বভাবতই ‘কোর’-গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীগণ সবসময়ই আগের কাতারে চলে আসেন। প্রায় সকল দেশেই মুসলিম মৌলবাদীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নসমূহ করতলগত করে ফেলেছে এবং এসব সংগঠন ইসলামের রাজনীতিকরণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। এ ধরনের ঘটনা ১৯৭০-এ মিশর, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং তারপর অন্যান্য মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামি আবেদন খুবই কার্যকর হয়, বিশেষ করে প্রকৌশল এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত ফ্যাকাল্টিগুলোতে। ১৯৯০-এর দশকে সৌদি আরব, আলজেরিয়া এবং অন্যত্র ‘দ্বিতীয় প্রজন্মের দৈশিককরণ’ প্রক্রিয়ার প্রচার দেখা যায়, ক্রমাগত আনুপাতিক হারে দেশীয় ভাষায় লেখাপড়া করা ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এসব ছাত্র ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সবচেয়ে মজার বিষয় হল, ইসলামি গ্রুপগুলো প্রায়শই মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তুরস্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি পরিষ্কার চিত্র। সেখানে প্রথম প্রজন্মের অধিকাংশ মা-বাবাই ধর্মনিরপেক্ষ অথচ তাদের সন্তানেরা (দ্বিতীয় প্রজন্ম) ইসলামপন্থী।

মিশরের উগ্রপন্থী ইসলামিগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, তাদের ৫টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ-ধরনের উগ্রপন্থীদের বেলায় পরিদৃষ্ট হয়। তারা সাধারণত যুবসমাজ থেকে আগত, যার অধিকাংশেরই বয়স ২০ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে। আর শতকরা ৮০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা স্নাতক। প্রায় অর্ধেক উচ্চমানসম্পন্ন কলেজ থেকে পাস করা, অথবা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খুবই চাহিদা রয়েছে, যেমন প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ বিষয়, যথা চিকিৎসা এবং প্রকৌশল শাখা থেকে আগত। শতকরা ৭০ ভাগ এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী হতে। তারা ‘বিনয়ী, তবে গরিব ঘরের সন্তান নয়’। তারাই তাদের পরিবারের প্রথম শিক্ষিত প্রজন্ম। তারা তাদের বাল্যকাল ছোট্ট শহর অথবা গ্রামে কাটিয়েছে, কিন্তু এখন তারা বড় শহরের বাসিন্দা।

যেহেতু ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরা সম্মিলিতভাবে ইসলামি উগ্রপন্থী ‘ক্যাডার’ গঠন করেছে, সেহেতু বলা যায়, ওই উগ্রপন্থী দলের অধিকাংশই হচ্ছে শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ। কোনো পর্যায়ে বলা যায়, তাদের কেউ কেউ প্রায়শই শহরের ‘গতানুগতিক’ মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত। যেমন বেনিয়া, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (বাজারি) ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীটি ইরানের বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এবং আলজেরিয়া, তুরস্ক এবং ইন্দোনেশিয়ায় মৌলবাদীদের শক্তিশালী ও কার্যকর সমর্থন প্রদান করেছিল। বৃহত্তরভাবে বলা যায়, মৌলবাদীরা সমাজের মধ্যবিত্তশ্রেণীর ‘আধুনিক’ অংশের সদস্য।

ইসলামিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের বেলায় তৃতীয় যে-কথাটি বলা যায়, তা হল, এদের অনেকেই সদ্য গ্রাম থেকে শহরের আসা মানুষজন। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে ইসলামি বিশ্বে নাটকীয়ভাবে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে যায়। এদের অনেককেই শহরে গিজগিজ করে এমন অস্বাস্থ্যকর বস্তির বাসিন্দা হতে হয়। এসব দুর্গত মানুষের নিকট ইসলামি সংগঠনগুলো নানাপ্রকার সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদি ও সেবা নিয়ে হাজির হয় এবং তাদের মন জয় করার চেষ্টা চালায়। এ সম্পর্কে আর্নেস্ট গেলনার (Ernest Gellner) দেখান যে, ‘ইসলাম একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়ের সন্ধান দেয় তাদের জন্য, যারা কেবলমাত্র শেকড় ছিন্ন করে শহরে এসেছে।’ ইস্তাম্বুল এবং আঙ্কারা, কায়রো, আলজিয়ার্স, গাজা প্রভৃতি শহরে ইসলামি দলগুলো অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে হতদরিদ্র ও সাহায্যপ্রার্থীদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশে ইসলামপন্থীরা সরকার গঠনে সক্ষম হয়; যথা ইরান এবং সুদান। ইসলামি দেশগুলোর একটি ক্ষুদ্র অংশ হল তুরস্ক এবং পাকিস্তান, যেখানে সরকারকে কিছুটা হলেও গণতান্ত্রিকভাবে বৈধতা অর্জন করতে হয়। এ ছাড়া প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারই অগণতান্ত্রিক ধরনের সরকার দ্বারা শাসিত; তার মধ্যে কোনো কোনো দেশে রয়েছে রাজতন্ত্র। কোথাও আবার একদলীয় শাসন, কোথাও হয়তো সামরিক সরকার, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিক স্বৈরাচারী শাসন রয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, কোথাও দুই বা ততোধিক ধরনের সরকারব্যবস্থার সংমিশ্রণ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সরকার ব্যক্তি, পরিবার, উপজাতি, সম্প্রদায় দ্বারা বেশিভাবে প্রভাবিত কোনো কোনো দেশের সরকার অধিক মাত্রায় বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। মরোক্কো এবং সৌদি আরব তাদের ব্যবসায় একধরনের ইসলামিক বৈধতা নিশ্চিত করতে চেয়েছে। আর অন্যসকল দেশ তাদের শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের শাসন কি ইসলামিক, নাকি গণতান্ত্রিক বা তা জাতীয়তাবাদী কি-না, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ক্লিমেন্ট হেনরি মুরের প্রবচন অনুযায়ী এ ধরনের সরকার হল ‘বাংকার সরকার’ যে সরকার অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত, সমাজের মানুষের চাহিদা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝতে অক্ষম। এ রূপ সরকার দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। আর তা যে ব্যর্থ হবেই এমন কথা বলা যায় না, তবে আধুনিক বিশ্বে এ-ধরনের সরকারের পরিবর্তন বা পতনের সম্ভাবনা খুবই উচ্চ। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে উক্ত সরকারের বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে দেখা যায়। প্রশ্ন উত্থাপিত হয় : কে এবং কী হবে উক্ত সরকারের উত্তরাধিকার? লক্ষ করলে দেখা যায়, ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে উক্ত সরকারের বিকল্প হিসেবে এসেছে ইসলামি সরকার।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের একটি জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এ জোয়ারে প্রায় কয়েক ডজন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর সূচনা হলেও ইসলামি সমাজে এ-ধরনের কোনো তৎপরতার তেমন প্রভাব দেখা যায় না। যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসার জন্য প্রক্রিয়া দক্ষিণ ইউরোপ, লাটিন আমেরিকা, পূর্বএশীয় এলাকা, ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে শক্তিশালী হচ্ছিল, তখন একই সঙ্গে মুসলিম সমাজে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনও জোরদার হচ্ছিল। যেখানে খ্রিস্টীয় একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়, সেসব দেশে ইসলামিতন্ত্রকে কার্যকরী বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়। যে-সমস্ত সমাজের সামগ্রিক কাজের জন্য সমাজের মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির সংকট রয়েছে, যেখানে কর্তৃত্বমূলক শাসনের ফলে সরকারের বৈধ্যতার সংকট সুস্পষ্ট সেসঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অবস্থা থেকে রেহাই পেতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামি শাসনকে মুক্তির উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। খ্রিস্টীয় সমাজে ধর্মীয় নেতারা, যেমন যাজক সম্প্রদায়, মন্ত্রীগণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী কর্তৃত্বমূলক শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন। অন্যদিকে, মুসলিম সমাজে এ দায়িত্ব পালন করছেন উলেমা ( Ulema), মসজিদভিত্তিক সংগঠনসমূহ, প্রমুখ। পোল্যান্ডে কম্যুনিজমের দিন শেষ করতে পোপ একটি স্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আর ইরানে শাহের স্বৈরশাসনাবসান অবসানে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন আয়াতুল্লাহ্ খোমেনি

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে ইসলামি আন্দোলনসমূহের নেতৃত্ব প্রায়শই একচেটিয়াভাবে সরকারবিরোধীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এতে মনে করা যায় যে, সমাজের অন্যান্য শক্তির তুলনায় ইসলামপন্থীদের আপেক্ষিক শক্তি ওইসব দেশে বেশি। অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতি সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর আর তেমন শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন নানা কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পরেনি। কেননা গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেবার জন্য যে বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি প্রয়োজন তা অপাশ্চাত্য দেশে খুবই সীমিত মানুষের মধ্যে রয়েছে। তাই এটি একটি পাশ্চাত্যমুখী এলিটভিত্তিক আন্দোলন, যার গণভিত্তি নেই বললেই চলে। তাছাড়া উদারনীতিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক শক্তি খুব কম মুসলিমবিশ্বে সমর্থন পায়। কেননা মুসলিমপন্থীরা গণতন্ত্রকে ইসলামের বিধানের ‘পরিপন্থী’ বলে গণ্য করে থাকে, এবং সমাজেও সেভাবে প্রচারণা চালায়। ওই একই কারণে ধর্মীয় উদারনৈতিকতাবাদের অনুসারীরাও সুবিধা করতে পারে না। মুসলিমসমাজে ভিত্তি গড়ে তুলতে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা, বিগত ১৮০০ সাল থেকে মুসলিমবিশ্বে অনবরত ঘটে আসছে। এজন্য হয়তো মুসলিমসমাজের অসৌজন্যমূলক মনোভাব অনেকটা দায়ী।

সরকারবিরোধী আন্দোলনে ইসলামি শক্তিসমূহের উপর্যুপরি আধিপত্যের জন্য কিছুটা হলেও সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের শাসকগোষ্ঠীর নীতিকেও চিহ্নিত করা যায়।

শীতলযুদ্ধকালে আলজেরিয়া, তুরস্ক, জর্ডান, মিশর এবং ইসরায়েলসহ বহু দেশ কম্যুনিজম ও তাদের শাসনের বিরুদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঠেকাবার জন্য একাধিকবার ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছিল।

গাল্ফ যুদ্ধের সময় পর্যন্ত সৌদি আরব এবং অন্যান্য গাল্ফদেশসমূহ ‘মুসলিম ব্রাদারহুড’ নামক ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে বিভিন্ন দেশে কাজ করার জন্য ব্যাপকভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এই গোষ্ঠীটি বিভিন্ন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে দমন করতে ওইসব দেশের বিরোধীশক্তিকে কব্জা করে ফেলে এবং সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করায়। এই মৌলবাদী শক্তি বিপরীতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এবং গণতান্ত্রিক ধারার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তবে এই মৌলবাদী শক্তি মরোক্কো এবং তুরস্কে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ওইসব দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোনো- না-কোনোভাবে চালু রাখা সম্ভব হয়, যেখানে অন্যান্য দেশে ব্যাপক হারে বিরোধী দমনকাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতি আস্থা খুবই আশঙ্কাজনক, কেননা ওই শক্তির ওপর ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় রীতিমতো নিপীড়ন চালানো হয়ে থাকে।

ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো মসজিদ, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আড়ালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকে। ফলে তাদের অনেক সময় চিহ্নিত করা বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধাঁচের গোষ্ঠী, দল বা মতবাদের জন্য অনুরূপ কোনো আবরণ নেই বিধায় সেখানে সরকারের দমননীতি পরিচালনা করা খুব সহজ এবং বলাবাহুল্য, এমনটি অহরহ ঘটে চলেছে।

ইসলামিশক্তি বৃদ্ধির প্রবণতার অগ্রাধিকার রক্ষার জন্য দেখা যায়, সরকারগুলো দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায়শই ইসলামপন্থী শিক্ষকদের প্রাধান্য ও প্রভাব বজায় থাকে। তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে একটি মিশনারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তারা বহু শিক্ষার্থী ও মানুষকে ইসলামি মূল্যবোধের মধ্যে আনার চেষ্টা করে থাকে। আর উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে বিভিন্ন উগ্রপন্থী ইসলামি সংগঠনের হয়ে কাজ করে।

ধর্মীয় পুনরুত্থানের শক্তিটি বিভিন্নভাবে ইসলামি আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে ইসলামি প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, সরকারকে ইসলামি প্রতীক ব্যবহার করতে দাবিদাওয়া দিয়ে থাকেন এবং সরকার প্রায়শই তা গ্রহণ করে থাকে। এসব কার্যকলাপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারও ইসলামের প্রতি দুর্বল এবং সম্ভবত তারাও দেশকে ইসলামি ধারায় নিয়ে যেতে আগ্রহী। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে রাজনীতিবিদরা ইসলামের সঙ্গে সরকারকে জুড়ে দিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। জর্ডানের বাদশা হুসেন মেনে নেন যে, আরববিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ ভালো নয়। তিনি ‘ইসলামি গণতন্ত্র’ নিয়ে এবং ‘ইসলামের আধুনিকীকরণ’ নিয়ে কথা বলেন। মরোক্কোর বাদশা হাসান ‘আল্লাহর সার্বভৌমত্ব’ স্বীকার করে নেন এবং ‘নবীকে বিশ্বাসীদের সর্বাধিনায়ক’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ব্রুনাই-এর সুলতান যদিও সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামি বিধানাবলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলেননি তবুও তার সরকারকে তিনি ‘মালয় মুসলিম রাজতন্ত্র’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিউনেশিয়ার বিন আলি সর্বদাই তাঁর ভাষণে আল্লাহ্র ওপর আস্থার কথা উচ্চারণ করেন। এটি তিনি করতেন ক্রমবর্ধিত ইসলামি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

১৯৯০ সালের শুরুতে সুহার্তো সুস্পষ্টভাবে ‘অধিকতর মুসলমান’ হওয়ার ঘোষণা দেন। ১৯৮০-এর মাঝামাঝি পর্যায়ে বাংলাদেশে ‘ধর্মনিরপেক্ষতার’ নীতি সংবিধান থেকে বাদ দেয়া হয়। ১৯৯০-এর শুরুতে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় প্রথমবারের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। নিজেকে ধার্মিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওজাল, সুহাতু, করিম দ্রুত তাদের হজব্রত পালন করে ফেলেন। ইসলামি আইন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের সঙ্গে তা সংযুক্ত করা হয়। মালয়েশিয়া দেশের অমুসলিম এবং মুসলিম জনগণের জন্য দুই ধরনের আইন তৈরি করেছে যার একটি ইসলামিক, অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ। জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে পাকিস্তানে আইন ও অর্থনীতিকে ইসলামিক ধারায় নিয়ে আসা হয়। ইসলামি আইন ভঙ্গের শাস্তির বিধান সেখানে রাখা হয়. শরিয়া আদালত গঠন করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, দেশের শরিয়া আইনই হবে সর্বোচ্চ আইন।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের পুনরুত্থানের মতো ইসলামি শক্তির পুনরুত্থানের বেলাতেও দেখা যায়, আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফলে তা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এর গূঢ় কারণ সম্ভবত দৈশিককরণের প্রস্তাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নগরায়ণ, সামাজিক কাজে মানুষের একত্রিত হওয়া, শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের উচ্চহার, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থার প্রভূত অগ্রগতি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া ও সংমিশ্রণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই অগ্রগতি সমাজের ঐতিহ্যগত গ্রামীণ জীবনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে এবং গতানুগতিকের বন্ধন ছিন্ন করে দেয়, ফলে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে তা ‘পরিচয় সংকটে’ নিপতিত হয়। ইসলামি প্রতীক, প্রত্যয়সমূহ, বিশ্বাস, ইত্যাদি এই সমস্ত সংকটের ‘ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়। মানুষ ইসলামের ভেতর দিয়ে তাদের সংকটের সমাধান রয়েছে বলে মনে করতে থাকেন। এমতাবস্থায়, হতাশা এবং দুর্দশাগ্রস্ত তথা আত্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন সমাজকল্যাণের বাণী ও সামগ্রিক ইসলামি সংস্কৃতি নিয়ে হাজির হয়। মুসলমানেরা ইসলামিক চিন্তাভাবনা ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে সমাধান খুঁজে নিতে আগ্রহী হয় এবং এভাবে আধুনিকীকরণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায়।

ইসলামি পুনঃজাগরণকে ‘পশ্চিমা শক্তির ক্রমহ্রাসের’ সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এই পুনঃজাগরণ আসলে ১৯৭০ সালের ‘তেল বিপ্লবের’ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়েছে। তেলের মূল্য হঠাৎ করে অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা পশ্চিমের আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস সঞ্চার করে। জন বি কেলি (As John B. Kelly) বলেন যে ‘সৌদিদের জন্য নিঃসন্দেহে দ্বিগুণ সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, তারা পশ্চিমের দ্বারা বিগত দিনগুলোতে অপমানিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখে; এক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের পূর্বশত্রুতাও চলে আসে।’ তেলসমৃদ্ধ মুসলমান দেশগুলো খ্রিস্টীয় মতাদর্শসম্পন্ন পশ্চিমাদেশের বিরুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দেয়। সৌদি আরব, লিবিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলো মুসলিম-জাগরণের জন্য মুসলমানদের সংগঠনগুলোকে আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিতে শুরু করে। এমতাবস্থায় বলা যুক্তিসঙ্গত যে, পূর্বে যেমন পাশ্চাত্যের সম্পদই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অন্যান্য দেশের চেয়ে উচ্চতর অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি তেলসম্পদকে ‘ইসলামের শক্তি’ বলে বিবেচনা করা হয়।

১৯৮০-এর দশকে তেলের মূল্য হ্রাস পেলেও মধ্যপ্রাচ্যর মুসলিমবিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি আগের মতোই ব্যাপক হারে রয়ে গেল, যা ইসলামি পুনর্জাগরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বলে বিবেচনা করা হয়। পূর্বএশিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন তাদের বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছে, তেমনি ইসলামি পুনর্জাগরণের শক্তি আসবে তাদের ব্যাপক হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ভেতর থেকে। মুসলিম দেশসমূহে জনসংখ্যার বিস্তৃতি ও বৃদ্ধির হার, বিশেষ করে বলকান এলাকায় অব্যাহত থাকবে। উত্তর আফ্রিকায় এবং সেন্ট্রাল এশিয়ায় এই বৃদ্ধি প্রতিবেশী অমুসলিম দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৬৫ এবং ১৯৯০ সালে বিশ্বে সমগ্ৰ জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩.৩ বিলিয়ন ও ৫.৩ বিলিয়ন, বাৎসরিক জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১.৮৫ ভাগ। আর মুসলমানসমাজে এর হার ছিল প্রায় শতকরা ২.০ ভাগ। প্রায়শই এ হার বেড়ে দাঁড়াল শতকরা ২.৫ ভাগে। আবার সময়ের আবর্তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩.০ ভাগে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি, মাগরেব (Maghreb)-এর জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২.৫ ভাগে। আলজেরিয়ার বেড়েছে বাৎসরিক শতকরা ৩.০ ভাগ। একই বৎসরগুলোতে মিশরে জনসংখ্যা বাৎসরিক শতকরা ২.৩ হারে বেড়ে দাঁড়ায় ২৯.৪ মিলিয়ন থেকে ৫২.৪ মিলিয়নে। সেন্ট্রাল এশিয়ায় ১৯৭০ এবং ১৯৯৩ সালের মধ্যে তাজাকিস্তানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল শতকরা ২.৯ ভাগ, ২.৬ ভাগ ছিল উজবেকিস্তানে, ২.৫ ভাগ ছিল তুর্কেজেনিস্তানে, ১.৯ ভাগ ছিল কিরগিস্তান (Kyrgyzstan), কিন্তু ১.১ ভাগ ছিল কাজাকস্তানে (Kazakhstan) যার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল রুশ। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ২.৫ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় এ হার হল ২.০ ভাগের উপরে। মোটের ওপর আলোচিত মুসলিম দেশগুলোতে ১৯৮০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ বসবাস করেছে। ২০০০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগে, আর ২০২৫ সালে প্রাক্কলিত এ সংখ্যা বেড়ে শতকরা ৩০ ভাগে দাঁড়াবে বলে গবেষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

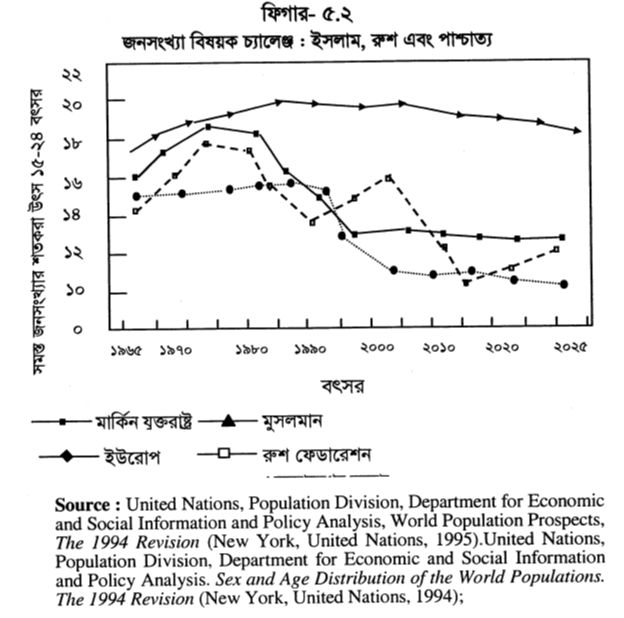

মাগরেব (Maghreb) এবং অন্যান্য কিছু এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নগামী হলেও সার্বিকভাবে মুসলমানসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি খুব বেশি এবং তা একবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধরে নেয়া যৌক্তিক হবে। অনাগত দিনগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যাতত্ত্বে দেখা যাবে যে, সেখানে অসামঞ্জস্যভাবে যুবক-যুবতীর সংখ্যাধিক্য থাকবে (ফিগার ৫.২)। উপরন্তু এই জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ শহরে বসবাসরত হবে এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের হবে। জনসংখ্যার এই বণ্টনের চিত্র সামাজিক কর্মে একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব রাখবে।

.

যুবসমাজ সবসময়ই প্রতিবাদী, অস্থির, সংস্কারপন্থী এবং বিপ্লবী। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন আন্দোলনে দলগতভাবে যুবকদের অংশগ্রহণের মাত্রা বেশি থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ‘প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লব’ ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একটি সর্বব্যাপী বিখ্যাত ‘যুব আন্দোলন’। জ্যাক গোল্ডস্টোন এ প্রসঙ্গে বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় পর্যন্ত ইউরেশিয়ায় দুটি দৃষ্টিতে বিপ্লবের তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল।

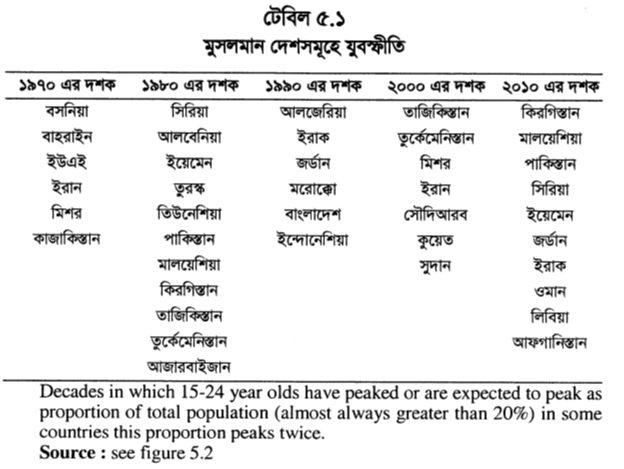

ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই বিপ্লবের সঙ্গে সেখানকার যুবসমাজের অংশ বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সফলভাবে শিল্পবিপ্লব ঘটা এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে ইউরোপে যুবসমাজের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। তবে ১৯২০-এর দশকে পুনরায় যুব বয়সের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যার কারণে ফ্যাসিস্ট ও অন্যান্যদের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়েছিল।৩৬ ইসলামের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে মুসলমান যুবসমাজের ভূমিকা অনন্য। ১৯৭০- এর দশকে এই পুনর্জাগরণের প্রারম্ভে, এবং ১৯৮০ সালে এর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সময়ে এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যুবসমাজের অংশ (১৫ বৎসর থেকে ২৪ বৎসরের মধ্যে বয়স) প্রধান প্রধান মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় বিপুলভাবে বেড়ে যায়, আর তা প্রায় সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অনেক মুসলমানসমাজে এই যুব অংশকে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। অনুমান করা যায়, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তা আরও বেড়ে যাবে (টেবিল- ৫.১)।

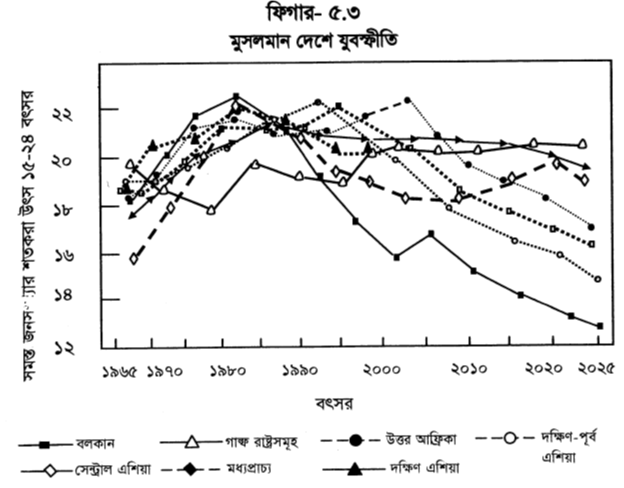

যুবসমাজের প্রকৃত বা অনুমিত সংখ্যা, কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রায় সকল মুসলমানদেশে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। সৌদিআরবের অনুমিত যুবসমাজ যারা পুনঃজাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সংখ্যা একবিংশ শতাব্দীতে এসে কিঞ্চিৎ হ্রাস পেতে পারে। এই যুবসমাজ বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। সম্ভবত এ ঘটনাটি কাকতালীয়। কেননা, ইরানে ১৯৭০-এর দশকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির শতকরা হারে হঠাৎ করেই নাটকীয়ভাবে যুবসমাজের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে শতকরা প্রায় ২০ ভাগে উন্নীত হয়। আর ইরানে ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়। সম্ভবত এ বিপ্লবের ঢেউ লাগে অন্যান্য দেশের গায়ে। আলজেরিয়ায় ১৯৯০-এর দশকের আগে বিভিন্ন নির্বাচনে ইসলামিগোষ্ঠীগুলো অভাবনীয়ভাবে ভালো করে। অবশ্য, যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সর্বত্র একইরূপ ছিল না (ফিগার ৫.৩)। এ বিষয়ে উপাত্তগুলো সাবধানের সঙ্গে বিচার করতে হবে। ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জানা যায় যে, বসনিয়া এবং আলবেনিয়ায় যুবসমাজের সংখ্যা হ্রাসমান এবং শতাব্দী অবসানাতেও তা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে, যুবসংখ্যা গাল্ফদেশসমূহে অব্যাহতভাবে উচ্চহারে বৃদ্ধি পাবে। ১৯৮৮ সালে সৌদিআরবের বাদশা আবদুল্লাহ বলেন যে, ‘মূলভীতির কারণ হচ্ছে এই যে, এইসব দেশে যুবসমাজের মধ্যে মৌলবাদ ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে। ৩৭ একটি প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় যে, এই ভীতি একবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকবে।

অধিকাংশ আরবদেশসমূহে (আলজেরিয়া, মিশর, মরোক্কো, সিরিয়া, তিউনেসিয়া) চাকুরিপ্রার্থী যুবসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির হার একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অব্যাহত থাকবে, আর ২০১০ সাল পর্যন্ত যে এটি অব্যাহত থাকবে, নিশ্চিতভাবেই তা বলা যায়। ১৯৯০ সালের তুলনায় চাকুরিপ্রার্থী প্রতিযোগীর শতকরা হিসাবে তিউনেশিয়ায় বৃদ্ধি পাবে ৩০ ভাগ; আলজেরিয়ায়, মিশর ও মরোক্কোতে বৃদ্ধি পাবে শতকরা ৫০ ভাগ। অন্যদিকে, সিরিয়ায় এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে শতকরা ১০০ ভাগ। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা আরবরাষ্ট্রসমূহে দ্রুত বাড়ার ফলে বয়স্কদের সঙ্গে যুবকদের প্রজন্মগত পার্থক্য আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। এ বিষয়টি জ্ঞান এবং শক্তির দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। আর তা কোনোভাবেই সুস্থ রাজনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

বিপুল সংখ্যক মানুষ জন্ম নিলে তাদের জন্য সম্পদ প্রয়োজন। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মানুষ কিংবা অধিক হারে জন্মগ্রহণকারী স্থানের মানুষ সম্প্রসারণের জন্য চারদিকে গুঁতিয়ে বেড়ায়, তারা ভূমি দখল করে থাকে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল তারা অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর জনগোষ্ঠীর ওপর নানাপ্রকার চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

মুসলমানসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত হার এভাবে মুসলমানসমাজের সঙ্গে সীমানা রয়েছে এমন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে না, মুসলিমদেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তখন মুসলিমদেশ থেকে অর্থনৈতিক উদ্বাস্তু হিসেবে জনসংখ্যার একটি অংশ পাশ্চাত্যবিশ্বে এবং অন্যান্য অমুসলিম দেশে অভিবাসন গ্রহণ করে থাকে। এভাবে দেখা যায়, একটি সভ্যতা যেখানে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ে, আবার অন্য একটি সভ্যতা যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না বা বৃদ্ধির হার স্থবির হয়ে থাকে, সে অবস্থায় উভয় সভ্যতার মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বোঝাপড়ার প্রশ্নে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৭০-এর দশকে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যে এক বড়ধরনের পার্থক্য সূচিত হয়। সেখানকার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল শতকরা ২৪ ভাগ, অন্যদিকে রুশদের মধ্যে এ হার ছিল মাত্র ৬.৫ ভাগ, আর এটি কম্যুনিস্ট নেতাদের জন্য বড়ধরনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তেমনি আলবেনীয়দের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতিদ্রুত হার সার্বীয়, গ্রিক এবং ইটালীয়দের মধ্যেকার সম্পর্ক ভারসাম্যহীন করে দেয়। ইসরায়িলীয়রা প্যালেস্টাইনীয়দের দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে চিন্তিত। স্পেনে যেখানে খুবই নিম্নহারে জনসংখ্যা বাড়ে, সেখানে তাদের প্রতিবেশী মুসলিম মাগরেবদের মধ্যে উচ্চজন্মহার স্পেনের ওপর চাপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

Source: United Nations, Population Division, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, World Population Prospects, The 1994 Revision (New York United Nations, 1995); United Nations, Population Division, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, Sex and Age Ditribtion of the World Populations, the 1994 Revision (New York, United Nations, 1994).

চ্যালেঞ্জসমূহের পরিবর্তন

কোনো সমাজই জোড়-সংখ্যক (double digit) অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধরে রাখতে সক্ষম হয় নাই। এশীয় অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির ঝাপ্টা তাই হয়তো একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে থমকে যেতে পারে। ১৯৭০-এর দশকে জাপানের প্রবৃদ্ধির মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে নেমে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা পুনরায় এমন উচ্চতর অবস্থায় যায়নি, যা কি-না যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তেমনিভাবে কোনো ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক চেতনা অনির্দিষ্টকালের জন্য দুর্বার গতিতে চলতে পারে না, একপর্যায়ে এসে হয়তো ইসলামি পুনঃজাগরণ আন্দোলন ইতিহাসে ফিকে বা বর্ণহীন হয়ে যাবে। হয়তো একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে এমন হতে পারে, যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির আবেগ কমে যাবে। এমতাবস্থায় উগ্রপন্থী লড়াকু এবং অভিবাসীর সংখ্যা কমতে থাকবে এবং মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ আর মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্যদের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক হ্রাস পেতে পারে (অধ্যায় ১০ দেখুন)। পশ্চিমাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যাবে এবং আগের তুলনায় বিশ্ব কম-সংঘাতপূর্ণ হবে। তারপরও কিন্তু প্রায় যুদ্ধাবস্থা বজায় থাকবে (অধ্যায় ৯ দ্রষ্টব্য)।

এশিয়ার অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির ধারা আর তত অব্যাহত থাকবে না, তাদের অর্থনীতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে। তাদের অর্থনীতির ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তর্জাতিক সংস্রব বৃদ্ধি পাবে। বাড়বে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অর্থনেতিকভাবে সমৃদ্ধশালী মধ্যমশ্রেণী। এভাবে সেখানে রাজনীতিতে আরও উদারবাদী এবং গণতান্ত্রিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সমাজ বহুত্ববাদিতার দিকে আরও এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায়। এ থেকে মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এশীয় সমাজ পাশ্চাত্যমুখী হয়ে উঠবে। এশীয়রা আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পাবে; এতে করে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোর পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে। ইসলামি পুনঃজাগরণ ও সংস্কার কর্মসূচি কিছুটা হলেও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেগুলো তাদের উত্তরাধিকারিত্বের কিছু খোয়াবে। মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদে একা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তাদের মধ্যে একাত্মবোধ ও সমপরিচয়বোধ, জাগ্রতভাব আরও সুতীব্র হয়ে উঠবে। একই সময়ে তারা অমুসলমানদের থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে চাইবে। নতুন প্রজন্ম, যারা যুবস্ফীতির দ্বারা কবলিত, তারা যে মৌলবাদী হয়ে উঠবে তা বলা যায় না। তবে একথা বলা যায় যে, তারা হয়তো আরও ইসলামমুখী হয়ে উঠবে। দৈশিককরণ প্রক্রিয়া আরও গতি পাবে। ধর্মীয় পুনঃজাগরণবাদীরা দেখাতে চাইবে যে, ইসলামই হল নৈতিকতা, পরিচয়, অর্থবহতা, বিশ্বাস ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। তারা আরও মনে করবে যে, এর ভেতর দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন দমন করা, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা দূর করা এবং সামরিক শক্তির দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠা যাবে না। ব্যর্থতার কারণে হয়তো একপর্যায়ে ‘রাজনৈতিক ইসলামের’ প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব জাগ্রত হবে। ফলে, তারা এর বিকল্প সমাধান খুঁজতে থাকবে বলে মনে হয়। সেসঙ্গে এমনও হতে পারে যে, পূর্বের চেয়ে কোথাও কোথাও আরও অধিক মাত্রায় পশ্চিমাবিদ্বেষী জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে ইসলামের ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমাবিশ্বকে দায়ী করা হতে পারে। যদি মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা হয়তো একটি ‘ইসলামিক উন্নয়ন মডেল’ হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে, এ মডেলটি তখন হয়তো পাশ্চাত্য মডেলের বিকল্প মডেল বলে বিবেচিত হবে।

একটি সম্ভাবনার কথা বলা যায়, তা হল, হয়তো আগামী দশকগুলোতে এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত আন্তর্জাতিক নির্দেশ এশীয় উন্নয়নের ধারার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। চীন যদি তার উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে পারে তাহলে হয়তো, সভ্যতাসমূহের ভারসাম্যের অদলবদল হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অন্যদিকে, ভারতের অর্থনীতি খুবই শক্তিশালী হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাদের নিজেদের এবং অমুসলিম প্রতিবেশীদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবে। একটি বৃহৎসংখ্যক যুবসমাজ মুসলমানদের পুনর্জাগরণের সাথে সংযুক্ত হয়ে মুসলমানদের উগ্রতা, যুদ্ধক্ষমতা এবং অভিবাসন বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের দিনগুলো অপাশ্চাত্য দেশগুলোর শক্তিবৃদ্ধি, পুনঃজাগরণ, দৈশিককরণ এবং কার্যক্ষমতা, পশ্চিমাদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বৃদ্ধি করবে, আর অপাশ্চাত্য শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যেও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার হতে পারে।