৩. আলো আসুক

সুপারম্যানের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। অবশ্য ঘটনাটি ঘটেছিল একটা কমিক বইয়ের পাতায়। কিন্তু সে অনুভূতিটা ছিল একদম বাস্তবের মতো। ‘স্টার লাইট, স্টার ব্রাইট’ শিরোনামের ওই বিশেষ সংখ্যায় ম্যান অব স্টিল তথা সুপারম্যান মঙ্গল গ্রহে একদল আগ্রাসী এলিয়েনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় সে একটু বিরতি নেয়। যুদ্ধটা জাস্টিস লিগের বন্ধুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হুট করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এর একমাত্র কারণ, সে একটা তারা দেখতে চেয়েছিল।

এ রকম সুপারহিরোই আমার পছন্দের।

তুমি যদি সুপারম্যানের কথা না জানো, তাহলে বলি, তার গায়ের চামড়া বুলেটপ্রুফ, চোখ থেকে লেজাররশ্মি ঠিকরে বের হয়, আর সে উড়তেও পারে। এ ছাড়া আরও কিছু বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে তার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সে এলিয়েন। তার জন্ম পৃথিবীতে নয়, ক্রিপটন নামের একটা গ্রহে। সেখান থেকে একটা নভোযানে চড়ে সে শৈশবে পৃথিবীতে এসেছিল। মহাকাশে তার সেই দীর্ঘ যাত্রার পর যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের একটা মাঠে এসে নামে সে। সেখানে তার নতুন অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা হলেন জোনাথান ও মাথা কেন্ট। এরপর তাদের সঙ্গেই জীবন কাটাতে থাকে সুপারম্যান।

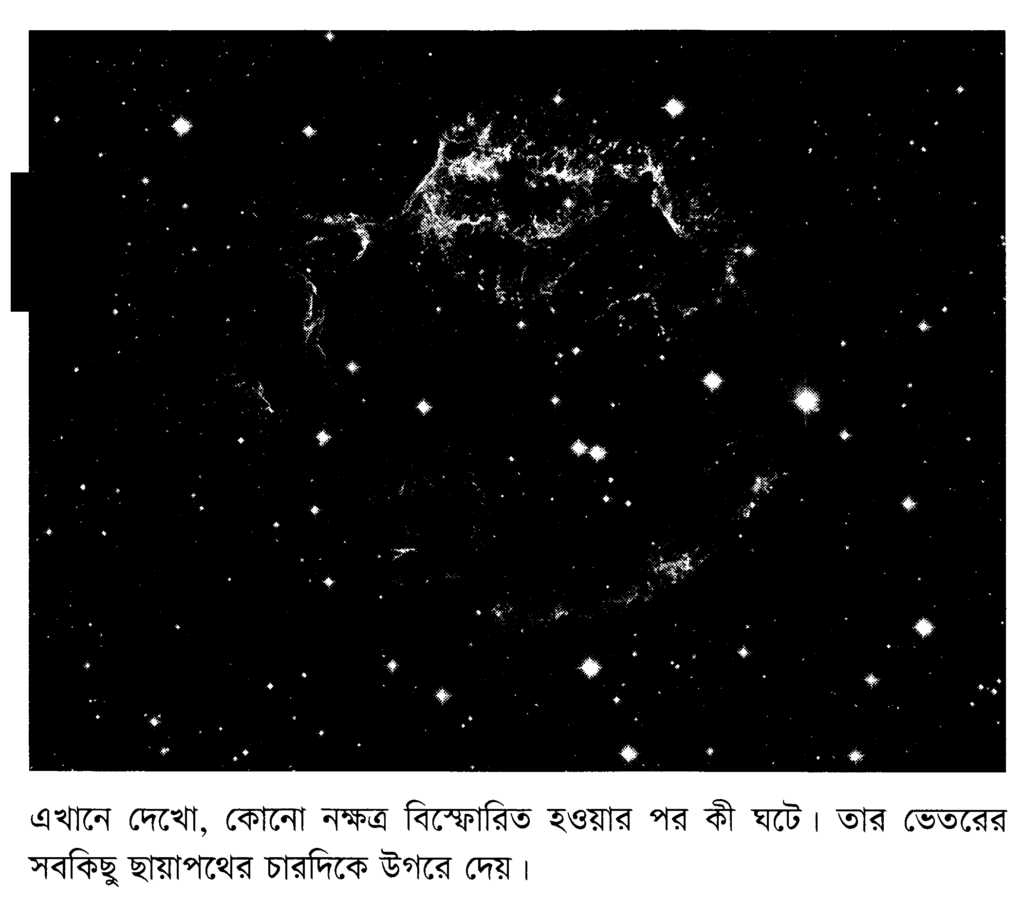

অবশ্য সুপারম্যান যখন পৃথিবীর দিকে আসছিল, তখনই ধ্বংস হয়ে যায় ক্রিপটন গ্রহ। সেটা কীভাবে ঘটেছিল, তা নিয়ে কমিকস ও মুভিতে ভিন্ন ধরনের গল্প দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্টার লাইট, স্টার ব্রাইট-এ ক্রিপটনের সূর্যটা পরিণত হয় একটা সুপারনোভায়। ফলে বিস্ফোরিত হয় নক্ষত্রটা। সুপারম্যানের আবাসস্থল গ্রহটি এই প্রক্রিয়ায় স্রেফ ভাজা ভাজা হয়ে যায়।

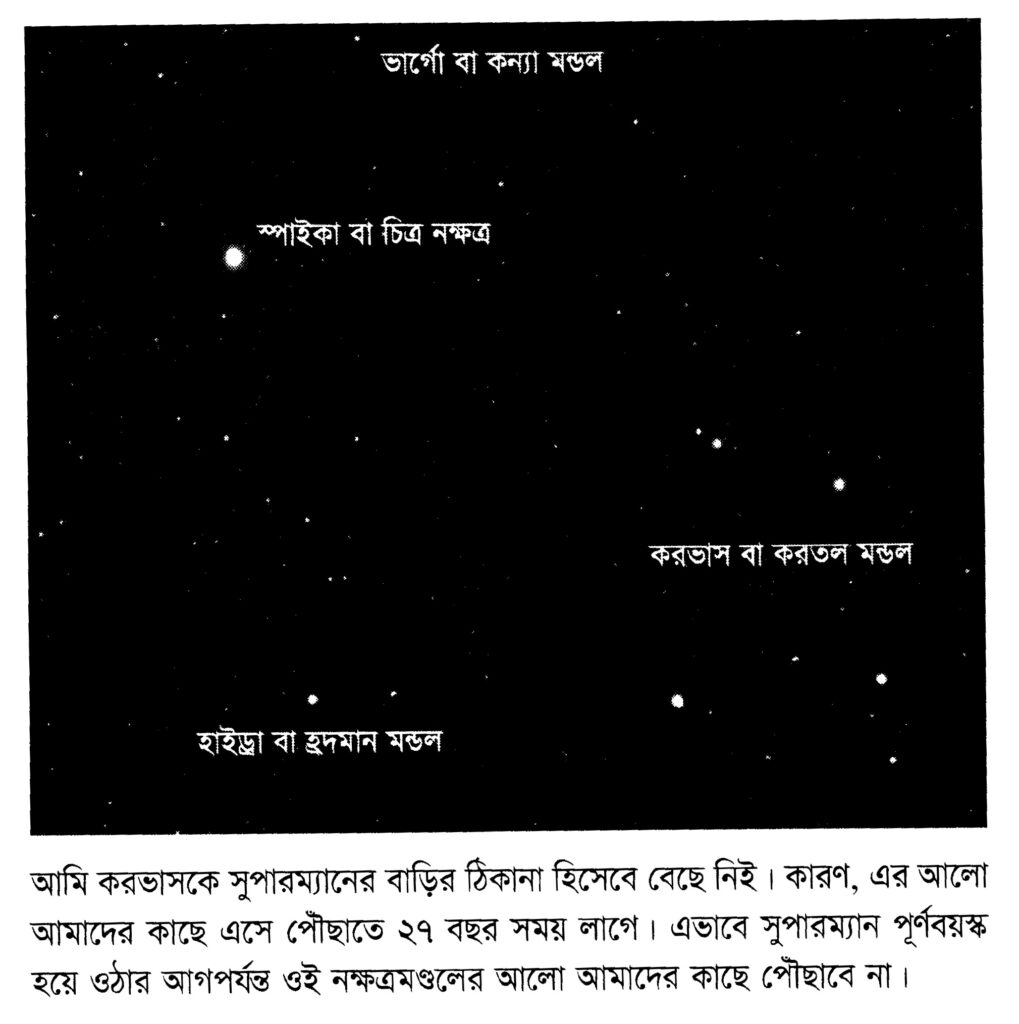

ওই কমিক সংখ্যায় আমার নিজেরও একটা চরিত্রে আছে। সেখানে আমার গোঁফ ছিল। আবার আমার প্রিয় অ্যাস্ট্রোনমি থিমের পোশাকও পরেছিলাম। সেটা ছাড়াও ওই সংখ্যায় আমার অবদান ছিল, আমাদের গ্যালাক্সিতে সুপারম্যানের বাড়ি কোথায় হতে পারে, তা শনাক্ত করা। আমার সহায়তা কামনা করেছিলেন কমিকসের লেখক। সামান্য কিছু গবেষণার পর করভাস নক্ষত্রমণ্ডলে আমি একটা চমৎকার প্রতিবেশী খুঁজে বের করি। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় ২৭ আলোকবর্ষ। আবারও বলছি, এই দূরত্ব থেকে একটা আলোকরশ্মি পৃথিবী থেকে এসে পৌঁছাতে সময় লাগবে ২৭ বছর।

কাজেই এককথায় বলা যায়, সেটা অনেক দূর।

সুপারম্যান প্রথম যখন পৃথিবীতে যাত্রা করে, তার নভোযান তাকে আলোর চেয়েও বেশি গতিতে বয়ে এনেছিল। হ্যাঁ, এমনটা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আগের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। কিন্তু তারা যেহেতু বুদ্ধিমান এলিয়েন, তাই তারা হয়তো জানে, কীভাবে ওয়ার্মহোল বানাতে হয় এবং তার ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে হয়। এই ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে শর্টকাট পথে তুমি মহাবিশ্বের যেকোনো জায়গায় ইচ্ছামতো চলে যেতে পারবে।

এভাবে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাল সুপারম্যান। কিন্তু তাদের সূর্যটা বিস্ফোরিত হওয়ার মুহূর্তের আলোকে মহাকাশের ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে আসতে হয়েছে। তত দিনে পৃথিবীতে বড় হয়ে উঠেছে সুপারম্যান। সে কৃষিকাজ শিখেছে, তার বর্তমান দেশের রাজধানীর নাম মুখস্থ করেছে। এমনকি নিজের ভেতর বিশেষ ক্ষমতাও আবিষ্কার করেছে সে। ওদিকে বিস্ফোরিত নক্ষত্রটা থেকে আলো তখনো মহাকাশের বিপুল দূরত্ব পাড়ি দিচ্ছে।

বড় হয়ে সে মেট্রোপলিসের দিকে চলে গেল। এ শহরটা আমার জন্মশহর নিউইয়র্ক সিটির একটা সংস্করণমাত্র। ওই শহরে গিয়ে সে ম্যান অব স্টিল হিসেবে বেশ নাম কামাল। তখনো মহাকাশের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে ওই নক্ষত্রটির আলো।

সুপারম্যান একসময় লুইস লেনের প্রেমে পড়ল। তখনো ওই আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি।

আক্রমণকারী এলিয়েনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সুপারম্যান যখন মঙ্গল গ্রহে গেল, তখন ওই নক্ষত্রের ফোটন অবশেষে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। নক্ষত্রটা পৃথিবী থেকে ২৭ আলোকবর্ষ দূরে। সুপারম্যানের জন্মের সময় সেটি বিস্ফোরিত হয়েছিল। এ কারণে সুপারম্যানের ২৭ বছর বয়সে ওই সুপারনোভার আলো অবশেষে ধরা পড়ে আমাদের টেলিস্কোপে।

ওয়ার্মহোল

আলবার্ট আইনস্টাইনের বড় কিছু আইডিয়ার মধ্যে একটা হলো মহাকর্ষ আসলে স্থানের আকার বদলে দেয়। অর্থাৎ সরলরেখাকে পরিণত করে বক্ররেখায়। কিন্তু এ ধারণাকে যদি অনেকটা প্রসারিত করা যায়, তাহলে মহাবিশ্বের পুরো একটা অংশকে বাঁকিয়ে দূরবর্তী দুটি স্থানকে পরস্পরের কাছাকাছি আনা সম্ভব। কিছু সময়ের জন্য আমাদের মহাবিশ্বকে এক টুকরো কাগজ বলে মনে করো। তুমি যদি এই কাগজের এক কোনায় একটা পৃথিবীর ছবি আঁকো, তাহলে কাগজের উল্টো দিকে একটা বৃত্ত আঁকো, যেটা ক্রিপটন বোঝাবে। এই দুটি গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ হবে সরলরেখা, তাই না? এর উত্তর সাধারণভাবে হ্যাঁ। কিন্তু মহাকর্ষ যদি এই সমতল মহাবিশ্বকে বাঁকিয়ে ফেলে এবং কাগজটা দলা পাকানোর পর দুটি গ্রহ যদি পরস্পরের স্পর্শ করার দূরত্বে আসে, তাহলে তাদের সংক্ষিপ্ত পথ পাল্টে যাবে। একে একটা ব্রিজ বা সেতু হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন আইনস্টাইন। একেই এখন বলা হয় ওয়ার্মহোল। স্থানের ভেতর এটা এমন এক ধরনের টানেল, যা দূরবর্তী দুটি বিন্দুকে সংযুক্ত করে। ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব সত্যিই আছে কি না, আমরা তা জানি না। কিংবা ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে কোনো স্পেসশিপে ভ্রমণ করতে গেলে তোমার দেহের সব পরমাণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে কি না, আমরা তা-ও জানি না। তবে সায়েন্স ফিকশন লেখকেরা এর ভেতর দিয়ে ভ্রমণের কথা লিখতে ভালোবাসেন।

ঠিক এ সময় ম্যান অব স্টিল তাড়াহুড়ো করে হেইডেন প্লানেটারিয়ামে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। এই কাহিনিতে আমার কমিকস ভার্সন সবকিছু ব্যবস্থা করে দেয়, যাতে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপটা করভাসের দিকে তাক করা যায়। যাতে টেলিস্কোপে নক্ষত্রটার যতটা সম্ভব বেশি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য আলো ধরা যায়।

এই মানুষটার জন্য সেটা ছিল ভয়াবহ দুঃখের মুহূর্ত। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারল, তার নিজ গ্রহ একটা সুপারনোভার কারণে স্রেফ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে সেটা অন্যতম অদ্ভুত জিনিসের নিখুঁত চিত্রণ। এমনকি প্রকৃতির জন্যও সে কথা সত্য। আমরা এরই মধ্যে এই ধারণা সম্পর্কে জেনে গেছি। কিন্তু আরেকবার বিষয়টা খতিয়ে দেখা যাক। কোনো উৎস থেকে আমাদের টেলিস্কোপে আলো আসতে সময় লাগে। কাজেই আমরা যখন কোনো কিছুর দিকে তাকাই বা যখনই কোনো বস্তু থেকে আমাদের চোখে আলো এসে পড়ে, তখন আসলে ওই বস্তুকে তার অতীতে দেখতে পাই। ওই অতীতে আসলে যাত্রা শুরু করেছিল ফোটনগুলো। মহাকাশের যত দূরে আমরা দেখি, সেখান থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে তত বেশি সময় লাগে। তাই আমরা তত বেশি আগের সময় দেখতে পাই।

আমি আর সুপারম্যান ওই কমিক বইয়ে যেমনটা করেছিলাম, অর্থাৎ ২৭ বছর পেছনের সময়ে দেখা অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টদের জন্য সাধারণ একটা ঘটনা। বর্তমানে টেলিস্কোপ ও ডিটেক্টর ব্যবহার করে কয়েক বিলিয়ন বছর আগের অতীত দেখতে পাই আমরা। মহাবিশ্বের সূচনালগ্নের প্রায় কাছাকাছি সময় দেখতে পারি। সে জন্য অবশ্য দুজন বিজ্ঞানীকে ধন্যবাদ দিতে হবে। তাঁরা হলেন আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন। দুর্ঘটনাবশত বিশ শতকে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম সেরা আবিষ্কারটা করেছিলেন এই দুই বিজ্ঞানী।

*

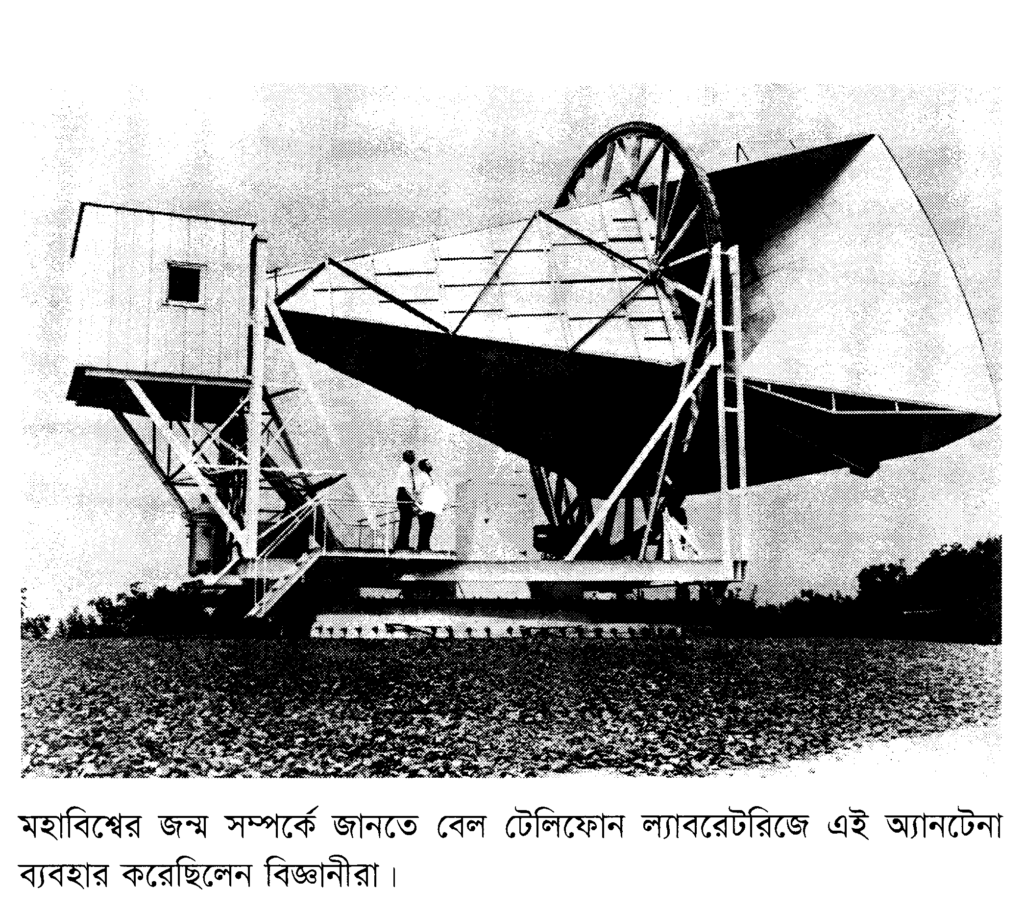

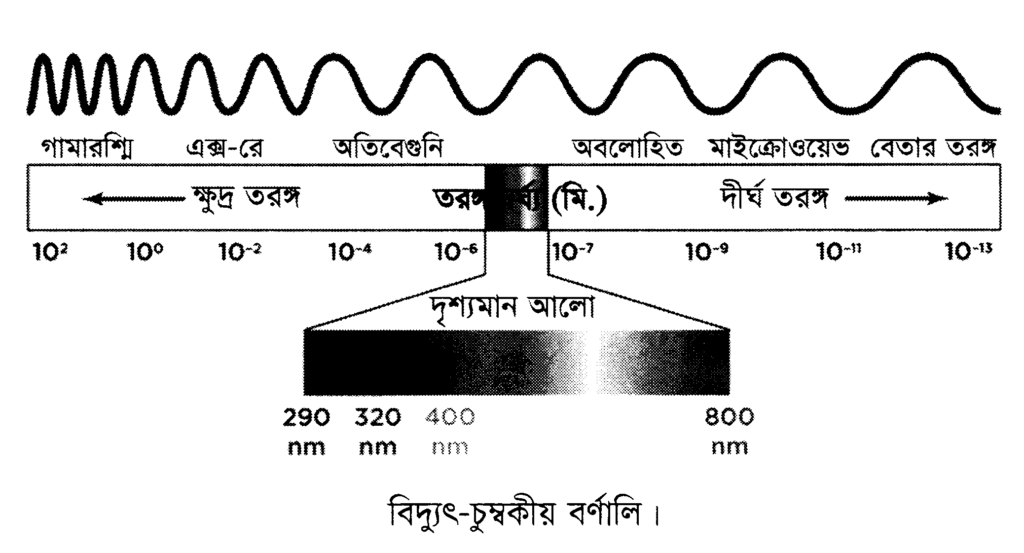

১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজে কাজ করতেন পেনজিয়াস ও উইলসন। সেটি ছিল আসলে এটিঅ্যান্ডটি (আমেরিকান টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাফ) কোম্পানির একটা গবেষণা শাখা। এই একই কোম্পানি বর্তমানে ওয়্যারলেস ও স্মার্টফোন সার্ভিস দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে ৯ম অধ্যায়ে আমরা আরও বিস্তারিত কথা বলব। কিন্তু আকাশ বিভিন্ন ধরনের আলোকশক্তিতে পরিপূর্ণ। এর কিছু আমাদের পরিচিত রংধনুর রঙের মতো দৃশ্যমান। অন্যগুলো অদৃশ্য। তবে এর সব কটিই আসলে তরঙ্গ। এসব আলোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বা ওয়েভলেংথে। একটা তরঙ্গ তার একটা শীর্ষবিন্দু থেকে আরেকটা শীর্ষবিন্দুতে যেতে যে দূরত্ব পাড়ি দেয়, সেটাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য। রেডিও তরঙ্গ পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে শিংয়ের মতো দেখতে একটা বিশাল আকারের অ্যানটেনা বানিয়েছিল এটিঅ্যান্ডটি।

বিশালাকৃতির অ্যানটেনাটা আকাশের দিকে তাক করলেন পেনজিয়াস ও উইলসন। কিন্তু যন্ত্রটা যখনই তাক করা হোক না কেন, সেটা আরেক ধরনের আলো ধরতে লাগল। সেটা ছিল মাইক্রোওয়েভ। বর্তমানে বেশির ভাগ মার্কিনের রান্নাঘরে মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে। এর মাধ্যমে এই দীর্ঘ, অদৃশ্য, নিম্নশক্তির তরঙ্গ দিয়ে প্লাবিত করে রান্না বা খাবার গরম করা যায়। কিন্তু এই দুই বিজ্ঞানী তাঁদের অ্যানটেনায় সব সময় এই মাইক্রোওয়েভ খুঁজে পাচ্ছিলেন কেন?

বিভ্রান্ত হলেন পেনজিয়াস আর উইলসন।

পৃথিবী ও মহাকাশে ওই তরঙ্গের সম্ভাব্য উৎস খুঁজতে লাগলেন তাঁরা। প্রায় প্রতি তরঙ্গের ক্ষেত্রেই তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারলেন, আলোটা কোথা থেকে আসছে। কিন্তু রহস্যই রয়ে গেল এই মাইক্রোওয়েভ। অ্যানটেনাটা কোন দিকে তাক করা আছে, তাতে কিছু যায় আসে না। বিজ্ঞানীদ্বয় মহাকাশের সব দিকেই ওই তরঙ্গের খোঁজ পেলেন। ডিটেক্টরে কোনো সমস্যা হলো কি না, স্বভাবত তা-ই ভাবলেন তাঁরা। তাই অ্যানটেনার ভেতর আঁতিপাঁতি করে অনুসন্ধান চালালেন। সেখানে পাওয়া গেল একটা কবুতরের বাসা। আবার অ্যানটেনাটাও সাদা বস্তু দিয়ে ঢেকে গেছে।

মানে কবুতরের মল।

কবুতরের মলে অ্যানটেনার ডিশের অধিকাংশ অংশ ঢেকে গিয়েছিল। কাজেই রহস্যময় মাইক্রোওয়েভের কারণ এই নোংরা অ্যানটেনাও হতে পারে। ওই মল পরিষ্কার করলেন পেনজিয়াস আর উইলসন। কবুতরগুলোকে বাসা বানানোর জন্য অন্য কোনো জায়গা খুঁজে নিতে উৎসাহিত করলেন। এরপর আবারও পরীক্ষা করে দেখলেন যন্ত্রপাতিগুলো।

এবার অবশ্য সংকেতটা বেশ কমে গেল, কিন্তু পুরোপুরি দূর হলো না। কাজেই বোঝা গেল, পুরোটা দোষ ওই কবুতরদের নয়। কিন্তু তারপরও এই দুই বিজ্ঞানীর কাছে এই রহস্যময় আলোর কোনো ব্যাখ্যা ছিল না।

এদিকে একদিন তাঁদের কাজের কথা শুনতে পেলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ডিকের নেতৃত্বে একদল পদার্থবিদ। কিন্তু পেনজিয়াস আর উইলসনের চেয়ে অন্তত একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন তাঁরা। কারণ, এই বিজ্ঞানী দল নিশ্চিতভাবে জানতেন, ওই অদ্ভুত আলো বা তরঙ্গ কোথা থেকে আসছে।

পেনজিয়াস ও উইলসনের সমস্যাটার উৎপত্তি আসলে কবুতরের মল ছিল না।

আসলে দুর্ঘটনাক্রমে নিজেদের অজান্তে আদিম মহাবিশ্ব থেকে আসা আলো আবিষ্কার করে বসেছিলেন এই দুই বিজ্ঞানী।

*

বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের পর দ্রুতবেগে প্রসারিত হচ্ছিল আমাদের মহাবিশ্ব।

এ বিশ্বজগতে অসংখ্য রহস্যময় নিয়মকানুন আছে। যার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এর মধ্যে একটা নিয়ম বলে, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। এ নিয়মটা ল অব কনজারভেশন অব এনার্জি বা শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি নামে পরিচিত। নিয়মটা তুমি ভাঙতে পারবে না। সত্যি বলছি। আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বের সব শক্তি মহাবিস্ফোরণের সময়েও ছিল। মহাবিশ্ব বড় হতে থাকায় এসব শক্তি বড় থেকে আরও বড় স্থানে প্রসারিত থাকে। অতিবাহিত প্রতিটা মুহূর্তেই মহাবিশ্ব আরও একটু বড় হচ্ছিল। আরও একটু শীতলও হচ্ছিল। সেই সঙ্গে আরও একটু অস্পষ্ট বা অনুজ্জ্বল হয়ে উঠছিল

৩৮০,০০০ বছর ধরে সবকিছু এভাবে ঘটছিল।

এই আদিম সময়ে তোমার মিশন যদি হতো মহাবিশ্বের চারদিকে দেখা, তাহলে তুমি তা করতে পারতে না। তোমাকে এমন ফোটন দেখতে হবে, যারা এই মহাজাগতিক যাত্রা সম্পন্ন করতে পেরেছে। কিন্তু এ সময় ফোটনগুলো খুব বেশি দূর যেতে পারত না। তুমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সময় তোমার বাবা-মা কি কখনো তোমাকে দরজায় আটকে দিয়েছেন? তাঁরা তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তুমি ঘরের কাজ শেষ করোনি কিংবা হোমওয়ার্ক অবহেলা করেছ? ফোটনের জীবনটাও অনেকটা এ রকম ছিল। মহাবিশ্বের সেই সময়ে ইলেকট্রনরা বারবার তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ওই সময় যাত্রা শুরু করতে পারেনি তারা। আর ফোটনগুলো কোথাও যেতে না পারার কারণে কোনো কিছু দেখাও সম্ভব ছিল না। মহাবিশ্ব সব দিকেই দেখতে তখন ছিল উজ্জ্বল কুয়াশার মতো।

তবে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পর ক্রমেই আরও ধীরে ধীরে চলাচল করতে লাগল কণাগুলো। ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনগুলো এতই ধীরগতির হয়ে গেল যে তাদের পাশ দিয়ে যাওয়া কোনো প্রোটনের খপ্পরে আটকা পড়ল তারা। এভাবে ইলেকট্রন ও প্রোটন একত্র হওয়ার পর আমরা পেলাম পরমাণু।

কিন্তু এর সঙ্গে কবুতরের মলের সম্পর্ক কী?

প্রোটনরা এই ইলেকট্রনগুলো আঁকড়ে ধরার পর ফোটনদের বাধা দেওয়ার মতো আর কিছুই থাকল না। তারা মুক্ত হয়ে মহাবিশ্বের বাধাহীন পথে অবিরাম ছুটে বেড়াতে লাগল।

মহাবিশ্বে ফোটনগুলো অবিরাম ছোটার সময় মহাবিশ্ব ক্রমে প্রসারিত ও শীতল হতে থাকে। এতে ফোটনগুলো ক্রমেই হতে লাগল দুর্বল থেকে দুর্বলতর। প্রথমে তারা এত শক্তিশালী ছিল যে তাদের দেখা যেত। আমরা যখন কোনো ছাপা বই বা ইলেকট্রনিক বইয়ের কোনো পৃষ্ঠার দিকে তাকাই, তখন আমাদের চোখ এ ধরনের ফোটন গ্রহণ করে। কয়েক মিলিয়ন থেকে কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে বিপুল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এই ফোটনগুলো একসময় শীতল হয়ে গেল। তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রসারিত হয়ে গেল এবং রূপান্তরিত হলো দীর্ঘ, নিম্নশক্তির মাইক্রোওয়েভে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া এসব ফোটনকে আমরা বলি কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড বা মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ।

কিছুটা অভিনব বৈজ্ঞানিক নাম শুনে বিভ্রান্ত হয়ো না। দানবীয় আকৃতির একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন মহাকাশের কোথাও ভেসে বেড়াচ্ছে, তেমনটাও ভেবে বোসো না। এই কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আসলে চোখধাঁধানো, তাপদগ্ধ আদিম মহাবিশ্ব থেকে আসা অবশিষ্ট আলো।

আর ওই আলোকে নিজেদের অ্যানটেনার ডিশে ধরতে পেরেছিলেন পেনজিয়াস আর উইলসন। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর আগের মহাবিশ্বকে দেখতে পেয়েছেন।

এ ঘটনা ঘটার কয়েক দশক আগে এই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ডের অস্তিত্বের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রাশিয়ায় জন্ম নেওয়া মার্কিন পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো। প্রিন্সটনের রবার্ট ডিক এবং তাঁর সহকর্মীরা যখন জানতে পারলেন, পেনজিয়াস ও উইলসন একটা অদ্ভুত সংকেত আবিষ্কার করেছেন, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন—এ কথার মানে কী। আসলে তাঁরা নিজেরাও কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রমাণ খুঁজছিলেন। সবকিছুই খাপে খাপে মিলে গেল। এমনকি সংকেতটাও আসছিল মহাকাশের সব দিক থেকে।

এক দশকের বেশি সময় পর, ১৯৭৮ সালে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার পান পেনজিয়াস আর উইলসন।

জর্জ গ্যামো

জর্জ গ্যামো ছিলেন প্রভাবশালী কসমোলজিস্ট। এ ছাড়া তিনি ছিলেন সফল একজন শিক্ষক। তাঁর এক শিক্ষার্থী ছিলেন ভেরা রুবিন। ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্তবস্তু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন ভেরা রুবিন। এই রহস্যময় বস্তু দূরবর্তী ছায়াপথগুলোকে একত্রে আটকে রেখেছে। শিশু- কিশোরদের জন্য বইও লিখেছেন গ্যামো। একটা সিরিজের চরিত্রের নাম ছিল মি. টম্পকিন্স। এসব সিরিজে তিনি সব ধরনের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক অভিযান চালান। একটা জায়গায় মি. টম্পকিন্স একটা ইলেকট্রনে পরিণত হন। অনেকটা আদিম মহাবিশ্বের কণাগুলোর মতো। এরপর একটা অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিকণা জোড়া, অর্থাৎ পজিট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। চরম এক সমাপ্তি।

এটা কি ঠিক হলো?

পেনজিয়াস আর উইলসন টেলিস্কোপে যা দেখতে পেয়েছেন, তা আসলে কী—সেটা বুঝতে সহায়তা করেন বিজ্ঞানী রবার্ট ডিক। কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। এটা একদম অন্যায্য বলে মনে হয়। কিন্তু নোবেল পুরস্কার সাধারণত একটা আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হয়। কোনো তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী যদি কী পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন, আবিষ্কারে অংশগ্রহণ করেন কিংবা অন্যদের বলেন কী খুঁজতে হবে, তাহলে তিনি হয়তো পুরস্কারটার ভাগ পেতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পেনজিয়াস আর উইলসন কসমিক মাইক্রোওয়েভ প্রথমে খুঁজে পান। কাজেই পুরস্কারটা পেয়েছেন স্রেফ তাঁরা দুজন।

*

আমরা কীভাবে জানলাম যে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের ব্যাপারে আমরা সঠিক?

এলিয়েনদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টা দেখা যাক। মনে আছে তো, মহাবিশ্বের দূরের কোনো জায়গা থেকে আমাদের কাছে আলো পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগে। গভীর মহাকাশের দিকে তাকালে আমরা আসলে সময়ের পেছনে দেখতে পাই। কাজেই বহুদূরের কোনো গ্যালাক্সিতে বুদ্ধিমান বাসিন্দা যদি আমাদের টেলিস্কোপে ওই ফোটনগুলো আসার আগেই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ডের তাপমাত্রা মাপতে চাইত, তাহলে তাদের ফলাফলটা আমাদের পরিমাপের চেয়ে কিছুটা বেশি আসত। কারণ, তারা তুলনামূলকভাবে আমাদের চেয়ে একটা তরুণ, ছোট ও উত্তপ্ত মহাবিশ্বে বসবাস করে।

তুমি নিজেও এই ধারণাটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

সায়ানোজেন অণু মাইক্রোওয়েভের সংস্পর্শে এলে উত্তেজিত হয়। এখানে উত্তেজিত বলতে বোঝাতে চাচ্ছি এই অণুর চারপাশের কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো লাফিয়ে ভিন্ন কোনো স্তরে চলে যায়। কিন্তু তুমি যদি তাদের নাচের এই ছবি তুলতে চাও, তা-ও পারবে। উষ্ণ মাইক্রোওয়েভ শীতল মাইক্রোওয়েভের তুলনায় সায়ানোজেন অণুকে একটু বেশি উত্তেজিত করে। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে আমরা যেসব সায়ানোজেন দেখি তার সঙ্গে দূরের তরুণতর গ্যালাক্সিগুলোর সায়ানোজেনের তুলনা করে দেখেছেন জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা। এসব গ্যালাক্সির বয়স কম হওয়ার কারণে সায়ানোজেনগুলো উষ্ণ মাইক্রোওয়েভের সংস্পর্শে আসে। কাজেই সেগুলো অনেক বেশি উত্তেজিত হওয়া উচিত পর্যবেক্ষণেও তারা ঠিক এটাই ঘটতে দেখেছেন।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, তাই না?

কিন্তু এসব ব্যাপার মজার হওয়া উচিত কেন? কারণ, মহাবিশ্ব কীভাবে গড়ে উঠেছিল—এটা সেই সমৃদ্ধ চিত্রটির জোগান দেয়। পেনজিয়াস ও উইলসনের পর কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করতে আরও সেনসিটিভ বা সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা। দেখা গেছে, এই মানচিত্র পুরোপুরি মৃসণ নয়। এতে কিছু দাগ আছে, যা গড় মানের চেয়ে কিছুটা উত্তপ্ত ও কিছুটা শীতল। মানচিত্রে তাপমাত্রার এই পার্থক্য গবেষণা করে আমরা নির্ধারণ করতে পারি, আদিম মহাবিশ্ব দেখতে কেমন ছিল এবং পদার্থগুলো কখন গুচ্ছকারে একত্র হতে শুরু করেছিল

এই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের বলে যে মহাবিশ্ব কীভাবে আচরণ করবে এবং কীভাবে প্রসারিত হবে। তবে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড এটাও উদ্ঘাটন করেছে যে মহাবিশ্বের বেশির ভাগ অংশ এমন বস্তু দিয়ে গঠিত, যার সম্পর্কে আমরা এখনো কিছুই জানি না। এক রহস্য বটে। এই দুটি রহস্য নিয়ে আলোচনা করব ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে।

পাঠক, সাবধান। আমাদের কাহিনি শিগগিরই গুপ্ত রহস্যের দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে।