‘অপরাজিত’

‘পথের পাঁচালি’ তোলার সময় টাকাপয়সার ঝামেলায় একেবারে জেরবার হবার উপক্রম হয়েছিল। দ্বিতীয় ছবির বেলায় আর সে-সব ঝামেলা হয়নি। এবারে প্রযোজনার দায়িত্ব নেয় ‘এপিক ফিল্মস’। কোম্পানিটা তিনজনে মিলে চালান। প্রথমজন এক রেডিয়ো স্টোরের মালিক, দ্বিতীয়জনের আসল ব্যবসাটা কয়লার, আর তৃতীয়জন হলেন এক নাম-করা ব্যবসায়ী। রেডিয়ো স্টোরের মালিক ভদ্রলোক আবার ক্ষমতাশালী শখের অভিনেতাও বটেন। এঁর বাড়ি ডিক্সন লেনে। ‘পথের পাঁচালি’র সাফল্যের পরে সেখানে ইনি আমাদের জন্য একটা ছোটখাটো সম্বর্ধনারও ব্যবস্থা করেছিলেন। ইনি আমার একজন সত্যিকারের অনুরাগী মানুষ ছিলেন। প্রথম ছবির বেলায় আমাকে যে অর্থাভাবে ভুগতে হয়েছিল, সেটা ইনি জানতেন। সেই কারণে সর্বদা নজর রাখতেন যাতে আবার না আমার তেমন কোনও ভোগান্তি হয়।

‘পথের পাঁচালি’ পরিবেশনার ভার নিয়েছিল অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। এবারেও তারা পরিবেশনার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে। ‘অপরাজিত’র ব্যাপারে ‘এপিক ফিল্মস’-এর সঙ্গে তাদের একটা চুক্তিও হয়। এবারকার বাজেট অবশ্য আগের তুলনায় কিছুটা বাড়ল—এক লক্ষ ছ’ হাজার টাকা। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা বাবদে কিছু টাকা বরাদ্দ হল আমার জন্যও। কার্যত আগের কর্মীরাই এ-ছবিতে কাজ করবেন। ‘পথের পাঁচালি’তে আমার প্রথম সহকারী ছিলেন শান্তি চাটুজ্যে। দুর্ভাগ্যবশত তিনি ইতিমধ্যে আর-একটা ফিল্মের কাজ নিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে তিনজন নতুন লোক নিতে হয়। তিনজনই অবশ্য আমার চেনা লোক। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শৈলেন দত্ত। কন্টিনুইটি রক্ষার কাজে এঁর কিছু পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল।

কাহিনীর চিত্ৰস্বত্ব বাবদে যে-টাকা দেওয়ার কথা, বিভূতিভূষণের স্ত্রীকে এবারে সেটা অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়। এইটে দেখে ভদ্রমহিলা খুব খুশি হয়েছিলেন যে, আমাকে বিশ্বাস করে তাঁকে ঠকতে হয়নি। তাঁর একমাত্র দুঃখ, স্বামী দেখে যেতে পারলেন না তাঁর উপন্যাস থেকে কী চমৎকার ছবি হতে পারে।

প্রথম বার ছবি তুলতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়, তাতে আমি বুঝেছিলাম যে, যথার্থ একটা চিত্রনাট্য আগেই তৈরি করে ফেলা দরকার। চিত্রনাট্য লেখার জন্য তাই লাল কাপড়ে বাঁধানো বেশ মোটাসোটা একটা খাতা এবারে আগেই কিনে ফেলি। এই ধরনের খাতাতেই আসলে বহুকাল ধরে হিসেবপত্র রাখা হয়ে আসছে। একে বলে ‘খেরোর খাতা’। বেশ শক্তপোক্ত করে তৈরি করা হয় বলে এগুলো টেঁকেও অনেক দিন।

তখনই ঠিক করি যে, লোকেশন বাছাইয়ের জন্য কয়েকটা দিন তো কাশীতে থাকতেই হচ্ছে, তখন সেখানেই চিত্রনাট্যের অন্তত প্রথম অর্ধেকটা লিখে ফেলব। তা ছাড়া, লোকেশন খোঁজার ফাঁকে-ফাঁকে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও করে নেওয়া যাবে, যাতে কোনও সাহায্যের দরকার হলে সেটা সহজেই পাওয়া যায়। অভিনয়ের ব্যাপারে হরিহর আর সর্বজয়াকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই, ও-দুটি চরিত্রে আগে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরাই থাকবেন। কিন্তু অন্য যে-সব চরিত্র এ-বইয়েও থাকবে, তাদের মধ্যে অপুর ভূমিকায় দরকার হচ্ছে দুজন অভিনেতার। একজন হবে বছর দশেকের, অন্যজন মোটামুটি ষোলো বছরের। দশ বছরের অপুর ভূমিকায় যে এবারে আর সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামাতে চাইনি, তার একটা কারণ, অপুর ভূমিকায় তাকে দিয়ে ঠিকমতো অভিনয় করাতে আগের বারে বড় বেগ পেতে হয়েছিল। অন্য কারণ, সে বড্ডই ছোট, দশ-বছরের অপুর ভূমিকায় তাকে মানাবে না। যা-ই হোক, তখনকার মতো এটাই ঠিক করি যে, আগে কাশী থেকে ঘুরে আসি, ভূমিকা বিতরণের ব্যাপারটা বরং তখন ঠিক করা যাবে। কাশীতে যখন লোকেশন খুঁজতে যাই, আর তার পরেও যখন সেখানে গিয়ে শুটিং করি, তখন একটা ডায়েরিতে সব কথা লিখে রাখতাম। সেখানে পৌঁছবার দু’দিন বাদে ডায়েরিতে যা লিখেছিলাম, তা এখানে তুলে দিচ্ছি। (এর মধ্যে যে ঘাটের কথা লেখা হয়েছে, তা হল গঙ্গার ঘাট। ঘাটগুলো ধাপে-ধাপে নদীর মধ্যে নেমে গেছে। গঙ্গার তীর-বরাবর প্রায় মাইল দুয়েক ধরে এ-রকম বিস্তর ঘাট চোখে পড়বে।)

১ মার্চ, ১৯৫৬। ঘাটের অবস্থা দেখতে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে যাই। সূর্য আরও আধ ঘণ্টা বাদে উঠবে। অথচ এরই মধ্যে জায়গাটায় বেশ আলো এসে গেছে। কর্মচঞ্চলতাও প্রচুর। শুনলাম, প্রথম-স্নানার্থীরা আলো ফুটবার অনেক আগে চারটের মধ্যেই এখানে এসে যান। ঘাটে এখনও পায়রা দেখছি না। তবে কুস্তিগিররা এরই মধ্যে এসে গেছে। এই পরিবেশের কোনও তুলনা নেই। মনের উপরে এর প্রভাব পড়ে, একটা উদ্দীপনা বোধ করি। যতক্ষণ সম্ভব, এই পরিবেশকে যেন শুষে নিতে ইচ্ছা হয়। এখানে কাজ করতে হবে; সবটা প্ল্যান করা, জায়গা ও এক্সট্রা বাছাই, ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন বসানো, দৃশ্যগুলোকে সাজিয়ে নেওয়া, তার ছবি তোলা—দুশ্চিন্তা সব নিয়েই। কিন্তু একটা কথা ঠিক। সেটা এই যে, এ হচ্ছে সেই পরিবেশ, যা কাজের ব্যাপারে একটা সত্যিকার প্রেরণা জোগায়। এখানকার রাস্তাঘাট যে দারুণ কিংবা উত্তেজনাময় কিংবা অতুলনীয়, শুধু এটুকু বললেই তো চলবে না। কেন এগুলি এমন হল, আর আমাদের চিত্তের উপরে এমন ছাপই বা এরা কীভাবে ফেলছে, ঠাণ্ডা মাথায় সেটা ভেবে দেখতে হবে। যত বিচার-বিশ্লেষণ করব, ততই উদ্ঘাটিত হবে এর রহস্য। আর ততই বুঝব যে, এর কতটা আমার ছবিতে নেওয়া উচিত হবে, আর কতটা হবে না।

বিকেলে আবার এই একই ঘাটগুলোকে অন্য চেহারায় ফুটে উঠতে দেখি। দলে-দলে বিধবারা আসেন তখন। ঘাটগুলোর ধূসর-হলুদ রঙা পাথরের চওড়া সিঁড়ির ধাপে-ধাপে তখন সাদা রঙের ছড়াছড়ি। ঘাটে আর তখন স্নানার্থীদের দঙ্গল নেই। আলোটাও যেন অন্যরকম। সেটা বিশেষভাবে লক্ষ করার। কাশীর গঙ্গার ঘাটগুলি সব পূর্বমুখী। সকালে সূর্যের পুরোটা আলো পেয়ে তারা ঝলমল করে। তখন যে দীর্ঘ ছায়াগুলো তৈরি হয় তা যেন তখনকার কর্মচঞ্চল গতিশীলতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। বিকেল চারটের মধ্যে সূর্য চলে যায় বিরাট সব বাড়িগুলোর আড়ালে, যার ছায়া এবার নদীর অপর পাড়কে স্পষ্ট করে তোলে। এর ফলে একটা অস্পষ্ট আলোর রেশ সূর্যাস্ত পর্যন্ত থেকে যায়—যা বিকেলের কর্মহীন শান্ত ভাবের সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। ঘাটগুলোয় সকালের দৃশ্য সকালে তুলতে হবে, আর বিকেলের দৃশ্য বিকেলে।

২ মার্চ। বাঙালিটোলায় গিয়ে সেখানকার ঘরবাড়িগুলো দেখলাম। গণেশ মহল্লার বাড়িগুলো সম্ভবত ছবিতে সবচেয়ে ভাল আসবে। এটা মনে হবার কারণ কী? গলিঘুঁজিগুলিতে এখানে মাঝে-মধ্যেই মোড়ের ভাঁজ, বাড়ির সামনের দিকটা লেপাপোঁছা নয়, তার কাজের মধ্যে ভাঙচুরের বৈচিত্র্য; দরজা-জানলার পাল্লা আর এ কালের থামের উপরে রেলিং—সব মিলিয়ে নকশা ফুটেছে। দিনের আলো এখানে সর্বদা প্রায় একই রকম থাকে; ফলে সকালে নেওয়া শটকে বিকেলের শট বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

পাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা আশ্বাস দেন, আমাদের দরকার হলে তাঁরা সহযোগিতা করবেন। এখানে কাজ করতে হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর নির্ভর না-করে উপায় নেই। খুব সাবধানে এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক-রক্ষা করে চলতে হবে, কারণ তুচ্ছতম দোষে আমাদের এত উৎসাহের সব কাজকর্ম ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।

৪ মার্চ। দুর্গাবাড়িতে গিয়েছিলাম। এখানে যাঁরা পুজো দিতে আসেন, সাধারণত তাঁদের অর্ধেকটা মন থাকে পুজোর দিকে, আর বাকি অর্ধেক বাঁদরের উৎপাতের দিকে। বাঁদরগুলো এখানে এমনভাবে ঘুরে বেড়ায়, যেন তারাই এখানকার মালিক। দেখে মজাও নেহাত কম লাগে না। কারও হাতে যদি থাকে বাদামের ঠোঙা, তো বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে কখন যে সেটা এরা কেড়ে নেবে, তা বোঝবার জো নেই। কিন্তু যখন এরা ঘণ্টার দড়ি ধরে ঝুল খায়, আর তারই ফলে ঢংঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, তখন আর সেটা—সেই দৃশ্য আর সেই শব্দ—নিতান্ত কৌতুকের ব্যাপার থাকে না।

অপুকে নিয়ে এখানে চমৎকার একটা দৃশ্য তোলা যায়।

৮ এপ্রিল। চিত্রনাট্য নিয়ে খানিকটা কাজ করেছি। কীভাবে শুরু করব, তা নিয়ে সব সময়েই সমস্যা দেখা দেয়। এ-ক্ষেত্রেও দিচ্ছে। ঘটনাটা কোথায় ঘটছে সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য লং শটের ব্যবহার খুবই গতানুগতিক। কিন্তু যে-ছবির সূচনা কাশীতে, তাতে কি ওটা একেবারে বর্জন করা যাবে? বর্জন না-করার ইচ্ছেটা যে খুবই প্রবল, সেটা বুঝতে পারি।

‘পথের পাঁচালি’তে কোনও বাঁধাধরা চিত্রনাট্য অনুযায়ী কাজ করিনি। কাজের তাতে সুবিধেই হয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাজটা কেমন হবে, মাথার মধ্যে তার একটা মোটামুটি ভাবনা থাকাই যথেষ্ট। তার মধ্যে অবস্থা বুঝে মাঝে-মাঝে অদলবদল করে নিতে হয়।

‘অপরাজিত’র চিত্রনাট্য নিয়ে দুটো ব্যাপার আমাকে ভাবায়। ভাবনার প্রথম বিষয়, দুটো অপুর দরকার হচ্ছে। একজন প্রথমার্ধের জন্য, একজন দ্বিতীয়ার্ধের জন্য।

ডেভিড লিনের চলচ্চিত্র ‘গ্রেট এক্সপেকটেশন্স’-এও দরকার হয়েছিল দুই বয়সের দুজন পিপ-এর। কিন্তু সেখানে বয়সের পার্থক্যটা ছিল আরও বেশি। প্রথম অবস্থায় পিপের বয়স বছর আষ্টেক, দ্বিতীয় অবস্থায় বছর কুড়ির বেশি। তা ছাড়া, বেশি বয়সের পিপকে আরও অনেক বেশি সময় ধরে ছবিতে দেখা যায়। লিনের পক্ষে তাই একটা বয়স থেকে আর-একটা বয়সে যাওয়াটা কঠিন হয়নি, পর্বান্তরের কাজটা তিনি মসৃণভাবেই করতে পেরেছিলেন। আমাকে সে-ক্ষেত্রে যে-দুই অপুকে দেখাতে হচ্ছে, তাদের বয়সের ব্যবধান মাত্র পাঁচ-ছ বছর। দুজনের চেহারার মধ্যে তাই সাদৃশ্য থাকা চাই। তা না-থাকলে পরের পর্যায়ের অপুকে দেখে দর্শকরা কি মেনে নিতে চাইবেন যে, এই অপুই সেই অপু? দুই অপুর জন্য দুই ভাইকে পেলে বড় ভাল হত। কিন্তু অতটা আশা করা চলে না।

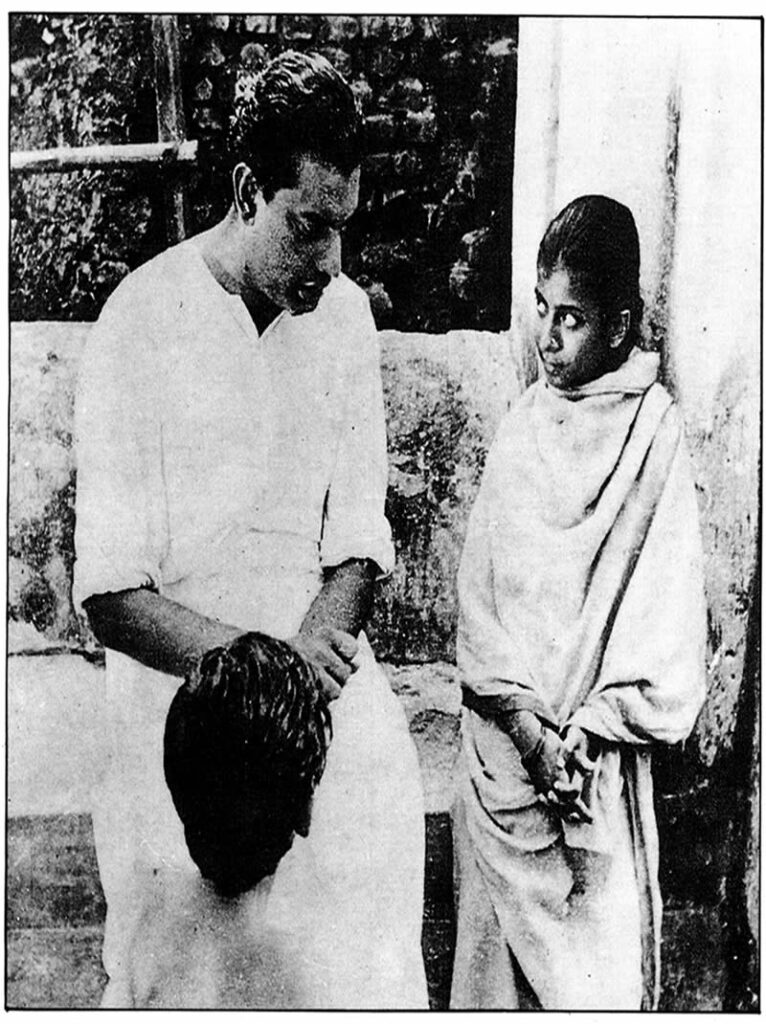

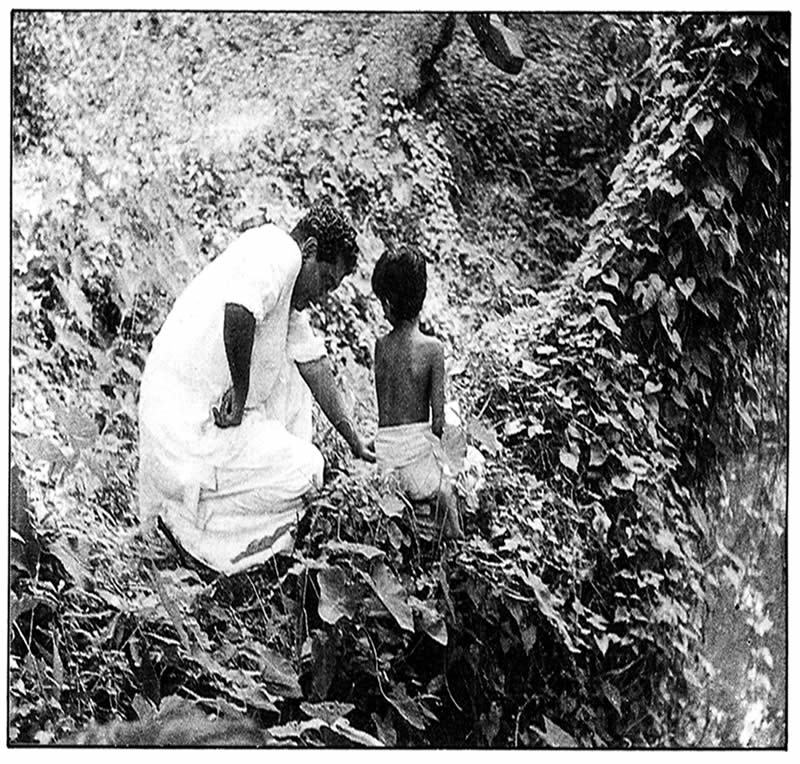

পথের পাঁচালি: দুর্গা ও অপুকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক।

দুর্গার মৃত্যুসংবাদে হরিহর ও সর্বজয়া।

অপরাজিত: হরিহরের মৃত্যুদৃশ্যে সর্বজয়া ও অপু।

পথের পাঁচালি: ইন্দিরকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক।

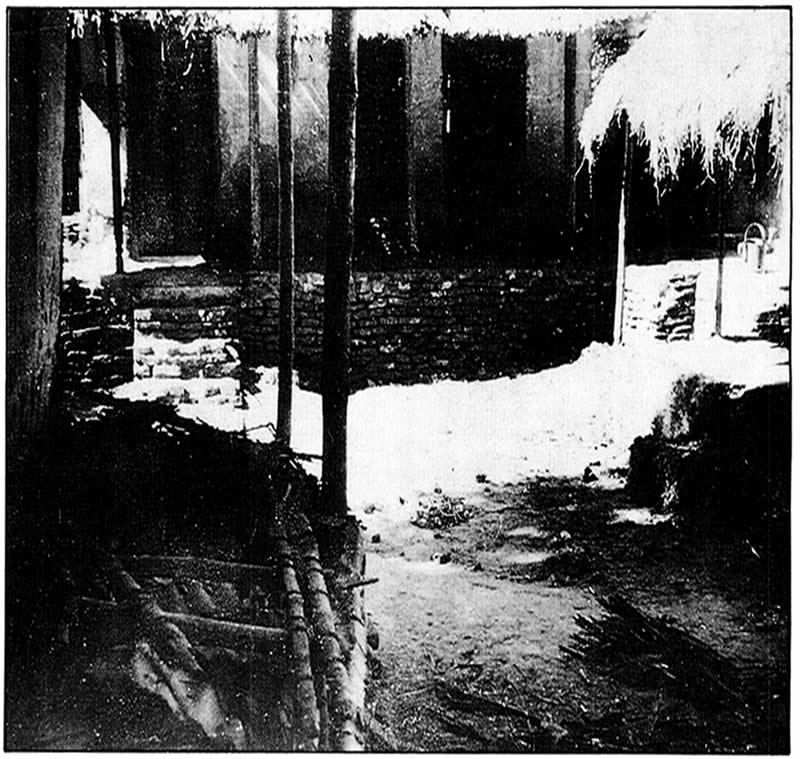

বোড়ালে যে-বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়।

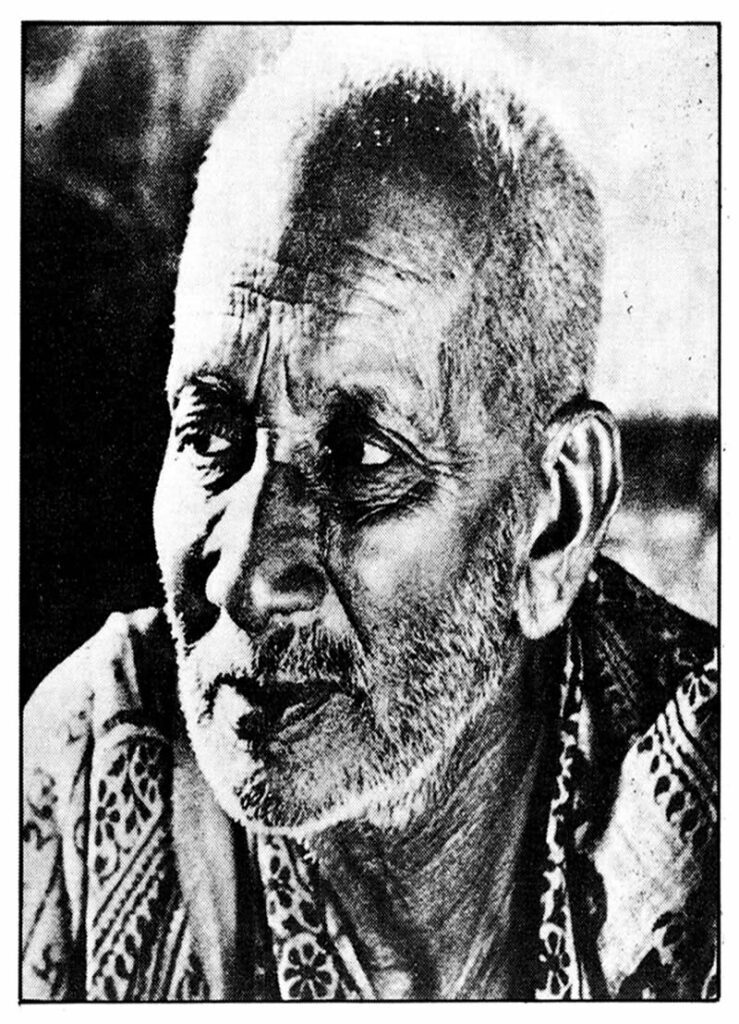

অপরাজিত: সর্বজয়ার জ্যাঠামশাইয়ের ভূমিকায় রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

পথের পাঁচালি: কাশবনে পরিচালক ও অন্যরা।

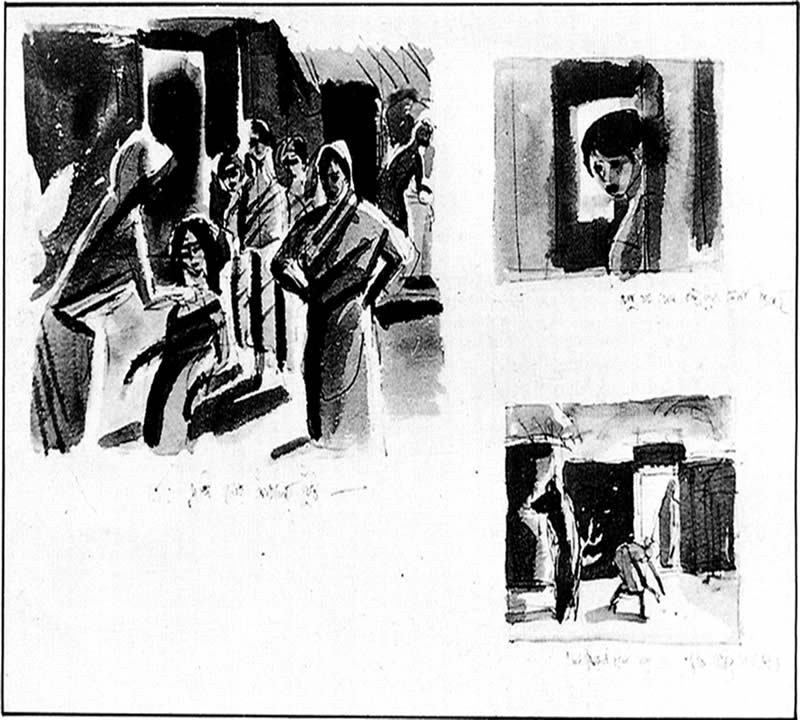

পথের পাঁচালি: লেখকের আঁকা চিত্র-কাহিনী, ওয়াশ ড্রইং-এর দুটি পৃষ্ঠা।

পথের পাঁচালি: শুটিং-এর অবসরে অপুর ক্যামেরা-দর্শন।

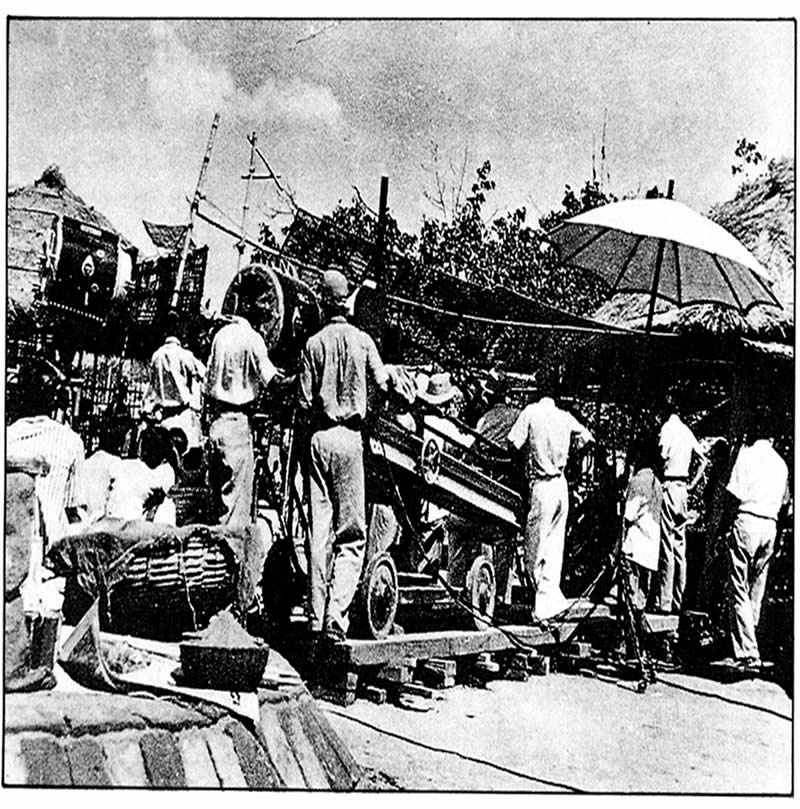

জাঁ রেনোয়া-র ‘দ্য রিভার’-এর লোকেশন শুটিং।

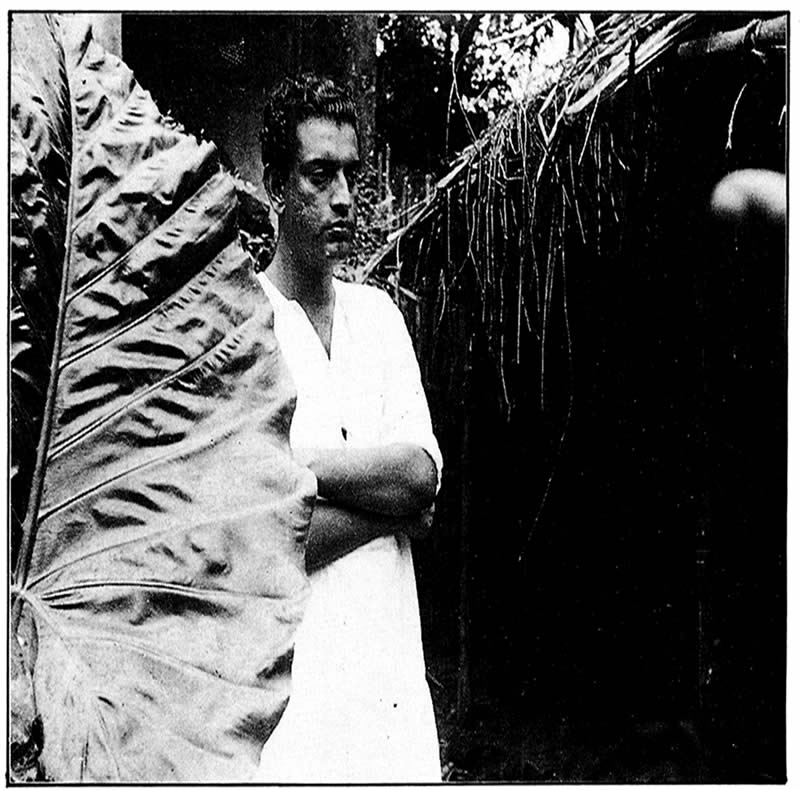

পথের পাঁচালি: আউটডোরে পরিচালক।

অপরাজিত: পুরোহিত-বেশে ছোট অপু।

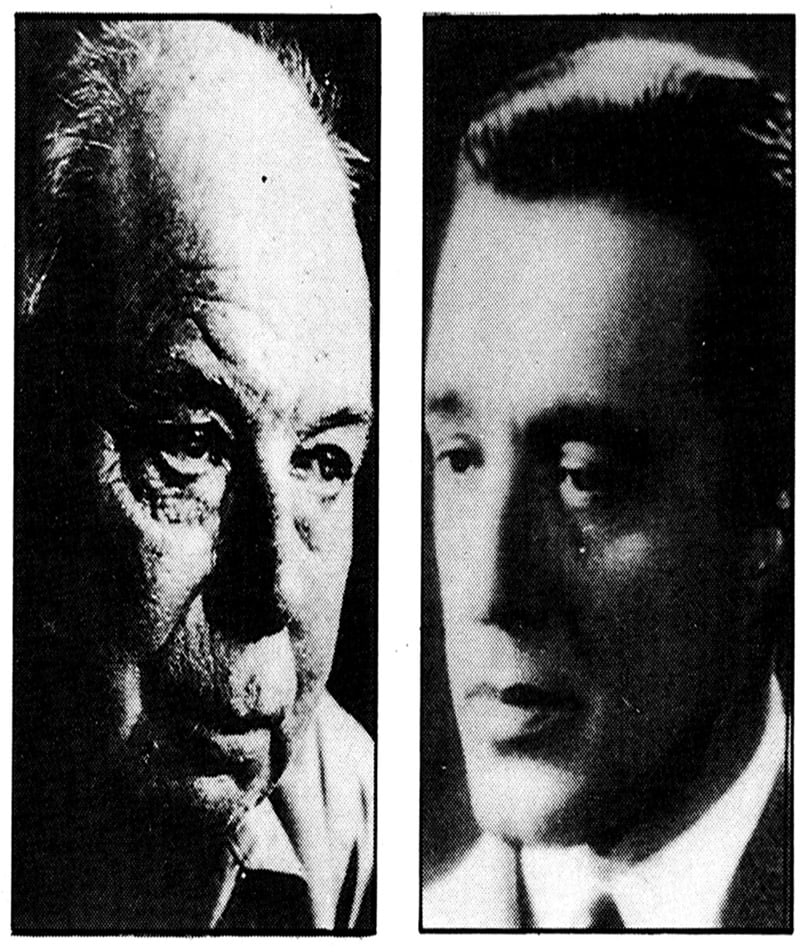

বাঁয়ে জাঁ রেনোয়া, ডাইনে ডি সিকা

অপরাজিত: কাশীর লোকেশনে পরিচালক।

পথের পাঁচালি: পরিচালক মিচেল ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারে শট নিরূপণ করছেন।

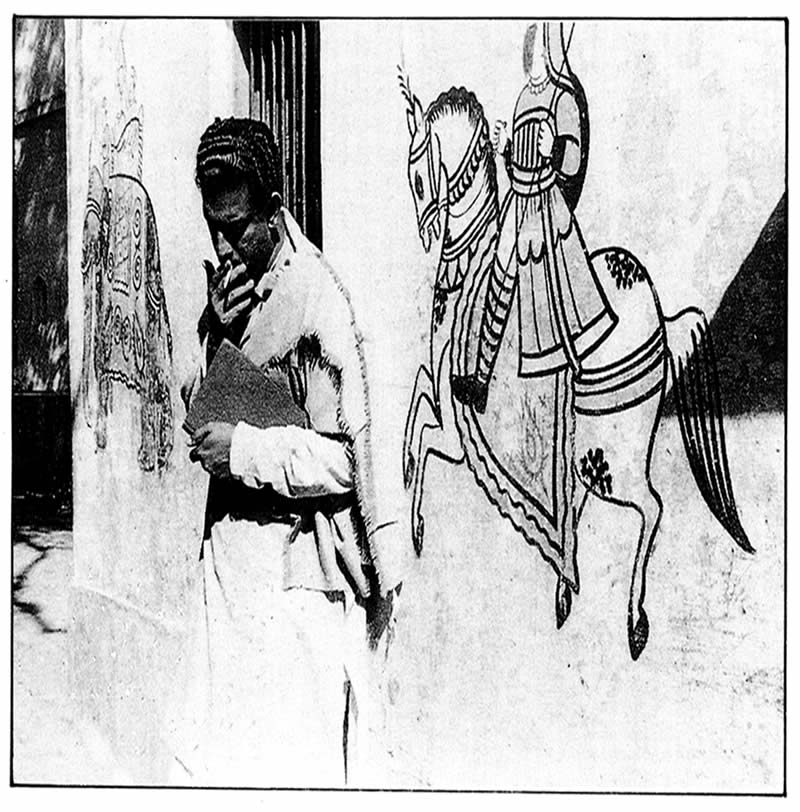

অপু ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

অপুকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক।

দ্বিতীয় সমস্যা বইয়েরই একটি চরিত্র নিয়ে। পাঠকদের খুবই প্রিয় চরিত্র এটি। এ হল কলকাতার মেয়ে লীলা। কলেজে পড়বার সময় লীলার সঙ্গে অপুর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। কাহিনীর দিক থেকে এই চরিত্রটি খুব জরুরি কি না, প্রথমে সেটা ঠিক করা দরকার। কথাটা এইজন্য বলছি যে, অপুর সহপাঠী অনিলকে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে দেখানো হয়েছে। কতটা ঘনিষ্ঠ, সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজে লাগানো হয়েছে দু’দুটি বেশ দীর্ঘ দৃশ্য। এর উপরে আবার লীলার ভূমিকার দরকার হচ্ছে কি না, এই প্রশ্ন নিজেকেই করি। প্রশ্নটা নিয়ে যত ভাবি, তত মনে হয়, চিত্রনাট্যে লীলাকে রাখার কোনও দরকার হচ্ছে না। অপুর মা গ্রামের বাড়িতে একা থাকেন। মায়ের প্রতি অপুর আর তেমন টান নেই। না-থাকার কারণ শহর-জীবনের প্রতি তার আসক্তি। এখানে সবই তার চোখে নতুন ঠেকে; তার চারপাশে যে উত্তেজনাময় পরিবেশ, তার ছোঁয়া লাগে তার মনে। এখানে সে নতুন বন্ধুও পেয়েছে। তা ছাড়া, জীবিকার্জনের জন্য এখানকার একটা ছাপাখানাতেও কাজ নিয়েছে সে।

প্রথম সমস্যার বিহিত এক্ষুনি হবার নয়, অপেক্ষা করতে হবে। দুই অপুর জন্য এমন দুজন অভিনেতা আগে খুঁজে পাওয়া দরকার, যাদের চেহারার মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যাটি নিয়ে ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে, লীলার চরিত্রটি রাখব। এটা ঠিক করেছিলাম মূলত বইখানার পাঠকদের কথা ভেবে, যাঁদের সংখ্যা নেহাত কম হবে না। পরে ভেবে দেখেছি, এটা আপোস ছাড়া আর কিছুই নয়। পরে কী করে লীলা বর্জিত হয়, সে আর-এক গল্প। সে-গল্প যথাস্থানে বলা যাবে।

এইখানেই আমরা কাশীতে শুটিং শুরু করব বলে ঠিক করি। তখন আমার দরকার হচ্ছে মাত্র সেই ক’জন অভিনেতাকে, ছবির গোড়ার দিকে যাদের দেখা যায়। অর্থাৎ হরিহর, সর্বজয়া, অল্প বয়সের অপু আর ভবতারণকে। হরিহরের মৃত্যুর পরে সর্বজয়া যখন এক বড়লোকের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নেন, তখন এই ভবতারণই তাঁকে আশ্রয় দেন। সম্পর্কে ইনি সর্বজয়ার জ্যাঠা। একইসঙ্গে আমাদের দরকার হয়েছিল এমন একজনের, যিনি এক ব্রাহ্মণের চরিত্রে অভিনয় করবেন। কাশীতে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয় হয় হরিহরের। এই ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য আমরা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেছে নিই। ইনি পেশাদার অভিনেতা। যেমনটি আমরা চাইছিলাম, দেখতেও ঠিক সেইরকম। তা ছাড়া আছে খুচরো কিছু চরিত্র। তার জন্য কলকাতা থেকে অভিনেতা নিয়ে যেতে হলে প্রচুর খরচ পড়ে যায় বলে আমরা ঠিক করি যে, কাশী থেকেই আমরা সে-সব ভূমিকায় অভিনয় করবার লোক জোগাড় করে নেব।

কাজের সূত্রে এবারে প্রথম যখন কাশী যাই, তখনই এক বৃদ্ধকে দেখে মনে হয়েছিল যে, ভবতারণের চরিত্রে এঁকে দিব্যি মানাবে। গঙ্গার ঘাটে বসে ইনি একটা গায়ক-দলের ধর্মসংগীত শুনছিলেন। ভদ্রলোকের মুখ দেখে আমি আকৃষ্ট হই। মনে হয়, এই রকমের একজন মানুষই এই চরিত্রের জন্য আমার চাই। ঠিক করি, প্রস্তাবটা একেবারে সরাসরি এঁর কাছে পেশ করব। তাই ফিল্মের ডিরেক্টর বলে নিজের পরিচয় দিই।

শুনে বিড়বিড় করে ভদ্রলোক বলেন, “ফিল্ম?”

বলি, “ওই যাকে বায়োস্কোপ বলে।”

“বায়োস্কোপ কখনও দেখিনি।” ভদ্রলোক বলেন, “ওটা কি আমরা যাকে ‘পালা’ বলি, সেই রকমের ব্যাপার?”

“তা বলতে পারেন।”

“ও।”

এইবারে আমি কাজের কথায় আসি। “আমি একটা ফিল্ম করছি, তাতে আপনাকে একটা পার্ট দিতে চাই। অভিনয়ের কোনও অভিজ্ঞতা আছে আপনার?”

“একদম না। অনেক দিন আগে ঘর ছেড়েছি। এখানে এসেছি মরবার জন্যে। এখানে মরলে একেবারে সিধে স্বর্গে যাওয়া যায়।”

“কিন্তু আপনাকে দেখে তো মোটেই মনে হয় না খুব শিগগির আপনি মারা যাবেন। আমার ফিল্মে অভিনয় করবেন? খুবই সোজা পার্ট। দু’চার লাইনের ডায়ালগ, সেটা মুখস্থ করতে হবে, ব্যস। সব মিলিয়ে মাস খানেকের কাজ। আসল কাজ অবশ্য অনেক কম, মোটমাট দিন দশেকের মতো। এতে আপনার একদিকে যেমন নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে, অন্য দিকে তেমন ভাল টাকাও পাবেন। এতে দোষের কিছু নেই, কী বলেন?”

“না না, কিছু দোষ নেই। তা আমাকে কখন আপনার দরকার হবে?”

“সে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব। আপনার ঠিকানাটা দয়া করে দিন। আমরা তৈরি হলেই আপনি খবর পেয়ে যাবেন।”

“বেশ।”

বাস, ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভদ্রলোক টাকা নিয়ে কোনও কথাই বললেন না। কী ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, তাও জিজ্ঞেস করলেন না। আমিও তাঁর সম্পর্কে তখন এইটুকু মাত্র জানি যে, ভদ্রলোক বাঙালি, আর তাঁর উচ্চারণে একটা বাঙাল-টান রয়েছে।

এবারে অপুর কথায় আসি। ‘পথের পাঁচালি’র অপুর বেলায় যা হয়েছিল, ‘অপরাজিত’র অল্পবয়সী অপুর বেলাতেও তা-ই হল। তবে এবারে আমরা ঠিক করেছিলাম যে, ক্লাস ছুটির পর ছাত্ররা যখন দল বেঁধে বেরিয়ে আসে, সেই সময়ে আমরা হরেক-ইস্কুল বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। তাতে অবশ্য কোনও ফল হল না। তারপর একেবারেই হঠাৎ একদিন তার দেখা পেয়ে গেলাম। ছবির দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে বলে আমি আর বংশী একটা রেল-স্টেশন দেখতে যাই। আমরা যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছি, সেই সময়ে একটা ট্রেন এসে দাঁড়ায়, আর একজন শিক্ষকের সঙ্গে অল্পবয়সী একদল ছাত্র সারবন্দি হয়ে একটা কামরার মধ্যে গিয়ে ঢোকে। তারা যে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল, সেটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। তারই মধ্যে একটি ছেলের উপরে আমার ও বংশীর চোখ পড়ে। দেখেই মনে হল, যে-ভূমিকার কথা আমরা ভাবছি, একে তাতে চমৎকার মানাবে। বয়সটাও, যদ্দুর বুঝলাম, একদম ঠিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কলকাতা পৌঁছে যাই। ছেলেরা ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। আমরা পিছু নিই। যাকে আমাদের পছন্দ হয়েছিল, অন্য ছেলেদের সঙ্গ ছেড়ে সে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা আর-একটা ট্রেনে ওঠে। আমরাও একই কামরায় উঠে তার পাশে বসি। এতক্ষণ আমাদের খেয়ালই করেনি সে। এবারে আমি তার নাম জিজ্ঞেস করি।

ছেলেটি বলে, “পিনাকী। পিনাকী সেনগুপ্ত।”

“তুমি সিনেমা দ্যাখো?”

“মা আমাকে যে সিনেমা দেখতে নিয়ে যান, সেটা দেখি।”

“তোমার মা তোমাকে ‘পথের পাঁচালি’ দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ।”

“দেখে তোমার ভাল লেগেছিল?”

“খুব।”

“আবার যদি অপুকে নিয়ে কোনও ছবি হয়, তা হলে অপুর ভূমিকায় নামতে তুমি রাজি আছ?”

“হ্যাঁ, আমি রাজি।”

“তোমার মা তোমাকে অভিনয় করতে দেবেন?”

“মনে হয়, দেবেন।”

“বাবা?”

“আমার বাবা বেঁচে নেই।”

ছেলেটির ঠিকানা নিয়ে বললাম, সে যেন এই ব্যাপারটা নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে। দু-একদিনের মধ্যেই আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করব।

হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমরা পিনাকীদের বাড়িতে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করি। ভদ্রমহিলা বিধবা, তবে বয়স কম। খুব সুন্দরী। পিনাকী ঠিকই বলেছিল। ‘অপরাজিত’ ছবিতে অপুর ভূমিকায় তাঁর ছেলেকে নামাতে চাই জেনে ভদ্রমহিলা খুব খুশি। ছবি তোলার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে, এই খবর তিনি কাগজে দেখেছেন। তাঁকে বললাম যে, শুটিংয়ের জন্য তাঁর ছেলেকে গোড়ার দিকে কয়েকটা দিন কাশীতে থাকতে হবে। পরের দিকের শুটিং অবশ্য হবে কলকাতায়, স্টুডিয়োর মধ্যে। ভদ্রমহিলা তাতে বললেন, ইস্কুল থেকে ক’টা দিনের ছুটি পেতে পিনাকীর কোনও অসুবিধে হবে না। কাশী যাওয়ার সময় ওর মামা ওর সঙ্গে যাবে।

ছবি এডিটিংয়ের শেষ পর্যায়ে ব্ল্যাঙ্ক এক্সপোজড নেগেটিভ-এর দরকার হয়। এর স্থানীয় নাম ‘ব্ল্যাক লিডার’। বাজারে এ-জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। তবে দাম একটু বেশি দিলে দালালরাই এটা সরবরাহ করে থাকে। যে-সব কোম্পানি ছবি তোলে, স্রেফ তাদের কাছে এই ‘ব্ল্যাক লিডার’ বেচেই অনেকের জীবিকার্জনের কাজ দিব্যি চলে যায়। এদেরই একজন হচ্ছেন কে. এস. পাণ্ডে। যখন ‘পথের পাঁচালি’ তুলি, তখন এঁরই কাছ থেকে আমরা ‘ব্ল্যাক লিডার’ কিনতাম। পাণ্ডে কাশীর লোক। তাঁর পরিবারের লোকেরা সেখানেই থাকেন। তাঁকে আমরা আমাদের সঙ্গে কাশী যেতে বলি। সেখানে শুটিংয়ের ব্যাপারে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। তা ছাড়া ছোটখাটো একটা ভূমিকায় তাঁকে দিয়ে অভিনয়ও করিয়ে নেওয়া যাবে। পাণ্ডে এই প্রস্তাবে খুবই খুশি। তিনি আমাদের সঙ্গে কাশী যাবেন।

‘পথের পাঁচালি’র বেশির ভাগই তোলা হয়েছিল মিচেল ক্যামেরায়। যন্ত্রটি বিশাল। যেমন ভারী, তেমন জগদ্দল। ও ক্যামেরায় স্টুডিয়োর কাজ চলে ঠিকই, কিন্তু লোকেশনের কাজ চলে না। কুলির কাঁধে বসিয়ে বারবার জায়গা পালটাতে হয়। সুব্রত বলে, ‘অপরাজিত’র জন্য একটা অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা কিনলে ভাল হয়। এই জার্মন ক্যামেরাটি তখন সদ্য বাজারে এসেছে। দাম যা পড়বে, এপিক ফিল্মস সেটা এখন দিয়ে দিক, পরে সুব্রত এটা তাদের কাছ থেকে কিনে নেবে। অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা নানা রকম কাজের উপযোগী। বিশেষ করে আউটডোর শুটিংয়ে এ-ক্যামেরা দিয়ে কাজ করতে খুব সুবিধে।

এপিক ফিল্মস আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। বোম্বাই থেকে ক্যামেরাটি এসে পৌঁছেও গেল যথাসময়ে। সঙ্গে এল আনুষঙ্গিক সব সরঞ্জাম। লেন্স, ফিল্টার ইত্যাদি যা-যা সুব্রত চেয়েছিল, সব।

আমাদের নতুন সাউন্ড-রেকর্ডিস্টের নাম দুর্গাদাস মিত্র। রেকর্ডিং মেশিনটিও নতুন। ‘পথের পাঁচালি’র কাজ হয়েছিল কিনেভক্স যন্ত্রে। এটি তার চেয়ে ভাল।

সুব্রতর এক বন্ধুর একটা বাড়ি আছে কাশীতে। তাঁর এক দাদা সেখানে গিয়ে মাঝেমধ্যে থাকেন। একেবারে গঙ্গার ধারে তিনতলা বাড়ি, বছরের বেশির ভাগ সময় নাকি খালি-ই পড়ে থাকে। সুব্রতর বন্ধুর দাদার নাম মোহন মজুমদার। সুব্রত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে এল যে, শুটিংয়ের সময়ে বাড়িটিতে আমরা যতদিন দরকার হয় থাকতে পারব, তার জন্যে ভাড়া-টাড়া দিতে হবে না। এটা ঠিক হয়ে যাবার পরে আর দেরি না করে আমরা প্রায় চল্লিশ জনের ইউনিট নিয়ে প্রথম দফার শুটিংয়ের জন্য কাশী যাত্রা করি।

মজুমদার-বাড়ির একতলা আর দোতলার দখল নিই আমরা। এই সময়ে তিনতলায় থাকতেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ফিল্মের তিনি একজন বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার। চৈতন্যের উপরে একটা ফিল্ম তৈরি হবে, শুনলাম তিনি তার চিত্রনাট্য লিখছেন। মজুমদার ছবিটি প্রযোজনা করবেন ভাবছিলেন। আমরা ঠিক করেছিলাম যে, কাশীর যে-সব বাইরের দৃশ্য, তার পুরো শুটিং আমরা এই পর্বেই সেরে ফেলব। বাদ থাকবে শুধু হরিহর যে-বাড়িতে থাকেন, তার ভিতরকার দৃশ্যগুলি। বংশী এই বাড়ির সেট্ স্টুডিয়োর ভিতরেই বানিয়ে দেবে। বাঙালিটোলার এইসব বাড়ির নকশা মোটামুটি একই রকমের। ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই পড়বে উঠোন, আর সেই উঠোন ঘিরে সার-সার ঘর। উঠোনের উপরে খোলা আকাশ। আলো যেটুকু পাবার, তা ওই আকাশ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এই যে ছায়াহীন আলো, স্টুডিয়োর সেটের মধ্যে এর আভাস পাওয়া চাই। তার জন্য সুব্রত ঠিক করে যে, স্টুডিয়োতে বংশী যে নকল-বাড়ি বানাবে, তার উঠোনে লাগাবে একটা চাদর, যাতে আলোটা সেই চাদরে প্রতিফলিত হয়ে উঠোনে এসে পড়ে। তার এই প্ল্যানটা এত চমৎকার কাজ দেয় যে, শুটিং যে স্টুডিয়োর ভিতরে হয়েছে, তা বোঝাই যায় না। এই যে আলোকে প্রতিফলিত করে কাজে লাগানো, এর বছর দশেক বাদে বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান স্বেন নিকুইস্ট এই একই পদ্ধতিতে কাজ করেন। ‘অ্যামেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার’ পত্রিকায় স্বেন দাবি করেন যে, তিনিই এই পদ্ধতির উদ্ভাবক!

কাশী ভিড়ের জায়গা, সেই বিচারে বলতে হবে যে, শুটিংয়ের কাজ মোটামুটি মসৃণভাবেই চলেছিল। অসুবিধা ঘটত রাস্তায় শুটিংয়ের দিনগুলিতে। কাছাকাছি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ছেলেরা বজরায় এসে নদীর উপর থেকে শুটিং দেখবে বলে হাজির হত। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের কাজেকর্মে তো কোনও ঢক্কানিনাদের ব্যাপার ছিল না, সবই একেবারে নিচু গ্রামে বাঁধা, তাতে তারা হয়তো কিঞ্চিৎ নিরাশ হয়ে থাকবে। তা ছাড়া নামকরা কোনও অভিনেত্রীও আমাদের সঙ্গে নেই। ফলে তাদের উৎসাহ একেবারে উবে যায়। আমরাও নদীর ধারের দরকারি শটগুলো নির্বিঘ্নে নিতে পারি।

মস্ত একটা সমস্যা ঘটে অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরাটিকে নিয়েই। এমন সমস্যা, যা আমরা কল্পনাও করিনি। শটের মাঝেই ক্যামেরাটি জ্যাম হয়ে যেতে থাকে। এতে একদিকে যেমন খরচ বাড়ে, অন্য দিকে তেমন আবার বিস্তর সময়ও নষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দুর্গাদাসই বিপত্তারণের ভূমিকা নেয়। ক্যামেরাটি খুলে ফেলে সে-ই আবিষ্কার করে হঠাৎ-হঠাৎ যন্ত্রটা কেন জ্যাম হয়ে যাচ্ছিল।

‘পথের পাঁচালি’র মতোই ‘অপরাজিত’র দুটি মৃত্যুর দৃশ্য নিয়েও আমি অনেক ভেবেছিলাম। মৃত্যুকে যেভাবে দেখাব বলে ঠিক করি, আমার ধারণা, সেটা কার্যকর হবে। পায়রার ঝাঁকের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটগুলোর সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গী। নদীর ধারে উঁচু-উঁচু পুরনো সব অট্টালিকা রয়েছে। তাদের ফাঁকে-ফোকরে থাকে এই পায়রাগুলো। সকালবেলায় সিঁড়ির পাশের আটকোনা পাথুরে চাতালের উপরে সাধুরা এসে দাঁড়ান। তারপর শস্যের দানা ছড়িয়ে ডাক দেবামাত্র পায়রাগুলো ডানা ঝাপটে তাদের বাসা থেকে সিঁড়ির উপরে নেমে আসে। পায়রাগুলো যখন খুঁটে-খুঁটে দানা খায়; চাতালগুলো তখন পাখির ঝাঁকের তলায় ঢাকা পড়ে গিয়ে ধূসরবর্ণ ধারণ করে। তবে জোরে কোনও শব্দ হলেই, এই যেমন কাছে কোনও কুকুর যদি তখন ডেকে ওঠে তা হলেই আর দেখতে হবে না, পায়রার ঝাঁক অমনি একইসঙ্গে জমি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়বে, তারপর সার বেঁধে আকাশে দু-তিনটে পাক খেয়ে ফের নেমে আসবে জমিতে। এই যে একইসঙ্গে শতখানেক কি তারও বেশি পাখির আকাশে উঠে পড়া, আর একইসঙ্গে একশো জোড়া ডানা ঝটপটানোর শব্দ, কাশীতে পৌঁছে প্রথম সকালেই এই দৃশ্য আর এই শব্দে আমি চমকে যাই। তখনই ঠিক করি, এটাকে আমার ছবির মধ্যে রাখতে হবে। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে মনস্থ করি যে, হরিহরের মৃত্যুর দৃশ্যে এটা কাজে লাগাব। কঠিন অসুখে হরিহর শয্যাশায়ী। সর্বজয়া সারারাত তাঁর সেবাযত্ন করেছেন। তারপর তাঁরও একটু তন্দ্রামতন এসে যায়। ভোরের দিকে হরিহর হঠাৎ চোখ মেলে তাকান। বিড়বিড় করে কিছু বলেন। সর্বজয়া তাঁর উপরে ঝুঁকে পড়ে বুঝবার চেষ্টা করেন তিনি কী বলছেন। ‘গঙ্গা’ শব্দটা তাঁর কানে যায়। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে হরিহর পবিত্র গঙ্গাজল পান করতে চাইছেন। সর্বজয়া তক্ষুনি অপুকে জাগিয়ে দিয়ে তাকে একটা পেতলের ঘটিতে করে নদী থেকে জল আনতে পাঠিয়ে দেন। অপু জল নিয়ে আসে। বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর মাথাটা একটু তুলে ধরে তাঁর মুখে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দেন সর্বজয়া। পরক্ষণেই মৃত হরিহরের মাথা বালিশের উপরে ঢলে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা যায় সেই পায়রার শটটি। এক ঝাঁক পায়রা হঠাৎ মাটি থেকে আকাশে উঠে আবছা অন্ধকারে পাক দিচ্ছে। ‘অপরাজিত’র যে ক’টি শট একেবারে মোক্ষম, এটি তার অন্যতম। তবে এটি সহজে নেওয়া যায়নি, নিতে গিয়ে যে বিভ্রাট ঘটেছিল, আমার ডায়েরিতে তার বিবরণ লেখা আছে। বিবরণটা সেখান থেকেই তুলে দিচ্ছি:

পায়রার ছবি তোলবার জন্য ভোর পাঁচটায় ঘাটে যাই। কিন্তু ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয় গেল, যা মনে রাখার মতো। শটটা হব পায়রাগুলা যখন বিরাট ঝাঁকে বাড়িগুলোর কার্নিসে তাদের আস্তানা থেকে উড়ে আকাশে বিরাট চক্রাকারে যেমন ওড়ে তেমন উড়তে থাকবে, সেটা নিয়ে। সঙ্গে বোমা এনেছি। দেখে তো মনে হচ্ছে, বেশ জোরালো বোমা। ওটা ফাটালেই সেই শব্দে চমকে গিয়ে পায়রাগুলো আকাশে উঠে পড়বে। যথাস্থানে ক্যামেরা বসানো হল। সুবীর গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল বোমার পলতেয়। বোমা ফাটতে আর মাত্র আধ মিনিট বাকি, এই সময়ে নিমাই হঠাৎ এক দুর্বোধ্য অঙ্গভঙ্গি করতে শুরু করে। তাতে আমরা বুঝতে পারি, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। যেন বোমাটির প্রতি সে এক মূক আবেদন জানাতে থাকে, যাতে সেটি না ফাটে। কিন্তু বোমাটা ফেটে যায়, আর পায়রাগুলোও সুন্দরভাবে আকাশে উঠে চক্কর দেয়। শুধু ক্যামেরাটাই কোনও কাজ করে না। কারণ ক্যামেরার মোটরের সঙ্গে ব্যাটারির কোনও সংযোগ ঘটানো হয়নি। সেটা ঘটানো হয়।

ওদিকে আকাশে তিন-চারটে পাক খেয়ে পায়রাগুলো ফের মাটিতে নেমে আসে। তখন ফাটানো হয় দ্বিতীয় বোমা (ভাগ্যিস চারটে বোমা আমাদের সঙ্গে ছিল)। আমরাও শটটা ঠিকমতো নিয়ে নিই।

কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির হচ্ছে শিবের মন্দির। ভারতের সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরগুলির এ হল অন্যতম। হাজার-হাজার পুণ্যার্থী এখানে এসে শিবলিঙ্গ দর্শন করেন, দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান। সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে এক আশ্চর্য ধ্বনি ও দৃশ্যের অবতারণা হয়। পুরোহিতরা সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করেন। তার সঙ্গে বাজে ঢাক আর ঝাঁঝর। দেখে শুনে সভয় সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। আমি যে শুধু এর ধ্বনিটাই রেকর্ড করতে চাইছিলাম তা নয়, গোটা ব্যাপারটার একটা শটও নিতে চাইছিলাম। ভাবছিলাম যে, ছবির মধ্যে এটা কোনও জুতসই জায়গায় লাগাব। এ-বিষয়ে খোঁজখবর করে জানা গেল যে, এর আগে কখনও এই আরতির অনুষ্ঠানের ফিল্ম তোলা হয়নি। পাণ্ডে বললেন, মন্দিরের যিনি সর্বময় কর্তা, ফিল্ম তুলতে হলে সেই মোহান্ত মহারাজের অনুমতি নিতে হবে। অতঃপর যা হয়েছিল, ডায়েরি থেকে তার বিবরণ তুলে দিচ্ছি:

মার্চ ৩। বিশ্বনাথ মন্দিরের মোহান্ত লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে দেখা করি। ব্যবস্থাটা পাণ্ডের মাধ্যমে হয়। পাণ্ডে আমাকে আগেই বলে রেখেছিলেন, চুপচাপ বসে না-থেকে আমি যেন আমার ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে কথা বলি। তাঁর ধারণা, তাতেই কাজ হবে। কিন্তু কথা যে বলব, তার দুটো অসুবিধে:

(ক) শুদ্ধ হিন্দি বলার ব্যাপারে আমি দড় নই, এদিকে আবার মোহান্ত মহারাজ একমাত্র হিন্দি ছাড়া অন্য কোনও ভাষাই জানেন না। তা ছাড়া (খ) বসবার জন্য আমাদের যে চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাতে ছারপোকার রাজত্ব।

মোহান্ত তাঁর শক্ত ঘাড়টি যাতে সম্মতির ভঙ্গিতে একবার একটু নাড়েন, মনে হয়েছিল তার জন্য আরও কিঞ্চিৎ কাঠখড় পোড়াতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুমতি অবশ্য পেয়ে যাই। আমরাও তৈরি হই আরতির দৃশ্য তুলবার জন্য। কীভাবে তোলা হয়েছিল, ডায়েরিতে তাও লিখে রেখেছি।

২২ মার্চ। বিকেল চারটেয় আমাদের শুটিং শেষ করে আরতির দৃশ্য ও ধ্বনি নেবার জন্য জন্য সরাসরি বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে যাত্রা।

মন্দিরের সামনে লন, তার ওদিককার একটি বাড়ির মধ্যে দুর্গা তার টেপ-রেকর্ডার বসিয়ে রাখে। মৃণালের (সে আমাদের সহকারী সাউন্ড রেকর্ডিস্ট) হাতে মাইক আর নব্বই ফুট লম্বা তারের বান্ডিল। তাই নিয়ে সে ভক্তদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। তারের যা দৈর্ঘ্য, তাতে টেনেটুনে ওটা মন্দিরের গর্ভগৃহের দক্ষিণ দ্বার অবধি পৌঁছয়। ভক্তের ভিড় ঠেকিয়ে রাখার জন্য একটা কর্ডনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দিরের কর্মীরা কাজ করতে গিয়ে তাতে হোঁচট খাচ্ছেন। আরতির জন্য সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বিগ্রহ। ভক্তেরা ঠেলাঠেলি করছেন, ঘাড় বাঁকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন সেই দৃশ্য। আমরা অপেক্ষা করছি আর ঘামছি। এই পরিবেশে আমাদের ক্যামেরা যে খুবই বেমানান, সেটা জানি বলেই একটু সিঁটিয়ে আছি আমরা।

সময় সমাগত। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি আমরা। কর্ণপটহবিদারণকারী শব্দ শুরু হবার পরে মাত্র দুটি কথাই আমি বলতে পেরেছিলাম—‘স্টার্ট’ আর ‘কাট্’।

ঘণ্টাখানেক ধরে আরতি চলে। যখন শেষ হয়, আমাদের দম ফুরিয়েছে, ফিল্মের র’ স্টকও শেষ। কাজ শেষ করে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছি, এমন সময় মোহান্তের কাছ থেকে খবর আসে যে, আমাদের রেকর্ড-করা সাউন্ড তিনি একবার শুনতে চান। আমরা কি একবার অনুগ্রহ করে আমাদের যন্ত্রসরঞ্জাম নিয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সবটা তাঁকে শুনিয়ে আসতে পারব?

যন্ত্ৰসরঞ্জাম নিয়ে মোহান্তের বাড়িতে যেতেই আধঘণ্টার মতন সময় লেগে যায়, সেগুলো সেখানে ঠিকঠাক করে বসাতে আরও আধঘণ্টা, তারপর সবটা তাঁকে শুনিয়ে ফের যন্ত্রপাতি গোছাতে-গোছাতে পুরো এক ঘণ্টা। মোহান্ত মহারাজের কাছ থেকে যখন বিদায় নিচ্ছি, তখন পৌনে এগারোটা বাজে। শুনে যে তাঁর ভাল লেগেছে, এটা জানাবার জন্যে তিনি এমন অনুমোদনের ভঙ্গিতে ঈষৎ হাস্য করেন যে, আমার মনে হয়, ভদ্রলোক হয়তো খুশি হয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বখশিশও দিয়ে ফেলবেন।…

কাশীর এই শুটিং পর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নেই সমাধা হয়। ‘মোটামুটি’ এইজন্য বলছি যে, আমি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছিলাম। আমাদের কাশীবাসের শেষের দিকে একদিন কাশীর ঘাটের সিঁড়িতে পা হড়কে আমি পড়ে যাই। তাতে ডান পায়ের হাঁটু বেশ জখম হয়। বাদবাকি ক’টা দিন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটি, তারপর কলকাতায় ফিরে এসেই ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমার হাঁটু পরীক্ষা করে বললেন, সাইনোভাইটিস হয়েছে। সাদা বাংলায় হাঁটুতে জল জমেছে। পা প্লাস্টার করতে হবে। ফলে যতদিন না সেরে উঠছি, ফিল্মের কাজ ততদিন বন্ধ থাকে। তবে তারই মধ্যে চলতে থাকে ষোলো-বছরের অপুর খোঁজ। এই সময়ে দু’মাস আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। সেই সময়টা এর পরের ফিল্মের বিষয় নিয়ে ভাবি। বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস পড়ি। অপুকে নিয়ে তৃতীয় ছবি করার কথা তখনও মাথায় আসেনি।

সেরে ওঠার পরেই ফের ফিল্মের কাজ শুরু হয়ে যায়। শুটিংয়ের আগে কয়েকটা কাজ চুকিয়ে ফেলা দরকার। প্রথম কাজ, একটা বাড়ি খুঁজে বার করা। এক বড়লোকের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নিয়েছিলেন সর্বজয়া। সে-কাজ তিনি ছেড়ে দেন। ছেড়ে দিয়ে অপুকে নিয়ে ভবতারণের বাড়িতে এসে ওঠেন। গ্রামের মধ্যে এমন একটি বাড়ির খোঁজে আমরা লেগে যাই।

আমার মনে হচ্ছিল যে, বোড়ালের কাছাকাছি নিশ্চয় আমাদের মনোমত একটা গ্রামের খোঁজ পাওয়া যাবে। বোড়াল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে মোড় নিতে হয়। এবারে আমি স্থির করি বাঁয়ে মোড় নিয়ে সেদিককার এলাকাটা দেখতে শুরু করব। অসুখ থেকে সেরে ওঠার দিন কয়েক বাদে একদিন সেদিকে যাই। গ্রামের মুখ-বরাবর পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে (তার পরে আর গাড়ি যাবার মতো রাস্তা নেই) হাতে একটা লাঠি নিয়ে পুব দিকে হাঁটতে শুরু করার খানিক বাদেই দেখলাম যে, গ্রামের সীমানা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে।

যেটা শেষ বাড়ি, তার পরে আধ-মাইলটাক জমিতে দেখলাম চাষ-আবাদের চিহ্ন নেই। ঠিক এই রকমের জায়গায় এই রকমের একটা বাড়িই আমরা চাইছিলাম। বাড়িটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের এক জায়গায় একটা দরজা বসানো। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই একটা উঠোন। উঠোনের দু’দিকে দুটো ঘর। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রান্নাঘর। অন্যটা খড়ের চালের একটা কুঁড়ে। তার সামনে একফালি বারান্দা। বাড়ির যারা বাসিন্দা, তারা এই খড়ের ঘরেই থাকে। গ্রামের লোকেরা সাধারণত চড়া মেজাজের মানুষ হয় না। খুব একটা কৌতূহলীও না। একজন বয়স্ক মানুষ ও একটি অল্পবয়সী ছেলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে আমরা আমাদের আসার কারণ তাদের বুঝিয়ে বলি।

তারই মধ্যে হঠাৎ শুনি রেলগাড়ির শব্দ। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সেই ফাঁকা জমি বরাবর সামনে তাকাই। একটু বাদেই দেখি, বেশ-কিছুটা দূরে, বাঁ দিকের গাছপালার আড়াল থেকে, একটা ট্রেন বেরিয়ে আসছে। টেলিগ্রাফের খুঁটিও দেখতে পাই। রেলগাড়িটা ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়। ধোঁয়ায় কালো হয়ে যায় আকাশ। সেই গাঢ় ধোঁয়া আস্তে-আস্তে পাতলা হতে-হতে মিলিয়েও যায় একটু বাদে।

আমার শরীর হঠাৎ শিরশির করে ওঠে। যখনই একটা দারুণ আইডিয়া এসে মাথার মধ্যে ভর করে আমার, তখনই দেখেছি এটা হয়। এ তো চমৎকার আইডিয়া! এটাই হবে ভবতারণের বাড়ি। ‘পথের পাঁচালি’তে অপু রেলগাড়ির শব্দ শুনেছিল, কিন্তু সন্ধ্যার কুয়াশায় সবকিছু তখন ঢাকা পড়ে গিয়েছে, তাই শব্দ শুনলেও রেলগাড়ি সে তখন দেখতে পায়নি। দেখার সুযোগ দৈবাৎ মাত্র একবারই তখন ঘটে যায়। এবারে সে এই বাড়ি থেকে রেলগাড়ি দেখতে পাবে। এ-ছবিতে রেলগাড়ি ব্যবহৃত হবে একটা প্রতীক হিসেবে। গ্রাম ও শহরের সংযোগের প্রতীক। অপু শহরে যাবে। তার মা পড়ে থাকবেন গ্রামের বাড়িতে। গ্রামে বসে তিনি অপুর কথা ভাববেন। প্রতীক্ষায় থাকবেন তার প্রত্যাবর্তনের।

বাড়িটার বাইরে এসে যেখান থেকে আমরা রেলগাড়ি দেখছিলাম, তার কাছেই একটা বিশাল গাছ। তার গুঁড়িটা বাকল-খসা। ছবিতে এই গাছটাও কাজে লাগবে। শুধু একটা জিনিস দরকার। উঠোন ঘিরে যে দেওয়াল, তার পুবদিকে একটা দরজা ফোটাতে হবে। ওই দরজায় দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি দেখবে অপু। এটা হলে তবেই দৃশ্যটা আরও স্বাভাবিক হয়। অনিলবাবু এই নিয়ে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। এতে খরচ পড়বে ঠিকই, তবে টাকা যা লাগবে, সেটা দেওয়া আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না।

কাশীতে হরিহর যে-বাড়িতে থাকতেন, বংশী ইতিমধ্যে স্টুডিয়োর মধ্যে তার আদলে একটা বাড়ির সেট বানাতে শুরু করে দেয়। আমরা খোঁজ করতে থাকি অন্য কয়েকটি লোকেশন। ‘পথের পাঁচালি’তে শুটিং মোটামুটি একই জায়গায় হয়েছিল। ‘অপরাজিত’র বেলায় কিন্তু হরেক জায়গায় শুটিং করবার দরকার হয়। এই যেমন কলকাতায় যে-ঘরে অপু থাকত, যে-ছাপাখানায় কাজ করত, যে-কলেজে পড়ত, গ্রাম থেকে প্রথমবার কলকাতায় এসে যে-ইস্টিশানে সে নেমেছিল, কিংবা গ্রামের যে-ইস্কুল থেকে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। এ-সব জায়গার প্রতিটিই তো ছবিতে দেখানো চাই।

অপুর ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের চরিত্রটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ও চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, সেটা তখনও ঠিক হয়নি। এ-সব কাজ আমরা পরপর করে যেতে থাকি।

অন্য সব লোকেশন নিয়ে সমস্যা না দেখা দিলেও, অপু ওই যে প্রথম কলকাতায় এসে ইস্টিশানে নামে, ওটা নিয়ে ঝামেলা ছিল। এই যে একটা মস্ত শহরে সে প্রথম পা রাখছে, এর উত্তেজনাকে তো ছবিতে ধরতে হবে। ভিড়ে-ভর্তি ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে সে ট্রেন থেকে নামল, এটা দেখিয়েই সরাসরি কাট্ করে দেখাব, সে একটা বড়রাস্তা পার হচ্ছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামছে বলে সে একটা গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টি যতক্ষণ না একটু ধরছে, ততক্ষণ সে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই সময়ে সে দেখতে পাবে হরেক জাতির মানুষকে। পশ্তু ভাষায় কথা বলছে দুজন কাবুলিওয়ালা। জনাকয়েক চিনে। তাদের হাতে খাঁচা, খাঁচার মধ্যে পাখি। এরা পাখিওয়ালা। এরাও কথা বলছে নিজেদের ভাষায়। অন্য জনাকয় পথচারী হিন্দিতে। বড়রাস্তাটা হ্যারিসন রোড হলেই ভাল হয়। রেল-ইস্টিশানের কাছে বলে ওটাই হবে ঠিক রাস্তা। কিন্তু চিনে আর কাবুলিওয়ালা কোথায় পাব? যারা এক্সট্রা সাপ্লাই করে, তারা আজকাল সবরকম মানুষের জোগান দেয়। কিন্তু এ যখনকার কথা বলছি, পেশাদার এক্সট্রা সরবরাহকারী বলতে তখন কিছু ছিল না।

দক্ষিণ কলকাতার একটা পাড়ায় কাবুলিওয়ালারা থাকে। তারা সুদে টাকা খাটায় আর হিং বিক্রি করে। বাঙালিদের নানা রান্নায় ব্যবহৃত হয় হিং। চিনেরা থাকে চায়নাটাউনে। সেটা একটা আলাদা পাড়া। কলকাতার চিনে বাসিন্দাদের সংখ্যা কম হবে না। জুতো আর মিঠাইয়ের ব্যবসা আছে তাদের। তা ছাড়া রেস্টোরান্ট আর লন্ড্রিও আছে অগুন্তি। এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে জনাকয় একস্ট্রা জোগাড় করা শক্ত হবে বলে মনে হয় না। টাকা ঢাললে সর্বত্র কাজ হয়। এখানেও হবে।

ভাগ্য এই সময় হঠাৎ একটু সদয় হয়। আমার শ্যালিকা জানান, তিনি এক ভদ্রমহিলাকে চেনেন, তাঁর বছর-চোদ্দো বয়সের একটি ছেলে রয়েছে, ওই বয়সের অপুর ভূমিকায় নামানোর জন্য তার কথাটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। তিনি নিজে অবশ্য ছেলেটিকে দেখেননি, তবে ছেলেটির মায়ের খুব ইচ্ছে যে, আমরা গিয়ে তাঁর ছেলেকে একবার অন্তত দেখি। এদের পদবি ঘোষাল। আমার স্ত্রী, শ্যালিকা ইত্যাদি সহ আমরা জনা-ছয়েক লোক একদিন ঘোষালদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। ভদ্রমহিলা নম্র, মৃদুভাষী। বয়স মনে হল পঁয়তিরিশের মধ্যে, অথচ এই বয়সেই কানে একটু খাটো। বসবার ঘরটি বেশ সাজানো-গোছানো। আমরা সেখানে যে যার আসন গ্রহণের পরে ভদ্রমহিলা তাঁর ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেটির নাম স্মরণ। সে এসে ঘরে ঢুকবামাত্র আমার মনে হল যে, বাস, এ যদি অপুর ভূমিকায় নামতে রাজি হয় তো আর খোঁজাখুঁজির দরকার হবে না। ইস্কুলের কোনও নাটকে সে কখনও অভিনয় করেছে কি না, জিজ্ঞেস করতে ছেলেটি বলল, না। তা না-ই করুক, কী করতে হবে আর কীভাবে করতে হবে, সেটা যদি তাকে বলে দিই, তা হলে সে কি আমার ছবিতে বড়-হয়ে-ওঠা অপুর ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি? লাজুক হেসে স্মরণ বলল, হ্যাঁ, রাজি।

ব্রাহ্মণ-সন্তান স্মরণের সঙ্গে পিনাকীর চেহারার কোনও মিল নেই। কিন্তু একে তো এই বয়সের অভিনেতা পাওয়া শক্ত ব্যাপার, তার উপরে যদি আবার চেহারার মিল চাই, তা হলে সেই চাওয়াটা যে একেবারে মাত্রাছাড়া হয়ে যাবে, সেটাও আমি বুঝতে পারছিলাম। মিল ছাড়া কি চলবে না নাকি? দেখাই যাক!

স্টুডিয়োর মধ্যে হরিহরের বাড়ির সেট ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেখানে আমাদের শুটিং শুরু হয়ে যায়। শুটিং করতে গিয়ে একদিন একটা বিপদ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল বটে, তবে সেটাও আমাদের কাজে লেগে যায়। আমরা যখন কাশীতে শুটিং করছিলাম, তখন সেখানে বিস্তর বাঁদর দেখে আমার মাথায় একটা ভাবনা খেলে যায়। তখনই ঠিক করি যে, হরিহরের বাড়ির উঠোনের কলতলায় খোলা কল থেকে একটা বাঁদর জল খাচ্ছে, এই দৃশ্যটা দেখাতে হবে।

বড়-বড় শহরে বিস্তর লোক বাঁদরের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। শুটিংয়ের জন্য এই রকমের এক বাঁদরওয়ালার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। বাঁদরওয়ালা বলল, কোনও ভাবনা নেই, তার বাঁদর ঠিকই কলে মুখ লাগিয়ে জল খাবে। এ-দৃশ্যে সর্বজয়া থাকবেন। কল থেকে তিনি জল নিতে চান, তাই বাঁদরটাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন তিনি।

আমরা শুটিংয়ের জন্য তৈরি হই। বাঁদরটাকে জলের কলের ঠিক তলায় বসিয়ে দেওয়া হয়। খোলা কল থেকে সে জলও খেতে থাকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে এসে হাজির হন সর্বজয়া। কিন্তু যেই তিনি কলের দিকে এক পা এগিয়েছেন, বাঁদরটা অমনি দাঁত খিঁচিয়ে তাঁর দিকে লাফ দেয়। সর্বজয়ার ভূমিকায় করুণার গলা থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বার হয়। একইসঙ্গে প্রচণ্ড ভয়ে দু’হাত তুলে পিছিয়ে যান তিনি। আমিও একেবারে তক্ষুনি বলি ‘কাট্’! এ তো নিছক অভিনয় নয়, একেবারে খাঁটি প্রতিক্রিয়া। তখনই ঠিক করি যে, ছবিতে এটা থাকবে। এর পরেই দেখাব যে, সর্বজয়ার আর্তনাদ শুনে ঘর থেকে হরিহর উঠোনে বেরিয়ে আসছেন, বলছেন যে, কাশীতে থাকার ঝঞ্ঝাট বড় কম নয়। বাঁদরটা এবারে পালিয়ে যাবে। সর্বজয়াও নিজেকে সামলে নিয়ে আবার কলতলায় তাঁর কাজে লেগে যাবেন। রাশ্ দেখে বুঝতে পারি যে, এই দৃশ্যটা একেবারে সাবলীলভাবে এসে গেছে। সুব্রত যেভাবে ভেবেছিল, প্রতিফলিত আলোয় সেই কাজটাও দেখলাম চমৎকার হয়েছে। যেমন আলো, তেমন বংশীর সেটের নিপুণ কাজ। দুটো মিলিয়ে যে বাস্তবতার ছোঁয়া পাওয়া গেল, পর্দায় তার তুলনা আগে আর দেখিনি বললেই হয়।

কাবুলিওয়ালা আর চিনে অভিনেতাও পরে জোগাড় হয়ে যায়। কীভাবে হল, সেটা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার।

চিনে অভিনেতার খোঁজে আমরা যেদিন কলকাতার চিনেপাড়ায় যাই, সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সব শহরেরই চিনেপাড়ায় একটা গা-ছমছম রহস্যের ভাব থাকে, কলকাতার চিনেপাড়াও এ-ব্যাপারে কোনও ব্যতিক্রম নয়। খুচরো ভূমিকায় কাদের নামানো হবে, দালালই সেটা ঠিক করে রেখেছিল, আমাদের কাজ শুধু তাদের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া। চিনেপাড়ায় আমরা তিনজন গিয়েছিলাম। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে, খানিক এগিয়ে, ডাইনে মোড় নিয়ে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াই। সেখানে একটা অন্ধকার ঘুপচি-ঘরে আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের মধ্যে একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। সম্ভবত আফিঙের। সেখানে সরু-পিঠওয়ালা পলকা তিনটে চেয়ারে বসে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। খুব বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয়নি নিশ্চয়, কিন্তু তাতেই মনে হতে থাকে যেন কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করছি। খানিক বাদে একটি স্ত্রীলোক, স্পষ্টতই বাড়িউলি ‘মাসি’, এসে তার হল্দে দাঁত দেখিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। ঘর থেকে সে চলে যাবার মিনিট দশেক বাদে দালালটি আমাদের সামনে ‘এক্সট্রা’দের এনে হাজির করে। এরা দেখলাম গড়গড় করে বাংলা বলছে। জিজ্ঞেস করি, তারা তাদের নিজেদের ভাষা অর্থাৎ চিনে ভাষাটা জানে কি না। ওই ভাষাতেই তো পরস্পরের সঙ্গে তাদের কথা বলতে হবে। তাতে তারা বলে, চিনেভাষা তো জানেই, হিন্দিটাও জানে। কী করতে হবে, সেটা তাদের বুঝিয়ে বলি। ঘাড় নেড়ে তারা সম্মতি জানায়। কবে কখন আমাদের লোক এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে, তা জানাই। পারিশ্রমিকের কথাটা আগেই বলে রাখা হয়েছিল। এক ঘণ্টা কাজ করতে হবে তাদের। তার জন্যে তারা মাথাপিছু দশ টাকা করে পাবে।

কাবুলিওয়ালাদের আগে থেকে বাছাই করে রাখা হয়নি। আশা ছিল, পছন্দমতন তিনজন কাবুলিওয়ালাকে ধরে নিয়ে একেবারে শুটিংয়ের জায়গায় চলে যাওয়া যাবে। সেই অনুযায়ী শুটিংয়ের দিন সকালবেলায় আমরা কাবুলিওয়ালাদের ডেরায় গিয়ে হাজির হই। তাদেরও একই কাজ, চিনেদের মতন তারাও পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলবে। টাকার ব্যাপারটা ঠিক হবার পর তিনজন কাবুলিওয়ালা তাদের হিঙের ঝোলা কাঁধে নিয়ে আমাদের ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। দুজন কাবুলিওয়ালা বসেছিল ট্যাক্সি-ড্রাইভারের পাশে। খানিক এগোবার পরে তাদের একজনের কথায় গাড়িটা থামাতে হয়। আর গাড়ি থামতেই সে ‘পিশোয়াত, পিশোয়াত’ বলতে বলতে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে উধাও হয়ে যায়। যা-ই হোক, বাকি দুজনকে নিয়ে তো শহরের যথাস্থানে হাজির হওয়া গেল। যা যা করতে বলা হয়, ঠিকমতো তা করেওছিল তারা। বলা বাহুল্য, কখন বৃষ্টি নামবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাদের। তবে শুটিং তো ভরা-বর্ষাতেই হচ্ছিল, তাই খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি।

বালক অপুর ভূমিকায় পিনাকী আর কিশোর অপুর ভূমিকায় স্মরণকে নিয়ে কোনও ঝামেলা হয়নি। অভিনয়ের ব্যাপারে যা-যা তাদের করতে বলা হয়, ঠিক তা-ই তা-ই করে যায় তারা। কারও অভিনয়েই দেখলাম কিছুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। ফিল্মের কাজ যতই এগোয়, ততই তারা পরিণত হয়ে ওঠে। শেষের দিকে তো তাদের ক্ষেত্রে খুব-একটা নির্দেশ দেবারও দরকার হত না।

‘অপরাজিত’ ছবিতে সেরা অভিনয় করেছেন অবশ্য করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাকা অভিনেত্রীর মতো এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ। তাঁর অভিনয় এখানে খুব উঁচু একটা স্তরে পৌঁছে গেছে। অভিনেত্রী হিসাবে তিনি যে কী প্রতিভাশালিনী, ‘অপরাজিত’ ছবিতেই তা তিনি বুঝিয়ে দেন। অপুর সঙ্গে তাঁর মাতৃহৃদয়ের সম্পর্কটা যে-সব দৃশ্যে ধরা রয়েছে, বিশেষ করে সেইসব দৃশ্যে তাঁর অভিনয় আমাদের দারুণভাবে নাড়া দেয়। তিনি বুঝতে পারছেন যে, অপু যতই বড় হচ্ছে, ততই তিনি হারিয়ে ফেলছেন ছেলের উপরে তাঁর দখল, তাঁর কাছ থেকে ছেলে ধীরে-ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। ছেলে কাছে নেই, এই অবস্থায় সর্বজয়াকে নিয়ে তোলা শেষ দৃশ্যগুলিতেই তাঁর বেদনা যেন সবচেয়ে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। তিনি যে অসুস্থ, ছেলে যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিল, তখন তাকে তিনি তা জানাননি। অসুখের কথা গোপন করেছিলেন ছেলের কাছ থেকে। টোটকা ওষুধ খেয়েছিলেন, তাও ছেলেকে জানতে না দিয়ে।

সর্বজয়া যেদিন মারা যান, সেদিন সন্ধ্যায়, বাড়ির বাইরে একটা গাছে ঠেস দিয়ে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যায়। শূন্য চোখে তিনি ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। একদিক থেকে আর-এক দিকে চলে যায় একটা রেলগাড়ি। তাতে সর্বজয়ার কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না, কেননা তাঁর ছেলে যে গাড়িতে নেই, তা তিনি জানেন। ধীরে-ধীরে তিনি ওঠেন, মাদুরটা গুটিয়ে নেন, তারপরে বাড়ির মধ্যে চলে যান। এর পরে আমরা দেখি, বারান্দায় একা বসে আছেন সর্বজয়া। তাঁর মৃত্যুর জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন। মুখ একেবারে ভাবলেশহীন। হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো একবার জ্বলে ওঠে। তিনি শুনতে পেয়েছেন, কে যেন ‘মা’ বলে ডাকল। নিশ্চয় অপু। এ আর কিছুই নয়, তাঁর ভ্রম। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস অপু এসেছে। কষ্টেসৃষ্টে সিঁড়ির ধাপে পা রেখে বারান্দা থেকে নেমে আসেন তিনি, টলতে টলতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যান। দরজা খুলে বাইরে তাকান। না, অপু আসেনি। পুকুরের ধারে গাছগুলিতে জোনাকি ওড়াউড়ি করছে। শুধু এটাই তাঁর চোখে পড়ে।

আমরা যখন জোনাকির এই দৃশ্যটা দেখাব বলে ঠিক করি, তখন একটা মস্ত বড় যান্ত্রিক সমস্যায় আমাদের পড়তে হয়েছিল। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবির জন্য আমরা যে ‘ট্রিক্স’ ফিল্ম ব্যবহার করতাম, কোডাকের সেটাই সবচেয়ে দ্রুতগতির ফিল্ম। অ্যাপার্চার পুরো খোলা রেখে আমরা সত্যিকারের জোনাকির ছবি তুলি, কিন্তু তাতে কিছুই আসে না। জোনাকির শরীর থেকে যে ঠাণ্ডা আলো বিচ্ছুরিত হয়, সেটা এতই দুর্বল যে, ক্যামেরায় ধরা পড়ে না। কিন্তু আমিও গোঁ ধরে বসে আছি। যে করেই হোক, একটা-কিছু উপায় খুঁজে বার করতেই হবে।

উপায় একটা বারও হল। কাগজে-কলমে লিখতে গেলে সেটা অদ্ভুত, এমনকি হাস্যকরও ঠেকবে। কিন্তু তাতেই যে কার্যোদ্ধার হয়েছিল, তাও বলতে হবে। আমাদের কর্মীদের ভিতর থেকে বেশ শক্তপোক্ত কয়েকজনকে আমরা বেছে নিই। তাদের পরনে থাকবে কালো রঙের শার্ট আর ট্রাউজার্স আর প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটা করে ফ্ল্যাশলাইট বাল্ব। ওই বাল্বের তার জুড়ে দেওয়া হবে ব্যাটারির সঙ্গে। ডান হাতে বাল্বটাকে উঁচু করে ধরে, জোনাকি যেভাবে ওড়াউড়ি করে, ঠিক সেইভাবে তারা ঘোরাবে, আর একইসঙ্গে ব্যাটারির সঙ্গে বাল্বের তার ক্রমাগত জুড়ে দেবে আর খুলে নেবে, যাতে বাল্বগুলো মুহুর্মুহু জ্বলে ওঠে আর নিবে যায়। দেখে মনে হবে, সত্যিই ওগুলো জোনাকি, জ্বলছে আর নিবছে।

দৃশ্যটা ভাগ্যিস অন্ধকারে তোলা হয়েছিল, নইলে সবাই যে হেসে গড়াগড়ি যেত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফল পাওয়া গিয়েছিল চমৎকার উপায়টা সত্যি খুবই বুদ্ধি করে বার করা হয়েছিল।

ওদিকে অপুর বন্ধু লীলার ব্যাপারে কী হল? সেটাই এবারে বলা যাক। লীলার ভূমিকায় কাকে নামাব, ইতিমধ্যে সেটা ঠিক করে ফেলেছিলাম। বিজ্ঞাপন-জগতে কাজ করেন, আমার এমন এক বন্ধুর মেয়ে। নাম অলকা। বুদ্ধিমতী, সুন্দরী। লীলা আর অপুকে নিয়ে প্রথম দৃশ্যটা লীলাদের বাড়িতে একটি শয়নকক্ষে তোলা হবে। আমাদের চেনা একটি পরিবার যে-বাড়িতে থাকেন, শুটিং হবে তারই একটি ঘরে। দৃশ্যটি বেশ বড়। এর জন্য রিহার্সালও দিয়ে রাখা হয়েছিল। লীলার ভূমিকায় অলকা অভিনয়ও করছিল বেশ ভালই। শুটিংয়ের দিন ক্যামেরাটা ঠিক করে বসাতে যাব, এমন সময় খবর পেলাম, অলকার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কে একজন নীচে অপেক্ষা করছেন। অলকা বলল, দেখা করেই সে ফিরে আসবে।

ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন ইতিমধ্যে বসানো হয়ে যায়। অলকা ফিরে আসে পুরো দশ মিনিট বাদে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে বেশ উত্তেজিত। আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে অস্ফুট গলায় সে বলল, “মানিককাকা, একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার হয়েছে।”

“কী হয়েছে?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“নীচে যে এসেছে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি ফিল্মে অভিনয় করি, এটা সে চায় না।”

অলকার বয়স তখন চোদ্দো বছর। অন্তত আরও চারটে বছর তো কাটা চাই, তার আগে তার বিয়ের প্রশ্ন তো ওঠেই না। ওদের পরিবারটিকে আমি জানি; এটাও জানি যে, পরিবারটি মোটামুটি রক্ষণশীল।

বললাম, “যিনি এসেছেন, আমি কি নীচে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব?”

“প্লিজ যাও।”

সবাইকে উপরতলায় বসিয়ে রেখে আমি নীচে নেমে গেলাম। নীচে গিয়ে যাঁকে দেখলাম, তিনি একজন সুপরিচিত অভিনেতা। ভদ্রলোক দুঃখপ্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারে তিনি যে নরম হবেন, এমন লক্ষণ দেখা গেল না।

“আমি দুঃখিত, কিন্তু যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তিনি ফিল্মে অভিনয় করবেন, এ অসম্ভব।”

ভিতরে-ভিতরে আমার ভীষণ বিচ্ছিরি লাগছিল, তাই আর কথা বাড়ালাম না। মেয়েটি নিজেই যখন অনিচ্ছুক, তখন আর এই যুবকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ কী।

এর থেকেই আমার শিক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। এর পরে আর-একটি মেয়ের সন্ধান পাই। বেশ সুন্দরী মেয়ে, বয়সও মোটামুটি অলকারই মতো। সবচেয়ে বড় কথা, এর সঙ্গে কারও বিয়ের কথা চলছে না, সুতরাং কেউ যে এসে কাজে বাগড়া দেবে, এমন আশঙ্কাও এ-ক্ষেত্রে নেই। কিন্তু সংলাপের লাইনগুলো এ যেভাবে বলছিল, আমার সেটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও, বোটানিকাল গার্ডেনসে পৃথিবীর বৃহত্তম বটগাছের তলায় তাকে ও স্মরণকে নিয়ে গোটাকয় দৃশ্য তুলে ফেলি। তারপর রাশ্ দেখে বুঝতে পারি যে, একে দিয়ে চলবে না। মেয়েটির সঙ্গে-সঙ্গে লীলার ভূমিকাও আমার ছবি থেকে বাদ পড়ে গেল। তারপরেই ছবিটা একটা ছন্দে এসে যায়। লীলা যেন প্রথম থেকেই সেই ছন্দের সঙ্গে ঠিক মিশ খাচ্ছিল না।