দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোতে সংঘর্ষ – আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দ – ৯০০ খ্রিস্টাব্দ

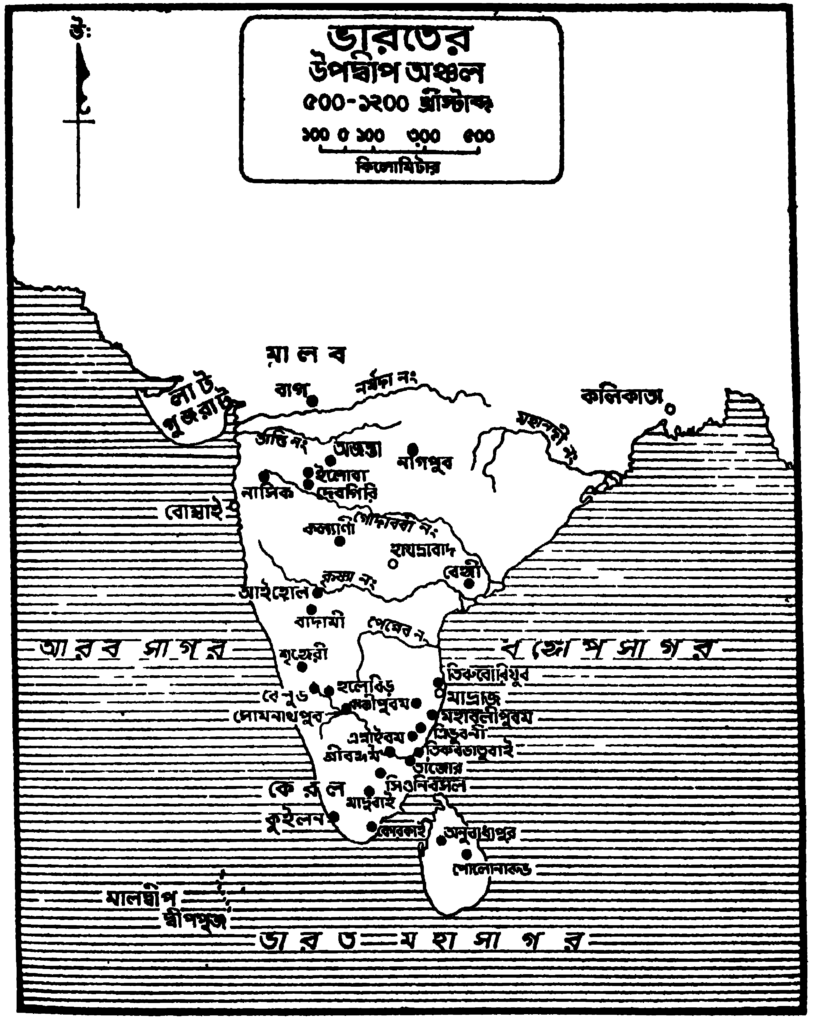

উত্তর-ভারতে গুপ্ত রাজবংশ ও তাদের উত্তরসূরীদের ক্ষমতা ও প্রভাবের অবসানের সঙ্গে ঘটনার কেন্দ্র সরে গেল দক্ষিণদিকে— দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমে এবং আরো দক্ষিণে তামিলনাদে। এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছিল বিন্ধ-পর্বতমালার দক্ষিণদিকে এবং সেগুলো কেবল বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনাই ছিল না। এই যুগের প্রধান সংস্কৃতিগুলোর পারস্পরিক প্রভাবজাত সমন্বয়ও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিলন। দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন প্ৰথা ইত্যাদি এই সময়েই আরো গভীরভাবে শিকর গাড়ে এবং বহু বছর ধরেই সেগুলো অপরিবর্তিত রয়ে যায়। পল্লব রাজাদের যুগে আর্যসংস্কৃতির আত্মীকরণের (assimilation) শেষ পর্যায় চলেছিল। তবে, আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বেশি করে পড়েছিল সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষের ওপর। সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতিতেই নতুন করে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে বলা চলে, পল্লবযুগে তামিল বৈশিষ্ট্যের পুনর্বিকাশ ঘটল। ভারতীয় সভ্যতায় তার দান কম নয়। আর্যসভ্যতা গ্রহণ ও বর্জনের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন, প্রথমদিকে প্রাকৃত ও সংস্কৃতভাষায় শিলালিপি লেখা হলেও পরে তামিলভাষার ব্যবহার শুরু হলো এবং প্রত্নলেখগুলো প্রধানত সংস্কৃত ও তামিলে লেখা। পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সেতুর কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভূমিকার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা ছিল না। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে স্থাপত্যে। স্থাপত্যে দাক্ষিণাত্য শৈলী উত্তর-ভারত এবং দ্রাবিড় শৈলী উভয়কেই নতুন রূপ দেয়।

দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক রাজনীতির প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থেকেছে। পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের উপকূল অঞ্চলের পর্বতবেষ্টিত বৃহৎ মালভূমি অঞ্চল আর তামিলনাদের উর্বরা সমভূমি, এই দুই ভৌগোলিক অঞ্চলের সংঘর্ষের মধ্যে এই রাজনৈতিক ধারার জন্ম। পশ্চিমের পর্বতমালা থেকে নদীগুলো বার হয়ে প্রবাহিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। একদিকে মালভূমি অঞ্চলের রাজ্য ও অন্যদিকে উপকূল অঞ্চলের রাজ্য, উভয়েই সমগ্র নদীপথটি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত। বিশেষত কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী দুটি। আধুনিক অন্ধ্রপ্রদেশের বেঈি অঞ্চল ছিল দুই নদীর মাঝখানে। এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। এই বিরোধ যত না রাজ্যগত, তার চেয়ে বেশি ভৌগোলিক। এই কারণে নানা রাজবংশের উত্থান-পতন সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে সংঘর্ষ চলেছিল।

হিউয়েন সাঙ বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, যত দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই চাষের জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। উর্বর বৃহৎ সমভূমির অভাবে কোনো কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি। স্থানীয় সংগঠনকে ভিত্তি করে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠার প্রবণতা দক্ষিণ-ভারতে আদি থেকেই নিয়মিতভাবে দেখা দিয়েছিল। উত্তরের রাজ্যগুলোর তুলনায় সেজন্যে দক্ষিণ-ভারতে আগেই আঞ্চলিক আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজ্য গড়ে উঠেছিল, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ৩০০ বছর ধরে তিনটি বড় রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। রাজ্যগুলো ছিল, বাদামীর চালুক্য রাজবংশ, কাঞ্চীপূরমের পল্লব রাজবংশ ও মদুরার পাণ্ড্য রাজবংশ। সাতবাহনদের রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর বাকাটক রাজবংশ রাজ্যস্থাপন করেছিল। আবার, তাদের রাজ্যের ভগ্নাবশেষের ওপর রাজ্যস্থাপন করল চালুক্যরা। বাকাটক রাজাদের সঙ্গে গুপ্তদের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং গুপ্তদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও পতন হলো। চালুক্যরা প্রথমে উত্তর-কর্ণাটকের বাতাপী বা বাদামী অঞ্চল ও নিকটবর্তী অইহোল অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করে। তারপর উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে বাকাটক রাজাদের রাজ্য অধিকার করে নেয়। নাসিক ও গোদাবরীর ওপরদিকের অংশে বাকাটক রাজাদের রাজ্য ছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে সাতবাহন রাজ্যের পূর্বদিকের অংশ জয় করে নিয়েছিল ইক্ষ্বাকু রাজবংশ তৃতীয় শতকে। পল্লবরা আবার এদের পরাজিত করল। পল্লবরা এছাড়া কদম্ব রাজাদেরও হারিয়ে দিয়ে তাদের রাজ্য অধিকার করে নেয়। তাদের রাজ্য ছিল চালুক্যরাজ্যের দক্ষিণদিকে।

পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। অনেকের মতে, পল্লব শব্দটি পলব (পার্থিয়ান) শব্দের রূপভেদ, এবং পল্লবরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিয়ার অধিবাসী। দ্বিতীয় শতাব্দীতে শক ও সাতবাহনদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে পার্থিয়ানরা পশ্চিম-ভারত থেকে দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব-উপকূলে চলে আসে। আবার কারো কারো মতে, এরা বেঙ্গি অঞ্চলের এক উপজাতি। পল্লব নামটিকে ঘিরে আবার একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। কথিত আছে, এক তরুণ রাজপুত্র একবার পাতালের এক নাগ রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। তারপর রাজকন্যাকে ছেড়ে আসার সময়ে রাজপুত্র তাকে বলে যে, তাদের শিশুটিকে যদি শরীরের সঙ্গে একটি লতা বা পল্লব বেঁধে ভাসিয়ে দেয়, রাজপুত্র তাকে পরে ওই চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে ও রাজ্যের কিছু অংশ শিশুটিকে দিয়ে দেবে। রাজকন্যা এই পন্থা অবলম্বন করার ফলে শিশুটিকে চেনা যায় এবং তাকে রাজ্য দেওয়া হয়। ওই শিশুটিই পল্লব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই কাহিনী অনুযায়ী, পল্লবরা বিদেশি এবং বিবাহসম্পর্কের মাধ্যমে তারা রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছিল। নাগদের স্থানীয় শাসকদের প্রতীক হিসেবে ধরা যেতে পারে। তবে এই একই কাহিনী কাম্বোডিয়ার খমের রাজাদের উৎপত্তি সম্পর্কেও শোনা যায়। সম্ভবত খমের রাজারা পল্লবদের কাছ থেকে এ কাহিনী ধার নিয়েছিলেন। খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত না জানা থাকায় এই বংশের রাজাদের পক্ষে বানানো বংশতালিকার সাহায্যে উচ্চবর্ণভুক্ত বলে দাবি করা সহজ হয়েছিল।

পল্লবদের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় প্রাকৃতভাষায় লিখিত প্রত্নলেখ থেকে। পরবর্তী লিপিগুলো সংস্কৃত ও তামিলভাষায় রচিত। কাঞ্চীপুরমে পল্লবরা যখন কেবলমাত্র ছোট একটি রাজ্যশাসন করছিল, তখনই প্রাকৃত লিপিগুলো রচিত। পরবর্তী লিপিগুলো রচনার সময় পল্লবরা সমগ্র তামিলনাদের শাসক। এরাই প্রথম উল্লেখযোগ্য তামিল রাজবংশ। প্রথমদিকের লিপি অনুসারে পল্লবরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অন্যান্য বৈদিক অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন দক্ষিণ- ভারতে এইসব অনুষ্ঠানের প্রকৃত কোনো তাৎপর্য ছিল কিনা তা নির্ণয় করা শক্ত, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এদের গুরুত্ব কতটা ছিল তা বোঝাও সহজ নয়। সম্ভবত অনুষ্ঠানগুলো আর্য-সংস্কৃতির কিছু কিছু দিককে গ্রহণ করারই প্রতীক। আর একজন রাজা প্রজাদের প্রচুর সোনা ও ১ হাজার বলদটানা হাল দান করেছিলেন। এ থেকে ধারণা হয়, এই যুগের পল্লব রাজারা নতুন জমিতে চাষবাস শুরু করার উৎসাহী ছিলেন এবং পশুপালনের চেয়ে নগদ অর্থ ও কৃষিপণ্যের দিক থেকে কৃষি উৎপাদনই যে লাভজনক, তাও বুঝতে শিখলেন।

পরের দিকের পল্লব রাজাদের মধ্যে প্রথম মহেন্দ্র বর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলেন। তাঁর সময় থেকে পল্লব রাজবংশ প্রাচীন তামিল সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল। ইনি ছিলেন থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং হর্ষের মতোই ইনিও কাব্য ও নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এঁর রচিত নাটকটি হলো— ‘মত্তবিলাস প্রহসন’। এঁর রাজত্বকালেই কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পাহাড়েখোদা পল্লব-মন্দির নির্মিত হয়। তার মধ্যে মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলোও আছে। প্রথম জীবনে মহেন্দ্ৰবৰ্মণ ছিলেন জৈন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসী আপ্পারের প্রভাবে তিনি শিবের উপাসক হয়ে ওঠেন। এই ঘটনায় তামিলনাদে জৈনধর্মের ওপর ভবিষ্যতে বড় আঘাত আসে। কাব্য, সংগীত ও মন্দির নির্মাণ ছাড়াও এঁর রাজত্বকালে কয়েকটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল। সুদূর উত্তরাঞ্চলে হর্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। কিন্তু তাঁর রাজ্যের পাশেই তৎকালে প্রতিষ্ঠিত চালুক্যরাজ্যের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবদের অগ্রগতি খর্ব করতে আগ্রহী ছিলেন। চালুক্যও পল্লবদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলেছিল। দুই রাজবংশের পতনের ওপর পরবর্তী রাজবংশগুলো পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

পুলকেশী তাঁর যুদ্ধযাত্রা শুরু করলেন কদম্ব ও গঙ্গা রাজ্যগুলো আক্ৰমণ করে। এদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্যের পর অন্ধ্র অঞ্চল আক্রমণ করে সেখানেও বিজয়ী হলেন। এরপর নর্মদার তীরে হর্ষবর্ধনের আক্রমণ প্রতিহত করে হর্ষের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করলেন। তারপর লাট, মালব ও গুজরাটকে নিজের অধীনে আনলেন। বাদামীতে ফিরে এসে পল্লব রাজা মহেন্দ্রবর্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে জয়ী হলেন। এই জয়ের ফলে পল্লবরাজ্যর উত্তরাংশ চালুক্যদের দখলে চলে এলো।

কিন্তু মহেন্দ্রবর্মণের উত্তরাধিকারী প্রথম নরসিংহবর্মণ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারে আগ্রহী ছিলেন। সিংহলের রাজার সহায়তায় তিনি সফলও হলেন। তিনি ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে চালুক্যরাজ্যের রাজধানী বাদামী অধিকার করে নতুন উপাধি নিলেন ‘বাতাপীকোণ্ডা’ (বাতাপী-বিজেতা)। যুদ্ধে এর পরের চালটি চালুক্যদের জন্যে তোলা রইল। ইতিমধ্যে পল্লবরা সিংহল রাজের হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে গিয়ে নৌযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

১২ বছর ধরে চালুক্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা চলার ফলে যুদ্ধে বিরতি ছিল। পল্লবরা তখন সিংহল নিয়ে ব্যস্ত। চালুক্যরা তখন রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখতে ও তাদের অধীনস্থ রাজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পর্যুদস্ত হচ্ছে। তারপর ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে পুলকেশীর এক পুত্র রাজ্যের মধ্যে মোটামুটি একটা ঐক্যভাব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন। পল্লবদের কাছ থেকে হৃত অঞ্চল ফিরে পাবার পর চালুক্যদের শক্তি বৃদ্ধিও ঘটল। নর্মদা নদীর উত্তরে চালুক্যরাজ্যের যে অঞ্চল ছিল, তার শাসনকর্তা ছিলেন মূল পরিবারের এক রাজকুমার। তাঁর বংশধররা পরে লাট চালুক্য নামে পরিচিত হন। তাঁদের শাসিত অঞ্চলের নামানুসারেই এই নামকরণ। পল্লবরা ইতিমধ্যে আবার যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। দীর্ঘযুদ্ধের পর পল্লবরা আবার বাদামী অধিকার করে নিল। কাঞ্চীর কাছে পাওয়া এর লিপির সজীব বর্ণনা থেকে জানা যায়, দু’পক্ষেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ছিল প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে এই দুই শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষে প্রতিবারই প্রচুর প্রাণহানি হয়েছে এবং জয়লাভ ঘটেছে সামান্য ব্যবধানে। অধিকৃত অঞ্চল কেউই বেশিদিন দখল করে রাখতে পারত না। এ থেকে দু’পক্ষের সামরিক শক্তির সমতার কথা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য পল্লব রাজাদের তুলনায় দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের ৪০ বছর রাজত্বকাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই সুদিন শেষ হয় যখন ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে চালুক্য ও গঙ্গ রাজারা একসঙ্গে পল্লবরাজ্য আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে পল্লবরাজ নিহত হলেন। কোনো প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকায় মন্ত্রীপরিষদ পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজবংশের আরেকটি সমান্তরাল শাখাতে উদ্ভুত এক ব্যক্তিকে রাজা হিসেবে মনোনীত করলেন। তিনি দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ নামে রাজত্ব করেন। চালুক্যরা পরাজয়ের শোধ নিল কাঞ্চী অধিকার করে নিয়ে। এরপর পল্লবদের প্রতিশোধ নেবার পালা। কিন্তু তার আগেই মাদুরায় পাণ্ড্যরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। চালুক্যদের সঙ্গে এদের বেশি শত্রুতা থাকলেও এরা পল্লবদের প্রতিও সহানভূতিসম্পন্ন ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরা তামিলনাদের দক্ষিণাংশের অঞ্চলে যে আধিপত্য স্থাপন করেছিল তা বজায় ছিল অনেক শতাব্দী ধরে। অবশ্য এই অঞ্চলের ওপর তাদের কর্তৃত্ব কতটা, তা নির্ভর করত তামিলনাদের রাজাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ওপর। তামিল রাজবংশগুলোকে বারংবার বিব্রত করলেও তারা কখনো পাণ্ড্যদের ধ্বংস করতে পারেনি।

দক্ষিণের শক্তিগুলোর মধ্যে এই ক্রমাগত সংঘর্ষের ব্যতিক্রম হলো পল্লব ও চেররাজ্য দুটির মৈত্রীর সম্পর্ক। চেররাজ্য ছিল আধুনিক কেরলের মালাবার উপকূলে। এই রাজ্যে তখন রাজত্ব করত পেরুমল রাজবংশ। চের ও পল্লব রাজ্যের নিকট সম্পর্কের নানা উদাহরণ আছে। মহেন্দ্রবর্মণের ‘মত্তবিলাস’ নাটকটি মালাবারের অভিনেতারা বহুবার অভিনয় করেছিল। পল্লবদের রাজ্যে যেসব সংস্কৃত বিবরণী লেখা হয়েছিল তার মধ্যে কেরল সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে মালাবার উপকূলে পশ্চিমী জগৎ থেকে আরব ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করেছিল। রোমান ব্যবসায়ীরা এদেশে বসবাস করেনি, কিন্তু আরবরা দক্ষিণ-ভারতের উপকূল অঞ্চলে প্রথম থেকেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে দিল। আরবদের ব্যবসাকেন্দ্রের জন্যে জমিও দেওয়া হয়েছিল। আগের শতাব্দীর খ্রিস্টানদের মতো আরবদেরও নিজস্ব ধর্মাচরণে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি। এখনকার মালাবার মুসলিম বা মোপলারা এই আরবদেরই বংশধর। এই মুসলিমরা মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ফলে ইসলাম ধর্মপ্রচার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তাই, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যেতেও তাদের অসুবিধা হয়নি।

আগের শতাব্দীতে আরব সেনাবাহিনী পারস্য জয় করে এবং জোর করে বহু জরথুস্ট্র ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেক পারসি সমুদ্রপথে ও উপকূলপথ ধরে পশ্চিম-ভারতে পালিয়ে আসে। সেখানে তাদের আশ্রয় দেন চালুক্য রাজারা। এরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং এরাই বর্তমান পারসি সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ।

ইতিমধ্যে চালুক্যরাজ্যের পশ্চিমাংশে আরব আক্রমণের আশংকা দেখা দিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করে চালুক্যরাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। লাট চালুক্যরা আরবদের অগ্রগতি রোধ করে ও সেই অবসরে দক্ষিণ-ভারতের রাজারা অস্ত্র সংগ্রহের সুযোগ পেলেন। আরবদের ভয় আপাতত কেটে গেলেও চালুক্যদের অন্য বিপদ দেখা দিল। তাদের রাজ্যের অন্তর্গত সামন্তরাজা দন্তিদুর্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তাঁর বংশধররা ধীরে ধীরে চালুক্যদের উৎখাত করে নতুন রাজবংশ স্থাপন করলেন— রাষ্ট্রকূট রাজবংশ। পল্লবরা আরো ১০০ বছর রাজত্ব করলেও নবম শতাব্দীতে তাদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। শেষ পল্লব-রাজা এক সামন্তরাজার পুত্রের হাতে নিহত হন।

রাষ্ট্রকূটরাজ্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর দুর্বলতার সুযোগে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পল্লবদের তখন শেষ অবস্থা, তাদের উত্তরাধিকারী চোল রাজারা তখনো সংঘর্ষের মধ্যে আসেননি। উত্তর-ভারতে এমন কোনো শক্তিশালী রাজ্য ছিল না— যার পক্ষে উত্তর-দাক্ষিণাত্যে মাথা গলানো সম্ভব ছিল। রাষ্ট্রকূটদের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য প্রায়শই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা চলত। রাষ্ট্রকূটরা কণৌজের রাজনীতিতে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করত এবং তা করতে গিয়ে অনেকবার তাদের যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছিল। কেবল একবার, দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তারা অল্পদিনের জন্যে কনৌজ অধিকার করে নিয়েছিল।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রকূট রাজা বোধহয় ছিলেন অমোঘবর্ষ। তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকাল (৮১৪-৮০ খ্রিস্টাব্দ) সামরিক সাফল্যের জন্যে স্মরণীয় নয়। কিন্তু এই সময়েই জৈনধর্ম ও স্থানীয় সাহিত্য রাজকীয় আনুকূল্য লাভ করে। অমোঘবর্ষের সমস্যা ছিল কয়েকজন সামন্তরাজাকে নিয়ে, যাঁরা প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। চালুক্যরা তখন সামন্তরাজায় পর্যবসিত হয়ে আবার নতুন করে রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত তারাই আবার রাষ্ট্রকূট বংশকে উৎখাত করে সিংহাসন পুনরধিকার করে নিল। এছাড়া, তামিলনাদের শক্তিশালী চোল রাজাদের কাছ থেকেও রাষ্ট্রকূটদের ভয় ছিল। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূটদের প্রতিপত্তি ছিল তুঙ্গে। একজন রাজা ‘কাঞ্চী-বিজেতা’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই দাবি বেশিদিন টেকেনি। দশম শতাব্দীর শেষদিকে কাঞ্চী ও চালুক্যরাজারা মিলিতভাবে রাষ্ট্রকূট বংশের পতন ঘটালেন। চালুক্য রাজবংশের দ্বিতীয় ধারা রাষ্ট্রকূটদের রাজ্যশাসন করতে শুরু করল।

বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে ঘন ঘন উত্থান-পতনের কারণ ছিল এই যে, প্রত্যেকেই রাজনীতিক ও সামরিক দিকে দিয়ে প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন ছিল। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যথেষ্ট কেন্দ্রীভূত ছিল না। গ্রাম ও জেলার শাসনকাজে কেন্দ্ৰীয় সরকারের বিশেষ হস্তক্ষেপ ঘটত না। এই স্বায়ত্তশাসন বেশি করে প্রচলিত ছিল তামিলনাদে। পশ্চিম-ভারতের তুলনায় বহু শতাব্দী ধরে এখানে এই ব্যবস্থা চলেছিল। এই প্রসঙ্গে ‘অধীন রাজা’ কথাটি শুধু রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তার অর্থনৈতিক দিকটা সব সামন্তরাজার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ‘সামন্ত’ শব্দের স্বাভাবিক সংজ্ঞা প্রচলিত হয়েছিল আরো পরে।

রাজশক্তির উৎস দৈব এবং তা বংশ পরম্পরায় ভোগ্য, পল্লবদের এই মত ছিল। তারা দাবি করত, ভগবান ব্রহ্মা থেকে তাদের উৎপত্তি। একবার অবশ্য প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে ঘটনাটিকে অভূতপূর্ব বলে মনে করা হয়নি। রাজারা বড় বড় উপাধি গ্রহণ করতেন। এর মধ্যে কিছু কিছু, যেমন, ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধিটি উত্তর-ভারত থেকে নেওয়া। এছাড়া স্থানীয় নিয়মানুসারে উপাধি ছিল ‘ধর্মমহারাজাধিরাজ’ (যিনি রাজাদের মহান অধিরাজ এবং যিনি ধর্মবিধান অনুযায়ী শাসন করেন) কিংবা ‘অগিত্তোম – বাজপেয়-অশ্বচমেধ যাজী (অর্থাৎ যিনি ওই তিনটি যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন)। শেষোক্ত উপাধিটি মনে হয় যেন বৈদিক ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করে নেওয়ার সচেতন ঘোষণা। শাসনকাজে রাজাকে সাহায্য করতেন মন্ত্রীপরিষদ। পল্লবযুগের শেষভাগে মন্ত্রীপরিষদ রাজ্যের নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। কয়েকজন মন্ত্রীর প্রায় রাজকীয় উপাধি ছিল ও এঁরা হয়তো প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামন্তরাজা।

তামিলনাদে প্রদেশগুলোর শাসনভার ছিল আবার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীর ওপর। প্রদেশ-শাসক উপদেশ ও সাহায্য পেতেন জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে। জেলা কর্মচারীরা মুখ্যত উপদেশক হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতেন। উত্তর-ভারতের তুলনায় দক্ষিণ-ভারতেই এই ধরনের ব্যবস্থা এই যুগে বেশি প্রচলিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সংগঠিত হতো বর্ণ, পেশা, ধর্ম ইত্যাদির স্থানীয় সম্পর্ককে ভিত্তি করে। শাসন পরিচালনার জন্যে নানা ধরনের সভা ডাকা হতো। এই সভায় সমবায় সংঘের সভ্য, কারিগর, ছাত্র, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের ডাকা হতো। এছাড়া গ্রামেও এইরকম সভা হতো। বড় সভা হতো বছরে একবার, কিন্তু নীতি কার্যকর করার জন্যে ছোটখাটো সভা প্রায়ই ডাকা হতো। উপযুক্ত লোকদের নিয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠী গঠন করা হতো এবং তারা সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব নিত। এ ছিল আধুনিক কমিটির মতো।

গ্রামে শাসন পরিচালনার ভার ছিল সভার ওপর। সেচ, কৃষি, অপরাধীকে শাস্তিদান, জনগণনা ও নথিপত্র রাখার দায়িত্ব ছিল এই সভার ওপর। ছোট অপরাধের জন্যে গ্রামেই বিচারের ব্যবস্থা ছিল। এর চেয়ে উঁচুস্তরে, শহরে ও জেলায় শাসনের দায়িত্ব ছিল রাজকর্মচারীদের ওপর। তাছাড়া রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। সভা ছাড়াও গ্রামের সব অধিবাসীকে নিয়ে গঠিত হতো— উরর। সভা ও উরর পরামর্শ করে কাজ করত। এরপর জেলাভিত্তিক গোষ্ঠীর নাম ছিল নাড়ু। যেসব গ্রামে কেবল ব্রাহ্মণদেরই বাস ছিল, সেখানে বিভিন্ন সভা ও গোষ্ঠীর কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। তা থেকে সন্দেহ হয়, কেবল ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামেই স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। অব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত থাকলে নথিপত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। তেমনি আবার একথাও মনে হয়, একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন শাসনরীতি কেন থাকবে,— বিশেষত যখন একটা শাসননীতি সফল প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামসভা ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন গ্রামপ্রধান।

দাক্ষিণাত্যের আরো উত্তরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন ছিল কম। চালুক্যরাজ্যে রাজকর্মচারীরা দৈনন্দিন শাসনকাজে বেশি জড়িয়ে ছিলেন। এমনকি গ্রামশাসনে ও তাঁদেরই ভূমিকা ছিল বেশি। গ্রামে সভা ছিল বটে, কিন্তু তা রাজকর্মচারীর অধীনে কাজ করত। গ্রাম-প্রধানেরও প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল সামান্যই। অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে দাক্ষিণাত্যের রাজারা শাসিত অঞ্চল বিভাগের কাজে দশমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা শুরু করেন। দশটি গ্রাম বা দশটির কয়েকগুণ সংখ্যার গ্রাম নিয়ে জেলা গঠিত হতো। বারোটি গ্রামকে একক করে তার কয়েকগুণ সংখ্যা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের কথাও জানা গেছে, তবে সেগুলো সংখ্যায় কম।

রাজা ছিলেন জমির মালিক। তিনি তাঁর ব্রাহ্মণদের জমিদান বা কর্মচারীদের কর আদায়ের অধিকার দান করতে পারতেন। অথবা জমিদার ও ছোট চাষীদের দিয়ে জমি চাষ করাতে পারতেন। তবে দ্বিতীয়টিই বেশি প্রচলিত ছিল। রাজার নিজস্ব জমিগুলো বর্গাদারদের সাহায্যে চাষ করা হতো। সাধারণ জমির মালিকেরা জমি কিনতে পারত এবং তার ফলে জমি বিক্রয় বা দান করার অধিকারও তাদের ছিল। কর্মচারীদের যে রাজস্ব দান করা হতো, তা ছিল বেতনের বিনিময়ে। ওই রাজস্ব থেকে রাষ্ট্রকে সেনাবাহিনী বা রাজস্ব কিছু দিতে হতো না। সেদিক থেকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিয়মিত ‘ফিউডাল’ ব্যবস্থার পার্থক্য আছে।

গ্রামের মর্যাদা নির্ভর করত কর সম্পর্কিত চুক্তির ওপর, যা তিনটি বিভিন্ন রকমের হতে পারত : (ক) সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছিল সেই ধরনের গ্রাম, যেখানে অনেক বর্ণের মানুষের বাস ছিল, তারা রাজাকে কর দিত ভূমিরাজস্বের আকারে। (খ) সংখ্যায় কম ছিল ‘ব্রহ্মদেয়’ গ্রাম, এইসব গ্রামে হয় সমস্ত গ্রাম নয়তো জমি এক বা একাধিক ব্রাহ্মণকে দান করা ছিল। ব্রাহ্মণদের কোনো কর দিতে হতো না বলে এই গ্রামগুলো বেশি সমৃদ্ধিশালী হতো। এছাড়া কোনো গ্রামে যদি কেবল ব্রাহ্মণদেরই বাস হতো, গ্রামের জমি ‘অগ্রহণ’ দান হিসেবে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দেওয়া হতো। এখানেও রাজাকে কোনো কর দিতে হতো না। তবে ব্রাহ্মণদের ইচ্ছে হলে স্থানীয় লোকদের অবৈতনিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারত। (গ) আর ছিল ‘দেবদান’ গ্রাম, এগুলো অনেকটা প্রথমদিকের গ্রামের মতোই ছিল। কেবল গ্রামের খাজনা জমা হতো মন্দিরে। রাজকোষে কোনো কর দিতে হতো না। মন্দির পরিচালকরা মন্দিরের কাজের জন্যে কিছু কিছু গ্রামবাসীকে নিয়োগ করতেন। পরের যুগে মন্দিরগুলোই গ্রামজীবনের কেন্দ্র হয়ে ওঠায় এই ধরনের গ্রামগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পল্লবযুগে প্রথম দুই ধরনের গ্রামই বেশি ছিল।

গ্রাম অর্থে বোঝাতো গ্রামবাসীদের বাড়ি, উদ্যান, সেচের জন্যে প্রধানত পুকুর বা কুয়ো, গো-শালা, পতিতজমি, সাধারণের জমি, গ্রামের চারপাশের বনভূমি, ছোটনদী, মন্দির, মন্দিরের জমি, শ্মশান এবং শুকনো ও সেচপ্রাপ্ত জমি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন জমি— যা গ্রামসাধারণের যৌথ সম্পত্তি আর যা বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হতো। যেমন— ধান মাড়াইয়ের জমি। ধান ছিল প্রধান ফসল। ধান দিয়ে বিনিময় প্রথায় বেচাকেনা চলত। আবার, ধানের উৎপাদনে যখন উদ্বৃত্ত থাকত তখন তার ব্যবহার হতো বাণিজ্যিক (Commercial) শস্যরূপে। এছাড়া, নারকেলের চাষও হতো প্রচুর। নারকেল নানাভাবে ব্যবহার হতো। তাছাড়া, বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাল ও সুপারীর চাষও হতো। আম ও কলাগাছের বাগান ছিল অনেক। তুলোবীজ ও আদাজাতীয় ঝাঁঝালো বীজ থেকে পাওয়া তেলের প্রচুর চাহিদা ছিল।

শুধু দক্ষিণ-ভারতেই এক বিশেষ ধরনের জমি ছিল, যার নাম— ‘এরিপত্তি’, অর্থাৎ পুকুরজমি। এই জমি গ্রামের ব্যক্তিরা দান করত এবং এই জমির শস্য বিক্রি করে গ্রামের পুকুর সংরক্ষণ করা হতো। বোঝা যাচ্ছে, গ্রামগুলো সেচের জন্যে পুকুরের জলের ওপর নির্ভর করত। বৃষ্টির জল পুকুরে ধরে রেখে গ্রীষ্মের সময়ে ওই জলে সেচের কাজ চলত। গ্রামের সমস্ত লোকের শ্রম দিয়েই পুকুর তৈরি হতো। পুকুরের পাড় ইট বা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হতো। সমস্ত চাষীই সেচের সুবিধা পেত। পুকুরের সংরক্ষণ স্বভাবতই খুব প্রয়োজনীয় ছিল। পল্লবযুগের প্রায় সব শিলালিপিতেই পুকুরের সংরক্ষণের জন্যে গ্রামবাসীর কাজকর্মের কথার উল্লেখ আছে। পুকুরের পরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কুয়ো। পুকুর বা কুয়ো থেকে খাল কেটে সেচের জল নিয়ে যাওয়া হতো। মাঝে মাঝে সুইস গেট রেখে জলের স্তর ও উৎসের কাছে জলের প্লাবন নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সেচের জল বণ্টনের কড়াকড়ি তদারকীর জন্যে গ্রামে বিশেষ কমিটি থাকত। নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি জল নিলে চাষীকে আলাদা কর দিতে হতো।

জমিদানের সময়ে তাম্রফলকে তার বিবরণ লেখা হতো। কিছু তাম্রফলক এখনো অক্ষত আছে ও তার মধ্যে জমির কর ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। গ্রামে দু’ধরনের কর ছিল। রাজাকে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ থেকে এক-দশমাংশ পরিমাণ দিতে হতো কর হিসেবে। গোটা গ্রামের কর একসঙ্গে সংগ্রহ করে তা রাজকর্মচারীকে দিয়ে দেওয়া হতো। আরেক ধরনের স্থানীয় কর ছিল। তা গ্রামেরই নানা প্রয়োজনে ব্যয় হতো। যেমন, সেচের খালের সংস্কার, মন্দিরের সাজসজ্জা ইত্যাদি। রাজাকে দেয় ভূমিকরের পরিমাণ বেশি ছিল না। তা ছাড়াও ভারবাহী পশু, মদ, বিয়ের উৎসব, কুমোর, স্যাকরা, ধোপা, তাঁতী, মহাজন, পত্রবাহক ও ঘি-এর কারিগরদের ওপরে আলাদা কর বসত। করের পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সবকিছুর জন্যে একরকম কর ছিল বলে মনে হয় না। রাজকোষের অধিকাংশ অর্থ আসত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন কর থেকে। ব্যবসাবাণিজ্য বা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশেষ করধার্য করা হতো না।

তাম্রফলকে জমিদান সম্পর্কে কি লেখা থাকত, তার একটি বিবরণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। পণ্ডিচেরীর কাছে একটি গ্রামে ১৮৭৯ সালে তাম্রফলকটি পাওয়া যায়। এগারোটি ফলক একটি তামার আঙটায় আটকানো ছিল। দুই প্রান্তে রাজকীয় সীলমোহরে ষাঁড় ও লিঙ্গ (পল্লবদের প্রতীক) উৎকীর্ণ ছিল। রাজা নন্দি- বর্মণের ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে একটি গ্রামদানের বিবরণ এতে পাওয়া যায়। প্রথমেই রয়েছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রশস্তি। তারপর তামিলভাষায় দান সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আছে। পরিশেষে রয়েছে সংস্কৃত শ্লোক। নিচের উদ্ধৃতিটি তামিলভাষায় লেখা অংশ থেকে। উল্লেখযোগ্য যে, এই দানপত্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশগুলো সংস্কৃতভাষায় লেখা হয়নি।—

উপর্যুক্ত প্রশস্তির রচয়িতা ত্রিবিক্রম। উক্ত আদেশটি রাজার রাজত্বকালের দ্বাবিংশ বর্ষে রচিত। ব্রহ্ম যুবরাজের অনুরোধে প্রাক্তন ভূস্বামীদের উৎখাত করে এবং ঘোরশমনকে দানের অছি নিযুক্ত করে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের দেশের কোড়কল্লি গ্রাম ভারদ্বাজগোত্রীয়, ছান্দোগ্যসূত্রানুসারী, পুনি-নিবাসী শেত্তিরঙ্গসোমায়-জীনকে ব্রহ্মদেয় হিসেবে দান করেন। দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণদের পূর্বে দেওয়া দান ও কৃষকদের আবাসের দু’পত্তি জমি এই দান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। রাজার এই দানের আদেশ দেখে আমরা গ্রামবাসীরা গ্রাম সীমানাগুলোর কাছে গিয়েছিলাম, যে সীমানা নাডু (জেলার)-র প্রধান ব্যক্তি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, গ্রামটিকে দক্ষিণদিক থেকে বামদিক ধরে ঘুরে হেঁটে দেখলাম এবং লতাগুল্ম রোপণ করে তার চারিদিকে পাথর রেখে দিলাম। এই গ্রামের সীমান্ত হলো— পূর্ব সীমান্ত পলাইযুরের সীমান্তের পশ্চিমে, দক্ষিণ সীমান্ত পলাইযুরের সীমান্তের উত্তরে, পশ্চিম সীমান্ত মানরপক্কম ও কোল্লিপক্কম-এর সীমান্তের পূর্বে ও উত্তরসীমান্ত ভেলিমানালুর-এর সীমান্তের দক্ষিণে।

এই চার সীমান্তের মধ্যবর্তী যে শুষ্ক ও সিক্ত জমি আছে ও যেখানে কচ্ছপ ও গোসাপের বাস, সেই জমি গ্রহীতারা ভোগ করবেন। তিরাইয়ানের পুষ্করিণী, সেজারাউ ও ভেতলা নদী থেকে জল আনার জন্যে খাল খননেরও অধিকার থাকবে।… যাঁরা এইসব খালে পাত্র ডুবিয়ে কিংবা খাল থেকে নালা কেটে জল নেবেন, রাজাকে সেজন্যে জরিমানা দিতে হবে। গ্রহীতা ও তাঁর বংশধররা বাসগৃহ, বাগান ইত্যাদি ভোগ করতে পারবেন এবং নতুন গৃহ ও পোড়ামাটির টালির শালা নির্মাণ করতে পারবেন। এই সীমান্ত মধ্যবর্তী জমির ওপর সমস্ত কর রেহাই দেওয়া হলো। তেলের ঘানি, তাঁত ও কূয়া খননকারীদের ওপর দেয় করও রেহাই দেওয়া হলো। আরো যা যা করমুক্ত থাকবে তা হলো— ব্রাহ্মণ ও রাজাকে দেয় ভাগ, শেঙ্গোদি লতার অংশ, কল্লাল (ডুমুর) ও কান্নিতু গাছের অংশ, শস্যবীজের অংশ, গ্রামপ্রধানকে দেয় অংশ, কুম্ভকারে অংশ, ধানমাড়াইয়ের অংশ, ঘি-এর মূল্যের অংশ, বস্ত্রমূল্যের অংশ, বস্ত্রের ভাগ, শিকারী, পত্রবাহক, নদী, ঘাস, গরু, ষাঁড়, জেলার ভাগ, সুতো, ভৃত্য, তালগুড়, মন্ত্রী ও হিসাবরক্ষককে দেয় জরিমানা, জলপদ্ম চাষের কর, জলপদ্মের ভাগ, সুপারি ও তালগাছ সমেত অন্যান্য পুরনো গাছের গুঁড়ির এক-চতুর্থাংশ…।

স্থানীয় শাসকবৃন্দ, মন্ত্রিগণ ও সচিবদের উপস্থিতিতে এই দান করা গেল।’ [১]

গাঙ্গেয় সমভূমির মতো বিস্তৃত চাষের জমি দক্ষিণ-ভারতে ছিল না। তাই, পল্লব ও চালুক্যরা জমি থেকে বেশি কর আদায় করতে পারেনি। ব্যবসা- বাণিজ্যও এমন কিছু উন্নত ছিল না— যা থেকে প্রচুর কর আদায় সম্ভব হতো। রাজকোষের এক বিপুল অংশ ব্যয় হতো সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে। সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় হতো বটে, কিন্তু তার ওপর তেমন ভরসা করা যেত না। রাজারা সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। সেনাবাহিনীতে ছিল পদাতিক, ঘোড়সওয়ার ও অল্প কয়েকটি রণহস্তী। রথের ব্যবহার কমে এসেছিল। তাছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের সময়ে রথ কোনো কাজে আসত না। অশ্বারোহী বাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের পক্ষে আদর্শ হলেও তার ব্যয় ছিল প্রচুর। ঘোড়ার সরবরাহ ছিল অপ্রতুল আর পশ্চিম এশিয়া থেকে ঘোড়া আমদানি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। প্রয়োজনে সামরিক কর্মচারীদের অসামরিক কাজেও নিয়োগ করা হতো। তবে সাধারণত সামরিক ও অসামরিক কাজের স্পষ্ট ব্যবধান ছিল। পল্লবদের আমলে নৌবাহিনীও গঠিত হয়েছিল এবং মহাবলীপুরম্ ও নাগপত্তিনম-এ দুটি বন্দর নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য পরে চোলদের আমলে দক্ষিণ-ভারত যে নৌশক্তির অধিকারী হয়েছিল সে তুলনায় পল্লবদের নৌবাহিনী ছিল সামান্য।

যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও পল্লবদের নৌবাহিনীকে অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নৌবাহিনী সাহায্য করত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তখন তিনটি প্রধান রাজ্য ছিল : কম্বোজ (কম্বোডিয়া), চম্পা (আন্নাম) ও শ্রীবিজয় (দক্ষিণ-মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা)। ভারতের সঙ্গে রাজ্যগুলোর নিয়মিত যোগাযোগ ঘটত দক্ষিণ-ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমে। পশ্চিম-উপকূলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারটা ক্রমশ বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছিল। এই বিদেশিরা অধিকাংশই ছিল আরব এবং এরা উপকূল অঞ্চলে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। ভারতীয় বণিকরা বিদেশে দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার বদলে সরবরাহকারীর কাজই করতে লাগল বেশি। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমে গিয়ে আরবদের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রইল। তবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেড়ে উঠল। এই অঞ্চলের রাজারা পল্লবদের স্থাপত্যরীতি ও তামিললিপি নিজেদের রাজ্যেও ব্যবহার শুরু করলেন। এই অঞ্চলের যে সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে প্রভাবিত করেছিল তাতে তামিলনাদের দান উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ-ভারতে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল সমাজের ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ সম্মান। পল্লব রাজাদের সময়কার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আর্যপ্রভাব দেখা গেছে। এই যুগের গোড়ার দিকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল বৌদ্ধ ও জৈনদের ওপর। কিন্তু ক্রমশ এই দায়িত্ব চলে গেল ব্রাহ্মণদের হাতে। জৈনদের ধর্মীয় সাহিত্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষায় রচিত ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আসার পর তামিলের ব্যবহারও শুরু হলো। জৈনধর্ম খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে জৈনধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমে গেল। তাছাড়া, প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ জৈনধর্মে আস্থা হারিয়ে শিবভক্ত হয়ে উঠলেন। এর ফলে জৈনরা রাজকীয় সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হলো। জৈনরা মাদুরা ও কাঞ্চীতে শিক্ষাকেন্দ্র এবং শ্রবণবেলগোলাতে ধর্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু অধিকাংশ জৈন সন্ন্যাসীই পাহাড় ও অরণ্যের মধ্যে নির্জনবাসই পছন্দ করতেন। এর মধ্যেও সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটি ছিল পুদুক্কোট্টাই- সিত্তান্নাভাসাল-এ। সেখানে দেওয়ালে আঁকা সুন্দর ছবি এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মঠগুলো। কাঞ্চী অঞ্চলে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় ও নেলোর জেলায় এই সবগুলো অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হতো। বিশেষত এই যুগে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল। তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের অবশ্য তখন হারবার পালা। রাজকীয় আনুকূল্য পেয়ে হিন্দু ধর্মপ্রচারকরা শক্তিশালী হয়ে উঠল 1

হিন্দু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো সাধারণত মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকত। প্রথমদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার ছিল ‘দ্বিজ’ হিন্দুদের। ক্রমশ এগুলো কেবল ব্রাহ্মণদেরই শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হলো এবং কেবল উচ্চশিক্ষারই ব্যবস্থা রইল। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ব্যবসায়ীদের সাহায্য পেত। রাজকীয় আনুকূল্যের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ হলো। প্রতিষ্ঠানগুলো হয় রাজার সমর্থক, নয়তো রাজপরিবারের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের সমর্থকদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই খ্যাতি পেয়েছিল। এছাড়া ছিল আরো কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্ৰ।* অষ্টম শতাব্দীতে মঠগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মঠে শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও বিশ্রামকেন্দ্র ও ভোজনালয় থাকত। ফলে যে মঠ যে ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত, সেই ধর্মের প্রচারও হতো। তীর্থস্থানের মঠগুলোতে বহু তীর্থযাত্রী আসত ও রীতিমতো ধর্মালোচনা চলত।

[* পত্তির কাছে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্যে যে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল, তার ব্যয়নির্বাহ হতো রাজা নৃপতুঙ্গের-এর কর্মচারীর দান করা তিনটি গ্রাম থেকে। এখানে অত্যন্ত রক্ষণশীল ধরনের শিক্ষা দেওয়া হতো। এন্মিয়িরাম মন্দির-শিক্ষাকেন্দ্র ৩৪৩ জন ছাত্রকে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হতো ও ১০ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।]

এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। তাছাড়া রাজসভার ভাষাও ছিল সংস্কৃত। তাই সাহিত্যের ভাষা হিসেবেও সংস্কৃতের ব্যবহার শুরু হলো। দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ভারবির ‘কীরাতার্জনীয়’ ও দণ্ডিন-এর ‘দশকুমারচরিত’। ওই যুগের ভাষার মারপ্যাচের একটা সচেতন চেষ্টা চলত। দণ্ডিন-এর একটি কবিতা এমন কায়দায় লেখা হয়েছিল যে সেটি শুরু থেকে বা শেষ থেকে দু’ভাবেই পড়া যেতে পারত। এর একদিক থেকে পড়লে রামায়ণের কাহিনী ও বিপরীত দিক থেকে পড়লে মহাভারতের কাহিনী। ভাষার এরকম কৃত্রিমতা যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা বোঝেননি যে, তামিল ও কানাডা ভাষা দুটি ক্রমশ নতুন সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে উঠছে। এই যুগের কানাড়া সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার প্রায় কিছুই

আর অবশিষ্ট নেই। বাদামীর চালুক্যরাজার সপ্তম শতাব্দী একটি শিলালিপিতে কানাড়া ভাষাকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতিচর্চার ভাষা। তামিলভাষায় ছোট কবিতা ও মহাকাব্য দুইই লেখা হয়েছিল। এমনকি, জৈনধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত উপদেশমূলক কবিতাও লেখা হতো ও আবৃত্তি করা হতো। যেমন— ‘কুরাল’ ও ‘নালাদিয়ার’। তারপর এলো দুটি তামিল মহাকাব্য— শিদ্বন্ধাদীগরম’ ও ‘মনিমেগলাই’। দুটির মধ্যেই সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যসুলভ অলংকারের বাহুল্য নেই। একদল জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক স্তবগানের মাধ্যমে তামিলভাষার চর্চার আরো উন্নতি করলেন। এই ধর্মপ্রচারকদের এখন তামিল সন্তসাধক বলে বর্ণনা করা হয়। এদের রচনায় তামিলের ব্যবহার ছিল বেশি এবং তার ফলে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষার তুলনায় তামিল বেশি এগিয়ে গেল।

.

দাক্ষিণাত্যের ওপর উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে উত্তর-ভারতের অনেক ধারণা, রীতি ও প্রতিষ্ঠান যেমন দক্ষিণ-ভারতেও গ্রহণ করা হলো অনেক কিছু আবার বর্জনও করা হয়েছিল। পারস্পরিক প্রভাবে দুই অঞ্চলেই নতুন নতুন চিন্তাভাবনারও জন্ম হলো। এর মধ্যে একটি হলো— তামিল ভক্তিবাদ। ব্যবসার প্রয়োজনে দুই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের ফলে নতুন রীতিনীতি দুই অঞ্চলেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল

ব্রাহ্মণরা বৈদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে বৈদিক সংস্কৃতি উত্তর-ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান ও পবিত্র। তাছাড়া শক, কুষাণ ও হুণ প্রভৃতি ম্লেচ্ছদের সংস্পর্শ থেকে বেদকে রক্ষা করারও একটা দায়িত্ব ছিল। দক্ষিণ-ভারতে এইসব ঐতিহ্য রক্ষাকারীদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হতো। অন্যান্য অঞ্চলের মতো দাক্ষিণাত্যের রাজারাও ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে নিজেদের সম্মানিত মনে করতেন। আবার ব্রাহ্মণরাই ছিল এই ঐতিহ্যের ব্যাখ্যাকারী। ঐতিহ্য অনুসরণের জন্যে কখনো বৈদিক বলিদান অনুষ্ঠান করতে হতো কিংবা ব্রাহ্মণদের প্রচুর দানধ্যান করতে হতো। রাজারাও জানতেন যে, এইসব রীতি মেনে চললে নিজেদেরই সম্মান বাড়বে। স্থানীয় পুরোহিতদের তুলনায় ব্রাহ্মণদের ওপরই রাজাদের বেশি আস্থা ছিল। ব্রাহ্মণরা দাবি করত, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এবং তারা অদৃশ্য শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বৈদিক রীতি মেনে চললে স্বর্গেও পুরস্কার পাবার আশা ছিল।

আরো অন্যান্য ঘটনার সাহায্যেও বৈদিক ঐতিহ্য বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল। এক নতুন আন্দোলন শুরু হলো— বৈদিক-দর্শন থেকে সমস্ত অস্পষ্টতা ও অসংগতি দূর করার জন্যে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বৈদিক ধর্ম আরো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। এর মূলে ছিলেন শঙ্করাচার্য্য। তখন বিভিন্ন ভক্তি মতবাদ ও প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদকে লড়তে হচ্ছিল। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন কেরলের লোক। তিনি বেদান্ত চিন্তারীতির নতুন ব্যাখ্যাকর্তা ও অদ্বৈত মতবাদের প্রচারক।

শঙ্করাচার্য্য বললেন, আমাদের চারিদিকে যে পৃথিবীকে আমরা দেখি তা প্রকৃতপক্ষে মায়া। প্রকৃত সত্য এসবের বাইরে এবং মানবইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ওই সত্যকে অনুভব করা যায় না। কঠোর তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ওই সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর তাঁর মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে, বেদ শুধু পবিত্রই নয়, বেদ প্রশ্নাতীত। অকারণ আচার-অনুষ্ঠান শঙ্কর পছন্দ করতেন না। হিন্দু পূজাপদ্ধতি থেকে অবান্তর অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত মঠে সরল পূজাপদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। এই মঠগুলো ছিল হিমালয়ের বদ্রিনাথে, উড়িষ্যার পুরীতে, পশ্চিম-উপকূলের দ্বারকায় ও দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরীতে। প্রত্যেকটিই ছিল তীর্থস্থান। মঠগুলো প্রচুর দানের অর্থে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং আরো শাখামঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলো শঙ্করের মতবাদ শিক্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এছাড়াও তিনি তাঁর ভক্ত সন্ন্যাসীদের তাঁর মতবাদ প্রচারের উপদেশ দেন। শঙ্করের দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের মিল আছে। স্বভাবতই নিজেদের ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয়ে বৌদ্ধরা শঙ্করাচার্য্যের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না।

শঙ্কর সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। নানা জায়গায় বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বহু মানুষকে বেদান্ত ও অদ্বৈত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। বেদান্ত বিরোধীদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক-বিতর্কের ফলে দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রগুলো আগেকার জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন চিন্তায় বিকশিত হয়ে উঠল। কিন্তু শঙ্করের মতবাদের মধ্যেই বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বীজ লুকিয়ে ছিল। যদি এই পৃথিবী কেবল মায়াই হয়, তাহলে এ পৃথিবীর নানা ঘটনার ব্যাখ্যা বা তা নিয়ে গবেষণা করারও কোনো সার্থকতা নেই। এই যুক্তিনির্ভর অনুসিদ্ধান্ত থেকেই পরবর্তী যুগের পুঁথিগত চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়।

কেবল বৈদিক সংস্কৃতিই দাক্ষিণাত্যে আসেনি। ধর্মের ক্ষেত্রে অবৈদিক বা বেদ-বিরোধী চিন্তাধারারও আগমন হয়েছিল। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও বিষ্ণু ও শিবের উপাসক ভাগবত পাশুপত ধর্মবিশ্বাসও দাক্ষিণাত্যে এসে পড়ল। এতে বলিদান জাতীয় পূজারীতির বদলে ব্যক্তিগত উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলো। রাজসভায় বৈদিক রীতির প্রচলন হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নতুন ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে অন্যসব ধর্মের চেয়ে ভক্তিবাদই বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও রাজারাও তা মেনে নিয়েছিলেন।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকেও তামিল সাধকদের নতুন ভক্তিবাদের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। ভক্তিবাদ ক্রমশ একটা আন্দোলনে পরিণত হলো। আগেকার হিন্দু-দর্শনে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ভালোবাসার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা কখনো বলা হয়নি। ভক্ত তার মনের অভাব দূর করার জন্যে ভগবানকে নিজের ভালোবাসা জানাবে এবং ভগবানও ভক্তকে সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবেন। এই অনুভূতি একটি তামিল কবিতায় মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

তুমি যখন তাঁকে দেখ, আনন্দে তাঁর বর্ণনা কর,

করজোড়ে নতজানু হয়ে তাঁকে পূজা কর,

যেন তোমার মাথা তাঁর পায়ে ছোঁয়া পায়,

তিনি পবিত্র ও বিশাল—

তিনি আকাশচুম্বী, কিন্তু তাঁর কঠিন মুখ

তিনি লুকিয়ে রাখবেন, তোমাকে দেখাবেন

তাঁর তরুণ মূর্তি, সুন্দর সুরভিত

এবং তাঁর বাণী হবে প্রেমময় ও ক্ষমাশীল—

নিৰ্ভয় থাকো, আমি জানতাম তুমি আসবে। [২]

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তামিল ভক্তিবাদ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নয়নার (শিব উপাসক সন্ন্যাসী) ও আলওয়ারদের (বিষ্ণু উপাসক সন্ন্যাসী) স্তবগান ও উপদেশের মধ্যে পরেও এই ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত স্তবগুলো দুটি বিভিন্ন সংকলনে সংরক্ষিত আছে। সেগুলো হলো ‘তিরুমুরাই’ ও ‘নলইরপ্রবন্ধম’। শৈব সন্ন্যাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন আপ্পার (ইনি নাকি রাজা মহেন্দ্রবর্মনকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন), সন্বন্দর, মাণিক্যবসগর এবং সুন্দরর। বৈদিক দেবতাদের অস্বীকার বা উপেক্ষা করে উপাসনার মধ্যে ঈশ্বর ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলো।

মাণিক্যবসগর তাঁর স্তবে এই কথাই বলছেন-

ইন্দ্ৰ বা বিষ্ণু বা ব্ৰহ্ম

তাঁদের আশীর্বাদের জন্যে আমার আকাংক্ষা নেই,

আমি তাঁর সন্ন্যাসীদের প্রেম কামনা করি

তাতে যদি আমার বাসগৃহ ধ্বংস হয়ে যায়ও

নিম্নতম নরকেও আমি যাব

যদি তোমার আশীৰ্বাদ পাই;

সবচেয়ে বড় কথা কি করে আমার হৃদয়

তোমাকে ভিন্ন অন্য ঈশ্বরের কথা চিন্তা করবে?…

আমার নেই কোন গুণ, অনুতাপ, জ্ঞান বা আত্মনিয়ন্ত্রণ,

একটা পুতুলের মতো

অন্যের ইচ্ছায় আমি নেচেছি, শিক্ষা দিয়েছি,

পড়ে গেছি। কিন্তু আমার

প্রতিটি অঙ্গ তিনি ভরে দিয়েছেন

প্রেমের উন্মাদনায়, যাতে আমি উঠে যেতে পারি সেখানে

যেখান থেকে ফিরতে হয় না।

তিনি আমাকে তাঁর সৌন্দর্য দেখিয়েছেন,

কাছে টেনেছেন। আহা কবে

যাবো আমি তাঁর কাছে?[৩৩]

নাম্মালবার একই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত একটি স্তবে—

তুমি এখনো দয়া করে ছড়িয়ে দাওনি তোমার

করুণা তোমার সঙ্গীকে (গায়ক)। হতাশায়

তোমার উদাসীনতা দেখে সে তার আত্মাকেও

ত্যাগ করার আগে তোমার দয়ালু দূত ও

বাহন গরুড়ের মাধ্যমে খবর পাঠাও তোমার

সঙ্গীকে, সে যেন ক্ষয় না পায়, সাহস

সঞ্চয় করে যতক্ষণ তুমি প্রভু ফিরে না

আসো এবং তা নিশ্চয়ই শীঘ্রই ঘটবে। [৪]*

[* এক্ষেত্রে রচয়িতা নিজে পুরুষ হলেও কবিতার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অনুভূতিকে কোনো নারীর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।]

স্তব রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ হলেও অধিকাংশ ছিলেন নিম্নবর্ণভুক্ত-কারিগর বা কৃষক। এঁরা তামিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ও নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। সবচেয়ে বৈপ্লবিক ব্যাপার হলো এঁদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীরাও ছিলেন, যেমন— অন্দাল। এঁদের স্তবও জনপ্রিয় ছিল। অন্দাল ছিলেন বিষ্ণুভক্ত এবং তিনি বিষ্ণুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা নিয়ে স্ত বগান করতেন। এঁর সঙ্গে রাজস্থানের মীরাবাঈ-এর মিল আছে। মীরাবাঈ বহু শতাব্দী পরে ভক্তিগীতির গায়িকা হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালের তামিল সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মকে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং জৈনধর্মের প্রতিও বিশেষ আনুগত্য ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তামিল ভক্তিবাদের ওপর দুটি ধর্মেরই কিছু কিছু প্রভাব আছে। ভক্তিবাদ প্রচলিত বর্ণবিভক্ত সমাজকে অস্বীকার করেছিল এবং নিম্নবর্ণের মানুষের সমর্থন পেয়েছিল। ভাগবত মতবাদের ঈশ্বরভক্তির উৎস ছিল উপনিষদ ও বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতবাদ। তামিলদের ঈশ্বরভক্তিরও ওই একই উৎস। ঈশ্বরের করুণাময়তার ধারণা এসেছিল বৌদ্ধধর্ম থেকে। তবে এ ব্যাপারে মালাবারের খ্রিস্টানদেরও ভূমিকা আছে। মানবজীবনের অসম্পূর্ণতা ও পাপবোধ তামিল মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই ধারণাও বৈদিকধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্ম দ্বারাই বেশি প্রভাবিত। প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতবাদগুলোর পতন আর তামিল মতবাদের উত্থান ঘটল একই সময়ে। মনে হয়, প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রাহ্মণরা স্বীকার না করলেও তামিল ভক্তিবাদ আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে আর্য-সংস্কৃতির প্রসারের প্রতি প্রতিরোধ। ব্রাহ্মণরা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করলেও ভক্তিবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এর জনপ্রিয়তার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও কিছুটা আপস করতে হয় এবং রাজারাও ভক্তিবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করা শুরু করেন। গূঢ় ব্যাখ্যা ও সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম প্রচার করত। কিন্তু ভক্তিবাদের তত্ত্ব ছিল সহজ ও প্রচারের মাধ্যম ছিল তামিলভাষা। ব্রাহ্মণরা বর্ণাশ্রমকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পারত না এবং কোনো অব্রাহ্মণকে ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী করতে রাজী হতো না। তামিল সাধকরা বর্ণাশ্রমকে স্বীকারই করতেন না এবং বর্ণের অজুহাতে কাউকে জ্ঞানলাভে বঞ্চিত করতেন না।

ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের অর্থ বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হয়নি। রাজপরিবার বা ধনী ব্যবসায়ীদের সবসময়েই সমর্থন ছিল। স্থানীয় মন্দির ছিল সব ধর্মচর্চার কেন্দ্র এবং স্থানীয় মন্দিরই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ভক্তিবাদের মিলনস্থান। মন্দিরের ব্যয়নির্বাহ হতো দানের সাহায্যে। রাজকীয় দান ছিল গ্রাম বা কৃষিজমি, আর ব্যবসায়ী বা সমবায় সংঘগুলো মন্দিরের জন্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে রাখত। মন্দিরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন গৌণ মূর্তি, প্রদীপ, তেল ইত্যাদির জন্যে সমাজের অন্যান্য বর্ণের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দান করত। বিভিন্ন বর্ণের মানুষ মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখত, অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাতো, বাতি জ্বালাতো, পূজার ফুল ও মালা যোগাতো। তবে পূজার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণদেরই। কিন্তু শূদ্ররা, অর্থাৎ কুম্ভকার, চর্মকার ও অস্পৃশ্যরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না। কেননা, তারা এলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যাবে। মন্দিরের অর্থস্বাচ্ছল্য বাড়লে ও পরিচারকদের সংখ্যা বাড়লে একটি কার্যকরী সমিতি নিয়োগ করা হতো এবং এই সমিতি দানের অর্থের হিসেব রাখা ও পরিচারকদের পরিচালনার দায়িত্ব নিত।

তামিল সাধকরা ধর্মীয় সংগীত ও স্তবগান জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ठ বগান মন্দিরের নিয়মিত অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেল। বীণাযন্ত্রের ব্যবহার হতো বোধহয় সবচেয়ে বেশি। ভারত ও প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের ধনুকাকৃতি হাৰ্প থেকে বোধহয় এর উৎপত্তি। পঞ্চম শতাব্দীতে বীণা নাশপাতির আকার নেয়! আরো ২০০ বছর পরে বীণা বর্তমান আকার পরিগ্রহ করে। মন্দিরের অনুষ্ঠানে নৃত্যেরও প্রচলন হলো। লোকনৃত্য থেকেই এর শুরু। পরে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে জটিল ধরনের নৃত্যরীতির জন্ম হলো। তখন এর নাম ভরতনাট্যম্ (ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই নৃত্যের বিভিন্ন নিয়ম বলে দেওয়া আছে)। পল্লবযুগের পরবর্তীকালে স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থার মন্দিরগুলো ভরতনাট্যম নৃত্যের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত।

পল্লবযুগের মন্দিরগুলো সাধারণত খাড়াভাবে উঠে যেত। তবে বৌদ্ধ- পদ্ধতির গুহামন্দিরও নির্মাণ হতো। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন পাহাড়ের গায়ে মন্দির নির্মাণ নিয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণরা পরস্পর প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। তবে, যে ধর্মেরই মন্দিরই হোক না কেন, প্রত্যেকেই সেখানে গিয়ে উপাসনা করতে পারত। তার ফলে সাধারণ মানুষ দুই ধর্মের বিবাদ তেমন অনুভব করেনি। গুহা মন্দিরগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল অজন্তায় বৌদ্ধমন্দির ও ইলোরায় বৌদ্ধ ও হিন্দুমন্দির। এরপর জৈনরাও মন্দির নির্মাণ শুরু করে দিল এবং ইলোরা কয়েকটি মন্দির তৈরি করেছিল।

বৌদ্ধ গুহা মন্দিরের দেওয়ালে বৌদ্ধকাহিনী চিত্রিত করা হতো। ওইসব ছবির মধ্যে সমকালীন জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। এইসব গুহায় আলোর অভাব ও অন্যান্য অসুবিধার মধ্যেও যে দেওয়াল ভরে ছবি আঁকা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। এখান থেকে প্রায় ২ হাজার বছর আগে গুহা মন্দিরে চিত্রাঙ্কনের রীতি শুরু হলেও অজন্তার অপূর্ব সুন্দর চিত্রগুলো অঙ্কিত হয়েছিল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্য ও বাকাটক রাজাদের আমলে। ছবি আঁকার পদ্ধতি ছিল ফ্রেস্কোসেকো ধরনের। শুকনো জমির ওপর ছবিটি প্রকৃতপক্ষে আঁকা হতো। পাথরের গুঁড়ো, কাদা অথবা গোবরের সঙ্গে ভূষি ও গুড় মিশিয়ে দেওয়ালে লেপে দেওয়া হতো। এগুলো ঠিকমতো লাগানো হয়ে গেলে ভিজে থাকতে থাকতেই দেওয়ালটি চুনের জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হতো। দেওয়াল শুকিয়ে গেলে রঙ দেওয়া হতো। সবশেষে ছবির ওপর বার্নিশ লাগানো হতো। খনিজ পদার্থ ও নানা ধরনের লতা থেকে রঙ তৈরি করা হতো এবং তখনকার রঙ এযুগেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগের মতোই উজ্জ্বল রয়েছে।

কেবল গুহা মন্দিরেই নয়, দক্ষিণ-ভারতের খাড়া ধরনের মন্দিরগুলোর দেওয়ালেও ছবি আঁকার প্রথা ছিল। গুহা মন্দিরে সন্ন্যাসীরা ছবি আঁকতেন। তবে পেশাদার শিল্পীও নিয়োগ করা হতো ছবির উৎকর্ষের জন্যে। নইলে অজন্তা, সিত্তন্নাভাসাল, বাঘ ও কাঞ্চীপুরমের মন্দিরের দেওয়ালচিত্র সৃষ্টি হতো না। সাহিত্যগ্রন্থে বিবৃত বর্ণনায় মনে হয়, মন্দির ছাড়া বাসগৃহেও দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হতো। দুর্ভাগ্যক্রমে তার কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই।

ভারতীয় অঙ্কন-পদ্ধতির প্রভাব পড়েছিল সুদূর মধ্য-এশিয়াতেও। আফগানিস্তানের বানিয়ান থেকে শুরু করে মধ্য-এশিয়া ও গোবি মরুভূমিতে বহু বৌদ্ধমঠ ছিল। এগুলোও পাহাড়ের গা কেটে তৈরি হতো এবং ভেতরের দেওয়াল চিত্রিত করা থাকত। মিরান ও তুন-হুয়াঙ-এ এই ধরনের চমৎকার কিছু দেওয়ালচিত্র এখনো আছে। সম্ভবত মরুভূমির শুকনো আবহাওয়ার জন্যেই এগুলো অক্ষত আছে।*

[* বিংশ শতাব্দীতে কিছু কিছু দেওয়ালচিত্র মধ্য-এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ইউরোপের নানা মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভালো সংগ্রহ ছিল বার্লিনে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এগুলো দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।]

পল্লবযুগের পাহাড়কাটা মন্দিরগুলো বৌদ্ধ গুহা মন্দিরগুলোর সমতুল্য। মহাবলীপুরমের পাহাড়-কাটা মন্দিরে দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধমন্দিরের মতো পিপাজাতীয় খিলান ও তোরণ দেখা যায়। মহাবলীপুরমের সমুদ্রের তীরে ও কাঞ্চীতে প্রথম পাথরের তৈরি মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু এই রীতির পুনর্বিকাশ ঘটে চোলযুগে। গুপ্তদের মন্দিরের অনুকরণে চালুক্যরা মন্দির নির্মাণ করেছিল। আবার, একসময়ে চালুক্য নির্মাণরীতি উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। বোম্বাইয়ের কাছে এলিফ্যান্টা দ্বীপের পাহাড়কাটা মন্দির এই রীতিতে নির্মিত। অইহোলে ও বাদামীর মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকেও এই বিশেষ শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দিরের মধ্যে পাহাড়- কাটা-মন্দির হতে ভূমি-থেকে-ওঠা-মন্দিরের ক্রমবিবর্তনের একটা চেহারা দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকুট বংশের এক রাজার আমলে এই মন্দির নির্মিত হয়। পাহাড়ের ধারে পাথর কেটে এই সুউচ্চ মন্দিরটি তৈরি হয়। কিন্তু এই মন্দির নির্মাণের সময় ভূমি থেকে ওঠা রীতি অনুসরণ করা হয়। সেদিক দিয়ে দ্রাবিড় মন্দিরের সঙ্গেই এটির সাদৃশ্য আছে। এথেন্সের পার্থেনমের চেয়ে এটি দেড়গুণ উঁচু। মন্দির নির্মাণের ব্যয় নিশ্চয়ই কোনো বড় যুদ্ধের ব্যয়ের মতোই প্রচুর হয়েছিল। তবে তা সত্ত্বেও ভূমি থেকে ওঠা মন্দিরের চেয়ে পাহাড়কাটা মন্দিরের ব্যয় কম ছিল। এই কারণেই হয়তো পাহাড়কাটা মন্দির বেশি জনপ্রিয় ছিল।

অইহোলে, বাদামী, কাঞ্চীপুরম ও মহাবলীপুরমের ভূমি থেকে ওঠা মন্দিরগুলোতে অবশ্য পাহাড়কাটা মন্দিরের চেয়ে বেশি স্থাপত্যকলা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্যের সঙ্গে গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের সাদৃশ্য আছে। পল্লবযুগের ভাস্কর্যে বৌদ্ধরীতির প্রভাব আছে। সেগুলোর দৈর্ঘ্য বেশি ও অলংকারের বাহুল্য বর্জিত। প্রভাব সত্ত্বেও দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যকে উত্তর- ভারতের স্থাপত্যের অনুকরণ বললে ভুল হবে। এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। কেবল স্থাপত্যের মূলভিত্তি পুরনো রীতিনির্ভর ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ মন্দিরের মধ্যে স্থানীয় স্থাপত্যরীতির সৃষ্টিশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই পরিবর্তনগুলো ছিল এই যুগের উপদ্বীপ অঞ্চলের, বিশেষ করে সুদূর দক্ষিণেরই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণের সাংস্কৃতিক চেহারা আর্য ও দ্রাবিড় রীতির সংমিশ্রণে স্পষ্টরূপে নেবার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঘটল আরো পরিবর্তন। ভারতীয় সংস্কৃতি এর আগেও নানা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এবার যোগ হলো দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রভাব। এই পর্বে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে এবার সমগ্র উপমহাদেশকেই ভেবে নেওয়া হয়, কারণ দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রকৃত যোগাযোগ এই সময়েই আরো নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছিল। শঙ্করাচার্য্যে ভাবধারার দ্রুত প্রসার থেকে এই কথাই প্রতিপন্ন হয়। একথা বোঝা যায়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তিবাদের অভ্যুত্থান থেকেও। অবশ্য ভক্তিবাদের প্রকাশ শুধু সেই যুগেই ঘটেনি, একথাও ঠিক যে এর সূচনা তামিল ভক্তিরীতির উপাসনা থেকে। তবু এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এর অভ্যুত্থান থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত কিছু কিছু সাধারণ সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে শুরু করেছিল।

***

১. নন্দিবর্মনের কাসাকুদি প্লেট, সাউথ ইন্ডিয়ান ইক্রিপশনস : দ্বিতীয়, ৩। পৃ. ৩৬০

২. পটুপাটু, তিরুমুঙ্গনারুপাডাই, ২৮৫-৯০। অনুবাদ : এ. এল. ব্যাশাম, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া। পৃ. ৩৩০

৩. কিংসবেরি অ্যান্ড লিফিস, হিম্স অফ দি তামিল সেন্টস। পৃ. ৮৯,

৪. ঐ। পৃ. ৫৪