বিভিন্ন গণরাজ্য ও রাজ্য – প্রায় ৬০০-৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

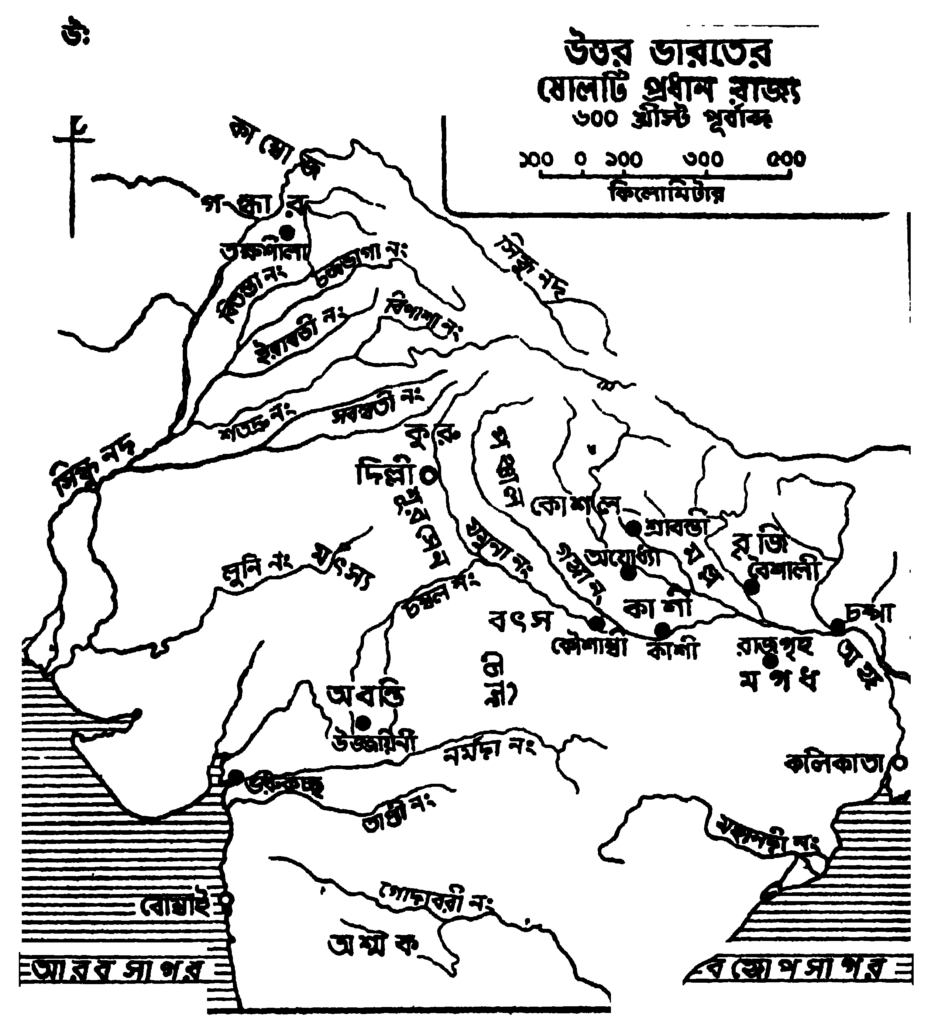

৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে বিভিন্ন রাজ্য ও গণরাজ্য স্থাপনা শুরু হয়। এরপর থেকে ভারতের ঐতিহাসিক চিত্রও আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর আগে একটা শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক সংঘাত চলছিল, কেননা উপজাতি সংগঠনের সঙ্গে বিরোধ বাধছিল রাজতন্ত্রের। রাজতন্ত্র তখন একেবারে নতুন। কোনো অঞ্চলে স্থায়ী বসতি শুরু হলেই সেখানকার অধিবাসী উপজাতিগুলোর একটা আলাদা ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য জন্মে যেত। জায়গাটির নামকরণও হতো সেই উপজাতির নামানুসারে। জায়গাটির ওপর নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন হতো কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের— রাজতন্ত্র বা গণরাজ্য সংগঠন।

রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হলো প্রধানত গাঙ্গেয় সমভূমিতে। আর গণরাজ্যগুলো দেখা গেল এর উত্তরদিকের অঞ্চলে— হিমালয়ের পাদদেশে ও বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অংশে। পাঞ্জাবে ছাড়া অন্যত্র গণরাজ্যগুলো অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ও পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তা থেকে মনে হয়, রাজ্যগুলোর আগেই গণরাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। কেননা, সমভূমির জলাজমি ও জঙ্গল পরিষ্কার করার চেয়ে অনুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি পরিষ্কার করা ছিল সহজ। যদিও অন্যপক্ষে এও বলা যায় যে, হয়তো রাজ্যগুলোর ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতা দেখে স্বাধীনচেতা আর্যরা পাহাড়ের দিকে উঠে আসে এবং সেখানে উপজাতিদের রীতিনীতি অনুযায়ী নতুন করে সমাজ স্থাপন করে। পাঞ্জাবে গোড়ার দিকে এরকমই ঘটেছে। বৈদিক রক্ষণশীলতা সম্পর্কে গণরাজ্যগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়, গণরাজ্যের অধিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে আরো পুরনো রাজনৈতিক পরম্পরাই বজায় রেখে চলছিল।

গণরাজ্যগুলো কখনো গঠিত হতো একটিমাত্র উপজাতি নিয়ে, যেমন শাক্য, কোলিয় ও মল্ল। আবার কখনো কয়েকটি উপজাতি একসঙ্গে- যেমন বৃজি ও যাদব। বৈদিক যুগের উপজাতিরাই গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং রাজতন্ত্রের চেয়ে এরাই উপজাতীয় প্রথাগুলো বেশি মেনে চলত। উপজাতি থেকে গণরাজ্যে রূপান্তরের ফলে উপজাতির মূল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি কিছুটা বদলে গেলেও প্রতিনিধি-সভার মাধ্যমে শাসনের রীতিটা বজায় ছিল। গণরাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত, তার থেকে দুটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। প্রায়শই দেখা যায় গণরাজ্যের পত্তনের গোড়াতে আছেন কোনো রাজবংশের লোক, যিনি নানাকারণে নিজের রাজ্য ছেড়ে এসেছেন। তাছাড়া, ভাই ও বোনের মধ্যে অজাচারের ফলে যে পরিবার সৃষ্টি হলো, অনেক সময় তারাই নতুন গণরাজ্য স্থাপনের জন্যে দায়ী। এ থেকে দুটো জিনিস মনে হয়—এইসব কাহিনী নিশ্চয়ই আর্য-জীবনধারার একেবারে গোড়ার দিকের, যখন অজাচার সম্পর্কে খুব সচেতন কোনো বাধানিষেধ ছিল না। অথবা বৈদিক গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণরাজ্যগুলোর জন্ম। অন্তত একটি ব্রাহ্মণসূত্র থেকে এ ব্যাপারটা বোঝা যায়। সেখানে কয়েকটি গণরাজ্যীয় উপজাতিকে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রেণিচ্যূত ক্ষত্ৰিয় এবং শূদ্ররূপে, কেননা তারা ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান দেখানো ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদি পালন করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এর আরো প্রমাণ দেখা যায় গণরাজ্যগুলোতে প্রচলিত লোকাচারভিত্তিক পূজার রীতি থেকে। চৈত্য অথবা গাছের চারিদিকের পবিত্রভূমি, এই ধরনের উপাস্য বস্তুকে পূজা করার নিদর্শন পাওয়া যায়।

রাজতন্ত্রে উপজাতীয় আনুগত্য চলে গিয়ে ধীরে ধীরে বর্ণগত আনুগত্য দৃঢ় হলো। রাজ্যগুলোর ক্রমবিস্তারের ফলে প্রতিনিধি-সভার ক্ষমতা ক্রমশ কমে এলো, কেননা দূরত্বের অসুবিধার জন্যে নিয়মিত সভা ডাকা সম্ভব হতো না। প্রতিনিধি-সভার মাধ্যমে শাসন পরিচালনা উপজাতিদের মধ্যে সম্ভব ছিল। কারণ সেখানে ভৌগোলিক অঞ্চলগুলো ছিল ছোট ছোট। লক্ষণীয় যে, বৃজি সংঘরাজ্য ছিল কয়েকটি স্বাধীন ও সম-অধিকারসম্পন্ন উপজাতির মিলিত সংঘরাজ্য। সংঘবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য অটুট ছিল। রাজতন্ত্রের রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোহিতদের শক্তি ও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান প্রথম যুগের প্রতিনিধিসভাগুলোকে ক্রমশ গুরুত্বহীন করে ফেলেছিল।

রাজ্যশাসনের যৌথব্যবস্থাই ছিল গণ বা সংঘ রাজ্যগুলোর প্রধান শক্তি। শাসনপরিচালনা হতো এইভাবে—বিভিন্ন উপজাতিগুলোর প্রতিনিধি অথবা পরিবারের কর্তারা রাজধানীতে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি-সভায় মিলিত হতেন। সেখানে সভাপতির কাজ করতেন প্রতিনিধিদেরই একজন। তাঁকে বলা হতো রাজা। কিন্তু রাজার পদ বংশানুক্রমিক ছিল না এবং তাঁকে রাজা হিসেবে না দেখে বরং প্রধান হিসেবেই গণ্য করা হতো। আলোচনার বিষয় নিয়ে সভায় তৰ্ক-বিতর্ক চলত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে একমত না হতে পারলে ভোট নেওয়া হতো।* শাসনকাজ চালানোর দায়িত্ব ছিল কিছু কর্মচারীর ওপর, যেমন প্রধানের সহকারী, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি ইত্যাদি! বিচারব্যবস্থা ছিল কিছুটা জটিল। অপরাধীকে পরপর সাতজন সরকারি কর্মচারীর সম্মুখীন হতে হতো।

[* এই রীতি বুদ্ধদেবকেও আকৃষ্ট করে এবং বৌদ্ধ মঠগুলোতে শ্রমণদের সভার সময় বুদ্ধদেব এই রীতিরই প্রচলন করেন।]

রাজা এবং সভার প্রতিনিধিদের (প্রধানত ক্ষত্রিয়) হাতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধরা এইসব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেই বেশি পরিচিত ছিলেন এবং বৌদ্ধসূত্রে অনেক সময়ই-বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগে ক্ষত্রিয়দের স্থান দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণদের ওপরে। পশুপালনের বদলে কৃষিই অনেক স্থানে প্রধান জীবিকা হয়ে উঠেছিল। ভূমির মালিকানা কখনো ছিল গ্রামের সকলের যৌথভাবে, অথবা কখনো উপজাতি প্রধানের। তিনি লোক নিয়োগ করে চাষ করতেন। প্রধানদের উপার্জনের অনেকটাই আসত ভূমি থেকে।

কিন্তু ভূমিই অর্থাগমের একমাত্র উৎস ছিল না। কয়েক শতাব্দী যাবৎ উত্তর- ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়। ছোট ছোট নগর পত্তন হওয়া আরম্ভ হয়, সেগুলো শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে শ্রাবস্তী, চম্পা, রাজগৃহ, অযোধ্যা, কৌশাম্বী ও কাশী গাঙ্গেয় সমভূমির অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। এ ছাড়াও বৈশালী, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা অথবা ভারুকচ্ছ (ব্রোচ) বন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল আরো বিস্তৃত। যেসব গ্রামের মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ ও বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল, সেসব গ্রাম ঘিরে ছোট ছোট শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল। বিভিন্ন কারিগররা এক জায়গায় এসে বাস করতে লাগল, কেননা তাতে কাঁচামালের সরবরাহ ও শিল্পদ্রব্যের বেচাকেনার সুবিধা হতো। যেমন মৃৎশিল্পের ব্যাপারে শিল্পীরা স্বভাবতই এমন একটি জায়গা খুঁজে নিল যেখানে ঠিক ধরনের মাটি পাওয়া যায়। কারিগররা একসঙ্গে থাকায় তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী ও বাজারের যোগাযোগও সুবিধাজনক হয়।

গণরাজ্যের বর্ণনা থেকে মনে হয় এই নগরকেন্দ্রগুলো গণরাজ্যের অধিবাসীদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কাহিনী আছে, বৈশালীর এক যুবক অনেক পরিশ্রম করে সুদূর তক্ষশীলায় গিয়েছিল কোনো একটি কারিগরী বিদ্যা শিখতে। শেখবার পর আবার ফিরে এসেছিল নিজের শহরে। স্বভাবতই এই বিদ্যার অর্থকরী মূল্য খুব বেশি না হলে এত কষ্ট স্বীকারের কোনো প্রশ্নই উঠত না।

গণরাজ্যগুলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে রাজতন্ত্রের চেয়ে বেশি উদার ছিল। প্রচলিত মতের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে সহ্য করা হতো। এইসব গণরাজ্য থেকেই উত্থান হয়ে দুই ধর্মীয় নেতার— যাঁরা প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী ধর্মগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বুদ্ধ এসেছিলেন শাক্য উপজাতি থেকে এবং জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের জন্ম জ্ঞাতৃক উপজাতিতে।

রাজতন্ত্র নয় বলেই এদের পক্ষে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ধারণা সম্পূর্ণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েনি। অব্রাহ্মণ ধারণাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বৌদ্ধ ধারণা, যাকে ‘সামাজিক চুক্তি’ মতবাদের সবচেয়ে প্রথম বিবরণ বলা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে আদিমকালে পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। কোনো কিছুর অভাব না থাকায় মানুষের লোভ বা আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার পরিবর্তন শুরু হলো। এলো পরিসর, এবং তার সঙ্গে এলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা। শুরু হলো বিবাদ ও সংঘর্ষ। অতএব আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শক্তির প্রয়োজন হলো। স্থির হলো, কোনো একজন মানুষকে নেতা নির্বাচন করা হবে, তিনিই হবেন শাসনকর্তা ও বিচারক। তাঁকে বলা হতো ‘মহাসম্মত’। জমির উৎপাদনের একাংশ তাঁকে দেওয়া হতো পারিশ্রমিক হিসেবে। এই মতবাদের সঙ্গে গণরাজ্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্য আছে।

সাধারণভাবে গণরাজ্য-শাসিত অঞ্চলগুলো গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম গোঁড়া ছিল। বারংবার আক্রমণ সত্ত্বেও উপজাতীয় গণরাজ্যগুলো খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল! এইসব অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। এখানেই গ্রীক, শক, কুষাণ, স্থূণ ইত্যাদি বিদেশি আক্রমণকারীরা একে একে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল।

রাজতন্ত্র বা গণরাজ্যগুলো এক-এক সময় নিজেদের রাজনৈতিক গঠন বদল করেছে, এমনও দেখা গেছে। যেমন, কম্বোজ রাজ্য রাজতন্ত্র থেকে গণরাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে গাঙ্গেয় সমভূমির রাজতন্ত্রগুলোতে এরকম রূপান্তর ছিল দুর্লভ। উপজাতি সংস্কৃতির ক্ষয় এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরতার ফলে রাজতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

এই যুগের সাহিত্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে বারাণসী অঞ্চলের কাশীরাজ্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এর গৌরবের কাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। প্রথমে কোশল ও পরে মগধরাজ্য সমভূমি অঞ্চলের কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। নদীর ওপর দিয়েই ছিল গাঙ্গেয় সমভূমির বাণিজ্যপথ এবং সেই কারণে সমভূমি কর্তৃত্বের অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব বেশি ছিল। শেষপর্যন্ত মাত্র চারটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য অবশিষ্ট রইল— কাশীরাজ্য, কোশলরাজ্য (কাশীরাজ্যের নিকটস্থ), মগধ (বর্তমান দক্ষিণ-বিহার) ও বৃজিদের গণরাজ্য (নেপালের জনকপুর ও বিহারের মজঃফরপুর জেলা)।

ইতিমধ্যে রাজসিংহাসনের অধিকার বংশানুক্রমিক হয়ে উঠল, আর রাজারা বেশির ভাগই ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। তবে রাজনৈতিক প্রয়োজনানুসারে অন্যবর্ণের লোকেরাও রাজা হয়েছেন, এমন নজির আছে। রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ এ সময়ে সর্বস্বীকৃত ধারণা ছিল। এই ধারণাকে আরো জোরদার করার জন্যে রাজারা মাঝেমাঝেই আনুষ্ঠানিক বলিদানের ব্যবস্থা করতেন। রাজ্যাভিষেকের পর রাজারা একবছর ধরে রাজসূয় যজ্ঞ চালাতেন। তার দ্বারা পুরোহিতরা তাঁদের মন্ত্রপূত ক্ষমতার মাধ্যমে রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করতেন। এই প্রতীকী অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে রাজা পবিত্র হয়ে উঠতেন ও দেবত্বশক্তিযুক্ত মনুষ্যে রূপান্তরিত হতেন। বছরের শেষে রাজা তাঁর মন্ত্রী, পরিবারের লোকজন ও প্রজাদের কোনো কোনো অংশকে বারোটি মূল্যবান রত্ন দান করতেন তাদের আনুগত্যের প্রতিদান হিসেবে। এই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি হতো আবার কয়েক বছর পরে, যাতে যজ্ঞের সাহায্যে রাজা পুনর্যৌবন পান।

বিভিন্ন রকমের যজ্ঞের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল অশ্বমেধ। একটি ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হতো তার ইচ্ছেমতো বিচরণ করার জন্যে। আর রাজা তার ঘুরে-আসা সমস্ত অঞ্চলের ওপর নিজেদের অধিকার দাবি করতেন। কিন্তু এই অশ্বমেধ যজ্ঞ শাস্ত্রমতে কেবল পরম শক্তিশালী রাজাদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও অনেক ছোট ছোট রাজাও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন এবং নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে ঘোড়ার ভ্রমণপথ নিশ্চয়ই তাঁরা সুবিধামতো নিয়ন্ত্রিত করতেন। যজ্ঞ হতো বিরাট আকারে এবং বহু পশুর প্রয়োজন হতো। দলে দলে পুরোহিতরা যজ্ঞের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন। সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর ধরে যজ্ঞের জাঁকজমকের গল্প করত। সন্দেহ নেই, এসবের ফলে সমালোচকরাও স্তিমিত হয়ে পড়ত এবং অপরদিকে দেবতাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগের কথাটাও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়াত। পুরোহিতরাও সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য হতেন না, কেননা তাঁরাই ছিলেন রাজার সঙ্গে দেবলোকের যোগাযোগের সেতু। এইভাবেই রাজা ও পুরোহিত একজোট হয়ে নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করতে লাগলেন।

কাশী, কোশল, মগধ ও বৃজি রাজ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্ত ারের সংগ্রাম চলল প্রায় ১০০ বছর ধরে। শেষপর্যন্ত জয় হলো মগধের। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারতের রাজনীতির মূলকেন্দ্র হয়ে রইল এই মগধ। মগধের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষ। একটি বড় রাজ্য যদি নদীপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে তার গুরুত্ব ও সম্ভাবনা কি হতে পারে তা তিনি বুঝেছিলেন এবং মগধকে গড়ে তুলেছিলেন সেভাবেই। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিম্বিসারের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। কোশল ও বৈশালীর রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক যোগাযোগ তাঁর সম্প্রসারণ বাদীনীতির পক্ষে সুবিধাজনক হলো। এইভাবে নিজের রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে দক্ষিণপূর্ব দিকে অঙ্গরাজ্য জয়ে বেরোলেন। অঙ্গ গাঙ্গেয় বদ্বীপের সামুদ্রিক বন্দরগুলো নিয়ন্ত্রণ করত এবং তার সঙ্গে বর্মা ও পূর্ব-ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ফলে অঙ্গ মগধরাজ্যের মূল্যবান অর্থনৈতিক সহায়ক হয়ে উঠল।

ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বিম্বিসারই প্রথম দক্ষ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন বাছা বাছা লোক এবং বিম্বিসার কখনোই তাঁদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতেন না। কাজ অনুযায়ী কর্মচারীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন হলো। উত্তম শাসনের পক্ষে ভালো রাস্তাঘাটের গুরুত্ব স্বীকৃত হলো। সামাজিক ও অর্থনৈতিকব্যবস্থার মূল ছিল গ্রাম। সরকারি কর্মচারীদের ওপর ভার ছিল কৃষিজমি জরিপ করে ফসলের পরিমাপ হিসেব করা। গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল কর আদায়ের এবং সরকারি কর্মচারীরা করের অর্থ নিয়ে আসত রাজকোষে। বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলোর চারদিকে ছিল মাঠ ও পশুচারণভূমি। তার বাইরে ছিল পোড়োজমি ও জঙ্গল। কেবলমাত্র রাজার অনুমতি নিয়েই জঙ্গল কেটে চাষ করা চলত, কেননা জঙ্গলগুলো ছিল রাজকীয় সম্পত্তি। চাষের জমিতেও রাজার অধিকার ছিল বলে ধরে নেওয়া হতো। তাই ফসলের কিছু অংশ (সাধারণত এক-ষষ্ঠাংশ) রাজা পেতেন কর হিসেবে। জমিতে চাষ করত শূদ্র চাষীরা। তবে ব্যক্তিগত মালিকানার যেসব অল্প জমি ছিল, সেগুলোর চাষের জন্যে লোক ভাড়া করে আনা হতো। রাজাকে যখন রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে ধরা হলো, তাঁকে রাজ্যের ভূ-স্বামী বলেও গণ্য করা হতো। ক্রমশ রাজা ও রাজ্য এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে এলো এবং জমিতে রাজার অধিকার নিয়ে বিশেষ কোনো আপত্তিও উঠত না।

কৃষির উন্নতি নির্ভর করত শূদ্র চাষীদের ওপর, কেননা তারাই জঙ্গল সাফ করত। কিন্তু এদের অনেকই ভূমিহীন চাষী ছিল বলে তাদের সম্মান ক্রমশ কমে আসছিল। এই সময়ে শূদ্রদের চেয়েও নিচ শ্রেণিতে ফেলা হয়েছিল কিছু মানুষকে। তারা হলো অস্পৃশ্য। সম্ভবত এই আদিবাসী জাতিরা আর্যদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে রাজ্যের সীমান্তদেশে বিতাড়িত হয়েছিল, যেখানে তারা শিকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করত। তাদের ভাষার সঙ্গে আর্যদের ভাষার কোনো মিল ছিল না। এদের প্রধান কাজ ছিল শিকার ও বেতের কাজ— যেগুলোকে অত্যন্ত হীন দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩ সালে বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রু রাজা হবার আগ্রহে অধৈর্য হয়ে নিজের পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসলেন। সামরিক অভিযান করে তিনিও পিতার মতোই রাজ্যের পরিধি বাড়াতে উৎসাহী ছিলেন। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। শহরটি যে কেবল সুন্দরই ছিল তাই নয়, এর চারিদিকে পাঁচটি পাহাড় থাকার ফলে রাজধানীর স্বাভাবিক সুরক্ষার, ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল। রাজধানীকে আরো সুরক্ষিত করবার জন্যে অজাতশত্রু গঙ্গার কাছে পাটলিগ্রামে একটি ছোট দুর্গ তৈরি করলেন। পরবর্তীকালে এটিই সেই বিখ্যাত মৌর্যশহর পাটলিপুত্র নামে পরিচিত হলো। বিম্বিসার জয় করেছিলেন পূর্ব দিকের রাজ অঙ্গ। অজাতশত্রু অভিযান শুরু করলেন উত্তর ও পশ্চিম দিকে কোশলের রাজা ছিলেন অজাতশত্রুর মামা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোশলকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেললেন। পশ্চিমদিকের এই অভিযান চলল কাশীরাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত। বৃজি রাজ্যসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এবং অজাতশত্রুর মন্ত্রীরা রাজ্যসমূহের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।* শেষর্যন্ত জয় হলো মগধেরই এবং পূর্ব-ভারতে মগধই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। বিম্বিসারের স্বপ্ন সার্থক হলো। মগধের জয় হলো প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্রেরই জয় এবং রাজতন্ত্র এইভাবে গাঙ্গেয় সমভূমিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসল।

[* এই যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দুটি নতুন অস্ত্রের উল্লেখ আছে এবং সেগুলো মগধের সামরিক শক্তিতে অভিনব সংযোজন ছিল। এগুলোর একটি ছিল মহাশিলা কন্টক’— বড় বড় পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করবার জন্যে একটি গুলতির মতো বৃহৎ যন্ত্র। অপরটি ছিল ‘রথমুশল’- ধারালো ছুরি ও অন্যান্য ছুঁচলো জিনিস লাগানো রথবিশেষ। সারথি নিজে আবৃত স্থানে নিরাপদে লুকিয়ে বিপক্ষ যোদ্ধাদের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে দিয়ে অনায়াসেই ঘাস কাটার মতো তাদের শেষ করে দিতে পারত।]

কেবল বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলেই যে মগধের উত্থান সম্ভব হয়েছিল তা নয়, কেননা এঁদের পরবর্তী দুর্বল রাজাদের শাসনকালেও মগধ শক্তিশালী ছিল। মগধরাজ্যের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। নদীপথ নিয়ন্ত্রণে থাকায় নদী-বাণিজ্য থেকে নিয়মিত কর আদায়ও সম্ভব ছিল। অঙ্গ জয়ের পরে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যোগ হলো বৈদেশিক বাণিজ্য এবং তা ছিল রীতিমতো লাভজনক। মগধরাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকেও সৌভাগ্যশালী ছিল। জমি ছিল উর্বর, জঙ্গল থেকে সৈন্যবাহিনী পেত হাতি, আর জঙ্গলের কাঠ বাড়িঘর তৈরির কাজে আসত। মাটির নিচের লোহার খনি থেকে লোহা নিয়ে একদিকে যেমন উন্নত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি সম্ভব হয়েছিল, অন্যদিকে লোহার বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও যথেষ্ট অর্থাগম হতো।

অজাতশত্রুর মৃত্যু হলো খ্রিস্টপূর্ব ৪৬১ সালে। তাঁর পূর্বের পাঁচজন রাজাই পিতৃহন্তা এবং নিকট আত্মীয়দের ঘাতক ছিলেন বলে শোনা যায়। এইসব দেখে উত্যক্ত হয়ে মগধের লোকেরা এই পাঁচ রাজার সর্বশেষ রাজাকে খ্রিস্টপূর্ব ৪১৩ সালে রাজ্যচ্যুত করল এবং তাঁর জায়গায় শিশুনাগ নামে একজনকে রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করল। শিশুনাগ বংশের শাসন চলল মাত্র অর্ধশতাব্দী এবং এই বংশের উচ্ছেদ ঘটল মহাপদ্ম নন্দের হাতে। তাঁর বংশের শাসনও ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং তাঁর অবসান ঘটল খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ সালে। রাজবংশের এইসব দ্রুত পরিবর্তন ও দুর্বল রাজাদের শাসন সত্ত্বেও মগধ বাইরের সমস্ত আক্রমণ (যেমন, অবন্তী রাজ্যের আক্রমণ) প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং গাঙ্গেয় সমভূমির অগ্রগণ্য রাজ্য হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল।

শিশুনাগ বংশের উচ্ছেদকারী নন্দদের জন্ম নাকি নিচু বংশে। অনেকের মতে, নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম ছিলেন শূদ্রানী মায়ের সন্তান। আবার অনেকের মতে, মহাপদ্মের বাবা ছিলেন নাপিত ও মা ছিলেন রাজসভার নর্তকী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নন্দবংশই অক্ষত্রিয় রাজবংশদের মধ্যে প্রথম। এর পর থেকে ভারতের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রাজবংশই অক্ষত্রিয় ছিল এবং এ অবস্থা চলেছিল এক হাজার বছর পরে রাজপুত রাজবংশগুলোর প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, ধর্মীয়গুরুরা অনেকেই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ছিলেন অথচ কয়েকজন রাজা ছিলেন ব্রাহ্মণ। বর্ণাশ্রম ধর্মের এই মিশ্রণ লক্ষণীয়।

নন্দরাজাদের সম্পর্কে বলা হয়, তাঁরাই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম সাম্রাজ্য নির্মাতা। মগধরাজ্য আগেই বেশ বড় ছিল। নন্দরাজারা রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন আরো দূরে। রাজ্যজয়ের জন্যে তাঁরা এক বিরাট সেনাদল গঠন করেছিলেন। গ্রীক লেখকরা সামরিক শক্তির যে হিসেব দিয়েছেন তা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়, যার পরিসংখ্যান হলো— ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক, ২ হাজার রথ ও ৩ হাজার হাতি। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ শেষ হয়ে গিয়েছিল পাঞ্জাবেই। অতএব নন্দরাজাদের এই বিপুল সামরিক শক্তি ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

রাজ্যের স্থিতি ও শক্তির আর একটি উৎস ছিল জমির খাজনা। খাজনাই রাজকোষের অর্থাগমের প্রধান উৎস ছিল। জমি ছিল উর্বরা, প্রচুর ফসল হতো, অতএব খাজনাও ছিল যথেষ্ট। নন্দরাজারা নিয়মিত ও সুচারুরূপে খাজনা আদায়ের জন্য আলাদা কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। রাজকোষে ক্রমাগত অর্থাগমের ফলে নন্দরাজাদের ধনসম্পদের কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজারা অনেক খাল কাটিয়েছিলেন ও ভালো জলসেচেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে এমন একটা সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা ভারতীয়দের মনে উদিত হলো যার অর্থনৈতির গঠন কৃষিভিত্তিক। কিন্তু নন্দরাজবংশের সমাপ্তি ঘটল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে এক ভাগ্যান্বেষী যুবকের হাতে। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন দখল করলেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ সালে। সুতরাং মৌর্যদের শাসনকালেই সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা স্পষ্টরূপে পেল।

এবার ফিরে যাওয়া যাক উত্তর-পশ্চিম ভারতে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বাকি অংশ থেকে এই অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বরং পারস্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেই এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিকভাবে অঞ্চলটি ছিল পারস্যের আকিমেনিড (Achaemenid) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ সালের কাছাকাছি পারস্যের আকিমেনিড সম্রাট সাইরাস হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে কাম্বোজ, গান্ধার অঞ্চলের উপজাতিদের কাছ থেকে উপঢৌকন আদায় করে যান।

হেরোডোটাস লিখেছেন, গান্ধার ছিল পারস্যের বিংশতিতম প্রদেশ এবং এটি ছিল আকিমেনিড সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল ও সম্পদশালী প্রদেশগুলোর অন্যতম। ভারতীয় প্রদেশগুলো থেকে ভাড়াটে সৈনিকরা গিয়ে পারস্য সৈন্যদলের হয়ে গ্রীকদের সঙ্গে লড়াই করেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬-৪৬৫ সালে। এদের বর্ণনা দিতে গিয়ে হেরোডোটাস লিখেছেন, এরা সুতির পোশাক পরত ও নলখাগড়ার ধনুক, বর্শা ও লোহার ফলা লাগানো বেতেরা তীর দিয়ে যুদ্ধ করত। পারস্য রাজদরবারে একজন গ্রীক চিকিৎসক থিসিয়াস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধের উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এর কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছুই কল্পনাপ্রসূত। যেমন বাঘের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন :

বাঘের মুখের ভেতরে প্রতি পাটিতে তিনসারি করে দাঁত আছে। আর ল্যাজের প্রান্তে আছে হুল। কাছাকাছি লড়াইয়ের সময় বাঘ ওই হুল ব্যবহার করে এবং দূর থেকেও অন্য পশুর দিকে ওই হুল ছুঁড়ে দিতে পারে ঠিক যেমন তীরন্দাজ তীর ছোঁড়ে।[১]

গান্ধারের রাজধানী ছিল বিখ্যাত শহর তক্ষশিলা। গ্রীকরা বলত তশিলা। এখানে বৈদিক জ্ঞান ও ইরানের শিক্ষাদীক্ষার সমন্বয় হয়েছিল। পারস্যের অধীনস্থ অঞ্চল বলে অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ এই অঞ্চলকে অপবিত্র বলে মনে করতেন। কিন্তু পারস্যের নানা চিন্তার ছাপ দেখা যায় ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। পারস্যের সিগলোই-ধরনের মুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রা তৈরি হতে লাগল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের শিলালিপির প্রেরণা সম্ভবত পারস্যসম্রাট দারিয়ুসের শিলালিপি থেকেই এসেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত লিপি খরোষ্ঠী, সম্ভবত পারস্যে ব্যবহৃত লিপি অ্যারামাইক থেকেই নেওয়া। ভারত ও ইরানের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের আরো বড় ঘটনা ঘটল কয়েক শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সময়। প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গিয়ে পড়ল পারস্যের দার্শনিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ওপর— বিশেষত ম্যানিকিয়ান বিশ্বাসের ওপর এর প্রভাব লক্ষণীয়। আবার পরে পারস্যের জরথুস্ট্র মতবাদের প্রভাব পড়ল বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার ওপর। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সাল নাগাদ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের পারস্যজয়ের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর পারস্যের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটল। অল্পদিন পরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতও আলেকজাণ্ডারের সেনাদলের কাছে পরাজিত হলো।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার দারিয়ুসের রাজ্য জয় করে আকিমেনিড সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রদেশগুলোতে প্রবেশ করলেন। উত্তর- পশ্চিম ভারতে গ্রীক-অভিযান চলল প্রায় দুবছর ধরে। কিন্তু ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর গ্রীক অভিযানের কোনো প্রভাবই পড়ল না। প্রাচীনতম কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিক সূত্রের মধ্যে কোথাও আলেকজাণ্ডারের উল্লেখই খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, গ্রীকরা যেমন দ্রুত এসেছিল, তাদের প্রস্থানও হয় তেমনি দ্রুত। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এলেন দারিয়ুসের সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। তাছাড়া গ্রীক- ভূগোলবিদ্রা মহাসাগরের সমস্যাটারও একটা সমাধান খুঁজেছিলেন। অর্থাৎ মহাসাগরের বিস্তার ঠিক কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত তা তাঁরা জানতে চাইছিলেন। এছাড়াও ভারতবর্ষের মতো একটি ঐশ্বর্যশালী দেশের নাম তাঁর বিজিত দেশের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করাও আলেকজাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী অতিক্রম করে তাঁর অভিযান শেষ হয়ে গেল। কেননা, পঞ্চম নদী পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর সেনাবাহিনী অস্ত্র রেখে বেঁকে দাঁড়াল— আর অগ্রসর হতে চাইল না। এরপর স্থির করলেন, সিন্ধুনদের উপকূল দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছবেন ও সেখান থেকে ব্যাবিলনে ফিরে যাবেন। সৈন্যবাহিনীর একাংশ যায় পারস্য উপসাগর দিয়ে সমুদ্রপথে ও বাকি অংশ উপকূল অঞ্চল দিয়ে স্থলপথে। আলেকজাণ্ডারকে এই অভিযানের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর মধ্যে হাইদাসপেসের যুদ্ধ বিখ্যাত— যেখানে আলেকজান্ডারকে ঝিলাম অঞ্চলের রাজা পুরুর সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও অসংখ্য উপজাতি গোষ্ঠীকে দমন করতে হয়েছিল— তাদের মধ্যে কিছু রাজতন্ত্র, কিছু ছিল প্রজাতন্ত্র। তারপর মাল্লোইদের দ্বারা আলেকজাণ্ডার আহত হবার পর গ্রীকরা স্থানীয় উপজাতীয়দের ওপর প্রতিশোধ নিল। সিন্ধু অঞ্চলে সমগ্র অভিযানের সময়ই সৈন্যদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। বিজিত ভারতীয় অঞ্চলগুলো শাসন করার জন্যে আলেকজাণ্ডার গ্রীক শাসনকর্তা নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটলে শাসনকর্তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদেশে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বা সামরিক প্রভাব পড়েনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আগত গ্রীকদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বিবরণ রেখে গেছেন। ওই সময়কার ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। জানা যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখনো অনেক অনার্য রীতিনীতির প্রচলন ছিল। খাঁটি আর্য-সংস্কৃতির অগ্রগতি ঘটেছিল পূর্ব দিকে। ফলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে বিদেশিদের অবাধ যোগাযোগ ঘটল। বিদেশিদের আর্যরা অপবিত্র (ম্লেচ্ছ) বলে মনে করত। গণরাজ্য সম্পর্কে বারংবার উল্লেখ দেখে মনে হয়, মগধের সাম্রাজ্য বিস্তার সত্ত্বেও কিছু কিছু অঞ্চলে তখনও গণরাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

কিন্তু গ্রীক বিবরণে অনেক সময় কল্পনার অবাধ বিস্তার চোখে পড়ে, যদিও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হওয়ার ফলে কল্পনার কিছুটা সংশোধন হয়েছিল। এইসব বর্ণনার মধ্যে আছে সত্য ও কল্পনার এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ।

আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনানায়ক নিয়ারকাস ( Nearchus) ভারতীয়দের পোশাকের কিছু বর্ণনা দিয়ে গেছেন :

গাছে জন্মানো তুলো থেকে ভারতীয়রা পোশাক তৈরি করে। কিন্তু অন্য সমস্ত জায়গায় তুলোর চেয়ে এই তুলো অনেকে বেশি শাদা। অথবা ভারতীয়দের গায়ের কালো রঙের জন্যে তাদের পোশাক এত উজ্জ্বল শাদা বলে মনে হয়। নিম্নাঙ্গে তারা সুতোর যে পোশাক পরে তা হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে আসে। ওপরের পোশাক কিছুটা কাঁধের উপর ঝোলানো ও খানিকটা মাথার চারদিকে জড়ানো থাকে। ধনী ভারতীয়রা হাতির দাঁতের তৈরি কানের গহনাও ব্যবহার করে। রোদ থেকে বাঁচবার জন্যে ছাতার ব্যবহার হয়। সাদা চামড়ার জুতোয় নানারকম কারুকার্য থাকে, এবং পায়ের নিচের চামড়ায় চিত্র-বিচিত্র করা থাকে। তা ছাড়া নিচেটা এত পুরু যে জুতো পরলে লোকদের লম্বা দেখায়।[২]

এ ছাড়া উদ্ভট কাল্পনিক বিবরণের নমুনা আছে :

…এক ধরনের মানুষের কথা শোনা যায় যা দশফুট লম্বা ও ছফুট মোটা। এদের অনেকের নাক নেই। তার বদলে মুখের উপর দুটো ফুটো আছে। অনেক মানুষ আছে যারা কানের মধ্য দিয়ে ঘুমোয়। তা ছাড়া এক ধরনের মানুষের কথা শোনা যায় যাদের মুখই নেই। এরা খুব শান্ত স্বভাবের লোক। এদের বাস গঙ্গানদীর উৎস অঞ্চলে। বাষ্প থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টির মতো তাম্ৰপাত হতে থাকে।[৩]

পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডার বেশ কয়েকটি গ্রীক বসতি স্থাপন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনোটিই শহর হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা, গ্রীকরা নিজেরাই কাছাকাছি শরহগুলোতে চলে গিয়েছিল বা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভবঘুরে গ্রীকদের দলে মিশে গিয়েছিল। গ্রীক সেনাবাহিনী গ্রীস থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম এশিয়া ও ইরান অতিক্রম করে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। এইভাবে কিছু নতুন বাণিজ্যপথ সৃষ্টি হলো এবং পুরনো পথগুলোও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। এই পথগুলো উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আফগানিস্তান ও ইরান হয়ে এশিয়া মাইনরে গিয়ে পৌছল। কয়েকটি পথ গেল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলোর দিকে। এইসব বাণিজ্যপথের সাহায্যে ও ভারতের গ্রীক অধিবাসীদের আগ্রহে পূর্ব- পশ্চিমের বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছোট ছোট রাজতন্ত্র ও গণরাজ্যগুলোর উচ্ছেদ হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের হাতে। তাঁর প্রস্থানের পর এইসব অঞ্চলে একটা রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন ও এই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনার ফলে শহরগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অঞ্চলের বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত হয়ে উত্তরাঞ্চলের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের আর একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হলো। উত্তর-দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের এই সময়কালের স্তর থেকে খুঁড়ে পাওয়া গাঙ্গেয় উপত্যকার বিশিষ্ট কালো পালিশ করা মৃৎপাত্র* ও লোহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখে মনে হয়, এই অঞ্চলের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। অবশ্য প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল গঙ্গানদীর তীর দিয়ে— রাজগৃহ থেকে (এলাহাবাদের কাছে) কৌশাম্বী পর্যন্ত। তারপর উজ্জয়িনী হয়ে ব্রোচ পর্যন্ত। পশ্চিমের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের জন্যে প্রধান বন্দর ব্রোচ। এ ছাড়া কৌশাম্বী থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা দিয়ে উত্তরে গিয়ে তারপর পাঞ্জাব পেরিয়ে তক্ষশিলা পর্যন্ত আর একটি পথ ছিল। স্থলপথে পশ্চিম দিকের বাণিজ্যের দ্বারপথ ছিল এটাই। পূর্ব দিকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল দিয়ে উত্তর বর্মার তীরভূমি ও দক্ষিণদিকে পূর্ব-উপকূল ধরেও বাণিজ্যপথের বিস্তার ছিল।

[* উত্তরাঞ্চলের কালো পালিশ করা মৃৎপাত্র (যাকে N.B.P. বলা হয়) এই সময়কার সবচেয়ে উন্নত মৃৎপাত্র ছিল। রঙ ছিল কখনো কুচকুচে কালো, কখনো ধূসর, কিংবা ইস্পাতনীল। এর দ্বারা মৃৎপাত্রগুলোতে একটা আলাদা জৌলুস্ আসত। তবে এই শৌখিন পালিশ থাকত প্রধানত ছোট ছোট বাটি ও ছোট পাত্রে।]

শহরের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদেরও সংখ্যা বেড়ে গেল। এরা সবাই সমবায় সংঘের বা ‘শ্রেণি’র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক-একটি ‘শ্রেণি’ শহরের এক-একটি বিশেষ অংশে বাস করত। ফলে এদের নিজেদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত ও এরা এক-একটি উপবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলে তার বাপের পেশাই পুরুষানুক্রমে গ্রহণ করত। এই যুগের সমবায় সংঘগুলো অবশ্য ততটা উন্নত হয়নি যতটা পরে, প্রথম কয়েক খ্রিস্টাব্দ বাণিজ্যিক সংঘগুলো হয়েছিল। দেশের এক-একটি অঞ্চলে এক-একটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো ও গোটা দেশেই সেগুলো বিক্রি হতো— যেমন, উত্তরাঞ্চলের কালো পালিশকরা মৃৎপাত্র। মুদ্রা ব্যবহার আরম্ভ হবার পর থেকে ব্যবসার সুবিধা হয়েছিল। রুপো ও তামা দিয়ে মুদ্রা তৈরি হতো ও তার মধ্যে ছিদ্র করা থাকত। ছাঁচে ঢালা তামার মুদ্রাও পাওয়া গেছে। সুদে টাকা ধার দেওয়ার রীতি ছিল— তবে সুদের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। বিলাসদ্রব্যের ব্যবসা চলত দূর-দুরান্তরে আর সাধারণ জিনিস বিক্রি হতো স্থানীয় বাজারে।

লিপির ব্যবহার ক্রমশ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, হয়তো বাণিজ্যের বিস্তার এর জন্যে কিছুটা দায়ী। ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপির নমুনা এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু এই সময়কার সাহিত্যের মধ্যে লিপির ব্যবহারের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এই সময় সংস্কৃত থেকে আরো অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি ঘটল। মূল সংস্কৃতভাষা ক্রমশ কেবল ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া সংস্কৃতের সীমিত ব্যবহার ছিল ঘোষণাপত্র, সরকারি দলিলপত্র ও বৈদিক অনুষ্ঠানগুলোতেও। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে সংস্কৃতভাষার একটা জনপ্রিয় সংস্করণের প্রচলন ছিল, তার নাম প্রাকৃত। এরও আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের সংস্করণের নাম ছিল ‘সৌরসেনী’ ও পূর্বাঞ্চলের সংস্করণের নাম ছিল ‘মাগধী’। সংস্কৃতের ওপর ভিত্তি করে আর একটি ভাষা প্রচলিত ছিল- পালি। এটিও ঐসব অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। বুদ্ধদেব যখন তাঁর শিক্ষা প্রচার করতে চাইলেন তখন বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন মাগধীভাষা।

শহরের বিস্তার, কারিগরদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার— এই সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যোগাযোগ ছিল আর-একটি বিষয়ের সঙ্গে। তা হলো ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাভাবনা। শহরে নূতন ও পুরাতনের যে সংঘাত দেখা দিল, তা এই পরিবর্তনকে দ্রুততর করে তুলেছিল। এর মধ্য দিয়ে মানসিক সজীবতা ও মৌলিক চিন্তাধারার যে প্রাচুর্য দেখা গেল, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তার এত বেশি নিদর্শন মেলে না। আগের যুগের তপস্বী ও ভ্রাম্যমাণ তার্কিকের দল নতুন নতুন চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। নিমিত্তবাদ থেকে জড়বাদ সবই এই ভাবনার পরিধিভুক্ত ছিল। অজীবক নামে একদল দার্শনিক ছিলেন, যাঁদের বিশ্বাস ছিল, আগে থেকেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু স্থির হয়ে আছে। মানুষের সামান্যতম কাজকর্ম ও ব্যবহারও নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট এবং কিছুতেই তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীরা অজীবক বলে পরিচিত হতেন। তপস্যা করেই তাঁরা জীবন কাটাতেন। এ ছাড়া অনেক নিরীশ্বরবাদী গোষ্ঠীও ছিলেন। এঁদের মধ্যে চার্বাকরা সম্পূর্ণ জড়বাদ প্রচার করতেন। মানুষ এসেছে ধূলিকণা থেকে এবং তাকে ফিরেও যেতে হবে ধূলিকণাতেই। অজিত কেশকম্বলিন মানুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

‘মানুষ চারটি মূল পদার্থ দিয়ে তৈরি। মৃত্যুর পর মাটি চলে যায় মাটিতে। জল চলে যায় জলে। আগুন মেশে আগুনে। বায়ু উড়ে যায় বায়ুতে। আর তার চেতনা বিলীন হয় মহাশূন্যে চারজন শববাহক মৃতদেহ নিয়ে যায় শ্মশানে। শববাহকরা যতক্ষণ গল্প করতে থাকে ততক্ষণে মানুষটির হাড়গুলো পুড়ে বনকপোতের ডানার রঙ পায়। তার জীবনের সমস্ত দাগের হিসেব পুড়ে ছাই হয়। যারা ভিক্ষাদানের উপদেশ দেয় তারা নির্বোধ। যারা দেহোত্তর অস্তিত্বের কতা বলে, তারা মিথ্যা বাক্বিস্তার করে। শরীরের যখন মৃত্যু হয়, মূর্খ আর জ্ঞানী সকলেই সমানভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর কিছু বাকি থাকে না।[৪]

এইসব গোষ্ঠীদের খুব সুনজরে দেখা হতো না এবং প্রাচীনপন্থীরা এদের সম্পর্কে গর্হিত ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ করতেন। ব্রাহ্মণদেরই রাগ ছিল বেশি, কেননা জড়বাদীরা পুরোহিতদের অর্থহীন অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আপত্তি তুলতেন। অথচ এই অনুষ্ঠানগুলোর ওপর পুরোহিতদের জীবিকার্জন নির্ভর করত। প্রকৃতপক্ষে জড়বাদী দর্শন সম্পর্কে ভালোভাবে জানা কঠিন, কেননা পুরোহিতদের লেখায় এই দর্শনের প্রকৃত চেহারা এতটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল— ভারতীয়দর্শন মোটামুটিভাবে জড়বাদকে পাশ কাটিয়েই এসেছে।

এই সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে টিকে রইল ‘কেবল জৈনধর্ম’ ও বৌদ্ধধর্ম। জৈন ধ্যান-ধারণার প্রচার চলছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে মহাবীর সেগুলোকে একটা স্পষ্টরূপ দিলেন। (‘জৈন’ শব্দটি এসেছে ‘জিন’ শব্দ থেকে, অর্থাৎ বিজেতা। (এখানে বিজেতা মানে মহাবীর।) মহাবীর তাঁর ৩০ বছর বয়সে (সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ সালে) সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। বারো বছর ধরে নানা জায়গায় সত্যের সন্ধ্যানে ঘুরে বেড়ানোর পর তাঁর পরম উপলব্ধি ঘটল। তাঁর উপদেশের প্রচার গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে জৈনধর্মের প্রসার ঘটল (ঐ অঞ্চলে এখন ২০ লক্ষ জৈনধর্মাবলম্বী আছেন)। এ ছাড়াও এ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে উত্তর-ভারতের কিছু অংশ ও দক্ষিণ-ভারতের মহীশূরে।

জৈনধর্মের উপদেশাবলী প্রথমদিকে মৌখিক পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হচ্ছিল। তারপর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হলো। শেষপর্যন্ত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উপদেশাবলির সর্বশেষ সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। জৈনধর্ম নিরীশ্বরবাদী। এই মতবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। এই মতবাদ অনুযায়ী, ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াকলাপ এক শাশ্বত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত এবং উত্থান ও পতনের মহাজাগতিক তরঙ্গের আসা-যাওয়া চলেছে নিরন্তরভাবে। জগতের সমস্ত কিছুরই একটি আত্মা আছে। আত্মাকে পবিত্র করে তোলাই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। পবিত্র আত্মা দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পরম সুখের জগতে বাস করে। উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে, জ্ঞানের মধ্য দিয়েই আত্মার পবিত্রতা আসে, জৈন মতবাদে তা স্বীকার করা হয় না; কেননা জ্ঞান হলো একটি আপেক্ষিক গুণ। এ প্রসঙ্গে ছয় অন্ধের হস্তীদর্শনের কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো অন্ধ বলল, সে হাতি ছোঁয়নি, ছুঁয়েছে একটি দড়ি। আর-একজন বলল, সে ছুঁয়েছে একটা সাপ। আর-একজনের ধারণা, সে ছুঁয়েছে একটা গাছের গুঁড়ি। প্রত্যেক মানুষই সামগ্রিক জ্ঞানের অংশমাত্রের পরিচয় পায়, অতএব মুক্তির জন্যে জ্ঞানের পথ নির্ভরযোগ্য নয়। সুসামঞ্জস্য জীবনযাত্রার মধ্যেই আত্মা পবিত্র হয়ে উঠবে— এই হলো জৈনদের বিশ্বাস। কিন্তু মহাবীরের মতে, একজন সন্ন্যাসীর পক্ষেই কেবল সেই সুসমঞ্জস জীবনযাপন সম্ভব অহিংসাকে এতদূর গুরুত্ব দেওয়া হলো যে, অজ্ঞাতসারে একটি পিঁপড়েকে মাড়িয়ে দিলেও তাকে পাপ বলে গণ্য করা হতো। অহিংসা জৈনদের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এমনকি জৈনরা মসলিন কাপড়ের একটা মুখোশ পরে মুখ ও নাক ঢেকে রাখে যাতে ভুলক্রমেও কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট শ্বাসের সঙ্গে ঢুকে বিনষ্ট না হয়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করল। কিন্তু কৃষিজীবীদের পক্ষে জৈনধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। কেননা অহিংসার ওপর অত জোর দিলে চাষের সময়ও কীটপতঙ্গ মারা চলত না। যাদের অন্যপ্রাণীর জীবন বিপন্নকারী পেশা, জৈনধর্মে তাদেরও কোনো স্থান ছিল না। সুতরাং জৈনধর্মের লোকদের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পেশা হিসেবে নেওয়াই সম্ভব ছিল। তা ছাড়া এই ধর্মে মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দেবার ফলে ব্যবসায়ীদের এর প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে খুব কড়াকড়ি ছিল জৈনধর্মে। কিন্তু জৈনরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থে জমিজমা বোঝাত। ক্রমশ জৈনরা উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের বিনিময়ের ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠল। তা ছাড়া কেউ কেউ দালালীর কাজও করত। এইভাবে শহর-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে জৈনধর্মের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। পশ্চিম উপকূলে নৌ-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। জৈনদের কেউ কেউ মহাজনী কারবার শুরু করল, আবার কেউ কেউ পণ্যদ্রব্য নিয়ে সাগরপাড়ি দিল।

মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ, দুজনে ছিলেন সমসাময়িক। কিন্তু নতুন ধর্মের প্রচারক হিসেবে বুদ্ধদেবেরই খ্যাতি বেশি। সারা এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মই প্ৰধান ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। বুদ্ধ (আক্ষরিক অর্থে জ্ঞানপ্রাপ্ত) এসেছিলেন শাক্য উপজাতীয় গণরাজ্য থেকে। তাঁর বাবা ছিলেন ওই উপজাতির ক্ষত্রিয়প্রধান। বুদ্ধের জীবনকাহিনীর সঙ্গে যীশুখ্রিস্টের জীবনকাহিনীর অনেক মিল দেখা যায়। যেমন, তাঁদের মায়েদের অলৌকিক উপায়ে গর্ভধারণ, শয়তানের প্রলোভন, ইত্যাদি বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ সালে। রাজপ্রাসাদের জীবন তাঁর কাছে ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছিল। তারপর একরাতে হঠাৎ গৃহত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। ছয় বছর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পর বুদ্ধের মনে হলো, সন্ন্যাসের মধ্যে মুক্তি নেই। ধ্যানের সাহায্যে তিনি মুক্তির উপায় অনুসন্ধান শুরু করলেন। ঠিক ঊনপঞ্চাশ দিন পরে তাঁর দিব্যজ্ঞানলাভ হলো এবং পৃথিবীতে দুঃখকষ্টের কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। বারাণসী থেকে চার মাইল দূরে সারনাথের মৃগ-উদ্যানে তিনি প্রথম তাঁর উপদেশ প্রচার শুরু করলেন। প্রথম শিষ্য হলেন পাঁচজন।

এই প্রথম উপদেশ ধর্মচক্রের প্রবর্তনরূপে খ্যাত হয় এবং একে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য উপদেশ। এর মধ্যে ছিল চারটি মহৎ সত্য (যথা— এ পৃথিবী দুঃখময়, দুঃখ আসে মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে, আকাঙ্ক্ষা দূর হলেই মুক্তি সম্ভব, এবং এই মুক্তির জন্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা প্রয়োজন)। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে ছিল আটটি নিয়ম (যথা— সৎধারণা, সৎ সিদ্ধান্ত সত্ত্বাক্য, সৎআচরণ, সৎবৃত্তি সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি ও ধ্যান। এগুলোর সবগুলোকে মিলিয়ে বলা হতো মধ্যপন্থা)। এইসব নিয়ম অনুসরণ করে সুষম ও পরিমিত জীবনযাপন সম্ভব। এই উপদেশ বোঝবার জন্যে জটিল দর্শনচিন্তার প্রয়োজন ছিল না। উপদেশের মধ্যে যে যুক্তিবাদিতা ছিল তা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হেতুবাদকে গুরুত্ব দেবারই একটা উদাহরণ মাত্র। তা ছাড়া এই চিন্তাধারার মধ্যে দেব হস্তক্ষেপের কোনো প্রশ্নই ছিল না। পরম মুক্তির পথ হলো পুনর্জন্ম-চক্রের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বাণলাভ। সুতরাং বৌদ্ধমতে মুক্তির পথে পৌঁছতে গেলে তার মধ্যে কর্মফলের একটা ভূমিকা এসে পড়ে। বুদ্ধ জাতিভেদ মানতেন না বলে বৌদ্ধধর্মে ব্রাহ্মণদের ধারণা-মতো কর্মফল অনুযায়ী জাতিভেদের কথা মানা হতো না। বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদীও, কেননা ব্রহ্মাণ্ডে একটা স্বাভাবিক উত্থান-পতনের নিয়ম রয়েছে বলে বিশ্বাস ছিল। এর মধ্যে ঈশ্বরের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। এ জগৎ আগে ছিল এক পরমশক্তির স্থান, কিন্তু বাসনার কাছে মানুষ আত্মসমৰ্পণ করার পর থেকেই দুঃখের সূচনা। প্রথম দিককার বৌদ্ধধর্মে সমস্ত রকম ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্রবহির্ভূত অথচ জনপ্রিয় দুটি প্রথা,— বৃক্ষপূজা ও সমাধিস্তূপ নির্মাণ বৌদ্ধরাও গ্রহণ করার ফলে সাধারণ মানুষের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংযোগ স্থাপিত হলো।

বৌদ্ধধর্মে সংঘের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৌদ্ধভিক্ষুদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হলো— যাঁরা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার ও ভিক্ষা করে দিনযাপন করতেন। ফলে ধর্মের মধ্যে একটা প্রচারমূলক ও জনহিতকর রূপ দেখা দিল। ক্রমশ শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্যে বিহার স্থাপন করা হলো যাতে ভিক্ষা পেতে সুবিধা হয়। বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রচার বেড়ে গেল, কেননা শিক্ষাদান এখন আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সমাজে সর্বস্তর থেকে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষাসমাজের সব শ্রেণিতেই ছড়িয়ে পড়ল। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা যেখানে মেয়েদের ক্রমশ নানা বিধি-নিষেধের মধ্যে বেঁধে ফেলেছিলেন, বৌদ্ধরা সন্ন্যাসিনীদের জন্যে আলাদা মঠস্থাপন করে স্ত্রী-স্বাধীনতা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিলেন।* মঠগুলোর পরিচালনা হতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং তার সঙ্গে গণরাজ্যের গণসভার একটা মিল ছিল। মাসে দু’বার করে নিয়মিত সভা বসত এবং সেখানে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির ব্যবস্থা ছিল।

[* সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণের যতটুকু অধিকার ব্রাহ্মণরা দিয়েছিলেন পরবর্তীযুগে ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকরা তাকে অত্যন্ত সীমিত বলে মনে করতেন এবং ওই স্বাধীনতার প্রসারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। যেমন, তামিল ভক্তিবাদ আন্দোলন এবং ঊনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ।]

বুদ্ধদেবের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর পরে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলো সংগ্রহ করা হয়। তার ফলে এগুলোর কালানুক্রম নির্দিষ্টভাবে জানা কঠিন। পরে ভক্তদের দ্বারা অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট অংশগুলোকে পৃথক করাও সহজ নয়। বৌদ্ধধর্ম তার নিজের উৎপত্তিস্থল এবং প্রচারের দেশগুলোতে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সিংহলের থেরবাদের মধ্যে। বৌদ্ধধর্মকে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হলো, বৌদ্ধধর্মেও দার্শনিক তত্ত্ববিচার সন্নিবিষ্ট হলো। তার ফলে বৌদ্ধধর্মের মূল সরল ব্যাখ্যা অনেক জটিল হয়ে উঠল।

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল। দুটি ধর্মেরই প্রচারকরা এসেছিলেন ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী থেকে। তাঁরা ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন, বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন, এবং পশুবলি প্রথার বিরোধী ছিলেন। উভয় ধর্মই সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের আকর্ষণ করে। বৈশ্যরা ধনী হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তেমন সম্মান পেতেন না, আর শূদ্ররা তো অত্যাচারিত শ্রেণি ছিলেনই। জাতিভেদকে সরাসরি আক্রমণ না করলেও বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিল এবং এগুলোকে বর্ণভেদহীন আন্দোলন বলা চলে। এইভাবে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ নিজের বর্ণত্যাগ করে নতুন এক বর্ণহীন গোষ্ঠীতে যোগ দেবার সুযোগ পেল।* ব্রাহ্মণদের পূজার্চনার মতো এই দুই ধর্মের পূজার্চনা অত ব্যয়বহুল ছিল না বলেও নিম্নশ্রেণির মানুষ এর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়।

[* এই ঘটনা আবার ঘটেছে মাত্র গত দশকেও। মহারাষ্ট্রের বহু দলিত শ্রেণিভুক্ত মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ২,৪৮৭ জন বৌদ্ধ ছিল। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বৌদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে- ৩,২৫০,২২৭ জন। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে যে প্ৰায় ২০ লক্ষ বৌদ্ধ আছে, তারা প্রায় সবাই সমাজের অস্পৃশ্য ও তক্ষশীলী শ্রেণিভুক্ত মানুষ।]

রাজন্যবর্গকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বুদ্ধদেবের আপত্তি না থাকলেও তাঁর ধর্মপ্রচারের মূললক্ষ্য ছিল সমাজের নিচুশ্রেণির মানুষ। সেই কারণেই তিনি সংস্কৃতের বদলে বেছে নিলেন অন্য একটি বহুলপ্রচলিত ভাষা— মাগধী। ব্যবসায়ী কারিগর ও কৃষিজীবীশ্রেণির লোকেরাই প্রধানত বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলো। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদের কথাও অবশ্য শোনা যায়। তবে অন্য ব্রাহ্মণরা এদের বর্ণচ্যুত বলে জ্ঞান করত। ক্ষত্রিয়রাও বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুগামী হয়েছিল। অবশ্য ক্ষত্রিয়দের পক্ষে এই দুই ধর্মের অহিংসার আদর্শকে মেনে নেওয়াটা একটা আপাতবিরোধী ব্যাপার। কিন্তু যেসব ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পেশা শুধু যুদ্ধই ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম— প্রচলিত সংস্কারবিরোধী এই দুই ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল মূলত শহরাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মানুষকে কেন্দ্র করেই। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ভক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে। সংস্কারপন্থী ধর্মীয় নেতারা পরবর্তীকালেও ওই শহরাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মানুষদেরই অনুগামী হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁদের ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে সামাজিক দিকটাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হতো। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের হাতেই ছিল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি তখন তুঙ্গে। ব্রাহ্মণ্যবাদের পাল্টা জবাব হিসেবে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মকেই বেছে নিলেন।

***

১. টেসিয়াস-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে পসেনিয়াস্-এ নবম, ২১। অনুবাদ : জে. ডবলিউ ম্যাক্ক্রিণ্ডল, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড় ইন ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচার। ওয়েস্টমিনস্টার, ১৯০১

২. নিয়ারকাস-এর এই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে আরিয়ান-এ, ইণ্ডিকা, ১৬। অনুবাদ জে. ডবলিউ. ম্যাক্রিণ্ডল, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড বাই মেগাস্থিনিস অ্যান্ড আরিয়ান। লণ্ড, ১৮৭৭

৩. স্ট্যাবো, জিওগ্রাফি। অনুবাদ : এইচ. এল. জোনস, দি জিওগ্রাফি অব স্ট্র্যাবো। হারভার্ড

৪. দিঘনিকায়, প্রথম, ৫৫। অনুবাদ : এ. এল. ব্যাশাম, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া। পৃ. ২৯৬