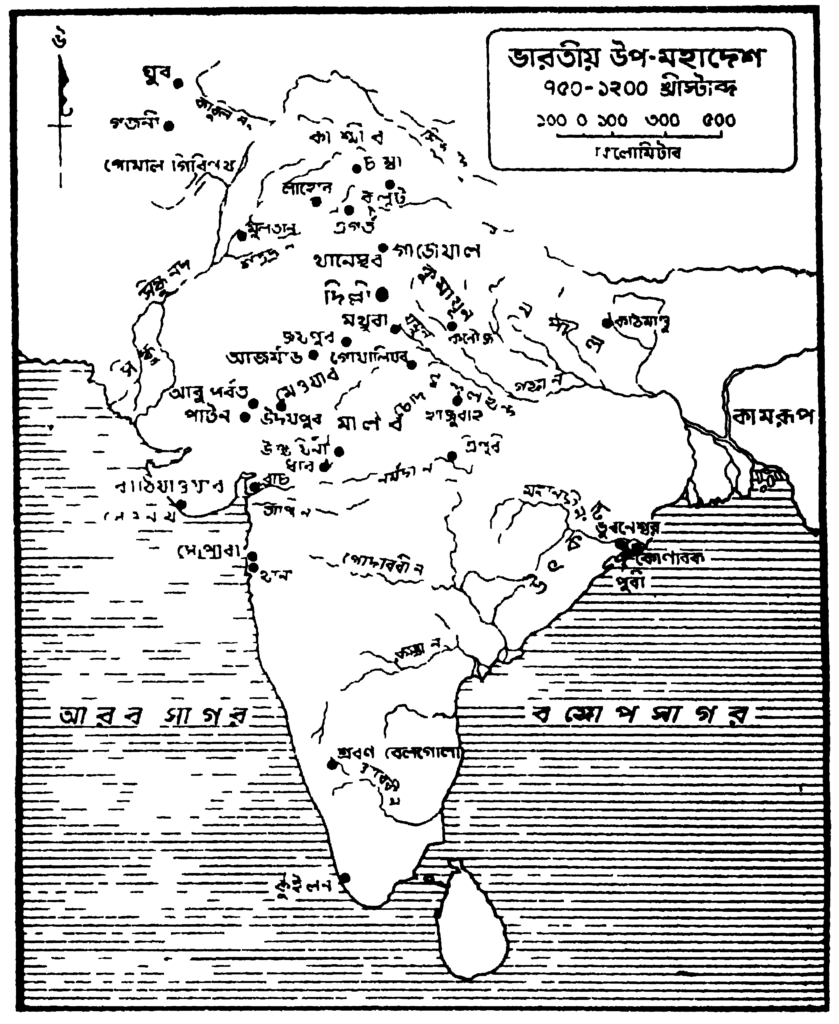

উত্তর-ভারতের আঞ্চলিক রাজ্যগুলোর সূচনা – আনুমানিক ৭০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশে যে রাজ্যগুলোর উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলোকে উপমহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে সেতু বলা যায়। এতে তাদের কোনো কোনো ব্যাপারে অসুবিধা হতো, কারণ অনেক সময় এই রাজ্যগুলোকে উত্তর ও দক্ষিণ, দুই অঞ্চলের রাজনীতিতেই জড়িয়ে পড়তে হতো। উত্তর ও দক্ষিণের সম্পর্ক যখন খুব সীমিত, তখন সাতবাহন রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং এই রাজ্যের মাধ্যমেই দুই অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্যাদি এবং চিন্তাধারার বিনিময় হতো। বাকাটকরা অবশ্য উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। দুই অঞ্চলের মধ্যে উত্তরাঞ্চলই বেশি শক্তিশালী ছিল। চালুক্যরা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটরা যদি নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখত তাহলে তারা দাক্ষিণাত্যে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যবর্তী অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুই অঞ্চলের ওপরই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। রাষ্ট্রকূটদের সময়ে দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রকূটরা দুই অঞ্চল থেকেই রাজনৈতিক প্রভাব অনুভব করতে লাগল। এই কারণেই তারা শেষপর্যন্ত বৃহৎশক্তিতে পরিণত হতে পারল না।

উপদ্বীপ অঞ্চলের রাজনীতিতে রাষ্ট্রকূটদের ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। উত্তর-ভারতের রাজারা তখন সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্যে কণৌজ জয় করার স্বপ্ন দেখতেন। কেননা, হর্ষবর্ধন ও যশোবর্ধন কণৌজকে তাঁদের সাম্রাজ্যের প্রধান শহরে পরিণত করার পর কণৌজের আলাদা মর্যাদার সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমশ কণৌজ রাষ্ট্রকূট, প্রতীহার ও পালরাজাদের পারস্পরিক বিরোধের কেন্দ্র হয়ে উঠল। কণৌজ নিয়ে একাধিক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেল। ফলে তিন রাজবংশই সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে উঠল এবং তিন রাজ্যের সামন্ত রাজারা সারা উত্তর- ভারতে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করল।

প্রতীহার বংশ সম্ভবত এসেছিল রাজস্থানের গুর্জর জাতির লোকের মধ্য থেকে। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূটদের মতে, প্রতীহাররা প্রকৃতপক্ষে ছিল দ্বাররক্ষক, অর্থাৎ নিম্নবর্ণ। হয়তো প্রতীহাররা মূলত রাজপ্রাসাদের কর্মচারী ছিল এবং ক্রমশ তারাই রাজা হয়ে উঠল। এই যুগের অনেক রাজবংশই এইভাবে ক্ষমতায় এসেছিল। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীহার রাজা ম্লেচ্ছদের ভীষণ শত্রু ছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু ‘ম্লেচ্ছ’ শব্দের তাৎপর্য পরিষ্কার নয়। সম্ভবত এক্ষেত্রে সিন্ধু অঞ্চলের আরবদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয় করে নেয় এবং সিন্ধু ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার আরবদের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব সীমান্ত। এ পর্যন্ত আরবদের বিশেষ কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি, কারণ অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল মরুভূমি। প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটরা আরবদের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। কিন্তু আরবদের বাধা দেবার জন্যে কোনো সম্মিলিত যুদ্ধযাত্রার চেষ্টা হয়নি। তাছাড়া, আরবরা তখন তেমন কিছু শক্তিশালী না হওয়ায় আরবদের আগমনের তাৎপর্যও কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। আরবদের প্রতিহত করার পর প্রতীহার রাজারা পূর্বদিকে মনোনিবেশ করলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে প্রতীহার বংশ কণৌজ, উজ্জয়িনী ও রাজস্থানের বিস্তৃত অঞ্চলে নিজেদের রাজ্য প্রসারিত করে ফেলেছিল।

কণৌজ জয়ের বাসনা ছিল আরো একটি রাজবংশের। তারা হলো বাংলা ও বিহারের পাল রাজবংশ। এই অঞ্চল আর্থিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তাছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট অর্থাগম হতো। অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজা গোপালের রাজত্বের আগে পর্যন্ত পালদের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। গোপাল খ্যাতিলাভ করেছিলেন এই কারণে যে তাঁর রাজত্বলাভ উত্তরাধিকার সূত্রে হয়নি, হয়েছিল নির্বাচনের ভিত্তিতে। তাঁর নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত খবর না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা গেছে যে, দেশের অরাজকতা দূর করার জন্যে গোপালকে রাজা নির্বাচন করা হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তারনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতে ইতিহাস রচনার সময় এই নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর কথামতো, তখন বাংলাদেশে কোনো রাজা না থাকায় দুঃসহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। স্থানীয় নেতারা রাজা নির্বাচন করলেন। কিন্তু একের পর এক নির্বাচিত রাজা নির্বাচনের পরবর্তী রাতে এক অপদেবতার দ্বারা নিহত হচ্ছিলেন। গোপাল রাজা হবার পর দেবী চণ্ডী তাঁকে একটি বিশেষ দণ্ড উপহার দেন। ওই দণ্ডের সাহায্যে গোপাল অপদেবতাকে বধ করেন। এই কাহিনী থেকে মনে হয়, নেতা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে গোপাল কৃতিত্ব দেখানোর পরই রাজা নির্বাচিত হন এবং তিনি ছেলে চণ্ডী উপাসক।

গোপাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁর পুত্র ধর্মপালই উত্তর-ভারতীয় রাজনীতিতে পালরাজ্যকে মর্যাদার আসনে এনে দিলেন। ধর্মপাল রাজা হবার পরই রাষ্ট্রকূটদের হাতে পরাস্ত হন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে পূর্ব-ভারতে পালরাজ্য প্রধান শক্তি হয়ে উঠল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মপাল কণৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে প্রতীহার বংশের অনুগ্রহপুষ্ট এক রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর জায়গায় কণৌজের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে ধর্মপালের বিরোধ উপস্থিত হলো। কিন্তু ধর্মপাল তাতে দমেননি। তিব্বতের সঙ্গে সুসম্পর্কের ফলে রাজ্যের উত্তর সীমান্ত নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে পালদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জানা যায়, সুমাত্রার রাজা এক পালরাজার অনুমতি নিয়ে নালন্দার একটি মঠে কিছু দান করেছিলেন। পূর্ব-ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মধ্যে এযুগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলেই পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আফগান ও তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে বৌদ্ধরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পলায়ন করেন ও সেখানকার মঠে আশ্রয় পান।

ইতিমধ্যে প্রতীহাররা আবার শক্তি সঞ্চয় করেন। রাষ্ট্রকূটরা পালদের হাত থেকে কণৌজ কেড়ে নিয়েছিল এবং এবার প্রতীহাররা রাষ্ট্রকূটদের কাছ থেকে কণৌজ দখল করে নিল। পাল ও রাষ্ট্রকূটরা প্রতীহার রাজ্যের সীমানা থেকে বিতাড়িত হলো। প্রতীহার রাজা ভোজরাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে আরব আক্রমণও প্রতিহত করলেন। কিন্তু পশ্চিমে আরব ও পূর্বে পালদের মোকাবিলা করতে গিয়ে তাঁর দাক্ষিণাত্য আক্রমণের স্বপ্ন সফল হয়নি।

রাষ্ট্রকূটরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং ৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তারা শেষবার কণৌজ আক্রমণ করল। এর ফলে উত্তর-ভারতের ঐক্য নষ্ট হয়ে গেল। রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহাররা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নিজেদেরই শক্তিক্ষয় করছিল। আরব পরিব্রাজক মাসুদি দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে কণৌজে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, কণৌজের রাজা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাজার শত্রু। এজন্যে তিনি সবসময়েই সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখতেন। কিছু কিছু ছোট রাজাও যুদ্ধযাত্রায় তাঁর সহযোগী ছিলেন। ১০০ বছর পরে উত্তর-ভারতে প্রতীহাররা আর উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো না। এরপর ১০১৮ সালে তুর্কী সেনাবাহিনী কণৌজ ধ্বংস করে দেয়। প্রতীহার রাজবংশের এখানেই প্রায় শেষ। পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের জায়গায় এলো পরবর্তী চালুক্যরা।

দশম শতাব্দীতে প্রতীহারদের পতনের পর পালরাজারা উত্তর-ভারতীয় রাজনীতিতে আরো বেশি করে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তুর্কী আক্রমণের ফলে ওই অঞ্চলের রাজারা তাদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে পাল রাজারা বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু ওদিকে চোল রাজা রাজেন্দ্রের উত্তর-ভারত অভিযানের ফলে পালদের আক্রমণ বাধা পায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। পাল রাজা মহীপাল পশ্চিম দিকের অভিযান বন্ধ রেখে চোল সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্যে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। মহীপালের মৃত্যুর পর পাল রাজবংশের পতন শুরু হয় এবং সেন রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে।

লক্ষণীয় যে, তিন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ— প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট ও পালদের পতন ঘটল প্রায় একই সময়ে। এর কারণ আছে। তিনটি রাজ্যই প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এবং বিরাট সেনাবাহিনীর ওপর রাজারা নির্ভর করতেন। সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হতো। ফলও হলো একই। কণৌজ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সুযোগে সামন্তরাজারা স্বাধীন হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ এবং দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের ফলে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তারও অবসান হলো।

তিনটি বড় রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল। যেমন— নেপাল, কামরূপ, কাশ্মীর, উৎকল রাজ্য। এছাড়া পূর্ব উপকূল অঞ্চলে পূর্ব দিকের চালুক্য ও গঙ্গ রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। পশ্চিম-ভারতের গুজরাতে চালুক্যরা (বা শোলাংকিরা) রাজ্য স্থাপন করল। এই যুগের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে স্থানীয় শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাজ্য স্থাপন করত। এই যুগের সাংস্কৃতিক জীবনেও এই রীতির প্রভাব আছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো; স্থানীয় রাজবংশের ইতিহাস রচিত হতো এবং বিভিন্ন রাজ্য ওই যুগের শ্রেষ্ঠকবি ও সাহিত্যিকদের নিজেদের রাজসভায় নিয়ে আসার চেষ্টা করত। স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরদের দিয়ে দর্শনীয় মন্দির নির্মাণও হতো।

হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। নবম শতাব্দীতে কয়েকটি পার্বত্য রাজ্যের উদ্ভব হয়। প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত এইরকম কয়েকটি রাজ্য স্বাধীনতা বজায় রাখতে না পারলেও নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এই দীর্ঘ ইতিহাসে এদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও সমভূমি অঞ্চল থেকে আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। কয়েকটি রাজ্য যেমন— চম্পক (চম্বা), দুর্গর (জম্মু), ত্রিগর্ত (জলন্ধর), কুলূত (কুলু) কুমায়ুন ও গাড়োয়াল রাজ্য উত্তর- ভারতের সমভূমি অঞ্চলের সংঘর্ষ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়।

কাশ্মীর সপ্তম শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজ্য সম্প্রসারণ করে কাশ্মীর-রাজ্য উত্তর-পাঞ্জাবের ব্যাপক অঞ্চলে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিল। ইতিমধ্যে আরবরা সিন্ধু উপত্যকা ধরে এগিয়ে আসছিল। অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরের এক রাজা পাঞ্জাবে আরব আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে চীনাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। রাজা ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে কাশ্মীরের সেনাবাহিনী গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত নেমে আসে এবং অন্যদিকে পাঞ্জাবে আরবদের পেছনে হটিয়ে দেয়। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে কাশ্মীরের রাজারা পার্বত্য অঞ্চল ও ঝিলম উপত্যকার ওপরের অঞ্চলের নিজেদের অধিকার সুদৃঢ় করেন। পাঞ্জাব নিয়ে তখন আর তাঁরা চিন্তা করেননি। এখানকার সেচব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রধান নদীগুলোর ওপর বাঁধ দেওয়া হলো। কাশ্মীরের খরস্রোতা, অশান্ত নদীগুলোর ওপর বাঁধ দেওয়া উল্লেখযোগ্য কারিগরিবিদ্যার পরিচায়ক। সেচের উন্নতির ফলে ব্যাপক অঞ্চলে চাষ শুরু হয়ে গেল। এর ফলে কাশ্মীরের রাজনীতিতে স্থিতি এলো, কেননা এরপর আর সমতলের উর্বর জমি দখলের জন্যে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন রইল না।

দশম শতাব্দীতে দুই বিখ্যাত রানী রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। নানা বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে রানীরা রাজ্যশাসন চালিয়ে যান। কাশ্মীরের রাজনীতিতে এই সময়ে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়— এবং প্রায় ১০০ বছর ধরে এদের আধিপত্য চলতে থাকে। এই শক্তি হলো বিশেষ রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পন্ন দুই প্রতিযোগী সৈন্যগোষ্ঠী— তন্ত্রিন ও একাঙ্গ, যারা নিজেদের শক্তিবলে রাজাদের সিংহাসনে বসাতে ও সিংহাসনচ্যুত করতে পারত। রানী সুগন্ধা একাঙ্গদের তন্ত্রিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তন্ত্রিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি বলে তাদের হাতেই তার সিংহাসনচ্যুতি ঘটে। তাঁর পরাজয়ে তন্ত্রিনরা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং পরবর্তীকালে কোনো রাজাই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ‘ডামর’ বা সামন্ততান্ত্রিক ভু-স্বামীদের সাহায্যে তন্ত্রিনদের ক্ষমতা খর্ব করতে হয়। কিন্তু এরপর কাশ্মীরের রাজাদের সমস্যা হলো এই ভূ-স্বামীদের আয়ত্তে আনা। রানী দিদ্দার রাজত্বকালের ঘটনাবলির মধ্যে এই সমস্যার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক কলহণ কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে কলহনই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট বিবরণ হলো বইখানির বৈশিষ্ট্য।

এইযুগে আর একটি পার্বত্য রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে— নেপাল। তিব্বতের শাসনকে অস্বীকার করে ৮৭৮ সালে নেপাল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তখন নেপালের নতুন যুগের সূচনা হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর নেপালে অর্থনৈতিক উন্নতি হলো। ভারত ও তিব্বতের যোগসূত্র হিসেবে নেপালের মধ্য দিয়েই ভারতের সঙ্গে চীন ও তিব্বতের বাণিজ্য চলত। একাদশ শতাব্দীতে রাজা গুণকামদেবের রাজত্বকালে কাঠমাণ্ডু, পাটনি, শঙ্কু প্ৰভৃতি নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহর নির্মাণের ব্যয়নির্বাহ হয়েছিল প্রধানত বাণিজ্যের আয় থেকেই। কিন্তু শক্তিশালী ভূ-স্বামীগোষ্ঠী রাণাদের নিয়ে নেপালের রাজাদের সবসময়ই ব্রিত থাকতে হয়েছিল। কাশ্মীরে তুর্কীদের আক্রমণের পর শক্তিশালী ভূ-স্বামীরা ধ্বংস হয়ে যায় ও পরে নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। কিন্তু নেপালে কোনো বিদেশি আক্রমণ ঘটেনি— যা হলে হয়তো রাণাদের ক্ষমতা খর্ব হতে পারত। নেপালের রাজনীতিতে রাজা ও রাণাদের ক্ষমতার ভারসাম্য সবসময়ই ছিল অনিশ্চিত।

কামরূপ বা আসাম ছিল এরকম আরেকটি পার্বত্য রাজা। পূর্ব-ভারতের সঙ্গে পূর্ব-তিব্বতও চীনের বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে কামরূপ ক্রমশ স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিন্তু ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে আহোমরা কামরূপের অনেকটাই জয় করে নেয়। আহোমরা আসামের দক্ষিণ-পূর্ব পর্বতমালার শান উপজাতির লোক। পরে তাদের নামানুসারেই কামরূপের নাম হয়েছিল আসাম।

নবম শতাব্দীতে শাহিয় নামক এক তুর্কী পরিবার কাবুল উপত্যকা ও গান্ধার অঞ্চল শাসন করত। রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিজেই সিংহাসন দখল করে নেন। নতুন রাজবংশকে বলা হয় হিন্দু শাহিয় রাজবংশ। অন্যান্য আফগান শাসকদের চাপে তাঁকে পূর্ব দিকে সরে আসতে হয়। শেষপর্যন্ত আটক অঞ্চলে তাঁর রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আটক ছিল উত্তর-ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রথম রাজার বংশধর জয়পাল রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ করে সমগ্র পাঞ্জাব সমভূমির শাসক হয়ে উঠল। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর রাজার ভারত আক্রমণের সময় জয়পালই প্রথম গজনীর সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো।

এইযুগেই রাজপুতরা ভারতের ইতিহাসে প্রথম আবির্ভূত হয়। এরা যে কোথা থেকে এসেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সম্ভবত এরা বিদেশি। এরকম ধারণার কারণ হলো, ব্রাহ্মণরা বিশেষ প্রচেষ্টা করে এদের রাজবংশ সম্ভূত বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত করেছে। আবার, রাজপুতরাও এই আখ্যার ওপর কিছুটা অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। ব্রাহ্মণরা রাজপুতদের আদি পূর্ব-পুরুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাদের একেবারে সূর্যবংশ বা চন্দ্ৰবংশ সম্ভূত বলে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ পৌরাণিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে কোনো রাজবংশকে যতখানি মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা যায়, রাজপুতদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা সেই চেষ্টাই করেছে। নবম ও দশম শতাব্দীতে রাজপুতদের রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রথম লক্ষিত হয়। এখনো তারা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং তার মধ্যে চারটি গোষ্ঠী বিশেষ সম্মান দাবি করত। তারা হলো, প্রতীহার বা পরিহার (মূল প্রতীহারদের সাথে এদের সম্পর্ক থাকলেও এরা পৃথক), চাহমান বা চৌহান, চৌলুক্য (দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের সঙ্গে সম্পর্কহীন) বা সোলাংকি এবং পরমার বা পাওয়ার। রাজস্থানের আবু পাহাড়ের এক বিরাট যজ্ঞের আগুন থেকে এক পৌরাণিক মানবের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই চারটি গোষ্ঠীর দাবি ছিল যে, তারা ওই পৌরাণিক মানুষেরই বংশধর। এই কারণে এই চার বংশকে বলা হতো ‘অগ্নিকুল’। এই প্রথম শাসকরা তাদের ক্ষত্রিয় মর্যাদার কথা নিয়ে এত বেশি গর্ব করেছেন। আগেকার রাজবংশরা জাতিকুলবর্ণ নির্বিশেষে রাজত্ব করেছে এবং শাসকের মর্যাদায় আসার পর তারা স্বভাবতই উচ্চবর্ণে স্বীকৃত হয়েছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতরা হুণদের বংশধর। অথবা, হুণদের আক্রমণের সময় আরো যেসব বিভিন্ন উপজাতির লোক ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল এবং পরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল, রাজপুতরা তাদেরই বংশধর। গুপ্তদের শিলালিপি অনুসারে হুণদের আগমন পর্যন্ত রাজস্থানে ছোট ছোট গণরাজ্যের অবস্থান ছিল। এই গণরাজ্যগুলো ঐতিহ্য নিয়ে তত মাথা ঘামাত না বলে হুণ আক্রমণকারীরা হয়তো সহজেই এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যেতে পেরেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের তখনকার অশান্ত পরিস্থিতিতে এই মিশে যাওয়া আরো সহজ হয়েছিল।

প্রথমদিকে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল অগ্নিকুলভুক্ত চারটি রাজপুত গোষ্ঠী। প্রাক্তন প্রতীহার রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই রাজপুত গোষ্ঠীগুলো তাদের নতুন রাজ্য গড়ে তুলল। রাজপুত প্রতীহাররা রইল দক্ষিণ-রাজস্থানে, আর চৌহানরা দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পূর্ব-রাজস্থানে রাজত্ব করত। প্রথমদিকে এরা মূল প্রতীহার রাজ্যের সামন্ত রাজা ছিল এবং আরবদের আক্রমণ রোধ করতে প্রতীহারদের সাহায্য করেছিল। তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাজারা ‘মহারাজাধিরাজ’ জাতীয় উপাধি গ্রহণ করলেন। সমস্ত রাজপুতগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে, মূল পরিবারের আত্মীয় পরিবারগুলো নিকটবর্তী অঞ্চলগুলো শাসন করে। এই পরিবারগুলো প্রতীকহারীদের সামন্ত রাজা হিসেবেই রয়ে গেল।

সোলাংকিদের প্রধান রাজপরিবার রইল কাথিওয়াড়ে, আর আত্মীয়স্বজনরা মালোয়া, চেদি, পাটন ও ব্রোচ অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে গেল। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে সোলাংকিদের সঙ্গে প্রায় সমস্ত প্রতিবেশিদেরই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাওয়াররা মালোয়া দখল করে নিল। তাদের রাজধানী ছিল ইন্দোরের কাছে ধার। পাওয়াররা প্রথমে ছিল রাষ্ট্রকূটদের সামন্ত রাজা। পরে দশম শতাব্দী শেষ দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হয়ে যায়। তবে এছাড়াও আর একটি কাহিনী শোনা যায়। বশিষ্ঠ মুনির একটি কামধেনু ছিল। বিশ্বামিত্র মুনি কামধেনুটি চুরি করে নিয়ে যান। তারপর আবু পাহাড়ে বশিষ্ঠমুনি যজ্ঞ শুরু করেন। যজ্ঞের আগুন থেকে এক বীরপুরুষের আবির্ভাব হলো। তিনি কামধেনুটি উদ্ধার করে এনে বশিষ্ঠকে দিয়ে দেন। এরপর বশিষ্ঠ ওই বীরপুরুষের নামকরণ করলেন ‘পরমার’ বা শত্রুহত্যাকারী। তার থেকেই বর্তমান পরমার বা পাওয়ার বংশের উদ্ভব। বোঝাই যায় ‘অগ্নিকুল’ কাহিনীর সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই এই কাহিনীর জন্ম। যজ্ঞের আগুনের সঙ্গে বিশুদ্ধীকরণের একটা ব্যাপার জড়িত আছে। এ কারণেও মনে হয়, রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

অন্যান্য রাজপুতগোষ্ঠী, যারা নিজেদের সূর্য বা চন্দ্রবংশোদ্ভূত বলে দাবি করত, তারা পশ্চিমে ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য স্থাপন করল। এদের মধ্যে খাজুরাহো অঞ্চলের চন্দেল্লরা দশম শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মেওয়ারের গুহিল গোষ্ঠীরা রাজ্যস্থাপন করেছিল চৌহানদের রাজ্যের দক্ষিণ দিকে। এরাও আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আরব আক্রমণের ফলে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সামরিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে ও পশ্চিম-ভারতে তাদের সামন্ত রাজ্যগুলো একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করে। চৌহান রাজ্যের উত্তর-পূর্বদিকে ছিল তোমররা। এরাও প্রতীহারীদের সামন্ত রাজা ছিল। এরা দিল্লির কাছে হরিয়ানা অঞ্চলে রাজত্ব করত— হর্ষের দেশ থানেশ্চরাও যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরাই ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে ধিল্লিক বা দিল্লি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা তোমর রাজ্য অধিকার করে নেয়। প্রতীহারদের আরেকটি সামন্তরাজ্যও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। তারা হলো ত্রিপুরীর (জব্বলপুরের কাছে) কলচুরিরা।

উত্তর-ভারতকে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি। হুণদের আক্রমণের কথা তখন সবাই ভুলে গেছে এবং আরব আক্রমণের মোকাবিলা করাও কঠিন হয়নি। ৪০০ বছর ধরে উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধবিগ্রহে রত ছিল। সামান্য অজুহাত থেকে যুদ্ধ বেধে যেত এবং অকারণে রাজ্যগুলো অর্থ ও শক্তি ক্ষয় করত। সামন্ত রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা ঘোষণার পর চতুর্দিকে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হতো। স্থানীয় ব্যাপার নিয়েই রাজ্যগুলো এত ব্যস্ত হয়ে পড়ত যে, বাইরের দুনিয়ার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তারা ভাববার অবসরই পেত না এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ কমে গেল। পশ্চিমী জগতের সঙ্গে ব্যবসা হ্রাস পেল এবং পশ্চিমের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। উপমহাদেশে একটা আত্মতুষ্টির মনোভাব দেখা দিল। রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে। এরপর একাদশ শতাব্দীতে তাদের আত্মমগ্নতায় প্রথম আঘাত এলো। রামচন্দ্র চোল পূর্ব উপকূল ও উড়িষ্যা অঞ্চলে যুদ্ধযাত্রা করে বেশ সাফল্যলাভ করলেন। তাঁর সেনাদল গঙ্গানদীর উত্তরতীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গজনীর শাসক মামুদের আক্রমণ শুরু হলো।

গজনী ছিল আফগানিস্তানের অন্তর্গত একটি ছোট্ট রাজ্য। এক তুর্কী ওমরাহ ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার সংলগ্ন কিছু অংশ ও শাহির রাজ্যের সিন্ধুর পরপারবর্তী সংলগ্ন অঞ্চলগুলো অধিকার করে নেন। তার ২১ বছর পরে তাঁর পুত্র মামুদ গজনীকে মধ্য-এশিয়ার এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করার পরিকল্পনা করেন।

মামুদের ভারত আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এদেশের অঢেল ঐশ্বর্য ও উর্বরা পাঞ্জাব সমভূমি অঞ্চল। তাদের নিজেদের অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলের তুলনায় পাঞ্জাবের সমভূমি আরো লোভনীয় ও শস্যশ্যামল মনে হতো। এইযুগে আফগানিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে ভারতের চেয়ে মধ্য-এশিয়ারই বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং মামুদ ভারত আক্রমণ নিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করেননি। এছাড়া, চীন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলোর লাভজনক বাণিজ্য থেকেও মামুদের প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি ঘটত। সেজন্যে ভারতেরাজত্ব করার চেয়ে মধ্য-এশিয়ায় রাজত্ব করারই মামুদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর রাজকোষ পূরণের জন্যেই মামুদ ভারত আক্রমণ শুরু করলেন। ভারত আক্রমণ শেষ করে মামুদ অদ্ভূত দ্রুতগতিতে মধ্য-এশিয়ায় যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।

এরপর ভারত আক্রমণ প্রায় বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হলো। প্রথমে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে শাহির রাজা জয়পালকে মামুদ পরাস্ত করলেন। পরের বছর মামুদ সিস্তান আক্রমণ করেন। ১০০৪ থেকে ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে মূলতানের ওপর বারংবার আক্রমণ চালালেন। সিন্ধুনদীর নিম্নভাগের নিয়ন্ত্রণের জন্যে সুলতান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাঞ্জাবে দ্বিতীয়বার আক্রমণ হলো ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে। মামুদ প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে গজনীতে ফিরে গেলেন। কয়েক বছর ঘুর অঞ্চলের (আফগানিস্ত ানের হীরাট ও গজনীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) শাসকের সঙ্গে মামুদের সংঘর্ষ বেধে যায়। মামুদের সেনাবাহিনী ছিল দ্রুতগতি ও রণনিপুণ। নইলে প্রতিবছর বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালানো সম্ভব হতো না। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে ফসল কাটার পরই আফগান সেনাবাহিনী এসে উপস্থিত হতো।

ভারতবর্ষের মন্দিরগুলোতে প্রচুর ধনসম্পদ গচ্ছিত থাকত। টাকা, সোনা, মূর্তি ও গয়না ইত্যাদি যেকোনো আক্রমণকারীরই লোভের বস্তু ছিল। মামুদ সোনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেজন্যে ১০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মামুদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মথুরা, থানেশ্বর, কণৌজ এবং সোমনাথের মন্দিরগুলো। সোমনাথের মন্দিরের ধনসম্পদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। স্বভাবতই এই মন্দির মামুদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। এছাড়াও ছিল ধর্মীয় প্রেরণা। গোড়া মুসলমানদের মধ্যে দেবমূর্তি ধ্বংস করা পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হতো। সোমনাথ মন্দিরের উন্মত্ত ধ্বংসকাণ্ডের কথা হিন্দুরা বহু শতাব্দী ধরে ভুলতে পারেনি। মামুদের চরিত্রের মূল্যায়ন করবার সময় বারবার এই মন্দির বিনষ্ট করার কথা এসে পড়ে। এমনকি মুসলমান রাজাদের সম্পর্কে সাধারণভাবে হিন্দুদের যা ধারণা তাও কখনো কখনো সোমনাথের স্মৃতি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক আরব বিবরণ পাওয়া যায়।

…সোমনাথ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ও ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত শহর। এই শহরের সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হলো সোমনাথ নামক দেবতার মন্দির। মন্দিরের একেবারে মধ্যস্থলে মূর্তিটি রাখা ছিল। হিন্দুরা এই দেবতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। দেবমূর্তিটি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ছিল। মুসলমান বা বিধর্মী, সকলের কাছেই এটি পরম বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময় হিন্দুরা মন্দিরে তীর্থ করতে আসত। তখন ১ লক্ষ হিন্দুর সমাবেশ হতো। হিন্দুদের ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার সঙ্গে দেবতার সাক্ষাৎ হতো। দেবতা পুনর্জন্মের নিয়মানুসারে আত্মাগুলো নতুন দেহের মধ্যে পাঠিয়ে দিতেন। এইভাবেই আত্মার দেহান্তর ঘটত। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, সমুদ্র এইভাবে দেবতার পুজো করছে। পূজার উপাচার হিসেবে মানুষ মূল্যবান সামগ্ৰী মন্দিরে নিয়ে আসত। ১০ হাজারেরও বেশি গ্রাম মন্দিরকে দান হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। গঙ্গা নামে এটি নদী আছে, নদীটিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। নদীটি ও সোমনাথের মধ্যে— দূরত্ব হলো ২০০ ‘পরাসাঙ্’। প্রতিদিন তারা এই নদীর জল নিয়ে আসত সোমনাথে, তা দিয়ে মন্দিরটি ধৌত করত। দেবতার পূজা ও তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনার জন্যে ১ হাজার ব্রাহ্মণ পূজারী ছিল। ৫০০ তরুণী প্রবেশদ্বারের কাছে নৃত্যগীত করত। এদের সকলের ব্যয়নির্বাহ হতো দানের অর্থ থেকে। এই বিরাট মন্দির ৫৬টি ‘টিক’ কাঠের স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছিল। স্ত স্তগুলো সীসা দিয়ে মোড়া ছিল। দেবতার কক্ষটি ছিল অন্ধকার। সেটি আলোকিত হতো রত্নখচিত বহুমূল্য ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর দ্বারা। কক্ষের মধ্যে একটি সোনার শিকল ছিল। তার ওজন ছিল ২০০ মণ। রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে পূজারী ব্রাহ্মণদের ঘুম থেকে জাগানোর জন্যে শিকলটি ঘন্টার মতো বাজানো হতো। একেক প্রহরে একেক দল পূজারী পূজো করত। সুলতান যখন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন, তিনি সোমনাথ দখল ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। আশা ছিল, এভাবেই হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাবে। সুলতান… ১০২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে এখানে আসেন। ভারতীয়রা মন্দির রক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করেছিল। রোরুদ্যমান যোদ্ধারা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করত এবং তারপরই বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে করতেই মারা যেত। অন্তত ৫০ হাজার লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সুলতান মূর্তিটি দেখে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার হিসেব তৈরি করতে আদেশ দিলেন। মন্দিরে সোনা ও রূপোর তৈরি অনেকগুলো মূর্তি ও প্রচুর রত্নখচিত পাত্র ছিল। ভারতের বিখ্যাত লোকেরা এগুলো মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। মন্দিরের নানা দ্রব্য ও মূর্তিগুলোর মূল্য হবে ২০ হাজার দীনারেরও বেশি। সুলতান এরপর তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, মূর্তিটি কী কৌশলে শূন্যে ভেসে আছে? কেউ কেউ বলল যে, নিশ্চয়ই কোনো গোপন উপায়ে মূর্তিটিকে তুলে ধরা হয়েছে। তখন সুলতান একজনকে আদেশ দিলেন, বর্শা দিয়ে মূর্তিটির ওপর ও নিচেকার অংশ বিদ্ধ করে গোপন কৌশলটি উদ্ঘাটন করতে হবে। বর্শা কোনো কিছুতেই বিদ্ধ হলো না। একজন বলল, চন্দ্রাতপটির মধ্যে চুম্বক আছে এবং মূর্তিটি লোহার তৈরি। কারিগর এমন একটা কৌশল করেছে যার ফলে চুম্বকটির আকর্ষণে মূর্তিটি একেবারে ওপরে উঠে না এসে শূন্যে অবস্থান করবে। কেউ কেউ এই অভিমত মেনে নিল, কেউ কেউ মানল না। এরপর এই অভিমত যাচাই করার জন্যে সুলতান চন্দ্রাতপ থেকে কয়েকটি পাথর সরিয়ে দিতে বললেন। দুটি পাথর সরানোর পরই মূর্তিটি একপাশে হেলে গেল। আরো কয়েকটি সরানোর পর মূর্তিটি আরো ঝুঁকে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত এটি মাটির ওপর কাত হয়ে পড়ল

১০৩০ সালে মামুদের মৃত্যুর সঙ্গে উত্তর-ভারতের মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভারতবর্ষে মামুদ লুণ্ঠনকারী ও মূর্তিভঙ্গকারী হিসেবে পরিচিত হলেও লুণ্ঠিত অর্থসম্পদ তিনি সৎকাজে ব্যয় করেছিলেন। এই অর্থব্যয়ে তার চরিত্রের আরেকটি দিক প্রকাশ পায়— সংস্কৃতিবান অভিজাত মামুদ গজনীতে গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মামুদ খারাজামের অভিযান থেকে আলবেরুণী নামে এক পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। ইনি ছিলেন মধ্য-এশিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। আলবেরুণী ১০ বছর মামুদের আদেশ অনুসারে ভারতবর্ষে কাটিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওঁর বইয়ের নাম ‘তাহাকিক-ঈ-হিন্দ’। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর কিছু তীক্ষ্ণ ও গভীর মন্তব্য পাওয়া যায় এই বইখানিতে।

মামুদের আক্রমণ সত্ত্বেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারের জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ভারত সচেতন হয়নি। বিভিন্ন রাজ্য পারস্পরিক মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিল বটে, কিছু জাতীয় ভিত্তিতে দেশের নানা অঞ্চল থেকে সামরিক সাহায্য সংগ্রহ করে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো চেষ্টা হয়নি। সমগ্ৰ দেশ তো দূরের কথা, শুধু উত্তর-ভারতকে রক্ষা করার জন্যেও কোনো সমবেত চেষ্টা দেখা যায়নি। প্রতিরক্ষা বলতে বোঝাতো কেবল তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার চেষ্টা। মামুদের আক্রমণের পরেও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে যে ভবিষ্যতে আবার আক্রমণ আসতে পারে, সেকথা কেউ উপলব্ধি করেনি। আগেকার শক ও হুণদের মতো মামুদকে কেবল আরেকজন ম্লেচ্ছ হিসেবে সবাই দেখেছিল। আগেকার আক্রমণকারীদের মতো মামুদ ও তাঁর সেনাবাহিনীও ভারতীয় জনসমাজে মিশে যাবেন, এই ছিল বিশ্বাস। উপরন্তু মামুদের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রয়োজনও লোপ পেল, বিশেষত যখন মামুদের পরবর্তী শাসকরাও উত্তর-ভারতীয় সমভূমি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। অতএব, ভারতীয় রাজারা আগের মতো পারস্পরিক বিবাদে মনোনিবেশ করলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যখন দ্বিতীয়বারের আক্রমণ এলো, উত্তর-ভারত তখন আগের বারের মতোই যুক্ত ও আত্মরক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

মামুদ কণৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হলেও গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাংশে পাঞ্জাবের মতো বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটেনি। কণৌজ অল্পকালের মধ্যেই হৃতগৌরব ফিরে পেল এবং আগের মতোই বিভিন্ন রাজ্য কণৌজ দখল করার জন্য প্রতিযোগিতায় মাতল। এদের মধ্যে ছিল চালুক্য এবং পাহাড়বালরা, যারা পরে রাজপুত বলে নিজেদের দাবি করেছিল। বিহার শাসন করত এক কর্ণাটক রাজবংশ। নাম দেখে মনে হয় যে এরা দক্ষিণ-ভারতীয়। এই যুগের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজকর্মচারী পূর্ব-ভারতে নানা কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ রাজ্যস্থাপনও করেছিল। জব্বলপুরের কাছে ত্রিপুরী অঞ্চলে কাকচুরি বংশ শাসন করছিল। সেনবংশের শাসনকালে বাংলাদেশে সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তুর্কী সেনাপতি মহম্মদ খলজীর আক্রমণে সে বংশের পতন হয়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী ধরে রাজপুত গোষ্ঠীগুলো আগের মতোই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রইল। রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখা সব রাজার পক্ষেই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সবরাজ্যই সবসময় নিজের সীমানা বাড়াতে ব্যস্ত ছিল। যুদ্ধ বীরত্ব প্রদর্শনের অঙ্গ হয়ে উঠল। পরমার বংশ মালোয়া অঞ্চলে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করল। সোলাংকিরা ছিল গুজরাটের কাছে কাখিওয়াড়ে, আবার চন্দেল গোষ্ঠী পরমার ও কলচুরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত রইল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা চন্দেলদের আক্রমণ করল। গুহিলরা মেবার অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী ছিল। কচ্ছপঘাত গোষ্ঠী গোয়ালিয়র ও নিকটবর্তী জেলাগুলো শাসন করত। দিল্লির কাছে তোমরদের রাজ্য অধিকার করেছিল চৌহানরা। তারা নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দীর্ঘদিন রাজত্ব বজায় রেখেছিল। সর্বশেষ চৌহান রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ রোমান্টিক নায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন কণৌজের রাজকন্যাকে বিয়ে করার ঘটনাটির পর। চারণকবি চাঁদ বরদাই তাঁর দীর্ঘকাব্য পৃথ্বীরাজরসো’তে এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কণৌজের রাজকন্যার জন্যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়েছিল। কণৌজ রাজদরবারে আহুত স্বয়ংবর সভায় সম্মিলিত হয়েছিল নানা যোগ্য প্রার্থী : তাঁদের মধ্য থেকেই রাজকন্যার স্বামী নির্বাচন করার কথা। রাজকন্যা মনে মনেই পৃথ্বীরাজকেই ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কনৌজের রাজার শত্রু। পৃথ্বীরাজকে স্বয়ংবর সভার কোনো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। উপরন্তু তাঁকে অপমান করার জন্যে পৃথ্বীরাজের একটি মূর্তি তৈরি করে রাজসভার দ্বাররক্ষীর জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাজকন্যা উপস্থিত রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করে সোজা দ্বাররক্ষীর মূর্তির গলায় হাতের মালা পরিয়ে দিলেন। কেউ ভালো করে কিছু বোঝার আগেই পৃথ্বীরাজ তাঁর গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেলেন। নিজের রাজ্যে ফিরে এসে দুজনের বিয়ে হলো। কিন্তু তাঁদের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন।

ঘোরীবংশের রাজা মহম্মদ ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করে গোমাল গিরিপথ দিয়ে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করেন। আগেকার আক্রমণকারীরা আরো উত্তর দিকের খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। সিন্ধু প্রদেশের রাজা ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদের প্রভুত্ব মেনে নেন। মহম্মদ কেবল লুট করার জন্যেই আক্রমণ করেননি, রাজ্যস্থাপন করাই তাঁর মনোবাসনা ছিল। সিন্ধু উপত্যকার উপরের অঞ্চল ও পাঞ্জাবের উর্বর ভূখণ্ড দখল করাই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল।

আক্রমণ শুরু হবার পর ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ লাহোর দখল করে নেন। এরপর তিনি আরো অঞ্চল দখল করার পরিকল্পনা করেন। এর পরের আক্রমণের সম্মুখীন হলো গাঙ্গেয় সমভূমির রাজপুত রাজ্যগুলো। রাজপুতরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলেও পুরনো ঝগড়া ও ঈর্ষা তখনো কেউ ভুলতে পারল না। মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে ১১৯১ সালে তরাই-এর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে রাজপুতরা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু কয়েকমাস পরেই ১১৯২ সালে একই জায়গায় দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হলেন। দিল্লি ও আজমীর রাজ্য মহম্মদ ঘোরীর দখলে চলে এলো। কিন্তু ১২০৬ সালে মহম্মদ ঘোরী ঘাতকের হাতে নিহত হলেন। কিন্তু সেজন্যে তুর্ক-আফগানরা ভারত ছেড়ে চলে যায়নি। তাঁর উত্তরাধিকারীরা মহম্মদের লক্ষ্য সফল কার জন্যে ভারতে থেকে গেল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আফগান* সেনাবাহিনী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এই সাফল্য কিভাবে অর্জন করল! আফগানরা এর আগে সীমান্ত অঞ্চলে বারবার আক্রমণ করলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব যে কি হতে পারে, তা কেউ অনুমান করতে পারেনি। সুদূর উত্তরে আফগানরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করছিল। সে কারণেও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারেনি। আফগানরা সীমান্তের ওপার থেকে ক্রমাগত ঘোড়া ও সেনাদল এনে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু ভারতীয়দের সামরিক শক্তির কোনো পরিবর্তন হয়নি। লুণ্ঠনের লোভে আফগান সৈনিকরা যুদ্ধে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। কিন্তু পারস্পরিক যুদ্ধে কান্ত ভারতীয় সৈনিকরা নতুন যুদ্ধে আর তেমন করে লড়তে পারেনি।

[* দিল্লি সুলতানীর প্রথমদিকের শাসকরা প্রধানত মধ্য-এশিয়ার তুর্কীজাতিভুক্ত ছিলেন। এদের অনেকে আফগানিস্তানে বসবাস শুরু করেন। ভারত আক্রমণকারী সেনাদলে তুর্কী, পারস্যদেশীয় ও আফগান সৈনিক ছিল। সুবিধার জন্যে এদের সকলকেই আফগান সেনাবাহিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ধরা হয়েছে, সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই ছিল আফগান।]

মধ্য-এশিয়া থেকে আমদানি করা ঘোড়াগুলো থাকায় সম্মুখযুদ্ধে আফগানদের খুবই সুবিধা হয়েছিল। ভারতীয়দের ঘোড়াগুলো সেরকম ভালো ছিল না বলে অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধে তেমন কাজে লাগানো হতো না। ভারতীয় সেনানায়করা রণহস্তীগুলোর ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে এরা এঁটে উঠতে পারেনি। আফগানরা মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল। তার মূল কথা ছিল দ্রুতগতি ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র।

ভারতীয়রা ভেবেছিল ঘনবিন্যস্ত ব্যুহরচনা করে তারা এগিয়ে যাবে। কিন্তু আফগানদের আকস্মিক আক্রমণের কৌশল ভারতীয়দের বিপদে ফেলে দিল। আফগানরা এরপর দুর্গগুলো অধিকার করার দিকে মন দিল। এর ফলে ভারতীয়রা পার্বত্য অঞ্চলে চলে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিল। কিন্তু তাতে সুবিধা হয়নি। আফগান সেনাবাহিনীর যাতায়াতের সময় তাদের ওপর গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালালে হয়তো সুফল পাওয়া যেত, কিন্তু তেমন চেষ্টা বিশেষ দেখা যায়নি।

এছাড়া যুদ্ধ সম্পর্কে দু’পক্ষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য ছিল। আফগানরা যুদ্ধকে জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার মনে করত। কিন্তু ভারতীয় রাজাদের কাছে যুদ্ধ ছিল একধরনের খেলা এবং তার কিছু কিছু নিয়মও তারা মেনে চলত। ছোটখাটো যুদ্ধে সেরকম নিয়ম মেনে বীরধর্ম প্রদর্শন করা সম্ভব হলেও আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এসবের অবকাশ ছিল না। প্রথমদিকে ভারতীয় রাজারা হয়তো এই পার্থক্যটাই অনুধাবন করতে পারেননি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠনের মধ্যেও দুর্বলতা ছিল। সেনাবাহিনীর কেবল একটা অংশই রাজার প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যান্য সৈনিকরা আসত সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে তেমন ঐক্য ছিল না।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, ভারতীয় রাজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশি শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা কেন করেননি। বারংবার উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে বিদেশিরা ভারতে আসা সত্ত্বেও সেখানকার প্রতিরক্ষার ভার ছিল স্থানীয় শাসন- কর্তাদের ওপরই। কোনো বড় প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব না হলেও দুর্গ নির্মাণ করে গিরিপথগুলোকে সুরক্ষিত করা যেতে পারত। সম্ভবত প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত সচেনতারই অভাব ছিল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের ঘোরী রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু ভারতে মহম্মদ যে রাজ্য স্থাপন করে যান সেটি ক্রমশ দিল্লির সুলতানীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল। ভারতের রাজনীতিতে তুর্কী ও আফগান সুলতানদের আবির্ভাব হলো। মহম্মদের মৃত্যুর পর ভারতীয় অঞ্চলগুলোর শাসনের দায়িত্ব ছিল তাঁর এক সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক-এর ওপর। এরপর ইনিই এখানকার সুলতান হয়ে এসে দাস-রাজবংশের সূচনা করলেন। কুতুবুদ্দীন প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস। কুতুবুদ্দীন চৌহান রাজ্যের অংশগুলো অধিকার করে গোয়ালিয়র ও উত্তর-দোয়াব (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল) অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করে দিল্লির সিংহাসনে বসলেন। রাজস্থান অধিকার করার জন্যেও তিনি কয়েকবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজপুত গোষ্ঠীগুলো তাঁর সে চেষ্টা সফল হতে দেয়নি।

১১৯৩ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে যখন মহম্মদ এবং কুতুবুদ্দীন দুজনেই কিছুটা দুর্বল অবস্থায় ছিলেন, সমবেত চেষ্টায় তাঁদের পরাজিত করে উত্তর-ভারত থেকে বিদায় করে দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এ সুযোগের কেউ সদ্ব্যবহার করেন নি। আফগানিস্তান থেকে বহিঃশত্রুর আগমনের ফলে বিদেশি ও স্বদেশি রাজনীতিতে কি ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে, তা বুঝতে পারলে হয়তো প্রতিরক্ষার একটা সমবেত চেষ্টা হতো। এর কারণও আছে। তার আগের কয়েকশো বছর ধরে শতদ্রু নদীর উত্তরে পাঞ্জাবের যে অঞ্চল, তা সব সময়ই মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ত। এই নৈকট্যের ফলে মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে পাঞ্জাব অঞ্চলের রাজ্যগুলোর যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। তাদের ধারণা ছিল মধ্য-এশিয়ার শক, কুষাণ ও হুণদের মতো তুর্কীরাও পাঞ্জাবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। তুর্কীরা যে ভারতবর্ষের গভীরে এসে পড়বে, শতদ্রু নদীর দক্ষিণতীরের রাজ্যগুলোও তা অনুমান করতে পারেনি।

এছাড়া, পাঞ্জাব ব্যতীত উত্তর-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই এমন কিছু ছিল যার জন্যে নতুন পরিস্থিতি অনুধাবন করার মনোবৃত্তিই তৈরি হতে পারেনি।

আলবেরুণীর বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই এই মনোভাব সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে।

“… ভারতীয়রা মনে করত যে, তাদের মতো আর কোনো দেশ হয় না, কোনো জাতি হয় না, কোনো ধর্ম হয় না, কোনো বিজ্ঞানও হয় না।… ভারতীয়রা নিজেদের জ্ঞান অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চাইত না। এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের মানুষের কাছে এবং বিদেশিদের কাছে নিজেদের জ্ঞান গোপন রাখার চেষ্টা করত।”[২]

“….ভারতীয়রা সবসময়ই বিশৃংখলার মধ্যে বাস করে। তাদের কাছে যুক্তির কোনো মূল্য নেই। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে জনতার খেয়ালে আচরণ করাই এদের বৈশিষ্ট্য। আমি কেবল ভারতীয়দের অঙ্ক ও নক্ষত্রবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানেরই তুলনা করতে পারি। কিন্তু তাদের কাছে মুক্তাও যা পশুর বিষ্ঠাও তাই। নুড়িপাথরের যা মূল্য, দামী স্ফটিকেরও তাই। তাদের কাছে সবই সমান। কেননা এরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না…।”

দুর্ভাগ্য যে আলবেরুণী যখন ভারতে এলেন, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সবচেয়ে খারাপ সময় চলছিল। তিনি ৪০০ বছর আগে ভারত-ভ্রমণে এলে তাঁর সজীব মন সে যুগের পূর্ণোদ্যম জ্ঞানচর্চায় অংশ নিতে পারত। একাদশ শতাব্দীর উত্তর-ভারতে সংকীর্ণচিত্ততাই ছিল স্বাভাবিক। এর পরিণাম হয়েছিল তুর্কী ও আফগানদের ভারত অধিকার। সৌভাগ্যের কথা এই, আক্রমণ সত্ত্বেও জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়নি। বরং জীবনযাত্রার মধ্যে এক নতুন সঞ্জীবনী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটল।

***

১. আল কাজউইনি। অনুবাদ : এলিয়ট ও ডাউসন, দি হিট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোড্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ান্স, ১ম খণ্ড। পৃ. ৯৭

২. আলবেরুনি, তাহকিক-ই-হিন্দ। অনুবাদ : সাচাউ, আলবেরুনি।