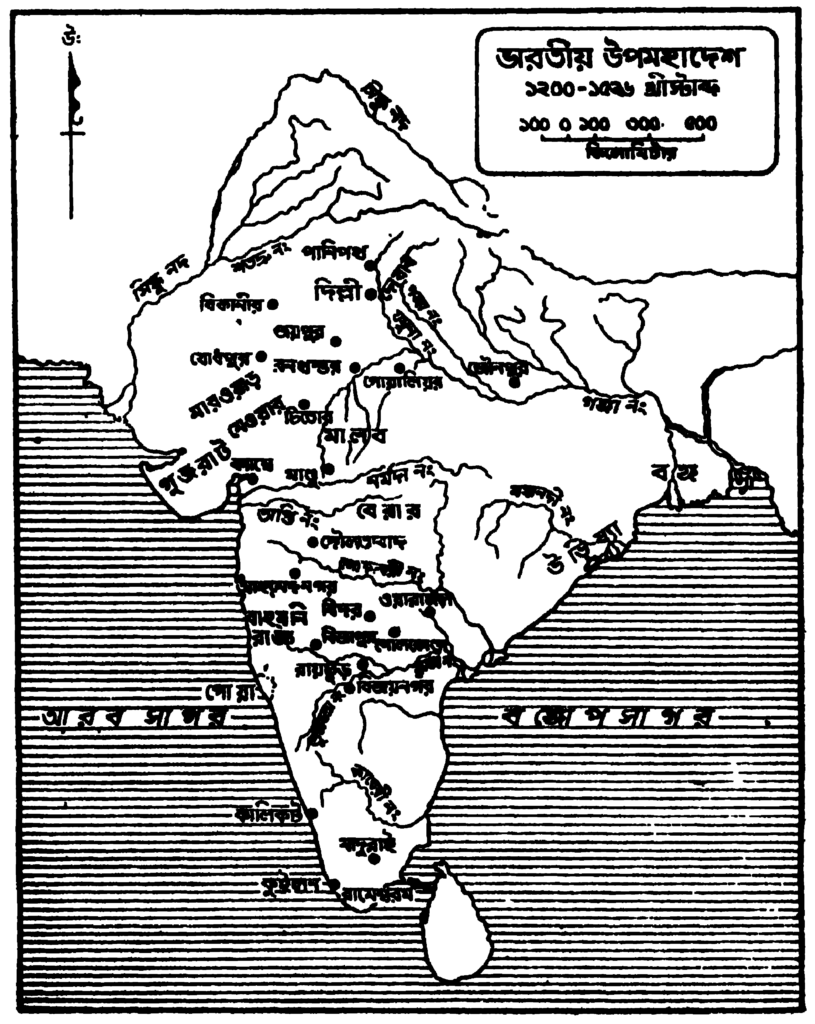

আঞ্চলিক রাজ্যগুলোর পুনর্বিন্যাস – আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

গজনীর মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর সফল আক্রমণের পর এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক চিত্রে এক নতুন উপাদানের আবির্ভাব ঘটল। কারণ, তুর্কী ও আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠার এই হলো সূচনা। ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, একথা বুঝলেও স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এই নবাগত শক্তি সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখা যায়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবার হস্তান্তরিত হবে, এই সম্ভাবনা অনেকেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এর বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর এই আগন্তুকরা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে, একথা প্রথমে কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

তুর্কী ও আফগানরা প্রথমে দিল্লির নিকটস্থ অঞ্চলে নিজেদের রাজ্যবিস্তার করল। দিল্লির একটা সামরিক গুরুত্ব ছিল, কেননা দিল্লি থেকেই গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের নানা অঞ্চলে সহজে যাওয়া যেত। তুর্কীদের বাধা দিয়েছিল যে চৌহানরা, তাদের প্রতিরোধও এসেছিল দিল্লি অঞ্চল থেকেই। ফলে তুর্কীরা দিল্লিকেই প্রতিরোধের কেন্দ্র বলে মনে করত। এছাড়া, আফগানিস্তান থেকে দিল্লিতে সহজেই চলে আসা যেত। দিল্লির সিংহাসনে তুর্কী রাজাদের রাজত্বকালকে দিল্লির সুলতানী আমল বলা হয়। সাধারণত ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সমস্ত ইতিহাসকেই সুলতানী আমলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐতিহাসিক যুগ বিভাগের জন্যে এরকম নামকরণ সুবিধাজনক সন্দেহ নেই, কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে সুলতানী আমল বলতে সারা উত্তর ভারতে কোনো ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য বোঝায় না। বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে অবশ্য সুলতানেরাই ছিলেন প্ৰধান।

দিল্লি ছাড়াও তুর্কী-আফগান শাসনের প্রভাব পড়েছিল গুজরাট, মালোয়া, জৌনপুর, বাংলাদেশ ও উত্তর-দাক্ষিণাত্যে। এইসব অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইসলামী সংস্কৃতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। দিল্লির দরবার প্রথমে ভারতীয় জীবনধারা থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পরিহার করা হতো এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পদেও মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ার আগন্তুক ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করা হতো। এদের মধ্যে ছিল ভাগ্যান্বেষী মঙ্গোল, আফগান, তুর্কী, ফারসি, আরব এবং আবিসিনীয়রা। এরা শাসনব্যবস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতে অনেক সময় সিংহাসনও দখল করে নিয়েছে, কখনো বা প্রচুর অর্থউপার্জন করে দেশে ফিরে গেছে। তবে, এই যুগের শেষভাগে দিল্লির সুলতানী নেহাতই প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

গোড়ার দিকে সুলতানরা অবশ্যই সারা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেন। নিয়তই যুদ্ধাভিযান সংগঠিত হতো, নানাদিকে সেনাবাহিনী পাঠানো হতো রাজ্য জয়ের জন্যে। দাক্ষিণাত্যে সুলতানদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যকে বশে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে সুলতানদের সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। সুলতানরা দাক্ষিণাত্য জয়ের আশা ত্যাগ করার পরই আঞ্চলিক রাজ্যগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করার সুযোগ পেল। কিন্তু সারা ভারত জয়ের স্বপ্ন দিল্লির শাসকদের মন থেকে মুছে যায়নি এবং সুলতানী শাসনের পর মোঘল শাসনকালে এই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল।

উপমহাদেশে নানা রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে সুলতানেরাই ছিলেন প্রধান শক্তি। তাঁরা আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে স্বভাবতই দমন করার চেষ্টা করতেন। দিল্লির দরবারে বহু রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও লেখকের সমাবেশ হয়েছিল। এর ফলে এই যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যের অভাব হয় না। সুলতানী আমলের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিছক আরব ও পারস্যের অনুকরণ ছিল না। ভারতের স্থানীয় পরিস্থিতি ও বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী তার পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছিল। সুলতানী যুগের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল আঞ্চলিক তুর্কী ও আফগান রাজ্যগুলোরই অনুরূপ।

রাজদরবারের ঐতিহাসিক ও কবিদের রচিত বিবরণ থেকে সুলতানদের ইতিহাস জানা গেলেও সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এঁরা কিছুই লিখে যাননি। অনেক লেখকই সুলতানদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন বলে তাঁদের বিবরণকে নিরপেক্ষ করা চলে না। তাঁরা ইসলামী জগতের লেখকদের আদর্শ মনে করতেন। তাঁরা ধর্মের তুলনায় ইতিহাসকে কম গুরুত্ব দিলেও সকলে কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাকে আল্লার ইচ্ছা বলে বর্ণনা করেননি। ঐতিহাসিক বরনির লেখা পড়ে মনে হয়, এই ধরনের বর্ণনা সে যুগে বিরল ছিল না। বরনি অবশ্য এমন যুগে লিখেছিলেন যখন মনে করা হতো কয়েকজন সুলতানের উদ্ভট কাজকর্মের ফলে ঈশ্বর সুলতানশাসিত রাজ্যকে ত্যাগ করে গেছেন। তবে অন্যান্য যেমন, আমীর খসরু, ইসামী ও আফিফ সুলতানী সম্পর্কে এত কঠোর মতামত দেননি।

সৌভাগ্যক্রমে এইসব ঐতিহাসিকদের রচনা ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও এই যুগ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা গেছে। সুলতানীর পরবর্তী যুগের লেখকদের লেখাতেও সুলতানীর উল্লেখ আছে। যেমন, ফিরিস্তা ও বদৌনীর রচনা এবং সুফীসাহিত্য। এছাড়া, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণেও নিরপেক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উত্তর-আফ্রিকার আরব পর্যটক ইবন বতুতা। ইনি ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। কিছুদিনের জন্যে এখানে সুলতানের অধীনে বিচারকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর চীন ভ্রমণ করে ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-আফ্রিকায় ফিরে আসেন। তারপর নাইজার নদীর উৎস অনুসন্ধানের জন্যে টিমবাটু অঞ্চল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁর এইসব ভ্রমণের অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর বর্ণনা রীতিমতো রোমহর্ষক। ব্যক্তিগত জীবনে এবং কার্যক্ষেত্রে তিনি দুঃসাহসী ছিলেন, ফলে জাহাজডুবি, ডাকাতের আক্রমণ, প্রচুর খ্যাতি প্রতিপত্তি, উচ্চপদ, অসংখ্য স্ত্রী এবং নানা অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন পূর্ণ।

যেসব দেশের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বা যেসব দেশ কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল, আরব ভূগোলবিদ ও ব্যবসায়ীরা সেগুলো সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ভারতবর্ষ। পরে বিভিন্ন ইউরোপীয় পর্যটক যেমন, মার্কোপোলো ও অ্যাথানাসিয়াস নিকিতিন ভারতবর্ষে এসেছিলেন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং সোনার লোভে। কিন্তু তাঁরা প্রধানত দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। উত্তর-ভারত সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কিছু লিখে যাননি। এরকম একজন পর্যটক ছিলেন সমরকন্দ রাজ্যের আবদুর রাজ্জাক। ইনি এসেছিলেন বাহমনী রাজ্যে।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক ঘোষণা করলেন যে, ঘোরীর অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলগুলোতে তিনিই সুলতান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানের রাজত্ব আর আফগান রাজ্যের প্রদেশমাত্র রইল না, স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হলো। কিন্তু ভারতবর্ষের তুর্কীরা ভয় পাচ্ছিল যে, রাজপুতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের আক্রমণ করতে পারে। আশ্চর্য লাগে, রাজপুতরা কখনো কিন্তু তা করেনি। গজনীরশাসক পাঞ্জাব জয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কুতুবুদ্দীন এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে দিল্লি থেকে লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। লাহোর দিল্লির তুলনায় আফগানিস্তানের অনেক কাছে। কিন্তু দিল্লির তুর্কী ওমরাহরা কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা ইলতুতমিসকে সুলতান নির্বাচন করে আবার দিল্লিতেই রাজধানী সরিয়ে আনলেন।

ইলতুতমিস বুঝেছিলেন যে, তুর্কী রাজ্যটি নিরাপদ করতে হলে সুলতানীকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তুর্কী ওমরাহদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে দেওয়া চলবে না। ১২২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতানীর উত্তরসীমা নিয়ে গেলেন সিন্ধুনদীর তীরে এবং ওমরাহদের বসে আনলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজপুতরা তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং রণথাম্বোরের বিখ্যাত দুর্গটি তুর্কীদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করল। ইলতুতমিস রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। রাজপুত ও তুর্কীদের মধ্যে বহু অসমাপ্ত যুদ্ধের মধ্যে এটি ছিল প্রথম।

সুলতানীর উত্তরসীমান্ত গজনীর শাসকদের কাছ থেকে নিরাপদ হলেও মঙ্গোল আক্রমণের ভয় ছিল সব সময়েই। তারা ওইসময়ে মধ্য-এশিয়ার আদি বাসভূমি ছেড়ে অনেক এগিয়ে এসেছিল। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বারবার আক্রমণ করে, মঙ্গোলরা পশ্চিম-পাঞ্জাব অধিকার করে ফেলল। কিন্তু ইলতুতমিসের সামর্থ্য ছিল না যে এদের বাধা দেন। তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কী ওমরাহদের মধ্যে নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। ইলতুতমিসের কন্যা রাজিয়া সিংহাসনে বসার সময় কিছুদিন এই রাজনৈতিক অস্থিরতা শান্ত হয়েছিল। ওই সময়কার এক ঐতিহাসিক সিরাজ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

“সুলতানা রাজিয়া মহান রানী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী, ন্যায়বিচার পরায়ণা ও দয়ালু ছিলেন এবং রাজ্যের নানা উন্নতিসাধন করেছিলেন। প্রজাদের ওপর তাঁর দরদ ছিল। সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবারও যোগ্যতা ছিল। রাজার যা গুণ থাকা উচিত, রাজিয়ার সবই ছিল। কিন্তু তিনি নারী ছিলেন বলে পুরুষের বিচারে তাঁর কোনো গুণই মূল্য পেল না।”[১]

রাজিয়া যে একজন নারী এবং তিনি যে রাজ্য নিজেই চালাবার ক্ষমতা রাখতেন, এই ব্যাপারটাতেই সকলের আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত রাজিয়াকে হত্যা করা হয়। এরপর আবার ‘আমীর ওমরাহরা’ পারস্পরিক ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতানীর এক মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটালেন।

সুলতানী রাজত্বকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে ওই সময়ে প্ৰয়োজন ছিল একজন কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুলতানের। সীমান্ত অঞ্চলের ওমরাহরা স্বাধীন হয়ে যাবার সুযোগ খুঁজছিল। রাজপুত গোষ্ঠীগুলো ততদিন গেরিলা যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করে সুলতানী সেনাদলকে রীতিমতো বিব্রত করে তুলেছিল। এইসব কারণে প্রচুর অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করে রাজ্যের নানা অঞ্চলে সেনাবাহিনী পাঠাতে হতো। মঙ্গোলরা ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঞ্জাব অধিকার করে থাকায় সুলতানদের পক্ষে আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো না। এই পরিস্থিতির মধ্যে বলবন এসে দিল্লি সুলতানীকে শক্তিশালী করে তুললেন। বিদ্রোহীদের তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়ে দমন করলেন এবং যেসব অঞ্চলে গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে এমন সব সৈনিকদের বসতি করালেন যারা চাষবাসেরও কাজ করত। এরা গুপ্তচরের কাজও করত এবং স্থানীয় শাসকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারত। শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা আনা হলো। রাজনৈতিক ব্যাপারে তুর্কীদের প্রাধান্য দেওয়া হতো। ভারতীয় মুসলিমদের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হতো না। তুর্কীদের এই প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুর্কী সুলতানকে নিরাপদ করা।

বলবন কোনো রাজবংশ প্রতিষ্ঠা না করলেও সুলতানী টিকে গেল। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীদেরই আরেকটি গোষ্ঠী খলজীরা ক্ষমতায় এলো। খলজীরা প্রকৃতপক্ষে আফগান বংশোদ্ভূত হওয়ায় অসন্তুষ্ট আফগান ওমরাহদের আনুগত্য পেতে অসুবিধা হয়নি। আফগানরা মনে করত, আগেকার সুলতানরা তাদের অবহেলা করেছেন। খলজীরা ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চপদ দিয়ে বলবনের নীতির পরিবর্তন করেছিল। খলজী রাজবংশকেও রাজপুত ও মঙ্গোলদের নিয়ে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বলবন সুলতানীর ভিত্তি শক্তভাবেই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, খলজীরা নিজেদের ক্ষমতা বর্ধিত করে তাকে আগে সুদৃঢ় করে তুললেন।

বৃদ্ধ খলজী সুলতানের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন আলাউদ্দীন। তিনি পূর্ব-ভারত ও দাক্ষিণাত্যে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেবগিরি আক্রমণ করলেন। সেখানে তখন যাদব বংশীয় রাজাদের শাসন ছিল। যাদবরাজা আত্মসমর্পণ করে সন্ধির শর্ত হিসেবে আলাউদ্দীনকে প্রচুর সোনা দিতে সম্মত হলেন। আলাউদ্দীন রাজধানীতে ফিরে এসে বৃদ্ধ সুলতানকে হত্যার ব্যবস্থা করলেন এবং তারপর নিজেই সুলতান হয়ে বসলেন। ওমরাহদের বশ করলেন দেবগিরি থেকে আনা সোনার সাহায্যে। সুলতানীর সবচেয়ে গৌরবের দিন ছিল আলাউদ্দীনের শাসনকাল। রাজ্যের সীমানা এবং সুলতানের ক্ষমতাবৃদ্ধি দুইদিকেই আলাউদ্দীন আর সকলের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তিনি যে স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে বিরল ছিল।

বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে ইলতুতমিস সম্মানবস্ত্র পেয়েছিলেন। খলিফার সঙ্গে দিল্লির সুলতানীর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এ সম্মান পুরোপুরি তাৎপর্যহীন নয়। খলিফাই ছিলে ইসলামী জগতের প্রধান এবং পুঁথিগতভাবে সমস্ত মুসলিম রাজাই তাঁর অধীন। তাই দিল্লির সুলতান বাস্তবে কারো আজ্ঞাবহ না হলেও অন্য রাজাদের মতো পুঁথিগতভাবে খলিফার প্রতিনিধি ছিলেন। বাস্তবে সুলতান ছিলেন সার্বভৌম, বিচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তবে, ইসলামের পবিত্র আইন শরিয়তের বিধান তাঁকেও মানতে হতো। অবশ্য শরিয়তী আইন রচিত হয়েছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্নদেশে। তাই, ভারতবর্ষের স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের সম্মতি নিয়ে আইনের সামান্য পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে বাধা এসেছিল ওমরাহ ও অধীনস্থদের কাছ থেকে।

সুলতানীর মূল রাজস্ব আদায় হতো জমির খাজনা থেকে। তাই সুলতানী প্রতিষ্ঠার পর ভূমিরাজস্বের ব্যাপারটাতে পুনর্বিচারের প্রশ্ন দেখা দিল। আগের যুগের তুলনায় সুলতানী আমলের ভূমিব্যবস্থায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। তবু প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর ইসলামী চিন্তার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল।

শরিয়তী আইনে শাসক চারটি সূত্রে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী : ভূমিরাজস্ব, অ-মুসলমানদের ওপর কর, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অধিকৃত ধনসম্পদের এক- পঞ্চমাংশ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে মুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে কর। সুলতানী আমলে ভূমিরাজস্বের হার ছিল সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক- পঞ্চমাংশ। কিন্তু এই পরিমাণ বৃদ্ধি করে কখনো কখনো অর্ধেক শস্যও রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। রাজকোষের সবচেয়ে আর্থিক আয় ভূমিরাজস্ব থেকেই হতো।

অ-মুসলমানদের ওপর ধার্য করের নাম জিজিয়া। এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। সুলতানের মর্জির ওপর নির্ভর করত। তবে, বিভিন্ন ধরনের লোককে এই কর থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হতো এবং এই কর আদায়ের পরিমাণ মোট রাজস্বের সামান্য অংশই ছিল। অনেক সময় রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে আইনসঙ্গতভাবে এই কর ধার্য করা হতো,— অ-মুসলমানদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে জিজিয়া কর দেবার প্রয়োজন হতো না। সেইজন্যে একদিকে দিয়ে দেখতে গেলে বেশি লোক ধর্মান্তরিত হলে রাজকোষই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই কারণে সুলতানরা ব্যাপক হারে ধর্মান্তরীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন বলে মনে হয় না। সাধারণত শহরের পেশাদার ও কারিগর শ্রেণিভুক্ত মানুষের ওপর জিজিয়া কর বসানো হতো। এই পরিমাণ ভূমিরাজস্ব গ্রামাঞ্চল থেকে আদায় করতে হলে কৃষকদের ওপর অনেক বেশি চাপ পড়ত।

মুসলমানদের ওপর যে বিশেষ করের ব্যবস্থা ছিল, তাও সুলতানদের খেয়ালের ওপরই নির্ভর করত। যুদ্ধের লুণ্ঠিত সম্পদের ব্যাপারে সুলতান অনেক সময় পাঁচভাগের চারভাগই নিজের জন্যে রেখে দিতেন। এ ছাড়াও রাজস্ব আদায় হতো বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর শুল্ক ও আমদানি করা জিনিসের ওপর কর থেকে। এই করের হার ছিল দ্রব্যমূল্যের শতকরা আড়াই ভাগ থেকে শতকরা দশভাগ।

সুলতানীরাজ্য অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বলা হতো ‘মুফতি’। প্রদেশশাসন ও কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় ছিল শাসনকর্তার দায়িত্ব। তবে, সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকর্তাদের বদলিও করা হতো। রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ তিনি বেতন হিসেবে পেতেন। বাকি রাজস্ব যেত সুলতানের কাছে। নিজের বেতনের অর্থ থেকে মুফতি সুলতানের প্রয়োজনের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া ও পদাতিক সৈনিক প্রস্তুত রাখতেন। মুফতির কাজে সাহায্যের জন্যে ছিলেন ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মচারী। এইসব রাজস্ব ছাড়া সুলতানের নিজস্ব ‘খালসা’ জমি থেকেও রাজস্ব আদায় হতো। সুলতানের নিজের প্রয়োজনেই এই অর্থ ব্যয় করা হতো এবং এখানকার শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ববিভাগের হাতেই ছিল।

এছাড়াও আরো যা জমি ছিল তা সুলতান তাঁর কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে ও পুরস্কার হিসেবে দান করতে পারতেন। সুলতানী যুগের আগে উত্তর- ভারতে যেরকম ব্যবস্থা ছিল সুলতানী আমলের ‘ইক্তা’ বা ভূমিদান ব্যবস্থাও প্রায় একই রকম ছিল। ওই দানের পরিমাণ গ্রামে ও প্রদেশে বিভিন্ন রকম ছিল। বেতনের পরিবর্তে দানই ছিল সবচেয়ে প্রচলিত প্রথা। তবে, আগের মতো এ যুগেও ভূমির প্রকৃত মালিকানা সুলতানের হাতেই থাকত। জমির করের ওপরই গ্রহীতার অধিকার ছিল। বংশানুক্রমে কেউ এই সুবিধা ভোগ করতে পারবে কিনা, সেটা সুলতানের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত। এছাড়া কখনো কখনো জমির আঞ্চলিক শাসক জমির ইজারা নিতেন, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যত রাজস্বই সংগৃহীত হোক না কেন, তিনি সুলতানকে প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে স্বীকৃত হতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় দুর্নীতির নানা সুযোগ ছিল। আগে থেকেই যেসব গ্রহীতারা দান করা জমির সুবিধা ভোগ করছিল, সুলতানকে কোনোভাবে অসন্তুষ্ট না করলে কেউ তাদের অধিকারের হস্তক্ষেপ করত না। তবে, সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত। ইক্তা পদ্ধতিতে ছোট ছোট গোষ্ঠীপতি ও ভূম্যধিকারীদের শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে অসুবিধা হয়নি।

মুফতি ও ইক্তাদারদের সুলতানের জন্যে কৃষকদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে দিতে হতো। তাই, সুলতানের সেনাবাহিনীতে নানা ধরনের ও নানা জায়গার লোক থাকত। তাঁর নিজস্ব সেনাবাহিনীতে ছিল ক্রীতদাসের মধ্য থেকে নির্বাচিত দেহরক্ষী বাহিনী এবং আরো কিছু সংখ্যক সৈনিক। এদের কিছু অংশ থাকত রাজধানীতে এবং অবশিষ্টরা সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গে। সৈনিকরা বেতন পেত, কিংবা তাদের ছোট ছোট ইক্তার অধিকারী করে দেওয়া হতো।

মুফতি ও ইক্তাদারদের সম্মিলিত সেনাবল ছিল সুলতানের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশি। নিয়মানুসারে এরা সবাই সুলতানের অনুগত হলেও তাদের মধ্যে স্বাধীন হবার বা অনেক সময়ই মুফতির প্রতিই বেশি বিশ্বস্ত হবার প্রবণতা দেখা যেত।

আলাউদ্দীন মসনদে বসার সময় সুলতানী রাষ্ট্রের কাঠামো ছিল এই ধরনের। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আলাউদ্দীনের যে বিশ্বাস ছিল তা বোঝা যায়, কৃষিব্যবস্থায় তিনি যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ইক্তাদারদের ক্ষমতা কমিয়ে সুলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। আগেকার সুলতানী আমলের সমস্ত দান, ধর্মীয় দান, মালিকানা স্বত্ব, মাসোহারা ইত্যাদি তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন। নতুন করে ভূমিরাজস্বের হিসেব হলো। (অবশ্য ফসলের উৎপাদন বেড়েছে না কমেছে তা স্থির করার জন্যে কিছুদিন অন্ত র ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ হওয়ারই কথা) তারপর নতুন করে কিছু কিছু ভূমিদান হলো। আগেকার ইক্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে আলাউদ্দীন বুঝিয়ে দিলেন যে, ইক্তা চিরস্থায়ী মালিকানা নয়। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদনের অর্ধাংশ স্থির করা হলো এবং এ ব্যাপারে কোনোরকম সুবিধা দেওয়া হলো না। এছাড়াও, গ্রামবাসীরা পশুপালন করে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করলে তার ওপরও পশুচারণ কর বসানো হলো। প্রতি অঞ্চলের গড় উৎপাদন অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারিত হতো। যে বছর ফসল ভালো হতো সে বছর এ ব্যবস্থায় কারো অসুবিধা হতো না, কিন্তু অজন্মার বছর কৃষকদের অত্যন্ত কষ্ট পেতে হতো।

আলাউদ্দীন চেয়েছিলেন যে, উদ্বৃত্ত আয় ইক্তা-অধিকারীদের কাছে না গিয়ে যেন রাজকোষেই জমা হয়। আয় বৃদ্ধির জন্যে বাড়তি রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইক্তাদারদের ছিল। আমীর-ওমরাহরা যাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্যে আলাউদ্দীন তাদের মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ, সম্ভবত মদ্যপানের আসরেই সাধারণত ষড়যন্ত্রের শলা-পরামর্শ হতো। ওমরাহদের পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার আগে সুলতানের অনুমতি নিতে হতো। উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক মতলবে যেন কোনো বিয়ে না হয়। বলাবাহুল্য, এই সাবধানতা কার্যকরী করার জন্যে সুদক্ষ গুপ্তচর বাহিনীরও প্রয়োজন হতো।

রাজকোষের বাড়তি অর্থ সেনাদল গড়ে তুলতেই খরচ হয়ে যেত। মঙ্গোল ও রাজপুতদের আক্রমণের সমস্যা ও দক্ষিণ-ভারতে যুদ্ধযাত্রার জন্যে বিরাট সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হতো এবং তার খরচ নির্বাহের জন্যে বাড়তি রাজস্বও দরকার ছিল। তাঁর ভূমিরাজস্ব নীতি নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তা আলাউদ্দীন বুঝেছিলেন এবং সেজন্যে তিনি ব্যবহারের সমস্ত জিনিষেরই মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। নিয়ন্ত্রিত মূল্য ও নির্ধারিত পরিমাণে শস্য বিক্রি করা হতো। উৎকৃষ্ট সূতীবস্ত্রের কেনাবেচার ওপরও নিয়ন্ত্রণ চালু হলো। কিন্তু এইসব নিয়ন্ত্রণ কেবল দিল্লি ও তার কাছাকাছি অঞ্চলেই সফল হয়েছিল। অন্য কোথাও জিনিসের সরবরাহ, মূল্য ইত্যাদির ওপর নজর রাখা সম্ভব ছিল না এবং আইনভঙ্গকারীদের সাজা দেওয়া সম্ভব হতো না।

মঙ্গোলরা ক্রমাগত উত্তর-ভারত আক্রমণের চেষ্টা করত। শেষ পর্যন্ত ১৩০৬ সালে ঘরোয়া বিবাদ শুরু হওয়ায় মঙ্গোলরা আবার মধ্য-এশিয়ায় ফিরে যায়। ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন গুজরাট ও মালোয়ায় যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন ও রাজপুতদের রণথাম্বোর ও চিতোর দুর্গ দুটি দখল করে নিয়েছিলেন। তবে, দাক্ষিণাত্যে তাঁর সেনাদল বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। আলাউদ্দীনের স্বপ্ন ছিল যে, দাক্ষিণাত্যের শেষপ্রাপ্ত পর্যন্ত তিনি সুলতানীর অন্তর্ভুক্ত করবেন। এরপর তাঁর ধর্মান্তরিত সেনাপতি সুদর্শন যুবক মালিক কাফুরের নেতৃত্বে গুজরাটে আরেকবার সেনাবাহিনী পাঠালেন। গুজরাটী এই যুবকের নেতৃত্বে অভিযান সফল হলো। দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অঞ্চল ক্রমশ উত্তর-ভারতের নতুন রাজনৈতিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। মালিক কাফুর নানাদিকে আক্রমণ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো সন্ধিচুক্তি করেন। এমনকি পাণ্ড্যরাজ্যের মাদুরা শহরের ওপরও কাফুর আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর আগে উত্তরাঞ্চলের কোনো শাসক মাদুরা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। আলাউদ্দীন যখন ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ করছেন, তখনি উত্তরাঞ্চলে নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। একে একে গুজরাট, চিতোর ও দেবগিরি সুলতানী শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হতাশ আলাউদ্দীন ১৩০৬ সালে মারা গেলেন।

এরপর চার বছর ধরে ঘন ঘন রাজাবদলের পালা চলল। এঁদের শেষজন ছিলেন এক নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু। তিনি সুলতানের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সুলতানকে হত্যা করে নিজেই মসনদ দখল করে নেন। এঁর নিম্নবর্ণে জন্ম হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তৎকালীন বিবরণগুলোতে অনেক মন্তব্য করা হয়েছে। অথচ ইসলামে এই ধরনের বর্ণ সচেতনতা থাকার কথা নয়। তাঁর নিম্নবর্ণে জন্ম এবং সর্বোপরি ভারতীয়ত্ব নিয়ে এক তুর্কী পরিবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করল। এদের নেতা গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন।

আলাউদ্দীনের মতো নতুন সুলতানকেও একই ধরনের রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। বরঙ্গল, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ জয় করে তিনি আবার সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। আলাউদ্দীন প্রবর্তিত নিয়মগুলো হয় তুলে নেওয়া হলো, নয়তো শিথিল করা হলো। ইক্তাদাররা তাদের পুরনো অধিকার ফিরে পেল। কেবল প্রাদেশিক শাসকরাই এদের মাথার ওপর ছিল। কিন্তু শাসক ও ইক্তাদাররা একসঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। এইভাবে ধীরে ধীরে শাসনক্ষমতা আবার ওমরাহদের হাতে চলে যেতে লাগল।

গিয়াসুদ্দীনের পর গদিতে বসলেন মহম্মদ-বিন-তুঘলক। বহু বিতর্কিত এই রাজার নানারকম অভিনব কার্যকলাপের জন্যে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে ‘পাগল’ আখ্যা দিয়েছেন। অথচ তাঁর রাজনৈতিক রীতিনীতি বিচিত্র ও অভাবনীয় হলেও তার পেছনে কিছু অকাট্য যুক্তিও ছিল।

মহম্মদ সম্ভব আলাউদ্দীনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এছাড়া মধ্য-এশিয়ার খোরাশানে এক অভিযানের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। এইসব সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করেই তাঁর অর্থনীতি রচিত হয়েছিল। তিনি প্রথমেই দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল) রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাজস্বের দাবি মেনে নিলেও এবার কৃষকরা ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করে দিল। বিদ্রোহ দমন করে করনীতি পরিবর্তন করা হলো। মহম্মদের দুর্ভাগ্য যে, এরপরই দোয়াবে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

উত্তর-দাক্ষিণাত্যে সুলতানীর অধিকারভুক্ত হয়েছিল এবং দক্ষিণদিকের আরো রাজ্য তিনি জয় করতে চাইছিলেন। তাই, এই রাজ্যগুলোর কাছাকাছি দক্ষিণে তিনি একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করার পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনা বেশ সংগতই মনে হয়েছিল। ১৩২৭ থেকে ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজদরবার দৌলতাবাদ বা যাদবদের রাজধানী পুরনো দেবগিরিতে চলে এলো। মহম্মদ যদি দরবার স্থানান্তরিত করেই ক্ষান্ত হতেন, তাহলে কারো আপত্তির কোনো কারণ থাকত না। কিন্তু তিনি আদেশ দিলেন যে, দিল্লির প্রত্যেক অধিবাসীকেও তাঁর সঙ্গে নতুন রাজধানীতে যেতে হবে। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। শেষ পর্যন্ত দৌলতাবাদকে রাজধানী হিসেবে উপযুক্ত মনে না হওয়ায় কয়েক বছর পরে রাজধানী আবার দিল্লিতেই ফিরে এলো।

ইতিমধ্যে অন্যান্য গোলযোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিতোর দুর্গ রাজপুতরা আবার দখল করে নিল এবং বাংলাদেশের শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মঙ্গোলরা সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করল এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের তুষ্ট করা হলো। এইসব সমস্যা মিটে যাবার পর মহম্মদের ইচ্ছে হলো যে, মধ্য-এশিয়ায় তিনি অভিযান চালাবেন। এরজন্যে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন ছিল। তাই, মহম্মদ তামা ও পেতলের মুদ্রা বাজারে ছাড়লেন। এই ধরনের মুদ্রাব্যবস্থা চীন ও পারস্যে প্রচলিত ছিল এবং সুলতান সম্ভবত সেকথা জানতেন। কিন্তু এই নতুন মুদ্ৰা যাতে জাল না করা যায়, সে সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। ব্যবসায়ীরা রাশিরাশি জালমুদ্রা বাজারে ছেড়ে দিল। সব মিলিয়ে এক সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। খোরাসান অভিযানও পরিত্যক্ত হলো। এর বদলে মহম্মদ হিমালয়ের কাংড়া অঞ্চলে একটা ছোট অভিযান পরিকল্পনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হলেন। অবশ্য এই অভিযানেরও প্রয়োজন ছিল, কেননা কাংড়ার উপজাতীয়রা সমতল অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নিজেদের কাছে আশ্রয় দিত এবং কাংড়া দমন তাদের সামনে একটা উদাহরণ হিসেবে দরকার ছিল।

আলাউদ্দীন বুঝেছিলেন যে, সুদূর দক্ষিণের উপকূল অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা কঠিন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো, দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চেষ্টা না করে কেবল কর আদায় করা। তাতে রাজকোষের অবস্থা ভালো হবে। কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থাও বেশিদিন চলতে পারে না। মহম্মদও একথাটা বুঝেছিলেন এবং সেজন্যে দাক্ষিণাত্যে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসে সুলতানীর ভীত দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহম্মদকে দিল্লিতে ফিরে যেতে হলেও দাক্ষিণাত্যে মহম্মদ যে এসেছিলেন তার ফলেই কিছুকাল পরে উত্তর-দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্য স্থাপিত হলো। মাদুরাই- এর পাণ্ড্যরাজ্য ১৩৩৪ সালে সুলতানীর কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয় এবং তারপর উত্তরদিকে বরঙ্গলেও একই রকম বিদ্রোহ দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যের উপকূল অঞ্চলের রাজ্যগুলো এইভাবে স্বাধীন হয়ে গেল। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলো বিজয়নগররাজ্য এবং পরবর্তী ২০০ বছর ধরে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরই ছিল প্রধান রাজ্য। সাম্রাজ্যগঠনের স্বপ্ন ভেঙে গেল।

সুলতানীর ভাঙন যা আলাউদ্দীন কিছুটা মেরামত করেছিলেন, এখন তা আবার প্রকট হয়ে উঠল। বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় জাঠ ও রাজপুত চাষীরা বিদ্রোহ করে বসল। রাজদরবারের ধর্মীয় প্রবক্তারাও এবার মহম্মদের নানা নীতির সমালোচনা শুরু করে দিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সাধ্য সুলতানের ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মহম্মদের মৃত্যু হলো।

দরবারের ওমরাহ ও ধর্মীয় প্রবক্তারা মহম্মদের খুল্লতাতপুত্র ফিরোজ শাহকে পরবর্তী সুলতান নির্বাচিত করলেন। তাঁর প্রথম কাজ হলো, বিদ্রোহ দমন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বিদ্রোহীদের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। যেমন— বাংলাদেশ। আমীর-ওমরাহদের অনুগ্রহে গদি দখল করার জন্যে ফিরোজ শাহ বাধ্য হয়েই তাদের অনেকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ফলে, কৃষি ও ভূমিরাজস্বের ব্যাপারে আগেকার কঠোরতা শিথিল হয়ে গেল। আগেকার আমলের রাজারা যেসব ধর্মীয় দান বাজেয়াপ্ত করেছিরেন, ফিরোজ শাহের আমলে উত্তরাধিকারীদের হাতে ওইসব দান আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ, বংশানুক্রমিক ভোগ-দখলের অধিকার মেনে নেওয়া হলো। রাজকর্মচারী ও সেনাপতিদের ফিরোজ উদারভাবে প্রচুর জমি চাষ করার জন্যে দিয়ে দিলেন। এইজন্যে সমস্ত চাষের জমির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়েছিল। এর জন্যে সময় লেগেছিল ছয় বছর। সমগ্র জমির রাজস্বের পরিমাণ হিসেব করে দাঁড়াল ৭ কোটি টঙ্কা।*

[* প্রতিটি রৌপ্য টঙ্কার মূল্য ছিল ১৭২ গ্রেন রূপা এবং এটি ছিল মোটামুটি এক টাকার সমতুল্য। তবে, তখনকার দিনে টঙ্কার ক্রয়মূল্য ছিল প্রচুর। এক টঙ্কার বিনিময়ে ৭৫ কিলোগ্রাম গম কেনা যেত। সোনার টঙ্কা ও তৈরি হতো, কিন্তু তা কেবল উপহার হিসেবেই ব্যবহার হতো। ৪৮ ‘জিতল’-এ এবং টঙ্কা হতো।]

কোনো কোনো সুলতান মন্দির ও মূর্তিভঙ্গকারী হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তৎকালীন বিবরণীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সম্ভবত সুলতানদের ধর্মে প্রগাঢ় ভক্তির প্রমাণ হিসেবেই এত বিস্তারিতভাবে এইসব কার্যকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মানুরাগ ছাড়া অন্য কারণও ছিল। ফিরোজ শাহ কোনো কোনো সময় মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। উড়িষ্যা অভিযানের সমাপ্তি হিসেবে ফিরোজ, পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

সমকালীন বিবরণী লেখকদের এটাই প্রমাণ করা লক্ষ ছিল যে, সুলতানের শাসনে বিধর্মীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাহলে গোঁড়া মুসলমানরা খুশি হবে। শুধুমাত্র ধর্মবিদ্বেষ বা মূর্তিপূজা বিরোধ গজনীর মামুদের মতো লোকের মন্দির ধ্বংসের কারণ হয়তো হতে পারে (যদিও সেক্ষেত্রেও লুন্ঠনের লোভটা কম ছিল না), কিন্তু কোনো সুলতানের পক্ষে নিজের রাজ্যে মন্দির ধ্বংসের আদেশ জারী করে পুণ্যার্জনের চেষ্টা অত্যন্ত বোকামির পরিচয়, তাতে সন্দেহ নেই।

সিন্ধু অঞ্চলের আরবদের সম্পর্কে একটি দলিল পাওয়া যায়, তাতে মূর্তি ভাঙার কি উদ্দেশ্য, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সিন্ধু বিজেতা আরবিয় মহম্মদ বিন কাসিম তাঁর ওপরওয়ালার কাছে একটি চিঠি লিখে এই জবাব পেয়েছিলেন :

“…আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বিন কাসিমের পত্র পেয়েছি এবং বক্তব্যও বুঝতে পেরেছি। বোঝা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রধান অধিবাসীরা বুধ অঞ্চলে তাদের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করে নিজেদের ধর্মাচারণের অনুমতি চেয়েছে। অধিবাসীরা যখন খলিফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করার কথা ওঠে না। তারা আমাদের আশ্রয়ে আছে এবং তাদের জীবন ও সম্পত্তির ওপর আমরা হাত দিতে পারি না। তারা তাদের নিজেদের ধর্মাচরণ করুক। নিজের ধর্মপালন সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তারা যেমন খুশি থাকুক…।”[২]

যদি একথাও বলা যায় যে, তুর্কীদের তুলনায় আরবরা অনেক সুসভ্য ও মানবিক ছিল, মূর্তিভঙ্গের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের এটাই বোঝানো হতো যে, বিদেশিরা অনেক বেশি পরাক্রান্ত।*

[* এভাবে এক সুলতান অন্য সুলতানের কাছেও নিজের পরাক্রম প্রকাশ করতেন। পরবর্তী যুগে সুলতান সিকান্দার লোদী জৌনপুরের সুলতানের মসজিদ ভেঙে দিয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে দুই সুলতানই কিন্তু ছিলেন মুসলমান। সুতরাং দুটি পরস্পরবিরোধী ধর্মের কথাই এখানে ওঠে না।]

তখনো পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায় দেশের সমগ্র জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। উচ্চশ্রেণির মুসলমানরা তাই নিজেদের খুব নিরাপদ মনে করত না। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ছিল প্রধানত নিম্নবর্ণের হিন্দু। এইসব হিন্দুরা আশা করেছিল যে, ইসলাম ধর্মে তাদের অবস্থা ভালো হবে। এরা অভিজাত মুসলমানদের বিশেষ সাহায্য বা ভরসা দিতে পারেনি। উচ্চবর্ণের যেসব হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা কদাচিৎ ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এরা অধিকাংশই ছিল সুযোগসন্ধানী। তারা ভাবত, ধর্মান্তরের সাহায্যে তারা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। এদের কিছু কিছু উচ্চপদ দেওয়া হলেও তুর্কী ও আফগানরা এদের সন্দেহের চোখেই দেখত।

গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া মুসলমানরা একে অপরের ধর্মের প্রভাব বরদাস্ত করত না। মুসলমানরা হিন্দুদের শাসন করত বটে, কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের বর্বর বলে অভিহিত করত। হিন্দুদের মন্দির মুসলমানদের কাছে কেবল যে পৌত্তলিকতার প্রতীক ছিল তাই নয়, তারা বুঝত যে, এই দেশের শাসক হওয়া সত্ত্বেও এখানকার জীবনযাত্রার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। মন্দির কেবল ধর্মীয় আচার পালনেরই স্থান ছিল না, বহুকাল ধরেই মন্দিরগুলো গ্রামের হিন্দুদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মন্দিরে হিন্দুরা একসঙ্গে এসে জড়ো হতো, আর হিন্দুদের একত্র সমাবেশ শাসকদের ভীতির কারণ ছিল। কেননা, এইসব সমাবেশেই বিদ্রোহের বীজ বপন হতো। (একই কারণে সুলতানরা সুফীদের ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রগুলো সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করতেন।) মন্দির ছিল একাধারে ব্যাঙ্ক, ভূস্বামী, কারিগর ও ভৃত্যদের নিয়োগকর্তা, শিক্ষা ও আলোচনার কেন্দ্র, গ্রামশাসন কেন্দ্র এবং উৎসবেরও কেন্দ্র। মুসলমান শাসকের এসবে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। মন্দির দেখলেই দেশের সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা মুসলমানদের মনে পড়ে যেত। অন্যদিকে আবার, রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর গোঁড়া হিন্দুদের কাছে এই বিচ্ছিন্নতাই একমাত্র অস্ত্র ছিল, যার দ্বারা তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বঁচিয়ে রাখতে পারত।

ফিরোজের মূর্তি ভাঙার উৎসাহের সঙ্গে ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহের ব্যাপারটার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। একবার কাংড়ার একটি গ্রন্থাগারে গিয়ে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন পুঁথিপত্র যেন আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মীরাট ও তোপরায় গিয়ে অশোকের স্তম্ভগুলো দেখে ফিরোজ এত মুগ্ধ হন যে, সেগুলো তিনি দিল্লিতে আনিয়ে নেবার আদেশ দেন। একটি স্তম্ভ নগরদুর্গের কাছে স্থাপন করা হয়। স্তম্ভগাত্রের লিপিগুলো ফিরোজ পড়তে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু অশোকের যুগের এতকাল পরে লিপি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে কেউই ওই লিপি পড়তে পারেনি। ফিরোজ শুনেছিলেন যে, স্তম্ভগুলোর কোনো যাদুকরী প্রভাব আছে এবং কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্তম্ভগুলোর যোগ আছে। পৌত্তলিকদের পূজার কোনো জিনিসে ফিরোজের যদি অতই ঘৃণা থাকবে, তাহলে তাঁর পক্ষে স্তম্ভগুলো ভেঙে ফেলাই স্বাভাবিক ছিল। তার বদলে তিনি স্তম্ভগুলো দর্শনীয় বস্তু হিসেবে স্থাপন করেছিলেন।

১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল দলপতি তৈমুরের নেতৃত্বে ভারতের ওপর ভয়ংকরতম মঙ্গোল আক্রমণ ঘটল। তৈমুর ছিলেন মধ্য-এশিয়ার তুর্কী। তাঁর বক্তব্য ছিল, তুঘলকরা যথেষ্ট খাঁটি মুসলমান নয় এবং সেজন্য তাঁদের শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। এই আক্রমণের সুযোগের গুজরাট, মালোয়া ও জৌনপুর স্বাধীনতা ঘোষণা করল। দিল্লি আক্রমণ সমাধান করে তৈমুর পাঞ্জাব শাসনের জন্যে এক প্রতিনিধি রেখে মধ্য-এশিয়ায় প্রস্থান করলেন। এর অল্পদিন পরেই তুঘলক বংশের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সুলতানী চলতেই থাকল। যদিও আগের গৌরব আর ফিরে এলো না। তৈমুরের প্রতিনিধি দিল্লি দখল করে নিজেকেই সুলতান ঘোষণা করলেন। এইভাবে সৈয়দ বংশের সূচনা হলো এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই বংশই রাজ্যশাসন করল। সুলতানী কোনোমতে টিকে গেল।

সৈয়দরা শাসনব্যবস্থা কাজ-চলা গোছের করে ততদিন চালালেন যতদিন না কোনো প্রবলতর বংশ রাজ্যের ভার নিতে পারল। উত্তর অঞ্চলের এক প্রদেশের শাসনকর্তা বাহলুল লোদী সুযোগ বুঝে সৈয়দদের সরিয়ে দিয়ে নিজেই ১৪৫১ সালে দিল্লির মসনদ দখল করলেন। লোদীরা ছিল খাঁটি আফগান। অর্থাৎ, এবার তুর্কী ওমরাহদের প্রভাব কমে গেল।

তুর্কীদের তুলনায় আফগানরা বেশি স্বাধীনচেতা ছিল এবং নিজেদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। আফগানরাই ছিল লোদী রাজাদের প্রধান খুঁটি এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে বহু ইক্তা বিলি করা হয়েছিল। প্রথম দুই লোদী রাজা সুলতানীর স্বৈরাচারী কর্তৃত্বকে কিছুটা খৰ্ব করেছিলেন এবং এইভাবেই আফগান ওমরাহদের আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী পূর্ণ-স্বৈরতন্ত্র ফিরিয়ে আনলেন এবং আফগানদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতি কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করলেন না। ফলে, আফগান ওমরাহরা সুলতানের শত্রু হয়ে উঠতে শুরু করল। কেউ কেউ অসন্তোষ মনেই গোপন রাখল, আবার অন্যেরা প্রকাশ্যেই অসন্তোষ জ্ঞাপন করল। ইব্রাহিমের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে আফগানরা নিজেদের বিরোধ সাময়িকভাবে চাপা দিল। শেষ পর্যন্ত বিদেশি শক্তির সাহায্যে ইব্রাহিমকে গদিচ্যুত করে তারা সুলতানী ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের বিশেষ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করল। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্তারা বাবরের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করল। বাবর ছিলেন তৈমুর চেঙ্গিস খানের বংশধর। তিনি তখন আফগানিস্তানে ভাগ্যান্বেষণে ব্যস্ত। বাবর পাঞ্জাব অধিকার করতে আগ্রহী ছিলেন এবং এই অনুরোধ পেয়ে তখুনি সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তর-ভারতের দিকে যাত্রা করলেন। আফগানরা ছাড়া বাবর একজন রাজপুত রাজারও সমর্থন পেয়েছিলেন। ওই রাজার আশা ছিল, বাবরের সাহায্যে তিনিই দিল্লির সিংহাসনে বসবেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের সমভূমিতে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিমের যুদ্ধ হলো। ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হলেন এবং লোদী বংশেরও অবসান হলো। বাবর নতুন রাজবংশ স্থাপন করলেন এবং তার উত্তরাধিকারী মোগলরা অবশেষে দিল্লির সুলতানদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন সার্থক করে তুলেছিলেন।

সুলতানদের পতনের পর অবধারিতভাবেই প্রদেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করেছিল। মুঘলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত কোনো কোনো প্ৰদেশ দিল্লির অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের ভাগ্য সুলতানীর সঙ্গে বাঁধা এবং তাঁরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। সুলতানীর সীমানার পাশে ছোট- বড় অনেক রাজ্য গঠিত হলো এবং তাদেরও একই রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। এদের মধ্যে ছিল গুজরাট, মালোয়া, মেবার, মাড়োয়ার, জৌনপুর এবং বাংলাদেশ। এরা সুলতানী আমলের শেষদিকেই স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। সুলতানরা এদের বাধা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ যখন চলত না, তখন এরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ করত। যুদ্ধ বা মিত্রতার মধ্যে কোনো ধর্মীয় জোটবন্দী ছিল না। হিন্দু রাজারা মুসলিম রাজাদের সাহায্যে অন্য হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। মুসলিম রাজাদের ক্ষেত্রেও তাই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ধর্মের কোনো স্থান ছিল না। সেরকম সুযোগ থাকলে অবশ্য তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হতো।

ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলোর উত্থান ও পতনও ঘটেছিল দ্রুততর। ভূমিদানের সুযোগে লাভবান ভূ-স্বামীরাই প্রধানত এইসব ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই যুগে ছিল সুবিধাবাদের যুগ এবং মিত্রতাচুক্তিরও প্রকৃত কোনো মূল্য ছিল না। আবার সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখলে এইযুগে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয় সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত হতে শুরু করেছিল— এইসব রাজনৈতিকভাবে অশান্ত অঞ্চলগুলোতেই। এখানে তুর্কী বা আফগান ওমরাহদের পক্ষে, বিশেষ করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল না। বরং বিদেশি শাসকদের পক্ষে শাসিতদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই ভালো ছিল, কেননা সেভাবেই শাসিতের বেশি আনুগত্য আদায় সম্ভব ছিল।

সুলতানের বিরুদ্ধে গুজরাটের শাসকের বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই স্বাধীন গুজরাট রাজ্যের জন্ম। আহমেদ শাহের এই রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঘোরী বংশের একজন লোক ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে মালোয়া রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্য ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে হুশাঙ শাহের (১৪০৫-১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দ) আমলে। তিনি বিন্ধ্য পর্বতমালার মাণ্ডুতে একটি দুর্গে তাঁর রাজধানী নিয়ে যান। সমস্ত পঞ্চদশ শতাব্দী ধরে গুজরাট ও মালোয়া ক্রমাগত বিবাদে লিপ্ত ছিল। রাজপুতদের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও মালোয়া শেষপর্যন্ত গুজরাটের কাছে পরাজিত হয়।

ইতিমধ্যে গুজরাট আরেক বিপদের সম্মুখীন হলো। সমুদ্রপথে পশ্চিম দিক থেকে পর্তুগীজরা এসে উপস্থিত হলো। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্তুগীজ পর্যটক ভাস্কো-দা-গামা এসেছিলেন। পর্তুগীজরা ব্যবসাকেন্দ্র ও ছোট উপনিবেশ স্থাপন করতে চাইছিল। আরো বোঝা গেল, এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে পর্তুগীজরা প্রয়োজন হলে লড়াইয়ের জন্যেও তৈরি। আগেকার আরব ব্যবসায়ীরা কিন্তু ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আগ্রহী ছিল না। পর্তুগীজদের লক্ষ্য ছিল গুজরাটের দুই সমৃদ্ধ বন্দর ব্রোচ ও ক্যাম্বে। আলোচনা চলার সময়েই পর্তুগীজরা গুজরাটের শেষ রাজাকে হত্যা করেছিল। তারপর ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘলরা গুজরাট অধিকার করে নেয়। এর আগে গুজরাট মিশরীয় নৌবাহিনীর সাহায্য চেয়েছিল পর্তুগীজদের দমন করার জন্যে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরের গোলযোগে এত বেশি জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, উপকূল অঞ্চল রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই যুগের রাজপুত শাসকরা ছিলেন অধিকাংশই ছোট ছোট গোষ্ঠীর দলপতি। সুলতানরা কোনো কোনো রাজপুত শাসিত অঞ্চল দখল করে নেন এবং রাজপুত শাসকরা সামন্ত রাজা হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। কেবল দুটি রাজপুত রাজ্যই নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল— মেবার ও মাড়োয়ার। এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল দিল্লির সিংহাসন অধিকার করার। আধুনিককালে এই শাসকরা উদয়পুর ও যোধপুরের রাজা হিসেবে বেশি পরিচিত।

দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন যখন চিতোর দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, গুহিলা বংশভুক্ত হামীর নামে এক রাজপুত দুর্গ থেকে পালিয়ে যান। এরপর তিনি আরাবল্লী পর্বতমালা অঞ্চলে সুলতানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করে দেন। হামীর চিতোর দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন এবং মেবার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হামীরের জয়লাভে সুলতানের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং একে একে আরো রাজপুত রাজ্য স্থাপনের সূচনা হয়। রাঠোর বংশীয় রাওয়াল-এর চেষ্টায় মাড়োয়ার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। ইনি নিজেকে কণৌজের গাহড়বাল বংশজাত বলে দানি করতেন। মাড়োয়ার ছিল মেবারের পশ্চিম দিকে এবং বর্তমানের যোধপুর শহর অঞ্চলে। রাওয়ালের প্রপৌত্র যোধা যোধপুর শহরটি নির্মাণ করেন। মেবার রাজ্যে রৌপ্য ও সীসার খনি আবিষ্কৃত হবার পর রাজ্যে নতুন সমৃদ্ধি এলো। মনে হলো, এবার রাজপুতরা উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে আবার বৃহৎ শক্তির ভূমিকা নেবে। দুই রাজ্যের বন্ধুত্ব দৃঢ় করার জন্যে দুই রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক জটিল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠল।

তখন মেবারের শাসক ছিলেন স্বনামধন্য রাণা কুম্ভ। তাঁর জন্যে এই দ্বন্দ্বে মেবারের জয় হলো। রাণা একাধারে ছিলেন— নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, সংগীতপ্রেমিক এবং দুর্গ নির্মাণে দক্ষ। কুম্ভ জয়দেবের গীতগোবিন্দের ওপর যে টীকা রচনা করে গেছেন, তা শ্রেষ্ঠ টীকাগুলোর অন্যতম। তাঁর শেষজীবন অবশ্য সুখের হয়নি। তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে ও তাঁর পুত্র তাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু এখানেই মেবারের গৌরবের দিন শেষ নয়। এরপর আবার একসময় উত্তর- ভারতে রাজপুত আধিপত্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে রাণাসঙ্গ মেবারের রাজা হন এবং দিল্লির আধিপত্য অস্বীকার করতে শুরু করেন। তখন দিল্লির লোদী সুলতানরা নিজেদের সমস্যা নিয়েই এত বিব্রত ছিলেন যে, মেবার নিয়ে চিন্তা করার অবসর ছিল না। এরপর রাণাসঙ্গ দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। বাবরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হলো যে, সঙ্গ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে দিল্লি আক্রমণ করবেন এবং বাবর আক্রমণ চালাবেন উত্তরদিক থেকে। রাণা ভাবলেন, এই ভাবেই তিনি দিল্লি দখল করে নেবেন। তারপর বাবরকে বিদায় করে নিজেই দিল্লির সিংহাসনে বসে যাবেন। কিন্তু গুজরাটে গণ্ডগোলের ফলে রাণা তাঁর চুক্তিমতো যুদ্ধযাত্রা করতে পারলেন না। এদিকে পানিপথের যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করলেন। এবার রাণা বুঝলেন যে, বাবর নিজেই দিল্লির সিংহাসন দখলে আগ্রহী। দুজনের চুক্তি ভেঙে গেল এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গ বাবরকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধে রাণার পরাজয় হলো এবং এরপর মেবার ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হলো।

এর কয়েক বছর আগেই মাড়োয়ার রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হতে শুরু করেছিল। রাজপরিবারের বিভিন্ন রাজকুমাররা সংলগ্ন অঞ্চলে গিয়ে সাতালমীর, বিকানীর ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করলেন। এসব রাজ্যের কিছু কিছু আবার বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। রাজপুত রাজ্যগুলোর মধ্যে গোষ্ঠী সচেতনতা ছিল খুব বেশি। শাসকরা এক গোষ্ঠীভুক্ত হলে আনুগত্য অটল থাকত। কিন্তু শাসক অন্য গোষ্ঠীভুক্ত হলেই অবধারিতভাবে ভাঙন দেখা দিত। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব থাকায় পার্থক্য দেখা দিত সহজেই। তবে এইযুগে রাজপুতদের যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তার পরিবর্তন হয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে জৌনপুরে শারকী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আগে সুলতানের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। গোড়ার দিকে জৌনপুরের অবস্থা ছিল সঙ্গীন; একদিকে সুলতানী, অন্যদিকে বাংলাদেশ। দুই রাজ্যের সঙ্গেই জৌনপুরের সম্পর্ক ছিল খুব অনিশ্চিত। সুলতানী যখন হৃতশক্তি, শারকী রাজারা প্রায়ই দিল্লি জয়ের পরিকল্পনা করতেন। কিন্তু পরিকল্পনা কখনো কাজে রূপায়িত হয়নি। শারকী রাজারা ক্রমাগত লোদী সুলতানদের উত্যক্ত করতেন। শেষ পর্যন্ত সুলতানের হাতে শারকী রাজার পরাজয় হয় এবং তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে যান। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ দিল্লির সঙ্গে দূরত্বের সুযোগে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছিল। দিল্লি এবং বাংলাদেশের পথ সুগম ছিল না। মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলো সুলতানের কর্মচারীদের প্রতি সবসময় অনুকূল মনোভাবাপন্ন হতো না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্থানীয় প্রদেশ শাসকের বিদ্রোহের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সুলতানরা বারবার নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন, না পারলে অন্তত বাংলাদেশের সীমানা বৃদ্ধিতে বাধা দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এতে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতেন না। বাংলাদেশের সুলতানদের বংশধারায় ছেদ পড়ল, যখন উত্তরবঙ্গের জমিদার রাজ্য গণেশ দরবারের প্রভাবশালী মন্ত্রী হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। গণেশের পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পিতার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ১৪১৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান হয়ে বসলেন। তিনি ১৬ বছর রাজ্যশাসন করেন। শাসনকালের ব্যাপ্তি দেখে মনে হয় যে, রাজ্যের মুসলমান ওমরাহরা তাঁর পক্ষেই ছিলেন। ইনি তাঁর মন্ত্রীসভায় ব্রাহ্মণ নিয়োগ করেছিলেন এবং রাজসভায় একজন পুরোহিতও ছিল। মনে হয়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কোনো অসন্তে াষ ছিল না। তা থাকলে কোনো ধর্মত্যাগীর অধীনে ব্রাহ্মণরা কাজ করত না।

এইযুগের বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে চীনদেশের মিঙ্ সম্রাটদের ঐতিহাসিক বিবরণীতে। চীন সম্রাটরা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রতিনিধিদল পাঠাতেন ভারতের নানা অঞ্চলে। ওই বিবরণী অনুসারে পর্যটক চো-হো ১৪২১ ও ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে দুবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলাদেশে নানা ধরনের শাসকের আবির্ভাব হয়েছিল। একবার আবিসিনীয় প্রাসাদরক্ষীর দল বিদ্রোহ করে ও তাদের সেনানায়ক সিংহাসন দখল করে নেয়। আবিসিনীয়দের হাত থেকে আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চল কেড়ে নিল আরব বংশোদ্ভূত এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের পর তাঁর সমর্থক আফগানরা পূর্ব দিকে পালিয়ে আসে। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে এক আফগান ওমরাহ শেরখান বাংলাদেশের সুলতানকে পরাস্ত করে এখানকার শাসক হয়ে বসলেন।

কাশ্মীর রাজ্য কখনো সুলতানীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হবার আগে পর্যন্ত দিল্লির সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগ ছিল সামান্যই। সিন্ধুও মোটামুটিভাবে স্বাধীন ছিল। থর মরুভূমির জন্যে রাজস্থানের সঙ্গেও দিল্লির নিয়মিত সংযোগ ছিল না। আরবরা অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু জয় করে নেয়। কিন্তু এরপর নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে তারা ভারতে নতুন অঞ্চল জয় করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। সুলতানী আমলের সময়ে সিন্ধু শাসন করত উপজাতিরা। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলরা সিন্ধু জয় করে নেয়।

এই সময়ে ভারতবর্ষে অধিকাংশ অঞ্চল তুর্কী ও আফগান বংশের শাসকদের শাসনাধীনে ছিল। এরা যেমন সহজে ক্ষমতাদখল করেছিল তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল কেবল দুইদল শাসকের মধ্যে ক্ষমতার হস্তান্তর। গজনীর মামুদের আক্রমণ ও পরবর্তীকালের সুলতানী প্রতিষ্ঠার মধ্যে ২০০ বছর কেটে যায়। এই দুই শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারত তুর্কী ও আফগানদের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাই, শেষপর্যন্ত যখন তারা ভারতে বসবাস শুরু করল, অপরিচয়ের সমস্যা তাদের আসেনি।

উত্তর-ভারতের সুলতানীর ওমরাহদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা। কেন্দ্রীয় সরকার এদের বশে রাখার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো নীতি অনুসরণ করেনি। রাজবংশের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কোনোরকম রাজনৈতিক স্থায়িত্বের বালাই ছিল না।

দ্রুত রাজবংশ বদলের প্রভাব পড়ত সমাজের উচ্চশ্রেণির ওপর এবং তারা এ নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করত। রাজনীতি ও শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বড় পরিবর্তন দেখা যেত না। অনেক সময়েই স্থানীয় দলপতি ও শাসকের কোনো বদল হতো না। ভূমিব্যবস্থাও মূলত অপরিবর্তিতই থাকত, যদিও তাদের আয় হয়তো কমে যেত। চাষীরা আগের মতোই চাষ করে, হয় রাজকর্মচারীদের হাতে, নয় স্থানীয় ভূ-স্বামীর কাছে রাজস্ব জমা দিত। সুলতান বদল নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হতো না। হুণদের আক্রমণের সময় স্থানীয় অধিবাসীদের যেমন দলে দলে অন্য বাসস্থানের জন্যে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল, এসময়ে তেমন ঘটেনি। তুর্কী ও আফগানদের সংখ্যাল্পতার জন্যে নিম্নপদের রাজকর্মচারীদের পরিবর্তন হতো না। যদিও একথাও সত্য যে, সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সভ্যতার ধারায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং তা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ হয়েছিল।

***

১. এলিয়ট ও ডাউসন, দি হিট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোড্ড বাই ইটস্ ওন হিসটোরিয়ান্স, ১ম খণ্ড। পৃ. ৩৩২

২. ঐ । পৃ. ১৮৫