‘ধ্রুপদী’ রীতির ক্রমবিকাশ – আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টাব্দ- ৭০০ খ্রিস্টাব্দ

মৌর্যযুগের পর কত রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটল। কিন্তু মৌর্যদের অনুকরণে সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনার অবসান হলো না। তবে কেউই মৌর্যদের মতো সাফল্য-লাভ করেনি। উত্তর-ভারতে গুপ্তরাজবংশের (চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী) শাসনকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বলে অনেকে বর্ণনা করলেও এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মূলকথা হলো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু মৌর্যদের মতো গুপ্তরাজারা তেমন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেননি। তবে ভৌগোলিক সীমাকেই যদি সাম্রাজ্যের পরিচয় বলে ধরা হয় তবে কয়েকজন রাজা সেই অর্থে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলতে হবে।

গুপ্তদের শাসনকালকে প্রাচীন ভারতের ‘ক্লাসিকাল যুগ’ বলে বর্ণনা করা হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণীকে দিয়ে বিচার করলে এ মন্তব্যে কোনো ভুল নেই। বিশেষত উত্তর-ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ঐ যুগে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি উপভোগ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে সুদূর অতীতের গুপ্তযুগকে ‘স্বর্ণযুগ’ বলে মনে হয়েছে। এই যুগেই হিন্দু- সংস্কৃতি ভারতবর্ষে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানত উত্তর-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের সমৃদ্ধির যুগ এসেছিল গুপ্ত- সাম্রাজ্যের পরবর্তীকালে।

গুপ্তদের আবির্ভাবের ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট নয়। হয়তো কোনো ধনী ভূম্যধিকারী পরিবার ধীরে ধীরে মগধ অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্তৃত্বও অধিকার করেছিল। কিন্তু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হলো প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়। চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেছিলেন এক লিচ্ছবি রাজকন্যাকে। লিচ্ছবিরা ছিল প্রাচীন ও সুপরিচিত জাতিগোষ্ঠী। তাদের রাজপরিবারে বিয়ের ফলে গুপ্ত-রাজবংশেরই সম্মান বাড়ল। চন্দ্রগুপ্তও এই সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সময়কার মুদ্রাগুলোতেও এই বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ দেখে সন্দেহ হয় যে, গুপ্তরা কোনো রাজবংশের সন্তান নন। চন্দ্রগুপ্তর রাজত্বের সীমা ছিল মগধ ও উত্তর প্রদেশের পূর্বদিকের অঞ্চলগুলো। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করলেও এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। কেননা, কুষাণ রাজারাও এই উপাধি নিয়মিত ব্যবহার করেছিলেন। গুপ্তযুগের সূচনা ধরা হয় ৩১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সময় থেকে।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান ৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সৌভাগ্যক্রমে সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় এলাহাবাদের কাছে পাওয়া একটি স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে। মনে হয়, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে কিছু বিরোধ ছিল। কচ নামের একজন অতি পরিচিত রাজপুত্রের নামেও কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। মনে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করেই সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি পাটলিপুত্রকে রাজধানী করে সমগ্র উপমহাদেশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। স্তম্ভলিপিতে বহু রাজার নাম উল্লেখ করা আছে। তাঁরা সমুদ্রগুপ্তের দেশ জয়ের সময় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। দিল্লি ও উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অংশে চারজন রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতের রাজারাও সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন; বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ থেকে মনে হয় সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব উপকূলে বর্তমান মাদ্রাজের কাছে কাঞ্চিপুরম পর্যন্ত তাঁর বিজয় অভিযান চালান। আর্যাবর্তের (গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিম অংশ) নয়জন রাজাকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করেন। জঙ্গলের অধিপতিরাও (মধ্য-ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উপজাতিগুলো) সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এছাড়াও ছিলেন, পূর্ব-ভারতের আসাম ও বাংলাদেশের রাজারা। অন্যদিকে পাঞ্জাব ও নেপালের ছোট ছোট রাজ্যও তাঁর অধিকারে এলো। রাজস্থানের নয়টি প্রজাতন্ত্র— যার মধ্যে ছিল প্রাচীন মালব ও যৌধের রাজ্য-গুপ্তদের অধীনে এলো। এছাড়া কয়েকজন বিদেশি রাজা দেবপুত্র শাহানুশাহী (সম্ভব কুষাণ রাজা), শকরাজা, সিংহলের রাজা- এঁরাও সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু স্তম্ভলিপিটি মূলত প্রশস্তি গাথা বলে এইসব বর্ণনাকে সতর্কতার সঙ্গে বিচার করা দরকার। দক্ষিণ-ভারতের রাজারা সমুদ্রগুপ্তের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন না। তাঁরা কেবল সমুদ্রগুপ্তকে স্বীকৃতি দিতেন। উত্তর-ভারতের কয়েকজন রাজাও তাই। তাঁর অভিযানের শেষে তিনি উত্তর-ভারতের অনেক জায়গা জয় করে নিয়েছিলেন আর দক্ষিণ-ভারতের যেসব রাজ্য দখল করা সম্ভব হয়নি— সেগুলো থেকে কর আদায় করতেন। মনে হয়, সমুদ্রগুপ্ত অভিযানের সময় আশাতিরিক্ত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল কেবল গাঙ্গেয় উপত্যকাতে। পশ্চিম-ভারতের শকদের তিনি পরাস্ত করতে পারেননি। রাজস্থানের উপজাতিগুলো কেবলমাত্র কর দিতেই সম্মত হয়েছিল, আর ওদিকে পাঞ্জাবও তাঁর শাসনসীমার বাইরে রয়ে গিয়েছিল।

তবে সমুদ্রগুপ্তের অভিযানের পর এইসব অঞ্চলের উপজাতীয় গণরাজ্যগুলোর ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত পাঞ্জাব ও রাজস্থানে হুন আক্রমণের সময় উপজাতিগুলো আর তাদের বাধা দিতে পারেনি। গুপ্তরাজাদের সঙ্গে উপজাতীয় গণরাজ্যগুলোর সম্পর্ক ছিল অদ্ভুত ধরনের। লিচ্ছবিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে গুপ্তরা একদিকে যেমন গর্বিত ছিল, অন্যদিকে আবার পশ্চিমদিকের গণরাজ্যগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বারবার আক্রমণ সত্ত্বেও পশ্চিমাঞ্চলের গণরাজ্যগুলো বহু শতাব্দী ধরে টিকে ছিল। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের আক্রমণেই উপজাতিগুলোর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে গেল। বর্ণ ও উপজাতির প্রাচীন বিরোধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো বর্ণ।

সমুদ্রগুপ্তের অভিযানের ব্যাপারে অন্যান্য দাবিগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কুষাণ রাজারা তাঁর সময়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তাদের ঠিক কেমন সম্পর্ক ছিল তা জোর করে বলা শক্ত। একটি চীনাসূত্র থেকে জানা যায়, সিংহলের রাজা সমুদ্রগুপ্তকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন এবং গয়াতে একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁর অনুমতিও চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অনুরোধকে বশ্যতা স্বীকারের উদাহরণ বলা যায় না। মনে হয়, অন্যান্য বিদেশি রাজাদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল এই ধরনেরই। এছাড়া ‘দ্বীপের অধিবাসী’ বলে যে কাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখন বোঝা কঠিন। ভারতবর্ষের উপকূলের কাছাকাছি বা মালদ্বীপ বা আন্দামানও হতে পারে, কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথাও বোঝাতে পারে। ঐ সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা বড় বড় উপনিবেশ স্থাপন করে ফেলেছিল এবং ওখানকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও ছিল। ৪৮ বছরের রাজত্বকালে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর অভিযান পরিকল্পনার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর অভিযানকে আরো ব্যাপক স্বীকৃতি দেবার জন্যে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। আর, এই যজ্ঞ করার অধিকার অন্যান্য বহু রাজার চেয়ে সমুদ্রগুপ্তেরই যে বেশি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সমুদ্রগুপ্ত মানুষ হিসেবে শুধুমাত্র রাজ্যলোলুপতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহেই উৎসাহী ছিলেন না, স্তম্ভলিপি অনুযায়ী সমুদ্রগুপ্তের কাব্য ও সংগীতেও আগ্রহ ছিল। একথা সম্ভবত অতিশয়োক্তি নয়। কেননা, অনেকগুলো মুদ্রাতেই তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি দেখা গেছে।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত গুপ্তরাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিলেন। ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। পিতার মতো তাঁর সিংহাসনারোহণের বৃত্তান্তও রহস্যাবৃত। ২০০ বছর পরে ‘দেবীচন্দ্রগুপ্তম’ নামে একটি নাটক লেখা হয়েছিল। তার বিষয় ছিল সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলি। ওই কাহিনী অনুযায়ী সমুদ্রগুপ্তের পরে সিংহাসনে বসেন রামগুপ্ত। শকদের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী ধ্রুবদেবীকে শকদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হন। তাঁর ছোটভাই চন্দ্ৰগুপ্ত এতে ক্ষুব্ধ হয়ে এক পরিকল্পনা করলেন। রানী ধ্রুবদেবীর ছদ্মবেশে তিনি শকরাজার প্রাসাদে ঢুকে পড়ে রাজাকে হত্যা করলেন। এই কাজের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও রামগুপ্তের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত রামগুপ্তকে হত্যা করে ধ্রুবদেবীকে বিয়ে করলেন। শিলালিপির মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রীর নাম ধ্রুবদেবী বলে জানা যায়। এছাড়াও রামগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধান যুদ্ধ ছিল শকদের বিরুদ্ধে, তারও প্রমাণ আছে।

এই যুদ্ধ হয়েছিল ৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এরপর শকরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয় ও পশ্চিম-ভারত গুপ্তদের দখলে চলে যায়। এই জয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে দুর্ভাবনা কমে গেল এবং সমগ্র উত্তর-ভারত গুপ্তদের অধিকারে এলো। তাছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যের ব্যাপারেও সুবিধা হয়। কারণ, পশ্চিম-ভারতের বন্দরগুলো এবার গুপ্তদের করায়ত্ত হলো। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দক্ষিণ-ভারতে গুপ্তদের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে একটি মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্ব অংশে অভিযান চালালেও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হননি। পশ্চিম অংশে যেখানে আগে তখন সাতবাহন বংশের প্রতিপত্তি ছিল সেখানে বাকাটক রাজবংশ রাজত্ব করছিল এবং তারা ক্রমশ দাক্ষিণাত্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে গুপ্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যার সঙ্গে বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিয়ে হয়। দাক্ষিণাত্যের অন্য কয়েকটি রাজবংশের সঙ্গেও গুপ্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এরূপ নানা কৌশলে তাঁর পিতার লক্ষ্য সম্পূর্ণ করলেন।

ওদিকে বাকাটক রাজবংশ খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। সাতবাহন রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তার ওপরই এই নতুন রাজবংশের পত্তন হয়। রাজা প্রথম প্রবরসেন রাজত্ব করেছিরেন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে। তিনি দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশ ও মধ্য-ভারত জয় করেন। পরবর্তী রাজার আমলে বাকাটক রাজ্যকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়। ফলে রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু এর একটি সুফল হয়, এই রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। সমুদ্রগুপ্ত বাকাটক রাজ্যের মধ্য-ভারতীয় সামন্ত রাজাদের আনুগত্য গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হলেন, মূল রাজ্যটি নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না। গুপ্ত আক্রমণ থেকে এইভাবে রক্ষা পাবার পর বাকাটক রাজারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশেও নিজেদের অধিকার বিস্তার করলেন। ওদিকে গুপ্ত রাজবংশ বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুফল পেল অন্যভাবে। বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেন পাঁচ বছর রাজত্ব করার পরই মারা যান। তাঁর ছেলেরা তখনো নাবালক বলে তাঁর বিধবা স্ত্রী (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা) ৩৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেন। এইভাবে বাকাটক রাজ্য প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর রাজত্বকাল কেবল যুদ্ধজয় ও রাজ্যবিস্তারের জন্যেই স্মরণীয় নয়। সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী হিসেবেই তিনি বেশি খ্যাত। সংস্কৃতভাষার কবি কালিদাস তাঁর রাজসভার সভাসদ ছিলেন। এছাড়া তাঁর সময়ে শিল্প ও সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশ দেখা যায়। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন ভারতীয় মঠে বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন। ফা-হিয়েনের মতে তখনকার ভারতবর্ষকে সাধারণভাবে একটি সুখি দেশ বলা চলে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও পরবর্তী রাজা কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৫৪ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে নতুন আক্রমণের সূচনা হয়। মধ্য এশিয়ার হুনজাতির একাংশ আগের শতাব্দীতেই ব্যাকট্রিয়া অধিকার করেছিল। তারপর থেকে তারা আগেকার আক্রমণকারীদের মতো হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতবর্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে মোটামুটি শান্তিতে কেটেছিল ও রাজ্যের কোনো অঙ্গহানিও হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ১০০ বছর ধরে হুন আক্রমণের মোকাবিলা করা গুপ্ত রাজাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা কিছু পরিমাণে সফল হয়েছিল, কারণ ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের পর হুনেরা যখন শেষ পর্যন্ত আক্রমণে সাফল্য লাভ করল, তখন তারা খানিকটা হীনবল। তাদের আক্রমণে ভারতবর্ষের রোমসাম্রাজ্যের মতো দুরাবস্থা হয়নি। একথা বলা যেতে পারে যে, চীন ও ভারতবর্ষে বারবার আক্রমণ ব্যাহত হবার ফলেই হুনরা ইউরোপের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কুমারগুপ্তের পরবর্তী রাজারা কিন্তু আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে তেমন সাফল্য লাভ করেননি। বারংবার হুন আক্রমণের আঘাতে গুপ্তরাজারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। স্কন্দগুপ্ত বীরযোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও তাঁকে বিব্রত থাকতে হয়েছিল। সামন্ত রাজারা কেউ কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দিয়েছিল। এবং সেই কারণেই স্কন্দগুপ্তের আমলের মুদ্রাগুলো নিকৃষ্ট ধাতুতে তৈরি। এসব সত্ত্বেও তিনি ৪৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বেশ শক্তি সঞ্চয় করে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করেন। কিন্তু ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দের পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসন দ্রুত দুর্বল হয়ে আসতে থাকে। পরবর্তী রাজাদের সম্পর্কে বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বেশ কয়েকটি সরকারি মুদ্রা পাওয়া গেছে ও তার মধ্যে বিভিন্ন রাজার নামও আছে। কিন্তু রাজাদের বংশানুক্রমিক বিবরণ কিছুটা অস্পষ্ট। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষদিকে হুনরা উত্তর-ভারতের নানা জায়গায় ঢুকে পড়ল। পরবর্তী ৫০ বছর ধরে গুপ্ত রাজবংশ আরো দুর্বল হয়ে পড়ল ও শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

ভারতবর্ষে যে হুনরা এলো তারা নিজেরাও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। হুনরাজার প্রতিনিধি হিসেবে তারা এখানে রাজ্যশাসন করত। পারস্য থেকে খোটান পর্যন্ত অঞ্চলে হুনদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। রাজধানী ছিল আফগানিস্তানের বামিয়ান। প্রথম উল্লেখযোগ্য হুনরাজা ছিলেন তোরামান, যিনি উত্তর-ভারত মধ্য-ভারতের এরন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। এঁর পুত্র মিহিরকুলের (৫২০ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে হুনদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল। এইসময়ে উত্তর-ভারতে ভ্রমণরত এক চীনা পরিব্রাজক তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মিহিরকুলের ব্যবহার ছিল অদ্ভূত ধরনের। তিনি মূর্তিবিনাশী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের ওপর তাঁর একটা বিদ্বেষ ছিল।* মধ্য-ভারতে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায় গুপ্তরাজারা তখনো নিজেদের চেষ্টায় ও অন্যান্য রাজাদের সহায়তায় হুনদের বিরোধিতার চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মিহিরকুলকে সমভূমি অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে কাশ্মীরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে ৫৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর হুনদের রাজনীতিক গুরুত্ব কমে যায়। তবে গুপ্ত রাজবংশ হুন আক্রমণ ব্যতিরেকেও খুব বেশিদিন টিকে থাকত বলে মনে হয় না। হুনরা কেবল গুপ্তদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

[* কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কাহিনী শোনা যায়।]

কিন্তু হুন-আক্রমণের এটাই একমাত্র ফল ছিল না। যে সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, এবং যার একটা কাঠামোর আভাস পাওয়া গিয়েছিল— তার পতন ঘটল। কেননা, হুন আক্রমণ প্রতিহত করতেই সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত উপমহাদেশের শক্তিকে একত্র করে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হবার কথা সেযুগে কেউ ভাবত না। স্থানীয় রাজারা নিজেদের সাধ্যমতো যুদ্ধ করতেন। অনেক সময় অবশ্য কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য একত্র হয়ে পড়ত। এর ফল হিসেবে অনেক সময় রাজ্যগুলো এক সমর্থ নেতার অধীনে এক রাজ্যেও পরিণত হয়েছে। তবে সেখানে রাজবংশের সম্মানের চেয়ে সামরিক শক্তিই বড়কথা ছিল। এই অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে আবার নতুন নতুন জাতিগোষ্ঠীর লোকের আগমনে সমাজে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো। হুনদের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার আরো অন্য উপজাতিভুক্ত মানুষও ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল। তারা ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। এর মধ্যে একদল ছিল গুর্জর উপজাতি এবং এরা কয়েক শতাব্দী পরে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাজস্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যায় ও সেখানে নতুন উপজাতিরা এসে বসবাস শুরু করে। এরাই কিছু কিছু রাজপুত পরিবারের পূর্বপুরুষ হিসেবে উত্তর-ভারতের পরবর্তী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে তুর্কী ও পারস্যবাসীরা হুনদের ওপর ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। এর ফলে ভারতবর্ষের ওপর হুন আক্রমণেরও ভাটা পড়ে। তা সত্ত্বেও হুনরা উত্তর-ভারতের ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে।

গুপ্তদের পতন ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে হর্ষবর্ধনের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল ছিল এবং এ সম্বন্ধে খুবই সামান্যই তথ্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু সময় ধরে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ স্থান বদল করে অন্যত্র নতুন করে বসবাস শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। গুপ্তদের গৌরবের উত্তরাধিকারের জন্যে ছোট ছোট রাজ্যগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছিল। উত্তর- ভারতে এই সময় প্রধান চারটি রাজ্য ছিল— মগধের গুপ্তবংশ, মৌখরি বংশ, পুষ্যভূতিবংশ ও মৈত্রক বংশ। মগধের গুপ্তদের সঙ্গে কিন্তু আগেকার গুপ্তবংশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মৌখরি বংশ পশ্চিম উত্তর-প্রদেশের কনৌজ অঞ্চলে রাজত্ব করত। কিছুদিন পরে এরা গুপ্তদের মগধ থেকে বিতাড়িত করে। তখন গুপ্তরা চলে আসে মালবে। পুষ্যভূতিদের রাজ্য ছিল দিল্লির উত্তরে থানেশ্বরে। এদের সঙ্গে মৌখরিদের একটা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। শেষ মৌখরি রাজার মৃত্যুর পর ওই রাজ্যের অভিজাত বংশীয় লোকরা পুষ্যভূতি রাজা হর্ষবর্ধনকে দুই রাজ্য এক করে দিয়ে কনৌজ থেকে রাজ্যশাসন করতে অনুরোধ করল। মৈত্রক বংশ সম্ভবত ইরান থেকে এসেছিল। ওদের রাজা ছিল গুজরাট অঞ্চলে (বর্তমান সৌরাষ্ট্র)। এই রাজ্যের রাজধানী বলভি শিক্ষার একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই চারটি রাজ্যের আশেপাশে যে কয়েকটি ছোট-খাট রাজ্য ছিল, তারা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। বঙ্গদেশ আর আসামেও এই ঘটনা ঘটেছিল। চারটি রাজ্যের মধ্যে মৈত্রকদের রাজ্য সবচেয়ে বেশিদিন টিকেছিল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর আরব-আক্রমণের ফলে মৈত্রক বংশের পতন হয়।

হুন আক্রমণের পর পুষ্যভূতি বংশের সূচনা হয় এবং প্রভাকর বর্ধনের সিংহাসনারোহণের পর এরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধনের জীবনীলেখক বাণ ওঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

…হুন হরিণের কাছে তিনি ছিলেন সিংহর মতো, সিন্ধু অঞ্চলের রাজার কাছে তপ্ত জ্বরের মতো, গুজরাটের নিদ্রার ব্যাঘাতকারী, গজহস্তী গান্ধারপতির কাছে ভীষণ ব্যাধির মতো, ন্যায়-নীতিহীন লাটদের কাছে দস্যুর মতো এবং মালবের গৌরব-লতার কাছে কুঠারের মতো।

রাজ্য-বিস্তারের যে স্বপ্ন প্রভাকরবর্ধনের ছিল, তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে উঠেছিল তাঁর কনিষ্ঠপুত্র হর্ষবর্ধন বা হর্ষের সময়ে।

হর্ষ রাজা হলেন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে। বাণ তাঁর জীবনী রচনা করে গেছেন ‘হর্ষচরিত’ নামক গ্রন্থে। এছাড়া একজন চীনাবৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্-এর লেখা বিবরণও পাওয়া গেছে। তিনি হর্ষর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ছিলেন। ৪১ বছরের রাজত্বকালের মধ্যে হর্ষ উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অংশে তাঁর রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাঁর অধীনে ছিলেন জলন্ধর, কাশ্মীর, নেপাল ও বল্লভির সামন্ত- রাজারা। হর্ষ অবশ্য দক্ষিণ-ভারতে রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হননি। বরং দক্ষিণ- ভারতীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হর্ষর বড় পরাজয় হয়েছিল। হর্ষ অদম্য উৎসাহ নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের অবস্থা নিজে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। হর্ষর নিজের সাহিত্যপ্রতিভাও ছিল। শাসনকার্যের দায়িত্ব সত্ত্বেও হর্ষ তিনটি নাটক রচনা করে গেছেন। এর দুটি ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে লেখা কমেডি ও অন্যটি ধর্মীয় বিষয়ের ওপর লেখা নাটক।

হর্ষর রাজত্বকালের শেষদিকের ঘটনাবলির বিবরণ পাওয়া যায় চীনাসূত্রে। ঐ সময় চীনদেশের সম্রাট ছিলেন তাত্ বংশীয় তাঈ-সুঙ্। তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ ও ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে দুবার দূত পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার চীনাদূত এসে দেখলেন, হর্ষর মৃত্যু হয়েছে ও একজন অযোগ্য ব্যক্তি সিংহাসনে বসেছে। এই দেখে চীনাদূত নেপাল ও আসামে চলে গিয়ে এক সৈন্যবাহিনী একত্র করলেন— যাদের সাহায্যে হর্ষর মিত্রশক্তিরা যুদ্ধে জিতলেন এবং ওই অযোগ্য রাজাকে চীনদেশে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঈ-সুঙের সমাধির পাদদেশে ওই ব্যক্তির নাম লেখা আছে। কিন্তু এরপর হর্ষবর্ধনের রাজ্য ক্রমশ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল।

হর্ষ বুঝেছিলেন ছোট ছোট রাজ্যগোষ্ঠীর দুর্বলতা। তাই তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলোকে জয় করে সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। গুপ্তদের মতো হর্ষর অধীনেও বেশ কয়েকটি সামন্তরাজ্য ছিল। কিন্তু মৌর্যদের সাম্রাজ্যের মতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তেমন শক্তিশালী হয়নি কেন, তার কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।

গুপ্তরাজারা নানারকম মহিমাময় উপাধিতে নিজেদের ভূষিত করেছিলেন। যেমন— রাজাধিরাজ, সম্রাটশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু শেষদিকের গুপ্তরাজাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপাধি ছিল নেহাতই অতিরঞ্জন। তাঁদের রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা গুপ্ত রাজাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। ওখানকার শাসনপদ্ধতির সঙ্গে মৌর্য-পদ্ধতির কিছু-কিছু মিল ছিল। রাজা ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। যুবরাজ তাঁকে সাহায্য করতেন। অন্যান্য রাজপুত্ররা প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। বিভিন্ন মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা রাজাকে সাহায্য করতেন। প্রদেশগুলো (দেশ বা ভুক্তি) কয়েকটি জেলায় (প্ৰদেশ বা বিষয়) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জেলার নিজস্ব শাসন-বিভাগীয় দপ্তর থাকত। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ওপর সাধারণত কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। স্থানীয় শাসকরাই সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় শাসকের নীতি বা আদেশের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ সেখানে থাকত না। সেখানে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেই হোক আর বিভিন্ন পরিস্থিতেই হোক, স্থানীয় সিদ্ধান্তই গৃহীত হতো। জেলার শাসনকর্তারা (কুমারামাত্য) ছিলেন কেন্দ্র ও স্থানীয় শাসনের যোগসূত্ৰ। এইখানেই মৌর্যদের সঙ্গে গুপ্তদের শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল। অশোকের অভিমত ছিল, জেলাগুলোর নিম্নতম সরকারি কর্মচারীদের কাজকর্ম সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে গুপ্তরাজারা কুমারামাত্য আযুক্তদের ওপরই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

গ্রামশাসনের দায়িত্ব ছিল গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ও মোড়লের ওপর। গ্রামশাসনে কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে স্থানীয় সুবিধা- অসুবিধাকেই বড় করে ধরা হতো। শাসনের জন্যে যে সংস্থা ছিল তার সভ্য ছিলেন ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘের প্রতিনিধি, কারিগরদের প্রতিনিধি, পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রধান করণিক। শহরের প্রতি অঞ্চলেও এই ধরনের স্থানীয় সংস্থা থাকত। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বিবরণ থেকে এই স্থানীয় সংস্থাগুলোর পার্থক্য বোঝা যায়। মৌর্যআমলে সংস্থাগুলো সরকার দ্বারা নিযুক্ত হতো। গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় লোকদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত হতো এবং এই সংস্থায় ব্যবসায়ীরা বেশি গুরুত্ব পেত।

হর্ষ তাঁর কর্মচারীদের মাধ্যমেও নিজের প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের ফলে জনমত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতেন। এইভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনারও সুবিধা হতো। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে যেরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মৌর্যদের মতো কেন্দ্র পরিচালিত শাসনব্যবস্থা অসম্ভব ছিল। দেশভ্রমণ করে হর্ষ তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতেন। কর আদায়ের কাজ হর্ষ নিজেই দেখাশোনা করতেন, অভিযোগ শুনতেন, শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করতেন এবং প্রচুর দানও করতেন।

এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বেতন সব সময় অর্থে দেওয়া হতো না, পরিবর্তে প্রায়ই জমি দেওয়া হতো। ভূমিদান সম্পর্কে বহু শিলালিপি ও ধাতুফলক পাওয়া গেছে এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণে এর উল্লেখ আছে। কেবল সামরিক বাহিনীকে অর্থে বেতন দেওয়ার রীতি ছিল। জমিদার ছিল দুরকমের। কেবল ব্রাহ্মণদের জন্যে ছিল ‘অগ্রহার’ ভূমিদান। তার জন্যে কোনো কর দিতে হতো না। এই জমি সাধারণত পরিবারগুলোর বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করার অধিকার থাকলেও গ্রহীতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে রাজা ওই জমি চেয়ে নিতেও পারতেন। আর এক ধরনের ভূমিদান করা হতো সরকারি কর্মচারীদের— কখনো বেতন হিসেবে, কখনো ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে। প্রথমদিকে এই ধরনের ভূমিদান বেশি হতো না। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এটা প্রায় প্রথা হয়ে দাঁড়াল। প্রথমযুগে যখন ভূমিদান একটা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার ছিল, ‘অগ্রহার’ ভূমিদানের দ্বারা সমাজে ব্রাহ্মণদের বিশেষ স্থানটিই ফুটে উঠত। ক্ৰমাগত ভূমিদানের ফলে পরে কিন্তু রাজার ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা ভূমিদানের সুফল পেত ও তারা কেন্দ্রীয় শাসনের আওতার বাইরে চলে যেত। রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে এরা রাজনৈতিক বিরোধিতা শুরু করতে পারত।

জমি ছিল তিন ধরনের— রাজ্যের মালিকানাভুক্ত অনুর্বর জমি, যেগুলো সাধারণত দান করা হতো : রাজ্যের মালিকানাভুক্ত উর্বর চাষযোগ্য জমি, যেগুলো সচরাচর দান করা হতো না; ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত জমি। ভূমি যখন বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হতো, গ্রহীতা ভূমির সম্পূর্ণ অধিকারী হতো না। গ্রহীতা ওই জমির বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে পারত না। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা এক- তৃতীয়াংশ জমির মালিক পেত, বাকিটা বর্গাদাররা। জমির উর্বরতা অনুসারে জমির দামের পার্থক্য হতো। অনুর্বর জমির চেয়ে উর্বর জমির দাম শতকরা ৩৩ ভাগ বেশি হতো। এই সময়ে যেসব ফসলের চাষ হতো, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও বহুকাল পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। হিউয়েন সাঙ্ লিখেছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে আখ ও গমের চাষ হতো এবং মগধ ও আরো পূর্বদিকের অঞ্চলগুলোতে ধানচাষ হতো। এছাড়া বহুরকমের সবজি ও ফলেরও উল্লেখ আছে। গ্রামাঞ্চলে চাকা ঘুরিয়ে জলসেচের পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ছিল। মৌর্যরা যে সুদর্শন সরোবর তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং রাজা রুদ্রদামন যার সংস্কার করেছিলেন, সেটি এই যুগে আবার সংস্কার করে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়।

জমির কর আদায় হতো বিভিন্ন পদ্ধতিতে। কখনো সোজা জমি থেকে, কখনো বা উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে। রাজকীয় জাঁকজমক বজায় রাখতে গিয়ে যে অর্থনীতির ওপর অনাবশ্যক চাপ পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তযুগের শেষদিকের মুদ্রাগুলো থেকে। হর্ষবর্ধন জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ বরাদ্দ করেছিলেন সরকারি খরচের জন্যে। আর-এক চতুর্থাংশ ছিল রাজকর্মচারীদের বেতনের জন্যে। আর এক-চতুর্থাংশ দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের জন্যে পুরস্কার দেওয়া হতো। শেষ চতুর্থাংশ খরচ হতো উপহার ও দানের জন্যে। এই ভাগাভাগি যতই ভালো লাগুক, এর মধ্যে বাস্তব অর্থনীতির জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় ছিল না।

কর আদায় হতো প্রধানত জমি থেকে। বাণিজ্যিক কাজকর্ম থেকে আগের মতো আর আয় হতো না। আগে রোমের সঙ্গে বাণিজ্য থেকে প্রচুর অর্থাগম হতো। কিন্তু খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে ওই বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। তারপর হুন আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ওই বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপনের ফলে বেশ অর্থব্যয়ও হচ্ছিল। গুপ্তযুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে পূর্বযুগের অর্থনৈতিক উত্থানের শেষ অধ্যায়।

সমবায় সংঘগুলোই জিনিস তৈরি ও ব্যবসায়িক ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। সংঘগুলোর পরিচালনার ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল বিরল। এগুলোর নিজস্ব যেসব নিয়ম-কানুন ছিল তা তৈরি করে দিত সংঘগুলোর মিলিত সংস্থা। এই সংস্থা কয়েকজন পরামর্শদাতা নির্বাচন করত ও তারাই সংস্থাটি পরিচালনা করত। কয়েকটি বড় শিল্পের সমবায় সংঘের নিজস্ব সংস্থা থাকত। এই সংস্থা বড় বড় কাজেরও দায়িত্ব নিত। যেমন, মন্দির নির্মাণে অর্থসাহায্য। বৌদ্ধ সংঘগুলো রীতিমতো ধনী ছিল ও তারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিত। অনেক সময়ে বৌদ্ধসংঘ ব্যাঙ্কের মতো টাকাও ধার দিত। অবশ্য সুদও নিত। এ ছাড়া সংঘের দান হিসেবেও পাওয়া যেসব জমি ছিল, তার উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ সংঘ ভোগ করত। কর হিসেবেও চাষীকে এই একই পরিমাণ শস্য সরকারকে দিতে হতো। কিছু কিছু ব্রাহ্মণ দানের জমির ওপর নির্ভর করেই জীবিকানির্বাহ করত। বাকাটক রাজারা এ-বিষয়ে খুব উদার ছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণির লোকেরা সাধারণত ঝুঁকির কাজ করা অপছন্দ করত। বৌদ্ধ সংঘগুলোর চেয়ে ব্রাহ্মণরাই বেশি জমির সঙ্গে একাত্ম ছিল। ভূমিলব্ধ অর্থ ব্রাহ্মণরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করেছে, এমন ঘটনা বিরল। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের নিকট সম্পর্কের জন্যেই বৌদ্ধ সংঘগুলো ব্যবসায়ে এত অর্থ বিনিয়োগ করেছিল।

সুদের হার নির্ভর করত কীসের জন্যে টাকা ধার দেওয়া হয়েছে তার ওপর। মৌর্যযুগে সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্যে অত্যধিক চড়াহারে সুদ দিতে হতো, কিন্তু এইযুগে তেমন দাবি করা হতো না। কেননা, এতদিনে সমুদ্র-বাণিজ্য সম্পর্কে লোকের আস্থা বেড়ে গেছে। আগের যুগে সুদের হার ছিল বছরে ২৪০ শতাংশ। এই যুগে তা এসেছিল মাত্র ২০ শতাংশে। সুদের হার বেআইনীভাবেও চড়া হতো যদি ঐ হারে দুপক্ষেরই সম্মতি থাকত। কিন্তু সাধারণত সুদ নিম্নমুখী হবার আর একটি কারণ হলো, জিনিসপত্রের প্রাচুর্য্য ও লাভের হার হ্রাস। বস্ত্রবয়ন ছিল তখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ভারতবর্ষের মধ্যেই বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে বস্ত্রব্যবসাই ছিল প্রধান। এ ছাড়া বিদেশের বাজারেও ভারতীয় বস্ত্রের বেশ চাহিদা ছিল। সিল্ক, মসলিন, উল, সুতি, ক্ষৌমবস্ত্ৰ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। পশ্চিম-ভারত ছিল রেশমব স্ত্র উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র। গুপ্তযুগের শেষভাগে রেশমের উৎপাদন কিছুটা কমে যায়। এর কারণ হলো, ঐ অঞ্চলের একটি বড় সমবায় সংঘের কারিগররা তাদের পেশা পরিবর্তন করে। মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যপথ ও সমুদ্রপথে চীন থেকে প্রচুর চীনাংশুক আমদানি হওয়ার জন্যেও ভারতবর্ষে উৎপাদন হয়তো কমে গিয়েছিল। তবে উৎপাদনে নিম্নগতি সম্ভবত পশ্চিম-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া হাতির দাঁতের শিল্প ও পাথরের ওপর খোদাই শিল্প এ সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। ধাতুশিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল তামা, লোহা, সীসা। ব্রোঞ্জের ব্যবহারও বাড়ছিল। আর সোনা-রুপোর চাহিদা তো সব সময়েই ছিল। পশ্চিম-ভারতের মুক্তা উৎপাদন শিল্পও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল— যখন বিদেশি বাজারে মুক্তা খুব উচ্চমূল্যে বিক্রিত হতে লাগল। বহির্বাণিজ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের পাথর। জ্যাসপার, আকীক প্রস্তর (অ্যাগেট) কর্নেলিয়াস, স্ফটিক, নীলকান্তমণি ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে রপ্তানি হতো। পাথরগুলো কেটে পালিশ করে পাঠানো হতো, মাটির পাত্রও নিয়মিত তৈরি হতো। তবে আগেকার সুন্দর কালো পালিশ করা মৃৎপাত্র তখন আর ব্যবহৃত হতো না। এর বদলে সাধারণ লাল রঙের পাত্র তৈরি হতো। কখনো এগুলো তৈরির সময়ে মাটির মধ্যে অভ্র মিশিয়ে এগুলোকে আরো জৌলুস দেওয়া হতো এবং সেগুলো অনেকটা ধাতুনির্মিত পাত্রের মতো দেখাত।

ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণদিকে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান ও পরে হর্ষবর্ধনের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়মিত সফরের ফলে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছিল। মালবাহী পশু ও বলদগাড়ি যাতায়াত করত এবং কোনো জায়গায় হাতি দিয়েও মাল বহন করানো হতো। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর নিম্নাংশে নিয়মিত জলযান চলাচল করত। পূর্ব-উপকূলের তাম্রলিপ্তি, ঘণ্টশাল ও কদুর বন্দরগুলো দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য চলত। পশ্চিম-উপকূলের ব্রোচ, চাওল, কল্যাণ ও কামবে বন্দর দিয়ে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-ভারতের বন্দরগুলোর ওপর গুপ্তদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আগের মতোই মশলা, মরিচ, চন্দন কাঠ, মুক্তা, দামী পাথর, নীল ও ওষধিলতা ইত্যাদি রপ্তানি করা হতো। কিন্তু আমদানির ধাঁচ পালটে গিয়েছিল। চীন থেকে সিল্ক ও ইথিওপিয়া থেকে হাতির দাঁতের আমদানি শুরু হয়েছিল। আরব দেশ, ইরান ও ব্যাকট্রিয়া থেকে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ঘোড়া আমদানি শুরু হয়েছিল। ঘোড়া জলপথে বা স্থলপথে আসত। আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষে ভালো ঘোড়ার বংশবৃদ্ধির চেষ্টা কখনো হয়নি।* এর ফলে ভারতীয় সেনাদলের ঘোড়সওয়ার বাহিনী মধ্য-এশিয়ার ঘোড়সওয়ারদের তুলনায় নিতান্তই দুর্বল ছিল।

[* এর একমাত্র সম্ভাব্য কারণ এই যে, এদেশের জলবায়ু ও বিশেষ ধরনের তৃণের অভাবে উচ্চশ্রেণীর ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না।]

এই সময়ে ভারতীয় জাহাজগুলো নিয়মিত আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের বন্দরগুলোতে যাতায়াত করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে ভারতীয় জাহাজগুলো যেত, তাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে— ঐগুলোতে ছিল ‘চৌকো পালমাস্তুল, মসৃণ উপরিভাগ ও পাটাতনের নিচে দুসারি দাঁড়। ঐ বর্ণনায় ‘কৃষ্ণবর্ণ যবনদের দ্বীপ’ বলে যে অঞ্চলের উল্লেখ আছে তা সম্ভবত মাদাগাসকার বা জাঞ্জিবারের নিগ্রো জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেই বলা হয়েছে। পূর্ব-আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে। এই যুগে বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়ে উঠল। পূর্ব-আফ্রিকার বন্দরে চীনারাও বাণিজ্য করত। এই যুগে ভারতবর্ষে সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য সম্পর্কে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা অনুশাসন দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। এর ফলে বহুলোক সমুদ্রবাণিজ্য থেকে বিরত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটি নিয়ে এই সময়কার ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকেরা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছিল। দূরদেশে গেলে ম্লেচ্ছ ও বর্ণবহির্ভূত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা হবে এই ছিল আপত্তি। বিদেশে নিজের বর্ণের বিশিষ্ট নিয়মকানুন পালন করাও সম্ভব ছিল না। বিদেশযাত্রায় আপত্তি তুলে ব্রাহ্মণরা ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাফল্যকে সীমিত করতে চাইছিল।

নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হবার ফলে ও রাজ্যের প্রদেশগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যে যেসব শহরগুলোর কেবলমাত্র স্থানীয় গুরুত্ব ছিল, সেগুলো আরো প্রাধান্য লাভ করল। হর্ষবর্ধনের সময়ে পাটলিপুত্রের (পূর্বতন অধিকাংশ উত্তর-ভারতীয় রাজ্যের রাজধানী) গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তার বদলে কণৌজের (উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাংশে) প্রাধান্য বেড়ে গেল। মথুরা ও বারাণসী-মন্দিরও বয়নশিল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠল। থানেশ্বর সামরিক দিক থেকে গুরুত্ব পেল— এখান থেকেই উত্তর গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। হরিদ্বার একটি নতুন তীর্থস্থান হয়ে উঠল। অধিকাংশ শহরের পরিকল্পনা ছিল সহজ- সরল— চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্র হিসেবে সাজানো। বাড়িগুলোর উঁচু বারান্দা ও জানালা ছিল। যেসব প্রধান রাস্তায় বাজার ও দোকান বেশি থাকত, সেখানকার বাড়িগুলো হতো ছোট আকারের। ওপরের বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যেত। এসময়ে শহরের ধনীব্যক্তিরা কাঠের বদলে ইটের তৈরি বাড়িই পছন্দ করত। দরিদ্ররা বাঁশ ও গাছের ডাল দিয়ে ঘর তৈরি করত। বাড়িগুলোর গঠন এবং প্রচুর কুয়ো ও পয়ঃপ্রণালী দেখে বোঝা যায়, শহরের পরিকল্পনা বেশ ভেবেচিন্তে করা হয়েছিল।

খনন কার্যের ফলে গুপ্তযুগের সময়কার যেসব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, সেগুলোর উন্নত গঠনভঙ্গি এবং সমসাময়িক সাহিত্য জীবনের বর্ণনা ইত্যাদি থেকে মনে হয় ঐ সময় জীবনযাত্রার মান ছিল বেশ উঁচু। শহরের ধনী অধিবাসীরা আরামে থাকত ও দামী কাপড়, পাথর ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করত। মুখ-বিশিষ্ট মাটির পাত্র ও প্রচুর তামা ও লোহার জিনিসপত্র দেখে মনে হয়, অন্তত শহরাঞ্চলে আরামের জীবন কেবলমাত্র ধনীদের একচেটিয়া ছিল না। কিন্তু এই সভ্যতায় জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন রকম। সুখী নগরবাসীদের চারপাশে নগরের আওতার ঠিক বাইরে থাকত বর্ণবহির্ভূত মানুষেরা— অনেকটা আজকের যুগের শহরের বাইরে বস্তির মতো। একবার গ্রামে গেলে অবশ্য জীবনযাত্রার এতটা প্রভেদ চোখে পড়ত না। বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা থেকে মনে হয়, গ্রামের মানুষের অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল।

‘কামসূত্র’ বইটির মধ্যে শহরের ধনী নাগরিকদের জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। নাগরিকদের অবসর ছিল এবং অবসর বিনোদনের আর্থিক সঙ্গতিও ছিল। সূক্ষ্ম কলা ও শিল্পে নৈপুণ্যলাভ এই জীবনের বিশেষ কাম্য ছিল। শহরের নবীন নাগরিকদের কাব্যসংগীত ও শিল্পচর্চার অনুরাগ হবে, এটাই আশা করা হতো এবং তার জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। সভা-সমাবেশে কাব্যপাঠ হতো। শিল্পীদের বাড়ির সব সময়েই চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা দেখা যেত। এছাড়া বীণা বাজিয়ে সংগীতচর্চা করা হতো। তাছাড়া তরুণরা প্রণয়ের ব্যাপারে যাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যে ‘কামসূত্র’ ও অন্যান্য বই রচিত হয়েছিল। ‘কামসূত্র’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই বইতে প্রণয় ও কামকলার সমস্ত দিক নিয়ে এত সহজ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে যে তার সঙ্গে এ বিষয়ের আধুনিক বইয়ের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। বীরাঙ্গনারা ছিল নগরজীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ—এদের ঘৃণা করাও হতো না, অথবা এদের প্রতি অধিক ভাবালুতা দেখানো হতো না। ‘কামসূত্রে’ বীরাঙ্গনাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির যে বিবরণ আছে তা থেকে বোঝা যায়, তাদের পেশা কিছু সহজ ছিল না। জাপানের গেইশা বা গ্রীসের হেটেরাদের মতো ভারতীয় বীরাঙ্গনারাও প্রয়োজনে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করার শিক্ষা পেত।

সাহিত্য ও শিল্পে ভারতীয় নারীকে যতই মর্যাদা দেওয়া হোক-না-কেন, বাস্তবে নারীর সামাজিক মর্যাদা পুরুষের সমান ছিল না। উচ্চবর্ণের নারীরা পড়াশোনার সীমিত সুযোগ পেত। কিন্তু তাতে তাদের কথাবার্তায় কিছুটা বুদ্ধিমত্তার ছাপ পড়া ব্যতীত আর কোনো কাজ হতো না। জনজীবনের কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশ নেবার যোগ্যতা অর্জন করা এই সামান্য শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হতো না। নারী-শিক্ষিকা বা দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলো ব্যতিক্রম। এই যুগে এমন কয়েকটি প্রথা চালু হলো যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে সমাজে নারীর মর্যাদা সীমিত করে রেখেছিল, যেমন বাল্যবিবাহ। এমনকি রজোদর্শনের আগেও মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী বাকি জীবনটা কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যে কাটাবে, এই হলো নতুন বিধান। এমনকি স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলে মেয়েদের ‘সতী’* আখ্যা দেওয়া হতে লাগল। উত্তর-ভারতের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে ব্যাপক সহমরণের রীতি ছিল। কিন্তু পুণ্য অর্জনের জন্যে তারা ঐ প্রথা পালন করত না। যুদ্ধে সৈনিক স্বামীর মৃত্যু হলে বিজয়ীপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের অপমান এড়ানোর জন্যেই সৈনিকদের বিধবা স্ত্রীরা আগুনে পুড়ে মরত। এরন অঞ্চলে পাওয়া একটি শিলালিপিতে এই প্রথার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ৫১০ খ্রিস্টাব্দে। কেবল মধ্যভারত, পূর্বভারত ও নেপালের উচ্চবর্ণের মধ্যেই এই প্রথা সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ সামাজিক প্রথার বাইরে বেরিয়ে গেলে তবেই নারীদের স্বাধীনভাবে থাকা সম্ভব ছিল। বেরিয়ে যাওয়ার তাৎপর্য হলো— হয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠের জীবন বেছে নেওয়া, আর নয়তো অভিনেত্রী, রাজনর্তকী কিংবা বীরাঙ্গনার জীবন বেছে নেওয়া।

[* ইংরেজিতে এই ‘সতী’ কথাটির অনেক সময় অপপ্রয়োগ হয়। আক্ষরিকভাবে সতী কথাটির অর্থ- পুণ্যবতী নারী। একজন রমণী স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলে তিনি পুণ্যবতী নারীর অধিকার অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ইংরেজি বাক্যাংশ ‘to commit sati’ সম্পূর্ণ অর্থহীন।]

নাট্যাভিনয় ঐ যুগে বেশ জনপ্রিয় ছিল। গানবাজনা ও নাচের আসর বসত প্রধানত ধনী ও সমঝদার ব্যক্তিদের বাড়িতে। জুয়ার আসরে পুরুষদের আগের মতোই আগ্রহ ছিল। আর ছিল জানোয়ারের লড়াই, বিশেষ করে ভেড়া, মোরগ এবং গ্রামাঞ্চলে তিতির পাখির লড়াই। খেলাধূলার মধ্যে শরীরচর্চা ও মল্লক্রীড়া বেশি জনপ্রিয় ছিল। তবে গ্রীক বা রোমানদের মতো কখনো খেলাধূলা নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল না। সমস্ত উৎসবেই জনপ্রিয় প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। বসন্ত উৎসবের সময় প্রচুর পানভোজন করে সবাই আনন্দ করত। ফা-হিয়েন যদিও লিখে গেছেন যে, ভারতীয়রা নিরামিষাশী ছিল, প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ লোকই মাংস খেত। দেশি বা বিদেশি মদও রোজই পান করা হতো। এছাড়া মশলা দিয়ে পান চিবোনোও নিত্যঅভ্যাস ছিল।

এই যুগেও বর্ণ ও পেশার নিকট সম্বন্ধ বজায় ছিল। তবে, সবসময় সামাজিক নিয়ম ও আইনের বই অনুসরণ করা হতো না। বর্ণচ্যুতরা পৃথক একটি শ্রেণি ছিল। তবে মৌর্যযুগের তুলনায় শূদ্রদের মর্যাদা বেড়েছিল। আইনে শূদ্র ও ক্রীতদাসের আলাদা মর্যাদা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। মৌর্যদের মতো গুপ্তরা ততটা সরকারি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম না হওয়ায় শূদ্রদের ওপর রাজনৈতিক চাপও ছিল কম।

ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে ‘দ্বিজ’ আখ্যাটি এই যুগে বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের পবিত্রতার ওপর যত জোর দেওয়া হচ্ছিল, বর্ণচ্যুতদের অপবিত্রতার ব্যাপারটাও তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফা-হিয়েন লিখেছেন, বর্ণচ্যুতদের কাছাকাছি গেলেই অপবিত্র হয়ে যাবার ভয় পেত ব্রাহ্মণরা। অর্থাৎ, কোনো ব্রাহ্মণ যদি কোনো বর্ণচ্যুত ব্যক্তির কাছাকাছি এসে পড়ত, তাহলেই ধর্মীয় রীতি অনুসারে স্নান করে শুদ্ধ হতে হতো। আইনগ্রন্থেও এই ধরনের নিয়মকানুনই লেখা ছিল।

শিলালিপি থেকে জানা যায়, উপবর্ণগুলোর মধ্যে তখনো পর্যন্ত এত কড়াকড়ি ছিল না। এর একটা উদাহরণ হলো, পশ্চিম-ভারতের একদল রেশম তন্তুবায় যখন এই পেশা ছেড়ে অন্য অঞ্চলে চলে এলো, তখন তারা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছিল। যেমন— তীরন্দাজ, সৈনিক, কবি, পণ্ডিত প্রভৃতি। এইভাবে বর্ণের দিক দিয়েও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হলো। তবে, পেশার পরিবর্তন সত্ত্বেও পুরনো পেশার কথা তারা তখন ভুলে যায়নি। এরা আগে ছিল সূর্য-উপাসক। এরপর তারা একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করে মন্দিরের মধ্যে তাদের সমবায় সংঘের ইতিহাস লিখে রাখল।

অধিকাংশ আইনগ্রন্থই মনুর ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে। এই যুগের বিখ্যাত আইনগ্রন্থগুলোর রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন। যৌথপরিবার প্রথাও এইযুগে প্রচলিত ছিল। পূর্ব- পুরুষের সম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের সমান অধিকার ছিল। পিতার সম্পত্তিতে প্রত্যেক পুত্রের সমান অধিকার ছিল।

কাত্যায়ন আইন-ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। অন্যান্য বিচারপতি, মন্ত্রী, প্রধান পুরোহিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা রাজাকে বিচারে সাহায্য করত। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোরও সাহায্য নেওয়া হতো। রাজা ছাড়া বিচার করার অধিকার ছিল সমবায় সংঘ ও গ্রামসভাগুলোর; রাজা তাঁর জায়গায় অন্য কাউকেও (সাধারণ কোনো ব্রাহ্মণ) বিচারক হিসেবে নিয়োগ করতে পারতেন। বিচারের ভিত্তি ছিল আইনগ্রন্থ, প্রচলিত প্রথা ও রাজার আদেশ। সাক্ষ্য হিসেবে দলিল, সাক্ষী ও প্রমাণস্বরূপ জিনিসপত্রের সাহায্য নেওয়া হতো। কাত্যায়ন নিজে বর্ণগত শাস্তির সমর্থক ছিলেন। তবে সবক্ষেত্রে তা করা হতো কিনা সন্দেহ। সাধারণত পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে ও বৌদ্ধমঠে। যদিও নিয়ম ছিল যে, ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে ৩০ থেকে ৩৭ বছর সময় লাগবে, এই নিয়ম মানা হতো কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণরা নিজেরাও সম্ভবত এত বছর ধরে ছাত্রজীবনযাপন করেনি। বৌদ্ধমঠে শিক্ষাকাল ছিল ১০ বছর, তবে কোনো ছাত্র সন্ন্যাসী হতে চাইলে তার শিক্ষা সমাপ্ত হতে আরো সময় লাগত। পাটনার কাছে নালন্দায় বৌদ্ধশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুদূর চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। নালন্দায় খনন কার্যের ফলে বিরাট জায়গা জুড়ে সুনির্মিত মঠ ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। দানের অর্থে নালন্দার মঠ বহু গ্রামের অধিকারী হয়েছিল এবং গ্রামগুলোতে উৎপাদিত শস্যের অর্থে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ হতো। নালন্দায় ছাত্রদের থাকা ও খাওয়ার খরচের দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের।

পাঠ্যসূচির মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হতো ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, গদ্য ও পদ্যরচনা, যুক্তিশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে। পাঠ্যসূচিতে চিকিৎসা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে লাভজনক হয়নি। কেননা, এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র ক্রমশ তত্ত্বনির্ভর হয়ে পড়ল; সেজন্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো উন্নতি হতে পারেনি। এ যুগের প্রধান চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল আগের যুগের বইগুলোরই সংকলন। নতুন কোনো অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবু এর মধ্যেও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ যুগে পশুচিকিৎসা সম্পর্কে বই লেখা হলো প্রথম। প্ৰধানত সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে ঘোড়া ও হাতির চিকিৎসা সম্পর্কে বই বের হলো। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা পশ্চিম জগতেও ছড়িয়ে পড়ল এবং পশ্চিম-এশিয়ার চিকিৎসকদের কৌতূহল জাগ্রত করল। ষষ্ঠ শতকে অন্যান্য অনেকের মধ্যে একজন পারস্যদেশীয় চিকিৎসকও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসেন।

ধাতুবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের বেশ অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু ঐ যুগের বিশেষ কোনো ধাতুনির্মিত দ্রব্য পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, দিল্লির বিখ্যাত ২৩ ফুট উঁচু লোহার স্তম্ভটি; এটিতে আজও মরচে পড়েনি। এছাড়া তামা-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে (মূর্তিটি এখন বার্মিংহাম মিউজিয়ামে)। এটি দু-ভাগে ঢালাই করা হয়েছিল। মুদ্রা ও শীলমোহরের মধ্যেও ধাতুবিদ্যার উন্নতির নমুনা পাওয়া যায়। মুদ্রার ছাঁচ খুব স্পষ্ট। তামার পাতের সঙ্গে সংযুক্ত শীলমোহরগুলোর খুঁটিনাটি কাজগুলোও উঁচুদরের। সমবায় সংঘগুলোতে কারিগররা পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠত বলে যেকোনো প্রয়োগবিদ্যাও সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার অধিকারী ছিল এই সংঘগুলোর। এগুলোর সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। কেবল অঙ্কশাস্ত্রই ছিল ব্যতিক্রম। দুই পদ্ধতির শিক্ষার মধ্যে কেবল অঙ্কই ছিল যোগসূত্র। এইযুগে অঙ্কশাস্ত্রের যথেষ্ট অগ্রগতিও হয়েছিল। সংখ্যাসূচকের ব্যবহার ভারতবর্ষ থেকে শিখে আরবরা সেটি পশ্চিমি জগতে চালু করে এবং সকলের ধারণা ছিল যে, সংখ্যাসূচক আরবদেরই আবিষ্কার। এই সংখ্যাসূচক পরে রোমান সূচকের পরিবর্তে সর্বত্রই ব্যবহৃত হতে থাকে। পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা দশমিকের ব্যবহার শুরু করেন।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়—খ্রিস্টজন্মেরও কয়েকশো বছর আগে। ঐ সময়কার দুটি বই জ্যোতিষ বেদাঙ্গ ও সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিতে এবিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার পর গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার কিছু গ্রহণ করা হলো, কিছু বা বর্জন করা হলো। জ্যোতির্বিদ্যার নানা মূলসমস্যা তুলে ধরলেন আর্য্যভট্ট ৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রধানত তাঁর আগ্রহেই জ্যোতির্বিদ্যাকে অঙ্কশাস্ত্র থেকে আলাদা করে নিজস্ব মর্যাদা দেওয়া হলো। তিনি সৌরবছরের দৈর্ঘ্য হিসেব করে বললেন— ৩৬৫.৩৫৮৬৮০৫ দিন। আর এর মূল্য ধরলেন— ৩.১৪১৬। দুটি হিসেবের সঙ্গেই আধুনিক হিসেবে প্রায় মেলে। তাঁর ধারণা ছিল, পৃথিবী গোলাকার ও তা নিজের অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপরে পড়লে গ্রহণ হয়। তিনি আরো কিছু বৈপ্লবিক মতামত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জ্যোতির্বিদরা ধর্ম ও প্রচলিত বিশ্বাসকে উপেক্ষা করতে না পেরে এইসব মতামত আর গ্রহণ করেননি। ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আর্যভট্টের মতামত ছিল সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর মতামতকে পরে উপেক্ষার কারণ হয়তো গোঁড়া শাস্ত্রজ্ঞদের রোষ উৎপাদনের ভয়। আর্যভট্টের সমসাময়িক বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন— জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্ক, কোষ্ঠীপত্রিকা ও জ্যোতিষবিদ্যা। আর্য্যভট্ট এই বিভক্তিকরণে সায় দিতেন বলে মনে হয় না। বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যার পরিবর্তে জ্যোতিষবিদ্যাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। বরাহমিহিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই ছিল— ‘পঞ্চসিদ্ধান্তি কা’। এর মধ্যে তৎকালীন পাঁচটি পদ্ধতির জ্যোতির্বিদ্যার বিবরণ আছে। এর মধ্যে দুটির সঙ্গে গ্রীক-জ্যোতির্বিদ্যার কিছু মিল আছে।

স্বয়ং রাজারাও সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্য ছিল সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের জন্যে। এর পাঠক ছিল রাজপরিবার, অভিজাত বংশীয় মানুষ, রাজসভার সভাসদ প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কালিদাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কালিদাস প্রাচীন সংস্কৃতভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘শকুন্তলা’র নাম ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে কবি গ্যেটের মাধ্যমে। তাঁর ‘মেঘদূত’ কাব্য ওইযুগে যে খুবই জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালিপিতে। ওইসব লিপিতে মেঘদূতের ছায়া পাওয়া যায়। নাটকের উদ্দেশ্য ছিল আনন্দদান। এই কারণে বিয়োগান্ত নাটক বিশেষ রচিত হতো না। সবই ছিল রোমান্টিক মিলনান্তক নাটক। এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল শূদ্রক রচিত— ‘মৃচ্ছকটিক’। গদ্য রচয়িতাদের মধ্যে হর্ষের জীবনীকার বাণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা প্রথম শ্রেণির সংস্কৃত গদ্যের উদাহরণ। বাণ গদ্যে উপন্যাসও রচনা করেছিলেন এবং সাহিত্য- সমালোচনার বইতে এইসব রচনা থেকে উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। ‘পঞ্চতন্ত্রে’র গল্পগুলো নিয়ে আরো বৃহদাকার কাহিনীর রচনা শুরু হয়। সাহিত্য বিচারের জন্যে দেখা হতো সাহিত্যে ‘রস’ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সৎসাহিত্যের পরিচয় ছিল রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে। ভালো সাহিত্য হৃদয়ের অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করবে, এই ছিল ধারণা।

সংস্কৃত সাহিত্য যেমন রাজসভা কেন্দ্রিক ছিল, তেমনি সমাজের নিম্নতর শ্রেণির লোকের জন্যে ছিল প্রাকৃতভাষায় (ওইযুগে এই ভাষাতেই কথা বলা হতো) সাহিত্য। জৈনদের রচিত প্রাকৃতসাহিত্য অবশ্য প্রধানত ধৰ্মীয় শিক্ষামূলক। উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত নাটকেও উচ্চশ্রেণির চরিত্ররা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত, আর নিম্নশ্রেণির চরিত্রদের ভাষা ছিল প্রাকৃত। এর থেকেও দুটি ভাষার সামাজিক মর্যাদার পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

‘ক্লাসিক্যাল’ যুগের প্রচলিত সংজ্ঞা হলো, এমন যুগ যখন সাহিত্য, স্থাপত্য ও চারুকলার বিশেষ উন্নতি ঘটে। এই উন্নতির মান পরবর্তী যুগেও অনুসরণ করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, গুপ্তযুগের স্থাপত্যের বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্ৰায়ই শোনা যায়, গুপ্তযুগের ৫০০ বছর পরে মুসলিম আক্রমণে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ মন্দিরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং গুপ্তযুগের স্থাপত্যও এইভাবেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যার চেয়ে আর একটি ব্যাখ্যাই বোধহয় বেশি সত্য যে, ওই যুগের মন্দিরগুলোর স্থাপত্য তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাসগৃহতে রূপান্তরিত হয় ও অন্যান্যগুলোকে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে সংস্কার করে নতুন রূপ দেওয়া হয়। বৌদ্ধরা মঠ নির্মাণে বিরতি দেয়নি এবং সেগুলোর অনেকগুলো এখনো রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর- ভারতীয় মন্দিরগুলোর কোনো উল্লেখযোগ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল না।

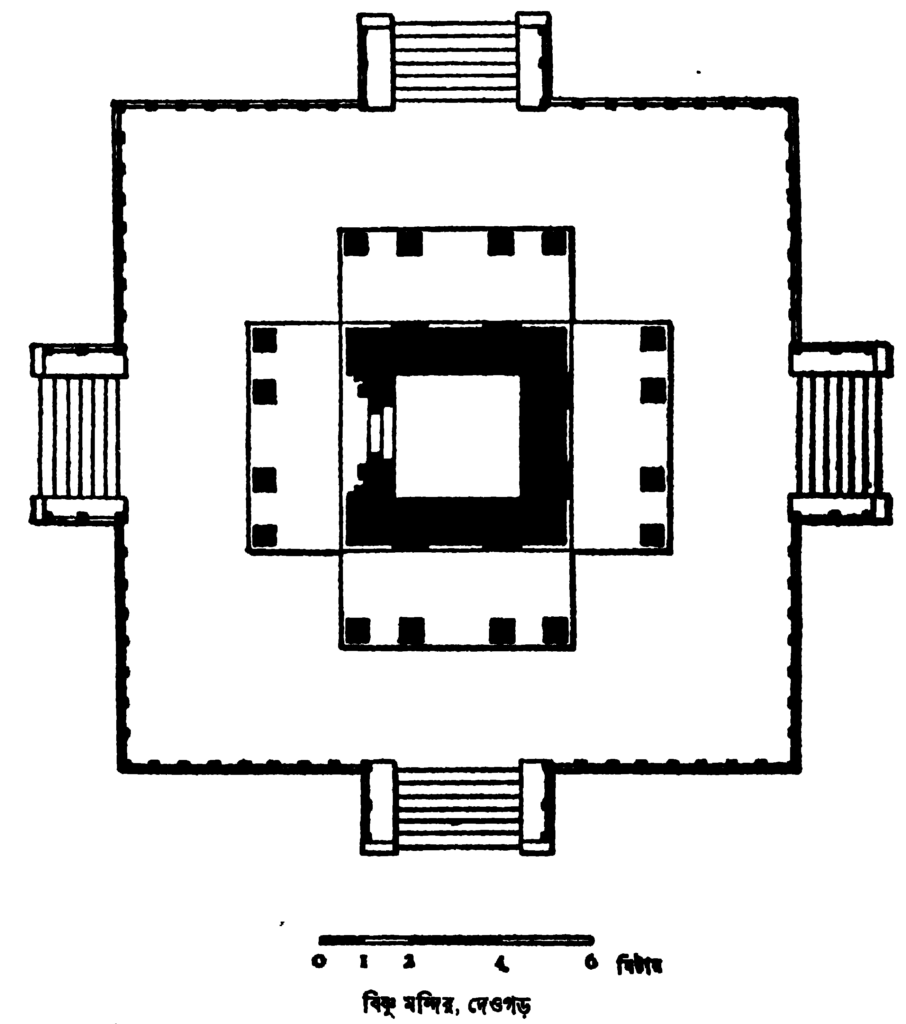

হিন্দু-মন্দিরের প্রাচীন আকারে প্রথমত ছিল গর্ভগৃহ। এর মধ্যে ঢোকবার জন্যে একটি গলির মধ্য দিয়ে যেতে হতো। আবার, এই গলি শুরু হতো একটি বড় হলঘর থেকে এবং এই হলঘরের বাইরে থাকত চত্বর। এসবের চারদিক ঘিরে থাকত প্রাঙ্গণ। পরে সেখানেও নতুন নতুন উপাসনাগৃহ তৈরি হতো। গুপ্তযুগের পর থেকে মন্দির-নির্মাণের জন্যে ইট বা কাঠের বদলে পাথরের ব্যবহার শুরু হলো। পাথরের ব্যবহার থেকে এলো উঁচু সৌধ নির্মাণের প্রথা। এর পর থেকে ভারতীয় স্থাপত্যে এই রীতিই শুরু হয়ে গেল। মূর্তি উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ছোট আকারের গর্ভগৃহের মধ্যে মূর্তি রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ক্রমশ প্রধান মূর্তির সঙ্গে অন্যান্য মূর্তিও রাখা শুরু হলো। যুগের পরিবর্তনে মূর্তিগুলোর ভাস্কর্য আরো আলংকারিক হয়ে উঠল। পাথরের মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত বইও লেখা হলো এবং বইয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া ছিল এবং নির্মাণের সময় সেই নির্দেশ সঠিক মেনে চলা হতো।

‘ক্লাসিক্যাল’ ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো সারনাথে পাওয়া বুদ্ধ মূর্তিগুলো। এগুলোর মধ্যে প্রশান্তি ও সন্তোষের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা বোধহয় ওইযুগের ধর্মীয় আবহাওয়ারই পরিচায়ক বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরির পর গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু- দেবদেবীর মূর্তিও ওইভাবে তৈরি করা শুরু হলো। তবে হিন্দুদের কাছে মূর্তি ছিল প্রতীক মাত্র। এইভাবে ঈশ্বরকে বিমূর্তরূপে বর্ণনা করা হলেও দেবতাদের মানবমূর্তিতে চারটি বা আটটি হাত এবং এক-একটি হাতের মধ্যে নানারকম প্রতীক বা অস্ত্র কল্পনা করে নেওয়া হলো। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের অধিকাংশই মথুরাশৈলীতে নির্মিত হয়েছিল। এইযুগের উত্তর-ভারতের হিন্দু দেবমন্দির অধিকাংশ ছিল বিষ্ণুরই বিভিন্ন রূপ। শিবের উপাসনার মধ্যে লিঙ্গপূজাই ছিল প্রধান ও সেজন্যে ভাস্কর্যের কোনো সুযোগ ছিল না।

তবে, এইযুগের সবকটি হিন্দু মন্দিরই খাড়া ধরনের ছিল না। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধরা তখনো পাহাড়ের গা কেটে তাদের মঠ তৈরি করত। হিন্দুরা এবং পরবর্তীকালে জৈনরাও এই পদ্ধতি অনুকরণ করত। অনেক সময় বৌদ্ধ মঠগুলোর কাছাকাছিও হিন্দু ও জৈন মন্দির নির্মিত হয়েছে। কয়েকটি গুহা- মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালে ছবি এঁকে দেওয়া হতো। যেমন— অজন্তা। চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে এত বেশি উল্লেখ পাওয়া গেছে যে মনে হয়, চিত্রাঙ্কণের যথেষ্ট সমাদর ছিল। অন্য জায়গার চেয়ে উত্তর-ভারতেই পোড়ামাটির কাজ বেশি দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব-ভারতে ও গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে এর যথেষ্ট নমুনা ছড়িয়ে আছে। এগুলোর কিছু কিছু ছাঁচে ফেলে প্রচুর সংখ্যায় তৈরি করা হতো। কতকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশই খেলনা বা সাজানোর কাজে লাগত।

এইযুগে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের উভয়ের প্রতিই যথেষ্ট জনসমর্থন ছিল। হিন্দুধর্মের তৎকালীন বৈশিষ্ট্যগুলো এখনো টিকে আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ওইযুগের যে পরিবর্তন এলো, তার ফলে বৌদ্ধধর্মের পতনের সূচনা হলো। পুঁথিগতভাবে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু উপাসনা-পদ্ধতির আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের এতই প্রভাব পড়েছিল যে, বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বলে ধরা যেতে পারত। জৈনধর্মের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি ও পশ্চিম-ভারতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সমর্থনও অটুট রয়েছে। দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি জায়গায় জৈনধর্ম রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর পরে তার অবসান হয়। ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে বলভীতে দ্বিতীয় জৈন মহাসভা বসেছিল। এই সভায় জৈনধর্মের যেসব অনুশাসন নির্ধারিত হয়েছিল, এখনো তাই আছে। সংস্কৃতভাষার একটা আলাদা মর্যাদা ছিল বলে সব ধর্মই সংস্কৃতভাষার ব্যবহার শুরু করে দিল। কিন্তু সব ধর্মের ক্ষেত্রেই ফলও হলো একই রকম। ধর্মযাজকরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। জৈনরাও এই সময় মূর্তি নির্মাণ শুরু করল। মহাবীর ও অন্যান্য জৈন সাধুদের পদ্মাসন মূর্তি অথবা ঋজু দণ্ডায়মান মূর্তি জৈন-ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল।

খ্রিস্টধর্ম মালাবার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লেখকরা মরিচ-উৎপাদনকারী মালে অঞ্চলে (অর্থাৎ মালাবার) একটি সীরিয় চার্চের উল্লেখ করেন। কালিয়ানা বন্দরে (অর্থাৎ বোম্বাইয়ের কাছে কল্যাণ) পারস্য থেকে একজন বিশপ নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যে ভারতের সীমানা পেরিয়ে মধ্য এশিয়া, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতে মহাযান পন্থার প্রাধান্য হীনযান পন্থাকে কয়েকটি সীমাবদ্ধ অঞ্চল ছাড়া অন্য জায়গা থেকে বিলুপ্ত করে দেয়। পঞ্চম শতাব্দীতে নতুন ধরনের উপাসনার প্রচলন ঘটল। এবার দেবীপূজা ও তার সঙ্গে উর্বরতা শক্তির পূজা-পদ্ধতি শুরু হলো। এগুলোকে কেন্দ্র করে নানারকম যাদুবিদ্যারও প্রচলন হলো। সব মিলিয়ে এগুলো তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের এক নতুন ধারা দেখা দিল তার নাম বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধমন্দিরে পুরুষ মূর্তির পরিবর্তে নতুন বজ্রযান মতাবলম্বীরা স্ত্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করল। ওই মূর্তিগুলোকে বলা হতো তারা (রক্ষাকর্ত্রী)। তারা উপাসনা এখনো তিব্বতে ও নেপালে দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্মের তিনটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এই যুগে দানা বেঁধে ওঠে। উপাসনার কেন্দ্র হলো দেবমূর্তি। বলিদানের পরিবর্তে পূজার গুরুত্ব বাড়লেও বলিদানও পূজাপদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে বজায় রইল। এর থেকে ভক্তিবাদের উৎপত্তি হলো। পুরোহিতের গুরুত্ব বলিদানের অনুষ্ঠানে যতটা ছিল, ভক্তি মতবাদে তা কমে গেল। ঈশ্বরের উপাসনা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য হতে লাগল। কিন্তু মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ নির্ধারণের অধিকার রইল ব্রাহ্মণদেরই। মানুষের তৈরি সামাজিক নিয়ম ক্রমে ক্রমে পবিত্র নিয়ম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছিল এবং গোঁড়া নিয়মরক্ষকরা কড়া হাতে বিরুদ্ধবাদীদের বহিষ্কার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। কিন্তু এর মধ্যেও কেউ কেউ বুঝল যে পুঁথিগত সমস্ত নিয়ম বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে সমস্যা দেখা দেবেই। এরা বলল যে, মানুষের জীবনের চারটি লক্ষ্য আছে— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। প্রথম তিনটির যথার্থ সামঞ্জস্য হলে তবে চতুর্থটির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। সামঞ্জস্য বিধান কেমন করে সম্ভব, তা স্থির করার দায়িত্ব ছিল সামাজিক নীতি প্রণয়নকারীদের ওপর। বাস্তবে অবশ্য জাগতিক জীবনের প্রয়োজন ঠিকই মেটানো হতো।

হিন্দুদের মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ ছিল। একদল শিবকে প্রধান দেবতা বলে দাবি করত আর বাকিরা বিষ্ণুকে। উত্তর-ভারতে বিষ্ণুর বেশি উপাসক ছিল ও দক্ষিণ-ভারতে ছিল শিবের উপাসক। এখনো তাই আছে। তান্ত্রিক মতবাদ হিন্দুধর্মের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মে শক্তিপূজার সূচনা হয়। এর মূলকথা ছিল, প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ব্যতিরেকে পুরুষ কর্মশীল হয়ে উঠতে পারে না। অতএব, দেবতাদের স্ত্রী হিসেবে নতুন করে দেবীপূজা শুরু হলো। লক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুর স্ত্রী। শিবের স্ত্রীর বিভিন্ন রূপ হলো- পার্বতী, কালী ও দুর্গা। মনে হয়, দীর্ঘদিন প্রবর্তিত মাতৃদেবতার পূজাও এই মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। ওই পূজাপদ্ধতিকে কোনোদিন বন্ধ করা যায়নি বলে পুরোহিতরা শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিকে শক্তিপূজা নামে গ্রহণ করে ধর্মীয় স্বীকৃতি দিয়েছিল। হিন্দু দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে বৃত্তাকার কাল সম্বন্ধে একটি ধারণার বিবর্তন হয়েছিল। বৃত্তের প্রতিটি আবর্তনকে বলা হতো কল্প। এর ব্যাপ্তি হলো ৪,৩২০০ লক্ষ বছর। প্রতি কল্পকে ১৪টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি পর্যায়ের শেষে ব্রহ্মাণ্ড পুনর্বার সৃষ্ট হয় ও মনু (আদি মানব ) নতুন করে মানবশক্তির জন্ম দেন। এই মুহূর্তে আমরা বর্তমান কল্পের চতুর্দশটি পর্যায়ের সপ্তম পর্যায়ে বাস করছি। সেগুলোর মধ্যে আবার ৭১টি মহাবিরামকাল আছে এবং প্রতিটি বিরামকাল চার যুগে বিভক্ত। যুগগুলোর বর্ষসংখ্যা হলো যথাক্রমে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ ঐশ্বরিক বর্ষ। (প্রতিটি ঐশ্বরিক বর্ষ ৩৬০টি মানববর্ষের সমতুল্য)। বলা হয়, মানবসভ্যতার ক্রমাবনতি হতে থাকবে বছর বছর। আমরা এখন চতুর্থ যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এর নাম— কলিযুগ। এই সময় পৃথিবী অন্যায় ও অশুভ শক্তিতে আচ্ছন্ন। সুতরাং এ পৃথিবীর ধ্বংসের সময়ও এগিয়ে আসছে। অবশ্য ধ্বংসের আগে আরো কয়েক লক্ষ বৎসর অতিক্রম করতে হবে। কলিযুগের অবসানে আসবেন কল্কি। তিনি হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার। এই ধরনের বিশ্বাসের সঙ্গে এক-সময় ইউরোপ ও অন্য প্রচলিত মিলেনিয়াম সম্বন্ধে ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

এই যুগের চিন্তাজগতের আরেক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের দার্শনিক বিতর্ক। ক্রমশ বিতর্ক থেকে হিন্দুধর্মে ছয় ধরনের দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হলো। যদিও ষড়াঙ্গ দর্শনের বীজবপন হয়েছিল গুপ্তযুগেরও আগে, মতবাদের মূলসূত্রগুলো এই যুগেই পরিস্ফুট হয়েছিল। এই ছয়টি দর্শন হলো :

ক. ন্যায়— এর ভিত্তি হলো যুক্তিতর্ক। যেসব বৌদ্ধ দার্শনিকরা তাঁদের উন্নত জ্ঞান ও তর্কবিদ্যার কুশলতা নিয়ে গর্বিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই এই ন্যায়দর্শনের যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিতর্ক চলত।

খ. বৈশেষিক— এটি একধরনের পারমাণবিক দর্শন। এতে বলা হয়, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল অনেকগুলো পরমাণু থেকে। কিন্তু পরমাণু ও আত্মা অভিন্ন নয়। তাই আত্মা ও জড়বস্তুর আলাদা দুটি জগত আছে।

গ. সাংখ্য— এটি মূলত নিরীশ্বরবাদী দর্শন। বলা হয়, ২৫টি মূল উপাদানের সাহায্যে জগত সৃষ্টি হয়েছিল। আত্মা ও জড়বস্তুর পার্থক্যের কথা এখানেও বলা হয়েছে। সাংখ্য-দার্শনিকদের মতে, নৈতিক উৎকর্ষ, আবেগ ও স্থূলবুদ্ধি—এই তিনটি গুণের উপযুক্ত সমন্বয় ঘটলেই স্বাভাবিকত্ব অর্জন করা যায়। সমসাময়িক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচলিত ধারণা এই মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়।

ঘ. যোগ— এতে বলা হয়েছে যে, নিজের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ওপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকলে পরমসত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়ে উঠবে মানবদেহের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানও প্রয়োজন। এই কারণে যোগদর্শন চর্চা করার জন্যে শারীরবিদ্যার সঙ্গে সম্যক যোগাযোগ প্রয়োজন ছিল।

ঙ. মীমাংসা এই দর্শনের প্রচারকারীদের ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলশক্তি বেদকে অবহেলা করা হচ্ছে। তাই তাঁরা বেদের মতবাদ ও রীতিনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে বেদ-পরবর্তী চিন্তাধারাকে তর্ক দ্বারা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। এই দর্শনের প্রধান সমর্থক ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণরা।

চ. বেদান্ত— এই দর্শনই শেষপর্যন্ত অন্য দর্শনগুলোর তুলনায় প্রাধান্যলাভ করে বেশি এবং পরবর্তী যুগে বহুল প্রচারিত হয়। অ-ব্রাহ্মণ চিন্ত ধারাকে বেদান্তদর্শন দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল। এই দর্শন প্রকৃতপক্ষে বেদ থেকেই উদ্ভূত বলে দাবি করা হয়। এই দর্শনে সমস্ত বস্তুর মধ্যেই পরমাত্মার অস্তিত্বের কথা বলা হয়। জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য হলো, জড়দেহের অবসানের পর পরমাত্মার সঙ্গে ব্যক্তি- আত্মার মিলন।

উল্লেখযোগ্য যে, ওই সময়ে কেবল শেষোক্ত দুটি দর্শনই সম্পূর্ণভাবে অধিবিদ্যা বিষয়ক ছিল। অন্য চারটি জোর দিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ওপর। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে অন্যসব দর্শনকে পেছনে ফেলে বেদান্ত-দর্শনই প্ৰধান হয়ে উঠল। বৈদিকযুগের সঙ্গে তখন সময়ের অনেক ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। সেজন্যে সুপ্রাচীন অতীতে রচিত বেদের দোহাই দিয়ে সবকিছুকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আখ্যা দেওয়া হতো। বেদ দেবতাদের সৃষ্টি, এমন কথাও বলা হতে লাগল। সমস্ত জ্ঞানের উৎস ছিল বেদ। পরবর্তীকালেও বেদান্ত ছিল ভারতীয়দর্শনের চিরন্তন মূলকথা। ইসলাম সৃষ্ট ধর্ম বা ইউরোপীয় দর্শনের প্রভাব বেদান্তের ওপর পড়লেও মূলকথাগুলো ওইযুগ থেকে এযুগেও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এখনকার অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকও নিজেদের বৈদান্তিক বলে মনে করেন, অথবা বেদান্তের প্রভাব স্বীকার করেন।

পুরাণগুলোর যে রূপ আমরা আজ দেখি তাও রচিত হয়েছিল ওই যুগেই। পৃথিবীর জন্ম থেকে বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ব্রাহ্মণরা পুরাণগুলোতে লিখে রেখে গেছেন। প্রথমে পুরাণের রচয়িতা ছিলেন কবিরা। কিন্তু পরে পুরোহিতরা পুরাণগুলোর মধ্যে হিন্দু আচার-ব্যবহার, পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য যোগ করে সংস্কৃতভাষায় নতুন করে পুরাণগুলো লিখলেন। ফলে এগুলো অলংঘনীয় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে পরিণত হলো। অদ্ভূত ব্যাপার হলো, রাজবংশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী করার ভঙ্গিতে। পরে আবার সব রাজবংশকেই দৈবজাত আখ্যা দেওয়া হলো। এইভাবে ইতিহাসের বর্ণনা ক্রমশ দৈববার্তা ঘোষণার রূপ নিল। এর ফলে অতীতের বর্ণনা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুনর্লিখিত হলো।

বহির্ভারতে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে বাণিজ্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বৌদ্ধধর্ম এভাবেই এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। মধ্যএশিয়ার স্থানীয় শাসক ও ব্যবসায়ীরা সমস্ত মরুদ্যান ও বাণিজ্যকেন্দ্রে বৌদ্ধমঠ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল; ভারতীয় লিপি সেখানে ব্যবহৃত হতো ও বৌদ্ধধর্মের নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালন করা হতো। যেসব ভারতীয় মধ্য- এশিয়ায় বসবাস শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক বৌদ্ধ দার্শনিক কুমারজীব। এঁর বাস ছিল কুচিতে। সেখানে তাঁর বাবা চতুর্থ শতাব্দীতে এক কুচি রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। বামিয়ান-এ পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়, আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের নিকট সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল।

বহু ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে চীনদেশে চলে গিয়েছিলেন। চীনে ৩৭৯ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করায় আরো বহু লোক এই ধর্ম গ্রহণ করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু পরবর্তীকালে চীনা বৌদ্ধদের ওপর খুব অত্যাচারও হয়েছিল। চীনা বৌদ্ধরা সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত মূল বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোকে চীনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফা-হিয়েন, সূঙ্ ইউন, হিউয়েন-সাঙ্ ও ঈ-সিঙ্ ভারতে এসেছিলেন। ফলে চীনাসংস্কৃতির ওপর ভারতীয় প্রভাব পড়েছিল। এরমধ্যে ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণের কথা উল্লেখযোগ্য। মধ্য-এশিয়ার গুহা মন্দিরগুলোর অনুকরণে চীনেও ওইরকম মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। ভারতীয় শিল্পীদের ডাক পড়ল মন্দিরগুলোর দেয়ালে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ছবি এঁকে দেবার জন্যে। পরে চীনাশিল্পীরা ওই কাজের ভার নিলেও ভারতীয় রীতি-পদ্ধতির ছাপ থেকে গেল বহুদিন পর্যন্ত। এছাড়া সংগীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রভাব এলো। দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য শুরু হওয়ার ফলেও দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বেড়ে গেল। তা যুগে (৬১৮-৯০৭ খ্রিস্টাব্দে) ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্যান্টন শহরে বাস করত এবং ওই যুগের মুদ্রা দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া গেছে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর চীনা রাজদূত যে এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাফল্যের

পরিস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে পেরেছিলেন— সে ঘটনাও দু’দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই প্রমাণ। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে বৌদ্ধধর্ম চীন হয়েই জাপানে এসে পৌঁছল। অষ্টম শতাব্দীতে এক ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জাপানে এসে দেখলেন যে, ওখানে বেশকিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রয়েছেন এবং তাঁরা ভারতীয় বর্ণমালার সঙ্গেও পরিচিত।

রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে পড়েছিল। রোমানদের চাহিদার নানা জিনিস সংগ্রহ করতে হতো এই অঞ্চল থেকে। যেমন— সোনা, মশলা, সুগন্ধি, রজন ও কাঠ। রোমানরা পার্থিয়া দখল করে নেবার পর থেকে সাইবেরিয়ার সোনা আর ভারতবর্ষে আসত না। তাই ভারতীয়রা অন্যত্র সোনার খোঁজ করল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যবসার সাফল্য দেখে রোমের সঙ্গে বাণিজ্যে ভাটা পড়ার পরও ভারতীয়রা এই অঞ্চলে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে লাগল। বাণিজ্যসূত্র কেউ কেউ বসবাস শুরু করল। তারপর উপনিবেশ গড়ে উঠল। থাইল্যান্ড, কাম্বাডিয়া ও জাভা অঞ্চলের জীবনযাত্রার মধ্যে ভারতীয় প্রভাব প্রবিষ্ট হয়। এজন্যে ভারতকে সৈন্যসামন্ত পাঠাতে হয়নি। এই সাংস্কৃতিক বিজয় ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ।

এইযুগের চীনা নথিপত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে মেকঙ্ বদ্বীপ অঞ্চলের ফুনান-এর বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। ভারতের পূর্ব-উপকূলের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মালয় উপদ্বীপেও ছোট ছোট ভারতীয় বসতি গড়ে উঠেছিল। তাম্রলিপ্ত ও অমরাবতী থেকে বর্মা, মার্তাবান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ আসত। দক্ষিণ-ভারতীয় বন্দর থেকে জাহাজ যেত তেনসিরিম, মালাক্কা ও জাভায়। পশ্চিম-উপকূলের বন্দর থেকেও কিছু কিছু বাণিজ্য জাহাজ এখানে আসত।

ভারতীয় প্রভাব অবশ্য সর্বত্র এরকম ছিল না। প্রথমদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেছিল। ক্ৰমশ রাজদরবারে ব্রাহ্মণ্য পূজানুষ্ঠানে রীতি ও সংস্কৃতভাষা অনুসৃত হওয়ার ফলে হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটে। এই অঞ্চল থেকে অনেকগুলো বিশিষ্টসংস্কৃত লেখ পাওয়া গেছে। নতুন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক নামও গৃহীত হয়েছিল। যেমন, থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথিয়ার নামকরণ হয়েছিল রামায়ণের নায়ক রামের রাজধানী অযোধ্যার নাম অনুসারে। এই অঞ্চলের মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মূর্তিরীতি অনুসৃত হলো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্থানীয় সংস্কৃতির মূল চেহারা পাল্টায়নি।

একটি উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর সভ্যতার সংস্পর্শে এলে যা হয়, এখানেও তাই হয়েছিল। ওই দেশগুলোর শিক্ষিত ও উন্নত লোকেরা ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলো। কিন্তু এজন্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে ‘বৃহত্তর ভার’ আখ্যা দিলে ভুল হবে। ওই দেশগুলোর নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় তাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল। যেমন, জাভায় যে রামায়ণ প্রচলিত ছিল তাতে মূল রামায়ণের কাঠামোটুকুই ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল জাভার পৌরাণিক উপকথা। কাম্বোডিয়ার খমের শাসকদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন রাজার কল্পনা ভারতীয় প্রভাবের আগে থেকেই ছিল, কিন্তু পরে ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে হিন্দুধর্মের প্রভাব কমে গেলেও বৌদ্ধধর্ম টিকে রইল।* বৌদ্ধধর্মের হীনযান মতবাদ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব প্রচলিত ছিল। একই সময়ে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতেও প্রবেশ করেছিল। কিন্তু দুইক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রভাবের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, কাম্বাডিয়ার বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাজসভায় ভারতীয় বা চীনা রীতিনীতির (চীন-সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে) অনুকরণ চলত। কিন্তু দেশের আর সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষ নূতন আগত প্রথা মেনে নিলেও প্রধানত নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখত।

[* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পার্থক্য কালে কালে অস্পষ্ট হয়ে আসে। এখনো ব্যাঙ্ককে থাইল্যান্ডের রাজপরিবার সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করেন। অথচ থাইল্যাণ্ডের রাষ্ট্রধর্ম হলো বৌদ্ধধর্ম।]

গুপ্তযুগে উত্তর-ভারতে আর্য-সংস্কৃতি স্বীকৃত হয়েছিল— যার একটা ফল হলো ব্রাহ্মণরা সামাজিক পদমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। পুরনো শাস্ত্রগ্রন্থগুলো এইযুগে ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্লিখিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের পর ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যে কেবল নিজেদের আর্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মনে করত তাই নয়, শিল্পপদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পায়।

আর্যদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজই ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রচলিত হলো। পরবর্তীকালে সমাজে নারীর মর্যাদা অবমূল্যায়নের মধ্যে আর্য-পূর্ববর্তী সংস্কৃতির অবসানই চিহ্নিত হলো। এই দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে কিন্তু সারাদেশ বা জীবনের সবক্ষেত্রে আর্য-সংস্কৃতির জয় হয়নি। সমাজের উচ্চ পর্যায়ভুক্ত মানুষের ওপর আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বেশি হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব তত ব্যাপক ছিল না। একদিকে যেমন আর্যপ্রবাহে সমাজে গরীব অবমূল্যায়ন শুরু হলো, অন্যদিকে মাতৃদেবতা ও উর্বরা শক্তির উপাসনা বেড়ে গেল। সমাজের সর্বস্তরে যে আর্য- সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেনি তার আরেকটি প্রমাণ হলো, হিন্দু পূজাপদ্ধতি প্রায়শই স্থানীয় পূজাপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের পরই এ ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া, দক্ষিণ-ভারত ও উত্তর-ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলোতে প্রচলিত শিবলিঙ্গের পূজাও আর্য-সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, যদিও উত্তর-ভারতের সমভূমিতে আর্য-সভ্যতার রীতিনীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দক্ষিণাঞ্চলের অবদান ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। এ অবদান উত্তর-ভারতের অবদানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক নয়।

***

১. বাণ, হর্ষচরিত। অনুবাদ : কাওয়েল। পৃ. ১০১