বিজয়নগর – শ্রীপারাবত

দে’জ পাবলিশিং ৷৷ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩

অনুষ্টুপ, অজন্তা, অত্রি, মনস্বিণী, অগ্নি ও আর্যকে–

এদের আনন্দে আমার আনন্দ। নিরানন্দকে প্রশ্রয় না দেওয়ার শক্তি যেন পায়।

লেখকের অন্যান্য বই

চন্দ্রকেতুগড়

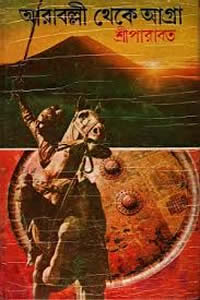

আরাবল্লী থেকে আগ্রা

অযোধ্যার শেষ নবাব

মুর্শিদকুলি খাঁ

বাহাদুর শাহ

নাদির শাহ

রাজপুত নন্দিনী

চিতোরগড়

কিতাগড়

মিশর সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত

মেবার-বহ্নি পদ্মিনী

রাণাদিল

রণস্থল মাড়োয়ার

উপন্যাসটি লিখতে Robert Sewell-এর A Forgotten Empire : Vijayanagar নামক গ্রন্থটির ওপর নির্ভর করেছি।

–শ্রীপারাবত

Leave a Reply