পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় কৃষির সংকট

জমি অধিগ্রহণ ও অ-কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ, বেকারত্ব, অ-কৃষি গ্রামীণ অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা

ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে থাকা অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণগুলিকে আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে। আমরা দেখেছি, ভারতের কৃষির উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক, উভয়ের বিকাশেই পুঁজিবাদী গতিশীলতার অভাব রয়েছে। প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকার সময় ভারতে ভূমিসম্পর্কের কাঠামোয় কোনও বড় মাপের বিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়নি। স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনার সময়েও দেশি পুঁজিপতি শ্রেণির দিক থেকে কোনও নেতৃত্বব্যঞ্জক ভূমিকা ছিল না। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, এবং তার ফলে সবচেয়ে উপরের স্তরের বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিটির অবসান ঘটলেও, তার পরবর্তী স্তর, অর্থাৎ ব্রিটিশ ব্যবসায়িক স্বার্থের সহযোগে গড়ে ওঠা নতুন ব্যবসায়ী জোতদার শ্রেণিটি থেকে উদ্ভূত দ্বিতীয় স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিটির প্রাধান্য থেকে যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এদের হাতেই সবচেয়ে বড় জোতগুলির মালিকানা থাকে, কখনও কখনও এরা অনুপস্থিত জোতদার হিসেবে বর্গায় বা স্থির পণ্য-খাজনা বা অর্থ-খাজনায় চাষির হাতে জমি দিয়ে নিজেরা নানা ধরনের ব্যবসা বা অন্য কোনও পেশায় নিযুক্ত থাকে। কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতাপুষ্ট পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। এই শ্রেণিটি স্বাধীনতার আগে জন্ম হওয়া ব্রিটিশ বৃহৎ পুঁজির সহযোগিতাকামী ও সহযোগিতাপুষ্ট দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে একত্রে দেশের রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে ও অ-প্রকাশ্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে প্রভাব খাটাতে থাকে। এদের একটি অপেক্ষাকৃত কমজোরি ছোট অংশ গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য, কৃষি-ঋণের বাজারে একাধারে জমির মালিক জোতদার-ব্যবসায়ী-মহাজন হিসেবে উপস্থিত থাকে। আমরা দেখেছি, ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে কৃষিপণ্য, কৃষি-ঋণ, কৃষি-উপকরণের মুক্ত বাজার প্রক্রিয়া গড়ে তোলার মতো কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ যুক্ত করা হয়নি। পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক বা অন্য কোনও বিশেষ একধরনের ভূমিসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আমূল ভূমিসংস্কার করার কোনও দৃঢ় প্রচেষ্টা এখানে ছিল না। অন্যদিকে অপর কোনও বিশেষ লক্ষ্যের উপযোগী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার ও তাকে পরিচালিত করার চেষ্টাও দেখা যায়নি, বা অর্থনীতির অন্যান্য দিকগুলি, যেমন প্রকৌশলগত উন্নয়ন বা কৃষি-ঋণ, কৃষি-উপকরণ ও কৃষি-পণ্যের মুক্ত বাজার গড়ে তোলার একমুখী দৃঢ় চেষ্টাও দেখা যায়নি। প্রকৌশলগত উন্নয়ন হয়েছে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পরামর্শে নতুন বীজ, সার-জলের নির্দিষ্ট অনুপাতের একটি প্যাকেজ ব্যবহারের মাধ্যমে। এই প্যাকেজ আমাদের দেশের কৃষিতে উপস্থিত জমি, জল, শ্রম, স্থির পুঁজি ইত্যাদি উপকরণের অনুপাত অনুযায়ী কাজে লাগানো হয় না, বা এই উপকরণগুলি যে যথাযথ ও উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয় এমনও নয়। প্রযুক্তিটি এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এদেশের বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে যথাযথ বিচার বিবেচনা না করেই প্রযুক্ত হয়েছে। কৃষি-উপকরণের বাজারে বিভিন্ন অর্থনীতি-বহির্ভূত ক্ষমতার প্রভাব দেখা যায়। ঋণ, উপকরণ ও পণ্যের বাজার সংযুক্ত হওয়ায় এই বাজারগুলির মুক্তক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই বাজারগুলিতে একত্রে নানান রূপধারী ব্যবসায়ী মহাজনরা কর্তৃত্ব করে। বাজারের একটি বড় অংশে পণ্যের দাম, উপকরণের জোগান-চাহিদা ও দাম ইত্যাদি বাজারের নিয়মে নির্ধারিত হতে পারে না। কৃষি-শ্রমের বাজারটিও খণ্ডিত, ফলে জোগান-চাহিদার ওঠা-নামা ছাড়াও অন্যান্য নানা শর্তে কৃষি-শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়, এবং বিশেষ বিশেষ বাজার-বহির্ভূত কারণে মজুরিও বিশেষ বিশেষ রূপ নেয়। অবশ্যই এই চিত্রটি ভারতীয় কৃষির উৎপাদন-সম্পর্কের পূর্ণ চরিত্রকে প্রকাশ করে না। ভারতীয় কৃষি এবং সমগ্র অর্থনীতির একটি অংশে পুঁজিবাদী চলমানতা ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই পুঁজিবাদী ক্রিয়াশীলতার প্রভাব যথেষ্ট গভীর ও বিস্তৃত হলে তার শক্তিতেই প্রাক-পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি নির্মূল হয়ে যেতে পারত, যেমনটা ঘটেছে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী উন্নত দেশের পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়। ভারতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-পরবর্তী সাত দশকের ইতিহাসে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির উৎপাদন-সম্পর্কে প্রাধান্য বিস্তার করেছে প্রাক-পুঁজিবাদী স্থবিরত্ব, সেটাই গোটা অর্থনীতির বিকাশের পথকে কণ্টকিত করে রেখেছে। প্রাক-পুঁজিবাদী জাড্য টিকিয়ে রেখে এই দেশে নিজেদের লাভ সর্বাধিক করতে পারে যে-শ্রেণিটি, তারা চরিত্রের দিক থেকে বহুজাতিক কৃষি উপকরণের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের দেশি এজেন্ট, ব্যবসায়ী-মহাজন, গ্রামীণ বড় চাষি এবং মুষ্টিমেয় শিল্পপতি শ্রেণি।

দু’টি বিশ্বযুদ্ধের পর কোনও দেশকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবে পুরোপুরি অন্য কোনও দেশের উপনিবেশে পরিণত করে রেখে তার সম্পদ শোষণ করার পুরনো প্রক্রিয়াটি পরিত্যক্ত হয়। সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশগুলিকে সাধারণভাবে বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রভাবে ধরে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজির নেতৃত্বে কয়েকটা উদ্যোগ শুরু হয়, আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আদিরূপ ‘শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি’ নামক একটি সংস্থা গড়ে ওঠে (কারণ ওই সময়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিশালী উপস্থিতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সমেত সমগ্র আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামনে একটি প্রকৃত বিপদ সূচিত করেছিল)। ওদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন প্রজাতন্ত্র এবং তার সঙ্গে আর দু’-একটি রাষ্ট্র দু’টি প্রধান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীত মেরুতে নিজেদের দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে দু’টি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা করেছিল।১ স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম তিন দশকে, এই দু’টি ব্লকের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই যখন চলছে, তখন ভারত অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়া অর্থনৈতিক কাঠামোয় উচ্চ বৃদ্ধিহার অর্জনের লক্ষ্যে পুঁজি-নির্ভর ভারী শিল্প-কাঠামো গড়ে তোলার নীতি নেয়। এই নীতির যথাযথ প্রয়োগের জন্য তখন যদিও বৃহৎ মুলধনি কাঠামো আমদানি করতে হয়, এবং সে কারণে একদিকে যেমন সোভিয়েত সরকারের সহায়তা অন্যদিকে ব্রিটেন ও বেশ কয়েকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হয়, সাধারণ ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রশ্নে রুদ্ধদ্বার নীতিই গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম তিনদশক ভারতে সরকারি উদ্যোগের আওতায় একটি ছোট কিন্তু বৈচিত্রপূর্ণ শিল্প-কাঠামো গড়ে ওঠে। এই পর্বে বিশ্বব্যাংকের নানা উন্নয়নমূলক আর্থিক সহায়তা আসে। এদেশে মূল ভারী শিল্পের সঙ্গে সহায়ক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক ইত্যাদি গঠনের কাজে আমেরিকা পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠান নামে পরামর্শদাতার ভূমিকায় এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পি এল ৪৮০-র মাধ্যমে খাদ্য-সহায়তা দেশি বাজারে খাদ্যের জোগান বজায় রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়। ’৬০-এর দশকের খাদ্যসংকটের মোকাবিলা করার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পরামর্শ অনুযায়ী সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি নেওয়া হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজির নির্দেশ মেনে তখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনও পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয়নি। ’৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে গম ও চালের রফতানি-বাণিজ্যে নিজ নিজ প্রভাবের প্রাধান্য বজায় রাখার লক্ষ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই বাণিজ্য-যুদ্ধ ছিল আসলে দুই দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও রফতানিকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজার দখলের লড়াই। নিজ নিজ দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে এই বাণিজ্য-যুদ্ধে মদত দেওয়ার লক্ষ্যে দুই রাষ্ট্রই উৎপাদন ও বাণিজ্য ভরতুকির পরিমাণ বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে এদের দাম কমিয়ে রাখার নীতি অনুসরণ করে। এই দুই দেশের সরকারের মধ্যে খাদ্যশস্যের ভরতুকি বাড়ানোর ও দাম কমানোর প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে তা ভারতের মতো দেশকে খাদ্যশস্যের রফতানি-বাজারে অসুবিধায় ফেলে দেয়। ভারতে তৈরি খাদ্যশস্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় শুধু যে হটে যায় তাই নয়, দেশের বাজারেও আমদানি করা শস্যের কাছে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতা হারায়। ১৯৮৫ সালে উরুগুয়েতে ‘শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি’ নামক সংস্থার পরিচালক আর্থার ডাংকেল বাণিজ্য ও শুল্কসংক্রান্ত এমন একগুচ্ছ নীতি ঘোষণা করে, যা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে সমস্ত সভ্য দেশকে। এই নীতিগুচ্ছ মানতে গিয়ে ভারতের মতো দেশ এদেশের বাজারে ভরতুকিযুক্ত সস্তা পণ্যের অনুপ্রবেশের ওপর শুল্কের বাধা কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়, ফলে এদেশের পণ্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মারাত্মক ক্ষতির সামনে পড়ে। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে ভারত সহ অন্যান্য সভ্য দেশগুলিকে এমন নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল যা সেসব দেশের স্বার্থের অনুকূল রইল না।

আমরা দেখেছি, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। আমাদের দেশকে বিদেশি পুঁজির ও বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করতে গেলে দেশের আইনকানুন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশি সহযোগিতায় শিল্পায়ন সংক্রান্ত নীতিগুলিতে যেসব পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে সেসব ঘটানো হয়। দেশের মধ্যেও সবক্ষেত্রে মুক্ত প্রতিযোগিতার আবহাওয়া আনার জন্য এতকাল চালু বিভিন্ন বিধিনিষেধ, যা আদতে দেশের স্বার্থের অনুকূল, সেগুলিকে বরবাদ করা হয়। সমস্ত রকম সরকারি সহযোগিতা ও সরকারের তরফে উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলিকে সীমিত করে এনে সেসব ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের উদ্যোগের পথকে মসৃণ ও প্রশস্ত করে তোলা হয়। আমরা দেখেছি, এই পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজারে বিদেশের ভরতুকি-যুক্ত সস্তার পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে, ভারতীয় চাষিরা আত্মহননের পথে যায়। আমাদের কৃষিপণ্য কৃষি-ঋণ ও কৃষি-উপকরণের যুক্ত-বাজার প্রক্রিয়ায় উন্নত বীজ, কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী বিদেশি কোম্পানির দেশি কমিশন এজেন্ট ও উপকরণের ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব শুরু হয়। বিদেশি একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানির মুখপাত্র, যারা বীজ, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণের জোগানদার ব্যবসায়ী, তাদের দেশি এজেন্টরা বাণিজ্য ও মহাজনি পুঁজি ব্যবহার করে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে উপকরণের ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বাড়ে। অনেক সময়েই কৃষি-উপকরণের বর্ধিত চাহিদা উপকরণ জোগানদাতার বিচারবোধ দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাষের খরচের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, চাষির কমিশন এজেন্ট বা উপকরণ সরবরাহকারী ব্যবসায়ীর কাছে চড়া সুদে ধার তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। সরকারি বিনিয়োগ হ্রাসকেই কৃষির এই সংকটের কারণ বলে অনেক অর্থনীতিবিদ চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সরকারি স্তরে বিনিয়োগের লক্ষণীয় হ্রাস ঘটলেও বেসরকারি স্তরে বিনিয়োগ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২–১৩ সালের পর থেকে পর পর বছরগুলিতে কৃষিপণ্যের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়-হার কৃষিপণ্যের পক্ষে যেতে শুরু করে, যা হয়তো চাষিদের ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগে উৎসাহী করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চাষিদের পক্ষে সুবিধাজনক এই বিনিময়-হার ও চাষিদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির সুফল চিরাচরিত খাদ্যশস্যগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি-হারে প্রতিফলিত হয়নি। আলোচ্য সময়ে (১৯৯১–৯২ থেকে ২০১৬–১৭) সব খাদ্যশস্যেরই বৃদ্ধি-হার কমেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কৃষিতে উৎপাদন-ব্যয়ের যে-বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, তা মেটাতেই চাষিকে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়াতে হচ্ছে। এবং এই বর্ধিত ব্যক্তিগত স্তরের বিনিয়োগ চাষিকে বিপুল ঋণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অসংগঠিত উৎস থেকে পাওয়া ঋণ চাষির কাঁধে বিপুল সুদের বোঝা চাপাচ্ছে, ফলে চাষি উৎপাদন ব্যয় ও ঋণের একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। যেসব চাষি শস্যবৈচিত্রের দিকে যেতে পারছে, তাদেরও এই দুষ্টচক্র থেকে বাঁচার উপায় থাকছে না। তার কারণ, উচ্চ মূল্যের হালকা সবজি ও ফল উৎপাদন শুধু যে আরও ব্যয়বহুল তাই নয়, এই চাষ আমাদের দেশের পরিকাঠামোতে অত্যন্ত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, যেসব অঞ্চলে বিশেষভাবে সেচের জল সুলভ নয়, মূলত সেসব অঞ্চলেই ছোট চাষি এই চাষ করে, এজন্য তাকে অধিকতর পারিবারিক শ্রম নিয়োগ করতে হয়, পারিবারিক শ্রমিকের শ্রমের নিবিড়তাও তাকে অনেক বাড়াতে হয়। বড় আকারে এই চাষ হয় সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি-চাষের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, চুক্তি-চাষ আমাদের দেশে পণ্য বাজারজাত করার মাধ্যম হিসেবে এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয় বা বহুল-ব্যবহৃত মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। বাজার-ব্যবস্থার পুরনো পরিকাঠামো বজায় রেখেই মূলত ফল-সবজি চাষ কিছুটা প্রসার পেয়েছে। ফল-সবজি ও অন্যান্য চাষে নানাপ্রকার অনিশ্চয়তা, শস্যহানি, শস্য পচে নষ্ট হওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনই এর ব্যয়ও বিপুল, তাই যেসব অঞ্চলে জলের সুবিধা আছে সেখানে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা কমার প্রবণতা যথেষ্ট স্পষ্ট। এই অবস্থায় কয়েকটি পদক্ষেপ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলগুলিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসা। দরকার ছিল ঋণ, পণ্য ও কৃষি-উপকরণের বাজার-ব্যবস্থাকে ব্যবসায়ী, ঋণদাতা ও উপকরণের জোগানদার কমিশন এজেন্টদের মিলিত প্রভাব থেকে মুক্ত করা। কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনায় রাখা, সস্তায় কৃষি-উপকরণের জোগান সুনিশ্চিত করা ও বিদেশের অপ্রয়োজনীয় ভরতুকি যুক্ত পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখা। কিন্তু এই সমস্ত সমাধান সূত্রের সবক’টিই বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জারি করা খোলা-বাজার অর্থনীতি, তথা বিশ্বায়ন তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য উল্লিখিত কার্যকর নীতিগুলির বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণিটির পক্ষে বিশ্ব-পুঁজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, বরং এই নীতিটির সঙ্গে তার নিজস্ব স্বার্থের সঙ্গতি রেখে, কিছুটা বোঝাপড়া করে সে চলতে চায়। এই বোঝাপড়ার পরিণামেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জারি করা সমস্ত ধরনের নীতি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়, এই নীতির প্রতিটি তাদের স্বার্থের পুরোপুরি অনুকূল ছিল এমনও নয়। আমরা দেখেছি খোলামেলা আমদানি নীতি ও আন্তর্জাতিক মেধা-স্বত্ব আইন ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে ভারতীয় কৃষিতে ব্যয়বহুল অধিক ফলনশীল নতুন ধরনের হাইব্রিড বীজের ব্যবহার বাড়ছে। সেইসঙ্গে অন্যান্য উপকরণের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় কৃষি-উৎপাদনের ব্যয় বহুগুণ বেড়েছে। এই ব্যয়বহুল উৎপাদন ব্যবস্থা বিদেশের ভরতুকি যুক্ত কম দামের শস্যের সঙ্গে শুধু বিদেশের বাজারে নয়, স্বদেশের বাজারেও প্রতিযোগিতায় হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জারি করা নীতি ভারতীয় কৃষিতে কল্যাণকর প্রভাব ফেলেছে এটা বলা যাচ্ছে না। এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার উপায় হিসেবে ভারতীয় ছোট ও ক্ষুদ্র চাষি, কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে কৃষির বাইরে অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা সংস্থা গড়ে তুলে জীবিকা অর্জনের উপায় খুঁজতে চায়।

খাদ্যশস্য, তুলা ইত্যাদি সনাতন শস্যগুলির চাষ কোনও আয় সৃষ্টি করতে পারছে না। ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাধাহীন বিকাশের ফলে ব্যাপক পরিমাণ কৃষি-জমি অ-কৃষি জমিতে পরিণত হতে চলেছে। কেনা/বিক্রি, অধিগ্রহণ, দখলদারির মাধ্যমে এইসব কৃষি-জমি অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র, গৃহ নির্মাণ বা সেবা পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথমত, মুনাফাই যখন সমস্ত উৎপাদন-কাজের শেষ কথা, তখন জমি ও অন্যান্য উপকরণকে সবচেয়ে বেশি লাভজনক ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তাই ফসলি কৃষি-জমিকে কৃষিক্ষেত্র থেকে বেশি লাভজনক ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হবে। খোলা-বাজার অর্থনীতিতে কৃষি-জমির এই অন্যত্র গমন আইনের দ্বারা সমর্থিত। এতে ভারতীয় অর্থনীতির ও এই দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের চিন্তাকে আদর্শগত ভাবে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে।

নীচের সারণিতে ১৯৫০ থেকে ২০১২–১৩ সাল অবধি কৃষি-জমির কৃষি থেকে অন্যত্র যাওয়ার তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মোট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যত জমি আছে তার মধ্যে কৃষি-জমির অংশ ষাট, সত্তর ও আশির দশকে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, কিন্তু ’৯০-এর দশক থেকে কমতে শুরু করেছে। আমরা জানি, ’৯০-এর দশক থেকেই নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে একদিকে বিদেশি পণ্যের বাধাহীন প্রবেশ, অন্যদিকে কৃষি-উপকরণের ব্যবসায় কমিশন এজেন্ট ও পণ্য ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছে। নয়া অর্থনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অবাধ বাণিজ্যের নীতির মিলিত প্রভাবই কৃষি-জমির অ-কৃষি ক্ষেত্রে বহির্গমনের শর্ত তৈরিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানের মতো দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা এবং সেই সূত্রে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক দেশগুলির ভরতুকির সহায়তা এই লড়াইকে তীব্র করে তোলে। ভারতের মতো তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি খাদ্যশস্যে স্বয়ংভর হলে তা এইসব উন্নত দেশগুলির চাল-গম ব্যবসায়ী বহুজাতিক অলিগোপলি সংস্থার পক্ষে সুবিধাজনক হয় না। ওই বহুজাতিক সংস্থাগুলি এদেশের বাজারে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য এদেশের ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্যের জোগান সীমিত রাখতে চায় এবং তাদের অসম প্রতিযোগিতার সামনে ফেলে দেয়। আমরা আগেই দেখেছি, চাষের জমি খাদ্যশস্যের উৎপাদন থেকে সরে গিয়ে অন্যান্য উচ্চমূল্যের ফল-সবজি বা তৈলবীজের মতো শস্যে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সমর্থন রয়েছে বিশ্বব্যাংকের কৃষি-উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শের (২০০৫) মধ্যেও।২ খাদ্যশস্যনির্ভর কৃষি ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনযাত্রায় এই সংকটের অবস্থা একদিকে ঋণগ্রস্ত চাষিকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে, অন্যদিকে কৃষি-জমিকে কৃষির বাইরে কাজে লাগানোর এবং সেই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মানুষকে কৃষি ছেড়ে অন্য কাজে যুক্ত হতে বাধ্য করছে। এরই পরিণামে নিজস্ব উদ্যোগে অর্থকরী ছোট উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা পরিষেবা মূলক সংস্থা গড়ে তুলে স্বনিযুক্তি অথবা ছোট অ-কৃষি সংস্থায় নিযুক্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের প্রবণতা বাড়ছে।

আমরা দেখেছি, জমির উৎপাদনশীলতার নিম্নগতি, উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দীর্ঘকালীন জড়ত্ব, মূল খাদ্যশস্যগুলির লাভজনক দাম না থাকা, উপকরণের দামের ঊর্ধ্বগতি, ভারতীয় কৃষিতে গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছে। এই সংকট পঞ্জাব, কর্ণাটকের মতো বড় জোত-নির্ভর রাজ্যগুলি বা উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো ছোট জোতনির্ভর রাজ্য, সর্বত্র ভারতীয় কৃষির প্রকৃত দুর্বলতাকে সামনে এনে ফেলছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকী কর্ণাটকের মতো রাজ্যেও ছোট চাষিকে বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম নিট আয় সুনিশ্চিত করার জন্য বিশাল ব্যয় বহন করে চাষ করতে হচ্ছে। ছোট চাষিরা বীজ সার যন্ত্রপাতির ব্যবহারের জন্য বড় চাষি, কমিশন এজেন্টদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। এরাই কৃষি উপকরণের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ওপর আছে বিশ্বের সর্বোন্নত দেশগুলির বহুজাতিক গম, তুলা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এদেশের বাজারে ও বিশ্ব-বাজারে অসম প্রতিযোগিতা, ভরতুকি-যুক্ত সস্তার খাদ্যশস্যের সঙ্গে বিশাল ব্যয়ে উৎপন্ন এদেশের শস্যের প্রতিযোগিতা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে শুধু ছোট চাষিরা নয়, বড় চাষিরাও এই সংকট থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির যুগ্ম প্রভাব আঞ্চলিক স্তরে আধুনিক উপকরণের বাজারকেও তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে ফেলছে। কৃষি উপকরণের, পণ্যের ও ঋণের যুগ্ম বাজারে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা বাণিজ্যিক মহাজনি পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার ব্যবসায় সহায়ক কমিশন এজেন্টরা। আমাদের সমীক্ষায়* আমরা দেখেছি, এসব সত্ত্বেও একটি বড় জোতের শ্রেণিকে চিহ্নিত করা যায়, যারা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী। ব্যবসায়িক মহাজনি কাজে লিপ্ত অথবা কমিশন এজেন্টের গ্রামীণ এজেন্ট হিসেবে একটি বড় জোতের মালিক-শ্রেণিকে চিহ্নিত করা যায় ঠিকই, কিন্তু তার পাশাপাশি উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ইচ্ছুক এই শ্রেণিটির অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কৃষির সঙ্গে যুক্ত কোনও উপকরণ বা পণ্যের বাজারই মুক্ত বা স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল নয়। উৎপাদনে পুঁজিবাদী গতি সৃষ্টি হওয়ার পথে এটিই সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা।

কৃষির পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাব আছে আরও একটি বিষয়ের, তা হল জমি অধিগ্রহণ ও কৃষি-জমির অ-কৃষি ক্ষেত্রে বহির্গমন। এই প্রবণতা বরাবরই কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। বার বার বিভিন্ন আইন ও তার সংস্কারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত অধিকারের জমি ও অন্যান্য ব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তি বিভিন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ও সরকার অধিগ্রহণ করে আসছে। করপোরেট পুঁজি তার অগ্রগতির পথকে বাধামুক্ত রাখার জন্য দেশের জল, জঙ্গল, জমির ওপর আগ্রাসন বাড়িয়েছে। ব্রিটিশ যুগে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা মসৃণ রাখার জন্যই শুধু নয়, শাসনব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবস্থা বিস্তৃত করা, ও নগরায়ণে গতি আনার প্রয়োজনেও জমি অধিগ্রহণ করা হত, কৃষি জমিকে অ-কৃষি কাজে ব্যবহার করা হত। জমি অধিগ্রহণ করা হত রেলপথ, রাস্তা, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্কুল এবং নগরায়ণ কর্মসূচি রূপায়ণ, ইলেকট্রিক পোস্ট বসানো, ইত্যাদি নানা কাজের জন্য। অধিগ্রহণের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করা হত, সুবিধেমতো আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জন চলত।

১৮২৪ সালে প্রথম বেঙ্গল জমি অধিগ্রহণ রেগুলেশনটি গৃহীত হয়। এই বিলের সাহায্যে জমি অধিগৃহীত হলে ভারতীয় রেল ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৮৫৩ সালে। পরে এই রেগুলেশনটি ১৮৫০ সালের রেগুলেশন দিয়ে বাতিল করা হলে, জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম কলকাতা নগরী অবধি বিস্তৃত করা হয়। ১৮৫৭ সালে এ সব বিভিন্ন রেগুলেশন যুক্ত করে প্রণীত ১৮৫৭-এর নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন সারা ব্রিটিশ ভারতের জন্য প্রযোজ্য হল। এই আইন কিছুদিন পরে ১৮৭০-এর আইন দিয়ে পরিবর্তিত হলেও ১৮৭০-এর আইনটিও অচিরে অকার্যকর বলে ঘোষিত হল। তার বদলে প্রণীত ও রূপায়িত হল ১৮৯৪ সালের আইনটি। এই আইনের বলে ব্যক্তিগত অধিকারে থাকা জমিও জনস্বার্থে অধিগ্রহণের ক্ষমতা পায় সরকার। কিন্তু যার জমি অধিগ্রহণ করা হল, সেই জমির মালিকের এ বিষয়ে আপত্তি জানানোর কোনও সুযোগ ছিল না এই ১৮৯৪ সালের আইনটিতে। শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ তার ছিল। এই অধিগ্রহণ বিষয়ে কোনও আপত্তি না তুলতে পারা নিয়ে জমির মালিকদের মধ্যে বিরাট অসন্তোষ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ সালের নতুন আইনে পুরনো আইনের সঙ্গে একটি নতুন ধারা যুক্ত হল। এই ধারায় জনস্বার্থে অথবা কোনও বেসরকারি কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণের নোটিস পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এই আপত্তি জানাতে হবে। ২০১৪ পর্যন্ত ১৮৯৪ সালের আইনটিই জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে কার্যকর ছিল। জমি অধিগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণের সমস্ত বিষয় এই আইন দ্বারাই নির্ধারিত হত। এই আইনে জমির মালিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অধিগ্রহণের পরিণামে জমিহারা বা বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন বা জীবিকার সুনিশ্চিত ব্যবস্থার কোনও সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ আমলের অবসান ঘটার বহুদিন পরে এই আইন ঘিরে দীর্ঘ অসন্তোষ, দেশের আদালতে বিভিন্ন সময়ে এই আইনের বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন অভিযোগ এই আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকট করে তোলে। এ প্রসঙ্গে যথাযথ ক্ষতিপূরণ বা জনস্বার্থ বলতে কী বোঝায় এই বিষয়ে শীর্ষ আদালত আরও ব্যাখ্যা ও স্বচ্ছতা দাবি করে। এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হল ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন। এতে ১৮৯৪ সালের আইনটির সঙ্গে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনরায় জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট ও সঠিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ও স্বচ্ছতার বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

২০১৩-র আইনটি জমি অধিগ্রহণ পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথমত, এই নতুন আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো হয়। আগে এই পরিমাণটি ছিল জমির বাজার দামের ১.৩ গুণ। এখন এই পরিমাণ বাড়িয়ে শহরাঞ্চলের জমির দামের ২ গুণ, এবং গ্রামাঞ্চলের জমির দামের ২.৪ গুণ করা হল। তাছাড়া, দ্বিতীয়ত, এই আইনে জমির মালিকদের জন্য পুনর্বাসন ও জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা ছাড়াও যে সব পরিবার জমির মালিক ছিল না কিন্তু এই জমির ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত তাদের জন্যও যথোপযুক্ত জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টিতে বাধ্যবাধকতা আনা হল। এছাড়া রাজ্যগুলিকে ইচ্ছা করলে আরও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হল। তৃতীয়ত, এই আইনে জমি অধিগ্রহণ করার আগে যে-প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তার সামাজিক মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হল, এবং এর সঙ্গে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জমি অধিগ্রহণ করা যাচ্ছে কিনা সেটিও জমি অধিগ্রহণের শর্ত হিসেবে যুক্ত করা হল। প্রকল্পটি কীভাবে জনস্বার্থে কাজে লাগবে, বা আদৌ জনস্বার্থে কোনও কাজে লাগবে কি না তার বিচার-বিবেচনা বাধ্যতামূলক। চতুর্থত, প্রকল্পটি যদি বেসরকারি কোনও উদ্যোগ হয় তাহলে সব জমির মালিকের অন্তত শতকরা ৮০ ভাগের সম্মতি, এবং প্রকল্পটি যদি সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে হয়, তাহলে অন্তত শতকরা ৭০ ভাগ মালিকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। অবশ্য, প্রকল্পটি যদি পুরোপুরি সরকারি প্রকল্প হয় সেক্ষেত্রে সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন থাকল না। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সেচ যুক্ত বহু-ফসলি জমি অধিগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। অধিগৃহীত জমি অব্যবহৃত থাকলে সেটি পাঁচ বছরের মধ্যে অথবা তার পরে (যদি তেমন শর্ত অধিগ্রহণের সময় লেখা হয়ে থাকে, তাহলে পাঁচ বছরের পরে) ফেরত দেওয়া আবশ্যিক।

ব্রিটিশ আমলে সরকার জমি অধিগ্রহণ করত তাদের বাণিজ্যিক অথবা শিল্প-পুঁজির স্বার্থে। এ বিষয়ে সমস্ত নিয়মকানুন, রীতিনীতি তাদের সুবিধামতো তারা তৈরি করে নিত। অবশ্য বিভিন্ন পরিবর্তনের পর ১৮৯৪ সালে যে-আইন প্রবর্তিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পরেও বহুদিন আইন অনুসারেই অধিগ্রহণের কাজ চলত।

২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার সিঙ্গুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গ্রামের চাষিদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন, বিশেষভাবে সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তৎকালীন বাম সরকারের পতনের পিছনে একটি বড় কারণ হয়ে দেখা দেয়। সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানির মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা নির্মাণের জন্য এক হাজার একর কৃষি-জমি সরকার অধিগ্রহণ করে। এই কৃষি-জমি ছিল অতি উর্বর, বহু-ফসলি সেচ-যুক্ত জমি। বেশিরভাগ কৃষক এই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় ও শেষপর্যন্ত বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে। ইতিমধ্যে নন্দীগ্রামেও সরকার পরিচালিত হলদিয়া উন্নয়ন পরিষদ কারখানা নির্মাণের জন্য হাজার একরেরও বেশি জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করলে কৃষকরা বিক্ষোভ জানায়, এবং উন্নয়ন পরিষদ অধিগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের আগেও অধিগ্রহণ-বিরোধী ছোটখাটো অসন্তোষের ঘটনা আগে থেকেই ঘটে আসছিল। বহুল পরিমাণ চাষ-যোগ্য কৃষি-জমি অ-কৃষি ব্যবহারের জন্য হস্তান্তরিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে চাষব্যবস্থায় ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করছিল। ক্রমে এই উচ্ছেদ মূলত ঘটতে থাকে সরকারি উদ্যোগে কিন্তু করপোরেট পুঁজি বিস্তারের স্বার্থে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনা এইসব ছোটখাটো অজস্র অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অসন্তোষের চরম রূপ হিসেবে দেখা দিল।

কিন্তু শুধু কৃষি-জমি হিসেবে চিহ্নিত জমিই নয়, বেশ কয়েকবছর শুষ্কতার কারণে চাষ হয়নি, কিন্তু কিছুটা সেচের ব্যবস্থা করলে যে-জমিগুলিকে কম জলনির্ভর কোনও শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে পুনরায় চাষযোগ্য করে তোলা যায়, তেমন জমিকেও চাষযোগ্য বাতিল জমি হিসাবে চিহ্নিত করে অধিগ্রহণের আওতায় নিয়ে আসার একটি উদ্যোগ চলছে, যা নানা ভাবে কৃষকের জীবনে আনছে অনিশ্চয়তা। জেনিফার বাকা১ক দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাডুতে অধিগ্রহণের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে কোম্পানির দ্বারা বিনিয়োগ বিস্তারের প্রয়োজনে উন্নয়ন এবং বিকল্প অধিক উৎপাদনশীল কোনও ক্ষেত্রে নিয়োগ করার সরকারি কর্মসূচিকে সামনে রেখে চাষযোগ্য বাতিল জমিকে ব্যাপক অধিগ্রহণ কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে।

এই শতাব্দীর শুরুতেই ভারত সরকার ‘বাতিল’ জমি পুনরুদ্ধার করে সেই জমিতে জৈব জ্বালানি প্রস্তুত ও শিল্পোদ্যোগের মতো ‘আরও উৎপাদনশীল’ কাজে লাগানোর কর্মসূচি নেয়। কোন জমিকে বাতিল বলা হচ্ছে এবং সেই বাতিল জমিকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করার কী উপায় বা পুনরুদ্ধারের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সেই জমিকে উপযুক্ত সেচের সাহায্যে চাষযোগ্য করা যায় কি না এ সব কথা ভাবা হয়নি। এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ যেসব জায়গায় ঘটেছে তার মধ্যে দক্ষিণ তামিলনাডূর সাত্তুর অন্যতম।

সাধারণভাবে বিশ্ব জুড়ে সব দেশেই সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় এরকম ‘বাতিল’ জমি অধিগ্রহণ ঘটে চলেছে করপোরেট সেক্টরের উদ্যোগে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাতিল জমি পুনরুন্নয়নের মাধ্যমে জৈব জ্বালানি প্রস্তুত করার কর্মসূচিটি আসলে এই কর্মসূচিরই অঙ্গ। ২০০৫–০৬ সালে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর সাত্তুরে কয়েকজন জমি-দালালের উদ্ভব হয় যারা এই কর্মসূচির কথা বলে তথাকথিত বাতিল জমি কেনা শুরু করে। আসলে বাতিল জমির নাম করে এরা সুযোগমতো যে-কোনও জমি সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অনেক কম দামে জৈব জ্বালানি চাষের কথা বলে কিনতে থাকে, এবং সেই জমি শেষ পর্যন্ত বাস্তুজমিতে পরিণত করে বিপুল লাভে বিক্রি করে।

২০০৩ সালে ভারত সরকার সারা দেশে ৩৩ মিলিয়ন একর ‘বাতিল’ জমিতে জাত্রফা নামক জৈব জ্বালানি (বায়োডিজেল) উৎপাদক গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছিল, এই পরিমাণ জমি দেশের মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের শতকরা ৪ ভাগের সমান। তামিলনাড়ু এই চাষের মূল কেন্দ্র। এই উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ু সরকার সারা রাজ্য জুড়ে এই বাতিল জমি কোম্পানিকে লিজ় দিতে থাকে। বাছাই করা কৃষি-পরিবারকে দুই হেক্টর করে জমি দিয়ে চুক্তি-চাষের মাধ্যমে জাত্রফা চাষে উৎসাহিত করা হয়। এর জন্য চাষের খরচের ওপর নানা প্রকার ভরতুকিও দেওয়া হয়। ২০০৮ সালের শিল্প-সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ভারত, এবং বিশেষ করে তামিলনাড়ু, জৈব জ্বালানি তৈরিতে বিশ্বের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। জাত্রফার প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার, উভয়েই কোম্পানিগুলিকে নানাপ্রকার ভরতুকি ছাড়াও ন্যূনতম দামের সহায়তা, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ, জমির ওপর ভরতুকি ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক কর্মসূচি চালু করে। একই সঙ্গে তামিলনাড়ু সরকার ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ (SEZ) কর্মসূচি নেয়, যার বিকল্প নাম ‘তামিলনাডু শিল্পের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ’ আইন। ২০০৭ সালে রাজ্য সরকারের শিল্পনীতিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, শিল্পের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে। সেই অনুযায়ী কর্ষণযোগ্য বাতিল জমি অধিগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং শুষ্ক জমি যাতে সরাসরি শিল্পের জন্য জমিতে পরিবর্তিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তনের কথা বলা হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে কত জমি এইভাবে কৃষিক্ষেত্র থেকে অধিগ্রহণের মাধ্যমে শিল্পাঞ্চলে পরিবর্তিত হয়েছে তার হিসাব ঠিকমতো পাওয়া যায় না। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমি ২০০৮–০৯ অবধি অধিগৃহীত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র অল্প কিছু ক্ষেত্রেই অধিগৃহীত জমিটি ঘোষিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমি জৈব জ্বালানি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকসময় বাস্তুজমি হিসেবে বিক্রি হয়ে গেছে বা ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি নির্মাণ করে বিক্রি করা হয়েছে যথেষ্ট লাভজনক দামে।

ভারত সরকারের কৃষি পরিসংখ্যান দফতর দেশের সমস্ত জমির নয়টি বিভাগ সাব্যস্ত করেছে। তার মধ্যে কর্ষণযোগ্য বাতিল জমি ও কর্ষণের অযোগ্য বাতিল জমি পড়েছে দু’টি ভিন্ন বিভাগে। ২০০৭–০৮ সালে সারা ভারতের প্রায় শতকরা ৪.৩ ভাগ জমি ছিল চাষযোগ্য বাতিল জমি, অর্থাৎ এই জমিগুলি কয়েকবছর আগে পর্যন্ত চাষ হয়েছে কিন্তু বর্তমানে শুষ্কতার কারণে চাষ করা হচ্ছে না। এই ধরনের বাতিল জমি তামিলনাড়ুতে ছিল শতকরা ২.৭ ভাগ।

কিন্তু জমি অধিগ্রহণের এই কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রেই ব্রোকার এবং জমি উন্নয়ন কোম্পানির যৌথ চক্রান্তে ব্রোকার বা কোম্পানির নিজস্ব সম্পত্তি ক্রয়ের কর্মসূচিতে পর্যবসিত হয়েছে এবং এইভাবে সংগৃহীত জমি তারা ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে লাভজনক ক্ষেত্রে বিক্রি করে দিচ্ছে। এইভাবে বিপুল পরিমাণ জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং এই বিষয়ে পরোক্ষে সরকারি সহায়তা এবং সরকারি কর্মসূচি সামনে রেখে বেআইনি দখলদারি চলেছে।

২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও জীবন পুনর্গঠন আইনটি অবশ্যই ১৮৯৪ সালের কৃষক ও জমির মালিকের স্বার্থবিরোধী জমি অধিগ্রহণ আইনের তুলনায় অনেকটাই কৃষিকল্যাণের সহায়ক। কিন্তু এই আইনটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠে গেছে। দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, নগরায়ণ কর্মসূচির রূপায়ণ ও শিল্পায়ন— এই তিনটি বিষয়ের ওপর এই নতুন পরিবর্তিত আইনের প্রভাব নিয়ে নানা আলোচনায় আইনটিতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়ছে।

বিশ্বব্যাংক নগরায়ণ কর্মসূচির ওপর এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যে, ও বিভিন্ন শহর ও নগরের মধ্যে, রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে। উপরন্তু বিশেষ জোর দিচ্ছে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সাধ্যের মধ্যে বাসগৃহ নির্মাণের ওপর। বিশ্বব্যাংকের নির্দেশমতো অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি অবশ্যই জমি অধিগ্রহণ ছাড়া রূপায়িত হতে পারবে না। ১৯৬২ সালে দিল্লি উন্নয়নের লক্ষ্যে আবাস প্রকল্প, বাণিজ্যিক প্রয়োজন, ও পার্ক তৈরির জন্য ৬০০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ হল, বেশি আয়ের মানুষের জন্য আবাস নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের কর্মসূচিটি বেসরকারি প্রোমোটারের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকার শুধুমাত্র বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মনোযোগ দিতে পারে। কিন্তু দরিদ্র মানুষের জন্য সাধ্যের মধ্যে আবাস নির্মাণের ভরতুকি-ভিত্তিক প্রকল্পের জন্য সরকারকেই জমি অধিগ্রহণের কর্মসূচি নিতে হবে। জমির মালিকরা যাতে বিনা প্রতিবাদে জমি অধিগ্রহণে সম্মত হয়, তার জন্য প্রথমত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, অধিগৃহীত জমির উন্নয়ন করা হলে শতকরা ২০ ভাগ জমির মালিকদের জন্য জমা রেখে দিতে হবে। পূর্বতন জমির মালিকরা জমি অধিগ্রহণ ও জমি উন্নয়নের খরচ দিয়ে এই জমি নিতে পারবেন।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১০ সালে যেখানে নগরাঞ্চলের জমির পরিমাণ ২৩.৭ মিলিয়ন হেক্টর ছিল, সেখানে ২০৫০ সালে এই পরিমাণটিকে ৫৪.৮ মিলিয়ন হেক্টরে নিয়ে যেতে হবে (অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ৭.৭ ভাগ থেকে বেড়ে নগরাঞ্চলের জমি ২০৫০ সালে দাঁড়াবে শতকরা ১৭.৭৮ ভাগে)। বিশ্বব্যাংকের দেওয়া এই অনুপাতে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই দেশের শস্য উৎপাদনের জমিকে নগরাঞ্চলে পরিবর্তিত করার প্রয়োজনীতা ও সেই কারণে জমি অধিগ্রহণের আবশ্যিকতাকে সামনে আনে। বলা হল, শস্য উৎপাদনের জমি নগরায়ণের কাজে লাগালে উৎপাদন যতটুকু কমে, তা চাষের নিবিড়তা আরও বাড়িয়ে পূরণ করতে হবে।

একইভাবে খুব জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, শিল্পায়নের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের জন্য ২০১৩ সালের আইন যে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে, তা জমির দাম অত্যধিক বাড়িয়ে তুলছে। ফলে শিল্পায়ন কর্মসূচি খুব ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। ফলে নতুন শিল্পে উৎপাদিত পণ্য অত্যধিক উৎপাদন খরচের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কমজোরি হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের পরামর্শ হিসেবে বলা হল, জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ দায় শিল্পগুলির ওপর না চাপিয়ে সরকারকে ভরতুকি বহন করতে হবে। এছাড়া জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতিতে সামাজিক মূল্যায়নের বাধ্যবাধকতা, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগ জমির মালিকের সম্মতি পাওয়ার বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি নিয়ম অযথা শিল্পায়নকে জটিল ও সময়সাপেক্ষ করে তোলে। এই বিষয়গুলি নিয়ে তাই বিরূপ মতামত উঠে আসছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও জীবনযাত্রার পুনর্গঠন আইনটি সংশোধন করে ভারত সরকার ২০১৫ সালের জমি অধিগ্রহণ বিল পেশ করে। এটির মূল উদ্দেশ্য, জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি মূল আবশ্যিক শর্ত— যেমন, বেশিরভাগ মালিকের সম্মতি পাওয়া এবং অধিকৃত জমিতে যে-উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হবে তার সামাজিক প্রভাব খতিয়ে দেখা— ইত্যাদি জটিলতা আনা ও সময়সাপেক্ষ শর্ত থেকে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে মুক্ত করা। সেইসঙ্গে কৃষি-জমি বা সেচযুক্ত কৃষি-জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে যেসব বাধানিষেধ আছে, সেগুলির অবসান ঘটানো, কারণ কৃষি-জমিতে হাত না দিয়ে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো নির্মাণের মতো পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ এককথায়, ২০১৫ সালে পেশ করা নতুন বিলটিতে ২০১৩ সালের অর্জিত অধিকারগুলি উন্নয়নের প্রয়োজনে বিসর্জন দেওয়ার নীতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালের নতুন সংশোধনী বিলটি পার্লামেন্টের অনুমতির জন্য পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আরও ছয়টি রাজ্য জমি অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছে। এই রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাত, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা। এই পরিবর্তন কার্যকর হলে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের জীবন আবার গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। এ যাবৎ অনুসৃত নানা নীতি ভারতীয় কৃষিকে যে-সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, এই নতুন নীতিতে জমি অধিগ্রহণ আরও সহজ ও বাধাহীন হয়ে উঠলে তা আরও গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠবে।২ক

কৃষি-জমি অ-কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি থেকে কর্মরত মানুষদেরও অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। বাজার অর্থনীতিতে মানুষ এবং জমির কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার একটি কারণ হতে পারে যে, কৃষি থেকে আয়ের তুলনায় অন্যত্র নিয়োজিত মানুষের আয় বেশি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের কর্পোরেট-বান্ধব আইন এই বহির্গমন প্রক্রিয়ায় দ্রুত গতি সঞ্চার করছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে শিল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার শুধু নেমে এসেছে তাই নয়, গত কয়েক বছরের মধ্যে অতি সম্প্রতি শিল্পে নিয়োগ কমেছে। সুতরাং মানুষ সম্ভবত অন্যান্য অসংগঠিত অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন ও সেবাক্ষেত্র গড়ে তুলে ন্যূনতম বেঁচে থাকার মতো আয়ের পথ খুঁজছে।

১৯৯০ সালের পর থেকে এদেশে করপোরেট পুঁজির স্বাধীন বিস্তারের পর্যায় শুরু হলে কৃষি-জমির ব্যাপক বহির্গমন ও অন্য কোনও লাভজনক ক্ষেত্রে ব্যবহার বাড়তে থাকে। আদিবাসী, জঙ্গলের বাসিন্দা ইত্যাদি জনসংখ্যার দুর্বল অংশটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলেও সাধারণ গ্রামবাসী চাষিরাও এর শিকার হয়েছেন। ২০০৬ সালের সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ প্রচেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে স্থানীয়দের আন্দোলন প্রাথমিকভাবে এই অধিগ্রহণ বিরোধী আইন প্রণয়নে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সিঙ্গুরে অতি উর্বর, সেচের সবরকম সুবিধাযুক্ত, দু’-ফসলি তিন-ফসলি হাজার একর জমিতে টাটা কোম্পানির উদ্যোগে একটি মোটরগাড়ি নির্মাণশিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ওই জমির মালিক স্থানীয় চাষিদের আদি বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের জন্য নোটিশ জারি করে। বেছে বেছে রাস্তা ও জলের সুবিধা যুক্ত হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উন্নয়ন ও শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি দেখানো হয়। এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন মানে কৃষি ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনধারণের মানোন্নয়ন নয়, উচ্চ আয়ের মানুষের জন্য একটি প্রমোদ-উপকরণ তৈরি করা, দীর্ঘকালীন উন্নয়নের দিক থেকে যার গুরুত্ব অল্পই। এমনকী শ্রমের নিয়োগের দিক থেকেও যার গুরুত্ব খুব কম। আসলে, ২০১৫ সালের নতুন সংশোধনী বিলটি সেই দিক থেকে একটি পিছিয়ে-পড়া পদক্ষেপ ভিন্ন আর কিছু নয়। আসলে সমস্ত প্রচেষ্টাটিই উন্নয়ন সম্পর্কিত এমন এক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যা উন্নয়ন বলতে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার, ন্যূনতম খাদ্য সুনিশ্চয়তার উন্নতি বোঝায় না, যা শুধুমাত্র বড় শিল্পের উন্নতিই বোঝায়। বড় বড় পুঁজিনির্ভর শিল্পগুলি দেশের আপামর জনগণের অবস্থার উন্নয়নের বদলে দেশের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের অসম বণ্টনের ভিত্তি তৈরি করে তার বিকাশকেই উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরে। শিল্পনীতি সংক্রান্ত এই বিশেষ নীতি নয়া উদারনীতির অন্তর্নিহিত দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই নীতি অনুসরণের ফল যে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের পক্ষে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা অস্বীকার করার কোনও পথ নেই।

গ্রামাঞ্চলের উৎপাদিত জাতীয় আয় ও শ্রমের নিয়োগে কৃষির অবদান

ভারতের মোট ভৌগোলিক জমির অংশ হিসেবে কৃষি-জমির ভাগ ’৯০-এর দশক থেকে হ্রাস পেয়েছে। ওই সময় থেকেই প্রতি দশকের গড় বাৎসরিক কৃষি-জমির পরিমাণ তার আগের দশকের তুলনায় কমেছে। কৃষি-জমির পরিমাণ হ্রাস কৃষি-জমির বহির্গমনের প্রবণতাকে তুলে ধরে। এর সামগ্রিক ফল কৃষিতে ও কৃষকের জীবনযাত্রায় কোনও সুফল আনতে পারে না। শিল্প গত কয়েকবছর ধরে নিয়োগহীন বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থায় কৃষি-জমির বহির্গমন শুধু কৃষি-উৎপাদনের হারের ওপরই যে কুপ্রভাব আনবে তা নয়, সামগ্রিকভাবে দেশে নিয়োগ হ্রাসের প্রবণতা বাড়াবে।

সারণি ১৫.১ কৃষি জমির বহির্গমন

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে বেকারত্ব ও অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রের বিস্তার

আমরা দেখেছি, মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল, এই ষাট বছরে শতকরা ৮২.৭০ ভাগ থেকে নেমে এসেছে শতকরা ৬৮ ভাগে, কিন্তু মোট জনসখ্যায় কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত, ১৯৫১ সালে যা ছিল শতকরা ২৬.৯১ ভাগ, তা ২০০১ সালে দাঁড়ায় শতকরা ২২.৭৫ ভাগ, এবং সেখান থেকে ২০১১য় তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৬.৯০। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যায় সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতটি বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত একই অনুপাত রক্ষা করেছে, এবং এই অনুপাতটি মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের সামান্য বেশি মাত্র। সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাতটি সেই ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল অবধি মোটামুটি একই রকম অনুপাত রক্ষা করে চলেছে। সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত গ্রামীণ জনসংখ্যার ভাগ বরাবরই এক-তৃতীয়াংশেরও কম। ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে এই ভাগটি শতকরা ৩২.৫ ভাগ থেকে বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে শতকরা ৩১.৫৫ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অবশ্যই গ্রামীণ অ-কৃষি কাজকর্ম থেকে তাদের জীবিকা অর্জন করে, অথবা তারা কর্মহীন। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার নিয়োগ ও বেকারত্ব সম্পর্কিত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও বিভিন্ন ধরনের অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োগের যে-চিত্র৩ পাওয়া যায়, তা থেকে দেখা যাচ্ছে এইসময়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন-কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭০–৭১ সাল থেকে ২০১১–১২ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের মোট উৎপাদিত নিট অভ্যন্তরস্থ উৎপাদনে কৃষির ভাগ ক্রমশ নেমে এসেছে। এর জায়গায় অ-কৃষি ক্ষেত্র— যার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্র, নির্মাণ শিল্প ও সেবামূলক শিল্প – বিশেষ প্রসারিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মোট নিট উৎপাদনে কৃষির ভাগ ১৯৭১ সালে শতকরা ৭২.৪ থেকে ২০১১-’১২য় শতকরা ৩৯.২ ভাগে নেমে এসেছে ও সে জায়গায় অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের ভাগ শতকরা ২৬.৫ থেকে বেড়ে ২০১১–১২ সালে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৫.৯ ভাগে। অর্থাৎ ২০১১–১২ সালে গ্রামাঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষির চেয়ে অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের গুরুত্ব শতকরা ১৬.৭ ভাগ বেশি। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিযুক্তি-কাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যে-অনুপাতে উৎপাদনে কৃষির ভাগ কমেছে, মোট নিযুক্তিতে কৃষির ভাগ কমেছে তার তুলনায় কম। মোট নিযুক্তিতে কৃষির ভাগ যেখানে ১৯৭০–৭১ সালে ৮৫.৫ ভাগ থেকে ২০১১–১২ সালে নেমেছে শতকরা ৬৪.১ ভাগে, অ-কৃষি ক্ষেত্রের ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ থেকে শতকরা ৩৪.৮ ভাগে। কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের মোট উৎপাদন ও নিযুক্তির ভাগের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন-কাঠামো ও নিযুক্তি-কাঠামোতে যে-পরিবর্তন হয়েছে, নীচের সারণি থেকে তার একটা ধারণা আমরা পেতে পারি।

সারণি ১৫.২ গ্রামাঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষি ও অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের ভাগ* (শতকরা)

সারণি ১৫.৩ মোট নিযুক্তিতে কৃষি ও অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের ভাগ* (শতকরা)

Source: Chand, R., S. Srivastava,. J. Singh. (2017). “Changes in Rural Economy of India 1971 to 2012 Lessons for Job-led Growth.” Economic and Political Weekly. 52(52). NSSO based Data

রমেশ চাঁদ ও অন্যান্যরা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য কাজে লাগিয়ে নিম্নতম একক স্তরের যে-তথ্য জোগাড় করেছেন৪ সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্তি (সাধারণভাবে নিয়মিত পূর্ণ নিযুক্তি বলতে যা বোঝায়) বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা –২.০৪ অর্থাৎ ওই সময়ে নিযুক্তিতে হ্রাস ঘটেছে শতকরা ২.০৪ হারে, যদিও ওই সময়ের মধ্যে কৃষি-উৎপাদন শতকরা বৃদ্ধির হার ছিল ৪.২৭ এবং অ-কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ও নিযুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৯.২১ ও ৩.৬৫ হারে। কৃষিতে ২০০৫ সাল ও ২০১২ সালের মধ্যে মোট নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা কমেছে ২৪৯ মিলিয়ন থেকে ২১৫ মিলিয়নে, যদিও ওই সময়ের মধ্যে শহরাঞ্চলের অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্তির সংখ্যা বেড়েছে ৯৪ মিলিয়ন থেকে ১২১ মিলিয়নে। এর ফলে ২০০৫ থেকে ’১২ সালের মধ্যে সারা দেশের মোট নিযুক্তিহার দাঁড়িয়েছে শতকরা –০.২৮, অর্থাৎ মোট নিযুক্তিতে হ্রাস ঘটেছে শতকরা ০.২৮ হারে। নীচের সারণি থেকে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে নিযুক্তি হ্রাসের চিত্রটি পাই।

সারণি ১৫.৪ গ্রামাঞ্চলে নিযুক্তি বৃদ্ধির হার (শতকরা)

Source: Chand, R., S. Srivastava,. J. Singh. (2017). “Changes in Rural Economy of India 1971 to 2012 Lessons for Job-led Growth.” Economic and Political Weekly. 52(52). NSSO

এখানে দেখা যাচ্ছে মোট নিযুক্তিতে যেহেতু কৃষির অংশ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় যথেষ্ট বেশি (২০১২ সালে শতকরা ৬৪.১ ভাগ) তাই কৃষিতে নিযুক্তির ঋণাত্মক হার সারা দেশের মোট নিযুক্তি-হারকে প্রভাবিত করেছে। ফলে অ-কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট নিযুক্তির হারে ঋণাত্মক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, অর্থাৎ মোট নিযুক্তি কমেছে। ৩৪৩ মিলিয়ন থেকে নিযুক্তি হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩৩৬ মিলিয়ন। এর একটি কারণ, একমাত্র নির্মাণশিল্প বাদে অন্যান্য বিভাগ, যেমন শিল্পোৎপাদন ও সেবার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি অতি শ্লথ।

ভিনোজ আব্রাহাম৫ নিযুক্তি ও বেকারত্ব সম্পর্কে লেবার ব্যুরোর উপস্থাপিত পরিসংখ্যান থেকে যে-বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে আমরা দেখি, পরবর্তী ’১১–’১২ সাল থেকে ’১৫–’১৬ সাল পর্যন্ত নিযুক্তির ক্ষেত্রে মোট হ্রাস কমেনি, বরং হ্রাসের পরিমাণ বাড়তেই থেকেছে। এই বিষয়ে আমরা লেবার ব্যুরোর দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেছি। এই তথ্যগুলি ভিনোজ আব্রাহামের গবেষণাপত্র থেকে সংগ্রহ করেছি।

সারণি ১৫.৫ বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্তির পরিবর্তন (ভিনোজ আব্রাহাম কৃত হিসাব অনুযায়ী)

| (শহর ও গ্রাম মিলিয়ে) ২০১৩–১৬ সালে (লাখে) | |

| মোট নিযুক্তির পরিবর্তন(লাখ) | |

| ১) মোট প্রাথমিক | –৮৯.৩ |

| ক) কৃষি, জঙ্গল, মাছ চাষ | –৮৪.৬ |

| খ) খনি ও অনুসন্ধান | –৪.৭ |

| ২) মোট শিল্প ইত্যাদি | –২৮.১ |

| ক) উৎপাদন শিল্প | –১৫.৮ |

| খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি | –১.৬ |

| গ) জল সরবরাহ, নিকাশি | –১.৬ |

| ঘ) নির্মাণ শিল্প | –৯.১ |

| ৩) মোট সেবা | ৬৬.৫ |

| ৪) অন্যান্য (অবশিষ্ট) | –২.১ |

| মোট (১ + ২ + ৩ + ৪) | –৫৩ |

Source: Labour Bureau, Abraham, Vinoj. 2017. “Stagnant Employment Growth.” Economic and Political Weekly. (Sept. 23, 2017).

লেবার ব্যুরোর ’১৩–’১৪ ও ’১৫–’১৬-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ’১৩–’১৪ থেকে ’১৫–’১৬ সালের মধ্যে মোট নিযুক্তি হ্রাস পেয়েছে ৫৩ লাখ। এর মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে হ্রাস পেয়েছে ৮৯.৩ লাখ, যার মধ্যে আবার শুধু কৃষিক্ষেত্র থেকেই নিযুক্তি হ্রাস ঘটেছে ৮৪.৬ লাখ। এমনকী শিল্প থেকেও হ্রাস ঘটেছে ২৮.১ লাখ। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের শিল্পে নিযুক্তি বেড়েছে ৫.৬ লাখ ও শহরাঞ্চলের শিল্পে নিয়োগ কমেছে ৩৩.৭ লাখ— এই হিসাবের ভেতর আছে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে হ্রাস ১৫.৮ লাখ ও নির্মাণশিল্পে হ্রাস ৯.১ লাখ। শহর-গ্রাম সব ক্ষেত্রেই হ্রাস ঘটেছে। একমাত্র সেবামূলক ক্ষেত্র বাদে সারা অর্থনীতি জুড়ে নিযুক্তি কমেছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ এত বেশি ও যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে বৃদ্ধির পরিমাণ এত কম যে, সব মিলিয়ে মোট নিযুক্তিতে হ্রাস ঘটেছে। এর আগের পর্বে গ্রামাঞ্চলে নিযুক্তি হ্রাসের সঙ্গে শহরাঞ্চলে নিযুক্তির অতি নিম্ন হার মোট নিযুক্তি নামিয়ে এনেছিল। পরবর্তী পর্বে, অর্থাৎ ’১৩–’১৪ থেকে ’১৫–’১৬ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয়ক্ষেত্রেই নিযুক্তি বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক, বা চূড়ান্ত হ্রাস ঘটে গেছে।

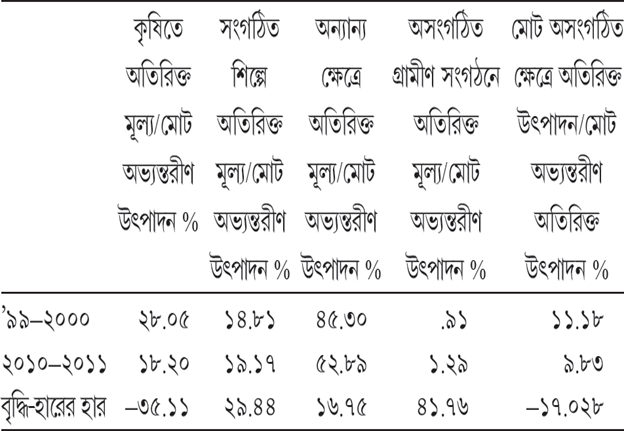

নীচের সারণি ১৫.৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯–২০০০ সাল থেকে ২০১০–’১১ এই এগারো বছরে শহরের ও গ্রামের অসংগঠিত প্রতিষ্ঠান ও নিজ সংস্থায় নিযুক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে। ওই সময়ে অসংগঠিত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, তার ভেতর অসংগঠিত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অসংগঠিত গ্রামীণ নিজ সংস্থায় নিযুক্তির সংখ্যা বেশি। কৃষি বাদে গ্রাম-শহরের সমস্ত অসংগঠিত সংস্থার মধ্যে অসংগঠিত স্বনিযুক্ত সংস্থায় নিযুক্তি সবচেয়ে বেশি। এমনকী সংগঠিত শিল্পোৎপাদন প্রতিষ্ঠানের থেকেও অসংগঠিত নানা সংস্থা, বিশেষ করে গ্রামীণ অসংগঠিত স্বনিযুক্ত সংস্থায় নিযুক্তির পরিমাণ কৃষির পরই সবচেয়ে বেশি। সারণি ১৫.৬ দেখলে এই তথ্যটি পরিষ্কার হবে।

সারণি ১৫.৬ মোট নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে বিভিন্ন অসংগঠিত সংস্থায় শ্রমিকের নিযুক্তির ভাগ (শতকরা)

* অসংগঠিত প্রতিষ্ঠান: ছোট অসংগঠিত সংস্থা, যেখানে অন্তত একজন মজুরি শ্রমিক কাজ করে

** অসংগঠিত নিজ সংস্থা: যেখানে একমাত্র মালিক ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি কাজ করে না, অর্থাৎ স্বনিযুক্ত সংস্থা

Data source: NSSO different rounds and Annual Survey of Industries

Source: Chakraborty, S. and K. Sadhu. Neo-dualism: Formal-Informal-agriculture Interaction in India. Advance Sage publication৬

সারণি ১৫.৭ মোট নিযুক্তির মধ্যে অসংগঠিত সংস্থা, কৃষি, সংগঠিত শিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য অ-কৃষি সংস্থায় নিযুক্তির ভাগ (শতকরা)

উৎস: সারণি ১৫.৯-এর অনুরূপ।

সারণি ১৫.৮ ও সারণি ১৫.৯-এর তুলনা করলে দেখা যাবে, একদিকে কৃষি থেকে কর্মরত মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মানুষের নিযুক্তি বাড়ছে – যদিও এখনও অবধি কৃষিই সর্বাধিক নিযুক্তির সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত অতিরিক্ত মুল্যের দিক থেকে বিষয়টি অন্যরকম। একমাত্র গ্রামীণ অসংগঠিত সংগঠন ছাড়া কৃষি সমেত অন্য সব অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য উৎপাদনের পরিমাণ কমেছে (সারণি ৫.১০)। আবার প্রতি একক নিযুক্ত শ্রমিকের গড় উৎপাদনশীলতার কথা ভাবলে দেখা যায় (সারণি ১৫.১১) একমাত্র গ্রামীণ নিজ উৎপাদন-ক্ষেত্র বাদে বাকি সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে কৃষির তুলনায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেশি।

সারণি ১৫.৮ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্য

দেখা যাচ্ছে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অসংগঠিত গ্রামীণ সংগঠনে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্যের ভাগ কৃষিতে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্যের ভাগের তুলনায় কম। মোট অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই ভাগটিও কৃষির তুলনায় কম এবং ১৯৯৯–২০০০ সাল এবং ২০১০–১১ সালের মধ্যে এই ভাগটি কৃষির এই ভাগের মতোই আরও কমেছে। নীচের সারণিতে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের একক-পিছু উৎপাদনশীলতা দেখতে পাব। একমাত্র গ্রামীণ অসংগঠিত স্বনিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য সমস্ত অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রেই কৃষির তুলনায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম, যদিও সংগঠিত শিল্প এবং নির্মাণশিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। এখানে এই ভাবনার অবকাশ থাকতে পারে যে, কৃষি-উৎপাদন অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ায় কৃষিতে নিযুক্ত মানুষ, কৃষি থেকে অসংগঠিত সংস্থায় নিযুক্তিকেই বেশি লাভজনক মনে করছে। এবং হয়তো এই কারণেই তারা অনুৎপাদনশীল কৃষিক্ষেত্র থেকে তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়ে, অথবা স্বনিযুক্ত সংস্থা গড়ে তুলে তাদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বিষয়টিকে আদৌ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ, কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা তুলনা করলে দেখা যাবে, কৃষির উৎপাদনশীলতা অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলির উৎপাদনশীলতার তুলনায় বেশি। এই অবস্থায় অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিতে, বিশেষ করে অসংগঠিত স্বনিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অবয়বের বিস্তার থেকে, এটাই মনে হয় যে, কৃষি থেকে যখন শ্রমিক উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তখন তারা স্ব-ইচ্ছায় নয়, বরং বাধ্য হয়ে জীবিকার তাড়নায় একটি নিজ উৎপাদন-ক্ষেত্র তৈরি করে স্বনিযুক্তিকেই বেঁচে থাকার একমাত্র পথ বলে মনে করছে। অথবা তারা নির্মাণশিল্পে যুক্ত হচ্ছে। সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র এইসময়ে কিছুটা বিস্তৃত হলেও এই ক্ষেত্রের শ্রমিক-নিযুক্তি বাড়ানোর ক্ষমতা এতই কম যে, কৃষি থেকে উচ্ছিন্ন হওয়া বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে সংগঠিত শিল্প স্থান দিতে পারে না। তারা স্বনিযুক্তির আশ্রয় নেয়; যদিও স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে কৃষির তুলনায় উৎপাদনশীলতা কম।

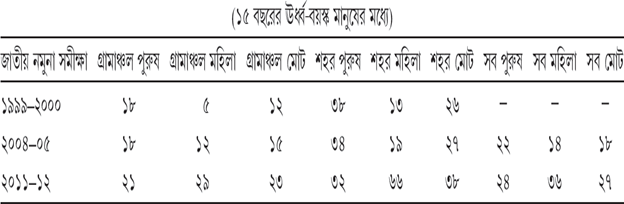

পূর্ববর্তী পর্ব, অর্থাৎ ২০০৫–২০১২ সালের মধ্যে কৃষি থেকে কর্মচ্যুত মানুষ গ্রামাঞ্চলের অসংগঠিত নির্মাণশিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য নির্ভর করেছে, কিন্তু উপরের সারণি ১৫.৫ থেকে আমরা দেখেছি, পরবর্তী ২০১৩–’১৪ থেকে ’১৫–’১৬ সালে অসংগঠিত নির্মাণশিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়োগবৃদ্ধি ঘটেছে। কৃষি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়ার আগে বেঁচে থাকার তাগিদে স্বনিযুক্ত সংস্থা গঠন করে কোনওভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, নিযুক্তি-হ্রাস শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ২০১২-র পর থেকে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও নিযুক্তির হারে চূড়ান্ত হ্রাস ঘটেছে। তার অর্থ, কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে স্থান পাচ্ছে না। পুঁজিবাদের বিকাশ পর্যায়ে কৃষি থেকে ও ছোট শিল্পক্ষেত্র থেকে মানুষ উচ্ছিন্ন হয়ে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। প্রাথমিক উৎপাদন-ক্ষেত্র কৃষিতে এই ব্যাপক কর্মহীনতাকে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রকাশ বলে ধরা যাচ্ছে না। কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ শিল্পক্ষেত্রেও নিযুক্ত হতে পারছে না, কারণ ২০০৫ সালের পর থেকে নিযুক্তির হারে যে-মন্দা দেখা যাচ্ছিল, ২০১২-র পর থেকে অসংগঠিত শিল্পের পাশাপাশি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে, বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রবণতা বেড়ে চলেছে। কৃষি থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ বেকার মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করছে। ভিনোজ আব্রাহাম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, লেবার ব্যুরো ও লেবার ব্যুরোর দ্রুত হিসাব – এই তিন ধরনের তথ্য ব্যবহার করে এই সামগ্রিক নিযুক্তি-হ্রাসের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্র উল্লেখ করে ভারতে বেকারত্বের হারের যে-পরিসংখ্যান তিনি উপস্থিত করেছেন তা আমরা নীচের সারণিতে উল্লেখ করেছি। দেখা যাচ্ছে, ২০১১–১২ সালের পর বেকারত্বের হার বেড়েছে এবং পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার আরও বেশি বাড়ছে।

সারণি ১৫.৯ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা [প্রতি ক্ষেত্রে উৎপাদিত সঞ্চিত মূল্য/ প্রতি ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক] (টাকায়। ১৯৯৩-৯৪ সালের মূল্য স্তর অনুযায়ী)

![সারণি ১৫.৯ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা [প্রতি ক্ষেত্রে উৎপাদিত সঞ্চিত মূল্য/ প্রতি ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক] (টাকায়। ১৯৯৩-৯৪ সালের মূল্য স্তর অনুযায়ী)](https://library.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/image-70.png)

NSSO Of different rounds and ASI reports. S Chakraborti and K Sadhu. ibid.

কৃষি-ক্ষেত্রে এই নিযুক্তি-হ্রাস বিকাশমান অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গঠনগত পরিবর্তনের ফল নয়। কৃষিতে মোট উৎপাদন কমার জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কম পরিমাণ শস্য নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, ফলে কৃষি-উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে মানুষের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আলোচিত সময়ের মধ্যে ২০১৩–১৪য় কৃষি থেকে উৎপাদিত মোট মূল্য বছরে শতকরা ৫.৫৭ হারে বেড়েছিল, ২০১৪–১৫ সালে এই হার কমে –০.১৯-এ দাড়ায়। অর্থাৎ শস্যোৎপাদনের মোট পরিমাণের হ্রাস ঘটে। আবার ’১৫–’১৬ সালে এই হ্রাস পাওয়া শস্যের পরিমাণ সামান্য বাড়ে, (বছরে শতকরা .৬৯ হারে)। ’১৬–’১৭ সালে শস্যোৎপাদনের হার শতকরা ৪.৮৮ হারে বাড়লেও কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৭–১৮-র প্রথম তিন মাসে এই হার কমে শতকরা ২.৩-এ দাঁড়িয়েছিল। কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রে মন্দা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্তির পরিমাণ যতটা কমিয়েছে, অর্থনীতির অন্য বিভাগে নিযুক্তি বৃদ্ধি সেটি পূরণ করতে পারছে না।

সারণি ১৫.১০ প্রতি হাজারে বেকারত্বের হার (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা)

Source: Abraham, V. 2017. “Stagnant Employment Growth.” Economic and Political Weekly. vol 52, no 38.

সারণি ১৫.১১ প্রতি হাজারে ১৫ বছরের ঊর্ধ্ব-বয়স্ক মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার

Source: Abraham, V. (2017). “Stagnant Employment Growth.” Economic and Political Weekly. 52(38) labour bureau

উদ্বৃত্ত শ্রম ও ছদ্ম-বেকারত্ব: আমরা একদিকে কৃষিতে বেকারত্ব, নিযুক্তি, উদ্বৃত্ত শ্রম ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত ধারণা ও সেসব মাপার পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন মতামতগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি, মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বগুলির মূল যুক্তিগুলিকেও আমরা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। অন্যদিকে আমরা কৃষি-শ্রমের বাজার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসারী আলোচনা করেছি। কৃষি-শ্রমিকের মজুরি, ঋতু অনুযায়ী মজুরির ওঠানামা ও দীর্ঘকালীন প্রবণতা, কৃষি-শ্রমিকের ঋণগ্রস্ততা, কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ ও কৃষি-শ্রমিকের বেকারত্ব, সময়ের সঙ্গে কৃষি-শ্রমের চরিত্রে ও মজুরির বিন্যাসে যে-পরিবর্তন এসেছে এবং কৃষি-উৎপাদনের ওপর এই পরিবর্তনগুলির যে-প্রভাব পড়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। ভারতীয় কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম বা ছদ্ম-বেকারত্বের উপস্থিতি সংক্রান্ত বিতর্কটি যথেষ্ট পুরনো। তাত্ত্বিক দিক থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমের ধারণা ও উদ্বৃত্ত শ্রমের পরিমাণ মাপার পদ্ধতি নিয়েও বিতর্ক চলেছে। বলা হয়, কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ একই স্তরে রেখেও শ্রমিকদের একটা অংশকে কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়। অর্থাৎ কৃষিতে নিযুক্ত মানুষরা সবাই যদি পুরো শ্রম-সময় যথাযথ কৃষিকাজে নিয়োগ করত, তাহলে কৃষিতে যত লোক নিযুক্ত আছে তার মধ্যে একটি অংশ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ত। উদ্বৃত্ত শ্রমের ওপর স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণায় আসতে হলে ‘পুরো শ্রম-সময়’ বা ‘যথাযথ কাজ’ ইত্যাদি বিষয়গুলি ঠিক কীভাবে স্থির হবে তা বোঝা দরকার। তাই ধারণার ক্ষেত্রে এবং মাপার পদ্ধতির ক্ষেত্রে একাধিক সূত্র সৃষ্টি হয়েছে। যথাযথ পরিমাণ শ্রমে নিযুক্ত থাকার অর্থ, শ্রমিকের একক-পিছু উৎপাদনের মাত্রা অন্ততপক্ষে শ্রমিক ও তার পরিবারের কর্মক্ষমতা সৃষ্টির পক্ষে শুধু যথেষ্টই নয়, তার থেকে আরও বেশি। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার সংখ্যাগত মানের তুলনায় কৃষিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনের মূল্য অবশ্যই কম হবে। ভারতের কৃষিতে অতিরিক্ত শ্রমের উপস্থিতি সম্বন্ধে তথ্যসম্মত ধারণা পাওয়ার জন্য ভারতের কৃষিতে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনের মূল্যের সঙ্গে অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন মূল্যের তুলনা করা যেতে পারে। কৃষিতে বেকারত্ব সর্বব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের একক-পিছু শ্রমিকের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। কৃষি উৎপাদনের অতি নিম্ন হার এর জন্য দায়ী। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী একটি স্তর অবধি শ্রমের নিয়োগবৃদ্ধি মোট উৎপাদন বাড়ায়। কিন্তু অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ একই রেখে প্রতি একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে ও ক্রমাগত শ্রমের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে একসময়ে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্যে নেমে আসে। এরপরেও নিয়োগ বাড়ালে মোট উৎপাদন আর বাড়ে না। এই স্তরে পৌঁছে কিছু পরিমাণ শ্রম উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলেও মোট উৎপাদন একই থাকে। এই উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে অন্য কোনও উৎপাদন-ক্ষেত্রে কাজে লাগালে সাধারণভাবে মোট কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটানো যায়। অথবা কৃষিতে উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারলে প্রতি একক শ্রম নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদনের মাত্রা আগের তুলনায় বেশি হতে পারে। ফলে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করলেও অনেক দূর অবধি প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি একক-পিছু শ্রমের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে পারে। গ্রাম ও শহরের শ্রমের উৎপাদনশীলতার তুলনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামগ্রিকভাবে ভারতের কৃষিক্ষেত্রটি অন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের তুলনায় কম উৎপাদনশীল।

সারণি ১৫.১২ ২০০৪–’০৫-এর দামে কর্মরত মানুষের উৎপাদনশীলতার মূল্য

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

শহরের তুলনায় গ্রামের উৎপাদনশীলতার এই তফাতের কারণ সম্ভবত গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার উপস্থিতি। কৃষির পুনর্গঠনের মাধ্যমে, অতি ক্ষুদ্র জোতগুলিকে একত্রিত করে সমবায় ব্যবস্থায় চাষ ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলে যেমন একদিকে জোতের প্রান্তিকীকরণ-জনিত সমস্যা সমাধানের উপায় পাওয়া যেতে পারে, তেমনই গ্রামীণ উদ্বৃত্ত জনসখ্যাকে উৎপাদনশীলভাবে কাজে লাগানোর উপায় সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য কৃষি-উৎপাদনের সহায়ক বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজ, যেমন গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ছোটভাবে স্থানীয় জলসম্পদ ব্যবহার করে সেচের উন্নতি, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বিপুল জল, জঙ্গল ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারলে এবং অবস্থা অনুযায়ী সার ও বীজের জন্য দেশীয় প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়ালে একদিকে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির উৎপাদনশীল ব্যবহার হবে, অন্যদিকে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান সম্বলিত উপকরণের অতিমাত্রায় ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত পুঁজিনির্ভর অধিক উৎপাদনশীল অতিরিক্ত ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আবশ্যিকতা কমাতে হলে ক্ষুদ্র ও ছোট জোতের সমন্বয়ে অপেক্ষাকৃত বড় জোতে চাষ করা দরকার। পাশাপাশি দরকার গ্রামীণ সম্পদ ব্যবহার করে অধিক শ্রম-নির্ভর কিন্তু উচ্চ উৎপাদনশীল প্রযুক্তি গড়ে তুলে কৃষিতে বেকারত্ব ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা সমস্যার সমাধান করা, সে জন্য দেশে প্রাপ্ত শ্রমশক্তি ও সম্পদের সদ্ব্যবহার হতে পারে।

কৃষিতে প্রান্তিকীকরণের প্রবণতাজনিত সমস্যা সমাধানের কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু কৃষি-অর্থনীতির এই অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করতে গেলে স্বাধীনভাবে যে-উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, তা এই লক্ষ্যে দৃঢভাবে দায়বদ্ধ পরিচালকবর্গের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে। কিন্তু তার পক্ষে আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রসাদপুষ্ট দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবিরোধী আর্থিক নীতি গ্রহণ করা কতটা সম্ভব হবে সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকে যায়। চলতি প্রযুক্তি স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট বাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় যথেষ্ট বেশি। কৃষি-কাজে যুক্ত দেশের আপামর মানুষকে এর যে-প্রকৃত ব্যয় বহন করতে হয়েছে তার মূল্যও যথেষ্ট। জোতের মাপের তুলনায় অনুপযুক্ত, পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কৃৎকৌশল ও উপযুক্ত সেচের অভাব বিস্তীর্ণ কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে রেখেছে। সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে একাধিক বিকল্প উপায়ের মধ্যে কোন পদ্ধতিটি যে আমাদের দেশের পক্ষে সঠিক তা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। এ জন্য মাথায় রাখতে হবে আমাদের দেশের কৃষির ক্ষুদ্র জোত-নির্ভর গঠনগত অবস্থা, উদ্বৃত্ত শ্রমের বিপুল উপস্থিতি। লক্ষ রাখতে হবে দেশে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ উৎপাদনশীল ব্যবহারের দিকে। এবং ব্যবহার করতে হবে পরিবেশের পক্ষে সবচেয়ে কম ক্ষতিকারক প্রযুক্তি। কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিক থেকে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি-গবেষণাগুলিকে পরিচালিত করতে হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়লে কৃষিতে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা বাড়বে, কৃষি-উৎপাদনের একক-পিছু শ্রমের উৎপাদনশীল নিয়োগ-ক্ষমতা বাড়বে। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে কৃষিতে উপস্থিত পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে কৃষিকে মুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে দরকার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক ব্যয়বহুল অধিক মূলধনি উপকরণ-নির্ভর প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমানো। এর একটি উপায় হল, সমবায় প্রথায় চাষ ও সেই উদ্দেশ্যে জমি ও অতিরিক্ত শ্রমশক্তির সমন্বিত উৎপাদনশীল ব্যবহার, পাশাপাশি অতিরিক্ত শ্রমশক্তি ও অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত কৃষি-উপকরণ তৈরি করা ও দেশব্যাপী স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত জলসম্পদ কাজে লাগিয়ে বিস্তৃত সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কৃষি থেকে মানুষের অন্যত্র বহির্গমনের নিরিখে এটি জরুরি। এর সাহায্যে অ-কৃষি ক্ষেত্রের চাহিদা ও কৃষিক্ষেত্রে তৈরি হওয়া অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির জোগানের সমন্বয়সাধন সম্ভব হতে পারে। কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অ-কৃষি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়ে এই অতিরিক্ত শ্রমশক্তির উৎপাদনশীল ব্যবহার করা গেলে অর্থনীতিতে অভিপ্রেত কাঠামোগত বিবর্তন সূচিত হবে। গ্রামের অভ্যন্তরে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার করতে চাইলে কৃষির সহায়ক অ-কৃষি ক্ষেত্রের আরও প্রসার ঘটানো দরকার, তাতে অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্তির হার বাড়বে ও একইসঙ্গে পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কম মূলধনি ব্যয়ে উৎপাদনশীল শ্রম-ঘন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষি-সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে। এই উপায়টি নিয়ে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের আরও গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা দরকার। কিন্তু দেশের সামগ্রিক সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান না হলে আলাদাভাবে কৃষি-সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করা হয়তো সম্ভব নয়। সমস্যাও নানাবিধ— দেশ জুড়ে বেকারত্ব, অধিকাংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ায় তাদের অত্যল্প ও অনিয়মিত আয়ের কারণে চাহিদার অপ্রতুলতা, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে গঠনগত অসংগতি ইত্যাদি। এছাড়াও আছে অতিরিক্ত পুঁজিনির্ভর উৎপাদন-পদ্ধতি, যা এ দেশের অর্থনীতিতে সর্বদাই চাহিদার সমস্যা, বেকারত্ব, নিম্ন ও অনিয়মিত আয়ের সমস্যা তৈরি করে চলেছে। আন্তর্জাতিক পুঁজির মদতপুষ্ট কর্পোরেট শিল্প-পুঁজি ও দেশীয় কৃষি-অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদনশীল পুঁজির মিলিত শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠা ছোট একটি কৃষি-বুর্জোয়া শ্রেণি কতটা স্থানীয়ভাবে লভ্য নিজস্ব গ্রামীণ সম্পদ, জল-জঙ্গল ও উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহার করে কৃষি-উন্নয়নের এই ধরনের মডেল অনুসরণ করতে আগ্রহী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। কারণ, এই মডেল অনুসরণ করার অর্থ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নির্দেশিত কৃষিসম্পর্কিত নীতিটির বিরোধিতা করা। এদেশেও বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে প্রকৌশলগত সহযোগিতায় পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক, অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বীজের উৎপাদন চালু হয়েছে। আমরা দেখেছি, এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার যে সবসময় কৃষকের পক্ষে সুফলদায়ক হয়েছে এমন নয়। অনেক সময়েই মারাত্মক ক্ষতি করেছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক মেধা-স্বত্ব আইন প্রয়োগের ফলে আমাদের কৃষি-কাঠামো, জোতের বিন্যাস, মাটির গুণগত মান ইত্যাদির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ প্রকৌশল বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার রাস্তায় বাধা সৃষ্টি হয়। দেশীয় উপকরণের উপর নির্ভর করে নির্মিত শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের নীতিটি বাস্তবে বিশ্ব-পুঁজির স্বার্থবাহী কৃষি-সম্পর্কিত নীতিটির বিরুদ্ধেই যায়। এদেশের নীতি-নির্ধারকরা কতটা এই বিরোধিতার রাস্তায় যেতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তথ্যসূত্র

১. অবশ্য এই ব্যবস্থা বেশি দিন টিকে থাকেনি, নানা কারণে দু’টি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক পথে বেশ কিছুটা অর্থনৈতিক প্রগতি ও শক্তি অর্জন করার পর অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী নানা বৈশিষ্ট্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক মহলে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

১ক. Baka, Jennifer. 2013. “The political construction of Wasteland: Governmentality, Land Acquisition and Social Inequality in South India.” Development and Change. The Hague: The Institute of Social Studies.

২. World Bank Report 2005.

২ক. Goswami, A., “Land Acquisition, Rehabilitation and Resettelement: Law and Politics.” A Background Paper for Land Acquisition, Land Markets and Regulations. India Urban Conference, Mysore. 17th November 2011.

৩. Chand, Ramesh, S. K. Srivastava, Jaspal Singh. 2017. “Changes in Rural Economy of India 1971 to 2012 Lessons for Job-led Growth.” Economic and Political Weekly. vol 52, no, 52.

৪. তদেব

৫. Abraham, Vinoj, 2017. “Stagnant Employment Growth.” Economic and Political Weekly (Sept. 23, 2017).

৬. Chakraborty, Saumya and Kasturi Sadhu. 2018. Neo-dualism: Formal-Informal-agriculture Interaction in India, Advance Sage Publication.

পরিশিষ্ট

অতি সম্প্রতি (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০) কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তিনটি বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। এই তিনটি বিল কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত নতুন আইন এনেছে এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে পুরনো বাজার-ব্যবস্থায়। খাদ্যশস্যের মতো বিভিন্ন কৃষিপণ্যের কেনা-বেচা, চলাচল, মজুত-জমা ইত্যাদির ওপর এতদিন সরকারি যেসব বিধিনিষেধ ছিল তা নির্মূল করে বাজার-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উদারীকরণ করা হয়েছে, ফলে মনে করা হচ্ছে এই ব্যবস্থা ভারতীয় কৃষিকে পুরোপুরি বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার অধীনে নিয়ে আসবে। কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করার ব্যাপারে যে-সরকারি কমিটি (APMC) ছিল, তার কার্যকারিতাকে বস্তুত সীমায়িত করে দিল এই কৃষি আইনগুলি। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন এই আইনগুলো ন্যূনতম লাভজনক দাম ও সেই দামে কৃষিপণ্যের সরকারি সংগ্রহ-ব্যবস্থাকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। অন্যদিকে অত্যাবশ্যক পণ্যের বেসরকারি মজুতদারির ওপর সরকারি বাধানিষেধের কার্যকারিতাকে শর্তাধীন করে তোলা হয়েছে ও কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে পুরোপুরি বেসরকারি সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনগুলি ভারতীয় চাষির জীবনে ও সামগ্রিক কৃষি-ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। সারা দেশে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। বিভিন্ন কৃষক সংগঠন এই বিলের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। এই বিলগুলি তাই বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, ‘কৃষিপণ্য কেনা-বেচা ও বাণিজ্য (উৎসাহ ও সুবিধাদান)’ সংক্রান্ত আইন, যেটি ‘কৃষিপণ্যের বাজারজাত করণ সংক্রান্ত সরকারি কমিটি-কে পাশ কাটানোর আইন’ বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই আইনের বলে কৃষিপণ্যের কেনা-বেচা/ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত যে-কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই (যাদের আয়কর বিভাগ অনুমোদিত প্যান কার্ড বা আয়কর বিভাগ অনুমোদিত কোনও প্রমাণপত্র আছে) চাষিদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনতে পারে এবং স্থানীয়ভাবে রাজ্যের অভ্যন্তরে, রাজ্যের বাইরে, অন্য রাজ্যের কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, বা অন্য দেশের সঙ্গেও বহির্বাণিজ্যে যুক্ত হতে পারে। তারা যে-কোনও স্থানে এই পণ্য বাজারজাত করতে পারবে এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাহায্যে শস্য কেনাবেচা বা তার দাম সংক্রান্ত যে-কোনও বিষয় ঘোষণা করতে ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারবে। কিন্তু সরকারি কৃষিপণ্যের বাণিজ্য কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত মান্ডিতে তা বিক্রি করার বাধ্যবাধকতা বা মান্ডিগুলিকে বিক্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ধার্য মূল্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তাদের ওপর থাকবে না। এই ভাবে মান্ডি ব্যবহারের জন্য ধার্য মূল্য না দেওয়ার সুবিধা ক্রমশ সরকারি কমিটির সঙ্গে বাণিজ্যিক কাজকর্মের সুবাদে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও গ্রহণ করতে চাইবে, ফলে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারি কমিটি-টি ক্রমশ কার্যকারিতা হারাবে।

অন্যদিকে এই আইনে কৃষিপণ্যের মজুত ও চলাচল বিষয়ে কোনও বাধানিষেধ থাকবে না। এখন পর্যন্ত বেসরকারি ব্যবসায়ীরা সরকারের ধার্য ন্যূনতম দামকে কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেয় ও সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম দামকে ধার্য দামের নিম্ন সীমা হিসেবে দেখতে বাধ্য হয়। নতুন ব্যবস্থায় তেমন কোনও নিম্ন সীমা ছাড়াই কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারিত হবে বেসরকারি বাজারে। তাই এখন থেকে চাষিদের আয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ধার্য দাম ও অন্যান্য শর্তাবলি স্থির করার সময় দর কষাকষি করতে পারার তুলনামূলক ক্ষমতার ওপর। অথচ দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ছোট চাষিদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা বড় ব্যবসায়ীর তুলনায় নগণ্য, একই সঙ্গে দাম নির্ধারণে সরকার-নির্ধারিত ন্যূনতম দামের কোনও তাৎপর্য থাকবে না। সব মিলিয়ে ছোট চাষির অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠবে। তা ছাড়া এই নতুন ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থায় ন্যূনতম মূল্যে সরকারি শস্য সংগ্রহ ও স্বল্প মূল্যে বিতরণ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে এই আইনে কৃষিপণ্যের বিক্রয় বিষয়ে বেসরকারি বড় ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিশাল বাজার ব্যবস্থা তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ সরকারি ন্যূনতম সীমা যেখানে থাকছে না, সেখানে দাম নির্ধারণের সময় কোন বিকল্প ব্যবস্থা মানা হবে তার কোনও উল্লেখও নেই এই আইনে। ফলে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম নির্ধারণ, যা চাষিদের আর্থিক সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি, তা সম্পূর্ণত ব্যবসায়ীর সদিচ্ছার ও উদার মনোভাবের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট চাষির আয় এইভাবে অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে উঠবে।

এই আইনে মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কমানোর স্বার্থে কোনও কার্যকর পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ফসল ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চাষিরা কীভাবে পণ্যের বাজার ও ঋণের বাজারের যুক্ত কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে শোষিত হয়। কৃষি-উপকরণের জোগানদার কীভাবে এই সংযুক্ত বাজার-ব্যবস্থায় শোষণের বড় মাধ্যম হিসেবে দেখা দেয় তা ভারতীয় চাষির আত্মহত্যা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। আলোচ্য আইনগুলিতে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজার-ব্যবস্থার এই পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে কৃষিপণ্যের বাজার-ব্যবস্থায় সংস্কার আনার কথা বলা হয়েছে। ফলে বড় ব্যবসায়ীদের প্রভূত সহায়তা দেওয়ার কথা বলা থাকলেও তৃণমূল স্তরের সমীক্ষায় যে-ধরনের মহাজন-ব্যবসায়ী চালিত যুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়— চাষিদের আত্মহত্যার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গিয়ে একাধিক অর্থনীতিবিদ যার সন্ধান পেয়েছেন— সেই যুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার উপস্থিতি ও তার সক্রিয়তাজনিত সমস্যার সমাধানে কৃষিপণ্যের ব্যবসাবাণিজ্যে উপযুক্ত পরিবর্তন আনার উপযোগী কোনও ব্যবস্থার উল্লেখ এই বিলে নেই। আমরা দেখেছি, গ্রাম-স্তরে এই যুক্ত বাজার-ব্যবস্থায় কৃষি-উপকরণের ব্যবসায়ীরাই প্রায়শ প্রধান পরিচালকের ভূমিকায় থাকে। তারা ফসল ওঠার আগে চাষিকে ঋণ হিসেবে কৃষি উপকরণ জুগিয়ে চাষির ভবিষ্যৎ-পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। তারা চাষিকে কৃষিপণ্যের দাম কম দেয়, উপকরণের দাম বেশি নেয়। এইভাবে একই সঙ্গে কৃষি উপকরণ, কৃষিপণ্য ও ঋণের বাজারে সম্মিলিত কার্যক্রমে লিপ্ত থেকে তারা কার্যত চাষিদের ওপর চড়া সুদের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার সুবাদে ব্যবসায়ীরা চাষিদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা চড়া সুদ আদায় করে এবং চাষির উৎপাদিত উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখে। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে কৃষিতে চাষির বিনিয়োগের ক্ষমতা কমে। এই ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও সুযোগ আলোচ্য আইন দেয়নি।

এই আইন অনুযায়ী পণ্য হস্তান্তরের সময় কেনা-বেচার পরিমাণ, দাম ও অন্যান্য শর্তাবলি নথিভুক্ত করা ও উপযুক্ত স্তরে সেই তথ্য জানানো ও রক্ষা করার কোনও বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা তাদের কেনা-বেচার কাজ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সরকারি স্তরে নথিভুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল হয়ে উঠবে ও সরকারি স্তরে তথ্যের যথাযথ সুরক্ষার বিষয়টিও বেশ কঠিন ও অস্বচ্ছতার শিকার হয়ে উঠবে। তাছাড়া গ্রামের অশিক্ষিত ছোট চাষি বা ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে এই ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া কতটা সম্ভব হবে তা বলা যাচ্ছে না। তাকে অবশ্যই মধ্যবর্তী কোনও গ্রামীণ ব্যবসায়ীর ওপর এ বিষয়ে নির্ভর করতে হবে। ছোট, পিছিয়ে-পড়া ব্যবসায়ী ও ছোট চাষির ভূমিকা এই নতুন ব্যবস্থায় ক্রমশ অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠবে; গ্রামীণ সমাজে অসংখ্য ছোট চাষি ও বড় ব্যবসায়ীর মধ্যে কেনা-বেচা বিষয়ে সংযোগ রক্ষা করবে এই সব মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা। তারা অনেক ছোট ও মাঝারি চাষির পণ্য একত্রিত করে বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেনা-বেচা করতে পারবে। এই সুযোগে ঋণ, পণ্য ও কৃষি উপকরণের সংযুক্ত বাজার-ব্যবস্থা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ী ও বড় চাষির ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠবে। কৃষি-উপকরণের ব্যবসায়ী সংস্থাও আগের মতোই ফসল ওঠার আগে চাষিকে ধারে কৃষি উপকরণ বিক্রি করে একই সঙ্গে ঋণদাতা ও পণ্য ব্যবসায়ী হিসেবে যৌথ ভূমিকা পালনের সুযোগ বজায় রাখতে পারবে। ফলে একই সঙ্গে ঋণ, পণ্য ও উপকরণ, এই তিনটি বাজারের মুক্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এই কাজে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কোনও বাধানিষেধের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। কারণ কৃষিপণ্যের দাম একতরফা স্থির করা ও কেনা-বেচা বা মজুত করার ওপর এখন আর কোনও আইনগত বাধা রইল না। কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত এই নতুন আইনটি আপাতভাবে কৃষি বাজার-ব্যবস্থাকে অবাধ করে তুললেও এই বাজারের যে-সব পুরনো, পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যের কারণে এতদিন উৎপাদকের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মহাজনি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চাষির হাত থেকে অনুৎপাদক বাণিজ্যক্ষেত্রে জমা হচ্ছিল, সেই প্রক্রিয়ায় তা কার্যত কোনও পরিবর্তন আনেনি।

দ্বিতীয় যে-বিলটি আইন হিসাবে অনুমোদন পেয়েছে সেটি হল ‘কৃষকের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) পণ্যমূল্য সুনিশ্চিতকরণ ও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কৃষি পরিষেবার জোগান নিশ্চিতকরণ’ বিল। এই বিলটি আসলে চুক্তি-চাষ সংক্রান্ত। আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চুক্তি-চাষ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এটি হল কৃষক ও পণ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে করা একটি চুক্তি। এর মাধ্যমে চাষি চাষ চলাকালীন বা তার আগে স্থির করা দামে ওই সংস্থাটিকে কোনও বিশেষ কৃষিপণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণে জোগান দেবে এবং একই সঙ্গে শর্তাধীন প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাটি তাকে কয়েকটি কৃষি-উপকরণ (যেমন বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির) জোগান দেবে। এতদিন আমাদের দেশে শুধুমাত্র ফল-সবজির ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল, নতুন আইনে এই ব্যবস্থাকে খাদ্যশস্য সমেত অন্যান্য কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথাও বলা হচ্ছে।

এই নতুন আইন অনুযায়ী দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হওয়া চুক্তির শর্তগুলি বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে একটি লিখিত বয়ান তৈরি করা হবে। এই বয়ানে একদিকে কৃষক যে-পণ্য জোগান দেবে সেই পণ্যের গুণ, মান ও স্তর সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে লিখিত বিবরণ দিতে হবে। এ ছাড়া এই পণ্য কোন সময়ে জোগান দেওয়া হবে ও কোথায় হস্তান্তর করা হবে সে বিষয়েও সহমতের ভিত্তিতে স্থির করা শর্তাবলি লিখিত থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য সংগ্রহ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির ওপর। এছাড়া পারস্পরিক সম্মতিতে চলতি দামের ভিত্তিতে পণ্যের গুণ, মান, স্তর অনুযায়ী দাম স্থির করে সেই দাম সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবরণ চুক্তিতে লিখিত থাকতে হবে। অন্যদিকে প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির দিক থেকে জোগানো কৃষি-উপকরণগুলি সম্বন্ধে এবং সেসবের দাম সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যও পরিষ্কার ভাবে চুক্তিতে লিখিত থাকবে।

কৃষিপণ্য ওঠার পর কৃষিপণ্যের ঘোষিত দামের তুলনায় বাজার-দাম কম বা বেশি থাকতে পারে। সে জন্য চুক্তিতে একটি ন্যূনতম দামের নিশ্চয়তা থাকবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহারের জন্য ঘোষিত দামের সঙ্গে বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

এই চুক্তির নিরপেক্ষতা বিচার করার জন্য একটি সরকারি প্রশাসনিক বা অন্য কোনও উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে থাকা ব্যক্তিকে দিয়ে চুক্তিটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে ও এই বিষয়ে লিখিত অনুমোদনপত্র থাকতে হবে।

চুক্তি-চাষের বিভিন্ন শর্ত যথাযথ না-মানার জন্য কৃষক ও প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, এক পক্ষের বিরুদ্ধে অন্য পক্ষের অভিযোগ থাকতে পারে। সেই সব অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে মেটানোর জন্য দুই পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে একটি বিবাদ নিষ্পত্তি কমিটি তৈরি হবে। এই কমিটির বিবরণ স্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত হবে। প্রথমে বিবাদ নিষ্পত্তি কমিটি বিবাদ সমাধানের চেষ্টা করবে। তারা তিরিশ দিনের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে না পারলে যে-কোনও পক্ষ স্থানীয় মহকুমা শাসকের অফিসে আবেদন করতে পারে। যে-কোনও ধরনের বিবাদে দুই পক্ষকে স্থানীয় মহকুমা শাসকের অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে ও তিরিশ দিনের মধ্যে এই বিবাদের নিষ্পত্তি করা হবে। দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির ক্ষেত্রে নিয়মটি এরকম: যদি কৃষকের বিরুদ্ধে কোম্পানি তার দেওয়া অগ্রিম ফেরত নেওয়ার দাবি করে তবে অভিযুক্ত কৃষক কোম্পানির ব্যয় করা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশটুকুই শুধু ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে, কিন্তু কোনও চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে কোম্পানিটি চাষিকে দেয় অনাদায়ী টাকার দেড় গুণ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

চুক্তি-চাষ সংক্রান্ত এই নতুন আইনটি সারের দিক থেকে পুরনো চুক্তি-চাষ সংক্রান্ত আইনের তুলনায় আলাদা কিছু নয়। নতুন আইনে এই চাষের শর্তগুলিকে আরও স্পষ্টভাবে আইনি ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছে। চুক্তি-চাষকে অনেক বেশি প্রকার কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা হয়েছে ও চুক্তি-চাষির ঝুঁকি কিছুটা চুক্তি-কোম্পানির ওপরেও ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর পর তৃতীয় যে-আইনটি ওই একই সঙ্গে গৃহীত হয়েছে সেটি হল অত্যাবশ্যক পণ্য (সংশোধনী) আইন, ২০২০। এর আওতায় যে সব পণ্যকে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হয়, সেগুলি হল খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, ডাল, চিনি, আলু, পিঁয়াজ, পশুখাদ্য, কোনও কোনও বাণিজ্যিক ফসল যেমন কাঁচা তুলা ও তুলা বীজ, ইত্যাদি। ১৯৫৫ সালে আমাদের দেশে একটি অত্যাবশ্যক পণ্য আইন গৃহীত হয়েছিল ও এতদিন পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির উৎপাদন, জমা ও জোগান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এই পণ্যগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ন্যূনতম সহায়ক দাম নির্ধারণ করত ও ওই দামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে পণ্যগুলির দামের অত্যধিক নিম্নগতি রোধ করা হত। এর ফলে চাষি ক্ষতি এড়িয়ে ন্যূনতম লাভে পণ্যগুলি বিক্রয়ের সুযোগ পেত, অন্যদিকে সরকারও রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে অত্যাবশ্যক খাদ্যপণ্য বিক্রি করে উপভোক্তার ন্যূনতম ভোগের চাহিদা মেটাতে পারত। একই সঙ্গে এই সব পণ্য মজুত করার বিরুদ্ধে বাধানিষেধ জারি ছিল, আইন ভাঙলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল অত্যাবশ্যক পণ্যের মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধ করার উদ্দেশ্যে।

নতুন ২০২০ সংশোধনী আইনটি পুরনো ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চায়। পূর্ববর্তী আইনে অত্যাবশ্যক পণ্যের যে-তালিকা ছিল তা থেকে এখন খাদ্যশস্য, ডাল, তৈলবীজ, ভোজ্য তেল, আলু ও পিঁয়াজকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ এখন থেকে এইসব পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন, মজুত, পণ্য চলাচল, জোগান ও বিতরণ ব্যবস্থার ওপর কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই সব পণ্যের ওপর সরকারি যে-নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল সাধারণভাবে সেই নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে এই সমস্ত ক্ষেত্রে চলতি বাধানিষেধের অবসান ঘটিয়ে এই আইন মুক্ত প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করতে চায়। অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদন, মজুত, কেনা-বেচা, চলাচল ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই বাধানিষেধ তুলে নেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীদের দিক থেকে এই ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ ও লাভজনক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ আসবে বেশি, যা ক্রমশ খাদ্যের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের ওপরেও কর্পোরেট ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণকে বাধাহীন করে দেবে। অন্যদিকে মজুতদারি ও কালোবাজারির ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হবে ও এই সব সমস্যা তীব্রতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বাড়বে।

অবশ্য এই নতুন আইনটিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারির অনুমতি দেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে। এই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলি হল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বলতে বোঝানো হচ্ছে বাণিজ্যিক ফল, সবজি ইত্যাদি হালকা অধিক মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি, এবং খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি। এই মূল্যবৃদ্ধির হিসাব করা হবে পূর্ববর্তী দশ বছরের মূল্যস্তর অনুযায়ী অথবা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের বাজার-চলতি খুচরো দরের গড় পরিমাণের ভিত্তিতে। এই পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে, অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো ঘটনা ঘটলেই কেবলমাত্র সরকার এই সমস্ত পণ্যের জোগান ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ চালু করতে পারবে। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের অতি আবশ্যিক খাদ্যের জোগানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে শুধুমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, সুতরাং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খাদ্যে মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধের কোনও উপায় থাকছে না। ফলে সহজ মূল্যে খাদ্যপণ্যের মতো অত্যাবশ্যক পণ্য পাওয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে ও তার দর সর্বদা ওঠা-নামার মধ্যে থাকবে। অবশ্য এই আইন অনুযায়ী কোনও পরিস্থিতিতেই ফল-সবজির প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে বা বিদেশে রফতানির ক্ষেত্রে জোগান বা জমা সংক্রান্ত কোনও বাধানিষেধ কার্যকর হবে না— যতক্ষণ পর্যন্ত না এই জমা বা মজুতের পরিমাণ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির কারখানায় প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার সীমা অথবা বিদেশের বাজারে (রফতানির) চাহিদার পরিমাণ অতিক্রম করে।

কৃষিপণ্যের বাণিজ্য সংক্রান্ত এই পরিবর্তনগুলি কৃষি-বাজারে সরকারের ভূমিকা কমিয়ে এনে বেসরকারি ও দেশি-বিদেশি কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের উপযুক্ত আইনি পরিকাঠামো তৈরিতে অগ্রণী পদক্ষেপ সূচিত করেছে। কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বাধানিষেধের অবশেষগুলি নির্মূল করা হয়েছে, ফলে কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি ও বিদেশি মূলধনের প্রভাব আরও বাড়ানোর পথে বাধাগুলি দূর করার চেষ্টা আছে এতে। কিন্তু কৃষিপণ্যের বাজারে ওপর থেকে কিছু পরিবর্তন আনা হলেও নিয়ন্ত্রণকারী পিছিয়ে-পড়া ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যে-শক্তিটি কৃষি-উৎপাদকের উদ্বৃত্তকে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল, এই বাজারে তা একইভাবে সক্রিয় থাকবে। বাণিজ্য-মহাজনি যুক্ত ক্রিয়ার চাপ থেকে কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করার কোনও আইনি পদক্ষেপ এতে নেওয়া হয়নি।

এই সব নতুন আইন আমাদের কৃষিপণ্যের বাজার-ব্যবস্থায় সমস্ত প্রকার সরকারি সহযোগিতার রাস্তা বন্ধ করে আরও উদারীকরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। এটাই বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশিত নীতি। আমরা দেখেছি আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান রফতানিকারী দেশ। এই সব দেশ বিশ্ব-বাজারে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য কৃষিপণ্যের উপর নানা প্রকার ভরতুকির সাহায্যে দাম কমিয়ে রাখে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একের পর এক বৈঠকে তারা, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেছে। এই অবস্থায় আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যশস্যের ওপর থেকে সরকারি সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে তুলে নিলে এই সব পণ্যের দাম বাড়বে, আমেরিকার মতো খাদ্যপণ্য রফতানিকারী দেশগুলির পক্ষে তখন তাদের দেশে ভরতুকির সাহায্যে উৎপাদিত, দাম কমানো, খাদ্যশস্যগুলিকে আমাদের দেশের বাজারে রফতানির আরও সুবিধা হবে। আমাদের খাদ্যপণ্য বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে বাধ্য হবে। এ কথাও ঠিক যে, আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রধান রফতানিকারী দেশগুলি ভরতুকি কমিয়ে তাদের কৃষিক্ষেত্রের আরও উদারীকরণ করলে বিশ্বের বাজারে পণ্যের দাম বাড়ে, ফলে বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতায় আমাদের মতো দেশগুলির পক্ষে তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় উঠে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু বাস্তবে খাদ্যশস্য রফতানিকারী উন্নত দেশগুলি তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ওপর নানা প্রকার ভরতুকির সাহায্যে দাম কমিয়ে রেখে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনামূলক অবস্থানকে দুর্বল করে রাখছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা বিশ্বব্যাংকের তরফে উন্নয়নশীল দেশের ওপর কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় ভরতুকির পরিমাণ কমানোর চাপ যুক্তিযুক্ত নয়, বিশ্বের রফতানিকারী উন্নত দেশগুলি ভরতুকির পরিমাণ না কমালে আমাদের দেশের পক্ষে এই নীতি ক্ষতিকারক হবে।