সিন্ধুসভ্যতা ও বাঙালি

ক.

আদি-মহাভারতের কাহিনিকাল যে সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন এই মতবাদ প্রতিপন্ন করার প্রয়াসই আমরা এই গ্রন্থে করেছি। সেজন্য আমার মনে হয় যে সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে একটা বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ওই সভ্যতার সঙ্গে বাংলার কি সম্পর্ক ছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি এই আলোচনা করব।

সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সিন্ধু নদ। ওই সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে বহুকাল ধরে পড়ে ছিল এক অবহেলিত ঢিবি। ওই ঢিবির মধ্যে যে নিহিত ছিল এক লুপ্ত নগরীর রহস্য, তা ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের আগে কেউ জানত না। ওই সালেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ওই অসূর্যস্পশ্যা নগরীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন। ওই উন্মোচিত নগরীরই নাম মহেঞ্জোদারো।

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার অধিকর্ত স্যার জন মারশাল এই অজ্ঞাতপূর্ব সভ্যতার এক সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করেন বিলাতের ‘ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ’ পত্রিকায়। সেই সচিত্র বিবরণ, মধ্য প্রাচ্যের, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তাঁরা ওই পত্রিকায় পালটা প্রবন্ধ লিখে অভিমত প্ৰকাশ করেন যে, সিন্ধুসভ্যতার ঘনিষ্টতম জ্ঞাতি হচ্ছে মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতা। অনুরূপ সুমেরীর সভ্যতার ভিত্তিতে তাঁরা তখন সিন্ধুসভ্যতার বয়স নির্ণয় করেন খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ।

সেদিন বিজ্ঞানী মানুষ যদি এমন কোনো যন্ত্রযান আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন, যার সাহায্যে মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হতো প্রতি সেকেন্ডে এক মাইল পথ অতিক্রম করা, তাহলে তাও বিশ্বজনের মনে সেরূপ বিস্ময় উৎপাদন করত না, যা করেছিল বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ কর্তৃক আবিষ্কৃত এই লুপ্ত নগরীর রহস্যময় সভ্যতা।

কিন্তু এই বিরাট আবিষ্কারের জন্য মাত্র চার বছর পরেই রাখালদাসকে শহিদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে একদল লোক রাখালদাসের বিরুদ্ধে এমন এক চক্রান্তের সৃষ্টি করে যে রাখালদাস বাধ্য হয়েছিলেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করতে। সেটা ঘটেছিল ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

মাত্র আবিষ্কারের সূত্রেই যে মহেঞ্জোদারোর সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক, তা নয়। ওই সভ্যতার উপাদান সরবরাহে বাঙালির অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া, ওই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বাঙালিরা যে উপস্থিত ছিল, তাও আমি প্রমাণ করেছি।

ওই সভ্যতার সঙ্গে আমার সংযোগের কথাই বলি। সময়টা হচ্ছে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ডা. দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকারের অধীনে গবেষণার কাজ করি। এজন্য প্রত্যহই ওঁর ৩৫ নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে যাই। একদিন যাওয়ামাত্রই উনি আমাকে একখানা চিঠি দেখালেন। চিঠিটা এসেছে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা স্যার জন মারশালের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন যে, মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহ দেখে তাঁর ধারণা হয়েছে যে এই সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তীকালের হিন্দুসভ্যতার এক বিশেষ সম্পর্ক থাকতে পারে। তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এক চিঠি লিখে জানতে চান, এ সম্বন্ধে অনুশীলন করার জন্য যুগপৎ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং নৃতত্ত্ব, এউ উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো গবেষক তাঁরা পাঠাতে পারেন কি না? সকলের কাছ থেকে নেতিবাচক উত্তর এসেছে। সেজন্য তিনি ভান্ডারকারের শরণাপন্ন হয়েছেন। তখনকার দিনে এরূপ ব্যক্তি আমিই একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। সুতরাং আমাকেই যেতে হয় মহেঞ্জোদারোতে।

আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ‘হিন্দুসভ্যতার গঠনে সিন্ধুসভ্যতার অবদান’। এ গবেষণার কতটা আমি দু’পর্যায়ে সমাপ্ত করেছিলাম। প্রথম পর্যায়ে মহেঞ্জোদারোতে, ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুশীলন চালিয়ে আমি এই তথ্য উপস্থাপন করলাম যে হিন্দুসভ্যতার গঠনের মূলে বারোআনা ভাগ আছে সিন্ধুসভ্যতার প্রাক-আর্যসভ্যতা; আর মাত্র চারআনা ভাগ মণ্ডিত হয়েছে আর্যসভ্যতার আবরণে। আমার প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদে আমি বললাম— ‘এ সম্পর্কে ঝুঁকি নিয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে পরবর্তীকালে অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন গঙ্গা উপত্যকাতেও পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে এ সভ্যতা উত্তর ও প্রাচ্য ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল।’ আজ খননকার্যের ফলে আমার সেই অনুমান বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে আমার সতীর্থ ড. নীহারঞ্জন রায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি আমার গবেষণা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ওই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আরও কিছু ‘ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ারটারলি’ পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ড. দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকার ‘ইন্ডিয়ান কালচারাল কনফারেন্স’-এ প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে (পৃষ্ঠা ১০) বলেন— ‘হিন্দুসভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণে উদ্ভুত এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মারশাল, রায়বাহাদুর, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, ড. স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রী অতুলকৃষ্ণ সুর। তারপর বহু বছর কেটে গেল। ভারতের ইতিহাসের ওপর প্রাক-বৈদিক সভ্যতার প্রভাব যে কতখানি তা আমাদের ঐতিহাসিকরা বুঝলেন না। গতানুগতিকভাবে ভারতের ইতিহাস রচিত হতে লাগল, মাত্র বৈদিক যুগের সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ করে দিয়ে।

খ.

কলকাতা থেকে যাত্রা করার চারদিন পরে মহেঞ্জোদারোর তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছালাম। আরনেস্ট ম্যাকে তখন মহেঞ্জোদারোয় খননকার্য চালাচ্ছিলেন। আমি যাচ্ছি, এ সংবাদ তিনি আগেই মারশালের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আমি পৌঁছানোমাত্রই তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অদ্ভূত অমায়িক লোক আরনেস্ট ম্যাকে। তাঁর চেয়ে বেশি অমায়িক ছিল তাঁর স্ত্রী ডরোথি ম্যাকে।

ডরোথি বলল, আলাদা তাঁবুতে থাকলে, রাত্রে হয়তো আপনি ভয় পাবেন। সেজন্য আমরা আমাদের তাঁবুর ভেতরেই পর্দা দিয়ে ঘিরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছিলো। ভয়টা কিসের তখন বুঝিনি। বুঝলাম রাত্রিকালে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একবার তাঁবুর বাইরে বেরুলাম। দেখলাম, চতুর্দিকে জনহীনে প্রান্তর। আর, অদূরে সেই রহস্যময়ী নগরীর কঙ্কাল

প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা আমাকে বেশ ভয়ার্ত করে তুলল। চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। গভীর নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল, নানারূপ জন্তু-জানোয়ারের সম্ভাষণ। রাত্রে তো ঘুমই হলো না। ভোরের দিকে সবেমাত্র একটু তন্দ্রা এসেছে। তন্দ্রা ভেঙে গেল টাইপরাইটারের শব্দে। উঠে দেখি, ডরোথি টাইপ করতে লেগে গেছে তার স্বামীর পূর্বদিনের খননকার্যের বিবরণী।

সকালে প্রাতঃরাশের পর ম্যাকে নিয়ে গেল সেই রহস্যময়ী নগরীর ভেতরে। দেখলাম নগরটা আয়তনে প্রায় তিন মাইল লম্বা। ঠিক দাবা খেলার ছকের অনুকরণে গঠিত। সমান্তরাল কতগুলো রাস্তা বেরিয়ে গেছে প্রশস্ত এক রাজপথ থেকে প্রতি দুই সমান্তরাল রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দশ- বারোখানা বাড়ি। বাড়ির সামনের ঘরগুলো বোধ হয় দোকান-ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কেননা, প্রতি বাড়িতেই প্রবেশ করতে হতো পাশের গলি দিয়ে। বাড়িগুলো সবই ইটের তৈরি। অধিকাংশই একতলা, তবে দোতলা বাড়িও ছিল। প্রতি বাড়ির প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়ত বাড়ির উঠান 1 প্রবেশপথের নিকটেই উঠানের একপাশে থাকত বাড়ির কূপ। স্নানের সময় আবয়ু রক্ষার জন্য কূপগুলোকে দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত করা হতো। আর রাজপথের দিকে বাড়ির যে দোকান-ঘরগুলো ছিল, তার অনেকগুলোর সামনে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম ইটের গাঁথা পাটাতন। বোধহয়, ওই পাটাতনগুলোর ওপর বিক্রেতারা দিনেরবেলা তাদের পণ্যসম্ভার সাজাত, এবং রাত্রিকালে সেগুলোকে দোকান-ঘরে তুলে রাখত। যাঁরা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে গিয়েছেন, তাঁদের এরকম দোকান-ঘরের কথা মনে পড়বে।

যে বছর আমি মহেঞ্জোদারোয় গিয়েছিলাম, সে বছর ছোটো ছোটো দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম মেয়েদের মাথার কাঁটা। তা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, মেয়েরা মাথায় খোঁপা বাঁধত ও খোঁপায় কাঁটা গুঁজত। তবে মেয়েরা যে বেণী ঝুলিয়েও ঘুরে বেড়াত, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম।

মহেঞ্জোদারোর পথে-ঘাটে যখন ঘুরে বেড়াতাম, তখন রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ স্মরণ করে সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার নর-নারীর কলরব ও কর্মব্যস্ততার স্বপ্ন দেখতাম।

সিন্ধুসভ্যতা মাত্র মহেঞ্জোদারোতেই বিকশিত হয়নি। এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল পনেরো লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পর এই সকল কেন্দ্রের কিছু পাকিস্তানে ও কিছু ভারতের মধ্যে পড়েছে। সিন্ধুসভ্যতার যেসব কেন্দ্র ভারতের মধ্যে পড়েছে সেগুলো হচ্ছে— কালিবঙ্গান, লোথান, রূপার, চণ্ডীগড়, সুরকোটড়া, দেশলপুর, নবিনাল, রংপুর, ভগত্রাও, মান্ডু, বরা, বরগাওন, বাহাদারাবাদ, শিশওয়াল, মিটাথাল, আলমগিরপুর কায়াথা, গিলান্ড, টডিও, দ্বারকা, কিনডারখেদ, প্রভাস, মাটিয়ালা, মোটা, রোজডি, আমড়াফলা, জেকডা, সুজনপুর, কানাসতারিয়া, মেহগাওন, কাপড়খেদা ও সবলদা। সিন্ধুসভ্যতার হচ্ছে তাম্রসভ্যতার। (পরে দেখুন)। পূর্বোক্ত স্থানগুলো ছাড়া, তাম্রাশ্মসভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি লালকিলা, নোয়া, মনোটি, দৈমাবাদ, মহিষদল, বানেশ্চরডাঙ্গা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থান থেকেও! শেষের তিনটি জায়গা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই সভ্যতার ধারকরা অস্ত্রশস্ত্র ও নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির নির্মাণে যুগপৎ প্রস্তর ও তামা ব্যবহার করত।

সেজন্যই এই সভ্যতাকে তাম্রাশ্ম (Chalcolithic) সভ্যতা বলা হয়। তাম্রাক্ষ্মসভ্যতা মাত্র ভারতেই পাওয়া যায়নি। পৃথিবীর অন্যত্রও পাওয়া গিয়েছে। বস্তুগত, সভ্যতার সূচনায়, তামাই গ্রহণ করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যদিও তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার নিদর্শন আমরা পৃথিবীর অন্যত্রও পেয়েছি, তা হলেও আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল বলেন যে, চীন, সুমের ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের তুলনায় সিন্ধুসভ্যতা অনেক উন্নত ছিল কেননা, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই আমরা জগতের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেছি। মাত্র প্রাচীন নয়। সিন্ধুসভ্যতার যে দেশজ সভ্যতা, কোনো আগন্তুক সভ্যতা নয়, তা সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম প্ৰধান কেন্দ্র হরপ্পার ও সম্প্রতি গুজরাটের নাগওয়াডার স্তরবিন্যাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

মহেঞ্জোদারো ও ওই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের লোকেরা আমাদের মতোই আরামে বাস করত। কেননা, সুসংবদ্ধ নাগরিক জীবনযাপনের সব লক্ষণই এই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল। সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ছিল। শৃঙ্খলাযুক্ত শাসনব্যবস্থা ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণে তামা ও ব্রোঞ্জের বহুল ব্যবহার ছিল। পরিবহণের জন্য চক্রবিশিষ্ট যান ছিল। ভাষার রূপদানের জন্য লিখন-প্রণালীরও ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার মানে, সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল ও তার জন্য শিক্ষায়তনও ছিল। খাদ্যদ্রব্য ছিল—যব, গম, ধান, তিল, মটর, রাই প্রভৃতি শস্য; মেষ, শূকর- কুক্কুট, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস, সামুদ্রিক শামুক, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি। পোশাক – আশাকের মধ্যে ছিল কার্পাস সুতার বস্ত্র ও চাদর প্রভৃতি। অঙ্গসাজের জন্য ছিল সোনা, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের নানারূপ অলংকার, অস্থি ও গজদন্তের চিরুনি, দর্পণ, ক্ষুর, বঁড়শি, সূঁচ ও মেয়েদের মাথার কাঁটা, খেলার জন্য পাশা ও ঘুঁটি ইত্যাদি। সংলগ্ন পুষ্করিণীর সঙ্গে এদের দেবস্থানও ছিল। তারা উর্ধ্বলিঙ্গ পশুপতি শিব ও মাতৃকাদেবীর পূজা করত। এ সকল নগরের লোকেরা বাইরের জগতের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য করত, কেননা, অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শনসমূহ মেসপোটেমিয়া ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত বেহরিং দ্বীপেও পাওয়া গিয়েছে।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের নগর নির্মাণ রীতি ও বিন্যাসের ঐক্য দেখে মনে হয় যে এদের বাস্তু বা স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কিত কোনো সাধারণ শাস্ত্র ছিল, যার নির্দেশ অনুযায়ীই এরা নগর নির্মাণ করত। এছাড়া, সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের যে পাটিগণিত, দশমিক গণনও জ্যামিতির বিশেষরকম জ্ঞান ছিল, তার বহুল নিদর্শন আমরা পেয়েছি।

গ.

মহেঞ্জোদারোর তাঁবুতে আমরা ছিলাম মাত্র তিনজন। ম্যাকে, ডরোথি ও আমি। ম্যাকে সকালে প্রাতঃরাশের পর খননস্থলে চলে যেত। কোনো কোনো দিন আমিও তার সঙ্গে যেতাম। আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুরকম। ম্যাকের ঝোঁক ছিল বড়ো কিছু আবিষ্কারের দিকে। আর আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত ছোট জিনিসের ওপর। এভাবেই আমি আবিষ্কার করেছিলাম মেয়েদের মাথার কাঁটা ও মাছ ধরার বঁড়শি।

অধিকাংশ দিনই আমি তাঁবুতে থেকে যেতাম। ডরোথির কাছ থেকে ম্যাকের খননকার্যের রিপোর্টগুলো চেয়ে নিতাম। খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পড়তাম। তা থেকে পরবর্তীকালের হিন্দুসভ্যতার কোনো আভাস পাওয়া যায় কি না, তারই খোঁজ করতাম।

আবার কোনো কোনো দিন ডরোথির সঙ্গে বসে গল্প করতাম। আমার মুখ থেকে বুনিয়াদি হিন্দুসভ্যতা ও বাংলার লোকসংস্কৃতির কথা শুনতে ডরোথির খুব ভালো লাগত। লোকসংস্কৃতির অনেক বিষয় নিয়ে ডরোথি হাসি-তামাশা করত। এরকম হাসি-মশকরার ভেতর দিয়েই মহেঞ্জোদারোয় আমাদের সময় কাটছিল। এক কথায়, আমরা বেশ আনন্দেই ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই ছন্দপতন ঘটল।

একদিন ননীগোপাল মজুমদার আমাদের তাঁবুতে বেড়াতে এলেন! বিকালের দিকে তিনি আমাকে তাঁবুর বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সবাই স্যার জন মারশাল বা আরনেস্ট ম্যাকে নন। একজন বাঙালি বিদ্বেষী ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নাম করে তিনি আমাকে বললেন, তুমি যত শীঘ্র পার মহেঞ্জোদারো থেকে পালিয়ে যাও। নতুবা তোমার সমূহ বিপদ। দুবছর আগে রাখালদাস বাবুর কী ঘটেছিল, তাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। এখন অনেকসময় ভাবি সেদিন ননীগোপালবাবু আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে পরে ননীগোপালবাবু নিজেই তো তাঁবুর মধ্যে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। পরিস্থিতির অবশ্য পরে পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশ বছর পরে একজন বাঙালিই পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন।

যাক, এবার আমি সিন্ধুসভ্যতার কয়েকটি প্রধান নগরীর পরিচয় দেব। প্রথমেই মহেঞ্জোদারোর কথা বলি। অনেকে মনে করেন যে মহেঞ্জোদারো শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। শহরটির পশ্চিমদিকে উঁচু পাটাতনের ওপর একটা বিরাট দুর্গ ছিল ও পূর্বদিকে তার নিচে ছিল মূল শহর। প্রতিরক্ষার কারণে দুর্গটি ৪৩ ফুট উঁচু, ভিতরে মাটি ও অদগ্ধ ও বাইরে দগ্ধ ইটের প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত ছিল।

দুর্গ অঞ্চলে যেসকল ঘরবাড়ি ছিল, মনে হয় সেগুলোতে শাসকরা ও পুরোহিতরা বাস করত। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আমরা রাজা-রাজড়া বাস করার মতো কোনো রাজপ্রাসাদ পাইনি। তা থেকে মনে হয় রাজা-রাজড়ার পরিবর্তে পুরোহিত বা বণিকসংঘ দ্বারাই নগরসমূহ শাসিত হতো। এছাড়া, দুর্গ অঞ্চলে ছিল একটা জলাশয় ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর। জলাশয়ে নামার জন্য দুদিকে সিঁড়ি ছিল ও জলাশয় থেকে জল যাতে বেরিয়ে না যায় সেজন্য জলাশয়ের গায়ে দেয়ালের ছিদ্রগুলো বিটুমিন ও জিপসাম দিয়ে বোজানো ছিল। মনে হয় জলাশয়টি ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওর পাশে ছিল একটা দালান, এক সারি ঘর (বোধ হয় বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হতো) ও দুর্গ অঞ্চলে ইটের পাটাতনের ওপর একটি শস্যাগার ছিল। আয়তনে সেটি ১৫০ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চওড়া। এর নিচে ছিল শস্য ঝাড়াই করার জন্য একটা চাতাল। দুর্গাঞ্চলে আরও কতকগুলো বড়ো বড়ো ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলোকে সভাকক্ষ, মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমিতি গৃহে বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এখনকার একটি ঘরের মধ্যে পাথরের তৈরি এক উপবিষ্ট, পুরুষের মূর্তি ও পাওয়া গিয়েছে। দেবমূর্তি বলেই মনে হয়, কেননা এর নিকটেই পাওয়া গিয়েছিল কতকগুলো পাথরের বলয়, যেগুলো মনে হয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হতো।

মহেঞ্জোদারো শহরের বাড়িগুলোতে কোনো জানালা থাকত না, তবে বায়ু চলাচলের জন্য ওপর দিকে পাথরের ঝাঁঝরি লাগানো থাকত। আগেই বলছি যে বাড়িতে প্রবেশ করলে সামনে পড়ত উঠান। উঠানের একদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা স্নানাগারও অন্যদিকে বসবাসের ঘর থাকত। প্রত্যেক বাড়িতেই কূপ থাকত। বাড়ির দূষিত জল বাইরে বড়ো নর্দমায় গিয়ে পড়ত। বড়ো নর্দমাটা ইট দিয়ে গাঁথা এবং সেটা অনেকটা রাজপথের পশ্চিম ধার দিয়ে এসে এক জায়গায় রাস্তা অতিক্রম করে, রাস্তার পূর্বদিক দিয়ে চলে গিয়েছিল।

মহেঞ্জোদারোর বাড়ির ছাদ কড়ি-বরগার ওপর স্থাপন করা হতো। অনেক বাড়ি দোতলাও হতো, এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য সিঁড়ি থাকত। দেওয়ালেল ভেতর গাঁথা নলপথ দিয়ে ওপরের দূষিত জল নিচের নর্দমায় এসে পড়ত।

মহেঞ্জোদারোর নিচের শহরেও একটা দেবমন্দির ছিল। তাছাড়া, শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলো ছোটো ছোটো কুঠরি ঘর ছিল। মনে হয়, এগুলো শ্রমিক ও গরিব শ্রেণির লোকদের বসবাসের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পানীয় জল সরবরাহের জন্য বাড়িতে ছাড়া শহরের নানাস্থানে ইঁদারা বা কূপ ছিল।

মহেঞ্জোদারো রূপ আমরা যতটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি, পাঞ্জাবের মন্টোগোমেরি জেলায় অবস্থিত হরপ্পার ততটা পারিনি। তার কারণ, আধুনিককালে রেলপথ নির্মাণের সময় এখান থেকে বাধবিচার না করেই ইট- পাটকেল সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে এখানেও আমরা মহেঞ্জোদারোর সমান আকারের ঢিবির ওপর এক দুর্গ দেখতে পাই। এখানেও প্রাকারের ভেতর দিকটা মাটি ও অদগ্ধ ইট ও বাইরের দিকটা দগ্ধ ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। দুর্গের নিচেই ছিল শহর, এবং শহরটি মহেঞ্জোদারোর অনুরূপ নকশায় তৈরি করা হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর মতো এ শহরটিও প্রতিরক্ষা-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানকার ঘর-বাড়িগুলোও ঠিক মহেঞ্জোদারোর মতো ছিল এবং এখানে শ্রমিক ও গরিব লোকদের থাকার জন্য ছোটো ছোটো কুঠরি সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল।

রাজস্থানে অবস্থিত কালিবঙ্গানেও ঠিক অনুরূপ ঢিবির ওপর দুর্গ ও তার নিচে মূল শহর ছিল। তবে এখানে দুর্গের প্রতিরক্ষা প্রাকার অদগ্ধ ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। দুর্গের মতো মূল শহরটিও অদগ্ধ ইটের প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। শহরে সমান্তরাল, অনেকগুলো রাস্তা ছিল, এবং মহেঞ্জোদারোর মতো শহরটি বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত ছিল। তবে এখানে বোধহয় দূষিত জল নিষ্কাশনের জন্য কোনোরূপ পয়ঃপ্রণালী ছিল না। দূষিত জল রাস্তায় বসানো বড়ো বড়ো জালায় গিয়ে পড়ত।

গুজরাটের লোথালেই আমরা সিন্ধুসভ্যতার সবচেয়ে বেশি নিদর্শন আবিষ্কার করেছি। এখানেই জগতের সবচেয়ে প্রাচীনতম পোতাশ্রয় (৭১২ ফুট লম্বা ও ১৫০ ফুট চওড়া) আবিষ্কৃত হয়েছে। লোখালের নগরবিন্যাস একটু অন্যরকমের ছিল। তার কারণ, লোথাল ছিল বন্দর শহর। শহরটা ইটের পাচিল দিয়ে ঘেরা ছিল এবং শহরের পূর্বদিকেই পোতাশ্রয়টা ছিল। পোতাশ্রয়ের কাছেই ছিল গুদামঘরসমূহ। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মতো এখানেও একটা শস্যাগার ছিল। এছাড়া ছিল স্নানাগার, লোকের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি ও দূষিত জল নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালী। রাস্তা ও গলিও অনেকগুলো ছিল। রাস্তাগুলো বারো ফুট থেকে সাড়ে উনিশ ফুট ও গলিগুলো সাড়ে ছয় ফুট থেকে নয় ফুট দশ ইঞ্চিও চওড়া। (মহেঞ্জোদারোর বড়ো রাস্তা ৩১ থেকে ৩৬ ফুট ও সমান্তরাল পথগুলো ২০ থেকে ২৫ ফুট প্রশস্ত ছিল)। লোথালের প্রধান রাস্তার ধারে তাম্রকার, স্বর্ণকার প্রভৃতির দোকান ও পুঁতির মালার কারখানাসমূহ অবস্থিত ছিল।

আকারে লোথাল, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা থেকে অনেক ছোটো শহর। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর দুটি তিন মাইল লম্বা-চওড়া ছিল। লোথাল কিন্তু আকারে মাত্র সওয়া এক মাইল। লোথালে পয়ঃপ্রণালী ছিল এবং বাড়ির দূষিত জল পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। এখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনোরূপ সামাজিক বৈষম্য ছিল না। এক ছয়-কামরা বিশিষ্ট ধনীর বাড়ির পাশেই তাম্রকার ও পুঁতিকারের ক্ষুদ্রায়তন আবাস লক্ষ্য করা যায়। লোথালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন ভানুবতী।

ঘ.

আর্যরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে পৌঁছায়, তখন তাঁরা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের সঙ্গে। সেই সম্পর্কে ঋগ্বেদে হরিয়ুপার উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় হরিয়ুপা ও হরপ্পা অভিন্ন। ওই সম্পর্কে আরও উল্লেখিত হয়েছে বলিস্থানকের নগরী বালিস্থানপুরের। মনে হয়, ও নাম দুটি বেলুচিস্তানের লিপ্যন্তর।

আগেই বলেছি যে যতদিন না সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার হচ্ছে, ততদিন ওই সভ্যতার ধারকদের সমাজব্যবস্থা, জীবনযাত্রা প্রণালী, ধর্ম ও বিশ্বাস, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, বাণিজ্য ও শিল্পচেতনা প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা যাবে না। তবে যে সকল প্রত্নদ্রব্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে আমরা ভুল না করেও অনেককিছু অনুমান করতে পারি।

অনেকেরই ধারণা যে সিন্ধুসভ্যতার অপমৃত্য ঘটেছিল। এর জন্য তারা নানারকম কারণও দর্শান। যথা বন্যা, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, আগন্তুক আর্যগণের বিরোধিতা ইত্যাদি। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে এসব বিপর্যয় যে ঘটেনি, তা নয়। সবই ঘটেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিন্ধুসভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেনি।

মনে রাখতে হবে যে সিন্ধুসভ্যতা কোনো এক বিশেষ নগরে বা অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়নি। সারা উত্তর ভারতে এর বিস্তৃতি ছিল। সেজন্য কোনো এক জায়গায় বিপর্যয় ঘটলেও সে জায়গায় বাসিন্দারা অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। আর আগন্তুক বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক এ সভ্যতা বিনষ্ট হওয়ার কথা একটা অতিভাষণ মাত্র। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে সিন্ধুসভ্যতার প্রভাবে আগন্তুক বৈদিক সভ্যতাই প্রায় অবলুপ্তির প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল। বৈদিক যুগের উত্তরকালে ভারতে যে সভ্যতা (যাকে আমরা হিন্দুসভ্যতা বলি) প্রবলভাবে বিরাজমান হয়েছিল, সে সভ্যতার উপাদান যুগিয়েছিল সিন্ধুসভ্যতা। তার সঙ্গে মাত্র চারআনা ভাগ মিশ্রিত হয়েছিল আর্যসভ্যতা।

সিন্ধুসভ্যতার অনেকগুলো কেন্দ্রে আমরা নবপলীয় কৃষ্টি থেকে সিন্ধুসভ্যতার বিবর্তনের সময় পর্যন্ত ক্রমিকধারা লক্ষ্য করি। তারপর ধারাবাহিকতার সঙ্গে আমরা সেগুলো পরবর্তীকালের হিন্দুসভ্যতার মধ্যে প্রবাহিত হতে দেখি। এই ধারাবাহিকতাই প্রমাণ করে যে সিন্ধুসভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেনি। বস্তুত তাম্ৰাশ্ম যুগের যেসকল কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আর্যরা সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রাক- আর্যদের সমস্ত নগর ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। গুজরাট, মালব, বনস ও উপত্যকা ইত্যাদি সমস্ত নগর ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। গুজরাট, মালব, বনস ও উপত্যকা ইত্যাদি স্থান থেকে আমরা উত্তর-হরপ্পীয় যুগের যেসব নিদর্শন পেয়েছি, তা থেকে লৌহ যুগ পর্যন্ত একটা কৃষ্টির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি।

ঘগ্গর ও তার শাখানদীসমূহের উপত্যকায় প্রাদুর্ভূত ‘সোথি সংস্কৃতি’ (২৩০০-১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) প্রাক-হরপ্পা যুগের, এবং হরপ্পা সভ্যতার পূর্বগামী সভ্যতা হিসেবে দক্ষিণ-পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশে থেকে নর্মদা নদীর মোহরা পর্যন্ত ও পূর্বদিকে যমুনা ও গঙ্গা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃৎপাত্রের প্রমাণ (লাল-কালো মৃৎপাত্রের ওপর সাদা অলংকরণ) থেকে বুঝতে পারা যায় যে রাজস্থানের ‘বনস’ সংস্কৃতি’ (২০০০-১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) হরপ্পীয় ও উত্তর- হরপ্পীয় সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য আমরা পাঞ্জাবের অনেক জাতির যথা আভীর, অন্ধক, বুষ্ণি, যৌধেয়, মালব ও শিবি, স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসবাসের উল্লেখ পাই। হরপ্পা-উত্তর যুগেও এসব জায়গায় যে ওই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো টিকে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর, সমগ্র গঙ্গা উপত্যকায়, বাংলার মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলে এগুলো তো আজ পর্যন্ত টিকে আছেই।

এসকল বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যেগুলো পুরুষানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে (যাকে আমরা ‘ট্রাডিশন’ বলি) তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ১. ছুরিকা নির্মাণ ট্রাডিশন, ২. পুঁথি নির্মাণ ট্র্যাডিশন, ৩. পোড়ামাটির ক্ষুদ্রাকার মূর্তি নির্মাণ ট্রাডিশন, ৪. তাম্র ব্যবহারের ট্রাডিশন, ৫. মৃৎপাত্রের ট্রাডিশন, ৬. বস্ত্র বয়ন ট্রাডিশন, ৭. পাথরের ওপর খোদাই ও মূর্তি নির্মাণ ট্র্যাডিশন, ৮. অলংকার নির্মাণ ট্রাডিশন, ৯. বৃষের প্রতি শ্রদ্ধার ট্রাডিশন, ১০. গরুর গাড়ি ব্যবহারের ট্রাডিশন, ১১. মেয়েদের বেশভূষার ট্রাডিশন ১২. গ্রহশান্তির ট্রাডিশন, ১৩. ঐন্দ্রজালিক ট্রাডিশন, ১৪. ধর্মীয় ট্রাডিশন, এবং আরও হাজার রকম ট্রাডিশন বা সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুসমাজে অনুসৃত হয়ে এসেছে।

ভারতে ধর্মই হিন্দুর জীবনচর্যাকে মণ্ডিত করে রেখেছে। মাতৃদেবীর পূজা, শিবপূজা, লিঙ্গ-যোনিপূজা, সূর্যপূজা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রে আমরা শিশুক্রোড়ে উপবিষ্ট এক নারীমূর্তি পেয়েছি। আমার মনে হয় যে এ থেকে আমরা ষষ্ঠীপূজার বিদ্যমানতার আভাস পাই। তাছাড়া দেবালয় নির্মাণ ও তৎসলংগ্ন পুষ্কারিণীর বিদ্যমানতাও (যে ট্রাডিশন পরবর্তীকালেও অনুসৃত হয়েছে দেখি। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আমরা যেসব প্রত্নদ্রব্য পেয়েছি, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভারতের প্রাগার্যজাতিসমূহের ধর্মীয় ধ্যানধারণার মধ্যে পশুপূজার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে যে সকল সীলমোহর পাওয়া গেছে, তার ওপর একাধিক পশুর চিত্র খোদিত আছে। এই সকল সীলমোহরের ওপর লিপিও আছে, কিন্তু লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার চূড়ান্তভাবে না হওয়ায়, চিত্রিত পশুর সঙ্গে সীলমোহরগুলোর সম্পর্ক এখনও অজ্ঞাত আছে। তবে মনে হয়, লিপির দ্বারা মালিকের নাম ও জন্তুবিশেষের প্রতিকৃতি দ্বারা সে কোনো ‘টটেম’-ভুক্ত, তা বুঝাত। ‘টটেম’-এর প্রচলন যে সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু- একটা অলীক জন্তুর চিত্র থেকে। প্রাগার্য ভারতীয়দের মধ্যে ‘টটেম’-এর যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা বর্তমান ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অনেক টটেমই হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগর থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলোর ওপর খোদিত দেখা যায়। এই টটেমপ্রথা থেকেই পরবর্তীকালের হিন্দুসভ্যতার পশুপূজা, দেবতার বাহন ও দশাবতারের কল্পনা, গোত্রকথা ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল।

প্রাগার্য ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে একটি উজ্জ্বল রঙের প্রলেপবিশিষ্ট মৃৎ অলংকার ফলক, যার ওপর চিত্রিত আছে দুপাশে দুজন সর্পের ফণাধারী ভক্ত এক দেবতার সম্মুখে, ঠিক যেভাবে তিন হাজার বৎসর পরে আমরা ভাস্কর্যে বুদ্ধকে অনুরূপ ভক্ত দ্বারা পূজিত হতে দেখি। এই নাগ-কিরীটধারী ভক্তগণ যে পরবর্তীকালের ইতিহাসে উল্লেখিত নাগজাতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং তারাই যে এদেশে মনসাপূজার প্রবর্তন করেছিল, তাই মনে হয়। এছাড়া বৃক্ষপূজা, বিশেষ করে অশ্বত্থবৃক্ষের পূজার নিদর্শন আমরা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রে পাই।

শিল্প ও স্থাপত্যক্ষেত্রেও প্রাগার্য জাতিসমূহের অবদান কম নয়। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে আমরা শিল্প ও স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন পাই। ওই সকল নগরের অধিবাসীরা মূর্তি ও মন্দির, এ দুইই তৈরি করত। তাছাড়া, পরবর্তীকালে হিন্দুমন্দিরের সংলগ্ন পুষ্করিণীর ন্যায় তারাও দেবায়তনের সংলগ্নে পুষ্করিণী খনন করত। এছাড়া মৃৎপাত্রের ওপর আমরা যে ছন্দময় অলংকরণ দেখি, তা থেকে সহজেই অনুমান করতে পারি যে তাদের মধ্যে আলপনা অঙ্কনের প্রথাও প্রচলিত ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে সিন্ধুসভ্যতার অবলুপ্তি ঘটেনি, সিন্ধুসভ্যতা এখনও হিন্দুসভ্যতার মধ্যে সজীব হয়ে আছে।

ঙ.

চলুন না একবার ঠাকুরঘরে যাই। আমি রক্ষণশীল পরিবারের ঠাকুরঘরের কথা বলছি। এসব পরিবারের ঠাকুরঘরের পরিবেশ আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। যুগ যুগ ধরে এসব পরিবারের ঠাকুরঘরের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এসব পরিবারের ঠাকুরঘরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ঠাকুরঘরের সব বাসন-কোসন পাথর ও তামা দিয়ে তৈরি, যথা পাথরের থালা-বাটি-গেলাস, তামার কোষাকুষি ইত্যাদি। এগুলো বাঙালি তাম্ৰাশ্মযুগ থেকে একনাগাড়ে ব্যবহার করে আসছে। কেননা, তামার কোষাকুষি আমরা মহিষদল থেকে পেয়েছি। মহিষদলের যে স্তর থেকে আমরা ওই কোষাকুষি পেয়েছি তা তাম্রশ্মযুগের সভ্যতার। সেই সভ্যতাকেই আমরা তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতা বলি, যার ধারকরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্তর পাথর ও তামা দিয়ে তৈরি করত। তামার ব্যবহারই এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ। বস্তুত প্রাচীন জগতের সব সভ্যতার অভ্যুত্থানের মূলেই ছিল তামার ব্যবহার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইসব সভ্যতার ধারকরা তামাটা পেত কোথা থেকে। অন্যান্য জায়গা থেকেও সামান্য তামা পাওয়া যেত বটে, কিন্তু বেশি পরিমাণ তামা তারা আহরণ করত বাংলা দেশ থেকে। কেননা, বাংলার ধলভূমেই ছিল তামার সবচেয়ে বড়ো খনি। এসব তামা বিপণন করতে যেত বাঙালি বণিকরা। নদীবহুল দেশে বাস করত বলে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী অতিক্রম করে বাঙালি বণিকরা জগতের সর্বত্র আনাগোনা করত। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে বাঙালি বণিকদের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যের কারণে যাওয়ার কথা উল্লেখিত আছে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যেও আমরা বাঙালি বণিকদের বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রতিধ্বনি পাই।

তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার প্রধান উপকরণ তামার উৎস বাংলা দেশই ছিল কি না, তা নিয়ে হয়তো অনেকে তর্কবিতর্ক সৃষ্টি করবেন। তবে আমি আমার ‘বাংলা ও বাঙালি’ গ্রন্থে এর সপক্ষেই রায় দিয়েছি। কেন এর সপক্ষে রায় দিয়েছি, তার সমস্ত যুক্তি সেখানে পাওয়া যাবে। তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার নিদর্শন আমরা বাংলা দেশের নানাস্থানে পেয়েছি। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষদলের সভ্যতা, সেই সভ্যতারই নিদর্শন। তবে রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষায় এই দুই জায়গায় থেকে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যগুলোর বয়স মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত দ্রব্যগুলোর বয়সের চেয়ে এক হাজার বৎসর কম বলে নির্ণীত হয়েছে।

আমি অন্যত্র বলেছি যে আমাদের দেশে যে রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষা করা হয়, তা ফলাফল অব্যর্থ নয়। কেননা, কারলটন এস. কুন তার ‘হিস্ট্রি অভ ম্যান’ গ্রন্থে বলেছেন যে C-14 রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষার জন্য আহৃত দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে polythelene tube-এর মধ্যে ‘সীল’ (আবদ্ধ) করে না রাখলে, পরীক্ষায় ফল ভুল হবে। যেহেতু পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে আহৃত বস্তুর যে C-14 পরীক্ষা করা হয়েছে, তা এরূপভাবে সংরক্ষিত হয়নি, সেই কারণে এর নির্ণীত বয়স অভ্রান্ত নয়।

বাংলায় যে এক বিশাল তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পেরেছি। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত আগাইবানিতে ৪০ ফুট গভীর মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছিলাম তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু ও অপর একখানা প্রমাণ সাইজের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোটো সাইজের আধভাঙা আর একখানা পরশু, এগারোখানা তামার বালা এবং খানকয়েক ক্ষুদ্রাকার তামার চ্যাঙারি। বাংলা সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে এগুলো হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোনো মানবগোষ্ঠীর। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুরি গ্রামেও তাম্র-প্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ওই জেলারই এগরা থানার অন্তর্গত চাতলা গ্রামে ওই ধরনের আরও কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্বর্তী জেলার পুরুলিয়ার কুলগড়া থানা ছাড়া গ্রামে কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার পান্ডিগাঁয়ে পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক আগাইবানির ধরনের ৪৭টি তামার বালা ও পাঁচটি পরশু। এসব প্রমাণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার পরিযান (migration) পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে ঘটেছিল। (অতুল সুরের ‘বাংলা ও বাঙালি’ (১৯৮১) বইয়ের ২২-২৩ পৃষ্ঠা 5.)

বাংলার তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে। অজয়, কুন্নুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অন্যত্রও আমরা এই সভ্যতার নিদর্শন পাই। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগের লোকরাই তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার ধারক ছিল। তারা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ-এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধান্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করত, এবং পশুপালন ও কুলালের কাজও জানত। পূর্ব-পশ্চিমদিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৩)।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত একখানা ‘সীল’ প্রমাণ করে যে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাঙালিরা ক্রীটদেশেও যেত এবং ক্রীটদেশের লোকরাও বাংলা দেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরস্পর এই মেলামেশার ফলে রাঢ় দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রীটদেশের সংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছিল। তার অন্যতম হচ্ছে উভয়দেশের মাতৃদেবীর সঙ্গে সিংহের সম্পর্ক। এছাড়া আমরা উভয়দেশের রূপকথার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। ক্রীটদেশে প্রচলিত লিপি ও প্রাচীন বাংলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপির মধ্যেও এক অসাধারণ সাদৃশ্য ছিল। তাছাড়া, ক্রীটদ্বীপের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত। বাৎসায়ন তাঁর ‘কামসূত্র’-এ বলেছেন যে পূর্বভারতের রানিরা তাদের দেহের উপরাংশ অনাবৃত রাখে। (অতুল সুরের ‘প্রি-হিস্ট্রি অ্যান্ড বিগিনিংস্ অভ সিভিলিজেশন ইন বেঙ্গল’ (১৯৬৫) গ্রন্থে এসব সাদৃশ্যের বিশদ বিবরণ আছে )।

আজ পর্যন্ত আমরা যেসব নিদর্শন পেয়েছি তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সুদূর অতীতে পুরুলিয়া-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া বর্ধমান অঞ্চলজুড়ে এক সমৃদ্ধশালী তাম্রাক্ষ্মসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতার মাত্র সামান্য কিছু আভাস পাই। আজ যদি আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের ন্যায় প্রণালীবদ্ধভাবে রীতিমতো খননকার্য চালাই, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব যে, তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার উন্মেষ বাংলা দেশেই ঘটেছিল এবং বাংলাই সভ্যতার জন্মভূমি ছিল। (অতুল সুরের ‘বাংলা ও বাঙালি, ১৯৮১, গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২৩ দ্র.)।

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আমি আমার প্রাগুক্ত ‘প্রি-হিস্ট্রি অ্যান্ড বিগিনিংস্ অভ সিভিলিজেশন ইন বেঙ্গল’ পুস্তকে বলেছিলাম—’মিশর, ক্রীট, সুমের, এশিয়া মাইনর-সিন্ধু-উপত্যকা ও অন্যত্র যে তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, খুব সম্ভবত সে সভ্যতার আদি জন্মস্থান পূর্বভারতে ছিল, এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকাদেবীর উপাসনা পৃথিবীর দূরদেশসমূহে নিয়ে গিয়েছিল, কেননা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার উন্মেষ এমন কোনো জায়গায় ঘটেছিল যেখানে প্রচুর পরিমাণে তামা পাওয়া যেত। ধলভূমে ভারতের অন্যতম বিরাট তাম্রখনির বিদ্যমানতা ও প্রাচীন বাংলার প্রধান বন্দরের নাম ‘তাম্রলিপ্তি’, সেই মতবাদকে সমর্থন করে।’ সম্প্রতি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রেগরি পয়সেলও বলেছেন যে ভারতের তাম্রাক্ষ্মসভ্যতাই জগতের মধ্যে প্রাচীনতম।

বাঙালিরা যে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল তার প্রমাণ আমরা চারটি সূত্র থেকে পাই— ১. মাতৃদেবীর উপাসনা, ২. মৎস্য ভক্ষণ, ৩. হস্তীর সহিত পরিচয়, ও ৪. ধান্যের ব্যবহার। মাতৃদেবীর পূজা সম্বন্ধে আমি পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করব। আর, মৎস্য ভক্ষণ বাঙালিরই বৈশিষ্ট্য। মহেঞ্জোদারোতে যে বঁড়শি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীদের মধ্যে এমন একশ্রেণি ছিল যারা মৎস্য ভক্ষণ করত। মহেঞ্জোদারোতে আমরা হস্তীর প্রতিকৃতি পেয়েছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নিবদ্ধ কিংবদন্তি অনুযায়ী হস্তী প্রাচ্যভারতের পালকাপ্য মুনি কর্তৃক পালিত জন্তু। তিনিই প্রথম হস্তীকে বশ করেন ও হস্তীবিদ্যা সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলাদেশই হাতির আদিম নিবাস। মহেঞ্জোদারোর হাতির উপস্থিতি বাংলা দেশের সঙ্গে ওই সভ্যতার সম্পর্ক সূচিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহেঞ্জোদারোর ‘সীল’সমূহে উৎকীর্ণ হাতির প্রতিকৃতির সঙ্গে প্রাচীন বাংলার পাঞ্চ-মার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ হাতির বিশেষ মিল আছে।

বাংলার সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার ঘনিষ্ঠতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে লোথালে ধান্যের ব্যবহার। চাউল বাঙালির প্রিয় ও প্রধান খাদ্য। ধান্যের চাষ যে বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোনো স্থানে উদ্ভুত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে কোনো দ্বিমত নেই। কারলো চিপোলো তাঁর ‘দি ইকনমিক হিস্ট্রি অভ ওয়ালর্ড পপুলেশন’ গ্রন্থে এই মতই প্রকাশ করেছেন এবং বাংলা দেশকে নির্দেশ করেছেন। এ সম্বন্ধে আমি আমার নানা গ্রন্থসমূহে বহু পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ১৯২৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি বাংলা ও বাঙালি সম্বন্ধে এত লিখেছি যে, তাতে এক বিশাল সাহিত্য রচিত হয়েছে।

চ.

আর্য কোনো নরগোষ্ঠীর (racial) নাম নয়। এটা একটা ভাষাবাচক (linguistic) শব্দ মাত্র। যারাই আর্যভাষায় কথা বলত, তাদেরই আমরা আর্য বলি। দুই ভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোকরা আর্যভাষায় কথা বলত। এক হচ্ছে দীর্ঘশিরস্ক ও উন্নতনাসা নর্ডিক গোষ্ঠীর লোক, যাদের এক শাখা পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং বৈদিক সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটিয়েছিল। তারা নিজেদের ‘দেব’ নামে অভিহিত করত। অপর নরগোষ্ঠীর লোক যারা আর্যভাষায় কথা বলত, তারা হচ্ছে বিস্তৃতশিরস্ক আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোক, এবং তারা ‘অসুর’ নামে পরিচিত ছিল। এরা বাংলা দেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল এবং বাংলার আদিম অধিবাসী প্রটো-অস্ট্রালয়েড মুন্ডজাতির সঙ্গে মিশিত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া, বাংলায় আরও এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর লোক, যারা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত। এই তিন নরগোষ্ঠীর প্রভাবই বর্তমান বাঙালির আবয়বিক গঠনে বিদ্যমান।

সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহেও আমরা এই তিন নরগোষ্ঠীর বিদ্যমানতা লক্ষ্য করি। এই সকল কেন্দ্র থেকে আমরা সমকালীন মানুষের কঙ্কালাস্থি পেয়েছি | তার মধ্যে ৪১টি পেয়েছি মহেঞ্জোদারো থেকে, ২৬০টি হরপ্পা থেকে, ২১টি লোথাল থেকে, ৩০টি নেভাসা থেকে, ২১টি রূপার থেকে এবং কয়েকটি কালিবঙ্গান থেকে। এই সকল কঙ্কালাস্থি তিন নরগোষ্ঠীভুক্ত, যথা ১. প্ৰটো- অস্ট্রালয়েড, ২. ভূমধ্যসাগরীয়, ও ৩. আলপীয়। এই সকল কঙ্কালস্থির মধ্যে যে নরগোষ্ঠীর কঙ্কালাস্থির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তা হচ্ছে নর্ডিক নরগোষ্ঠী সুতরাং কঙ্কালাস্থির প্রমাণে বলা যেতে পারে যে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহের বৈদিক আর্যগণ অনুপস্থিত ছিল।

বিস্তৃতশিরস্ক আলপীয় উপাদান সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে লোথালে। তবে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতেও তা বিদ্যমান ছিল। এই উপাদান সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বাঙালির উপস্থিতি নির্দেশ করে। এটা সমর্থিত হয় লোথালে চাউল ও মহেঞ্জোদারোয় বঁড়শির আবিষ্কারে। আদি-শিব ও মাতৃদেবীর উপাসনা ও তামার ব্যবহারও ওইসব কেন্দ্রে বাঙালির উপস্থিতি ইঙ্গিত করে।

ঋগ্বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে বৈদিক আর্যরা পঞ্চনদের উপত্যকায় আসার পর যাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তারা হচ্ছে- ১. দাস বা দস্যু, ২. পণি, ও ৩. অসুর। আমরা সহজেই দাস ও দস্যুদের প্রটো- অস্ট্রালয়েড, পণিদের ভূমধ্যসাগরীয় ও অসুরদের আলপীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে শনাক্ত করতে পারি। প্রটো-অস্ট্রালয়েডরা এদেশেরই আদিম অধিবাসী ছিল। ভূমধ্যসাগরীয়রা বেলুচিস্তানের ভেতর দিয়ে পঞ্চনদের প্রবেশ করেছিল। আর আলপীয়রা সমুদ্রেপথে এসে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল। বঙ্গবাসীরাই যে আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোক, তা বাঙালির বর্তমান আবয়বিক বৈশিষ্ট্য থেকে প্রকাশ পায়। আরও উল্লেখণীয় যে তারাই অসুর জাতিভুক্ত। এটা মহাভারতে উল্লেখিত বাঙালির উৎপত্তির কাহিনি থেকেই প্রমাণিত হয়। (এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য আমার ‘বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ ও ‘বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন’ গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য)। অসুর জাতির বৈশিষ্ট্য এই যে তারা অসুর শব্দটির দ্বারা মাত্র নিজ জাতিগোষ্ঠীকেই বুঝত তা নয়, তারা তাদের দেবতাদেরও অসুর নামে অভিহিত করত। আর তাদের ভাষাও যে ‘অসুর’ নামে অভিহিত হতো, তা আমরা ‘মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প’ থেকে জানতে পারি।

আমি আগেই বলেছি যে জগতের সর্বত্রই সভ্যতার সূচনার তামার ব্যবহারই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। আগাইবাণিতে প্রাপ্ত তাম্রনির্মিত কুঠারের প্রমাণে আমরা জানি যে তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার অভ্যুদয়, সিন্ধুসভ্যতার পূর্বেই বাংলা দেশে ঘটেছিল। প্রাচীন জগতের সবচেয়ে বড়ো তামার খনি ছিল ধলভূমে। প্রাচীন বাংলার লোকরা এই তামা বিপণনের জন্যই সিন্ধুসভ্যতা ও প্রাচীন জগতের অন্যান্য সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এটা একমাত্র বাঙালিদের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। কেননা, বাংলার লোকরাই নৌ-বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিল এবং বাঙালি নাবিকরাই সাত-সমুদ্দুর-তেরো নদী পার হয়ে জগতের বিভিন্ন দেশে যেত। আমাদের এই মতবাদের সপক্ষে আমরা সবচেয়ে যে বড়ো প্রমাণ খাড়া করতে পারি তা হচ্ছে সাহিত্যিক প্রমাণ। দেশ-বিদেশের সাহিত্যে আমরা একমাত্র বাঙালিরই সমুদ্রপথে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ পাই।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাঙালি ও বণিকরা যে মাত্র ভূমধ্যসাগরীয়, পারস্য উপসাগরীয়, আরব সাগরীয় ও ভারত মহাসাগরের দেশসমূহে পাড়ি মারত তা নয়, পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে তারা আরও নিয়ে যেত বাংলার ধর্ম (শিব-শক্তির উপাসনা) ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ।

ক্রীটদেশের সঙ্গে বাঙালির বাণিজ্য, কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিতি, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার দামাল রাজপুত্র, বিজয়সিংহের প্রথমে গুজরাটে গমন ও পরে সিংহলে এসে উপনিবেশ স্থাপন, প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যে বাংলার পণ্যদ্রব্যের সমাদর, গ্রিক ও রোমান ও সিংহলদেশীয় সাহিত্য বাঙালিদের উল্লেখ, এসবই আমাদের মতবাদের সপক্ষে যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙালি সংস্কৃতি প্রসারের কথা সুবিদিত। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থের যুগ (এসব গ্রন্থের কাহিনিকাল বুদ্ধ জন্মানোর অনেক পূর্বেকার) থেকেই বাংলার লোকরা চম্পা (ভিয়েতনাম) কম্বোজ (কামপুচিয়া), শ্যাম (থাইল্যান্ড), যবদ্বীপ (জাভা), ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে যেত ও সঙ্গে নিয়ে যেত বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্পের ধারা। স্থলপথেও হিমালয় অতিক্রম করে নেপাল, তিব্বত, মধ্য এশিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশেও তারা নিয়ে গিয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতির উপাদানসমূহ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙালি সংস্কৃতির যে বিস্তার ঘটেছিল, তা ওসব দেশের ভাস্কর্যের ওপর বাঙালিশিল্পের প্রভাব থেকেই বুঝতে পারা যায়। মালয় উপদ্বীপের এক অভিলেখে বাংলার রক্তমৃত্তিকাবাসী বুদ্ধগুপ্ত নামে এক মহানাবিকের উল্লেখ আছে। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন এক বাঙালি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙালিরা যে বিস্ময়কর সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল, সেটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করে যে, তাদেরই পূর্বপুরুষরা তামা বিপণন উপলক্ষ্যে প্রাচীন জগতের নানা সভ্যতার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে, সেসব দেশের সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশে সহায়তা করেছিল। মনে রাখতে হবে যে ভারতের আর কোনো প্রদেশের সাহিত্যে সমুদ্রপথে সাত-সমুদ্দুর- তেরো নদী অতিক্রম করে অন্যত্র যাওয়ার কাহিনি নেই। একমাত্র বাংলার মঙ্গলকাব্যসমূহেই তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ছ.

সিন্ধুসভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মাতৃদেবীর পূজা। সুমের, এশিয়া মাইনর ও ক্রীট দ্বীপে যে সভ্যতা প্রাদুর্ভূত হয়েছিল সেসব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তাই। আমার পূর্ব প্রবন্ধে আমি বলেছি যে বাঙালি বণিকরাই মাতৃদেবীর পূজার বীজ জগতের সর্বত্র নিয়ে গিয়েছিল। মনে হয় মাতৃদেবীর পূজার সূচনা হয়েছিল নবোপলীয় যুগে ভূমিকর্ষণের পদক্ষেপে। প্রত্নপলীয় যুগের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল পশুমাংস। সেজন্য তাকে পশুশিকারে বেরুতে হতো। অনেকসময় তাদের পশুশিকার থেকে ফিরতে দিনের পর দিন কেটে যেত। ক্ষুধার তাড়নায় পীড়িত হয়ে মেয়েরা তখন গাছের ফল এবং ফলাভাবে বন্যা অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্রশস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত। তারপর তাদের ভাবনাচিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্যা অবস্থায় শষ্য উৎপাদনে করে, সেই হেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে, পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি (আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই নারীকে ‘ক্ষেত্র’ বা ‘ভূমি’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ পৃথিবীতে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমিকর্ষণ করতে থাকে। (লিঙ্গ, লাঙ্গুল ও লাঙ্গল এই তিনটি শব্দ একই ‘মূল’ থেকে উদ্ভুত)। এখনও পৃথিবীর অনেক আদিম জাতির মধ্যে ভূমিকর্ষণের জন্য এরূপ লিঙ্গরূপী যষ্টির ব্যবহার দেখা যায়। মেয়েরা এভাবে ভূমিকর্ষণ করে শষ্য উৎপাদন করল। যখন ফসলে মাঠ ঘরে গেল, তখন পুরুষরা তা দেখে অবাক হলো। ফসল তোলার পর যে প্রথম নবান্ন উৎসব, হলো, সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। (আমার ‘হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষা’ ও ‘প্রমীলা প্রসঙ্গ’ দ্র.)

নবোপলীয় যুগেই যদি ভূমিকর্ষণ ও মাতৃদেবীর পূজার উদ্ভব ঘটে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, নবোপলীয় কৃষ্টির উৎপত্তি-কেন্দ্র কোথায় ছিল? কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে (অবশ্য এখনও অনেক পণ্ডিত এই ভ্রান্ত মত পোষণ করেন) যে মত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় আট-নয় হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচীর জারমো, জেরিকো ও কাটাল হুযূক নামক স্থানসমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশ ইরানীয় উপত্যকা ও মধ্য এশিয়ার প্রথম অগ্রসর হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালের আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, তার চেয়ে আগে নবোপলীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যান্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনালড শিলার। সি. এ. সয়ার তাঁর এগ্রিকালচারেল অরিজিনস্ অ্যান্ড ডিসপারসন সংজ্ঞক গ্রন্থে বলেছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাভূমি ছিল বলে মনে হয়। (অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, পৃষ্ঠা ৬৮ দ্র.)।

মনে হয় ধান্যের চাষ নিয়েই এ অঞ্চলে নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। আমি আগের প্রবন্ধে বলেছি যে পণ্ডিতমহলের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোনো জায়গাতেই ধান্যের চাষ শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা পরেশ দাশগুপ্ত তাঁর ‘একস্ক্যাভেশনস্ অ্যাট পাণ্ডুরাজার ঢিবি’ গ্রন্থে বলেছেন যে, ধান্যের চাষ বাংলাতেই শুরু হয়েছিল, এবং বাংলা থেকে তা চীনদেশে গিয়েছিল। যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে যে ধান্যের চাষের সঙ্গে মাতৃদেবীর পূজা বাংলাতেই শুরু হয়েছিল। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজার অপর নাম খন্দপূজা। খন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফসলাদি। লক্ষ্মীপূজা যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে, তা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি থেকেই প্রকাশ পায়। সূচনার মাতৃদেবীর পূজা যে ফসলেই সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, তা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রে (হরপ্পায়) প্রাপ্ত এক সীলের ওপর খোদিত নারীমূর্তি থেকে প্রকাশ পায়। এই নারীমূর্তির যোনিমুখ থেকে নির্গত হয়েছে তরুলতা ইত্যাদি। ষাট বৎসর পূর্বে আমি আমার ‘প্রি-আরিয়ান এলিমেন্টস ইন ইন্ডিয়ান কালচার’ গ্রন্থে বলেছিলাম যে মাতৃদেবী আদিতে যে শস্যাদির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তা তাঁর অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী ইত্যাদি অভিধা থেকেই প্ৰকাশ পায়। অবশ্য অন্নপূর্ণা নামটি সংস্কৃত। কিন্তু আদিতে এই শব্দটির কী রূপ ছিল তা আমরা জানি না। তবে প্রাচীন সুমেরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ‘নান্না’ নামের সঙ্গে এর যথেষ্ট নৈকট্য আছে। (তুলনীয় কামাখ্যায় দেবীর অপর নাম ‘নোনা দেবী; উত্তর ভারতে ‘নয়ন’ দেবী)।

মাত্র নামের সাদৃশ্য নয়। সুমের ও ভারতের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই উভয়দেশের মাতৃদেবীর মূলগত সাদৃশ্যগুলো হচ্ছে— ১. উভয়দেশেই মাতৃদেবী ‘কুমারী’ হিসেবে কল্পিত হয়েছিলেন, অথচ তাঁর ভর্তা ছিল; বোধ হয়, মহাষ্টমীর দিন বাংলা দেশে ‘কুমারী’ পূজা তারই স্মারক। ২. উভয়দেশেই মাতৃদেবীর বাহন ‘সিংহ’ ও তাঁর ভর্তার বাহন ‘বলীবর্দ’। ৩. উভয়দেশেই মাতৃদেবীর নারীসুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরুষোচিত কর্ম যেমন যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। ৪. প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার লিপিসমূহে তাঁকে বারম্বার ‘সৈন্যবাহিনীর নেত্রী বলা হয়েছে; মার্কন্ডেয়পুরাণের ‘দেবীমাহাত্ম্য’ বিভাগেও বলা হয়েছে যে দেবতারা যখন অসুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন তখন তাঁরা মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ৫. মেসোপটেমিয়ার মাতৃদেবী পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য তাঁকে ‘পর্বতের দেবী’ বলা হতো; ভারতে মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, সিন্ধ্যাবাসিনী প্রভৃতি নাম তাই সূচিত করে। ৬. সুমেরে দেবীর নাম ছিল ‘নান্না’; সে নাম হিংলাজে ‘নানা’ দেবীর নামে এখনও বর্তমান। ৭. সুমেরীয়দের পরিধেয় বসন কৌনক; তালপাতা দিয়ে তৈরি করা হতো; প্রাচীন ভারতে দেশজ লোকদের পাতা ও বল্কল পরিধানও পর্ণশবরীর (দেবীর এক নাম) নাম আমাদের তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ৮. দু’দেশেই ধৰ্মীয় গণিকাবৃত্তি (বা সাময়িকভাবে সতিত্বের বিসর্জন দেওয়া) প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় এটাই উদ্ভব হয়েছিল ঐন্দ্রজালিক (mimetic or homoepathic magic) পদ্ধতি থেকে। সধবা ও অনূঢ়া উভয়শ্রেণির মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা লাভের জন্য সাময়িকভাবে তাদের সতিত্বের বিসর্জন দিত। বলা বাহুল্য, ভারতে এটা বামাচারী তন্ত্রধর্মের বৈশিষ্ট্য। সব তন্ত্রেই বলা হয়েছে যে মৈথুন ছাড়া ‘কুলপূজা’ (তন্ত্র অনুযায়ী দেবীর পূজা) হয় না। যেমন, ‘গুপ্তসংহিতা”য় বলা হয়েছে, ‘কুলশক্তিম বিনা দেবী যে জপেত স তু পামর।’ আবার ‘নিরুত্তরতন্ত্র’-এ বলা হয়েছে, ‘বিবাহিতা পরিত্যাগে দুষণম ন কুলাচনে।’ তার মানে কুলপূজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক যদি তার পতি ত্যাগ করে, তবে তার কোনো দোষ হয় না। ৯. উভয়দেশেই দেবীপূজার সঙ্গে নরবলি প্রচলিত ছিল। (কালিকাপুরাণ, ৬৭ অধ্যায়)।

লক্ষ্মীর কথা আগেই বলেছিল। লক্ষ্মীর অপর নাম ‘শ্রী’। ‘শ্রী’ প্রাচীন ভারতের এক লোকায়ত দেবী ছিলেন। ‘শতপব্রাহ্মণ’-এ আমরা তাঁর প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে তাঁকে প্রণয় ও উর্বরতার দেবী বলা হয়েছে। এবং খুব অর্থবহভাবে তাঁর নৈবেদ্য শয্যার মাথার দিকে রাখার কথা বলা হয়েছে। বৈদিকযুগের একেবারে অন্তিমকালের পূর্ব পর্যন্ত কোথাও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উল্লেখ নেই। ‘সিরিকালপগ্নিজাতক’ অনুযায়ীও ‘সিরিদেবী’ হচ্ছেন চারজন লোকপালের অন্যতম ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। সেখানে এই ‘সিরিদেবী’-কে আমরা বলতে দেখি ‘মানবজাতির ওপর আধিপত্য দেবার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমি, আমি জ্ঞান, সম্পদ, ও সৌন্দর্যের দেবী’। মহাভারত অনুযায়ী শ্রীদেবী প্রথমে দানবদের সঙ্গে বাস করতেন, পরে দেবগণেরও ইন্দ্রের সঙ্গে। মনে হয় এর মধ্যেই ইঙ্গিত আছে তিনি গোড়ায় প্রাগোর্যগণ কর্তৃক পূজিত হতেন, এবং পরে ব্রাহ্মণ দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন। (অতুল সুর, ‘প্রি-আরিয়ান এলিমেন্টস ইন ইন্ডিয়ান কালচার’, ১৯৩১, দ্র.)।

সিন্ধুসভ্যতার অনুরূপ সভ্যতা হচ্ছে সুমেরের সভ্যতা। সুমেরের কিংবদন্তি অনুযায়ী সুমেরের লোকেরা পূর্বদিকের কোনো পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। সে জায়গাটা কোথায়? নিকট-প্রাচীর বিখ্যাত ইতিহাসকার হল (Hall) বলেছিলেন যে, সুমেরের লোকেরা ভারত থেকে গিয়েছিল। বহুপূর্বে আমিও দেখিয়েছিলাম যে এ সম্বন্ধে ‘যোগিনীতন্ত্র’-এ উল্লিখিত ‘সৌমার’ দেশের সঙ্গে ‘সুমের’-এর বেশ শব্দগত সাদৃশ্য ও সঙ্গতি আছে। ‘সৌমার দেশ সম্বন্ধে ‘যোগিনীতন্ত্র’-এ বলা হয়েছে— ‘পূর্বে স্বর্ণনদী যাবত্ করতোয়া চ পশ্চিমে/দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচল/অষ্টকোণ চ সৌমারম যত্র দিক্করবাসিনী’। (তার মানে দিক্করবাসিনীর আবাসস্থল ‘সৌমার’ অষ্টকোণাকৃতি দেশ, যার সীমারেখা হচ্ছে পূর্বে স্বর্ণনদী (সুবর্ণগিরি), পশ্চিমে করতোয়া নদী, (সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ভুত হয়ে তিস্তার প্রধান খাত আত্রাইয়ের সহিত মিলিত নদী) দক্ষিণে মন্দ পর্বতসমূহ (মুন্ডজাতি অধ্যুষিত পর্বতমালা) ও উত্তরে বিহগাচল (হিমালয়)। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে ‘সৌমার’ দেশ প্রাচ্যভারতে অবস্থিত ছিল। সুমেরের লোকরা যে প্রাচ্যভারত থেকে গিয়েছিল এবং তাদের নতুন উপনিবেশের নাম আগত দেশের নাম অনুযায়ী রেখেছিল (এরূপ নামকরণ পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে), ও মাতৃপূজার কল্পনার সাদৃশ্য থেকে তাই মনে হয়। (অতুল সুর, ‘বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন’, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬ দ্র.)। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে; তবে কি সুমেরীয় সভ্যতা বাঙালি সভ্যতা?

জ.

পৃথিবীর নানাস্থানে গত সত্তর-আশি বৎসর যাবৎ যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে, তার ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে যদিও আর্যরা অনুপম কবিতা রচনা করতে পারত, তা হলেও মানসিকতার দিক দিয়ে আর্যরা এক অতি ‘বর্বর’ জাতি ছিল। তারা জগতের যে দেশেই গিয়েছে, সে দেশের উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। এটাই ছিল তাদের বর্বরতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ভারতেও তারা ঠিক তাই করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সুমসৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত সিন্ধুসভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য তারা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল। আর্যরা ছিল যোদ্ধার জাত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকের জাত। আর্যরা ভারতে এসে গ্রামে বাস করত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা নগরে বাস করত। নাগরিক সভ্যতার চাকচিক্যময় ঐশ্বর্য ও ধনদৌলত আর্যদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল। সেজন্যই আর্য গ্রামবাসীরা সিন্ধুসভ্যতার নগরসমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। নগরসমূহকে ধ্বংস করে বিজয়-গৌরবের বর্বর উন্মত্ততায় তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম রেখেছিল ‘পুরন্দর’। বর্বর মানসিকতার এর চেয়ে বড়ো নিদর্শন, আর কি হতে পারে?

মনে হয়, আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল খুব কম। যোদ্ধার দলের তাই হওয়াই স্বাভাবিক। গোটা ঋগ্বেদখানা পড়লে বুঝতে পারা যায়। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ঋগ্বেদের উৎপত্তি হলেও, সমগ্ৰ ঋগ্বেদখানাতে উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে দেবতাদের কাছে তাদের একই বৈষয়িক প্রার্থনা। ঋগ্বেদের প্রায় দশ হাজার মন্ত্রের মধ্যে হাজারখানেকে শুধু একই কথা বলা হয়েছে। ‘দাও, আমাদের শত্রুর ধন, দাও আমাদের শত্রুর সম্পদ, দাও আমাদের শত্রুর গাভী, দাও আমাদের শত্রুর নারী’ ইত্যাদি। এ যেন মনে হয়, বর্তমানকালে যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়, তাদের অভীপ্সা।

ঋগ্বেদের সর্বত্রই বলা হয়েছে- ‘আমার শত্রুকে ধ্বংস কর, তাদের সকল ধন আমাদের দাও, অন্য কারুকে দিও না। কেবলমাত্র আমাদের মঙ্গল কর।’ সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, তাদের বিজয়ী হওয়ার একমাত্র কারণ, আর্যদের ছিল ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্ববাহিত রথ, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের ছিল মন্থরগতিতে পরিচালিত বলদ-বাহিত গোযান। সেজন্যই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের পাঁচের সুক্তে, বলা হয়েছে—শত্রুরা যাঁর রথপুক্ত অশ্বের সম্মুখীন হতে পারে না, সেই ইন্দ্র। আমাদের ধন প্রদান করুন, স্ত্রী প্রদান করুন, শত্রুর অন্ন নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করুন।’ (১/৫/৩)। তার মানে, এই তিনটি জিনিসের আর্যদের অভাব ছিল— ধন, স্ত্রী ও অন্ন। আবার আটের সুক্তে বলা হয়েছে—’হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষাণার্থে সম্ভোগযোগ্য, জয়শীল, সদা শত্রুবিজয়ী, প্রভূত ধন দাও। (১/৮/১)। ‘আমাদের দাও সেই ধন যে ধন দ্বারা নিরন্তন মুষ্ঠিপ্রহার দ্বারা আমরা শত্রুকে নিবারণ করব, হে ইন্দ্র; তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করে, যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করব। (১/৮/২৩)। ছয়ের মণ্ডলে উল্লেখিত হয়েছে (৬/২৭/৫)। আর্যগোষ্ঠীভুক্ত সুঞ্জয় ইন্দ্রের সহায়তায় হরিয়ুপীয়ার (হরপ্পার) পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখবংশীয় যজ্ঞপাত্রধ্বংসকারী বৃচীবগণকে নিধন করেছিল। আটের মণ্ডলে (৮/৯৬/১৩) উল্লেখিত হয়েছে যে অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামক জনৈক অসুর অধিপতি দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আর্যদের আক্রমণ করতে উদ্যত হলে আর্যরা তাদের পরাভূত করার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেছিল। দশের মণ্ডলে (১০/২২/৮) ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে— ‘আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যাগযজ্ঞ করে না। তারা আমাদের কিছুই মানে না; তাদের ক্রিয়াকর্ম স্বতন্ত্র, তাদের আমরা মানুষের মধ্যে গণ্য করি না। তাদের নিধন কর।’

ইন্দ্র সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের অনেক নগর ধ্বংস করেছিল, যার ফলে ইন্দ্র ‘পুরন্দর’ অভীধা পেয়েছিল। একের মণ্ডলের ৫১ সুক্তে বলা হয়েছে ইন্দ্ৰ পিঞ্চ নামক নগর ধ্বংস করেছিল। (১/৫১/৫), ও শুষ্ণ, শম্বর ও অবুর্দ নামক অসুর- গণের নগর ধ্বংস করেছিল (১/৫১/৬)। আবার ১/৫/৬ ও ১/১১/৬ সুক্তে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র পিপ্রু নগর ধ্বংস করেছিল, ও বৈলস্থানকের (বেলুচিস্তান) অন্তর্গত মহাবৈলাস্থনগর ধ্বংস করেছিল (১/১৩১/৩)। এছাড়া, ইন্দ্র সরস্বতী নদীর তীরস্থ নৈতম্বর ও ব্যান নামক নগরদ্বয় ও নামনি নামক অপর এক নগরও ধ্বংস করেছিল। এছাড়াও, ইন্দ্র দস্যু ও অনার্য শিম্যুদের (১/১০০/১৮) প্রহার করেছিল ও দস্যুদের অপর নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল (১/১০৩/৩)। ইন্দ্ৰ হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের পাষাণ নির্মিত শতসংখ্যক পুরী প্রদান করেছিল (৪/৩০/২০)। বস্তুত প্রথম মণ্ডলের ১/১২৯ থেকে ১/১৩৩ সুক্তে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের যুদ্ধ ও বৈরিতার অনেক উল্লেখ আছে। মনে হয়, সিন্ধুসভ্যতার বাহকগণের নগরসমূহ ধ্বংস করে তাদের শস্যাগার লুণ্ঠন করেছিল, কেননা আটের মণ্ডলে (৮/৯৭/১) বলা হয়েছে যে ইন্দ্রি অসুরগণকে পরাভূত করে তাদের নিকট থেকে অনেক ভোক্তব্য দ্রব্য আহরণ করেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে আটের মণ্ডলের (৮/৯৭/২) প্রার্থনা— ‘ইন্দ্র অনুসরণকে অশ্ব দিও না।’ এর দ্বারা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে অশ্বের অনুপস্থিতিই ইঙ্গিত করে। ঋগ্বেদে অসুর জাতির বহু অধিপতির নাম আছে। বলা বাহুল্য সেগুলো সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহের অধিপতিদেরই নাম। কয়েকটি নামের এখানে উল্লেখ করছি, যথা—শম্বর, শুষ্ণ, অর্বুদ, কৃষ্ণ, এতশ, দব্রজ, নবব্যস্তও বৃহদুথ (১০/৪৯/৬)। (অতুল সুর, ‘সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা’ দ্র.)।

ইন্দ্রের কাছে আর্যদের পুনঃ পুনঃ স্ত্রীধন পাওয়ার প্রার্থনা থেকে বুঝা যায় যে আর্যরা যে বিপর্যয়ের প্রতিঘাতে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তাতে তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি যথাযথ সংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে আসা। সেজন্যই এদেশের নারীদের ওপর তাদের অত্যন্ত লোভ ছিল, এবং তাদের পাওয়ার জন্যই তারা ইন্দ্রের কাছে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করত। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। ‘পত্নী’ অর্থে ‘বধূ’ শব্দের প্রয়োগ। ‘বধূ’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন করে আনা হয়েছে (বহ+উর্ম)। তার মানে যাকে কেড়ে আনা হয়েছে। নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে ‘ম্যারেজ বাই ক্যাপচার’ বলা হয়। আরও একটা বিষয় বরাবর আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। স্বামীকে ‘আর্যপুত্র’ বলা হতো কেন? মনে হয়, স্বামীকে ‘আর্যপুত্র’ বলে সম্বোধন করার একটা গূঢ় অর্থ আছে। এটা সে যুগের সম্বোধনের প্রতিধ্বনি, যে যুগে স্বামী আর্য হতেন, আর স্ত্রী অনার্য হতো। (অতুল সুর, ‘হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য’ দ্র.)। আর্যদের সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের প্রতি বৈরিতা, পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়নি। এদেশের নারীদের যখন তারা বিয়ে করল এবং অনার্য রমণী গৃহিনী হলো, তখন তাদের ধর্মকর্মের ওপর তারা প্রতিঘাত পড়ল। সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব।

অনার্য রমণীরা যে মাত্র আর্য-গৃহিনী হলেন, তা নয়। তাদের ছেলেপুলেরাও আর্য সমাজে স্বীকৃতি পেল। অবৈধ সন্তান মহর্ষি সত্যকামের মা জাভালি আর্য রমণী ছিলেন, কি অনার্য রমণী তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু যার বিষয় সঠিক জানা আছে, তা অতি বিচিত্র ব্যাপার। বেদ-সংকলন এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনার ভার ন্যস্ত হলো, একজন অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের ওপর! আর্যদের গুমোর আর রইল কোথায়? শেষ পর্যন্ত সেই হরপ্পার মেয়েদেরই জয় জয়কার হলো।

ঝ.

অনেকদিন মহেঞ্জোদারোর তাঁবুর ভেতর ডরোথির সঙ্গে একান্তে বসে সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ডরোথির সঙ্গে আলোচনার একটা সুবিধা ছিল। সিন্ধুসভ্যতার অনুরূপ সভ্যতা হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ডরোথির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। কেননা, মহেঞ্জোদারোতে উৎখনন কার্যে নিযুক্ত হওয়ার আগে ম্যাকে দম্পতি মেসোপটোমিয়া সুমেরীয় সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উৎখননের কাজে লিপ্ত ছিল। সেজন্য আমি যতটা পারতাম সুমেরীর সভ্যতার খুঁটিনাটি অনেক বিষয় ডারোথির কাছ থেকে জানার চেষ্টা করতাম। আর ডরোথিও খুব মন দিয়ে শুনত, আমার কাছ থেকে বুনিয়াদি বা লোকায়ত হিন্দু ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে ওরা একটা মোটামুটি জ্ঞান আয়ত্ত করেছিল নানা বই পড়ে। কিন্তু লোকায়ত দেবদেবী যথা শীতলা, ওলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, জাঙ্গুলী, কঙ্কালী, বাসিনী, বনবিবি, হুলিগাম্বা প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান ছিল না। তাছাড়া বৈদিক ও পৌরাণিক উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান থাকলেও, তন্ত্রধর্মের গূঢ় সাধনাপদ্ধতি সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান ছিল না। এগুলো ওরা আমার কাছ থেকে শুনত। এইভাবে আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হতো, তাতে আমরা উভয়পক্ষই উপকৃত হতাম। এই আলোচনার সুবাদেই আমাদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেজন্য, মহেঞ্জোদারো থেকে ফিরে এসে যখন সিদ্ধান্ত করলাম যে মহেঞ্জোদারোতে আর যাব না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই অনুশীলন করব, তখন ডরোথি প্রথমে বিস্মিত ও পরে খুব বিষণ্ন হয়েছিল। ডরোথি পরে সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে ওর দুটো লেখা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটা বেরিয়েছিল ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে। আর একটা আমেরিকার স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটের ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তকে।

তারপর আমি বে-লাইন হয়ে গিয়ে যখন অর্থনীতির জগতে প্রবিষ্ট হলাম, তখন ও খুব বেদনা পেয়েছিল। ওর মতোই দুঃখ পেয়েছিলেন আর একজন। তিনি হচ্ছেন ডা. রমেশচন্দ্র মজুমদার। একবার বিশ্বভারতীয় প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডা. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁকে রমেশবাবু, বলতেন, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য যে অতুল সুরের মতো প্রত্নতত্ত্বের একজন কৃতী ছাত্র, অন্য লাইনে চলে গিয়েছিল।’

গোড়া থেকেই আমার মনে এক বুদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের ধর্ম, তন্ত্রধর্মসদৃশ কোনো ধর্ম ছিল। আরও মনে হয়েছিল যে, সমুদ্র-পথে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাঙালিরাই সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত হয়ে, ওই ধর্মের প্রবর্তন করেছিল। শিব ও শক্তি, এই উভয়ের উপাসনা নিয়েই তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি। এই উভয়ের উপাসনা যে বাংলা দেশেই উদ্ভুত হয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই বাংলা দেশে মাতৃদেবী ও শিবের আধিপত্য থেকে। মাতৃদেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত একান্ন পীঠের মধ্যে বাংলা দেশে যত পীঠ আছে, তত পীঠ আর কোথাও নেই। এক বীরভূম জেলাতেই সাতটা পীঠ আছে— বক্রশ্বরে দেবী মহিষমর্দিনী, ফুলবেরিয়ায় দন্তেশ্বরী, কঙ্কালীতলায় কঙ্কালীদেবী, লাভপুরে ফুল্লরা, নানুরে বিশালাক্ষ্মী, তারাপীঠে তারাদেবী ও নলহাটিতে ললাটেম্বরী। শিবের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। বাংলা দেশে যত শিবমন্দির আছে, তত আর কোথাও নেই।

বাংলাই যে তন্ত্রধর্মের উৎপত্তিস্থল, সেটা আমরা জানতে পারি ‘সূত্রকৃতঙ্গত নামে এক প্রাচীন জৈন গ্রন্থ থেকে। এটা সকলেরই জানা আছে যে তন্ত্রধর্মের সঙ্গে গূঢ় আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট। এই প্রাচীন জৈন গ্রন্থ অনুযায়ী গূঢ় সাধন পদ্ধতি, শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ ও গৌড় দেশবাসীদের এবং গন্ধর্বদের মধ্যেই প্রচলিত আছে। প্রাচ্য ভারতের প্রাক-বৈদিক জনগণের মধ্যে প্রচলিত এই গূঢ় সাধন-পদ্ধতি তন্ত্রধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এটাই অথর্ববেদের ‘ব্রাত্যধর্ম’। কেননা, অথর্ববেদের ব্রাত্যখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে ‘শিবই হচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব।’

প্রত্নতত্ত্বে আদি-শিবের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় মহেঞ্জোদারোয়। মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীগণ যে মাত্র মাতৃদেবীর পূজা করতেন, তা নয়। তারা সৃজনশক্তির আধার হিসেবে এক পুরুষদেবতারও উপাসনা করতেন। মহেঞ্জোদারো থেকে যে এক তিনমুখবিশিষ্ট দেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকেই এটা প্রমাণিত হয়। তিনি সিংহাসনের ওপর আসীন, তাঁর বক্ষ, কণ্ঠ ও মন্ত্রক উন্নত। তাঁর এক পা অপর পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত (বীরাসন); তাঁর হাত দুটি বিস্তৃত অবস্থায় হাঁটুর ওপর অবস্থিত। তিনি পর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ ও ঊর্ধ্বলিঙ্গ। তাঁর উভয়পার্শ্বে চার প্রধান দিক-নির্দেশক হিসেবে হস্তী, ব্যাঘ্র, গন্ডার ও মহিষের প্রতিমূর্তি অঙ্কিও। তাঁর সিংহাসনের নিচে দুটি মৃগকে পশ্চাৎদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়।

এখানেই যে আমাদের আদি-শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত পরবর্তীকালের শিবের তিনটি মূলগত ধারণা, আমরা এই প্রতিকৃতির মধ্যেই দেখতে পাই—তিনি ১. যোগীশ্বর বা মহাযোগী, ২. পশুপতি, ও ৩. নেত্ৰ।

বৈদিক আর্যগণের রুদ্রদেবতা যে এই আদি-শিবের প্রতিরূপেই কল্পিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে রুদ্র সুবর্ণনির্মিত অলংকার ধারণ করেন এবং মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি-শিবের যে মূর্তি পেয়েছি, সেখানেও আমরা আদি-শিবকে বাহুতে ও কণ্ঠে অলংকার ধারণ করতে দেখি। বৈদিক রুদ্র যে আর্যদের একজন অর্বাচীন দেবতা ছিলেন, তা বুঝতে পারা যায় এই থেকে যে, সমগ্র ঋগ্বেদে তাঁর উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি সুক্ত রচিত হয়েছিল, এবং অগ্নিদেবতার সঙ্গে তাঁর সমীকরণ করা হয়েছিল। অথচ আমরা জানি যে কালী ও করালী অনার্য দেবতা। এখানে উল্লেখনীয় যে সংস্কৃতে ‘রুদ্র’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘রক্তবর্ণ”, এবং দ্রাবিড় ভাষাতেও ‘শিব’ শব্দের মানে হচ্ছে ‘রক্তবর্ণ’। এছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে ‘শর্ব’ ও ‘ভব’ এই দেবতাদ্বয় প্রাচ্যদেশীয় অসুরগণ ও বাহীকগণ কর্তৃক পূজিত হন। কিন্তু বাজসনেয়ী সংহিতায় এ দুটি দেবতা, অশনি, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, উগ্রদেব প্রভৃতির সঙ্গে আর্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়ে অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকৃত হয়েছেন। অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণের ফলে শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে আমরা হর, মৃদ, শর্ব, ভব, মহাদেব, উগ্র, পশুপতি, শঙ্কর, ঈশান প্রভৃতি দেবতাকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন দেখি। বৈদিক রুদ্রাগ্নির উপাসনাই এটাকে সম্ভবপর করেছিল। (এ সম্পর্কে আমার ‘প্রি-আরিয়ান এলিমেন্টস ইন ইন্ডিয়ান কালচার’ ও ‘সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা’ দ্র.)। যাই হোক, রামায়ণ-এর যুগে আমরা শিবকে সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে পূজিত হতে দেখি। কেননা রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে আমরা কৌশল্যাকে বলতে দেখি— ‘ময়াৰ্চিতা’ দেবগণা শিবাদয়ং’।

হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি যে মাত্র নরাকারে পূজিত হন, তা নয়। লিঙ্গ ও যোনি- এই প্রতীক চিহ্নরূপেও পূজিত হন। সিন্ধুসভ্যতার ধারকরাও লিঙ্গ-যোনি উপাসক ছিলেন, তা সেখানে প্রাপ্ত মণ্ডলাকারে গঠিত প্রস্তুর প্রতীকসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এছাড়া, আমরা সেখানে প্রস্তরনির্মিত পুরুষ লিঙ্গের এক বাস্তবানুগ প্রতিরূপ পেয়েছি। সিন্ধুসভ্যতার ধারকরাই যে ঋগ্বেদে বর্ণিত সমৃদ্ধশালী নগরসমূহের ‘শিশ্নোপাসক’ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত পুরুষ দেবতার ঊর্ধ্বলিঙ্গও সেই ইঙ্গিত করে।

ঞ.

সিন্ধুসভ্যতার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলো ‘বর্তমান’ পত্রিকায় লিখিত হয়েছিল তা পাঠকসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এটা পাঠকদের কাছ থেকে যে সব চিঠি পাওয়া গিয়েছিল, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল। একখানা চিঠি খুবই বিচিত্র। পত্রলেখক জানিয়েছেন—’আমি সংবাদপত্র নিয়মিত পড়ি না, কেননা, সংবাদপত্র পড়াকে আমি সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করি। কিন্তু ‘সিন্ধুসভ্যতা ও বাঙালি’ শীর্ষক প্রবন্ধবলি আমাকে ‘বর্তমান’ পত্রিকার নিয়মিত পাঠককে পরিণত করেছে’। আর একজন পাঠক লেখাগুলোকে ‘যুগান্তকারী’ বলে অভিহিত করে, এগুলোর বহুল প্রচারার্থে ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। উত্তরে তাঁকে জানাই যে এ প্রবন্ধগুলো আমার নিজেরই ইংরেজিতে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহের ভিত্তিতে লেখা। ইংরেজিতে এগুলো লিখিত হয়েছিল পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে। সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে সাম্প্রতিকতম বই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রেগরি পয়শেল-এর ‘এনসিয়েন্ট সিটিজ-অভ্ দি ইনডাস্’। ওই বইয়ে আমার পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে লিখিত প্রবন্ধসমূহের উল্লেখ আছে। ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত ‘হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ দি ইন্ডিয়ান পিপল’-এ ওগুলোর উল্লেখ আছে। ওই প্রবন্ধসমূহের একটিতে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আমিই এদেশে প্রথম সিন্ধুলিপির সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপপুঞ্জের লিপির সাদৃশ্য দেখাই। সিন্ধুলিপি সম্বন্ধে আমি যখন আলোচনা করব, তখন আমি ছবি দিয়ে এর পিছনে কী যুক্তি আছে তা দেখাব।

অধিকাংশ চিঠি যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে পাঠকরা কৌতূহল প্রকাশ করেছেন জানার জন্য—বাঙালি সভ্যতা কত প্রাচীন? বাঙালি সভ্যতা প্রাচীন, না হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন? এসব প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব। তবে এসব প্রশ্ন তুলতে গিয়ে একজন পাঠক ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হওয়ার দরুন ভূতত্ত্বের চোরাবালির মধ্যে গিয়ে পড়েছেন, ঠিক যেভাবে পড়েছিলেন সত্তর বছর পূর্বে ড. অবিনাশ চন্দ্র দাস তাঁর ‘রিগ্বেদিক্’ ইন্ডিয়া’ পুস্তকের প্রথম সংস্করণ লেখার সময়।

একজন পাঠক আমার লেখার মধ্যে ‘জারজ’ শব্দটা ব্যবহার সম্বন্ধে আপত্তি তুলেছেন। তাঁর যুক্তি, যেহেতু পরাশর যে মেয়েটির সঙ্গে যৌনমিলনে রত হয়েছিলেন সে মেয়েটি অবিবাহিতা (বা পতিরহিতা) ছিল, সেই হেতু ‘উপপতি’ বা ‘জার’-এর প্রশ্ন ওঠে না। উত্তরে তাঁকে জানাই ‘জার’ শব্দের অর্থ মাত্র ‘উপপতি’ নয়। ঋগ্বেদে ‘জার’ শব্দের অন্য অর্থ আছে। যাজ্ঞবন্ধ্যেও তাই। আধুনিক অভিধানকারগণের মধ্যে হরিচরণ ‘জার’ শব্দের অর্থ দিয়েছেন ‘সতিত্বনাশক’। বাংলায় বহুল প্রচারিত ‘সংসদ বাংলা অভিধান’-এর ‘জারজ’ শব্দের অর্থ দেওয়া আছে ‘বেজন্মা’। সুতরাং ‘অবৈধ সন্তান’ হিসেবে যদি ‘জারজ সন্তান’ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি।

আর একজন পাঠক Aryan Myth, বহুকাল পূর্বে বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও, আজকের দিনে তা পুনর্জীবিত করতে চেয়েছেন। সবিনয়ে তাঁর কাছে নিবেদন করি Aryan myth-কে পুনর্জীবন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কেননা আবেগের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করতে পারব না। ওর পক্ষে বা বিপক্ষে সমস্ত যুক্তিই আমার জানা আছে। চলমান ঘড়ির কাঁটাকে আমি পিছনে নিয়ে যেতে চাই না

ট.

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘অ্যানালস অভ দি ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট’ পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম যে লিঙ্গ উপাসনা ভারতে তাম্রাশ্মযুগের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বস্তুত ভারতের আদিম অধিবাসীগণের ঐন্দ্রজালিক ধ্যান-ধারণার এর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। নবোপলীয় যুগের লিঙ্গের প্রতিরূপ নানা জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছে। এগুলো সবই যে সৃজন শক্তি উৎপাদক ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রৎসিলুসকি (przyluski) ‘আর্য ভাষায় অনার্য শব্দের ঋণ’ নামক নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে ‘লিঙ্গ’ ও ‘লাঙ্গল’ এই শব্দদ্বয় অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত শব্দ এবং ব্যুৎপত্তির দিক থেকে উভয় শব্দের অর্থ একই। তিনি বলেছেন যে পুরুষাঙ্গের সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ‘লিঙ্গ’ শব্দটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক জগতের সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু প্রতীচ্যের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে এর অনুপস্থিতি লক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন যে সংস্কৃত ভাষায় যখন শব্দ দুটি প্রবিষ্ট হলো, তখন একই ধাতুরূপ (লনগ্) থেকে লাঙ্গল, লাঙ্গুল, লিঙ্গ শব্দ উদ্ভুত হয়েছিল। অনেক সূত্র-গ্রন্থে ও মহাভারতে ‘লাঙ্গল’ শব্দের মানে লিঙ্গ বা কোনো প্রাণীর লেজ। যদি ‘লাঙ্গল-লাঙ্গুল’ এই সমীকরণ অনুমোদিত হয়, তা হলে এই তিনটি শব্দের (লাঙ্গল, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ) অর্থ-বিবর্তন (semantic evolution) বোঝা কঠিন হয় না। কেননা, সৃষ্টি প্রকল্পে লিঙ্গের ব্যবহার ও শস্য উৎপাদনে লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। অস্ট্রিক-ভাষাভাষী জাতিসমূহের অনেকেই ভূমিকর্ষণের জন্য লাঙ্গলের পরিবর্তে লিঙ্গসদৃশ খননযষ্টি ব্যবহার করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হিউবার্ট ও. ময়েস বলেছেন যে, মেলেনেশিয়া ও পলিনেশিয়ার অনেক জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত খনন- যষ্টি লিঙ্গাকারেই নির্মিত হয়। মনে হয়, ভারতের আদিম অধিবাসীরাও নবোপলীয় যুগে বা তার পূর্বে এরূপ যষ্টিই ব্যবহার করত, এবং পরে যখন তারা লাঙ্গল উদ্ভাবন করল, তখন একই শব্দের ধাতুরূপ থেকে তার নামকরণ করল।

মনে হয় মহাকাব্যের যুগেই লিঙ্গ উপাসনা ব্রাহ্মণধর্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল। সাহিত্যে আমরা এর সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ পাই রামায়ণে। সেখানে আমরা দেখি যে রাবণ সদাসর্বদা একটা স্বর্ণলিঙ্গ বহন করতেন। মহাভারতের অনুশাসন ও দ্রোণপর্বেও শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে।

মনে হয়, খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই লিঙ্গপূজা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, এর প্রমাণ আমরা পাই দক্ষিণ ভারতের রানিগুণটা থেকে ছয় মাইল অদূরে গুডিমল্লম গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিঙ্গের বাস্তবানুগ প্রতিরূপ বিশিষ্ট (যার গায়ে শিবের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে) এরূপ এক শিবলিঙ্গ থেকে। পরবর্তীকালে শাক্তধর্মের অভ্যুত্থানের পর লিঙ্গ পূজার বিশেষভাবে বিকাশ ঘটে। তন্ত্রগ্রন্থসমূহের সর্বত্রই বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে সমস্ত ধর্মীয় পুণ্যই বৃথা যাবে যদি না লিঙ্গপূজা করা হয়।

ঠ.

বাঙালির ধর্মীয় জীবন যেমন মাত্র শিবশক্তির আরাধনা নিয়ে নয়, সিন্ধুসভ্যতার ধারকদেরও দেবতামণ্ডলীতে আরও অনেক দেবতা ছিল। সূর্য তাদের অন্যতম। ভূমিকর্ষণের ওপর সৌরশক্তির প্রভাব মানুষ বরাবরই লক্ষ্য করেছে। এ- কারণেই কৃষির প্রাচীন কেন্দ্রসমূহে, আমরা মাতৃদেবীর পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার সংযোগ লক্ষ্য করি।

যেহেতু সিন্ধু উপত্যকায় মাতৃপূজার প্রচলন ছিল, এটা খুবই স্বাভাবিক যে সেখানে সূর্যপূজারও অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কয়েকটি সীলমোহরের ওপর আমরা চক্র ও স্বস্তিক চিহ্ন লক্ষ্য করি। এগুলো সূর্যেরই প্রতীক চিহ্ন, কেননা প্রাচীনকালে সূর্য নরাকারে পূজিত হতেন না, তার চিহ্ন দ্বারাই উপাসিত হতেন।..চক্র ও স্বস্তিক ছাড়া, সূর্যের অপর যা প্রতীক চিহ্ন ছিল, তা হচ্ছে মণ্ডলাকার চাকতি ও বলদ। সিন্ধু উপত্যকা ছাড়া সূর্যের এসব প্রতীক চিহ্ন আমরা পেয়েছি মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট মহকুমার গুঙ্গেরিয়া নামক স্থান থেকে। এখনও মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া জাতি ধর্মীয় নৃত্যের সময় বৃষের মস্তক-মুখোশ পরিধান করে, যেমন প্রাচীন সুমেরীয়রা করত।

সূর্যপূজা অবশ্য বৈদিক আর্যগণেরও মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আর্যগণ কর্তৃক সূর্য নরাকারে কল্পিত হতেন। তবে প্রাগার্য সূর্যপূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। বিহারের ছটপূজা ও বাংলার ইতুপূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ। মনে হয়, এরূপ লোকায়ত সূর্যপূজা সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

ড.

সূর্যপূজা ছাড়া, বর্তমান হিন্দুসমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত যেসব পূজা সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তা হচ্ছে নাগপূজা ও অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা। তাছাড়া, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে মৃত ব্যক্তিকে যেদিকে মাথা করিয়ে সমাধিস্থ করা হতো, তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যমরাজার ‘দক্ষিণ দুয়ার’ সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ছিল। এসবই বাঙালির ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া, মহেঞ্জোদারোর লোকরা তামার পাতের ওপর উৎকীর্ণ অক্ষর ও পশুমূর্তিযুক্ত তাবিজ হাতে ধারণ করত। বর্তমানকালে বাঙালিও গ্রহশান্তির জন্য লিখিত মন্ত্র মাদুলির ভেতর পুরে, তা হাতে ধারণ করে। এরূপ মাদুলি যে তামার দ্বারাই নির্মিত হবে, এটাও মনে হয় তাম্রাশ্মযুগের স্মারক নিদর্শন।

আগেই বলেছি যে যাঁরা মনে করেন যে সিন্ধুসভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেছিল, তাঁরা ভুল করেন। বস্তুত হিন্দুর ধর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা এখনও জীবিত আছে।

ঢ.

বাঙালি সভ্যতা কত প্রাচীন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, আমাদের প্রথমেই বাংলার ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন ও চঞ্চলতার পদক্ষেপে বাংলা দেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে। ভূতত্ত্ববিদগণের হিসাব অনুযায়ী সেটা ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে, আজ থেকে মাত্র পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে। তার আগেই শুরু হয়েছিল জীবজগতে ক্রমবিকাশের এক কর্মকাণ্ড। বানরজাতীয় জীবগণ চেষ্টা করছিল বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত হয়ে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে। এরূপ এক শাখা থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল নরাকার জীবসমূহ। এরূপ নরাকার জীবসমূহের কঙ্কালাস্থি আমরা পেয়েছি উত্তর-পশ্চিমে শিবলিক শৈলমালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। বিবর্তনের ছকে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে শিবপিথেকাস, রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস ইত্যাদি। আরও উন্নত ধরনের নরাকার জীবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া গিয়েছে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে জাভদ্বীপে ও চীনদেশের চুংকিঙ-এ। এখন এই তিনটা জায়গায় তিনটা বিন্দু বসিয়ে যদি সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করা যায়, তাহলে যে ত্রিভুজ সৃষ্ট হবে, তারই মধ্যস্থলে পড়ে বাংলা দেশ। সুতরাং এরূপ নরাকার জীবসমূহ যে বাংলা দেশের ওপর দিয়ে যাতায়াত করত, তা সহজেই অনুমেয় এসব নরাকার জীব থেকেই প্রকৃত মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাংলা দেশে মানুষের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকে।

মানুষের প্রথম সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। জীবনযাত্রার এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে তৈরি করতে হয়েছিল আয়ুধ। আয়ুধগুলো পাথর দিয়ে তৈরি করা হতো বলে আমরা এগুলোকে প্রত্নোপলীয় যুগের ও নবোপলীয় যুগের আয়ুধ বলি। প্রত্নোপলীয় যুগের স্থিতিকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ লক্ষ বৎসর থেকে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত। আর নবোপলীয় যুগের আয়ুকাল খ্রিষ্টপূর্ব আট হাজার বছর থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর পর্যন্ত। এর পর মানুষ পাথরের সঙ্গে তামার ব্যবহার শুরু করে, এবং সে যুগকে আমরা তাম্রাশ্ম যুগ (chalcolithic) বলি। সিন্ধুসভ্যতা তাম্রাক্ষ্ম যুগের সভ্যতা।

প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ আমরা বাংলার নানা স্থান থেকে পেয়েছি, যথা মেদিনীপুর জেলার অরগন্ডা, শিলদা, অষ্টজুরি, সহারি, ভগবদ্ধ, কুকরাথুপিম, ঝাড়গ্রাম, গিডনি ও চিকলিগড়ে; বাঁকুড়া জেলার কাল্লা লালবাজার, মনোহর, বন আসুরিয়া, শহরজোরা, কাঁকরাদারা, বাউড়িডাঙ্গা, শুশুনিয়া, ও শিলাবতী নদীর প্রশাখা জয়পাণ্ডা নদীর অববাহিকায়; বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতখানিয়া, বিলগভা, সাগরডাঙ্গা, আরা ও খুরুপির জঙ্গল থেকে। শুশুনিয়া থেকে আমরা যে সকল জীবের অস্মীভূত কঙ্কালাস্থি পেয়েছি, তার গুরুত্ব এ সম্পর্কে সবচয়ে বেশি। কেননা, এগুলো প্লাইস্টোসিন যুগের, তার মানে যে যুগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল।

প্রত্নোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের মধ্যকালীন যুগের কৃষ্টিকে ‘মেসোলিথিক কালচার’ বলা হয়। ‘মেসোলিথিক’ কৃষ্টির প্রচুর নিদর্শন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৫৪-৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার বীরভনপুর থেকে আবিষ্কার করেছে।

নবোপলীয় যুগেই মানুষ ভূমিকর্ষণ ও স্থায়ী বাসবাস শুরু করে। এ যুগের বৈশিষ্ট্যমূলক আয়ুধ ছিল সমৃণ পরশু। এরূপ পরশু আমরা পেয়েছি বাঁকুড়া জেলার বন আসুরিয়া, কাচিন্তা ও জয়পাণ্ডায়; মেদিনীপুর জেলার অরগন্ডা, কুকুরাধুপি, তারাফেনি ও দুলুঙ নদীর মোহনায় ও কংসাবতী নদীর অববাহিকায় কাঁকরাদারা থেকে; বর্ধমান জেলার নানা জায়গায় ও দার্জিলিং জেলার কালিম্পং থেকে।

নবোপলীয় সভ্যতার পরের যুগেই তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। বাংলায় যে এক বিশাল তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। বাংলায় তাম্রাক্ষ্মসভ্যতার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষদল থেকে। অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া গেছে মেদিনীপুরের আগাইবানিতে, তামাজুরিতে, চাতলায় ও পুরুলিয়ার পুলগভে। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার এই সিরিজে আগের এক প্রবন্ধ দেখুন। সেখানে উল্লেখ করেছি যে তাম্রাশ্মসভ্যতার পরিযান ( migration) পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে ঘটেছিল। তাছাড়া, আরও উল্লেখ করেছি যে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার আগাইবানিতে যে তামার পরশু তামার বালা ও তামার চ্যাঙারি পাওয়া গিয়েছে, তা পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোনো মানবগোষ্ঠীর।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বীরভূম জেলার একচক্রানগরে পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থান। সেটা কবে? বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতারয় গণনানুসারে ৬৫৩ কল্যাব্দে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সেই হিসাব অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে। এটা তাম্রাশ্মযুগের সমকালীন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে তাম্রাশ্মযুগ পর্যন্ত বাংলায় যে একটা কৃষ্টির ধারাবাহিকতা ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার আমাদের নৃতত্ত্বের দিকে তাকানো যাক। বাংলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠিত হয়েছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রাল, দ্রাবিড় ভাষাভাষী দ্রাবিড় ও আর্য ভাষাভাষী আলপীয় নরগোষ্ঠীদের নিয়ে। এরা সকলেই বৈদিক আর্যগণের পঞ্চনদের উপত্যকায় আসার আগেকার লোক। অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রালরাই হচ্ছে বাংলার আদিম অধিবাসী। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হ্যাডন (Haddon) বলেন যে একসময় তাদের ব্যাপ্তি ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূরে ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। নৃতত্ত্বাবিদগণ বলেন যে খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩০,০০০ বৎসর সময়কালে আদি-অস্ট্রালয়া সমুদ্রপথে ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে যায়। (কিভাবে তারা সমুদ্রপথে যেত, সে সম্বন্ধে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ‘নেচার’ দেখুন ও হেয়েরডাহলের ‘কন-টিকি’ অভিযান তুলনা করুন) বাংলায় পরে দ্রাবিড় ও আলপীয়রা এসে তাদের (আদি-অস্টালদের) সঙ্গে মিশে যায়। সুতরাং বাঙালি এক মিশ্র জাতি, যেরূপ মিশ্র জাতি হচ্ছে জগতের আর সব জাতি। নৃতত্ত্ববিদগণ বলেন যে সারা জগতে একমাত্র একটি জাতিই রক্তের বিশুদ্ধতা বহন করে এবং তারা হচ্ছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা।

বাংলার আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রালদের বংশধর হচ্ছে সাঁওতাল, লোধা, হো, জুয়াং, শবর, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ। প্রাচীনকালে এদের সভ্যতা যে এখনকার মতো নিম্নমানের ছিল, তা নয়। এটা গত চারশ বছরের মধ্যে আমেরিকায় মায়া জাতির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি। পর্তুগিজদের হাতে যখন মায়া জাতি বিজিত হয়, তখন সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনায় মায়া জাতির সভ্যতা সমৃদ্ধশালী ও বিস্ময়কর ছিল। তারা প্রস্তরনির্মিত সৌধ ও সোপান বিশিষ্ট ত্রিতল মন্দির তৈরি করত। তাদের সুলিখিত সাহিত্য ছিল, এবং গণিত ও জ্যোতিষবিদ্যায় তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। কিন্তু মায়াজাতির যেসব লোক পর্তুগিজদের অধীনতা স্বীকার করেনি এবং বনে-জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা বর্তমানে দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে দীর্ণ কুঁড়েঘরে বাস করে ও মাত্ৰ ঘটপূজা করে। অনুরূপভাবে প্রাচীনকালে ‘মুন্ডা’ সভ্যতা এত প্রভাবশালী ছিল যে আজকের দিনেও ব্রাহ্মণ-শাসিত বাঙালি সমাজ সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকায় পূজা ও শবরোৎসব, চড়ক, গাজন, লক্ষ্মীপূজার ঝাঁপি, বৃক্ষপূজা, বৃষকাষ্ঠ, আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, হরিদ্রা, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, আলপনা, গোময় প্রভৃতির ব্যবহার মুন্ডা সংস্কৃতি দান। (এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার ‘বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন’ গ্রন্থ দ্র.)।

শেষকথা যেটা বলতে চাই, তা হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন, না বাঙালি সভ্যতা প্রাচীন? বৈদিক সাহিত্যে আমরা বাংলাদেশের লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করি, যেরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ তারা প্রকাশ করত সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের প্রতি। অথচ, বৈদিক সমাজের দু-চারজন এমন উদার-মনোভাবাপন্ন লোক ছিল যারা বাংলার মহিমান্বিত তীর্থসমূহ দর্শন করতে আসত, যদিও তাদের স্বস্থানে প্রত্যাগমনের পর পুনোষ্টম বা সর্বপৃষ্ঠা নামক যজ্ঞ সম্পাদন করে প্রায়শ্চিত করতে হতো। এ থেকেই তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। তার মানে, বৈদিক যুগেই বাঙালির নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, দেবদেবী, মন্দির ও তীর্থস্থান ছিল, যা সাধারণ বৈদিক সমাজের লোকরা সহ্য করতে পারত না এবং সেজন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করত। যেহেতু সিন্ধুসভ্যতার বৈদিক সমাজের লোকরা সহ্য করতে পারত না এবং সেজন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করত। যেহেতু সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক, সেই হেতু সমীকরণ করে বলা যেতে পারে যে হরপ্পা সভ্যতার সমকালে বা তৎপূর্বে বাঙালির নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, দেবদেবী, মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহ ছিল। এ থেকে বোঝা যাবে বাঙালি সভ্যতা কত প্রাচীন।

ণ.

আলেয়ার আলোর মতো গত ষাট বছরের ওপর কাল ধরে ছলনা করে এসেছে সিন্ধুসভ্যতার লিপিমালা। বহু পণ্ডিতজন চেষ্টা করেছেন এর পাঠোদ্বার করতে কিন্তু আজ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত কোনো পাঠোদ্ধার হয়নি। ছলনাময়ী এই লিপিমালার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, প্রত্যেকের পাঠোদ্ধারই সম্ভাব্য বলে মনে হয়েছে, কিন্তু কোনোটাই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃতি পায়নি। আজ পর্যন্ত কে কী পাঠোদ্বার করেছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে এই লিপির একটা পরিচয় দিতে চাই।

সিন্ধুলিপিতে আনুমানিক ৩০০ চিহ্ন আছে। তার মধ্যে ২৫০টি মৌল-চিহ্ন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। বাকি চিহ্নগুলো আনুষঙ্গিক চিহ্ন মাত্র। সেগুলো মৌল চিহ্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলো সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এগুলো হয় স্বরবর্ণ, আর তা নয়তো বর্ণনাকর, চিহ্ন, বা যতিচিহ্ন। তবে এসব অনুমান মাত্র! এ অনুমান যথার্থ হতে পারে, বা একেবারে ভুলও হতে পারে।

সিন্ধুলিপি আমরা দেখতে পাই মোটামুটি দুরকম প্রত্নবস্তুর ওপর— ১. নরম পাথরের তৈরি সীলমোহরের ওপর, যার শীর্ষদেশে আছে একছত্র লিপি ও নিন্মদেশে কোনো জন্তুর প্রতিকৃতি, ২. আর দ্বিতীয়ত কতকগুলো তামার পাতের ওপর। তামার পাতগুলোর সাইজ আনুমানিক ২.৩ সেন্টিমিটার বর্গাকার। এগুলো সামান্য মোটা। আর অন্যগুলো হচ্ছে পাতলা, সরু ও লম্বা, যার মাপ হচ্ছে ৩.০ × ১.৩ সেন্টিমিটার থেকে ৩.৮ × ২.৫ সেন্টিমিটার। এই তামার পাতগুলোর দুপিঠেই অঙ্কন আছে। সামনের দিকে মাত্র লিপি, আর পিছন পিঠে কোনো জন্তুর প্রতিকৃতি। তবে নরম পাথরের ওপর খোদিত সীলমোহরগুলোর মাত্র এক পিঠেই লিখন আছে। এগুলোর কোনো obverse বা reverse নেই।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত তামার পাত; সাইজ অর্ধেক

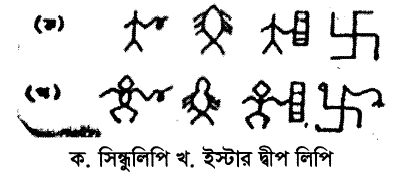

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের প্রথম চেষ্টা করেন ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বরূপ বিষ্ণু। তিনি ১৯টি চিহ্নের ধ্বনিমূল্য নির্ণয় করে, তিনটি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন। তারপর ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে এল. এ. ওয়াডেল ‘ইন্ডো-সুমেরিয়ান সীলস ডিসাইফারড’ নামে এক পুস্তক প্রকাশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, হরপ্পা সীলের লিখন প্রাচীন সুমেরীয় লিখন রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রাণনাথ বিলাতের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সীলসমূহের এক নতুন পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধে তিনি বলেন যে, প্রাচীন সুমেরীয় ও প্রাক-বৈদিক-আর্যরা অভিন্ন! তারপর স্যার জন মারশালের ‘মহেঞ্জোদারো’ নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে সি. জে. গাড মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সিন্ধুসভ্যতার সীলমোহরসমূহের ১. লিখন ডানদিক থেকে বামদিকে পঠনীয়, ২. লেখা সিলেবল-ঘটিত, ৩. লেখা নামবাচক, ও ৪. নামগুলো প্রাচীন ইন্ডো-আরিয়ান ভাষায় লিখিত। এই বইয়ের অন্য এক অধ্যায়ে এস. ল্যাংডন মত প্রকাশ করেন যে, সিন্ধুলিপি পরবর্তীকালের ব্রাহ্মী লিপিরই জনক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সি. জে. গাড তাঁর ‘সীলস্ অভ এনসিয়েন্ট স্টাইল ফাউন্ড অ্যাট উর’ নামক নিবন্ধে দেখান যে প্রাচীন ইরাকের (সুমেরের) উর নগরে প্রাপ্ত ১০টি সীল সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলসমূহের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করছে। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে অতুলকৃষ্ণ সুর ভারতের নানা পত্রিকার মাধ্যমে ফরাসি পণ্ডিত মঁসিয়ে গুলাউমের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রতি ভারতীয় সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই আবিষ্কার অনুযায়ী মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলের ওপর লিখিত ৩০০ চিহ্নের সঙ্গে ইস্টার দ্বীপে প্রাপ্ত লিপির ১৮০টির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। চিত্র দেখুন—

ক. সিন্ধুলিপি খ. ইস্টার দ্বীপ লিপি

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত তাঁর ‘প্রি-হিস্টরিক সিভিলিজেশন অব দি ইন্ডাস ভ্যালি’ নিবন্ধে মত প্রকাশ করেন যে, যদিও সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহের লিপির প্রাচীন সুমের বা মিশরের লিপির সাদৃশ্য আছে, তা হলেও এর উদ্ভব স্বতন্ত্রভাবে হয়েছিল। এবং ব্রাহ্মী লিপির সহিত এর সাদৃশ্য আপতিক ছাড়া আর কিছু নয়। এই সময় জি. আর. হান্টার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দি স্ক্রিপট অব মহেঞ্জোদারো অ্যান্ড হরপ্পা অ্যান্ড ইটস কনেকশন উইথ আদার স্ক্রিপটস’ নামে এক থিসিস পেশ করে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি তাঁর থিসিস-এ নিম্নলিখিত মতবাদ প্রকাশ করেন— ১. সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা অনার্য, ২. সিন্ধু-লিপি হতেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব, ৩. সিন্ধু- লিপি ধ্বনিমূলক, ৪. সিন্ধু-লিপির উদ্ভব ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পূর্বেই হয়েছিল, ৫. মিশরীয় লিপি থেকে কিছু অনুকরণ করাও হতে পারে, ৬. ক্রীটদেশীয় লিপির সঙ্গেও এর কোনোরকম সম্পর্ক থাকতে পারে, আর ৭. লিখন-রীতি ডানদিক থেকে বামদিকে ছিল। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ এক মতবাদ প্রকাশ করেন যে, সীলগুলো বাণিজ্য সম্পর্কে ‘কারেন্সি নোট’ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে অ্যালন, এস. সি. রস মত প্রকাশ করেন যে, সিন্ধুসভ্যতার লোকদের ভাষা ইন্দোনেশিয়ান ছিল। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এন. এস. বিলিমরিয়া সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের ঋগ্বেদে বর্ণিত পণিদের সঙ্গে শনাক্ত করেন। এরপর অধ্যাপক হ্রজনী সিন্ধুলিপি হিটাইট লিপি বলে মত প্ৰকাশ করেন। ইতোমধ্যে আরও অনেকে যথা এস. কে. রায়, ফাদার হেরাস, আর. সি. হাজরা, এস. কে. রাও ও অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্তীও সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড’ পত্রিকার পূজাসংখ্যায় ড. অতুল সুর এক নিবন্ধে প্ৰাচীন ক্রীটদেশীয় লিপি ও প্রাচীন বাংলার পাঞ্চ-মার্ক-যুক্ত মুদ্রার ওপর খোদিত লিপিচিহ্ন পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখান

সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলোর ওপর খোদিত লিপির পাঠোদ্ধারের কাজ এখনও চলছে। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানা মূল্যবান সহায়ক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বইখানা হচ্ছে ইরাবথ মহাদেবদন সংকলিত সিন্ধু লিপির সূচি (Concordance) অবশ্য, এর আগে ফিনল্যান্ডের ড. আসকো পারপোলা-ও একখানা সূচিগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে মহাদেবনের সূচিটাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডা. নিকিটা গুরোব কমপ্যুটর যন্ত্রের সাহায্যে সিন্ধুলিপির সমস্ত চিহ্নগুলোর বীপসামূলক সংঘটন (frequency distribution) বিশ্লেষণ করেছেন।

সাম্প্রতিককালে এই সকল অনুশীলনের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহের যে সকল সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, ওগুলোর ওপর যে লিপি খোদিত আছে, তা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত। বস্তুত ভাষার প্রশ্নই গোড়া থেকে পণ্ডিতমহলকে বিব্রত করে তুলেছে। এ সম্বন্ধে দুটি মত গড়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে লিপিগুলো আর্যভাষায় রচিত। সাম্প্রতিককালে এ মতের পোষক হচ্ছেন এস. আর. রাও, ও বন্ধুবিহারী চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতগণ। আর অন্য মত হচ্ছে এগুলো অনাৰ্য ভাষায় রচিত। এ মত প্রথম প্রকাশ করেন বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে অতুলকৃষ্ণ সুর। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে জি. আর. হান্টার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাগুক্ত যে থিসিস পেশ করেন, তাতেও তিনি এই মতই প্রকাশ করেন। কিন্তু এখাওে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি নেই, কেননা প্রশ্ন উঠবে কোন অনার্য ভাষা, দ্রাবিড় ভাষা, না মুন্ডারি ভাষা? আগেই বলেছি যে, রুশদেশীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, এটা দ্রাবিড় ভাষা। আমার মনে হয় যে, এটা মুন্ডারি ভাষা এবং এ থেকেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব ঘটেছিল। তবে আমার মতটাই যে ঠিক, সে কথা আমি বলছি না। মাত্র আমাদের পুরাণসমূহে উল্লেখিত কিংবদন্তি অনুযায়ী, এটা মুন্ডারি ভাষা হতে পারে, সে কথাই আমি বলছি। এই লিপি প্রসঙ্গে আমি পরবর্তী প্রবন্ধেও আলোচনা করব। তবে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছি। বস্তুত সিন্ধুলিপির পাঠ আজ পর্যন্ত অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে।

ভ.

আগেই বলেছি যে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি। বহু সুধীজনের প্রয়াস সত্ত্বেও, এর কোনো সঠিক পাঠোদ্ধার হয়নি। বস্তুত এর সঠিক পাঠোদ্ধার নির্ভর করছে দুটো জিনিসের ওপর— ১. কোনো ভাষায় সিন্ধুলিপিতে লিখিত অভিলেখসমূহ রচিত হয়েছিল, এবং ২. সেই সম্পর্কে কোনো দ্বিভাষিক অভিলেখের আবিষ্কার ও সিন্ধুলিপিতে লিখিত কোনো দীর্ঘ অভিলেখের ওপর। আজ পর্যন্ত যেসব প্রত্নবস্তুর ওপর লিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধন করত। সেজন্য সেগুলো সংক্ষিপ্ত এবং সেগুলো হয় পাথরের, আর তা নয়তো তামার পাতের ওপর লিখিত। দীর্ঘ অভিলেখ খুব সম্ভবত ভূর্জপত্রের ওপর লিখিত হতো, এবং কালের আবর্তনে তা বিনষ্ট হয়েছে।

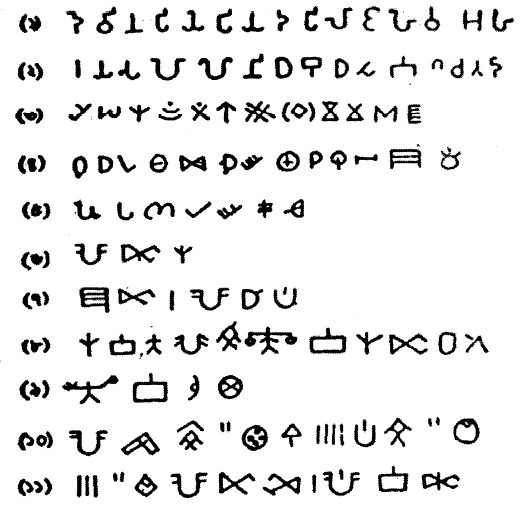

টীকা— ১. অশোক অনুশাসনের ব্রাহ্মলিপি। ২. পিপরহা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। ৩. মেগালিথিক বা সমাধিশিলা খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৭০০-৫০০। ৪. দৈমাবাদ ১৩০০-১০০০ খ্রিষ্টাপূর্বাব্দ। ৫. রংপুর ১৬০০-১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৬. চন্ডিগড় ১৯০০-১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ৭. রাখি শাহপুর ১৯০০-১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ৮. লোথাল ‘বি’ ১৯০০-১৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ৯. রোজডি ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ১০. লোথাল ‘এ’ ২০০-১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

তবে সিন্ধুলিপি থেকেই যে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছে, এ কথা আমি তিরিশের দশকের গোড়াতেই বলেছিলাম। (ভারতীয় বিদ্যাভাজন কর্তৃক প্রকাশিত ‘হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিপল’ প্রথম খণ্ড ৫৪৪ পৃষ্ঠা ও পয়সেলের ‘এনসিয়েন্ট সিটিজ অফ দি ইন্ডাস’ পৃষ্ঠা ৪১৫ দেখুন)। সম্রাট অশোকের অনুশাসনসমূহেই আমরা ব্রাহ্মীলিপির প্রথম আবির্ভাব দেখি। সুতরাং সিন্ধুলিপি হতে যদি ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে তার একটা বিবর্তন হতো নিশ্চয়ই ঘটেছিল। সে বিবর্তনটা আগের পাতায় দেখানো হয়েছে।

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন গোড়া থেকেই পণ্ডিতসমাজকে বিব্রত করেছে, তা হচ্ছে লিপিগুলো কোন ভাষায় রচিত? আর্য, না অনার্য? অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সিন্ধুলিপি মূলগতভাবে দ্রাবিড় লিপি রুশদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই লিপির যন্ত্রসাহায্য বিশ্লেষণ (Computerized) হওয়ার পর থেকেই, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেছে। এ মতের পোষক হচ্ছেন তামিলনাড়ুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ড. আর. নাগস্বামী ও লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিকিটা গুরোব ও অধ্যাপক জ্ঞরোজোভ (Knerozov ) ও ফিনল্যান্ডের পণ্ডিত ড. আস্কো পারপোলা। রুশ পণ্ডিতগণ তাঁদের অনুশীলনের ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হচ্ছে—১. লিপিগুলো দ্রাবিড় ভাষায় রচিত, ২. লিপিগুলো ধর্মমূলক (hieroglyphic), ৩. কিছু লিপি জ্যোতিষিক, ৪. লিপিগুলোতে গুণবাচক শব্দগুলো বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে, ৫. পরিবর্তনশীল (Variable) চিহ্নগুলো যুগ্মমূল্যবিশিষ্ট যথা, ক, খ, গ, যদি পরিবর্তনশীল চিহ্ন হয় এবং পর পর যদি মীন (মৎস্য) চিহ্ন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে এর মানে হচ্ছে ওই পরিবর্তনশীল চিহ্ন+মীন। এর দু-একটা উদাহরণ দিয়ে তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোনো ক্ষেত্রে এরূপ যুগ্মচিহ্নের অর্থ হচ্ছে কৃত্তিকা নক্ষত্র, আবার কোনো ক্ষেত্রে মৃগশিরা নক্ষত্র, ৬. লিপিগুলোতে বহুবচনের পরিবর্তে বিশেষ্যের সঙ্গে সংখ্যাবাচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সীলমোহরগুলোর ওপর যে সকল প্রাণী বা অন্য কোনোরূপ প্রতীকচিহ্ন আছে, তার অর্থও তাঁরা পুরাণসমূহ বিবৃত কাহিনির সাহায্য লাভ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে যম, শিব, স্কন্দ প্রভৃতি হিন্দু দেবতাগণ প্ৰাক-বৈদিক দেবতা। তাঁরা আরও বলেছেন যে উপনিষদিক যুগেই বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক সংস্কৃতির একটা সংশ্লেষণ ঘটেছিল এবং তারই ফল হচ্ছে ‘হিন্দু সংস্কৃতি’। বলা বহুল্য, ১৯২৮-৩১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন করে, স্বাধীনভাবে আমিও ওই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।

কিন্তু রুশ পণ্ডিতগণের ‘দ্রাবিড়’ থিওরি সম্পর্কে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডা. এ চন্দ্রশেকর বলেন— ১. সিন্ধুলিপি যদি দ্রাবিড় লিপি হয়, তবে দ্রাবিড় ভাষাভাষীগণ অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতে তার কি গতি হলো? ২. পণ্ডিচেরির আরকমেডুতে উৎখননের ফলে, আমরা ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের সমসাময়িক একটি বন্দরনগর আবিষ্কার করেছি। এখানে একটি মৃৎপাত্রের ওপর লিপি পাওয়া গিয়েছে। লিপিটি ব্রাহ্মী অক্ষরে। তামিলনাড়ুর অন্য জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিসমূহও ব্রাহ্মী লিপি। তাই ড. চন্দ্রশেখর বলেন যে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের মধ্যে লিখন-প্রণালী প্রবর্তিত হয় তখন, যখন তারা উত্তর ভারতের আর্যদের সংস্পর্শে এসেছিল; তার পূর্বে তাদের কোনো লিখন- প্রণালী ছিল না। মোট কথা তিনি বলতে চান যে ব্রাহ্মীলিপি আর্যলিপি এবং তাদের দ্বারাই এটা প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু আর্যদের মধ্যে যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মলিপি তাদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল, তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বরং বেদাদি শাস্ত্রসমূহ অনার্য-যোনি সম্ভুত ব্যাসদেব কর্তৃক সংকলন ও অনার্য দেবতা গণেশ কর্তৃক মহাভারতের শ্রুতিলিখন—এই ট্রাডিশন প্রমাণ করে যে লিখন-প্রণালী আর্যরা অনার্যদের কাছ থেকে পেয়েছিল।