৯. ১১তম মাত্রার প্রতিধ্বনির খোঁজে

চমকপ্রদ দাবির জন্য চমকপ্রদ প্রমাণও জরুরি।

-কার্ল সাগান

.

প্যারালাল ইউনিভার্স, ডাইমেনশনাল পোর্টাল এবং হাইয়ার ডাইমেনশন যেমন জমকালো ব্যাপার, তেমনি তাদের অস্তিত্বের প্রমাণের জন্যও দরকার শক্ত প্রমাণ। যেমন জ্যোতির্বিদ কেন ক্রসওয়েল মন্তব্য করেছেন, ‘অন্য মহাবিশ্ব উত্তেজক হতে পারে : জ্যোতির্বিদেরা যতক্ষণ না তাদের দেখতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাদের নিয়ে যা খুশি তা-ই বলা যায়। কারণ, সেগুলো কখনো ভুল প্রমাণিত হবে না।’ আগে আমাদের এসব ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলো পরীক্ষার ক্ষেত্রে হতাশাজনক বলে মনে হয়েছিল। কারণ, আমাদের পরীক্ষামূলক সরঞ্জামগুলো আদিম পর্যায়ের। তবে কম্পিউটার, লেজার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে সাম্প্রতিক অগ্রগতির কারণে এরই মধ্যে বেশ কিছু তত্ত্ব পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে দেখার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

এসব ধারণা সরাসরি যাচাই করা হয়তো চরমতম কঠিন কাজ বলে প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু পরোক্ষ যাচাই অনেকটাই হয়তো আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আমরা মাঝেমধ্যে ভুলে যাই, জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেশির ভাগ গবেষণা করা হয় পরোক্ষভাবে। যেমন এখন পর্যন্ত কেউ সূর্য কিংবা নক্ষত্র পরিদর্শন করেনি। কিন্তু তারপরও জানি, নক্ষত্রগুলো কী দিয়ে তৈরি। এসব আলোকিত বস্তু থেকে কাছ থেকে আসা আলো বিশ্লেষণ করে এসব বোঝা সম্ভব হয়েছে। নক্ষত্রের আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ করে, আমরা পরোক্ষভাবে জানি যে নক্ষত্র প্রাথমিকভাবে হাইড্রোজেন ও কিছুটা হিলিয়াম দিয়ে গঠিত। একইভাবে এখন পর্যন্ত কেউই কৃষ্ণগহ্বরও দেখেনি। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণগহ্বর অদৃশ্য। তাকে সরাসরি দেখাও সম্ভব নয়। তবে অ্যাক্রিশন ডিস্কগুলো সন্ধান করে এবং এসব মৃত নক্ষত্রের ভর নির্ণয় করে তাদের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ দেখা গেছে।

এসব পরীক্ষার সব কটিতে আমরা নক্ষত্র ও কৃষ্ণগহ্বরের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে তাদের কাছ থেকে আসা প্রতিধ্বনির অনুসন্ধান করি। একইভাবে ১১তম মাত্রাও হয়তো আমাদের সরাসরি নাগালের বাইরে থাকতে পারে। তবু স্ফীতি ও সুপারস্ট্রিং থিওরিতে এমন কিছু উপায় আছে, যেগুলো হয়তো আমাদের হাতে থাকা নতুন বৈপ্লবিক যন্ত্রপাতির আলোকে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব।

জিপিএস ও আপেক্ষিকতা

স্যাটেলাইট যে আপেক্ষিকতা তত্ত্ববিষয়ক গবেষণায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, তার সর্বাধিক সহজ উদাহরণ হলো গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস। এতে পৃথিবীতে অনবরত প্রদক্ষিণ করছে ২৪টি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ। নিখুঁত, সুসংগত পালস নিঃসরণ করছে। এ পালসের মাধ্যমে আমাদের গ্রহের ওপর যে কারও অবস্থান তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে। জিপিএস একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জল বা আকাশপথে চলাচল, বাণিজ্য ও একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেও। গাড়ির মধ্যে কম্পিউটারাইজড ম্যাপ থেকে শুরু করে ক্রুজ মিসাইল—সবকিছুই এখন এক সেকেন্ডের ৫০ বিলিয়ন ভাগের ১ ভাগের সময়ের মধ্যে সংকেত সমন্বয় করার ক্ষমতার ওপর

নির্ভরশীল। পৃথিবীতে কোনো বস্তুর অবস্থান ১৫ গজের মধ্যে শনাক্ত করা যায় এ যন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু এ রকম অবিশ্বাস্য নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য নিউটনের সূত্রকে অবশ্যই আপেক্ষিকতার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা সংশোধন করতে হয় বিজ্ঞানীদের। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে, মহাকাশে স্যাটেলাইটগুলো ভেসে থাকার কারণে রেডিও তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি কিছুটা বিচ্যুত হয়। আসলে আপেক্ষিকতার কারণে যে সংশোধন পাওয়া যায়, তা যদি বোকার মতো বাতিল করে দিই, তাহলে জিপিএস ঘড়ি প্রতিদিন এক সেকেন্ডের ৪০,০০০ বিলিয়ন ভাগ দ্রুত চলবে। ফলে পুরো সিস্টেমটি হয়ে উঠবে অনির্ভরযোগ্য। তাই বাণিজ্য ও সেনাবাহিনীর জন্য আপেক্ষিক তত্ত্ব দরকারি। একবার মার্কিন বিমানবাহিনীর জেনারেলকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের কারণে পাওয়া সংশোধন সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন পদার্থবিদ ক্লিফোর্ড উইল। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন, পেন্টাগনের শীর্ষ কর্মকর্তাদেরও যখন আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হয়েছিল, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আপেক্ষিক তত্ত্ব পরিপক্ব হয়েছে।

মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকারী যন্ত্র

এখন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্পর্কিত আমাদের জানা প্রায় সবকিছুই এসেছে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ রূপে। হোক সেটা মহাকাশের গভীর থেকে আসা নক্ষত্রের আলো কিংবা হোক কোনো রেডিও বা মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল। বিজ্ঞানীরা এখন প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য নতুন মাধ্যম চালু করতে যাচ্ছেন। সেটি খোদ মহাকর্ষ নিজেই। ‘প্রতিবার আকাশের দিকে নতুন কোনো পদ্ধতিতে তাকালে, নতুন একটি মহাবিশ্ব আমাদের চোখে ধরা পড়ে।’ এ কথা বলেছেন ক্যালটেকের গ্যারি স্যান্ডার্স। মহাকর্ষ তরঙ্গ প্রজেক্টের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রথম মহাকর্ষ তরঙ্গ বা গ্র্যাভিটি ওয়েভের অস্তিত্বের কথা অনুমান করেছিলেন আইনস্টাইন। সেই ১৯১৬ সালে। একটা ম্যাট্রেসের মধ্যে একটা বাউলিং বল ডুবে যাওয়ার তুলনার কথা মনে আছে? কিংবা আরও ভালো হয় কোনো ট্রাম্পোলিন নেট? বলটা যদি হুট করে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ট্রাম্পোলিন নেটটা সহসা লাফিয়ে আসল অবস্থায় চলে আসে। ফলে একটা শক ওয়েভ তৈরি হয়, যা ট্রাম্পোলিন নেট বরাবর বাইরের দিকে ঢেউ তোলে। এখন বাউলিং বলের বদলে একটা সূর্যের কথা ভাবলে দেখা যাবে, মহাকর্ষের শক ওয়েভ চলছে একটা নির্দিষ্ট গতিতে। আর সেটি আলোর গতি।

অবশ্য আইনস্টাইন পরে তাঁর সমীকরণগুলোর একটা সঠিক সমাধান খুঁজে পান। সমাধানটি মহাকর্ষ তরঙ্গ অনুমোদন করে। এরপর নিজের জীবদ্দশায় তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। মহাকর্ষ তরঙ্গ চরম দুর্বল। এমনকি সংঘর্ষের মুখে পড়া নক্ষত্রগুলোর শক ওয়েভগুলোও বর্তমানের পরীক্ষার মাধ্যমে মাপার জন্য পর্যাপ্ত শক্তিশালী নয়। [মহাকর্ষ তরঙ্গ নিয়ে আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণীর ঠিক ১০০ বছর পর, ২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের লাইগোর ডিটেক্টরে এই তরঙ্গ প্রথমবার ধরা পড়ে। এই তরঙ্গের উৎস ছিল ১৩০ কোটি বছর আগে সূর্যের চেয়ে ৩৬ গুণ এবং সূর্যের চেয়ে ২৯ গুণ ভারী দুটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে সংঘর্ষ। ওই বছরের ২৬ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বার শনাক্ত করা হয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। এরপর ২০১৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এ-সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়। এই তরঙ্গ শনাক্তের জন্য ২০১৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান বিজ্ঞানী রাইনার ভাইস, কিপ এস থর্ন ও ব্যারি বারিশ।—অনুবাদক]

বর্তমানে মহাকর্ষ তরঙ্গ কেবল পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা হয়। রাসেল হালস ও জোসেফ টেইলর জুনিয়র নামের দুই পদার্থবিদ অনুমান করেন, কোনো স্থানে পরস্পরের পিছু ধাওয়া করা ঘূর্ণনরত বাইনারি নিউট্রন নক্ষত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নক্ষত্রগুলোর কক্ষপথ ধীরে ধীরে কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি নক্ষত্র মহাকর্ষ তরঙ্গের স্রোত নিঃসরণ করছে। অনেকটা ঝোলা গুড় নাড়াচাড়া করলে যে ঢেউ তৈরি হয় সে রকম। সর্পিল পথে ক্রমে পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে মৃত্যুর দিকে ধাবিত দুটি নিউট্রন নক্ষত্র বিশ্লেষণ করেন এ দুই বিজ্ঞানী। তাঁদের অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ডাবল নিউট্রন স্টার PSR 1913+16। এটি পৃথিবী থেকে ১৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। নক্ষত্র দুটি ৭ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে এবং এ প্রক্রিয়ায় মহাকাশে মহাকর্ষ তরঙ্গ নিঃসৃত হয়।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব ব্যবহার করে তাঁরা দেখতে পান, প্রতিবার প্রদক্ষিণে এই নক্ষত্র দুটির এক মিলিমিটার করে পরস্পরের কাছে সরে আসার কথা। অবশ্য এটা অতি ছোট দূরত্ব হলেও, এক বছরে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় এক গজ। সেই সঙ্গে ৪৩,৫০০ মাইলের কক্ষপথ ধীরে ধীরে পরিমাণে কমে আসতে থাকে। তাদের এই পথিকৃৎমূলক কাজের মাধ্যমে দেখা গেছে, কক্ষপথ যে পরিমাণ কমে আসে, তা আইনস্টাইনের তত্ত্বের ভিত্তিতে মহাকর্ষ তরঙ্গের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এটাও ঠিক তাই। (আইনস্টাইনের সমীকরণ আসলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, মহাকর্ষ তরঙ্গ রূপে মহাকাশে শক্তি বিকিরণের কারণে নক্ষত্রগুলো ক্রমান্বয়ে নিজেদের ওপর ২৪০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে পতিত হবে।) এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান এই দুই বিজ্ঞানী।

আমরা বিপরীত দিকেও যেতে পারি এবং এই নিখুঁত পরীক্ষা ব্যবহার করে সাধারণ আপেক্ষিকতার যথার্থতা পরিমাপ করতে পারি। এই গণনা বিপরীত দিকে করা হলে দেখা যাবে, সাধারণ আপেক্ষিকতা অন্তত ৯৯.৭ ভাগ নির্ভুল।

লাইগো গ্র্যাভিটি ওয়েভ ডিটেক্টর

আদিম মহাবিশ্ব সম্পর্কে ব্যবহারযোগ্য তথ্য বের করে আনতে মহাকর্ষ তরঙ্গকে পরোক্ষ নয়, বরং অবশ্যই সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ২০০৩ সালে প্রথম ব্যবহারোপযোগী গ্র্যাভিটি ওয়েভ ডিটেক্টর, লাইগো বা LIGO (লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি) অবশেষে কাজে নামে। মহাকর্ষ তরঙ্গ দিয়ে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের বহু দশকের পুরোনো স্বপ্ন পূরণ হয় এর মাধ্যমে। লাইগোর লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে বহুদূরের অতি ক্ষুদ্র মহাজাগতিক ঘটনাগুলো শনাক্ত করা। যেমন কৃষ্ণগহ্বর কিংবা নিউট্রন স্টারের সংঘর্ষ।

লাইগোতে দুটি বিশাল আকৃতির লেজার স্থাপন করা হয়েছে। একটি আছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ডে এবং অন্যটা লুইজিয়ানার লিভিংস্টোন পারিশের। প্রতিটি স্থাপনায় দুটি পাইপ রয়েছে, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ২ দশমিক ৫ মাইল। এতে বিশাল আকৃতির এল-আকারের টিউব তৈরি হয়েছে। প্রতিটি টিউবের মধ্যে দিয়ে ছুড়ে দেওয়া হয় লেজার রশ্মি। এল-এর সংযোগবিন্দুতে লেজার রশ্মি দুটির সংঘর্ষ হয় এবং তরঙ্গগুলো পরস্পরের সঙ্গে ব্যতিচার তৈরি করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সেখানে কোনো গোলমাল না থাকলে, দুটি তরঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ফলে পরস্পরকে বাতিল করে দেয় তরঙ্গ দুটো। কিন্তু সংঘর্ষের মুখে পড়া দুটি কৃষ্ণগহ্বর বা দুটি নিউট্রন নক্ষত্ৰ থেকে অতি ক্ষুদ্র মহাকর্ষ তরঙ্গ নিঃসৃত হয়ে এই যন্ত্রে আঘাত হানলে, একটা বাহু আরেকটি বাহুর তুলনায় ভিন্নভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হবে। দুটি লেজার রশ্মির পরস্পরকে সূক্ষ্মভাবে বাতিল প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে এই গোলমাল যথেষ্ট। ফলে দুটি রশ্মি তখন পরস্পরকে বাতিল করবে না, বরং একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তরঙ্গের মতো ব্যতিচার প্যাটার্ন তৈরি করবে। একে কম্পিউটারে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা যায়। মহাকর্ষ তরঙ্গ যত বড় হবে, লেজার রশ্মি দুটির মধ্যে অসামঞ্জস্যের পরিমাণও হবে তত বেশি। তাতে ব্যতিচার (Interference) প্যাটার্নও তত বড় হবে।

প্রকৌশলগত দিক দিয়ে লাইগো বিস্ময়কর একটা স্থাপনা। বায়ুকণা লেজার আলো শোষণ করে ফেলে। তাই আলোবাহী নলকে খালি করে এর চাপ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের এক লাখ কোটি ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনতে হয়। প্রতিটি ডিটেক্টরের জন্য জায়গা লাগে তিন লাখ ঘন ফুট। সোজা কথায়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় কৃত্রিম ভ্যাকুয়াম রয়েছে লাইগোতে। লাইগোর সংবেদনশীলতা বেশি হওয়ার আংশিক কারণ এর আয়নার ডিজাইন, যা খুদে চুম্বক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। মোট ছয়টি চুম্বকের প্রতিটির আকার একটা পিঁপড়ার মতো। আয়নাগুলো এত মসৃণ যে এগুলো এক ইঞ্চির তিন হাজার কোটি ভাগের এক ভাগের এক ভাগ ছোট জায়গারও নিখুঁত বিম্ব প্রদান করে। ‘পৃথিবীকে ওই রকম মসৃণ বলে কল্পনা করুন। তাহলে পাহাড়-পর্বতগুলো গড়ে এক ইঞ্চির বেশি বড় হতে পারত না।’ এ কথা বলেছেন এই আয়নাগুলোর কাজে নিয়োজিত গ্যারিলিন বিলিংসলে। আয়নাগুলো এতই সূক্ষ্ম যে এগুলোকে এক মিটারের এক মিলিয়ন ভাগের কম অংশে নড়াচড়া করানো যায়। ফলে লাইগোর আয়নাগুলো সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। ‘আমরা কী করার চেষ্টা করেছি, তা শুনে বেশির ভাগ কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারের চোয়াল ঝুলে পড়ে।’ বলেন লাইগোর বিজ্ঞানী মাইকেল জাকার।

লাইগো অতি চমৎকারভাবে ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে এটা মাঝেমধ্যে কোনো উৎস থেকে খুব সামান্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত কম্পনের উৎপাতেরও শিকার হয়। যেমন লুইজিয়ানা ডিটেক্টরটি রাতে চালানো যায় না। কারণ, স্থাপনা থেকে ১ হাজার ৫০০ ফুট দূরে কাঠুরেরা গাছ কাটে সে সময়। (লাইগো এতই সংবেদনশীল যে এক মাইল দূরে গাছ কাটা হলেও তা দিনের বেলা চালু রাখা যায় না।) এমনকি রাতের বেলাতেও উৎপাতের শিকার হয় লাইগো। মধ্যরাত ও ভোর ছয়টায় মালবাহী ট্রেনগুলো থেকে আসা কম্পনগুলোও ঝামেলা সৃষ্টি করে। তাই কতটা সময় লাইগো নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখা যায়?

এমনকি কয়েক মাইল দূরের সমুদ্র উপকূলে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মতো ক্ষীণ তরঙ্গও এর ফলাফলে প্রভাব ফেলে। উত্তর আমেরিকার সৈকতে গড়ে প্রতি ছয় সেকেন্ডে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। এতে মৃদুস্বরের চাপা গর্জন হচ্ছে, যা লাইগোর লেজারে ধরা পড়তে পারে। এ গোলমালের ফ্রিকোয়েন্সি এতই মৃদু যে তা পৃথিবীজুড়ে ঢুকে পড়ছে। এ গোলমাল সম্পর্কে জাকার বলেন, ‘এটা অনেকটা গর্জনের মতো। লুইজিয়ানায় হারিকেন মৌসুমের সময় এটা অনেক বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।’ আবার পৃথিবীর ওপর চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষের টানে সৃষ্ট জোয়ারের কারণেও প্রভাবিত হয় লাইগো। এটি এক ইঞ্চির বেশ কয়েক মিলিয়ন ভাগ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

এই অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্র গোলমালগুলো দূর করতে লাইগোর প্রকৌশলীরা বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি আলাদা করতে অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন। প্রতিটি লেজার সিস্টেম চারটি বিশাল আকৃতির স্টেইনলেস স্টিল প্ল্যাটফর্মের শীর্ষে বসানো থাকে। সেগুলো একটার ওপর আরেকটি গাদাগাদি করে রাখা। যেকোনো কম্পন ঠেকাতে প্রতি স্তর স্প্রিং দিয়ে পৃথক করা। সংবেদী অপটিক্যাল যন্ত্রপাতির প্রতিটিতে নিজস্ব ভূমিকম্প বিচ্ছিন্ন করার সিস্টেমও রয়েছে। মেঝেটি ৩০ ইঞ্চি পুরু কংক্রিটে স্ল্যাব দিয়ে বানানো, যা দেয়ালের সঙ্গে মিলিত হয়নি।

লাইগো আসলে এক আন্তর্জাতিক সংঘের অংশ। এতে রয়েছে ইতালির পিসায় অবস্থিত ভার্গো (VIRGO) নামের ফ্রেঞ্চ-ইতালিয়ান ডিটেক্টর, জাপানের টোকিওতে টামা (TAMA) নামের একটা জাপানিজ ডিটেক্টর এবং জার্মানির হ্যানোভারে অবস্থিত GEO600 নামের একটা ব্রিটিশ-জার্মান ডিটেক্টর লাইগোর চূড়ান্ত নির্মাণ ব্যয় ২৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্লাস কমিশনিং ও আপগ্রেডের জন্য আরও ৮০ মিলিয়ন)। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্পে পরিণত হয়েছে।

[লাইগো আদৌ মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করতে পারবে কি না, তা নিয়ে একসময় সন্দিহান ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা। অনেকের ধারণা ছিল, ৩০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের দুটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে সংঘর্ষে যে মহাকর্ষ তরঙ্গ নিঃসৃত হবে, তার জন্য বিজ্ঞানীদের এক বছর থেকে এক শ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হতে পারে। লাইগোর জন্য এ ধরনের কোনো মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হতে যদি বিজ্ঞানীদের নাতির নাতির নাতির…নাতির সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়, তাই বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন জ্যোতির্বিদেরা। যদি কোনো কারণে তা ব্যর্থ হলে আরও সংবেদনশীল লাইগো টু (LIGO II) চালু করার কথা চিন্তাও করা হয়েছিল। তবে আগেই বলেছি, ২০১৫ সালে লাইগো প্রথমবারের মতো মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।—অনুবাদক]

মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করতে লাইগো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও তা দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে নিঃসৃত মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করা সম্ভব হবে না। সে জন্য আমাদের অবশ্যই আরও ১৫ থেকে ২০ বছর লিসার (LISA) জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

লিসা মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকরণ যন্ত্র

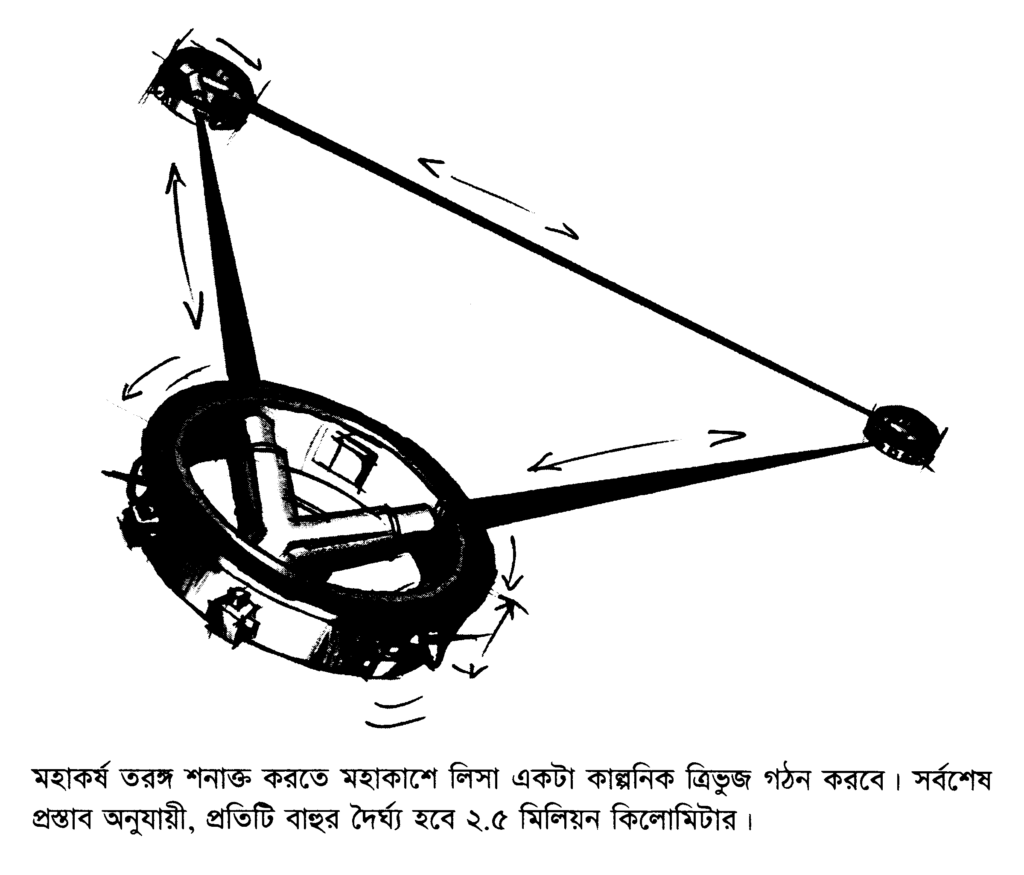

মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকরণে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি লিসা বা LISA (লেজার ইন্টারফেরোমেট্রি স্পেস অ্যানটেনা)। লাইগোর সঙ্গে এর পার্থক্য হলো, এটি বাইরের মহাকাশভিত্তিক। শুরুতে ২০১০ সালের মধ্যে নাসা এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি মহাকাশে তিনটি স্যাটেলাইট পাঠানোর পরিকল্পনা করে। পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০ মিলিয়ন মাইল দূরে সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে স্যাটেলাইটগুলো। এই স্যাটেলাইটগুলোর তিনটি লেজার ডিটেক্টর মিলে মহাকাশে একটা সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করবে (প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে ৫ মিলিয়ন কিলোমিটার)। প্রতিটি স্যাটেলাইটে থাকবে দুটি করে লেজার। সেগুলো অন্য দুটি স্যাটেলাইটের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রাখবে। অর্ধ ওয়াট শক্তির একটা রশ্মি ছুড়ে দেবে প্রতিটি লেজার। তবু এদের যন্ত্রপাতিগুলো এতই সংবেদনশীল হবে যে সেগুলো মহাকর্ষ তরঙ্গের কম্পন খুবই নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে পারবে। এতে ত্রুটির পরিমাণ হবে এক বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ (একটা পরমাণুর প্রস্থের এক শ ভাগের এক ভাগ বিচ্যুতির সঙ্গে একে তুলনা করা চলে)। এভাবে ৯ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করতে পারার কথা লিসার। আসলে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বেশির ভাগ এই দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত। [২০০৮ সালে লিসার প্রস্তাবে লেজারের মাধ্যমে গঠিত কাল্পনিক এই ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য রাখা হয়েছিল ৫ মিলিয়ন কিলোমিটার। তবে ব্যয় সংকোচনের জন্য ২০১৭ সালে সংশোধিত প্রস্তাবে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ২.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার করা হয়েছে। এদিকে তহবিলের সংকটের কারণে ২০১১ সালে লিসা প্রকল্পে পার্টনার হিসেবে থাকবে না বলে ঘোষণা দেয় মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। তবে ২০১৫ সালে লাইগোতে মহাকর্ষ শনাক্তে সফলতার পর লিসা প্রকল্পে আবারও যুক্ত হওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে নাসা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২০৩৪ সালে মহাকাশে লিসা পাঠানোর কথা রয়েছে।—অনুবাদক]

লিসার গণনা এতই নির্ভুল হবে যে সম্ভবত সেই মহাবিস্ফোরণের আদিম শক ওয়েভও শনাক্ত করে ফেলতে পারবে। এর মাধ্যমে সৃষ্টি মুহূর্তের আরও নির্ভুল চিত্র হয়তো পাওয়া সম্ভব। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে, মহাবিস্ফোরণের প্রথম সেকেন্ডের প্রথম ট্রিলিয়ন ভাগ কালের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে সক্ষম হবে লিসা। তাতে এটিই হয়ে উঠতে পারে এযাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজাগতিক যন্ত্র। অনেকের বিশ্বাস, লিসা হয়তো ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি বা থিওরি অব এভিরিথিংয়ের নিখুঁত প্রকৃতিসম্পর্কিত প্রথম কোনো পরীক্ষামূলক উপাত্তও খুঁজে পাবে।

লিসার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো স্ফীতি তত্ত্বের জন্য তর্কাতীত প্রমাণ জোগান দেওয়া। এখন পর্যন্ত ফ্ল্যাটনেস, কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের ফ্ল্যাকচুয়েশন ইত্যাদিসহ সব মহাজাগতিক উপাত্তের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে খাপ খায় স্ফীতি তত্ত্ব। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তত্ত্বটি পুরোপুরি সঠিক। তত্ত্বটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতেই মহাকর্ষ তরঙ্গ পরীক্ষা করতে চান বিজ্ঞানীরা। কারণ, এই তরঙ্গের সূচনা হয়েছিল স্ফীতি প্রক্রিয়া থেকেই। মহাবিস্ফোরণের তাৎক্ষণিক মুহূর্তে সৃষ্ট মহাকর্ষ তরঙ্গের ‘হাতের ছাপ’ই স্ফীতি তত্ত্ব এবং অন্য যেকোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের মধ্যকার পার্থক্য জানানোর কথা। ক্যালটেকের কিপ থর্নের মতো কিছু বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, লিসা হয়তো বলতে পারবে স্ট্রিং থিওরির কোনো ভার্সন আদৌ সঠিক কি না। সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছি, স্ফীতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করে, মহাবিস্ফোরণ থেকে বেরিয়ে আসা মহাকর্ষ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হওয়া উচিত, যা আদিম মহাবিশ্বের ক্ষিপ্রগতি, সূচকীয় প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে ইকপাইরোটিক মডেল আরও মৃদু প্রসারণের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যার সঙ্গে অনেক বেশি মসৃণ মহাকর্ষ তরঙ্গ সম্পর্কিত। তাই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বকে বাতিল করা ও স্ট্রিং থিওরির জন্য এক তাৎপর্যময় পরীক্ষা করে দেখতে পারা উচিত লিসার।

আইনস্টাইন লেন্স ও রিং

মহাজাগতিক অনুসন্ধানে আরেকটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলো গ্র্যাভিটেশনাল বা মহাকর্ষীয় লেন্স এবং আইনস্টাইনের রিংয়ের ব্যবহার। ১৮০১ সালের প্রথম দিকে সূর্যের মহাকর্ষের কারণে নক্ষত্রের আলোর সম্ভাব্য বিচ্যুতি গণনা করতে সক্ষম হন বার্লিনের জ্যোতির্বিদ জোহান জর্জ ভন সল্ডনার (সল্ডনার কঠোরভাবে নিউটনের যুক্তি ব্যবহার করেন। তাই সঠিক মানের দুই গুণ কম বা বেশি মান পাওয়া গিয়েছিল সেবার। এ সম্পর্কে আইনস্টাইন লিখেছিলেন, ‘এই বিচ্যুতির অর্ধেকের কারণ সূর্যের আকর্ষণে নিউটন ক্ষেত্রের জন্য, আর অন্য অর্ধেকের কারণ সূর্যের শূন্যস্থানে জ্যামিতিক রূপান্তর বা বক্রতা।’ )

সাধারণ আপেক্ষিকতা চূড়ান্ত সংস্করণ শেষ হওয়ার আগেই, সেই ১৯১২ সালে এই বিচ্যুতিকে একটা লেন্সের মতো ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা ভাবেন আইনস্টাইন। চোখে আলো এসে পৌঁছার আগে চোখের চশমা যেভাবে আলোকে বাঁকিয়ে দেয়, এটাও অনেকটা একই উপায়ে বিচ্যুতি ঘটায়। ১৯৩৬ সালে চেক প্রকৌশলী রুডি ম্যান্ডল আইনস্টাইনকে এক চিঠিতে লেখেন, এই মহাকর্ষ লেন্স পার্শ্ববর্তী কোনো নক্ষত্র থেকে আসা আলোকে বিবর্ধিত করতে পারে কি না। এর উত্তর ছিল, হ্যাঁ। তবে সেটা শনাক্ত করা সেকালের প্রযুক্তির নাগালে ছিল না।

বিশেষ করে, আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, এর মাধ্যমে একই বস্তুর ডাবল ইমেজের মতো কোনো অপটিক্যাল ইলিউশন কিংবা রিংয়ের মতো আলোর বিকৃতি দেখা যাবে। যেমন অনেক দূরের ছায়াপথ থেকে আসা আলো আমাদের সূর্যের কাছের পথ অতিক্রম করে যেতে থাকবে সূর্যের বাঁ ও ডান উভয় পথে। এরপর উভয় পাশের আলো আমাদের চোখে পৌঁছার আগে আবারও একত্রে মিলিত হবে। আমরা দূরের কোনো ছায়াপথের দিকে তাকালে রিংয়ের মতো একটা প্যাটার্ন দেখতে পাব। এই অপটিক্যাল ইলিউশন বা দৃষ্টিভ্রমের কারণ সাধারণ আপেক্ষিকতা। আইনস্টাইন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, ‘এই ধরনের ঘটনা সরাসরি পর্যবেক্ষণের আশা খুব বেশি নেই।’ এ ছাড়া তিনি লিখেছেন, ‘এই কাজের খুব বেশি দাম নেই। তবে বেচারা ম্যান্ডলকে এটা খুশি করবে।’

৪০ বছরের বেশি কাল পরে, ১৯৭৯ সালে এই লেন্সিংয়ের প্রথম আংশিক প্রমাণ পান ইংল্যান্ডের জরডেল ব্যাংক অবজারভেটরির ডেনিশ ওয়ালস। ডাবল কোয়াসার Q0957+561 আবিষ্কার করেন তিনি। ১৯৮৮ সালে প্রথমবার আইনস্টাইন রিং পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল MG1131+0456 থেকে আসা রেডিও উৎস। ১৯৯৭ সালে হাবল টেলিস্কোপ এবং যুক্তরাজ্যের মার্লিন রেডিও টেলিস্কোপ অ্যারে বহুদূরের ছায়াপথ 1938+666 বিশ্লেষণ করে প্রথমবার সম্পূর্ণ বৃত্তাকার আইনস্টাইন রিং শনাক্ত করতে পেরেছিল। এর মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণিত হলো আইনস্টাইনের তত্ত্ব। (রিংটি ছিল বেশ ছোট। মাত্র এক সেকেন্ড বৃত্তচাপ বা দুই মাইল দূর থেকে মোটামুটি একটা পেনির আকারের মতো দেখতে।) এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে জ্যোতির্বিদেরা সেবার উত্তেজনাটা প্রকাশ করেন এভাবে, ‘প্রথম দর্শনে এটা দেখতে কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছিল। আমরা ভেবেছিলাম, ওটা হয়তো ছবির কোনো ত্রুটি। কিন্তু পরে বোঝা গেল, একটা নিখুঁত আইনস্টাইনের রিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা!’ কথাটা বলেছেন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ান ব্রাউন। বর্তমানে আইনস্টাইনের রিং জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীদের অপরিহার্য এক অস্ত্র। বাইরের মহাকাশে প্রায় ৬৪টি কোয়াসার দ্বিগুণ, তিন গুণ এবং বহুগুণ (আইনস্টাইন লেন্সিংয়ের কারণে সৃষ্ট দৃষ্টিভ্রম), কিংবা প্ৰতি পাঁচ শ কোয়াসার পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যে মোটামুটি একটা দেখা যায়।

এমনকি ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্তবস্তুর মতো বস্তুর অদৃশ্য রূপগুলোও ‘দেখা’ যেতে পারে আলোকতরঙ্গের কারণে সৃষ্ট বিকৃতি বিশ্লেষণ করে। এই পদ্ধতিতে মহাবিশ্বে গুপ্তবস্তুর বণ্টন দেখিয়ে মানচিত্রও পাওয়া যাবে। আইনস্টাইন লেন্সিং যেহেতু বড় আর্ক বা বৃত্তচাপ সৃষ্টির মাধ্যমে (রিংয়ের পরিবর্তে) গ্যালাকটিক ক্লাস্টারগুলোকে বিকৃত করে, তাই এসব ক্লাস্টারে গুপ্তবস্তুর ঘনত্বের পরিমাণও হিসাব করা সম্ভব। ১৯৮৬ সালে প্রথমবার বড় ধরনের গ্যালাকটিক আর্ক বা বৃত্তচাপ আবিষ্কার করেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অপটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি অবজারভেটরি, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের মিডি-পাইরেনিস অবজারভেটরির জ্যোতির্বিদেরা। এরপর থেকে শতাধিক গ্যালাকটিক আর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় গ্যালাকটিক ক্লাস্টারটি হলো অ্যাবেল ২২১৮।

আইনস্টাইন লেন্স আবার মহাবিশ্বের ম্যাচোর (MACHO) পরিমাণ মাপার ক্ষেত্রেও স্বাধীন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় (ম্যাচোর মধ্যে রয়েছে মৃত নক্ষত্র, বাদামি বামন ও ধূলি মেঘ)। প্রিন্সটনের বোডান প্যাকজিনস্কি ১৯৮৬ সালে বুঝতে পারেন, ম্যাচো যদি কোনো নক্ষত্রের সামনে নিয়ে যায়, তাহলে তারা ওই নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা বিবর্ধিত করবে এবং দ্বিতীয় আরেকটি চিত্রও তৈরি করবে।

১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকটি দল এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে (এ দলের মধ্যে রয়েছে ফ্রান্সের ইআরওএস, মার্কিন-অস্ট্রেলিয়ান ম্যাচো এবং পোলিশ- আমেরিকান ওজিএলই)। এতে পাঁচ শতাধিক মাইক্রোলেন্সিংয়ের ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় (প্রত্যাশার চেয়েও এ সংখ্যা বেশি ছিল। কারণ, এসব বস্তুর কিছু ছিল নিম্ন-ভরের নক্ষত্র ও সেগুলো সত্যিকারের ম্যাচো নয়)। একই পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্যান্য নক্ষত্রের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা এক্সট্রাসোলার প্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একটা গ্রহ যেহেতু অতি ক্ষুদ্ৰ, কিন্তু শনাক্তযোগ্য মহাকর্ষীয় প্রভাব প্রয়োগ করে, তাই তাত্ত্বিকভাবে আইনস্টাইন লেন্সিং ব্যবহার করে তাদের শনাক্ত করা যায়। ইতিমধ্যে এই পদ্ধতিতে বেশ কিছু বহিঃসৌরগ্রহ হওয়ার মতো প্রার্থী শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটির অবস্থান আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কাছে।

আইনস্টাইন লেন্স ব্যবহার করে এমনকি হাবলের ধ্রুবক ও মহাজাগতিক ধ্রুবকও পরিমাপ করা যায়। হাবলের ধ্রুবক মাপা যায় একটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোয়াসার উজ্জ্বল ও ম্লান হয়ে যায়। অনেকে হয়তো আশা করতে পারে, ডাবল কোয়াসার একই বস্তুর ছবি হওয়ার কারণে সেগুলো একই হারে স্পন্দিত হতে থাকবে। আসলে এই টুইন কোয়াসার সুষমভাবে স্পন্দিত হয় না। বস্তুর এই জানা বণ্টন ব্যবহার করে সময়ের বিলম্ব গণনা করতে পারেন জ্যোতির্বিদেরা। জানা বস্তুর বণ্টনকে পৃথিবীতে তার আলো পৌছানোর মোট সময় দিয়ে ভাগ করে এ বিলম্বকাল গণনা করেন বিজ্ঞানীরা। ডাবল কোয়াসারের উজ্জ্বল হওয়ার বিলম্বকাল মেপে এরপর পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব মাপা যায়। তার রেড শিফট বা লোহিত বিচ্যুতি জেনে এরপর হাবলের ধ্রুবক গণনা করা যায়। (Q0957+561 কোয়াসারেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। পৃথিবী থেকে এই কোয়াসারের অবস্থান মোটামুটি ১৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। এরপর আরও সাতটি কোয়াসার বিশ্লেষণ করে হাবলের ধ্রুবক হিসাব করে দেখা হয়েছে। এসব গণনার ফলাফলের সঙ্গে আগে থেকে জানা ফলাফল চমৎকারভাবে মিলে গেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, সেফিড এবং টাইপ ওয়ান-এ সুপারনোভার মতো নক্ষত্রদের উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পুরোপুরি স্বতন্ত্র, যা ফলাফলগুলোকে স্বাধীনগুলো যাচাই করার সুযোগ দিয়েছিল।)

কসমোলজিক্যাল কন্সট্যান্ট বা মহাজাগতিক ধ্রুবকের হাতেই হয়তো নির্ভর করছে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ। এই পদ্ধতিতে মহাজাগতিক ধ্রুবকও মাপা যায়। এই গণনাটা কিছুটা ত্রুটিযুক্ত হলেও, তা অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে বেশ খাপ খায়। মহাবিশ্বের মোট আয়তন যেহেতু কয়েক মিলিয়ন আগে অনেক ছোট ছিল, তাই অতীতে কোয়াসার খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি I অতীতের এই কোয়াসারগুলো একসময় আইনস্টাইন লেন্স গঠন করবে। কাজেই মহাবিশ্বের বিবর্তনের বিভিন্ন সময়ে ডাবল কোয়াসারের সংখ্যা গণনা করে মহাবিশ্বের মোটামুটি আয়তন নির্ণয় করা সম্ভব। সেখান থেকে নির্ণয় করা যাবে মহাজাগতিক ধ্রুবক। এ ধ্রুবকটি মহাবিশ্বের প্রসারণকে চালিত করতে সহায়তা করে। ১৯৯৮ সালে হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিকসের জ্যোতির্বিদেরা প্রথমবার মহাজাগতিক ধ্রুবকের আসন্ন মান নির্ণয় করেন। এরপর তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন, এই ধ্রুবকের পরিমাণ সম্ভবত মহাবিশ্বের মোট বস্তু বা শক্তি উপাদানের ৬২ শতাংশের বেশি নয়। (আসল ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ফলাফলে এর পরিমাণ ৭৩ শতাংশ। )

নিজের ঘরে গুপ্তবস্তু

গুপ্তবস্তু যদি মহাবিশ্বের বিস্তৃতি ঘটায়, তাহলে কেবল মহাকাশের শীতল শূন্যস্থানেই বিদ্যমান নয় বস্তুটি। আসলে এই বস্তুকে আপনার বসার ঘরেও পাওয়া উচিত। ল্যাবরেটরিতে গুপ্তবস্তুর প্রথম কণাটি কে বা কারা প্রথম ফাঁদ পেতে আটকাবে তা নিয়ে বর্তমানে বেশ কিছুসংখ্যক গবেষক দল প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এর পুরস্কারও অনেক দামি। যে দলটি তাদের ডিটেক্টর দিয়ে গুপ্তবস্তুর কোনো কণা ধরতে পারবে, তারাই হবে নতুন ধরনের কণা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে দুই হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম কেউ।

এসব পরীক্ষার পেছনের মূল ধারণাটা হলো, বিশুদ্ধ উপাদানের (যেমন সোডিয়াম আইডাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, ফ্রেয়ন, জার্মেনিয়াম কিংবা সিলিকন) একটা বড় ধরনের ব্লক রাখা হবে, যার সঙ্গে গুপ্তবস্তুর কণাগুলো হয়তো মিথস্ক্রিয়া করবে। মাঝেমধ্যে গুপ্তবস্তুর একটা কণা হয়তো কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। তার ফলে সৃষ্টি হবে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষয়ের প্যাটার্ন। এই ক্ষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কণাগুলোর যাত্রাপথের ছবিও তোলা হবে। এরপরই কেবল গুপ্তবস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে পারবেন বিজ্ঞানীরা।

পরীক্ষকেরা বেশ সতর্কতার সঙ্গে আশাবাদী। কারণ, বর্তমানে তাঁদের যন্ত্রপাতির সংবেদনশীলতা গুপ্তবস্তু পর্যবেক্ষণের সেরা সুযোগ এনে দিয়েছে তাঁদের। আমাদের সৌরজগৎ সেকেন্ডে ২২০ কিলোমিটার বেগে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা একটা কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ গুপ্তবস্তুর ভেতর দিয়েই যাত্রা করছে আমাদের গ্রহ। পদার্থবিদদের হিসাবে, প্রতি সেকেন্ডে আমাদের বিশ্বের প্রতি বর্গমিটারে প্রবাহিত হচ্ছে এক বিলিয়ন গুপ্তবস্তুর কণা। আবার আমাদের দেহের ভেতর দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে গুপ্তবস্তু বা ডার্ক ম্যাটার।

আমরা একটা ‘গুপ্তবস্তুর বাতাসের’ মধ্যে বসবাস করলেও গবেষণাগারে গুপ্তবস্তু শনাক্তের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চরম কঠিন। কারণ, সাধারণ বস্তুর সঙ্গে গুপ্তবস্তু খুবই দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। যেমন গবেষণাগারে এক কিলোগ্রাম বস্তুর মধ্যে প্রতিবছর ০.০১ থেকে ১০টি ঘটনা খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন বিজ্ঞানীরা। অন্য কথায়, গুপ্তবস্তুর সংঘর্ষের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ঘটনাগুলো দেখতে হলে, আপনাকে এই বস্তুকে অনেক বছর ধরে সতর্কভাবে বৃহৎ পরিমাণে দেখতে হবে।

এখন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের ইউকেডিএমসি (UKDMC), স্পেনের ক্যানফ্রাঙ্কের রোজবাড (ROSEBUD), ফ্রান্সের রাস্ট্রেলের সিম্পল (SIMPLE ) এবং ফ্রান্সের ফ্রিজুসের ইডেলওয়েস (Edelweiss)-সহ অন্য কেউই এ ধরনের কোনো ঘটনা শনাক্ত করতে পারেনি। রোমের বাইরে অবস্থিত ডামা (DAMA ) নামের একটা পরীক্ষা ১৯৯৯ সালে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেবার ১০০ কিলোগ্রাম সোডিয়াম আইডাইড ব্যবহার করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। সেটিই ছিল বিশ্বের এ ধরনের সবচেয়ে বড় ডিটেক্টর। তবে অন্যান্য ডিটেক্টরও ডামার ফলাফল পুনরুৎপাদন করার চেষ্টা করতে গিয়ে কোনো কিছুই পাওয়া যায়নি। এর ফলে ডামার অনুসন্ধান নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

পদার্থবিদ ডেভিড বি ক্লিন লিখেছেন, “ডিটেক্টরটি যদি কোনো সংকেত ধরতে ও যাচাই করে থাকে, তাহলে তা হবে একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম দুর্দান্ত সাফল্য…এর ফলে আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় রহস্যটি অচিরেই সমাধান হয়ে যেতে পারে।

পদার্থবিদেরা যেমন আশা করছেন, সেভাবে যদি শিগগির গুপ্তবস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তা সুপারসিমেট্রিকেও (এবং সম্ভবত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুপারস্ট্রিং থিওরিকেও) সমর্থন জোগাবে। তখন আর কোনো অ্যাটম স্ম্যাশার ব্যবহার করতে হবে না।

সুসি (সুপারসিমেট্রিক) ডার্ক ম্যাটার

সুপারসিমেট্রির মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা কণাগুলো সম্পর্কে তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, এতে বেশ কয়েকটি প্রার্থী রয়েছে, যারা গুপ্তবস্তুকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এর মধ্যে একটা হলো নিউট্রালিনো। এটা একটা কণার পরিবার, যার মধ্যে ফোটনের সুপারপার্টনার রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, নিউট্রালিনো উপাত্তের সঙ্গে খাপ খায় বলে মনে হয়। এরা চার্জ নিরপেক্ষ ও অদৃশ্য এবং ভারীও বটে (তাই এরা মহাকর্ষের কারণে প্রভাবিত হয়)। কিন্তু এরা বেশ স্থিতিশীল। (এর কারণে এর পরিবারের যেকোনো কণার চেয়ে এর ভর সবচেয়ে কম। তাই এরা আর কোনো সর্বনিম্ন অবস্থায় ক্ষয় হতে পারে না।) সর্বশেষ ও সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, মহাবিশ্বে নিউট্রালিনোতে ভরে থাকার কথা, যা এদের গুপ্তবস্তুর জন্য একটা আদর্শ প্রার্থী করে তুলবে।

নিউট্রালিনোর একটা বড় ধরনের সুবিধা রয়েছে : হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম যেখানে মহাবিশ্বের মাত্র ৪ শতাংশ গঠন করে, সেখানে গুপ্তবস্তু কেন মহাবিশ্বের ২৩ শতাংশ বস্তু বা শক্তির উপাদান গঠন করে—সেই রহস্যের হয়তো সমাধান দেওয়া যাবে এ কণার মাধ্যমে।

স্মরণ করুন, মহাবিশ্বের বয়স যখন ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর, তখন তাপমাত্রা কমে গিয়েছিল। ফলে পরমাণুরা আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছিল না। তার আগপর্যন্ত মহাবিস্ফোরণের তীব্র তাপমাত্রার কারণে পরমাণু সংঘর্ষের মুখে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এই সময়ে প্রসারণশীল অগ্নিগোলকটি শীতল ও ঘনীভূত হতে শুরু করে এবং স্থিতিশীল ও পরিপূর্ণ পরমাণু গঠন করতে থাকে। মোটাদাগে বললে, বর্তমান কালের পরমাণুর প্রাচুর্য আসলে সেই সময়কার। এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়, মহাবিশ্বে বস্তুর প্রাচুর্য ঘটেছিল ঠিক ওই সময়ে, যখন বস্তুকণা স্থিতিশীল হওয়ার মতো যথেষ্ট শীতল হয়ে উঠেছিল মহাবিশ্ব

একই যুক্তি ব্যবহার করা যায় নিউট্রালিনোর প্রাচুর্য গণনার কাজেও। মহাবিস্ফোরণের কিছু পরেই তাপমাত্রা এতই প্রচণ্ড রকম ছিল যে নিউট্রালিনোও সংঘর্ষের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে তাপমাত্রা যথেষ্ট কমে যায়। ফলে ধ্বংস না হয়ে ধীরে ধীরে গঠিত হতে থাকে নিউট্রালিনো। নিউট্রালিনোর প্রাচুর্যতার কারণ এই আদিম যুগের ঘটনা। গণনায় দেখা যায়, নিউট্রালিনোর প্রাচুর্যতা পরমাণুর চেয়েও অনেক বেশি। আর এর সঙ্গে বাস্তবে বর্তমানের গুপ্তবস্তুর সঙ্গে বেশ মিলও আছে। কাজেই মহাবিশ্বজুড়ে গুপ্তবস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকার কারণটি ব্যাখ্যা করতে পারে সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেল।

স্লোয়ান স্কাই সার্ভে

একবিংশ শতাব্দীর অনেক অগ্রগতির পেছনে রয়েছে স্যাটেলাইটের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। কিন্তু তারপরও মানে এটাও নয় যে পৃথিবীজুড়ে থাকা অপটিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে গবেষণা বাদ দেওয়া হয়েছে। আসলে ডিজিটাল বিপ্লবের প্রভাব অপটিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপের ব্যবহারের পদ্ধতি পাল্টে দিয়েছে। পাশাপাশি কোটি কোটি ছায়াপথের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ সম্ভব করে তুলেছে। এসব নতুন প্রযুক্তির কল্যাণে টেলিস্কোপ প্রযুক্তি এখন হুট করে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপগুলো ব্যবহারের জন্য সীমিত সময়ের অনুমতি পেতে লড়াই করতে হয়েছে জ্যোতির্বিদদের। তাঁরা ঈর্ষান্বিতভাবে তাঁদের মূল্যবান সময় এসব যন্ত্রপাতি রক্ষায় ব্যয় করেছেন। আবার দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড ঠান্ডায় ও স্যাঁতসেঁতে ঘরে কাটাতে হয়েছে পুরো রাত। এ ধরনের সেকেলে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত অদক্ষও ছিল। আবার জ্যোতির্বিদদের মধ্যে তিক্ত কলহের জন্মও হতে দেখা যেত প্রায়ই। কারণ, টেলিস্কোপের ওপর ‘পুরোহিততন্ত্রের’ একচেটিয়া সময় দখলের কারণে তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন বলে মনে করতেন। ইন্টারনেট এবং উচ্চগতিসম্পন্ন কম্পিউটার আসার পর পাল্টে যেতে শুরু করে এর সবকিছু।

বর্তমানে অনেক টেলিস্কোপই পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়। হাজার হাজার মাইল দূরের অন্য মহাদেশ থেকেও এখন তা প্রোগ্রাম করতে পারেন জ্যোতির্বিদেরা। বড় ধরনের নক্ষত্র জরিপের ফলাফল ডিজিটাইজড করা যায়, তারপর ইন্টারনেটেও রাখা যায়। সেখানে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটার এসব উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে পারে। ডিজিটাল মেথডের শক্তির একটা উদাহরণ হতে পারে সেটি অ্যাট দ্য হোম (SETI@home)। যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলির ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক এই প্রজেক্টে বিভিন্ন সংকেত বিশ্লেষণ করা হয় পৃথিবীর বাইরের বুদ্ধিমান প্রাণীর কোনো লক্ষণ খুঁজে পাওয়ার জন্য। পুয়ের্তো রিকোতে অবস্থিত অ্যারিসবো রেডিও টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিজিটাল টুকরোতে পরিণত করা হয়। এরপর তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পিসিতে। এগুলো পাঠানো হয় প্রধানত অ্যামেচারদের কাছে। কোনো পিসি যখন কাজে ব্যবহৃত হয় না, তখন একটা স্ক্রিন সেভার সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বুদ্ধিমান প্রাণীর জন্য এসব উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে থাকে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এই গবেষণা দলটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় পাঁচ মিলিয়ন পিসি

আজকের মহাবিশ্ব নিয়ে ডিজিটাল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নামকরা উদাহরণ হলো স্লোয়ান স্কাই সার্ভে। রাতের আকাশ নিয়ে এখন পর্যন্ত নেওয়া সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী জরিপ এটি। আগের পালোমার স্কাই সার্ভেতে ব্যবহার করা হতো সেকেলে ফটোগ্রাফিক প্লেট। সেগুলো বিপুলসংখ্যক স্তূপ করে সংরক্ষণ করা হতো। পালোমার স্কাই সার্ভের মতো স্লোয়ান স্কাই সার্ভেতেও আকাশের স্বর্গীয় বস্তুগুলোর একটা সঠিক মানচিত্র তৈরি করা হবে। এই জরিপে দূরবর্তী ছায়াপথগুলোর ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে পাঁচটি রঙে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দশ লাখের বেশি ছায়াপথের লোহিত বিচ্যুতি। স্লোয়ান স্কাই সার্ভের ফলাফল হলো মহাবিশ্বের বৃহৎ আকারের একটি মানচিত্র, যেটি আগের যেকোনো মানচিত্রের চেয়ে কয়েক শ গুণ বড়। এটিই হবে গোটা আকাশের এক-চতুর্থাংশের নিখুঁতভাবে বিশদ একটা মানচিত্র। পাশাপাশি ১০০ মিলিয়ন স্বর্গীয় বস্তুর অবস্থান ও উজ্জ্বলতা নির্ধারণ করবে এ মানচিত্রটি। আবার এতে এক মিলিয়নের বেশি ছায়াপথের এবং প্রায় ১০০,০০০ কোয়াসারের দূরত্ব নির্ধারণ করা হবে। এ জরিপের মাধ্যমে উৎপন্ন মোট তথ্যের পরিমাণ হবে ১৫ টেরাবাইট (এক ট্রিলিয়ন বাইট)। এই তথ্যের পরিমাণ হয়ে উঠবে যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে সংরক্ষিত তথ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী।

স্লোয়ান সার্ভের কেন্দ্রস্থলটি দক্ষিণ নিউ মেক্সিকোভিত্তিক ২.৫ মিটার ব্যাসের একটি টেলিস্কোপ। এতে এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে উন্নত ক্যামেরা সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে রয়েছে ৩০টি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক লাইট সেন্সর, যার নাম সিসিডি (চার্জ কাপলড ডিভাইস)। এদের প্রতিটির মাপ ২ বর্গইঞ্চি, যা একটা শূন্যস্থানে সিল করে রাখা হয়েছে। প্রতিটি সেন্সরকে তরল নাইট্রোজেনের মাধ্যমে মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শীতল করে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৪ মিলিয়ন ছবির উপাদান। টেলিস্কোপ দিয়ে সংগৃহীত সব আলো তাৎক্ষণিকভাবে সিসিডির মাধ্যমে ডিজিটাইড করে ফেলা হয়। এরপর তা সরাসরি কম্পিউটারে পাঠানো হয় প্রক্রিয়াজাত করার জন্য। ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে কম খরচে এই জরিপে মহাবিশ্বের চমৎকার একটা ছবি তৈরি করেছে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের যে খরচ হয়েছিল, তার এক শ ভাগের মাত্র এক ভাগেই তা করা সম্ভব হয়েছে।

এই জরিপটির পর এসব ডিজিটাইজড ডেটার কিছু অংশ রাখা হয়েছে ইন্টারনেটে। এতে উঁকি দিয়ে দেখতে পারেন সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিদেরা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিভিত্তিক সম্ভাবনাকেও আমরা এভাবে কাজে লাগাতে পারি। অতীতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেকালের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপিক ডেটা ও সর্বশেষ প্রকাশিত জার্নাল তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের হাতের নাগালে ছিল না। এতে বিপুল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মেধার অপচয় হয়েছে। কিন্তু এখন ইন্টারনেটের কারণে আকাশ জরিপের ডেটা বা উপাত্ত তারা ডাউনলোড করতে পারে, পড়তে পারেন ইন্টারনেটে প্রকাশিত আর্টিকেলগুলোও। এমনকি আলোর গতিতে ওয়েবে আর্টিকেল প্রকাশও করা যায়।

এরই মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা পরিচালনার পদ্ধতি পাল্টে দিয়েছে স্লোয়ান সার্ভে। সেই সঙ্গে আছে কয়েক হাজার ছায়াপথের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পাওয়া নতুন ফলাফল। অথচ কয়েক বছর আগেও এসব ফলাফল হাতের নাগালে পাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যেমন ২০০৩ সালের মে মাসে, গুপ্তবস্তুর প্রমাণ পাওয়ার জন্য আড়াই লাখ ছায়াপথ বিশ্লেষণ করার ঘোষণা দেন স্পেন, জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী। এই বিপুল সংখ্যার মধ্যে যেসব ছায়াপথকে ঘিরে ঘুরপাক খাওয়া নক্ষত্রদের ক্লাস্টার রয়েছে, তেমন তিন হাজার ছায়াপথের দিকে মনোযোগ দেন ওই বিজ্ঞানী দল। এসব নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করতে নিউটনের গতির সূত্রগুলো ব্যবহার করে গুপ্তবস্তুর পরিমাণ হিসাব করা হলো। গুপ্তবস্তুগুলো অবশ্যই ওই কেন্দ্রীয় ছায়াপথের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে এই বিজ্ঞানী দল প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বটি বাতিল করে দিয়েছেন। (ছায়াপথগুলোতে নক্ষত্রদের খাপছাড়া কক্ষপথের ব্যাখ্যার চেষ্টায় ১৯৮৩ সালে প্রথমবার একটা বিকল্প তত্ত্বের প্রস্তাব করা হয়েছিল। নিউটনের সূত্রও সংশোধন করা হয়েছিল সে তত্ত্বে। এ তত্ত্বের অনুমান ছিল এ রকম : হয়তো গুপ্তবস্তুর আসলে অস্তিত্ব নেই, তবে নিউটনের সূত্রের একটা ত্রুটির কারণেই এ রকম খাপছাড়া কক্ষপথ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানী দলের এই আকাশ জরিপের কারণে এই তত্ত্বের প্রতি সন্দেহ দেখা দেয়।)

২০০৩ সালে জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের আরেক দল বিজ্ঞানী ঘোষণা দেন, স্লোয়ান সার্ভে ব্যবহার করে প্রতিবেশী ১ লাখ ২০ হাজার ছায়াপথ তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন। বিভিন্ন ছায়াপথ ও তাদের ভেতরে থাকা কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে সম্পর্ক উদ্ঘাটন করতে কাজটি করেছেন ওই বিজ্ঞানীরা। প্রশ্ন হলো, কোনটি প্রথম এসেছে? কৃষ্ণগহ্বর, নাকি কৃষ্ণগহ্বরের আশ্রয়দাতা ছায়াপথ? এই তদন্তের ফলাফল ইঙ্গিত করছে, ছায়াপথ ও কৃষ্ণগহ্বরের গড়ে ওঠা নিবিড়ভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সম্ভবত সেগুলো একসঙ্গে গড়ে উঠেছিল। এতে দেখা গেছে, এই জরিপ থেকে বিশ্লেষণ করা ১ লাখ ২০ হাজার ছায়াপথের মধ্যে পুরোপুরি ২০ হাজারটির ভেতর কৃষ্ণগহ্বর আছে। সেগুলো এখনো বাড়ছে (মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভেতরে থাকা কৃষ্ণগহ্বরের মতো নয়। কারণ, একে বেশ শান্তশিষ্ট বলেই মনে হয়)। এই ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ছায়াপথগুলোর ভেতরে থাকা যেসব কৃষ্ণগহ্বর এখন আকারে বাড়ছে, সেগুলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভেতরে থাকা কৃষ্ণগহ্বরের চেয়ে অনেক অনেক বড়। আবার নিজেদের ছায়াপথ থেকে তুলনামূলক ঠান্ডা গ্যাস গ্রাস করে বেড়ে উঠছে এসব কৃষ্ণগহ্বর।

তাপীয় হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ

বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসার সময় তরঙ্গের বিকৃতি ঘটে। ক্ষতিপূরণ করতে অপটিক্যাল টেলিস্কোপের আরেকটি উপায় হলো, লেজারের মাধ্যমে তা পুনরুদ্ধার করা। রাতের আকাশে নক্ষত্র মিটমিট করার পেছনে আসলে তাদের কম্পন দায়ী নয়। নক্ষত্র মিটমিট করার প্রধান কারণ বায়ুমণ্ডলের ক্ষুদ্র থার্মাল ফ্ল্যাকচুয়েশন বা তাপীয় ওঠানামা। বাইরের মহাকাশে, বায়ুমণ্ডল থেকে অনেক দূরে, আমাদের নভোচারীদের চোখে নক্ষত্রগুলো অবিরামভাবে জ্বলজ্বল করে। অবশ্য নক্ষত্রের এই মিটমিট করা রাতের আকাশে সৌন্দর্য এনে দেয়। কিন্তু মহাকাশে নভোচারীদের জন্য তা একটা জলজ্যান্ত দুঃস্বপ্নের মতো। কারণ, এর ফলে স্বর্গীয় বস্তুগুলোর একটা ঝাপসা ছবি দেখতে পান নভোচারীরা। (আমার মনে আছে, ছোটবেলায় মঙ্গল গ্রহের ঝাপসা ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবতাম, কোনোভাবে যদি এই লাল গ্রহটির ঝকঝকে একটা ছবি পাওয়া যেত। ভাবতাম, আলোকরশ্মিগুলো পুনর্বিন্যাস করে যদি বায়ুমণ্ডল থেকে শুধু বাধাগুলো দূরে করা যেত, তাহলে হয়তো উদ্ঘাটন করা সম্ভব হতো বাইরের বুদ্ধিমান প্রাণীদের গোপন রহস্যও।)

এই ঝাপসা অবস্থা বা অস্পষ্টতার ক্ষতিপূরণের একটা উপায় হচ্ছে লেজার ও উচ্চগতিসম্পন্ন কম্পিউটার ব্যবহার করে বিকৃতটা দূর করা। এ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় অ্যাডাপটিভ অপটিকস। এ ক্ষেত্রটির অগ্রদূত হার্ভার্ডে আমার ক্লাসমেট ক্লেয়ার ম্যাক্স আর তাঁর সহকর্মীরা। তিনি এখন কাজ করেছেন লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল অবজারভেটরিতে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিশাল আকৃতির ডব্লিউএম কেক টেলিস্কোপ এবং একই সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় লিক অবজারভেটরিতে তিন মিটার ব্যাসের শেন টেলিস্কোপ তাঁরা ব্যবহার করেছেন এ পদ্ধতির জন্য। বাইরের মহাকাশে একটা লেজার বিম ছুড়ে দেওয়া হলে বায়ুমণ্ডলের অতি ক্ষুদ্র ওঠা নামা পরিমাপ করা যায়। এই তথ্য কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে টেলিস্কোপের আয়নায় ক্ষুদ্র পরিমাণে সমন্বয় করা হয়। নক্ষত্রের আলোর বিকৃতির ক্ষতিপূরণ করা হয় এভাবে। বায়ুমণ্ডল থেকে আসা বাধা বা গোলমালগুলো. এ পদ্ধতিতে প্রায় বাদ দেওয়া সম্ভব।

সেই ১৯৯৬ সালে এই পদ্ধতি সফলভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এরপর থেকে গ্রহসমূহ, নক্ষত্রদের ও ছায়াপথগুলোর ঝকঝকে ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে। ১৮ ওয়াটের শক্তিসম্পন্ন একটা টিউনযোগ্য ডাই লেজার থেকে আকাশে আলো ছুড়ে দেওয়া হয় এই সিস্টেমে। লেজারটি তিন মিটার ব্যাসের টেলিস্কোপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যার ডিফরমেবল আয়না অ্যাডজাস্ট করে বায়ুমণ্ডলের বিকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো হয়। ছবিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা সিসিডি ক্যামেরায় ধরা পড়ে ও ডিজিটাইজড হয়। একটা পরিমিত বাজেটে এই সিস্টেমের মাধ্যমে যে মানের ছবি পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রায় হাবল স্পেস টেলিস্কোপের ছবির তুলনা চলে। এসব ছবিতে বাইরের গ্রহগুলোতে সূক্ষ্মভাবে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো দেখা যায়। এমনকি এ পদ্ধতি ব্যবহার করে কোয়াসারের অভ্যন্তরেও উঁকি দিয়ে দেখা সম্ভব। এটিই অপটিক্যাল টেলিস্কোপে নতুন জীবন এনে দিয়েছে।

আবার কেক টেলিস্কোপের ছবির রেজল্যুশন এই পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ গুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। হাওয়াইয়ের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি মাওয়ান কিয়া এলাকায় অবস্থিত কেক অবজারভেটরি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪ হাজার ফুট ওপরে। এতে দুটি টেলিস্কোপ আছে, যার প্রতিটির ওজন ২৭০ টন। প্রতিটি আয়না আড়াআড়ি ১০ মিটার (৩৯৪ ইঞ্চি) মাপের ৩৬টি ষড়ভুজাকৃতির টুকরো একত্রে করে তৈরি। প্রতিটি আয়না আলাদাভাবে কম্পিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ১৯৯৯ সালে একটা অ্যাডাপটিভ অপটিকস সিস্টেম কেক টু- তে ইনস্টল করা হয়েছিল। এতে একটা ছোট, ডিফরমেবল আয়না ছিল। সেকেন্ডে ৬৭০ বার আকার পরিবর্তন করতে পারে এ আয়না। এই সিস্টেমের মাধ্যমে এরই মধ্যে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা একটা কৃষ্ণগহ্বরে চারপাশে ঘুরতে থাকা নক্ষত্রদের ছবি তোলা হয়েছে। এ ছাড়া ছবি তোলা হয়েছে নেপচুন ও টাইটানের (শনির উপগ্রহ) পৃষ্ঠতলের। এমনকি এর মাধ্যমে ছবি তোলা হয়েছে পৃথিবী ১৫৩ আলোকবর্ষ দূরের একটা মাতৃনক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনরত বহিঃসৌরজাগতিক গ্রহের গ্রহণের। HD 209458-নক্ষত্রের সামনে ওই গ্রহটি এলে তার আলো যেমন ম্লান হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, বাস্তবেও পাওয়া গিয়েছিল ঠিক তাই।

রেডিও টেলিস্কোপকে একত্রে বাঁধা

কম্পিউটার বিপ্লবের কারণে রেডিও টেলিস্কোপেও নবজীবন সঞ্চার হয়েছে। অতীতে রেডিও টেলিস্কোপের ডিশের আকৃতির কারণে তাদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। টেলিস্কোপের ডিশ যত বড় হবে, মহাকাশ থেকে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যায় তত বেশি রেডিও সিগন্যাল। তবে ডিশের আকার বড় হলে তার খরচও অনেক বেড়ে যায়। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার একটা উপায় হলো, অনেকগুলো ডিশ একত্র করে সুপার রেডিও টেলিস্কোপের রেডিও সিগন্যাল সংগ্রহের সক্ষমতার নকল করা। (পৃথিবীতে একত্র করা সম্ভব এ রকম সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপটির আকার খোদ পৃথিবীর সমান। ) এর আগে রেডিও টেলিস্কোপ এভাবে একত্র করার প্রচেষ্টায় আংশিকভাবে সফল হয়েছিল জার্মানি, ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্র।

এই পদ্ধতির একটা সমস্যা হলো, বিভিন্ন রেডিও টেলিস্কোপ থেকে আসা সিগন্যালগুলো অবশ্যই সমন্বিত হতে হবে নিখুঁতভাবে। এরপর তা কম্পিউটারে পাঠাতে হবে। অতীতে এটা ছিল খুব কঠিন। তবে ইন্টারনেট ও উচ্চগতিসম্পন্ন সস্তা কম্পিউটার আসার পর, এর খরচও যথেষ্ট কমে গেছে। পৃথিবীর জন্য কার্যকর আকৃতির রেডিও টেলিস্কোপ বানানো এখন আর কোনো ফ্যান্টাসি নয়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বানানো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে উন্নত যন্ত্রটির নাম ভিএলবিএ (ভেরি লং বেসলাইন অ্যারে)। বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত দশটি অ্যানটেনার সমন্বয় এটি। জায়গাগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ওয়াশিংটন, টেক্সাস, ভার্জিন আইল্যান্ড ও হাওয়াই। প্রতিটি ভিএলবিএ স্টেশনে রয়েছে ৮২ ফুট ব্যাসের ডিশ, যার ওজন ২৪০ টন। ডিশটা ১০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু। প্রতিটি স্টেশনে প্রাপ্ত রেডিও সিগন্যালগুলো বেশ সাবধানে টেপে রেকর্ড করা হয়। পরে টেপগুলো পাঠানো হয় নিউ মেক্সিকোর সোকোরো অপারেশন সেন্টারে। ডেটাগুলো সমন্বয় ও বিশ্লেষণ করা হয় এখানেই। ৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে সিস্টেমটি অনলাইনে আনা হয় ১৯৯৩ সালে।

দশটি স্টেশন থেকে পাওয়া এসব ডেটার সমন্বয়ে কার্যকর ও বিশালাকৃতির এমন এক রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি হয়, যা ৫০০০ মাইল প্রশস্ত। এ কারণে এটি বিশ্বের অন্যতম ভালো মানের ছবি তৈরি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে দাঁড়িয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে খবরের কাগজ পড়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে একে। এরই মধ্যে কসমিক জেট ও সুপারনোভা বিস্ফোরণের মুভি তৈরি করেছে ভিএলবিএ। পাশাপাশি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বাইরের কোনো বস্তুর এযাবৎকালের সবচেয়ে নিখুঁত দূরত্বও পরিমাপ করেছে যন্ত্রটি।

ভবিষ্যতে অপটিক্যাল টেলিস্কোপগুলোতেও ইন্টারফেরোমেন্টির শক্তি ব্যবহার করা হতে পারে। অবশ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হওয়ার কারণে সেটা করা বেশ কঠিন। হাওয়াই কেক অবজারভেটরির দুটি টেলিস্কোপ থেকে অপটিক্যাল ডেটা এনে, সেগুলো ব্যতিচার ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এভাবে তৈরি হবে এই দুটো টেলিস্কোপের প্রকৃত আকৃতির চেয়ে অনেক বড় বা দানবাকৃতির একটা দুরবিন।

এগারো মাত্রার পরিমাপ

গুপ্তবস্তু ও কৃষ্ণগহ্বর অনুসন্ধান ছাড়াও স্থান ও কালের উচ্চতর মাত্রাগুলোর খোঁজ করাও পদার্থবিদদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যাপার। পার্শ্ববর্তী মহাবিশ্বের অস্তিত্ব যাচাই করতে এর চেয়ে আরও উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে অন্যতমটি করা হয়েছে বোল্ডারের ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডোতে। নিউটনের বিখ্যাত বিপরীত বর্গীয় সূত্র থেকে বিচ্যুতি মাপার চেষ্টা করেছেন সেখানকার বিজ্ঞানীরা।

নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্ব অনুযায়ী, যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গ ব্যস্তানুপাতে কমে যায়। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে মহাকর্ষ বল কমে যাবে ২-এর বর্গ বা ৪ ভাগ। এটিই স্থানের মাত্রিকতা পরিমাপ করে।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র এখন পর্যন্ত কসমোলজিক্যাল দূরত্বে ছায়াপথগুলোর বৃহত্তর ক্লাস্টারের সঙ্গে জড়িত। তবে তার মহাকর্ষ সূত্রটি ছোট দৈর্ঘ্যে পর্যাপ্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। কারণ, তা অত্যন্ত কঠিন। মহাকর্ষ বেশ দুর্বল বল হওয়ার কারণে অতিক্ষুদ্র গোলমালও পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এমনকি দুটি ছোট বস্তুর মধ্যকার মহাকর্ষ পরিমাপের সময় পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একটা ট্রাকের কারণে সৃষ্ট কম্পনও পরীক্ষাটিকে বাতিল করার জন্য যথেষ্ট।

কলোরাডোর পদার্থবিদেরা একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করেছেন, যার নাম হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেজোনেটর। যন্ত্রটি এক মিলিমিটারের ১০ ভাগের ১ ভাগ দূরত্বেও মহাকর্ষ সূত্র পরীক্ষা করে দেখতে সক্ষম। এ যন্ত্রের কারণে প্রথমবারের মতো এত ক্ষুদ্র দূরত্বে মহাকর্ষ পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়েছে। এ পরীক্ষায় একটা ভ্যাকুয়ামের মধ্যে দুটি খুব পাতলা টাংস্টেনের পাত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। দুটোর মধ্যে একটা পাত সেকেন্ডে ১০০০ সাইকেল ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পিত হচ্ছিল, যার চেহারা কিছুটা কম্পমান ডাইভিং বোর্ডের মতো। পদার্থবিদেরা এরপর দেখার চেষ্টা করলেন, শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পাতের মধ্যে কোনো কম্পন স্থানান্তরিত হয় কি না। যন্ত্রটি এতই সংবেদনশীল যে তা একটা বালুকণার ওজনের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ বলের কারণে দ্বিতীয় পাতটি গতিশীল হলে, তা-ও শনাক্ত করতে পারবে। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে কোনো বিচ্যুতি থাকলে, দ্বিতীয় পাতে সামান্য কিছু গোলমাল রেকর্ড হওয়ার কথা। তবে এক মিটারের ১০৮ মিলিয়ন ভাগের ১ ভাগে দূরত্বের মধ্যে বিশ্লেষণ করে এ ধরনের কোনো বিচ্যুতি পেলেন না পদার্থবিদেরা। ‘এখন পর্যন্ত নিউটন উতরে গেছেন।’ মন্তব্য করেছেন ইতালির ট্রেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ডি হয়েল। তিনি নেচার ম্যাগাজিনের জন্য পরীক্ষাটি বিশ্লেষণ করেছেন।

ফলটা নেতিবাচক হলেও তা মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে নিউটনের সূত্রের বিচ্যুতি যাচাইয়ের ব্যাপারে অন্য পদার্থবিদদের জন্যও আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে।

আরেক পরীক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পার্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিউটনের মহাকর্ষের ক্ষুদ্রতর বিচ্যুতিকে মিলিমিটার পর্যায়ে নয়, পারমাণবিক পর্যায়ে মেপে দেখতে চান সেখানকার পদার্থবিদেরা। সেটা করতে তাঁরা ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছেন। ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহার করে নিকেল ৫৮ ও নিকেল ৬৪-এর মধ্যে পার্থক্য মাপা হবে। এই আইসোটোপ দুটির বৈদ্যুতিক চার্জ ও রাসায়নিক ধর্ম একই রকম। কিন্তু একটা আইসোটোপে অন্যটির চেয়ে ছয়টি নিউট্রন বেশি। তাত্ত্বিকভাবে, তাদের একমাত্র পার্থক্য তাদের ওজনে।

এই বিজ্ঞানীরা একটা ক্যাসিমির ডিভাইস তৈরিরও পরিকল্পনা করছেন, যেখানে দুই সেট চার্জ নিরপেক্ষ পাত থাকবে। পাত দুটো বানানো হবে এই আইসোটোপ দিয়ে। সাধারণত এই পাতগুলো ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে রাখা হলে, কিছুই ঘটে না। কারণ, সেখানে কোনো চার্জ নেই। কিন্তু তাদের পরস্পরের খুব কাছে আনা হলে ক্যাসিমির ইফেক্ট ঘটতে দেখা যায়। সে সময় পাত দুটি সামান্য আকর্ষণ করে। এটি এমন এক প্রভাব, যাকে ল্যাবরেটরিতে মাপা যায়। কিন্তু প্রতি সেট সমান্তরাল পাত যেহেতু ভিন্ন ধরনের নিকেলের আইসোটোপ দিয়ে তৈরি, তাই তাদের আকর্ষণ কিছু ভিন্ন রকম হবে। আর সেটা নির্ভর করবে তাদের মহাকর্ষের ওপর।

ক্যাসিমির ইফেক্টকে সর্বাধিক করতে পাতগুলোকে পরস্পরের খুবই কাছাকাছি আনতে হবে। (এই প্রভাবের পরিমাণ তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বিপরীত চতুর্থ ঘাতের সমান। কাজেই পাত দুটো যত কাছে আনা হবে, তাদের আকর্ষণও বাড়তে থাকে তত দ্রুত।) পার্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদেরা ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহার করে পাত দুটোকে পারমাণবিক দূরত্বে আলাদা করে রাখবেন। অত্যাধুনিক মাইক্রো ইলেকট্রোমেকানিক্যাল টরসন অসিলেটর ব্যবহার করে পাতগুলোর অতিক্ষুদ্র দোলন মাপা হবে। নিকেল ৫৮ ও নিকেল ৬৪ পাতের মধ্যে যেকোনো পার্থক্যের জন্য মহাকর্ষকে দায়ী করা যায়। এভাবে নিউটনের গতির সূত্রগুলোর বিচ্যুতি পারমাণবিক দূরত্বে মাপার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিউটনের বিখ্যাত বিপরীত বর্গীয় সূত্রে কোনো বিচ্যুতি খুঁজে পাওয়া গেলে তা হয়তো মহাবিশ্বে উচ্চতর মাত্রার উপস্থিতির ইঙ্গিতও হতে পারে। এমনও হতে পারে, সেই মাত্রাগুলো আমাদের মহাবিশ্ব থেকে কোনো পরমাণুর আকারে আলাদা হয়ে আছে।

লার্জ হ্যার্ডন কলায়ডার

কিন্তু যে যন্ত্রটি এ রকম অনেক প্রশ্নের উত্তর জোগানোর সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা এলএইচসি (লার্জ হ্যাডন কলায়ডার)। সুইজারল্যান্ডের জেনেভার কাছে বিখ্যাত সার্ন (CERN) নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরির কাছে এর অবস্থান। আমাদের বিশ্বে প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত অদ্ভুত ধরনের বস্তু নিয়ে আগের পরীক্ষাগুলোর চেয়ে এটি বেশ আলাদা। এসব বস্তু সরাসরি ল্যাবরেটরিতে তৈরি করার জন্য এলএইচসির শক্তি যথেষ্ট। এইএইচসি অতি ক্ষুদ্র দূরত্বে অনুসন্ধান চালাতে সক্ষম। যার পরিসর ১০^-১৯ মিটার পর্যন্ত কিংবা একটা প্রোটনের চেয়ে ১০ হাজার ভাগ ছোট। আবার মহাবিস্ফোরণের পর থেকে যে তাপমাত্রা আর দেখা যায় না, তা-ও সৃষ্টি করতে পারবে এলএইচসি। ‘পদার্থবিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে প্রকৃতির আস্তিনে নতুন কোনো কিছু লুকানো আছে, এসব সংঘর্ষে সেগুলো অবশ্যই উন্মোচিত হবে। হয়তো হিগস বোসন নামের অদ্ভুত একটা কণা, সুপারসিমেট্রি নামের এক বিস্ময়কর প্রভাবের প্রমাণ কিংবা হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত কিছুও ঘটতে পারে, যা তাত্ত্বিক কণা পদার্থবিজ্ঞান তছনছ করে দেবে।’ এমনটিই লিখেছেন সার্নের সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল এবং বর্তমানে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রেসিডেন্ট ক্রিস লিওয়েলিন স্মিথ। এরই মধ্যে সার্নের সরঞ্জামগুলোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাত হাজার, যার পরিমাণ এই গ্রহের সব পরীক্ষামূলক কণা পদার্থবিদদের অর্ধেকের বেশি। এদের মধ্যে অনেকেই এলএইচসির পরীক্ষার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

এলএইচসি একটা বৃত্তাকার শক্তিশালী যন্ত্র, যার ব্যাস ২৭ কিলোমিটার। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বেশ কয়েকটি শহরকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলার জন্য এই দৈর্ঘ্য যথেষ্ট। এর লম্বা সুড়ঙ্গ ফ্রান্স-সুইস সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত। এলএইচসি এত ব্যয়বহুল যে এটা বানানোর জন্য সহযোগিতা নিতে হয়েছে বেশ কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশের। ২০০৮ সালে এটা চালু হয়। এর বৃত্তাকার পাইপ বরবার শক্তিশালী চুম্বক দিয়ে সাজানো, যা প্রোটনের একটা বিমকে ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চালিত হতে বাধ্য করে। এভাবে তাদের শক্তি ১৪ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টে না পৌঁছা পর্যন্ত তা সঞ্চালিত করা হয়।

যন্ত্রটিতে একটা বড় ধরনের বৃত্তাকার ভ্যাকুয়াম চেম্বার রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে বিশাল চুম্বক, যা যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য বরাবর বেশ কায়দা করে বসানো। শক্তিশালী বিমকে বৃত্তাকার পথে বাঁকানোর জন্য এই ব্যবস্থা। কণাগুলো টিউবের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চেম্বারের মধ্যে শক্তি ঢোকানো হয়, তাতে প্রোটনের বেগ বৃদ্ধি করে। বিমটি শেষ পর্যন্ত যখন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে, তখন সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ বিকিরণের বিস্ফোরণ বেরিয়ে আসে। এরপর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট টুকরোগুলো ডিটেক্টরের ব্যাটারির মাধ্যমে ছবি তোলা হয়। এভাবে অনুসন্ধান করা হয় নতুন, অদ্ভুত অতিপারমাণবিক কণার প্রমাণ।

সত্যিকার অর্থেই এলএইচসি দানবীয় এক যন্ত্র। লাইগো এবং লিসা যদি হয় সংবেদনশীলতার প্রতীক, তাহলে এলএইচসি হলো চূড়ান্ত শক্তিমত্তার প্রতীক। এর শক্তিশালী চুম্বক, যা প্রোটনকে বৃত্তচাপে বাঁকাতে পারে, সেটি ৮.৩ টেসলা ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে, যা আসলে পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ১ লাখ ৬০ হাজার গুণ বেশি। এ রকম দানবীয় চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে ১২ হাজার অ্যাম্পিয়ারের বৈদ্যুতিক প্রবাহকে এক সারি কয়েলে আনেন পদার্থবিদেরা। তাপমাত্রা নামিয়ে আনা হয় মাইনাস ২৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখানে কয়েলগুলো সব ধরনের রোধ হারিয়ে সুপারকন্ডাক্টিংয়ে পরিণত হয়। সব মিলিয়ে এতে ১ হাজার ২৩২টি ১৫ মিটার লম্বা চুম্বক রয়েছে, যেগুলো পুরো যন্ত্রটির পরিধির ৮৫ শতাংশ জায়গাজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রোটনগুলো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার আগপর্যন্ত আলোর গতির ৯৯.৯৯৯৯৯৯ শতাংশ গতিতে ত্বারিত হয়। এতে সেকেন্ডে কয়েক বিলিয়ন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করতে ও অধরা অতিপারমাণবিক কণা খুঁজে বের করতে সেখানে বিশালাকৃতির অনেকগুলো ডিটেক্টর স্থাপন করা আছে (এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির আকার ছয়তলা বিল্ডিংয়ের সমান)।

ক্রিস লিওয়েলিন স্মিথ আগেই উল্লেখ করেছেন, এলএইচসির একটা লক্ষ্য ছিল, অধরা কণা হিগস বোসন খুঁজে বের করা। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের এই সর্বশেষ খণ্ডটিই এতকাল অধরা ছিল। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কণাতত্ত্বে স্বতঃস্ফূর্ত সিমেট্রি ব্রেকিংয়ের জন্য এই কণাটি দায়ী। আবার কোয়ান্টাম জগতে ভরেরও জন্ম দেয় হিগস বোসন কণা। হিসেবে দেখা গেছে, হিগস বোসন কণার ভর ১১৫ থেকে ২০০ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের মাঝামাঝি (অন্যদিকে প্রোটনের ভর প্রায় ১ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট।) (যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ফার্মিল্যাবের বাইরে অবস্থিত টেভাট্রন নামের এর চেয়ে অনেক ছোট আকারের যন্ত্রটি হয়তো এই অধরা হিগস বোসন কণা আবিষ্কারের প্রথম অ্যাকসিলারেটর হওয়ার কৃতিত্ব নিজের ঝুলিতে নিতে পারত। টেভাট্রন পরিকল্পনামতো কাজ শুরু করলে সেখানে ১০ হাজারের হিগস বোসন তৈরি করা যেত। তবে এর চেয়ে এলএইচসিতে সাত গুণ বেশি শক্তি দিয়ে কণা তৈরি করা হয়। ১৪ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট নিয়ে কাজ করলে এলএইচসিকে পরিণত করা যাবে হিগস বোসন তৈরির একটা কারখানায়। কারণ, এতে প্রোটনের সংঘর্ষে কয়েক মিলিয়ন হিগস বোসন তৈরি হবে।)

এলএইচসির আরেক লক্ষ্য, মহাবিস্ফোরণের পর থেকে যে পরিস্থিতি আর দেখা যায়নি, তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। পদার্থবিদদের বিশ্বাস, মহাবিস্ফোরণ ছিল চরমভাবে উত্তপ্ত কোয়ার্ক ও গ্লুয়নের আলগা একটা জোট। একে বলা হয় কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা। আমাদের মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসার প্রথম ১০ মাইক্রোসেকেন্ড পর্যন্ত এই কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমার আধিপত্য ছিল। এলএইচসিতে নিউক্লিওকে ১.১ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি দিয়ে সংঘর্ষ ঘটানো যায়। এই অতিমাত্রার সংঘর্ষে চার শ প্রোটন ও নিউট্রন ‘গলে’ বা ভেঙে যেতে পারে। ফলে কোয়ার্কগুলো মুক্ত হয়ে পরিণত হয় এই উত্তপ্ত প্লাজমায়। এই পদ্ধতিতে কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমার নিখুঁত পরীক্ষাগুলো গবেষণাগারে করার ফলে কসমোলজি পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞানের চেয়ে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে পরিণত হয়ে উঠতে পারে।

এমনও আশা আছে যে এলএইচসিতে চমৎকার শক্তিতে প্রোটনদের মধ্যে বিপুল বেগের সংঘর্ষের কারণে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষের ভেতর হয়তো মিনি ব্ল্যাকহোলও খুঁজে পাওয়া যাবে (সপ্তম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে)। স্বাভাবিকভাবে প্ল্যাঙ্ক শক্তিতে কোয়ান্টাম কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি হওয়ার কথা। অবশ্য এলএইচসির শক্তির চেয়ে কোয়াড্রিলিয়ন গুণ বেশি। কিন্তু একটা সমান্তরাল মহাবিশ্ব যদি আমাদের মহাবিশ্বের এক মিলিমিটার দূরত্বের মধ্যেই থাকে, তাহলে এটা এই শক্তি কমিয়ে দেবে। সেখানে কোয়ান্টাম মহাকর্ষীয় প্রভাব পরিমাপযোগ্য। ফলে মিনি কৃষ্ণগহ্বরগুলো এলএইচসির হাতের নাগালে চলে আসবে।

সবশেষে এলএইচসি হয়তো সুপারসিমেট্রির প্রমাণও খুঁজে পাবে। সেটি ঘটলে তা হবে কণা পদার্থবিজ্ঞানে ঐতিহাসিকভাবে বড় ধরনের সাফল্য। এসব কণা সঙ্গী প্রকৃতিতে যেসব কণা দেখি, সেসব সাধারণ কণা বলে বিশ্বাস করা হয়। অবশ্য স্ট্রিং থিওরি ও সুপারসিমেট্রি ভবিষ্যদ্বাণী করে, প্রতিটি অতিপারমাণবিক কণার একটা টুইন বা যমজ আছে, তবে তাদের স্পিন বা ঘূর্ণন আলাদা। প্রকৃতিতে সুপারসিমেট্রি কখনো দেখা যায়নি। এর কারণ সম্ভবত আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো তাদের শনাক্তের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

সুপার পার্টিকেলের অস্তিত্ব দুটি বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তর জোগাতে সহায়তা করবে। প্রথমটি হলো, স্ট্রিং থিওরি কি সঠিক? স্ট্রিং বা তন্তুগুলো সরাসরি শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হলেও, স্ট্রিং থিওরি লোয়ার অক্টাভ বা রেজোনেন্স শনাক্ত করা হয়তো সম্ভব। কণাগুলো যদি আবিষ্কৃত হয়, তাহলে স্ট্রিং থিওরিকে পরীক্ষামূলকভাবে ন্যায়সঙ্গতা দেওয়ার পক্ষে এটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে (অবশ্য এটিও এই তত্ত্বটির সঠিকতার সরাসরি প্রমাণ নয়)।

দ্বিতীয়ত, এটি হয়তো গুপ্তবস্তুর জন্য সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনোনীত প্রার্থীর জোগান দেবে। গুপ্তবস্তুতে যদি অতিপারমাণবিক কণা থাকে, তাহলে সেগুলো অবশ্যই স্থিতিশীল এবং চার্জ নিরপেক্ষ হবে (নইলে তারা দৃশ্যমান হতো)। পাশাপাশি মহাকর্ষীয়ভাবেও তাদের অবশ্যই মিথস্ক্রিয়া করতে হবে। এই তিনটি ধর্মই স্ট্রিং থিওরির অনুমান করা কণার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

চালু করার পর থেকে এলএইচসিই হয়ে উঠে সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর বা কণাত্বরক যন্ত্র। তবে বেশির ভাগ পদার্থবিদের কাছে এলএইচসি ছিল এককালে দ্বিতীয় পছন্দ। সেই ১৯৮০-এর দশকে সুপারকন্ডাক্টিং সুপারকলায়ডার বা এসএসসির অনুমোদন দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান। দানবীয় এই যন্ত্রটির পরিধি ছিল ৫০ মাইল। টেক্সাসের ডালাসে বানানোর কাজ শুরু হয়েছিল যন্ত্রটি। কাজ শেষ হলে এসএসসির কাছে একটা বামনে পরিণত হতো এলএইচসি। এলএইচসিতে কণাগুলোর সংঘর্ষ হয় ১৪ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে। অন্যদিকে এসএসসির ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে সেটি ৪০ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তিতে সংঘর্ষের সৃষ্টি করতে পারে। শুরুতে অনুমোদন পেলেও চূড়ান্ত শুনানির দিনে, হুট করে প্রজেক্টটি বাতিল করে দেয় মার্কিন কংগ্রেস। হাই এনার্জি পদার্থবিদ্যার জন্য এটা ছিল ভীষণ এক আঘাত। ফলে এই ফিল্ডের একটা গোটা প্রজন্ম হতাশ হয়ে পড়ে।

প্রাথমিকভাবে বিতর্কটির বিষয় ছিল ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে যন্ত্র এবং বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক অগ্রাধিকার সম্পর্কে। বৈজ্ঞানিক মহল নিজেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসএসসি নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিছু পদার্থবিদের দাবি ছিল, এসএসসি হয়তো তাদের নিজেদের গবেষণার অর্থ বরাদ্দও কেড়ে নিতে পারে। বিতর্কটা একসময় এতই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে নিউইয়র্ক টাইমস এ ‘বিগ সায়েন্স’ ‘স্মল সায়েন্স’কে গলাটিপে হত্যা করার মতো বিপদ সম্পর্কে একটা সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। (তবে সেখানে উল্লেখ করা যুক্তিগুলো বিভ্রান্তিকর ছিল। কারণ, এসএসসির বাজেট এবং স্মল সায়েন্সের বাজেট আসে ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে। এখানে আসলে সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্পেস স্টেশন। কারণ, এখানকার অনেক বিজ্ঞানী মনে করেছিলেন, এতে আসলে অর্থের অপচয় হবে। )

কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে বোঝা যায়, আসলে বিতর্কটিতে স্রেফ জনগণকে এভাবে বোঝানোর জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এর পেছনে আরেকটা কারণও ছিল। মার্কিন পদার্থবিজ্ঞান এই দানবীয় অ্যাটম স্ম্যাশার বানানোর জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন পেয়েছিল। কারণ, রাশিয়ানরাও সে সময় একই ধরনের একটা যন্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছিল। রাশিয়ানরা আসলে ইউএনকে (UNK) অ্যাকসিলারেটর বানাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এসএসসিকে টেক্কা দিতে। তাতে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল মার্কিন জাতীয় মর্যাদা আর সম্মান। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ভেস্তে গেল তাদের এই যন্ত্র বানানোর পরিকল্পনাও। তারপর সেই হাওয়া ধীরে ধীরে এসে লেগেছিল এসএসসি কর্মসূচির পালেও।

টেবিলটপ অ্যাকসিলারেটর

বর্তমান প্রজন্মের কণাত্বরক যন্ত্রের মাধ্যমে পদার্থবিদেরা পর্যায়ক্রমে শক্তির আয়ত্তসাধ্য উচ্চতর সীমায় পৌছে যাচ্ছিলেন। সেখানে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এলএইচসির কাছে অনেক আধুনিক শহরই আয়তনে ছোট হয়ে পড়েছে। এলএইচসি এত বিশাল যে শুধু বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে গঠিত বড় ধরনের সংঘ তা বানানোর সামর্থ্য রাখে। তাই প্রচলিত কণাত্বরক যন্ত্রের বাধাগুলো এড়াতে চাইলে নতুন আইডিয়া ও নীতির প্রয়োজন। কণা পদার্থবিদদের জন্য মহামূল্যবান ব্যাপার হলো, একটা টেবিলটপ অ্যাকসিলারেটর বানানো। প্রচলিত অ্যাকসিলারেটরের আকার ও ব্যয়ের ভগ্নাংশের মধ্যেই কয়েক বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির বিম তৈরি করতে পারবে এসব টেবিলটপ কণাত্বরক যন্ত্ৰ।

সমস্যাটি বুঝতে হলে একটা রিলে রেসের কথা কল্পনা করুন। সেখানে একটা অনেক বড় বৃত্তাকার রেস ট্র্যাকের মধ্যে ছড়িয়ে থাকেন রানাররা। ট্র্যাকের চারপাশে দৌড়াতে দৌড়াতে একজন আরেকজনের সঙ্গে লাঠি বিনিময় করেন। এখন কল্পনা করুন, এক রানারের কাছ থেকে আরেক রানারের কাছে প্রতিবার লাঠি হাতবদল হওয়ার সময় রানাররা অতিরিক্ত শক্তির ঝলক পাচ্ছেন। কাজেই ট্র্যাক বরাবর ধারাবাহিকভাবে দ্রুত বেগে দৌড়াতে পারছেন তাঁরা।

পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। এখানে লাঠিতে থাকে অতিপারমাণবিক কণাদের বিম, যারা বৃত্তাকার পথের চারদিকে ঘুরছে। প্রতিবার বিমটি এক রানার থেকে আরেকজনের কাছে হাতবদল হওয়ার সময় বিমটি একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির (আরএফ) শক্তির ইনজেকশন পাচ্ছে। তাতে তা ত্বারিত হচ্ছে আগের চেয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে। আসলে গত অর্ধ শতক ধরে পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর বানানো হতো ঠিক এভাবেই। প্রচলিত পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটরের সমস্যা হলো, আমরা আরএফের শক্তির সীমায় আঘাত করছি, যা অ্যাকসিলারেটরটি চালাতে ব্যবহার করা যায়।

এই দুরূহ সমস্যা সমাধানে শক্তিকে বিমে রূপান্তরের জন্য একেবারে ভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন শক্তিশালী লেজার বিম, সূচকীয় হারে যার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। লেজার লাইটের একটা সুবিধা হলো, এটা কোহেরেন্ট বা আসঞ্জনশীল। অর্থাৎ আলোর সবগুলো তরঙ্গ একটা নিখুঁত ঐকতানে স্পন্দিত হয়। ফলে এর মাধ্যমে অত্যন্ত শক্তিশালী বিম তৈরি করা সম্ভব। বর্তমানে লেজার বিম অতি অল্প সময়ে ট্রিলিয়ন ওয়ান (টেরাওয়াট) শক্তি উৎপাদন করতে পারে। (বিপরীতে একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট মাত্র বিলিয়ন ওয়াটের একটা ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদন করতে পারে।) এক হাজার ট্রিলিয়ন ওয়াট (এক কোয়াড্রিলিয়ন ওয়াট বা এক পেটাওয়াট) উৎপাদন করতে পারার মতো লেজারও এখন সহজলভ্য হয়ে উঠছে।

লেজার অ্যাকসিলারেটর নিচের নীতি অনুযায়ী কাজ করে। প্লাজমা গ্যাস (আয়নিত পরমাণুদের জোট) তৈরির জন্য লেজার লাইট যথেষ্ট উত্তপ্ত। এই প্লাজমা গ্যাস এরপর তরঙ্গের মতো আন্দোলনে উচ্চগতিতে চলাচল করে। অনেকটা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো। এবার এই প্লাজমা তরঙ্গের মাধ্যমে সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যে অতিপারমাণবিক কণাদের একটা বিম সবেগে ছুটে আসে। আরও বেশি লেজার শক্তি ঢুকিয়ে প্লাজমা তরঙ্গটি দ্রুতবেগে ছুটতে থাকে। এতে তার ওপরে সবেগে ছুটতে কণাদের বিমের শক্তিও বাড়িয়ে দেয়। সম্প্রতি একটা ৫০ টেরাওয়াট লেজার একটা কঠিন লক্ষ্যবস্তুতে ছুড়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের রাদারফোর্ড অ্যাপলটন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা প্রোটনের একটা বিম তৈরি করেছেন। তাতে ওই লক্ষ্যবস্তু থেকে ৪০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (MeV) শক্তির একটা কোলিমেটেড বিম বা নিখুঁতভাবে সমান্তরাল রশ্মি পাওয়া গেছে। এদিকে এক মিলিমিটারের বেশি দূরত্বে ইলেকট্রনদের ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টে অ্যাকসিলারেট করেছেন প্যারিসের ইকোল পলিটেকনিকের পদার্থবিদেরা।

এখন পর্যন্ত যেসব লেজার অ্যাকসিলারেটর বানানো হয়েছে, সেগুলো বেশ ছোট ও খুব বেশি শক্তিশালী নয়। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ধরে নিন, অ্যাকসিলারেটরটিকে এমনভাবে প্রসারিত করা সম্ভব, যাতে সেটি এক মিলিমিটার নয়, পুরো এক মিটারের মধ্যে চালানো যায়। তাহলে এক মিটার দূরত্বে এই যন্ত্রটি ইলেকট্রনকে ২০০ গিগা ইলেকট্রন ভোল্টে অ্যাকসিলারেট করতে পারবে। তার মাধ্যমে টেবিলটপ অ্যাকসিলারেটরের লক্ষ্য অর্জিত হবে। এ ব্যাপারে আরেকটা মাইলফলকে পৌঁছানো সম্ভব হয় ২০০১ সালে। সেবার এসএলএসির (স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাকসিলারেটর সেন্টার) পদার্থবিদেরা ইলেকট্রনকে ১.৪ মিটার দূরত্বের মধ্যে অ্যাকসিলারেট করতে পেরেছিলেন। লেজার বিম ব্যবহারের বদলে চার্জিত কণার একটা বিম ঢুকিয়ে একটা প্লাজমা ওয়েভ তৈরি করেন ওই বিজ্ঞানীরা। এর মাধ্যমে তাদের প্রাপ্ত শক্তি কম হলেও, এতে প্রমাণিত হলো, প্লাজমা ওয়েভ কণাদের এক মিটার দূরত্বের মধ্যে অ্যাকসিলারেট করতে পারে।

গবেষণার এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটির উন্নয়ন খুব দ্রুতগতিতে ঘটছে। এসব অ্যাকসিলারেটরের মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ প্রতি পাঁচ বছরে ১০ গুণ করে বাড়ছে। এই হারে চলতে থাকলে হয়তো টেবিলটপ অ্যাকসিলারেটরের একটা প্রোটোটাইপ হাতের নাগালে চলে আসবে। এতে সফল হলে এলএইচসিকে হয় সর্বশেষ ডাইনোসরের মতো বলে মনে হবে। অবশ্য সম্ভাবনাময় হলেও এ রকম টেবিলটপ অ্যাকসিলারেটরের পথে এখানে অবশ্যই অনেক বাধা রয়েছে। অনির্ভরযোগ্য মহাসাগরের অনির্ভরযোগ্য ঢেউয়ের মাথায় একজন সার্ফারকে যেভাবে ‘মুছে ফেলে’, বিমটিকেও সেভাবে যথাযথভাবে প্লাজমা ওয়েভের পিঠে চড়ানো কঠিন (সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিমকে ফোকাস করা এবং তার স্থিতিশীলতা ও তীব্রতা বজায় রাখা)। কিন্তু এসব সমস্যা পেরোনো কঠিন কিছু নয় বলে মনে হয়।

ভবিষ্যৎ

স্ট্রিং থিওরি প্রমাণের ক্ষেত্রে কিছু অনিশ্চয়তা এখনো রয়েছে। এডওয়ার্ড উইটেন এখনো আশা করে আছেন, মহাবিস্ফোরণের ঠিক তাৎক্ষণিক মুহূর্তে মহাবিশ্ব এত দ্রুতবেগে প্রসারিত হয় যে হয়তো একটা স্ট্রিংও এর সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়েছে। তাই বিশাল আকৃতির একটা স্ট্রিং মহাকাশে বিস্তৃত হয়ে থাকার কথা। তিনি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বলেন, ‘কিছুটা কল্পিত হলেও, স্ট্রিং থিওরিকে নিশ্চিত করতে এটাই আমার প্রিয় দৃশ্য। কারণ, টেলিস্কোপে স্ট্রিং দেখার মতো অন্য আর কোনো কিছুই এই বিষয়টি নাটকীয়ভাবে মীমাংসা করতে পারবে না।

ব্রায়ান গ্রিন পরীক্ষামূলক উপাত্তের পাঁচটি সম্ভাব্য উদাহরণ দিয়েছে, যেগুলো হয়তো স্ট্রিং থিওরিকে নিশ্চিত করতে পারবে। কিংবা অন্তত একটা বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে পারবে :

১. অধরা ও ভুতুড়ে নিউট্রিনোর ক্ষুদ্র পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটিই হয়তো স্ট্রিং থিওরিকে ব্যাখ্যা করবে।

২. স্ট্যান্ডার্ড মডেলের যেসব ছোট ছোট লঙ্ঘন খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলো বিন্দু কণা পদার্থবিজ্ঞানকে লঙ্ঘন করতে পারে। যেমন নির্দিষ্ট অতি পারমাণবিক কণাদের ক্ষয়।

৩. পরীক্ষামূলকভাবে হয়তো নতুন কোনো দূরপাল্লার বল (মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল ছাড়া অন্য কিছু) পাওয়া যাবে, যা ক্যালাবি-ইয়াউ মেনিফোল্ডের একটা নির্দিষ্ট নির্বাচনের ইঙ্গিত দিতে পারে।

৪. গুপ্তবস্তুর কণা হয়তো গবেষণাগারে পাওয়া যাবে। একে স্ট্রিং থিওরির ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

৫. মহাবিশ্বে ডার্ক এনার্জি বা গুপ্তশক্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়তো সক্ষম হতে পারে স্ট্রিং থিওরি।

আমার নিজস্ব মত হলো, স্ট্রিং থিওরির যাচাইকরণ হয়তো পরীক্ষা থেকে না এসে, তা পুরোপুরি বিশুদ্ধ গণিত থেকেও আসতে পারে। স্ট্রিং থিওরিকে মনে করা হয় থিওরি অব এভরিথিং বা সার্বিক তত্ত্ব। তাই এ তত্ত্বটিকে দৈনন্দিন শক্তিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক বিষয়গুলোর তত্ত্বও হতে হবে। কাজেই আমরা যদি শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটি পুরোপুরি সমাধান করতে পারি, তাহলে তা দিয়ে শুধু দূরের মহাকাশের বিচিত্র বস্তুই নয়, বরং সাধারণ বস্তুর ধর্মও নির্ণয় করতে পারা উচিত। যেমন স্ট্রিং থিওরি যদি প্রথম নীতি থেকে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের ভর নির্ণয় করতে পারে, তাহলে সেটি হবে প্রথম মাত্রার সফলতা। পদার্থবিজ্ঞানের সব মডেলে (স্ট্রিং থিওরি বাদে) এসব পরিচিতি কণার ভর হাতে-কলমে নির্ণয় করা হয়েছে। সেই অর্থে এই তত্ত্বটি যাচাই করতে আমাদের এলএইচসির প্রয়োজন হয় না। কারণ, অনেকগুলো অতিপারমাণবিক কণার ভর আমরা ইতিমধ্যেই জানি। এদের সবগুলো স্ট্রিং থিওরি দিয়ে কোনো সমন্বয়যোগ্য প্যারামিটার ছাড়াই নির্ধারিত হওয়া উচিত। আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, বিশুদ্ধ গাণিতিক নির্মাণের মাধ্যমে আমরা ধারণা ও সূত্র আবিষ্কার করতে পারি…যা প্রাকৃতিক ঘটনা বোঝার জন্য মূল চাবিকাঠির জোগান দেয়। অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো উপযুক্ত গাণিতিক ধারণাগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু তা থেকে সন্দেহাতীতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।…কাজেই নির্দিষ্ট অর্থে বলা যায়, আমি সত্য বলে মানি যে বিশুদ্ধ চিন্তা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে, যেমনটি প্রাচীনকালের মানুষেরা স্বপ্ন দেখেছিলেন।’

এ কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে হয়তো এম-থিওরি (কিংবা যে থিওরিটি আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিকে নিয়ে যাবে) মহাবিশ্বের সব বুদ্ধিমান প্রাণের জন্য চূড়ান্ত যাত্রা সম্ভব করে তুলবে। পাশাপাশি সম্ভব করে তুলবে আজ থেকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর পর আমাদের মৃত মহাবিশ্ব থেকে নতুন কোনো বসতির দিকে পালিয়ে যেতে।

তথ্যনির্দেশ

ম্যাচো : ম্যাসিভ কমপ্যাক্ট হ্যালো অবজেক্ট (MACHO)।

এলএইচসি : সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরের বাইরে অবস্থিত বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র বা লার্জ হ্যাড্রন কলায়ডারের (এলএইচসি) তুলনায় যা কোয়াড্রিলিয়ন গুণ বেশি শক্তি অর্জন। এলএইচসি প্রোটনকে বিশালাকৃতির এই ডোনাটের মধ্যে দোলাতে পারে, যতক্ষণ না তারা কয়েক ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টে পৌঁছায়। মহাবিস্ফোরণের পর এত শক্তি আর দেখা যায়নি। তারপরও এই দানবীয় যন্ত্রটি যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে, তা প্ল্যাঙ্ক শক্তির তুলনায় অনেক গুণ কম। এলএইচসির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল হিগস বোসন খুঁজে বের করা। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে এটিই সর্বশেষ কণা। জিগস পাজলের এটিই ছিল শেষ খণ্ড।

হিগস বোসন : হিগস-বোসন কণাটি একসময় গড পার্টিকেল বা ঈশ্বর- কণা নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছিল। ২০০৮ সালে সুইজারল্যান্ডের মাটির নিচে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পরিধির সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তাতে বসানো হয় লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার বা এলএইচসি। সেখানে আলোর গতিতে ধাবমান দুটি বিপরীতমুখী প্রোটনের মধ্যে সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি আর অসংখ্য অতিপারমাণবিক কণা। সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা খোঁজ পান বহু কাঙ্ক্ষিত হিগস-বোসন কণা। ২০১২ সালের ৪ জুলাই সার্ন এ কণা আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়।

লোহিত বিচ্যুতি : ডপলার প্রভাব বা ইফেক্টের কারণে যে নক্ষত্র আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার থেকে আসা আলো বর্ণালি রেখায় লাল রঙের দিকে সরে যায়। একেই লোহিত বিচ্যুতি বা রক্তিম স্থানান্তর বলে। অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ক্রিস্টিয়ান ডপলার শব্দতরঙ্গের জন্য ডপলার প্রভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরে তাঁর ব্যাখ্যাটি আলোতরঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রয়োগে সফলতা পাওয়া যায়।