২. প্যারাডক্সিক্যাল মহাবিশ্ব

সৃষ্টির সময়ে আমি উপস্থিত থাকলে, মহাবিশ্ব আরও ভালোভাবে সাজাতে কিছু দরকারি ইঙ্গিত দিতাম। —আলফোনস দ্য ওয়াইজ

.

নিকুচি করি এই সৌরজগতের। বিশ্রী সব আলো; গ্রহগুলোও অনেক দূরে দূরে; বিরক্তিকর ধূমকেতু, দুর্বল সব কৌশল; এর চেয়ে আমিই ভালো (মহাবিশ্ব) বানাতে পারতাম। —লর্ড জেফরি

.

অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকে শেক্সপিয়ার অমর কথাগুলো লিখেছিলেন :

অল দ্য ওয়ার্ল্ড আ স্টেজ

অ্যান্ড অল দ্য ম্যান অ্যান্ড ওম্যান মেয়ারলি প্লেয়ার

দে হ্যাভ দেয়ার এক্সিট অ্যান্ড দেয়ার এনট্রেন্স।

.

মধ্যযুগে বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই ছিল একটা রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু সেটা ছিল ছোট, স্থিতিশীল। সেখানে ছিল একটা ক্ষুদ্র সমতল পৃথিবী, যার চারপাশে স্বৰ্গীয় বস্তুগুলো রহস্যজনকভাবে নিজ নিজ সুষম কক্ষপথে চলাফেরা করত। আকাশের ধূমকেতুকে মনে করা হতো রাজা-বাদশাহদের মৃত্যুর অশুভ সংকেত। ইংল্যান্ডে এমন এক ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল ১০৬৬ সালে। এরপর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে রাজা হ্যারন্ডের স্যাক্সন সেনাবাহিনী। ফলে বেশ দ্রুতই উইলিয়াম দ্য কনকারারের অগ্রগামী ও বিজয়ী সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয় তারা। এভাবে আধুনিক ইংল্যান্ড গঠনের মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল।

একই ধূমকেতু ইংল্যান্ডে আবারও দেখা দিয়েছিল ১৬৮২ সালে। সেবারও গোটা ইউরোপে আবারও দেখা দিল ত্রাস আর আতঙ্কের ঘনঘটা। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে চলমান এই অপ্রত্যাশিত স্বৰ্গীয় পর্যটককে দেখে সামান্য কৃষক থেকে শুরু করে রাজা-গজা সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ল সেবার। ধূমকেতু কোথা থেকে আসে? যায়ই-বা কোথায়? আর এর মানেটাই-বা কী?

সে যুগে বাস করতেন এডমন্ড হ্যালি নামের এক ধনী ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন শৌখিন জ্যোতির্বিদ। এই ধূমকেতু দেখে খুবই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন তিনি। তাই এ বিষয়ে মতামত নিতে সেকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের দ্বারস্থ হন। নিউটনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ধূমকেতুর গতির পেছনে কোন ধরনের বল কাজ করতে পারে? বেশ শান্তস্বরে নিউটন জবাব দিলেন, বিপরীত বর্গীয় বলের সূত্রের পরিণতিতে ধূমকেতুটি উপবৃত্তাকার পথে চলাচল করছে (অর্থাৎ ধূমকেতুতে যে বলটি কাজ করছে তা সূর্য থেকে তার দূরত্বের বর্গ অনুপাতে কমে যায়)। নিউটন বললেন, আসলে তাঁর নিজের বানানো একটা টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি ধূমকেতুটার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন (নিউটনের বানানো রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ বর্তমানে ব্যবহার করেন সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিদেরা)। পাশাপাশি এটাও বললেন, প্রায় ২০ বছর আগে নিজের সূত্রবদ্ধ করা মহাকর্ষ সূত্র মেনে চলছে ধূমকেতুর পথটি।

এ কথা শুনে হ্যালি বিস্ময়ে একেবারে থ হয়ে গেলেন। ‘তুমি কীভাবে জানলে?’, ব্যগ্র কন্ঠে জানতে চান হ্যালি। আগের মতোই শান্তস্বরে জবাব দেন নিউটন, ‘কেন, আমি নিজেই হিসাব-নিকাশ করে বের করেছি।’ হ্যালি কখনো দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে স্বর্গীয় বস্তুগুলোর গুপ্তরহস্যের কথা একদিন এভাবে নিজের কানে শুনতে পাবেন। কারণ, সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে পৃথিবীর প্রথম মানুষটি আকাশের দিকে তাকানোর পর থেকে মহাকাশের বা স্বর্গীয় বস্তুগুলো মানবজাতির কাছে রহস্যময় ব্যাপার। সেগুলো যে মহাকর্ষ নামের নতুন একটা সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তা যেন কিছুতে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না হ্যালি।

এই বিশাল সাফল্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ স্রেফ স্তব্ধ হয়ে রইলেন এডমন্ড হ্যালি। তারপর নতুন এ তত্ত্বটি প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। উদারভাবে তা প্রকাশের খরচ বহনের প্রস্তাব দেন তিনি। ১৬৮৭ সালে হ্যালির উৎসাহ ও অর্থায়নে নিউটন প্রকাশ করেন তার মহাকাব্যিক ফিলোসফি ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা (ম্যাথামেটিক্যাল প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল ফিলোসফি)। পরে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে প্রশংসিত হয় এ বইটি। মাত্র এক আঁচড়ে অনেক কিছু যেন পাল্টে গেল। এত দিন সৌরজগতের বড় কোনো সূত্র সম্পর্কে যেসব বিজ্ঞানী অজ্ঞ ছিলেন, তাঁরাও হুট করে নির্ভুলভাবে স্বৰ্গীয় বস্তুগুলোর গতিপথের ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হলেন।

প্রিন্সিপিয়ার প্রভাব ইউরোপের সব জায়গায় এতই বিশাল ছিল যে কবি আলেকজান্দার পোপ লেখেন :

প্রকৃতি ও প্রকৃতির সূত্রগুলো লুকানো ছিল রাতের আঁধারে

ঈশ্বর বললেন, নিউটন আসুক! আর সবকিছু আলোকিত হোক।

(এরপর হ্যালি বুঝতে পারেন, ধূমকেতুর কক্ষপথ যদি উপবৃত্তাকার হয়, তাহলে সেটা আবারও কবে, কখন ইংল্যান্ডের আকাশে আসবে, তা-ও হিসাব করে নির্ণয় করা সম্ভব। পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে তিনি দেখতে পান, ১৫৩১, ১৬০৭ ও ১৬৮২ সালে আকাশে দেখা ধূমকেতুগুলো আসলে একই ধূমকেতু। ১০৬৬ সালে আধুনিক ইংল্যান্ড গঠনে এই ধূমকেতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেটিই রেকর্ডকৃত ইতিহাসে আরও অনেকে দেখেছেন বলে প্রমাণ মিলল। দর্শকদের দলে ছিলেন রোমান সম্রাট স্বয়ং জুলিয়াস সিজারও। হ্যালি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই ধূমকেতুটি ১৭৫৮ সালে আবারও ফিরে আসবে। অর্থাৎ নিউটন এবং হ্যালির মারা যাওয়ার অনেক বছর পর। নির্ধারিত সময়ে, ১৭৫৮ সালের বড়দিনে সত্যি সত্যিই ধূমকেতুটা আবারও ফিরে এল। তখন একে বলা হতে লাগল হ্যালির ধূমকেতু।)

এর প্রায় ২০ বছর আগেই মহাকর্ষের সর্বজনীন সূত্রটা আবিষ্কার করেন নিউটন। তখন ভয়াবহ প্লেগ রোগের মহামারিতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। উলসথ্রপে নিজের গ্রামের খামারবাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন তিনি। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি বলতে পছন্দ করেন, নিজেদের খামারবাড়িতে একদিন হাঁটতে গিয়ে একটা গাছ থেকে আপেল পড়ে যেতে দেখেন। এরপর তিনি নিজেকে একটা প্রশ্ন করেন, যা ধীরে ধীরে মানবজাতির ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়। তাঁর প্রশ্নটি ছিল : একটা আপেল যদি নিচে পড়ে, তাহলে চাঁদও কি নিচের দিকে পড়ে? একেই বলে জিনিয়াসের মেধাবী আঁচড়। সে আঁচড়ে, নিউটন বুঝতে পারলেন, আপেল, চাঁদ এবং সব গ্রহ মেনে চলে একই মহাকর্ষ সূত্র। অর্থাৎ তারা সবাই একটা বিপরীত বর্গীয় সূত্র অধীনে নিচে পড়ে। নিউটন দেখতে পেলেন, এই বলের সমাধানের জন্য ১৭ শতকের গণিত একেবারেই আদিম পর্যায়ের। তাই গণিতের সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ নতুন একটি শাখার উদ্ভাবন করেন তিনি। সেটিই ক্যালকুলাস। পতনশীল আপেল ও চাঁদের গতি নির্ধারণ করতে ক্যালকুলাস ব্যবহার করেন তিনি।

প্রিন্সিপিয়াতে বলবিদ্যার সূত্রগুলোও লিখেছিলেন নিউটন। মানে গতির সূত্র। সেগুলো সব ধরনের পার্থিব ও স্বর্গীয় ক্ষেপণাস্ত্রের বঙ্কিম পথ নির্ধারণ করতে পারে। যন্ত্রপাতির ডিজাইন, বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহারের উপায় আর যানবাহন তৈরিতে মূল ভিত্তি স্থাপন করেছে এসব সূত্র। এর ফলে শিল্পবিপ্লব ও আধুনিক সভ্যতার পথ সুগম করতে সহায়তা করেছিল। বর্তমানে আকাশচুম্বী ভবন, প্রতিটি সেতু ও প্রতিটি রকেট বানানো হয় নিউটনের গতির সূত্রগুলো ব্যবহার করে।

নিউটন আমাদের শুধু চিরন্তন গতির সূত্রই দেননি, সে সঙ্গে বদলে দেন বিশ্বদৃষ্টিও। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের একটা মৌলিক ও নতুন চিত্র দিয়েছেন। একসময় মনে করা হতো রহস্যময় কিছু সূত্র স্বর্গীয় বস্তুগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ তার আবিষ্কৃত নতুন বিশ্বচিত্রে দেখা গেল, স্বৰ্গীয় বস্তুগুলোও নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণকারী একই সূত্রগুলোই। কাজেই জীবনের রঙ্গমঞ্চের চারপাশে আর ভয়ংকর অশুভ স্বর্গীয় বস্তুদের আনাগোনা রইল না। মঞ্চের অভিনেতার জন্য যে সূত্র কার্যকর, সেই একই সূত্র প্রযোজ্য হলো মঞ্চের জন্যও।

বেন্টলির প্যারাডক্স

প্রিন্সিপিয়া বেশ উচ্চাভিলাষী কর্ম হওয়ার কারণে তা মহাবিশ্বের কাঠামো নিয়ে প্রথম বিব্রতকর প্যারাডক্স তুলে ধরল। বিশ্বজগৎ যদি এক রঙ্গমঞ্চ হয়, তাহলে তা কত বড়? এটা কি অসীম, নাকি সসীম? প্রশ্নটা অনেক প্রাচীন। রোমান দার্শনিক লুক্রেটিয়াসও এ ব্যাপারে প্রবল কৌতূহলী হয়ে ওঠেন 1 “মহাবিশ্ব কোনো দিকেই সীমাবদ্ধ নয়’, তিনি লিখেছেন। ‘তা-ই যদি থাকত, তাহলে এর অনিবার্যভাবে কোনো না কোনো জায়গায় একটা সীমা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কোনো কিছুর সীমার বাইরে কিছু একটা যদি তাকে সীমাবদ্ধ না করে, তাহলে তার কোনো সীমা থাকে না…মহাবিশ্বের সব মাত্রা সমভাবে, এদিকে বা ওদিকে, ওপরের বা নিচের দিকে, কোনো শেষ নেই।’

কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব সসীম বা অসীম মহাবিশ্বের জন্য যেকোনো তত্ত্বের সহজাত প্যারাডক্সগুলোও প্রকাশ করেছিল। সরলতম প্রশ্নগুলোও অসংগতির ঝামেলার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের কারণে তখন খ্যাতির প্রচণ্ড উত্তাপ পোহাচ্ছেন নিউটন। ঠিক সে সময় হঠাৎ একদিন তিনি আবিষ্কার করেন, তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বেও অনিবার্যভাবে প্যারাডক্সের ছিদ্র রয়ে গেছে। ১৬৯২ সালে রিচার্ড বেন্টলি নামে গির্জার এক যাজক সরল ও মধুর ভাষায়, কিন্তু বেদনাদায়ক এক চিঠি লিখে বসলেন নিউটনকে। বেন্টলি লেখেন, মহাকর্ষ সব সময় আকর্ষণধর্মী, কখনো বিকর্ষণধর্মী নয়। তাই নক্ষত্রের যেকোনো দল প্রাকৃতিকভাবে তাদের নিজেদের ওপর ভেঙে পড়বে। মহাবিশ্ব সসীম হলে রাতের আকাশ চিরন্তন ও স্থিতিশীল না হয়ে অবিশ্বাস্য রকম ধ্বংসযজ্ঞের এক দৃশ্যপট হওয়ার কথা। কারণ, নক্ষত্রগুলো তখন পরস্পরের দিকে ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকবে। একসময় একত্র হয়ে অগ্নিময় সুপারস্টারে পরিণত হবে সেগুলো। বেন্টলি এটাও ইঙ্গিত করলেন, কিন্তু মহাবিশ্ব যদি অসীম হয়, তাহলে যেকোনো বস্তুর ওপর এই বলের পরিমাণও অসীম হবে। কারণ, বস্তুটিকে ডানে বা বাঁয়ে হেঁচকা টান দেবে বলটি। তাতেও নক্ষত্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে অগ্নিময় ও বিশৃঙ্খল ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হওয়া উচিত।

প্রথমে মনে হলো, নিউটনকে হয়তো কুপোকাত করে ফেলেছেন বেন্টলি। হয়তো মহাবিশ্ব সসীম নয় (তাহলে এটি অগ্নিগোলকে ভেঙে পড়বে বা চুপসে যাবে), নয়তো এটা অসীম (সে ক্ষেত্রে সবগুলো নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে যেত)। নিউটনের প্রস্তাবিত একটা সদ্য জন্ম নেওয়া তত্ত্বের জন্য দুটো সম্ভাবনাই ছিল বিপর্যয়ের মতো। এ সমস্যাটি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সূক্ষ্ম তবে সহজাত প্যারাডক্স প্রকাশ করেছিল। গোটা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে মহাকর্ষের যেকোনো তত্ত্বকেই ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়।

বেশ সতর্কভাবে চিন্তাভাবনার পর, নিউটন চিঠির উত্তর লিখলেন, যুক্তিটার মধ্যে তিনি একটা ফাঁক খুঁজে পেয়েছেন। তিনি অসীম মহাবিশ্ব পছন্দ করতেন, কিন্তু এমন মহাবিশ্ব যেটা পুরোপুরি সুষম। কাজেই কোনো নক্ষত্রকে যদি অসীমসংখ্যক নক্ষত্রেরা আকর্ষণ করে, তাহলে অন্যদিকে থাকা আরেক দল অসীমসংখ্যক নক্ষত্রের সমপরিমাণ টান তা বাতিল করে দেবে। সব বলই প্রতিটি দিকে ভারসাম্যে থেকে একটা স্থিতিশীল মহাবিশ্ব গঠন করে। কাজেই মহাকর্ষ যদি সব সময় আকর্ষণধর্মী হয়, তাহলে বেন্টলির প্যারাডক্সের একমাত্র সমাধান হলো একটি সুষম ও অসীম মহাবিশ্ব।

নিউটন সত্যি সত্যিই বেন্টলির যুক্তিতে একটা ফাঁক খুঁজে পান। কিন্তু নিজের উত্তরের মধ্যে দুর্বলতা বোঝার মতোও যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল নিউটনের। তাই এক চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর সমাধানটা তাত্ত্বিকভাবে সঠিক হলেও, তা সহজাতভাবে অস্থিতিশীল। নিউটনের সুষম, কিন্তু অসীম মহাবিশ্ব আসলে একটা তাসের ঘরের মতো; যাকে দেখতে আদতে স্থিতিশীল মনে হলেও সামান্য আলোড়নেই তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। হিসাব করে দেখা যায়, কেবল একটা নক্ষত্রও অতিক্ষুদ্র পরিমাণ নড়াচড়া করার ফলে তা একটা চেইন রিঅ্যাকশন বা ধারাবাহিক বিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। তাতে শিগগিরই ভেঙে পড়তে বা চুপসে যেতে শুরু করবে নক্ষত্রদের দলগুলো। নিউটনের দুর্বল উত্তরে তাই ‘ঐশ্বরিক শক্তি’র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তার তাসের ঘরটা এভাবে ভেঙে না যায়। ‘সূর্য আর স্থির নক্ষত্রগুলোকে মহাকর্ষের কারণে তাদের পরস্পরের কাছে দ্রুতবেগে আসা থেকে বিরত রাখার জন্য একটা ধ্রুব ও অলৌকিক কিছু দরকার।’ তিনি লিখেছিলেন।

নিউটনের কাছে মহাবিশ্ব ছিল বিশালাকৃতির এক ঘড়ি। কালের শুরুতে ঈশ্বর যার চাবি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে কোনো ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার গতির তিনটি সূত্র অনুসারে ঘড়িটি ঠিকমতো চলছে। তবে মহাবিশ্বকে চুপসে যাওয়া থেকে বাঁচাতে ঈশ্বর মাঝে মাঝে এখানে কিছুটা হস্তক্ষেপ করেন। (অন্যকথায়, জীবনের রঙ্গমঞ্চ পাত্রপাত্রীর ওপর যাতে ভেঙে না পড়ে, সে জন্য মাঝে মাঝে এখানে হস্তক্ষেপ করেন ঈশ্বর। )

অলবার্স প্যারাডক্স

বেন্টলির প্যারাডক্স ছাড়াও যেকোনো অসীম মহাবিশ্বের আরও গভীর একটা প্যারাডক্স আছে। অলবার্স প্যারাডক্সের সূচনা হয়েছিল একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কারণে। প্রশ্নটা হলো : রাতের আকাশ দেখতে কালো কেন? জোহানেস কেপলারের কালের জ্যোতির্বিদেরা বুঝতে পারেন, মহাবিশ্ব যদি সুষম ও অসীম হয়, তাহলে যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, অসীমসংখ্যক নক্ষত্র থেকে আসা আলো দেখা যাবে। রাতের আকাশের যেকোনো দিকে তাকিয়ে আমাদের দৃষ্টিরেখা ক্রমেই অগণিত নক্ষত্রকে অতিক্রম করবে। তাতে অসীমসংখ্যক নক্ষত্রের আলো দেখতে পাওয়ার কথা। কাজেই স্বাভাবিকভাবে রাতের আকাশ আগুনের মতো হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে রাতের আকাশ কালো দেখি আমরা, মোটেও সাদা নয়। কয়েক শতাব্দী ধরে এটা জটিল ও গভীর এক মহাজাগতিক প্যারাডক্স।

বেন্টলির প্যারাডক্সের মতো অলবার্স প্যারাডক্সও বিভ্রান্তিকর রকম সরল। তবু যুগে যুগে অনেক প্রজন্মের দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদকে এটি ঝামেলায় ফেলেছে। বেন্টলি এবং অলবার্স প্যারাডক্স দুটোই একটা পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। সেটা হলো, একটা অসীম মহাবিশ্ব, মহাকর্ষ বল ও আলোকরশ্মি যোগ করে অসীম ও অর্থহীন ফলাফল দিতে পারে। কয়েক শতাব্দী ধরে অনেকগুলো ভুল উত্তর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্যারাডক্স নিয়ে খুবই বিরক্ত ছিলেন কেপলার। তাই তিনি সহজভাবে অনুমান করেন, মহাবিশ্ব সসীম এটা একটা খোলসের মধ্যে আবদ্ধ। তাই একটা সসীমসংখ্যক নক্ষত্রের আলো আমাদের চোখে এসে পৌঁছাতে পারে।

এই প্যারাডক্সের বিভ্রান্তি এতই বড় আকার ধারণ করেছিল যে ১৯৮৭ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, জ্যোতির্বিদ্যার ৭০ শতাংশ পাঠ্যবইয়ে এ বিষয়ে ভুল উত্তর ছাপা হয়েছে।

প্রথমে অনেকে হয়তো অলবার্স প্যারাডক্সকে এভাবে সমাধান করার চেষ্টা চালাতে পারে যে নক্ষত্রের আলো ধূলিকণার মেঘে শোষিত হয়। এই উত্তর দিয়েছিলেন খোদ হাইনরিচ উইলহেম অলবার্স। ১৮২৩ সালে তিনি যখন প্রথম এই প্যারাডক্সের কথা উল্লেখ করেন, তখন এই উত্তরটা দেন। অলবার্স লিখেছিলেন, ‘সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, পৃথিবী সব স্বর্গীয় ভান্ডারের সব বিন্দু থেকে আলো পায় না! তা-ই যদি হতো, তাহলে সেই অকল্পনীয় উজ্জ্বলতা আর তাপের পরিমাণ দাঁড়াত এখন আমরা যা দেখি তার চেয়ে ৯০ হাজার গুণ বেশি। সর্বশক্তিমান খুব সহজে এ রকম চরম পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার উপযোগী জীবের ডিজাইন করতে পারতেন।’ পৃথিবী কেন সূর্যের মতো উজ্জ্বল কোন চাকতির পটভূমিতে ভেসে যাচ্ছে না, তার কারণ হিসেবে অলবার্স বলেছেন, ধূলিমেঘ নিশ্চয়ই প্রবল তাপ শোষণ করে পৃথিবী জীবনধারণের উপযোগী করে তুলেছে। যেমন আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অগ্নিময় কেন্দ্ৰ আসলে ধূলিমেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তা না হলে, রাতের আকাশে সেটিই আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত স্যাজিটারিয়াস নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে তাকালে সেখানে কোনো অগ্নিময় উজ্জ্বল গোলক দেখা যায় না, বরং দেখা যায় অন্ধকার এলাকা।

কিন্তু ধূলিকণার মেঘ আসলে সঠিকভাবে অলবার্স প্যারাডক্স ব্যাখ্যা করতে পারে না। একটা অসীম সময় ধরে ধূলিমেঘ অসীমসংখ্যক নক্ষত্র থেকে সূর্যরশ্মি শোষণ করতে করতে একসময় তা নক্ষত্রপৃষ্ঠের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কাজেই ধূলিমেঘও রাতের আকাশে জ্বলে ওঠার কথা।

একইভাবে অনেকে হয়তো অনুমান করতে পারে, কোনো নক্ষত্র যত দূরে সেটা তত ক্ষীণ হবে। এটা সত্য, তবে এটাও ওই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে না। রাতের আকাশের একটি অংশে তাকালে খুব দূরের নক্ষত্রকে সত্যিই ক্ষীণ বলে মনে হবে। কিন্তু তার থেকেও আরও দূরে আরও অনেক নক্ষত্র আছে। কোনো সুষম মহাবিশ্ব এই দুইয়ের প্রভাবে পরস্পরকে বাতিল করে দেবে। তার ফলে রাতের আকাশ হয়ে উঠবে সাদা। (এর কারণ নক্ষত্রের আলোর তীব্রতা দূরত্বের বর্গের অনুপাতে কমতে থাকে। এদিকে নক্ষত্রের সংখ্যাও দূরত্বের বর্গের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। তাই তারা পরস্পরকে বাতিল করে দেয়।)

মজার ব্যাপার হলো, এ প্যারাডক্সটির সমাধান করেন মার্কিন রহস্য সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো। ইতিহাসে এমন ঘটনা সেটাই প্রথম। অনেক দিন ধরে জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহী ছিলেন অ্যালান পো। মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে নিজের বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করে যান তিনি। বিভ্রান্তিকর ও দার্শনিক ধাঁচের সেসব কবিতার নাম ইউরেকা : আ প্রোজ পোয়েম। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ এক রচনায় লেখেন :

নক্ষত্রের ধারাবাহিকতা কি অসীম, তাহলে তো আকাশের পটভূমিকে আমাদের কাছে একটা সুষম উজ্জ্বলতা হিসেবে মনে হতো। অনেকটা ছায়াপথের দৃশ্যপটের মতো। কারণ, সেখানে এই পটভূমিতে নিশ্চিতভাবে কোনো বিন্দু থাকত না, সেখানে কোনো নক্ষত্রও থাকত না। তাই এ রকম অবস্থায় একমাত্র ধরন হতে পারে, আমরা এই শূন্যস্থান বুঝতে পারতাম, যেখানে আমাদের টেলিস্কোপ অসংখ্য দিক খুঁজে পেত। ধরে নেওয়া যায়, অদৃশ্য পটভূমির দূরত্ব এতই বিশাল যে তা থেকে কোনো রশ্মি এখনো আমাদের কাছে আদৌ পৌঁছাতে পারেনি।

তিনি শেষ করেছেন এই বলে যে সত্যকে অপরিহার্য হিসাবে মেনে নেওয়ার পক্ষে ধারণাটি খুবই সুন্দর।

আসলে সঠিক উত্তরের মূল চাবিকাঠি এটাই। মহাবিশ্ব অসীমভাবে পুরোনো নয়। কোনো এক সময় এর সৃষ্টি হয়েছিল। এর আলোর একটা সসীম শেষ বিন্দু আছে যেখান থেকে আমাদের চোখে আলো এসে পৌঁছেছে। সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আসা আলো এখনো আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। কসমোলজিস্ট এডওয়ার্ড হ্যারিসন প্রথম আবিষ্কার করেন যে অলবার্স প্যারাডক্স সমাধান করেছেন পো। হ্যারিসন লিখেছেন, ‘প্রথমবার পোর কথাগুলো পড়ে আমি বিস্মিত হই। আমাদের সহকর্মীরা যেখানে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেখানে একজন কবি ও শৌখিন বিজ্ঞানী কীভাবে ১৪০ বছর আগে সঠিক ব্যাখ্যাটা বুঝতে পেরেছিলেন…আমার সহকর্মীরা এখনো শিখছেন?’

১৯০১ সালে সঠিক উত্তরটি আবিষ্কার করেন স্কটিশ পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনও। তিনি বুঝতে পারেন, আমরা যখন রাতের আকাশের দিকে তাকাই, তখন আসলে বর্তমানে নয়, তাকাই দূর অতীতের দিকে। কারণ, পৃথিবীর মানদণ্ডে আলোর গতি (সেকেন্ডে ১৮৬,২৮২ মাইল) বিপুল হলেও তা সসীম। আর দূরের নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতেও সময় লাগে। কেলভিন হিসাব করে দেখলেন, রাতের আকাশ সাদা হতে হলে, মহাবিশ্বকে অবশ্যই কোটি কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। কিন্তু মহাবিশ্ব যেহেতু কোটি কোটি বছর বয়সী, তাই রাতের আকাশ হবে অনিবার্যভাবে কালো। (রাতের আকাশ কালো হওয়ার দ্বিতীয় আরেকটি কারণও আছে। সে কারণটা হলো, নক্ষত্রদের সসীম বয়সসীমা। সেগুলো মেপে কয়েক বিলিয়ন বছর পাওয়া গেছে। )

সম্প্রতি পোর সমাধানটা সঠিক কি না, তা হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মতো স্যাটেলাইট ব্যবহার করে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়েছে। আরেকটি প্রশ্নের উত্তরও জুগিয়েছে এই শক্তিশালী টেলিস্কোপ। উত্তরটি শিশুরাও জানতে চায় : সবচেয়ে দূরের নক্ষত্রটি কোথায় আছে? আর সবচেয়ে দূরের নক্ষত্রের পরে কী আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে জ্যোতির্বিদেরা হাবল টেলিস্কোপকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করেছেন, যাতে সেটি ঐতিহাসিক একটা কাজ করতে পারে। সেটা হলো, মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরের বিন্দুর ছবি নেওয়া। মহাকাশের সবচেয়ে গভীর প্রান্ত থেকে আসা চরমভাবে দুর্বল বা ক্ষীণ বিকিরণ ধরতে গিয়ে টেলিস্কোপটি নজিরবিহীন একটা কাজ করেছে। আকাশের অরিয়ন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলের একই বিন্দুতে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য স্থির করেছিল কয়েক শ ঘণ্টা ধরে। এই সময়ের মধ্যে টেলিস্কোপটিকে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসতে হয়েছে চার শ বার। তখনো টেলিস্কোপটি একই রেখায় নিখুঁতভাবে স্থির রাখতে হয়েছিল। প্রজেক্টটি এতই কঠিন ছিল যে এর জন্য কাজটি করতে হয়েছে চার মাস ধরে।

এরপর ২০০৪ সালে চমকপ্রদ একটা ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হয়। বিশ্বজুড়ে সংবাদপত্রগুলোতে প্রধান শিরোনামে পরিণত হয়ে ওঠে ছবিটি। এতে দেখানো হয়েছে, ১০ হাজার শিশু ছায়াপথের গুচ্ছ। ছায়াপথগুলো মহাবিস্ফোরণের সংকুচিত বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে। ‘আমরা হয়তো সূচনার শেষ পর্যায়টা দেখতে পেয়েছি।’ এমন কথা ঘোষণা করেছেন স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউটের অ্যান্টন কোয়েকমোয়ার। এই ফটোগ্রাফে পৃথিবী থেকে ১৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষের বেশি দূরের তালগোল পাকানো অনেকগুলো ক্ষীণ ছায়াপথ দেখানো হয়েছে। সোজা কথায়, তাদের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে সময় লাগে ১৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। মহাবিশ্বের বয়স মাত্র ১৩.৭ বিলিয়ন বছর। তাই এর মানে দাঁড়ায় মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর, মোটামুটি অর্ধ বিলিয়ন বছরের মধ্যে গঠিত হয়েছিল এসব ছায়াপথ। ঠিক সে সময় মহাবিস্ফোরণের পর অবশিষ্ট থাকা গ্যাসের ঝোল বা স্যুপ ঘনীভূত হয়ে প্রথম নক্ষত্রগুলো ও ছায়াপথগুলো গঠিত হচ্ছিল। ‘হাবল আমাদের খোদ মহাবিস্ফোরণের খুব অল্প দূরত্বের মধ্যে নিয়ে গিয়েছে।’ বলেছেন ওই ইনস্টিটিউটের জ্যোতির্বিদ ম্যাসিমো স্টিভেলি।

কিন্তু এর ফলে একটা প্রশ্ন আসে। সবচেয়ে দূরের গ্যালাক্সির পেছনে কী আছে? এই গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফের দিকে তাকালে দেখা যায়, এসব শিশু গ্যালাক্সির মাঝখানে শুধু কালো অন্ধকার আছে। রাতের আকাশ দেখতে কালো দেখায় এই অন্ধকারের কারণে। দূরের নক্ষত্রগুলো থেকে আসা আলোর চরম বিচ্ছিন্নতার কারণে এমনটা দেখায়। কাজেই এই অন্ধকারই আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন। সুতরাং রাতের আকাশ কালো কেন—সে প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব হলো রাতের আকাশের কালো আসলে পুরোপুরি কালো নয়। (আমাদের চোখ শুধু দৃশ্যমান আলো ছাড়াও যদি কোনোভাবে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ দেখতে পেত, তাহলে রাতের আকাশজুড়ে দেখা যেত মহাবিস্ফোরণ থেকে আসা বিকিরণের বিপুল স্রোত। আবার আমাদের চোখের মাইক্রোওয়েভ দেখার ক্ষমতা থাকলে দূরবর্তী নক্ষত্রের পেছনে খোদ সৃষ্টির মুহূর্তটাও দেখতে পাওয়া যেত।)

বিদ্রোহী আইনস্টাইন

নিউটনের সূত্রগুলো এতই সফল হয়েছিল যে বিজ্ঞানজগতের পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ নিতে লেগে গেল ২০০ বছর। আর সেটি সম্ভব হলো আলবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণার কারণে। আইনস্টাইনের ক্যারিয়ার যেভাবে শুরু হয়েছিল, তাকে এ ধরনের কাজের জন্য কোনোভাবেই বৈপ্লবিক বলা চলে না। সুইজারল্যান্ডের জুরিখের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর ১৯০০ সালে নিজেকে আপাদমস্তক এক বেকার হিসেবে আবিষ্কার করেন আইনস্টাইন। তাতে তিনি ভীষণ হতাশ হন। তাঁর ক্যারিয়ারের পথে প্রধান বাধা ছিলেন তাঁর অধ্যাপকেরা। আইনস্টাইনের মতো একজন অবাধ্য, আত্মগর্বিত আর ক্লাস ফাঁকি দেওয়া ছাত্রকে স্বাভাবিক কারণেই অপছন্দ করতেন তাঁরা। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করে লেখা হা- হুতাশভরা চিঠিগুলোতে তাঁর অবনতির গভীরতা বোঝা যায়। একসময় নিজেকে বাবা-মায়ের এক ব্যর্থ সন্তান এবং আর্থিকভাবে বোঝা হিসেবে ভাবতে শুরু করেন তিনি। নিজের লেখা মর্মভেদী একটা চিঠিতে তিনি স্বীকার করেন, একসময় নিজের জীবনও শেষ করে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ‘আমার বিত্তহীন বাবা-মা অনেক বছর আনন্দের কোনো মুহূর্ত পায়নি, এটাই আমার জন্য সবচেয়ে অসহনীয় ভার…আমার আত্মীয়দের কাছে আমি স্রেফ একটা বোঝা ছাড়া কিছু নই…আমি বেঁচে না থাকলেই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হতো।’ বিষণ্ন মনে এসব কথা লিখেছেন আইনস্টাইন।

মরিয়া হয়ে একসময় ক্যারিয়ার পাল্টানোর কথা ভাবলেন তিনি। যোগ দিলেন এক বিমা কোম্পানিতে। এমনকি শিশুদের পড়ানোর একটা চাকরিও জোগাড় করেন তখন। কিন্তু নিয়োগকর্তার সঙ্গে তর্কবির্তকে জড়িয়ে সেখান থেকেও বরখাস্ত হন। অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ল তাঁর প্রেমিকা মিলেভা মেরিক। তখন তিনি দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারলেন, তাঁদের সন্তান অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। কারণ, মিলেভাকে বিয়ে করার মতো আর্থিক সংগতি তাঁর ছিল না। (কেউই জানে না, তাঁদের সেই অবৈধ মেয়েসন্তান লিসেরালের ভাগ্যে ঠিক কী ঘটেছিল।) এরপর নিজের সন্তানকে ব্যর্থ দেখে হুট করে তাঁর বাবা মারা যান। আরও গভীর আর ব্যক্তিগত শোকের সাগরে ডুবে গেলেন তিনি। এতে তাঁর অনুভূতিতে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তা থেকে পরে আর কখনো পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি।

১৯০১ থেকে ১৯০২ সাল আইনস্টাইনের জীবনের সবচেয়ে বাজে সময় হয়তো। তাঁর ক্যারিয়ার একদম খাদের কিনারা থেকে উদ্ধার করে মার্সেল গ্রসম্যান নামের তাঁরই এক সহপাঠীর সুপারিশ। কলকাঠি নেড়ে আইনস্টাইনের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন গ্রসম্যান। বার্নের সুইস পেটেন্ট অফিসে নিম্নশ্রেণির অফিস সহকারী হিসেবে।

আপেক্ষিকতার প্যারাডক্স

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, নিউটনের পর থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিপ্লব শুরু করার জন্য পেটেন্ট অফিস নির্ঘাত একটা বেখাপ্পা জায়গা। কিন্তু এ জায়গাটার আসলে কিছু সুবিধাও ছিল। নিজের টেবিলে জমা পড়া পেটেন্ট আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতেন আইনস্টাইন। এরপর সিটে বসে আয়েশ করে হেলান দিয়ে নিজের শৈশবের স্বপ্নে ফিরে যেতে পারতেন। কৈশোরে অ্যারন বার্নস্টাইনের পিপল’স বুক অন ন্যাচারাল সায়েন্স নামের একটা বই পড়েছিলেন তিনি। ‘এই বইটা আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তাম।’ স্মৃতিচারণা করে বলেছেন আইনস্টাইন। বইতে বার্নস্টাইন পাঠকদের কোনো টেলিগ্রাফের তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতার কথা কল্পনা করতে বলতেন। আইনস্টাইনের বয়স তখন ষোলো। তিনি নিজেকে প্রায় একই ধরনের একটা প্রশ্ন করে বসলেন : কোনো আলোকরশ্মির পিঠে চড়ে বসলে ঘটনাটা কেমন হবে? স্মৃতি হাতড়ে আইনস্টাইন বলেছেন, ‘একটা প্যারাডক্স থেকে আসা এ রকম কোনো নীতির ফলাফল ষোলো বছর বয়সেই আমার মাথায় এসেছিল। c বেগে চলমান কোনো আলোকরশ্মির (শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ) পিছু ধাওয়া করলে, এমন এক আলোকরশ্মি পর্যবেক্ষণ করার কথা, যার বিদ্যুৎ- চুম্বকীয় ক্ষেত্রের স্থানিক দোলন স্থির হয়ে থাকবে। কাজেই সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কোনো কিছু কিংবা ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অনুযায়ী কিছুই দেখা যাওয়ার কথা নয়।’ এক কিশোর হিসেবে আইনস্টাইন ভাবেন, কেউ যদি কোনো আলোকরশ্মির সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, তাহলে তা জমে যাওয়া, গতিহীন একটা তরঙ্গ হিসেবে দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু কেউই জমাটবাঁধা স্থির কোনো আলো কখনো চোখে দেখেনি। কাজেই এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গলদ আছে।

ওই শতাব্দীর শেষ দিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল পদার্থবিজ্ঞান। সেগুলো হলো নিউটনের বলবিদ্যা ও মহাকর্ষের তত্ত্ব এবং ম্যাক্সওয়েলের আলোর তত্ত্ব। ১৮৬০-এর দিকে স্কটিশ পদার্থবিদ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করে দেখান, আলোতে কম্পনশীল বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্ষেত্র অনবরত পরস্পরের সঙ্গে অদলবদল হচ্ছে। আইনস্টাইন বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন, এই দুটি ভিত্তি আসলে পরস্পরবিরোধী। কাজেই দুটোর মধ্যে একটাকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে ধাঁধার সমাধান দেখতে পান আইনস্টাইন। এ সমাধানের পেছনেই দীর্ঘ ১০ বছর ছুটেছেন তিনি। এভাবে আইনস্টাইন এমন কিছু আবিষ্কার করে বসেন, যেগুলোর কথা খোদ ম্যাক্সওয়েলও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ প্রমাণ করে যে আলো একটা ধ্রুব বেগে চলাচল করে। কত জোরে তাকে ধরার জন্য ছুটছেন, তাতে আলোর কিছুই যায় আসে না। আলোর বেগ c সব ধরনের জড়কাঠামোর সাপেক্ষে একই থাকবে (ইনারশিয়ার ফ্রেম বা জড় কাঠামো হলো ধ্রুব বেগে চলমান কাঠামো)। আপনি স্থির দাঁড়িয়েই থাকুন আর দ্রুতগামী ধূমকেতুর পিঠে চেপে বসে থাকুন, একটা আলোকরশ্মিকে আপনার সামনে দিয়ে সব সময় একই গতিতে চলাচল করতে দেখা যাবে। যত জোরেই ছুটুন না কেন, কখনোই আলোর নাগাল ধরতে পারবেন না।

এটা অচিরেই প্যারাডক্সের এক জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল। একমুহূর্তের জন্য কল্পনা করুন, এক নভোচারী দ্রুতগামী আলোকরশ্মি ধরার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি আলোকরশ্মির নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত নিজের নভোযানটা দ্রুতবেগে চালিয়ে গেল ওই নভোচারী। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই তাত্ত্বিক দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে দাবি করে বসতে পারেন যে ওই নভোচারী আর আলোকরশ্মি পরস্পরের পাশাপাশি চলছিল। কিন্তু নভোচারী নিজেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলবে। তিনি বলবেন, আলোকরশ্মি এমন দ্রুত তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, যেন তার নভোযান স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এতে আইনস্টাইন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হন : দুজন মানুষ কীভাবে একই ঘটনা নিয়ে দুই রকম কথা বলতে পারে? নিউটনের তত্ত্বে আলোকরশ্মিকে যে কেউ ধরতে পারবে। কিন্তু আইনস্টাইনের বিশ্বে তা এককথায় অসম্ভব। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন, পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিতে একটা মৌলিক ত্রুটি রয়ে গেছে। আইনস্টাইন স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, ১৯০৫ সালের বসন্তে ‘আমার মনের মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।’ হঠাৎ সমাধানটাও হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন তিনি। সমাধানটা হলো: আপনি কতটা জোরে ছুটছেন তার ওপর ভিত্তি করে সময় ভিন্ন ভিন্ন হারে স্পন্দিত হয়। আসলে যত জোরে ছুটবেন, সময় তত ধীরগতিতে এগোবে। সময় পরম কিছু নয়। অথচ নিউটন সময়কে পরম বলে মনে করতেন। নিউটনের মতে, মহাবিশ্বজুড়ে সময় সুষমভাবে স্পন্দিত হয়। তাই পৃথিবীর অতিবাহিত এক সেকেন্ড আর বৃহস্পতি গ্রহে বা মঙ্গল গ্রহের এক সেকেন্ড হুবহু একই রকম। নিউটনের কথা অনুযায়ী, মহাবিশ্বজুড়ে ঘড়ি স্পন্দিত হয় পরম যুগপৎভাবে। কিন্তু আইনস্টাইনের মতে, গোটা মহাবিশ্বে বিভিন্ন ঘড়ি বিভিন্ন হারে স্পন্দিত হয়।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, সময় যদি আপনার বেগের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে, তাহলে দৈর্ঘ্য, বস্তু ও শক্তিসহ অন্যান্য পরিমাণসূচক বিষয়ও বদলে যাওয়া উচিত। তিনি দেখতে পান, যত জোরে ছোটা যায়, দূরত্ব ততই সংকুচিত বা ছোট হয়ে আসে (একে মাঝে মাঝে লরেঞ্জ-ফিটজেরাল্ড সংকোচন বলা হয়)। আবার একইভাবে, জোরে ছুটলে আপনার ভরও বেড়ে যাবে। (আসলে আপনি আলোর বেগে যতই কাছে যেতে থাকবেন, সময় ধীরগতির হতে হতে একসময় থেকে যাবে, দূরত্ব সংকুচিত হয়ে শূন্য হয়ে যাবে এবং আপনার ভর হয়ে যাবে অসীম—যেগুলো আসলে সাদা দৃষ্টিতে উদ্ভট মনে হয়। এসব কারণে কখনো আলোর বাধা ভাঙা সম্ভব নয়। কারণ, আলোর গতিই মহাবিশ্বের চূড়ান্ত গতি।)

স্থান-কালের অদ্ভুত বক্রতা নিয়ে এক কবি লিখেছিলেন :

There was a young fellow named Fisk

Whose fencing was exceedingly brisk.

So fast was his action,

The FitzGerald contraction

Reduced his rapier to a disk.

পৃথিবীকেন্দ্রিক পদার্থবিজ্ঞান আর স্বর্গীয় পদার্থবিজ্ঞানকে একসুতায় গেঁথে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন নিউটন। তেমনি স্থানের সঙ্গে সময়কে একসুতায় বাঁধলেন আইনস্টাইন। একই সঙ্গে তিনি বস্তু ও শক্তি একীভূত করে দেখালেন, এ দুটো একটা থেকে আরেকটায় রূপান্তরিত হতে পারে। কোনো বস্তু যত দ্রুত বেগে চলবে, তা তত বেশি ভারী হতে থাকবে। তাহলে এর মানে, গতির শক্তি বস্তু বা পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে। এর বিপরীতটাও সত্য। অর্থাৎ বস্তু বা পদার্থও শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। আইনস্টাইন হিসাব কষে দেখালেন, কতটা শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারবে। এরপর E=mc^2 সমীকরণে এসে পৌঁছান তিনি। এর অর্থ, খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ বস্তু m-কেও বিপুল (আলোর বেগের বর্গ) শক্তি E-তে রূপান্তর করা সম্ভব। সুতরাং এই সমীকরণের মাধ্যমে নক্ষত্রগুলোতে রহস্যজনক শক্তির উৎস যে বস্তু থেকে শক্তির রূপান্তর, সে সম্পর্কে জানা গেল। এভাবেই মহাবিশ্ব আলোকিত হচ্ছে। আলোর গতি সব জড়কাঠামোর জন্য একই থাকবে—এই সরল বিবৃতি থেকে উন্মোচিত হলো নক্ষত্রদের গোপন ব্যাপারটি।

এর আগে নিউটন জীবনের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেন। পরে একই কাজ করেন আইনস্টাইনও। নিউটনের বিশ্বে সব পাত্রপাত্রী নিখুঁতভাবে জানত, সময় কী এবং দূরত্ব কীভাবে মাপতে হবে। সেখানে সময়ের স্পন্দন এবং মঞ্চের মাত্রা কখনো বদলাত না। কিন্তু স্থান ও কালকে বোঝার জন্য আপেক্ষিকতা আমাদের একটা অদ্ভুত উপায় উপহার দিয়েছে। আইনস্টাইনের মহাবিশ্বে, সব পাত্রপাত্রীর কাছে একটা নিজস্ব হাতঘড়ি আছে। সেগুলো সময় দেয় ভিন্ন ভিন্ন। তার মানে, এ রঙ্গমঞ্চে সব ঘড়ি একইভাবে মেলানো অসম্ভব। দুপুরে রিহার্সালের অর্থ বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর জন্য বিভিন্ন রকম। আসলে পাত্রপাত্রীরা যখন মঞ্চে দৌড়াতে থাকে তখন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। তারা যত দ্রুত চলাফেরা করবে, তাদের ঘড়ির স্পন্দনও তত ধীরগতির হয়ে যাবে। আবার একই সঙ্গে তার দেহগুলো হতে থাকবে তত ভারী ও চ্যাপ্টা।

তবে বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছ থেকে আইনস্টাইনের এই অন্তর্দৃষ্টির স্বীকৃতি পেতে সময় লেগে গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর। কিন্তু আইনস্টাইনও তত দিন বসে ছিলেন না। সে সময় নিজের নতুন তত্ত্বটিকে মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সমকালের প্রচলিত সবচেয়ে সফল একটা তত্ত্বে হস্তক্ষেপ করা যে কত কঠিন কাজ, তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাকে হুঁশিয়ারি করে বলেন, ‘বয়স্ক বন্ধু হিসেবে, তোমাকে পরামর্শ না দিয়ে পারছি না। প্রথমত তুমি সফল হবে না। আর সফল হলেও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না কেউ।

আইনস্টাইন আরও বুঝতে পারেন, তাঁর আবিষ্কৃত নতুন আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে সরাসরি লঙ্ঘন করে। কারণ, নিউটনের মতে, মহাকর্ষ তাৎক্ষণিকভাবে মহাবিশ্বের ভেতর চলাচল করে। কিন্তু তাতে এমন এক প্রশ্ন উঠল, যেটা শিশুরাও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে বসে : ‘আকাশ থেকে সূর্যটা হঠাৎ হারিয়ে গেলে কী ঘটবে?’ এর জবাবটা নিউটনের মতে, গোটা মহাবিশ্ব সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যের অদৃশ্য হওয়ার সাক্ষী হয়ে থাকবে। অর্থাৎ ঠিক একই সময়ে। কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী, তা অসম্ভব। কারণ, কোনো নক্ষত্রের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা আলোর বেগের সঙ্গে সম্পর্কিত। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে, সূর্য হুট করে হারিয়ে গেলে, মহাকর্ষের গোলক আকার শক ওয়েভ বাইরে ছড়িয়ে পড়বে ঠিক আলোর বেগে। এই শক ওয়েভের বাইরে থাকা পর্যবেক্ষকেরা তখনো বলবে, সূর্য তখনো আগের মতোই দীপ্তি ছড়াচ্ছে। কারণ, মহাকর্ষ তখনো তাদের কাছে এসে পৌছানোর সময় পায়নি। কিন্তু ওই তরঙ্গ বা শক ওয়েভের ভেতরে থাকা একজন পর্যবেক্ষক বলতেন, সূর্যটা হারিয়ে গেছে। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে, স্থান ও কাল সম্পর্কে আইনস্টাইন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক চিত্র হাজির করেন আমাদের সামনে।

স্থানের বক্রতা হিসেবে বল

স্থান ও কালকে বিপুল ও শূন্য ক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন নিউটন। সেখানে ঘটনা ঘটত তাঁর গতির সূত্রগুলো অনুসারে। তাঁর নির্মিত মঞ্চটা ছিল পুরোটাই বিস্ময় ও রহস্যে ভরপুর। কিন্তু একই সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড় ও গতিহীন এবং প্রকৃতির নৃত্যের নিষ্ক্রিয় সাক্ষী সেটা। অবশ্য আইনস্টাইন এসে এই ধারণাটি একেবারে উল্টে দিলেন। আইনস্টাইনের মহাবিশ্বে, স্থান ও কাল আর নিউটনের অনুমিত স্থির ক্ষেত্র রইল না, বরং তা অদ্ভুত উপায়ে হয়ে উঠল গতিশীল, বক্র ও বিকৃত। জীবনের মঞ্চটাকে ট্রাম্পোলিন জাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাক। এতে পাত্রপাত্রীরা তাদের নিজের ওজনে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে পারে। এ রকম এক ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে পাত্রপাত্রীদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে খোদ মঞ্চটাও।

কল্পনা করা যাক, একটা বিছানার চাদরের ওপর বাউলিং বল রাখা আছে। বলটি আলতোভাবে তোশকের মধ্যে দেবে থাকবে। এখন তোশকের বাঁকা হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠতলে একটা মার্বেল ছুড়ে দেওয়া যাক। একটা বক্র পথ অনুসরণ করে বাউলিং বলের চারপাশে ঘুরবে মার্বেলটা। দূর থেকে বাউলিং বলের চারপাশে মার্বেলটার ঘোরা দেখে একজন নিউটোনিয়ান হয়তো সিদ্ধান্ত আসবেন, বাউলিং বল থেকে রহস্যময় কোনো ফোর্স বা বল মার্বেলটার ওপর ক্রিয়া করছে। একজন নিউটোনিয়ান হয়তো বলবেন, বাউলিং বলের প্রয়োগকৃত তাৎক্ষণিক আকর্ষণ কেন্দ্রের দিকে যেতে বাধ্য করছে মার্বেল বলটিকে।

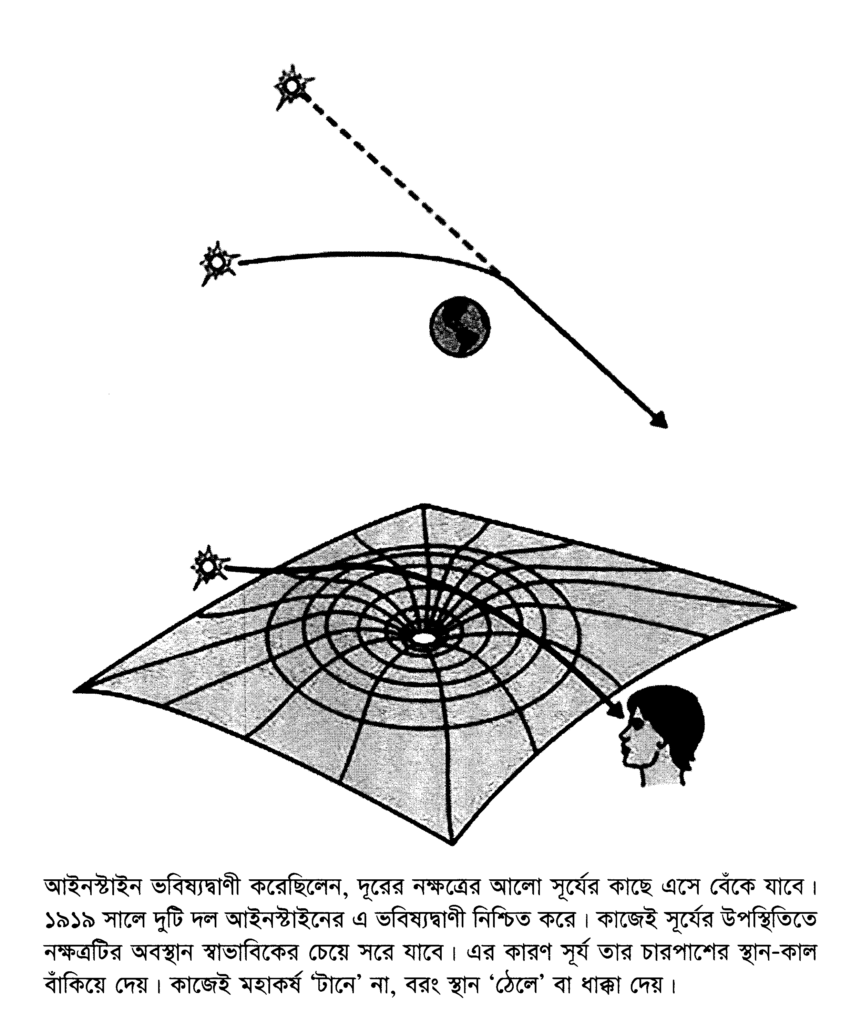

অন্যদিকে বিছানার কাছ থেকে মার্বেলের গতি দেখতে পাওয়া একজন আপেক্ষিকতাবাদীর কাছে মনে হবে, এখানে কোনো বল কাজ করছে না। এটা কেবল বক্র বিছানার কারণে ঘটছে, যা মার্বেলটাকে বক্রপথে চলতে বাধ্য করছে। আপেক্ষিকতাবাদীর কাছে, এখানে কোনো আকর্ষণ নেই, কেবল ধাক্কা আছে। বক্র হয়ে যাওয়া বিছানার কারণে মার্বেলের ওপর ক্রিয়া করছে ধাক্কাটা। এখন মার্বেলের বদলে পৃথিবী আর বাউলিং বলের বদলে সূর্য এবং বিছানার বদলে শূন্য স্থান-কালের কথা ভাবা যাক। তাহলে দেখা যাবে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরার কারণ মহাকর্ষের টান নয়, বরং পৃথিবীর চারপাশের স্থানকে বাঁকিয়ে দিয়েছে সূর্য। ফলে একটা ধাক্কা তৈরি হয়, যার কারণে পৃথিবীর বৃত্তাকার পথে চলতে বাধ্য হয়।

আইনস্টাইন এভাবে আমাদের বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেন যে মহাকর্ষ গোটা মহাবিশ্বে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিয়াশীল অদৃশ্য বলের চেয়েও আসলে অনেক বেশি নকশা বা কাঠামোর মতো। কেউ যদি এই নকশায় দ্রুতবেগে নাড়া দেয়, তাহলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। পৃষ্ঠতলের মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট বেগে চলাচল করতে পারে এই তরঙ্গ। এটাই সূর্যের অদৃশ্য হওয়ার প্যারাডক্স সমাধান করেছিল। মহাকর্ষ যদি খোদ স্থান-কালের নকশার বক্রতার উপজাত হয়, তাহলে সূর্যের হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটাকে তুলনা করা যায় বিছানা থেকে হঠাৎ বাউলিং বলটা তুলে নেওয়ার সঙ্গে। বিছানাটা তার নিজের আদি রূপে ফিরে আসতেই তরঙ্গগুলো বিছানার চাদরে একটা নির্দিষ্ট বেগে চলতে থাকবে। কাজেই মহাকর্ষকে বক্র স্থান ও কালে নামিয়ে এনে, মহাকর্ষ এবং সাধারণ আপেক্ষিকতার মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হন আইনস্টাইন।

ধরা যাক, এক টুকরো দলা মোচড়ানো কাগজের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছে একটা পিঁপড়া। তার হাঁটাকে মনে হবে মাতাল নাবিকের মতো। কুঁচকানো চড়াই-উতরাই বেয়ে হাঁটতে গিয়ে একবার বাঁয়ে আরেকবার ডানে হেলেদুলে যাবে পিঁপড়াটা। অবশ্য পিঁপড়াটা প্রতিবাদ করে উঠে বলতে পারে, সে মোটেও মাতাল নয়। বরং কোনো রহস্যময় বল তার ওপর চেপে বসেছে বলে দাবি করতে পারে সে। এর কারণে সে একবার ডানে আরেকবার বাঁয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। পিঁপড়ার কাছে শূন্যস্থান হলো পুরোটাই রহস্যময় বলের আধার। তাকে সোজা পথে হাঁটতে বাধা দেয় এই বলটিই। কিন্তু পিঁপড়াকে খুব কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে, সেখানে এমন কোনো বল নেই, যা তাকে টানতে পারে। আসলে টুকরো কাগজের ভাঁজগুলো ধাক্কা দিচ্ছে তাকে। বক্র স্থানের কারণে পিঁপড়ার কাছে সেটা বল হিসেবে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। এখানে বলটির আকর্ষণ আসলে ধাক্কা, যা কাগজের ভাঁজে হাঁটার সময় তৈরি হচ্ছে। অন্য কথায়, মহাকর্ষ আকর্ষণ করে না বা টানে না, স্থান ধাক্কা বা ঠেলা দেয়।

১৯১৫ সালের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হন আইনস্টাইন। তারপর থেকে ওটাই কসমোলজি বা বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তি হয়ে ওঠে। চমকপ্রদ এই নতুন চিত্রে মহাকর্ষ আর মহাবিশ্বে পরিপূর্ণ স্বাধীন কোনো বল হিসেবে রইল না, বরং তা গণ্য হলো বক্র স্থান-কালের নকশায় আপাতপ্রভাব হিসেবে। আইনস্টাইনের তত্ত্বটি এতই শক্তিশালী ছিল যে একে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা এক সমীকরণে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরতে সক্ষম হন তিনি। এই সুদক্ষ নতুন তত্ত্বে বক্র স্থান ও কালের পরিমাণ নির্ধারিত হলো এতে থাকা বস্তু ও শক্তির পরিমাণের ভিত্তিতে। একটা পুকুরে একটা পাথর ছোড়ার কথা ভাবুন। পাথরটা পুকুরে এক সারি ঢেউ তৈরি করে। পাথর যত বড় হয় পুকুরের পৃষ্ঠতলও বেঁকে যাবে তত বেশি। একইভাবে নক্ষত্রের আকৃতি যত বড়, নক্ষত্রের চারপাশে স্থান-কালের বক্রতাও হবে তত বেশি।

কসমোলজির জন্ম

এই চিত্র ব্যবহার করে পুরো মহাবিশ্বকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন আইনস্টাইন। কিন্তু তিনিও জানতেন না, তাকেও কয়েক শতাব্দী আগের সেই বেন্টলি প্যারাডক্সের মুখোমুখি হতে হবে। ১৯২০-এর দিকে বেশির ভাগ জ্যোতির্বিদ বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্ব সুষম ও স্থিতিশীল। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই মহাবিশ্বে সুষমভাবে ধূলি ও নক্ষত্র দিয়ে ভরা বলে অনুমান করেন আইনস্টাইন। একটা মডেলে মহাবিশ্বকে একটা বড় বেলুন বা বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেই বুদের পৃষ্ঠে বসবাস করি আমরা। আমাদের চারপাশে থাকা নক্ষত্র আর ছায়াপথগুলোকে এই বেলুনের পৃষ্ঠতলে আঁকা বিন্দুর সমতুল্য।

নিজের সমীকরণগুলোর সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে মহাবিশ্বকে গতিশীল দেখতে পান আইনস্টাইন। এতে যারপরনাই বিস্মিত হলেন তিনি। ২০০ বছর আগে বেন্টলি যে সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন, সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হলেন আইনস্টাইনও। মহাকর্ষ যেহেতু সব সময় আকর্ষীধর্মী, কখনো বিকর্ষণ করে না, তাই সসীমসংখ্যক নক্ষত্র একটা অগ্নিময় বিশৃঙ্খলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এটি বিশ শতকের শুরুর দিকের প্রচলিত জ্ঞানের সঙ্গে স্ববিরোধী। কারণ, তখন ধারণা ছিল, মহাবিশ্ব স্থিতিশীল ও সুষম।

আইনস্টাইনের মতো একজন বিপ্লবীও এ কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না যে মহাবিশ্ব গতিশীল হতে পারে। নিউটন আর অন্যান্য বিজ্ঞানী দলের মতো একটা স্থিতিশীল মহাবিশ্বে বিশ্বাসী ছিলেন আইনস্টাইন নিজেও। তাই ১৯১৭ সালে একপ্রকার জোর করেই তাঁর সমীকরণে নতুন একটি চরিত্র যোগ করেন তিনি। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, একটা ‘গোঁজামিল‘ যোগ করেন। তাঁর তত্ত্বে অ্যান্টিগ্র্যাভিটি নামের নতুন একটা বল তৈরি করতে পারল সেটা। নক্ষত্রগুলোকে ভেঙে পড়ার উল্টো দিকে ধাক্কা দিল এই অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। আইনস্টাইন এর নাম দিলেন কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট বা মহাজাগতিক ধ্রুবক। এটা আইনস্টাইনের তত্ত্বে কুৎসিত হাঁসের ছানার মতো এক বাড়তি সংযোজন। মহাকর্ষের আকর্ষণকে নিখুঁতভাবে বাতিল করে একটা স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তৈরি করতে এই অযৌক্তিক অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বা প্রতিমহাকর্ষ বল বেছে নেন তিনি। অন্য কথায়, এভাবে একরকম জোর করে মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল করা হলো। মহাকর্ষের কারণে মহাবিশ্বের ভেতরের দিকের সংকোচন বাতিল করা হলো বাইরের ডার্ক এনার্জির বলের মাধ্যমে। (৭০ বছর ধরে এই অ্যান্টিগ্র্যাভিটিকে বিবেচনা করা হলো এতিম হিসেবে। এরপর অবশেষে সেটি আবিষ্কৃত হয়।)

১৯১৭ সালে আইনস্টাইনের তত্ত্বের আরেকটি সমাধান করলেন ডাচ পদার্থবিদ উইলিয়াম ডি সিটার। এর মধ্যে একটিতে মহাবিশ্বকে পাওয়া গেল অসীম। কিন্তু সেটি পুরোপুরি কোনো প্রকার বস্তুহীন। আসলে এর শূন্যস্থানে শুধু শক্তি পাওয়া গেল, সেটি মহাজাগতিক ধ্রুবক। এই বিশুদ্ধ অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বল এক দ্রুত, গুণনীয়ক প্রসারণের জন্য যথেষ্ট ছিল। এমনকি কোনো বস্তু বা পদার্থ ছাড়াও একটা প্রসারণশীল মহাবিশ্ব তৈরি করতে পারল এই ডার্ক এনার্জি

পদার্থবিদেরা এখন এই উভয়সংকটের মুখোমুখি হলেন। আইনস্টাইনের মহাবিশ্বে বস্তু ছিল, কিন্তু কোনো গতি ছিল না। ডি সিটারের মহাবিশ্ব গতি ছিল, কিন্তু কোনো বস্তু নেই। আইনস্টাইনের মহাবিশ্বে মহাজাগতিক ধ্রুবক দরকার ছিল মহাকর্ষের অমোঘ টানকে নিষ্ক্রিয় করতে এবং একটা স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তৈরি করতে। অন্যদিকে ডি সিটারের মহাবিশ্বে কেবল মহাজাগতিক ধ্রুবকই একটা প্রসারণশীল মহাবিশ্ব তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৯১৯ সালে ইউরোপ যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিল। ঠিক তখন আইনস্টাইনের নতুন তত্ত্বটা পরীক্ষার করে দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো একদল জ্যোতির্বিদকে। এ ঘটনার আগে আইনস্টাইন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সূর্যের প্রভাবে স্থান-কালের বক্রতার কারণে এর আশপাশের নক্ষত্র থেকে আসা আলোর গতিপথও বেঁকে যাবে। এসব নক্ষত্রের আলো সূর্যের চারপাশে এমনভাবে বেঁকে যাবে, যা গণনাযোগ্য। কাচের মধ্য দিয়ে আলোর গতিপথ যেভাবে বেঁকে যায়, এটাও অনেকটা তেমনি। কিন্তু সূর্যের আলোর তীব্র উজ্জ্বলতার কারণে দিনের বেলা যেকোনো নক্ষত্রই ঢাকা পড়ে থাকে। তাই চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীদের একটা সূর্যগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইল না।

পরবর্তী সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের চারপাশে নক্ষত্রের আলোর বেঁকে যাওয়ার পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এ পরীক্ষা করতে জাহাজে চেপে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে গিনি উপসাগরের প্রিন্সিপি দ্বীপে গেলেন ব্রিটিশ জ্যোতিঃপদার্থবিদ আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে একটি দল। আরেকটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যান্ড্রু ক্রোমমেলিন। জাহাজে চেপে তিনি গেলেন ব্রাজিলের উত্তরাঞ্চলের সোব্রালে। এসব অভিযানে তাঁরা যে উপাত্ত সংগ্রহ করলেন তাতে নক্ষত্রের আলোর গড় বিচ্যুতি পাওয়া গেল ১.৭৯ আর্ক সেকেন্ড। এটি আইনস্টাইনের করা ভবিষ্যদ্বাণী ১.৭৪ আর্ক সেকেন্ডকে নিশ্চিত করল। অন্য কথায়, সূর্যের কাছে আলো সত্যিই বেঁকে যায়। পরে এডিংটন দাবি করেন, আইনস্টাইনের তত্ত্ব যাচাই করার এই কাজটি ছিল তাঁর জীবনের সেরা মুহূর্ত।

১৯১৯ সালের ৬ নভেম্বর লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি এবং রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির এক যৌথ সভা বসে। সেখানে নোবেল বিজয়ী ও রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জে জে টমসন বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বলেন, ‘মানবচিন্তার ইতিহাসে এটা অন্যতম বড় অর্জন। এটা শুধু কোনো প্রত্যন্ত দ্বীপের আবিষ্কার নয়, বরং পুরো মহাদেশের জন্য নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণা। নিউটনের নীতি ব্যাখ্যার পর মহাকর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত এটাই সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।’

(কথিত আছে, এডিংটনকে পরে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘গুজব আছে, পুরো পৃথিবীর মাত্র তিনজন আইনস্টাইনের তত্ত্ব বোঝেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে একজন।’ এডিংটন কোনো জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন অধৈর্য হয়ে সাংবাদিক আবারও বললেন, ‘ভদ্রতা করার দরকার নেই, এডিংটন।’ এডিংটন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘মোটেও সে রকম কিছু নয়। আমি বুঝতে পারছি না, এই তৃতীয় লোকটি আসলে কে। ‘ )

পরদিন লন্ডন টাইমস-এ দৃষ্টি আকর্ষী শিরোনাম : ‘বিজ্ঞানে বিপ্লব—মহাবিশ্বের নতুন তত্ত্ব—নিউটনের তত্ত্ব বাতিল।’ এই শিরোনাম এমন একটি মুহূর্ত চিহ্নিত করল, তাতে আইনস্টাইন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। যেন নক্ষত্র থেকে আসা একজন দূত।

এ ঘোষণাটা ছিল অনেক বড় ধরনের। আবার নিউটন থেকে আইনস্টাইনের উত্তরণ এতই মৌলিক ছিল যে, সেটা সমালোচনারও জন্ম দিয়েছিল। কারণ, এই তত্ত্ব সম্পর্কে প্রকাশ্যে নিন্দা শুরু করলেন নামকরা পদার্থবিদ আর জ্যোতির্বিদেরা। আপেক্ষিকতার সমালোচনার নেতৃত্ব দেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলেস্টিয়াল মেকানিকসের অধ্যাপক চার্লস লেন পোর। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন অ্যালিসের সঙ্গে একটা ওয়ান্ডারল্যান্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর পাগল হ্যাটারের সঙ্গে বসে চা পান করছি।’

আপেক্ষিকতা আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে লঙ্ঘন করে। তার পেছনের কারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ভুলে ভরা বলে নয়, বরং এর কারণ আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আসলে বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করেন না। মহাবিশ্বে আমরা অস্বাভাবিক। আমরা একটা বাস্তব এলাকার অস্বাভাবিক অংশে বাস করি। সেখানে তাপমাত্রা, ঘনত্ব ও বেগ বেশ অল্পই বলা চলে। তবে সত্যিকার মহাবিশ্বে নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপমাত্রা আসলে ফোসকা পড়া গরম, কিংবা বাইরের মহাকাশে বিরাজ করছে জমাটবাঁধা শীতলতা। আবার অতিপারমাণবিক কণারা স্থানের মধ্য দিয়ে নিয়মিতভাবে প্রায় আলোর বেগে চলাচল করছে। অন্য কথায়, আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বিকশিত হয়েছে একটা অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত পরিবেশে, যা মহাবিশ্বের অস্পষ্ট অংশ। সেটাই আমাদের পৃথিবী। বিস্ময়ের কিছু নেই যে আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সত্যিকার মহাবিশ্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে। সমস্যাটা আপেক্ষিকতার ভেতরে নয়, বরং অনুমান করা যায় যে বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করা আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ভেতরেই মূল সমস্যাটা

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত পরিঘটনার সার্থক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিল আইনস্টাইনের তত্ত্ব। যেমন সূর্যের চারপাশে নক্ষত্রের আলোর বেঁকে যাওয়া, বুধ গ্রহের কক্ষপথের সামান্য বিচ্যুতি। তারপরও এর মহাজাগতিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তখনো বিভ্রান্তিকর ছিল। রুশ পদার্থবিদ আলেকজান্দার ফ্রিডম্যান বিষয়গুলো বেশ ভালোভাবে স্পষ্ট করেন। আইনস্টাইনের সমীকরণের সবচেয়ে সাধারণ ও বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে পান তিনি। এমনকি এখনো সেগুলো প্রতিটি সাধারণ আপেক্ষিকতার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে শেখানো হয়। (তিনি সেগুলো আবিষ্কার করেছিলেন ১৯২২ সালে। কিন্তু ১৯২৫ সালে মারা যান তিনি। তাই তাঁর গবেষণাগুলো অনেক দিন পর্যন্ত অজানা ছিল।)

আইনস্টাইনের তত্ত্বে একগুচ্ছ চরম জটিল সমীকরণ রয়েছে। সেগুলোর সমাধান করতে প্রায়ই কম্পিউটারের দরকার হয়। তবে ফ্রিডম্যান অনুমান করেন, মহাবিশ্ব গতিশীল। এরপর দুটো সরল অনুমান করলেন তিনি (এদের বলা হয় মহাজাগতিক নীতি বা কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল)। সেগুলো হলো : মহাবিশ্ব আইসোট্রপিক (অর্থাৎ এটা দেখতে সব জায়গা থেকে একই রকম। কোথা থেকে দেখা হচ্ছে তাতে কিছু যায় আসে না), এবং মহাবিশ্ব হোমোজেনাস বা সমঘন (মহাবিশ্বের যেখানেই যাওয়া যাক না কেন তা সুষম)।

এই দুটি সরল অনুমানের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই, সমীকরণগুলো অকার্যকর হয়ে যায়। (আসলে ফ্রিডম্যানের অনেক বেশি সাধারণ সমাধানে আইনস্টাইন এবং ডি সিটার উভয়ের সমাধান ছিল বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।) লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তার সমাধানটি মাত্র তিনটি প্যারামিটারের ওপর নির্ভরশীল :

১. H, যার মহাবিশ্বের প্রসারণের হার নির্ধারণ করে। (বর্তমানে একে বলা হয় হাবলের ধ্রুবক। জ্যোতির্বিদ এডুইন হাবলের নামে নামকরণ করা হয়েছে। আসলে মহাবিশ্বের প্রসারণ পরিমাপ করেছিলেন তিনিই।

২. ওমেগা, যা মহাবিশ্বে বস্তু বা পদার্থের গড় ঘনত্ব পরিমাপ করে।

৩. ল্যাম্বডা, শূন্যস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত শক্তি, বা ডাক এনার্জি বা গুপ্তশক্তি।

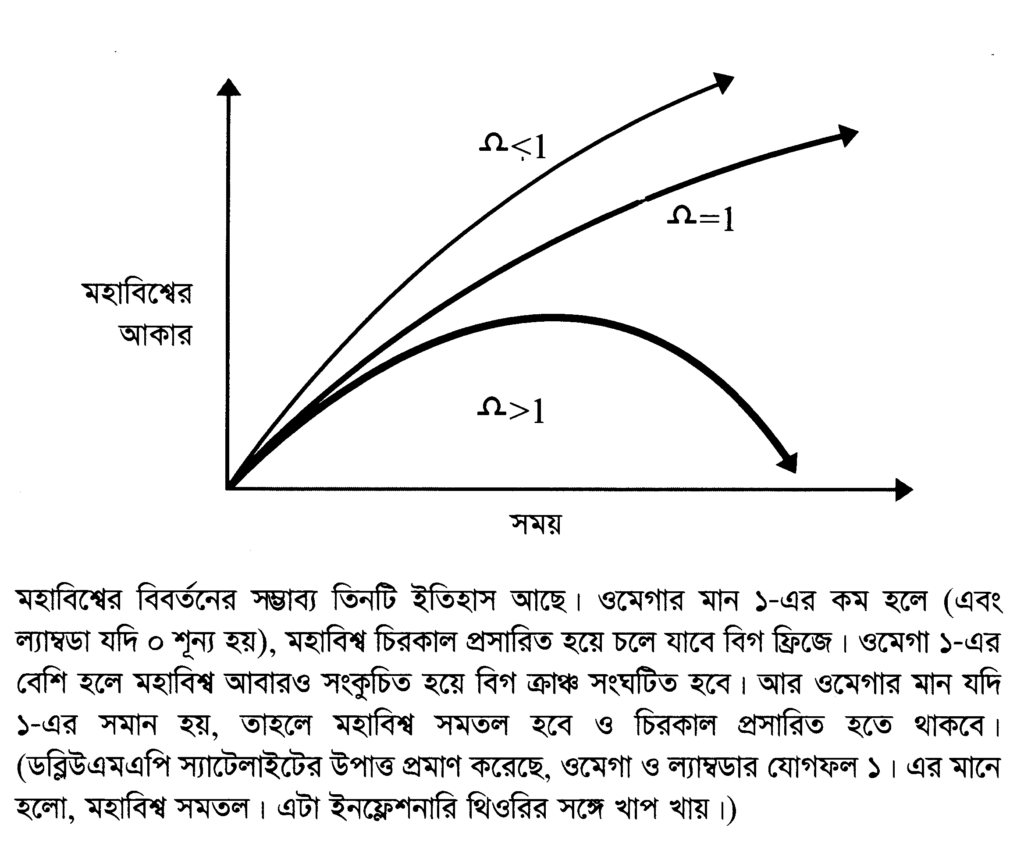

এই তিনটি সংখ্যার নিখুঁত মান নির্ণয় করতে গিয়ে নিজেদের ক্যারিয়ারের পুরোটাই ব্যয় করেছেন অনেক কসমোলজিস্ট। এই তিনটি ধ্রুবকের সূক্ষ্ম পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় গোটা মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বিকাশ। যেমন মহাকর্ষ আকর্ষীধর্মী হওয়ার কারণে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ওমেগা একধরনের ব্রেকের মতো কাজ করে। সোজা কথায়, এটি মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরগতির করে দেয়, মহাবিস্ফোরণের প্রসারণের হারে প্রভাব ফেলে তাকে নিয়ে যায় উল্টো দিকে। ওপরের দিকে একটা পাথর ছুড়ে মারার কথা ভাবুন। সাধারণত পাথরটির দিক উল্টো দিকে আনার জন্য মহাকর্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। তাই পাথরটি পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। তবে পাথরটিকে যথেষ্ট জোরে ছুড়ে মারলে পৃথিবীর মহাকর্ষের বাধা কাটিয়ে সেটি চিরকালের জন্য বাইরের মহাকাশে চলে যাবে। পাথরটির মতো মহাবিশ্বও আসলে প্রসারিত হয় মহাবিস্ফোরণের কারণে। কিন্তু বস্তু বা পদার্থ, কিংবা ওমেগা মহাবিশ্বের প্রসারণে একটা ব্রেকের মতো কাজ করে। একইভাবে পাথরটির ক্ষেত্রেও একটা ব্রেকের মতো কাজ করে পৃথিবীর মহাকর্ষ।

একমুহূর্তের জন্য ধরে নিন, শূন্যস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত শক্তি বা ল্যাম্বডার মান শূন্য। মহাবিশ্বের ঘনত্ব ওমেগাকে ক্রান্তীয় বা সংকট ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করা যাক। (মহাবিশ্বের ক্রিটিক্যাল বা সংকট ঘনত্ব হলো প্রতি ঘন মিটারে প্রায় ১০টি হাইড্রোজেন পরমাণু। মহাবিশ্ব কতটা ফাঁকা, তা বোঝার সুবিধার জন্য বলি, মহাবিশ্বের সংকট ঘনত্ব হলো, গড়ে তিনটি বাস্কেটবলের সমান আয়তনের মধ্যে একটামাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু পাওয়া গেলেই যথেষ্ট।)

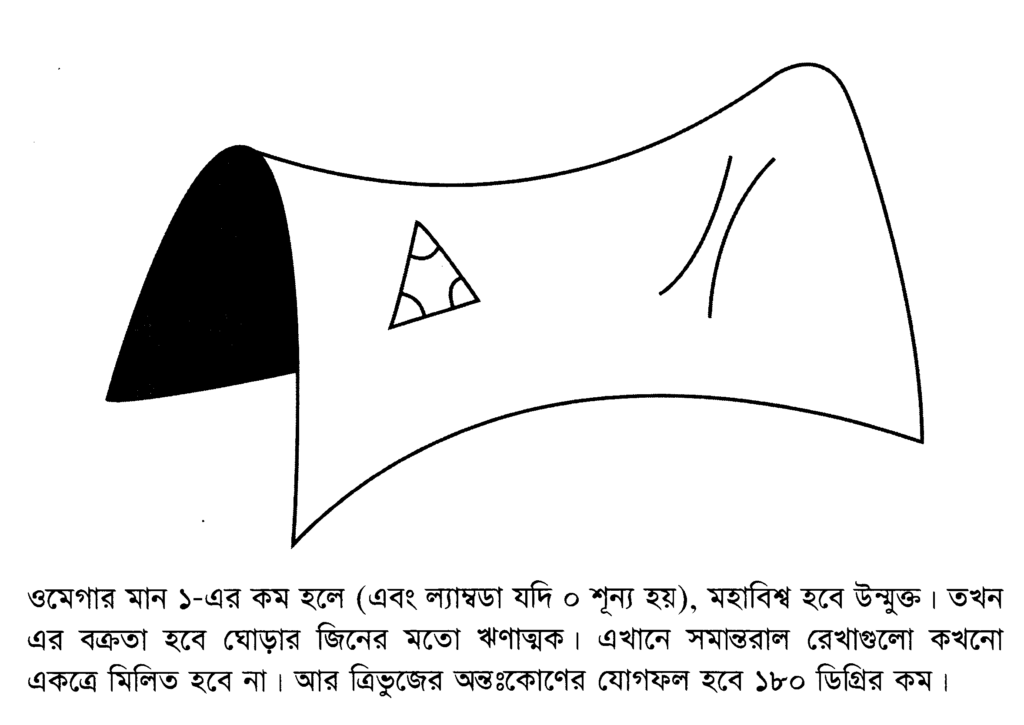

ওমেগার মান যদি ১-এর চেয়ে কম হয়, তাহলে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত, মহাবিস্ফোরণের পর আসল প্রসারণকে উল্টো দিকে নেওয়ার মতো মহাবিশ্বে পর্যাপ্ত পদার্থ আর থাকবে না। (অনেকটা ওপরের দিকে কোনো পাথর ছুড়ে মারার মতো। পৃথিবীর ভর যদি যথেষ্ট বেশি না হয়, তাহলে পাথরটি ক্রমেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে।) এর ফলে চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে মহাবিশ্ব। তাতে মহাবিশ্ব একসময় পরম শূন্য তাপমাত্রায় পৌঁছে বিগ ফ্রিজ বা মহাশীতলতার মধ্যে ডুবে যেতে থাকবে। (রেফ্রিজারেটর বা এয়ার কন্ডিশনারের পেছনে কাজ করে এই নীতি। গ্যাস প্রসারিত হলে তা ঠান্ডা হয়। একটা প্রসারিত পাইপের ভেতর দিয়ে গ্যাস প্রবাহিত করা হয় এয়ার কন্ডিশনারে। এভাবে পাইপ ও আপনার ঘর ঠান্ডা করা হয়।)

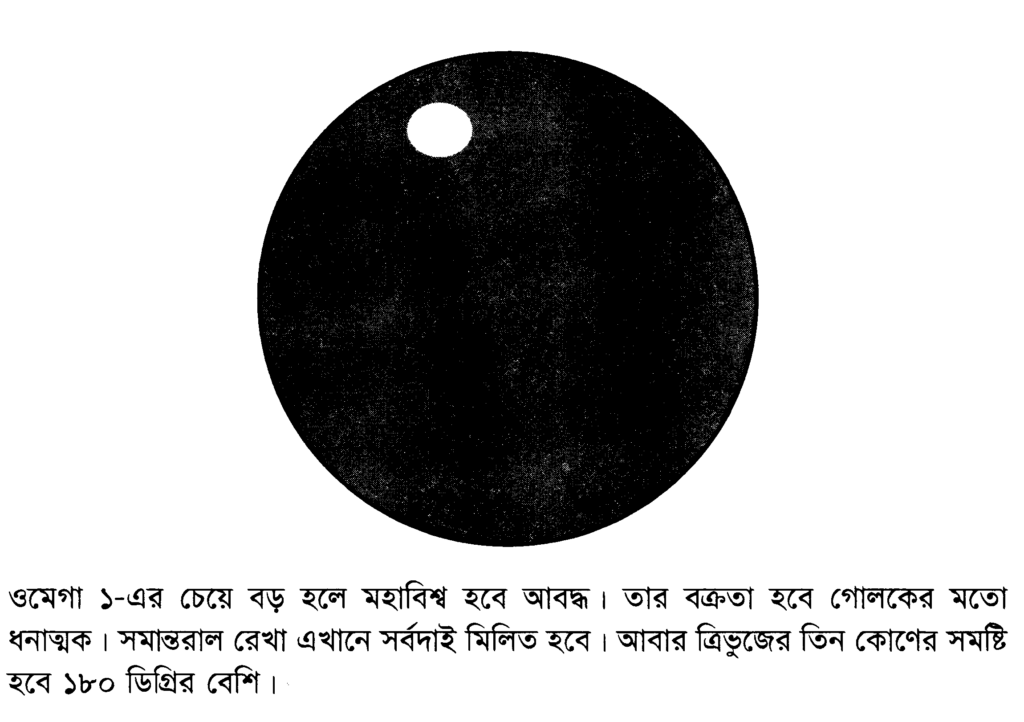

ওমেগার মান ১-এর চেয়ে বেশি হলে মহাবিশ্বের পর্যাপ্ত পদার্থ এবং মহাকর্ষ চূড়ান্তভাবে মহাজাগতিক প্রসারণকে নিয়ে যাবে উল্টো দিকে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে গিয়ে সংকুচিত হতে শুরু করবে। (অনেকটা ওপরের দিকে পাথর ছুড়ে মারার মতো। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর ভর যথেষ্ট বেশি হলে ক্রমেই সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাবে পাথরটি। এরপর তা ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে।) ফলে নক্ষত্র আর ছায়াপথগুলো পরস্পরের দিকে দ্রুত বেগে আসার কারণে তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। (যারা বাইসাইকেলের টায়ারে বাতাস পাম্প করে ঢুকিয়েছে তারা জানে, সংকুচিত গ্যাস তাপের সৃষ্টি করে। পাম্প করা বাতাসের যান্ত্রিক কাজ রূপান্তরিত হয় তাপশক্তিতে। একইভাবে, মহাবিশ্বের সংকোচনও মহাকর্ষীয় শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তর করবে।) এতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা এতই বেশি হবে যে মহাবিশ্ব অগ্নিময় বিগ ক্রাঞ্চের দিকে যেতে যেতে সব প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। (জ্যোতির্বিদ কেন ক্রসওয়েল হিন্দুদের ‘জন্ম থেকে চিতা’ থেকে এই প্রক্রিয়ার এই নাম দিয়েছেন বিগ ক্রাঞ্চ বা মহাসংকোচন। )

তৃতীয় সম্ভাবনায় ওমেগার মান নিখুঁতভাবে ১ হতে পারে। অন্য কথায় মহাবিশ্বের ঘনত্ব হবে সংকট ঘনত্বের সমান। সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব দুটি চরম অবস্থার মাঝখানে ঝুলে থাকবে। তবে তখনো চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে মহাবিশ্ব। (এই চিত্রে আমরা দেখতে পাব, এটি ইনফ্লেশনারি থিওরি বা স্ফীতি তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায়।)

আর সর্বশেষ সম্ভাবনাটি হলো, মহাবিশ্ব একটি বিগ ক্রাঞ্চের পর, আবারও নতুন কোনো বিগ ব্যাং ঘটতে পারে। এই তত্ত্বটি একটা দোদুল্যমান মহাবিশ্বের প্রস্তাব করেছে।

ফ্রিডম্যান প্রমাণ করেছেন, এর প্রতিটি চিত্রে স্থান-কালের বক্রতা নির্ধারিত হয়। ওমেগা ১-এর চেয়ে কম হলে, মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে। ফ্রিডম্যান দেখিয়েছেন, এখানে শুধু সময়ই অসীম নয়, সেই সঙ্গে স্থান নিজেও অসীম। মহাবিশ্বকে উন্মুক্ত বলা হয়, অর্থাৎ স্থান ও কাল দুটোই অসীম। ফ্রিডম্যান এই মহাবিশ্বের বক্রতা গণনা করে দেখেন, এর পরিমাণ ঋণাত্মক। (এটা অনেকটা ঘোড়ার জিন বা ট্রাম্পেটের মতো। কোনো পোকা যদি এই পৃষ্ঠতলের ওপরের পৃষ্ঠতলে বাস করে, তাহলে সে দেখতে পাবে যে সেখানে সমান্তরাল রেখা কখনোই মিলিত হচ্ছে না। আবার সেখানে একটা ত্রিভুজের তিনটি অন্তঃকোণের যোগফল হচ্ছে ১৮০ ডিগ্রির কম।)

ওমেগা ১-এর চেয়ে বেশি হলে, মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে বিগ ক্রাঞ্চ সংঘটিত হবে। এখানে সময় ও স্থান হবে সসীম। ফ্রিডম্যান দেখেছেন, মহাবিশ্বের বক্রতা ধনাত্মক (অনেকটা গোলকের মতো)। সবশেষে ওমেগা ১-এর সমান হলে, স্থান সমতল হবে এবং স্থান ও কাল উভয়েই সীমাহীন হবে।

ফ্রিডম্যান শুধু আইনস্টাইনের মহাজাগতিক সমীকরণের ক্ষেত্রে বিস্তৃত পদ্ধতির জোগান দেননি, সেই সঙ্গে তিনি শেষ দিবস বা মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত অনুমানও করেছেন। হয় মহাবিশ্ব কোনো বিগ ফ্রিজে ধ্বংস হয়ে যাবে, নয়তো তা বিগ ক্রাঞ্চে ভাজা ভাজা হয়ে যাবে, কিংবা তা চিরকাল দুলতে থাকবে। এই উত্তরটা নির্ভর করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের ওপর। সেগুলো হলো মহাবিশ্বের ঘনত্ব ও শূন্যস্থানের শক্তি।

তবে ফ্রিডম্যানের চিত্রে একটা ফাঁকও আছে। মহাবিশ্ব যদি প্রসারিত হয়, তাহলে তার মানে হলো, নিঃসন্দেহে এর একটা শুরুও ছিল। আইনস্টাইনের তত্ত্ব তাৎক্ষণিকভাবে এই শুরু বা সূচনা সম্পর্কে কিছুই বলে না। এখানে যা অনুপস্থিত ছিল, সেটি সৃষ্টির মুহূর্ত বা মহাবিস্ফোরণ। অবশেষে তিনজন বিজ্ঞানী ধারাবাহিকভাবে আমাদের মহাবিস্ফোরণের চমকপ্রদ চিত্র দেবেন।

তথ্যনির্দেশ

আইজ্যাক নিউটন : বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। সর্বকালের প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের একজন বিবেচনা করা হয়। তাঁর বিখ্যাত বই ফিলোসোফি ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা। তাঁর এই মাস্টারপিস সংক্ষেপে প্রিন্সিপিয়া নামে পরিচিত। এ বইটি চিরায়ত বলবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করে। এ ছাড়া আলোকবিদ্যাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। লিবনিজের সঙ্গে তাঁকে ক্যালকুলাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ: বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বে বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বর্ণিত চারটি সমীকরণ ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ নামে পরিচিত। ভৌত বলগুলোর মধ্যে এটিই ছিল প্রথম বড় ধরনের একত্রীকরণ। বিদ্যুৎ ও চুম্বক যে ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এখানে সেটিই দেখানো হয়। এই সমীকরণগুলো বিদ্যুৎক্ষেত্র ও চুম্বকক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য এবং পদার্থের আন্তসংযোগসমূহ বর্ণনা করে। এর মাধ্যমে ধারণা করা হয়েছিল, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব আছে, যা আলোর গতিতে চলাচল করে। তাই আলো নিজেও একটি তরঙ্গ। আলো সম্পর্কে এই ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরে রেডিও, রাডার, টেলিভিশন, কম্পিউটারের জন্য তারহীন সংযোগ এবং আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার অধিকাংশ প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।

স্থান-কাল : একটি চারমাত্রিক স্থান, যার বিন্দুগুলো ঘটনা। নিউটনের মহাবিশ্বে স্থান আর কালকে আলাদা বলে ভাবা হতো। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে দেখান, এই দুটি আসলে আলাদা কিছু নয়, বরং একক অস্তিত্ব হিসেবে বিরাজমান।

মাত্রা : কোনো স্থান বা বস্তুর প্রতিটি বিন্দুকে নির্দিষ্ট করতে সর্বনিম্ন যতগুলো স্থানাঙ্কের প্রয়োজন হয়, তাকে সাধারণভাবে মাত্রা বা ডাইমেনশন বলা হয়। যেমন একটি সরলরেখা একমাত্রিক। কারণ, প্রতিটি বিন্দুকে সংজ্ঞায়িত করতে একটিমাত্র স্থানাঙ্কই যথেষ্ট। আর একটি তলের ওপর কোনো বিন্দুকে নির্দিষ্ট করতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ—এই দুই দিকের স্থানাঙ্ক জানা প্রয়োজন। তাই একটি তল দ্বিমাত্রিক। একটি ঘনকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা—তিনটিই আছে, তাই তা ত্রিমাত্রিক। আমরা যে বস্তুজগতে বাস করি স্থানিক বিবেচনায় তার পুরোটাই ত্রিমাত্রিক। তবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী, সময়ও স্থানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি মাত্রা। তাতে আমাদের বস্তুজগৎ চারমাত্রিক। স্ট্রিং থিওরি মতে, মহাবিশ্ব ১১ মাত্রার। এর চারটি মাত্রা আমাদের কাছে দৃশ্যমান হলেও বাকিগুলো অতিক্ষুদ বিন্দুতে কুঁকড়ে আছে। তাই বাকি মাত্রাগুলো দেখা যায় না। তবে এ ধারণার এখনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আপেক্ষিকতা : বিজ্ঞানের নিয়মকানুন সব পর্যবেক্ষকের জন্যই একই হবে। পাশাপাশি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে পর্যবেক্ষকের গতিবেগ যা- ই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই নিয়মকানুন একই হবে। এসব ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আইনস্টাইনের তত্ত্ব।

মহাজাগতিক ধ্রুবক : এক গাণিতিক কৌশল, যা আইনস্টাইন ব্যবহার করেছিলেন। তাত্ত্বিকভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণ ঠেকাতে আপেক্ষিকতার সমীকরণে এ ধ্রুবক ব্যবহার করেন তিনি। পরে একে জীবনের ‘সবচেয়ে বড় ভুল’ বলে উল্লেখ করেন আইনস্টাইন।

বিগ ক্রাঞ্চ বা মহাসংকোচন : মহাবিশ্বের সমাপ্তির সম্ভাব্য চিত্রের নাম দেওয়া হয়েছে মহাসংকোচন (Big crunch)। এখানে সব স্থান ও বস্তু সংকুচিত হয়ে একটি পরম বিন্দু গঠন করবে।