১. মহাবিশ্বের আদিম চিত্ৰ

নিজের মাথাটা মহাকাশে ওঠাতে চান একজন কবি। কিন্তু যুক্তিবাদী মহাকাশকে ধারণ করতে চান নিজের মাথার ভেতরে। এতে তাঁর মাথাটাই টুকরো টুকরো হয়ে যায়। —জি কে চেস্টারসন

.

ছোটবেলায় নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ছিল আমার। আমার বাবা- মা বড় হয়েছেন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে সানডে স্কুলে যেতাম আমি। সেখানে তিমি, নুহের নৌকা, নুনের স্তম্ভ, পাঁজর আর আপেলবিষয়ক বাইবেলের গল্পগুলো শুনতে পছন্দ করতাম। বাইবেলের পুরোনো নিয়মের এসব রূপক কাহিনি আমাকে খুব আকর্ষণ করত। সানডে স্কুলের এই অংশ ছিল আমার প্রিয়। এসব দেখে-শুনে আমার তখন মনে হতো, মহাপ্লাবন, জ্বলন্ত ঝোপঝাড় ও বিচ্ছিন্ন পানি সম্পর্কে এসব রূপক কাহিনি বৌদ্ধদের কীর্তন আর ধ্যানের চেয়েও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। আসলে বীরত্বপূর্ণ ও ট্র্যাজেডিমূলক এসব প্রাচীন উপকথা গভীর নৈতিক আর ধর্মীয় শিক্ষামূলক বোধ জাগিয়ে তোলে। সেগুলো আমার সঙ্গে সারা জীবন ধরে রয়ে গেছে।

একদিন সানডে স্কুলে আমাদের জেনেসিস বা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে পড়ানো হয়েছিল। স্বর্গ থেকে ঈশ্বর কীভাবে বজ্র ছুড়ে মেরেছিলেন, তা নিয়ে পড়লাম, ‘আলো আসুক!’ নির্বাণের ধ্যানের চেয়ে এই ধ্বনি অনেক বেশি নাটকীয় মনে হয়েছিল আমার কাছে। স্রেফ সরল এক কৌতূহল থেকে আমি সানডে স্কুলের শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ঈশ্বরের কি মা আছেন?’ তিনি সাধারণত চটজলটি উত্তর দিতেন। তাঁর উত্তরের সঙ্গে মিশে থাকত গভীর নৈতিক শিক্ষা। কিন্তু আমার এহেন প্রশ্ন শুনে তিনি একটু ঘাবড়ে পিছিয়ে গেলেন যেন। না, ইতস্তত করে জবাব দিলেন তিনি, ঈশ্বরের সম্ভবত কোনো মা থাকে না। ‘তাহলে ঈশ্বর এলেন কোথা থেকে?’, আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, প্রশ্নটা নিয়ে তাকে ধর্মযাজকের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

আসলে বুঝতেও পারিনি, আমি সেদিন হুট করে ধর্মতত্ত্বের বড় এক প্রশ্ন করে ফেলেছি। বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম আমি। কারণ বৌদ্ধধর্মে কোনো ঈশ্বর নেই। তবে কালহীন এক মহাবিশ্ব আছে, যার কোনো শুরু বা শেষ নেই। পরে বিশ্বের সেরা পৌরাণিক কাহিনি পড়তে গিয়ে জানতে পারি, ধর্মে দুই ধরনের সৃষ্টিতত্ত্ব আছে। প্রথমটি একক একটা মুহূর্তের ওপর নির্ভরশীল। এ মুহূর্তেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন ঈশ্বর। আর দ্বিতীয়টির ভিত্তি হলো, মহাবিশ্ব সর্বদা বিদ্যমান ছিল এবং ভবিষ্যতেও একইভাবে থাকবে—এই ধারণা।

কিন্তু আমার ধারণা হলো, এই দুটোই একই সঙ্গে সঠিক হতে পারে না। পরে আমি দেখতে পাই, এই সাধারণ বিষয় অন্যান্য সংস্কৃতিতেও ঢুকে বসে আছে। যেমন চীনের পুরাণে বলা হয়েছে, মহাবিশ্ব আদিতে ছিল একটা মহাজাগতিক ডিম বা কসমিক এগ। প্রায় অনন্তকাল ধরে সেই ডিমের মধ্যে ছিলেন শিশু দেবতা প্যান কু। এক বিশৃঙ্খল নিরাকার সাগরের ওপর তখন ভাসছিল ডিমটি। শেষ পর্যন্ত ডিমটি ফোটার পর প্যান কু দানবের মতো বড় হতে থাকে। দিনে ১০ ফুটের বেশি। তাতে ডিমের ওপরের অংশটি ধীরে ধীরে আকাশে পরিণত হয় আর নিচের অংশটি পরিণত হয় পৃথিবীতে। ১৮ হাজার বছর পর, আমাদের বিশ্বকে জন্ম দেওয়ার জন্য মারা যায় সে। তার রক্ত থেকেই একসময় নদীগুলোর জন্ম। আবার তার চোখ দুটো কালে কালে পরিণত হয় সূর্য ও চাঁদে, আর তার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে বজ্রপাতে।

প্যান কুর পুরাণের প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন রূপে দেখা যায় বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম আর প্রাচীন পুরাণে। এসব পুরাণ বলে, একেবারে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই মহাবিশ্ব। গ্রিক পুরাণমতে, মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল একটা ক্যাওস বা বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে (আসলে ক্যাওস শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে, যার অর্থ অতল গহ্বর)। এই বৈশিষ্ট্যহীন শূন্যতাকে প্রায়ই মহাসাগর হিসেবে বর্ণনা করা হয়। যেমনটি দেখা যায়, ব্যাবিলনীয় আর জাপানি পুরাণে। প্রাচীন মিসরের পুরাণেও এই বিষয় দেখা যায়। সেখানে সূর্য দেবতা রা-এর আবির্ভাব হয়েছিল একটা ভাসমান ডিম থেকে। এদিকে পলিনেশিয়ান পুরাণে বলা হয়, মহাজাগতিক ডিমের বদলে দেখা যায় একটা নারকেলের খোলা। মায়ানরা বিশ্বাস করত এই গল্পের একটু অন্য সংস্করণে। সেখানে দেখা যায়, মহাবিশ্বের জন্ম হয়, কিন্তু পাঁচ হাজার বছর পর ক্রমান্বয়ে তার মৃত্যুও হয়। কিন্তু জন্ম ও ধ্বংসের এই অন্তহীন চক্রের পুনরাবৃত্তি করতে তা বারবার জন্মলাভ করে।

শূন্য থেকে সৃষ্টির এই মিথ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের কিছু নির্দিষ্ট মতের বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের বিপরীত। কারণ, এসব পুরাণ অনুসারে, মহাবিশ্ব কালহীন। সোজা কথায়, এর কোনো শুরু কিংবা শেষ নেই। অস্তিত্বের অনেক স্তর আছে। তবে সব কটির মধ্যে সর্বোচ্চটি হলো নির্বাণ। এটি চিরন্তন ও শুধু বিশুদ্ধ ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। হিন্দুদের মহাপুরাণে লেখা আছে, “ঈশ্বর যদি বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে সৃষ্টির আগে তিনি কোথায় ছিলেন? জেনে রাখুন, বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়নি। যেমন সময়ের কোনো সৃষ্টি নেই। এরও কোনো শুরু ও শেষ নেই।’

এসব পৌরাণিক কাহিনি পরস্পরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো সমাধানও নেই। এগুলো পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র : হয় মহাবিশ্বের কোনো শুরু ছিল, কিংবা ছিল না। এর মাঝখানে সর্বসম্মতভাবে কোনো কিছু থাকতে পারে না।

তবে এখন একেবারে নতুন এক দিগন্ত থেকে একটা সমাধান উঠে আসছে বলে মনে হচ্ছে—সেটি হলো বিজ্ঞানের জগৎ। মহাকাশে উৎক্ষেপিত নতুন প্রজন্মের শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ফসল এগুলো। আমাদের বিশ্বের উৎপত্তি-সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় আদিম পুরাণগুলো নির্ভর করত গল্প-বলিয়ের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার ওপর। মহাবিশ্বকে বুঝতে বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির একঝাঁক স্পেস স্যাটেলাইট, লেজার, মহাকর্ষ তরঙ্গ ডিটেক্টর, ইন্টারফেরোমিটার, উচ্চগতির সুপারকম্পিউটার আর ইন্টারনেট মোতায়েন করেন বর্তমানের বিজ্ঞানীরা। এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি পৌঁছে গেছে এক বৈপ্লবিক পর্যায়ে। আবার এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমাদের আকর্ষণীয় সব ব্যাখ্যাও দেওয়া যাচ্ছে।

উপাত্ত থেকে ধীরে ধীরে যা পাওয়া গেছে, সেগুলো এই দুই বিপরীতধর্মী পুরাণের চমৎকার এক সমন্বয়। বিজ্ঞানীর হয়তো অনুমান করেছেন, নির্বাণের চিরন্তন মহাসাগরে জেনেসিস বারবার সংঘটিত হয়। নতুন এই চিত্রে আমাদের মহাবিশ্বকে হয়তো বিশাল কোনো মহাসাগরে ভাসমান বুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেখানে নতুন নতুন বুদ্বুদ সর্বদাই গড়ে উঠছে। এই তত্ত্বমতে, ফুটন্ত পানিতে যেমন বুদ্বুদ গড়ে ওঠে, তেমনি মহাবিশ্বও রয়েছে ক্রমাগত সৃষ্টির ভেতরে। মহাবিশ্ব হয়তো ১১ মাত্রার হাইপারস্পেসের অনেক বড় কোনো ক্ষেত্রের নির্বাণে ভাসমান। কিছু পদার্থবিদের মতে, আমাদের মহাবিশ্ব সত্যিই অগ্নিময় এক বিপর্যয় বা মহাবিস্ফোরণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু একই সঙ্গে অন্য সব মহাবিশ্বের অনন্ত মহাসাগরে সহাবস্থানও করতে পারে এ মহাবিশ্ব। আমাদের অনুমান সঠিক হলে, আপনি যখন এই বাক্যটি পড়ছেন, তখনো হয়তো আরও কোনো মহাবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে।

এসব প্যারালাল ওয়ার্ল্ড দেখতে কেমন হতে পারে—এখন সেটা নিয়েই জল্পনা-কল্পনা করছেন গোটা বিশ্বের পদার্থবিদ আর জ্যোতির্বিদেরা। পাশাপাশি তাঁরা অনুমান করার চেষ্টা করছেন, এসব সমান্তরাল মহাবিশ্ব কোন সূত্র মেনে চলে, তাদের জন্ম হলো কীভাবে এবং তাদের মৃত্যু হবেই-বা কীভাবে। হয়তো এসব সমান্তরাল মহাবিশ্ব নিষ্ফলা। সেখানে প্রাণের উপযোগী কোনো উপাদানও হয়তো নেই। কিংবা এমনও হতে পারে, সেগুলো চেহারাটাই শুধু আমাদের মহাবিশ্বের মতো। হয়তো কোনো কোয়ান্টাম ঘটনার কারণে একদা সেগুলো আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে ওই মহাবিশ্বগুলো আমাদের মহাবিশ্ব থেকে অন্য রকম হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী আশঙ্কা করেন, বয়স ও শীতলতা বাড়ার কারণে আমাদের মহাবিশ্ব কোনো এক সময় হয়তো নড়বড়ে বা অচল হয়ে উঠবে। তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, একদিন হয়তো এখান থেকে পালিয়ে অন্য কোনো মহাবিশ্বে আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য হব।

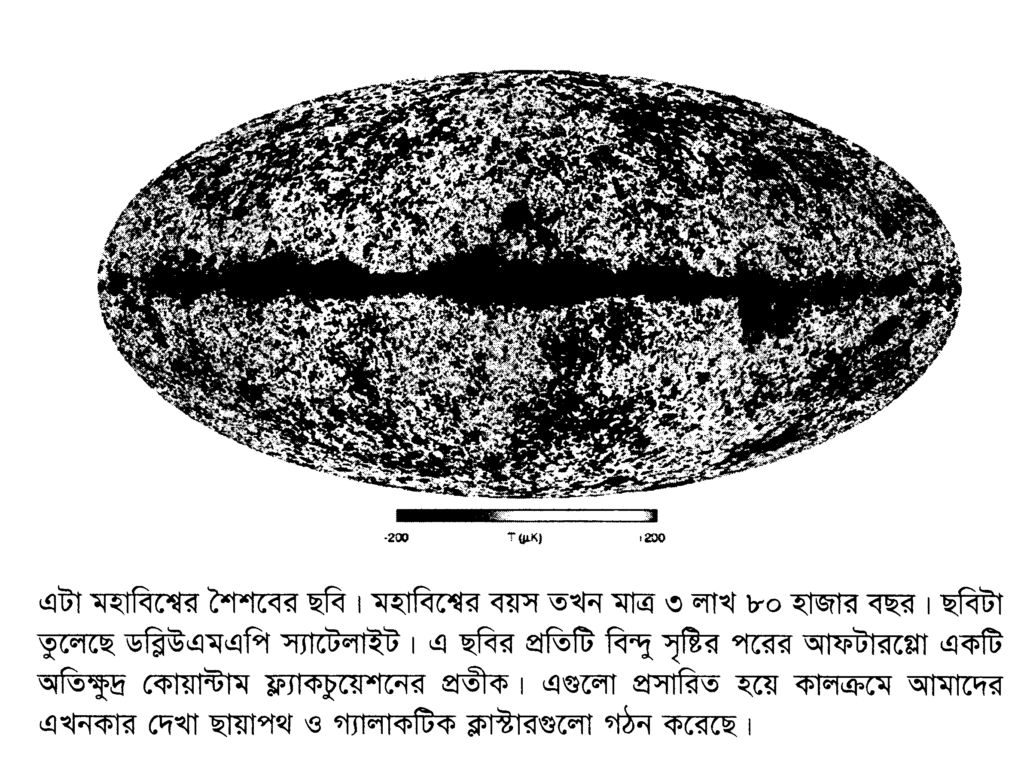

এখন এসব নতুন তত্ত্বের পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে বিপুল তথ্যের বন্যা। মহাবিশ্বের সৃষ্টির পরের তার অবশিষ্টাংশের ছবি তোলার মাধ্যমে স্পেস স্যাটেলাইট থেকে এসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, মহাবিস্ফোরণের মাত্র ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর পরে কী ঘটেছিল, সেদিকে এখন নজর দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তখন সৃষ্টির পরের উজ্জ্বলতায় (আফটারগ্লো) গোটা মহাবিশ্বে ভরে উঠেছিল। সৃষ্টির এই সময় থেকে আসা এই বিকিরণের সম্ভবত সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক চিত্রটি পাওয়া গেছে ডব্লিউএমএপি (WMAP) স্যাটেলাইট নামের নতুন এক যন্ত্র থেকে।

ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট

২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আনকোরা একটা স্যাটেলাইট থেকে মূল্যবান সব তথ্য সংগ্রহ করা হলো। এরপর স্বভাবত স্বল্পভাষী জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা মাত্র কয়েকটা কথা উচ্চারণ করেছিলেন : ‘অবিশ্বাস্য!’, ‘একটা মাইলফলক!’। WMAP বা উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রোপি প্রোবের নাম রাখা হয়েছিল শীর্ষস্থানীয় কসমোলজিস্ট ডেভিড উইলকিনসনের নামে। এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয় ২০০১ সালে। এরপর স্যাটেলাইটি নজিরবিহীন নির্ভুলতার সঙ্গে আদিম মহাবিশ্বের বিশদ চিত্রের জোগান দিতে থাকে বিজ্ঞানীদের। স্যাটেলাইটটা যখনকার ছবি দিচ্ছিল, তখন আদিম মহাবিশ্বের বয়স মাত্র ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর (৩৮০,০০০ বছর)। সেই আদিম অগ্নিগোলক থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি বেঁচে গিয়েছিল। পরে নক্ষত্র আর ছায়াপথের জন্ম হতে থাকে সেগুলো থেকে। এরাই আমাদের মহাবিশ্বের চারদিকে লাখ-কোটি বছর ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্তমানে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিখুঁত সব ছবি তোলা হয়েছে। এর ফলে যে মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, তা দেখা যায়নি আগে কখনো। এই ছবিতে মহাবিস্ফোরণের কারণে মহাকাশে সৃষ্ট মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনের বিস্ময়কর খুঁটিনাটি ছবি তোলা গেছে। একে ‘সৃষ্টির প্রতিধ্বনি’ বলে আখ্যায়িত করেছে টাইম ম্যাগাজিন। জ্যোতির্বিদেরা এরপর আর কখনো মহাকাশের দিকে এভাবে তাকাবেন না।

ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইটের অনুসন্ধানে যা পাওয়া গেছে ‘সেগুলো কসমোলজিকে অনুমাননির্ভর বিজ্ঞান থেকে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি সংস্কার সাধনের প্রতীক’। এমনটাই ঘোষণা করেছেন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডির জন ব্যাহকল। প্রথমবারের মতো কসমোলজিস্টদের প্রাচীনকাল থেকে মাথায় আসা অনেক প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর জুগিয়েছে মহাবিশ্বের ইতিহাসের আদ্যিকালের উপাত্তের এই প্লাবন। রাতের আকাশের জ্বলজ্বলে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের দিকে প্রথমবার তাকানোর পর এসব প্রশ্ন মানবজাতিকে যুগে যুগে ধাঁধায় ফেলেছে, বিহ্বল করেছে। প্রশ্নগুলো হলো : মহাবিশ্বের বয়স কত। মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতিই-বা কী।

(কোব বা COBE [Cosmic Background Explorer Satellite] নামে আগের এক স্যাটেলাইট থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সম্পর্কে প্রথমবার অস্পষ্ট কিছু ছবি পাওয়া যায়। ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা পটভূমি বিকিরণে মহাকাশ পরিপূর্ণ। ফলটা বৈপ্লবিক হওয়া সত্ত্বেও তা কিছুটা হতাশাজনকও বটে। কারণ, এ স্যাটেলাইট থেকে আদিম মহাবিশ্বের অস্বচ্ছ ছবি পাওয়া গেছে। তবু গণমাধ্যমের উত্তেজনা তাতে দমানো যায়নি। এ ছবিকে ‘ঈশ্বরের মুখ’ বা ‘ফেস অব গড’ বলে আখ্যায়িত করে বসে তারা। তবে কোব থেকে পাওয়া এই অস্বচ্ছ ছবির আরও সঠিক বর্ণনা হতে পারত—তারা একটা অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবিশ্বের একটি ‘বেবি পিকচার’-এর প্রতিনিধিত্ব করছে। মহাবিশ্ব যদি আজকে ৮০ বছরের বুড়ো হতো, তাহলে কোব এবং তার পরের ডব্লিউএমএপি থেকে পাওয়া ছবিটিকে বলা যায়, মাত্র জন্ম নেওয়া একটা শিশু। আর তার বয়স এক দিনেরও কম। )

ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট আমাদের শিশু মহাবিশ্বের অভিনব ছবি দিতে পারে। কারণ, রাতের আকাশ অনেকটা টাইম মেশিনের মতো। আলো একটা ধ্রুব গতিতে চলাচল করে। তাই রাতে আমরা যেসব নক্ষত্র দেখি, সেগুলো আসলে আজকের নয়, সুদূর অতীতের নক্ষত্র। চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ১ সেকেন্ডের একটু বেশি। তাই আমরা যখন চাঁদের দিকে তাকাই, তখন ১ সেকেন্ড আগের চাঁদকে দেখতে পাই। অন্যদিকে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট। একইভাবে আকাশের পরিচিত নক্ষত্রগুলোর অবস্থান এতই দূরে যে সেগুলো থেকে আমাদের চোখে আলো এসে পৌঁছাতে ১০ থেকে ১০০ বছর লাগে। (অন্য কথায়, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব ১০ থেকে ১০০ আলোকবর্ষ দূরে। এক আলোকবর্ষ হলো মোটামুটি ৬ ট্রিলিয়ন মাইল, বা এক বছরে আলো যেটুকু দূরত্ব পাড়ি দেয়, তার সমান।) বহুদূরের ছায়াপথগুলোর অবস্থান আমাদের কাছ থেকে কয়েক লাখ থেকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরে। তাই এসব আলোকে আসলে ফসিল বা জীবাশ্ম আলো বলা যায়। এসব আলোর সিংহভাগ ডাইনোসরদের আবির্ভাবের অনেক আগেই নিঃসৃত হয়েছিল। আমাদের টেলিস্কোপ দিয়ে সবচেয়ে দূরের যেসব বস্তু দেখা যায়, তাকে বলা হয় কোয়াসার। এরা বিশাল আকৃতির একধরনের মহাজাগতিক ইঞ্জিনের মতো। আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্তসীমার কাছে অবিশ্বাস্য পরিমাণ শক্তি তৈরি করছে কোয়াসার। পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব ১২ থেকে ১৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষও হতে পারে। এখন ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট যে বিকিরণ শনাক্ত করেছে, সেগুলো নিঃসৃত হয়েছিল এরও অনেক অনেক আগে। অর্থাৎ সেগুলো একেবারে আদিম অগ্নিগোলক থেকে আসা বিকিরণ। এই অগ্নিগোলক থেকেই জন্ম হয়েছে আমাদের আজকের এই চেনা-জানা মহাবিশ্ব।

মহাবিশ্বকে বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে চূড়া থেকে নিচের দিকে তাকানোর উদাহরণ দেন কসমোলজিস্টরা। এই ভবনটি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটান শহরের ওপর দিকে ১০০ তলার বেশি উঠে গেছে। ভবনটি থেকে নিচে তাকালে নিচের রাস্তায় প্রায় কিছুই দেখা যায় না। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ভিত্তিটা যদি বিগ ব্যাং হয়, তাহলে ওপর থেকে নিচের দিকে দূরের ছায়াপথগুলোর অবস্থান হবে ১০ তলায়। পৃথিবী থেকে দেখা বহুদূরের কোয়াসারগুলোর অবস্থান হবে ৭ তলায়। আর ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইটে মাপা ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা পটভূমি বিকিরণের অবস্থান হবে রাস্তা থেকে মাত্র আধা ইঞ্চি ওপরে। ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট এখন আমাদের মহাবিশ্বের বয়সের নিখুঁত পরিমাপ দিতে পারছে। এর নির্ভুলতার পরিমাণ বিস্ময়কর। এ স্যাটেলাইট থেকে মহাবিশ্বের বয়স পাওয়া গেছে ১৩.৭ বিলিয়ন বছর বা ১ হাজার ৩৭০ কোটি বছর।

জ্যোতিঃপদার্থবিদদের এক দশকের বেশি সময়ের কঠোর পরিশ্রমের ফসল এই ডব্লিউএমএপি অভিযান। ১৯৯৫ সালে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইটের প্রথম প্রস্তাব করে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। এর দুই বছর পর তা অনুমোদন করা হয়। ২০০১ সালের ৩০ জুন, একটি ডেলটা টু রকেটে চেপে মহাকাশে পাড়ি জমায় ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট। মহাকাশে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানের এক সৌর কক্ষপথে স্যাটেলাইটটি স্থাপন করা হয়। এর গন্তব্যস্থল বেশ সাবধানে বেছে নেওয়া হয় ল্যাগ্রাঞ্জ বিন্দু টু (বা এলটু। পৃথিবীর কাছের আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল এক বিশেষ বিন্দু)। এ সুবিধাজনক বিন্দুতে থেকে স্যাটেলাইটটি সব সময় সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদের দিক থেকে মুখ সরিয়ে রাখে। তাতে মহাবিশ্বের পুরোপুরি দৃশ্য পেতে আর কোনো বাধা থাকে না। প্ৰতি ছয় মাসে পুরো আকাশ স্ক্যান করে স্যাটেলাইটটি।

স্যাটেলাইটটির বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অত্যাধুনিক। এর কতগুলো শক্তিশালী সেন্সর রয়েছে। সেগুলো ব্যবহার করে মহাবিস্ফোরণ থেকে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট দুর্বল মাইক্রোওয়েভ বিকিরণও শনাক্ত করতে পারে ডব্লিউএমএপি। আসলে এই বিকিরণে গোটা মহাবিশ্বই ডুবে আছে। তবে আমাদের বায়ুমণ্ডলে তার সিংহভাগ শোষিত হয়। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বানানো এই স্যাটেলাইটের আকার এক দিকে ৫ মিটার এবং আরেক দিকে ৩.৮ মিটার (প্রায় ১৫ ফুট লম্বা ও ১১.৪ ফুট চওড়া)। ওজন ৮৪০ কিলোগ্রাম (১ হাজার ৮৫০ পাউন্ড)। এর সামনে ও পেছনে আছে দুটি টেলিস্কোপ। সেগুলো চারপাশের আকাশের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণে ফোকাস করে। এরপর এর রেডিও ব্যবহার করে উপাত্ত পাঠায় পৃথিবীতে। স্যাটেলাইটটি ৪১৯ ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে (পাঁচটি সাধারণ লাইট বাল্বের শক্তির সমান)। পৃথিবী থেকে কয়েক লাখ মাইল দূরে অবস্থানের কারণে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় গোলমাল বা অসুবিধা থেকে বেশ দূরে থাকতে পারে। আসলে দুর্বল মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের ছদ্মবেশ নিতে পারে বায়ুমণ্ডলীয় এই গোলমাল। আবার এই স্যাটেলাইটটি অবিরামভাবে গোটা আকাশের পাঠ নিতেও সক্ষম।

স্যাটেলাইটটি গোটা আকাশের প্রথমবার পর্যবেক্ষণ শেষ করে ২০০২ সালে। ছয় মাস পর সেটা দ্বিতীয়বারের মতো গোটা আকাশ পর্যবেক্ষণ করে। এ পর্যন্ত পটভূমি বিকিরণের যতগুলো মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত ও বিস্তারিত মানচিত্রের জোগান দিতে পেরেছে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট। এ স্যাটেলাইট যে বিকিরণ শনাক্ত করেছে তার প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেন জর্জ গ্যামো আর তাঁর দল। সেটা ১৯৪৮ সালের কথা। এ বিকিরণের সঙ্গে তাপমাত্রাও সম্পর্কযুক্ত বলে উল্লেখ করেন গ্যামো। ডব্লিউএমএপি এই তাপমাত্রা পরিমাপ করেছে পরম শূন্য তাপমাত্রার একটু ওপরে, অর্থাৎ ২.৭২৪৯ থেকে ২.৭২৫১ কেলভিন।

অবশ্য খোলা চোখে ডব্লিউএমএপির আকাশের মানচিত্র কিছুটা নীরস মনে হতে পারে। কারণ, মানচিত্রটা আসলে একগাদা এলোমেলো ফুটকি ফুটকি বিন্দুর সমাবেশ। তবে এসব বিন্দুর সমাবেশই কিছু জ্যোতির্বিদের চোখে প্রায় পানি বয়ে এনেছিল। কারণ, এগুলো আসলে সেই আদিম, অগ্নিময় আকস্মিক মহাবিস্ফোরণের একটু পরের মহাবিশ্বের জন্ম-পরবর্তী ফ্ল্যাকচুয়েশন বা অসমতার প্রতীক। এই অতিক্ষুদ্র ফ্ল্যাকচুয়েশন বা হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা বীজের মতো। সেটা খোদ মহাবিশ্ব বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বেগে প্রসারিত হয়েছে। এই অতিক্ষুদ্র বীজগুলোই বিকশিত হয়ে বর্তমানে মহাজাগতিক ক্লাস্টার ও গ্যালাক্সি হয়ে উঠেছে। গোটা মহাকাশের দৃশ্যপট আলোকিত করে তোলে এরাই। অন্য কথায়, আমাদের নিজেদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এবং আমাদের চারপাশে দেখা অন্য সব গ্যালাকটিক ক্লাস্টার একদা এই অতিক্ষুদ্র ফ্ল্যাকচুয়েশন হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এই ফ্ল্যাকচুয়েশনের বিন্যাস মেপে, আমরা গ্যালাকটিক ক্লাস্টারের জন্ম দেখতে পাই। অনেকটা মহাজাগতিক ট্র্যাপেস্ট্রিতে বা সেলাই করা অলংকৃত কাপড়খণ্ডের ওপরের ফোঁটা ফোঁটা রঙিন বিন্দুর মতো এগুলো, যারা রাতের আকাশে যেন ঝুলে আছে।

বর্তমানে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটার পরিমাণ বিজ্ঞানীদের প্রণয়নকৃত তত্ত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে। আসলে আমি যুক্তি দেখাব, আমরা কসমোলজির এক স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছি। (ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইটের মতো মনোমুগ্ধকর আরেকটি স্যাটেলাইটের নাম প্ল্যাঙ্ক স্যাটেলাইট। প্ল্যাঙ্ক স্যাটেলাইটের কাছে বামন বলে মনে হবে ডব্লিউএমএপিকে। ২০০৭ সালে এটি উৎক্ষেপণ করে ইউরোপিয়ানরা। মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত চিত্র সরবরাহ করতে পারবে প্ল্যাঙ্ক।) [প্ল্যাঙ্ক স্যাটেলাইট-সম্পর্কিত তথ্যনির্দেশ দেখুন।—অনুবাদক]

বর্তমানে পূর্ণযৌবনে পৌঁছেছে কসমোলজি। যুগ যুগ ধরে নিছক জল্পনা- কল্পনা ও অতিরঞ্জিত সব অনুমানের জড়তায় আচ্ছন্ন হওয়ার পর তা বিজ্ঞানের ছত্রচ্ছায়ায় উঠে এসেছে। আবার ঐতিহাসিকভাবে একসময় কিছুটা ধিক্কারজনক দুর্নামেরও শিকার হয়েছেন কসমোলজিস্টরা। আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা একসময় মহাবিশ্বসংক্রান্ত কিছু তত্ত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেসব তত্ত্ব কেবল তাদের পাওয়া অতি অল্প কিছু উপাত্তের সঙ্গে মিলে যেত। যেমন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লেভ লান্দাউর এ বিষয়ে সরস মন্তব্যটি ছিল, ‘কসমোলজিস্টরা প্রায়ই ভুল করেন, কিন্তু কখনো সন্দেহ করেন না।’ বিজ্ঞানের একটা পুরোনো প্রবচন আছে, ‘কোথাও অনুমান করলে, সেখানে আরও অনুমান দেখা দেবে। তারপর সেখানে দেখা পাওয়া যাবে কসমোলজির।

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে, হার্ভার্ডে পদার্থবিজ্ঞানে পড়তে গিয়ে আমি একবার কসমোলজিতে গবেষণার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছিলাম। কারণ, ছোটবেলা থেকে মহাবিশ্বের জন্মসংক্রান্ত বিষয়গুলো সব সময় ভালো লাগত আমার। এ ক্ষেত্রটা সম্পর্কে শিগগিরই খোঁজখবর শুরু করলাম। দেখা গেল, বিষয়টা তখনো লজ্জাজনকভাবে আদিম পর্যায়েই রয়ে গেছে। তখনো এ বিষয়টা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ছিল না। নিখুঁত যন্ত্রপাতি দিয়ে কারও হাইপোথিসিস পরীক্ষা করে দেখার উপায়ও ছিল না এতে। তার বদলে ছিল দুর্বল আর অতি অনুমাননির্ভর একগাদা তত্ত্ব। মহাবিশ্ব মহাজাগতিক বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়েছে, নাকি অনন্তকাল ধরে স্থিতিশীল অবস্থাতে রয়েছে—তাই নিয়ে উত্তপ্ত তর্কবিতর্কে মেতে থাকতেন কসমোলজিস্টরা। অথচ তাদের কাছে এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত ছিল নামমাত্র। মজার ব্যাপার হলো, একসময় এ-সংক্রান্ত তত্ত্বগুলোর পরিমাণ শিগগিরই তথ্য-উপাত্তকেও ছাড়িয়ে গেল। আসলে যেখানে তথ্য যত কম, সেখানে বিতর্কও তত বেশি জ্বালাময়ী।

কসমোলজির পুরো ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের এই অভাবের কারণে তিক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি বিতর্কের জন্ম দেয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে। এই তর্কবিতর্ক প্রায় কয়েক দশক ধরে অটুট ছিল। (যেমন মহাবিশ্বের বয়স নিয়ে মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরিতে জ্যোতির্বিদ অ্যালান স্যান্ডাজ একটা বক্তৃতা দেওয়ার আগে, আগের বক্তা ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন, ‘এরপরে যা শুনবেন সবই কিন্তু ভুল।’ সঙ্গে সঙ্গে স্যান্ডাজের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইচই কলরবে হলঘর মাতিয়ে তুলল। তা শুনে স্যান্ডাজ গর্জন করে বলে উঠলেন, ‘যত সব বাজে কথা। এটা যুদ্ধের শামিল—এটা যুদ্ধ!’)

মহাবিশ্বের বয়স

জ্যোতির্বিদেরা মহাবিশ্বের বয়স জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী। কয়েক শতাব্দী ধরে মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত, পাদরি আর ধর্মতত্ত্ববিদেরা। সে জন্য তাঁরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তাতে বিবেচনা করা হতো আদম আর ইভের পর মানবজাতির আবির্ভাবের সময়কাল। গত শতাব্দীতে পৃথিবীর বয়স সঠিকভাবে নির্ধারণে পাথরে সংরক্ষিত অবশিষ্ট বিকিরণ পদ্ধতি ব্যবহার করছেন ভূতত্ত্ববিদেরা। বিপরীত দিকে, ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট বর্তমানে খোদ মহাবিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি মেপে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বয়সের তথ্য তুলে দিয়েছে আমাদের হাতে। ডব্লিউএমএপির উপাত্ত দেখিয়েছে, মহাবিশ্বের জন্ম ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগের এক অগ্নিময় বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

(অনেক বছর ধরে কসমোলজির সবচেয়ে বিব্রতকর ব্যাপারটি ছিল, মহাবিশ্বের বয়স। কারণ হলো প্রায়ই গ্রহ ও নক্ষত্রের বয়সের চেয়ে মহাবিশ্বের বয়স অনেক কম পাওয়া যেত। অবশ্য তার পেছনের কারণটা ছিল ভুলে ভরা তথ্য-উপাত্ত। আগের হিসাবে মহাবিশ্বের বয়স একেবারেই কম পাওয়া গিয়েছিল। সে হিসাবমতে, মহাবিশ্বের বয়স মাত্র ১ থেকে ২ বিলিয়ন বছর। অথচ তা পৃথিবীর ও সবচেয়ে প্রাচীন নক্ষত্রের বয়সের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, খোদ পৃথিবীর বয়স পাওয়া যাচ্ছিল ৪.৫ বিলিয়ন বছর। আবার সবচেয়ে প্রাচীন নক্ষত্রের বয়স পাওয়া গিয়েছিল ১২ বিলিয়ন বছর। এসব অসংগতি এখন দূর করা সম্ভব হয়েছে। )

মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি, তা নিয়ে এক নতুন ও অদ্ভুত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট। এ প্রশ্নটিই দুই হাজারের বেশি সময় আগে জিজ্ঞেস করেছিল গ্রিকরা। গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, এ প্রশ্নের উত্তর তাদের বেশ জানা আছে। শ্রমসাধ্য হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা অবশেষে সিদ্ধান্তে আসেন, মহাবিশ্ব মূলত শখানেক বিভিন্ন ধরনের পরমাণু দিয়ে তৈরি। এসব পরমাণু নিয়মবদ্ধ উপায়ে পর্যায় সারণিতে সাজানো থাকে, যার শুরুতে থাকে মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন। এটাই আধুনিক রসায়নের ভিত্তি। প্রতিটি হাইস্কুলের বিজ্ঞান ক্লাসে বিষয়টি শেখানো হতো। কিন্তু এখন এই বিশ্বাসটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইটের তথ্য-উপাত্ত।

আগের পরীক্ষাগুলো নিশ্চিত করে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট প্রমাণ করেছে, আমাদের চারপাশে যেসব দৃশ্যমান বস্তু দেখা যায় (পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র ও ছায়াপথসহ) তার পরিমাণ মহাবিশ্বের মোট বস্তু ও শক্তির মাত্র ৪ শতাংশ। (এই ৪ শতাংশের অধিকাংশ রয়েছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম রূপে। বাকি মাত্র ০.০৩ শতাংশ সম্ভবত ভারী মৌল রূপে বিরাজ করছে।) মহাবিশ্বের অধিকাংশ আসলে রহস্যময় অন্য কোনো কিছু দিয়ে তৈরি। আমাদের চোখে অদৃশ্য এসব পদার্থের উৎপত্তি এখনো পুরোপুরি অজানা। আমাদের বিশ্বের পরিচিত মৌলগুলোর পরিমাণ মহাবিশ্বে মাত্র ০.০৩ শতাংশ। তাই এক অর্থে, এটাই বিজ্ঞানকে কয়েক শতাব্দী পেছনে হটিয়ে দিয়েছে। সেটা যেন পারমাণবিক হাইপোথিসিসের উত্থানের আগের কোনো সময়ে পিছিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ পদার্থবিদেরা এখন বুঝতে পারছেন, মহাবিশ্বে সম্পূর্ণ নতুন আর অজানা রূপের কোনো বস্তু ও শক্তির আধিপত্য রয়েছে।

ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট অনুসারে, মহাবিশ্বের ২৩ শতাংশ কোনো অদ্ভুত, অজানা বস্তু দিয়ে তৈরি। একে বলা হয় ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্তবস্তু। এই বস্তুর ওজন আছে। দানবীয় এক শূন্যতা হিসেবে বিরাজ করে বস্তুগুলো। আর তাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে ছায়াপথগুলো। কিন্তু খোদ বস্তুগুলোই পুরোপুরি অদৃশ্য, অধরা। গুপ্তবস্তু পরিমাণে প্রচুর ও সর্বব্যাপী। তাই আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে থাকা গুপ্তবস্তুর ওজন এ গ্যালাক্সির সব কটি নক্ষত্রের চেয়েও প্রায় ১০ গুণ বেশি। মজার ব্যাপার হলো, অধরা ও অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত এই গুপ্তবস্তুকে পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন বিজ্ঞানীরা। কারণ, নক্ষত্রের আলোকে ঠিক কাচের মতো বাঁকিয়ে দেয় এরা। তাই গুপ্তবস্তু যে আলোর বক্রতা তৈরি করে, তার পরিমাণ মেপে তাদের অবস্থানও শনাক্ত করা যায়।

ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া অদ্ভুত ফলাফলগুলোর কথা উল্লেখ করে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ জন ব্যাহকল বলেন, “আমরা এক অবিশ্বাস্য আর পাগলাটে মহাবিশ্বে বসবাস করছি। কিন্তু এর অন্তত একটা নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য এখন আমরা জানি।’

তবে ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইটের উপাত্তের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর সম্ভবত অন্য আরেকটা। এই উপাত্তটা বৈজ্ঞানিক সমাজকে একপ্রকার নড়চড়ে বসতে বাধ্য করেছে। সেটা ছিল, মহাবিশ্বের ৭৩ শতাংশ, অর্থাৎ সিংহভাগ পুরোপুরি অজানা কোনো শক্তি দিয়ে গঠিত। একে এখন বলা হয় ডার্ক এনার্জি বা গুপ্তশক্তি। অর্থাৎ এটা এমন এক শক্তি, যা শূন্যস্থানে যেন গোপনে লুকিয়ে আছে। খোদ আইনস্টাইন ১৯১৭ সালে নিজের অজান্তেই এর সূচনা করেন। কিন্তু পরে আবার তিনি নিজেই তা বাতিল করে দেন (একে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করেন)। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তার বাতিল করা সেই শক্তি এখন গুপ্তশক্তি বা শূন্যস্থানের শক্তি বা এনার্জি অব নাথিং নামে পরিচিত। এই গুপ্তশক্তিই এখন গোটা মহাবিশ্বের চালিকা শক্তি হিসেবে হাজির হয়েছে। গুপ্তশক্তি একটি নতুন বিপরীত-মহাকর্ষ ক্ষেত্ৰ তৈরি করে বলে এখন বিশ্বাস করা হয়। ছায়াপথগুলোকে পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে নিচ্ছে এই শক্তি।

বর্তমানে কেউ বুঝতে পারছে না, এই ‘এনার্জি অব নাথিং’ আসছে কোথা থেকে। ‘খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, আমরা এ সম্পর্কে এখনো কিছুই বুঝি না। এর প্রভাব সম্পর্কেও কিছুটা জানি, (কিন্তু) আমাদের কাছে কোনো ব্লু নেই…কারও কাছেই এ ব্যাপারে কোনো ব্লু নেই।’ এ কথা স্বীকার করেছেন সিয়াটলের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের জ্যোতির্বিদ ক্রেইগ হোগান।

অতিপারমাণবিক কণাসম্পর্কিত সর্বশেষ তত্ত্ব ব্যবহার করে ডার্ক এনার্জির মান নির্ণয়ের চেষ্টা করলে দেখা যায়, এর পরিমাণ ১০^১২০ (বা ১-এর পর ১২০টি শূন্য) পাওয়ার পর আর এগোনো যায় না। তত্ত্ব আর পরীক্ষার মধ্যে এই অসংগতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ফাঁক। আমাদের জন্য এটা সবচেয়ে বড় বিব্রতকর ব্যাপার। কারণ, আমাদের আবিষ্কৃত সবচেয়ে সেরা তত্ত্ব ব্যবহার করেও গোটা মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তি উৎসের মান নির্ণয় করা যায় না। কাজেই ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জির রহস্য যে বা যারা উদ্ঘাটন করতে পারবে, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে গোটা এক আলমারি ভরা নোবেল পুরস্কার অপেক্ষা করছে।

ইনফ্লেশন বা স্ফীতি

জ্যোতির্বিদেরা এখনো ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া উপাত্তের স্রোত সামলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এসব উপাত্ত মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের পুরোনো ধ্যানধারণাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্রেফ খড়কুটোর মতো। পাশাপাশি ক্রমে নতুন এক মহাজাগতিক চিত্র ফুটে উঠছে আমাদের চোখের সামনে। ‘আমরা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে শিগগিরই একটা একীভূত মানানসই তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি।’, বলে ঘোষণা করেছেন চার্লস এল বেনেট। ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট নির্মাণ ও বিশ্লেষণে সহায়তাকারী আন্তর্জাতিক একটা দলের প্রধান তিনি। এখন পর্যন্ত শীর্ষস্থানীয় তত্ত্বটি হলো ‘ইনফ্লেশন ইউনিভার্স থিওরি’ বা স্ফীতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্ব। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রধানতম সংশোধনকারী এ তত্ত্বটি প্ৰথম প্ৰস্তাব করেছিলেন এমআইটির পদার্থবিদ অ্যালান গুথ। স্ফীতি তত্ত্ব অনুযায়ী, ১ সেকেন্ডের ১ ট্রিলিয়ন ভাগের প্রথম ট্রিলিয়ন ভাগ সময়ে রহস্যময় মহাকর্ষের বিপরীত কোনো বলের কারণে মহাবিশ্ব বিপুল বেগে প্রসারিত হয়েছিল। এমন কোনো কিছুর কথা আগে কখনো ভাবা যায়নি। স্ফীতির এই পর্যায়টি কল্পনাতীত বিস্ফোরক ছিল। কারণ, তখন মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েছিল আলোর চেয়েও অনেক বেশি বেগে। (কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না—আইনস্টাইনের মতবাদকে এটা লঙ্ঘন করে না। কারণ, এখানে শূন্যস্থান প্রসারিত হয়েছিল। বস্তুগত কোনো কিছুর জন্য আলোর এই গতি সীমা ভাঙা যায় না।) ১ সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েছিল অকল্পনীয় গতিতে। এ প্রসারণের পরিমাণ ছিল ১০^৫০।

এই স্ফীতি পর্যায়ের এই শক্তির ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে দ্রুত হারে প্রসারিত হওয়া এক বেলুনের কথা কল্পনা করুন। ধরা যাক, বেলুনের গায়ে গ্যালাক্সি আঁকা আছে। নক্ষত্র ও ছায়াপথ খচিত যে মহাবিশ্ব আমরা দেখি, তার সবই বেলুনের ভেতরে নয়, তার গায়ে আঁকা। এখন বেলুনের গায়ে একটা অতিক্ষুদ্র বৃত্ত আঁকা যাক। এই অতিক্ষুদ্র বৃত্তটি আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা মহাবিশ্বের যতটা দেখতে পাই এটা সেটাই। (আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের পুরোটা যদি অতিপারমাণবিক কণার মতো খুব ছোট হয়, তাহলে সত্যিকার মহাবিশ্ব দৃশ্যমান মহাবিশ্বের তুলনায় অনেক গুণ বড় হবে।) অন্য কথায়, স্ফীতিশীল প্রসারণ এত প্রবল ছিল যে মহাবিশ্বের বিরাট একটা এলাকার পুরোটাই আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বজগতের বাইরে রয়ে যাবে। আবার সেটা সর্বদা রয়ে যাবে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেও।

প্রকৃতপক্ষে স্ফীতির পরিমাণ এতই বিপুল ছিল যে আমাদের চোখে বেলুনটার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে সমতল মনে হবে। একইভাবে সমতল মনে হয় পৃথিবীকেও। কারণ, পৃথিবীর ব্যাসের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা আসলে খুব ছোট। অন্যদিকে সমতল বলে মনে হবে মহাবিশ্বকেও। বৃহৎ পরিসরে মহাবিশ্ব বক্র বলেই এমন মনে হয়।

আদিম মহাবিশ্ব স্ফীতি প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে গিয়েছিল—ধরে নিলে মহাবিশ্বের অনেক ধাঁধার ব্যাখ্যা করা যায় প্রায় বিনা আয়াসে। যেমন মহাবিশ্ব সমতল ও সুষম বলে মনে হয় কেন। স্ফীতি তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পদার্থবিদ জোয়েল প্রিম্যাক বলেছেন, ‘এ রকম সুন্দর তত্ত্ব আগে কখনো দেখা যায়নি।’

মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্ব

ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো উপাত্তের সঙ্গেও খাপ খায় স্ফীতিশীল মহাবিশ্ব। তবে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর এখনো দিতে পারেনি তত্ত্বটা। প্রশ্নগুলো হলো : স্ফীতি ঘটার পেছনের কারণ কী? কী কারণে মহাকর্ষের বিপরীত বল কাজ করেছিল, যার জন্য মহাবিশ্ব স্ফীতি প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়েছিল? এর সমাধানে অর্ধশতাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেগুলো স্ফীতি কী কারণে শুরু হলো এবং একপর্যায়ে শেষ হয়ে আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব সৃষ্টি করল—তা ব্যাখ্যা করে। তবে এ ব্যাপারে আমাদের হাতে এখনো সর্বসম্মত কোনো প্রস্তাব নেই। দ্রুত হারের স্ফীতির পর্যায় সম্পর্কিত মূল ধারণা ঘিরে ঘুরপাক খান বেশির ভাগ পদার্থবিদ। কিন্তু স্ফীতির পেছনে ঠিক কী কাজ করেছিল, তার উত্তরে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই।

স্ফীতি শুরু হওয়ার কারণ কেউই সঠিকভাবে জানে না। তাই সব সময় একটা সম্ভাবনা আছে যে একই ধরনের প্রক্রিয়া আবারও ঘটতে পারে। সোজা কথায়, বারবার ঘটতে পারে স্ফীতিশীল প্রসারণ। এ ধারণার প্রস্তাব করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ পদার্থবিদ আন্দ্রেই লিন্দে। তাঁর প্রস্তাবমতে, মহাবিশ্ব আকস্মিকভাবে স্ফীতি প্রক্রিয়ার মধ্যে যাওয়ার পেছনে যে কারণই থাকুক, হয়তো মহাবিশ্বের দূরবর্তী কোনো এলাকায় তা এলোমেলোভাবে সংঘটিত হয়ে, সেগুলোকে স্ফীত করে তুলছে।

এই তত্ত্বমতে, মহাবিশ্বের একটা অতিক্ষুদ্র অংশও হয়তো স্ফীত হয়ে উঠতে পারে হুট করে। আর এই কুঁড়ি অঙ্কুরিত হয়ে গঠিত হতে পারে কন্যা মহাবিশ্ব বা শিশু মহাবিশ্ব হিসেবে। কে জানে, এটাই হয়তো কাজ করতে পারে আরেকটা শিশু মহাবিশ্বের কুঁড়ি হিসেবে। আর এই কুঁড়ি হওয়ার প্রক্রিয়া হয়তো চলতে পারে চিরকাল। জোরে ফুঁ দিয়ে বানানো বাতাসে ভেসে চলা একটা সাবানের বুদ্বুদের কথা একবার ভাবুন। আমাদের ফুঁয়ের জোর বেশি হলে কোনো কোনো সাবানের বুদ্বুদ ভেঙে দুই টুকরো হয়ে নতুন আরেকটি সাবানের বুদ্বুদ তৈরি করে। একইভাবে, মহাবিশ্বও হয়তো অনবরত জন্ম দিয়ে চলেছে নতুন নতুন মহাবিশ্বের। এই প্রেক্ষাপটে, মহাবিস্ফোরণও বারবার ঘটার কথা। সেটি সত্য হলে, আমরা হয়তো এ রকম অসংখ্য মহাবিশ্বের মহাসাগরে বসবাস করছি। অনেকটা অন্যান্য বুদের মহাসাগরে ছোট্ট একটা বুদ হয়ে ভেসে চলার মতো। আসলে এ ক্ষেত্রে ইউনিভার্স বা মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্ব বা মেগাভার্স শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম।

লিন্দে এ তত্ত্বকে বলেছেন, চিরন্তন, স্ব-উৎপাদনশীল স্ফীতি বা কোয়েটিক ইনফ্লেশন (বিশৃঙ্খল স্ফীতি)। কারণ, তিনি একটা প্যারালাল ইউনিভার্স বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের কখনো না থামা স্ফীতির চলমান প্রক্রিয়ার কথা কল্পনা করেছেন। ‘স্ফীতির ব্যাপারটা আমাদের একাধিক মহাবিশ্বের ধারণা করতে বাধ্য করে।’, এমনই মন্তব্য করেছেন স্ফীতি তত্ত্বের জনক অ্যালান গুথ।

এ তত্ত্ব আরও বলে, আমাদের মহাবিশ্ব নিজেই হয়তো কোনো এক সময় অন্য কোনো শিশু মহাবিশ্বের কুঁড়ি বা মুকুল ছিল। হয়তো আমাদের মহাবিশ্ব আরও প্রাচীন কিংবা আরও আগের অন্য কোনো মহাবিশ্বের কুঁড়ি থেকে জন্ম নিয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেনের রাজজ্যোতির্বিদ স্যার মার্টিন রিজ বলেছেন, ‘প্রচলিত অর্থে যাকে মহাবিশ্ব বলা হয়, সেটা হয়তো অন্য কোনো দলের একটা সদস্য হতে পারে। অগণিত অন্য উপায়ও হয়তো থাকতে পারে, যেখানে সূত্রগুলোও হয়তো আলাদা। আমরা যে মহাবিশ্বে আবির্ভূত হয়েছি, সেটা হয়তো অস্বাভাবিক কোনো উপদলের অংশ। এখানে হয়তো জটিলতা ও চেতনা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।’

মাল্টিভার্স নিয়ে এসব গবেষণাকাজের পরিমাণ বাড়ার কারণে অন্যান্য মহাবিশ্বের চেহারা কেমন হতে পারে, সেখানে জীবন আছে কি না, এমনকি তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় আছে কি না—তা নিয়ে জল্পনা- কল্পনাও বাড়ছে। প্যারালাল ইউনিভার্সে ঢোকা পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলোর সঙ্গে খাপ খায় কি না, তা নিয়েও হিসাব-নিকাশ করে দেখছেন ক্যালটেক, এমআইটি, প্রিন্সটন এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা।

এম-তত্ত্ব ও ১১ মাত্ৰা

প্যারালাল ইউনিভার্স বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের এ ধারণাটি একসময় সন্দেহের চোখে দেখতেন বিজ্ঞানীরা। যেন সমান্তরাল মহাবিশ্ব আধ্যাত্মিক, হাতুড়ে ও খেয়ালি কোনো তত্ত্ব। কোনো বিজ্ঞানী সাহস করে সমান্তরাল মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করলে তাঁকেও হাস্যকর চোখে দেখা হতো। আবার তাঁর ক্যারিয়ারের বারোটা বাজানোর সব রকম বন্দোবস্তও চলত। কারণ, তখনো সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ ছিল না।

তবে সম্প্রতি এই জোয়ার পাল্টে গেছে নাটকীয়ভাবে। এখন প্রচণ্ড উদ্যমী হয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করছেন এ গ্রহের সেরা কয়েকজন ব্যক্তি। হঠাৎ এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে স্ট্রিং থিওরি নামের নতুন একটা তত্ত্ব এবং তার সর্বশেষ সংস্করণ এম-থিওরির আগমন। এই তত্ত্ব শুধু মাল্টিভার্সের প্রকৃতি উন্মোচনের প্রতিশ্রুতিই দেয় না, সেই সঙ্গে ‘ঈশ্বরের মন বোঝার’-ও অনুমতি দেয়। একদা বেশ জোর দিয়ে ‘ঈশ্বরের মন বোঝার’ কথা বলেছিলেন আইনস্টাইন। এটি সঠিক প্রমাণিত হলে তা হবে বিগত দুই হাজার বছরের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় সেরা একটা অর্জন। মনে রাখতে হবে, দুই হাজার বছর আগে প্রথমবারের মতো মহাবিশ্ব-সম্পর্কিত একটা একক সুসংগত ও সমন্বিত তত্ত্বের অনুসন্ধান শুরু করেছিল গ্রিকরা।

স্ট্রিং থিওরি এবং এম-থিওরি সম্পর্কিত গবেষণাপত্র প্রকাশের সংখ্যাও চোখ কপালে তোলার মতো। এর পরিমাণ ১০ হাজারের মতো। এরই মধ্যে এ বিষয়ে কয়েক শতাধিক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজনও করা হয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় কোনো একটা দল স্ট্রিং থিওরি নিয়ে গবেষণা করছে, নয়তো মরিয়া হয়ে তা শেখার চেষ্টা করছে। বর্তমানের দুর্বল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তত্ত্বটি পরীক্ষাযোগ্য না হলেও, তা বিপুল আগ্রহের জন্ম দিয়েছে পদার্থবিদ ও গণিতবিদদের মধ্যেও। এমনকি ভবিষ্যতে বাইরের মহাকাশে শক্তিশালী মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকরণ যন্ত্র এবং বিপুল আকৃতির অ্যাটম স্ম্যাশার ব্যবহার করে এই তত্ত্বের চৌহদ্দি পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে আশাবাদী পরীক্ষকদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দিয়েছে স্ট্রিং তত্ত্ব।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব প্রথমবার প্রস্তাব করার পর থেকে একটা প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে কসমোলজিস্টদের মাথায় নাছোড়বান্দা ভূতের মতো চেপে বসে আছে। প্রশ্নটি হলো, মহাবিস্ফোরণের আগে ঠিক কী ঘটেছিল? চূড়ান্তভাবে হয়তো সে প্রশ্নের উত্তর জোগাতে পারবে এই তত্ত্বটি।

সে জন্য গত কয়েক শতাব্দী ধরে ধরে জড়ো করা আমাদের পদার্থবিজ্ঞান- সংক্রান্ত জ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার পূর্ণ শক্তিতে বহন করা দরকার। অন্য কথায়, আমাদের একটা ‘থিওরি অব এভরিথিং’ বা ‘সার্বিক তত্ত্ব’ দরকার। অর্থাৎ মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী সব কটি ভৌত বল নিয়ে একটা তত্ত্ব দরকার। এমন এক তত্ত্বের পেছনে ছুটে এককালে জীবনের ৩০টি বছর ব্যয় করেছেন স্বয়ং আইনস্টাইনও। কিন্তু বলা বাহুল্য, তিনিও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন।

বর্তমানে ভৌত বলগুলোর বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে পারা শীর্ষ (ও একমাত্র) তত্ত্ব হলো স্ট্রিং থিওরি। কিংবা তা ব্যাখ্যা করতে পারে এর সর্বশেষ প্রতিমূর্তি হলো এম-থিওরি বা এম-তত্ত্ব। (এখানে এম-এর অর্থ মেমব্রেন বা স্তর। তবে এই বর্ণটি একইভাবে মিস্ট্রি বা রহস্য, ম্যাজিক বা মায়া, এমনকি মাদার বা মা-ও বোঝায়। স্ট্রিং থিওরি এবং এম-থিওরি নিঃসন্দেহে একই রকম হলেও এম-থিওরি আরও বেশি রহস্যময় এবং আরও বেশি পরিশীলিত কাঠামোয় আবদ্ধ। কারণ, তত্ত্বটি অনেকগুলো স্ট্রিং থিওরিকে একীভূত করে।)

গ্রিকদের কাছ থেকেই দার্শনিকেরা অনুমান করেছিলেন, বস্তুর চূড়ান্ত একক হয়তো পরমাণু নামের অতিক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি হতে পারে। বর্তমানে আমাদের শক্তিশালী অ্যাটম স্ম্যাশার বা পরমাণু চূর্ণক আর পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর বা কণা ত্বরক যন্ত্র ব্যবহার করে আমরা খোদ পরমাণুকেও ভেঙে ইলেকট্রন ও নিউক্লিওতে আলাদা করতে পারি। এই নিউক্লিওকে আবার ভাঙা যায় আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতিপারমাণবিক কণায়। কিন্তু কণা ত্বরক যন্ত্র থেকে কোনো মার্জিত ও সরল কাঠামো পাওয়ার বদলে যন্ত্রণাদায়কভাবে আরও শতাধিক অতিপারমাণবিক কণার স্রোত খুঁজে পাওয়া গেছে। তাদের নামগুলোও বেশ অদ্ভুত। যেমন নিউট্রিনো, কোয়ার্ক, মেসন, লেপটন, হ্যাড্রন, গ্লুয়ন, ডব্লিউ-বোসন—এ রকম আরও কতশত নাম। বিশ্বাস করাও কঠিন, প্রকৃতি তার সবচেয়ে মৌলিক পর্যায়ে এ রকম অদ্ভুত সব অতিপারমাণবিক কণার বিভ্রান্তিকর জঙ্গল বানাতে পারে।

স্ট্রিং থিওরি ও এম-থিওরির ভিত্তি হলো সরল আর মার্জিত একটা ধারণা। ধারণাটি হলো, যেসব বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অতিপারমাণবিক কণাগুলো দিয়ে মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছে, সেগুলো আসলে ভায়োলিনের তারের বা ড্রামের মাথায় পর্দায় নোট বা স্বরলিপির মতো। (এগুলো সাধারণ কোনো স্ট্রিং বা তার ও পর্দা নয়; বরং তাদের অস্তিত্ব ১০ আর ১১ মাত্রার হাইপারস্পেসে।

পদার্থবিদেরা ঐতিহ্যগতভাবে, ইলেকট্রনকে একটা বিন্দু কণা হিসেবে দেখেন, যা অতিক্ষুদ্র। মানে, এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া শতাধিক অতিপারমাণবিক কণার প্রতিটিকে পদার্থবিদদের অবশ্যই বিভিন্ন বিন্দু কণা হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। কিন্তু সেটা বেশ বিভ্রান্তিকর। স্ট্রিং থিওরি মতে, আমাদের কাছে যদি এমন সুপারমাইক্রোস্কোপ থাকত, যা দিয়ে ইলেকট্রনের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখা সম্ভব, তাহলে দেখা যেত, সেটা মোটেও কোনো বিন্দুকণা নয়, বরং একটা অতিক্ষুদ্র কম্পনমান স্ট্রিং বা তার। ইলেকট্রন আমাদের চোখে বিন্দুকণা হিসেবে ধরা দেওয়ার কারণ হলো, আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো খুব স্থুল বা ত্রুটিপূর্ণ।

এই অতিক্ষুদ্র স্ট্রিং বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্কে ও অনুনাদে কম্পিত হয়। আমরা যদি এই কম্পনশীল তারকে টেনে ধরতে পারতাম, তাহলে এর মোড বদলে যেত। তাতে সেটি কোয়ার্কের মতো অন্য কোনো অতিপারমাণবিক কণায় পরিবর্তিত হতো। তারটিকে আবারও টেনে ধরলে সেটা হয়তো পরিণত হতো নিউট্রিনো কণায়। এভাবে অতিপারমাণবিক কণাদের ব্যাখ্যা করতে পারি যে সেগুলো স্ট্রিংয়ের ভিন্ন ভিন্ন মিউজিক্যাল নোট ছাড়া আর কিছু নয়। এখন গবেষণাগারে পাওয়া শতাধিক অতিপারমাণবিক কণাকে মাত্র একটা বস্তু দিয়ে সরিয়ে দেওয়া গেছে। আর সেই বস্তুটি হলো স্ট্রিং বা তার।

এই নতুন শব্দভান্ডার অনুযায়ী, কয়েক হাজার বছরের বিভিন্ন পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে বেশ সাবধানে গড়ে ওঠা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো স্ট্রিং আর পর্দার জন্য লেখা হারমনি বা ঐকতানের সূত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। রসায়নের সূত্রগুলো হলো স্ট্রিংগুলোতে বাজানো মেলোডি। আর মহাবিশ্ব হলো স্ট্রিংয়ের সিম্ফনি। আইনস্টাইন একদা যাকে ‘ঈশ্বরের মন’ বলে উল্লেখ করেছিলেন, সেটা হলো হাইপারস্পেসজুড়ে অনুরণিত মহাজাগতিক সংগীত। (তাহলে আরেকটি প্রশ্ন ওঠে : মহাবিশ্ব যদি স্ট্রিংয়ের সিম্ফনি হয়, তাহলে এর কি কোনো কম্পোজার বা সুরকার আছে? এ প্রশ্নটি নিয়ে ১২ অধ্যায়ে আলোচনা করব।)

সাংগীতিক মিল – স্ট্রিংয়ে সমতুল্য

মিউজিক্যাল নোটেশন – গণিত

বেহালার তার – সুপার স্ট্রিং

নোটস বা স্বরলিপি – অতিপারমাণবিক কণা

হারমনির সূত্র – পদার্থবিজ্ঞান

মেলোডি – রসায়ন

মহাবিশ্ব – স্ট্রিংয়ের সিম্ফনি

ঈশ্বরের মন – হাইপারস্পেসে অনুরণিত সংগীত

কম্পোজার – ?

মহাবিশ্বের সমাপ্তি

ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট শুধু আমাদের আদিম মহাবিশ্বের দিকে একনজরে উঁকি দিয়ে দেখার মতো সবচেয়ে সঠিক চিত্র দেয়নি, সেই সঙ্গে এ মহাবিশ্ব কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে, তারও বিশদ ছবি দিয়েছে। রহস্যময় অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বা প্রতিমহাকর্ষের মতো ছায়াপথগুলো শুরু থেকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বকে এখন তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে একই অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বল। আগে জ্যোতির্বিদেরা ভাবতেন, মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে কমে যেতে যেতে একসময় থেমে যাবে। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি আসলে বাড়ছে। আর আমাদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে এর ভেতরের ছায়াপথগুলো। মহাবিশ্বের সর্বমোট শক্তি ও বস্তুর মধ্যে ৭৩ শতাংশ জায়গা দখল করে থাকা সেই ডার্ক এনার্জি বা গুপ্তশক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে এই প্রসারণের হার। ছায়াপথগুলোকে ক্রমবর্ধমান গতিতে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে ওই গুপ্তশক্তি। ‘মহাবিশ্বের আচরণ ঠিক একজন ড্রাইভারের মতো, যে কিনা লাল বাতির সংকেত পেয়ে যানের গতি কমিয়ে দেয় এবং বাতি সবুজ হতে দেখতেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দেয়।’—এমন মন্তব্য করেছেন স্পেস টেলিস্কোপ ইনস্টিটিউটের অ্যাডাম রেইস।

এই প্রসারণকে উল্টো দিকে নেওয়ার মতো কিছু না ঘটা পর্যন্ত, আগামী ১৫০ বিলিয়ন বছরের মধ্যে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ, তখন আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে যাবে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির পার্শ্ববর্তী ৯৯.৯৯৯৯ শতাংশ গ্যালাক্সি। পরস্পরের কাছ থেকে খুব দ্রুত সরে যাবে রাতের আকাশের পরিচিত ছায়াপথগুলো। ফলে ছায়াপথগুলোর আলো কখনোই আর আমাদের কাছে এসে পৌঁছাতে পারবে না। অবশ্য ছায়াপথগুলো নিজেরা হারিয়ে না গেলেও তাদের দূরত্ব হবে অনেক অনেক বেশি। তাই টেলিস্কোপ দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হবে না। দৃশ্যমান মহাবিশ্বে মোটামুটি ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ রয়েছে। ১৫০ বিলিয়ন বছরে এর মধ্যে গ্যালাক্সির স্থানীয় সুপারক্লাস্টারে মাত্র কয়েক হাজার ছায়াপথই কেবল দৃশ্যমান থাকবে। এমনকি এরও আরও পরে আমাদের লোকাল গ্রুপে থাকা প্রায় ৩৬টি ছায়াপথ হয়ে উঠবে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব। অন্যদিকে চিরতরে আমাদের দিগন্তসীমা পেরিয়ে যাবে কোটি কোটি ছায়াপথ। (এর কারণ এই প্রসারণ ঠেকানোর জন্য লোকাল গ্রুপের মহাকর্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। মজার ব্যাপার হলো, দৃশ্যপট থেকে দূরবর্তী ছায়াপথগুলো সরে যাওয়ার কারণে ভবিষ্যতের এই অন্ধকার যুগের কোনো জ্যোতির্বিদ হয়তো মহাবিশ্বের প্রসারণ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হতেন। কারণ, লোকাল গ্রুপের ছায়াপথগুলো নিজেরা অভ্যন্তরীণভাবে প্রসারিত হয় না। সুদূর ভবিষ্যতে প্রথমবারের মতো রাতের আকাশ বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিদেরা হয়তো বুঝতেও পারবেন না যে কোথাও প্রসারণ ঘটেছে। হয়তো একসময় তাঁরা সিদ্ধান্তে আসবেন, মহাবিশ্ব স্থিতিশীল আর এতে ছায়াপথের সংখ্যা মাত্র ৩৬।

এই অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বল যদি চলমান থাকে, তাহলে মহাবিশ্বের মৃত্যু হবে শেষপর্যন্ত বিগ ফ্রিজ বা মহাশীতলতায়। মহাবিশ্বের সব বুদ্ধিমান প্রাণী ক্রমেই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর ভেতর দিয়ে হিমশীতল হয়ে জমে যাবে। কারণ, তখন গভীর মহাকাশের উষ্ণতা নেমে যাবে পরম শূন্য তাপমাত্রায়। সেখানে অণুগুলোর স্বাভাবিক চলাফেরাও হয়ে উঠবে কঠিন। এখন থেকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর পর কিছু ক্ষেত্রে নক্ষত্রগুলোর জ্বলে ওঠাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের জ্বালানি নিঃশেষ হওয়ার কারণে একসময় নিভে যাবে তাদের নিউক্লিয়ার আগুন। চিরতরের জন্য গাঢ় কালো অন্ধকারে ডুবে যাবে রাতের আকাশ। মহাজাগতিক প্রসারণ পেছনে ফেলে রেখে যাবে শুধু একটা শীতল ও মৃত মহাবিশ্ব। সেখানে পড়ে থাকবে বামন নক্ষত্র, নিউট্রন নক্ষত্র আর কৃষ্ণগহ্বর। আরও পরের ভবিষ্যতে কৃষ্ণগহ্বরগুলোর নিজেদের শক্তি উবে যাবে। সেখানে পড়ে থাকবে প্রাণহীন, শীতল কুয়াশাচ্ছন্ন ভবঘুরে মৌলিক কণাগুলো। এ রকম বিবর্ণ, মহাশীতল মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণের টিকে থাকার সব রকম সম্ভাবনা ভৌতভাবে একেবারেই অসম্ভব। এমন শীতল পরিবেশে যেকোনো ধরনের তথ্য স্থানান্তর তাত্ত্বিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে তাপগতিবিদ্যার কঠিন সূত্রগুলো। কাজেই সব ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

মহাবিশ্ব যে ক্রমেই জমাট বরফের মতো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে—এ ধরনের প্রথম উপলব্ধি পাওয়া গিয়েছিল উনিশ শতকে। পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো সব বুদ্ধিমান প্রাণের জন্য অনিবার্যভাবে ধ্বংস ডেকে আনবে—এই হতাশাজনক ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে চার্লস ডারউইন একদা লিখেছিলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, দূর ভবিষ্যতে মানুষ এখনকার চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত প্রাণী হয়ে উঠবে। সব সংবেদনশীল প্রাণী এত দীর্ঘদিন চলমান ধীর অগ্রগতির পরে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে—সেটা এক অসহনীয় ধারণা।’ কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হবে, ডব্লিউএমএপি স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া সর্বশেষ উপাত্ত ডারউইনের শেষের সেই বাজে ভয়টাকেই নিশ্চিত করেছে বলে মনে হচ্ছে।

হাইপারস্পেসে পলায়ন

বুদ্ধিমান প্রাণীরা যে এই মহাবিশ্বের ভেতর অনিবার্যভাবে চূড়ান্ত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে, তা পদার্থবিজ্ঞানের একটি সূত্র। কিন্তু বিবর্তনের সূত্র বলে, পরিবেশ বদলে গেলে জীবকেও হয় সেখান থেকে চলে যেতে হবে, নয়তো তারা অভিযোজিত হবে অথবা মারা যাবে। কিন্তু হিমশীতল মৃত্যুর মুখে পড়া কোনো মহাবিশ্বের জন্য অভিযোজন করা এককথায় অসম্ভব। তাই আমাদের হাতে একমাত্র পথ খোলা থাকে। হয় মরতে হবে, নয়তো পালিয়ে যেতে হবে প্রিয় এই মহাবিশ্ব ছেড়ে। মহাবিশ্ব যখন চূড়ান্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হবে, তখন আমাদের কাছ থেকে কয়েক ট্রিলিয়ন বছর এগিয়ে থাকা কোনো সভ্যতা কি প্রয়োজনীয় সব প্রযুক্তি একত্র করে মাত্রিক বা ডাইমেনশনাল লাইফবোটে এই মহাবিশ্ব ছেড়ে অন্য আরেকটা তরুণ ও উষ্ণ মহাবিশ্বের দিকে যেতে পারবে? তাদের অতি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে টাইম র্যাপ তৈরি করতে পারবে তারা? এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের নিজেদের অতীতে যাত্রা করে তুলনামূলকভাবে উষ্ণ তাপমাত্রার কালে ফিরে যেতে পারবে?

এ ব্যাপারে আপাতদৃষ্টে যুক্তিসংগত কিছু প্রস্তাব করেছেন কয়েকজন পদার্থবিদ। অবশ্য তাদের প্রস্তাবগুলো চরম মাত্রায় অনুমানমূলক। সবচেয়ে অগ্রসর পদার্থবিদ্যা ব্যবহার করে ডাইমেনশনাল পোর্টাল বা আরেক মহাবিশ্বে যাওয়ার পথের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়েছেন এই বিজ্ঞানীরা। বিশ্বজুড়ে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারের ব্ল্যাকবোর্ডগুলোতে বিমূর্ত সমীকরণে ভরা। কারণ, পদার্থবিদেরা হিসাব-নিকাশ করে দেখছেন, এক্সোটিক এনার্জি ও কৃষ্ণগহ্বর ব্যবহার করে আরেকটি মহাবিশ্বের প্রবেশদ্বার খুঁজে পাওয়া সম্ভব, নাকি অসম্ভব। আমাদের কাছ থেকে মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন বছর পরের ভবিষ্যতের কোনো সভ্যতার কাছে কি অন্য কোনো মহাবিশ্বে প্রবেশের জন্য জানা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ব্যবহার করে কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব?

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমোলজিস্ট স্টিফেন হকিং একবার মন্তব্য করেছিলেন, ‘ওয়ার্মহোলের যদি অস্তিত্ব থাকে, তাহলে দ্রুতবেগে স্থানের ভেতর দিয়ে ভ্রমণের জন্য সেগুলো আদর্শ হতে পারে। একটা ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে হয়তো ছায়াপথের আরেক প্রান্তে এবং ডিনারের জন্য সময়ের পেছনে চলে যাওয়া যাবে?’

অন্য মহাবিশ্বে যাওয়ার পথে ওয়ার্মহোল ও ডাইমেনশনাল পোর্টাল যদি খুবই ছোট বা সরু হয়, তাহলেও আরেকটি উপায় আছে। উপায়টা হলো, কোনো উন্নত ও বুদ্ধিমান সভ্যতার মোট তথ্য সামগ্রী কমিয়ে আণবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। তারপর গেটওয়ের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে সেগুলো। অন্য প্রান্তে গিয়ে তথ্যসামগ্রীগুলো নিজে নিজেই মিলিত হবে। এভাবে গোটা একটা সভ্যতা হয়তো তার বীজকে এই ডাইমেনশনাল গেটওয়ের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। তারপর সেগুলো নিজেই নিজেকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের কাছে হাইপারস্পেস নিছক কোনো খেলনাসামগ্রী নয়; বরং মৃতপ্রায় কোনো মহাবিশ্বের বুদ্ধিমান প্রাণীদের জন্য চূড়ান্ত পরিত্রাণের একটা উপায় হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এ ঘটনার প্রায়োগিক দিক পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগে, আমাদের বুঝতে হবে, কসমোলজিস্ট ও পদার্থবিদেরা কী কষ্টকরভাবে অবশেষে এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাই প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের দিকে এই যাত্রায়, পর্যালোচনা করব কসমোলজির ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী ধরে এই ক্ষেত্রটিতে প্রভাব ফেলা কিছু প্যারাডক্স নিয়ে। পাশাপাশি স্ফীতি তত্ত্বের ক্রমবিকাশ নিয়েও আলোচনা করব। সব কটি পরীক্ষামূলক উপাত্তের সঙ্গে খাপ খাওয়া সত্ত্বেও এ তত্ত্বটি আমাদের বহু বিশ্বের ধারণায় পৌঁছাতে বাধ্য করে।

তথ্যনির্দেশ

মহাবিস্ফোরণ : মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গৃহীত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এ তত্ত্বমতে, প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্বের সূচনা। মহাবিশ্ব শুরুর সেই মুহূর্তে অতি উত্তপ্ত ও অসীম ঘনত্বের একটি সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দুতে সবকিছু ঘনীভূত ছিল।

১৯২৯ সালে এ মডেলের প্রস্তাব করেন বেলজিয়ামের পাদরি, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ জর্জেস লেমাইতার। অবশ্য লেমাইতার তাঁর তত্ত্বকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই মাহেন্দ্রক্ষণের নাম দেন বিগ নয়েজ বা মহাশব্দ। তবে জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হোয়েল এ তত্ত্বকে ব্যঙ্গ করে নাম দেন বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ। মজার ব্যাপার হলো, পরে হোয়েলের দেওয়া নামটিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন : আদিম উত্তপ্ত মহাবিশ্বের উজ্জ্বলতা থেকে আসা বিকিরণ। বাংলায় একে বলা হয় ক্ষুদ্র তরঙ্গের পটভূমি বিকিরণ। এর এতই বেশি লোহিত-বিচ্যুতি হয়েছে যে, এখন আর তা দৃশ্যমান আলো হিসেবে নয়, বরং মাইক্রোওয়েভ (একধরনের বেতার তরঙ্গ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার) রূপে একে পাওয়া যায়।

WMAP : উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রোপি প্রোব-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি আসলে মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রোপি প্রোব নামেই বেশি পরিচিত। এ অনুসন্ধানী নভোযানটি ২০০১ সাল থেকে কাজ করছে। মহাকাশজুড়ে মহাবিস্ফোরণ থেকে আসা বিকিরণ বা কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড বা সিএমবির তাপমাত্রার পার্থক্য পরিমাপ করাই এর কাজ।

প্ল্যাঙ্ক স্যাটেলাইট : ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা এসার উৎক্ষেপিত এক মহাকাশ অনুসন্ধানী যানের নাম দেওয়া হয়েছে প্ল্যাঙ্ক সার্ভেয়ার। মহাবিশ্বের ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সফলভাবে স্ক্যান করা হচ্ছে এ প্ল্যাঙ্ক মিশনে।

ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্তবস্তু : গ্যালাক্সি, নক্ষত্রগুচ্ছ ও সম্ভাব্য নক্ষত্রগুচ্ছের মাঝখানে অবস্থিত পদার্থ। এই পদার্থকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না। তবে এদের মহাকর্ষীয় প্রভাব দেখে শনাক্ত করা যায়। এই মহাবিশ্বের ৯০ শতাংশ ভর সম্ভবত কৃষ্ণবস্তু রূপে রয়েছে।

এম-তত্ত্ব : পাঁচটি স্ট্রিং থিওরির সব কটিই ঐক্যবদ্ধকারী একটি তত্ত্ব। এ ছাড়া এই তত্ত্বে অতিমহাকর্ষকেও একটি একক তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বটি এখনো পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হয়নি।

স্ট্রিং তত্ত্ব : পদার্থবিদ্যার একটি তত্ত্ব, যেখানে কণাকে তার বা সুতার ওপর তরঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ তারের দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু কোনো মাত্রা নেই। তত্ত্বটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দুটোকে ঐক্যবদ্ধ করে। একে সুপারস্ট্রিং থিওরিও বলা হয়।

স্তর বা ব্র্যান : একটি বস্তু, যা এম-তত্ত্বের মৌলিক উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর মধ্যে স্থানিক মাত্রাগুলোর বিভিন্নতা থাকতে পারে। সাধারণভাবে, পি-এর দিকে একটি পি-স্তরের দৈর্ঘ্য থাকে। ১-স্তর হলো একটি স্ট্রিং, ২-স্তর হলো একটি পৃষ্ঠতল বা একটি পর্দা ইত্যাদি।

গ্লুয়ন : গ্লুয়ন হচ্ছে মৌলিক কণা। কণা পদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুযায়ী, ভরহীন এ কণাটি কোয়ার্কগুলোর মধ্যে বলবাহী কণা বা গেজ বোসন হিসেবে কাজ করে। দুটি চার্জিত কণার মধ্যে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল বহন করে ফোটন কণা। তেমনি কোয়ার্কদের মধ্যে শক্তিশালী বলের বাহক গ্লুয়ন। কণাটি কোয়ার্কদের একসঙ্গে যুক্ত করে পরমাণুর প্রোটন ও নিউট্রন গঠন করে। এ ক্ষেত্রে গ্লুয়ন কণা কোয়ার্কদের মধ্যে শক্তিশালী আঠা বা গ্লুর (Glue) মতো কাজ করে বলে ধারণা কণা পদার্থবিজ্ঞানীদের। এই ধারণা থেকেই কণাটির নাম রাখা হয়েছে গ্লুয়ন (glue + on = Gluon)।

কোয়ার্ক : বস্তুর ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণা। একটি চার্জিত মৌলিক কণা, যা শক্তিশালী বল দ্বারা প্রভাবিত হয়। একসময় পরমাণুর প্রোটন এবং নিউট্রনকে অবিভাজ্য ভাবা হতো। কিন্তু ১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানী মারে গেলমান এবং জর্জ ওয়েন আলাদাভাবে কোয়ার্ক মডেলের প্রস্তাব করেন। এই মডেল অনুযায়ী, কোয়ার্ক পদার্থের একধরনের মৌলিক কণা। ছয় ধরনের কোয়ার্ক কণার অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ইলেকট্রন : ঋণাত্মক চার্জযুক্ত একটি কণা, যা একটি পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘোরে। পরমাণুর নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জযুক্ত। সহজাতভাবেই ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জের প্রতি আকর্ষিত হয়। সে কারণে পরমাণুর কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রনগুলো ঘুরপাক খায়। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে জে থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন।

নিউট্রিনো: খুবই হালকা কণা, যা শুধু দুর্বল বল আর মহাকর্ষ দিয়ে প্রভাবিত হয়।