৫. সামাজিক জীবনের প্রবাহ

বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যখন আমরা ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় মানুষের জীবন অনেকটা বহতা নদীর মতো। জীবনের এই প্রবাহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সমাজের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর দিক থেকে বিচার করলে এই পরিবর্তনের গতি মন্থর। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আমূল পরিবর্তন মানবসমাজে হয় না। যে—কোনও যুগে যে—কোনও সময় যদি সমাজে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক—জীবন ও নানা রকমের গোষ্ঠীজীবনের ধারা লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ নতুন বা সম্পূর্ণ পুরানো ধারা বলে কিছু নেই, নতুন—পুরানো একসঙ্গে মিলেমিশে আছে। চিন্তাধারায় হোক, ধর্মাচরণে হোক, পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা—রীতি—নীতির আবর্তনে হোক, নতুনের সঙ্গে পুরানো মন ও আচরণ সব সময় মিলেমিশে থাকে। সামাজিক জীবনে, কোনও সময় এমন কোনও ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, যেখানে দেখা যায় পুরানো ধারা সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে এবং নতুন ধারা পরিপূর্ণরূপে শুরু হয়েছে। জীবনের বহুমুখী ধারা কখন কোনটি কোথায় শেষ হয় এবং কোথায় শুরু হয় তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না।

সামাজিক ইতিহাসবিদ ট্রেভেলিয়ান তাঁর English Social History গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : “In everything the old overlaps the new–in religion, in thought, in family custom. There is never any clear cut; there is no single moment when all Englishmen adopt new ways of life and thought.” ইংরেজদের ক্ষেত্রে যা সত্য, বাঙালিদের ক্ষেত্রেও তা সত্য, অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও তা মিথ্যা হবার কথা নয়। ইতিহাসের গতিপথে এমন কোনও একটি মুহূর্তও খুঁজে পাওয়া যায় না—কোনও শতাব্দীতেই না—যখন দেখা যায় বাংলা দেশে প্রত্যেক বাঙালি একই চিন্তাভাবনা ও একই জীবনধারার পথিক ছিল। সমাজের গতির যখন এই বিশেষত্ব তখন তার একশো বছরের ইতিবৃত্ত নির্বাচিত ও শ্রেণিবদ্ধ বিষয়ে ভাগ—ভাগ করে বিচার করলে তার মধ্যে জীবনের সমগ্রতা ও অখণ্ডতা যথাযথ প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। বহমান ঘটনার আবর্তে জীবনের পরিবর্তনশীল দৃশ্য যেমনভাবে উদঘাটিত হয়—“by a series of scenes divided by intervals of time” (Trevelyan)—কতকটা তেমনিভাবেই তার বর্ণনা করতে হয়।

কালের যাত্রায় যতিচিহ্ন যেখানে খুশি টানা যায় না। যেমন ১৮০০ থেকে ১৮২৫, তারপর থেকে ১৮৫০, অথবা এই ধরনের পর্বভাগ ইতিহাসের ধারাবিচারে অনাবশ্যক মনে হয়। যদিও সমাজের গতিপথে ঐতিহাসিক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে (ট্রেভেলিয়ান যে অর্থে ঐতিহাসিককে ‘Dry as dust at bottom is a poet’ বলেছেন) এই যতিচিহ্ন লক্ষ করতে পারেন, তাহলেও তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সংগত বলে মনে হয় না। তথাপি এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে জীবনের স্রোত একটানা বা মন্দাক্রান্তা নয়, তার জোয়ারভাঁটা আছে, ঢেউ আছে, ছোট—বড় ঢেউ—ঘূর্ণি আছে, বাঁক আছে, তীর—ভাঙা বিক্ষোভ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আবার একটানা কলতানও আছে। যতিচিহ্ন এই গতিধারা ইঙ্গিত করে টানা যায়, কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে টানা যায় কি না সন্দেহ।

১৮০০—২৯

আঠারো শতকে কলকাতার নব্য—অভিজাতদের কালে তো বটেই, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও—যখন নবযুগের পথিক রামমোহনের কাল প্রায় আরম্ভ হয়েছে বলা চলে—কলকাতা শহরের রাস্তায় হাতি চলে বেড়াত। হাতি মধ্যযুগের স্থূল ও স্থবির প্রতিমূর্তি। আঠারো শতক থেকে কলকাতা শহরের রাস্তায় যখন যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, খোয়া—ভাঙা রাস্তায় চলন্ত ঘোড়ার চক্রযানের ঘর্ঘর শব্দে যখন কলকাতায় মানুষের ঘুম ভাঙতে আরম্ভ করল, তখন মনে হল মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙার রাত শেষ হয়ে নতুন দিনের ভোর হচ্ছে—একটি পুরানো যুগ অস্ত যাচ্ছে, আর—একটি নতুন যুগের অভ্যুদয় হচ্ছে। “If the fowls no longer cackled at dawn, the restless stomp of a highbred horse might be heard at night from rear windows : The man on horseback had taken possession of the city.” (Lewis Mumford)১ নতুন যুগের ঘোড়সওয়াররা নতুন শহর দখল করেছে। তাদের জীবন আলাদা, মন আলাদা, আগেকার যুগের জীবন ও মনের সঙ্গে অনেক জায়গায় মিল নেই—

And this is a city

In name but in deed

It is a pack of people

That seek after meed [gain]

For officers and all

Do seek their own gain

But for the wealth of the Commons

Not one taketh pain.

And hell without order

I may it well call

Where every man is for himself

And no man for all.২

(Robert Crowley)

‘প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য, পরের জন্য নয়’—এই হল আধুনিক শহরের মানুষ। কলকাতা সেই আধুনিক শহর।

উনিশ শতকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে ইতিহাসের মঞ্চে কয়েকটি দৃশ্য দেখা যায়। ১৮০০ সালে ‘ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ’ স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরে ‘ব্যাপটিস্ট মিশন’—এর প্রতিষ্ঠা হয়, সম্ভবত ডেভিড হেয়ার কলকাতা শহরে ঘড়ির ব্যাবসা করতে আসেন। রামমোহন রায় কলকাতা শহরে আসা—যাওয়া করতে আরম্ভ করেন। ১৮০২ সালে (২০ আগস্ট) সাগরদ্বীপে সমুদ্রের জলে দেবতার উদ্দেশে হিন্দুদের সন্তান উৎসর্গ করার নিষ্ঠুর প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়।৩ রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’ কাহিনিকাব্যের মর্মান্তিক দৃশ্য যখন সাগরতীর্থে অনুষ্ঠিত হত, তখন (১৮০১ সাল) বার্টলেট নামে একজন ব্রাঞ্চ—পাইলট অন্যান্য ইউরোপীয় বন্ধুর সঙ্গে এই দৃশ্য দেখতে গিয়ে একটি ছেলেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ন্যাসী—ফকিরদের চক্রান্তে ব্যর্থ হন।৪ সনাতন সামাজিক প্রথায় এ দেশে ব্রিটিশ শাসকরা প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত করেন সাগরদ্বীপে হিন্দুদের সন্তান উৎসর্গ আইনত নিষিদ্ধ করে। যত দূর জানা যায়, বিদেশি শাসকের এই নিষেধাজ্ঞার জন্য তখন হিন্দুসমাজে বিশেষ কোনও আন্দোলন বা প্রতিবাদের কলরব শোনা যায়নি। যদি কোনও প্রতিবাদ হয়েও থাকে, তাহলেও তার নির্জন ক্ষীণকণ্ঠের কোনও প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি। অথচ ১৮২৯—৩০ সালে যখন একই রকমের নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা ‘সতীদাহ’ আইনত নিষিদ্ধ করা হয়, তখন ধর্মগোঁড়ামির উগ্রমূর্তি সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতা শহরে গোলাম—পোষণ, গোলাম—নির্যাতন ও গোলাম—ব্যাবসা পুরোদমে চলত। ১৭৮৫ সালে উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় গোলামের ব্যাবসা সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে বলেন : ”গোলামদের দুরবস্থার কথা যা আমি জানি তা এত নিষ্ঠুর ও বর্বর যে বলতেও আমার সংকোচ হয়। প্রতিদিন বহু গোলাম—নির্যাতনের কাহিনি আমার কানে পৌঁছোয়। এই জনবহুল কলকাতা শহরে এমন অবস্থাপন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক খুব কমই আছেন যাঁর অন্তত একটি বালক বা বালিকা গোলাম নেই। কলকাতা শহর সম্প্রতি গোলাম কেনা—বেচার একটি বড় আড়ত হয়ে উঠেছে।” আঠারো শতকের শেষদিকে জোন্স এই কথা বলেন। ১৭৯৩ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা বাংলা দেশের বাইরে গোলাম—রপ্তানি বন্ধ করার জন্য একটি আদেশ জারি করেন। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশে, এবং কলকাতা শহরে, গোলাম কেনা—বেচা নির্বিবাদে চলতে থাকে।

গোলামির প্রতি ইংরেজদের মনোভাব ইংলন্ডেই বদলাতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্লবের পর। ১৮০৭ সালে ইংলন্ডে গোলামের ব্যাবসা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। বর্বর গোলামিপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত করার জন্য যাঁরা ইংলন্ডে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় পুরুষ হলেন উইলবারফোর্স (Wilberforce)। কিন্তু ইংলন্ডেও গোলামিপ্রথা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়। প্রায় পঁচিশ—ছাব্বিশ বছর আন্দোলনের পর ফাউয়েল বাক্সটন (Fowell Buxton) প্রমুখ সমাজনেতাদের আন্দোলনের ফলে, ১৮৩৩ সালে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে গোলামিপ্রথা আইনত বিলুপ্ত হয়। এই বছরে উইলবারফোর্স মারা যান। উইলবারফোর্সের মানবমর্যাদার আন্দোলন, ট্রেভেলিয়ান বলেছেন, ইংলন্ডের শহর—নগর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণির মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার ফলে ইংরেজ জাতির মধ্যে যেন এক নবচেতনার উদবোধন হয়—“English of the best, and something new in the world.”৫

উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইংলন্ডের মতো বাংলা দেশে শিল্পবিপ্লবোত্তর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয়নি তেমন, এবং স্বভাবতই তাই উইলবারফোর্সের মতো সমাজনেতারও আবির্ভাব হয়নি। গোলামিপ্রথা বাংলার সামাজিক জীবন কলঙ্কিত করেছে বহুদিন। ১৮২৭ সালে আঠারো বছর বয়সে ইংরেজ কবি ক্যাম্পবেলের উক্তি “And as the Slave departs, the Man returns.” উদ্ধৃত করে ডিরোজিও এ দেশের গোলামদের মুক্তি চিন্তা করে লেখেন :৬

How felt he when he first was told

A slave he ceased to be;

How proudly beat his heart, when first

He knew that he was free!

অথচ এর মধ্যে রামমোহন রায় প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে, স্থায়ীভাবে কলকাতা শহরে বসবাসের সিদ্ধান্ত করেন (১৮১৪), ‘আত্মীয় সভা’ স্থাপন করেন (১৮১৫), কলকাতা শহরে পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান ‘হিন্দু কলেজ’ স্থাপিত হয় (১৮১৭), সতীদাহ—সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রচারকার্য শুরু করেন (১৮১৮—১৯), ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র তর্কবিতর্ক আরম্ভ করেন (১৮২৭—২৮), ‘ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২৮) এবং সতীদাহ—নিবারণ আইনও বিধিবদ্ধ হয় (১৮২৯)। কিন্তু গোলামির বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন বা আইন কিছু হয়নি। অপরাধের মধ্যযুগীয় বিচার ও দণ্ডদান, এমনকী ফাঁসি পর্যন্ত, কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথেই চলেছে। ইতিহাসের এই বিচিত্রমুখী ধারা দেখে বাস্তবিকই বিভ্রান্ত হতে হয় এবং ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় বলতে হয় : ৭ “The pattern of history is indeed a tangled web. No simple diagram will explain its infinite complication.” ইতিহাসের এই কুটিল গতি শুধু আমাদের দেশে নয়, ইংলন্ড বা অন্যান্য দেশেরও বিশেষত্ব। ট্রেভেলিয়ানও তাই প্রশ্ন করেছেন, মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির শেষ কোথায় বলে আমরা ঠিক করব—চোদ্দো, ষোলো না আঠারো শতকে? ইংরেজ জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গেই তাঁকে এই প্রশ্ন করতে হয়েছে। নিজেই এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন : “Perhaps it matters little; what does matter is that we should understand what really happened.”৮ রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সময় থেকে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে, না শিল্পবিপ্লবের পর থেকে? আসল কথা, মানুষের সামাজিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় বটে, কিন্তু অত্যন্ত ধীরে ধীরে বদলায়, এবং সর্বকালে একই গতিতে বদলায় না। আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় দু—হাজার বছরের পরিবর্তনের এই গতি উনিশ শতকের একশো বছরের গতির তুলনায় অনেক মন্থর। আবার বিশ শতকে গত পঁচিশ—তিরিশ বছরের পরিবর্তনের গতি আগেকার তুলনায় অনেকগুণ বেশি দ্রুত। বাস্তব জীবনের পরিবর্তনের উপর মানসিক জীবনের পরিবর্তন অনেকাংশে নির্ভরশীল বলে, ইতিহাসে সর্বকালে, এক—একটি শতাব্দীর মধ্যেও, পরিবর্তনের গতির তারতম্য ঘটে, এবং পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ হয় সমাজে। বাংলা দেশে উনিশ শতকেও তা—ই হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ‘ক্যালকাটা গেজেট’ ও অন্যান্য পত্রিকায় কলকাতার বউবাজার—লালবাজার অঞ্চলে প্রচুর ট্যাভার্ন—কফি হাউসের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। হারমনিক, ক্রাউন অ্যান্ড অ্যাঙ্কর, ব্রিটিশ কফি হাউস—এইরকম সব নাম। এই ট্যাভার্ন ও কফি হাউসগুলি আমাদের স্বদেশি সমাজের স্বাভাবিক দৃশ্য নয়, আঠারো শতকের জনসনের ইংলন্ডের সামাজিক দৃশ্যের একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র, লন্ডনের বদলে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে।৯ সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন : “The Coffee-houses became the first centres of opinion in a partially democratized society.”১০ কলকাতার নগরকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজে যদিও গণতন্ত্রের বহু দূর পদধ্বনি উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই শোনা যাচ্ছিল—ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং খানিকটা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে—তাহলেও লালবাজার বউবাজারের ট্যাভার্ন—কফি হাউসের মধ্যে তার কোনও প্রতিশব্দই শোনা যায়নি। লক্ষণীয় হল, এইসব ট্যাভার্ন—কফি হাউসের সঙ্গে এ দেশের লোকের কোনও সম্পর্কই ছিল না। এমনকী হারমোনিকের মতো অভিজাত ট্যাভার্নের কোনও সম্ভ্রান্ত বাঙালি, যাঁরা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে খানাপিনা—উৎসবে যথেষ্ট মেলামেশা করতেন, তাঁরাও যাতায়াত করতেন না। সম্ভ্রান্ত বাঙালিরা মেলামেশা করতেন শহরের বাবুদের বৈঠকখানায়, আখড়াই—কবিগানের আসরে, অথবা বটতলায় নিধুবাবুর টপ্পাগানের মজলিশে। ”শোভাবাজার বটতলার পশ্চিমাংশে বড় একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল। নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সংগীত বিষয়ের আমোদ করিতেন, ঐ স্থানে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত শৌখিন, ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।”১১

১৮৫১ সালে রামমোহন রায় ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ প্রকাশ করেন। তারও আগে অবশ্য (১৮০৩—০৪ সালে) তিনি ‘তুহফাৎ—উল—মুয়াহ হিদীন’ গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যতে পৌত্তলিকতা—বিরোধী ধর্মমতের বীজটি ছিল দেখা যায়। পরে ১৮৮৪ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মৌলবি ওবেদুল্লা “A Gift to Deists’ নামে এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই তাঁর ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ প্রকাশিত হয় (১৮৫১)। তখন বাংলাদেশে বেদ—উপনিষদের অনুশীলন এরকম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। রামমোহন নতুন করে শুধু যে বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন তা নয়, বাংলা ভাষায় তিনি বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার এবং জনসমাজে প্রচারক। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লেখেন : ”অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বন্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথা সাধ্য প্রকাশ করিলেক।”১২ এই গ্রন্থ প্রকাশের কী উদ্দেশ্য ছিল তা এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। পশুপক্ষী, মৃত্তিকা—পাষাণ প্রভৃতি বস্তুকে অনেকে উপাস্য দেবতা মনে করেন, তাঁরা দেবতার স্বরূপ কী তা জানেন না। সাধারণ লোকের মধ্যে বেদান্তের প্রচার হয়নি বলে ”স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের” বাক্যে এবং নিজেদের পূর্বসংস্কারের জন্য এরকম ধর্মবিশ্বাসের প্রসার হয়েছে সমাজে। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কী এবং বেদান্তে তা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যাতে সাধারণ লোক নিজেরা পাঠ করে বিচার করতে পারেন, তার জন্যই তিনি বেদান্ত বাংলা ভাষায় প্রচার করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রকে রামমোহন বাঙালি সাধারণের কাছে মুক্ত করে দেন। মুদ্রণশিল্প (Printing) প্রতিষ্ঠা এ দেশে না হলে এই মুক্তিদান অবশ্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি জনসমাজে প্রচার করা যায় না। শুধু সংস্কৃত পুঁথি মুদ্রিত হলেও জনসমাজে তার প্রচার হত না। মাতৃভাষা বাংলায় সংস্কৃত শাস্ত্র প্রচার করে রামমোহন সেই দুরতিক্রম্য বাধাও অপসারণ করেছিলেন। মুদ্রণ ও মাতৃভাষা—এই দুটি অস্ত্রের সাহায্যে রামমোহন বাংলার জনসমাজে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দূর করেন। আধুনিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে তাই মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকার দান অসামান্য। লুইস মামফোর্ড লিখেছেন :১৩

“More than any other device, the printed book released people from the domination of the immediate and the local. Doing so, it contributed further to the dissociation of medieval society.”

মামফোর্ড মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে যা বলেছেন, ‘ঘড়ি’ সম্বন্ধে সে কথা সত্য। মামফোর্ডের ভাষায় “The clock was the most influential of machines, mechanically as well as socially.” এবং আঠারো শতকের মধ্যভাগেই এই যান্ত্রিক ঘড়ির পরিপূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয়, সমাজে তার প্রচলনও হতে থাকে।১৪ উনিশ শতকের সূচনাতেই বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুদায়িত্বপূর্ণ আধুনিক শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি ঘড়ির ব্যবসায়ী হয়ে কলকাতা শহরে আসেন। তাঁর নাম ডেভিড হেয়ার। এটা একটা ‘strange coincidence’ বটে, কিন্তু ইতিহাসে এরকম আশ্চর্য ঘটনার মিলন অনেক সময়ে ঘটে।

১৮১৬ সালে রামমোহনের Translation of An Abridgment of the Vedant গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তার ভূমিকায় তিনি লেখেন :

“By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my realtions, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system.”

সামাজিক বাধা নয় শুধু, পারিবারিক নির্যাতন রামমোহনকে অনেক সহ্য করতে হয়, স্বাধীনভাবে তাঁর ধর্মমত মুদ্রিত গ্রন্থাকারে লোকসমাজে প্রচার করার জন্য। তাতে তিনি বিচলিত হননি। ১৮১৫ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে রামমোহন বাংলা ভাষায় প্রায় ২৯খানি, সংস্কৃতে ৩খানি এবং ইংরেজিতে প্রায় ৩৩খানি পুস্তক—পুস্তিকা প্রচার করেন।১৫ অর্থনীতি সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে এই পুস্তক—পুস্তিকাগুলি তিনি রচনা করেন এবং তার ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নের গণ্ডি শ্রেণিগতভাবে যতই সীমাবদ্ধ হোক—না কেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রামমোহনের রচনা ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে অনেকের রচনা পুস্তকাকারে এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং সামাজিক ও নানাবিধ বিষয়ে সাময়িকপত্রও সাধারণের মতামত গঠনে সাহায্য করে।

পুস্তক—পত্রিকার পাশাপাশি উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে বাংলাদেশে (প্রধানত কলকাতা শহরে) স্বাধীন মতামতের পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন সভাসমিতির (Associations, Societies) প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। নবযুগের সন্ধিক্ষণে “societies of this type became centres of reforming zeal as well as literary and philosophic illumination.”১৬ বাংলাদেশে বাঙালির উদযোগে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের সভাসমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ‘আত্মীয় সভা’ (১৮১৫)। প্রথমে ‘আত্মীয় সভা’র অধিবেশন হত রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে, পরে হত তাঁর সিমলার বাড়িতে। কেবল যে রামমোহনের গৃহে সভার অধিবেশন হত তা নয়, অন্যান্য সদস্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হত। প্রত্যেক অধিবেশনে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত হত এবং নানা রকমের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। ১৮১৯ সালের ৯ মে বিবরণ থেকে সভার উদ্দেশ্য অনেকটা বোঝা যায়।১৭ সভার আলোচ্য বিষয় ছিল জাতিভেদ সমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহ ও সতীদাহ বা সহমরণের সমস্যা। সমস্যাগুলি অধিকাংশই সামাজিক। আলোচিত সমস্যাগুলি নিয়ে দেখা যায় পরবর্তীকালে প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশে বেশ বড় বড় সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

‘আত্মীয় সভা’র সভ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন রামমোহনের বন্ধু বা অনুরাগী। তাঁরা সকলেই প্রায় সম্ভ্রান্ত উচ্চসমাজের লোক ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, তেলিনিপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকির জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রর পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূকৈলাসের (খিদিরপুর) রাজা কালীশংকর ঘোষাল, জাস্টিস অনুকূলচন্দ্রর পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও আন্দুলের জমিদার রাজা কাশীনাথ। ইউরোপে আধুনিকযুগের প্রথম পর্বে দেখা যায়, প্রগতিশীল সামাজিক ভাবধারার মুখপাত্ররূপে নতুন ধনিক অভিজাতশ্রেণির সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধিজীবীশ্রেণির বিচিত্র মিলন হয়েছিল, বিত্ত ও বিদ্যার অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। বাংলাদেশেও আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে অভিজাতশ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণির মধ্যে এই ধরনের মিলনের পরিচয় পাওয়া যায় ‘আত্মীয় সভা’য়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের প্রথম পর্বে ধনিকশ্রেণির সামাজিক—সাংস্কৃতিক ভূমিকা সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলেছেন, “It is essential to note how with the rise of modern capitalism, the wealthy merchant and banking families play their part in cultural life.”১৮ ‘আত্মীয় সভা’র মধ্যে অবশ্য ধনিক ব্যবসায়ী ও ব্যাকিং পরিবারের লোক ছিলেন না, অধিকাংশ ছিলেন নতুন জমিদারশ্রেণির লোক। এই পার্থক্যের মধ্যে ইংলন্ডে ও আমাদের দেশের আর্থনীতিক—সামাজিক জীবনের মূল পার্থক্য প্রতিফলিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে আদৌ হয়নি, নতুন জমিদারিপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং তার ফলে নতুন একশ্রেণির জমিদারের উদ্ভব হয়েছিল সমাজে। এই নতুন জমিদারের মধ্যে কেউ কেউ প্রগতিশীল ভাবধারার পোষকতা করতেন। রামমোহনের পার্শ্বচরদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

‘গৌড়ীয় সমাজ’ স্থাপিত হয় ১৮২৩ সালে, উদ্দেশ্য ”এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন”। প্রাচীনপন্থী, মধ্যপন্থী ও আধুনিকপন্থী সকল শ্রেণির বাঙালির সমাবেশ হয় ‘গৌড়ীয় সমাজ’—এ। যেমন ‘আত্মীয় সভা’র দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য উদারপন্থী ব্যক্তিরা সমাজের সভ্য ছিলেন, তেমনি ছিলেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এবং অন্যান্য প্রাচীন ও নব্যপন্থীরা। ‘গৌড়ীয় সমাজ’—এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, সভ্যরা প্রধানত উচ্চ—অভিজাত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না, মধ্যবিত্তশ্রেণিরও অনেকে ‘সমাজ’—এ যোগ দিয়েছিলেন। ‘আত্মীয় সভা’র সভ্যদের মধ্যে মোটামুটি একটা মতৈক্যের বাঁধন ছিল, ‘গৌড়ীয় সমাজ’ তা ছিল না। সেখানে নানারকম মতামতের আদানপ্রদান হত, ব্যক্তিগতভাবে সভ্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে কোনও বাধা ছিল না।

১৮২৮—২৯ সালের মধ্যে আরও অনেক সভাসমিতি স্থাপিত হয়, অবশ্য প্রধানত ইংরেজদের উদযোগে। যেমন Literary Society, Oriental Literary Society, Phrenological Society, Agricultural and Horticultural Society, Commercial and Patriotic Association (রামমোহন রায় এই সভার ট্রেজারার ছিলেন), Ladies’ Society (বৈদ্যনাথ রায় ও কাশীনাথ মল্লিক এই সভা প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সহযোগী ছিলেন), Calcutta Medical and Physical Society ইত্যাদি। সমাজ সাহিত্য শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে যেমন ইংরেজরা তেমনি বাঙালিরা স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময় করতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন সভার আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, একশ্রেণির বাঙালিদের সামনে সামাজিক সমস্যাগুলি তখন বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছিল।

সামাজিক জীবনের ধারার মধ্যে তখন অবশ্য প্রাচীন গতানুগতিক ধারারই প্রাবল্য ছিল। উৎসব—পার্বণে, আমোদপ্রমোদে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বাঙালি সমাজের কোনও শ্রেণির মধ্যেই তেমন উল্লেখ্য পরিবর্তন কিছু হয়নি। গ্রাম্য সমাজে তো হয়ইনি, কলকাতার নতুন নাগরিক সমাজেও সাংস্কৃতিক উৎসবাদি কোনও বিশেষ রূপ ধারণ করেনি। গ্রাম্য উৎসবের ধারা গতানুগতিকই ছিল (যেমন শিব ও ধর্মঠাকুরের গাজন, মনসার ঝাঁপান এবং আরও নানা রকমের লোকোৎসব)। কলকাতার সমাজেও এই গ্রাম্য উৎসবের ধারা বেশ প্রবল ছিল। তার সঙ্গে নতুন নাগরিক চালচলন ও রুচির মিশ্রণে নতুন উৎসব—আমোদ—প্রমোদেরও বিকাশ হচ্ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কলিকাতা কমলালয়’ (১৮২৩) ও ‘নববাবুবিলাস’ (১৮২৫) নামে দুটি ব্যঙ্গরচনায় তখনকার বাঙালি সমাজের নকশাচিত্র এঁকেছেন। ‘কলিকাতা কমলালয়’—এ বিষয়ী বাঙালি ভদ্রলোকদের তিনটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হল যাঁরা বড় বড় কাজ করেন, ”অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম করিয়া থাকেন” এবং ”অপূর্ব পোশাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকি বা অপূর্ব শকটারোহণে কর্মস্থানে গমন করেন।” দ্বিতীয়টি হল মধ্যবিত্তরা, ”অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন” জীবনযাত্রা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির লোকের প্রায় একরকম, মধ্যবিত্তদের ”কেবল দানবৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।” তৃতীয়টি হল ”দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক”। এঁদেরও মধ্যবিত্ত বলা যায়, তবে নিম্নমধ্যবিত্ত। এঁদের জীবনযাত্রার মধ্যেও বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না, ”কেবল আহার ও দানাদি কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম করিয়া থাকেন।” ”অসাধারণ ভাগ্যবান” বলে আর—একশ্রেণির লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ”ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমিদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়।” বোঝা যায়, এঁরা হলেন শহরের নতুন বাঙালি অভিজাতশ্রেণি। ‘নববাবুবিলাস’—এ এই নব্য—অভিজাতদের সামাজিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ‘ইহারা অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিত পরিসেবিত।”

শহরের বাঙালি অভিজাতরা আমোদপ্রমোদ ও বিলাসিতায় অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। দুর্গোৎসবে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে পানভোজনের মজলিশে শহরের গণ্যমান্য ইংরেজরাও আমন্ত্রিত হতেন, তাঁদের জন্য বিশেষ নাচগান ও আতসবাজির ব্যবস্থা করা হত। নাচগানের মধ্যে হিন্দুস্থানি সুর ও ভঙ্গির সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজি সুর ও ভঙ্গি মিশিয়ে একটি বিচিত্র বস্তু সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশন করা হত। বিদেশি পর্যটকদের বৃত্তান্তে এবং সমসাময়িক পত্রিকায় অভিজাত বাঙালি গৃহের এইসব উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।১৯

আঠারো শতকে কলকাতার বাঙালি নব্য—অভিজাতরা যে বিলাসিতা ও আমোদপ্রমোদের উৎকট ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তা উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা, এমনকী, রামমোহন ও দ্বারকানাথের মতো নতুন চিন্তাধারার পথপ্রদর্শকও এই বিলাসের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছিলেন। অথচ বাংলার সমাজজীবনে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা প্রবর্তনের পথে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা তখন বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। ‘আত্মীয় সভা’ ও কয়েকটি পত্রিকার ভিতর দিয়ে রামমোহন তখন কীভাবে সামাজিক জীবনে নতুন পথ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সে কথা আগে বলেছি। তিনি যে নতুন ধর্মচিন্তা করেছিলেন, সমাজে তখন তারও খানিকটা প্রচার হয়েছিল তাঁর বেদান্ত—উপনিষদের বাংলা ভাষ্য থেকে। তাঁর ধর্মমতের বিরুদ্ধে তখন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বেশ জোর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ ছিল রক্ষণশীলদের প্রধান মুখপত্র।

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁর ধর্মমতের সংঘাত যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, খ্রিস্টান সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধে এবং খ্রিস্টান পাদরিদের বিরুদ্ধে রামমোহন সমানে তাঁর ধর্মমত নিয়ে তর্কবিতর্ক করেন (১৮২০—২৮)। খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বাইবেলের মূল পুরাতন পাঠ অধ্যয়ন করার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা পর্যন্ত শিখেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টান শাস্ত্রে পরবর্তীকালে যে সমস্ত নৈতিক সমাচার অলৌকিক কাহিনিসহ সংযোজিত হয়েছে তার অভ্রান্ততা তিনি স্বীকার করতেন না এবং যিশুখ্রিস্টকে অবতার বলেও বিশ্বাস করতেন না। মানুষের চরিত্র ধর্মবুদ্ধি বিবেক ও মন উন্নত করার জন্য যিশু যে সমস্ত কথা বলে গিয়েছেন, সেইগুলিই তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে হত। এই সম্পদের সন্ধান এ দেশের লোকদের দেবার জন্য তিনি যিশুর বাণীর একটি সংকলন প্রকাশ করেন ইংরেজিতে—The Precepts of Jesus (১৮২০)। তারপর ১৮২০—২১ সালের মধ্যে যখন এই সংকলন ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে তাঁর ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন খ্রিস্টানদের কাছে তাঁর দুটি আবেদন প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ সালে এই বিষয়ে তাঁর Final Appeal to the Christian Public etc. রামমোহনকে কেন্দ্র করে গোঁড়া খ্রিস্টান ও গোঁড়া হিন্দুদের বাদ—প্রতিবাদ যখন বেশ তীব্র হয়ে ওঠে, সমাজে যখন রীতিমতো দলাদলি আরম্ভ হয়, তখন ‘আত্মীয় সভা’র সভ্যরা অনেকে ভয় পেয়ে সভায় আসা বন্ধ করে দেন। ‘আত্মীয় সভা’র সভ্যদের যে শ্রেণিগত পরিচয় আগে দিয়েছি (জমিদারশ্রেণি) তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমাজের ভয়ে ভীত হওয়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। জমিদাররা যতই উদার হন, সামাজিক অনুশাসন উপেক্ষা করার মতো সৎসাহস তাঁদের প্রায় ছিল না বললে ভুল হয় না। কাজেই ‘আত্মীয় সভা’ ১৮২১—২২ সালের পর থেকে কেবল নামেই টিকে ছিল বলা চলে।

‘আত্মীয় সভা’র যখন সংকট দেখা দিল তখন রেভারেন্ড অ্যাডামের সহযোগিতায় রামমোহন ‘ইউনিটেরিয়ান কমিটি’ নামে একটি সভা স্থাপন করেন (১৮২১)। এই সভায় ইউনিটেরিয়ান খ্রিস্টান মতে উপাসনা হত। তারপর রামমোহন তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সভা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সভার নাম হয় ‘ব্রাহ্মসমাজ’। ২০ আগস্ট ১৮২৮ ‘ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপিত হয়। তখন সাধারণত লোকে এই সভাকে ‘ব্রাহ্মসভা’ বলত। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় কলকাতায়, চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসু নামে এক ভদ্রলোকের বাইরের বৈঠকখানা ভাড়া করে। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় সভায় ব্রহ্মোপসনা হত। দু—জন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন, পরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। তারপর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করতেন। অবশেষে সংগীতের পর সভার কাজ শেষ হত। সংগীত করতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী ও পাখোয়াজ বাজাতেন গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান।২০ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হবার পর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে রামমোহন—বিরোধিতা ক্রমে আরও তীব্রতর হতে থাকে। বাইরের লোক অনেকে কৌতূহলী হয়ে ব্রাহ্মসভার সাপ্তাহিক সান্ধ্য অধিবেশনে যাতায়াত করতে থাকেন। উপাসনার পদ্ধতি ও উপাসকদের আচার—ব্যবহার দেখে তাঁদের মনে হত, এ বোধহয় খ্রিস্টান গির্জা—উপাসনার এ দেশীয় অনুকরণ। তাঁরা এই কথা ভেবে শঙ্কিত হন যে রামমোহনের দল দেশীয় পদ্ধতিতে ব্রহ্মোপাসনার নাম করে এ দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেই অগ্রসর হয়েছেন। লোকে তাঁকে খ্রিস্টান বলে উপহাস করতেও কুণ্ঠিত হত না। রামমোহনের কার্যকলাপ নিয়ে পথেঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায় সর্বদা তখন কটূক্তি বর্ষিত হত।

‘আত্মীয় সভা’, ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ইত্যাদির কার্যকলাপের বাইরের হিন্দুসমাজ যখন বিক্ষুব্ধ, তখন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনও কয়েকটি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রবল আকার ধারণ করে। রামমোহন ১৮১৮ সালে ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮১৯ সালে এ বিষয়ে তাঁর ‘দ্বিতীয় সম্বাদ’ প্রকাশিত হয়। ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন। শোনা যায় ১৭৮৬ সালে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সতীদাহের সংবাদ পুনার রেসিডেন্ট ম্যালেট সাহেব ১৭৮৭ সালে ইংলন্ডে পাঠান।২১ তারপর রামমোহন যে সময় থেকে আন্দোলন আরম্ভ করেন প্রায় তখন থেকেই ইংলন্ডের পার্লামেন্টে এ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হতে থাকে। এই সমস্ত বিতর্কের বিবরণের মধ্যে সতীদাহ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়।২২ যে—কোনও কারণেই হোক, বাংলা দেশে উনিশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে সতীদাহের ভয়ংকর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বিলেতের ‘পার্লামেন্টারি পেপার’—এ সতীদাহের সংখ্যার যে হিসেব পাওয়া যায় তা বাস্তবিকই ভয়াবহ। যেমন :

বাংলা দেশে সতীদাহের সংখ্যা

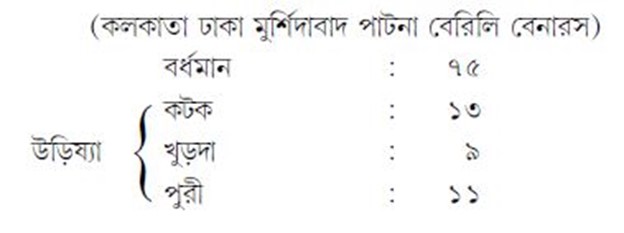

(কলকাতা ঢাকা মুর্শিদাবাদ পাটনা বেরিলি বেনারস)

১৮১৭ : ৭০৭

১৮১৮ : ৮৯৩

১৮১৯ : ৬৫০

১৮২০ : ৫৯৭

১৮২১ : ৬৫৪

১৮২২ : ৫৮৩

১৮২৫ : ৬৩৯

১৮২৬ : ৫১৮

ফাউয়েল বাক্সটন ১৮২৫ সালে কমনস সভায় বলেন যে পাঁচ বছরে বাংলাদেশে সহমৃত সতীর সংখ্যা হয় ৩৪০০ জন। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যা এই হলেও, আসল সতীদাহের সংখ্যা অনেক বেশি, প্রায় ১০ হাজারের মতো। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, অধিকাংশ সতীদাহই বাংলা দেশে কলকাতা শহরের আশপাশের জেলাতেই অনুষ্ঠিত হত। ডিভিশন ও জেলা অনুযায়ী ১৮১৮—১৯ সালে সতীদাহের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতা ডিভিশনে ৪২১, ঢাকা ডিভিশনে ৫৫, মুর্শিদাবাদ ডিভিশনে ২৫টি সতীদাহ হয়েছে, তার মধ্যে কলকাতা ডিভিশনে জেলাপ্রতি সংখ্যা এই :

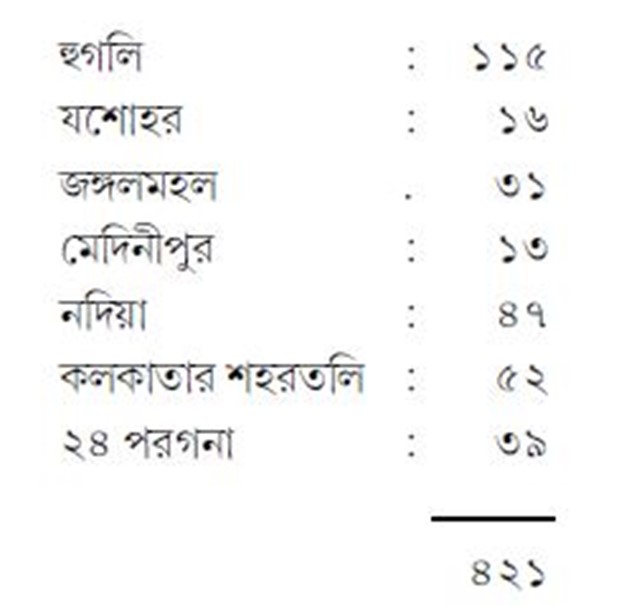

এখানে দেখা যায়, কলকাতার শহরতলি ও পাশাপাশি অঞ্চলে এবং শহরের কাছে হুগলি জেলায় সতীদাহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ‘সমাচার দর্পণ’ লিখেছেন (২৭ মার্চ ১৮১৯) : ”অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না। এবং বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।” এই পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ১৮১৭ সালে হুগলি জেলাতে ”দুইশত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে।” কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ—তিরিশ মাইল ব্যবধানের মধ্যে চারদিকে হিন্দুসমাজে কেন এরকম সতীদাহের আধিক্য হয়েছিল, তা সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিষয়। সতীদাহ যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ১৮১৯ সালে কলকাতা ডিভিশনের সতীদাহের সংখ্যা বর্ণভেদে (caste-wise) ও বয়সভেদে (age-wise) ভাগ করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায় :

বর্ণগতভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি বলতে হয়। তাহলেও বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মিলিত সংখ্যা কম নয়। বাংলা দেশে সতীদাহের আধিক্যের অন্যতম কারণ মনে হয় কৌলীন্যপ্রথা এবং এই কৌলীন্যপ্রথার অন্যতম আদিকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল (হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি)। এই কৌলীন্যপ্রথা এমন একটি বিকৃত সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, যে বহু পত্নীর অকালবৈধব্য শেষ পর্যন্ত একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধান সমস্যা ছিল দুটি—একটি আর্থনীতিক, আর—একটি বৈধব্যযন্ত্রণা। আর্থনীতিক সমস্যা হল বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের সমস্যা এবং বৈধব্যযন্ত্রণা অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনেকদিন থেকেই অসহ্য। এ সমস্যার সমাধান দুটি উপায়ে হতে পারে। আর্থনীতিক অবস্থার সাচ্ছল্য এবং বিধবাবিবাহের সামাজিক প্রচলন। সাধারণভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণরা বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেও অর্থনীতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্রই ছিলেন বেশি। অধ্যাপনা—যজমানি—পৌরহিত্য ছিল তাঁদের বর্ণগত পেশা এবং অধিকাংশই ছিলেন রাজা—মহারাজা, জমিদার—যজমানদের বৃত্তিজীবী। কাজেই কুলীন ব্রাহ্মণপত্নীদের আর্থিক সমস্যা ও বৈধব্যযন্ত্রণা উভয়সংকটের সম্মুখীন হতে হত। ধর্মের নামে এই উভয়সংকটের সমাধান সম্ভব হয়েছিল সহমরণের মধ্যে। বাংলা দেশে সহমরণের আধিক্যের এই ধরনের কতকগুলি আর্থিক সামাজিক কারণ ছিল বলে মনে হয়। তারপর সহমরণ যখন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল এবং সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত হল, তখন ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণের মধ্যেও এই প্রথা সংক্রামিত হল। এই সংক্রমণের কারণ অব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা। একে সামাজিক প্রথা ‘Brahminization’ বা ‘Sanskritization’ বলা যায়।

ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক উইলবারফোর্স, ফাউলার বাক্সটন, জন পয়েন্ডার এবং আরও অনেকে কমনস সভায় ও তার বাইরে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। এ দেশের খ্রিস্টান মিশনারিরাও সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক—পুস্তিকা ও রচনা প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় স্বভাবতই এই আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক হন। তার জন্য হিন্দুসমাজের কাছ থেকে অনেক অপমান ও অপবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়। এই আন্দোলনের ফলে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ বেন্টিঙ্ক সহমরণপ্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিলে যেমন হয়, বাংলার হিন্দুসমাজেরও প্রায় সেই অবস্থা হল সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হবার পর। সামাজিক জীবন সংঘাতের একটা নতুন স্তরে পৌঁছোল।

১৮৩০—৩৩

নতুন সচলতা (dynamism) সঞ্চারিত হল সমাজে। কেবল সতীদাহ নিষেধ আইন পাশ হওয়ার জন্য নয়, আরও কতকগুলি ঘটনার দ্রুত ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজজীবনে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হল ১৮৩০ সাল থেকে। রামমোহনের ব্রাহ্মসভার বিরুদ্ধে ‘ধর্মসভা’ গঠিত হল ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০। ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি থেকে ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ জোড়াসাঁকোর নিজস্ব নতুন বাড়িতে ‘ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপিত হল। ২৭ মে ১৮৩০ বিখ্যাত স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পৌঁছোলেন। ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন রায় বিলেত যাত্রা করেন। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ হিন্দু—কলেজের তরুণ শিক্ষক, বিদ্রোহী সমাজচিন্তার অগ্রদূত ডিরোজিও হিন্দুধর্মবিরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে পদচ্যুত হন, ২৬ ডিসেম্বর তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় কয়েকদিনের অসুখে। এই ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটে যায় মাত্র তিন—চার বছরের মধ্যে, এবং প্রত্যেকটি ঘটনার এমন প্রত্যক্ষ গভীর প্রতিক্রিয়া হয় সমাজে যে হঠাৎ যেন মুখোমুখি তরঙ্গের আঘাতে সমাজের মগ্নচৈতন্য সবেগে সজাগ হয়ে ওঠে।

সতীদাহ নিষেধ আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হয়ে একটি সভা গঠন করেন। ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ সংস্কৃত কলেজে কলকাতার হিন্দু বাঙালি ও হিন্দুস্থানি ‘সম্ভ্রান্তসমূহ’ সমবেত হয়ে এই সভার নামকরণ করেন ‘ধর্মসভা’। সভার স্থাপনের দিন প্রথম কর্তব্য নির্ধারিত হয়—এই আইনের বিরুদ্ধে একটি আরজি বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। সভাস্থাপনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ দে, গোপীমোহন দেব ও রামগোপাল মল্লিক। যদিও ”এই নগর মধ্যে এবং মফঃস্বলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্মরক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন।” তাহলেও সিদ্ধান্ত হয় যে সর্বসাধারণের সভায় সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়াই ভালো। প্রথম দিনের সভাতেই ২৫০০, ২০০০, ১০০০, ৫০০ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে দেন। এই সময় আর কোনও প্রতিষ্ঠান বা সভাস্থাপনে একদিনে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সনাতন হিন্দুধর্মের পবিত্রতা রক্ষার নামে কলকাতার ধনিক ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দুরা সেদিন প্রায় একডাকে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ধর্মসভার একটি শাখা ভবানীচরণের উদযোগে ভবানীপুর অঞ্চলেও স্থাপিত হয়েছিল। সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে আপিল ইংরেজি ভাষায় রাধাকান্ত দেব রচনা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসের এক সভায় স্থির হয় যে, ”যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।” অর্থাৎ যাঁরা হিন্দু হয়ে সতীদাহ সমর্থন করবেন না তাঁদের সমাজচ্যুত করা হবে।২৩

১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন রায় স্টিমারে বিলেত যাত্রা করে ৮ এপ্রিল ১৮৩১ লিভারপুল শহরে পৌঁছোন। তাঁর বিলেতযাত্রার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল ‘ধর্মসভা’র আপিলের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করা এবং সেখানকার ইংরেজ সমর্থকদের সাহায্যে আপিলটি নাকচ করার ব্যবস্থা করা। আগে বলেছি যে পয়েন্ডার, বাকসটন, উইলবারফোর্স প্রমুখ সমাজসংস্কারকরা ইংলন্ডে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। পয়েন্ডার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের এক সভায় সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের যুক্তি—প্রমাণের কথা উল্লেখ করে আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা দেন।২৪ এই সময় উইলবারফোর্স একটি চিঠিতে (২২ মার্চ ১৮২৭) পয়েন্ডারকে লেখেন :

“I have long considered the conduct of our Indian Government in relation to the Burning of Widows as justly deserving of very severe censure and I cannot but hope that ere long so foul a reproach on Christian Nation will be done away for ever.”

মার্শম্যান একটি চিঠিতে লেখেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭) :

“On the human nature of this practice and the case with which in might be stopped, we have written various essays in this ‘Friend of India’, from which my son in 1823 selected four and a few on other subjects and published then… as these Essays contain the opinion of all of us including Dr. Carey on the subject, I scarcely think I can add anything in a letter which will be stronger. The dreadful practice prevails most in the neighbourhood of Calcutta than anywhere.”

ইংলন্ডে গিয়ে রামমোহন রায় এরকম প্রভাবশালী কয়েকজন ইংরেজের সমর্থন পেয়েছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৩২ ধর্মসভার আপিল বাতিল করা হয়। রামমোহন রায় তখন বেডফোর্ড স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের পরিবারের গৃহে বাস করেছিলেন। আপিল বাতিল হবার পর স্বভাবতই পয়েন্ডার তাঁকে খুশি হয়ে একখানি চিঠি লেখেন। উত্তরে রামমোহন রায় লেখেন :*

48 Bedford Sq.

July 14–1832

My dear Sir,

Pray accept my sincere thanks for your kind enquiry after my health and for your hearty congratulation on the protection afforded by the Privy Council to the female community of India. Thereby they have removed the odium from out character as a people. As we can be no longer guilty of female murder, we now deserve every improvement, temporal and spiritual. I find my self perfectly well-to-day and with my best regards and thanks for your truely Christianlike treatment of me I remain.

My dear Sir

Yours very faithfully & sincerely

Rammohun Roy.

এই চিঠি লেখার অল্পদিন পরে, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। জেরিমি বেন্থামের মতো চিন্তানায়ক, উইলবারফোর্স প্রমুখ সমাজসংস্কারক এবং অন্যান্য অগ্রগামী রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ রামমোহন ইংলন্ডে পেয়েছিলেন। রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। যদি অকস্মাৎ বিদেশে তাঁর মৃত্যু না হত এবং স্বদেশে বাংলা দেশে তিনি ফিরে আসতেন, তাহলে বাংলার পরবর্তী সামাজিক জীবনধারা কোন পথে কীভাবে পরিচালিত হত তা বলা যায় না।

সামাজিক জীবনের আদর্শ—সংগ্রাম ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ মোটামুটি এই দুটি পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে গেল ১৮৩০—৩১ সালের মধ্যে। দুটি দলেরই প্রধান কর্মকেন্দ্র হল কলকাতা শহর, আন্দোলনও হল মূলত নগরকেন্দ্রিক। দলাদলি ও আন্দোলনের ঢেউ নাগরিক সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে যে একেবারে পৌঁছোয়নি তা নয়। ঢেউয়ের খানিকটা উচ্ছ্বাস গ্রামেও পৌঁছেছিল। রামমোহনপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রামে বাস করতেন—যেমন রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু বোড়ালে (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), কালীনাথ রায় টাকিতে (২৪ পরগনা), অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনি পাড়ায় (হাওড়া—হুগলি), রাজা কাশীনাথ আন্দুলে (হাওড়া)। ধর্মসভাপন্থীদের মধ্যে অনেকে কলকাতার কাছাকাছি গ্রামে বাস করতেন। কাজেই ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ দুই দলেরই আদর্শ—সংঘাতের প্রতিক্রিয়া অন্তত কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম্য জীবনে বেশ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু এই দুটি দলেরই গড়নের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। সেটি হল সামাজিক শ্রেণির সাদৃশ্য। ‘আত্মীয় সভা’ ও পরবর্তী ‘ব্রাহ্মসমাজ’ তখনপ্রধানত সম্ভ্রান্ত বাঙালি উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ‘ধর্মসভা’র মধ্যে কলকাতার ধনিক উচ্চশ্রেণিভুক্ত বাঙালির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। কলকাতার অধিকাংশ ধনকুবের বাঙালি হিন্দু ‘ধর্মসভা’র সমর্থক ছিলেন। আর্থিক সংগতির দিক থেকে বিচার করলে ‘ধর্মসভা’র ক্ষমতা, প্রভাব—প্রতিপত্তি ‘ব্রাহ্মসমাজ’—এর তুলনায় যথেষ্ট বেশি ছিল। তা ছাড়া ‘ব্রাহ্মসমাজ’—এর পোষকদের মধ্যে সমাজভয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব—জড়িত মনোভাব প্রকাশ পেত ‘ধর্মসভা’র সভ্যদের মধ্যে তার কোনও চিহ্নই ছিল না। ‘ধর্মসভা’র আদর্শ বিশ্বাস ও আবেগের ভিত্তি ছিল দৃঢ়মূল, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের মূল তখন সমাজমানসের সামান্য গভীরেও প্রবেশ করেনি। তাই সামাজিক দলাদলিতে ‘ধর্মসভা’র প্রতাপ ছিল অখণ্ড, ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ছিল দোদুল্যমান। যদিও ‘ধর্মসভা’ তখন জাতিগত ও ব্যক্তিগত (অর্থাৎ বিত্তগত) দলাদলিতে অত্যধিক মত্ত হয়ে উঠেছিল,২৫ তা সত্ত্বেও ‘ব্রাহ্মসমাজ’ সেই সুযোগ গ্রহণ করে তখন নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ধর্মসভার আক্রোশের প্রচণ্ডতা রামমোহন লক্ষ করেছিলেন এবং বিদেশযাত্রার আগে আসন্ন ঝড়ের আভাসও পেয়েছিলেন। কিছু ঝড়ের ঝাপটা তাঁকেও সহ্য করতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়কার কথা স্মরণ করে লিখেছেন :২৬

”তখন সমাজের প্রতি অনেকেই অনেক নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় ‘নাচ তামাশা’ নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপর মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্মসভার দল সতী দগ্ধ করিবার দল।… সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মণসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন, কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গার বা জগন্নাথের যাত্রীরা দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে সমাজে আসিতেন।”

রামমোহনের বিলেতযাত্রা এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হবার পর ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহ উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রধানত দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাসিক ৬০—৮০ টাকা অর্থসাহায্যে ব্রাহ্মসমাজ কোনওরকমে বাতি জ্বালিয়ে ছিল বলা চলে। আর্থিক অভাবের জন্য সমাজেরও কাজকর্ম ভালো চলত না। ধনিক ব্রাহ্মরা ধর্মসভার পৃষ্ঠপোষকদের মতো সভার কাজে পর্যাপ্ত অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন। বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল কৃত্রিম, অন্তরের কোনও টান ছিল না, বিশ্বাসের মূলও দৃঢ় ছিল না। তাই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যখন প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় (১৮৪০ সালের গোড়ায়) তখন তিনি দেখেন—”সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালীর মত ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন।২৭ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের বেদি থেকে তখন ‘অবতারতত্ত্ব’ ও ‘পৌত্তলিকতা’র মাহাত্ম্য প্রচারিত হচ্ছে।

রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর দশ বছরের মধ্যে (১৮৩০—৪০) ব্রাহ্মসমাজ একেবারে মুহ্যমান হয়ে যায়। ওদিকে ধর্মসভাও বিভিন্ন গোষ্ঠীপতির সামাজিক দলাদলিতে এমন মত্ত হয়ে ওঠে যে তার আসল উদ্দেশ্যের অনেকটা এই মত্ততার মধ্যে হারিয়ে যায়। সামাজিক জীবনে যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয় (১৮১৫—৩০ সালের মধ্যে) তা ব্রাহ্মসমাজ—ধর্মসভার কার্যকলাপের দিক থেকে এই সময় প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। আবার নতুন আঘাত ও নতুন সামাজিক গতিসঞ্চারের প্রয়োজন দেখা যায়।

এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে বাংলার সমাজমঞ্চে আবির্ভাব হয় ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দলের। নাম শুনেই বোঝা যায় এই দলভুক্ত সকলে বয়সে তরুণ ছিলেন। ১৮৩০ সালে ইয়াং বেঙ্গল দলের অগ্রগণ্যদের বয়স ছিল এই :

(১৮৩০)

শিক্ষক ডিরোজিও : ২১ বছর

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৭ বছর

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় : ১৬ বছর

রামগোপাল ঘোষ : ১৫ বছর

রাধানাথ শিকদার : ১৭ বছর

রসিককৃষ্ণ মল্লিক : ২০ বছর

হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিভিয়ান লুই ডিরোজিওর ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন বলে এই তরুণ গোষ্ঠীকে ‘Derozians’—ও বলা হত। এই তরুণরা সকলে কলকাতা শহরে বাস করতেন বলে কেউ কেউ তাঁদের ‘ইয়াং ক্যালকাটা’ও বলতেন।

‘আত্মীয় সভা’, ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ গঠন করে যাঁরা আগে সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবয়সি ও প্রবীণ। মধ্যবয়সিদের কর্মশক্তি যা—ই থাকুক, উৎসাহ ও আবেগ সাধারণত তাঁদের অনেক হিসেবি ও সংযত হয়, তাঁরা আগুপিছু বিবেচনা করে, ভালোমন্দ ফলাফলের কথা চিন্তা করে কাজ করেন। তাঁরা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোনও সামাজিক ঘটনাবর্তে ঝাঁপিয়েপড়তে পারেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে পারেন না, পদে পদে পূর্ব—অভিজ্ঞতা ও হাজার রকমের হিসেবি নিষেধের বন্ধনে তাঁদের চলার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক—পা করে তাঁরা এগিয়ে চলেন, মধ্যে মধ্যে অবস্থাগতিকে দু—পা পিছিয়েও আসেন। ব্রাহ্মরা ঠিক তা—ই করছিলেন। কিন্তু তরুণের ধর্ম তা নয়। তরুণের বিদ্রোহ পরিপূর্ণ বিদ্রোহ, মনে হয় যেন তার কোনও দিগন্তরেখা নেই। তরুণ ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহের প্রথম উল্লাসে ঠিক তা—ই মনে হয়েছিল। উনিশ শতকের তিনের দশক নবযুগের বাংলার তরুণদের প্রথম বিদ্রোহকাল এবং তার ফেনোচ্ছ্বসিত প্রবল প্রকাশ তিন—চার বছরের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়, যদিও চারের দশক পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়ার ঢেউ বইতে থাকে।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯—৩১) হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮২৬—২৭ সালে, ১৭—১৮ বছর বয়সে। একটি পোর্তুগিজ ফিরিঙ্গি পরিবারে ডিরোজিওর জন্ম হয়। মৌলালি ও সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলের কাছে ডিরোজিও পরিবারের বাস ছিল। ছেলেবেলায় ডিরোজিও লেখাপড়া শেখেন ধর্মতলায় ড্রামন্ড নামে এক স্কচ সাহেবের বিদ্যালয়ে। ড্রামন্ড ছিলেন সংস্কারমুক্ত, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, প্রগতিবাদী। ডিরোজিও তাঁর নিজের জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে ও চরিত্রে, গুরু ড্রামন্ডের যোগ্য শিষ্য হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া একটি যুগান্তকারী ঘটনা—“It opened up, so to speak, a new era in the annals of the college.”২৮ এটি কিশোরীচাঁদ মিত্রর উক্তি। ডিরোজিও ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু ড্রামন্ডের মতো “a successful teacher of youth”। তরুণদের আদর্শ শিক্ষক ডিরোজিও হতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের চারিত্রিক গুণের জন্য তো বটেই, নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি ও আদর্শের জন্যও। নিজে বয়সে তরুণ ছিলেন বলে তরুণ ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। ছাত্রদের মাথায় পাঠ্যবস্তু ঠেসে দিয়ে তিনি তাদের কৃতী পরীক্ষার্থীতে পরিণত করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তার পরিবর্তে তাদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগিয়ে দিতেন, এবং মানুষ, জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে উদার চিন্তার পথ খুলে দিতেন। কিশোরীচাঁদ বলেছেন : “He felt it his duty as such to teach not only words but things, to touch not only the head but the heart. He sought not to cram the mind but to inoculate it with large and liberal ideas.” সেজন্য তাঁর ক্লাস ছাত্রদের কাছে ক্লাস মনে হত না, জ্ঞানের অসীম কৌতূহল জাগরণের নির্মল মুক্ত বায়ুচল পরিবেশ বলে মনে হত। দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস, যখন যে বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন তখন সেই বিষয়ের রহস্যের দ্বার একটির পর একটি তিনি ছাত্রদের মনের সামনে খুলে দিতেন। তাঁর ক্লাস একটি বিতর্কসভা বলে মন হত। ক্লাসের বাইরে কলেজে, কলেজের বাইরে তাঁর নিজের বাড়িতে ছাত্ররা এরকম আলোচনাচক্রে তাঁর সঙ্গে মিলিত হত। এইভাবে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা ডিরোজিওর সাহচর্যে বেকন (Bacon), লক (Locke), বার্কলে (Berkeley), হিউম (Hume), রিড (Reid), স্টুয়ার্ট (Stewart) প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। পরিচয়ের ফলে তরুণদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূত্রপাত হয়।

কলেজের মধ্যে যে—কোনও বিষয়ে স্বাধীন আলোচনা ও বিতর্ক সম্ভব নয় বলে তরুণরা বাইরে একটি বিতর্কসভা স্থাপন করেন। এই সভার নাম ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ (Academic Association)। ১৮২৭—২৮ সাল থেকেই এই সভার নিয়মিত বৈঠক আরম্ভ হয়। শুধু যে তরুণ ছাত্ররাই এই সভায় যোগ দিতেন তা নয়, ডেভিড হেয়ার, গভর্নর—জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি, বিশপ’স কলেজের অধ্যক্ষ মিলস সাহেব, সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস, এঁরাও নিয়মিত আসতেন। সভার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, সম্পাদক উমাচরণ বসু। তরুণদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ প্রতিভাবান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই চারজনকে ইয়াং বেঙ্গল দলের মধ্যে ‘fire-brands’ বলা হত।২৯ সাধারণত সাপ্তাহিক বৈঠক বসত এবং এই বৈঠকে “The young lions of the Academy roared out, week after week, Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!”৩০ ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন আচার—অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে, নিয়তিবাদ ও দেবতা—বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে তরুণরা নিয়মিত তর্কবিতর্ক করতেন। ১৮২৯—৩০ সালে তরুণদের এই বিতর্কসভার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রামমোহনের ‘ব্রাহ্মসমাজ’ এবং গোঁড়া হিন্দুদের ‘ধর্মসভা’। ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ উভয়ের প্রতিই তরুণরা বিরূপ ছিলেন। ‘ধর্মসভা’র গোঁড়ামি স্বভাবতই তাঁদের ভালো লাগত না, আর ‘ব্রাহ্মসমাজ’—এর উদারতার অন্তরালে দোলায়মান অতিসাবধানি মনোভাবও তাঁদের মনঃপূত হত না। ইয়াং বেঙ্গল দল তাই ব্রাহ্মদের ‘মডারেট’ ও ‘হাফ—লিবারেল’ বলতেন এবং ব্রাহ্মরা তরুণ ডিরোজিয়ানদের ‘আলট্রা—র্যাডিক্যাল’ বলতেন। তরুণদের বিরুদ্ধে প্রবীণদের প্রধান অভিযোগ ছিল, তাঁরা হিন্দুধর্ম—বিদ্বেষী ও নাস্তিক।

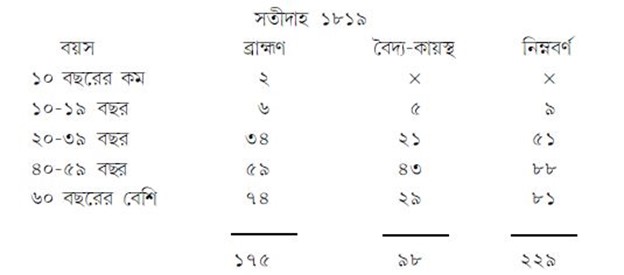

উনিশ শতকের তিরিশে বাংলাদেশের সমাজচিন্তায় তিনটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একটি ধর্মসভাপন্থীদের প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী গতানুগতিক চিন্তাধারা, একটি ব্রাহ্মসভাপন্থীদের উদার অথচ মধ্যপথগামী চিন্তাধারা, আর—একটি বন্ধনমুক্ত যুক্তিবাদী, কিছুটা উন্মার্গ চিন্তাধারা। সমাজচিন্তার এই তিনটি ধারা তখনকার বিভিন্ন সাময়িকপত্রেও প্রতিফলিত হয় :

উদারপন্থীরা ধীরেসুস্থে সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন, তরুণ প্রগতিবাদীদের অত ধৈর্য ছিল না, তাঁরা ছিলেন অস্থির চঞ্চল, কাজেই তাঁদের কথায় ও লেখায় বেশ খানিকটা অস্থিরতা ও অসংযম প্রকাশ পেত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ‘রিফর্মার’, মিশনারিদের ‘সমাচার দর্পণ’, ‘হরকরা’ ও ‘ইন্ডিয়া গেজেট’ অধিকাংশ রচনায় তরুণদের স্থির ও সংযত হয়ে ‘মডারেট’দের অনুগামী হতে উপদেশ দিতেন। উত্তরে তরুণরা বলতেন, “We disregard all that they say or do, and are engaged in measuring our success with the rising generation.”–The Enquirer৩১

বিদ্রোহী তরুণদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মবিদ্বেষ ও নাস্তিকতার অভিযোগের একটি বড় কারণ হল পাদরি আলেকজান্ডার ডাফ ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ২৭ মে ১৮৩০ ডাফ কলকাতায় আসেন খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কলকাতায় এসে তিনি হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব দেখে খুব উল্লসিত হন। ডাফ লিখেছেন : “We hailed it as heralding the dawn of an auspicious era.”৩২ কিন্তু হিন্দু কলেজ ছিল তাঁর মতে “the very beau-ideal of a system of education without religion.” কাজেই ডাফ প্রথমেই এই তরুণ ছাত্রদের মনে ধর্মভাব জাগাবার জন্য সচেষ্ট হন। এই ধর্মভাব যে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য তা বলাই বাহুল্য। ঠিক হল তাঁরা কয়েকজন মিলে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। দু—মাসের মধ্যেই তিনি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। আগস্টের (১৮৩০) গোড়ার দিকে প্রথম বক্তৃতা হয়, বক্তা পাদরি হিল। গরম বক্তৃতা, যেমন জলপ্রপাতের মতো আবেগ, তেমনি ক্ষুরধার যুক্তি—বিষয়বস্তু ‘সবার উপরে খ্রিস্টধর্ম সত্য’। হিল সাহেবের বক্তৃতায় কলকাতার হিন্দুসমাজের পাঁজর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। ডাফ সাহেবের নিজের ভাষায়, “the whole town was literally in a uproar.” তাঁর ছাত্র—শিষ্য রেভারেন্ড লালবিহারী দে’—র ভাষায়, “that lecture fell like a bombshell among the College authorities.”৩৩ কলকাতার হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষ করে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অভিভাবকদের উপর, এই বক্তৃতার যে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে ডাফ যা লিখেছেন তার মর্ম এই :

”বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে হিন্দুসমাজে নানারকমের গুজব রটতে আরম্ভ করে হুলুস্থুল পড়ে যায় শহরে। হিন্দুদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয় যে খ্রিস্টান পাদরিরা যে—কোনও প্রকারে হোক, ভয় বা লোভ দেখিয়ে হিন্দু তরুণদের ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত করেছেন। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সভা ডেকে হিন্দুসমাজের কর্ণধাররা আমাদের হীন চক্রান্তের কথা জনসাধারণকে বোঝাতে আরম্ভ করেন। আমাদের কবল থেকে কী উপায়ে হিন্দু তরুণদের রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ও সংবাদপত্রে খুব উত্তেজিত আলোচনা হতে থাকে। ছাত্রদের অভিভাবকরা হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন যে কলেজের ধর্মনীতিহীন বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই তরুণদের নৈতিক চরিত্রের স্খলন হয়েছে।”

হিন্দু কলেজের পরিচালকরা এই সময় রীতিমতো ভীত হয়ে ওঠেন। ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে একদল তরুণ যে কীরকম স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছিল, তা তাঁরা আগে থেকেই লক্ষ করেছেন। তার উপর ডাফের নেতৃত্বে খ্রিস্টান পাদরিরা কীভাবে তরুণদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিলেন তা—ও তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে কলেজের ম্যানেজিং কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকা হয় এবং বৈঠকে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ধর্ম বিষয়ে কোনও আলোচনাসভায় বা বক্তৃতায় ছাত্ররা যোগ দিতে পারবে না।

শনিবার, ২৩ এপ্রিল ১৮৩১। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষরা জরুরি সভায় মিলিত হন। সভায় উপস্থিত থাকেন উইলসন, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, রসময় দত্ত, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ। সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে সম্পাদক বলেন, ‘অধ্যক্ষদের এই জরুরি সভা আহ্বান করার অন্যতম কারণ হল, এই বিদ্যালয়ের কোনও একজন শিক্ষকের অদ্ভুত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে হিন্দুসমাজে আশঙ্কার সঞ্চার হচ্ছে এবং তার ফলে বিদ্যালয়েরও ক্ষতি হচ্ছে। এই শিক্ষকের উপর বহু তরুণ চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু তাঁর অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ছাত্রদের রুচিনীতিবোধ ক্ষুণ্ণ তো হচ্ছেই, উপরন্তু তাদের নৈতিক চরিত্র ক্রমে সমাজ ও পরিবারের পক্ষে অকল্যাণ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের প্রায় ২৫ জন ছাত্র বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছে। আরও প্রায় ১৬০ জন ছাত্র নানাবিধ অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করেছে। অতএব এ বিষয়ে অধ্যক্ষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত।’৩৪ বলা বাহুল্য, এই শিক্ষক হলেন ডিরোজিও।

ডিরোজিওকে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। ডিরোজিও পদত্যাগ করেন ২৫ এপ্রিল ১৮৩১। পদত্যাগের আট মাস পরে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ হঠাৎ অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর কয়েক মাস।

ডিরোজিওর পদত্যাগের পর তরুণ ছাত্ররা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। ছাত্রদের বয়স তখন ১৬ থেকে ১৮ বছর, তাঁর নিজের বয়স ২২ বছর। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে তারুণ্যের বন্ধন সংকটকালে আরও দৃঢ় হয়। তাঁরা বুঝতে পারেন যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের চার দেয়ালের গণ্ডির মধ্যে কেবল বাকযুদ্ধ করে দিন কাটালে চলবে না, নিজেদের মুখপত্রের ভিতর দিয়ে বাইরে বৃহত্তর জনসমাজে তাঁদের মতামত পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে হবে। এক মাসের মধ্যেই The Enquirer নামে ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় (মে ১৮৩১)। ডিরোজিও নিজেও The East Indian নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ‘এনকোয়্যারার’ পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন : “Having thus launched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness.” আরও এক মাস পরে (জুন ১৮৩১) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ‘জ্ঞানান্বেষণ’ প্রকাশিত হয়। মানুষের জ্ঞানের তিমির হরণ করে, দয়া করেও সত্যকে সংস্থাপন করে, শঠতা সংহার করে জ্ঞানের বিকাশের পথ প্রশস্ত করা পত্রিকার আদর্শ।

তিরিশের গোড়া থেকেই আদর্শ—সংগ্রাম বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মুখপত্রের ভিতর দিয়ে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। ‘ধর্মসভা’র মুখপত্র ‘সমাচারচন্দ্রিকা’ নয় শুধু, উদারপন্থী ও ব্রাহ্মরাও (যেমন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের The Reformer পত্রিকা) তরুণ ডিরোজিয়ানদের কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তরুণরা ধর্মসভাকে বলতেন ‘গুডুমসভা’, যেহেতু তরুণদের বিরুদ্ধে সর্বদা তাঁরা কটূক্তির গোলাগুলি বর্ষণ করতেন।

বিদ্বৎসভার বাকযুদ্ধ ক্রমে মসিযুদ্ধে পরিণত হয়। তরুণদের উত্তেজনা স্বভাবতই বন্ধনহীন। এই সময় উত্তেজনার চরম সীমায় পর পর কয়েকটি নাটকীয় ঘটনাও ঘটে যায়। কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়ি ছিল মধ্য কলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। তাঁর বাড়ির পাশে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দু—জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ঘটনার তারিখ হল ২৩ আগস্ট ১৮৩৯ সাল। কোনও কাজে কৃষ্ণমোহন বাইরে বেরিয়েছিলেন, বাড়িতে ছিলেন না। এই সময় তাঁর বন্ধুরা তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে করতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। উত্তেজনার বশে কাছে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি—গোমাংস কিনে এনে তাঁরা উল্লসিত হয় ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। শুধু ভক্ষণ করেই তাঁদের তৃপ্তি হয় না। ভক্ষণের শেষে উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে গোমাংসের হাড়গুলি তাঁরা পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভিতরে নিক্ষেপ করেন। গোহাড় বলে চিৎকার করতে করতে চক্রবর্তীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা তরুণদের প্রহার করতে উদ্যত হন, অজস্র ধারায় তাদের উপর কটুবাক্য ও অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে। তরুণরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। প্রতিবেশীরা ঠিক করেন যে কৃষ্ণমোহনকে বাড়িতে বা পাড়ায় আর বাস করতে দেওয়া হবে না। তা—ই হয়, কৃষ্ণমোহন গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিছুদিন এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিয়ে পরে চৌরঙ্গিতে একজন সাহেবের গৃহে তিনি অতিথি হন। কলকাতা শহরে কোনও হিন্দু পল্লিতে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করেননি।

এই সময় কৃষ্ণমোহন ছোট একটি নাটিকা লেখেন ইংরেজিতে—The Persecuted or Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindoo Society in Calcutta. নাটিকাটি তিনি উৎসর্গ করেন হিন্দু তরুণদের :৩৫

To

Hindoo Youths

The following pages are inscribed to them with sentiments of affection, and strong hopes of their appreciating those virtues and mental energies which elevate man in estimation of a philosopher.

By their ever devoted

Firend & Servant

Krishna Mohana Banerjea.

Caldutta, 12th November,1831

ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন লেখেন যে নাটকীয় উৎকৃষ্টতার দিক থেকে বিচার করলে পাঠকরা তাঁর নাটক পড়ে হতাশ হবেন। রচনাগুণের চেয়ে রচনার উদ্দেশ্যই বড় কথা। সেই উদ্দেশ্য হল, হিন্দুসমাজের কর্ণধার যাঁরা তাঁদের চরিত্রের অসংগতি ও অসাধুতা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা। বিশেষ করে হিন্দুসমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যে কত দূর শঠ ও ধূর্ত তা এই নাটকখানি পাঠ করলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন এবং নিজেরা সাবধান হতে পারবেন। এই ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে ইংরেজদের মধ্যে অনেকে নাটকখানি লিখতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং দু—কপি ছ—কপি পর্যন্ত অগ্রিম কেনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

তরুণ ডিরোজিয়ানরা শুধু যে সনাতনধর্মী গোঁড়া হিন্দুদের লক্ষ্য করে বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করতেন তা নয়, ব্রাহ্মধর্মানুরাগীদেরও কঠোর সমালোচনা করতেন তাঁদের উভয় কুল রক্ষার হাস্যকর প্রচেষ্টার জন্য। ব্রাহ্মরা নীতিগতভাবে পৌত্তলিকতা—বিরোধী হয়েও স্বগৃহে ও পরিবারে পৌত্তলিকের মতো আচরণ করতেন। তরুণ অতিপ্রগতিবাদীদের (ultra-radicals) কাছে ব্রাহ্মদের প্রচারিত আদর্শ ও আচরণের এই অসংগতি অত্যন্ত বিসদৃশ বলে মনে হত। এই কারণে তাঁরা মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম মডারেটদের আচার—ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করতেন।

তরুণ ছাত্ররা যখন সমাজসংস্কারের অত্যুৎসাহে চারদিকে “noise and confusion” সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁদের শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর হঠাৎ মৃত্যু হয় (ডিসেম্বর ১৮৩১)। তার জন্য কোলাহল থামেনি। ১৮৩২—৩৩ সালে কোলাহল আরও কিছুটা বাড়ে। এবারে উত্তেজনায় ইন্ধন জোগান দেন খ্রিস্টান পাদরিরা। ১৮৩০ সালে আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতায় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় হিন্দুসমাজে, ১৮৩২ সাল থেকে তার ফল ফলতে আরম্ভ করে । হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন (আগস্ট ১৮৩২) :৩৬ “We hope ere long to be able to witness more and more such happy results in this country.” কয়েক মাস পরে (নভেম্বর ১৮৩২) কৃষ্ণমোহন নিজেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তরুণ ডিরোজিয়ানদের প্রবক্তা হিসেবে কৃষ্ণমোহনের নাম প্রায় সকলেই জানতেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁকে কেন্দ্র করে কম হয়নি। ‘এনকোয়্যারার’ পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হিসেবেও অনেকর কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন। কাজেই তাঁর ধর্মান্তরের সংবাদে কলকাতার হিন্দুসমাজে আর—একবার উত্তেজনার উত্তাল জোয়ার বয়ে গেল। এই উত্তেজনা সম্বন্ধে ডাফ লিখেছেন :৩৭

“These baptisms, though small in number, were in quality of inestimable value… These were the first that had ever taken place in Eastern India among the better classes of natives who had acquired a through European education…”

এতদিন পর্যন্ত খ্রিস্টান পাদরিরা হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত ও অনাদৃত বর্ণের দরিদ্র অসহায় লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে তাদের ‘খ্রিস্টান’ করেছেন। এই ‘নেটিভ খ্রিস্টানরা’ অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং দরিদ্র। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আত্মাভিমানের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মনে যে চাপা অসন্তাোষ ও অভিযোগ ধূমায়িত হত তার সুযোগ নিয়ে আগে ইসলামধর্ম, এবং পরে খ্রিস্টান ধর্ম, বাঙালি হিন্দুসমাজের নিচের স্তরে প্রবেশ করে। আগে যাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও দরিদ্র। খ্রিস্টান ধর্মের আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজধর্ম গ্রহণ করলে দারিদ্র্য দূর হতে পারে, এরকম আশাও ধর্মান্তরিতদের পক্ষে মনে মনে পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু পরিবারে, আধুনিক ইংরেজি—শিক্ষিতদের মধ্যে, খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের সূচনা হল মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমোহনকে দিয়ে। তরুণ কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরে হিন্দুসমাজে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল।

হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদল, ‘পাতিফিরিঙ্গি কেষ্টা বান্দা’, মডারেট ব্রাহ্মগোষ্ঠী ও সনাতনধর্মী হিন্দুরা ১৮৩২—৩৩ সালে যখন প্রত্যক্ষ আদর্শ—সংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজজীবন কলরবমুখর করে তোলেন তখন বিদেশে ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে বিলেতযাত্রার আগে রামমোহন এই আদর্শ—সংঘাতের প্রস্তুতি দেখে গিয়েছিলেন, এবং দু—তিন বছরের মধ্যে তার যে চরম প্রকাশ হয়, হয়তো তার কিছু কিছু সংবাদও তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তিনি ফিরে এলে বাংলার সামাজিক জীবনের গতি তাঁর ইচ্ছামতো কতখানি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তা বলা যায় না। তার কারণ সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের গতি কতকটা নদীর গতির মতো, সহজে তা ভিন্নমুখী করা যায় না।

ইয়ং বেঙ্গলের আবির্ভাব ও বিদ্রোহ বাংলার সমাজজীবনে একটা যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। ইয়াং বেঙ্গলের বিদ্রোহ এ দেশের আধুনিককালের ইতিহাসে প্রথম তরুণ—বিদ্রোহ (Youth Revolt), প্রথম ছাত্র—বিদ্রোহ (Students’ Revolt)। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে এই তরুণ ছাত্র—বিদ্রোহের মূল কারণ তা “discrepancy between the family structure and the total social structure”—এর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হয়।৩৮ আঠারো শতক থেকে কলকাতার নাগরিক সমাজের একটা নতুন রূপায়ণ আরম্ভ হয়েছিল, যাকে বিত্তকেন্দ্রিক নতুন শ্রেণিবিন্যাস বলা যায়। সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত কতকটা পরিমাণে সামাজিক মর্যাদা—প্রতিষ্ঠা (Social Status) ক্রমেই বিত্তমুখী হয়ে উঠছিল, অথচ শ্রেণিমধ্যস্থ বিভিন্ন পরিবারের গড়ন ও পুরাতন নীতিগত বন্ধন বিশেষ শিথিল হচ্ছিল না। সমাজে বেশ কিছুটা পরিমাণে ব্যক্তিকৃতিমুখী (Achievement-oriented) হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরিবার তা হচ্ছিল না। পারিবারিক ও সামাজিক গড়নের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের অভাব বা বিরোধ থেকে, অবস্থান্তরের ফলে, ক্রমে পরিবারভুক্ত তরুণদের মনে বিদ্রোহের সঞ্চার হতে থাকে। এই অবস্থান্তর ঘটে উনিশ শতকের তিরিশে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ইয়াং বেঙ্গলের আন্দোলন দেখা দেয়। সমাজে তরুণদের ভূমিকা ও সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞানী আইজেনস্টাডট বলেছেন :৩৯

“Most of these movements arise in societies in which a traditional social order is undermined by the impact of modern, universalistic, social, political and economic developments—either through internal developments or through the penetration of foreign European groups and interests. Significantly enough, in most of these countries the polictical and intellectual development has been much more advanced than the economic.”

এখানে পরাধীন দেশের অবস্থা বিচার করা হয়েছে। পুরাতন ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের সঙ্গে যখন নতুন বহুমুখী বিচিত্রগামী সমাজের সংঘাত হয়, তখন তরুণদের মধ্যে এই ধরনের সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বাধীন দেশে আর্থনীতিক বিকাশের ধারা যখন সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়, তখন ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলে আধুনিক শিল্পসমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সেকালের সামন্তসমাজ ও পরিবারের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরাধীন দেশে—যেমন ভারতবর্ষে বা বাংলা দেশে বিদেশি শাসকরা এই সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন। তবে স্বাভাবিক আর্থনীতিক বিকাশের ভিতর দিয়ে পরাধীন দেশে সামাজিক—পারিবারিক নীতিবিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না, নতুন শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানসিক বিকাশের ফলে পুরাতন—নতুনে সংঘাত হয়। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার ফলে তরুণ ছাত্রদের যে নতুন মানসিক বিকাশ হয়েছিল তা সমকালীন ইউরোপীয় মানসিক বিকাশের সমকক্ষ বললে অত্যুক্তি হয় না। নবযুগের ইউরোপের সমাজদর্শন ও জীবনদর্শন তরুণ ছাত্রদের মানসলোকে যে নতুন সমাজ ও নতুন জীবনে ভাবমূর্তি (image) সৃষ্টি করেছিল, বিরোধ হয়েছিল সেই জীবন ও সমাজপ্রতিমার সঙ্গে পুরাতন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সমাজের। তরুণদের এই আদর্শ সমাজপ্রতিমা হল ‘universalistic’ ও ‘achievement-oriented’ এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সমাজ হল ‘particularistic’, ‘ascriptive’, ‘traditional’—অর্থাৎ তরুণদের ‘মডেল’ সমাজ ও পরিবার তখন মনে মনে গড়া হয়ে গিয়েছে এবং তার রূপ হল বহুমুখী ও ব্যক্তিকৃতিমুখী, পুরাতন সমাজের মতো একমুখী, পূর্বারোপিত আদর্শবদ্ধ ও ঐতিহ্যিক নয়।

আইজেনস্টাডট বলেছেন :৪০

“A purposeful attempt usually takes place to disconnect the young people from their families, to turn them against the latter and the order they represent, and to intensify the conflict between the generations.”

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়তো হতে পারে, না—ও হতে পারে, তবে ইয়াং বেঙ্গলের মুখপাত্র ও আদর্শপন্থীদের যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সমকালীন সাময়িকপত্রে হিন্দু কলেজের ডিরোজিও—অনুরাগী ছাত্রদের অভিভাবকদের এত চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, রীতিনীতি, আচার—ব্যবহার, ধ্যানধারণা, এমনকী পোশাক—পরিচ্ছদ ও প্রাত্যহিক চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে পারিবারিক বিরোধ ও বিচ্ছেদের লক্ষণটি তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ প্রত্যেকেই প্রায় একরকম নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, এবং যাঁরা তা হননি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের বিরোধের যন্ত্রণা প্রতিদিন নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। মানসলোকের আদর্শ জীবন ও আদর্শ সমাজের সঙ্গে বাস্তব জীবন ও সমাজের এই সংঘাত ছাড়াও, তার ফলে “the conflict between the generations”—ও তীব্রতর হয়েছে।

১৮৩৪—৪৩

নবীন—প্রবীণদের এই দ্বন্দ্ব—বিরোধের তীব্রতা তিরিশের শেষদিক থেকে চল্লিশের মধ্যে অনেকটা কমে যায়। তারুণ্যের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের চূড়া থেকে ‘ইয়াং বেঙ্গল’ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন। তারুণ্যের নভশ্চারী স্বপ্ন যৌবনে বাস্তবমুখী হতে থাকে। আর্থনীতিক বা রাজনৈতিক অভিযোগের সঙ্গে যেহেতু ‘ইয়াং বেঙ্গল’—এর বিদ্রোহের কোনও সম্পর্ক ছিল না, প্রধানত মানসলোকের কতকগুলি সামাজিক ভাবমূর্তির সঙ্গে তার গভীর সংযোগ ছিল, সেইজন্যও খানিকটা তাঁদের আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস হঠাৎ শীর্ষে পৌঁছে প্রচুর বুদবুদ সৃষ্টি করে, দ্রুত ছোট ছোট ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ে।

মধ্যে মধ্যে পাদরিদের দু—একটি বক্তৃতা ছাড়া তখন মাঠে—ময়দানে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতাদির প্রচলন হয়নি। সামাজিক বিষয় নিয়ে এরকম প্রকাশ্য সভায় বিতর্ক বা আলোচনা বর্তমানকালেও হয় না। জনসভার প্রধান আলোচ্য বিষয় রাজনীতি। তখন সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, জীবনদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল নানা রকমের বিদ্বৎসভা। নবযুগের সন্ধিক্ষণে ইংলন্ড ও ইউরোপে, নতুন জ্ঞানবিদ্যার আলোক বিচ্ছুরিত হবার পর সমাজে এরকম বিদ্বৎসভার পর্যাপ্ত বিকাশ হয়। বিদ্বৎসভা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু তার রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক যুগের বিদ্বৎসভার পার্থক্য অনেক। সামাজিক ইতিহাসবিদরা বলেন :৪১

“…the world had not known until the eighteenth century any societies organised for collective thinking and discussion. There had been religious sects, guilds or merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers; but there had never been… anything like societies, let alone a whole network of societies, for the avowed purpose of collective thinking and talking.”

স্বাধীন ব্যক্তিচিন্তার প্রাথমিক স্ফূর্তির মধ্যেই আধুনিক সভাসমিতিতে সমষ্টিচিন্তা ও বিতর্কের উদ্ভব হয়। ইংলন্ড—ইউরোপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায় :৪২

“Closely connected with the growth of education and enlightenment among the younger generations of merchants is the creation of Literary and Philosophical Societies in the leading mercantile towns. …societies of this type became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic illumination.”

বাংলাদেশে প্রধানত আধুনিক শিক্ষিত গোষ্ঠীর দিক থেকে এই বিদ্বৎসভা গঠনের তাগিদ আসে এবং নবজাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা শহরেই সেগুলি স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররাই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রেরণা সঞ্চার করেন। আলেকজান্ডার ডাফ লিখেছেন :৪৩

“New societies started up with the utmost rapidity in every part of the native city. There was not an evening in the week, on which one, two or more of these were not held; and each individual was generally enrolled a member of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to prodigious excess…”

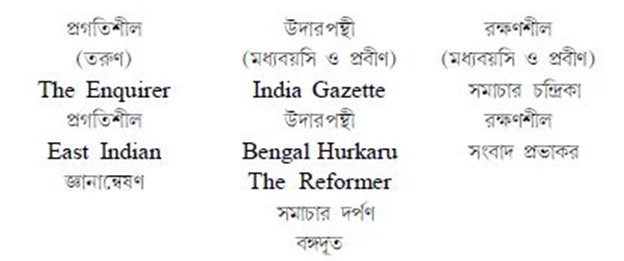

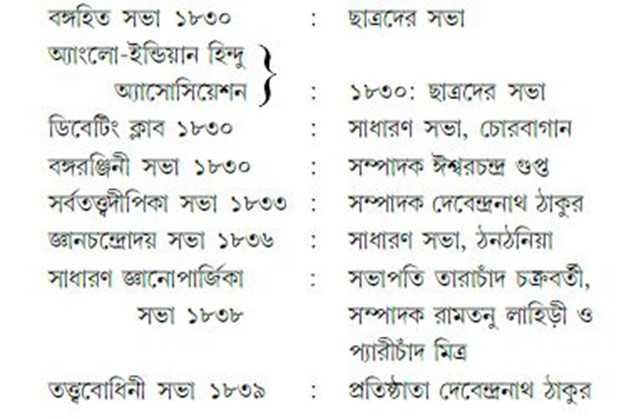

তিরিশের কথা। বাস্তবিক উনিশ শতকের তিরিশে বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। কতকগুলি উল্লেখ্য সভার নাম করছি :

এ ছাড়া ছোট ছোট আরও অনেক সভা স্থাপিত হয়েছিল। একটি দশকের মধ্যে এতগুলি বিদ্বৎসভার বিকাশ থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে বিগত শতকের তিরিশে একশ্রেণির বাঙালির মনের আকাশ একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আলোয় হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এই আলো স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি ও বুদ্ধির আলো। ‘ইয়াং বেঙ্গল’ গোষ্ঠী একহাতে ব্র্যান্ডি এবং আর—এক হাতে বই নিয়ে এই আলোর মশাল জ্বালিয়েছিলেন। বেকন, হিউম প্রমুখ মনীষীদের দার্শনিক বই ছাড়াও, টম পেইনের (Tom Paine) দু—খানি বিখ্যাত বই ‘Rights of Man’ ও ‘The Age of Reason’ তরুণদের চিন্তাবিপ্লবের খোরাক জুগিয়েছিল সবচেয়ে বেশি, বিশ শতকে কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার প্রভাবের সঙ্গে কতকটা তুলনা করা যায়। ডাফ লিখেছেন যে টম পেইনের বইগুলি “were abundantly supplied” এবং আমেরিকার একজন পুস্তক ব্যবসায়ী, ডাফের ভাষায়, “basely taking advantage of the reported infidel leaning of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars”—কলকাতায় এক জাহাজ ভরতি বই পাঠিয়ে দেন। টম পেইনের যুগান্তকারী বই দু—খানিকে ডাফ মনে করতেন “The most malignant and pestiferous of all anti-Christian publications”—কারণ টম পেইন তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে মানুষের ঈশ্বরমুখী চিন্তাধারাকে আত্মনির্ভর ও মানবমুখী করতে চেয়েছিলেন।৪৪

‘ইয়াং বেঙ্গল’ বাংলা দেশে যে নতুন সমাজমুখী ও মানবমুখী চিন্তার আলো জ্বালিয়েছিলেন, কলকাতা শহরের বহু বিদ্বৎসভায় তারই স্পর্শে একে একে অনেক জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। তিরিশের মধ্যেই কয়েকটি প্রদীপের শিখা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ (১৮৩৮) ও ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র (১৮৩৯) ভিতর দিয়ে। নব্যচিন্তার মূলভিত্তি ক্রমে প্রসারিত হচ্ছিল এবং তার তারুণ্যের অসংযত উদ্দামতাও ক্রমে শান্ত সংযত হয়ে আসছিল। তিরিশের শেষদিক থেকে এই দুটি বিদ্বৎসভা নব্যচিন্তার এই রূপায়ণের প্রধান সহায় হয়। ‘জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম ও কর্মের যোগসাধনে আরও অনেকটা এগিয়ে যায়। উনিশ শতকের চারের দশকটিকে বলা যায় ‘তত্ত্ববোধিনী যুগ’।

তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে—এই পাঁচজনের স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রে ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’র (Society for the Acquisition of General Knowledge) উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হয় যে ছাত্রজীবনের পর তরুণরা যখন বাইরের সমাজে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন আর বিশেষ বোধ করেন না, জ্ঞানের অঙ্কুরগুলি ফল—ফুলের গাছপালায় পরিণত হয় না। কাজেই এমন একটি বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন “which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindus and of exciting an emulation for mental excellence.” সভায় সকল রকমের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত—ভূগোল সংস্কৃতি বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিক্ষা সমাজনীতি, এমনকী রাজনীতি পর্যন্ত, কোনও বিষয় বাদ যেত না।৪৫

‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র যুগে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ‘জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় বছরের মধ্যে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় (৬ অক্টোবর ১৮৩৯)। প্রথমে নাম ছিল ‘তত্ত্বরঞ্জিনী সভা’, পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রস্তাবে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ নাম হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দান হল রামমোহনের পর মৃতকল্প ও প্রায়বিস্মৃত ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবনদান এবং একটি বিশেষ মূলনীতির উপর ‘ব্রাহ্মধর্ম’ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু শুধু যদি ‘ব্রাহ্মধর্ম’ প্রচার অথবা বেদান্ত আলোচনা ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র কাজ হত, তাহলে ১৮৩৯ সালে মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে যে সভা স্থাপিত হয়েছিল, সেই সভার সভ্যসংখ্যা ১৮৪১—৪২ সালের মধ্যে ৫০০ পর্যন্ত হত না। আরও কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনীর সভ্যসংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত হয়।৪৬ তত্ত্ববোধিনীতে ধর্মতত্ত্বের আলোচনারও বিশেষত্ব ছিল, গোঁড়ামির কোনও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত না। তা থাকলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তর মতো বেদ—বেদান্ত বা যে—কোনও শাস্ত্রীয় বচনের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী ব্যক্তির স্থান হত না সভায়। ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও, সাহিত্য ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হত। সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধির গতি থেকে বোঝা যায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র প্রতি কত দূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আকর্ষণের কারণ, উনিশ শতকের চল্লিশ থেকে নবযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পূর্বদশকের বয়ঃসন্ধির চিত্তবিক্ষেপ ও বুদ্ধিবিভ্রম কাটিয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডিও প্রসারিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রথম সংঘাতের ফেনোচ্ছ্বাস কেটে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মনে দেশকালপাত্রবোধসম্ভূত একটা আদর্শ—সমন্বয়ের ইচ্ছা জাগছিল। স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা, স্বজাতিধর্মের প্রতি বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণা, প্রাচীন ও প্রবীণের প্রতি অশ্রদ্ধা—নব্যশিক্ষিতদের এই নাস্তিবাচক মনোভাবেরও ক্রমে পরিবর্তন হচ্ছিল। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ এই পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

সভার সঙ্গে একটি পাঠশালা স্থাপন করা হয় ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ (জুন ১৮৪০)। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষার প্রতি রামমোহনের আস্থা ছিল না, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথও সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই অভাব পূরণ করার জন্য রামমোহন যে বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮২৬), তারই নবপরিকল্পনা ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’। পাঠশালা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ইংরেজি ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রিস্টধর্মকে পৈতৃক ধর্ম বলে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি দমন করা এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও আলোচনা করা। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি উপায় হল এই পাঠশালা, দ্বিতীয় উপায় হল ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ (আগস্ট ১৮৪৩)। পাঠশালা প্রথমে কলকাতা শহরে স্থাপিত হয়, কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারে তখন ধর্মশিক্ষা ও বাংলা শিক্ষা কোনওটার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, কারণ ধর্ম বা বাংলা কোনওটাই অর্থকরী শিক্ষা নয়। পাঠশালা তাই কলকাতায় চলল না, বাঁশবেড়িয়া গ্রামে (হুগলি) স্থানান্তরিত হল। অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং এই দুটি বিষয়ে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বাঁশবেড়িয়া পাঠশালায় শিক্ষক নিযুক্ত হন শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ। রামগোপাল ঘোষ হন পাঠশালার পরিদর্শক। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ যখন প্রকাশিত হয়, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত হন তার সম্পাদক। তত্ত্ববোধিনী যুগের মধ্যমণি যদি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা যায়, তাহলে অক্ষয়কুমার দত্তকে বলা যায় তার সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’য় এবং ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র পেপার—কমিটিতে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এই দু—জনের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ হতে থাকে। ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি ও স্বরূপ নির্ণয় থেকে আরম্ভ করে পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি নির্বাচন পর্যন্ত ব্যাপারে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ক্রমে বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। মতামতের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের প্রধান সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সভ্য ছিলেন, পরে সম্পাদক হন; ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র পেপার—কমিটিরও তিনি একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। দেবেন্দ্রগোষ্ঠী ও অক্ষয়গোষ্ঠী মতামতের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর যুগে শিক্ষিত বাঙালির মননক্ষেত্রে প্রসারিত হতে থাকে।

১৮৪৩ সাল—৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন; ২০ এপ্রিল ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি’ স্থাপিত হয়; পঞ্চম আইন দ্বারা (১৮৪৩) ভারতবর্ষে দাস কেনা—বেচার প্রথা বেআইনি ঘোষিত হয়; ১৬ আগস্ট ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়; ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১৭৬৫ শক) বৃহস্পতিবার, দেবেন্দ্রনাথ কুড়িজন বন্ধুসহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। এগুলি বড় বড় ঘটনা এবং প্রত্যেকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই বছরে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম বিলেতযাত্রার পর (৯ জানুয়ারি ১৮৪২) কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন ইংলন্ডের ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি’র অন্যতম সভ্য, প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সমাজসংস্কারক জর্জ টমসন (George Thompson)। টমসন শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁর প্রেরণায় ও ইয়াং বেঙ্গলের উদযোগে ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি’ স্থাপিত হয়। মধুসূদন দত্তর ধর্মান্তরে বাঙালি হিন্দুসমাজে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়, এগারো বছর আগে কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরের সঙ্গে তার কতকটা তুলনা করা যায়। অল্পদিনের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনী—গোষ্ঠীর সঙ্গে খ্রিস্টান পাদরিদের প্রচণ্ড সংঘাত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা করে।

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হবার কয়েক মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ‘আত্মজীবনী’তে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

”তত্ত্ববোধিনী সভা প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে এই আর একদিন। ১৭১৬ শক হইতে (১৮৩৯ সাল) ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?”

দীক্ষাগ্রহণের সময় আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সামনে দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিবেদন করেন : ”যাহাতে পরিণত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুক্ত করুন।” বিদ্যাবাগীশ বলেন, ”রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।” দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দীক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, ”ব্রাহ্মসমাজে এ একটা নতূন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।”

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীর। ‘ব্রাহ্মসমাজ’ রামমোহন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামটি রামমোহন—প্রবর্তিত নয়, এবং এরকম কোনও পৃথক ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তোলার পরিকল্পনা আদৌ রামমোহনের ছিল কি না সন্দেহ। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম মূলত ব্রাহ্মধর্ম হলেও তখন ‘বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম’ নামেই তা অভিহিত হত। অবশ্য রামমোহন তাঁর রচনায় একাধিকবার ‘ব্রাহ্ম’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। যে বিষয় প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয়, পৌত্তলিকতাবর্জিত এক ও অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনায় যাঁরা প্রবৃত্ত হবেন, ভবিষ্যতে তাঁরাই ‘ব্রাহ্ম’ নামে অভিহিত হবেন, এরকম একটা ধারণা হয়তো তাঁর মনে ছিল। রামমোহনের সেই ধারণাকেই দেবেন্দ্রনাথ বাস্তব রূপ দেন। আচার্য বিদ্যাবাগীশ এইজন্যই বলেছিলেন যে রামমোহনের ইচ্ছা এতদিন পরে পূর্ণ হল, যে আগে ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হল। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে কিছুকাল ‘বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম’ কথাটি প্রচলিত ছিল। ২৮ মে ১৮৪৭ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক) ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র অধিবেশনে এই নামের পরিবর্তে ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামটি গ্রহণ করা হবে সিদ্ধান্ত করা হয়।

ব্রাহ্মধর্মে ‘দীক্ষা’ গ্রহণ করাকে দেবেন্দ্রনাথ ‘ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার’ বলেছেন। কেন বলেছেন? আগে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় যাঁরা সমবেত হতেন তাঁদেরই ব্রাহ্মধর্মানুরাগী মনে করা হত। কিন্তু তা মনে করার কোনও সংগত কারণ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে অনেকে নিছক কৌতূহলবশে উপস্থিত হতেন, এমনকী ব্রাহ্মসমাজ—বিরোধী গোঁড়া হিন্দুরাও কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আসতেন। তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন বা দু—দিন উপাসনার কেউ যোগ দিলেই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ বা আনুগত্য প্রকাশ পাবে এমন কোনও কথা নেই। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট নৈতিক বন্ধন ছিল না। সেই কারণে রামমোহনের কালে, এবং পরে তাঁর অবর্তমানে, ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত অনুবর্তীদের মধ্যে একটা নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দৌর্বল্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রচারিত ধর্মাদর্শের সঙ্গে আচরিত কর্মজীবনের, অথবা প্রাত্যহিক ব্যাবহারিক জীবনের কোনও সংযোগ ও সামঞ্জস্য ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্বলতা দূর করার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষার প্রবর্তন করেন এবং উদ্দেশ্য ও আচরণের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধনের জন্য কতকগুলি অবশ্যপালনীয় বিধিবিধানও রচনা করেন। এই নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনে, দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে একটি ‘বিশিষ্ট সমাজ’ হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মধর্মীরা প্রায় একটি স্বতন্ত্র ধর্মগোষ্ঠীতে পরিণত হন। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের এই নবরূপান্তরিত পর্বের প্রচারক ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ও সংগঠক ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’। মৃতকল্প ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’।

১৮৪৪—৫৯

উনিশ শতকের চল্লিশে বাঙালি সমাজের একটা বড় সমস্যারূপে দেখা দিল হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিদের ব্যাপক অভিযান। তিরিশের তুলনায় চল্লিশের এই অভিযানের গুরুত্ব একাধিক কারণে অনেক বেশি। খ্রিস্টান পাদরিরা যখন দেখলেন যে ব্রাহ্মসমাজ শুধু একটি ‘সমাজ’ নয়, বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত একটি ‘ধর্মের’ মুখসংস্থা হয়ে উঠেছে, তখন তাঁরা বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিদের নিন্দাবাদের প্রধান কারণগুলি ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সংযোগে নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ যখন অপসারণের সংকল্প করেন, তখন পাদরিদের বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। ১৮৪৩ সালের রূপান্তরের পরেও ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যানের মধ্যে কতকগুলি আপাতবিরোধ ও অসংগতি থেকে যায়। এই বিরোধ ও অসংগতিকে সরাসরি আক্রমণ করে পাদরিরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় এই বাদ—প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য প্রকাশিত হয় (১৮৪৫)। বাদ—প্রতিবাদের ভিতর দিয়ে একদিকে ব্রাহ্মসমাজের উপকার হয় এই যে ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ব্রাহ্মদের ঘোলাটে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

ব্রাহ্মধর্ম ছিল বেদান্ত—প্রতিপাদ্য ধর্ম। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রবর্তন করলেও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে যেমন তাঁর খ্রিস্টান প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বাদানুবাদ চলতে লাগল, তেমনই অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ তাঁর সহযোগীদের সঙ্গেও মতবিরোধ দেখা দিল। দেবেন্দ্রনাথের যুক্তির প্রতিবাদ শুধু পাদরিরাই যে করতেন তা নয়, অক্ষয়কুমারের মতো ঘোর যুক্তিবাদী লেখকদের পত্রেও দেবেন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ করা হত। তখন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ‘পেপার কমিটি’তে অক্ষয়পন্থীদের সংখ্যাই ছিল বেশি, কাজেই দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এই সময় খ্রিস্টান প্রতিপক্ষদের সামলাতে গিয়ে নিজের গোষ্ঠী ও ঘর সামলানোই দায় হয়ে উঠল। দলের ভিতরে মতভেদ হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ বেদের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য আরও তিনজন ছাত্রকে কাশীতে পাঠান এবং নিজেও পরে কাশীতে গিয়ে বেদ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তা সত্ত্বেও বেদ—বেদান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলাতে সময় লেগেছিল। এই সময় আলেকজান্ডার ডাফ সাহেবের লেখা India and India Missions (১৮৪০) গ্রন্থ এ দেশে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে ডাফ সাহেব হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে কুৎসিত কটাক্ষ ও নিন্দাবাদ করেন। এই গ্রন্থের বক্তব্য সমর্থন করে কলকাতার অন্যান্য খ্রিস্টান পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আরও অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় তার প্রতিবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।৪৭ এই ইংরেজি বাদানুবাদের মধ্যে বেদান্তকে দেবেন্দ্রনাথ ‘Revelation’ অর্থাৎ ঈশ্বর—প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘আত্মচরিত’ লিখেছেন : ”ইংরাজী ১৮৪৮—৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কি না ইহা সর্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।” রাজনারায়ণ বসু এখানে যে সালতারিখ নির্দেশ করেছেন তা ১৮৫৪—৫৭ হলে ঠিক হয়। তাঁর Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj পুস্তিকা পাঠ করলেও ব্রাহ্মদের এই বিশ্বাসের কথা জানা যায়। এই বিশ্বাস বর্জন করতে যেমন খ্রিস্টান পাদরিরা পরোক্ষে ব্রাহ্মদের সাহায্য করেন, তেমনই প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেন তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ সত্যানুরাগী যুক্তিবাদী ডিরোজিয়ানদের এবং অক্ষয়কুমার দত্তর মতো বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তানুরাগীদের।

১৮৪৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বেদ—উপনিষদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের ঈশ্বর—প্রত্যাদিষ্ট ব্যাখ্যা বর্জন করেন। ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক রূপান্তরে অক্ষয়কুমারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : ”অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।”৪৮ বাস্তবিকই তা—ই। শিবনাথ শাস্ত্রী পরিষ্কার করে সে কথা লিখেছেন :৪৯

”ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। …তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না।… সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।”

১৮৪৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থ প্রথম সংকলন করেন, ১৮৪৯—৫০ সালের মধ্যে বইখানি বাংলা দেশে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়। ১৮৫১ সালের মাঘোৎসবে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বেদ—বেদান্ত ঈশ্বর—প্রত্যাদিষ্ট নয় এবং ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রও নয়। স্মরণীয় ঘটনা হল, অক্ষয়কুমার তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন, অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের দানের গুরুত্ব যে কত বেশি তা এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায়।

খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে আদর্শ—সংঘাতে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবিহীন শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধেও খুব চিন্তিত হন। হিন্দু কলেজের এই শিক্ষার প্রতি রামমোহনও সন্তুষ্ট ছিলেন না, তার জন্য তিনি আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল তা—ই। কিন্তু ডাফ সাহেবের ধর্মান্তরের অভিযান যখন হিন্দু বালক—বালিকাদের দিকেও চালিত হল, তাঁর স্কুলের চোদ্দো বছরের বালক উমেশচন্দ্র সরকার ও তার এগারো বছরের বালিকাবধূকে যখন তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিলেন (এপ্রিল ১৮৫৪), তখন দেবেন্দ্রনাথ খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন। পাদরিদের দৃষ্টি যদি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত ধাবিত হয় তাহলে উৎকণ্ঠা ও উদবেগ স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : ৫০ ”অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রীস্টান করিতে লাগিল! তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’তে প্রকাশ হইল।” পত্রিকাতে অক্ষয়কুমার লেখেন :৫১

”অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না। আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ—নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশে যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল!… অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতির প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ।”

অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ি করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁদের অনুরোধ করেন যেন হিন্দুসন্তানের আর তাঁরা পাদরিদের বিদ্যালয়ে না পাঠান এবং নিজেদের একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই সময় ধর্মসভা, ব্রাহ্মসভা ও ডিরোজিয়ান গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হন। ২৫ মে ১৮৪৫ একটি বড় সভা ডাকা হয়, তাতে প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত হন। পাদরিদের বিদ্যালয়ে যেমন বিনা বেতনে ছেলেরা পড়তে পারে, তেমনি বিনা বেতনে হিন্দুর ছেলেদের শিক্ষার জন্য ‘হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়’ স্থাপনের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সেইদিনই চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : ”সেই অবধি খ্রিস্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।৫২

১৮৪৬ সালের গোড়ায় রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি ‘আত্মচরিত’—এ লিখেছেন :৫৩ ”যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল; কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।” এটা ইয়াং বেঙ্গলের আবির্ভাবকালের (১৮৩০—এর) প্রগতিবাদের লক্ষণ, বোঝা যায় পরবর্তী দশকে তরুণ ব্রাহ্মরাও কিছুটা প্রগতিবাদের এই উপসর্গ মেনে চলতেন। ইয়াং বেঙ্গলও সেই সময় নীতি ও আদর্শের দিক থেকে ব্রাহ্মসমাজের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁরা তখন পরিণত যুবকগোষ্ঠী, তরুণ ব্রাহ্মরা বোধহয় তাই কিছুটা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের অনুশীলন ও প্রচারকার্যে পরে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী হন, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু। ব্রাহ্মসমাজের কাজও এই সময় থেকে বেড়ে যায়।