৪. বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি

ইতিহাসে দেখা যায় যুগে যুগে মানুষের সমাজের গড়ন (Structure) বদলায়। সমাজে মানুষের বিভিন্ন স্তর (stratum) ও শ্রেণি (Class) থাকে এবং প্রত্যেক স্তর ও শ্রেণির সঙ্গে পারস্পরিক একটা বিশেষ সম্পর্কও (relation) থাকে। প্রধানত দেখা যায়, সমাজে উৎপাদন—পদ্ধতির (mode of production) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের উপর সামাজিক শ্রেণিবদ্ধতা (Social stratification) শ্রেণিগত সম্পর্ক নির্ভর করে। দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণিবদ্ধতা থেকে প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণিগত মনোভাবও গড়ে ওঠে। এই শ্রেণিগত মনোভাবের সঙ্গে ক্রমে একটা স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদাবোধের বিকাশ হয় এবং পরে অর্থসামর্থ্যের সঙ্গে মর্যাদাও (status) শ্রেণিবিচারের বেশ গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং সামাজিক শ্রেণির সঙ্গে যে অর্থসংগতি, ক্ষমতা, মর্যাদা প্রভৃতি অনেক কিছু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন। অর্থই (money) যে সামাজিক শ্রেণিবিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়, এ বিষয়ে ইদানীং সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায় দ্বিমত নেই বলা চলে, এমনকী মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও। ১ অবশ্য অর্থের গুরুত্ব এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের আগে মধ্যযুগে সামাজিক জীবনের ভারকেন্দ্র ছিল ভূসম্পত্তি (landed property), তাই মধ্যযুগের জীবন ছিল মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। প্রত্যেক মানুষের জীবনের কর্তব্যকর্ম ছিল তখন প্রকৃতি—নির্দিষ্ট, অর্থাৎ দেবতা—নিয়ন্ত্রিত। বংশ ও ভূসম্পত্তি—এই ছিল সামাজিক শ্রেণিবিচারের দু—টি প্রধান মানদণ্ড। দু—টি মানদণ্ডই স্থিতিশীল। বংশগত ধারা ও ভূসম্পত্তি কোনোটারই পরিবর্তন হত না। ভূসম্পত্তির হস্তান্তর হত, হ্রাসবৃদ্ধি হত, কিন্তু তাতে ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন হত না। বংশের তো হয়ই না। এই কারণে মধ্যযুগের সমাজের গড়ন ছিল কতকটা নিরেট পিরামিডের মতো স্তরবিন্যস্ত। পিরামিডের মতো স্থিতিশীল সমাজে বাস করার ফলে মধ্যযুগের মানুষের আচার—ব্যবহার, ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ সবই ছিল অত্যন্ত দৃঢ়বিন্যস্ত। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন বলেছেন :২

“The Middle Ages in their social structure as well as in their thought had a rigidly graduated system. There was a pyramid of Estates as well as a pyramid of values. Now these pyramids are about to be destroyed, and ‘free competition’ is proclaimed as the law of nature. God and blood, the traditional powers, are deposed, and though they maintain some of their importance their dominance is shattered.”

দেবতা ও বংশ উভয়েরই মর্যাদা ও অখণ্ড—প্রতিপত্তি যখন খণ্ডিত হল, সমাজে একটা বাধাবন্ধহীন প্রতিযোগিতার পরিবেশ রচিত হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পেল মানুষ, তখন সমাজের পিরামিডের মতো অচল স্তরগুলিতেও ফাটল ধরতে আরম্ভ করল। সমাজের স্তরবিন্যাস, তথা শ্রেণিবিন্যাস বদলাতে থাকল। মধ্যযুগের দৃঢ়স্তরিত সমাজে ঊর্ধ্বাধ গতিশীলতা (vertical mobility) একরকম ছিলই না বলা চলে। আধুনিক সমাজে এই গতি সঞ্চারিত হল এবং তার ফলে সামাজিক গড়নের, অর্থাৎ স্তরায়ণের পরিবর্তনও আরম্ভ হল ধীরে ধীরে।

ব্রিটিশ আমলে আধুনিক যুগের সূচনা থেকে বাংলাদেশেও সামাজিক স্তরায়ণের এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়। আঠারো শতকের মধ্যেই দেখা যায়, বর্ধিষ্ণু শহর কলকাতায় যে নতুন নাগরিক অভিজাতশ্রেণির (urban aristocracy) বিকাশ হয়, তার মধ্যে—অর্থাৎ এই অভিজাতদের আদি—প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রাচীন বংশগত মর্যাদা বিশেষ কেউ দাবি করতে পারেন না। কলকাতা শহরের নব্য—অভিজাতশ্রেণির প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা (‘family founders’ বলা যায়), বংশপরিচয়ের দিক থেকে তাঁদের অজ্ঞাতকুলশীল বললেও অত্যুক্তি হয় না। শোভাবাজারের রাজপরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর—পরিবার, সিমলার দে সরকার—পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ—পরিবার প্রভৃতি কলকাতার উচ্চশ্রেণির পরিবার—প্রতিষ্ঠাতাদের পূর্বপুরুষরা অধিকাংশই প্রায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত। প্রকৃত কলকাতা শহরে ইংরেজদের জমিদারি, বাণিজ্য ও শাসনক্রিয়ার ফলে এত রকমের বিচিত্র কাজকর্ম করে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের সুযোগ হয়েছিল যে চারদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষীরা তখন অর্থের ধান্দায় নতুন শহর অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন। কলকাতার বাঙালি অভিজাতশ্রেণির পরিবারভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ—কায়স্থ প্রমুখ উচ্চশ্রেণির হিন্দু পরিবার—প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই প্রায় ইংরেজদের অধীনে দেওয়ান বেনিয়ান মুনশি খাজাঞ্চি সরকার প্রভৃতি পদে চাকরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, রামদুলাল দে ও গঙ্গানারায়ণ সরকারের মতো দু—চারজন ছাড়া। এঁরা অংশত বাণিজ্যলব্ধ অর্থে ধনী হয়েছিলেন।

শোভাবাজারের রাজপরিবার প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। খিদিরপুর ভূকৈলাসের ঘোষাল—পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ঠাকুর—পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ হুইলার সাহেবের দেওয়ানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহর পূর্বপুরুষ মিডলটন ও রামবোল্ড সাহেবের দেওয়ানি করে প্রতিষ্ঠা পান। কুমোরটুলির মিত্র—পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্র কলকাতায় ইংরেজের জমিদারি কাছারির দেওয়ান ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ—পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ হেস্টিংসের সরকার ছিলেন। জোড়াবাগানের রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার পটুয়ার আফিমের এজেন্সির দেওয়ানি করে সমৃদ্ধি লাভ করেন। এরকম আরও অনেক ব্রাহ্মণ—কায়স্থ পরিবারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।৩ কিন্তু বাঙালি বণিকজাতির মধ্যে অধিকাংশই—শেঠ বসাক মল্লিক লাহা দত্ত বিশ্বাস দাঁ প্রভৃতি—ব্যাবসাবাণিজ্য করে আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অবশ্য ব্রাহ্মণ—কায়স্থ যাঁরা চাকরি করেছেন, তাঁরাও অনেকে এ রকমের ব্যাবসা করেছেন। এই ব্যাবসাটি হল ঠিকাদারি ও ইজারাদারি ব্যাবসা। আঠারো শতকে কলকাতা শহরের হাটবাজারঘাট ইত্যাদির ঠিকাদারি থেকে আরম্ভ করে লবণ, আফিম ইত্যাদি দ্রব্যের ঠিকাদারি পর্যন্ত করতে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন এবং তাতে তাঁদের প্রচুর অর্থলাভ হয়েছে।৪ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা শহরে এই যেনতেনপ্রকারে অর্থ উপার্জনের ধান্দার কথা মনে করে বলেছেন :৫

”ধন্য ধন্য ধার্মিক ধর্মাবতার ধর্মপ্রবর্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সৎবিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণীয় সংঘটনকামী ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।”

ভবানীচরণের এই উক্তির মধ্যে একটু শ্লেষ বেশি থাকলেও এর যথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। ”অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা” ”সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর” যে বাংলাদেশে কলকাতা শহরে উন্মুক্ত করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, যদিও দেশের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি তার ফলে বিশেষ কিছু হয়নি। অর্থনীতিবিদ শুম্পিটার বলেছেন যে শ্রেণিগত বাধা অতিক্রম করে উচ্চতর শ্রেণিতে যাত্রার অন্যতম উপায় হল ব্যক্তির দিক থেকে পূর্বনির্দিষ্ট কর্ম ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনও কর্ম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করা—“to do something altogether different from what is, as it were, ordained to the individual.” পারিবারিক ও সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ঘটনাচক্রে, দৈব ভাগ্য ও ব্যক্তিগত শক্তির জোরে, অনেকে শ্রেণিসোপানের উচ্চতর ধাপে উঠেছেন, কিন্তু এগুলি ছাড়াও উপরে ওঠার সবচেয়ে বড় উপায় হল “the method of striking out along unconventional paths.” সর্বকালে এ কথা প্রযোজ্য, কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগের মতো কোনওকালে এমন ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়—“This has always been the case, but never so much as in the world of capitalism.”৬ শুম্পিটার এ কথা লিখেছেন প্রধানত ধনতান্ত্রিক যুগের ‘entrepreneur’—এর কথা মনে করে। বাংলা দেশে এই entrepreneur আমরা বিশেষ দেখতে পাই না, এবং সেদিক থেকে কেউ নতুন শ্রেণিগত মর্যাদা আঠারো—উনিশ শতকে লাভ করেননি (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তবে কলকাতা শহরে যাঁরা নতুন নাগরিক অভিজাতশ্রেণিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে যে সমাজ—নির্দিষ্ট কৌলিক বৃত্তি ছাড়া একটা কিছু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজ করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে। এই কর্মতালিকা ভবানীচরণ যা দিয়েছেন তার মধ্যে উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুদের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রযোজ্য, যেমন ‘বেতনোপভুক সরদারি জুয়াচুরি পোদ্দারি ভাড়ামি দাস্য দৌত্য’ প্রভৃতি। এর সঙ্গে আরও যে কয়েকটি কাজ যোগ করা যায় তা হল দেওয়ানি সরকারি মুনশিগিরি বেনিয়ানি মুতসুদ্দিগিরি ঠিকাদারি ইজারাদারি প্রভৃতি। বাণিজ্যকর্মও আছে, কিন্তু অল্প।

বাংলাদেশে এই নতুন শ্রেণিরূপায়ণ গোড়া থেকেই কিন্তু সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হয়নি। তার অন্যতম কারণ সনাতন জাতিবর্ণের বিভেদরেখাগুলিকে নতুন গতিশীল টাকা ধূলিসাৎ করতে পারেনি। বর্ণভেদের জন্য আভিজাত্যবোধ হয়তো খণ্ডিত হয়নি, কিন্তু শ্রেণিসংহতি নিশ্চয় ব্যাহত হয়েছে। জাতিবোধ ও শ্রেণিবোধ বাঙালি হিন্দুসমাজে একটা বিচিত্র মিশ্ররূপ ধারণ করেছে। যেসব বাধাবিপত্তির জন্য শ্রেণিগত সীমানা সাধারণত দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তার মধ্যে অন্যতম হল জাতিবর্ণগত বাধা। শুম্পিটার বলেছেন : “This is the case only where ethnic differences exist–the Indian caste system is the outstanding example and has nothing to do with the essential nature of the class phenomenon.”৭ ধনিকশ্রেণি বা নতুন অভিজাতশ্রেণির বিকাশ বাংলা দেশে হয়েছে, গ্রামে ও শহরে, এবং জাতিভেদ সমাজ থেকে লুপ্ত না হলেও, শ্রেণিরূপায়ণের রেখাগুলি তার মধ্যেই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধনিকশ্রেণি, মধ্যবিত্তশ্রেণি ও অন্যান্য শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে আধুনিক বাঙালি সমাজে।

মধ্যবিত্তশ্রেণির ভূমিকা

বাংলাদেশে নতুন শ্রেণিরূপায়ণের ফলে সমাজে যে শ্রেণির বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্তশ্রেণি। এই শ্রেণির, অর্থাৎ মধ্যবিত্তের, সঠিক কোনও সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন, কারণ “in modern civilized countries, the class structure is exceedingly complex, and that any classification involving the notion of a ‘middle class’ or of an identifiable constellation of ‘middle classes’ is bound to be arbitrary, and to be quite lacking in scientific precision.”৮ মধ্যবিত্তশ্রেণির বর্তমান আকার (size) যেমন বিশাল হয়েছে, তার রূপও হয়েছে তেমনি জটিল। পৃথিবীর সকল দেশেই হয়েছে, বাংলা দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমানকালের মধ্যবিত্তের এই বিপুলতা ও জটিলতা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই মধ্যবিত্তের আবির্ভাব, তার প্রাথমিক বিকাশকাল ও ঐতিহাসিক ভূমিকা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ঐতিহাসিক পোলার্ড (A. F. Pollard) আধুনিক যুগে মধ্যবিত্তের ‘role’ বা ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেছেন :৯

“…feudalism contemplanted, roughly only two classes, the lords and their villeins. Now, the industrial and commercial system of modern history requires two factors which feudalism did not provide; it requires a middle class and it requires an urban population. Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history. Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation.”

মধ্যবিত্তশ্রেণি ও নগরবাসী না থাকলে আধুনিক যুগের অভুদ্যয় হত না এবং মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের কোনও পার্থক্যও কিছু বোঝা যেত না। পোলার্ড বলেছেন যে শিল্প—বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার না হলে মধ্যবিত্তের অথবা শহর—নগরের বিকাশ হত না, এবং তা না হলে রেনেসাঁস বা রিফর্মেশন কোনও কিছুই সম্ভব হত না। পোলার্ডের ওই উক্তি ও যুক্তির সমর্থন আধুনিক ইতিহাসের ধারার মধ্যে পাওয়া যায়। ইংলন্ডের ইতিহাস প্রসঙ্গে পোলার্ড বলেছেন :১০

“England… has been for centuries peculiarly the land of the middle classes; they give the tone to everything English, good or bad, and English history has been made by its middle class to a greater extent than the history of any other country.”

ইংলন্ডের মতো বাংলাদেশকেও যদি “peculiarly the land of the middle classes” বলা যায়, তাহলে ভুল হয় না। এই বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে এ কথাও বলা যায় যে “they give the tone to everything Bengali, good or bad.” ইংলন্ডের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসও প্রধানত মধ্যবিত্তের হাতে গড়া। আমরা আধুনিক ইতিহাসের কথা বলছি, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের নতুন ইতিহাসের ধারার কথা।

বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ

১৮২৯ সালে ‘বঙ্গদূত’ পত্রিকা বোধহয় সর্বপ্রথম শ্রেণি হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্তের কথা উল্লেখ করেছেন। মধ্যবিত্তের সামাজিক স্থান নির্দেশ করে ‘বঙ্গদূত’ লিখেছেন (১৩ জুন ১৮২৯) :

”যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে। এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।”

এই মধ্যবিত্তশ্রেণির উৎপত্তির আর্থনীতিক কারণ বিশ্লেষণ করে ‘বঙ্গদূত’ বলেছেন যে গত কয়েক বছরের মধ্যে গৌড়দেশের (বাংলা দেশের) অনেক ধনবৃদ্ধি হয়েছে। ‘বঙ্গদূত’—এর মতে বাংলা দেশের এই ধনবৃদ্ধির শ্রীবৃদ্ধির কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথম কারণ, ”পূর্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে”—দ্বিতীয় কারণ, ”এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে”—তৃতীয় কারণ, ”অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে।” এই কারণগুলি এত সহজে প্রত্যক্ষ যে, ‘বঙ্গদূত’—এর মতে তার ভূমিকারও প্রয়োজন নেই, ”যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং”। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে :

মাত্র ত্রিশ বছর আগেও যে সমস্ত জমির মূল্য ছিল ১৫ টাকা, এখন (১৮২৯—৩০) তার মূল্য হয়েছে অন্তত ৩০০ টাকা। ”এমতে ভূম্যাদির মূল্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশ বছর আগে কলকাতা শহরে যে লোক মাসে ‘দুই তঙ্কা’ বেতন পেত, সে এখন ‘চারি পাঁচ তঙ্কা’ বেতন পেয়েও সন্তুষ্ট নয়। পূর্বে যে সূত্রধর ৮ টাকা বেতনে কাজ করত, সে এখন ২০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পায়। শ্রমের মূল্যও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে—”পূর্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না। আগে শালিভূমির এক বিঘে রাজস্ব ছিল এক টাকা, এখন জমির মালিকরা বাড়িয়ে তিন—চার টাকা করেছেন। আগে যে চাল প্রতি মন আট আনায় বিক্রি হত, এখন তার মূল্য গড়ে দুই টাকা হয়েছে। অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার ও ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।”

এই সমস্ত কারণ ছাড়াও ‘বঙ্গদূত’ আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন যা আজকের দিনে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হবে। কারণটি হল, অর্থের সচলতা (mobility of money) । ‘বঙ্গদূত’ লিখেছেন : ”ফলিতার্থ এপ্রকার এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যে সকল উপকারোপযোগী ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তম্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যে হেতুক ধন আর সার মৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়।” সারমৃত্তিকার সঙ্গে এখানে অর্থের তুলনা করে বলা হয়েছে যে, সার যেমন একস্থানে স্তূপীকৃত করে রাখলে তাতে কোনও ফল পাওয়া যায় না, অর্থ বা টাকাও তেমনি সিন্দুকে স্তূপাকার করে সঞ্চয় করে রাখলে তার দ্বারা দেশের কোনও উপকার হয় না। উপমাটি সুন্দর। সমাজবিজ্ঞানী সিমেলের (Simmel) আধুনিক যুগের টাকা সম্বন্ধে বিখ্যাত উক্তির কথা মনে হয়—“There is no more apt symbol than money to show the dynamic character of this world : as soon as it lies idle it ceases to be money in the specific sense of the word : the function of money is to facilitate motion.”১১

বাণিজ্যকর্মের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের ফলে বাংলার সমাজে অর্থের সচলতা দেখা দিয়েছে এবং যে—অর্থ একসময়, ”এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল” তা বহু লোকের হাতে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের বিস্তৃত স্তরে টাকার এই চলাচলের প্রত্যক্ষ ফল হল বাংলা দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ। ‘বঙ্গদূত’—এর মতে ”গৌড়রাজ্যের মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে।” ১২ ১৮২৯ সালের উক্তি। এই উক্তি থেকে মনে হয় যে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বে নতুন বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থিক অবস্থা অনেকটা সচ্ছল ছিল। শহরের মধ্যবিত্ত, যাঁরা চাকরি ও নানা রকমের ব্যাবসাবাণিজ্য করতেন, এবং গ্রামের মধ্যবিত্ত যাঁরা প্রধানত জমিদারির উপস্বত্বভোগী ছিলেন, তাঁরা তখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রে, শহরে বা গ্রামে, স্বশ্রেণির (মধ্যবিত্তের) সংখ্যাধিক্যহেতু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হননি। কাজেই ‘বঙ্গদূত’ তখন বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো ‘সুস্থ সন্তুষ্ট’ লোক এদেশে আর কোথাও দেখতে পাননি। কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয়—চতুর্থ পর্বের মধ্যেই (১৮৭৫—১৯০০) বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই তার ‘সুস্থ সন্তুষ্ট’ রূপও দ্রুত বিকৃত হতে থাকে বেশি। তার মধ্যে পাঁচশো একরের ছোট ক্ষুদ্র জমিদারির সংখ্যা তেরো লক্ষের।

বাংলার গ্রাম্য মধ্যবিত্তের কথা আমরা আগে বলেছি (প্রথম অধ্যায়)। আমরা দেখেছি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর আশি বছরের মধ্যে—অর্থাৎ প্রায় তিন পুরুষের মধ্যে—বাংলা দেশের প্রত্যেক জমিদারিতে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ১৮৭২—৭৩ সালের মধ্যে জমিদারির সংখ্যা হয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষের বেশি (পৃষ্ঠা ১৭—১৮)। শুধু মধ্যস্বত্বভোগীদের এই চেহারা দেখে গ্রাম্য মধ্যবিত্তের গতি ও পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। খুদে জমিদার—পত্তনিদার—গাঁতিদার প্রভৃতি আমলাবর্গ, নায়েব—গোমস্তা—তহসিলদার প্রভৃতি গ্রামের কারুজীবী, কোর্ট—কাছারির কর্মচারী, দারোগাবাবু ও তাঁর সেপাই—সামন্ত, অবস্থাপন্ন চাষি এবং অন্যান্য যাঁদের নিয়ে গ্রাম্য মধ্যশ্রেণি গড়ে উঠেছিল, তাঁদের কারও আর্থিক অবস্থা বা পদমর্যাদা উনিশ শতকের গোড়ায় যা ছিল, শেষদিকে তা ছিল না। না—থাকার প্রথম কারণ হল মধ্যবিত্তের কলেবরবৃদ্ধি এবং এক শতাব্দীর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে নাগরিক প্রভাবের ক্রমবিস্তার। গ্রামে নাগরিক জীবনের প্রভাব বিস্তারের ফলে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্রমে ‘absentee’ ভূস্বামীশ্রেণিতে পরিণত হয়েছেন। নাগরিক ভোগবিলাসের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা একদিকে যেমন গ্রাম্য সমাজের প্রতি চরম ঔদাস্যে তার অবনতির পথ পরিষ্কার করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নিজেদের আর্থিক দুরবস্থার পথও মসৃণ করেছেন (পৃষ্ঠা ৩২—৩৭)। শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব অনুযায়ী গ্রামের অবনতি হয়েছে দেখা যায়। অনেকটা বৈজ্ঞানিক সূত্রের মতো বলা যায়, শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব যত কম, গ্রামের অবনতি তত বেশি; এবং গ্রামের দূরত্ব যত বেশি, অবনতি তত কম। চব্বিশপরগনা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় কলকাতা শহরের কাছাকাছি গ্রামগুলি—এমনকী প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রামগুলিও দেখলে এ কথা যে কত দূর সত্য তা বোঝা যায়।১৩ গ্রামের আর্থিক দুর্গতির ফলে সাধারণ গ্রাম্য মধ্যবিত্তের তো বটেই, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদেরও আর্থিক বিপর্যয় হওয়া স্বাভাবিক।

মধ্যবিত্তের মুখপত্র ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ প্রথমে মধ্যবিত্তের গুণকীর্তন করে, পরে তার এই অবস্থা—বিপর্যয়ের কথা বলেছেন। ১৮৬৯ সালে তাঁরা লিখেছেন :১৪

”মধ্যবিত্ত লোকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ইহাদের ধনাঢ্যগণের অবস্থার দোষের ভাগ থাকে না, অথচ গুণটি থাকে। ইঁহারা দরিদ্রগণের ন্যায় অন্নচিন্তায় দিবারাত্র জর্জরিত হন না, অথচ কর্মঠ হন, সুতরাং ইঁহারা যেরূপ আত্মোৎকর্ষের সুবিধা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বীয় উন্নতির প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ইঁহারা সেইরূপ প্রবলভাবে অনুভব করেন। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে অধিক উপকারী রূপে পরিগণিত হন। এদেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোনরূপ সামাজিক কি অন্য কোনও বিপ্লব হয়, ইঁহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যত রূপ শুভ সূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্তব্য। কিন্তু এদেশে ক্রমে এই সমস্ত লোক অপলোপ প্রাপ্ত হইতেছেন।”—৯ ডিসেম্বর ১৮৬৯

বাংলাদেশে উনিশ শতকে মধ্যবিত্তশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে তা অনেকাংশে সত্য, যদিও ”সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব” মধ্যবিত্তের লক্ষ্য নয়, কর্মও নয়। তবে বাংলা দেশে নবযুগের ধর্মসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি যে প্রধানত মধ্যবিত্তেরই কীর্তি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৮৬৯—৭০ সালের মধ্যেই যে মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থা কত দূর শোচনীয় হয়েছিল তা উক্ত পত্রিকার এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। ”মধ্যবিত্ত লোকের দুইটি জীবনোপায় ভূমিসম্পত্তি এবং চাকুরী এবং ইংরেজ শাসন প্রভাবে দুইটিই ক্রমশঃ অন্তর্ধান করিতেছে।” বাংলার গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে পত্রিকা যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তার অনেকটাই বাস্তব সত্য :

”মধ্যবিত্ত লোকগণ প্রায়ই গাঁতিদার। পূর্বে জমিদার প্রজার আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি ছিল, সুতরাং উভয় উভয়ের দুঃখ দরদ বুঝিতেন। জমিদারের অবস্থার তারতম্য হইলে প্রজা তাঁহাকে যথাসাধ্য অর্থদ্বারা সাহায্য করিতেন ও প্রজার অবস্থার ভালমন্দ হইলেও জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহার দুরবস্থা বুঝিতেন। রাজপুরুষগণের ১০ আইনে জমিদার প্রজায় এই শুভকর সম্বন্ধটি উচ্ছেদ করিয়াছে। ইহাতে উভয় প্রজা ও জমিদারকে পরস্পর স্বাধীন করিয়াছে। অথচ পরস্পর পরস্পরকে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা উভয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। জমিদারগণ প্রবল, সুতরাং প্রজাগণ এরূপ বন্দোবস্তের হিতকর ফলে উপভোগী না হইয়া প্রত্যুত এক্ষণ পদে পদে অনিষ্টকর ফলে জর্জরিত হইয়াছে। ১০ আইনের নিমিত্ত গাঁতিদারগণ একপ্রকার উচ্ছন্ন গিয়াছেন এবং যাঁহারা গাঁতিদারগণকে সর্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। যশোর ও নদীয়ায় সৌভাগ্যশালী গাঁতিদার অতি কম আছেন। এমন কি অনেককে এক্ষণ অন্নকষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

”এদেশে পল্লীগ্রাম মাত্রেই দুই এক জন মধ্যবিত্ত লোকের বাস, এবং যিনি কখন ইতিমধ্যে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ইঁহাদের কেমন ভগ্নদশা। প্রায় অনেকের গৃহ ইষ্টক নির্মিত, এমন কি অনেকের গৃহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, কিন্তু সকলই প্রায় ভগ্ন হইয়া পতিত হইতেছে। বট বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা বনাকীর্ণ হইতেছে। বাটীতে আর লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্ট হয় না, অপিচ অপরিষ্কার বন, পূতিগন্ধ সম্বলিত প্রাসাদ, প্রভৃতি দারিদ্র্য দশার চিহ্ন লক্ষিত হয়। যাঁহাদের পিতামহগণ দানধ্যানে দেশমান্য ও প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের হয়ত দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহার সংগ্রহ হওয়া কঠিন। অনেকেই দুর্দশান্বিত হইয়া কখন কখন ঘৃণাস্কর জীবিকা দ্বারা উদর পূর্তি করিতেছেন। অনেক সময় অবস্থা দৃষ্টে অনেকে তাঁহাদের নিজ পরিচয়ও বিশ্বাস করে না। ফলে উভয় দিক হইতে মধ্যবিত্ত লোকদিগের শোণিত শোষণ করিয়া জমিদার ও দরিদ্র প্রজাগণ পুষ্টি বর্ধন করিতেছে এবং ক্রমে সমাজের এরূপ হিতকর সম্প্রদায়ী অন্তর্হিত হইতেছে।”

বাংলার গ্রাম্য মধ্যবিত্তের জীবনের এই বাস্তব চিত্রের মধ্যে কোনও অতিরঞ্জন নেই। গ্রামাঞ্চলে দরপত্তনিদার ও গাঁতিদাররা মধ্যবিত্তের প্রধান অংশ। একদিকে কৃষকদের দুর্দশা, অন্যদিকে জমিদারি উপস্বত্বের বহু বিভাগের ফলে এই মধ্যবিত্তের জীবন ক্রমে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এদিকে নাগরিক সমাজে ‘ভদ্রলোক’রূপে পরিগণিত হবার আকর্ষণে যত তাঁরা নগরাভিমুখী হয়েছেন, তত গ্রামের প্রতি তাঁদের অনাদর—অবজ্ঞা বেড়েছে এবং বাংলার গ্রাম্য সমাজ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্তের গ্রাম্য ঘরবাড়ির যে দৃশ্য পত্রিকায় আঁকা হয়েছে, তা উনিশ শতকের শেষদিকে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এমনকী বিংশ শতকের প্রথম পর্বেও বাংলার গ্রামের এই করুণ দৃশ্যের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণি

বাংলাদেশে আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয়েছে প্রধানত কলকাতা শহরের আর্থিক কর্মজীবন কেন্দ্র করে। কলকাতার আর্থিক কর্মজীবন শিল্পকেন্দ্রিক ছিল না, বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রিক ছিল—“the cities of underdeveloped countries are commercial and administrative rather than industrial centres.” ১৫ তার ফলে কলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে কেবল এক ধরনের কর্মজীবনের বিস্তার হয়েছে ও বৈচিত্র্য বেড়েছে, সেটি হল ‘services’ বা চাকরি। রাষ্ট্রসংঘের ‘বিশ্বসমাজ—সমীক্ষা’র রিপোর্টে বলা হয়েছে যে শিল্পানুন্নত দেশে এইটাই হল আর্থিক—সামাজিক জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য—“The so-called ‘services’ are the only broad category of employment showing any general increse with urbanization.” ১৬ শিল্পোন্নত দেশেও চাকরির ক্ষেত্রের বিস্তার হয়, কিন্তু সেখানে সেটা শিল্পায়নের গতির ‘over-head’ হিসেবে গড়ে ওঠে, কিন্তু অনুন্নত দেশে তা হয় না। প্রকৃত যন্ত্রায়ণ (mechanization) হলে এবং শিল্পায়নের সংশ্লিষ্ট উপশিল্পের বিস্তার হলে নানা রকমের কাজকর্ম পর্যাপ্ত অনভিজ্ঞ মানবিক শ্রম (unskilled human labour) নিয়োগ করে করার দরকার হয় না। কিন্তু অনুন্নত দেশে যেহেতু যন্ত্রায়ণ ও শিল্পায়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, সেইজন্য যন্ত্রের কাজ সাধারণ মানুষের মেহনত দিয়েই করা হয়। এই সমস্ত দেশে নাগরিক রূপায়ণের অগ্রগতির সঙ্গে তাই দেখা যায়, শহরে খুচরো ব্যবসায়ী, ভেন্ডার, নানা রকমের কর্মচারী, কুলিমজুর এবং বিচিত্র সব কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত (যাকে ‘activites not defined’ বলা হয়) লোকের সংখ্যা ক্রমে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ‘activites not defined’ পর্যায়ের মধ্যে পড়ে ‘street-hawkers, porters, surplus servants, lottery ticket sellers, beggars, odd-jobs men and various others who sit about much of the day, waiting for the chance to gain a little money.’১৭ কলকাতা শহরের আর্থিক জীবনের বিকাশ অনেকটা এই ধারাতেই হয়েছে। কুলিমজুর, হকার, পোর্টার, ভিক্ষুক, চাকর প্রভৃতি ‘non-productive’ প্রলেটারিয়েট—শ্রেণির কথা বাদ দিলে যাঁদের মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মধ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বিচিত্র রকমের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব কর্মচারী।

চাকরির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালির যে প্রতিমূর্তি (image) চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে, সেটি হল ‘কেরানির মূর্তি’। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, দেশের আর্থিক জীবনের বিচিত্র আবর্তের মধ্যেও, মধ্যবিত্ত বাঙালির এই কর্মমূর্তিটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সেকালে ‘কেরানি’ বহু নামে অভিহিত হতেন—‘writer’, ‘clerk’, ‘copyist’ ইত্যাদি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন ইংরেজি শিক্ষার তেমন প্রচলন বা বিস্তার হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেকার কালে, তখনও কলকাতার সদাগরি ও বেসরকারি অফিসে বাঙালি কেরানিদের সংখ্যাধিক্য ও প্রতিপত্তি ছিল বেশি। তৎকালে পর্যটকদের বৃত্তান্ত থেকে এই কেরানিদের কাজ, পোশাক—পরিচ্ছদ ও বেতন সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করা যায়। ১৮৪০—এর গোড়ার দিকে জনৈক বিদেশি পর্যটক কলকাতা শহরে ককারেল কোম্পানির অফিসের কেরানির সম্বন্ধে লিখেছেন :১৮

“In the lobby of the office, there are probably eight or a dozen native writer, some of them are seated on the ground with legs across, and having little books on their knee or on a small box before them, others are seated at desks; some of these Bengalees are writing in their own language, others in English their wages from four to ten rupees monthly. In the common room, there are say five of six East-Indian ‘writers’, having salaries of and from sixty to one hundred rupees, and generally there are about a dozen native writers, who have from eight to twenty rupees a month. On the upper floor are the European partners’ and European clerks’ room.”

এই পর্যটক লিখেছেন যে কলকাতার বিদেশের সদাগরি অফিসগুলির বাইরের চেহারা খুব ‘showy’ এবং অফিসের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় হলঘরটি সেটি হল “The sanctum sanctorum of the merchant.” এ ছাড়া অফিসের পিছনে একটি বিশাল ঘেরা বারান্দা থাকে যেখানে সাহেব—বণিক তাঁর সাহেব—সহকারীদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে চিন্তাক্লান্ত বা কর্মক্লান্ত হয়ে পায়চারি করেন। গ্রীষ্মকালে বড়সাহেব ও ছোটসাহেবদের মাথার উপর অবিরাম টানাপাখা চলতে থাকে। বাঙালি কেরানিদের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যাঁরা নিম্নশ্রেণির কেরানি (আজকালকার lower division—এর মতো) তাঁরা নিচতলায় মাটিতে আসন পেতে বসে কাজ করতেন। পুরো ‘বাবু’ হয়ে বসতেন এবং কেউ হাঁটুর উপর, কেউ বা একটি বাক্সের উপর খাতা রেখে লেখার কাজ করতেন। বাংলা লিখতেন, ইংরেজিও লিখতেন, বেতন পেতেন মাসে ৪ টাকা থেকে ১০টাকা। ‘ইস্ট—ইন্ডিয়ান’ বা ফিরিঙ্গি কেরানিরা বেতন পেতেন মাসে ৬০টাকা থেকে ১০০টাকা, এবং উচ্চশ্রেণির (‘upper division’—এর মতো) বাঙালি কেরানিরা বেতন পেতেন মাসে ৮ টাকা থেকে ২০ টাকা। এই বর্ণনাটুকু দিয়ে পর্যটক লিখেছেন :

“The native writers are a numerous class, and always from the majority in mercantile office, their dress is made of white muslin, and is flowing and graceful; they are tasteful but very slow in writing…’’

বাঙালি কেরানিদের “a numerous class” বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশি ও দেশি সদাগরি আফিসে, সরকারি ও বেসরকারি অফিস মিলিয়ে বাঙালি কেরানির সংখ্যা কলকাতা শহরে উনিশ শতকের চল্লিশের মধ্যে যে বেশ বড় আকার ধারণ করেছিল তা বোঝা যায়। তাঁদের পোশাক—পরিচ্ছদ ছিল খাঁটি বাঙালির মতো, সাদা ধুতি—চাদর—বেনিয়ান এবং পূর্বোদ্ধৃত ‘flowing’ কথা থেকে বোঝা যায়, বাঙালি কেরানিবাবুরা ধুতি পরতেন বেশ লম্বা করে কোঁচা দুলিয়ে। নাগরিক মধ্যবিত্তের একটা বেশ বড় অংশ ছিলেন কলকাতার এই বাঙালি কেরানিবাবুরা।

কেরানিবাবুদের পাশাপাশি বাঙালি মধ্যবিত্তের (প্রধানত নাগরিক) আর—একটি মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটি হল উমেদারিপটু ‘সরকারবাবু’র মূর্তি। এঁরা অফিসের ‘সরকার’ নন, বিদেশি পরিবারের ‘সরকার’, এবং ‘সরকার’ মানে দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যাপারের সর্বময় কর্তা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফ্যানি পার্কস তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন : ১৯

“A very useful but expensive person in a establishment is a Sircar; the man attends every morning early to receive orders, he then proceeds to the bazaars, or to the Europe-shops, and brings back for inspection and approval, furniture, books, dresses, or, whatever may have been ordered : his profit is a heavy percentage on all he purchases for the family.”

বাঙালি সরকারবাবু বেতন মাসিক ১০ টাকা থেকে ২০ টাকার বেশি নয়, কিন্তু আসল আয়, মনিবভেদে, তার দশ—বিশগুণ বেশি। মনিব যদি কলকাতার ‘native aristocracy’—র কেউ হন, তাহলে বেতন ও দস্তুরির ‘রেট’ দুইই কম হবার সম্ভাবনা। তবে সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দু পরিবারে দোল, দুর্গোৎসব, পুজো—পার্বণ, বিবাহ—শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পালাক্রমে চলতেই থাকে, কাজেই কেনাকাটা ও খরচপত্রের বহর সেখানে অত্যন্ত বেশি। সরকারবাবুর দস্তুরির হার সেখানে অল্প হলেও তিনি তা পূরণ করে নেবার সুযোগও সেখানে পেতেন অনেক বেশি। বিদেশি মনিবদের কাছে এত রকমের সুযোগ পাওয়া যায় না, খরচপত্রের ব্যাপারেও তাঁরা অনেক বেশি নিয়মানুগত ও সংযত। সরকারের দস্তুরীর হার সেখানে একটু বেশি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীমতী ফ্যানি বলেছেন যে সরকারের দস্তুরি টাকায় দু—আনা। তাতেও নাকি সরকারবাবু রীতিমতো “expensive person” যদিও “useful”। সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল উমেদারি ও মোসাহেবিকে চারুকলার পর্যায় নিয়ে যাওয়া। যিনি তা পারেন তিনি কৃতী তো বটেই, মনিবের কাছেও অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। সরকার—চরিত্রের এই গুণটি পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের একটি বিশিষ্ট উপাদানে পরিণত হয়েছে।

এই হল ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্বের চাকরিজীবী বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্তের ছবি। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (১৮১৭—৫৭) ইংরেজি শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। এই সময়ের মধ্যে হিন্দু কলেজ ছাড়াও ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী ইংরেজি ভাষা সরকার—অনুমোদিত আধুনিক শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়। তার ফলে ইংরেজির মর্যাদা বাড়ে, বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে, এবং ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহও বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকে। গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও এই সময় কলকাতা শহরাভিমুখে যাত্রা করতে থাকে, কিছু ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার আশায়। চাকরির মধ্যে সরকারি চাকরি বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু হয়ে ওঠে। আজকের দিনেও এ কামনার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। কলকাতা শহর ইংরেজ শাসকদের প্রধান প্রশাসনকেন্দ্র ছিল বলে সর্বপ্রকারের সরকারি অফিস শহরে স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে নানা রকমের সাধারণ চাকরির সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মধ্যবিত্তরাই যেহেতু গোড়া থেকে অগ্রগামী হয়েছিলেন, এবং কলকাতা শহর বাংলা দেশের রাজধানী ছিল, সেইজন্য শিক্ষিত বাঙালিরাই প্রধানত এই চাকরির ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ—দেওয়া শিক্ষা প্রবর্তনের আগে শুধু এই সরকারি চাকরির ক্ষেত্র কলকাতা শহরে যে কত দূর বিস্তৃত হয়েছিল, এবং তার কাজকর্ম ও বেতনের যে কত বৈচিত্র্য ছিল, তার পরিচয় থেকে দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের নগরকেন্দ্রিক কর্মসুযোগের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে যত দূর সম্ভব এই পরিচয়টি আমরা তথ্যসহযোগে দেবার চেষ্টা করছি :২০

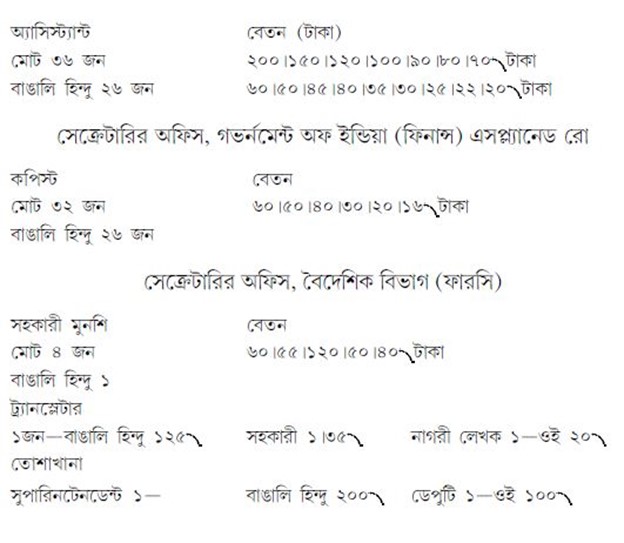

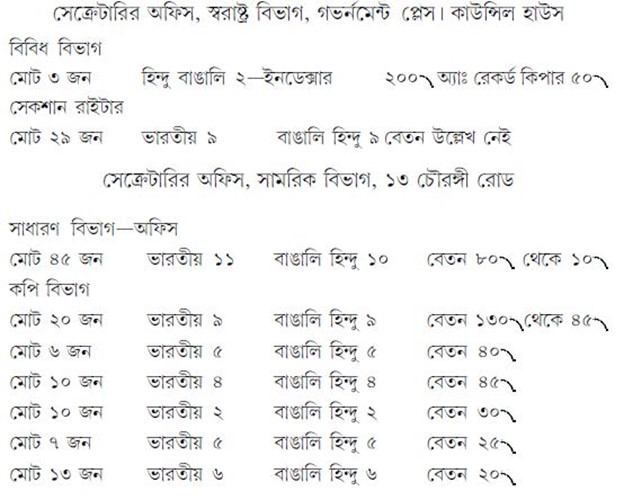

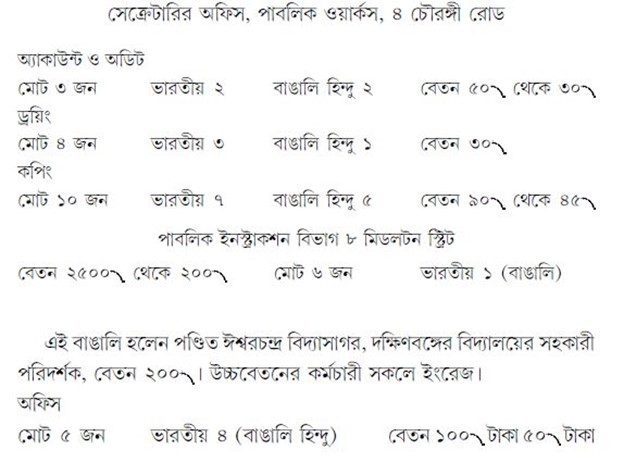

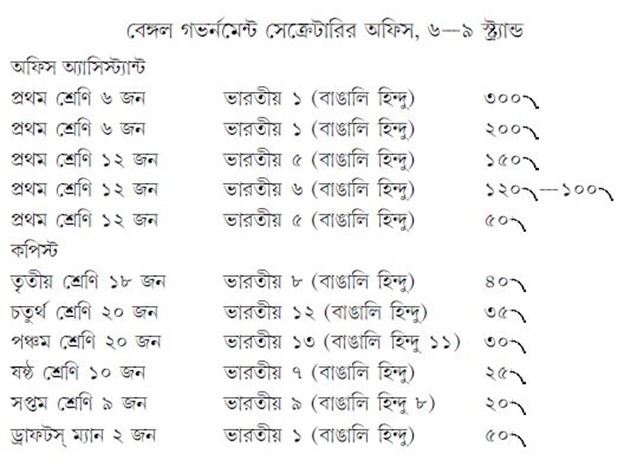

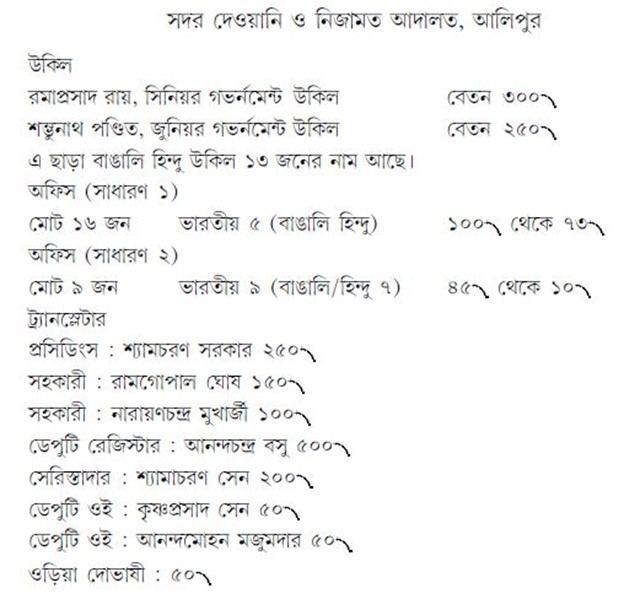

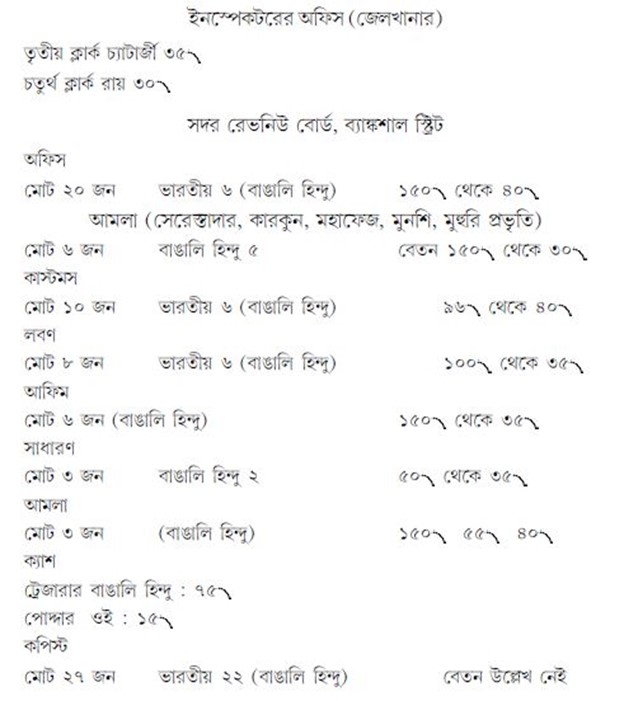

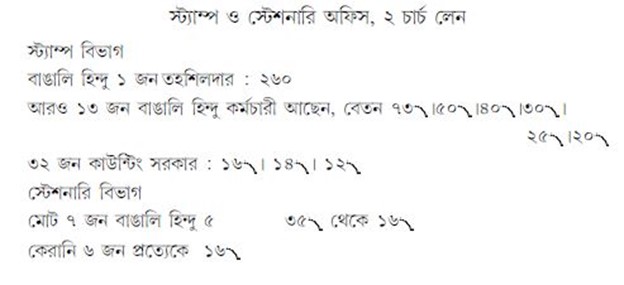

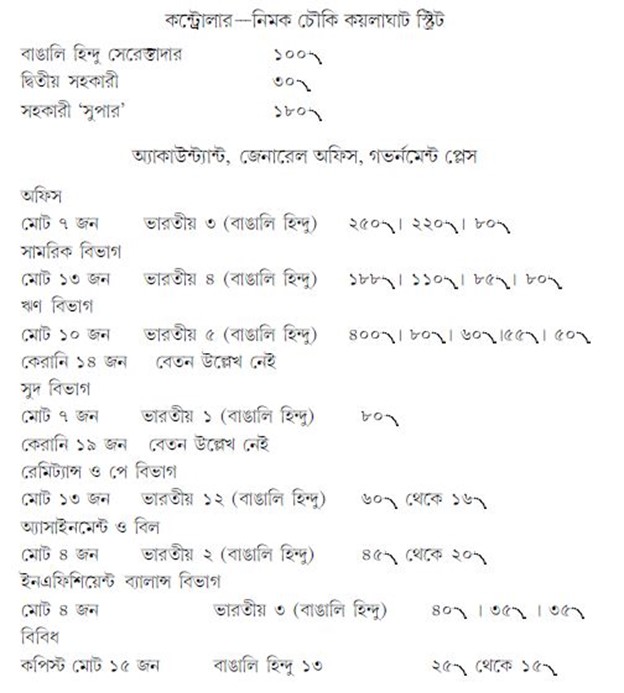

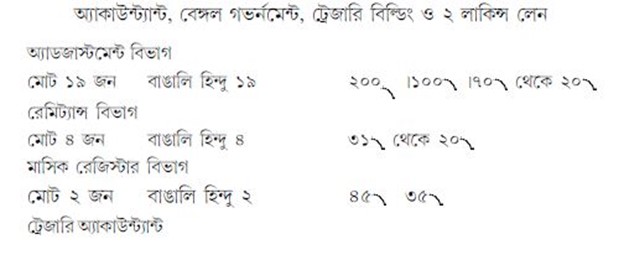

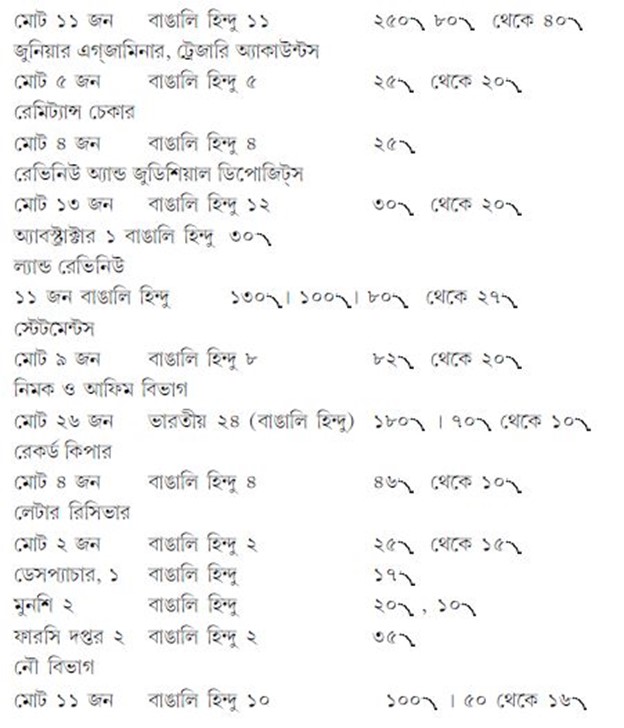

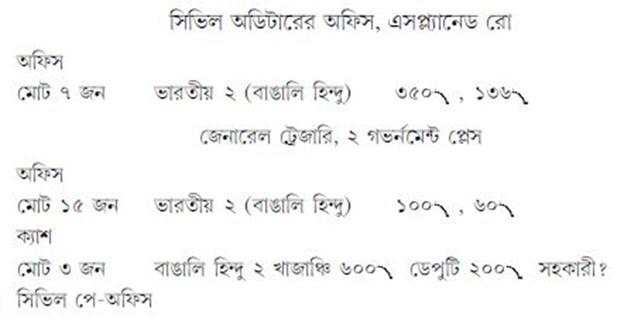

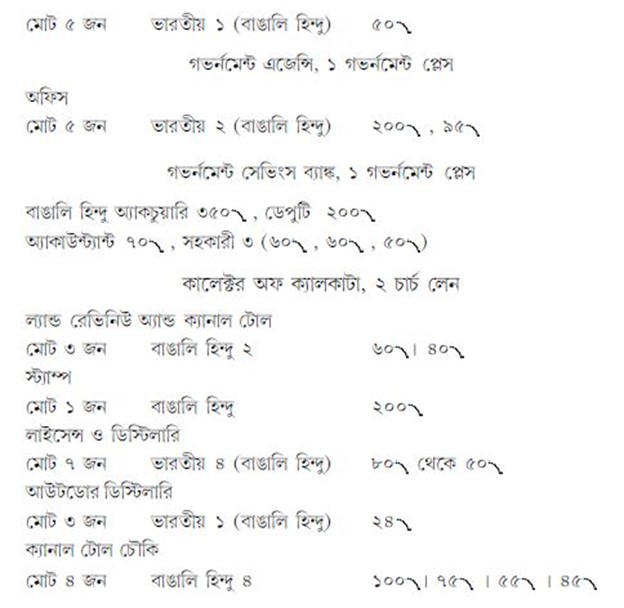

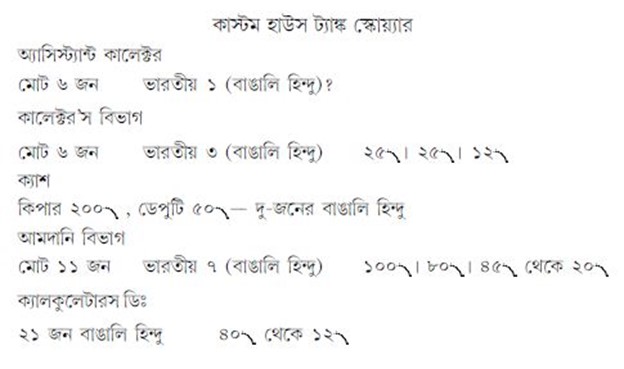

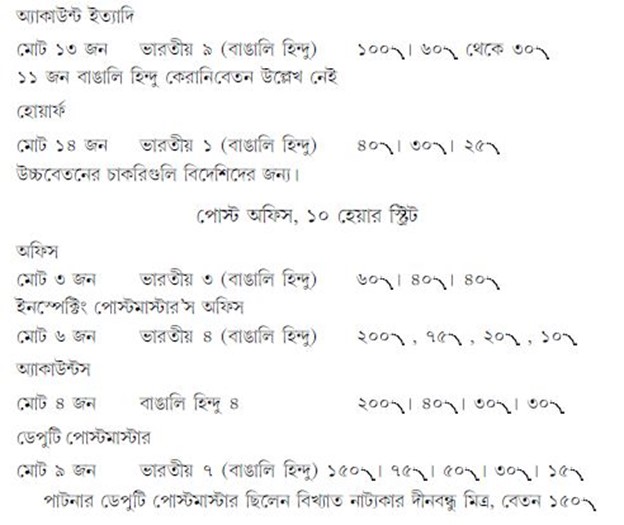

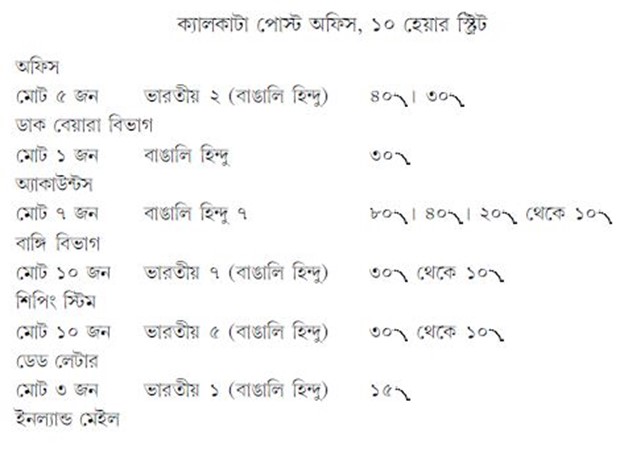

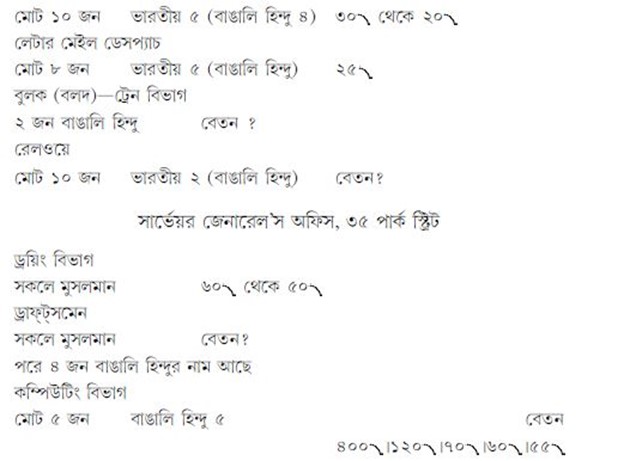

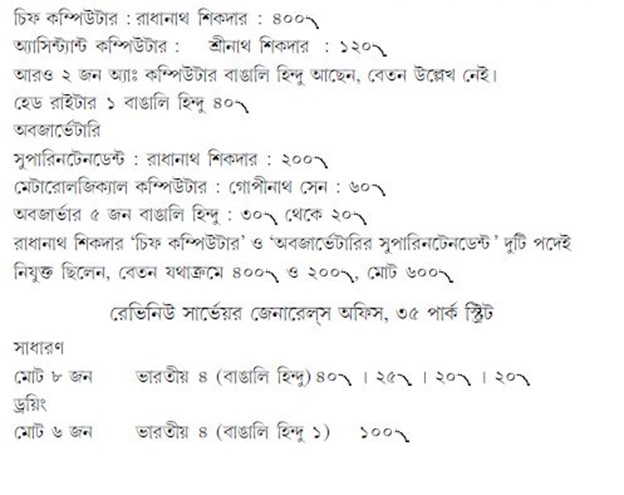

সেক্রেটারির অফিস, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (ফিনান্স) এসপ্ল্যানেড

১৮৫৬ সালে সরকারি চাকরির (Government Services) এই বিস্তারিত বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কলকাতা শহর ছিল সরকারি কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্র এবং স্বল্পশিক্ষিত থেকে সুশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের (হিন্দু) আধিপত্য ছিল সর্বাধিক এই সরকারি কর্মক্ষেত্রে। বাঙালি মধ্যবিত্তের এই আধিপত্য অকারণে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আঠারো শতকের শেষ পর্ব থেকে ইংরেজি শিক্ষার যাবতীয় সুযোগ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তরা গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত তার সুযোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শিক্ষার গণ্ডিকেও প্রসারিত করেছেন। বাঙালি মুসলমানরা এসুযোগ ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কারণে গ্রহণ করেননি। তাই দেখা যায়, অধিকাংশ সরকারি চাকরিতে বাঙালি হিন্দুরই আধিপত্য। আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এই আধিপত্য সরকারি চাকরির নিম্নস্তরেই বেশি বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা সেখানে প্রায় শতকরা ৯০ জন, এবং বেতন গড়ে ৬০ টাকা থেকে ২৫—৩০ টাকা। ১০ টাকা থেকে ২০ টাকার কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। মধ্যস্তরের সংখ্যা (১০০—১৫০ টাকা বেতনের) তেমন বেশি নয়, উচ্চস্তরের সংখ্যা (২০০—৪০০—৫০০) খুবই অল্প। সংখ্যার দিক থেকে নিম্নস্তরের চাকরির সংখ্যা স্বভাবতই অনেক বেশি—কেরানি, কপিস্ট প্রভৃতি—এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর (নাগরিক) কলেবরবৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত এই নিম্নস্তরের চাকরি সম্বল করে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, সামাজিক পরিবেশের অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের চাকরিজীবনের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আর্থিক সমস্যা ও সংকটের মূল কারণ ও এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সন্ধান করতে হয়। আমরা জানি পরাধীন দেশে স্বাধীন শিল্পোন্নয়ন পদে পদে ব্যাহত হয় বলে, urbanisation—এর সঙ্গে কেবল ‘services’ বা চাকরির ক্ষেত্রটিই প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু এই প্রসার সীমাহীন হতে পারে না। যে হারে চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ে, সেই হারে চাকরি বাড়ে না। একসময় সমস্যা ও সংকট দেখা দেয়। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই সমস্যা উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বেই দেখা দিয়েছিল। ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পুনরায় এ বিষয়টিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাব।

ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি

আঠারো শতকে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে বাঙালিরা নানারকম কাজকর্মের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার তাগিদ বোধ করতে থাকেন। কিন্তু তখন ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না কলকাতা শহরে। কাজেই তৎকালের বাঙালি বেনিয়ান মুতসুদ্দি দেওয়ান সরকার মুনশি বাবুরা সাহেবদের মুখ থেকে শুনে কিছু কিছু ইংরেজি বাক্য ও শব্দ মনে রাখতেন এবং যথাকালে সেগুলি ব্যবহার করে নিজেদের কাজ চালিয়ে নিতেন। সামান্য শব্দের স্টক শূন্য হয়ে গেলে তাঁরা মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করে হাবভাবে বক্তব্য বিষয়টি কোনওরকমে সাহেবদের বুঝিয়ে দিতেন :২১

“What they could not express by words was indicated by signs; and thus many a native contrived by supplementing the inadequacy of his expression with the gesticulations of his body, to make himself intelligible to his European master with no ampler philological resources than the scanty stock of four words ‘yes’ ‘no’ ‘very well’.”

এই চারটি ইংরেজি শব্দ ‘yes’ ‘no’ ‘very well’—এর জোরে সেকালের বাঙালিবাবুরা ইংরেজদের সাহায্যে অনায়াসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। ১৭৭৪ সালে কলকাতায় ‘সুপ্রিম কোর্ট’ স্থাপিত হবার পর সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু স্কুল বলে তখনও বিশেষ কিছু ছিল না। উৎসাহী বাঙালিরা নিজেরা সামান্য কিছু ইংরেজি শিখে অন্যদের শিক্ষা দিতেন। দু—চারজন ফিরিঙ্গি বাড়িতে ছাত্র নিয়ে শিক্ষা দিতেন এবং প্রয়োজনে হলে বড়লোক বাবুদের বাড়িতে গিয়েও পড়িয়ে আসতেন।২২ ইংরেজি শব্দ নোটবুকে লিখে যাঁরা অন্যদের শিক্ষা দিতেন এবং মাসিক ৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা পর্যন্ত বেতন নিতেন, তাঁদের মধ্যে রামরাম মিশ্র, রামনারায়ণ মিশ্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভবানী দত্ত ও আরও দু—চারজনকে কেউ কেউ “celebrated as complete English scholars” বলে উল্লেখ করেছেন।২৩ ফিরিঙ্গিদের মধ্যে শেরবোর্ন একটি ইংরেজি শিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন জোড়াসাঁকোয়। এই স্কুলে দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষালাভ করেছিলেন। মার্টিন বৌলের (Martin Bowl) স্কুল ছিল আমড়াতলায়, শীল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এখানে শিক্ষা পান। আরাতুন পিত্রুসের (Aratoon Petroos) স্কুলে ৫০/৬০ জন বাঙালি ছেলে ইংরেজি শিখত। “The best of the pupils became teachers in turn–like the blind Nittyanand Sen in Colootola, and lame Udytchurn Sen, who was the tutor of the millionaire Mulliks.”২৪

ইংরেজি শিক্ষার আদিপর্বেই নবযুগের একটি নতুন সামাজিক লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিত্ত (money) ও বিদ্যা (learning) কুলবৃত্তিগত বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিনের ভাষায় বলা যায় :২৫

“Commerce and knowledge had emancipated themselves : no longer should there be any superior authority, human or otherwise, to keep them in leading strings. Men felt that they had at last attained their majority in matters economic, political and intellectual.”

বাণিজ্য ও বিদ্যা সামাজিক ঐতিহ্য ও প্রথার সমস্ত বন্ধন থেকে যেন মুক্ত হয়েছে মনে হয়। শাস্ত্র বা শাসন কারও নিষেধাজ্ঞা ওই দুই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বহুকাল পরে মানুষ আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও মানসিক বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে সাবালক হয়েছে। তাই সুপ্রিম কোর্টের ইংরেজ অ্যাটর্নিদের বাঙালি কেরানি যাঁরা বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি শিক্ষক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কনৌজ ব্রাহ্মণ থেকে কায়স্থ বণিক নাপিত সকল জাতির লোককেই দেখা যায়। বৈদ্যসন্তান হয়েও অন্ধ নিত্যানন্দ সেন এবং খোঁড়া উদিতচরণ সেন স্কুল খুলে ইংরেজি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উদিতচরণ ছিলেন লক্ষপতি মল্লিকদের শিক্ষক। বাংলা দেশে বিত্তের তুলনায় বিদ্যা, বিশেষ করে ইংরেজি বিদ্যা যে কুলবৃত্তিগত বন্ধন থেকে বেশি পরিমাণে শিথিল করে সামাজিক মর্যাদালাভের নতুন পথ খুলে দেবে, ইংরেজি শিক্ষার প্রারম্ভেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।২৬

পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয় বাংলাদেশে ১৮৭১ সালে কলকাতায় ‘হিন্দু কলেজ’ স্থাপিত হবার পর। আলেকজান্ডার ডাফ বলেছেন, “It was the very first English seminary in Bengal, or even in India, as far as I know.”২৭ ব্রিটিশ আমলে নবযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর (Bengali intelligentsia) প্রথম ও প্রধান উৎপত্তিস্থল হিন্দু কলেজ। উনিশ শতকের তিরিশ থেকে পরবর্তী তিরিশ—চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। পাশ্চাত্য সাহিত্য—দর্শন—বিজ্ঞান হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের বুদ্ধি ও চিন্তার পথ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে দেয়। লালবিহারী দে লিখেছেন : “The young men brought up in the Hindu College began to study the works of Bacon, of Locke, of Berkeley, of Hume, of Reid, and of Dugald Steward. A thorough revolution took place in their ideas… they began to reason, to question, to doubt.” বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রিড, স্টুয়ার্ট প্রমুখ মনীষী ও চিন্তানায়কদের রচনা পাঠ করে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এক নতুন জ্ঞানরাজ্যের সন্ধান পান। তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। কোনও বিষয় তাঁরা আর অন্ধবিশ্বাসে মেনে নিতে পারেন না, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে তাঁরা সব বিচার—বিশ্লেষণ করতে চান। সংশয় ও প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগতে থাকে। ১৮৩০ সালে বিখ্যাত মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা “had begun to put forth some of its ripest fruits”—এবং হিন্দু কলেজের ছাত্ররা “had learnt to think and to discuss all subjects with unshackled freedom.”২৮ ১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩৬, এবং ১৮১৭ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ১৩ বছরে, অন্তত ১০০০/১২০০ ছাত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে ধরা যেতে পারে। ডাফ সাহেব এই অবস্থা দেখে উৎফুল্ল হয়েছিলেন অন্য কারণে। প্রথাবদ্ধ ও সনাতন শাস্ত্র—শৃঙ্খলিত বুদ্ধির দাসত্ব থেকে এ দেশে ইংরেজি—শিক্ষিত তরুণরা মুক্তি পাচ্ছে দেখে তিনি যতটা না আনন্দিত হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন এই তরুণদের কাছে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রশস্ত সুযোগ দেখে। তার কারণ হিন্দু কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে তিনি বলেছেন “The very beau-ideal of a system of education without religion.”২৯

রবার্ট মিচেলসের (Roberto Michels) ভাষায় বলা যায় যে, “it would be wrong to define intellecutals in terms of academic examinations.”৩০—এবং বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইমের ভাষায় বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় এইভাবে৩১—“In every society there are social groups whose special task it is to provide an interpretation of the world for that society. We call these the ‘intelligentsia’.” প্রত্যেক সমাজে কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত কিছু লোক থাকেন যাঁদের কাজ হল সেই সমাজের মানুষের কাছে বাইরের জগতের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করা। যাঁরা সমাজের এই জীবনদর্শন দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করেন, তাঁদেরই আমরা ‘বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী’ বলতে পারি। যাঁরা অনেক পরীক্ষায় পাশ করেছেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়েছেন তাঁরা কেবল ডিগ্রির জোরে ‘intellectual’ বলে গণ্য হতে পারেন না। মিচেলস বলেছেন, তাঁদের ‘priestly qualities’ ও ‘priestly functions’ থাকা দরকার। এই পুরোহিতের গুণ ও কর্তব্য কী? প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে পুরোহিতের কাজ ছিল সমাজের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা। তেমনই আধুনিক বিদ্বৎসমাজের কর্তব্য হল আধুনিক মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা। এদিক থেকে বিচার করলে হিন্দু কলেজের ইংরেজি—শিক্ষিত তরুণদের একাংশকে আধুনিক বাংলার, তথা আধুনিক ভারতের, প্রথম বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী (intelligentsia) বলে অভিহিত করা যায়। কারণ ধর্মচিন্তা, সমাজচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে এই ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি তরুণরাই সর্বপ্রথম নতুন একটি বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এঁদের কারও কিন্তু তখন পরবর্তীকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি—শিক্ষিতদের মতো ডিগ্রি ছিল না, অথচ অনেকেই আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যায় রীতিমতো সুশিক্ষিত ছিলেন এবং প্রকৃত intellectual—এর priestly qualities ও priestly functions সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সচেতনও ছিলেন। অন্তত ইয়াং বেঙ্গল বা ডিরোজিয়ানদের এই চেতনা যে অত্যন্ত প্রখর ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক—মেকলের উদ্যোগে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সরকারি নীতি হিসেবে গৃহীত হবার আগেই দেখা যায়, বাংলাদেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রাথমিক বিকাশ হয়েছিল। গড়ে বছরে ২০০ করে ছাত্র ধরলেও আঠারো বছরে ৩৬০০, ডাফ সাহেবের স্কুল ও অন্যান্য ইংরেজি শিক্ষার স্কুল ধরলে সব মিলিয়ে ৪০০০—৫০০০ হবে। তা ছাড়া এঁদের ভিতর থেকে আধুনিক intelligentsia—র অন্তত একটি স্তরেও (stratum) বিকাশ হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীদের এই স্তরটি তখন অবশ্য খুবই সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু সামাজিক কর্তব্যকর্মে সক্রিয়তা ও উদ্দীপনার দিক থেকে বিচার করলে এই স্তরটির ঐতিহাসিক দান অসামান্য।

মিচেলস বুদ্ধিজীবীদের ‘priestly functions’—এর সঙ্গে ‘political activity’ কথাটিও যোগ করেছেন। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি যে সমস্ত সামাজিক কর্মে প্রয়োগ করবেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক কর্ম একটি। উনিশ শতকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম রাজনৈতিক কর্ম ছিল দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন। শুধু বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের জাগরণে ও প্রসারণে ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সকলের পুরোভাগে ছিলেন। “The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawur to Chittagong…”৩২ হেনরি কটনের এই উক্তির মধ্যে পরিষ্কার তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সমাজসংস্কারকর্মেও অগ্রণী হয়েছিলেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা। সমাজের জাতিবর্ণভেদ—ব্যবস্থার বিরোধিতা সম্বন্ধে রেভারেন্ড শেরিং বলেছেন যে ভারতের ইংরেজি—শিক্ষিত শ্রেণিই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষিত বাঙালিরাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী কর্মী। “Bengalees occupy the van in this movement. To their honour, be it said, they have long been the leaders of public opinion in India. It is they who first formed it; it is they who chiefly sustain it. In them we perceive an amount of active patriotism and genuine earnestness not met with in any other Indian nationality…”৩৩ এই দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করার কারণ হল, সমাজবিজ্ঞানীদের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সামাজিক ভূমিকা ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালিরা উনিশ শতকে যথেষ্ট উদযোগী হয়েই গ্রহণ করেছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা এ দেশের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথমদিকে কোনও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। টোল—চতুষ্পাঠী—মাদ্রাসা নিয়ে এ দেশের পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। আঠারো শতকে কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক টোল—চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকেও অনেকদিন পর্যন্ত এগুলি লোপ পায়নি। উইলিয়াম অ্যাডামের দেশীয় শিক্ষাসংক্রান্ত বিখ্যাত রিপোর্টে (১৮৩৫/ ১৮৩৮) তার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮১৩ সালের অ্যাক্টে প্রথম ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। ১৮৩৩ সালের অ্যাক্টে এই ব্যয় বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করা হয়। এই টাকা কী ধরনের শিক্ষার জন্য খরচ করা হবে—অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা, না পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা—তা—ই নিয়ে দেশি—বিদেশি বিদ্যোৎসাহীদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হয়। এই বাদানুবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় ১৮৩৫ সালে, বেন্টিঙ্ক—মেকলের ইংরেজি শিক্ষিত আদর্শ সরকারি নীতি হিসেবে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার পর।৩৪

বাংলাদেশে শিক্ষার ইতিহাসে এই সময় আরও একটি ঘটনা ঘটে। বেন্টিঙ্ক ও মেকলে ছাড়াও আরও একজন শিক্ষনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—তিনি উইলিয়াম অ্যাডাম (William Adam)। তদানীন্তন বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অ্যাডাম সরেজমিনে তদন্ত করেন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা পর্যালোচনার জন্য। এই তদন্তের গুরুদায়িত্ব বেন্টিঙ্কই তাঁর উপর অর্পণ করেন (Minute, dated the 20th January 1835), তাঁর ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে সরকারি নীতিগ্রহণের মাত্র দু—মাস আগে। অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্ট দাখিল করেন ১ জুলাই ১৮৩৫, দ্বিতীয় রিপোর্ট ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৫ এবং তৃতীয় রিপোর্ট ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। এ দেশের হিন্দু—মুসলমানের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এরকম প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট পরবর্তীকালে আর প্রকাশিত হয়নি। দেশীয় শিক্ষার প্রতি, বিশেষ করে মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষার প্রতি অ্যাডামের অনুরাগ নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য এবং যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি দেশীয় শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন তা—ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু অ্যাডাম এ দেশের টোল—চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও মক্তব—মাদ্রাসার মৌলবিদের সামাজিক দৃষ্টি ও মানসতা সম্বন্ধে যে উচ্চাশা পোষণ করতেন, অথবা সেকালের ওই শিক্ষিত শ্রেণির আধুনিক কালোপযোগী জ্ঞানার্জনস্পৃহা সম্বন্ধে যে ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তা অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। প্রিন্সেপ—উইলসনের মতো ইংরেজ পণ্ডিতরা প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তি অবতারণা করেছিলেন অ্যাডামের যুক্তি প্রায় তারই প্রতিধ্বনি বললে ভুল হয় না। অ্যাডাম লিখেছেন :৩৫

“There is no class of persons that exercises a greater degree of influence in giving native society the tone, the form and the character which it actually possessess than the body of the learned, not merely as the professors of learning, but as the priests of religion; and it is essential to the success of any means employed to aid the moral and intellectual advancement of the people that they should not only cooperated but also participate in the progress.”

এ দেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা যদি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ না রাখেন, অথবা রাখতে তাঁদের উৎসাহিত না করা যায়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হবে এই ছিল অ্যাডামের ধারণা। কিন্তু এ ধারণার কোনও যুক্তিসংগত ভিত্তি তাঁর সুদীর্ঘ রিপোর্টে রচিত হয়নি। মুসলমানদের সম্বন্ধে অ্যাডাম বলেছিলেন :৩৬

“Learned Musalmans are in general much better prepared

for reception of European ideas than learned Hindus.”

অ্যাডামের এই বিস্ময়কর উক্তি যে অনেকাংশে ভ্রান্ত তা আমাদের দেশে মুসলমানদের আধুনিক ইংরেজি—শিক্ষার ইতিহাস থেকে বোঝা যায়। সবার উপরে লক্ষণীয় হল, অ্যাডাম সাহেব মেকলের মতোই বিখ্যাত ‘filtration theory’—র সমর্থক ছিলেন। তিনি রিপোর্ট লিখেছিলেন :৩৭

“Instead of beginning with schools for lower grades of native society, a system of Government institutions may be advocated, that shall provide, in the first place, for the higher classes on the principle that the tendency of knowledge is to descend not to ascend…”

জ্ঞানবিদ্যা সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে আরোহণ করে না, উচ্চ থেকে নিম্নস্তরে অবরোহণ করে, কতকটা জলের ধারার মতো, এই ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রবক্তা মেকলের মতো জাতীয় শিক্ষার প্রবক্তা অ্যাডামেরও ধারণা। এ দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান থেকে অ্যাডাম এই উচ্চ থেকে নিম্নগামী শিক্ষাপ্রবাহের নীতির উপর কী কারণে আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা বাস্তবিকই বোঝা যায় না। মেকলে করতে পারেন, কারণ ইংরেজি শিক্ষার আভিজাত্যবোধ থেকে তাঁর শিক্ষাপ্রবাহনীতি উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু অ্যাডামের কোথা থেকে হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল তা জানা যায় না।

মেকলে তাঁর বিখ্যাত ‘মিনিট’—এ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫) একটি প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিয়েছেন, এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন করে। প্রশ্নটি এই—“The whole question seems to me to be–which language is the best worth knowing?” উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজি ভাষা। তার কারণ, ইংরেজি ভাষায় যে জ্ঞানসম্পদ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সম্পদের চেয়ে তা অনেক বেশি। শুধু তা—ই নয়, ইংরেজি ভাষা ভারতের শাসকশ্রেণির ভাষা, উচ্চশ্রেণির ভারতীয়দের ভাষা এবং বাণিজ্যের অন্যতম ভাষা :

“Nor is this all. In India, English is the language spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of natives at the seats of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East… Whether we look at the intrinsic value of our literature, or at the particular situation of this country, we shall see the strongest reason to think that, of all foreign tongues, the English tongue is that which would be the most useful to our native subjects.”

মেকলের এই ‘মিনিট’—এর শেষে বেন্টিঙ্ক মন্তব্য করেন, “I give my entire concurrence to the sentiments expressed in this ‘Minute”, এবং পরবর্তী প্রস্তাবে (৭ মার্চ ১৮৩৫) ইংরেজি শিক্ষার সমর্থনে বলেন :৩৮

“His lordship in Counsil is of opinion that the object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India; and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone.”

(Emhphasis added)

ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ১৮৭১ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৩৫ সালের মধ্যে তার আকার খুব বড় না হলেও, একেবারে নগণ্য ছিল না। ধনিক ও মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তানরা প্রধানত হিন্দু কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতেন। মেকলে তাঁর ‘মিনিট’—এ যে ইংরেজি—শিক্ষিত “higher class of natives at the seats of Government” সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তা প্রধানত বাংলাদেশে কলকাতা শহরের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করে। প্রথমদিকে ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালিরা ছিলেন উচ্চমধ্যশ্রেণিভুক্ত (upper middle-class)। তা—ই থাকাই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ আর্থিক সংগতি না থাকলে কোনও শিক্ষাই লাভ করা তখন সম্ভব ছিল না, হিন্দু কলেজের শিক্ষা তো নয়ই। মেকলে বলেছিলেন যে তাঁর শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হল এমন একটি ইংরেজি—শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে তোলা—“who may be interpreters between us and the millions whom we govern–a class of persons Indian in colour and blood, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.” মেকলের স্বপ্ন ছিল ইংরেজি—শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি বিদেশি শাসক ও এ দেশি শাসিতদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন, অর্থাৎ সেকালের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতো একালের ইংরেজি পণ্ডিতরা ব্রিটিশ শাসকদের শাসনশাস্ত্রের টীকাকার হবেন দেশের সাধারণ মানুষের কাছে। চামড়ার রং ও দেহের রক্তের দিক থেকে তাঁরা যদিও পুরোপুরি ভারতীয় থাকবেন, তাহলেও রুচি মতামত নীতিবোধ ও মনীষার দিক থেকে তাঁরা হবেন খাঁটি ইংরেজ। এরিক স্টোকস (Eric Stokes) এই শিক্ষানীতি সম্বন্ধে লিখেছেন যে—“Substantially it represents the permanent Liberal attitude to India which survived intact to the end of British rule.” এবং মেকলে ছিলেন এই উদারপন্থীদের সুযোগ্য প্রতিনিধি, বেন্থাম—মিলের প্রকৃত শিষ্য—“The most eloquent expression of this English liberalism is to be found in Macaualy.”৩৯

মেকলের নিকট—আত্মীয় চার্লস ট্রেভেলিয়ন খুব চমৎকার ভাষায় এই শিক্ষানীতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ এই দুটি দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব এত বেশি যে ভারতের উপর ইংলন্ডের শাসনকর্তৃত্ব কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ভবিষ্যতে একদিন ভারতবাসীরা স্বাধীনতা দাবি করবে এবং তা অর্জনও করবে। এই স্বাধীনতালাভের দুটি পথ খোলা থাকবে—একটি বিপ্লবের (revolution) পথ, আর—একটি সংস্কারের (reform) পথ। দ্বিতীয় পথটি ইংরেজ শাসকদের কাম্য হওয়া উচিত। তার জন্য যদি ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে—“The educated classes, knowing that the elevation of their country on these principles can only be worked out under our protection, will naturally cling to us…” দেশের এই উন্নতি নির্ভর করবে “in acquiring and diffusing European knowledge” এবং “in naturalising European institutions.”৪০ ইউরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার প্রসারণে এবং ইউরোপীয় ইনস্টিটিউশনের জাতীয়করণে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও অগ্রণী হবেন স্বভাবতই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিও সহজে বীতশ্রদ্ধ হবেন না। মেকলে তাঁর পিতাকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন (১২ অক্টোবর ১৮৩৬) যে ইংরেজি—শিক্ষা প্রবর্তিত হলে পরবর্তী তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মধ্যে একজনও পৌত্তলিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। (“ there would not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence…”)৪১ বাংলার সামাজিক জীবনের গতিধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, বাঙালি বিদ্বৎসমাজ সম্বন্ধে মেকলের এই ভবিষ্যদবাণী বাস্তব সত্যে পরিণত হয়নি (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পৌত্তলিকতা তো দূরের কথা, নানা রকমের সামাজিক কুসংস্কার আধুনিক শিক্ষিত বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত কত দূর বর্জন করতে পেরেছিলেন, এবং আজও পেরেছেন, তা—ও ভাববার বিষয়। মেকলের আর—একটি বিখ্যাত উক্তিও অনেকটা মিথ্যা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ভারতের ইংরেজি—শিক্ষিতরা এমন এক শ্রেণিতে পরিণত হবেন, যাঁরা দেখতে ভারতীয় হলেও, নীতি—রুচি—মতামত ও মনীষার দিক থেকে হবেন খাঁটি ইংরেজ। বাংলাদেশে ইংরেজি—শিক্ষার প্রথম তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই সাহেবিয়ানার নকলনবিশ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করে কিছু উপভোগ্য ব্যঙ্গসাহিত্য বাংলায় রচিত হয়েছে। কিন্তু রুচি নীতি মতামত ও মনীষার দিক থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত বা উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মতো খুব বেশি শিক্ষিত বাঙালি ‘ইংরেজ—সদৃশ’ হতে পারেননি। শুধু মনোভাবের দিক থেকে তাঁরা খানিকটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়েছিলেন।

মেকলে “higher class of native”—এর কথা মনে করে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে আবেগপূর্ণ ওকালতি করেছিলেন এবং এই শিক্ষার ধারা উচ্চ থেকে নিম্নগামী হবে বলে আশা করেছিলেন। তাঁর এই আশাও শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক হয়নি। ইংরেজি শিক্ষার ধারা উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকেও উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়নি, দেশের সাধারণ জনসমাজ আজও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, উচ্চশিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষা তাদের কাছে কল্পনাবিলাস মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সমাজে বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীকে প্রধানত তিনটি মানদণ্ডের বিচারে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম বলেছেন :৪২

“If one calls to mind the essential methods of selecting elites, which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished : Selection on the basis of blood, property, and achievement.”

‘রক্তসম্পর্ক’, ‘সম্পত্তি’ ও ‘ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা’ বা কৃতিত্ব—এই তিনটি সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিদ্বৎজনগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। অভিজাত সমাজে (Aristocratic Society) সাধারণত রক্তসম্পর্ক বা কুলকৌলীন্য, অর্থাৎ পরিবারই ছিল প্রধান মানদণ্ড। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই আভিজাত্যের মানদণ্ডের সঙ্গে ধনসম্পত্তির মানদণ্ড যুক্ত হল। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রথম পর্বে আভিজাত্যের প্রভাব অবশ্য বেশ কিছুটা বজায় থেকে গেল, পরে ধীরে ধীরে ধনগত প্রভাব বড় হয়ে উঠল। তারপর সমাজ যত গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে থাকল, তত পারিবারিক রক্তসম্পর্ক ও ধনসম্পত্তির প্রভাব ক্রমে কমতে আরম্ভ করল এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও কৃতিত্বের কদর সামাজিক মর্যাদালাভের দিক থেকে বাড়তে থাকল। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য তিনটি মানদণ্ডেরই ক্রিয়া—প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক শ্রেণিমর্যাদা ও গোষ্ঠীমর্যাদা নির্ধারিত হয়, যদিও ‘achievement’ বা কৃতিত্বের গুরুত্ব বেশি বৃদ্ধি পায়। ধনবৈষম্যজনিত শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজে পরিবার ও ধনসম্পত্তির প্রভাব কখনো ব্যক্তিজীবনে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এগুলি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালাভের পথে বেশ বড় রকমের অন্তরায় হয়ে ওঠে। প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে বহু প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয় না, এমনকী ব্যক্তিগত কৃতিত্বেরও যোগ্য সমাদর হয় না। অথচ পারিবারিক কৌলীন্যের এবং আর্থিক ক্ষমতার জোরে অনেকে যোগ্যতা বিচারে যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা পান। তার কারণ, জোসেফ শুম্পিটার বলেছেন, “there is an automatic increment to a position once elevated.”৪৩

আধুনিক যুগে বিদ্যার ক্ষেত্রে achievement কৃতিত্ব সাধারণত বিত্তের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। হবেই যে এমন কোনও কথা নেই, তবে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনা স্বভাবতই উনিশ শতকে, ইংরেজি শিক্ষার আদি ও মধ্যপর্বে, অনেক বেশি ছিল, পরবর্তীকালের তুলনায়। বিদ্যার বিত্তনির্ভরতা এবং বিত্তের বিদ্যানির্ভরতা আধুনিক কালের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকালে বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার এই প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিত্ত ও বিদ্যার ঘনিষ্ঠতাকে প্রত্যক্ষ করে তোলে। আধুনিক ইংরেজি—শিক্ষিতরা বিদ্যা এবং বিদ্যার বেসাতিলব্ধ বিত্ত, উভয় মানদণ্ডের জোরে তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা ‘স্টেটাস’ উন্নত করতে সমর্থ হন। সামাজিক শ্রেণিসোপানে আরোহণ—অভিলাষী যাঁরা তাঁদের কাছে ইংরেজি শিক্ষা বিশেষ করে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সকলশ্রেণির লোকের কাছে, বিশেষ করে মধ্যবিত্তের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। লক্ষ্যটা এইরকম :

সামাজিক প্রতিষ্ঠা একবার লাভ করলে তার ‘automatic increment’ (শুম্পিটার) কিছু পাওয়া যায় এবং দু—এক পুরুষ পর্যন্ত অন্তত তার দ্বারা উপকৃতও হতে পারে। অমুক পরিবারের ছেলে, অমুকের নাতি, এরকম পরিচয় দিলে যে—কোনও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের বংশধরেরা সমাজে খানিকটা সুবিধা পেয়ে থাকেন। সামাজিক মানমর্যাদাও তাঁরা অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে পান। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ স্বভাবতই অনেকটা উচ্চশ্রেণির বিত্তশালী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শোভাবাজারের দেব পরিবার, রামবাগান হাটখোলার দুই দত্ত পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিংহ পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার, মল্লিক—লাহা—শীল পরিবারদের মধ্যে কেউ কেউ এবং এরকম আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবার উনিশ শতকে বেশ কিছুকাল প্রায় পুরুষানুক্রমে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার বিদ্বৎসমাজে প্রভুত্ব করেছিলেন।৪৪ এদের ক্ষেত্রে শুম্পিটার—কথিত “automatic increment’’ নীতি কিছুটা কার্যকর হয়েছিল দেখা যায়। সেটা অবশ্য শুধু উচ্চশিক্ষা বা বিদ্যার জন্য নয়, প্রভূত বিত্তের জন্যও। এই সমস্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতারা প্রথমে নানাবিধ কাজকর্ম করে (বিদ্যা—সংশ্লিষ্ট নয়) প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছিলেন এবং কলকাতার নাগরিক অভিজাতগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিত্তলব্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁদের আগে থেকেই ছিল, তার সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিল বিদ্যালব্ধ প্রতিষ্ঠা। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যা যুক্ত হলে আধুনিক যুগে সামাজিক মর্যাদার গুরুত্ব অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়, তার বিপরীত হলে ততটা পায় না।

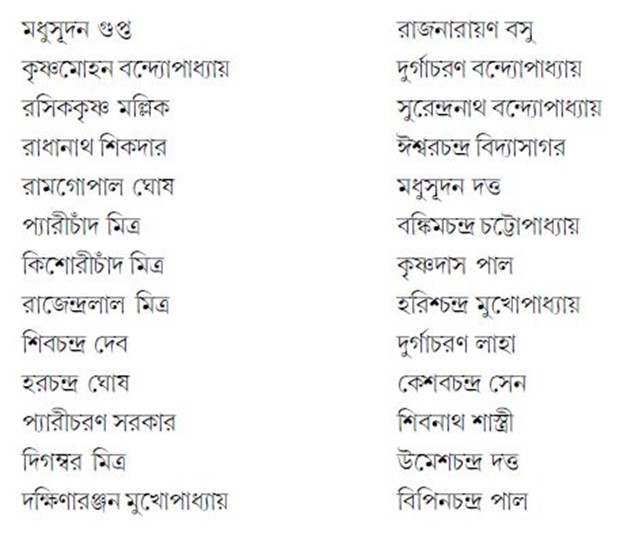

বিপরীত পথে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে, তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। অর্থাৎ তাঁরা প্রথমে বিদ্যা অর্জন করে পরে তার বিনিময়ে বিত্ত অর্জন করেছিলেন। কেউ কেউ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু নিজেরা ইংরেজি বিদ্যায় বিদ্বান হবার পর ভালো চাকরি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। উনিশ শতকে ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা প্রধানত বিদ্যার দৌলতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে এ কথা বোঝা যায়। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি এখানে :

নামের তালিকা নিশ্চয় আরও অনেক দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু এই কয়েকজনের পারিবারিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মোটামুটি ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণিরূপায়ণের যুগবৈশিষ্ট্যটি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত, পুরাতন ঐতিহ্যপন্থী পরিবারের সন্তানও কীভাবে অর্জিত বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়েছিলেন, তা আমরা জানি। কলকাতার তথা বাংলা দেশের বিদ্বৎসমাজে একদা তিনি অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য কেবল বিত্ত বা বিদ্যা নয়, তাঁর প্রচণ্ড পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব ও দুঃসাহসিক সমাজসংস্কারকর্মও তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল। সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো স্বল্পবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও বিদ্যার বিনিময়ে বিত্ত এবং উভয়ের সমন্বয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এরকম ব্যক্তির সংখ্যা উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত খুব অল্প ছিল না। সংখ্যার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা গরিষ্ঠ না হলেও, সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে এই ইংরেজি—শিক্ষিতরা বেশ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী ছিলেন।

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর থেকে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে থাকে এবং সাধারণ মধ্যবিত্তের শিক্ষালাভের আগ্রহ ও সুযোগও ক্রমে বাড়তে থাকে। আগ্রহ বাড়ে এইজন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত শিক্ষার বাজারমূল্য চাকরির ক্ষেত্রে বেড়ে যায়। ১৮৬০ সালে ‘সংবাদ প্রভাকর’ লেখেন :৪৫

”প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসরকালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে প্রায় ২১০ জন ইঙ্গরেজি ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্য ছাত্র বি.এ. উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রৈবাৎসরিক ফল দেখিয়া বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে দেশীয়দের সামাজিক কোন উপকার দর্শিয়াছে কি না?… কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণেরই মন ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা।”

‘প্রভাকর’ মাতৃভাষার অবনতি হচ্ছে বলে দুঃখ করেছেন। কিন্তু উপসর্গটি লক্ষ করেছেন ঠিকই। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর জাতিবর্ণনির্বিশেষে মধ্যবিত্তের কাছে ইংরেজি শিক্ষা একটি বড় সামাজিক উপসর্গ হয়ে দাঁড়ায়।

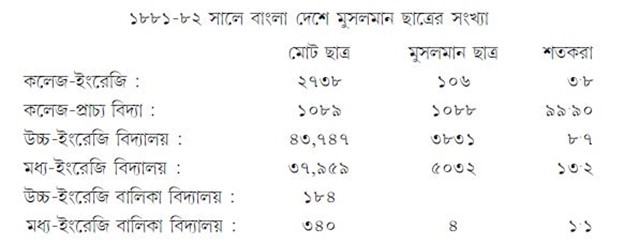

কেন ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আসক্তি বাড়তে থাকে? তার কারণ ব্যাখ্যা করে ‘সোমপ্রকাশ’ লিখেছেন (১৮৮১—৮২) :

”আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতী হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, এ চেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের অন্তঃকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতামাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর যত সমাদর এমন কিছুরই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা তত শ্রবণ সুখকর ও নয়ন তৃপ্তিকর নহে। সাহেবের সহিত দুটো কথা কহিলে; সাহেব ভাল বলিলে চাকুরে ভাবে গদগদ হইয়া থাকেন। যিনি বড় চাকুরী করেন, যিনি মোটা বেতন পান অধুনা সমাজে তাহাদিগের যত সম্মান, স্বদেশের উপকার সাধন অথবা স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া তদপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জন করিতেছেন তাঁহার তত সমাদর নহে। যিনি বড় চাকুরী করেন, মোটা বেতন পান তাঁহার পিতামাতা, বড় চাকুরের পিতা মাতা মনে করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন।”

এরপর ‘সোমপ্রকাশ’ লিখেছেন যে পরিবারে ও সমাজে চাকরির মানমর্যাদা বেশি হওয়ার জন্য কোনও স্বাধীন চিন্তাশীল বা শ্রমের কাজে বাঙালির আর প্রবৃত্তি হয় না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরিপ্রিয়তা তাই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ”সেই কারণে কৃষকেরা পর্যন্ত ভদ্র হইবার প্রত্যাশায় জাতিব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। কর্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক সুতরাং কর্মের মূল্য বাড়িতেছে। কাজেই দশ পনর টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশহাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে।”

একটি বিষয় এখানে ‘সোমপ্রকাশ’ সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা দেশে ইংরেজ আমলে চাকরি, বিশেষ করে ইংরেজের অধীনে চাকরি ‘social status’—এর সবচেয়ে শক্তিশালী ‘elevator’ হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে উত্থান মুখ্যত চাকরিনির্ভর হয়। চাকরির পদমর্যাদা দিয়ে সামাজিক মর্যাদা যাচাই হয়। অন্য কোনও স্বাধীন কাজকর্ম, ব্যাবসাবাণিজ্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা, তা যতই ‘অর্থকরী’ হোক—না কেন, চাকরিগত মর্যাদার সমতুল্য তা নয়। কোনও বাঙালি ব্যবসায়ী যদি লক্ষপতিও হন, তাহলেও একশত টাকা বেতনের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট সরকারি চাকুরের কাছে তাঁর সামাজিক মর্যাদা নগণ্য। অর্থের জোরে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হয়তো তিনি অনেক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু সামাজিক মর্যাদা শিক্ষিত চাকুরের মতো তাঁর প্রাপ্য নয়। শুধু মধ্যবিত্ত সমাজে নয়, সমগ্র বাঙালি সমাজে শিক্ষিতের এই মর্যাদা ইংরেজ আমলে ক্ষুণ্ণ হয়নি। এটা বাঙালি সমাজের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ আমলে শিক্ষা বা বিদ্যা ‘commercial’ হয়েছে, অর্থকরী হয়েছে, কিন্তু তার জন্য শিক্ষার স্বতন্ত্র মর্যাদা ম্লান হয়নি। শিক্ষার সঙ্গে অর্থ যুক্ত হলে এই মর্যাদা সমাজের চোখে আরও বেড়েছে। নতুন সামাজিক মর্যাদার সোপান বলে এবং চাকরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান পাসপোর্ট বলে বাঙালির কাছে ইংরেজি শিক্ষার সমাদর ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে।৫৬

সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হল ‘social mobility’ বা সামাজিক গতিশীলতা। ‘সোমপ্রকাশ’ তারও ইঙ্গিত করেছেন। কৃষকেরা পর্যন্ত ‘ভদ্র’ হবার প্রত্যাশায় জাতব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টা করছে। ‘সোমপ্রকাশ’—এর এই উক্তির মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। ‘সম্বাদ ভাস্কর’ আরও রূঢ় ভাষায় লিখেছেন :৪৭

”…ইতর সাধারণ সকলে বিদ্যারসে রসিক হইতেছে, তাহারা আর নীচ কর্ম করিতে চাহেন না। ইহাতেই নিত্য কর্ম সম্পাদক ভৃত্যগণের প্রায় অভাব হইয়া উঠিয়াছে। লিখন পঠন ঘটিত একটি সামান্য কর্মে কোন লোকের প্রয়োজন হইলে এক শত জন বিদ্বান লোক আসিয়া উপাসনা করিলেন কিন্তু তৈল মাখাইতে, কাপড় কোঁচাইতে, হাট বাজার করিতে, পান, তামাক সাজিতে ইত্যাদি গৃহ কর্ম করিতে জানে এমত ভৃত্যের প্রয়োজন হইলে এক ব্যক্তিও আইসে না ইহাতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লোকদিগের নিত্য কর্মে ভৃত্যাভাবে অশেষ ক্লেশ হইতেছে পূর্বে যে সকল নীচ লোকের এদেশে রাজ মজুরী করিত এইক্ষণে তাহারা কর্ণিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কাগজ কলম ধরিয়া বসিয়াছে। ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথরাদিও কেরানি, বিল সরকার, মেট, দালালাদির কর্মে গিয়াছে। নীচ কর্মের লোকের অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে।”

‘ভাস্করে’র সমালোচনা শুধু রূঢ় নয়, বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিতও বটে। এখানে যেভাবে ধোপা নাপিত ছুতোর মেথর প্রভৃতি নানা বর্ণের লোক কেরানি, বিল সরকার, দালাল ইত্যাদির কাজে বহাল হচ্ছে বলে বিলাপ করা হয়েছে, তার অনেকটাই সামাজিক সত্য নয়। এইসব দরিদ্র নিম্নবর্ণের লোকের শিক্ষার সুযোগ কিছু ছিল না, কাজেই চাকরির ক্ষেত্রে তারা উচ্চবর্ণের প্রতিযোগী হবার অধিকার পায়নি। সমাজের একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতাকে ভাস্কর খুব বেশি মাত্রায় ফাঁপিয়ে বিচার করেছেন। অবশ্য সমাজমনের গতি বিচার করলে ভাস্করের কথা খানিকটা সত্য বলতে হয়। ”ইতর সাধারণ” না হলেও, সমাজের মধ্যশ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন বর্ণের লোক—অবস্থাপন্ন কৃষক ও কারিগররা—কিছুটা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি—বাংলা বিদ্যালয় (Anglo-Vernacular Schools) স্থাপিত হবার ফলে শিক্ষার এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৬৯ সালে চন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে বলেন : “The rapidly increasing number of Anglo-Vernacular Schools, and the growing popularity of the Calcutta University are year after year bringing a larger and larger number of persons within the influence of education…” গ্রামের কারিগরশ্রেণির সন্তানদের মধ্যে অনেকে এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তিনি বলেছেন, এবং এ কথাও বলেছেন যে, “the entire number of artizan boys who have received any amount of education are at present candidates for service, or, which is the same thing for admission into the well-known keraneedom of Bengal.” কারিগরগোষ্ঠীর শিক্ষিত যুবকরা নিজেদের জাতব্যাবসার কথা চিন্তা করে না, কারণ তার সঙ্গে একটা সামাজিক হীনম্মন্যতা জড়িয়ে থাকে। কর্মকার স্বর্ণকার তন্তুবায় ও অন্যান্যরা সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকের কাছে চিরকাল উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র বলে গণ্য হয়েছেন। কাজেই নতুন শিক্ষা পাবার পর তাঁদের সন্তানদের পক্ষে জীবিকা হিসেবে কুলবৃত্তি গ্রহণ করা অপমানকর মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। চন্দ্রনাথ বসু বলেছেন :৪৮

“The educated youth of the artizen class, who feels himself ashamed of a birth which exposes him to the contempt and derision of all the respectable castes of his country, naturally turns away the pursuit of a calling which would not only remind him constantly of his social humiliation, but would also, by excluding him from that enlightened society wihich he has learnt to regard as a privilege of his education, aggravate the painful feeling of mortification with which he contemplates his position.”

ইংরেজি শিক্ষার এই মনোভাব বাংলা দেশের কুলবৃত্তির সমাজবন্ধন কিছুটা শিথিল করেছিল। খুব বেশি শিথিল করতে পারেনি, কারণ ইংরেজি শিক্ষার গতি সমাজের উচ্চ থেকে নিম্নস্তরের মধ্যে খুব বেশি অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। ইংরেজি বিদ্যালয়ের অনুভূমিক প্রসারের ফলে (horizontal spread) ইংরেজি শিক্ষার ঢেউ নিস্তরঙ্গ গ্রামসমাজে কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু পুরাতন সমাজবন্ধনের ভিত ভেঙে ফেলার মতো বেগ বা শক্তি সেই আলোড়নের মধ্যে ছিল না। অবস্থাপন্ন কৃষক ও কারুজীবীদের মধ্যে যাঁরা ছেলেদের উপযুক্ত ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা এত অল্প যে বৃহত্তর সমাজের কাছে তাঁরা কোনও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াননি। তবে অচল কুলবৃত্তিগত সমাজবন্ধনে এই অল্পসংখ্যক শিক্ষিত কারুজীবী ও কৃষিজীবীরাও যে কিছুটা সচলতা (mobility) সঞ্চার করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক শিক্ষা ও গ্রাম্য সমাজ প্রসঙ্গে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় আছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন কারুজীবী বণিক ও কৃষিজীবীরা কোনওদিনও নিজেদের বংশধরদের বেশি শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা তাঁদের সেরকম কাম্য ছিল না। পাছে বংশগত বৃত্তির প্রতি শিক্ষিত ছেলেরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে তাই উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁদের একটা ভয় ছিল। গোপালচন্দ্র দত্ত লিখেছেন (১৮৬৯) :৪৯

“As a proof that our motive for learning English and the incidental knowledge which it imparts, is purely mercenary, I refer to the fact that those alone who mean to make that knowledge as their stock in trade for earning their livelihood devote the full period of their pupilage to its acquisition :– the classes who have an independent source of living almost systematically slur it over. Refer to the University Calendars for the last ten years or to any previous reports of the Bengal Colleges, you will not find the children of many in independent circumstances of life in the lists of passed candidates for degrees and honours or any similar marks of college distinction.” (emphasis added)

দত্ত মশায়ের এই উক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল এই অংশটি : যাঁদের স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা অর্জনের উপায় আছে তাঁরা ইংরেজি শিক্ষাকে একেবারেই উপেক্ষা করে যান। স্বাধীন বৃত্তিজীবী বলতে গ্রামাঞ্চলে সাধারণত কৃষক, কারুজীবী ও বণিকজাতির লোকদের বোঝায়। এঁদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ থাকে না, কারণ এই শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্য টাকা রোজগার করা তা তাঁরা নিজেদের স্বাধীন বৃত্তি ছেড়ে অন্য উপায়ে করতে চান না। এ কথা যে অনেকটা সত্য তা উনিশ শতকে তো বটেই, আজকের দিনে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেও বাংলাদেশের, বিশেষ করে ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তাম্বূলীবণিক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক ও অন্যান্য বণিকসম্প্রদায়ের, অথবা সংগতিপন্ন কারুজীবীদের পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়। এঁদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত যে নেই তা নয়, অথবা খুব যে অল্প তা—ও নয়, কিন্তু এঁদের বংশগত ঝোঁক শিক্ষার দিকে নয়, স্বাধীন বৃত্তির দিকে। এই স্বাধীন বৃত্তি বাণিজ্য হোক বা কারুশিল্প হোক, তার একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি আছে, যার বাইরে তাঁরা অগ্রসর হতে চান না। বাঙালি বণিকসম্প্রদায়ের এই রক্ষণশীলতা প্রায় বংশগত (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সে যা—ই হোক, ইংরেজি শিক্ষালব্ধ টাকার চেয়ে এরকম বংশগত স্বাধীন বাণিজ্যলব্ধ টাকার নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা তাঁদের কাছে অনেক বেশি। সেইজন্য তাঁরা সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণিভুক্ত হলেও, ইংরেজি—শিক্ষিত গোষ্ঠীর বিশেষ কলেবরবৃদ্ধি করেননি। তার ফলে ইংরেজি শিক্ষা যত দূর নাগরিক সমাজের সচলতা (urban social mobility) বৃদ্ধি করেছিল, তত দূর গ্রাম্য সমাজের করেনি।

ইংরেজি শিক্ষা গোড়া থেকে ‘mercenary’ ও ‘commercial’ হয়ে উঠেছিল বলে ইংরেজি—শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাংলা দেশে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে, দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। চাকরি হয়ে উঠেছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তাই চাকরিজীবী মধ্যবিত্তই (salariat middle class) ইংরেজি শিক্ষিতদের প্রধান অংশ। কিন্তু এই চাকরির ক্ষেত্রেও গুরুতর সমস্যা শিক্ষিত বাঙালির জীবনে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই দেখা দিয়েছিল। ‘সংবাদ প্রভাকর’ লিখেছেন (১৮৮৫—৫৫) :৫০ ”যে সকল বাঙ্গালির প্রতি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি ও ডেপুটি কালেক্টরি অথবা মুন্সেফি কিম্বা সদর আমীনি ইত্যাদি যে যে কার্যে ভার অর্পিত হইয়াছে তত্তাবতই তাঁহারা সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন।” কিন্তু তা হলেও মোটা বেতনের চাকরি, যথেষ্ট যোগ্য হলেও, বাঙালিদের প্রায় দেওয়াই হত না। পামার সাহেব যখন সিভিল—অডিটরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর সহকারী ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে উক্ত পদে উন্নীত হন, তখন ‘বেঙ্গল হরকরা’ পত্রে তার তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং পরিষ্কার বলা হয় যে এরকম উচ্চপদে নিযুক্ত হবার মতো যোগ্যতা বাঙালির নেই। এ বিষয়ে হরকরাকে বিদ্রুপ করে প্রভাকর নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখেন :৫১

”কি গো! শাদারঙের হরকরা দাদা। বড় যে রঙের কথা কহিয়া শঙের মত শাদা মনে কাদা মাখিয়াছ? আমারদিগের বাহিরে কালো মিসমিস বটে, কিন্তু ভিতরে রাঙা টুকটুক আছে, তুমি হরকরার মত নেকরা ফাঁদিয়া ঠুকঠুক শব্দ যত করিতে পার কর, তাহাতে আমারদিগের মনে ধুকপুক নাই। ভাল জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি বিশ্বকর্তার বিশ্বরাজ্যের প্রজা নই? তাহার সন্তানই নই? তিনি কি অস্মদাদিগের মনুষ্যত্ব ও মানসিক ক্ষমতা কিছুমাত্রই প্রদান করেন নাই। দেশ, ধর্ম, বর্ণ ও পাত্র ভেদপূর্বক কেবল তোমাদিগ্যেই ঐ সমস্ত গুণ ‘একচেটিয়া’ করিয়া দিয়াছেন? আমরা ‘নেটিব’ মনুষ্যই নই? আমাদের ক্ষমতাই নাই?”

কিন্তু এ ব্যঙ্গবিদ্রুপের শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোনও সুফল ফলেনি। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লেখেন (১৮৫৬) :৫২

”রাজকীয় কর্মের মধ্যে যে সমস্ত পদে অধিক বেতন নির্দিষ্ট আছে, কর্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষেরা প্রায় সে সমস্ত পদ স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন। যদিও বর্তমান রাজনিয়মের এপ্রকার অভিপ্রায় নহে যে কোন ব্যক্তি কোন পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলে তাহার জাতি বা বর্ণমর্যাদা বিবেচনা করিয়া তাহাকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে কোন মতে প্রতিবন্ধকতা করা হয়, তথাপি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এদেশের প্রধান পক্ষীয় রাজপুরুষেরা স্বজাতি সত্তে আর পারতপক্ষে কোন উচ্চপদে অন্যজাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন না, তাঁহারা যদি স্বজাতি দ্বারা কোন কর্ম নিকৃষ্টকল্পেও নির্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর সে কর্মে এদেশীয় কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেও ইচ্ছা করেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতনপ্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোক সেই কার্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া ১০০।১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না।”

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র এই উক্তি যে কতটা সত্য তা পূর্বোদ্ধৃত সরকারি চাকরিতে বাঙালির বেতনের হার বিচার করলেই বোঝা যায় (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। এমন অনেক চাকরি আছে যেখানে বড়সাহেবের বেতন হয়তো ১০০০ টাকা থেকে ২০০০টাকা, সেখানে তাঁর পরবর্তী বাঙালি সহকারীর বেতন ২০০—২৫০টাকা। ‘সোমপ্রকাশ’ ১৮৮৪—৮৫ সালে ”এদেশীয়েরা কি উচ্চতর পদলাভের অযোগ্য” শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বড় বড় সরকারি চাকরির একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়ে প্রশ্ন করেছেন,

”উপরি পরিগণিত উচ্চতম পদগুলিতে এদেশীয় কয়জন অধিকার লাভ করিয়াছেন? আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিম্নপদে এদেশের যে সকল লোক নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা যখন প্রশংসার সহিত স্বকর্তব্যকার্য সম্পাদনা করিয়া কার্যশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন, তখন তাঁহারা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে স্বকর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। কেবল কতগুলি অনুন্নতমনা ইংরাজের অভিমানই এদেশীয়দের উচ্চতম পদলাভের বিরোধী হইয়াছে।” ৫৩

একাধিক রচনায় ‘সোমপ্রকাশ’ এই সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করেছেন।৫৪

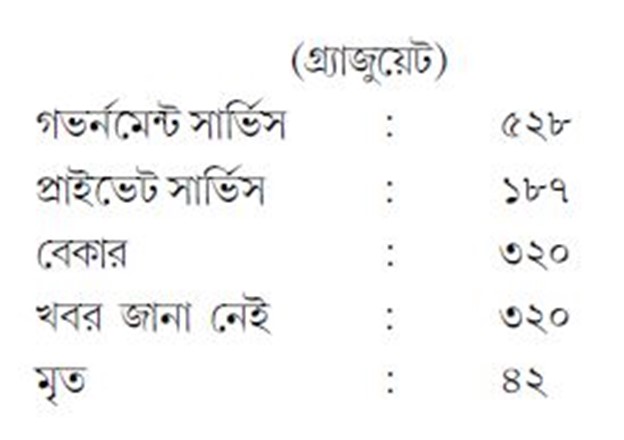

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরের মধ্যে (১৮৫৭—৮১) বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রগতি এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ কত দূর পর্যন্ত হয়েছিল এবং তার ফলে শিক্ষিতের কর্মক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার বিচার করা দরকার। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৪৪,৯৩৫ জন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, ২০,৫০৩ জন উত্তীর্ণ হয়, অর্ধেকের কম। উত্তীর্ণদের মধ্যে বাংলাদেশের সংখ্যা (আসাম—সহ) ১৬,২৯২ জন। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালির সংখ্যা ১৮৮১ সাল পর্যন্ত প্রায় ষোলো হাজার দাঁড়ায়, গড়ে বছরে ৬৪০ জন। পরবর্তী উনিশ বছরে গড়ে ৭৫০ জন করে ধরলে, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত (১৮৯৯—১৯০০) মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালির সংখ্যা হয় প্রায় তিরিশ হাজার।

মধ্যবর্তী স্তরে (Intermediate Stage) ‘ফাস্ট আর্টস’ (F.A.) পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৬১ সালে। ১৮৬১—৮১ সালের মধ্যে মোট এফ.এ. পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা হয় ১১,৮৯৪ জন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৪৭২৪ জন, প্রায় আড়াই ভাগের এক ভাগ। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও আসামের সংখ্যা ৩৮৭৭ জন অর্থাৎ বাঙালির সংখ্যা প্রায় ৩৭০০ জন।

বি.এ. (B.A.) পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৫৮ সালে। ১৮৫৮—৮১ সালের মধ্যে মোট বি.এ. পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা হয় ৪১১৫ জন, উত্তীর্ণ হয় ১৭২১ জন। এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ১৪৯৪ জন। ১৮৬১ সাল থেকে এম.এ. (M.A.) পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৬১ সালে একজন এবং ১৮৬২ সালে ৩ জন এম.এ. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেননি। প্রথম এম.এ. পাশ করেন ৬ জন ১৮৬৩ সালে। ১৮৮১ সালের মধ্যে মোট ৬৭৮ জন এম.এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। উত্তীর্ণ ৪২৩ জন, তাঁদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ৩৪৪ জন।

স্তরে স্তরে ইংরেজি শিক্ষার এই অগ্রগতির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ করার আছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষার্থীর ক্রমিক সংখ্যাহ্রাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মাধ্যমিক স্তরের পর সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে উচ্চশিক্ষা বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল। এফ.এ. স্তরে প্রায় অর্ধেক (৫০%) কমে যায়, বি.এ. স্তরে আরও কমে, এম.এ.—র সংখ্যা তো খুবই অল্প। অ্যাশলে ইডেন (Ashley Eden) ১৮৮০—৮১ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার রিপোর্ট প্রসঙ্গে বলেন, ”আমি জানি বাঙালি মধ্যবিত্তের আর্থিক সংগতি কত অল্প এবং এও জানি যে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের ছেলেরাই উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে পড়তে যায়।” গ্রামের দিকে ইংরেজি বিদ্যালয়ের যতটুকু প্রসার হয়েছিল, কলেজের তা হয়নি। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রাম থেকে দূরে কোনও টাউনের কলেজে পড়তে যেতে হত। তার জন্য তখনকার দিনে খুব কম করেও প্রত্যেক ছাত্রের খরচ লাগত মাসিক ১৫/২০ টাকা। এই খরচ সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে বহন করা সম্ভব হত না, একাধিক ছেলের জন্য তো নয়ই। সেইজন্যই দেখা যায়, শিক্ষার উচ্চতর ধাপে ক্রমেই শিক্ষার্থীর সংখ্যাহ্রাস পেয়েছে। এই সংখ্যাহ্রাস প্রবেশিকা পরীক্ষার পর প্রথমেই কলেজের স্তরে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আজ পর্যন্ত বাঙালির মধ্যবিত্তের মধ্যে উচ্চশিক্ষার এই গতির বিশেষ উল্লেখ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর (প্রবেশিকা পরীক্ষা) পর্যন্ত বিচার করলে উনিশ শতকের শেষে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিরিশ হাজারের মতো। গ্র্যাজুয়েটদের যদি উচ্চশিক্ষিত ধরা যায়, তাহলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছরে ১৭১২ জন বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী ১২ বছরে এই হারে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা যোগ করলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৩০০০—এর কিছু বেশি। এই ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল চাকরি, এখনও তা—ই আছে। ১৮৮১ সালে মাত্র ১৭০০ গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে এই চাকরির ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা এই হিসেব থেকে বোঝা যায় :

এই হল ১৮৮১ সালে গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির অবস্থা, প্রায় অর্ধেক বেকার।৫৫ ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালিদের অন্যতম কর্মক্ষেত্র হল যেমন চাকরি, তেমনি প্রধান কর্মস্থল হল কলকাতা শহর। আমরা আগে দেখেছি ঔপনিবেশিক বা বিদেশি শাসকের অধীনে নগর—রূপায়ণ (urbanisation) সাধারণত শিল্পায়নের (industrialisation) ফলে হয় না, এবং তা হয় না বলে ‘চাকরি’ বা ‘services’—এর ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত হয় (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চাকরির বিস্তার স্বভাবতই কখনো সীমাহীন হতে পারে না। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী বলে যদিও শিক্ষিত বাঙালিদের, অন্তত উনিশ শতকে, সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার অনেক বেশি সুযোগ ছিল এবং সেই কারণে বাংলার বাইরে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁরা খানিকটা ছড়িয়েও পড়েছিলেন, তাহলেও এক্ষেত্রে সমস্যা ও সংকটের প্রধান কারণ হল, উচ্চবেতনের ভালো চাকরিগুলি প্রধানত ছিল বিদেশি ইংরেজদের একচেটিয়া। যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত সুযোগ্য পাত্র হলেও উচ্চবেতনের দায়িত্বপূর্ণ পদে বাঙালি নিয়োগ অথবা ভারতীয় নিয়োগ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল বলা চলে। নগরকেন্দ্রিক ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত উনিশ শতকের শেষদিকেই তাই কঠিন কর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ‘service-oriented urbanisation’—এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল ‘Service-oriented education’ এবং তার ফলাফল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের যথেষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এর কুফল দেখা দিয়েছিল। শিক্ষার লক্ষ্য যদি কিছু অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব করা হয় তাহলে প্রকৃত জ্ঞানসাধনার আদর্শ থেকে তা বিচ্যুত হতে বাধ্য। দুঃখের বিষয় গোড়া থেকেই আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার এই আদর্শবিচ্যুতি ঘটেছে। তার প্রতিফল হয়েছে, অল্পবিদ্যা ও লঘুচিত্ততার প্রতি আকর্ষণ। ১৮৭৬ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ :৫৬

”বর্তমানকাল অল্পবিদ্যার কাল। পূর্বকালে বিদ্যার্থীরা একটি বিশেষ বিদ্যাকে আপনার অনুশীলনের বিষয় করিতেন এবং অনেক বৎসর ধরিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতেন সুতরাং তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেন।… বর্তমানকালে যে বিশেষ বিদ্বান ব্যক্তি নাই তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অপ্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন।… অধিকাংশ ব্যক্তিই চঞ্চল ষটপদের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া কোন পুষ্পেতেই সন্তুষ্ট হয় না।… অতএব কোন বিষয়েতেই ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় না।…

”বর্তমানকাল লঘুচিত্ততার কাল। অধিকাংশ লোকই কোন প্রগাঢ় বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়ন করে না। অধিকাংশ লোকই কেবল সংবাদপত্র উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া থাকে, ইহাতে তাঁহাদের চিত্ত লঘু লইয়া পড়ে। গুরুতর বিষয়ের অনুশীলন জন্য যে প্রকার মানসিক পরিশ্রম অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা এমনি পরিশ্রম ও অভিনিবেশবিমুখ যে, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি গুরুতর বিদ্যা বিষয়ক সংবাদ তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইলে তাহা তরল ও লোকরঞ্জন আকারে প্রদান করিতে হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন উপন্যাসের আকারে না পরিণত করিলে তাহা তাহাদিগের গ্রাহ্য হয় না।”

পরীক্ষা দেওয়া, পরীক্ষায় পাশ করা এবং পাশ করে চাকরি করা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহলে তা অন্তঃসারশূন্য হওয়াই স্বাভাবিক। অল্পবিদ্যা ও লঘুচিত্ততা যদি উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বেই শিক্ষিতের মধ্যে এরকম প্রকট হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষিতের বিপুল কলেবর বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে অত্যন্ত লঘু পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে তার কী ভয়াবহ রূপ হতে পারে, তা বর্তমানে শিক্ষিতদের অধ্যয়নরুচির চরম বিকৃতি থেকে বোঝা যায়। মনে হয় ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ যেন দিব্যদৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক রুচিবিকৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ আরও লেখেন : ৫৭

”পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করিতে বল, সঙ সাজিতে বল, গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চলিতে বল, শুকপক্ষীর ন্যায় কথা কহিতে বল, তোমার কথাগুলিকে মস্তকের উপরে স্থান দিব; কিন্তু যদি স্বাধীনরূপে বুদ্ধি চালনা করিতে বল, যদি আপনার দেশের পূর্বাপরের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে বল, যদি দেশ কাল পাত্র বিবেচনাপূর্বক বিদ্যাকে কার্যে প্রয়োগ করিতে বল, এককথায় এই যে, যদি জীবন্ত মনুষ্য হইতে পার, তবেই সর্বনাশ! বিদ্যাশিক্ষার ফল কি এই।”

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ বলেছেন যে এখন যদি কোনও ব্যক্তির শিক্ষা সাঙ্গ হল তাহলে তিনি হয় ডাক্তারি, না হয় ওকালতি, অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং—এই তিন রকমের ব্যবসায়ে উদযোগী হন। যাঁদের যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় সংস্থান আছে, তাঁরা ”ওকালতির মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত হন,” এবং সেই পাথেয় যখন শেষ হয়ে আসে তখন বিদ্যালয়ে মাস্টারি করতে আরম্ভ করেন। যাঁরা সংগতিপন্ন ব্যক্তি তাঁরা ”অবিরল—নিপতিত সংবাদপত্রধারায় অবগাহন করতঃ রাজনীতিজ্ঞ মণ্ডলীর মধ্যে” গণ্য হতে ইচ্ছা করেন।৫৮

শিক্ষিত বাঙালির স্বাধীন বৃত্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হল ওকালতি, ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু এই বৃত্তির ক্ষেত্রেও তখনকার প্রয়োজন অনুপাতে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে দাঁড়াল। ”এক্ষণে উকীল ও ডাক্তার ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ঐ সকল ব্যবসায়ে নতুন প্রবৃত্ত লোকের অন্ন হওয়া সুকঠিন।”৫৯ কাজেই এই স্বাধীন বৃত্তি ছেড়ে অনেকে শিক্ষকের চাকরি করেন। আর যাঁদের বেশ আর্থিক সংগতি আছে, ঘরে অন্নচিন্তা নেই, তাঁরা রাজনীতি মণ্ডলীভুক্ত হতে চান। এ কথাও যে অনেকটা সত্য তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। এই আন্দোলনের গোড়া থেকে, উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে, ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের আধিপত্য তো ছিলই, কর্তৃত্ব ছিল প্রধানত আইন—ব্যবসায়ীদের, অর্থাৎ উকিল—ব্যারিস্টারদের।

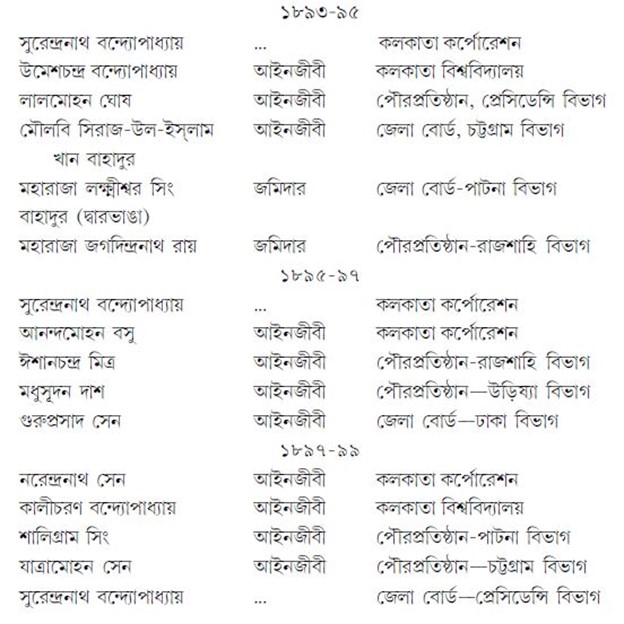

উনিশ শতকের শেষে ১৮৯৩—৯৭ ও ১৮৯৭—৯৯ সালে বাংলাদেশের সংসদের (Legislative Council) নির্বাচিত সদস্যদের বৃত্তি (occupation) এদিক দিয়ে বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো :

রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে আইনজীবীদের আধিপত্য কত দূর ছিল তা ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত (এবং তার পরেও) এই দেশের সংসদ—সদস্যদের বৃত্তি—পরিচয় থেকে বোঝা যায়। মনে হয় যেন বক্তৃতায় ও বাকচাতুর্যে যাঁরা দক্ষ তাঁরাই বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক গুণের অধিকারী।

বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্রুত প্রসারের ফলে ক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসন—প্রতিষ্ঠানে তাঁদের আধিপত্য বাড়ছিল। উকিল—মোক্তার—ডাক্তার—স্কুলমাস্টার—এঁরাই ক্রমে দেশের রাজনৈতিক মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণিভুক্ত ছোট ছোট জমিদার ও ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। শিক্ষিত ও সাধারণ মধ্যবিত্তের এই প্রসারে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন অভিজাত জমিদারশ্রেণি ও ধনিকরা। ১৮৯২ সালের Indian Councils Act পাশ হবার পর ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ বাংলা—গভর্নমেন্টের কাছে যে আবেদনপত্র পেশ করেন তার মধ্যে অভিজাত জমিদারশ্রেণির ক্ষমতালোপ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে রীতিমতো উদবেগ প্রকাশ পেয়েছে। আবেদনপত্রে তাঁরা লিখেছেন :

“The Committee submit that the rules do not in any way provide for the adequate representation of important native interests in the Council. Any scheme of representation which does not recognise the claims of wealth, property and social position is radically defective.”( emphasis added)

কৌন্সিল অ্যাক্টে কণামাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির ফলে ধনসম্পত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হবে, এই আশঙ্কা আবেদনের মধ্যে উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পৌরপ্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির উল্লেখ করে কমিটি বলেছেন : “A cursory glance at the reports will show that these bodies are mainly composed of small land-holders and traders, vakils, mukhtears, school-masters and medical practitioners.” এই প্রসঙ্গে বড় বড় জমিদারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—“If by chance any of the large land-holders offer themselves as candidates for election to a seat in the Council they are sure to be defeated by a combination of vakils, mukhtears, small traders, money-lenders and school-masters.”(emphasis added)

আবেদনপত্রটি আগাগোড়া পড়লে দেখা যায় যে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে উকিল—মোক্তার ও স্কুলমাস্টারদের সম্বন্ধে ‘ভারতবর্ষীয় সভা’র ভয় সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে আবার উকিল—মোক্তার—ব্যারিস্টারদের সম্বন্ধে ভয় অত্যধিক :

“The District Boards and Mafassil Municipalities, and even the Calcutta Corporation and the University, have as a rule elected pleaders and members of the other branches of the legal profession. They have also occasionally elected representatives of that section of the ecucated middle class, which so strongly imbued with Western radical ideas, has necessarily no sympathy with either land-owers of ryots, and which is out of touch with the bulk of what is after all a purely agriculture community.”

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাঙালি আইনজীবীদের একচ্ছত্র প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করে ‘ভারতবর্ষীয় সভা’ ইংরেজি—শিক্ষিতদের সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা এত বেশি মাত্রায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন যে এ দেশে জমিদার বা কৃষক কারও প্রতি তাঁদের কোনও সহানুভূতি নেই। অথচ দেশটা যখন প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ তখন জমিদার ও কৃষকদের কথাই বেশি চিন্তা করা উচিত। তার জন্য দেশের বড় বড় সম্ভ্রান্ত জমিদারের যে—কোনও প্রতিনিধিসভায় সর্বাগ্রে স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।৬০