এক. ঋগ্বেদ সংহিতা প্রসঙ্গে

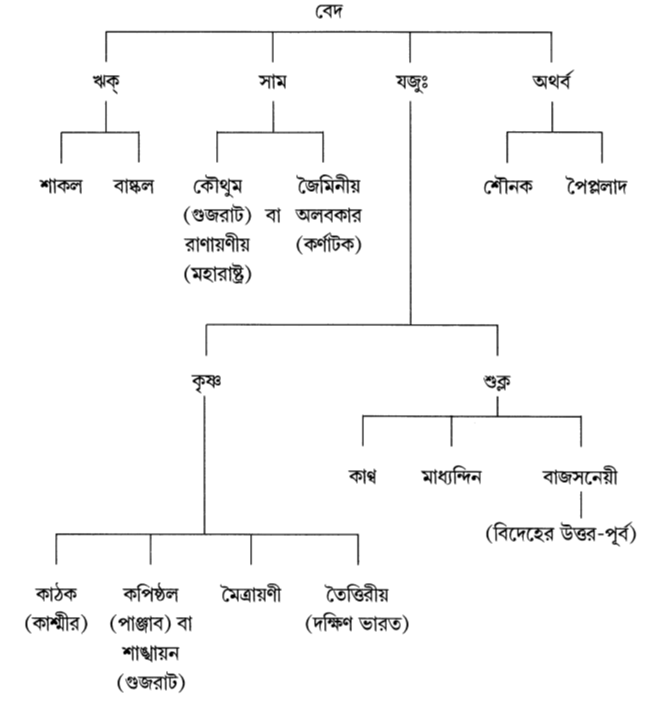

চার বেদের প্রত্যেকটিই চারটি অংশে বিন্যস্ত: সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আক্ষরিক অর্থে সংহিতা ভিন্ন ভিন্ন বেদে আলাদা আলাদারূপে গৃহীত: ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে ‘আবৃত্তিযোগ্য’; সামবেদে ‘গেয়’ এবং যজুর্বেদে ‘জপনীয়’ মন্ত্রসমূহের সংকলন। ঋক্, সাম ও অথর্ববেদের একটি করে সংহিতা রয়েছে; এদের প্রত্যেকটির এক বা একাধিক পাঠভেদ আছে; অন্য দিকে যজুর্বেদের দুটি সংহিতা— শুক্ল ও কৃষ্ণরূপে পরিচিত। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে একাধিক ব্রাহ্মণ যুক্ত রয়েছে; শুধু অথর্ববেদের একটি মাত্র ব্রাহ্মণ। আবার চারটি সংহিতার প্রত্যেকটিরই একাধিক আরণ্যক ও উপনিষদ আছে, তবে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যবর্তী ভেদরেখা খুব স্পষ্ট নয়। সংহিতাগুলির রচনাশৈলী ও রচনাকাল স্পষ্ট, কিন্তু প্রায়শই রচনাশৈলী ও রচনাকাল স্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলি প্রায়শই পারস্পরিক সীমা লঙ্ঘন করেছে; তাই একই ধরনের রচনা কোনও শাখার কাছে ব্রাহ্মণ, আবার অন্য শাখার কাছে আরণ্যক বা উপনিষদ রূপে পরিচিত। কিংবা কোনও ব্রাহ্মণের হয়তো এমন উপসংহার অংশ রয়েছে, যাকে ওই ব্রাহ্মণটি কখনও আরণ্যক কখনও বা উপনিষদ বলে উল্লেখ করছে অথবা একই সঙ্গে দুটোই।

বেদের সংহিতা পাঠ প্রচলন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বিন্যস্ত হয়েছিল। এই পাঠ আবার শাখা বা চরণে বিভক্ত। প্রতিটি শাখায় একটি একটি সংহিতা রয়েছে, অন্য দিকে চরণগুলির সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ও সূত্র; এই পার্থক্য সাধারণ ভাবে আঞ্চলিক ভেদজনিত বলেই ধরা যায়। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে এক যুগ থেকে অন্য যুগে আনুক্রমিক এবং এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের সঞ্চরণের ফলে মৌখিক সাহিত্যের বিশুদ্ধ পরম্পরা কিছু না কিছু পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এটাও সম্ভব যে, কিছু কিছু বিকল্প পাঠের প্রতি আঞ্চলিক পক্ষপাতের ফলেই রচনার স্থানে-স্থানে পাঠভেদ তৈরি হয়েছে, যদিও সমগ্র সাহিত্যকে ঐশী প্রেরণালব্ধ ও অপৌরুষেয়— আর সেই জন্যে আবহমান কাল ধরে সমরূপ ও অপরিবর্তনীয়— বলে দাবি করা হয়ে থাকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বেদের এই পাঠভেদগুলি যে এত বিরল ও তাৎপর্যহীন, সেটাই বরং বিস্ময়ের। এতে আমরা যেমন চিরায়ত ভারতীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় পাই, তেমনি উচ্চারিত শব্দকে অপরিমেয় তাৎপর্যপূর্ণরূপে গ্রহণ করার মৌলিক প্রবণতা সম্পর্কেও অবহিত হই।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বেদের বহু প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায়: শ্রুতি, অনুশ্রব, আন্নায়, ত্রয়ী, ছন্দঃ, স্বাধ্যায়, আগম এবং নিগম। সংহিতা অনেক শিথিল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্ত্রের সঙ্কলন। ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সব মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ ‘বিভাজন’। এটাই এর তাৎপর্য। অঞ্চলভেদে সংহিতার বিভিন্ন বিভাগের একটি সাধারণ ছক দেখা যেতে পারে:

ঋগ্বেদের বিভাগ

আনুমানিক ৯০০–৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাভারতের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় (যদি তা সত্যিই ঘটে থাকে) ঋগ্বেদ তার বর্তমান আকৃতি ধারণ করেছিল বলে মনে হয়। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস সম্ভবত ঋগ্বেদের নবম খণ্ড অর্থাৎ সোম মণ্ডলের প্রণেতা ছিলেন; এই মণ্ডলের মধ্যে স্পষ্ট সম্পাদকীয় প্রয়াস থেকে এমনটা মনে হয়। পূর্বতন নয়টি মণ্ডলের তুলনায় দশম মণ্ডল অনেক পরের রচনা। বৈদিক সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টিধর্মী পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে চারটি সংহিতা। ঐতিহ্যগত ভাবে ঋগ্বেদ দশটি খণ্ড বা মণ্ডলে বিভক্ত; এই মণ্ডলগুলি আবার বিভিন্ন অনুবাক-এ বিভক্ত; প্রতি অনুবাকে অনেক সূক্ত এবং প্রতি সূক্ত কিছু মন্ত্ৰ বা শ্লোকের সমষ্টি। শাকল শাখা মণ্ডলক্রম বিভাগকেই অনুসরণ করেছে ও বালখিল্য সূক্তগুলি সংকলন করেছে। প্রখ্যাত টীকাকার সায়ণ খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে এই শাখাকেই অনুসরণ করেছিলেন। মণ্ডল বিভাগের প্রাচীনতম উল্লেখ রয়েছে ঐতরেয় আরণ্যকে। মণ্ডল বিভাগের তুলনায় যান্ত্রিকক্তর বিভাজন রয়েছে বাঙ্কল শাখায়; সেখানে সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতাকে পরিমাণগত ভাবে সমান আটটি খণ্ড বা অষ্টকে বিন্যাস্ত করা হয়েছে; প্রতি অষ্টকের আটটি করে অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ের মোটামুটি ভাবে তেত্রিশটি করে বর্গ রয়েছে; আবার প্রতি বর্গই কিছু শ্লোকের সমষ্টি।

শাকল: ১০ মণ্ডল, ৮৫ অনুবাক, ১০১৭ (+ ১১ বালখিল্য) সূক্ত, ১০৮৫০ ঋক্, ১৫৩৮২৬ পদ

বাঙ্কল: ৮ অষ্টক, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্গ, ১০৪১৭/১০৬১৬/১০৬২২ সূক্ত

বৈদিক শাখা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থ চরণব্যূহ অনুযায়ী ঋগ্বেদ সংহিতার পাঁচটি বিভিন্ন পাঠভেদ ও সমপরিমাণ শাখা ছিল। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের অধিকতর সমীপবর্তী বাঙ্কল শাখা বর্তমানে অপ্রচলিত। পরবর্তী ঋগ্বেদ-সাহিত্যের দুটি প্রধান শাখা: ঐতরেয় এবং কৌষীতকি।

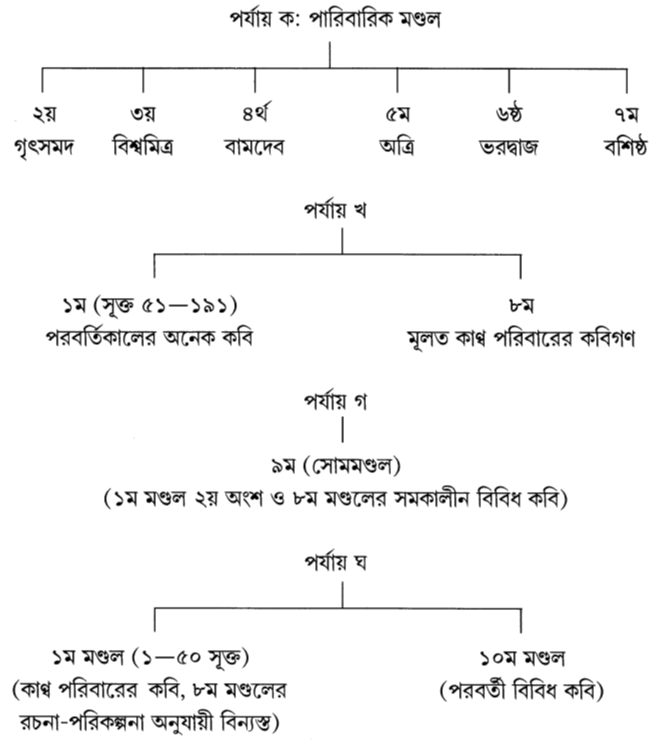

ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে প্রত্যেকটির রচনাকাল ভিন্ন; এর মধ্যে অন্তত তিনটি প্রধান পর্যায় সহজেই আবিষ্কার করা যায়। প্রাচীনতম বা মূল পর্যায়ে রচিত হয় ‘পারিবারিক মণ্ডল’ রূপে পরিচিত দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল; গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ— এই ঋষি-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কবিরাই মণ্ডলগুলির রচয়িতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে মূলত কাণ্ব পরিবারভুক্ত কবিদের রচনা: অষ্ট মণ্ডল, এবং এই মণ্ডল বিন্যাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী সঙ্কলিত প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অংশ, ৫১ তম থেকে ১৯১ তম সূক্ত। তৃতীয় পর্যায়ে, সম্ভবত সোমযাগের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের জন্য, আটটি মণ্ডল থেকে সোমদেবতার উদ্দেশে রচিত সমস্ত সূক্ত একটি পৃথক মণ্ডলে সঙ্কলিত হয়। এটিই হল নবম বা সোমমণ্ডল। আরও অন্তত দুই শতাব্দী পরে চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে রচিত হয় দশম মণ্ডল এবং প্রথম মণ্ডলের প্রথম অংশ, ১–৫০ সূক্ত।

সংহিতায় শেষ দুটি পর্যায়ের সূক্তসমূহ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঙ্কলিত; প্রথম দুটি পর্যায়ের মতো কবি-পরিবারের পরিচয় অনুযায়ী নয়।

সুতরাং আমরা ঋগ্বেদের চারটি ভিন্ন রচনাস্তরের একটি রৈখিক বর্ণনা করতে পারি :

প্রাচীন ভারত বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন, দশম মণ্ডলের ১৫১টি কবি-নামের মধ্যে মাত্র ৭৮টিই নির্ভরযোগ্য, অন্য ৭৩টি কাল্পনিক।

মন্ত্র-বিন্যাসের পদ্ধতিতে কিছুটা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়; পারিবারিক মণ্ডলগুলির প্রত্যেকটির প্রথম সূক্ত অগ্নির প্রতি নিবেদিত, আবার নবম মণ্ডলে একমাত্র সোমদেবতাই স্তুত হয়েছেন। মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণত ছন্দঃক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত। বেদ ঐশীপ্রেরণাজাত, বোধিলব্ধ ও অপৌরুষেয় এবং নিশ্চিত ভাবেই প্রত্যাদেশ রূপে বৰ্ণিত হওয়ায় বৈদিক সাহিত্য বিশুদ্ধ ও অখণ্ডনীয়, অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখনীয়, বাইবেল ও কোরান এ রকম ঐতিহ্য অনুসারী। তবে এর অন্যবিধ তাৎপর্যও রয়েছে। দৈব প্রেরণা মন্ত্রপ্রণেতাকে এতটা আলোড়িত করত যে, তিনি শিহরিত হতেন (তুলনীয় ‘বিপ্র’, বিপ্ ধাতু, শিহরণ অর্থে)। সেই প্রেরণার ফলেই দৈনন্দিন সাধারণ ভাষা থেকে মন্ত্রগুলির ভাষা খানিকটা পৃথক হয়ে পড়ত। এই পার্থক্যের মূলে আছে কাব্যিক ভাষায় উপলব্ধিগত তুরীয়তার প্রতিফলন। তাই ঋষিগণ ‘মন্ত্র রচয়িতা’ নন, এই বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, এবং তাঁদের বলা হল ‘মন্ত্রদ্রষ্টা’। এমনটা না হলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, সাধারণ মানুষই এই সর্বজনস্বীকৃত অতিমানবিক সাহিত্যের প্রণেতা। তাই মন্ত্র হয়ে উঠল প্রত্যাদেশ, আর ঋষি-কবি হলেন দ্রষ্টা। খুবই যথার্থ অর্থে সমস্ত মহৎ কবিতাই প্রত্যাদেশ, কেননা মুষ্টিমেয় মহৎ কবিই তা রচনা করতে পারেন; আর, এই অনন্য অন্তর্দৃষ্টি ও যথাযোগ্য ভাষায় তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতাই তাঁদের সাধারণ জনপ্রবাহ থেকে পৃথক করে রাখে। সাধারণ মানুষও এই অসামান্য সৃষ্টিপুঞ্জকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়রূপে গ্রহণ করে বিশেষ মর্যাদা দিতে চাইল।

বহুপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত পরিবারসমূহের কবি ছাড়াও আমরা কয়েকজন মহিলা কবি বা ঋষিকার সন্ধান পাই: লোপামুদ্রা, (১:১৭৯), অপালা মৈত্রেয়ী (৮:৯১), যমী (১০:১০), বসুক্রের পত্নী (১০:২৮), কাক্ষীবতী ঘোষা (১০:৩৯-৪০), সূর্যা (১০:৮৫), ঊর্বশী (১০:৯৫), অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ (১০:১২৫), ব্রহ্মজায়া (১০:১৩৯), বিবস্বৎ-কন্যা যমী (১০:১৪৫), ইন্দ্ৰাণী (১০:১৪৫), শ্রদ্ধা কামায়নী (১০:১৫১), পৌলোমী শচী (১০:১৫৯) এর উদাহরণ। এই সমস্ত সূক্তের নাম ও বিষয়সূচি, অর্থাৎ প্রার্থনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা রচয়িতাদের সামাজিক পশ্চাৎপট সম্পর্কে অবহিত হই; এই সব কবিদের তৎকালীন সমাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা চলে। কোনও মহিলা কবিই অন্য কারও সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয় নন, তবুও সামগ্রিক ভাবে বৈদিক সমাজের নারীজগৎ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়েই আমরা পাই। যে সব কবি অনেক শ্লোক জানতেন কিংবা রচনা করেছিলেন, তাঁদের ‘বহুবচ’ (বহু + ঋচ্) বলে উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন কবির মধ্যে চারণকবিসুলভ প্রতিযোগিতার লক্ষণও আমরা দেখতে পাই। বিশেষত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রায় সমতুল্য মর্যাদাদানের মধ্যে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। পরবর্তী জনশ্রুতি অনুযায়ী এই দুই ঋষির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। কিছু কিছু সূক্তে কবি পরিচয় অত্যন্ত যান্ত্রিক ভাবে নির্ধারিত হয়েছে; দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনারত ঋষির নাম অনুসারে সংবাদ সূক্তগুলির প্রতি শ্লোকে সেই পরিচয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ যাঁর উদ্দেশে কিছু বলা হয়েছে তিনি তখন দেবতা এবং যিনি তা বলছেন তিনি ঋষি। তাছাড়া এমন কিছু সুক্তও রয়েছে যেখানে কবির পরিচয়ে কোনও দেহধারী মানুষের ইঙ্গিত নেই; যেমন মন্যু বা ক্রোধ (১০:৮৩) এবং অর্বুদ নামে সর্প। (১০:৯৪)

পুরোহিত-পরিবারগুলি বিশেষ ভাবে কৌতূহলজনক: যখন কোনও অনুপ্রাণিত কবি কাব্যিক বা অনুষ্ঠানগত ভাবে তাৎপর্যময় গীতিরচনায় সফলকাম হতেন, সম্ভবত তখনই তিনি তাঁর সৃষ্টির দীর্ঘায়ু কামনা করে স্বাভাবিক ভাবে সন্তান বা শিষ্যদের তা কণ্ঠস্থ করতে শিক্ষা দিতেন। নিরক্ষর সমাজও স্মরণীয় শ্লোক রচনায় সমর্থ ছিল, কিন্তু সংরক্ষণই ছিল তার সমস্যা; অতএব স্বাভাবিক ভাবেই সংরক্ষণ-বিষয়ে কবির নিকট-আত্মীয় বা শিষ্যগণই ছিলেন সর্বাধিক আগ্রহী এবং নির্ভরযোগ্য আধার। সম্ভবত তাঁরা মৌখিক সাহিত্য রচনার প্রক্রিয়াকে খুবই নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করে থাকবেন এবং ক্রমশ আবেগের সংবেদনশীল মুহূর্তগুলিকে বাচনিক অভিব্যক্তিদানের রহস্যেও দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। এ ভাবেই কিছু কিছু পরিবারের সদস্যরা অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ-ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে এক একটি কবি-পরিবাররূপে সম্মানিত হয়েছিলেন; কখনও কখনও পাঁচ প্রজন্ম ধরে এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আধুনিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে চৌষট্টি প্রজন্ম ধরে ঋগ্বেদের প্রকৃত রচনা অব্যাহত ছিল।

পুরোহিত, চারণ-কবি এবং ঋষি-কবিদের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকরা শিল্প-চাতুর্য্যের জন্য কবিদের রচনার পুরস্কার দিতেন। কেউ কেউ মনে করেছেন যে নববর্ষ উৎসবে চারণকবিরা পুরস্কারের আশায় রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন; তা হয়ে থাকলে, খুব সম্ভবত এটি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য, গ্রিসের ট্রাগোইডিয়াতে যেমনটা হত বলে জানা যায়। যজ্ঞানুষ্ঠান যখন পরবর্তিকালে বহুমাত্রিক ও জটিল হয়ে উঠেছিল তখন ক্রমেই কবি-পরিবারগুলি বিশেষ মর্যাদার আসনের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তাই ঋগ্বেদের প্রতি সূক্তেই ছন্দ, দেবতা ও যজ্ঞবিষয়ক বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিকবির নামও উল্লেখিত থাকে। এ নামের উল্লেখে রচনাটির ওপারে স্বত্বাধিকারের স্বাক্ষর রয়ে গেছে। এমনকী, তিন হাজার বছরেরও আগে রচিত এই স্তোত্রগুলি যে কবিনামবিহীন নয়, তাতেই বৈদিক জনসাধারণের কবিতা বা স্তোত্রবিষয়ক মনোভাবটি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

ঋগ্বেদের রচনাকাল

মৌখিক কাব্যের ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সমসাময়িক প্রতিশব্দ ও বাগ্বিধিকে গ্রহণ করে অব্যবহার্য্য ও প্রাচীনতর প্রকাশরীতিকে পরিত্যাগ করা হয়। তাই আদি বাসভূমি থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিকে যাত্রার পূর্বে যে ইন্দো-ইয়োরোপীয় মূল ভাষাটির প্রচলন ছিল তা আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বেই পথিমধ্যে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ এবং স্বাভাবিক সময়-বাহিত ধ্বনিগত ও শব্দার্থগত বিবর্তনের ফলে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকী ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়ে ঋগ্বেদের প্রাথমিক সূক্তগুলি যখন তাঁরা রচনা করলেন, তারপরেও কথ্যভাষা স্থিতিশীল রইল না। লিখিতরূপের অভাবে আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অর্থাৎ ভারতভূমিতে আর্যরা পদার্পণ করবার আগেকার রচনার ভাষাকে নিরন্তর সমসাময়িক লক্ষণযুক্ত করে তোলা হচ্ছিল। সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রচিত সমস্ত সূক্তে এই ভাষা সংস্কারের প্রবণতা অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষোক্ত সময়সীমাতে সংহিতা- -রচনার ধারা তুলনামূলক ভাবে ক্ষীণ হয়ে সম্পাদনকর্ম বেড়ে ওঠায় ভাষা কিছুটা স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। ফলে সেই যুগের ভাষার সূক্তগুলিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা একটি পবিত্র দায়িত্বরূপে গণ্য হয়েছিল। ভাষাগত পরিবর্তন থেমে যাওয়ার আরও একটি কারণ হল সেই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সাহিত্যরীতি অর্থাৎ গদ্যে ব্রাহ্মণসাহিত্যের সূত্রপাত। সংহিতা রচনার প্রেরণাময় ও সৃষ্টিশীল পর্যায়টি তত দিনে শেষপ্রান্তে; ক্রমশই, অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ভাষ্যমূলক গদ্য রচনার দিকে বিবর্তিত হচ্ছিল।

ইদানীং ঋগ্বেদ রচনার কাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শতক থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ধার্য করা হয়ে থাকে, যদিও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কালসীমা সম্পর্কে গবেষকদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরা সাধারণ ভাবে অনেক বেশি প্রাচীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সমসাময়িক গবেষকদের মধ্যে কোনও কোনও ভারতীয় পণ্ডিত এখনও প্রাচীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারতীয় ও বিদেশি বিদ্বৎসমাজের অভিমত এই যে, ঋগ্বেদ-রচনা আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ বা ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিত টি. বারো-র মতে প্রাচীনতর বৈদিক বা পূর্ব-বৈদিক সাহিত্য (অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম থেকে নবম মণ্ডলের সূক্তগুলি) ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল, আর উত্তর-বৈদিক সাহিত্য (অর্থাৎ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে উপনিষদ পর্যন্ত) ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক সুকুমার সেন কতকটা পরবর্তিকালে রচনার সীমানিরূপণের পক্ষপাতি (অর্থাৎ সূচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ); ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায় বৈদিক ভাষার তুলনায় অবেস্তা কিছুটা পরের অর্থাৎ ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ: অতএব এই দুটি ভাষার সাধারণ উৎসটি অর্থাৎ ইন্দো-ইরাণীয় সাহিত্যের আদিপর্ব ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিছিয়ে যাবে। তাঁর মতে ঋগ্বেদ খ্রিস্টপূর্ব একাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল। আবার কিছু কিছু গবেষক সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের রচনাকালের নিম্নতম সীমা ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধার্য করেছেন, অবশ্য পণ্ডিতমহলে এ মত গৃহীত হয়নি।

ঋগ্বেদ-রচনার সর্বাধিক কালগত ব্যবধান রয়েছে প্রথম নয়টি মণ্ডল থেকে দশম মণ্ডলের মধ্যে। যেহেতু সামবেদ একমাত্র দশম মণ্ডল থেকেই কোনও উদ্ধৃতি দেয়নি, এতেই প্রমাণিত হয় যে দশম মণ্ডল সামবেদের পক্ষপাতী। ভাষাগত দিক দিয়েও এই মণ্ডলের অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত: শব্দ-ভাণ্ডার, ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ, বাক্যগঠন রীতি, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, সমস্তই এখানে ভিন্ন। অনেক প্রাচীনতর বাক্রীতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং বহু নূতন বাক্পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে; বাগ্ভঙ্গি, ক্রিয়াপদের গঠন, শব্দরূপ ও ধাতুরূপের সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্য সঙ্কুচিত ও বহু পূর্বপ্রয়োগে অচলিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। প্রত্নকথা, দেবকল্পনা, ভৌগোলিক সংস্থান ও দার্শনিক প্রতীতির দিক দিয়েও দশম মণ্ডলকে বহু পরবর্তী রচনারূপে চিহ্নিত করা যায়। যদিও এতে কিছু কিছু প্রাচীনতর সূক্ত সন্নিবেশিত হয়েছে, আমাদের মনে হয় যে, সামূহিক স্মৃতি সম্পূর্ণ ক্ষয় হওয়ার পূর্বে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প তাৎপর্যপূর্ণ সূক্তকে সংরক্ষণ করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। স্বভাবতই এই প্রবণতা সেই সময়ের দিকেই সংকেত করছে যখন মন্ত্ররচনার সৃষ্টিশীল পর্যায় অবসিত হয়ে সংরক্ষণ, পুনরাবৃত্তি ও সংশ্লেষণের পর্যায় আরম্ভের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই দশম মণ্ডলকে সাধারণ ভাবে পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্য সূচনার প্রথম সৃষ্টিরূপে গ্রহণ করা হয়।

ঋগ্বেদের ভাষ্যকার

প্রাথমিক স্তরে বৈদিক সাহিত্যের ভাষা ছিল মৌখিক: আচার্য ও শিষ্যের আলাপ; এই জন্যই সেগুলি সংরক্ষিত হয়নি। বেদের সূক্তগুলি অধিকাংশ আর্য বালকের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যতালিকা ছিল; যেহেতু দেবতারা সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন এবং প্রায়ই সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে যজ্ঞ আয়োজিত হত আর সমগ্র সমাজ এতে অংশগ্রহণ করত, তাই ভাষ্যের প্রয়োজন সম্ভবত খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান যতই বিরল ও দীর্ঘ ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও আনুক্রমিক যুগবাহিত নূতন অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্য দিয়ে নূতন নূতন চিন্তার প্রচলন হতে লাগল, প্রাচীন সাহিত্যের ততই সংরক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হল; ফলে নানা রকম ভাষ্যও রচিত ও সংরক্ষিত হল। এদের মধ্যে আদিতম হচ্ছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি; পরবর্তিকালে আরণ্যক ও উপনিষদ সাহিত্যে যজ্ঞ প্রতীকী ভাবে ব্যাখ্যাত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোনও ভাষা আমরা পাইনি, সম্ভবত সেগুলি থাকলেও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

যে সমস্ত ভাষ্যকারদের রচনা আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে তাঁদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে খ্যাতকীর্তিরা হলেন, স্কন্দস্বামী, নারায়ণ, উদগীথ, হস্তামলক, উবট (১১শ শতাব্দী), বেঙ্কটমাধব (১২শ), আনন্দতীর্থ (১২-১৩শ), আত্মানন্দ (১৩শ), সায়ণ (১৪শ) রাবণ (১৬শ), দেবস্বামী, ভট্টভাস্কর, হরদত্ত, সুদর্শনসুরি, ভবস্বামী, রহুদেব, শ্রীনিবাস, ভাস্করমিশ্র, মাধবদেব ও মাধবাচার্য। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ঋগ্বেদ সাহিত্য ভাষ্যের বিবিধ প্রবণতার প্রেরণাস্থল হয়েছে: কিছু কিছু ব্যাখ্যা যজ্ঞানুষ্ঠানকেন্দ্রিক, কিছু বা দুরাবগাহী ভাবনাকেন্দ্রিক, কিছু কিছু আবার প্রত্নকথা ও কাল্পনিক উপাখ্যানের অনুগামী। ভাষ্যকারদের আপন প্রবণতা অনুসারেই ভাষ্যগুলির চরিত্রে এই পরিবর্তন।

সূক্ত: প্রকৃতি ও গঠন

ঋগ্বেদে কাব্যসাহিত্য সাধারণত একটি স্তবকের মধ্যেই কোনও ভাব হিসাবে সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। কয়েকটি স্তবক একটি সাধারণ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই একটি সূক্তে সংকলিত হয়; সচরাচর একজন দেবতাকে সম্বোধন করা হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে বহু দেবতা একটি সূক্তে সামগ্রিক ভাবে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে স্তুত হয়েছেন। একই সূক্তের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তুও সন্নিবিষ্ট হয়েছে: দৃষ্টান্ত বেশ কিছু সূক্তের দানস্তুতি অংশগুলি এবং আপ্রীসূক্তের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-অসংলগ্ন অংশগুলি বা সূর্যাসূত (১০:৮৫) কিংবা বহু সংবাদ-সূক্তকে স্তোত্রগীতির প্রতি ঋগ্বেদের কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সেই সঙ্গে সূক্তসমূহের তথাকথিত ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়ে দেবতাদের অনুকূল করার প্রচলিত বিশ্বাস, এবং সূক্তগুলিতে অভিব্যক্ত সাধারণ মানুষের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে আমরা ঋগ্বেদের কাব্য-মহিমা আরও ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

স্তোত্রগীতি বিষয়ে দৃষ্টিকোণ

সম্ভবত ঋগ্বেদের কবিদের রচনায় কিছু কিছু আদিম বিশ্বাস কাব্য-রূপ পরিগ্রহ করেছে, বিশেষত ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন সম্বন্ধে আদিম জাদুকর বৈদ্যের মনোভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দেবতাদের ক্ষমতা ও মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপকে পরিপুষ্ট করেই সূক্তগুলি ঐন্দ্রজালিক আবেশ তৈরি করতে সমর্থ: ঠিক যে ভাবে আহুতিরূপে অর্পিত খাদ্য দেবতাদের পরিপুষ্ট করে, স্তুতিও সে ভাবেই দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে। স্তুতি রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের যোদ্ধা চরিত্রের উৎকর্ষ ত্বরান্বিত করে, এটা অতি প্রচলিত ধারণা, কেননা ইন্দ্র প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে আর্যদের জয়, সমৃদ্ধি, শান্তি, স্বাস্থ্য ও সম্পদবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করে তোলেন। যজ্ঞের সবচেয়ে প্রীতিকর উপকরণই হচ্ছে মন্ত্র; একটি শক্তিশালী মন্ত্র যজ্ঞের মান বাড়িয়ে দিতে পারে। মন্ত্রগুলির মধ্যে শব্দের ইন্দ্রজাল নিহিত থাকে এবং যথার্থ স্বরন্যাস, উচ্চারণ, সুর ও অনুষ্ঠানসহ যজ্ঞে প্রযুক্ত হলে সেই সব শব্দ রহস্যময় অলৌকিক ক্ষমতা উৎপন্ন করে। মন্ত্রগুলি ঋষিকবিকে অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিতে ভূষিত করেছিল; এমনকী সূর্যও নিজেকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কাছে প্রকাশ করেছিলেন, এমন কথা সূক্তে শুনি।

এটা অনুধাবন করার জন্য উচ্চারিত শব্দের প্রতি আর্যদের অদ্ভুত শ্রদ্ধাবোধের তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। তাঁদের কাছে বাক্ (গ্রিক ‘লোগস’) হল সেই বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ যা মানুষকে প্রাণিজগতের বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত করে; এমন একটা স্তরের কাছাকাছি নিয়ে আসে যেখানে তার সঙ্গে দেবতাদের অবারিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুপ্রযুক্ত স্তোত্র শতবর্ষব্যাপী পরমায়ুর আশ্বাস দেয়। যে ব্যক্তি দেবতাদের স্তুতিগান করে না, জীবনে তার কোনও উন্নতি হয় না। মন্ত্রের সাহায্যে ঋষিকবি পাপ ও দুর্ভাগ্য অতিক্রম করে নিরাপত্তার বেলাভূমিতে উপনীত হওয়ার প্রত্যাশা করেন; এই রকম মন্ত্রই মানুষের সকল বন্ধন-শৃঙ্খল শিথিল করে দেয়।

অতিলৌকিক অর্থেও স্তোত্রগীতি সৃজনধর্মী হতে পারে। অঙ্গিরা বংশের ঋষিরা ছিলেন দেবতাদের প্রতিবেশী ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রকৃত কবি; সেই পূর্বসূরিগণ গোপন নিগূঢ় জ্যোতি জয় করেছিলেন; নিজেদের স্তোত্রের সাহায্যে তাঁরা ঊষাকে অর্জন করেছিলেন। এই বক্তব্যের মূলগত তাৎপর্য এই যে, দেবতাদের প্রতিবেশী সত্যভাষী অঙ্গিরা ঋষিরা যদি যথার্থ প্রশস্তি না গাইতেন, তা হলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত। অতএব মন্ত্রের অতিজাগতিক ভূমিকা স্পষ্ট; তাদের মাধ্যমেই মানুষ ঐহিক সীমিত স্তর থেকে উৎক্রমণ করে বিশ্বস্রষ্টার স্তরে উন্নীত হয়।

স্তুতি শুধুমাত্র কাব্যিক আবেগ-উন্মাদনার অভিব্যক্তি নয়; বারবার এর দ্বারাই প্রার্থিত বরলাভের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নূতন মন্ত্ররচনা করে সম্পদ ও বলদায়ী অন্ন দান করার জন্য বিভিন্ন দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়, প্রশস্তির বিনিময়ে দৈব অনুগ্রহ ও প্রাণ-প্রাচুর্য কামনা করেন ঋষি-কবি। উপাসনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ হল স্তোত্রপাঠ। সূক্তরচনার আরও একটি কারণ এই যে, দেবতারা তাঁদের মাধ্যমে নন্দিত হতে ভালবাসেন; এই জন্য বারবার তাঁদের উপস্থিত হয়ে মন্ত্রের স্তুতি উপভোগ করার আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়েছে যে, বিপ্ররা অর্থাৎ ঐশী প্রেরণা-ধন্য কবিরা ঋভুদের জন্য স্তোত্র রচনা করেছেন।

ঋগ্বেদের প্রধান দুই দেবতার অন্যতম অগ্নিকে দেবতাদের কবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর প্রতি নিবেদিত স্তুতি দিয়েই প্রাচীনতর মণ্ডলগুলির প্রারম্ভিক সূক্তসমূহ গঠিত হয়েছে; এর অন্যতম কারণ সম্ভবত অগ্নির কবিসংজ্ঞা। কবিদের হৃদয়েই স্তোত্রের জন্ম; রথনির্মাতা যে ভাবে তার শিল্পকলাকে ধৈর্য ও শ্রমের সাহায্যে প্রকাশ করে তেমনই কবিও শব্দের মাধ্যমে অনুরূপ ভাবে অনুভূতিকে অভিব্যক্ত করেন। সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের উপমা দিয়েও এই একই বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। জনৈক কবি নিজেকে শব্দের কারিগর বলে অভিহিত করেছেন, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি সচেতন শিল্পী এবং কাব্যের শিল্পকর্মটিও যত্নসাপেক্ষ ধীর নিষ্ঠার সম্পাদিত বস্ত্রবয়ন শিল্পের মতোই। আর একজন কবি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের নূতন ভাষা দিয়েই দেবতারা কাব্যের প্রধান উপাদান সৃষ্টি করেছিলেন: মনোরমা বাক্ যদি যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তা হলে অন্ন ও ওজস্বিতা উৎপাদন করে; তাই বাক্ প্রকৃতপক্ষে কামধেনু। মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পূর্ববর্তী বিনিময়ভিত্তিক প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যে গাভী মুদ্রার মতোই ব্যবহৃত হত; এ কথা মনে রাখলে কামধেনুর চিত্রকল্পটি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। অন্যত্র বলা হয়েছে, প্রেমময়ী সুসজ্জিতা নববধূ তার দয়িতের কাছে যে ভাবে নিজেকে উন্মোচিত করে, তেমনই বাক্ও কবির কাছে আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করে। প্রেরণা ও ছন্দোযুক্ত হওয়ার পরই সাধারণ বাক্ নবরূপে অপৌরুষেয় হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ কাব্যশিল্পবিষয়ক যে মন্ত্র আমরা প্রথম (৫১–১৯১ সূক্ত) ও দশম, অর্থাৎ কালগত ভাবে দুটি নবীনতম মণ্ডলে পাই, তা খুবই কৌতুহলপ্রদ। সৃষ্টিশীল রচনাপ্রবাহে যখন ভাঁটার টান শুরু হয়েছে, তখন পরবর্তী প্রজন্মগুলি সম্ভবত নিরাসক্ত দূরত্ব থেকে সৃষ্টির রহস্যকে বিশ্লেষণ করে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চাইছিল। নবম মণ্ডলে আমরা প্রায়ই ‘প্রত্নমন্ম বা পুরাণীগাথা’ অর্থাৎ পুরাতন প্রশস্তি বা পুরাতন গীতির কথা শুনি। বস্তুত, নূতন রচনা কবির গভীর শ্রদ্ধাবোধেরই পরিচায়ক— এর প্রভাবে তিনি উদ্দিষ্ট দেবতার জন্য নূতন রচনার অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। অন্যান্য মণ্ডলেও পুরাতন ও নূতন গীতিকে একই সঙ্গে এমন ভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে যাতে মনে হয়, এদের গুণগত মাত্রা প্রতি সূক্তেই ভিন্ন। প্রায় কুড়িটি নূতন বা ‘নব্য’ সূক্তের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের নিজস্ব সময়ের বহু পূর্ব থেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল, বৈদিক কবিরা এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

সূক্তের বিন্যাস

ঋগ্বেদের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ একক; অধিকাংশ সূক্তই একটিমাত্র ছন্দোরীতি অনুসরণ করে, যদিও অন্তিম বা উপসংহারের কয়েকটি শ্লোক কখনও কখনও ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়। পরবর্তী মহাকাব্যগুলিতেও সর্গের সমাপ্তি বোঝাতে এই রীতিই ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে একই সূক্তে দুটি ভিন্ন ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়েও যে কোনও সূক্ত সাধারণত একটি মাত্র বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই রচিত; তবে প্রসঙ্গ-বিচ্যুতি ও বিষয়গত প্রক্ষেপ বহু স্থানেই পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলিকে পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: ১. ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক: বিবাহ, অন্তিম সংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে সব ব্যবহৃত; ২. প্রার্থনা বিষয়ক: আশীর্বাদ, প্রায়শ্চিত্ত, ইত্যাদি; ৩. প্রত্নকথা বিষয়ক: প্রত্ন উপাখ্যান-সূচক সেই সব সূক্ত যেখানে অনুষ্ঠানসমূহে এদের প্রাসঙ্গিকতা নিহিত; ৪. আনুষ্ঠানিক উৎসর্গমূলক: যজ্ঞের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সমস্ত সূক্তের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে; ৫. যজ্ঞে প্রযুক্ত হলেও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে সমস্ত সূক্তের যোগ নিতান্ত শিথিল।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য অবশ্য আমরা সূক্তগুলির বিষয়বস্তুর স্বভাববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণি-বিভাগ করছি। যেহেতু অধিকাংশ মন্ত্রই প্রশস্তি বা প্রার্থনা জাতীয়, আলোচনার শুরুতেই আমরা সর্বপ্রথম তাদেরই গ্রহণ করছি। সাধারণত কোনও দেবতাকে আহ্বান করে বিভিন্ন অর্ঘ্যের উপচার স্তব দ্বারা তাঁর বন্দনা করা হয়। দেববন্দনায় তাঁর অবয়ব, পোশাক, অলঙ্কার, আয়ুধ, রথ ও অশ্বের উল্লেখ করে তারপর সাফল্য এবং পূর্ব প্রার্থীদের প্রতি প্রদত্ত দানের বর্ণনা করা হয়; অনেক ক্ষেত্রেই এই সব প্রার্থীদের নামে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয়ও নিহিত। এ ধরনের সূক্ত সমস্ত বৈদিক দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে।

প্রশস্তি অংশের পরে আসে প্রার্থনা; এর বিষয়বস্তু সাধারণত আহুত দেবতার চরিত্র এবং দেবকল্পনায় তার ভূমিকার দ্বারা নির্ধারিত। স্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, আরোগ্য, শক্তি, জয়, পরমায়ু, জীবনীশক্তি, সম্পদ, স্বর্ণ, গবাদি পশু, উর্বরতা, দাম্পত্য সুখ ও সন্তানের জন্য সৌর দেবতাদের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। মৃত্তিকার উর্বরতা, বিপদে সুরক্ষা ও দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয় পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কাছে। প্রার্থনাগুলি শুনে প্রায়ই মনে হয় যে, দেবতা ও তাঁর উপাসকদের সম্পর্ক শুধু দাতা ও গ্রহীতার। দেবতাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করে মূল্যবান দানসামগ্রীর কথা, কখনও বা পরিমাণ উল্লেখ করেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে এই তথ্যও জানিয়ে নেওয়া হয় যে, প্রার্থিত প্রাপ্তি যেন দানের সমানুপাতিক হয়। কবি ও সূক্তভেদে প্রার্থনার ভঙ্গি ভিন্ন: কিছু সূক্ত প্রসন্নতা ও শান্তি কামনায়, কিছু কিছু আবার অনুনয় ও স্তাবকতায় পূর্ণ। আবার কোথাও বা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, উপাসক যদি নিজে দেবতা হতেন, তা হলে সমস্ত প্রার্থনাই তিনি যথাযথ ভাবে পূরণ করতেন।

প্রশস্তি ও প্রার্থনামূলক বিষয়বস্তু ছাড়াও ঋগ্বেদের মধ্যে বহু বিচিত্র বিষয়বস্তুর সমাহার লক্ষ্য করা যায়। এ সবের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র ধরনের গীতিকবিতা, বহু বীর ও বীরত্বের উপাখ্যান সম্বলিত গীতিকা, প্রণয়সঞ্চারী সম্মোহন ও উর্বরতাবর্ধক ইন্দ্রজাল বর্ণনা, অলৌকিক কাহিনি, বন্দনা-গীতি, নিসর্গকাব্য (যেমন রাত্রি সূক্ত বা অরণ্যানী সূক্ত), দানবিষয়ক গীতি, প্রেম-সঙ্গীত, শোক-গাথা, বিবাহ-গীতি এবং আক্ষেপ-গীতি ও অন্যান্য বহু বিষয়ে রচিত সূক্ত। বহু স্তোত্রকেই আমরা যুদ্ধগীতি রূপে চিহ্নিত করতে পারি, যেখানে আদিম জনগোষ্ঠীর উপর আর্যদের জয় বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের মধ্যেও এই জাতীয় স্তোত্র লক্ষ্য করা যায়, যেমন দেবোরার গান ও বিজয়গীতি। বৈদিক যুদ্ধগীতিগুলির মধ্যে উৎসাহ ও আড়ম্বরের একটা বিশেষ বাতাবরণ রয়েছে; এ ছাড়া, এতে শত্রুর উল্লেখ, ইন্দ্রের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা, ইত্যাদি বার বার উল্লিখিত হয়েছে। এ ধরনের রচনায় আমরা এক দিকে আক্রমণকারী আর্যজাতির সেনাপতিরূপে বন্দিত ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সোম, মরুণ ও বিষ্ণু এবং অন্য দিকে বৃত্র, অহি, নমুচি, ধুনি, চুমুরি এবং অন্যান্য প্রাগার্য জাতির গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক সংগ্রামের আভাস পাই। প্রতিটি পক্ষেই অনুগামী সৈন্যদল বর্ণিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ইন্দ্ৰ প্রাচীর-বেষ্টিত বসতিগুলির দুর্গ-প্রতিরোধ ভেদ করে বিজিত জাতির গবাদি পশু ও স্বর্ণ সম্পদ লুণ্ঠন করেন। বিজিত বন্দি শত্রুদের দাস ও দস্যু বলে অভিহিত করে আর্য দেবতার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাও উল্লিখিত, তবু শত্রুর শক্তিকে প্রায়ই ‘মায়া’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্রের বীরত্ব ছাড়াও আর্যপক্ষের জয়কে যা নিশ্চিত করেছে তা হল বজ্ৰ।

এর ঠিক পরেই রয়েছে আনন্দ অভিব্যক্তির মন্ত্র। যাযাবর আক্রমণকারীরা বসতি বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজনে ভূমি অধিকারের জন্য নির্মম ও নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। আক্রমণকারীদের ক্রোধ উদ্রেক করার জন্য আদিম অধিবাসীরা যদিও কোনও অপরাধই করেনি এবং নিজেদের গোষ্ঠী ও বসতিকে রক্ষা করার জন্যই তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, তবু তারাই পাপ ও অমঙ্গলের প্রতীক বর্বর জাতিরূপে অকারণে নিন্দিত। কিন্তু যুগে যুগে অনিবার্য ভাবেই আক্রমণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এ রকমই হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত যুদ্ধগীতিগুলিতে ইন্দ্র ও তাঁর সহায়কদের সম্পর্কে অসংখ্য গৌরবসূচক বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অন্য দিকে অনার্যজাতি মাত্রকেই অন্ত্যজ ও ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইন্দ্রের বজ্রই সম্ভবত ভারতবর্ষে ব্যবহৃত প্রথম লৌহ-নির্মিত অস্ত্র। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে এই ধাতুটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত; প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, মোটামুটি ভাবে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে তা সম্ভবত প্রথম ব্যবহৃত হয়।

সংলাপসূক্ত বা সংবাদসূক্ত

ঋগ্বেদে প্রায় কুড়িটি সংলাপ সূক্ত বা সংবাদ-সূক্ত রয়েছে; যদিও এগুলিতে প্রকৃত সংলাপের মতোই প্রকাশরীতি রয়েছে, তবু বক্তাদের নাম উল্লিখিত নেই বলে প্রকরণ থেকেই সেগুলি অনুমান করে নিতে হয়। অনেকগুলি সূক্ত পড়ে মনে হয় যেন সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এও মনে হয় যেন প্রচলিত পাঠ থেকে ব্যাখ্যামূলক গদ্য অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বহু গবেষক এই সব সূক্তের মৌলিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা রকম অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত করেছেন। এদের খণ্ডিত অবস্থা বিচার করে কেউ কেউ এদের আখ্যান বা গীতিকা-ধর্মী সূক্ত রূপে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের মতে, শুধুমাত্র শ্লোকাংশই স্মৃতিতে গ্রহিত করা হত বলেই ব্যাখ্যামূলক ও সংযোজক গদ্য অংশগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে, প্রতিটি অনুষ্ঠানেই গদ্যাংশগুলি নূতন করে পরিমার্জিত হত, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই সব বিলুপ্ত অংশ-সমূহের সম্পূরণ করত। সিলভ্যা লেভি জানিয়েছেন যে, সংবাদ-সূক্তগুলি নাটকেরই বিশিষ্ট একটি ধরন। এই সব সূক্তের প্রকৃত চরিত্র বা মৌলিক উদ্দেশ্য নির্ণয় করার মতো কোনও উপায় আমাদের নেই, তবে যজ্ঞীয় বিনিয়োগের অনুপস্থিতি থেকে পণ্ডিতরা নানাবিধ অনুমান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সাধারণ ভাবে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি যদিও প্রথাগত ভাবে কবির নাম, ছন্দ ও দেবতার নাম এবং যজ্ঞীয় বিনিয়োগের নির্দেশ দিয়ে থাকে, সংবাদ-সূক্তগুলি কিন্তু সে দিক থেকে প্রচলিত নিয়মের অন্যতম ব্যতিক্রম। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কোনও কোনও পণ্ডিত বলেছেন যে সংবাদ-সূক্তগুলি সম্ভবত সমাজ-মানসে ভাসমান গীতিকা-র অংশ ছিল, যে সব উপাদান পরবর্তিকালে বিভিন্ন মহাকাব্য, পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য এবং এমনকী ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের নাটকগুলিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে তা প্রকৃতই সংবাদ-সূক্তের কোনও সহগামী গদ্য অংশ ছিল কিনা, নিশ্চিত ভাবে এখন বলা সম্ভব নয়। তৎকালীন শ্রোতার কাছে এই প্রকাশারীতিই সম্ভবত পর্যাপ্ত ছিল, কেননা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ প্রত্নকথা ও উপাখ্যান যেমন শ্রোতৃ-সমাজের কাছে পরিচিত ছিল তেমনই সর্বজনসম্মত প্রকাশরীতি ও উপযুক্ত স্বরন্যাস ও ইঙ্গিতপূর্ণ প্রত্যক্ষ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সম্ভবত শ্রোতা ও দর্শকের কাছে অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করত।

সংবাদ-সূক্তগুলির মধ্যে ঊর্বশী ও পুরূরবার সংলাপই (১০:৯৫) সর্বাধিক পরিচিত। রাজা পুরূরবার অপ্সরা-বধূ ঊর্বশী চার বছর তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। পুরূরবা ঊর্বশীকে তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে অন্বেষণ করে শেষ পর্যন্ত একটি সরোবরে অন্য অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত হংসীরূপে দেখতে পেলেন। রাজা ঊর্বশীকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুল অনুরোধ করে ব্যর্থ হলেন। ঊর্বশী দৃঢ় ভাবে পুরূরবাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। দুজনের সংলাপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী: এক দিকে রয়েছে বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় কাতর মর্ত মানুষের আর্তি ও আকৃতি, অন্য দিকে আছে অপ্সরার স্পষ্ট হৃদয়হীন ঔদাসীন্য। এর সঙ্গে তুলনীয় ব্যাবিলনের গিল্গামেশ মহাকাব্যের সেই সংলাপমূলক অংশটি যেখানে দেবী ইস্টার মরণশীল গিলগামেশকে তাঁর প্রণয়ী হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন, কিন্তু মর্ত নায়ক দেবীর প্রণয় প্রত্যাখ্যান করছেন।

এই বিষয়বস্তুর সামান্য ভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি ঘটেছে আর একটি সংবাদসূক্ত— যমযমী সূক্ততে। (১০:১০) পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত সৃষ্টিবিষয়ক প্রত্নকথাগুলির সঙ্গেই এই সূক্তের আত্মীয়তা, কেননা এই ধরনের রচনায় এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় যে, মনুষ্যসৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে ভ্রাতা ও ভগিনীর মিলনের ফলেই মানবজাতির প্রথম সৃষ্টি। পরবর্তী সমাজে অজাচার নিষিদ্ধ হওয়ার পরে স্বাভাবিক ভাবে অবাধ যৌনতার উপর যে নিষেধ আরোপিত হয়, সম্ভবত তারই ফল হিসাবে আলোচ্য সংবাদসূক্তের উপসংহারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সূক্তটি আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হয়। এ ছাড়া বৃষাকপিসূক্তে (১০:৮৬) ইন্দ্রাণী, ইন্দ্র ও তার পোষ্য বৃষাকপির মধ্যে একটি কৌতূহল-ব্যঞ্জক সংলাপ দেখা যায়। বৃষাকপি অর্থাৎ হনুমানের প্রতি ইন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় ইন্দ্রাণী মেনে নিতে পারছেন না। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরবর্তিকালে সবিশেষ জনপ্রিয় হনুমান-উপাসনা পদ্ধতির প্রতি প্রথম ইঙ্গিতরূপে এই সূক্তটিকে গ্রহণ করা যায়। বৈদিক যুগের ইন্দ্র-চর্চাকে যে সমস্ত লোকচর্যা পরবর্তিকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হনুমান-উপাসনার সূত্রপাত, বৈদিক যুগের অনার্য সংস্কৃতিতে। অন্যান্য সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্দ্র, বসুক্র ও তাঁর স্ত্রীর সংলাপ (১০:২৮), অগ্নি ও দেবতাদের সংলাপ (১০:৫১-৫৩), ইন্দ্র ও মরুতের সংলাপ (১০:৬৫), ইন্দ্র ও অগস্ত্যের সংলাপ (১:১৭০), অগস্ত্য, তাঁর শিষ্য ও অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার সংলাপ (১:১৭৯); আরও একটি বিখ্যাত সংলাপ হয়েছে সরমা ও পণিদের মধ্যে। (১০:১০৮)

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অধিকাংশ সংবাদসূক্তই রয়েছে সংহিতার অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম ও দশম মণ্ডলে। কারণ সম্ভবত এই যে, সৃষ্টিশীলতার পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার পরে যখন সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া চলছিল তখন জনপ্রিয় গীতিকাগুলিরও আহরণ করা হচ্ছিল। সম্ভবত যজ্ঞীয় বিনিয়োগ না থাকায় এই সব গীতিকা পূর্বে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

দানস্তুতিসুক্ত

অন্য যে ধরনের সূক্ত বা সূক্তাংশ ঋগ্বেদে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়, তা দানস্তুতি। এই শব্দটি বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। অতএব বৃহদ্দেবতা রচিত হওয়ার পূর্বেই দানস্তুতিগুলি বহুপরিচিত হয়ে ছিল; এটা সহজেই বোঝা যায়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত অনুক্রমনী গ্রন্থ দানস্তুতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে— ‘রাজ্ঞাঞ্চ দানস্তুতয়ঃ’। (২:২৩) অর্থাৎ এগুলি রাজাদের দানের স্তুতি। প্রকৃতপক্ষে নামটি অসার্থক, কেননা এই সব সূক্ত সরাসরি দানকর্মকে প্রশংসা করে না; বরং তার স্তুতির লক্ষ্য প্রাচীনকালের সেই সব দাতা রাজাদের দান, যাঁরা তাঁদের যজ্ঞ-নির্বাহক পুরোহিতদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিতেন। সমসাময়িক পৃষ্ঠপোষকরা যাতে পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্ররোচিত হন, এই জন্য প্রাচীনকালে প্রদত্ত দানসামগ্রীর আনুপুঙ্খিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এই সব দানস্তুতিতে রয়েছে। কোনও দানস্তুতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ সূক্ত নয়; কোনও দেবতার মহিমা বিবৃত করার জন্য প্রচলিত প্রার্থনা ও প্রশস্তিসহ রচিত একটি সাধারণ সূক্তের পরিপূরক রূপে এই শ্রেণির কয়েকটি ঋক্ এই সূক্তগুলিতে সংযোজিত হয়েছে। কোনও এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে এই জাতীয় সুক্ত আকস্মিক ভাবে প্রাচীনকালের কোনও সম্পৎশালী দাতার বদান্যতার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। অনিবার্য ভাবেই এই সব সূক্তের দানস্তুতি অংশটি সাহিত্যের বিচারে নিম্নমানের ও দীন, স্পষ্টতই এই অংশের রচয়িতাও ভিন্ন। সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের শ্লোক আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না, অথচ পূর্বদাতাদের দানের প্রশংসা সমকালীন রাজাকে অনুরূপ দানে ও দক্ষিণায় অনুপ্রেরিত করবে বলেই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও সূক্তে তাদের সংলগ্ন করে রাখতে হত।

বালখিল্যসূক্ত

অষ্টম মণ্ডলের সমাপ্তি-অংশ, ৪৯–৫৯ সূক্ততে তথাকথিত বালখিল্যসূক্তগুলি ঋগ্বেদের সমগ্র সম্পূরক বিভাগের সর্বাধিক পরিচিত অংশরূপে পরিগণিত। স্পষ্টতই এই সূক্তগুলি মিশ্র রচনার প্রমাণ নিয়ে পরবর্তিকালে সংযোজিত হয়েছিল এবং এ জন্যই এরা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সায়ণ এই সূক্তগুলির কোনও ভাষ্য রচনা করেননি। আটটি সূক্তের মধ্যে যে পুনরাবৃত্তি দেখা যায় সে সম্পর্কে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬:২৮) এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (৩০:৪) সচেতন ছিল। অধিকাংশ সূক্তই ইন্দ্রের উদ্দেশে নিবেদিত; কিছু কিছু সূক্ত অগ্নি, সূর্য, বরুণ ও অশ্বীদেরও আহ্বান করেছে।

খিলসূক্ত

আপাতদৃষ্টিতে বহু পরবর্তী সম্পূরক সূক্তসমূহের আরও একটি গুচ্ছ সংহিতার শেষ ভাগে সংস্থাপিত হয়ে খিলসূক্ত রূপে পরিচিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে নিবিদ্, পুরোরুচ্, প্রৈষ এবং কুত্তাপ-সূক্ত— একত্রে এই সমগ্র সম্পূরক অংশ ঋক্-পরিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত। শৌনকের রচনারূপে প্রচারিত আর্যানুক্রমণী ও অনুবাকাক্রমণী গ্রন্থেই ‘খিল’ নামটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। যাস্ক খিল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করলেও তিনি তাদের ‘নিগম’ বলেই উল্লেখ করেছেন। স্পষ্টতই অনেক দেরিতে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলেই খিলসূক্তের চরিত্রে বিষমতা দেখা গেছে; সংহিতার মূল ধারায় গৃহীত হওয়ার পরিবর্তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে সম্পূরক অংশে। তবে এই বিলম্বিত অন্তর্ভুক্তি কিন্তু তাদের রচনাকালকে প্রতিফলিত করেনি, কেননা এই সব সূক্তের বেশ কয়েকটি মন্ত্রই সংহিতার প্রধান ভাগের চেয়েও প্রাচীনতর। খিলসূক্তগুলি যে পরবর্তিকালে সঙ্কলিত হয়েছে তার আরও একটি প্রমাণ হল মূল ঋগ্বেদ থেকে এগুলিতে শ্বাসাঘাতের চিহ্নের পার্থক্য।

বাস্কল শাখার পাঠে খিলসূক্তগুলিকে ঋগ্বেদের অংশরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল বলেই মনে হয়; যদিও এদের অধিকাংশই শাকল পাঠের পূর্ববর্তী। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, খুব সম্ভবত খিলসূক্তগুলি ঋগ্বেদে সংহিতার সামান্য পরবর্তী। তবে সাম্প্রতিক রচনার সমকালীন বত্রিশটি সূক্তের মধ্যে সব খিলসূক্তগুলি হয়তো একই পর্যায়ে রচিত হয়নি। এই সব সম্পূরক সূক্তের মধ্যে প্রয়োগ যৎসামান্য; কখনও কখনও যদিও বা সংযোগসূত্র দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষীণ। এদের বিষয়বস্তুতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য— যেমন স্বস্তিবচন, বিবাহ-অঙ্গীকার, অভিশাপ, জাদুবিদ্যা, স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা, ধীশক্তিবর্ধনের কামনা, সপত্নীদলন, গবাদি পশুর কল্যাণ এবং উত্তম সঙ্কল্প; এরা প্রায়শই খণ্ডিত, কখনও কখনও গূঢ়ার্থবহ এবং সংহিতার মূল অংশ থেকে প্রায়ই কিছু কিছু শ্লোক ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা বলে বিষয়গত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। খিলসূক্তগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হল লক্ষ্মীসূক্ত ও শিবসঙ্কল্পসূক্ত দুটি।

অন্যান্য সূক্তাবলি

পুরোরুচ্, নিবিদ ও পৈষন সূক্তগুলি সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর পর্যায়ে রচিত হয়েছিল কিন্তু বালখিল্য, মহানাম্নী এবং কুন্তাপ-সূক্তগুলি স্পষ্টতই পরবর্তিকালের রচনা। এগারোটি গদ্যসূক্তসম্বলিত নিবিদ্ অংশে বিভিন্ন দেবতা কিংবা একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য স্তুত হয়েছে; এই অংশই ঋগ্বেদীয় কালের প্রাচীনতম গদ্য এবং নিশ্চিত ভাবেই প্রচলিত ঋগ্বেদসংহিতার চেয়ে প্রাচীনতর। এই নিবিদ সূক্তগুলির অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত, বিশুদ্ধ জাদুবৈশিষ্ট্যযুক্ত কয়েকটি মাত্র অক্ষরে বিধৃত সম্মোহনমন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রই এই সব নিবিদের ছন্দোবদ্ধ রূপ। খুব সম্ভবত প্রৈষ অংশ ঋগ্বেদের সমাপ্তি পর্বের রচনা; আপ্রীসূক্তগুলির মতো এখানেও অগ্নিকে বহু নামে বন্দনা করা হয়েছে। কুন্তাপ অংশে রয়েছে বিচিত্র চরিত্রের বারোটি সূক্ত। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে মানব প্রশংসা এবং কামনা ও উর্বরতা- -সূচক গীতি, তেমনই রয়েছে দুর্বোধ্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রলাপ। এটি আপাতদৃষ্টিতে অপরিমার্জিত যৌনকামনার তাৎপর্যযুক্ত সূক্ত যার সঙ্গে তৎকালীন কোনও উর্বরতাচর্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়।

নিবিদ্

হ্রস্ব-কলেবর নিবিদ মন্ত্রগুলি আদিতে গদ্যে রচিত হয়েছিল বলে যে অনুমান করা হয় তার কারণ, এগুলি সাধারণ ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলির মতো ছন্দোবদ্ধ রচনা নয়, তবু এদের মধ্যে অদ্ভুত তাল ও লয়ের প্রবাহ রয়েছে। কোনও কোনও গবেষকের মতে ঋগ্বেদে নিবিগুলি প্রয়োগিক কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। অবেস্তা গ্রন্থে আমরা ‘নিবেদয়েম্’ শব্দটি পেয়েছি, কিন্তু সেখানে তার অর্থ আলাদা। ব্রাহ্মণগ্রন্থ অনুযায়ী নিবিসূক্তে সেই সব দেবতাদের আহ্বান করা হয় যাঁরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে সোমযাগে হবি গ্রহণ করেন। নিবিক্তে কোনও শ্বাসাঘাত নেই এবং উচ্চাবচতাহীন সুরে অর্থাৎ একশ্রুতির মধ্য দিয়ে এদের আবৃত্তি করা হয়, সম্ভবত এ ধরনের উচ্চারণে এদের ঐন্দ্রজালিক গাম্ভীর্য বর্ধিত হয়। নিবিদের মধ্যে মাত্র একজন পুরোহিত অর্থাৎ হোতাই উল্লিখিত হয়েছেন। আহুতির মধ্যে সোমকে উপাদানরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে, দেবতারূপে নয়। এতে নিবিদের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত, অর্থাৎ সোম দেবত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বেই নিবিগুলি রচিত হয়েছিল। সম্ভবত যাযাবর আর্যজাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আদিম পর্যায়ের যজ্ঞে এগুলি প্রযুক্ত হত। তাছাড়া ভাষা বিশ্লেষণ করে নিবিগুলির বিশেষ প্রাচীনতা, এমনকী ইন্দো-ইয়োরোপীয় পর্যায়ের নিকটবর্তী অবস্থানই প্রমাণ করা যায়। প্রাথমিক স্তরে নিবিদ্ সংক্ষিপ্ত ঐন্দ্রজালিক সূত্ররূপে থাকলেও ক্রমশ এগুলিকে কেন্দ্ৰ করে দীর্ঘ প্রার্থনা সূক্ত রচিত হতে থাকে। সম্ভবত বৈদিক যুগে অসংখ্য নিবিদ্ প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের কালে এর সমস্ত অংশ এসে পৌঁছয়নি।

আপ্রীসূক্ত

মোট দশটি আপ্রীসূক্তর প্রত্যেটিরই পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপ্রী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— সকলের মনোরঞ্জনকারী (আ = সমন্তাৎ, প্রীণয়ন্তি ইতি আপ্রী)। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বৈদিক শাখার আপ্রীসূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন। যজ্ঞে আহুতি অর্পণের পূর্বে আপ্রীসূক্তগুলি গীত বা আবৃত্ত হয়। আপ্রীসূক্তগুলির বিষয়বস্তু ও চরিত্র-লক্ষণের মধ্যে প্রীতিদায়ক ভাবটি পরিস্ফুট। যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা অগ্নির প্রীতি উৎপাদনের জন্য তার বিভিন্ন নাম ঘোষণা করে প্রশংসা করা হয়েছে: সমিদ্ধ, ই তনূনপাৎ, নারাশংস, ইল, দেবীদ্বারঃ, বা দ্বারো দেব্যঃ, ঊষাসানক্তা, দেব্যৌ হোতরৌ এবং হব্যবহ। মৌখিক সাহিত্য রচনার যুগে কবিরা শব্দের স্বল্পতার জন্য সচেষ্ট থাকতেন; তাই দেবতার বিভিন্নমুখী দক্ষতাকে প্রশংসা করার প্রয়োজনে পূর্বোক্ত বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হত। আপ্রীসূক্তগুলি যজ্ঞের প্রাচীনতম ধারা অর্থাৎ পশুযাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল; স্পষ্টতই এগুলি প্রাচীনতর যুগের রচনা, তখনও পশুপালন-নির্ভর যাযাবর সমাজে অঞ্চলগত ভাবে গোষ্ঠী ও পরিবারের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সেই জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক নীতিকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা হত।

সোমমণ্ডল

ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলই সোমদেবতার প্রতি নিবেদিত। এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সম্পাদনার প্রক্রিয়া অনেক বিলম্বে ঘটেছিল; পূর্ববর্তী মণ্ডলগুলি থেকে একজন নির্দিষ্ট দেবতা অর্থাৎ সোমের প্রতি নিবেদিত সূক্তসমূহ একটি পৃথক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট করার মধ্যেই এ-প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল। এই সম্পাদনা কর্মের পশ্চাৎপটে সক্রিয় অনুপ্রেরণার সন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই বিশেষ তথ্যের সম্মুখীন হই যে, বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রীয় ও সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে সোমযাগ ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সোমদেবের মধ্যে রাজধর্ম প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছিল; এই রাজধর্মের মধ্য দিয়েই একজন ক্ষত্রিয় সোমদেবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতেন। রাজপদে সোমের উন্নয়ন সোমচর্যার গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। অভিষেকের সময় সোমদেবকেই ব্রাহ্মণদের রাজারূপে বর্ণনা করা হয়; এতেও তাঁর আধিপত্য ও আনুষঙ্গিক জাদুশক্তি প্রমাণিত।

সন্দেহ নেই যে, সোমরসের মধ্যে যে মাদকতাময়, উল্লাসজনক ও ভ্রম-উৎপাদক বৈশিষ্ট্য ছিল, তারই ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানে এর গুরুত্ব ক্রমশ বর্ধিত হয়। দীর্ঘায়ু লাভের জন্যও এই পানীয় ব্যবহার করা হত। ঋগ্বেদের সোমের মতোই অবেস্তার ‘হওম’, যা স্বর্গ থেকে উচ্চ পর্বতে একটি বিপুলকায় পক্ষী দ্বারা আনীত হয়েছিল। ব্যাবিলনীয় প্রত্নকথাতেও রয়েছে, সূর্যদেব শামসের নিকট পবিত্ররূপে গৃহীত ও দীর্ঘায়ুপ্রদ একটি জাদুকরী লতা পর্বতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি সাধারণ ভাবে পবমান সোম অর্থাৎ পশমের চালুনির মধ্যে দিয়ে ছেঁকে-নেওয়া সোমরসের প্রতি নিবেদিত। শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় রস ‘দ্রোণ’-কলস-এ রক্ষিত হওয়ার সময়ে যে ধ্বনি নির্গত হত পানকারীদের কানে তা অতি মধুর ঠেকত। ঋগ্বেদীয় প্রত্নকথা অনুযায়ী সোম মূলত দৈব সম্পদ; পক্ষী দ্বারা পৃথিবীতে আনীত হয়ে তা পার্বত্য অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বহুবিধ বাস্তব, আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকী বিঘ্ন অতিক্রম করে সেই সোম সংগ্রহ করতে হত। সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত রসের সঙ্গে নানা রকম দুগ্ধজাত দ্রব্য, মধু ও ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করে তার মাদক-শক্তি বর্ধিত করা হত। আনুষ্ঠানিক ভাবে সোমরস প্রস্তুতির সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সূক্তে বারেবারে বিবৃত হয়েছে। এমনকী প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন পাত্র, কলস, হাতা, পেষণ-প্রস্তর (শিল-নোড়া), ছাঁকনি, প্রভৃতিও উল্লিখিত ও প্রংশসিত হয়েছে।

সোমযাগ সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী; সমস্ত বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে দীর্ঘতম হল ‘সত্র’, এটি একাদিক্রমে দ্বাদশ বর্ষ ধরে অনুষ্ঠিত হত। কিছুকাল পরে চারজন পুরোহিত সম্বলিত একদিবসীয় যজ্ঞও এতই সম্প্রসারিত হল যে, যজ্ঞনির্বাহক পুরোহিতদের সংখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খ অনেক বেড়ে গেল; বস্তুত সোমযাগ যজ্ঞশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞের সরল কাঠামোয় সম্ভ্রম-উৎপাদক উপাদান, ইন্দ্রজাল ও রহস্য নিরন্তর সংযোজিত হয়ে চলেছিল। পরে সোমযাগের অনুষ্ঠানগত তাৎপর্য বিশেষ ভাবে বর্ধিত হয়ে যখন তার নিজস্ব অতীন্দ্রিয় রূপকর্ম গড়ে উঠল এবং সংহিতার পূর্বতন অংশ থেকে যখন নবম মণ্ডল পৃথক হয়ে গেল তখন বহু সংখ্যায় রচিত ও পরিমার্জিত হয়ে সোমগীতি প্রভূত ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যবহ সূক্তসমূহে সন্নিবেশিত হল।

প্রাথমিক পর্যায়ে সোম পার্থিব উদ্ভিজ্জ; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দৈব সত্তায় উন্নীত এবং রাজা, সম্রাট ও ব্রাহ্মণদের অধিপতিরূপে অভিহিত। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজকীয় পদবি যখন প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করছিল, সে সময়েই রাজার সঙ্গে প্রতীকী ভাবে সোমের সমীকরণ ঘটে এবং এর দ্বারা তার গুরুত্বও বহুগুণ বেড়ে যায়। এতে আনুষ্ঠানিক ও ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্য যেমন কালক্রমে সমন্বিত হয়েছে, তেমনই আনুষ্ঠানিক পানীয় ও দেবতার মধ্যে ব্যবধানও ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া, সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক যেহেতু ঘনিষ্ঠ, নবম মণ্ডলের অনেক মন্ত্র প্রাথমিক ভাবে সোমসম্বন্ধীয় হয়েও ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নবম মণ্ডলের প্রধান কবিরা— কাণ্ব, ভৃগু ও অঙ্গিরা— পুরোহিত-পরিবারের সদস্য; এঁরা যথাক্রমে আট, বারো ও তেইশটি সূক্ত রচনা করেছিলেন। এঁরা এবং অন্যান্য কবিরা সোমকে লতা, দেবতা ও আকাশবিহারী চন্দ্ররূপে বন্দনা করেছেন। সমস্ত বৈদিক ছন্দই এই মণ্ডলে ব্যবহৃত হয়েছে; তবে মোট সূক্তের অর্ধেকেরও বেশি রচিত হয়েছে গায়ত্রী ছন্দে। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অধিকাংশ সোমসূক্ত আমাদের হতাশ করে; কাব্যগত ভাবে স্পষ্টতই এগুলি নিম্নমানের রচনা। এই মণ্ডলের বেশ কিছু সূক্ত অন্যান্য প্রাচীন কাব্যে প্রচলিত মদ্যপান-গীতির মতো; পানীয় ও তজ্জাত মাদকতার অবস্থা এ সব রচনায় বর্ণিত হয়েছে। অতিদীর্ঘায়িত ও পুনরাবৃত্তিময় যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে এদের নিবিড় সম্পর্ক স্পষ্ট; প্রসঙ্গ থেকে শ্লোকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও কাব্যিক সৌন্দর্য প্রায় কোথাওই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মণ্ডলের শেষ সূক্তটি একটি চমৎকার ব্যতিক্রম।

সর্বেশ্বরবাদ: সংশয় ও প্রত্যয়

সামগ্রিক বিচারে ঋগ্বেদ নিশ্চিত ভাবেই সর্বেশ্বরবাদী। তবু, অন্তিম পর্যায়ের রচনায় পুরনো বিশ্বাসের কিছু কিছু চিহ্ন এমনকী একেশ্বরবাদের প্রতি সুস্পষ্ট ঝোঁকও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের এত দিনকার তর্কাতীত প্রাধান্য এখন আর বিনা বাক্যে গ্রহণীয় নয়। পারিবারিক মণ্ডলগুলির একটি সূক্ত (২:১২)-তে যুদ্ধবিজয়ী ও অলৌকিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে ইন্দ্র স্পষ্ট ভাবে বন্দিত হয়েছেন, তবু তার মধ্যেও কয়েকটি মন্ত্রে যেন সংশয়ের ছায়াও ফুটে উঠেছে। পরবর্তী একটি সূক্ত (৮:১০০)-তে সংশয়ের ছায়া আরও স্পষ্ট ও ঘনীভূত। অবশ্য সংশয়ের এই তীক্ষ্ণ সুরকে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে দেওয়া হয়নি; দেবতা এখানে যেন স্বয়ং যজমানকে নিজ গৌরবের কথা জানিয়ে আশ্বস্ত করেছেন, অবিশ্বাসীর সন্দেহ দূর করে তাঁর প্রতি আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইন্দ্ৰ বা অন্যান্য দেবতার অস্তিত্ব বা পরিচয় সম্পর্কে সরাসরি অবিশ্বাস প্রকাশ না করেও হয়তো বা এই সব মন্ত্র যথার্থই সংশয় ব্যক্ত করেছিল। ঋগ্বেদের আদিপর্বেই মানুষ প্রশ্ন করছে ‘কে জানে কে দেখেছে’: অর্থাৎ সংশয় ও প্রত্যয় একই যুগে দেখা দিয়েছে। বহু সংখ্যক দেবতা সম্ভবত সাধারণ মানুষের পক্ষে বিভ্রান্তিজনক বলে প্রতিভাত হয়েছিল এবং যাঁরা চিন্তা বা বিশ্বাসের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মনেও এই বিশাল দেব-সঙ্ঘের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সাহসী ও স্পষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল। বৈদিক ধর্মীয় ভাবনার ইতিহাসের কোনও এক অজ্ঞাত সন্ধিক্ষণে সর্বেশ্বরবাদ সম্পর্কিত সংশয় একেশ্বরবাদী প্রবণতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ধীর কিন্তু নিশ্চিত ভাবে সহায়তা করেছিল; এই প্রক্রিয়ায় অস্পষ্টতা ও প্রচুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ছিল, প্রাথমিক ভাবে যে বিশুদ্ধ প্রত্নপৌরাণিক একেশ্বরবাদের জন্ম হয়েছিল তাতে দেবতাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল। একটা দেশজ অনার্য প্রভাব কিংবা আর্য ধর্মীয় চিন্তার দ্বন্দ্ব নিরসনের মধ্য দিয়ে অথবা, কোনও আকস্মিক সামাজিক বিপ্লবের ফলে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। আবার এও হতে পারে যে, পূর্বোক্ত উপাদানগুলি এক সঙ্গে এমন এক নব্য প্রবণতায় শক্তি জুগিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদে পরিণত হয়। উৎস যাই হোক না কেন, সংহিতা-রচনার শেষ পর্বে আমরা একেশ্বরবাদের স্পষ্ট লক্ষণ যথার্থই দেখতে পাই।

একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা

সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে রূপান্তর কোনও ক্রমবিবর্তনের ফলে ঘটেনি। ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা একেশ্বরবাদী চিন্তাকে দৃঢ়প্রোথিত অবস্থায় দেখতে পাই। অবশ্য অনত্র্যও এমন কথা পাই যাতে মনে হয় অস্পষ্ট ভাবে হলেও একেশ্বরবাদের দিকে ঋষিদের প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। কিছু কিছু নূতন দেবনাম প্রবর্তিত হয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতার পদবিতে উন্নীত হয়েছে এবং বিমূর্ত সৃষ্টিতত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছে। এই সংশয়ের তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা স্মরণে রাখি যে প্রচলিত ধর্মীয় বাতাবরণ প্রত্নকথা ও অনুষ্ঠান-চর্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেই সময়ে কোনও পথসন্ধানী একেশ্বরবাদীর পক্ষে প্রত্নকথা ও রহস্য-নিষ্ণাত পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা অত্যন্ত কঠিন; তাই কিছু কিছু বহুদেববাদী ও প্রত্ন-পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান একেশ্বরবাদী ভাবনার সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছিল।

যদিও ঋগ্বেদের সমস্ত প্রধান দেবতাকেই কোথাও না কোথাও সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সংহিতার শেষ পর্যায়ে জগৎ স্রষ্টা রূপে সম্পূর্ণ নূতন কয়েকটি দেবনাম প্রবর্তিত হয়: প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মণস্পতি, পুরুষ ও পরমাত্মা এর উদাহরণ। কোনও কোনও সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেই তাদের সম্পর্কিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হল ভাবসূক্ত (১০:১৯০), নাসদীয় সূক্ত (১০:১২৯) এবং অস্যবামীয় সূক্ত। (১:১৬৪) অধিকাংশ অধ্যাত্মবিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক সূক্তে অতীন্দ্রিয়বাদী উপাদান স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়; এর কারণ হিসাবে আমরা আদিম দার্শনিকের দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয়তার অভিব্যক্তি এবং বিষয়বস্তুর নিজস্ব অন্তর্নিহিত রহস্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সব রহস্যময় অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির ব্যাখ্যা প্রকৃত তাৎপর্য করতে পরবর্তী ভাষ্যগুলি সর্বদা সমর্থ হয়নি।

সৃষ্টিরত পরমেশ্বরকে সাধারণত ধ্যানরত যোগী রূপে কল্পনা করা হয়, পরবর্তী বৈদিক সমাজের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি যে দেখা দিয়েছে, তার একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। এমনকী দিকসমূহ এবং যে সমস্ত দেবতার সঙ্গে নিদানবিদ্যাবিষয়ক প্রত্নকথা সম্পৃক্ত, তাঁদের উত্তানপাদ যোগী রূপে বর্ণনা হয়েছে। সেই সঙ্গে সৃজন-প্রক্রিয়ায় নিরত স্রষ্টা দেবতাদের ‘তপস্’-এর উল্লেখ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে ‘স্রষ্টা যোগী’ একটি নূতন সামাজিক ধারণা রূপে বৈদিক সাহিত্যের শেষ অংশে দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন দেবতার মূর্তির কথা আমাদের মনে পড়বে। সম্ভবত যোগী দেবতার এই আদিমতম রূপটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল রচিত হওয়ার সময়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় ধর্মীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছিল।

নাসদীয় সূক্ত (১০:১২৯)-তে অসৎ বা অনস্তিত্ব থেকে সৎ বা অস্তিত্বের সৃষ্টি কল্পনা। কবি তাঁর কল্পনাকে মহাসময়ের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যখন সৃষ্টির সূচনাও হয়নি। অনস্তিত্বের আদিতম অন্ধকার এবং সময় ও পরিসরের সার্বিক শূন্যতা তাঁর কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি-দৃষ্টির এই উদ্ভাসনেই সূক্তটির গৌরব নিহিত। আধ্যাত্মিক ভাবনা এতে অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল। প্রজাপতি মাত্র চারবার উল্লিখিত হয়েছেন, যদিও পরবর্তী সাহিত্যে তাঁকে শক্তিমান স্রষ্টার ভূমিকায় দেখা গেছে। স্রষ্টারূপে তিনি কালের প্রতীক; অন্য দিকে সর্বাতিগ আকাশ দেবতারূপে পরিকল্পিত মহাপরিসরের মানবায়িত রূপ আমরা বৃহস্পতির মধ্যে দেখতে পাই। আবার ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, বৃহস্পতি, প্রমুখ প্রধান দেবতাদের বিশ্বস্রষ্টার ভূমিকায় বিমূর্তায়িত প্রকাশ লক্ষ্য করি বিশ্বকর্মার মধ্যে। এছাড়া, হিরণ্যগর্ভ স্বর্ণোজ্জ্বল অন্ত বা সৃষ্টি আদিকণিকারূপে জগৎপ্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তরের প্রতিভূ।

যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে দর্শনে উত্তরণের স্তরের প্রামান্য রচনা হল পুরুষসূক্ত। (১০:৯০) এই সূক্তে পুরুষ স্রষ্টারূপে প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করেননি; দেবতারা তাঁকে যজ্ঞে হব্যরূপে অর্পণ করেছিলেন; তাঁর সেই বলিপ্রদত্ত শরীর থেকে ক্রমে ক্রমে সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছিল। অধিবিদ্যার স্তরে পুরুষসূক্ত যজ্ঞের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির চূড়ান্ত প্রতীকী বিবরণ দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানকে মৌলিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে ভূষিত করেছে, যা আরণ্যক ও উপনিষদের স্তর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সূক্তের ষোড়শ মন্ত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য, কেননা, সেখানে পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও চরণ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চার বর্ণের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র ঋগ্বেদে এটাই একমাত্র নিদর্শন যেখানে সামাজিক শ্রেণিভেদের ইঙ্গিত-সহ চতুবর্ণ উল্লিখিত, যদিও ‘বর্ণ” শব্দটি এখানে উচ্চারিত হয়নি।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্-বিরচিত পরতাত্ম-সূক্ত (১০:১২৫) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখানেই প্রথম এক নারী কবি সমস্ত দেবতার সঙ্গে আপন সত্তার একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী বহু ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে একাত্মতা ঘোষিত হয়েছে তার প্রথম উচ্চারণ যেন এই নারী কবিটির রচনায়। উপনিষদ ও বেদান্তে অভিব্যক্ত দার্শনিক ভাবনার উৎস রূপে একে গ্রহণ করা যায়। রচয়িতা বাক্ যেহেতু নারী এবং তিনি উত্তম পুরুষের বাচনিকভঙ্গিতে নিজের সঙ্গে দেবসঙ্ঘ ও বিশ্বজাগতিক তাবৎ উপাদানকে একাত্মীভূত করে কাব্য প্রণয়ন করেছেন, তাই এই সূক্তকে পরমাত্মার সমতুল্য আদ্যাশক্তির প্রতি নিবেদিত প্রথম স্তোত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়। পরবর্তিকালে তাই এর জনপ্রিয় নামান্তর হল দেবীসূক্ত।

উপাখ্যান ও প্রহেলিকা

এই সব সূক্তে ক্রমাগত কিছু প্রহেলিকাধর্মী অংশ পাওয়া যায় এখনও যাদের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। এটাই বিস্ময়জনক যে, সাধারণ ভাবে ধর্মীয় কাব্য বলে পরিচিত বৈদিক সংহিতায় এ জাতীয় প্রহেলিকা সন্নিবিষ্ট, এমনকী সংরক্ষিত হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে, সত্রের মতো দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে পড়ত, সেই একঘেয়েমির অবসাদ দূর করার জন্য পুরোহিতরা হয়তো এই সমস্ত প্রহেলিকা ও নানা উপাখ্যান বিবৃত করতেন। হয়তো বা বৈদিক জনসাধারণের মগ্ন স্মৃতিতে এই সব প্রহেলিকার কোনও গূঢ় বা অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য প্রোথিত ছিল; কিন্তু পরবর্তিকালে তা সময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আদিম মানুষের কাছে সৃষ্টির মতো রহস্যোদ্দীপক আর কিছুই ছিল না; তাই সৃষ্টিবিষয়ক একটি সূক্তের মধ্যে যে আলোচ্য প্রহেলিকাগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কখনও কখনও প্রহেলিকার আপাত কিছু সমাধান দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রকৃত উত্তর অদীক্ষিতদের কাছ থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে।

সূর্যাসূক্ত

অনন্য বিষয়গৌরবের জন্য কিছু কিছু সূক্ত আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। মোট সাতচল্লিশটি মন্ত্রসূক্ত (১০:৮৫) রূপে পরিচিত বিবাহ সূক্তটি বেশ আগ্রহোদ্দীপক। যদিও এতে মূলত সবিতৃকন্যা সূর্যার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত তা বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আশীর্বাদ ও মাঙ্গলিক আচার এবং তৎসহ ঐন্দ্রজালিক ও আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খসমূহের প্রামাণিক বিবৃতিপূর্ণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটি আদর্শ বিবাহ-সূক্তে পর্যবসিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে সাধারণত শীত-প্রধান অঞ্চলেই সূর্য নারী বা দেবী রূপে কল্পিত, যেমন প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের দেবী আরিন্না। জার্মান ভাষায়ও সূর্য স্ত্রীলিঙ্গ। আলোচ্য সূক্তে সূর্যাকে বধূরূপে পাওয়ার জন্য দেবতারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সূর্যার পিতা তাঁকে তাঁর প্রেমিক সোমদেবের কাছে অর্পণ করতে উদ্যত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অশ্বীরা রথে করে তাঁকে হয়তো সোমের কাছেই নিয়ে যান। সূক্তের শেষ ভাগে নবদম্পতির জীবনকে নির্বিঘ্ন করার জন্য অশুভ জাদুশক্তি ও অধিদৈবিক আধি-ব্যাধিকে মন্ত্রবলে বিতাড়িত করার কথা পাই। সবশেষে রয়েছে বিখ্যাত আশীর্বাণী: বধূ যেন শ্বশুরালয়ে সম্রাজ্ঞী হতে পারে।

দ্যূতকরের অনুশোচনা

বিখ্যাত অক্ষসূক্ত (১০:৩৪) অর্থাৎ পাশা খেলোয়াড়ের মর্মন্তুদ স্বগতোক্তির এই সূত্রটি সম্পূর্ণই ভিন্ন ধরনের এক রচনা। পাশা খেলার প্রলোভন দুর্নিবার, অন্তহীন তার আমোদ, সোমরস পানের মতো যা উল্লাসজনক ও মানুষের চিত্তকে অধিকার করে সম্মোহিত রাখার জাদুশক্তি যাতে নিহিত, সেই পাশা খেলার প্রশস্তি দিয়েই এই সূক্তটির সূচনা। কিন্তু তার পরই দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির মর্মান্তিক করুণ অবস্থা, তার পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় অত্যন্ত সংযত ভাষায় বর্ণনা করেছেন কবি। সূক্তের সমাপ্তিতে পরিস্ফুট হয়েছে অনুশোচনা এবং অন্য দ্যুতকরের প্রতি উপদেশ, যাতে তারা পাশার মারাত্মক আকর্ষণ প্রতিরোধ করে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকার্যে নিরত হয়।

যমসংহিতা

যমসংহিতা বলে পরিচিত সূক্তগুচ্ছে রয়েছে অন্ত্যেষ্টিবিষয়ক মন্ত্রসমূহ। এগুলি যদিও দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত তবু শুধু এই তথ্য দিয়ে এদের অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত হবে না। কেননা মৃত্যু ও প্রখ্যাত পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান ও প্রত্নকথা ছাড়া কোনও প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই সম্পূর্ণই অকল্পনীয়। আলোচ্য অন্ত্যেষ্টিসূক্তগুলিতে যম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অগ্নি এবং পিতৃগণ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছেন। বিচিত্র ধরনের আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি এদের মধ্যে অভিব্যক্ত হলেও অপরিচয়ের স্বাভাবিক অবিশ্বাসজনিত মৃত্যুভীতিই এতে সবচেয়ে মৌলিক। ইহজীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই ভয় দূরীকরণের পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়, তাই প্রাচীন মানুষ বিচিত্র আবেগের দ্বারা আলোড়িত হত; মৃতমানুষেরা এক সময় জীবিতের প্রিয় পরিজন ছিল, অতএব অচিরেই তাদের জীবিত মানুষের পক্ষে অনিষ্টকারী হয়ে ওঠার আশঙ্কা নেই, তবুও অতৃপ্ত সুখতৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রসন্ন আত্মাকেও হয়তো বা ভীতিপ্রদ করে তুলতে পারে, এমন বিশ্বাস ছিল, এবং উপযুক্ত অর্ঘ্য নিবেদন করে সে আতঙ্কিত সম্ভাবনাকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হত। জীবিতদের মধ্যে প্রথম যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন, সেই যম নিশ্চয়ই বিদেহী প্রিয়জনকে মরণোত্তর কোনও জগতে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং অঙ্গিরা, মাতলি ও ভৃগুর সাহচর্যে আমোদ-প্রমোদে কালযাপনে সাহায্য করবেন। মৃত আত্মীয়ের মরণোত্তর ভবিষ্যৎ জীবিতদের কাছে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়; তাই যাতে প্রিয় পরিজন পরলোকে সুখেস্বাচ্ছন্দে ও আনন্দে থাকে এই ঐকান্তিক কামনা ও তাদের মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠা ও আকুতি এই সূক্তগুলিকে একটি করুণতায় মণ্ডিত করেছে। এইখানেই এদের কাব্যমূল্য। অন্তেষ্টিক্রিয়ার বিষয়ে এই সব সূক্তের সঙ্গে তুলনীয় রচনা অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়।

মণ্ডূকসূক্ত

‘সংবাদ সূক্ত’গুলির মতো মণ্ডূকসূক্ত বা ভেকগীতির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে; কারও মতে এটি বৃষ্টির আবাহন, বর্ষণের জন্য ভাবগম্ভীর একটি জাদুগীতি, আবার কারও মতে এতে রয়েছে বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্বন্ধে একটি অন্তর্লীন ব্যঙ্গ। প্রথম মন্ত্রে সম্ভবত এই দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে।

রাত্রিসূক্ত ও অরাণ্যানীসূক্ত

প্রাচীন ভারতীয়দের অরণ্যবেষ্টিত বসতিতে ঘনকৃষ্ণ রাত্রি যে রহস্য ও ভীতি সঞ্চার করত, তারই সজীব অভিব্যক্তি ঘটেছে রাত্রিসূক্ত (১০:১২৭)-তে। অন্ধকারের শক্তি যেহেতু অনতিক্রম্য, কবি তাই রাত্রির কাছে রাত্রিকালীন বিভিন্ন বিপদ— নেকড়ে বাঘ, চোর-ডাকাত ও আকস্মিক মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। আদিম মানুষ যখন মূলত প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল, অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় যখন সে নিরন্তর কম্পমান থাকত, তখনকার উদ্বেগের সুন্দর প্রতিফলন রয়ে গেছে এই সূক্তে।

অরণ্যানীর প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্ত (১০:১৪৭)-টিও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এর সঙ্গে তুলনীয়। নূতন আর্য বসতিগুলির চতুষ্পার্শ্বের নিবিড় অরণ্য ছিল একই সঙ্গে জীবনধারণের উৎস ও বহুবিধ সমাধানহীন রহস্যের আকর। এই সূক্তেও বৈদিক কবির কল্পনাশক্তি ও বর্ণনাচাতুর্য স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

ঋগ্বেদ: লোকায়ত না ধর্মসাহিত্য?

ঋগ্বেদের চরিত্র সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে বাদানুবাদ চলে আসছে: উৎপত্তি ও অন্তর্বস্তুর বিচারে তা ধর্মসাহিত্য না লোকায়ত গ্রন্থ? কোনও কোনও কবি তাঁদের রচিত সূক্তে যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রায়ই সংহিতা-পাঠের সঙ্গে যজ্ঞীয় বিনিয়োগের সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। স্পষ্টতই এই সব সূক্তের যজ্ঞীয় বিনিয়োগ পরবর্তিকালে যান্ত্রিক ভাবে পর্যালোচনাপ্রসূত পুনর্ভাবনার ফলে ঘটেছিল। লুই হ্রেনু তাঁর একটি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ‘প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বেদে লোকায়ত কাব্য রয়েছে। যথার্থ বিচারে অবশ্য এ রকম নিদর্শন পাওয়া যায় না; শুধু কিছু কিছু লোকায়ত বিষয়বস্তু, গান, ধ্রুবপদ ও কৌতুককর আখ্যানকে ধর্মীয় উদেশ্যে বিশেষ ধরনে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেদের সমস্ত কিছুই ধর্মীয় বিধিরই অধীন। এর লক্ষ্য দ্বিবিধ: এক দিকে পর্যাপ্ত অলঙ্কৃত ভাষায় দেবতার স্তুতি এবং অন্য দিকে পুরোহিতের ক্রিয়াকলাপের পার্থিব দাবিসমূহ পরিপূর্ণ করা।’ অর্থাৎ বিভিন্ন সূক্তে মাঝে মাঝে লোকায়ত বিষয় প্রবর্তিত হলেও ঋগ্বেদ মূলত ধর্মীয় সাহিত্য।

বস্তুত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাচীন সাহিত্যরূপে আমাদের কাছে যা কিছু এসে পৌঁছেছে তার অধিকাংশই নিছক শিল্পবোধপ্ৰণোদিত সৃষ্টি নয়, বরং সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবনের আয়তনের মধ্যে এদের একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগিক দিক ছিল। তাদের যথোপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করে, শুধু সাহিত্যরীতি হিসাবে বিচার না করে, বিশেষ অভিব্যক্তি রূপেই গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত সংহিতার যে যজ্ঞীয় বিনিয়োগ পাওয়া যায় তা সায়ণ কর্তৃক ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র থেকে সঙ্কলিত হয়েছিল। কারও মতে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে এবং ভারতীয় আর্যদের নিরাপত্তা ও বিজয় বিধানের জন্য দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক সূক্তগুলি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে রচিত হয়েছিল; পরবর্তিকালে সূক্তগুলির উপযোগিতা ব্যাপকতর করার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রই কেবলমাত্র সংহিতায় পাওয়া যায়; এতে প্রমাণিত হয় যে, যজ্ঞে এদের প্রয়োগ ছিল না। এই বাদানুবাদকে আমরা তিনটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি; যেমন ঋগ্বেদে (১) প্রাথমিক ভাবেই যজ্ঞীয় আচার-বিধিমূলক, (২) এটি ধর্মসাহিত্য অর্থাৎ দেবকল্পনার বিবরণ, (৩) এটি লোকায়ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সাহিত্য।

সংহিতাপাঠের প্রমাণ থেকে সম্ভবত নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অধিকাংশ সূক্তই দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনারূপেই রচিত এবং সমস্ত সংহিতাটি প্রাথমিক ভাবেই একটি স্তোত্র-সংগ্রহ। ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ লোকায়ত রচনা প্রাচীন মানুষের পক্ষে অকল্পনীয়, যেহেতু তাদের বিশ্ববীক্ষা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক ও অনুষ্ঠাননির্ভর এবং তাদের জগৎ রহস্য-নিয়ন্ত্রিত। ঋগ্বেদের সূক্ত শুধুমাত্র দেবতার প্রশস্তিবাচক গান নয়, কোনও রাজকীয় শাসককে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে রচিত বিশেষ ধরনের কাব্য, সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী ও ঐতিহ্যনিয়ন্ত্রিত বিশেষ শৈলীতে সেই কাব্য রচিত হত। যজ্ঞীয় বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কহীন মন্ত্র যেমন রচিত হয়েছিল, তেমনই বিনিয়োগসূক্তর কিছু কিছু মন্ত্র সম্ভবত রচনা-মুহূর্তে কোনও যজ্ঞের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল না। কাব্যসৌন্দর্য বা রচনাশক্তির জন্যই পরবর্তিকালে এগুলি যজ্ঞের অংশ হয়ে পড়ে।

নিরুক্তে প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কিছু কিছু মন্ত্র নিরর্থক অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে তাৎপর্যহীন। আরও কিছু মন্ত্রের যজ্ঞীয় উপযোগিতা সম্পর্কে সায়ণ বলেছেন, অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রগুলি প্রযোজ্য। যজ্ঞ যখনই প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতি অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সর্বজনগ্রাহ্য উপায় হয়ে উঠল, সম্ভবত তখন থেকেই আনুষ্ঠানিক বিনিয়োগের প্রয়োজনে বিভিন্ন সূক্তের রচনায় নূতন একটি পর্যায়ের সূচনা হল, অর্থাৎ বিশুদ্ধ যজ্ঞেরই উদ্দেশ্যে সূক্ত রচিত হতে শুরু হল। অবশ্য, বিশ্লেষণে দেখা যায় এ

জাতীয় সূক্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বিবিধ লক্ষ্যযুক্ত মন্ত্র রচনার বিভিন্ন স্তরগুলি আমরা হয়তো কতকটা নির্ধারণ করতে পারি। সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ প্রেরণায় কিছু কিছু সূক্ত রচিত হয়েছিল, যদিও এখনকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবীক্ষা প্রাচীন মানুষের ছিল না। বলা চলে সেগুলি ছিল নিতান্তই অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কোনও প্রকাশ্য অভিব্যক্তি ছিল না। পরবর্তিকালে যজ্ঞানুষ্ঠান যখন অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করল তখন স্পষ্ট আনুষ্ঠানিক প্রযোজনে সূক্ত রচনার সূত্রপাত হল; সেই খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল। অনুমান করা যায় যে, রাজকীয় পরিবারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারণকবিরা লোভনীয় পুরস্কারের আশায় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। প্রতিযোগিতার আবেগ-মথিত উদ্যমে চারণকবিদের পরিবারে যে মৌলিক কাব্যপ্রক্রিয়ার স্ফুরণ ঘটেছিল পণ্ডিতরা তাকে “চারণকবিদের পর্যায়’ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন, সুসমৃদ্ধ রাজন্যবর্গের তুষ্টির জন্য অধিকাংশ সূক্তই পরস্পর প্রতিস্পর্ধী চারণকবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত খুব একটা যুক্তিসংগত নয়। আর্যদের ইতিহাসে আদিম ইয়োরোপীয়, প্রথম বাসভূমি থেকে বেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ইরান হয়ে এ দেশে এসে পৌঁছে এখানকার আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করা, তাদের বাসভূমি দখল করে বসবাস, প্রাগার্য ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ও ক্রমে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার অভ্যাস, রাজ্যবিস্তার ও সমৃদ্ধিলাভ— এই দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমার ইতিহাসের বহু স্মরণীয় অধ্যায় নানা বংশের নানা কবির প্রেরণায় সূক্তরূপে ব্যক্ত ও রচিত হয়েছিল। স্থানে কালে তার ব্যাপ্তি যেমন সুদূরপ্রসারিত, তেমনই উদ্দেশ্যে ও সিদ্ধিতে বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। সম্ভবত বহু সূক্তই আক্রমণকারী আর্যদের যাযাবর জীবনেই গ্রথিত হয়েছিল। যদিও অধিকাংশ মন্ত্র ভারতভূমিতে আর্যবসতি স্থাপিত হওয়ার পরই রচিত, তবুও তাদের মধ্যে অনিশ্চিত বাতাবরণের একটা দ্যোতনা রয়ে গেছে। রাজন্যদের সন্তুষ্টিবিধানের প্রয়াস সম্পর্কে বহু মন্ত্রই প্রত্যক্ষ কোনও ইঙ্গিত বহন করে না, যদিও পরবর্তী সূক্তগুলিতে তেমন অনেক দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পেয়েছি। সূক্ত রচনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অভিমত অনুযায়ী প্রথম পর্যায় ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, দ্বিতীয়টি নিশ্চিত ভাবে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানমূলক এবং তৃতীয়টি মৌল প্রেরণাগত বিচারে ধর্মনিরপেক্ষ, দর্শন-অভিমুখী।

ঋগ্বেদের ভাষা

সাধারণ বিচারে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত ভাষা সর্বত্র সমান নয়; সতর্ক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, জাতিগত ও ভাষাগত সংমিশ্রণ এবং বহু শতাব্দীব্যাপী রচনা, গ্রন্থনা, সম্পাদনা ও আঞ্চলিক বৈষম্যের ফলে ভাষা প্রয়োগে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। শৈলী ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিম ভাবেই সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে, তাতে শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত বৈচিত্র্য ও কথ্য ভাষার উপযোগী ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যকে নূতন তাৎপর্যে অন্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত শব্দ নির্বাচনের দিকটিও পরিস্ফুট হয়েছে। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা তৎকালীন উপভাষাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় একটি বিশেষ কথ্যভাষাকে অধিক গুরুত্ব দিলেও বিভিন্ন উৎস থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করছিল, তার বহু চিহ্নই ঋগ্বেদের মধ্যে রয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ভাষা মূলত কবিদের সচেতন প্রয়াসে নির্মিত একটি সাহিত্যিক ভাষা— কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর বা কোনও অঞ্চলের কথ্যভাষার সম্পূর্ণ অনুগামী নয়। তখনকার চারণকবিদের কাছে এই ভাষাটিই আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছিল। যখন বৈদিক সংস্কৃত কথ্যভাষা রূপে প্রচলিত ছিল, সেই সুদূর অতীতেই প্রাক্-পালি এক প্রাকৃত ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। সামাজিক অবচেতনায় তার নিগূঢ় প্রভাবের সঙ্গে বিভিন্ন উপভাষার সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গভীর সংযোগের ফলে ধীরে ধীরে বৈদিক চারণকবিদের কথ্যভাষা গড়ে ওঠে। বৈদিক ভাষা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সেই প্রত্নরূপ যা পরবর্তী নব্য আর্যভাষাগুলির জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় আর্যগণ যখন এ দেশে এসেছিলেন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা-ভাণ্ডারের উত্তরাধিকার ছাড়াও তাঁরা দীর্ঘ পথ অতিবাহনের ফলে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত শব্দাবলি সংগ্রহ করতে করতে এসেছিলেন। পরবর্তিকালে প্রাচীন ব্যাবিলন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে তাঁদের ভাষার কিছু কিছু বিদেশি শব্দের প্রভাবও দেখা গিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব ভাষা যেমন বিবর্তিত হয়েছিল তেমনই ভারতীয় অনার্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক ও দৈনন্দিন নানান আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে স্থানীয় ভাষাও গঠনমূলক প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তাই নয়, অবৈদিক আর্যভাষার শব্দও যে ঋগ্বেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, এমন অনুমানেরও যথেষ্ট হেতু আছে।

অধিকাংশ শব্দ কৃষি-সভ্যতার দৈনন্দিন জীবন থেকেই ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, কেননা গ্রামনিবাসী আর্যদের পক্ষে নাগরিক জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব ছিল না। ভারতভূমিতে যখন ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ রচিত হচ্ছিল, অস্ট্রিক এবং হয়তো অল্প কিছু দ্রাবিড় উৎসজাত শব্দ তখনই আর্য শব্দ-ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। যেহেতু ঋগ্বেদের সূক্তগুলি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং বহু শতাব্দী ধরে রচিত ও সঙ্কলিত হয়েছিল, সে কারণে বৈদিক ভাষা শব্দ-ভাণ্ডারে অনেকগুলি কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল; কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর কথ্যভাষার পরিধির মধ্যে তা কখনওই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংহিতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষিত হয়, কেননা অনেক শব্দ, বিশিষ্ট বাক্যাংশ বা বাগ্বিধির গুচ্ছ ও বাচনিক সঙ্কেতসূত্রকে প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে উত্তরাধিকার রূপে আহরণ করে বৈদিক কবি বিভিন্ন সময়ে শূন্যস্থান পূরণের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট ভাষা সঙ্কেতরূপে প্রয়োগ করেছিলেন; অথচ তত দিনে এই সব বাচনিক উপাদান দৈনন্দিন ব্যবহারের অভাবে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

ঋক্সংহিতা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার পদান্বয়রীতি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন, যেহেতু কাব্যরচনায় কখনও নির্দিষ্ট পদান্বয় রীতি অনুসৃত হয় না। তাছাড়া, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় গদ্য পদ্য নির্বিশেষে বাক্যের অর্থ পদক্রমের ওপর নির্ভরশীল নয়। সংহিতা যেহেতু মৌখিক সাহিত্য বা শ্রুতিকাব্য, ছন্দ ও শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য সেখানে তর্কাতীত এবং পদান্বয়ে তাদের ভূমিকাই নির্ধারক। বস্তুত, যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের গদ্যভাষার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা বৈদিক ভাষার পদান্বয়-রীতি সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণাই অর্জন করতে পারি না। সাধারণ গদ্য ভাষায় বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হলেও পদ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; কেননা ছন্দ ও শ্বাসাঘাতের নিজস্ব প্রয়োজনে বিশেষণ বাক্যের যে-কোনও স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। অক্ষরজ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়ার পূববর্তী পর্যায়ে ভাষা যখন বিভিন্ন প্রজন্মের দ্বারা কেবলমাত্র মৌখিক ভাবেই সংরক্ষিত হত, তখন শব্দব্যবহারে চূড়ান্ত মিতব্যয়িতা ও তজ্জনিত সংহতি এবং সংক্ষেপীকরণ অনিবার্য ছিল। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে এই অনুমান করতে পারি যে, সংহিতায় প্রযুক্ত বিশেষণগুলি সম্পূর্ণ যথাযথ, অপরিহার্য ও অ-পরিবর্তন সহ-ই কবির পরিকল্পিত ভাবনার অনুগামী সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তিরই নিদর্শন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেবতাদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষণসমূহ তাঁদের প্রত্নপৌরাণিক কার্যকলাপ বা প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিতবহ। হোমারের ইলিয়াড ও অডিসিতেও বিশেষ প্রয়োগের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; অবেস্তাতেও তাই। প্রাক্-লিখন যুগে শব্দব্যবহারের অপরিহার্য একটি লক্ষণ হল যে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনও শব্দই প্রযুক্ত হত না; অতএব প্রত্যেকটি শব্দই সুপ্রযুক্ত এবং কবির একান্ত অভীষ্ট। ব্যতিক্রম শুধু কিছু কিছু পাদপূরণার্থক অব্যয়, যেগুলি ছন্দের অনুরোধে ব্যবহৃত। তাই ইন্দ্রকে যখন পুরন্দর বা বৃত্রহা বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আর্য সেনাপতি ইন্দ্ৰ কর্তৃক প্রাগার্য বসতিগুলির প্রাচীরসমূহ চূর্ণ করার ইঙ্গিত বা অনার্য কোনও প্রবল পরাক্রান্ত গোষ্ঠীপতিকে হত্যার আভাস। আবার তাঁকে যখন অংহোমুক বা পাপক্ষালনকারী কিংবা ওজস্বৎ বা শক্তিশালী অভিধায় বর্ণনা করা হচ্ছে, তখন এই জাতীয় নিহিত বিশেষণে বিশেষ বিশেষ প্রত্নবিশ্বাসের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, সংহিতার ভাষার অধিকাংশেই সাংস্কৃতিক সমরূপতার প্রবণতা বিদ্যমান। তাই এই সাহিত্য এমন করে বহু বিশিষ্ট সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সামূহিক প্রত্নস্মৃতির অমেয় ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। ‘বৃত্রাতুর্থ’-র মতো বিশেষণ-প্রয়োগ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে মন্ত্রের শ্রোতা আর্যদের প্রাচীন সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত, অর্থাৎ সে জানে ওই বিশেষণের মধ্যে ইন্দ্রের বৃত্রধরের কাহিনির একটি অধ্যায় বিধৃত আছে। সামুহিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ অতীত বৃত্তান্তগুলির প্রতি তর্জনিসঙ্কেত করে বলেই এই ধরনের বিশেষণ জাতি-গোষ্ঠী-বহির্ভূত ব্যক্তির কাছে অর্থাৎ আর্যসংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাইরের ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ও অর্থহীন প্রতিভাত হবে। পরবর্তী ধ্রুপদী সংস্কৃতের তুলনায় সংহিতায় ব্যবহৃত সমাসগুলি সবলতর, প্রায় কখনওই দুয়ের বেশি শব্দ সমাসবদ্ধ হয়নি এবং সমাস সত্যই সংক্ষেপকরণের এবং সুখশ্রুতির জন্যেই ব্যবহৃত। মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যে যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তিই প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই সেখানে সমাস-ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বিরল। সংক্ষিপ্ততা, পরিচ্ছন্নতা ও যথার্থতা— অর্থাৎ যে সমস্ত গুণ শ্রুতিকাব্যের পক্ষে অপরিহার্য, বিশেষত পরবর্তী অলংকার সাহিত্য যাকে ওজঃ ও প্রসাদ গুণ বলেছে, সেটাই এর বৈশিষ্ট্য। সমাস-প্রয়োগে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় গাঢ়তা ও বহুমুখী ব্যঞ্জনা। যেমন— ইন্দ্র হচ্ছেন শতক্রতু ও পুরন্দর; সৌরদেবতারা হিরণ্যবাহু; মিত্র ও বরুণকে বলা হচ্ছে ঋতাবৃধা; অগ্নিকে জাতবেদা, গৃহপতি ও রত্নধাতম, পুরুষকে সহস্রশিরাঃ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাৎ, নারী অরণ্যানী, অঞ্জনগন্ধী, বৃহন্না ও অকৃষীবলা। গ্রিক প্রত্নকথায় পাচ্ছি একই ধরনের দেবনামগত বিশেষণ (যথা আপোল্লো লুকোকটোনোস, স্মিনথিওস, পার্নোপিওস ও নোমিওস কিংবা জিউস অ্যালেক্সিকাকোস, এফেস্টিওস, প্যামেলিওস ও অ্যাগারাইয়োস, ইত্যাদি)। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ভাষায় যে সমৃদ্ধি দেখা যায়, মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগত কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তিতেই তার উৎস।

ধ্বনিগত বা রূপগত দিক দিয়ে বৈদিক ভাষা অনড় স্থানুপদার্থ নয়; বহতা নদীর মতো নিজস্ব গতিতে সেই ভাষা ক্রমশ বিবর্তিত ও সরলীকৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত যে ধ্রুপদী সংস্কৃতের সমীপবর্তী হয়েছে তার বিভিন্ন পর্যায় ঋসংহিতার মধ্যেই স্পষ্ট। প্রাচীনতর পর্যায়ে বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য ও বিকল্পের সংখ্যা যে অনেক বেশি, তার কারণ সম্ভবত এই যে, বহু কৌম ও জনগোষ্ঠী উপভাষাগুলির সংমিশ্রণে গঠিত একটি সর্বজনবোধ্য বাচনিক কাঠামোকে ভিত্তি করেই ঋক্সংহিতা রচিত। প্রতি গোষ্ঠীরই একটা নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র শব্দভাণ্ডার ছিল; সর্বজনীন রূপটি কালের নিয়মে বিবর্তিত হলেও কিছু কিছু অংশ আবার সেই নিয়মকে অস্বীকার করেই প্রাচীন বাগ্বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে ব্যবহৃত ভাষা তাই স্বভাবতই পূর্ববর্তী মণ্ডলগুলির তুলনায় অনেকাংশে ভিন্নপথগামী হয়ে পড়েছে। প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশই খ্রিস্টপূর্ব একাদশ ও দশম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। সূক্তসমূহের ভাষা বিশ্লেষণ করে যেহেতু প্রাকৃত ভাষাগুলি থেকে ঋণগ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত প্রমাণ করা যায়, তা থেকে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় যে, কোনও এক সময়ে সাধারণ জনতার ভাষা ও আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের ভাষার মধ্যে কোনও একান্ত বা অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদের প্রাচীর বিদ্যমান ছিল না। কাব্যের প্রয়োজনে প্রচলিত বাচনিক কাঠামোকে কখনও কখনও কৃত্রিম ভাবে পরিমার্জিত করার ফলেই ঋগ্বেদের ভাষা তার নিজস্ব পরিশীলিত অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। ঋগ্বেদ সংহিতা যখন সম্পূর্ণ ভাবে দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াসের ফলে সংকলিত হল, তার মধ্যে রয়ে গেল প্রাচীন অলৌকিক আখ্যানের ভগ্নাবশেষ, মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত স্তর যা পরবর্তিকালে কখনও পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যে পরিণত হল না, এবং সেই সঙ্গে রইল জাদুরীতি ও কিছু বিরল গীতিকবিতার অংশ। ঋক্সংহিতা বহু শতাব্দীব্যাপী এমন এক ধরনের প্রয়াসের ফসল যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তির অবকাশ খুব কমই ছিল; অভিজাত ও যুদ্ধনিপুণ সভ্যতা সুসংগঠিত ও বিবিধ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যে বিশেষ সাংস্কৃতিক মননের পরিবেশ রচনা করেছিল ঋক্সংহিতা তারও ফল বটে। বহু প্রজন্মের চেষ্টায় যে সৃষ্টি গড়ে উঠেছে তাতে চিত্রধর্মিতার চেয়ে নানা বর্ণের প্রস্তরখচিত কারুকার্যই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে বেশি। এই সাহিত্যে পরিশ্রমসাধ্য যান্ত্রিক পরিশীলনের অভিব্যক্তি আছে বলেই কোনও কোনও সমালোচকের মতে তাতে সুখী ও ধর্মভীরু আদিম সমাজের কোনও যথার্থ প্রতিফলন নেই। যে নগর-সভ্যতাগুলিতে লিখনপদ্ধতি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, সাধারণ ভাবে ইন্দো-ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ ভাবে বৈদিক আর্যরা এই পরিধির বাইরে থাকায় এক দিকে যেমন এদের মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, অন্য দিকে তেমনই গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানেরও প্রচলন হয়েছিল। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক সাহিত্য ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তারই অনিবার্য ফল হিসাবে যে কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার বাতাবরণ ও রক্ষণশীলতার প্রবণতা দেখা দেয় তাতেই বৈদিক ভাষা বিদ্বৎসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে দৈনন্দিন কথ্য ভাষা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মৌখিক সাহিত্যরূপে ঋগ্বেদ

প্রাচীনতম মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে যে সমস্ত রচনা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষিত হয়েছিল, ঋগ্বেদসংহিতা তাদের অন্যতম। হোমারের দুটি মহাকাব্য এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ঋগ্বেদ গড়ে উঠেছে গীতিকবিতা, গীতিকা ও সূক্তের সংকলনরপে এবং মহাকাব্যের পূর্ববর্তী মৌখিক কবিতার রূপ ও চরিত্র অনুশীলনের একটি বিরল সুযোগ আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। মৌখিক কাব্যের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ে প্রশস্তি ও স্তুতিগানের সরল পদ্ধতিরূপে ছন্দোরীতির উৎপত্তি হয়েছিল; কালের গতিতে ছন্দের জটিলতা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই ‘গায়ত্রী’ (গান করা অর্থে ‘গৈ’ ধাতু থেকে উদ্ভুত ছন্দের নাম) নামের মধ্যে রয়েছে গানের অনুষঙ্গ, তেমনই ‘প্রগাথ’ কথাটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে গীত। স্তভ্-ধাতু নিষ্পন্ন ‘ত্রিষ্টুভ্’ ও ‘অনুষ্টুভে’র মধ্যে রয়েছে প্রশস্তির দ্যোতনা, কেননা এই দুটি নামের তাৎপর্য যথাক্রমে ‘তিনবার স্তুতি’ ও ‘পরবর্তী স্তুতি’। লক্ষণীয় যে, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্ ও অনুষ্টুভ্ প্রাচীনতম ছন্দরূপে পরিগণিত।

পৃথিবীর প্রাচীনতম মৌখিক রচনারূপে ঋগ্বেদ আমাদের সামনে এমন কিছু লক্ষণ তুলে ধরেছে যা অক্ষর বা লেখা আবিষ্কারের পরবর্তী সাহিত্যের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। যুগোস্লাভিয়ার মৌখিক মহাকাব্য সম্পর্কে অসামান্য গবেষণা করে বিদগ্ধ সমালোচক মিলম্যান প্যারি ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র-সহকর্মী এ বি লর্ড কাব্যের মৌখিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং হোমার ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনার আলোচনায় সেই সব সিদ্ধান্ত সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যের লিখিত রূপে প্রত্যেকটি শব্দই মৌলিক এককরূপে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু মৌখিক ভাবে রচিত সাহিত্যে সাধারণত শব্দগুচ্ছই মূল ও ন্যূনতম উপাদান। কখনও কখনও মৌখিক সাহিত্যেও একক শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রচনার প্রধান প্রবণতা সে দিকে থাকে না। সুদূর অতীতের প্রাচীন কবিরা যে সব শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে গেছেন, পরবর্তী কবিদের দ্বারা তা অক্ষয় উত্তরাধিকাররূপে সাদরে নিরন্তর গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। লেখা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বকালে বারংবার ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ স্মৃতিতে ধারণ করার পক্ষে যেমন সহজতর তেমনই নির্দিষ্ট ছন্দোগত কাঠামোয় সংস্থাপিত করার পক্ষেও সহজসাধ্য। মৌখিক সাহিত্যের চারণকবি যেহেতু বিচিত্র ধরনের ঐতিহ্যগত কাঠামোর সীমার মধ্যে কাব্যরচনা করতেন, তাই ভাষাগত অনুপুঙ্খের সাধারণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজস্ব রীতিতে কাব্যভাষাকে প্রয়োজন মতো নমনীয়তা-যুক্ত করতেও কোনও বাধা ছিল না। এ কারণে, মৌখিক ঐতিহ্যের কবি একই সঙ্গে স্বাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। ঋগ্বেদের পুনরাবৃত্ত অংশগুলিকে গভীর ভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে মৌখিক কাব্যের নানা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মন্ত্রের সূচনায় ও সমাপ্তিতে কখনও সম্পূর্ণ চরণ, কখনও বা বাক্যাংশ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও পুনরাবৃত্তির সূক্ষ্মতর কিছু পদ্ধতিও রয়েছে— চরণের মাঝামাঝি পুনরাবৃত্তি, পরবর্তী স্তবকের সূচনায়ও পূর্ববর্তী স্তবকের শেষাংশের পুনরাবৃত্তি, কোনও স্তবকের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের বারংবার আবৃত্তি, সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় চরণ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি, ইত্যাদি। এই জাতীয় বাচনিক পদ্ধতির মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট কবি কখনও বা কবি-পরিবারের নিজস্ব ঘরানার ছাপও স্পষ্ট ভাবে রয়ে গেছে। অধিকাংশ সূক্তই যেহেতু যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় সমবেত জনতা কিংবা পুরোহিত ও তাঁর সহকারীদের দ্বারা গীত হত, তাই কোনও একটি চরণকে ধ্রুবপদ রূপে বারবার আবৃত্তি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে কোনও চরণ পুনরাবৃত্ত হওয়ার পিছনে সম্ভবত এই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল যে, এই সমস্ত চরণে ঐন্দ্রজালিক শক্তি নিহিত রয়েছে।

পুনরাবৃত্ত চরণে আর্যদের প্রার্থনার গুরুত্ব প্রতিফলিত; আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সঙ্কট থেকে রক্ষিত হওয়ার জন্য দেবতার প্রসন্ন অভিব্যক্তি যে তাঁদের প্রার্থিত, তা বোঝানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে অন্তর্নিহিত জাদুকরী শক্তি উদ্বোধনের জন্য মন্ত্রের নির্দিষ্ট কোনও অংশ বারবার আবৃত্তি করা হত। কখনও কখনও একাধিক দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে একটি চরণ অনুরূপ ভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এতে যে অতিজাগতিক শক্তির স্ফুরণ প্রত্যাশিত ছিল, খুব কম ক্ষেত্রেই তা শুধুমাত্র নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; খুব সম্ভবত ঐন্দ্রজালিক শক্তি উদ্রেকের জন্যে এক প্রত্যয় কবি ও তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর অবচেতন মনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করত। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম পর্বে বিশেষ ভাবেই শব্দের মধ্যে নিহিত এক অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল কবি মনীষীর ক্ষমতা আছে এই শক্তিকে মন্ত্রের দ্বারা সমষ্টি বা ব্যষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করার। এ বিশ্বাস সব প্রাচীন সমাজেই ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ছিল। আবার কোনও স্তবকে যখন একটিমাত্র শব্দ বহুবার পুনরুক্ত হত, তখন তা যেন তার নিজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করে সেই স্তবকে বিধৃত ভাব-বিন্যাসের তীক্ষ্ণ একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠত। ফলে সেই স্তবকের অন্য শব্দগুলি তুলনামূলক ভাবে গৌণ হয়ে বাক্যের পশ্চাৎপটে অপসারিত হত। তা ছাড়া, পুনরুক্ত শব্দটি শ্রোতার মনে এমন মোহময় বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি করত যাতে সেই শব্দাশ্রিত ভাবনা মনে সুদৃঢ় ভাবে নিবিষ্ট হয়ে অন্য সমস্ত চিন্তাকে গৌণ ও নিষ্প্রভ করে দেয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এই রচনা-পদ্ধতি এমন সম্মোহনকারী শাব্দিক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করত যার প্রতি সমগ্র সমাজের অনুমোদন অভিব্যক্ত হওয়াকে কবি তাঁর কাব্যের ব্যবহারিক কার্যকারিতার প্রমাণ হিসাবে ধরে নিতেন।

আবার কোনও সূক্তে যখন একটি বিশেষ চরণ পুনরাবৃত্ত হয়, তখন তা মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী রচয়িতা ও স্তুত দেবতার সাময়িক ঐক্য বা একাত্মতা সূচিত করে। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রত্যেকটি ঋক্ই সমাপ্ত হয়েছে ‘স জনাস ইন্দ্রঃ’ দিয়ে। এই পুনরুক্তি একটি সঙ্গে দুটি ভূমিকা পালন করছে: এক দিকে এই শব্দগুচ্ছ অলৌকিক ঘটনার স্রষ্টারূপে ইন্দ্রের গৌরব দৃঢ় ভাবে প্রচার করছে এবং অন্য দিকে দেবতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন মন থেকে সমস্ত রকম সম্ভাব্য সন্দেহও দূর করছে। আর্যদের প্রথম বিজয়ী সেনাপতি ইন্দ্ৰ একদা নিশ্চিতই রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের স্মৃতিতে তিনি অমর দেবত্বে মণ্ডিত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ইন্দ্র হয়তো সামূহিক জীবনে চূড়ান্ত সাময়িক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অধিকার করে গিয়েছিলেন; ফলে প্রথম ইন্দ্র সম্পর্কে যত দৈব ও অলৌকিক শক্তিসম্ভূত কীর্তিকলাপ প্রচারিত হয়েছিল, সেই সবই সংশয়ের বিষয় হয়ে উঠল। আলোচ্য পুনরুক্তি ইন্দ্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও তাঁর সাম্প্রতিক প্রত্নপৌরাণিক দৈবস্বভাবকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পৃথিবীর বহু স্থানেই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ঐন্দ্রজালিক শক্তিযুক্ত; এগুলি বহুবার পুনরুক্ত হলে শ্রোতার মনে একটি সম্মোহনী বাতাবরণ নির্মিত হয়, বিশেষ ভাবে দেবনামে রয়েছে পবিত্রভাবের দ্যোতনা ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার আভাস। বহু ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি যে, আহূত দেবতাকে বিবিধ বিভক্তিযুক্ত শব্দরূপের মাধ্যমে উল্লেখ করা হচ্ছে; প্রশস্তির প্রতি দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করা কবির সাধারণ উদ্দেশ্য হলেও, দেবনামে অন্তর্নিহিত ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে উদ্বোধিত করাও নিঃসন্দেহে তাঁর অভিপ্রেত। আবার কখনও কখনও পুনরুক্তির মধ্যে নান্দনিক আবেগও প্রচ্ছন্ন থাকে— ধ্রুবপদ জাতীয় চরণে উপমা ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ ছাড়াও অনুকার ধ্বনির ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে কবি আত্মসচেতন শিল্পীর মতো সূক্ষ্ম প্রয়োগ নৈপুণ্যের অধিকারী; রচনারীতির প্রতি তাঁর এই বিশেষ মনোযোগের মধ্য দিয়ে তিনি একই সঙ্গে তাঁর অভীষ্ট দেবতা ও সমসাময়িক জনসাধারণের তৃপ্তি বিধান করতে চান।

মৌখিক সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ, অর্থাৎ শব্দগুচ্ছ, পুনরুক্তি, অনুপ্রাস, সমধ্বনিযুক্ত অক্ষর এবং অন্যান্য স্মৃতিসহায়ক বাচনিক উপাদান, ইত্যাদির উপস্থিতি লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলে। লেখন-পদ্ধতির বিস্তারের পরে লেখকরা বাচনিক এককরূপে একটি মাত্র শব্দকে ব্যবহার করতে সমর্থ হলেন। ফলে অন্যান্য উপাদানের আর কোনও প্রয়োজন রইল না। মৌখিক সাহিত্য সর্বতোভাবে স্মৃতিবাহিত বলেই বাচনিক উপাদানরূপে পুনরুক্তি এতে অপরিহার্য; এগুলির কিছু প্রার্থনাসূচক, কিছু বা আহ্বানমূলক আর কিছু অপেক্ষিত জাদুশক্তি-উদ্বোধক; শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে আবেগ সঞ্চার করার প্রয়োজনে শব্দগুচ্ছগুলি সামগ্রিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। সে সমস্ত পুনরুক্তি সম্মোহনসঞ্চারী, অন্তর্বস্তু, চিত্রকল্প, ছন্দ ও অনুপ্রাসের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করে যেখানে সামুহিক অনুষ্ঠানে নিষ্ক্রিয় ভাবে যোগদানকারী জনতার সমস্ত বিচারবুদ্ধির ক্রিয়া সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়ে যায়। প্রখ্যাত সমালোচক জি এস কার্ক নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্যের পরিধিতে সন্নিবিষ্ট স্বাভাবিক রচনা এবং নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্যশৈলীতে অভিব্যক্ত ইচ্ছাকৃত আত্মসচেতন রচনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যথার্থ মৌখিক সাহিত্যের পরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোক্ত তিনটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন: ১. সংক্ষেপীকরণের আদর্শ অনুসরণ; ২. সূত্রবদ্ধ শব্দাবলির পরিবর্ধন ও উচ্চারিত গ্রন্থনীর স্বাভাবিকতা এবং ৩. ছন্দ, তাল বিষয়ে ঐতিহ্যগত অনুপুঙ্খ। তবে উক্ত সমালোচক যেহেতু হোমারের মহাকাব্যই বিশ্লেষণ করেছেন তাই তাঁর নির্দেশিত সমস্ত লক্ষণ নির্বিচারে বৈদিক কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, কেননা ঋগ্বেদ প্রাক্-মহাকাব্য যুগের রচনা এবং চরিত্রগত ভাবে বহুলাংশে আনুষ্ঠানিক। কার্ক- আলোচনা থেকে এইটুকু গ্রহণীয় যে, নিয়মতান্ত্রিক শৈলীতে রচিত যথার্থ মৌখিক সাহিত্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্য লিখিত সাহিত্যের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। সম্ভবত লেখনপদ্ধতি ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু সাহিত্য-রচনায় তা ব্যবহৃত হত না; এমন এক যুগে অনুকরণশীল মৌখিক রচনায় নিশ্চিতই পূর্ব কবিদের রচনা থেকে প্রভূত পরিমাণ ঋণ-গ্রহণের চিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক।

দশম-মণ্ডলের সূক্তগুলি পূর্ববর্তী মণ্ডলের অন্তত দুই শতাব্দী পরে সঙ্কলিত হয়েছিল, পূর্ববর্তী রচনা থেকে ঋণরূপে কাব্যিক উপাদান আত্মীকরণের চিহ্নও তাই এতে অধিকতর পরিমাণে ও স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান এবং সহজেই আবিষ্কারযোগ্য। বস্তুত ঋগ্বেদের গঠনগত উপাদানসমূহ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সংবর্ধিত হয়েছিল; সম্ভবত, সেই সঙ্গে, বিচিত্র সামাজিক ক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসের ফলশ্রুতি, বেদ ও সুদীর্ঘকালীন শৈলীগত পরিমার্জনের ফসল, এর কাব্যভাষাও অনুরূপ কাব্যিক প্রক্রিয়ার ও পরিণতি চূড়ান্ত এক অভিব্যক্তি। বিশাল কাব্যভাণ্ডারের বহু প্রজন্মব্যাপী স্রষ্টাদের স্মৃতি যাতে অবাঞ্ছিত ভাবে পীড়িত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ যুক্ত না করার প্রতি কবিগণ যত্নশীল থাকতেন। মৌখিক সাহিত্যের প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ হল অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কঠোর মিতভাষিতা। এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, অদৃশ্য দেবতার সন্তুষ্টি মূলত অনুমাননির্ভর হলেও সম্পৎশালী রাজাদের বদান্যতাটা কিন্তু সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর এবং কিছু কিছু নির্দিষ্ট কবিতা রাজকীয় দাতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক আনুকূল্য লাভ করত বলে এই সব গানের গৌরব সমাজে যেন তর্কাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়ে যেত। বিভিন্ন কবিদের মধ্যে দান-সামগ্রী লাভের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল বলেই মন্ত্রে তার উপযোগী অংশের পুনরুক্তির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কেননা, নান্দনিক ভাবে তৃপ্তিকর কোনও চিত্রকল্প জনগোষ্ঠীর সাহিত্যভাণ্ডারে সতর্ক সংরক্ষণের যুগে নিশ্চয়ই একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বর্জিত হতে পারে না। বরং উপযুক্ত অবকাশে এই জাতীয় উপকরণ বারংবারই ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। মৌখিক সাহিত্যের কবিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে সামাজিক প্রত্নস্মৃতি থেকে বাচনিক আঙ্গিকসমূহ আহরণ করে, সামান্য পরিমার্জন করে নিজস্ব এক কাব্যরচনার শৈলী নির্মাণ করতেন। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র অধিকতর নির্ভরযোগ্যই ছিল না, একই সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল। এ কথা বলা যায় যে, কবিদের প্রথম প্রজন্মকে অর্থাৎ যাঁরা কাব্যের প্রাথমিক উপাদানরূপে মূল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিৰ্মাণ করেছিলেন তাঁদেরই প্রধান অনুপ্রাণিত কবি রূপে চিহ্নিত করা যায়, কেননা প্রাথমিক পথ-প্রদর্শক রূপে তাঁদের সম্মুখে সূত্রবদ্ধ তেমন কোনও বাক্যাংশের দৃষ্টান্ত ছিল না, যা থেকে তাঁরা অনায়াসে ঋণগ্রহণ করতে পারতেন। পরবর্তী প্রজন্মের কবি, শিষ্যবর্গ বা উত্তরাধিকারীরা প্রাগুক্ত অনুপ্রাণিত কবিদের রচনা থেকে যথেচ্ছ মন্ত্রাংশ বা চরণ গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে এলেন স্বল্পমেধা কবিরা, অকটু অনুকারক এবং নিছক আবৃত্তিকারেরা। এদের কোনও রকমা কাব্যপ্রতিভা বা নান্দনিক উপলব্ধি বা প্রকাশক্ষমতা ছিল না বলেই উত্তরাধিকাররূপে গৃহীত বাক্যাংশকে যথাযথ প্রসঙ্গ অনুযায়ী ব্যবহার করতে এঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, ফলে এঁদের রচনা ত্রুটিযুক্ত ও কাব্যমূল্যে দীন।

ঋগ্বেদে চিত্রকল্প

মৌখিক কাব্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বাক্সংযম। যদিও এটি বিবিধ উপায়ে সাধিত হত, তবু বাস্বল্পতা অর্জনের প্রয়াস শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিক সঙ্কেতসূত্রেই পর্যবসিত হয় না— যে কোনও মানদণ্ডেই ঋগ্বেদীয় সূক্তের অনেক সূক্তই কাব্যপদবাচ্য।

বহু-কবি-বিরচিত এই জাতীয় বিপুল সাহিত্যে, খুব স্বভাবিক ভাবেই, কাব্যবিচারে বেশ কিছু অংশ উৎকৃষ্ট আবার অনেক অংশই নগণ্য হয়। প্রাচীন কাব্যে যে ধরনের প্রচলিত রীতি রয়েছে, সে সমস্তই বৈদিক সূক্তে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক সূক্তের বহুলাংশই অনলংকৃত এবং সম্ভবত তৎকালীন সাধারণ বাগভঙ্গির খুবই নিকটবর্তী; তবু এর বহুস্থানে চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে এবং তা সার্থক ভাবেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন সাহিত্য চিত্রকল্প শুধুমাত্র শোভাবর্ধক নয়, এর একটি কার্যকর ভূমিকাও রয়েছে, কেননা অলংকৃত কাব্যে শব্দনির্ভর এক ইন্দ্রজাল রচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান। বৈদিক চিত্রকল্পের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে উপমা, রূপক, সমাসোক্তি ও অনুপ্রাসের প্রয়োগের দ্বারা। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা যাকে চিত্রকল্প বলে মনে করছি, বৈদিক কবিদের বা তাঁদের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তার তাৎপর্য সম্ভবত অনেকটাই ভিন্ন ছিল, কেননা তথাকথিত চিত্রকল্পগুলি ছিল তাঁদের দৈনন্দিন বাগ্যবহারের সাধারণ অঙ্গ। কিন্তু ভাষাগত অভ্যাস ও শৈলীগত প্রকরণের দিক দিয়ে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যুগের যে স্পষ্ট ব্যবধান এসে গেছে, তার ফলে আমাদের পক্ষে পূর্বপরিকল্পিত আলংকারিক রীতির সঙ্গে সাধারণ ভাষার বিশেষ ভঙ্গির পার্থক্য নিরূপণ করা আজ খুবই কঠিন।

বৈদিক উপমা প্রধানত তিন ধরনের: স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাব্যিক, পরিকল্পিত ভাবে আলংকারিক ও স্পষ্টতই ঐন্দ্রজালিক। সংহিতায় নিছক শোভাবর্ধক উপমা প্রকৃতপক্ষে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যিক ও ঐন্দ্রজালিক উপমাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য এই দুই জাতীয় উপমা পরস্পর ভিন্ন নয়। অন্য ভাবে বলা যায়, উপমা কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বা দেবতা ও মানুষের নিকট আরও প্রীতিকর করে তোলে বলেই কবি তার প্রয়োগ করেন, তাই একই সঙ্গে তাঁর অবচেতনায় এই উপলব্ধিও রয়েছে যে, উপমা সূক্তটিকে অনুষ্ঠানগত ভাবে অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক দিক দিয়ে আরও নিশ্চিত ফলপ্রদ করে তুলবে। যজমানের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজনে দেবতাকে তাঁর প্রার্থনা পূরণের অনুকূল করে তোলার জন্য কবি যে সমস্ত অনুষ্ঠানগত ভাবে কার্যকর সূক্ত রচনা করতেন, তাতে উপমার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই বাচনিক উপাদান সূক্তকে অধিকতর মনোমুগ্ধকর ও জাদুশক্তিতে সমৃদ্ধতর করে তুলত। বৈদিক উপমা দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গণ্ডি থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছে। মোটামুটি ভাবে সেই সব উপমানকে নিম্নোক্ত ভাবে বিন্যস্ত করা যায়: (ক) প্রকৃতি— নদী, বৃক্ষ, লতা, ইত্যাদি (খ) প্রাণীজগৎ— যেখানে পরিচিত প্রাণীদের মধ্য থেকে মানবিক গুণাবলির সাদৃশ্য সন্ধান করা হত; (গ) বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক— অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য প্রেম, প্রতিবেশীপ্রীতি ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের অনুভূতি; (ঘ) বিবিধ বৃত্তি; (ঙ) দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপকরণ বস্তু এবং (চ) মহাজাগতিক।