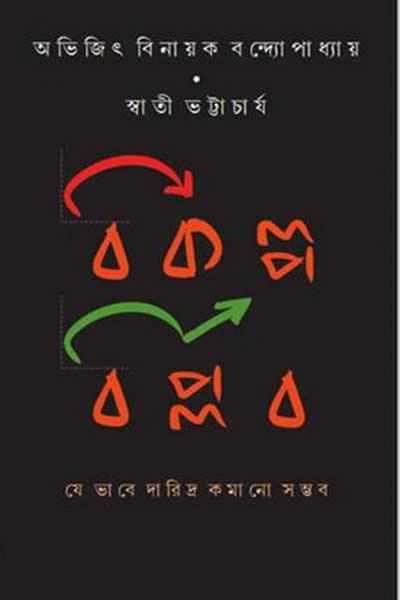

বিকল্প বিপ্লব : যে ভাবে দারিদ্র কমানো সম্ভব – অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় / স্বাতী ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ

এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে লেখা হয় এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সাতটি প্রবন্ধ দুই লেখক একসঙ্গে লেখেন, বাকিগুলি তাঁরা এককভাবে লিখেছেন। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে লেখাগুলি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্বাতী ভট্টাচার্য। প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে প্রকাশের স্থান-কাল দেওয়া রইল।

সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে অনেক সময়েই কোনও ঘোষণা বা ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ধরা থাকে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন বিষয় সামনে আসে, নতুন কোনও বিশ্লেষণ বেশি গুরুত্ব দাবি করে। কিন্তু তাকে জায়গা দিতে হলে তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার স্বাদ-গন্ধ আর থাকে না। তাই প্রবন্ধগুলির মূল রূপটিই সংকলনে রাখা হল। প্রবন্ধের প্রেক্ষিতটুকু ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন মতো তখনকার ঘটনা, আর তার পরবর্তী ঘটনাক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রইল।

নানা সময়ে, নানা বিষয় নিয়ে লেখা হলেও এই সংকলনের সব প্রবন্ধের মূল প্রশ্ন এক। তা হল, দারিদ্র কমানোর জন্য যে সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, তা বাস্তবিক গরিবের কতটা কাজে লাগছে? যেখানে তেমন কাজে লাগছে না, সেখানে কেন লাগছে না? এর কোনও বাঁধাধরা উত্তর নেই। কী কাজ করে, কী করে না, তার উত্তর খুঁজতে হলে বার বার যেতে হবে গ্রাম-শহরে গরিবের কাছে। নীতি-নির্ধারক, গবেষক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, কেউ এমন সরেজমিনে তদন্তের কাজটা এড়াতে পারেন না। ‘ফ্রি’-তে কিছু দিলে সেটা কাজে লাগবে না, কিংবা গরিবের মতামতকে গুরুত্ব দিলে কাজ ভাল হবে, এমন কোনও বাঁধাধরা ফর্মুলা যে কাজ করে না, তা নানা সমীক্ষা-বিশ্লেষণে বার বার স্পষ্ট হয়েছে। কী কাজ করে, তা একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কষ্টিপাথরে বিচার করে নেওয়া দরকার। যে পদ্ধতির অন্তর্নিহিত দর্শন এই যে, হাতেকলমে পরখ না করে দারিদ্র-নিরসনের প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দুরূহ। এই ধারণা থেকে অর্থনীতিতে গবেষণার একটি বিশিষ্ট ধারা ক্রমশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু গবেষকদের বাইরেও, দারিদ্র-সম্পর্কিত নানা ধরনের কাজে যে তার চর্চা, অনুশীলন প্রয়োজন, সেই বিশ্বাস থেকে গণমাধ্যমের জন্য লেখা এই প্রবন্ধগুলি বই আকারে প্রকাশের এই উদ্যোগ।

আমরা ধন্যবাদ জানাই সেই সব গবেষকদের, যাঁদের কাজ থেকে নিষ্কাশিত সিদ্ধান্ত এইসব প্রবন্ধে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। সরকারি দফতর, বেসরকারি সংস্থার যে সব সহযোগীরা গবেষণা, সাংবাদিকতার কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি, গ্রাম-শহরের যে গরিব মানুষেরা নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, অসময়ে এসে-পড়া সাংবাদিক-গবেষকদের নানাভাবে সমাদর করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী।

ভূমিকা

অনাহারে দেহ যখন ভেঙে পড়ে, তখন মাথাও আর কাজ করে না। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময়ে কলকাতার হাসপাতালে এমন এক উন্মাদকে দেখেছিলেন বাংলার সার্জেন-জেনারেল। দেহ কঙ্কালসার, ক্ষয়া দাঁতের অনেক উপরে গুটিয়ে আছে শুকনো ঠোঁট, গা-ময় ঘা। সামনে রাখা ভাত-তরকারির থালা। কিন্তু সে খাচ্ছে না, একটানা চেঁচিয়ে চলেছে। সাহেব ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন, ভাত চাইছে সে। সামনেই ভাত, তা বোঝার অবস্থা তার নেই।

তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ছবি কম নেই। কলকাতার ফুটপাথে মৃতদেহ, মৃত শিশু কোলে মা, লঙরখানার লাইন, ডাস্টবিনে কুকুরে-মানুষ লড়াই। চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিনের স্কেচে, সোমনাথ হোরের ভাস্কর্যে, দ্য স্টেটসম্যান কাগজের ফটোগ্রাফে সেই নামহীন মুখহীন মানুষগুলো আকালের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। আজকের আলো-ঝলমলে কলকাতার পিছনে, ছবির নেগেটিভের মতো, সেই মন্বন্তরের শহর। রাজভবনের পরিধি ঘিরে সেদিন কে বা কারা মৃত আর মৃতপ্রায়দের পরপর শুইয়ে রেখে গিয়েছিল। পথে যেতে যেতে এক মেমসাহেব সেই কিলোমিটার-দীর্ঘ শবমালা দেখেছিলেন। তবু সার্জন-জেনারেলের রিপোর্টে যে লোকটিকে পাওয়া যায়, সে-ই যেন দুর্ভিক্ষের আসল ছবি। সেদিনও খাবার তো ছিল। প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নির্দেশে বাংলার বাজার থেকে, চাষির ঘর থেকে চাল কিনে নেওয়া হয়েছিল জোর করে। কাজে লাগতে পারে, এই ভেবে মধ্যপ্রাচ্যে প্রয়োজনের চাইতে বেশি চাল মজুত করেছিল ব্রিটেন। খাস কলকাতার সরকারি গুদামে মজুত ছিল চাল, কালোবাজারি হয়েছিল দেদার। চাল পৌঁছয়নি শুধু বাংলার গ্রামে। ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল ১৯৪২-৪৩ সালের মন্বন্তরে, সে চালের অভাবে নয়। চাল না পেয়ে।

দুর্ভিক্ষের পঁচাত্তর বছর হতে চলেছে। ভারত গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়েছে প্রায় সত্তর বছর। দেশের সরকার অনেক টাকা বরাদ্দ করে গরিবের জন্য। গরিবের অন্ন-আবাস-রোজগার, তার মেয়ের বিয়ে থেকে ছেলের ব্যবসা, সব কিছুর জন্য সরকার উপুড়হস্ত। ক্ষুধাকাতর মানুষের সংখ্যাও দ্রুত কমেছে— যাঁরা মনে করেন তাঁরা যথেষ্ট খেতে পান না, এমন মানুষ ১৯৮৩ সালে ছিল ১৭ শতাংশ, ২০০৪ সালে দাঁড়িয়েছে ২ শতাংশ। কিন্তু ভাতের থালার সামনে ভাতের জন্য আর্তনাদ আজও যেন দারিদ্রের প্রতীক। বিপুল বরাদ্দ সত্ত্বেও আজও এ দেশে, এ রাজ্যে, শিশুরা অপুষ্ট। আফ্রিকার গরিব দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের চাইতে রোগা, বেঁটে, হালকা। ঘানার শিশুপুষ্টির হারে পৌঁছতে ভারতের ২০৩০ সাল হয়ে যাবে, চিনকে ছুঁতে ২০৫৫। আমাদের গরিব ছেলেমেয়েদের একটা বড় অংশ স্কুল শেষ করে না। যারা স্কুলে যায়, তাদেরও অনেকের অক্ষর পরিচয় হয় না। পাকা বাড়ি, ভাল স্বাস্থ্য, নিয়মিত রোজগার, সুলভ ঋণ, যা কিছু গরিবকে স্বস্তি দিতে পারে, তার দারিদ্র কমাতে পারে, তার একটা বড় অংশই গরিব ছুঁতে পারেনি। অথচ থালা-ভরা ভাত-তরকারির মতো, তার জন্য সাজানো ছিল সব কিছুই। এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এক টাকা খরচ করা হলে ১৭ পয়সা পৌঁছয় গরিবের কাছে। দীর্ঘ উপবাসে উন্মত্ত মানুষ নয় ভাত চিনতে ভুল করেছিল। হৃষ্টপুষ্ট নেতা-আমলাদের কোথায় ভুল হচ্ছে? সরকার টাকা ঢালার পরেও গরিব কেন গরিব থেকে যাচ্ছে?

একটা মত হল, ভুল হচ্ছে রাজনীতিতে। রাজনীতির আদর্শ, তার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া ঠিক না হলে গরিবের জন্য ভাল ভাল প্রকল্প তৈরি করে লাভ নেই। রাজনৈতিক আদর্শ ঠিক হলে প্রকল্পও ঠিক হবে। তা যদি না হয়, তা হলে নীতি-প্রকল্প কখনওই ঠিকমতো কাজ করবে না। আগে রাজনীতি, তারপর অর্থনীতি। গরিবের কাছে কোনও দিন ৮৩ পয়সা যদি না পৌঁছয় তা হলে এক টাকা খরচ করার সেরা পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী করবেন অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা? রাজনৈতিক ব্যবস্থার খোল-নলচে পালটে না দিলে গরিবের লাভ নেই। এক কথায়, বিপ্লব করতে হবে। তা সহজ নয়। কিন্তু দারিদ্রের মতো বৃহৎ সমস্যার সমাধান ছোটখাটো উপায়ে হবে না, তার জন্য সামাজিক বিপ্লবের মতো ‘বৃহৎ’ উত্তরই চাই। সরকার ফেলে দিতে হতে পারে, আইন বা বিধিব্যবস্থা বদলাতে হতে পারে।

সার্বিক বিপ্লবের কথা অনেকে বলেছেন, অন্তত কার্ল মার্ক্সের সময় থেকে তা রীতিমতো পরিচিত হয়ে উঠেছে। তারপরেও অর্থনীতির চর্চায় এমন ‘সার্বিক পরিবর্তন’-এর পক্ষে সওয়াল করেছেন অনেকে। যদিও তা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে।

একটি মত বলে, গরিব দেশ যে গরিব থেকে যায়, তার কারণ তাদের বিধিব্যবস্থাগুলো খারাপ। আইন, সরকারি নীতি, সামাজিক নীতি, এগুলো বৈষম্য, নির্যাতন, অদক্ষতা, আলস্যকে প্রশ্রয় দেয়। গবেষকরা দেখিয়েছেন, আফ্রিকা বা এশিয়ার যেসব দেশে রোগের আধিক্য বা অন্যান্য কারণে ইউরোপীয়রা নিজেরা বসবাস করেনি, দূর থেকে শাসন চালিয়েছে, সে সব কলোনিতে বিধিব্যবস্থা ছিল অতি খারাপ। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ ইউরোপীয়রা সে সব দেশ থেকে যথাসম্ভব কম খরচে যথাসম্ভব বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। সে সব জায়গায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা, আইনের শাসন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ, কিছুরই ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। বেলজিয়মের কলোনি আফ্রিকার কঙ্গো দেশটি এর একটা উদাহরণ। সে দেশ থেকে নিয়ে-যাওয়া সম্পদের হিসেব করে এক গবেষক বলেছিলেন, ১৯২০-৩০ সালে কঙ্গোর মানুষ কার্যত নিজেদের আয়ের ৬০ শতাংশ কর দিচ্ছিল। ভারতে নীলচাষিদের উপর অত্যাচারের কথা মনে করলে এর খানিকটা আন্দাজ মেলে। সাধারণত ইউরোপীয়রা কিছু ক্ষমতাশালী স্থানীয় লোকের হাতে কলোনি চালানোর ভার দিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ওই সব লোকেরা আগের ব্যবস্থাই চালিয়ে গেল, কারণ সেটাই তাদের কাছে লাভজনক। সিয়েরা লিয়ন, সেনেগাল, কঙ্গো, আফ্রিকার এই সব দেশে বিধিব্যবস্থাগুলো কার্যত আগের মতোই রয়ে গেল, দারিদ্রও ঘুচল না।

তবে কি খারাপ বিধিব্যবস্থা, আর তা থেকে দারিদ্র, এই চক্র থেকে বেরোনোর উপায় নেই? অর্থনীতির দুই অধ্যাপক ডারন অ্যাসেমোলু এবং জেমস রবিনসন মনে করেন, অসম্ভব নয়, তবে কঠিন। সমাজের নানা শক্তি যদি একত্র হয়, আর ভাগ্যও যদি সহায় হয়, তবে হতে পারে। পরিবর্তনের দুটি উদাহরণ তাঁরা দিয়েছেন, ইংল্যান্ডের ‘গৌরবময় বিপ্লব’ আর ফরাসি বিপ্লব। দু’দেশেই বিপ্লবের ফলে রাজার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হয়, নাগরিকের অধিকার বাড়ে। দেশের বিধিব্যবস্থার মোড় ঘুরে যায়। মুশকিল হল, দুটো উদাহরণই কয়েকশো বছর আগের। এমন বিপ্লব আবার কবে হবে, আমাদের কারও জীবদ্দশায় হবে কিনা, তা বলা মুশকিল।

মন্দ বিধিব্যবস্থার বদলানো যে সহজ নয়, তা স্বীকার করেছেন অ্যাসেমোলু আর রবিনসন। তাঁদের চাইতে বেশি আশাবাদী পল কোলিয়র। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের বক্তব্য, চ্যাড, কঙ্গোর মতো গোটা ষাটেক দেশ মন্দ বিধিব্যবস্থার জন্য দারিদ্রের কবলে পড়ে থাকছে। দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন একশো কোটিরও বেশি মানুষ। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর কর্তব্য সে দেশগুলোর ব্যবস্থাগুলো বদলিয়ে দারিদ্র দূর করা। দরকার হলে সামরিক সাহায্য পাঠিয়ে তা করতে হবে। ব্রিটেন ২০০০ সালে সিয়েরা লিয়নে গৃহযুদ্ধের সময়ে সৈন্য পাঠিয়েছিল বলেই না সে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার টিকে গিয়েছিল।

কিন্তু বাইরে থেকে কি এমন করে পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়া চলে? সে প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ইস্টারলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাইরে থেকে ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিল। তার ফল কী ভয়ানক হয়েছিল তা কারও জানতে বাকি নেই। ইস্টারলির আপত্তি, উপর থেকে পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়া হবে কেন? কেন ধরে নেব, একই ছাঁচে পরিবর্তন সবার জন্য কাজ করবে? কিছু ‘এক্সপার্ট’ লোক স্থানীয় পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করে বাইরে থেকে সব কিছু বদলে দিতে গেলে তাতে হিতে বিপরীত হবে। সংস্কার যদি হয়, তা হবে ধীরে ধীরে। স্থানীয় মানুষের ভিতর থেকেই তা আসবে।

ইস্টারলি তাই বিদেশি অনুদান দিয়ে দারিদ্র ঘোচানোর ঘোর বিরোধী। কারণ গরিব দেশকে অনুদানের টাকা যে দেয়, সে ওই দেশের রীতিনীতিও বদলানোর চেষ্টা করে। তাঁর মতে, বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষকেই বরং ‘এক্সপার্ট’ বা বিশেষজ্ঞ বলে ধরে নেওয়া হোক, যাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মতো নিজেরাই সংস্কার আনবেন। তাঁদের শুধু দরকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যা দেবে মুক্ত বাজার। দক্ষতার অভাব, পুঁজির অভাবের জন্য গরিবের পক্ষে বাজারে যোগ দেওয়া সহজ নয়। তাদের সেই সক্ষমতা আনতে সরকারি সহায়তা চাই। বাজার যাতে যথার্থই বিঘ্নহীন, পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাও সরকারের কাজ। ব্যস, ওইটুকুই। আর কোনও বদল চাপানো যাবে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু পরিবর্তন, তা উঠে আসবে নীচ থেকে। সকলকে সমান সুযোগ, সমান অধিকার দেওয়ার জন্য প্রচার চালিয়ে যাওয়া ছাড়া বাইরে থেকে আর কিছু করার নেই।

ইস্টারলি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কয়েক কিলোমিটার দূরে নিউ ইয়র্ক শহরেই রয়েছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার অর্থনীতির অধ্যাপক জেফ্রি সাকসের তাত্ত্বিক অবস্থান কিন্তু ইস্টারলির থেকে হাজার মাইল দূরে। ইস্টারলির বক্তব্যের অনেকটাই বস্তুত জেফ্রি সাকসের তত্ত্বের বিরোধিতা।

সাকসের মতে, দারিদ্র ঘোচাতে হলে বাইরে থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া নেহাতই আবশ্যক। মন্দ আর্থিক দশার জন্যই গরিব দেশের প্রশাসন এত মন্দ। গরিব দেশে মানুষের শিক্ষা কম, সামাজিক সংগঠনগুলো দুর্বল। ফলে যে টাকায় গরিবের উন্নয়ন হতে পারত, তা নষ্ট হয় দুর্নীতিতে। দারিদ্র থেকে দুর্নীতি, আর দুর্নীতি থেকে দারিদ্রের একটা দুষ্টচক্র চলে। ‘ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল’ সংস্থা দুর্নীতির নিরিখে সব দেশের যে তালিকা তৈরি করেছে, তাতে গরিব দেশগুলিই যে নীচের দিকে থাকে (সব শেষে বাংলাদেশ আর আফ্রিকার চ্যাড) সেটা কাকতালীয় নয়। যেখানে মানুষের টাকা কম, সেখানে তাদের শিক্ষা কম, মিডিয়া কমজোরি, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন দুর্বল। ফলে সরকারের উপর নজরদারির ক্ষমতা কম। তাই সে সব দেশে দুর্নীতি হচ্ছে বেশি। তাঁর প্রস্তাব, গরিব দেশকে ধনী দেশ টাকা দিক দারিদ্র কমাতে। টাকা আসুক একেবারে নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য, যেমন ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, বেশি খাবার উৎপাদন, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচ ও নিকাশির উন্নতি। তার সুবিধে, কাজ হচ্ছে কিনা তা সহজেই নজর করা যাবে। এমন নানা প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে গরিবের জীবনের মানে উন্নতি হলে দেশের নাগরিক সমাজ শক্তিশালী হবে। সরকারের উপর তার নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি বাড়বে। সরকারের পক্ষেও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে। দুর্নীতিও কমবে, দারিদ্রও কমবে।

এমন ভাবে এক একজন এক-একটা পদ্ধতির কথা বলেছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই ‘আমূল সংস্কার’ চান। রাজনৈতিক অভ্যুত্থান থেকে অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার মোড় ঘোরানো, যুক্তির দিক থেকে কোনওটাই মন্দ নয়। কিন্তু একটু ভাবলে স্পষ্ট হয়, এর সবগুলোই খুড়োর কল। সার্বিক পরিবর্তনের লক্ষ্য সামনে রেখে হেঁটেই যেতে হবে। তার নাগাল পাওয়া যাবে কবে তা কেউ জানে না। ফরাসি বিপ্লবের মতো আর একটা বিপ্লব আবার কবে হবে, কে বলতে পারে? যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাঁরাও বলতে পারবেন না কখন তা সামগ্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে। বলশেভিক বিপ্লব তার ইঙ্গিত দেয়। কমিউনিস্ট বিপ্লব হওয়ার কথা ছিল এমন দেশে যেখানে পুঁজিবাদ চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে। গোটা বিশ্বে তা একসঙ্গে হবে, মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে এমনই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে তা ঘটল কেবল রাশিয়ায়, যেখানে পুঁজিবাদ সেভাবে কায়েমই হয়নি। বলশেভিকদের জয় যে অপ্রত্যাশিত ছিল, তাঁরা যে তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, একথা লেনিনই লিখে গিয়েছেন। ফলে রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন কবে সার্বিক বিপ্লবে পরিণত হবে, কবে তা সমাজের সব বিধিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বড়সড় একটা আন্দোলন যদি বা ঘটে, যদি তা দেশের প্রতিষ্ঠিত বিধিনিয়মকে আঘাতও করে, তা হলেও শেষ অবধি তার ফল কী হবে তা বলা কঠিন। যে উদ্দেশে আন্দোলন শুরু হয়, প্রায়ই দেখা যায় তার উলটোটা হয়। হিটলার নিজেকে ‘সোশ্যালিস্ট’ বলে দাবি করেছিলেন, তাঁর দলের নামও ছিল ‘ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি।’ গোড়ার দিকে সে দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা তাঁকে সমর্থনও করেছিলেন। প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের সমর্থনে ক্ষমতায় আসার পর কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টদের উপর হিটলার যে নির্যাতন চালিয়েছিলেন, তাঁদের যেভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তা কারও অজানা নয়।

বিধিব্যবস্থার খোলনলচে বদলের চেষ্টা কার্যকরী হবে কিনা, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। বাইরে থেকে ‘হোলসেল’ পরিবর্তন আনার চেষ্টাতে যেমন বিপদ আছে, তেমনই ‘কোনও একদিন ভিতর থেকে বদল আসবে’ বলে কোনও কিছু না করার বিপদও থেকে যাচ্ছে। ইতিহাসের একটা শিক্ষা হল, খারাপ বিধিব্যবস্থা একবার চালু হয়ে গেলে তা আর সহজে নড়ানো যায় না। আইন-বিধি বদলে দিলেও সামাজিক সম্পর্কে, প্রশাসনের কাঠামোয়, রাজনৈতিক রীতিনীতিতে তার রেশ থেকে যায়। যা গরিবের প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনাকে জিইয়ে রাখে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন আফ্রিকার কিছু দেশের কথা বলা হয়েছে আগেই। অন্য দিকে, এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, খারাপ বিধিব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে ভিতর থেকেই। যেমন ১৮৮০ থেকে ১৯২০, এই সময় জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল দুর্নীতির রমরমা। যে সব বড় বড় ব্যবসায়ী তখন দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, স্টিল, কয়লা, তামাক, তেল, রেল রাস্তা নির্মাণের সেই কারবারিদের তখন বলাই হত ‘ডাকাতে ব্যবসায়ী’ (রবার ব্যারন)। কিন্তু সেই ব্যাপক দুর্নীতি বেশি দিন চলতে পারেনি। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় যে দুর্নীতি কমেছিল, তা কিন্তু নয়। বরং ওই সময়ে অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কহীন পরিবর্তন ঘটেছিল। যেমন ইউরোপ থেকে প্রচুর মানুষ এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যাঁদের একটা বড় অংশ শিক্ষিত এবং বামপন্থী মানসিকতার লোক। তাঁরা ব্যবসায়ীদের আধিপত্য এবং দুর্নীতিকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ওই সময়ে শিক্ষার হারও দ্রুত বেড়েছে। লোকে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করল বেশি। খবরের কাগজগুলিও পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে দুর্নীতির খবর ছাপতে শুরু করল। ভিতর থেকেই ক্রমশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করল। তখনও অসৎ উদ্দেশ্যে, অসৎ উপায়ে পরিবর্তন রুখে দেওয়ার চেষ্টা খুব কম লোকে করেনি। কিন্তু পরিবর্তন রুখতে পারেনি। আজও যে কোনও বিধিব্যবস্থাকে বিকৃত, অকেজো, অদক্ষ করে রেখে নিজের কোলে ঝোল টানার মতো লোক কম নেই। তাদের অনেকে মস্ত ক্ষমতাবান, তা-ও সত্যি। কিন্তু একটা দেশ, একটা সমাজের ব্যবস্থা এত বিচিত্র ও বহুমাত্রিক যে তার সম্পূর্ণটা নিয়ন্ত্রণ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। নানা পরিবর্তন ক্রমাগত ঘটতেই থাকে, এবং কোনও এক সময়ে নানা সু-সংযোগের ফলে তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও তখন পরিবর্তন রোখা যায় না।

সমাজ ও দেশের এই বিচিত্র, বহুমুখী, সতত-পরিবর্তনশীল চরিত্রকে হিসেবের মধ্যে না ধরে যাঁরা মনে করেন, কোনও এক ভাবে ঘটনাস্রোতকে বইয়ে দিতে পারলে ইতিহাসের মোড় ঘুরে যাবে, সমাজ কোনও এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, তাঁরা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছেন বারবার। কার্ল মার্ক্স শ্রেণি সংঘাতের যে তত্ত্ব দিয়েছেন, সেখানে সমস্যা নেই। সমস্যা ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ‘বৈজ্ঞানিক’ ধারণা, যা প্রশ্নাতীতভাবে দেখিয়ে দিতে চায় ইতিহাস কোন পথে চলবে।

জেফ্রি সাকস বিপুল আর্থিক অনুদান দিয়ে দারিদ্র ঘোচানোর যে পথ দেখিয়েছেন, সেখানেও তেমন গোল বেধেছে। মার্ক্সের মতোই সাকস-ও মনে করেন যে ইতিহাসের গতি কোন দিকে তার সুনির্দিষ্ট ধারণা করা সম্ভব। কোন সময়ে, কী পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনলে কোন দিকে ভবিষ্যতের ঘটনাক্রম যাবে, তা বলে দেওয়া যায়। গোল বাঁধে তখন, যখন দেখা যায় যে তেমন বাতলে-দেওয়া পদ্ধতি প্রয়োগ না করেও পরিবর্তন আসছে।

যেমন, গরিবের জীবনের মান ভাল করতে যেসব প্রকল্পের কথা তিনি বলেছেন তা যে দারিদ্র, দুর্নীতিপূর্ণ দেশে ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করা যাবে, তা কি ধরে নেওয়া চলে? অথচ তা না করে গেলে পরিবর্তন কী করে সম্ভব? ধরা যাক একটা দেশের কথা— উগান্ডা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের হিসেব মতো ২০১০ সালে উগান্ডা ছিল দুর্নীতির সূচকে ১৭৮টা দেশের মধ্যে ১২৭। সাকসের দারিদ্র-দুর্নীতি চক্রের তত্ত্ব মেনে নিলে বলতে হয়, যতদিন না দুর্নীতি কমছে, ততদিন গরিবের শিক্ষা, স্বাস্থ্যে কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়।

॥ ২ ॥

অথচ আমাদের চারদিকে তেমন ‘অসম্ভব’ ঘটনাই ঘটে চলেছে। ধরা যাক উগান্ডার গল্পটাই।

নব্বইয়ের মাঝামাঝি আফ্রিকার উগান্ডাতে কাজ করতে গিয়ে ইউরোপের দুই গবেষক দেখেন, সে দেশে সরকার স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করছে, গড়ে তার মাত্র ২৪ শতাংশ পৌঁছচ্ছে তাদের কাছে। গরিব স্কুলগুলো পাচ্ছে আরও কম টাকা। বহু স্কুল কোনও টাকাই পাচ্ছে না। যেমনটা হয়ে থাকে, তা-ই হচ্ছে— সরকারি কর্মী আর নেতারা সরিয়ে ফেলছে বেশির ভাগ টাকা। বিষয়টা জানাজানি হতে সে দেশের সরকার একটা অন্য ধরনের উদ্যোগ নিল। কোন স্কুলের জন্য কত টাকা মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে, তা প্রতি মাসে ছেপে দিতে লাগল খবরের কাগজে। এ হল ১৯৯৬ সালের কথা। ২০০১ সালে ফের খোঁজ করে ওই গবেষকরা দেখলেন, এখন গড়ে স্কুলগুলো পাচ্ছে মঞ্জুর-করা টাকার ৮০ শতাংশ। যে স্কুল খবরের কাগজের দোকানের যত কাছে, সে তত বেশি টাকা পাচ্ছে। আরও দেখা গেল, কম টাকা পাওয়ার জন্য যে হেডমাস্টার মশাইরা অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই শেষ অবধি প্রাপ্য টাকা পেয়েছেন। তার জন্য তাঁদের কোনও হয়রানি সইতে হয়নি। যে সব খবরের কাগজগুলো স্কুলের বরাদ্দ নিয়ে রিপোর্ট ছেপেছিল, তাদেরও কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। বোঝা গেল, কেউ যে স্কুলের জন্য বরাদ্দ টাকার বিষয়টা খেয়াল করছিল না, তার সুযোগ নিয়ে নির্ভয়ে চুরি চালাচ্ছিল সরকারি কর্মীরা।

এই গবেষণা কেবল চুরি কমায়নি, তা একটা অন্য সম্ভাবনার নির্দেশ করছে। দুর্নীতির তালিকায় একেবারে নীচের দিকে ছিল উগান্ডা। সেই দেশেও হেডমাস্টার মশাইরা দুর্নীতি রুখে দিতে পেরেছেন। রাজনৈতিক বিপ্লব হয়নি, সার্বিক বিধিব্যবস্থার বদল হয়নি। তবু পরিবর্তন হয়েছে।

এমন দৃষ্টান্ত চারপাশে। গরিব দেশগুলোতেও মানুষের আয়ু বাড়ছে, সাক্ষরতার হার বাড়ছে, শিশুমৃত্যুর হার কমছে। যে দিক থেকেই হিসেব করা যাক, চরম দারিদ্রে বাস করা মানুষের সংখ্যা গত দশ বছরে অনেকটাই কমেছে। সে দিনের মতো দুর্ভিক্ষ আজ নেই, প্লেগ কিংবা কলেরায় গ্রাম কে গ্রাম উজাড় হওয়ার ঘটনাও এখন অতীত। অথচ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে, দুর্নীতি উপড়ে ফেলা যায়নি, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্যের মতো সামাজিক সমস্যাও থেকে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও গরিবের জীবনে যতখানি উন্নতি হয়েছে, কোনও বিচারেই তাকে নগণ্য বলা চলে না।

কী করে এই উন্নতি আসছে? গরিবের জীবনে এমন উন্নতি আসছে ছোট ছোট পরিবর্তন থেকে। উগান্ডায় খবরের কাগজে মঞ্জুর-করা টাকার পরিমাণ ছাপার ফলে প্রকল্পের ফাঁকটা ভরে গিয়েছিল, তাই দুর্নীতি বন্ধ হয়েছিল। তেমনই, গরিবের জন্য তৈরি করা প্রকল্পের নকশায় কোথায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে, তা যদি চিহ্নিত করে সেগুলো আটকানো যায়, তা হলে টাকা অপচয় আটকানো যাবে। যদি প্রকল্পের নিয়মিত মূল্যায়ন হয়, টার্গেটের সঙ্গে বাস্তবটা মিলিয়ে দেখা হয় বারবার, তা হলে ফাঁকগুলো ধরা পড়বে। প্রকল্পের পরিকল্পনায়, রূপায়ণে, মূল্যায়নে যদি অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া যায়, তা হলে অপচয়, অদক্ষতা অনেকটাই রুখে দেওয়া যাবে। গত বছর পনেরো যা কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলেছে বিশ্বের নানা গরিব দেশ থেকে, তাতে ইঙ্গিত মিলছে যে দারিদ্র কমানোর জন্য কার্যকর উপায় এমন ছোট ছোট পরিবর্তন নিয়ে আসা, যা প্রশাসনের দায়বদ্ধতা বাড়াতে পারে, দুর্নীতি কমাতে পারে। এগুলো করা গেলে বিধিব্যবস্থার সার্বিক পরিবর্তন না এলেও দারিদ্র কমানো যাচ্ছে।

যেমন ব্রাজিলে দেখা গিয়েছে, প্রযুক্তিতে সামান্য পরিবর্তন অনেকটা বদল আনতে পারে গরিবের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতায়। সে দেশে আগে ভোট দেওয়ার নিয়ম ছিল, প্রার্থীদের নামের লম্বা তালিকা পড়ে নিজের প্রার্থীর নাম বা নম্বরটি বেছে নিয়ে তা লিখতে হবে। তারপর সেই ব্যালট পেপার বাক্সে ফেলতে হবে। স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় সব চাইতে অসুবিধে গরিবের, কারণ লিখতে-পড়তে অসুবিধে তাদেরই বেশি। যে-কোনও নির্বাচনে ২৫ শতাংশ ভোট বাতিল হত। অর্থাৎ জনসংখ্যার একটি বড় অংশের কার্যত ভোটাধিকার ছিল না। নব্বইয়ের দশকের শেষে ইলেকট্রনিক ভোট মেশিন এল। প্রধানত গোনার সুবিধের জন্যই তা আনা হল, কিন্তু তাতে সুবিধে হল গরিবের। ভোট দেওয়া সহজ হওয়ায় তাদের ভোট আগের চাইতে অনেক বেশি গোনা হল। তাদের পছন্দের প্রার্থী— যাঁরা নিজেরা গরিব— আরও বেশি নির্বাচিত হলেন। জনস্বাস্থ্যমূলক প্রকল্পে টাকা খরচ বাড়ল। ১৯৯৪-২০০৬ সালের পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখে গবেষকরা বললেন, গরিব মায়েদের কম-ওজনের সন্তান প্রসবের হার কমেছে। নতুন প্রযুক্তিতে ভোটের জন্যই এমন হচ্ছে, দাবি করেছেন তাঁরা।

এমনকী অগণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও যখন নির্বাচনের কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে গরিবের প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়েছে। চিনের গ্রামীণ প্রশাসনে নির্বাচন, সুহার্তোর অধীনে ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাচন, কিংবা আরও সম্প্রতি সৌদি আরব, ইয়েমেন, ভিয়েতনামে একেবারে নীচের স্তরে নির্বাচন শুরু হয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলোর কাছে এই সব নির্বাচন বিদ্রুপের বিষয়। যেখানে দল বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসক প্রার্থী ঠিক করে দিচ্ছে, নির্বাচন কর্মীদের স্বাধীনতা নেই, নির্বাচনে যথেচ্ছ রিগিং হয়, সে আবার কী নির্বাচন? কিন্তু এমন আধখ্যাঁচড়া নির্বাচনের পরেও দেখা গিয়েছে, নিচুস্তরের সেই প্রশাসন গরিবের পছন্দ-অপছন্দের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়েছে। চিনে দেখা গিয়েছে, যে সব জায়গায় ভোট করে স্থানীয় সরকার নির্বাচিত হয়েছে সেখানে এক-সন্তান নীতি শিথিল হয়েছে, চাষের জমি বণ্টনে ছোট চাষি লাভবান হয়েছে বেশি।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো একেবারেই একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। আধুনিক বিশ্বের সব চাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের একজন তিনি। কিন্তু তেল থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে তিনি দেশে প্রচুর স্কুল খুলেছিলেন, শিশুপুষ্টিতেও বহু টাকা খরচ করেছিলেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় শিশু অপুষ্টি অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। যে প্রজন্ম শিক্ষার এই সুবিধে পেল, পরবর্তীকালে তাদের রোজগার অনেকটাই বেড়েছিল, তার সাক্ষ্য মিলেছে গবেষণায়।

তার মানে এই নয় যে, চিন বা ইন্দোনেশিয়ার অগণতান্ত্রিক প্রশাসন সে দেশের গরিবের পক্ষে ভাল ছিল। গণতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তার স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। গণতন্ত্র, সাম্য, বাকস্বাধীনতা বা মানবাধিকারকে পূর্ণ মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে। তবে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও নেতারা কখনও কখনও এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাতে দারিদ্র দ্রুত কমেছে। গরিবের বাস্তবিক উপকার হয়েছে। দারিদ্র নিরসনের উপায় নিয়ে চিন্তা করতে হলে গণতন্ত্র কবে আসবে, ভূমিসংস্কার কবে হবে, লিঙ্গবৈষম্য কবে ঘুচবে, সে প্রশ্নগুলোতে আটকে গেলে চলে না। বৃহৎ, মৌলিক এই বিধিব্যবস্থাগুলোর পরিবর্তন কবে হবে, সে আশায় বসে থাকার দরকারও নেই। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরাও কখনও কখনও এমন সিদ্ধান্ত নেন, যাতে গরিবের জন্য কাজ করার একটা সুযোগ তৈরি হয়। গণতন্ত্র অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দারিদ্র নিরসনের উপায় যিনি খুঁজছেন, তিনি এ কথা ভেবে বসে থাকতে পারেন না যে ‘গণতন্ত্র কবে আসবে’ বা ‘দেশের সব মানুষ কবে শিক্ষিত হবে’ সে প্রশ্নের উত্তরের জন্য হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে। উপায় সন্ধান করে লাভ নেই। বিশেষত যাঁরা সার্বিক পরিবর্তন বা বিপ্লবের কোনও না কোনও মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন তাঁদের কেউ কেউ ভাবেন, বড় পরিবর্তন না আনতে পারলে ছোট ছোট সমস্যার ছোট ছোট সমাধান খোঁজ করে কী লাভ? কোন দিকে পরিবর্তন যাচ্ছে তা না বুঝে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে কী হবে? এ হল হাল ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা। হাতের কাছে যে উপায়গুলো রয়েছে, যে সামর্থ্য-সম্পদ রয়েছে, তা দিয়ে দারিদ্র নিরসনের কাজ শুরু করা জরুরি। এবং সেটা ‘সামান্য’ না-ও হতে পারে। সে প্রসঙ্গ একটু পরেই আসছে।

এখানে যা স্পষ্ট করা দরকার তা হল, দারিদ্র কমানোর নীতি বা প্রকল্প যে সম্পূর্ণ রাজনীতি দিয়ে নির্ধারিত হয়, এমনটা নয়। মন্দ রাজনৈতিক আবহেও ভাল নীতি তৈরি হতে পারে। আবার অতি উত্তম রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থাতেও (যেখানে নিয়মিত ভোট হয়, বাকস্বাধীনতা স্বীকৃত, বিকেন্দ্রীকরণ রয়েছে) অকেজো, অপচয়বহুল নীতি তৈরি হতে পারে। তার কারণ, ‘সর্বশিক্ষা’ বা ‘জননীসুরক্ষা’-র মতো প্রকল্প বাস্তব রূপ পায় অগণিত ছোট ছোট বিধিব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। সরকারি কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের অভ্যাস কী, তাঁদের থেকে দফতরের প্রত্যাশা কী, শিক্ষক বা চিকিৎসক-নার্সদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠিত (বা প্রশ্রয়প্রাপ্ত) কাজের রীতিনীতি কী, প্রকল্পের উপর নজরদারির জন্য পঞ্চায়েত, পুরসভা, স্কুল-হাসপাতালের কমিটি তৈরির রীতিনীতি, প্রকল্পের অডিট করা ও তার ফল প্রকাশের নিয়ম, এই সব কিছুর উপরেই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করবে। এই সব ছোট ছোট বিধিব্যবস্থার ফাঁকফোকর ভরে দিতে পারলে প্রকল্পের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যায়। কখনও প্রযুক্তি বদলে, কখনও মানুষকে বাড়তি তথ্য দিয়ে, কখনও নিয়ম-কানুনে সামান্য রদবদল করতে পারলে শিশুমৃত্যু কমতে পারে, শিশুরা লিখতে-পড়তে পারে বেশি। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে যে সব গবেষণার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি এমন কার্যকরী বদলের দৃষ্টান্ত।

মনে হতে পারে, দারিদ্রের মতো বিপুল, গভীর সমস্যার সমাধান কি এমন ছোটখাটো পরিবর্তনের দিয়ে আসতে পারে? তার উত্তর: হ্যাঁ, পারে। কারণ কোন পরিবর্তনটা ছোট, আর কোনটা বড়, তা ইতিহাসই স্থির করে। দীর্ঘদিন পরে। আজ যেটাকে সামান্য মনে হচ্ছে, কোনও একদিন দেখা যেতে পারে সেটা বৃহৎ, মহৎ পরিবর্তন। আজ তার মহত্ত্ব আন্দাজ করার কোনও উপায় নেই। ধরা যাক পরিবর্তনের একটা দৃষ্টান্তের কথা, যা অ্যাসেমোলু এবং রবিনসন উল্লেখ করেছেন: ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব। সেই সময়ের দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তবে উত্তেজিত হওয়ার মতো সামান্যই ঘটেছিল সে বছর। কয়েকটা ছোটখাটো সংঘর্ষের পর রাজা দ্বিতীয় জেমস ইংল্যান্ড ছেড়ে চম্পট দিয়েছিলেন ফ্রান্সে। প্রাণক্ষয় হয়েছিল অতি সামান্যই, যার জন্য অনেকে একে ‘রক্তহীন বিপ্লব’ বলতেন। তখনও কিন্তু লোকের স্মৃতিতে জাগরূক ব্রিটেনের গৃহযুদ্ধ, পার্লামেন্টের সৈন্যদের হাতে ১৬৪৭ সালে রাজা প্রথম চার্লসের পরাজয়, এবং শেষ অবধি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে রাজার মুণ্ডচ্ছেদ। সেদিন নিশ্চয়ই সেটা অনেক বেশি ভয়ানক, অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ ঐতিহাসিকরা যাকে ‘গৌরবময় বিপ্লব’ বলেন, তার শুরু হয়েছিল প্রায় রক্তপাতহীন যুদ্ধে। তার জেরে ‘বিল অব রাইটস’ বা নাগরিকের অধিকারের সনদ লেখা হয় ১৬৮৯ সালে, যাকে ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র সূচনা বলে দেখা যেতে পারে। অতএব ইতিহাস কোন পথে যাচ্ছে, কোন মোড় ঘুরে কোথায় পৌঁছবে, তা আগাম আন্দাজ করার চেষ্টা না করাই ভাল।

বরং হাতের কাছে যে সমস্যাগুলো রয়েছে, ছোটবড় বিচার না করে তার সমাধান খোঁজা চাই। কিংবা, সেই সব সমস্যার সমাধানে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো কেন কাজ করছে না তা বোঝা চাই। সেই চেষ্টা শুরু করলে দেখা যায়, বহু প্রকল্প যে সদিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয় তার কারণ তিনটি— আদর্শ, আন্দাজ আর আলস্য।

আমাদের দেশে ‘পলিসি’ বা নীতি বলতে লোকে যেটা বোঝে, প্রায়ই সেটা একটা আদর্শগত, তাত্ত্বিক ধারণা। কাজে প্রয়োগ করার মতো বস্তু নয়। যেমন ‘শিক্ষার প্রসার করতে হবে,’ এটাকেই অনেকে মনে করেন শিক্ষানীতি। কোনও এক মন্ত্রী এই ‘নীতি’ ঘোষণা করার পর কোনও এক আমলা তাঁর মর্জিমতো কোনও একটি পদ্ধতি ঠিক করেন। প্রায়ই সেটা তাঁর আদর্শগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে। যেমন, গরিবের প্রকল্পে গরিবের যোগদান জরুরি। আমাদের দেশে সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে এমন কমিটি তৈরি হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ অভিভাবক কমিটির কথা জানেনই না। যাঁরা কমিটির কথা জানেন, তাঁরাও জানেন না যে বাড়তি শিক্ষক নিয়োগ করা বা খারিজ করার অধিকার কমিটির আছে। আর জানলেই বা কী? একা একা গিয়ে চেঁচামেচি করলে লোক হাসানোই হয়। তাই যদি সবাই যোগ না দেয় তা হলে কেউই এগিয়ে আসবে না। ফলে গ্রাম শিক্ষা কমিটি প্রায় সর্বত্র অকেজো থেকে গেল, সর্বশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হল না।

দুঃখের বিষয়, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তারা অনেকেই বোঝেন না যে নীতির উদ্দেশ্য ভাল হলেই তা ভাল নীতি হয় না। যখন বলা হয় যে নীতিটা কাজ করছে না, তখন তাঁরা যারপরনাই চটে যান। একে বলা চলে অজ্ঞতার ঔদ্ধত্য— “আমার তৈরি নীতি কাজ করছে কি না আমি জানি না?” আবার তথ্য-পরিসংখ্যান নিয়ে নীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিলে তাঁরা খুব পরিচিত কিছু কথা বলেন। যেমন, ‘সিস্টেম কাজ করে না,’ কিংবা ‘বড় বেশি দুর্নীতি।’ বা ‘দারিদ্র না কমলে কোনও কাজই হবে না।’ অনেকে আবার নানা দার্শনিক ব্যাখ্যা শোনান। যেমন ‘গাঁধীর আদর্শ না মানলে উন্নয়ন হবে না’, বা ‘যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ চাই।’ এ কথাগুলো অন্তঃসারশূন্য। গাঁধীর পথে কী করে চলা যায়, কী করলে যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ হবে, এগুলো স্পষ্ট না করে আদর্শের কথা বলা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছু নয়।

অর্থনীতিবিদরাও নানা ‘গ্র্যান্ড ফর্মুলা’ তৈরি করেন। যেমন, ‘বাজারের উপর সব ছেড়ে দেওয়া হোক,’ বা ‘বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক।’ এর ফলে এমন একটা সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, যেখানে প্রশ্ন করার অভ্যাসটাই তৈরি হচ্ছে না। গরিবের জন্য পুষ্টি বা শিক্ষার প্রকল্প আদৌ অপুষ্টি, অশিক্ষা কমাচ্ছে কিনা, সে প্রশ্ন যিনি তুলবেন, তাঁকেই বরং ‘গরিব-বিরোধী’, ‘সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক’ ‘কিংবা ‘সিআইএ-র চর’ বলে তকমা দেওয়া হয়। তার কারণ, ‘কী হচ্ছে,’ সেই প্রশ্নের চাইতে ‘কী হওয়া উচিত’, তার আলোচনাতেই আমরা আটকে রয়েছি। যে কোনও নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা দরকার, এটা যে কাজ করবে তা মনে করার কী কী কারণ আছে? অন্য ভাবে টাকাটা খরচ না করে এ ভাবে করব কেন? এই প্রশ্নগুলো করা হয় না বলে কোনও নীতি কাজ না দিলেও তাকে বাতিল করা আমাদের দেশে দুঃসাধ্য।

দ্বিতীয় সমস্যা, আন্দাজে নীতি বা প্রকল্প তৈরি করা। অপুষ্টি কমাতে চাল বিলি করার প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে বারবার। সস্তায় চাল পেলে অনেক সুবিধে হয়তো হয়, কিন্তু তাতে অপুষ্টি কি কমে? এত দিন চাল বিলি করার ফলে সত্যিই কি অপুষ্টি কমেছে? যেখানে অপুষ্টি কমেছে, সেখানে চাল বিলি করার জন্যই যে তা কমছে, তা কি নিশ্চিত? চাল বিলি না করে, কৃমি সংক্রমণ কমানো কি শিশুর অপুষ্টি কমাতে বেশি কাজ দিতে পারে? এমন কোনও প্রশ্নের উত্তর না জেনেই, স্রেফ আন্দাজে প্রকল্প তৈরি করা হয়। এর ফলে যদি বা চাল পৌঁছয়, অপুষ্টি কমে না। কারণ আরও কিছু চাল দেওয়া অপুষ্টি কমানোর উপায় নয়।

নীতি প্রয়োগের আগে প্রায়ই ‘পাইলট’ পরীক্ষা হয়। কিন্তু তা কেবল নিয়মরক্ষার জন্য। যে সতর্কতা, নিপুণতার সঙ্গে নীতির পরীক্ষা করা প্রয়োজন, তা হয় না। ধরা যাক আমরা দেখতে চাই, দুঃস্থ পরিবারকে বিনামূল্যে ছাগল-গোরু দিলে, পশুপালনের প্রশিক্ষণ দিলে তাদের আর্থিক উন্নতি হতে পারে কিনা। প্রকল্প শুরুর কিছু দিন পরে আর্থিক উন্নতি প্রমাণ পেলেই হবে না। একশো দিনের কাজ ভাল হওয়ার জন্য, কিংবা এলাকায় নতুন কারখানা খোলার জন্যও উন্নতি হয়ে থাকতে পারে। সেই সব সম্ভাবনাকে বাদ দিতে হবে। প্রকল্পই যে পরিবর্তন এনেছে, নীতি যে প্রত্যাশিত ফল দিচ্ছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পেতে হবে।

তৃতীয় সমস্যা আলস্য। স্কুল কমিটি যে কাজ করছে না, চাল বিলি করে যে অপুষ্টি কমছে না, সেদিকে কেউ কখনও মন দেয়নি। ‘চলছে চলবে’ করে চলে যাচ্ছে প্রকল্পগুলো। কোনও এক আমলা কোথাও বসে কেবল দেখে যাচ্ছেন, কমিটি তৈরি হয়েছে কিনা, চাল সরবরাহ হচ্ছে কিনা। এর কোনওটা আদৌ অভীষ্ট কাজটা (লেখাপড়ার মান বাড়ানো, অপুষ্টি কমানো) করছে কিনা, তা কেউ খেয়াল করছে না।

এই যে ‘চলছে চলবে’ করে চলা, সরকারি প্রকল্পে এটাই মস্ত বড় ঝুঁকি। কেউ ইচ্ছে করে প্রকল্পগুলো ব্যর্থ করে দিচ্ছে, এমনটা বেশির ভাগ সময়েই হচ্ছে না। এ ভাবেই আগে এমন কাজ করা হয়েছে, তাই এ ভাবে এখনও করা হচ্ছে। এমন শিথিলতাই গরিবকে তার বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধে পেতে দিচ্ছে না।

॥ ৩ ॥

বিপ্লবের ধাঁচে কোনও সার্বিক, আমূল পরিবর্তন না করেও যে গরিবের জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে, তা এই জন্যই যে সুচিন্তিত কোনও ষড়যন্ত্র দারিদ্রের মূল কারণ নয়। দারিদ্র তৈরি হয়, টিকে যায়, অগণিত ছোট ছোট ভুলভ্রান্তির জন্য। যেগুলো আসলে চিন্তার অভাবের জন্য রয়ে যাচ্ছে। অতিশয় সদিচ্ছা থেকে তৈরি প্রকল্প-পরিকল্পনাতেও তেমন ফাঁকফোকর থেকে যায় বলে দারিদ্র যতটা কমা উচিত ছিল ততটা কমে না। যেমন সংযোগের অভাবে উগান্ডার স্কুল ও ছাত্রদের বঞ্চনা। আবার জনগণের নিপীড়নে পিছপা নয় যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক, সে-ও এমন নীতি নিতে পারে যা বাস্তবিক দারিদ্র কমায়। যেমনটা ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ায়।

তার মানে দাঁড়ায়, কোথাও নাছোড় দারিদ্র দেখলে প্রশ্ন করতে হবে, কেন দারিদ্র ঘুচছে না? কোথায় সমস্যা থেকে যাচ্ছে? সেগুলো চিহ্নিত করে তা ‘সারাই’ করাই হল আসল কাজ। কু-অভিসন্ধি, কিংবা মন্দ বিধিব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলে ‘এমন তো হবেই’ বলে বসে থাকা অর্থহীন। কেমন নকশা তৈরি হলে গরিব তার প্রাপ্য পেতে পারে, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

কোন প্রকল্প কাজ করবে, কোনটা করবে না, বুঝতে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি প্রয়োজন। এমন একটি পদ্ধতি ‘র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল’, সংক্ষেপে আরসিটি। এই পদ্ধতিটা শুরু হয়েছিল নতুন ওষুধের কার্যকারিতা বুঝতে। কিছু রোগীকে নতুন ওষুধটি দেওয়া হত। কিছু রোগীকে তা দেওয়া হত না। দু’দলকে নিয়মিত পরীক্ষা করে শেষে স্পষ্ট হত, ওষুধটা সত্যিই কাজ করেছে কিনা। উন্নয়নের প্রকল্পের ক্ষেত্রেও তাই। ধরা যাক স্কুল-পড়ুয়াদের লিখতে-পড়তে পারার ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। শিক্ষকদের উপস্থিতি বাড়ালে কি তা সম্ভব? তা বুঝতে চেয়ে ‘র্যান্ডাম কন্ট্রোল’ পদ্ধতিতে একটি রাজ্যের কিছু বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য বাড়তি টাকা দেওয়া হল। কিছু বেসরকারি স্কুলে তা দেওয়া হল না। দু’বছর পরে দেখা গেল, বাড়তি টাকার জন্য শিক্ষকদের উপস্থিতি সত্যিই বেড়েছে। যে সব স্কুলে বাড়তি টাকা দেওয়া হয়নি, সেখানে তা বাড়েনি। যে সব স্কুলে শিক্ষকদের উপস্থিতি বেড়েছে, সেখানে ছাত্রদের নম্বরও বেড়েছে। তারা আগের চাইতে ভাল লিখতে পড়তে পারছে। রাজস্থানের এই পরীক্ষাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, শিক্ষকদের বেতনের একটি অংশ যদি তাঁদের উপস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়, ‘উৎসাহভাতা’-র মতো, তবে তা পড়ুয়াদের লেখাপড়ার ক্ষমতা বাড়াতে পারে। আবার এই ধরনের ‘উৎসাহভাতা’ কখন বেশি ভাল কাজ করবে, তা বোঝার জন্যও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে একই পদ্ধতিতে। অন্ধ্রপ্রদেশে কিছু ক্ষেত্রে স্কুলের সব শিক্ষককে বাড়তি অনুদান দিয়ে, কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে বাড়তি অনুদান দিয়ে দেখা হয়েছে, কোথায় লেখাপড়ার উন্নতি হচ্ছে বেশি। দেখা গিয়েছে, ব্যক্তিগত অনুদানই বেশি ভাল ফল দিচ্ছে। এই বইয়ের একটি প্রবন্ধে এ বিষয়টি বিস্তারিত বলা হয়েছে।

আরসিটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিশ্রমসাধ্য, খরচসাধ্যও বটে। অনেকদিন ধরে, অনেক বিষয়ে নিয়মিত তথ্যসংগ্রহ করতে হয়। বারবার মূল্যায়ন করতে হয়। চার-পাঁচ বছরও লাগতে পারে। গোটা সময়টিতে খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দিতে হয় পূর্ণমাত্রায়। তত্ত্ব-নির্ভরতার চাইতে এই পদ্ধতি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ-নির্ভর। আগাগোড়া বেশি জোর দিতে হয় তথ্য সংগ্রহ আর বিশ্লেষণে। গরিবের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যে যে আবেগ কাজ করে, অনেক মানুষ একত্র হওয়ার যে উদ্দীপনা কিংবা দারিদ্র নিরসনের নতুন তত্ত্ব-মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার উত্তেজনা, কিছুই এর মধ্যে তেমন ভাবে নেই।

তা হলে হবে কী, নেহাৎ কেজো এই পদ্ধতি গরিবের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে দিব্যি কাজে দিচ্ছে। এই বইয়ে প্রবন্ধগুলিতে বেশ কিছু গবেষণার কথা বলা হয়েছে, যাতে গরিবের কীসে লাভ হচ্ছে, কীসে হচ্ছে না, তা এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার সেই গবেষণালব্ধ ফলের ভিত্তিতে নীতি তৈরি করেছে। উদাহরণ—

নিয়মিত কৃমির ওষুধ খাওয়ালে স্কুলে আসার হার অনেকটা বাড়ে। এটা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ভারত-সহ তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে সরকার নিয়মিত স্কুলপড়ুয়াদের কৃমির ওষুধ খাওয়াচ্ছে।

বয়স অনুসারে পড়ুয়াদের বিভাজন না করে, লেখাপড়ার স্তর অনুসারে বিভাজন করে পড়ালে তারা বেশি দ্রুত শেখে। এটা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভারতের একাধিক রাজ্যে রাজ্য সরকারের সহায়তায় এই পদ্ধতিতে পড়ানো হচ্ছে শিশুদের।

বিনা পয়সায় সরকার কিছু দিলে তার হেলাফেলা হবে, এমন আশঙ্কা থাকে। কিন্তু আফ্রিকার কিনিয়াতে দেখা গিয়েছে, ওষুধ লাগানো মশারির সামান্য দাম রাখলেও তার ব্যবহার কমে যায়। বিনা পয়সায় দিলে তা অব্যবহৃত পড়ে থাকে না, কাজেই লাগে। এই ফল মেলার পর আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ বিনা পয়সায় ওষুধ-দেওয়া মশারি বিতরণ শুরু করে।

গরিবের জন্য সরকারি প্রকল্পে চুরি আটকাতে ইন্দোনেশিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে তাদের এমন পরিচয়পত্র বিলি করা হয়েছিল, যাতে ছাপা ছিল গরিবের জন্য কী কী প্রকল্প রয়েছে, আর তা পাওয়ার শর্ত কী। এতে চুরি অনেক কমে যাওয়ায় গোটা দেশের জন্য এমন কার্ড তৈরি করে বিলি করেছে সরকার।

আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যে সব উদ্যোগ কাজ করতে পারে বলে ভাবা গিয়েছিল, সেগুলো কাজ করেনি। উদাহরণ—

ওড়িশায় বাড়িতে রান্নার জন্য ধোঁয়াহীন উনুন দেওয়া হয়েছিল আড়াই হাজার পরিবারকে। তাতে নিশ্বাসের সঙ্গে অতিরিক্ত কার্বন ঢোকা বন্ধ হবে, রান্নার খরচ ও সময় কমবে, এমনই আশা ছিল। দেখা গিয়েছে, প্রথম এক বছর প্রত্যাশামতো ফল দিলেও, তারপর থেকে উনুন না সারানো, এবং ঠিকমতো ব্যবহার না করার জন্য দূষণ ও খরচ বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে সাধারণ উনুনের জায়গাতেই।

প্রাইভেট স্কুলে পড়লে শিশুরা আরও বেশি শিখবে, মনে করেন অনেকে। এই ধারণা ঠিক কিনা, তা বোঝার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের নানা গ্রামে দেড় হাজার পরিবারকে লটারির মাধ্যমে ‘ভাউচার’ বিলি করা হয়েছিল, যা ব্যবহার করে তাঁরা সন্তানকে প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে পারেন। এক বছর পরে দেখা গিয়েছে, ভাউচার পেয়ে যারা প্রাইভেট স্কুলে পড়ছে, আর যারা সরকারি স্কুলে পড়ছে, তাদের অঙ্ক ও মাতৃভাষার দক্ষতা এক মানের। ইংরেজিতে প্রাইভেট স্কুলের পড়ুয়ারা সামান্য ভাল করেছে।

আমরা যে ভাবে রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে ভাবতে অভ্যস্ত, পরীক্ষা-ভিত্তিক পরিবর্তনের এই রীতি হয়তো ঠিক তেমন নয়। কিন্তু এই পদ্ধতি যে আশ্বাস নিয়ে আসে, তা-ও খুব কম মূল্যবান নয়। যে-কোনও বড় আকারের দুর্নীতি, অপচয়, অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে একটা অসহায়তার ভাব জাগে। মনে হয়, কী করতে পারি? প্রতিপক্ষ যেখানে সার্বভৌম রাষ্ট্র, প্রভাবশালী নেতা, বহুজাতিক সংস্থা, সেখানে জনাকয়েক নাগরিকের পক্ষে কী করা সম্ভব? উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, সাংবাদিকদের প্রায়ই শুনতে হয় যে মালিকানা যারই হোক, সব কর্পোরেট মিডিয়া আসলে দারিদ্র দূর করার নামে দরিদ্রকে লোকচক্ষু থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্রে সামিল। নেতা-আমলা, বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা আর মিডিয়া মালিক, সবাই এক গেলাসের ইয়ার। এতে অসহায় বোধ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই সাংবাদিকের। নিচুস্তরের সরকারি কর্মী, অসরকারি সংস্থার ফিল্ড ওয়ার্কার, পঞ্চায়েত সদস্য, গবেষণা সংস্থার কর্মী, সকলের মধ্যেই হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব আসে।

পরীক্ষা-ভিত্তিক পরিবর্তনের পদ্ধতি কিন্তু বলে, যদি মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়, যদি ঠিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো যায়, যদি অপচয়-দুর্নীতির উৎস খোঁজার চেষ্টা করা যায়, তা হলে অল্প পরিসরে হলেও বদল আনা যেতে পারে। সব স্তরে সব সমস্যা তাতে এক ঝটকায় চলে যাবে না। কিন্তু পরিবর্তনের সূচনা একটা হবে।

তার মানে এই নয় যে সমাজে অন্যায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে সার্বিক আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু প্রশাসনিক বা প্রযুক্তিগত কলকব্জা নেড়ে কিছু বিশেষজ্ঞ সব ঠিক করে ফেলবে, এমন নয়। যেখানে মানুষ সজাগ ও সচেতন, যেখানে সে তার অধিকার বোঝে, ছুড়ে-দেওয়া টুকরো কুড়িয়ে নেয় না, অপমান হজম করে না, যেখানে তারা নিপীড়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম ও আগ্রহী, সেখানে গোটা ব্যবস্থাটা অনেক ভাল কাজ করে। যে সমাজে এমনটা হবে বলেই ধরেই নেওয়া চলে, তেমন সমাজ তৈরিতে সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। সে সত্যকে মেনে নিয়ে, তাকে সম্মান জানিয়েও বলতে হয়, যতদিন না তেমন সমাজ তৈরি হচ্ছে, ততদিন গালে হাত দিয়ে বসে থাকা চলে না। দারিদ্র কমাতে যা করা যায়, তা করতে হবে। এখনই।

Leave a Reply