একটা প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক জানতে পারলেই কৃষি বিপ্লবের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাস মোটামুটিভাবে বোঝা সম্ভব। সেটা হল- জিনগতভাবে মানুষ একসাথে মিলেমিশে থাকার জন্য উপযুক্ত না হলেও কীভাবে তারা এত বড় বড় গোষ্ঠী বা সংগঠন গঠন করে বসবাস করতে শিখল? এ প্রশ্নের সোজাসাপ্টা উত্তর হল, মানুষ নানারকম কাল্পনিক ধারণা তৈরি করতে পারে এবং সবাই মিলে তা বিশ্বাসও করতে পারে। পাশাপাশি মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে লিখিতরূপে সংরক্ষণ করতে পারে। এই দুই রকম ক্ষমতা জিনগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে মানুষকে বড় বড় গোষ্ঠী বা সংগঠন তৈরি করার ক্ষেত্রে দারুণভাবে সহায়তা করেছে।

যদিও অনেকেই এইসব বড় আকারের দল বা গোষ্ঠীর উপযোগিতা নিয়ে সন্দিহান। প্রথম কারণ, মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এসব গোষ্ঠী বা সংগঠন ন্যায়বিচার বা সমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, নানা মানুষের নানারকম কাল্পনিক বাস্তবতায় বিশ্বাস মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজে তৈরি হয়েছে নানারকম স্তরবিন্যাস। উপরের স্তরের লোকেরা সবসময় সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে, অপরদিকে নিচের স্তরে বসবাসকারী মানুষেরা হয়েছে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। উদাহরণ হিসেবে রাজা হামুরাবির প্রণয়ন করা আইনের কথা বলা যেতে পারে। এই আইন অনুযায়ী সমাজের মানুষদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল- অভিজাত শ্রেণী, সাধারণ নাগরিক এবং দাস। অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা ইচ্ছামত সব ধরনের সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারত। তাদের ভোগবিলাসের পর যা বাকি থাকত তা বরাদ্দ হত সাধারণ নাগরিকদের জন্য। দাসদের জন্য প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, উপরন্তু কোন কিছু নিয়ে অভিযোগ করলে তাদের কপালে জুটতো নির্যাতন।

১৭৭৬ সালে সব মানুষের সমতার অঙ্গীকার নিয়ে আমেরিকার যাত্রা শুরু হলেও, আমেরিকানদের সমাজের বাস্তবতা তাদের মাঝেও একটা স্তরবিন্যাসের সূচনা করে। এ স্তরবিন্যাসের সুবিধা পায় পুরুষ আর বঞ্চিত হয় নারী। শ্রেণীবিভেদ তৈরি হয় সাদা, কালো আর আদিবাসী আমেরিকানদের মাঝে। সাদারা উপভোগ করে স্বাধীনতার স্বাদ, আর কালোরা মানুষের মর্যাদাটুকুও পায় না। সমাজ তাদেরকে বিবেচনা করে নিচু স্তরের মানুষ হিসেবে। সেকারণে, “সব মানুষের সমান অধিকার”- এই ধারণাটি কালোদের জন্য প্রযোজ্য হয়নি। যারা আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের অনেকেই ছিলেন দাসমালিক। মানুষের সমতার এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার পরও তারা তাদের অধীনস্থ দাসদের মুক্তিও দেননি বা সেটার জন্য তাদের নিজেদের মাঝে কোন অপরাধবোধও কাজ করেনি। কারণ, “মানুষের সমান অধিকার” এই ব্যাপারটির সাথে কালো নিগ্রোদের জীবনের কোন সম্পর্ক আছে বলেই তারা মনে করতেন না।

আমেরিকান সমাজ তার প্রতিষ্ঠালগ্নে ধনী গরিবের মাঝে পার্থক্য দূর করার ঘোষণাও দিয়েছিল। সেসময় অধিকাংশ আমেরিকানই উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের ধনী বাবা-মা’র ধন-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক হত। সেকারণে ধনী-গরিবের ভেদাভেদ নিয়ে তাদের তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না। তাদের কাছে অর্থনৈতিক সমতা মানে ছিল ধনী গরিবের জন্য একই আইন বহাল রাখা। এর সাথে বেকার ভাতা, সমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুবিধার যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা তাদের কখনও মনে হয়নি। এমনকি, সেসময় ‘স্বাধীনতা’ শব্দটিও আজকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। ১৭৭৬ সালে কোন নারী বা কোন কৃষ্ণাঙ্গ বা কোন আদিবাসী আমেরিকার রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হবে এমনটা ভাবা ছিল কল্পনারও অতীত। সেসময় ‘স্বাধীনতা’ বলতে সাদামাটাভাবে বোঝাত রাষ্ট্র খুব বেশি জরুরী দরকার না পড়লে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না কিংবা সেই সম্পত্তি রাষ্ট্রের ইচ্ছামত কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। সে হিসেবে, আমেরিকান সমাজ জন্মলগ্ন থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে মানুষের স্তরবিন্যাসের ব্যাপারটি সমর্থন করে এসেছে। অনেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন মানুষে মানুষে সম্পত্তির এই যে তারতম্য এটা স্রষ্টার ইচ্ছা, তার লীলা মাত্র। আবার অনেকে ভাবেন, অর্থনৈতিক এই বৈষম্য অনাদিকাল থেকে চলে আসা প্রকৃতির এক অপরিবর্তনীয় বিধান। তাদের মতে, প্রকৃতিই কিছু মানুষকে মেধাবী হিসেবে তৈরি করে যাতে তারা অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হতে পারে। আর সেই প্রকৃতিই বাকি লোকদের তৈরি করে মেধাহীন, শ্রমবিমুখ, অলস হিসেবে, ফলশ্রুতিতে তারা ধন-সম্পদ অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এ পর্যন্ত আলোচনা করা সবগুলো বৈষম্যেরই মূলে আছে মানুষের সামষ্টিক কল্পনা। সেটা স্বাধীন মানুষ ও দাসের মাঝের বৈষম্য হোক, সাদা চামড়া ও কালো চামড়ার মধ্যকার বৈষম্য হোক কিংবা ধনী ও গরিবের বৈষম্যই হোক (নারী ও পুরুষের মাঝের বৈষম্যের ব্যাপারটি আমরা পরে আলোচনা করব)। মানুষের ইতিহাসের এক অমোঘ নিয়ম হল- একসময়ের সামষ্টিক কল্পনাকেই মানুষ পরবর্তীতে প্রাকৃতিক সত্য এবং অনিবার্য বলে দাবি করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, যারা মানুষ এবং দাসেদের মাঝে বৈষম্যকে প্রাকৃতিক এবং সঠিক বলে মনে করত, তারা দাবি করত দাস প্রথা মানুষের তৈরি করা কোন প্রথা নয়, এটা অনন্তকাল ধরে এভাবেই চলে আসছে। রাজা হামুরাবি তার রাজ্যে প্রচলিত অভিজাত, সাধারণ ও দাসের শ্রেণীবিভাগকে স্রষ্টার বিধান বলে মানতেন। অ্যারিস্টটল দাবি করতেন, দাসেদের জন্ম থেকেই একটা ‘দাস মনোবৃত্তি’ আছে, ঠিক একইভাবে স্বাধীন মানুষের জন্ম থেকেই আছে ‘স্বাধীন মনোবৃত্তি’। সমাজে তাদের অবস্থান তাদের সহজাত মানব প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

একজন সাদা চামড়ার বর্ণবাদী মানুষকে বর্ণ বৈষম্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন, উনি নানারকম বৈজ্ঞানিক শব্দের ধোঁয়াশায় ভরা বাহারি গল্প বলে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে, বিভিন্ন জাতির মানুষের মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই নানারকম শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য বিদ্যমান। উনি সম্ভবত বলবেন, ককেশিয়ানদের রক্তে বা জিনেই এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে তারা প্রাকৃতিকভাবেই বেশি বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ এবং পরিশ্রমী। একজন গোঁড়া পুঁজিবাদী মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে সমাজে সৃষ্টি হওয়া শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন, তিনি বলবেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সামর্থ্য, মেধার পরিমাণ ভিন্ন রকম, তাই তাদের উপার্জনের পরিমাণও ভিন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাদের মতে, ধনীদের ধন-সম্পদ বেশি হবার কারণ হল অন্যদের থেকে তারা বেশি দক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ এবং পরিশ্রমী। সুতরাং, ধনীরা যদি একটু বেশি স্বাস্থ্যসেবা পায়, ভালো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-দীক্ষা বা অধিক পুষ্টিকর খাবার পায়, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যতরকম সুযোগ-সুবিধা তারা পায়, তারা সেসবের জন্য যোগ্য বলেই পায়।

হিন্দুদের মাঝে যারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এসব বর্ণ বা গোত্রভেদ মানে তারা বিশ্বাস করে যে, মহাজাগতিক কোন শক্তি এক জাতকে অন্য জাত থেকে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে তৈরি করেছে। হিন্দুদের একটি জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে জানা যায়, ‘পুরুষ’ নামক একটি অনাদি সত্ত্বা থেকে এই পৃথিবী এবং সকল জীবের সৃষ্টি। এই ‘পুরুষ’ এর চোখ থেকে জন্ম নেয় সূর্য, তাঁর মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয় চাঁদের, মুখ থেকে জন্ম লাভ করে ব্রাহ্মণ (পূজারী বা সাধু), হাত থেকে সৃষ্টি হয় ক্ষত্রিয়ের (যোদ্ধা বা রাজপুরুষ), উরু থেকে জন্ম নেয় বৈশ্য (কৃষক এবং ব্যবসায়ী) আর পা থেকে উৎপত্তি লাভ করে শুদ্র (চাকর, ডোম, মেথর প্রভৃতি)। এই ব্যাখ্যা যদি কেউ মেনে নেয় তাহলে তার কাছে সমাজে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যটা চাঁদ আর সূর্যের মধ্যকার পার্থক্যের মত প্রাকৃতিক বা চিরন্তন মনে হবে।১ প্রাচীনকালে চীনদেশের অধিবাসীরা মনে করত তাদের দেবী নু ওয়া মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তিনি অভিজাতদের যত্ন করে গড়েছেন হলুদ রঙের মাটি দিয়ে আর সাধারণ মানুষদের গড়েছেন বাদামী রঙের কাদামাটি দিয়ে।২

মানুষে মানুষে বৈষম্যের এতসব গল্প প্রচলিত থাকলেও এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি, শ্রেণীভেদের এই বিষয়গুলোর সূচনা হয়েছিল মানুষের কল্পনা থেকে। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র আসলে কোন পুরুষ বা ব্রহ্মের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি। বরং, এই দুই শ্রেণীর বিভেদের সূচনা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার বছর আগে উত্তর ভারতের মানুষের তৈরি করা আইন-কানুন ও সামাজিক রীতি-নীতির সাহায্যে। অ্যারিস্টটলের ধারণাও ঠিক ছিল না, স্বাধীন মানুষ এবং দাসের মাঝে আসলে কোনরকম শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যই নেই। মানুষের তৈরি করা আইন ও সামাজিক পরিস্থিতি কাউকে বানিয়েছে দাস আর কাউকে বানিয়েছে তাদের প্রভু। সাদা ও কাল চামড়ার মানুষদের মাঝে কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগত শারীরিক পার্থক্য আছে যেমন চামড়া বা চুলের রঙ। কিন্তু, এখন পর্যন্ত এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি যা প্রমাণ করে তাদের মাঝে বুদ্ধিমত্তা বা মানবিক মূল্যবোধের ব্যাপারে কোনরকম পার্থক্য আছে।

অধিকাংশ মানুষই দাবি করেন, তাদের নিজেদের সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে তৈরি এবং ন্যায়সঙ্গত, অন্যান্য সমাজে বিদ্যমান স্তরবিন্যাসগুলো গড়ে উঠেছে কিছু মিথ্যা নিয়ম এবং আজগুবি ধারণার উপর ভিত্তি করে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ইদানীং পশ্চিমা বিশ্বে বর্ণবৈষম্যকে উপহাস করা হয় এবং এটার বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। সাদা ও কালো চামড়ার মানুষরা এক জায়গায় বসবাস করতে না পারলে, কালোরা সাদাদের স্কুলে যেতে না পারলে, হাসপাতালে সাদা ও কালোদের সমান সুবিধা দেয়া না হলে সেসব দেশের মানুষেরা প্রতিবাদ করে, ক্ষুব্ধ হয়। অথচ সেই পশ্চিমা বিশ্বেরই অধিকাংশ আমেরিকান ও ইউরোপীয়ানের কাছেই ধনী ও গরিবের বিভাজন বা বৈষম্যটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং নৈতিক। অথচ, ধনী গরিবের পার্থক্য থাকার অর্থই হল ধনীরা অভিজাত এলাকায় আলাদাভাবে বিলাসবহুল জীবন যাপন করবে, তাদের সন্তানরা ধনীদের জন্য নির্মিত অভিজাত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে, তাদের জন্য থাকবে উন্নত চিকিৎসা সেবা সংবলিত হাসপাতাল। গরিবরা এসবের কোনটাই পাবে না, যেমনটা পায় না সাদা-কালো চামড়ার বৈষম্যের দেশে কালো চামড়ার মানুষেরা। অনেক পশ্চিমা জনগণ ধনী-গরিবের এই বৈষম্যকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক মনে করলেও আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, ধনী বা গরিব হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেধা বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। বেশিরভাগ ধনী মানুষ ধনী পরিবারে জন্মানোর কারণে ধনী, আর বেশিরভাগ গরিব মানুষ গরীব পরিবারে জন্ম নেয়ার ফলে চিরকাল গরিবই থেকে যায়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, অনেক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত জটিল একটি সমাজ কাঠামোর টিকে থাকার জন্য এইসব কল্পিত স্তরবিন্যাস এবং নীতিহীন বৈষম্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক। অবশ্য সব সমাজের স্তরবিন্যাসের নীতিগত ভিত্তি এক নয়। কোনো কোনো সমাজের মানুষ অন্য সমাজের মানুষদের থেকে বেশি সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এমন কোন বড়সড় মানবগোষ্ঠীর সন্ধান এখনও পাননি যেখানে মানুষদের মাঝে কোন স্তরবিন্যাস ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে মানুষ নিজেদের মাঝে নানা শ্রেণী বিভাজন তৈরি করে তাদের সমাজ কাঠামো গড়ে তুলেছে। সেই শ্রেণী বিভেদ কখনও অভিজাত, সাধারণ আর দাসের, কখনও সাদা আর কালোর, কখনও রাজা আর প্রজার, কখনও ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের আর কখনও ধনী আর গরিবের। এই সব ধরনের শ্রেণীবিভেদ অসংখ্য মানুষের সম্পর্ক এবং কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিছু লোককে আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অন্যদের থেকে বড় করে তুলেছে।

সমাজে এইসব শ্রেণী বিভেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর ফলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষ সম্পর্কে এতটুকু না জেনেও তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তার সাথে কীরকম আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, জর্জ বার্নার্ড শ’ এর বিখ্যাত ‘পিগম্যালিওন’ নাটকে (পরবর্তীতে এই নাটকের গল্প খানিকটা অদল-বদল করে নির্মিত হয় বিখ্যাত সিনেমা- ‘My fair lady’) হেনরী হিগিনস কোনোরকম পরিচয় ছাড়াই বুঝে গিয়েছিলেন নাটকের নায়িকা এলিজা ডুলিটলের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে। এলিজা ফুলের দোকানে কাজ করত। এলিজার কথা শুনেই হিগিনস বুঝতে পারলেন, সে সমাজের নিচু শ্রেণীর একজন মেয়ে। সুতরাং, তিনি চাইলেই তাকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারবেন। ধ্বনিতাত্ত্বিক হিগিনসের বিশ্বাস ছিল, একজন সম্ভ্রান্ত নারী ও একজন সাধারণ নারীর প্রধান তফাৎ মুখের কথায়। এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি বাজি ধরলেন। আর বাজির গুটি হিসেবে কাজে লাগালেন এলিজাকে। তিনি এলিজাকে এত নিখুঁতভাবে ভাষা শেখানো শুরু করলেন যাতে তার কথা শুনে তাকে একজন সম্ভ্রান্ত বংশের নারী বলে মনে হয়। ফুলের দোকানে আসা এত এত মানুষের কার সাথে কীভাবে কোন কথা বললে দোকানের গোলাপ বা গ্ল্যাডিওলাসগুলো বিক্রি করা যাবে সেটা জানা এলিজার জন্য জরুরী ছিল। এত লোকজনের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করে তাদের পরিচয় জানা বা ফুল কেনার জন্য তারা কীরকম খরচ করতে পারে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইজন্য সেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের লক্ষণগুলোকে কাজে লাগিয়ে ফুলের খদ্দেরদের চেনার চেষ্টা করত। দোকানে কেউ এলেই এলিজা তার পোশাক খেয়াল করত, অনুমান করার চেষ্টা করত তার বয়স এবং লক্ষ্য করত তার চামড়ার রঙ এবং প্রসাধন। এইভাবে সে আন্দাজ করতে পারত কে অ্যাকাউন্টিং ফার্মের পার্টনার আর কে চিঠি বয়ে বেড়ানো ছোকরা। এটা তার জানা ছিল যে, প্রথমজনের দামী গোলাপ বা বেশী দামী কোন কিছু কেনার সম্ভাবনা বেশি আর দ্বিতীয়জনের পক্ষে সস্তা ডেইজি ফুল ছাড়া অন্য কিছু কেনা সম্ভব নয়।

এতক্ষণ আমরা সমাজের মানুষের মাঝের নানারকম স্তরবিন্যাস সম্পর্কে জানলাম। এটাও জানলাম, মানুষের সামষ্টিক কল্পনা ও টিকে থাকার প্রয়োজনীয়তাই এসব স্তরবিন্যাস সৃষ্টির জন্য দায়ী। অবশ্যই মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্যও অনেকসময় একজন মানুষের সাথে অন্যজনের পার্থক্য তৈরির ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, জন্মগত এই বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজে শেষমেশ কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে তা নির্ভর করে মূলত মানুষের কল্পিত সেই স্তরবিন্যাসের উপরেই। এটা দু’ভাবে ঘটে থাকে। প্রথমত, মানুষের জন্মগত যে কোন প্রতিভার যত্ন নেয়া, চর্চা করা এবং সেগুলোর বিকাশ সাধন প্রয়োজন। সব মানুষ সমানভাবে তার মেধার চর্চা করা ও বিকাশ সাধনের সুযোগ পায় না। একজন মানুষ তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে কি না বা পেলে কতটুকু পাবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে কল্পিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন স্তরে তার অবস্থান সেটার উপর। এ প্রসঙ্গে জে কে রাউলিং এর সৃষ্ট চরিত্র হ্যারি পটারের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। হ্যারি পটারের জন্ম জাদুকর পরিবারে কিন্তু তাকে বড় হতে হয় জাদুর সাথে কোনোরকম যোগাযোগ না থাকা সাধারণ একটি পরিবারে। যখন সে প্রথমবার জাদুর স্কুল হগওয়ার্টে আসে তখন তার জাদু সম্পর্কিত কোন জ্ঞান বা যোগ্যতাই ছিল না। জাদুর ব্যাপারে তার জন্মগত ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও তার উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ আনতে তাকে যা যা করতে হয়েছিল তারই বর্ণনা আছে সাতটা বই জুড়ে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক স্তরবিন্যাসের দু’টো ভিন্ন স্তরে বসবাসকারী মানুষ একইরকম যোগ্যতা বা গুণাবলির অধিকারী হলেও তারা দু’জনেই সমান সফলতার অধিকারী হবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, সেক্ষেত্রে দু’জন সমান যোগ্যতার খেলোয়াড়কে মাঠে আলাদা আলাদা নিয়মে খেলতে হবে। ভারতবর্ষে বৃটিশদের শাসনকালে একজন কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, একজন ক্যাথলিক আইরিশ এবং প্রটেস্ট্যান্ট ইংরেজ যদি একইরকম ব্যবসায়িক দক্ষতার অধিকারী হত, তারপরেও তাদের সমান ধনী হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কারণ, টাকাপয়সার এই খেলায় কারচুপি হতো প্রচুর, আর তার সুযোগ করে দিত আইনগত বাধ্যবাধকতা আর বিধিনিষেধের অদৃশ্য দেয়াল।

দুষ্ট চক্র

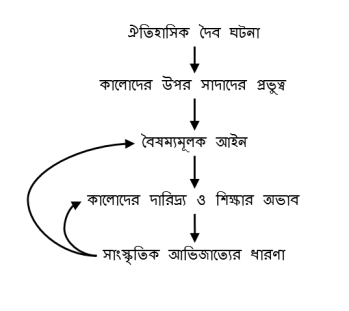

এখন আমরা জানি, একই রকম না হলেও সব সমাজেই স্তরবিন্যাস বিদ্যমান। কিন্তু বিভিন্ন সমাজের স্তরবিন্যাসের মাঝে এই যে পার্থক্য, তার কারণ কী? কেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজ শ্রেণী বা বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে মানুষের স্তরবিন্যাস তৈরি করল, অটোমানরা তৈরি করল ধর্মের ভিত্তিতে আর আমেরিকানরা চামড়ার রঙের ভিত্তিতে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব স্তরবিন্যাসের সূচনা হয়েছিল কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের ফলাফল হিসেবে। তারপর, বছরের পর বছর ধরে সংশোধন আর পরিমার্জনের মাধ্যমে একসময় সেইসব স্তরবিন্যাসগুলো চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। অনেক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, প্রায় ৩০০০ বছর আগে যখন ইন্দো-আর্য সম্প্রদায় ভারতীয় উপমহাদেশ অধিকার করে স্থানীয় লোকজনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে, সে সময়েই প্রথম হিন্দুদের বর্ণ বা শ্রেণী প্রথা বিকাশ লাভ করে। বিজয়ী ইন্দো-আর্যরা তাদের প্রয়োজনেই বৈষম্য নির্ভর একটি সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবেই এই স্তরবিন্যাসের সবচেয়ে উপরে স্থান ছিল তাদের নিজেদের (যোদ্ধা এবং পুরোহিতদের)। অন্যদিকে স্থানীয় জনগণকে কৃষক বা দাস হিসেবে বসবাস করতে হত। রাজ্যবিজেতারা সংখ্যায় ছিল অল্প, তাই তারা সবসময়ই সমাজে তাদের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক অবস্থান হারানোর ভয়ে থাকত। এই ভয় থেকে বাঁচার জন্য তারা সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করে ফেলল। প্রত্যেক বর্ণের মানুষের জন্য নিধার্রিত করা হল নির্দিষ্ট কিছু পেশা এবং প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করা হল নানারকম সামাজিক অবস্থান। এর ফলে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের একটি আইনানুগ পরিচিতি তৈরি হল, তৈরি হল বর্ণ অনুযায়ী তার সামাজিক অবস্থান এবং নির্ধারিত হল সমাজের জন্য তার দায়িত্ব-কর্তব্য। দুটি ভিন্ন বর্ণের মানুষের মাঝে সামাজিক মেলামেশা, বিয়ে, এমনকি একপাতে খাওয়া-দাওয়া করাও নিষিদ্ধ করা হল। সবাইকে একটি সামাজিক অবস্থান দেওয়ার ফলে দূর হল স্থানীয় জনগণের দ্বারা বিদ্রোহের সম্ভাবনা। এই স্তরবিন্যাস শুধু যে আইন দ্বারা সিদ্ধ হল তাই নয়, একসময় এসব ধর্মীয় পুরাণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হল।

পরবর্তীকালে শাসকেরা এই শ্রেণী বা বর্ণপ্রথাকে ইতিহাসের একটি অধ্যায় হিসেবে ব্যাখ্যা না করে অনন্তকাল ধরে চলে আসা এক মহাজাগতিক সত্য বলে দাবি করতে থাকলেন। শুদ্ধ ও অশুদ্ধের ধারণাটি প্রথম থেকেই হিন্দু ধর্মের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল এবং দিনের পর দিন এই শুদ্ধ, অশুদ্ধ, শৌচ, অশৌচের ধারণাগুলোকে যত্ন করে লালন করা হয়েছে। সামাজিক নানা আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মপদ্ধতির সাথে একে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে যাতে শ্রেণী বা বর্ণ প্রথা নামক সামাজিক বৈষম্যের এই কাঠামোটা আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। যাতে আরও সার্থকভাবে একে অনন্তকাল ধরে চলে আসা কোন ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যরূপে মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়। ধার্মিক হিন্দুদেরকে শেখানো হতে থাকে, ভিন্ন বর্ণ বা গোত্রের সাথে ছোঁয়াছুয়ি হলে তা যে কেবল একজন ব্যক্তির শুদ্ধতা বা শুচিতা নষ্ট করে তাই নয়, তা সমাজের পবিত্রতাও নষ্ট করে। আর সেই কারণেই ভিন্ন বর্ণের মানুষের সাথে ছোঁয়াছুয়ি থেকে যত দূরে থাকা যায়, সমাজের জন্য ততই মঙ্গল। তবে শুদ্ধ-অশুদ্ধ, বিশুদ্ধ-দূষিত এসব ধারণা যে কেবল হিন্দুদের মাঝেই প্রচলিত এমনটা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে, প্রায় সব সমাজেই, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীবিভেদ তৈরী করার কাজে বিশুদ্ধতা, দূষণের এই ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের শাসক শ্রেণী তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব ও আভিজাত্য বজায় রাখায় জন্য নানাভাবে এই ধারণাগুলো ব্যবহার করেছেন। তবে মানুষের মাঝে এই দূষিত হবার ভয়ের ধারণা তৈরির জন্য কেবল শাসক এবং ধর্মযাজকরাই দায়ী নয়। সম্ভবত, এর শেকড় ছড়ানো আছে আরও গভীরে, মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশলগুলোর মাঝে। এই স্বভাবজাত প্রবণতাগুলো মানুষকে সম্ভাব্য রোগজীবাণু বহনকারী জীব, অসুস্থ মানুষ বা মৃতদেহ থেকে দূরে থাকবার তাগিদ দেয়। এই স্বভাবজাত প্রবণতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনি যদি নারী, ইহুদি, রোমান, সমকামী, কৃষ্ণাঙ্গ এসব শ্রেণীবিভেদ তৈরি করে সমাজের অন্য সবার থেকে এদের আলাদা রাখতে চান, সেটা করার সেরা উপায় হল সবাইকে বোঝানো যে এরা অস্পৃশ্য, নোংরা এবং অপবিত্রতার উৎস।

হিন্দুদের বর্ণপ্রথা এবং এর সাথে জড়িত অনেক আচার-অনুষ্ঠান ভারতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এমনকি অনেকদিন পর যখন মানুষ ইন্দো-আর্যদের ভারত দখলের কাহিনীও ভুলে গেল, বর্ণপ্রথা তখনও টিকে থাকল বীরদর্পে, হিন্দুরা সাধ্যমত চেষ্টা করল ছোঁয়াছুয়ি বাঁচিয়ে নিজেদের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে। তবে বর্ণপ্রথা অপরিবর্তনীয় কিছু ছিল না। সময়ের সাথে সাথে, এক একটি বর্ণ আবার কতগুলো দল-উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করল। কালক্রমে চারটি প্রধান বর্ণ বিভক্ত হলো প্রায় ৩ হাজারটি ‘জাতি’ তে (খেয়াল করুন, আক্ষরিক অর্থেই ব্যাপারটাকে ‘জন্মের’ সাথে সম্পর্কিত করে দেওয়া হল)। কিন্তু, এতগুলো বর্ণ এবং জাতি তৈরি হওয়ার পরেও বর্ণপ্রথার মূল নিয়ম কিন্তু একই থাকল, তা হল প্রত্যেক মানুষ জন্ম থেকেই একটি বর্ণ বা গোত্রের সদস্য হবে। এক বর্ণ বা গোষ্ঠীর লোকজনের সাথে অন্য বর্ণ বা গোষ্ঠীর লোকজনের ছোঁয়াছুয়ি হলে বা তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ পুরো সমাজকে দূষিত করবে। একজন ব্যক্তির ‘জাতি’ নির্ধারণ করে সে কোন কোন পেশার জন্য উপযুক্ত, তার কী ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, কোন এলাকায় বসবাস করা উচিত এবং কোন ধরনের মানুষকে তার জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করা উচিত। আর অবধারিতভাবেই নিজ বর্ণের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ফলে তাদের সন্তানেরা জন্মসূত্রেই সমাজের একই স্তরে স্থান পাবে।

যখনই সমাজে নতুন কোন পেশা বিকাশ লাভ করত বা সমাজে নতুন ধরনের একদল লোকের উদ্ভব হত, হিন্দু সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান লাভ করার জন্য তাদেরকে একটি নতুন ‘জাতি’ গঠন করতে হত। কোন দল বা কিছু মানুষ যদি ‘জাতি’ হিসেবে সমাজের কাছে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হতো তাহলে তাদেরকে আক্ষরিক অর্থেই ‘জাতচ্যুত’, ‘অচ্ছুৎ’ বা ‘অস্পৃশ্য’ হিসেবে ঘোষণা করা হত এবং তাদের অবস্থান হত সমাজের সকল জাতির নিচে। সমাজের আর সকল জাতির সাথে তাদের ওঠা-বসা বা সামাজিক কার্যকলাপ হত নিষিদ্ধ। তাদেরকে কার্যত একঘরে হয়ে সমাজের অন্য লোকজন থেকে দূরে অপমানজনক ও বিরক্তিকর জীবন যাপন বেছে নিতে হত। তারা হয়তো টোকাইয়ের মত আবর্জনার স্তুপ থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনকি সমাজের সবচেয়ে নিচু জাতির মানুষও তাদের সাথে মিশতে, একসাথে খাওয়া দাওয়া করতে বা ছোঁয়াছুয়ি থেকে দূরে থাকত, বিয়ে-শাদি তো অনেক দূরের ব্যাপার। আধুনিক কালে ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার বর্ণপ্রথার নামে মানুষের মাঝের এই শ্রেণীভেদ দূর করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মিশ্রণে বা বিয়ে-শাদিতে যে আসলে সমাজের কোন দূষণ হয় না এটা সবাইকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতে বিয়ে এবং পেশার ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রেই এই বর্ণপ্রথার প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়।৩

আমেরিকায় জাত-পাত

ভারতীয়দের মত আধুনিক আমেরিকানদের মাঝেও বর্ণবৈষম্যের এই দুষ্টচক্র অনেক কাল ধরে চলে আসছে। আমেরিকার কয়লা খনি এবং ক্ষেত-খামারে কাজ করার জন্য ইউরোপের বিজেতাগণ ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লাখ লাখ আফ্রিকান মানুষকে দাস হিসেবে আমেরিকায় আমদানি করে। নানারকম পরিস্থিতিগত কারণে তারা দাস আমদানির ক্ষেত্রে ইউরোপ বা পূর্ব এশিয়ার দিকে নজর না দিয়ে আফ্রিকার দিকে নজর দিয়েছিল। প্রথমত, ভৌগোলিকভাবে আফ্রিকা ছিল নিকটবর্তী, তাই ভিয়েতনাম থেকে দাস আমদানি করার চেয়ে সেনেগাল থেকে আমদানি করা ছিল ব্যয় সাশ্রয়ী।

দ্বিতীয়ত, যখন আমেরিকানরা দাস আমদানির কথা ভাবা শুরু করল তখন আফ্রিকায় দাস ব্যবসার বাজার ছিল রমরমা। আফ্রিকা থেকে দাসদের রপ্তানি করা হত মধ্যপ্রাচ্যে। অন্যদিকে ইউরোপে তখনও দাস ব্যবসা সেভাবে শুরু হয়নি। ইউরোপে নতুন করে দাস ব্যবসার বাজার তৈরি করার চেয়ে আফ্রিকার চালু বাজার থেকে দাস কেনা আমেরিকানদের জন্য অনেক বেশি সহজসাধ্য ছিল।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল- সেসময় আমেরিকানদের প্রধান উপনিবেশগুলোতে ভার্জিনিয়া, হাইতি এবং ব্রাজিলের মত ম্যালেরিয়া এবং হলুদ জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশি। এই রোগগুলোর উৎপত্তিস্থল ছিল আফ্রিকা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আফ্রিকানদের মাঝে জিনগতভাবেই এসব রোগের বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইউরোপীয়ানদের মাঝে এরকম কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় এসব রোগে তাদের নাকাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। সঙ্গত কারণেই, একজন মালিকের পক্ষে সহজেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত ইউরোপীয় দাসের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আফ্রিকান দাসের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করা বেশি লাভজনক ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, একটা উল্টো ঘটনা ঘটল। জিনগত উন্নতি (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিবেচনায়) পরিণত হল সামাজিক অবহেলায়! আফ্রিকানরা ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে টিকে থাকার ব্যাপারে ইউরোপীয়দের থেকে বেশি দক্ষ ছিল, আর এই কারণেই তারা একসময় ইউরোপীয়ান প্রভুদের দাসে পরিণত হয়। এইসব অবস্থার প্রেক্ষিতে আমেরিকার সমাজে দুই স্তরের স্তরবিন্যাস প্রকট হয়ে পড়ে, একদল সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ান শাসক শ্রেণী আর একদল অবহেলিত কালো চামড়ার আফ্রিকান।

কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা করে আফ্রিকার মানুষজনকে দাস বানানো হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করে নেয়া মালিকদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। আর, ভারতবর্ষের আর্যদের মতই কেবল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আমেরিকায় বসবাসরত সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ানদেরও পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারেনি। সমাজের অন্যান্য জাত-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ করে তোলা তথা নিজেদেরকে জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ হিসেবে অন্যের কাছে তুলে ধরাও তাদের একটা অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাদের এই লক্ষ্য পূরণে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে ধর্মীয় উপকথা এবং বিজ্ঞান দিয়ে মোড়ানো কল্পকাহিনীগুলো। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকারীরা সাদা কালোর বৈষম্যের ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে- আফ্রিকানদের আদি পিতা হলেন হ্যাম। এই হ্যাম নূহের পুত্র। নূহ তার পুত্র হ্যামকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তার উত্তরসুরীরা সবাই দাস হয়ে জন্ম নেবে। জীববিজ্ঞানীরা দাবি করলেন- কালোরা সাদাদের থেকে কম বুদ্ধিমান এবং মানবিকতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের ধারণাও সাদাদের থেকে কম। চিকিৎসকরা যুক্তিহীন গল্প ফাঁদলেন- কালোরা ময়লা, আবর্জনার মাঝে বসবাস করে এবং তারাই নানারকম রোগব্যাধি ছড়ানোর জন্য দায়ী; এককথায়, কালোরা দূষণের একটি উৎস।

সময়ের সাথে সাথে সাদা কালোর বিভেদের এইসব গল্পগাথা, উপকথাগুলো পশ্চিমা সংস্কৃতির শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমেরিকান সংস্কৃতির মাঝে, দেখতে পাই কম বেশি সকল পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যেই। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আইন করে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং আটলান্টিক সমুদ্রে সবরকম দাস ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পরবর্তী কয়েক দশকে আমেরিকার প্রায় সকল উপমহাদেশেই দাস প্রথা একে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হল, এটিই ছিল ইতিহাসে প্রথমবারের মত এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র দাস মালিকদের নিজস্ব উদ্যোগে দাসপ্রথা বন্ধ হবার ঘটনা। কিন্তু দাসদেরকে মুক্ত করা হলেও দাসপ্রথাকে সমাজে যুক্তিসঙ্গত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজে যে গল্প, উপকথা, মতামত চালু হয়েছিল সেগুলো একরকম বহাল তবিয়তেই টিকে থাকল। সমাজে বর্ণবৈষম্যমূলক নানা আইন ও সামাজিক প্রথার মাধ্যমে ভিন্ন বর্ণের মানুষকে আলাদা আলাদা করে রাখা হল।

আর এই ভিন্ন বর্ণের মানুষকে আলাদা আলাদা করে রাখার ফলেই সূচনা হল বৈষম্যের অন্তহীন এক দুষ্টচক্রের। উদাহরণ হিসেবে গৃহযুদ্ধোত্তর দক্ষিণ আমেরিকার কথাই ধরা যাক। ১৮৬৫ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে আমেরিকার সংবিধানে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। চতুর্দশ সংশোধনীতে বলা হয়, নাগরিকত্ব এবং আইনগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যকে কখনও বিবেচনায় আনা হবে না। কিন্তু, ততদিনে দুইশ বছর ধরে চলে আসা দাসপ্রথার কারণে বেশিরভাগ কালো চামড়ার মানুষরা হয়ে পড়েছে সাদাদের চেয়ে দরিদ্র এবং সাদাদের চেয়ে কম শিক্ষিত। সে কারণে ১৮৬৫ সালে আলাবামায় জন্ম নেওয়া একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের শিক্ষার সুযোগ লাভ বা ভাল চাকরী পাবার সম্ভাবনা একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের চেয়ে অনেকটাই কম ছিল। ফলে ১৮৮০ সাল ও ১৮৯০ সালে জন্ম নেওয়া তার সন্তানেরা সেই একই সামাজিক বৈষম্য নিয়েই জীবন শুরু করেছে। কারণ, তাদেরও জন্ম হয়েছে একটি অশিক্ষিত, দরিদ্র পরিবারে! পুরো ব্যাপারটা অনেকটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মতই।

কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে সাদা আর কালোদের আলাদা করে রেখেছিল এমন নয়। আলাবামায় তখন সাদা চামড়ার অনেক গরীব লোকও বাস করত, গরীব হবার কারণে তাদের অনেক জ্ঞাতিভাই সাদা চামড়ার ধনী মানুষদের সমান সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। অর্থাৎ, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল কাল চামড়ার মানুষজনের মতই। কিন্তু, সাদা চামড়ার মানুষ হবার কারণে তারা কালোদের সাথে এক ধরনের সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলত। শিল্প বিপ্লবের পর নানা দেশের, নানা বর্ণ-গোত্রের মানুষ আমেরিকায় বসতি স্থানান্তর করতে শুরু করে। আমেরিকান সমাজে ও অর্থনীতিতে গতিশীলতার সূচনা হয়। যে কোনো বর্ণ বা গোত্রের লোক, ধনী বা গরিব মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল বা সম্পদশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু, এসবের পরেও সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মাঝে স্তরবিন্যাসের ব্যাপারটি থেকেই যায়। যদি কেবল অর্থনৈতিক কারণই এই বৈষম্যের জন্য দায়ী হত, তাহলে আমেরিকান সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মাঝের এই বিভেদ টিকে থাকার কথা না। আর কোনোভাবে হোক না হোক কেবলমাত্র সাদা-কালো চামড়ার মানুষের মাঝে বিয়ে-শাদির মাধ্যমেই এই বিভেদ লুপ্ত হয়ে যাবার কথা ছিল।

কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। ১৮৬৫ সালের মাঝেই, সাদারা তো বটেই এমনকি কালোদের অনেকেই নিজে থেকেই একরকম স্বীকার করে নেন যে, জন্মগতভাবেই কালোরা সাদাদের থেকে একটু কম বুদ্ধিমান, বেশি সহিংস, যৌনতার ব্যাপারে অধিকতর স্বেচ্ছাচারী, অলস এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কম মনোযোগী। এসব কারণে তারা নৃশংসতা, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ এবং রোগ-ব্যাধির বাহক হিসেবে কাজ করে। এক কথায়, তারা সমাজের সবরকম দূষণের উৎস। ১৮৯৫ সালে আলাবামার একজন কালো চামড়ার মানুষ যথাযথ শিক্ষা লাভ করে ব্যাংকের একটি সম্মানজনক পদে চাকরির জন্য আবেদন করলে তাকে চাকরি পাবার জন্য একজন সাদা চামড়ার চাকরিপ্রার্থীর তুলনায় অনেক বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হত। কালোরা অবিশ্বস্ত, অলস, কম বুদ্ধিমান – কালোদের নিয়ে সমাজে প্রচলিত এই সাধারণ ধারণাগুলোই এইসব প্রতিকূলতা তৈরিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করত।

আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই একথা ভাবতে শুরু করেছেন যে, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে কালো চামড়ার মানুষদের নিয়ে প্রচলিত এই ধারণাগুলো যে ভুল সবাই সেটা একদিন বুঝতে পারবে। কালো চামড়ার মানুষগুলোও তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে পারবে যে, তারাও সাদাদের সমান দক্ষ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু, বাস্তবে এর উল্টোটা ঘটেছে। সময়ের সাথে সাথে সাদা কালোর তফাৎ নিয়ে এইসব ধারণা, এইসব কাহিনী আরও গভীরভাবে মানুষের মনস্তত্ত্বে জায়গা দখল করে নিয়েছে। যেহেতু সব চাকরির সব বড় বড় পদ সাদাদের দখলে, মানুষ ভাবতে শুরু করেছে কালো চামড়ার মানুষদের যোগ্যতা আসলেই কম। একজন সাদা চামড়ার মানুষের খুব প্রচলিত যুক্তিটি এরকম- ‘বাস্তব দুনিয়ার দিকে তাকান। কালোরা কয়েক প্রজন্ম আগে মুক্তি পেয়েছে দাসপ্রথা থেকে, লাভ করেছে স্বাধীনতা। কিন্তু, এতদিনেও সমাজে কালো চামড়ার প্রফেসর, আইনজীবী, ডাক্তার, ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা প্রায় নাই বললেই চলে। কালো চামড়ার মানুষগুলো যে আসলেই বিদ্যা বুদ্ধিতে খাটো এবং একেবারেই অলস প্রকৃতির এটা প্রমাণের জন্য এই সময়টা কি যথেষ্ট নয়?’ দিনের পর দিন কালো চামড়ার মানুষরা আটকে গেছে এই দুষ্টচক্রে। যেহেতু সমাজ কালো চামড়ার মানুষদের কম বুদ্ধিমান, অলস, অকর্মণ্য ভাবে, সেকারণে সাধারণত তাদের বড় বড় চাকরি-বাকরিতে সুযোগ দেয়া হয় না। আবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে যেহেতু সবাই দেখে বড় বড় পদে সব সাদা চামড়ার মানুষ, তাদের মনে এই কথা আরও স্থায়ী আসন গেড়ে বসে যে, কালোরা আসলেই অকর্মণ্য, অলস, দূষণের উৎস!

এখানেই এই দুষ্টচক্রের শেষ নয়। সমাজে কালোদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার পাহাড় জমতে জমতে একসময় তা জন্ম দিয়েছে বর্ণবাদী সামাজিক আইনের। এইসব আইনকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে ‘জিম ক্রো আইন’ (Jim Crow Law) বলেও ডাকা হয়। এইসব সামাজিক আইন ও রীতিনীতি গড়ে ওঠে বর্ণগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে! কালোদের নির্বাচনে ভোট দেয়া বারণ, সাদাদের স্কুলে পড়া বারণ, সাদাদের রেস্টুরেন্টে খাওয়া বারণ, সাদাদের হোটেলে রাত্রিযাপন বারণ। এতসব বিধিনিষেধের পেছনে সাদাদের যুক্তি একটাই- কালোরা নোংরা, অলস, দুশ্চরিত্র, বোকার হদ্দ, আঁটকুড়ে এবং অভিশপ্ত। সুতরাং, সাদা চামড়ার মানুষদেরকে কালোদের থেকে আগলে রাখা উচিত, দূরে রাখা উচিত। সাদারা কালোদের সাথে এক রেস্তোরাঁয় খেতে চাইতো না বা এক হোটেলে রাত্রিযাপন করতে চাইত না পাছে কালোদের থেকে তাদের মাঝে রোগবালাই ঢুকে পড়ে। অসৎ সঙ্গ এবং সহিংসতার ভয়ে সাদারা চাইতো না তাদের কোন সন্তান কালোদের স্কুলে পড়াশোনা করুক। কালোরা যেহেতু অজ্ঞ এবং তাদের মাঝে ন্যায়নীতির বালাই নেই, সাদারা চাইতো না কালোরা নির্বাচনে অংশ নিক। বিজ্ঞান কালোদের সম্পর্কে এইসব ভীতিকর ধ্যান-ধারণার ভিত পোক্ত করেছিল এবং প্রমাণ করেছিল কালোরা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান। তাদের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং তাদের মাঝে নানারকম অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে (এই গবেষণাগুলো একটা বিষয় আমলে আনেনি, সেটা হল গবেষণায় দেখানো সংখ্যাগুলো কালোদের প্রতি সাদাদের দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক আচরণের পরিণতি মাত্র)।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এককালের যৌথ, কনফেডারেট রাষ্ট্রগুলোতে বর্ণবাদের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া বৈষম্যগুলো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ হয়ে পড়লে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। ১৯৫৮ সালে ক্লেনন কিং (Clennon King) নামের একজন কালো চামড়ার মানুষকে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার জন্য জোরপূর্বক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। আদালত এই রায় দেয় যে, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের কালো চামড়ার মানুষের পক্ষে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার কথা কল্পনা করাই সম্ভব না। সুতরাং, আসামী অবশ্যই মানসিক বিকারগ্রস্থ এবং মানসিক হাসপাতালই তার আসল ঠিকানা হওয়া উচিত।

এইসময়, দক্ষিণে বসবাসরত আমেরিকানদের কাছে, এমনকি উত্তর আমেরিকার অনেকের কাছেও কালো চামড়ার ছেলেদের সাথে সাদা চামড়ার মেয়ের বিয়ে বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন ছিল সবচেয়ে গর্হিত কাজ। সাদা ও কালো মানুষদের মাঝে যে কোন ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি ছিল সবচেয়ে নিষিদ্ধ কাজ, যে কেউ এই কাজ করলে বা কারও মাঝে এরকম কিছু করার সম্ভাবনা দেখা দিলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের মত কঠিন শাস্তি দেয়া হত। সাদাদের একটি গোপন উগ্রবাদী সংগঠন কু ক্লাক্স ক্ল্যান (Ku Klux Klan) এরকম অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। এদের নৃশংসতার কাছে হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা লঙ্ঘনের শাস্তি রীতিমতো নগণ্য।

সময়ের সাথে সাথে এই বর্ণবাদ সংস্কৃতির নানা স্তরে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সাদাদের সৌন্দর্যের আদর্শই আমেরিকানদের চোখে আদর্শ সৌন্দর্যের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। সাদাদের দেহ বৈশিষ্ট্য যেমন- সাদা চামড়া, সোনালি সোজা চুল, একটু উপরের দিকে বাঁকানো নাক- এগুলোকেই সুন্দর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হতে থাকে। অন্যদিকে কালো চামড়া, কোঁকড়া চুল, ভোঁতা নাকের মত কালোদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে কুৎসিত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হতে থাকে। বর্ণবৈষম্যকে ভিত্তি করে সৌন্দর্যের মত এরকম সর্বজনীন বিষয়ের ধারণা বিকশিত হওয়ার ফলে নিজের অজান্তেই বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস আমাদের চেতনার আরও গভীরে গিয়ে শিকড় বিস্তার করে।

সাদা-কালো চামড়ার বৈষম্যের মত স্তরবিন্যাসের দুষ্টচক্রগুলো চলতে পারে শতাব্দীর পর শতাব্দী, কোনো কোনো দুষ্টচক্রের প্রভাব টিকে থাকে হাজার হাজার বছর। অথচ এসবের সূচনা হয় সাধারণত ইতিহাসে ঘটে যাওয়া আকস্মিক কোনো ঘটনা, কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজন থেকে। মানুষের সাথে মানুষের এই ধরনের অন্যায্য বৈষম্য সময়ের সাথে সাথে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, গভীরভাবে গেঁথে যায় একটি সমাজের সংস্কৃতিতে। টাকায় টাকা আনে, দারিদ্র্য আনে আরও বেশি দরিদ্রতা, শিক্ষা পথ দেখায় অধিকতর উন্নত শিক্ষার, আর অজ্ঞতা থেকে বাড়ে অজ্ঞতা। একইভাবে, যেসব সমাজ ঘটনাক্রমে মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণের সংস্কৃতির শিকার হয়, তাদের আবারও একই বা ভিন্ন রকম বৈষম্যমূলক অবস্থার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মজার ব্যাপার হল, ঠিক একই নিয়মে যেসব সমাজ একবার অন্যদের থেকে বেশি মর্যাদার তকমা পায়, তাদের সম্ভাবনা থাকে আবারও সেইরকম তকমা বা মর্যাদাপূর্ণ আসন পাবার!

বেশিরভাগ সামাজিক বা রাজনৈতিক স্তরবিন্যাসের মূলেই কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি বা কোন অনিবার্য জৈবিক কারণ কাজ করে না। সেগুলোর ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকস্মিক ঘটনা, আকস্মিক প্রয়োজন এবং সেটাকে যুক্তিসঙ্গত বা প্রাকৃতিক বলে আখ্যা দেয়া কোন মিথ বা লোকগাথা। সে কারণেই ইতিহাস জানা দরকারি। যদি সাদা ও কালোর কিংবা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যকার স্তরবিন্যাস কেবলই জৈবিক কোন ব্যাপার হত, তাহলে জীববিজ্ঞানই মানব সমাজকে বোঝার জন্য যথেষ্ট হত। যেহেতু মানুষের সাথে মানুষের জৈবিক পার্থক্যটুকু খুবই নগণ্য, সে কারণে জীববিজ্ঞানের একার পক্ষে ভারত উপমহাদেশের বর্ণপ্রথা বা আমেরিকার সাদা-কালোর মধ্যকার স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা এসব শ্রেণীবিন্যাস বা বৈষম্য জানতে পারি ওই সময়কার ঘটনা অধ্যয়ন করে এবং তৎকালীন সময়ের ক্ষমতার মালিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করে। এসবই সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন ঘটনা, আকস্মিক অবস্থা বা কল্পনাকেও দিতে পারে বিশালাকার, নির্মম কোন আকার-আকৃতি। আর অপ্রিয় সত্যটা হলো এইরকম নির্মম আকার-আকৃতির একটি কাঠামোকেই আমরা ‘সামাজিক কাঠামো’ বলে অভিহিত করে থাকি।

নারী ও পুরুষ

একেকটা সমাজ একেক রকমের কাল্পনিক বাস্তবতা তৈরি বা গ্রহণ করে। যেমন, গায়ের রং আমেরিকানদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মধ্যযুগের মুসলমানদের কাছে মোটেই তেমনটা ছিল না। বর্ণপ্রথা মুধ্যযুগের ভারতে জীবন-মরণের একটা ব্যাপার ছিল অথচ আধুনিক ইউরোপে এর অস্তিত্বই নেই। কিন্তু এমন একটা শ্রেণীবিভাগ আছে যেটা সকল সমাজেই সমান ভাবে বিরাজমান। সেটা হল লিঙ্গবৈষম্য। সমস্ত জায়গায়ই মানুষ নিজেদেরকে পুরুষ আর স্ত্রীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। আর আশ্চর্যজনকভাবে সব ক্ষেত্রেই পুরুষেরাই অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ সুবিধা পেয়ে এসেছে। অন্তত কৃষিবিপ্লবের পর থেকে তো বটেই।

ইতিহাসের একদম প্রথম দিককার চীনা লিপিগুলো পাওয়া যায় কচ্ছপের খোলের ওপর খোদাই করা ওরাকলে (oracle bones), যেগুলো প্রায় ১২শ খৃষ্টপূর্বাব্দের সময়কার। এইসব লিপিতে ভবিষ্যতের কথা লেখা থাকতো। এরকম একটা খোলে লেখা ছিলঃ “লেডী হাওয়ের সন্তানভাগ্য কেমন হবে?” ওই খোলে এই উত্তরও লেখা ছিলঃ “যদি বাচ্চাটি জন্মে ‘ডিং ডে’তে (ding day) তাহলে সব ঠিকঠাক থাকবে, আর যদি গেং ডে’তে (geng day) জন্মায় তাহলে তো খুবই ভালো”। যাইহোক, লেডী হাওয়ের সন্তান প্রসব করার কথা ছিল জিয়াইন ডে’তে (jiayin day)। সেই লিপির শেষটা খুব বেদনাদায়ক সুরে লেখা ছিলঃ “তিন সপ্তাহ এক দিন পর, জিয়াইন ডে’তে নবজাতকের আগমন হল। ভাগ্য খারাপ – কন্যাসন্তান”। এই ঘটনার প্রায় ৩ হাজার বছর পরও যখন চীনের সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বড়জোর একটি শিশু নেওয়ার আইন পাশ করলো, তখনও চীনা পরিবারগুলো কন্যাশিশু জন্মানোকে একটা খারাপ ভাগ্য বলেই মনে করতো। পিতামাতারা প্রায়ই কন্যাশিশুকে ত্যাজ্য করতো কিংবা হত্যা করতো যাতে তারা ছেলে শিশু নেয়ার জন্য আরেকটি সুযোগ পায়।

অনেক সমাজেই নারী হল পুরুষের সম্পত্তির অংশ, বিশেষ করে বলতে গেলে বাবা, স্বামী কিংবা ভাইয়ের সম্পত্তির অংশ। এমনকি অনেক আইনি ব্যবস্থায় ধর্ষণকে সম্পদের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার মানে হল অপরাধের শিকার সেই নারী নয় যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বরং সেই পুরুষ যে ওই নারীর মালিক। এই কারণেই ওইসব আইনি ব্যবস্থায় এই অপরাধের শাস্তি ছিল আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর। মানে, অপরাধী বা ধর্ষক ঐ নারীর পিতা বা ভাইকে জরিমানাস্বরূপ কিছু অর্থ দেবে যার ফলে ওই নারীর কিংবা “নারী-সম্পত্তির” মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যাবে অপরাধীর কাছে। বাইবেলের হুকুমঃ “যদি কোন পুরুষ কোন অবিবাহিত কুমারী নারীর সম্মুখীন হয় এবং জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে এবং সেটা প্রমাণিত হয়, তাহলে পুরুষটি ঐ নারীর পিতাকে পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে ঐ নারীকে বিবাহ করতে বাধ্য থাকবে। ওই নারীই হবে তার স্ত্রী (Deuteronomy 22:28–9)”। প্রাচীন হিব্রুরাও এটাকে একটা যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা বলেই মনে করতো।

আর যে নারী কোন পুরুষের অধীনস্থ নয়, তাকে ধর্ষণ করা কোনো রকম অন্যায় বলেই মনে করা হত না। ঠিক যেমন ব্যস্ত রাস্তায় পড়ে থাকা মুদ্রা পকেটে ভরে ফেলাটা চুরি নয়। এছাড়া, একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে সেটাকেও কোনোভাবেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হত না। এমনকি একজন স্বামী যে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে পারে এই ধারণাটাই অবান্তর ছিল। স্বামী হওয়া মানেই হল তার স্ত্রীর যৌনতার উপর সম্পূর্ণ অধিকার। তাই ‘একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে’ এই কথাটা ‘নিজের মানিব্যাগ নিজেই চুরি করার’ মতই একদম অযৌক্তিক শোনাতো। এরকম চিন্তা শুধুমাত্র প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। সর্বশেষ যে খবর নেয়া হয়েছে তাতে এই ২০০৬ সাল পর্যন্তও পৃথিবীতে প্রায় ৫৩টা দেশ আছে যেখানে স্ত্রীকে ধর্ষণের দায়ে স্বামীর বিচারের কোন বিধান নেই। এমনকি আধুনিক জার্মানিতেও ধর্ষণ আইনটি বদলে বিবাহভুক্ত ধর্ষণকে অপরাধের কাতারে ফেলা হয়েছে অল্প কবছর আগে, ১৯৯৭ সালে!৫

পুরুষ আর নারীর এই বিভাজন কি ভারতের বর্ণপ্রথা কিংবা আমেরিকার বর্ণবাদের মতই মানুষের কল্পনা শক্তির একটা দুঃখজনক প্রয়োগ? নাকি এটা নেহায়েতই একটা প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভেদ যার পেছনে কোনো গভীর জীববৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে? আর যদি এটা প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগই হয়ে থাকে তাহলেও এই পুরুষের বেশি বেশি সুবিধা ভোগের জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি?

নারী পুরুষের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক, আইনগত আর রাজনৈতিক বৈষম্য আসলে তাদের মধ্যকার জৈবিক পার্থক্যটাকেই প্রকাশিত করে। সন্তান জন্মদান, লালন পালন সবসময়ই নারীর কাজ, কারণ পুরুষের তো আর গর্ভাশয় নেই। এই জিনিসটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাই একটার উপর আরেকটা সাংস্কৃতিক কিংবা কাল্পনিক তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছে যার সাথে জীববিজ্ঞানের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। পুরুষত্ব এবং নারীত্ব নিয়ে সমাজগুলো নানান রকম সংজ্ঞায়ন, কর্তব্য অর্পণ করে চলেছে যার বেশিরভাগের সাথেই জীববিজ্ঞানের ন্যূনতম সম্পর্ক অনুপস্থিত।

উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গণতান্ত্রিক গ্রিসে, গর্ভধারণ করতে পারে এমন একজন মানুষের কোন স্বাধীন আইনগত অস্তিত্ব ছিল না। আইনসভায় অংশগ্রহণ কিংবা বিচারক হওয়াও তার জন্য ছিল নিষিদ্ধ। অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে, সেসময় নারীরা মানসম্মত শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে ছিলো বঞ্চিত। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড কিংবা দর্শন চর্চার অধিকারও ছিলো না তাদের। এথেন্সের কোন রাজনৈতিক নেতা, বিখ্যাত দার্শনিক, শিল্পী কিংবা ব্যবসায়ী কারোরই গর্ভাশয় ছিল না। গর্ভাশয় থাকাটা কি একজন মানুষকে এইসমস্ত পেশায় কাজ করার জন্য জৈবিকভাবে অনুপযুক্ত করে ফেলে? অন্তত, তখনকার সেই প্রাচীন এথেন্সবাসীদের তাই ধারণা ছিল। এখনকার এথেন্সবাসীরা অবশ্য তা মানে না। আজকের এথেন্সে নারীরা ভোট দেয়, সরকারী অফিসে কাজ করে, বক্তৃতা দেয়, অলংকার থেকে শুরু করে দালানকোঠা পর্যন্ত সবকিছুরই নকশা করে, সফটওয়্যার তৈরি করে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। তাদের গর্ভাশয় কোন অবস্থাতেই এই সমস্ত কাজ করার জন্য বাধার সৃষ্টি করে না। এটা ঠিক যে রাজনীতি আর ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীদের উপস্থিতি এখনও বেশ কম। গ্রিসের আইনসভার শতকরা মাত্র ১২ ভাগ নারী সদস্য। তবে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে কোনো আইনগত বাধা নেই। কোনো সরকারী দপ্তরে একজন নারী কাজ করছেন- আজকের গ্রিসে এমন দৃশ্য কারও কাছেই অস্বাভাবিক মনে হবে না।

গ্রিসের অনেক আধুনিক মানুষও মনে করে যে, পুরুষ হওয়ার মূল কথাই হল শুধুমাত্র নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা এবং শুধুমাত্র ঐ বিপরীত লিঙ্গের সাথেই যৌন সম্পর্কে অংশগ্রহণ করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা যে তারা তাদের সংস্কৃতির প্রভাবে পেয়েছে তা নয়, বরং তারা মনে করে এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে যৌন আকর্ষণটা হল স্বাভাবিক আর একই লিঙ্গের মধ্যে যৌন আকর্ষণ অস্বাভাবিক। যদিও সত্য কথা হল, একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের প্রতি যৌন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলে সেটা প্রকৃতিমাতা কিন্তু মোটেই খারাপ ভাবে দেখে না। নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা একজন মানবমাতাই বরং রেগে যায় যদি সে আবিষ্কার করে তার ছেলের সাথে পাশের বাড়ির ছেলেটার কিছু একটা হচ্ছে। অন্যদিকে, বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানব সংস্কৃতিই সমকামিতাকে শুধু যে স্বাভাবিক ভাবে দেখছে তাই নয়, বরং সেটাকে সামাজিকভাবে গঠনমূলকও মনে করে। প্রাচীন গ্রিস ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইলিয়াডে কিন্তু আমরা এরকম দেখতে পাই না যে, ছেলে একিলিসের সাথে পেট্রোক্লাসের সম্পর্ক নিয়ে মা থেটিস কোন আপত্তি জানাচ্ছে। ওদিকে, মেসিডোনের রাণী অলিম্পিয়াস খুব পরিচিত ছিল তার জাঁদরেল মেজাজের কারণে। সে নিজে তার স্বামী রাজা ফিলিপকে হত্যা করিয়েছিল। অথচ সেই মানুষও এতটুকু খেই হারায়নি যখন তার ছেলে অ্যালেক্সান্ডার দ্যা গ্রেট তার প্রেমিক হেফাশিওনকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল রাতের খাবারের জন্য।

কোন জিনিসটা যে আসলে জৈবিকভাবে নির্ণীত আর কোনটা একদল মানুষ কিছু জীববৈজ্ঞানিক মিথ তৈরি করে জোর করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে সেটা আমরা আলাদা করবো কীভাবে? সোজা পদ্ধতি হল এই সহজ কথাটা মাথায় রাখা- “প্রকৃতি উদার, সংস্কৃতি সংকীর্ণ”। প্রকৃতি বৈচিত্রপূর্ণ সম্ভাবনার ব্যাপারে সবসময়ই অনুকূল। বরং আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের শেখায় কিছু কিছু জিনিস ভাল আর কিছু কিছু খারাপ। কিছু কিছু সংস্কৃতি যেমন মেনে নিতে বলে যে প্রকৃতিই নারীকে সন্তান জন্মদানে সক্ষম করেছে। কিছু কিছু সংস্কৃতিই আবার অগ্রাহ্য করতে বলে যে প্রকৃতিই পুরুষকে অন্য পুরুষের সাথে যৌন মিলনে আনন্দ প্রাপ্তির ক্ষমতা দিয়েছে।

সংস্কৃতি অনেক সময় এভাবে সাফাই গায় যে, এটা শুধু সেগুলোকেই নিষিদ্ধ করে যেগুলো অস্বাভাবিক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বলতে হয় কোন কিছুই প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যা কিছু সম্ভব, সংজ্ঞা অনুসারে তার সব কিছুই প্রাকৃতিক। এমন কোন অস্বাভাবিক আচরণ থাকা সম্ভব না যেটা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে। সুতরাং এর জন্যে আলাদা করে কোন কিছু নিষিদ্ধ করার দরকার পড়ে না। কোন সমাজ-সংস্কৃতিই কিন্তু মানুষকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাবার উৎপাদনে বাধা দেয় নি, নারীকে আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটতে বাধা দেয়নি কিংবা ঋণাত্নক চার্জের দুটো ইলেকট্রনকে একে ওপরের প্রতি আকর্ষিত হতেও বাধা দেয়নি।

সত্যিকার অর্থে আমাদের এই ‘প্রাকৃতিক’ আর ‘অস্বাভাবিক’ এর ধারণাটা এসেছে খ্রিস্টীয় দর্শন থেকে, জীব বিজ্ঞান থেকে নয়। এই দর্শনে ‘প্রাকৃতিক’ হল ‘সেই সমস্ত কিছুই যা ঈশ্বর তার প্রকৃত সৃষ্টির মহাপরিকল্পনায় রেখেছিলেন’। খ্রিস্টীয় দর্শনের অনুসারীরা দাবি করেন যে, ঈশ্বর মানুষের শরীর তৈরি করেছেন তার প্রত্যেকটি অঙ্গের কোন একটা উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করেই। আমরা যদি আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঈশ্বরের সেই স্বপ্নের মত করেই ব্যবহার করি সেটাই হল প্রাকৃতিক। ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনার থেকে আলাদা কোনো ব্যবহারই হল অস্বাভাবিক। কিন্তু বিবর্তনের তো কোন উদ্দেশ্য নেই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বিবর্তিত হয়নি। আর সেগুলোর ব্যবহার চিরপরিবর্তনশীল। মানুষের শরীরের এমন কোন অঙ্গ নেই যেটা তার কোটি কোটি বছর আগেকার একটা নকশা অনুযায়ী একই কাজ করে চলেছে। একটা অঙ্গ একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্যেই বিবর্তিত হয় ঠিক, কিন্তু একবার সেটা তৈরি হলে, পরবর্তীতে নানান রকম কাজেই সেটা ব্যবহার হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুখের কথা বলতে পারি। মুখের আবির্ভাব হয়েছিল কারণ প্রথম দিককার বহুকোষী প্রাণীগুলোর শরীরের মধ্যে পুষ্টি সংগ্রহের জন্যে কিছু একটার দরকার ছিল। হ্যাঁ, আমরা এখনও মুখ দিয়েই খাই কিন্তু মুখ দিয়ে আমরা চুমুও খাই, কথাও বলি। আমরা যদি র্যাম্বো হই, তাহলে হ্যান্ড গ্রেনেডের পিনটাও মুখ দিয়েই খুলি। এখন, যেহেতু আমাদের ৬ কোটি বছর আগের জোঁকের মত পূর্বপুরুষরা তাদের মুখ দিয়ে এসব কিছু করতো না, তাই বলে কি মুখের এখনকার এসব ব্যবহার সব অস্বাভাবিক হয়ে যাবে?

একইভাবে, পাখনা জিনিসটাও তার ওড়াউড়ির দারুণ সব ক্ষমতা নিয়ে একবারে উদ্ভব হয়নি। বরং সেটা বিবর্তিত হয়েছে এমন কিছু অঙ্গ থেকে যেগুলোর কাজ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একরকম তত্ত্ব মতে, পোকামাকড়ের পাখনার উদ্ভব হয়েছিল উড়তে না পারা কিছু পোকার শরীরের কিছু প্রসারিত অংশ থেকে। যেসব পোকার শরীরের কিছু আলাদা প্রসারিত জায়গা ছিল তাদের শরীরে ক্ষেত্রফলও বেশী হত। ফলে তারা একটু বেশি সূর্যালোক পেত যেটা দিয়ে একটু বেশি সময় উষ্ণ থাকা যেত। খুব ধীর একটা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই সূর্যালোক সংগ্রহকারী অংশটা বড় হতে লাগলো। ওই অঙ্গের যেই আকৃতিটা পোকাটাকে একটু বেশি সূর্যালোক সংগ্রহ করতে সুবিধা দিত, একটু বেশি খোলা জায়গা আর হালকা ওজনের মাধ্যমে – সেটাই কাকতালীয়ভাবে তাকে লাফালাফির সময় একটু বাড়তি সময় শূন্যে ভাসাতে সাহায্য করলো। যাদের ঐ প্রসারিত অঙ্গটা একটু বড় তারা একটু বেশিদূর লাফাতে পারলো। কিছু কিছু পোকা এই অঙ্গটাকে ভেসে থাকার কাজেও ব্যবহার করতে লাগলো। এভাবেই আস্তে আস্তে এটা উড়ে বেড়ানোর শক্তির যোগান দেয়ার মত পাখনায় পরিণত হল। সুতরাং, এখন যদি একটা মশা আপনার কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেড়ায় তাকে বরং অভিশাপ দিন অস্বাভাবিক আচরণের জন্য! কারণ সে যদি আদব কায়দা মেনে চলতো আর ঈশ্বরের দান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতো, তাহলে তার পাখনাগুলো শুধু সোলার প্যানেল হিসেবেই ব্যবহার করতো!

একইরকমভাবে, আমাদের যৌন অঙ্গগুলোও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যৌন মিলনের ব্যাপারটা বিবর্তিত হয়েছিল মূলত বংশবৃদ্ধির জন্য এবং বিয়ের আগে হবু সঙ্গীর শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করার জন্য। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রাণীই এখন যৌনতার এই দুই কাজই ব্যবহার করছে অসংখ্য সামাজিক উদ্দেশ্যে যার সাথে বংশবৃদ্ধির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, শিম্পাঞ্জী যৌনতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক জোট তৈরি করার জন্য, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দূর করে আরও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য। এটাও কি তাহলে অস্বাভাবিক? প্রকৃতিবিরুদ্ধ?

নারী-পুরুষ এবং নারীত্ব-পুরুষত্ব

“প্রাকৃতিকভাবে নারীর দায়িত্ব হলো শুধু সন্তান জন্ম দেয়া”, “সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ” এসব ধারণা নিয়ে তর্ক করারও তেমন কোন মানে হয় না। পুরুষত্ব কিংবা নারীত্বের ধারণাটা প্রতিষ্ঠা করে যেসব আইনকানুন কিংবা রীতিনীতি সেসব প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্পনাশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ, জৈবিক বাস্তবতা নয়।

জৈবিকভাবে, মানুষ স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গে বিভক্ত। একজন পুরুষ হোমো সেপিয়েন্স হল সেই মানুষ যার একটা X আর একটা Y ক্রোমোজোম আছে। আর একজন নারী হল সে যার দুইটা X ক্রোমোজোম আছে। কিন্তু আসলে “পুরুষ” আর “নারী” নামগুলো আমাদের সামাজিক বিভক্তিকেই প্রকাশ করে, জৈবিক না। যদিও বেশির ভাগ মানব সমাজেই নারী আর পুরুষ বলতে সেই জৈবিক নারী আর পুরুষ লিঙ্গকেই বুঝাতে চায়, কিন্তু ওই শব্দদুটোর ওপর নানারকম বোঝাও চাপিয়ে দেয় যেগুলোর সাথে জীববিজ্ঞানের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আর যদি সম্পর্ক থেকেও থাকে সেটা বেশ দুর্বল সম্পর্ক। একজন পুরুষ মানুষ মানে একজন সেপিয়েন্স গোত্রের প্রাণী না যার XY ক্রোমোজোম আছে, অণ্ডকোষ আছে আর অনেক অনেক টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন আছে। বরং একজন পুরুষ মানুষ হল সে যে তার সমাজের কাল্পনিক স্তরের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অধিষ্ঠিত। তার সংস্কৃতির মিথ তাকে কিছু পুরুষালী দায়িত্ব (যেমন, রাজনীতি করা), অধিকার (ভোট দেয়া) আর কর্তব্য (সেনাবাহিনীর দায়িত্ব) অর্পণ করেছে। একইভাবে, একজন নারী সেই হোমো সেপিয়েন্স না যার দুটো X ক্রোমোজোম আছে, একটা গর্ভাশয় আছে আর প্রচুর এস্ট্রোজেন নামক হরমোন আছে। বরং একজন নারী হল মানব সমাজের কাল্পনিক বাস্তবতার একজন নারী সদস্য। তার সমাজের মিথগুলো তাকে কিছু মৌলিক মেয়েলী দায়িত্ব (সন্তান লালন পালন), অধিকার (সহিংসতা থেকে রক্ষা) আর কর্তব্য (স্বামীর প্রতি আনুগত্য) অর্পণ করেছে। যেহেতু, জীববিজ্ঞান নয়, বরং এইসব সামাজিক মিথগুলোই পুরুষ ও নারীর দায়িত্ব, কর্তব্য কিংবা অধিকারগুলো নির্ধারণ করে, সেই কারণেই ‘পুরুষত্ব’ আর ‘নারীত্বে’র ধারণাটাও এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

| স্ত্রী লিঙ্গের একজন সেপিয়েন্স = জীববিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ | একজন নারী সেপিয়েন্স = সাংস্কৃতিক শ্রেণীবিভাগ | ||

| প্রাচীনকালের এথেন্সে | বর্তমানকালের এথেন্সে | প্রাচীনকালের এথেন্সে | বর্তমানকালের এথেন্সে |

| XX ক্রোমোজমের অধিকারী | XX ক্রোমোজমের অধিকারী | ভোটাধিকার ছিলো না | ভোটাধিকার আছে |

| জরায়ু বিদ্যমান | জরায়ু বিদ্যমান | বিচারক হতে পারতেন না | বিচারক হতে পারেন |

| ডিম্বাশয় বিদ্যমান | ডিম্বাশয় বিদ্যমান | সরকারি অফিসে চাকরি করতে পারতেন না | সরকারি অফিসে চাকরি করতে পারেন |

| কিছুটা টেস্টোটেরন হরমোন বিদ্যামান | কিছুটা টেস্টোটেরন হরমোন বিদ্যামান | কাকে বিয়ে করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না | কাকে বিয়ে করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন |

| প্রচুর ইস্ট্রোজেন হরমোন বিদ্যমান | প্রচুর ইস্ট্রোজেন হরমোন বিদ্যমান | মূলতঃ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন | শিক্ষার অধিকার আছে |

| মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনে সক্ষম | মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনে সক্ষম | আইনগতভাবে বাবা কিংবা স্বামীর সম্পত্তি ছিলেন | আইনগতভাবে স্বাধীন |

| কোনো পরিবর্তন নেই | আমূল পরিবর্তন |

বিষয়টাকে একটু সহজ করার জন্যে বিশেষজ্ঞরা জৈবিক ‘লিঙ্গ’ আর সাংস্কৃতিক লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট করে দিতে চান। জৈবিক লিঙ্গ মূলত পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্ত, আর এই বিভক্তি বস্তুগত যা অপরিবর্তিত আছে ইতিহাসের সূচনা থেকেই। অন্যদিকে নারী, পুরুষ নামে যে বিভক্তি সেটা হল সাংস্কৃতিক লিঙ্গ। প্রচলিত অর্থের ‘পুরুষালী’ বা ‘মেয়েলী’ ধারণাগুলো মানুষের কল্পনাপ্রসূত আর তাই সেটা নিয়মিতই বদলায়। উদাহরণস্বরূপ, বলাই বাহুল্য, প্রাচীন এথেন্সের একজন নারীর আচার ব্যবহার, চাওয়া পাওয়া, পোশাক-আশাক আর এমনকি দেহভঙ্গির সাথেও এখনকার আধুনিক এথেন্সের একজন নারীর আমূল পার্থক্য।৬

পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এসব তো ছেলে খেলা; কিন্তু নারী পুরুষ খুবই গুরুতর ব্যাপার। পুংলিঙ্গের অধিকারী হওয়াটা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ একটা ব্যাপার। আপনার শুধু একটা X আর একটা Y ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মাতে হবে, ব্যাস। স্ত্রীলিঙ্গের ব্যাপারটাও ওরকমই, খালি একজোড়া X ক্রোমোজোম লাগবে। কিন্তু অন্যদিকে, পুরুষ কিংবা নারী হওয়াটা খুবই কঠিন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা ব্যাপার। যেহেতু বেশিরভাগ পুরুষালী কিংবা মেয়েলী ব্যাপারগুলোই সাংস্কৃতিক, জৈবিক নয়, সুতরাং কোন মানব সমাজেই একজন পুংলিঙ্গের অধিকারীকে পুরুষের মুকুট কিংবা স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারীকে নারীর মুকুট পরানো হয় না। আবার এমনও না যে সেই মুকুট একবার পরতে পারলেই সারাজীবনের জন্য তা স্থায়ী হয়ে গেল। একজন পুরুষকে তার পুরুষত্বের পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয় সারাজীবন। একদম দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তাকে এক অন্তহীন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পুরুষত্বের জয়মাল্য অধিকার করে রাখতে হয়। আর নারীর কপাল তো আরও খারাপ। তার সারাটা জীবনই ফুরিয়ে যায় নিজেকে আর অন্যদেরকে এটা বোঝাতে যে সে আসলেই একজন নারী।

এ ব্যাপারে সাফল্যেরও কোন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। বিশেষ করে পুরুষেরা সবসময় তাদের পুরুষত্ব হারানোর একটা ভয়ের মধ্যে বসবাস করে। পুরো ইতিহাস জুড়ে এমন অনেক হয়েছে যে একজন পুংলিঙ্গের অধিকারী স্বেচ্ছায় অনেক ঝুঁকি নিয়েছে, এমনকি জীবন উৎসর্গ পর্যন্ত করেছে শুধুমাত্র অন্যদের কাছে শোনার জন্য “ঐ হল আসল পুরুষ”!

পুরুষতান্ত্রিকতার কারণ অনুসন্ধান

অন্তত কৃষি বিপ্লবের সময় থেকে তো বটেই, ইতিহাসজুড়ে বেশিরভাগ মানব সমাজই ছিল পুরুষতান্ত্রিক যেখানে পুরুষকেই অপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদা দেয়া হত। যেভাবেই “নারী” আর “পুরুষ” এর সংজ্ঞায়ন হয়ে থাকুক না কেন, পুরুষ হওয়া সবসময়ই সুবিধাজনক ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ একটা ছেলেকে ছোট থেকেই পুরুষালি কায়দা-কানুন শেখাত আর মেয়েদের শেখাত মেয়েলি আচরণ। কেউ যদি এই গণ্ডির বাইরে যেত তার পরিণতি হতো ভয়ংকর। যারা এই নিয়ম কানুন মেনে নিত সেই নারী আর পুরুষদেরও সমাজ একই চোখে দেখত না। পুরুষালী ব্যাপারটাই সেখানে দামি ছিল, আর মেয়েলী ব্যাপারগুলো কম দামি একজন আদর্শ পুরুষ একজন আদর্শ নারীর চেয়েও সমাজে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারীদের স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষায় খুব কম বিনিয়োগ করা হয়। ফলে তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা তেমন নেই, রাজনৈতিক অংশগ্রহণও নেই তেমন। আর বলাই বাহুল্য, চলাফেরার স্বাধীনতাটাও ভোগ করতে পারে না তারা। সুতরাং বলা যায়, এই লিঙ্গবৈষম্য ব্যাপারটা অনেকটা এমন এক দৌড় প্রতিযোগিতার মত যেখানে কেউ কেউ শুধু ব্রোঞ্জ মেডেলটার জন্যেই দৌড়ায়।

হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ইতিহাসে হাতে গোনা কয়েকজন নারী খুব প্রভাবশালী কিংবা প্রধান কিছু পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। মিশরের ক্লিওপেট্রা, চীনের সম্রাজ্ঞী উ যেইতান (৭০০ খ্রিস্টাব্দ) আর ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের কথা বলা যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। কিন্তু তারা নেহায়েতই ব্যতিক্রম। এলিজাবেথের শাসনামলের দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরে পার্লামেন্টের সকল সদস্যই ছিল পুরুষ। সেনাবাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর সকল কর্মকর্তাও ছিল পুরুষ, সকল বিচারক আর আইনজীবী, সকল বিশপ আর আর্চবিশপ, ধর্মতাত্ত্বিক আর পুরোহিত, সকল ডাক্তার আর সার্জন, সকল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, শহরের মেয়র আর শেরিফ এবং মোটামুটি সকল লেখক, স্থপতি, কবি, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী আর বিজ্ঞানী – এরা সবাই ছিল পুরুষ।

মোটামুটি সকল কৃষিভিত্তিক আর শিল্পভিত্তিক সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতার চর্চা হয়ে এসেছে। এটা সকল রাজনৈতিক ওঠানামা, সামাজিক বিপ্লব আর অর্থনৈতিক হাওয়াবদলের মধ্যে নিজের অবস্থানটা পাকাপোক্ত রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, মিশর জায়গাটা পুরো কয়েক শতাব্দী জুড়ে অসংখ্যবার দখল করা হয়েছে। আসিরিয়ান, পার্সিয়ান, মেসিডোনিয়ান, রোমান, আরব, মামেলুক, তুর্কি আর ব্রিটিশরা দখল করে ছিল মিশর। ওখানকার সমাজ পুরোটা সময়জুড়েই সেই পিতৃতান্ত্রিকই ছিল। মিশর শাসিত হয়েছে ফারাওয়ের আইনে, গ্রিক আইনে, রোমান আইনে, মুসলিম আইনে, অটোমান আইনে আর ব্রিটিশ আইনে। তারা সবাই ‘আসল পুরুষ’দেরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

যেহেতু দেখা যাচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা এতটা সর্বজনীন, তারমানে এটা নিশ্চয় কোনো একটা কাকতালীয় ঘটনা থেকে শুরু হয়ে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে না। এটা বলে রাখা ভাল যে, এমনকি ১৪৯২ সালের আগেও আমেরিকা আর আফ্রো-এশিয়ার বেশিরভাগ সমাজই ছিল পিতৃতান্ত্রিক। আর মজার ব্যপার হল, তাদের কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগই ছিল না তখন। তারপরও তারা সবাই একই সময়ে পিতৃতান্ত্রিকই ছিল। এখন আফ্রো-এশিয়ার এই পিতৃতান্ত্রিকতা যদি কোন একটা নেহায়েত কাকতালীয় ঘটনার ফলাফলও হয়, তবু প্রশ্ন থেকে যায় – অ্যাজটেক আর ইনকারা তাহলে পিতৃতান্ত্রিক কেন? যদিও পুরুষ ও নারীর নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নে সমাজে সমাজে ভালোই পার্থক্য আছে, কিন্তু তাও মোটামুটি সব সমাজই সবসময়ই পুরুষত্বকে নারীত্বের উপরে স্থান দিয়েছে। এটা খুবই সম্ভব যে এর পেছনে আসলে হয়তো কোন জৈবিক কারণ আছে। আমরা ঠিক নিশ্চিত করে জানিনা কারণটা কি। নানান রকম মতবাদ পাওয়া যায় এ ব্যাপারে, কিন্তু কোনটাই ঠিক গ্রহণযোগ্য না।

পেশি শক্তির প্রভাব

নারী পুরুষের মধ্যে পুরুষের প্রাধান্যের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় কিংবা প্রচলিত তত্ত্বটি হল- পুরুষ নারীর চেয়ে বেশী শক্তিশালী, আর তারা তাদের এই শারীরিক শক্তির বলেই নারীকে তাদের অধীন হতে বাধ্য করেছে। এই তত্ত্বের আরেকটু কৌশলী ব্যাখ্যা হল, জমি চাষ করা বা ফসল কাটার মত বেশি কষ্টসাধ্য কাজগুলো পুরুষরা তাদের শারীরিক শক্তির কারণে নিজেরা একচেটিয়াভাবে করত। এর ফলশ্রুতিতে খাবার উৎপাদনে তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। এই নিয়ন্ত্রণই পরবর্তীতে রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

পেশি শক্তির উপর এই বাড়তি গুরুত্বের মূলত দুটো সমস্যা আছে। প্রথমত, পুরুষ নারীর চেয়ে বেশী শক্তিশালী এই কথাটা মোটামুটি সাধারণভাবে খাটে, তাও কিছু নির্দিষ্ট রকমের শক্তির ক্ষেত্রে। নারীরা সাধারণত ক্ষুধা, রোগবালাই আর ক্লান্তিতে কম দূর্বল হয়। এমন অনেক নারীই আছেন যিনি অনেক পুরুষের চেয়ে বেশী জোরে দৌড়াতে পারেন কিংবা তার চেয়ে বেশি ওজনের কোন কিছু ওঠাতে পারেন। দ্বিতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, ইতিহাস জুড়ে নারীদেরকে মূলত এমন সব কাজ থেকেই দূরে রাখা হয়েছে যেগুলোতে আসলে খুব কমই শারীরিক শ্রমের দরকার হয় (যেমন পুরোহিতের কাজ, আইন আর রাজনীতি)। অন্যদিকে, ফসলের ক্ষেতে, হস্তশিল্পে কিংবা দৈনন্দিন কাজে অপেক্ষাকৃত বেশী শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি বরং বেশ স্বাভাবিকই। তাই, যদি সামাজিক আধিপত্যের সাথে শারীরিক শক্তির সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকতো, তাহলে নারীদের এখনকার চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় থাকার কথা ছিল।

এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, মানুষের ক্ষেত্রে আসলে শারীরিক শক্তির সাথে সামাজিক আধিপত্যের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। ৬০ বছর বয়সের বৃদ্ধ কিন্তু ঠিকই ২০ বছরের যুবকের উপর ছড়ি ঘোরায়। অথচ ঐ যুবক শারীরিক শক্তির দিক থেকে বৃদ্ধের চেয়ে ঢের এগিয়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার অ্যালাবামার একজন সাধারণ আবাদী জমির মালিককে কিন্তু তার তুলার ক্ষেতের শ্রমিকদের যে কেউ এক নিমিষে মেরে মাটিতে পিষে ফেলতে পারতো। বক্সিং ম্যাচগুলো কিন্তু মিশরের ফারাও কিংবা ক্যাথলিক পোপদের মধ্যে হত না। এমনকি সেই প্রাচীন শিকারি সংগ্রাহক জীবনেও রাজনৈতিক আধিপত্যটা কিন্তু পেশীবহুল শরীর না বরং সামাজিকতার দক্ষতার উপরই নির্ভর করতো। খুব পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ক্ষেত্রেও মূল হোতা কিন্তু সে না যার গায়ে জোর বেশী। সাধারণত সে হয় একজন বুড়ো লোক যে সাধারণত নিজের হাত নোংরা না করে দলের তরুণ সদস্যদের দিয়ে এসব কাজ করিয়ে নেয়। কেউ যদি মনে করে যে একটা সিন্ডিকেট দখলে নেয়ার ভাল উপায় হল সরাসরি ডনকে মেরে ফেলা, তাহলে নিজের বোকামিটা বোঝার আগেই সে নিজেও মারা পড়বে। এমনকি শিম্পাঞ্জিদের মধ্যেও, আলফা মেল তার পদবিটা পায় গোষ্ঠীর অন্যান্য নারী পুরুষ সদস্যদের সাথে সহজ সমঝোতার সম্পর্কের কারণে, দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন হিংস্রতার জন্য নয়।

সত্যি বলতে কি, মানুষের ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্টই দেখা যায় যে, শারীরিক শৌর্যবীর্যের সাথে সামাজিক দক্ষতার একটা বিপরীত সম্পর্ক আছে। বেশিরভাগ সমাজেই সাধারণত নিচু শ্রেণীর মানুষেরাই সরাসরি শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলো করে। এখান থেকে খাদ্যশৃঙ্খলে হোমো সেপিয়েন্সের অবস্থানের একটা ধারণাও করা যায়। যদি শুধু সরাসরি শারীরিক পরিশ্রমই আমলে নেয়া হয়, তাহলে খাদ্যশৃঙ্খলে হোমো সেপিয়েন্সের অবস্থান হতো মোটামুটি মাঝামাঝি। কিন্তু আসলে তাদের মানসিক আর সামাজিক দক্ষতাই তাদের খাদ্যশৃঙ্খলের একদম উপরের অবস্থানটাতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রজাতিগুলোর মধ্যে ক্ষমতার আধিপত্যটা তাদের মানসিক আর সামাজিক দক্ষতার উপরই নির্ভর করে, নেহায়েত শারীরিক শক্তির উপর নয়। তাই মানব ইতিহাসের সবচেয়ে স্থিতিশীল সামাজিক স্তরবিন্যাসটা নেহায়েতই নারীর চেয়ে পুরুষের অধিকতর শারীরিক শক্তির কারণেই সম্ভব হয়েছে- এ কথাটা মেনে নেওয়াটা সত্যিই খুব কঠিন।

সমাজের আস্তাকুঁড়

অন্য একটা তত্ত্ব বলে, পুরুষের এই আধিপত্য আসলে তার শক্তি নয় বরং হিংস্রতা থেকে এসেছে। লক্ষ বছরের বিবর্তন পুরুষকে নারীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি হিংস্র করে গড়ে তুলেছে। নারী হয়তো ঘৃণা, লোভ কিংবা কটূক্তির দিক দিয়ে পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে পারবে। কিন্তু যখনি প্রশ্নটা উঠবে ধাক্কা দিয়ে অন্যকে সরিয়ে দেয়ার, তখন আর তারা পাত্তা পাবে না। পুরুষ সবসময়ই সরাসরি শারীরিক আক্রমণের ব্যাপারে একধাপ এগিয়ে। এই কারণেই ইতিহাসজুড়ে সমস্ত যুদ্ধ বিশেষভাবে পুরুষেরই অধিকারে।

যুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধাস্ত্রের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ তাদেরকে সমাজেও প্রভুর আসনে বসায়। তারপর তারা সমাজের উপর তাদের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে বেশি বেশি যুদ্ধ করে। যত বেশি যুদ্ধ হয় সমাজের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণও তত বাড়ে। এই চক্রাকার সম্পর্ক থেকেই আসলে ঘন ঘন যুদ্ধ আর পুরুষের আধিপত্যের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়।

পুরুষ ও নারীর হরমোন আর চিন্তা প্রক্রিয়া নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাও পুরুষের অধিকতর হিংস্রতার দাবিকেই আরও জোরালো করে আর তাদেরই আদর্শ যুদ্ধসৈনিকের খেতাব দেয়। এখন, যদি বা এটা মেনেও নিই যে, সব সৈনিকের পুরুষ হওয়াই ভাল, তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়- যারা পর্দার আড়ালে থেকে যুদ্ধটা নিয়ন্ত্রণ করছে আর যুদ্ধের সুবিধা ভোগ করছে তাদেরও পুরুষ হওয়াটা কি জরুরি? সহজ উত্তর- না, জরুরি নয়। যদি তাই হতো তাহলে তো যেসব কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা তুলার ক্ষেতে কাজ করছে তাদেরই কারো সেই তুলাবাগানের মালিক হওয়াটাও জরুরি। যদি সব কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শ্বেতাঙ্গদের শাসন দরকার হয়, তাহলে সেই কারণেই শুধুমাত্র একদল পুরুষের সমন্বয়ে তৈরি একটা সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্যও নারীদের দিয়ে গঠিত একটা সরকার ব্যবস্থাই ভাল হওয়ার কথা। এমনকি আংশিকভাবে নারীদের দিয়ে গঠিত হলেও ভাল। সত্যি বলতে কি, ইতিহাসজুড়ে বেশিরভাগ সমাজেই বড় বড় অফিসাররা আসলে সরাসরিই তাদের অফিসার পদবিটা পেয়ে যায়। নিচু পদ থেকে তাদের সংগ্রাম করে উপরে উঠতে হয় না। অভিজাতরা, পয়সাওয়ালা আর উচ্চশিক্ষিতরা তেমন কোন কষ্ট ছাড়াই পেয়ে যায় তাদের অফিসার পদবী।

নেপোলিয়ানের চিরশত্রু, ডিউক অব ওয়েলিংটন যখন আঠারো বছর বয়সে ব্রিটিশ আর্মিতে যোগদান করলেন, সাথে সাথেই তাকে অফিসার পদবিতে নিযুক্ত করা হল। তিনি তার নিচের স্তরের সৈন্যদের নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান নি ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের সময় এক অভিজাত সহকর্মীকে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন- “আমাদের সৈনিকগুলো সব দুনিয়ার আবর্জনা”। এ সৈনিকগুলোকে সাধারণত সমাজের একদম নিচু দরিদ্র শ্রেণী কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু (যেমন, আইরিশ ক্যাথলিকরা) থেকেই নির্বাচন করা হত। সেনাবাহিনীর উঁচু পদগুলোতে তাদের স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ, উঁচু পদগুলো আলাদা করে রাখা থাকত ডিউক, রাজপুত্র আর রাজাদের জন্য। কিন্তু কেন শুধু রাজপুত্রের জন্য, রাজকন্যার জন্য নয় কেন?

আফ্রিকায় যে ফরাসি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেটা মূলত সেনেগালিজ, আলজেরিয়ান আর শ্রমিক শ্রেণীর ফরাসিদের ঘাম আর রক্ত দিয়েই গড়া। অসংখ্য সাধারণ পদগুলোর মধ্যে সচ্ছল ঘরে জন্মানো ফরাসিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু অল্প কিছু উঁচু পদে বসে যারা ফরাসি সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছে, সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছে আর তার ফল ভোগ করেছে, তাদের মধ্যে স্বচ্ছল ঘরে জন্মানো ফরাসি পুরুষদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু কেন শুধু ফরাসি পুরুষ? নারী নয় কেন?

চীনে দীর্ঘদিনের একটা চল ছিল সেনাবাহিনীকে বেসামরিক আমলাদের কর্তৃত্বের অধীনে রাখার, ফলে যেসব ম্যান্ডারিন জীবনে কখনো তলোয়ারই ধরেনি তারাই মাঝে মাঝে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন “ভালো লোহা পেরেক বানিয়ে নষ্ট করা উচিত না” এরকম একটা চীনা প্রবাদই আছে যেটা বোঝায় যে, সত্যিকার মেধাবী মানুষদের বেসামরিক আমলা হিসেবেই যোগ দেয়া উচিত, সেনাবাহিনীতে নয়। কেন? কেনশুধু ম্যান্ডারিন পুরুষরাই এ সুযোগ পেল? নারীরা নয় কেন?

কেউ যদি বলে, নারীরা সফল ম্যান্ডারিন, সফল জেনারেল কিংবা সফল রাজনীতিক হতে পারেনি তাদের শারীরিক দূর্বলতা কিংবা টেস্টোস্টেরনের ঘাটতির কারণেই, তাহলে সেটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি হবে না। একটা যুদ্ধ জিততে হলে অদম্য মানসিক শক্তি লাগে ঠিকই কিন্তু খুব বেশি শারীরিক শক্তি কিংবা হিংস্রতার দরকার আছে বলে মনে হয় না। যুদ্ধ মোটেই মোড়ের চায়ের দোকানের ঝগড়ার মত না। যুদ্ধ খুবই জটিল একটা কাজ যেখানে অসামান্য রকমের সাংগঠনিক দক্ষতা, সহযোগিতামূলক মনোভাব আর অনেকের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন হয়। ঘরে শান্তি বজায় রাখা, প্রবাসে মিত্রবাহিনী জোগাড় করা আর অন্যদের (বিশেষ করে শত্রুদের) মাথার ভিতরে কি চলছে সেটা ধরতে পারাই মূলত যুদ্ধ জয়ের অন্যতম চাবিকাঠি। সুতরাং খুবই হিংস্র এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব আসলে যুদ্ধ পরিচালনা করার সবচেয়ে খারাপ একটা পন্থা। বরং তার চেয়ে ঢের ভাল এমন একজন মানুষ যে অন্যদের সন্তুষ্ট করতে জানে, সুযোগ কাজে লাগাতে পারে আর একটা বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারে। বিভিন্ন সফল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতারা আসলে এইসব গুণাবলির অধিকারী। সামরিক দক্ষতায় পিছিয়ে থাকা অগাস্টাসই এমন একটা রাজ্য গড়েছিলেন যেটা জুলিয়াস সিজার কিংবা আলেকজান্ডারের মতো তুখোড় সেনাপতিদের ঘোল খাইয়েছে। তৎকালীন প্রতিপক্ষ থেকে আজকের দিনের ইতিহাসবিদ- সবাই মেনে নিয়েছে, এই সাফল্যের পিছনে আছে অগাস্টাসের ক্ষমাশীলতা আর কোমলতা।

প্রায়ই নারীদেরকে পুরুষের চেয়ে ভাল প্রভাবক কিংবা সন্তুষ্টি প্রদানকারী হিসেবে দাবি করা হয়ে থাকে। এমনকি বলা হয় তারা নাকি একটা বিষয়কে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেশ ভালো মতো দেখতে পায়। যদি এইসব দাবির মধ্যে কোন সত্যতা থেকে থাকে তাহলে নারীরা অবশ্যই দারুণ রাজনীতিক আর সাম্রাজ্যপ্রধান হতে পারতো। যুদ্ধক্ষেত্রের নোংরা কাজগুলো তারা টেস্টোস্টেরন চালিত সরলমনা পৌরুষপূর্ণ মানুষদের জন্যই ছেড়ে দিতে পারতো। কিন্তু সত্যিকার জগতে এমনটা সেভাবে দেখাই যায় না। আর কেন যায় না সেটাও ঠিক নিশ্চিত না।

পিতৃতান্ত্রিক জিন

তৃতীয় একরকমের জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবার পেশী শক্তি কিংবা হিংস্রতাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেয়, আর দাবি করে যে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে পুরুষ ও নারী টিকে থাকা আর প্রজননের জন্য আলাদা আলাদা রকমের পদ্ধতি আত্মস্থ করেছে। যেহেতু একজন পুরুষ সদস্যকে একজন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অন্য পুরুষ সদস্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হত সুতরাং প্রজননের সম্ভাবনাটা পুরোপুরি নির্ভর করতো একজন পুরুষের অন্য পুরুষদের হারাতে পারার ক্ষমতার উপর। তাই যতই সময় যেতে লাগলো, সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী, আক্রমণাত্মক, আর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা পুরুষের জিনগুলোই পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছতে পারলো।

অন্যদিকে একজন নারীর জন্য সন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে একজন পুরুষ খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সে যদি চাইত তার ছেলেমেয়েরা তাকে তার নাতিপুতির মুখ দেখাবে তাহলে তাকে নয় মাস ধরে কষ্ট করে গর্ভধারণ করতে হত। তারপর আরও বেশ কিছু বছর ধরে ছেলেমেয়েদের লালন পালন করতে হত। সেই সময়গুলোতে তার খাবার সংগ্রহ করার খুব বেশি সুযোগ ছিল না। আর সে সময়টা তাদেরকে অন্যদের সাহায্যের উপরও নির্ভর করতে হত। এজন্য একজন পুরুষের খুব দরকার ছিল। নিজে টিকে থাকার জন্যে এবং ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একজন নারীকে পুরুষের সবরকম শর্তেই রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তার শুধু এটা নিশ্চিত করতে হত যে সেই পুরুষটি সবসময় তার সাথে সাথে থাকবে আর তার কিছু বোঝা বইবে। এভাবেই যতই সময় যেতে লাগলো শুধুমাত্র সেইসব অনুগত যত্নশীল নারীদের জিনগুলোই পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত যেতে পারলো। যেমস্ত নারীরা ক্ষমতার জন্য অনেক লড়াই করেছিল তারা তাদের সেই ক্ষমতাবান জিনগুলো পরের প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে রেখে যাতে পারেনি।

সুতরাং এই তত্ত্ব মতে, এই আলাদা রকমের টিকে থাকার কৌশলের কারণেই পুরুষরা হয়ে উঠলো উচ্চাভিলাষী আর প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজনীতি আর ব্যবসায় পটু। আর অন্যদিকে নারীরা তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে লালনপালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাটাও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলোর সাথে পুরোপুরি মেলে না। দুটো অনুমান এখানে বেশগোলমেলে মনে হয়। প্রথমটা হল- বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা নারীকে অন্য নারীদের উপর নির্ভর না করে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে ফেলল। আর দুই- প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাব পুরুষকে সামাজিকভাবে আধিপত্যপ্রবণ করে তুললো। হাতি কিংবা বোনোবো শিম্পাঞ্জিদের মত অনেক প্রজাতির প্রাণীই আছে যাদের সমাজে নির্ভরশীল নারী আর প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ থাকা সত্ত্বেও তাদের সমাজটা মাতৃতান্ত্রিক। যেহেতু নারীদের একটু বাড়তি সাহায্যের দরকার হয়, তাই তারা বাধ্য হয়েই সামাজিকতার কিংবা অন্যকে তুষ্ট করার ক্ষমতা অর্জন করে। তারা শুধু নারীদের মধ্যে একটা সামাজিক বন্ধন তৈরি করে আর সন্তান লালন পালনে নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করে। অন্যদিকে পুরুষেরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা আর মারামারি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাদের সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতার খুব একটা উন্নতি হয় না। বোনোবো আর হাতির সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ নারী সদস্যদের একটা চমৎকার দলের মাধ্যমে। অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিক আর অসহযোগী পুরুষদেরকে সমাজের বাইরের দিকটাতেই রাখা হয়। যদিও বোনোবোদের নারী সদস্যগুলো গড়পড়তা পুরুষ সদস্যদের তুলনায় শারীরিকভাবে দূর্বল, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বেশ কয়েকজন নারী সদস্য মিলে একজন পুরুষ সদস্যকে পেটাচ্ছে সীমা অতিক্রম করার জন্য।

যদি এটা বোনোবো আর হাতিদের মধ্যে সম্ভব হয়, তাহলে হোমো সেপিয়েন্সের ক্ষেত্রে কেন নয়? সেপিয়েন্স তো তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রাণী, যার মূল সুবিধাই হল বড় সংখ্যায় নিজেদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়ার দক্ষতা। যদি তাই হবে, তাহলে তো আমাদের এটাই আশা করা উচিত যে পরনির্ভরশীল নারীরাই খুব চাতুর্যের সাথে ঐসব আক্রমণাত্নক, স্বেচ্ছাচারী আর আত্নকেন্দ্রিক পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ করবে। যদিও বা তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তারা তাদের উচ্চতর সামাজিক দক্ষতা ও নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহজেই এই নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত্ব করতে পারবে।

যে প্রজাতির সাফল্যই নির্ভর করছে একে অন্যের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের উপর, তাদের মধ্যে যারা একটু কম সহযোগী (পুরুষ) যারা, তারাই অপেক্ষাকৃত বেশি সহযোগীদের (নারী) নিয়ন্ত্রণ করছে, এটা কেমন করে সম্ভব? এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এ প্রশ্নের খুব ভাল কোন উত্তর নেই। একদম সাধারণ ধারণাগুলো হয়তো ভুল। হয়তো হোমো সেপিয়েন্স পুরুষদের মূল বৈশিষ্ট্য তাদের শারীরিক শক্তি, আক্রমনাত্নক আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাব নয় বরং তাদের উচ্চতর সামাজিক দক্ষতা আর বেশি বেশি সহযোগিতার প্রবণতা। শুধু আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে সেটা জানি না।

আমরা যেটা জানি সেটা হল, গত এক শতকে নারী পুরুষের ভূমিকার একটা বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই সমাজগুলো শুধু যে পুরুষ আর নারীকে সমান আইনগত সুবিধা, রাজনৈতিক অধিকার আর অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তাই নয়, বরং নারী পুরুষের ভূমিকা আর যৌনতাকে একদম নতুনভাবে চিন্তা করছে। যদিও লিঙ্গবৈষম্যটা এখনও অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ঘটনাগুলো খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নারীদের ভোটের অধিকার দেয়াটাকে আমেরিকায় একটা সম্পূর্ণ উদ্ভট ধারণা বলে মনে করা হয়েছিল। সেসময় একজন নারী সচিব কিংবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবে এমনটা ভাবাই যেত না। ওদিকে সমকামিতা এমনই বিতর্কিত একটা বিষয় ছিল যে সবার সামনে এটা নিয়ে কোন কথাই বলা যেত না। একুশ শতকের শুরুর দিকেই নারীদের ভোটপ্রদান খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপারে পরিণত হল। নারী সচিব নিয়েও আলাদা করে কথা বলার কোন কিছু ছিল না। এই ২০১৩ তে আমেরিকার পাঁচজন সুপ্রিম কোর্ট বিচারক সমকামী বিবাহের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল যাদের মধ্যে তিনজনই ছিল নারী (চারজন পুরুষ বিচারকের অস্বীকৃতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে)।

এই নাটকীয় পরিবর্তনগুলোই আসলে নারী পুরুষের ভূমিকা নিয়ে একরকম কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। এখানে তো স্পষ্টভাবেই দেখানো হল যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই ধারণাটা নেহায়েতই কিছু মিথের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, জীববৈজ্ঞানিক সত্যের উপর নয়। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন ধরে চলে আসা এই নারী পুরুষের ভূমিকার বিশ্বজনীনতা কিংবা স্থিতিশীলতাকে ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

————-

তথ্যসূত্র

1 Sheldon Pollock, ‘Axialism and Empire’, in Axial Civilizations and World History, ed. Johann P. Arnason, S. N. Eisenstadt and Björn Wittrock (Leiden: Brill, 2005), 397–451.

2 Harold M. Tanner, China: A History (Indianapolis: Hackett Pub. Co., 2009), 34.

3 Ramesh Chandra, Identity and Genesis of Caste System in India (Delhi: Kalpaz Publications, 2005); Michael Bamshad et al., ‘Genetic Evidence on the Origins of Indian Caste Population’, Genome Research 11 (2001): 904–1,004; Susan Bayly, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

4 Houston, First Writing, 196.

5 The secretary general, United Nations, Report of the Secretary General on the In-depth Study on All Forms of Violence Against Women, delivered to the General Assembly, UN Doc. A/16/122/Add.1 (6 July 2006), 89.

6 Sue Blundell, Women in Ancient Greece (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995). 113–2.9.131–3.