মরুরহস্য

১০ই জানুয়ারি

নতুন বছরের প্রথম মাসেই একটা দুঃসংবাদ। ডিমেট্রিয়াস উধাও! প্রোফেসর হেক্টর ডিমেট্রিয়াস, বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের রাজধানী ইরাক্লিয়ন শহরের অধিবাসী ছিলেন ডিমেট্রিয়াস। আমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, তবে পত্রালাপ হয়েছে বছর তিনেক আগে। ভদ্রলোক প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন জানতে পেরে আমি আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কিছু খবর দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি পাওয়ামাত্র ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দেন। মুক্তোর মতো ইংরিজি হাতের লেখা, ভাষার উপরেও আশ্চর্য দখল। পরে আমার বন্ধু প্রোফেসর সামারভিলের কাছে জানতে পারি, ডিমেট্রিয়াস নাকি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কাল সামারভিলের চিঠিতেই ভদ্রলোকের নিরুদ্দেশের খবরটা পাই। চিঠি থেকে যা জানা গেল তা মোটামুটি এই—

গত ৪ জানুয়ারি সকাল আটটার সময় প্রোফেসর ডিমেট্রিয়াস একটা সুটকেস হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যান। তাঁর চাকর তাঁকে বেরোতে দেখেছিল, কিন্তু মনিব কোথায় যাচ্ছেন, সে খবর তার জানা ছিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভদ্রলোক বাড়ি না ফেরায় চাকর পুলিশে খবর দেয়। তদন্তে জানা যায় প্রোফেসর ডিমেট্রিয়াস নাকি একটা ট্যাক্সি করে ইরাক্লিয়ন বিমান বন্দরে যান। সেখান থেকে সকাল সাড়ে দশটার সময় তিনি একটি প্লেন ধরেন। সে প্লেন যায় কায়রোতে। কায়রোতে খবর করে জানা যায়, তিনি নাকি আলহাম্ব্রা হোটেলে উঠেছিলেন, এবং মাত্র একরাত সেখানে থাকেন। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

চিঠিটা সামারভিল লিখেছেন ইরাক্লিয়ন থেকে। ডিমেট্রিয়াসের বন্ধু ছিল সামারভিল। এথেন্সে একটা বক্তৃতা দিতে এসেছিল। এমনিতেই মতলব ছিল বক্তৃতার পর একবার ক্রীটে ঘুরে যাবে। এথেন্সে থাকতে থাকতেই সংবাদপত্রে ডিমেট্রিয়াসের অন্তর্ধানের খবর পেয়ে অন্য কাজ ফেলে সোজা ইরাক্লিয়নে চলে যায়। এখন ও নিজেই তদন্ত চালাবে বলে স্থির করেছে। ওকে সাহায্য করবার জন্য আমায় ডাকছে। গ্রীসে গেছি এর আগে দু’বার, কিন্তু ক্রীটটা যাওয়া হয়নি। মনটা উড়ু উড়ু করছে, হাতে বিশেষ কাজও নেই, তাই ভাবছি ঘুরে আসি।

১৪ই জানুয়ারি

আজ সকালে ইরাক্লিয়ন এসে পৌঁছেছি। শহর থেকে তিন মাইল দূরে সাইলোরিটি পাহাড়ের ঠিক পায়ের কাছে ডিমেট্রিয়াসের বাড়ি। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য; কিন্তু সেটা উপভোগ করার সময় এটা নয়। সামারভিল বেশ চিন্তিত, এবং তার চিন্তার কারণও আছে যথেষ্ট। প্রথমত, কায়রোতে অনুসন্ধান করেও আর কোনো খবর আসেনি। দ্বিতীয়ত, ডিমেট্রিয়াসের এভাবে না বলে ক’য়ে চলে যাবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর ল্যাবরেটরিতে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেও ইদানিং তিনি কী বিষয়ে গবেষণা করছিলেন তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাঁর একটা সবুজ রঙের খাতা পাওয়া গেছে যেটা মনে হয় তিনি সম্প্রতি ব্যবহার করেছিলেন। তাতে লেখা আছে বিস্তর, কিন্তু সে লেখার জন্য এমন এক উদ্ভট ভাষা ও উদ্ভট অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, যার কূলকিনারা করা সম্ভব হয়নি। আমি নিজেও সে খাতাটা দেখেছি এবং তার লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি। একেকটা অক্ষর হঠাৎ দেখে ইংরিজি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। ভাষাটা সাংঘাতিক হতে পারে কিনা জিগ্যেস করাতে সামারভিল বলল, ‘কিছুই আশ্চর্য নয়। ওর ভাষা সম্পর্কে একটা বিশেষ কৌতূহল ছিল। “লিনিয়ার এ”-র ব্যাপারটা তুমি জান কি?’

আমি জানতাম খৃষ্টপূর্ব দু’হাজার শতাব্দীতে ক্রীট দেশে যে ভাষা পাথরে খোদাই করে লেখা হত, তার নাম আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকরা দিয়েছেন লিনিয়ার-এ। সামারভিল বলল এই ভাষা নিয়ে ডিমেট্রিয়াস নাকি বেশ কিছুদিন থেকে চর্চা করছেন। হয়ত এই খাতায় প্রাচীন শিলালিপি থেকে পাওয়া কোনো মূল্যবান তথ্যের বর্ণনা রয়েছে। ডিমেট্রিয়াসের চাকর মিখাইলি বলছিল যে তার মনিব নাকি সম্প্রতি প্রায়ই ইরাক্লিয়ন ছেড়ে ক্রীটের অন্যান্য প্রাচীন শহরে চলে যেতেন, এবং সেখানে পাঁচ সাত দিন করে থেকে পাথরের টুক্রো ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতেন। এই সব পাথরের টুক্রো অনেকগুলিই অবশ্য বৈঠকখানায় ও ল্যাবরেটরিতে আমরা দেখেছি।

মিখাইলির আর একটা কথাতেও সামারভিল বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। যে দিন ডিমেট্রিয়াস চলে যায়, তার আগের দিনই নাকি সন্ধ্যাবেলা মিখাইলি একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায়। সেটা আসে পিছনের পাহাড়ের দিক থেকে। ডিমেট্রিয়াস তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু ফিরে আসেন তার ঠিক দশ মিনিট পরেই। ডিমেট্রিয়াসের নিজের একটা বন্দুক ছিল, যদিও সেটা বহুকাল ব্যবহার হয়নি। সে বন্দুক নাকি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মিখাইলির একটা ছেলে আছে, বছর দশেক বয়স। ভারি চালাকচতুর। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না, কিন্তু সে বলে যে যেদিন সন্ধ্যায় বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়, সেদিন নাকি সে দুপুর বেলা জঙ্গলের দিক থেকে বাঘের গর্জন শুনেছিল। আমি জানি ক্রীট দ্বীপে কস্মিন্ কালেও বাঘ থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং এ ছোক্রা গর্জন শুনে চিনল কী করে? জিগ্যেস করাতে ছেলেটি একগাল হেসে বলল যে ইরাক্লিয়নে সার্কাস এসেছিল, সেই সার্কাসে সে নাকি বাঘের গর্জন শুনেছে। কথাটা মিথ্যে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। মোট কথা সব মিলিয়ে বেশ গোলমেলে ব্যাপার।

আমরা ঠিক করেছি দুপুরের খাওয়া সেরে একবার পাহাড়ের দিকটা ঘুরে আসব। ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওদিকটায় ঘন ঝাউবন। যদি কিছু ঘটে থাকে ত ওই বনের মধ্যেই ঘটেছে।

১৫ই জানুয়ারি

ইরাক্লিয়ন এয়ারপোর্টের রেস্টুর্যান্টে বসে ডায়রি লিখছি। কায়রোর প্লেন ছাড়তে নাকি ঘণ্টা খানেক লেট হবে, তাই এই ফাঁকে কালকের অদ্ভুত ঘটনাটা লিখে রাখি।

কাল লাঞ্চ সেরে প্রায় দুটো নাগাদ আমি আর সামারভিল পাহাড়ের গায়ে ঝাউবনের ভিতরটা একটু এক্সপ্লোর করতে বেরোলাম। বাড়ির পিছনে একটা পাতিলেবুর বাগান, সেটা পেরিয়েই পাহাড়ের চড়াই শুরু হয়।

ঝাউবনের ভিতর দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর, চোখে কিছু না দেখতে পেলেও, নাকে যেন একটা চেনা গন্ধ পাচ্ছি বলে মনে হল। সামারভিলের সর্দি হয়েছে, এত দূর থেকে সে গন্ধ পাবে না জানি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে একশো গজের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মরা জানোয়ার-টানোয়ার কিছু পড়ে আছে। আমি গন্ধের দিকে এগোতে লাগলাম, সামারভিল আমার পিছনে। ক্রমে সামারভিলের নাকেও গন্ধটা প্রবেশ করল। সে ফিস্ ফিস্ করে আমায় জিগ্যেস করল, ‘তুমি কি সশস্ত্র?’ আমি কোটের বুকপকেট থেকে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে তাকে দেখিয়ে দিলাম। মৃত জানোয়ারের আশেপাশে কোনো জ্যান্ত জানোয়ার লুকিয়ে থাকতে পারে, এটাই বোধহয় আশঙ্কা করছিল সামারভিল।

আমরা অতি সন্তর্পণে চারিদিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম।

সামারভিলের দৃষ্টিই প্রথম গেল শকুনিগুলোর দিকে। ঝাউবনের মাঝখানে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় আট-দশটা শকুনি মিলে একটা কালো মরা জানোয়ারের মাংস খাচ্ছে। ব্যাপারটা ঘটছে অন্তত ত্রিশ হাত দূরে—কাজেই জানোয়ারটা যে কী সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আরো কয়েক পা এগোতেই আমার চোখ হঠাৎ চলে গেলও মাটির দিকে। আমাদের পায়ের ঠিক সামনে সাদা বুনো ফুলের একটা ঝোপের পাশেই পড়ে আছে এক চাবড়া কুচকুচে কালো লোম।

‘ভাল্লুক?’

প্রশ্নটা আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

‘মোস্ট আনলাইক্লি’, সামারভিল মন্তব্য করল। আমিও জানি, এ-তল্লাটে ভাল্লুক থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সামারভিল ইতিমধ্যে এক গোছা কালো লোম হাতে তুলে নিয়েছে। লক্ষ্য করলাম লোমগুলো প্রায় এক বিঘত লম্বা এবং অস্বাভাবিক রকম রুক্ষ।

আরো দশ পা এগোতেই জানোয়ারের মাথার দিকটা চোখে পড়ল। যদিও মাথার খানিকটা অংশ শকুনিরা খুবলে খেয়ে নিয়েছে, তবু সেটা যে ব্যাঘ্র শ্রেণীর কোনো জানোয়ার, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে একটা শকুনি ডানা ঝটপটিয়ে লাফিয়ে এক পাশে সরে যাওয়াতে জানোয়ারের শরীরের আরো খানিকটা অংশ দেখা গেল। পাঁজরার হাড়, ও তারই আশেপাশে লেগে থাকা মাংস আর ঘন কালো লোমে ঢাকা চামড়া। শকুনিগুলো দিব্যি ভোজ মেরে চলেছে। ক্রীট দ্বীপে প্যান্থার বা ওই জাতীয় কোনো জানোয়ারের মাংস কি এরা কোনোদিন খেয়েছে? মনে ত হয় না। প্যান্থার কথাটা যদিও ব্যবহার করছি, কিন্তু আমি জানি যে কস্মিন্কালেও কোনো প্যান্থারের লোম এত বড় বা এত রুক্ষ হয় না।

সামারভিলও অগত্যা বলল, ‘ব্যাঘ্র শ্রেণীর একটি আনকোরা নতুন জানোয়ার—এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে।’

‘কিন্ত এটাকেই কি বন্দুক দিয়ে মারা হয়েছিল?’

‘তাই ত মনে হয়; তবে ডিমেট্রিয়াস মেরেছিলেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।’

বাড়ি ফিরে এসে মিখাইলিকে জন্তুটার কথা বলতে সে অবাক হয়ে গেল। ‘কালো জন্তু? বাঘের মতো দেখতে? এক কালো বেড়াল আর কালো কুকুর ছাড়া আর কোনো কালো জন্তু এদিকটায় কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।’

সন্ধ্যাবেলা ডিমেট্রিয়াসের শোবার ঘরের রাইটিং ডেস্ক থেকে একটা মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল। সেটা হল একটা ডায়রি। চামড়ায় বাঁধানো ঝকঝকে নতুন ডায়রি, তাতে জানুয়ারি মাসের ২রা এবং ৩রা তারিখের পাতায় ডিমেট্রিয়াসের হাতে গ্রীক ভাষায় লেখা দুটো মন্তব্য রয়েছে। আমরা দুজনে মিলে সে দুটোর মানে করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সামান্য হলেও, সে লেখা যেমন রহস্যময় তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। ২রা জানুয়ারির লেখাটা বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

‘আমার জীবনে সব সময়ই দেখেছি যে আনন্দের কারণ এবং উদ্বেগের কারণ একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘোরাফেরা করে। তাই সাফল্যেও শান্তি নেই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হাত দেব না। যাই হোক্, আমার এই ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে। বাবার বন্দুকটা বার করতে হবে। সেই ছেলেবেলায় এয়ারগান ছুঁড়েছি, ভাল টিপ ছিল। এখনো আছে কি?’

‘বাবার বন্দুক’ সম্বন্ধে সামারভিলকে জিগ্যেস করতে ও বলল ডিমেট্রিয়াসের বাবা নাকি বিখ্যাত শিকারী ও পর্যটক ছিলেন, এবং আফ্রিকার জঙ্গলে নাকি বিস্তর ঘোরাফেরা করেছেন। এখন বুঝতে পারছি, বৈঠকখানার মেঝেতে পাতা সিংহের ছালটা কোত্থেকে এসেছে। ৩রা জানুয়ারির পাতায় লেখা—

‘ক্নোসস্ শহরের সেই মেলায় আজ থেকে দশ বছর আগে এক বেদে বুড়ি আমার ভবিষ্যৎ বলেছিল। তার মতে আমার পঁয়ষট্টি বছরের জন্মতিথিতে নাকি একটা মস্ত বড় ফাঁড়া আছে, সেটা নাকি কাটানো মুশকিল হবে। পঁয়ষট্টি হতে আর মাত্র ১৬ দিন বাকি। অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারি। বুড়ির অন্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সবই ফলেছে, তাই এটাও ফলবে বলে মেনে নিতে পারি। হয়ত আমি যে পরীক্ষাটা করতে যাচ্ছি তাতেই আমার মৃত্যু হবে। হয় হোক্। যদি মরার আগে পরীক্ষায় সফল হতে পারি তাহলে মরতে কোনো আপসোস নেই। কিন্তু এই জনবহুল ক্ষুদ্রায়তন ক্রীট দ্বীপ আমার পরীক্ষার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত জায়গা নয়। আমার চাই বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। আমার চাই—সাহারা।’

‘সাহারা’ কথাটার তলায় দুবার মোটা করে লাইন টানা আছে। কায়রো যাবার কারণটা এ থেকে পরিষ্কার হচ্ছে; কিন্তু পরীক্ষাটা যে কী এবং তার জন্য মরুভূমির কেন প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। দেখি কায়রোয় গিয়ে যদি কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

১৫ই জানুয়ারি বিকেল ৫টা

কায়রো। আমরা দুজনে আল্হাম্ব্রা হোটেলেই উঠেছি। হোটেলের খাতায় নাম লেখার সময় ডিমেট্রিয়াসের নামটাও চোখে পড়ল। ৪ঠা জানুয়ারি সে যে সত্যিই এই হোটেলে এসে উঠেছিল, তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। নামটা দেখেই সামারভিল একটা পাকা গোয়েন্দার মতো কাজ করে ফেলল; ডিমেট্রিয়াস যে ঘরে ছিলেন—অর্থাৎ ৩১৩ নম্বর ঘর—সেই ঘরটাই আমাদের থাকার জন্য চেয়ে বসল। সৌভাগ্যক্রমে ঘরটা খালিই ছিল, কাজেই পেতে অসুবিধা হল না। সে-ঘরে ডিমেট্রিয়াসের কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে এটা আশা করা বৃথা, কারণ গত এগারো দিনে অনেকেই সে ঘরে থেকে গেছে এবং অনেকবারই সে-ঘর ঝাড়পোঁছ হয়েছে। কিন্তু তাও দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত লাভই হল। এ ঘরের যে রুম-বয়—অর্থাৎ যে ছোক্রাটি কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিছানাপত্র গোছগাছ করে দিয়ে গেল—তার সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। সামারভিলই প্রথম প্রশ্ন করল ছেলেটিকে।

‘কদ্দিন কাজ করছ এ-হোটেলে?’

‘চার বছর।’

‘এ ঘরে যারা এসে দু’একদিন থেকে চলে যায়, তাদের কথা মনে থাকে তোমার?’

‘যারা যাবার সময় ভালো বকশিশ দেয়, তাদের কথা মনে থাকে বই কি।’

বুঝলাম ছোকরা বেশ রসিক। সামারভিল বলল, ‘দিন দশেক আগে একজন গ্রীক ভদ্রলোক এ ঘরে এসে এক রাত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক। সঙ্গে একটা কালো সুটকেস। পাঁচ ফুটের বেশি হাইট নয় ভদ্রলোকের। বছর পঁয়ষট্টি বয়স, মাথায় টাক, যেটুকু চুল আছে কাঁচা, ঘন কালো ভুরু, টিকোলো নাক—মনে পড়ছে?’

ডিমেট্রিয়াসকে যদিও দেখিনি, ইরাক্লিয়নে তার বাড়ির বৈঠকখানায় ম্যান্টলপিসে তার একটা বাঁধানো ফোটো দেখে তার চেহারাটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

রুম-বয় হেসে বলল, ‘পঁচাত্তর পিয়াস্ত্র্ বকশিশ দিয়ে গেলেন, থাকবে না মনে?’

পঁচাত্তর পিয়াস্ত্র্ মানে পনের টাকা। রুম-বয়ের খুশি হবারই কথা।

‘ভদ্রলোক তো মাত্র এক রাত ছিলেন, তাই না?’ সামারভিল জিগ্যেস করল।

‘হ্যাঁ; আর তার মধ্যেও বেশির ভাগ সময় তার দরজার বাইরে “ডু নট ডিস্টার্ব” নোটিশ টাঙানো থাকত।’

‘এখান থেকে উনি কোথায় যাবেন, সেটা কিছু বলেছিলেন কি?’

‘আমাকে উটের কথা জিগ্যেস করেছিলেন। বললেন উটের পিঠে চড়ে মরুভূমিতে যাবেন, উট কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়। আমি বললাম এল্ গিজা থেকে ক্যারাভ্যানের রাস্তা আছে—হাজার মাইল চলে গেছে মরুভূমির মধ্য দিয়ে। এল্ গিজায় গেলে উট ভাড়া পাওয়া যাবে।’

রুম-বয়ের কাছ থেকে এর বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে গিজার খবরটা জরুরী। নাইল নদীর পূর্ব দিকে কায়রো শহর, আর ব্রিজ পেরিয়ে পশ্চিমে হল গিজা—বিখ্যাত পিরামিড ও স্ফিস্ক্সের জায়গা। গিজা আমার আগেই দেখা ছিল, যদিও ক্যারাভ্যানের রাস্তা ধরে উটের পিঠে চড়ে মরু অভিযানের অভিজ্ঞতা আমার নেই। আজকের দিনটা কায়রো শহরে ডিমেট্রিয়াস সম্বন্ধে আরেকটু খোঁজখবর করে কাল সকালে গিজায় যাব স্থির করলাম।

১৬ই জানুয়ারি, দুপুর সাড়ে বারোটা

প্রায় পাঁচশো উটের একটা ক্যারাভ্যানের সঙ্গে আমরা চলেছি মরুপথ দিয়ে বাহারিয়া ওয়েসিসের রাস্তায়। যাত্রীদের সকলেই ব্যবসাদার—শহরে তৈরি পশমের জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এরা বাণিজ্য করতে চলেছে গভীর মরুদেশের গ্রামাঞ্চলে। এই সব জিনিসের বদলে ওরা নিয়ে আসবে প্রধানত খেজুর। এই বাণিজ্য চলে আসছে একেবারে আদ্যিকাল থেকে।

দশ মিনিট হল আমরা একটা মরূদ্যান বা ওয়েসিসের ধারে থেমেছি বিশ্রামের জন্য। এ অঞ্চলটা একটা উপত্যকা। দিগন্ত বিস্তৃত বালির ফাঁকে ফাঁকে চূণা পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। আমাদের কাছেই একটা জলাশয়, আর সেটাকে ঘিরে কয়েকটা খেজুর গাছ আর বেদুইনদের তাঁবু। এছাড়া রয়েছে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা। জলাশয়ের ওপারে যেটা দেখা যাচ্ছে। সেটা বোধহয় একটা মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। আমার পাশেই রয়েছে একটা মাথাভাঙা থাম, সেটার ছায়ায় বসে আমি ডায়রি লিখছি।

আমরা হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি সকাল সাড়ে সাতটায়। গিজা পোঁছতে লাগল আধ ঘণ্টা। যেখানে উট ভাড়া করলাম, তার কাছেই রাস্তার ধারে এক সারি দোকান, তার মধ্যে এক বৃদ্ধ খেজুর বিক্রেতার কাছে ডিমেট্রিয়াসের খবর পাওয়া গেল। আমি আরবী ভাষা জানি, তাই একে ওকে ডিমেট্রিয়াসের বর্ণনা দিয়ে তাকে দেখেছে কিনা জিগ্যেস করছিলাম। তাদের মধ্যে একজন ওই বুড়ো ফলওয়ালাকে দেখিয়ে বলল, ‘ওকে জিগ্যেস করে দেখুন, ও জানতে পারে।’ খেজুরওয়ালাকে প্রশ্ন করতেই সে হাত নেড়ে চোখ রাঙিয়ে অকথ্য ভাষায় ডিমেট্রিয়াসকে উদ্দেশ্য করে গাল পাড়তে লাগল। কী ব্যাপার জিগ্যেস করাতে শেষটায় বলল, ডিমেট্রিয়াস তার কাছ থেকে খেজুর কিনে যে পয়সা দিয়েছিল, তার মধ্যে নাকি দুটো গ্রীক লেপ্টা ছিল। বুড়ো চোখে ভালো দেখে না, তাই বুঝতে পারেনি। পরে জানতে পেরে খোঁজ করে দেখে সাহেব উধাও। শেষ পর্যন্ত তার বাক্যস্রোত বন্ধ করার জন্য সামারভিল তাকে স্থানীয় পয়সা দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করল। বুঝতে পারছি গিজায় এসে ভুল করিনি। ডিমেট্রিয়াস এখান থেকেই উট নিয়ে মরুভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। কিন্তু সে কি যাত্রীদলের সঙ্গেই গেছে, না মাঝপথে মোড় ঘুরে নিজের খেয়াল মতো রাস্তা নিয়েছে?

আমি সঙ্গে করে আমার ক্ষিধে মেটানো বড়ি—বটিকা ইন্ডিকা—নিয়েছি পনের দিনের মতো। আশা করি তার মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, এবং আশা করি ডিমেট্রিয়াসকে আমরা জীবিত অবস্থাতেই পাব। বেদেবুড়ির কথাটা জেনে অবধি মনটা খচ্ খচ্ করছে। এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ফলে যায় সেটা আমিও দেখেছি। যদিও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে এর কারণ এখনো স্থির করতে পারিনি। ১৯শে জানুয়ারি ডিমেট্রিয়াসের জন্মতিথি। আর ওই একই দিন ওর ফাঁড়া। আজ হল ১৬ই…

১৭ই জানুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা

আমার থারমোমিটার বলছে কন্কনে শীত—অর্থাৎ একত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট—কিন্তু এয়ার কন্ডিশনিং পিল ব্যবহার করার জন্য আমরা দুজনেই সাধারণ সুতোর পোশাকে চালিয়ে নিতে পারছি।

কতখানি পথ এসেছি এই ছত্রিশ ঘণ্টায় জানি না। আন্দাজে মনে হয় শ’খানেক মাইল হবে। আজকের মতো আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। রাতটা বিশ্রাম করে কাল সকালে আবার রওনা দেব। মরুযাত্রীর দল ধুনি জ্বালিয়ে তাঁবু ফেলে বসেছে। উটগুলো ঘাড় উঁচু করে গম্ভীর ভাবে জাবর কাটছে, আর মাঝে মাঝে হ্রেষাধ্বনির মতো বিকট শব্দ করছে। শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একবার মনে হল, একটা হায়নার হাসি শুনলাম। পথে আসার সময় ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে খরগোশ আর একরকম ধাড়ি ইঁদুর মাঝে মাঝে বেরোতে দেখা যায়। সাপ এখনো চোখে পড়েনি। দিনের আকাশে বাজ আর চিল উড়তে দেখেছি। এ ছাড়া আর কোনো পাখি নজরে পড়েনি।

আমাদের তাঁবু আমরা সঙ্গেই এনেছি। আপাতত তার ভিতরে বসে আমরা দুজনে আমারই তৈরি লুমিনিম্যাক্স আলোর সাহায্যে কাজ করছি। ন্যাফথালিনের বলের মতো দেখতে এই আলোয় দেশলাই সংযোগ করলেই প্রায় দুশো ওয়াট পাওয়ারের আলো বেরোয়। একটা বলে এক রাতের কাজ চলে। সঙ্গে স্টক্ আছে যথেষ্ট।

আজ বিকেল চারটে নাগাদ পথে যে ঘটনাটা ঘটল, এবার সেটার কথা বলি।

আজ সারা দুপুরই আবহাওয়াটা বেশ গুমোট ছিল— যদিও গরম নয় মোটেই। গুমোট ভাব দেখে, এবং পশ্চিমের আকাশে খানিকটা মেঘ জমেছে দেখে, আমি তো ভাবছিলাম হয়তো বা বৃষ্টি হবে, কারণ এখানে বছরে যে তিন-চার দিন বৃষ্টি হয়, সেটা শীতকালে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হল না। তার বদলে যে দিকে মেঘ জমেছিল, সেদিক থেকে একটা হাওয়া দিতে শুরু করল, আর সেই হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানে একটা শব্দ ভেসে এল। শব্দটা এই মরুভূমির পরিবেশে যেমন অদ্ভুত তেমনই অপ্রত্যাশিত। দুম্—ধুপ্… দুম্—ধুপ্…দুম্-ধুপ্…। যেন কোথাও একটা অতিকায় দামামায় তালে তালে ঘা পড়েছে! শব্দটা এতই গম্ভীর যে তেমন আওয়াজ বার করতে হলে দামামার আয়তন হওয়া উচিত অন্তত একখানা পিরামিডের সমান।

কিছুক্ষণ চলার পরেই বুঝলাম যে শব্দটা শুধু আমার কানেই পৌঁছায়নি; যাত্রীদের অনেকেই সেটা শুনেছে, এবং তার ফলে তাদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মানুষ নয়—উটের মধ্যেও যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করলাম। গোটা দশেক উট ত যাত্রী-সমেত ল্যাগব্যাগ করে বালির উপর বসেই পড়ল। এদিকে বাতাস বয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে শব্দও হয়ে চলেছে— দুম্—ধুপ্…দুম্—ধুপ্…দুম্-ধুপ…। হিসেব করে দেখলাম যে প্রথম দুটো আঘাতের মাঝখানে তিন সেকেন্ডের তফাত, আর তারপর পাঁচ সেকেন্ডের একটা ফাঁক। এই ভাবেই, এই ছন্দেই, ক্রমাগত হয়ে চলেছে শব্দটা।

আমরা দুজনেই উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লাম। সামারভিলকে বললাম, ‘কী বুঝছ?’ সামারভিল কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বলল, ‘আওয়াজটা মনে হয় মাটির তলা থেকে আসছে।’ আমারও সেই রকমই মনে হচ্ছিল। শব্দটায় তেজ আছে, গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু স্পষ্টতার অভাব। সেটা যে কত দূর থেকে আসছে তাও বোঝার কোনো উপায় নেই। এদিকে যাত্রীদের মধ্যে বেজায় সোরগোল পড়ে গেছে। একটি বুড়ো পশমওয়ালা—তার গায়ের রং তামাটে আর মুখে অসংখ্য বলিরেখা— আমার কাছে এসে দানব দৈত্যের কথা বলতে লাগল; একেবারে খাস আরব্যোপন্যাসের কাহিনী। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সে আমাদেরই দুজনকে অপয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একটা বিশ্রী প্রপাগান্ডা শুরু করে দিল। প্রায় সাত-আটশো লোক, হঠাৎ যদি তাদের মাথায় ঢোকে যে, আমরা দুজন তাদের যাত্রাপথে অমঙ্গলের সূচনা করছি, তাহলে আর রক্ষা নেই।

এদিকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে হাওয়াটা কমে আসছে, এবং সেই সঙ্গে শব্দটাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম যে এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করা চলবে না। শব্দের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে তারস্বরে একটার পর একটা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক আওড়াতে শুরু করলাম। পাঁচ নম্বর শ্লোকের মাঝামাঝি এসে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে শব্দটাও। বলা বাহুল্য, এর পর যাত্রীদের মধ্যে কেউ আর আমাদের পিছনে লাগতে আসেনি।

কিন্তু এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে শব্দটা আমাদের দুজনকেও ভারী অবাক করে দিয়েছে। অবিশ্যি এটার সঙ্গে ডিমেট্রিয়াসের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সামারভিলের ধারণা ওটা বেদুইন বা ওই জাতীয় কোনো স্থানীয় আদিবাসীর ঢাক বা ড্রামের শব্দ—মরুভূমির খামখেয়ালি আবহাওয়ায় ম্যাগ্নিফাইড হয়ে একটা অস্বাভাবিক গুরুগম্ভীর চেহারা নিয়েছিল। হবেও বা। ওটা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই, কারণ ও-শব্দ আর শোনা যাবে বলে মনে হয় না।

১৮ই জানুয়ারি, সকাল সাড়ে দশটা

আমাদের দুজনকে বাধ্য হয়ে দলচ্যূত হতে হয়েছে। অর্থাৎ ক্যারাভ্যান চলে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঙ্গারিয়া ওয়েসিসের বাঁধা রাস্তায়, আর আমরা চলে এসেছি পথ ছেড়ে উত্তর দিকে। কেন এমন হল সেটা বলি।

আজ ভোর ছ’টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত একটানা চলার পর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম রাস্তার ডান দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা বালির ঢিপির উপর এক পাল শকুনি। দেখেই কেন যেন বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল। পিছন ফিরে সামারভিলের দিকে চেয়ে দেখি, তারও দৃষ্টি ওই শকুনিরই দিকে। ক্যারাভ্যান চলেছে সেটার পাশ কাটিয়ে, অথচ একটা অদম্য কৌতূহল হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, শকুনিগুলো কিসের মাংস খেতে এত ব্যস্ত। আমার সঙ্গে যে উটওয়ালাটা ছিল, তাকে মতলবটা জানালাম। বললাম, দল ছেড়ে শকুনিগুলোর দিকে যাবো, তারপর আবার ফিরে এসে দলে যোগ দেব; তাতে তোমার আপত্তি আছে কি?

লোকটা এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার গতকালের অভিনয়ে কাজ দিয়েছে, এরা আমাকে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ বলে ঠাউরে নিয়েছে। সামারভিল ও আমি উট ও উটওয়ালা সমেত দল ছেড়ে ডানদিকে ঘুরলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে ঢিবির কাছে পৌঁছে আমাদের কৌতূহল মিটল। শকুনিরা যেটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে সেটা হল উটের মস্ত দেহ।

কিন্তু শুধু কি তাই? তার পাশেই যে আর একটা লাশ পড়ে আছে, সেটা ত জানোয়ারের নয়, সেটা মানুষের। আমাদের সঙ্গে যে লোকদুটো রয়েছে, এও তাদেরই মতো একজন উটওয়ালা। বোঝাই যাচ্ছে যে উট সমেত এই উটওয়ালা আর একটি ক্যারাভ্যান থেকে ছিট্কে বেরিয়ে এসে এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আপনা থেকেই মরেছে কি? নাকি কেউ তাদের হত্যা করেছে?

শকুনির দল থেকে দশ হাত দূরে বালির উপর ওটা কী পড়ে আছে?

উট থেকে নেমে হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই প্রশ্নের উত্তর পেলাম। দুপুরের রোদে যেটা চক্চক্ করছিল, সেটা একটা বন্দুকের নল; বাঁটের দিকটা বালির নীচে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি সেটা একটা জার্মান মাউজার রাইফ্ল। এই রাইফ্লের গুলিতেই যে এ দুটি প্রাণীর জীবনাবসান হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং মন বলছে যে আততায়ী হলেন স্বয়ং প্রোফেসর হেক্টর ডিমেট্রিয়াস, যিনি এই একই মাউজার বন্দুক দিয়ে ক্রীট দ্বীপের সাইলোরিটি পাহাড়ের গায়ে ঝাউ বনের ভিতর সেই নাম-না-জানা ব্যাঘ্ৰজাতীয় লোমশ প্রাণীটিকে হত্যা করেছিলেন।

আরো বোঝা যাচ্ছে, যে এই মৃত উটওয়ালার এই মৃত উটের পিঠে চড়েই ডিমেট্রিয়াস তার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। এই পর্যন্ত এসে তাঁর বাহকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়—তাই তাকে মেরে ফেলেন। এর পর ডিমেট্রিয়াস সেখানেই গিয়ে থাকুন, তাঁকে পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে।

আমাদের উটওয়ালা দুটির দিকে চেয়ে মায়া হল। তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার কারণ যে শুধু এই হত্যার দৃশ্য, তা নয়; কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে একেকটা দম্কা পশ্চিমা বাতাসের সঙ্গে আবার শুনতে পাচ্ছি সেই দামামার শব্দ—দুম—ধুপ্…দুম্—ধুপ্…দুম্…ধুপ্…।

বুঝতে পারলাম যে, ওই আওয়াজ লক্ষ্য করেই আমাদের এগোতে হবে, এবং সম্ভব হলে উটের পিঠেই যেতে হবে। মন এখন বলছে ওই শব্দের সঙ্গে ডিমেট্রিয়াসের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

সামারভিলকে বলতে সে বলল, ‘আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু এবার আর তুমি ভেলকি দেখাতে চেষ্টা করো না; যেভাবে ঘন ঘন বাতাস বইছে, তাতে ওই শব্দ সহজে থামবে বলে মনে হয় না। উটওয়ালারা এমনি বললে বোধহয় যেতে রাজী হবে না। দেখ যদি টাকার লোভ দেখালে কিছু হয়।

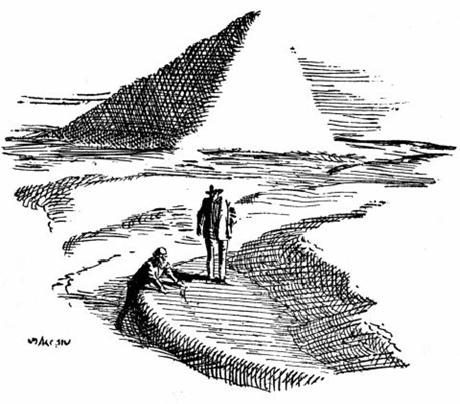

টাকায় কাজ হল, তবে অল্পে নয়, এবং বেশ কিছুটা আগাম দিতে হল। গত তিন ঘণ্টা ওই শব্দ লক্ষ্য করে আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়েছি। একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে উট থামিয়ে নামতে হয়েছে। চারিদিকে ধু ধু করছে মরুভূমি, আর তার মাঝখানে স্বর্গের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিরামিড সদৃশ বালির ঢিপি। হাইটে গিজার পিরামিডের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

আমরা ঢিপিটার থেকে বেশ কিছুটা দূরেই ক্যাম্প ফেলেছি। আরো কাছে গেলে হয়তো ওটার আয়তনের আরো সঠিক আন্দাজ পাব। মরুভূমিতে আন্দাজ করা ভারী কঠিন। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ওই বালির নীচে যদি প্রাচীন ঈজিপসীয় সভ্যতার কোনো অতিকায় নিদর্শন লুকিয়ে থাকে, তাহলে আমরাই হব তার প্রথম আবিষ্কর্তা। বালি না-সরা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। উটওয়ালা দুটোকে জিগ্যেস করে দেখেছি। তাদের মুখে কথাই সরছে না। বোধহয় অবিরাম দামামা-ধ্বনিতে তাদের বাক্যরোধ হয়েছে। এখান থেকে সব সময়ই সেই গুরুগম্ভীর শব্দটা শোনা যাচ্ছে, বাতাসের উপর আর নির্ভর করছে না সেটা! বলা যায় সে শব্দটা যেন এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা অঙ্গ। এক ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসেছি, তার মধ্যে একবারও শব্দটা থামেনি বা তার ছন্দপতন ঘটেনি। শুনলে মনে হয় যেন শব্দটা চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকবে।

বালির পাহাড়টা সম্পর্কে সামারভিলেরও ধারণা যে ওটা আসলে একটা প্রাচীন স্তম্ভ বা মন্দির জাতীয় কিছু। আমরা ঠিক করেছি যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর পাহাড়টার কাছে গিয়ে ওটার চারিদিকে ঘুরে ভাল করে অনুসন্ধান করব। শব্দটা সম্বন্ধে কিন্তু ওরও আমারই মতো হতভম্ব অবস্থা। তবে একটা কথা ও ঠিকই বলেছিল—শব্দটা মাটির নীচ থেকেই আসছে। আমরা বালিতে কান পেতে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। এইভাবে ক্রমাগত রাবুণে দুরমুশের শব্দে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হতে পারে। দেখা যাক কী হয়, কপালে কী আছে!

পশ্চিমে আবার মেঘ করেছে। অল্প অল্প বাতাসও বইছে, আর তার সঙ্গে বালি।

১৮ই জানুয়ারি, বিকেল চারটে

প্রচণ্ড বালির ঝড়ে আমাদের তাঁবু প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে আবার ভূমিকম্প।

কিন্তু এই কাঁপুনির মধ্যেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম। দোলাটা সাধারণ ভূমিকম্পের মতো এপাশ থেকে ওপাশ নয়। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হল, পায়ের তলা থেকে ভূখণ্ডের খানিকটা অংশ যেন আচমকা স্থান পরিবর্তন করল, আর তার ফলে আমরা সব কিছু সমেত বেশ খানিকটা নীচের দিকে চলে গেলাম। একজন লোক চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় তার তলা থেকে যদি সেটা হঠাৎ টেনে নেওয়া যায়, তা হলে যা হয়, এটাও ঠিক তাই। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় মাঝে মাঝে একটা ঘড় ঘড় করে শব্দ হয় সেটা আমি জানি; আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। কিন্তু আজকের কাঁপুনির সময় যে শব্দটা হল তেমন শব্দ আর কখনো হয়েছে কিনা জানি না। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন জ্যান্ত হয়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। আমি যে আমি, আমারও কপালে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। মুরাদ ও সুলেমান— আমাদের দুই উটওয়ালা— দুজনেই আতঙ্কে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। ওষুধ দেওয়ার ফলে দু’জনেরই অবশ্য জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু এরা আর কোনোদিন কথা বলতে পারবে বলে মনে হয় না। উট দুটোও দেখছি একেবারে থুম মেরে গেছে। তারা আর জাবর কাটছে না, কেবল একদৃষ্টে ওই রহস্যময় পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছে। ভূমিকম্পের চোটে পাহাড়টাও মনে হচ্ছে এক পাশে সামান্য কাত হয়ে গেছে। অবিশ্যি সেটা আমার দেখার ভুল হতে পারে। হিসেবপত্র সব কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র যে জিনিসটা অপরিবর্তিত রয়েছে, সেটা হল ওই দুম্ দুম্ দামামাধ্বনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যদি মনে হয় আর দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই তা হলে আমরা দুজনে একবার বেরোব। পাহাড়টার আর একটু কাছে না গেলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিকেল সোয়া পাঁচটা

সেই অদ্ভুত মরু-পর্বতের পাদদেশে বসে আবার ডায়রি লিখছি।

তাঁবু থেকে এটাকে যত উঁচু মনে করেছিলাম, কাছে এসে তার চেয়েও অনেক বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। এখানে দামামার শব্দে কান পাতা যায় না। সামারভিল ও আমি পরস্পরের সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে কথা বলার কাজ সারছি। তবে আশ্চর্য এই যে এহেন কর্ণপটহবিদারক শব্দও দেখছি ক্ৰমে অভ্যাস হয়ে আসছে। এখন আর আগের মতো অসহ্য মনে হচ্ছে না, বা চিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে না।

প্রথমে পাহাড়টা কিরকম দেখতে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি। এর পূর্ব পাশটা খাড়া উঠে গেছে উপর দিকে একেবারে চুড়ো পর্যন্ত। দূর থেকে দেখলে এটাকে একটা সমবাহু ত্রিভুজের মতো মনে হবে। চুড়ো থেকে পশ্চিম দিকে বালি নেমে এসেছে ঢালু হয়ে একেবারে জমি পর্যন্ত, যার ফলে উত্তর আর দক্ষিণে দুটো ত্রিভুজ দেওয়ালের সৃষ্টি হয়েছে। একটু পাশ থেকে ছবি আঁকলে এইরকম দাঁড়াবে—

অর্থাৎ, এটাকে ঠিক পিরামিড বলা চলে না; এর চেহারায় একটা বিশেষত্ব আছে।

তাঁবু থেকে পাহাড়ে আসার পথে দুটো আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার হয়েছে। সামারভিল কিছু দূরে বসে তারই একটার নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করছে। বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথম যেটা চোখে পড়ল, সেটা খয়েরি রঙের দড়ির মতন একটা জিনিস। বালি থেকে যেভাবে জিনিসটা বেরিয়েছিল, তাতে প্রথমে মনে হয়েছিল সেটা বুঝি শুকিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ্ জাতীয় একটা কিছু। কিন্তু কাছে এসে হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম, তা নয়। দড়ি বললেও অবিশ্যি ঠিক বলা হয় না, কারণ তার একেকটার বেড় একটা মোটা বাঁশের সমান। দুজনে অনেক টানাটানি করেও জিনিসটাকে স্থানচ্যুত করা গেল না। শেষকালে সামারভিল ছুরি দিয়ে খানিকটা অংশ কেটে সঙ্গে নিয়ে নিল পরীক্ষা করার জন্য।

যে জিনিসটা আমাদের আরো বেশি অবাক করল, সেটা সম্ভবত কোনো ধাতুর তৈরি। জিনিসটার রং হালকা লাল; দেখে মনে হয়, একটা বিরাট চাকার একটা পাশের খানিকটা অংশ। এই সামান্য অংশ থেকেও চাকার আয়তনের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। হিসেবে বলছে, তার পরিধি অন্তত দুশো ফুট। অর্থাৎ তার মধ্যে দিব্যি একটা আস্ত টেনিস কোর্ট ঢুকে যায়। এটাকেও অবিশ্যি হাত দিয়ে টানাটানি করে কোনো ফল হল না। এই মরুভূমির পরিবেশে এই অতিকায় ধাতবচক্র এতই অস্বাভাবিক, এবং প্রাচীন মিশরের সঙ্গে এর সম্পর্ক এতই ক্ষীণ যে এটা আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। তাহলে কি ডিমেট্রিয়াস সাহারার গর্ভে একটি গবেষণাগার বা কারখানা জাতীয় কিছু স্থাপন করেছে— যার সঙ্গে এই দড়ি ও এই চাকা যুক্ত? এবং যার যন্ত্রপাতি কলকব্জার শব্দ বাইরে থেকে দামামার শব্দের মতো শোনাচ্ছে? কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এই ভূগর্ভস্থিত কারখানায় ঢোকার দরজা কোথায়? ডিমেট্রিয়াসই বা সেখানে গেল কী করে? আর এমন কী ভয়ঙ্কর গোপন গবেষণায় সে লিপ্ত থাকতে পারে, যার জন্য সাহারার মতো জনমানবশূন্য প্রান্তরের প্রয়োজন হয়?

পাহাড়ের পূর্ব পাশ, অর্থাৎ যে পাশটা খাড়াই উঠে গেছে, সে পাশ থেকে মাঝে মাঝে বালি খসে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখে সন্দেহ হয় যে ভিতরটা ফাঁপা—এবং তার মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচলের একটা রাস্তা রয়েছে। একবার ওদিকটায় গিয়ে হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে দেখলে কেমন হয়?

সামারভিল তার জায়গা ছেড়ে উঠেছে। ও পুব দিকটাতেই যাচ্ছে। ওর সঙ্গে যাওয়া দরকার। একজনের যদি কিছু হয়, তা হলে অন্যজনকে ভারী অসহায় হয়ে পড়তে হবে।

রাত এগারটা বেজে কুড়ি মিনিট

গত পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।

প্রথমেই বলি, আমি আর সামারভিল পাহাড়ের পুব দিকটায় গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে হাত দিয়ে বালি সরিয়ে একটা গহ্বর বা সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছি। তার ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তীব্র টর্চের আলো ফেলে দূরবীণ দিয়ে দেখেও কূলকিনারা করা যায়নি। গহ্বরের মধ্য থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ড দমকা বাতাস বেরিয়ে এসে আমাদের কাজে রীতিমতো ব্যাঘাতের সৃষ্টি করছিল। তবু আমরা হাল ছাড়িনি। শেষটায় সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ফিরে আসতে হয়েছে। কাল যদি দেখি, বালি কিছুটা কমেছে, তা হলে গহ্বরে ঢোকার চেষ্টা করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহস্যের উত্তর এই গহ্বরের ভিতরেই রয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে কফির ব্যবস্থা করলাম। আমার বড়িতে খিদে-তেষ্টা দুইই মেটে, কিন্তু সারাদিন কাজের পর কফি খাওয়ার আনন্দটা মেটে না। সামারভিল সঙ্গে কিছু ব্রেজিলিয়ান কফি এনেছে, সেটাই খাওয়া হচ্ছে। কফি সেবনের পর যে বিচিত্র ঘটনাটা ঘটল, সেটার কথা বলি।

সামারভিল ডিমেট্রিয়াসের সবুজ খাতা খুলে বসেছিল। তার অদ্ভুত অক্ষরে অদ্ভূত লেখার কোনো সূত্র এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আজও আধ ঘণ্টা ধরে খাতার পাতা উল্টে কোনো সুবিধা করতে না পেরে চোখ থেকে চশমা খুলে ভোলা খাতার উপর রেখে সামারভিল মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। আমিও চিন্তিত ভাবে পাশে বসে সেদিনের সেই অদ্ভুত প্যানথার জাতীয় জানোয়ার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একটার পর একটা যত বিদ্ঘুটে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আমার চোখ পড়ল ডিমেট্রিয়াসের খোলা খাতার উপর। সামারভিলের চশমাটা তার উপর কাত করে রাখা রয়েছে। লক্ষ্য করলাম চশমার কাচে ডিমেট্রিয়াসের হাতের লেখা আয়নার মতো প্রতিফলিত হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকেই বুঝলাম, সে লেখা আমি চিনতে পারছি, সে ভাষা আমার চেনা ভাষা। আর সে ভাষা গ্রীকও নয়, অন্য কিছুই নয়— একেবারে সহজ সরল ইংরিজি। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

ব্যাপারটা আর কিছুই না—অন্য লোকে যাতে সহজে পড়তে না পারে, তাই ডিমেট্রিয়াস ইংরিজি লিখেছে উল্টো করে— অর্থাৎ, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। একে বলে mirror writing। এর ফলে চেনা ভাষা হয়ে যায় দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষা। অথচ আয়নার সামনে ধরলে সে ভাষা পড়তে আর কোনই অসুবিধা হয় না। মনে পড়ল ইতালীর বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর নোটবুকে এই mirror writing ব্যবহার করতেন।

গত এক ঘণ্টা ধরে সামারভিলের দাড়ি কামাবার আয়না সামনে রেখে আমরা ডিমেট্রিয়াসের লেখার বেশির ভাগটাই পড়ে ফেলেছি। লেখা থেকে যা জানা গেল মোটামুটি এই—

ক্রীট দ্বীপের ক্নোসাস্ শহরে পাঁচ হাজার বছরের একটা পুরনো মন্দিরের ভগ্নস্তুপ থেকে ডিমেট্রিয়াস একটা পাথরে খোদাই করা লেখা পায়। সেটার মানে উদ্ধার করে সে জানতে পারে যে লেখাটা একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ওষুধের ফরমুলা। সে ওষুধ খেলে নাকি মানুষের শরীরে দেবতার শক্তি সঞ্চারিত হয়। ডিমেট্রিয়াস সেই ওষুধ তৈরি করার সংকল্প করেছিল, এবং লেখা পড়ে মনে হয় সফলও হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১লা জানুয়ারি সে নাকি ফিলিক্স্ নামে একজন কাউকে সে ওষুধ খাইয়ে পরীক্ষাও করেছিল। এই ফিলিক্স্ ব্যক্তিটি যে কে, সেটা কোথাও বলা নেই; তবে সামারভিল ও আমি দুজনেই জানি ‘ফিলিক্স’ মানুষের নাম হলেও, কথাটার আসল মানে হচ্ছে। বেড়াল, অথবা বেড়াল শ্রেণীর কোনো প্রাণী। যেমন বাঘের ল্যাটিন নাম হল ফিলিস টাইগ্রিস। তাহলে কি…না; আর লেখা সম্ভব নয়। বাইরে ঝড় আর তার সঙ্গে বৃষ্টি।…

২২শে জানুয়ারি…

ঘণ্টা দুয়েক হল কায়রোতে পৌঁছেছি। হাত কাঁপছে, তবুও টাটকা থাকতে থাকতে গত দুদিনের বিভীষিকাময় ঘটনার কথা লিখে রাখতে চাই। একটা পুরো দিন নষ্ট হয়েছে ক্যারাভ্যানের অপেক্ষায় বসে থেকে। আমাদের উট এবং দৃজন উটওয়ালাই নিখোঁজ, সম্ভবত মৃত। কাজেই আমাদের দুজনকে ক্ষত-বিক্ষত অবসন্ন শরীরে বালির উপর দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে তবে ক্যারাভ্যানের রাস্তায় আসতে হয়েছিল। আমার ওষুধের গুণে ঘা শুকিয়ে এসেছে, এমন কি সামারভিলের কনুইয়ের ভাঙা হাড়ও জোড়া লেগে গেছে; কিন্তু মনের অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়, হতেও পারে না। কী ভাগ্যি ওষুধের শিশি, ডায়রি, কলম, মানিব্যাগ, ডুপ্লিকেট চশমা আর অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা আমার পকেটে ছিল। বাকি সব কিছুই—এমন কি ডিমেট্রিয়াসের খাতা পর্যন্ত— কোথায় যে তলিয়ে গেছে, তার কোনো পাত্তাই নেই।

১৮ই জানুয়ারি রাত এগারোটার পর তাঁবুতে বসে ডায়রি লিখতে লিখতে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির সূত্রপাত হল সেকথা আগেই লিখেছি। এখানে বছরে মাত্র তিনচার দিন বৃষ্টি হয় বলেই কিনা জানি না, এমন চোখ ধাঁধানো মুষলধারা ও তার সঙ্গে ঝড়ের এমন দাপট আমি কখনো দেখিনি। তাঁবুর এক পাশের ক্যানভাস হাওয়ায় ফেঁপে উঠে ঝাপটা মেরে প্রথমেই আমার আলোটাকে দিল অকেজো করে। এদিকে বাইরে দুর্যোগের ফলে উট দুটো বিকট চিৎকার আরম্ভ করেছে; আর মুরাদ ও সুলেমান বালি কামড়ে পড়ে তারস্বরে আল্লার নাম জপছে।

পৌনে বারোটা নাগাত (আমার ঘড়ির কাঁটায় রেডিয়াম থাকায় কেবল সময়টাই দেখতে পাচ্ছিলাম) ঝড়ের শব্দ কমে এল। আমাদের তাঁবু আর দাঁড়িয়ে নেই। সেটা এখন আমাদের দুজনের গায়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো, এবং আমরা প্রাণপণে সেটাকে আঁকড়ে ধরে আছি যাতে বৃষ্টি থামলে যেন আবার সেটাকে ছাউনি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

ঠিক বারোটার সময়ে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুতের চমক হল, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হল প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প। প্রথম ধাক্কাতেই দেখলাম আমি আর মাটিতে নেই; এক ঝটকায় কিসে যেন আমাকে ব্যাট দিয়ে মারা ক্রিকেট বলের মতো শুন্যে তুলে ফেলেছে। এই শূন্যপথে অন্তত পাঁচ সেকেণ্ড ধরে প্রচণ্ড বেগে উড়ে গিয়ে আমি সজোরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বরফের মতো ঠাণ্ডা ভিজে বালির ওপর। আমার মাথার উপর আর তাঁবুর আচ্ছাদন নেই, আমার পাশে সামারভিলও নেই। দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাতে সাহারার একটা অংশে আমি একা বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে বৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হচ্ছি। সামারভিল কোথায়, সে বেঁচে আছে কিনা,— উট এবং উটওয়ালাগুলোই বা কোথায়, তারাই বা বেঁচে আছে। কিনা, কিচ্ছু জানার উপায় নেই।

হঠাৎ আর একটা ঝটকায় আমি আরো কিছু দূর গড়িয়ে গেলাম। তারপর ভূমি স্থির হল। ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। তারপর সব চুপ, সব শব্দ বন্ধ।

কোনো শব্দই নেই? সেই দামামা-ধ্বনি?

না, তাও নেই। আশ্চর্য! সেই কর্ণভেদী দুম্ দুম্ শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে।

তার বদলে একটা অস্বাভাবিক শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা আমার বুকের উপর চেপে বসেছে। কিন্তু ওই ভূগর্ভত্থিত গুরুগম্ভীর শব্দ হঠাৎ বন্ধ হবার কারণ কী?

মাথাটা একটু উঁচু করে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখলাম। অন্ধকার চলে গেছে। কিন্তু এত আলো হয় কী করে? সব কিছুই এত স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে কী করে?

হঠাৎ খেয়াল হল— আকাশ পরিষ্কার। একটা মাত্র হাল্কা টুক্রো মেঘ চাঁদের উপর থেকে সরে যাচ্ছে। পূর্ণিমার চাঁদ।

মেঘ সরে গেল। এখন পূর্ণ জ্যোৎস্না। এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল চাঁদের আলো কখনো দেখিনি।

ওটা কে— ওই বাঁ দিকে, বিশ হাত দূরে? সামারভিল না?

হ্যাঁ, সামারভিল। সামারভিল দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাঁক দিলাম— ‘আর্থার! আর্থার!’

কোনো উত্তর নেই। সে কি কালা হয়ে গেছে? না পাগল? কিসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে?

আমার দৃষ্টি সেই দিকে গেল। পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়ের উপর থেকে বালি সরে গেছে। কিন্তু তার তুলা থেকে যেটা বেরিয়েছে, সেটা কী? আর পাহাড়ের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দুদিকে ঘন জঙ্গলটা কিসের?

আমি সামারভিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। দৃষ্টি পাহাড়ের দিক থেকে সরাতে পারছি না। অবাক বিস্ময়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কারণ আমি ক্রমে বুঝতে পারছি যে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে যে বিশাল জিনিসটা, সেটা আসলে আমার চেনা। আর পুব দিকের খাড়াই অংশের গায়ে যে দুটো বিরাট গহ্বর, যাকে আমরা কারখানায় যাবার সুড়ঙ্গ বলে মনে করেছিলাম— সেটাও আমার চেনা। গহ্বর দুটো আসলে নাকের ফুটো, আর পাহাড়টা একটা শুয়ে থাকা মানুষের নাক, আর নাকের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দুপাশে জঙ্গলটা হচ্ছে ভুরু, আর তার নিচের প্রশস্ত টিপিটা হচ্ছে বন্ধ-হওয়া চোখ!

‘ডিমেট্রিয়াস!’

সামারভিলের ফিস্ফিসে কণ্ঠস্বর সাহারার এই অপার্থিব জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দিগন্তবিস্তৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—

‘ডিমেট্রিয়াস!…ডিমেট্রিয়াস!…’

হ্যাঁ, ডিমেট্রিয়াস। ওই নাক আমি ছবিতে দেখেছি। ওই ভুরুও দেখেছি। ওই চোখ দেখেছি খোলা অবস্থায়। এখন বন্ধ, কারণ ডিমেট্রিয়াসের মৃত্যু হয়েছে। তার মুখেরই খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে বালির উপর, আর তার বুকের একটা অংশ। খয়েরী রঙের দড়িটা আসলে ওর গায়ের একটা লোম। আর সেই যে জিনিসটা, যেটাকে একটা বৃত্তের অংশ বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে হাতের একটা নখ।

‘ভূমিকম্পের কারণ বুঝতে পারছ?’ সামারভিল জিজ্ঞেস করল।

বললাম, ‘পারছি। ডিমেট্রিয়াস মৃত্যুশয্যায় বালির নীচে ছটফট করছিল।’

‘আর দামামা-ধ্বনি?’

‘ডিমেট্রিয়াসের হার্টবীট। —ডিমেট্রিয়াস তার ওষুধ প্রথমে তার বেড়াল ফিলিক্সের উপর পরীক্ষা করে। তার ফলেই অতিকায় বেড়ালের সৃষ্টি হতে চলেছিল, ডিমেট্রিয়াস বেগতিক বুঝে তার বাড়া বন্ধ করার জন্য বন্দুকের সাহায্য নিয়েছিল।’

‘কিন্তু তার নিজের বাড়াটা মাঝপথে বন্ধ হয় সেটা সে চায়নি। সে খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতোই জানতে চেয়েছিল, তার ওষুধের দৌড় কতদূর।’

‘ঠিক বলেছ। তার নিজের বিশ্বাস ছিল সে অতিকায় মানুষে পরিণত হবে, তাই তার পরীক্ষার জন্য দিগন্তহীন মরুভূমির প্রয়োজন হয়েছিল।’

কতটা লম্বা হবে ডিমেট্রিয়াসের দেহটা, সেটা আন্দাজ করে দেখেছ?’

আমি বললাম, ‘নাকের পূর্ব দিকের অংশটা যদি আন্দাজ একশো ফুট উঁচু হয়। তাহলে পুরো শরীরটা অন্তত তার ষাটগুণ হওয়া উচিত।’

‘অর্থাৎ ছ’হাজার ফুট।’

‘অর্থাৎ এক মাইলেরও বেশি।’

সামারভিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘তাহলে বেদেবুড়ির কথা সত্যি হল!’

আমি বললাম, ‘অক্ষরে অক্ষরে। আজ উনিশে জানুয়ারি। দামামা ধ্বনি বন্ধ হল ঠিক রাত বারোটায়!’

* * *

দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হল।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেলাম। আকাশ কালো করে নীচে নেমে আসছে পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার শকুনি। দেখে মনে হয়, পৃথিবীতে যত শকুনি আছে সব একজোটে ওই ছ’হাজার ফুট লম্বা মানবদানবের শবদেহ ভক্ষণ করতে আসছে।

দৃশ্যটা দেখে ভাল লাগল না। অন্তত আমাদের চোখের সামনে এ-ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না।

আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে আকাশের দিকে তাক করে তিন সেকেণ্ড ঘোড়াটা টিপে রাখতেই দেখতে দেখতে শকুনির দল নিশ্চিহ্ন হয়ে বৃষ্টি-ধোয়া সাহারার আকাশের নীল নির্মল রূপটা আবার ফিরে এল।