প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য

১৩ই জানুয়ারি

গত ক’দিনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, তাই আর ডায়রি লিখিনি। আজ একটা স্মরণীয় দিন, কারণ আজ আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ যন্ত্রটা তৈরি করা শেষ হয়েছে। এ যন্ত্রে যে কোনও ভাষার কথা রেকর্ড হয়ে গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। জানোয়ারের ভাষার কোনও মানে আছে কি না সেটা জানার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। আজ আমার বেড়াল নিউটনের তিন রকম ম্যাও রেকর্ড করে তার তিন রকম মানে পেলাম। একটায় বলছে ‘দুধ চাই’, একটায় ‘মাছ চাই’ আর একটায় ‘ইঁদুর চাই’। বেড়ালরা কি তা হলে খিদে না পেলে ডাকে না? আরও দু রকম ম্যাও রেকর্ড না করে সেটা বোঝবার কোনও উপায় নেই।

মাছ বলতে মনে পড়ল—আজ খবরের কাগজে (মাত্র একটা বাংলা কাগজে) একটা খবর বেরিয়েছে, সেটার সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু সেটা যদি বানানোও হয়, তা হলে যে বানিয়েছে তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। খবরটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

‘গোপালপুর, ১০ জানুয়ারি। গোপালপুরের সমুদ্রতটে একটি আশ্চর্য ঘটনা স্থানীয় সংবাদদাতার একটি আশ্চর্য বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য সকালে নুলিয়া শ্রেণীর কতিপয় ধীবর জাল ফেলিয়া সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া সেই জাল ডাঙায় ফেলিবামাত্র উহা হইতে বিশ পঁচিশটি রক্তাভ মৎস লাফাইতে লাফাইতে পুনরায় সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। নুলিয়াদের কেহই নাকি এই মৎস্যের জাত নির্ণয় করিতে পারে নাই, এবং জালবদ্ধ মৎস্যের এ হেন ব্যবহার নাকি তাহাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।’

আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু খবরটা পড়ে বললেন, ‘এ তো সবে শুরু। এবার দেখবেন জল থেকে মাছ ড্যাঙায় ছিপ ফেলে মানুষ ধরে ধরে ফ্রাই করে খাচ্ছে। জলচর স্থলচর আর ব্যোমচর—এই তিন শ্রেণীর জীবের উপরেই মানুষ যে অত্যাচার এতদিন চালিয়ে এসেছে। একদিন না একদিন যে তার ফলভোগ করতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? আমি তো মশাই অনেকদিন থেকেই নিরামিষ ধরার কথা ভাবছি।’

এই শেষের কথাটা অবিশ্যি ডাহা মিথ্যে, কারণ, আর কিছু না হোক—অন্তত ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ পেলে যে অবিনাশবাবু আর নিউটনের মধ্যে কোনও তফাত থাকে না সেটা আমি নিজের চোখে বহুবার দেখেছি। তা অবিনাশবাবু একটুআধটু বাড়িয়ে বলেই থাকেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না।

আজ ঠাণ্ডাটা বেশ ভাল ভাবেই পড়েছে। এটাও একটা ঘটনা। আমার ল্যাবরেটরির থার্মোমিটার সকালে দেখি ৪২ ডিগ্রি (ফাঃ)। গিরিডিতে বহুকাল এ রকম ঠাণ্ডা পড়েনি। আমার ‘এয়ার কণ্ডিশনিং পিল’-টা কাজ দিচ্ছে ভাল। সার্টের বুকপকেটে একটা বড়ি রেখে দিই, আর তার ফলে গরমজামার কোনও প্রয়োজন হয় না।

১৬ই জানুয়ারি

আজকের স্টেট্সম্যানের প্রথম পাতায় একটা খবরের বাংলা করে দিচ্ছি।

‘ওয়ালটেয়ার, ১৪ই জানুয়ারি। স্থানীয় একটা খবরে প্রকাশ যে, গতকাল সকালে একটি নরউইজীয় যুবক সমুদ্রে স্নানরত অবস্থায় একটি মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। লার্স কর্ণস্টাট নামক ২৮ বছর বয়সের এই যুবক তারই এক মাদ্রাজি বন্ধু পরমেশ্বরের সঙ্গে জলে নেমেছিল। কোনও এক সময়ে ভারতীয় যুবক তার বন্ধুর গলায় এক আর্তনাদ শুনে তার দিকে ফিরে দেখে একটি বিঘতপ্রমাণ লাল রঙের মাছ কর্ণস্টাটের গলায় কামড়ে ধরে ঝুলে আছে। পরমেশ্বর তার বন্ধুটির কাছে পৌঁছানোর আগেই মাছটি জলে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর তার পরমুহূর্তেই কর্ণস্টাটও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শুকনো বালির উপর কর্ণস্টাটকে এনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করছে। আপাতত ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রে স্নান নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।’

প্রথমে গোপালপুর, তারপর ওয়ালটেয়ার। দুটো মাছ একই জাতের বলে মনে হয়। হয় দুটো খবরকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে হয়, না হয় দুটোকেই বিশ্বাস করতে হয়।

আজ সারাদিন ধরে মাছ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছি। যতই পড়ছি ততই ঘটনাদুটির অস্বাভাবিকত্ব বুঝতে পারছি। সকালে খবরটা পড়ে বৈঠকখানায় বসে বসে ভাবছি এই সুযোগে গোপালপুরটা একবার ঘুরে এলে মন্দ হত না, এমন সময় অবিনাশবাবু লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উত্তেজিত ভাবে তাঁর হাতের কাগজটা আমার নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে বললেন, ‘পড়েছেন মশাই, পড়েছেন? কী রকম বলেছিলাম? অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে অভিযান!’

আমি বললাম, ‘তা হলে বলব অভিযানটা আমার বিরুদ্ধে নয়—আপনার বিরুদ্ধে। কারণ, আমি পারতে মাছ মাংস খাই না, আর আপনার দুবেলা পাঁচটুকরো করে মাছ না হলে চলে না।’

অবিনাশবাবু ধপ করে সোফায় বসে পড়ে কাগজটা পাশে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘যা বলেছেন মশাই—মাছ ছাড়া মানুষে কী করে বাঁচে জানি না।’

আমি এ কথায় কোনও মন্তব্য না করে বললাম, ‘সমুদ্র দেখেছেন?’

অবিনাশবাবু তাঁর কম্ফর্টারটা আরও ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে বললেন, ‘দুর! সমুদ্র না হাতি! পুরীটা পর্যন্ত যাব যাব করে যাওয়া হল না। আসলে কী জানেন—সমুদ্রের মাছটা আবার আমার ঠিক রোচে না, আর ওসব জায়গায় শুনিচি খালি ওই খেতে হয়।’

আমার গোপালপুর যাবার প্ল্যান শুনে ভদ্রলোক একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘ঝুলে পড়ব নাকি আপনার সঙ্গে? ষাটের উপর বয়স হল—সমুদ্র দেখলুম না, মরুভূমি দেখলুম না, খান্ডলি পাহাড় ছাড়া পাহাড় দেখলুম না—শেষটায় মরবার সময় আপশোস করতে হবে নাকি?’

আমি নিজে গোপালপুর যাওয়া মোটামুটি স্থির করে ফেলেছি। এই অদ্ভুত মাছের সন্ধান না পেলেও, নিরিবিলিতে আমার লেখার কাজকর্মগুলো খানিকটা এগিয়ে যাবে, আর চেঞ্জও হবে ভালই।

২১শে জানুয়ারি

দুদিন হল গোপালপুর এসে পৌঁছেছি। শেষপর্যন্ত অবিনাশবাবু আমার সঙ্গ নিলেন। তবে আমি হোটেলে, আর উনি একজন স্থানীয় বাঙালির বাড়িতে পেইংগেস্ট হয়ে আছেন। পিটপিটে লোক বলেই এই ব্যবস্থা। বললেন, ‘ওসব বিলিতি হোটেলে কখন যে কী বলে কীসের মাংস খাইয়ে দেয়! তার চেয়ে পয়সা দিয়ে হিঁদুর বাড়িতে থাকা ভাল।’

আমার চাকর প্রহ্লাদকে রেখে এসেছি; তবে নিউটনকে সঙ্গে এনেছি। ও এসেই সমুদ্রতটের কাঁকড়াদের নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এখনও পর্যন্ত রক্তমাছের কোনও হদিস পাইনি। এখানে ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউই ও-মাছ দেখেনি। যে নুলিয়াদের জালে মাছগুলো ধরা পড়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তো বলে এরকম ঘটনা তাদের চোদ্দোপুরুষের জীবনে কখনও ঘটেনি। জালটা টানার সময় সেটা জলে থাকতেই তারা মাছের আশ্চর্য লাল রং দেখে বুঝেছিল একটা কোনও নতুন জাতের মাছ ধরা পড়েছে। ডাঙায় তুলে জালটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি অন্য সব মাছের ভিড়ের মধ্যে লাল মাছগুলো সব একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে লাফাতে লাফাতে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। লাফটা নাকি অনেকটা ব্যাঙের মতো, আর সেটা লেজের উপর ভর করে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। এটাও অনেক নুলিয়া লক্ষ করেছিল যে মাছের লেজটা নাকি দুভাগ হয়ে দুটো পায়ের মতো হয়ে গেছে।

অন্তত একজনও ক্যামেরাওয়ালা লোক যদি ওই ঘটনার সময় কাছাকাছি থাকত। আমি নিজে ক্যামেরা এনেছি, আর আরও কিছু কাজে লাগার মতো যন্ত্রপাতি এনেছি। সে সব ব্যবহার করার সুযোগ আসবে কি না জানি না। আমার মেয়াদ হল সাতদিন; যা হবার এরই মধ্যেই হতে হবে।

কাল হোটেলে এক জাপানি ভদ্রলোক এসেছেন। ডাইনিং-রুমে আলাপ হল। নাম হামাকুরা। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন—বেশ কষ্ট করে তার মানে বুঝতে হয়। ভাগ্যিস আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফটা সঙ্গে এনেছিলাম। এতে দুটো কাজ হয়েছে—ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে, আর উনিও আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে বেশ ভাল ভাবেই জেনে ফেলেছেন। উনি নিজে যে কী কাজ করেন সেটা এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে উনি ঘুরিয়ে পালটা প্রশ্ন করেন। এত লুকোবার কী আছে জানি না। কাল বিকেলবেলা উনিও আমারই মতো সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে বেরিয়েছিলেন। প্রায়ই দেখছিলাম উনি হাঁটা থামিয়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছেন। জাপানে শুনেছি মুক্তার ব্যবসা আছে, আর জাপানি মুক্তার খ্যাতি আছে। উনি কি সেই ধান্দাতেই এলেন নাকি?

২৩শে জানুয়ারি

পরশু রাত থেকেই নানারকম ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।

জাপানি ভদ্রলোকটি যে আমারই সমগোত্রীয়—অর্থাৎ উনিও যে বৈজ্ঞানিক—আর তাঁর গোপালপুর আসার উদ্দেশ্যটা কী—এসব খবর কী করে জানলাম সেটা আগে বলি।

গতকাল রোজকার মতো ভোরবেলা উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়ে নুলিয়াদের জালটানা দেখছিলাম, এমন সময় জালে একটা নতুন ধরনের সামুদ্রিক জীব উঠল। বইয়ে ছবি দেখলেও এর নামটা আমার ঠিক মনে ছিল না। ওটার স্থানীয় নাম কিছু আছে কি না সেটা নুলিয়াদের জিজ্ঞেস করতে যাব, এমন সময় পিছন থেকে হামাকুরার গলা পেলাম—

‘রায়ন ফিশ।’ সত্যিই তো—লায়ন ফিশ!

আমি বেশ একটু অবাক হয়েই বললাম, ‘তোমার এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে বুঝি?’

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, ওটাই হল ওঁর পেশা, সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে পঁচিশ বছর ধরে গবেষণা করছেন তিনি।

এটা শুনে আমি তাঁকে আবার নতুন করে তাঁর গোপালপুরে আসার কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। হামাকুরা বললেন তিনি আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে। ওখানে সমুদ্রের উপকূলে গবেষণার কাজ করছিলেন; হঠাৎ একদিন কাগজে গোপালপুরের ‘জামুপিনি ফিশের’ কথা পড়ে সেটা দেখার আশায় এখানে চলে আসেন।

‘জামুপিনি’ যে ‘জাম্পিং’, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। জাপানিরা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে কীভাবে দুটো আলাদা অক্ষরের মতো উচ্চারণ করে সেটা এ কদিনে জেনে গেছি। হসন্ত ব্যাপারটাও এদের ভাষায় নেই; আর নেই ‘ল’-এর ব্যবহার। সিঙ্গাপুর আর গোপালপুর তাই হামাকুরার উচ্চারণে হল সিনুগাপুরো আর গোপারপুরো। আর আমি হয়ে গেছি পোরোফেসোরো শোনোকু।

যাই হোক, আমিও হামাকুরাকে বললাম যে, আমারও গোপালপুর আসার উদ্দেশ্য ওই একই, কিন্তু যেরকম ভাবগতিক দেখছি তাতে আসাটা খুব লাভবান হবে বলে মনে হচ্ছে না। হামাকুরা আমার কথাটা শুনে কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। বোধহয় ভাষার অভাবেই তার কথাটা আটকে গেল।

সন্ধ্যার দিকটা রোজই আমরা বারান্দায় বসে থাকি। বারান্দা থেকে এক ধাপ নামলেই বালি, আর বালির উপর দিয়ে একশো গজ হেঁটে গেলেই সমুদ্র। কাল বিকেলে আমি আর হামাকুরা পাশাপাশি ডেকচেয়ারে বসে আছি, আর অবিনাশবাবু একটা করাত মাছের দাঁত কিনে এনে আমাদের দেখাচ্ছেন আর বলছেন যে, এইটে বাড়িতে রাখলে আর চোর আসবে না, এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

সন্ধ্যার আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সমুদ্রের মাঝখান থেকে কী যেন একটা লম্বা জিনিস বেরিয়ে উঠল, আর তার পরমুহুর্তেই তার মাথার উপর একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

হামাকুরা জাপানি ভাষায় কী জানি বলে লাফিয়ে উঠে তার ঘরে চলে গেল। তারপর সে ঘর থেকে খট খট খুট খুট পিঁ পিঁ ইত্যাদি নানারকম শব্দ বেরোতে লাগল। সবুজ আলোটা দেখি ক্রমাগত জ্বলছে—নিভছে। তারপর একসময় সেটা আর নিভল না—জ্বলেই রইল।

এদিকে অবিনাশবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, ‘এ যেন বায়স্কোপ দেখছি মশাই। কী হচ্ছে বলুন তো? ও জিনিসটা কী?’

এবার হামাকুরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে মনে হল সে ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করছে, এবং খুশিও বটে। সবুজ আলোটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, ‘মাই শিপ—তু গো দাউন—আনুদা ওয়াতা।’

বুঝলাম সেটা সাবমেরিন জাতীয় একটা কিছু—‘আন্ডার ওয়াটার’ অর্থাৎ সমুদ্রের তলায়

আমি বললাম, ‘ওতে কে আছে?’

হামাকুরা বলল, ‘তানাকা। মাই ফুরেনোদো।’

‘ইয়োর ফ্রেন্ড?’

হামাকুরা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, ‘হুঁঃ, হুঁঃ।’

‘উই তু—সানিতিস। গো দাউন তু সুতাদি রাইফ আনুদা ওয়াতা।’

অর্থাৎ—আমরা দুজন সায়ান্টিস্ট—আমরা ‘গো ডাউন টু স্টাডি লাইফ আন্ডার ওয়াটার।’ বুঝলাম তানাকা হল হামাকুরার সহকর্মী; ওরা দুজনে একসঙ্গে সমুদ্রগর্ভে নেমে সামুদ্রিক জীবজগৎ সম্পর্কে গবেষণা করছে।

এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে জাহাজটা আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর আলোটা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

হামাকুরা বারান্দা থেকে বালিতে নেমে জলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমরা দুজন তার পিছু নিলাম। জাহাজটা সম্পর্কে ভারী কৌতূহল হচ্ছিল। হামাকুরা যে এতদিন এইটেরই অপেক্ষা করছিল সেটা বুঝতে পারলাম। অবিনাশবাবু বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, ‘আপনার সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আছে আশা করি। আমার কিন্তু এদের ভাবগতিক ভাল লাগছে না মশাই। হয় এরা গুপ্তচর, নয় স্মাগলার—এ আমি বলে দিলাম।’

জলের উপর দিয়ে যেভাবে সাবমেরিনটা তীরে চলে এল তাতে বুঝলাম যে, সেটা অ্যামফিবিয়ান, অর্থাৎ জলেও চলে ডাঙাতেও চলে। পুরীর সমুদ্রতীর হলে এতক্ষণে হাজার লোক এই জাহাজ দেখতে জমে যেত, কিন্তু গোপালপুরে এই জাহাজ আসার কথা জানলাম কেবলমাত্র আমি, অবিনাশবাবু আর হামাকুরা।

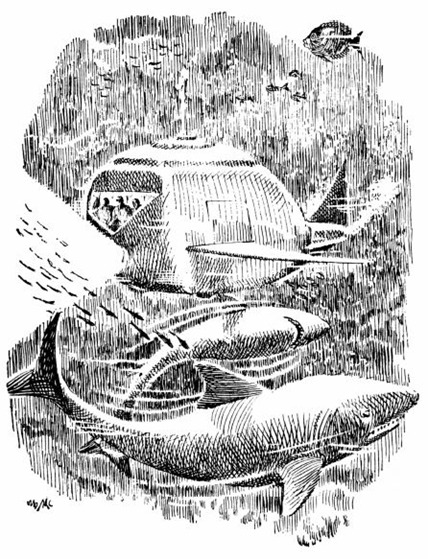

আয়তনে জাহাজটা আমাদের হোটেলের একটা কামরার চেয়ে বেশি বড় নয়। আকৃতিতে মাছের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে, যদিও মুখটা চ্যাপটা। তলায় তিনটে চাকা, দুপাশে দুটো ডানা, আর লেজের দিকে একটা হাল লক্ষ করলাম। কাঁধের উপর যে ডান্ডাটা রয়েছে, সেটা জলের ভিতর পেরিস্কোপের কাজ করে। এই ডান্ডাটারই মাথার কাছে সবুজ আলোটা রয়েছে।

জল পেরিয়ে তীরে পৌঁছোতেই জাহাজটা থামল, আর তার দুপাশ থেকে দুটো কাঁটার মতো জিনিস বেরিয়ে বালির ভেতর বেশ খানিকটা ঢুকে জাহাজটাকে শক্ত করে ডাঙার সঙ্গে আটকে দিল। বুঝলাম ঢেউ এলেও সেটা আর স্থানচ্যুত হবে না।

তারপর দেখলাম জাহাজের এক পাশের একটা দরজা খুলে গিয়ে তার ভিতর থেকে একজন চশমাপরা বেঁটেখাটো গোলগাল হাসিখুশি জাপানি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হামাকুরার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে, আমাদের দিকে ফিরে বার বার নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল। তারই ফাঁকে অবিশ্যি হামাকুরা তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অবিনাশবাবু এবার ফিসফিস করে বললেন, ‘অতিভক্তি তো চোরের লক্ষণ বলে জানতাম। ইনি এত বার বার হেঁট হচ্ছেন কেন বলুন তো?’

আমিও ফিসফিস করে বললাম, ‘জাপানে চোর ছ্যাঁচড় সাধু সন্ন্যাসী সবাই ওভাবে হেঁট হয়। এতে সন্দেহ করার কিছু নেই।’

সমুদ্রতীর থেকে হোটেলে ফিরে আসার পর সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানলাম।

তানাকাও ছিল সিঙ্গাপুরে হামাকুরার সঙ্গে। সে গোপালপুর পর্যন্ত সমস্ত পথটা সমুদ্রের তলা দিয়েই এসেছে। আর হামাকুরা এসেছে আকাশপথে আর স্থলপথে। গোপালপুরকে ঘাঁটি করে ওরা দুজন সমুদ্রের তলায় অভিযান চালাবে রক্তমৎস্যের সন্ধানে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিস্টার তানাকা যে এতখানি পথ জলের তলা দিয়ে এলেন—তিনি কি সেই আশ্চর্য লালমাছ একটাও দেখতে পাননি?

তানাকা হামাকুরার চেয়েও কম ইংরেজি জানেন। আমি লিঙ্গুয়াগ্রাফের সাহায্যে বুঝতে পারলাম যে রক্তমাছের কোনও চিহ্ন তিনি দেখেননি। কিন্তু অন্য জলচর প্রাণীর হাবভাবে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য লক্ষ করেছেন। রেঙ্গুনের উপকূল দিয়ে আসার সময় অনেক মাছকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছেন। তার মধ্যে কিছু হাঙর আর কিছু শুশুকও ছিল। এসবের কারণ তানাকা কিছুই অনুমান করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর একটা ধারণা হয়েছে যে, রক্তমাছ না হলেও, অন্য কোনও জলচর প্রাণীর দৌরাত্ম্য এসব মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

তানাকাকে ক্লান্ত মনে হওয়াতে তখন আর তাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম না।

আমার ঘরে এসে অবিনাশবাবু বললেন, ‘সমুদ্রের তলায় এভাবে দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। কালে কালে কীই না হল!’

ভদ্রলোক এখনও জানেন না যে, সাবমেরিন বলে একটা জিনিস বহুদিন হল আবিষ্কার হয়েছে। আর লোকে সেই তখন থেকেই জলের তলায় চলাফেরা করছে। তবে, খুব বেশি গভীরে নামা আগে সম্ভব ছিল না। সেটা বোধহয় এই জাপানি আবিষ্কৃত জাহাজে সম্ভব হচ্ছে।

অবিনাশবাবু বললেন, ‘জানেন, এ জায়গাটা চট করে একঘেয়ে হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি বেশ জমে উঠেছে। বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছি। এত কাছ থেকে দু দুটো জাপানিকে একসঙ্গে দেখব, এ কোনওদিন ভাবতে পারিনি! তবে ওইসব মাছফাছের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয় না মশাই। হুঁ—লাল মাছ! লাল মাছটা আবার নতুন জিনিস হল নাকি? গিরিডিতে আমাদের মিত্তিরদের বাড়িতেই তো এক গামলা ভর্তি লাল নীল কতরকম মাছ রয়েছে। আর লাফিয়ে লাফিয়ে চলাটাই আর কী এমন আশ্চর্য বলুন। কই মাছ কানে হাঁটতে কি দেখেননি আপনারা? সেও তো একরকম লাফানোই হল।’

অবিনাশবাবু চলে যাবার পর খাওয়াদাওয়া সেরে ঘণ্টা দুয়েক একটা প্রবন্ধ লেখার কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে রাত ন’টা থেকে ইলেক্ট্রিসিটির গোলমালে হোটেলের বাতিগুলো নিভে গিয়েছিল—তাই বেয়ারা এসে ঘরে মোমবাতি দিয়ে গিয়েছিল। বাইরে এসে দেখি সব থমথমে অন্ধকার। বারান্দার অন্যপ্রান্তে হামাকুরা আর তানাকার পাশাপাশি ঘর। সে দুটো অন্ধকার—বোধহয় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু দূরে কোথা থেকে জানি ঢোলের শব্দ আসছে। বোধহয় নুলিয়াদের কোনও পরবটরব আছে। এ ছাড়া শব্দের মধ্যে কেবল সমুদ্রের ঢেউয়ের দীর্ঘশ্বাস।

আমি বারান্দা থেকে বালিতে নামলাম। এখনও চাঁদ ওঠেনি।

একটা মৃদু শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি নিউটন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে, তার পিঠের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, আর লেজটা ফুলে উঁচিয়ে উঠেছে।

আমারও চোখ সমুদ্রের দিকে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ে ফস্ফরাস্ থাকার দরুন সেটা অন্ধকারেও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু এই ফস্ফরাসের নীলচে আলো ছাড়াও আরেকটা আলো এখন চোখে পড়ল। সেটা জ্বলন্ত কয়লার মতো লাল, আর এই লাল আভা চলে গেছে তীরের লাইন ধরে, এপাশ থেকে ওপাশ যতদূর চোখ যায়। এই আভা স্থির নয়; তার মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্য আছে, চলা ফেরা আছে, এগিয়ে আসা পিছিয়ে যাওয়া আছে।

নিউটন ওই লালের দিকে চেয়ে গরগর করতে আরম্ভ করল। আমি ওকে চট করে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে রেখে, আমার সুপার-টর্চ লাগানো বাইনোকুলারটা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার বারান্দায় এলাম।

টর্চটা জ্বেলে লালের দিকে তাগ করে বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই একটা চোখ ধাঁধানো অবাক করা দৃশ্য দেখতে পেলাম। কাতারে কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাছের মতো দেখতে কোনও প্রাণী—তাদের প্রত্যেকটির গা থেকে লাল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে—আর তারা যেন কৌতূহলী দৃষ্টিতে ডাঙার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু এ দৃশ্য মিনিটখানেকের বেশি দেখার সৌভাগ্য হল না। আমার আলোর জন্যেই, বা অন্য কোনও কারণে কি না জানি না, সমস্ত মাছ হঠাৎ একসঙ্গে সমুদ্রের জলে ফিরে গেল—আর সেই সঙ্গে এই বিস্তীর্ণ অগ্নিরেখা অদৃশ্য হয়ে বাকি রইল শুধু ঢেউয়ের ফেনায় ফস্ফরাসের স্নিগ্ধ আভা।

আমি আরও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে, তারপর আস্তে আস্তে চিন্তিতভাবে আমার ঘরে ফিরে এলাম। এ কী অদ্ভুত অজানা রহস্যময় প্রাণীর আবির্ভাব হল? এতদিন এরা কোথায় ছিল? এরই একটার ছোবলে ওয়ালটেয়ারে একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরা কি তা হলে মানুষের শত্রু? সমুদ্রের তলায় যে মরা মাছ তানাকা দেখেছে, তাদের মৃত্যুর জন্যেও কি এরাই দায়ী?

রাত হয়েছিল অনেক। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাল ঘুম হল না। তার একটা কারণ নিউটনের ঘন ঘন গরগরানি।

* * * * *

আজ সকালে কাল রাত্রের ঘটনাটা আমার জাপানি বন্ধুদের কাছে বললাম। তানাকা শুনে বলল, ‘তা হলে বোধহয় আমাদের খুব বেশি ঘুরতে হবে না। ওরা নিশ্চয়ই কাছাকাছির মধ্যে আছে।’

আমি একটু ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—

‘তোমাদের ওই জাহাজে কি দুজনের বেশি লোক যেতে পারে না?’

হামাকুরা বলল, ‘আমরা ছ’জন পর্যন্ত ওই জাহাজে নেমেছি। তবে বেশিদিন একটানা ঘুরতে হলে চারজনের বেশি লোক একসঙ্গে না নেওয়াই ভাল।’

আমি বললাম, ‘তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমি আর আমার বেড়াল তোমাদের সঙ্গে আসতে চাই। আমাদের খোরাকির ব্যবস্থা আমি নিজেই করব, সে বিষয় তোমাদের ভাবতে হবে না।’

হামাকুরা শুধু রাজিই হল না, খুশিও হল। তানাকা আবার রসিক লোক; সে বলল, ‘তোমার ওই যন্ত্রটা সঙ্গে থাকলে হয়তো মাছের ভাষাও বুঝে ফেলা যেতে পারে।’

ঠিক হল যে পরদিন—অর্থাৎ আগামী কাল সকালে—আমরা রওনা হব। ওদের সঙ্গে খাবারদাবার আছে সাতদিনের মতো। সেই সময়টুকু আমরা একটানা সমুদ্রগর্ভে ঘুরতে পারব।

ভাগ্যিস গোপালপুরে এসেছিলাম, আর ভাগ্যিস হামাকুরাও ঠিক এখানেই এসেছিল! সময় পেলে এ রকম একটা জাহাজ আমার পক্ষে তৈরি করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু আপাতত এই জাপানিদের সাবমেরিনের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না।

আমাদের হোটেলের ম্যানেজার একজন সুইস্ মহিলা। তাকে বলে দিলাম আমাদের ঘরগুলো যেন অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া না হয়। এই ভদ্রমহিলাটির মতো এমন কৌতুহলমুক্ত মানুষ আমি আর দেখিনি। আমাদের এত উত্তেজনা, এত জল্পনাকল্পনা, এমনকী রক্তমৎস্যের গতরাত্রের আবির্ভাবের বর্ণনাও যেন তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করল না, বা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করল না। তিনি কেবল বললেন—‘যে কদিন থেকেছ তার ভাড়াটা ঢুকিয়ে দিলে, যে কদিন থাকবে না তার ভাড়াটা আমি ধরব না। তোমাদের যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সলিলসমাধি হয়, তাই ভাড়াটা আমি আগে থেকে দিয়ে দিতে বলছি।’ আশ্চর্য হিসেবি মহিলা।

দুপুরের দিকে অবিনাশবাবু এসে আমাকে গোছগাছ করতে দেখে বললেন, ‘কী মশাই—ফেরার তাল করছেন নাকি? সবে তো খেলা জমেছে!’

আমি অবিনাশবাবু সম্পর্কে একটু কিন্তু কিন্তু বোধ করছিলাম; তবে এটাও বুঝেছিলাম যে, এখন অবিনাশবাবুর কথা ভাবলে চলবে না। তিনি এর মধ্যেই দু-একজন স্থানীয় বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন; কাজেই তাঁকে যে একেবারে অকূলপাথারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি তাও নয়।

আমার গোছগাছের কারণ বলাতে অবিনাশবাবু এক মুহূর্তের জন্য থ’ মেরে গিয়ে তারপর একেবারে হাত পা ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘তলে তলে আপনি এই মতলব ফাঁদছিলেন? আপনি তো আচ্ছা সেলফিশ লোক মশাই! শুধু আপনারই হবে কেন এই প্রিভিলেজ? আপনি বৈজ্ঞানিক হতে পারেন—কিন্তু আপনি মাছ সম্বন্ধে কী জানেন? আমি তো তবু মাছ-খোর—ভালবেসে মাছ খাই। আর আপনি তো প্র্যাক্টিক্যালি মাছ খানই না!

আমি কোনওমতে তাঁকে থামিয়েটামিয়ে বললাম, ‘আপনাকে যদি সঙ্গে নিই তা হলে খুশি হবেন?’

‘আলবৎ হব! এমন সুযোগ ছাড়ে কে? আমার বউ নেই ছেলে নেই পুলে নেই—আমার বন্ধনটা কীসের? এতে তবু একটা কিছু করা হবে—লোককে অন্তত বলতে পারব যে, ‘ফরেনে’ গেছি—তা সে মাছের দেশ না মানুষের দেশ সেটা বলার কী দরকার?’

হামাকুরাকে অবিনাশবাবুর কথা বলাতে সে একগাল হেসে বলল, ‘উই জাপান তু—ইউ বেনেগারি তু—পারুফেকোতু!’

অর্থাৎ—আমরা জাপানি দুজন, তোমরা বাঙালি দুজন—পার্ফেক্ট!

কাল সকালে আমাদের সমুদ্রগর্ভে অভিযান শুরু। কী আছে কপালে ঈশ্বর জানেন। তবে এটা জানি যে এ সুযোগ ছাড়া ভুল হত। আর যাই হোক না কেন—একটা নতুন জগৎ যে দেখা হবে সে বিষয় তো কোনও সন্দেহ নেই।

২৪শে জানুয়ারি

ঠিক বারো ঘণ্টা আগে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেছি।

এখানে ডায়রি লেখার সুযোগ সুবিধে হবে কি না জানতাম না। এসে দেখছি দিব্যি আরামে আছি। ব্যবস্থা এত চমৎকার, আর অল্প জায়গার মধ্যে ক্যাবিনটা এত গুছিয়ে প্ল্যান করা হয়েছে যে, কোনও সময়েই ঠাসাঠাসি ভাবটা আসে না।

নিশ্বাসের কোনও কষ্ট নেই। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা জাপানি, আর সেটা আমার ধাতে আসবে না বলে আমি আমার ‘বটিকা ইণ্ডিকা’র একটা বড়ি দিয়েই খাওয়া সেরেছি। আমার আবিষ্কৃত এই বড়ির একটাতেই পুরো দিনের খাওয়া হয়ে যায়। জাপানিরা কাঁচা মাছ খেতে ভালবাসে, এরাও তাই খাচ্ছে বলে নিউটনের ভারী সুবিধে হয়েছে। অবিনাশবাবু আজ শাকসবজি খেলেন, আর এক পেয়ালা জাপানি চা খেলেন। বুঝলাম এতে ওঁর মন আর পেট কোনওটাই ভরল না। কাল বলেছেন আমার বড়ি একটা খেয়ে নেবেন, যদিও আমি জানি এ বড়িতে ওঁর একেবারেই বিশ্বাস নেই।

আমার নিজের কথা বলতে পারি যে, এখানে এসে অবধি খাওয়ার কথাটা প্রায় মনেই আসছে না—কারণ, সমস্ত মন পড়ে রয়েছে ক্যাবিনের ওই তিনকোনা জানালাটার দিকে।

জাহাজ থেকে একটা তীব্র আলো জানালার বাইরে প্রায় পঁচিশ গজ দূর পর্যন্ত আলো করে দিয়েছে, আর সেই আলোতে এক বিচিত্র, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল জগৎ আমাকে একেবারে স্তব্ধ করে রেখেছে। এইমাত্র দশ মিনিট হল আমাদের জাহাজ থেমেছে। হামাকুরা আর তানাকা ডুবুরির পোশাক পরে জাহাজ থেকে বেরিয়ে কিছু সামুদ্রিক উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করতে গেছে। এই যাবার সুযোগটা নিয়ে আমি ডায়রি লিখে ফেলছি। অবিনাশবাবু বললেন, ‘আপনাকে ওই পোশাক পরিয়ে দিলে আপনি বাইরে বেরোতে পারেন?’ আমি বললাম, ‘কেন পারব না? ওতে তো বাহাদুরির কিছু নেই। জলের তলায় যাতে সহজে চলাফেরা করা যায় তার জন্যেই তো ওই পোশাক তৈরি। আপনাকে পরিয়ে দিলে আপনিও পারবেন।’

অবিনাশবাবু দুহাত দিয়ে তাঁর নিজের দুকান ম’লে বললেন, ‘রক্ষে করুন মশাই—বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে। আমি এর মধ্যেই বেশ আছি। সাধ করে হাবুডুবু খাওয়ার মতো ভীমরতি আমার ধরেনি।’

সকাল থেকে নিয়ে আমরা প্রায় পঁচিশ মাইল পথ ঘুরেছি সমুদ্রের তলায়। উপকূল থেকে খুব বেশি দূরে সরে ভিতরের দিকে যাইনি, কারণ মাছগুলো যখন জালে ধরা পড়েছিল, আর পরশু রাত্রেও যখন তাদের ডাঙায় উঠতে দেখেছি, তখন তারা যে কাছাকাছির মধ্যেই আছে এটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

খুব বেশি গভীরেও যাইনি আমরা, কারণ তিন-সাড়ে তিন হাজার ফুটের নীচে সূর্যের আলো পৌঁছায় না বলে মাছও সেখানে প্রায় থাকে না বললেই চলে। অন্তত রঙিন মাছ তো নয়ই, কারণ সূর্যের আলোই মাছের রঙের কারণ।

এই বারো ঘণ্টার মধ্যেই যে কত বিচিত্র ধরনের মাছ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ দেখেছি তার আর হিসেব নেই। দশ ফুট নীচে নামার পর থেকেই জেলি ফিশ জাতীয় মাছ দেখতে পেয়েছি। ওগুলোও যে মাছ সেকথা অবিনাশবাবু বিশ্বাসই করবেন না। খালি বলেন, ‘ল্যাজ নেই, আঁশ নেই, মাথা নেই, কানকো নেই—মাছ বললেই হল?’

প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় উদ্ভিদ দেখে অবিনাশবাবু বললেন, ‘ওগুলোও কি মাছ বলে চালাতে চান নাকি?’

আমি ওঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে ওগুলো সামুদ্রিক গাছপালা। অনেক মাছ আছে যারা এইসব গাছপালা খেয়েই জীবনধারণ করে।

অবিনাশবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, ‘মাছের মধ্যেও তা হলে ভেজিটেরিয়ান আছে! ভারী আশ্চর্য তো!’

তানাকা উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে, আর আমাদের জাহাজ আবার চলতে শুরু করেছে। কাতারে কাতারে মাছের দল আমাদের জানালার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা বিরাট চ্যাপটা মাছ এগিয়ে এল, আর ভারী কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কেবিনের ভিতরটা দেখতে লাগল। জাহাজ চলেছে আর মাছও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—তার দৃষ্টি আমাদের দিকে। নিউটন জানালার সামনের টেবিলের উপর উঠে কাচের উপর থাবা দিয়ে ঠিক মাছটার মুখের উপর ঘষতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে চলার পর মাছটা হঠাৎ বেঁকে পাশ কাটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তানাকা দিনেরবেলা মাঝে মাঝে সার্চলাইট নিভিয়ে দিচ্ছেন স্বাভাবিক আলো কতখানি আছে দেখবার জন্য। বিকেলের পর থেকে আলো আর নেভানো হয়নি।

ঘণ্টাখানেক আগেই হামাকুরা বলেছে, ‘যদি হাজার ফুট গভীরতার মধ্যে রক্তমাছ দেখা না যায়, তা হলে আমরা উপকূল থেকে আরও দূরে গিয়ে আরও গভীরে নামব। এমনও হতে পারে যে, এ মাছ হয়তো একেবারে অন্ধকার সামুদ্রিক জগতের মাছ।’

আমি তাতে বললাম, ‘কিন্তু এরা যে সূর্যের আলোতে বেরোতে পারে, সেটার তো প্রমাণ পাওয়া গেছে।’

হামাকুরা গম্ভীরভাবে বলল, ‘জানি। আর সেখানেই তো এর জাত বুঝতে এত অসুবিধে হচ্ছে। সহজে এর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।’

তানাকা তার ক্যামেরা দিয়ে ক্রমাগত সামুদ্রিক জীবের ছবি তুলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে দুটো হাঙর একেবারে জানালার কাছে এসে পড়েছিল। তাদের হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে ধারালো দাঁতের পাটি দেখে সত্যিই ভয় করে।

অবিনাশবাবুকে বললাম, ‘ওই যে হাঙরের পিঠে তিনকোনা ডানার মতো জিনিসটা দেখছেন, ওটিও মানুষের খাদ্য। ইচ্ছে করলে চিনে রেস্টোরেন্টে গিয়ে Shark’s Fin Soup খেয়ে দেখতে পারেন-আপনি।’

অবিনাশবাবু বললেন, ‘সে তো বুঝলুম। সেরকম তো ষাঁড়ের ল্যাজের Soup-ও হয় বলে শুনেছি। কিন্তু ভেবে দেখুন—যে প্রথম এইসব জিনিস খেয়ে তাকে খাদ্য বলে সার্টিফিকেট দিল—তার কত বাহাদুরি! কচ্ছপ জিনিসটাকে দেখলে কি আর তাকে খাওয়া যায় বলে মনে হয়?’—আমাদের জানালার বাইরে দিয়ে তখন একজোড়া কচ্ছপ সাঁতার কেটে চলেছে—‘ওই দেখুন না—পা দেখুন, মাথা দেখুন, খোলোস দেখুন—যাকে বলে কিম্ভূত। অথচ কী সুস্বাদু!’

এখন বাজে রাত সাড়ে আটটা। অবিনাশবাবু এরমধ্যেই বার দুই হাই তুলেছেন। তানাকা একটা থার্মোমিটারে জলের তাপ দেখছে। হামাকুরা খাতা খুলে কী যেন লিখছে। ক্যাবিনের রেডিওতে ক্ষীণ স্বরে একটা মাদ্রাজি গান ভেসে আসছে। রক্তমৎস্যের কোনও সন্ধান আজকের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

২৫শে জানুয়ারি, সকাল ৮টা

কাল রাত্রের একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা এইবেলা লিখে রাখি।

হামাকুরা আর তানাকা পালা করে জাহাজটা চালায়, কারণ একজনের পক্ষে ব্যাপারটা ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ঘড়িতে বেজেছে রাত সাড়ে এগারোটা। সাতশো ফুট গভীরে সমুদ্রের জমির চার হাত উপর দিয়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। হামাকুরার হাতে কন্ট্রোল, তানাকা চোখ বুজে তার বাঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অবিনাশবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তাঁর নাক এত জোরে ডাকছে যে এক একবার মনে হচ্ছে তাঁকে সঙ্গে না নিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। আমার দৃষ্টি জানালার বাইরে। একটা ‘ইলেক্ট্রিক ঈল’ মাছ কিছুক্ষণ হল আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। এমন সময় সার্চলাইটের আলোতে দেখলাম সমুদ্রের মাটিতে কী যেন একটা জিনিস চকচক করে উঠল।

হামাকুরার দিকে চেয়ে দেখি সেও চকচকে জিনিসটার দিকে দেখছে। তারপর দেখলাম সে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে জাহাজটাকে সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবার জানালার দিকে এগিয়ে যেতেই বুঝলাম সেটা একটা হাতচারেক লম্বা কারুকার্য করা পিতলের কামান। সেটা যে এককালে কোনও জাহাজে ছিল, আর সেই জাহাজের সঙ্গে যে সেটা জলের তলায় ডুবেছে, সেটাও আন্দাজ করতে অসুবিধে হল না।

তা হলে কি সেই জাহাজের ভগ্নাবশেষও কাছাকাছির মধ্যেই কোথাও রয়েছে?

মনে মনে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করলাম। কামানের চেহারা দেখে সেটা যে অন্তত তিন-চারশো বছরের পুরনো সেটা বোঝা যায়। মোগল জাহাজ, না ওলন্দাজ জাহাজ, না বৃটিশ জাহাজ?

হামাকুরা আবার জাহাজের স্টিয়ারিং ঘোরাল। সার্চলাইটের আলোও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল, আর ঘুরতেই, কোনও এক অতিকায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালের মতো চোখে পড়ল জাহাজটা। এখান দিয়ে একটা মাস্তুল, ওখানে হালের অংশ, পাঁজরের মতো কিছু খেয়ে যাওয়া ইস্পাতের কাঠামো, এখানে ওখানে মাটিতে ছড়ানো নানান আকারের ধাতুর জিনিসপত্র। প্রাচীন জাহাজডুবির প্রমাণ সর্বত্র ছড়ানো। দুর্ঘটনার কারণ ঝড় না যুদ্ধ তা জানি না, বা জানার কোনও উপায় নেই।

এরমধ্যে তানাকাও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

আমি অবিনাশবাবুকে ঘুম থেকে তুললাম। দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল।

হামাকুরা জাহাজটাকে নোঙর ফেলে মাটিতে দাঁড় করাল। অবিনাশবাবু বললেন, ‘এ যে আরব্যোপন্যাসের কোনও দৃশ্য দেখছি মশাই। একবার নিজেকে মনে হচ্ছে সিন্ধবাদ, একবার মনে হচ্ছে আলিবাবা!’

আলিবাবার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা কথা মনে হল। জাহাজের সঙ্গে কি কিছু ধনরত্নও সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যায়নি? বাণিজ্যপোত হলে স্বর্ণমুদ্রা তাতে থাকবেই, আর সে তো জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই ডুববে, আর সে জিনিস তো নোনা ধরে নষ্ট হয়ে যাবার নয়।

জাপানিদের হাবভাবেও একটা গভীর উত্তেজনা লক্ষ করলাম। দুজনে কিছুক্ষণ কী জানি কথাবার্তা বলল। তারপর আমার দিকে ফিরে হামাকুরা বলল, ‘উই গো আউত। ইউ কাম?’

কথা শুনে বুঝলাম, আমি যা সন্দেহ করছি, ওরাও তাই করছে। সত্যিই কোনও ধনরত্ন আছে কি না সেটা একবার ঘুরে দেখতে চায় ওরা।

অবিনাশবাবু এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছিল সেটা ঠিক বুঝতে পারেননি। হঠাৎ সেটা আঁচ করে চোখের পলকে তিনি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেলেন।

‘রত্ন? মোহর? সোনা? রুপো? এসব কী বলছেন মশাই? এও কি সম্ভব? অ্যাদ্দিন পড়ে আছে জলের তলায়—নষ্ট হয়নি? ইচ্ছে করলে আমরা নিতে পারি? নিলে আমাদের হয়ে যাবে? উঃ! বলেন কী মশাই, বলেন কী!’

আমি অবিনাশবাবুকে খানিকটা শান্ত করে বললাম, ‘অত উত্তেজিত হবেন না। এ ব্যাপারে গ্যারেন্টি কিছু নেই! এটা আমাদের অনুমান মাত্র। আছে কি না আছে সেটা এঁরা দুজন গিয়ে দেখবেন।’

‘শুধু এঁরা দুজন কেন? আমরা যাব না?’

আমি তো অবাক। কী বলছেন অবিনাশবাবু।

আমি বললাম, ‘আপনি যেতে পারবেন? ওই জলের মধ্যে? হাঙরের মধ্যে? ডুবুরির পোশাক পরে?’

‘আলবৎ পারব!’ অবিনাশবাবু চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন। ধনরত্নের লোভ তাঁর মতো সাধারণ, ভিতু মানুষের মনে এতটা সাহস আনতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না।

কী আর করি? নিউটনকে ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কী, ধনরত্ন আছে কি না সঠিক জানা তো নেই, আর ও বিষয় আমার তেমন লোভও নেই। হামাকুরাকে বললাম, ‘আমার বন্ধু যাবে তোমাদের সঙ্গে। আমি ক্যাবিনেই থাকব।’

দশ মিনিটের মধ্যে ডুবুরির পোশাক পরে তিনজন ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জানালা দিয়ে তাদের ভগ্নস্তূপের দিকে অগ্রসর হতে দেখলাম। তিনজনেরই আপাদমস্তক ঢাকা একই পোশাক হওয়াতে তাদের আলাদা করে চেনা মুশকিল, তবে তাদের মধ্যে যিনি হাত পা একটু বেশি ছুড়ছেন, তিনিই যে অবিনাশবাবু সেটা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

আরও মিনিট পাঁচেক পরে দেখলাম তিনজনেই মাটিতে নেমে ভগ্নস্তূপের মধ্যে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবিনাশবাবুকে যেন একবার নিচু হয়ে মাটিতে হাতড়াতেও দেখলাম।

তারপর যে ব্যাপারটা হল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ অনুভব করলাম যে জলের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ জাতীয় কিছু হওয়ার দরুন আমাদের জাহাজটা সাংঘাতিকভাবে দুলে উঠল, আর সেই সঙ্গে তিন ডুবুরির দেহ ছিটকে গিয়ে জলের মধ্যে ওলটপালট খেতে খেতে আমাদের জাহাজের দিকে চলে এল। চারিদিকে মাছের ঝাঁকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আর দিশেহারা ভাব দেখেও বুঝলাম যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে।

দুই জাপানি, ও বিশেষ করে অবিনাশবাবুর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। কিন্তু তারপর যখন দেখলাম তিনজনেই আবার মোটামুটি সামলে নিয়ে জাহাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

হামাকুরা আর তানাকা অবিনাশবাবুকে ধরাধরি করে ক্যাবিনে ঢুকল। তারপর তারা পোশাক ছাড়লে পর অবিনাশবাবুর ফ্যাকাশে মুখ দেখেই তাঁর শরীর ও মনের অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারলাম। ভদ্রলোক বিছানায় বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ‘কুষ্ঠীতে ছিল বটে—যে একষট্টিতে একটা ফাঁড়া আছে, কিন্তু সেটা যে এমন ফাঁড়া তা জানতুম না।’

আমার কাছে আমারই তৈরি, স্নায়ুকে সতেজ করার একটা ওষুধ ছিল। সেটা খেয়ে পাঁচমিনিটের মধ্যেই অবিনাশবাবু অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন, আর তারপর জাহাজও আবার চলতে আরম্ভ করল। বলা বাহুল্য, এই অল্প সময়ের মধ্যে ধনরত্নের সন্ধান কেউই পায়নি। তবে সেটা নিয়ে এখন আর কারুর বিশেষ আক্ষেপ বা চিন্তা নেই। সকলেই ভাবছে ওই আশ্চর্য বিস্ফোরণের কথা। আমি বললাম, ‘কোনও তিমি জাতীয় মাছ কাছাকাছি চললে কি এমন আলোড়ন সম্ভব?’

তানাকা হেসে বলল, ‘তিমি যদি পাগলা হয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ডিগবাজিও খায়, তা হলেও তার ঠিক আশেপাশের জলে ছাড়া কোথাও এমন আলোড়ন হতে পারে না। এটা যে কোনও একটা বিস্ফোরণ থেকেই হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।’

অবিনাশবাবু বললেন, ‘ভূমিকম্পের মতো জলকম্পও হয় নাকি মশাই? আমার তো যেন সেইরকমই মনে হল।’

আসলে, কাছাকাছির মধ্যে হলে কারণটা হয়তো বোঝা যেত। বিস্ফোরণটা হয়েছে বেশ দূরেই। অথচ তা সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক দাপট! কাছে হলে, অত্যন্ত মজবুত ভাবে তৈরি বলে জাহাজটা যদি বা রক্ষে পেত, মানুষ তিনজনের যে কী দশা হতে পারত সেটা ভাবতেও ভয় করে।

জাহাজ ছাড়বার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্রের জলে বিস্ফোরণের নানা রকম চিহ্ন দেখতে শুরু করলাম। অসংখ্য ছোট মরা মাছ ছাড়াও সাতটা মরা হাঙর আমাদের আলোয় দেখতে পেলাম। একটা অক্টোপাসকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চোখের সামনে মরতে দেখলাম। এছাড়া জলের উপর দিক থেকে দেখি অজস্র জেলি ফিশ, স্টার ফিশ, ঈল ও অন্যান্য মাছের মৃতদেহ ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসছে। আমাদের আলোর গণ্ডির মধ্যে পৌঁছোলেই তাদের দেখা যাচ্ছে।

আমি হামাকুরাকে বললাম, ‘বোধহয় জলের তাপ বেড়েছে, অথবা জলের সঙ্গে এমন একটা কিছু মিশেছে যা মাছ আর উদ্ভিদের পক্ষে মারাত্মক।’

তানাকা তার যন্ত্র দিয়ে জলের তাপ মেপে বলল, ‘৪৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড—অর্থাৎ যাতে এসব প্রাণী বাঁচে তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।’

কী আশ্চর্য! এমন হল কী করে? একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে জলের তলায় একটা আগ্নেয়গিরি ছিল যেটার মুখ এতদিন বন্ধ ছিল। আজ সেটা ইরাপ্ট করেছে—আর তার ফলেই এত কাণ্ড। এছাড়া তো আর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

২৬শে জানুয়ারি, রাত ১২টা

আমাদের ডুবুরি জাহাজের রেডিও সন্ধ্যা থেকে চালানো রয়েছে। দিল্লি, টোকিও, লন্ডন আর মস্কোর খবর ধরা হয়েছে। ফিলিপিনের ম্যানিলা উপকূলে, আফ্রিকার কেপ টাউনের সমুদ্রতীরে, ভারতবর্ষের কোচিন সমুদ্রতটে, রিও ডি জ্যানিরোর সমুদ্রতটে, আর ক্যালিফর্নিয়ার বিখ্যাত ম্যালিবু বিচে রক্তমৎস্য দেখা গেছে। সবসুদ্ধ একশো ত্রিশ জন লোক এই রাক্ষুসে মাছের ছোবলে মারা গেছে বলে প্রকাশ। সারা বিশ্বে গভীর চাঞ্চল্য ও বৈজ্ঞানিকদের মনে চরম বিস্ময় দেখা দিয়েছে। বহু সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ এই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। কোথায় কখন রক্তখাকী রক্তমৎস্যের আবির্ভাব হবে, সেই ভয়ে সমুদ্রে স্নান করা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকী জলপথে ভ্রমণ অনেক কমে গেছে—যদিও নৌকা বা জাহাজের গা বেয়ে মাছ উঠে মানুষকে আক্রমণ করেছে এমন কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি। কোত্থেকে কী ভাবে এই অদ্ভুত প্রাণীর উদ্ভব হল তা এখনও কেউ বলতে পারেনি। পৃথিবীতে এভাবে অকস্মাৎ নতুন কোনও প্রাণীর আবির্ভাব গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে হয়েছে বলে জানা নেই।

আমরা এরমধ্যে বিকেল পাঁচটা নাগাত একবার জলের উপরে উঠেছিলাম। গোপালপুর থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে চলে এসেছি আমরা। সমুদ্রতট থেকে জলের দিকে বিশ গজ দূরে আমাদের ডুবুরি জাহাজ রাখা হয়েছিল। ডাঙায় কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়ল না। সামনে বালি, পিছনে ঝাউবন, আর আরও পিছনে পাহাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

নিউটন সমেত আমরা চারজনই ডাঙায় গিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। বিস্ফোরণ নিয়ে আমরা সকলেই ভাবছি, এমনকী অবিনাশবাবুও তাঁর মতামত দিতে কসুর করছেন না। একবার বললেন, ‘বাইরে থেকে তাগ করে কেউ জলে বোমাটোমা ফেলেনি তো?’

অবিনাশবাবু খুব যে বোকার মতো বলেছেন তা নয়। কিন্তু জলের মধ্যে বোমা কেন? কার শত্রু সমুদ্রের জলে বাস করছে? জলের মাছ আর উদ্ভিদের উপর কার এত আক্রোশ হবে!

আধ ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় পায়চারি করে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম।

সূর্যের আলো জলের নীচে যে পর্যন্ত পৌছোয়, তারমধ্যে রক্তমাছের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে এবার আমরা ঠিক করেছি উপকূল থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে আরও অনেক গভীর জলে নেমে অনুসন্ধান করব। অনেকেই জানেন সমুদ্রের গভীরতম অংশ কতখানি গভীর হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের এক একটা জায়গা ছ’ মাইলেরও বেশি গভীর। অর্থাৎ গোটা মাউন্ট এভারেস্টটা তার মধ্যে ডুবে গিয়েও তার উপর প্রায় দু হাজার ফিট জল থাকবে।

আমরা অন্তত দশহাজার ফুট—অর্থাৎ প্রায় ২ মাইল নীচে নামব বলে স্থির করেছি। এর চেয়ে বেশি গভীরে জলের যা চাপ হবে, তাতে আমাদের জাহাজকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হতে পারে।

এখন আমরা চলেছি পাঁচ হাজার ফুট নীচ দিয়ে। এখানে চিররাত্রি। দুপুরের সূর্য যদি ঠিক মাথার উপরেও থাকে, তা হলেও তার সামান্যতম আলোও এখানে পৌঁছাবে না।

এখানে উদ্ভিদ বলে কিছু নেই, কারণ সূর্যের আলো ছাড়া উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। কাজেই প্রবাল, প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদির যে শোভা এতদিন আমাদের ঘিরে ছিল, এখন আর তা দেখা যায় না। এখানে আমাদের ঘিরে আছে স্তরের পর স্তর জলমগ্ন পাথরের পাহাড়। এইসব পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে আমরা চলেছি। নীচে জমিতে বালি আর পাথরের কুচি। তার উপরে স্থির হয়ে বসে আছে, না হয় চলেফিরে বেড়াচ্ছে—শামুক ও কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ‘ক্ল্যাম’ জাতীয় শামুক আটকে রয়েছে ঘুঁটের মতো। এক জাতীয় ভয়াবহ কাঁকড়া দেখলাম, তারা লম্বা লম্বা রণ-পার মতো পা ফেলে মাটি দিয়ে হেঁটে চলেছে।

এইসব প্রাণীর কোনওটাই উদ্ভিদজীবী নয়। এরা হয় পরস্পরকে খায়, না হয় অন্য সামুদ্রিক প্রাণী যখন মরে নীচে এসে পড়ে, তখন সেগুলোকে খায়। যারা এ জিনিসটা করে তাদের সামুদ্রিক শকুনি বললে খুব ভুল হবে না।

তানাকা এখন জাহাজ চালাচ্ছে। দুই জাপানিকেই এর আগে পর্যন্ত হাসিখুশি দেখেছি; এখন দুজনেই গম্ভীর। সার্চলাইট সব সময়ই জ্বালানো আছে। একবার নেভানো হয়েছিল। মনে হল যেন অন্ধকূপের মধ্যে রয়েছি। তবে, আলো নেভালে একটা জিনিস হয়। অন্ধকারে চলাফেরা করতে হবে বলেই বোধহয়, এখানকার কোনও কোনও মাছের গা থেকে আলো বেরোয়—আর তার এক একটার রং ভারী সুন্দর। এ আলো একেবারে ‘নিয়ন’ আলোর মতো। একটা মাছের নামই নিয়ন মাছ। জাহাজের আলো নেভাতে এরকম দু-একটা মাছকে জলের মধ্যে আলোর রেখা টেনে চলে বেড়াতে দেখা গেল। এমনিতে, এই গভীর জলের যে সমস্ত প্রাণী, তাদের গায়ের রঙের কোনও বাহার নেই। বেশির ভাগই হয় সাদা, না হয় কালো।

অবিনাশবাবু মন্তব্য করলেন, ‘সমস্ত জগৎটার উপর একটা মৃত্যুর ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়—তাই না?’

কথাটা ঠিকই। শহর সভ্যতা পথ ঘাট মানুষ বাড়ি গাড়ি—এসব থেকে যেন লক্ষ মাইল দূরে আর লক্ষ বছর আগেকার কোনও আদিম বিভীষিকাময় জগতে চলে এসেছি আমরা। অথচ আশ্চর্য এই যে, এ জগৎ আসলে আমাদের সমসাময়িক, আর এখানেও জন্ম আছে মৃত্যু আছে খাওয়া আছে ঘুম আছে সংগ্রাম আছে সমস্যা আছে। তবে তা সবই একেবারে আদিম স্তরে—যেমন সত্যিই হয়তো লক্ষ বছর আগে ছিল।

তানাকা কী জানি একটা দেখে চীৎকার করে উঠল।

লেখা থামাই।

২৯শে জানুয়ারি, ভোর সাড়ে চারটা

এগারো হাজার ফুট থেকে আমরা আবার উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি; আমাদের অভিযান শেষ হয়েছে। আমরা সকলেই এখনও একটা মুহ্যমান অবস্থায় রয়েছি। এটা কাটতে, এবং মনের বিস্ময়টা যেতে বোধহয় বেশ কিছুটা সময় লাগবে। আমার ‘নার্ভাইটা’ বড়ি খুব কাজ দিয়েছে। আমি যে এখন বসে লিখতে পারছি, সেও এই বড়ির গুণেই।

এর আগের দিনের লেখার শেষ লাইনে বলেছিলাম, তানাকা জানালা দিয়ে কী জানি একটা দেখে চিৎকার করে উঠেছিল। আমরা সবাই সে চিৎকার শুনে জানালার উপর প্রায় হুমড়ি দিয়ে পড়লাম।

তানাকা জাপানি ভাষায় কী জানি একটা বলাতে হামাকুরা জাহাজের সার্চলাইটটা নিভিয়ে দিল, আর নেভাতেই একটা আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল।

আগেই বলেছি আমাদের চারিদিক ঘিরে রয়েছে সমুদ্রগর্ভের সব পাহাড়। এইরকম দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বেশ খানিকটা দূরে (সমুদ্রের তলায় দূরত্ব আন্দাজ করা ভারী কঠিন) দেখতে পেলাম একটা অগ্নিকুণ্ডের মতো আলো। সে আলো আগুনের লেলিহান শিখার মতোই অস্থির, আর তার রংটা হল আমার দেখা লাল মাছের রঙের মতোই জ্বলন্ত উজ্জ্বল।

তানাকা জাহাজের স্টিয়ারিংটা ঘোরাতেই বুঝতে পারলাম সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকেই চালিত হচ্ছি। সার্চলাইট আর জ্বালার দরকার নেই। ওই আলোই আমাদের পথ দেখাবে। তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বটা যত কম জাহির করা যায় ততই বোধহয় ভাল।

অবিনাশবাবু আমার হাতের আস্তিনটা ধরে চাপা গলায় বললেন, ‘মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট মনে আছে? তাতে যে নরকের বর্ণনা আছে—এ যে কতকটা সেইরকম মশাই।’

আমি আমার বাইনোকুলারটা বার করে হামাকুমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘দেখবে?’ ও মাথা নেড়ে বলল, ‘ইউ রুক।’

বাইনোকুলারে চোখ লাগাতেই অগ্নিকুণ্ড কাছে এসে পড়ল। দেখলাম—সেটা আগুন নয়, সেটা মাছের মেলা। হাজার হাজার রক্তমাছ সেখানে চক্রাকারে ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, উপরে উঠছে, নীচে নামছে। তাদের গায়ের রং লাল বললে ভুল হবে, আসলে তাদের গা থেকে একটা লাল আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যার ফলে তাদের দূর থেকে একটা অগ্নিকুণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

প্রথমে এ-দৃশ্যের অনেকখানি পাহাড়ে ঢেকে ছিল। জাহাজ যতই এগোতে লাগল, ততই বেশি করে দেখা যেতে লাগল এই রক্তমৎস্যের জগৎ।

ঠিক দশ মিনিট চলার পর আমরা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে একেবারে খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। মাছের ভিড় এখনও আমাদের থেকে অন্তত বিশ-পঁচিশ গজ দূরে, কিন্তু আর এগোনোর প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের দৃষ্টিপথে আর কোনও বাধা নেই। তা ছাড়া এটাও মনে হচ্ছিল, যে এই বিচিত্র অলৌকিক দৃশ্য যেন একটু দূর থেকে দেখাই ভাল।

মাছের সংখ্যা গুনে শেষ করার ক্ষমতা নেই—আর তার কোনও প্রয়োজনও নেই। এক মাছ আরেক মাছে কোনও তফাত নেই—সুতরাং তাদের যে কোনও একটার বর্ণনা দিলেই চলবে।

মাছ বলতে আমরা সাধারণত যে জিনিসটা বুঝি, এটা ঠিক সেরকম নয়। এর কাঁধের দুদিকে ডানার জায়গায় যে দুটো জিনিস আছে, তার সঙ্গে মানুষের হাতের মিল আছে, আর এরা সেগুলো দিয়ে হাতের কাজই করছে। লেজটা দুভাগ হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ভাগ হয়ে সেটা আর ঠিক লেজ নেই, হয়ে গেছে দুটো পায়ের মতো। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এদের চোখ মাছের মতো চেয়ে থাকে না, এ চোখে মানুষের মতো পাতা পড়ে।

এদের চাঞ্চল্যেরও একটা কারণ আন্দাজ করা যায়, সেটা পরে বলছি। তার আগে বলা দরকার যে এরা পরস্পরের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে, তাতে একটা স্পষ্ট ধারণা হয় যে এরা কথা বলছে, অথবা অন্ততপক্ষে এদের মধ্যে একটা ভাবের আদান প্রদান চলেছে।

হাত নেড়ে মাথা নেড়ে এরা যে ব্যাপারটা চালিয়েছে, সেটা কোনওরকম জলচর প্রাণী কখনও করে বলে আমার জানা নেই। তানাকা আর হামাকুরাকে বলাতে তারাও আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে এক মত হল।

এদের সমস্ত উত্তেজনা যে ব্যাপারটাকে ঘিরে হচ্ছে সেটা একটা আশ্চর্য লাল গোলাকার বস্তু। গোলকটা সাইজে আমাদের জাহাজের প্রায় অর্ধেক। সেটা যে কীসের তৈরি তা বোঝা ভারী মুশকিল, যদিও সেটা যে ধাতু সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। গোলকটা সমুদ্রের মাটিতে তিনটে স্বচ্ছ তেরচা খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আরেকটা জিনিস লক্ষ করার মতো, এই রক্তমাছ ছাড়া আর কোনওরকম জ্যান্ত প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যেটা রয়েছে সেটা হল মাছের ভিড়ের কিছু দূরে পর্বতপ্রমাণ একটা কঙ্কাল। বুঝতে অসুবিধা হল না যে সেটা একটা তিমি মাছের। এই বিশাল মাছের এই দশা হল কী করে? এই প্রশ্নের একটা উত্তরই মাথায় আসে : এই বিঘতপ্রমাণ মাছের দলই এই তিমিকে ভক্ষণ করেছে।

রক্তমাছের পিছনে যে পাহাড়, তার চেহারাতেও একটা বিস্ময়কর বিশেষত্ব রয়েছে। অন্যান্য পাহাড়ের গায়ের মতো এর গা এবড়োখেবড়ো নয়। তাকে নিপুণ কারিগরির সাহায্যে একই সঙ্গে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। তার গায়ে থাকে থাকে সারি সারি অসংখ্য সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে—যেগুলো পাহাড়ের ভিতর চলে গেছে। এই সুড়ঙ্গের ভিতরটা অন্ধকার নয়। এর প্রত্যেকটার ভিতরে আলোর ব্যবস্থা আছে। এই আলো লাল। অর্থাৎ এ রাজ্যের সবই লাল।

এই সব দেখতে দেখতে আমার মাথার ভিতরটা কেমন জানি করতে লাগল। চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু মাথার এ ভাবটা সে কারণে নয়। একটা আশ্চর্য ধারণা হঠাৎ আমার মনে উদিত হবার ফলেই এই অবস্থা।

এরা যদি পৃথিবীর প্রাণী না হয়? যদি এরা অন্য কোনও গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে থাকে? হয়তো তাদের নিজেদের গ্রহে আর জায়গায় কুলোচ্ছে না তাই পৃথিবীতে এসেছে বসবাস করতে?

হামাকুরাকে কথাটা বলতে সে বলে উঠল, ‘ওয়ানুদাফুরু! ওয়ানুদাফুরু!’

আমার নিজেরও ধারণাটাকে ওয়ান্ডারফুল বলেই মনে হয়েছিল। শুধু তাই নয়—এটা সম্ভবও বটে। এ প্রাণী পৃথিবীতে সৃষ্টি হতে পারে না। হলে সেটা এতদিন মানুষের অজানা থাকত না। কারণ—বিশেষত—এরা যে শুধু জলের তলাতেই থাকে তা তো না, এরা উভয়চর। ডাঙায় উঠে এরা মানুষ মারতে পারে, ডাঙা থেকে হেঁটে এরা জলে নামতে পারে।

হামাকুরা হঠাৎ বলল, ‘ওরা মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করছে কি না, এবং সে শব্দের কোনও মানে আছে কি না সেটা জানা দরকার। শুশুক মাছ শিস দেয় সেটা বোধহয় তুমি জান। সেই শিস রেকর্ড করে জানা গেছে যে সেটা একরকম, ভাষা। ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে। এরাও হয়তো তাই করছে।’

এই বলে হামাকুরা ক্যাবিনের দেয়ালের একটা ছোট দরজা খুলে তার ভিতর থেকে একটা হেডফোন জাতীয় জিনিস বার করে কানে পরল। তারপর টেবিলের উপর অনেকগুলো বোতামের মধ্যে দু-একটা একটু এদিক ওদিক ঘোরাতেই তার চোখে মুখে বিস্ময় ও উল্লাসের ভাব ফুটে উঠল। তারপর হেডফোনটা খুলে আমাকে দিয়ে বলল, ‘শোনো।’

সেটা কানে লাগাতেই নানারকম অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেলাম। তার মধ্যে একটা বিশেষ শব্দ যেন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে—ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী …এটা কি শুধুই শব্দ—না এর কোনও মানে আছে?

অবিনাশবাবু দেখি এর ফাঁকে আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ যন্ত্রটা বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বসে আছেন। এরকম বুদ্ধি নিয়ে তো উনি অনায়াসে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যেতে পারেন!

কিন্তু কোনও ফল হল না। কোনও শব্দেরই কোনও মানে আমার যন্ত্রে লেখা হল না। অথচ যন্ত্র খারাপ হয়নি, কারণ জাপানি ভাষায় অনুবাদ গড়গড় করে হয়ে যাচ্ছে। কী হল তা হলে?

হামাকুরা বলল, ‘এর মানে একমাত্র এই হতে পারে যে, ওরা যে কথা বলছে তার কোনও প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নেই। অর্থাৎ ওদের ভাষা আর ওদের ভাব—দুটোই মানুষের চেয়ে আলাদা। এতে আরও বেশি মনে হয় যে ওরা অন্য কোনও গ্রহের প্রাণী।’

যন্ত্রটা রেখে দিলাম। কী বলছে সেটা জানার চেয়ে কী করছে সেটা দেখাই ভাল।

রক্তমৎস্যের দৃষ্টিশক্তি বোধহয় তেমন জোরালো নয়, কারণ আমাদের জাহাজটা তারা এখনও দেখতে পায়নি।

তাই কি? নাকি, ওদের মধ্যে কোনও একটা কারণে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে যে ওদের আশেপাশে কী আছে না আছে সেদিকে ওরা ভ্রূক্ষেপই করছে না? বিনা কারণে এমন চাঞ্চল্য কোনও প্রাণী প্রকাশ করতে পারে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন।

এটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মাছের হাবভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তারা হঠাৎ দুই দলে ভাগ হয়ে গেল; তারপর দুই দল গোলকটার দুদিকে গিয়ে সেটাকে যেন বারবার ধাক্কা মেরে সরাতে চেষ্টা করতে লাগল। তারপর দেখি তারা গোলকটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে একই সঙ্গে সেটার দিকে চার্জ করে গিয়ে তাতে ঠেলা মারছে।

এ জিনিসটা তারা প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে করল। তারপরেই এক মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটতে দেখলাম। দল থেকে একটি একটি করে মাছ ছটফট করতে করতে যেন নির্জীব হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। হঠাৎ যেন কীসে তাদের প্রাণশক্তি হরণ করে নিচ্ছে। সেটা কি ক্লান্তি, বা কোনও ব্যারাম বা অন্য কিছু?

একটু চিন্তা করতেই বিদ্যুতের একটা ঝলকের মতো সমস্ত জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

অন্য কোনও গ্রহ থেকে এই উভয়চর প্রাণীরা এসেছে পৃথিবীতে বসবাস করতে। জলের ভাগ এখানে বেশি, তাই জলেই নেমেছে—কিংবা হয়তো জলেই থাকবে বলে এসেছে। তারপর, হয় জলের তাপ, বা জলে কোনও গ্যাস বা ওই জাতীয় কিছুর অভাব বা অতিরিক্ততা এদের জীবনধারণের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই এদের কেউ কেউ জল থেকে ডাঙায় উঠে দেখতে গেছে সেখানে বসবাস করা যায় কি না। ডাঙায় উঠে দেখেছে মানুষকে। হয়তো ধারণা হয়েছে মানুষ তাদের শত্রু, তাই আত্মরক্ষার জন্য তাদের কয়েকজনকে কামড়িয়ে বা হুল ফুটিয়ে মেরেছে। তারপর তারা জলে ফিরে এসে ক্রমে বুঝতে পেরেছে যে পৃথিবীতে থাকলে তারা বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। খুব সম্ভবত ওই লাল গোলকে করেই তারা এসেছিল, আবার ওতে করেই তারা ফিরে যেতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত গোলকটা সমুদ্রের মাটিতে এমন ভাবে আটকে গেছে যে সেটাকে ওপরে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এই মুহূর্তে সে গোলকটাকে আলগা করতে না পারলে হয়তো তাদের সকলেরই সলিলসমাধি হবে।

হামাকুরাকে বললাম, ‘ওই গোলকটাকে যে করে হোক মাটি থেকে আলগা করে দিতে হবে। এদের সাধ্যি আছে বলে মনে হয় না।’

হামাকুরা তানাকাকে জাপানি ভাষায় তাড়াতাড়ি কী জানি বলে বলল, ‘আমাদের জাহাজটাকে দিয়ে ওটাকে ধাক্কা মারা ছাড়া কোনও উপায় নেই।’

‘তবে সেটাই করা হোক।’

চোখের সামনে একের পর এক মাছ মরে পাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ছে—এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছিলাম না।

তানাকা জাহাজটাকে চালু করে খুব আস্তে এবং সাবধানে গোলকটার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। যখন হাতদশেকের মধ্যে এসে পড়েছি তখন আরেক বিদ্ঘুটে ব্যাপার শুরু হল। মাছগুলো হঠাৎ তাদের ভিড়ের মধ্যে জাহাজটাকে ঢুকতে দেখে বোধহয় ভাবল কোনও শত্রু তাদের সর্বনাশ করতে এসেছে। তারা দলে দলে আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের ক্যাবিনের তিনকোনা জানালার কাচে এসে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করল। সে এক দৃশ্য! সমস্ত ক্যাবিনের ভিতরটা লাল আভায় ধক ধক করছে। মাছের পর মাছ এসে মরিয়া হয়ে জানালায় ঠোক্কর মারছে—তাদের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র অথচ ভয়ার্ত ভাব।

নিউটনের যা দশা হল তা লিখে বোঝানো মুশকিল। মুখ দিয়ে ক্রমাগত ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ, আর সামনের পায়ের দুই থাবা দিয়ে অনবরত কাচের উপর আঁচড়।

অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি উনি চোখ বুজে বিড়বিড় করে ইষ্টনাম জপ করছেন—তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে তার উপর মাছের লাল আলো পড়ে এক অদ্ভুত গোলাপি ভাব।

একটা মৃদু ধাক্কা অনুভব করে বুঝলাম আমাদের জাহাজ গোলকের গায়ে ঠেকেছে। তার কয়েক সেকেন্ড পর তানাকা জাহাজটাকে পিছিয়ে আনতে আরম্ভ করল। খানিকটা পিছোতেই দেখলাম গোলকটা মাটি থেকে আলগা হয়ে ভাসমান অবস্থায় জলের মধ্যে দুলছে।

এবার এক অভাবনীয় দৃশ্য। গোলকের তলার দিকে যে একটা দরজা ছিল সেটা আগে বুঝতে পারিনি। যত জ্যান্ত মাছ বাকি ছিল, সব দেখি এবার একসঙ্গে আমাদের জাহাজ ছেড়ে বিদ্যুদ্বেগে গোলকের তলায় গিয়ে হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর যেটা হল, তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা ছিলাম না। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম গোলকটা তিরবেগে উপর দিকে উঠছে। সেই বিস্ফোরণের ফলে জলের চাপ এসে আমাদের জাহাজে মারল ধাক্কা, আর সেই ধাক্কার চোটে জাহাজ ফুটবলের মতো ছিটকে গিয়ে লাগল পিছনের পাহাড়ে।

তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন বুঝলাম নিউটন আমার কান চাটছে। ক্যাবিনের মেঝে থেকে উঠে অনুভব করলাম কাঁধে একটা যন্ত্রণা। হামাকুরা দেখি তানাকার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধছে। অবিনাশবাবু ছিটকে গিয়ে একটা বিছানার উপর পড়েছিলেন; তাই বোধহয় ওঁর তেমন চোট লাগেনি। ওঁকে দেখে মনে হল উনি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই ঘুমোচ্ছেন। কাঁধে একটা মৃদু চাপ দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ বড় বড় করে বললেন, ‘এক্স-রেতে কী বলছে?’ বুঝলাম উনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে ওঁর হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে।

জাহাজ উপর দিকে উঠছে। কারিগরীর আশ্চর্য বাহাদুরি এই জাপানিদের। এত বড় একটা ধাক্কায় জাহাজটা কিছুমাত্র জখম হয়নি। বাইরে যদি বা কিছু হয়ে থাকে, সেটা নিশ্চয়ই মারাত্মক নয়। আর ভেতরে শুধু একটা প্ল্যাস্টিকের গেলাস উলটে গিয়ে খানিকটা জল আমার বিছানায় পড়েছে—ব্যস।

হামাকুরা বলল, ‘প্রথমবার যে ধাক্কা খেয়েছিলাম, সেটা বোধহয় অন্য আরেকটা গোলকের বিস্ফোরণ।’

আমি বললাম, ‘সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় এরা সবাই একই সঙ্গে, যেখান থেকে এসেছিল সেখানে আবার ফিরে যাচ্ছে।’

কোন গ্রহ থেকে এরা এসেছিল সেটা কোনওদিন জানা যাবে কি? বোধহয় না। তবে এই ভিন্নগ্রহবাসী রক্তমৎস্য যে বিজ্ঞানে কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেটা ভাবতে অবাক লাগে। তানাকা এ মাছের অনেক ছবি তুলেছে। আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, সে সময় জাহাজ ছাড়ার আগে হামাকুরা বাইরে বেরিয়ে দুটো মরা মাছের নমুনা নিয়ে এসেছে। মোটকথা, আমাদের অভিযান মোটেই ব্যর্থ হয়নি।

অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি তিনি অন্যমনস্কভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে গুন গুন করে গান গাইছেন। আমি বললাম, ‘সমুদ্রগর্ভে এই অভিযানটা আপনার কাছে বেশ উপভোগ্য হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।’

অবিনাশবাবু বললেন, ‘মাছ জিনিসটা যেরকম উপাদেয়, মাছের জগৎটা যে উপভোগ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।’

‘আমার তো মনে হচ্ছে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও অনেক ভরে উঠল।’

‘আপনি ভাবছেন জ্ঞান, আর আমি ভাবছি পকেট।’

‘কী রকম?’ আমি অবাক হয়ে অবিনাশবাবুর দিকে চাইতেই ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চাপবাঁধা ডেলা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে আলোতে দেখেই আমার চোখ কপালে উঠল।

সেই ডেলার মধ্যে রয়েছে অন্তত দশখানা আরবি ভাষায় ছাপ মারা মোগল আমলের সোনার মোহর!