প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ.এফ.ও.

১২ই সেপ্টেম্বর

ইউ. এফ.ও. অর্থাৎ আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট অর্থাৎ অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু। এই ইউ.এফ.ও. নিয়ে যে কী মাতামাতি চলছে গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে! সারা বিশ্বে বহু সমিতি গড়ে উঠেছে, যাদের কাজই হল এই ইউ.এফ.ও.-এর চর্চা। কতরকম ছবি যে সংগ্রহ হয়েছে এবং কাগজে ছাপানো হয়েছে এই উড়ন্ত বস্তু, তার হিসেব নেই। এই সব সমিতির সভ্যরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, ভিন্গ্রহের প্রাণীরা হরদম রকেটে করে উড়ে এসে পৃথিবীতে হানা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ছবি যা বেরোয়, তার শতকরা নব্বই ভাগে দেখা যায়—এই রকেটের চেহারা হল একটা উলটানো মালসার মতো—যার জন্য এর নাম হয়েছে ফ্লাইং সসার। এই একটা কারণেই আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বুজরুকি বলে মনে হয়। এতরকম গড়ন থাকতে বার বার ওই একই রকম গড়ন হবে কেন? পৃথিবী থেকে মহাকাশে যে-সব যান পাঠানো হয়েছে, তার একটার চেহারাও তো এরকম নয়! আমি নিজে একবার মিশরে একটা ইউ.এফ.ও-এর সামনে পড়েছিলাম, সে ঘটনা আমি আগেই বলেছি। সেটার আকার ছিল পিরামিডের মতো। তাই উড়ন্ত পিরিচের কথা শুনলেই আমার হাসি পায়।

এত কথা বলার কারণ এই যে, সম্প্রতি দুটি ইউ.এফ.ও.-র ছবি কাগজে বেরিয়েছে—একটি সুইডেনের অসটারমন্ড শহর থেকে তোলা, আর আর একটি তোলা খাস লেনিনগ্রাড থেকে। বোঝাই যায় দুটি একই রকেটের ছবি (যদি সেটা রকেট হয়ে থাকে), এবং কোনওটাই দেখতে মালসার মতো নয়। এই বিশেষ বস্তুটির আকৃতি মোটেই সরল নয়, কাজেই তাদের বর্ণনা দেওয়াও সহজ নয়। সেই কারণেই এটাকে মহাকাশযান বলে বিশ্বাস করা কঠিন নয়। সুইডেনের আকাশে বস্তুটি দেখা যায় দোসরা সেপ্টেম্বর, আর লেনিনগ্রাডে তেসরা। ইউরোপের অন্য জায়গা থেকেও দেখা গেছে বলে খবর এসেছে, তবে আর কোথায়ও এর ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য, এই দুটি ছবি বেরোবার ফলে যারা ইউ.এফ.ও.-য় বিশ্বাসী, তাদের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বছর দশেক আগে পর্যন্ত রেডিয়ো-তরঙ্গের সাহায্যে অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে যোগস্থাপনের একটা চেষ্টা চালিয়েছিলাম, এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলাম। একটা বিশেষ কারণে এই কাজে আমাকে বন্ধ করতে হয়। সেই কারণটা বলি।

দশ বছর আগে জেনিভাতে একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয়, যেখানে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগস্থাপন। আমি সেখানে আমার গবেষণার কথাটা একটা লিখিত বক্তৃতায় প্রকাশ করি। জ্ঞানী-গুণী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই আমার লেখাটার খুব প্রশংসা করেন। গিরিডিতে বসে আমার সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি যে এই দুরূহ কাজে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি, এতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। বক্তৃতার পরের দিন সম্মেলনের অতিথিদের জন্য জিনিভা হ্রদে নৌবিহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। স্টিমারের ডেকে লাঞ্চের জন্য টেবিল পাতা হয়েছে, আমার টেবিলে আমার অনুমতি নিয়ে বসলেন এক ভদ্রলোক। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন, লম্বা একহারা চেহারা, শীর্ণ বিবর্ণ মুখের সঙ্গে মাথার একরাশ মিশকালো চুলে বৈসাদৃশ্যটা বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, তাঁর নাম রোডোল্ফো কারবোনি, তিনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, বাড়ি ইটালির মিলান শহরে। পরিচয় দিয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে এক-তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করে তিনি বেশ দাপটের সঙ্গে আমার টেবিলের উপর রাখলেন।

“কী ব্যাপার?” আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

“প্রথম পাতায় শিরোনামটা পড়লে বুঝতে পারবে,” বললেন ডঃ কারবোনি।

পড়ে তাজ্জব বনে গেলাম। আমার বক্তৃতায় যা শিরোনাম, এঁরও ঠিক তাই।

“আপনিও এই একই কাজ করছেন?” বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

“হ্যাঁ। একই কাজ,” বললেন ডঃ কারবোনি। “আল্ফা সেনটরিকে ঘিরে যে সৌরজগৎ, তারই একটি গ্রহের সঙ্গে রেডিয়ো তরঙ্গ মারফত আমি যোগস্থাপন করেছি। তোমার ও আমার সাফল্যে কোনও তফাত নেই। এই লেখা আমার পড়ার কথা ছিল। তুমি আগে পড়লে, দেখলাম আমি পড়লে তোমার কথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। তাই আর পড়িনি।”

“কিন্তু কেন? তাতে কি তোমার কৃতিত্ব কিছু কম বলে প্রতিপন্ন হত? বরং আমাদের বক্তব্য আরও জোরদার হত। অন্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হত।”

“না। তা হত না। লোকে বলত, আমি অসদুপায়ে তোমার কৃতিত্বে ভাগ বসানোর চেষ্টা করছি। তোমার বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তোমার কপালের জোর আছে, তা ছাড়া তোমার দেশ বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছে, তাই সে-দেশের মানুষ হয়ে তোমার কৃতিত্ব পশ্চিমে আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাকে তো বিশেষ কেউ চেনে না। আমার কথা লোকে শুনবে কেন?”

কথাগুলো বলে তার কাগজ নিয়ে কারবোনি উঠে চলে গেল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, আমার আগে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেলে কারবোনির আর অভিযোগের কোনও কারণ থাকত না। আমি জানি, এই ধরনের ঈর্ষায় মানুষের শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না; অথচ দুঃখের কথা এই যে, অনেক বাঘা-বাঘা বৈজ্ঞানিকও এই রিপুর বশবর্তী হয়ে অনেকরকম দুষ্কর্ম করে ফেলেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই আমি অন্তত চারজনের নাম করতে পারি, যাঁদের মাৎসর্যের ঠেলা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে।

কারবোনি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। সে দিনই সন্ধ্যায় আমার বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের কাছে তার কথা শুনলাম, এবং সেটা শোনার পরেই স্থির করলাম যে, অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা আমি বন্ধ করব।

রোডোল্ফো কারবোনি যুবাবয়সে ছিল আর্কিটেক্ট। টুরিন শহরে ইটালিয়ান সরকার একবার একটি স্টেডিয়াম তৈরি করার পরিকল্পনা নেন। দেশের সেরা আর্কিটেক্টদের কাছ থেকে নকশা চাওয়া হয়। কারবোনিও একটি নকশা তৈরি করে। তার এক কাকা ছিলেন সরকারের মন্ত্রী-মণ্ডলীর একজন। এই খুঁটির জোরে কারবোনি কাজটা পেয়ে যায়। তার নকশা অনুযায়ী স্টেডিয়ামের কাজ খানিক দূর অগ্রসর হওয়ার পরই তাতে ফাটল ধরে। তখন কারবোনিকে বাতিল করে অন্য একজন আর্কিটেকক্টকে সে কাজে লাগানো হয়। এর ফলে কারবোনির হয় চরম বদনাম। তাকে স্থাপত্যের পেশা ছাড়তে হয়। দুবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয়নি। তারপর বছর আষ্টেক তার আর কোনও খবর পাওয়া যায় না। অবশেষে একদিন সে পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সব শুনেটুনে ভদ্রলোকের প্রতি আমার একটা অনুকম্পার ভাব জেগে ওঠে। গবেষণার বিষয়ের অভাব নেই। ওই একটি বিষয় বাদ দিলে আমি দেউলে হয়ে যাব না। আমি কারবোনিকে চিঠি লিখে আমার এই বিশেষ গবেষণাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই। তার কাজ সে চালিয়ে যেতে পারে, এবং আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাববার আর কোনও কারণ নেই।

এই চিঠির কোনও জবাব কারবোনি দেয়নি। স্বভাবতই এই ইউ.এফ.ও.-র আবির্ভাবের পর তার কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল। সে কি এখনও তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে? এই রকেটটির সঙ্গে কি সে যোগস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে?

১৭ই সেপ্টেম্বর

আজ এক পুরনো বন্ধু এসে হাজির। শ্রীমান নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। এঁর অকস্মাৎ-লব্ধ আশ্চর্য ক্ষমতার কথা আগেই বলেছি। ইনি মাকড়দায় থাকেন, মাস তিনেক অন্তর অন্তর একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করে যান। টেলিপ্যাথি, থটরিডিং, ক্লেয়ারভয়েন্স, অতীত-দর্শন, ভবিষ্যৎ-দর্শন ইত্যাদি অনেক গুণ আছে এঁর। এমন কী, মন-গড়া ঘটনাও ইনি অনেক সময় চোখের সামনে দেখতে পান, এবং মনের জোরে অন্য লোককে দেখিয়ে দিতে পারেন। দুর্লভ ক্ষমতা, বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা এখনও সম্ভব হয়নি, যদিও ভবিষ্যতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ব্রেজিলে আমাদের চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন নকুড়বাবু, তাই এঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তা ছাড়া বয়স আমার অর্ধেক হলেও, এমন ক্ষমতার জন্য এঁকে সমীহ না করে পারি না। অত্যন্ত অমায়িক মানুষ, দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না, তবে আসলে যে যথেষ্ট উপস্থিতবুদ্ধি রাখেন, তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

সকাল সাড়ে সাতটায় এসে পরম ভক্তিভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ভদ্রলোক বসলেন আমার সামনের সোফাতে। প্রহ্লাদকে আরেক পেয়ালা কফি আনতে দিয়ে হাত থেকে খবরের কাগজটা রেখে বললাম, “কেমন আছেন বলুন।”

ভদ্রলোক জিভ কেটে বললেন, “আমাকে তুমি করে বললে কিন্তু আমি অনেক বেশি খুশি হব স্যার। আপনি আমার বাপের বয়সী!”

“বেশ তো, তাই হবে’খন। কেমন আছো বলো। কী করছ আজকাল?”

“আছি ভালই স্যার। আজকাল একটু পড়াশুনো করার চেষ্টা করছি। বই কিনে যে পড়ব, সে সামর্থ্য তো নেই, তবে উকিল চিন্তাহরণ ঘোষালমশাই অনুগ্রহ করে তাঁর লাইব্রেরিটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বাবা হোমিওপ্যাথি করেন তো?—চিন্তাহরণবাবুর গেঁটেবাত বাবার ওষুধে সেরে গেসল। তাই ভদ্রলোক খুশি হয়ে আমাকে দুপুরবেলাটা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বসে বই পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। সাত হাজার বই, স্যার। এমন কোনও বিষয় পাবেন না, যার বই নেই ওঁর সংগ্রহে।”

“কী বিষয় পড়ছ?”

“ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী—এই সবই মেইনলি। হয় কী, মাঝে মাঝে সব ঘটনা দেখতে পাই চোখের সামনে, বুঝতে পারি পুরনো যুগের ঘটনা। ইতিহাস পড়া থাকলে, বা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জানা থাকলে হয়তো ঘটনাগুলো চিনতে পারতুম। তাই একটু ওই সব পড়ার চেষ্টা করছি। অবিশ্যি আপনার কাছে এসে বললে হয়তো আপনিও বলে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তো ব্যস্ত মানুষ, তাই আপনাকে এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে ত্যক্ত করতে মন চায় না।”

“বই পড়ে সুবিধে হচ্ছে?”

“আজ্ঞে খানিকটা হচ্ছে স্যার। দু’মাস আগে ৪ঠা শ্রাবণ একটা দৃশ্য দেখলুম। বীভৎস দৃশ্য; একজন দাড়িওয়ালা জোব্বা পরা লোক বসে আছে, তার গায়ে অনেক গয়নাগাটি, তার সামনে এনে রাখা হল একটা থালা। থালার উপর একটা নকশা-করা কাপড়ের ছাউনি, সেটা তুলে দেখানো হল, তাতে রাখা আছে একটা মানুষের মুন্ডু—এই সবেমাত্র কোপ মেরে ধড় থেকে আলগা করা হয়েছে সেটাকে।”

“আওরঙ্গজেবের ঘটনা কি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। বই পড়ে তাই তো মনে হয়। আর মুণ্ডুটা তাঁর দাদা দারা শিকোর।”

“হুঁ, আমিও জানি ঘটনাটা।”

“কিন্তু স্যার, সব ঘটনা তো চিনতে পারি না। পরশু যেমন দেখলুম একটা ঘড়ি।”

“ঘড়ি?”

“হ্যাঁ স্যার। তবে যেমন-তেমন ঘড়ি নয়। এমন ঘড়ির কোনও ছবিও দেখিনি কোনও বইয়ে।”

আমি বললাম, “আমাকে একবার দেখাতে পারবে দৃশ্যটা?”

“কেন পারব না স্যার? তবে মিনিট তিনেক সময় দিতে হবে।”

“তা বেশ তো, নাও না সময়।”

“আপনি ওই ফুলের টবটার দিকে চেয়ে থাকুন। আমাকে অবিশ্যি একটু চোখ বন্ধ করতে হবে।”

তিন মিনিটও লাগল না। ঘর জুড়ে চোখের সামনে মসলিনের পর্দার ভিতর দিয়ে দেখার মতো ফুটে উঠল যে ছবি, সেটা একাদশ শতাব্দীর চিনের কাইফেং শহরে সু সুং-এর তৈরি ওয়াটর ক্লক বা জল-ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সম্রাট শেন জুং-এর স্মৃতির উদ্দেশে এই আশ্চর্য ঘড়ি তৈরি করেছিল সু সুং।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দৃশ্য আবার মিলিয়ে গেল। নকুড়বাবুকে বলাতে ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। —“দেখুন! আপনার কাছে কি সাধে আসি? আপনার এত জ্ঞান, এত ইয়ে!”

এসব কথা অন্যের মুখে আদিখ্যেতা মনে হলেও নকুড়বাবুর মুখে মনে হয় না।

এবার কৌতূহলবশত ভদ্রলোককে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। বললাম, “তুমি কাগজ পড়?”

নকুড়বাবু জিভ কেটে সলজ্জ হেসে মাথা নেড়ে ‘না’ বোঝালেন। আমি বললাম, “তা হলে তো ইউ.এফ.ও-র ব্যাপারটা জানবে না তুমি।”

“কীসের ব্যাপার স্যার?”

আমি ঘরের কোণে টেবিলের উপর রাখা কাগজের স্তূপ থেকে ৩রা সেপ্টেম্বরের কাগজটা বার করে ভদ্রলোককে ইউ.এফ.ও-র ছবিটা দেখালাম। তাতে প্রতিক্রিয়া হল অদ্ভুত। ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, “আরে, ঠিক এই জিনিসটাই যে দেখলুম সেদিন!”

“কোথায় দেখলে?”

“দুপুরে ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে একটু জিরোচ্ছি, সামনে একটা সজনে গাছের ডালে একটা কাঠবিড়ালির দিকে চোখ গেছে, এমন সময় সব কেমন ধোঁয়াটে হয় এল। দৃশ্য বদলে গেছে কিনা বুঝতে পারছি না। তারপর ক্রমে বুঝতে পারলুম যে, বালিতে ছেয়ে গেছে চারদিক। তাই ওরকম ধোঁয়াটে ভাব। ক্রমে বালি সরে গেলে পর দেখলুম ওই জিনিসটাকে—পেল্লায় বড়—বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, দুপুরের রোদে ধাতুর তৈরি দেহ থেকে ঝিলিক বেরুচ্ছে।”

“লোকজন কাউকে দেখলে?”

“আজ্ঞে না, কাউকে না। দেখে মনে হল না কেউ যেন আছে তাতে। অবিশ্যি থাকতেও পারে। আর জায়গাটা মরুভূমি বলে মনে হল। পিছনে পাহাড়, তার চুড়োয় বরফ। এ আমার পষ্ট দেখা।”

নকুড়বাবু আরও মিনিট দশেক ছিলেন। যাবার সময় বললেন, তাঁর মন বলছে তাঁকে আবার আসতে হবে—“কিছু মনে করবেন না তিলুবাবু, আপনার বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমার মনটা উতলা হয়ে ওঠে।”

“সেরকম আশঙ্কা দেখছ নাকি এখন?”

“এখন না—তবে ঘরে ঢুকেই আপনাকে দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। এক পলকের জন্য যেন দেখলুম আপনি একটা ঘরে বন্দি হয়ে আছেন।”

“তোমার নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছ তো? আমার মতো বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু তোমার যে বিশেষ ক্ষমতা, সেটা খুব কম লোকের মধ্যেই থাকে। এই ক্ষমতাটাকে কোনওমতেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।”

“আজ্ঞে সে তো আমিও বুঝতে পারি। তাই নিয়মিত ব্রাহ্মীশাকটা খেয়ে যাচ্ছি।”

“বেশ, কিন্তু যদি কখনও মনে হয়, কোনও কারণে ক্ষমতা কমে আসছে, তা হলে আমাকে জানিও। আমার একটা ওষুধে তোমার কাজ দিতে পারে।”

“কী ওষধু?”

“নাম সেরিব্রিলান্ট। মাথাটা পরিষ্কার ও অনুভূতিগুলোকে সজাগ রাখে।”

নকুড়বাবু যাবার সময়ও বলে গেলেন যে, কোনও প্রয়োজনে তাঁকে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই তিনি চলে আসবেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর

এক হৃদয়বিদারক সংবাদ আমার মন থেকে ইউ.এফ.ও.-র সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়েছে।

গ্রিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পার্থেনন ধ্বংস হয়ে গেছে। কথাটা নিজেই লিখে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। পার্থেনন আর নেই? অ্যাথেনস শহরের মধ্যে অ্যাক্রোপোলিস পাহাড়ের উপর দু’হাজার বছর আগের তৈরি এই মর্মরপ্রাসাদ, পুরাকালে যা ছিল দেবী অ্যাথিনার মন্দির—ফিডিয়াস, ইকটিনাস, ক্যালিক্রেটিস ইত্যাদি মহান গ্রিক ভাস্কর ও স্থপতির নাম যার সঙ্গে জড়িত, যার অতুল সৌন্দর্যের সামনে পড়ে মানুষের মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় ভরে আসে, সেই পার্থেনন আর নেই, এটা যেন মন কিছুতেই মানতে চায় না।

অথচ খবরটা সত্যি। রেডিয়ো টেলিভিশন ও খবরের কাগজ মারফত খবরটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সবার মনে হাহাকার তুলেছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনাটা ঘটে মাঝরাত্রে। এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দে অ্যাথেনসবাসীর ঘুম ভেঙে যায়। স্বভাবতই প্রায় সকলেই তাদের ঘরের বাইরে চলে আসে। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। যারা অ্যাক্রোপোলিসের কাছে থাকে, তারা চাঁদের আলোয় দেখে পাহাড়ের উপর তাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীকটি আর নেই। তার জায়গায় পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ শ্বেতপাথরের টুকরো। কোনও সন্ত্রাসবাদী দলের পক্ষে শক্তিশালী বিস্ফোরকের সাহায্যে কাজটা সম্ভব কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

আজ আর কলম সরছে না। লেখা শেষ করি।

২৭ই সেপ্টেম্বর

আজ এক অদ্ভুত চিঠিতে মনটা আবার ইউ.এফ.ও.-র দিকে চলে গেছে।

আমার জার্মান বন্ধু উইলহেল্ম ক্রোল সম্প্রতি সরকারি আমন্ত্রণ পেয়ে চিন সফরে গিয়েছিল। সে-খবর সে আমাকে আগেই দিয়েছে। সিংকিয়াং অঞ্চলে বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখা ছিল এই সফরের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। পিকিং থেকে ক্রোল একটি চিন প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সঙ্গে চলে যায় সিংকিয়াং। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিখ্যাত পর্যটক স্যর অরেল স্টাইন-ও গিয়েছিলেন সিংকিয়াং-এ। তখন এই অঞ্চলকে বলা হত চিন-তুর্কিস্তান। তাকলা-মাকান মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে টুন-হুয়াং শহরের কাছে মাটি খুঁড়ে অরেল স্টাইন এক আশ্চর্য বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি একটা প্রাচীন পুঁথি থেকে চিন প্রত্নতাত্ত্বিকরা অষ্টম শতাব্দীর আর একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের কথা জেনেছেন, যেটা সম্ভবত এই তাকলা-মাকানের মধ্যে বালির তলায় কোথাও লুকিয়ে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক দল সিংকিয়াং-এর খোটান শহরকে কেন্দ্র করে তাকলা-মাকানে খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রোল আছে এই দলের সঙ্গে। ক্রোলের এই চিঠিতে অবিশ্যি প্রত্নতত্ত্বের কোনও উল্লেখ নেই। সে লিখেছে—

প্রিয় শঙ্কু,

সম্প্রতি একটি ইউ.এফ.ও.-এর কথা তুমি হয়তো কাগজে পড়েছ। এই বিশেষ মহাকাশযানটি এখন আমি যে-অঞ্চলে রয়েছি, তারই কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে বলে আমার বিশ্বাস। গত তিন দিনে দু’ বার আমি এটিকে আকাশে দেখেছি। শুধু আমি নয়, আমার দলের সকলেই দেখেছে। প্রথমবার পশ্চিম দিকে উড়ে যেতে দেখি। তার পরের দিন পশ্চিম থেকে এসে পুবে তিয়েন শান পাহাড়ের দিকে গিয়ে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটার অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। চিন সরকার আমাদের হেলিকপটারের বন্দোবস্ত করে দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু আমি একা যেতে চাই না। এই ধরনের অভিযানে আমাদের তিনজনেরই একসঙ্গে থাকা দরকার, যেমন আগেও থেকেছি। তুমি যদি কোনও বিশেষ কাজে ব্যস্ত না থাক, তা হলে আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাও। আমি সন্ডার্সকে লিখছি। যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া যায়, ততই ভাল। এখানে তোমার নাম শিক্ষিত মহলে অনেকেই জানে। সন্ডার্সের নাম হয়তো জানে না, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।

তোমার টেলিগ্রামের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—উইলহেল্ম ক্রোল

নকুড়বাবুর বর্ণনার কথা মনে পড়ছে। মরুভূমির মধ্যে রকেট, তার পিছনে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। মরুভূমি যদি তাকলা-মাকান হয়, তা হলে তার উত্তরে তিয়েন শান পাহাড়ের মাথায় বরফ থাকা স্বাভাবিক।

অভিযানের সম্ভাবনায় নাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। নকুড়বাবু বলেছিলেন তাঁকে খবর দিতে। আমার মন বলছে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। ক্রোল ব্রেজিলে নকুড়বাবুর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিল, সুতরাং তার আপত্তির কোনও কারণ নেই। সন্ডার্সকে একটা টেলিগ্রাম ও নকুড় বিশ্বাসকে একখানা পোস্টকার্ড আজই ছেড়ে দেওয়া দরকার।

১লা অক্টোবর

সন্ডার্স যেতে রাজি হয়েছে। সে সোজা লন্ডন থেকে যাবার ব্যবস্থা করবে। নকুড়বাবুও অবশ্যই যেতে রাজি, কিন্তু আমার উত্তরে তার চিঠিটা একটু বিশেষ রকমের বলে সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি। সে লিখছে—

শ্ৰীত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু মহাশয়ের শ্রীচরণে সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন—

চিন সফরের প্রাক্কালে আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলাম। অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুটি যে-উদ্দেশ্যে আমাদের পৃথিবীর আকাশে বিচরণ করিতেছে, জানিবেন তাহা আদৌ শুভ নহে। বিশেষত আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির মনে উহা সবিশেষ পীড়ার উদ্রেক করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্য করিতে পারি তাহা এখনও জানি না। তবে গতবারের ন্যায় এইবারও যদি সহযাত্রীরূপে আপনাদের সঙ্গলাভ করিতে পারি, তবে নিজেকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিব। আপনার আহ্বানে সাড়া না দিবার কোনও প্রশ্ন উঠে না। কবে গিরিডি পঁহুছিতে হইবে জানাইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করিব। ইতি সেবক—

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

পৃথিবীর অনেক জায়গাই দেখার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু চিন-তুর্কিস্তানে যাওয়া হয়নি। অরেল স্টাইন ও স্বেন হেদিনের বর্ণনা পড়া অবধি জায়গাটা সম্বন্ধে একটা গভীর কৌতূহল রয়েছে। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীতেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর চিন-তুর্কিস্তানের বর্ণনা রয়েছে। তখন সেখানে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর কুবলা খাঁর রাজত্ব। তাকলা-মাকানের মরুভূমির যে বর্ণনা মার্কো পোলোর লেখায় পাওয়া যায়, সে বড় সাংঘাতিক। ইউ.এফ.ও.-র অধিবাসীদের যদি গা ঢাকা দেওয়ার মতলব থেকে থাকে, তা হলে এই মরুভূমির চেয়ে ভাল জায়গা তারা আর পাবে না।

নকুড়বাবুকে বলতে হবে ভালরকম গরম কাপড় সঙ্গে নিতে, কারণ অক্টোবরে এই অঞ্চলে দারুণ শীত।

৯ই অক্টোবর, খোটান

এখানে পৌঁছানোমাত্র সন্ডার্সের কাছ থেকে শোনা দুটো খবর আমাকে একেবারে মুহ্যমান করে দিয়েছে। সব সময়েই দেখেছি, নতুন জায়গায় এলে আমার দেহমন দ্বিগুণ তাজা হয়ে যায়। এবারে এই খবরের জন্য আমার মন ভেঙে গেছে, হাত-পা অবশ হয়ে গেছে।

গত চারদিনের মধ্যে মানুষের আরও দুটি কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। এক হল প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, আরেক এক হল ক্যামবোডিয়ায় অবস্থিত আংকোর ভাটের সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপ। আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে এই বৌদ্ধস্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

প্যারিসের ঘটনাটা ঘটে অমাবস্যার মাঝরাত্রে। আইফেল টাওয়ার মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ার শব্দে সারা প্যারিস শহরের ঘুম ভেঙে যায়। টাওয়ারের আশেপাশে কোনও বসতি না থাকার ফলে লোক মারা গিয়েছিল শুধু তিনজন রাত-জাগা মাতাল। কিন্তু তাদের প্রিয় লৌহস্তম্ভের এই দশা দেখে পরদিন সারা প্যারিস শহর নাকি কান্নায় ভেঙে পড়ে। যেখান থেকে টাওয়ারটি ভেঙেছে, সেই অংশের লোহার অবস্থা দেখে নাকি মনে হয় কোনও প্রচণ্ড শক্তিশালী রশ্মিই এই ধ্বংসের কারণ। অনেকেই অবিশ্যি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছে ওই অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুটিকে, যদিও সেদিন আকাশে মেঘ থাকার ফলে ওই বস্তুটিকে দেখা যায়নি।

আংকোর ভাট ধ্বংস হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্তুপটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। ঘটনা ঘটেছে বিকেলে। বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি; শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, স্তূপ এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। সমস্ত সৌধটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

চিন প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডঃ শেং অতি চমৎকার লোক। বয়স চল্লিশ, তবে দেখে আরও কম মনে হয়। খোটানে থাকার ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছেন, এবং রকেট অনুসন্ধানের ব্যাপারে তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন বলেছেন। কিন্তু ক্রোল ও সন্ডার্সকে দেখে মনে হচ্ছে, দুজনেই যেন বেশ ভয় পেয়েছে। ডিনারের সময় সন্ডার্স বলল, “এই ধ্বংসের জন্য যদি ওই রকেট দায়ী থাকে, তা হলে বুঝতে হবে অসাধারণ শক্তিশালী কোনও বিস্ফোরক-যন্ত্র রয়েছে ওদের হাতে। সেখানে আমরা কী করতে পারি বলো? আমাদের দিক থেকে কোনও আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যবস্থা তো সহজ ব্যাপার নয়! রকেটটা কোথায় রয়েছে, সেটাই এখনও জানি না আমরা। অথচ আরও কত কী যে ক্ষতি করতে পারে এরা, তাও জানা নেই। সুতরাং…”

ক্রোলও সায় দিচ্ছে দেখে আমি আমার মনের ভাবটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

“যে সব জিনিস নিয়ে সভ্য মানুষ গর্ব করে, একটির পর একটি করে সে-জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এটাই যদি তোমরা ভেবে থাকো, তা হলে আমি তোমাদের দলে নেই। আমি তা হলে একাই যাব তাকলা-মাকানে এই শয়তানদের সন্ধানে। আমি জানি না ডঃ শেং কী বলেন, কিন্তু—”

আশ্চর্য এই যে শেং আমার কথায় তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, “ফিউড্যাল যুগে শ্রমিকদের খাটিয়ে এই সব সৌধের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমি জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের মাহাত্ম্য আমরা অস্বীকার করি না। চিনের সমস্ত প্রাচীন শিল্পের নির্দশন আমরা সযত্নে রক্ষা করেছি। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে আরও প্রাচীন শিল্প আমরা আবিষ্কার করতে পারি। এই নৃশংস ধ্বংসকার্য প্রতিরোধ করা আমাদের কর্তব্য।”

গলায় কম্ফর্টার ও গায়ে তুলোর কোটে জবুথুবু নকুড়বাবু এবার মুখ খুললেন।

“তিলুবাবু, আপনি কাইন্ডলি এঁদের ইংরিজি করে বলে দিন যে, আমার মন বলছে, আমাদের জয় অনিবার্য। অতএব পিছিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না।”

মাকড়দা থেকে আসার পথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক কুলির মাথায় চাপানো স্টিল ট্রাঙ্কের ধাক্কা খেয়ে নকুড়বাবুর মাথার বাঁ দিকে একটা জখম হয়েছে। ক্ষতস্থানে এখন স্টিকিং প্লাসটার। ভয় ছিল এতে ভদ্রলোকের বিশেষ ক্ষমতা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন তার জোর দিয়ে বলা কথাগুলো শুনে কিঞ্চিৎ ভরসা পেলাম। কিন্তু তার কথা ইংরিজি করে বলাতে দেখলাম, ক্রোল ও সন্ডার্স দুজনেই নকুড়বাবুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিল। বুঝলাম, তারা মানতে চাইছে না ভদ্রলোকের কথা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটে হার হল, দুই সাহেবের। ঠিক হল কাল সকালেই আমরা হেলিকপটারে রওনা দেব উত্তর মুখে তাকলা-মাকান পেরিয়ে তিয়েন শান পর্বতশ্রেণীর উদ্দেশে।

১০ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে আটটা

তাকলা-মাকানের অন্তহীন বালুতরঙ্গের উপর দিয়ে আমাদের ছয়জন-যাত্রিবাহী হেলিকপটার উড়ে চলেছে। আমি তারই মধ্যে বসে ডায়েরি লিখছি। মার্কো পোলো লিখেছিলেন, লম্বালম্বিভাবে এই মরুভূমি পেরোতে লাগে এক বছর; আর যেখানে মরুভূমি সবচেয়ে অপ্রশস্ত, সেখানেও পেরোতে লাগে এক মাস। আড়াই হাজার ফুট উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ভেনিশীয় পর্যটক খুব ভুল বলেননি। এই মরুভূমিরই স্থানে স্থানে একেকটি ওয়েসিস বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সব শহর—খোটান, কাশগার, ইয়ারকন্দ, চেনচের, আক্সু। সিংকিয়াং-এর অধিবাসীরা অধিকাংশই উইগুর শ্রেণীর মুসলমান, তাদের ভাষা তুর্কি। সিংকিয়াং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে হল কাশ্মীর, তারপর আরও পশ্চিমে আফগানিস্তান, তারপর সোভিয়েত রাশিয়া, আর তার পর একেবারে পুবে মোঙ্গোলিয়া।

ডঃ শেং আমাদের হেলিকপটারের জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন, আর সেই সঙ্গে চিন-তুর্কিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন।

ক্রোল আর সন্ডার্স যেন আজ অনেকটা স্বাভাবিক। আমি জানতাম দিনের আলোতে এদের মনের সংশয় ও শঙ্কার ভাব অনেকটা কমে যাবে। এরা দুজনেই যে সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় সেটা তো আমি খুব ভাল করেই জানি। তবে বর্তমান অভিযানের একটা বিশেষ দিক আছে, যেটা মনে খানিকটা ভীতির সঞ্চার করতে পারে, এবং সেটার মূলে হল আমাদের জ্ঞানের অভাব। অন্য গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। এরা কেমন লোক, এদের আদৌ ‘লোক’ বলা চলে কি না, সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলোর জন্য যদি এরাই দায়ী হয়, তা হলে এদের আক্রোশের কারণ কী, মানুষের কীর্তির উপর আক্রোশ মানে কি মানবজাতির উপরেই আক্রোশ—এ সব তো কিছুই জানা নেই! তাই একটা দুশ্চিন্তা যে আমার মনেও নেই তা বলব না। সংগ্রামটা কি সত্যিই একেবারে একপেশে হতে চলেছে? আমরা কি জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ালাম?

নকুড়বাবুকে আজ কিঞ্চিৎ নিস্তেজ বলে মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করাতে বললেন ভালই আছেন, মাথার জখমটাও আর কোনও কষ্ট দিচ্ছে না, কিন্তু আমার যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। সবচেয়ে চিন্তিত হলাম যখন ভদ্রলোক হঠাৎ একবার প্রশ্ন করলেন, “আমরা কোথায় চলেছি, তিলুবাবু?”

কিন্তু আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে মিনিটখানেক চেয়ে থাকাতে হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, “ও হো হো—সেই অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু-তাই তো?”

ভদ্রলোককে এক ডোজ সেরিব্রিলাণ্ট খাইয়ে দিলে বোধহয় ভাল হবে।

উত্তরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার এদিকে দেখা যাচ্ছে একটা বিস্তীর্ণ জলাশয়। শেং বললেন, ওটা বাঘশার নোল—অর্থাৎ বাঘশার লেক।

আমরা এই ফাঁকে কফি আর বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি। আমাদের পাইলটটি চৈনিক—নাম সু শি। সে ইংরাজি জানে না, তার হয়ে শেং-কে দোভাষীর কাজ করতে হয়। মাঝে-মাঝে উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া চিনা গান শুনতে পাচ্ছি পাইলটের গদি থেকে, হেলিকপটারের পাখার শব্দ ছাপিয়ে সে গান পৌঁছাচ্ছে আমাদের কানে।

ক্রোল সবে পকেট থেকে একটি খুদে চেসবোর্ড বার করেছে সন্ডার্সের সঙ্গে খেলার মতলবে, এমন সময় শেং উত্তেজিত হয়ে জানালার দিকে হাত বাড়াল।

বিকেল সাড়ে চারটে

আমরা মাটিতে নেমেছি। আমাদের তিনদিকে ঘিরে আছে অনুচ্চ পাথরের ঢিবি। উত্তরে ঢিবির উচ্চতা কোনওখানেই ৬০-৭০ ফুটের বেশি নয়। তারই পিছনে শেং-এর নির্দেশে হেলিকপটার থেকে মাটিতে চারটে গভীর গর্ত দেখতে পেয়ে আমরা নামার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাছ থেকে দেখে বুঝেছি, এই চারটে গর্ত যে ইউ.এফ.ও.-র চারটে পায়ার চাপে হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পায়ার পরস্পর দূরত্ব থেকে রকেটটিকে বেশ বড় বলেই মনে হয়—একটা বেশ বড়সড় বাড়ির মতো। তবে সেটা যে এখন কোথায় সেটা জানার কোনও উপায় নেই। সু শি একাই হেলিকপটার নিয়ে গিয়েছিল আশপাশের অঞ্চলটা একটু ঘুরে দেখতে, কিন্তু প্রায় দুশো মাইল পরিক্রমা করেও কিচ্ছু দেখতে পায়নি।

আমরা এখন একটা ফুট-পঞ্চাশেক উঁচু পাথুরে ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিয়েছি। জমি এখানে মোটামুটি সমতল, এবং বালি থাকা সত্ত্বেও বেশ শক্ত। চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে ছোট-বড় পাথরের খণ্ড। প্লাস্টিকের তাঁবু রয়েছে আমাদের সঙ্গে; তিনটি তাঁবু হবে ছ’জনের বাসস্থান। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না, কিন্তু এটা জানি যে, ধৈর্যের প্রয়োজন হবে, আর এটাও জানি যে, সহজে হাল ছাড়া চলবে না।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল—যদি সেই রকেট এখানে এসে নামে, তা হলে তার বাসিন্দাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করব আমরা, বা তাদের কাছ থেকে কীরকম ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। ক্রোল বলল, “যারা পার্থেনন ধ্বংস করতে পারে, তাদের সঙ্গে কথা বলার আগেই তোমার উচিত তাদের অ্যানাইহিলিন দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।”

আমার অ্যানাইহিলিন অস্ত্রে যে-কোনও গ্রহের প্রাণীই যে নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এই ভিন্গ্রহবাসীরা মানুষের প্রতি কোনও বৈরিভাব পোষণ করে না, এবং এই ধ্বংসের কাজগুলো আসলে তারা করছে না, তার জন্য দায়ী অন্য কেউ। ভারী আশ্চর্য লাগে এই ধ্বংসের ব্যাপারটা। অন্য গ্রহ থেকে কোনও প্রাণী যে ঠিক এমন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে, মন সেটা মানতে চায় না কিছুতেই।

সন্ডার্সকে কথাটা বলতে সে বলল, “যে কোনও উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এসে থাকুক, তাদের সঙ্গে যখন কথা বলা সম্ভব নয়, তখন তাদের উদ্দেশ্যটা যে কী সেটা আমরা জানতেও পারব না। সুতরাং রিস্ক নিয়ে কাজ কী? তারা কিছু বলার আগে তাদের শেষ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ ব্যাপারে আমি ক্রোলের সঙ্গে একমত।”

সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু সত্যি করেই যদি অন্য গ্রহের প্রাণী থেকে থাকে এই রকেটে, তা হলে তাদের দর্শন পাওয়ার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করাটা একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটা সুযোগ এসেছে। ইজিপ্টে যে মহাকাশযান এসে নেমেছিল তাতে কোনও প্রাণী ছিল না। এটাতেও থাকবে না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং প্রাণের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়া চলতে পারে না কোনওমতেই।

শেং-ও দেখলাম আমার সঙ্গে একমত। রকেট চিনের মাটিতে এসে নেমেছে বলে হয়তো তার আগ্রহটা একটু বেশি। সে-ও বলল যে, এরা যদি সত্যিই হিংসাত্মক ভাব নিয়ে আসত, তা হলে এরা মানুষের কীর্তি নষ্ট করার আগে মানুষের উপরেই আক্রমণ চালাত।

নকুড়বাবু এতক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, “এরা তো নেই!”

“কারা নেই?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

“অন্য গ্রহের প্রাণী”, বললেন নকুড়বাবু।

“তারা নেই মানে? তারা ছিল না কোনও সময়ই?”

“ছিল। ইউ.এফ.ও.-তে ছিল।”

“তা হলে গেল কোথায়?”

নকুড়বাবু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ থেকে বললেন, “মাটির তলায়।”

“মাটির তলায়?” ক্রোল ও সন্ডার্স একসঙ্গে বলে উঠল।

“হ্যাঁ, মাটির তলায়।”

“তবে রকেটে কে আছে? নাকি রকেটই নেই?”

“না না—রকেট আছে বইকী,” বললেন নকুড়বাবু। “তবে তাতে অন্য গ্রহের কোনও প্রাণী নেই।”

“তবে কী আছে?”

“যন্ত্র আছে।”

“কম্পিউটার?” শেং জিজ্ঞাসা করল।

“হ্যাঁ, কম্পিউটার। আর—”

“আর কী?”

আমরা চারজনেই উদ্গ্রীব।

কিন্তু নকুড়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, “হারিয়ে গেল।”

“কী হারিয়ে গেল?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। হারিয়ে গেল। মাথাটা এখনও ঠিক…”

আমি ভদ্রলোককে এক ডোজ সেরিব্রিলান্ট খাইয়েছি আজ দুপুরেই। বুঝলাম, সেটা এখনও পুরোপুরি কাজ দেয়নি।

নকুড়বাবু চুপ করে গেলেন।

সূর্য ডুবে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বেড়েছে।

একটা শব্দ আসছে কোথা থেকে?

সকলেই শুনেছে সেই শব্দ। আর লেখা চলবে না।

১১ই অক্টোবর, রাত ন’টা

রকেটে বন্দি অবস্থা। আমরা পাঁচজনে। সু শি হেলিকপটারের ভিতরেই ঘুমোচ্ছিল; সে বাইরেই রয়ে গেছে। তার পক্ষে আমাদের মুক্তির কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কিনা জানি না। আমাদেরও কতক্ষণ এইভাবে থাকতে হবে জানি না। এখন একটা বোকা বনে যাওয়ার অবস্থা; যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঘটনাটা খুলেই বলি।

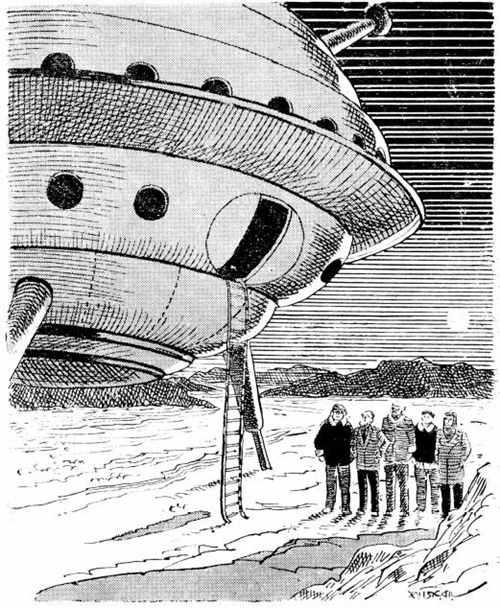

কাল সন্ধ্যায় হাজার ভিমরুলের সমবেত গুঞ্জনের মতো শব্দটা পাবার মিনিটখানেকের মধ্যেই মেঘের ভিতর থেকে ইউ.এফ.ও.-র আবির্ভাব হল। যেমন ছবি দেখেছিলাম, আকারে ঠিক তেমনই তবে সর্বাঙ্গ থেকে যে স্নিগ্ধ কমলা আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেটা আর খবরের কাগজের সাদা কালো ছবিতে কী করে ধরা পড়বে? সামনে থেকে দেখে বুঝতে পারছি, চেহারাটা একটা অতিকায় শিরস্ত্রাণের মতো। সর্বাঙ্গে গবাক্ষ বা পোর্টহোলের বুটি, এখান-সেখান থেকে শিং-এর মতো জিনিস বেরিয়ে আছে—যেগুলোর নিশ্চয়ই কোনও ব্যবহার আছে। রকেটটা মনে হয় আমাদের দিকেই আসছে; সম্ভবত যেখানে পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানেই নামবে। আমরা জিনিসটাকে দেখছি পাথরের প্রাচীরের উপর দিয়ে সাবধানে মুখ বাড়িয়ে, যতটা সম্ভব নিজেদের অস্তিত্ব জানান না দিয়ে। তবে এটা জানি যে, রকেটের অধিবাসীরা আমাদের দেখতে না পেলেও, হেলিকপটারটা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তার ফলে তারা কী করতে পারে সেটা জানা নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই রকেটটা যথাস্থানে নামল।

আমরা ক’জন নিশ্বাস বন্ধ করে প্রায় দশ মিনিট ধরে রকেটটার দিকে চেয়ে থাকলেও ভিন্ গ্রহের প্রাণীদের দিক থেকে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এবার তা হলে কী করা?

শেং-ই প্রথম প্রস্তাব করল রকেটটার দিকে এগিয়ে যাবার। কাঁহাতক অনন্তকাল ধরে এইভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায়? আমার পকেটে অ্যানাইহিলিন আছে, সন্ডার্স ক্রোল দু’জনের কাছেই রিভলভার রয়েছে। কেবল নকুড়বাবু আর শেং-এর কাছে কোনও অস্ত্র নেই। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। দু’জন সাহেবই ইতিমধ্যে স্নায়ু মজবুত করার জন্য বড়ি খেয়ে নিয়েছে, তাই বোধহয় তারা আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

আমরা পাঁচজনে পাথরের গা বেয়ে নেমে সমতল ভূমি দিয়ে চার পায়ে দাঁড়ানো রকেটটার দিকে অগ্রসর হলাম। কারিগরিতে এই ছিমছাম সুদৃশ্য রকেটের তুলনা নেই, সেটা এখন ভাল করে দেখে বেশ বুঝতে পারছি। টেকনলজির সঙ্গে শিল্পবোধের সমন্বয় না হলে এমন মহাকাশযানের সৃষ্টি হতে পারে না।

নকুড়বাবু হঠাৎ বললেন, “অদ্ভুত জায়গা বেছেছে ইউ.এফ.ও.।”

আমি বললাম, “তা তো বটেই; তাকলা-মাকানের এক প্রান্তে তিয়েন শান পাহাড়ের ধারে—আত্মগোপন করার প্রশস্ত জায়গা।”

“আমি তার জন্য বলছিলাম না।”

“তবে?”

কিন্তু নকুড়বাবু আর কিছু বলার আগেই ক্রোল চাপা গলায় একটা মন্তব্য করল—

“দ্য ডোর ইজ ওপ্ন।”

সত্যিই তো! রকেটের এক পাশে একটা প্রবেশদ্বার খোলা রয়েছে, এবং তার থেকে অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় কোনও ধাতুর তৈরি একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত।

“চলুন, যাবেন না?”

এবার কথাটা বললেন নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। তার দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠা বা ভয় কোনওটারই লক্ষণ দেখলাম না।

“ভেতরে যাওয়া নিরাপদ কি?”

ভদ্রলোককে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

“আপদ-নিরাপদের কথা কি আসছে, স্যার?” পালটা প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। “আমাদের আসার কারণই তো হল ইউ.এফ.ও.-র অনুসন্ধান। সেই ইউ.এফ.ও.-র সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খোলা পেয়েও ভেতরে ঢুকব না?”

এবার শেং বলল “লেটস গো ইন।”

সন্ডার্স ও ক্রোল মাথা নেড়ে সায় দেওয়াতে পাঁচজনে এগিয়ে গেলাম—আমার হাতে অ্যানাইহিলিন, দুই সাহেবের হাতে দুটি রিভলভার।

পথপ্রদর্শক হয়ে আমিই প্রথম সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম।

একে একে পাঁচজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে রকেটের ভিতর একটা গোল কামরায় প্রবেশ করলাম।

ঘরের বাইরে রাত হয়ে এসেছে। কিন্তু ঘরের ভিতরে একটা মোলায়েম নীল আলো, যদিও সেটার উৎস কোথায় বুঝতে পারলাম না। যেদিক দিয়ে ঢুকেছি, তার বিপরীত দিকে একটা গোল জানালা রয়েছে, যেটা কাচ বা প্লাস্টিক জাতীয় কোনও পদার্থ দিয়ে তৈরি। এ ছাড়া ঘরের বাঁয়ে ও ডাইনে দুটো গোল দরজা রয়েছে; দুটোই বন্ধ। আসবাব বলতে মেঝেতে খান দশেক টুল জাতীয় জিনিস, যেগুলো বেশ মজবুত অথচ স্বচ্ছ কোনও পদার্থের তৈরি। এ ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। এ রকেটে কোনও ব্যক্তি বা প্রাণী আছে কিনা সেটা এ ঘর থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই।

রকেট কি তা হলে রোবট বা কম্পিউটার দ্বারা চালিত? যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই দু-পাশের দুটো ঘরে রয়েছে, কারণ এ ঘরে কিছুই নেই।

আমরা অবাক হয়ে এদিক, ওদিক দেখছি, এমন সময় একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে।

ক্রোল তৎক্ষণাৎ এক লাফে দরজাটার কাছে গিয়ে সেটার হাতল ধরে প্রাণপণে টানাটানি করলেও কোনও ফল হল না। ও দরজা ওইভাবে খোলা যাবে না। ওর জন্য নিশ্চয়ই একটা সুইচ বা বোতামের বন্দোবস্ত আছে, এবং সে জিনিস এ ঘরে নেই। যিনি টিপেছেন সে বোতাম, তিনি আমাদের বন্দী করার উদ্দেশ্যেই টিপেছেন।

“ওয়েলকাম, জেন্টলমেন!”

হঠাৎ মানুষের গলায় ইংরেজি ভাষা শুনে আমরা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম। শেং বাঁ দিকের দেওয়ালের উপর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছে।

সেখানে একটা গোল গর্ত, তার মধ্য দিয়েই এসেছে কণ্ঠস্বর। আমার বুকের ভিতর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বেড়ে গেছে এক ধাক্কায় অনেকখানি।

হঠাৎ চেনা লাগল কেন গলার স্বরটা?

আবার কথা এল পাশের ঘর থেকে।

“অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। তোমরা একটু অপেক্ষা করো। তোমাদের ঘরে খোলা জানালা না থাকলেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনও কষ্ট হবে না, অক্সিজেনের অভাব ঘটবে না। তবে ধূমপান নিষিদ্ধ। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তোমরা অনুভব করবে না ওই ঘরে। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।”

কথা বন্ধ হল। কই, এঁকে তো শত্রু বলে মনে হচ্ছে না মোটেই! আর ইনি যদি মানুষ হন, তার মানে কি অন্য গ্রহ থেকে আসছে না এই রকেট?

আর ভাবতে পারলাম না। সন্ডার্স ও ক্রোল টুলে বসে কপালের ঘাম মুছছে। তাদের দেখাদেখি আমরা বাকি তিনজনও বসে পড়লাম।

আবার নৈঃশব্দ্য। আমরা যে-যার পকেটে পুরে ফেলেছি আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র।

আমি ডায়েরি লেখা শুরু করলাম।

কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এইভাবে? কী আছে আমাদের কপালে?

১২ই অক্টোবর, সন্ধ্যা ছ’টা

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেনটরির একটি গ্রহ থেকে আসা এই ইউ.এফ.ও.-কে (এখন আর আমাদের অজ্ঞাত নয়) ঘিরে আমাদের যে লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হল, সেটা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা গোল ঘরে বসে থাকার পর আবার শুনতে পেলাম পরিচিত কণ্ঠস্বর।

“লিস্ন, জেন্টেলমেন। তোমরা আমাকে না দেখতে পেলেও, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। এই দৃষ্টি সাধারণ চোখের দৃষ্টি নয়। এই রকেটে বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্র রয়েছে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেখছি তোমাদের তিনজনের পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সেই তিনটি অস্ত্র পকেট থেকে বার করে তোমাদের সামনে দেওয়ালের উপর দিকে যে গোল গর্তটি রয়েছে তার মধ্যে ফেলে দাও। তারপর বাকি কথা হবে।”

আমি কথা শুনেই অ্যানাইহিলিনটা বার করেছি পকেট থেকে, কিন্তু ক্রোল ও সন্ডার্স দেখছি চুপচাপ বসেই আছে। আমি আজ্ঞা পালনের জন্য ইশারা করলাম তাদের দিকে, তবুও তারা নড়ে না।

“আই অ্যাম ওয়েটিং,” বলে উঠল গমগমে কণ্ঠস্বর।

আমি আবার ইশারা করলাম। তাতে সন্ডার্স চাপা গলায় অসহিষ্ণুভাবে বলল, “একটা বুজরুককে অত ভয় পাবার কী আছে? দিস ইজ নো ইউ.এফ.ও.!”

ঘরের আবহাওয়ায় হঠাৎ একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরকম হল কেন? সন্ডার্স ও ক্রোলের হাত চলে গেছে তাদের বুকের ওপর। কোমর থেকে দুমড়ে গেছে শরীর। নকুড়বাবু হাঁসফাঁস করছেন। শেং-এর জিভ বেরিয়ে গেছে, মুখ বেঁকে গেছে শ্বাসকষ্টে। সর্বনাশ! শেষে কি এইভাবে—?

“ফেলে দাও আগ্নেয়াস্ত্র! মূর্খের মতো জিদ কোরো না! তোমাদের মরণবাঁচন এখন আমার হাতে!”

“দিয়ে দিন! দিয়ে দিন!” রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন নকুড়বাবু।

আমি আগেই উঠে অ্যানাইহিলিনটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে গেছি। এবার সাহেব দুটিও কোনও রকমে উঠে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বার করে গর্তে ফেলে দিলেন। তারপর আমি ফেললাম আমার অ্যানাইহিলিন।

ঘরের আবহাওয়া তৎক্ষণাৎ আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

“থ্যাঙ্ক ইউ।”

কিছুক্ষণ কথা নেই। আমরা আবার দম ফেলতে পারছি, আবার যে-যার জায়গায় এসে বসেছি।

এবার যেদিকে গোল গর্ত, সেদিকেরই গোল দরজাটা দু’ভাগ হয়ে দু’ পাশে সরে গেল, আর তার ফলে যে গোল গহ্বরের সৃষ্টি হল তার মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখেছি দশ বছর আগে জেনিভার সেই স্টিমারে।

ইটালির পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ রোডোল্ফো কারবোনি।

সন্ডার্স ও ক্রোল দু’জনেই এঁকে এককালে চিনত, দু’জনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিস্ময়সূচক শব্দ।

কারবোনি এখন আরও বিবর্ণ, আরও কৃশ। তার মিশকালো চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে তখন যে নৈরাশ্যের ভাব দেখেছিলাম, তার বদলে এখন দেখছি এক আশ্চর্য দীপ্তি—যেন সে এক অতুল শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী, কাউকে সে তোয়াক্কা করে না।

“ওয়েল, জেন্টলমেন,” দরজার মুখে দাঁড়িয়ে শুরু করল কারবোনি, “প্রথমেই বলে রাখি যে আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, কাজেই আমার গায়ে হাত তুলতে এসো না।”

আমি সন্ডার্সের দিকে দেখছিলাম, কারণ আমি জানি সে রগচটা মানুষ; এর আগে বার কয়েক তার মাথা গরম হতে দেখেছি। এখন সে দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। হাত তোলার নিষেধটা মানতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

এবার আমি কারবোনিকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

“এই রকেটের মালিক কি তুমি?”

“আপাতত আমি।”

“আপাতত মানে? আগে কে ছিল?”

“যাদের সঙ্গে আমি আজ পনেরো বছর ধরে যোগাযোগ করে আসছি, তারা। এককালে তুমিও করেছিলে। আলফা সেনটরির একটি গ্রহের প্রাণী। তারা যে আসছে, সেকথা তারা আমায় জানিয়েছিল। আমি তাদের জন্য প্রস্তুত ছিলাম।”

“কী ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছিল তোমাদের মধ্যে?”

“প্রথমে গাণিতিক ভাষায়, পরে মুদ্রার সাহায্যে। ইচ্ছা ছিল ইংরাজি অথবা ইটালিয়ানটা শিখিয়ে নেব, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।”

“কেন?”

“এখানে আসার ক’ দিন পরেই তারা অসুখে পড়ে।”

“অসুখ?”

“হ্যাঁ। ফ্লু। পৃথিবীর ভাইরাসের হাত থেকে তারা রেহাই পায়নি। তিনজন ছিল, তিনজনই মারা যায়। অবিশ্যি আমার কাছে ওষুধ ছিল, কিন্তু সে ওষুধ আমি কাজে লাগাইনি।”

“কেন?” আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

“কারণ তাদের বাঁচতে দেবার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। তারা ছিল মূর্খ।”

“মূর্খ?”

“টেকনলজির দিক দিয়ে নয়। সেদিক দিয়ে তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু তারা এসেছিল মানুষের বন্ধু হিসেবে, মানুষের উপকার করতে। আমি তাদের মনোভাবের সমর্থন করতে পারিনি। অবিশ্যি তারা কিছু করতে পারার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। তাকলা-মাকানের বালির নীচে তিনজনেরই সমাধির ব্যবস্থা করি আমি। মৃত্যুর আগে এই রকেটটা চালানোর প্রক্রিয়া তারা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। জলের মতো সোজা। সমস্তই কম্পিউটারের সাহায্যে চলে। শুধু বোতাম টেপার ব্যাপার। একটা রোবটও আছে, তবে সেটা এখন নিষ্ক্রিয়। তাকে কী করে চালাতে হয় জানি না, আর সেটার প্রয়োজনও নেই, কারণ আমিই এখন সর্বেসর্বা।”

“রকেটের যন্ত্রপাতিগুলো একবার দেখতে পারি কি?” আমি প্রশ্ন করলাম। “বুঝতেই পারছ, বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমাদের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল রয়েছে।”

“এসো আমার সঙ্গে।”

আমরা পাঁচজনেই গোল দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা প্রকাণ্ড। তালে তালে আঘাতের একটা শব্দ পাশের ঘর থেকেই পাচ্ছিলাম, এ-ঘরে এসে সেটা আরও স্পষ্ট হল। দূর থেকে জয়ঢাক পেটার শব্দ যে রকম শোনায়, কতকটা সেই রকম। যেদিক দিয়ে ঢুকলাম তার বিপরীত দিকে একটা বেশ বড় স্বচ্ছ জানালা রয়েছে; বুঝলাম, এটাই সামনের দিক।

জানালার দু’দিকে রয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল। তাতে সারি সারি সুইচ বা বোতাম রয়েছে, যার পাশে-পাশে বিভিন্ন রকম জ্যামিতিক নকশা থেকে বোঝা যায় কোনটার কী ব্যবহার। ঘরের ডান কোণে স্বচ্ছ উপাদানে তৈরি একটা মস্তকহীন মূর্তি রয়েছে, সেটাই যে রোবট তাতে সন্দেহ নেই। রোবটের দু পাশে ঝোলা দুটি হাতে ছ’টা করে আঙুল, চোখের বদলে বুকের কাছে রয়েছে একটা হলুদ লেন্স। এ ছাড়া ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। সমস্ত রকেটটার মধ্যেই একটা অনাড়ম্বর সাদাসিধে ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই রকেট কারবোনি কীভাবে ব্যবহার করতে চায়?

ঘরে ফিরে এসে প্রশ্নটা করলাম তাকে।

কারবোনি কথাটার উত্তর দিল একটা ক্রূর হাসি হেসে।

“আপাতত পৃথিবীতে কিছু কাজ আছে। সেগুলো সেরে পাড়ি দেব মহাকাশে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডি পেরিয়ে গেলে রকেট চলবে আলোক-তরঙ্গের গতিতে—অর্থাৎ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। যে গ্রহ থেকে এই রকেট এসেছে, সেখানে পৌঁছতে লাগবে দশ বছর।”

“তারপর?”

“তারপর আর কী! পৃথিবীর উপর তো কোনও আকর্ষণ নেই আমার, মৃত্যুভয়ও নেই। দু’বার এর আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর মায়া অনেকদিন আগেই কাটিয়েছি। কাজেই যাত্রাপথেও যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তা হলে কোনও খেদ নেই।”

“পৃথিবীতে যে, কাজের কথা বলছ, সেটা কী?”

“তার একটা কাজ তোমাদের আজকেই করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা জায়গায় বসো, আমি রকেটটাকে চালু করে দিই।”

আমরা বসলাম। কারবোনি পাশের ঘরে গিয়ে আবার গোল দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আধ মিনিটের মধ্যে আমরা শূন্যে উঠতে শুরু করলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম হুহু করে তাকলা-মাকান মরুভূমি ও তিয়েন শান পর্বতশ্রেণীর ব্যাপ্তি বেড়ে গেল, আর তারপর তাদের পিছনে ফেলে দিয়ে আমরা চললাম পশ্চিম দিকে।

রকেটের গতি আন্দাজ করা সহজ নয়, কিন্তু এত উপর থেকে যখন দেখছি পৃথিবীর মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে নীচ দিয়ে, তখন গতি যে সাধারণ জেট প্লেনের চেয়ে অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই।

ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে ন’টা। পৌনে দশটার মধ্যে রকেট এত উঁচুতে উঠে পড়ল যে, পৃথিবীর কোন অংশ দিয়ে চলেছি আমরা, সেটা বোঝার আর কোনও উপায় রইল না।

অন্যদের কথা জানি না, একভাবে একটানা উড়ে চলার জন্য আমার একটা তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল; হঠাৎ কানে তালা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আমরা নামতে শুরু করেছি।

মিনিটখানেকের মধ্যেই মেঘের আবরণ ভেদ করে দেখতে পেলাম, আমরা বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। কোথাকার পর্বতশ্রেণী এটা?

আমার মনের প্রশ্নের জবাব এল দেওয়ালের গোল গর্তটার ভিতর দিয়ে।

“নীচে যে বরফ দেখছ, সেটা আল্পসের।”

“কোথায় যাচ্ছ আমাদের নিয়ে?” অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল ক্রোল।

উত্তর এল—“আমার দেশে।”

“ইটালি?”

আর কোনও কথা নেই। পাহাড় পেরিয়ে রকেট ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করেছে। শহরের আলো দেখা যাচ্ছে নীচে। ইতস্তত ছড়িয়ে দেওয়া আলোকবিন্দুর সমষ্টিই জানিয়ে দিচ্ছে শহরের অবস্থিতি। একটা আলোর ঝাঁক মিলিয়ে গিয়ে মুহুর্তের মধ্যেই আর একটা আলোর ঝাঁক এসে পড়ছে।

এবার রকেটের গতি কমল, আর সেই সঙ্গে মাটির দূরত্বও কমে এল। একটা প্রকাণ্ড শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। শহরের পশ্চিমে জলাশয়। ভূমধ্যসাগর কি?

“রোম!” চেঁচিয়ে উঠল সন্ডার্স। “ওই যে কলিসিয়াম!”

হ্যাঁ। এখন স্পষ্টই চিনতে পারছি রোম শহরকে। আমরা পাঁচজনেই এখন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

এবার শোনা গেল কারবোনির উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

“শোনো। পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষ আমার কী সর্বনাশ করেছিল, শোনো। আমার নকশায় তৈরি টুরিনের স্টেডিয়াম কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ আর্কিটেক্টের ষড়যন্ত্রের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। দোষটা পড়েছিল আমার ঘাড়ে। আমার মানসম্মান ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল তার ফলে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমাকে করে দিয়েছে এই ভিন্গ্রহের রকেট। কীভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যববহার করছি, সেটা তোমরা আজ চোখের সামনে দেখতে পাবে।”

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পার্থেনন, আইফেল টাওয়ার, আংকোর ভাট—এই সব ধ্বংসের জন্য তা হলে কারবোনিই দায়ী! কিন্তু আজ কী ধ্বংস করতে চলেছে সে?

সেটার উত্তর পেয়ে গেলাম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই।

রকেট এসে পড়েছে বিশ্ববিখ্যাত সেন্ট পিটার্স গির্জার উপরে। স্থপতি মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

“মাই গড! ডু সামথিং!” চেঁচিয়ে উঠল সন্ডার্স। ক্রোল জার্মান ভাষায় গাল দিতে শুরু করেছে এই উন্মাদের উদ্দেশে। শেং মুহ্যমান। নকুড়বাবুর অলৌকিক ক্ষমতা আজ স্তব্ধ।

আমি শেষ চেষ্টায় চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম—

“মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোকে সম্মান করতে জানো না তুমি? তুমি এতই নীচ, এত হীন?”

“কোন কীর্তির কথা বলছ তুমি? বিজ্ঞানের কীর্তি ছাড়া আর কোনও কীর্তিতে বিশ্বাস করি না আমি।”

“কিন্তু তুমি যে বললে মানুষের বন্ধু হিসেবে এসেছিল এই ভিন্গ্রহের প্রাণীরা—তবে তাদের রকেটে এমন ভয়ংকর অস্ত্র থাকবে কেন?”

একটা অট্টহাস্য শোনা গেল পাশের ঘর থেকে।

“এরা কি আর সেই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র লাগিয়েছিল রকেটে? মহাকাশে অ্যাস্টারয়েডের সামনে পড়লে যাতে সেগুলিকে চুর্ণ করে রকেট পথ করে নিতে পারে তাই এই অস্ত্র। আমি শুধু এটাকে একটু অন্যভাবে কাজে লাগাচ্ছি।”

রকেটের মুখ ঘুরল সেন্ট পিটার্স গির্জার দিকে। রশ্মি আমরা চোখেও দেখতে পেলাম না; শুধু দেখলাম জ্যোৎস্নাধৌত গির্জা হঠাৎ শতসহস্র খণ্ডে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সেন্ট পিটার্সের চাতালের উপর।

ক্রোল রাগে কাঁপছে, তাই তার কথাগুলো বেরোল একটু অসংলগ্নভাবে।

“তু-তুমি কি জানেন যে, এই রকেটকে ঠিক ওইভাবে চূর্ণ করার মতো অস্ত্র আছে মানুষের হাতে?”

উত্তরে আবার সেই উন্মাদ হাসি।

“সে রকম অস্ত্র এই রকেটে প্রয়োগ করলে কী হবে, তুমি জানো না? তোমাদের কেন এখানে আসতে দিয়েছি, জানো না? তোমার সঙ্গের ওই চিন আর ভারতীয় ভদ্রলোকটির কথা জানি না। কিন্তু পৃথিবীর তিনজন সেরা বৈজ্ঞানিক এখানে আছে জানলে কী আর এই রকেটে ধ্বংস করার কোনও প্রশ্ন ওঠে? তা হলে যে তোমরাও শেষ হয়ে যাবে!”

কারবোনি যে মোক্ষম শয়তানি চাল চেলেছে সেটা স্বীকার না করে উপায় নেই। ক্রোল সন্ডার্স দু’জনেরই যে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে কারবোনির কথা, সেটা তাদের দেখেই বুঝতে পারছি।

ইতিমধ্যে রকেট তার ধ্বংসের কাজ শেষ করে আবার উপরে উঠতে শুরু করেছে। তার মুখ ঘুরে গেছে উলটো দিকে।

“এবার শঙ্কুকে একটা কথা বলতে চাই”, বলল কারবোনি। “এবারে তোমারই দেশের দিকে যাবে আমার রকেট। ভারতের সবচেয়ে গর্বের বস্তু কোনটি জিজ্ঞেস করলে তোমাদের শতকরা আশি ভাগ লোকই এক উত্তর দেবে। সেটা যে কী, সেটা আশা করি তোমাকে বলে দিতে হবে না। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার লোক সেই জিনিসটি দেখতে আসে তোমাদের দেশে।”

তাজমহল? কারবোনি কি তাজমহলের কথা বলছে? সে কি শাজাহানের অতুল কীর্তি ধ্বংস করতে চলেছে?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। গলা তোলার অভ্যাস আমার নেই, কিন্তু এবারে তুলতেই হল।

“তোমার ধ্বংসের কি শেষ নেই, কারবোনি? যে পৃথিবীর মাটিতে মানুষ হয়েছ, তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর প্রতি কি তোমার একটুও মমতা নেই? শিল্পের কি কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে?”

“শুধু আমার কাছে কেন শঙ্কু? শিল্পের কোনও মূল্যই নেই। কারুর কাছেই থাকার কথা নয়। মানুষের কোন উপকারে আসে শিল্প? তাজহমল রইল কি গেল তাতে কার কী এসে যায়? সেন্ট পিটার্সের কী মূল্য? পার্থেননের কী মূল্য? অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকার কী মূল্য?”

এই অমানুষের সঙ্গে কী তর্ক করব? অথচ লোকটা না বুঝলেও যে কী সাংঘ চলেছে, সে তো বুঝতেই পারছি।

“তিলুবাবু—”

নকুড়চন্দ্রের দিকে এতক্ষণ দৃষ্টি দিইনি, কারণ মনের সে অবস্থা ছিল না। এবার চেয়ে দেখি তাঁকে ভারী নিস্তেজ মনে হচ্ছে।

“কী হল?” জিগ্যেস করলাম ভদ্রলোককে।

“ওই ওষুধটা আর এক ডোজ দেবেন কি?”

“জ্বর জ্বর লাগছে নাকি?”

“না।”

“তবে?”

“মাথা খেলছে না।”

ওষুধ আমার সঙ্গেই ছিল। দিয়ে দিলাম ভদ্রলোককে আর এক ডোজ সেরিব্রিলান্ট। কিন্তু এই অবস্থায় ইনি আর কী করতে পারেন? ভদ্রলোক ঢোক গিলে একটা ‘আঃ’ শব্দ করে চোখ বুজলেন।

রকেট চলেছে পুবে। দ্বাদশীর চাঁদ এখন ঠিক মাথার উপর। ঘড়িতে বলছে পৌনে একটা। ক্রোল ও সন্ডার্স দু’জনেই নির্বাক। চোখের সামনে সেন্ট পিটার্স ধ্বংস হতে দেখে তাদের মনের যে কী অবস্থা হয়েছে সে তো বুঝতেই পারছি। শেং বিড়বিড় করে চলেছে—“পিকিং-এর ইম্পিরিয়াল প্যালেসকে আমরা এতদিন যত্ন করে জিইয়ে রেখেছি। তার মধ্যে যে চিনের কত শিল্পকীর্তি রয়েছে তার হিসেব নেই। সেটাও যদি যায়…”

আড়াইটে পর্যন্ত মাথা হেঁট করে বসে কেটে গেল। চোখের সামনে নৃশংস ব্যাপার ঘটে চলেছে, অথচ আমরা পাঁচজন পুরুষ শক্তিহীন; মুখ বুজে সব সহ্য করতে হচ্ছে। এটা যে কত পীড়াদায়ক, সেটা আমি লিখে বোঝাতে পারব না।

রকেট আবার নামতে শুরু করেছে।

ক্রমে চাঁদের আলোয় ভারতবর্ষের গাছপালা-নদী-পাহাড় চোখে এল জানালার মধ্যে দিয়ে। জানি, এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হবে—তাও কেন জানি চোখ সরছে না। হয়তো তাজমহলকে শেষ দেখা দেখার ইচ্ছেতেই।

ওদিকের ঘর থেকে গুনগুন করে গানের শব্দ পাচ্ছি। কী অমানুষ! কী অমানুষ!

এবার গান থেমে গিয়ে কথা এল।

“তাজমহল দেখিনি কখনও, জানো শঙ্কু। শুধু জানি আগ্রার ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিচিউড। ওটুকু জানলেই হল। বাকি কাজ করবে কম্পিউটার। ঠিক জায়গায় এনে ফেলবে রকেটকে। বিজ্ঞানের কী মহিমা, ভেবে দেখো!”

আবার গান।

এবার রকেট দ্রুত নামতে শুরু করেছে। নীচের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে আসছে। ক্রোল সন্ডার্স শেং সকলেই জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার বুকের ভিতর থেকে একটা আবেগ উঠে এসে গলার কাছটায় জমা হয়েছে। আমি জানি, তাজমহলকে চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হতে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারব না। এর চেয়ে বোধহয় মৃত্যুই ভাল ছিল।

ওই যে শহরের আলো; তবে ইটালির শহরের আলোর মতো অত উজ্জ্বল নয়।

ওই যে যমুনা—চাঁদের আলোয় খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো চিকচিক করছে।

আর ওই যে তাজমহল। এখনও দূরে, তবে রকেট দ্রুত নেমে যাচ্ছে তার দিকে। শেং এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। সে অস্ফুট স্বরে দুবার বলল—‘বিউটিফুল!’ সে বইয়েই পড়েছে তাজের কথা, ছবি দেখেছে, সামনে থেকে দেখেনি কখনও।

কিন্তু কী রকম হল?

পাশের ঘরে গান থেমে গেছে। আমাদের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে।

কোথায় গেল তাজমহল? এই ছিল, এই নেই—এ কি ভেলকি?

আর কোথায়ই বা গেল শহরের আলো?

একমাত্র যমুনাই ঠিক রয়েছে। চাঁদের আলোও আছে, আর সব বদলে গেছে চোখের সামনে। তাজমহলের জায়গায় দেখা যাচ্ছে হাজার কম্পমান অগ্নিশিখা।।

রকেট নেমে চলেছে সেই দিকে। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—চাঁদের আলোয় আর মশালের আলোয় পিঁপড়ের মতো হাজার হাজার লোক কী যেন করছে, তাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র সাদা পাথরের খণ্ড।

এবার হঠাৎ গোল দরজাটা খুলে গেল, আর দৃষ্টি বিস্ফারিত করে হুমড়ি খেয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকল রোডোল্ফো কারবোনি।

“কী হল! কোথায় গেল তাজমহল! চোখের সামনে দেখলাম চাঁদের আলোয়, তারপর হঠাৎ কোথায় গেল?”

আমি আড়চোখে নকুড়চন্দ্রের দিকে দেখলাম। তিনি এখন ধ্যানস্থ। তারপর কারবোনির দিকে ফিরে বললাম, “তোমার আশ্চর্য রকেট আমাদের এক বিগত যুগে নিয়ে এসেছে, কারবোনি! তাজমহল থাকবে কোথায়? তাজমহল তো সবে তৈরি শুরু হয়েছে! দেখছ না, হাজার হাজার লোক মশালের আলোয় শ্বেতপাথর নিয়ে কাজ করছে? যে জিনিস নেই, তাকে ধ্বংস কী করে করবে তুমি কারবোনি?”

“ননসেন্স!” চেঁচিয়ে উঠল কারবোনি। “ননসেন্স! নিশ্চয় আমার রকেটের যন্ত্রপাতিতে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে!”

সে পাগলের মতো আবার গিয়ে ঢুকল কনট্রোল রুমে। দেখলাম, এবার তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হল না। | আমি এগিয়ে গেলাম খোলা দরজাটার দিকে। কারবোনিকে আর বিশ্বাস নেই। সে যে এই অবস্থায় কী করতে কী করে বসবে, তার ঠিক নেই।

আমার পিছন পিছন ক্রোল আর সন্ডার্সও এসে ঘরে ঢুকল।

কারবোনি প্যানেলের বোতামগুলো একটার পর একটা টিপে চলেছে, আর সেই সঙ্গে রকেট অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে টলতে আরম্ভ করেছে।

আমি ক্রোল ও সন্ডার্সের দিকে ইশারা করতেই তারা দুজনে একসঙ্গে কারবোনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু’দিক থেকে তার দু’ হাত ধরে টেনে তাকে প্যানেল থেকে পিছিয়ে আনল।

আমি প্যানেলটা খুব মন দিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, সাংকেতিক ছবিগুলো চেনা মোটেই কঠিন নয়। আমরাও ওই জাতীয় জ্যামিতিক সংকেত ব্যবহার করে থাকি। একটা বোতামের পাশে ওপর দিকে মুখ করা তীরচিহ্ন দেখে বুঝলাম, ওটা টিপলে রকেট উপরে দিকে উঠবে। সেটা টিপতেই রকেট এক ঝটকায় উপরে উঠতে শুরু করল।

এদিকে কারবোনি রোগা হলে কী হবে, উন্মাদ-অবস্থা তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার করেছে। ক্রোল ও সন্ডার্সকে এক মোক্ষম ঝটকায় দু’দিকে সরিয়ে দিয়ে সে টাল সামলাতে না পেরে কনট্রোল প্যানেলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার ফলে তার ডান হাতটা গিয়ে পড়ল বিশেষ একটা হলদে সুইচের উপর।

ক্রোল ও সন্ডার্স মেঝে থেকে উঠে আবার এগিয়ে গিয়েছিল কারবোনির দিকে, কিন্তু আমি তাদের ইশারা করে বারণ করলাম।

কারণ হলদে সুইচে হাত পড়ার ফলে রোবট সক্রিয় হয়ে এগিয়ে গেছে কারবোনির দিকে, তার বুকের হলদে আলো জ্বলে ওঠায় সমস্ত ঘর এখন আলোকিত।

রোবটের দুটো হাত একসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে জাপটে ধরে ফেলল কারবোনিকে। তারপর সেই আলিঙ্গন দেখতে দেখতে এমন ভয়ংকর হয়ে উঠল যে, কারবোনির অবস্থা ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে লৌহ-ভীমের মতো।

আধ মিনিটের মধ্যেই কারবোনির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসা নিষ্প্রাণ দেহ আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে কনট্রোল রুমের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। বুঝলাম এই রোবটের শেখা বিদ্যের মধ্যে একটা হল রকেটকে যে বিপন্ন করে—এমন প্রাণীর সংহারসাধন।

কারবোনিকে ছেড়ে রোবট এখন গেছে কনট্রোল প্যানেলের দিকে। তার স্বচ্ছ আঙুলগুলো এখন সে স্বচ্ছন্দে চালনা করছে বোতামগুলোর ওপর। রকেটের দোলানি থেমে গেছে, আমি নিজে সরে এসেছি প্যানেলের সামনে থেকে। জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখে বুঝলাম, রকেট এখন উড়ে চলেছে তুষারাবৃত হিমালয়ের উত্তর দিকে।

আমরা তিনজনেই আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো মেঝে থেকে তুলে নিয়ে গোল ঘরে ফিরে এলাম। নকুড়চন্দ্র এখন প্রসন্নভাবে ও সুস্থ শরীরে টুলের উপর বসা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় পেয়েছিলে তাজমহল তৈরির বর্ণনা? তাভেরনিয়েরের বইয়ে কি?”

“ঠিক বলেছেন স্যার। ঘোষাল সাহেবের বাড়িতে ছিল ওই ফরাসি সাহেবের লেখা দু’ ভল্যুম বই।”

দু’ ঘণ্টার মধ্যে আমরা হিমালয় অতিক্রম করে সিংকিয়াং-এ এসে পড়লাম।

তারপর ঠিক ভোর পাঁচটায় তাকলা-মাকানের উত্তর প্রান্তে যেখান থেকে উড়েছিল রকেট, ঠিক সেখানেই এসে নামল। নিঁখুতভাবে রকেট চালনার কাজ শেষ করে রোবট কনট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের গোল ঘরে। ততক্ষণে সামনের দরজা খুলে গিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। রোবট দরজা থেকে কিছুটা পিছনে দাঁড়িয়ে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সেই দিকে। অর্থাৎ—তোমরা এবার এসো।

আমরা পাঁচজনে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরের ভোরের শীতে।

ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলাম সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়ে রকেটের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পুবের আকাশে তখন গোলাপির আভা দেখা দিয়েছে। রকেটের বাইরে থেকেও সেই দপ্ দপ্ শব্দটা কেন শুনতে পাচ্ছি, সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এবার সেই শব্দটা হঠাৎ বেড়ে গেল।

“চলে আসুন! চলে আসুন! রকেট উড়বে!”

নকুড়চন্দ্রের সতর্কবাণী শুনে আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে পাথরের ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিলাম, আর সেখান থেকেই দেখলাম, রকেট তার নীচের মাটি তোলপাড় করে দিয়ে ধুলো-বালিতে সবেমাত্র ওঠা সূর্যকে ঢেকে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে উপর দিকে উঠে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা ঢিবির পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলাম যেখানে রকেট ছিল, সেই দিকে। একটা জিনিস দেখে মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, শেং-এর উল্লাসে সেটা বিশ্বাসে পরিণত হল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, ইউ.এফ.ও.-র দাপটে তাকলা-মাকানের মাটিতে একটা প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই গর্তের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পাথরের গায়ে কারুকাজ-করা এক সুপ্রাচীন সৌধের উপরের অংশ।

এটাই যে অষ্টম শতাব্দীর সেই বৌদ্ধ বিহার, সে সম্বন্ধে শেং-এরও মনে বোধহয় কোনও সন্দেহ নেই।

***