কী?

০১.

পাঠক আমাকে মাফ করবেন। এ পর্যন্ত পড়ে যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে যে, আমি একটি জবর গোয়েন্দা-কাহিনি কেঁদে ফেলেছি, তাহলে আমি নাচার। আজ্ঞে না! এটি আদৌ গোয়েন্দা-গল্প নয়। এ-কাহিনির আদ্যন্ত বাস্তব। যে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ওই গোপন তথ্য রাশিয়ায় পাচার করে দেন তার নাম, ধাম, তার বিচারের বিবরণ ইত্যাদি একদিন ও-সব দেশে সাড়ম্বরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। হয়তো আপনাদেরও নজরে পড়েছে তা। অপরাধীটির পরিচয় যখন আগেভাবেই সবাই জেনে বসে আছেন তখন এটা গোয়েন্দা-গল্প হবে কোন হিসাবে?

হ্যারি ট্রুমানের সঙ্গে আমি একমত : মানব সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় গুপ্তচরবৃত্তির নজির আর নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবীণ যুদ্ধসচিবের সঙ্গে আমি আদৌ একমত নই–এই গুপ্তচরবৃত্তির আর্থিক মূল্যমান দু-হাজার বছরে সুদে-আসলে ‘ত্রিশ ডুকাট যত রুবলস’ হয় ততখানি মোটেই নয়। অনেক আঁকজোক করে আমি যে ইকোয়েশানটা পেয়েছি তা x(x—10^9) = 0! সুধীজনমাত্রেই বুঝবেন তার অর্থ হতে পারে দু-জাতের– কোয়াড্রাটিক ইকোয়েশানটার দুটো ‘রূট’। এক হিসাবে এ গুপ্তচরবৃত্তির আর্থিক মূল্যমান = বিলিয়ন ডলার! টেন-দু দি পাওয়ার নাইন ডলার্স! প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা!

দ্বিতীয় হিসাবে এর মূল্যবান স্রেফ : শূন্য!

আপনি কোন্ অঙ্কফলটা মেনে নেন তা আমি সকৌতুকে লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলি–ওই বিলিয়ন ডলারের হিসাবটা কেমন করে পেলাম।

সে হিসাবটা বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হবে ‘অ্যাটম’ বা পরমাণু জিনিসটা কী। তার পরের ধাপ–সেই পরমাণু থেকে কেমন করে পারমাণবিক বোমা’ বানানো হল। সে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস।

গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তেইশ শতাব্দী ধরে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, প্রতিটি মৌল পদার্থের পরমাণু নিরেট, অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনশীল। যে-কোনো মৌল পদার্থের–ধরা যাক লোহা কিম্বা সোনাকে যদি আমরা টুকরো টুকরো করতে থাকি তবে এমন একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্যায়ে পৌঁছাব-বাস্তবে নয়, মানসিক ধারণায়–যখন তাকে আর ভাঙা যাবে না। সেটাই হচ্ছে লোহা বা সোনার পরমাণু–সেটা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু নিরেট, একটা মার্বেলের গুলির মত–তাতে আছে ওই লোহা বা সোনার মৌল ধর্ম।

পরমাণু যে নিরেট নয় এ-কথার প্রথম ইঙ্গিত দিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি (1897) ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জে. জে. টমসন (1856-1940)। কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে, পরমাণু নিরেট নয়, তার ভিতর অন্তত দুটি অংশ আছে। মাঝখানে আছে কেন্দ্রস্থল বা নিউক্লিয়াস এবং বাইরের দিকে ঘূর্ণমান কিছু ইলেকট্রন। তাঁর শিষ্যস্থানীয় লর্ড রাদারফোর্ড (1871-1932) ওই একই ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কার করলেন (199) কেন্দ্রস্থলের ‘প্রোটন এবং তার চোদ্দ বছর পরে (1932) রাদারফোর্ড-এরই শিষ্য জেমস্ চ্যাডউইক (1891-1974) একই গবেষণাগারে আবিষ্কার করলেন ‘নিউট্রন’। দিনেমার পণ্ডিত নীলস বোহর (1885-1962) বিভিন্ন পরমাণুর রূপরেখার সম্বন্ধে ধারণা দিলেন। এসব কথা আমরা পরে ধাপে ধাপে আবার আলোচনা করব। এখন মোদ্দা কথাটা বলে নিই, যাতে পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করে নিতে পারি। যদিও সঠিক ধারণা করা অসম্ভব!

বিজ্ঞানীরা বললেন, পরমাণুর গঠন কেমন জানো? অনেকটা এই আমাদের সৌরজগতের মতো। মাঝখানে আছে সূর্যের প্রতীক পরমাণু নিউক্লিয়াস। তার দুটি অংশ। ধনাত্মক বিদ্যুৎবহ প্রোটন আর বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন। গ্রহের মতো ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ নিয়ে ওই কেন্দ্রস্থলের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। ওঁরা আরও বললেন, প্রতিটি প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ প্রতিটি ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুতের সমান। ফলে প্রতিটি পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেকট্রন থাকবে সমান সংখ্যায়। ঘরে যতগুলি প্রোটন, বাইরে ততগুলি ইলেকট্রন। যেহেতু নিউট্রনে কোনো বিদ্যুৎ নেই তার সংখ্যা যতই হোক না কেন গোটা পরমাণুটা হচ্ছে ইলেকট্রোনিউট্রাল, অর্থাৎ বিদ্যুতের বিচারে নিরপেক্ষ। প্রতিটি মৌল পদার্থে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন থাকবে–যেমন হাইড্রোজেন-এ একটি, হিলিয়ামে দুটি, কার্বনে ছয়টি, অক্সিজেন-এ আটটি–এভাবে বাড়তে বাড়তে সবচেয়ে ভারী মৌলপদার্থ ইউরেনিয়ামে 92টি। বলা বাহুল্য ওই ওই পরমাণুতে ওই ওই সংখ্যক ইলেকট্রনও থাকবে।

নিউট্রন কোথায় কত থাকবে তারও মোটামুটি নির্দেশ আছে; কিন্তু সে সংখ্যাটা সামান্য এদিক-ওদিকও হতে পারে। নাইট্রোজেনে আটটি নিউট্রনও থাকতে পারে আবার পাঁচটিও থাকতে পারে। ওরা দুজনেই নাইট্রোজেন–প্রথমটি কুলীন নাইট্রোজেন, দ্বিতীয়টি তার জ্ঞাতিভাই–নৈকষ্য-কুলীন নয়, তার আইসোটোপ। অনুরূপভাবে ইউরেনিয়ামে 92টি প্রোটন এবং 92টি ইলেকট্রন আছে, কিন্তু নিউট্রন কখনও থাকে 143টি, কখনও 146টি। নিউট্রন আর পোটন-সংখ্যাকে যোগ করে তাই একটাকে বলি ইউ-235 অপরটাকে ইউ-238। ওরা দুজনেই ইউরেনিয়ামের জ্ঞাতিভাই বা আইসোটোপ।

বেশ কথা, পরমাণু না হয় নিরেট নাই হল –সেটা অবিভাজ্য আর অপরিবর্তনশীল তো বটে? এ-বিষয়েও প্রথম খটকা লাগল 1919 সালে, রাদারফোর্ডের একটি পরীক্ষায়। কেমব্রিজের ওই ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতেই উনি পরীক্ষা করছিলেন। একটা কাঁচের নলে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে তার উপর উনি দ্রুতগামী আলফা-পার্টিক-এর আঘাত হানছিলেন।

কিন্তু তাহলে এবার বলতে হয়, আলফা-পার্টিকল্স কাকে বলে?

টমসন-সাহেবের ইলেকট্রন আবিষ্কারের (1897) বছর দুই আগে (1895) জার্মানিতে রনৎজেনসাহেব (1845-1923) এক্স-রে আবিষ্কার করে বসলেন নিতান্ত দৈবক্রমে। সে গল্পটা অনেকেরই জানা। কাঁচের টিউবের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরীক্ষা করছিলেন তিনি। হঠাৎ নজরে পড়ে, কালো কাগজে-মোড়ানো কিছু ফটোগ্রাফিক প্লেটে কুয়াশার মতো ছোপ পড়েছে। ব্যাপার কী! উনি বুঝলেন, এমন এক অদ্ভুত রশ্মির সন্ধান উনি পেয়েছেন যার ভেদশক্তি সাধারণ আলোকরশ্মির চেয়ে বেশি। উনি তার নাম দিলেন–অজ্ঞাত-রশ্মি বা ‘এক্স-রে’। সেই ‘এক্স-রে’ আজ কীভাবে কাজে লাগে তা সকলেরই জানা।

***

রনৎজেন-সাহেবের ওই আবিষ্কারের বছরখানেক পরে (1896) ফরাসি বৈজ্ঞানিক বেকরেল (1820-1891) ওই-জাতের একটি পরীক্ষা করেছিলেন। উনি পরীক্ষা করেছিলেন ‘গুরুতম’ মৌল পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়ে। উনি দেখলেন, সূর্যালোকে ওই ইউরেনিয়াম টুকরো থেকে অদ্ভুত একজাতের রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উনি প্রথমে ভেবেছিলেন এ-বুঝি এক্স-রেরই কাণ্ডকারখানা। কিন্তু পরে দেখলেন, বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ থাকলেও এবং সূর্যালোক ব্যতিরেকেও রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই ইউরেনিয়াম থেকে। এটা যে কেন হচ্ছে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। এই রশ্মি-বিকিরণের নাম দেওয়া হল ‘রেডিয়েশান’।

এ-সম্বন্ধে গবেষণা করে জগৎ-বিখ্যাত হলেন কুরি-দম্পতি। ফরাসি বৈজ্ঞানিক পিয়ের কুরি (1859-1006) আর তাঁর স্ত্রী মাদাম কুরি (1867-1934)। পিয়ের ছিলেন পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। মারি কুরির আদি নিবাস পোল্যান্ডে–ফ্রান্সে এসেছিলেন ডিগ্রি নিতে। সেখানেই উভয়ের পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়। ওঁরা দুজনে এক টন মতো আকরিক ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন; কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। এক টন আকরিক ইউরেনিয়ামে কতটা ইউরেনিয়াম আছে তা ওঁদের জানা। সে-হিসাবে রেডিয়েশানের পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত তাও হিসাব কষে বার করেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে বাস্তবে রেডিয়েশানের পরিমাণ অনেক, অনেক বেশি। ওঁদের ধারণা হল ওই আকরিক ইউরেনিয়াম-নমুনায় ইউরেনিয়াম ছাড়া আরও কোনো অজ্ঞাত মৌল পদার্থ আছে, যার রেডিয়েশানের পরিমাণ আরও বেশি। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে ওঁরা আবিষ্কার করলেন ‘রেডিয়াম। শুধু রেডিয়াম নয়, আরও অনেকগুলি ‘রেডিও-অ্যাকটিভ’ মৌল পদার্থ আবিষ্কৃত হল, যেমন পোলোনিয়াম, রেডন, থোরিয়াম ইত্যাদি।

***

কিন্তু এই রেডিও-অ্যাকটিভিটি ব্যাপারটা কী? সেটা নিয়ে গবেষণা করতে বসলেন কেমব্রিজ বিজ্ঞানাগারের প্রফেসর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। আদি বাড়ি নিউজিল্যান্ডে। কেমব্রিজে এসেছিলেন গবেষণা করতে। উনি দেখলেন, বাইরের কোনো কারণ ছাড়াই কোনো অজ্ঞাত আভ্যন্তরিক তাগিদে রেডিও-অ্যাকটিভ মৌল-পদার্থগুলি ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, শক্তি বিকিরণ করতে করতে আপনা-আপনি তারা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ধরুন রেডিয়াম। রেডিয়ামের পারমাণবিক ওজন 226। অর্থাৎ হাইড্রোজেন-পরমাণুর তুলনায় সেটা 226 গুণ ভারী। এই রেডিয়াম শক্তি বিকিরণ করতে করতে ক্রমশ পরিণত হচ্ছে রেডন-এ, যার পারমাণবিক ওজন 222। সেখানেই থামছে না কিন্তু। যে-হেতু ‘রেডন’ নিজেও রেডিও-অ্যাকটিভ, তাই তা থেকে জন্ম নিচ্ছে আরও হালকা কোনো বস্তু। এভাবে শেষ পর্যন্ত এসে থামছে ‘লেড’-এ, অর্থাৎ সীসায়, যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে 205। প্রতিটি রেডিওঅ্যাটিভ মৌল পদার্থের এই আত্মক্ষয়ী ধর্মের গচ্ছিন্দও পরিমাপ করা গেল। রেডিয়াম এভাবে শক্তিক্ষয় করতে করতে 1,600 বছরে অর্ধপরিমাণ হয়ে যায়, 3,200 বছরে সিকি-পরিমাণ। ইউরেনিয়ামের রেডিও- অ্যাকটিভিটি কম–অন্তত চার শ’ কোটি বছর তার লেগে যাবে অর্ধেক হতে।

এটা মেনে নেওয়া রীতিমত কষ্টকর হয়ে পড়ল বিজ্ঞানীদের কাছে। এতদিন জানা ছিল প্রতিটি পরমাণু অপরবির্তনশীল এবং বাইরের কোনো কারণ আরোপিত না হলে কোনো কার্য’ হয় না। অথচ দেখা যাচ্ছে, ইউরেনিয়াম আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে রেডিয়াম, রেডিয়াম হচ্ছে রেডন–এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে সব কয়টি রেডিও-অ্যাটিভ পদার্থ এসে থামছে সীসায়! কারণটা কী?

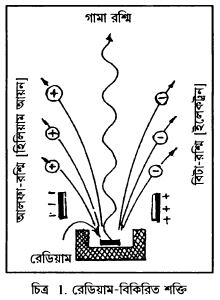

রাদারফোর্ড ওই রেডিও-অ্যাকটিভিটি ধর্মটার বিশ্লেষণ করতে বসলেন। সীসার একটি পাত্রে তিনি সামান্য একটু রেডিয়াম রেখে দিলেন এবং পাত্রের একদিকে ঋণাত্মক অপরদিকে ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী তারের প্রান্ত এনে রাখলেন। দেখলেন, রেডিয়াম-টুকরো থেকে তিন জাতের শক্তি বিকিরিত হচ্ছে। একদল রশ্মি বেঁকে যাচ্ছে ঋণাত্মক বিদ্যুতের দিকে, তাকে বললেন আলফা-পার্টিকলস। একদল রশ্মি বাঁক নিচ্ছে ধনাত্মক বিদ্যুতের দিকে, তার নাম দিলেন বিটা পার্টিকলস্। তৃতীয় দল না ডাইনে না বাঁয়ে কোনো দিকে না বেঁকে সিধে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। তার নাম দিলেন গামা-রশ্মি। (চিত্র 1)

[চিত্র 1. রেডিয়াম-বিকিরিত শক্তি]

উনি প্রমাণ করলেন, এই গামা-রশ্মি হচ্ছে একজাতের ‘ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ’ বা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ। অত্যন্ত শক্তিশালী–অনেকটা এক্স-রে ধর্মী, যদিও তরঙ্গভঙ্গ আরও ছোট। বিটা-রশ্মি বস্তুত ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং আলফা-রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক বিদ্যুত্বহ হিলিয়াম কেন্দ্রক। একটি হিলিয়াম আয়নের পারমাণবিক ওজন হচ্ছে চার, তাই রেডিয়াম (226) থেকে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক (4) বিচ্ছুরিত হওয়া মাত্র তা রূপান্তরিত হচ্ছে রেডন-এ (226-4 = 222)।

এরপর রাদারফোর্ড পরমাণুর অন্তরে কী আছে তা জানবার জন্য সচেষ্ট হলেন। অর্থাৎ আমরা তাঁর সেই 1919 সালের যুগান্তকারী পরীক্ষার প্রসঙ্গে ফিরে এসেছি। মনে রাখতে হবে, এই পরীক্ষার সময় রাদারফোর্ড পরমাণুর আকৃতি-প্রকৃতির কথা কিছুই জানতেন না। ইলেকট্রন তার পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু পোটন, নিউট্রন, সৌরজগতের মতো পরমাণুর আকৃতি ইত্যাদি কিছুই তার জানা ছিল না।

রাদারফোর্ড জানতে চাইলেন, পরমাণুর ভিতরে কী আছে? কেমন করে জানবেন? জানার সবচেয়ে ভাল উপায় তার অন্তরে আঘাত করে দেখা। তোমার মনে কী আছে জানতে হলে আমাকে আঘাত করতে হবে তোমার অন্তরে, দেখতে হবে কোন্ আঘাতে তুমি কী ভাবে সাড়া দাও। কী দিয়ে আঘাত করবেন? কেন, সদ্য-আবিষ্কৃত ওই আলফা-পার্টিক বা হিলিয়াম কেন্দ্ৰক দিয়ে করা যেতে পারে।

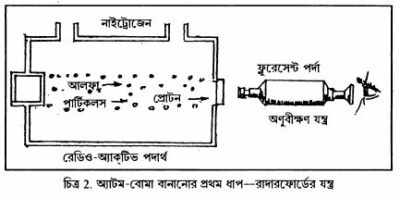

[চিত্র 2. অ্যাটম-বোমা বানানোর প্রথম ধাপ—রাদারফোর্ডের যন্ত্র]

এগুলি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন। আলোর গতির শতভাগ থেকে দশভাগের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 3,000 কিলোমিটার থেকে 30,000 কি. মি.। রেডিয়াম থেকে বিচ্ছুরিত এই দ্রুতগতি রশ্মি দিয়ে তিনি নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে আঘাত করতে চাইলেন। যে যন্ত্রে তিনি এ পরীক্ষাটা করেছিলেন সেটি সযত্নে আজও রাখা আছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোট্ট যন্ত্র। দেখতে চিত্র 2-এর মতো। কাঁচের টিউবটার ভেতরে আছে শুধু নাইট্রোজেন গ্যাস। যন্ত্রের বাঁ দিকে রেডিও-অ্যাটিভ উৎস থেকে যে আলফা পার্টিকলস্ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা 15 সেন্টিমিটার দূরত্বে যেতে পারে না। অথচ উনি ডানদিকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন, রেসেন্ট পর্দাটা আলোকিত হচ্ছে। রাদারফোর্ড বললেন, তার কারণটা হচ্ছে এই যে, দ্রুতগামী আলফা-পার্টিকলগুলি টিউবের ভিতরে অবস্থিত নাইট্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করেছে। নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত কোনো ধনাত্মক-বিদ্যুৎগর্ভ অংশ বিমুক্ত হয়েছে। উনি তার নাম দিলেন প্রোটন। অর্থাৎ তার হিসাব মতো দাঁড়ালো পরমাণুতে আছে দুটি অংশ : কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন এবং তার বাইরে টমসন-সাহেব-বর্ণিত চক্রবর্তনকারী ইলেকট্রন। রাদারফোর্ড তার এ পরীক্ষায় ওই দুটি অংশকে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পরমাণু-রাজ্যে সেই হল প্রথম বিপ্লব।

অ্যাটম-বোমা বানানোর সর্বপ্রথম ধাপ!

***

তখন কিন্তু সে-কথা কেউ কল্পনাই করেনি। তাই এ আবিষ্কার গোপন করার কথা কারও মনেও আসেনি। প্রফেসর রাদারফোর্ড তৎক্ষণাৎ তার পরীক্ষার ফলাফল ছাপিয়ে ফেললেন। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তা ছাপা হল বিভিন্ন দেশে-জার্মানিতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, জাপানে।

বিজ্ঞানের কাঁধে তখনও রাজনীতির জোয়াল চাপেনি। বিজ্ঞানের নাকে রাষ্ট্রনায়কেরা তখনও দড়ি পরায়নি। বিশ্ববিজ্ঞানের দ্বার তখন ছিল উন্মুক্ত, অবারিত।

কিন্তু একটা কথা। পরীক্ষান্তে রাদারফোর্ড দেখলেন-তার যন্ত্রের ভেতর যা পড়ে আছে তা অধিকাংশই অক্সিজেন! নাইট্রোজেন নয়! এমনটা কী করে হল তার ব্যাখ্যা উনি সে সময়ে দিতে পারেননি।

রাদারফোর্ড এই পরীক্ষাটা করেছিলেন 1919-এর শেষাশেষি। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-1918) শেষে। পরীক্ষায় যখন তন্ময় হয়ে আছেন–যুদ্ধ তখনো চলছে–তখন ওঁর এক সহকারী এসে মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! যুদ্ধমন্ত্রকে একটা জরুরী অধিবেশনে আজ আপনার যাওয়ার কথা–

ওঁর ওই ছয় ইঞ্চি (15 সেমি) লম্বা যন্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন বুঁদ হয়ে আছেন সাতচল্লিশ বছর বয়সের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। বাঁ-হাতটা তুলে শুধু বললেন, গোল কোরো না–

মারণাস্ত্র বিষয়ে যুদ্ধমন্ত্রকে বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স। যুদ্ধ-সচিব, প্রধান সেনাপতি সবাই থাকবেন। সেখানে অনুপস্থিত থাকা মানে একটা যুদ্ধাপরাধ! আধঘণ্টা পরে সহকারীটি আবার মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! এখানে অক্সিজেন কোথা থেকে এল সেটা কাল দেখলে হয় না?

যন্ত্রে-নিবদ্ধদৃষ্টি রাদারফোর্ড একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা শুধু বলেছিলেন, মাই বয়! মাই নেম ইজ ‘আর্নেস্ট’!

জরুরি মিটিং-এ অনুপস্থিত তালিকায় লেখা হল একটি নাম–ডক্টর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।

যুদ্ধমন্ত্রীর বিশেষ সংবাদবহ পরদিন কেমব্রিজে এসে হানা দিল। বেশ কড়া মেজাজে কৈফিয়ৎ তলব করল রাদারফোর্ড-এর। তখনও তিনি ব্যারন হননি–লর্ড রাদারফোর্ড নন, প্রফেসর রাদারফোর্ড। সামরিক অফিসারটিকে রাদারফোর্ড নাকি বলেছিলেন, আস্তে কথা বলুন মশাই! আমি এখন একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছি!

আরও বলেছিলেন, আমার এ পরীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে পরমাণুকে বিভক্ত করা সম্ভব। তার অর্থ আপনার মাথায় ঢুকবে না, আপনার বড়কর্তাকে শুধু বলবেন–আমার অনুমান সত্য হলে এই ল্যাবরেটরির ভেতর আজ যেটা ঘটছে তা একটা বিশ্বযুদ্ধ জয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বুঝলেন?

নিঃসন্দেহে নিরেট ধাতুর হেলমেট ভেদ করে সামরিক অফিসারটির মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ঢোকেনি। তা না ঢুকুক–কেমব্রিজ ক্যাভেন্ডিশ-ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে আজও দেখতে পাবেন টাঙানো আছে একটি নোটিস : টক সফটলি প্লীজ!

‘আস্তে কথা বলুন, মশাই!’

পরের বছর, জুন মাসে ‘ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে’ প্রকাশিত হল রাদারফোর্ড-এর প্রবন্ধ। একটা নতুন দিগন্ত দেখা দিল। প্রমাণিত হল–যুগযুগান্ত ধরে মানুষ যা কল্পনা করে এসেছে, সেই আদিম অ্যালকেমিস্টরা যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা নিতান্ত গাঁজাখুরি না-ও হতে পারে। লোহাকে সোনা নয়, রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনকে রূপান্তরিত করেছেন অক্সিজেন-এ! কী করে করেছেন তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু করেছেন।

***

আরও একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। কারণ ছাড়া কার্য হয় না-যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্র বাজে না। রেডিয়াম কিছু ভগবান নয় যে, আপসে-আপ তেজ বিকিরণ করবে! রসায়ন এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও পদার্থবিদ্যার এক পণ্ডিত তা করলেন। তিনি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন (1879 1955)। 26, বছর বয়সে (1905) তিনি বললেন, পদার্থের ‘ভর’ আর ‘শক্তি’ দুটি বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, তারা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ততাদের একটি যোগসূত্র আছে। শক্তি পদার্থকে জন্ম দিতে পারে, আবার পদার্থের বিলোপেও জন্ম নেবে শক্তি। সেই যোগসূত্রটি পাওয়া যাবে যে ফর্মুলায় সেটি হল E =mc2। এত ছোট ফর্মুলায় এতবড় বিপ্লবাত্মক কথা আর কোনো বৈজ্ঞানিক মানব সভ্যতার ইতিহাসে কখনও বলেননি! উনি যেন বলতে চাইলেন : “শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি ‘যম্নোক্তং’ গ্রন্থকোটিভিঃ”। সেই শ্লোকটি হচ্ছে E = mc2; এখানে E হচ্ছে এনার্জি বা শক্তি, m হচ্ছে বস্তুর ‘ম্যাস’ বা ভর আর c হচ্ছে আলোর গতিবেগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 300,000 কিমি। উনি বললেন, বস্তুর ভর’ও এক ধরনের শক্তিই’! হিসাব কষে দেখালেন, এক গ্রাম পরিমাণের কোনো মৌল পদার্থ যদি সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে, তবে তা থেকে জন্ম নেবে যে শক্তি তার পরিমাণ চার হাজার টন কয়লা জ্বালালে যতটা উত্তাপ পাওয়া যাবে ততটা! তাই রেডিয়াম যখন নিজে থেকেই আত্মবিলোপ ঘটাচ্ছে তখন সে শক্তির জন্ম দিচ্ছে। যেহেতু আত্মবিলোপের গতিটা অতি ধীরে (রেডিয়ামের ক্ষেত্রে 1,600 বছরে অর্ধেক) তাই যে-কোনো খণ্ড-মুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোনো কৃত্রিম উপায়ে অল্প সময়ে কোনো পদার্থ আত্মবিলোপ করে তবে তা প্রচণ্ড শক্তির জন্ম দেবে। এ-কথাটাতেও আশঙ্কা করার কিছু ছিল না তখন–কারণ কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের আত্মবিলোপ ত্বরান্বিত করার কথা তখন কেউ চিন্তাই করতে পারেনি।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে একটা কথা এখানে বলে নিই। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যেসব মনীষীর অবদান আজ স্বীকৃত তার মধ্যে আছেন একজন ভারতীয়বস্তুত বাঙালি– বৈজ্ঞানিক। তিনি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (1894 – 1974)। ম্যাক্সওয়েল ও বোলম্যানের একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের তিনি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যার নাম হয়েছিল বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন’। এখন অবশ্য তার নাম শুধু ‘বসু-সংখ্যায়ন’। 1924 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার। ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম থিওরির এই ব্যাখ্যা তিনি তৈরি করেন এবং একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে আলবার্ট আইনস্টাইনকে সেটি জানান। আইনস্টাইন তার মূল্য অনুধাবন করে তাকে প্রথম স্বীকৃতি দেন। প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মহলে সত্যেন্দ্রনাথের আসন প্রতিষ্ঠিত হল। উত্তরকালে অনুরূপ চিন্তধারা নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন পাওলি, (1900-1958), এনরিকো ফের্মি (1901-1954) প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে, বিশ্বের মৌলিক কণাগুলি-দু-জাতের। ফোটন, মেসন, গ্রাভিটন প্রভৃতি কণা,–যারা বোস-স্ট্যাটিসটিক্স মেনে চলে তাদের নামকরণ করা হল ‘বোসনস’। আর ইলেকট্রন, মিউওন, মেস, নিউক্লিয়ন, বগরায়ন কণা–যারা ফের্মির সংখ্যায়ন মেনে–চলে তাদের নাম হল ‘ফের্মিয়নস’। সত্যেন্দ্রনাথ শাশ্বতকাল ভারতবর্ষের জাতীয় অধ্যাপক থাকবেন না–কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ‘বসু-সংখ্যায়ন’ আর ‘বোসনস’ মহাকালের দরবারে চিরন্তন-সনদ পেয়ে স্থায়ী আসন গেড়েছে।

.

০২.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-1918) শেষে ইউরোপ-খণ্ডে, বস্তুত পৃথিবীতেই, ছিল তিনটি মূল ঘাঁটি–যেখানে ‘পরমাণু-তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা হচ্ছিল। একটি কেন্দ্র ছিল–আগেই বলেছি–কেমব্রিজে। প্রফেসর রাদারফোর্ড ছিলেন তার অধিকারী-মশাই। আর মূলগায়েন তার দুই সাকরেদ–ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক জেমস চ্যাডউইক (1891-1974) আর রাশিয়ান বিজ্ঞানী পিতর কাপিৎজা (1894 – 1984)। চ্যাডউইক সম্মানের সর্বোচ্চ-শিখরে উঠেছিলেন, কাপিৎজাও তাই উঠেছিলেন, কিন্তু রাশিয়ায়। আমরা প্রথমদিকে তাঁর কীর্তিকাহিনির কথা জানতে পারিনি। তিনি নোবেল-পুরস্কার পাওয়ার (1978) পর জানা গেল রাশিয়ায় এতদিন তিনি কী কাজ করছিলেন। দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল ডেনমার্ক-এ। সেখানে দীপ্ত সূর্য নীলস বোহর! ঋষিপ্রতিম বিজ্ঞানভিক্ষু। যেন মাটির দুনিয়ার মানুষ নন, হ্যান্স অ্যান্ডারসনের উপকথালোকের বাসিন্দা! বয়সে রাদারফোর্ডের চেয়ে চৌদ্দ বছরের এবং আইনস্টাইনের চেয়ে ছয় বছরের ছোট; কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় সমান উৎসাহী। কোপেনহেগেন-এ ছিল তার বিজ্ঞানমন্দির। আর তিন নম্বর কেন্দ্রটি ছিল খাস জার্মানিতে। বার্লিন এবং বিশেষ করে গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যলয়ে। এখানে সূর্য-টুর্য নেই–জ্যোতিষ্কের ছড়াছড়ি! গোটা গ্যালাটিক সিস্টেম! ম্যাক্স বর্ন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, জেমস্ ফ্রাঙ্ক, ডেভিড হিলবার্ট, ওয়াল্টার নেস্ট,–কিছু পরে অটো হান, ওয়াইৎসেকার, হেইজেনবের্গ! কাকে ছেড়ে কার কথা বলি?

ওই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়টাকে আর একটু কাছে গিয়ে দেখা যাক বরং। এ শতাব্দীর আদি ও মধ্যযুগে, বিশেষ করে পরমাণু বোমার বিবর্তনে এই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অসামান্য ভূমিকা আছে। বার্লিন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার পথে ঘনসন্নিবদ্ধ পপলার, বার্চ আর এম-এর ছায়াঘেরা ছোট্ট একটি জনপদ–সেখানে কারখানা নেই, হৈ-হল্লা নেই, রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ নেই, –আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। যেন গুপ্তযুগে পাটলিপুত্র থেকে রাজগৃহে যাবার পথে শান্ত জনপদ-নালন্দা! অথবা বলতে পারেন, ত্রিশ-চল্লিশের দশকে কলকাতা-সিউড়ি যাবার পথে–শান্তিনিকেতন!

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে ওই অনাড়ম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির একক দান অসামান্য। দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, জীববিদ্যা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দিকপাল পণ্ডিতেরা এখান থেকেই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকরশ্মি বিকিরণ করেছেন। তবু গোটিনজেন-এর খ্যাতি অঙ্কশাস্ত্র বিষয়েই। গত শতাব্দীতে কার্ল গাউস্ এবং ফেলিক্স ক্লীন ছিলেন এই জ্যোতির্ময়লোকের যুগ্মতারকা। এ-নালন্দার যুগ্ম-শীলভদ্র, অথবা এ-শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র! আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন গোটিনজেন-এ তিন-তিনজন দিকপাল মনীষী ছিলেন এ-রাজ্যের ত্রিরত্ন। তারা হলেন ডেভিড হিলবার্ট (1862-1943), ম্যাক্স বর্ন (1882-1970) আর জেমস্ ফ্রাঙ্ক (1882-1964)। শেষোক্ত দুজনেই ইহুদি এবং নোবেল-লরিয়েট। হিলবার্ট ছিলেন বিশুদ্ধ গণিতের পণ্ডিত-অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছু চিনতেন না তিনি। অপরপক্ষে ম্যাক্স বর্ন এর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। প্রায় লেঅনার্দোর মত। চিত্রশিল্প আর বেহালা বাজানোতে তার এমন পারদর্শিতা ছিল যে, বিজ্ঞান-চর্চা আদৌ না করে ওই দুটি পথের যে কোনো একটায় সিধে হাঁটা ধরলেও তিনি নাকি বিশ্ববিশ্রুত হতে পারতেন। বাবা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ইহুদি। পুত্রকে কলেজে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, কী নিয়ে জীবন কাটাবে তা স্থির করার আগে সবকয়টি পাঠ্যবিষয়কেই যাচাই করে দেখে নিও। পিতৃ-আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন ম্যাক্স বর্ন। আইন, সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, রাজনৈতিক-অর্থনীতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা–পরপর অনেকগুলি বিষয়েই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত কোনো বিষয়েই দ্বিতীয় হতে পারলেন না। ফলে তিনি পিতাকে লিখে পাঠালেন : সব কয়টি বিষয়ই যাচাই করে দেখলাম। স্থির করেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা করব অতঃপর! এমন মানুষকে পদার্থবিজ্ঞানীরূপে চিহ্নিত করা যায় কিনা জানি না; কিন্তু সেটাই তার পরিচয়।

জেমস্ ফ্রাঙ্কও ইহুদি। হামবুর্গে বাড়ি। অভিজাত পরিবারের সন্তান। আর সেই আভিজাত্য ছিল তার রক্তে। কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি। ছাত্রদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, ছাত্রেরাও তার জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। গোটিনজেন-এ আসবার পরেই তিনি কতকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন, যার একটির জন্য তাকে যেতে হল সুইডেনে–নোবেল প্রাইজ আনতে।

প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা আসেন গোটিনজেন-এ-দেখতে, শুনতে জানতে এবং জানাতে। কোয়ান্টাম-থিওরির জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক (1858 – 1947), রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরি, আপেক্ষিকতাবাদী আইনস্টাইন, পোটন-উদ্ধারক রাদারফোর্ড, পরমাণু-সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি নীলস বোহর প্রভৃতি এসেছেন বারে বারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অধিকাংশই ছাত্রাবাসে থাকত না। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত সারা শহরে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পেইং-গেস্ট হিসাবে, একটি দুটি করে। তার ফলশ্রুতিটি মারাত্মক এবং কৌতুকবহ! বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক ধুরন্ধর সংখ্যাতত্ত্ববিদ কাগজে ছাপিয়ে দিলেন এক মারাত্মক স্ট্যাটিসটিক্স : সারা পৃথিবীর প্রথমশ্রেণির বিজ্ঞানীদের অধিকাংশের শ্বশুরবাড়ি নাকি ওই ছোট্ট জনপদ গোটিনজেনে! হাটে হাঁড়ি ভাঙা হল আর কি! বোঝা গেল পেইং-গেস্টের দল শুধুমাত্র বিজ্ঞানচর্চাই করেননি এতকাল।

***

জার্মানির চতুর্দিকে কলকারখানা, কর্মব্যস্ততা–অথচ ওই শান্ত ছায়াঘেরা। জনপদে যারা বাস করে তারা যেন গ্রহান্তরের মানুষ। সে-আমলের একজন গোটিনজেন-ছাত্রের স্মৃতিচারণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না :

“মাঝে মাঝে মনে হত আমার আশেপাশের মানুষগুলো বুঝি পাগলাগারদের বাসিন্দা! একদিন, মনে আছে, সাইকেল চেপে কলেজ থেকে ফিরছি। এক বৃদ্ধ আমার চাকার তলায় পড়েন আর কি! কোনোক্রমে ব্রেক কষে আমি নেমে পড়ি। বেশ বাগিয়ে একটা ধমক দিতে যাব, দেখি তার আগেই বৃদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে। ধরে তুলতে গেলাম। আয় বা! প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসলেন আমাকে : আমি আছাড় খাই না খাই, তাতে তোমার কী হে ছোকরা? দিলে তো সব ভেস্তে?”

“কী ভেস্তে দিলাম আমি? পরে শুনেছিলাম তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। পথে চলতে চলতে মনে মনে আঁক কষতেন। আমি তাকে ধরে তুলতে যাওয়ায় তার নাকি চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল!

“কলেজের পাশেই ছিল ক্যান্টিন। সেখানে কফি-সেবনের অনুপান ‘স্ন্যাকস নয়, ‘সামস’! সাদা মার্বেল-টপ টেবিলে হাতির শুড়ের মতো অদ্ভুতদর্শন লম্বা টান দিয়ে পেনসিলে আঁক কষতেন অধ্যাপক আর ছাত্রের দল। ক্যান্টিনের ম্যানেজারের উপর কর্তৃপক্ষের কড়া হুকুম ছিল–অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত লেখাগুলো যেন না মুছে ফেলা হয়। কখনও কখনও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কফি-বার খুলে রাখতে হত ম্যানেজারকে। বসে বসে হাই তুলত। আঁক শেষ হয়নি, এই অজুহাতে। আবার এমনও হয়েছে পরদিন এসে দেখা গেছে ইতিমধ্যে কোনো অজ্ঞাতনামা কফি-সেবী অসমাপ্ত অঙ্কের বাকি কটা ধাপ লিখে রেখে গেছেন।

“সে এক অদ্ভুত জগৎ!”

এইযুগে গোটিনজেন-এর ছাত্র ছিলেন এমন কয়েকজন ভবিষ্য-বিজ্ঞানী যাঁরা ওই পরমাণু-বোমা নির্মাণে নানাভাবে অংশ নিয়েছেন। কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে–আবার কেউ কেউ সেই কালিদাসের ধাঁধার ছন্দে : ‘নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে!’–অর্থাৎ তারা পরমাণু-বোমা নির্মাণে কোনো অংশ না নিয়েই এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। মার্কিন মুলুকের ওপেনহাইমার (1904-1967), ইটালির এনরিকো ফের্মি, রাশিয়ার জর্জ গ্যামো (1904-1968), হাঙ্গেরির ৎজিলাৰ্ড (1898-1964) আর টেলার (1908 ) নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ ভূমিকা। আর কালিদাসী ধাঁধার ছন্দে অংশ নিয়েছিলেন জার্মানির হেইজেনবের্গ (1901-1976), ওয়াইৎসেকার (1912- ), ভন লে, অটো হান (1879-1968) প্রভৃতি–অ্যাটম-বোমা না বানিয়ে। কেন? তা যথাসময়ে বলব।

শেষোক্ত দলের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন নোবেল-লরিয়েট অটো হান। হেইজেনবের্গ তার ছাত্রস্থানীয়, বয়সে অনেক ছোটো। অদ্ভুত প্রতিভাশালী। জীবনে কখনও কোনো প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হননি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি প্রফেসার নীলস বোহর-এর প্রধান শিষ্য হয়ে পড়েন, চব্বিশ বছর বয়সে কোপেনহেগেন-এ অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ছাব্বিশে লিপজিগে পুরোপুরি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি নোবেল-প্রাইজ পেয়েছিলেন–শুধু তাই নয়, যে আবিষ্কারের জন্য এ-পুরস্কার তাকে দেওয়া হয় সেটা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন তার পঁচিশ বছর বয়সে! যখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী ডক্টরেটও করে উঠতে পারেন না।

***

এই নিরুদ্বিগ্ন শান্ত-জনপদে ধূমকেতুর ধূসর ছায়াপাত ঘটল উনিশ শ তিরিশ-বত্রিশে। জার্মানির ভাগ্যাকাশে দেখা দিল ন্যাশনাল সোসালিস্ট দল–যার কর্ণধার নাকি কে এক অজ্ঞাতকুলশীল অ্যাডলফ হিটলার (1889-1945)। বছর না ঘুরতেই শোনা গেল ন্যাশনাল সোসালিস্ট দলের নাম হয়েছে নাৎসি পার্টি, তারা জার্মানির শাসনযন্ত্র দখল করেছে (1933)। হিটলার হয়েছে জার্মানির ভাগ্যবিধাতা। ওই সঙ্গে শোনা গেল একটা অদ্ভুত কথা : জার্মানির সব সমস্যার মূলে নাকি আছে ইহুদি-সম্প্রদায়। শুরু হয়ে গেল ইহুদি-বিতাড়ন পর্ব, জার্মানি থেকে। বার্লিনে এক বিজ্ঞান-পরিষদের বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল আলবার্ট আইনস্টাইনকে। হিটলারের স্নেহধন্য একদল পণ্ডিতম্মন্য বললে–আইনস্টাইনের ওই আপেক্ষিকতাবাদ আসলে একটা ইহুদি ধাপ্পাবাজি।

হিটলারের ক্ষমতা দখলের মাসখানেকের ভিতরেই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হল একটি মারাত্মক টেলিগ্রাম। সাত-সাতজন প্রথম শ্রেণির অধ্যাপককে পদচ্যুত করা হয়েছে। অপরাধ–তারা ইহুদি। সেই সাতজনের একজন হচ্ছেন ম্যাক্স বর্ন। ইংল্যান্ডে চলে গেলেন তিনি।

প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটিনজেন। তারপর শুরু হল আবেদন-নিবেদন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ইহুদি অধ্যাপকদের চলে যেতে হল। বাইশজন প্রথিতযশা আর্য-বিজ্ঞানী একবার শেষ চেষ্টা করলেন গণ-দরখাস্ত পাঠিয়ে–তার ভিতর ছিলেন আধ-ডজন নোবেল লরিয়েট। হিটলারের দপ্তরে পৌঁছে সেটা সোজাসুজি চলে গেল ছেঁড়া-কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে।

প্রথম শ্রেণির ইহুদি অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র রেহাই দেওয়া হল জেমস ফ্রাঙ্ককে। বোধকরি তিনি কয়েক বছর আগে (1925) নোবেল প্রাইজ পাওয়ায়। কিন্তু আভিজাত্যের মর্যাদায় অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক হিটলারের এ দাক্ষিণ্য গ্রহণ করলেন না। পদত্যাগ করলেন তিনি–কারণটা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে : যেহেতু বর্তমান সরকার জার্মান-ইহুদিদের দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করেছেন তাই তিনি অব্যাহতি চান।

তৎক্ষণাৎ গৃহীত হল ফ্রাঙ্কের পদত্যাগপত্র। শুধু তাই নয়, ওই বিজ্ঞান-জ্যোতিষ্কের বিদায়ে যাতে কোনো সভার আয়োজন না করা হয় সে বিষয়েও কড়া নির্দেশ এল। স্ত্রীর হাত ধরে নীরবে বিদায় হলেন তিনি গোটিনজেন থেকে। এমনকি নোবেল-প্রাইজের মেডেলটাও নিয়ে যেতে পারেননি।

গোটিনজেন-এর ত্রিরত্নের দুজন বিতাড়িত। শেষ দীপশিখাঁটি জ্বালিয়ে রেখেছেন একা ডেভিড হিলবার্ট–গণিত-সাগর। তিনি পুরোপুরি নর্ডিক–ইহুদি রক্তের চিহ্নমাত্র নেই তার ধমনিতে। প্রায় বছরখানেক পরে বার্লিনে এক ভোজসভায় তদানীন্তন জার্মান নাৎসি শিক্ষামন্ত্রী হিলবার্টকে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্রফেসর, এ-কথা কি সত্য যে, ইহুদি বিতাড়নে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গহানি হয়েছে?

হিলবার্ট তৎক্ষণাৎ জবাবে বলেছিলেন : আজ্ঞে না, অঙ্গহানি তো কিছু হয়নি!

উৎফুল্ল হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাই বলুন! অথচ লোকে কত কথাই রটাচ্ছে!

হিলবার্ট বললেন, ওসব মূর্খলোকের কথায় কান দেবেন না, হের মিনিস্টার! অতীতের সেই গোটিনজেন আজ আর জীবিত নেই। মৃতদেহের আবার অঙ্গহানি কী?

মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে শিক্ষামন্ত্রীর। জোর দিয়ে বলেন, ওই সাতজন ইহুদি অধ্যাপকের বদলে আমরা যদি সাতজন পাওয়ারফুল নর্ডিক প্রফেসরকে বহাল করি?

হিলবার্ট হেসে বলেন, হের মিনিস্টার! আপনাদের ওই পাওয়ার-পলিটিক্সটা আমি বুঝি না। আমি নেহাৎই অঙ্কের মাস্টার। আমি তো বুঝি : জিরো-টু-দি পাওয়ার সেভেন ইজুকালটু জিরো!

শিক্ষামন্ত্রী জবাব খুঁজে পাননি এ অঙ্কের!

***

জার্মানি থেকে এই ইহুদি-বিতাড়ন পর্বে একটি বিচিত্র ভূমিকা নিয়েছিলেন ওই হ্যান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথার মানুষটি। প্রফেসর বোহর। গোটিনজেন-বার্লিনের পদচ্যুত ইহুদি অধ্যাপকেরা একের-পর-এক পত্র পেতে থাকেন তাঁর কাছ থেকে। অযাচিত নিয়োগপত্র। কোপেনহেগেন ল্যাবরেটরি থেকে। উপযুক্ত পদ খালি না থাকলে লিখতেন-সোজা এখানে চলে এসে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়ুন। আমার এখনও দু-বেলা দুমুঠো জুটছে, আপনারও জুটবে। আর কিছু না পান একটা তৈরি ল্যাবরেটরি তো পাবেন?

আশ্চর্য মানুষ! অধিকাংশই চলে গেলেন ডেনমার্কে। সেই যে-দেশের সমুদ্র উপকূলে বসে জলকন্যারা গান গেয়ে পালছেঁড়া হালভাঙা নাবিকদের হাতছানি দেয়। কেউ কেউ অতলান্তিকের ওপারে পাড়ি জমালেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কুড়িয়ে নিল ক্ষ্যাপার ছুঁড়ে ফেলা পরশমণিগুলি। আইনস্টাইন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী চাকরি নিয়ে চলে গেলেন তখন ফরাসি বৈং নিক পল স্যাঞ্জেভি লিখেছিলেন : ভ্যাটিকান ছেড়ে পোপ যদি আজ আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন তাহলে খ্রিস্টান-জগতের যা অবস্থা হত, এই ঘটনার ইউরোপে বিজ্ঞান-জগতের ক্ষতি হল ততখানি।

মজার কথা—বিতাড়িত ইহুদি বিজ্ঞানীদের কেউই কিন্তু রাশিয়ায় গেলে না। বরং রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যামো, রোবিনোভিচ, ক্রিস্টিয়াকৌস্কির দল পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। রাশিয়ায় স্তালিন ততদিনে লৌহ যবনিকা টেনে দিয়েছেন। তার ভিতরের খবর কেউ জানে না। একমাত্র কাপিৎজা আটকে পড়লেন সেখানে তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। তাঁকে ফিরে আসতে দেওয়া হল না। কিন্তু আর দু-চারজন–যেমন হোটেম্যান–অর্থাৎ যাঁরা রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মরণাস্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল রাশিয়ান পুলিসের হাতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল তারা গুপ্তচর।

পৃথিবীর ইতিহাস ইতিমধ্যে অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মুসোলিনির ইটালির আগ্রাসী নীতিতে নাভিশ্বাস উঠেছে আবিসিনিয়ার, তোজোর জাপান ওদিকে টুটি টিপে ধরেছে পাশের বাড়ির–চিনের। এদিকে হিটলার একের পর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাথায় পদাঘাত করে চলেছে। নাৎসি জার্মানির আগ্রাসী নীতির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ব্রিটেন দিশেহারা, ফ্রান্স স্তম্ভিত, আমেরিকা নির্বিকার। একমাত্র স্তালিনের রাজ্যে কী হচ্ছে কেউ খবর পায় না।

কিন্তু না। রাজনীতি নয়, আমাদের লক্ষ্য অ্যাটম-বোমার বিবর্তন। সেদিকটায় নজর ফেরাই–

.

০৩.

1932 সালে রাদারফোর্ডের শিষ্য জেমস্ চ্যাডউইক আবার একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন। সেজন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল তাকে।

নবাবিষ্কৃত বস্তুটির নাম : নিউট্রন!

নিউট্রন আবার কী? কোথায় পাওয়া যায়? না, নিউট্রন কোনো ধাতু-টাতু নয়-পরমাণুর কেন্দ্রস্থলের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ। এই আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর চেহারাটাই গেল পালটে–মানে বিজ্ঞানীদের ধারণায়। আগেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পরমাণুকে মনে করা হতো নিটোল, নিরেট,অবিভাজ্য কিছু একটা। প্রথম গোল বাধালেন রাদারফোর্ড-বলে বসলেন, না হে, পরমাণুতে অন্তত দুটি অংশ আছে। কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন, আর তার বাইরে পাক-খেয়ে চলা ঋণাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ ইলেকট্রন। তবে হ্যাঁ, নিরেট না হলেও পরমাণু অবিভাজ্য–ইলেকট্রন আর প্রোটন মিলে-মিশে এমনভাবে আছে যাতে তাদের আলাদা করা যাবে না। এবার ওই তালিকায় যুক্ত হল আর একটি নতুন শরিক–নিউট্রন। তাতে পরমাণুর খানদানি বদনখানি কেমন দাঁড়ালো?

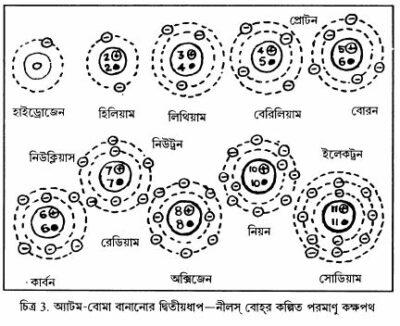

এতদিনে সেটা পরিষ্কার হয়েছে। আমরা তা আগেই আলোচনা করেছি। অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা দিলেন দিনেমার পণ্ডিত নীলস বোহর। তিনি বললেন, সৌরজগতের সঙ্গে পরমাণুর তুলনা করার সময় আরও একটা প্রভেদের কথা মনে রাখা উচিত। সৌরজগতের এক-এক কক্ষপথে একটিমাত্র গ্রহ থাকে; কিন্তু পরমাণুর ক্ষেত্রে এক-এক কক্ষ পথে একাধিক ইলেকট্রন সম-দূরত্ব বজায় রেখে পাক খায়। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে নীলস বোহর কক্ষপথগুলিকে প্রথম কক্ষপথ, দ্বিতীয় কক্ষপথ ইত্যাদি নামকরণ করলেন। হিসাব করে দেখালেন–প্রথম কক্ষপথে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকতে পারে না আটটির বেশি ইলেকট্রন, অনুরূপভাবে তৃতীয় কক্ষপথেও নোটিস জারি আছে : আঠারোজন ইলেকট্রন বসিবেক! এবং এ নোটিস রেল-কোম্পানির নোটিসের মতো ‘ব্যতিক্রমই আইনের পরিচায়ক’ নয়!

***

‘পিরিয়ডিক টেবল’ ধরে আমরা যদি হাইড্রোজেন থেকে পর পর মৌল পদার্থগুলির পরমাণুর আকৃতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব কীভাবে এক-একটি কক্ষপথ পূর্ণ হয়ে যাবার পর নূতন কক্ষপথ আমদানি করতে হচ্ছে। হিলিয়ামে প্রথম কক্ষপথে ‘নো-ভেকেন্সি’ ঘোষিত হবার পরেই লিথিয়ামে যুক্ত হল দ্বিতীয় কক্ষপথ। তেমনি নিয়মে যেই দ্বিতীয় কক্ষপথ হাঁকল ‘ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী’ অমনি সোডিয়ামে আমদানি করতে হল তৃতীয় কক্ষপথ। (চিত্র 3)

[চিত্র 3. অ্যাটম-বোমা বানানোর দ্বিতীয়পধাপ—নীলস বহর কল্পিত পরমাণু কক্ষপথ]

প্রফেসর বোহর আরও বললেন, যেখানে যেখানে কক্ষপথ পূর্ণ হচ্ছে সেই সেই মৌল পদার্থ স্থিতিশীল। সহজে রাসায়নিক মিশ্রণে তারা অংশ নিতে চায় না–ঠিক যেমন চাকরিতে যারা সদ্য পার্মানেন্ট হয়েছে, তারা শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হতে চায় না। যেমন, হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি; যাকে বলি–ইনার্ট।

বিজ্ঞানীরা আরও বললেন–ওই কেন্দ্র-অংশটা গোটা পরমাণুর তুলনায় আকারে খুবই ছোটো, অথচ গোটা পরমাণুর ওজনের বা ভরের প্রায় সবটাই আছে ওই কেন্দ্রে; কারণ ইলেকট্রনগুলির ভর খুব কম, তাতে শুধু বিদ্যুৎশক্তিই আছে। ওঁরা হিসাব করে প্রতিটি অংশের মাপ আর ওজন খাতা-কলমে বার করে ফেললেন। বললেন, গোটা পরমাণুর ব্যাসের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হচ্ছে ওই কেন্দ্রের ব্যাস। আবার পরমাণু নিজেই এত ছোটো তা বোঝাতে বললেন, দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ পরমাণুর তুলনায় হাজার গুণ বড়। এ-থেকে আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের ধারণা হওয়া শক্ত! আসুন, একটা তুলনামূলক বিচার করি। মনে করুন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফাইনাল খেলা। দেখতে গিয়ে আপনি একঠোঙা মটর ভাজা কিনলেন। এখন ওই ফুটবলের মাঠটা যদি হয় গোটা পরমাণুর ক্ষেত্রফল তাহলে আধখানা মটরদানা হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রফল। সে হিসাবে দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গ বেশ কয়েক কিলোমিটার লম্বা।

***

মোটকথা জেমস্ চ্যাডউইকের এই নবাবিষ্কৃত নিউট্রনই হচ্ছে আমাদের শেষ লক্ষ্যস্থল ওই পরমাণু-বোমায় পৌঁছানোর দু-নম্বর ধাপ।

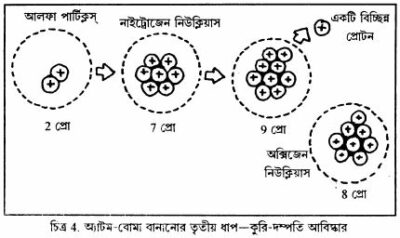

কেন?–সেটা বোঝা যাবে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফের্মির পরীক্ষার কথা যখন আমরা আলোচনা করব। আপাতত ফের্মি নয়, আমরা আলোচনা করি। নবযুগের নবীন কুরি-দম্পতির কথা। মাদাম কুরির কন্যা আইরিন কুরিও (1896 – 1956) মায়ের মতো রসায়ন-শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন ফ্রেডারিক জোলিও-কে (1900-1958)। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে পরীক্ষা করছিলেন। ‘বোরন’ নিয়ে। বোরন একটি মৌল পদার্থ–ওঁরা অবশ্য পরীক্ষা করছিলেন বোরনের একটি আইসোটোপ নিয়ে, যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে দশ। তাতে আছে পাঁচটা প্রোটন ও পাঁচটা নিউট্রন। এই বোরনের ওপর হিলিয়াম আয়নের আঘাত হেনে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেনের এক জ্ঞাতিভাইকে, অর্থাৎ আইসোটোপকে–যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে তেরো। সাতটা প্রোটন ও ছয়টা নিউট্রন। ব্যাপার কী? হিসাবের কড়ি তত বাঘে খায় না! বোরনের ছিল দশ-কড়ি, তার সঙ্গে যোগ হল হিলিয়াম আয়নের চার কড়ি–হল গিয়ে একুনে চৌদ্দ-কড়ি। কেমন তো? কিন্তু পরীক্ষা শেষে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেন- আইসোটোপের তেরো-কড়ি। বাকি এককড়ি গেল কোথায়? কুরি-দম্পতি অনেক ভেবে বললেন, এই ফাঁকে বোরন-পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে একটা গামারশ্মি মুক্ত হয়েছে। সেটাই আমাদের নিরুদ্দিষ্ট ‘এককড়ি’! ওঁদের সূত্রটা হল :

B^10 + He^4 → N^13 + n^1

বোরন (10) + হিঃ আয়ন (4) নাইট্রোজেন (13) + সদ্যমুক্ত নিউট্রন (1)

ওঁরা আরও বললেন, তেরো বছর আগে লর্ড রাদারফোর্ড এই সূত্রেই পেয়েছিলেন নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন। তিনিই প্রথম একটি ‘নিউট্রন’-কে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন। তার চিত্রকল্পটা এইরকম—চিত্র 4 (জটিলতা এড়াতে নিউট্রনকে ছবিতে দেখানো হয়নি) :

[চিত্র 4. অ্যাটম-বোমা বানানোর তৃতীয় ধাপ – কুরি-দম্পতি আবিষ্কার]

নিঃসন্দেহে কুরি-দম্পতির এই আবিষ্কার হচ্ছে পরমাণু-বোমা নির্মাণের পথে তিন নম্বর ধাপ। এবারেও কিন্তু ওই প্রচণ্ড সম্ভাবনার কথাটা কারও খেয়াল হয়নি। তিন বছর পরে (1935) ফ্রেডারিক জোলিও-কুরি সস্ত্রীক স্টকহমে গেলেন নোবেল পুরস্কার নিতে। অন্য একটি আবিষ্কারের জন্য–কৃত্রিম রেডিও-অ্যাকটিভিটির জন্য। সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন, “পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন আজ প্রত্যক্ষ সত্য। এ থেকে প্রভূত শক্তির জন্ম হতে পারে।..এ কথা অনুমান করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বিজ্ঞানীরা যদি এভাবে মৌল পদার্থের পরমাণুকে ক্রমান্বয়ে বিচূর্ণ করতে পারেন তবে সদ্যমুক্ত শক্তি প্রচণ্ড শক্তিধর বিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে…।”

কী আশ্চর্যের কথা! এতবড় ভবিষ্যৎবাণীতেও কিন্তু কোনো সাড়া জাগল না। তার প্রধান কারণ, যুক্তিটাকে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি কেউ। নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান পণ্ডিত ওয়াল্টার নেস্ট এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “মনে হচ্ছে দুনিয়াটা বুঝি একটা বারুদের স্কুপের ওপর বসানো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দেশলাই কাঠিটার সন্ধান কেউ জানে না।”

রাদারফোর্ড তো জীবনের শেষদিন (1937) পর্যন্ত এই বিশ্বাস নিয়েই গেছেন যে, পরমাণু ভিতরকার ঘুমন্ত দৈত্যকে মানুষ কোনোদিনই জাগাতে পারবে না।

***

শুধু একজন বৈজ্ঞানিকের মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগল। তার নাম লিও ৎজিলাৰ্ড, হাঙ্গেরিয় বৈজ্ঞানিক। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ইতিপূর্বে যে বারোজন বৈজ্ঞানিককে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানী লিও ৎজিলাৰ্ড তার অন্যতম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধে (1914) তখন ৎজিলার্ডের বয়স মাত্র ষোলো বছর। বুদাপেস্টে টেকনিকাল অ্যাকাডেমির ছাত্র তখন তিনি। সামরিক আইনে বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করতে হল ৎজিলাৰ্ডকে। কৈশোরে এবং যৌবনের প্রথম সামরিক কর্তাদের কাছ থেকে তিনি এমন সদ্ব্যবহার পেয়েছিলেন যে, সারাটা জীবনে তা ভোলেননি। অতি পরিণত বয়সে ৎজিলাৰ্ডকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি কী পেলে সবচেয়ে খুশি হন?

জবাবে ৎজিলাৰ্ড বলেছিলেন, ব্রাস-হেলমেট-মাথায় লাঠি মারার সুযোগ!

ৎজিলাৰ্ড আজন্ম সমর-বিরোধী।

প্রথম যুদ্ধ শেষে (1981) ৎজিলাৰ্ড এসেছিলেন জার্মানিতে। বাবা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, উনিও কৈশোরে বাস্তুবিদ হবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু বুদাপেস্ট থেকে বার্লিনে এসে ওঁর মত বদলে গেলো। উনি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তার কারণ বোধকরি কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকের প্রভাব। তিনি অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন–আইনস্টাইন, নেস্ট, ফন-লে এবং প্ল্যাঙ্ককে; চারজনই নোবেল-প্রাইজ পাওয়া। হিটলার যখন জার্মানির ক্ষমতা দখল করল ৎজিলাৰ্ড তখন কাইজার উইলহেম ইন্সটিট্যুটের অবৈতনিক লেকচারার। তীক্ষ্ণধী ৎজিলাৰ্ড বুঝলেন, জার্মানির ভাগ্যাকাশে কালবৈশাখী প্রত্যাসন্ন। উনি চলে এলেন ভিয়েনায়। কিন্তু মাত্র দেড়মাসের মধ্যেই তার মনে হল অস্ট্রিয়াও যথেষ্ট নিরাপদ নয়–হিটলারের হাত থেকে অস্ট্রিয়ারও নিস্তার নেই। উনি পাড়ি জমালেন গ্রেট ব্রিটেনে। সেখানে থেকে পরে মার্কিন মুলুকে। মানহাটান প্রজেক্টের অন্যতম কর্ণধার হয়েছিলেন তিনি।

1933-সালে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে লর্ড রাদারফোর্ড বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন, ‘পরমাণুর ভিতরে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে মানুষের কাজে লাগাবার কথা যারা বলছে তারা বাতুল। সেদিন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঁয়ত্রিশ বছরের লিও ৎজিলাৰ্ড। অনেক পরে স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন, “সেই দিনই আমার মনে হল, লর্ড রাদারফোর্ড-এর কথা হয়তো ঠিক নয়। গত বছর জোলিও-কুরি বোরন থেকে একটি নিউট্রনকে মুক্ত করেছেন–এটা প্রত্যক্ষ সত্য। এর পর যদি কোনো বৈজ্ঞানিক এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে ক্রমান্বয়ে একের-পর-এক ওইভাবে নিউট্রন মুক্তি পাবে–তাহলে সেটা একটা চেন রি-অ্যাকশন’-এর রূপ নেবে। সেক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত শক্তির পরিমাণটা বড় কম হবে না। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল ‘বেরিলিয়ামের কথা। পরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কথাও মনে আসে, এমনকি ইউরেনিয়াম পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে সে-সব পরীক্ষা করার সুযোগ আমি পাইনি-নানান কারণে ঘটে ওঠেনি।”

ৎজিলাৰ্ড সে পরীক্ষা সেদিন করেননি বটে তবে তিনিই বোধকরি প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি পরমাণুশক্তির সম্ভাবনাময় মনুষ্য-সভ্যতার অপরিসীম বিপদের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সেই আদিযুগেই তার প্রতিকারের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। 1935-এ তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীকে বলেছিলেন, অতঃপর পরমাণু বিভাজনের ব্যাপারটা গোপন রাখা উচিত।

বিস্মিত বৈজ্ঞানিকরা প্রতিপ্রশ্ন করেন : বল কী হে? বিজ্ঞানের আবিষ্কার আবার গোপন রাখা হবে কেন? কস্মিনকালেও তো এমনটা কেউ ভাবেনি?

-বুঝতে পারছেন না? পরমাণু শক্তিকে জনহিতকর কাজে লাগাবার আগেই যুদ্ধবিশারদের দল তা দিয়ে মারণাস্ত্র বানাতে চাইবে। জার্মান বৈজ্ঞানিকেরাই এ-বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। হিটলার যদি একবার এই শক্তির সন্ধান পায় তাহলে সে পৃথিবীটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে!

বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, কী পাগলের কথা!

কেউ পাত্তা দিলেন না ৎজিলাৰ্ডকে।

বস্তুত সেটা এমন একটা যুগ যখন বৈজ্ঞানিকেরা রাজনীতির ধার ধারতেন না। ল্যাবরেটরির বাইরে যে একটা জগৎ আছে এটা মনেই থাকত না তাদের। অপরপক্ষে রাজনীতিবিদেরাও বৈজ্ঞানিকদের বড় একটা পাত্তা দিতেন না। সাধারণ মানুষ রাজনীতি নিয়ে যতটা মাতামাতি করত বিজ্ঞান নিয়ে তার শতাংশের একাংশও করত না। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আলোচনার আসরে হিটলারের নাম যদি লক্ষ বার উচ্চারিত হয় তবে ‘নিউট্রন’ শব্দটা উচ্চারিত হয় একবার!

আমরা ইতিমধ্যে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে 1932-33 সাল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি। এসে পৌঁচেছি এমন একটি খণ্ডমুহূর্তে যখন বিশ্বের তিন প্রান্তে তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটছে। এক নম্বর–কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে চ্যাডউইকের সূতিকাগারে জন্ম নিল ‘নিউট্রন’ (ফেব্রুয়ারি 1932); দু নম্বর-রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন (নভেম্বর 1932), এবং তিন নম্বর–হিটলার জার্মানির সর্বময় কর্তা হল (জানুয়ারি 1933)।

.

০৪.

ইংলন্ডে যেমন রাদারফোর্ড, ডেনমার্কে যেমন নীলস বোহর, ফ্রান্সে যেমন কুরি-দম্পতি তেমনি ইটালির সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন এনরিকো ফের্মি। তার অনুগামীরা তাকে বলত, ‘পোপ অব ফিজিক্স’। বৈজ্ঞানিক সমারফেল্ড-এর (1868-1951) শ্রেষ্ঠ ছাত্র পরবর্তী যুগের নোবেল-লরিয়েট জার্মান ফিজিসিস্ট হান্স বেথে (1906 ) রোম থেকে তার গুরুকে চিঠিতে এই সময়ে লিখেছিলেন, “রোমে এসে কলিসিরাম তো দেখলামই কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়েছি এনরিকো ফের্মিকে দেখে। তাকে যে কোনো প্রশ্নই দেওয়া যাক অবধারিতভাবে তার সমাধানটা তার নজরে পড়ে। অদ্ভুত প্রতিভা!” জোলিও-কুরি আলফা-পার্টিক-এর আঘাতে পরমাণুর প্রাথমিক নিদ্রা ভাঙিয়েছেন শুনে ফের্মি সিদ্ধান্ত নিলেন চ্যাডউইকের নব-আবিষ্কৃত ওই নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে তার নিদ্রাটা ভাঙা যায় কিনা দেখবেন। স্থির করলেন, একের-পর-এক মৌল পদার্থ নিয়ে তিনি পর পর পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাবেন!

যে-কথা সেই কাজ। প্রথম আটটি পরীক্ষায় কোনো ফল পাওয়া গেল না; কিন্তু নবম মৌল পদার্থ ফুরিনের ক্ষেত্রে গাইগার-কাউন্টার যন্ত্রে কাটাটা দুলতে শুরু করল। এ যন্ত্রটি হ্যান্স গাইগার (1882-1945) আবিষ্কার করেছিলেন কয়েক বছর আগে (1908-10)–এতে অদৃশ্য রেডিও-অ্যাকটিভিটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ ফের্মির পরীক্ষায় দেখা গেল, নিউট্রন দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেও কৃত্রিম রেডিও-অ্যাকটিভিটি জন্মাতে পারে-যার মানে হল, পরমাণুটি বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এবং অন্যান্য মৌল-পদার্থের আইসোটোপ জন্ম নিচ্ছে! ফের্মি আরও অনেকগুলি মৌল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেন–এমনকি সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়েও। ওঁর ধারণা হল–ইউরেনিয়াম ওঁর বীক্ষণাগারে নূতন ধাতুর জন্ম দিল–যা নাকি তদানীন্তন বিজ্ঞানজগতের জ্ঞাত বিরানব্বইটি ধাতুর মধ্যে নেই–অর্থাৎ তার দাবি : নূতন ধাতুর জন্ম দিয়েছেন তিনি–যাকে বলে transuranic element, ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতু।

ফের্মির দাবি শেষ পর্যন্ত টেকেনি। নূতন ধাতুর জন্ম তিনি দিতে পারেননি। তা বলে ফের্মির এ পরীক্ষা অকিঞ্চিৎকর নয়। বস্তুত তিনি এ পরীক্ষায়–এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণুকে বিচূর্ণ করলেন। চ্যাডউইক-আবিষ্কৃত নিউট্রনের কার্যকারিতা তিনি প্রমাণ করলেন। সেদিন কেউ টের না পেলেও এ কাজটি পরমাণু-বোমা নির্মাণের চতুর্থ সোপান।

***

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই সেদিন ভেবেছিলেন ফের্মি ইউরেনিয়ামোত্তর কোনো ধাতুকে জন্ম দিয়েছেন। দিকে দিকে দেশে দেশে সবাই ফের্মির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একমাত্র একজন এ দাবিতে সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন–জার্মান-দম্পতি ইডা (1896-1978) আর ওয়ালটার (1893-1960) নোডাক। ফ্রাউ ইডা নোডাক একজন অদ্ভুত রসায়নবিদ মহিলা। 1925-এ তাঁরা ‘রেনিয়ান’ নামে একটি ধাতু যখন আবিষ্কার করেছিলেন। এই 30-32 বয়সের স্বামী-স্ত্রী একই বছরে (1925) আবিষ্কার করেন আরো একটি ধাতু-মাসুরিয়াম (আর নাম হয়ে টেকনেটিয়াম)। সেই ইডা নোকই সাহস করে বললেন–ফের্মি কোনো ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতুর সন্ধান বোধ হয় পাননি, অপরপক্ষে হয়তো তিনি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলটি অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটিকে দু টুকরো করে ফেলেছেন, নবাবিষ্কৃত ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতু যেটাকে বলা হচ্ছে, আসলে সেটা কোনো পরিচিত মৌল পদার্থের আইসোটোপ।

শ্ৰীমতী নোডাক ঠিকই বলেছিলেন; কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক তখন সেটা মেনে নিতে পারেননি। ফের্মি নিজে তো নয়ই, এমন কি জার্মানির অটো হান (1879 – 1968) অথবা ইংল্যান্ডের রাদারফোর্ডও নয়। শ্রীমতী নোক দুঃখ করে লিখেছিলেন, “আমি এবং আমার স্বামী প্রফেসর হানকে একথা যখন বোঝাতে চাইলাম তখন তিনি তাতে কানই দিলেন না। আমরা বলতে চেয়েছিলাম, বৈজ্ঞানিক ফের্মির ওই নিউট্রন আসলে পরমাণুর কেন্দ্রবিন্দুকে বিদীর্ণ করেছে। কেউই সেদিন সেটা মেনে নেননি।”

দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এজন্য দোষও দেওয়া যায় না অটো হান অথবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের। তার কারণটা বুঝিয়ে বলি। এতদিন লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রনভোল্ট শক্তিবহ আলফা পার্টিকল্স-এ অথবা প্রোটন দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলটি বিদীর্ণ করার চেষ্টায় কেউ সফলকাম হতে পারেননি। সেক্ষেত্রে কে বিশ্বাস করবে নিউট্রন–যার শক্তি এক ইলেকট্রন-ভোল্টেরও কম–তা ওই পরমাণুর কেন্দ্রকে বিচূর্ণ করেছে? ধরুন একটি সৈন্যদল দীর্ঘদিন কামান বর্ষণে একটা দুর্গপ্রাকার বিধ্বস্ত করতে পারল না, তারপর একজন এসে বললে-”স্যার, কামানের গোলার বদলে এবার পিংপঙের বল ছুঁড়ে দেখলে হয় না?” তাহলে সেনাপতি কী বলতে পারেন?

বস্তুত কামানের গোলা যা পারেনি, পিংপঙের বল সেটাই করেছিল ফের্মির গবেষণাগারে। এবার রঙ্গমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হলেন শ্রীমতী নোডাক-এর বদলে আর দুজন প্রতিদ্বন্দিনী।

***

মাদাম কুরির কন্যা ফরাসি বৈজ্ঞানিক আইরিন কুরি ব্রাসেলস্ সম্মেলনে ওই একই কথা বললেন। প্রফেসর অটো হান, বিশেষ করে তার সহকর্মী এবং শিষ্যা কুমারী মাইট্রার (1878-1968) দৃঢ়স্বরে বললেন, নিউট্রনের পক্ষে পরামাণুর কেন্দ্র বিদীর্ণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। ফ্রয়লাইন মাইটনার সম্মেলনকে জানালেন, তিনি বারে বারে পরীক্ষাটা করে দেখছেন। শ্রীমতী কুরির দাবি মেনে নেওয়া চলে না।

শ্ৰীমতী আইরিন কুরি তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, একমাত্র নীলস বোহর ছাড়া কেউ সেদিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথায় আদৌ পাত্তা দেননি।

সম্মেলনে থেকে ফিরে এসে শ্রীমতী কুরি আবার ওই পরীক্ষাগুলি করে দেখলেন তার পারি-ল্যাবরেটারিতে। আবার ওই একই ফল পেলেন। এবার তিনি পরীক্ষার বিবরণ ছাপিয়ে দিলেন একটি বিখ্যাত বিজ্ঞানের পত্রিকায়।

অটো হান সেটা পড়ে নাকি বলেছিলেন, “শ্রীমতী আইরিন কুরি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শেখা রসায়নবিদ্যার ওপর বেশি জোর দিতে চাইছেন। তার মা মাদাম-কুরি ছিলেন অসীম প্রতিভাশালী এক মহীয়সী বিজ্ঞানী, কন্যাও মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রসায়নবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রসায়ন এ-কয়েক বছরে আরও অনেকটা এগিয়ে গেছে।“

প্রফেসর অটো হান তখন জার্মানির সবচেয়ে বড় রসায়ন-বিজ্ঞানী। তার এ কথায় নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়েছিলেন শ্রীমতী কুরি–কিন্তু তিনি নীরবই রইলেন। পরে বোধ হয় প্রফেসর হান ভেবেছিলেন ওই ফরাসি বৈজ্ঞানিক-দম্পতিকে উপহাস্পদ করা ঠিক হবে না। তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন পারিতে। লিখলেন, “আমার মনে হয় আরও সাবধানতা নিয়ে তোমাদের এ পরীক্ষাগুলি করে দেখা উচিত। তারপর কাগজে প্রবন্ধ লেখবার প্রশ্ন উঠবে। তোমরা যা বলছ, তা যে অসম্ভব একথা তো তোমরা নিজেরাই বুঝছ। ইলেকট্রো-নিউট্রাল নিউট্রনের দ্বারা অসীম বিদ্যুদর্গৰ্ভ নিউক্লিয়াস কখনও বিদীর্ণ হতে পারে? আমার অনুরোধ–আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করার পূর্বে তোমরা আর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশ কর না।”

কুরি-দম্পতি প্রবীণ অধ্যাপকের ওই পত্রটির কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। অপরপক্ষে ঠিক পরবর্তী সংখ্যা বিজ্ঞান-পত্রিকায় পুনরায় ছাপা হল দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ!

রীতিমতো ক্ষেপে গেলেন অটো হান। হয়তো কিছু একটা করে বসতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তার জীবনে ঘটল একটা মর্মান্তিক ঘটনা। বিহ্বল হয়ে পড়লেন অটো হান। গোপনে তাঁর এক ছাত্র এসে তাকে জানিয়ে গেলো–হিটলারের গেস্টাপো-বাহিনী সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে প্রফেসর হান-এর একান্ত সহচরী এবং দক্ষিণ হস্তস্বরূপা মিস লিজা মাইটনার পুরোপুরি আর্য নন! যে কোনো মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। অটো হানের সঙ্গে কুমারী মাইটনারের সম্পর্কটা ছিল নিবিড়। কতটা ঘনিষ্ঠ তো জানি না; কিন্তু ওঁর ডালহেম-ইন্স্যুটের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করতেন ওই প্রিয়শিষ্যা। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন অটো হান। উনি ছুটে গেলেন প্রফেসর ম্যাক্স প্লাঙ্কের কাছে। কোয়ান্টাম-থিয়োরির (1900) জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর নাম কে না জানে? দুজনে পরামর্শ করে সরাসরি চলে এলেন বার্লিনে। দেখা করলেন খাস ফুরারের সঙ্গে–অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে। বললেন, কুমারী মাইটনার-এর অভাবে জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মন্দিরের বনিয়াদ ধসে যাবে। সেটা জার্মানিরই নিদারুণ ক্ষতি!

অ্যাডলফ হিটলার নাকি জবাবে বলেছিলেন, প্রফেসর, আপনাদের বিজ্ঞান জগতের সঠিক হিসাব আমি জানি না। আপনারা কি মনে করেন এই ফ্ৰয়লাইন লিজা মাইটনার-এর পাণ্ডিত্য সেই ইহুদি-বাচ্চা আইনস্টাইনের চেয়েও বেশি?

নতমস্তকে ফিরে এলেন হান আর প্লাঙ্ক, বার্লিন থেকে ডালহেম। সামনেই গ্রীষ্মবকাশের ছুটি। দলে দলে সবাই বেড়াতে যাচ্ছে। কুমারী মাইটনার সেই সুযোগে চলে গেলেন (1938) সুইডেনে, গ্রীষ্মবকাশ কাটাতে। ডালহেম ইন্সটিট্যুটের কেউ তাদের এই সর্বময়ী কত্রীর প্রস্থানে বিদায় জানাতে এল না–তারা জানত, উনি কয়েক সপ্তাহের জন্য গোটিনজেন-এ বেড়াতে যাচ্ছেন। প্লাঙ্ক, হান আর মাইটনার নিজে শুধু জানতেন–এই তাঁর চিরবিদায়! ল্যাবরেটারির যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন, এমনকি অসমাপ্ত রিসার্চের কাগজপত্রগুলোও সঙ্গে নেওয়া গেল না। একটিমাত্র স্যুটকেস হাতে প্রফেসার হানের মানসকন্যা চিরকালের জন্য। গ্রীষ্মবকাশ কাটাতে চলে গেলেন!

শ্রীমতী মাইটনার নেই, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্রফেসর হানের আর এক প্রিয়-শিষ্য–স্যাসম্যান। ডালহেম ইন্সটিটুটে তিনিই হলেন হানের দক্ষিণ-হস্ত। প্রফেসর হান ল্যাবরেটারির দ্বিতলে নিজ কামরাতেই দিন কাটান–একতলার ল্যাবরেটারিতে বড় একটা আসেন না। মনটা ভেঙে গেছে তার। সত্যই তো, জার্মানির পক্ষে আলবার্ট আইনস্টাইন যতটা অপরিহার্য ছিলেন কুমারী মাইটনার নিশ্চয় ততটা ছিলেন না কিন্তু গোটা জার্মানি নয়, এই ডালহেম ইন্সটিট্যুটে সেই বিজ্ঞানভিক্ষুণীর স্থান যে কতটা অপরিহার্য তা একমাত্র তিনিই জানতেন।

***

মাসখানেক পরের কথা। প্রফেসর হান কী একটা বই পড়ছিলেন তার খাসকামরায়; দ্বিতলের ঘরে। চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরটা আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন স্ট্র্যাসম্যান! বললেন প্রফেসর, এই প্রবন্ধটা পড়ে দেখুন!

স্ট্র্যাসম্যান তার স্মৃতিচারণে ঘটনাটি সম্বন্ধে লিখেছেন :

“আমার হাতে ছিল একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা। তাতে বার হয়েছে আইরিন-জোলিওর তৃতীয় প্রবন্ধ। ওঁরা তাদের পরীক্ষার ফলাফল পুনরায় প্রকাশ করে বলতে চেয়েছেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ‘বোম্বার্ড’ করে তারা পেয়েছেন ‘ল্যানথেনাম’ ধাতু। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম পরমাণু পুনরায় বিদীর্ণ করেছেন তারা। আমি জানতাম, প্রফেসার হান থিয়োরিটা বিশ্বাস করেননি; জোলিও-দম্পতিকে এ বিষয়ে পত্রিকায় কিছু ছাপতে বারণও করেছিলেন তিনি। তবু এই তৃতীয় প্রবন্ধটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল–ফরাসি-দম্পতিই ঠিক কথা বলছেন। তাই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে আমি ছুটে চলে এসেছিলাম প্রফেসার হানের ঘরে। উনি কী একটা বই পড়ছিলেন। কেমন যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। আমার উত্তেজনাতেও ওঁর কোনো ভাবান্তর হল না। বললেন, কী ওটা?

“আমি বাড়িয়ে ধরলাম পত্রিকাটা। বললাম, জোলিও-কুরি দম্পতির তৃতীয় প্রবন্ধ। ওঁরা পুনরায় নিউক্লিয়ার ফিশান করে প্রমাণ করেছেন।

“আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললেন, আমার সময় নষ্ট কর না। ওই ফরাসি বান্ধবীটির প্রবন্ধ পড়ার মতো সময় এবং ধৈর্য আমার নেই!

“আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বিনা অনুমতিতেই প্রবন্ধের মূলতত্ত্বটা জোরে জোরে পড়তে থাকি। জেদি বাচ্চা ছেলের মতো প্রফেসর হান তার ঘূর্ণমান চেয়ারে আধখানা পাক খেলেন। একশো আশি ডিগ্রি। উল্টো দিকে ফিরে চুরুট ফুঁকতে থাকেন। তা হোক, শুনতে তো পাচ্ছেন। আমি পড়েই চলি। হঠাৎ একশো আশি ডিগ্রিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি করে বসলেন। ছিনিয়ে নিলেন পত্রিকাটি আমার হাত থেকে। চুরুটটা নামিয়ে রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রবন্ধটার ওপর। কয়েক মিনিট গোগ্রাসে গিলতে থাকেন প্রবন্ধটা। তারপর কোথাও কিছু নেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন উনি। দুদ্দাড়িয়ে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। ঢুকে পড়লেন ল্যাবরেটারিতে। আমি ওঁর পিছন পিছন। অর্ধসেবিত চুরুটটা যে পড়েই রইল ওঁর টেবিলে সে-কথা আমাদের খেয়াল ছিল না।

“এরপর পাক্কা তিন সপ্তাহ আমরা দুজনে ল্যাবরেটারি থেকে আদো বার হইনি। ল্যাবরেটারি-সংলগ্ন বাথরুম ছাড়া কোথাও যাইনি–এমন কি সংবাদপত্রও পড়িনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কফি-স্যান্ডউইচ খেয়েছি, বীক্ষণাগারে ডিভ্যানে পালা করে এক-আধটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। কুরি-দম্পতির তিন মাস ধরে সম্পন্ন করা প্রতিটি পরীক্ষা অধ্যাপক হান তিন সপ্তাহে নিজে হাতে করে দেখলেন। তারপর একদিন আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বললেন, স্ট্যাসম্যান, আমি স্বীকার করছি! অটো হান-এর ভুল হয়েছিল, আইরিন কুরির নয়!

“সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! যেন একটা কামানের গোলা পরাজয় স্বীকার করছে পিংপং বলের কাছে!

“আমি একা এ ঘটনার সাক্ষী; কিন্তু একটি জ্বলন্ত প্রমাণ আমার হাতে আছে। আক্ষরিক অর্থে। প্রফেসর হানের খাসকামরায় সেই টেবিলক্লথে অর্ধদগ্ধ চুরুটটা তিল তিল করে প্রমাণ করেছে পিংপং বলের সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে কামানের গোলার পরাজয় কাহিনি! জ্বলন্ত প্রমাণ!”

***

একটা কথা। কুরি-দম্পতির একটা ভুল হয়েছিল। তারা বলেছিলেন, ইউরেনিয়াম বিদীর্ণ করে তারা পেয়েছেন ল্যানথেনাম। সেটা ভুল। তারা বাস্তবে পেয়েছিলেন ‘বেরিয়াম’। অথচ সেটা ধরতে পারেননি। পারলে, আরও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তারা। প্রফেসর হানের পাকা হাতে এ ত্রুটি ধরা পড়ে গেলো। তাই তিনিই পেলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সত্যটা। তাই বলা হয়–প্রফেসর অটো হানই সজ্ঞানে প্রথম ইউরেনিয়াম-পরমাণুকে বিদীর্ণ করলেন।

আমাদের অ্যাটম-বোমার বিবর্তনে এইটা হল পঞ্চম সোপান! মজা হচ্ছে এই যে, পরীক্ষার সাফল্যটাকে কিন্তু তখনকার বিজ্ঞানসূত্র অনুসারে যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না। ইউরেনিয়াম ভেঙে উনি তার কাছাকাছি কোনো মৌল পদার্থ পেলেন না; পেলেন, ‘বেরিয়াম’–যার পারমাণবিক ভর’ বা অ্যাটমিক ওয়েট ইউরেনিয়ামের প্রায় অর্ধেক! এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! পদার্থবিদ্যা এর কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারে না, অথচ রসায়ন-বিদ্যা বলছে ওটা বেরিয়াম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ কী বিড়ম্বনা! তা হোক, তবু প্রফেসর হান তার পরীক্ষার ফলাফল তৎক্ষণাৎ ছাপতে দিলেন। তারিখটা বাইশে ডিসেম্বর 1938।

তার বিশবছর পরে প্রফেসর হান একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, প্রবন্ধটা ডাকে দেবার পর আমার এমনও মনে হয়েছিল পোস্ট-আপিসে গিয়ে ওটা ফেরত নিয়ে আসি। কারণ আমার পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলটা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

প্রফেসর হান আরও একটি কাজ করলেন। তার প্রবন্ধের একটি কপি, ছাপা হওয়ার আগেই পাঠিয়ে দিলেন তার এতদিনের বান্ধবী কুমারী মাইটনারকে। লিজা মাইটনার তখন সুইডেনের দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রতীরের একটি ছোট্ট জনপদে নির্বাসিতা। একা একাই ছিলেন এতদিন। মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে সঙ্গ দিতে এসেছেন তার বোনপো ডক্টর অটো রবার্ট ফ্রি (1904-1979)। তিনিও প্রথম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞানী। জার্মানি থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন কোপেনহেগেন-এ, প্রফেসর নীলস বোহর-এর ছত্রছায়ায়। ফ্রিশ এসেছিলেন নিতান্ত ছুটি কাটাতে–মাসিমাকে এ দুর্দিনে সঙ্গ দিতে। কিন্তু সেই শুভলগ্নেই একদিন মাসিমার নামে এসে পৌঁছলো একটা মোটা খাম–জার্মানি থেকে। সেটা পড়ে মাসিমা যেন খেপে উঠলেন। ফ্রিশকে বোঝাতে থাকেন সবকিছু। ফ্রিশ প্রথমটা কর্ণপাত করতে চাননি–কিন্তু মাসিমার নির্বাতিশয্যে শেষপর্যন্ত দুজনে মিলে প্রবন্ধটা পড়ে ফেললেন। প্রথমটা বিশ্বাসই হতে চায়নি ফ্রিশ-এর; কিন্তু ওঁর মাসিমা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওঁকে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

ছুটি কাটাতে এসে, অদ্ভুত এক সত্যকে আবিষ্কার করলেন ডক্টর ফ্রি। উনি এইসময় সুইডেন থেকে ওঁর মাকে চিঠি লিখেছিলেন, “সুইডেন-এর পাইন জঙ্গলে হাতি পাওয়া যায় বিশ্বাস কর? এখানে এসে দেখি তোমার দিদি জঙ্গলে একটা হাতি ধরে ফেলেছেন। আমরা দুজনে হাতিটার ল্যাজ চেপে ধরেছি–কিন্তু এতবড় জন্তুটাকে নিয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না!”

মাসখানেক পরে ডক্টর ফ্রিশ ফিরে এলেন ডেনমার্কে। প্রথমেই ছুটে চলে গেলেন প্রফেসর নীলস বোহর-এর কাছে। সবিস্তারে সব কথা খুলে বললেন। প্রফেসর অটো হানের পরীক্ষার ফলাফল এবং মিস মাইটনারের ব্যাখ্যা। ফলশ্রুতি হাতে হাতে! প্রফেসর বোহর নির্বাক শুনছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই আচমকা এক ঘুষি মেরে বসলেন ছাত্রকে! টাল সামলে নিয়ে ডক্টর ফ্রি বুঝতে পারেন–এটা আনন্দের অভিব্যক্তি। প্রফেসর বোহর দু-হাত শূন্যে তুলে তখন। বলছেন : মূর্খ! মূর্খ আমরা! এত সোজা ব্যাপারটা এতদিন ধরতে পারিনি!

***

অটো হান অথবা নীলস বোহর-এর মতো নোবেল-লরিয়েট বৈজ্ঞানিক যে সমস্যার কিনারা করতে সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন আজ কিন্তু আপনি-আমি সেটা সহজেই বুঝতে পারব–মোটামুটি ব্যাপারটা।

প্রথম সমস্যা ছিল সেই বিভ্রান্তিকর প্রশ্নটা–কামানের গোলা যা পারেনি তা পিংপঙের বল কেমন করে করল?

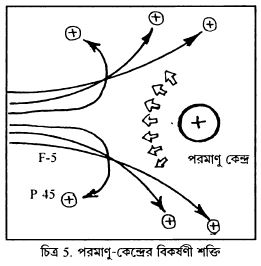

1919 সালে নাইট্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করতে রাদারফোর্ড ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত দ্রুতগামী আলফা পার্টিকলস্। পরে জন কক্ৰক্ট (1897 – 1967) চেষ্টা করেছিলেন প্রোটন দিয়ে। যেহেতু আলফা-পার্টিকলস এবং প্রোটন হচ্ছে বিদ্যুৎগর্ভ এবং নিউট্রন বিদ্যুৎবিচারে নিরপেক্ষ, তাতেই এই সংশয়টা জেগেছে। কিন্তু বস্তুত সংশয়ের কোনো অবকাশ এখানে নেই। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ; অপরপক্ষে আলফা-পার্টিকলস্ এবং প্রোটন দুটিই হচ্ছে ধনাত্মক। তাতেই ওঁদের অসুবিধা হচ্ছিল। সহধর্মী বিদুৎকণা পরস্পরকে দূরে ঠেলে। তাই ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ আলফা-পার্টিকলস্ অথবা প্রোটনকে পরমাণুকেন্দ্র দূরে ঠেলে দিচ্ছিল। ব্যাপারটার চিত্ররূপ হচ্ছে চিত্র-5 এর মতো।

[চিত্র-5. পরমাণু-কেন্দ্রের বিকর্ষনী শক্তি]

এখানে আমরা পাশাপাশি ছয়টা আলফা-পার্টিকলস-এর গতিপথ দেখিয়েছি। পরমাণু কেন্দ্রের কাছাকাছি এসেই বিকর্ষণী-শক্তিতে সেগুলি বেঁকে গেছে। মাঝের দুটি বুলেট তো একেবারে প্রতিহত হয়ে উল্টোদিকে ফিরে গেছে। ফলে লক্ষ্যভেদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। চ্যাডউইক কর্তৃক নবাবিষ্কৃত নিউট্রন যেহেতু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ তাই তাকে এভাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎশক্তি ঠেলে দেয়নি। তাই ফের্মির ল্যাবরেটারিতে নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রটি বিদীর্ণ করতে পেরেছিল। কামানের গোলাকে হারিয়ে দিয়েছিল পিংপং-এর বল!

***

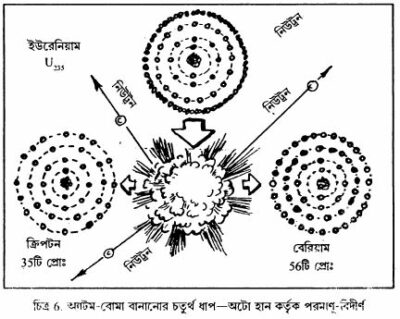

দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে, অটো হান ইউরেনিয়ামের পরমাণু বিদীর্ণ করে কেমন করে ‘বেরিয়াম’ পেলেন? এবার সেটাই বুঝবার চেষ্টা করব আমরা :

উনি পরীক্ষা করছিলেন ‘ইউরেনিয়াম-235’ নিয়ে, যাকে সংক্ষেপে বলে ইউ(U)-235। তার চেহারাটা কেমন? কেন্দ্রস্থলে আছে 92টি প্রোটন (-) এবং 143টি নিউট্রন (নিরপেক্ষ) আর বাইরে একাধিক কক্ষপথে সর্বমোট 92টি ইলেকট্রন (-)। এমন একটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে বাইরে থেকে এসে প্রচণ্ড আঘাত হানল একটি নিউট্রন। তাতে কেন্দ্রস্থলটি দু-টুকরো হয়ে গেলো।

জীববিজ্ঞানের বইতে ‘অ্যামিবা কেমন করে দু-টুকরো হয়, তার ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন। ব্যাপারটা হল অনেকটা ওই রকম। দুটি ভাগে যত প্রোটন থাকবে তার যোগফল হবে 92। দু-টুকরো হয়ে যাওয়া প্রতিটি কেন্দ্রের চারপাশে ইলেকট্রনগুলি নূতন করে ঘুরতে শুরু করবে–যে ভাগে যতগুলি প্রোটন আছে সেই ভাগে ততগুলি ইলেকট্রন যুক্ত হবে, যাতে ঋণাত্মক আর ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ দুটি নবলব্ধ পরমাণুতে সমান হয়। ওই সঙ্গে আরও একটি কাণ্ড ঘটে—কেন্দ্রস্থলের গুটি তিন নিউট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে যায়। আরও একটি কাণ্ড ঘটে-পরমাণু বিদীর্ণ হওয়ায় ক্ষণিকের জন্য প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভূত হয়। এই ব্যাপারটাই চিত্র 6-এ বোঝানো হয়েছে। এখানেও চিত্রে নিউট্রন দেখানো হয়নি।

তাই যদি হবে, তবে ফের্মি অথবা অটো হানের ল্যাবরেটারিটা বিস্ফোরণে উড়ে গেল না কেন? আইনস্টাইনের সেই E = mc^2 ফর্মূলামতো তো শুনেছিলাম এক গ্রাম পরিমাণ বস্তুর বিনাশে চার-হাজার টন কয়লার দাহ্যশক্তির সমতুল শক্তির জন্ম হবে।

[চিত্র 6. অ্যাটম-বোমা বানানোর চতুর্থ ধাপ–-অটো হান কর্তৃক পরমাণু-বিদীর্ণ]

ঠিকই শুনেছি; কিন্তু একটিমাত্র পরমাণুর ওজন (ভর) বা ‘m’ কতটুকু হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন হচ্ছে 166 x 10^-24 গ্রাম ব্যাপারটা আমরা ধারণাই করতে পারি না। আসুন, একটা তুলনামূলক বিচার করি : একবিন্দু জলের তুলনায় জলকণার একটি অণু (molecule) হচ্ছে এই তেরো হাজার কিলোমিটার ব্যাস-বিশিষ্ট পৃথিবীর তুলনায় একটি পিংপঙের বল!! বলা বাহুল্য, পরমাণু হচ্ছে ওই অণুর ভগ্নাংশ। ফলে একটিমাত্র পরমাণুর বিলোপে যেটুকু শক্তি উৎপাদন হল তা অতি সামান্যই।

.

০৫.

রাম-দুই-তিন-চার-পাঁচ! হাঁটি-হাঁটি পা-পা। পরমাণু-বোমা খেলাঘরের দিকে পাঁচটি পদক্ষেপ এগিয়েছে বিশবছরে। 1919 থেকে 1938-এর মধ্যে। এক-নম্বর, লর্ড রাদারফোর্ডের পোটন-সন্ধান এবং মৌলপদার্থের ট্রান্সমুটেশন। দু-নম্বর, চ্যাডউইকের নিউট্রন-আবিষ্কার, তিন-নম্বর, জোলিও-কুরির বীক্ষণাগারে আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ থেকে সদ্যোমুক্ত নিউট্রন, চার-নম্বর, ফের্মির অজ্ঞাতসারে ইউরেনিয়াম পরমাণুর হৃদয়-বিদীর্ণকরণ এবং পাঁচ নম্বর ধাপ, প্রফেসর অটো হান-এর সজ্ঞান ব্যাখ্যা! অথচ আশ্চর্য! পাঁচ-পাঁচটা ধাপ অতিক্রম করেও সে-যুগের বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারছেন না, এই পরীক্ষাবলীর শেষ ফলশ্রুতি : অ্যাটম-বোমা! প্রমাণ? দিচ্ছি :

1939-এর জানুয়ারিতে বিশ্ববিজ্ঞানের তিন-তিনজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের বক্তব্য শুনুন।

প্রফেসর নীলস বোহর তার সহকারী উইগনারকে বলছেন, “পরমাণুর ভিতরকার ওই অপরিসীম সুপ্তশক্তিকে মানুষ কোনোদিনই কাজে লাগাতে পারবে না। অন্তত পনেরোটি অনতিক্রম্য বাধা আমার নজরে পড়েছে।”

প্রফেসর অটো হান তার সহকর্মী কোর্সচিংকে ওই সময় বলেছেন, “পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে মানুষ কুক্ষিগত করুক এটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়–তাই আমাদের সামনে তিনি রেখেছেন অসংখ্য অনতিক্রম্য বাধা।”

প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একই সময়ে আমেরিকান রিপোর্টার ডাবলু এল লরেন্সকে বলছেন, “পরমাণুর ভিতরের ঘুমন্ত শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো কোনোদিনই হয়তো সম্ভবপর হবে না, অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় নয়।”

***

এ-যুগের ইতিহাস আমি খুঁটিয়ে দেখেছি; দেখেছি–একজন বিজ্ঞানী সেই সময় থেকেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমি হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী ৎজিলাৰ্ড এর কথা বলছি।

ইতিমধ্যে ভিয়েনা থেকে ৎজিলাৰ্ড এসেছেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে মার্কিনমুলুকে। এখানে এসে কোনো চাকরি-বাকরি তখনও ধরতে পারেননি; কিন্তু কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ল্যাবরেটারিতে কাজ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। অটো হান-এর প্রবন্ধ পড়ে তার মনে পড়ে গেলো সেই ছয় বছর আগেকার কথা। লর্ড রাদারফোর্ড-এর বক্তৃতা শুনে সেদিন তার যা মনে হয়েছিল তার কথা। ৎজিলাৰ্ড তার বন্ধু লিবোউইজ-এর কাছ থেকে দু হাজার ডলার ধার নিলেন এবং এক গ্রাম রেডিয়াম কিনে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন! তিন-চার দিন পরে তাঁর পরীক্ষার ফলাফলগুলি দেখে নিরতিশয় আতঙ্কিত হলেন তিনি। তার মনে হল–রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে বিদীর্ণ করে ইতিমধ্যেই একটি নিউট্রনকে মুক্ত করা গেছে। যদি ওই ধাতুর পরিমাণ কিছু বেশি হয়, এবং এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে একের-পর-এক নিউট্রন মুক্ত হবে–তাহলে ‘চক্রাবর্তন অবস্থা’ অর্থাৎ ‘চেন রিয়্যাকশান’ শুরু হবে যাবে। তার অনিবার্য ফল অত্যন্ত শক্তিশালী এক বিস্ফোরক। তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে!

ৎজিলাৰ্ড এসে হাজির হলেন পোপের দরবারে–ফিজিক্স-এর পোপ, এনরিকো ফের্মি!

ফের্মি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ফ্যাসিস্ট ইটালির জীবনযাত্রায়। নাৎসি জার্মানির মতো সেখানেও বৈজ্ঞানিকদের ওপর কর্তৃত্ব করছিল মুসোলিনির গুপ্তচর বাহিনী। বিজ্ঞানভিক্ষু ফের্মি পালাবার পথ খুঁজছিলেন। সুযোগ হয়ে গেলো হঠাৎ তিনি নোবেল-প্রাইজ পেয়ে বসায়। 1938এ ফের্মিকে সুইডেন থেকে আমন্ত্রণ করা হল। সস্ত্রীক ফের্মি এলেন স্টকহমে। প্রাইজ নিলেন, কিন্তু ইটালিতে ফিরলেন না আর। সোজা পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। এখন তিনি আমেরিকায়।

ফের্মিকে ৎজিলাৰ্ড সব কথা খুলে বললেন। বললেন, আমি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একমত নই। আমার ধারণা–পরমাণু-বোমা আদৌ অসম্ভব নয়। যেমন করে হোক এ দুর্দৈবকে রুখতে হবে।

ফের্মি বলেন, বেশ মানলাম। কিন্তু কেমন করে সেটা রুখবেন আপনি?

–আমার ধারণা–এ পৃথিবীতে আজ বারোজন–মাত্র বারোজন বৈজ্ঞানিক–এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম। আপনি সেই বারোজনের একজন। তাই আপনার কাছেই প্রথম এসেছি।

–ঠিক কী বলতে চাইছেন?

–এই বারোজন বৈজ্ঞানিক যদি প্রতিজ্ঞা করেন–তাদের আবিষ্কারের কথা বাইরের দুনিয়াকে জানতে দেবেন না–অন্তত ওই যেসব লোক ব্রাস-হেলমেট পরে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়ায়, তাদের জানতে দেবেন না, তাহলেই কাজ হবে।

ফের্মি গম্ভীর হয়ে বলেন, হের ৎজিলাৰ্ড! ওই বারোজনের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন জার্মানিতে–অটো হান, হেইসেনবের্গ, ফন লে ইত্যাদি। নয় কি? নাৎসি জার্মানি কি তাদের রেহাই দেবে?

–কিন্তু কিছু তো করা দরকার! আপনিই অগ্রণী হন!

-বেশ। আগামী শনিবার আমার এখানে আরও কয়েকজনকে ডাকছি। সবাই মিলে পরামর্শ করে দেখা যাক।

***

কদিন পরে এনরিকো ফের্মির বাড়িতে বসল একটা ঘরোয়া বৈঠক। ফের্মি আর ৎজিলাৰ্ড ছাড়া সেখানে ছিলেন আরও তিনজন তরুণ বিজ্ঞানী। উইগনার, টেলার আর গ্যামো। ওঁদের সামনে ৎজিলাৰ্ড তাঁর বক্তব্য রাখলেন, বললেন

একটা কথা আপনারা খুব ধীর-স্থিরভাবে ভেবে দেখুন। হিটলার লোকটা পাগল নয়, তাহলে সে কোন্ সাহসে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে দ্বৈরথ সমরে নামতে চায়? হা, সারা দুনিয়া! একমাত্র মুসোলিনি আর জাপান ছাড়া সে কারও সঙ্গে সদ্ভাব রাখার চেষ্টা করছে না। আমরা জানি, জার্মানির সমর-সম্ভার অনেক বেশি, অনেক উন্নত। তার এয়ারক্রাফট, তার ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন তার শত্রুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং অনেক বেশি কার্যকরী। কিন্তু এ কথাও তো নির্মম সত্য যে, তার শত্রুদের তুলনায় তার জনবল, খনিজসম্পদ, খাদ্য-সম্ভার অনেক কম। বিশ্বযুদ্ধে যে রাতারাতি জেতা যায় না–সেটা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই জার্মানি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে। তাহলে এই ইকোয়েশানে কী এমন অজ্ঞাত ফ্যাকটার ‘X’ আছে যাতে সমীকরণের পাল্লা ভারী হয়ে পড়ছে?

টেলার বলেন, আপনিই বলুন।

ৎজিলাৰ্ড তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওপর মেলে ধৰেন একটা জার্মান পত্রিকা Deutsche Allegemeine Zeitung। তাতে প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর ফুগ-এর একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধপাঠে জানা গেলো, তিরিশে এপ্রিল 1938-এ বার্লিনে ছয়জন জার্মান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট সম্মিলিত হয়েছিলেন সরকারি উদ্যোগে–উদ্দেশ্য পরমাণুশক্তির সন্ধান! ওঁরা কতদূর কী করছেন তাও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

ৎজিলাৰ্ড বললেন, মন্ত্রগুপ্তি নাৎসি জার্মানির ধর্ম। তারা যখন প্রকাশ্যে এতকথা লিখেছে তখন নিশ্চয়ই তারা গোপনে অনেক অনেকটা এগিয়ে আছে। হয়তো। বছরখানেকের ভিতরেই ওরা পরমাণু-বোমা তৈরি করে ফেলবে। আমার দৃঢ় ধারণা এই পরমাণু-বোমাটিই হচ্ছে আমাদের ওই সমীকরণের যাথার্থ্য বিষয়ে অজ্ঞাত রহস্য X! ওই শক্তির জন্যই হিটলার এতটা বেপরোয়া!

ফের্মি বললেন, ধরা যাক আপনি যা বললেন তাই সত্য। এ-ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

ৎজিলাৰ্ড বলেন, আমার মতে দুটি কাজ অবিলম্বে আমাদের করা উচিত। প্রথম কাজ হচ্ছে, নাৎসি জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট ইটালির বাইরে যেসব বিজ্ঞানী আছেন তাদের একতাবদ্ধ করা। তাদের প্রতিজ্ঞা করানো–যা কিছু আবিষ্কার তারা করছেন তা কাগজে প্রকাশ করবেন না–নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখবেন। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, জার্মানিতে আমাদের যেসব বন্ধু আছেন তাদের মাধ্যমে জানবার চেষ্টা করা–ওরা কতদূর কী করেছে।

ইতিমধ্যে ফ্রাই ফের্মি মদের বোতল আর ডিক্যানটার রেখে গিয়েছিলেন টেবিল-এ। ফের্মি তার পানপাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমাকে মাপ করবেন ডক্টর ৎজিলাৰ্ড। আমি আপনার দুটি প্রস্তাবের একটাও খুশি মনে মেনে নিতে পারছি না।

-কেন?

–আপনার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা তাদের ল্যাবরেটারির ওপর স্বপ্রযুক্ত সেনসর বসাবেন। গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য–আমি সদ্য ফ্যাসিস্ট ইটালি থেকে পালিয়ে এসেছি। ওইসব গোপনীয়তা আর সেনসারের হাত এড়াতে। বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারে ওরা বেয়নেটধারী সৈনিক বসিয়েছিল বলেই দেশত্যাগ করেছি। আমেরিকায় এসে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। সুতরাং আবার ওফাঁদে আমি পা দেব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ৎজিলাৰ্ড-এর। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

–আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে–আমরা গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করব–জানতে চাইব, জার্মানিতে কী হচ্ছে না হচ্ছে। তাতেও আমার ঘোরতর আপত্তি। ও কাজ প্রচরের বিজ্ঞানভির নয়। অন্তত আমি ওতে নেই!

উইগনার বলেন, তাহলে আমার বিকল্প প্রস্তাবটা শুনুন। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যে-দেশ আমাদের মতো বাস্তুচ্যুত বৈজ্ঞাকিদের আশ্রয় দিয়েছে সেই দেশের সরকারকে এবিষয়ে অবহিত করা। ব্যাপারটার গুরুত্ব ও বিপদ সম্বন্ধে মার্কিন সরকারকে সতর্ক করার সময় হয়েছে।

সকলেই একবাক্যে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। এমন কি ফের্মিও।

কিন্তু কী করে কী করা যায়? ওঁরা পাঁচজনেই বিদেশি, মার্কিন নাগরিক নন। সদ্য এসেছেন। তাছাড়া একমাত্র ফের্মি আর ৎজিলাৰ্ড ছাড়া আর তিনজনই তরুণ এবং তখনও প্রথিতযশা নন। তবু চেষ্টা করে দেখলেন ওঁরা। একদিন ওঁরা গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরাল হুপার-এর সঙ্গে। ধৈর্য ধরে অ্যাডমিরাল হুপার ওই নোবেল-লরিয়েটদের বক্তব্য শুনলেন, কফি খাওয়ালেন, শ্যাম্পেন খাওয়ালেন এবং দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। ওঁরা চলে আসতেই তিনি মনে মনে বললেন–পাগলগুলো অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলো!

***

সেই মাসেই–এপ্রিলে, নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রবন্ধে নীলস বোহর লিখলেন, ‘নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম-পরমাণুতে এমন বিস্ফোরক উদ্ভাবিত হতে পারে যাতে এই গোটা শহরটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।‘

তাও মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাউকে উদ্বিগ্ন করল না।

নিতান্ত ঘটনাচক্রেই বলতে হবে, এই সময়ে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হেইসেনবের্গ আমেরিকায় এলেন কয়েক সপ্তাহের জন্য। ফের্মি তৎক্ষণাৎ দ্বারস্থ হলেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। তিনি জানতেন, ৎজিলাৰ্ড-বর্ণিত দ্বাদশজন বিজ্ঞানীর মধ্যে হেইসেনবের্গ নিঃসন্দেহে একজন। তাকে আটকাতে হবে। আমেরিকাতেই।

অ্যাটম-বোমা ঠেকাতে নয়, অত্যন্ত প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিককে নিয়োগ করতে স্বতই উৎসাহিত হলেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। হেইসেনবের্গকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অফার করা হল। কিন্তু সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন হেইসেনবের্গ। ঘরোয়া পরিবেশে একদিন তাকে পাকড়াও করলেন ফের্মি আর ৎজিলাৰ্ড। ফের্মি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন, হের প্রফেসর, আপনাকে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব? কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদটা আপনি নিলেন না কেন?

কৌতুক উপছে পড়ল তরুণ অধ্যাপকের দু-চোখ থেকে। পঁচিশ বছর বয়সে নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার মতো থিসিস যিনি লিখেছিলেন। বললেন, ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব : যে জন্য আপনারা আমাকে আটকাতে চাইছেন তার প্রয়োজন নেই। হিটলার এ যুদ্ধে হারবে! কিন্তু সেজন্য আমি তো আমার পিতৃভূমিকে ত্যাগ করতে পারি না। সে দুর্দিনে আমাকে থাকতে হবে সেই পরাজিত জার্মানিতেই। ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে থেকে জার্মানির যা কিছু মহান সম্পদ তাকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই।

ফের্মি জবাব দিতে পারেননি। তিনি ইটালিকে অনিবার্য ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে ফেলে রেখে এসেছেন!

ৎজিলাৰ্ড কিন্তু থাকতে পারেন না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন–প্রফেসর! অটো হান-এর পরীক্ষা বিষয়ে আপনার কী অভিমত? ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভিতর চেন-রিয়াকশান কি সম্ভব?

হেইসেনবের্গ বলেছিলেন, আমি তো তাই মনে করি। এ দুনিয়ায় আজ দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা মিলিতভাবে চেষ্টা করলে এটাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন।

ৎজিলাৰ্ড উৎসাহিত হয়ে বলেন, ঠিক কথা। এবং সেই দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আছেন আপনারা দুজন–আপনি আর প্রফেসর ফের্মি।

হেইসেনবের্গ মৃদু হাসলেন; জবাব দিলেন না।

ৎজিলাৰ্ড পুনরায় বলেন, হের প্রফেসর! সেই চেন-রিয়্যাকশান এমন বিস্ফোরকের জন্ম দিতে পারে–যাতে পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাই নয়?

হেইসেনবের্গ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

–তাহলে এই মুষ্টিমেয় দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিক কি একযোগে এই পৃথিবীটাকে সেই অভিশাপ থেকে বাঁচাতে পারেন না?

–পারেন! থিয়োরেটিক্যালি! কিন্তু সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কোনো পথ তো আমি দেখছি না! আপনারা যদি পারেন, আমি খুশি হব।

***

ৎজিলাৰ্ড কিন্তু অত হতাশ হলেন না। ইতিমধ্যে ফের্মিও মত বদলেছেন। তিনিও ৎজিলাৰ্ড-এর সঙ্গে একমত হয়েছেন–অতঃপর বিশ্বের সব নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট-এর উচিত তাদের পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখা। ৎজিলাৰ্ড স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সব কয়টি বৈজ্ঞানিককে তার প্রস্তাব পাঠালেন। ডেনমার্ক, কেমব্রিজে, পারিতে। কিন্তু তার একক প্রচেষ্টায় কোনো কিছুই হল না। স্বতঃপ্রযুক্ত গোপনীয়তার যুক্তি কেউই মেনে নিলেন না। এর প্রয়োজনটাই সেদিন মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি কেউ।

এদিকে মার্কিন নৌ-বহরে বড়সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওঁরা বুঝলেন, এভাবে কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে না। ফের্মি-ৎৎজিলাৰ্ড-উইগনার-টেলার এবং গ্যামো সান্ধ্য-আসরে এ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন–কীভাবে মার্কিন বড়কর্তাদের সমস্যাটার বিষয়ে অবহিত করা যায়।

শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি যোগাল ওই লিও ৎজিলাৰ্ড-এর মাথাতেই। ব্যাপারটা প্রফেসর আইনস্টাইনকে জানালে কেমন হয়? তিনি যদি বড়কর্তাদের কাউকে চিঠি লিখতে রাজি হন তবে কাজ হতে পারে। আইনস্টাইন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তার চিঠিকে উপেক্ষা করবে না কেউ। ধরা যাক, তিনি লিখলেন যুদ্ধসচিব স্বয়ং হেনরি স্টিমসনকে।

-না! হেনরি স্টিমসন নয়–বললেন, এনরিকো ফের্মি–প্রফেসর আইনস্টাইন যদি আদৌ কোনো চিঠি লেখেন তবে লিখবেন সরাসরি F. D. R.-কে!

ঠিক কথা! যুদ্ধসচিব, প্রধান সেনাপতি-উতি নয়–স্বয়ং রুজভেল্টকে!

যে কথা সেই কাজ। ইউজিন উইগনার আর লিও ৎজিলাৰ্ড একদিন জুলাই মাসের এক রৌদ্রতপ্ত দিনে গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন লং-আইল্যান্ডের দক্ষিণতম প্রান্তে এক ছোট্ট জনপদের উদ্দেশ্যে–তার নাম Patchogue। সেখানেই নাকি বাস করেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

সঠিক পাত্তাটা জানা ছিল না। সারাটা দিন ঘুরে মরলেন ওঁরা। ‘প্যাঁচক’ গ্রাম কোথায় কেউ বলতেই পারে না। প্যাঁচক না পেকনিক? পেকনিক বলে একটা গ্রাম আছে আরও দক্ষিণে। শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে উইগনার বললে : লিও, আমার মনে হচ্ছে এটাই দৈবের নির্দেশ। প্রফেসর আইনস্টাইন চিরকাল রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। তাই বোধহয় ঈশ্বর আমাদের এভাবে পথভ্রান্ত করছেন। হয়তো এই ভালো হল। প্রফেসর আইনস্টাইনের সই করা কোনো চিঠি কেউ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেললে আমি কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।

ৎজিলাৰ্ড স্টিয়ারিঙে একটা হাত রেখে বলেন, অতটা সেন্টিমেন্টাল হয়ো না বন্ধু! আমাদের দুজনের হাতে হয়তো এই মুহূর্তে নির্ভর করছে গোটা মানবসভ্যতার নিরাপত্তা। এত সহজে হতাশ হলে আমাদের চলে?

যেন ৎজিলাৰ্ডই কম সেন্টিমেন্টাল!

উইগনার বলেন, একটা কথা লিও। আমরা এতক্ষণ প্যাঁচক গ্রামের খোঁজ করেছি। তার চেয়ে বরং লোকজনকে জিজ্ঞাসা করি না কেন, আইনস্টাইন কোথায় থাকেন?

-ঠিক কথা! একটা বাচ্চা ছেলেও আইনস্টাইনের নাম জানে!

–ওই তো একটা বাচ্চা ছেলে! এসো। ওকে দিয়েই শুরু করি।

দুই বন্ধু নেহাৎ কৌতুকের ছলে এগিয়ে গেলেন বাচ্চাটার দিকে। বছর-সাতেক বয়স তার। বাড়ির রোয়াকে বসে একটা কুকুরছানাকে আদর করছিল।

ৎজিলাৰ্ড বলেন, খোকা! তুমি আইনস্টাইনের নাম শুনেছ?

–নিশ্চয় শুনেছি। কেন, তোমরা শোননি?

থতমত খেয়ে ৎজিলাৰ্ড বলেন, না মানে,..তার বাড়িটা কোথায় জান?

নিশ্চয় জানি। কেন, তোমরা জান না?–ওই তো ওই বাড়িটা।

বস্তুত যেখানে গাড়ি থামিয়ে উইগনার বলছিলেন–ভাগ্যদেবতার নির্দেশ অন্যরকম, সেখানে থেকে কথার বদলে ঢিল ছুঁড়লে আইনস্টাইনের বৈঠকখানার জানলার কাঁচ ভেঙে যেত!

***

এ বর্ণনা আমি সঙ্কলন করেছি লিও ৎজিলার্ডের স্মৃতিচারণ থেকে। এবার তার ইংরেজি রচনার একটি মূল পংক্তি উদ্ধার করে দিচ্ছি। পাছে অনুবাদ করতে গিয়ে তার অঙ্গহানি করে বসি–

The possibility of a chain reaction in Uranium had not oc curred to Einstein. But almost as soon as I began to tell him about it, he realized what the consequences might be and immediately signifed his readiness to help us and, if necessary, to ‘stick out his neck’. as the saying goes.

এমন অদ্ভুত মানুষ ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। ইউরেনিয়াম-এর চেন রিয়াকশানের কথা কখনও তার মনে হয়নি–তিনি ছিলেন অন্য জগতে; সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি’র (একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব) মাধ্যমে পদার্থবিদ্যার সর্ব-সমস্যা-সমাধানের চিন্তাতেই ছিলেন বিভোর; কিন্তু দুটি তরুণ বৈজ্ঞানিক মুখ খুলবার আগেই তিনি বুঝে নিলেন ওঁরা কী বলতে চান, কেন বলতে চান, এবং কী তার প্রতিকার!

সপ্তাহখানেক পরে ৎজিলাৰ্ড আবার ফিরে এলেন আইনস্টাইনের নির্জন আবাসে। এবার তার সঙ্গী এডওয়ার্ড টেলার। সঙ্গে দুখানি চিঠির ড্রাফট। একটি সংক্ষিপ্ত পত্র, একটি বিস্তারিত। প্রফেসর আইনস্টাইন দুটি চিঠিই পড়ে দেখলেন। দীর্ঘতর পত্রটিই অনুমোদন করলেন তিনি। সই দিলেন তাতে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই পত্রখানির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আওরঙ্গজীবকে লেখা রাজসিংহের পত্রের মতো, বড়লাটকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার মতো এ চিঠিখানিও (পরিশিষ্ট ঘ) বিশ্ব-ইতিহাসের সম্পদ। তাই আরও বলি–চিঠিখানির বয়ানে মতদ্বৈধ আছে। স্বয়ং আইনস্টাইন বলেছেন, “আমি শুধু সই দিয়েছিলাম টাইপ করা চিঠির নীচে। দায়-দায়িত্ব আমার, কিন্তু রচনা আমার নয়। বলেছিলেন অনেক পরে তার জীবনীকার ভ্যালেনটিনকে। অপরপক্ষে ৎজিলাৰ্ড বলেছেন, আমার যতদূর মনে পড়ে প্রফেসর আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় ডিকটেশান দেন এবং টেলার সেটা শর্টহ্যান্ডে লিখে নেন। সেইটা অবলম্বন করে আমি দুখানি চিঠি ইংরেজিতে রচনা করি–একটা হ্রস্ব, একটা দীর্ঘ। প্রফেসর নিজেই তার ভিতর থেকে বৃহত্তরখানি বেছে নেন! পত্রের অনুষঙ্গ হিসাবে আমি একটি মেমোরান্ডাম যুক্ত করে দিই।

চিঠিখানি ডাকে পাঠালে যথোপযুক্ত ফলপ্রসূ হবে না। এমন কারও হাতে পাঠাতে হবে যিনি পাঁচ-কাজে-ব্যস্ত প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। ডক্টর আলেকজান্ডার সাক্স একজন কোটিপতি–প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বন্ধুস্থানীয়। হোয়াইট হাউসে যাতায়াত আছে তার! সব কথা শুনে তিনি দায়িত্ব নিলেন। চিঠিখানি প্রেসিডেন্টকে পৌঁছে দেবেন এবং তার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করবেন। সাস ইন্টারভিউ চাইলেন; কিন্তু সেটা পেতেই তাঁর সময় লাগল আড়াই মাস। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আইনস্টাইন যে চিঠির নীচে সই দেন সেটি নিয়ে তিনি হোয়াইট হাউসে হাজির হলেন এগারোই অক্টোবর 1939। অর্থাৎ ইউরোপখণ্ডে ততদিনে বিশ্বযুদ্ধের বয়স একমাস। আমেরিকা তখনও নিরপেক্ষ। দীর্ঘ পত্রটি নিজেই পড়ে শোনালেন সাক। বেশ বুঝতে পারছিলেন, তার শ্রোতা উসখুশ করছেন। ভদ্রতায় বাধছে বলে নয়, আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিককে অসম্মান দেখানো হবে বলে ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিচ্ছেন না। সে যাই হোক, পত্রপাঠ একসময়ে শেষ হল। প্রেসিডেন্ট মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে সাসকে বললেন, চিঠিখানি বেশ ইন্টারেস্টিং, তবে এ বিষয়ে সরকারি তরফে এখনই কিছু করতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। যাহোক, আমি ভেবে দেখব।

ৎজিলাৰ্ড, ফের্মি, টেলার প্রভৃতি যে আশঙ্কা করেছিলেন, তাই বাস্তবে হতে বসেছে দেখে সাক্স চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। বলেন, আমার আরও কয়েকটি কথা বলার ছিল।

প্রেসিডেন্ট ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখন আর আমার সময় হবে না।

-তাহলে আবার কবে আসব?

একটু থতমত করে প্রেসিডেন্ট বলেন, আচ্ছা কাল সকালে আসুন। সাতটায়।

***

আলেকজান্ডার সাকস লিখছেন, “সে রাত্রে আমি একটি মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারিনি। আমি ছিলাম কার্লটন হোটেলে। সারারাত ঘরের ভিতর পায়চারি করেছি। বেশ বুঝতে পারছি, রাত্রি প্রভাতেও অত্যন্ত অল্প সময় পাব–বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট। ওর ভিতরেই কেমন করে কার্যসিদ্ধি সম্ভব? এমন কিছু বলতে হবে যা চরম নাটকীয়, যা মর্মমূলে গিয়ে বিধবে প্রেসিডেন্টের। চমকে উঠবেন উনি। ঔদাসীন্য মুছে যাবে মুহূর্তে। কিন্তু কী সেই নাটকীয় ভাষণ? শেষে হোটেল ছেড়ে আমি সামনের পার্কটায় চলে গেলাম। বেশ মনে আছে, দারোয়ান অবাক হয়ে গেল–কারণ রাত তখন তিনটে। পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেলো! হ্যাঁ-হলে, ওই অস্ত্রেই প্রেসিডেন্ট কাৎ হবেন!

“আমি ফিরে এলাম হোটেলে। স্নান করলাম। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ছটা। হোয়াইট হাউসে টেলিফোন করলাম। ওঁর সেক্রেটারি জানালো ব্রেকফাস্ট টেবিলে প্রেসিডেন্ট আমার জন্যে সকাল সাতটায় অপেক্ষা করবেন। তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে। পড়লাম আমি।

“খানাকামরায় একাই বসেছিলেন প্রেসিডেন্ট। তার চাকা-দেওয়া চেয়ারে। আমাকে দেখেই বলেন, বসুন! ব্রেকফাস্ট এমনিতেই বেশি খাওয়া হয়েছে–তার ওপর আপনার গুরুপাক বক্তৃতাটা হজম হবে তো?

“উনি আমার সঙ্গে এমন রসিকতা করতেন মাঝে মাঝে। আমার মন কিন্তু সেদিন রসিকতার জন্য প্রস্তুত ছিল না! জবাবে আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমি আপনার বেশি সময় নেব না। যা বলবার তা প্রফেসর আইনস্টাইন বলেছেন। তার অনুষঙ্গ হিসাবে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার (1805) একটা ছোটো গল্প আমার মনে পড়ে গিয়েছিল-গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমার মনে হল, সেটা আপনাকে বলে রাখা ভালো।

“প্রেসিডেন্ট পুনরায় ঠাট্টা করে ওঠেন, ও! বক্তৃতা নয়, গপ্পো! বলুন, বলুন, আমার প্রচুর সময় হাতে আছে।”

“আমি বলে চলি–নেপোলিয় বোনাপার্ট তখন গোটা ইউরোপের মালিক। বাকি আছে শুধু ইংল্যান্ড। ট্রাফালগার যুদ্ধের ঠিক আগের কথা। রবার্ট ফুলটন নামে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক এসে দেখা করল বিশ্বজয়ী নেপোলিয়র সঙ্গে। নেপোলিয় তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ড আক্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাকে। ওই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। আড়াই মাস চেষ্টা করে শেষমেশ বৈজ্ঞানিক মাত্র কয়েক মিনিটের সময় পেলেন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। তার ভিতরে তিনি কোনোক্রমে বললেন, তিনি এমন এক ধরনের জাহাজ প্রস্তুত করতে পারেন, যা নাকি পালের হাওয়ায় চলে না, চলে বাষ্পের শক্তিতে! নেপোলিয় ওঁর কথা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন। পাল-ছাড়া শুধু বাষ্পে জাহাজ চলতে পারে এমন আষাঢ়ে গল্পটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি। তবু সৌজন্যবোধে বলেছিলেন, আপনার পরিকল্পনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, ভেবে দেখব আমি!

“আমি গল্প শেষ করলাম। দেখি প্রেসিডেন্টের মুখটা থমথম করছে।”

“পুনরায় বলি, সেদিন যদি নেপোলিয় আর একটু দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন, আর একটু সম্মান দেখাতেন বৈজ্ঞানিকটিকে তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হত!

“আরও তিন-চার মিনিট নির্বাক বসে রইলেন রুজভেল্ট। প্রস্তরমূর্তির মতো। গভীর চিন্তায় মগ্ন। তারপর তিনি একটি কাগজে কী লিখে খানা-কামরার আর্দালির হাতে দিলেন। লোকটা ভিতরে গেল এবং ফিরে এল একটি মদের বোতল নিয়ে। নেপোলিয়ঁর সমসাময়িক ফরাসি কনিয়াক। দীর্ঘদিন সেটা রাখা ছিল রুজভেল্টের সেলারে। কী জানি কেন হঠাৎ এই মুহূর্তটিকে ‘সেলিব্রেট করতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। দুশো বছরের পুরাতন মদ নিজে হাতে ঢাললেন দুটি পাত্রে। একটি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, অপরটি তুলে আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমার স্বাস্থ্যপান করে, পুরো পাঁচ মিনিট পরে নীরবতা ভেঙে রুজভেল্ট বললেন, ‘অ্যালেক্স? তুমি মোদ্দা যে কথাটা বলতে চাও তা তো এই : নাৎসিরা পরমাণুবোমায় আমাদের যেন উড়িয়ে না দেয়। কেমন তো?

“ঠিক তাই!”

“তৎক্ষণাৎ বেল বাজালেন প্রেসিডেন্ট। ডেকে পাঠালেন তার মিলিটারি অ্যাটাশে জেনারেল ‘পা’ ওয়াটসনকে। পরমুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন জেনারেল। সসম্মানে দাঁড়ালেন আদেশের অপেক্ষায়। আইনস্টাইনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির গোছা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে প্রেসিডেন্ট শুধু বললেন একটি বাক্য :

“–পা! দিস রিকোয়্যার্স অ্যাকশন!”