দ্বিতীয় অধ্যায় – প্রাচীন-পুলিশ

মূল উদ্দেশ্য কলিকাতা-পুলিশ ও বাংলা-পুলিশের আদ্যোপান্ত ইতিহাস লেখা। পুলিশসংক্রান্ত ঘটনাবলীও সেই সঙ্গে কিছু আসা স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতের পুলিশব্যবস্থা এখানে আলোচনার বিষয় না হলেও কলিকাতা-পুলিশ ও বাংলা-পুলিশের উপর তাদের প্রভাব যথেষ্ট। এইজন্য প্রথমে প্রাচীন ভারতের পুলিশ সম্বন্ধে কিছু বলবো।

প্রাচীন ভারতে নগর-পুলিশ ও গ্রামীণ-পুলিশ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গ্ৰামীণ-পুলিশ বিকেন্দ্রিত ও স্থানীয় পুলিশ। সমগ্র রাজ্য বা প্রদেশের জন্য কোনোও কেন্দ্রীয় পুলিশ ছিল না। কেবল গুপ্তচর তথা গোয়েন্দা-বাহিনী কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে সংযোগ-রক্ষাকারী পুলিশ ছিল। বর্তমানকালে ফেডারেল পুলিশের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে। এদের ‘সংস্থা’ বিভাগ রাজনৈতিক এবং ‘সঞ্চার’-বিভাগ সাধারণ অপরাধীদের দমন করতেন। নগর-পুলিশ এবং গ্রামীণ-পুলিশ এই উভয়ের উপর তাদের প্রভাব এবং লক্ষ্য ছিল তীক্ষ্ণ।

নগর-পুলিশ

কপিলাবস্তুর প্রাচীর বেষ্টিত নগরের চারটি সিংহদ্বারে রাত্রিকালে অবাঞ্ছিত প্রবেশ বন্ধ করার জন্য রক্ষীরা মোতায়েন থাকতো [ষষ্ঠ খ্রীঃ পূঃ] সেই সময় পুলিশকে রক্ষীন অর্থাৎ রক্ষীকুল বলা হতো। রাজগৃহ নগরের প্রাচীর-গাত্রে উঁচু ওয়াচ-টাওয়ার ছিল। সেই স্থান হতে প্রহরীরা নগরের লোকজনকে লক্ষ্য করতো। তারা রাজপথে টহল ও কেন্দ্রে-কেন্দ্রে পাহারা দিতো [ফিক্স্ড্ পয়েন্ট] । সন্দিহান ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তারা বিচারালয়ে পাঠাতো। একবার এক ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করে পালাবার সময় ধরা পড়ে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতাকে ভরণ-পোষণ করে জেনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। রক্ষীদের দাঁড়িয়ে কিংবা বসে পাহারা ও টহল দেবার ব্যবস্থা ছিল। কোনও চুরি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা ঘটানাস্থলে দৌড়তো এবং অপরাধীদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের গ্রেপ্তার করতো। অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করার জন্য তারা অপরাধীদের দেহ ও গৃহতল্লাসী করতো।

[কলিকাতা ও বাংলা-পুলিশ হুবহু ওই যুগের মতো পাহারা, গ্রেপ্তার, তল্লাসী প্রভৃতি কর্তব্য-কাজ করে। সন্দিহান ব্যক্তির গৃহে রোগী থাকলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেযুগের মতো এযুগেও ভারতীয় পুলিশ জনগণের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল।]

কৌশম্বী নগরে একটি রাহাজানি [রবারি] হবার সময় গৃহস্বামী ও রক্ষীগণ চেঁচিয়ে উঠলেন ‘চোর, চোর।’ তারপর তস্করদের পিছনে পিছনে তাঁরা সকলে তাড়া করলেন। তস্কররা একটি নালা ডিঙিয়ে অপহৃত দ্রব্য ফেলে পালিয়ে ছিল।

জনৈক রক্ষী-প্রধান প্রয়োজনমতো উপযুক্ত স্থানে অধীনস্থ রক্ষীদের প্রত্যহ মোতায়েন করতো। একদা বারাণসী নগরে রাহাজানির হিড়িক পড়লে নাগরিকরা অভিযোগে মুখর হলেন। [এযুগেও মুখর অর্থাৎ ভোক্যাল পাবলিক তাই হন।] তাতে উপ-রাজা স্বয়ং নগর-রক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে নগরের সন্ধিস্থলগুলিতে পাহারার বন্দোবস্ত করেন।

[বর্তমান কলিকাতা-পুলিশেও রাজপথে সন্ধিস্থলগুলিতে ফিক্স্ড্ পয়েন্ট ও রাজপথে টহলদারি তথা পেট্রোল-পাহারা থাকে। প্রয়োজনে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং ঊর্ধ্বতনরা তাদের স্থানে স্থানে নিযুক্ত করেন। এযুগের রক্ষীরাও পাবলিক কমপ্লেনে সেযুগের মতোই সজাগ হন।]

সিঁদেল চোর, সাধারণ চোর, ডাকাত প্রভৃতি অপরাধীদের গ্রেপ্তারের পর সরাসরি কারাগারে [প্রিস্ন] পাঠানো হতো। প্রাচীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে নগর-রক্ষীরা বিশেষ ধরনের য়ুনিফর্ম ও শিরস্ত্রাণ [হেড-ড্রেস] ব্যবহার করতো। মগধ নগরে এদের নগর-রক্ষা সহ চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলিতে শস্যক্ষেত্র রক্ষা ও অধিবাসীদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করতে হতো।

[পুরানো কলিকাতা-পুলিশ ও চতুষ্পার্শ্বের গ্রামাঞ্চলে কুড়ি মাইল পর্যন্ত প্রয়োজন মতো গমন করে গ্রেপ্তার আদি করতে পারতো। অবশ্য সেই সব জায়গার শান্তিরক্ষার মূল ভার স্থানীয় পুলিশের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষেত্রে, প্রাচীন মগধ-পুলিশ ও পুরানো কলিকাতা-পুলিশে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়।]

প্রাচীন-ভারতে আরক্ষা-অধ্যক্ষের [পুলিশ-কমিশনার] নাম ছিল, নগরগুটিকা। ইনি গলদেশে লোহিত পুষ্প চিহ্ন ধারণ করতেন। তাঁর নিয়ন্ত্রাধীনে কয়েকজন মহারক্ষীর [পুলিশ-সুপার] অধীনে অধিরক্ষীরা ছিলেন। অধিরক্ষীদের অধীনে বিভিন্ন পদের ‘রক্ষীন’রা থাকত। সাধারণ রক্ষী তথা নিম্নপদীদের ‘রক্ষীন’ বলা হতো। [‘রক্ষীন’ সপ্তমা অর্থাৎ সাত নং রক্ষী।]

প্রয়োজনে ঐ যুগে কিছু স্বেচ্ছাসেবী তথা ভলান্টিয়ার রক্ষীও সাময়িকভাবে নগরগুলিতে নিয়োগ করা হতো। সেই যুগে এই স্বেচ্ছাসেবী তথা বিশেষ-রক্ষী [special constable] নিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ [ডঃ বি. সি. লাহার প্রবন্ধ দ্র.] । কিন্তু উহা প্রমাণ করার জন্য বহু প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমান কলিকাতা পুলিশের পদ-বিভক্তি কিছুটা প্রাচীন ভারতের অনুরূপ। নগর-গুটিকার সঙ্গে পুলিশ-কমিশনার, মহারক্ষীর সঙ্গে ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার এবং অধিরক্ষার সঙ্গে এসিসটেন্ট-কমিশনারদের তুলনা করে চলে। ভলান্টিয়ার [নগর] রক্ষীদের সঙ্গে বর্তমান স্পেশ্যাল কনস্টেবলদের তুলনা করা যায়। রক্ষীগণ বৰ্তমানকালীন কনেস্টবলদের পদাধিকারী ছিল।

প্রাচীন ভারতে নগরের মহারক্ষীরা [পুলিশ-সুপার] নগরের স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকদের নাম-ধাম-বৃত্তি, মাসিক আয় ও ব্যয় প্রভৃতির নথি-পত্র রক্ষা করতো। অতিথি-ভবনে অধ্যক্ষদের তাঁদের কাছে নগরের নবাগতদের সম্বন্ধে দৈনিক সমাচার পাঠাতে হতো। এদের প্রত্যেকের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করা হতো। কোনো বিপদজ্জনক কার্যে ব্রতী হলে তার জন্যে অনুমতি নিতে হতো। কোনও নিষিদ্ধ স্থানে ও সময়ে পণ্য বিক্রয় হলে বণিকগণ তা জানাতে বাধ্য ছিল।

[এযুগে—কলিকাতা-পুলিশ হোটেলের মালিকদের নূতন বোর্ডারদের নাম-ধাম লিখে রাখতে বাধ্য করে। কোনও বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত হলে কলিকাতা-পুলিশের নিকট ছাড়পত্র নিতে হয়। এদের সিকিউরিটি কন্ট্রোল-বিভাগ প্রতিটি বিদেশীর নাম-ধাম নথি-ভুক্ত করে তাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। কিছু সংখ্যক নাগরিকের আয়-ব্যয়ের হিসাব গভর্ণমেন্টের আয়কর-বিভাগ রক্ষা করেন। পুলিশকেও নিজেদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ও সম্পত্তির বাৎসরিক হিসাব কর্তৃপক্ষকে পাঠাতে হয়। গ্রামে সন্দেহজনক কেউ এলে চৌকিদাররা তার সম্বন্ধে থানাতে সংবাদ দেয়।]

প্রাচীন-ভারতে চিকিৎসকগণ কারো ক্ষত [wound] আদির চিকিৎসা করলে তা নগর-রক্ষীদের তৎক্ষণাৎ জানাতে বাধ্য হতেন। [এযুগেও কলিকাতাতে একই নিয়ম রয়েছে।] গৃহস্থদের বাড়িতে পর্যটকরা অতিথি হলে তা নগরের মহা-রক্ষীকে জানাতে হতো। সেকালের গোয়েন্দা-রক্ষীরা খালি বাড়ি, কারখানা, জুয়ার আড্ডা তল্লাস করতো। [কলিকাতাতেও পুলিশ তাই করে।] নির্দিষ্ট দ্বার ব্যতিরেকে অন্যদ্বারে নগর হতে মৃতদেহ নেওয়া নিষিদ্ধ। [কলিকাতার হাসপাতালগুলিতেও এই নিয়ম।] শহরে পশুর মৃতদেহ নিক্ষেপ গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল।

কোনও ব্যক্তি ছদ্মবেশে কিংবা লাঠি বা অস্ত্র-হাতে শহরে ঘোরাফেরা করলে প্রাচীন ভারতের নগর-রক্ষীগণ তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করতো। [কলিকাতা-পুলিশ এ্যাক্টেও উহা দণ্ডনীয়।] ওই অপরাধের জন্য অপরাধীদের তার গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হতো। রাত্রে নগর পঙ্কিল এবং দূষিত করার চেষ্টা দেখলে নগর-রক্ষীরা তা নিবারণ করতো। তাদের প্রত্যহ নগরের প্রতিটি পানীয় জলাধার পুষ্করিণী এবং রাজপথ পরিদর্শন করতে হতো। ভ্রমবশতঃ কারো ফেলে-রাখা বা হারানো দ্রব্যাদি রক্ষীদের রক্ষা করতে হতো। মালিকের খোঁজ পেলে সেগুলি তারা তাদের প্রত্যার্পণ করতো। নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রধান ‘নগর-রক্ষী’ জনগণকে অনুমতি দিতেন।

(এক) চিকিৎসক কিংবা ধাত্রীরা রোগী দেখতে নগরের বাইরে গেলে, (দুই) শবদাহের জন্য নাগরিকদের নগরের বার হওয়া কালে, (তিন) প্রদীপ হাতে নগরের বাইরে যেতে কেউ রাজী হলে, (চার) কেউ নগরের প্রধান-রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, (পাঁচ) অগ্নি-নির্বাপক নাগরিকদের আগুন নেভাবার জন্য ও (ছয়) ব্যক্তিগত নামে কারো ছাড়পত্র থাকলে।

[বি. দ্র. বর্তমান পুলিশও অস্ত্র হাতে কাউকে রাজপথে দেখলে গ্রেপ্তার করে এবং হারানো দ্রব্য হেপাজতে রাখে। তাদের সম্মুখে মূত্রত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা নগর পঙ্কিল করলে তারা তা নিবারিত করে। কলিকাতা-পুলিশ এ্যাক্ট ও বাংলা দেশের পাঁচ আইন দ্র.। কারফিউকালে পূর্বোক্ত রূপ ব্যক্তিগত ছাড়পত্র কলিকাতা-পুলিশও নাগরিকদের দেয়। প্রাচীন ভারতে কোনও কোনও নগরে রাত্রিকালে পথে বেরুলে হাতে প্রদীপ নিতে হতো।]

কলিকাতায় রামবাগান সোনাগাছির উচ্চশ্রেণীর বেশ্যাপল্লীতে মধ্যে মধ্যে খুন জখম ও রাহাজানির হিড়িক পড়ে। প্রতিকারের জন্য পুলিশ রাত্রে ধরপাকড় করে। ঝাড়ু কেস অর্থাৎ সুইপিঙ অ্যারেস্ট তথা নির্বিচার গ্রেপ্তারে নিরীহ স্থানীয় ব্যক্তিরাও নিগৃহীত হতো। সেজন্য স্থানীয় ব্যক্তিদের লণ্ঠন হাতে যাতায়াত করতে বলা হয়। কারো হাতে লণ্ঠন থাকলে সে গ্রেপ্তার হতে রেহাই পায়।

প্রাচীন ভারতে শ্মশানক্ষেত্রে শ্মশান-গোপিকা নামক রক্ষীকুল থাকতো। তারা মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করে দেখতো সেগুলি স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা। শবযাত্রীদের গতিবিধির উপরও তারা লক্ষ্য রাখতো। হত্যা অপবাধ সন্দেহ হলে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতো।

[কলিকাতার শ্মশানে ও কবর স্থানে সেজন্য ডাক্তারী ব্যবস্থা আছে। সন্দেহ হলে মৃতদেহ আটকে তারা পুলিশে সংবাদ দেয়। এতে বহু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও হুবহু এই রকম ব্যবস্থা ছিল।]

অশোক প্রভৃতি মৌর্য-সম্রাটদের নগর-রক্ষীরা ওজন বাটখারা ও দাঁড়ি-পাল্লার কারচুপি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতো। তাছাড়া নাগরিকদের নৈতিক মান উন্নত রাখতে তারা সচেষ্ট ছিল। নাগরিকদের আয়-ব্যয়ের উপরও তারা লক্ষ্য রাখতো।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ক্রীতদাস, ভৃত্যকুল ও শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার ও অসৎ ব্যবহার দণ্ডনীয় ছিল। কর্মশালা [কারখানা] ও খনি ইত্যাদির শ্রমিকদের ও ভৃত্যদের বাসস্থান ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে ও উপযুক্ত বেতন দিতে মালিকরা [এযুগের মতো] বাধ্য ছিল। ডিম্বোৎপাদন কালে মৎস্য ও ঋতুকালে পশু শিকার ও অকারণে নিরীহ পশুবধ দণ্ডনীয় হতো। সেই কালে উপরোক্ত প্রতিটি অপরাধ রক্ষী-গ্রাহ্য [cog] ছিল।

প্রাচীন ভারতে খনি, কর্মশালা, বিদেশে বাণিজ্যের জন্য তাঁতশালা, অস্ত্ৰ-নিৰ্মাণশালা প্রভৃতি কারখানা তো ছিলই! এমন-কি আতশ-কাঁচ বৃত্তাকার, অর্ধ-বৃত্তাকার [oval], কনভেক্স ও কনকেভ লেন্স আর্শি ও সূক্ষ্ম কাঁচ দ্রব্যাদি ভারত হতে বিদেশে প্রেরিত হতো। ইতালীয় পণ্ডিত প্লিনি-র [1000 B.C.] গ্রন্থ এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। স্বর্ণ ও মণি-শিল্পেরও একালে যথেষ্ট প্রসার ছিল। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি একত্রে একই পল্লীতে থাকতো। এইজন্য সেই স্থানে কর-আদায় ও রক্ষা-কার্যের সুবিধা হতো [ইন্ডাসট্রিয়াল পুলিশ]। বিজয়সিংহ সিংহলে ভারতে প্রচলিত আঠারো রকম শিল্পের প্রতিটি শিল্প স্থাপন করেন।

দৃশ্য তেহেনু মহত্বেন মহানন তুয়া ত্বয়া

দিব্য দৃষ্টেমদোগহযং দোষাহয়মুপচক্ষুষু

তাৎপর্য—তুমি ছোট দ্রব্য বড় দেখ, তা চক্ষুর দোষে নয়। তোমার চক্ষের কাঁচের উপ-চক্ষুর জন্য ওরূপ হয় [সুভাষিতাবলী, বোম্বে সিরিজ]। এতে চশমা ও মাইক্রো লেনস্ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।

উপরোক্ত শ্রমিক আইন ও পশুরক্ষা-বিধিগুলি আরোপের জন্য সম্রাট অশোক তৎকালে বিশেষ রক্ষীকুল তথা আরোপক সংস্থার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ যুগেও ঐরূপ বহু পশু-রক্ষা ও ক্লেশ-নিবারণী আইন আছে। এই জন্য এ-যুগেও ঐরূপ বহু আরোপক [এনফোর্সমেন্ট] সংস্থা তৈরি হয়েছে। সম্রাট অশোক এই সকল আইন প্রতিপালনের উপর গুরুত্ব দিতেন। মৌর্য রাজাদের আরোপক পুলিশ বাজার দর নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা ও মজুত রোধ, বাজারে ওজন পরীক্ষা প্রভৃতিও করেছে।

প্রাচীন ভারতের নগরে তস্কর প্রবেশ করলে কিংবা অপরাধ ঘটলে সাহসী নাগরিকরা এবং রক্ষীগণ ঘণ্টা ও শঙ্খ ধ্বনি করে সকলকে সতর্ক করতো। অধিকতর আপদে তুরী ভেরী ও শিঙা বাজানো হতো। ঐরূপ সতর্ককরণী শব্দ শোনামাত্র নগরের দ্বার ও উপদ্বারগুলি বন্ধ করা হতো। তাতে তস্করগণ নগরের বাইরে পালাতে পারে নি। বর্তমান কালে পল্লীগ্রামের এই উদ্দেশ্যে শাঁখ বাজানো হয় [প্রতিবেশীদের সাহায্যের জন্য] |

[বি. দ্র. কলিকাতা-পুলিশে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেও ভবানীপুর প্রভৃতি বড় বড় থানার ছাদে প্রাচীন ভারতের ওয়াচ-টাওয়ারের মতো কাঠের তৈরি সুউচ্চ মইযুক্ত টঙ ছিল। নীল-কোর্তা ও ঝোলা টুপি-পরা জনৈক দমকল-কর্মী তার উপর হতে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখতো। কোথাও ধোঁয়া বা আগুন দেখলে সে নিচে নেমে থানার প্রধানকে তা জানাতো। তখন ঘোড়া বা ঠেলা-গাড়ির [পরে মোটরের] দমকল আগুন নেভাতে ছুটতো। ভবানীপুর থানা তখন চাউলপটী ও বসা রেডের মোড়ে ছিল।]

বিকেন্দ্রিত দমকল তখন কলিকাতাতে থানাগুলির অধীন। প্রাচীন ভারতের পুলিশের মতো কলিকাতা-পুলিশ তাদের কর্তব্য-কাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল অগ্নি-নির্বাপণের কাজও করেছে। পরে সমগ্র দমকলবাহিনী লালবাজারের হেড-কোয়ার্টারসের ডেপুটির অধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর উহা পৃথক একটি ডাইরেকটরের অধীন হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের মতো এ-যুগেও নানাবিধ পাহারার ব্যবস্থা আছে, যেমন—(এক) টহল তথা পেট্রল, (দুই) ফিক্সড পয়েন্ট, (তিন) একক ও বহুল, (চার) ক্রস ওয়াইজ ও চক্রাকার, (পাঁচ) কোম্বিঙ ও অতর্কিত, (ছয়) জিগজাগ ও ওভার ল্যাপিঙ এবং (সাত) মুফতিতে বা ছদ্মবেশে ইত্যাদি।

কলিকাতা শহর প্রাচীর-বেষ্টিত না-হলেও ১৯৩৫ খ্রী. পর্যন্ত তার সব কটি বহির্গমন রাজপথগুলির মুখে লক-গেট ছিল। শহরে মোটর-ডাকাতি হলে টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষীরা ঝটিতে ওই লক-গেটগুলি বন্ধ করে তাদের বাইরে বেরুনো বন্ধ করতো। শহর হতে বহির্গমনমুখী প্রতিটি মোটর-গাড়ি তল্লাসী করা হতো। থানা-অফিসাররা তখুনি শহরের রাস্তাগুলিতে ওই মোটর খুঁজতো। টালা-ব্রীজের এপারে আজও ওইরকম খাড়া-করা লক-গেট দেখা যায়। ঐ অঞ্চলের লক-গেট রোড নামে একটি রাজপথ আজও আছে।

থানাগুলিতে একরকম বিকট শব্দকারী বাজার [Buzzer] ছিল। টেলিফোন-অফিস হতে প্রত্যেক থানায় বাজার তথা চোঙ-যন্ত্র একযোগে বাজানো হতো। প্রাচীন ভারতের শিঙা ফুকার মতো ভো-ভো শব্দে বাজার-যন্ত্র থানাগুলিতে একত্রে বাজতো।

কপিলাবস্তু আদি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের এবং পাটলীপুত্র আদি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রশাসনে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। কারণ, গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের মতো রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগাভাগি সম্ভব নয়। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের ধর্মাধিকরণের অধীনে বিচার-বিভাগ এবং নগর-গুটিকার অধীনে পুলিশ বিভাগ পৃথক ছিল। কিন্তু রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পুলিশ ও বিচার-বিভাগ একই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংস্থার অধীন ছিল।

[মৌর্য-সম্রাটদের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী এবং গুপ্তচর-বাহিনী বিভিন্ন সংস্থার অধীনে সম্রাটদের সাক্ষাৎ-নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই সংস্থা-প্রথা তথা কাউন্সিল ভারতে সৃষ্ট প্রাচীন প্রথা। পুলিশ সেনাবাহিনী হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। স্থানীয় পুলিশ, পৌর-প্রতিষ্ঠান ও বিচার বিভাগ সাম্রাজ্যের মহামন্ত্রীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।]

পাটলীপুত্র নগরে [খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম] নগরের প্রধান-কর্মচারীকে নগরিকা বলা হতো। বর্তমানকালের ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা যায়। তাঁদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংস্থার অধীনে পুলিশ, পৌর প্রতিষ্ঠান ও বিচার-বিভাগ ছিল। নাগরিকরা নিজেরা বিচার করার অধিকারী ছিলেন। উপরন্তু বিচারকদের এবং রক্ষীনদের তথা পুলিশের কাজেরও তাঁরা তদারকী করতেন।

পাটলীপুত্রে রক্ষীন তথা পুলিশকে অপরাধ-নির্ণয় ও শান্তিরক্ষার সঙ্গে অগ্নি-নির্বাপক-আইন আরোপণ এবং কনসারভেন্সি ও নগর-স্বাস্থ্যরক্ষার তদারকীও করতে হতো। প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরে সন্ধ্যার পর নাগরিকদের প্রদীপ-হাতে বার হতে হতো। তা না-হলে রক্ষীরা তাদের তখনই গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠাতেন।

পুরানো কলিকাতা-পুলিশও প্রাচীন ভারতীয় পুলিশের মতো শান্তিরক্ষা, অপরাধ-নিরোধ ও অপরাধ-নির্ণয়ের সাথে শহরের কনসারভেন্সীর তদারকী এবং অগ্নি নির্বাপণ ও হিংস্র পশু-নিধনের কার্য করতো। ঐ সময়ে কলিকাতাতেও জনৈক চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে জাস্টিস অফ পিসদের বিভিন্ন সংস্থার অধীনে পুলিশ ও বিচার বিভাগ এবং কনসারভেন্সী ছিল।

[চোলা তাম্র শাসনে উল্লেখ আছে যে রাজপথ প্রহরায় নিযুক্ত রক্ষীদের বেতনের জন্য সম্রাট কলতুঙ্গা এক প্রকার রাজকর আরোপ করেন। বিজয়নগরের মহারাজারাও পুলিশের ব্যয় নির্বাহের জন্য নগরের বেশ্যা-নারীদের উপর কর ধার্য করেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রক্ষা ব্যবস্থার বহু উল্লেখ আছে।]

মৌর্য-সম্রাটদের গুপ্তচর সংগঠনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলবো। এর ‘সংস্থা’-বিভাগ রাজনৈতিক অপরাধী এবং ‘সঞ্চার’-বিভাগ সাধারণ অপরাধীদের সংবাদ দিতো। বিকেন্দ্রীত ও স্থানীয় গ্রামীণ ও নগর পুলিশগুলির প্রতি এদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। এরা বর্তমানকালীন সংযোগ-রক্ষাকারী ফেডারেল-পুলিশের সহিত তুলনীয়। দূরবর্তী প্রদেশগুলি [এদের দৌলতে] মৌর্য-সম্রাটদের নিরঙ্কুশ আয়ত্তে ছিল। এইরূপ প্রভাব মোগল ও রোমকদের দূর রাজ্যে থাকে নি। সুদক্ষ গুপ্তচর বাহিনী থাকাতে একালে বিদ্রোহ অসম্ভব ছিল।

মৌর্য-সম্রাটরা দূরবর্তী শাসকদের তহবিল তছরুপ, ব্যভিচার, কুশাসন সম্পর্কিত প্রতিটি সংবাদ নিয়ত প্রাপ্ত হতেন। শাসকদের নিয়মিত বদলি-প্রথা মৌর্যদের সৃষ্টি। এতে কোনও প্রদেশ-কর্তা প্রবল হতে পারেন নি। তাতে ঊর্ধ্বতন ও অধীন-কর্মী উভয়েরই সুবিধা। বনিবনা না-হলে একের বদলিতে উভয়ের শাস্তি হতো। গুপ্তচর-পালন ও বদলি-প্রথা রহিত হওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। [বদলি-প্ৰথা রদের ফলে মোগল-সাম্রাজ্যেরও ধ্বংস হয়।] মৌর্য-রাজাদের গুপ্তচর-সংগঠনের সঙ্গে নাজীদের গেস্টাপো’র কিছুটা তুলনা চলে।

স্বর্গমর্ত্য পাতাল কিংবা ভূমিতল,

পালাবার পথ নাই সাথে আছে চর—

বহু পত্নীক তুমি বহু রাণী পরিবৃত,

কণ্ঠলগ্না করে তব বক্ষ অশ্রুসিক্ত।

রূপোপজীবিনীর আলিঙ্গনে মদিরা আহ্বানে

বিভোরে বলিছ তুমি তার কানে কথা।

গুরুশিষ্য সন্ন্যাসী কিংবা সহপাঠী,

ভৃত্য বিশ্বস্ত তব প্রেয়সী সেবিকা।

গুপ্তদলে উচ্চভাষী বান্ধব তোমার,

বৃক্ষতলে সাধুবাবা ভবিষ্যৎ বাণীদাতা।

আসমুদ্র হিমাচল পরিব্রজা তীর্থব্রতা

রজকিনী ভূষণ-বিক্রেতা দেহ-মর্দিকারা,

গায়িকা লাস্যময়ী ব্যাজনীকা-নারী—

মহাবিষধর ওরা বিশ্বস্ত রাজ-গুপ্তচর

গুহ্য লেখ পদে ওই উড়ে পারাবত।

মৌর্য সম্রাটদের গুপ্তচর বিভাগ দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল। যথা, (১) সংস্থা ও (২) সঞ্চার। সংস্থা-বিভাগটি রাজনৈতিক এবং সঞ্চার বিভাগটি সাধারণ অপরাধীদের [ক্রিমিন্যাল] দমন করতো। সংস্থা-বিভাগের সহিত বর্তমান স্পেশ্যাল-ব্রাঞ্চ বা ইনটেলিজেন্স-ব্রাঞ্চ এবং সঞ্চার-বিভাগের সহিত বর্তমান ডিটেকটীভ বা ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেটিঙ ডিপার্টমেন্ট তুলনীয়।

সংখ্যাহীন ছদ্মবেশী বিভিন্ন শ্রেণীর ও বয়সের নর-নারী গুপ্তচর-বিভাগে যুক্ত থাকতো। সমগ্র ভারতে এদের অগম্য কোনও স্থান ছিল না। এদের প্রভূত অর্থ ইচ্ছামতো ব্যয়ের জন্য দেওয়া হতো। [একালেও সিক্রেট-সার্ভিস তহবিল গোয়েন্দা দপ্তরে আছে।] বহু ব্যক্তি এদের সাহায্যকারী রূপে এদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরা লঘু বীণা-বাদ্য দ্বারা [বাদ্য-সংকেত] সর্ব-সমক্ষে পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলতো। ‘বহু প্রকার গুহ্য-লিখন পদ্ধতি এবং শব্দ সংকেত ও ভাষায় এরা প্রাজ্ঞ ছিল। [এ যুগেও গোয়েন্দারা কোড-ওয়ার্ড ব্যবহার করে।] গুহ্য-লিপিসমূহ এরা শিক্ষিত পারাবতের সাহায্যে রাজধানীতে পাঠাতো।

(ক) সংস্থা-বিভাগ তথা রাজনৈতিক বিভাগ : এরা বহু উপ-বিভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন—এক. কপাটকা ছাত্র : কপট ছাত্রদের বেতনাদি রাষ্ট্র প্রদান করতো। দুই. উদস্থিতা : সন্ন্যাসী [বৈরাগী] চরদের উদস্থিতা বলা হতো। তিন. গৃহ-পটিকা : এরা সকলে গৃহী অর্থাৎ গৃহস্থ চর ছিল। চার. বৈদেহিকা : এরা সকলে স্থিতিবান বা ভ্ৰাম্যমাণ বণিক-চর ছিল। বণিকদের ছদ্মবেশে এরা যত্রতত্র যাতায়াত করতো। পাঁচ. সাধু চর : সাধু চরেরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যয়বহুল প্রয়োজনীয় গুপ্তচর ছিল।

সাধু চরেরা জটাজুটধারী ও মুণ্ডিত কেশ হতো। এদের সংখ্যা কয়েক সহস্র পর্যন্ত ছিল। ভবিষ্যৎ-বক্তা ও গণৎকার রূপে গ্রামে গ্রামে এবং নগরে প্রাসাদে, ধনীগৃহে ও গৃহস্থদের ঘরে এরা যেতো। বটবৃক্ষতলে বসে সম্রাটের পক্ষে এরা নানাবিধ প্রচারকার্যও করেছে। [এযুগে সরকার-পক্ষের কিছু সংবাদপত্র ও নেতারা সেই কাজ করে।] দুর্ভিক্ষ, মারী, মড়ক ইত্যাদির জন্য এরা বিরোধী মন্ত্রীদের দায়ী করে ভবিষ্যৎবাণী দিতো। যথা : অমুকের পাপে এই-এই হলেও সম্রাটের পুণ্যে বেশি ক্ষতি হয় নি। প্রচারবিদরূপে সম্রাটের পক্ষে এরা প্রদেশে-প্রদেশে জনমত গঠন করতো। নগর-রক্ষী ও গ্রাম-রক্ষীদের কাজের উপরও এদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

(খ) সঞ্চার-শাখা : এরা সাধারণ অপকর্মের অপরাধীদের ও তাদের দ্বারা অপহৃত বা লুন্ঠিত দ্রব্যাদি সন্ধান করতো। এই বিভাগটিও বহু উপ-বিভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন : এক. রসোদা। এই দলে নীচ অপরাধী, দস্যু তস্কররা ও চোরেরা ছিল। দুই. প্রব্রাজিকা। ছদ্মবেশিনী নারী সন্ন্যাসিনীরা। এরা সহজে সকল গৃহে নানা অজুহাতে যেতে পারতো। তিন. সুভাগা। এরা ছদ্মবেশী পুরুষ-গোয়েন্দা। এরা বহু গুপ্তশাস্ত্রবিদ ছিল। ভারতীয় জাত-গোয়েন্দা খোঁজী-সম্প্রদায় নিজেদের এদের উত্তরাধিকারীরূপে দাবী করে।

উপরোক্ত গুপ্তচরগণ বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা (১) সুদা : এরা বিবিধ খাদ্য ও শিল্প প্রস্তুতকারক। (২) আবালিকা রাঁধুনী (৩) স্নপকা : জলবাহী (৪) কল্পকা : ক্ষৌরকার (৫) প্রসাদকা : টয়লেট প্রস্তুতকারক (৬) নর্তকী, গায়ক, মূক, বধির প্রভৃতি। এরা ছদ্মবেশে মন্ত্রী সেনাপতি প্রধান কর্মচারী প্রভাবশালী ব্যক্তি, বণিক শক্রমন্য ব্যক্তি ও সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে যেতো। এদের বিবিধ প্রকার গুহ্য-লিপিকাকে ঐকালে সংজ্ঞা-লিপিভি বলা হতো।

গুপ্তচরগণ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দুই দল গুপ্তচর একই সংবাদ দিলে উহা বিশ্বাস্য হতো। সময়ে সত্য-সংবাদ দিতে পারলে এরা যথোচিত ভাবে পুরস্কৃত হতো। কিন্তু মিথ্যা বা ভুল সংবাদ দিলে এরা নির্মম শাস্তি পেতো। এদের দেওয়া সংবাদ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা যাচাই করা হতো।

বর্তমান পুলিশেও অপরাধীদের এবং ভদ্রজনদের মধ্য হতে সমভাবে গুপ্তচর তথা ইনফরমার নিযুক্ত হয়। এদের সাহায্যে বহু দুরূহ মামলার কিনারা করা হয়েছে। প্রভেদ এই যে তৎকালীন বেতনভুক তস্কর চোররা রক্ষীদের বিশ্বস্ত থাকতো। অন্যথায় তাদের নির্মমভাবে শাস্তি গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু একালে মিথ্যা-সংবাদদাতারা কেবল বিতাড়িত হয়। উপরন্তু অর্থ-লোভী তস্কর-চোররা আস্কারা পেয়ে দশটি অপকর্ম নিজেরা করে মাত্র দুইটি অপকর্ম সম্বন্ধে রক্ষীদের খুশী করতে সংবাদ দেয়। তাও নিজেদের দল বাদে বিরোধী দলগুলোকেই তারা ধরায়। এদের নির্মূল করলে দশটি অপকর্মের বদলে মাত্র দুইটি অমীমাংসিত অপকর্ম হবে। সে যুগের মতো অনেস্ট তথা সাধু-চোর এ যুগে পাওয়া কঠিন। ওদের কেউ কেউ নিজেরাই দল তৈরি করে দলের লোককে ধরিয়ে অর্থ উপায় করে।

উত্তর-রামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছ্রকটিকা, কীরাতার্জুন, শিশুপাল-বধ, ঋগ্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন পুলিশী-ব্যবস্থা, আইন-সমূহ তথা দণ্ডবিধি এবং প্রশাসন, বিচার ও গুপ্তচর সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

একটি উপসভা তথা কাউন্সিলের অধীনে সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গুপ্তচরেরা নিযুক্ত ছিল। জনৈক নগররক্ষী অঙ্গুরী উদ্ধার করাতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন সম্ভব হয়। গোয়েন্দা-ব্যবস্থা আর্যদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই সম্পর্কে অথর্ববেদের IV 16. 1—দ্র.।

সন্ন্যাসী-চরেরা অপরাধমুখী ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে ধর্মোপদেশ দ্বারা তাদের সংশোধন করতেন। অপরাধীরা বিশ্বাস করে তাদের নিকট পাপ-স্খালনের আশায় অপরাধ স্বীকার করতো। সম্রাট অশোক প্রজাদের নৈতিক মানের উপর লক্ষ্য রাখতে একশ্রেণীর রাজপুরুষকে নিযুক্ত করেন। বহু স্থানে উপদেশ-সংবলিত পর্বত-শিলা স্তম্ভাদিও তিনি স্থাপন করেন। চরিত্র সংশোধনের জন্য সন্ন্যাসী-চরদের সংখ্যা [কয়েক সহস্ৰ] অত্যন্ত অধিক ছিল। এই-সব সন্ন্যাসী-চরেরা কিশোর-অপরাধীদের মঠে রেখে চরিত্র সংশোধন করতো। স্বয়ং বুদ্ধদেব দুর্ধর্ষ দস্যু অঙ্গুলীমালাকে সৎ করেছিলেন [বিনোবা ভাবের মতো] । সম্রাট অশোক তাঁর পিতা ও পিতামহ-সৃষ্ট ব্যয়বহুল সন্ন্যাসী-চরদের ওইরূপ সংশোধন-মূলক কাজে ব্যবহার করতেন।

উপরোক্ত কারণে মৃত্যুর পূর্বে তস্কর-লোহাকুরা তার তস্কর-পুত্রকে সন্ন্যাসীদের সংসর্গে না আসতে উপদেশ দিয়েছিল। [মহাবীর চরিত্র, সর্গ ১১, ১—১১০ দ্র.] লোহাকুরা তস্কর সেই সময় রাজগৃহের নিকট বৈভবা পর্বতের এক গুহায় বাস করতো। তার পুত্রও একজন দক্ষ তস্কর ছিল। কিন্তু তাকে জৈন-সন্ন্যাসীরা সৎপথে আনে। সে তখন জনগণ-সমক্ষে পর্বতগুহা, নদীতল, স্তম্ভমূল, কবরস্থান ও অন্যান্য স্থান হতে বহু লুক্কাইত অপহৃত দ্রব্যাদি তার পূর্বস্বীকৃতি মতো বার করে দেয়। সেকালে গৃহ-তল্লাসীতে তথা হৃত-দ্রব্য উদ্ধারে সমগ্র জনগণ সাক্ষী হতো। এযুগে গৃহ-তল্লাসীতে সাধারণত দু’জন স্থানীয় ব্যক্তি সাক্ষী থাকে।

গুপ্তচরগণ কখনও পরস্পরের সহিত পরিচিত থাকতো না। দু’দল গুপ্তচরের সংবাদ এক হলে তবে বিশ্বাস করা হতো। তা সত্ত্বেও ব্যবস্থা-গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা গোপনে ও প্রকাশ্যে তদন্ত করে সংবাদ যাচাই করা হতো। সেকালে মিথ্যা বা ভুল সংবাদ দিলে সংবাদদাতাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো। সত্য-সংবাদ সত্যরূপে বুঝলে তারা যথাযথভাবে পুরস্কৃত হতো।

[বর্তমান কালেও গুপ্তচরদের পরস্পরকে চেনার নিয়ম নেই। এদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দিনে ও সময়ে সাক্ষাৎ করা হয়। তার আগে বুঝতে হয় ওই সংবাদ তার পক্ষে জানা সম্ভব কিনা। কিছু ক্ষেত্রে অফিসাররা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে সংবাদ একরূপ করে। কিন্তু তাতে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। গুপ্তচররা সরকারী কর্মী না-হওয়াতে তাদের শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা-সংবাদের জন্য তাদের মাত্র বিদায় করে দেওয়া হয়। এ-যুগের মতো সে-যুগেও এক্সপোজড হওয়া চরদের বিতাড়িত করা হতো।]

বি. দ্র. সম্রাট অশোকের পন্থায় বাংলার উপ-রাজা বল্লাল সেন [১২৫৮–১১৭৯ খ্রী.] সীমিত ক্ষেত্রে মাত্র কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের মান রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য বংশগত উপাধির মতো নৈতিক ক্ষেত্রে কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি করেন। কিন্তু ওই প্রথা অধঃপতি হয়ে গুণগত না হয়ে বংশগত হয়। বলাবাহুল্য যে এই প্রথা সীমিত ক্ষেত্রেও সফল হয় নি। উনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের পিতা ও বিজয় সেনের পুত্র।

প্রাচীন ভারতে বেশ্যাপল্লীর জন্য পৃথক আরোপক সংস্থা [Brothel Police] ছিল। জনৈক বেশ্যাধ্যক্ষ তথা বেশ্যার সুপারিনটেণ্ডেন্টের উপর উহার ভার অর্পিত হয়। প্রয়োজন হলে এঁরা নগরের নগর-রক্ষীদের সাহায্য গ্রহণ করতেন। বর্তমান মিউনিসিপ্যাল কোর্টের মতো বেশ্যাদের জন্য পৃথক আদালত ছিল। বেশ্যাদের চৌদ্দ বৎসর বয়স হতে নৃত্যগীত ও বাদ্য শিক্ষা দেওয়া হতো। এদের সুন্দরী সুদেহী সদালাপী ও ভদ্রা হতে হতো। এদের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে রাষ্ট্র সাহায্য করেছে। রূপহীন হলে ওদের সেবিকা [নার্স], মালাকার ও গুপ্তচররূপে নিযুক্ত করা হতো। তাতে সর্বক্ষেত্রে ওদের ইচ্ছার উপরই প্রাধান্য দেওয়া হতো। বেশ্যা-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও তাঁর অধীন ব্যক্তিরা বেশ্যাদের দুর্জনদের হাত থেকে রক্ষা করতো। এদের আয়ের হিসাব রেখে উহা হতে আয়-অনুযায়ী রাজা কর নিতেন [পৃথিবীর প্রথম আয়-কর]। রূপোপজীবিনী তথা বেশ্যানারীর ঐ যুগে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য ছিল।

অর্থ নেওয়ার পর উপপতিকে সুখী না-করলে বেশ্যাদের অর্থদণ্ড হতো। অন্য দিকে—এদের উৎপীড়ন করলে উপপতিরা দণ্ডিত হতেন। ইচ্ছামতো এরা বিবাহ করে গৃহস্থ জীবন-যাপন করতো। উত্তরাধিকারী না-থাকলে এদের ধন-সম্পদ রাজকোষে গৃহীত হতো [আজও তাই হয়।] এদের মধ্য হতে কেন্দ্রীয়-নারী গুপ্তচর সংগৃহীত হতো। এ জন্য এদের নগর-রক্ষীদের এক্তিয়ারে রাখা হয় নি।

এ-যুগেও পুলিশ বেশ্যাদের নিকট হতে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে। তস্করগণ ও প্রবঞ্চকরা বৃহৎ অপকর্মের পাপার্জিত অর্থসহ বেশ্যাগৃহে এসে আমোদ করে! কিছু ক্ষেত্রে বেশ্যা-সম্ভোগের জন্যই তারা অপকর্ম করে। ঐ সম্পর্কিত সংবাদ বেশ্যাদের নিকট হতে সংগ্রহ করে কলিকাতা ও বাংলা পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

বেশ্যাদের প্রাচীন ভারতে শ্রেণীগতভাবে বিভক্ত করা হতো। রূপলাবণ্য, নৃত্যগীত, ভাষা-জ্ঞান, ধনসম্পত্তি, শিক্ষাদীক্ষা ও আয়ব্যয়, কটিদেশ ও বক্ষের মাপ, দৈহিক গঠন, বয়স, স্বাস্থ্য ও ব্যবহারের উপর তাদের বিভাজন হতো। এরা সকলেই নির্বিচার যৌন-মিলনে উদ্গ্রীব ছিল না। এদের বহু নারী একটিমাত্র প্রেমিককেই শুধু বেছে নিয়েছে। কেউ-কেউ স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেকে সীমিত রেখেছে। বহুগুণসম্পন্না না-হলে সে-যুগে বেশ্যা হওয়া যেতো না।

বি. দ্র. কলিকাতার সোনাগাছি রামবাগান প্রভৃতি বনেদী বেশ্যাপল্লীতেও অনুরূপ বেসরকারী বিভাজন আছে। যেমন—এক : বাঁধা, দুই : টাইমের ও তিন : ছুটা। যারা একজনের রক্ষিতা তারা বাঁধা। দু’জন বা তিনজন উপপতি তথা বাবু থাকলে সেই নারী টাইমের। একজন সোম ও মঙ্গল, দ্বিতীয় জন বুধ ও বৃহস্পতি এবং তৃতীয় জন শুক্র ও শনিবার আসেন বা থাকেন। রবিবার ওদের ছুটি বা রেস্ট। বাবু-বদলের সময় বাবুদের মধ্যে পান-বিনিময় হয়। তারপর তারা চার্জ মেক-ওভার ও টেক্-ওভার করে সেকহ্যাণ্ড করে বিদায় নেন। যে-সব নারী প্রেম-বিবর্জিতভাবে অর্থের জন্য নির্বিচারে নাগরকে গ্রহণ করে তারা ছুটা-বেশ্যা। এ-যুগের আইনে প্রেমবিবর্জিত শুধু অর্থের বিনিময়ে যৌন-সঙ্গমকে বেশ্যা-বৃত্তি বলা হয়। কিন্তু কেবল প্রেমের জন্য তা ঘটলে আইনত তারা বেশ্যা নয়। সে-যুগের সতী, দ্বিচারিণী, স্বৈরিণী প্রভৃতি নারীশ্রেণীও এখানে উল্লেখ্য। পাঁচজনের বেশি উপপতি আছে এমন নারীকে বেশ্যা বলা হতো। পাঁচের অধিক উপপতি নারীদের মধ্যে যৌনজ কারণে বন্ধ্যাত্ব আনে।

এ-যুগে শাসক-নিযুক্ত লৌহচরিত্র সদস্য-সহ কোনোও ব্রথেল-পুলিশ নেই। কলিকাতা-পুলিশে গোয়েন্দা-বিভাগে একটি ব্রথেল-সেকশন আছে। তারা মাত্র ভদ্রপল্লীতে বেশ্যালয় স্থাপন নিবারণ করে। কিন্তু পৃথিবীতে ভ্যাকুয়েমের কোনোও স্থান নেই। তাই বেশ্যারা নিজেদের রক্ষণার্থে এক প্রকার প্রাইভেট-পুলিশ তৈরি করেছে। রামবাগান ও সোনাগাছি প্রভৃতি স্থানে বেশ্যাদের সম্মতি-ক্রমে বাড়িউলী মা’দের সংস্থা আছে। বাড়িউলীদের মধ্য হতে একজনকে সমাজ-নেত্রী করা হয়। দুপুরে এদের পঞ্চায়েৎ ও বিচার-সভা বসে। প্রত্যেক বেশ্যা এই সংস্থাকে মাসিক চাঁদা দেয়। তা থেকে বারোয়ারী পূজা, রুগ্না বেশ্যাদের চিকিৎসা, [বেশ্যা-নারীদের দ্বারা] বেশ্যাদের মৃতদেহ বহন ও সৎকার, কাউকে পুলিশ ধরলে উকিল-খরচ ও জামিনের ব্যবস্থাদি করা হয়। কারণ—এদের ডাকে প্রায়ই পুলিশ তাচ্ছিল্য করে সময়ে আসে না।

বাড়িউলীরা নিজ-নিজ বাড়ির প্রাথমিক শান্তি-রক্ষা ভৃত্যদের সাহায্যে করে। উন্মত্ত মাতাল ও তস্করদের কবল হতে নারীদের রক্ষার জন্য এরা গৃহস্থ-গুণ্ডাদের মাসিক মাহিনায় রাখে। এরা বেশ্যা-পল্লীর নিকটে সপরিবারে বাস করে। ভৃত্যদের দ্বারা সংবাদ পাঠানো মাত্র এরা ঘটনাস্থলে সদলে এসে অবাঞ্ছিতদের দূর করে দেয়। এই ব্যবস্থাকে এদের বেতনভুক প্রাইভেট-পুলিশ বলা হয়। প্রাইভেট পুলিশের মতো এদের নিজেদের আদালতও আছে। একজনের বাবু অন্যজন ভাঙিয়ে নিলে, নাবালক বালকদের কেউ উপপতি করলে, উপপতির পিতা বা পুত্রকে গৃহে রাখলে, বিধর্মী ও তস্করদের এরা স্থান দিলে, উপপতিদের সহিত খারাপ ব্যবহার করলে, [এতে পাড়ার বদনাম] বাড়িউলী পঞ্চায়েৎ বিচার করে এদের জরিমানা করে।

প্রাচীন ভারতের বেশ্যারা ছলা-কলাবতী হলেও এ যুগের মতো সমাজে এতটা ঘৃণ্য ছিল না। এ-যুগের মতো সে-যুগেও ধনীদের পৃথক বাগানবাড়ি ছিল। সে-যুগেও সবন্ধু ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্য এরা নৃত্যগীত করতো। এরা নিজেরাও বহু বাগানবাড়ির [উদ্যান বাটিকা] অধিকারিণী ছিল। সে-যুগে যৌন-রোগ না-থাকায় নাগরিকগণ ও করদাতারা মহাসুখী ছিল। সে-যুগে বেশ্যারা ধর্মকর্মে অর্থ ব্যয় করতো। বেশ্যা আম্রপল্লী তথাগত বুদ্ধদেবকে একটি বাগানবাড়ি দান করেছিল। এ-যুগেও বহু বেশ্যানারী দান-ধ্যান ও পূজা-ধর্মচর্চা করে।

বারাণসী নগরে সোমা নামে এক অতি-সুন্দরী বেশ্যানারী ছিল। প্রতি রাত্রে সে উপপতিদের নিকট সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করতো। রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠী-প্রধানদের সে অতি প্রিয়পাত্রী ছিল। ওই বেশ্যানারীর পাঁচশত পরিচারক ও পরিচারিকা ছিল। সে এক সুদেহী তস্করের প্রেমে পড়ে। সেই তস্কর তাকে ভুলিয়ে এক বাগানবাড়িতে এনে তাকে অচৈতন্য করে তার অলঙ্কার অপহরণ করে পালায়। বারাণসীর অন্য-এক সুদর্শনা বেশ্যানারী সুলতাকেও জনৈক দস্যু-উপপতি সুবিধাজনক স্থানে এনে অচৈতন্য করে তার দেহ হতে যাবতীয় অলঙ্কার অপহরণ করে [প্রসটিটিউট ড্রাগিঙ কেস]। এর বিপরীত ঘটনাও মধ্যে মধ্যে ঘটেছে। জনৈক বেশ্যানারী তার ধনী-উপপতিকে হত্যা করে তার সর্বস্ব আত্মসাৎ করেছিল। মগধের পরমা-সুন্দরী [রাজা বিম্বিসারের প্রিয়] আম্রপল্লী নামে বেশ্যানারী প্রতি রাত্রে পঞ্চাশ খৰ্পনা [পঞ্চাশ টাকা] অর্থ গ্রহণ করতো। উজ্জয়িনীর পরমাসুন্দরী ও গুণবতী বেশ্যানারী মগধরাজ বিম্বিসারকে মুগ্ধ করে। রাজগৃহের সুন্দরী বেশ্যা পদ্মাবতী প্রতিরাত্রে একশত খৰ্পনা [একশত টাকা] গ্রহণ করতো।

রাষ্ট্র-নিযুক্ত বেশ্যা-অধিকারীগণ [সুপারিনটেনডেন্ট] ইচ্ছুক-বেশ্যাদের মাসিক বেতনে রাজকার্যে নিযুক্ত করতো। ফুলের মালা গাঁথতে এরা পারদর্শী ছিল। দুষ্টা বেশ্যারা অলংকারে বিষ-মিশ্রিত করে তার আঘাতে প্রাণনাশ করতে পারতো। অধিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য তারা ও-রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। এজন্য মৌর্য-সম্রাটরা বেশ্যাপল্লীতে ভ্যাকুয়েম না-রেখে ব্রথেল-পুলিশ তৈরি করেন।

[এ-যুগেও বেশ্যাপল্লীতে বহু অপরাধ সংঘটিত হয়। ওদের জন্য পৃথক আরোপক-সংস্থা না-থাকলেও কলিকাতা ও বাংলা-পুলিশ ওদের পল্লীর প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখে। এ-যুগেও তস্করেরা মদে বিষ মিশিয়ে এদের অচৈতন্য বা হত্যা করে অলংকারাদি অপহরণ করে। প্রতি বৎসর পূজার সময় বেশ্যাপল্লীতে ওই সকল অপরাধের সংখ্যা বাড়ে।

তবে এ যুগের উচ্চ-শ্রেণীর বেশ্যাদের ফিস্ (Fees) প্রাচীন ভারতীয় বেশ্যার মতো অত বেশী নয়। প্রাচীন ভারতীয় বেশ্যারা এ-যুগের ব্যারিস্টারদের মতো উপার্জন করতো। কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর বেশ্যারা দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও ঘণ্টা-পিছু মাত্র দশ টাকা ফিস ধার্য করে। [বেশ্যারা মরে চোরকে ভালোবেসে এবং চোররা মরে বেশ্যাদের বিশ্বাস করে।]

প্রাচীন ভারতে প্রতিটি অপরাধের তদন্ত করার রীতি ছিল। তদন্ত দ্বারা অপরাধ সত্য বুঝলে রক্ষীরা অপরাধীদের প্রমাণাদি সহ বিচারার্থে বিচারালয়ে প্রেরণ করতো। প্রাচীন তদন্ত-রীতির সহিত বর্তমানকালীন কলিকাতা ও প্রদেশ-পুলিশের তদন্তরীতির কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সম্পর্কে মহাবীর চরিত্র, সর্গ ১১, ১-১২০ দ্র.।

রোহিণীয়া নামক তস্করের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে নাগরিকরা রাজসমীপে অভিযোগ করলে উপরাজা ত্রেণীক নগরের রক্ষী-প্রধানকে ডেকে ভর্ৎসনা করে বললেন—‘তোমাদের বৃথাই রাজকোষ হতে বেতন দেওয়া হয়। তোমরা নাগরিকদের ধনসম্পত্তি রক্ষার্থে অপারগ।’ [এ-যুগেও ঊর্ধ্বতনরা ওরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ বলেন।] প্রত্যুত্তরে পুলিশ-প্রধান উপরাজাকে সবিনয়ে নিবেদন করলো, ‘মহারাজ! রোহিণীয়া ছাদ-হতে-ছাদে বাঁদরের মতো লাফায়। তারপর নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে নিচে নামে। [ক্যাট্ বার্গ্লার] আমরা দৌড়ে তাকে ধরতে বা নিহত করতে পারি না।’ [এ-যুগেও পুলিশ ঐরূপ কৈফিয়ত ঊর্ধ্বতনদের দেয়।]

রক্ষীন-পুঙ্গবদের সহিত মন্ত্রণা সভা বসলো। [এ-যুগেও ঐরূপ মিটিং বসে] তারপর তস্কর রোহিণীয়াকে ধরার জন্যে প্রয়োজনীয় [Trapping] ব্যবস্থা গৃহীত হলো। [এ-যুগেও ঐরূপ পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়]।

পর রাত্রে প্রাচীরের বহির্দেশে সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা হলো। শহরের ভিতরে রক্ষীকুল তথা পুলিশ সতর্ক রইলো। রাত্রে রোহিণীয়া গোপনে নগরে প্রবেশ করলে পুলিশের তাড়ায় সে বাইরে লাফালো। কিন্তু প্রাচীরের বাইরে অপেক্ষমাণ সেনাবাহিনী তাকে ঘিরে ফেললো।

এ-যুগেও পুলিশের সাহায্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। সে-যুগে পুলিশ তথা রক্ষী ও সেনাবাহিনী যে পৃথক সংগঠন তা এই কাহিনীটি প্রমাণ করে।

সকালে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রক্ষী-প্রধান তস্করপ্রবর রোহিণীয়াকে উপরাজ-সমীপে আনলে তৎক্ষণাৎ তার একটি বিবৃতি [Statement] গ্রহণ করা হলো। সুষ্ঠু তদন্ত ব্যতিরেকে কাউকে বিচারালয়ে পাঠাবার রীতি ছিল না। প্রথমে পুলিশী তদন্ত এবং প্রমাণ সংগ্রহ। তারপর বিচার ও দণ্ডের নিয়ম। সে-যুগের মতো এ-যুগেও অপরাধতদন্ত ওইভাবে করা হয়। তস্কর রোহিণীয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছিল :

‘আমার নাম দুর্গা চন্দ। কালিগ্রামের আমি এক গৃহস্থ। আমি ব্যবসায়িক বিষয়ে নগরে আসি। রাত্রে ক্লান্ত হয়ে এক মন্দিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙার পর আমি ঘরে ফিরতে যাচ্ছি। হঠাৎ রক্ষীকুল আমাকে তাড়া করলেন। আমি ভয় পেয়ে নগর-প্রাচীর ডিঙাই। সেখানে সৈন্যরা আমায় ধরে ফেললেন। আমি নিরপরাধী হওয়া সত্ত্বেও ওরা আমাকে এখানে শুধু ধরেই আনে নি। তারা আমাকে এখানে বেঁধেও এনেছে। এমন-কি অন্যায়ভাবে প্রহার পর্যন্ত করেছে। [এ-যুগেও অপরাধীরা ওইরূপ মিথ্যা-প্রহারের অভিযোগ করে।]

উপরোক্ত বিবৃতিটি গ্রহণের পর তাকে কারাগারে পাঠানো হলো [জেল-হাজত]। উপরাজা ত্রেণীক তৎক্ষণাৎ জনৈক রক্ষীকে তার গ্রামে তার চরিত্র ও বৃত্তি আদি সম্বন্ধে তদন্ত করতে পাঠালেন। সুবিচারের জন্যে ওই বিবৃতি-সমূহের সত্যতা তৎক্ষণাৎ যাচাই করা হতো। এ-যুগেও কলিকাতা-পুলিশে ওইরূপ তদন্ত কার্য করা হয়ে থাকে।

তস্কর-প্রবর রোহিণীয়া তার গ্রামবাসীদের তার পক্ষ অবলম্বনের জন্য আগে থেকেই শিখিয়ে রেখেছিল। গ্রামবাসীরা বললে যে দুর্গা চন্দ ওই গ্রামের অধিবাসী। তার গৃহ ও কাজকর্ম আছে। তার স্বভাব-চরিত্র অতি সৎ। ওইদিন জরুরী কাজে সে অন্য গ্রামে গেছে।

কলিকাতা ও প্রদেশ-পুলিশকর্মীর মামলা-সংক্রান্ত ডায়েরি পড়লে হুবহু উপরোক্ত রূপ তদন্ত-রীতিই পরিলক্ষিত হয়। পাহারা দ্বারা অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি। অপরাধ-নির্ণয়ে প্রাচীন ভারতে ফোরেনসিক-সায়ান্সের সাহায্য নেওয়া হতো। একটি সুপ্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

এক মালিনী ও এক রজকিনীর মধ্যে কার্পাস সূত্রে গ্রথিত একটি স্বর্ণ গুটিহারের দখলী-স্বত্ব নিয়ে বিবাদ বাধলো। স্নানের ঘাটের চাতালে ওই গুটিহারটি রাখা ছিল। স্নানের পর উপরে উঠে দু’জনেই সেটি নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করলো। নগরকোটাল তাদের দু’জনকে গুটিহার-সহ উপরাজার নিকট আনলে তিনি ফোরেনসিক-বিদ্যা প্রয়োগে মামলার নিষ্পত্তি করে দিলেন।

রাজা একটি কাঁচ-পাত্রের তিন-চতুর্থাংশ জলে পূর্ণ করলেন। তিনি গুটিহার হতে কার্পাস সূত্র ছিন্ন করে করে সেটি ওই জলপূর্ণ পাত্রে রাখলেন। তারপর ঢাকনা দিয়ে পাত্রটি আবৃত করা হলো। জলের উপরিভাগ ও ঢাকনার নিম্নাংশের মধ্যবর্তী কিছুটা ফাঁক [Air-space] রাখা হয়েছিল। ফলে, দ্রবীভূত গন্ধকণা জলবাষ্প-সহ ধীরে ধীরে সেই ফাঁকে জমা হয়ে ঘনীভূত হয়। কিছু পরে পাত্রের ঢাকনা খুলে জলবাষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করে রাজা ওই হার মালিনীর সম্পত্তি বলে রায় দিলেন।

মালিনী বৃত্তিগতভাবে অহরহ ফুল তোলে ও ফুলের মালা গাঁথে। তাতে ধীরে ধীরে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অদৃশ্য ফুলরেণু ও গন্ধকণা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণগুটির মধ্যে ঢুকে ওই কার্পাস সুতায় অলক্ষ্যে সন্নিবেশিত হয়। সিক্ত কার্পাস সূতার গন্ধকণা জলেতে দ্রবীভূত হয়ে জলবাষ্পের সঙ্গে উপরে উঠে ঘনীভূত হয়। তাই অত সহজে রাজা হারটি মালিনীর সম্পত্তি রূপে বুঝতে পেরেছিলেন।

ফোরেনসিক সায়ান্স এখন বহুগুণে উন্নত। দ্রব্যাদি সনাক্তকরণে ও অপরাধ-নির্ণয়ে কলিকাতা ও প্রদেশ-পুলিশ তার সাহায্য গ্রহণ করে। একটি রক্তকণা, একটি কেশ, কিছু ভস্ম ও মৃত্তিকা-কণা, কাঁচের টুকরো ইত্যাদি অধুনা ঘটনাস্থল হতে পুলিশ উদ্ধার করে বহু মামলার কিনারা করেছে। প্রাচীন ভারতে তার মূলসূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীনিদের পদচিহ্নের মধ্যে রাধার পদচিহ্ন চিনতে পারতেন। মৌর্য-রাজাদের গুপ্তচররাও ওই বিদ্যা জানতো। ভারতীয় খোঁজি-সম্প্রদায় [জাত-গোয়েন্দা] পদচিহ্ন-বিদ্যার স্বীকৃত আবিষ্কারক। এখন পৃথিবীর সর্বরাষ্ট্রের পুলিশে এটি সমাদরে গ্রহণ করা হয়েছে।

[এ-যুগে তদন্ত হয় দু’রকমে। যেমন—এক. অগ্রগামী এবং দুই. পশ্চাদ্গামী। একে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তদন্তও বলা হয়।

চারের জন্য পাঠাতো। ফেলনি-ডিপার্ট কিছু মামলা নিজেরা বিচার করে বাকিগুলি সুপ্রীম কোর্টে পাঠাতো। উক্ত প্রতিটি বিভাগে তথা সংস্থায় দু‘জন জাস্টিস অফ, পিস একসঙ্গে বিচারে বসতেন।]

মৌর্য-পূর্ব যুগে রচিত বৃহস্পতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে সেইকালে একজন বিচারক দ্বারা বিচারের কাজ রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। দণ্ডসমূহ অতি কঠোর হওয়ায় ভুল-ি -বিচারের সুযোগ দেওয়া হয় নি। প্রতিটি বিচারালয়ে অন্তত তিনজন বিচারক একসঙ্গে বিচার করতেন। একত্রে তিনজনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। উপরন্তু একযোগে তিনজনকে প্রভাবিত করাও সম্ভব হতো না।

ওই গ্রন্থপাঠে আরও জানা যায় যে, সেনানিবাসে সৈন্যদের বিচারের জন্য এবং বেশ্যালয়ে বিচারের জন্য সাধারণ বিচারালয় হতে সম্পূর্ণ পৃথক বিচারালয় ছিল [‘ভারতকোষ’ দ্ৰ.]।

বি.দ্র. পরবর্তী কালে ভারতের গ্রামীণ পঞ্চায়েৎ-আদালতগুলিতে পাঁচজন ব্যক্তি এক সঙ্গে বিচার করতেন। ঊর্ধ্বতন বিচারালয়ে তিনজন ব্যক্তি পঞ্চায়েৎ-আদালতের আপীল শুনতেন। সর্বোচ্চ আদালতসমূহে দুই ব্যক্তি এবং শেষ বিচারালয়ে রাজা বা নেতা একা নিম্ন-আদালতগুলির আপীল শুনতেন।

বহু ক্ষেত্রে বড়-বড় মামলার বিচার স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি বা বিচারকরা নিজেরা না-করে ঊর্ধ্বতন বিচারক-মণ্ডলী কিংবা উপরাজা বা রাজার নিকট পাঠিয়ে দিতেন কিন্তু প্রতিটি বিচার-কার্য লিপিবদ্ধ করে আইনমতো সমাধা হতো। অপরাধসমূহের বিশেষ-বিশেষ আইনী সংজ্ঞাও বিধিবদ্ধ ছিল।

মনু ও স্মৃতি-শাস্ত্রে ও অন্য গ্রন্থে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও মিউনিসিপ্যাল বিচারালয়-সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। ওই-সব গ্রন্থে বহু দণ্ডবিধি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, অপরাধের সংজ্ঞা ও প্রযোজ্য দণ্ডের উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে বহু ইংরাজী পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেইকালে সংঘটিত অপরাধসমূহের নাম ও আইনী সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হলো।

‘চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, হিসাবে কারচুপি, তহবিল তছরুপ অনধিকার-প্রবেশ, রাজকর আত্মসাৎ, উপকারী পশুবধ, কর্তব্যে অবহেলা, অগ্নিসংযোগ, অন্যায় চুক্তিনামা, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মিথ্যা অভিযোগ, নারী-নির্যাতন, জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থান বা গৃহের ক্ষতিসাধন, সীমানা অতিক্রম [এনক্রোচমেন্ট] রাস্তাবন্দী, প্রতিবেশীর জমিদখল, বেআইনী বিবাহ ও বেআইনী পুনর্বিবাহ, প্রতিবেশীর গৃহের ক্ষতি, হত্যা ও জখম করা, ভৃত্যকে অন্যায় বরখাস্ত, উৎকোচ গ্রহণ, ভীতি-প্রদর্শন, মানহানি, প্রহার করা, সিঁদচুরি, ভ্রূণহত্যা, মুদ্রা-জাল, বিষপ্ৰদান, নারীহরণ ও সেই কাজে সাহায্য-করা, গুজব রটানো হত্যা ও হত্যাকারীকে সাহায্য, রাহাজানি ও সেই কাজে সাহায্য, রাজদ্রোহিতা, রাজাকে অপমান, বলাৎকার, নির্বীর্যকরণ।’

উপরে তৎকালীন রক্ষী-গ্রাহ্য অপরাধী-সমূহ উল্লিখিত হলো। এবার কয়েকটি অপরাধের তৎকালীন আইনী সংজ্ঞা এবং সেইগুলির উপকরণ [ingredients] সম্বন্ধে বলা যাক। বর্তমান কালের আইনী সংজ্ঞাগুলির সঙ্গে মেগুলির প্রভেদ যৎসামান্য।

(ক) চৌর্য অপরাধ: এক. অপহৃত দ্রব্যের মালিক বা অধিকারী অন্য এক ব্যক্তি হওয়া চাই এবং সে ওই দ্রব্য ইচ্ছামতো ব্যবহার করলে দণ্ডনীয় হবে না। দুই. অপরাধী জ্ঞাত থাকবে যে সে ওই দ্রব্যের মালিক বা অধিকারী নিজে নয়। তিন. সে জ্ঞাতসারে চুরির উদ্দেশ্যে ওই দ্রব্যের গ্রাহক বা অপহারক হবে। চার. অপরের মালিকানা বা অধিকারভুক্ত দ্রব্য গ্রহণ বা অপহরণ করার জন্যে তার কিছু প্রচেষ্টা চাই।

অপহৃত দ্রব্যের কম-বেশি মূল্য অনুযায়ী দণ্ডও কম-বেশি দেওয়া হতো। অনুরূপ, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানে কম-বেশি ক্ষতি বা ক্ষতির সম্ভাবনামতো দণ্ডও কম-বেশি নির্ধারিত হতো। ক্ষতির উদ্দেশ্যে বাক্য কিংবা কার্য দ্বারা ক্ষতি করা অপরাধ। কারোর ক্ষতি করতে কিংবা বিভেদাদি আনতে মিথ্যা ভাষণও অপরাধ ছিল।

(খ) মিথ্যা ভাষণ : এক. তার ইঙ্গিত, বক্তব্য ও ভাষা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতরূপে মিথ্যা হওয়া চাই। দুই. কারোর মধ্যে বিভেদ আনতে কিংবা কারোর ক্ষতির জন্য ইচ্ছাকৃত বাক্য ব্যবহার বা কার্যসাধন করতে হবে। তিন. বিভেদ সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য উভয় পক্ষের জ্ঞাত থাকা চাই। চার. তাকে নিজে সেই মিথ্যা-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাহায্যকারী বা নির্দেশক হতে হবে।

অপরাধ নিজে না-করে অন্যকে তা করার জন্যে প্ররোচিত করলেও সে অপরাধী। ওই কাজ মুখে বলার মতন প্রাচীর-গাত্রে লিখলেও [আধুনিক পোস্টারিং] সেই একই অপরাধ হবে। অন্যে ওই কাজ ওর তরফে করলেও ধরে নেওয়া হবে যে সে নিজেই কাজটি করেছে। এই অপরাধ বাক্য, কার্য, চিহ্ন, ইঙ্গিত প্রভৃতি দ্বারাও সমাধা হয়।

বর্তমানকালে অপরাধ-সমূহ বলপ্রয়োগে ও বিনা বলে সমাধা হলে তাদের যথাক্রমে উইথ এবং উইদআউট ভায়লেম্স-অপরাধ বলা হয়। মনু-সংহিতাতেও অনুরূপ দুই প্রকারের অপরাধের বিষয় বলা আছে, যথা চৌর্য এবং সাহস [রবারী]। অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও মনু-সংহিতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিবিধ অপরাধ, সেগুলির সংজ্ঞা তথা ডেফিনেশন ও তার জন্য প্রযোজ্য দণ্ডের বিষয় বলা হয়েছে। [মহামোহপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ-রচিত ‘ভারতীয় দণ্ডবিধি’ দ্ৰ.]।

প্রাচীন ভারতে গ্রামীন বিচার-পদ্ধতি আপোসমূলক [মধ্যযুগীয় ভারতের মতো], ক্ষমাশীল ও মিটমাট-পন্থী ছিল। কিন্তু ভারতের কোনও-কোনও শহর অঞ্চলে দণ্ড-প্রথা ছিল অতি নিষ্ঠুর। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামে ও নগরে প্রাণদণ্ড, কারাবাস ও অর্থদণ্ড ব্যতীত অত্যুগ্র দণ্ড ছিল না। সেখানে সাধারণত অপরাধীরা অর্থ বা শল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ করে বা গ্রামের জনহিতকর কার্যে বেগার খেটে রেহাই পেতো।

ভারতীয়রা সাধারণত সত্যবাদী, নিরপরাধ ও শান্তিপ্রিয় [মেগাস্থিনীস দ্র.] থাকায় কঠোর দণ্ডের প্রয়োজনও ছিল না। অবশ্য কোনো-কোনো কালে ও স্থানে কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো। বিচারের কাজে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হলেও নিম্নোক্ত দণ্ডগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। তবে অধিকাংশ গ্রামে ও নগরে এরূপ নিষ্ঠুর দণ্ডরীতি ছিল না।

এক : মাথার খুলি ফুটো করে তার মধ্যে একটি তপ্ত-রাঙা লৌহগোলক প্রবেশ করানো হতো। ওই তপ্ত-রাঙা লৌহগোলক মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটাতো। দুই : মুখ-বিবর স্থূল কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা উন্মুক্ত করে জ্বলন্ত মশাল তার মধ্যে বলপূর্বক সেঁদিয়ে দেওয়া। তিন : সমস্ত দেহ তৈলসিক্ত করে বা দাহ্য পদার্থ লেপন করে তাতে অগ্নিসংযোগ করা। চার : গলদেশ হতে গোড়ালি পর্যন্ত দেহের ছাল ছাড়িয়ে তাকে উলটানো পালটানো। পাঁচ : খুঁটিতে বেঁধে সমস্ত দেহের স্থানে স্থানে আগুন দিয়ে চামড়া ঝলসে দেওয়া। ছয় : দেহের চামড়া ও শিরাসমূহ প্রকাণ্ড বড়শিতে গেঁথে সেটি বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখা। সাত : দেহ হতে স্তবকে স্তবকে ক্ষুর দ্বারা মাংসপিণ্ড তুলে নেওয়া। আট : তাকে উপুড় বা চিত করে শুইয়ে ফেলে কানে হাতে হুক বিঁধিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা। নয় : দেহকে দুরমুশ করে হাড় ও মাংস গুঁড়িয়ে খড়ের মতো নরম করা। দশ : পোষা নেকড়ে বা ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে দেহ হতে বারে বারে মাংস খুবলানো।

বেত্রদণ্ড ও মুগুর পেটা, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন, এমনকি পর্বত হতে নিম্নে নিক্ষেপ করাও হতো। কর্ণ ও নাসিকা ছেদনের সংখ্যাধিক্যে প্রাচীন চিকিৎসক বৈদ্যরা তাদের পুনরায় সুদর্শন করতে সেই যুগেও উন্নত প্ল্যাসটিক সার্জারি আবিষ্কার করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশে প্রাণদণ্ডের ক্ষেত্রে পূর্বে শূল ব্যবহার করা হতো। সূচ্যগ্র দণ্ডের উপর সকালবেলা অপরাধীকে বসিয়ে দিলে সন্ধ্যাকালে ধীরে ধীরে সে শূলের নিচে নামেতো হেঁটোয় কাঁটা ও কোমরে কাঁটা রেখে গর্তে পোতা অন্য এক প্রকার শাস্তি। মশানে মুণ্ডচ্ছেদ [ফ্রান্সে গিলোটীন] বাংলার প্রধান প্রাণদণ্ড প্রথা।

[উপরোক্ত শাস্তিপ্রদানের জন্য এক শ্রেণীর অভিজ্ঞ বংশগত সম্প্রদায় [জহুহ্লাদ] সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম যুগে বাংলাদেশে ফৌজদারী পুলিশের এলাকায় চাবুক দ্বারা প্রাণদণ্ড দেওয়া হতো। এই দণ্ডদাতাদের সেকালে চাবুক-সোয়ারী বলা হতো। অভিজ্ঞ চাবুক-সোয়ারীগণ একটা আঘাতেই মানুষের মৃত্যু ঘটাতো। ফাঁসি এদেশে ব্রিটিশরা প্রচলিত করে।]

মানুষের ওই দণ্ডভোগে যে খুব কষ্ট হতো তা নয়। কারণ, তারা প্রথম শকেই [Shock] অজ্ঞান হয়ে যেতো। মানুষের কম আঘাতে বেশি ও বেশি আঘাতে কম কষ্ট হয়। শকের জন্য ওই মানুষ জৈব কারণে কষ্টহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু দর্শকদের পক্ষে সেটি ভীতিপ্রদ দৃষ্টান্তের কাজ করতো।

এ-রকম উৎকট-দণ্ড স্বভাবতই অপরাধীদের সংখ্যা কমাবে। এত গুরুদণ্ড নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। তবু, সাম্প্রতিক মারদাঙ্গা-কালে ওইরূপ দণ্ডের পুনঃপ্রবর্তনের সাধ মনে জাগতো। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবেছি যে কঠোর দণ্ড দ্বারা সেকালেও অপরাধীদের নির্মূল করা যায় নি। অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। অধিকাংশ শহরে ও গ্রামে দণ্ডসমূহ বিবেচনার সঙ্গেই দেওয়া হতো। সংশোধন-যোগ্য অপরাধে বিচারকরা সহানুভূতিশীল ছিলেন। বহু ক্ষেত্রে ফরিয়াদীর অনুরোধে একেবারেই দণ্ড দেওয়া হয় নি। কিন্তু গুপ্তচরেরা মিথ্যা সংবাদে রাষ্ট্রকে বিপথগামী কবলে ওইরূপ দণ্ড তাদের প্রাপ্য হতো। পর পর আটবার অপরাধ করলে কোনও কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রে উক্তরূপ দণ্ড দেওয়া হতো। কেউ হত্যার চেষ্টা বা চৌর্যকার্য করলে হাত কেটে দেওয়ার নিয়ম ছিল।

অন্যায় হতে পাপ এবং পাপ হতে অপরাধের সৃষ্টি হয়। এ-যুগে অন্যায়কারী ও পাপীদের শাস্তি দেওয়া হয় না। এজন্যে অপরাধীদের দমন আজও সম্ভব হয় নি। প্রাচীন ভারতে অপরাধীদের মতো অন্যায়কারী ও পাপীদেরও দমন করা হতো। তাছাড়া, গুরু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা ধর্মোপদেশ দ্বারা নৈতিক পুলিশের কাজ করতো। বর্তমানকালে অপরাধ-বিজ্ঞানে অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি, সু-পরিবেশে ও মুসঙ্গে তার সুপ্তি বা হ্রাস এবং কুপরিবেশে ও কুসঙ্গে [Bad Association] তার বৃদ্ধির বিষয় বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয়রা সেই একই তথ্য বহু কাহিনী ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে উপনিষদের একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“এক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এক গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হলো। গৃহস্থ তাকে পরিতৃপ্ত আহারে আপ্যায়িত করে রাত্রে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করে। মধ্যরাত্রে ব্রাহ্মণ সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনে গবাক্ষপথে দেখলো, একটি গোরুর গলায় ঐ ঘণ্টা বাঁধা। ব্রাহ্মণের চিত্ত ঐ ঘণ্টার প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং সেটি পাবার জন্যে দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগলো। ভাবল, ঐ ঘণ্টা গৃহস্থের নিকট হতে চেয়ে নেবে। কিন্তু চাইলে গৃহস্থ যদি তাকে না দেয়? তখন ঠিক করলো যে চুরি করে সে ঘণ্টা সংগ্রহ করবে। পরক্ষণে ভাবলো এ কী পাপ-চিন্তা তার মনে আসছে! স্বস্তি পেতে চাইল এই ভেবে যে ঘণ্টা তো সে ঠাকুর-ঘরের জন্য নেবে। দেবতার জন্য সংগৃহীত হলে চৌর্য-অপরাধের পাপ তাতে স্পর্শাবে না। আবার চিন্তা : উঁহু! চুরি-করা ঘণ্টায় দেবতার পূজা হয় না। সারারাত্রি মনে মনে দগ্ধ হয়ে প্রত্যূষে সে ঐ লোভ দমন করতে পারল।

প্রত্যুষে গৃহস্থ তার কুশল সংবাদ নিতে এলে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রশ্ন করল : ‘তুমি সত্য করে বলো, তোমার বৃত্তি কি? তোমার পেশা নিশ্চয়ই চৌর্যবৃত্তি। দুদিন তোমার সাহচর্যে বাস করেছি। অসৎ সঙ্গদোষে আমার মনে কু-প্রবৃত্তি জাগ্ৰত হয়েছে।’

গৃহস্থ তখন করজোড়ে বিনীতভাবে উত্তর করল : ‘হ্যাঁ দেবতা! আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি তস্করবৃত্তি দ্বারা সংসার প্রতিপালন করি।’

প্ররোচনাতেও মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত হয়। বাক্-প্রয়োগের [Suggestion] মতো ঘটনার দ্বারাও অপস্পৃহা জাগ্রত হয়। মহাভারতে একটি তার সুন্দর উদাহরণ আছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিন বীর—কৃপাবর্মা, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অশ্বত্থামা গহন বনে আশ্রয় নিলেন। রাত্রে তাঁদের কারো চক্ষে নিদ্রা নেই। তাঁরা দেখলেন, একটি বৃক্ষশাখায় সাতটি কাক ঘুমে অচেতন। কাক রাত্রে ঘুমায়। এই সুযোগে তিনটি পেচক সাতটি কাককে ভক্ষণ করল। ঘটনাটি বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁদের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে জাগ্রত করল। তাঁরা তিনজন ঐ সময় ঐ তিন পেচকের মতো জাগ্রত রয়েছেন। কিন্তু দ্রৌপদীর সাতপুত্র এখন কাকেদের মতো ঘুমন্ত। তাঁরা তিনজন গোপনে পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে দ্রৌপদীর সাতপুত্রকে হত্যা করলেন। [হতাশা ও ভয় তাদের প্রতিরোধ শক্তিকে বিনষ্ট করেছিল।]

[হিন্দু রাজাদের সময় বাংলার রাজধানী গৌড় নগরীতে ধন-সম্পত্তি রক্ষার্থে সৈন্যদল ছাড়াও একটি বিরাট রক্ষীবাহিনী ছিল। তার সংগঠ-প্রণালী সমসাময়িক নগর রাজগৃহ, পাটলীপুত্র ও কপিলাবস্তুর মতো ছিল। প্রাচীর-বেষ্টিত গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তার তোরণগুলির দু‘পাশে সারিবন্দী রক্ষীদের কক্ষগুলি আজও বর্তমান। আজকের গার্ডরুমের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে। এইরূপ রক্ষণ-ব্যবস্থা হিন্দু-যুগের মতো মুসলিম-যুগেও রাজধানী গৌড় নগরে অব্যাহত ছিল।]

প্রবঞ্চনা-অপরাধ দুই প্রকার : সাধারণ ও গূঢ়হৈষী। শেষোক্ত প্রবঞ্চনাতে মানুষের মনকে অস্বাভাবিক করা হয়। টপকা ঠগী, বিভগ্যাম্বলিঙ, নোট-ডবলিঙ প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। এই ক্ষেত্রে বাক্-প্রয়োগ [Suggesion] দ্বারা ফরিয়াদীদের মনকে অস্বাভাবিক করা হয়। তাদের মধ্যে হিপনোসিস সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে প্রবঞ্চিত করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থাতে তারা কখনই ওভাবে প্রবঞ্চিত হতো না।

গূঢ়ৈষ-মূলক অপরাধ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়রা অবহিত ছিলেন। পঞ্চতন্ত্রে ‘প্রবঞ্চক-ছাগ-ব্রাহ্মণ’ সম্পর্কিত কাহিনীতে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অপরাধীদের কার্যপদ্ধতি তথা মোডাস অপরাণ্ডাই তারা ভেবেছিলেন।

এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগ-স্কন্ধে করে বাটী ফিরছিলেন। দূরে দূরে এক-একজন প্রবঞ্চক অপেক্ষা করছিল। প্রথমজন ব্রাহ্মণকে বললে, ‘ঠাকুরমশাই! ওই কুকুরটা কাঁধে কেন?’ এভাবে প্রতিটি স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে একই কথা শুনে ব্রাহ্মণের ধারণা হলো যে ওটা ছাগল না হয়ে কুকুরই। এই বিশ্বাসে ছাগলটিকে পথে নিক্ষেপ করে উনি ঐ স্থান ত্যাগ করলে ঐ ছাগলটিকে তারা বিনা বাধাতে লাভ করলো। এই রকম কাহিনীগুলিতে প্রকারান্তরে অপরাধী, অপস্পৃহা, পরিবেশ, কুসঙ্গ এবং প্রতিরোধ-শক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। উহাতে আরও বলা হয়েছে যে বাক্প্রয়োগের মতো ঘটনাও তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। উপরোক্ত তথ্যটি এই যুগে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত ফরমুলাটির দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করে থাকেন।

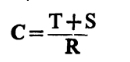

T অর্থে টেনডেনসি তথা প্রবণতা, S অর্থে সিচুয়েসন তথা পরিস্থিতি, R অর্থে রেজিসটেন্স-পাওয়ার তথা প্রতিরোধ-শক্তি এবং C অর্থে ক্রাইম তথা অপরাধ। T এবং S এর সম্মিলীত শক্তি অপেক্ষা R এর শক্তি বেশী হলে মানুষ নিরাপরাধী হয়। বর্তমানকালে নওসেরা দল, বিড গ্যাম্বলার এবং টপকা-ঠগীরা অনুরূপ পদ্ধতিতে বাস্তব অভিনয় করে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের ঠকায়। এই কাজে বহু ব্যক্তি যুক্ত থেকে কেউ পথচারী কেউ শুভানুধ্যায়ী কেউ-বা বোকা জমিনদার, দরোয়ান, দেওয়ান, দালাল ইত্যাদি কুশীলব হয়। এই উপায়ে ওরা টকটকে পিতলের ‘ বাটকে সোনার বাট রূপে তাদের বিশ্বাস করায়। লোভী লোকেরা এদের সমবেত ভাঁওতায় ভুলে নিজেরাই ঠকে। এ অবস্থায় ফরিয়াদীরা নিজেরাই কিছুটা অপরাধীর মতো হয়।

প্রাচীন ভারতে দু-রকম আইন প্রচলিত ছিল, যথা : সাধারণ ও শাসন। শাসন আইন বর্তমান কালের অর্ডিনেন্সের সঙ্গে তুলনীয়। এই আইন-বলে বিয়োগান্ত নাটক এবং মঞ্চে যুদ্ধাভিনয় প্রাচীন ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের গ্রামীণ অজ্ঞ গৃহস্থরা ও নিজ পদ্ধতিতে অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করত। গৃহস্থগণ কর্তৃক সৃষ্ট নিম্নোক্ত প্রবচন সমূহ তার প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো। এই বিষয়ে গবেষক সংকলকরা আরও তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারেন। ‘চোরে কামাবে দেখা নেই। সিঁদ মোহনাতে চুরি।”

—চোর গভীর রাত্রে কামারশালার দুয়ারে সিদে ও কড়ি কিংবা পাঁচটি সিকা রাখত। প্রত্যুষে কর্মকার তা গ্রহণ করে সিঁদকাটি তৈরি করে রাত্রে সেখানেই সে রেখে দিত। এই লেনদেন সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। এতে একজন অন্যজনকে সনাক্ত করতে পারত না।

“চোরের এক পাপ। কিন্তু গৃহস্থের সাত পাপ।”

—চোর চুরি করে মাত্র একবার পাপ করে। কিন্তু গৃহস্থ সেজন্য বহু লোককে মিথ্যা সন্দেহ করে তাদের অপদস্থ ও হয়রানি করে। এই জন্য গৃহস্থরা এ বিষয়ে সাতবার তথা বহুবার পাপ করে।

(১) চোরের মায়ের কান্না। (২) সাত মারে রা নেই। (৩) সাত গেরের মার। (৪ চোরের মন বোঁচকার দিকে। (৫) চোরের সাতদিন গৃহস্থের একদিন। (৬) চোরের উপর রাগ করে ভুঁইয়ে ভাত [বাসন চুরি] (৭) চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। (৮) চোরের দেখা পুঁই আদাড়ে। (৯) ডানপিটের মরণ মগডালে। (১০) চৌকিদারের হাঁকডাক। ডাকাতের জিরগা হাঁক। (১১) মনের শয়তান বড়ো শয়তান। (১২) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের তস্করদের বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। পূর্বে তস্করদের উৎপাত এড়াতে পর্বত-শিখরে দুর্গ, ধনাগার ও প্রাসাদ নির্মিত হতো। ধনী-গৃহস্থরা প্রায় গবাক্ষহীন প্রাচীর বেষ্টিত গৃহনির্মাণ করছে। চাপা-সিঁড়ি, চোর-কুঠরি প্রভৃতি ধনীদের গৃহে মধ্যযুগে নিরাপত্তার জন্য তৈরি হতো।

মধ্যযুগে ভারতে পাহাড় ও দেওয়াল অতিক্রমের কাজে গোহাড়গিল জীব ব্যবহৃত হয়েছে। বাঁদর ও কুকুরে সাহায্যে বেদেরা আজও চুরি করে। সিদকাটি লাঙলের মতো প্রাচীন যন্ত্র। ডাকাতদের দ্বারা দুয়ার ভাঙতে ঢেঁকিকল [Battery Ram] ব্যবহৃত হতো। চিত্র ও-শব্দসঙ্কেত এবং গুপ্ত-লিখন পদ্ধতিতে ওদের জ্ঞান ছিল।

হত্যাকার্যে বিধকন্যার প্রবাদ শোনা গিয়েছে। ঐ নারীকে বাল্যকাল হতে একটু একটু করে বিষ খাইয়ে উহাতে তাকে অভ্যস্ত করানো হতো। অবশ্য উহা একটি কাহিনী হতে পারে। ক্ষণভঙ্গুর দ্বারা তৈরি করে মৃত্যু ঘটানো হতো। রাজনৈতিক অপরাধ ভারতে মধ্যে মধ্যে ঘটেছে। বিষ প্রদান এড়াবার জন্য খাদ্য-পরীক্ষার ব্যাপারে পোষা পশু-পক্ষী ছিল। পুকুরের দূষিত জল পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। রানীরা বিষ মাখানো কঙ্কণের [বালা বা তাগা] আঘাতে রাজার প্রাণনাশ করতো। প্রাচীন ভারতে এ-যুগের মতো প্রমাণ ছিল দু-রকমের। যেমন, সাধারণ ও পারিবেশিক। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের সম্যক্ জ্ঞান ছিল। প্রত্যক্ষম্ আগম্ অনুমানানী প্রমাণানী [ইতি পাতঞ্জল। ষষ্ঠ খ্রী.পূ.]

প্রমাণ অর্থে যা চক্ষু কর্ণ ও ত্বকাদি ইন্দ্ৰিয় দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে অবগত হওয়া যায়। পুলিশ-কর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যা দেখে তা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে ঘটনা-সম্পর্কে শোনা বিবরণকে আগম বলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের ঘটনা-সম্পর্কে বিবৃতি হচ্ছে আগম প্রমাণ। অনুমান-ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটি বস্তুর চারটি গুণ আছে। প্রত্যক্ষম্ ও আগম্ দ্বারা তার তিনটি গুণ অবগত হওয়া গেল। তার চতুর্থ গুণটি কি হবে তা উক্ত উপায়ে [প্রত্যক্ষম ও আগম্ দ্বারা] পরিজ্ঞাত তিনটি গুণের স্বরূপ হতে নির্ভুলভাবে অনুমান করা সম্ভব। [পারিবেশিক প্রমাণ] পর্বত হতে ধূম নির্গত হতে দেখলে ওখানে অগ্নি আছে তা অনুমানে বোঝা যায়, কিন্তু তাতে ভুল হওয়াও সম্ভব। ওই বিষয়ে তাঁরা সতর্ক হতে বলেছেন। এই ভ্রান্তিগুলিকে বিকল্প বলা হয়। তাই বিকল্প দু-রকম : অন্তর্বিকল্প [হ্যালুসিনেসন] এবং বহিবিকল্প [ইলিউসন]। বহির্বিকল্পের দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ মুক্তা-শুক্তি ও সর্পর সম্বন্ধে বল। হয়েছে।

প্রথম ক্ষেত্রে ভুল ছবি মস্তিষ্কে তৈরি হয়ে চক্ষুতে প্রবাহিত এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভুল ছবি চক্ষুতে সৃষ্ট হয়ে মস্তিষ্কে প্রবাহিত।

শহর-পুলিশ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক বলা হয়েছে। নগর-পুলিশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গ্রামীণ-পুলিশগুলি ভারতে সর্বকালেই স্থানীয় ও বিকেন্দ্ৰিত। এজন্য স্থানীয় জনগণের ইচ্ছামতো স্থান-ভেদে তারা বিভিন্ন হয়। তাদের পদগুলির নামও বিভিন্ন। যেমন—মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ-পুলিশ প্যাটেলের অধীন। কোনও কোনও স্থলে তারা মণ্ডল [মোড়ল] বা সর্দার নামে পরিচিত। ভারতে অন্যান্য স্থানে তারা অন্য নামে পরিচিত। বহু জায়গায় গ্রামীণ-পুলিশ নবাগতদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করেছে। কয়েক স্থানে গ্রামীণ-পুলিশ নিজেরাই তাদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ নিজ-নিজ গ্রামবাসীদের নিকট হতে সংগ্রহ করতো। তাতে তারা গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিনতো ও বুঝতো।

[বাংলাদেশের গ্রামীণ জমিদারী পুলিশ সব দিক থেকে সুসংগঠিত ও সমুন্নত ছিল। তাদের ধারাবাহিক ঐতিহ্যও এ-সম্বন্ধে উল্লেখ্য। তাদের দক্ষতায় জমিদার-শাসকরা বহুকাল আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বাংলার জমিনদারী পুলিশের থানাগুলি পৃথিবীর প্রকৃত পুলিশ-সংগঠনের পথিকৃৎ। রাজ-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হতে ওইগুলির সৃষ্টি। এই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য। এই থানাসমূহ তথা ‘পুলিশ-স্টেশন’ ইংলণ্ডে ‘ও পরে য়ুরোপে বাংলাদেশের মতো স্থাপিত হয়।]

বর্তমান ভারতের মতো প্রাচীন ভারতেও বহুবিধ দ্যূতক্রীড়া প্রচলিত ছিল। তার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ বা ব্যবহারের রীতিনীতি ও তার কুফল প্রাচীন বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে নারদস্মৃতি ঋগবেদ অথর্ববেদ অর্থশাস্ত্র মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা মৃচ্ছকটিকা দশকুমার-চরিত কথাসরিৎসাগর পাণিনি মহাভারত জাতক ভাগবত ও দশম মণ্ডল ঋগ্ বেদ এবং স্মার্ত রঘুনন্দন আদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অক্ষরধ্যু শলাকাদৈঃ দৈবণং

জিম্ম কারিতম্

পণ ক্রীড়া বয়োভিশ্চ পদং

দ্যূত সমান্বয়ম্—

আচার্য মনু স্পষ্টতঃ বলেছেন যে দ্যূতক্রীড়া প্রত্যক্ষ চুরির সংখ্যা বাড়ায়। রাজার রাজ্য-নাশেরও উহা অন্যতম কারণ। [বর্তমান অপরাধ বিজ্ঞানীরাও ভাই বলেন] তার কুফল সম্বন্ধে সকলে নিন্দামুখর হলেও এ যুগের মতো সে যুগেও মানুষের এই অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি শাসকরা চেষ্টা সত্ত্বেও বন্ধ করতে পারেন নি।

তৎকালীন শাসকরা দ্যূতক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ করে তা থেকে রাজকর গ্রহণ করতেন। প্রকাশ্য স্থানে দ্যুত-গৃহে দ্যূত-সভার ব্যবস্থা হতো। গোপন দ্যূত-সভা প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীয় ছিল। জুয়া-আসরের নাল গ্রাহকদের সভিক বলা হতো। এই সভিক আপন লভ্যাংশ হতে রাজকোষে একটি অংশ শুল্ক রূপে জমা দিতেন [বর্তমান রেস-কোর্সের মতো]। অবশ্য বিশেষ তিথিতে যত্র-তত্র দ্যূতক্রীড়ার অনুমতি মিলতো। বৰ্তমান গ্যাম্বলিঙ অ্যাক্টের মতো কিছু রাজ অনুশাসন তৎকালে ছিল। দ্যূতক্রীড়াতে কেউ প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিলে সেই ব্যক্তি দণ্ডিত হতো। এটি নগরের অপরাধ হওয়াতে নগর-রক্ষীরা উহার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতেন। মোট আয়ের একদশমাংশর অধিক অর্থ দ্যূতক্রীড়াতে নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।

অপরাধ নির্ণয়ে ট্র্যাপীঙ তথা ফাঁদ পাতার রীতিও প্রাচীন ভারতে ছিল। পটীয়সী গুপ্তচর-বেশ্যাদের এই কাজে নিযুক্ত করা হতো। এরা মদিরা-বিহ্বল করে ও সোহাগ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপকার্যের সংবাদ নিতো।

অন্যদিকে টোপ ফেলে [Bait] রথ ও পশু-চোরদের ধরা হতো। বণিক-গুপ্তচরগণ ভূয়া-ক্রেতা সেজে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করতো। এ যুগেও দূরে অরক্ষিত সাইকেল রেখে রক্ষীরা ছদ্মবেশে সাইকেলচোর ধরে। ভূয়া-ক্রেতা সেজে জাল নোট, জাল ভূয়া ঔষধ ও কালোবাজার ধরা হয়।

প্রাচীন ভারতে দণ্ডবিধি [সাধারণ আইন] এবং রাজ-অনুশাসন তথা অর্ডিনেন্স ছিল। অনুশাসন দ্বারা বিয়োগান্ত নাটক এবং রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ আদি দেখানো নিষিদ্ধ ছিল। এ জন্যে শকুন্তলা নাটককে বিয়োগান্ত থেকে মিলনান্ত করা হয়।

মধ্যযুগীয় পুলিশ কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ বিবরণ আছে। সেই-সব অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাকের নমুনা ও চিত্রাদি বহু বনেদী বাড়িতে আজও সংরক্ষিত আছে। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বলা যাবে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রক্ষীদের ব্যবহৃত পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করে বুঝতে হবে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তার বিবরণ পাওয়া যায়। উপরন্তু প্রাচীন মন্দির ও হর্মাদির গাত্রে রক্ষীদের প্রস্তরখোদিত মূর্তি হতে তাদের ব্যবহৃত পোশাক ও অস্ত্রাদি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। এই সব খোদিত চিত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের যুদ্ধ ও সৈন্য-সমাবেশের সন্ধান মেলে। মাউন্ট আবু-র দিলওয়ারা জৈন-মন্দিরে মধ্যযুগের একটি যুদ্ধচিত্র খোদিত আছে।

হস্তী-চকে বর্তমান ট্যাঙ্ক-বহরের মতো বাহিনীর অগ্রে রাখা হতো। তারপর যথাক্রমে রথ, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং সর্বশেষে রক্ষীবেষ্টিত রসদবাহী গো ও অশ্বযান। এ যুগেও হস্তীর বদলে প্রথমে ট্যাঙ্ক ও তারপর রথের বদলে আর্মাড়কার ও তার পশ্চাতে পদাতিকরা কুচ করে থাকে।

সাধারণত প্রাচীন পুলিশ যষ্টি, মুদ্গর, তরবারি, তীরধনুক ও বর্শা ব্যবহার করেছে। ওই সব অস্ত্র দেব-দেবীর প্রাচীন মূর্তিতেও দেখা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে তার বহু বর্ণনা রয়েছে।

তবে প্রাচীন ভারতীয়রা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত কিনা—এটি নিশ্চয়ই একটি বিতর্কিত বিষয় ও অবিশ্বাস্য। আশ্চর্য এই-যে কয়েকটি পুরানো পুস্তকে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। পুস্তকগুলি মধ্যযুগে প্রণীত হলেও সেগুলি বিজ্ঞান-পুস্তক রচনার একটি সার্থক প্রচেষ্টারূপে উল্লেখ্য।

[বলা হয় যে বাবর ভারতে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করে। কিন্তু ভারতের বাহিরে তাঁর ওই অস্ত্র-ব্যবহারের কোনও উল্লেখ নেই। ব্যবহৃত হওয়া ও আবিষ্কৃত হওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। নতুবা যুদ্ধে বাবর কামান ব্যবহার করামাত্র ভারতীয়রা প্রতিরোধার্থে দ্রুত কামান ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করল কি করে? এই বিতর্কিত প্রশ্নটিও গবেষক-ছাত্রদের বিবেচ্য বিষয় হবে।]

মগধ-গৌড় রাজ্যের সীমানায় লৌহচূর উল্লেখ্য খনিজ। মগধের ওই খনি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সহায়ক। মগধকে কেন্দ্র করেই ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে ব্যক্তিগত ও দলগত বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ কম। তার ব্যবহারচাতুর্য সকলের আয়ত্তাধীন নয়। ওতে যুধমানদের মতো জনগণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের যুদ্ধস্থলের অনতিদূরে কৃষকরা নিশ্চিন্তে হলকর্ষণ করেছে। এই যুগের এ্যাটম বোমার মতো সে যুগেও সম্ভবত বজ্র স্বণিত ও যুদ্ধে নিষিদ্ধ ছিল। তাই কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত উহা যুদ্ধের পরিবর্তে পরবে বাজী হিসাবে ব্যবহৃত হতো। উন্নত অস্ত্ৰ-ব্যবহারে সেকালের লোকেদের অনীহা ছিল। কারণ, তারা বীররূপে খ্যাত হতে চেয়েছে। পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন তাদের পছন্দ ছিল না। এই কয়টি কারণে ভারতীয়রা পরে কিছু ক্ষেত্রে বিদেশীদের দ্বারা পরাজিত হয়। অবশ্য সাম্রাজ্য থাকা কালে ভারত বিদেশীদের নিকট অপরাজিতই ছিল।

‘শত্রুনীতি’ একখানি প্রাচীন পুস্তক—খ্রীষ্টজন্মপূর্বে কিংবা উহার পরে রচিত। উহা মধ্যযুগেও রচিত হয়ে থাকতে পারে। এই পুস্তকে স্পষ্টভাবে লেখা আছে আগ্নেয়াস্ত্র তিন প্রকার : নালিকা, নালিক ও বৃহন্নালিকা [চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম প্রকরণ]।

লঘুনালিকার বিবরণে বলা হয়েছে যে এটি পঞ্চবিতস্তি তথা আড়াই হাত দীর্ঘ লৌহনির্মিত নল বা নলি। এর মূলে আড়ভাবে একটি ছিদ্র এবং মূল হইতে ঊর্ধ্ব—পর্যন্ত আভূতি বা গর্ত। মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্যার্থে তিল বিন্দু মাছি। যন্ত্রের আঘাতে অগ্নি নির্গমনের জন্য যুক্ত প্রস্তরখণ্ড [চকমকি বন্দুক?]। অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদের আধারভূত কর্ণ। উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বৃধ্ন অর্থাৎ ধরবার মুঠ। মধ্যাঙ্গুলি প্রবেশে সক্ষম অগ্নিচূর্ণের গহ্বর এবং ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ সন্নিবেশের দৃঢ় শলাকা। যেরূপ আয়তন সেইরূপ উহা দূরভেদী।

বৃহন্নালিকা গর্ভ মধ্যে নীরেট লৌহ গোলক, ফাঁপানো গোলার মধ্যে ক্ষুদ্র গুলি। লঘু-নালিকের নাল বা ছিদ্রের উপযুক্ত সীসক ধাতু গুলিকা—নালাগ্র লৌহসার দ্বারা নির্মিত।

অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ সম্বন্ধে শুক্রচার্যের উক্তি : সুভচি, গন্ধক ও কয়লা যথাক্রমে পাঁচ, এক ও এক পল বা অংশ [আয়ুর্বেদ মতে সুভচি অর্থে সোরা] অর্ক সুহী ও অন্য এক বৃক্ষের কাঠ [বদ্ধস্থানে কয়লার জন্য জ্বালানো ঐ কাঠকয়লা] গুঁড়া করে ঢেলে সুহী অর্ক লন্ডন আদিরসে মিশিয়ে ও শুকনো করে কাঁকি করে অগ্নিচূর্ণের তৈরি। ১৪০৪ খ্রীঃ প্রেমনগর কামান ও বন্দুকে রক্ষিত ছিল [Vide T.A.S. B Vol. XXX VIII P.। (1869 ) pages 40-41]। বর্তমান ইংরাজ লেখকদেরও মতে ভারতে কামান ও বন্দুক প্রথম সৃষ্টি। প্রতীত হয় যে ওগুলি পারিবারিক ঘরানাতে ছিল। যুদ্ধ অপেক্ষা পরবে বেশি ব্যবহৃত হতো।

হাউই তথা রকেট ভারতে সৃষ্ট ও ব্যবহৃত। প্রাচীন বহু গ্রন্থে আগ্নেয়াস্ত্রের আভাস বা বিবরণ আছে। এইগুলি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ধৈর্য ও উৎসাহ জনগণের হয়তো ছিল না। সম্ভবত ধনুকের তীরের অগ্রমুখে হাওয়াই বাঁধা হতো। জ্যামুক্ত তীর কিছুটা দূর চলে গেলে বাকি পথ [অগ্নিদাহের পর] উহা নিজ বলে অতিক্রম করতো। এইরূপ অস্ত্রকে অগ্নিবাণ আখ্যা দিলে ভুল হবে না। [বন্দুক যে ভারতে আবিষ্কৃত তা যুরোপীয়রাও স্বীকার করে]।

কিন্তু ‘শুক্রনীতি’ এই সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নির্ধারিত না হলে বিষয়টি বিতর্কমূলক থেকে যাবে। [বলা বাহুল্য–আগ্নেয়াস্ত্র অতি-উন্নত না-হওয়া পর্যন্ত তীর-ধনুকের চলন ছিল।] ভারতের মতো প্রতিবেশী প্রাচীন দেশেও বারুদ তৈরি হতো। পুরাকালে চীন ও ভারতের মধ্যে আনাগোনা ও লেনদেন সুবিদিত।

বিষ্ণুপুরের রাজারা একশ’ মন ওজনের বহু লৌহ-কামান তৈরি করেন। তার নলের বিরাট ব্যাসে প্রকাণ্ড গোলা পোরা যেত। ওইসব কামানের সাহায্যে বাঙালী যোদ্ধারা বহুবার মারাঠা-বর্গীদের হটাতে পেরেছিল। [নবাবের কালে বাঙালী কর্মকাররাই কামান ও বন্দুক তৈরি করেছে।]

সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা ভারতের জনগণ দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, বহন ও রক্ষণ লাইসেন্স ব্যতিরেকে ‘একপ্লোসিভ এ্যাক্ট ও আর্মস্ এ্যাক্ট’ দ্বারা নিষিদ্ধ করেন। হিন্দু ও মুসলিম সরকার ভারতের জনগণকে ইংরাজের মতো নিরস্ত্র করে নি।

এই পুস্তকটিতে আমি মূলতঃ ভারতের ও বাংলাদেশের বিচার ও পুলিশের ইতিহাস বিবৃত করেছি। এইজন্য স্বভাবত হিন্দুজাতি ও বাঙালীরা তার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মূল হিন্দুজাতি ও বাঙালী উপজাতির একাংশ পরে ধর্মান্তরিত হয়ে দেশীয় মুসলিম-রূপে পরিচিত হয়। দেশীয় মুসলিমদের পূর্বপুরুষ হিন্দু হওয়ায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই ইতিহাস। এজন্য সমভাবে উভয়েই গর্ব অনুভব করিতে পারে। ধর্ম একটি পরিবর্তনযোগ্য বহিরাবরণ মাত্র। ঐরূপ পরিবর্তনে জাতির রক্তের পরিবর্তন হয় না।

জার্মান ও ইংরাজ উভয়ে খ্রীষ্টান হলেও তাঁরা দুটি পৃথক জাতি। তেমনি বিদেশী মুসলিম ও দেশীয় মুসলিমরা ও দুটি পৃথক জাতি। ক্যাথলিক ও প্রোটেসটেণ্টে বিভক্ত হলেও উভয়েই ইংরাজ জাতি। তেমনি দেশীয় হিন্দু ও দেশীয় মুসলিমরাও একই জাতি। মহাচীনে চীন জাতির মধ্যে বৌদ্ধ ও মুসলিম আদি আছে। ওদের সকলের চীনা ভাষার নাম থাকায় জাতীয় পার্থক্য নেই। ইন্দোনেশীয় মুসলিমরাও আরব নাম গ্রহণ করে নি। ওদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ও বৌদ্ধের সংস্কৃত নামেই ওরা পরিচিত। পূর্ব জাতির উপর প্রাধান্য দিলেও ধর্মের উপর প্রাধান্য দেওয়ার রীতি কখনও ছিল না। কিছুকাল পূর্বেও বহু বাঙালী মুসলিম তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভারতীয় নামে পরিচিত হতো।

ভারতের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে। এ যুগে জাতি গঠন সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। বিশুদ্ধ কোনও জাতি আজ আর পৃথিবীতে নেই।

[হিন্দুদের বহু প্রাচীন উপাস্য মনীষীদের উত্তরপুরুষ হয়তো আজ মুসলিম-ধর্মাবলম্বী। বিদেশী মুসলিম-আক্রমণ রুখতে বর্তমান হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের পূর্ব পুরুষরাই সমভাবে সীমান্তে রক্ত ঢেলেছে। তাদের পরাজয়ের গ্লানি উভয়ের পক্ষে সমভাবে গ্রহণীয়। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য অস্বীকার করলে হীনমন্যতা আসে।]

ধর্মে কেউ হিন্দু, কেউ খ্রীষ্ট, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলিম বা শিখ হলেও জাতিতে তাবা সকলেই হিন্দু। বাদশাহরাও এটি স্বীকার কবে এদেশকে হিন্দুস্থান বলেছেন। ব্রাহ্মরা দেবদেবী পূজা বন্ধ করলেও হিন্দুই রয়ে গিয়েছেন। এই সব তথ্য স্মরণে না রাখলে পুস্তকটির বিষয়বস্তু বোধগম্য হবে না। বক্তব্য বিষয় বুঝতে হলে হিন্দুজাতির প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝতে হবে।*

[* ভারতীয় সমাজ একটি বহুরঙা শতরঞ্চির সহিত তুলনীয়। তার লম্বালম্বি সুতা হলে ভাষা ও আড়ের সুতা ধর্ম। তার উপরকার বহুবর্ণ রঙ হলো বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণী। তাই তারা ঐ শতরঞ্চির মতো একই সঙ্গে চলে ফেরে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই যে ভারতীয় রাজাদের ও সন্ন্যাসীদের কোনও জাত নেই। বিভিন্ন জাতির রাজপরিবারে অবাধ অন্তর্বিবাহ চলে। অন্যদিকে যে কোনও জাতির লোক সন্ন্যাসী হওয়া মাত্র তার কোনও পদবী থাকে না। তাকে তখন ব্রাহ্মণরাও পদধূলি গ্রহণ করে প্রণাম করে তার প্রসাদ খায়।]

হিন্দুধর্ম পৃথিবীর একমাত্র ডেমক্রেটীক তথা গণতন্ত্র’ ধর্ম। ইহার কোনো স্রষ্টা না থাকাতে উহা অপৌরুষেয়। আর্যোত্তর ভারতে কয়েকটি মানব-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ দ্বারা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির সৃষ্টি হয়। এই ধর্মের মধ্যে পৃথিবীর সকল মতাবলম্বীর স্থান হয়েছে। এজন্য প্রাচীন ভারতীয় পুলিশ ও তৎপরবর্তী পুলিশকে বুঝতে হলে হিন্দু বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বিবৃত করা উচিত।

বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধ ও খ্রীস্টানদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দু-বৈষ্ণবদের ধর্মের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় শাক্তপন্থীদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের ধর্মের এতটুকু মিল নেই। এই বৈজ্ঞব ও শাক্ত সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও উভয়েই কিন্তু হিন্দু। যীশুখ্রীস্ট ও হজরত মহম্মদ ভারতে জন্মালে তাঁদের শিষ্যরা শিখ ও বৌদ্ধদের মতো মৌলিক ভারতীয় সম্প্রদায়রূপে গণ্য হতেন। বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব প্রভৃতিদের মতো ধর্মনির্বিশেষে অন্তধর্মীয় বিবাহে বাধা থাকতো না। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অন্ত-বিবাহ প্রথা না থাকলেও তাঁদের এক জাতিত্বে কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই।

ভারতে হিন্দু কোনও ধর্মের নাম নয়। উহা একটি জাতির নাম। ভারতীয়রা মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও জাতি ও সংস্কৃতিতে সকলেই হিন্দু। এই বিষয় স্বীকার করে নবাব বাদশারাও এদেশকে হিন্দুস্থান বলেছেন। হিন্দু শব্দটি কোনও ধর্মের সংজ্ঞা নয়। হিন্দু নামে ধর্মের কোনও প্রচারক নেই। কোনও নিয়ম ও আচার পালন না করেও লোকে হিন্দু হয়। এমন কি নাস্তিক ও জড়বাদী, একেশ্ববাদী প্রভৃতিও হিন্দু। ইহা একটি সমন্বয়বাচক [ফেডারেশন অফ রিলিজনস্] অপৌরুষেয় ধর্ম। এতে ব্যক্তিগত মত ও পথ সর্বতোতাবে স্বীকৃত। [‘হীনতাবর্জনকারী মানব-নিচয়। হিন্দু বলে আপনারে দেয় পরিচয়’] হিন্দু অর্থে সৎব্যক্তিমাত্রেই বুঝায়। অর্থাৎ—‘শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’—[চণ্ডীদাস]। তবে এ-কথা ও ঠিক যে ওই হিন্দুধর্মই সমগ্র ভারতকে একতাবদ্ধ করে রেখেছিল।

আসিন্ধু সিন্ধু পর্যাপ্তাঃ যস্য

ভারত ভূমিকা পিতৃত্ব পুণ্যভূ

শ্চৈব স বৈ হিন্দুরীতি স্মৃতিঃ।

এই মতবাদ আবহমানকাল হতে প্রচলিত না-থাকলে হিন্দুরা ধর্ম সম্বন্ধে এত উদার হতো না। কিন্তু ইংরাজরা কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে হিন্দু-বিদ্বেষী হয় এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতে থাকে। তবে স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও ব্রিটিশ-বিরোধিতার জন্য বাঙালীরাই তাদের লক্ষ্য হয়।

আশ্চর্য এই যে প্রথমদিকে এই বাঙালীদেরই ইংরাজরা মস্তকে তুলে রেখেছিল। [তৎকালে বড়সাহেব বলতে জনৈক ইংরাজকে ও ছোটসাহেব বলতে জনৈক বাঙালীকেই বোঝাত।]

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণার জন্য হিন্দু-রাজন্যবর্গ ও জমিনদারশাসকরা প্রজাদের ধর্মান্তর গ্রহণে বাধা দেয় নি। ভারতীয়রা চিরকালই ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা ও মত শুনতে আগ্রহী ছিল। এক ধর্ম হতে অন্য ধর্মে আসা তারা বৈষ্ণব হতে শাক্ত হওয়ার মতো মনে করতো। এজন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীই নিজেদের বাঙালী উপজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেছে।

বি. দ্র.—হিন্দুধর্ম কারে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত না করে প্রত্যেক গোষ্ঠীকে অঙ্গীভূত করার পক্ষপাতী। সম্ভবতঃ এই কারণে জাতিভেদ-প্রথা ওদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রাচীন ভারতে পদবী [Surname] ব্যবহার করা হতো না। এযুগেও রায় মল্লিক চৌধুরী প্রভৃতি পদবী হতে জাতি-ধর্ম বোঝা যায় না। বর্তমানে কারখানা-শ্রমিকরাও পদবী লেখায় না।

কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে উচ্চ-নিম্ন শ্রেণীভেদে প্রত্যেক জন সমান অধিকারে ও সম্মানে কার্যরত ছিল। এখানে নিম্নশ্রেণীর অধীনে উচ্চশ্রেণীরা সানন্দে কার্য করে। রাজকার্যেও তৎকালে এই একই রূপ ব্যবস্থা দেখা যেত। যুদ্ধস্থলে, কর্মক্ষেত্রে ও তীর্থস্থানে জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গ নিষিদ্ধ ছিল। কেউ রাজা বা রাজকর্মী বা সন্ন্যাসী হলে তিনি জাতিহীন হয়ে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান পান! এর কারণ এই যে তাঁরা সমানভাবে পরিচ্ছন্ন কর্ম করেন। ভারতে এই পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতা জাতিভেদের সৃষ্টি করেছিল। ভারতের প্রশাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা বুঝতে হলে এই জাতিভেদের স্বরূপ বুঝতে হবে।

বলা হয় যে বৃত্তি তথা পেশামত জাতিভেদের সৃষ্টি। যদি তাই হয় তাহলে এতে ছোয়াছুঁয়ি তথা ছুঁৎমার্গ ও উচ্চ-নিম্নশ্রেণী এলো কি করে? প্রকৃতপক্ষে কর্মসমূহে কমবেশী পরিচ্ছন্নতার মান মতো জাতি [Caste] গুলি সৃষ্ট হয়।* মেথর অপেক্ষা চর্মকার কম অপরিচ্ছন্ন। ফলে, চামাররা মেথরদের চাইতে উঁচু জাত। এদের উভয়ের চাইতে গয়লা মাহিষ্য সদ্গোপ কুম্ভকার কর্মকার স্বর্ণকার ও হলকর্ষীদের কর্ম বেশী পরিচ্ছন্ন। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণরা সব চাইতে বেশী পরিচ্ছন্ন কর্ম করে।

[* জার্মানীর হিটলারের মতে অনার্যদের সহিত আর্যদের রক্তের মিশ্রণের কম-বেশী পরিমাণমতো হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ-নিম্নশ্রেণী ভেদ হয়েছিল। অতএব তাঁর মতে ভারতে আরও একটি এরিকান ইনভেসনের প্রয়োজন। কিন্তু হিটলারের সহিত আমরা কেউই একমত নই।]

[কাস্ট, হিন্দুদের চাইতে সিডিউলদের কাস্ট-এর সংখ্যা আরও বেশী। এদের মধ্যে খানা-পিনা ও বিবাহাদি আজও নেই। রাজনৈতিক কারণে ইংরাজরা মন্দ উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে মনগড়া বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। এদের মধ্য হতেই হিন্দুরাজারা সৈন্য ও পুলিশ সংগ্রহ বেশী করতো। উভয় শ্রেণীর হিন্দুরা একত্রে দেশ ও রাজার জন্য প্রাণপণ করেছে।]

সম্ভবতঃ কর্মগত পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে মান মতো সীমারেখা টেনে জলচর ও অজলচরের সৃষ্টি হয়েছিল। অপরিচ্ছন্ন কর্মের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হতে এটি উদ্ভুত। এ সম্বন্ধে অজলচররা সচেতন থাকায় তারা তাদের নিজের শিশুদের ও ছোঁয় না। কিন্তু এদের প্রত্যেকের সম্মানজনক স্থান ছিল। এদের পারষ্পরিক প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। তাই স্নান করার পর এরা শুদ্ধরূপে বিবেচিত হতো।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মানুষমাত্রেই শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে পরে স্ব স্ব কর্মমতো উচ্চ-নিম্নশ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কর্মদোষে ব্রাহ্মণরা পুনরায় শূদ্র হতে পারে।

শিল্পকর্ম ও তার শিক্ষা প্রত্যেক বৃত্তিধারী আপন স্বার্থে স্ব-স্ব পারিবারিক ও জাতিগত ঘরানার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাওয়ায় এই কর্মভিত্তিক জাতিভেদ পরে সমাজে বংশগত হয়ে ওঠে। ঐ সময় শিল্পশিক্ষানিকেতনগুলির অভাবে শিল্প-পরিবারে তথা উপজাতিতে অন্যকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। শিল্পকর্মের ঘরোয়ানা রক্ষার্থে নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহাদিও তারা বন্ধ করে। [বিদেশী আক্রমণে হিন্দুরাজাদের পতনে শাসনের অভাবে এই ব্যক্তিগত প্রথা বিকৃত হয়ে ক্ষতিকর হয়।]