চতুর্থ অধ্যায় – বাংলা পুলিশ

বাংলা-পুলিশ বলতে বৃহৎ বঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক পুলিশ এবং তৎসহ [বর্তমান] কলিকাতা পুলিশকেও বোঝায়। প্রাচীন বাংলার বহু প্রশাসনিক রীতিনীতি এবং পুলিশী সংগঠনের বহু বিষয় বর্তমান বাংলায় দেখা যায়। বস্তুত পক্ষে ক্রমিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেগুলি বর্তমান আকারে বহাল হয়েছে। বাংলার পুলিশী সংগঠনের প্রভাব বর্তমান ভারতের পুলিশে এবং য়ুরোপীয় বহুদেশের পুলিশেও সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য যে বাংলাদেশ হতেই, ব্রিটিশদের রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে উহা ভারতের অন্যান্য এবং ব্রিটিশদের স্বদেশের মাধ্যমে য়ুরোপীয় দেশগুলিতেও প্রসার লাভ করেছিল।

ব্রিটিশ-অধিকারের প্রথমদিকে সমগ্র ভারতে বড়সাহেব বলতে ইংরেজদের এবং ছোটসাহেব বলতে বাঙালীদের বোঝাতো। বাঙালী কর্মচারীরা ইংরেজদের সাম্রাজ্য-শাসনে সাহায্য করেছিলেন। এই-সব কারণেই বাংলায় প্রচলিত বহু বিষয় ভারতের অন্যত্রও প্রসারিত হয়।

রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি আই-ই মহোদয় খেদ করে বলেছিলেন যে আজও বাঙালীদের কোনও ইতিহাস লেখা হয় নি। তিনি দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন সত্ত্বেও বাংলাদেশে হিন্দু জমিদারদের আধিক্যের কারণও জানতে চেয়েছিলেন। বাংলার প্রশাসনিক ইতিহাস তথা এ্যাডমিনিসট্রেটিভ হিস্ট্রি প্রথম এই পুস্তকে লেখা হলো। বাংলার আদ্যোপান্ত বিচার ও পুলিশ-ব্যবস্থার গবেষণায় বিভিন্ন যুগের রাজনৈতিক অবস্থা স্বভাবতই এসে যায়।

প্রমাণ মূলত দুই প্রকার হয়, যথা, প্রত্যক্ষ ও পরিবেশিক [Circumstantial evidence]। প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাবে মাত্র পরিবেশিক প্রমাণ দ্বারা অপরাধীদের ফাসি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। তাই কোনও দেশের ইতিহাস গঠনেও তা গ্ৰহণীয়। বহু বিষয়ে কিছু ‘হা’ উল্লেখের সাহায্য নেওয়ার পর [পসিটিভ এভিডেন্স] কিছু ‘না’ উল্লেখের [নেগেটিভ এভিডেন্স] কারণও বিবেচ্য। অর্থাৎ—এটি এমন ভাবে ওরা করতে পারতো কিন্তু তারা তা না-করে অমনটি করলো কেন? ইহার কারণও ঐতিহাসিকদের সত্যনির্ধারণে বিবেচনা করে বুঝতে হবে।

অন্যান্য দেশের জনগণের মতো বাঙালী জনগণও তাদের রাজধানীর ভাষা গ্রহণ করেছিল। এজন্য রাজধানী গৌড় ও শাস্তিপুরের মার্জিত ভাষার প্রভাব বাংলাভাষার উপর সুস্পষ্ট। কলিকাতার ভাষাও এই কারণে সমগ্র বাংলায় প্রচারিত হয়েছে। এই ভাষা অবলম্বন করে এদেশেতে বাঙালী উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য এই-যে কয়েকজন জবর-দখলী রাজন্যবর্গ ও নবাবদের ব্যক্তিগত জীবন নিশ্চয়ই ইতিহাস নয়। প্রশাসনিক ইতিহাসই সর্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস। এই প্রশাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধা বিজড়িত। এরই সঙ্গে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসেরও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু বঙ্গদেশ বরেন্দ্রভূমি রাঢ় দেশ ও ঝাড়খণ্ড আদি মতো ‘মগধ-গৌড়়’ সাম্রাজ্যের একটি বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও তার নামেই সমগ্র দেশের নাম বাংলাদেশ হওয়ার কারণও বিবেচ্য। এর উত্তর হবে এই-যে বঙ্গদেশের [মহাসামন্ত] বর্মন-রাজারা সেন-রাজা ও পাল-রাজাদের পূর্বে গৌড়় দখল করে বহুকালব্যাপী সমগ্র দেশের নৃপতি ছিল। সেই সময়েই বঙ্গদেশের নাম অনুযায়ী সমগ্র দেশটি বাংলা-নামে পরিচিত হয়েছিল।

প্রথমে বঙ্গভূমির মহাসামন্ত, পরে বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্ত পাল রাজারা, শেষে রাঢ় ভূমির মহাসামন্ত সেন-রাজারা গৌড়় দখল করে পর পর সমগ্র বাংলার নৃপতি হয়ে ছিলেন।

এবার বাংলাদেশের [বৃহৎ বঙ্গ প্রশাসন, বিচারকার্য ও পুলিশী-ব্যবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করবো। বাংলাদেশের বিচার ও পুলিশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। পুলিশ অস্তঃশত্রু হতে এবং সৈন্যরা বহিঃশত্রু হতে জনগণকে রক্ষা করে। রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সঙ্গে পুলিশও পরিবর্তিত হয়। শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশীব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই বক্তব্য বিষয় বাংলার নিজস্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে।

বাংলার জাতীয় ইতিহাসের বহু টুকরো-টুকরো কাহিনী একত্রিত করে হারানো অংশগুলি [মিসিং লিংক] অনুমানে বুঝে পুনর্গঠিত করতে হবে। পরিবেশিক প্রমাণেরও মূল্য যথেষ্ট। প্রয়োজনে শিলা-লিপি, তাম্র-শাসন, প্রবাদবাক্য ও পুঁথির সাহায্য নিতে হবে। বংশগত মণ্ডল, সামন্ত, ঢালি, ধানুকী, রথ [রথি] প্রভৃতি এরূপ বহু পদবী আজও আছে। খাঁড়া ইত্যাদি অর্থবোধক পদবীগুলি ও গ্রহণীয়। প্রাচীন কাব্যগুলিতে বহু রাজপ্রশস্তি আছে। শিলালিপির রাজপ্রশস্তির মতোই সেগুলি গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো প্রশাসনিক ইতিহাসেরও প্রয়োজন আছে। জমিনদারি সেরেস্তাতে রক্ষিত জমির স্বত্ব সম্পর্কিত পরচা ও দাখিলা গুলির ও সাহায্য এই সম্পর্কে গ্রহণীয়। পূর্বে বহুস্থলে বেতনের বদলে রাজ কর্মচারীদের স্বত্ব মতো জমি জমা দেওয়ার রীতি ছিল।

ভারতের অন্যস্থানের মতো বাংলাদেশেও পুলিশফৌজ দু-ভাগে বিভক্ত ছিল : নগর-পুলিশ ও গ্রামীণ-পুলিশ। নগর-পুলিশগুলি শাসক-আরোপিত ও গ্রামীণগুলি জনগণ-সৃষ্ট। গ্রামীণ পুলিশ বিকেন্দ্রিত, স্থানীয় ও স্বয়ম্ভর ছিল। ভারতের নগর-পুলিশগুলি একই রূপ হলেও গ্রামীণ-পুলিশ স্থানভেদে বিভিন্ন রূপ হতো।

কপিলাবস্তু, রাজগৃহ ও পাটলীপুত্রের মতো বাংলার রাজধানী গৌড়়নগর ও রক্ষীগণ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। পূর্বোক্ত নগরগুলি অপেক্ষা গৌড়় ছিল আয়তনে বৃহৎ। এইরূপ সুবৃহৎ নগরী রক্ষার জন্য বৃহৎ রক্ষীবাহিনী অবশ্যম্ভাবী। তার রক্ষীদের সংগঠন সমকালীন অন্য শহরের মতো হতে বাধ্য। কারণ সব-কটি নগরই সমকালীন ও একই সভ্যতার অধিকার। গৌড়়-নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নগর-প্রাচীর সংলগ্ন সারিবন্দী রক্ষী-কক্ষগুলি আজও বর্তমান।

গৌড়় স্থাপিত হয় ৮০০ খ্রী. পূ.। তার শহরতলি ও উপনগর-সহ আয়তন ২০ বর্গমাইল। গৌড়়ে দশ লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল [১৯০২ খ্রী. কলিকাতার লোকসংখ্যাও দশ লক্ষ]। আয়তনে, অট্টালিকাসমূহে ও ভাস্কর্য আড়ম্বরে তখন উহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী, [কলিকাতা নগরীর সমতুল] তার অধিবাসীদের পান যোগাবার জন্য ত্রিশ হাজার পানের দোকান ছিল। দীর্ঘকাল বাংলা দেশের রাজার রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও, মহারাজ লক্ষ্মণসেন গৌড়় জয় করে তার নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার নাম দেন, জেনেতাবাদ। প্ৰাচীন গৌড়় যে-সকল প্রদেশের রাজধানী ছিল সেই সকল প্রদেশে গৌড়়ীয় ভাষার প্রচলন ছিল। তাকেই সাধারণত বাংলা-ভাষা বলা হয়। কয়েকটি সীমান্ত ভূমি ব্যতীত দেশের সর্বত্রই ওই ভাষা প্রচলিত [আবুল ফজল দ্র.]।

এই রাজ্যের অন্তর্গত বঙ্গভূমি [পূর্ববাংলা], রাঢ়ভূমি [পশ্চিম-বাংলা], বরেন্দ্রভূমি [উত্তরবাংলা], মিথিলা ও ঝাড়খণ্ড প্রদেশ ছিল। মধ্যে মধ্যে এ-সবে মগধের ও ওড়িশার কিছু অংশ যুক্ত হয়। বাংলার রাজারূপে স্বীকৃত হতে হলে গৌড়়-নগর দখল করতে হতো। গৌড়় বহুবার সমগ্র বাংলার রাজধানী ছিল।

জনৈক ব্রিটিশ সেনা-নায়ক গৌড়়-সম্বন্ধে গবেষণার জন্য কিছুকাল গৌড়়ে ছিলেন। তাঁর মতে গৌড়়ের নগরের উপর নগর সৃষ্টি হয়েছে। এই মহানগর কালক্রমে কিছুটা দূরে সরে এসেছে। সেজন্য ওই স্থানে গভীর ও ব্যাপক উৎখননের প্রয়োজন। গৌড়় সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি তাঁর ‘স্কেচেস অফ, ইণ্ডিয়া ফায়ার সাইড ট্র্যাভেল’ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে :

‘তুমি গৌড়়-মহানগরের ধ্বংসাবশেষের উপর বিচরণ করছো। তার ইটগুলো যুগযুগান্তে পূর্বের মানুষেরাই তৈরি করেছিল। সেই নগরের মন্দির, প্রাসাদ ও অট্টালিকা সমূহ এইখানে ধুলিলীন হয়ে রয়েছে। এই মহানগরের সপ্ততিগণ একদা শৌর্ষে বীর্যে খ্যাত ছিল। তার দুর্গ-সমূহ সমৃদ্ধ, প্রাকারগুলি সুরক্ষিত, ধনাগারগুলি [ব্যাঙ্ক?] পূর্ণ এবং তনয়ারা সুন্দরী ছিল। তার ভোজনাগার [হোটেল?] গুলি প্রাচুর্য-পূর্ণ ছিল। এই মহানগর আজ প্রায় ধুলিলীন হয়েছে। তার গৌরবকালের মধ্যে ব্যাবিলন, টায়ার, সাইডেন, মিশর, কার্থেজ, রোম, বাইজানটিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়েছে। কিন্তু তার পরও এই মহানগর বহুকাল উন্নতশির ছিল।’

[পান্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের বহুখ্যাত প্রাসাদ সমূহ গৌড় হতে অপহৃত কারুকাজ-করা পাথর দিয়ে তৈরি। ব্রিটিশরাও গৌড়় হতে বহু নিদর্শন য়ুরোপে পাঠায়। কলিকাতার দুটি পাথরের বাড়ি গৌড়়ের উপকরণ দ্বারা তৈরি।]

প্রাচীন গৌড়়ের মহারাজার অধীনে বঙ্গভূমি, রাঢ়ভূমি ও বরেন্দ্রভূমি প্রভৃতি প্রদেশ গুলির শাসনের ভার এক-একজন মহাসামন্তের [উপরাজা] উপর অর্পিত ছিল। মহাসামন্তদের অধীনে জিলাগুলিতে [পৌণ্ড্র, সমতট আদি] সামন্ত-রাজারা ছিলেন। স্তবে স্তরে বিকেন্দ্রিত স্বয়ংতর প্রশাসন ভারতের বৈশিষ্ট্য। মহারাজার ও মহাসামন্তদের রাজধানীতে নগর পুলিশ ও তাঁদের অধীনে সামন্ত-রাজাদের কর্তৃত্বে গ্রামীণ পুলিশ ছিল। সামন্ত-বাজারা নিজস্ব সেনাবাহিনী, বিচার-ব্যবস্থা ও পুলিশসহ বিকেন্দ্ৰিত স্থানীয় শাসক ছিল। এঁরা মহাসামন্তদের অধীনে সৈন্যপরিচালনা করতেন। আজও সৈন্য-সামন্ত শব্দ দুটি একত্রে উচ্চারিত হয়। বাঙালীর স্মৃতি হতে এঁরা আজও বিদূরিত হন নি। এঁদের বংশধররা আজও সামন্ত পদবী ব্যবহার করেন।

সামন্ত-রাজাদের অধীনে গ্রামাঞ্চলে মণ্ডলেশ্বরগণ ছিলেন। প্রতিজন মণ্ডলেশ্বরের উপর নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রামের শাসনভার ছিল। প্রতিটি গ্রাম একজন গ্রামীণ মণ্ডলের [মোড়ল] অধীনে ছিল। বংশানুক্রমে মণ্ডল পদবী আজও এদেশে প্রচলিত রয়েছে।

প্রতিটি জাতীয় মণ্ডল পৃথক হওয়াতে গণ-সভা জনৈক মহা-মণ্ডলের অধীনে বসতো। বর্তমান পঞ্চায়েৎ-প্রথা তা থেকেই সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ-পুলিশ ও বিচার এঁদের অধীন ছিল। পঞ্চ-মুখের বাণী এক মত হলে তা ঈশ্বরের বাণী। পাঁচ জনের বাক্য ও আশীর্বাদ গ্রহণ প্রাচীন প্রথা। এঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নির্বাচিত হওয়াতে সর্বজন গ্রাহ্য ছিলেন। প্রতিটি বিচারে এক মত হওয়া এঁদের বিশেষত্ব। সমগ্র গ্রামবাসীর মতের প্রয়োজন হলে ষোলোআনা পঞ্চায়েৎ ডাকা হতো। এই দুই প্রকারের পঞ্চায়েতের সহিত বর্তমান অ্যাসেম্বলী ও ক্যাবিনেট সমূহ তুলনীয়।

উপরোক্ত রূপ ক্ষমতার ভাগাভাগি হতে পরবর্তীকালীন ত্রিস্তরীয় জমিনদারি পুলিশের সৃষ্টি হয়। এতে কারুর পক্ষে অত্যাচারী ও অনাচারী হওয়া সম্ভব হতো না। সমগ্ৰ বাংলা ও ছোটনাগপুরের এবং বিহার ও ওড়িশাতে পাইক-প্রধান জমিনদারি পুলিশ ছিল। এরূপ পুলিশী ব্যবস্থা ভারতের অন্যত্র ছিল না। উক্ত প্রদেশ কয়টি যে প্রাচীন গৌড়় [মগধ গৌড়়] রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তা উহা প্রমাণ করে [জমিনদারি পুলিশ দ্রঃ]

[বি. দ্র.] মহারাজ শশাঙ্ক প্রথম জীবনে কর্ণসুবর্ণের সামন্ত-রাজা ছিলেন। ৬০০ খ্রীঃ উনি রাঢ় দেশের মহা-সামন্ত হন। বিহারে রোটাস গড়ে গিরিগাত্রে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক এই নামটি খোদিত আছে। তৎকালে উনি গৌড়়ের অধিপতি মহা-সেনগুপ্তের অধীন মহাসামন্ত ছিলেন। পরে গৌড়়ের মহারাজাকে হটিয়ে [গৌড়় দখল করে] তিনি বাংলার স্বাধীন রাজা হন। সম্রাট শশাঙ্ক সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমকক্ষ ও সমসাময়িক ছিলেন।

শশাঙ্কের মতো সেন-রাজারাও গৌড়় দখল করার পূর্বে প্রথমে রাঢ়ের বিজয়-নগরে সামন্ত-রাজা ছিলেন। পরে তাঁরা সমগ্র রাঢ়ের মহাসামন্ত হন এবং রাঢ়ের রাজধানী তথা উপ-রাজধানী নদীয়া দখল করেন। সেন ও পাল-রাজাদের পূর্বে বঙ্গভূমির মহা-সামন্ত বর্মন-রাজারাও গৌড়় দখল করে কিছুকাল সমগ্র দেশের নৃপতি হয়েছিলেন। গৌড়়ের পরবর্তী নৃপতিরাও গৌড়়েশ্বর হওয়ার পূর্বে বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্ত ছিলেন। এতে অনুমিত হয় যে জনৈক সামন্ত-রাজাকেই মনোনীত বা নির্বাচিত মহাসামন্ত করা হতো। এঁরা গৌড়়ের মহারাজার পক্ষে সামন্ত রাজাদের কাজের তদারকী করতেন।

৭৫০ খ্রী. গৌড়়ের নৃপতি কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্মা কর্তৃক নিহত হলে বাংলা দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। তখন বাংলার মহাসামন্তরা, সামন্তরাজাগণ ও জনসাধারণ একত্রে গোপাল নামক এক বীর-নায়ককে গৌড়়ের নৃপতি নির্বাচন করেন। সম্ভবত তিনি বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্তদের বংশোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ছিলেন।

ওই পাল-বংশীয় বৌদ্ধ-নৃপতিরা রাজ্যের বাইরেও কামরূপ, ওড়িশা, কাশী, মগধ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন [৭৭০-১০৩৮ খ্রী.]। এই সময় বাংলাদেশে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নোক্তরূপ।

পাল বংশীয় দুর্বল মহারাজা নয়নপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল প্রজা-বিদ্রোহে নিহত হলে বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্ত দিবাকর গৌড়় দখল করেন। কিন্তু মহীপালের ভ্রাতা রামপাল অন্য মহাসামন্তদের সাহায্যে [১০৮০–১১২৩ খ্রী.] কৈবর্ত-রাজ ভীমকে নিহত করে গৌড়় পুনর্দখল করেন।

১১৪৩ খ্রী.— ১১৬১ খ্রী. বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা পুনরায় পরিবর্তিত হয়। রাঢ়-ভূমির [পশ্চিমবঙ্গ] মহাসামন্ত সেন-উপরাজারা বঙ্গভূমির [পূর্ববঙ্গ] মহাসামন্ত বর্মনদের বিতাড়িত করে তাদের রাজধানী বিক্রমপুর দখল করেন। মতান্তরে উভয় উপবাজবংশ বিবাহ-সূত্রে একত্রিত হন। তাদের মিলনে সেন-বর্মন [সেন-বৰ্মা] পদবিটি উদ্ভব হওয়া সম্ভব। এর পরে সেন-রাজাবা [রাঢ় ও বঙ্গের মিলিত শক্তিতে] ১১৭৯১২০৬ খ্রী. গৌড়়ের তথা সমগ্র বাংলার বৌদ্ধ-নৃপতিকে হটিয়ে বরেন্দ্রভূমি সহ গৌড় দখল করে গৌড়়েশ্বর হলেন।

সেন-বংশীয় শেষ-রাজা লক্ষ্মণসেন একটি চরম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভুল করলেন। তিনি বাংলার মহাসামন্ত-পদগুলির বিলোপ ঘটিয়ে বাংলা-শাসনের জন্য কেবল মাত্র সামন্ত-রাজাদের উপর নির্ভরশীল হলেন। তাই তদবধি মহাসামন্ত নামের কোনও উল্লেখ আমরা কোথায়ও দেখি নি। তিনি মহা-সামন্তদের সম্ভাব্য [তাঁদের নিজেদের মত] বিদ্রোহ হতে চিরমুক্ত হতে এইরূপ ব্যবস্থা নেন। কিন্তু তার ফল বিপরীত হয়ে গিয়েছিল। দূরবর্তী সামন্ত-রাজাদের উপর মহাসামন্তদের তদারকির অভাবে লক্ষ্মণসেনের বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ সামন্ত-বাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করেন। [লক্ষ্মণসেন। ভারতকোষ] তৎকালীন অনুন্নত পথ-ঘাটের জন্য বিদ্রোহ-দমনে অসুবিধা ছিল। মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে সামন্ত-রাজাদের এই বিদ্রোহে লক্ষ্মণসেন সহায়হীন হয়েছিলেন।

[বি. দ্র.] বাংলাদেশ তখনও বৌদ্ধ প্রধান। মহা-সামন্তদের পদটির বিলোপন সামন্তরাজাদের মনঃপুত নয়। কারণ—তাঁদের মধ্য হতেই একজনকে মহা সামন্ত করা হতো। ভারতের অন্যস্থানের মতো বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধের বিবাদ তখন সম্পূর্ণ মেটে নি। হিন্দু সেন-রাজার বৌদ্ধ-নৃপতি বিতাড়নে বৌদ্ধরা ক্ষুব্ধ। সেইকালে কিছু বৌদ্ধ নিশ্চয়ই উৎপীড়িত হয়ে পুনরায় হিন্দু হন। প্রমাণ, তৎকালীন কয়েকটি প্রাচীন গাথা! ‘বুদ্ধের দেবতা আসে চাঁদ মাথায় দিয়ে।’ সে-সময়ে কাশ্মীর, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলা বৌদ্ধ-প্রধান ছিল।

[জাতিভেদের দরুন বাঙালীরা হিন্দু হতে মুসলিম হয় নি। কাস্ট্ হিন্দুদের মতো সিডিউলরা-ও বহু জাতিতে বিভক্ত। ধর্মের চাইতে জাতির উপর তাদের প্রাধান্য বেশি ছিল। হিন্দুদের প্রতিটি জাতি এক-একটি ক্ষুদ্র রিপাবলিকের মতো। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গে অন্যের অনুপ্রবেশ অসম্ভব। কিন্তু জাতিভেদহীন বৌদ্ধদের বৌদ্ধ-প্রধান স্থান কয়টিতে মুসলিম করা সম্ভব হয়। বৌদ্ধরা মস্তক মুণ্ডনও লুঙ্গী করে বস্ত্র পরিধান করতো। তারা মুসলিম হওয়ার পরেও হিন্দুরা তাদের পূর্বের মতো নেড়া মাথা বলে। লুঙ্গী আরব-দেশ হতে আমদানী করা নয়। পাকতুনস্থানে পাঠান ও বালুচ প্রভৃতি জাতিরা আজও মস্তক মুণ্ডন করে থাকে। এরাও পূর্বকালে অন্যদের মতো বৌদ্ধ হতে মুসলিম হয়েছিল।]

শশাঙ্ক ও সেন রাজাদের বৌদ্ধ-বিরোধ বর্তমান বাংলা-বিভাগের এবং ভারত হতে বৌদ্ধ-ধর্মের বিলুপ্তি ভারত-বিভাজনের জন্য দায়ী। [শঙ্করাচার্য দ্র.]। এই দুটি ঘটনা না ঘটলে ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। আমরাও বহু দুর্ভোগ হতে মুক্তি পেতাম।

উপরোক্ত রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলাদেশে বিদেশী মুসলিম আক্রমণ শুরু হলো [১২০৪ খ্রী.]। দেশের এ-রকম অবস্থায় বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের পক্ষে গৌড় ও নদীয়া রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। পশ্চিম-ভারতের রাজন্যবর্গের অবস্থা তিনি শুনেছিলেন। তিনি এ-ও জানতেন যে সপ্তদশ অশ্বারোহী দূতদের পশ্চাতে বিরাট মুসলিম-বাহিনী আছে। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীরা তাঁকে কলিকালে যবনরাজ্যের বিষয় হয়তো বলে থাকবেন। সাম্প্রতিক চীনা-আক্রমণেও শাস্ত্রোক্ত পীত-জাতির বাজ্য হবে বলা হতো। অন্যদিকে লক্ষ্মণসেনের অধীনস্থ সামন্ত-রাজগণ তাদের পুলিশ ও সৈন্যবল-সহ বিদ্রোহী হন। বঙ্গভূমি ও রাঢ়ভূমির মহাসামন্তদের রাজধানী দুটি নদীয়া [নবদ্বীপ] ও বিক্রমপুর [মহাসামন্তদের বিলুপ্তিতে] লক্ষ্মণসেনের প্রত্যক্ষ অধিকারে আসে। তাই লক্ষ্মণসেন গৌড় ত্যাগ করে প্রথমে নবদ্বীপে ও পরে বিক্রমপুরে পশ্চাদ্পসরণ করেন। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুবিধা ছিল। রণবিদ্ লক্ষ্মণসেন এ-বিষয়ে একটুও ভুল করেন নি। পূর্ববঙ্গে তিনি স্বাধীন রাজারূপে দেহত্যাগ করেন।

কিন্তু — লক্ষ্মণসেনের বিদ্রোহী সামন্ত-রাজাদের নিকট নতিস্বীকার করে তাদের আহ্বান না-করে গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করা উচিত হয় নি। বাংলার বিদ্রোহী সামন্ত-রাজার। যখন জানলো তখন দেরি হয়ে গেছে ও সব শেষ হয়ে গেছে। তাদের একত্রিত করার জন্যে মহারাজা বা মহা-সামন্তরা উপস্থিত নেই। ওই পদগুলি নৃপতি লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বব হওয়ার পর বাতিল করে দিয়েছিলেন। সামন্তরাজারা তখন নিজ-নিজ উপরাজ্য সমূহ রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গৌড় দখল অর্থে বাংলা দখল বুঝায় না। সামন্ত-রাজারা বারো-ভূঁইয়া নামে আভ্যন্তরিক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন থাকে। এদের সৈন্য, আদালত ও পুলিশ তিনই ছিল। কেন্দ্ৰশক্তিকে [পাঠানদের] তাগিদ দিলে এরা সামান্য কর দিত। বাংলার আভ্যন্তরীণ ভাগ বিদেশীদের নিকট দুর্গম ও বিপজ্জনক ছিল। তারা পাহাড় দেখলেও এত জল কোথাও দেখে নি। উভয় পক্ষেই ঝঞ্ঝাট এড়াতে কিছুটা পারস্পরিক বন্দোবস্ত করে। দূরবর্তী সামন্ত-রাজারা পাঠানদের এইটুকু স্বীকৃতিও দেয় নি।

পাঠানরা গৌড় রাজধানী ও নবদ্বীপ আদি [পূর্বতন] মহাসামন্তদের নগরগুলিতে ঘাঁটি করে। ওই শহরগুলি শাসনের জন্য পাঠানরা বিচার কার্যে কাজীদের নিযুক্ত করে। শ্রীচৈতন্যের সময়েও নবদ্বীপে কাজীর শাসন দেখা যায়। কিন্তু—বাংলার সমগ্র গ্রামাঞ্চল বার-ভূঁইয়া নামক সামন্ত-রাজাদের অধীন থাকে। পাঠানরা যুদ্ধকালে বার-ভূঁইয়াদের সাহায্য নিতো। প্রাচীন কাব্যগুলিতে বাঙালীর সামগ্রিক যুদ্ধ-যাত্রার বহু বিবরণ আছে। তাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হাড়ী ডোম আদিকে একত্রে রণ-দামামা-সহ যুক্ত থাকতে দেখা যায়। মোগল আক্রমণকালে যুদ্ধে এরা পাঠানদের সাহায্য করে। ফলে, বাবর বিহার অধিকার করলেও বাংলা দখলে অক্ষম হন। পাঠানদের উচ্চপদী কর্মীদের মধ্যে বহু হিন্দু ছিল।

[ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম অহিংসা প্রতিরোধ-নীতির প্রবর্তক। তিনি নিরস্ত্র জনগণ সমভিব্যাহারে শহরে কাজীকে নতিস্বীকারে বাধ্য করেন। অস্পৃশ্যতা বিদূরণ এবং হরিজন, উন্নয়নেরও পথিকৃৎ তিনি। জাতিভেদ বিলুপ্তি ও সাম্যপদ স্থাপনের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তাঁর অহিংসাবাদ প্রচারে উৎকলীদের শৌর্য-বীর্যের কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছিল কিংবা সম্রাট অশোকের অহিংসা-নীতির ফলে মৌর্যদের পতন হয় কিনা। এই বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। শ্রীচৈতন্য শেষ-জীবনে বিদেশী-কবলিত নবদ্বীপ ত্যাগ করে স্বাধীন ওডিশা রাজ্যে চলে যান।]

বিদেশী-অধিকার কালে শহরমুখী বাঙালীরা আবার গ্রামমুখী হতে থাকে। বিলুপ্তমহাসামন্তদের নবদ্বীপ আদি-উপ-রাজধানী ও গৌড় হতে বাঙালীরা দলে-দলে সামন্তবাজাদের আশ্রয়ে চলে যায়। এযুগের রিফিউজি প্লাবন যারা দেখেছে তারা সে-যুগের বিফিউজি-প্লাবন অনুমান করতে পারবে। সেকালে বিতাড়িত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের নেপাল, রাজস্থান, ওডিশা ও দক্ষিণদেশে আজও দেখা যায়। তারা অধুনা ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও আজও নিজেদের গৌড়ীয় [বাঙালী] ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় দেয়। তাদের উপাধি শর্মা অর্থাৎ দেবশর্মণ আজও তারা ব্যবহার করে। শহর হতে রিফিউজী তথা বাস্তুহারা আগমনের ফলে গ্রামাঞ্চলে নগর ও গ্রামীণ সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে। গ্রামের আত্মরক্ষামূলক জলনিকাশী ব্যবস্থা হতে তা বোঝা যায়। শহরের মানুষ গ্রামে পর্ণকুটিরের পাশে অট্টালিকা তৈরি করে। বাংলাদেশে এই কারণে তৎকালে দ্রুত সামাজিক বিবর্তন ঘটেছিল।

[ইংরাজ সেচবিদ্ বার্নিয়ার বাংলাদেশে ১৬৬০ খ্রী. মানুষের তৈরি খালের ঊর্ণনাভ দেখেছিলেন। মারাঠারা আত্মরক্ষার জন্য প্রতি গিরিশীর্ষে দুর্গ তৈরি করে। কিন্তু বাঙালীরা আত্মরক্ষার্থে ঘন সন্নিবেশিত অসংখ্য নদী-যুক্ত খালের সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য সেগুলি নৌবহ ও সেচের কার্যেও সাহায্য করেছে। কিন্তু আত্মরক্ষার কারণ ব্যতীত নদীমাতৃক দেশে এত বেশী খালের প্রয়োজন ছিল না। বাঙালী জনসাধারণ বিদেশীদের রুখতে দ্রুত উহা সমাধা করে। জলাশয়, অতিথিভবন, মন্দির, চতুষ্পাঠী স্থাপন করলেও বাঙালীরা বিদেশীদের রুখতে সাঁকো বা রাজপথ করে নি।]

গৌড়়ের ভেঙেপড়া প্রস্তর প্রাচীর

ত্যাগ করে এলো ফিরে বাঙালী বীর।

কেন্দ্রহীন ক্ষত্রশক্তি নিস্তব্ধ নগর,

বাঙালী জানে না নোয়াইতে শির।

ফিরে এলো গ্রামে গঞ্জে অরণ্যে প্রাস্তরে,

প্রয়োজন নেই যথা রথ গজ বাজী

শৌর্যে বীর্যে রণে সংকল্পতে ধীর।

আজ তারা মহারাজা মহাসামন্তহীন

আছে সামন্তরা আর আছে সৈন্যগণ,

দুর্ভেদ্য দুর্গ তাদের জলানদী বন।

সামন্ত-রাজ ভূঁইয়ার কিংবা জমিদার,

যে নামেই ডাক না তোমরা তাদের,

কৃষকের নেতা তাঁরা আমাদের রাজা,

বিকেন্দ্রীত বাঙালীরা রহিবে স্বাধীন।

বিকেন্দ্রিত বাঙালীরা সামন্ত-রাজাদের অধীনে স্বাধীন রইলো। কিন্তু কেন্দ্রেও তারা বেশী দিন পরাধীন থাকে নি। সামন্ত-বংশোদ্ভব রাজা গণেশ [খীঃ পূ. ১৪১৭-১৯১৮] সামন্ত-রাজাদের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শক্তিকে বিতাড়িত করে বাংলার রাজা হন। ইনি গৌড় নগরীর শহরতলিতে পান্ডুয়া-নগরে রাজধানী করেন। রাজা গণেশের পুত্র মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলেও রাজবংশ বাঙালীই রইলো। রাজা গণেশ রাজনীতির সঙ্গে রণনীতির সংমিশ্রণ ঘটান এবং ভিতর ও বাহির হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত বারোজন ভূঁইয়ারাই বাংলাদেশে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন : আমি বাঙালীদের দেখে নেব। বাংলাদেশের নগণ্য সংখ্যক পাঠানদের উদ্দেশ্যে তিনি এ-কথা লেখেননি। পাঠান সুলতান বিবদমান বারো-ভূঁইয়াদের ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের জন্য টিঁকে ছিলেন। বাবর নদীমাতৃক বাংলার বারো ভূঁইয়াদের শক্তিমত্তা বুঝতেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে তিনি বাঙালীদের উদ্দেশ্য করেই তা লেখেন। সেইজন্য তিনি বিহার অধিকার করলেও বাংলাদেশে আসেন নি। পাঠানদের পরিবর্তে বাঙালীদের উপরই তাঁর ক্রোধ ছিল বেশি। পূর্ব-ভারতে পাঠানরা তখন মোগল-কর্তৃক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। নতুন পাঠান পশ্চিম হতে আসতে পারে না। বাঙালী যোদ্ধা-ভূঁইয়ারা তখন তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। পাঠানদের শেষ সময়ে এই ভূঁইয়ারা পরিপূর্ণ স্বাধীন রাজা হন।

[বিহারের এক ভূঁইয়ার পুত্র শেরশাহ গৌড় হতে বহির্গত হয়ে হুমায়ূনকে ভারত হতে বিতাড়িত করেন। প্রথা মতো বাংলাদেশের ভূঁইয়াদের অধীনস্থ বাঙালী সৈন্যদের তিনি নিশ্চয সাহায্য পেয়েছিলেন। কারণ ওই সময়ে বাংলা ও বিহারে তাঁর সকল শক্তি সীমিত ছিল। শেরশাহ বিদেশী পাঠান-বংশোদ্ভব হলেও নিজে একজন খাঁটি ভারতীয় ছিলেন। বাংলার ভূঁইয়া বাজারা তাঁকে নেতারূপে মেনে নিয়ে গৌড়ের দুর্বল সুলতানকে বিতাড়িত করে তাঁকেই গৌড়ের নৃপতি করেন। মোগলদের রুখতে বাঙালী বীরদের সাহায্য তার প্রযোজন হয়েছিল।]

মানসিংহের অধীনে রাজপুত বাহিনী এবং কিছু [বিক্ষুব্ধ] বাঙালী ভূঁইয়ার রাজাদের সাহায্যে মোগল-সম্রাট আকবর পাঠানদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু তিনি বারোভূঁইয়ার তথা সামন্ত-রাজাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। কিছু ভূঁইয়াদের সাহায্য না-পেলে পাঠানদের [নদীবহুল দেশে] বিদূরিত করা সম্ভব হতো না। রাজা প্রতাপাদিত্য এই সাহায্য-দানে অস্বীকার করেন। তাঁকে দমন করতে বিরোধী ভূঁইয়াদের সাহায্য নিতে হয়। মধ্যবর্তীরূপে হিন্দু মানসিংহ ও তাঁর মোগল রাজপুত সম্মিলিত বাহিনী ও বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অর্থবল না-থাকলে তা সম্ভব হতো না।

[বাঙালী সামন্তদের অসন্তুষ্ট করার জন্য রাজা লক্ষ্মণসেনের পতন হয়। পরে এদের অসন্তুষ্ট করার ফলে পাঠান-সুলতানদের বিদায় নিতে হয়। এই অসন্তুষ্টির জন্য নবাব সিরাজদৌল্লারও পতন ঘটে। বাঙালী একহাতে মগেদের ও অন্য হাতে মোগলদের রুখেছিল।

নিজেদের ফৌজ-আদালত-পুলিশের অধিকারী জাতি পরাধীন নয়। পর্তুগীজ ও আরাকান প্রভৃতি বিদেশী শক্তির সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাদের বাধা নেই। নিজেদের মধ্যে কিংবা অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহও এরা করেছে। এ জন্যে কারো অনুমতির প্রয়োজন হতো না।

বাংলার বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ পুলিশ ও বিচার-ব্যবস্থা বারোজন ভূঁইয়াদের অধীন ছিল। তৎকালীন গ্রামীণ-পুলিশ প্রয়োজনে সৈন্যদের সহায়ক হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ত্রিস্তরীয় শাসন ব্যবস্থা হতে ত্রিস্তরীয় জমিনদারী পুলিশের সৃষ্টি হয়। [ত্রিস্তরীয় শাসন অর্থে মহারাজা, মহাসামন্ত এবং সামন্ত রাজার শাসন।]

উপরোক্ত সামন্ত রাজাদের বৃহৎ নৌকাগুলি ভাসমান দুর্গের মতো ছিল। ছিপ-নৌকাগুলি দ্রুতগতিতে সেনা বহন করতো। রণ-পা দৌড় গেরিলা-সৈন্য ঝটিতে এসে ঝটিতে বিলীন হতো। এদের পাঠান ও মোগলরা যথাক্রমে ভূঁইয়ার ও জমিনদার বলেছেন। বস্তুতপক্ষে, এরা রাজ্যের মধ্যে উপরাজ্য স্থাপন করেছিল।

বাংলার ইতিহাস কয়েকজন দেশী বিদেশী জবর-দখলকারীর ইতিহাস নয়। উপরোক্ত উপশাসক তথা কৃষক-নেতৃবর্গের ইতিহাস বাঙালীর ইতিহাস। এই সকল সামন্তরা একজন নেতার অধীনে একত্রিত হলে বিদেশী শক্তিকে [রাজা গণেশের মত] বিতাড়িত করা সম্ভব ছিল। এই ক্ষেত্রে সেটা রাজাদের যুদ্ধ না হয়ে গণযুদ্ধ হতো। কিন্তু পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষ ত্যাগ করে তাঁরা কোনও দিনই একত্রিত হন নি। [উড়িষ্যা ব্যতীত ভারতে বিদেশীদের বিরুদ্ধে গণ-যুদ্ধ কোথাও হয় নি।]

[বি. দ্র. প্রতাপাদিত্য রাজা গণেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। তিনি পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বে কার্যে নামেন। পর্তুগীজদের সাহায্যে উন্নত অস্ত্র তিনি সংগ্রহ করেন নি। ওদের দ্বারা নিজের সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন নি। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অন্য ভূঁইয়াদের তিনি একত্রিত করেন নি। অবস্থা সঙ্গীন না-হলে বিরাট রাজপুত ও মোগল-বাহিনীসহ স্বয়ং মানসিংহ আসতেন না। প্রতাপাদিত্যের বিরোধী-ভূঁইয়াদের সক্রিয় সাহায্যেরও মোগলদের প্রয়োজন হতো না। ভারতে রাণা প্রতাপ ও প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীর জন্মেছিলেন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত, শিবাজী ও শৈলেন্দ্র-রাজার মতো জেনারেল কম জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রমাণ, প্রতাপাদিত্য-পুত্র উদয়াদিত্যের মোগলের সঙ্গে নৌযুদ্ধে স্থলে স্থাপিত বৃহৎ কামানের মুখে সংকীর্ণ খালে ছোট কামানসহ তাঁর নৌবাহিনী আনয়ন।]

এটি স্বীকৃত সত্য যে প্রতাপাদিত্য প্রদেশ-শাসক নবাবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু—এর পরও তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন কিন। এ সম্বন্ধে কোনও কোনও ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছেন। অবস্থা সঙ্গীন না হলে মানসিংহের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষের অধীনে বিরাট সম্মিলিত মোগল ও রাজপুত-বাহিনী বাংলাদেশে প্রেরিত হতো না। মানসিংহকে এজন্য বহু প্রতাপ-বিরোধী বাঙালী ভূঁইয়াদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। প্রতাপাদিত্য বাখরগঞ্জ খুলনা যশোহর ঈশ্বরপুর ও গড় কমলে দুর্গ এবং সাগরদ্বীপে নৌঘাঁটি তৈরি করেন। তাঁর সর্দার শঙ্কর, কালী ঢালী, কমল খোজা ও সূর্যকান্তর মতো দক্ষ সেনাধ্যক্ষ ছিল। তিনি প্রদেশ নবাবের বিরুদ্ধে জয়ী হলেও তাঁর শক্তিক্ষয় হয়। সেই অবস্থাতে তাঁকে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ শক্তির সহিত যুদ্ধ করতে হয়। জনৈক ক্ষুদ্র নৃপতির পক্ষে উহা নিশ্চয়ই অসীম সাহস ও শক্তির পরিচয়। জয় পরাজয় কিছুটা ভুল ভ্রান্তি ও ভাগ্যের উপরও নির্ভরশীল। আশ্চর্য এই যে তাঁর চিরশত্রু মির্জানাথের পুস্তকের উপর নির্ভর করে ওঁকে বিচার করা হয়। বাদশাকে খুশী করার জন্য প্রতাপ নিন্দা তাদের কাছে বিশ্বাস্য। কিন্তু প্রাচীন কবিদের প্রতাপ প্রশস্তি [বাহান্ন হাজার যার ঢালি] গ্রহণীয় নয়। জিজ্ঞাস্য এই যে তাহলে অন্য ভূঁইয়াদের সম্বন্ধে ঐরূপ কবিপ্রশস্তি নেই কেন? এখানে একমাত্র পরিবৈশিক প্রমাণ উভয় মতবাদের সুমীমাংসা করতে পারে।

মোগল-জেনারেল মানসিংহ রাজপুত ও মোগলের সম্মিলিত বাহিনীর দ্বারা প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করলেও তাঁর রাজ্য দখল করতে পারেন নি। একটি যুদ্ধ কখনও শেষ যুদ্ধ হয় না। তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারীদের স্বীকার করতে হয়েছিল। এই পন্থা পরবর্তীকালে প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে ব্রিটিশরাও গ্রহণ করেছিলেন। মানসিংহ পৃথক পৃথকভাবে পরস্পর-বিরোধী ভূঁইয়া-রাজাদের অনুগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীপুরের সামন্ত-রাজা কেদার রায় তাঁর ওই চাতুর্য বুঝে অন্য ভূঁইয়া-রাজাদের একত্রিত করতে চেষ্টা করেন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হতে উনি বুঝেছিলেন যে একক যুদ্ধ না করে সকলে একত্রে যুদ্ধ করা উচিত। তা সত্ত্বেও উনি সকল ভূঁইয়াকে একত্রিত করতে পারেন নি। এতে মানসিংহ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করার প্রাক্কালে মিশ্রভাষাতে তাঁকে নিম্নোক্ত পত্রটি পাঠিয়েছিলেন :

“ভীষণ সমরসিংহ

মানসিংহ প্রষাতি

কাকলি চাকলি ত্রিপুরী

বঙ্গালী—

ভাগি যাও পলায়ি।”

কিন্তু এই চরম পত্রটি পেয়েও তাঁরা কেউ ভীত হয়ে পলায়নপর হন নি। উপরোক্ত পত্রটি হতে বাঙালী-ভূঁইয়াদের সেনাবাহিনীর সৈন্যদের জাতি ও শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে বাঙালী জমিনদার-শাসকদের সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের সঙ্গে ভোজপুরীদেরও গ্রহণ করা হতো। বিষ্ণুপুরের ও নাটোরের বাগদী-সৈন্যরা এককালে ভারত-বিখ্যাত ছিল। রাজপুত-সেনাপতি মানসিংহের উপরোক্ত পত্রটিতে বাঙালীসৈন্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা অন্য পক্ষের পরাজয় উল্লেখ করলেও তাদের দীর্ঘ প্রতিরোধ ও যুদ্ধজয় সম্বন্ধে নীরব ছিলেন।

কিন্তু সম্রাট আকবর এই সকল ঘটনা হতে বাঙালী ভূঁইয়াদের তথা জমিনদারদের শক্তিমত্তা ও প্রতিরোধ-ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হন। প্রতাপাদিত্যের সহিত এই যুদ্ধে আকবরেরও বহু সৈন্য ও অর্থ নষ্ট হয়। তিনি বুঝেছিলেন যে নদীনালা ও জলা পার হয়ে বাঙালীদের কায়দা করা কঠিন। তাই পাঠানদের মতো তিনিও প্রদেশ-রাজধানীতে ও অন্য কয়টি শহরে ফৌজদারদের রেখে এই সামন্ত-রাজাদের নিকট বাৎসরিক নির্দিষ্ট কর গ্রহণে সন্তুষ্ট হন। বাংলার ফৌজদারদের প্রতি আকবরের হুকুম তথা সাবধান-বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এত উদারতা তিনি মেবারের রাণা প্রতাপের প্রতিও দেখান নি।

“বিদ্রোহী জমিনদারদের অবস্থান হতে বহুদূরে ছাউনি ফেলবে। হঠতারিতার সঙ্গে তাদের কোনও দুর্গ আক্রমণ করবে না। তাদের পথঘাট, সরবরাহ ও সংযোগস্থল শুধু অবরোধ করবে। কৃষকগণ ও তাদের নেতৃবর্গ কালেক্টাররা এবং প্রতিভূরা বিদ্রোহী হলে মিষ্টি কথায় অনুগত করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু হঠাৎ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো কখনই নয়!” [ইংরাজি ভাষ্য পরিশিষ্ট দ্র.]

[বি. দ্র.] সেকালে মধ্যস্বত্বভোগী নামে কেউ ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে তৃতীয় কেউ নেই। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত-সমাজ ব্রিটিশদের সৃষ্টি। জনগণ হতে শিক্ষিত বাঙালীকে পৃথক করার এ এক অপচেষ্টা। তাদের সাহায্যের জন্য একদল ইংরাজি-নবীশের প্রয়োজন হয়েছিল।]

উপরোক্ত স্বাধীনচেতা জমিনদার-শাসকদের পারতপক্ষে কেউ ঘাঁটাতো না। জমিনদার-শাসকদের নিজস্ব ফৌজ, বিচার ও পুলিশ ছিল। হিন্দু রাজন্যবর্গ মুসলিম নবাবরা [পাঠান ও মোগল] এই স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন বিকেন্দ্রিত বিচার এবং জাতীয় পুলিশে হস্তক্ষেপ করেন নি। ব্রিটিশরাও বহুকাল এই জমিনদারী পুলিশ ও বিচার সহ্য করেছে। জমিনদারী পুলিশ [প্রাচীন]—হিন্দু পুলিশ, স্থানীয় পুলিশ ও কিছু মুসলিম প্রথার মিশ্র রূপ। জমিনদারী পুলিশের থানাগুলি পৃথিবীর আধুনিক পুলিশের পথিক্বৎ। বিকেন্দ্রিত ত্রিস্তরীয় রাজশক্তি হতে ওইগুলি সৃষ্ট হয়।

পাঠান-রাজত্বের শেষদিকে বাংলার বারোজন ভূঁইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা। এজন্য তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আকবরকে পৃথক পৃথক চুক্তি করতে হয়েছিল।

১৬০৬ খ্রী. সম্রাট আকবর সমগ্র সুবা-বাংলাকে ৫৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। পাঠানআমলের বারোজন ভূঁইয়ার শাসন হতে মোগল আমলে ২৫ জন জমিনদার শাসক হন। আকবর বাংলার [বাংলা-বিহার-ছোটনাগপুর] ৫৮২ পরগণার শাসনের ভার ওই ২৫ জন জমিনদার-শাসকের উপর অর্পণ করেন। তাঁদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংকোচ করার বিষয়ে তিনি চিন্তাও করেন নি। বিকেন্দ্রিত জমিনদার-শাসকদের মধ্যে বেশির ভাগ কায়স্থ, কিছু ব্রাহ্মণ এবং দু‘জন ক্ষত্রিয় ছিল। জমিনদারী উপরাজ্যগুলি ছোট বড় জেলা নামে অবহিত হতো। এই ব্যবস্থা জমিনদার-শাসকরা মেনে নেয়। কারণ বাৎসরিক কর দেওয়া নেওয়া ছাড়া তাঁরা অন্য বিষয়ে স্বাধীন।

মোগলরা কয়েকটি শহরে ফৌজদারদের অধীনে ফৌজ ও ফৌজদারী পুলিশ রাখে। কিন্তু অবশিষ্ট বাংলাদেশ [পূর্বের মতো] এই ২৫ জন জমিনদার-শাসকদের অধীনে থাকে। জমিনদারদের রাজ্য তথা জিলাগুলিতে তার পরগণার সংখ্যানুযায়ী পুলিশের জটিলতা বা সারল্য ছিল। এ বাদে তাদের নিজস্ব ফৌজ ও বিচার ব্যবস্থাও ছিল। [পরে মোগল মগেদের মতো এরা মারাঠাদের বিরুদ্ধেও লড়েছে। পরে জমিনদাররাজবংশগুলির কিছু অদল-বদল হয়। পুরানো কয়েকটি বিখ্যাত সামন্ত-রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটে। আলিবর্দী মারাঠাদের ভয়ে তাঁর পরিবারবর্গকে কিছুকাল নাটোরের আশ্রয়ে রাখেন। সিরাজের কু-মতলবী অনুচরদের ওঁরা নাটোর হতে বিতাড়িত করলেন। এ থেকেই পরবর্তী জমিনদারদেরও শক্তিমত্তা বোঝা যায়।]

এইখানে একশ্রেণীর আদর্শবান ডাকাতের বিষয়ও উল্লেখ্য। সাধারণ ডাকাতদের সঙ্গে এদের প্রভেদ আছে। হিন্দু-রাজাদের পতনের পর তাঁদের কিছু সৈন্যদল বশ্যতা স্বীকার করে নি। তারা সপরিবারে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়। পরে অধঃপতিত হয়ে তারা একশ্রেণীর ডাকাত হয়। তারা জমিনদার-শাসকদের অধীনে গেরিলা-সৈন্যের কাজ করেছে। বিদেশী শক্তির সঙ্গে এই বংশগত-ডাকাতরা সর্বদাই যুদ্ধ করতো। তারা নিজেদের প্রাচীন বাঙালী নৃপতিদের প্রতিভূ মনে করতো। জমিনদার’রা উৎপীড়ক হলে তারা তাঁদের সংযত করতো। বিলুপ্ত নৃপতিদের প্রতিভূরূপে তারা জমিনদার-শাসক ও ধনী-প্রজাদের নিকট হতে কিছু বাৎসরিক সিধা নিতো। পরিবর্তে ওদের জন্য প্রাণ দিতে তারা সদা-প্রস্তুত থাকতো।

[টিপু সুলতানের সৈন্যরাও বিদেশীদের বশ্যতা স্বীকার না-করে পরে অধঃপাতিত হয়ে একটি দুর্বৃত্ত জাতির সৃষ্টি করে।]

[বি. দ্র.] ভারতের অন্যত্র যাই হোক না কেন, বাংলাদেশে বলপূর্বক কাউকে মুসলিম করা হয় নি। তাহলে জমিনদার শাসকরা তাতে বাধা দিতেন। সে যুগে ধর্ম ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। সামন্তরা হিন্দু হতে বৌদ্ধ হওয়া যেমন বাধা দেন নি, তেমনি বৌদ্ধ হতে মুসলিম হওয়াতেও তাঁরা বাধা দেন নি। সেকালে জাতির উপর প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু ধর্মের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। হিন্দু-ধর্ম বহু ধর্মের একটি ফেডারেশন মাত্র। জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত ও মুসলিম-ধর্ম ব্যক্তিগত ধর্ম। একজন বৌদ্ধ-জাপানী যেমন খাঁটি জাপানী, তেমনি একজন বাঙালী মুসলমানও খাটি বাঙালী। তাদের কারো মধ্যেও এতটুকুও বিদেশী রক্ত নেই।

উপরোক্ত তথ্য সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত কয়েকটি শিলালিপির সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। বর্ধমানের মানকরের পাঁচ মাইল পূর্বে ‘পারস্য দেশাগত’ ধর্মপ্রচারক সৈয়দ শাহ মুহম্মদ বাহমীর দরগার প্রাপ্ত পঞ্চদশ শতকের তোখরা অর্থাৎ তুর্কি লিপিতে লেখা শিলালেখ স্রষ্টব্য।

ওই শিলালেখটিতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে রাজা মহেন্দ্রর বংশধর অমরাগড়ের সামন্ত-নৃপতি কর্তৃক উক্ত বিদেশী ধর্মপ্রচারক ধর্মযুদ্ধে নিহত হন। বোঝা যায় যে ধর্মপ্রচারে বলপ্রকাশ করার জন্য সামন্ত-রাজা সেই বিদেশীকে নিহত করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সামন্ত-রাজারা সেক্ষেত্রে সার্থকভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তকরণে বাধা দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের আধিক্য তাই প্রমাণ করে। প্রমাণিত হয় যে জাতিভেদের জন্য হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে — জাতিভেদহীন বৌদ্ধপ্রধান পূর্ববঙ্গের মতো বেশি সংখ্যায় মুসলিম হয় নি।

কিন্তু ওই হিন্দু সামন্ত-রাজা মুসলিম-ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। নিহত ধর্মপ্রচারকের সমাধিক্ষেত্রে দরগা-নির্মাণের জন্য তিনিই ভূমি দান করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রথমদিকে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বই ছিল, সম্ভবতঃ ধর্মপ্রচারে রাজার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বলপ্রকাশ করা আরম্ভ হলে তাঁকে নিহত করা হয়।

মুসলিমদের বর্তমান জনসংখ্যা দ্রুত বংশবৃদ্ধির জন্য ঘটে। ঐরূপ কেবলমাত্র ধর্মান্তরের জন্য হয় নি। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ও বিধবা-বিবাহ না-থাকায় জনসংখ্যা সীমিত থাকে। এটি পরিবার-পরিকল্পনার সহায়ক। তাই হিন্দু-জনসংখ্যা একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

উপরোক্ত কারণে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীই জমিনদার শাসকদের বশংবদ ছিল। তারা একত্রে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জমিনদার-শাসকদের পক্ষে লড়তে কুণ্ঠিত হয় নি।

প্রাক-ব্রিটিশকালে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, হুগলী ও ট্যাগুনের শহরাঞ্চলে মাত্র ফৌজদারী পুলিশ ছিল। ওই সব শহরের বাইরে তাদের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশ তখন জমিনদারদের বিচার ও পুলিশের অধীন। এই জমিদারী ও ফৌজদারী পুলিশের সংগঠন সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে বলবো।

বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র দুটি পুলিশ আছে। যথা(১) বাংলা-পুলিশ এবং (২) কলিকাতা-পুলিশ। শুরু হতে এই দুটি পুলিশ পৃথকভাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু এই উভয় পুলিশই পূর্বতন জমিনদারী পুলিশের উত্তরাধিকারী। উভয় পুলিশের সংগঠনের মধ্যে জমিনদারী পুলিশের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ওদের মধ্যে বাংলার ফৌজদারী পুলিশের প্রভাব যৎসামান্য। বাংলার ফৌজদারী পুলিশ ও মোগলদের দিল্লির নগর-পুলিশ কিছুটা একপ্রকার।

বাংলা-পুলিশ ও কলিকাতা পুলিশ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাংলার ফৌজদারী পুলিশ ও জমিনদারী পুলিশ সম্বন্ধে বলবো। তাতে উভয় পুলিশের তুলনামূলক আলোচনার সুবিধা হবে। প্রাক-ব্রিটিশকালে বাংলাদেশে দু-রকম পুলিশ ছিল। যথা— (১) ফৌজদারী পুলিশ ও (২) জমিনদারী পুলিশ। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, কাটনী ও পাটনাতে ফৌজদারী পুলিশ ছিল। কিন্তু বাংলার অবশিষ্ট অংশে জমিনদারশাসকদের অধীনে বিকেন্দ্রিত জমিনদারী পুলিশ।

ফৌজদারী পুলিশ

কেবল ঢাকা, পাটনা, হুগলী ও মুর্শিদাবাদে ফৌজদারের অধীনে ফৌজদারী পুলিশ ছিল। সেটি জনৈক কোতোয়ালের অধীনে ফৌজদার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। তার সদর-দপ্তরকে কোতোয়ালী বলা হতো। কোতোয়ালীর অধীনে তারা স্বল্পভূমির উপযোগী নগর-পুলিশ। এতে খুব বেশি লোকজন যুক্ত থাকে নি। কারণ, শান্তিরক্ষার জন্য ফৌজদারের অধীনে সেনাবাহিনী ছিল। জমিনদাবী পুলিশের মতো ফৌজদারী পুলিশ অত জটিল নয়। ফৌজদারী-পুলিশকে মিলিটারী পুলিশও বলা যেতে পারে। ওই সকল স্থানে ক্ষুদ্র সেনানিবাস ছিল। ফৌজদাররা একাধারে পুলিশের কর্তা, সেনানায়ক ও বিচারক। এঁদের অধীনে ছোট-ছোট বিচারকার্য কাজীরা করতেন। ফৌজদারদের আবাসে ও কোতোয়ালীতে কিছু রক্ষী তথা গার্ড থাকতো। নগরের বাইরে [জমিনদারী এলাকায়] এদের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। কোতোয়ালরা পুলিশের তদারকি ও জেলরক্ষীর কাজ একসঙ্গে করতেন। কাজীর ছোট মামলার এবং ফৌজদারের বড় মামলার বিচারের পর তাঁদের রায় মতো দণ্ড এরাই কার্যকর করতো। রাজধানী মুর্শিদাবাদের কোতোয়ালী-পুলিশ অন্য স্থানের ফৌজী-পুলিশের মতো অত সরলীকৃত ছিল না। মুর্শিদাবাদের মতো অন্য শহরের ফৌজদাররা একধারে সেনাধ্যক্ষ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও কালেক্টর। তাঁর অধীনে কাজী বিচার করতেন ও কোতোয়াল পুলিশ এবং কারাগার দেখতেন। সেখানে সৈন্য দ্বারা শান্তিরক্ষার কাজ হতো [য়ুরোপীয় শহরগুলির মতো]। মুর্শিদাবাদ শহরেও মূলত সৈন্য দ্বারা শাস্তিরক্ষা হতো। কিন্তু রাজধানী বৃহৎ হওয়াতে সেখানে প্রশাসন জটিল ছিল। মুর্শিদাবাদে একজন অনুরূপ ফৌজদারের অধীনে কোতোয়াল কারাগার এবং পুলিশের কাজ দেখতো। এখানে সেনাপতির কাজের জন্য সেনাপতিরা ছিলেন। সেনাপতিগণ ও নবাব-পরিবারের দাপটে পুলিশ দুর্বল ছিল। জনৈক কোতোয়াল সিরাজের এক প্রণয়িনীকে রাত্রে রাজপথে গ্রেপ্তার করে বিপদে পড়েন। স্বয়ং আলিবর্দী তাঁকে পরিত্রাণ করেন। নিম্নোক্ত আখ্যান থেকে মুর্শিদাবাদের শাসন-বাবস্থা বোঝা যায়। “নাজীম প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের বিচার করতেন। দেওয়ানগণ ভূসম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার করতেন। দু‘জন দারোগার অধীনে ছুটি দারোগাই-আদালত ছিল। এঁরা উক্ত নাজীম ও দেওয়ানের প্রতিনিধি-রূপে তৎ-সম্পর্কিত বিচার করতেন। ফৌজদার [এখানেও] কোতোয়ালী পুলিশের কর্তা ছিলেন। সেই সঙ্গে উনি প্রাণদণ্ড-যোগ্য নয় এমন অপরাধের বিচার করতেন। ক্ষমতা-হারা [পূর্বতন কাজী] এখানে উত্তরাধিকারী মামলার বিচার করতেন। মুক্তাসীব আবগারী বিভাগের কর্তা ছিলেন। ইনি মাতলামী [পেটীকেস] ও কৃত্রিম বাটখারা রাখা-অপরাধের বিচার করতেন। কানুনগো ভূমির রেজিস্ট্রার ছিলেন ও তৎ-সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার করতেন। মুফতি কাজীর নিকট আইনের ব্যাখ্যা করতেন। ওঁরা একমত না-হলে তবেই মামলা নাজীমের নিকট প্রেরিত হতো। নাজীম তখন অন্য বিচার-সহ এক সভা করতেন।”

[শেষ দিকে এঁরা ঔরঙ্গজেবের সুন্দর নির্দেশগুলি মানতেন না। এক কাজীরা ছাড়া অন্যেরা ক্ষমতালোভী ও অত্যাচারী হয়। সকলেই ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত। তাতে আদালতের সংখ্যা বেড়ে যায়। দুঃসাহসিক সমর-প্রিয় লোকেরা সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আত্মসাৎ করে। ক্ষুদ্র ভূস্বামীরাও জমিনদার না হয়েও নিজেদের আদালত স্থাপন করে।]

কাজীর বিচার সেকালে যথেষ্ট উন্নত ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। তাঁরা সাধ্যমতো নিজ-নিজ বুদ্ধিতে সুবিচারই করতেন। আইনের নিগড়ে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নি বলে বিচারের কাজে তারা অসহায় ছিলেন না। তাঁদের জনপ্রিয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ সেকালে বহু গণ-গল্প মুখে-মুখে রচিত হয়ে প্রচারিত হয়। সংখ্যাহীন গণ-গল্পের মাত্র দুটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

“এক জাহাজী যুবক বাইরে থাকাকালে এক পড়শি রাত্রে তার বিবির কাছে আসতো। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে সেই যুবকটি যে কেতা হতভাগ্য স্বামী ধরতে পারে না। মনোদুঃখে সে কাজীর কাছে এলো। সব শুনে কাজী বললে, ‘নিয়ে এস তোমার বিবিকে এখানে।’ বিবিজানকে কাজীর সুমুখে আনা হলে তার দিকে তাকিয়ে কাজী সহানুভূতির স্বরে বললে, ‘না না! তুমি এ কাজ করতে পারো না। আমি ছত্রিশ বছর হাকিমি করছি। আমরা লোক ঠিক চিনতে পারি।‘মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য কাজী হতভাগ্য স্বামীকে কয়েদ করে কয়েদখানাতে পাঠালো। তারপর আতরের একটি শিশি বার করে কাজী সাহেব সেই মহিলার হাতে অর্পণ করে বললে, ‘আমি জনসমক্ষে তোমাকে এনে অশালীন কাজ করেছি। তাই ক্ষতিপুরণ স্বরূপ এই মূল্যবান বাদশাই আতর তোমাকে উপহার দিলাম। এই আতর ভ্রূযুগলে মাখতে হয়। তুমি নিজে ছাড়া কেউ এই আতর যেন ব্যবহার না করে।’ পরদিন কাজীর হুকুমে পল্লীর সব ক’জন যুবককে পাকড়াও করে আনা হলো। কাজী একে একে সকলের সামনে গিয়ে একজনের ভ্রুতে খোশবাই-এর গন্ধ পেলেন। এই যুবক মহিলার স্বামীর অবর্তমানে ঐ রাত্রের সুযোগ নেবেই। আর মহিলা সর্বপ্রথম তার উপপতির ভ্রতে আতর মাখাবে। কাজী সাহেব নির্ভুলরূপে এটা অনুমান করেছিল। কাজী তৎক্ষণাৎ ফরিয়াদীকে কয়েদখানা হতে বার করে আনলেন এবং তার স্ত্রী ও উপপতিকে কয়েদখানায় পুরে দিলেন।”

“চুরি সন্দেহে চারজনকে কাজীর কাছে আনা হলো। কিন্তু ওদের মধ্যে কে যে চোর তা জানা দুষ্কর হয়ে পড়ে। চারজনই কুসংস্কারে বিশ্বাসী মূর্খ লোক ছিল। কাজী সাহেব তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার মতো ব্যবস্থা নিলেন। তিনি প্রত্যেকের হাতে একটি করে একফুট দৈর্ঘ্যের কাঠি দিয়ে বললেন, ‘এই কাঠি নিয়ে বাড়ি চলে যাও। যে চোর তার কাঠি রাত্রে একইঞ্চি বেড়ে যাবে।’ পরদিন দেখা গেল যে ওদের একজনের কাঠি একইঞ্চি দৈর্ঘ্যে কম। কাজী সাহেব অন্যদের মুক্তি দিয়ে সেই ব্যক্তিকে হাজতে পুরে দিলেন। ভয়ে লোকটা পাছে তার কাঠি একইঞ্চি বাড়ে তাই রাত্রে শোবার আগে একইঞ্চি কেটে বাদ দিয়েছিল।

কাজী-বিচারকরা নিজেরাই তদন্ত, বিচার এবং শান্তিপ্রদানের কাজ করতেন। স্বল্প সময়ে বিনাব্যয়ে তাঁদের বিচারকার্য হতো। তাঁরা সরেজমিন তদন্ত করতেন। জমিনদারী এলাকার মতো ফৌজদারী এলাকায় তদন্তকারী পুলিশ ছিল না। তাঁদের ভুলগুলিও শোধরাতে তাঁরা বারে বারে রায় বদলাতেন। এজন্য পঞ্চায়েত এবং ব্রাহ্মণ-বিচারক অপেক্ষা এঁদের বিচার লোকে পছন্দ করতো। ব্রাহ্মণ-বিচারকরা লিপিবদ্ধ আইনের বাইরে যেতে চাইতেন না।

এক ফরিয়াদীকে বিচারক কাজী বললেন, ‘তোমার কোনও সাক্ষী নেই। বিনা সাক্ষীতে তোমার অভিযোগ কি করে বিশ্বাস করবো?’ অসহায় ফরিয়াদী কাজীর কানে কানে কিছু বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অনুমতি পাওয়ার পর তাঁর কানের কাছে মুখ এনে সেই ব্যক্তি অন্যের অগোচরে তাঁকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করলো। কাজীসাহেব তথন ক্ষেপে উঠে বললো, ‘এই কোহি হ্যায়? ইস্কো কোতল।’ ফরিয়াদী তা শুনে হাতজোড় করে বললে, ‘হুজুর! তা কি করে হয়? আপনার সাক্ষী কই? কাজী সাহেব নিজের ভুল বুঝে মামলা ছানি করেছিল।

[এ যুগেও করোবোরেটিভ অর্থাৎ সমর্থক এভিডেন্স তথা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হেডমাস্টার প্রভৃতির একক সাক্ষ্য বিশ্বাস্য। এক্ষেত্রে পরিবেশ-সম্ভূত সাক্ষ্য তথা সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স প্রমাণরূপে বিবেচিত!]

ফৌজদারী শহরগুলির বিচার ও পুলিশের তুলনায় জমিনদার-শাসকদের এলাকায় পুলিশ ও বিচার আধুনিক কালের মতো উন্নত ছিল। এই জমিদারী পুলিশের রীতিনীতি অদল-বদল করে ব্রিটিশরা পুলিশ তৈরি করে। এইরূপ রীতিনীতি প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও পরে ওদের মাধ্যমে সমগ্র য়ুরোপে প্রচলিত হয়। কালের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়-পুলিশের তুলনামূলক বিচার দ্বারা তা প্রমাণ করা সম্ভব।

বাংলার জমিনদারী প্রশাসন প্রাচীন সামন্ত-রাজাদের বিচার ও পুলিশের উত্তরাধিকারী। তার সংগঠন থেকেই পূর্বতন সামন্ত-রাজাদের পুলিশী-সংগঠন ও বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।

জমিনদারী পুলিশ

জমিনদার শাসকদের সেনাবাহিনী তথা ফৌজ এবং পুলিশ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এইটি তাঁদের বিশেষত্ব বলা যেতে পারে। তাঁদের অধীন দারোগারা [থানা-দারোগার ঊর্ধ্বতন] একাধারে হাকিম ও পুলিশ সুপার ছিলেন। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য তাঁদের ব্রাহ্মণ-বিচারালয় ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্রাহ্মণদের আদালত, মহকুমার দারোগাদের আদালত এবং জমিদারের ‘দেওয়ানদের প্রত্যক্ষাধীন আদালত’ সেইকালে যথাক্রমে গ্রামভিত্তিক, থানাভিত্তিক, মহাকুমা-ভিত্তিক [সমাজ] ও রাজ্য [জমিনদারী] ভিত্তিক আদালত ছিল।

জমিনদারী পুলিশ ত্রিস্তরীয় [Three Tyred] ছিল। যথা—(১) গ্রামীণ পুলিশ (২) থানাদারী পুলিশ এবং (৩) কেন্দ্রীয় পুলিশ। — কেন্দ্রীয় পুলিশকে জমিনদারী পুলিশও বলা হতো। তারা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ, স্বাধীন, স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংভর ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবকালে বাংলার এই জাতীয় পুলিশ জনগণকে রক্ষা করেছে।

(১) গ্রামীণ পুলিশ

প্রতিটি গ্রাম কয়েকটি চৌকিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক চৌকি একজন করে চৌকিদারের অধীন। চৌকিদাররা নিজ-নিজ চৌকির এলাকায় রাত্রে হাঁক-ডাক করে পাহারা দিতো।* দিনে তাদের কাজ ছিল গ্রামবাসীদের শস্য রক্ষা করা। অবাঞ্ছিত পশুবধ ও পশুধরার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের অন্যতম কাজ। তারা প্রত্যেক গ্রামবাসীর স্বভাব-চরিত্র ও মেজাজ সম্বন্ধে অবহিত থাকতো বলে তাদের কাজ সহজ হতো। ছিল গ্রামবাসীদের শস্য রক্ষা করা। অবাঞ্ছিত পশুবধ ও পশুধরার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের অন্যতম কাজ। তারা প্রত্যেক গ্রামবাসীর স্বভাব-চরিত্র ও মেজাজ সম্বত্বে অবহিত থাকতো বলে তাদের কাজ সহজ হতো।

[ * এদের হাতে চোর-বাতি ও বর্শাদি থাকতো।]

গ্রাম-সমষ্টির জন্য একজন দফাদার থাকতেন। স্থানবিশেষে এঁরা অন্য নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দফায় দফায় গ্রামগুলি অশ্বারোহণে কিংবা পদব্রজে রাত্রে ও দিনে পরিদর্শন করে চৌকিদারদের কাজের তদারকী তথা খবরদারী করতেন। গ্রামবাসীদের সুবিধা-অসুবিধা ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে এঁরা খবর নিতেন। চৌকিদারদের কাজের গাফিলতি তিনি গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানাতেন। সে বিষয়ে তিনি নিজেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতেও চৌকিদারদের গাফিলতি দফাদাবদের গোচরে আনতেন।

কয়টি গ্রাম সমষ্টির সংযোগ স্থলে একজন ঘাটিয়ালের অধীনে একটি করে পুলিশ ঘাঁটি থাকতো। এঁদের অধীনে কিছু-সংখ্যক গার্ড [রক্ষী], পেয়াদা ও হরকরাগণ থেকেছে। ডাকাত-দলকে গ্রাম-সমষ্টিগুলির প্রবেশ মুখে এরা আটকাতো। প্রয়োজনে হরকরারা দ্রুত থানাদারদের খবর দিয়েছে। এরা স্ব স্ব জমিদারী এলাকার অন্তঃপ্রদেশীয় দীর্ঘ রাজকীয় পথগুলিও [High Way] রক্ষা করেছে।

গ্রামীণ পুলিশ গ্রাম পঞ্চায়েৎ বা গ্রাম-প্রধান কিংবা পঞ্চায়েতগোষ্ঠীর সুপারিশে ও অভিযোগে জমিনদাঢ় শাসকদের দেওয়ানগণ কর্তৃক যথাক্রমে নিযুক্ত বা বরখাস্ত হতো। তৎকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। বেতন-প্রেরণের অসুবিধা ছিল। এজন্য এদের ভরণপোষণের জন্য কিছু জমিজমা প্রদত্ত হতো। কিছু ক্ষেত্রে এই পদগুলি বংশানুক্রমও হয়েছে।

[পুলিশের জন্য নির্ধারিত জমিজমার স্বত্বগুলিকে যথাক্রমে চৌকিদারী চাকরাণা, চাকবাণী রঙ্গস্তী, ঘাটিয়ালী স্বত্ব বলা হতো। জমিনদারী পুলিশ ভেঙে দেওয়ার পর ঐগুলি ব্রিটিশরা বাজেয়াপ্ত করে। জমিদারী সেবেস্তার-স্বত্বভোগী পরচা পরীক্ষা করে তৎকালীন কর্মক্বত্যের পদগুলি জ্ঞাত হওয়া যায়।]

প্রতিটি গ্রামে কিছু যুবককে পৃথকীকৃত করে রাখা হতো। প্রয়োজনে গ্রামীণ পুলিশকে এরা সাহায্য করতে বাধ্য। এ জন্য এদের বাৎসরিক খাজনা কম নেওয়া হতো। বিশেষ বীরত্ব প্রকাশে এদের খাজনা এক বা দুই বৎসর মাফ করা হতো।

[প্রাচীন ভারতের স্বেচ্ছাসেবী রক্ষাবাহিনী এবং বর্তমান স্পেশ্যাল কনস্টেবলদের সহিত এদের তুলনা করা যায়।]

(২) থানাদারী পুলিশ

কয়টি গ্রাম-সমষ্টির জন্য থানাদারদের অধীনে একটি করে থানা ছিল। থানাতে বহু পাইক [বর্তমান কনস্টেবল], নায়ক [বর্তমান হেডকনস্টেবল], নায়েব [বর্তমান তদন্তকারী], থাকতো। থানাদারী স্বত্বভূক্ত জমিজমার আয় থেকে তাদের ভরণপোষণ হতো। জমিদারবাটী থেকে প্রয়োজন মতো তাদের নগদ অর্থও পাঠানো হতো। শস্ত্র হিসাবে তাদের কাছে লাঠি, তরবারি, বর্শা ও গাদা-বন্দুক থাকতো। তারা এক ধরনের পুলিশী উর্দি ও চিহ্ন ব্যবহার করতো।

থানার এলাকা বৃহৎ হলে তার অধীনে কয়েকটি ফাঁড়ি থাকতো। ফাঁড়িগুলিতে নায়কদের অধীনে চৌকিদারগণ ও কিছু পাইক থাকতো।

থানাদারী-পুলিশ গ্রামীণ-পুলিশের সাহায্যকারী পুলিশ। গ্রামীণ-পুলিশের স্বাধীনতায় তারা কখনও হস্তক্ষেপ করতো না। তবে, অপরাধ-নির্ণয় ও অপরাধ-নিরোধ [পেশাদার অপরাধীর ক্ষেত্রে] তারাই করতো। তাদের অধীনে হাজত তথা আটক-ঘর ছিল। মধ্যে মধ্যে টহলদারী পাইকদল গ্রামে-গ্রামে টহল দিতো। থানার এলাকাগুলি [বর্তমানের তুলনায়] বহু গুণে ছোট ছিল।

[মুর্শিদাবাদ দারোগাই-আদালতের সঙ্গে জমিনদারী দারোগাই-আদালতের প্রভেদ আছে। কোন্টি হতে কোন্টি উৎপত্তি তা বলা শক্ত। তবে, জমিনদারদের দারোগার নবাবের দারোগা অপেক্ষা ক্ষমতা বেশি ছিল। জমিনদার ভবন হতে দারোগাদের কাছারির দূরত্বই তার কারণ।]

[বি.দ্র.] পরগণা চাকলার মতো ‘সমাজ’ একটি সামাজিক বিভাগ। খড়দহ, হালিশহর, নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি অধুনা-দৃষ্ট সমাজ বিভাগ। শ্রাদ্ধাদিতে আজও দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও ধনীরা যথাক্রমে পাড়া, গ্রাম ও সমাজ নিমন্ত্রণ করে। সমাজগুলির এলাকাই দারোগার এলাকা। এক মহাপণ্ডিত স্বতস্ফূর্তভাবে সমাজপতি নির্বাচিত হতেন।

গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলির উপর এঁদের যথেষ্ট প্রভাব। এরা নিজ-এলাকার দারোগাদের পরামর্শ দিতেন। প্রত্যেক সমাজের সমাজপতিরা বছরে একবার বা দু‘বার জমিনদার-ভবনে সমবেত হতেন। এঁরা পুরাতন আইনের পরিবর্তনে ও নতুন আইন-প্রণয়নে দেওয়ানদের সাহায্য করতেন [জমিনদার কাউনসিল]। জমিনদার-শাসকরা ও জনসাধারণ এঁদের শ্রদ্ধা করতেন। ঋষি বঙ্কিমের মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ রঘুদেব কিছুকাল হালিশহর সমাজের সমাজপতি ছিলেন। অবশ্য সব জমিনদারের এ রকম ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল না।

(৩) কেন্দ্রীয় পুলিশ

এই কেন্দ্রীয় পুলিশকে জমিনদার শাসকদের গ্রামীণ রাজধানীতে মোতায়েন রাখা হতো। তাকে জমিনদারী পুলিশও বলা হতো। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হতে এরা জনগণকে রক্ষা করেছে। গ্রামীণ পুলিশকে থানাদারী পুলিশ সাহায্যের ব্যাপারে ব্যর্থ হলে এদের ব্যবহার করা হতো। আহ্বান আসামাত্র দ্রুতগামী বত্রিশদাঁড়ি ছিপ নৌকা, রণ-পা, হাতি ও ঘোড়ায় এদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হতো। এরা সকলে বেতনভোগী পুলিশ-কর্মী। সর্বক্ষণের জন্য এদের প্রস্তুত রাখা হতো।

জমিনদারী তথা কেন্দ্রীয়-পুলিশ দু‘ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা— (১) পাইকদল তথা সাধারণ পুলিশ, (২) বরকন্দাজ তথা সশস্ত্র পুলিশ। প্রথমোক্তগণ লাঠি তরবারি ও বর্শা ব্যবহার করতেন। কিন্তু দ্বিতীয়োক্তরা সকলেই বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের বন্দুক বহন করতেন। এই উভয় বাহিনী যথাক্রমে নায়ক, জমাদার, নায়েব ও দারোগাদের অধীন! একজন দারোগা পাইকদের এবং অন্য-এক দারোগা বরকন্দাজদের অধিকর্তা ছিলেন।

উপরেব বাহিনীগুলি ছাড়া একজন-নৌ-দারোগা এবং কয়জন নৌ-সরকারের অধীনে নদী-রক্ষার জন্য তাঁদের [কারো কারো] নৌ-পুলিশও ছিল। এই দলে বহু মাঝিমাল্লা, দাড়ি ও জলরক্ষী বহাল ছিল।

জমিনদার-শাসকদের গ্রামীণ রাজধানীর চতুর্দিকে চক্রাকারে চৌকিদার-সহ কিছু চৌকি ছিল। ধনাগার, কারাগার, তোপখানা, অস্ত্রাগার প্রভৃতি রক্ষার জন্য তার প্রয়োজন হতো। অবশ্য জমিদার-ভবন রক্ষার জন্য তদতিরিক্ত পৃথক রক্ষীদল ছিল। [জমিনদারদের কামান-বন্দুক সহ সুশিক্ষিত যুদ্ধবিদ ফৌজও ছিল। প্রয়োজনে যুদ্ধে নবাবকে তারা দক্ষ সেনাপতির অধীনে সুগঠিত সেনা-দ্বারা সাহায্য করেছে।] উপরোক্ত ত্রিস্তরীয় পুলিশ জমিনদার-শাসকদের জনৈক অভিজ্ঞ দেওয়ান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। জমিদারী বড়ো হলে দেওয়ানের অধীনে দু‘জন নায়েব-দেওয়ান থাকতো। এই নায়েব-দেওয়ানরা তাদের সাহায্য করতো। বলাবাহুল্য প্রত্যেক জমিনদারের শাসন ও পুলিশ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। এঁদের কারও পুলিশের মধ্যবর্তী দুই-একটি পদ ছিল না। জমিনদারী-পুলিশের এই উচ্চ সংগঠন পরবর্তীকালে সর্বত্র ঠিক থাকে নি। জমিদাররা উচ্ছৃঙ্খল হলে দেওয়ানরা রানী-মা, বৌ-রানী, স্থানীয় মোড়ল ও প্রয়োজনে সমাজপতির [গুরু প্রভৃতি] সাহায্যে ওদের সংযত করেছেন। প্রাচীন জমিনদার-শাসকরা জনমতকে সর্বদাই সমীহ করতেন।

জমিনদারী পুলিশ মিটমাট পন্থী ও সংশোধনমূলক ছিল। অপরাধের জন্য মেয়াদ ও প্রাণদণ্ড কম ক্ষেত্রে হতো। এই ব্যাপারটি একাধারে জনগণ ও শাসক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর সংগঠন ব্যয়বহুল নয়। সেকালে পুলিশকে ‘সুধারা’-ও বলা হতো। নবাবের সুধারা-আদালত [Police Court] ছিল। [সুধারা অর্থে শুধরানো বোঝায়।] তাই জমিনদারী পুলিশে নিম্নোক্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হতো।

বিভিন্ন গ্রামেতে এক-রকম পরিপুরক অনিয়মিত [Auxillary] লোকবল থাকতো। এদের কিছু-কিছু নিষ্কর জমিও দেওয়া হতো। এরা রণ-পা-দৌড় অনিয়মিত পাইক। দু‘খণ্ড বাঁশের মধ্যস্থলে গাঁটের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে এরা পথহীন খাল ও মাঠ ভিঙিয়ে দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাত।

দীঘি বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করলেও জমিদাররা আত্মরক্ষার জন্যে রাজপথ প্রস্তুত করেন নি। বরফের উপর ফিন দেশীয় প্রত্যেকেই ‘স্কি’ ব্যবহারে দক্ষ। তেমনি বাঙালীরা রণপা ব্যবহারে রপ্ত ছিল। রণ-পা দৌড়বীরের একটি প্রতিকৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হলো। যুদ্ধের সময় এরা শত্রুর পশ্চাতে গেরিলার কাজ করতো। গুর্খাদের কুকরির মতো বাঙালীদের রামদা ছিল তাদের একটি জাতীয় অস্ত্র।

কোনও কোনও স্থানে তদারকী কাজের জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা ছিল। কারও সম্পত্তি অপহৃত হলে জমিস্বত্বভোগী-পুলিশ তা উদ্ধার করতে বাধ্য। সেকাজে অসমর্থ হলে ওই সম্পত্তির আয় থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতো। অপহৃত দ্রব্যের কিছু অংশ উদ্ধার করা হলে বাকী অংশের জন্য তারা ক্ষতিপুরণ করতো। ফলে, বাধ্য হয়েই তাদের দিনরাত পরিশ্রম করতে ও পাহারা দিতে হতো।

[এযুগে হাকিমরা যে কোনও ভুল বা অন্যায় করুন তাতে তাঁদের কোনও শান্তি পেতে হয় না। ব্রিটিশ আইনে তাঁদের অদ্ভুত রক্ষা কবচ আছে। আপীলে তাঁদের কোনও শাস্তি নেই। সেক্ষেত্রে তাঁদের রায় উলটায় কিংবা কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম যুগে এবং সেদিনও নেপালে তাঁদের ভুল ও অন্যায়ের জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে।]

উপরোক্ত সাধারণ-পুলিশ ব্যতীত একপ্রকার বংশগত জাতগোয়েন্দা ছিল। চৌকিদারী-চাকরাণী হতে সাধারণ-পুলিশ এবং রঙ্গস্তা-চাকরাণী [জমির স্বত্ব] হতে গোয়েন্দাপুলিশদের ভরণপোষণ হতো।

এই বংশগত হিন্দু খোজী-শ্রেণী [গোয়েন্দা] একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। এরা মৌর্যযুগের রাজাদের গুপ্তচরদের বংশধর বলে দাবি করে। উভয়ের কর্মধারার মধ্যেও কিছুটা মিল আছে। এই খোঁজী-সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে সমগ্র ভারতে দেখা যায়। এরা ভ্রাম্যমাণ এবং স্থিতিবান দলে বিভক্ত। হিন্দু-রাজারা, শ্রেষ্ঠাগণ, নবাব ফৌজদার ও ধনীগৃহস্থরা এবং প্রথমদিকে ইংরাজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা অপরাধ-নির্ণয়ে এদের সাহায্য নিতেন। গুরুগাঁও ও নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেটরা এদের সাহায্যে কিছু দুরূহ মামলার কিনারা করেছিলেন।’* [‘লাইফ অফ জন লরেন্স’, দ্র.]

[* ১২ এপ্রিল ১৮০৯ খ্রী. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত পত্রে মিঃ ডাইডাসওয়েল এই ধোজী গোয়েন্দাদের সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন।]

বর্তমান বিশ্বে গৃহীত পদচিহ্ন-বিদ্যা ও চিহ্নাসরণ [Tracking] এই খোঁজী-সম্প্ৰদায়ের মৌলিক আবিষ্কার। বর্তমান টিপ-চিহ্নবিদ্যার মূল সূত্রগুলিও এরা জানতো। এদের ব্যবহৃত অঙ্গুটি, পেব, তল, সাকো, চুসরি প্রভৃতি পরিভাষা ইংরাজী কৃত হয়ে ইংরাজীতে গৃহীত হয়েছে।

[এদের কাজ বর্তমান ফেডারেল পুলিশের অনুরূপ ছিল। প্রত্যেক জমিদারী এলাকায় এরা বাস করতো। আত্মীয়তা ও জাত-ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ থাকায় এরা পরস্পরকে সাহায্য করেছে। তাই এক জমিদারের এলাকায় অপকর্ম করে অন্য জমিদারের এলাকায় পালিয়ে গিয়েও অপরাধীরা রেহাই পায় নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন জমিদারের পুলিশ তাদের সহায়ক। এই খোঁজী-গোয়েন্দার দল [স্ত্রী ও পুরুষ] দ্রব্য-বিক্রেতা, গণৎকার, সন্ন্যাসী, মজদুর প্রভৃতির ছদ্মবেশে সর্বত্র ঘোরাঘুরি করতো। মৌর্যদের গুপ্তচরদের মতো এ দলের নারীরা অন্তঃপুর থেকেও সংগ্রহ করেছে। পুরুষরা এই উদ্দেশ্যে অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশায় সুদক্ষ ছিল। এদেরই নির্দেশ মতো সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের গৃহ-তল্লাস করা হতো।]

পথ জলসিক্ত করে এই খোঁজীদল দূরে অপেক্ষা করতো। কারুর পদচিহ্নের সঙ্গে ঘটনা স্থলে পাওয়া পদচিহ্নের মিল হলে তারা তাকে গ্রেপ্তার করে জমিনদারী থানাতে পাঠাতো। বাকী তদস্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ থানাদাররা করতো। সম্ভবত এরা মৌর্যরাজাদের ভ্রাম্যমাণ গুপ্তচরদের অধঃপতিত বংশধর।

জমিদারগণ রাষ্ট্র-বিপ্লব-নিরপেক্ষ অর্ধ-স্বাধীন গ্রামীণ প্রশাসক। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় এঁরা কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেন নি। সে-রকম প্রচেষ্টায় তাদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য ছিল। এজন্য নবাবরাও এঁদের ঘাঁটাতেন না। কিন্তু যথাযথ খাজনা এঁরা নিয়মিত পাঠাতেন।

পরবর্তীকালে এদের কেউ-কেউ নিজস্ব লোকবল কিংবা ডাকাতদের সাহায্যে ব্রিটিশদের খাজনার গাড়ি ও নৌকা লুঠ করতো। আদর্শবান ডাকাতরা শেষদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল। বিদেশী শাসকদের বিরোধিতা করা এদের চিরন্তন অভ্যাস [হেসটিংস-এর প্রতিবেদন প্র.]

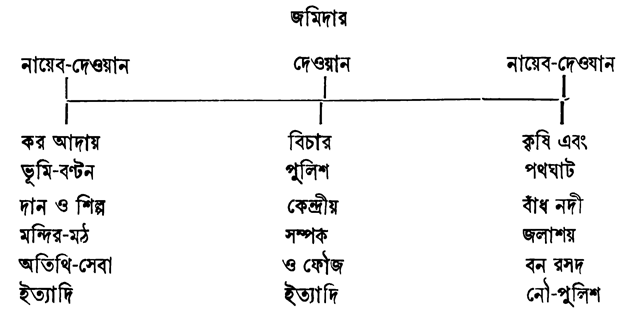

জমিনদারী [ভূঁইয়া] প্রশাসন সম্বন্ধে নিম্নের তালিকাটি প্রণিধানযোগ্য। এ থেকে তাদের শাসন-ব্যবস্থার একটি নমুনা পাওয়া যাবে।

জমিনদারী পুলিশের শক্তি ও সংগঠন সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করে বহু ইংরাজ প্রধান লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের নিকট প্রতিবেদন পাঠাতেন। তাঁদের মতে জমিনদারী পুলিশ বাঙালী-সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং জনগণের সম্ভানতুল্য। এই সব প্রতিবেদনের কয়েকটি উল্লেখ্য অংশ উদ্ধৃত করা হলো। সেগুলির মূল ইংরাজী-বয়ান তিন নং এপেণ্ডিকস-এ দেখুন।

‘ব্রিটিশদের আগমনের প্রাক্কালে প্রদেশের অভ্যন্তরভাগে পুলিশ-বাহিনী ও প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে জমিনদার-শাসকদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। স্ব-স্ব এলাকায় বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বময় কর্তা। ‘

‘জমিনদার-শাসকগণ তাঁদের এলাকায় প্রধান শাসকরূপে অধিষ্ঠিত। শান্তিরক্ষা, অপরাধ-নির্ণয় ও তার নিরোধের জন্য তাঁরাই দায়ী। দস্যুতা, ডাকাতি, ছিঁচকেমি ও শাস্তিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তাঁরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।’

‘অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার ব্যাপারে ব্যর্থ হলে তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ করতেন। এজন্য তাঁরা একটি বিরাট ও শক্তিশালী পুলিশবাহিনী পোষণ করতে বাধ্য হন।’

‘বর্ধমানের মহারাজার পুলিশ-বাহিনী বিরাট। তাঁর এলাকাটি বহু পুলিশ-থানায় বিভক্ত। থানাদারদের অধীনে শান্তিরক্ষার জন্য দু-হাজার চার’শর বেশি সশস্ত্র পাইক মোতায়েন থাকে। তারা গ্রামবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত টহল দেয়। প্রয়োজনে জমিনদার ভবনে সংবাদ পাঠাবার জন্যে পৃথক পিওন-দল প্রস্তুত থাকে।’ ‘উপরোক্ত থানাদারী পুলিশ ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজনে থানাদারদের সাহায্যের জন্যে রাজধানীতে সব সময় তৈরি রয়েছে। বর্ধমান মহারাজার এই কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতে ঊনত্রিশ হাজারের বেশি সশস্ত্র পাইক ও বরকন্দাজ আছে। আহ্বান আসামাত্র তাদের দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।’

[বর্ধমান মহারাজার পুলিশ-বাহিনী ছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র ও বহু কামান-সজ্জিত সুশিক্ষিত যুদ্ধবিদ্ বিরাট ফৌজ অর্থাৎ সেনাবাহিনী দক্ষ-নায়কদের অধীনে বহু স্থানে মোতায়েন ছিল।]

কলকাতা পত্তনের পর বাংলার জমিনদারী পুলিশের অনুকরণে ‘কলকাতা-পুলিশ’ নামে একটি পৃথক পুলিশ সৃষ্টি হয়।

এই কলকাতা-পুলিশের ইতিহাসের সঙ্গে ব্রিটিশ-ইতিহাসেব সম্বন্ধ আছে। কারণ, কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। কোনো ভূখণ্ডই সৈন্যদ্বারা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে দক্ষ পুলিশ দ্বারা বিজিত দেশের সুরক্ষণও প্রয়োজন। বোম-সম্রাট ও আলেকজাণ্ডারের সুগঠিত পুলিশ ছিল না। এজন্য রোম গ্রীক-সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নি। মিশর, মোগল, মৌর্য ও ব্রিটিশদের সুগঠিত পুলিশ ছিল বলে তাদের সাম্রাজ্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পর্তুগীজদের মতো ভারতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ১৫৯১ খ্রী. লণ্ডনে লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে বাণিজ্য-সমিতি গঠিত হয়। তারা মাদ্রাজে ও বোম্বাই-এ প্রথম কুঠি স্থাপন করে। এ দুটি শহরকে প্রেসিডেন্সি বলা হলেও তখনও পর্যন্ত বাণিজ্য-সংস্থামাত্র। ১৬১৫ খ্রী. মোগল-সম্রাট ইংরাজদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদসমূহের নিষ্পত্তির অধিকার ইংরাজ-বণিকদের হাতে দেওয়ার পর সেই থেকে বহুকাল তারা এই অধিকার এদেশে ভোগ করেছে। পরে তাঁদের রাজত্ব কায়েম হলেও তার মূল নীতি দীর্ঘকাল পরিবর্তিত হয় নি। ইচ্ছা করলে তাঁরা দেশী-হাকিমের বদলে ইংরাজ-হাকিমের বিচার চাইতে পারতেন।

১৬৯০ খ্রী. ২৪শে আগস্ট তারিখে হুগলী থেকে বিতাড়িত হয়ে জব চার্নক সাহেব ভাগীরথী-তীরে সুতানুটি-গ্রামে ইংলণ্ডের পতাকা প্রোথিত করে কলকাতা মহানগরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ছ-বছর পরে তাঁর মৃত্যু হলে ওল্ভসসবরো নামে এক ইংরাজ কলকাতা-কুঠির এজেন্ট হলেন। ১৬৯৬ খ্রী. বর্ধমানরাজ শোভাসিং বিদ্রোহী হলে কলকাতা বিপন্ন হয়। তখন মোগল সরকার কুঠি-রক্ষার জন্যে কিছু অর্থের বিনিময়ে ইংরাজদের দুর্গ-নির্মাণের অধিকার দিলেন।

[মারাঠা, জাঠ ও শিখ প্রভৃতির আক্রমণে বিপর্যস্ত মোগল-সরকারের তখন অর্থের প্রয়োজন। বেনিয়া-ইংরাজরা মোগল-সরকারকেও বেনিয়া করে তুললো। শুধু নাম, মান ও আইনী অধিকার ছাড়া মোগলদের তখন পূর্বের মতো সেই ক্ষমতা নেই। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজরা অর্থ-উৎকোচ দিয়ে ভারতে সাম্রাজ্যের সূচনা করে। বাকীটুকু তারা স্থানীয় নৃপতিদের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগে ছল ও চাতুরী দ্বারা সমাধা করে। অবশ্য দেশীয় সৈন্য ও আঞ্চলিক প্রধানদের পক্ষে তাদের সাহায্যও ছিল প্রচুর। দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে এজন্যে কৌশলে তারা লড়াইও বাধিয়ে দিতেন।]

[বি. দ্র.] উল্লেখ্য এই যে সমগ্র ভারত কখনও পরাধীনতা স্বীকার করে নি। একদা ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে এক’শ বছর এবং চীন ও জাপানের মধ্যে পঞ্চাশ বছর লড়াই চলেছিল। সেইভাবে ভারতীয়রা সাত’শ বছর লড়াই চালায়। ভারতের বহু স্থানে বারে বারে বিদ্রোহ হয়েছে এবং ভূখণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ফলে কোন ও বাদশা নবাব শাস্তিতে নিদ্রা যেতে পারেন নি। অবিরত তাঁদের যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। শেষে বাংলা, অযোধ্যা, দিল্লি ও হায়দ্রাবাদ ছাড়া সমগ্র ভারত স্বাধীন হয়ে পড়ে। বাংলা, অযোধ্যা, নিজাম এবং টিপুও নিয়মিত রাজস্বের এক চতুর্থাংশ মারাঠাদের দিতো। দিল্লির বাদশা প্রকারান্তরে মারাঠাদেরই রক্ষণাধীন। সুতরাং ওইগুলিকেও স্বাধীন রাষ্ট্র বলা যায় না। ব্রিটিশ আমলে ইংরাজ প্রফেসররা পরীক্ষাতে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন প্রমাণ করো যে ইংরাজরা ভারতবর্ষ মুসলিমদের নিকট হতে না নিয়ে হিন্দুদের নিকট হতে নিয়েছিলেন।

[বলা বাহুল্য এই রকম কাজ হিন্দু ও মুসলিম ভূস্বামীরা বারে বারে করেছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর পিতাও একজন শক্তিশালী ভূস্বামী। সম্রাট শেরশাও প্রথম জীবনে বিহারের একজন ভূঁইয়া ছিলেন। রাজা গণেশ ও প্রতাপাদিত্যও বাংলার ভূঁইয়া রাজা ছিলেন।

সেকালে চীনা মুসলিম ও বৌদ্ধদের মতো দেশীয় মুসলিমরা দেশীয় হিন্দুদের সঙ্গে রক্তজ সম্পর্ক স্বীকার করে একাত্ম ভাবতো। দেশীয় মুসলিমরা বিদেশী মুসলিমদের বিদেশীই ভেবেছে। ধর্মে বিভিন্ন হলেও হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ [শিখ] নিজেদের একই জাতি মনে করতো। দেশীয় মুসলিমরা বিদেশী মুসলিমদের সাহায্য করলে ফল অন্য রকম হতো। দেশীয় হিন্দু ও মুসলিম ভূস্বামীদের উভয় ধর্মেরই সৈন্য ছিল। কয়েক

পুরুষ বাদে বিদেশী মুসলিমগণ দেশীয় হলে হিন্দু-মুসলিম সমভাবে তাকে নিজেদের মনে করেছে। ভারতীয়দের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ তার কারণ। অবশ্য এরকম ঘটনা বেশি ক্ষেত্রে ঘটে নি। কিন্তু বাইরে থেকে মারসিনারি অর্থাৎ ভাড়াটিয়া সৈন্যরা এলে উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে তা অপছন্দ করে। মারসিনারিরা ভাড়াটে গুণ্ডাদের মতো। তারা হায়েস্ট বিডারদের পক্ষ নেয়। ভারতকে স্বদেশ ভাবা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। পলাশীর যুদ্ধে বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাবের পরাজয়ের এটি অন্যতম কারণ।

প্রদেশগুলির মুসলিম গভর্নরগণ কর বন্ধ করে বাদশাদের রাজকোষ শূন্য করে তাদের দুর্বল করে। বরং হিন্দু রাজপুত ও অন্যেরা শেষদিন পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ছিল। বারংবার প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র পরবর্তী মোগলদের সর্বনাশের কারণ হয়। বাইরে থেকে মারসিনারি সৈন্য ও সেনাপতিনিয়োগও তার অন্যতম কারণ। এই বিদেশী ভাগ্যান্বেষীরা স্বভাবতই ভাড়াটে ইনফরমারদের মতো হায়েস্ট বিডারদের পক্ষ নিয়েছে। ফলে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অবশিষ্ট মুসলিম-শক্তি দুর্বল হয়। ভারতের দিকে দিকে স্বাধীনতাকামীদের রণভেরী উত্তাল হয়ে ওঠে। তারা বহুস্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। তবে বিদেশীদের বিতাড়নের জন্য তাঁরা একবারও একত্রিত হতে পারেন নি।

সকল ভূস্বামীদের সুগঠিত সৈন্য ছিল না। কিন্তু তাঁদের অধীনে স্বনির্ভর স্বয়ংক্রিয় জাতীয় পুলিশ ছিল। বিদেশীরা এই জাতীয় পুলিশ ভেঙে দিতে পারে নি। প্ৰকৃতপক্ষে জাতীয় পুলিশের সশস্ত্র বিভাগই বারে বারে সৈন্যদলের কাজ করেছে। এই সুশিক্ষিত বংশানুক্রম পাইক বা পুলিশ-দলে সমরপ্রিয় অন্যেরাও যোগ দিতো। সম্ভবত এই স্বনির্ভর জাতীয় পুলিশই স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের প্রাথমিক শক্তির উৎসস্বরূপ ছিল। এরাই জাতির যুদ্ধপ্রবণতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে এরা পরিচিত।

এই রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধে ভারত যখন ক্ষতবিক্ষত ও যুদ্ধক্লান্ত তখন ইংরাজরা তাঁদের একতা, দূরদর্শিতা, সমর ও সংগঠন-শক্তি, সাহসিকতা, স্বদেশপ্রীতি ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন। এই অভাবনীয় অনুকূল পরিবেশের সুযোগ নিলেন তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের কলকাতা-আসার পরই তার সূত্রপাত।

তখন পর্যন্ত কলকাতার অধিকৃত জমিটুকু জবরদখলী ও পরে ইজারাকৃত। তার পরিমাণ মাত্র দেড় মাইল। ১৬৯৮ খ্রী. ইংরাজরা মাত্র ষোল হাজার টাকা মুল্যে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম তিনটি এবং তার সংলগ্ন জমি স্থানীয় জমিদারের নিকট হতে ক্রয় করেন। তার দৈর্ঘ্য তিন মাইল এবং গ্রন্থ এক মাইল। কলকাতা— ১৭০৪।৩ কাঠা, গোবিন্দপুর -১০৪১।৩। কাঠা ও সুতানুটি–১৮৬১। ২।১ কাঠা।

১৬৯৯ খ্রী. ইংলণ্ডের অধীশ্বরের নাম অনুসারে ইংরাজরা কলকাতায় বাদশাহের অনুমাত নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের কাজ শেষ করেন। ওই বৎসরেই কলকাতাকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মতো প্রেসিডেন্সী পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। তার নাম হয় ‘ফোর্ট উইলিয়ম ইন্ বেঙ্গল’। বণিক-সভার জন্য এজেন্টের বদলে প্রেসিডেন্টের পদ হয়। পরবর্তীকালে তাঁরাই গভর্নর। তাঁদের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন বিয়ার্ড সাহেব। এই সময় ইংরাজরা মাত্র গড়বন্দীর মধ্যকার জমিতেই বসবাস করতো।

প্রেসিডেন্ট বিয়ার্ড সাহেব তাঁর সাহায্যার্থে চারজন মেম্বার-সহ একটি কাউনসিল সৃষ্টি করেন (১) একাউন্টেট (২) গুদাম-রক্ষক (৩) ম্যারিন পার্সার ও (৪) কলেক্টর। দ্রব্যাদির মূল্য কলেক্টর গ্রহণ ও নির্ধারণ করতেন।

ওই সময় পুলিশ ও আদালত স্থানীয় জমিদার-শাসকের নিয়ন্ত্রণে। ইংরাজ বণিকগণও তাঁদের রক্ষণাধীনে ছিলেন। তবে ইংরাজদের নিজেদের বিবাদ বিয়ার্ড নিজে মীমাংসা করে দিতেন। ভাষা বোঝার অসুবিধায় জমিনদাররা এতে আপত্তি করেন নি। তাছাড়া, ওই অধিকার বাদশাহ স্বয়ং ইংরাজদের দিয়েছিলেন।

এই কালে স্থানীয় জমিনদারী-পুলিশ ইংরাজদের রক্ষণাবেক্ষণ করতো। ওরাই শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকতো। গড়বন্দীর বাইরে ইংরাজদের ক্রীত জমিতে বসবাসকারী দেশীয়দের জন্য জমিনদার শাসকের বিচার-ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু গড়বন্দীর ভিতরের বাসিন্দা ইংরাজদের বিচার কার্য মার্চেন্ট-কাউনসিলের প্রেসিডেন্ট করতেন। ইতিমধ্যে কিছু দেশীয় বণিক গড়বন্দীর ভিতরে বাড়ি তৈরি করায় প্রশ্ন উঠলো যে তাদের বিচার করবে কারা? জমিনদার-শাসক কেল্লার ভিতরের বিষয়ে দায়ী হতে চান নি। নবাব সরকার ওদের বিচারের জন্য কাজী পাঠাতে চাইলে উৎকোচ দিয়ে তাদের নিরস্ত করা হলো।

গড়বন্দীর বাইরে ইংরাজদের ক্রীত গ্রাম কটিতে তখন জমিনদারী পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা ছিল। কলকাতা তখনও [১৭১৭ খ্রী.] নদীয়া ও যশোহর জেলার মধ্যে বিভক্ত। পুরানো দলিলে জেলা যশোহর ও গ্রাম শিলাইদহ রূপে উল্লেখ আছে। জঙ্গলাকীর্ণ ও জলাভূমি হলেও এই অঞ্চলে বহু ধীবর ও চাষী বাস করতো। বহু বর্ণহিন্দুরও বসবাস ছিল। পঞ্চায়েতের অধীনে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব জাতিমালা কাছারি ছিল। সেকালে প্রত্যেক জাতি ও বর্ণ এক-একটি ক্ষুদ্র রিপাবলিকের মতো তারা পৃথক পৃথক পল্লীতে একত্রে বসবাস করতো। বৃহৎ পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাও ছিল। প্রয়োজন হলে তার অধিবেশন হতো।

১৭০০ খ্রী. দুর্গের গড়বন্দীর মধ্যে ১২০৩ জন ইংরাজ বাস করতো। বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে তাঁরা এখানে আসেন। কলকাতার দুর্গটিকে তাঁরা গোপনে রক্ষিত করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সী হওয়ার [১৭০৪ খ্রী.] কিছু পরে মার্চেন্ট-কাউনসিলের প্রধানকে প্রেসিডেন্ট না-বলে গভর্নর বলা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রভাব থেকে কলকাতা তখন মুক্ত।

১৭১৭ খ্রী. হজেস সাহেব কলকাতার বণিক-সভার গভর্নর হলেন। ওই সময় নবাব জাফর খান এবং স্থানীয় জমিনদার-শাসক ঔরঙ্গজেব-প্রদত্ত ইংরাজদের সমস্ত অধিকার হরণ করে তাদের উচ্ছেদ করতে চাইলেন। ইংরাজ নিরুপায় হয়ে মোগল সম্রাটকে বহু উপঢৌকন পাঠিয়ে রক্ষা পেলেন।

উপঢৌকনে খুশি হয়ে মোগল সম্রাট ইংরাজদের কলকাতা-সংলগ্ন আরও ৩৮খানি গ্রাম ক্রয় করার অনুমতি দিলেন। এই বলে বলীয়ান হয়ে ইংরাজরা কলকাতার জন্যে নিজস্ব পুলিশ ও আদালত চাইলেন। এই অতিরিক্ত ৩৮খানি গ্রামের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। গ্রামগুলি ১৭১৭ খ্রী. ডিসেম্বরে কেনা হয়।

১৭২০ খ্রী. ইংরাজরা কলকাতা-শাসনের জন্য জমিনদার-শাসকদের অনুকরণে একটি জমিনদার-পদের সৃষ্টি করেন। কারণ, ইংরাজরাই তখন কলকাতা-অঞ্চলের জমিনদার। সেই মতো তাঁরা জমিনদারী-পুলিশ তৈয়ারিরও অধিকারী। তাঁরা রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য এক রাষ্ট্র করবেন এ-রকম চিন্তা তখন অবশ্য কেউ করেন নি। প্রথমে স্বল্পকালের জন্য একজন বাঙালী নন্দরাম সেনকে ও পরে গ্রীক নামে একজন ইংরাজকে জমিনদার করা হলো। পরে মার্চেন্ট-কাউনসিলের জনৈক সদস্যই জমিনদার হতেন। ১৭৫২ খ্রী. জনৈক আইরিশম্যান হলওয়েলকে জমিনদার করা হলো।

জমিনদার হলওয়েল এবং বণিক-সভার সদস্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্ক ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা বিষয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা দেশীয়দের ভাষা ও স্বভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন না। চারিদিকে তখনও শক্তিশালী জমিনদার-শাসক। হল ওয়েল সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর একটুও সময় নেই।

১৭২০ খ্রী. জমিনদার পদের সৃষ্টিকাল থেকে ১৭৫৬ খ্রী. পলাশীর যুদ্ধকাল পর্যন্ত বাবু গোবিন্দরাম মিত্র ইংরাজ-জমিনদারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর উপরেই কলকাতার শাসন, বিচার ও পুলিশ-গড়ার ভার দেওয়া হয়। কলকাতার প্রশাসক বলতে তাঁকেই বোঝাত। বাবু গোবিন্দরাম সুষ্ঠু শাসনের জন্য তাঁর অধীনে তিনজন নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। নিম্নের তালিকা থেকে তাঁর শাসন-ব্যবস্থা বোঝা যাবে :

ইংরাজগণ জমিনদার হওয়ায় কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর সংলগ্ন ৩৬খানি গ্রামের গ্রামীণ পুলিশ ও থানাদারী পুলিশ দেওয়ান গোবিন্দরামের অধীন হলো। ব্রিটিশ-ভারতের পুলিশ যেমন স্বাধীন ভারতীয় পুলিশে রূপান্তরিত হয়, তেমনি জমিনদারী পুলিশের উল্লেখ্য অংশ কলকাতা-পুলিশে পরিণত হয়েছিল। গোবিন্দরামের দ্বারাই প্রথম কলকাতা পুলিশের সৃষ্টি।

মাত্র ১৪৩ জন পাইকসহ মূল কলকাতার শহর অংশে কলকাতা পুলিশের পত্তন করা হয়। ওদের মধ্য হতে কিছু পাইককে কলকাতার প্রধান বণিকদের বাড়ি রাত্রে পাহারা দিতে হতো। প্রতি পাইকের মাসিক বেতন ছিল মাত্র দু‘টাকা। পুলিশের সর্বোচ্চ পদে [হলওয়েল সাহেব] বেতন ছিল দু‘হাজার টাকা।

গোবিন্দরাম মূল শহরের [কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুভামুটি] উপরোক্ত পুলিশের জন্য দু‘জন দারোগা এবং সদ্য ক্রীত শহরতলির বাকি ৩৭টি গ্রামের জন্য দু‘জন দারোগা নিযুক্ত করলেন। সমগ্র শহর ও শহরতলি তিনি চারজন দারোগার অধীনে কয়েকটি থানায় বিভক্ত করেন। থানাদারদের অধীনে কয়েকটি চৌকি রইলো। থানায় পাইক [বর্তমান কনস্টেবল], নায়ক [হেড-কনস্টেবল], নায়েবরা [বর্তমান তদন্তকারী] এবং তাদের প্রধানরূপে থানাদাররা ছিলেন। কিন্তু চৌকিগুলিতে নায়কদের অধীনে চৌকিদাররা থাকতো। পদমর্যাদাতে চৌকিদাররা পাইকদের অপেক্ষা নিম্নপদী ছিল। [বি. দ্র.] প্রতিটি থানা এলাকাতে থানাদারদের এলাকা হতে মনোনীত মান্যগণ্য কয়েকজন ব্যক্তির [অবৈতনিক] পঞ্চায়েত তথা বেঞ্চ কোর্ট ছিল। এনারা স্থানীয় ছোট মামলা বিচার করতেন। কিংবা সরেজমিন তদন্ত বা সালিশী দ্বারা প্রভাব বিস্তার করে ওইগুলির মিটমাট করে দিতেন।

গোবিন্দরাম হুবহু জমিনদারী পুলিশের অনুকরণে প্রথম প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থা সহ কলকাতা পুলিশ সৃষ্টি করেছিলেন।

[পরবর্তীকালে সমগ্র চব্বিশ পরগণার জমিনদারী ১৭৫৭ খ্রী. ক্রয় করে ওই জেলার স্থানীয় পুলিশ ইংরাজরা প্রথম অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ পুলিশকে তাঁরা কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করেন নি। বরং তাঁরা কলকাতার শহরতলির অংশের পুলিশকে চব্বিশ পরগণা পুলিশের অধীন করে। পরে ১৮৬৬ খ্রী. আবার তাকে মূল কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তখন ২৪ পরগণার পুলিশকে ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে সিটি পুলিশ বলা হতো।]

দেওয়ান গোবিন্দরামের প্রত্যক্ষ অধীনে বহু বরকন্দাজ অর্থাৎ সশস্ত্র কেন্দ্রীয় পুলিশ, বহু পেয়াদা অর্থাৎ লেবার ফোর্স, পিওন ও হরকরা ছিল। এদেরও কেন্দ্রীয় পুলিশরূপে ব্যবহার করা হতো। সেই কালে পুলিশকে শান্তিরক্ষা সহ লেবার ফোর্স দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার, হিংস্র পশুনিধন, অগ্নিনির্বাপকের কার্য করতে হতো। হরকরারা সংবাদাদির আদান-প্রদান করতো। এ ছাড়া, দেওয়ান গোবিন্দরামের অধীনে কারাগার আদালত ও ব্যবসাদি রক্ষার জন্য বহু রক্ষী তথা গার্ড ছিল।

বাবু গোবিন্দরাম কলকাতা শহরের পথঘাট ও পুষ্করিণী নির্মাণ ও সংরক্ষার জন্য নিজের অধীনে এক ধরনের মিউনিসিপ্যাল তৈরি করেন। সেই মিউনিসিপ্যালিটিই নানা বিবর্তনের মধ্যে বর্তমান কলকাতা কর্পোরেশনে রূপান্তরিত।

গোবিন্দরাম অতঃপর স্থল-পুলিশের মতো একটি জল-পুলিশও তৈরি করলেন।একজন নৌ-দারোগাব কর্তৃত্বে কয়জন নৌ-সরকারের অধীনে জলদস্যু-দমনে প্রথম নৌ-পুলিশ ভাগীরথী নদীপথে সৃষ্টি হয়। সেই দলে বহু মাঝিমাল্লা দাড়ি ও কিছু বরকন্দাজ ছিল। তাবাই পরবর্তীকালের পোর্ট-পুলিশের জনক। তাই পুলিশের নিম্নপদীরা পোর্ট পুলিশকে আজও পানি-পুলিশ বলে থাকে।

তখন মগদস্যুরা নদীবক্ষ হতে মানুষ অপহরণ করতো। বাণিজ্য-পোত ও দেশীয় মালবাহী নৌকা সংরক্ষণেরও প্রয়োজন ছিল। বণিকদের স্বার্থে নদীপথ বিপদমুক্ত রাখতে হতো। অনুন্নত পথঘাটের জন্য ধনী ইংরাজ ও বাঙালীদের জলবিহার বেশি পছন্দ।সেজন্য বহু প্রমোদ-তরণী ভাড়া পাওয়া যেত।কলকাতা হতে বহির্গমনের পথগুলি সুরক্ষার জন্য বাবু গোবিন্দরাম কয়েকটি লক-গেটের সৃষ্টি করেন। রাত্রিকালে সেই গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হতো।

কলকাতার দেওয়ান-সাহেব একাধারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার এবং তাঁর অধীনে নায়েব-দেওয়ানরা একযোগে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি পুলিশ-সুপার ছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা কলেক্টর ও ডেপুটি-কলেক্টরও বটে। তাঁরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার বিচার করতেন। প্রাণদণ্ডের অপরাধ হলে দেওয়ান-সাহেব স্বয়ং বিচারের ভার নিতেন। তবে তা কার্যকর করতে ইংরাজ জমিনদারদের হুকুম নেওয়া হতো।

সে সময় শহরে আরও বহু আদালত ছিল। ইংরাজদের বিচার স্বয়ং ইংরাজ জমিনদার কিংবা কাউনসিলের প্রেসিডেন্ট করতেন। স্বদেশবাসীদের বিচার করতেন গোবিন্দরাম ও তাঁর সহকারীরা। কলকাতায় নবাবেরও একটি ‘সুধারা আদালত’ স্থাপিত হয়। শহরে ঠিক বিচার হচ্ছে কিনা তা দেখা ছিল তার লক্ষ্য। তাদের কর্মপদ্ধতি কিছু পরিমাণে রেসিডেন্সীর কাজের অনুরূপ। ইংরাজরা পরবর্তীকালে দেশীয় রাজ্যে ওই রকম রেসিডেন্সী স্থাপন করেছিলেন।

জমিনদারী দারোগাদের মতো কলকাতার নতুন দারোগারা অত বেশি পদমর্যাদার অধিকারী হন নি। তবে, তাঁরাও পুলিশের তদারকি-সহ কিছু ছোট মামলার বিচার করতেন। নৌ-দারোগারাও তাঁদের এলাকার কিছু ছোট মামলার বিচার করতে পারতেন।

থানাদাররা ও নায়েবরা তদন্তের কাজ করতেন। পাইক ও চৌকিদাররা নায়কদের অধীনে পাহারা দিতো। থানাগুলিতে মুনসীরা নথিপত্র লিখতেন। ঊর্ধ্বতন কর্মী দারোগার। যথারীতি তাদের কাজের তদারকি করতেন। কাউকে ধরে বা ডেকে আনতে কিংবা কাউকে নজরবন্দী রাখতে পেয়াদা নিযুক্ত হতো।

বিভিন্ন পদের পুলিশকে বিশেষ উর্দি ও চিহ্ন ধারণ করতে হতো। পাইকরা দিবাভাগে লাঠি ও রাত্রে বর্ণা ব্যবহার করতো। চৌকিদারদের জন্য ছিল লাঠি। ঊর্ধ্বতন কর্মীদের কোমরে তরবারি থাকতো। সশস্ত্র পাইক-বরকন্দাজরা বন্দুক ব্যবহার করেছে। এদের নিয়মিত ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হতো। আবার, তাদের জন্য দণ্ড ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল।

স্থানীয় চাষী ও শিল্পী, ধীবর, ডোম ও বাগদীদের ভিতর হতে পুলিশের জন্য লোক বাছা হতো। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরাও এই পুলিশের বহু পদে অধিষ্ঠিত হতেন। এই পুলিশ-দলে স্বল্প ভোজপুরীও ছিল।

বাবু গোবিন্দরামের প্রচেষ্টায় কলকাতা তখন ভারতে তথা পৃথিবীতে শেষ দুর্ভেদ্য নগর-রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য শহরের বাইরে এদের কোনও এক্তিয়ার ও ক্ষমতা ছিল না। গঙ্গানদী ছিল এদের একমাত্র আগমন ও বহির্গমনের পথ।

আইন-আরোপণে ও শাস্তি-সংস্থাপনে গোবিন্দরাম ছিলেন নির্মম। ‘গোবিন্দরামের ছড়ি’ আজও উল্লেখ্য প্রবাদ।তিনি অন্য বিষয়ে সুবিচারক ও সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন।

কলকাতা-পুলিশের সুরক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে ইংরাজ বাসিন্দারা গড়বন্দীর ভিতর থেকে বেরিয়ে শহরে বসবাস শুরু করলো। প্রথমে তারা বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড-এ ও ডাল-হাউসিতে এবং পরে চৌরঙ্গী অঞ্চলে গৃহনির্মাণ করে। ক্রমে তাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতদিন ইংরাজদের পারস্পরিক বিবাদের নিষ্পত্তি বণিক সভার প্রেসিডেণ্ট ও পরে গভর্নররা করতেন। এইবার সেই কাজে পৃথক বিচারালয়ের প্রয়োজন হলো।

ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জর্জ ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্বকালে ১৭২৬ খ্রী. রাজকীয় হুকুম তথা রয়েল চার্টার মতো কোম্পানির দখলিভুক্ত জমির সীমানার মধ্যে গোবিন্দরাম সৃষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি বহাল রেখে মাত্র গড়বন্দীর ভিতরকার ইংরাজ বসবাসকারী এলাকাটি একজন ইংরাজ মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যানের অধীন করা হলো।কিন্তু গড়বন্দীর বাহিরে দেশীয় অধিবাসীদের এলাকাটি বাবু গোবিন্দরামের অধীনেই বইলো। এই মেয়রের অধীনে বিলাতী কায়দায় একটি মেয়র-কোর্টে যুরোপীয়দের বিচারকার্য হতো। দেশীয়গণের উভয়পক্ষ ইচ্ছা করলে ওই কোর্টে বিচার প্রার্থী হতো। কিন্তু দেশীয়গণের দেওয়ান গোবিন্দরামের দেশীয় আদালতই পছন্দ। এটি গোবিন্দরামের সুবিচার প্রমাণ করে।

মূল শহরের আদালত ও পুলিশ-বিভাগ দেওয়ান গোবিন্দরামের অধীনে থাকে।শুধু শহরের গড়বন্দীব ভিতরের যুরোপীয় এলাকার প্রশাসন ও পৌরকার্য তাঁর হাত থেকে বার করে নেওয়া হয়। তখনও ইংরাজরা কেল্লার ভিতরকার ভূমিতে বসবাসই নিরাপদ মনে করতো। বাবু গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৫৬ খ্রী. পর্যন্ত মূল কলকাতা ও উহাব শহরগুলির কার্যত প্রশাসক ছিলেন।

[কলকাতা পুলিশ ও তার পৌর প্রতিষ্ঠান ইংরাজদের সৃষ্টি নয়। এ দুটি বাবু গোবিন্দরাম মিত্রের সৃষ্টি। পুলিশী সংস্থা সম্বন্ধে ইংরাজদের ধারণা ছিল না। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দেও লণ্ডনে কোনও পুলিশী সংস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।ওই বৎসর লণ্ডনে লর্ড জর্জ গর্ডনের নেতৃত্বে শহরের বৃহত্তম দাঙ্গা ঘটে। তাতে জনগণের সঙ্গে অসংখ্য ক্রিমিন্যালও যোগ দেয়। এরা জেল ভাঙার পর ব্যাংকের দিকে এগোয়।পুলিশ না থাকায় সৈন্যরা ওই দাঙ্গা দমন করে। ষাট হাজার দাঙ্গাকারী তাতে যোগ দিয়েছিল। পুলিশ থাকলে এই দাঙ্গা সম্ভব হতো না। উভয়পক্ষের অসংখ্য ব্যক্তি তাতে নিহত হয়। জেসফ গোলম্বের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। দ্র.]

পৌর প্রতিষ্ঠান

দেওয়ান বাবু গোবিন্দরাম পথঘাট ও পানীয় জলের উন্নয়নে শহরে একটি মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করেন। প্রথমে থানাওয়ারীভাবে প্রতিটি থানা এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় পৌর-সংস্থা স্থাপিত হয়। ওগুলি থানাওয়ারী ভাবে থানাদারদের অধীন করা হয়েছিল। এই সময় পূর্তকার্য, পৌরকার্য, পশুনিধন, অগ্নিনির্বাপণ ও পুলিশী কার্য একত্রে থানাদাররা সমাধা করতেন। সেজন্য সাহায্য করবার জন্য তাদের অধীনে একাধিক নায়েব নিযুক্ত করা হতো। তখন পুলিশকেই নাগরিকদের উপর করধার্য ও তা আদায় করতে হতো। পরবর্তীকালে অগ্নিনির্বাপণ ও পুলিশী কার্য বাদে অন্যগুলির দায়িত্ব হতে তাদের মুক্ত করা হয়।

এই সব বিকেন্দ্রিত পৌর সংস্থার উপরে পরে একটি কেন্দ্রীয় পৌরসংস্থা হয়। তার তদারকি অন্যান্য কাজের সঙ্গে গোবিন্দরাম স্বয়ং এবং তার নায়েব-দেওয়ানরা সমাধা করতেন। তবে এই কেন্দ্রীয় পৌরসংস্থা বিভিন্ন থানার এলাকার মধ্যে যোগাযোগ পথগুলি মাত্র সংরক্ষণ করতো। থানার এলাকার ভিতরকার পথঘাটের জন্য থানাদাররাই দায়ী ছিলেন।বস্তুতপক্ষে ঐ সময় প্রতিটি থানার এলাকা পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শহররূপে গণ্য হতো।

[বি. দ্র.] পরবর্তীকালে বহুবিধ বিবর্তন সত্ত্বেও আজও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রাচীন প্রথামতো স্থানীয় থানাতে হুকুম পাঠিয়ে থাকেন: ‘A’ টাউন টু এনকোয়ার। কিংবা ‘B’ টাউন টু রিপোর্ট। ‘A’ টাউন অর্থে শ্যামপুকুর থানা। ‘B’ টাউন অর্থে জোড়াবাগান থানা। এইভাবে বটতলা, বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, আমহার্স্ট স্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট, বহুবাজার, মুচিপাড়া, তালতলা প্রভৃতি পর পর অক্ষর-চিহ্নিত টাউন আজও বিভক্ত।

কলকাতা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বুঝে বহু দেশীয় ও মানী গুণী ব্যক্তি ওই সময় এই শহরে বসবাস শুরু করেন। অন্যেরা কলকাতায় তাদের দ্বিতীয় বাসস্থান করেন। নিরাপত্তার জন্য বহু ধনসম্পত্তি ও মেধা কলকাতায় পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এইরূপ শান্তি ও সুরক্ষণের সুযোগে ইংরাজরা অন্যকর্ম অর্থাৎ রাজ্যজয় ইত্যাদি ব্যাপারে মনোনিবেশ করে। বিপরীত অবস্থার জন্য মুর্শিদাবাদের প্রভাব ক্ষুণ্ন হতে থাকে। ওই সময়ের আগে ও পরে নিরাপত্তার কারণে নিম্নোক্ত ধনাঢ্য ও মানী গুণী ব্যক্তি কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।

রায়-রায়ান মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর। ইনি ঢাকার শাসক ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার ইনি হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। তাঁর পুত্র রায় রায়ান মহারাজ গুরুদাস। গভর্নর ভ্যাম্পিটার্টের মুৎসুদ্দি ও আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামচরণ। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। পরে হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবু, হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ, রিচার্ড বাদওয়েলের পারসী-শিক্ষক মুন্সী সদরুদ্দীন, রাজেন্দ্রলালের পূর্বপুরুষ রাজা পীতাম্বর মিত্র, রামকৃষ্ণ দত্তের পুত্র মদনমোহন দত্ত, পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান বনমালী সরকার ও তাঁর নায়েব-দেওয়ান, দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র স্বয়ং মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব যিনি পরে মহারাজা, জয়নারায়ণ ঘোষাল, [আমাদের আত্মীয়] কুঠিয়াল উমিচাঁদ ধার মৃত্যু কলকাতায় ১৭৬০ খ্রী. বাবু গৌরী সেন ও আরও অনেকে।

[বি. দ্র.] এই সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। এঁদের প্রদত্ত অর্থেই মুখ্যত কলকাতা শহর গড়ে ওঠে। তাঁদের বংশধরগণও পিতৃপুরুষের অর্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করেন। কলকাতার পরবর্তী বহু প্রতিষ্ঠানও তাঁদের উত্তরপুরুষের অর্থে তৈরি। আমাদের বংশের কালীশংকর ঘোষাল হিন্দু কলেজ স্থাপনে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। এই সময় বাঙালীরা গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই পার্ক ব্যাঙ্ক কলেজ পথঘাট পাঠাগার প্রভৃতি তৈরি করতো। টাউন হল, বেঙ্গল লাইব্রেরী [ইমপিরিয়াল] বেঙ্গল ব্যাঙ্ক [ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক] হিন্দু কলেজ [প্রেসিডেন্সী কলেজ] আদি তারা নিজেরা চাঁদা তুলে তৈরি করে গভর্নমেন্টকে তুলে দিয়েছে।

উপরোক্ত দেওয়ান এবং প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ইংরাজদের সাহস ও বুদ্ধি তো দিয়েছিলেনই! উপরন্তু তাঁরা বিদ্রোহোন্মুখ দেশীয়দের ইংরাজ-পক্ষভুক্ত করেন। এঁদের নেতা রাজা নবকৃষ্ণ দেবের এবং ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও বুদ্ধির দ্বারা বাংলার বহু শক্তিশালী জমিনদার শাসকেরা এবং মুসলিম ওমরাহ ও সর্দারগণ ইংরাজদের পক্ষভুক্ত হন। কলকাতার প্রকৃত শাসক বাবু গোবিন্দরাম কিন্তু ওই সব বিষয়ে যুক্ত থাকেন নি।

[বাবু গোবিন্দরাম স্বয়ং দিনমানে ও মাঝে মাঝে রাত্রিকালে পুলিশের থানাগুলি পরিদর্শন করতেন। এই কাজে পালকি ছিল তাঁর বাহন। পালকির আগে চারজন বন্দুকধারী বরকন্দাজ ছুটতো।]

১৭৪২ খ্রী. কলকাতা পুলিশ প্রথমবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলো। মারাঠারা কলকাতা আক্রমণে উদ্যত।কলকাতা পুলিশের পাইকগণ ও তার অধীন ছয় শত পেয়াদা [পুলিশের লেবার-ফোর্স] এবং তৎসহ তিন শত যুরোপীয়ান কলকাতার প্রকৃত শাসক গোবিন্দরামের তত্ত্বাবধানে ছয়মাস পরিশ্রমে কলকাতাকে অর্ধবেষ্টিত করে মারাঠা খাদ খনন করেন। উহার দুইটি মুখ পশ্চিমদিকের গঙ্গা নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।ওই খাদের মাটি হতে একটি অর্ধবৃত্তাকার রাস্তাও তৈরি হলো। মারাঠা অশ্বারোহীদের পক্ষে কলকাতায় প্রবেশ দুর্গম হয়ে ওঠে। খাল বা গড খনন করে আত্মরক্ষা করা বাঙালীদের চিরন্তন স্বভাব। এই খালের দক্ষিণ দিকের অংশ—লোয়ার সারকুলার রোড চওড়া করার জন্য পরে বুজিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৫০ খ্রী. জনৈক ড্রেক সাহেব কলকাতা নগর রাষ্ট্রের গভর্নর হয়ে এলেন। সপারিষদ গভর্নর বাহাদুর কিছু বিরক্তিকর ট্যাক্স ধার্য করেন। এই কর আদায়ে কলকাতা পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়। কিন্তু, গোবিন্দরাম এবং তাঁর পুলিশের এতে অসুবিধা হয়। ওদের কেউ কেউ এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। গোবিন্দরামের সহিত গভর্নরের মনোমালিন্য ঘটে।

‘প্রথম শতকরা পাঁচ টাকা হারে বিক্রয় কর ধার্য হলো। পরে ভিখারী ভোজন, শ্রাদ্ধের ষাঁড়-দাগা, নৌকা ও ক্রীতদাস বিক্রয়, বিবাহের উপর, দানধ্যান, দ্রব্য-প্রবেশ-কর (Entry Tax) ধার্য হয়। শস্য ছাড়া কোনও পণ্যদ্রব্য কলকাতায় এলে তাতে ট্যাক্স।য়ুরোপীয়দের ক্ষেত্রে তা হতে অব্যাহতি দান। দেশীয়দের ও আর্মেনিয়নদের উপর তার প্রয়োগ।অন্যায় কর প্রদানে বাঙালী অভ্যস্ত নয়। বাংলার কোথাও ক্রীতদাস-প্রথা নেই। কিন্তু, ব্যবসায়িক স্বার্থে কলকাতায় সে-প্রথা চালু।’ শহরের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়। এতে নবাবকে কলকাতা আক্রমণে উৎসাহিত করে। কিছু ধনী ব্যক্তিরা নবাব-বিরোধী হয়ে যান। সাধারণ মানুষ তখন ইংরেজ বিতাড়ন চায়। এ সংবাদ সম্ভবত নবাবের নিকট পৌঁছেছিল। অন্যদিকে একটি বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ ও তাঁর পরবর্তীদের কুশাসন ও উৎপীড়ন ধনী বাঙালীদের বিরূপ করে। নচেৎ অতগুলি প্রভাবশালী জ্ঞানী ব্যক্তি অত অল্প সময়ে নবাব-বিরোধী হতেন না।

এই সময়ে দেওয়ান গোবিন্দরামের মতো রাজা নবকৃষ্ণও কলকাতার আসরে অবতীর্ণ। দেওয়ান গোবিন্দরাম ব্রিটিশদের বর্তমান কালীন হোম্ মিনিস্টার এবং রাজা নবকৃষ্ণ তাদের বর্তমান কালীন ফরেন মিনিস্টারের মতো কার্য করেছিলেন। এই দু‘জনার বিরাট প্রতিভা ও কর্ম তৎপরতার দ্বারা সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হয়।

[রাজা নবকৃষ্ণের সাহায্যে কলকাতায় ইংরাজরা সর্বপ্রথম দেশীয় সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করেন। এরা সকলেই বাংলাদেশের বাঙালী ছিল। পরে ওরা মাদ্রাজে তেলেগু সেনাদের একটি বাহিনী সৃষ্টি করেন।]

১৭৫৬ খ্রী. নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলেন। কলকাতা পুলিশ দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলো। তারা কোন্ পক্ষে যাবে তা ঠিক করতে হবে। কলকাতা পুলিশ নিয়োগকর্তাদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। গভর্নর সাহেব ও কিছু ইংরাজ নৌপুলিশের সাহায্যে একটি যুদ্ধ-জাহাজ এবং নৌপুলিশের জলযানে কলকাতা থেকে পালালেন। কিন্তু কলকাতা পুলিশ পলায়ন করে নি। তারা নিজেদের একটি ঘাঁটিও ত্যাগ করলো না। নবাব-সৈন্যদের লুঠতরাজে তারা সাধ্যমতো বাধা দিয়েছে এবং নাগরিকদের রক্ষা করেছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবকালে নিরপেক্ষ থাকা ভারতের স্বয়ংক্রিয় স্বনির্ভর স্বাধীন জাতীয় পুলিশের চিরাচরিত ঐতিহ্য। এজন্য বিজয়ী নবাবের আক্রমণের লক্ষ্য পুলিশ হয় নি। তিনি তা ভেঙে দেওয়ারও হুকুম দেন নি। কলকাতায় তিনি ইংরাজদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।

কলকাতা পুলিশ তখন শহর রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। ফোর্ট-এলাকা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে। ফোর্ট রক্ষার ভার গোরা ও তেলেগু সৈন্যের উপর। সেইখানে কিছু সংখ্যক ইংরাজ বন্দী অবস্থায় নিহত হয়। ‘অন্ধকূপে-হত্যা’ নামে উহা প্রচারিত। এই অন্ধ-কুপ-হত্যার জন্য নবাব দায়ী ছিলেন না। তাঁর অজ্ঞাতে অন্যদের দ্বারা এটি সংঘটিত হয়। শহরের ইংরাজদের কলকাতা পুলিশ আশ্রয় দেয় এবং পরে নিরাপদ দূরত্বে তাদের সরিয়ে দেয়। জমিনদার হলওয়েল ফোর্ট-এলাকায় বন্দী হন। তাঁর কাছারি ফোর্টের মধ্যে ছিল। কিন্তু বাবু গোবিন্দরাম বন্দী হন নি। গোবিন্দরাম ও তাঁর পুলিশ শহরে যথারীতি কর্তব্য পালন করেন। বর্তমান মিশন রো এলাকায় ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। সেই সময় কলকাতা-পুলিশ নাগরিকদের অপসারণে ব্যস্ত থাকায় পুলিশের কিছু পাইক নিহত হয়। কলকাতা-পুলিশ উভয়পক্ষের বহু মৃতদেহ অপসারণ করে শহরকে মহামারী হতে রক্ষা করে।

নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও রাজা নবকৃষ্ণ ফলতাতে ইংরাজদের অর্থ, ফৌজ ও রসদ পাঠান। তিনি স্থলপথে গভর্নব ড্রেকের সঙ্গে দেখা করে স্থান পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেন। তাঁকে তিনি বোঝান যে নবাবের যাবতীয় অমাত্য ও সর্দারগণ তাদের সাহায্য করবে। মুর্শিদাবাদের জাফর আলী খাকে তিনি ইংরাজ পক্ষে এনে ছেন। জমিনদার শাসকদেরও তিনি ইংরাজদের পক্ষে নেবেন। ঐ সংবাদ সহ তিনি মাদ্রাজে সংবাদ পাঠাতে তাঁকে উপদেশ দেন।মাদ্রাজ হতে ফৌজ না আসা পর্যন্ত তাকে সেখানে অপেক্ষা করতে তিনি রাজী করান।

নবাব সিরাজের ধারণা ইংরাজরা দেশ ত্যাগ করে চলে গেল। এজন্য তিনি অন্য কোনও প্রস্তুতি নেন নি। তাঁর নিজস্ব সংবাদ সরবরাহকারী পুলিশের অভাব এ জন্য দায়ী। তিনি শহরের নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখলেন। তারপর রাজা মানিকচাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা করে সিরাজ মুর্শিদাবাদ ফিরলেন। রাজা নবকৃষ্ণ সম্ভবত রাজা মানিকচাঁদকে স্বপক্ষে এনেছিলেন। কিন্তু কলকাতা পুলিশ নতুন শাসককে স্বীকার করে নি। ইংরাজদের পলায়নের ফলে নগর শাসনের ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি হলো। বাধ্য হয়ে কলকাতা পুলিশ শহরের শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করে। ইংরাজরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা ঐ গুরুভার বহন করেছিল। কলকাতার বর্তমান আলিপুর এলাকা উপরোক্ত আলিনগর হতে সৃষ্ট। পরে আলি-নগরের নাম পুনরায় কলিকাতা রাখা হয়।

[উল্লেখ্য এই যে কলকাতা পুলিশ গোবিন্দরামের নেতৃত্বে কলকাতার ইংরাজ মেয়র ও তাঁর অল্ডারম্যানদের স্থানাস্তরিত করে রক্ষা করেছিলেন। গোবিন্দরামকে বিতাড়িত করে পরে ইংরাজরা সমগ্র শহর সমেত কলকাতা পুলিশকে ঐ মেয়রেরই অধীন করে দেয়।]

[বি. দ্র.] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কলকাতা পুলিশকে অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জাপানীরা কোহিমাতে তখন এসে গিয়েছে। যে কোনোও মুহূর্তে ভারত আক্রমণ করে কলকাতায় আসবে। ব্রিটিশরা রাঁচিতে দ্বিতীয় ডিফেন্স লাইন তৈরি করবে।প্রত্যেক থানা অফিসারকে বিনা লাইসেন্সে লরী চালাতে শেখানো হলো। পালাবার রুট সহ গোপন প্ল্যান ও নক্শা প্রতিটি থানাতে পাঠানো হলো। ইংরাজ চায় না যে পুলিশের সাহায্যে জাপানীর। প্রশাসন চালু করুক। কিন্তু গোপনে ঠিক হলো যে কলকাতা-পুলিশ নাগরিকদের অরক্ষিত রেখে পালাবে না। তাদের তৈরি সিভিক-গার্ড ও জনগণের সাহায্যে তারা নাগরিকদের রক্ষা করবে। সেদিন যারা ওই বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়ে ছল, তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

[নবাবের আক্রমণে কলকাতা-যুদ্ধে নিহত এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বিগতপ্রাণ মৃতদেহ গাড়ি গাড়ি কলকাতা-পুলিশ সৎকার করে শহরকে মহামড়ক হতে রক্ষা করে। পরবর্তীকালে কলকাতা-পুলিশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে এবং ১৯৪৬ সনের কলকাতা মহাদাঙ্গায় নিহত অসংখ্য মৃতদেহ অপসারণ করে শহরকে রক্ষা করে।]

[ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় পাত্রীরা বহু ক্ষুধার্ত বালক ক্রয় করে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নিয়ে যায়। বহু বাঙালী বালক প্যারিসের দোকানে ‘পেজ-বয়’ হয়। ইতিহাসে সাক্ষ্য, এই ভাবপ্রবণ বাঙালী বালকেরা প্রথম ফরাসী-বিদ্রোহ সূচনা করে। এ সম্পর্কে ফেমিন রিপোর্ট এ.]

মাদ্রাজ হতে কর্নেল ক্লাইভকে কিছু গোরা ও তেলেগু সৈন্যসহ কলকাতা পুনরাধিকারে পাঠানো হলো। রাজা নবকৃষ্ণের সহায়তায় তিনি কলকাতা পুনর্দখল করলেন। কিছু পরে কর্নেল ক্লাইভ কলকাতার গভর্নর হলেন। গোবিন্দরামের নির্দেশে কলকাতা-পুলিশ নিরপেক্ষ ছিলেন, তা না হলে নগরবাসীদের রক্ষা করা কঠিন হতো।এটা ইংরাজদের সকল ব্যক্তি সুনজরে দেখেন নি।

নবাব দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় হালসিবাগানে উমিচাদের বাগান-বাড়িতে ঘাঁটি করেন। এবারও সন্ধি করার ছলে রাজা নবকৃষ্ণ বহু উপঢৌকন-সহ এক ছদ্মবেশী ইংরাজ সামরিক ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে নবাব-ছাউনিতে নিতে এলেন। সেই সুযোগে তাঁরা নবাবের সৈন্য অবস্থানের খুঁটিনাটি বুঝে নিলেন। সেই গোপন নকশা মত গভীর রাত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরাজগণ বহু দেশীয় সৈন্যসহ নবাবকে আক্রমণ করে তাঁর শিবির লণ্ডভণ্ড করে ফেললো। ক্লাইভের অতর্কিত আক্রমণে পর্যুদস্ত নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এই বিশ্বাসঘাতী অভিযানে রাজা নবকৃষ্ণের সংগৃহীত কিছু বাঙালী সৈন্যও ছিল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা অযোগ্য ও উৎপীড়ক হলেও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁর সময়ে ঢাকা ও পাটনায় হিন্দু শাসক এবং হুগলীতে হিন্দু ফৌজদার নিয়োজিত ছিল। রাজা মানিকচাঁদকে তিনি কলকাতার শাসক করেন। হিন্দু জগৎ শেঠ তাঁর ব্যাঙ্কার। তাঁর বহু সেনাপতি, দেওয়ান ও উচ্চপদস্থ কর্মী হিন্দু। মীরজাফরের পরেই সেনাপতি রায়দুর্লভ রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বরং, হিন্দুগণই তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি। তবে যোগ্য উপদেষ্টা না থাকায় চপলতা ও ‘তারুণ্য’ই তাঁর ক্ষতি করে। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদের যে জয়লাভ তা রাজা নবকৃষ্ণের সাহায্যে ও বুদ্ধিবলে সম্ভব হয়। ষড়যন্ত্রের যা-কিছু দৌত সব তিনি করেন এবং বুদ্ধিও তিনিই যোগান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাদ, মীরজাফর, সেনাপতি রায়দুর্লভ প্রমুখকে তিনিই স্বমতে আনেন। তাঁকে ইংরাজ সাম্রাজ্যের স্থাপক বলা যেতে পারে।

পলাশীর যুদ্ধে এক গুপ্তশত্রু-আত্মীয় নবাবের মস্তকে একটি রাজচ্ছত্র ধরে থাকেন। উদ্দেশ্য—ইংরাজদের বন্দুকের গুলির জন্য তাঁকে চিহ্নিত করা। দূর হতে মোহনলাল তা দেখতে পান ও রাজচ্ছত্রধারীর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তিনি যথাসাধ্য দ্রুত-গতিতে এসে নবাবের মস্তক হতে ওই রাজচ্ছত্রটি সরিয়ে দেন। এজন্য প্রায় অর্ধ-ঘণ্টার উপর সময় নষ্ট হয়। এতে ফরাসী গোলন্দাজ ও মোহনলালের বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ওই অর্ধঘণ্টা সময় অপচয় না হলে নবাবের মূলবাহিনী নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ইংরাজরা বিজয়ী হতে পারতো না।মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারে এই কাহিনীটি আজও শোনা যায়।

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রটি শক্তিশালী স্থানীয় জমিদারের এলাকা। তাঁর নিজস্ব ফৌজ ও সশস্ত্র পাইকরা [পুলিশ], তাঁবেদার ডাকাত দল ও লড়াকু প্রজাবৃন্দ ওই সময় কোথায় ছিলেন? তাঁরা অনায়াসে সৈন্য-চলাচল ও রসদ বহনের পথ বন্ধ করে দিতে পারতেন। নিজেদের মধ্যে বিবাদে তাঁরা তো বিপুল বাহিনী জড়ো করতে সক্ষম হতেন। তবে মীরজাফর ও উমিচাদরা কি তাঁদের বিভ্রান্ত করেছিল? নাকি, নবাবই জমিদারদের ও তাদের ফৌজকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে নি? বিনা আহ্বানে স্বভাবতই তাঁরা ওতে হস্তক্ষেপ করতে চাইবেন না। শক্তি-সমৃদ্ধ বর্ধমান-রাজার কিংবা রামগড়ের রাজার ফৌজ ও সংগৃহীত কামানের কুড়ি ভাগের এক ভাগও ইংরাজরা পলাশীতে আনে নি। বিদেশী জাহাজ রুখতে গঙ্গার দুই তীরের দুইটি নৌ-থানার মধ্যে গঙ্গাবক্ষে প্রলম্বিত একটি লৌহশিকল ছিল। সেটি জমিনদারী থানাদাররা কোনও বারই কার্যকর করলেন না কেন? সংশ্লিষ্ট আম্রকাননটির মালিক সম্বন্ধেও অবগত হওয়া উচিত ছিল। মীরজাফরের অভিষেকে মুর্শিদাবাদে যে বিপুল জনসমাবেশ হয় তাদের মুখামৃত উদ্গারে পলাশীর ইংরাজ-বাহিনী ধূলিবৎ উড়ে যেতে পারতো।

জমিনদারদের সাহায্যে লর্ড ক্লাইভ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি জমিনদারদের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ-ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেন। ক্লাইভ দেশীয়দের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা-হরণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

[বি. দ্র.] কলকাতাতেই ইংরাজ সর্বপ্রথম জমিনদারী কায়দায় দুর্লভ [দুলিয়া] বাগদী, ডোম ও ভোজপুরী দ্বারা দেশীয় সেনাবাহিনী তৈরি করে। কিন্তু পরে তাদের কলকাতায় না-রেখে অন্যত্র [মাদ্রাজে?] নিযুক্ত করা হয়। বাঙালী সেনার পরিবর্তে কলকাতায় তেলেগু সেনা রাখা ঠিক হয়। কিন্তু পরে ওই বাঙালী সেনাদের ভাগ্য অজ্ঞাত থাকে। সম্ভবত মাদ্রাজী ও অন্যদের বিরুদ্ধে না-যাওয়ায় তা ভেঙে ফেলা হয়।

দেশীয় সৈন্য দ্বারা দেশীয়দের স্বাধীনতা হরণ এক ভারতেই সম্ভব হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদের বীরত্ব নগণ্য।শোনা যায় ক্লাইভ তখন নিদ্রামগ্ন। জনৈক ইংরাজ মদ্যপ ব্যক্তির ভুলে হঠাৎ যুদ্ধ বাধে। কিন্তু বাঙালী ও তেলেগু সৈন্য দ্বারা অন্য পক্ষের সামান্য বাধাদানে যুদ্ধজয় সম্ভব হয়। ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতা তার মূল কারণ।ওই যুদ্ধ একটি প্রমোদ-ক্রীড়া বা প্রহসনমাত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। পলাশীর যুদ্ধ দু-ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় নি। বিশাল বাংলার বিরাট জমিনদারী ফৌজ ও পুলিশ তখনও অক্ষুণ্ণ। বিদেশী শাসক ও স্বৈরতন্ত্রীদের বিশেষ অসুবিধা এই যে বাহির হতে সামান্য আঘাতে তারা ভেঙে পড়ে।

পলাশীর যুদ্ধ