পরিশিষ্ট ১

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা । ১৮০০—১৯০০

বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হল বাংলাদেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের (প্রধানত হিন্দু) উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক, সমাজবৈজ্ঞানিক পটভূমি বিচার করা, সেই সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি সামাজিক বর্গ (এঁদের ‘শ্রেণি’ বলা নিষ্প্রয়োজন) হিসেবে এঁদের বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পশ্চাদভূমি বিশ্লেষণ করা। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত সমাজবিজ্ঞান অনুসারী, কেন না একটা ‘সামাজিক বর্গ’ কিংবা ‘সামাজিক স্তর’ হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের যে ইতিহাস, তার বিশ্লেষণের সবচেয়ে ভালো উপায় হল সামাজিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ক্রমের কাঠামোর মধ্যেই তাঁদের স্থাপন করা। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ভেঙে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের উত্তরণের যুগে সমাজে যে—পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আবির্ভূত হলেন আজ যাঁরা ‘আধুনিক’ বুদ্ধিজীবী নামে অভিহিত। ভূসম্পত্তির স্থাণু বিন্যাস যেমন ভেঙে পড়ল, তেমনি মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীদের বংশপারস্পরিক স্থাণু বিন্যাসও ভাঙতে থাকল। আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের উপসর্গের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হল বুদ্ধিজীবীদের এক নতুন স্তর যা গতিশীল, যা নিছক বংশগৌরবেরই বুদ্ধিজীবী নয়। জনৈক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, অর্থ এবং বুদ্ধির দ্বৈত ভিত্তির উপর এক উদারচেতন ‘বুর্জোয়াশ্রেণি’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল নবীন বুর্জোয়ারা। অর্থাৎ, কিনা, কেবল ‘অর্থ’ই নয়, ‘বুদ্ধি’ ও আধুনিক যুগের সামাজিক গতিবিদ্যায় এক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করল। যেমন অর্থ, তেমনি বুদ্ধিও হয়ে উঠল সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতার এক নতুন নির্ধারক। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অপর একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী : ‘গোড়া থেকেই এই আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণির ছিল এক দ্বৈত সামাজিক চরিত্র। একদিকে তারা পুঁজির মালিক, অন্যদিকে তাঁরা সেই সব ব্যক্তিরও মালিক যাদের একমাত্র পুঁজি হল শিক্ষা।’ কিন্তু, তিনি আরও বলেছেন যে এই শিক্ষিতশ্রেণি তত্ত্বগতভাবে আদৌ সম্পত্তিবানদের সমতাবলম্বী নয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এইটাই বোধহয় ঐতিহাসিক অর্থে ‘আধুনিক’ বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। পুঁজিতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ, অথচ একটা সামাজিক বর্গ হিসেবে এঁদের তাত্ত্বিক প্রতিশ্রুতির বেশ খানিকটা স্বাধীনতা রয়েছে, যদিও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্তর, তার সজীবতা এবং অন্যান্য গুণাগুণের উপর নির্ভশীল সে—স্বাধীনতা। এটা একটা বহুবিদিত ঐতিহাসিক সত্য যে বুর্জোয়াশ্রেণিবিরোধী প্রগতিশীল—এমনকী ‘বিপ্লবী’ বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ এসেছেন আসল বুর্জোয়াশ্রেণি থেকেই। এই একটা ঐতিহাসিক সত্য থেকেই বোঝা যায় যে বুর্জোয়া যুগের তাত্ত্বিক বর্ণালি বুদ্ধিজীবীদের মনোনয়নের জন্য কী বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সুনির্বাচিত সর্বোত্তম যে অংশটুকু, যাকে ‘বলিষ্ঠ’ বলা হয়, তাঁদের সংগ্রহ করা হয় কীভাবে? ইতিহাসে দেখি তিনটি নীতি এক্ষেত্রে কার্যকর : শোষিত (blood), সম্পত্তি (property), সিদ্ধ (achievement) । সামন্ততান্ত্রিক এবং প্রাক—সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত ও গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রার যুগে, শোণিত অর্থাৎ কুলগত মর্যাদার আদর্শই ছিল প্রধান। পুঁজিতন্ত্রের প্রাথমিক দিনগুলিতে এই তিনটি আদর্শেরই একটা সংমিশ্রণ দেখা যায়, কিন্তু গণতন্ত্র যত উন্নত আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠল তত গণতান্ত্রিক ঝোঁকটা ক্রমশ ‘শোণিত’ থেকে ‘সিদ্ধি’র দিকে সরে আসতে লাগল। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, আধুনিক গণতন্ত্র এই তিনটি আদর্শের মিশ্রণসঞ্জাত একটা যন্ত্র, বা বুদ্ধিজীবী বাছাই করে নিতে বেশ সুপটু।

এর থেকে একটা জিনিস আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভবের ব্যাপারে লক্ষণীয়। বুদ্ধিজীবীদের নিয়োজনের ক্ষেত্রে বংশ অথবা সম্পত্তির বদলে সিদ্ধির আদর্শকে প্রাধান্য দিতে গেলে পূর্বশর্ত হিসেবে একটা কাজ পালনীয়। তা হল প্রগতিশীল গতিবান একটি সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিতে প্রাণবন্ত করে তোলা। দুর্ভাগ্যবশত, ঔপনিবেশিক শাসনের বিড়ম্বিত সামাজিক—অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায়—বা ভারতবর্ষের কোনো জায়গাতেই—এ ব্যাপার সম্ভব হয়নি। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণ যা আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণি এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদভব ‘ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য, তা আমাদের দেশে সংঘটিত হয়নি। কেন না, এই উত্তরণ ব্রিটিশ, সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ—বিরোধী। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্পষ্টচিহ্নিত সামাজিক স্তর হিসেবে ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রথম ঐতিহাসিক আবির্ভাবের ক্ষেত্র এই বাংলা। এই বাংলাতেই আবার দেখি, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপার্শ্ব কীভাবে এই স্তরের বিকাশকে ব্যাহত করল, কেমনভাবে বাধা পেল তার স্বাভাবিক বহুদল বিস্তার, এবং পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় তার প্রত্যাশিত ঐতিহাসিক ভূমিকা কী প্রচণ্ডভাবে খর্ব হল। পরবর্তী ইতিহাস—পুনরীক্ষণ থেকেই তা স্পষ্ট হবে।

২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫—এর ইংরেজি শিক্ষাসংক্রান্ত একটি মিনিট—এ মেকলে মন্তব্য করেছিলেন : ‘ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণি কথা বলেন ইংরেজি ভাষাতেই ‘। উচ্চশ্রেণিভুক্ত দেশীয়রাও সরকারি কাজকর্মে কথা বলেন এই ভাষাতেই বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি সম্ভবত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে প্রাচ্যের সাত সমুদ্রেই।’ শাসকশ্রেণির মুখের ভাষা এবং গোটা প্রাচ্যের বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে অতএব ইংরেজদের মাতৃভাষাকে ধরে নেওয়া হল ভারতের ‘দেশীয় প্রজাগণে’র পক্ষে ‘একান্ত প্রয়োজনীয়’। এই মিনিটে অভিব্যক্ত মতামতের সঙ্গে পরিপূর্ণ ঐক্য বজায় রেখে বেন্টিঙ্ক ৭ মার্চ, ১৮৩৫ তারিখে ঘোষণা করলেন, ”শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে—অর্থ আলাদা করে রাখা হয়েছে, তার একমাত্র সার্থক নিয়োজন হবে ইংরেজি শিক্ষাতে।” এর আগেই দেখা যায় মেকলে তাঁর মিনিটে স্বীকার করেছেন যে উচ্চশ্রেণিভুক্ত দেশীয়রা ইতিমধ্যে সরকারি কাজকর্মে শাসকশ্রেণির ভাষাব্যবহার শুরু করে দিয়েছিলেন। এইসব সরকারি কাজকর্মের অন্যতম পীঠস্থান কলকাতা। উঠতি মুতসুদ্দিরা ইতিমধ্যেই, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই অনুভব করতে পারছিলেন যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শাসকদের ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। কেননা এই সময়েই ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতাকে ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন, আর ১৭৭৪ সালে এখানে স্থাপিত হয় সুপ্রিম কোর্ট। লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে এই সময় থেকেই ইংরেজি ভাষাজ্ঞান কাম্য এবং প্রয়োজনীয় মনে হতে লাগল। আধাশিক্ষিত কয়েকজন ইউরোপীয়, এবং সুপ্রিমকোর্টের ব্রিটিশ অ্যাটর্নি ও উকিলদের কজন বাঙালি অবাঙালি উদ্যোগী দালাল—এরাই হল আমাদের দেশের প্রথম ‘প্রসিদ্ধ ও পরিপূর্ণ ইংরেজি—বিদ্বান’ ও ‘শিক্ষক’। এই ‘শিক্ষক’দের বেতন ছিল ষোলো টাকার একটি পয়সা কম নয়। এদের ইংরেজিবিদ্যার পুঁজি বলতে পকেটনোটবুকে টুকে রাখা কয়েকডজন শব্দ। দেশের যে সব ভুঁইফোঁড় অভিজাতরা এদের কাছে ইংরেজি শিখতে আসত, তাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকত মুখস্থ করা কয়েকটা শব্দে। ইংরেজি ভাষায় যা তারা প্রকাশ করতে অক্ষম হত তা তারা প্রকাশ করত নানারকম সংকেতচিহ্নের সাহায্যে। প্রকাশের ব্যর্থতা পূরণের উপায় হিসেবে দেশীয়দের অনেকেই আশ্রয় নিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির। ইয়োরোপীয় প্রভুদের কাছে এইভাবেই তাদের বক্তব্য বোধগম্য হত। ইংরেজি ভাষায় এই সামান্য ‘দখল’ নিয়েই কিন্তু মুতসুদ্দিরা যথেষ্ট পরিমাণে ধনার্জন করতে পেরেছিলেন—যা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাঁদের নবীন নাগরিক অভিজাতশ্রেণিতে প্রতিষ্ঠিত করল। (ইংরেজি শিক্ষা—আমাদের মতো ঔপনিবেশিক দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের যা প্রায় অপরিহার্য উপাদান বলা চলে) এইভাবেই তার শুরু। এর পেছনে প্রধান অনুপ্রাণনা ছিল ব্রিটিশ বণিক এবং শাসকদের সেবা করার এবং আর্থিক লাভের। এই অনুপ্রাণনা ক্রমে বাড়তে থাকল—আরো প্রবল হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজি শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনা থেকেই শুরু হল ইংরেজিশিক্ষার প্রসার। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণিত হল তার মাত্রা।

ইতিমধ্যে বিহার এবং উড়িষ্যাতেও যৎসামান্য ইংরেজি শিক্ষা চালু করার চেষ্টা চলছিল। ১৮৪৪—এ স্থাপিত পাটনার সরকারি কলেজটি তুলে দেওয়া হল ১৮৪৭ সালে। ১৮৫৬ সালে আবার চেষ্টা করা হল একটি কলেজ স্থাপনের, কিন্তু আবারও তা ব্যর্থ হল, ‘জনগণের অনীহার কারণে।’ ১৮৪১ সালে স্থাপিত কটকের উচ্চ—ইংরেজি বিদ্যালয়টি ১৮৬৩—তে রূপান্তরিত হল একটি মাধ্যমিক কলেজে। আসামের ব্যাপারটা কিন্তু একটু অন্যরকম। ১৮৭৩ অবধি কিছুই পড়ানো হত না আসামের স্কুলে। ইংরেজি শিক্ষার এই প্রথম পর্বে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়পর্বেরও বেশ দীর্ঘ সময় জুড়ে বাঙালি আর অসমিয়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ করা হত না।

১৮১৭ থেকে ১৮৫৭—এই চল্লিশ বছরে হিন্দু কলেজ, ডাফ স্কুল ও কলকাতার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি পাঠক্রম যাঁরা সম্পূর্ণ করেন তাঁদের সংখ্যা মোটামুটিভাবে ১২০০ (অর্থাৎ বাৎসরিক গড় হিসেবে ৩০ জন করে)। এদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন বাঙালি। দশ থেকে তেরো বছরে এক এক প্রজন্ম (বিদ্যার্থীর), এই হিসেবে প্রাক—বিশ্ববিদ্যালয় যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এই তিনটি বা চারটি প্রজন্ম; এবং তারই সঙ্গে ঐতিহ্যসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ উদারচেতন পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কয়েকজন বিদ্বান (যথা বিদ্যাসাগর)—এঁরাই বাংলার সমাজজীবনে বেশ একটা নাড়া দিয়েছিলেন, যার অভিঘাত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমি উদারনৈতিকতার প্রেরণায় এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বুদ্ধিজীবীরা যে—প্রবল গতিশীল উৎসাহের সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকার্যে তাঁদের উদারনৈতিক ধ্যানধারণাকে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, উনিশ শতকের পরবর্তী—অর্ধের বিশ্ববিদ্যালয়জাত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা কদাচিৎ—দৃষ্ট। সে—প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি।

আঠেরো শতকের শেষপাদ থেকে, ইংরেজি শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্য ও উপযোগিতা যতই বাড়তে লাগল, ততই ক্রমশ অবনতি হতে থাকল ঐতিহ্যসম্মত শিক্ষার। বাংলার সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান নবদ্বীপের ক্রমাবনতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের নিম্নোক্ত প্রতিবেদনই তার প্রমাণ :

১৮১৮ : উইলিয়ম ওয়ার্ড : ৩১টি টোল, ৭৪৭ জন পণ্ডিত

১৮৩০ : এইচ. এইচ. উইলসন : ২৫টি টোল, ৫৫০ জন পণ্ডিত

১৮৩৫ : উইলিয়ম অ্যাডাম : উইলসনের হিসেব অনুমোদন করেন

১৮৬৪ : ই. বি. কাওএল : ১২টি টোল, ১৫০ জন পণ্ডিত

নবদ্বীপের টোল আর পণ্ডিতদের সংখ্যা এইভাবে কমে আসার কারণ বিবিধ। প্রথমত, ব্রাহ্মণকুল, যাঁদের মধ্য থেকে প্রায় একভাবে পণ্ডিতদের নেওয়া হত, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁদেরই আগ্রহ ক্রমশ কমে আসতে লাগল। দ্বিতীয়ত, বিদেশি শাসকদের ভাষায় শিক্ষালাভের ক্রমবর্ধমান বাজারদর এবং মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন জমিদাররা সংস্কৃত শিক্ষার আর্থিক পোষকতা ও নৈতিক সাহায্য জোগাতে গররাজি হলেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র খুব সুনির্দিষ্টভাবেই নবদ্বীপ থেকে সরে আসছিল কলকাতায়। দেখা গেল এমনকী গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও তাঁদের সন্তানদের নবদ্বীপের টোলের বদলে কলকাতার ইংরেজি শিক্ষালয়ে পাঠাতেই অধিকতর আগ্রহী। নবীন জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষাই যে এই আগ্রহের একমাত্র কারণ তা নয়, আসল কারণ হল ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের তাগিদ। এই কারণেই, অর্থাৎ চাকরির উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্যই, কলকাতার সদ্যস্থাপিত সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করতে হল। এবং তার জন্য লড়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

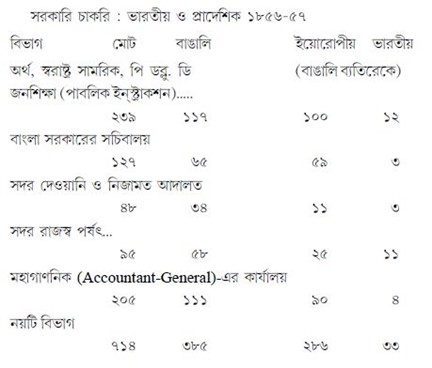

বস্তুত ব্রিটিশের অধীনে প্রায় সমস্ত রকম চাকরিতে বাঙালিদের অধিকার ছিল প্রায় একচেটিয়া। ১৮৩০—৪০—এর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা আমূল সংস্কারপন্থী হিসেবে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ, যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত, এমনকী যাঁরা নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী, তাঁরাও প্রত্যেকে ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগী—ব্যবসায়, বাণিজ্যে এবং প্রশাসনে। ১৮৫৬—৫৭ পর্যন্ত সরকারি কাজকর্মে শিক্ষিত বাঙালিদের প্রায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা আভাস পাওয়া যাবে নিচের তথ্যগুলি থেকে :

মনে রাখা দরকার ভারতীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির দপ্তর তখন সবই ছিল কলকাতায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরির এই হিসেব থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের ধারার একটি হদিশ মেলে। উঁচুতলায় মোটা মাইনের সমস্ত চাকরিই সংরক্ষিত ছিল ইংরেজদের জন্য আর মাঝামাঝি ও নিচুতলার প্রায় সমস্ত পদে অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় শিক্ষিত বাঙালিদের অধিকারই ছিল বেশি। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এই ধরনের অর্থনৈতিক উৎসাহ বিহার আসাম ও উড়িষ্যায় দেওয়া হয়নি। পূর্বভারতে বাংলার এই প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার যে এত শ্লথগতি, তার একটা কারণ সম্ভবত তাই।

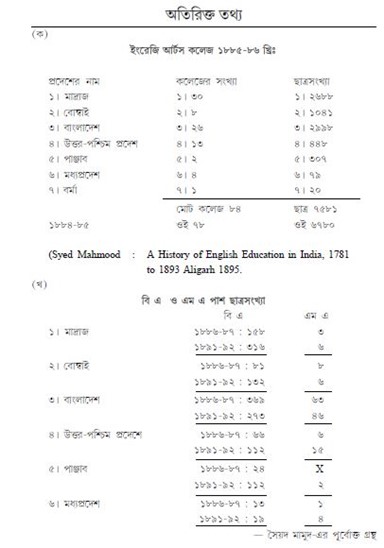

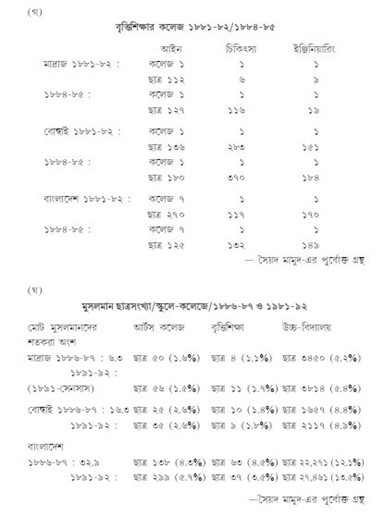

১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত এই শেষ ৪৩ বছর বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষাপর্ব। প্রবেশিকা পরীক্ষার ২৪৪ জন পরীক্ষার্থীর সীমিত সংখ্যা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু । ১৮৮৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৩০০০ অর্থাৎ ২৫ গুণ বেশি। ১৮৫৮—র প্রথম বি এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩। ১৮৮৯—এ গিয়ে তার সংখ্যা হল ১১৬৫। অর্থাৎ ৮০ গুণ বেশি। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ এই ২৩ বছরে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ১৭১২। এর মধ্যে ১৪৯৪ জন বাঙালি। বাকি ২১৮ জন ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী, তার মধ্যে বিহারি অসমিয়া এবং ওড়িয়ারাও আছেন। ফাস্ট আর্টস পরীক্ষা চালু হয় ১৮৬১ সালে। পরবর্তী কুড়ি বছরে, অর্থাৎ ১৮৮১—তে এফ. এ. পাশের সংখ্যা ৪৭২৪, যার মধ্যে প্রায় ৩৮০০ জন বাঙালি। এম. এ. পরীক্ষা প্রথম হয় ১৮৬১—তে, কিন্তু ১৮৬৩ সালে মাত্র ৬ জন পাশ করে। ১৮৮১—তে মোট এম—এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২৩, তার মধ্যে ৩৪৪ জন বাঙালি। ম্যাট্রিক পাস, এফ এ পাস এবং ‘অ—সম্পূর্ণকারী’দেরও (non-finishers) বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র ১৮৮১ পর্যন্ত ১৭১২ জন গ্র্যাজুয়েটের কর্মসংস্থানের দিকে এবার তাকানো যাক :

সরকারি চাকরি : ৫২৮

ব্যক্তিগত চাকরি : ১৮৭

বেকার : ৬৩৫

অজানা : ৩২০

মৃত : ৪২

১৭১২

অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ১৮৮১ সালেই বেকার। এই হারে বেড়ে থাকলে শতাব্দীর অন্তে গ্র্যাজুয়েটদের মোট সংখ্যা নিঃসন্দেহে ৫০০০—এর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিল এবং বেকারি—রেখাও নিশ্চয়ই আরও ঋজু হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষিতদের বাজারদরের পড়তিভাব এবং চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ায় অনেকেই আইন, চিকিৎসা কিংবা শিক্ষকতার স্বাধীন বৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ল। উকিল আর শিক্ষকদের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে উঠল যে ১৮৭৫—৭৬ সালের মধ্যে এই বৃত্তিদুটিতেও জায়গা পাওয়া ভার হয়ে উঠল। অর্থনৈতিক সুযোগও আর রইল না তেমন। এইসময় সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয় যে আইনবিদ ও অন্যান্য শিক্ষিত লোকেরা, গ্রাম বা শহরের সম্পত্তি বা ব্যবসা থেকে যাঁদের অর্থোপার্জনের বিকল্প উপায় আছে, তাঁদের অবসর প্রচুর এবং তাঁরাই আকৃষ্ট হচ্ছেন রাজনীতির দিকে, চাইছেন রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে। বস্তুত ভারতের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক মঞ্চের—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের আগে ও পরে—প্রধান কুশীলবদের অধিকাংশই আইনবিদ। যেমন, ১৮৯৩—৯৫—এ বঙ্গীয় আইন সভার ছ—জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে তিনজন আইনবিদ (বাঙালি)। দুজন জমিদার (তার মধ্যে একজন হলেন পাটনা ডিভিশনের দ্বারভাঙার মহারাজা) আর অন্যজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৫—৯৭ এবং ১৮৯৭—৯৯—এ সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই ছিলেন আইনবিদ। আধুনিক ওড়িষ্যায় নির্মাতা নামে খ্যাত মধুসূদন দাস নির্বাচিত হয়েছিলেন ওড়িষ্যা থেকে, বিহার থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন শালিগ্রাম সিং। এঁরা দুজনেই আইনবিদ।

বিহার ওড়িষ্যা বা আসামের শিক্ষিতদের মধ্যে তখনো কোনো চাকরি সংকট দেখা দেয়নি—যেমন দিয়েছিল বাংলাতে। বিহার আর উড়িষ্যার ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাস হল পাটনা কলেজ আর কটকের রাভেনশ কলেজের ইতিহাস। উভয় কলেজই স্থাপিত হয় উনিশ শতকের ষাটের দশকে। ১৮৬৩—তে পাটনা কলেজ স্থাপিত হওয়ার পরেও, ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত দেখা গেল, ‘স্কুলের শিক্ষা থেকে কলেজের শিক্ষার প্রতি বিহারের দেশীয়দের মনোভাব বেশি বিরূপ।’ বিহারের সবকটা কলেজ মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ১৯০০ সালে ছিল ২০৫। আর ১৮৯৮ সালে কলকাতার শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬১। রাভেনশ কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল ৯৭, সফল এফ. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২। ১৯০৫ সালে বি এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২। আসামের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। ১৮২৬—এ আসাম দখল করার পর তাকে বাংলাদেশেরই একটা অংশ হিসেবে, এবং অসমিয়াকে বাংলার একটা উপভাষা হিসেবে দেখা হতে লাগল। ১৮৭৩—এর আগে আসামের স্কুলে বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষাই শেখানো হত না। অসমিয়া ভাষা তার ন্যায্য অধিকার লাভ করল ১৮৭৩ সালে। অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রথম পরজন্মটির শিক্ষা প্রধানত কলকাতায় এবং শিক্ষিত বাঙালিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। উনিশ শতকের শেষ পাদেও উচ্চশিক্ষার বিস্তার আসামে একান্তই শ্লথগতি। ১৮৯৯—১৯০০—তে মাত্র একটি আর্টস কলেজ ছিল সেখানে—ছাত্র সংখ্যা তিরিশ। জ্যেষ্ঠ অসমিয়া পণ্ডিতরা সকলেই বাংলাদেশের কোনো—না—কোনো—প্রধানত কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও কুচবিহারের ভিক্টোরিয়া—কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের এই সংকটে আরও একটা লক্ষণীয় দিক হল উচ্চশিক্ষায় ‘অপচয়ের’ সুউচ্চ অনুপাত। যেমন ১৯০০—০৭ সালে ভারতের সমস্ত কলেজ মিলিয়ে ১৮০০০ ছাত্রের মধ্যে সফল গ্র্যাজুয়েটদের বাংসরিক পাসের সংখ্যা মাত্র ১৯৩৫। তার মানে, শতকরা ৮৮ জনই মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, পাঠক্রম সাফল্যজনকভাবে শেষ না করেই। শুধু তাই নয়, খোদ শিক্ষাব্যবস্থাটাই ছিল অনুৎপাদক। এই অর্থে অনুৎপাদক যে তা আর্টস—এর দিকে খুব বেশি রকমে একঝোঁকা। গোটা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান চারটি অনুষদে (faculty-তে) গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের শতকরা অনুপাত এইরকম : আর্টস ৮৫, বিজ্ঞান ২, চিকিৎসাবিজ্ঞান ৯, ইঞ্জিনিয়ারিং ৪। আর্টস গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে যারা এক বা একাধিক বিজ্ঞানবিষয় নিয়ে পাশ করেছিল তাদের শতকরা অনুপাত এইরকম : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬, মাদ্রাজ ৪৬, বোম্বাই ৩৪, এলাহাবাদ ২৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে নীতি তারা গ্রহণ করেছিল, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন তাতে আদৌ অনুভূত হয়নি।

শাসক—শাসিতের সংযোগরক্ষাকারী, ‘দোভাষী’ হিসেবে এবং এদেশে পশ্চিমি বুর্জোয়া উদারপন্থী চিন্তাধারার অগ্রসারক হিসেবে আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের যে—ভূমিকা, তার গঠনকল্পে এই আর্টস—অভিমুখীন শিক্ষার অবদান অনেকখানি। ঠিক সেইটাই ছিল সকলের অভীপ্সা। সেই কারণেই চালু করা হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা, যার লক্ষ্য ছিল, মেকলের সেই ঐতিহাসিক উক্তিতে এমন এক শ্রেণি বানানো ‘যার বর্ণ এবং রক্ত ভারতীয়ের, কিন্তু রুচি, অভিমত, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ইংরেজের।’ ইংরেজি উদাবপন্থার ‘সর্বাপেক্ষা অলংকৃত অভিব্যক্তি’ মেকলে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতি বহুলাংশে ভারতের প্রতি তাঁর এই উদারপন্থী মনোভাবেরই পরিচায়ক। ‘ব্রিটিশ শাসনের শেষপর্যন্ত এই মনোভাব ছিল অটুট।’ মেকলের নিকট—আত্মীয় ট্রেভেলিয়ন ভারতের ব্রিটেনের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি চাইবেই। এবং এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দুটো রাস্তা তাদের সামনে খোলা : হয় ‘বিপ্লবী’ নয় ‘সংস্কার’। ‘সংস্কার’—পন্থা অবশ্যই ব্রিটিশ শাসকদের কাছে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষিত করে তোলাই এই পন্থাকে সফল করার প্রকৃষ্টতম উপায়। কেননা, ট্রেভেলীয়নের মতে, ‘শিক্ষিত শ্রেণি স্বভাবতই আমাদের আঁকড়ে থাকবেন। এঁরা জানেন যে আমাদের আশ্রয়চ্যুত হলে ওই—আদর্শের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন অসম্ভব।’ এবং ইউরোপীয় জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব তাঁরা সহজেই বুঝবেন, যেহেতু তাঁদের নিজেদের স্থিতিশীলতার স্বার্থেই ভারতের মাটিতে ‘ইউরোপীয় রীতিনীতিকে স্বভাবগত করে তোলা’ প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসককুলের এই প্রত্যাশা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বেশ ভালোভাবেই পূর্ণ করেছেন।

এই নীতিকে পরিপূর্ণভাবে সফল করার জন্য শিক্ষা—বিশেষত উচ্চশিক্ষা—হল কঠোরভাবে নির্বাচিত। উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণিগুলি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণগুলির সঙ্গেই তার গাঁটছড়া বাঁধা হল। বাংলাদেশে তো ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর বৈদ্য—এই তিন সমৃদ্ধিশালী উচ্চবর্ণ হিন্দুর একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হল শিক্ষা। বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী, বণিক ও কারিগর—বর্ণগুলি এবং কৃষকেরা প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রায় কিছুই উৎসাহ দেখাত না। যে সামান্য আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা গেল, তাও টিকলো না বেশিদিন। শিক্ষিত মহলে এই বাস্তবজ্ঞানের সম্পাত ঘটল যে বর্ণগত ফারাকের সেতুবন্ধ হিসেবে সম্পদ বা শিক্ষা কোনোটাই যথেষ্ট নয়। ১৮৬৯—৭০ সালে প্রতিবেদিত হয়েছিল যে বণিক, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি যেসব শ্রেণির জীবননির্বাহের স্বয়ংস্বতন্ত্র উপায় আছে তারা ক্রমশ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহ হয়ে উঠছিল। গত দশ বছরের ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডার কিংবা বাংলার কলেজগুলি সম্পর্কে পূর্বতন প্রতিবেদনগুলিতে সফল পরীক্ষার্থী—তালিকায় এইসব শ্রেণির ও বর্ণের লোকেদের সন্তানদের নাম বিরলদৃষ্ট। স্বাধীন জীবননির্বাহে সক্ষম এই সব শ্রেণির লোকদের সন্তানেরা ডিগ্রি, সাম্মানিকতা বা অন্য কোনো কলেজীয় বিশিষ্টতার জন্য পরীক্ষায় বসার তাগিদ অনুভব করে না। শতকের শেষ অবধি এই অবস্থা রইল অপরিবর্তিত।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বা তাদের সৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরা কেউই জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। এমনকী বিদ্যাসাগরের মতো এতো বড় একজন শিক্ষাবিদ এবং সমাজসংস্কারকও চাইতেন শিক্ষাকে উচ্চতর শ্রেণিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে। ১৮৫৯—এ (১৯শে সেপ্টেম্বর : ১৮৫৯) বাংলা সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি : ”আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারের সর্বোত্তম—এবং হয়তো একমাত্র—উপায় হিসেবে সরকারের উচিত উচ্চতর শ্রেণিগুলির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার করেই ক্ষান্ত থাকা।’ মনে রাখতে হবে, শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাঙালি ‘শিক্ষিত’দের মধ্যে বিদ্যাসাগরের অভিমতের মূল্য সরকারের কাছে ছিল সর্বাধিক। মেকলের বহুকথিত ‘পরিস্রাবণ তত্ত্ব’ (filtration theory) অতএব নেহাতই মিথ্যে। ইংরেজি শিক্ষা পরিস্রুত হয়ে আদৌ নিম্নগামী হয়নি। গ্রামাঞ্চলের তার অনুভূতিক গতি সীমিত এবং উল্লম্ব (vertical) বিস্তার খুব বেশি রকমে বাধাপ্রাপ্ত, এই ‘বাছাই—করা’ নীতির দরুণ।

এইভাবেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জন্ম, পরিপুষ্টি এবং আকারধারণ। যে ভূমিকা এঁরা বেছে নিলেন, তাতে করে মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ট্রেভেলিয়নের স্বপ্নই হলো বাস্তবায়িত। ‘বিপ্লব’ নয়, সংস্কারে’র আদর্শকেই তাঁরা বরণ করে নিলেন সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এবং রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তিরও শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে। ট্রেভেলিয়নের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এঁরা ব্রিটিশ শাসকদের ছত্রচ্ছায়েই এই উন্নয়ন এবং বন্ধনমুক্তির কাজ সারতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। উনিশ শতকের সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত সংস্কার আন্দোলন এবং এমনকী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও ইতিহাস থেকে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। খুব বেশি গভীরে না গিয়ে, কয়েকটি প্রধান বিশিষ্ট উপাদানকে বেছে নিয়ে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করব।

উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনের কোনো কোনোটা বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত হয়ে ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। আর, মঞ্চে তাড়াতাড়ি আবির্ভাবের দৌলতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এইসব আন্দোলনে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এসব আন্দোলনের সামাজিক মূলবস্তু এবং চরিত্র কী? রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহবিরোধী এবং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের সপক্ষে আন্দোলন; হিন্দুধর্মবিরোধী এবং খ্রিস্টধর্ম সমর্থক তরুণ ডিরোজিওপন্থীদের আন্দোলন; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন—এ সবেরই উদ্ভব উচ্চশ্রেণির এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা থেকে। দুর্নীতিগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধঃপতিত ক্রিয়াকলাপ থেকেই এসব সমস্যার সৃষ্টি। অন্যান্য শ্রেণির সমস্যাবলীর ধারেকাছে তা কদাচিৎ পৌঁছয়। সুতরাং এইসব আন্দোলনের উল্লম্ব বিস্তারঅভিঘাত একান্তই দুর্বল। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণধর্মের গতি হল উষরবুদ্ধি অহমিকায় এবং হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তা শেষপর্যন্ত হিন্দুধর্মেরই আবেষ্টনের মধ্যে একটা উপসম্প্রদায় হিসেবে মর্যাদা পেল—আর পাঁচটা উপসম্প্রদায়েরই মতো। অতএব উচ্চশ্রেণি এবং উচ্চবর্ণের চৌহদ্দির মধ্যকার এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের সামগ্রিক সামাজিক লাভ সামান্যই, যদিও ব্রিটিশ উদারপন্থী বুর্জোয়া শাসকদের ক্রোড়চ্ছায়ে আমাদের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা লড়াই করেছিলেন ভালোই। যে—ঝড় উঠল এর ফলে, উনিশ শতকের শেষ পাদে উদ্যত নব্যহিন্দুয়ানীর উত্তাল গর্জনে তার রেশ অনেকটাই গেল মিলিয়ে।

সমাজসংস্কার আন্দোলনের মতোই, আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম জন্মভূমি এবং বিস্তারকেন্দ্র বাংলাদেশ। ‘পেশাওয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত’ জনমত নির্ধারণ করতেন তখন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা। এবং আশির দশকে ‘দেশের কণ্ঠস্বর ও মস্তিষ্ক’ ছিলেন বাঙালি শিক্ষিতশ্রেণি। এই কণ্ঠস্বর কি সুরে বাজত, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৬ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করছি : ‘ইংল্যান্ডের মহারাণী এবং জনগণের শাসনে সুসভ্য হইয়া অদ্য আমরা এইস্থানে সম্মিলিত হইয়াছি এবং কোনো প্রকার বাধাব্যতিরেকেই আপনাপন চিন্তার অর্গল উন্মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি। ব্রিটিশ শাসন, একমাত্র ব্রিটিশ শাসনেই ইত্যাকার ঘটনা সম্ভব (উচ্চরোল হর্ষধ্বনি)। এই কংগ্রেস কি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অথবা বিদ্রোহ লালনের প্রতিষ্ঠান (চিৎকার—না না); নাকি উক্ত সরকারের স্থিতিশীলতার ভিত্তিভূমিতে আরো একটি প্রস্তর খণ্ড যোজন (চিৎকার—হ্যাঁ)?’

এইভাবেই সত্য হয়েছিল ট্রেভেলিয়নের ভবিষ্যদ্বাণী। ইংরেজিশিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির দিশা খুঁজলেন ব্রিটিশ শাসকদেরই আঁকড়ে থেকে, তাঁদেরই ছত্রচ্ছায়ে। গত শতকের শেষ পর্যন্ত, এমনকী বর্তমান শতকের প্রথম পাদেও, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি।

ব্যর্থ হল মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা দোভাষী হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের ‘রুচি অভিমত নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ঠিক ইংরেজের মতো হল না।’ তাঁরা হয়ে পড়লেন ‘দো—আঁশলা শ্রেণি—মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের এক বিচিত্র মিশ্রণ। পায়ের জোরে টিঁকিয়ে রাখা সামন্ততন্ত্রের এক প্রভাবশালী সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশেই যেহেতু তাঁদের বৃদ্ধি, সেইহেতু মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৩৬ সালে তাঁর পিতাকে মেকলে লিখেছিলেন যে ‘আর তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলার মর্যাদাবান শ্রেণির মধ্যে মূর্তিপূজকের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে শূন্য।’ দুর্ভাগ্যবশত মেকলের এই পূর্বাভাষের একশো তিরিশ বছর পরেও মর্যাদাবান ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণিগুলিতে পৌত্তলিকের সংখ্যা ভয়ংকর রকমের বিশাল। যত দিন গেল, মধ্যযুগীয় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা—কাঠামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীতে—যে যুগকে আমরা নাম দিয়েছি ‘রিনেস্যাঁন্সের যুগ’। জাতিভেদ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভেদপ্রবণতা, মূর্তিপূজা, বহু—ঈশ্বরবাদ, গোঁড়ামি—এইসব মধ্যযুগীয় ব্যাপারগুলোর একটি অথবা অপরটির কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলেন ‘আধুনিক’ বুদ্ধিজীবীরা, যাদের ইংরেজি শিক্ষার ওজন বেশ ভারী। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরা বহুদিন ধরে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারেননি। আর সম্ভবত এই দ্বন্দ্বের বোঝা আজও স্বাধীন ভারতের এই পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার মধ্যেও, তাঁদের অন্তত একটা বড় অংশের ঘাড়ে চেপে রয়েছে।*

…..

* লেখাটি Frontier সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : ‘The Role of Bengali Intellectual – 1800-1900’ (29.1.72). পরে ‘সীমানা’ নামে উক্ত পত্রিকায় নির্বাচিত কয়েকটি রচনার অনুবাদ—সংকলনে (জুন ১৯৭২) বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ আমি করিনি। ‘সীমানা’র অনুবাদ সামান্য সংশোধন করেছি মাত্র।—বি. ঘোষ

প্রমাণপঞ্জি

Ramcomul Sen : English Bengali Dictionary. Vol.1, Calcutta 1834, Introduction.

J. N. Sarkar & J.C. Jha : A History of Patna College. Patna 1963.

The New Calcutta Directory 1856, III Section.

Bengal Directory & Calcutta Directory 1840 to 1856

Convocation Address : Calcutta University : vol.1 (1854-79) vol. II (1880-94)

Krishna Chandra Ray : ‘Higher Education and the Present Position of the Graduates etc. (Hindoo Patriot, 23 Oct. 1882).

General Report of Public Instruction in Assam, 1900-1901 (Shillong 1901)

General Report of Public Instruction in Bengal, 1904-5.

W. Broth : Gopal Ch Dutt : ‘The Educated Native of Bengal’ (Bethune Society Proceeding 1869).&&

পরিশিষ্ট ২

পরিশিষ্ট ৩

উড়িষ্যার প্রথম এনট্রান্স—পাশ বাঙালি বাব

এই সময়ে কাছারিতে একদিন শোনা গেল একজন বাঙালিবাবু এন্ট্রান্স পাশ করে বালেশ্বরের ইংরেজি স্কুলের থার্ড মাস্টার হয়ে এসেছেন। এর আগে এন্ট্রান্স পাশ কথাটা বালেশ্বরে অজানা ছিল। হেডমাস্টার ও সেকেন্ড মাস্টাররা এন্ট্রান্স পাশ করা ছিলেন না। মনে পড়ছে এর আগের বছর হতে এন্ট্রান্স পাশ করার রেওয়াজ আরম্ভ হয়েছিল। কাছারির আমলারা ভাবলেন ইংরেজিতে এন্ট্রান্স পাশ যে করতে পারে সে না জানি কোন মহাপুরুষ। কাছারি বন্ধ হওয়া মাত্র সমস্ত উকিল, মোক্তার ও মামলতকার, সেরেস্তাদার পেশকার ও অন্যান্য আমলারা কেউ পালকিতে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, অধিকাংশ পায়ে হেঁটে গিয়ে মাস্টারের বাসাবাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। মাস্টারের বাসাবাড়ি ইংরেজি স্কুলের নিকট দামোদরপুর গ্রামের পথের ধারে ছিল। বাসাবাড়িটি সাত পাঁচ বলতে একটি ঘর, সেই ঘরের একটি কোণের দিকে অর্ধেক দেওয়াল দেওয়া রান্নাঘর। প্রবেশদ্বার একটি, সামনে একহাত চওড়া বারান্দা, ঘরটিকে ঘর বা ঝুপড়ি যা ইচ্ছে নাম দেওয়া যেতে পারে। মাসিক ভাড়া বোধহয় আট আনার মধ্যে হবে। মাস্টারবাবুর বাসার সামনের ছাঁচতলা হতে সাধারণের চলাচলের রাস্তা অবধি জনতার পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে মাস্টারবাবু মুশকিলে পড়লেন। অভ্যাগতদের বসতে বললেন আসন তো দূরের কথা, জায়গা কোথায়? লোকেদের দেখে মাস্টারবাবুর মনে বোধকরি কিছু গর্ব হয়েছিল। আধময়লা একটি ছিটের কোর্তা গায় দিয়ে আর হাঁটুঢাকা একটি থান কাপড় পরে গম্ভীরভাবে বারান্দায় টহল দিতে লাগলেন। দর্শকেরা দেবদর্শন করার তুল্য তাঁকে একদৃষ্টে দর্শন করলেন। মাস্টারবাবুর বয়স, উনিশ—কুড়ির মধ্যে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বুকের পাঁজরা হাড় গোনা যায়। চেহারা কিছু অসুন্দর, তা হোক কত গুণ? মানুষ তো আর রূপে বিকোয় না, গুণে বিকোয়। তিন—চার দিন অবধি মাস্টারের দরজায় ভিড় জমেছিল, তারপরে ক্রমশ কমে গেল।

পরের বছর বালেশ্বর গভর্নমেন্ট ইংরেজি স্কুল হতে একজন মাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হল। তাঁর নাম ছিল রাধানাথ রায়। কবিবর রাধানাথ রায় ছিলেন বালেশ্বর জেলার সর্বপ্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।*

‘আত্মচরিত’, ফকীরমোহন সেনাপতি, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩১—৩২

….

* রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর। উৎকল নিবাসী বঙ্গীয় কায়স্থ। প্রথমে বাংলায় কবিতা লিখতেন। পরে ওড়িয়াতে কবিতা লিখে বিখ্যাত হন। ‘মহাযাত্রা’ নামক মহাকাব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

পরিশিষ্ট ৪

বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যবিত্ত বাঙালি

বাঙালি বিদ্যোৎসাহীরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বিদ্যার ডিগ্রিকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই বিষয়ে Sir Henry Sharp ৬ মার্চ ১৯২৫, লন্ডনের ‘রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস’—এ একটি ভাষণ (paper) দেন। সোসাইটির জার্নালে (April 17, 1925) এই ভাষণটি প্রকাশিত হয়। হেনরি শার্প ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন এবং বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় University Acts তাঁরই পরিকল্পনানুযায়ী গৃহীত হয়েছে। কাজেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাঁর ভাষণটির শিরোনাম ‘The Development of Indian Universities’. ভাষণের সূচনাতে তিনি বলেন :

‘‘The University in India is an affair not only of educational, but also of economic and political interest. It is a cause of self-congratulation to the Government as a whole, of some anxiety to the guardians of the public purse and deep distrust to those who are nothing but disaster in the extension of learning. Its buildings serve as a prominent adornment for the cities. Its councils as a convenient platform for the budding politician and its organisation as a subject of keen debate for the legislatures. Above all, it is the pride and darling of the middle class. The lad of this class in Bengal learns from his cradle to look towords the Senate House of Calcutta as a Mecca which will secure him his Passport to Paradise. Paradise may mean in the end a thriving practice in law or medicine, a High Court. Judgeship or a responsible post in the administration of the country. Or it may mean a clearkship £40 a year. Any-way it means something presents endless possibilities and is intensely alluring. Hence the University has attained surprising popularity. In 1914, Bengal, With a population equal to that of the United Kingdom, contained likewise an equal number or University sudents.”

(বাঁকা অক্ষর বর্তমান লেখকের)

পরিশিষ্ট ৫

‘বাংলার বিদ্বৎসমাজ’ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডক্টর’ ডিগ্রিধারীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যে কেউ—কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কোনো মন্তব্য কোনো লেখকই সর্বজনপ্রযোজ্য মনে করেন না। যোগ্য ‘স্কলার’ অবশ্যই অনেকে আছেন। সাধারণত আধুনিক গবেষণার অতিদ্রুত অধোগামিতা লক্ষ্য করেই এই মন্তব্য করা হয়েছে। এটা কেবল আমাদের দেশে নয়, ইউরোপ ইংল্যান্ড আমেরিকাতেও এই লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। আমার মতামতের সমর্থনে The Times Literary Supplement পত্রিকার সাম্প্রতিক অভিমত উদ্ধৃত করা হল :

“…Comments in the Times Literary Supplement were explicit enough.

“Here are parts of the warning or diatribe. ‘The doctoral thesis is too often approved, written, accepted and evan published without in any way, adding to, the sum of knowledge. Twenty or thirty years ago it was something of a rarity in the country. All that is now changed. As in the sciences, on in the humanities, the doctorate has become an important qualification for almost any worthwhile teaching or research job… Tangible results are demanded by the hard-headed people who make appointments and promotions in the academic world or give grants, and tangible results are more and more taken to mean publications in question. The present trend is a deplorable one, it clogs the libraries and the periodicals with unwanted and uninspired written matter, it debases standards and blocks our access to the sort writing which really does add something to our knowledge or experience. It penalizes the truly original but slow-germinating worker.’

“If the situation in England is ‘deplorable’, here it is disastrous. And since thesis-writers love to see themselves in print– a bonanza for publishers with an eye on the main chance– ‘publish of perish’ has changed into ‘publish and perish’. It is ironic that while in the West the bluff has been found out, here in the name of raising standards, we are bent upon repeating the folly, till the doctorate comes down to the level of B.A. Pass. The money and the parrot die hard in man…”

[B.N. Prasad : Doctor or Disease? The Statesman, January 18, 1978]

পরিশিষ্ট ৬

উনিশ শতকের গ্রন্থাগার

বাংলা সাহিত্য—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দান অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে স্থাপিত এরকম প্রাচীন গ্রন্থাগারের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন কলকাতার ‘জাতীয় গ্রন্থাগার’ (১৮৩৬)। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি নানারকম বিবর্তন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ‘জাতীয় গ্রন্থাগারের’ রূপ নিয়েছে। এছাড়া মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ পাঠাগার (১৮৫২)—আগের নাম মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি, কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৮), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯), শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩) শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭৪), তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮২), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী (১৮৮৩), বালি সাধারণ গ্রন্থাগার (১৮৮৫), চৈতন্য লাইব্রেরি (১৮৮৯), আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (১৮৯১), বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১), বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১) প্রভৃতি উল্লেখ্য পাঠাগার। এরকম গ্রন্থাগার আরও অনেক আছে বাংলাদেশে। এগুলির ইতিহাস এবং গ্রন্থতালিকা সংকলিত হলে প্রকৃত গবেষকরা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন। সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও, শিক্ষা ও গবেষণাপ্রধান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থাগারের উল্লেখ এখানে করা হয়নি। অথবা অনেক প্রাচীন পরিবারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথাও বলা হয়নি।

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থাগারের এত প্রসার হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষিত ব্যক্তিরা এমনকী পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান গবেষকরাও, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্পদের খোঁজ রাখেন না। সামগ্রিক বিষয়ানুগামী গ্রন্থতালিকা (Bibliography) ছাড়া খোঁজ রাখা কোনো অনুসন্ধানীর পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা এখানে কলকাতার কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের উল্লেখ করছি। (পৃষ্ঠা ১১০—১৪ দ্রষ্টব্য), চৈতন্য লাইব্রেরি, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, ভারতী পরিষদ (১৮৯০), মদনমোহন লাইব্রেরি (১৯২০) প্রভৃতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকা আমি স্বচক্ষে দেখে বিস্মিত হয়েছি, কারণ এগুলির প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকার সম্ভার যে—কোনো গবেষকের কাছে আকর্ষণীয়।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি ১৮৮৩

১৮৮৩

ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে বে—সরকারি ইংরেজ মহল যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন উত্তর কলকাতার কয়েকজন যুবক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ জনগণের মধ্যে প্রচার করতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে ১৬ জুন ৩নং রাধামাধব গোস্বামী লেনের দোতলায় ঘর ভাড়া করে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রথম সম্পাদক), আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকমল দাস এবং আরও অনেকে। প্রথমে সভাপতি ছিলেন গোপাললাল মিত্র। প্রথম মাস তিনেক কোনো বই জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। নামমাত্র মূল্যে বা বিনা মূল্যে ৩৩ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্র—পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তৎকালের প্রখ্যাত লেখকরা তাঁদের লেখা বই দান করেন। এক বছরের মধ্যে সদস্যসংখ্যা বেড়ে যায় এবং গ্রন্থসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮৫ খানি। ছোট ঘরে স্থানের অভাবে ১৫ মে ৩নং রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়।

১৮৯৬

দশ বছরের মধ্যে গ্রন্থ আর সদস্যসংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি নিজস্ব বাড়ি কেনার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ৬ নভেম্বর পাশেই একটি জমি কেনা হয় এবং ১৭৬০ সালের সোসাইটি অ্যাক্টের ২১ ধারানুসারে গ্রন্থাগার রেজেস্ট্রি করা হয়।

১৮৯৯

গ্রন্থাগারের দুই স্তম্ভ সভাপতি গোপাললাল মিত্র ও সম্পাদক উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে ২৯ এপ্রিল ও ১১ অক্টোবর লোকান্তরিত হন। পরের বছরে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রন্থাগারের বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। সেই দুর্দিনে হরিবল্লভ বসু ৫৭ নং রামকান্ত বোস স্ট্রিটে (বর্তমানে বলরাম মন্দির) তাঁর বাড়িতে বিনা ভাড়ায় স্থান দিয়েছিলেন। এই বছরেই গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ি তৈরি কাজ আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারে সর্ববিধ সাহায্য করেছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বিশ্বম্ভর মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, উপেন্দ্রনাথ সাউ, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত এবং আরও অনেকে।

১৯০১

১ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ২৫/১ রাজবল্লভ স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। কম্বুলিয়াটোলা বয়েজ রীডিং ক্লাব ও জোড়াসাঁকো লাইব্রেরি এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয় (১৯০৪)।

১৯৩৩

১৫ জুন থেকে ২০ জুন গ্রন্থাগারের ‘সুবর্ণ জয়ন্তী’ পালন করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্জিলিং থেকে আশীর্বাণী পাঠান। অধিবেশন উৎসবে আসেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় এবং আরও অনেক সুখ্যাত সাহিত্যিক।

১৯৩৫

এই বৎসরে গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়িটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট দখল করেন। কত অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে গ্রন্থাগারকে ২২ নং লক্ষ্মী দত্ত লেনের ভাড়াবাড়িতে সরিয়ে আনতে হয়। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বর্তমান জায়গাটি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করেন (১৯৩৯) বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৪০ আগস্ট মাসে ২ কে.সি. বোস রোডের নিজস্ব বাড়িতে গ্রন্থাগার স্থিতিলাভ করে।

কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট ১৮৮৪

উত্তর—পশ্চিম কলকাতায় একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম মণিলাল মজুমদার, রাজশেখর বসু, হরিদাস মিত্র, অক্ষয়কুমার ঘোষ। প্রথমে ‘রিডিং—রুম অ্যান্ড লাইব্রেরি’ বলা হত, পরে ১৮৮৪ সালে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার সময় নাম হয় ‘কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট’। ১৯১৩ সালে ইনস্টিটিউটের নতুন গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়। ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যরিস্টার এন.এন. ঘোষ (ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক), কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, হেমচন্দ্র মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় ভগবৎ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতী পরিষদ ১৮৯০

১৮৯০ সালের ২৯ নভেম্বর শ্যামবাজার এলাকার কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র তাঁদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একটি গ্রন্থাগার শুরু করেন। ৮৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বর্তমানে বিধান সরণি)—এর একটি ঘরে এর উদ্বোধন হয়, নাম ‘অ্যালবার্ট লাইব্রেরি’। প্রথম উদ্যোক্তা ও সভ্য—ক্ষেত্র গুপ্ত, সতীশ গুপ্ত, কালী পাণ্ডে, নলিনবিহারী মিত্র, তারাপদ সেন এবং আরও কয়েকজন।

প্রথম তিন বছরে দুবার জায়গা বদল করে লাইব্রেরি একবার আসে ৯৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে, তারপর ওই রাস্তারই ৮৭ নম্বর বাড়িতে। ১৮৯৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলিস ইনস্টিটিউশন—এর (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) হলে। সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রধান বক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই এই বিখ্যাত সভাটি হয়েছিল।

এই সময়েই সিকদারপাড়ায় ‘যমুনা লাইব্রেরি’ গড়েছিলেন বিখ্যাত অভিধান সংকলন সুবলচন্দ্র মিত্রের দুই ভাই—নন্দ মিত্র ও অক্ষয় মিত্র। ১৮৯৪ সালে দুটি গ্রন্থাগার মিলে তৈরি হল ‘অ্যালবার্ট—যমুনা লাইব্রেরি’। পৃষ্ঠপোষক হলেন শোভাবাজারের মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সভাপতি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সি.আর. উইলসন এবং সহ—সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন। উইলসনের চেষ্টায় গ্রন্থাগারটি ক্রমশই উন্নত হয়, নতুন নাম দেওয়া হয় ‘কর্নওয়ালিস ইউনিয়ন ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি’, এবং গ্রন্থাগারটি উঠে আসে ১৩৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। ১৮৯৭ পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি এখানেই ছিল। নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন কুচবিহার, ময়ূরভঞ্জ ও দিনাজপুরের মহারাজা এবং ঢাকার নবাব বাহাদুর। আর ঘনিষ্ঠাভাবে যুক্ত ছিলেন রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাংলার লেফটানান্ট—গভর্নর স্যার ই.আর. বেকার, স্যার রোপার লেথব্রিজ, স্যার এ. পেডলার, রেভারেন্ড জে. মরিসন, রেভারেন্ড. এইচ. আর. ওয়াইহেড, ফাদার সাফোঁ, এইচ. আর. জেমস, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেন্দ্রলাল সরকার।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকে গ্রন্থাগারের অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে। বারকয়েক জায়গা বদল করা হয়—৮৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে, তারপর ক্ষেত্র গুপ্তের বাড়িতে, ১২৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। কর্মীরা চিরদিনই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতেন। মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, গণেন্দ্রনাথ মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ইত্যাদির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯১৭ সালে গ্রন্থাগার তার বর্তমান বাড়িতে (৬, আর. জি. কর রোড) উঠে আসে। তখন থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এর সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইউনাইটেড রিডিং রুমস ১৮৭২

১৯১৬ সালের রিপোর্ট থেকে এই পাঠাগারের ইতিহাস সংকলন করা হল :

‘The present Library was formed by the amalgamation of two old and sister Institutions–The Calcutta Reading Rooms and the Ahiritola Reading Rooms. The former founded on the initiative of late Babu Rajendra Lal Mitter as far back as 1872, was the pioneer institution of its kind in the Northern Division of the town, and counted amongst its members distinguished men like the late Ramesh Chandra Mitter, the late Pandit Iswar Chanda Vidyasagar, the late Maharaja Kamal Krishna Bahadur, the late Raja Digambar Mitter, the Late Mr. W.C. Bonerji, Rash Behari Ghosh and Gurudas Banerjee.

(3)

‘’The Ahiritola Reading Rooms owed its origin to the indefatigable exertions of a number of educated energetic men of the locality.It was established in 1891 and within a few years of its existence its promoters were able to provide a decent Library with a free Reading Room for public use. A plot of land was acquired at the junction of Nimtolla Ghat Street and Gour Laha Street, with a view to endow it with a local habilitation of its own. Eventually it was decided to amalgamate the two Libraries existing in the same locality and the ‘United Reading Rooms’ was the result of such amalgamation…

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৮২

‘স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যানুরাগী যুবকের প্রচেষ্টায় ‘তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি’ ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয় : ১৮৭৯ সাল থেকে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলতে থাকে। প্রথম উদযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র। তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের প্রথম সম্পাদক এবং হেমচন্দ্র ঘোষ প্রথম গ্রন্থাগারিক।

১৮৮৭ সালে পাঠাগারের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর তিনি পাঠাগারের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকা এবং সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সাপ্তাহিক ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকা পাঠাগারে বিনামূল্যে দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ এই পাঠাগারের সঙ্গে আজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্তমান পাঠাগারটি নিজের নামের রাস্তার উপর, ১২বি তালতলা লাইব্রেরি রো—তো, নিজের দ্বিতল গৃহে অবস্থিত।*

….

মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার (১৮৫১)—এর পুবর্তন নাম বেইলি হল পাবলিক লাইব্রেরি এবং উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির বর্তমান নাম উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার।

* ‘ভারতীয় পরিষদ’ গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী শ্রীনিমাই ঘোষ এই পাঠাগারগুলির তথ্যসংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। — বি. ঘো.