শিল্প বিপ্লব প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে প্রয়োজনমতো কাজে লাগানোর মাধ্যমে এবং নানা রকম পণ্য উৎপাদনের নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানবজাতিকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নিরুপায় নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করেছে। এরপর মানুষ বন জঙ্গল কেটে ফেলেছে, জলাভূমি শুকিয়ে ফেলেছে, নদীতে বাঁধ দিয়েছে, সমতলভূমিতে পানি এনেছে, হাজার হাজার কিলোমিটার রেললাইন বসিয়েছে আর উঁচু উঁচু ইমারতের বিশাল সব শহর বানিয়েছে। যেহেতু মানুষ পুরো পৃথিবীকেই একেবারে ঢেলে সাজিয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের বসবাসের জন্য, সেটা করতে গিয়ে তারা অন্য অনেক প্রাণীর বাসস্থান ধ্বংস করে ফেলেছে আর অনেক প্রজাতি হয়েছে নিশ্চিহ্ন। আমাদের এক সময়কার নীল-সবুজ পৃথিবী এখন হয়েছে কংক্রিট আর প্লাস্টিকের এক বিশাল বাজার।

আজকে পৃথিবীর মহাদেশগুলোতে সব মিলিয়ে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের বসবাস। এতগুলো মানুষকে এক জায়গায় করে একটা বিশাল দাঁড়িপাল্লায় ফেলতে পারলে তাদের মোট ভর হতো প্রায় ৩০ কোটি টন। তারপর যদি আমাদের সকল গৃহস্থালি পশুকে নেওয়া হয়, যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর আর মুরগি তাহলে তাদের মোট ভর দাঁড়াবে প্রায় ৭০ কোটি টন। অন্যদিকে বাকি সমস্ত জীবিত প্রাণীদের যদি নেওয়া হয় – সজারু আর পেঙ্গুইন থেকে শুরু করে হাতি আর তিমি পর্যন্ত – সব মিলিয়ে ১০ কোটি টনেরও কম হবে। অথচ আমাদের শিশুদের বই, আমাদের মূর্তিশিল্প কিংবা আমাদের টেলিভিশনের পর্দাগুলো এখনও ভরে থাকে জিরাফ, নেকড়ে আর শিম্পাঞ্জিতে। সত্যিকার পৃথিবীতে তাদের সংখ্যাটা খুবই অল্প। পৃথিবীতে এখন প্রায় আশি হাজার জিরাফ আছে যেখানে গবাদিপশু আছে প্রায় দেড়শ কোটি; দুই লাখ নেকড়ে অবশিষ্ট আছে যেখানে চল্লিশ কোটি পোষা কুকুর; মাত্র আড়াই লাখ শিম্পাঞ্জী আছে যেখানে কোটি কোটি মানুষ। অস্বীকার করার আর উপায় নেই, মানুষ আসলেই পৃথিবী দখল করে ফেলেছে। ১

পরিবেশের অবক্ষয় আর সম্পদের ঘাটতি কিন্তু একরকম ব্যাপার নয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি মানব জাতির সম্পদের পরিমাণ দিনকে দিন বাড়ছে আর তা হয়তো বাড়তেই থাকবে। সেইজন্যেই সব সম্পদ ফুরিয়ে গেলে যে কঠিন দিন আসবে বলে ভয় দেখানো হয় সেটা আসলে ধোপে টেকে না। বরং পরিবেশের অবক্ষয় নিয়ে আমাদের যতটা ভীত হওয়া দরকার ততটা আমরা এখনও হইনি। ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে মানুষ নতুন নতুন উপকরণ আর শক্তির উৎসের প্রাচুর্য উপভোগ করছে, কিন্তু একই সময় ধ্বংস করে ফেলছে প্রাকৃতিক জগতের যা কিছু টিকে আছে তার সবকিছুই। সেই সাথে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে বাকি সমস্ত প্রাণিকুল।

সত্যি বলতে কি, পরিবেশের এই অশান্তি মানুষের টিকে থাকাকেই হুমকির মধ্যে ফেলে দেবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ব্যাপক মাত্রার দূষণ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের জন্যই অনুপযুক্ত করে ফেলবে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী হয়তো ঘনঘনই একটা যুদ্ধ দেখবে- মানুষের ক্ষমতা আর মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগের পাল্টাপাল্টি যুদ্ধ। যেহেতু মানুষ প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের খেয়ালখুশি মত অধীনস্থ করে রাখতে চেষ্টা করে, তার ফলে হয়তো আরও বেশি বেশি অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হতে থাকবে। এরপর সেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরও প্রচণ্ড রকমের হস্তক্ষেপ করতে হবে পরিবেশের উপর, যার ফলাফল হবে আরও ভয়াবহ।

অনেকেই এই প্রক্রিয়াটাকে “প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ” বলছেন। এটা কিন্তু আসলে ঠিক ধ্বংসযজ্ঞ না, এটা হল পরিবর্তন। প্রকৃতি কখনও ধ্বংস করা যায় না। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে একটা গ্রহাণু এসে পুরো ডাইনোসর প্রজাতিকে মুছে ফেলেছিল, আর তার ফলেই কিন্তু স্তন্যপায়ীদের জন্য নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছিল। আজকে মানবজাতি অনেক প্রজাতিকেই বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে, এমনকি সে নিজেও হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ অন্য কিছু জীব কিন্তু বেশ ভালোই আছে। উদাহরণস্বরূপ, ইঁদুর আর তেলাপোকা তো এখন তাদের পূর্ণবিকাশের পথে আছে। এই কঠিন প্রাণের জীবগুলো নিজেদের ডিএনএকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য হয়তো একদিন একটা পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের তলা থেকেও হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবে। হয়তো আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর পর বুদ্ধিমান ইঁদুরেরা খুব কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে মানবজাতির ঐ ধ্বংসযজ্ঞকে, ঠিক যেমন আমরা স্মরণ করি ডাইনোসরদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া গ্রহাণুটিকে।

তারপরও, আমাদের নিজেদের বিলুপ্তির গুজবটা বেশ অকালপক্ব। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষের জনসংখ্যা আগেকার যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক দ্রুত বেড়েছে। ১৭০০ সালের দিকে দুনিয়ায় মানুষ ছিল প্রায় ৭০ কোটি। ১৮০০ সালে এসে সেটা হল ৯৫ কোটি। ১৯০০ সালে আমরা নিজেদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করে ১৬০ কোটি করে ফেললাম। আর ২০০০ সালে এসে সেটা প্রায় চারগুণ হয়ে হলো ৬০০ কোটি। আজ আমরা ৭০০ কোটিরও বেশি।

আধুনিক যুগ

যখন এই বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রকৃতির খেয়ালখুশিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দ্রুততার সাথে সংখ্যায় বেড়েছে তখনি কিন্তু তারা আবার আরও বেশি করে আধুনিক বাণিজ্য আর সরকারের গোলাম হয়ে গিয়েছে। শিল্প বিপ্লব আসলে মানুষের সামাজিকতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার এক বিরাট সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও মানসিকতায় এসেছে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। এরকম অনেক উদাহরণের মধ্যে একটা হতে পারে- গতানুগতিক কৃষিকাজের প্রাকৃতিক ছন্দের জায়গায় কলকারখানার নিখুঁত উৎপাদন ব্যবস্থার আগমন।

মানুষের গতানুগতিক কৃষিকাজ প্রাকৃতিক ঋতুচক্র আর জৈবিক বৃদ্ধির উপর পুরোপুরি নির্ভর করত। বেশিরভাগ সমাজই পুঙ্খানুপুঙ্খ সময়ের হিসাব করতে পারত না, এমনকি তাদের তেমন গরজও ছিল না। শুধুমাত্র সূর্যের ঘূর্ণন আর উদ্ভিদের জৈবিক বৃদ্ধির উপর ভরসা করে পৃথিবীটা কোন সময়সূচি ছাড়াই বেশ চলছিল। কোন নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ছিল না। সব কাজের সময়সূচি এক ঋতু থেকে আরেক ঋতুতে দারুণ ভাবে বদলে যেত। মানুষ জানতো সূর্য এই মুহুর্তে কোথায়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো বর্ষার কিংবা হেমন্তের কিছু লক্ষণ দেখার জন্য। কিন্তু ঠিক দিন তারিখটা তারা জানতো না। কোন পথভোলা সময়যাত্রী (time traveller) যদি মধ্যযুগের এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়ে রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞেস করে “এটা কত সাল?”, তাহলে সেই গ্রামবাসী তার প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে যাবে। কারণ তখনকার দিনে এই প্রশ্নটা হবে ঐ সময়যাত্রীর পোশাকের মতোই উদ্ভট।

মধ্যযুগের কৃষক কিংবা মুচির বিপরীতে আজকের আধুনিক শিল্পকারখানা সূর্য আর ঋতুচক্রকে থোড়াই কেয়ার করে। বরং এটি নির্ভুলতা আর অভিন্নতার পুজো করে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগের একটা কারখানায় প্রতিটি মুচিই একটা গোটা জুতো বানিয়ে ফেলত, একদম সোল থেকে শুরু করে ফিতে পর্যন্ত। যদি একজন মুচি কাজে দেরিতে আসতো সেটা অন্যদের কাজের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াত না। কিন্তু আজকের জুতো তৈরির কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে এক একজন শ্রমিক আসলে এক একটা যন্ত্র চালায় যেখানে জুতোর একটা নির্দিষ্ট অংশ তৈরি করে পরের যন্ত্রের কাছে দিয়ে দেয়া হয়। ৫ নম্বর যন্ত্রে যে কাজ করে সে যদি ঘুম থেকে দেরিতে ওঠে তাহলে এর পরের সব যন্ত্রকে থেমে যেতে হয়। এই ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য প্রত্যেককে একটা নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতে হয়। প্রত্যেক শ্রমিক একই সময়ে কাজে আসে। খিদে লাগুক আর নাই লাগুক প্রত্যেকে একই সময়ে দুপুরের খাবার খায়। হাতের কাজ শেষ হয়ে গেলেই কেউ বাড়ি যায় না, সবাই অপেক্ষা করে একটা বাঁশি বাজার যেটা জানিয়ে দেবে যে তাদের কর্মঘণ্টা শেষ হয়েছে।

শিল্প বিপ্লব সময়সূচি এবং অ্যাসেম্বলি লাইনকে মানুষের সকল কাজকর্মের একটা সাধারণ ধাঁচ বানিয়ে ফেলল। কলকারখানাগুলো তাদের নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা করার পরপরই স্কুলগুলোও সময় বেঁধে দিল, তারপর হাসপাতাল, সরকারি দপ্তর এমনকি মুদি দোকানও। যেসব জায়গায় কোন অ্যাসেম্বলি লাইন কিংবা যন্ত্র নেই সেখানেও সময়সূচি হয়ে গেল রাজা। যদি কারখানার কাজ শেষ হয় ঠিক বিকাল ৫টায়, তাহলে মদের দোকানটা ৫টার পরপর খোলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সময়সূচির এই ব্যাপক প্রসারের সাথে জনপরিবহনের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। যদি শ্রমিকদের ঠিক সকাল ৮টায় কাজ শুরু করতে হয় তাহলে ট্রেন আর বাসগুলোকেও কারখানার গেটে পৌঁছাতে হবে ঠিক ৭টা ৫৫র মধ্যে। কয়েক মিনিটের দেরিও উৎপাদন ঘাটতি তৈরি করবে, তার ফলে দেরিতে আসা শ্রমিকটা তার চাকরিও হারাতে পারে। ব্রিটেনে ১৭৮৪ সালে নির্দিষ্ট সময়সূচির ঘোষণা দিয়ে একটা পরিবহন ব্যবস্থা চালু হয়। এর সময়সূচিতে শুধু কখন ছাড়বে সেটা উল্লেখ করা হত, কখন পৌঁছাবে সেটা নয়। সেইসময় প্রতিটা ব্রিটিশ শহরের নিজেদের আলাদা সময়ের মানদণ্ড ছিল যা লন্ডনের সময়ের সাথে প্রায় আধা ঘণ্টার ব্যবধানে হতে পারত। লন্ডনে যখন দুপুর ১২টা , তখন লিভারপুলে হয়ত ১২টা ২০ আর ক্যান্টারবেরিতে ১১টা ৫০। যেহেতু কোন টেলিফোন, রেডিও কিংবা টেলিভিশন ছিল না তাই কেউই জানত না অন্য কোথায় কটা বাজে। আসলে কেউ মাথাও ঘামাত না।২

প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রেলগাড়ি চলা শুরু হয় লিভারপুল আর ম্যানচেস্টারের মধ্যে, ১৮৩০ সালে। এর দশ বছর পর প্রথম ট্রেনের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়। ট্রেনগুলো আগেকার পরিবহনগুলোর চেয়ে অনেক দ্রুতগামী ছিল বলে বিভিন্ন এলাকার বিচিত্র সময়ের মানদণ্ড একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৮৪৭ সালে সব ব্রিটিশ ট্রেন কোম্পানিগুলো একজোট হয়ে ঠিক করল এখন থেকে সকল ট্রেন এলাকাভিত্তিক সময় বাদ দিয়ে গ্রিনিচ মানমন্দিরের সময় মেনে চলবে। এরপর আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ট্রেন কোম্পানিগুলোর এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকল। অবশেষে ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ সরকার এক অভূতপূর্ব ঘোষণার মাধ্যমে জানাল যে ব্রিটেনের সকল সময়সূচি হতে হবে গ্রীনিচ সময় অনুসারে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত একটা দেশ জাতীয়ভাবে সময়ের মানদণ্ড গ্রহণ করল আর এর মাধ্যমে তার অধিবাসীদেরকে বাধ্য করলো সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের চক্রকে ভুলে গিয়ে একটা কৃত্রিম ঘড়ির সময় অনুযায়ী জীবন যাপন করতে।

এই দুর্দান্ত শুরুটা আস্তে আস্তে একটা বিশ্বব্যাপী সময়সূচির সূচনা করল যেটা কিনা সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পরিমাণেও নিখুঁত। সম্প্রচার মাধ্যমগুলো – প্রথমে রেডিও, পরে টেলিভিশন যখন শুভসূচনা করল তারা প্রবেশ করল একই সময়সূচির জগতে আর তারপর আস্তে আস্তে তারাই এর ধারক ও বাহকে পরিণত হল। রেডিও স্টেশনগুলো প্রথম যে তথ্য সম্প্রচার করতো সেটা ছিল সময়, কিছু বিপ বিপ শব্দ যেটা অনেক দূরবর্তী জাহাজ আর বসতিকে নিজেদের ঘড়ির সময়টা ঠিক করে নিতে সাহায্য করত। তারপর রেডিও স্টেশনগুলো প্রতি ঘণ্টায় সংবাদ প্রচারের ধারণা বাস্তবায়ন করল। এখনও যেকোন খবর সম্প্রচারের প্রথম উপাদানই হল সময়, এমনকি এটা যুদ্ধের ঘোষণার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, নাৎসি অধিকৃত ইউরোপে বিবিসি সংবাদ সম্প্রচারিত হত। প্রতিটা সংবাদ অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিগ বেনের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ সরাসরি সম্প্রচারে শোনানো হত – সে যেন মুক্তির এক জাদুময় শব্দ। কয়েকজন প্রতিভাবান জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী এই সম্প্রচারিত ঢং ঢং শব্দের সামান্য তারতম্য থেকে লন্ডনের আবহাওয়ার অবস্থা বের করে ফেলেছিলেন। এই তথ্য জার্মানদের যুদ্ধবিমানগুলোকে দারুণ সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা যখন ব্যাপারটা জানতে পারল, তারা সাথে সাথে ঘণ্টার শব্দ সরাসরি সম্প্রচারের জায়গায় একটা রেকর্ড করা শব্দ শোনানো শুরু করল।

সময়সূচির এই মহাযজ্ঞ চালানোর জন্য সস্তা এবং সহজে বহনযোগ্য ঘড়ি হয়ে গেল সহজলভ্য। আসিরীয়, সাসানিদ কিংবা ইনকা সভ্যতার শহরগুলোতে বড়জোর হাতে গোনা কয়েকটা সূর্যঘড়ি থাকত। ইউরোপের মধ্যযুগীয় শহরগুলোতে সাধারণত একটাই ঘড়ি থাকত – শহরের মাঝখানে একটা বড়সড় মিনারের উপর বসানো এক বিশাল যন্ত্র। ঐসব ঘড়িগুলো বেজায় রকমের ভুল সময় দিত। কিন্তু যেহেতু শহরে আর কোন ঘড়ি ছিল না যে তারতম্যটা বোঝা যাবে সুতরাং কিছুই আসত যেত না। আজকের দিনে, একটা স্বচ্ছল পরিবারে যতগুলো ঘড়ি আছে মধ্যযুগে একটা পুরো দেশেও হয়তো ততগুলো থাকতো না! এখন আপনি সময়টা বলতে পারেন হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে, অ্যান্ড্রয়েড ফোনটার পর্দায় তাকিয়ে, বিছানার পাশে রাখা এলার্ম ঘড়িটার দিকে ভুরু কুঁচকে, রান্নাঘরের দেয়ালে বড় ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে, মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দিকে তাকিয়ে, টেলিভিশন কিংবা ডিভিডি প্লেয়ারের পর্দায় কিংবা চোখের কোণ দিয়ে কম্পিউটারের টাস্কবারে তাকিয়ে। এখন বরং সময়টা না জেনে থাকার জন্য অনেক কষ্ট করতে হবে।

এখনকার একজন সাধারণ মানুষ দিনের মধ্যে প্রায় কয়েক ডজন বার সময় দেখে নেয়, কারণ আমরা যা কিছু করি তার প্রায় সবকিছুই সময়মত করতে হয়। একটা এলার্ম ঘড়ি আমাদের সকাল ৭টায় উঠিয়ে দেয়, এরপর আমরা আমাদের হিমায়িত খাবারগুলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দিয়ে ঠিক ৫০ সেকেন্ড গরম করে নেই, দাঁত ব্রাশ করি তিন মিনিট ধরে যতক্ষণ না ইলেক্ট্রিক টুথব্রাশটা একটা বিপ শব্দ করে জানান দেয়, ৭টা ৪০ এর ট্রেনটা ধরি কাজের জন্য, কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠানটা দেখতে টেলিভিশনের সামনে বসি ৭টার সময়, এর মাঝে বিরক্ত হই কিছু বিজ্ঞাপন দেখে যেগুলোর প্রতি সেকেন্ডের মূল্য প্রায় এক হাজার ডলার। নিজেদের সকল রাগ ঝাড়ি একজন পেশাদার মনোবিদের কাছে যাকে একটানা ৫০ মিনিটের বেশি পাওয়া যায় না।

শিল্প বিপ্লব মানব সমাজে প্রায় ডজনখানেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসে। কলকারখানার সময়ের সাথে জীবনকে মানিয়ে নেওয়া তার মধ্যে একটি মাত্র। অন্যান্য উল্লেখ করার মত উদাহরণগুলোর মধ্যে আছে নগরায়ন, কৃষকের সংখ্যা কমে যাওয়া, কলকারখানায় কাজ করা খেটে খাওয়া মানুষের উদ্ভব, সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্রের প্রসার, তারুণ্য নির্ভর সংস্কৃতি এবং পুরুষশাসিত সমাজের ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়া।

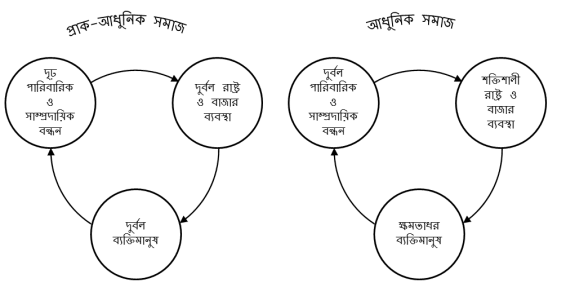

এতসব পরিবর্তন যদিও চমকপ্রদ, কিন্তু এর চেয়েও ঢের বেশি চমকপ্রদ পরিবর্তন এসেছে মানুষের সমাজে। ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবটা হল, পরিবার আর এলাকাভিত্তিক সম্প্রদায়ের পতন এবং তার জায়গায় রাষ্ট্র আর বাজারের উত্থান। ইতিহাসের একদম শুরু থেকে, যতদূর পর্যন্ত আমরা জানতে পারি, প্রায় ১০ লাখ বছরেরও আগে, মানুষ ছোট ছোট কাছাকাছি থাকা কিছু সম্প্রদায়ে বসবাস করতো। সেসব সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সদস্যই ছিল একে অপরের আত্মীয়। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব কিংবা কৃষি বিপ্লব এসেও সেটার তেমন পরিবর্তন ঘটায়নি। সেটা বরং পরিবার আর সম্প্রদায়গুলোকে আরও কাছাকাছি এনে গোষ্ঠী, শহর, রাজত্ব এবং সাম্রাজ্য গঠন করেছে। সেখানেও মানব সমাজের গঠনগত মৌলিক উপাদান ছিল পরিবার কিংবা সম্প্রদায়। অন্যদিকে, শিল্প বিপ্লব এসে মাত্র দুই শতকের মধ্যেই এই মৌলিক উপাদানকে ভেঙ্গে ফেলল। গতানুগতিক যেসব দায়িত্ব পরিবার আর সম্প্রদায় পালন করে আসছিল, তার অনেকগুলোই এরপর থেকে রাষ্ট্র আর বাজারের হাতে চলে গেল।

পরিবার আর সম্প্রদায়ের পতন

শিল্প বিপ্লবের আগে বেশির ভাগ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ৩টি কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকত: একক পরিবার, যৌথ পরিবার আর অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়।* বেশিরভাগ মানুষই পারিবারিক ব্যবসায় নিয়োজিত থাকতো – সেটা হতে পারে পারিবারিক খামার কিংবা পারিবারিক কারখানা। কেউ কেউ হয়তো প্রতিবেশীর পারিবারিক ব্যবসাতেও কাজ করত। পরিবার নিজেই ছিল একাধারে কল্যাণ সংস্থা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিক্ষা কেন্দ্র, নির্মাণ শিল্প-কারখানা, শ্রমকল্যাণ সমিতি, পেনশন তহবিল, বীমা কোম্পানি, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রিকা, ব্যাংক এমনকি পুলিশ পর্যন্ত।

একজন মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ত পরিবার তার দেখাশোনা করত। একজন বুড়ো হয়ে গেলে পরিবারই তার সমর্থন যোগাত আর তার ছেলেমেয়েরা হত তার পেনশন তহবিল। একজন মানুষ মারা গেলে পরিবার তার অনাথ শিশুদের দেখভাল করত। কেউ যদি একটা কুঁড়েঘর বানাতে চাইতো, পরিবার তাতে হাত লাগাত। কেউ নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইলে পরিবার দরকারি মূলধনের যোগান দেওয়ার চেষ্টা করত। কেউ যদি বিয়ে করতে চাইতো তার জীবনসঙ্গী পরিবারই খুঁজে দিত কিংবা অন্তত গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিত। প্রতিবেশীর সাথে কোন গোলমাল হলে পুরো পরিবার তাতে জড়িয়ে পড়তো। কিন্তু যদি কারো অসুস্থতা এতই মারাত্নক হত যে পরিবারের পক্ষে দেখাশোনা করা সম্ভব না, কিংবা কারো নতুন ব্যবসার জন্যে যে পরিমাণ টাকা লাগবে সেটা পরিবারের পক্ষে দেয়া সম্ভব না, অথবা প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়াটা রীতিমত মারামারির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এরকম সব অবস্থায় এলাকার মানুষজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত।

সম্প্রদায়ের মানুষজন এলাকার ঐতিহ্য আর অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা করেই সাহায্য করত। তাদের সাহায্যের ধরন অনেক ক্ষেত্রেই মুক্ত বাজারের চাহিদা আর যোগানের নিয়ম কানুনের সাথে একেবারেই মেলে না। পুরনো ধাঁচের মধ্যযুগীয় কোনো এক সম্প্রদায়ে আমার প্রতিবেশী অভাবে পড়লে কোনো রকম প্রতিদানের আশা ছাড়াই আমি তার বাড়ি বানাতে আর তার ভেড়ার পাল পাহারা দিতে সাহায্য করতাম। আবার যখন আমি বিপদে পড়তাম, আমার প্রতিবেশীও আমাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করত। একই সময়ে এলাকার ক্ষমতাবান ব্যাক্তিটি হয়তো আমাদের গ্রামের সবাইকে দিয়ে তার প্রাসাদটি বানিয়ে নিত আমাদের কোন টাকাপয়সা না দিয়েই। এর বিনিময়ে আমরা তার উপর ভরসা করতাম যে সে ডাকাত কিংবা বর্বরদের থেকে আমাদের রক্ষা করবে। গ্রাম্য জীবনে অনেক লেনদেন হত কিন্তু সেখানে টাকাপয়সার আদানপ্রদান ছিল না। কিছু বাজারও ছিল যদিও, কিন্তু সেগুলোর অবদান ছিল সীমিত। হয়তো বাজার থেকে দূর্লভ মশলা, কাপড় কিংবা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যেত অথবা উকিল আর ডাক্তারের সেবা পাওয়া যেত। কিন্তু তারপরও সাধারণভাবে ব্যবহার করার মত জিনিসপত্রের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগেরও কম জিনিস বাজারে পাওয়া যেত। মানুষের বেশিরভাগ প্রয়োজনই মিটে যেত পরিবার আর সম্প্রদায়ের মধ্যেই।

সে সময় রাজত্ব আর সাম্রাজ্যেরও অস্তিত্ব ছিল। সেগুলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজও করতো, যেমন যুদ্ধ করা, রাস্তাঘাট বানানো আর প্রাসাদ নির্মাণ করা। এইসব কারণেই রাজারা খাজনা বাড়াত আর মাঝে মাঝে নতুন সৈন্য আর শ্রমিক নিয়োগ দিত। তারপরও অল্প কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া তারা পরিবার আর সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করত না। যদি তারা হস্তক্ষেপ করতেও চাইতো, তবু বেশিরভাগ রাজাই খুব একটা সুবিধা করতে পারত না। গতানুগতিক কৃষি অর্থনীতি নির্ভর সমাজে বাড়তি উৎপাদন তেমন একটা হত না যা দিয়ে গাদা গাদা সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, সমাজসেবী, শিক্ষক আর ডাক্তারদের বেতন দেয়া যাবে। ফলাফলস্বরূপ, বেশিরভাগ শাসকই বড় পরিসরে কোনো কল্যাণ তহবিল, স্বাস্থ্যসেবা কিংবা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। তারা সেসব ব্যাপার পরিবার আর সম্প্রদায়ের উপরই ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি খুব বিরল কিছু মুহূর্তে, যখন শাসক কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনে জোর করে হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে (যেমনটা হয়েছিল চীনের চিন সাম্রাজ্যে), তখনও তারা সেটা করেছে পরিবারের প্রধান কিংবা সম্প্রদায় প্রধানদেরকে হাত করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দূরবর্তী সম্প্রদায়ে যোগাযোগ আর পরিবহন ব্যবস্থা এত বাজে ছিল যে, অনেক রাজ্যই খাজনা আদায় কিংবা দ্বন্দ্ব মিটমাটের মত খুব সাধারণ রাজকীয় দায়দায়িত্বগুলোও সম্প্রদায়ের উপরই ছেড়ে দিত। উদাহরণস্বরূপ, অটোমান সাম্রাজ্য গৃহস্থালি বিবাদ মিটমাটের ভার পরিবারের উপরই ছেড়ে দিয়েছিল, এর জন্য কোন রাজপেয়াদা নিয়োগ না করেই। যদি আমার ভাই কাউকে মেরে ফেলে থাকে, তাহলে নিহতের ভাই আমাকে মেরে ফেলতে পারে। এই প্রতিশোধটা ছিল অনুমোদিত। যতক্ষণ সবকিছু একটা সীমার মধ্যে থাকছে ততক্ষণ ইস্তানবুলের সুলতান কিংবা প্রাদেশিক প্রতিনিধি এসব দ্বন্দ্বের মধ্যে হস্তক্ষেপ করত না।

চীনের মিং সাম্রাজ্যে (১৩৬৮-১৬৪৪), সব অধিবাসীরা সংগঠিত ছিল ‘বাওজিয়া’ পদ্ধতিতে। দশটা পরিবার মিলে হত একটা ‘জিয়া’ আর দশটা জিয়া মিলে তৈরি হত একটা ‘বাও’। কোনো একটা বাওয়ের কোন সদস্য যদি অপরাধ করত তাহলে ঐ বাওয়ের অন্য কোনো সদস্য শাস্তি পেতে পারত, বিশেষ করে বৃদ্ধ সদস্যরা। সরকারি খাজনাও নির্ধারিত হত বাওয়ের মাধ্যমেই। সরকারি কোন কর্মকর্তা নয়, বরং বাওয়ের গুরুজনেরাই ঠিক করত কোন পরিবারের কতটুকু খাজনা দিতে হবে। সাম্রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পদ্ধতিটা খুব সুবিধাজনক ছিল। হাজার হাজার খাজনা সংক্রান্ত কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার বদলে এইসব কাজ সম্প্রদায়ের গুরুজনদের হাতে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। গুরুজনেরা জানত প্রতিটি গ্রামবাসীর মূল্য কীরকম আর তাই তারা কোনো রাজপেয়াদার হস্তক্ষেপ ছাড়াই খাজনা আদায় করতে পারত।

অনেক রাজত্ব এবং সাম্রাজ্য সত্যিকার অর্থে ছিল নিরাপত্তার স্বার্থে পোষা গুণ্ডার মত। রাজা ছিল গুণ্ডাসর্দার যে এলাকাবাসীর থেকে পয়সা নিত আর বিনিময়ে নিশ্চিত করত অন্য এলাকার গুণ্ডা পাণ্ডারা যেন তার এলাকায় ঝামেলা না করে। এর বাইরে রাজার তেমন কোনো কাজ ছিল না।

পরিবার আর সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরের জীবন মোটেই আদর্শ ছিল না। অনেক পরিবার কিংবা সম্প্রদায় তার সদস্যদের শোষণ করত। সেই শোষণ এখনকার রাষ্ট্র কিংবা বাজারের শোষণের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়-আশয় ছিল দুশ্চিন্তা আর হিংস্রতায় ভরপুর। তারপরও মানুষের খুব একটা উপায়ও ছিল না। ১৭৫০ সালে যে মানুষ তার পরিবার কিংবা সম্প্রদায় হারিয়েছে সে প্রায় মৃত মানুষের সমান। তার না ছিল কোনো কাজ, কোনো শিক্ষা কিংবা বিপদ আপদে সাহায্য পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা। কেউ তাকে টাকাপয়সা ধারও দিত না কিংবা কোনো ঝামেলায় জড়ালে তার পক্ষও নিত না। কোনো পুলিশ, সমাজসেবী কিংবা বাধ্যতামূলক শিক্ষার চল ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য সেই মানুষটিকে যত দ্রুত সম্ভব নতুন কোন পরিবার বা সম্প্রদায়ে যোগ দিতে হতো। যেসব ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে পালাত তারা খুব বেশি হলে অন্য কোন পরিবারের চাকর হিসেবে বসবাস করতে পারত। কপাল খারাপ হলে তাদের জায়গা হতো সেনাবাহিনীতে কিংবা পতিতালয়ে।

এই সবকিছুই গত দুই শতাব্দীতে বদলে যায় নাটকীয় ভাবে। শিল্প বিপ্লব বাজার ব্যবস্থার হাতে নতুন এবং অপরিমেয় শক্তি এনে দেয়। রাষ্ট্রকে দেয় নতুন ধরনের যোগাযোগ আর পরিবহন ব্যবস্থা। সরকারের হাতে চলে আসে একগাদা কর্মচারী, শিক্ষক, পুলিশ আর সমাজসেবী। প্রথমদিকে রাষ্ট্র আর বাজার ব্যবস্থা আবিষ্কার করল যে, গতানুগতিক পরিবার আর সম্প্রদায় তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অভিভাবক এবং এলাকার গুরুজনেরা তাদের সন্তানদের জাতীয়তাবাদী মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাব্যবস্থায় যোগ দিতে, বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে কিংবা শহুরে শ্রমিক হওয়ার ব্যাপারে বেশ অনিচ্ছুক ছিল।

ধীরে ধীরে রাষ্ট্রযন্ত্র তার ক্রমবর্ধমান শক্তি ব্যবহার করে পরিবার ব্যবস্থার গতানুগতিক বন্ধন ভেঙ্গে দিতে সমর্থ হল। রাষ্ট্র তার পুলিশবাহিনীকে পাঠাতে লাগল পারিবারিক বিবাদ নিরসনে। দরকার হলে আদালত পর্যন্ত গড়াত ব্যাপারটা। বাজার ব্যবস্থা পাঠাতে লাগল তার হকারদের, যার ফলে দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক ঐতিহ্য সরে গিয়ে জায়গা করে দিল নিয়ত পরিবর্তনশীল বাণিজ্যিক ঢং। এতসবও যথেষ্ট ছিল না, পরিবার ব্যবস্থার শক্তিকে পুরোপুরি ভাঙ্গার জন্য তাকে আরেকটি নতুন কৌশলের সাহায্য নিতে হল।

রাষ্ট্রযন্ত্র মানুষজনকে এমন একটা প্রস্তাব দিল যে প্রস্তাব ফেরানো যায় না। তারা বলল “স্বাধীন ব্যক্তি হও”। “যাকে খুশি তাকে বিয়ে কর, বাবা মাকে জিজ্ঞেস করার কি দরকার। যে কাজ করতে ইচ্ছে হয় সেটাই করো, গুরুজনের ভ্রুকুটিকে পাত্তা দিও না। যেখানে খুশি বসবাস কর, তাতে যদি প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যেতে নাও পার তো কি হয়েছে। তুমি এখন আর পরিবার কিংবা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল নও। আমরা, রাষ্ট্রযন্ত্র, আমরাই তোমাদের দেখভাল করব। আমরা তোমাদের খাবার দেব, আশ্রয় দিব, শিক্ষা দেব, স্বাস্থ্যসেবা দেব আর কাজ দেব। আমরা পেনশন দেব, বীমা দেব এবং নিরাপত্তাও দেব।”

রোমান্টিক সাহিত্য অনেক সময় ব্যক্তিমানুষকে রাষ্ট্র আর বাজারের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে। এর চেয়ে ডাহা মিথ্যে আর হয় না। ব্যক্তি মানুষের বাবা মা হল রাষ্ট্র আর বাজার, তাদের জন্যই সে বাঁচতে পারে। বাজার ব্যবস্থা আমাদের কাজ দেয়, বীমা দেয় আর পেনশন দেয়। কোনো কাজ শিখতে চাইলে সরকারি স্কুল কলেজে পড়াশোনা করে আমরা তা শিখতে পারি। আমরা ব্যবসা করতে চাইলে ব্যাংক আমাদের টাকা ধার দেয়। আমরা বাড়ি বানাতে চাইলে নির্মাণ কোম্পানি আমাদের বাড়ি বানিয়ে দেয় আর ব্যাংক সেটা বন্ধক রাখে, মাঝে মাঝে তো সরকারি বীমাও থাকে। সবরকম ঝামেলা সামলানোর জন্য আছে পুলিশ। আমরা যদি মাসের পর মাস দুর্বল হয়ে পড়ে থাকি, সামাজিক নিরাপত্তা বাহিনী ছুটে আসে। আমাদের যদি সার্বক্ষণিক সেবার দরকার হয় আমরা একজন নার্সকে ভাড়া করে আনতে পারি। হয়তো পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে আশা সম্পুর্ণ অপরিচিত একজন নার্স আমাদের এমন আন্তরিকতার সাথে দেখভাল করবে যেটা আমরা নিজের সন্তানের কাছেও আশা করি না। উপযুক্ত কারণ থাকলে, আমরা আমাদের জীবনের সুবর্ণ সময়টা কোন এক অপিরিচিত গুরুজনের বাড়িতেও কাটিয়ে দিতে পারি। খাজনা আদায় দপ্তর আমাদের একেকজনকে স্বাধীন ব্যাক্তি হিসেবেই গণ্য করে, তাই আমরা শুধু নিজের খাজনাই দিই, প্রতিবেশীরটা না। আদালতও আমাদের ব্যাক্তি হিসেবে দেখে, তাই আমাদের কখনো আমাদের আত্মীয়ের করা অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হয় না।

শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই নয়, নারী এবং শিশুকেও ব্যাক্তিমানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। পুরো ইতিহাস জুড়ে নারী ছিল পরিবার কিংবা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। অন্যদিকে, আধুনিক রাষ্ট্র নারীকে একজন ব্যাক্তিমানুষ হিসেবে দেখে যে কিনা পরিবার কিংবা সম্প্রদায় ছাড়াই অর্থনৈতিক আর আইনগত অধিকার স্বাধীনভাবে ভোগ করে। তারা তাদের নিজেদের ব্যাংক একাউন্ট রাখতে পারে, কাকে বিয়ে করবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ করে একা একাই বসবাস করতে পারে।

ব্যাক্তিমানুষের এই স্বাধীনতা এসেছে একটা চড়া মূল্যের বিনিময়ে। আমরা অনেকেই এখন দূঃখ করি হারিয়ে যাওয়া শক্তিশালী পরিবার আর সম্প্রদায়ের কথা ভেবে। আমরা নিজেদের খুব নিঃসঙ্গ মনে করি আর সবসময় ভয়ে থাকি যে রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের জীবন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যাক্তিমানুষ দিয়ে গড়া যে সমাজ সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র খুব সহজেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে, যেটা পরিবার আর সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজে সম্ভব ছিল না। যেখানে একই দালানে থাকা দুজন প্রতিবেশী তাদের দারোয়ানকে কয় টাকা বেতন দেবে সেই হিসাবেই একমত হতে পারে না সেখানে তারা রাষ্ট্রকে থামাবে কীভাবে?

রাষ্ট্র, বাজার ব্যবস্থা আর ব্যাক্তিমানুষের মধ্যেকার বোঝাপড়াটা খুব একটা সহজ নয়। রাষ্ট্র এবং বাজার ব্যবস্থা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কখনই একমত হতে পারে না। ওদিকে ব্যাক্তিমানুষ অভিযোগ করে ঐ দুই পক্ষই চায় অনেক বেশি কিন্তু দেয় খুব কম। অনেক সময়ই দেখা যায়, ব্যাক্তিমানুষ বাজার ব্যবস্থার খপ্পরে পড়ে ব্যবহৃত হয় আর রাষ্ট্র তার আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ দিয়ে তাদের নিরাপত্তা দেয়ার বদলে নির্যাতন করে। তারপরও দারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই ত্রিমুখী ব্যবস্থাটা বেশ চলছে, তার যতই খুঁত থাকুক না কেন। এই ব্যবস্থা অসংখ্য প্রজন্ম ধরে চলে আসা মানুষের সমাজ ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এক ধাক্কায়। লাখ লাখ বছরের বিবর্তন আমাদের তৈরি করেছে নিজেদেরকে সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে মনে করে জীবন যাপন করতে। অথচ মাত্র দুই শতকের মধ্যেই আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যাক্তিমানুষে পরিণত হলাম। সংস্কৃতির দুর্দান্ত ক্ষমতার এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর কীই বা হতে পারে?

এতকিছুর পরও আধুনিক সময়ের দৃশ্যপট থেকে একক পরিবারের ধারণাটা কিন্তু একদম উধাও হয়ে যায়নি। যখন রাষ্ট্রযন্ত্র পরিবারের কাছে থেকে তার বেশিরভাগ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দায়ভার কেড়ে নিল, তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর দায়িত্ব রেখেও এসেছিল। আধুনিক পরিবার এখনও মানুষের কিছু অন্তরঙ্গ চাহিদা পূরণ করে যেটা রাষ্ট্রযন্ত্র পারে না (অন্তত এখন পর্যন্ত)। কিন্তু এখানেও পরিবার নিয়মিতভাবেই বাইরের হস্তক্ষেপের শিকার হচ্ছে। দিনকে দিন বাজার ব্যবস্থা আরও বেশি করে মানুষের ব্যাক্তিগত এবং যৌন জীবনকে প্রভাবিত করছে। যেখানে আগেকার দিনে পরিবারই ছিল মূল ঘটক, আজকের দিনে বাজার ব্যবস্থা প্রথমে আমাদের মধ্যে প্রণয়ঘটিত এবং যৌনাচারের পছন্দসই চাহিদা তৈরি করছে, তারপর একটা মোটা ফিয়ের বিনিময়ে সেটা পূরণ করছে। আগেকার সময় বর-বধূর প্রথম দেখা হতো পরিবারের বৈঠকখানায়, তারপর তাদের পিতাদের মধ্যে কিছু টাকাপয়সার আদানপ্রদান হতো। ইদানীং প্রেমিক প্রেমিকার প্রথম দর্শন হয় বারে কিংবা কফি হাউজে আর টাকা পয়সা যায় প্রেমিকের হাত থেকে ওয়েটারের হাতে। তার চেয়েও বেশি টাকা চলে যায় ফ্যাশন ডিজাইনার, জিম ম্যানেজার, ডায়েটিশিয়ান, কসমেটিশিয়ান এবং প্লাস্টিক সার্জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যারা আমাদের বাজারের চলতি মাপকাঠিতে ‘সুন্দর’ করে তোলে।

এদিকে অনেক রাষ্ট্রও কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের উপর বেশ তীক্ষ্ণ নজর রাখে, বিশেষ করে পিতামাতা আর সন্তানের মধ্যে। পিতামাতা তার সন্তানদের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করতে বাধ্য। যেসব পিতামাতা সন্তানদের সাথে হিংস্র আচরণ করে তাদেরকে রাষ্ট্র সংযত হতে বাধ্য করে। দরকার পড়লে রাষ্ট্র সেইসব পিতামাতাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিতে পারে কিংবা তাদের সন্তানদের অন্য পরিবারের কাছে সঁপে দিতে পারে। বেশিদিন আগের কথা না, রাষ্ট্র যে পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের প্রহার করা কিংবা অপমান করা থেকে বিরত রাখবে এই ধারণাটাই খুবই হাস্যকর আর অকেজো শোনাত। অনেক সমাজেই পিতামাতার কর্তৃত্ব ছিল পবিত্র। পিতামাতাকে সম্মান করা এবং তাদের প্রতি অনুগত থাকা সবচেয়ে পুণ্যের কাজ ছিল। পিতামাতার অধিকার ছিল তার সন্তানদের নিয়ে যা খুশি তাই করার। তারা চাইলে নবজাতককে হত্যা করতে পারত, সন্তানদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে পারতো কিংবা মেয়ে শিশুদের তাদের বয়সের চেয়ে দ্বিগুণ বয়সের পুরুষের সাথে বিয়েও দিতে পারত। আজকালকার দিনে পিতামাতার কর্তৃত্ব প্রায় উঠেই যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে পিতামাতার অবাধ্য হওয়াটাকে ততই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। উল্টো সন্তানের জীবনের যে কোন ঝামেলার জন্য পিতামাতাকেই দায়ী করা হচ্ছে। স্ট্যালিনের সময়ের পঞ্চায়েতে যেমন পিতামাতারা দাঁড়াতো বাদীর আসনে, ঠিক তেমনই এখন তারা হরহামেশাই দাঁড়াচ্ছে ফ্রয়েডের কাঠগড়ায়।

কাল্পনিক সম্প্রদায়

একক পরিবারের মতই সম্প্রদায়ও কোন উপযুক্ত প্রতিস্থাপন ছাড়া এমনি এমনি উধাও হয়ে যেতে পারেনি। আগেকার দিনে সম্প্রদায় আমাদের যেসব বস্তুগত চাহিদা মেটাতে পারতো এখনকার রাষ্ট্র আর বাজার ব্যবস্থাও সেসবের প্রায় পুরোটাই মেটাতে পারে। কিন্তু শুধু বস্তুগত চাহিদা মেটালেই তো হবে না, সামাজিক বন্ধনেরও তো যোগান দিতে পারতে হবে।

সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য বাজার ব্যবস্থা আর রাষ্ট্রযন্ত্র কিছু “কাল্পনিক সম্প্রদায়” তৈরি করে। এসব সম্প্রদায়ে লাখ লাখ অপরিচিত লোকজন থাকে। সম্প্রদায়গুলো সাজানো হয় রাষ্ট্রীয় এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজন অনুসারে। একটা কাল্পনিক সম্প্রদায় হল এমন কিছু মানুষের সম্প্রদায় যারা একে অপরকে চেনে না কিন্তু কল্পনা করে নেয় যে চেনে। এরকম সম্প্রদায় কিন্তু নতুন কোন আবিষ্কার না। রাজত্ব, সাম্রাজ্য এবং চার্চ এরকমই কাল্পনিক সম্প্রদায় হিসেবে হাজার বছর টিকে ছিল। প্রাচীন চীনে, লাখ লাখ মানুষ নিজেদেরকে একটা মাত্র পরিবারের সদস্য মনে করত আর সম্রাটকে মনে করত তাদের পিতা। মধ্যযুগে, লাখ লাখ মুসলমান কল্পনা করত যে ইসলামের পতাকাতলে তারা সবাই ভাইবোন। তারপরও ইতিহাস জুড়ে এরকম কাল্পনিক সম্প্রদায়গুলো আসলে অতটা অন্তরঙ্গ ছিল না যতটা ছিল কয়েক ডজন কাছাকাছি থাকা পরস্পর বেশ ভালভাবে পরিচিত মানুষের সম্প্রদায়। ঐ অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়গুলো তার সদস্যদের মানসিক চাহিদা মেটাতে পারত এবং ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণও ছিল। গত দুই শতাব্দীতে সেইসব অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়গুলো ম্লান হয়ে গেছে আর তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য উত্থান হয়েছে কাল্পনিক সম্প্রদায়ের।

কাল্পনিক সম্প্রদায়ের উত্থানের অন্যতম দুটো বড় উদাহরণ হল জাতি এবং ভোক্তা গোষ্ঠী। জাতি হল রাষ্ট্রের তৈরি কাল্পনিক সম্প্রদায়। ভোক্তা গোষ্ঠী হল বাজার ব্যবস্থার তৈরি কাল্পনিক সম্প্রদায়। এগুলা কাল্পনিক সম্প্রদায়, কারণ আগেকার গ্রামে যেমন সবাই সবাইকে চিনত, আজকের এই সম্প্রদায়গুলোতে সেটা অসম্ভব। কোন জার্মান লোকের পক্ষে জার্মান জাতির ৮ কোটি লোককে কিংবা ইউরোপের খোলা বাজারের ৫০ কোটি ভোক্তাকে অন্তরঙ্গভাবে চেনা সম্ভব না।

ভোগবাদ এবং জাতীয়তাবাদ খুব পরিশ্রম করে আমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে, এই যে আমরা লাখ লাখ মানুষ, আমরা সবাই একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের সবার একই অতীত, একইরকম স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতও একই। এটা ঠিক মিথ্যে না, এটা কল্পনা। টাকা, কোম্পানি এবং মানবাধিকারের মত, জাতি আর ভোক্তা গোষ্ঠীও হল আন্তর্ব্যক্তিক বাস্তবতা (inter-subjective reality)। এগুলোর অস্তিত্ব আছে শুধুমাত্র আমাদের সামষ্টিক কল্পনায়, তবু এর ক্ষমতা অপরিসীম। যতদিন পর্যন্ত লাখ লাখ জার্মান মিলে একটা জার্মান জাতিতে বিশ্বাস করবে, জার্মানির জাতীয় প্রতীক দেখে রোমাঞ্চিত হবে ততদিন জার্মানি পৃথিবীর বুকে অন্যতম শক্তিশালী জাতি হিসেবে টিকে থাকবে।

একটা জাতি তার কাল্পনিক চরিত্রটাকে ঢেকে রাখার জন্য সবরকম চেষ্টা করে থাকে। বেশিরভাগ জাতিই দাবি করে তারা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এবং অনন্তকালের অবিচ্ছেদ্য এক স্বত্তা। মাতৃভূমির মাটির সাথে জনমানুষের রক্ত মিলে মিশে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এরকম দাবি আসলে বাড়াবাড়ি রকমের মেকি। আগেও অনেক জাতি ছিল পৃথিবীতে, কিন্তু এখনকার তুলনায় তাদের গুরুত্ব ছিল অনেক কম, কারণ রাষ্ট্রের গুরুত্বই তখন ছিল অনেক কম। মধ্যযুগের নুরেমবার্গের একজন অধিবাসী হয়তো জার্মান জাতির প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু সে তার চেয়ে ঢের বেশি অনুগত ছিল তার নিজের পরিবার আর সম্প্রদায়ের প্রতি। কারণ পরিবার আর সম্প্রদায়ই তার বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটাত। তার উপর প্রাচীন জাতিগুলোর প্রভাব যতটুকুই থাকুক না কেন সেসবের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল মাত্র অল্প কিছু। এখনকার জাতিগুলোর মধ্যে বেশিরভাগের উদ্ভবই হয়েছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে।

মধ্য প্রাচ্যে এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। সিরিয়ান, লেবানিজ, জর্ডানিয়ান এবং ইরাকি জাতিগুলো আসলে ফরাসি আর ব্রিটিশ কূটনীতিকদের বালির উপর এলোমেলো সীমারেখা টানার ফলাফল। তারা এই রেখা টানার সময় আঞ্চলিক ইতিহাস, ভূতত্ত্ব এবং অর্থনীতিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছিল। এইসব কূটনীতিকরাই ১৯১৮ সালে ঠিক করল যে কুর্দিস্তান, বাগদাদ আর বাসরার মানুষের সবাই এখন থেকে “ইরাকি”। ফরাসিরাই প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারা হবে সিরিয়ান আর কারা হবে লেবানিজ। সাদ্দাম হোসেন আর হাফেজ আল আসাদ তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল ইংরেজ-ফরাসি মদদপুষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু চিরায়ত ইরাকি এবং সিরিয়ান জাতি নিয়ে তাদের আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা ছিল পুরোটাই ফাঁপা।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেবল হাওয়া থেকে একটা জাতিকে তৈরি করা যায় না। যারা ইরাক কিংবা সিরিয়া তৈরি করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছিল তারা সত্যিকার ইতিহাস, ভূতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যবহার করেছিল। সেসবের মধ্যে কিছু কিছু তো হাজার বছরের পুরনো। সাদ্দাম হোসেন ইরাক জাতিসত্ত্বার সাথে আব্বাসীয় খেলাফত আর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, এমনকি তার একটি সাঁজোয়া বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন হামুরাবি ডিভিশন। কিন্তু এইসব করেও কিন্তু ইরাককে একটি আদি অকৃত্রিম সত্তা বানিয়ে ফেলা যায়নি। আমি যদি গত দুমাস ধরে পড়ে থাকা আটা, তেল আর চিনি দিয়ে একটি কেক বানিয়ে ফেলি তার মানে এই না যে ঐ কেকটাও দুমাসের পুরনো।

ইদানীং জাতীয় সম্প্রদায়গুলো ক্রমেই ঢেকে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম ভোক্তা গোষ্ঠী দিয়ে যারা একে অপরকে ভালভাবে চেনে না কিন্তু একই রকম পণ্য ভোগ করে অভ্যস্ত। তাই তারা নিজেদের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত মনে করে। এই ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত শোনালেও আমাদের চারপাশে এরকম উদাহরণের অভাব নেই। যেমন ধরেন, ম্যাডোনার ভক্তরা মিলে একটা ভোক্তা গোষ্ঠী তৈরি করে। তারা নিজেদের সংজ্ঞায়িত করে মোটামুটি তাদের কেনাকাটা দিয়েই। তারা ম্যাডোনার কনসার্টের টিকেট কেনে, সিডি কেনে, পোস্টার কেনে, শার্ট কেনে কিংবা রিংটোন কেনে। এসব কেনার মাধ্যমেই তারা জানান দেয় যে তারা কারা। একইভাবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ভক্তরা, নিরামিষাশীরা এবং পরিবেশবাদীরাও বিভিন্ন ভোক্তা গোষ্ঠীর উদাহরণ। তারাও মোটামুটি সংজ্ঞায়িত হয় তারা কোন সব পণ্য কেনে তা দিয়েই। এটাই তাদের পরিচয়ের চাবিকাঠি। একজন জার্মান নিরামিষাশী হয়তো একজন জার্মান সর্বভূকের চেয়ে একজন ফরাসি নিরামিষাশীকেই বিয়ে করতে চাইবে।

অবিরাম গতি

গত দুই শতাব্দীর বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলো এতোটা যুগান্তকারী এবং এত দ্রুত ঘটেছে যে আমাদের সমাজের একদম মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোই সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শুরুতে আমাদের সামাজিক গঠনটা বেশ কঠিন এবং অনমনীয় ছিল। স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা ছিল সুনিশ্চিত। খুব দ্রুত কোনো পরিবর্তন ছিল ব্যতিক্রম এবং যেকোনো সামাজিক পরিবর্তনই ছোট ছোট ধাপের সমন্বয়ে হত। মানুষ ধরেই নিয়েছিল মানব সমাজ কাঠামো অপরিবর্তনীয় এবং অনন্ত। পরিবার আর সম্প্রদায় হয়তো সামাজিক কাঠামোতে নিজেদের অবস্থান কিছুটা বদলাতে পারত, কিন্তু সমাজের মৌলিক গঠনটা বদলে ফেলা ছিল অভাবনীয়। মানুষজন সবসময় নিজেদের এভাবেই সান্ত্বনা দিত যে “এভাবেই তো চলে আসছে, এভাবেই তো চলবে”।

কিন্তু গত দুই শতাব্দীতে পরিবর্তনের গতিটা এত বেড়ে গেছে যে সামাজিক কাঠামোটা খুব গতিময় আর নমনীয় হয়ে গেছে। এটা এখন একটা নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে। আধুনিক বিপ্লবের কথা বললে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৮৪৮ সালের ইউরোপের বসন্ত অথবা ১৯১৭ সালের রাশিয়ান বিপ্লব। সত্যি কথা বলতে আজকালকার দিনে প্রতিটা বছরই বৈপ্লবিক। এখন একজন ৩০ বছর বয়সী লোকও তরুণদের গল্প বলতে পারে এভাবে- “আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনকার পৃথিবীটা ছিল অন্যরকম”। উদাহরণস্বরুপ, ইন্টারনেট জিনিসটাই তো নব্বইয়ের দশকে তৈরি, মাত্র বছর পঁচিশ আগের কথা। অথচ আজ আমরা ইন্টারনেট ছাড়া পৃথিবীর কথা কল্পনাই করতে পারি না।

এই কারণেই আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করাটা অনেকটা কোনো এক বহুরুপীর রূপ বর্ণনা করার মত ব্যাপার। তার একমাত্র যে বৈশিষ্ট্যটির ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারি সেটা হল অবিশ্রান্ত পরিবর্তন। মানুষজন ইতোমধ্যেই এই ব্যাপারটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সবাই এখন মনে করে সামাজিক কাঠামো আসলে একটা নমনীয় ব্যাপার, আমরা চাইলেই প্রয়োজনমত এটা বদলাতে পারি। পূর্বাধুনিক যুগের শাসকেরা সাধারণত আশ্বাস দিত যে তারা প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ করবে, এমনকি ফিরে যাবে গৌরবান্বিত সময়ে। কিন্তু গত দুই শতক ধরে দেখা যাচ্ছে শাসকেরা তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করছে পুরাতনকে ছুঁড়ে ফেলে নতুন পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়। একদম গোঁড়া মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকেও বলতে দেখা যাচ্ছে না যে তারা সবকিছু আগের মত রাখার চেষ্টা করবে। সবাই আজকাল সামাজিক সংশোধন, শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন কিংবা অর্থনৈতিক সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। মাঝে মাঝে তারা সত্যি সত্যিই সেসব সংশোধন করেও ফেলছে।

ভূতাত্বিকেরা যেমন টেকটনিক স্তরগুলোর নড়াচড়া থেকে ভূমিকম্প কিংবা আগ্নেয়গিরির আশংকা করেন, তেমনি আমরা আশংকা করতে পারি এইসব দ্রুতগতির সামাজিক পট পরিবর্তন হয়তো রক্তাক্ত হিংস্রতা বয়ে নিয়ে আসবে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলেও কিন্তু আমাদের কিছু ভয়ংকর যুদ্ধ, গণহত্যা আর বিপ্লবের কথা বলতে হয়। নতুন জুতো পরা একটি শিশু যেমন রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে লাফিয়ে বেড়ায়, তেমনি ইতিহাসও এক রক্তগঙ্গা থেকে আরেক রক্তগঙ্গার পথে হাঁটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তারপর স্নায়ুযুদ্ধ, আর্মেনিয়ান গণহত্যা থেকে শুরু করে ইহুদি নিধন, রুয়ান্ডার গণহত্যা, রোবস্পিয়ার থেকে লেনিন তারপর হিটলার।

সুতরাং আশংকাটা আসলে সত্যি, কিন্তু এই বহুল পরিচিত দুর্যোগগুলো উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করাটা কিছুটা বিভ্রান্তিকরও বটে। আমরা খানা খন্দে এত বেশি বুঁদ হয়ে থাকি যে পথে যে শুকনো জায়গাও আছে তা আমাদের চোখে পড়ে না। উত্তরাধুনিক যুগ যে শুধু অভূতপূর্ব রকমের হিংস্রতা আর বর্বরতা দেখেছে তাই নয়, সেই সাথে শান্তি ও শুভ্রতার দারুণ নিদর্শনও দেখতে পেয়েছে। চার্লস ডিকেন্স ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে বলেছিলেন “এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, আবার এটাই ছিল নিকৃষ্ট সময়”। কথাটা যে শুধু ফরাসী বিপ্লবের জন্য সত্য তাই নয়, পুরো যুগটার জন্যও প্রযোজ্য।

কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই সাত যুগের ক্ষেত্রে। এই সময়ে মানবজাতি প্রথমবারের মত নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে এবং বেশ ভালো সংখ্যক যুদ্ধ ও গণহত্যা দেখেছে। এতকিছুর পরও এই কয়েক যুগই কিন্তু বেশ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিময় সময়। এটা খুবই আশ্চর্যজনক, কারণ এই সময়েই কিন্তু আমরা আগের চাইতেই আরও বেশি বেশি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দেখেছি। ইতিহাসের টেকটোনিক স্তরগুলো পাগলের মত নড়াচড়া করছে, অথচ আগ্নেয়গিরি শান্ত। মনে হচ্ছে এই নতুন নমনীয় সামাজিক কাঠামো যেন সবকিছু আগলে রাখতে পারে, এমনকি দরকার হলে কোনো হিংস্রতা ছাড়াই প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পারে।৩

আমাদের শান্তির যুগ

বেশিরভাগ মানুষই মানতে চায় না আমরা কত শান্তিপূর্ণ এক সময়ে বসবাস করছি। আমাদের কেউই হাজার বছর আগে বেঁচে ছিল না। এই কারণেই বোধহয় আমরা ভুলে যাই পৃথিবী আগে কতটা হিংস্র ছিল। আর যেহেতু যুদ্ধ জিনিসটা আগের চেয়ে অনেক বিরল হয়ে গেছে, তাই এর প্রতি মানুষের আকর্ষণও বেড়ে গেছে। বেশিরভাগ মানুষই এখন আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা বলে। কিন্তু ব্রাজিল কিংবা ভারতের লোকেরা কতটা শান্তিতে বসবাস করছে সে কথা খুব কম লোকই আলোচনা করে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, পুরো মানবজাতিকে নিয়ে ভাবার চেয়ে ব্যাক্তিগত সুখ দুঃখের কথা ভাবাটা অনেকসহজ। স্থূল দৃষ্টিতে ইতিহাসের গতিপথ বুঝতে গেলে আমাদের আসলে ব্যাক্তিগত গল্প না শুনে বড়সড় পরিসংখ্যানের দিকে তাকাতে হবে। ২০০০ সালে যুদ্ধের কারণে মৃত্যু হয় লাখ তিনেক মানুষের। এছাড়া হিংস্রতার দরুন আরও লাখ পাঁচেক মানুষ মারা যায়। এটা সত্য যে প্রতিটি মানুষের মৃত্যুই আসলে একটা জগতের অপমৃত্যু, একটা পরিবারের ধ্বংসযজ্ঞ, বন্ধু ও আত্মীয়দের জন্য সারাজীবনের এক দুঃসহ বেদনা। কিন্তু তারপরও, একটু স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই আট লাখ মৃত্যু আসলে ২০০০ সালের মোট সাড়ে পাঁচ কোটি মৃত্যুর মাত্র শতকরা দেড় ভাগ। ঐ একই বছর ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা গেছে গাড়ি দুর্ঘটনায় (মোট মৃত্যুর শতকরা ২.২৫ ভাগ) এবং ৮ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করেছে (শতকরা ১.৪৫ ভাগ)।৪

২০০২ সালের সংখ্যাগুলোতো আরও চমকপ্রদ। সাড়ে পাঁচ কোটি মৃত্যুর মধ্যে মাত্র পৌনে দু লাখ মানুষ মারা গেছে যুদ্ধের কারণে আর সাড়ে পাঁচ লাখের মত হিংস্রতায় (হিংস্রতার কারণে মৃত্যু মোট সাড়ে সাত লাখের কাছাকাছি)। অন্যদিকে, পৌনে নয় লাখ মানুষ আত্মহত্যা করেছে।৫ দেখ গেল, ৯/১১ এর সন্ত্রাসী হামলার পরের বছর, যখন সবাই সন্ত্রাস আর যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছে, তখন একজন সাধারণ মানুষের অন্যের হাতে মরার চেয়ে আত্মহত্যা করে মরার সম্ভাবনাই বেশি ছিল।

পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রান্তেই মানুষ রাতে যখন ঘুমাতে যায় তখন তাদের এই ভয় করতে হয় না যে, প্রতিবেশী গোষ্ঠীর লোকেরা হয়তো মাঝরাতে হামলা করবে আর সবাইকে মেরে ফেলবে। ব্রিটেনের সচ্ছল লোকেরা প্রতিদিন যখন শেরউড জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নটিংহ্যামে থেকে লন্ডনে যায় তখন তাদের এই ভয়ে থাকতে হয় না যে, এই বুঝি জঙ্গল থেকে রবিন হুড আর তার দলবল বের হয়ে এসে তাদের আটক করবে আর সব ধনসম্পদ লুটে নিয়ে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিবে (অথবা তাদের মেরে ফেলবে আর নিজেরাই সব সম্পদ ভোগ করবে)। ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষকের বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয় না, ছেলেমেয়েদের এই ভয়ে থাকতে হয় না যে তাদেরকে তাদের বাবা মায়েরা অভাবের জন্য দাস হিসেবে বেচে দেবে। আজকের নারীরা এটা জানে যে আইনগতভাবে তাদের স্বামীদের কোন অধিকার নেই তাদেরকে প্রহার করার কিংবা বাড়ির মধ্যে আটকে রাখার। সারা পৃথিবীজুড়ে এইসব ধারণাগুলো খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে।

হিংস্রতার পরিমাণ কমে আসার পেছনে আসলে রাষ্ট্রের অবদানই বেশি। ইতিহাসজুড়ে বেশিরভাগ হিংস্রতাই হতো মূলত পরিবার কিংবা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে। (উপরের পরিসংখ্যান থেকেও তো এটা পরিষ্কার যে আজকালকার যুগেও আঞ্চলিক অপরাধই কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধের চেয়ে বেশি প্রাণহানির কারণ।) আমরা তো আগেই দেখেছি, প্রথম দিককার কৃষকেরা, যারা আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের বাইরে আর কোনো রকম সংগঠন চোখেই দেখেনি, তারাও প্রতিনিয়ত হিংস্রতায় জড়িয়ে পড়ত।৬ রাজত্ব আর সাম্রাজ্য যতই শক্তিশালী হতে থাকল ততই তারা সম্প্রদায়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে থাকল আর ক্রমশ হিংস্রতার পরিমাণ কমে আসলো। মধ্যযুগীয় ইউরোপের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সভ্যতায়, প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় চল্লিশজনই খুন হত। ইদানীংকালে, যখন রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে উঠেছে সর্বেসর্বা আর সম্প্রদায় প্রথা একরকম হারিয়ে গেছে, তখন হিংস্রতার পরিমাণও অনেকটাই কমে গেছে। সারা পৃথিবীর বিচারে এখন প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র নয়জন খুনের শিকার হয়। এইসব খুনোখুনির বেশিরভাগই হয় সোমালিয়া কিংবা কলম্বিয়ার মত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে। সমগ্র ইউরোপের ক্ষেত্রে এখন সেই সংখ্যাটা প্রতি এক লাখে মাত্র একজন।৭

অবশ্য এমন নজিরও আছে যে রাষ্ট্র নিজেই তার নিজের জনগণকে মেরে ফেলছে। এইরকম ঘটনাগুলোই আমাদের স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে যায়। পুরো বিংশ শতাব্দীতে প্রায় এক কোটি লোক নিহত হয়েছে তাদেরই দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর হাতে। তারপরও, একটা স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে হয় রাষ্ট্র পরিচালিত আদালত এবং পুলিশবাহিনী সারা পৃথিবীর নিরাপত্তা আসলে বাড়িয়ে দিয়েছে। যদি পূর্বাধুনিক যুগের সাথে তুলনা করি, তাহলে এখনকার দিনের একজন জাঁদরেল একনায়কের আমলেও একজন মানুষের অন্য মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনা অনেক কম। ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলে সেনাবাহিনীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ঐ শাসনেই দেশটা চলেছে। এই ২০ বছরে বেশ কয়েক হাজার ব্রাজিলিয়ান তাদের শাসকের হাতে মারা পড়ে। আরও কয়েক হাজার জেলহাজতে যায় এবং নির্যাতিত হয়। এত কিছুর পরও, সবচেয়ে খারাপ বছরটাতেও, ব্রাজিলের একজন গড়পড়তা মানুষের অন্য মানুষের হাতে মারা পড়ার সম্ভাবনা বরং হুয়ারানি (Waorani), আরাওয়েতে (Arawete) কিংবা ইয়ানোমামোর (Yanomamo) উপজাতিদের তুলনায় অনেক কম। হুয়ারানি, আরাওয়েতে আর ইয়ানোমামোরা হল আমাজন জঙ্গলের গহীনে বসবাসকারী উপজাতি যাদের কোন সৈন্য, পুলিশ কিংবা জেলখানা নেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে এসব উপজাতি জনগোষ্ঠীর পুরুষদের প্রায় অর্ধেক মারা যায় পারস্পরিক দ্বন্দ্বে। এসব দ্বন্দ্ব সাধারণত সম্পদ, নারী কিংবা আত্মসম্মান সংক্রান্ত হয়ে থাকে।৮

সাম্রাজ্যের পতন

১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাষ্ট্রের অধীনে হিংস্রতা বেড়েছে নাকি কমেছে এটা আসলে তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু যে ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেটা হল, আন্তর্জাতিকভাবে হিংস্রতা এখন ইতিহাসে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে এসেছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতন সম্ভবত এর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো উদাহরণ। ইতিহাসজুড়ে সাম্রাজ্যগুলো বিদ্রোহীদের শক্তহাতে দমন করে এসেছে। যখন তার শেষের ঘণ্টা বেজেছে, তখন একটি ডুবন্ত সাম্রাজ্য তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করেছে, যার ফলাফল হয়েছে রক্তগঙ্গা। এর চূড়ান্ত পতন ডেকে এনেছে অরাজকতা এবং যুদ্ধ। কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে বেশিরভাগ সাম্রাজ্যই নিজে থেকে শান্তিপুর্ণভাবে সরে দাঁড়ানোর পথ বেছে নিয়েছে। তাদের পতনের ধরনটা হয়েছে বেশ দ্রুত, শান্ত এবং সুশৃঙ্খল।

১৯৪৫ সালে ব্রিটেন পুরো পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের একভাগ শাসন করত। ৩০ বছর পর শাসন করত কেবল ছোট ছোট কিছু দ্বীপ। মাঝের এই কয়েক যুগে ব্রিটেন তার বেশিরভাগ উপনিবেশ থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে সরে এসেছে। যদিও মালয় এবং কেনিয়ার মত কিছু কিছু জায়গায় তারা অস্ত্রের জোরে টিকে থাকতে চেয়েছে, তবু বেশিরভাগ জায়গাতেই তারা তাদের সাম্রাজ্যের পতনটা কোন উচ্চবাচ্য ছাড়াই একরকম অক্ষম দীর্ঘশ্বাসের সাথেই মেনে নিয়েছে। তারা তাদের সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করেছিল যথাসম্ভব মসৃণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দিকে, ক্ষমতা ধরে রাখার দিকে নয়। মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের জন্য যে পর্বত প্রমাণ প্রশংসা পেয়ে থাকেন তার কিছুটা কৃতিত্ব আসলে ব্রিটিশ সরকারকেও দিতে হয়। অনেক বছরের তিক্ততা ও হিংস্র লড়াই সত্ত্বেও যখন ব্রিটিশ রাজের দিন ফুরিয়ে আসলো তখন কিন্তু ভারতীয়দের দিল্লী বা কলকাতার রাস্তায় নেমে ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়নি। সাম্রাজ্যের জায়গাটা নিয়েছিল কিছু স্বাধীন রাষ্ট্র, যারা এর আগ পর্যন্ত একসঙ্গে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। এটা সত্য যে, হাজার হাজার মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। কিছু কিছু জায়গায় সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে শুরু হয়েছে জাতিগত দাঙ্গা (বিশেষ করে ভারতে)। তারপর দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করলে বৃটিশদের প্রস্থান শান্তি ও শৃঙ্খলার এক উদাহরণ ছিল। ফরাসি সাম্রাজ্য বরং এর চেয়ে অনেক বেশি একগুঁয়ে ছিল। তাদের পতনের সময় পলায়নপর সৈন্যরা হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। ভিয়েতনাম এবং আলজেরিয়া তার সাক্ষী হয়ে আছে। তবু ফরাসিরা অন্য সব জায়গা থেকে বেশ দ্রুত ও শান্তিপূর্ণভাবেই প্রস্থান করেছিল এবং রেখে এসেছিল একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল দেশ।

১৯৮৯ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ছিল আরও শান্তিপূর্ণ। যদিও বলকান, ককেশাস এবং মধ্য এশিয়ার কিছু জায়গায় জাতিগত দাঙ্গা লেগেছিল তারপরও বলা যায়, ইতিহাসে এর আগে এত বড় কোন সাম্রাজ্যের পতন এত দ্রুত এবং এত শান্তভাবে হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐ পতনের সময় এক আফগানিস্তান ছাড়া আর কোথাও সামরিক পরাজয় বরণ করতে হয়নি। কোথাও কোন বহিরাগতদের আক্রমণ হয়নি, কোন বিদ্রোহ হয়নি, এমনকি মার্টিন লুথার কিংয়ের মত বড় ধরনের অসহযোগ আন্দোলনও কেউ করেনি। সোভিয়েতদের তখনও লাখ লাখ সৈন্য ছিল, হাজার হাজার ট্যাংক এবং যুদ্ধবিমান ছিল। পুরো মানবজাতিকে কয়েক দফা ধ্বংস করার মত যথেষ্ট পরিমাণে পারমাণবিক অস্ত্রও ছিল। লাল সেনা এবং অন্যান্য ওয়ার’শ সেনারাও ছিল অনুগত। সর্বশেষ সোভিয়েত শাসক মিখাইল গর্বাচেভ যদি একবার আদেশ দিতেন,তাহলেই লাল সেনারা সাধারণ জনগণের উপর প্রকাশ্যে গুলি চালাতে পারত।

এতকিছুর পরও সোভিয়েত অভিজাতরা এবং কম্যুনিস্টপন্থীরা পূর্ব ইউরোপের বেশিরভাগ জুড়েই (রোমানিয়া আর সার্বিয়া ছিল ব্যতিক্রম) সামরিক ক্ষমতার এক ফোঁটাও ব্যবহার করেনি। যখন তাদের সদস্যরা বুঝতে পারলো যে কম্যুনিজম দেউলিয়া হয়ে গেছে, তারা সাথে সাথে সকল বাহিনী প্রত্যাহার করে নিল, নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিল, তারপর নিজেদের বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। গর্বাচেভ এবং তার সহকর্মীরা বিনা সংগ্রামে শুধু যে তাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দখল করা এলাকাই ছেড়ে দিল তাই না, তাদের বহু পুরনো জার আমলের জয় করা বাল্টিক, ইউক্রেন, ককেশাস এবং মধ্য এশিয়াও ছেড়ে দিল। গর্বাচেভ যদি সার্বিয়ার নেতাদের মত কিংবা আলজেরিয়ায় ফরাসিদের মত আচরণ করত তাহলে কি হত সেটা ভাবলে এখনও শিউরে উঠতে হয়।

আণবিক সমঝোতা

সাম্রাজ্যগুলো সরে গিয়ে যে স্বাধীন দেশগুলো তৈরি হল তারা যুদ্ধের ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী ছিল না। ১৯৪৫ সালের পর থেকে, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে কোন দেশই অন্য কোন দেশকে দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়নি। অথচ স্মরণাতীতকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এরকম দখলদারী হামলা ছিল রীতিমত হাতের মোয়া। এভাবেই আসলে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। বেশির ভাগ শাসক এমনকি মানুষজনও ভেবেছিল এভাবেই চলবে পৃথিবী। কিন্তু রোমান, মোঙ্গল কিংবা অটোমানদের মত ভোগদখল আজকের দুনিয়ায় প্রায় অসম্ভব। ১৯৪৫ সালের পর থেকে জাতিসংঘ স্বীকৃত কোনো স্বাধীন দেশই পৃথিবীর ম্যাপ থেকে উধাও হয়ে যায়নি। সীমিত সংখ্যায় যুদ্ধ বিগ্রহ এখনও হয় আর তাতে লাখ লাখ মানুষ প্রাণও হারায় কিন্তু যুদ্ধ এখন মোটেই আর হাতের মোয়া নয়।

অনেকে মনে করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যুদ্ধের অনুপস্থিতি পশ্চিম ইউরোপের ধনী দেশগুলোর জন্য একেবারে নতুন একটা অভিজ্ঞতা। সত্যি বলতে কি, প্রথমে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরেই সেটা ইউরোপে পৌঁছায়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ছিল ১৯৪১ সালের পেরু-ইকুয়েডরের যুদ্ধ এবং ১৯৩২ সালের বলিভিয়া-প্যারাগুয়ের যুদ্ধ। এসবের আগে দক্ষিণ আমেরিকায় বেশ বড়সড় একটা যুদ্ধ লেগেছিল ১৮৭৯-৮৪ সালে চিলির সাথে বলিভিয়া আর পেরুর।

আমরা আরব এলাকাটাকে একদমই শান্তিপূর্ণ মনে করি না। অথচ স্বাধীনতার পর আরব দেশগুলোর মধ্যে মাত্র একবার পুরো মাত্রায় যুদ্ধ বেধেছিল (১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত আক্রমণ)। সীমান্তে বেশ কিছু ঝামেলা হয়েছিল (সিরিয়া আর জর্ডানের মধ্যে, ১৯৭০ সালে), বেশ কিছু সেনা অনুপ্রবেশ (লেবাননে সিরিয়ার প্রবেশ), অসংখ্য গৃহযুদ্ধ (আলজেরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া) এবং অগুনতি সেনা অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহও হয়েছিল। এতকিছুর পরও, এক উপসাগরীয় যুদ্ধ ছাড়া আরব দেশগুলোর মধ্যে কোন পূর্ণ মাত্রার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এমনকি পুরো মুসলিম জগতের সীমানা বাড়ানোর প্রচেষ্টার উদাহরণও পাওয়া যায় মাত্র একটা, ইরান-ইরাক যুদ্ধ। কখনই তুরস্ক-ইরান, পাকিস্তান-আফগানিস্তান কিংবা ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া যুদ্ধ বাধেনি।

আফ্রিকার ব্যাপারটা খুব একটা সুখকর না। কিন্তু সেখানেও বেশিরভাগ দ্বন্দ্বই ছিল গৃহযুদ্ধ অথবা সেনা অভ্যুত্থান। যেহেতু আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীনতা পেয়েছে অনেক পরে ১৯৬০-৭০ এর দিকে, মাত্র অল্প কয়েকটা দেশই একে অপরের উপর আক্রমণ করেছে দখল করার আশায়।

অতীতেও তুলনামূলক শান্ত কিছু সময় ছিল, যেমন ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের ইউরোপ। এরপরের সময়টা অবশ্য সব খারাপকে ছাপিয়ে গেছে। এখন ব্যাপারটা একদম অন্যরকম। সত্যিকার শান্তি কিন্তু শুধু যুদ্ধের অনুপস্থিতি না। এখন সত্যিকার অর্থেই শান্তি বিরাজ করছে পৃথিবীতে। ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যেও কিন্তু একটা ইউরোপীয় যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। তখনকার সেনাবাহিনী, রাজনীতি এবং এমনকি সাধারণ নাগরিকের উপরও যুদ্ধের আশংকার প্রভাব ছিল। ইতিহাসের অন্য সব শান্তিপূর্ণ সময়ের জন্যও এই একই লক্ষণ প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা চিরন্তন বিধান ছিলঃ “যে কোনো দুটো প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এমন কিছু পরিস্থিতির তৈরি হবে যে তারা বছর খানেকের মধ্যেই একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে”। এই “জঙ্গলের নিয়ম” সক্রিয় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে, প্রাচীন চীনে এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রিসে। স্পার্টা এবং এথেন্স যদি ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে পারস্পরিক শান্তিতে থেকে থাকে তাহলে খুব ভালো একটা সম্ভাবনা ছিল যে এর পরের বছর, ৪৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই তারা আবার যুদ্ধে জড়াবে।

আজ মানবজাতি সেই জঙ্গলের আইন ভেঙ্গে ফেলেছে। অবশেষে শুধু যে যুদ্ধবিগ্রহ মিটেছে তাই না, সত্যিই শান্তি এসেছে। এখনকার বেশিরভাগ রাজনীতির ক্ষেত্রেই এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না যে বছরখানেকের মধ্যেই তারা যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। সামনের বছরেই জার্মানি আর ফ্রান্সের যুদ্ধে জড়ানোর কোন কারণ আছে কি? অথবা চীন এবং জাপান? অথবা ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা? সীমান্তে ছোটখাট ঝামেলা হয়তো হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ২০১৭ সালেই যদি রীতিমত ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করতে হয় তাহলে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার মধ্যে আগেকার আমলের মত পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ বাধতে হবে। আর্জেন্টিনা হয়তো তার সেনাবাহিনী দিয়ে সবকিছু গুড়িয়ে দিয়ে রিও’র দরজায় পৌঁছে যাবে আর ব্রাজিলের কার্পেট-বোমা ফেলে হয়তো বুয়েনস আইরেসের আসেপাশের এলাকা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে। এরকম যুদ্ধ অবশ্য এখন হতে পারে বেশ কিছু দেশের মধ্যে, যেমন ইসরায়েল আর সিরিয়া, ইথিওপিয়া আর এরিত্রিয়া অথবা আমেরিকা আর ইরান। কিন্তু এগুলো সবই আসলে ব্যতিক্রম যেটা প্রমাণ করে যে জঙ্গলের আইনটা আসলে আর টিকে নেই।

ভবিষ্যতে হয়তো এই অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তারপরই হয়তো আমাদের বোধোদয় হবে যে, আজকের দিনের দুনিয়া আসলে খুবই সাদাসিধে। তারপরও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, আমাদের এই সাদাসিধে ভাবটা খুবই চমকপ্রদ। এর আগে কখনও এতটা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসেনি যে মানুষজন যুদ্ধের কথা প্রায় ভুলেই যাবে।

বিশেষজ্ঞরা এই দারুণ সুখের ব্যাপারটা এত এত বই এবং প্রবন্ধে লিখেছেন যে আপনি পড়েই শেষ করতে পারবেন না। তারা এর কিছু উল্লেখযোগ্য দিকও চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, যুদ্ধের মূল্যটা নাটকীয়ভাবে অনেক বেড়ে গেছে। শান্তিতে নোবেল পুরস্কারটা আসলে রবার্ট ওপেনহাইমার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গকে দেয়া উচিত পারমাণবিক বোমা বানানোর জন্য। পারমাণবিক অস্ত্রগুলোর কারণেই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধটা অনেকটা সামগ্রিক আত্মহত্যার মতো হয়ে যায়। আর এই কারণেই অস্ত্রের মুখে পৃথিবী শাসন করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, একদিকে যেমন যুদ্ধের মূল্যটা বেড়েছে একই সাথে তার মুনাফাও কমে গেছে। ইতিহাসের প্রায় পুরোটা জুড়েই রাজনৈতিক শক্তিগুলো শত্রু এলাকায় লুট দখলের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি করতে পারত। বেশিরভাগ সম্পদই ছিল শস্যক্ষেত্র, গবাদিপশু, দাস এবং স্বর্ণ। এগুলো হাতিয়ে নেয়াটা সহজ ছিল। কিন্তু আজকের দিনে, সম্পদ বলতে মূলত বোঝায় মানবসম্পদ, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ আর ব্যাংকের মত আর্থ-সামাজিক কাঠামো। সঙ্গত কারণেই এই জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া বা স্থানান্তরিত করা খুবই কঠিন।

ক্যালিফোর্নিয়ার কথাই ধরুন। প্রাথমিক দিকে এর মূল সম্পদ ছিল বেশ কিছু সোনার খনি। কিন্তু আজ এর ভিত্তিই হল সিলিকন আর সেলুলয়েড – সিলিকন ভ্যালি এবং হলিউডের সেলুলয়েড পাহাড়। এখন যদি চীনারা ক্যালফোর্নিয়ায় সশস্ত্র আক্রমণ করে? সানফ্রানসিসকোর সমুদ্রসৈকতে লাখ লাখ সৈন্য নামায়? তারা কিন্তু আসলে খুব বেশি কিছু পাবে না। সিলিকন ভ্যালিতে কোন সিলিকনের খনি নেই। বেশিরভাগ সম্পদই আসলে আছে গুগলের প্রকৌশলী কিংবা হলিউডের লেখক, পরিচালক কিংবা বিশেষ দৃশ্য নির্মাতাদের মাথায় যারা কিনা চীনের আক্রমণের আগেই প্রথম প্লেনটা ধরে ব্যাঙ্গালোর কিংবা মুম্বাইয়ে চলে যাবে। এই কারণেই এটা মোটেই কাকতালীয় নয় যে এখনো যেসব পূর্ণমাত্রার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হয়, যেমন ইরাকের কুয়েত আক্রমণ, এগুলো এমন সব জায়গাতেই হয় যেখানে সম্পদগুলো পুরনো আমলের মত বস্তুগত। কুয়েতের শেখরা হয়তো পালিয়ে যেত কিন্তু তাদের তেল খনিগুলো থেকে যেত এবং দখল হয়ে যেত।

যখনই যুদ্ধ ব্যাপারটা অনেক কম লাভজনক হয়ে গেল, শান্তি তখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হতে লাগলো। শান্তি যে খুব লাভ এনেছে তা না, কিন্তু শান্তি আসায় অন্তত যুদ্ধের মূল্যটাতো এড়ানো গেছে। যদি ১৪০০ সালের ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে শান্তি বিরাজ করত, তাহলে ফরাসিদের যুদ্ধের জন্য চড়া মূল্যও দিতে হতো না, আবার ভয়ঙ্কর ইংরেজ ধ্বংসযজ্ঞও সইতে হতো না। কিন্তু অন্য কোনোভাবে তাদের পকেটও ভরতো না। গতানুগতিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে দূরবর্তী বাণিজ্য কিংবা বৈদেশিক বিনিয়োগ অনেকটা বাড়তি অলংকারের মত ছিল। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগই সর্বেসর্বা। সুতরাং শান্তি বেশ লাভজনক। যতক্ষণ পর্যন্ত চীন এবং আমেরিকার মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে, চীনারা আমেরিকায় পণ্য বেচে, ওয়াল স্ট্রিটে ব্যবসা করে এবং আমেরিকার বিনিয়োগ নিয়ে নিজেদের উন্নতি করতে পারবে।

সর্বশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির টেকটনিক প্লেটে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। ইতিহাসের অনেক অভিজাতরা, যেমন হান নেতারা, সম্ভ্রান্ত ভাইকিংরা এবং অ্যাজটেক পুরোহিতেরা যুদ্ধ ব্যাপারটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। অন্যরা এটাকে খারাপ কিছুই মনে করত কিন্তু এও জানত যে যুদ্ধ এড়ানো যাবে না। সুতরাং সেখান থেকে কোন লাভ করতে পারলেই ভালো। আমরাই ইতিহাসে প্রথম এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন সব সম্ভ্রান্তরাই শান্তিপ্রিয়। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী এরা সবাই সত্যিকার অর্থেই মনে করে যুদ্ধ খুবই খারাপ এবং এটাকে এড়ানোও সম্ভব। (পূর্বেও শান্তিপ্রিয় সম্ভ্রান্ত লোকজন ছিল, যেমন প্রথম দিককার খ্রিস্টানরা, কিন্তু কালেভদ্রে যখনই তারা ক্ষমতা পেত, তখনি তারা তাদের “অন্য গাল পেতে দেয়া”র মন্ত্রটা ভুলে যেত।)

এই চারটে দিকের মধ্যেই কিন্তু আবার একটা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্র কাজ করে। পারমাণবিক হত্যাকাণ্ডের হুমকি শান্তিবাদকে চালিত করে, যখন শান্তির বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন যুদ্ধ দূরে সরে যায় আর বাণিজ্যের প্রসার হয়, আর এই বাণিজ্যের প্রসার পক্ষান্তরে শান্তির লাভ আর যুদ্ধের লোকসানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সময়ের সাথে সাথে এই প্রতিক্রিয়া চক্র যুদ্ধের জন্য আরেকটা বাধা তৈরি করে, যেটা হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। জালের মত ছড়িয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগের শক্ত বন্ধন বেশিরভাগ দেশেরই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। এর ফলে যেটা হয়, এদের মধ্যে কোনো একটা দেশ যে একা একাই যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে সেই সম্ভাবনাটা প্রায় নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ দেশই যে পুরো মাত্রার যুদ্ধে আর জড়ায় না তার একটা খুব সহজ কারণ হল তারা আর মোটেই স্বাধীন নেই। যদিও ইসরায়েল, ইটালি, মেক্সিকো কিংবা থাইল্যান্ডের লোকজন হয়তো স্বাধীনতার একটা মোহ ধারণ করে, কিন্তু সত্যি বলতে তাদের সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থনৈতিক অথবা বৈদেশিক নীতি তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। আর নিশ্চিতভাবেই তাদের পক্ষে কোন পুরো মাত্রার যুদ্ধ নিজে নিজে শুরু করা সম্ভব না। এগারো অধ্যায়ে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি একটা বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের উত্থান। আগের সব সাম্রাজ্যের মতই এই সাম্রাজ্যও এর নিজের সীমারেখায় শান্তি নিশ্চিত করে। আর যেহেতু এর সীমারেখা হল পুরো পৃথিবী, তার মানে এই “বিশ্ব সাম্রাজ্য” কার্যকরভাবেই বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করে।

সুতরাং, আধুনিক যুগ মানে কি মস্তিষ্কবিবর্জিত হত্যাকাণ্ড? যুদ্ধ আর নিপীড়ন? যার চরিত্রায়ন করা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দিয়ে? হিরোশিমার উপর পারমাণবিক মেঘ দিয়ে? এবং হিটলারের রক্তাক্ত উন্মাদনা দিয়ে? নাকি এই যুগ হল শান্তির? যার চরিত্রায়ন করা যায় দক্ষিণ আমেরিকার খনন না হওয়া পরিখাটি দিয়ে? মস্কো বা নিউইয়র্কের মাথার উপর যে পারমাণবিক মেঘটা কখনও ওড়েনি সেটা দিয়ে? নাকি মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের অমলিন মুখ দিয়ে?

উত্তরটা সময়ই বলে দেবে। অতীত সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা মাত্র ক’বছর আগের কিছু ঘটনার কারণে অনেক সময়েই বিকৃত হয়ে যায়। এই অধ্যায়টা যদি ১৯৪৫ কিংবা ১৯৬২ সালে লেখা হত এর চেহারা হয়তো অনেক মলিন হত। যেহেতু এটা লেখা হয়েছে ২০১৪তে এই আধুনিক সময়ে, তাই এটা বেশ প্রাণবন্ত।

আশাবাদী এবং নিরাশাবাদী দুই দলকেই খুশি করতে হলে আমরা এভাবে বলে শেষ করতে পারি যে, আমরা স্বর্গ এবং নরক দুটোরই খুব কাছাকাছি আছি। খুব অস্থিরভাবে একটার দরজা থেকে অন্যটার অভ্যর্থনাকক্ষের দিকে ছোটাছুটি করছি। ইতিহাস এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি আমরা কোন দিকে শেষমেশ যাব। মাত্র অল্প কিছু ঘটনার যোগসূত্র আমাদেরকে যেকোনো দিকেই ঠেলে দিতে পারে।

————–

* একটি “অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়” বলতে এমন একদল মানুষকে বোঝায় যারা নিজেদেরকে খুব ভালভাবে চেনে এবং টিকে থাকার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

————–

1 Vaclav Smil, The Earth’s Biosphere: Evolution, Dynamics and Change (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002); Sarah Catherine Walpole et al., ‘The Weight of Nations: An Estimation of Adult Human Biomass’, BMC Public Health 12:439 (2012), http://www.biomedcentral.com/1471–2458/12/439.

2 William T. Jackman, The Development of Transportation in Modern England (London: Frank Cass & Co., 1966), 324–7; H. J. Dyos and D. H. Aldcroft, British Transport-An Economic Survey From the Seventeenth Century to the Twentieth (Leicester: Leicester University Press, 1969), 124–31; Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century (Berkeley: University of California Press, 1986).

3 For a detailed discussion of the unprecedented peacefulness of the last few decades, see in particular Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (New York: Viking, 2011); Joshua S. Goldstein, Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide (New York: Dutton, 2011); Gat, War in Human Civilization.

4 ‘World Report on Violence and Health: Summary, Geneva 2002’, World Health Organization, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_annex_en.pdf. For mortality rates in previous eras see: Lawrence H. Keeley, War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage (New York: Oxford University Press, 1996).

5 ‘World Health Report, 2004’, World Health Organization, 124, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2004/en/reporto4_en.pdf.

6 Raymond C. Kelly, Warless Societies and the Origin of War (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000), 21. See also Gat, War in Human Civilization, 129–31; Keeley, War before Civilization.

7 Manuel Eisner, ‘Modernization, Self-Control and Lethal Violence’, British Journal of Criminology 41:4 (2001), 618–638; Manuel Eisner, ‘Long-Term Historical Trends in Violent Crime’, Crime and Justice: A Review of Research 30 (2003), 83–142; ‘World Report on Violence and Health: Summary, Geneva 2002’, World Health Organization, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_annex_en.pdf; ‘World Health Report, 2004’, World Health Organization, 124, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2004/en/reporto4_en.pdf.

8 Walker and Bailey, ‘Body Counts in Lowland South American Violence’, 30.